Введение

Конспект урока будет удобен для 5 класса

на уроке литературы, здесь есть цель и задачи, соблюдены этапы урока,

организационный момент, работа в тетради, актуализация знаний, сообщение о

писателе, изучение нового материала, работа в группах, физкультминутка, беседа,

нравоучительное содержание сказки, итог урока, домашнее задание.

Конспект

урока по литературе для 5 класса на тему: «А.

Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители. Фантастическое и

достоверно-реальное в сказке. Нравоучительное содержание.

Цель

урока: формирование нравственных качеств учащихся через анализ поступков

главного героя сказки А. Погорельского «Черная курица, или Подземные

жители»; развитие навыков выразительного

чтения. Сказочное и реальное

в жизни. Воспитание чувства честности, доброты, умение нести ответственность за свои поступки.

Задачи

урока:

—

познакомить учащихся с личностью А. Погорельского;

—

показать, в чем нравоучительный смысл сказки;

—

повторить знания учащихся о сказке;

—

развивать умение грамотно и полно давать ответы на вопросы;

—

развивать умение обобщать проанализированный материал;

—

продолжить формирование умения определять главную мысль произведения, делать

выводы для себя, наблюдая за поступками героев литературной сказки;

—

духовно – нравственное воспитание учащихся.

Ход

урока

- Орг.

момент.

Прозвенел уже звонок.

Начинается урок.

В путешествие пойдём.

В страну сказок

попадём.

Слушай, думай,

наблюдай,

Сказку нашу отгадай.

Глазки дружно

закрывайте.

Сказку в душу

пропускайте.

8. Есть просто храм, есть храм науки,

А есть ещё природы храм

–

С лесами, тянущими

руки,

Навстречу солнцу и

ветрам.

Он свят в любое время

суток,

Открыт для нас в жару и

стынь,

Входи сюда, будь

сердцем чуток,

Не оскверняй его

святынь. (С.Смирнов)

Оформление

записей в тетради. Работа с эпиграфом. Откройте тетради, запишите число и

тему: «Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные

жители. Фантастическое и

достоверно-реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание

Запишите эпиграф :

«Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Это высказывание А.С.

Пушкина известно каждому. Как ее следует понимать? В чём состоит

главная особенность русских народных сказок? Каковы уроки русских народных

сказок?

(Добро всегда

побеждает зло. Зло всегда наказано).

Как вы думаете,

почему эпиграфом к сегодняшнему уроку я выбрала именно эти слова? (Формулирование

учащимися целей урока)

3. Актуализация

знаний.

Что такое

сказка? ( Сказка – это занимательный рассказ о необыкновенных, часто

фантастических событиях и приключениях.)

·

Какие

виды сказок вы знаете? Чем отличается литературная сказка от народной? Какие

народные сказки знаете?

4.

Слово учителя.

— Народная сказка сыграла большую роль в развитии русской

литературы. Сказочные мотивы можно встретить в рукописных книгах 15-17 веков.

Но подлинно широкий интерес к фольклору, к истории национальной культуры

возникает в России со второй половины 18 века. Сказочная

стихия проникала во все жанры литературы — поэму, повесть, роман. Почти все

русские писатели отдавали дань сказке: Жуковский и Пушкин, Гоголь и Толстой, Салтыков

— Щедрин, Лесков и Куприн. Всех не перечесть…..

— Со

сказками этих писателей вы познакомились в раннем возрасте. А когда произошло

ваше знакомство со сказкой А. Погорельского?

— Что

вы знаете об авторе этой сказки?

5.

Сообщение о писателе (индивидуальное задание).

Слово учителя

В 1783 г. в Тульской губернии, в

имении отца, родился поэт Василий Андреевич Жуковский. Мы с вами читали о том,

что после смерти отца он учился в частном пансионе.

Еще один писатель, Алексей Алексеевич

Перовский, родился спустя четыре года после Жуковского, в 1787 году, и тоже

некоторое время учился в частном пансионе. В таких учебных заведениях обучалось

очень много детей русских дворян. Что же это такое — частные

пансионы?

Существительное пансион образовано

от латинского слова со значением «платеж, взнос». В XVIII и XIX вв.

пансионами называли учебные заведения, где дети дворян жили на полном

содержании и обучались разным наукам.

Представьте себе русских дворян, которые

живут в своих поместьях, часто очень небогатых, разбросанных в разных частях

России. Дворянская семья живет, например, в поместье, от которого полдня пути

на лошадях до уездного города (говоря современным языком, до районного центра),

два-три дня (или даже больше) — до губернского города (т. е. до

нынешнего областного центра). Вокруг села, где живут крестьяне. Школ для

крестьян в XVIII веке почти не было, для дворян гимназии были только в

губернских городах.

В семьях рождаются дети. По закону того

времени дворяне должны дать своим детям хорошее образование и воспитание. Чтобы

обучить ребенка разным языкам и наукам, нужны учителя. Где же взять учителей в

далеком поместье? Вот и приходилось родителям расставаться со своими дорогими

детьми на много лет, чтобы отвезти их в столицу, в пансион, где дети могли бы

жить и учиться за определенную — довольно большую — плату.

Потратив много денег на дорогу и заплатив за несколько лет вперед, родители

обычно возвращались домой, в свое поместье.

Телефонов в то время не было, телеграфа

тоже; чтобы послать письмо, надо было специально ехать в уездный город.

Родители отвезли ребенка, доверили его содержателю пансиона…

— Какие бы чувства испытали вы,

оказавшись в такой ситуации?

Отдавали детей в пансионы и дворяне,

которые жили в самой столице. Столица в те времена была не в Москве, а в

Санкт-Петербурге.

Мы сегодня будем читать сказку, в которой

главный герой живет в таком пансионе.

Но сначала вернемся к Алексею Алексеевичу

Перовскому. Он некоторое время учился в пансионе, затем родители нанимали ему

частных учителей — тогда это называли домашним образованием.

Потом он поступил в Московский университет и закончил его со степенью доктора

философских и словесных наук. Когда началась Отечественная война

1812 года, Алексею Перовскому было 25 лет. Как офицер, он участвовал в

этой войне, а затем в заграничном походе русских войск.

В 1817 г. у Алексея Перовского родился

племянник, тоже Алексей, который стал знаменитым в России человеком. Это был

Алексей Константинович Толстой, впоследствии знаменитый русский писатель и

поэт. Но в двадцатые годы он не был еще знаменитостью, а был простым мальчиком

из дворянской семьи. Алексей Перовский очень любил своего племянника и в 1829

году сочинил для него сказку «Черная курица, или Подземные жители», но

опубликовал ее не под собственным именем, а под псевдонимом.

— Что такое псевдоним?

Псевдоним — придуманное

литературное имя, которым писатель подписывает свои произведения.

Алексей Алексеевич Перовский, известный нам под литературным

псевдонимом Антония Погорельского. /Имение писателя называлось

«Погорельцы», и это имя стало связано с ним навсегда.

Итак, я хочу

пригласить вас в путешествие по страницам необычайного произведения Антония

Погорельского.

– В какое время происходят

события? С тех прошло больше 180 лет. Скажите, а русский язык изменился с тех

пор? Все ли слова были понятны?

Ребята, пояснения

незнакомых слов есть на листках перед каждым из вас, поэтому в случае

затруднения вы можете к ним обратиться.

Кто же

главный герой этого произведения?

Кто

такой Алёша? Как он попал в пансион? (Рассказ учащихся о том , как Алеша

оказался в пансионе)

Давайте сейчас вспомним, какая с

ним произошла история. .Проведём это в форме краткого пересказа эпизодов с помощью

иллюстраций – слайдов к сказке.

Работаем

в группах.

1

группа готовилась к работе над эпизодом «Алеша в пансионе»

1. Расскажите

о любимых занятиях Алеши.

2. Почему

Алёша остался один в пансионате? (все ученики уехали на каникулы)

3. Кого ждали

в гости учитель и его жена? Как в их доме готовились к встрече гостей?

4. Как Алёша

спас Чернушку? (Он упрашивал кухарку отпустить курочку, плакал, повис на руке,

и курочка убежала)

2 группа « Неудачная попытка»

5. Чего

испугался Алёша ночью? (зашевелилась простынь на соседней кровати, и из – под

неё вышла курочка)

6. Куда

Чернушка повела Алешу?

7. Кого

испугался Алеша и почему?

8. Как

Чернушка справилась с рыцарями? (распустила крылья, нахохлилась, сделалась

большая, и отбивалась от рыцарей)

9. Почему в

первую ночь Алеша не попал в Подземное царство?

3 группа «Алеша в Подземном

городе»

10. Как Алеше все –

таки удалось попасть в Подземное царство?

11. Кем оказалась

Чернушка в подземном царстве? (главным министром)

12. Что увидел мальчик

в подземном царстве?

13. Какое желание

загадал Алёша? (чтобы он всегда знал урок. не уча его)

14. Какой предмет

подарили Алёше, чтобы желание сбылось? (зёрнышко)

15. Какое условие

поставил король Алёше? ( никому не рассказывать про подземелье)

16. Как отнёсся к

Алёшиному желанию король? ( он удивился , что Алёша оказался таким ленивым)

4 группа «Алеша и жители

Подземного города»

17. Найдите в тексте и

прочитайте описание сада в Подземном царстве

18. Какие диковинные

звери содержались в зверинце подземных жителей (мыши, барсуки, кроты)

19. На кого охотятся в

Подземном царстве?

20. Что узнал Алеша о

жителях Подземного царства?

21. О чём

попросила Чёрная курица Алёшу, когда тот побывал в Подземном мире? Что значит

быть скромным?

5 группа «Жизнь Алеши после

подарка короля»

22. Как

ведёт себя Алёша после подарка короля?

23. Что

произошло, когда Алёша потерял конопляное семечко?

24. Как

был наказан мальчик?

25. Расскажите

о последней встрече Алеши с Чернушкой. Раскаялся ли мальчик в своем поступке?

26. Что

произошло с министром (Чернушкой) и жителями Подземного царства после

предательства Алеши?

Физкультминутка

Раз

— мы встали Раз — мы встали, распрямились. Два — согнулись, наклонились. Три —

руками три хлопка. А четыре — под бока. Пять — руками помахать. Шесть — на

место сесть опять

Рисуй

глазами треугольник

Рисуй

глазами треугольник.

Теперь

его переверни

Вершиной

вниз.

И

вновь глазами

ты

по периметру веди.

Рисуй

восьмерку вертикально.

Ты

головою не крути,

А

лишь глазами осторожно

Ты

вдоль по линиям води.

И

на бочок ее клади.

Теперь

следи горизонтально,

И

в центре ты остановись.

Зажмурься

крепко, не ленись.

Часики

Не поворачивая головы, вращать глазами в разные стороны, по кругу.

Облако

Нарисуйте

глазами облако на потолке класса и проследите путь снежинки до земли.

Проведем, друзья, сейчас

Упражнение

для глаз.

Вправо,

влево посмотрели,

Глазки

все повеселели.

Снизу

вверх и сверху вниз.

Ты,

хрусталик, не сердись,

Посмотри

на потолок,

Отыщи

там уголок.

Чтобы

мышцы крепче стали,

Смотрим

мы по диагоналям.

Мы

не будем циркуль брать,

Будем

взглядом круг писать.

А

теперь слова напишем.

Чьи

же буквы будут выше?

«Папа»,

«мама», «дом», «трава» —

За

окном у нас видна.

За

окно ты посмотри.

Что

ты видишь там вдали?

А

теперь на кончик носа.

Повтори

так восемь раз —

Лучше

будет видеть глаз.

Глазки

нас благодарят,

Поморгать

нам всем велят.

Плавно

глазками моргаем,

Потом

глазки закрываем.

Чтобы

больше было силы,

К

ним ладошки приложили.

(Дети

закрывают глаза ладонями, держат их так до тех пор, пока не почувствуют глазами

тепло от рук.)

Раз,

два, три, четыре, пять —

Можно

глазки открывать!

Аналитическая

беседа. Фантастическое

и достоверно-реальное в сказке. Причудливый сюжет

Ребята, мы завершили

обсуждение содержания произведения Погорельского. — Как вы

докажете, что перед нами сказка, а не просто повесть из жизни мальчика XVIII

века?

— Какие

события и явления можно назвать в этом повествовании сказочными фантастическими? —, (волшебное

число “3” – три сна

волшебный предмет

– конопляное зёрнышко

чудесные

превращения

курица

разговаривает с Алёшей.

А есть ли отличие

этой сказки от народной?

У нашей сказки

есть автор, а у народной его нет.

— Это

литературная сказка

Ребята,

еще в начале урока мы сделали акцент на том, что сказки могут быть волшебными,

бытовыми и о животных. К какому виду сказок вы бы отнесли «Черную курицу…»

Почему? (ответы детей)

— Какие

особенности сказки заставляют нас иногда верить, что перед нами не сказка, а

реальная история?

— Какие факты, описания показывают нам

действительную, реальную жизнь того времени, достоверно рисуют перед нами

события и обычаи той эпохи?

— Могла ли такая сказка быть народной?

Сделаем вывод: сочетание

реального и фантастического — одна из особенностей литературной

сказки.

— Похож

ли Алеша на героев народных волшебных сказок? Положительный он герой или

отрицательный? Бывают ли такие герои в народных сказках?

Дети заметят, что герой народной сказки

однозначен: он или хороший, или плохой; или герой, или злодей. В народной

сказке никогда не описывается характер: перед нами четко обозначенный тип. В

сказке Антония Погорельского описано изменение нрава, т. е. характера,

главного героя. Мы следим за причинами, за динамикой этих изменений, и это

заставляет нас лучше понимать свои собственные поступки и более ответственно

относиться к своей жизни.

Есть еще один важный вопрос, на который

могут обратить внимание сами пятиклассники: это сущность и форма обучения детей

двести лет назад.

Дети могут удивиться тому, какие уроки

(домашние задания) задавали пансионерам: выучить наизусть целые страницы

текста. В те времена от ученика часто требовалось только одно: выучить назубок

и дословно повторить за учителем или книгой заданные тексты. Такой тип обучения

называется репродуктивным, воспроизводящим. Традиция эта берет начало

в церковных (а именно христианских) учебных заведениях в Средние века, когда

главной книгой, которую изучали, была Библия. Считалось, что это абсолютная

истина, что все самое важное уже сказано в ней и задача человека состоит в том,

чтобы выучить наизусть как можно больше библейских текстов, не привнося ничего

нового, ничего личного, никаких фантазий от себя.

Несмотря на то что наука постепенно

развивалась, принцип обучения оставался тем же. Детей часто не учили

анализировать, понимать смысл читаемого, учили лишь повторять уже сказанное

церковными или научными авторитетами. Инерция такого стиля в педагогике

оказалась исключительно велика.

В течение последних двух столетий

педагогический стиль постепенно меняется, так как меняются задачи обучения.

Сейчас ценятся не те люди, которые умеют слепо повторять сказанное кем-то, а

те, кто способен совершать свои открытия, кто готов к творческому поиску.

Повторять и сейчас часто бывает необходимо, чтобы накапливать знания, расширять

объем памяти. Но этого мало: надо уметь выделять главное — для этого

мы учимся составлять планы, писать конспекты и пересказывать текст. Надо уметь

анализировать — для этого мы пытаемся понять причины и делать выводы.

Надо уметь сопоставлять разные явления — для этого мы учимся

сравнивать.

— Если бы мы получили волшебное

семечко сейчас, помогло бы оно нам написать сочинение, выиграть олимпиаду по

математике или, скажем, по географии либо придумать собственную компьютерную

программу?

Семечко помогало воспроизводить, повторять,

от Алеши не требовалось творчества. Написать сочинение, решить нестандартную задачу

или создать свою программу без творческих усилий невозможно. Творить можно лишь

опираясь на собственную внутреннюю силу и знания.

III. Нравоучительное содержание сказки

Есть художественные произведения, авторы которых просто развлекают читателей.

Есть произведения, авторы которых учат. Как вы думаете, к какому виду

принадлежит эта сказка?

— Чему учит пример превращения Алеши? (Человек

должен быть благородным, должен уметь прощать. Только добытое собственным

трудом может приносить радость и счастье. )

— Автор в

этой сказке учит нас на примере Алеши, но не только. Есть несколько абзацев, в

которых мы видим прямые наставления. Найдите эти абзацы.

1) «Совесть часто его в том упрекала,

и внутренний голос ему говорил: „Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе

того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила

выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не

исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей

учености, будешь самое несчастное дитя!“» (с. 142).

2) «— Не

полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться

от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в

дверь, а выходят в щелочку, и потому если хочешь исправиться, то должен беспрестанно

и строго смотреть за собою» (с. 146—147).

3) «…для исправления самого себя

необходимо начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность» (с. 147).

Подведение итогов урока.

Вернемся

к эпиграфу. Какой урок извлекли вы из сказки А. Погорельского «Черная курица,

или подземные жители»?

Выставление

оценок учащимся за работу на уроке.

Домашнее

задание

Сочинение

– миниатюра «Хочу ли я получить в подарок конопляное семечко? »

В данной работе представлено краткое содержание повести А. Погорельского «Черная курица, или подземные жители». Это первое авторское произведение для детей в русской литературе, которое многократно переиздавалось. Автор сочинил сказку для своего племянника, воспитанием которого он занимался.

Главные герои

Алёша – главный герой, мальчик 9-10 лет, воспитанник пансиона.

Чернушка – чёрная курица, живущая во дворе пансиона; министр подземного царства.

Краткое содержание

Сорок лет назад в Санкт-Петербурге жил содержатель мужского пансиона. Многое с тех пор изменилось, но об этом пансионе помнят до сих пор.

Жил тогда в этом пансионе мальчик по имени Алеша. Ему было не более девяти – десяти лет. Родители привезли его в столицу несколько лет назад, и оставили жить в пансионе. Вначале Алеше часто бывало тоскливо вдали от родных, но со временем ему даже стало нравиться учиться и играть с другими ребятами. Одиноко ему становилось только по выходным и праздникам, когда все дети разъезжались по своим делам. Тогда Алеша коротал время за чтением рыцарских романов из библиотеки учителя. Именно эти романы и развили его фантазию до небывалых высот.

Алеша часто кормил куриц во двое пансиона. Его любимицей была черная курица, которую все звали Чернушкой. У нее был покладистый характер, и она даже давала себя погладить. Ещё Алеша любил смотреть в дырочки в заборе, наблюдая за переулком.

В этот день в пансион должен был приехать директор. Все с самого утра готовились к его приезду. Алеша, воспользовавшись суматохой, ушел играть с курочками во двор. Но вдруг туда пришла кухарка с большим ножом, и стала ловить его любимую Чернушку. Алеша стал плакать и просить кухарку оставить в покое его любимицу, и даже отдал свою единственную золотую монету в обмен на жизнь Чернушки. После ухода кухарки Чернушка ни на шаг не отходила от Алеши до тех пор, пока он не запер ее в курятнике на ночь.

Ночью Алёше не спалось, и вдруг он услышал, что кто-то его тихо зовёт. Оказалось, что это Чернушка пришла в его комнату. Она пришла за Алешей.

Чернушка повела Алёшу за собой. Все запертые двери открывались по хлопку ее крыльев. Но было одно условие, нельзя было ничего трогать. В одной из комнат Алеша не удержался и схватил кота за лапку. Кот начал мяукать, а потом закричал попугай. Чернушка сказала, что Алеша, скорее всего, разбудил рыцарей. И, действительно, в следующей комнате на них накинулись рыцари, с которыми Чернушке пришлось сражаться. Алеша так сильно испугался, что упал в обморок. Очнулся он уже в своей кровати, и долго не мог понять, было ли это все на самом деле, или просто приснилось ему. Пойти к Чернушке в этот день у него не получилось, потому что шел сильный снег.

Ночью Чернушка снова пришла в комнату к Алеше. Она упрекнула его в том, что по его вине проснулись рыцари, от которых ей с трудом удалось отбиться. Алеша попросил черную курицу, чтобы она снова его повела туда же, куда и вчера. В комнате старушек Алеша увидел фарфоровых кукол, которые кивали ему головой. Он не стал их трогать, но поклонился в ответ. Тогда куколки соскочили со своих мест, и побежали следом. Но Алеша больше не обращал на них внимания, поэтому они вернулись обратно.

В этот раз рыцари не набросились на Чернушку, но всё-таки соскочили со стены, и преградили им дорогу. Чернушка увеличилась в размере, хлопнула крыльями, и они рассыпались, оказавшись всего лишь пустыми латами. Затем они с Алешей прошли в следующую залу, где стены были из мрамора, а двери из золота. Чернушка оставила Алёшу одного, и куда-то ушла.

Вскоре открылась одна из дверей, и в комнату вошли маленькие человечки. Они не заметили Алёшу, и ходили, как ни в чем не бывало. Чуть позже в комнате появился их король, которого Алеша узнал дорогой одежде и короне. Алеша поклонился королю, и тот поклонился ему в ответ. Король подозвал мальчика к себе, и поблагодарил его за то, что он спас жизнь его главному министру. Оказывается, черная курица была на самом деле министром короля.

Король захотел отблагодарить Алёшу за его поступок. Он пообещал исполнить любое желание. Немного подумав, Алеша попросил сделать так, чтобы он знал любой урок, не готовясь к нему. Король удивился такому желанию, но всё-таки исполнил его. Он подарил Алеше конопляное семечко, и предупредил, что семечко будет исполнять желание до тех пор, пока все произошедшее будет оставаться в тайне.

После того, как король ушел, министр вызвался показать Алеше подземное царство. Вначале он повел его в сад, где все дорожки были выложены драгоценными камнями, а на деревьях вместо листьев рос разноцветный мох. После сада они пошли в королевский зверинец, где на золотых цепях сидели разнообразные дикие звери: крысы, кроты, хорьки.

Потом министр привел Алёшу обратно в комнаты. Там уже накрыли к тому времени столы, но Алеша оказался не голоден. Поэтому вместо ужина он попросился на охоту. Охотились они на крыс.

Позже Алеша узнал то, что подземные жители в старину часто поднимались наверх. Но нескромные люди стали рассказывать о них, и маленьким человечкам приходилось переезжать из одного места в другое. Теперь они старались не попадаться на глаза большим людям.

Алеша много ещё чего хотел узнать у министра Чернушки, но усталость взяла свое, и он уснул. Утром все смешалось в его голове, но, найдя в кармане конопляное зёрнышко, Алеша решил его проверить. Тем более, уроки он выучить не успел.

Зернышко помогло. Алеша без ошибок ответил урок. Вскоре слава о его успехах в учебе облетела весь Петербург. Пансион прославился, теперь в нем не было свободных мест. Вначале Алеше было стыдно получать незаслуженную похвалу, но со временем он к этому привык. Более того, он стал слишком большого мнения о себе, и характер его испортился. Так как Алеше не нужно было тратить время на подготовку к урокам, он стал совершать всяческие шалости. Учителю надоели его выходки, поэтому он старался задавать побольше балованному ученику.

Как-то раз учитель задал выучить наизусть двадцать страниц. Алеша и не думал готовиться, но утром когда его вызвали отвечать, он не смог проронить ни слова. Все дело в том, что его семечко пропало. Учитель не поверил, что такой способный ученик не выучил хотя бы несколько страниц, поэтому подумал, что Алеша упрямится. Он приказал запереть мальчика, и оставить его на хлебе и воде, пока тот не выучит урок.

В отчаянии Алеша вспомнил о Чернушке, и стал звать просить о помощи. Ночью Чернушка пришла к нему. Всю ночь черная курица уговаривала Алёшу измениться, стать таким, как прежде, когда все его любили. Потом она вернула ему конопляное зернышко, которое он потерял во дворе, и исчезла.

На следующий день Алеша смело вошёл в класс, и рассказал наизусть все двадцать страниц, которые нужно было выучить. Учитель удивился, когда он мог их выучить, ведь накануне вечером Алеша не мог хорошо ответить даже двух страниц. Учитель решил наказать его, и велел принести розги. Алеша расплакался, и стал умолять не наказывать его. Растроганные его искренностью товарищи принялись тоже просить учителя отменить наказание. Учитель согласился, но потребовал, чтобы Алеша извинился, и рассказал правду о том, когда он выучил урок.

Обрадовавшись, Алеша совсем потерял голову, и рассказал всему классу правду о подземных человечках и черной курице. Учитель подумал, что Алеша смеётся над ним, и велел его высечь.

Униженный и убитый горем Алеша пришел в спальню. Когда ночью простынь зашевелилась, он закрыл глаза от стыда и заплакал. Алеше совестливо было взглянуть в глаза Чернушке, но всё-таки он решился. Министр явился не в виде черной курице, а в своем человеческом облике. Он сказал, что прощает Алёшу, но весь его народ теперь вынужден переселиться далеко от этих мест, где они жили счастливо не одно столетие. Кроме того, за болтливость Алёши министр понес наказание – теперь его руки были скованны золотой цепью.

Всю ночь Алеша не мог уснуть, а перед рассветом услышал плач и шум маленьких колес под полом. Утром Алёшу нашли на полу без сознания. Шесть недель он тяжело болел, а потом все произошедшее стало ему казаться дурным сном. Но теперь Алеша вел себя скромно и старался быть послушным. Всего его снова стали любить и ценить, хотя он уже и не мог выучить наизусть двадцать страниц.

Тема: «А. Погорельский.

«Черная курица, или Подземные жители. Фантастическое и

достоверно-реальное в сказке. Нравоучительное содержание.

Цель урока: формирование

нравственных качеств учащихся через анализ поступков главного героя сказки А.

Погорельского «Черная курица, или Подземные жители»; развитие

навыков выразительного чтения. Сказочное и

реальное в жизни. Воспитание чувства честности, доброты, умение нести

ответственность за свои поступки.

Задачи урока:

— познакомить учащихся с личностью А.

Погорельского;

— показать, в чем нравоучительный смысл

сказки;

— повторить знания учащихся о сказке;

— развивать умение грамотно и полно давать

ответы на вопросы;

— развивать умение обобщать

проанализированный материал;

— продолжить формирование умения

определять главную мысль произведения, делать выводы для себя, наблюдая за

поступками героев литературной сказки;

— духовно – нравственное воспитание учащихся.

Предварительное задание:

прочитать сказку, подготовить сообщение о жизни Антония Погорельского,

подготовить устный ответ «Образ Алеши» (индивидуальное задание), повторить

сведения о сказке как жанре устного народного творчества.

Ход урока

1.

Орг. момент.

Оформление записей в

тетради. Работа с эпиграфом. Откройте тетради, запишите число и

тему: «Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители.

Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. Причудливый сюжет.

Нравоучительное содержание

Запишите эпиграф :

«Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Это высказывание А.С.

Пушкина известно каждому. Как ее следует понимать? В чём состоит главная

особенность русских народных сказок? Каковы уроки русских народных сказок?

(Добро всегда побеждает зло. Зло всегда

наказано).

Как вы думаете, почему эпиграфом к

сегодняшнему уроку я выбрала именно эти слова? (Формулирование

учащимися целей урока)

3.

Актуализация знаний.

Что такое сказка? (

Сказка – это занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических

событиях и приключениях.)

- Какие виды сказок вы знаете? Чем

отличается литературная сказка от народной? Какие народные сказки

знаете?

4. Слово учителя.

— Народная сказка

сыграла большую роль в развитии русской литературы. Сказочные мотивы можно

встретить в рукописных книгах 15-17 веков. Но подлинно широкий интерес к

фольклору, к истории национальной культуры возникает в России со второй

половины 18 века. Сказочная стихия проникала во все жанры литературы — поэму,

повесть, роман. Почти все русские писатели отдавали дань сказке: Жуковский и

Пушкин, Гоголь и Толстой, Салтыков — Щедрин, Лесков и Куприн. Всех не

перечесть…..

— Со сказками этих писателей вы познакомились

в раннем возрасте. А когда произошло ваше знакомство со сказкой А.

Погорельского?

— Что вы знаете об авторе этой сказки?

5. Сообщение о писателе (индивидуальное

задание).

Слово

учителя

В 1783 г. в Тульской губернии, в

имении отца, родился поэт Василий Андреевич Жуковский. Мы с вами читали о том,

что после смерти отца он учился в частном пансионе.

Еще один писатель, Алексей Алексеевич

Перовский, родился спустя четыре года после Жуковского, в 1787 году, и тоже

некоторое время учился в частном пансионе. В таких учебных заведениях обучалось

очень много детей русских дворян. Что же это такое — частные

пансионы?

Существительное пансион образовано

от латинского слова со значением «платеж, взнос». В XVIII и XIX вв.

пансионами называли учебные заведения, где дети дворян жили на полном

содержании и обучались разным наукам.

Представьте себе русских дворян, которые

живут в своих поместьях, часто очень небогатых, разбросанных в разных частях

России. Дворянская семья живет, например, в поместье, от которого полдня пути

на лошадях до уездного города (говоря современным языком, до районного центра),

два-три дня (или даже больше) — до губернского города (т. е. до

нынешнего областного центра). Вокруг села, где живут крестьяне. Школ для крестьян

в XVIII веке почти не было, для дворян гимназии были только в губернских

городах.

В семьях рождаются дети. По закону того

времени дворяне должны дать своим детям хорошее образование и воспитание. Чтобы

обучить ребенка разным языкам и наукам, нужны учителя. Где же взять учителей в

далеком поместье? Вот и приходилось родителям расставаться со своими дорогими

детьми на много лет, чтобы отвезти их в столицу, в пансион, где дети могли бы

жить и учиться за определенную — довольно большую — плату.

Потратив много денег на дорогу и заплатив за несколько лет вперед, родители

обычно возвращались домой, в свое поместье.

Телефонов в то время не было, телеграфа

тоже; чтобы послать письмо, надо было специально ехать в уездный город.

Родители отвезли ребенка, доверили его содержателю пансиона…

— Какие бы чувства испытали вы,

оказавшись в такой ситуации?

Отдавали детей в пансионы и дворяне,

которые жили в самой столице. Столица в те времена была не в Москве, а в

Санкт-Петербурге.

Мы сегодня будем читать сказку, в которой

главный герой живет в таком пансионе.

Но сначала вернемся к Алексею Алексеевичу

Перовскому. Он некоторое время учился в пансионе, затем родители нанимали ему

частных учителей — тогда это называли домашним образованием.

Потом он поступил в Московский университет и закончил его со степенью доктора

философских и словесных наук. Когда началась Отечественная война

1812 года, Алексею Перовскому было 25 лет. Как офицер, он участвовал в

этой войне, а затем в заграничном походе русских войск.

В 1817 г. у Алексея Перовского родился

племянник, тоже Алексей, который стал знаменитым в России человеком. Это был

Алексей Константинович Толстой, впоследствии знаменитый русский писатель и

поэт. Но в двадцатые годы он не был еще знаменитостью, а был простым мальчиком

из дворянской семьи. Алексей Перовский очень любил своего племянника и

в 1829 году сочинил для него сказку «Черная курица, или

Подземные жители», но опубликовал ее не под собственным именем, а под псевдонимом.

— Что такое псевдоним?

Псевдоним — придуманное

литературное имя, которым писатель подписывает свои произведения.

Алексей Алексеевич Перовский, известный нам под литературным псевдонимом

Антония Погорельского. /Имение писателя называлось «Погорельцы», и

это имя стало связано с ним навсегда.

Итак, я хочу пригласить вас в

путешествие по страницам необычайного произведения Антония Погорельского.

– В какое время происходят события? С тех

прошло больше 180 лет. Скажите, а русский язык изменился с тех пор? Все ли

слова были понятны?

Ребята, пояснения незнакомых слов есть на

листках перед каждым из вас, поэтому в случае затруднения вы можете к ним

обратиться.

Кто же главный герой этого

произведения?

Кто такой Алёша? Как он попал в пансион?

(Рассказ учащихся о том , как Алеша оказался в пансионе)

Давайте сейчас вспомним, какая с ним

произошла история. .Проведём это в форме краткого пересказа эпизодов с

помощью иллюстраций – слайдов к сказке.

Работаем в группах.

1 группа готовилась к работе над эпизодом

«Алеша в пансионе»

1. Расскажите

о любимых занятиях Алеши.

2. Почему

Алёша остался один в пансионате? (все ученики уехали на каникулы)

3. Кого

ждали в гости учитель и его жена? Как в их доме готовились к встрече гостей?

4. Как

Алёша спас Чернушку? (Он упрашивал кухарку отпустить курочку, плакал, повис на

руке, и курочка убежала)

2

группа « Неудачная попытка»

5. Чего

испугался Алёша ночью? (зашевелилась простынь на соседней кровати, и из – под

неё вышла курочка)

6. Куда

Чернушка повела Алешу?

7. Кого

испугался Алеша и почему?

8. Как

Чернушка справилась с рыцарями? (распустила крылья, нахохлилась, сделалась

большая, и отбивалась от рыцарей)

9. Почему

в первую ночь Алеша не попал в Подземное царство?

3

группа «Алеша в Подземном городе»

10. Как

Алеше все – таки удалось попасть в Подземное царство?

11. Кем

оказалась Чернушка в подземном царстве? (главным министром)

12. Что

увидел мальчик в подземном царстве?

13. Какое

желание загадал Алёша? (чтобы он всегда знал урок. не уча его)

14. Какой

предмет подарили Алёше, чтобы желание сбылось? (зёрнышко)

15. Какое

условие поставил король Алёше? ( никому не рассказывать про подземелье)

16. Как

отнёсся к Алёшиному желанию король? ( он удивился , что Алёша оказался таким

ленивым)

4

группа «Алеша и жители Подземного города»

17. Найдите

в тексте и прочитайте описание сада в Подземном царстве

18. Какие

диковинные звери содержались в зверинце подземных жителей (мыши, барсуки,

кроты)

19. На

кого охотятся в Подземном царстве?

20. Что

узнал Алеша о жителях Подземного царства?

21. О

чём попросила Чёрная курица Алёшу, когда тот побывал в Подземном мире? Что

значит быть скромным?

5

группа «Жизнь Алеши после подарка короля»

22. Как

ведёт себя Алёша после подарка короля?

23. Что

произошло, когда Алёша потерял конопляное семечко?

24. Как

был наказан мальчик?

25. Расскажите

о последней встрече Алеши с Чернушкой. Раскаялся ли мальчик в своем поступке?

26. Что

произошло с министром (Чернушкой) и жителями Подземного царства после

предательства Алеши?

Аналитическая беседа. Фантастическое

и достоверно-реальное в сказке. Причудливый сюжет

Ребята, мы завершили обсуждение содержания

произведения Погорельского. — Как вы докажете, что перед нами

сказка, а не просто повесть из жизни мальчика XVIII века? — Какие события

и явления можно назвать в этом повествовании сказочными фантастическими? -,

(волшебное число “3” – три сна

волшебный предмет – конопляное зёрнышко

чудесные превращения

курица разговаривает с Алёшей.

А есть ли отличие этой сказки от народной?

У нашей сказки есть автор, а у народной его

нет.

— Это литературная сказка

Ребята, еще в начале урока мы сделали

акцент на том, что сказки могут быть волшебными, бытовыми и о животных. К

какому виду сказок вы бы отнесли «Черную курицу…» Почему? (ответы

детей)

— Какие особенности сказки заставляют

нас иногда верить, что перед нами не сказка, а реальная история?

— Какие факты, описания показывают нам

действительную, реальную жизнь того времени, достоверно рисуют перед нами

события и обычаи той эпохи?

— Могла ли такая сказка быть народной?

Сделаем вывод: сочетание

реального и фантастического — одна из особенностей литературной

сказки.

— Похож

ли Алеша на героев народных волшебных сказок? Положительный он герой или

отрицательный? Бывают ли такие герои в народных сказках?

Дети заметят, что герой народной сказки

однозначен: он или хороший, или плохой; или герой, или злодей. В народной

сказке никогда не описывается характер: перед нами четко обозначенный тип. В

сказке Антония Погорельского описано изменение нрава, т. е. характера,

главного героя. Мы следим за причинами, за динамикой этих изменений, и это

заставляет нас лучше понимать свои собственные поступки и более ответственно

относиться к своей жизни.

Есть еще один важный вопрос, на который

могут обратить внимание сами пятиклассники: это сущность и форма обучения детей

двести лет назад.

Дети могут удивиться тому, какие уроки

(домашние задания) задавали пансионерам: выучить наизусть целые страницы

текста. В те времена от ученика часто требовалось только одно: выучить назубок

и дословно повторить за учителем или книгой заданные тексты. Такой тип обучения

называется репродуктивным, воспроизводящим. Традиция эта берет

начало в церковных (а именно христианских) учебных заведениях в Средние века,

когда главной книгой, которую изучали, была Библия. Считалось, что это

абсолютная истина, что все самое важное уже сказано в ней и задача человека

состоит в том, чтобы выучить наизусть как можно больше библейских текстов, не

привнося ничего нового, ничего личного, никаких фантазий от себя.

Несмотря на то что наука постепенно

развивалась, принцип обучения оставался тем же. Детей часто не учили

анализировать, понимать смысл читаемого, учили лишь повторять уже сказанное

церковными или научными авторитетами. Инерция такого стиля в педагогике

оказалась исключительно велика.

В течение последних двух столетий

педагогический стиль постепенно меняется, так как меняются задачи обучения.

Сейчас ценятся не те люди, которые умеют слепо повторять сказанное кем-то, а

те, кто способен совершать свои открытия, кто готов к творческому поиску.

Повторять и сейчас часто бывает необходимо, чтобы накапливать знания, расширять

объем памяти. Но этого мало: надо уметь выделять главное — для этого

мы учимся составлять планы, писать конспекты и пересказывать текст. Надо уметь

анализировать — для этого мы пытаемся понять причины и делать выводы.

Надо уметь сопоставлять разные явления — для этого мы учимся

сравнивать.

— Если бы мы получили волшебное

семечко сейчас, помогло бы оно нам написать сочинение, выиграть олимпиаду по

математике или, скажем, по географии либо придумать собственную компьютерную

программу?

Семечко помогало воспроизводить, повторять,

от Алеши не требовалось творчества. Написать сочинение, решить нестандартную

задачу или создать свою программу без творческих усилий невозможно. Творить

можно лишь опираясь на собственную внутреннюю силу и знания.

III. Нравоучительное содержание

сказки

Есть художественные произведения, авторы которых просто развлекают читателей.

Есть произведения, авторы которых учат. Как вы думаете, к какому виду

принадлежит эта сказка?

— Чему учит пример превращения Алеши?

(Человек должен быть благородным, должен уметь прощать. Только добытое

собственным трудом может приносить радость и счастье. )

— Автор в этой сказке учит нас на

примере Алеши, но не только. Есть несколько абзацев, в которых мы видим прямые

наставления. Найдите эти абзацы.

1) «Совесть часто его в том упрекала,

и внутренний голос ему говорил: „Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе

того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила

выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не

исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей

учености, будешь самое несчастное дитя!“» (с. 142).

2) «— Не

полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от

пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь,

а выходят в щелочку, и потому если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и

строго смотреть за собою» (с. 146—147).

3) «…для исправления самого себя

необходимо начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю

самонадеянность» (с. 147).

Подведение итогов урока.

Вернемся к эпиграфу. Какой урок извлекли

вы из сказки А. Погорельского «Черная курица, или подземные жители»?

Выставление оценок учащимся за работу на

уроке.

Домашнее задание

Сочинение – миниатюра «Хочу ли я получить

в подарок конопляное семечко? »

Тема: Однородные члены предложения. Знаки

препинания в предложениях с однородными членами предложения. Обобщающее слово.

Цели урока:

Образовательные: Знать опознавательные признаки

однородных членов предложения; уметь находить однородные члены в предложении;

соблюдать правильную интонацию при чтении предложений с однородными членами;

обосновывать постановку знаков препинания при однородных членах.

Развивающие: Формирование языковой и

коммуникативной компетенции учащихся; развитие умения анализировать,

сравнивать, обобщать и систематизировать предложенный материал;

Воспитательные: Формирование аккуратности,

усидчивости, внимательности, самостоятельности, уважения друг к другу, умения

работать в команде; создание атмосферы творчества и успеха.

Ход урока

1.

Организационный момент:

—

Здравствуйте, ребята. Садитесь. Мы начинаем наш урок. Открыли тетради, записали

число, оставили две строчки для того, чтобы немного позже записать тему урока.

2.

Введение в тему и зрительное восприятие языкового материала для

наблюдения.

—

Я хочу рассказать сказку. Жил да был в русской деревне юноша, и звали его

Михаилом.

Выходил

он каждое утро на крылечко, здоровался с солнышком, птичками и подставлял своё

лицо свежему ветерку. И однажды он понял, что ветер живой, и в голове родились

строки… Давайте их послушаем. Прочитай, пожалуйста, …

Осторожно ветер

Из калитки вышел

Постучал в окошко,

Пробежал по крыше,

Поиграл немного

Ветками черёмух,

Пожурил за что-то

Воробьёв знакомых

И расправил бодро

Молодые крылья,

Полетел куда-то

Вперегонки с пылью.

( Михаил Исаковский)

3.

Организация наблюдения над материалом. Эвристическая беседа. Работа с текстом.

—

Понравилось ли вам это стихотворение замечательного русского поэта Михаила

Исаковского?

Каким

вы себе представили образ ветра? (Весёлым, подвижным, радостным…)

Кого

напоминает ветер? ( Он напоминает юношу, которому не сидится дома в тепле

и покое: ему нужно двигаться, играть, лететь на молодых крыльях…)

-Молодцы,

ребята. А теперь взгляните на это предложение глазами лингвиста

И

ответьте на вопросы: Какая часть речи помогает поэту создать образ ветра?

(Глагол)

—

Что необычного в этом стихотворении? ( Всё стихотворение состоит из одного

предложения)

ВЫПИШИТЕ

грамматическую основу этого стихотворения ( Ветер вышел, постучал, пробежал,

поиграл, пожурил и расправил, полетел)

.

Сколько в этом предложении сказуемых и сколько подлежащих они поясняют? (

7 сказуемых и одно подлежащее)

На

какой вопрос они отвечают и какова грамматическая форма этих глаголов? ( Что

сделал? Прошедшего времени, мужского рода, единственного числа)

С

какой интонацией они читаются? ( С перечислительной интонацией)

Как

называются подобные предложения? Однородные члены предложения.

—

Молодцы, ребята .

4.

Формулирование темы и запись в тетради.

—

Это и есть тема нашего урока. Она называется ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ НИХ. Запишите тему

урока в тетради, где мы оставили две строчки для темы.

5.

Целеполагание.

—

Итак, тема нашего урока ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗНАКИ

ПРЕПИНАНИЯ ПРИ НИХ. Как вы думаете, что нам необходимо знать об однородных

членах и чему мы должны научиться на уроке? Обратите внимание на таблицу и

давайте ещё раз вместе ответим на вопрос: Что нам необходимо знать об

однородных членах и чему мы хотим научиться?

Чтение

и работа с таблицей.

| Что нужно знать? | Что надо уметь? |

| Признаки однородных членов | 1. 2. 3. |

6.

Организация первичного узнавания и нахождения. Сочетание групповой и

индивидуальной работы с последующей проверкой.

—

Давайте попытаемся наши знания и умения применить в работе с текстом

Осень.

Осень пришла и завладела

садами, лесами, полями, птицами. Всём сразу стало осенним. В саду бегали синицы

и искали еду. Они висели вниз головой на ветках и заглядывали в окно.

днём и ночью.

Начался листопад.

Листья падали днём и ночью. Ветер бросал их на стол, на пол, на книги. Мы

находили листья в карманах, в кепке, в волосах. На дорожках сада лежали

жёлтые и красные листья. Мы ходили по листьям, как по глубокому снегу.

К. Паустовский.

Работа

с текстом.

1.

Найдите в тексте предложения с однородными членами.

2.

Какими членами предложения являются однородные члены предложения?

( любые члены предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение, определение,

обстоятельство.)

3.

Какими частями речи они выражаются? ( одной и той же частью

речи)

4.

На какие вопросы они отвечают? ( на один и тот же вопрос)

5.

К какому члену предложения они относятся (относятся к одному

и тому же члену предложения)

6.

С какой интонацией произносятся? ( с перечислительной)

7.

Организация самостоятельных выводов учащихся и сравнение их с таблицей.

—

Мы проработали с текстом и увидели, что однородные члены предложения

имеют признаки, например, отвечают на один и тот же вопрос

-Вот,

вы сами назвали все признаки однородных членов. Давайте ещё раз уточним и

закрепим. ( Дети читают по одному)

Физминутка

Контроль

усвоения знаний с последующей проверкой.

Вставить пропущенные буквы, подчеркнуть

грамматическую основу предложений и определения.

Ст..ят последние дни поз..ней ос..ни. На

синем неб… в..сят белые обл..ка. В пр..зрач..ном воздух.. плывут тонкие нити

паутины. На высокой ел… уселась стайка ч..рных др..здов.

— Какие члены предложения вы знаете?

— Назовите главные члены предложения? А

второстепенные?

— Что вы знаете о подлежащем? Сказуемом?

— Что знаете о дополнении, определении,

обстоятельстве?

Молодцы, все верно. Все вспомнили

совершенно верно.

Итак, решите, пожалуйста, лингвистическую

задачу:

1.

из

предложения Я вышла на улицу возьмите подлежащее

2.

из

предложения Котёнок осторожно подошёл ко мне возьмите

обстоятельство

3.

из предложения Я

шагнула вперёд возьмите сказуемое

4.

из

предложения На лесную полянку вышел огромный лось возьмите

определение

5.

из

предложения Я увидела чуть заметную тропинку возьмите

дополнение

Полученное предложение записывается на

доске, и один из учеников разбирает его по членам предложения.

·

«Собери слово».

·

Возьмите из предложенных слов только указанную морфему и составьте

новое слово.

·

Безрадостный — приставку

·

Ошибка — корень

·

Беспорядочный — суффикс

·

Красная — окончание

·

— Какое слово получилось? (Безошибочная)

·

Составь словосочетание с этим словом, выдели главное слово и

зависимое.

·

5. Подведение итогов урока

·

– Давайте еще раз вспомним, какие члены предложения

называются однородными.

·

– Пред какими союзами всегда ставим запятую в предложениях с

однородными членами?

·

– В каком еще случае ставится запятая в предложении с однородными

членам

·

– Когда между однородными членами запятая не ставится?

Рефлексия

— Подведем

итог: что мы знаем об однородных членах предложения?

(Знаем

признаки однородных членов предложения: отвечают на один и тот же вопрос;

является одним членом предложения; относится к одному и тому же члену

предложения; обычно выражены одной и той же частью речи; произносится с

перечислительной интонацией)

-А

что мы умеем ?

1.

Находить в тексте однородные члены предложения.

2.

Правильно расставлять знаки препинания

3.

Определять их синтаксическую роль

Домашнее

задание:

Заранее

написать на доске

Напишите

небольшое сочинение на тему: «Я, мои одноклассники и моя школа», используя

предложения с однородными членами.

Осень.

Осень

пришла и завладела садами, лесами, полями, птицами. Всём сразу стало осенним. В

саду бегали синицы и искали еду. Они висели вниз головой на ветках и заглядывали

в окно. днём и ночью.

Начался

листопад. Листья падали днём и ночью. Ветер бросал их на стол, на пол, на

книги. Мы находили листья в карманах, в кепке, в волосах. На дорожках сада

лежали жёлтые и красные листья. Мы ходили по листьям, как по глубокому

снегу.

К.

Паустовский.

Осень.

Осень

пришла и завладела садами, лесами, полями, птицами. Всём сразу стало осенним. В

саду бегали синицы и искали еду. Они висели вниз головой на ветках и

заглядывали в окно. днём и ночью.

Начался

листопад. Листья падали днём и ночью. Ветер бросал их на стол, на пол, на

книги. Мы находили листья в карманах, в кепке, в волосах. На дорожках сада

лежали жёлтые и красные листья. Мы ходили по листьям, как по глубокому

снегу.

К.

Паустовский.

Осень

Осень пришла и завладела садами, лесами, полями, птицами.

Всём сразу стало осенним. В саду бегали синицы и искали еду. Они висели вниз

головой на ветках и заглядывали в окно. днём и ночью.

Начался

листопад. Листья падали днём и ночью. Ветер бросал их на стол, на пол, на

книги. Мы находили листья в карманах, в кепке, в волосах. На дорожках сада

лежали жёлтые и красные листья. Мы ходили по листьям, как по глубокому

снегу.

К.

Паустовский.

Осень.

Осень

пришла и завладела садами, лесами, полями, птицами. Всём сразу стало осенним. В

саду бегали синицы и искали еду. Они висели вниз головой на ветках и

заглядывали в окно. днём и ночью.

Начался

листопад. Листья падали днём и ночью. Ветер бросал их на стол, на пол, на

книги. Мы находили листья в карманах, в кепке, в волосах. На дорожках сада

лежали жёлтые и красные листья. Мы ходили по листьям, как по глубокому

снегу.

К.

Паустовский.

Осень.

Осень

пришла и завладела садами, лесами, полями, птицами. Всём сразу стало осенним. В

саду бегали синицы и искали еду. Они висели вниз головой на ветках и

заглядывали в окно. днём и ночью.

Начался

листопад. Листья падали днём и ночью. Ветер бросал их на стол, на пол, на

книги. Мы находили листья в карманах, в кепке, в волосах. На дорожках сада

лежали жёлтые и красные листья. Мы ходили по листьям, как по глубокому

снегу.

К.

Паустовский.

Осень

Осень пришла и завладела садами, лесами, полями, птицами.

Всём сразу стало осенним. В саду бегали синицы и искали еду. Они висели вниз

головой на ветках и заглядывали в окно. днём и ночью.

Начался

листопад. Листья падали днём и ночью. Ветер бросал их на стол, на пол, на

книги. Мы находили листья в карманах, в кепке, в волосах. На дорожках сада

лежали жёлтые и красные листья. Мы ходили по листьям, как по глубокому

снегу.

К.

Паустовский.

Обновлено: 20.06.2021 17:18:33

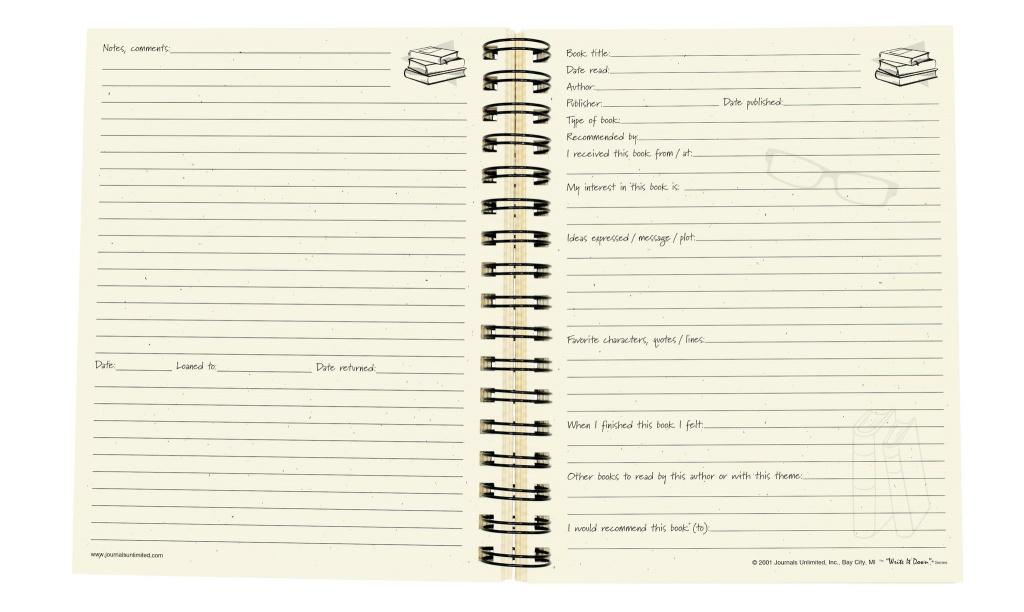

Ведение читательского дневника является одним из важных заданий на летние каникулы. Нередко дети выражают по этому поводу недовольство. Но, если правильно подойти к вопросу, попросить проявить ребенка творческие моменты, можно получить довольно занимательную тетрадь и сохранить ее на долгие годы.

Зачем нужен дневник читателя

Прежде всего читательский дневник является своеобразной шпаргалкой для ребенка. Она помогает ему вспомнить содержание книги, главных героев, основную мысль. Кроме того, с его помощью дети приучаются не только к систематическому чтению, но и приобретают начальные навыки написания сочинений.

Читательский дневник учит детей:

-

анализировать прочитанное;

-

делать выводы;

-

структурировать мысли;

-

запоминать ключевые моменты;

-

пересказывать.

Ведь нередко бывает, что ребенок прочитал книгу, а вот рассказать про что она не может. В этом случае чтение стает малополезным.

Как оформлять читательский дневник в 4 классе

В системе образования нет жестких требований по оформлению дневника читателя. Учитель имеет право предлагать свой вариант его ведения. На сегодняшний день имеются следующие способы оформления читательского дневника:

-

Готовый печатный дневник по классам в соответствии с ФГОС. Они оформлены очень красочно, с игровыми моментами.

-

Электронный читательский дневник. С его помощью можно не только дать информацию о прочитанных за лето книгах, но и приобрести навыки печатания. Можно в электронный вариант вставлять картинки, фотографии. Он позволяет исправить свои ошибки, увидеть их.

-

Готовые шаблоны дневника читателя. Ребенку остается только заполнить титульный лист.

-

Изготовленный своими руками. Ребенок берет обычную тетрадь, делает в ней подробный отчет по книге, описывает главных героев, высказывает свои мысли. На обратной стороне отчета можно сделать иллюстрацию прочитанного, обложку тетради – оформить героями прочитанных книг. Тогда эта тетрадь превращается в настоящее произведение искусства, другой такой уже нигде не будет.

Как заполнять дневник читателя

В 4 классе детям можно немного усложнить план работы над дневником читателя. Они в силах уже сделать своеобразную аннотацию на прочитанную книгу. План заполнения дневника:

-

Фамилия, Имя, Отчество автора произведения.

-

Название книги.

-

Год написания книги.

-

Жанр книги. Что это рассказ, басня, стихотворение, сказка, роман, поэма, сказ.

-

Главные герои и их характеристика.

-

Главная мысль книги.

-

Отзыв о книги. Здесь ребенок пишет, что ему понравилось или кто понравился, что не понравился или кто не понравился.

-

Словарь незнакомых слов с объяснением их значения.

-

Иллюстрация к прочитанному.

Не нужно подробно переписывать главы. Ребенку следует описать основные моменты, пометить важные детали. В дальнейшем, при работе в классе с этим произведением, дети могут активно пользоваться читательским дневником. Он поможет вспомнить детали произведения, те моменты, которые вспоминаются с трудом.

Общие советы по ведению дневника читателя

Педагоги дают советы детям, которые облегчат им ведение дневника читателя:

-

Начинайте заполнять дневник сразу после прочтения книги.

-

Задумайтесь сразу после прочтения, почему книга имеет такое название.

-

Укажите начальную и конечную дату чтения книги.

-

Если книга большая, то делите ее на части.

Произведения должны соответствовать возрасту детей.

Анализ основных произведений для 4 класса

Ниже мы предложим вариант ведения дневника читателя по основным произведениям 4 класса.

Аксаков «Аленький цветочек»

Автор: Аксаков Сергей Тимофеевич.

Название произведения: «Аленький цветочек».

Жанр: сказка.

Главные герои произведения:

-

Купец. Торговец. Имел трех дочерей.

-

Младшая дочь. Добрая девушка, которая не побоялась спасти отца и отправилась к чудищу.

-

Чудище. Страшиле, который на самом деле был заколдованным сыном короля.

-

Сестры. Старшие дочери купца, злые, завистливые.

Краткое содержание:

Купец как-то отправился по делам торговли и спросил у каждой дочери, какой им привести подарок. Старшие дочери спросили у него украшения, младшая – цветочек аленький. Окончив свои дела, купец купил старшим дочерям подарки, но не мог найти аленького цветочка.

После того, как на его караван напали разбойники, купец спасся чудом. Он оказался в волшебном замке с прекрасным садом, где обнаружил аленький цветочек и сорвал его. Это действие вызвало гнев у хозяина замка – страшного чудища. Он согласился отпустить купца домой, но вместо него должна прийти одна из его дочерей.

Когда младшая дочь узнала о беде, которая нависла над отцом, она ушла к чудищу и жила в его замке, как госпожа. Чудище было добрым, приветливым, исполняло все ее желания. Как-то она отпросилась домой, проведывать родных, должна была вернуться в определенное время. Но, завистливые сестры перевели часы. Из-за чего младшая дочь купца опоздала и нашла мертвым чудище. Девушка заплакала и сказала, что любит его. Вместо страшного чудища появился прекрасный королевич, который женился на ней.

Основная мысль сказки: часто внешность бывает обманчива. Страшное чудище может быть заботливым, любящим человеком.

Погорельский Антон «Черная курица, или Поземные жители»

Автор: Антоний Погорельский.

Название произведения: «Черная курица, или Подземные жители».

Жанр: сказка.

Главные герои:

-

Алеша. Одинокий, мечтательный мальчик, хороший товарищ.

-

Чернушка. Курица — в мире людей, министр – в подземном мире. Справедливый, мудрый.

-

Король. Мудрый, благодарный.

-

Учитель. Жесткий, строгий.

Краткое содержание:

Уже два года Алеша жил в пансионате, далеко от дома. Когда других детей забирали домой на выходные, мальчик ухаживал за курицами, среди которых ему особо полюбилась одна, Чернушка. Как-то кухарка решила зарезать ее на обед. Алеша узнал об этом и спас свою любимицу.

Следующей ночью к Алеше пришла Чернушка и привела его в подземный город. Там курица превратилась в министра, а король этого государства отблагодарил ребенка волшебным зернышком. С тех пор Алеша не тратил время на уроки, все знал на отлично. Но, мальчик должен был взамен все держать в тайне.

После этого Алеша изменился, потерял друзей, стал плохо себя вести. Однажды мальчика решили наказать, и от страха он все рассказал учителю. В ночь к нему пришла Чернушка, попрощалась с ним. Алеша заболел. После выздоровления стал прежним хорошим мальчиком, продолжил хорошо учиться и нашел себе друзей.

Основная мысль сказки: если человек получает все даром, не прилагая усилия, то это не приносит ему добра. Нужно уметь держать свое слово.

Павел Бажов «Малахитовая шкатулка»

Автор: Павел Бажов.

Название произведения: «Малахитовая шкатулка».

Жанр: сказ.

Главные герои:

-

Настасья. Строгая вдова, которая не понимала, что творится с ее дочерью.

-

Танюшка. Дочь. Добрая, хозяйственная, рукодельница.

-

Странница. Хозяйка медной горы, которая многому научила Танюшку.

-

Паротя. Жестокий управляющий.

Краткое содержание:

Настасья после смерти мужа осталась одна с тремя детьми. От супруга у нее была шкатулка с украшениями. Украшения никто не мог носить кроме Татьяны. Однажды к ним в дом пришла странница и научила девушку вышивать, подарила ей пуговицу, которую отдала ей в качестве советника.

В доме Настасьи случился пожар, и она решила продать украшения, которые купила жена Пароти, но носить их не смогла. Паротя заказал Татьяне вышить свой портрет, который увидел барин. Предложил Татьяне выйти за него замуж и показать царицу. Девушка согласилась, пришли они во дворец. Она там всех затмила своей красотой.

После того, как пришла в зал царица, Татьяна прошла в стену, а пуговица осталась на полу. Барин после этого пить стал, а люди видеть одновременно в одинаковых платьях двух Хозяек.

Основная мысль: нужно уметь ценить красоту души, а не внешнюю и золото в карманах.

Антон Чехов «Каштанка»

Автор: Антон Павлович Чехов.

Название произведения: «Каштанка».

Жанр: рассказ.

Главные герои:

-

Лука Александрыч – хозяин Каштанки.

-

Каштанка – умная собачка, веселая. Работала в цирке.

-

Мсьё Жорж – внимательный к животным дрессировщик, приютил Каштанку, назвал ее Теткой.

-

Иванович – важный гусь.

-

Федор Тимофеевич – вечно недовольный кот.

-

Хавронья Ивановна – добродушная свинья.

Краткое содержание:

Каштанка жила с Лукой Александрычем и его сыном. Однажды она потерялась и прибилась к хорошему человеку, который оказался дрессировщиком цирка. Он оценил собаку и стал готовить ее к выступлению. Однажды от несчастного случая умирает гусь, и дрессировщик выставляет на сцену Каштанку. В это время Лука Александрыч с сыном были на представлении, они узнают свою собаку, кричат ее. Каштанка бежит к ним.

Основная мысль: как бы собаке не было хорошо, она всегда бежит к своему хозяину. Собака – это лучший друг человека.

Евгений Шварц «Сказка о потерянном времени»

Автор: Евгений Шварц.

Название произведения: «Сказка о потерянном времени».

Жанр: сказка.

Главные герои:

-

Петя – неторопливый, ленивый мальчик.

-

Злые и коварные волшебники.

-

Маруся, Наденька, Вася – друзья Пети.

Краткое содержание:

Петя – ученик третьего класса, плохо учился, всегда опаздывал. Однажды он пришел в школу и увидел, что превратился в старичка, которого не узнала даже мама. Мальчик испугался и побежал куда глаза глядят. Забежал в лес, увидел там злых волшебников, нечаянно узнал, что это они забрали его время и у таких же еще троих ребят.

Петя пошел на поиски других детей, находит их. Мальчик всех ведет в дом к волшебникам. Там друзья прячутся и ночью отматывают часы назад, после чего превращаются обратно в детей и перестают тратить время зря.

Основная мысль: нельзя тратить время зря, нужно учиться, заниматься полезными делами.

Саша Черный «Игорь Робинзон»

Автор: Саша Черный.

Название: «Игорь Робинзон».

Жанр: рассказ.

Главные герои:

-

Игорь – мальчик-фантазер, добрый, смелый, непослушный, находчивый.

-

Цезарь – умная собака, пудель.

-

Настя – кухарка.

-

Жибер – садовник, добрый человек.

Краткое содержание:

Как-то Игорь остался дома один, ему стало скучно. Он отправился на лодке поиграть в адмирала. Лодка поплыла, ее прибило к острову, на котором жили кролики. Игорь воодушевился, представил себя Робинзоном и стал осматривать остров. За это время лодку унесло. Мальчик кричал, но его никто не слышал.

Ночью пришла крыса, мальчик отгонял ее. Он услышал лай. Это к нему приплыл Цезарь. Игорь отправил с ним записку, которую увидел садовник, но ничего не понял. Собака повела садовника к берегу пруда, и тот сообразил в чем дело, сел на лодку и спас мальчика. Игорь стал считать своим спасителем Цезаря и сделал ему медаль.

Основная мысль: нужно думать о последствиях своих действий. Если бы Игорь слушался маму и не стал играть на воде, то ему бы удалось избежать неприятностей.

Михаил Зощенко «Елка»

Автор: Михаил Михайлович Зощенко.

Название произведения: «Елка».

Жанр: рассказ.

Главные герои:

-

Минька – глупый, невоспитанный мальчик.

-

Леля – дерзкая, находчивая девочка.

-

Мама – добрая, гостеприимная. Защищает своих детей, когда те неправы.

-

Папа – умный, строгий, умеет настоять на своем.

Краткое содержание:

В канун Нового года Минька с Лелей пробрались в комнату с подарками. Ребята стали с елки снимать сладости и откусывать их. Минька залез на стул, чтобы сорвать высоко висящее яблоко, но сорвался, упал и разбил куклу. Брат с сестрой убежали, испугавшись.

Пришли гости, мама начала им раздавать подарки. Внезапно она обнаружила обкусанные сладости и поняла, чьих это рук дело. Тогда мама подарила паровозик, который предназначался Миньке, другому мальчику. Тот обиделся и ударил его. Мама девочки, которой предназначалась кукла, обиделась, что она со сломанной рукой.

Гости стали высказывать свое недовольство, а мама – заступаться за детей. После чего гости ушли, обидевшись. Папа на это сказал, что ни праздника, ни подарков не будет. Выключил свет. Все ушли спать.

Основная мысль: нельзя быть жадным и обижать людей. Если пригласили гостей, то нужно проявлять гостеприимство, иначе можно остаться одиноким.

Это только основные произведения в списке чтения для детей 4 класса. По предложенному примеру можно составить отзывы на другие, заданные книги.

Оцените статью | |

| Всего голосов: 1, рейтинг: 4 |