Ë. Ô. Êàöèñ

(Ê ïðîáëåìå àòðèáóöèè ïñåâäîíèìíûõ ãàçåòíî-æóðíàëüíûõ òåêñòîâ Â. Æàáîòèíñêîãî 1901-1907 ãã.)

Â. Âëàäèìèðîâ

ËÅÎÍÈÄ ÀÍÄÐÅÅÂ È ÅÃÎ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß

II

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò29)

Ïðèìå÷àíèÿ

«Âåñòíèê ÐÃÃÓ», No 6(68)/11, Ìîñêâà, 2011

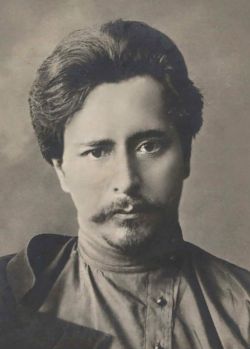

Биография

Андреев Леонид — русский писатель Серебряного века. Появился на свет в 1871 в Орле.

Леонид Андреев учился в мужской гимназии города Орла, после был зачислен на юридическое отделение Санкт-Петербургского государственного университета.

Юные годы Андреева были непростыми: он злоупотреблял алкоголем, был отчислен из университета и пытался покончить жизнь самоубийством, после чего заработал порок сердца. Перебравшись в Москву и продолжив обучение в МГУ, Андреев подрабатывал рисованием портретов.

По окончанию университета Леонид на протяжении пяти лет трудился в адвокатуре. Его дебют в литературе состоялся в 1898 году, когда был опубликован рассказ «Баргамот и Гараська», отмеченный Максимом Горьким.

Всеобщую известность Леонид Андреев получил после выхода в свет рассказа «Жили-были» в 1901 году. В 1906 в жизни Андреева случилась череда потрясений: арест, переезд в Германию, рождение сына Даниила (будущего писателя, автора мистической книги «Роза мира»), смерть жены после родов. Леонид оставил сына, обвинив его в смерти супруги, и уехал в Италию на некоторое время.

Библиография Леонида Андреева насчитывает несколько десятков рассказов, пьес, повестей и романов («Иуда Искариот», «Иго войны», «Жизнь Василия Фивейского», «Дневник Сатаны»). Поздние произведения писателя наполнены пессимизмом и негативным отношением к большевикам, пришедшим к власти.

Леонид Андреев ушел из жизни в 1919 году, причиной смерти стал порок сердца, заработанный писателем в юные годы при попытке самоубийства.

Читать полностью Свернуть текст

Книги

Серии (6)

Все книги (7)

Отзывы

Анастасия

19 сентября 12:49

Рассказ «Кусака» посвящен теме взаимоотношений человека и животных. Андреев обращает внимание на проблему человеческого равнодушия, жестокости по отношению к свои «меньшим братьям». Главным действующим лицом является бездомная собака, у которой нет имени. Все её гнали, она боялась людей. Лишь однажды пьяный мужик хотел приласкать её, но вместо ласки пнул её ногой. «С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели приласкать её,- пишет автор, и поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями или палкой не удавалось отогнать её.» Но однажды, у Кусаки появилась надежда, её подобрали люди, они были добры к собаке, кормили её. Но когда наступила осень, люди уехали и даже не попрощались с собакой. Кусака осталась одна и горестно выла… Отсутствие любви-это очень большое горе, но обманутая любовь-это трагедия для живого существа. п.с.очень советую прочитать эту книгу*** Читать далее

Все отзывы

Голосование за переиздание книги

Иуда Искариот. Дни нашей жизни. Повести. Рассказы

Леонид Андреев (1871 — 1919) — популярный русский писатель начала ХХ века в своих произведениях поднимает сложные вечные вопросы о смысле жизни, соотношении добра и зла, истины и заблуждения, сознательного и бессознательного в человеке. Проблемы бытия, морали освещались писателем остро и неоднозначно. Произведения Л. Андреева сразу становились предметом для дискуссии, литературным и общественным событиями не только в русской, но и в мировой …

Кусака

Перед Вами книга из серии «Классика в школе», в которую собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены повесть «Иуда Искариот» и рассказы Л. Н. Андреева, которые изучают в средней школе и старших …

Иуда Искариот

Леонид Андреев( 1871 — 1919) — писатель удивительно тонкой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко писатель проникает в тайное тайных человеческой психики. Писатель поднимает вопросы добра и зла, тему предательства, столь важную в революционные годы ХХ века, осуждает любые формы войны. В книгу включены нашумевшие в свое время повести и рассказы: «Красный смех», «Иуда Искариот», «Рассказ о семи повешенных» …

Иуда Искариот. Повести. Рассказы

Леонид Андреев (1871 — 1919) — популярный русский писатель начала ХХ века в своих произведениях поднимает сложные вечные вопросы о смысле жизни, соотношении добра и зла, истины и заблуждения, сознательного и бессознательного в человеке. Проблемы бытия, морали освещались писателем остро и неоднозначно. Произведения Л. Андреева сразу становились предметом для дискуссии, литературным и общественным событиями не только в русской, но и в мировой …

Иуда Искариот

Леонид Андреев (1871 — 1919) — популярный русский писатель начала ХХ века в своих произведениях поднимает сложные вечные вопросы о смысле жизни, соотношении добра и зла, истины и заблуждения, сознательного и бессознательного в человеке. Проблемы бытия, морали освещались писателем остро и неоднозначно. Произведения Л. Андреева сразу становились предметом для дискуссии, литературным и общественным событиями не только в русской, но и в мировой …

Бездна

Сложные вечные вопросы о смысле жизни, соотношении добра и зла, истины и заблуждения, сознательного и бессознательного в человеке, проблемы бытия, морали освещались Л. Андреевым остро и …

М. В. Михайлова, В. И. Шулятиков (Москва)

(к вопросу о прототипичности женских персонажей)

Орловский текст российской словесности. Материалы Всероссийской научной конференции. (5-6 октября 2009 года). Орел, 2010. с. 115 — 123

Известно, что Л.Андреев написал «Рассказ о семи повешенных» необычайно быстро. Вскоре после ареста членов Северного Боевого летучего отряда появилось сообщение об этом в столичных газетах, затем несколько «промежуточных» сведений о ходе процесса. А затем уже о приведении приговора в исполнение 17 февраля 1908 года.

16 марта у Андреева был готов черновой вариант произведения, а уже 5 апреля Андреев читал рассказ у себя на петербургской квартире друзьям и знакомым. Работа над рассказом протекала, таким образом, в несколько непривычном для Андреева ритме: обычно он намечал планы заранее, раздумывая над произведениями очень тщательно. Можно предположить, что, помимо чудовищности самого факта — массовой казни молодых людей, чей поступок был осенен героическим ореолом (люди, борющиеся за справедливость во имя народа, воспринимались в обществе как жертвы и мученики произвола властей, а не как убийцы) — было нечто, что подтолкнуло к столь интенсивной работе.

В газетах перечислялись фамилии приговоренных к высшей мере наказания: Анна Распутина, Лидия Стуре, Лев Синегуб, Александр Смирнов, Сергей Баранов, Марио Кальвино (впоследствии было установлено, что это был близкий знакомый Л.Андреева Вс. Лебединцев) и Казанская (в реальности Е.Лебедева) (в таком порядке они были названы в «Русском слове» — N 146 (3 марта/19 февраля 2008). Если Андреев еще не знал о несчастье с Вс. Лебединцевым, то одна из них вполне могла зацепить внимание писателя. Ее он мог слышать не впервые… Анна Распутина (1874-1908; фамилия по мужу, революционеру, с которым обвенчалась, будучи в ссылке в Сибири) была сестрой Владимира Шулятикова (1872-1912), известного критика начала ХХ века. С ним Андреев познакомился в редакции газеты «Курьер», где они общались в течение почти 3-х лет, регулярно печатаясь на страницах этого издания. Андреев начал печататься в «Курьере» почти со времени его основания с 1897 г.; Шулятиков появился в редакции позже — в 1900 году (ранее он печатался в «Русских ведомостях») и сразу же стал неизменным обозревателем русских литературных новинок. За 1901 год им было напечатано около 40 рецензий на произведения текущей литературы. Но именно с его появлением, а также близких ему по умонастроению выпускников Московского университета П.Когана (вел иностранный отдел) и В.Фриче (рецензировал зарубежную литературу) изменилось лицо газеты (хотя Фриче сотрудничал в ней и раньше). Теперь она приобрела отчетливо левую, почти марксистскую окраску.

Каждый номер газеты ее участниками прочитывался с пристрастием, работы каждого становились известны другим. Андреев печатал ежедневный фельетон, Шулятиков опубликовал в общей сложности около 100 статей, одна из которых должна была быть очень памятна писателю. В 1901 году (Курьер. N 278) Шулятиков напечатал статью, озаглавленную «Одинокие и таинственные люди. Рассказы Леонида Андреева». Это был отклик на книгу рассказов, вышедшую в «Знании» и составленную преимущественно из произведений, печатавшихся на страницах «Курьера» (их в общей сложности было опубликовано более 20). Показательно, что это было одно из первых обращений к разбору произведений Андреева (хотя до этого писатель печатался уже около 5 лет) и одна из самых ранних рецензий на получивший широкую известность сборник! В том же году появилась анонимная библиографическая заметка в «Русских ведомостях» (N 285), где были высказаны те же идеи: о таинственном трагизме жизни, запечатлеваемом писателем, о сходстве его манеры с произведениями Э. По, что позволяет в авторе заподозрить Шулятикова. Кроме того, в обоих отзывах указывалось на глубокое внимание Андреева к внутреннему миру персонажей наряду с игнорированием внешних элементов бытия. А в статье «Русская литература в 1901 году» (Курьер. 1902. N 1) Шулятиков уже определенно говорил об Андрееве, как об «одном из крупнейших современных художников».

Андреева тянуло к «молодым» левым сотрудникам журнала, но в то же время отпугивал присущий им ригоризм. И все же столь лестные слова о своем творчестве начинающему писателю приходилось слышать не так уж часто (в дальнейшем позиция Шулятикова по отношению к творчеству Андреева изменится, станет радикально-неприемлющей и развенчивающей, хотя уверенность в выдающемся даре писателя сомнению не подвергнется). Однако пока можно без тени сомнения утверждать, что работы «курьерского» критика им прочитывались внимательно и с интересом. И, вполне возможно, что между ними имели место и доверительные разговоры, которые, однако, продолжались недолго — с 1900 по апрель 1902 года. Именно тогда Шулятиков был подвергнут аресту за принадлежность к РСДРП (его последующие работы в газету доставлялись уже из мест ссылок). И возможно, что темой одного из разговоров послужил рассказ Шулятикова об участии его сестры Анны Распутиной в подпольной революционной деятельности. Участие женщин в революционном движении в начале ХХ века уже воспринималось едва ли не как привычное явление. В свое время всех поразила казнь Софьи Перовской и поступок Веры Засулич, иконой народовольческого движения стала Вера Фигнер. Но с тех пор много народоволок было арестовано, брошено в тюрьмы, сослано на каторгу. И все же такое отношение было характерно для обыденного сознания. Воображению же художника способность женщины рисковать во имя установления в обществе нравственного идеала, справедливости, в защиту правды и при этом забывать о доме, любви, родственных связях, т.е. всем том, что присуще женщине и воспитывается в ней социумом, должно было казаться из ряда вон выходящим явлением. Во всяком случае, что-то из рассказа Шулятикова непременно должно было задеть Андреева, запасть ему в душу. Ведь речь шла о молодой женщине — к тому времени ей было чуть более 30 лет, и она имела двоих детей [1].

Помимо ее революционной биографии Андрееву могли быть сообщены и следующие сведения о ней: родилась в семье с революционными традициями (отец Михаил Иванович Шулятиков [1845-1893] был арестован в 1863 году за участие в «Казанском заговоре», был выслан в город Глазов, а затем в Пермскую губернию), Анна окончила с серебряной медалью 4-ю Московскую женскую гимназию (когда семья переехала в Москву), а затем Высшие женские (Бестужевские) курсы. С 1894 года вступила в народовольческую организацию, участвовала в создании нелегальной Лахтинской типографии, хранила и распространяла её издания. Летом 1896 года типография была разгромлена, и революционерка была вынуждена скрываться, уехала в Череповец, где организовала кружок для учениц старших классов женской гимназии, но в декабре того же года ее арестовали вместе с М. Ветровой и Л. Ергиной, заключили в Петропавловскую крепость. После самосожжения Ветровой она была переведена в Дом Предварительного заключения, а в 1898 г. выслана в Восточную Сибирь на 5 лет, где отбывала ссылку с мужем и родившимися дочерьми в Нижне-Колымске. Вернувшись, она поселилась в Калужском имении своего дяди Александра Петровича Чарушникова, того самого Чарушникова, который прославился вместе С.Дороватовским выпуском тома первых произведений М.Горького, разошедшегося по России немыслимым по тем временам тиражом и неоднократно переиздававшегося. (Можно предположить, что это родство сыграло не последнюю роль в литературных знакомствах и связях брата и сестры Шулятиковых). Членом Летучего боевого отряда Северной области партии эсеров Анна стала в 1906 г.

Вполне вероятно, что не только биографические данные, но и весь духовный облик этой женщины подвергался тщательному анализу в рассказе ее брата (они принадлежали к различным политическим течениям: Шулятиков разделял взгляды социал-демократии уже с 90-х годов, она же была убежденной народоволкой, — и это тоже могло акцентироваться в разговорах). Думается, что ему было известно ее отношение к смерти — а этот вопрос, как мы знаем, более всего занимал Андреева. Возможно, что и настрой сестры на «общее дело» усиленно педалировал критик, желая отвлечь писателя от изображения «одиноких душ» и направить его усилия на раскрытие внутреннего мира людей, сумевших «стать выше своих личных драм», «смело и безбоязненно устремить свой взгляд в глубину новооткрывшихся общественных горизонтов, проникнуться всецело сознанием общественной солидарности» [2]. А то, что эти ощущения действительно были присущи ей, подтверждают слова Анны, сказанные ею смотрителю арестантских помещений Петропавловской крепости полковнику Г.А. Иванишину, который повторил вслед за обвинителем, что «в этих людях (террористах. — М.М., В.Ш.) убит инстинкт жизни, и поэтому они не дорожат жизнью других». Распутина на это возразила: «У нас убит инстинкт смерти, подобно тому, как убит он у храброго офицера, идущего в бой» [3, 497]. Возможно, поэтому, вспомнив о проходивших разговорах, столкновение «инстинкта жизни» и «инстинкта смерти» и сделал Андреев едва ли не основой психологического конфликта своего «Рассказа о семи повешенных», непосредственным импульсом к написанию которого, как уже говорилось выше, послужила расправа над членами эсеровского отряда, готовившими покушение на министра юстиции И.Г.Щегловитова и вел. кн. Николая Николаевича.

Нельзя исключить также, что Андреев мог познакомиться с Распутиной лично, когда в финском местечке Келломяки первым руководителем Летучего северного отряда А. Траубергом была на одной из дач создана их главная база, разгромленная в ноябре 1907 года. Во всяком случае, несомненно, что тесное общение с Вс. Лебединцевым, послужившим прототипом Вернера, а ранее и астронома Терновского, а после ареста Трауберга возглавившим боевой отряд, происходило именно в летнее пребывание Андреева в Куоккале в 1905-1907 гг. [4]. Вполне вероятно, что и другие члены отряда могли бывать на даче Андреева. И уж тем более, что в этой ситуации он особо внимательно мог присматриваться к Анне Распутиной, о которой уже был наслышан.

Среди казненных в 1908 г. членов Летучего боевого отряда было три женщины: Анна Распутина, Лидия Стуре (1884-1908), Елизавета Лебедева (?-1908), проходившая «под кличками Казанская и Кися». И именно «поразительная бодрость духа» [3, 16] отличала этих женщин и запомнилась упомянутому выше Иванишину. Такою же несокрушимой бодростью духа характеризуются и выведенные Андреевым героини рассказа. Их у него две — Муся 19 лет и Таня Ковальчук, тоже очень молодая девушка. Они отличаются друг от друга не столько психологическим настроем перед казнью — они обе спокойны и бесстрашны, сколько нервно-психической реакцией на конкретно-происходящее.

Таня преисполнена материнской нежности к миру, а значит и людям. Заботливость ее о других — лейтмотив этого образа. Она вся в хлопотах о повседневном, сиюминутном. И хотя Андреев «лишил» ее детей, вполне возможно, что материнское начало в ней идет как раз от Анны Распутиной. Вероятно, что, подчеркивая Танино материнское отношение к окружающим, «материнскую жалость», Андреев добивался своеобразного «замещения»: детьми террористки становились все люди, за которых она и шла на казнь. Поэтому-то сама казнь ее не трогает, не волнует, не страшит («убит инстинкт смерти»?). Но в то же время в ней проглядывают и черты Лидии Стуре, которая, как известно, оказала при аресте вооруженное сопротивление (Таня «встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову» [5, 76]).

Внутри Муси (это ее «прозвище», которым она назвалась, и в нем слышны отзвуки имени Кися) горит «огромный сильный огонь» [5, 74], она будто не замечает, что происходит вокруг, устремляясь к чистому и высокому голубому небу, кусочек которого виден в зале суда. И лейтмотивом ее образа становится это «равнение» на высоту («храбрость офицера, идущего в бой»?), которое и делает ее счастливой даже в предлагаемых обстоятельствах. Муся рисуется Андреевым несколько бесплотной, парящей, как бы перетекающей в свои грезы, мысли, видения. Своеобразная героизация переживаний Муси отражает, скорее, отношение автора к своим героиням, чьи казни как бы приобщают их к сонму мучеников и героев, прославившихся в веках. Но в ее возвышенно-болезненных слуховых галлюцинациях нашла отражение и художническая интуиция Андреева, угадавшего, что разум может изменять человеку при соприкосновении с таким страшным явлением, как смерть.

Трудно установить, было ли ему известно, сколько террористок сошло с ума, будучи заключенными в тюрьму. Можно допустить, что он слышал о помешательствах Доры Бриллиант, замешанной в убийстве В.К.Плеве и вел. кн. Сергея Александровича, в 1906 году, Татьяны Леонтьевой, освобожденной из тюрьмы в связи с психическим заболеванием в 1907 (она ошибочно застрелила французского обывателя, приняв его за министра внутренних дел Дурново). Во всяком случае, то, что он называет «слуховыми фантазиями» Муси, вполне можно квалифицировать как бред. Но бред, имеющий под собой четкую психологическую основу: Муся видит себя «героиней-мстительницей». И если ее посещает сомнение, то не в ценности отнимаемой у кого-то жизни, а в том, что она еще не сумела стать наравне с подлинными мстителями.

Муся выписана значительно подробнее, чем Таня Ковальчук, ее отрешенность от мира подчеркивается постоянно, она становится ведущей «краской» при раскрытии ее внутреннего мира. Это героиня из разряда «не от мира сего». Эти особенности во многом соответствовали психологическому облику и поведению Анны Распутиной накануне и во время процесса, о чем мы можем узнать из записок ее защитника присяжного поверенного Александра Александровича Леонтьева [6]. Вот как описывает он свою подзащитную (события восстанавливает по памяти, следуя слышанным ею рассказам, его жена Любовь Леонтьева): «маленькая светлая женщина» (вспомним, что у Андреева Мусе сопутствует «горячая белизна», а «тело прозрачно светится» [5, 74]), всегда одетая в черное платье с белым воротничком. У Андреева в описании Муси тоже присутствует этот контраст белого и черного: «чернота /…/ прямых и гордых глаз» оттеняется «мертвенной бледностью» [5, 74]. Распутина во время подготовки к теракту собиралась разводиться со своим мужем и к Леонтьеву обращалась за советами по этому вопросу: она жаждала освободиться от этого замужества, которое воспринимала как бремя. И то, что Муся «незаметным движением пальцев» все время ощупывает «углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца» [5, 74], можно расценить как «аллюзию» отсутствия обручального кольца на пальце Распутиной (вряд ли, страстно желая развестись, она продолжала носить кольцо!). «Распутина производила впечатление совершенно отреченного от жизни человека», — продолжает мемуаристка. При беседе с защитником она отвечала на вопросы «автоматически и не подыскивая слов оправдания. «Скорей бы окончились все эти формальности», — вырвалось у нее невольно» [6, 7(8)]. Это же настроение мы встречаем в рассказе, но уже у Тани Ковальчук: «На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее» [5, 76].

Правда, далее в воспоминаниях защитника (записанных, как мы помним, по памяти его женой впоследствии) возникают строки, уж очень точно воспроизводящие андреевский текст. Про Распутину сказано следующее: «Когда вошел суд, она не подняла головы, не обратила на военных судей никакого внимания, точно это было ей что-то совершенно постороннее, и только слушала с особым вниманием, как отвечают товарищи, не дрожат ли голоса, не боятся ли, и торопилась поддержать каждого взглядом» [6, 8(9)]. У Андреева читаем: «На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды» [5, 76]. Такие «переклички» можно объяснить тем, что сначала существовал устный рассказ Леонтьева, который позже был записан. Но к тому времени уже был напечатан рассказ Андреева, и он невольно «подавил» документальность воспоминаний рассказчика, а затем и мемуаристки: произошла несомненная контаминация. И все же в достоверности приводимых Л.Леонтьевой сведений не следует сомневаться. Например, там рассказано о восприятии Лидией Стуре обвинительного приговора. Услышав его, она закричала: «Я молода, я жить хочу!». Андреев, если он знал рассказ Леонтьева, этот момент опустил, т.к. он противоречил целостности женских образов его произведения.

Но все-таки мог ли Андреев слышать рассказ защитника (кстати, защитник Муси появляется в «Рассказе о семи повешенных» как эпизодическое лицо!!!)? Похоже, что да. Обнаруженные совпадения могут быть объяснены тем, что в Петербурге в марте 1908 года вполне могли встретиться юрист, присяжный поверенный, специалист по крестьянскому праву, автор многих брошюр и учебников юридического характера, ходатай по делам революционеров Александр Леонтьев и писатель Леонид Андреев, который никогда не забывал своего юридического прошлого. Может быть, Андреев встречал где-то и Распутину. Ведь, как пишет тот же Леонтьев, она бывала в «литературных кружках» [6, 5(6)]. Частой гостьей была она и у Николая Васильевича Мешкова, жившего в это время в Петербурге и собиравшего у себя известных людей, известного пермского деятеля, мецената, выходца из купеческой семьи, материально поддерживающего журнал «Былое». Журнал начал выходить в 1906-1907 гг. и пользовался большой известностью. Он расходился в количестве 30 тысяч экземпляров и посвящал свои страницы истории освободительного движения в России. Во всяком случае контакты такого рода не могут быть исключены.

Современники упрекали Андреева в некоторой вымученности, придуманности размышлений героев перед смертью, в излишней «жертвенности», которой они упиваются. Особенно много нареканий вызвал именно образ Муси, в которой увидели Софью Перовскую [7]. Да, действительно, для террористов-народовольцев вопрос о ценности индивидуальной жизни «врага» просто не стоял. По сравнению с бедствиями, претерпеваемыми народом, уничтожение представителя власти выглядело малой каплей, которую можно внести в дело пресечения злоупотреблений. Об отрицании внутренней борьбы у человека, решившегося на террористический акт, предельно откровенно написала Вера Фигнер в своих воспоминаниях: «Мы о ценности жизни не рассуждали, никогда не говорили о ней, а шли отдавать ее, или всегда были готовы отдать, как-то просто, без всякой оценки того, что отдаем и готовы отдать» [8].

И вот эту «безрассудность» замечательно запечатлел Андреев, поскольку, осмелимся предположить, знал о психологии народовольцев что называется из первых уст: среди казненных именно Анна Распутина имела самый длительный, причем именно народовольческий революционный «стаж» и, следовательно, несла на себе отпечаток народовольческого сознания. Поэтому и нет у приговоренных женщин ни смятения, ни сожалений. А то, что эсеров начинало тяготить «право на кровь», которое они вменили себе в обязанность, мы узнаём, скорее, из литературы, чем из первоисточников. Достаточно указать на повесть В. Ропшина (Б.Савинкова) «Конь бледный» и его роман «То, чего не было». Но они были написаны позже произведения Андреева, и раскаяние, возможно, возникло тоже позже . Поэтому сомнения эсеров действительно могли быть Андрееву и неизвестны. А вот история жизни Анны Распутиной могла глубоко внедриться в сознание Андреева-художника и потом невольно «всплыть» в процессе работы над произведением.

Точно соотносить какую-либо из героинь рассказа с Анной Распутиной не представляется возможным. Да это и не нужно. Ее черты оказались «распределены» между обеими героинями, а кроме того, «приправлены» специфически андреевским пониманием предсмертной тоски, восторга и ужаса перед вечным небытием, непостижимости непоправимого и предрешенности неотвратимого…

Cписок литературы и примечания

1. Поведение и поступки русских женщин-террористок, несомненно, поражали воображение. Недаром французский журналист Гастон Леру (а в исторической памяти французов запечатлена Шарлотта Корде!) им посвятил главу со специфически французско-игривым названием «Бомбы за корсажем» в своей книге журналистских заметок (в начале 1900-х годов он был иностранным корреспондентом) «Агония царской России» (русск. пер. 1928).

2. Шулятиков В. Одинокие и таинственные люди // Курьер. 1901. N 278. О «схватках» Андреева и Шулятикова по поводу идеологических вопросов вспоминал П.Коган. Он указывал, что однажды произошел спор, пессимист Андреев или нет: «Андреев доказывал, что он не пессимист; Шулятиков /…/ кричал и ругался, говоря, что Андреев задержал /…/ ход прогресса» (Фатов Н.Н. Молодые годы Леонида Андреева. По неизданным письмам, воспоминаниям и документам». М., 1924. С. 308).

3. Записные книжки полковника Г.А.Иванишина // Минувшее. М.-СПб., 1994. Т.17. Цит. по: Женщины-террористки в России. Бескорыстные убийцы. Сост., вст. ст. и прим. О.В.Будницкого. Ростов-на-Дону. 1996. С. 15.

4. Есть сведения, что Лебединцев даже давал уроки итальянского языка первой жене писателя, а после публикации «Рассказа о семи повешенных» автор послал экземпляр его матери Надежде Александровне. (См.: Зильберштейн Я., В.В.Лебединцев // Каторга и ссылка. 1928. N 2(39).

5. Андреев Леонид. Повести и рассказы в двух томах. Том второй. 1907-1919. М., 1971.

6. Процесс Летучего Боевого отряда Северной области партии социалистов-революционеров. Из архива защитника по политическим процессам Александра Александровича Леонтьева и по личным воспоминаниям его жены Любови Александровны Леонтьевой. Центральный государственный архив (ЦГА) г. Санкт-Петербурга. Ф. 506. Оп. 1. Д. 625. Л. 2-14. Авторы благодарят Григория Семеновича Кана, впервые обнаружившего эти воспоминания в 2009 году и познакомившего их с ценным материалом.

7. Баян [Рославлев А.С.]. Мысли и впечатления: Рассказ о пяти повешенных // Вечер. 1908. 28 нояб. (N 171). С. 1.

8. Фигнер Вера. Запечатленный труд. М., 1933. С. 156.

Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷ Àíäðååâ (1871 1919) ðóññêèé ïèñàòåëü. Ïðåäñòàâèòåëü Ñåðåáðÿíîãî âåêà ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Àíäðååâ ñ÷èòàåòñÿ ðîäîíà÷àëüíèêîì ðóññêîãî ýêñïðåññèîíèçìà.

Èëüÿ Ðåïèí. Ïîðòðåò ïèñàòåëÿ Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à Àíäðååâà â áåëîé ðóáàõå.1904ã.76 ñì , 66,5 ñì. Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ.

Èëüÿ Ðåïèí. Ïîðòðåò Ëåîíèäà Àíäðååâà. 1905. 93õ71,5 ñì.Îìñêèé îáëàñòíîé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èìåíè Ì. À. Âðóáåëÿ

Âàëåíòèí Ñåðîâ. Ïîðòðåò ïèñàòåëÿ Ëåîíèäà Àíäðååâà . 1907. Êàðòîí, àêâàðåëü, òåìïåðà. 73,3õ56,4. Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé â Ìîñêâå

ðåïèíñêèõ «Ïåíàòàõ», ãäå ïîñòîÿííî ñîáèðàëàñü õóäîæåñòâåííàÿ èíòåëëèãåíöèÿ, ÷àñòî áûâàë ïèñàòåëü Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷ Àíäðååâ. Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Áëîêà, ýòî áûë ÷åëîâåê, «íîñÿùèé, âåðíåå, òàñêàâøèé â ñåáå ìèðîâîé õàîñ». Èñïîëüçóÿ ïðèåìû ñèìâîëèçìà, Àíäðååâ ñòðåìèëñÿ ê âûðàæåíèþ îáùåñòâåííûõ èäåé è íàñòðîåíèé â èíîñêàçàòåëüíîé ôîðìå. Åãî ðàññêàçû âûçûâàëè ÷óâñòâî îñòðîãî áåñïîêîéñòâà è íåäîâîëüñòâà æèçíüþ.

Ðåïèí ïèñàë Ëåîíèäà Àíäðååâà äâàæäû. Ïåðâûé ïîðòðåò, ñîçäàííûé â 1904 ãîäó è èçâåñòíûé ïîä íàçâàíèåì «Ïîðòðåò Ëåîíèäà Àíäðååâà â áåëîé ðóáàõå», õðàíèòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåå. Ýòîò ïîðòðåò, ñâåòëàÿ êðàñî÷íàÿ ãàììà êîòîðîãî ïîñòðîåíà íà òîíêèõ ãðàäàöèÿõ áåëîãî öâåòà, ïåðåäàåò õàðàêòåð ìÿãêèé, íàòóðó ÷óòêóþ, äóõîâíî áîãàòóþ, íî ëèøåííóþ ýíåðãèè äåéñòâèÿ. Ñîçäàííûé îáðàç íå óäîâëåòâîðèë Ðåïèíà, è îí ïîëó÷èë îò Àíäðååâà ñîãëàñèå ïîçèðîâàòü ñíîâà.

Ñïóñòÿ ãîä Ðåïèí ïèøåò âòîðîé ïîðòðåò ïèñàòåëÿ — êðàñèâîãî ÷åëîâåêà «ñî ñìóãëûì òî÷åíûì, äåêîðàòèâíûì ëèöîì», ñèäÿùåãî, ðàñêèíóâ ðóêè, íà ñàäîâîé ñêàìüå. Íåïðèíóæäåííîñòü, ðàñêîâàííîñòü ïîçû ñî÷åòàåòñÿ ñ ïî÷òè öàðñêèì âåëè÷èåì. Íåäàðîì Ðåïèí íàçûâàë Àíäðååâà «ãåðöîãîì Ëîðåíöî». Ïîðòðåò ïîëó÷èë íàçâàíèå «Ëåòíèé îòäûõ». Íî ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îò íåãî îáìàí÷èâî. Îíî íàðóøàåòñÿ âñåì ñòðîåì ïîðòðåòà, êîòîðûé íàïðàâëåí íà äèíàìèçàöèþ è äàæå äðàìàòèçàöèþ îáðàçà.

Âàëåíòèí Ñåðîâ. Ïîðòðåò Ëåîíèäà Àíäðååâà.

1906-ì ïîðòðåò Àíäðååâà Ñåðîâó çàêàçàë èçäàòåëü æóðíàëà «Çîëîòîå ðóíî» Íèêîëàé Ðÿáóøèíñêèé, ïðè÷åì Àíäðååâ æåëàë áûòü íàðèñîâàííûì «òîëüêî Ñåðîâûì è íèêåì äðóãèì». Ñäàòü ðàáîòó â ñðîê Ñåðîâó íå óäàëîñü: Àíäðååâ, èìåâøèé îòíîøåíèå ê âîññòàíèþ ìàòðîñîâ Áàëòèéñêîãî ôëîòà â Ñâåàáîðãå, áûë âûíóæäåí áåæàòü è ñêðûâàòüñÿ îò àðåñòà â Åâðîïå.  ïèñüìå, êîòîðîå Ñåðîâ ïîëó÷èë èç Áåðëèíà, ïèñàòåëü ïðèçíàâàëñÿ: «Áîëåå âñåãî æàëåþ, ÷òî íå ïðèäåòñÿ ìíå áûòü íàïèñàííûì âàìè».

Ãîä ñïóñòÿ Ñåðîâ óçíàë, ÷òî Àíäðååâ ïîñòðîèë äîì â ïÿòè êèëîìåòðàõ îò åãî äà÷è â Èíî ñàìà ñóäüáà íàìåêàëà, ÷òî ïðèøëî âðåìÿ îòäàòü Ðÿáóøèíñêîìó ñòàðûé äîëã.

Ñåðîâ âïåðâûå óâèäåë Ëåîíèäà Àíäðååâà íà äà÷å Ìàêñèìà Ãîðüêîãî â Êóîêêàëå, ãäå îáñóæäàëè ïåðâûé íîìåð ñàòèðè÷åñêîãî æóðíàëà «Æóïåë». Ýòî áûë êðàñèâûé ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïîëíûé ýíåðãèè, æèçíè, áëàãîðîäíîé ÿðîñòè è æåëàíèÿ ñäåëàòü ìèð ëó÷øå. Äâà ãîäà ñïóñòÿ Àíäðååâ áûë òåíüþ ñåáÿ ïðåæíåãî: â Áåðëèíå îí ïîõîðîíèë æåíó,êîòîðàÿ óìåðëà ïîñëå ðîäîâîé ãîðÿ÷êè, êðîìå òîãî Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷ íåñêîëüêî ðàçóâåðèëñÿ â ðåâîëþöèîííûõ èäåàëàõ.

Ñóäÿ ïî âñåìó ,ïîñëå ñìåðòè æåíû Àíäðååâ íå ìîã âîñïèòûâàòü ñûíà, íîâîðîæä¸ííîãî çàáðàëà áàáóøêà Åâôðîñèíüÿ Âàðôîëîìååâíà Âåëèãîðñêàÿ . Îíà óâåçëà ìàëü÷èêà â Ìîñêâó, â ñåìüþ äðóãîé ñâîåé äî÷åðè, Åëèçàâåòû Ìèõàéëîâíû Äîáðîâîé, æåíû èçâåñòíîãî ìîñêîâñêîãî âðà÷à Ôèëèïïà Àëåêñàíäðîâè÷à Äîáðîâà .  ýòîé ñåìüå ìàëü÷èê è âûðîñ è òîæå ñòàë ïîýòîì è ïèñàòåëåì,åãî ïåðó ïðèíàäëåæèò òðàêòàò «Ðîçà Ìèðà»

Ýòà ïåðåìåíà â æèçíè è ñòàëà îñíîâîé ïîðòðåòà: òðàóðíûå îäåæäû, ïîòóõøèé âçãëÿä, ñêîðáíàÿ ñêëàäêà íàä ïåðåíîñèöåé. Íàïèñàííîå àêâàðåëüþ è òåìïåðîé ëèöî «ïðîçðà÷íî», îíî áóäòî ñëèâàåòñÿ ñî ñòåíîé: Àíäðååâ îïóñòîøåí è îòñòðàíåí, îí ñëîâíî íå çäåñü. Ýòîò ÷åëîâåê óæå íå ðâåòñÿ íà áàððèêàäû è, êàæåòñÿ, íå ðåøàåòñÿ âñòðåòèòüñÿ ñ ïóáëèêîé âçãëÿäîì.

1905-ì Ëåîíèäà Àíäðååâà åùå ïîëíîãî ðåøèìîñòè è íàäåæä ïèñàë Ðåïèí. Î òîé ðàáîòå ïèñàòåëü îòçûâàëñÿ ñ íåêîòîðûì ïðåíåáðåæåíèåì: «Íå ïîðòðåò, à èäèëëèÿ». Ñåðîâñêèé æå ïîðòðåò Àíäðååâ öåíèë çà ïðàâäèâîñòü è òî÷íî âçÿòóþ òðàãè÷åñêóþ íîòó.

Èçðÿäíî ïîòðåïàâ, æèçíü âñå æå íå ñëîìèëà ýòîãî ÷åëîâåêà. Îí îñòàâàëñÿ îñòðîóìíûì è èíòåðåñíûì ñîáåñåäíèêîì, ÷üèì îáùåñòâîì Ñåðîâ äîðîæèë. Ïîñëå òîãî êàê ïîðòðåò áûë îêîí÷åí, õóäîæíèê ðåãóëÿðíî áûâàë ó Àíäðååâà â ãîñòÿõ. Îí ëþáèë åãî êàê ïèñàòåëÿ, äðóãà, ñîñåäà. Ó íèõ áûëè ñõîæèå âçãëÿäû íà ïðîèñõîäèâøèå â Ðîññèè ñîáûòèÿ. Êðîìå òîãî, Àíäðååâ îòâîçèë Ñåðîâà äîìîé íà ëîäêå ñ ìîòîðîì ïî ìåðêàì òåõ ìåñò è ëåò, ýòî áûëà íåâèäàëü è ðîñêîøü.

×åðåç äâà ãîäà, ïîñëå òîãî êàê áûë íàïèñàí ýòîò ïîðòðåò, Ëåîíèä Àíäðååâ æåíèëñÿ âî âòîðîé ðàç.  1912-ì ó íåãî ðîäèëñÿ ñûí, êîòîðîãî ïèñàòåëü íàçâàë Âàëåíòèíîì.

Àñêåòè÷íàÿ îäåæäà ÷åðíîãî öâåòà, íåò âî âçãëÿäå ïèñàòåëÿ íè ðàäîñòè, íè íàäåæäû. Òîëüêî ñêîðáü è óíûíèå. Æåëòîâàòûé ôîí ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ öâåòîì ëèöà ãåðîÿ. Ñåðîâ èçîáðàæàåò Àíäðååâà ïðîçðà÷íûì, òåì ñàìûì ðàñêðûâàÿ òåìó îïóñòîøåííîñòè, îòðåøåííîñòè îò æèçíè. Àíäðååâ íå õî÷åò âèäåòü íè÷üèõ ãëàç. Îí ïîãðóæåí â òðàãè÷íûå è ìðà÷íûå ðàçìûøëåíèÿ. Óäèâèòåëüíû ãëàçà ïèñàòåëÿ — îíè ðàçíûå. Ñåðîâ êàê áû íàäåëÿåò ñâîþ ìîäåëü ñïîñîáíîñòüþ âèäåòü èñòèíó. Ìîæåò áûòü, ýòà ñïîñîáíîñòü è ðàçî÷àðîâàëà ïèñàòåëÿ â æèçíè?

Íå ñëó÷àåí âûáîð òåõíèêè âûïîëíåíèÿ ïîðòðåòà. Èìåííî àêâàðåëü è òåìïåðà ñïîñîáíû ïåðåäàòü õðóïêîñòü, ïðîçðà÷íîñòü, òîíêîñòü.

12 ñåíòÿáðÿ 1919 ãîäà Ëåîíèä Àíäðååâ óìåð. Ïðè÷èíîé ñêîðîïîñòèæíîé ñìåðòè ñòàë ïîðîê ñåðäöà. Åìó áûëî 48ëåò.Íàñëåäèå, êîòîðîå îñòàâèë ïèñàòåëü, âêëþ÷àåò â ñåáÿ 89 ðàññêàçîâ, 20 ïüåñ, 8 ïîâåñòåé è ðîìàíîâ. Ìûñëè, âëîæåííûå àâòîðîì â óñòà ãåðîåâ èëè íàïèñàííûå îò ïåðâîãî ëèöà, ðàçîøëèñü íà öèòàòû. Ñ 1991 ãîäà â Îðëå ðàáîòàåò Äîì-ìóçåé Ëåîíèäà Àíäðååâà.

| Леонид Андреев | |

| Леонид Андреев | |

| Имя при рождении | Леонид Андреев |

| Дата рождения | 21 [9].08.1871 |

| Место рождения | г. Орел, Российская Империя |

| Дата смерти | 12.09.1919 |

| Место смерти | г. Нейвола, королевство Финляндия |

| Род деятельности | писатель |

| Язык произведений | русский |

Леонид Николаевич Андреев – русский писатель, драматург.

Леонид Андреев / Биография

Леонид Николаевич Андреев родился 21 августа 1871 года в городе Орел в небогатой семье Николая Андреева и Анастасии Пацковской.

Отец с детства привил будущему писателю любовь к чтению. Прочитав все книги в доме, Леонид Андреев с семи лет был записан в местную библиотеку. Мать развила в мальчике талант к рисованию. В будущем, став известным писателем, участвовал в выставках, но серьезно к этому занятию не относился.

В 1882 году поступил в Орловскую классическую гимназию. Учеба Леониду Николаевичу давалась нелегко, но юноша увлекся философией, изучал труды Э. Гартмана, А. Шопенгауэра, Я. Молешотта. Из-за смерти отца в 1889 году Леонид Николаевич начал давать уроки младшим школьникам и делать портреты на заказ, чтобы финансово поддержать семью.

В 1891 году Леонид Андреев поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Учеба у писателя не вызвала энтузиазма. Создание портретов на заказ помогло выйти ему из трудного финансового положения. Надеясь на дополнительный доход, он начал сочинять рассказы. Первая попытка публикации оказалась неудачной. Но Леонид Николаевич продолжил писать. В 1892 году литературный журнал «Звезда» публикует его рассказ «В холоде и золоте».

Леонида Николаевича отчисляют из университета в 1893 году за неуплату. Писатель переводится в Московский университет на юридический факультет и переезжает в Москву. За ним следует мать с братьями и сестрами. Весной 1897 года Андреев получает диплом адвоката.

Сразу после окончания университета будущий писатель устраивается на работу в Московский судебный округ помощником присяжного. Благодаря знакомству с П. Малянтовичем становится судебным репортером для журнала «Московский вестник».

В конце 1897 года его приглашают в новую газету «Курьер» писать фельетоны из зала суда. В 1898 году газета опубликовала его рассказ «Баргамот и Гараська» о полицейском, пожалевшем пьяницу накануне Пасхи.

Рассказ прочитал М. Горький, по его настоянию Леонида Андреева приняли в литературный кружок «Среда», куда входили Н. Телешов, Е. Чириков, И. Бунин, И. Белоусов.

Издателю известного «Журнала для всех» В. Миролюбову понравились рассказы Леонида Николаевича, он предложил опубликовать их. Так в свет вышли рассказы «Молчание», «Рассказ о Сергее Петровиче», «В темную даль», «Кусака», «Прекрасна жизнь для воскресших».

С 1898 по 1904 год Леонид Андреев пишет свыше пятидесяти рассказов. В 1901 году издательство «Знание», возглавляемое М. Горьким, выпускает восемь изданий первого тома его сочинений.

- Леонид Андреев

-

Петька на даче / Леонид Андреев, 1903

-

Петька на даче / Леонид Андреев, 1929

-

Петька на даче / Леонид Андреев, 1942

В 1902 году Леонид Николаевич женился на Александре Велигорской. На протяжении всей жизни супруга помогала ему в творчестве, печатала на машинке тексты, которые он диктовал. Народные волнения не обошли писателя стороной. В 1904 году он помогал РСДРП в организации собрания, из-за этого попал в тюрьму. После освобождения с женой и ребенком уехал в Финляндию, спустя некоторое время — в Германию. Александра умерла во время родов. Писатель тяжело переживал ее смерть, искал утешение в работе.

В 1906 году он закончил пьесу «Богоборец», но ее запретили к постановке из-за остроты и радикальности взглядов.

- Леонид Андреев

-

Избранное автором : Рассказы и повести 1908-1919 / Л.Н. Андреев

-

Иуда Искариот / Леонид Андреев

-

Цветок под ногою / Л. Н. Андреев

-

Рассказы / Леонид Андреев

В 1907 году в «Сборнике товарищества «Знание» вышла повесть «Иуда Искариот». В журнале символистов «Шиповник» была опубликована пьеса «Жизнь человека». В этом же году вышел рассказ «Тьма» и пьеса «Царь голод».

Окончательно перебравшись в Финляндию, Леонид Андреев женился второй раз в 1908 году на Матильде Денисевич, у них родилось трое детей.

В 1916 году Леонид Николаевич написал патриотическую пьесу «Король, закон и свобода». Стал заведующим литературной редакцией в газете «Русская воля». Произошедшую Октябрьскую революцию он не принял. Составлял антибольшевистские манифесты.

В 1919 году Леонид Андреев скончался от болезни сердца.

Произведения Леонида Николаевича до сих пор изучаются школьниками. Чаще всего в его рассказах поднималась тема бедных и голодающих детей, лишенных семьи и дома.

В городе Орел на 2-й Пушкарной улице открыт дом-музей, где писатель прожил первые семнадцать лет.

| Разве не умнее: жить, хваля жизнь, нежели ругать ее — и все же жить? Леонид Андреев |

Леонид Андреев / Книги

- Андреев, Л. Н. Рассказы : [в 2 томах] / Л. Н. Андреев. — Санкт-Петербург : Знание, 1906.

- Андреев, Л. Н. Полное собрание сочинений : [в 8 томах] / Л. Н. Андреев. — Санкт-Петербург : издательство А. Ф. Маркса, 1913.

- Андреев, Л. Н. Собрание сочинений : в 17 т. / Л. Н. Андреев. — Санкт-Петербург : Просвещение, 1911–1917.

- Андреев, Л. Н. Повести и рассказы. / Л. Н. Андреев. — Москва : ГИХЛ, 1956. — См. также: другие издания 1957, 1959.

- Андреев, Л. Н. Петька на даче: рассказы / Л. Н. Андреев ; [рис. Г. Бедарева]. — Москва : Детская литература, 1975. — 32 с. — (Школьная библиотека. Для начальной школы).

- Андреев, Л. Н. Драматические произведения : [в 2 томах] / Л. Н. Андреев. — Ленинград : Искусство, 1989.

- Т. 1 : К звездам ; Савва ; Жизнь человека ; Царь Голод ; Анатэма ; Океан.

- Т. 2 : Дни нашей жизни ; Екатерина Ивановна ; Каинова печать ; Мысль ; Самсон в оковах ; Собачий вальс ; Тот, кто получает пощечины ; Реквием.

- Андреев, Л. Н. Собрание сочинений : [в 6 томах] / Л. Н. Андреев. — Москва : Художественная литература, 1990–1996.

- Андреев, Л. Н. S. O. S. ; Дневник (1914–1919) ; Письма (1917–1919) ; Статьи и интервью (1919) ; Воспоминания современников (1918–1919) / Л. Н. Андреев. — Москва ; Санкт-Петербург : Феникс, 1994. — 598 с.

- Андреев, Л. Н. Полное собрание сочинений : [в 23 томах] / Л. Н. Андреев. — Москва : Наука, 2007–.

- Андреев, Л. Н. Цветок под ногою : повести и рассказы / Л. Н. Андреев ; вступ. ст. Н. Кольцовой ; худож. А. Кузнецов [Текст]. — М. : Детская литература, 2007. — 477, [2] с. : ил.

- Андреев, Л. Н. Иуда Искариот и другие / Л. Н. Андреев; [худож. А. Зыкина]. — Санкт-Петербург : Вита Нова, 2009. — 592 с.

Леонид Андреев / О жизни и творчестве

- Андреев, В. Л. Детство. / В. Л. Андреев. – Москва : Советский писатель, 1966. — 276 с.

- Кен, Л. Жизнь Леонида Андреева, рассказанная им самим и его современниками / Л. Кен, Л. Рогов. — Санкт-Петербург : Полиграфическая компания «КОСТА», 2010. — 432 с.