Текст: Ольга Разумихина

Вот диковинка: у старшеклассников что ни март, то время изучать Толстого! В девятом классе весна начинается с обсуждения повестей «Детство», «Отрочество» и «Юность», которые и принесли Льву Николаевичу, в 1850-х годах ещё никому не известному, славу выдающегося писателя; в одиннадцатом — со словесных баталий вокруг «Анны Карениной» (хотя этот роман проходят и не во всех школах). Десятиклассники же, что вполне логично, знакомятся с «промежуточным» по хронологии произведением.

Публикация «Севастопольских рассказов» в 1850-х гг. важна сразу по нескольким причинам:

- •это было первое отечественное произведение, которое автор, находящийся на военной службе, писал в режиме «реального времени» (иными словами, Л. Н. Толстой стал первым военным корреспондентом — хотя в середине XIX в. такого понятия ещё не существовало, и, более того, Николай I ответил отказом на просьбу будущего автора «Войны и мира» о выпуске регулярной воинской газеты);

- •«Севастопольские рассказы» прославляли героизм участников Крымской кампании, но в то же время показывали, насколько бессмысленна любая война — как с общечеловеческой, так и с философской точки зрения;

- •в цикле из трёх рассказов были обозначены многие темы, которые Л. Н. Толстой, уверившись, что его творчество находит отклик у массового читателя, раскрывал в дальнейших работах — в том числе в «Войне и мире». (Конечно, классик вряд ли бы отчаялся, если его произведение было бы принято с прохладцей. Так, Н.В. Гоголь нашёл в себе силы писать дальше, после того как критики разгромили его дебютную поэму «Ганц Кюхельгартен» — произведение, будем честны, и впрямь не слишком удачное. Тем более что за плечами у Толстого уже была успешная публикация «Детства» и «Отрочества». И всё же куда приятнее начинать карьеру с шумного успеха!)

Как и повести «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Севастопольские рассказы» нельзя назвать произведением стопроцентно автобиографичным, документальным. Как первые три публикации — это история взросления Коленьки Иртеньева, который хотя и похож в чём-то на юного Толстого, но всё-таки является плодом авторской фантазии и окружён вымышленными персонажами, — так и в «Севастопольских рассказах» реальные картины города, находящегося под беспрерывным обстрелом, сменяются историями собирательных персонажей. Впрочем, это нисколько не умаляет высокой правды о доблести и трусости, гордости и отчаянии, жестокости и милосердии, присущих людям во все времена.

Но чем была вызвана Кавказская война — и какую роль в ней сыграл Л. Н. Толстой?

Экскурс в историю

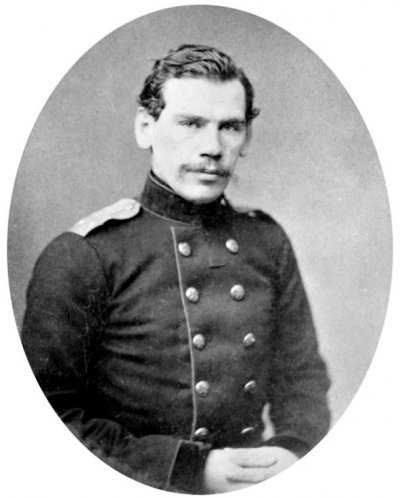

Л.Н. Толстой в военной форме

Кавказская война, или, как её называли современники, Восточная война — военный конфликт, который развивался с 1853 по 1856 год. Обусловленный множеством противоречий между Россией и европейскими государствами, поначалу исключительно дипломатических, он неизбежно вылился в череду активных столкновений.

В первой половине XIX века французские власти лелеяли надежду одержать «реванш» после того, как армия Наполеона была разбита русскими войсками в 1812-м году; Англия поддерживала Францию, так как опасалась, как бы Российская Империя не стала слишком влиятельным игроком на геополитической арене. На стороне Англии также сражались войска Сардинии — государства, которого на данный момент нет на карте мира; в 1861 году (вскоре после окончания Крымской войны) оно прекратило своё существование. Чаще всего это происходит, когда страна оказывается завоёвана, но в данном случае дело обстояло наоборот: Сардиния хотела объединить под своей эгидой все итальянские княжества и как бы «превратиться» в новое государство. Англия пообещала Сардинии помощь — но только в том случае, если её войска поддержат британцев в Кавказской войне. Власти Сардинии согласились и отправили на подмогу 18 тысяч солдат; англичане в ответ выполнили обещание, так что в 1861 году, спустя пять лет после окончания Крымской войны, Сардиния присоединила ряд территорий и стала называться Италией.

На этом моменте школьник спросит: всё это ясно, но почему война называется Кавказской? Дело в том, что формальным поводом для начала войны стали комментарии Наполеона III и Николая I по поводу ситуации в Османской империи (ещё одно государство, которого больше нет; частично оно располагалось на месте современной Турции). На протяжении многих веков это было одно из величайших государств мира, но к XIX в. влияние Империи становилось всё меньшим и меньшим, так что её называли «больным человеком Европы». Неудивительно, что Франция и Россия старались «присматривать» за Османией, чтобы кто-нибудь не захватил часть её территорий. Незадолго до войны Наполеон III уверил мировую общественность в том, что Николай I хочет урвать «кусок» империи. Российский же император утверждал: он стремится просто-напросто поддержать братьев по вере (на территории современной Турции в те годы жили миллионы православных христиан), — хотя, нужно думать, политические соображения руководили им не в меньшей мере. Может, Николай I в случае победы и не присоединил бы часть Османии, но точно подчинил бы себе «местного» султана — и, значит, мог бы диктовать ему некоторые политические решения. Но, как говорится, история не знает сослагательного наклонения, — а в Крымской войне Россия потерпела поражение.

Наступательные действия европейских держав в 1954 году привели к тому, что российский город Севастополь был взят в осаду. Эта осада продолжалась немногим меньше года, так что неудивительно, что звуки выстрелов, как пишет об этом Толстой, стали для местных жителей привычными. Сам же Лев Николаевич, будучи офицером, принимал активное участие в сражениях и был награждён за храбрость двумя медалями. Выходить в бой ему было не впервой: в начале военной службы он принимал участие в ряде сражений с кавказскими горцами — и чуть не был убит ядром, врезавшимся в колесо пушки, которую он заряжал.

Любопытный факт

Л.Н. Толстой – поручик артиллерии. Фото 1854 г.

Совпадение это или нет, но большинство классиков второй половины XIX века — за исключением, пожалуй, Островского и Салтыкова-Щедрина — хотя бы раз оказывались на краю гибели либо сталкивались с преждевременной смертью близких. Фёдор Михайлович Достоевский, будучи участником якобы революционного кружка петрашевцев, был приговорён к казни через расстрел; о том, что смертельный приговор отменён, объявили в последнюю минуту, когда писатель уже стоял на эшафоте. Николай Алексеевич Некрасов, рассорившись с отцом, отправился в Петербург без гроша в кармане, чтобы поступить в университет, но не прошёл конкурс и был вынужден несколько месяцев жить на съёмной квартире; в какой-то момент тяжело заболел и больше не смог платить аренду, из-за чего его — больного! зимой! — выгнали на улицу, а после он несколько месяцев жил в ночлежке. Что до Ивана Сергеевича Тургенева, то он в возрасте четырёх лет пошёл с родителями в зоопарк, где чуть не упал в яму с медведями. Нам это кажется скорее забавным, но отцу будущего классика, который едва успел схватить мальчишку за ногу, было не до смеха.

Афанасий Афанасьевич Фет похоронил невесту, погибшую, когда её ночная одежда загорелась от пламени свечи; Фёдор Иванович Тютчев — супругу, пережившую кораблекрушение, но из-за нервного потрясения и переохлаждения заболевшую туберкулёзом и так и не сумевшую побороть коварный недуг.

Таким образом, Золотой век русской литературы, прошедший под знаком дуэлей (которые унесли жизни А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, и этот список лишь по счастливой случайности не пополнил А. С. Грибоедов), сменился эпохой, когда в судьбы писателей и поэтов то и дело вмешивалась трагическая случайность. Увы, в Серебряном веке творческим людям пришлось ещё тяжелее: некоторые из них, например Н. С. Гумилёв и О. Э. Мандельштам, были репрессированы; другие, в первую очередь С. А. Есенин и В. М. Маяковский, ушли из жизни по собственной воле.

Композиция произведения

Оставаясь верным нашим традициям и избегая спойлеров, напомним, что «Севастопольские рассказы» — цикл из трёх произведений:

- •«Севастополь в декабре месяце»;

- •«Севастополь в мае»;

- •«Севастополь в августе 1855 года».

Первая часть цикла не содержит сюжета как такового: это своеобразная «экскурсия», очень жуткая, по осаждённому городу: по его «мирным» улицам — и по множеству комнат в здании, которое некогда было городским Собранием, но теперь превращено в госпиталь. В этом здании то и дело слышатся такие разговоры:

- — Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, <…> она мужу на бастион обедать носила.

- — Что ж, отрезали?

- — Выше колена отрезали.

Вторая и третья часть цикла расположены по принципу антитезы (противопоставления). Главные герои «Севастополя в мае» — люди тщеславные и корыстные; они либо думают только о наградах и статусе, либо и вовсе стараются всеми силами избежать опасности. К числу первых относится штабс-капитан Михайлов, который рассуждает следующим образом:

- Каково будет удивление и радость Наташи [жены], — думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку, — когда она вдруг прочтет в «Инвалиде» описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению [по знакомству]. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и ещё, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк… подполковник… Анну на шею… полковник…

Центральные персонажи «Севастополя в августе 1855 года», напротив, — люди, искренне преданные Отечеству, готовые держать оборону до последнего. Это два брата, Михаил и Владимир Козельцевы: один — прославленный, уважаемый всеми подчинёнными офицер, другой — новобранец, у которого была возможность «отсидеться», но он отправился на Кавказ по собственному желанию. Эти люди не лишены мелких недостатков, но оттого не менее больно смотреть, как война ломает их судьбы.

Авторская позиция

«Севастопольские рассказы» — произведение пронзительное, но вместе с тем предельно понятное. Прославляя воинскую доблесть, автор тем не менее подчёркивает, что в цивилизованном обществе — если таковое когда-нибудь возникнет — люди больше не будут убивать друг друга. В доказательство этой мысли приводится рассуждение:

- <…> что, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой — выслать из каждой армии по одному солдату? <…> Потом выслать другого, с каждой стороны, потом 3-го, 4-го и т. д., до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата — один бы осаждал город, другой бы защищал его.

- Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между 80 тысячами воюющих против 80 тысяч? Отчего не 135 тысяч против 135 тысяч? Отчего не 20 тысяч против 20 тысяч? Отчего не 20 против 20-ти? Отчего не один против одного? <…>

И вот какой вывод делает автор:

- Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.

Не согласиться с этим сложно — как и с тем, что произведения Льва Николаевича Толстого возымели огромное влияние на мировую общественность XIX столетия. Но нам, как представителям века XXI, стоит задаться другим вопросом: как же так получилось, что после Отечественной войны 1812 года, Кавказской войны и ряда других, более локальных столкновений, которые, очевидно, обернулись для миллионов людей величайшей трагедией, — оказались возможны и Первая мировая, и Вторая мировая войны?

Peskarlib.ru > Русские авторы > Лев ТОЛСТОЙ

Лев ТОЛСТОЙ

Акула

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул свежий ветер; но к вечеру погода изменилась: стало душно и точно из топленной печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.

Лев ТОЛСТОЙ

Как тетушка рассказывала о том, как она выучилась шить

Когда мне было шесть лет, я просила мать дать мне шить. Она сказала: «Ты еще мала, ты только пальцы наколешь»; а я все приставала. Мать достала из сундука красный лоскут и дала мне; потом вдела в иголку красную нитку и показала мне, как держать.

Лев ТОЛСТОЙ

Как мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город

Собрался батюшка в город, а я ему говорю: «Батя, возьми меня с собой». А он говорит: «Ты там замерзнешь; куда тебя». Я повернулся, заплакал и пошел в чулан. Плакал-плакал и заснул.

Лев ТОЛСТОЙ

Как мальчик рассказывал о том, как он дедушке нашел пчелиных маток

Мой дедушка летом жил на пчельнике. Когда я прихаживал к нему, он давал мне меду.

Лев ТОЛСТОЙ

Рассказ мужика о том, за что он старшего брата своего любит

Я и так брата люблю, а больше за то, что он за меня в солдаты пошел. Вот как было дело: стали бросать жеребий. Жеребий пал на меня, мне надо были идти в солдаты, а я тогда неделю как женился. Не хотелось мне от молодой жены уходить.

Лев ТОЛСТОЙ

Как я в первый раз убил зайца (Рассказ барина)

У меня был дядька Иван Андреич. Он выучил меня стрелять, когда мне было еще 13 лет. Он достал маленькое ружьецо и давал мне из него стрелять, когда мы ходили гулять. И я убил раз галку и другой раз сороку.

Лев ТОЛСТОЙ

Как волки учат своих детей

Я шел по дороге и сзади себя услыхал крик. Кричал мальчик-пастух. Он бежал полем и на кого-то показывал.

Лев ТОЛСТОЙ

Как тетушка рассказывала о том, как у нее был ручной воробей – живчик

В нашем доме за ставнем окна воробей свил гнездо и положил пять яичек. Мы с сестрами смотрели, как воробей по соломинке и по перышку носил за ставень и вил там гнездышко. А потом, когда он положил туда яйца, мы очень обрадовались.

Лев ТОЛСТОЙ

Как дядя рассказывал про то, как он ездил верхом

У нас был старый старик, Пимен Тимофеич. Ему было 90 лет. Он жил у своего внука без дела. Спина у него была согнутая, он ходил с палкой и тихо передвигал ногами. Зубов у него совсем не было, лицо было сморщенное. Нижняя губа его тряслась; когда он ходил и когда говорил, он шлепал губами, и нельзя было понять, что он говорит.

Лев ТОЛСТОЙ

Воробей и ласточки

Раз я стоял на дворе и смотрел на гнездо ласточек под крышей. Обе ласточки при мне улетели, и гнездо осталось пустое.

Лев ТОЛСТОЙ

Яблони

Я посадил двести молодых яблонь и три года весною и осенью окапывал их, и на зиму завертывал соломой от зайцев. На четвертый год, когда сошел снег, я пошел смотреть свои яблони.

Лев ТОЛСТОЙ

Как я выучился ездить верхом

Когда жили в городе, мы каждый день учились, только по воскресеньям и по праздникам ходили гулять и играли с братьями. Один раз батюшка сказал: «Надо старшим детям учиться ездить верхом. Послать их в манеж».

Лев ТОЛСТОЙ

Солдаткино житье (Рассказ мужика)

Мы жили бедно на краю деревни. Была у меня мать, нянька (старшая сестра) и бабушка. Бабушка ходила в старом чупруне и худенькой паневе, а голову завязывала какой-то ветошкой, и под горлом у ней висел мешочек.

Лев ТОЛСТОЙ

Мильтон и Булька

Я завел себе для фазанов легавую собаку. Собаку эту звали Мильтон: она была высокая, худая, крапчатая по серому, с длинными брылами и ушами и очень сильная и умная.

Лев ТОЛСТОЙ

Булька и волк

Когда я уезжал с Кавказа, тогда еще там была война, и ночью опасно было ездить без конвоя.

Лев ТОЛСТОЙ

Что случилось с Булькой в Пятигорске

Из станицы я поехал не прямо в Россию, а сначала в Пятигорск, и там пробыл два месяца. Мильтона я подарил казаку-охотнику, а Бульку взял с собой в Пятигорск.

Лев ТОЛСТОЙ

Конец Бульки и Мильтона

Булька и Мильтон кончились в одно и то же время. Старый казак не умел обращаться с Мильтоном. Вместо того чтобы брать его с собою только на птицу, он стал водить его за кабанами. И в ту же осень секач кабан спорол его. Никто не умел его зашить, и Мильтон издох.

Лев ТОЛСТОЙ

Булька

У меня была мордашка. Ее звали Булькой. Она была вся черная, только кончики передних лап были белые.

Лев ТОЛСТОЙ

Булька и кабан

Один раз на Кавказе мы пошли на охоту за кабанами, и Булька прибежал со мной. Только что гончие погнали, Булька бросился на их голос и скрылся в лесу. Это была в ноябре месяце; кабаны и свиньи тогда бывают очень жирные.

Лев ТОЛСТОЙ

Черепаха

Один раз я пошел с Мильтоном на охоту. Подле леса он начал искать, вытянул хвост, поднял уши и стал принюхиваться. Я приготовил ружье и пошел за ним. Я думал, что он ищет куропатку, фазана или зайца.

Спросите любого взрослого человека – какие книги Льва Николаевича Толстого он знает, и каждый вам ответит – «Анна Каренина» и «Война и мир». Безусловно, именно они принесли ему всемирную известность. Но Лев Толстой писал не только взрослые произведения, был еще и Лев Толстой для детей. Одними из первых были рассказы о собаке Бульке, о ее преданности своему хозяину.

Детские рассказы Льва Толстого пронизаны любовью к детям, особенно к крестьянским («Филиппок»), они бесхитростные и простые, мораль в них на поверхности, но в то же время они лишены пафосных нравоучений. Прочтите или перечтите заново поучительные басни Льва Толстого «Дележ наследства», «Хорек», «Голова и хвост змеи», «Журавль и аист», «Волк и старик» или трогательный до слез рассказ «Лев и собачка». Именно такие произведения закладывают в детях понятия добра и справедливости.

Несмотря на то, что Толстой был дворянского сословия, он всегда находил время для общения с крестьянскими детьми, а в своем имении даже открыл для них школу.

Великий русский писатель, человек прогрессивных взглядов, Лев Толстой умер в поезде на станции Астапово. По завещанию он был похоронен в Ясной Поляне, на холме, где в детстве маленький Лев искал «зеленую палочку», которая помогла бы сделать всех людей счастливыми.

Àâòîð ñòàòüè Â.Á.Ðåìèçîâ

Ëåâ Òîëñòîé ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ëåñêîâûì 20 àïðåëÿ 1887 ã. â Ìîñêâå â ñâî¸ì õàìîâíè÷åñêîì äîìå. Òðåìÿ ìåñÿöàìè ðàíåå Ë.Ò. ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ëåãåíäû Ëåñêîâà Ñêàçàíèå î Ô¸äîðå-õðèñòèàíèíå è î äðóãå åãî Àáðàìå-æèäîâèíå ïèñàë Â.Ã.×åðòêîâó: Ñåé÷àñ ïîëó÷èë ïîñûëêó ðóêîïèñè è ñòàòüþ Ëåñêîâà. Ñòàòüÿ Ëåñêîâà, êðîìå ÿçûêà, â êîòîðîì ÷óâñòâóåòñÿ èñêóññòâåííîñòü, ïðåâîñõîäíà. È ïî ìíå, íè÷åãî â íåé èçìåíÿòü íå íàäî, à âñå ñðåäñòâà óïîòðåáèòü, ÷òîáû å¸ íàïå÷àòàòü ó íàñ êàê åñòü. Ýòî ïðåâîñõîäíàÿ âåùü . Î ñàìîì Ëåñêîâå ïîñëå âñòðå÷è ê òîìó æå ×åðòêîâó Ë.Ò. ñîîáùàë: Áûë Ëåñêîâ. Êàêîé è óìíûé è îðèãèíàëüíûé ÷åëîâåê!...

Âòîðàÿ âñòðå÷à ïèñàòåëåé ñîñòîÿëàñü â ßñíîé Ïîëÿíå 24-26 ÿíâàðÿ 1890 ã. Èìåííî â ýòîò ïðèåçä Ë.Ò. ÷èòàë âñëóõ Ëåñêîâó è ×åðòêîâó êîìåäèþ Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ, à Ëåñêîâ Ìåëî÷è àðõèåðåéñêîé æèçíè. Áîëüøå ïèñàòåëè íå âèäåëèñü è ñîñòîÿëè ëèøü â ïåðåïèñêå. Ñîõðàíèëîñü 51 ïèñüìî Ëåñêîâà ê Ë.Ò. è 10 ïèñåì Ë.Ò. ê Ëåñêîâó.

14 àïðåëÿ 1888 ã. Ë.Ò. â ïèñüìå ê Ï.È.Áèðþêîâó ïèøåò: Ëåñêîâà ëåãåíäó ïðî÷¸ë â òîò æå äåíü, êàê îíà âûøëà. Ýòà åù¸ ëó÷øå òîé. Îáå ïðåêðàñíû (ëåãåíäû Ëåñêîâà Ïðåêðàñíàÿ Àçà — Ì.: Ïîñðåäíèê, 1888 è Ñîâåñòíûé Äàíèëà Ì.: Ïîñðåäíèê, 1887. Â.Ð.). Íî òà ñëèøêîì êóäðÿâà, à ýòà ïðîñòà è ïðåëåñòíà. Ïîìîãè åìó Áîã.  äåêàáðå ìåñÿöå ýòîãî æå ãîäà Ë.Ò. çàïèñûâàåò â ñâî¸ì Äíåâíèêå: ×èòàþ Ëåñêîâà Êîëûâàíñêèé ìóæ, õîðîøî. ×åðåç ãîä, çíàêîìÿñü, âèäèìî, ñ ðàññêàçîì Ëåñêîâà Ôèãóðà, Ë.Ò. çàìå÷àåò: Ôàëüøèâî. Äóðíî. À åù¸ ãîäîì ïîçæå Ë.Ò. â ïèñüìå ê Ëåñêîâó îò 3 äåêàáðÿ äà¸ò îöåíêó ðàññêàçó ïèñàòåëÿ-ñîâðåìåííèêà ×àñ âîëè áîæèåé, ñþæåò êîòîðîãî Ìóäðàÿ äåâèöà áûë ïîäñêàçàí àâòîðó ñàìèì Ë.Ò.: Ïîëó÷èë âàøå è ïîñëåäíåå ïèñüìî, äîðîãîé Íèêîëàé Ñåì¸íîâè÷, è êíèæêó Îáîçðåíèå ñ âàøåé ïîâåñòüþ. ß íà÷àë ÷èòàòü, è ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ òîí è íåîáûêíîâåííîå ìàñòåðñòâî ÿçûêà, íî ïîòîì âûñòóïèë âàø îñîáåííûé íåäîñòàòîê, îò êîòîðîãî òàê ëåãêî, êàçàëîñü áû, èñïðàâèòüñÿ è êîòîðûé åñòü ñàìî ïî ñåáå êà÷åñòâî, à íå íåäîñòàòîê exuberanse (èçëèøåñòâî) îáðàçîâ, êðàñîê, õàðàêòåðíûõ âûðàæåíèé, êîòîðàÿ âàñ îïüÿíÿåò è óâëåêàåò. Ìíîãî ëèøíåãî, íåñîðàçìåðíîãî, íî verve (âîñòîðã) è òîí óäèâèòåëüíû. Ñêàçêà âñ¸-òàêè î÷åíü õîðîøà, íî äîñàäíî, ÷òî îíà. Åñëè áû íå èçëèøåê òàëàíòà, áûëà áû ëó÷øå. Ïîäîáíûå çàìå÷àíèå Ë.Ò. âûñêàçûâàåò è â äàëüíåéøåì ê ðÿäó äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé Ëåñêîâà è ìàíåðå åãî ïîâåñòâîâàíèÿ â öåëîì. ×òî êàñàåòñÿ ñàìîãî ñþæåòà Ìóäðîé äåâèöû, òî Ë.Ò. 12 èþíÿ 1899 ã. çàïèñàë â äíåâíèêå: Ëåñêîâ âîñïîëüçîâàëñÿ ìîåé òåìîé, è äóðíî. ×óäåñíàÿ ìûñëü ìîÿ áûëà òðè âîïðîñà: êàêîå âðåìÿ âàæíåå âñåãî? Êàêîé ÷åëîâåê? È êàêîå äåëî?.  1903 ã., âîçâðàòèâøèñü ê óêàçàííîìó ñþæåòó, Ë.Ò. íàïèñàë ðàññêàç Òðè âîïðîñà.

ÿíâàðå 1891 ã. Ë.Ò. ÷èòàåò ðàññêàçû Ëåñêîâà è â ñâÿçè ñ íèìè ñîîáùàåò ×åðòêîâó: Ïîñûëàþ âàñ ðàññêàç Ëåñêîâà â Ïåòåðáóðãñêîé ãàçåòå (Ïîä ðîæäåñòâî îáèäåëè. Â.Ð.). Êàêàÿ ïðåëåñòü! Ýòî ëó÷øå âñåõ åãî ðàññêàçîâ. È êàê õîðîøî áû áûëî, åñëè áû ìîäíî áûëî íàïå÷àòàòü. Äóðà÷îê ìíå íå íðàâèòñÿ. â Äóðà÷êå íåò èñêðåííîñòè, à â Ïîä ðîæäåñòâî îáèäåëè åñòü .

ïåðåïèñêå ïèñàòåëåé 1893-94 ãã. áûëà çàòðîíóòà ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ ïðàâäû è âûìûñëà, õóäîæåñòâà è ôèëîñîôñêîé òåíäåíöèîçíîñòè, ê êîòîðîé Ëåñêîâà ïîñòîÿííî ñêëîíÿë Ë.Ò. ×òî ïîëåçíî ïèñàòü? — ñïðàøèâàë Òîëñòîãî Ëåñêîâ. Âû ðàç ïèñàëè ìíå, ÷òî Âàì îïðîòèâåëè âûìûñëû, à ÿ Âàì îòâå÷àë òîãäà, ÷òî ÿ íå ÷óâñòâóþ â ñåáå ñèë è ïîäãîòîâêè, ÷òîáû ïðèíÿòü íîâîå íàïðàâëåíèå â äåÿòåëüíîñòè (ðå÷ü èä¸ò î íðàâñòâåííî-ðåëèãèîçíîé ïîçèöèè ïèñàòåëÿ; â ýòîì æå ïèñüìå Ëåñêîâ, ãîâîðÿ î ñâîèõ ñèìïàòèÿõ ê õðèñòèàíñòâó òîëñòîâñêîãî íàïðàâëåíèÿ, çàùèùàåò òî, ê ÷åìó ñêëîííà åãî ñîáñòâåííàÿ äóøà ïîìîãàòü î÷èùåíèþ õðàìà èçãíàíèåì èç íåãî òîðãóþùèõ â í¸ì. Â.Ð.) [ ] Ñëîâîì ÿ õî÷ó îñòàâàòüñÿ âûìåòàëüùèêîì ñîðà, à íå òîëêîâàòåëåì Òàëìóäà, è ÿ õî÷ó èìåòü íà ýòî ïîìèìî ñîáñòâåííîãî âûáîðà åù¸ óòâåðæäåíèå îò ÷åëîâåêà, êîòîðûé ìåíÿ ðàçóìíåå. Íà ýòè ïîëíûå êîëåáàíèé ðàçäóìüÿ Ë.Ò. îòâåòèë Ëåñêîâó â ïèñüìå îò 14 ìàÿ 1994 ã.: âûìûñëû âûìûñëàì ðîçíü. Ïðîòèâíû ìîãóò áûòü âûìûñëû, çà êîòîðûìè íè÷åãî íå âûñòóïàåò. Ó âàñ æå ýòîãî íå áûëî íèêîãäà è ïðåæäå, à òåïåðü åù¸ ìåíüøå, ÷åì êîãäà-íèáóäü. È ïîòîìó â îòâåò íà âàø âîïðîñ ãîâîðþ, ÷òî æåëàþ òîëüêî ïðîäîëæåíèÿ âàøåé äåÿòåëüíîñòè, õîòÿ ýòî æåëàíèå íå èñêëþ÷àåò è äðóãîãî æåëàíèÿ, ñâîéñòâåííîãî íàì âñåì äëÿ ñåáÿ, à ïîòîìó è äëÿ ëþäåé, êîòîðûõ ìû ëþáèì, ÷òîáû îíè, à ïîòîìó è äåëî èõ ñòàíîâèëîñü áû âñ¸ âàæíåå è âàæíåå, è íóæíåå è íóæíåå ëþäÿì, è ïðèÿòíåå Áîãó . À ïîëóãîäîì ðàíüøå Ë.Ò. íàïîìèíàë Ëåñêîâó, ÷òî â èñêóññòâå õîðîøà ñòàðèíà, íî åù¸ ëó÷øå ñâîáîäà.

Èìåííî ñâîáîäíûé è òâîð÷åñêèé õàðàêòåð íîñèëè îòíîøåíèÿ ìåæäó âåëèêèìè ïèñàòåëÿìè. Ëåñêîâ âñåãäà ïðèçíàâàë íåîñïîðèìîå ïåðâåíñòâî Òîëñòîãî êàê õóäîæíèêà è ìûñëèòåëÿ íàä ñîáîé, äëÿ íåãî àâòîð Âîéíû è ìèðà áûë ó÷èòåëåì â æèçíè è òâîð÷åñòâå. Î Ëüâå Íèêîëàåâè÷å ìíå âñ¸ äîðîãî è âñ¸ íåñêàçàííî èíòåðåñíî, — ïèñàë îí â ïèñüìå ê ×åðòêîâó îò 4 íîÿáðÿ 1897 ã. ß âñåãäà ñ íèì â ñîãëàñèè, è íà çåìëå íåò íèêîãî, êòî ìíå áûë áû äîðîæå åãî. Ìåíÿ íèêîãäà íå ñìóùàåò òî, ÷òî ÿ ñ íèì íå ìîãó ðàçäåëÿòü: ìíå äîðîãî åãî îáùåå, òàê ñêàçàòü ãîñïîäñòâóþùåå íàñòðîåíèå åãî äóøè è ñòðàøíîå ïðîíèêíîâåíèå åãî óìà .

Ëåñêîâ ïîñâÿòèë Ë.Ò. íåñêîëüêî ñïåöèàëüíûõ ñòàòåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îòëè÷àåòñÿ ãëóáèíîé ïîñòèæåíèÿ íåïîâòîðèìîãî ìèðà àâòîðà Âîéíû è ìèðà, Ñìåðòè Èâàíà Èëüè÷à, íàðîäíûõ ðàññêàçîâ.  ãîäû õóëû íà Òîëñòîãî ñî ñòîðîíû îôèöèîçà Ëåñêîâ ñòàë íà ñòîðîíó âåëèêîãî ñîâðåìåííèêà. Ïðè âñåé ñëîæíîñòè è æåñòêîñòè ñâîåãî õàðàêòåðà, ïðè âñåé ìíèòåëüíîñòè îí â îáùåíèè ñ Ë.Ò. ðàñêðûëñÿ êàê ÷óòêèé, òðîãàòåëüíûé, ñïîñîáíûé ê ëþáâè è ñàìîêðèòèêå ÷åëîâåê . Î Ëüâå Íèêîëàåâè÷å Òîëñòîì, — áûë óáåæä¸í Ëåñêîâ (ïî ñâèäåòåëüñòâó Ï.À.Ñåðãååíêî), — íàäî ãîâîðèòü ÿçûêîì èíûì, à íå òåì, êàêèì äî ñèõ ïîð ãîâîðÿò î í¸ì. Ìû íå õîòèì íàçâàòü åãî íàñòîÿùèì èìåíåì, à åãî ñìåëî ìîæíî íàçâàòü ìóäðåöîì, Êëàäè ðÿäîì ñ íèì Ýïèêòåòà, Ñîêðàòà Ãîâîðÿò, ÿ åìó ïîäðàæàþ. Íèñêîëüêî. Êîãäà òîëñòîé ïèñàë Àííó Êàðåíèíó, ÿ óæå áûë áëèçîê òîìó, ÷òî òåïåðü ãîâîðþ Íî òîëüêî ó íåãî ñâåò ÿð÷å. Ó íåãî îãðîìíûé ôàêåë, è ÿ ïîø¸ë çà íèì ñî ñâîåé ïëîøêîé .

Êîãäà â ïðèñóòñòâèè Òîëñòîãî Ëåñêîâà íàçâàëè åãî ïîäðàæàòåëåì, Ëåâ Íèêîëàåâè÷ çàìåòèë: Åãî ïðèâÿçàííîñòü êî ìíå áûëà òðîãàòåëüíà è âûðàæàëàñü îíà âî âñ¸ì, ÷òî äî ìåíÿ êàñàëîñü. Íî êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî Ëåñêîâ ñëåïîé ìîé ïîñëåäîâàòåëü, òî ýòî íåâåðíî: îí ïîñëåäîâàòåëü, íî íå ñëåïîé Ëåñêîâ ìîé ïîñëåäîâàòåëü, íî íå èç ïîäðàæàíèÿ. Î áëèçîñòè ïèñàòåëåé ñâèäåòåëüñòâóåò è òîò ôàêò, ÷òî Ë.Ò. íå áåç ðàäîñòè, ÷èòàÿ ïðîèçâåäåíèÿ Ëåñêîâà, ðåäàêòèðîâàë èõ, à ðàññêàç Ïîä ðîæäåñòâî îáèäåëè â ñâî¸ì ïåðåëîæåíèè è ïîä äðóãèì íàçâàíèåì (Âîðîâ ñûí) âêëþ÷èë â Êðóã ÷òåíèÿ.

Текст: Ольга Разумихина

Начало девятого класса — время, когда школьники полноценно знакомятся с творчеством Л. Н. Толстого; до этого ребята проходили разве что рассказы «Кавказский пленник» (не путать с поэмами Пушкина и Лермонтова) и «После бала». Теперь же Льва Николаевича в школьной программе будет видимо-невидимо: вслед за «Детством…» пойдут «Севастопольские рассказы», а спустя год школьники примутся читать «Войну и мир» и, в школах с углубленным изучением литературы, «Анну Каренину». И на каждом уроке будет неизменно вставать вопрос: каково соотношение автобиографического и вымышленного?

Какого героя Л. Н. Толстой «списал» с кого-то из родственников, друзей или с самого себя, какого выудил из исторической хроники, а какого придумал целиком и полностью? И — самое главное — насколько читателю важно об этом знать?

Правда и вымысел

Проклятый вопрос — насколько личность автора отражается в его произведениях — не давал покоя писателям и читателям всех времён и народов. Впрочем, рассуждая о классиках XIX — начала ХХ века, времён, когда мировая литература ещё не испытала повального увлечения фантастикой и фэнтези, все более или менее сходятся на том, что классики выбирали темы произведений исходя из собственного жизненного опыта либо профессиональных интересов.

Так, наше всё Александр Сергеевич Пушкин обратился к периоду пугачёвского восстания, описанного в «Капитанской дочке», не просто так, а потому что изучение этого временного отрезка было продиктовано служебными обязанностями (или, скорее, служебными возможностями). В начале правления Николая I, начиная с 1831 года, Пушкин служил в Министерстве иностранных дел, что давало доступ к огромному количеству архивных документов; задумав роман о дворянине, нарушившем клятву верности Екатерине II, Александр Сергеевич сначала написал научный труд «История Пугачёвского бунта», который представил «к Высочайшему рассмотрению». И только получив одобрение от Николая I (а ещё, очевидно, сообразив, что после этого цензуре будет труднее «зарезать» художественное произведение на ту же тему), классик принялся за работу над «Капитанской дочкой», а абстрактный барин-отступник трансформировался в коварного Швабрина, ставшего полной противоположностью милейшему Петруше Гринёву.

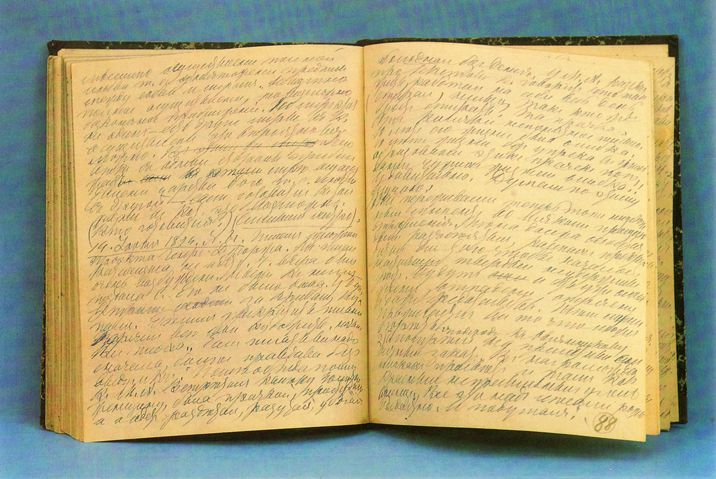

Л. Н. Толстой вёл дневник с юных лет до конца жизни. Записи из тетради 1891—1895 гг. Фото: Wikipedia

Конечно, соотношение личного и вымышленного в творчестве разных писателей неодинаково. Так, если М. Ю. Лермонтов, с рядом оговорок, в большинстве лирических произведений проговаривает собственную боль (как мы знаем, с родственниками и приятелями, с прекрасным полом и с коллегами по цеху отношения у классика не складывались), то с А. А. Фетом ситуация обратная. Случайный прохожий, увидев, как этот крепкий хозяйственник объезжает свои владения на ослике по кличке Некрасов, вряд ли предположил бы в нём автора тончайших стихотворений о природе, временах года, сущности поэзии и обречённой любви.

Однако и здесь со Львом Николаевичем — который всю жизнь был дворянином, пишущим о дворянах, — возникает дополнительная проблема. Всё дело в толстовской манере подачи, часто предполагающей повествование от первого лица, а также содержащей множество мельчайших деталей — вплоть до точных цитат из писем близких и указания конкретных дат. Вспомним, какими словами начинается повесть «Детство»:

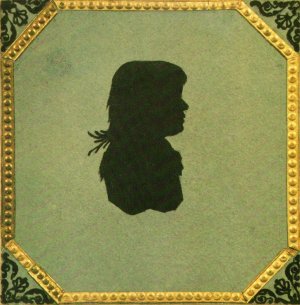

Николай Ильич Толстой, отец писателя. Неизвестный художник. Бумага, акварель. 1823 г. Фото: Wikipedia

«12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет <…>, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать».

Ну и как тут не поверить, что эта милая история произошла с автором лично? Ведь, кажется, нарочно такого не придумаешь! Одно дело — сочинить что-то интуитивно понятное: неловкий диалог двух влюблённых, которые прячутся от любопытных глаз в садовом лабиринте, или ссору прижимистого отца и его нерадивого сынка-кутилы, или, на худой конец, выволочку, которую устраивает крепостник ленивому слуге. Но как выдумать хлопушку из сахарной бумаги, и метко убитую муху, и покачнувшийся образок, и кисточку на вязаной ермолке Карла Ивановича?

Силуэт М. Н. Волконской — единственное изображение матери писателя. 1810-е гг. Фото: Wikipedia

Добавляет сумятицы и то, что главный герой повести на первый взгляд очень похож на юного Льва Николаевича. Многие реалии из жизни классика — переезд в город с целью получить образование в гимназии, жизнь у блестящей великосветской родственницы, финансовые проблемы отца — перекликаются с эпизодами «Детства» и «Юности». Да что там говорить, если у настоящего Льва Николаевича и вымышленного Николеньки Иртеньева даже дни рождения рядышком: у автора — в конце августа, у его героя — в начале!

Но когда нас пугали сложности? Давайте разбираться.

Детство Толстого

Для начала погрузимся в биографию классика — и увидим, что его сходство с Николенькой Иртеньевым не такое явное, каким кажется на первый взгляд.

Лев Николаевич Толстой родился в Тульской области, в знаменитом имении Ясная Поляна, в 1828 году. Помимо него, в семействе уже подрастало трое детей. Спустя полтора года после появления на свет будущего классика мама родила долгожданную дочку — и умерла от так называемой родильной горячки (то есть от занесённой в кровь инфекции, что, к сожалению, в начале XIX века не было событием из ряда вон). Вот крохотная часть огромного генеалогического дерева Л. Н. Толстого:

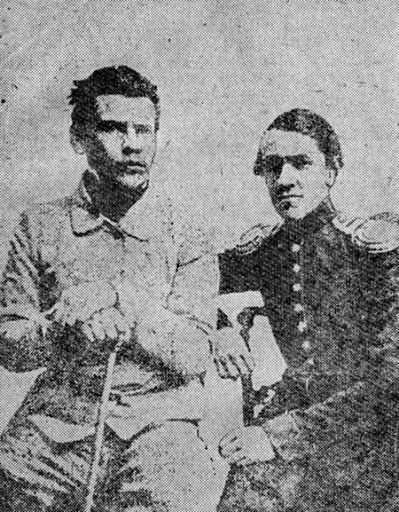

Толстой и его брат Николай перед отправлением на Кавказ, 1851 г. Фото: Wikipedia

- •отец будущего писателя — Николай Ильич Толстой (1794-1837);

- •мама — Мария Николаевна Толстая, в девичестве Волконская (1790-1830);

- •первый сын — Николай (1823—1860);

- •второй сын — Сергей (1826—1904);

- •третий сын — Дмитрий (1827—1856);

- •четвёртый сын — Лев (1828—1910);

- •дочь Мария (1830—1912).

Итак, будущий классик в силу возраста не запомнил матери; более того — в семье не сохранилось ни одного её портрета.

Так что впоследствии, пытаясь воссоздать облик Марии Николаевны, писатель представлял идеализированный образ любящей, нежной и сострадательной матери семейства. В этом он опирался на «Педагогический дневник», который вела княжна Волконская. В нём она действительно с любовью рассказывала о каждом дне, проведённом с детьми. Мария Николаевна много писала о сыновьях — и почти ничего о себе, что лишний раз убеждало Толстого: это была самоотверженная женщина, растворившаяся в семье, но ни разу об этом не пожалевшая, напротив — почитавшая такую долю как высшее счастье. И это притом, что мама пятерых детей тяготела к искусству и даже сама писала стихи и прозу: так, в архивах семьи Толстых сохранилась её неоконченная повесть «Русская Памела», написанная под влиянием Ричардсона (да-да, того самого французского автора, которым зачитывалась Татьяна Ларина, главная героиня пушкинского «Евгения Онегина»).

После смерти Марии Николаевны заботу о воспитании пятерых Толстых взяла на себя Татьяна Александровна Ергольская, дальняя родственница, рано оставшаяся сиротой и воспитывавшаяся в семье Толстых. Николай Ильич — отец будущего классика — в молодости питал к ней симпатию и даже сделал предложение руки и сердца, но, поскольку княжна Волконская была более выгодной партией, ему пришлось забыть о юношеской влюблённости. (Впрочем, брак родителей Толстого, хотя и произошёл в первую очередь по расчёту, но всё равно оказался на удивление счастливым. В какой-то мере Николай Ильич, его супруга Мария Николаевна и Татьяна Александровна, так и не вышедшая замуж, стали прототипами для других толстовских героев — Николая Ростова, Марии Болконской и Сонечки из романа «Война и мир».)

Но вернёмся к отцу Льва Николаевича — и обнаружим, что и он оставил семью довольно рано. Желая дать сыновьям образование, Николай Ильич перевёз семейство в Москву, но вскоре умер от кровоизлияния в мозг. Произошло это в 1837 году: будущему классику на тот момент не исполнилось и десяти лет. После этого семья вернулась в Ясную Поляну, и началась другая история — не менее интересная, но и драматичная; спустя же семь лет, в 1844 году, Толстой вновь покинул родовое гнездо и переехал в Казань, чтобы выучиться в университете, но диплома о высшем образовании в силу разных причин так и не получил.

Ну а что же с семейной историей вымышленного Николеньки — героя знаменитых толстовских повестей?

Из-за недостатка средств над каменным этажом яснополянского дома, построенным его тестем Волконским, граф Толстой возвёл этажи деревянные и даже неоштукатуренные. Фото: Wikipedia

Детство Иртеньева

Как и сам Лев Николаевич Толстой, вымышленный Николенька Иртеньев с детства был окружён многочисленными родственниками, близкими и дальними, — а также друзьями семьи, учителями и слугами. Вот основные персонажи повести «Детство»:

- •Пётр Александрович Иртеньев — отец семейства, вечно гоняющийся за удовольствиями; женился по расчёту, взял в качестве приданого за супругой богатое имение Хабаровка, но всё равно испытывает финансовые трудности;

- •Наталья Николаевна Иртеньева — его супруга, идеализированная, нежнейше преданная мужу и детям, кроткая, спокойная и творчески одарённая женщина;

- •Володя — старший сын, исполнительный, спокойный, трезвомыслящий и, пожалуй, слишком циничный для своего возраста;

- •Любочка — средняя дочка, эмоциональная, неусидчивая, любопытная и порой чересчур плаксивая;

- •Николенька — младший сын, робкий, чересчур податливый; наделён бурным воображением, но при этом нередко задумывается о вечном.

Значительную роль в судьбе юного Николеньки также играют следующие персонажи:

- •Наталья Савишна, бывшая няня Колиной матери, крестьянка; осталась в услужении у Иртеньевых, несмотря на то, что мама выписала ей вольную;

- •Карл Иванович, первый учитель — добрый и заботливый опекун, но требовательный педагог;

- •St.-Jérôme, второй учитель, для Николеньки — само воплощение бессмысленной жестокости;

- •Мими, гувернантка Иртеньевых; по выражению Натальи Николаевны, «добра и скучна»;

- •Катенька, дочка Мими и по совместительству — закадычная подружка Любочки;

- •графиня бабушка, живущая в Москве, женщина добрая, учтивая и знающая себе цену; сочувствует дочери из-за того, что её супруг оказался человеком слишком вольных нравов.

Вот только в отличие от реального Льва Николаевича Николеньку все эти люди окружали на протяжении десяти лет его жизни, а некоторые и того дольше. Так что детство Иртеньева-младшего было безоблачно счастливым — чего, как мы уже выяснили, нельзя сказать о Толстом.

А вот какую роль сыграли эти люди в судьбе Николеньки — обсудим в следующей статье.