— Эгей, человек!— закричал Хосров.— Кто ты такой и что ты делаешь там на горе?

— Я камнеметатель,— отвечает Фархад, а дыхание его даже и не участилось, хоть каждый утес был весом по сорок пудов.— Уходи, шах Хосров, прочь отсюда со всеми воинами, а не то я начну вот эти игрушки в твой лагерь бросать.

Не испугался Хосров. Приказал сорока отборным воинам в золотых шлемах и с золотыми щитами пойти на гору и привести Фархада живым или мертвым.

Кинулись сорок воинов на гору. Швырнул в них Фархад скалу, и не осталось от них даже пылинки.

Рассвирепел шах Хосров. Послал еще сорок отборных Воинов, но и их постигла такая же участь.

Хотел Хосров послать тогда на Фархада все свое многотысячное воинство, но тут склонился к уху шаха хитроумный визирь и проговорил:

— Недостойно великому шаху с могучим войском сражаться с каким-то каменотесом. Победишь ты Фархада, о шах,— славы тебе не прибавится, победит тебя, да не допустит аллах этого, Фархад — позор ляжет на твою голову.

— Что же ты советуешь?— сердясь, спросил Хосров.— Скорее, иначе я позову палача и…

— Зачем же звать палача?— ответил хитроумный визирь.— Где нельзя победить мечом, там можно победить умом. О шах, ты хочешь получить руку красавицы Ширин. Она мечтает о счастье народа и, говорят, дала клятву, что выйдет замуж за того, кто первый проложит через гору канал и пустит воду на изнывающие от засухи земли Голодной степи.

Еще больше рассердился Хосров и закричал на своего визиря:

— Я — великий шах великого государства, а не земледелец, измазанный в глине. Что же, ты хочешь заставить меня взять в руки кетмень и копать землю? Не будет этого.

Хитро улыбнулся визирь и дал Хосрову совет.

Отправил тогда Хосров в Беговат послов. Прибыли они во дворец к Гульчехре.

Не шумели они, не грозили войной. Льстивы и подобострастны были их улыбки. Низко, до самой земли кланялись они.

— Наш шах,— сказали они,— хотел только испытать мужество беговатцев. И он передает свое уважение и восхищение. Не хочет влюбленный Хосров силой добиваться благосклонности красавицы Ширин. Нет. Слышал Хосров, что прелестная Ширин станет женой того, кто первый повернет реку Сырдарью в Голодную степь. Так ли это?

Тогда встала Ширин, опустила стыдливо свои прекрасные глаза и сказала одно только слово:

— Да.

Поклонились послы и скромно удалились. Скоро прибыл во дворец в сопровождении пышной свиты сам шах Хосров.

— О сладчайшая из принцесс,— сказал он,— я берусь выполнить твое желание. Сегодня же ночью Сырдарья потечет на сухие земли Голодной степи.

Удивилась Ширин. Больно стало у нее на душе, ибо красота и мужество Фархада глубоко ранили ее в самое сердце. Вышла она поспешно со своими прислужницами из зала, где Гульчехра принимала Хосрова, и побежала в свои покои.

Велела Ширин собрать гонцов и приказала бежать им во все стороны, останавливаться у каждой хижины, у каждой юрты, у каждого дома и бить в барабаны, объявляя:

— Люди, кто повернет сегодня Сырдарью в Голодную степь, тот получит руку принцессы Ширин.

Побежали гонцы во все стороны, разнося эту весть.

Услышал зов глашатаев Фархад, схватил свой кетмень и бросился к каналу. Задрожали, зашатались горы под могучими ударами кетменя, полетели камни, перегораживая течение буйной реки.

Тысячи людей сбежались смотреть на богатыря Фархада, тысячи людей бросились помогать Фархаду в его благородном деле.

А во дворце Гульчехра устроила в честь шаха Хосрова пир. Наступила ночь. В пиршествующий зал проскользнул визирь Хосрова и шепнул что-то на ухо своему повелителю. Тогда поднялся Хосров и, поклонившись Гульчехре, сказал:

— О мудрая Гульчехра, желание твоей племянницы, прелестной Ширин, исполнено. Вода течет в степь.

Все бросились на крышу дворца.

И Ширин увидела, как вдалеке блестела луна в чистом, прозрачном зеркале воды. О ней так мечтал народ. Еще ниже поклонился Хосров:

— О Ширин, выполняй свое обещание.

Почему так больно сжалось сердце Ширин? «О Фархад, где ты?»— думала Ширин. В безумной тоске хотела она броситься вниз на камни. Но ведь она дала обещание. Если она разобьется и погибнет, то Хосров будет мстить. От города он не оставит камня на камне, а народ истребит.

Не знала Ширин того, что в степи блестела под лучами луны не вода, то отражался свет в глянцевых тростниковых циновках, расставленных длинной полосой на земле и в степи по приказу хитроумного визиря.

Начался свадебный пир.

Подобно круглой луне на темном небе, блистала неслыханной красотой Ширин среди гостей Хосрова. На губах прекрасной невесты была улыбка, на глазах — слезы. Сердце красавицы билось и рвалось на волю, туда, куда звала его любовь. «Найти, найти его!»— рыдало сердце.

Вопили карнаи, бубны, барабаны. Ломился от яств стол: плов, лагман, кебаб, целиком изжаренные бараны, шурпа, вино, орехи, конфеты — всего было в изобилии.

Так стала Ширин женой Хосрова.

Настало утро. Ночной мираж растаял вместе с предрассветной мглой. Ширин и люди увидели, что воды нет.

Бросились люди на обманщика Хосрова, но он только смеялся, окруженный сильными воинами.

Проливала слезы безутешная, обманутая Ширин.

Всю ночь не покладая рук работал Фархад. Могучим своим кетменем он ломил скалы и бросал в реку, но поток уносил их с собой. Разозлившись, Фархад схватил гору, поднатужился и сдвинул ее с места.

Запел Фархад песню о красавице Ширин, о счастье, о любви.

Еще одно усилие — и река остановит свой бег!

Тогда Фархад спросил:

— Где же Ширин? Пусть придет взглянуть на труд мой!

Опустив голову,- все молчали. Молчал и друг Фархада Шапур. Только ветер уныло прошумел:

— Фархад, Фархад, стала Ширин женой Хосрова. Он обманул ее, она не любит его!

Но потрясенному черной вестью Фархаду послышалось, что ветер говорит: «Любит, любит Хосрова».

Не стал больше Фархад слушать, что говорит ему ветер. Он слышал только, как сердце ему шептало: «Зачем петь тебе, Фархад,— соловей поет не тебе. Зачем смотреть тебе, Фархад,— глаза прекрасной смотрят не на тебя. Зачем дышать тебе, Фархад,— розы благоухают в другом саду».

В безумном горе бросился Фархад к городу. На стене его стояла Ширин, обливаясь слезами.

Увидел Фархад свою любимую, рванулся к ней, но между ними мчалась бурная Сырдарья. Протянул Фархад к красавице Ширин руки и окаменел от горя.

Рванулась Ширин к Фархаду, проливая потоки слез, и превратилась в кристально прозрачную речку.

Так и стоит до наших дней близ Беговата на берегу Сырдарьи могучий утес Фархад, а навстречу ему в глубокой долине струятся тихие слезы красавицы Ширин.

Перевод И. Шевердиной

Было не было, но давным-давно, когда звери и птицы умели разговаривать, а розы были заколдованными девушками, жил в далекой стране бедняк.

Был у бедняка сын Фархад.

Стал бедняк стар, почувствовал он приближение смерти, позвал сына и говорит:

— Нет у нас ни золота, ни серебра, ничего не оставляю тебе в наследство, сын мой, кроме этого кетменя. Будешь трудиться — будешь счастлив. Прощай. Вместе со мной похорони вот этот ларец, не открывай его, а то случится несчастье.

Умер бедняк.

Не выполнил завета отца Фархад — открыл из любопытства ларец. Нашел он в нем небольшое зеркало.

Заглянул в него Фархад. Видит цветущий луг, а по лугу гуляют красавицы и среди них одна — прелестная, словно пери. Не мог оторвать от нее взора Фархад и упал без чувств.

Долго пролежал бы Фархад, если бы к нему не зашел его друг Шапур.

Видит Шапур, что лежит его друг как мертвый, крепко зажав в руке зеркало.

Взял зеркало Шапур и увидел красавицу с лицом пери, с глазами газели, с волосами, подобными сиянию. Солнце и луна спорили: есть ли такая прекрасная девушка на свете.

Выбежал на улицу Шапур, зачерпнул из арыка прохладной воды и плеснул ее на лицо Фархада. Пришел в себя Фархад, увидел в руках Шапура зеркало и сразу вспомнил о неведомой красавице. И стал Фархад грустнее ночи. Тоскует, ничего не ест.

Долго он предавался грусти или нет, но решили они о Шапуром идти искать прекрасную пери.

Много гор и степей прошли, во многих городах побывали.

И вот однажды они пришли в город Беговат. Кругом высились высокие горы.

Посмотрел Фархад и удивился. Хоть и было лето, деревья стояли желтые и листья их осыпались, как глубокой осенью. Поля высохли, и растения поблекли. У иссохшего канала, изнуренные тяжким трудом, стояли худые люди. Кетменями они долбили скалу.

— Эй, что вы за люди!— крикнул Фархад.— И для чего долбите скалу?

И рассказали люди, что вот уже три года, как они начали пробивать в скале арык, чтобы пустить воду в город и дать жизнь полям и садам, изнемогающим от зноя и горячего ветра гармсиля.

Три года проливают слезы и пот люди, изнывая от непосильного труда, но несокрушимая, точно железо, скала не поддается, и все усилия тщетны.

— Друг мой Шапур,— сказал Фархад,— люди эти умирают от голода и жажды.

И Фархад, засучив рукава, взял в руки отцовский кетмень и ударил в скалу. Много сил было в руках Фархада, но не дрогнула скала, а кетмень разломался на части.

В гневе приказал Фархад принести ему все кирки и кетмени, раздул горн и, переплавив их, выковал вместе с Шапуром один большущий кетмень, который не могли бы поднять и сто человек.

Взял Фархад одной рукой кетмень, взмахнул раз, взмахнул два — получился канал больше того, который копали люди три года. Еще раз ударил Фархад кетменем, ударил два — и задрожала гора. Скалы рухнули. Обрадовались люди и бросились помогать Фархаду.

Городом Беговат правила в ту пору султанша Гульчех-ра, и была у нее любимая племянница Ширин.

Посмотрела Ширин с высокой башни и видит — могучий богатырь сокрушает гору. Побежала Ширин к своей тетке Гульчехре и, ластясь так и эдак, упросила поехать, досмотреть на богатыря.

— Ведь я дала клятву выйти замуж за того, кто повернет Сырдарью в Голодную степь,— говорила Ширин.

Так увлекся Фархад работой, что не заметил как подъехала султанша Гульчехра с Ширин.

Остановился Фархад утереть пот на лице, глянул на приехавших, а тут ветер открыл покрывало с лица Ширин — и он увидел ту самую пери, которая была в зеркале.

Сказал только «ох!» Фархад и упал без чувств на землю.

Удивились все: что с Фархадом? Только верный друг Шапур знал, в чем дело, да не смел сказать.

Пришел в себя Фархад, смотрит на Ширин, глаз не может оторвать. Застыдилась Ширин, глянула только на Фархада лукаво из-под ресниц, подобных острым стрелам.

И вдруг подняла коня девушка на дыбы и помчалась прочь. Споткнулся конь и захромал, подбежал Фархад, подхватил одной рукой коня вместе с Ширин, взвалил себе на плечи и пустился бегом. Добежал до дворца и опустил коня с прекрасной принцессой около ворот.

Ушел Фархад, ничего не сказав Ширин, и не посмотрел на нее. Удивилась красавица, и почему-то на сердце ее стало грустно.

А чем дальше уходил Фархад, тем тяжелее становилось ему: «Разве может полюбить тонкостанная, рожденная в бархате и шелку, меня, простого каменотеса?»

Не вернулся он к арыку, а пошел на гору, сел на камень, склонив на руки голову.

А в тот самый час султанша Гульчехра готовила пир в честь безвестного строителя. Бросились гонцы искать Фархада. Искали, искали, но так все и вернулись к султанше ни с чем. Только последний гонец разыскал его на самой вершине горы.

Привели Фархада во дворец, усадили на почетном месте.

Фархад не знал, что и делать: так рад он был увидеть Ширин.

Начинался веселый пир. Звенели дутары. Девушки стройные, как газели, танцевали. Юноши играли в борьбу. Все было прекрасно: и песни, и яства, и танцы, только не было Ширин. Все мрачнее и печальнее становился Фархад.

Но вот вышла к гостям Ширин. Сияние озарило лица гостей. Все веселее звучала музыка, быстрее кружились танцовщицы. Но ни на кого не смотрели Фархад и Ширин. Во время всего пира они ничего не пили, не ели, только глядели друг на друга.

Как вдруг приехали послы из царства Иран. Молва о красоте Ширин неслась по всему свету и дошла до падишаха той страны — старого плешивого Хосрова. Решил заполучить Хосров юную жемчужину и заслал к Гульчехре сватов.

Печаль сменила веселье, замолкли напевы златострунного саза, не слышно было смеха. Знала Гульчехра, что, если откажет она Хосрову, будет страшен его гнев, пойдет

он войной на Беговат, разоряя селения и поля на своем пути.

— Эй, женщина,— сказал посол Гульчехре,— мой господин, царь царей Хосров, встал у границ твоего государства с многотысячным войском. Хосров сказал: «Пусть царевна Ширин будет со мной, а если нет — камня на камне я не оставлю от Беговата, а надменная Ширин и ты с веревками на шее пойдете за моим конем». Отвечай!

Склонила Гульчехра голову и сказала послам:

— Принцесса Ширин еще молода, она робка и пуглива, как дикая коза джейран. Ширин любит стрелы, коней н охоту. Ширин не думает о замужестве.

Страшно разгневался Хосров на отказ и с огромным войском двинулся на город султанши Гульчехры.

Черной тучей придвинулась к стенам Беговата орда Хосрова.

Забили большие барабаны войны, загудели медные трубы, запылали костры. Побежали горожане на городские стены отбиваться от врага.

— Не место мне здесь, в городе,— сказал себе Фархад,— не подобает мне, мужчине, прятаться от вражеских стрел.

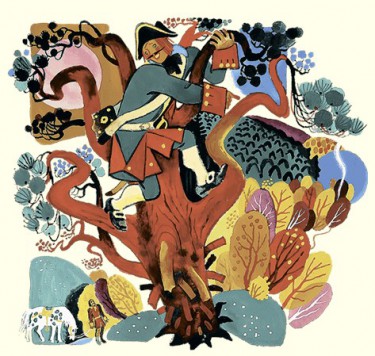

Пошел Фархад на гору, выломил своим гигантским кетменем два утеса, каждый величиной с дом, и давай их подбрасывать и ловить руками.

Удивились вражеские воины, побледнели, затряслись от страха, побежали к Хосрову.

— Великий щах,— сказали они,— там страшный див на горе играет скалами, точно яблоками.

Вышел Хосров из шатра, поглядел из-под ладони, видит — действительно на горе стоит могучий богатырь и швыряет к небу целые утесы.

Фархад и Ширин.

Узбекские сказки!!

Было или не было, но

давным-давно, когда звери и птицы умели разговаривать, а розы были заколдованными

девушками, жил в далекой стране бедняк.

Был у бедняка сын

Фархад.

Стал бедняк стар,

почувствовал он приближение смерти, позвал сына и говорит:

— Нет у нас ни золота,

ни серебра, ничего не оставляю тебе в наследство, сын мой, кроме этого кетменя.

Будешь трудиться — будешь счастлив. Прощай. Вместе со мной похорони вот этот

ларец, не открывай его, а то случится несчастье.

Умер бедняк.

Не выполнил завета

отца Фархад, открыл из любопытства ларец. Нашел он в нем небольшое зеркало.

Заглянул в него

Фархад. Видит цветущий луг, а по лугу гуляют красавицы и среди них одна —

прелестная словно пери. Не мог оторвать от нее взора Фархад и упал без чувств.

Долго бы пролежал

Фархад, если бы к нему не зашел его друг Шапур.

Видит Шапур, что

лежит его друг, как мертвый, крепко зажав в руке зеркало.

Взял зеркало Шапур и

увидел красавицу с лицом пери, с глазами газели, с волосами, подобными сиянию.

Солнце и луна спорили, есть ли такая прекрасная девушка на свете.

Выбежал на улицу

Шапур, зачерпнул из арыка прохладной воды и плеснул ее на лицо Фархада. Пришел

в себя Фархад, увидел в руках Шапура зеркало, и сразу вспомнил о неведомой

красавице. И стал Фархад грустнее ночи. Тоскует, ничего не ест.

Долго он предавался

грусти или нет, но решили они с Шапуром идти искать прекрасную пери.

Много гор и степей

прошли, во многих городах побывали.

И вот однажды они

пришли в город Беговат. Кругом высились высокие горы.

Посмотрел Фархад

вокруг и удивился. Хоть и было лето, но деревья стояли желтые и листья их

осыпались, как глубокой осенью. Поля высохли и растения поблекли. У иссохшего

канала, изнуренные тяжким трудом, стояли худые люди. Кетменями они долбили

скалу.

— Эй, что вы за люди, —

крикнул Фархад, — и для чего долбите скалу?

И рассказали люди,

что вот уже три года, как они начали пробивать в скале арык, чтобы пустить воду

в город, и дать жизнь полям и садам, изнемогающим от зноя и горячего ветра

гармсиля.

Три года проливают

слезы и пот люди, изнывая от непосильного труда, но несокрушимая точно железо

скала не поддается и все усилия тщетны.

— Друг мой, Шапур, —

сказал Фархад, — люди эти умирают от голода и жажды.

И Фархад, засучив

рукава, взял в руки отцовский кетмень и ударил в скалу. Много силы было в руках

Фархада, но не дрогнула скала, а кетмень разломался на части.

В гневе приказал

Фархад принести ему все кирки и кетмени, раздул горн и, переплавив их, выковал

вместе с Шапуром один большущий кетмень, которого не могли бы поднять и сто

человек.

Взял Фархад одной

рукой кетмень, взмахнул раз, взмахнул два, получился канал больше того, который

копали люди три года. Еще раз ударил Фархад кетменем, ударил два и задрожала

гора. Скалы рухнули. Обрадовались люди и бросились помогать Фархаду.

Городом Беговат

правила в ту пору султанша Гуль-чехра и была у нее любимая племянница Ширин.

Посмотрела Ширин с

высокой башни и видит — могучий богатырь сокрушает гору. Побежала Ширин к своей

тетке Гульчехре и, ластясь так и эдак, упросила поехать посмотреть на богатыря.

— Ведь я дала клятву

выйти замуж за того, кто по-вернет Сыр-Дарью в Голодную степь, — говорила

Ширин.

Так увлекся Фархад

работой, что не заметил, как подъехали султанша Гульчехра с Ширин.

Остановился Фархад

утереть пот на лице, глянул на приехавших, а тут ветер откинул покрывало с лица

Ширин и он увидел ту самую пери, которая была в зеркале.

Сказал только: «Ох!»

Фархад и упал без чувств на землю.

Удивились все: что с

Фархадом? Только верный Друг Шапур знал в чем дело, да не смел сказать.

Пришел в себя Фархад,

смотрит на Ширин, глаз не может оторвать. Застыдилась Ширин, глянула только на

Фархада лукаво из-под ресниц, подобных острым стрелам.

И вдруг подняла коня

девушка на дыбы и помчалась прочь. Споткнулся конь и захромал, подбежал Фархад

подхватил одной рукой коня вместе с Ширин, взвалил себе на плечи и пустился

бегом. Добежал до дворца и опустил коня с прекрасной принцессой около ворот.

Ушел Фархад, ничего

не сказав Ширин и не посмотрев на нее. Удивилась красавица и почему-то на

сердце ее стало грустно.

А чем дальше уходил

Фархад, тем тяжелее становилось ему: «Разве может полюбить тонкостанная,

рожденная в бархате и шелку, меня, простого каменотеса».

Не вернулся он к

арыку, а пошел на гору, сел на камень, склонив на руки голову.

А в тот самый час

султанша Гульчехра готовила пир в честь безвестного строителя. Бросились гонцы

искать Фархада. Искали, искали, но так все и вернулись к султанше ни с чем.

Только последний гонец разыскал его на самой вершине горы.

Привели Фархада во

дворец, усадили на почетном месте.

Фархад не знал, что и

делать, так рад он был увидеть Ширин. — Начинался веселый пир. Звенели дутары.

Девушки, стройные как газели, танцевали. Юноши играли в борьбу. Все было

прекрасно: и песни, и яства, и танцы, только не было Ширин. Все мрачнее и

печальнее становился Фархад.

Но вот вышла к гостям

Ширин. Сияние озарило лица гостей. Все веселее звучала музыка, быстрее

кружились танцовщицы. Но ни на кого не смотрели Фархад и Ширин. Во время всего

пира они ничего не пили, не ели только глядели друг на друга.

Как вдруг приехали

послы из царства Иран. Молва о красоте Ширин неслась по всему свету и дошла до

падишаха той страны, старого, плешивого Хосрова. Решил заполучить Хосров юную

жемчужину и заслал к Гуль-чехре он сватов.

Печаль сменила

веселье, замолкли напевы златострунного саза, не слышно было смеха. Знала

Гульчехра, что, если откажет она Хосрову, будет страшен его гнев, пойдет он

войной на Беговат, разоряя селения и поля на своем пути.

— Эй, женщина, — сказал

посол Гульчехре, — мой господин, царь царей Хосров, встал у границ твоего

государства с многотысячным войском.

Хосров сказал: «Пусть

царевна Ширин разделит со мной ложе, а если нет — камня на камне я не оставлю

от Беговата, а надменная Ширин и ты с веревками на шее пойдут за моим конем.

Отвечай!»

Склонила Гульчехра

голову и сказала послам:

— Принцесса Ширин еще

молода, она робка и пуглива, как дикая коза джейран, Ширин любит стрелы, коней

и охоту. Ширин не думает о замужестве.

Страшно разгневался

Хосров на отказ и с огромным войском двинулся на город султанши Гульчехры.

Черной тучей придвинулась

к стенам Беговата орда Хосрова.

Забили большие

барабаны войны, загудели медные трубы, запылали костры. Побежали горожане на

городские стены отбиваться от врага.

— Не место мне здесь, в

городе, — сказал себе Фархад, — не подобает мне, мужчине, прятаться от

вражеских стрел.

Пошел Фархад на гору,

выломал своим гигантским кетменем два утеса, каждый величиной с дом, и давай их

подбрасывать и ловить руками.

Удивились вражеские

воины, побледнели, затряслись от страха, побежали к Хосрову:

— Великий шах, —

сказали они, — там страшный див на горе играет скалами, точно яблоками.

Вышел Хосров из

шатра, поглядел из-под ладони — видит действительно на горе стоит могучий

богатырь и швыряет к небу целые утесы — Эгей, человек, — закричал Хосров, — кто

ты такой и что ты делаешь там на горе?

— Я камнеметатель, —

отвечает Фархад, а дыхание его даже и не ускорилось, хоть каждый утес был весом

по сорок пудов. — Уходи, шах Хосров, прочь отсюда со своими воинами, а не то я

начну вот эти игрушки в твой лагерь бросать.

Не испугался Хосров.

Приказал сорока отборным своим воинам в золотых шлемах и с золотыми щитами

пойти на гору и привести Фархада живым или мертвым.

Кинулись сорок воинов

на гору. Швырнул в них Фархад скалу и не осталось от них даже пылинки.

Рассвирепел шах Хосров.

Послал еще сорок отборных воинов, но и их постигла такая же участь.

Хотел Хосров послать

тогда на Фархада все свое многотысячное воинство, но тут склонился к уху шаха

хитроумный визирь и проговорил:

— Недостойно великому

шаху с могучим войском сражаться с каким-то каменотесом. Победишь ты Фархада, о

шах, славы тебе не прибавится, победит тебя, да не допустит аллах, этого,

Фархад — позор ляжет на твою голову.

— Что же ты советуешь?

— сердясь, сказал Хосров. — Скорее, иначе я позову палача и.

— Зачем же звать

палача, — ответил хитроумный визирь, — там, где нельзя победить мечом, там

можно победить умом. О шах, ты хочешь получить руку красавицы Ширин.

Она мечтает о счастье

народа и, говорят, дала клятву, что выйдет замуж за того, кто первый проложит

через гору канал и пустит воду на изнывающие от засухи земли Голодной степи.

Еще больше

рассердился Хосров и закричал на своего визиря:

— Я — великий шах

великого государства, а не земледелец, измазанный в глине. Что же ты хочешь

заставить меня взять в руки кетмень и копать землю. Не будет этого.

Хитро улыбнулся

визирь и дал Хосрову совет.

Отправил тогда Хосров

в Беговат послов. Прибыли они во дворец к Гульчехре.

Не шумели они, не

грозили войной. Льстивы и подобострастны были их улыбки. Низко, до самой земли

кланялись они.

— Наш шах, — сказали

они, — хотел только испытать мужество беговатцев. И он передает свое уважение и

восхищение. Не хочет влюбленный Хосров силой добиваться благосклонности

красавицы Ширин. Нет.

Слышал Хосров, что

прелестная Ширин станет женой того, кто первый повернет реку Сыр-Дарью в

Голодную степь. Так ли это?

Тогда встала Ширин,

опустила стыдливо свои прекрасные глаза и сказала одно только слово:

— Да.

Поклонились послы и

скромно удалились.

Скоро прибыл во

дворец в сопровождении пышной свиты сам шах Хосров.

— О, сладчайшая из

принцесс, — сказал он, — я берусь выполнить твое желание. Сегодня же ночью

Сыр-Дарья потечет на сухие земли Голодной степи.

Удивилась Ширин.

Больно стало у нее на душе, ибо красота и мужество Фархада глубоко ранили ее в

самое сердце. Вышла она поспешно со своими прислужницами из зала, где Гульчехра

принимала Хосрова и побежала в свои покои.

Велела Ширин собрать

гонцов и приказала бежать им во все стороны, останавливаться у каждой хижины, у

каждой юрты, у каждого дома и бить в барабаны и объявлять:

— Люди, кто повернет

сегодня Сыр-Дарью в Голодную степь, тот получит руку принцессы Ширин.

Побежали гонцы во все

стороны, разнося эту весть.

Услышал зов глашатаев

Фархад, схватил свой кетмень и бросился к каналу. Задрожала, зашаталась гора

под могучими ударами кетменя, полетели камни, перегораживая течение буйной

реки.

Тысячи людей

сбежались смотреть на богатыря Фархада, тысячи людей бросились помогать Фархаду

в его благородном деле.

А во дворце Гульчехра

устроила в честь шаха Хосрова пир. Наступила ночь. В пиршественный зал

проскользнул визирь Хосрова и шепнул что-то на ухо своему повелителю. Тогда

поднялся Хосров и, поклонившись Гульчехре, сказал:

— О мудрая Гульчехра,

желание твоей племянницы, прелестной Ширин, исполнено. Вода течет в степь. Все

бросились на крышу дворца.

И Ширин увидела, как

вдалеке блестела луна в чистом, прозрачном зеркале воды. О ней так мечтал

народ. И вот вода была.

Еще ниже поклонился

Хосров:

— О, Ширин, выполняй

свое обещание.

Почему так больно

сжалось сердце Ширин: «О Фархад, где ты?» -думала Ширин.

В безумной тоске

хотела она сброситься вниз на камни. Но ведь она дала обещание. Если она

разобьется и погибнет, то Хосров будет мстить. От города он не оставит камня на

камне, а народ истребит.

Не знала Ширин того,

что в степи блестела под лучами луны не вода, то отражался свет в блестящих

тростниковых цыновках, расстеленных длинной полосой на земле в степи по приказу

хитроумного визиря.

Начался свадебный

пир.

Подобно круглой луне

на темном небе блестела неслыханной красотой Ширин среди гостей Хосрова. На

губах прекрасной невесты была улыбка, на глазах — слезы. Сердце красавицы

билось и рвалось на волю, туда, куда звала его любовь. Найти, найти его —

рыдало сердце.

Вопили. — карнаи,

бубны, барабаны. Ломился от яств стол: плов, лагман, кабоб, целиком изжаренные

бараны, шурпа, вино, орехи, конфеты-всего было в изобилии.

Так стала Ширин женой

Хосрова.

Настало утро. Ночной

мираж растаял вместе с предрассветной мглой. Ширин и люди увидели, что воды

нет.

Бросились люди на

обманщика Хосрова, но он только смеялся, окруженный сильными воинами.

Проливала слезы

безутешная, обманутая Ширин.

Всю ночь, не покладая

рук, работал Фархад. Могучим своим кетменем он ломал скалы и бросал в реку, но

поток уносил их с собой. Разозлившись, Фархад схватил гору, поднатужился и

сдвинул ее с места.

Запел Фархад песню о

красавице Ширин, о счастье, о любви.

Еще одно усилие и

река остановит свой бег!

Тогда Фархад спросил:

— Где же Ширин? Пусть

придет взглянуть на труд мой!

Опустив головы, все

молчали. Молчал и друг Фархада Шапур. Только ветер уныло прошумел; — Фархад,

Фархад, стала Ширин женой Хосрова. От обманул ее, она не любит его!

Но потрясенному

черной вестью Фархаду послышалось, что ветер говорит: «Любит, любит Хосрова».

Не стал больше Фархад

слушать, что говорит ему ветер.

Он слышал, только,

как сердце ему шептало: «Зачем петь тебе Фархад — соловей поет не тебе. Зачем

смотреть тебе Фархад — глаза прекрасной смотрят не на тебя, Зачем дышать тебе Фархад

— розы благоухают в другом саду».

В безумном горе

бросился Фархад к городу. На стене его стояла Ширин, обливаясь слезами.

Увидел Фархад свою

любимую, рванулся к ней, но между ними мчалась бурная Сыр-Дарья. Протянул

Фархад к красавице Ширин руки и окаменел от горя.

Рванулась Ширин к

Фархаду, проливая потоки слез, и превратилась в кристально прозрачную речку.

Так и стоит до наших

дней близ Беговата на берегу Сыр-Дарьи могучий утес Фархад, а навстречу ему в

глубокой долине струятся тихие слезы красавицы Ширин.

++++++++++++++++++++++

К оглавлению книги С.А. Токарева «Этнография народов СССР»

Общие сведения. Этногенез

Узбеки — крупнейший из народов Средней Азии, — как мы уже знаем, только по языку отличаются от таджиков, зато связаны с ними вековой общностью исторических судеб и культуры. Было бы трудно дать сколько-нибудь систематическое описание быта и культуры современных узбеков, не ссылаясь на каждом шагу на сходные, даже тождественные формы быта и культуры равнинных таджиков.

Термин «узбек» первоначально был личным именем. Из носителей этого имени наиболее известен хан Узбек, один из золотоордынских ханов первой половины XIV в. (1312—1340). Хан Узбек известен в истории Золотой Орды больше всего тем, что он старательно распространял среди населения ханства ислам. В связи с этим имя «узбек» получило уже в ту эпоху групповое значение: узбеками стала называться та часть населения Золотой Орды, которая была обращена в ислам и, тесно примыкая к господствующей верхушке, составляла ядро ханства. В эпоху распада Золотой Орды в XV в., после отделения от этого государства Казани, потом казахов и Крымского ханства, осталось основное ядро этого государства, которое территориально располагалось примерно между низовьями Волги и Аральским морем. При хане Абульхаире сформировался узбекский союз, занимавший западную часть Казахстана. После убийства в 1468 г. Абульхаира этот союз распался, но при внуке Абульхаира Шейбани-хане он вновь сплотился и укрепился.

К самым последним годам XV в. относится начало завоевания узбеками, под предводительством Шейбани, оседлых земледельческих районов Средней Азии. В 1499—1500 гг. под их натиском пали Бухара, Самарканд, позже — Хива, Ургенч, Ташкент и др., и вместо прежней династии Тимуридов в оседлых районах Средней Азии водворилась династия Шейбанидов, а вместе с ней получили господство эти вновь пришедшие с севера кочевые элементы, именовавшиеся «узбеками».

В то время, в конце XV в., узбеки, если и представляли собой какую-то народность, то эта народность была очень мало похожа на теперешних узбеков. Это был кочевой народ, состоявший из слабо связанных между собой родоплеменных групп. Одни из них были издавна тюркскими — кипчаки, уйгуры, кенегесы и др.; другие, вероятно, тюркизированными монгольскими — например найманы, кунграты, мангыты, катай.

Когда кочевники-узбеки захватили власть над оседлым населением Средней Азии, само это население было тоже далеко не однородно по происхождению. Оно состояло не только из потомков древнего (ираноязычного) населения Хорезма и Согда, но и из многочисленных групп кочевнического происхождения, в более раннее время осевших в оазисах Аму-Дарьи, Сыр¬Дарьи и Зеравшана, частью таджикизированных, частью сохранивших свои тюркские наречия. Больше всего тюркоязычного населения было, уже перед приходом узбеков, в Хорезме (Хиве), но оно имелось и в Ферга¬не и в Бухаре. Эти тюркские, «доузбекские» группы частью сохраняли и свои племенные названия: уйгур, тюрк, карлук и др.

После узбекского завоевания сложность этнического состава населения Средней Азии еще более увеличилась. Хотя завоеватели постепенно смешивались с покоренным населением и внутри каждой из этих групп шла этническая консолидация, но все это происходило весьма медленно. Тормозом служила прежде всего феодальная раздробленность.

Остатки племенных делений сохранялись у узбеков до недавнего времени, частью прослеживаются и теперь. В работе Ханыкова «Описание Бухарского ханства» (1843) перечисляется 97 узбекских племен, память о которых в то время еще жила в быту населения. В числе этих племен, помимо «чисто» узбекских, были и племена тюркские, но «доузбекского» происхождения (тюрк, канглы, карлук, уйгур) и группы монгольского происхождения (джелаир, найман, кытай, татар, могол, барлас, чагатай, меркит и др.) и даже угрофинского (маджар).

Еще и сейчас процесс консолидации узбекской нации не завершился. В Ферганской долине до сих пор существуют неассимилированные остатки тюркоязычных племенных групп: «кипчаки» и «тюрки». Численность их — по поскольку десятков тысяч человек. Те и другие еще помнят о своем иноплеменном происхождении и сохраняют обособленность в быту, в частности черты кочевого быта. На р. Ангрене (к югу от Ташкента), живут кураминцы (курама) — промежуточная группа между узбеками и казахами; их тоже несколько десятков тысяч. Они официально причисляются к узбекам, но по бытовому укладу от них сильно отличаются, приближаясь к казахам. Узбеки Северного Хорезма называют себя мангытами, кунгратами, кипчаками.

Этнографическая карта Ферганской долины

Наконец, в Южном Таджикистане обитает несколько обособленных групп узбеков. Они сохранили племенные названия: тюрк, карлук, барлас и др. Среди них особо выделяются локайцы — скотоводческая, в прошлом воинственная племенная группа.

Помимо этих старинных племенных названий, в большом ходу были до присоединения к России, да и позже, обозначения политико-географические: население называло себя бухарцами, хивинцами, самаркандцами, кокандцами, ташкентцами и пр. Узбеки северной части Хорезма, в дельте Аму-Дарьи, назывались в прошлом «аралами»,или «аральцами» (т. е. «островитянами»); там было с начала XVII до начала XIX в. самостоятельное «Аральское владение».

Термин «узбек» в течение всего этого периода — с XVI по XIX век — означал прежде всего политически господствовавшую группу населения как в Бухарском, так и в Хивинском и Кокандском ханствах. Но, по мере того как шел процесс постепенного сближения пришлых кочевых элементов с местным оседлым населением, становилось все более трудно провести грань между ним и узбеками. При этом складывались и некоторые промежуточные, смешанные, группы, которые получали особые названия. Самой крупной из таких групп была та, которая обозначалась прежде термином «сарты».

Сарты. Этот термин получил в этнографической литературе весьма неопределенное значение и породил большую путаницу. Что означает название «сарт»? Сартов считали особой народностью,

противопоставляя ее то таджикам, то узбекам. Но каждый исследователь понимал слово «сарт» по-своему. Например, Миддендорф считал, что сарты это те же таджики, с той только разницей, что тад¬жики — это сельское население, а сарты — городское, хотя они говорят на одном и том же языке. Напротив, Аристов полагал, что сарты — это не таджики, а узбеки, но лишь те, которые утратили родоплеменное деление и ассимилировались с соседним населением. Наливкин указывал, более правильно, что есть сарты—узбеки и сарты—таджики.

В литературе не раз делались попытки выяснить историческое происхождение слова «сарт». Одни исследователи (Лерх) связывали его с названием древнего народа «яксартов» на р. Яксарте (Сыр-Дарье), другие (Наливкин) — с каким-то древним племенем, имя которого сохранилось, как имя одного из узбекских родов — «Сарт». По мнению акад. Бартольда, слово «сарт» вообще никогда не имело этнического значения; это слово — индийского происхождения и восходит к доарабской эпохе. В Среднюю Азию приезжали тогда многочисленные торговцы из Индии. От санскритского слова «сартаваха» — предводитель торгового каравана — и происходит слово «сарт».

Так это или нет, но известно, что кочевые тюрки (сельджуки и другие) в XI в. словом «сарт» обозначали городское население и, в частности, купцов. Это значение слова сохранилось и дальше. Фактически, в бытовом употреблении, термином «сарт» до наших дней обозначали не этническую, а классово-социальную группу: сарты — это оседлое, в частности городское, население, на каком бы языке оно ни говорило — на таджикском или узбекском.

В связи с тем что до самой революции существовало национальное неравноправие, существовали господствующие группы и группы подчиненные, — слово «сарт» получило значение презрительное: этим именем потомки завоевателей, которые продолжали называть себя узбеками, — а термин «узбек» получил, как уже сказано политическое значение, — называли потомков покоренного оседлого населения. Таким образом, те, кто называл себя узбеками, понимали слово «сарт» как равнозначное таджикам. Например, узбеки говорили так: когда мы с таджиком вместе обедаем и пьем чай, то мы называем его таджиком, а когда мы с ним ругаемся, то называем его сартом. Слово «сарт» стали по народной этимологии выводить из слов «сары-ит» — желтая собака, — хотя в действительности желтая собака здесь не при чем.

Таким образом, название «сарт», как этнографический термин, лишено смысла и ничего, кроме путаницы, не дает. А так как оно, кроме того, получило определенный шовинистически-презрительный оттенок, то вполне естественно, что после Октябрьской революции термин этот был из употребления изъят. Он представляет для нас теперь только исторический интерес в связи с вопросом об этногенезе узбеков.

Узбеки и таджики

Этот процесс этногенеза, как он происходил с XVI в. и вплоть до наших дней, проявлялся в двух основных формах: во-первых, в постепенном сближении и ассимиляции пришельцев—«узбеков» с аборигенами—«таджиками»; во-вторых, в нивелировке и консолидации самого «узбекского» элемента, в преодолении его первоначальной племенной раздробленности.

Сближение и ассимиляция «узбекского» этнического типа с «таджикским» имеет в свою очередь две стороны: языковую и культурную. При этом, что чрезвычайно интересно, в языковом отношении побеждал узбекский тип, а в культурном — таджикский.

Узбекский язык до сих пор гораздо чаще одерживал победы над таджикским, чем наоборот. И в городах, и в кишлаках Средней Азии многие таджики переходили постепенно на узбекский язык. Ведь и «сарты», о которых говорилось выше, были в основном узбекизированными таджиками. Нередко до революции можно было слышать от дехкан и горожан: «Мы таджики, но наши дети будут уже узбеками».

В процессе этой языковой ассимиляции складывалось одно весьма характерное явление: двуязычие, которое особенно резко выражено в некоторых городах Средней Азии (Самарканд, Бухара). Очень многие жители их одинаково хорошо говорят на таджикском и узбекском языках.

Если, таким образом, говорить о процессе языковой ассимиляции, то переход происходил до сих пор в основном от таджикского (иранского) языка к узбекскому (тюркскому). Но процесс этот, конечно, не мог привести, а тем более не приводит сейчас, к исчезновению таджикского языка: напротив, последний получил сейчас не меньшие возможности свободного развития, чем другие языки, особенно на территории, отошедшей к Таджикистану. Однако в отношении культуры дело обстоит иначе: ассимиляция здесь зашла гораздо дальше, и единый культурный тип установился еще до революции. И в нем преобладают оседло-земледельческие аборигенные элементы, которые поглотили и ассимилировали кочевническую стихию, пришедшую из степи. Элементы этой степной кочевой культуры сохраняются лишь в виде слабых, постепенно исчезающих пережитков.

Итак, в-целом современный узбекский народ отнюдь не является потомком кочевников «узбеков», завоевавших в начале XVI в. под предводительством Шейбани-хана Среднюю Азию. Напротив, в большинстве — это потомки древнего аборигенного населения, прошедшего сложный многовековой процесс этногенеза, впитавшего в себя разнообразные культурные и языковые группы, тюрко- и ираноязычные. Собственно «узбеки», давшие свое имя народу, составили лишь поздний и сравнительно небольшой этнический слой этого народа. Недаром среди узбекского населения решительно преобладает чисто местный европеоидный антропологический тип, тот же, что и у таджиков.

Процесс формирования узбекской нации через слияние отдельных племенных и областных групп до революции тормозился феодальной политической раздробленностью и экономической отсталостью страны. «Узбеками» называло себя в массе лишь население Хивы, среди ферганских, самаркандских; бухарских узбеков этот термин был распространен мало. Лишь Октябрьская социалистическая революция покончила с отсталостью и раздробленностью. После национального размежевания 1924—1925 гг. термин «узбек» распространился на все основное тюркоязычное население Хивы, Бухары, Ташкента и других городов и кишлаков. Так завершился в советскую эпоху вековой процесс узбекского этногенеза, так произошла на наших глазах консолидация узбекской нации.

Сейчас узбеки расселены в основном в пределах Узбекской ССР несколькими основными массивами: на Нижней Аму-Дарье (Хорезмская обл. — хивинские узбеки), на нижнем и среднем Зеравшане (Бухарская, Самаркандская обл.), на Кашка-Дарье, на верхней Сыр-Дарье (Ферганская, Андижанская, Наманганская обл. — ферганские узбеки). Часть узбеков живет в Таджикской ССР, особенно в юго-западных ее районах. Около 1 миллиона узбеков живет за рубежом — в северных районах Афганистана и в Синьцзянском Уйгурском автономном районе.

Хозяйство

У значительного большинства узбекского населения господствует тот же исторически сложившийся тип хозяйства, как у прочего населения оазисов: ирригационное земледелие, еще недавно с традиционной, веками установившейся техникой. Оно уже было описано выше. Для этой части чисто оседлых узбеков (для узбеков-«сартов») типичны и городские ремесла, те же, что и у равнинных таджиков.

Двухэтажный дом с айваном (колхоз им. Куйбышева, Самаркандской обл.)

Но у той части узбеков, которая сохраняла традиции кочевого быта, выработался иной тип хозяйства: сочетание оседлого ирригационного земледелия со степным скотоводством. Этот экономический тип сложился на границе степи, в Бухарской области, в северной части Хорезма, в Фергане, на юге Таджикистана: у узбеков-мангытов, кипчаков, кунгратов, тюрков, локайцев и др. Эти группы узбеков продолжают, как и их предки, разводить степной скот — особенно овец, местами и верблюдов, лошадей, рогатый скот и пр. Прежде богачи держали большие стада, перегоняя их на степные или горные пастбища.

В целом экономика узбекского населения, как и всего населения «Туркестана», до революции оставалась отсталой, застойной. Страна была почти чисто аграрной. Промышленность стала развиваться только после присоединения к России, но она была преимущественно мелкой; однако часть узбеков — прежде всего разорявшееся крестьянство — в нее втягивалась.

Сейчас экономика Узбекистана весьма резко отличается от дореволюционной. Сельское хозяйство реконструировано, механизировано. Вовлечены в обработку огромные площади вновь орошенной земли. Ведь крупнейшие ирригационные и гидротехнические сооружения Средней Азии, о которых говорилось выше, — Большой Ферганский канал, Катта-Курганское водохранилище, а также Фархадская гидростанция, построенная для орошения Голодной степи, — все это в Узбекистане. Точно так же в Узбекистане находятся важнейшие индустриальные гиганты Средней Азии. Узбекский рабочий класс— на первом месте по численности во всей Средней Азии.

Поселения и постройки

Узбеки, как и таджики, унаследовали традиционные, веками сложившиеся формы поселений, городских и сельских, а также характерные типы построек. Старые города и кишлаки узбеков и равнинных таджиков одинаковы, различия имеются только по областям. В частности, среди хивинских узбеков отмечается хуторской тип расселения.

Господствующая форма построек у узбеков та же, что и у равнинных таджиков: это прямоугольный дом из сырцового кирпича (на деревянном каркасе) или глинобитный (из «пахсы») с плоской крышей на деревянных балках. С одной стороны обычно имеется навес-терраса (айван) на столбах или колоннах. Эти деревянные колонны бывают покрыты — особенно у хивинских узбеков — художественной резьбой.

Вообще в деталях архитектурного плана, в расчленении, украшении дома имеются характерные различия между районами: различаются ферганский, самаркандский, бухарский, хивинский и; другие типы дома.

Есть двухэтажные дома, они были прежде у более зажиточных. Айван часто делается в верхнем этаже. В городах встречаются дома с выступающим на балках вторым этажом.

Внутреннее расчленение дома зависело от классовой принадлежности хозяев. Деление дома — или у богатых всей усадьбы — на две половины: мужскую (ташкари) и женскую, внутреннюю (ичкари) — было обычным явлением.

Ниши в стене дома (Фергана, середина XIX в.)

Стены дома обычно массивные, особенно в Фергане, где толщина их доходит до 60—70 см. Это делается не столько для сохранения тепла зимой, сколько для поддержания тоже массивной плоской крыши, а также на случай землетрясений. В толще стен изнуттри делаются глубокие ниши, играющие роль шкафов.

Характерны высокие глинобитные стены—«дувалы», которыми обносились города, отдельные поселки и даже усадьбы, особенно в Хорезме, где сохранились настоящие дворы-крепости. Внутри усадеб, обнесенных стенами, в городах и кишлаках, особенно в прежних байских домах, имеются деревья, сад, виноградник, прудик (хаус), что создает впечатление уюта и спокойствия.

Система отопления очень своеобразна. Устраивается так называемый сандал: углубление в полу, куда ставится жаровня с углями. Туда спускаются ноги для согревания, поверх ставится скамья и кладутся одеяла. В Фергане применяют простейшие очаги с дымоходом. В Хиве были открытые очаги без дымохода, так что жилище было дымное и закопченное. Печь для выпечки хлеба или лепешек (тандыр) обычно находится во дворе, так же как и печь с вмазанным котлом для варки пищи. В зажиточных домах то и другое помещалось в особой кухне.

Наряду с этими жилищами чисто оседлого, постоянного типа, среди части хивинских и бухарских узбеков (сохранивших родоплеменные деления) отмечались и следы кочевых традиций: решетчато-войлочная кибитка, некогда служившая обычным жилищем, позже стала употребляться как летнее жилье, которое становилось внутри усадьбы.

Надо, кстати, отметить, что именно в Хивинском оазисе, в его северной части, вообще в большей степени удерживались пережитки кочевого быта, так же как и родо-племенного деления. Здесь самое оседание кочевников происходило более компактными группами. Роды и племена не дробились там при оседании, как это имело место в восточных районах. Кунград, Мангыт, Нукус, Кипчак и несколько других городов и поселков в низовьях Аму-Дарьи имеют названия родо-племенных групп.

За годы Советской власти, особенно после коллективизации, в жилищных условиях узбеков произошли значительные изменения, аналогичные тем, о которых говорилось выше относительно таджикских жилищ.

С другой стороны, национальные традиции архитектуры нашли себе широкое применение в строительстве новых общественных зданий в городах и кишлаках Узбекистана.

Одежда

Тип одежды узбеков по существу не отличается от одежды равнинных таджиков. Этот тип в основном один и тот же у всего оседлого населения Средней Азии. Различия касаются главным образом лишь верхней одежды — халата, и то они выражаются преимущественно в расцветке: в Бухаре и Самарканде мужские халаты бывают из яркой и пестрой ткани, в Ташкенте — зеленые, в Фергане — черные или зеленые, иногда в крупную полоску, хорезмские — красных тонов в мелкую полоску. Различались халаты прежде и по классовой принадлежности владельца: у богатых халаты были из дорогой материи, расшиты золотом, серебром; кроме того, богатые узбеки надевали по нескольку халатов зараз; например, чиновники надевали жалованные от ханов халаты один поверх другого, просто для парада, и нередко можно было видеть какого-нибудь чиновника бухарского эмира, который, несмотря на жару, одет в несколько халатов один поверх другого, иногда до 12 штук.

Женская одежда у узбеков тоже сходна с таджикской. Обычай носить паранджу известен и им.

Сейчас типичная национальная одежда узбечек — яркое платье из хлопчатобумажной или шелковой ткани, на кокетке и с отложным воротником, короткая безрукавка или камзол. На голове — бархатная, вышитая бисером тюбетейка или платок.

Исторические особенности общественного строя

Общественный уклад узбекского населения до революции был неоднороден в связи с неоднородностью самого этнического состава и происхождения узбеков. Грубо говоря, их можно было разделить на две части, и память об этом делении сохраняется до сих пор. Одни, называвшиеся прежде «сартами», — это тюркизированные потомки древнего аборигенного населения; они составляли чисто оседлое население кишлаков и городов, в массе своей это были крестьяне-дехкане и городские ремесленники. В их общественном быту не сохранилось ни следа родоплеменных, отношений, утраченных их предками, вероятно, тысячелетия тому назад. Из архаических форм быта сохранялось только общинное право водопользования, но и оно было, как уже говорилось выше, видоизменено в интересах господствующих помещичьих и кулацко-байских групп. Узбекский (как и таджикский) дехканин, городской ремесленник жестоко страдали от феодально-крепостнического гнета, а в последние десятилетия перед революцией — и от проникавшего капитализма. Нарождался и немногочисленный пролетариат.

Другая группа населения, называвшаяся собственно «узбеками», — это потомки узбеков Шейбани и других кочевых народов, в разные времена проникавших в оазисы Средней Азии. Среди них сохранялись следы родоплеменных делений, и многие из них помнят их еще и теперь. Таково узбекское население северной части Хорезма, части Ферганы, района Бухары, южного Таджикистана. Однако общественный быт и этих «родо-племенных» узбеков, мало отличался от общественного быта «сартов», — с той разницей, что они составляли почти целиком сельское, а не городское население. Феодально-крепостнические отношения были у них не меньше развиты.

В семейном быту узбеков, как и у таджиков, держались чисто патриархальные формы, культивировавшиеся всем строем азиатско- деспотического государства и влиянием ислама. Самая тяжелая черта этого азиатско-патриархального быта состояла в неравноправии женщин. Узбекская женщина, как и таджичка, считалась бесправным существом, не только отстраненным от общественной жизни, но и в семье она находилась под полной властью отца, а потом мужа. Это выражалось в обычае продажи женщины замуж (калым), в затворничестве женщины, в обязательном закрывании лица.

Подчиненное положение женщины и разобщение полов (в особенности в городах, потому что в кишлаках это было не так заметно) представляло собой один из вреднейших пережитков старины. И этот пережиток действовал вредно не только на женщин, которые были непосредственно страдающей стороной, но и на весь быт городского населения Средней Азии. В связи с этим складывались такие уродливые формы, как своеобразный институт «бачей».

Бача — это мальчик-плясун; пляски бачей — одно из национальных развлечений, которое до революции было широко распространено в городах Средней Азии. Обычай воспитания и демонстрирования красивых мальчиков-бачей был связан с практикой гомосексуализма и, несомненно, был результатом традиции женского затворничества, взаимной отчужденности полов.

Религиозные пережитки

Как уже говорилось, у узбеков, как и у таджиков, особенно сильно было влияние ислама. Помимо исполнения официально предписанных обрядов, ежедневных молитв, постов, посещения мечетей и пр., среди населения был распространен культ мусульманских святых, их гробниц-мазаров, почитаемых мест; большим авторитетом пользовались дервиши.

Наряду с этими официальными и неофициальными мусульманскими формами культа у узбеков сохранились следы древних домусульманских религий. Надо отметить знахарство, применение разных шарлатанских приемов лечения. Как разновидность знахарства выступают чрезвычайно своеобразные пережитки шаманских обрядов. «Фольбин» — знахарка, которая лечит путем заклинаний и ударов в бубен. Это неожиданное сохранение столь архаических форм верований показывает, что даже и в условиях почти монопольного господства мусульманской религии все же могли держаться более ранние формы религии.

Сурнай — узбекский гобой

Гыджак — трехструнный смычковый инструмент

Сетар — 12-струнный смычковый инструмент (10 струн резонирующих, 1 мелодическая, 1 настроенная)

Дутар — двухструнный щипковый инструмент

Танбур — трехструнный инструмент для игры плектром

Народное творчество и культурное развитие

Народное творчество у узбеков, как уже говорилось, близко к таджикскому. Оно выступает в очень развитых и разнообразных формах. Такова, например, музыкальная культура. Основные виды узбекских музыкальных инструментов: ударные — бубен; духовые — простая флейта — най; поперечная флейта; узбекский гобой—сурнай; большая труба—карнай (все эти названия производные от слова — «най» — тростник); струнные инструменты смычкового типа — трехструнный гыджак, многострунный (с 10 резонирующими струнами) сетар; щипкового типа — двухструнный дутар и трехструнный танбур. Наконец, чанг — многострунный цитрообразный инструмент. Таким образом, налицо полный оркестр из разнообразных народных инструментов. Узбекско-таджикская народная музыка имеет все условия для дальнейшего развития и культивирования.

Рядом с этим развитым музыкальным творчеством надо поставить столь же развитое словесное творчество — фольклор: сказки, эпические поэмы — «Алпамыш», «Фархад и Ширин» и др., которые пелись особыми сказителями-певцами. В некоторых из этих поэм (особенно «Алпамыш») сказалось влияние феодальной идеологии господствовавших классов.

Народный театр издавна известен как форма народного увеселения у узбеков. Наиболее интересен здесь кукольный театр — «Курчак- уйюн» — род «петрушки»: главное действующее лицо в нем — Палван-качаль, излюбленный герой ряда пьес, зачастую остро политического характера, в которых в сатирической форме высмеиваются баи, чиновничество, духовенство и т. д. Этот театр преследовался ханской администрацией, но стойко держался в народных массах.

Популярен и народный бродячий цирк: канатоходцы («дорвоз»), фокусники («найрангбоз»), шутники-скоморохи («маскарабоз» или «кызыкчи») и др. Странствующие цирковые труцпы составляли прежде своего рода цехи мастеров со своим уставом-«рисоля».

Наконец, надо отметить художественные ремесла, которые получили большое значение в связи с развитием ремесел вообще: ювелирное производство; изготовление деревянных резных изделий и орнаментальную резьбу по дереву как элемент архитектуры; особенно интересны большие, массивные дубовые резные двери в общественных зданиях и в частных домах, которые представляют собой предмет высокого художественного творчества. Деревянная резьба особенного развития достигла в Хиве. Совершенно специ¬фична замечательная резьба по «ганчу» (але-бастру), широко применявшаяся для облицовки зданий.

Сейчас в Узбекистане, как и в других республиках, художественные традиции народа получили новые возможности развития. Национальное искусство находит себе новое применение — в архитектуре городских и колхозных построек, в более разнообразных изделиях промысловых артелей.

Замечательный пример удачного сочетания национальной формы искусства с его социалистическим содержанием — новое здание Государственного театра оперы и балета имени Навои в Ташкенте (1940—1947). Лучшие мастера Узбекистана участвовали в создании этого прекрасного памятника архитектуры. Оно построено в чисто национальном стиле, но с использованием всех достижений советского зодчества. Внутренние помещения театра отделаны в стиле разных городов: есть Ферганский зал, Самаркандский зал, Хивинский зал, Термезский зал и др. Великолепная резьба по дереву, алебастру, камню, многокрасочная роспись и декоративная живопись украшают интерьеры здания. В нем, как в музее, можно видеть все основные стили орнамента Узбекистана.

Общий рост культуры принял в наши дни в Узбекистане, как и в других республиках Средней Азии, небывалые прежде размеры. Прежней отсталости сейчас нет и в помине. Достаточно привести несколько цифр: в Узбекской ССР насчитывается сейчас 36 высших учебных заведений, где учится 65,5 тыс. студентов, включая заочников. О поголовном охвате детей начальной и средней школой нечего и говорить. В республике имеется 26 театров и свыше 3 тыс. дворцов культуры и клубов. Медицинская помощь населению обеспечена работой более 6600 врачей. В Узбекистане развиваются на народной основе высокие формы музыкального и театрального искусства. Появился целый ряд узбекских национальных опер: «Фархад и Ширин» (1937), «Гюльсара» (1937), «Большой канал» (1941) и др.

Национальная литература, имеющая свою большую историю, сейчас отражает социалистическую действительность.

В республике был создан на основе целого ряда научно-исследовательских институтов и других научных учреждений филиал Академии наук СССР. По мере его роста и укрепления филиал преобразован в самостоятельную Академию наук Узбекской ССР (1945).

Выросла не только своя многочисленная национальная советская интеллигенция, но и сильные кадры ученых-специалистов во всех областях науки и техники, а также деятели всех видов искусств.

В этот день:

- Дни рождения

- 1865 Родился Владимир Дмитриевич Языков — археолог, педагог, военный деятель, полковник, участник археологических раскопок Маяцкого и Хазарского городищ, Шиловской стоянки.

- 1938 Родился Валерий Иванович Гуляев — специалист по археологии древних цивилизаций Мезоамерики, российский археолог и историк, доктор исторических наук, профессор.

- 1943 Родился Анатолий Пантелеевич Деревянко — советский и российский археолог, специалист по палеолиту Сибири и Дальнего Востока, академик РАН.

- Открытия

- 1932 Мексиканский археолог Альфонсо Касо в гробнице №7 в Монте-Альбана обнаружил богатейший клад. В течение недели из гробницы извлекалось более 500 драгоценных предметов, в том числе великолепная золотая маска божества, а также необычайно тонкой работы человеческие черепа, высеченные из чистого горного хрусталя. В Монте-Альбане с IV века до н. э. жили сапотеки — народ, и по сей день обитающий в том же регионе, но давно утративший былые культурные традиции.

Было это или не было – поди знай, а как слышал, так и рассказываю.

Охотился как-то раз царь Пётр Первый, погнался за красным зверем, да и заблудился.

Вправо повернёт – лес; влево поедет – лес; куда ни повернёт – везде лес стеной стоит. Деревья вершинами в небо упираются.

Кружил, кружил, в рожок играл – никто не отзывается. Должно стать, далеко от своих охотников отбился.

День к вечеру, а дороги нет как нет. Конь притомился, и самому отдохнуть захотелось. Только спешился, как услыхал – неподалёку кто-то песню поёт.

Вскочил на коня, поехал на голос и скоро выбрался на неширокую дорогу.

У обочины на камне солдат сидит и заунывную песню поёт.

– Здравствуй, служба!

– Здорово, – солдат отвечает.

– Откуда, куда, зачем? – спрашивает Пётр.

– Из отпуска, в полк, службу править. А ты кто будешь?

– Зовусь Петром, гнался вот за красным зверем да сбился с пути, а теперь хорошо бы в город попасть.

– Ну, ладно, – солдат говорит, – надо нам с тобой, друг, ночлег искать. До города и в день отсюда не добраться, а через час ведь совсем стемнеет. Стой тут, а я полезу на дерево, что повыше, погляжу, нет ли где поблизости жилья.

Влез солдат на самую вершину и крикнул:

– Тут влево, недалеко отсюда, дым вьётся и, слышно, собака пролаяла.

Спустился и повёл Петра в ту сторону, где дым виден.

Пробираются напрямик, разговаривают. Пётр про службу спрашивает да про войну со шведами.

Солдат рассказывает:

– Солдатская доля – не своя воля. На войне-то всяко приходится: и жар донимает, и ветер обдувает, и дождём мочит, и ржа сердце точит. Офицеры да генералы, а особливо из чужеземцев, нашего брата, русского солдата, и за человека не считают, бьют батожьём без разбору: правого и виноватого. Коли бы солдатская воля да орудий и припасов поболе, давно бы шведа одолели. А так что: тянется война, конца-краю не видно. Вот солдаты скучают: иному хочется отца с матерью повидать, иной о жене молодой тужит, а иной скажет: «Хорошо бы царя повидать, все ему солдатские думы бы и рассказать».

– А ты-то царя видал? – Пётр спрашивает.

– Нет, не привелось, а слышал, будто он нашим братом, солдатом, не гнушается. Справедливый, говорят, ну и крутенёк: за провинность и генерала палкой отлупит, как рассказывают.

Так они идут и идут и скоро вышли на широкую прогалину.

Перед ними высокая, большая пятистенная изба, крепким забором обнесена. Постучали – ответу нет, только собаки лай подняли.

Перемахнул солдат через забор, а на него два страшенных пса накинулись. Солдат саблю выхватил и зарубил собак.

Потом ворота отпер:

– Заезжай, Петруша; хоть и не по сердцу жильё, а всё от ночи ухоронимся, да и харчами разжиться не мешает.

Только поднялись на крыльцо, как навстречу им старуха.

– Здравствуй, бабушка, приюти дорожных людей на ночь да дай чего-нибудь поужинать, – солдат говорит.

– Нет у меня ничего для вас, и ночевать негде, уходите, откуда пришли.

– Коли так, придётся нам, Петруша, самим поглядеть, что тут творится

Зашли в горницу, на лавке девушка сидит.

– Собери, красавица, поесть, не даром просим, за деньги, – говорит солдат.

Девушка в ответ только мычит да рукой показывает и приветливо улыбается.

– Видишь, Петруша, немая на печь да на сундук показывает.

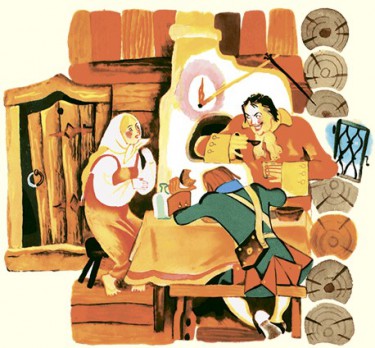

Открыл солдат заслонку, вытащил из печки жареного гуся; открыл сундук, а там чего-чего нет: и ветчина, и масло, и заедки разные – всяких кушаньев и напитков на двадцать человек достанет.

Поужинали, солдат говорит:

– Хорошо бы теперь на боковую. Куда эта дверь ведёт? Подавай, бабка, ключ!

– Нет у меня ключа, – ворчит старуха.

Приналёг солдат плечом, понатужился – с треском дверь распахнулась.

А в той горнице оружие разное: пистолеты, кистени, сабли, кинжалы.

Заглянул солдат в горницу, закрыл дверь, сам думает: «Вот оно что, не к добрым людям угодили. По всему видать, хозяева – разбойники».

А Петру только и сказал:

– Тут негде лечь, пойдём на чердак ночевать, там просторнее да и посветлее

Разыскал солдат два снопа соломы. Поднялись по приставной лесенке на чердак.

– Ты, Петруша, видать, очень крепко умаялся, ложись первый, а я караульным останусь, потом я посплю, а ты покараулишь.

Пётр только успел лечь – сразу уснул как убитый.

А солдат примостился возле люка с саблей наголо.

Немного времени прошло – шум, свист послышался. Ворота распахнулись, слышно – трое верховых приехали. Переговариваются:

– Куда девку девать?

– Запри в чулан покуда, сейчас некогда с ней возиться.

В ту пору старуха вышла во двор, рассказывает:

– Приехали на одном коне двое каких-то, собак зарубили, в горнице хозяйничали как хотели.

– Где они?

– Спят на чердаке, – старуха отвечает.

– Ну и пусть спят, вот поужинаем и управимся с ними – век не проснутся.

Ушли разбойники в горницу, стали пировать, и скоро все захмелели.

Старший саблю взял.

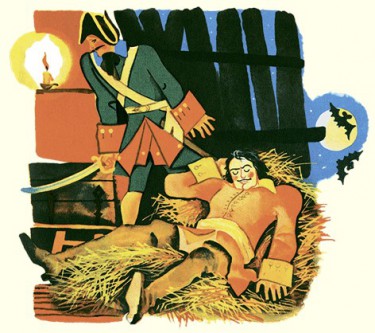

– Ну-ка, пойду гостей проведаю.

Идёт по сеням, слышит – спят, храпят в два голоса на чердаке. Пётр спит, беды-невзгоды не чует, а солдат притворяется: храпит, будто тоже спит; сам весь подобрался, сидит над люком, и сабля занесена. Разбойник безо всякой опаски раз, раз по лесенке – и только высунулся, как солдат отсёк ему голову, словно кочан капусты снял.

– Одним меньше!

А те два разбойника вино пьют, третьего ждут, дождаться не могут. Поднялся один, кинжал прихватил:

– Куда он там запропастился? Наливай, я сейчас ворочусь.

Идёт по сеням, пошатывается. Слышно, на лесенку вступил… Солдат и этому голову отсёк так же, как первому. Потом таким же манером и с третьим разбойником управился.

Стала заря заниматься, будит солдат Петра:

– Вставай, друг Петруша, вставай! Ты поспал, а я повоевал; пора в путь-дорогу отправляться.

Проснулся Пётр, стал спускаться вниз, увидал – разбойники валяются:

– Чего меня не разбудил, вдвоём-то бы легче справились.

– Мне не привыкать стать, со шведами сражался, управлялся, а эта пакость не устрашит. Знаешь поговорку: русский солдат в воде не тонет и в огне не горит.

В сенях встретила их немая, стала мычать и руками размахивать. Насилу догадались, про что она сказать хочет: «Старуха убежала из дому».

Потом повела к чулану, на замок показывает и топор солдату подала.

Сбил солдат замок, распахнул дверь – а там девушка, писаная красавица, связанная лежит.

Развязали, освободили девушку. Немая повела их на двор, указала на каменную плиту, знаками учит: «Подымайте, дескать».

Плиту подняли, а там ход в подземелье. Спустился солдат в тайник и видит богатства несметные: и серебро, и золото, и бархат, и парча, и каменья самоцветные.

Набрал солдат в походный ранец золота, сколько мог унести, набрал и для товарища мешочек золота, выбрался, плиту на прежнее место сдвинул.

– Ну, Петруша, станем коней седлать, ехать надо.

Оседлали четырёх коней, девушек обеих усадили, сами сели и поехали.

– Я человек походный, – солдат говорит, – а ты, Петруша, коли не женат, приглядись к девушке-то: красотой не обижена, да и отец у неё богатейший купец, сказывает – приданым наградит.

Усмехнулся Пётр:

– Там видно будет.

К вечеру добрались до столицы.

– Ну, вот что, служивый, у заставы мы расстанемся. Ты с девушками поезжай вот на такой-то постоялый двор, а я поеду знакомого разыскивать. Как разыщу, так дам тебе знать.

На том они и расстались.

Солдат привёз девушек на постоялый двор, куда охотник указал. Заказали ужин богатый.

И только сели за стол, как вдруг к воротам подкатила карета, шестериком запряжённая. Карету конные солдаты окружают. Впереди офицер едет.

«Что такое? – солдат думает. – Уж не проведали ли, что я разбойников порешил да маленько разбойничьими деньгами попользовался?»

В ту пору как раз вошёл офицер и строго так спрашивает сидельца:

– Где тут такие-то постояльцы: солдат и с ним две девушки?

Сиделец дрожит, слова вымолвить не может.

«Так и есть, за мной», – смекнул солдат и говорит:

– Я век по судам не хаживал и сейчас в полк тороплюсь, недосуг мне, а что до денег, так берите их, прах их возьми, на войне только лишний груз таскать.

– Ладно, ладно, не разговаривай, – приказывает офицер, – садитесь все трое в карету, там разберутся без нас!

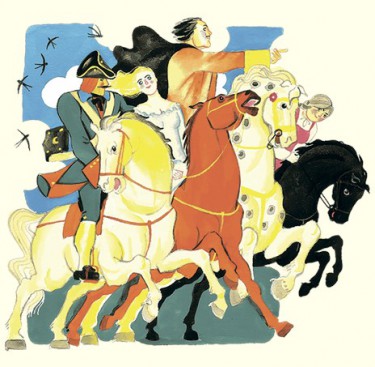

Сел солдат с девушками в карету. Поехали.

Подкатила карета к царскому дворцу.

На крыльце генералов видимо-невидимо, и все к одному высокому повёртываются, честь отдают, государем называют. А он обличьем всем – ну как есть вылитый вчерашний охотник Петруша.

Подозвал царь солдата:

– Ну, служивый, здорово! Узнаёшь меня?

Солдат стал во фрунт, глядит на царя, глазом не сморгнёт. Царь обнял солдата, подмигнул:

– Не робей, служба, при мне и чужеземные генералы не посмеют без вины батожьём бить.

– Ох, государь, – говорит перепугавшийся солдат, – я ведь с тобой по-простому говорил, а коли что и не так сказал, не вели казнить: лучше я на войне за отечество голову сложу.

Засмеялся Пётр:

– Ты ведь сам говорил, что царь хоть и крутенёк, да только с тем, кто в чём-нибудь провинился, а ты за твои мне услуги и не солдат теперь, а офицер. Будешь ротой командовать, а как шведов разобьём, высватаем тебе ту красавицу, что ты спас от разбойников. Коли у меня все солдаты такие молодцы, как ты, так мы шведов как пить дать разобьём.

– Ну что я за молодец, – солдат говорит, – у нас есть орлы, куда мне до них!

– А коли так, – смеётся царь, – тогда тебе недолго неженатому ходить: победа не за горами!

И правда, после Полтавской баталии Пётр произвёл солдата в полковники и сам гулял у него на свадьбе.