Ответы на вопросы учебника «Литература» 5 класс, 1 часть, Коровина, страницы 258-259

Толстой Лев Николаевич «Кавказский пленник»

Читайте также:

Размышляем о прочитанном

1. Какие события подсказали Толстому идею создания рассказа «Кавказский пленник»? Почему он назван «Кавказский пленник», а не «Кавказские пленники»? Какова идея рассказа «Кавказский пленник»?

Идею этого рассказа писателю подсказали события войны с горцами, воспоминания Ф. Торнау и личные впечатления Толстого, который служил на Кавказе.

Несмотря на то, что в плен попали два русских офицера, автор назвал рассказ «Кавказский пленник». Ведь только один из офицеров, Жилин, повёл себя как герой, сохранил человеческие качества, и именно о его судьбе этот рассказ.

Идея, главная мысль этого рассказа в том, что нельзя сдаваться и опускать руки даже в самых безнадёжных ситуациях. Надо бороться до конца, ведь только к смелому приходит удача.

2. Как оказались Жилин и Костылин на опасной дороге?

Жилин выпросил отпуск и поехал домой вместе с обозом. Но обоз двигался медленно, а было жарко. Костылин предложил ехать вперед и Жилин согласился. Так они оказались одни на опасной дороге.

3. Какой представилась герою татарская деревня? Что увидел Жилин в доме? Какие обычаи татар он наблюдал? Расскажите об этом близко к тексту.

К татарскому аулу Жилина привезли к ночи. На него надели колодки и бросили в сарай. Сквозь щель Жилин наблюдал за жизнью аула.

Он видел саклю, дом в котором жили татары, видел коз и собак, наблюдал, как дети утром гнали лошадей на водопой, а женщина с ребёнком несла на голове кувшин с водой.

Сами татары ничего не делали, они ходили в богатой одежде и с оружием. Всю работу для них делали работники-ногайцы, женщины и дети. Пленных татары держали ради выкупа.

В татарском доме лежали дорогие ковры, на стенах висело оружие. Татары сидели на коврах и на коврах кушали. Ели они руками, а после еды мыли руки в лоханке и читали молитвы.

4. Как встретились Жилин и Костылин? Как они вели себя в плену? Почему Дина помогала Жилину? Что хочет сказать нам писатель, рассказывая об этой дружбе? Почему не удался первый побег? Как относились к Жилину татары? В чём смысл рассказа? Что осуждает писатель (бессмысленность вражды между народами, бессмысленность войны или что-то другое)?

Костылин и Жилин встретились в татарском доме. Жилин упрямо не хотел платить большой выкуп, а Костылин согласился заплатить пять тысяч рублей.

Жилин вёл себя смело, не боялся перечить татарам. Он сразу решил убежать и высматривал пути для побега. Костылин смирился с пленом, надеясь только на выкуп.

Жилин слепил для Дины куклу и девочка стала носить ему тайком молоко и лепёшки. Они подружились. Жилин по-доброму относился к девочке и этим завоевал её сердце. Она никогда не видела ласки от родителей, ей воспитывали в строгости.

Описанием этой дружбы писатель говорит нам о том, что дети оценивают человека по его поступкам, а не по национальному признаку. К добрым людям дети тянутся, злых сторонятся.

Первый побег не удался из-за Костылина. Он стёр ноги в кровь, устал и сдался. Жилин не бросил Костылина и попытался нести его на себе, но их догнали и вернули в аул.

Татары относились к Жилину с уважением. Он показал свою храбрость и мужество, волю, любовь к свободе. Эти качества ценят все народы. К тому же он был мастер на все руки и много чего делал для татар.

Писатель осуждает бессмысленность вражды между народами, которая ведёт к войнам и жестокости.

5. Проследите по статье Эйхенбаума о рассказе Толстого «Кавказский пленник», по воспоминаниям, на основе которых писателем и был создан рассказ: что взял писатель из этих воспоминаний, что является писательским вымыслом? Какие идеи, мысли и чувства хочет передать читателю автор рассказа? Что такое сюжет, рассказ?

Писатель взял для своего рассказа реальные события войны с горцами, реальный случай с Ф. Торнау, когда тот оказался в плену. Торнау тоже делал поделки и подружился с девочкой.

Писатель придумал историю побега Жилина из плена, историю Костылина.

Автор хочет донести до нас мысль о том, что только в борьбе человек может добиться счастья. Он рассказывает про ужасы войны и предостерегает человечество от этого. Он ратует за человечность и милосердие, за доброту и отзывчивость. Именно эти качества помогли Жилину обрести дружбу Дины и сбежать из плена.

Сюжет — это цепь событий, описанных в произведении.

Рассказ — это краткое повествование о каком-то случае, отдельном эпизоде жизни человека.

6. Назовите эпизоды из рассказа «Кавказский пленник», которые вызвали у вас страх, грусть, сочувствие.

Страх у меня вызвали описание схватки с татарами, после которой Жилин оказался в плену, и сцена после первого побега, когда пленников хотели убить.

Грусть у меня вызвали слабость Костылина и сломанная кукла.

Сочувствие вызвали пребывание Жилина в плену, его воля и стремление бежать.

7. Постарайтесь узнать у своих одноклассников их впечатления о поступках героев. Совпадают ли они с вашим мнением?

Мы с друзьями одинаково оцениваем поступки героев. Мы восторгаемся мужеством и добротой Жилина. Восхищаемся самоотверженностью Дины. Нам не нравится поведение Костылина, человека слабого и трусливого.

Литература и изобразительное искусство

Рассмотрите иллюстрации художников Петрова, Иткина, Родионова. Чьи иллюстрации показались вам наиболее удачными? Почему? Объясните свой выбор.

Иллюстрация Петрова показывает татарских детей возле огромного сарая.

Иллюстрация Родионова показывает, как Дина помогает Жилину снять колодку. Это очень красивая иллюстрация, но в ней не хватает динамики.

Мне больше понравилась иллюстрация Иткина, на которой изображена сцена побега Жилина из ямы с помощью Дины. Она самая динамичная и более полно отражает характеры героев. Мы видим решительность Жилина, безволие Костылина и напряжённое ожидание Дины. Эта иллюстрация переполнена чувствами.

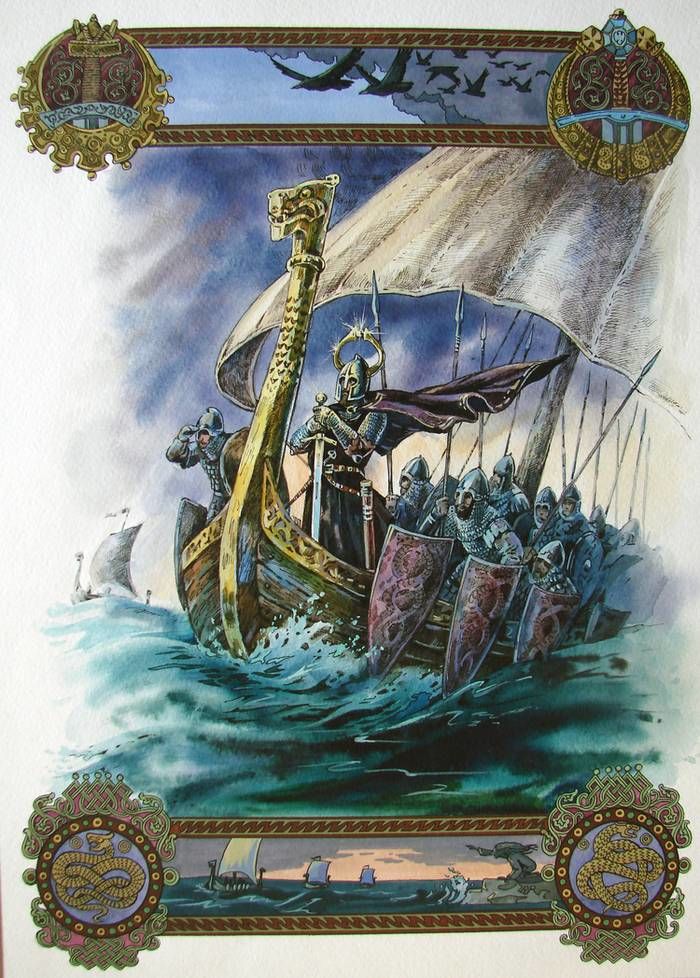

В. Фаворский, иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

Сегодня мы закончим рассказ об

балладах А. К. Толстого. И начнем его с романтической истории женитьбы Харальда Сурового и княжны Елизаветы, дочери Ярослава Мудрого.

«Песня о Гаральде и Ярославне»

Об этой балладе А. К. Толстой писал, что он был «приведён» к ней работой над пьесой «Царь Борис», а именно – образом датского принца, жениха царевны Ксении. Действие баллады начинается в 1036 году, когда умер брат Ярослава Мудрого, уже знакомый нам Мстислав, победитель в битве при Листвене. Ярослав тогда, наконец, смог въехать в Киев. С ним находился брат норвежского короля Олава Святого Харальд, бежавший на Русь после битвы при Стикластадире (1030 год), в которой и погиб будущий святой покровитель Норвегии. Харальд был влюблен в дочь Ярослава Мудрого Елизавету, но зятем для правителя огромной страны он в то время был незавидным. Поэтому во главе варяжской дружины он отправился на службу в Константинополь.

Воины варяжской гвардии (варанги). Миниатюра из хроники Иоанна Скилицы

При этом Харальд продолжал поддерживать связь с Киевом: добычу и большую часть жалованья он отправлял на сохранение Ярославу, который потом честно ему эти средства вернул.

Пора обратиться к балладе А. К. Толстого:

«Гаральд в боевое садится седло,

Покинул он Киев державный,

Вздыхает в дороге он тяжело:

«Звезда ты моя, Ярославна!»

И Русь оставляет Гаральд за собой,

Плывёт он размыкивать горе

Туда, где арабы с норманнами бой

Ведут на земле и на море».

Харальд был талантливым скальдом и своей любви посвятил цикл стихов «Висы радости». В XVIII веке некоторые из них были переведены на французский язык. А потом несколько российских поэтов перевели их уже с французского языка на русский.

Вот один из примеров такого перевода, сделанный И. Богдановичем:

«По синим по морям на славных кораблях

Я вкруг Сицилию объехал в малых днях,

Бесстрашно всюду я, куда хотел, пускался;

Я бил и побеждал, кто против мне встречался…

В несчастном плаваньи, в несчастный самый час,

Когда на корабле шестнадцать было нас,

Когда разбил нас гром, в корабль лилося море,

Мы воду вылили, забыв и грусть, и горе…

Во всем искусен я, могу с гребцами гресть,

На лыжах выслужил себе отменну честь;

Скакать на лошади и править я умею,

Копье бросаю в цель, на битвах не робею…

Я знаю на земле военно ремесло;

Но, воду возлюбя и возлюбя весло,

За славою лечу я мокрыми путями;

Норвежски храбрецы меня боятся сами.

Не я ли молодец, не я ли удалой?

А девка русская велит мне бресть домой».

А. К. Толстой не переводил это самое известное стихотворение Харальда, а использовал его сюжет в своей балладе.

«Весёлая то для дружины пора,

Гаральдовой славе нет равной –

Но в мысли спокойные воды Днепра,

Но в мысли княжна Ярославна.

Нет, видно, ему не забыть уж о ней,

Не вымучить счастья иного – и круто он бег повернул кораблей

И к северу гонит их снова».

Если верить сагам, на службе империи Харальд дал 18 успешных сражений в Болгарии, Малой Азии и на Сицилии. В византийском источнике «Наставление императору» (1070–1080 гг.) говорится:

«Аральт был сыном короля верингов… Аральт, пока был молод, решил пуститься в странствие, …захватив с собой 500 доблестных воинов. Император принял его, как подобает и повелел ему и его воинам отправиться на Сицилию, ибо там затевалась война. Аральт исполнил повеление и сражался очень успешно. Когда же Сицилия покорилась, он вернулся со своим отрядом к императору, и тот даровал ему титул manglavites. Затем случилось так, что Делий поднял мятеж в Болгарии. Аральт выступил в поход… и воевал очень успешно… Император в награду за его службу, присвоил Аральту spathrokandates (предводитель войска). После смерти императора Михаила и его племянника, наследовавшего трон, в правление Мономаха, Аральт попросил дозволения вернуться на родину, но дозволения ему не дали, а, напротив, стали чинить всякие препоны. Но он всё-таки уехал и стал королем в стране, где прежде правил его брат Юлав».

За время службы Харальда в Византии сменились три императора.

Веринги Харальда, похоже, приняли самое активное участие в драматических событиях, стоивших жизни последнему из них. В 1041 году после смерти императора Михаила IV, на престол взошел его племянник – Михаил V Калафат («Конопатчик», из семьи, мужчины которой ранее конопатили корабли). Вдова прежнего императора Зоя, ранее усыновившая племянника, была отправлена им в монастырь. Однако скоро (в 1042 году) в столице началось восстание. Зоя была освобождена, Михаил Калафат – вначале ослеплён, а затем и казнён. Императорские дворцы тогда были разграблены.

Michael V Kalaphates

В «Саге о Харальде Суровом» утверждается, что Харальд лично выколол глаза свергнутому императору Михаилу. Автор саги, знаменитый Снорри Стурлсон, понимал, что это сообщение может вызвать недоверие у читателей, но был вынужден включить его в текст. Дело в том, что оно подтверждалось висами скальдов. А скальды не могли лгать, рассказывая о реальном человеке: ложь – посягательство на благополучие всего рода, это уголовное преступление. Наказанием за лживые стихи часто служило изгнание, но порой – и смерть. А висы скальдов построены так, что в строке нельзя заменить даже одну букву. Рассказывая о тех событиях, Стурлсон словно оправдывается перед читателями:

«В этих двух драпах о Харальде и многих других песнях рассказано, что Харальд ослепил самого конунга греков. Харальд сам рассказывал так, да и другие люди, которые там были вместе с ним».

И, похоже, что скальды не подвели Стурлсона. Византийский историк Михаил Пселл пишет:

«Люди Феодоры… отправили дерзких и отважных людей с приказом немедленно выжечь глаза обоим, как только встретят их за пределами храма».

Феодора – это младшая сестра Зои, ее соперница, соправительница – с 1042 года, единовластная императрица в 1055–1056 гг.

Зоя и Феодора, гистаменон 1042 г.

Выжечь глаза было приказано свергнутому императору и его дяде, которые укрылись в Студийском монастыре. А Харальд и его воины вполне подходят под определение «дерзких и отважных людей».

Но, как мы помним, в том же 1042 году Харальд вдруг самовольно покинул Византию (фактически бежал из нее). Существуют разные версии этих событий. Одна из них утверждает, что Харальд бежал после того, как влюбленная в него 60-летняя императрица Зоя предложила ему разделить с ней престол.

В «Саге о Харальде Суровом» сообщается:

«Как здесь, на Севере, рассказывали веринги, служившие в Миклагарде, что Зоэ, конунгова жена, сама хотела выйти замуж за Харальда».

Сценаристы советского фильма «Василий Буслаев», похоже, что-то слышали об этой истории. В нем царьградскская императрица Ирина также предлагает главному герою свою руку и престол империи – в обмен на убийство мужа.

Императрица Ирина. Кадр из фильма «Василий Буслаев»

Но вернёмся к Харальду.

Живший в первой половине XII века хронист Вильгельм Мальмёсберийский утверждает, что этот вождь верингов обесчестил знатную женщину и был брошен на съедение льву, но задушил его голыми руками.

Наконец, сторонники третьей версии полагают, что Харальд бежал после того, как его обвинили в том, что во время одного из походов он присвоил имущество императора. Снорри Стурлсон, видимо, знал об этих порочащих Харальда версиях.

Продолжим его цитату о желании Зои выйти замуж за бравого норвежца и отказе Харальда:

«И это была главная и истинная причина её ссоры с Харальдом, когда он захотел уехать из Миклагарда, хотя перед народом она выдвинула другую причину».

После этого Зоя вышла замуж за небезызвестного Константина Мономаха (это его внебрачная дочь приехала потом в Киев, вышла замуж за Всеволода Ярославича и стала матерью последнего великого князя домонгольской Руси). А наш герой вернулся ко двору Ярослава воином, известным всей Европе под именем Харальд Хардрада (Суровый).

Здесь он снова посватался к Елизавете, о чем рассказывается в балладе А. Толстого:

«Я город Мессину в разор разорил,

Разграбил поморье Царьграда,

Ладьи жемчугом по края нагрузил,

А тканей и мерить не надо!

Ко древним Афинам, как ворон, молва

Неслась пред ладьями моими,

На мраморной лапе пирейского льва

Мечом я насек своё имя!»

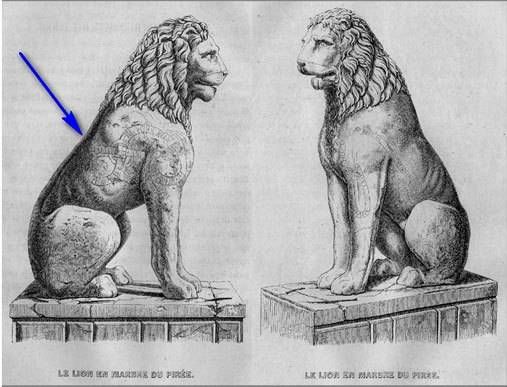

Сделаем паузу и поговорим о знаменитом льве из Пирея.

Сейчас эта античная скульптура находится в Венеции. Сюда ее привез адмирал Франческо Морозини – в качестве трофея венецианско-османской войны 1687 года.

Пирейский лев

О пирейском льве в своей монографии «Скандинавские рунические надписи» упоминает и Е. А. Мельникова:

«Два граффити из собора св. Софии в Стамбуле (Константинополе) и три пространные надписи, выполненные на мраморной скульптуре сидящего льва, вывезенной из Пирейской гавани в Венецию».

На представленном ниже рисунке видно, что эта загадочная надпись находится не на лапе, а на хребте льва:

Расшифровать эти руны пытались многие, однако на данный момент можно с уверенностью утверждать, что удается прочитать лишь несколько слов. Trikir, drængiar – «молодые люди», «борцы». Bair – местоимение «они». Поврежденные руны fn þisi могут означать «этот порт». Все остальное интерпретации не поддается. Различные варианты «переводов», которые порой встречаются в литературе, носят фэнтезийный характер.

Вернемся к балладе А. К. Толстого:

«Как вихорь обмёл я окрайны морей,

Нигде моей славе нет равной!

Согласна ли ныне назваться моей,

Звезда ты моя, Ярославна?»

На этот раз сватовство героя было успешным, и Харальд с женой отправился на родину.

Харальд Хардрада, витраж в Керкуольском соборе Оркнейские острова

Елизавета, дочь Ярослава, жена Харальда

«В Норвегии праздник весёлый идёт:

Весною, при плеске народа,

В ту пору, как алый шиповник цветёт,

Вернулся Гаральд из похода.

А сам он у моря, с весёлым лицом,

В хламиде и в светлой короне,

Норвежским избранный от всех королём,

Сидит на возвышенном троне».

Этот отрывок особых комментариев не требует, но следует указать, что первое время Харальд был соправителем своего брата Магнуса. И, забегая вперёд, сообщу, что в 1067 году, через год после гибели Харальда в Англии, Елизавета вновь вышла замуж – тем и отличается реальная жизнь от любимых всеми нами околоисторических баллад и романов.

«Три побоища»

Сюжет этой баллады таков: две женщины в Киеве видят страшные сны о предстоящих сражениях, в которых погибнут близкие им люди.

Первой о своем сне рассказывает жена киевского князя Изяслава, сына Ярослава Мудрого:

«Мне снилось: от берега норской земли,

где плещут варяжские волны,

На саксов готовятся плыть корабли,

Варяжскими гриднями полны.

То сват наш Гаральд собирается плыть –

Храни его бог от напасти!

Мне виделось: воронов чёрная нить

Уселася с криком на снасти.

И бабище будто на камне сидит,

Считает суда и смеётся:

«Плывите, плывите! – она говорит, –

Домой ни одно не вернётся!

Гаральда-варяга в Британии ждёт

Саксонец-Гаральд, его тёзка;

Червонного мёду он вам поднесёт

И спать вас уложит он жёстко!»

Время действия – 1066 год: около 10 тысяч норманнов под руководством знакомого нам «последнего викинга» Харальда Сурового отплывают в Англию, где их ждёт встреча с англосаксонским войском короля Гарольда II Годвинсона.

Далее в балладе следует рассказ о битве при Стемфорд-бридж (близ Йорка), которая произошла 25 сентября 1066 года:

«Был целою выше варяг головой,

Чернела как туча кольчуга,

Свистел его в саксах топор боевой,

Как в листьях осенняя вьюга;

Копнами валил он тела на тела,

Кровь до моря с поля струилась –

Пока, провизжав, не примчалась стрела

И в горло ему не вонзилась».

Вы, наверное, догадались, что речь в этом отрывке идёт о гибели норвежца Харальда.

Арбо. Битва при Стемфорд-бридж

Второй сон видит Гида – дочь победившего в битве у Стемфорд-Бридж Гарольда II Годвинсона, жена Владимира Мономаха (сразу скажем, что Гида прибыла на Русь уже после событий, о которых рассказывает баллада):

«Мне снилось: от берега франкской земли,

Где плещут норманнские волны,

На саксов готовятся плыть корабли,

Нормандии рыцарей полны.

То князь их, Вильгельм, собирается плыть –

Я будто слова его внемлю, –

Он хочет отца моего погубить,

Присвоить себе его землю!»

И бабище злое бодрит его рать,

И молвит: «Я воронов стаю

Прикликаю саксов заутра клевать,

И ветру я вам намахаю!»

М. Иванов. Иллюстрация к балладе «Три побоища»

В сентябре того же 1066 года нормандский герцог Вильгельм, правнук завоевавшего эту провинцию Франции норманна Хрольва Пешехода, собрал войско искателей приключений из Нормандии, Франции, Нидерландов и высадился с ним в Англии.

Гарольду он предложил мирный договор в обмен на признание его королем Англии. Несмотря на тяжёлые потери, понесённые в битве с норвежцами, Гарольд отказался от позорного предложения, и судьба английской короны решилась в кровопролитном сражении при Гастингсе.

«Победно от Йорка шла сакская рать,

Теперь они смирны и тихи,

И труп их Гаральда не могут сыскать

Меж трупов бродящие мнихи».

Битва при Гастингсе продолжалась 9 часов. Король Гарольд, ослеплённый стрелой, во время последней схватки получил столько ран, что его тело смогла опознать лишь жена Эдит Лебяжья Шея – по каким-то только ей известным приметам.

Подробный рассказ о битвах у Стемфорд-Бридж и при Гастингсе вы можете прочитать в статье

.

Вестником третьего сражения является дружинник Изяслава:

«На вышке я там, за рекою стоял,

Стоял на слуху я на страже,

Я многие тысячи их насчитал:

То половцы близятся, княже!»

Этот отрывок интересен тем, что речь в нём идёт о знаменитой битве при Нежатиной Ниве, которая произошла через 12 лет после событий в Англии (в 1078 году).

А. К. Толстой сознательно перенёс её действие в 1066 год, так объяснив это в письме Стасюлевичу:

«Цель моя – …заявить нашу общность в то время с остальной Европой».

Половцы в этой битве, конечно, участвовали, но только как наёмники. Главными же героями её были знаменитый Олег Гориславич и его двоюродный брат Борис Вячеславич.

Битва на Нежатиной Ниве, рисунок из Радзивилловской летописи, конец XV века

Предыстория тех событий такова: второй сын Ярослава Мудрого – Святослав, захватил Киев, изгнав оттуда своего старшего брата Изяслава. После смерти Святослава его дети были лишены своими дядьями княжения во всех городах, в том числе и в тех, что принадлежали им по праву.

Старшего из них – Глеба, правившего в Новгороде, родственники, видимо, особенно опасались, потому что он был предательски убит по пути в Смоленск. Друг Владимира Мономаха и крёстный отец его старшего сына Олег Святославич бежал после этих событий к половцам. Его двоюродный брат Борис Вячеславич также выступил на стороне Святославичей. Перед битвой при Нежатиной Ниве у реки Остр («Каяла» «Слова о полку Игореве») – недалеко от города Нежин – Олег хотел примириться со своими противниками, но Борис заявил, что в этом случае он и его дружина вступят в бой одни.

Результаты этого сражения:

А. К. Толстой:

«С рассветом на половцев князь Изяслав

Там выехал, грозен и злобен,

Свой меч двоеручный высоко подъяв,

Святому Георгью подобен;

Но к ночи, руками за гриву держась,

Конём увлекаемый с бою,

Уж по полю мчался израненный князь,

С закинутой навзничь главою».

«Слово о полку Игореве»:

«Бориса же Вячеславича слава на суд привела, и на конскую попону положили его за обиду Олега, храброго юного князя. С той же Каялы Святополк после сечи взял отца своего (Изяслава) между угорской конницей ко святой Софии в Киев».

Итак, сражение закончилось полным поражением братьев и гибелью двух князей противоборствующих сторон. Борис погиб в бою, а киевский князь Изяслав, не принимавший непосредственного участия в битве, был убит неизвестным всадником ударом копья в спину. Это было начало знаменитых «грозных Олеговых походов», и Владимиру Мономаху ещё предстояло «каждое утро закладывать уши в Чернигове», когда Олег будет вступать «в златое стремя в граде Тьмуторокани» («Слово о полку Игореве»).

А. К. Толстой:

«Печерские иноки, выстроясь в ряд,

Протяжно поют: аллилуйя!

А братья княжие друг друга корят,

И жадные вороны с кровель глядят,

Усобицу близкую чуя».

«Слово о полку Игореве»:

«Тогда при Олеге Гориславиче сеялось и вырастало междоусобием. Погибала жизнь Даждь-божьих внуков, во крамолах княжеских век человеческий сокращался».

Баллада «Князь Ростислав»

«Князь Ростислав в земле чужой

Лежит на дне речном,

Лежит в кольчуге боевой

С изломанным мечом».

Речь идёт о судьбе переяславльского князя Ростислава Всеволодовича, брата Владимира Мономаха.

В 1093 году умер сын Ярослава Мудрого Всеволод, проводивший жёсткую антиполовецкую политику. Великим князем киевским по лестничному праву стал его племянник Святополк. Половцы, которые собирались в поход против Всеволода, узнав о его смерти, решили заключить мир с новым князем. Но Святополк счёл поведение послов дерзким и приказал посадить их в погреб. Половцы в ответ осадили город Торческ.

Весной 1093 года объединённые войска Святополка Киевского, Владимира Мономаха (в то время черниговского князя) и Ростислава Переяславского двинулись к устью Стугны и переправились через неё. Здесь состоялась битва, закончившаяся разгромом русских дружин. Во время отступления, при переправе через разлившуюся Стугну Ростислав утонул. Об этом сражении упоминается в «Слове о полку Игореве»:

«Не такова-то, говорит он, река Стугна, скудную струю имея, поглотив чужие струи и потоки, расширенная к устью, юношу князя Ростислава заключила».

М. Иванов. «Древняя Русь»

Главной темой данной баллады является печаль о погибшем юном князе. И опять идёт перекличка со «Словом о полку Игореве».

А. К. Толстой:

«Его напрасно день и ночь

Княгиня дома ждёт…

Ладья его умчала прочь

Назад не принесёт!»

«Слово о полку Игореве»:

«На тёмном берегу Днепра плачет мать Ростислава

по юноше князе Ростиславе.

Уныли цветы от жалости

и дерево с тоской к земле приклонилось».

Таким образом, написанные хорошим слогом исторические баллады А. К. Толстого могут служить прекрасными иллюстрациями к некоторым страницам русской истории.

Автор:

Ваш ребёнок закончил 2 класс и отправился на долгожданные летние каникулы. Его ждут игры, отдых, приключения и куча положительных эмоций! Но это не повод забрасывать учёбу. Тем более, что можно совместить приятное с полезным — получать удовольствие и обучаться. Речь идёт, конечно же, о чтении книг.

В этом материале вы найдёте несколько списков литературы для внеклассного чтения после 2 класса.

Заставлять читать ребёнка все книги не нужно. Главное, чтобы он занимался регулярно — читал один раз в день по 40 минут, или дважды в день по полчаса. Для удобства научите юного ценителя литературы вести дневник чтения.

Cодержание:

Литература на лето, 2 класс. «Школа России»

Список «Школа России» учителя начальной школы рекомендуют чаще всего. Он считается основным, однако выбирать книги можно из любого списка, привtдённого ниже, или компоновать и дополнять списки литературы на лето между собой.

При выборе книг для внеклассного чтения учитывайте предпочтения ребёнка. Ведь наша цель — развить его навыки и привить любовь к литературе, а не заставить силком познакомиться со всеми произведениями ради галочки в читательском дневнике.

Русская литература

- А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

- Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка».

- Л. Н. Толстой «Три медведя», «Котёнок», «Булька», «Три товарища».

- Н. Носов «Живая шляпа», «Ступеньки», «Заплатка», «Затейники».

- М. М. Зощенко «Ёлка».

- В. Катаев «Дудочка и кувшинчик».

- М. Пришвин «Ёж», «Берестяная трубочка».

- В. Бианки «Как муравьишка домой спешил».

Зарубежная литература:

- Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Гадкий утёнок».

- Братья Гримм «Сладкая каша», «Золотой гусь».

- Ш. Пьерро «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Золушка», «Красная шапочка».

- Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Отчего у верблюда горб», «Слонёнок», «Откуда взялись броненосцы».

Стихи:

- Б. Заходер «Весёлые стихи», «Птичья школа».

- С. Михалков «Дремота и забота», «Про мимозу», «Дядя Стёпа», «Чистописание».

- С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Школьнику на память».

- К. Чуковский «Доктор Айболит».

- Г. Б. Остер «Вредные советы», «Зарядка для хвоста».

Запасная литература:

- А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне».

- А. Милн «Винни Пух и все-все-все».

Читайте также Сколько ребёнок должен читать слов в минуту?

Список литературы на лето «Перспектива»

- Т. Александров «Домовёнок Кузька».

- Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок», «Стойкий оловянный солдатик», «Оле-Лукойе», «Огниво».

- Б. Гримм «Бременские музыканты».

- В. Бианки «Лесная газета», «Лесные домишки».

- А. Волков «Волшебник Изумрудного города».

- А. Гайдар «Чук и Гек».

- В. Гаршин «Лягушка – путешественница».

- В. Гауф «Карлик Нос», «Маленький Мук».

- В. Драгунский В. «Он живой и светится», «Первый день», «Где это видано?», «Хитрый способ».

- В. Дуров «Мои звери». Рассказы.

- Б. Житков «Как я ловил человечков».

- В. Жуковский «Как мыши кота хоронили».

- Б. Заходер «Про всё на свете». Стихи и сказки.

- М. Зощенко «Учёная обезьянка».

- В. Катаев «Цветик-семицветик».

- Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».

- Н. Носов «Незнайка на Луне», «Ступеньки».

- В. Одоевский «Городок в табакерке».

- В. Осеева «До первого дождя», «Спасибо», «Печенье».

- К. Паустовский «Заячьи лапы». Рассказы и сказки.

- А. Платонов «Разноцветная бабочка».

- М. Пляцковский «Карусельные лошадки».

- С. Прокофьев Приключения жёлтого чемоданчика».

- А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

- Р. Киплинг «Рикки – Тикки – Тави».

- Русская народная сказка «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын».

- А. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино».

- Л. Толстой «Филиппок».

- К. Ушинский «Два плуга».

- Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса».

- Е. Чарушин «Никитка и его друзья».

- Ш. Перро «Спящая красавица».

- Е. Шварц «Сказка о потерянном времени», «Рассеянный волшебник», «Новые приключения кота в сапогах».

Список литературы на лето «21 век»

- В. Ф. Одоевский «Город в табакерке», «Бедный Гнедко».

- В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».

- П. П. Бажов «Серебряное копытце», «Голубая змейка».

- С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».

- Е. С. Велтистов «Приключения Электроника».

- К. Булычёв «Путешествие Алисы», «Девочка с планеты Земля».

- Д. Свифт «Путешествие Гулливера».

- Г. Х. Андерсен «Русалочка», «Улитка и розовый куст».

- М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Дик Бейкер и его кот».

- С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете», «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции».

- А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке».

- М. Ю. Лермонтов «Три пальмы».

- Л. Н. Толстой «Книга для детей: Рассказы, сказки, басни».

- Н. С. Лесков «Лев старца Герасима».

- И. С. Тургенев «Собака».

- А. П. Чехов «Беглец», «Детвора».

- В. И. Даль «Про мышь зубастую и про воробья богатого».

- К. Д. Ушинский «Сумка почтальона», «Слепая лошадь».

- М. Горький «Про Иванушку-дурачка».

- А. К. Толстой «Илья Муромец».

- С. Чёрный «Серебряная ёлка».

- К. Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Похождения жука-носорога».

- М. М. Зощенко «Галоши и мороженое», «Глупая история».

- В. Ю. Драгунский «На Садовой большое движение».

- А. П. Платонов «Солдат и царица», «Волшебное кольцо».

- М. М. Пришвин «Курица на столбах».

- В. П. Астафьев «Весенний остров», «Конь с розовой гривой».

- А. И. Солженицын «Утёнок», «Шарик», «Костёр и муравьи».

- С. А. Иванов «Зимняя девочка».

- С. Г. Георгиев «Домик солнечного зайца».

- Д. Толкиен «Фермер Джайлс из Хема», «Кузнец из Большого Бутона».

- Ф. Зальтен «Бемби».

Как вести читательский дневник?

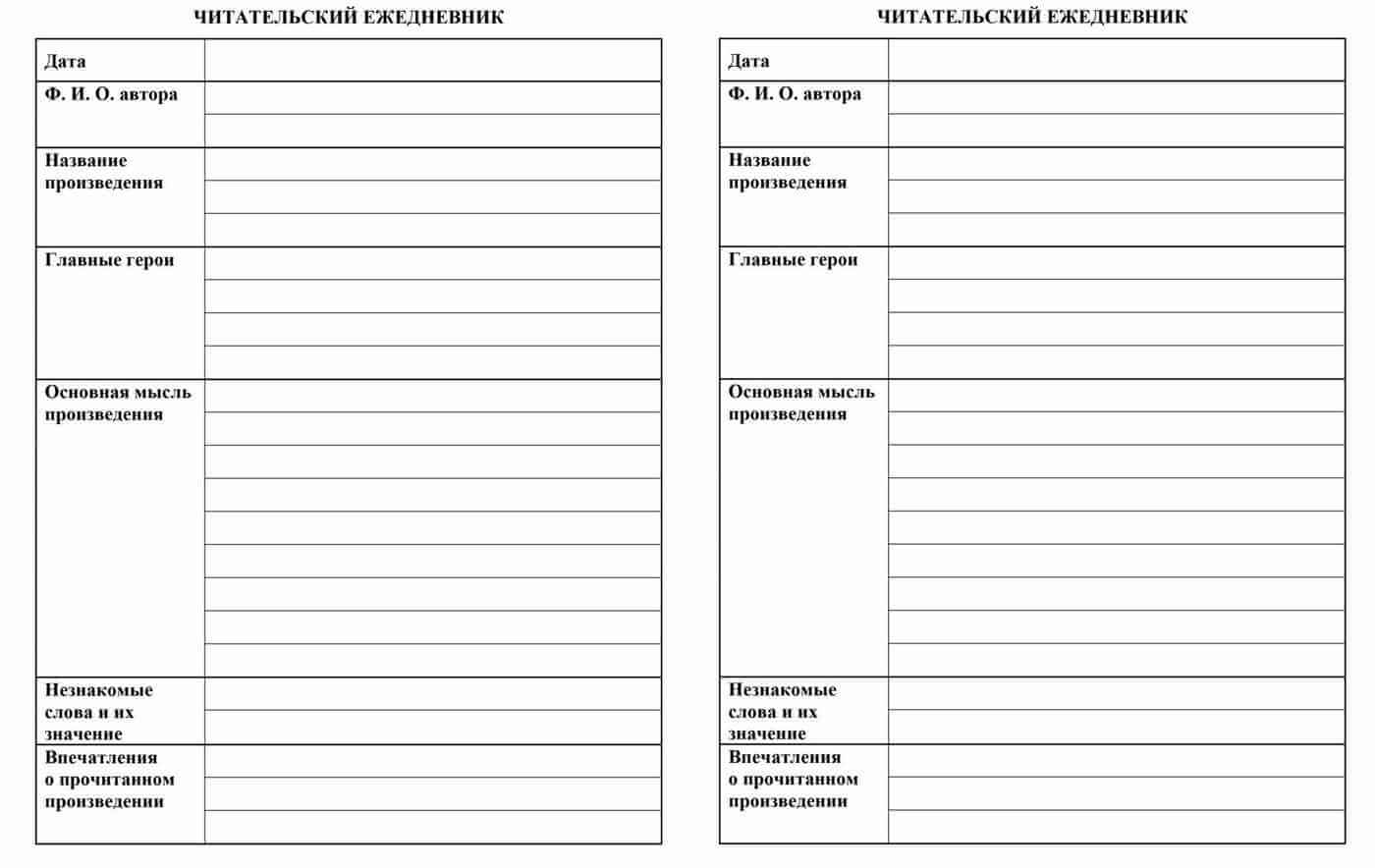

Чтобы лучше усвоить произведение, заведите ребёнку читательский дневник. Выделите под него отдельную тетрадку (или приобретите уже готовый вариант).

Можно оформить дневник в виде таблицы, заполнять его сплошным текстом или выделять под каждое новое произведение отдельную страничку.

В дневнике указывают:

- Автора произведения.

- Название.

- Жанр, главную тему и героев: о ком или о чём это произведение, какова его главная мысль.

- Понравилось ли это произведение или нет? Почему?

При желании можно оформить запись тематической иллюстрацией. Можно поставить цель школьнику: проиллюстрировать как минимум три наиболее понравившихся произведения.

Задания после 2 класса на лето

Статистика для родителей: за летние каникулы навыки чтения ухудшаются у половины школьников, письма — почти у 70%, вычисления — у 75% учеников. Поэтому так важно следить, чтобы ребёнок уделял время занятиям летом. Особенно это касается учеников начальной школы.

Чтобы сохранить умения на должном уровне, а ещё лучше — развить навыки и научиться новому — достаточно тренироваться по 20 минут ежедневно (не считая времени на чтение книг из списка литературы на лето).

Первым делом нужно довыполнить все задания в рабочих тетрадях по русскому языку и математике, которые ребёнок не успел или не смог сделать в течение учебного года.

Математика

- Выучить таблицу умножения. Познакомиться с делением.

- Повторить состав чисел, принципы сложения и вычитания. Решать простые примеры.

Мы подготовили подробные инструкции о том, как быстро и легко выучить таблицу умножения. Смотрите видео выше или читайте материал в блоге — Как быстро выучить таблицу умножения: проверенные способы.

Русский язык

- Работать с написанием словарных слов. Вести орфографический словарик, добавлять туда новые слова, стараться их запомнить.

- Переписывать небольшие тексты (например, из любимых книг) или писать их под диктовку. Подчёркивать в них гласные/согласные буквы, находить предлоги и главные члены предложения.

- Разбирать несложные слова на слоги.

- Повторять все изученные правила русского языка (это нужно делать в августе, непосредственно перед возвращением в школу с каникул).

Лайфхак для родителей: найдите правильную мотивацию к чтению для дошкольника или младшего школьника. Вместе придумайте желанную цель, на которую ребёнок будет копить, выполняя те или иные задания от родителя. Осуществить это помогает приложение «Где мои дети» и новая функция «Задания для ребёнка»!

Получите чек-лист подготовки к школе на свою почту

Письмо отправлено!

Проверьте электронный ящик

Скачайте бесплатно приложение на iOS или Android

Мобильное приложение «Где мои дети»

Смотрите передвижения ребёнка на карте, слушайте что происходит вокруг, когда вас нет рядом.

Отправляйте громкий сигнал, если ребёнок не слышит звонка от вас.

Скачайте бесплатно приложение на iOS или Android

Загрузить приложение

Елена Серафимович 18 ноября 2019

⭐

В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» — новая биография великого писателя. Ее автор, историк литературы и профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, принципиально не разделяет Толстого-писателя, Толстого-мыслителя и Толстого-человека. Такой подход позволяет разглядеть цельность гения, которого часто упрекали в непоследовательности. Больше об этой и других биографиях Толстого, заслуживающих внимания, можно узнать тут, а мы публикуем фрагмент из книги, объясняющий, почему писатель всё время разрывал отношения и стремился убежать от того, что прежде составляло смысл его жизни.

Со времени, когда восемнадцатилетний Толстой внезапно бросил Казанский университет и уехал в Ясную Поляну, его жизнь была полна разрывов, отъездов и отказов. Он вышел в отставку с военной службы, перестал преподавать в школе и прекратил заниматься делами своего имения.

Он отверг сначала разгульную жизнь, которую вел в молодости, а потом образ жизни богатого помещика. Он отказался от православной церкви и социальной среды, к которой принадлежал. Он несколько раз порывался бросить литературу, хотя так и не сумел довести это до конца.

В октябре 1864 года, во время охоты Толстой упал с лошади и сломал руку. Вмешательство тульских докторов оказалась неудачным, и скоро стало ясно, что операции не избежать. Ее делали в Москве в доме Берсов: тесть писателя имел возможность пригласить самых лучших хирургов.

По воспоминаниям Татьяны Кузминской, получив первую дозу анестезии, Толстой «вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами, откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату: Друзья мои, жить так нельзя… Я думаю… Я решил». Ему дали еще дозу, он заснул, и операция прошла благополучно.

Что Толстой «решил», находясь в бреду, так и осталось неизвестным, но чувство, что «жить так нельзя», в любом случае было для него определяющим. Он постоянно рвался освободиться от связывающих его уз, и чем болезненнее был разрыв, тем отчаяннее его тянуло вырваться.

В жизни для него не было ничего важнее семьи — несмотря на это или именно поэтому жажда побега владела им даже в счастливейшие периоды его семейной жизни.

В начале 1880-х, когда он последовательно отказывался от церкви, собственности, денег, мяса, курения, алкоголя и т. д., стремление уйти из дома приобрело у него навязчивый характер. «Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная его мысль о том, чтоб уйти из семьи. Умирать буду я — а не забуду этот искренний его возглас, но он как бы отрезал от меня сердце», — написала в дневнике Софья Андреевна 26 августа 1882 года.

Толстой ощущал почти физиологическую потребность оставить за спиной положение знаменитого писателя и барскую жизнь и влиться в поток бездомных бродяг, живущих плодами дневных трудов или подаянием добрых людей. Один из молодых последователей как-то спросил его, где ему придется ужинать, если он станет буквально следовать наставлениям учителя. «Кому вы будете нужны, тот вас и прокормит», — ответил Толстой. Он был уверен, что неспособность Софьи Андреевны понять эти его настроения свидетельствует о том, что она просто не любит его. 5 мая 1884 года он записал в дневнике:

Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно всё стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо умереть.

Через неделю, после конфликта с женой, обвинившей его в безответственном отношении к семейным деньгам, Толстой сложил мешок и ушел из дома. С полдороги до Тулы он повернул обратно из-за близких родов жены. На следующий день родилась их младшая дочь Александра.

Желание уйти не оставляло его. Как в самом конце 1885 года Софья Андреевна писала сестре, муж сказал ей, что он хочет развестись и уехать в Париж или Америку, потому что «жить так не может».

Во время последовавшего за этим скандала у Толстого, по словам жены, началась истерика: «Подумай только: Левочка и его трясет и дергает от рыданий».

Двенадцатью годами позже, во время увлечения Софьи Андреевны Танеевым, Толстой написал ей прощальное письмо:

Дорогая Соня,

Уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к кот[орым] я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, к[оторое] я мог иметь на них, и огорчу вас, продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к к[оторым] я привык и к[оторыми] я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти…

Толстой не отдал это письмо жене и не ушел из дома. Он помнил, что Евангелие учит его оставить семью и всё, что ему дорого, и последовать своему призванию, но еще больше был уверен в том, что «общая любовь» проявляется только в жалости и прощении по отношению к ближним. Именно острое чувство сострадания к жене и сыну позволило Ивану Ильичу преодолеть животный эгоизм и спокойно принять смерть.

И враги, и почитатели Толстого нередко обвиняли его в лицемерии. Он болезненно переживал эти упреки, но научился их переносить, так как был твердо уверен, что привычка к комфортным условиям жизни не может повлиять на его решения. Бóльшую опасность представляли для него соблазны похоти и славолюбия.

Борьбе с ними посвящена повесть «Отец Сергий», выделяющаяся даже на фоне толстовской прозы накалом сдерживаемой эротики. Толстой начал писать повесть в 1890 году, практически закончил в 1898-м, но публиковать не стал.

«Отец Сергий» начинается с рассказа о сенсационном исчезновении заметного и успешного человека:

Беглая знаменитость

В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом.

Карьерные упования и возвышенная любовь князя Степана Касатского обнаруживают свою пустоту, когда он узнает, что его невеста была любовницей императора. Однако ни в монастыре, ни в отдаленном скиту, куда он потом уходит, князя, ставшего в монашестве отцом Сергием, не оставляют сомнения в правильности сделанного им выбора и греховные помыслы. Его внутренняя борьба достигает кульминации, когда его пытается соблазнить эксцентрическая светская красавица: чтобы справиться с искушением, ему приходится отрубить себе палец.

В мае 1893 года Толстой записал в дневнике: «Как только человек немного освободится от грехов похоти, так тотчас же он оступается и попадает в худшую яму славы людской».

Чтобы бороться с этим более чем знакомым ему соблазном, надо, по его мнению, «не разрушать установившегося дурного мнения и радоваться ему, как освобождению от величайшего соблазна и привлечению к истинной жизни исполнения воли бога». Он заметил: «Эту тему надо разработать в Сергии. Это стоит того».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда к врачу? Почему серьезные заболевания часто обнаруживаются на поздней стадии и что с этим делать

Пока не Пелевин, еще не Сорокин. На что живут начинающие писатели в современной России

Толстой действительно разработал в «Отце Сергии» сложнейшую диалектику святости и греховности. Молва о его победе над искушением разошлась быстро и широко, создав отцу Сергию славу угодника Божьего и привлекая к его келье многочисленную паству, ждавшую от него слова наставления и чуда исцеления:

С каждым днем всё больше и больше приходило к нему людей и всё меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы <…> Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему.

Толстой думал о своем новом положении вероучителя и пророка и о толпах людей, приходящих к нему за советами и поучениями.

Его сын вспоминал, что после ухода особо докучных посетителей он принимался радостно скакать по комнатам в сопровождении пляшущих детей. Этот безмолвный ритуал освобождения назывался в доме «Нумидийской кавалерией».

Однажды Толстой сказал, что один из его посетителей «принадлежит к самой непостижимой и чуждой» ему «секте — секте толстовцев».

Конец самодовольству отца Сергия положило его падение с толстой слабоумной купеческой дочерью. Вера отшельника оказывается разрушенной. Он «хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было». В ранних черновиках отец Сергий должен был убить соблазнительницу, но такой финал сделал бы повесть еще одной версией «Дьявола». Вместо этого Толстой превратил рассказ о плотской страсти и убийстве в историю о бегстве и об избавлении.

По парадоксальной, но характерной для Толстого логике безобразный грех освобождает отца Сергия от порабощенности мирской славой.

Он покидает скит и находит образец подлинной святости у подруги детства, которая расходует все свои нищенские средства и скудные силы на помощь отчаявшейся дочери, бестолковому и бесполезному зятю и двум внукам, не подозревая при этом, что делает нечто доброе и нравственное. Отец Сергий становится бродягой, нищенствует, попадает в тюрьму и в конце концов оседает в Сибири на заимке у богатого мужика, где обучает детей и ухаживает за больными.

Похоже, что эта заимка попала в повесть из другого сюжета о побеге, который Толстой обдумывал в 1890-х годах. «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» были основаны на распространенной легенде, согласно которой император Александр I не умер в Таганроге в 1825 году, но скрывался под именем Федора Кузьмича. Федор был реальным человеком. Подобно отцу Сергию он бродяжничал, подвергался аресту и ссылке, а в старости жил в Сибири на заимке у купца и учил крестьянских детей за еду — старец никогда не брал денег. Он умер в 1864 году, оставив после себя зашифрованные бумаги; его личность так и не была установлена. <…>

В 1905 году Толстой начал набрасывать текст, построенный как автобиография старца Федора. Он не слишком продвинулся в работе, когда в 1907 году Николай Михайлович прислал ему свою новую монографию «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири, в образе старца Федора Козмича», где окончательно опроверг это предание. Он пришел к выводу, что Федор вполне мог быть беглым дворянином, но, безусловно, не императором Александром. Благодаря Великого князя за книгу, Толстой написал:

Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Козмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. А очень жалко. Прелестный образ.

Он был зачарован историей про внезапное и таинственное исчезновение царя и не мог перестать думать о ней.

Посреди революционных бурь Толстой осознавал масштаб лежащей на нем ответственности, но это лишь усиливало его давнюю мечту о побеге. Он еще не мог позволить себе уйти с публичной арены, но практически покинул мир литературы.

После выхода в свет «Воскресения» он почти перестал печатать свои художественные произведения. Когда в 1911 году вышло в свет первое посмертное собрание его сочинений, русская публика была ошеломлена «Отцом Сергием», «Хаджи-Муратом», «Живым трупом» и всей россыпью неведомых шедевров не меньше, чем когда-то его романами.

«Гениальнейшее, что читал — Толстой — „Алёша Горшок“», — написал Александр Блок о четырехстраничном рассказе о жизни и смерти деревенского полудурачка.

У нежелания Толстого публиковать свои произведения было много разных причин. Он хотел избежать домашних конфликтов из-за авторских прав и чувствовал себя обязанным бороться с писательским тщеславием. Но перестать писать прозу не мог. В 1908–1909 годах он работал над большой вещью с показательным названием «Нет в мире виноватых». В дневнике он признавался, что чувствует

…желание художественной работы; но желание настоящее, не такое, как прежде — с определ[енной] целью, а без всякой цели, или, скорее, с целью невидной, недоступной мне: заглянуть в душу людскую. И оч[ень] хочется. Слаб.

Ночью 2 октября 1910 года, за месяц до смерти, Толстому пришел в голову замысел нового художественного произведения, и он не удержался от радостного изумления: «О, как хорошо могло бы быть. И как это влечет меня к себе. Какая могла бы быть великая вещь».

Чтобы писать, ему нужны были «подмостки», и в то же время он искренне пытался представить свои литературные занятия безобидным времяпрепровождением старого человека, вроде раскладывания пасьянсов, прослушивания Моцарта на граммофоне или верховых прогулок — одной из старых привычек, от которых он так и не сумел отказаться.

Когда до Толстого дошли слухи о намерении присудить ему Нобелевскую премию, он попросил своего шведского друга убедить членов Академии «не назначать» ему премии и не ставить его в очень неприятное ему «положение — отказываться от нее».

Он сделал всё от него зависевшее, чтобы предотвратить масштабные юбилейные торжества по случаю его восьмидесятилетия в 1908 году. Стремление укрыться от бремени славы было для него и личной, и общественной, и художественной задачей — Толстой искал способы редуцировать собственное присутствие не только в литературном процессе, но и в самом тексте.

В граде Муроме, селе Карачарове, жили-были два брата. У большего брата была жена таровата, она ростом не велика, не мала, а сына себе родила, Ильей назвала, а люди — Ильей Муромцем. Илья Муромец тридцать три года не ходил ногами, сиднем сидел. В одно жаркое лето родители пошли в поле крестьянствовать, траву косить, а Илюшеньку вынесли, посадили у двора на траву. Он и сидит. Подходят к нему три странника и говорят.

— Подай милостыню.

А он говорит:

— Идите в дом и берите, что вам угодно. Я тридцать три года не ходил, отроду сиднем сидел.

Один и говорит.

— Встань и иди.

Он встал.

— Что вам угодно?

— Что не жаль.

Он зачерпнул чару зелена вина в полтора ведра.

— Выпей сам.

Он ни слова не сказал, одним духом выпил.

— Поди принеси еще.

Приносит он.

— Выпей сам.

Он одним духом все выпил.

Они у него спрашивают:

— Какую ты в себе силушку чувствуешь?

— Такую , добрые люди, что если бы был столб одним концом в небо, другим концом в землю вбитый, и кольцо, я бы повернул.

Они переглянулись.

— Это ему много. Поди, принеси еще. Еще принес. Он выпил одним духом.

— Теперь как?

— Чувствую, в половине осталось.

— Ну, вот с тебя хватит.

Он от большой радости пошел их проводить и говорит:

— Я чую в себе силу богатырскую, где теперь коня взять?

— Вот на обратном пути мужик будет вести строгача (два года коню, значит) продавать, ты купи, только не торгуйся, сколько спросит, столько и отдай. Только откорми его три месяца бело-яровой пшеницей, отпои ключевой водой и пусти его на три зари на шелковую траву, а потом на шелковый канат и пропусти через железный тын туда — сюда перелететь. Вот тебе и конь будет. Бейся с кем хочешь, тебе на бою смерти нет. Только не бейся со Святогором — богатырем.

Илюшенька проводил их далеко за село. На обратном пути видит, его отец-мать крестьянствуют. Они глазам не верят.

Он просит:

— Дайте, я покошу.

Взял косу и стал ею помахивать, не успели оглянуться — вся степь лежит. Говорит:

— Я захмелел.

Вот прилег отдохнуть. Проснулся и пошел. Глядь, — мужик идет, ведет строгача, он вспомнил.

— Здорово!

— Здорово, дорогой молодец!

— Далеко ли ведете строгача?

— Продавать.

— Продай мне.

— Купи.

— Сколько?

— Двадцать рублей.

Он отдал, ни слова не сказал, взял из полы в полу и повел домой.

Привел домой, постановил его в конюшню и насыпал белояровой пшеницы. Так три месяца кормил, поил ключевой водой, выпускал на шелковую траву на три зари, вывел его на шелковый канат, конь туды — суды через железный тын перелетел, как птица. Ну, вот ему и конь богатырский. Так и вправду случилось.

Бился Илья Муромец с Соловьем-разбойником, и он [Илья Муромец] его победил. Конь под ним был богатырский, как лютый зверь, ход у него спорый. Он задними копытами за переднюю восемнадцать верст закидывает. Он утреню стоял в Чернигове, а к обедне поспел в Киев-град.

Однажды ехал-ехал по дороге, оказалось, дорога расходится в три стороны и на этой дороге лежит камень, и на камне надпись:

“Влево поедешь — будешь женат, вправо поедешь — будешь богат, прямо поедешь — будешь убит”.

Он подумал:

— Жениться еще время не настало, а богатства своего мне не нужно. Некстати русскому богатырю Илье Муромцу богатство наживать, а под — стать ему бедных да сирот спасать, защищать, во всем помогать. Дай, поеду, где смерти не миновать. Мне ведь в бою-то смерти нет, не написана.

И поехал прямо. Ехал-ехал он по дикой степи, впереди дремучий лес, поехал по этому дремучему лесу. Ехал он дремучим лесом с утра до полудня. Приехал на поляну, там стоит громадный дуб в три обхвата, под ним сидят тридцать богатырей, а на поляне пасутся тридцать коней. Они увидели Илью Муромца и зашумели.

— Зачем ты сюда, негодный мужиковина? Мы богатыри рода дворянского, а тебя, мужиковина, за три версты видать. Смерть тебе!

Илья Муромец наложил каленую стрелу на лук, как вдарит в дуб, только щепки полетели, весь дуб расшиб на щепки. Богатырей побил, дубом прихлопнул. Обратил Илья Муромец коня и поехал назад и написал на камне:

“Кто писал: проедет — будет убит — неправда, путь свободен всем прохожим и проезжим”.

Сам думает:

— Дай-ка поеду, где буду богат! Ехал он день, ехал два, на третий подъезжает -огромный двор, высокий забор, у ворот чугунный столб, на этом столбе висит чугунная доска и железная палка. Взял Илья Муромец и стал бить в эту доску.

Отворились ворота, выходит старик.

— Входи в дом, бери, что тебе угодно! У меня кладовые, подвалы ломятся.

Он думает:

— Деньги прах, одежда тоже, а жизнь и слава честная всего дороже.

Поехал назад и написал на камне:

“Неправда, что будешь богат. Чужое богатство недолговечное и непрочное”.

— Ну, поеду по третьей дороге, что там за красавица, может, правда, женюсь.

Подъезжает, а там стоит дворец, сам деревянный, окошечки хрустальные, серебром покрыты, золотом облиты.

Выходит девушка-красавица и говорит: I

— Принимаю, добрый молодец, как любимого жениха.

Взяла его за руку правую и повела его в столовую и подала обедать честь честью.

— Теперь время отдохнуть.

Ввела в спальню.

— Вот, — говорит, — кровать, ложись, отдыхай.

Он взял, нажал кулаком, она — бултых. А там яма глубокая, сажень пять. И там тридцать богатырей.

— Эй, ребята, это вы жениться сюда заехали?

— Да, — говорят, — помоги, Илья Муромец!

Они сразу узнали.

Он снял аркан с коня и бросил туда и вытащил их, всех до одного вывел.

— Ну, говорит, ступайте, гуляйте на воле, А я с ней поговорю.

— Поди отгуляла невеста, пора замуж идти.

Вывел в лес, привязал за волосья, натянул тугой лук. Вдарил — не попал.

— А знать, ты ведьма!

Он взял каленую стрелу, выстрелил в темя.

Она сделалась такая страшная, нос крючком, два Зуба. Он перекрестил три раза, она — бултых.

Он вернулся и написал:

“Кто хочет жениться — это неправда, здесь невесты нет — отгуляла”.

ездил, ездил по дикой степи, дремучим лесам, селам и городам и думает;

— Поеду я смотреть Святогора — богатыря.

И поехал глядеть Святогора — богатыря. Ехал — ехал, подъехал — высокая гора, как Араратская, только что-то чернеет. Он пустил коня и полез пешком, он шел винтом, взошел, там раскинут шатер, и в нем Святогор — богатырь лежит.

— Здоров ли, Святогор — богатырь?

— Жив — здоров, спасибо тебе, триста лет живу, лежу, никто меня не навешал. Я плохо вижу. Приподнялся, пожали они друг другу руки слегка.

Спустились с горы, ходили-ходили, видят -гроб лежит.

— Э, тут наша смерть. Твоя или моя?

А крышка растворена. Илья Муромец влез — ему просторно.

— Э, Илья Муромец, еще рано тебе. Ну-ка вылезай, я попробую.

Святогор — богатырь влез, только вытянулся, крышка захлопнулась. Илья Муромец семь раз вдарил — семь железных обручей накатил. Святогор — богатырь и говорит:

— Илья Муромец, подойди ко мне поближе, я дуну на тебя, у тебя силы прибавится.

Илюшенька один шаг сделал, силу почуял и сделал три шага назад.

— А, не подошел, а то была бы такая сила, — мать земля не носилаб!

Илья Муромец подошел к гробу, поклонился.

— Ну, прости, Святогор — богатырь.

— Похорони меня!

Илья Муромец вырыл мечом могилу глубокую, сволок в нее гроб, повалил его, простился и поехал в Киев. Там он прожил двести лет. И помер.

За всю жизнь Илья Муромец много врагов русской земли победил, за что он и славен был.