Эссе на тему:

«Как я понимаю философию»

Честно сказать

каждый человек имеет право на

своё мнение, вот и я хочу поделится

своим мнением о том как

я понимаю философию. На мой взгляд

философия это такое явление

которое в принципе до конца изучить

не возможно, вроде тебе кажется что ты

понимаешь о чём рассказывает преподаватель

или какой-нибудь известный учёный

или просто знакомый когда затрагивает

философскую тему и вроде тебе всё понятно

когда твой собеседник стоит перед тобой,

но только тебе стоит выйти на улицу или

пойти по своим делам ты начинаешь размышлять

об этом… а действительно ли это так, как

нам только что толковали или может быть

всё должно быть по другому?! Вот именно

в такие моменты любой человек размышляя

о жизни, о быте, о чём то вокруг и становится

в душе немножко философом. Ведь каждый

из нас хоть раз в жизни задумывался почему

«это» именно так, почему трава зелёная,

почему мы ходим по земле, почему мужчины

и женщины совсем не похожи друг на друга.

Некоторые считают что всё на земле сотворит

Бог, некоторые же считают что жизнь на

земле появилась в ходе революции, лично

я склоняюсь ко второму варианту, потому

что по моему мнению мир с каждым днём

эволюционирует, развивается, люди строят

новые здания, технику, создают новейшие

технологии в области строительства, медицины,

это всё говорит о том что человеческий

мозг не «стоит на месте», он становится

всё более совершенствование. В философии

очень много интересных и увлекательных

тем, эта наука пытается раскрыть нам самые

загадочные тайны, разгадать самые интересные

секреты жизни, человечества, быта. Философы

умнейшие люди в мире, они ещё с древности

интересовались вопросами которые вроде

бы и не актуальны, вроде бы и не волнуют

простых жителей нашей планеты. Но на мой

взгляд философы интереснейшие люди, их

можно слушать бесконечно, а философия

самая загадочная наука, самая интересная

и познавательная. На лекциях философии

студенты не спят как на обычно, потому

что это действительно интересно, и я хочу

чтобы философия развивалась как наука

всё больше и больше.

Санкт-петербургский государсвтенный технологический университет растительных полимеров

«Как я понимаю философию»

Выполнил: Домашова О.С.

Проверил: Боков Г. Е.

философия мудрость целостный искусство

Санкт-Петербург 2010

Спор о философии можно начинать прямо с ее понятия, ведь сами философы определяют то, чему они в разные времена посвящали свои жизни, по-разному. Платон говорил, что «философия – это уподобление Богу в меру человеческих сил»; Гегель понимал философию как «эпоху, схваченную в мыслях»; Аристотель считал, что «философия есть знание об истине»; Лейбниц характеризовал философию как «преданность мудрости», сравнивая ее при этом с деревом, корень которого – метафизика, наука о принципах, а ветви – специальные отрасли знания. Некое обобщенное, суммарное понятие дает Давид Анахат в своем трактате «Определения философии». Согласно ему, имеется шесть определений философии:

.Философия есть не только наука о сущем как таковом, но и о природе сущего;

.Философия есть наука человеческих и божественных вещах, то есть она оперирует крайними категориями;

.Философия есть забота о смерти;

.Философия есть уподобление Богу;

.Философия есть «искусство искусств» и «наука наук»;

.Философия есть любовь к мудрости.

Однако, как бы эти определения не разнились, они все, в сущности, сходны в стремлении определить философию как нечто общее, охватывающее всю совокупность человеческого знания, в противовес каким-либо специальным наукам. [1] И мое собственное определение философии, основанное на всех этих высказываниях философов и каком-то личном опыте, может звучать следующим образом: философия – совокупность взглядов, систематизированная мудрость предыдущих поколений, которая может помочь, если, конечно, захотеть к ней обратиться, в формировании собственной целостной картины мира, системы взглядов и ценностей.

Но тут возникает вопрос: что же такое эти взгляды, ценности, что же такое этот мир, я сам, каково мое место здесь и прочее, прочее, прочее. Чисто вербально, комбинируя сказанные кем-то когда-то фразы, эти понятия можно объяснить. Как говорил Декарт, если нет оснований, можно доказать все, то есть на словах можно доказать все. Однако это все будет чистой формальностью, потому что философия есть нечто иное, нежели исключительно набор умных фраз и понятий, а значит, и путь решения ее вопросов должен быть иной. И должен он лежать через личный опыт, испытание, переживание.

Но если говорить о вопросах философии более глобально, то все же первым среди всех, наверное, должен быть вопрос, что же такое, собственно, есть сам вопрос, действительно ли, ломая голову над этими непростыми понятиями и категориями вроде бытия, духа, мировоззрения и прочего, ты мыслишь. Для разрешения этого опять же стоит пользоваться так называемым экспериментальным методом. Этот термин, к слову сказать, ввел Кант. Что же он имел в виду? Вместо того чтобы спрашивать, что такое мышление, что такое причина, нужно, считал он, задаться вопросами: как должен быть устроен мир, чтобы событие под названием “мысль” могло произойти? Вообще вопрос “как это возможно?” и есть способ существования живой мысли. Но порождать такой вопрос может только собственный невыдуманный живой опыт. Все снова сходится к тому, что одна половина философии – это личный опыт, т. е. эксперимент, вторая половина – опыт и мудрость всех, кто был до нас, т. е. своего рода теория. [2]

Эта в некотором роде экспериментальность, присущая философии, роднит ее с науками. Но все же полностью наукой философия не является, она скорее следствие из науки, некий вывод, заключение и обобщение, способ расценить значимость того или иного научного открытия, той или иной научной теории на фоне целого мира.

Но несмотря на то, что философия несколько сходна с наукой, изучать ее как науку, на мой взгляд, невозможно, поскольку она не представляет собой систему знаний, которую можно было бы передать другим и тем самым обучить их. Становление философского знания – это всегда внутренний акт, который вспыхивает, опосредуя собой другие действия.

Абсурден, на мой взгляд, учебник по философии. В нем могут быть изложены факты и понятия, но сама суть философии – никогда. Соприкосновение с оригиналом есть единственная философская учеба. Только встретившись с проблемой, самостоятельно и осознанно задавшись вопросом, придя в движение и пройдя свою экспериментальную половину пути философии, мы получаем шанс в полной мере встретиться со второй половиной, теоретической – в смысле возможности научиться тому, что умели другие, а ты сам нет, но что тоже пережил, хотя и не знал, что это так называется, и, более того, не знал, что об этом так можно говорить. [2]

Исторически философия возникает после искусства и прежде естественных наук. Возможно, поэтому она вбирает в себя черты и того, и другого, как бы являясь промежуточным звеном. [3] Цицерон говорил, что «философия есть медицина души». Но медициной души можно назвать и искусство. Нет, наверное, человека, которого ни разу в жизни не исцелила бы любимая песня или любимая книга. Как и философский текст, иное произведение искусства заставит задаться всеми этими вечными вопросами, а подчас просто перевернет все прежнее представление о мире. В конце концов, как и философия, искусство стремится рассмотреть мир в целом и рассмотреть мир субъективно, с точки зрения конкретного, отдельно взятого человека.

Да, наверное, каждый человек имеет какое-либо отношение к философии, но каждого ли можно назвать философом? Можно снова провести аналогии с искусством, в котором одни люди, условно скажем, производят, другие потребляют, но тем не менее, все в какой-то мере с прекрасным соприкасаются. Так и в философии – ученые мужи пишут свои труды, а тот, кто чувствует необходимость, потом их читает, получая искомую пищу для ума. Однако, философом в принципе можно назвать любого, кто преумножает мудрость. А чтобы преумножить мудрость, не обязательно писать трактатов, и это очевидно. Можно быть мудрым пусть в менее глобальных, в более житейских вещах, но тем не менее мудрым. А потом, кто знает, может и удастся перейти от земных категорий к божественным.

Но почему же люди обращаются к философии, существует ли вообще необходимость в факте философствования? Если понимать под необходимостью “полезность” для чего-то другого, то философия не является необходимой, по крайней мере на первый взгляд. Однако Аристотель говорил: “Все другие науки более необходимы, нежели философия, но лучше нет ни одной “. Ведь полезность – понятие относительное, она присутствует только по отношению к цели. А первоочередная цель для каждого – существа быть самим собой. [4] А человек, когда он является самим собой, имеет свободный чистый разум, обладающий потребностью мыслить.

Рано или поздно практически каждый человек обращается к философии, чтобы найти ответы на свои вопросы или отыскать начало пути, по которому идти, чтобы попытаться ответить самостоятельно. Как писал Канке, «На наш взгляд, во всех случаях, когда человеку приходится принимать ответственные решения, он вынужден становиться философом».

Список использованной литературы

1.Вундт В. «Введение в философию», Москва, 1998, стр. 18-23

.Мамардашвили М. К. «Как я понимаю философию», Москва, 1992, стр. 14-27

.Волков Г. Н. «У колыбели науки», Москва, 1975, стр. 11-31

.Ортега-и-Гассет «Что такое философия», Москва, 1991 (http://psylib.org.ua/books/orteg01/txt05.htm)

Похожие работы

Античная философия в контексте “научных” и вненаучных форм знаний

Взлет и падение аналитической философии

Как я понимаю философию

Природа философии

Философия и конкретные науки: диалектика взаимодействия. Социальные функции философии

Философия и мировоззрение

Философия как предмет и ее специфика

Философия как часть культуры, форма мировоззрения и область знания

Философия, круг ее проблем и роль в жизни человека и общества

Что такое философия и зачем она

Вообще понятие философского знания, о котором можно говорить даже не воспринимая философию как науку, является понятием загадочным. Может быть, философия – это просто особый вид знаний? знаний, которые направлены на установление сущностных свойств объектов и явлений, а также на осмысление – отыскание смысла, всего, что происходит с человеком. Но ответить, что философия есть просто знание, означает оставить за скобками сам процесс поиска философских истин, его методологию, ценностную ориентацию и т.д. А сказать, что философия тогда есть особый вид деятельности, означает недооценить важность самого знания, как результата такой деятельности.Древние греки определяли философию как любовь к мудрости, и, на мой взгляд, сегодня нет оснований не доверять им в этом вопросе. Философия – это особая, своего рода установка человека по отношению к жизни, когда он выбирает путь осознанного и вдумчивого существования. Мудрость, в отличие от научного знания, например, складывается не из отдельно взятого открытия, а из жизненного опыта, из огромного числа знаний, практик, ценностей и действий. Любовь к мудрости в Античности предполагала признание самоценности и самодостаточности философии – размышление ради самого размышления. С этим сегодня не согласится, например этика, которая скажет, что понимание и принятие основных представлений общества о морали и нравственности не может существовать без применения их человеком в его непосредственной жизни.Это означает, что философия – это не просто знание или мудрость, но еще и применение мудрости на практике – человек должен жить согласно открытым для себя истинам.Философия задается как самыми фундаментальными вопросами относительно устройства мира и человека, например, вопросом о том, что есть бытие, сущее, реальность, так и узкими практическими проблемами, например, каковы механизмы реализации власти в современном российском обществе.Зачастую, процесс поиска ответов на эти вопросы для философии оказывается едва ли не более значимым, чем сам окончательный ответ. Философия предполагает особое напряжение мысли или даже особый склад ума, который позволит не просто проникать в тайны и загадки мироздания, но и уметь различить эти тайны на фоне обыденной бытовой жизни людей.Для меня своего рода «лицом» философии является философский текст. Одного взгляда на труды Гегеля, Платона или Августина достаточно, чтобы понять, что путь к философскому знанию крайне тернист. В рамках философии есть такое направление как герменевтика, мне кажется, оно достаточно точно схватывает основные принципы процесса понимании и интерпретации и философских текстов.

Эссе на тему «В чем философский смысл смерти Сократа?»

Сократ был приговорен к смертной казни по официальному обвинению за “введение новых божеств и за развращение молодежи в новом духе”, то есть за то, что мы сейчас называем инакомыслием. В процессе над философом приняло участие около 600 судей. За смертную казнь проголосовали 300 человек, против 250. Сократ должен был выпить “государственный яд” – цикуту . Ядовитым началом в нем является алкалоид конин. Этот яд вызывает паралич окончаний двигательных нервов, очевидно, мало затрагивающий полушария головного мозга. Смерть наступила из-за судорог, приводящих к удушью.

Накануне казни-самоубийства Сократ признался своим друзьям в том, что он полон радостной надежды,- ведь умерших, как гласят старинные предания, ждет некое будущее. Сократ твердо надеялся, что за свою справедливую жизнь он после смерти попадет в общество мудрых богов и знаменитых людей. Смерть и то, что за ней последует, представляют собой награду за муки жизни. Как надлежащая подготовка к смерти, жизнь – трудное и мучительное дело.

“Те, кто подлинно предан философии,- говорил Сократ,- заняты, по сути вещей, только одним – умиранием и смертью. Люди, как правило, это не замечают, но если это все же так, было бы, разумеется, нелепо всю жизнь стремиться к одной цели, а потом, когда она оказывается рядом, негодовать на то, в чем так долго и с таким рвением упражнялся”.

Смерть Сократа всколыхнула Афинян и приковала к нему их внимание. После смерти Сократа не только этика, но и философия вынужденно сталкиваются с проблемой выявления смысла и значения смерти.

Смерть Сократа явилась последним и самым обличительным, самым

гениальным его философским произведением, вызвавшим глубокое брожение умов и могучий общественный резонанс на протяжении многих веков человеческой истории. Юный ученик Сократа – Платон, присутствовавший на судебном процессе, испытал настолько сильное нравственное потрясение, что тяжело заболел. “Как жить дальше в обществе, которое карает за мудрость”? – вот вопрос, который встал перед Платоном во всей своей драматичности и который породил другой вопрос: ” Каким должно быть общество, построенное в полном соответствии с мудростью? ” Так родилась первая философская утопия о “справедливом” (для своего времени) общественном строе, оказавшая впоследствии большое влияние на возникновение и развитие утопического социализма.

Эссе на тему « Как я понимаю философию»

Спор о философии можно начинать прямо с ее понятия, ведь сами философы определяют то, чему они в разные времена посвящали свои жизни, по-разному. Платон говорил, что «философия – это уподобление Богу в меру человеческих сил»; Гегель понимал философию как «эпоху, схваченную в мыслях»; Аристотель считал, что «философия есть знание об истине»; Лейбниц характеризовал философию как «преданность мудрости», сравнивая ее при этом с деревом, корень которого – метафизика, наука о принципах, а ветви – специальные отрасли знания. Имеются 6 разных понятий философии:

.Философия есть не только наука о сущем как таковом, но и о природе сущего;

.Философия есть наука человеческих и божественных вещах, то есть она оперирует крайними категориями;

.Философия есть забота о смерти;

.Философия есть уподобление Богу;

.Философия есть «искусство искусств» и «наука наук»;

.Философия есть любовь к мудрости.

Однако, как бы эти определения не отличались, они все, в сущности, сходны в стремлении определить философию как нечто общее, охватывающее всю совокупность человеческого знания, в противовес каким-либо специальным наукам. И мое собственное определение философии, основанное на всех этих высказываниях философов и каком-то личном опыте, может звучать следующим образом: философия – совокупность взглядов, систематизированная мудрость предыдущих поколений, которая может помочь, если, конечно, захотеть к ней обратиться, в формировании собственной целостной картины мира, системы взглядов и ценностей.

Но тут возникает вопрос: что же такое эти взгляды, ценности, что же такое этот мир, я сам, каково мое место здесь и прочее, прочее, прочее. Чисто вербально, комбинируя сказанные кем-то когда-то фразы, эти понятия можно объяснить. Как говорил Декарт, если нет оснований, можно доказать все, то есть на словах можно доказать все. Однако это все будет чистой формальностью, потому что философия есть нечто иное, нежели исключительно набор умных фраз и понятий, а значит, и путь решения ее вопросов должен быть иной. И должен он лежать через личный опыт, испытание, переживание.

Но если говорить о вопросах философии более глобально, то все же первым среди всех, наверное, должен быть вопрос, что же такое, собственно, есть сам вопрос, действительно ли, ломая голову над этими непростыми понятиями и категориями вроде бытия, духа, мировоззрения и прочего, ты мыслишь. Для разрешения этого опять же стоит пользоваться так называемым экспериментальным методом. Этот термин, к слову сказать, ввел Кант. Что же он имел в виду? Вместо того чтобы спрашивать, что такое мышление, что такое причина, нужно, считал он, задаться вопросами: как должен быть устроен мир, чтобы событие под названием “мысль” могло произойти? Вообще вопрос “как это возможно?” и есть способ существования живой мысли. Но порождать такой вопрос может только собственный невыдуманный живой опыт. Все снова сходится к тому, что одна половина философии – это личный опыт, т. е. эксперимент, вторая половина – опыт и мудрость всех, кто был до нас, т. е. своего рода теория.

Эта в некотором роде экспериментальность, присущая философии, роднит ее с науками. Но все же полностью наукой философия не является, она скорее следствие из науки, некий вывод, заключение и обобщение, способ расценить значимость того или иного научного открытия, той или иной научной теории на фоне целого мира.

Но несмотря на то, что философия несколько сходна с наукой, изучать ее как науку, на мой взгляд, невозможно, поскольку она не представляет собой систему знаний, которую можно было бы передать другим и тем самым обучить их. Становление философского знания – это всегда внутренний акт, который вспыхивает, опосредуя собой другие действия.

Исторически философия возникает после искусства и прежде естественных наук. Возможно, поэтому она вбирает в себя черты и того, и другого, как бы являясь промежуточным звеном. Цицерон говорил, что «философия есть медицина души». Но медициной души можно назвать и искусство. Нет, наверное, человека, которого ни разу в жизни не исцелила бы любимая песня или любимая книга. Как и философский текст, иное произведение искусства заставит задаться всеми этими вечными вопросами, а подчас просто перевернет все прежнее представление о мире. В конце концов, как и философия, искусство стремится рассмотреть мир в целом и рассмотреть мир субъективно, с точки зрения конкретного, отдельно взятого человека.

Да, наверное, каждый человек имеет какое-либо отношение к философии, но каждого ли можно назвать философом? Можно снова провести аналогии с искусством, в котором одни люди, условно скажем, производят, другие потребляют, но тем не менее, все в какой-то мере с прекрасным соприкасаются. Так и в философии – ученые мужи пишут свои труды, а тот, кто чувствует необходимость, потом их читает, получая искомую пищу для ума. Однако, философом в принципе можно назвать любого, кто преумножает мудрость. А чтобы преумножить мудрость, не обязательно писать трактатов, и это очевидно. Можно быть мудрым пусть в менее глобальных, в более житейских вещах, но тем не менее мудрым. А потом, кто знает, может и удастся перейти от земных категорий к божественным.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

©2015- 2019 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.

В марте 2015 г. волгоградский городской портал «ВсеХорошо» и культурный центр «Новый Акрополь» в Волгограде провели конкурс на лучшее эссе на тему «Зачем философия современному человеку». Семеро победителей конкурса были награждены призами. Наш журнал счел важным поделиться на своих страницах размышлениями участников конкурса о нужности философии в современном мире.

Наталья Максимова:

«Первая мысль, на которой я себя поймала, была та, что надо в Интернете сначала найти точное понятие термина “философия”. Такой уж он современный человек – все перепроверяет в Интернете. Увы, перечитав множество запутанных терминов, что-то определенное так и не смогла сформулировать. Почему-то представляются либо образы античных философов, либо ночные разговоры на кухне за рюмкой коньяка. Причем разговоры эти с ноткой горечи и разочарования, чаще всего, построенные на своем жизненном опыте. В общем, для меня это наука о жизни. Непростой человеческой жизни, где больше вопросов, чем ответов, и никогда не бывает единственного правильного варианта.

Казалось бы, в современном сумасшедшем мире вообще думать некогда. Какие там жизненные вопросы, если на работу – бегом, главными ценностями являются вечная парочка, время и деньги, а из-за бешеного ежедневного ритма не отвечаем на звонки близких людей и забываем перезванивать? И бежим мы так, бежим, но в один момент происходит словно щелчок такой, после которого мы замечаем все то, что проходило мимо нас – как постарели наши родители, как мало мы видимся с друзьями, как давно мы видели радугу, как продолжают жить наши детские мечты…

И тогда начинает происходить самое интересное. Понимание сумасбродности этой современной жизни, размышление о своих успехах и ошибках позволяет сделать неожиданное открытие – ну, нельзя сказать, что такое хорошо, а что такое плохо. Учеба на одни пятерки не обеспечивает хорошую работу, новый знакомый может стать гораздо более хорошим другом, чем человек, с которым ты общаешься с первого класса. Все шаблоны правильной жизни на самом деле не работают! И нет универсального рецепта счастливой жизни.

И, благодаря этому пониманию, мы наконец-таки меняемся – прерываем любое совещание ради звонка мамы, и пускай это некрасиво. Любуемся рассветом – ну и что, опоздаем на пять минут. Бухгалтерша, получившая профессию, потому что ей так родители сказали, записывается на курсы кулинарии, и неважно, что у нее уже такой большой стаж и глупо, по мнению коллег, бросать денежную работу.

Нет черного и белого. И решать, что хорошо, а что плохо, можем только мы сами».

Маргарита Потапова, «Человек и философия»:

«Философия, говоря простым языком – это всего-навсего способность задавать вопросы, быть любопытным. Таким образом можно заявить, что все мы становимся в какой-то степени философами еще в детстве.

Трехлетний ребенок задает огромное количество вопросов о том, как происходит то или иное явление, отчего в жизни случаются какие-либо события. Так он учится размышлять, познает мир. Взрослые, на мой взгляд, в этом плане не слишком отличаются от детей – философия нужна им, чтобы выяснять что-то новое, развиваться, продвигаться вперед и находить новые решения.

То, что философские вопросы в большинстве случаев не имеют ответов – не проблема. Сам ответ не важен. Важен его поиск. Именно эта способность вопрошать делает человека человеком, помогает оставаться адекватным в этом мире.

В современном мире умение размышлять над глобальными проблемами крайне важно для каждого. Поиск нестандартных решений, умение обнаружить новое на «старом» месте, способность посмотреть на ту или иную ситуацию со стороны и прийти к какому-либо выводу – это позволяет каждому из нас шагать вперед самим, эффективно взаимодействовать с другими и развивать все общество».

Тимур Перепелкин:

“Я знаю, что ничего не знаю” Сократ

«Философия по определению большинства ученых-философов является инструментом познания мира. Но так можно сказать и о других науках. Например биологии или физики. Биология изучает живые микроорганизмы, их взаимодействия внутри себя и с себе подобными. Физика же освещает вопросы естествознания и в первую очередь отвечает на вопрос: “Как это устроено?”. Эти науки также являются инструментом познания мира, но по моему скромному мнению сами они лишь составляющии философии. Ибо философия ставит перед собой цели недосягаемые для обычного, бытового мышления.

Приведем пример. Древний человек обьяснял природные явления своей фантазией, так как не имел достаточного опыта и уровня интеллекта чтобы использовать научный подход. Но он задался вопросом! Почему бьет молния?

Со временем, установив причинно следственные связи и проделав огромную научную работу уже не человек, но человечество смогло обьяснить, в первую очередь себе, почему бьет молния. И хотя чем больше человечество познавало, тем больше философских вопросов вновь вставало перед ним. Устройство вселенной, реальность надмировых сущностей. Все эти вопросы, относящиеся к категории философских, запускали двигатели познания. Толкая человечество вперед к неизведонному.

В современном мире, в его многообразии информации и, к сожалению, дезинформации, философия необходима как тренажер критического мышления. Изучая эту науку, человек учится смотреть на вещи не с одной стороны, а с двух, трех и более. Давая предмету или ситуации многогранное, подробное описание. Сумев воспитать в себе подобный способ познания окружающего мира, человек, как часть общества, дает ему шанс ответить на очередной философский вопрос. Которых, как я уже говорил, еще много и будет намного больше».

Юлия Пахомова:

«Для кого-то течение времени оказывается крайне скоротечным, для кого-то его оказывается слишком много, но оно идет, никого не щадя.

Но даже на этот факт можно взглянуть под другим углом, и в этом нам поможет философия.

Говорят что время, оно остается, оно всегда есть. Это мы, человеческие создания, приходим на эту планету, чтобы прожить выделенный нам отрезок, после чего также неизбежно испаряемся. Все это философские суждения.

Философия дает нам возможность взглянуть на вещи, которые не преподаются в школе, скрытые от общего обозрения и на те, о которых задумываются единицы. Предположим, какая еще наука изучает добро и зло?

Ведь это крайне относительные понятия. Еще в раннем детстве нам даются определенные установки и стереотипы, которые можно изменить только посредством их глубокого переосмысления. День сменяет ночь, весна сменяет зиму, огонь и вода очень разные, они могут выступить как источником созидания, так и разрушения – ничто ни есть «плохо или хорошо», на самом деле. Все это не более чем призма нашего восприятия.

Благодаря философии, частичка которой в современном мире, присутствует практически в каждой науке, мы можем построить своё собственное мировоззрение, отличное от других. Все это поможет нам, прожить иную жизнь, не идя следом за большинством, а выбирая свой собственный путь.

Такие люди выбиваются из большинства и предлагают человечеству новый взгляд на мир. Из позже и называют философами, разглядев долю истины в их словах.

Также философия предлагает из большинства вариантов обратить внимание именно на тот, который будет вам ближе к сердцу и осветит ваш жизненный путь вдохновением».

Юрий Чернов:

«Задать правильный вопрос – еще полдела, важно найти на него правильный ответ. Но что есть правильный ответ? Всегда есть контексты, рамки, категории, в масштабе которых нельзя понять абсолютную истинность того или иного суждения. Философия для современного человека, это скорее возможность уметь правильно расставить необходимые акценты в повседневной жизни, чем размышления о насущном. Это может показаться изначально мелким и неправильно интерпретированным к такому широкому понятию, но для личности скорее необходимо правильно мыслить в рамках определенного набора факторов, чем развивать ее во вне себя.

Философия для современного человека это скорее плацдарм категорий, определений и понятий, которые он использует в самопознании себя и самоосознании себя. Мораль философии как науки позволяет правильно поставить вопрос, который должен в общем итоге привести ответ от общего к частному. Понять себя. Ведь в понимании себя рождается то, что мы можем назвать абсолютной истиной. Истиной которая будет применима именно к нам, как к индивидам.

Попытками мыслить внутрь себя мы можем дать объяснения тому, что находится вокруг нас, ведь каждая мелочь, которая крутится вокруг нашего духовного мира – есть материальный мир, который мы воспринимаем через призму духовности. И не важно, атеист ты или верующий, важно, то что те категории, которые в руках человека становятся инструментами для исследования себя, в конечном итоге дают ответы на вопросы о глобальных вещах.

Ведь всего лишь стоит задать себе вопрос “Кто есть я?”, и можно пуститься в рассуждения о предназначении себя в этом мире, перевести поток мыслей во всеобщее русло человечества, и в итоге выйти на формирование рассуждения о том, для чего мы здесь, как это делали не раз многие писатели фантасты, такие, как братья Стругацкие, например.

Философия является для современного человека инструментом познания мира через самого себя, возможностью заглянуть через себя во вселенную и искать ответы на вопросы внешнего мира, развивая себя изнутри.

Мы учимся быть большим чем просто “Я”. Философия нас ведет от себялюбивого “Я” к открытому для всех “Мы”».

Екатерина Соколова:

«Думаю, современному человеку нужны Знания. И Академические – точные науки и Гуманитарные и Философические и Древние! Нужны Знания о Сказания, Мифах разных народов – для чего? Да что бы Гордо носить Звание “Человек РАЗУМНЫЙ”. Так как, по моему мнению, сейчас, когда ОГРОМНОЕ количество информации, я бы сказала, человек в целом – достаточно ОГРАНИЧЕН! Ограничен однообразным, узкопрофильным, и порою, очень не красивым мусором. Философия позволяет понять МИРоЗДАНИЕ, Истинную суть, а размышления развивают МОЗГИ ? и воображение! И это и правда интересно!!!».

Анна Гуськова:

«Уже около 12 ночи. Мы с Костей мчимся по первой продольной в его новой машине. Костя – модель. Участвует в конкурсах красоты для мужчин, выигрывает творческие соревнования, он молод и привлекателен. Любимое движение – проводить пальцами по идеально причесанной шевелюре. «И зачем тебе вся эта чушь?», – спрашиваю я после рассказов о клубах, девочках гоу-гоу и фотосъемках. «Один раз живем. Философия у меня такая: меньше думай – больше делай». Замолчав, взглядывает на свое отражение в зеркале.

Застиранный, выцветший свитерок, неухоженные руки, вечно сутулая спина и усталый тяжелый взгляд. «Гуськова, напиши на доске: «Все люди смертны, а Сократ – человек». Мне стыдно, я не слушаю Светлану Аркадьевну – нашего преподавателя по философии, но и слушать ее не могу. Философские истины в ее исполнении звучат как-то плоско и скучно. «Сократ смертен», – заключаю я, оглядываясь на нее. Та медленно вырисовывает в журнале оценку.

В баре темно, только сцена освещена очень ярко. Сегодня здесь мастер-класс от шеф-повара, а пока публику развлекают двое ведущих. Наконец появляется Алексей. «Сегодня приготовим салат из морепродуктов, фетучини с овощами и каре ягненка», – спокойно говорит он. Мне нравится его хвостик. Он темноволос, высок и выглядит взрослым на фоне заливающихся ведущих. «Знаете, как мы его зовем на кухне?», – скаля белые зубы, обращается к публике первый. «Философ! – кричит второй. – У Леши на все есть умный ответ». «А иногда заумный!..». Философ тем временем нарезает листья салата.

В каждой жизни звучит своя философия. Ее только услышать, только поймать, не дать ускользнуть. А заглянешь в себя – откроешь такие глубины, что закачаешься, как над пропастью. Кажется, будто сегодня философия – это не модно. Фундаментализм заменили книгами успеха и тренингами уверенности. Но мудрая философия, чем бы мы ее не называли, просачивается в комнату бунтующего подростка, подсаживается в баре к уставшему работнику, вступает басами в наушниках хипстера. Философия – это плато в будничных равнинах. И кем бы ни были, когда бы ни жили, мы чувствуем рядом это вечное и необъяснимое Нечто».

Константин Шивцов:

«По сути необходимо дать определение философии, столь обширному понятию. Философия — это… Философия — это… Поразмыслив, оказывается это не так-то просто. Это скорее инструмент, один из способов познания окружающего нас мира и взаимодействия с ним. Философия сильно отличается от менталитета и разных групп общества. Человеку часто важны логические выкладки или, что-то на них похожее, для возможности действовать, или даже для индульгенции. Она бесспорно важна, но, как и любой инструмент проявляться двояко, и может служить способом манипуляции. Философия, неотъемлемая часть сознания. В процессе становления личности она подбирается человеком под его качества, а после начинает их развивать. Где нужно даёт свободу, местами включает тормоза, или сглаживает неровности. Не стоит её недооценивать, у человека времени мало совсем, а философия даёт вектор развития, не только индивиду, но и обществу в целом. Словом, необходимо жить, радоваться и искать своё счастье, а философия поможет нам в этом».

Тихон Спирин:

«Жизнь современного человека определяют шаблоны, навязанные из вне: как правильно жить, что за чем идёт, чем престижно заниматься, а к чему не стоит и притрагиваться, когда стоит создавать семью и т.д. Получается, жизнь прописана за нас, и мы лишь, не задумываясь, следуем чьему-то плану. Не задумываясь – вот главная проблема современного общества – люди перестали думать, перестали рассуждать и смотреть на свою жизнь как-то иначе, чем другие, легче же жить, когда за нас думает кто-то.

А что же делает философия? Она заставляет думать, заставляет рассуждать и осознавать, что происходит вокруг нас. Рефлексия становится более глубокой, и свои поступки ты анализируешь уже немного иначе, понимая, что раньше ты вовсе и не думал, когда смотрел на своё взаимодействие с этим миром, социумом.

Бешенный ритм повседневности, жизнь летит всё быстрее и быстрее: родился, садик, школа, университет, работа, карьера, семья, дети, работа, старость, внуки, смерть. Кажется, я ничего не забыл, вы поправьте, если сможете, где я ошибся в вашем идеальном бытие? Вот она – проблема современного человека: следование плану, созданного не им, а кем-то там, кем-то, кто знает лучше. Занятия философией, вот что заставляет человека остановиться в этом потоке и посмотреть, что же происходит. Он отходит от бегущей толпы в сторону и взирает на происходящее со стороны. Человек начинает думать, и это ему помогает обходить других: толпа бежит по намеченному пути, а философ дойдёт до той точки, куда они прибудут через год, за месяц, отчего? Всё от того, что он видит множество путей достижения той или иной цели и выберет кротчайший для себя, потому что не имеет право растрачивать время и жить по чужому шаблону.

Великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский сказал: “Жизнь задыхается без цели”, так и всем нам необходимо найти жизнь в чём то большем, чем просто шаблонное существование, вот зачем современному человеку нужна философия».

Ирина Князева:

«Для меня философия как наука начинается там, где заканчивается вера в Бога. Если человек верит в Бога – он ищет ответы на главные вопросы Бытия в религиозной литературе, к какой бы конфессии он не принадлежал. Даже если человек ещё не нашёл своей религии, но в нём есть эта вера, он никогда не будет искать для себя истины в рассуждениях людей о материях и идеях.

Но в наши дни, когда вера в Бога стала играть очень маленькую роль в жизни людей, когда зачастую душевные искания и переживания подменяются ритуалами, философия становится актуальной как никогда. Когда в человеке засыпает вера в Творца, пропадает глубина жизни. Люди словно плавают по поверхности, но они чувствуют в уголках своих сердец, что они что-то упускают. И тогда философия может стать проводником и спасителем.

Жаль лишь, что не каждый преподаватель философии способен донести до аудиторию весь интерес этой науки. Зачастую изучение этого предмета в рамках курсы в ВУЗе наоборот отбивает у людей всякий интерес к этому предмету. Нужно выучить кучу каких-то теорий, с именами, датами. А между тем, на мой взгляд, философия носит более чем прикладной характер. Ведь философия жизни есть у каждого человека, вопрос лишь в том, на какие идеи опирается эта философия. И если бы философию не ставили на пьедестал, и не возводили в ранг супер возвышенной науки, а объясняли её приземлённость и важность для каждого думающего человека, возможно люди смогли бы стать немного счастливее. Потому что думающий человек ищет счастье, в первую очередь, в самом себе, и легче различает что есть цель, а что может быть только средством».

Ольга Забарина:

«Зачем современному человеку философия? Зачем философия мне? Чтобы задавать вопросы и искать на них ответы. Чтобы оставаться человеком мыслящим.

Вопросов без ответов у меня много. Но чаще других задаю себе один, для меня наиболее важный: для чего человеку дарована жизнь и почему лишь на некоторое время? Ведь не ради же академических успехов, достижения каких-либо благ, определенного статуса в обществе. Конечность самой жизни в итоге лишает все это смысла. Познание истины? Сомневаюсь. Познать истину и умереть с этим знанием? Нелогично. Служение Богу, воспевание его величия? Бог самодостаточен, не тщеславен и не нуждается в подтверждении своего величия. Так для чего человеку дан этот недолгий промежуток времени?

В моей жизни был период, когда я перестала задаваться подобными вопросами. На них не оставалось времени и сил. Жизнь ограничилась самым, как казалось, необходимым: едой, сном и работой. И появилась неудовлетворенность, появилось ощущение, что я не живу, а время, отпущенное мне уходит.

У меня нет однозначных ответов на мои вопросы, но пока они меня волнуют, пока я задаю их себе, я ищу, я пытаюсь что-то менять в своей жизни. Пока я мыслю, я живу».

Сара Вериго (псевдоним):

«Много мыслей в моей голове, но увы:

Если выскажу их – не сносить головы!

Только эта бумага достойна доверия…

…Я познание сделал своим ремеслом…

(Омар Хайям)

Вопросы «Познаваем ли мир?», «Существует ли Бог?», «Что такое Человек?», которые являются наиболее распространенными и известными каждому человеку, можно назвать истинно философскими. Стоит заметить, что каждый человек хотя бы изредка задается подобными вопросами.

Но что есть философия? Хоть и много людей называют ее наукой, но сами философы утверждают, что это мировоззрение. Она не едина – можно выделить, например, этику, эстетику, философию кино. В свое время от философии отделились другие науки – биология, физика, психология. Но ответ на вопрос «Что такое философия?» – не дан до сих пор.

«Философия» в переводе с греческого языка означает «Любовь к мудрости». Значит, философия – это в первую очередь попытки познать себя и мир вокруг, мудро рассуждая, сопоставляя факты, опираясь на размышления наставников и предшественников, выслушивая мнение более умудренных товарищей, но многие из философов, например, Платон и Аристотель, ставят превыше всего вопросы о смысле жизни, месте человека в ней и его предназначении, о природе наших поступков и действий, о развитии общества и личности.

Разное развитие интеллекта, технологий, иные нравы и правила. Каждое поколение задает свои вопросы, ответы которых важны для него. Поэтому и философия – это не что-то определенное, загнанное в оковы, а нечто, не имеющее ни пределов, ни рамок. Каждый век, каждое десятилетие она плавно меняется, изменения почти незаметны, невидимы нашему глазу, и только спустя время люди осознают, насколько различаются эпохи, человек и смысл его жизни.

Все мы исключительны и неповторимы, и наши вопросы так же уникальны, как и мы сами: наши мысли, и цели, и способы их достижений. Потому и философия у каждого своя. Скажем так: каждый из нас имеет свою собственную, очень важную для себя, чтобы понять самих себя, философию жизни.

«Назначение философии не в умозрительных догадках и построениях картины мира, а в раскрытии того, как людям следует жить, чем руководствоваться, как оказывать воздействие на других и на самого себя. Повседневная жизнь человека – это искусство. Основное познание должно быть направлено на себя, на деятельность своей души по поиску истины и смысла жизни», – философствовал века назад Сократ, а его слова до сих пор на устах. Что такое смысл жизни?

Смысл жизни – это мечта, родившаяся еще в детстве. Смысл жизни – это цель, которая появилась еще в юности. Смысл жизни – это задача, что будет выполнена любой ценой.

Согласившись с этим, человек продолжит список. Или, отрицая это, расскажет о своем понимании. У каждого человека смысл в жизни разный.

Я не знаю, чем является смысл моей жизни – я еще лишь на пути познания его. Но уже сейчас я могу уверенно назвать самое дорогое для себя, выделить исходя из этого свои ориентиры. В моем понимании главным для человека являются семья, верность ей и принципам, честь, вера. Поэтому своими ориентирами я назову желание отстоять важное и поступки по совести. Для меня совесть – это чувство, которое всегда справедливо «оценивает» мои поступки. Благодаря этому, я могу прийти к наиболее верному решению – так, чтобы быть уверенной в том, что каждый получил то, что заслужил или найден компромисс.

Что такое ориентир? Строго говоря, это – основная цель приложения усилий, предмет, по которому определяешь курс движения. Эти значения точно описывают значение этого слова во всех смыслах. Ориентир в жизни очень важен, ибо без него человек не живет, а существует; у животных ориентиры тоже имеются, но они не так разнообразны, как наши. Ориентиром жизни можно назвать и цель школьника поступить в колледж, и план восхождения по карьерной лестнице курьера. Это ведь должно быть не то, что практически невозможно выполнить, а то, к чему можно стремиться со всеми силами и усилиями – и достичь. Каков смысл в цели, если она будет удаляться раз за разом, если все усилия и всё сделанное пойдет прахом просто потому, что человеку не достаточно уже имеющегося, и он желает получить почти звезду с неба.

Чем руководствоваться людям в жизни, создавая из нее самое настоящее искусство, как советовал Сократ? Быть может, жить следует по законам, не нарушая их – ни земных, ни небесных, и не тратить время на хаос и глупые сумасшедшие выходки, не несущие пользы. Конечно, кто-то не согласится с этим: так как жизнь у нас одна, то зачем в ней строгий распорядок, какой смысл в «жизни по расписанию», если можно получать все радости и быть счастливым? На человека в первую очередь влияет семья – именно она закладывает в него уважение к традициям и обычаям, бережливость к тому, что имеешь, любовь к миру, благодарность Богу за удачи и счастливые моменты. Нескончаемый труд поиска – именно он поможет нам познать себя и душу, желание познать смысл жизни и «деятельность своей души» даст возможность соприкоснуться с Небесами. Может, Сократ и не помышлял о возвышенном, но неужели можно понять наш мир, не чувствуя, не ощущая поддержки его Создателя, которую стараешься найти, веря в нее в самой глубине души, даже если утверждаешь обратное?

Однажды знаменитый философ Сократ заметил, что «жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его». Это высказывание наталкивает на мысль: «Как же можно считать тело злом и ложью, самому себе желать смерти?». Я думаю, многие люди любят преувеличивать, утрировать – и великие далеко не исключение. «…Уничтожение этой жизни тела есть благо…» – что этим желал сказать Сократ? Конечно, мы никогда не узнаем, чье из наших суждений верно, пока не создадим машину времени, но никто не мешает нам рассуждать и дискутировать на эту тему. Я позволю себе попытку поделиться своими мыслями о словах людей, что посвятили всю жизнь философии.

Тело – оно бренно и грешно, оно собирает в себя всю грязь бытия, и очищается от нее после смерти в самой земле. Земному телу не место там, за гранью жизни, потому мудрецы всех времен твердят в один голос: бессмертие не нужно человеку. Бессмертие и вечность – звучит заманчиво и соблазнительно, не так ли? Но это нарушит такое твердое и одновременно хрупкое равновесие добра и зла, жизни и смерти. Осознание вечной жизни изменит до неузнаваемости, как и одержимость найти источник ее. Само слово «человек» дает нам понять – жизнь наша длится век, и срок этот либо удлинит, либо укротит, сам Господь. Попытки увеличить срок собственными усилиями тщетны, но нескончаемы, ибо глупость людская не иссякает.

Мы приходим в этот мир и уходим из него по своему желанию.

От страха смерти я, поверьте мне, далек:

Страшнее жизни что приготовил мне рок?

Я душу получил на подержанье только

И возвращу ее, когда наступит срок.

(Омар Хаяйм)

Философия многогранна, размышления о философии могут лишь прерваться, ибо у них нет конца. «Месяца месяцами сменялись до нас, мудрецы мудрецами сменялись до нас»; чтобы стать мудрецом необходимо пройти жизненный путь».

Размещено на http://allbest.ru/

Санкт-петербургский государсвтенный технологический университет растительных полимеров

«Как я понимаю философию»

Выполнил: Домашова О.С.

Проверил: Боков Г. Е.

философия мудрость целостный искусство

Санкт-Петербург 2010

Спор о философии можно начинать прямо с ее понятия, ведь сами философы определяют то, чему они в разные времена посвящали свои жизни, по-разному. Платон говорил, что «философия – это уподобление Богу в меру человеческих сил»; Гегель понимал философию как «эпоху, схваченную в мыслях»; Аристотель считал, что «философия есть знание об истине»; Лейбниц характеризовал философию как «преданность мудрости», сравнивая ее при этом с деревом, корень которого — метафизика, наука о принципах, а ветви — специальные отрасли знания. Некое обобщенное, суммарное понятие дает Давид Анахат в своем трактате «Определения философии». Согласно ему, имеется шесть определений философии:

1. Философия есть не только наука о сущем как таковом, но и о природе сущего;

2. Философия есть наука человеческих и божественных вещах, то есть она оперирует крайними категориями;

3. Философия есть забота о смерти;

4. Философия есть уподобление Богу;

5. Философия есть «искусство искусств» и «наука наук»;

6. Философия есть любовь к мудрости.

Однако, как бы эти определения не разнились, они все, в сущности, сходны в стремлении определить философию как нечто общее, охватывающее всю совокупность человеческого знания, в противовес каким-либо специальным наукам. [1] И мое собственное определение философии, основанное на всех этих высказываниях философов и каком-то личном опыте, может звучать следующим образом: философия – совокупность взглядов, систематизированная мудрость предыдущих поколений, которая может помочь, если, конечно, захотеть к ней обратиться, в формировании собственной целостной картины мира, системы взглядов и ценностей.

Но тут возникает вопрос: что же такое эти взгляды, ценности, что же такое этот мир, я сам, каково мое место здесь и прочее, прочее, прочее. Чисто вербально, комбинируя сказанные кем-то когда-то фразы, эти понятия можно объяснить. Как говорил Декарт, если нет оснований, можно доказать все, то есть на словах можно доказать все. Однако это все будет чистой формальностью, потому что философия есть нечто иное, нежели исключительно набор умных фраз и понятий, а значит, и путь решения ее вопросов должен быть иной. И должен он лежать через личный опыт, испытание, переживание.

Но если говорить о вопросах философии более глобально, то все же первым среди всех, наверное, должен быть вопрос, что же такое, собственно, есть сам вопрос, действительно ли, ломая голову над этими непростыми понятиями и категориями вроде бытия, духа, мировоззрения и прочего, ты мыслишь. Для разрешения этого опять же стоит пользоваться так называемым экспериментальным методом. Этот термин, к слову сказать, ввел Кант. Что же он имел в виду? Вместо того чтобы спрашивать, что такое мышление, что такое причина, нужно, считал он, задаться вопросами: как должен быть устроен мир, чтобы событие под названием “мысль” могло произойти? Вообще вопрос “как это возможно?” и есть способ существования живой мысли. Но порождать такой вопрос может только собственный невыдуманный живой опыт. Все снова сходится к тому, что одна половина философии – это личный опыт, т. е. эксперимент, вторая половина – опыт и мудрость всех, кто был до нас, т. е. своего рода теория. [2]

Эта в некотором роде экспериментальность, присущая философии, роднит ее с науками. Но все же полностью наукой философия не является, она скорее следствие из науки, некий вывод, заключение и обобщение, способ расценить значимость того или иного научного открытия, той или иной научной теории на фоне целого мира.

Но несмотря на то, что философия несколько сходна с наукой, изучать ее как науку, на мой взгляд, невозможно, поскольку она не представляет собой систему знаний, которую можно было бы передать другим и тем самым обучить их. Становление философского знания – это всегда внутренний акт, который вспыхивает, опосредуя собой другие действия.

Абсурден, на мой взгляд, учебник по философии. В нем могут быть изложены факты и понятия, но сама суть философии – никогда. Соприкосновение с оригиналом есть единственная философская учеба. Только встретившись с проблемой, самостоятельно и осознанно задавшись вопросом, придя в движение и пройдя свою экспериментальную половину пути философии, мы получаем шанс в полной мере встретиться со второй половиной, теоретической – в смысле возможности научиться тому, что умели другие, а ты сам нет, но что тоже пережил, хотя и не знал, что это так называется, и, более того, не знал, что об этом так можно говорить. [2]

Исторически философия возникает после искусства и прежде естественных наук. Возможно, поэтому она вбирает в себя черты и того, и другого, как бы являясь промежуточным звеном. [3] Цицерон говорил, что «философия есть медицина души». Но медициной души можно назвать и искусство. Нет, наверное, человека, которого ни разу в жизни не исцелила бы любимая песня или любимая книга. Как и философский текст, иное произведение искусства заставит задаться всеми этими вечными вопросами, а подчас просто перевернет все прежнее представление о мире. В конце концов, как и философия, искусство стремится рассмотреть мир в целом и рассмотреть мир субъективно, с точки зрения конкретного, отдельно взятого человека.

Да, наверное, каждый человек имеет какое-либо отношение к философии, но каждого ли можно назвать философом? Можно снова провести аналогии с искусством, в котором одни люди, условно скажем, производят, другие потребляют, но тем не менее, все в какой-то мере с прекрасным соприкасаются. Так и в философии – ученые мужи пишут свои труды, а тот, кто чувствует необходимость, потом их читает, получая искомую пищу для ума. Однако, философом в принципе можно назвать любого, кто преумножает мудрость. А чтобы преумножить мудрость, не обязательно писать трактатов, и это очевидно. Можно быть мудрым пусть в менее глобальных, в более житейских вещах, но тем не менее мудрым. А потом, кто знает, может и удастся перейти от земных категорий к божественным.

Но почему же люди обращаются к философии, существует ли вообще необходимость в факте философствования? Если понимать под необходимостью “полезность” для чего-то другого, то философия не является необходимой, по крайней мере на первый взгляд. Однако Аристотель говорил: “Все другие науки более необходимы, нежели философия, но лучше нет ни одной “. Ведь полезность – понятие относительное, она присутствует только по отношению к цели. А первоочередная цель для каждого – существа быть самим собой. [4] А человек, когда он является самим собой, имеет свободный чистый разум, обладающий потребностью мыслить.

Рано или поздно практически каждый человек обращается к философии, чтобы найти ответы на свои вопросы или отыскать начало пути, по которому идти, чтобы попытаться ответить самостоятельно. Как писал Канке, «На наш взгляд, во всех случаях, когда человеку приходится принимать ответственные решения, он вынужден становиться философом».

Список использованной литературы

1. Вундт В. «Введение в философию», Москва, 1998, стр. 18-23

2. Мамардашвили М. К. «Как я понимаю философию», Москва, 1992, стр. 14-27

3. Волков Г. Н. «У колыбели науки», Москва, 1975, стр. 11-31

4. Ортега-и-Гассет «Что такое философия», Москва, 1991 (http://psylib.org.ua/books/orteg01/txt05.htm)

Размещено на allbest.ru

Николай Шавеко. КАК Я ПОНИМАЮ ФИЛОСОФИЮ.

Что такое философия? Наука, изучающая наиболее общие характеристики и фундаментальные принципы бытия… Ну, нет! Оставим сухие и бесполезные определения в словарях. Эти определения могла породить только сама наука, такая же сухая и бесполезная, но не имеющая ничего общего с философией. И действительно, “наукой философии” сегодня принято называть беспорядочную смесь истории мыслей и мыслителей с бессмысленными выкладками задротов, возомнивших себя учеными, но не умеющими создать ни капли нового знания. Академическая философия давно уже превратилась в ненужную игру терминов и выдумывание “оригинальных”, но столь же ненужных абстракций.

Попробуем подойти к поставленному вопросу проще. Слово философия происходит от двух греческих слов – «филия» и «софос» – означающих в переводе «любовь» и «мудрость». Философия – это любовь к мудрости, ни больше, ни меньше. И потому понятие философии зависит лишь от того, что мы подразумеваем под любовью и под мудростью.

Любовь – не столько чувство, сколько состояние души, очищенной от страхов и разрушающих желаний, состояние тотального осознания и безусловного принятия действительности. Любовь тесно связана с оптимизмом и благодеятельностью; она заставляет, не забывая об отрицательных сторонах действительности, увидеть положительные импульсы и потенции во всём сущем, и направлена на их развитие. Немецкий психолог и социолог Эрих Фромм, подчеркивая деятельностный аспект любви, отмечал даже, что любовь не является предметом, который можно “иметь” подобно вещи. В действительности существует лишь “акт любви”, поэтому любовь следует понимать не иначе как вид продуктивной, благонесущей деятельности, которая предполагает “проявление интереса и заботы, познание и душевный отклик”.

Философия же представляет собой любовь с весьма специфическим объектом – мудростью. Понятие мудрости, в свою очередь, имеет два аспекта. Первый – это обладание истинным знанием, второй – умение поступать в соответствии с этим знанием.

При этом мудрость вовсе не означает непременного господства разума, подконтрольности чувств и поведения разуму. Чувства – это как раз то, чем мы живём. Само высшее благо, коим является счастье, представляет собой ни что иное, как чувство высшего удовольствия и душевной гармонии. Жан Жак Руссо писал: “Существовать – значит чувствовать, ибо чувства стоят несравненно выше разума”. Действительно, разум может пониматься лишь как нечто, сдерживающее и уравновешивающее чувства в необходимых случаях, но при этом являющееся по сравнению с ними вторичным. Так и в процессе познания именно чувственный опыт является первичным, а разум упорядочивает его. Словом, разум лишь предотвращает ошибки чувственности, всевозможные вредоносные проявления чувств. Досадно поэтому, что многие религиозные доктрины требуют отречься нас от чувств как от чего-то злого и дьявольского, а многие философы принижают роль чувственной сферы в познании. Конечно, разум не должен терять своего значения хотя бы потому, что для большинства людей актуальной остаётся проблема ограничения чувственной сферы: их ум занят лишь тем, как удовлетворить свои желания. Но как и разнузданность чувств порождает всё новые желания, так же господство разума ведёт к непрекращающимся “вечным вопросам”, необоснованному подавлению чувств ради какой-либо высшей цели.

Как же тогда познать меру чувств и разума? Ведь познавать можно либо чувствами, либо разумом, и третьего не дано; между тем, оба этих способа в данном вопросе оказываются априори субъективными: и тому и другому отводится здесь роль судьей, слушающих собственное дело. Так неужели судья захочет превращаться в осуждённого? В решении этой проблемы и состоит настоящая мудрость, и, кажется, достигается она вовсе не научными исследованиями, а только любовью…

Нужна помощь в написании уникальной работы на отлично?! Узнайте цену!

Тема документа

Тип

Добавлено

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 11.04.2017

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 21.02.2017

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 25.01.2017

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 06.10.2016

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 08.09.2016

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 07.05.2016

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 10.04.2016

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 04.11.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 30.10.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 29.10.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 21.05.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 04.05.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 26.04.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 23.04.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 13.04.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 05.04.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 21.01.2015

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 27.12.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 26.12.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 01.12.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 18.11.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 27.10.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 26.10.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 24.10.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 22.10.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 20.06.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 27.05.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 26.04.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 23.03.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 19.03.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 09.02.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 09.02.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 29.01.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 13.01.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 13.01.2014

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 13.12.2013

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 15.10.2013

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 19.08.2013

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 06.05.2013

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 26.04.2013

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 28.07.2012

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 28.07.2012

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 18.05.2012

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 29.04.2012

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 08.04.2012

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 30.03.2012

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 30.03.2012

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 06.10.2011

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 13.06.2011

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 31.12.2008

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 31.12.2008

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 31.12.2008

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 09.12.2008

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 30.05.2008

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 09.08.2007

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 01.08.2007

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 20.01.2007

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 18.12.2006

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 18.12.2006

-

Предмет:

ФилософияДобавлено: 27.10.2006

Помощь в написании работы, которую точно примут!

Многомудрый Литрекон представляет итоговое сочинение на тему: Жизненный путь — это постоянный выбор. Аргументы, тезисы, выводы, вступления и заключения — все это Вы найдете здесь. Приятного просвещения!

Вариант 1

(353 слова) Верно ли, что жизненный путь — это постоянный выбор? Конечно же, да. Человек каждый день решает, как ему поступить в том или ином случае. Он не может воздержаться от этого, не может медлить и бесконечно колебаться, потому что время идет, и невозможно замедлить его течение, как бы мы ни старались. Оно подгоняет нас и заставляет что-то предпринимать для того, чтобы удовлетворить потребности. Поэтому в каждой книге, которую мы прочтем, герои оказываются в ситуации выбора.

Вспомним рассказ И.А. Бунина «Чистый понедельник». Главная героиня определяла свою судьбу и колебалась, какое направление ей выбрать? С одной стороны, она была богата, независима, красива и молода, и, конечно же, ее натура тянулась к светской жизни, к веселым развлечениям, к вкусной пище, которую она так любила. С другой стороны, героиня ощущала духовные потребности, которые могла удовлетворить лишь религиозная служба. Девушка посещала храмы и службы, участвовала в церковных обрядах, читала соответствующую литературу. Поиски себя и Бога она могла реализовать только в стенах обители. Кроме того, ее выбор осложняла любовь к избраннику, который хотел создать семью. Чтобы решить свою дилемму, героиня испытала все соблазны и подвергла себя испытанию любовью. После этого она уже знала, что может отказаться от всего, чтобы последовать за своей мечтой. И сделала это. Ее натура потребовала самоопределения, ведь такова нужда каждой личности.

Человеку приходится выбирать не только призвание, но и спутника жизни. Обратимся к рассказу И.А. Бунина «Темные аллеи» за примером. Николай и Надежда полюбили друг друга, хоть и не подходили друг другу по социальному статусу. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на Николая, который решил разорвать эти отношения и жениться на девушке, которая была ему ровней. Разрыв вынудил Надежду по-другому распорядиться своей судьбой. Она не стала связывать себя узами брака с другим мужчиной, потому что понимала, что не станет для него хорошей супругой, раз любит Николая. Любовь потребовала от героев расстановки приоритетов и окончательного решения, которое было для каждого из них фатальным. Этот выбор определил их жизнь.

Таким образом, все люди сталкиваются с необходимостью сделать выбор. Сама жизнь, динамичная и непредсказуемая, вынуждает нас решать, как поступить в сложившихся обстоятельствах. Вариантов всегда много, и важно найти тот, что соответствует нашим внутренним потребностям и моральным установкам.

Вариант 2

(406 слов) Каждый раз приходя на распутье, мы спрашиваем себя: «Действительно ли жизненный путь — это постоянный выбор?». И ответ всегда утвердительный, нужно определять направление, ведь нельзя же вечно стоять на перекрестке. Даже если мы попробуем остановиться, сама жизнь погонит нас вперед, но уже она решит за нас, что будет дальше. Эту закономерность подтверждают многочисленные примеры из литературы.

Обратимся в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». Герои трагикомедии хотели воздержаться от выбора, замедлить ход времени и остаться в неопределенном положении, но у них не вышло. Так, Гаев и Раневская не хотели лишаться имения, но и спасать его тоже не имели желания. Им нужно было выбирать между способом, предложенным Лопахиным, и продажей усадьбы с торгов. Они так и не определились вплоть до начала аукциона, всячески избегая ответственности. С одной стороны, хозяева вишневого сада жалели красоту цветущих деревьев и воспоминания, связанные с их имением. Они не могли отдать территорию под дачную застройку. С другой стороны, они не имели шанса выкупить землю и знали это. К чему привела такая выжидательная позиция? К потере недвижимости. Раневская и Гаев не избавились от необходимости выбора, они лишь перепоручили свои заботы судьбе, которая сама распорядилась их имуществом. Данный пример убеждает нас в том, что избежать ответственности за принятие решения невозможно.

Зато фортуна вознаграждает тех, кто берет судьбу в свои руки и определяет направление сам. Вспомним пример из произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Главный герой никогда не ждал у моря погоды, а действовал по своему усмотрению, что бы ни случилось. Даже на плахе Петр Гринев выбрал свою присягу, не колеблясь. Он не надеялся на чудо, не тянул время, а сразу решил, что с ним будет дальше. Его смелость и честность внушили уважение Пугачеву, и он, вспомнив об услуге и подарке Петра, помиловал его. Но даже тогда Гринев не пошел к нему на службу. Герой проявил решительность и тогда, когда получил письмо с просьбой о помощи от Марьи. Он рискнул жизнью, направляясь к ней на выручку, но не сомневался ни минуты в том, что поступает правильно. Петр не ошибся и в этот раз. Он спас Марью, сохранил себя и не предал Родину. Именно такая активная жизненная позиция приводит людей к успеху, ведь они понимают, что выбор неминуем.

Таким образом, каждый из нас вынужден решать свою судьбу и выбирать тот путь, который соответствует нашим целям и моральным ориентирам. Без этого невозможно жить так, как хочется, ведь у сомневающегося и нерешительного человека, который боится ответственности, дорога складывается по воле случая. Он плывет по течению, и выбирает за него рок.

Вариант 3

(478 слов) Человек наделен волевым сознанием, а это значит, что он сам определяет свои действия и несет полную ответственность за них. Такова его природа. Если же он идет против свей сущности и воздерживается от выбора, за него все решают обстоятельства, которые всегда подгоняют нас в принятии позиции. Чтобы подтвердить это, рассмотрим литературные примеры.

И.А. Гончаров в романе «Обломов» показал, что выбор неминуем, и если человек его не делает, за него действует уже воля случая. Так, Илья Ильич, будучи очень пассивным и ленивым барином, постоянно избегал ответственности. Он хотел, чтобы за него трудились и думали другие, а он лишь наслаждался комфортом затянувшегося детства. Его идеалом была сытая и праздная жизнь в Обломовке, где за него все решали родители и слуги. Но время шло, и сам Обломов стал мужчиной, а не мальчиком. И ему нужно было определять направление на распутье судьбы. Но он переложил это бремя на тех, кто согласился его взять, и едва не лишился имения из-за действий мошенников. Тарантьев и его подельники обманули барина и едва не украли его недвижимость. Ее чудом спас Штольц. Но и этот пример ничему не научил Илью Ильича. Он по-прежнему во всем полагался на тех, кто рядом. Поэтому Обломов умер в цвете лет, так ничего и достигнув, оставив сына сиротой и взвалив на жену бремя вдовства. Его пример учит нас тому, что выбор — это неотъемлемое условие жизни, и его нужно делать самостоятельно.

Определяя свое решение, важно помнить о его последствиях. Делать выбор — это означает иметь готовность проявить постоянство курса и нести за него ответственность. Без этого человек никогда не станет хозяином своей судьбы и, подробно Обломову, будет плыть по течению, ни на что не влияя. Это подтверждает пример из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Юнкер Грушницкий был обижен на друга, который переключил внимание княжны Мери на себя. Он задумал отомстить более удачливому кавалеру Мери и выставить Печорина в смешном виде перед товарищами. Он спровоцировал дуэль своими колкостями и намеками на близость Григория и Мери. А потом юнкер решил подсунуть Печорину оружие, которое не стреляло. Это решение было очень опрометчивым и подлым, и за него неминуемо должна была наступить расплата. Григорий узнал об обмане и проверил пистолет прилюдно. Он взял оружие в полной боеготовности. И тогда Грушницкий оказался перед сложным выбором: признаться и опозорить себя или погибнуть. Юнкер не смог переступить через гордость и не сказал ни слова. В итоге Григорий убил его. Этот пример заставляет задуматься о том, что каждое решение имеет последствия, и порой ставит нас перед таким выбором, от которого уже не уйти. И такое может случиться с каждым.

Таким образом, избежать выбора не может никто. Это непременное условие жизни каждого человека. Пытаясь сбросить бремя ответственности, мы можем отказаться принимать решение лично, но тогда его определит случай. И такая рулетка вряд ли устроит кого-либо, ведь с последствиями этого события жить все равно нам и никому другому. Поэтому выбирать курс лучше самостоятельно, раз от этого никуда не деться.

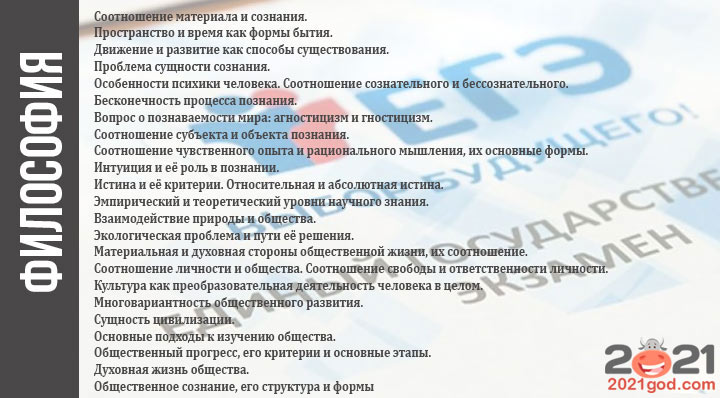

В последние годы обществознание пользуется большой популярностью у абитуриентов, и год грядущий точно не станет исключением. Для всех, кто планирует сдавать в 2021 году сдавать ЕГЭ по обществознанию, предлагаем детально разобраться в особенностях задания №29 и узнать, как правильно писать эссе, каким должен быть план мини-сочинения, а также какие темы могут встретится в КИМах. Разобравшись в тонкостях оценивания и проработав примеры хороших эссе, вы точно справитесь с этим заданием на максимальный балл.

Задание №29 – эссе по обществознанию

Всего в КИМе по обществознанию участникам ЕГЭ 2021 года будет предложено 29 заданий (12 базового уровня, 10 – повышенного и 7 – высокого). В 1-й части будет предложено 20 тестовых вопросов с краткими ответами, а во 2-й части – 9 заданий с развернутыми ответами, одно из которых – написание мини-сочинения.

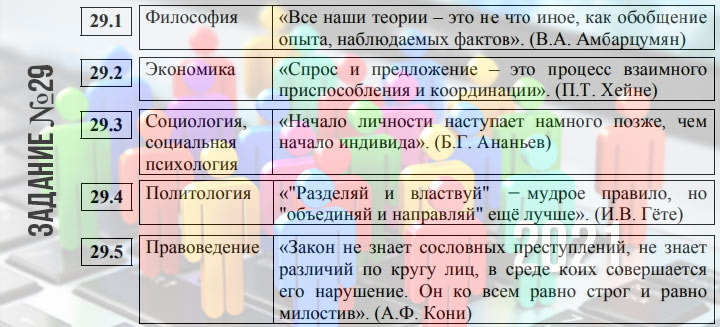

Главная особенность задания №29 – вариативность. В 2021 году участники ГИА смогут выбрать на ЕГЭ по обществознанию одну из пяти предложенных тем для написания эссе.

Так, в демонстрационном варианте были предложены такие высказывания:

Обратите внимание, что темы, отобранные для эссе по обществознанию 2021 года, не оглашают заранее. Неизвестно, какие именно высказывания встретятся выпускникам в грядущем сезоне. Точно одно – каждая из тем будет относиться к определенному содержательному разделу:

- Философия;

- Экономика;

- Социология;

- Политология;

- Правоведение.

Основные требования к мини-сочинению не изменились:

- оптимальный объем – от 300 до 400 слов;

- обязательно должна присутствовать формулировка основной идеи;

- в тексте необходимо использовать соответствующие термины и понятия;

- для иллюстраций можно привлекать факты из истории, общественной жизни или личного опыта;

- примеры не должны быть однотипными или дублировать друг друга.

Важно! На выполнение 29-го задания эксперты рекомендуют оставить 30-45 минут из 235 минут, отведенных регламентом на выполнение всей работы.

Оценивание

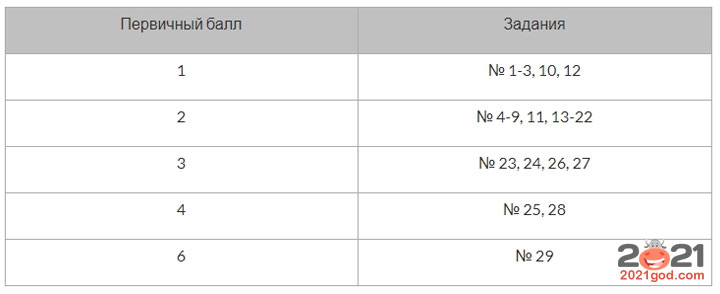

За эссе можно получить максимум 6 первичных баллов, а за выполнение всех 29-ти заданий – 64.

Эксперты будут оценивать мини-сочинение по таким критериям:

- К1 – Раскрытие смысла высказывания (1б.);

- К2 – Объяснение понятий и корректность теоретических положений (2б.);

- К3 – Связность и логичность рассуждений (1б.);

- К4 – Качество примеров (2б.).

Важно! Если смысл высказывания не раскрыт, либо раскрыт неправильно, за 1-й критерий ставят 0 баллов и сочинение далее не проверяют.

План мини-сочинения

В 2021 году эссе по обществознанию можно писать, ориентируясь на такой универсальный план:

- Вступление (собственно, сама цитата из задания).

- Формулировка темы (проблема, затронутая автором).

- Раскрытие смысла высказывания.

- Точка зрения экзаменуемого по данному вопросу.

- Аргументация.

- Примеры (минимум 2).

- Краткий вывод.

Обратите внимание, что в структуре мини-сочинения в 2021 году отсутствует пункт «актуальность проблемы». Не стоит тратить время и символы на актуальность, ведь считается, что все проблемы, вынесенные на ГИА, уже актуальны для современного человека. Если вы встретите в сети примеры эссе по обществознанию, в которых данный пункт обозначен как обязательный, знайте, что на ЕГЭ 2021 года раскрытие актуальности проблемы вам баллов не добавит.

Также не стоит тратить время на понятия, уходящие за рамки темы и биографии личностей, которые встречаются в примерах. Сосредоточьтесь на важных аспектах, имеющих непосредственное отношение к теме (проблеме) и выбранному направлению.

Темы и направления

Большинство репетиторов рекомендуют в ходе подготовки к ЕГЭ 2021 выбрать направление по обществознанию, которое будет вам максимально близко и понятно, и сделать упор именно на него, составив план написания эссе, а также проработав все основные понятия и термины.

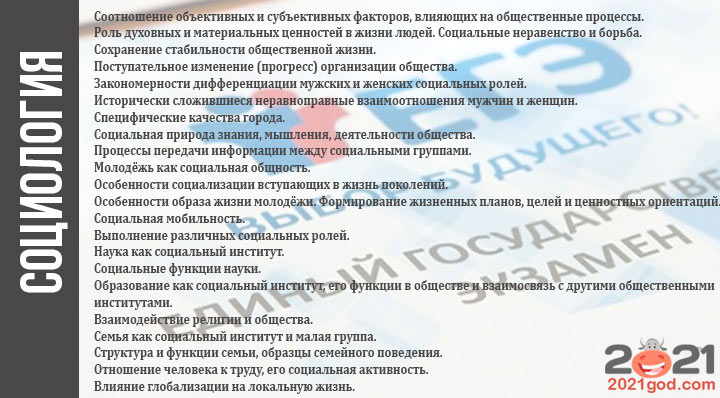

Социология

Многие считают данное направление одним из самых простых, ведь большинство проблем, затрагиваемых в блоке «социология», близки и понятны 11-классникам. Также согласно статистике, именно по социологическим эссе участники ЕГЭ чаще всего набирают максимально возможные 6 баллов.

Выбирая данное направление, экзаменуемый может привлекать в качестве аргументов примеры из жизни и литературы, а также исторические факты.

В разделе «социология» в 2021 году могут подниматься такие темы:

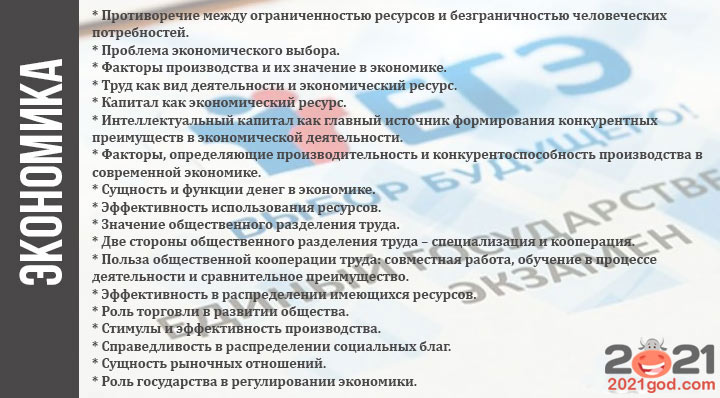

Экономика

Пожалуй, это самое популярное направление для эссе среди участников ЕГЭ по обществознанию, так как основы экономики довольно глубоко изучают в старшей школе, а в качестве примеров можно привлекать разнообразные факты из современной жизни.

Чаще всего в данном блоке предлагают высказывания, связанные с ресурсами и потребностями людей, предпринимательством и бизнесом, конкуренцией, факторами производства, а также сущностью денег и богатства.

Предлагаем вашему вниманию возможные темы из данного направления:

Право

Направление, требующее от экзаменуемого глубоких познаний в области права и правотворческого процесса, политической системы и законов страны, что делает его далеко не самым простым для 11-классников.

Рассуждая о какой-либо проблеме, тут необходимо будет ссылаться на действующие законы РФ и анализировать, какое влияние оказало на жизнь россиян их принятие.

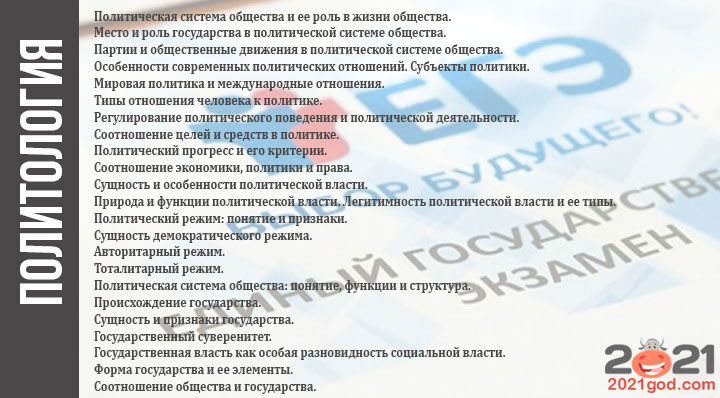

Политология

Мало кто из школьников интересуется политикой и углубляется в особенности политических процессов, протекающих в стране. Возможно именно поэтому данный раздел не входит в число самых популярных на ЕГЭ 2019 и 2020 года. Многие репетиторы предостерегают выпускников от написания эссе по данному направлению, так как высока опасность неправильно понять смысл предложенного в КИМе высказывания.

В данном блоке выпускникам могут встретиться такие темы:

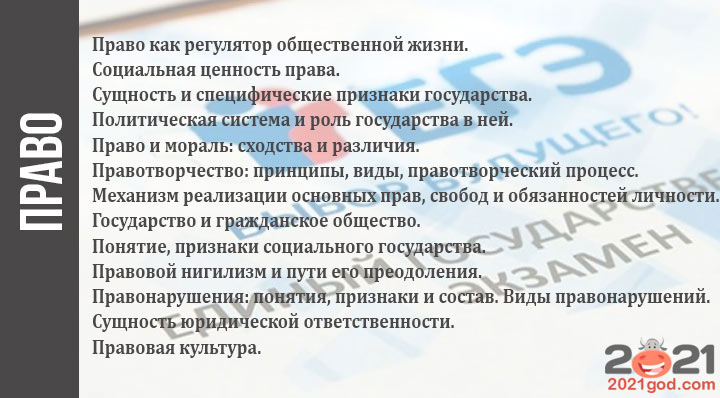

Философия

Самый сложный, по мнению многих школьников и педагогов, блок, ведь требует от экзаменуемого рассуждение на сложные философские темы (о материальном и духовном, проблемах сущности сознания, формах бытия, интуиции, истине) с опорой на мнения и высказывания великих философов.

В 2021 году могут предложить для написания эссе такие темы по философии:

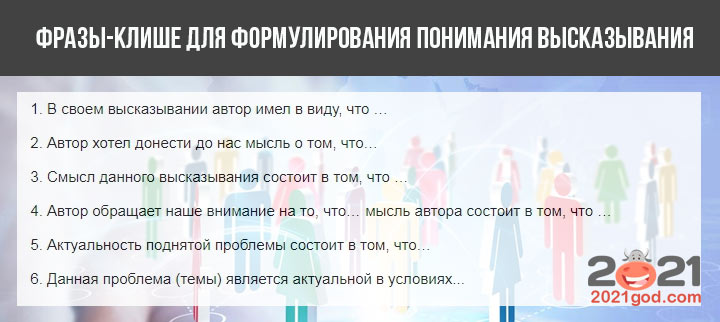

Фразы-клише

Даже если вы не пишите сочинения по литературе на максимальный балл, получить 6 первичных баллов за эссе по обществознанию более чем реально, ведь тут оценивают не грамотность речи и количество ошибок, а связанность суждений, понимание проблемы и умение правильно подобрать примеры.

В начале статьи приведен универсальный план для эссе по обществознанию, который будет актуален для любого направления 2021 года. Независимо от выбранной темы, вы должны начать свою работу с формулировки сути высказывания (что хотел сказать автор).

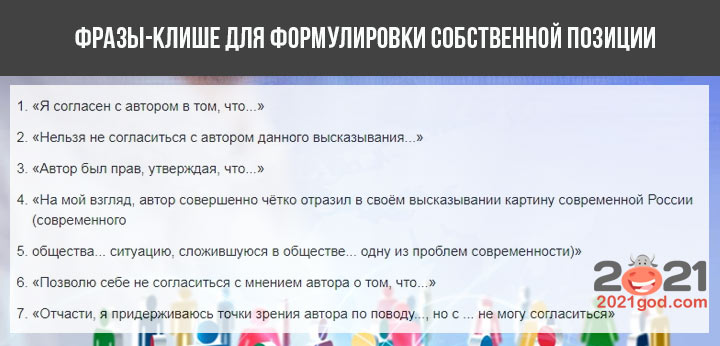

Далее необходимо конкретизировать, как вы понимаете это высказывание и выразить свою позицию. Для этого можно использовать такие клише.

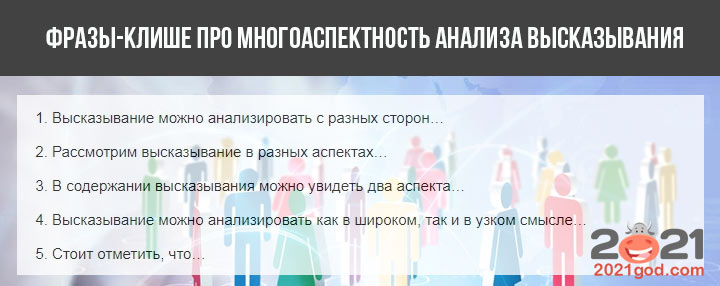

В сочинении должно быть минимум 2 примера и лучше всего, если они проиллюстрируют многоаспектность высказывания (темы).

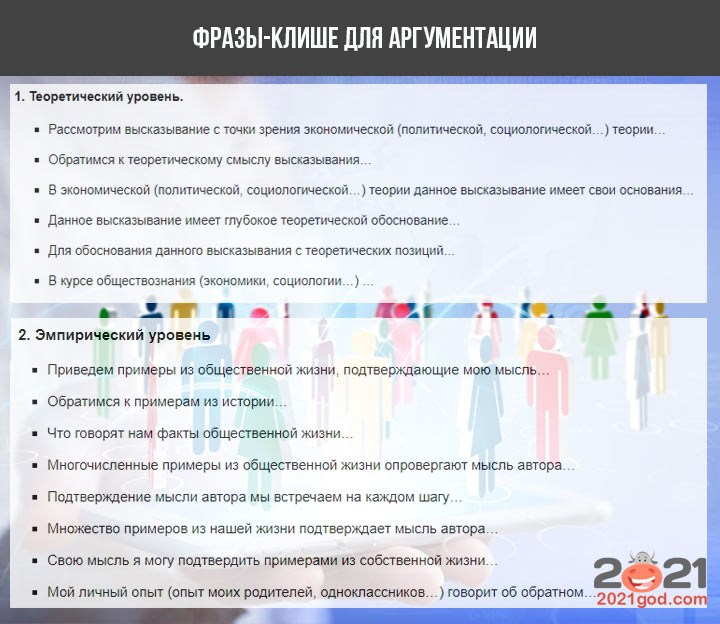

Самым объемным блоком вашего эссе должен стать раздел аргументации. Тут вы можете рассуждать на эмпирическом или теоретическом уровнях.

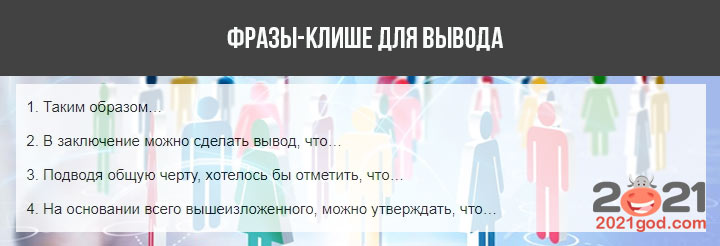

Заключительный абзац мини-сочинения по обществознанию – это обобщение и вывод.

Более подробно о том, как написать эссе на 6 баллов, смотрите в видео уроке.

Читайте также:

- ЕГЭ по биологии в 2021 году

- ЕГЭ по информатике в 2021 году

- ЕГЭ по химии в 2021 году

Комментировать

(4 оценок, среднее: 3,25 из 5)

(4 оценок, среднее: 3,25 из 5)

![]() Загрузка…

Загрузка…

Заметили опечатку на сайте? Мы будем благодарны вам, если вы выделите ее и нажмете Ctrl + Enter

ТемаÑиÑеÑкое напÑавление: Человек пÑÑеÑеÑÑвÑÑÑий: доÑога в жизни Ñеловека.

ЧÑо еÑÑÑ ÑÑаÑÑÑе? СÑаÑÑÑе â ÑÑо ÑоÑÑоÑние ÑдовлеÑвоÑенноÑÑи. Ðак же его доÑÑиÑÑ? Ðногие задÑмÑвалиÑÑ Ð½Ð°Ð´ ÑÑим вопÑоÑом, в Ñом ÑиÑле и знамениÑÑй гÑеÑеÑкий ÑоÑиÑÑ Ð¡Ð¾ÐºÑаÑ. Ð ÑилоÑÐ¾Ñ Ð½Ð°Ñел ÑеÑение головоломки: не надо иÑкаÑÑ ÑÑаÑÑÑе, нÑжно оÑÑановиÑÑÑ Ð¸ ÑбедиÑÑÑÑ, ÑÑо Ñже ÑÑаÑÑлив.

ÐейÑÑвиÑелÑно, Ñакой подÑ

од к пÑоблеме облегÑÐ°ÐµÑ Ð»ÑдÑм жизнÑ. Ðожно ÑадоваÑÑÑÑ Ð¾ÐºÑÑжаÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð¸ÑÑ Ð²Ð½Ðµ завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÑинанÑового положениÑ. Ðе в денÑгаÑ

ÑÑаÑÑÑе, а в наÑиÑ

наÑÑÑнÑÑ

делаÑ

, поÑÑÑпкаÑ

. ÐÑÑÑ ÑвободнÑм в дÑÑе и жизни.

ÐамеÑаÑелÑнÑм пÑимеÑом, подÑвеÑждаÑÑим мои мÑÑли, поÑлÑÐ¶Ð°Ñ Ð³ÐµÑои ÑилоÑоÑÑкого ÑаÑÑказа «ÐоÑподин из Сан-ФÑанÑиÑко» Ðвана ÐÑнина. ЯÑкими обÑазами ÑвлÑÑÑÑÑ ÐÑиджи и ÐоÑенÑо. ÐеÑвÑй. ÐеÑмоÑÑÑ Ð½Ð° Ñ

лопоÑнÑÑ ÑабоÑÑ Ð² доÑогом оÑеле, Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ð¾ÑобÑм каÑеÑÑвом, пÑиÑÑÑим полнÑм лÑдÑм, оÑноÑиÑÑÑ Ñ ÑмоÑом к окÑÑжаÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¼Ð¸ÑÑ. Рон Ñад ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¸ ÑдовлеÑвоÑен. ÐÑоÑой Ñоже обÑел ÑпоÑоб найÑи ÑÑаÑÑÑе в Ñебе. ÐÑалÑÑнÑкий ÑÑбак в меÑÑ Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑÑÑ Ñвоим делом и ÑадÑеÑÑÑ Ð´Ð°Ð¶Ðµ маленÑÐºÐ¾Ð¼Ñ ÑÑпеÑ

Ñ. Ðо ÐоÑенÑо не гониÑÑÑ Ð·Ð° богаÑÑÑвом. ÐÑÑÑим благом Ð´Ð»Ñ Ð½ÐµÐ³Ð¾ в ÑаÑÑказе ÑÑановиÑÑÑ Ð²ÐµÑÐµÑ Ð¸ ÑолнÑе, обдаÑÑие его загоÑелое Ñело. Такие лÑди излÑÑаÑÑ Ð¿Ð¾Ð¸ÑÑине огÑомнÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÐµÐ½Ð½ÑÑ ÑилÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ ÑолÑко в Ñом ÑлÑÑае, когда они ÑÑаÑÑливÑ. Ð Ñакими лÑди ÑÑановÑÑÑÑ, когда живÑÑ, а не ÑÑÑеÑÑвÑÑÑ.

РвÑе-Ñаки пÑедположим, ÑÑо ÑÑо не Ñак. ÐоÑÑигнÑÑÑ ÑдовлеÑвоÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ ÑеÑез поÑÑоÑннÑе иÑканиÑ, ÑамоогÑаниÑениÑ, надеÑÑÑ, ÑÑо в бÑдÑÑем бÑÐ´ÐµÑ Ð»ÑÑÑе.

Ðднако обÑаÑимÑÑ Ðº ÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¶Ðµ пÑоизведениÑ, где Ñаким подÑ

одом обладал главнÑй геÑой. ÐоÑподин из Сан-ФÑанÑиÑко ÑÑал богаÑÑм, но он не ÑÑал ÑÑаÑÑливÑм. ÐмеÑÐ¸ÐºÐ°Ð½ÐµÑ Ð´Ð¾ пÑÑидеÑÑÑи воÑÑми Ð»ÐµÑ Ð½Ðµ замеÑал миÑа вокÑÑг ÑебÑ, оÑкладÑÐ²Ð°Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ Ð² долгий ÑÑик. Рдаже вÑÑвавÑиÑÑ Ð½Ð° волÑ, ÐµÐ¼Ñ Ð½Ðµ пÑиÑ

Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ñ Ð²ÑбÑаÑÑ Ñо, ÑÑо ÐµÐ¼Ñ Ð½ÑавиÑÑÑ. ÐлавнÑй геÑой оÑпÑавлÑеÑÑÑ Ð½Ð° знамениÑом паÑоÑ

оде, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо Ñак делали вÑе из его окÑÑжениÑ. Рдаже Ñам его вÑÑÑеÑÐ°ÐµÑ ÑнÑÐ»Ð°Ñ ÑÑÑина, ÑоÑное ÑаÑпиÑание и огÑаниÑениÑ. Роблик, видимо, Ñакой же, оÑÑалкиваÑÑий и ÑлиÑком ÑÑÑ