Краткий пересказ по плану

Старик и старуха 33 года жили в ветхой избушке недалеко от морского берега. Старик занимался рыбной ловлей, а старуха пряла. Пошел дед к морю и пытался выловить рыбу с помощью невода. Но каждый раз безрезультатно, только в последний раз он выловил одну рыбку. Эта рыба оказалась волшебной. Она могла говорить и просила ее отпустить. А за это обещала выполнить все желания. Удивился старик, он никогда не видел таких удивительных рыб. Отказался от выкупа и отпустил рыбку.

Вернулся старик домой и поведал о происшествии жене. Стала она ругаться. Нужно было попросить корыто. Пошел старик к морю, вызвал рыбку и попросил новое корыто. Рыбка ответила, что бы он не печалился, а шел домой, будет ему корыто.

Отправился дед домой, а жена опять недовольна, хочет уже новую избу. И идет он опять к рыбке, стал просить новый дом, ведь старуха опять ругает его. Рыбка упокоила и пообещала все выполнить.

Не узнал старик новый большой дом. А бабка недовольна, опять мужа ругает. Не хочет она быть простой крестьянкой, желает стать дворянкой

И опять идет старик к морю, кланяется рыбке, рассказал о мечте жены стать дворянкой. И опять рыбка обещала исполнить его просьбу.

Старик вернулся, увидел, что вместо дома стоит огромный терем, а жена в дорогой одежде сидит. Закричала она и послала мужа служить конюхом.

Прошло время, опять жена отправляет его к рыбке, теперь хочет стать вольной царицей.

Заплакал старик, но старуха не желает его слушать. Отправился старичок опять к рыбке, просит исполнить новое желание стать царицей.

Рыба снова исполнила волю старика. И стала бабка царицей. Как увидел он ее, в ноги бросился, но жена на него и не глянула, только приказала выгнать. Схватили стражники старика и вытолкали прочь.

Вот прошло две недели, царица отправляет опять деда к морю. И желание у нее теперь новое. Чтобы жить в океане, а рыбка, чтобы ей служила. Не стал старик перечить, отправился опять к берегу. Старик просит рыбку исполнить его просьбу. Желает, чтобы старуха стала владычицей морской, а рыбка прислуживала бы ей.

Махнула рыба хвостом и уплыла.

Не дождался дед ответа, а когда вернулся, увидел свою старую избу и жену с расколотым корытом.

>Также читают: Пушкин >Картинка к сочинению План сказки Золотая рыбка (Сказка о рыбаке и рыбке)

Основные персонажи

Участников повествования всего трое: старик, старуха, Золотая рыбка. Рассказ о вредной женщине стоит начать с того, что она оказалась жадной, ненасытной, сварливой. Злоба погубила в ней зачатки добра. Про такого человека можно сказать: «Палец в рот не клади — по локоть откусит». На первом месте у женщины прихоти и желания, материальные блага. Судьба мужа её абсолютно не интересует, она даже сделала из рыбака конюха и называет «дурачиной, простофилей». За свои капризы героиня в конце справедливо поплатилась, оставшись ни с чем.

Образ рыбака

В названии сказки упоминается именно рыбак. В начале произведения идёт речь об этом персонаже. Когда он поймал Золотую рыбку, то перед ним стоял выбор: съесть её или выпустить. Торжество духа победило потребности тела. Старик сделал правильный выбор. Он отпустил рыбку и ничего у неё не попросил взамен, став крепче духовно.

Разум деда был подавлен прихотями жены. Он безропотно мчится к морю и просит у волшебницы выполнить все желания старухи. Благодарная рыбка выполняет все просьбы спасителя. Жалко, что мужчина не возражает требованиям жены. Так было, пока женщине не вздумалось стать владычицей морской. Золотая рыбка не захотела, чтобы над ней кто-то властвовал. Старик оказался чересчур слабовольным.

Золотая рыбка

Эта героиня была царицей морской, благодатной и щедрой волшебницей. Она всё может. В описании Золотой рыбки из сказки Пушкина говорится, что у неё была золотая чешуя. Это свидетельствует о высоком положении. Рыбка умная, умеет разговаривать человеческим языком и исполнять немыслимые желания. Она влияет на окружающую природу, море, что говорит о могущественности.

Благодарная героиня напевно разговаривает с рыбаком и терпеливо относится к желаниям старухи. Это подчёркивает её благородство. Рыбка достойна своего положения, и в конце она демонстрирует свою всесильную личность.

Популярные сегодня темы

- Сон Татьяны Лариной в романе Евгений Онегин (анализ, роль, смысл)

Пушкин ввёл в свой роман знаменитый сон Татьяны неслучайно. Он важен для понимания читателем и раскрытия характера Татьяны Лариной, а также для понимая обстановки, в которой она жила, самой эпохи. - Сочинение по повести Ночь перед Рождеством Гоголя рассуждение

Данная повесть Гоголя является лучшей работой в его молодые годы, то есть в ранее творчество. В произведении «Ночь перед Рождеством» можно встретить много юмора - Образ и характеристика Аркадия Павлыча Пеночкина в рассказе Бурмистр Тургенев сочинение

Аркадий Павлович Пеночкин является одним из основных персонажей произведения. Пеночкин представляется автором в образе отставного гвардейского офицера, рассудительного человека - Образ народа в поэме Мертвые души Гоголя

Прекраснейшая работа писателя взволновала всю Россию. В произведении Николай Васильевич показал нам с особой честностью настоящую картину существования русского народа 20-30-х годов XIX века. Перед читателем представлен губернский город - Сочинение на тему Интересная встреча 5, 6 класс

В жизни каждого человека происходят встречи, которые меняют полностью мировоззрение и саму судьбу. Так произошло и у меня.

История создания

Делая анализ сказки, стоит кратко дать информацию о произведении. Ещё в детстве Пушкин обращался к устному народному творчеству. В этом ему поспособствовала его няня — Арина Родионовна. Она рассказывала своему воспитаннику сказки, а он трепетно их выслушивал. Потом он стал самостоятельно изучать фольклор. Уже в 30-е годы XIX века появлялись его знаменитые сказки.

Написана сказка была 2 октября 1833 года, в период второй Болдинской осени. Это был ярчайший творческий период в жизни поэта. Тогда у Пушкина был невероятный творческий подъём, в результате которого в свет вышли прекраснейшие произведения.

Известно, что при написании сказки автор опирался на книгу братьев Гримм «О рыбаке и его жене». В этом источнике старуха пожелала стать папой римским, а потом и самим Богом. Пушкин отбросил такой вариант и сохранил русскую народную направленность произведения. В этом ему помогло народное сказание «Жадная старуха». В 1835 году шедевр был опубликован в журнале «Библиотека для чтения».

Составит план сказка о рыбаке и рыбке

Помогите найти однокоренные слова упр 191 Составить текст 10 предложений о новогоднем празднике. Использовать 3 причастных оборота и 4 деепричастных оборота . Все выделить и обозначить 2 класс!Срочно!Нужна ваша помощь!Помогите со 2 заданием.Пожалуйста!!!Срочно! Выпиши из текста слова с безударной гласной:сначала-слова с непроверяемой безударной гласной,затем -слова, проверяемые ударением. «В лесу» Хорошо в лесу.Дует тёплый ветерок. Поют дрозды. На лугу цветы. В траве ягоды. Под берёзой вырос гриб. У сосны нора крота. Жёлтый лист упал с сосны. Скоро наступит осень. 2 класс!Срочно!Нужна ваша помощь!1.Выпиши из текста слова с безударной гласной:сначала-слова с непроверяемой безударной гласной,затем -слова, проверяе мые ударением. «В лесу»Хорошо в лесу! Дует тёплый ветерок. Поют дрозды. На лугу цветы. В траве ягоды. Под берёзой вырос гриб. У сосны нора крота. Жёлтый лист упал с сосны. Скоро наступит осень.1.Выпиши из текста слова с безударной гласной:сначала-слова с непроверяемой безударной гласной,затем -слова, проверяемые ударением. 2.Найди слова синонимы :Метель,горячий,въюга,лгать,обманывать,жаркий. 2 класс!Срочно!Нужна ваша помощь!»В лесу» Хорошо в лесу! Дует тёплый ветерок. Поют дрозды. На лугу цветы. В траве ягоды. Под берёзой вырос гриб. У сос ны нора крота. Жёлтый лист упал с сосны. Скоро наступит осень. 1.Выполни полный разбор,характеристику 6 предложения. 2.Выпиши из текста слова с безударной гласной:сначала-слова с непроверяемой безударной гласной,затем -слова, проверяемые ударением. 3.Найди слова синонимы :Метель,горячий,въюга,лгать,обманывать,жаркий. Напишите одним словом, каким членом предложения является слово «этот» в предложении 1. (1) Фамилия у нового матроса несколько странная — Фукс, но, зна ете, фамилия — дело наживное, а мне ещё Лом на ушко шепнул, что Фукс этот — клад, а не матрос: прекрасно разбирается в картах. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!! НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Даю 15 баллов!!! 2 предложения на одну схемуНадо сделать все схемы Помагите!!!Сочинение на тему: Моя комната. Напишите пример. Как написать его. Прошу помагите!!! Даю 50 баллов. Упражнение 361.Помогите, пожалуйста, ответить на вопросы, где задание номер 2!

>Сказка о рыбаке и рыбке стр. 100 — 101

Сюжет произведения

Краткое содержание сказки переносит читателей к синему морю, где жили старик со старухой. Тридцать лет и три года дед выходил к воде порыбачить. Однажды в невод попалась волшебная Золотая рыбка. Она умоляла старика выбросить её обратно в пучину, что тот и сделал, ничего не попросив взамен. Вернувшись домой, он обо всём рассказал старухе, а та рассердилась на него, что даже не выпросил у рыбки новое корыто.

Пошёл дед к морю, позвал волшебную рыбу и заказал корыто. Та с удовольствием выполнила его желание. Потом жене захотелось новую избу. Опять старик выпросил у рыбки подарок. В третий раз старуха захотела стать столбовой дворянкой в прекрасном тереме. Волшебница и в этот раз выполнила просьбу. А старуха сделала мужа конюхом.

Прошло время, и дворянке показалось мало такой привольной жизни. Она пожелала стать царицей. И этот каприз был выполнен. Потом женщина решила стать царевной морской. Золотой рыбке не понравилась эта просьба, она молча уплыла в синее море.

Старик вернулся домой, где стояла его старая изба, а рядом сидела старуха с разбитым корытом в руках. Вот так закончилась эта история.

Традиционное понимание сказки

Принято считать, что главная мысль «Сказки о рыбаке и рыбке» заключается в наглядной демонстрации человеческой жадности, мешающей наслаждаться скромными жизненными благами. Читатель должен понять, что необходимо ценить редкие подарки судьбы, используя их с пользой для себя.

В убогую и беспросветную жизнь стариков приходит лучик надежды. Однако они настолько привыкли к своему нищенскому существованию, что не могут распорядиться им как следует. Старик, безусловно, поступает непрактично, отказавшись от вознаграждения за своё милосердие к рыбке. Такая скромность совсем неуместна в ситуации, когда нечего есть. Узнав об этом, его жена, естественно, возмущается. Её первые желания по улучшению быта вполне адекватны.

Как говорит пословица: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». И действительно, чудесный улов приходит по истечении долгих лет упорного и часто безрезультатного труда как своеобразное вознаграждение. Очень символично, что главный герой просто отказывается от него. Его выбор обусловлен разочарованием в жизни, нежеланием что-либо менять. Именно поэтому старик не пытается противоречить нелепым пожеланиям своей супруги. Но суть произведения не только в этом.

Одна из идей сказки раскрывается через главную героиню. Получив возможность легко удовлетворять свои желания, она превращается в ненасытное чудовище, готовое идти по головам, эксплуатируя и унижая даже самых близких людей. Став столбовою дворянкой, старуха отправляет своего мужа с глаз долой на конюшню. Он становится нужен только для выполнения очередного нелепого желания.

Произведение Пушкина поднимает вопрос о конфликте между богатством и нравственностью. Ведь ни для кого не секрет, что внезапно разбогатевшие люди зачастую меняют своё отношение к близким.

И всё же основной философский смысл повествования просматривается в образе разбитого корыта. Этот гротескный образ показывает всю ничтожность человеческого существования. Сказка развивается циклично и заканчивается тем же, с чего началась. Автор хочет сказать о нелепости стремлений к невероятному богатству, власти и прочим излишествам. Получив всё возможное, человек рискует остаться ни с чем.

Альтернативный анализ произведения

Вся необычность сказки заключается в многообразии интерпретаций, которые зависят от возраста, пола, образования, моральных ценностей и социального класса читателя. Одни проявляют больше сострадания старухе, тогда как другие, напротив, старику. Кому-то жаль всех, включая Золотую Рыбку. А некоторые могут думать, что героям досталось поделом.

Для примера можно провести разбор сказки с учётом особенностей гендерной принадлежности читателя. Женщины полагают так:

- Глава семьи — это неудачник, не умеющий и не желающий повысить своё благосостояние. Всё что он может — это только сидеть и ждать у моря погоды. Он совершенно не понимает свою жену и является типичным подкаблучником.

- Герой страдает именно из-за своей глупости и неумения удовлетворить все запросы супруги.

- Старуха сумела добиться хоть чего-то от рыбки и пожила в своё удовольствие, в то время как дед получил одни проблемы — удел неудачника.

- Главная загвоздка видится в непомерных амбициях героини. В то же время большинство дам считает, что они не отказались бы от Золотой Рыбки, использовав её более продуманно и целесообразно.

В итоге выходит история о несчастной забитой домохозяйке, которая долгие годы влачила жалкое существование вместе с бестолковым мужем. Она, в отличие от старика, сумела воспользоваться ситуацией, но, к сожалению, не рассчитала своих возможностей.

Мужская интерпретация:

- Старуха — эгоистичная женщина, которая целыми днями сидит у разбитого корыта и ждёт, пока муж принесёт улов.

- Старик — честный труженик, который по доброте душевной вынужден исполнять прихоти жены.

- В итоге героиня расплачивается за свою непомерную жадность и остаётся с носом.

- Вывод — не следует требовать слишком много.

Определённый круг читателей может воспринять сказку как проявление сексизма. Ведь очевидно, что автор назначает отрицательным персонажем старуху. Она постоянно бранит доброго и бескорыстного мужа и даже выгоняет его на конюшню, за что её настигает возмездие. Финал произведения наглядно показывает, что удел женщины — сидение у корыта. Нет шансов на перемены, ведь рыбка не приплывёт домой.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Тема урока: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

Тип урока: изучение нового материала.

Цель урока: знакомство со сказками А.С. Пушкина, изучение произведения «Сказка о рыбаке и рыбке».

Задачи урока:

Образовательные: учить детей внимательно слушать сказку, отвечать на вопросы по содержанию произведения, называть отдельные фразы и слова из текста, описывать характеристику героев и мотивы их поступков.

Воспитательные: воспитание чувства любви к творчеству А.С. Пушкина, создать условия для воспитания непримиримого отношения к корысти, жадности, хитрости.

Развивающие: развить навыки выразительного чтения, устную речь, память мыслительные навыки, воображение, умение анализировать произведение, обогатить словарный запас.

Формы работы, используемые на уроке: фронтальная, в парах.

Оборудование: учебник, карточки с заданиями, карандаши/фломастеры, конверт.

Ресурсы: учебник «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова 2 класс 1 часть (стр.100-101)

Ход урока

1. Организационный момент

Здравствуйте, меня зовут Елена Сергеевна. Сегодня я проведу у вас урок литературного чтения. Давайте проверим, все ли необходимое есть у вас на партах! Нам понадобится учебник. Итак, начнем наш урок.

2. Актуализация знаний

Цель: проверить усвоение материала предыдущего урока.

— На прошлом уроке вы познакомились с биографией и творчеством великого русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина. Давайте вспомним некоторые факты из его биографии:

1) Где родился А.С. Пушкин? (Москва), в каком году? (1799)

2) Кто ему рассказывал сказки в детстве? (Няня Арина Родионовна)

3) Любимое время года поэта? (Осень)

4) Какое первое слово в названиях всех сказок Пушкина? (Сказка)

5) Скажите, любите ли вы читать сказки? Почему? (Сказки любят читать дети и взрослые, в сказках есть волшебные герои, сказки учат мудрости, всегда добро побеждает зло)

5) Какие сказки А.С.Пушкина вам известны? (“Сказка о попе и работнике Балде”, “Сказка о золотом петушке”, “Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях”, “Сказка о царе Салтане, о сыне его Гвидоне…”, “Сказка о рыбаке и рыбке”)

6) Сколько их? (5)

7) Назовите сказку Пушкина, в которой он не дал имен своим главным героям. (“Сказка о рыбаке и рыбке” – старик и старуха.)

3. Вступительная беседа

Цель: подвести детей к формулированию темы урока

В мире много сказок —

грустных и смешных.

И прожить на свете

нам нельзя без них.

В сказке может всё случиться.

Наша сказка впереди.

Сказка в двери к нам стучится,

Скажем сказке: «Заходи!»

Сегодня мы будем работать с одной из сказок Пушкина. Угадайте, как она называется?

Он в землянке жил тридцать три года,

И рыбачить ходил в любую погоду.

Да бранила его жена-старуха открыто

За разбитое, негодное корыто.

Он с владычицей морскою вёл беседу,

И исполнила она три желания деда.

А когда рассердилась, взбунтовалась —

Море синее почернело, взволновалось.

Назови мне скорей с улыбкой!

— Это сказка о … .

(Рыбаке и рыбке)

4. Словарная работа

Цель: расширить словарный запас детей, разъяснить значение устаревших слов.

Давайте посмотрим, знаете ли вы значения этих слов:

-

ветхая землянка- старый дом, вырытый в земле;

-

корыто – большой продолговатый сосуд для стирки белья;

-

невод – большая рыболовная сеть;

-

кликать – звать;

-

тина – скопление водорослей в воде;

-

откуп – плата;

-

корысть — выгода, польза;

-

бранится – ругается;

-

чупрун – чуб;

-

душегрейка – верхняя женская одежда;

-

простофиля — глупый, несообразительный человек;

-

пуще- больше.

5. Первичное восприятие текста

Цель: познакомить с сюжетом и героями произведения.

Откройте учебник на странице 30. Я буду читать текст, а ваша задача- внимательно слушать. (учитель читает 1 часть сказки). Итак, ребята, ответьте мне на вопросы:

-

-Где жили старик со старухой? (в землянке)

-

-Чем занимался старик? (ловил неводом рыбу)

-

— Что делала старуха? (пряла пряжу)

-

— Сколько лет жил старик со старухой? (33 года)

-

— Сколько раз закидывал старик невод в море? (3 раза)

-

— Что происходило каждый раз? (не мог поймать рыбу)

-

— Почему старик отпустил рыбку? (ему стало жалко рыбку)

Как вы думаете, что произошло дальше? (ответы детей)

Давайте продолжим читать и узнаем, оправдались ли ваши предположения!

(Продолжение чтения текста (части 2-7) учениками (по выбору учителя)).

6. Физкультминутка

Цель: обеспечить физическую и эмоциональную разгрузку

Вновь у нас физкультминутка,

Наклонились, ну-ка, ну-ка!

Распрямились, потянулись,

А теперь назад прогнулись. (Наклоны вперёд и назад.)

Разминаем руки, плечи,

Чтоб сидеть нам было легче,

Чтоб писать, читать, считать

И совсем не уставать. (Рывки руками перед грудью.)

Голова устала тоже.

Так давайте ей поможем!

Вправо-влево, раз и два.

Думай, думай, голова. (Вращение головой.)

Хоть зарядка коротка,

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся за парты.)

7. Вторичное восприятие текста

Цель: ознакомление с сюжетом и героями произведения.

А вот следующие части сказки мы прочитаем по ролям (Ч. 8-11). Давайте определимся, какая роль кому достанется! Выбираются дети для чтения по ролям, а все остальные следят по тексту.

8. Проверка

Цель: провести анализ прочитанного с целью проверки усвоения материала.

А сейчас проверим, внимательно ли вы слушали сказку.

Расскажите, в каком порядке старуха высказывала свои желания:

-

Попросила избу.

-

Захотела быть владычицей морскою.

-

Попросила корыто.

-

Желает быть столбовой дворянкой.

-

Хочет быть царицей.

— Какой старик по характеру? (Мягкий, добрый, податливый, безответный, безвольный, смиренный, вежливый, трусливый.)

— Какой представляете рыбку?

— Почему рыбка выполняла все просьбы старика?

— Как меняется море в ходе сказки? (Море слегка разыгралось; помутилось синее море; неспокойное синее море; почернело синее море; на море черная буря.)

— Как была наказана старуха за свою жадность? (Она опять осталась у разбитого корыта, в своей ветхой землянке. Кстати сказать, выражение «остаться у разбитого корыта» до сих пор употребляется в речи.)

— Что оно означает? (Остаться ни с чем, потерять всё, что имел.)

— Почему же был наказан и старик, ведь он обладал мягким, податливым, добрым характером?

— Случается ли такое в жизни? (В жизни бывают моменты, когда просто необходимо проявить свой характер, настойчивость, твёрдо сказать — нет. Например, если окружающие или знакомые просят тебя сделать то, что, по твоему мнению, является плохим поступком).

9. Итог урока

Цель: зафиксировать новое содержание урока.

-

Кто автор произведения, которое мы прочитали на уроке? (А.С. Пушкин)

-

Почему это произведение сказка? (Есть волшебство, золотая рыбка разговаривает, выполняет желания старухи)

-

Понравилась ли вам сказка?

-

Какая часть сказки показалась вам самой интересной?

-

Как можно было по-другому назвать эту сказку? (Морская сказка, Золотая рыбка, Три желания)

-

Чему нас научила эта сказка?

-

Как могли бы развиваться события дальше? (предположения детей)

Если вам сегодня было интересно на уроке- хлопните в ладоши.

10. Творческая работа

Цель: развитие творческих способностей.

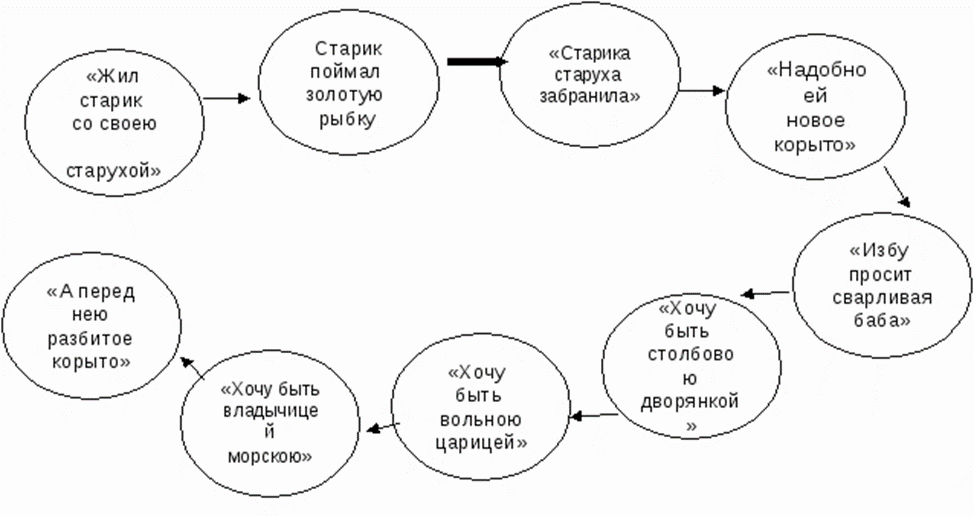

Задание 1. Восстанови цепочку:

Задание 2.

Задание. К каким персонажам сказки подходит каждая из пословиц? (Покажи с помощью стрелок) Выучи наизусть 2 пословицы.

СТАРИК СТАРУХА

Много хочешь, да мало получишь.

Не умел характер проявить, тебе и битому быть.

Ненасытному всё мало.

Кто жадный бывает, тот всё потеряет.

Кто не умеет за себя постоять, того все обижают.

Много желать – добра не видать.

Много захочешь – последнее потеряешь.

Жадность всякому горю начало.

Задание 3.

Помните в начале урока я вам говорила о сюрпризе от одного из наших главных героев. Так вот какой сюрприз вам приготовила золотая рыбка

— А вы бы выпустили рыбку или загадали желание?

-Как вы думаете, любое ли желание может исполнить золотая рыбка?

— Ребята, у каждого из вас на парте лежит картинка с изображением золотой рыбки я предлагаю вам на обратной стороне написать ваше желание.

(все желания кладутся в конверт и передаются золотой рыбке).

11. Домашнее задание

Ответить на вопросы к сказке в учебнике. По желанию к любому отрывку из сказки нарисовать рисунок.

Автор На чтение 25 мин. Просмотров 2 Опубликовано

«Сказка о рыбаке и рыбке» родом из детства. Ведь многим знакома эта история еще с младенческих лет. Сказка учит добру, показывает, к чему может привести неуемная жадность.

Содержание

Любимая сказка

По мотивам этой истории созданы мультипликационные фильмы, сделаны театральные и радиопостановки. Знаменитое стихотворное произведение А. С. Пушкина до сих пор вызывает восхищение.

Эта сказка любима многими. Ведь недаром ребятишки, только ознакомившись с ней, пытаются нарисовать старика, старуху, золотую рыбку, воссоздать на бумаге сцены из этой волшебной истории.

Как развивались события

Первые строки сказки Пушкина знакомят нас со стариком и старухой. Это старые люди, живущие в ветхой лачуге, у которых даже нет хорошего корыта, чтобы мыться и стирать. А имеется только старый потрескавшийся предмет гигиены.

После такого описания становится искренне жаль эту пожилую пару. Ведь им приходилось в буквальном смысле слова выживать. Но они находили выход из положения. Старуха пряла пряжу, из которой затем, наверное, вязала тёплые вещи, чтобы не замерзнуть в холода.

А старик ловил рыбу, чтобы хоть как-то прокормить свою немногочисленную семью. Денег у пожилых людей не было, так как-то в те времена беднякам пенсия не полагалась.

Смысл сказки на этом этапе сводится к печальной картине жизни бедных людей в царской России того времени. Не секрет, что А. С. Пушкин в своих произведениях не раз протестовал против такого уклада жизни, когда люди из низших сословий практически нищенствовали.

Как мы видим из сказки, у этой пожилой семейной пары не было детей, поэтому некому было им помочь. В силу возраста старик со старухой не могли заниматься приусадебным хозяйством, которое было бы подспорьем в их нелегкой жизни.

Но затем счастье улыбнулось старику. В свои сети он поймал золотую рыбку. Но пожилой мужчина был добрым человеком. Несмотря на то, что они со старухой жили впроголодь, он пожалел золотую рыбку и отпустил её.

Но жительница морских глубин решил отблагодарить своего спасителя. Так раскрывается следующий смысл «Сказки о рыбаке и рыбке». Она учит и тому, что на добро нужно отвечать добром.

Характер старухи

Старик был бескорыстным человеком. Он отпустил рыбку в морские просторы, ничего не попросив взамен.

Когда старик рассказывал эту историю жене, та была полна негодования. Она отругала мужа, сказав, чтобы он попросил у рыбки хотя бы новое корыто.

На этом этапе сказки отношение читателя к старухе начинает меняться. Ведь она показывает свой властный характер, приказывает супругу, даёт ему неприятные прозвища.

В дальнейших эпизодах всё больше проявляется и ее алчная сущность. Ведь то старуха хочет новый дом, то желает быть дворянкой, а затем и царицей. При этом её отношение к людям ниже по статусу тоже не вызывает уважения.

Ожидаемый финал

А старик безропотно подчиняется своей избраннице. Он слушается её и всякий раз ходит к рыбке, чтобы исполнять прихоти жены. Хотя видно, как ему неудобно перед этой обитательницей морских глубин.

Рыбка тоже была очень терпеливой и выполняла желания своего спасителя, которые диктовала ему жена. Но всему есть предел.

Здесь стоит отметить, что, скорее всего, Александр Сергеевич Пушкин ассоциировал с местом жительства рыбки. Поэт интересовался древнерусским язычеством, а в верованиях людей того времени море-океан ассоциируется с океаном мироздания.

Поэтому смысл сказки словами старухи перерастает в её желание стать выше бога, сотворившего Мироздание.

Конечно, такого даже терпеливая рыбка не смогла вынести. Старуха наказана по заслугам. Когда старик под конец истории пришел к жене, она вновь сидела около старой избушки, рядом было разбитое корыто.

Поэтому не стоит алчно желать богатства, необходимо ценить то, что есть. Ещё смысл сказки в том, что нужно быть благодарным человеком, а если добился высот, то не задирать нос, не становиться высокомерным.

Многим читателям не нравится, как старуха обращается со своим мужем. Поэтому смысл сказки и в том, что нельзя унижать и обижать близких людей, а нужно ценить их. А старику необходимо было проявлять характер, обуздать растущие потребности жены. Надо вовремя остановиться, чтобы, как в сказке, не остаться у разбитого корыта.

Недаром эту сказку читают детям с ранних лет. Она написана легким языком, поэтому стихотворные строчки быстро остаются в памяти у ребятишек. Но ещё они начинают понимать, что хорошо, а что плохо. Поэтому такое произведение рекомендовано для молодых родителей, которые будут читать сказку своим малышам, тем самым учить их быть добрыми, справедливыми, ценить то, что имеешь.

Содержание:

Краткий пересказ

«Сказка о рыбаке и рыбке» была написана Пушкиным в октябре 1833 года, а позднее издана в журнале «Библиотека для чтения». Сюжет произведения не нов и встречается в некоторых древних источниках, к примеру, в русской народной сказке «Жадная старуха».

План и содержание сказки:

- Автор представляет читательскому взору нищенский быт и знакомит с характеристиками главных героев, уже более 30 лет живущих в убогой землянке возле моря. Старик занимается рыбной ловлей, а старуха сидит дома, изготавливая пряжу.

- Затем описывается процесс рыбалки. Герой дважды безрезультатно забрасывает невод в море и лишь на третий раз в сети попадает Золотая Рыбка. Улов умеет разговаривать и просит о пощаде взамен на исполнение любых пожеланий. Удивлённый столь неординарным событием рыбак отпускает чудесное создание обратно в воду.

- Придя домой ни с чем, старик рассказывает жене о странном событии. Старуха бранит мужа за то, что он не попросил никакого откупа от рыбки, указывая на разбитое корыто.

- Получив взбучку, дед снова отправляется к морю и встречает там рыбку. Он рассказывает ей о гневе своей супруги и просит корыто.

- Вернувшись, он обнаруживает новое корыто и старуху в ещё большем гневе, вызванном столь глупой просьбой. Женщина возмущается тем, что они живут в покосившейся землянке и требует приличную деревянную избу.

Далее, события сказки развиваются циклично. Старуха требует всё большего, а старик таскается с новыми просьбами к морю, которое с каждым разом выглядит всё мрачнее.

Последующие желания главной героини:

- Изменение статуса чёрной крестьянки на столбовую дворянку. После этого героиня ненадолго успокоилась, но через несколько недель вновь послала мужика к рыбке.

- Стремление к безграничной власти в образе вольной царицы.

- Последнее требование новоиспечённой царицы заключалось в том, чтобы стать владычицей морской, подчинив себе Золотую Рыбку. В противном случае она обещает жестоко наказать несчастного старика.

Когда главный герой в очередной раз отправился к морю и передал новое пожелание, рыбка, ничего не ответив, уплыла лишь взмахнув хвостом. Вернувшись обратно, старик вместо царского дворца увидел свою землянку и старуху у разбитого корыта. Всё вернулось на круги своя, словно ничего и не было.

Традиционное понимание сказки

Принято считать, что главная мысль «Сказки о рыбаке и рыбке» заключается в наглядной демонстрации человеческой жадности, мешающей наслаждаться скромными жизненными благами. Читатель должен понять, что необходимо ценить редкие подарки судьбы, используя их с пользой для себя.

В убогую и беспросветную жизнь стариков приходит лучик надежды. Однако они настолько привыкли к своему нищенскому существованию, что не могут распорядиться им как следует. Старик, безусловно, поступает непрактично, отказавшись от вознаграждения за своё милосердие к рыбке. Такая скромность совсем неуместна в ситуации, когда нечего есть. Узнав об этом, его жена, естественно, возмущается. Её первые желания по улучшению быта вполне адекватны.

Как говорит пословица: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». И действительно, чудесный улов приходит по истечении долгих лет упорного и часто безрезультатного труда как своеобразное вознаграждение. Очень символично, что главный герой просто отказывается от него. Его выбор обусловлен разочарованием в жизни, нежеланием что-либо менять. Именно поэтому старик не пытается противоречить нелепым пожеланиям своей супруги. Но суть произведения не только в этом.

Одна из идей сказки раскрывается через главную героиню. Получив возможность легко удовлетворять свои желания, она превращается в ненасытное чудовище, готовое идти по головам, эксплуатируя и унижая даже самых близких людей. Став столбовою дворянкой, старуха отправляет своего мужа с глаз долой на конюшню. Он становится нужен только для выполнения очередного нелепого желания.

Произведение Пушкина поднимает вопрос о конфликте между богатством и нравственностью. Ведь ни для кого не секрет, что внезапно разбогатевшие люди зачастую меняют своё отношение к близким.

И всё же основной философский смысл повествования просматривается в образе разбитого корыта. Этот гротескный образ показывает всю ничтожность человеческого существования. Сказка развивается циклично и заканчивается тем же, с чего началась. Автор хочет сказать о нелепости стремлений к невероятному богатству, власти и прочим излишествам. Получив всё возможное, человек рискует остаться ни с чем.

Альтернативный анализ произведения

Вся необычность сказки заключается в многообразии интерпретаций, которые зависят от возраста, пола, образования, моральных ценностей и социального класса читателя. Одни проявляют больше сострадания старухе, тогда как другие, напротив, старику. Кому-то жаль всех, включая Золотую Рыбку. А некоторые могут думать, что героям досталось поделом.

Для примера можно провести разбор сказки с учётом особенностей гендерной принадлежности читателя. Женщины полагают так:

- Глава семьи — это неудачник, не умеющий и не желающий повысить своё благосостояние. Всё что он может — это только сидеть и ждать у моря погоды. Он совершенно не понимает свою жену и является типичным подкаблучником.

- Герой страдает именно из-за своей глупости и неумения удовлетворить все запросы супруги.

- Старуха сумела добиться хоть чего-то от рыбки и пожила в своё удовольствие, в то время как дед получил одни проблемы — удел неудачника.

- Главная загвоздка видится в непомерных амбициях героини. В то же время большинство дам считает, что они не отказались бы от Золотой Рыбки, использовав её более продуманно и целесообразно.

В итоге выходит история о несчастной забитой домохозяйке, которая долгие годы влачила жалкое существование вместе с бестолковым мужем. Она, в отличие от старика, сумела воспользоваться ситуацией, но, к сожалению, не рассчитала своих возможностей.

Мужская интерпретация:

- Старуха — эгоистичная женщина, которая целыми днями сидит у разбитого корыта и ждёт, пока муж принесёт улов.

- Старик — честный труженик, который по доброте душевной вынужден исполнять прихоти жены.

- В итоге героиня расплачивается за свою непомерную жадность и остаётся с носом.

- Вывод — не следует требовать слишком много.

Определённый круг читателей может воспринять сказку как проявление сексизма. Ведь очевидно, что автор назначает отрицательным персонажем старуху. Она постоянно бранит доброго и бескорыстного мужа и даже выгоняет его на конюшню, за что её настигает возмездие. Финал произведения наглядно показывает, что удел женщины — сидение у корыта. Нет шансов на перемены, ведь рыбка не приплывёт домой.

Любопытные факты

Считается, что за основу для своего сочинения Пушкин взял сказку братьев Гримм «О рыбаке и его жене» об этом говорит несомненное сходство сюжетных линий. А ещё Золотую рыбу можно встретить в древнем индийском фольклоре. Здесь она представляет собой воплощение всемогущего подводного духа.

В произведении немецких сказочников героиня становится главой католической церкви — римским папой, а затем желает быть самим богом. Интересный факт — в дневнике Александра Сергеевича была найдена черновая запись с описанием сидения старухи на вавилонской башне с папской тиарой на голове. Однако этот фрагмент не вошёл в окончательный вариант из-за того, что не вписывался в общую концепцию сочинения и портил общий русский колорит.

Сказка Пушкина буквальна пропитана символизмом и скрытым философским смыслом. В качестве примера можно привести тройное закидывание невода и великолепное изображение водной поверхности. Настроение моря, по мере развития событий и новых желаний старухи, угрожающе меняется:

- Просьба о корыте — слегка разыгралось.

- Изба — помутилось синее море.

- Дворянка — неспокойно.

- Царица — почернело.

- Последнее желание — чёрная буря.

Все творения Пушкина, написанные в жанре сказки, — это настоящая головоломка для каждого, кто решится их анализировать. На первый взгляд, они переполнены простодушием, благодаря чему с успехом преподаются в младших классах. Но с другой стороны — это сложнейшие символические полотна, полные серьёзности и глубокомыслия, разгадка которых невероятным образом ускользает от самых искушённых исследователей.

Еще тесты

Читайте также

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормилРассказ Дедушка (Н.А. Некрасов)Песня о Соколе (Максим Горький) Бедные люди (Ф.М. Достоевский)

ВойтиЯ забыл свой пароль!Входя при помощи этих кнопок, вы подтверждаете согласие с правиламиРегистрацияРегистрируясь при помощи этих кнопок, вы подтверждаете согласие с правилами

Сообщество Присоединиться Виджет

Вопросы батюшке

Задай свой вопрос

Подать записку

вмч. и цел. Пантелеимону

Вопросы юристу

Задай свой вопрос

Молитва по соглашению

Наши проекты

Вопросы психологу

Задай свой вопрос

Наша статистика

- Регистраций251363

- Посетителей196700

- Священников1178

- Храмов всего19703

- Активных храмов12110

Показать статистикуСкрыть статистику © 2013-2021 Елицы. Все права защищены Правила | О нас | ПартнерыСлужба поддержки | РазработчикамПаломничество к православным святынямПомочь проекту | Мобильная версияМы в ВконтактеМы в FacebookМы в Одноклассиках

Епископ Цалкинский Григорий (Кация) родился в 1972 г. в Сухуми, в Саратове закончил сначала школу, а затем и Государственный медицинский университет, после чего проходил аспирантуру и докторантуру в московском Институте сердечнососудистой хирургии им. Бакулева. Доктор медицинских наук, специалист по сердечнососудистой хирургии. В 2010 г. пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. С 2013 г. епископ Цалкинской епархии Грузинской Православной Церкви.

Тем более интересно то христианское истолкование знакомой всем нам с детства «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, которое преосвященный Григорий делает, исходя из аскетического контекста большинства образов этой притчи.

А. С. Пушкин

Весь мир есть одна долгая притча, составленная из бесчисленного количества притч.

Святитель Николай Сербский

Одной из таких притч является необычная «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, в которой при желании можно увидеть множество евангельских образов и смыслов. Главные персонажи этой сказки всем хорошо известны: злая и ненасытная старуха, послушный и бескорыстный старик, всемогущая золотая рыбка. Но и другие, неодушевленные участники сказки-притчи – море, землянка, корыто, пряжа, невод, конюшня, царство – имеют библейское значение.

Лейтмотивом этой сказки может послужить премудрость Соломона: Надеющийся на богатство свое упадет (Притч. 11: 28). И понятно, что этой участи заслуживает злая старуха. Но почему так же наказан добрый старик, оказавшийся у разбитого корыта вместе с женой? Ведь, по сути, ничего плохого он не совершал. Для себя ничего не просил и смиренно исполнял свое «послушание», а осужден вместе со сварливою бабой и остался ни с чем.

Попробуем объяснить эту сказку в свете Евангелия и православной антропологии.

На евангельский подтекст указывает число лет живших у моря старика и старухи – тридцать лет и три года – возраст Христа. Рыбка – раннехристианский символ Господа Иисуса Христа. Золото – символ божественности, святости и вечности.

Землянка (земля) – это тело человеческое, из земли оно создано; старик – это ум, старуха – это сердце человека

Кем же могут являться старик и старуха, которые живут в землянке? Землянка (земля) – это тело человеческое, из земли оно создано (см.: Быт. 2: 7), старик – это ум, старуха – это сердце человека. Море – это жизнь человеческая (житейское море).

Старуха (сердце) все время находится в землянке (доме, тереме, дворце), то есть сердце не выходит за пределы своего тела. Старик (ум) ходит по всему свету, житейскому морю и приносит сердцу разные вести, в том числе и чудесные.

Старик (ум) закидывает сеть (невод) в море. По Феофилакту Болгарскому, такой образ означает глубину мыслей, познаний человека.

Тина в данном случае – нечто мелкое, суетное, как у поэта Н. Некрасова: «Погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей» («Рыцарь на час», 1862).

Трава часто встречается в Библии как символ временного, преходящего, непостоянного: Человек – что трава, дни его, как полевой цветок, так и он отцветает (Пс. 102: 15). Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал (1 Пет. 1: 24).

Каждый человек в своей жизни так или иначе встречается с Господом, но не узнает Его. Иногда в виде странников, или нуждающихся, болящих, в темнице томящихся (Мф. 25: 31–46). Более того, по православному учению, в ближнем мы должны видеть Господа. Но в Господе мы не почитаем Бога, а в ближнем не видим образа Его (иеромонах Василий Росляков).

Откуп, о котором говорит рыбка, – это напоминание об откупе за нашу бессмертную душу: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? (Мф. 16: 26). Как же может откупаться всемогущая золотая рыбка, исполняющая любые желания и по своей воле попадающая в человеческие руки? Здесь аналогия с добровольными страданиями Христа от рук человеческих.

Совершается интересное психологическое действие. Ум приносит сердцу новости, события, чудеса. Происходит диалог ума с сердцем. Вот как описывает подобный диалог святитель Игнатий (Брянчанинов) в своей статье «Совещание души с умом» (в данном случае душа и сердце – синонимы):

«Душа обращается к уму:.

– Ум мой! Ты – руководитель души. Наставь меня! Научи меня, как мне обуздать и подавить страсти, которые возникают во мне самой.

Ум обращается к душе.

– Неутешительным будет мой ответ. И я вместе с тобою, душа, поражен грехом. Мой существенный недостаток заключается в непрестанно насилующем меня развлечении. Пораженный развлечением, я парю, скитаюсь по всей вселенной без нужды и без пользы… От моего развлечения ты пребываешь в ожесточении… По причине развлечения моего объемлет меня забывчивость: я забываю Бога, забываю вечность. Мы, душа, составляем одно духовное существо: я помышляю, ты чувствуешь. Но мы не только повреждены грехом, мы рассечены им как бы на два отдельные существа, действующие почти всегда противоположно одно другому. Мы разъединены, противопоставлены друг другу, мы отделены от Бога!

Душа.

– Дай же совет, как выйти нам из общего нашего расстройства? Сердце не может долго бороться с мыслию: оно всегда покоряется ей. Ум мой! Будь путеводителем к общему нашему спасению.

Ум.

– Я согласен с тем, что сердце недолго противится мысли. Но оно, оказав покорность на минуту, снова восстает против самой правильной, против самой богоугодной мысли, восстает с такой силою и ожесточением, что почти всегда низлагает и увлекает меня. Вместе с тобою я погребен в тесном и мрачном гробе невидения и неведения Бога.

Душа.

– Ум мой! Обратись к Слову Божию, из которого мы уже заимствовали бесчисленные блага, но утратили нашим нерадением, нашей холодностию к дарам Божиим.

Ум.

– А ты, душа, должна отречься своей воли, как бы это ни было тягостно для сердца. Вместо своей воли ты должна исполнять волю Христа, Бога и Спасителя нашего, как бы это ни было противным и жестоким для самолюбивого сердца.

Душа.

– Веди меня, мой ум, вослед велений Божиих».

Вот такой мудрый, глубокий и спасительный диалог мог бы состояться. В сказке же происходит противоположное.

С корыта начинаются требования старухи, а заканчиваются земным царством. Как это похоже на удовлетворение страстей чревоугодия, сребролюбия и тщеславия, тех искушений, пред которыми не устоял Адам и которые отразил Господь Иисус Христос.

Достойно внимания то, как старуха становится дворянкой.

Почему именно на конюшню, а не к коровам или свиньям? У святых отцов так написано: «Ум – это только рабочая лошадка у сердца» (святой Алексий Мечёв). А святой царь и псалмопевец Давид даже предупреждает нас не быть такими, как безрассудный старик: Не будьте, как конь и мул, у которых нет разума (Пс. 31: 9).

Чем больше просит старуха, тем пуще она злится. Интересную аналогию можно провести между старухой, которая хочет стать царицей, и реальной исторической личностью. Такою была императрица Евдоксия, негласная правительница при слабом императоре Аркадии. Святитель Иоанн Златоуст открыто обличал ее из-за неумеренной роскоши и греховного поведения. За это Евдоксия приговорила святого к смертной казни, заменив ее изгнанием Златоуста из Константинополя. Иоанн Златоуст так повествует об этом времени: «Бури, на меня воздвигнутые, море, на меня низвергнутое, неистовства государей и сильных мира сего… всё это для меня не более паутины». Вот как он описывает духовную атмосферу во время гонений: «Мы видим, что море бурно вздымается от самого дна… не видят ни неба, ни моря, а повсюду лишь глубокую, беспросветную, мрачную тьму».

Почему именно на конюшню? У святых отцов написано: «Ум – это только рабочая лошадка у сердца»

Эта же духовная атмосфера изображена в сказке:

Под бурным морем святые отцы также понимают и падший мир, и страсти плотские. И чем сильнее человеческое безумие, тем выше волны бурного моря мирских страстей. Старуха приказывает старику:

Мы знаем, кто хотел стать превыше Бога и чем это закончилось. К сожалению, в этой сказке старик и старуха совершают ту же ошибку, когда задумывают стать выше Бога. И остаются у разбитого корыта.

Если землянка – это тело человеческое, старик – это ум, старуха – сердце, то чем же является корыто? Читаем в толковом словаре: корыто – предмет хозяйственного обихода для стирки белья, корма скота. Для чего же им корыто?

Вспомним слова из Великого покаянного канона святого Андрея Критского:

«Я осквернил одежду моей плоти, Спаситель, и изгрязнил то, в чем образ Твой и подобие. Удовольствиями страстей я омрачил красоту души и весь ум всесовершенно в прах превратил. Ныне я изорвал мою первую одежду, которую соткал мне Спаситель в начале, и потому лежу нагим. Я облекся в изорванную одежду, которую соткал мне змий коварством, и (потому) стыжусь» (Понедельник. Песнь 2).

«И мне грех сшил “кожаные ризы”, сняв с меня боготканную прежнюю одежду. Как смоковными листьями, облекся я одеянием стыда в изобличение самовольных страстей моих. Я нарядился в постыдно запятнанную и гнусно окровавленную истечениями страстной и любосластной жизни одежду. Я украсил кумир плоти разноцветною одеждою гнусных помыслов и подвергаюсь осуждению» (Вторник. Песнь 2).

«Общежитие, устроенное по Богу, есть духовная прачечная, стирающая всякую скверну… и все безобразие души»

Так же можно привести слова из «Лествицы» святого игумена Синайской горы Иоанна:

«Общежитие, устроенное по Богу, есть духовная прачечная, стирающая всякую скверну и грубость и все безобразие души» (Слово 26, 170).

Вот для чего у них было корыто, и пряла старуха свою пряжу – своеобразный способ прикрыть наготу свою.

Корытом также называют ясли для корма скота. По толкованию Феофилакта Болгарского, Господь по рождении был положен в ясли:

«Полагается в яслях, быть может, для того, чтобы от начала научить нас смирению, а быть может, для того, чтобы символически показать, что Он явился в мир сей – место, обитаемое нами, – уподобившимся неразумным скотам (Пс. 48: 13). Ибо как ясли принадлежат скотам, так и мир сей – нам. Итак, мир – ясли, а мы неразумные животные; а чтобы искупить нас от неразумия, для этого Он и явился здесь».

Какие же выводы можно сделать из этой сказки-притчи?

Из повествования видно, что ни разу ни старик, ни старуха не поблагодарили золотую рыбку за блага. Они относились к ней как к волшебному рогу изобилия и не увидели в ней Бога.

Старик (ум), три раза закидывая невод, вытаскивал то грязную тину, то скоропреходящую траву, а в третий раз, поймав золотую рыбку, не узнал самого главного, показав свое неразумие и нерассудительность, что в Евангелии называется плотским разумением (см.: Рим. 8: 5–7), а это уже не просто глупость и скудоумие, а вражда против Бога (см.: Рим. 8: 7–8). У святого Исаака Сирина так написано:

«Слово о добродетели требует сердца, не занимающегося землею и близким с нею общением. В человеке же, которого ум утружден заботою о преходящем, добродетель не пробуждает помысла к тому, чтобы возлюбить ее и взыскать обладания ею» (Слово 1).

Когда старик просит корыто, то рыбка отвечает: «Будет вам новое корыто». Когда просят избу, рыбка отвечает: «Так и быть: изба вам уж будет». Но уже на просьбу о дворянстве и царстве отвечает по-другому: «Будет старуха царицей». То есть старику и старухе новое корыто было необходимо, изба – необязательна, а терем и дворец излишни.

Старик и старуха, составляя единое целое – душу человеческую, повторяют грехопадение Адама, не устояв перед искушением страстей: чревоугодия, сребролюбия, тщеславия, а напоследок и сатанинской гордыни, пожелав властвовать над золотой рыбкой.

Как же мы похожи на старика, ходящего по краю моря и не узнающего Господа! А Господь нас спрашивает: «Какой выкуп ты дашь за свою душу? Чего тебе надобно? Где твое сокровище, где твое сердце? (ср.: Мф. 6: 21). Ищешь ли Царствие Небесное или служишь страстям своим?» Смотрим на Господа и не видим Его, не спрашиваем, не благодарим, не славим. Святой Исаак Сирин так объясняет эту ситуацию:

«Ум плавает на поверхности вод, то есть моря Божественных Писаний, и не может проникнуть своею мыслию Писания до самой глубины… тогда как сердце немощно и не может вынести искушений от страстей, встречающихся при внешних и внутренних бранях» (Слово 1).

Но и явиться человеку пред Господом нужно в чистых, светлых, брачных одеждах (см.: Мф. 22: 1–14). Поэтому старуха пряла свою пряжу, чтобы прикрыть наготу свою, и было им даровано новое корыто – некая «духовная прачечная», где бы очистились пятна и скверны с душевной одежды нетления. Но об этом корыте сразу же позабыли, потребовав для себя не небесных, а земных благ и удовольствий. Поэтому, если люди отвергают Господа и отказываются от спасения души, что является единым на потребу (Лк. 10: 42), то Господь и говорит таким: Се, оставляется вам дом ваш пуст (Лк. 13: 35). Вот и остаются старик и старуха у разбитого корыта. От чего избави нас Бог!

Не стоит полагать, что злая старуха осталась в той сказке. Если вслушаться в себя, то можно заметить, что такая вот старуха понукает в нас нашим разумением и на те дары, получаемые от милостивого Господа, недовольно и неблагодарно бранится. И на вопрос, поставленный А.С. Пушкиным: «Что мне делать с проклятою бабой?», попробуем ответить вместе с преподобными Исааком Сириным, Иоанном Лествичником, Андреем Критским, святителями Николаем Сербским, Иоанном Златоустом, Игнатием (Брянчаниновым) и всеми святыми, очистившими свой ум и сердце. Пока есть у нас время, место и возможность смыть с себя все скверны и безобразия души благодатью и щедротами и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Сказка о рыбаке и рыбке – произведение, в котором очень точно раскрывается характер человека. Детям она поможет лучше понять простые понятия «добро», «зло», «благодарность», «жадность». Непременно прочитайте сказку онлайн и обсудите ее с ребенком.

Читать сказкуСлушать аудиосказку

Краткое содержание сказкиАнализ сказкиМораль сказкиПословицы, поговорки и выражения сказки

Скачать сказку о рыбаке и рыбке: (word) – (pdf)

Сказка о рыбаке и рыбке читать

Загрузка текста сказки…

Краткое содержание сказки

На берегу моря в ветхой избушке жили бедно, но в согласии старик со старухой. Проблемы их начались после того, как поймал старик волшебную рыбку, которая умела исполнять желания. Рассказал дед о ней старухе. Вместо землянки дом баба захотела, потом хоромы, затем быть царицей. Дед вынужден был каждый раз идти на поклон к золотой рыбке, чтобы новые желания старухи та исполняла. Получив богатство и власть, не унималась глупая баба. Еще большего ей захотелось – стать владычицей морскою. Итог был предсказуемым – старая землянка и разбитое корыто. Читать сказку онлайн полностью можно на нашем сайте.

Анализ Сказки о рыбаке и рыбке

Известный сюжет позаимствовал Пушкин из народной сказки. Но именно гений великого поэта сделал сказку всемирно известной, а ее персонажей нарицательными. Бесхарактерный и бескорыстный старик, жадная, спесивая, не знающая меры старуха, добрая, но справедливая золотая рыбка олицетворяют определенные человеческие качества. Чему учит Сказка о рыбаке и рыбке, дети смогут определить самостоятельно. Ведь образы сказки яркие и понятные, а содержание простое и доступное для понимания даже дошкольников. Сказка учит, что счастье не в богатстве. Автор предостерегает читателей от необдуманных поступков и желаний, осуждает жадность, высокомерие, глупость.

Мораль Сказки о рыбаке и рыбке

Как нельзя лучше мораль Сказки о рыбаке и рыбке передает известная всем пословица «За малым погонишься – большое потеряешь». Актуальна сказка и в наше время. Добиваться жизненных благ следует, соизмеряя свои желания со своими возможностями, не принося ущерба другим людям. Во всем нужно знать меру и не забывать о нравственных нормах. На примерах из сказки помогите детям усвоить эту истину.

Пословицы, поговорки и выражения сказки

- Большое счастье искать – все потерять.

- Остаться у разбитого корыта.

- Многого желать – добра не видать.

- Жадность, что река: чем дальше, тем шире.

- Чего тебе надобно, старче?

Читать сказки онлайн – увлекательное и полезное занятие!

Сказки Пушкина читать

Используемые источники:

- https://kakoy-smysl.ru/meaning-book/smysl-skazki-o-rybake-i-rybke/

- https://nauka.club/literatura/skazka-o-rybake-i-rybke.html

- https://elitsy.ru/communities/95904/605515/

- https://pravoslavie.ru/106064.html

- https://ihappymama.ru/iq/skazki/o-rybake-i-rybke-a-s-pushkin/

Варламова Е.А. Развитие речи в начальной школе (из опыта работы) // Совушка. 2019. N1 (15). URL: https://kssovushka.ru/zhurnal/15/ (дата обращения: 29.12.2021).

Заказ № 229002

Развитие речи – важная задача обучения родному языку. Речь – залог успешного обучения.

Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика — показатель его умственного развития.

В развитии речи нужна долгая, кропотливая работа учащихся и учителей. Задачи учителя заключаются в том, что необходимо:

- обеспечить хорошую речевую среду для учащихся (восприятие речи взрослых, чтение книг, слушание радио);

- обеспечить создание речевых ситуаций;

- обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций, логических связей, активизировать употребление слов;

- вести постоянную работу по развитию речи, связывая ее с уроками грамматики, чтения;

- создавать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за выполнение требований к хорошей речи.

В работе над развитием речи выделяют следующие направления:

- словарная работа (обогащение, уточнение и активизация словарного запаса),

- работа над предложением и словосочетаниями в плане развития речи.

- развитие связной речи (сочинения, изложения, работа по картинам),

Работа над словарем.

Признак развития человека – богатый словарный запас. Поэтому, начиная с раннего возраста, работе со словарем придается большое значение. В начальной школе словарная работа проводится в процессе всей учебно-воспитательной деятельности.

Школьники усваивают лексику, связанную с математикой, с изучением природы, музыки, ИЗО, с производительным трудом, общественной жизнью, играми, спортом и т.д. Но более половины новых слов младший школьник получает через уроки русского языка – чтения, грамматики.

При работе со словами мною применяются такие приёмы, как демонстрация предмета, рисунки, показ действий, введение слова в предложение; раскрытие значения слова при помощи толкования; подбор однокоренных слов; отгадывание загадок; составление предложения с данными словами; подбор к словам, которые обозначают предметы, однокоренных со значением действия.

Вот, например, работа со словом ЯБЛОКО.

Отгадывание загадок.

(Круглое, румяное, я расту на ветке.

Любят меня взрослые и маленькие детки). Показ рисунка с изображением яблока.

Введение слова в предложение (В саду поспели сладкие яблоки). Подбор словосочетаний (яблочный вкус, яблочное варенье и т. д.)

Характеристика слова яблоко по его приметах (яблоко какое? румяное, сладкое, кислое, зелёное, спелое и т. д.)

Когда так говорят? (Яблоку негде упасть.)

Или во 2 классе при изучении русской народной сказки “ У страха глаза велики” показываю изображения животных. Можно дать сообщения о них.

Объясняются значения слов: колода, колодец. напёрсток. Показываю это наглядно и закрепляю значения слов при чтении текста. При чтении сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» разбираем, что корыто и колода одно и то же слово.

Также очень хорошо даётся и значение, и орфография слов в электронном приложении к учебнику русский язык. Например, знакомимся со словом «родина». Даем лексическое значение, а потом применяем новое слово в речи. Дается пословица, где пропущено новое слово «родина». Например, «Человек без родины, что (воробей, соловей, сорока) без песни. Заучиваем эту пословицу, записываем её и выделяем орфограммы. Так на каждое новое словарное слово.

Или знакомство со словом «октябрь». Ввожу знакомство с этим словом через задания, можно в группе. Я давала ребятам планшеты и на планшетах они записывали ответы на задание, где в результате получилось слово «октябрь». Потом составляли предложения и записывали их в тетрадь.

Работа над словосочетанием и предложением.

В речевой практике словосочетание используется только через предложение. Установлено, что наибольшее число синтаксических ошибок допускается учащимися, именно в словосочетаниях.

Работу над словосочетанием провожу следующую:

- во-первых, выделяем словосочетание в предложении и устанавливаем связи между словами при помощи вопросов;

- во-вторых, составляем самостоятельные словосочетания при изучении частей речи.

Уже со 2 класса на уроках русского языка мы учимся выделять словосочетания из предложений и выписывать их. Сначала устно устанавливаем связь со второстепенными членами при помощи дуг и карандаша, затем словосочетания выписываем с вопросом, а к 4 классу стараемся выписывать без вопросов. Например:

На дереве сидел рыжий кот.

Выделяем грамматическую основу. Составляем схему предложения и по данной схеме и составляем новое предложение.

Такая работа ценна не только для развития речи, но и для изучения грамматики, для ясного понимания детьми внутренних связей в предложении.

Предложение — основа для проведения всей орфографической и словарной работы.Большую роль в развитии речи играет работа над предложением. Она ведется систематически в течение всего времени. Без умения выражать отдельные мысли в предложении и передавать их в логической последовательности, невозможна связная речь.

Особое место я отвожу составлению предложений по рисунку, опорным словам, вопросам и т. д.

Вот некоторые виды работы над предложением:

- только полные ответы на вопросы;

- постановка учащимися вопросов к предложению;

- распространение предложения по вопросам и без вопросов;

- составление предложений на ту или иную тему;

- составление предложений по картинке, по прочитанному тексту;

- составление словосочетаний разного типа и их включения в предложения;

- соединение 2-3 простых предложений в одно простое с однородными членами или сложное;

- восстановление деформированного предложения.

Например, даю словарные слова. Прошу ребят составить предложения, используя все три слова.

Или, даю 4-5 словарных слов, где дети составляют предложения, объединённые одной темой. Детям, такое задание очень нравится, потому что порой получаются смешные тексты.

И словарная работа, и составление предложений имеют целью подготовку школьников к развитию навыков связной речи.

Работа над связной речью.

Методика начальной школы предусматривает работу над следующими видами связной речи:

- развернутые ответы на вопросы;

- анализ прочитанного;

- устные рассказы учащихся по заданной теме, по картине, по наблюдениям;

- записи по наблюдениям, ведение рабочих тетрадей по окружающему миру и литературному;

- рассказывание художественных текстов, заученных на память;

- импровизация сказок;

- диалоги;

- словесное рисование;

- письменное изложение образцовых текстов;

- письменные сочинения разнообразных типов;

Упражнения в связной речи также делю на три типа вида:

- упражнения по образцу (отношу изложения, устный пересказ, чтение наизусть),

- упражнения, связанные с перестройкой текста.

- творческие.

Считаю, что развивать связную речь школьников – это значит прививать им ряд конкретных умений:

- во-первых, умение осмыслить тему;

- во-вторых, умение собирать материал по данной теме;

- в-третьих, умение составить план;

- в-четвертых, подготовить языковые средства (лексику, отдельные предложения, фрагменты текста, правописание трудных слов);

- в-пятых, составить весь текст;

- в-шестых, совершенствовать написание.

Каждое упражнение в связном тексте предполагает использование всего комплекса этих умений. Но учить всем умениям сразу в одинаковой степени невозможно. Поэтому на каждом уроке, где учащиеся составляют тот или иной вид связного текста, будь то изложение или рассказ, пересказ или сочинение, письмо или отзыв о прочитанной книге, должна быть четко определена задача обучения.

Редкий урок проходит без пересказа. При этом поясняю учащимся, что в пересказе должна звучать живая речь самого школьника, а не заучен или зазубрен образец. Веду работу над следующими видами пересказов: подробный, близкий к тексту, краткий или сжатый, выборочный, с перестройкой текста, с творческим дополнением. При этом соблюдаю последовательность: от подробного пересказа (и выборочного) к пересказу сжатому (он связан с составлением плана). По литературному чтению мы ведём тетрадочки, где мы сочиняем, рисуем, составляем планы. Например, после изучения сказки «Гуси лебеди», я разбила эту сказку на смысловые предложения – все предложения перепутала, дала в качестве домашнего задания восстановить последовательность предложений. Так мы перешли от подробного пересказа к сжатому.

Или изучая, произведение Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», дети составляли характеристику героев по плану, где одним из пунктов было Моё отношение к герою.

(Зачитать)

После изучения произведения Толстого мы составляли отзыв по прочитанному произведению. Я давала примерный план. (зачитать).

Постоянно ведётся работа с пословицами: найти концовку, найди пословицу, которая соответствует рассказу и т. д

Следуя требованиям современной методики преподавания русского языка в начальной школе, организую работу над простейшими типами текст:

- составление связного текста из данных предложений.

- ученики усваивают важнейшие требования к связной речи – последовательное изложение мыслей.

- восстановление деформированного текста;

- усвоение учащимися порядка слов в простом предложении, а предложений в тексте.

- деление сплошного текста на отдельные предложения.

Это упражнение помогает учащимся находить границы предложения и в собственной речи.

- распространение предложения;

- составление текста по вопросам;

- составление связного текста по опорным словам;

Все эти упражнения являются подготовкой к написанию изложения. Они играют важную роль в развитии речи школьников. Изложение обогащает словарный запас, развивает навык самостоятельной передачи мысли, закрепляет знания по грамматике и орфографии. Дети излагают текст по вопросам, выделяют главную мысль текста, находят предложения, которые могут быть ответами на поставленные вопросы, подбирают заголовок ко всему тексту или его части. Обязательным условием логического, последовательного изложения я считаю умение составить план будущей письменной работы, представить её содержание и структуру. При обучении детей написанию изложений я придерживаюсь следующей последовательности:

- Знакомство с текстом.

- Анализ текста по вопросам с целью проверки восприятия прочитанного.

- Деление текста на части и составление плана его изложения.

- Словарная работа (выяснение смысла отдельных слов, орфографическая подготовка).

- Устный пересказ текста учениками.

- Запись текста.

Почётное место в работе по развитию речи занимают сочинения. Написание сочинение — сложный вид деятельности. На протяжении всей начальной школы учащиеся овладевают основными видами сочинений:

- сочинения по наблюдениям;

- сочинения по картинам;

- сочинения по рисунку (описание предмета);

- сочинения с элементами рассуждения.

В начальной школе ученики знакомятся с основными типами сочинений: сочинение – повествование, сочинение – описание, сочинение – рассуждение.

Фрагмент работы над сочинением по картинкам во 2 классе (1 полугодие).

(презентация урока)

Большую помощь в подготовке к изложению и сочинению мне оказывает сборник

«Приложение к журналу начальная школа» Здесь даётся поурочное планирование уроков по развитию речи со 2 по 4 класс. Это моя настольная книга.

Я продолжаю работать над данной темой и во внеклассное время. Когда-то я тесно сотрудничала с муз школой, где дополнительно проходили занятия «Слушание музыки», «Театр», где мы с ребятами показывали театрализованные представления.

Вот некоторые из них:

Теперь я не сотрудничаю с музыкальной школой, но продолжаю каждый год показывать театрализованные представления. Например, в прошлом году со своими первочками, во 2 четверти мы показали сказку «Приключение Маши и Вити» на экологический лад для воспитанников дет сада №6 подготовительной группы. А в 3 четверти мы провели «Прощание с Азбукой». Представление было построено в виде инсценировки сказки «Теремок».

На протяжении многих лет мои ребята участвуют в областном конкурсе «Слово доброе посеять», В номинации «Художественное слово» ребята занимают призовые места.

В 2016 году Паршина Полина заняла 1 место, 2017 – Присталова Карина 2 место, В этом году Присталова Карина заняла 1 место.

А также в моём классе выделен один час внеурочной деятельности, где я продолжаю работу по развитию речи через работу с текстом. Пособие является дополнением к учебникам по литературному чтению. Используя рабочее пособие, получаю возможность развивать общеучебные умения учащихся, делать уроки познавательными интересными, работать с учётом особенностей и способностей каждого учащегося.

Ответы на вопросы учебника «Литературное чтение» 4 класс, 1 часть, Климанова, Горецкий, страницы 135-136.

УКМ «Школа России»

Раздел «Чудесный мир классики». Проверим себя и оценим свои достижения.

1. Какие стихотворения Пушкина о природе ты читал раньше? С какими познакомился в этом разделе? О каких временах года пишет поэт? Как ему удаётся передать красоту природу в разное время года?

Я читала многие стихотворения Пушкина о природе.

Во втором классе мы изучали стихотворения «Вот север, тучи нагоняя» и «Зима, крестьянин торжествуя».

В третьем классе мы проходили стихотворения «Зимний вечер» и «Зимнее утро».

В этом году прочли стихотворения «Унылая пора» и «Туча».

Поэт пишет об осени, лете и зиме. Он одушевляет природу и поэтому она оживает в его описаниях. Пушкин использует очень красивые эпитеты и сравнения, которые позволяют ему показать всю красоту природы.

2. Знаешь ли ты какие-нибудь восточные сказки? Перескажи одну из них. Постарайся употребить в своём рассказе такие слова, которые помогут слушателям представить страну, город, одежду и занятия героев.

Пересказ восточной сказки «Али-баба и сорок разбойников» для 4 класса

В одном персидском городе жил бедняк Али-Баба и его богатый брат Касим. Касим торговал на базаре цветными халатами и был женат на дочери судьи.

Али-Баба возил в город дрова с гор и едва сводил концы с концами. Он был женат на доброй девушке.

Однажды Али-Баба стал свидетелем того, как банда разбойников скрылась в пещере. Он услышал волшебные слова, которые открывали пещеру: «Симсим, откройся».

Когда разбойники уехали, Али-Баба вошёл в пещеру и набрал много сокровищ.

О богатстве брата узнал Касим, и тоже отправился в пещеру. Но от жадности он забыл волшебные слова, его застали разбойники и убили.

Разбойники решили найти Али-Бабу. Они отправились в город. Но служанка Али-Бабы заметила, что их дом помечают крестиком, и поставила такие же кресты на всех домах.

А когда разбойники попытались проникнуть в дом в кувшинах, служанка залила их кипящим маслом, а атамана зарезала кинжалом.

Али-Баба был счастлив и щедро наградил находчивую служанку.

3. Какие сказки Пушкина ты читал? Разгадай кроссворд. Объясни как ты понимаешь слово отгадку. Какую … сказку ты прочитал в этом разделе?

Я читала все сказки Пушкина: «О попе и работнике его Балде», «О золотом петушке», «О мёртвой царевне и семи богатырях», «О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане».

Пример заполнения кроссворда можно посмотреть внизу страницы.

По вертикали получается слово Прозаическая. Это значит написанная прозой, не стихами.

В этом раздели мы прочитали стихотворную сказку «О мёртвой царевне» и прозаическую сказку «Ашик-Кериб».

4. Вспомни, что такое басня? В чём заключаются её особенности?

Это литературное произведение, которое носит поучительный характер. Героями басен являются животные, наделённые характерами людей. Автор использует иносказание.

5. В чём необычность басен Толстого? Есть ли в них иносказательность? Какова мораль басен Толстого? Выражена ли она в его произведениях? Откуда мы можем узнать, что хотел сказать нам автор?

В баснях Толстого героями выступают люди, а не животные. Писатель не использует иносказание, но его басни очень поучительны.

Мораль басен Толстого содержится в основной мысли басни. Она обязательно выражена в произведениях, но иногда не явно.

Например, в басне «Правда всего дороже» мораль вынесена в заголовок. А в басне «Как мужик убрал камень» она неявная. Но её можно выразить пословицей: «Сметка всего дороже».

Найдя главную мысль басни, мы понимаем, что хотел сказать писатель. Например, в басне «Старый дед и внучек» ребёнок вырезает для родителей лохань. Родителям становится стыдно, а мы понимаем, что старых нужно уважать.

6. Что сближает рассказы Толстого «Детство» и Чехова «Мальчики»? Чем они различаются? Обсудите с другом.

Эти рассказы сближаются тем, что их герои мальчики, которые очень любят своих родителей, особенно маму. Об этом говорит Николенька, о маме беспокоится Володя.

Различаются эти рассказы поступками мальчиков. Николенька очень домашний и тихий ребёнок. Для него счастье в том, чтобы быть рядом с мамой.

Володя сбегает в Америку и делает маме больно. Но он осознаёт свою ошибку.

7. Какие произведения Толстого о детях ты читал раньше? Что общего между детьми-героями этих произведений? Почему автору важно рассказать о них и их жизни? Чему он хочет научить своих читателей? Какое произведение тебе особенно запомнилось? Составь план рассказа и перескажи его.

Я читала много рассказов Толстого о детях.

Это «Филипок», «Старый дед и внучек», «Котёнок», «Акула», «Прыжок» и некоторые другие.

Герои этих рассказов — обычные дети, часто живущие в деревне. Все они совершают какие-то поступки, заставляющие читателя переживать за них. Иногда это очень добрые и правильные поступки, как решение Филипка идти в школу. Иногда — глупые, как попытка мальчика поймать на мачте обезьяну.

Но автор специально рассказывает об этих поступках, чтобы на примере своих героев научить читателя тому, как правильно поступать, а как поступать не надо. Для него важно, чтобы читатели выросли хорошими и честными людьми.

Мне особенно понравился рассказ «Акула», пример пересказа которого можно найти по ссылке.