Отчет о нашем первом многодневном походе с дочкой.

Общая

информация

Состав группы

1. Двойнев Александр

Игоревич — папа

2. Двойнева Екатерина Сергеевна — мама

3. Двойнева Алёна Александровна — Алёна

Общая идея похода

20 лет назад, в рамках школьного турклуба «Три Банана» (получившего

своё название в результате прекрасного каламбура из номера школы – 222), под

руководством Сергея Васильевича Муравлёва, я пошёл в свой первый пеший поход в

Хибины. С тех пор я всё собирался туда вернуться, но большие горы всегда

перевешивали.

2,5 года назад у нас родилась дочка, и мы переключились на пешие

радиалки. О многодневном походе не было и речи, пока Алёна ходит в подгузники.

Сами-то подгузники тащить не тяжело, пока их не используют по назначению. Я,

конечно, читал истории героев, которые умудрялись жечь подгузники в костре,

предварительно высушивая их рядом с костром, но как-то это портит всю костровую

романтику. К слову, сухой чистый подгузник горит прекрасно – иногда даже костер

из него разжигал.

И вот, наконец, Алёнка научилась ходить на горшок. И мы отправились

в наше первое многодневное путешествие с палаткой.

МЧС

Походы на территории РФ обязательно нужно регистрировать в МЧС.

Люди, к сожалению, иногда этот закон игнорируют. Я, однако, крайне рекомендую

зарегистрироваться – с вас не убудет.

Отчеты о горных походах в СНГ (Киргизия, Таджикистан), где были ЧП,

пестрят информацией о том, как даже через страховую (через ассистанс) сложно

получить помощь. С точки зрения больших гор: Думаю, наличие российского МЧС –

главное, и чуть ли не единственное преимущество Кавказа и Алтая перед горами

Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Не стоит пренебрегать такой возможностью.

Сейчас зарегистрироваться можно

онлайн: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups

После регистрации мне позвонили, сообщили номер группы и время

контрольной связи (10:00 и 20:00 каждый день). Связь была, естественно, не

везде. Когда появлялась связь, приходила тоннаСМСок, что «вам звонили».

Черника

…заслуживает отдельной главы. Её здесь много. Очень много. Она

повсюду. В первый день, когда у меня рюкзак весил 35 кг, я на привалах ложился

на мягкий мох в случайном месте и ел чернику. Когда она кончалась в радиусе

вытянутой руки, достаточно было просто перекатиться немного в сторону, и

продолжить объедаться.

Иногда, когда Алёнка хотела пописать и отказывалась писать на

чернику, было трудно найти свободное от черники место.

А если серьезно, опаснейшие черничные прижимы – угроза

любому план-графику. Часто из-за черники привалы были больше ходок. Это нужно

учитывать при планировании маршрута. Хорошо зарекомендовала себя следующая

тактика: в начале дня надо потратить полчаса и хорошенько объесться. Иначе

будете приваливаться каждые 5 минут.

Интересный факт: черникой можно объесться до состояния «больше не

хочу». Раньше я думал, что это невозможно.

Подготовка

Для Алёны это был первый многодневный автономный поход, и

готовились мы к нему заранее.

Больше всего напрягал вопрос, будет ли она спать в палатке. Для

адаптации решили растянуть палатку в комнате и заночевать в палатке в квартире.

Волновались зря: Алёна не то, что согласилась переночевать в палатке: потом

требовала повторить. Но мы обещали, что в палатке она будет спать в походе, что

весьма положительно сказалось на желании Алёны пойти в поход.

Результат успешно закрепили в вело-ПВД.

Снаряжение

Полностью описывать личную и общественную снарягу тут не буду.

Приведу только список детского снаряжения и самое важное по пунктам:

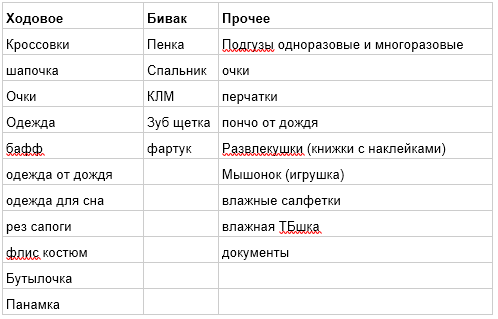

Алёнина снаряга:

Рюкзаки

Почти все вещи и еду нес я в рюкзаке Osprey Xenith 105. Оспрей известен тем, что завышает свой объем, поэтому сверху я присобачил клапан от бездонного RedFox Lhotse, весьма увеличив объем. Палатка и пенки крепились снаружи. В итоге вышел вот такой монстр:

По

весу в начале похода вышло 33-35 кг (в зависимости от количества воды).

В

клапане Osprey,

прекрасно превращающемся в поясную сумку, Катя носила фотик, воду и всякие

необходимые вещи для Алёны.

Саму

Алёну Катя носила в рюкзаке Manduca.

Рюкзак замечательный, носим в нём Алёну с 7 месяцев. Главное преимущество перед

всеми каркасными рюкзаками – в нём удобно спать. Однако, наверное, этот поход

для него последний – уже стал маловат.

Спальники

Алёнка спала в FJORD NANSEN MOSS (+4 гр

комфорта). Весьма комфортно, не потела. Спальник хорошо дышит. Правда, засыпать

она в нём отказывалась, т.к. вечером было еще тепло, и приходилось поздним

вечером запаковывать уже спящую.

Мы с Катей спали в спарке SPLAV Double 60. Невероятно легкий и компактный.

Однако, для +10 может быть холодноват.

Бутылки

Воду

пили только кипяченую, по принципу «Если есть трава, то есть тот, кто её ест и

какает рядом с водой». Для охлаждения брали 3 бутылки из полипропилена

(«пластика 5го типа») в среднем по 0,6 л.

Репеллент

Комары

и мошки были каждый день. Особенно злые — у Имандры. Есть подозрение, что это

они выращивают чернику, чтобы заманить в свои сети туристов.

Репеллент брали детский, работал он недолго и плохо.

Газ

После

того, как нам не дали провести газ в поезде Минводы-Москва, я даже не думал о

том, чтобы везти газ из Москвы.

Был

продуман и реализован следующий план: В Сегеже поезд стоит 25 минут, нет рамок,

и в 5 минутах несколько рыболовных магазинов. Правда, продаются там только

цанговые баллоны, и пришлось брать переходник на резьбовую горелку.

Как

оказалось позже, я слишком заморочился. Все возят газ в поезде, и на вокзале

никого не останавливают.

Готовка

В качестве основного топлива для готовки планировались дрова.

Ввиду популярности района, дров рядом со стоянками очень мало. Однако, если 5

минут идти не по тропам подальше от популярных мест ночевки (что я и делал), хорошие

дрова найти можно.

Там, где дров было совсем мало, делал из камней Каминчик-щепочницу.

Примерно такую, но более открытую: https://www.youtube.com/watch?v=6ctyrHhYw84(к сожалению, не сфоткали). Литр воды на сухих сосновых веточках с постоянным поддувом (т.е. при идеальных условиях, которые были не всегда) закипал минуты

за 4. Когда надо было быстро, либо не было дров, либо было сыро, готовили

на газу.

Как шли

В основном Алёна ехала в рюкзаке. Иногда просила сама пойти –

где-то 1/6 пути проходила сама. В таком режиме вполне реально за день проходить

10 км, не сильно напрягаясь.

Погода

Из 7 дней переменный дождь был только один день. Остальные 6 дней

без осадков. Как оказалось, нам сильно повезло: следующую неделю поливало почти

непрерывно.

Температура – днём около 18-25, ночью ниже +10 не опускалась.

Отчет по дням

День 1 – 08.08.2021 – подъем от Имандры по правому (ор.) берегу р.

Гольцовки.

ЧХВ — 4:30

ГХВ — 7:35

пройденное

расстояние — 10 км

набор

высоты — 247

м

сброс

высоты — 0

м

Погода:

Солнечно, тепло

Высадились из поезда в 5:30. В

поезде предварительно налили кипяток в бутылки, чтобы не кипятить самим. Вчера

Алёне исполнилось 2,5 года, отмечаем бутербродами с шоколадной пастой.

Здесь прохладно и влажно,

соответственно много комаров. За час завтракаем, допакуемся и выходим. Идем по

правому берегу р. Гольцовки по крайне красивой тропе в сосновом лесу, вот

такой:

Северная природа – сосны, камни

и мох. Именно за этим мы сюда ехали. На google maps есть

прекрасные панорамы этой тропы. Насколько я помню, именно они поставили точку в

выборе района похода.

За 3 ходки доходим до первой

голубики. Темп значительно снижается. Но мы не расстраиваемся. Особенно Алёнка.

В 11:05 встаем на обед у р. Маннепакх (изначально я планировал тут ночевать). Тут много

ровных стоянок, и удивительно много дров (если немного отойти от стоянок).

Алёнка доедает утреннюю шоколадную пасту.

В 13:30 бродим Маннепакх. От тут

разливается, и бродится легко – глубина максимум по икры.

За 3 ходки (объедаясь черникой)

доходим до р. Часнайок. Тропа хорошая, набитая. С усталости не сразу поняли,

что тропа постепенно повернула и мы некоторое время шли вдоль р. Часнайок. Как

окажется позже, это не первый раз, когда Чоргорр Ю. вставляет нам палки в колеса ноги. Решили не отчаиваться и завтра пойти по правому берегу на перевал Чоргорр

Ю, где-нибудь в верховьях перепрыгнув ручей по камням. 40 минут проходим еще

выше по течению, шныряем в поисках места ночевки и ставим лагерь.

День 2 – 09.08.2021 – попытка подъема на пер. Чоргорр Ю. по правому

берегу р. Часнайок

Пройдя где-то 2 ходки по правому берегу ручья, поняли, что набитая

тропа превращается скорее в звериную, и идти по ней с ребенком нет никакого

удовольствия. К тому же, встречаются конусы выноса и конгломератные склоны, по

которым теоретически могут сыпаться камни. Зато – красиво.

Принимаем решение спуститься до моста у устья (благо пара ходок),

перейти и пойти на перевал уже по нормальной тропе.

Мост, как оказалось, весьма стремный. Мост – из 4 бревен в 20 см

над водой. Естественно, мокрый и скользкий. Я нашел неподалеку упавшую березу,

попробовал усилить мост ей (Привет соответствующему этапу Б+ на Кросс-походе!)

– мост стал чуть шире, но не безопаснее. «Каком кверху» он, конечно, проходится

элементарно, но с 35 кг рюкзаком, а тем более с ребенком за плечами, переходить

так нельзя. В итоге нашли хорошее место для брода (место см. на треке):

максимум по колено. Перебродили и переставили лагерь.

Дров здесь нет совсем. За дровами ходил минут 5 в одну сторону.

Беспонтовый день. Зато объелись черникой.

День 3 – 10.08.2021 – перевал Чоргорр Ю. рад.

ЧХВ — 6:30

ГХВ — 7:50

пройденное

расстояние — 7,2

км

набор

высоты — 289

м

сброс

высоты — 289

м

Погода:

Утром морось, днём переменный ливень

С самого утра моросил дождь. Мы это приняли скорее за благо, т.к. вчера

весь день было жарко. Это была тактическая ошибка. Нужно было дожидаться ясной

погоды.

Выходим в 9:40. За ходку выходим в зону карликовых берез. Здесь то

ли из-за высоты, то ли из-за северной орографии склона черника не самая спелая.

В 10:50 поняли, что дождь уже давно перестал быть комфортным.

Развернулись и попали под конкретный ливень. Промокли (только мы с Катей. Алёнке

было вполне комфортно под дождевиком). В лагере переоделись и пообедали.

В целом, внизу дождь намного слабее. На левый берег Гольцовки,

кажется, ни одна капля не упала.

В 16:30 прояснилось, делаем еще одну попытку прогуляться в сторону перевала,

также безуспешную. Алёнку несколько раз просили показать на камеру черничный

язык. С тех пор она постоянно показывает фотографу язык:

День 4 – 11.08.2021 – обход р. Гольцовки и подход под пер. Юмъекорр

ЧХВ — 3:20

ГХВ — 5:10

пройденное

расстояние — 9,1

км

набор

высоты — 221

м

сброс

высоты — 181

м

Погода:

Переменная облачность

Гольцовку я изначально бродить, а тем более переходить по бревну,

не планировал. Ближе к пер. Арсенина и Ферсмана она разделяется на множество

рукавов, которые можно перешагнуть.

Выходим в 9:40, за 3 ходки по хорошей тропе дошли до сильного

разлива р. Гольцовки (не доходя до разбиения на рукава) и тут перешли её по

камням. На левом берегу тоже хорошая тропа.

Еще за 2 ходки дошли до р. Меридиональный и пошли по его правому

берегу по направлению к пер. Юмъекорр. Здесь ручей Меридиональный полирует

бараньи лбы, и это выглядит потрясающе. С красотой ручья, текущего по скалам,

может посоревноваться только ручей, текущий по леднику. Меридиональный –

отличный пример первого варианта.

За ходку доходим до места ночевки. На ужин варим грибы (здесь грибы

растут прямо из-под камней).

День 5 – 12.08.2021 – пер. Юмъекорр (н/к)

ЧХВ — 3:20

ГХВ — 5:40

пройденное

расстояние — 7,4

км

набор

высоты — 431

м

сброс

высоты — 447

м

Выходим в 9:35. По набитой тропе поднимаемся на перевал за 3 ходки,

в 11:30. Перевал Юмъекорр – мой

первый в жизни перевал. 20 лет назад мы ходили его с стороны Нефелиновых

песков. Интересным образом пер. Чоргорр Ю. не пустил нас, чтобы пер. Юмъекорр

стал первым перевалом и Алёны.

С перевала открывается

потрясающий вид на Имандру. 20 лет назад я ходил его с Запада, и не помню,

чтобы виды произвели на меня такое впечатление, как в этот раз. То ли был

молод, то ли из-за того, что на привалах оглядывался и видел постепенно

показывающуюся Имандру, и поэтому никакого «Вау» не произошло. Когда же вы

идете с Востока, вот эта вот красота разом вываливается на вас во всей

(извините за масло маслянное) красе:

В общем, перевал рекомендуется к прохождению с Востока на Запад, а

не как обычно как первый перевал у высаживающихся в Нефелиновых Песках.

В туре – аж 2 записки: пешей двойки под рук. Г.А. Бологовой и

группы «Плоский Ёж» (Ёж раздавлен, но не сломлен!).

Едим перевальную шоколадку,

Делаем перевальное фото,

и в 12:10 начинаем спуск.

За 3 ходки (с перерывом на обед) в 15:30 спускаемся до ночевок

«Звездочка». Решаем дойти до оз. Изумрудное. Благо тут всего 2 ходки по ущелью.

Вообще, ущелья в западной части Хибин (Аку-аку, Звездочка нижн. и безымянное

между ними) весьма недооценены среди туристов. Очень рекомендую потратить

день-два и всё пройти.

В 17:00 дошли до оз. Изумрудное. Не буду тратить буквы на его

описание. Просто посмотрите на наше фото и еще погуглите в интернете:

День 6 – 13.08.2021 – пер. Щель Хибинпахкчорра (н/к) рад.

ЧХВ — 2:10

ГХВ — 4:00

пройденное

расстояние — 4,2

км

набор

высоты — 492

м

сброс

высоты — 492

м

Выходим в 9:30. По пути очень красивые виды. Но, как я уже писал

ранее, эффекта «вау» нет.

За 3 ходки, в 11:30 выходим на седловину. Здесь сложен огромный

тур, но записки нет. В центре седловины – озеро, оставшееся от растаявшего

снежника.

Спускаемся к лагерю по пути подъема.

День 7 – 14.08.2021 – Ущелье Аку-Аку (н/к), ст. Имандра.

ЧХВ — 5:00

ГХВ — 6:46

пройденное

расстояние — 11

км

набор

высоты — 128

м

сброс

высоты — 378

м

Выходим в 10:30. Тропа обходит оз. Изумрудное справа ПХД. Тропа

довольно стрёмная, есть куда падать. Наверное, если бы было сыро, пошли бы в

обход.

За несколько ходок проходим ущелье Аку-Аку. Ущелье очень красивое,

с высокими отколами-«стражами» (один даже реально похож на голову). После

ущелья начинается спуск к ручью. Держимся правее и выходим к водопаду.

Выше водопада переходим ручей и идем по его правому берегу по

набитой тропе. Тропа, вопреки карте, выводит нас к большому озеру недалеко от

р. Гольцовки, уже совсем не горному.

Далее движемся уже по левому берегу р. Гольцовки к мосту. Здесь

много грибов, набрали целый пакет.

В 17:55 дошли до навесного моста через Гольцовку. Ставим лагерь

перед мостом, объедаемся и ждем поезда (он у нас в 0:30). Для Алёнки ставим

палатку, чтобы не бодрствовала до полуночи. За час до поезда аккуратно

перепакуем её в рюкзак (проснулась, немного поворчала, но через 5 минут

хождения по кругу уснула). До станции дошли за полчаса.

Полезная информация и ссылки

Трек:

https://nakarte.me/#m=12/67.80808/33.44513&l=Oso/Wp&nktl=sr9QAtxlXJVgHRZF7Hw2nA

Gpx:

https://drive.google.com/file/d/1MC4Q1YDnNP7LPP2MbZZ4n6LET6v9S9lY/view?usp=sharing

Хронометраж: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14oge9bXkp5UR9i1h2Zq5CN2DEvSCb4adWqavlwFMahQ/edit?usp=sharing

Отчет Word:

https://docs.google.com/document/d/1nfkMz6z0TH2QLa6_M—bwxZDsyz-Ifw9/edit?usp=sharing&ouid=116466411175224204758&rtpof=true&sd=true

Ссылки:

Много информации по Хибинам: https://hibiny.pro/roli-v-pohode/kulturolog/

Тонна информации о походах с детьми: https://katerinakost.ru/

Отчеты по походам с детьми: http://www.turistenok.ru/reports.html

Регистрация в МЧС: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups

Эксперты РИА «Омск-информ» назвали способы активизировать вакцинацию жителей региона. QR-коды в общественных местах себя не оправдывают.

В связи с «четвертой волной» коронавируса федеральные и региональные власти предложили новый комплекс ограничительных мер. Ожидалось, что режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и введение QR-кодов переломят ситуацию и кривая заболеваемости пойдет вниз. Но этого не произошло. По официальным данным омского Минздрава, с начала этого месяца ежесуточное число выявляемых случаев ковида выросло с 534 до 592. При этом полностью вакцинированы лишь 591 тыс. омичей. Коллективный иммунитет сформирован менее чем наполовину.

Да, каждый день прививочные пункты в омских поликлиниках и торговых комплексах вакцинируют до 10 тыс. человек и более. Но это никак не влияет на уровень заболеваемости, а QR-коды не являются существенным мотивом для омичей, чтобы пойти вакцинироваться. Местные власти оказались в ситуации, когда действенных инструментов для влияния на ситуацию с распространением COVID-19 практически не осталось. И у федерального центра ровно такая же проблема. Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте погоду не сделают.

– Непонятно, каким образом еще 35 % людей взрослых, а это 35 млн человек, чуть меньше – чуть больше, убедить вакцинироваться. Просто нет инструмента, – отмечает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Локдаун государство вводить не собирается, старые ограничительные меры работают слабо, QR-коды не видятся панацеей. И что тогда остается властям? РИА «Омск-информ» собрало виртуальный круглый стол, чтобы с помощью экспертов в области медицины и управления разобраться в этой серьезной проблеме и предложить новые инструменты для изменения ситуации.

Известный омский бизнесмен, депутат горсовета Сергей Дроздов признает: ограничительные меры на деле не работают или дают сбои. Информация о самом ковиде противоречивая, вирус себя ведет непредсказуемо, не укладываясь в сценарии.

– Если так рассуждать, весь мир ввел QR-коды, но работают они или нет, это большой вопрос. У нас в Омске ввели QR-коды в ТЦ, и сразу скопились очереди, а это фактор развития пандемии. Получить эти коды тоже не всегда просто. А в глубинке коды попросту не работают. Тут много нюансов. Что сделаешь? Если бы вакцина была бы эффективной, никто не был против поставить прививку. Однако есть особая категория – люди, которые никому и ничему не доверяют. Они будут всегда против, они не слышат, что те, кто, сделал прививку, болеют бессимптомно или в легкой форме, тем самым разгружая нашу медицину, – говорит Сергей Дроздов. – Мы уже поняли, что убеждение и примеры не помогают. А какие примеры, если у каждого человека есть в ближнем кругу знакомые или родственники, испытавшие на себе побочное действие вакцины? С другой стороны, все смотрят на пример других стран. Вот Германия вакцинировала 80 % населения, но у них пошел рост заболеваемости. В Китае другой уровень дисциплины, и там поголовно все привились.

Существующие «антиковидные» ограничения, по мнению политика, не работают. Должна быть система, а у России своя программа борьбы с ковидом.

– Ну введут QR-коды и ограничительные меры, только ведь под эти санкции попадут и добросовестно вакцинированные люди, а не только ковид-диссиденты. Если не продумать систему, то хаоса в этой части станет еще больше. Гигантские очереди появятся в аэропортах, общественном транспорте и в других местах массового скопления. Это спровоцирует массовое раздражение. Нужно действовать очень аккуратно, выбирая свой путь для страны и каждого региона в отдельности. Страна у нас большая, но все мы разные. Объявил президент нерабочие дни, и обвалились серверы авиакомпаний, народ поперся разносить заразу. У России должен быть свой путь, мы не можем повторять Восток, европейцев и американцев. Какая-то своя должна быть у нас программа, – заключил Дроздов.

Опытный политик, депутат Госдумы от Омской области Андрей Алехин считает, что к вакцинации нужно подходить осторожно, учитывая все противопоказания. Политик уверен: заставлять всех делать прививки и никуда не пускать антиваксеров – это слишком. Он за разумный подход к прививочной кампании.

– Люди не до конца верят, что вакцина от ковида помогает. К сожалению, практика показывает, что вакцинированные болеют не меньше, чем те, кто поставил прививку. В советское время вакцины проходили все уровни испытаний и были готовы к применению. Побочные последствия сводились к минимуму, эти вакцины считались «железными». Сегодня же есть мнение, что существующие вакцины от коронавируса не до конца апробированы, могут проявиться побочные явления, – отмечает Алехин. – Сейчас россияне находят обходные пути даже на предприятиях, покупая QR-коды. По-хорошему, человеку перед прививкой следует проверить здоровье, сделать ПЦР-тест, узнать уровень антител, но это у нас не всегда делают. Не знаю, как остальные, наша фракция будет голосовать против обязательных QR-кодов. Потому что наши бабушки 80-летние не смогут ходить в магазины. Считаю, что идет перебор с этими мерами. Пока люди не поверят в то, что вакцина защищает, это так и будет продолжаться.

Эксперт также считает, что пункты вакцинации при ТЦ недопустимы, ставить вакцину должен медик в оборудованном для этих целей учреждении. Сам политик переболел ковидом год назад и уже сделал первую прививку.

Бывший первый заместитель главы Омского горисполкома, председатель клуба «Мегаполис» Яков Коняев полагает, что неэффективность существующих мер борьбы с ковидом – результат недостатка информации. Официальные лица, врачи не раскрывают свойства российских вакцин, а недосказанность рождает недоверие народа.

– Во время кризисных моментов жизни общества нужно обращать внимание на мнение профессионалов. А сейчас в условиях пандемии мы не имеем четкой позиции от профессионального содружества медиков. Поэтому сказать ничего невозможно: у нас нет объективной информации. Поэтому люди не знают, на что ориентироваться. Понимаете, в чем дело. Когда артисты и певцы агитируют за вакцинацию, все, кроме эпидемиологов и вирусологов, тогда действительно зарождаются сомнения кое в чем. Это моя позиция, – подчеркнул опытный управленец.

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Игорь Богдашин, специализирующийся на лечении онкологии и последствий ковида, уверен, что власти потеряли время. При этом ресурс в виде нескольких вакцин у нас был.

– Власти упустили несколько моментов в разные периоды пандемии. Первое, на мой взгляд, нужно было жестко требовать с работодателей необходимый процент вакцинированных сотрудников. И делать это надо было не во время третьей волны, а на исходе второй волны пандемии, – заявил врач. – Ведь Россия располагала всеми инструментами для борьбы с ковидом: у нас есть три разные вакцины. Только у нас и у Китая было в арсенале несколько типов вакцин. В то время в США и Великобритании использовали лишь векторные прививки против ковида.

По мнению эксперта, более решительно и жестко нужно было действовать и по отношению к бизнесу, заставляя его строго соблюдать сроки вакцинации.

– В нашей стране ввели требования к работодателям к доле привитых до 1 сентября, но не проведено ни одной проверки, не наказали ни одного работодателя. Я понимаю, что у нас бизнес – «священная корова», которую мы гладим по голове, но эта беззубость в плане требований государством своих же ограничений привела к ощущению безнаказанности. На прививочную кампанию нужным образом отреагировали лишь единицы владельцев предприятий, – говорит Богдашин. – Остальные себя чувствуют вольготно. Государство как будто говорит: «Да, мы делаем вам 101-е китайское предупреждение». Но будет и 102-е, и 105-е. Считаю, что нужно исполнять уже определенные государством требования.

По его мнению, в борьбе с пандемией важна дисциплина, а не бонусы-«пряники» для привившихся людей. Самый главный подарок для вакцинированного – это здоровье. Медик полагает, что авторов недостоверной информации и фальсификаторов QR-кодов нужно наказывать.

– Второе – все понадеялись на благоразумие и интеллект населения. Но мы получили слухи в виде легенд о жидком чипе и 5G. Последний раз читал в чате, что человек утверждает: он подносит телефон к привитому родственнику, и телефон начинает писать цифры. Типа где-то есть жидкий чип. Нужно наказывать за распространение фейков. Даже некоторые врачи фальсифицируют себе QR-коды. Эти вещи должны быть демонстративно наказаны. Очевидно, что против страны ведется информационная война. Взывать к благоразумию бесполезно. У антиваксеров это вопрос веры, и тут дискутировать, выстраивать логические цепочки бессмысленно. В ответ услышим #вывсеврете. Европейцы более дисциплинированны, потому что знают, что нарушение правил самоизоляции чревато штрафами в 100 евро. У нас неплохо было бы ввести такие штрафы, – считает эксперт.

Игорь Богдашин предложил один из путей выхода из сложившейся в стране ситуации – лечить только вакцинированных людей.

– Третье – в Европе, в ряде стран, плановая медицинская помощь оказывается исключительно привитым гражданам. Мы же понимаем, что любое вмешательство в организм человека (операция, облучение) несет риск для иммунитета, и перспектива заражения ковидом в таких условиях резко снижает шансы на выздоровление. Невакцинированные пациенты представляют опасность не только для себя, но и для других в отделениях химиотерапии. Поэтому онкологи и рекомендуют отложить на 3-4 недели начало лечения, привиться, обезопасить себя и других пациентов. В других странах крайне мало причин для медотвода, в России поводов официально не прививаться гораздо больше. Биологи, иммунологи, биохимики уже все сказали. Только спокойное, эмоциональное исполнение законов, озвученных государством, поможет нам в войне с ковидом, – добавил Игорь Богдашин.

Прививка или смерть

Мысль коллеги заочно продолжил доктор медицинских наук, доцент, руководитель проектного офиса ОмГМУ Николай Николаев. Он привел примеры смертельных вирусов, уничтоженных в советское время путем поголовной вакцинации населения. Эту практику необходимо внедрять и в наши дни.

– У нас были в советское время тяжелейшие вирусные инфекции. Например, оспа. Если мы посмотрим, то увидим у себя на плече шрамчик, оспинку. У нас 100 % населения было провакцинировано от оспы. И сегодня этот вирус остался только в коллекциях нескольких лабораторий. Он уничтожен и не представляет теперь опасности. А ведь смертность от оспы была гораздо выше, чем от ковида. Или полиомиелит – тяжелейшее заболевание у детей. В Советском Союзе ходили по домам, закапывали капельки с вакциной в нос, давали драже. Сегодня этот вирус тоже ликвидирован, – вспоминает медик. – Удачным советским опытом является система единой обязательной вакцинации.

Как считает специалист, для убеждения населения в необходимости вакцинации важно сделать ставку на такую черту русского человека, как сострадание к ближнему.

– Здесь только убеждения недостаточно. У людей есть и негативный настрой, и невежество, и спекуляции, которые не позволяют выполнять поручения правительства. Опыт борьбы с ковидом у всех остальных стран показывает, что процент отказников от вакцинации во всем мире примерно одинаковый, – отметил Николаев. – При формировании настроя россиян нужно использовать психологический момент, что вакцинация – моя забота об окружающих меня людях. В первую очередь о родных. Делая прививку, мы снижаем риск заразить родителей, родственников, друзей. И прерываем цепочку заражения. У нас общество сострадательное, поэтому убеждение следует транслировать через заботу, милосердие.

Помимо просветительской работы пандемию способна остановить вакцинация детей и подростков, считает эксперт. Она пока не началась.

– Следующий этап, мы к нему идем более осторожно, чем другие страны – это вакцинация подростков и детей. Эта категория тоже болеет и является переносчиком ковида. В Великобритании и Канаде сначала провакцинировали детей 12–17 лет, сейчас делают прививку 5–11-летним. В этих странах высокая заболеваемость. Вакцина не дает 100 % защиты от болезни. Но там крайне невысокая смертность, – размышляет он.

Как предполагает доктор медицинских наук, если следовать всем этим мерам, то через несколько лет омичи, как и люди во всем мире, перестанут бояться ковида. Если способы борьбы игнорировать, то нас ждет сценарий фильма ужасов с непредсказуемой мутацией вируса.

– Если в мире системно подойдут к этой ситуации, то через несколько лет ковид будет мало отличаться от других респираторных заболеваний. Если этого не сделать, то в такой смешанной среде вирус станет мутировать дальше, и нельзя спрогнозировать, во что это выльется, – резюмировал Николай Николаев.

Что в итоге?

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что взрывной рост заболеваемости коронавирусом и в Омской области, и в целом по России – это вялая прививочная кампания, а также лояльное отношение власти и населения к действующим ограничениям.

В локдаун омичи продолжали массово ездить на работу в полных автобусах. Введение QR-кодов сопровождается их полным игнорированием в ряде торговых комплексов и в других местах с массовым пребыванием людей. А обязательная вакцинация работников целого ряда отраслей была фактически проигнорирована безо всяких последствий. Как результат – эпидобстановка в регионе только ухудшается.

Опытные управленцы настаивают на осторожном подходе к вакцинированию, учете всех препятствующих прививке факторов и на большем информировании населения. В свою очередь, опрошенные нами медики считают, что остановить волны пандемии можно только с помощью жесткой дисциплины при внедрении ограничений, штрафов для антиваксеров и фальсификаторов прививочных сертификатов.

В качестве крайней меры предложено не оказывать медпомощь невакцинированным пациентам. Эффективным способом прервать цепочку заболеваемости эксперты считают вакцинацию детей и подростков. Поставить прививку, по мнению наших респондентов, – значит уберечь себя и своих близких от смерти. Сострадание – это национальная черта россиян, и нужно активно использовать данный фактор.

Елена Ляхова

23.06.2021

В условиях пандемии многие этим летом останутся дома. Но любителям путешествий грустить не стоит: появилась прекрасная возможность заново открыть для себя богатую удивительной природой и необычными местами малую родину — Витебщину. О том, как организовать незабываемый и познавательный поход или поездку по окрестностям областного центра и региону в целом, рассказал неутомимый путешественник, кандидат исторических наук, автор более 70 научных и научно-популярных книг и публикаций об удивительных местах Витебской области Николай Пивовар.

– Николай Васильевич, часто можно услышать мнение, что в Беларуси, да и на Витебщине, сохранилось мало замечательных исторических памятников, в общем – туристам скучно. Насколько это верно?

– Такое мнение у тех, кто мало знает Беларусь, не путешествует. Конечно, средневековых замков, дворцов знати у нас меньше, чем в странах Западной Европы. Но они есть, причем многие в неплохом состоянии, люди мало о них знают. А чего стоит удивительная природа? Я четверть века занимаюсь краеведением и каждый год не перестаю удивляться – насколько необычна и красива Витебщина.

– А с чего началось ваше увлечение малой родиной?

– Я окончил истфак Минского педуниверситета и при-ехал по распределению работать в Лужесно. Признаюсь, скучновато было. Чем увлечь детей? Конечно, путешествиями, походами. Столкнулся с тем, что было крайне мало информации о Витебске и его окрестностях. Что смотреть, где? Зацепился за книгу «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі». Пошли с детьми к курганам раннего железного века, по пути встречаем почтовую станцию XIX века, дальше – памятники природы, интересные люди… Даже начал писать статьи в журналы и газеты, хотелось рассказать людям, что и у нас есть чем гордиться. Сейчас уже вышло 10 полноценных книг – о музеях Витебска, усадьбах области, природных памятниках и так далее.

– Расскажите о наиболее интересных открытиях во время ваших путешествий?

– Только в окрестностях Витебска удалось обнаружить 40 уникальных памятников природы – это огромные дубы, хвои. Во время походов с удивлением узнал, что у нас немало неплохо сохранившихся усадеб, храмов, история которых насчитывает не одно столетие. Например, отправившись на малую родину Петра Машерова, зашли в маленькую деревушку Побыль и нашли там столетнюю деревянную (!) церковь. Причем нигде информации о ней нет, а она стоит.

– В основном со школьниками вы ходите в «походы одного дня». Что можно успеть посмотреть за это время?

– Многое, и это очень удобно. Например, приехали на дизеле в Сосновку под Витебском – там есть огромный дуб, наверное, самый большой в округе. Заодно полюбовались красивейшим Городнянским озером, посмотрели древнее городище раннего железного века. Рядом можно возложить цветы к одному из крупнейших захоронений павшим советским воинам. Недалеко – шикарный Дом культуры, который хотя и построен после войны, но по авторскому проекту – как панская усадьба.

Или едем на дизеле до Лётцев – многие знают это место лишь по санаторию «Железнодорожник» и озеру, на которое уже не так просто попасть. Но там еще удивительная «вьющаяся» хвоя, красивейшие озеро Шевино и Лысая гора, ботанический заказник «Придвинский», где растут дубы-гиганты. Недалеко – усадьба Астрейко XIX века (к сожалению, сгорела, но кое-что посмотреть можно). Рядом самое глубокое и широкое в пределах Беларуси место на Западной Двине. А чего стоит усадьба в Больших Лётцах известного геоботаника Адамова – ученого с мировым именем.

И так почти везде – есть изюминки, о которых просто пока мало знают.

– Расскажите, как правильно организовать небольшое путешествие по Витебщине?

– Все очень просто. Приходишь на железнодорожный вокзал и наугад выбираешь направление, куда поедешь (смеется. – Прим. авт.). И везде найдешь что-то интересное. Например, едем на оз. Лосвидо. Там можно увидеть «Наполеоновскую дорогу» – единственное место в Беларуси, где через все озеро можно пройти вброд. Через два километра – турбаза и заказник «Дубрава», где есть дуб-великан, один из самых больших в республике. А еще можно попить чистейшей воды из криницы, которая бьет прямо возле дуба. Отличное путешествие, если не хочется сидеть на месте. Или, например, Городок. Настоящий курорт! Берете с собой велосипед и наслаждаетесь одной из самых больших в стране лыжероллерных трасс. Или бывший г. п. Руба, ставший частью Витебска, – там уникальный доломитовый карьер. Там есть места, по природе ничем не отличающиеся от Швейцарии. А ведь рядом еще и усадьба Репина в Здравнёво. Все же недаром говорят: красота – в простоте.

Конечно, лучше всего заранее планировать свое путешествие, чтобы за день увидеть как можно больше. Например, выбираете какое-то одно направление движения и в течение часа с помощью интернета строите свой маршрут. В этом плане советую воспользоваться сайтом «Глобус Беларуси» – там собраны все архитектурные достопримечательности страны, есть карты. Начните с них как с опорных точек.

Если есть автомобиль, то можно спланировать отличное путешествие на выходные – посетить наиболее сохранившиеся усадьбы, храмы, окунуться в криницы, позагорать на озерах. Очень хорошо благоустроены природные памятники на Браславщине, Ушаччине, Глуботчине. Это озерный край! Да и есть что посмотреть. Например, в г. п. Видзы – самый высокий костел в Беларуси, озеро Шо в Глубокском районе – научно установленный географический центр Европы, а озеро Долгое – самое глубокое в стране (более 50 метров). В этом же районе, возле озера Гиньково, есть единственная в Беларуси пещера. На реке Вята в Миорском районе – настоящий водопад, на Освейском озере (Верхнедвинский район) – единственный в республике плавающий остров.

Если задаться целью, то на Витебщине легко найти, как говорят в туризме, точки роста, где сконцентрировано много интересных объектов. Для начала отправляйтесь в путешествие именно туда.

Александр КУТЫНКО, Витебск, фото Дмитрия ОСИПОВА, «Витебские вести».

Теги :

Витебская область, отдых, природа, туризм

Версия для печати

Александр Хамраев,

Пострадавшие от паводка жители города Шилки Шилкинского района Забайкальского края не хотят переезжать в жилье, которое им предложили краевые власти, они предпочитают получить выплату, чтобы уехать, сообщил 23 ноября корреспонденту ИА «Чита.Ру» вице-премьер регионального правительства Алексей Кошелев.

«В отличие от Чернышевска, где сегодня уже больше 130 людей подали заявление на строительство многоквартирных домов, в Шилке ситуация совершенно другая. Там единичные случаи, на строительство порядка 20 заявок только. Люди хотят получить деньги и хотят купить себе квартиру, наверное, в Чите, на что хватит, но не очень хотят ехать ни в новое жильё, ни в многоквартирный дом, который им предложили там», — рассказал Кошелев.

Вице-премьер заявил, что люди не хотят переезжать даже в благоприятные районы города: «Там есть место на горе, место всех устраивало, я бы сказал, что это местная Рублёвка, там живёт местное начальство, то есть нормальный район, но даже туда не хотят».

По мнению Кошелева, такая разница в подходе к приобретению нового жилья между Шилкой и Чернышевском обусловлена тем, что Шилку топит уже не первый раз: «Они опытные, понимают как надо, знают, как бумаги оформлять, как в суд идти, куда писать жалобу и так далее. Они понимают, что здесь им ничего не положено, но они пойдут через суд доказывать, что вот тут им положено. А Чернышевск тонул в первый раз».

Он заявил, что жители Чернышевска хотят остаться жить там, так как в посёлке проживает большая доля работающих железнодорожников с хорошим заработком. «В Чернышевске люди интересовались, могут ли они получить площадь больше, чем положено, доплатив свои деньги — то есть это показательная история», — заключил зампред.

Из-за сильных дождей в Забайкальском крае в июне — июле 2021 года пострадали 17 районов края, в них были объявлены режимы ЧС. За весь период единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей получили 15 010 пострадавших забайкальцев. Выплаты по 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество получили 1 811 человек, за полную утрату имущества по 100 тысяч рублей – 2 174 забайкальца. На эти цели было направлено 459 миллионов рублей. Вопрос выплат и восстановительных работ контролируют заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Забайкалья Александр Осипов.

По рассчитанным нормам, выплата за утраченное жильё предусмотрена в размере 89,61 тысячи рублей за квадратный метр, на капитальный ремонт – 6 тысяч рублей за квадратный метр.

Правительство Забайкальского края запретило жителям Шилки и Чернышевска строить новые дома и продавать уже построенные в зонах с высоким риском подтопления.

В Шилкинском районе от паводка 2021 года пострадало 5,5 тысячи человек, это примерно 14% населения района.

Александр Хамраев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Нам очень понравился поход по горам Тянь-Шань в Казахстане, возле города Алматы! Здесь очень красиво, легко добираться и ориентироваться, и сам трек не сложный

Сегодня рассказываем про «Большую Алматинскую Кругосветку» — поход по Заилийскому Алатау с Чимбулака через перевал Туристов к озеру БАО: описание нашего маршрута с фото, когда лучше идти, как добраться, навигация, вода, особенности снаряжения на Тянь-Шань, и какие варианты похода есть.

Что такое горы Тянь-Шань

Тянь-Шань (Tian Shan) — это горная система в Центральной Азии на территории 5 стран: Кыргызстан, Казахстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан.

Длина 2500 км, самые высокие точки — Пик Победы (Jengish Chokusu, 7439 м) и Хан Тенгри (Khan Tengri, 6995 м). Википедия говорит, что общая площадь ледников Тянь-Шаня 7,3 тыс.км², самый большой — Южный Иныльчек.

На киргизском: Ала-Тоо. На казахском: Алатау.

В переводе с китайского Тянь-Шань (天山, Tianshan) означает «небесные горы», или «божественные горы».

Мы ходили в горный поход по киргизской и казахской частям Тянь Шаня, про кыргызскую есть отдельный рассказ.

Тянь-Шань огромный! Наш поход в Казахстане — это маленький кусочек тянь-шаньских гор. Вот как это выглядит на карте.

Наш поход по казахскому Тянь-Шаню

День 1. Чимбулак — Талгарский перевал (3200 м) — долина реки Левый Талгар

Что хорошо в походе по казахскому Тянь-Шаню — к старту маршрута можно подняться на гондоле — там находится горнолыжный курорт Чимбулак

Дальше мы спустились вдоль кресла, а оттуда перешли правее в овраг — там уже видна тропа.

Это долина, по которой идет тропа, наш путь вниз и направо.

Подъем — то чудесная тропка по лесу, то длинные переходы по каменюкам.

Внизу стоянки и много мусора.

Ночевали на большой поляне почти в конце долины.

Ночью было очень холодно, у нас палатка была в инее, в питьевухах внутри палатки были льдины, замерз даже антисептик для рук. Утром каша примерзала к титановой ложке, а пакетик чая к пустому котелку. Я сильно замерзла, тепло одетая, в пуховом спальнике на -4°С и на хорошем надувном каремате :[

День 2. Река Туристов — перевал Туристов (1А, 4000 м) — ледник Мутный — долина реки Озерной

Утром вышло солнце, и сразу стало хорошо. Денек ясный, на небе ни облачка, и вообще на подъеме на перевал Туристов классные виды на окружающие ледники.

Подниматься было как-то тяжело, несмотря на всю акклиматизацию

Внизу жарко, а вверху ледяной ветерок, и ручьи обледенели.

Здесь уже лежит снег.

Наверху под перевалом есть пара озер, но одно из них мутное.

Подошли к линии снега. Тропа хорошо читается.

Здесь снега еще больше.

На перевал Туристов поднялись аж в 16:30. Тропа по снегу была хорошо протоптана, а сам снег плотный. Перед нами прошла большая тургруппа, как раз отлично все вытоптали

Названия гор остались с советских времен: возле перевала Туристов находятся горы Советских Альпинистов и Молодая Гвардия

Вниз шла сыпуха со снегом, а затем уже приятная тропа, которая перешла в грунтовку.

Мы прошли по ней немного и стали на ночлег в долине реки Озерной.

Ночью было снова ооочень холодно, я пожалела, что не взяла свой спальник на -10.

День 3. Перевал Алматы-Алагир (3660 м) — долина реки Проходная

Утром отоспались немного и вышли аж в 10 утра. В 5 минутах от нашей стоянки была большая группа поляков. Это они и протоптали путь на перевале Туристов.

Грунтовка пересекает реку Озерную, мы перешли там по камням, но можно пойти и по правой стороне по тропе. Затем дорога снова пересекает реку, там даже натянут железный трос.

В одном месте дорога отходит на перевал Озерный — он находится на границе с Кыргызстаном — туда нельзя ходить, чтобы не нарваться на нарушение пограничного режима!

Грунтовка идет вниз на БАО (Большое Алматинское Озеро), а мы решили, что нам на БАО еще рано, и пошли на перевал Алматы-Алагир (другое название Карнизный). На карте OsmAnd было написано, что его высота 3400, но оказалось 3660.

Поднимались долго, потому что все время фотографировали — виды там обалденные!

Тропы толком нет, мы просто шли по долине, плавно поднимаясь. Там много плоских мест для палаток, но нет воды. Речка, которая отмечена на карте, пересохла, и только в ее верховьях течет родник, который потом уходит под землю. Над нами несколько раз пролетали вертолеты, некоторые с привязанным грузом.

На самом перевале были лужицы талой и дождевой воды в камнях, а на другой стороне начался ручеек.

С перевала на другую сторону тоже было нереально красиво, виды сразу на несколько хребтов, мы очень порадовались, что решили сюда забраться. Горы Пила, Астроном, Вечерняя, пики Узловой и Каргалинский.

На перевале Серега решил сходить на перевальчик справа (возле горы Карнизной), а вдруг там откроются какие-то еще виды. Это “приключение” заняло целый час, расстояние больше, чем кажется, идти было сложно, а виды не настолько крутые.

Спустились к реке Проходной, там уже снова была тропа, немного прошли по ней и поставили палатку.

День 4. Перевал Джусалы-Кезень (3330 м) — Большое Алматинское озеро (БАО) — спуск в Алматы

Утром пошли по тропе вниз и уперлись в колючую проволоку. В одном месте она была заботливо подвязана шнурком, чтобы было удобнее подлезть

После нее была табличка “Стой! Государственная граница”.

Но с другой стороны перевала такой таблички не было.

Так что мы ненамеренно нарушили пограничный режим. Хотя видно, что люди там ходят.

Это долина реки Проходная.

Сразу после таблички пошла тропа наверх к перевалу Джусалы-Кезень. Виды уже были совсем не такие классные, как с Алматы-Алагир. Этот перевал можно пропустить, если вы уже были на БАО, и спуститься прямо к горячим источникам Алма-Арасан.

На траверсе стояли пограничники с оружием, собакой и биноклем. Мы спросили у них, правильно ли мы идем на БАО, а они попросили у нас спички. Дали им коробок украинских спичек с нарисованным на них казаком

Космостанция — это просто непримечательные домики.

Возле космостанции нас догнали два местных альпиниста с собачкой — они ходили в однодневный поход. Мы расспросили у них про местный фрирайд, скитур и походы, я наконспектировала кучу информации

Кстати, они сказали, что через перевал Джусалы-Кезень ходит много людей, без всяких пермитов, а вот старый советский маршрут с заходом в Киргизию и проходом через перевалы Чойболсан и Озерный уже недоступен, потому что никто не выдает разрешения, и пограничники очень суровы.

Возле космостанции оказался асфальт, а у парней машина. Мы попросились к ним подъехать вниз, по дороге я конспектировала явки и пароли, и мы подарили им наш оставшийся газовый баллон.

Ровно 4 года назад мы были на БАО в будний день, и там было пусто, а в этот раз в выходной десятки машин и сотни отдыхающих, кошмар какой-то. Люди тащили на поводке кота!!!

Вот наше фото БАО с прошлого раза:

Как же приятно было вернуться в наш уютный отель, после всех этих холодных ночей в палатке, и отмокнуть под горяченным душем! )))

Особенности туристических походов по Тянь-Шаньским горам и альтернативы нашего похода

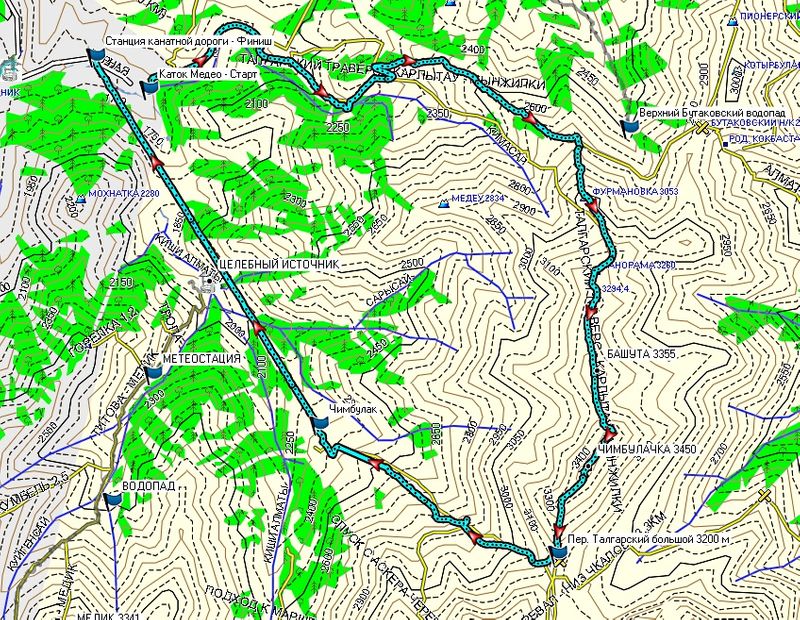

Поход по Заилийскому Алатау на карте

Я сделала приблизительную карту того, как мы шли. Писать трек у нас не было возможности, но здесь вы хотя бы увидите, по каким долинам шел маршрут, и сможете потом сориентироваться на местности и по картам OsmAnd.

Варианты продления и сокращения похода:

1) Перед походом делать радиальный акклиматизационный поход через перевал Титова и ущелье Горельник (+2 дня).

2) Добавить к походу Малую Алматинскую Кругосветку: начать не с верха канатки, а возле катка Медео, и пройти через горы Фурмановка и Чимбулачка (+1 день).

Фото: x-travels.ru

3) Сходить в радиалку до самого верха долины Левый Талгар — к леднику Дмитриева, перед поворотом на подъем к перевалу Туристов (+1/2 дня).

2) Не ходить на перевал Джусалы-Кезень, а спуститься прямо на БАО (-1 день).

3) Если вы уже были на БАО, то не подниматься к нему от реки Проходной, а спуститься прямо на горячие источники Алма-Арашан (-1/2 дня).

Таким образом, поход можно сделать от 3 до 8 дней или дольше, если у вы не акклиматизированы и медленно ходите.

Страховка для походов до 6000 метров

Обычные полисы не покрывают горные походы любых категорий сложности. Нужна отдельная спортивная страховка. Оптимальный вариант — это купить для активных дней страховой полис от Worldnomads — это международная страховка, оформляется онлайн, даже если вы уже в путешествии, и покрывает походы до 6000 метров по всему миру.

К сожалению, для украинцев и белорусов Worldnomads не продается (но можно купить, если вы резидент другой страны, которая есть в их списке).

Для Украины есть сайт с разными страховками — там можно подобрать полис с опцией спорта. Только не берите Провидну и страховые с ассистансом Balt Assistance — у нас с ними был очень плохой опыт!

Когда поехать на Тянь-Шань

Мы ходили во второй неделе сентября. Днем было еще нормально, половину пути мы шли без курток, но на перевалах было довольно холодно. По ночам был мороз и замерзали ручьи.

Лучший сезон для походов по Тянь-Шаню — с июля до первой недели сентября. Лучше всего в августе. В это время мало дождей, тепло, и уже везде растаял снег. С середины сентября уже холодает и может выпасть снег.

Для прогноза погоды хорошо работают карты YR.no (у них есть и приложения для мобильного).

Как добраться до начала трека и доехать в город

Нужно дохать на автобусе №12 Алматы — Медео до конечной, садиться напротив гостиницы “Казахстан”. Цена билета 150 тенге.

Подъем в одну сторону на одной гондоле для пеших туристов стоит 1500 тенге, на все 3 очереди подъемника продают билеты только в оба конца, цена 3500 тенге за один день, 3950 на три дня. Подъемники открыты с 10 до 17. По Mastercard была скидка 5%, но не от всех банков (наш Укрсиб сработал).

И всё — вы на треке

После похода, с БАО в город можно добраться автостопом, или пешком + автобус, или на такси. Про все варианты, как добраться на/с БАО, я расписала очень подробно в статье про Алматы и БАО.

Как добраться в Алматы

Алматы далеко от других крупных городов, поэтому лучший способ — это перелет. На поезде будет очень долго.

Чтобы найти дешевые авиабилеты, я обычно сравниваю цены с помощью агрегаторов. У них всех один и тот же принцип — они ищут билеты по базам сотен авиакомпаний, но их базы могут отличаться, поэтому и цена будет лучше то в одном, то в другом — проверяйте все сразу.

- KIWI — нереально гибкий поиск, и есть гарантия стыковки, даже если вы летите лоукостами и первый рейс задержался!

- AVIASALES — лучшие цены на билеты из России и Казахстана, удобный календарь низких цен.

Международный аэропорт Алматы на английском: Almaty International Airport, код ИАТА: ALA.

Очень удобно сюда летать из Украины. Туда летишь ночным рейсом, а назад вечерним, и не тратишь драгоценные дни отпуска на перелет. По времени сопоставимо с добиранием из Киева в Карпаты.

Календарь низких цен на авиабилеты:

Из аэропорта в город идет автобус №79 — он проезжает мимо метро Райымбек, Абая и по проспекту Абая.

Где поселиться в Алматы

Мы жили в замечательном гестхаусе — Guest House on Sadovaya. У него не зря рейтинг на букинге 9.7. Цена выше, чем средняя по Алматы, но сюда включен завтрак и бесплатный трансфер в аэропорт. В номере холодильник и нормальный стол. Этот отель находится в зеленом тихом частном секторе возле центра, рядом остановка автобуса на Чимбулак, рестораны, супермаркет. Очень чисто, все новенькое. Хозяева приветливые и заботливые: когда узнали, что мы идем на перевал Туристов, сразу начали звонить знакомым гидам узнавать, что там со снегом, не нужны ли нам кошки или снегоступы

-

Другие хорошие отели в Алматы по отзывам туристов на Booking ➜

-

Сравните цены на отели с сайтом Hotellook

-

Отели 5* ➜

Где купить газ для похода в Алматы

В городе Алматы проблем с газом нет, резьбовые баллоны разных размеров можно купить в магазинах «Outdoor Center Almaty» и «Лимпопо». Их несколько по городу и они есть в гугл мапс. Там же можно докупить недостающее снаряжение, но выбор меньше, чем в топовых киевских магазинах типа Вершина или Gorgany.

Вода на треке

Воды хватает, потому что большая часть похода проходит вдоль рек. Единственное место, где несколько часов не было воды — это переход от реки Озерная к перевалу Джусалы-Кезень.

В отличие от походов по Кыргызстану, здесь не выпасают животных, поэтому вода чистая. Если все-таки сомневаетесь, то ее можно фильтровать или кипятить. Мы использовали фильтр Katadyn BeFree.

Помните, что на большой высоте важно пить много простой воды, минимум три литра в день! Не чая-кофе-пива-компота-соков, а именно простой воды.

Особенности снаряжения на Тянь-Шань

В августе там потеплее, а в середине сентября по ночам были реальные заморозки.

Идти было хорошо в термокофтах с длинным рукавом, а повыше еще и в куртках мембранах. Футболки можно было не брать.

Спальники на август можно брать на 0..-5°С, в сентябре уже на -5..-10°С.

Палатку на Тянь-Шань лучше брать более закрытую, а не сетку. Мы ходили с Sierra Design Sweet Suite 2 и в ней мерзли, лучше бы взяли свою старую Terra Nova Superlite Voyager. Каремат жеательно потеплее — на обычной пенке будет холодно спать. У нас был надувной Exped HL Synmat Duo M.

Мы ночевали в основном на травке, поэтому футпринт был лишним.

В этих местах ветрено, подумайте про ветрозащиту для горелки, если у вас не MSR Windburner (вот пример легкой компактной ветрозащиты). Дров там нет. Внизу все давно собрано туристами, наверху нет деревьев.

По остальному, какое-то особое снаряжение на Тянь-Шань не нужно, тропа большей частью легкая, есть только немного сыпухи (я писала о ней выше), в обычных треккинговых кроссовках вполне нормально идти. В трейлрановых кроссовках в сеточку будет холодновато, и некомфортно идти по снегу на перевале.

Кошки и веревки в августе и начале сентября не нужны. Снег лежал только на перевале Туристов, и был утоптан. Если сомневаетесь, узнайте состояние перевала у местных гидов.

На высоте пригодится защита от солнца: крем и очки, гигиеническая помада. Также хорошо бы взять немного жирного крема мазаться на ночь, потому что на высоте сильно пересыхает кожа, особенно на носу и руках (10-20 мл хватит).

Вместо кепки лучше взять бафф, потому что ветер прохладный, в кепке уши мерзнут.

? 15+ вещей для походов, на которых можно сэкономить сотни долларов

Электричества по дороге нигде нет. Учитывайте, что на холоде все разряжается быстрее, нужно прятать телефон с картой в теплый карман. Батарейку от фотоаппарата вынимать и тоже держать в теплом кармане.

Мобильная связь и интернет в Казахстане

В Казахстане есть свои местные операторы, но ради нескольких дней нет смысла покупать местную симкарту, тем более что в горах все равно связи нет. Мы пользуемся в поездках симкартой для путешественников DrimSim: там низкие тарифы в большинстве развитых стран, помегабайтная тарификация интернета и очень легко подключить и пользоваться без танцев с бубном. И симка не сгорает, даже если ею не пользоваться год.

Тариф DrimSim на мобильный интернет в Казахстане — €0.01 за мегабайт.

Закажите симкарту по моей ссылке, пополните на 25 евро, и получите 7 евро на счет в подарок. Заказывать нужно хотя бы за 3-5 дней до поездки — симку пришлют по почте.

Навигация, треки и тропы

Тропа хорошо натоптана, кроме подъема на перевал Джусалы-Кезень. Но там открытое место — можно просто идти по азимуту.

Карту лучше использовать OsmAnd c горизонталями, по ней сразу видно рельеф, который можно сопоставить с реальностью, и на ней отмечены все перевалы и реки. Трек там нанесен не весь, но ориентироваться можно. OrganicMaps здесь недостаточно.

Бумажных карт Тянь-Шаня в Казахстане нет, никаких вообще! Мы спрашивали в местных магазинах в городе Алматы — они ответили, что карты еще не нарисовали. Мы спросили, как же они тогда ходят? «Нужно ходить с гидом» — такой был ответ

Есть очень страшная карта Большой Алматинской Кругосветки с сайта x-travels.ru.

Чем заняться после похода

1. Погулять по городу Алматы — про него у нас есть отдельная большая статья.

2. Съездить на экскурсию из Алматы:

-

Чарынский каньон

-

Бутаковский водопад

-

Тургеньское ущелье и озеро Иссык

3. Съездить в Кыргызстан:

- посетить его столицу Бишкек,

- сходить в однодневный поход в ущелье Ала-Арча из Бишкека,

- отдохнуть на озере Иссык-Куль.

Ваши вопросы

Если есть что-то, о чем я забыла написать, задавайте вопросы в комментариях внизу поста