Интегрированное занятие «История

русского костюма» для детей подготовительной к школе группы

Выполнила: учитель-логопед

Дудкина Нина Григорьевна МБДОУ «ЦРР- детский сад 99»

Цель: пробуждение

интереса детей к жизни наших предков через знакомство с русским народным

костюмом.

Задачи:

Обучающая

·

Формирование знаний об истоках русских народных традиций, освоение

основ русского народного костюма, знакомство с некоторыми предметами русского

народного костюма;

·

Расширение кругозора, обогащение словарного запаса.

Развивающая

·

Способствовать развитию речи.

·

Активизировать словарь детей: рубаха, сарафан, кокошник, порты,

шуба.

·

Обогатить словарный запас новыми словами: оберег, кичка, сорочка,

кафтан, колпак.

·

Развитие понимания бытования народного костюма, его истории и

связи его со всей народной культурой;

·

Развитие познавательного интереса.

·

Развивать мелкую моторику рук, художественный вкус и воображение

дошкольников в ходе выполнения творческого задания.

Воспитывающая

·

Воспитывать интерес и уважение к русской культуре.

·

Воспитывать интерес к жизни предков, уважения к ним.

·

Воспитывать уважение к народным традициям и нравственных качеств

детей.

·

Создать условия для проявления чувства патриотизма и любви к

Родине.

Оборудование:

Иллюстрации с изображением русских национальных

костюмов. Куклы в русских национальных костюмах. Аудиозаписи русских народных

песен, выставка детских народных костюмов и головных уборов.

Ход занятия:

Организационный

момент.

1.Логопед: Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть! Сегодня мы с

вами отправимся в путешествие, но для начала нужно подготовиться.

-Давайте со всеми поздороваемся (динамическое

упражнение):

— С добрым утром, глазки! -Вы проснулись”?

— С добрым утром, ушки! -Вы проснулись?

— С добрым утром, ручки! -Вы проснулись?

— С добрым утром, ножки! -Вы проснулись?

— С добрым утром, солнце! — Мы проснулись!

2. Артикуляционная гимнастика.

Логопед:

Игра «К бабушке в гости приехали внуки»

Толстые внуки приехали в гости (надуваем щёки),

С ними худые — лишь кожа да кости (втягиваем

щеки)

Бабушка с дедушкой всем улыбнулись (губы в

широкой улыбке, видны верхние и нижние зубы).

Поцеловать они всех потянулись (губы тянутся

вперед).

Утром проснулись — в улыбочку губы (снова

широкая улыбка).

Чистили мы свои верхние зубы (широкий язык за

верхними зубами).

Вправо и влево, внутри и снаружи

(соответствующие движения широким языком).

С нижними зубками тоже мы дружим (повторение

этих же движений языком в положении за нижними зубами).

Губы сожмем мы, и рот прополощем (поочередное

надувание обеих щек, губы не пропускают воздух).

И самоваром пыхтим, что есть мочи (одновременно

надувание обеих щек с последующим выпусканием воздуха через рот).

3 Дыхательная гимнастика — Какое у нас сейчас время года? Осень. Осень если дует

ветер, какая погода? Ветреная. Давайте с вами изобразим, как дует ветер.

Дует легкий ветерок – ш-ш-ш Полный спокойный ненапряженный

выдох

И качает так листок – ш-ш-ш

Дует сильный ветерок – ш-ш-ш Активный выдох с наклонами

головы

И качает так листок – ш-ш-ш вправо-влево.

В лес пойдем сейчас гулять

Будем правильно дышать:

Носом воздух мы вдыхаем,

Через ротик выдыхаем.

Должен каждый так уметь,

Чтобы больше не болеть!

Дети делают вдох через нос и выдох через рот.

-Теперь мы с вами готовы отправиться в путешествие.

Сообщение темы.

4. Логопед:

Для этого воспользуемся машиной времени и заглянем в прошлое, чтобы узнать,

как одевались русские люди в старину. Закроем глаза и повернемся вокруг себя.

Открываем глаза. ( Зрительная гимнастика).

Тема нашего путешествия: «История русского

народного костюма».

— Как вы думаете, когда человек начал носить одежду? Игра

«Одежда-это хорошо или плохо?».

Правильно, это произошло очень давно, одежда служила человеку для

защиты от холода и жары. Постепенно одежда стала приобретать все большее

значение в жизни человека.

В старые времена над всем царил обычай. В зависимости

от положения, которое занимал человек, он надевался, ходил соответственной

походкой, имел положенное выражение лица. Например, занимал человек важный пост

в государстве, так должен был с утра до вечера не снимать торжественного

костюма, как бы тяжело ему не было. Говорить должен был важно, и смотреть

повелительным взглядом.

Главными частями мужской одежды были рубаха и порты.

Рубаху делали длинной и подпоясывали так, чтобы больше выдавался

живот. Толстыми животами в ту пору гордились.

Характерной особенностью русской

рубахи был покрой ворота. Его разрез располагался не посередине груди, а сбоку,

отсюда и название – косоворотка.

Белая косоворотка часто украшалась по подолу, вороту, низу рукавов вышивкой; на

груди делалась вставка из ткани другого цвета. Косоворотка – она длинная.

Рукава длинные и широкие. Не закатав рукава работать невозможно (есть выражение

«работать спустя рукава, т.е. плохо»). Мужские штаны шили всегда одинаково. Они были неширокие,

холщовые, синего или черного цвета. Их носили заправленными в обувь. Иногда

выходные, праздничные штаны шили в полоску.

Поверх рубахи и портов надевали верхнюю одежду, например

кафтаны.

Их

носили и бедные и богатые. У кафтанов иногда делали очень длинные рукава,

гораздо длиннее рук.

— А что носили мужчины на голове? Как вы думаете?

— Мужской головной убор того времени — колпак, это была высокая,

остроконечная, обшитая по краю мехом, шапка.

— А что еще носили мужчины на голове? (Кепки, картузы, шапки)

Непременным атрибутом и мужской и женской одежды

на Руси всегда был пояс или кушак.

Вот так одевались люди в Древней Руси.

Зимой носили шубы. Кто победнее, шили шубы из

овчины, козьего, волчьего и медвежьего меха. У богатых и знатных шубы были из

песца, лисицы, белки, куницы.

Игра

«Наоборот»

Пришивать – отрезать

Яркий – бледный

Снимать – надевать

Вешать – снимать

Сухой – сырой

Расстёгивать – застёгивать

Лёгкий – тяжёлый

Завязывать – развязывать

Дорогой – дешёвый

Чистить – пачкать

Длинный – короткий

Шнуровать – развязывать

Найти – потерять

Чистый – грязный

Покупать – продавать

—Теперь поговорим о женской одежде. Русский

национальный костюм – это сарафан. Сарафан – это старинный

вид одежды, который носили и девушки, и женщины. Его шили из домотканой шерсти,

окрашенной в чёрный цвет. Девичий был сшит из двух полотнищ, а в женских по

бокам вставляли клинья, чтобы был пышнее. Надевали сарафан на вышитую праздничную

рубаху, носили без передника, повязывая широким поясом. Пояс берегли и

передавали из поколения в поколение. Вышивка с золотыми пуговицами, тесьмой,

шнурами была одним из украшений сарафана. Но главной частью русского народного

костюма была рубаха – это длинная ниже колен, одежда. Такую рубаху красиво

украшали вышивкой по подолу, рукавам, вороту.

Головной

убор – кокошник, расшитый золотыми нитями. Обычно поверх кокошника надевали

платок. На Руси женщин были разнообразные головные уборы. Они тоже связанны с

национальными обрядами и традициями. Одежда на Руси имела различное назначение.

Была одежда и праздничная, и рабочая, повседневная, а также свадебная,

похоронная. — Подумайте, чем отличается праздничная одежда от повседневной? (Ответы

детей)

—

Праздничные сарафаны богато украшали: грудь и лямки обшивали красной материей,

серебряным шнуром, низ сарафана выкладывали лентами, полосками бархата,

вышивали. Вышивка не только украшала одежду, но и служила оберегом, защищала от

злых сил. Вышивка на рукавах оберегали руки, сохраняли их силу и ловкость.

Узоры на груди сарафана оберегали легкие и сердце, на подоле – не давали злой

силе подобраться снизу. Пояс считался самым главным оберегом. Поэтому – то

ходить без пояса считалось на Руси грехом. Без пояса могли выйти «на люди»

только маленькие дети. Считалось, что круг, кольцо, обруч, пояс всегда защищали

человека от недобрых сил, были охраной и оберегом.

—

Наша Русь – всегда славилась искусством мастериц – рукодельниц. Раньше не было

ни швейных машин, ни магазинов, где можно купить любую одежду. Каждая русская

женщина умела прясть, ткать, вышивать и шить одежду для себя и своей семьи.

—Игра

«Какой, какая, какое» (льняная, шерстяная, крученная, домотканая,

холстовая, шелковая, парчевая, суконная и.т.д)

А

из чего же шили одежду наши предки? (Из льна и шерсти). Выращивали лён,

сами делали пряжу (скручивали нити) и ткали полотно, из которого потом

шили рубахи, сарафаны, юбки, штаны. Одежду называли домотканой. (Рассказ

сопровождается показом иллюстрациями из серии «Женщины за работой»). Русский

женский костюм – это рубаха, сарафан, передник. Другой женский комплекс одежды

состоял из рубахи и понёвы.

—

Что такоё понева? Понева – одежда типа юбки, которую надевала замужние женщина.

Понёва состояла из трех полотнищ шерстяной клетчатой ткани. Понёва обшивалась

лентами и тесьмой.

—

Необходимым элементом женского костюма был передник. Носили его поверх рубахи и

сарафана. А для чего нужен передник? (Защищать одежду от загрязнения).

—

Передник женщины украшали вышивкой. Как сейчас называют передник? (Фартук)

—

В русском женском костюме особое внимание уделялось головному убору. Головные

уборы были разнообразными. По головному убору можно было узнать, из какой

местности женщина, сколько ей лет, замужем ли она.

Игра

«Какой сарафан, кокошник, рубашка?»

Сарафан – нарядный, широкий, узорчатый,

разноцветный, новый, праздничный…

Кокошник – нарядный, украшенный, разноцветный,

узорчатый, праздничный…

Рубашка – удобная, нарядная, вышитая,

праздничная, женская, новая…

Пальчиковая гимнастика «Две подружки, две портняжки…»

Две подружки, две портняжки. (Показать ладошки)

Взяли в руки по катушке, (Сжать пальцы в

кулачки)

Даже сшили сарафан, Деду вышили кафтан,

Бабушке зашит жакет, Больше дырочек в нем нет,

Дядюшке из юбки новой Перешит жилет лиловый.

А девчонкам и мальчишкам Перешито по штанишкам.

(Разжать по одному пальчику на обеих руках).

Продуктивная деятельность детей. ( Дети раскрашивают народные

костюмы)

Итог занятия.

— Итак, мы с помощью машины времени заглянули в прошлое, давайте

возвращаться домой. Давайте встанем. Закроем глаза повернемся вокруг себя.

Открываем глаза, вот мы с вами и снова в нашем зале детском саду.

– Сегодня наше путешествие закончилось. Ребята, а что нового вы

узнали? А что вы еще хотите узнать? А как вы думаете, для чего нам нужны

знания о русском народном костюме?

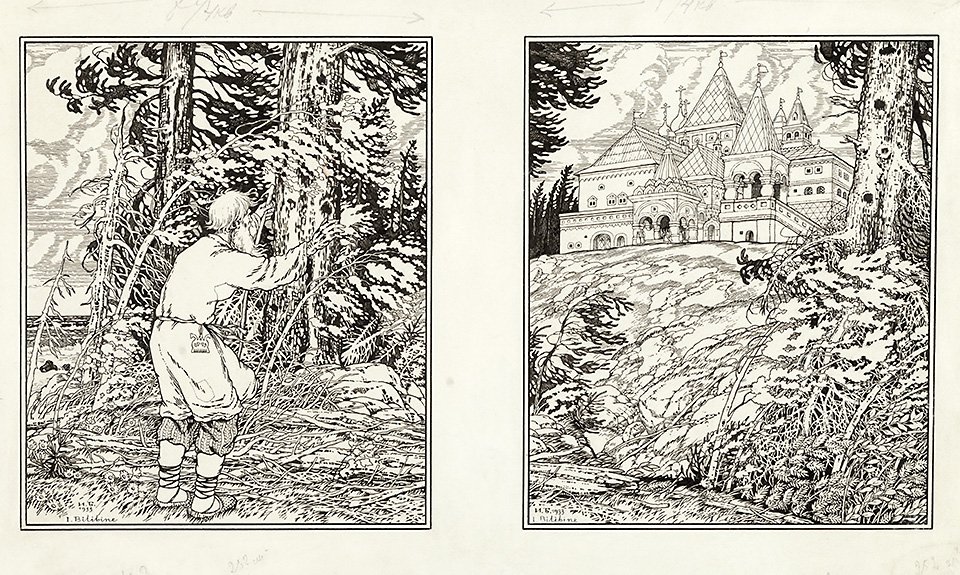

Иван Билибин. Эскиз декорации к опере Н.А.Римского-Корсакого «Сказка о царе Салтане».

Фото: Реставрационный центр имени Грабаря

Реставрационный центр имени Грабаря представляет выставочный проект к 145-летию художника: графические листы и костюмы из собрания Ивангородского музея

17.08.2021

Личная коллекция народного костюма знаменитого художника, графика, иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а также его театральная графика показаны зрителям впервые. Все экспонаты происходят из коллекции музея в Ивангороде (Ленинградская область).

Удивительна уже самая история этой коллекции. Долгие годы графику, а также мемориальные вещи и русские костюмы хранил приемный сын Ивана Билибина — биолог Мстислав Потоцкий (1916–1998). Он был сыном третьей жены художника, Александры Щекатихиной-Потоцкой, и после смерти Билибина в блокадном Ленинграде сохранил коллекцию работ матери и отчима, а также произведения других мирискусников — Сомова, Добужинского, Коровина, Бенуа, Лансере. Мстислав Потоцкий очень трепетно относился к этому наследию и не хотел, чтобы оно затерялось в запасниках какого-то крупного музея. Для своего дара он выбрал музей в Ивангороде (городок стоит на берегу реки Нарвы, напротив эстонского города Нарва). После Второй мировой войны в городе остались буквально крохи старой застройки, в том числе дом, который, по воспоминаниям, Иван Билибин некогда посещал. В 1980 году в этом доме на основе переданной туда Потоцким коллекции была открыта художественная картинная галерея в составе Ивангородского музея.

Ивангородский музей.

Фото: Музейное агентство Ленинградской области

Реставраторы Центра имени Грабаря работали с костюмами и головными уборами из коллекции художника, а также его театральной графикой. Костюмы были привезены Иваном Билибиным из его поездок по Русскому Северу, которые он совершил в 1902–1904 годах по заданию этнографического отдела Музея Александра III (Русского музея) для изучения деревянной архитектуры. Многие собранные им материалы оказались таким образом в коллекции Русского музея, однако часть находок Билибин сохранил для себя — как эти костюмы, которые узнаются в его иллюстрациях. Примером могут служить крестьянские женские рубахи и фартук, мужская косоворотка из северных губерний.

«Они сшиты изо льна и украшены вышивкой, а некоторые из них — и хлопчатобумажными кумачовыми вставками, — рассказывает художник-реставратор ткани Анастасия Лобанова. — Вещи были в неплохом состоянии, однако, когда они долго хранятся, заломы и пятна неизбежны. Было проведено обеспыливание специальным реставрационным пылесосом, потом сделана обязательная проба на текучесть красителя, затем проведена очистка экспонатов — в данном случае было возможно проведение водной очистки. Ослаблены и по возможности удалены пятна, что бывает непросто, когда загрязнения старые и непонятно, какой они природы». Скромная вышивка на костюмах укреплена тонкой шелковой нитью.

Примером другого способа работы с костюмом является реставрация шугая, приталенной верхней теплой женской одежды. Крытый репсовой тканью, этот шугай 1870-х годов подбит ватой, и разобрать все детали одежды не представлялось возможным, а вещь была заметно поношена. Тем не менее поверхностные загрязнения удалось удалить. Была снята шелковая узорная лента, которой отделан шугай, разобраны складки. Ленту укрепили и дублировали на тонкий газ. На ткани нашли клеймо производителя — фабрики Гандшина и Вирца в Москве.

Шугай репсовый. После реставрации.

Фото: Реставрационный центр имени Грабаря

Другая деталь народного костюма, коротёна (далекая родственница жилета, такие надевали на сарафаны и рубахи) из градетура, была отделана золотым галуном, который потребовал от реставраторов длительной работы: шелковые нити, которыми фиксировались металлические, были утрачены. Интересно, что очень похожие коротёны носят многие героини сказочных рисунков Ивана Билибина.

В коллекции Билибина были и народные головные уборы — например, сорока, которую носили замужние женщины (завязки закреплялись под косой, а «хвост» спускался на спину). «Убор расшит шерстяной нитью, которую повредило не только время, но и насекомые, а одна из бисерных кисточек была утрачена — ее восстановили, как и один металлический жетон, украшавший убор, — но так, чтобы новодельные детали немного отличались от авторских и их можно было при необходимости удалить. Заменить пришлось только жесткие деревянные планки, фиксировавшие «хвост» в расправленном виде, — они рассыпались на части (однако были законсервированы и отправлены в музей), а на их место поставлены новые, идентичные авторским», — рассказывает Анастасия Лобанова.

Женский головной убор. Сорока. После реставрации.

Фото: Реставрационный центр имени Грабаря

А вот душегрея с ярким узором оказалась не народным костюмом, а театральным. Рисунок был набит на холщовую ткань масляной краской — что очень усложнило очистку этого предмета. На изнанке вещи реставраторы обнаружили театральные штампы — Билибин активно работал в театре.

Вторую часть коллекции, которой занимались реставраторы, как раз и составляет театральная графика. Это эскизы декораций и костюмов — в частности, к постановкам в петербургском Старинном театре (действовал в 1907–1908 и 1911–1912), ставившем перед собой задачу реконструировать театральные жанры и саму атмосферу театров прошлого — от Античности к Возрождению и Средневековью. Испанией XVII века вдохновлены эскизы костюмов к драме Лопе де Веги «Овечий источник» и постановкам Кальдерона, Англией начала XVIII века — пьесы Эжена Скриба «Стакан воды». В свой парижский период (1925–1936) Билибин также много работал в опере, оформлял «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова, оперу Александра Бородина «Князь Игорь».

Обычно ожидаемых от Билибина «сказочных» сюжетов в коллекции немного — например, пара иллюстраций к «Сказке о золотой рыбке» парижского периода.

Иван Билибин. Иллюстрация к сказке А.С.Пушкина «Сказка о золотой рыбке».

Фото: Реставрационный центр имени Грабаря

«Все попавшие к нам листы требовали реставрационного вмешательства, — говорит Юлия Савкова, заведующая мастерской реставрации графики. — Большинство работ выполнено акварелью на бумаге, это текучая техника, в первую очередь краски надо было закреплять, чтобы иметь возможность работать с изображением дальше. Нередко на одном листе использовались разные техники, что усложняло работу. К тому же на оборотах листов много надписей, штампов и наклеек, разновременных, сделанных карандашом и разными чернилами, которые музей просил нас обязательно сохранить — они отражают бытование вещей».

Всего через руки реставраторов Центра имени Грабаря прошло более 40 экспонатов из собрания Ивангородского музея, работы велись несколько лет 20 специалистами.

Реставрационный центр имени Грабаря

«Сказ об Иване Билибине»

До 15 октября 2021

Праздник пройдет в виртуальном формате уже во второй раз. Это безопасно в условиях пандемии, а самое главное — удобно для тех, кто хотел бы побывать на нескольких мероприятиях за один день.

Десятки интереснейших онлайн-событий пройдут в День народного единства. Они состоятся 4 ноября на интернет-площадках музеев, библиотек, культурных центров, дворцов творчества и молодежных общественных организаций. Можно отметить праздник, приняв участие в виртуальных экскурсиях, лекциях, мастер-классах и флешмобах. Все мероприятия пройдут бесплатно. На некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

Вспомнить обычаи родной страны и послушать песни мира

Ко Дню народного единства столичные культурные центры и дома культуры приготовили познавательные лекции, мастер-классы и яркую концертную программу. Зрители увидят выступления вокальных и танцевальных ансамблей, послушают патриотические песни и узнают много нового о культурных традициях нашей страны. Посетителей также приглашают поучаствовать в веселых флешмобах и праздничных акциях.

Познакомить детей с традициями народов России поможет Дом культуры «Маяк». Специально для юных зрителей там подготовили видеосюжет «Такая разная Россия». Это увлекательный рассказ о народах, которые населяют территорию нашей страны, а также о гербах, флагах и их значении. Лекция начнется в 12:00. Посмотреть ее можно на странице Дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

Послушать патриотические песни разных стран приглашает культурный центр «Москворечье». В 12:00 в его аккаунте в «Инстаграме» начнется праздничный онлайн-концерт «Сердца, бьющиеся вместе». Зрители познакомятся с русскими и зарубежными музыкальными произведениями XIX и ХХ веков, посвященными любви к Родине.

Еще один онлайн-концерт проведет культурный центр «Лидер». В 17:00 на его официальных страницах в соцсетях начнется развлекательная программа «Мы вместе!». В ней примут участие творческие коллективы культурного центра: ансамбли народной песни, танцевальные и театральные объединения. Концерт будут транслировать на страницах культурного центра в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», а также на его YouTube-канале.

Посмотреть выступление столичных творческих коллективов можно будет и на концерте Дома культуры «Гайдаровец». Для зрителей прозвучат музыкальные композиции разных эпох в исполнении учащихся школы инклюзивного творчества «Танцующий дом», культурного центра «Новослободский», домов культуры «Стимул» и «Гайдаровец». Также выступят участники эколого-культурного объединения «Слобода» и актеры драматического театра «Большая медведица». Запись концерта проходила в особняке XVIII века в усадьбе Толстого — Борисовских. Видео опубликуют в 20:00 на официальном YouTube-канале Дома культуры «Гайдаровец».

Поучаствовать в праздничных акциях и флешмобах и поздравить друг друга с Днем народного единства всех желающих приглашает проектный офис «Молодежь Москвы». Мероприятия пройдут в онлайн-формате в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». Присоединиться к акциям также можно в мобильном приложении «Зачетная Москва».

Так, 4 ноября пользователи приложения смогут пройти тематический квиз «Россия — наш общий дом». Им предстоит ответить вопросы по истории России и культуре населяющих ее народов. Те, у кого есть страницы в соцсетях «Инстаграм» и «ВКонтакте», смогут поучаствовать в праздничной акции «Мы едины, мы непобедимы». Для этого им необходимо записать видео на эту тему и опубликовать его в своих аккаунтах. К публикации также надо добавить хештеги #МыЕдины, #МыВместе, #РоссияОбъединяет. Акция пройдет с 10:00 до 22:00.

Узнать секрет русской косы и смастерить медведя

Самых юных зрителей в День народного единства будут ждать столичные дворцы детского творчества. В режиме онлайн для ребят пройдут веселые мастер-классы, познавательные занятия и концерты. Участники смогут больше узнать об истории праздника, познакомиться с музыкальными произведениями советских и российских композиторов, а также научатся делать оригинальные поделки.

Так, Дом детского творчества на Таганке приглашает на видеоконцерт «Моя великая Россия», который начнется в 10:00. Зрители услышат знакомые мелодии советских и российских композиторов. Для участия не требуется регистрация, подключиться к просмотру можно на сайте Дома творчества.

Педагоги Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» в 12:00 расскажут юным москвичам, как появился этот праздник — День народного единства. Слушатели узнают об исторических событиях, Казанской иконе Божией Матери и памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади. Трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Педагоги центра детского творчества «Строгино» на мастер-классе в 14:00 научат делать фигуру медведя — неофициальный символ России — в технике оригами. Для работы понадобятся бумага белого и коричневого цветов, ножницы. Подключиться к трансляции можно на YouTube-канале центра детского творчества.

В 14:00 пройдет занятие Дворца творчества детей и молодежи «Севастополец». Оно будет посвящено парикмахерскому искусству, технике плетения русской косы и прическам на ее основе. Участникам понадобятся расческа-щетка, расческа плоская или с острым концом, маленькие и большие резинки, шпильки, невидимки, лента. В качестве моделей можно пригласить друзей или членов семьи. Необходима авторизация.

Подробная информация и афиша онлайн-мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, размещены на официальных сайтах учреждений дополнительного образования Москвы и портале «Дом онлайн».

Не пропустить лекции по истории и литературе

Ко Дню народного единства музеи и библиотеки Москвы подготовили онлайн-концерты, познавательные лекции и викторины. Зрители услышат мелодии из популярных кинофильмов, узнают много интересного об известных исторических персонажах и вспомнят имена героев популярных детских книг.

Послушать песни известных советских композиторов можно на онлайн-концерте, который организуют библиотеки Юго-Запада Москвы. В 14:55 на их YouTube-канале состоится праздничный концерт «Споемте, друзья!». В программе прозвучат популярные композиции из старых кинофильмов. Зрителей также ждет рассказ об истории празднования Дня народного единства.

Московский музей космонавтики организует лекцию «Что помнят звезды над Кремлем». Заместитель директора музея по научной работе историк Вячеслав Климентов расскажет, какие исторические события предшествовали ноябрьским дням 1612 года и раскроет истоки появления праздника. Например, зрители разберутся в том, кем были Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, и узнают, от кого в 1612 году они защищали Москву. Трансляция пройдет на телевизионном канале музея. Начало в 16:00.

Узнать любопытные факты о самом знаменитом памятнике Минину и Пожарскому, украшающему сегодня Красную площадь, можно на онлайн-лекции «Вас здесь не стояло! Могли ли Минин и Пожарский занять место Пушкина?». Где именно должен был стоять памятник, какому событию должен был быть посвящен и какую роль в этом сыграли полицейские, расскажет экскурсовод Алексей Шаламов. Лекция подготовлена сотрудниками Музея-квартиры Ивана Сытина по архивным документам московской полиции XIX века. Видео опубликуют в 18:00 на YouTube-канале Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского.

В это же время в инстаграм-аккаунте галереи «Печатники» начнется киномарафон. В программе — два советских фильма 1960-х годов: «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты и «В огне брода нет» Глеба Панфилова. Обе картины повествуют о событиях Гражданской войны — 1917 года.

Галерея Александра Шилова проведет онлайн-лекцию «Живые страницы истории». Участникам продемонстрируют картины русского художника-реалиста Александра Шилова, на которых запечатлены герои Великой Отечественной войны, и расскажут о судьбах этих людей. Посмотреть лекцию можно будет на YouTube-канале галереи. Начало в 19:00.

Еще одну лекцию на историческую тему подготовил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Она пройдет на платформе Zoom. Зрители узнают о военных задачах и быте русской армии в Галлиполийском лагере в Турции в 1920–1921 годах. Например, почему его называли «русским чудом», как в лагере сохраняли боеспособность и высокий моральный дух. Ссылка на мероприятие опубликована на сайте. Начало в 19:30.

Поучаствовать в онлайн-квизе для всей семьи и ответить на несколько вопросов о книгах российских писателей предлагает библиотека № 129. Викторина начнется в 20:00 на ее страницах в соцсетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук», а также на YouTube-канале. Участникам предстоит ответить на семь вопросов и угадать имена героев известных детских произведений.

Примерить русский народный костюм, поиграть в старинные игры и узнать, каким был традиционный крестьянский быт, можно на экскурсии по Московскому государственному музею С.А. Есенина. Здесь приготовили специальную программу для посетителей старше шести лет и взрослых «Азбука народной жизни в традициях, обрядах, сказаниях». Для участия в экскурсии необходимо приобрести билет. Вход в музей осуществляется по QR-кодам. Посетителям также необходимо следовать правилам безопасности: надевать маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию.

Сразу несколько познавательных мероприятий подготовил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. В 12:00 для детей 6–10 лет проведут экскурсию «Знакомство с русским зарубежьем». Экскурсовод покажет предметы основной экспозиции музея и расскажет о жизни русских эмигрантов XX века.

Еще один рассказ о судьбах людей, покинувших Россию после революции 1917 года, подготовили для ребят старше 12 лет. В 14:00 для них проведут экскурсию «Исход 1920–1922. Истории и судьбы». Они узнают о том, как проходила эвакуация из Крыма в 1920 году.

А в 17:00 школьников приглашают присоединиться к экскурсии «Русская эмиграция. От изгнания к триумфу». На ней расскажут о жизни представителей творческой интеллигенции, уехавших за рубеж.

Для участия в экскурсиях необходимо приобрести билет в музей и предварительно зарегистрироваться на мероприятия по телефону: +7 495 137-83-56. Взрослым посетителям также нужно будет предъявить QR-код.

О том, как получить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, можно прочитать в инструкции.

Разглядеть в современной Москве следы прошлого

Цифровой туристический сервис Russpass предлагает совершить занимательное онлайн-путешествие по памятным местам Москвы, связанным с появлением праздника День народного единства.

В онлайн-журнале Russpass Mag можно найти информацию о достопримечательностях, отсылающих к истории Москвы XVI–XVIII веков: Новодевичьем монастыре, Белом городе, Казанском соборе, Никольской башне Кремля, храме Василия Блаженного и других.

В Russpass Mag читатели узнают, где первоначально поставили памятник Минину и Пожарскому, почему Кузьма Минин рукой указывал на Никольскую башню Кремля, а также как раньше назывался район нынешней Волхонки. В подборке также расскажут об истории стен Белого города. Постройка простояла до 1960-х годов XVIII века, затем была разобрана по распоряжению Екатерины II, а на ее месте разбили бульвары.

Пользователи узнают о церкви Ильи Обыденского. Именно здесь во время решающего сражения в августе 1612 года отслужили молебен о победе над Речью Посполитой. В статье изложены исторические факты о колоколе храма Василия Блаженного, Казанском соборе и Лобном месте.

Авторы Russpass Mag составили пешеходный маршрут по Москве, который пройдет по знаковым местам, связанным с праздником. Он начнется от стен Новодевичьего монастыря и закончится на Красной площади у памятника Минину и Пожарскому. Протяженность маршрута составляет более шести километров.

День народного единства — один из самых молодых государственных праздников в России, однако имеет глубокие корни. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от войск Речи Посполитой и положило конец Смутному времени. Праздник отмечается 4 ноября с 2005 года.

В День народного единства традиционно вспоминают исторические события, которые повлияли на развитие российской государственности, проводят лекции, экскурсии и другие познавательные мероприятия, посвященные национальной культуре и искусству, организуют концерты народной музыки. С 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции празднование Дня народного единства проходит в цифровом формате. Это отличная возможность провести время дома с семьей и близкими, разнообразив свой досуг онлайн-мероприятиями. Например, можно поучаствовать в праздничных событиях, которые подготовили парки Москвы.

Курганский областной Дом народного творчества подвел итоги онлайн-фотоконкурса «Национальный головной убор», посвященного Дню народного единства России. В нем приняли участие более 150 человек из городов Кургана, Шадринска, муниципальных районов Курганской области, а также Тюмени, Твери, Курской и Челябинской области.

Основными целями конкурса стали сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, создание уникальной площадки для сплочения народов, проживающих на территории города Кургана и Курганской области посредством представленных элементов национального костюма — национальных головных уборов, сохранение семейных ценностей, объединение детей и взрослых в совместную социально-значимую деятельность, формирование гражданских и нравственных ориентиров, а также развитие и поддержка творческих навыков, интереса к фотографии как к направлению изобразительного искусства у детей и взрослых.

Работы участников оценивало жюри в составе:

- Соловьева Вера Ивановна – заведующий отделом традиционных национальных культур народов Курганской области ГАУ «КОДНТ»;

- Дружкова Марина Александровна – заведующий Ивент отделом ГАУ «КОДНТ»;

- Зверева Александра Евгеньевна – научный сотрудник сектора выставочной и экспозиционной деятельности ГАУ «КОДНТ»;

- Абашин Юрий Владимирович – специалист по жанрам творчества сектора выставочной и экспозиционной деятельности ГАУ «КОДНТ».

Секретарь онлайн – фотоконкурса Отческих Виктория Александровна, специалист по жанрам творчества Ивент отдела ГАУ «КОДНТ».

После подведения итогов жюри приняло следующее решение:

Диплом Лауреата

- «Наряжаться не устану, говорит Маруся, украшают мой кокошник шадринские гуси!». Теребенина Арина. МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм» Театральная студия «Аплодисменты», г.Шадринск.

- «А на русском платке – поле, поле цветёт». Затеева Лилия. МКУК «ЕЦКД и БО», Гладышевская сельская библиотека, Мишкинский район, с. Гладышево.

- «Ақжол» («Белый путь») Казахский свадебный головной убор невесты. Касенова Алия. МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры», Октябрьский сельский дом культуры, Петуховский район, с. Октябрьское.

- Армянский национальный головной убор. Глушакова Ольга. МДОУ Половинский детский сад «Березка», с. Половинное.

- Башкирский головной убор. Мухамедьянова Рашида. МКУК Центральный дом культуры Альменевского района, с. Альменево.

- «В гостях у рукодельницы». Митрофанова Татьяна. Краснооктябрьский культурно-спортивно-досуговый центр, Каргапольский район, р.п. Красный Октябрь.

- «В платке цветном вся русская душа». Осипова Наталья. МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры», г. Петухово.

- «Взгляд в будущее». Кудрявцев Павел. РМКЦК «РЦКД Половинского района», с.Половинное.

- Мордовский выходной, праздничный наряд девушки. Головной убор «Сорока». Коптелова Ирина. Усть-Миасский культурно-досуговый центр, с. Усть-Миасское, Каргапольский район.

- «Добро пожаловать». Вахитов Радик. Центр Шадринской городской общественной организации татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык», г.Шадринск.

- Женский татарский головной убор. Мустафина Эльза. Карасевский Дом культуры, с. Карасево, Сафакулевский район.

- «К самовару приглашаю». Митрофанова Татьяна. Краснооктябрьский культурно-спортивно-досуговый центр, Каргапольский район, р.п. Красный Октябрь.

- «Каждому платок к лицу». Шанина Наталья. МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры», Рынковский сельский дом культуры, Петуховский район. с. Рынки.

- Казахский национальный костюм. Захаров Денис. Мишкинский районный историко-краеведческий музей, р.п.Мишкино.

- Казачка. Худякова Татьяна. МКУК «Районный центр народного творчества», Щучанский район, с. Белоярское.

- Кокошник «Хохлома». Романова Кристина. МБУК «Лебяжьевский СКЦ», Лебяжьевский район, д. Песьяное.

- Краса девица». Агеева Анастасия. МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм», Театральная студия «Аплодисменты», г.Шадринск.

- «Красавица река Исеть». Кокотеева Софья. МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм», Театральная студия «Аплодисменты», г.Шадринск.

- «Кто на свете всех милее». Бламбаева Светлана. МКУ «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания», п. Юргамыш.

- Башкирский головной убор «Кушьяулык». Соловьева Вера. ГАУ «КОДНТ», г.Курган.

- «Любимая работа». Обласова Марина. РМКУК «Районный Центр культуры и досуга», с. Половинное.

- «Мамина помощница». Пятунина Мария. МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм», Театральная студия «Аплодисменты», г.Шадринск.

- «Мы с подругой вечерком чай пьем, да добрый разговор ведем». МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм», Театральная студия «Аплодисменты», г. Шадринск.

- «Наткала». Усатых Светлана. Петропавловский Дом культуры структурное подразделение МУ ЦРК, Катайский район, с. Петропавловское.

- «Осенняя красавица». Борецкий Геннадий. Районный культурно-досуговый центр поселка Каргаполье, р.п. Каргаполье.

- «Ох, не даром славится русская красавица». Родионова Елена. Башкирский СДК, Половинский район, с. Башкирское.

- «Память поколений». Горшкова Нина. Белоярская СОШ – филиал МКОУ «Пивкинская СОШ», Щучанский район, с.Белоярское.

- «Плат узорный до бровей». Предеина Лариса. МРКУК Каргапольская МЦБ Тагильская сельская библиотека, Каргапольский район, с. Тагильское.

- «Плат узорный до бровей». Семенова Евгения. Структурное подразделение «ЦКД и БО» Карасинский сельский Дом культуры, Юргамышский район, с. Караси.

- «По воду ходила. Ох, да утомилась!». Константинова Софья. МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм», Театральная студия «Аплодисменты», г.Шадринск.

- «Ремесло наших бабушек». Тулинова Анна. РМКЦК «РЦКД Половинского района», с.Половинное.

- «Русский платок – и в работе, и в праздник украшение». Абрамова Галина, Половинский район, с. Половинное.

- «Свадебный венец». Мельникова Ярослава. Детская школа искусств «Этюд», г.Тюмень.

- «Сердечный привет». Щуплецова Татьяна. Петропавловский Дом культуры структурное подразделение МУ ЦРК, Катайский райой, с. Петропавловское.

- Сорока – старинный русский головной убор замужних женщин. Шушарина Надежда. Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина, г.Курган.

- Такия — казахский головной убор. Туружанова Шамшия. МКУК МЦБ Лебяжьевского района, филиал Лопатинской сельской библиотеки, Лебяжьевский район, с. Лопатино.

- «Тараз». Абалян Аида. МКГОУ «Сказка», с. Звериноголовское.

- «Токи для девочки». Таджикский национальный головной убор – токи – тюбетейка. Бобоева Ольга. МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры, Октябрьский сельский Дом культуры, с. Октябрьское, Петуховского района.

- Традиционный головной убор курганских башкирок. Вахитова Гюльнара Рафаиловна, Челябинская область, п.Вознесенка.

- Тюбетейка. Голубчикова Маргарита. МКУ «Единый центр Культуры, Досуга и Библиотечного обслуживания», р.п. Мишкино.

- Тюбетейки. Степных Евгений. МКОУ «СОШ №8», г.Шадринск.

- «Хушпу»- чувашский национальный головной убор. Чащина Эльвира. МКОУ Боровская СОШ, с.Боровское, Катайский район.

- «Эх, снег – снежок». Воинкова Светлана, Половинский район, с. Байдары.

- «Я ль на свете всех милее?». Новикова Елена. МБДОУ «Детский сад №4», г.Курган.

- «Дорогие гости, к столу просим». Труханович Наталья. МКУК «Боровской СДК», Катайский район, с. Боровское.

- «Дружба народов». Мякишева Балзия. МКУК «Боровской СДК», Катайский район, село Боровское.

- «Кызым». Красножён Ирина. МБУК «СКЦ Лебяжье» Баксарский СДК, Лебяжьевский район, с.Центральное.

- Белорусский головной убор. Богданова Эльвира. МКУ Петуховский межпоселенческий центр культуры, Петуховский район, с.Новое Ильинское.

- Повойник – головной убор замужней женщины. Иванова Наталья. Искровский СК, Звериноголовский район, п.Искра.

- «Қызқалыңдық» («Девушка невеста») Казахский головной убор. Луцко Юлия. МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры» Октябрьский сельский Дом культуры, Петуховский район, с. Октябрьское.

- «Русская краса». Кандакова Светлана. Мишкинский районный историко-краеведческий музей им. А.П. Сычева, Мишкинский район.

- «Барыня – сударыня». Чигирева Алина. МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм», Театральная студия «Аплодисменты», г.Шадринск.

- «Уютная, теплая, шаль моя, любимая!». Хабарова Кристина. МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм», Театральная студия «Аплодисменты», г.Шадринск.

- (Стилизованный) башкирский головной убор (Калфак) Элемент сценического костюма. Садыкова Гульнур. МКУК «Шумихинский ЦКИД», г. Шумиха.

- Русский головной женский убор (кокошник). Буданова Светлана. МКУК « Шумихинский ЦКИД», Шумихинский район, с. Рига.

- «Кокошник — корона русских красавиц». Иванова Наталья. МКУ ЦК «Современник», Варгашинский район, с. Пичугино.

- Кокошник. Петухова Александра. МБДОУ Детский сад №33 «Светлячок», г. Шадринск.

- (Стилизованный) русский убор (Сорока) Элемент сценического костюма. Прокофьева Елена. МКУК «Шумихинский ЦКИД», г. Шумиха.

Диплом участника

- Ак калфак. Мастер-класс». Степных Дамира. Центр Шадринской городской общественной организации татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык», г.Шадринск.

- «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Тарасова Анна. МКУК «Единый центр Культуры, Досуга и Библиотечного обслуживания», Новопесковский филиал, Мишкинский район, с. Новые Пески.

- «Нежность». Позднякова Диана. Новогеоргиевский сельский Дом культуры, Петуховский район, с. Новогеоргиевка -2.

- «Под рябиновым кустом». Центр народной культуры. МКУ «Районный отдел культуры администрации Мокроусовского района», с.Мокроусово.

- «Банька парит – здоровье дарит!». Будённая Анастасия. МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм», Театральная студия «Аплодисменты», г.Шадринск.

- «Баянист». Будённый Михаил. СОШ № 10, г.Шадринск.

- «Белая Метелица». Копец Елена. Структурное подразделение МКУ «ЦКД и БО» Юргамышского района, Скоблинский СДК, Юргамышский район, с. Скоблино.

- «В светлой горнице». Гавырина Светлана. Мало-Дюрягинское структурное подразделение Шумихинский ЦКИД, с. Малое Дюрягино, Шумихинский район.

- «Во всех ты, девушка, нарядах хороша». Бахматова Любовь. Муниципальное казенное учреждение культуры «Карасинское культурно-досуговое объединение», Юргамышский район с. Караси.

- «Восточная девушка». Соколов Глеб. МКУК «ЕЦКДиБО», фотокружок «Мир в объективе», р.п. Мишкино.

- «Вся красота осени». Колпакова Любовь. Октябрьский СК, подразделение Краснозвездинского сельского дома культуры, д. Октябрь, Шадринский район.

- «Девичья красота». Ковалева Светлана. Октябрьский СК, подразделение Краснозвездинского сельского дома культуры, д. Октябрь, Шадринский район.

- «Джигитовка. Новый взгляд». Соловьев Сергей. МКУ РДК, с.Мокроусово.

- «Для вас споем и спляшем». Митрофанова Татьяна. Краснооктябрьский культурно-спортивно-досуговый центр, Каргапольский район, р.п. Красный Октябрь.

- «Зимний портрет с лошадью». Домрачёва Алёна, г.Шадринск.

- «Зимняя сказка». Седельникова Юлия. МКУ «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Юргамышского района, п.Юргамыш.

- «Зимушка». Зайкова Лариса. Новопетропавловский сельский клуб — филиал МКУК ДРКДЦ, Далматовский район, с. Новопетропавловское.

- Казахский головной убор невесты «Саукеле». Бейканова Зиада. МКДОУ «Сказка», с. Звериноголовское.

- Казахский мужской головной убор – тюбетейка. Никитина Светлана. МБУК «СКЦ Лебяжьевского района», филиал Елошанский сельский дом культуры, Лебяжьевский МО, с. Ёлошное.

- Казахский национальный головной убор «Саукеле». Габдулина Айнаш. Усть-Миасский культурно-досуговый центр, с.Усть-Миасское, Каргапольский район.

- Сценический головной убор — капор. Пономарева Татьяна. МКУК «Гончаровский сельский дом культуры», п. Гончаровка, Суджанский район, Курская область.

- Русский головной убор (кокошник) ручная работа. Иконникова Елена. МКУК «Центральный дом культуры» Альменевского района, с. Альменево.

- Кокошник. Ротарь Анна. МДОУ Половинский Детский Сад «Солнышко», с. Половинное.

- Кокошник. Косачева Анастасия. МДОУ Половинский Детский Сад «Солнышко», с. Половинное.

- Кокошник. Петухова Александра. МКДОУ Детский сад №33 «Светлячок», г.Шадринск.

- Кокошник «Праздничный». Степанова Вера. МБУК «Лебяжьевский СКЦ», Лебяжьевский район, д. Песьяное.

- Кокошник-национальные традиции. Матвеева Ольга. МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры» Актабанский сельский Дом культуры, Петуховский район, с. Актабан.

- Калфак татарский национальный головной убор. Алевцева Надежда. МКДОУ ДС «Сказка», с.Звериноголовское.

- Сценический головной убор — корона. Добрынина Наталья. МКУК ГСДК, с.п. Гончаровка, Суджанский район, Курская область.

- (Стилизованный) русский головной женский убор (корона) Элемент сценического костюма. Микурова Ольга. МКУК «Шумихинский Центр культуры и досуга», г.Шумиха.

- Корона «Русская красавица». Чистякова Жанна. МКДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Березка», г.Катайск.

- Венок «Красота и молодость». Кузнецова Людмила. Тамакульский СК филиал МКУК «Далматовский районный культурно-досуговый центр», Далматовский район, с. Тамакульское.

- Монгольский головной убор. Пономарева Полина. МКДОУ «Сказка», с. Звериноголовское.

- Национальный казахский головной убор «Тюбетейка». Медведюк Наталья. МКУ Петуховский межпоселенческий центр культуры, г.Петухово.

- «От хозяйского глаза и конь добреет». Воинков Юрий. Половинский район, с. Байдары.

- «Первый парень на деревне». Громов Роман. МБУДО «Дом детства и творчества «Ритм», г. Шадринск.

- Платок «Женская краса». Юсупова Ольга. «Рынковский сельский дом культуры», Петуховский район с. Рынки.

- «Преданье старины глубокой». Архипов Сергей. Структурное подразделение МКУ «ЦКД и БО» Юргамышского района Скоблинский СДК, Юргамышский район, с. Скоблино.

- «Приходите в гости». Митрофанова Татьяна. Краснооктябрьский культурно-спортивно-досуговый центр, Каргапольский район, р.п. Красный Октябрь.

- «Пуховое настроение». Величутина Наталья. Структурное подразделение МКУ «ЦКД и БО» Юргамышского района, Скоблинский СДК, Юргамышский район, с. Скоблино.

- «Русская Девица». Коробейникова Екатерина. Октябрьский сельский клуб подразделение «Краснозвездинского сельского дома культуры», Шадринский район, д. Октябрь.

- «Русская душа». Трусова Татьяна. МКУ «Районный дом культуры», с. Мокроусово.

- «Русская красавица». Чистякова Жанна. МКДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Березка», г. Катайск.

- «Русская красавица». Морозова Анна, г.Тверь.

- «Русская красавица». Никитина Елена. МКДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Березка», г. Катайск.

- «Русская Красавица». Басаргина Идина. МКДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Березка», г. Катайск.

- «Русская красавица». Якушина Татьяна, г.Курган.

- «Русская сказка». Притчина Анна. МКУК «ЕЦКДиБО» Новопесковский филиал Новопесковская сельская библиотека, Мишкинский район, с. Новые Пески.

- «Русская царевна Василиса». Ильиных Элина. МБУ Катайская СОШ №1, г. Катайск.

- «Русская шаль». Струнина Серафима. МКДОУ «Сказка», с. Звериноголовское.

- «Русский кокошник». Караваева Галина. МКУК «Зюзинское культурно-досуговое объединение», Белозерский район.

- «Русский молодец». Чистякова Жанна. МКДОУ Детский сад комбинированного вида №2 «Березка», г.Катайск.

- «Русский народный». Жирова Любовь. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Берёзка», г.Катайск.

- Русский народный сценический головной убор. Харина Валентина. МКУК «Плеховский ЦСДК», Суджанский район Курской области, с. Плехово.

- Русский народный сценический головной убор. Басова Галина. МКУК «Плеховский ЦСДК», Суджанский район Курской области, с. Плехово.

- «Русский платок». Семёнова Нина. МКУ «Травнинская сельская библиотека», с. Травное.

- Русский сценический головной убор. Кулакова Анастасия. МКУК Плеховский центральный сельский дом культуры, Курская область, Суджанский район, с. Плехово.

- «Символ веры, надежды и любви». Вокальная группа «Октябринка». Октябрьский сельский клуб подразделение Краснозвездинского сельского дома культуры, Шадринский район, д. Октябрь.

- «Сказочница». Якимова Марина. Структурное подразделение МКУ «ЦКД и БО» Юргамышского района Скоблинский, Юргамышский район, с. Скоблино.

- «Соломенное очелье». Бутолина Анастасия. МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица», г.Курган.

- Старинный фольклорный головной убор. Прудникова Нина. МКУК Плехановский центральный сельский дом культуры, Курская область Суджанский район, с. Плехово.

- «Счастливая царевна». Балина Таисия. МДОУ Лицей №1, г.Шадринск.

- Татарский головной убор. Гульшат Галикеева. МБУК «Культурно-досуговый центр «Орфей», Добрянский городской округ Пермского края, г.Добрянка.

- Татарский платок – национальный головной убор. Шумилова Хаоризя. МКДОУ «Сказка», с. Звериноголовское.

- «Три девицы под окном». Богомазова Алла. МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры» Пашковский сельский Дом культуры, Петуховский район, с. Пашково.

- «Три подружки». Митрофанова Татьяна. Краснооктябрьский культурно-спортивно-досуговый центр, Каргапольский район, р.п. Красный Октябрь.

- «У самовара». Франчук Ирина. Петропавловский Дом культуры структурное подразделение МУ ЦРК, Катайский райой, с. Петропавловское.

- «Удачный улов». Рукавишникова Арина. МБУДО «Дом детства и творчества «Ритм», г. Шадринск

- «Украинский головной убор». Гукова Татьяна. МКУК Плехановский центральный сельский дом культуры, Курская область Суджанский район, с. Плехово.

- «Царевна – Лягушка». Вострякова Екатерина. МБУДО «Дом детства и творчества «Ритм», г. Шадринск.

- «Чудо русское-платок». Тимофеева Алёна. МКУК Куртамышского района «Куртамышский районный Дом культуры», г. Куртамыш.

- Русский головной убор «Шапка-ушанка». Арзуманян Дарья. Районный культурно-досуговый центр, р.п. Каргаполье.

- «Шоколадка «Алёнка». Будённая Алиса. МБДОУ Детский сад № 35, г. Шаринск.

- «Эта темно-вишневая шаль…». Гадетская Галина. Структурное подразделение МКУ «ЦКД и БО» Юргамышского района Скоблинский СДК, Юргамышский район, с. Скоблино.

- «Я венок сплету, традицию сберегу». Иванова Наталья. МКУ «ЦК Современник» Варгашинского района, Варгашинский район, с. Пичугино.

- «Я ль на свете всех милее». Волкова Наталья. Муниципальное казенное учреждение культуры «Карасинское культурно-досуговое объединение», Юргамышский район, село Караси.

- «Женские посиделки». Труханович Наталья. МКУК «Боровской СДК», Катайский район, село Боровское.

- «Русская красавица». Точилкина Лариса. МБУК «СКЦ Лебяжье» Баксарский СДК, Лебяжьевский район, с.Центральное.

- «Шел со службы казак молодой». Андрецов Павел. МКУ «РДК», с.Мокроусово.

- Татарский головной убор. Фомина Нурида. МКУК «ЦДК», Альменевского района, с.Альменево.

- Кокошник. Умярова Эвелина. МДОУ «Половинский д/с «Солнышко», с. Половинное.

- «Я венок сплету, традицию сберегу». Степанова Анастасия. МКУ ЦК «Современник», Варгашинский район, с. Пичугино.

- «Русская красавица». Аниченкова Светлана. МКУК Единый центр Культуры, досуга и Библиотечного обслуживания Островнинского СДК, Мишкинский район, с. Островное.

- «В платке цветном вся русская душа». Осипова Наталья. МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры», г. Петухово.

- Русский головной убор (кокошник) Ручная работа. Куц Юлия. МКУК «Центральный дом культуры», Альменевский район, с. Альменево.

- «Русская душа». Харина Анастасия, г. Курган.

- «С песней по жизни». Митрофанова Татьяна. Краснооктябрьский культурно-спортивно-досуговый центр, Каргапольский район, р.п. Красный Октябрь.

- «Самобытный характер России». Клюкина Наталья. МКУК «Карасинское культурно-досуговое объединение», Юргамышский район, с. Караси.

- «Угощайтесь». Тараканова Ксения. МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм», Театральная студия «Аплодисменты», г.Шадринск.

- «Я ль на свете всех милее?». Новикова Елена. МБДОУ «Детский сад №4», г. Курган.

Курганский областной Дом народного творчества поздравляет участников с наградами и благодарит всех за участие!

Ознакомиться с фотографиями можно в альбоме в группе «Курганский областной Дом народного творчества» в социальной сети ВКонтакте, перейдя по ссылке https://vk.com/kodnt45?z=album-45958490_281561262.

В настоящее время мода на традиционную русскую одежду переживает второе рождение. Появляется множество вещей, которые были знакомы современному человеку только из старых книг и сказок. Наряду с крестьянскими костюмами, популярными на Руси, часто используется и традиционная одежда древних славян, которая и послужила прообразом всех славянских костюмов более позднего времени.

Несмотря на то, что женские и мужские костюмы той эпохи достаточно чётко описываются в исторических трудах, некоторые модельеры считают, что достаточно разместить на рубаху или платье славянский узор, чтобы она считалась национальной. На самом деле, это просто современная одежда в славянском стиле, не несущая никакой исторической достоверности.

Взгляд в древнейшую историю славянского костюма

Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.

Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.

В зимнем славянском стиле одежды ещё долго главную роль играли меха, но постепенно они стали вытесняться тёплыми вещами из натуральной шерсти. Судя по археологическим раскопкам, главным сырьем для повседневной одежды простых людей служил лён и шерсть.

Мужская славянская одежда

Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:

- Простой рубахи;

- Порток или штанов;

- Свитки или кафтана.

Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.

Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.

Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба – это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.

Если простые земледельцы имели всего один костюм, то у знати были и праздничные наряды, которые богато украшались. Такой костюм имел тонкую отделку и богатую вышивку.

Одежда славянских женщин и различные украшения

Хотя славянки не носили штанов, самой распространённой частью из гардероба была длинная рубаха. В отличие от мужских повседневных вещей, женские рубахи часто украшались следующими элементами:

- Различной вышивкой;

- Тесьмой;

- Сценами из жизни или мифологическими птицами и животными.

Хотя в некоторых источниках утверждается, что прямые длинные платья или сарафаны, которые шились женщинами самостоятельно, надевались на голое тело, на самом деле, вся одежда надевалась исключительно на нижнюю рубаху. В качестве тёплой верхней одежды женщины обычно надевали понёвы, кожухи или шубы. Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.

В качестве головных уборов женщины носили различные налобные повязки, ободки и венчики. Часто это украшалось различными пластинами, вышивкой и традиционными орнаментами. Традиционные для русского костюма головные уборы кокошники в славянской среде ещё не появились. Первые кокошники были найдены при раскопках в Новгороде и датируются 10-11 веком.

Что касается женских украшений, то славянки носили специфические височные кольца. Кроме этого, часто встречались следующие украшения:

- Бусы различных цветов;

- Ожерелья;

- Массивные браслеты;

- Кольца и перстни.

Хотя в фильмах часто показывают славянок с массивными и сложными перстнями на пальцах, ювелирное дело в Древней Руси было развито слабо, поэтому кольца отличались простотой.

Детская славянская одежда

Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.

Ещё одной особенностью детского наряда были специальные бубенцы, которые вплетались девочкам в волосы, а мальчикам пришивались на головные уборы.

Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.

Особенности русского народного костюма

В настоящее время самые старинные русские костюмы, которые сохранились в музеях до наших дней, датируются началом 18 века. Некоторые образцы сохранились в частных коллекциях, а некоторые передавались как память в богатых крестьянских семьях. Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.

Ещё одним источником, по которому можно судить, как выглядела одежда наших предков, является литература. По картинкам и описаниям из старых книг можно видеть, как выглядел русский костюм в 16-17 веках. Более поздние образцы одежды можно восстановить только благодаря археологам, которые с помощью современных технологий могут определить не только внешний вид ткани, но и её состав и даже вышивку.

Судя по находкам археологов, русский костюм до начала 18 века был примерно одинаков. Один и тот же стиль наряда прослеживался как у простых крестьян, так и у знатных бояр. Только боярин мог себе позволить вещи из дорогой ткани и меховую шубу. Кроме того, его можно было сразу отличить по высокой бобровой шапке, носить которые могли только знатные люди.

Сильный урон традиционной русской одежде был нанесён Петром Первым, который запретил боярам одеваться в соответствии с древними обычаями. После этого русский костюм оставался только в среде крестьянства, купечества и мещанства. Правда, через некоторое время Екатерина Вторая возродила моду «а-ля русс», но это не слишком помогло, так как знать к тому времени привыкла к самым разным костюмам европейского кроя.

Последние традиционно русские костюмы надевали ещё в начале 20 века в деревнях, но лишь на свадьбы и крупные праздники.

Главные особенности русского костюма

Традиционные костюмы, которые использовались в русских губерниях вплоть до конца 19 – начала 20 века, отличались многослойностью, особенно женские модели. Поверх своей одежды замужние женщины надевали понёву. Уже просватанная девушка тоже могла одеть запашную понёву. Вся русская одежда имела следующие общие черты:

- Одежда обычно была свободного покроя. Это позволяло делить её всего на несколько основных размеров. Как правило, это был детский и взрослый размер. Чтобы подогнать её для конкретного человека, использовалась система вставок и различных завязок;

- В любом костюме обязательно присутствовал такой обязательный элемент, как пояс. Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами;

- Ключевым элементом русского национального костюма была вышивка. По этим узорам можно было узнать не только родовую принадлежность, но и социальный статус;

- Праздничные костюмы отличаются яркостью и многообразием различных вставок, блёсток и бисерных украшений. Повседневная рабочая одежда, как правило, была серого цвета;

- Головные уборы считались неотъемлемой частью мужской и женской одежды. Наиболее знаменитым головным убором замужних женщин считается кокошник. Это праздничный элемент одежды, вопреки распространенному мнению, его в быту не носили. Вес кокошника в некоторых случаях мог достигать 5 кг.

Одежда на Руси считалась большой ценностью, поэтому переходила не только от взрослых к детям, но и через несколько поколений.

Особенности женского костюма на юге России и средней полосе

Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.

В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:

- В Сибири делались самые красивые кокошники;

- В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;

- В Тверской – лучшее шитье золотом.

Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.

Традиционная мужская одежда в России

Традиционная мужская одежда в России была не такой разнообразной, как женская. Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.

Штаны были узкими, хотя иногда, в крестьянской среде, ещё встречались широкие модели. Держались на талии штаны за счёт специальной тесёмки, называемой гашником. Что касается материала, то штаны изготавливали из холщовой ткани или шерсти. Преобладали однотонные цвета или узкая полоска. В южных областях, казаки носили более традиционные шаровары, которые могли быть синего или красного цвета.

До сих пор оставался популярен широкий пояс, который часто украшался вышивкой. К нему могли привязываться кошельки, мешочки с табаком и прочие мелочи. В средней полосе России и на севере страны мужчины часто носили жилетки. Особенно популярен этот элемент одежды был у купечества и зажиточных крестьян. Широко использовались головные уборы из сукна. В более позднее время суконные мягкие шапки повсеместно были вытеснены картузами.

Русская народная рубаха и её особенности

Начиная с тех времён, когда на территории современной России стали шить одежду из ткани, основным элементом костюма была длинная рубаха. Их носили все, от мала до велика, не взирая на возраст и социальное положение. Рубахи были одинакового кроя, отличаясь только качеством ткани и богатством вышивки. По вышивке можно было сразу понять, к какому сословию принадлежит человек. Детская одежда часто перешивалась из взрослой.

Все русские рубахи имели следующие общие черты:

- Покрой одежды был очень простой, а сама рубаха была очень просторной;

- Под мышками всегда вставляли ластовицу;

- Рукава шились очень длинными, бывало, что они закрывали всю руку с пальцами. Особенно длинные рукава были у женской и детской одежды;

- Рубахи были длинные, женские модели часто доставали до пола. Мужские модели могли доставать до колен и никогда не заправлялись в штаны;

- Девушки и женщины часто могли шить свою рубаху из двух разных по качеству материалов. Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани;

- Большинство рубах украшалось вышивкой, причём она носила обережное значение. Данные узоры были отголоском язычества, и должны были защитить человека от нечистой силы;

- Существовали рабочие рубахи, праздничные и обрядовые.

Праздничные и обрядовые вещи часто передавались из поколения в поколение.

Русский сарафан

После нижней рубахи, самым распространённым элементом женской одежды в средней и северной полосе России был сарафан. До 18 века сарафаны носили все слои русского общества. После реформ Петра Первого сарафаны стали носить только в среде крестьян. Вплоть до середины 20 века сарафаны оставались единственной нарядной женской одеждой женщин в России.

Судя по раскопкам археологов, первые сарафаны появились примерно в 14 веке. Чаще всего, нарядные и разукрашенные сарафаны носились на праздники вместе с кокошниками, которые бывали очень тяжёлыми.

Современная мода часто обращается к традиционному русскому стилю. Расшитые рубахи и сарафаны можно встретить на улице в повседневной жизни. Радует, что отечественные модельеры перестали слепо копировать западную одежду, и всё чаще черпают вдохновение в русских традициях.