Интересуетесь, какие юбилеи книг будем отмечать в 2022 году – мы собрали для вас полный список книг-юбиляров с указанием автора и даты издания. Для удобства все литературные произведения разделены на четыре категории:

- молодые юбиляры – книги, которым исполняется менее 100 лет;

- произведения, которым более 100, но менее 200 лет;

- литературные шедевры, которым исполняется более 200 лет;

- великие книги-юбиляры, которым уже более 300 лет.

Менее 100 лет

В данном блоке собраны самые молодые книги-юбиляры, которым в 2022 году исполнится менее 100 лет:

- 35 лет – Курт Воннегут «Синяя борода» (1987 год);

- 35 лет – «Норвежский лес» Харуки Мураками (1987 год);

- 35 лет – Лариса Миронова «Детский дом (Записки воспитателя)» (1987 год);

- 35 лет – Анатолий Рыбаков «Дети Арбата» (1987 год);

- 45 лет – Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» (1977 год);

- 45 лет – Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» (1977 год);

- 50 лет – Р. Адамс «Корабельный холм» (1972 год);

- 50 лет – Братья Стругацкие «Пикник на обочине» (1972 год);

- 55 лет – Братья Стругацкие «Гадкие лебеди» и «Сказка о Тройке»;

- 55 лет – Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»;

- 60 лет – Марк Твен «Письма с Земли» (1962 год);

- 60 лет – К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (1962 год);

- 65 лет – Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (1957 год);

- 65 лет – Джек Керуак «В дороге» (1957 год);

- 70 лет – Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952 год);

- 70 лет – Е. Замятин «Мы» (1952 год);

- 70 лет – Эдвин Брукс Уайт «Паутина Шарлотты» (1952 год);

- 75 лет – Агата Кристи «Подвиги Геракла» (1947 год);

- 75 лет – Альбер Камю «Чума» (1947 год);

- 80 лет – в Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942 год);

- 80 лет – Роберт Музиль «Человек без свойств» (1942 год);

- 80 лет – А. Камю «Посторонний» (1942 год);

- 80 лет – Хорхе Луис Борхес «Фунес памятливый» (1942 год);

- 80 лет – Ивлин Во «Не жалейте флагов» (1942 год);

- 85 лет – Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (1937 год);

- 90 лет – М. Шолохов «Поднятая целина» (1932 год);

- 90 лет – Эрнест Хемингуэй «Смерть после полудня» (1932 год);

- 90 лет – Николай Островский «Как закалялась сталь» (1932 год);

- 90 лет – Максим Горький «Егор Булычов и другие» (1932 год);

- 95 лет – Франц Кафка «Америка (Пропавший без вести)» (1927 год);

- 95 лет – «Морфий» Михаила Булгакова (1927 год);

- 95 лет – «Сказки для вундеркиндов» Сигизмунда Кржижановского (1927 год).

От 100 до 200 лет

В данную категорию попали самые популярные книги юбиляры 2022 года, написанные в период с 1832 по 1922 годы:

- 100 лет – Александр Грин «Алые паруса» (1922 год);

- 100 лет – Франц Кафка «Замок» (1922 год);

- 100 лет – Корней Чуковский «Мойдодыр» и «Тараканище» (1922 год);

- 100 лет – Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» (1922 год);

- 105 лет – Корней Чуковский «Крокодил» (1917 год);

- 105 лет – Синклер Льюис «Простаки» (1917 год);

- 105 лет – Люси Мод Монтгомери «Анин Дом Мечты» (1917 год);

- 110 лет – Джек Лондон «Алая чума» (1912 год);

- 110 лет – Артур Конан Дойл «Затерянный мир» (1912 год);

- 115 лет – Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса» (1907 год);

- 115 лет – «Морщинка» Алексея Ремизова (1907 год);

- 120 лет – Артур Конан Дойл «Собака Баскервиллей» (1902 год);

- 120 лет – Антон Павлович Чехов «Архиерей» (1902 год);

- 120 лет – Максим Горький «На дне» (1902 год);

- 125 лет – А. П. Чехов «На подводе», «Мужики» и «Печенег» (1897 год);

- 125 лет – М. Горький «Коновалов», «Бывшие люди», «Супруги Орловы» и «Мальва» (1897 год);

- 125 лет – Этель Войнич «Овод» (1897 год);

- 125 лет – Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (1897 год);

- 130 лет – А. П. Чехов «Палата № 6» (1892 год);

- 130 лет – Николай Шелонский «В мире будущего» (1892 год);

- 135 лет – А. П. Чехов «Каштанка» (1887 год);

- 140 лет – Поль Верлен «Поэтическое искусство» (1882 год);

- 140 лет – Николай Вагнер «Гризли» (1882 год);

- 140 лет – Л. Н. Толстой «Исповедь» (1882 год);

- 145 лет – Тергенев «Сон» (1877 год);

- 145 лет – Ф. Достоевский «Сон смешного человека» (1877 год);

- 150 лет – Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872 год);

- 150 лет – Ф. М. Достоевский «Бесы» (1872 год);

- 150 лет – Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» (1872 год);

- 150 лет – Николай Вагнер «Сказки Кота-Мурлыки» (1872 год);

- 155 лет – Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1867 год);

- 155 лет – Марк Твен «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1867 год);

- 155 лет – И. Тургенев «Дым» (1867 год);

- 160 лет – И. Тургенев «Отцы и дети» (1862 год);

- 165 лет – Л. Толстой «Юность» (1857 год);

- 170 лет – Лев Толстой «Детство» (1852 год);

- 170 лет – Иван Тургенев «Муму» (1852 год);

- 170 лет – Натаниель Готорн «Книга чудес» (1852 год);

- 170 лет – Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852 год);

- 175 лет – Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» (1847 год);

- 175 лет – Иван Гончаров «Обыкновенная история» (1847 год);

- 180 лет – 1-й том поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души» (1842 год);

- 180 лет – «Биографические рассказы для детей» Натаниеля Готорна (1842 год);

- 185 лет – М. Лермонтов «Смерть Поэта» (1837 год);

- 185 лет – А. Пушкин «Арап Петра Великого» (1837 год);

- 190 лет – великая трагедия «Фауст» И. В. Гёте (1832 год);

- 190 лет – А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» и другие произведения (1832 год);

- 190 лет – Николай Гоголь повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832 год).

От 200 до 300 лет

Будут в 2022 году среди книг и юбиляры, которым уже за 200 лет:

- 200 лет – Э. Т. Гофман «Житейские воззрения кота Мурра» (1822 год);

- 205 лет – Джейн Остин «Нортенгерское аббатство» (1817 год);

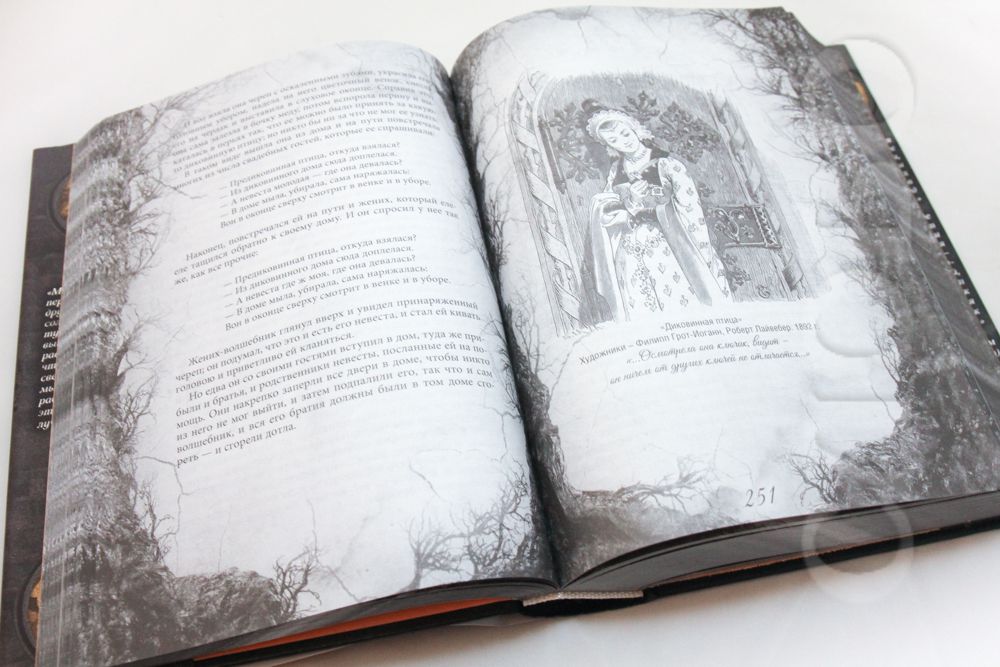

- 210 лет – Братья Гримм сказки «Рапунцель», «Белоснежка» и «Король-лягушонок» (1812 год);

- 225 лет – Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1797 год);

- 230 лет – Николая Карамзин «Бедная Лиза» (1792 год);

- 230 лет – Карло Гоцции «Король-олень» (1792 год).

Более 300 лет

Самыми почетными юбилярами 2022 года станут книги, написанные до 1712 года:

- 305 лет – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (1717 год);

- 325 лет – Шарль Перо «Сказки моей матушки Гусыни…» (1697 год);

- 715 лет – Данте Алигьерти «Божественная комедия» (1307 год).

Также смотрите в видео материале, о каких книгах юбилярах стоит особенно вспомнить в 2022 году:

Читайте также:

- Писатели-юбиляры 2022 года

- Юбилеи композиторов в 2022 году

- Юбилейные даты и знаменательные события в 2022 году

Загрузка…

Заметили опечатку на сайте? Мы будем благодарны вам, если вы выделите ее и нажмете

Ctrl + Enter

Новости 2022 года

На одной из знаковых петербургских сцен в рамках фестиваля «Музыкальная коллекция» состоялась премьера моноспектакля Константина Райкина «… ай да сукин сын!». Музыкой для публики в этот вечер стали строки Александра Пушкина и Давида Самойлова, с помощью которых Константин Аркадьевич ввел зрителей в гипнотический транс.

Читать стихи, пусть и гениальные, на протяжении двух с половиной часов — труд титанический. Слушать — тоже. Но в этом концерте все сошлось, все совпало: еле живому под конец выступления артисту внимала особая публика, которой удалось даже каким-то чудом не прервать прядение тончайшего поэтического полотна трелями мобильников. «Внимала» — сказано не для высоты стиля. Программа вечера была выстроена Райкиным трепетно и неожиданно, что потребовало от присутствующих предельного напряжения чувств и мыслей. Мысли к финалу, впрочем, отключились — осталось единственно эстетическое наслаждение самого высокого полета.

Опять же, неверно полагать, что Райкин предложил любителям поэзии образцовую нирвану. Самые тонкие нюансы и оттенки сочетались в спектакле с иронией, строгой скорбью — и с несдерживаемым хохотом. Обо всем по порядку.

Программу артист готовил во время пандемии, премьера должна была пройти здесь же, в Большом зале, в минувшем декабре. Но строгие ограничения не позволили состояться событию, которое естественным образом перенеслось на начало июня, когда мы отмечаем дни рождения и Пушкина, и Самойлова.

Готовясь к посещению поэтического моноспектакля, настраиваешься, как правило, на не очень протяженное мероприятие: даже лучшим чтецам России энергетически трудно преодолеть полуторачасовую планку. В филармонии ждало первое удивление: Райкин, представляя вечер, упомянул об антракте. В зале даже прошел шепот. Для многих также оказалась сюрпризом сама двойственность программы: шли на Пушкина, а тут еще и Самойлов. Но Константин Райкин полагает, что творчество Давида Самойлова во многом следует пушкинской традиции — и это несомненная правда. И первая, более длительная часть вечера, была посвящена именно этому поэту.

Самойлов — бескраен, как любой большой поэт. Дети, женщины, дружба, любовь, смерть, война, исторические провокации, прекрасные легкие «глупости». Все это и классический пушкинский набор, как вы, конечно, заметили. И обращение к Гавриилу Державину у Самойлова вполне пушкинское. Только у Александра Сергеевича в гроб сходит именно Державин, а у Самойлова — он сам и его товарищи, из тех, кто отправился со студенческой скамьи прямо на фронт, в смертельные болота и топи средней полосы, где в начале сороковых свистели не птицы, а осколки снарядов.

«Рукоположения в поэты/ Мы не знали./ И старик Державин/ Нас не заметил, не благословил…/ В эту пору мы держали/ Оборону под деревней Лодвой./ На земле холодной и болотной/ С пулеметом я лежал своим».

Райкин читает эти строки отстраненно, почти флегматически. Ну такова селяви, что ж поделать, раз выпала судьба. И тут же звенящая сталь голоса и такая же звенящая тишина в зале — скорбная патетика в самом благородном своем проявлении: Райкин-Самойлов обращается к тем прекрасным людям и прекрасным поэтам, которые могли бы быть. Но им не позволили, их убили.

«Они шумели буйным лесом,/ В них были вера и доверье./ А их повыбило железом,/ И леса нет — одни деревья…/ А я все слышу, слышу, слышу,/ Их голоса припоминая…,/Я говорю про Павла, Мишу, /Илью, Бориса, Николая».

Но смерть в интерпретации актера в этот вечер была не только скорбью. Нам еще показали в стихах вкрадчивую и даже веселую лукавость. Та смерть действительно «была так молода,/ Что вовсе страшной не казалась./ Она беспечно улыбалась». И внимая райкинским интонациям, недоумеваешь: как же так вышло, что, читая эти строки раньше, не видел очевидного. Это именно так, как Райкин показал! Вот уж точно — отверзлись очеса.

А теперь прочь, прочь от скорбей! Ведь впереди так много интересного! Например, размышления о поэте и поэзии — правда, поэт еще очень юн, но «малолетка прочили в Гомеры/ Откликнулись на это пионеры,/ Водители такси, пенсионеры,/ Учителя, артисты, инженеры/ И прочие любители стихов…» Заканчивается этой буйство убивания таланта, как помнят многие, советом: «Храните тех, кто обретает речь!../ А, впрочем, вундеркиндов можно сечь…» Публика очень сочувственно восприняла этот текст. А еще Константин Райкин прочел среди прочего и фантазию «Струфиан» — ту, что про «Дул сильный ветер в Таганроге» и про гипотетическую судьбу венценосного Александра I. А также ироничнейшего «Старого Дон Жуана» — вот уж совсем прямой мостик к Пушкину, который ожидал порядком поплывших зрителей после краткого антракта.

Описывать, как гениальный артист читает строки солнца русской поэзии, — труд неблагодарный и затея сколь провальная, столь и бессмысленная. Приятный пушкинский предденьрожденный вечер, переходящий в благоухающую сиренью белую ночь (это буквально — на петербургской площади Искусств, где находится филармония, все так и было, от аникушинского памятника до огромнейших цветущих кущей) настраивал на упоение и легкость. Но Райкин несколько остудил романтику, напомнив, что, по сути, судьба Александра Сергеевича была одной из самых суровых в поэтическом сонмище. И что наш Пушкин с его смелостью, легкостью и свободой всегда был неугоден, оттого и в школах его «проходят», а надо бы — чувствовать. И после этого последовало мистификаторское творение «Из Пиндемонти» (на самом деле стих не из этого поэта, а вполне оригинальный).

«И мало горя мне, свободно ли печать/ Морочит олухов, иль чуткая цензура/ В журнальных замыслах стесняет балагура./ Все это, видите ль, слова, слова, слова». Становится ясным, что вопрос охранения внутреннего «я», непринятия участия в общественных сворах и сварах и отказа от надевания пресловутого «белого пальто» в любых примерочных был актуален не только в эпоху вездесущих фейсбучных затычек.

Райкин вспомнил в этот вечер и пару стройных женских ножек, и разговор Фауста с Мефистофелем. Кодой моноспектакля стала «Сказка о царе Салтане» — именно после появления ее в Сети в райкинском исполнении Петербургская филармония и упросила артиста о живой премьере в Большом зале. Как балагурил вслед за Пушкиным Райкин — а иногда и вопреки ему! Как играл словами — произнесенными и нет — и звуками, и гримасами, и намеками. Ну, здесь уж точно: ты или видел это, или не пришлось. Вывод один, он очевидный: на представлении в филармонии, вопреки названию действа, был не один сукин сын, а как минимум два. С учетом Самойлова — и все три. Это та самая оценка высочайшей пробы, которую дает своим любимцам народ. Если вам когда представится возможность посетить спектакль Райкина, сочтите происходящее даром судьбы и не упустите случай.

Моноспектакль Константина Райкина «… ай да сукин сын!» — не единственное «топовое» событие фестиваля «Музыкальная коллекция», который проводится уже в пятнадцатый раз. Подробностями с «Культурой» поделился заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии Евгений Петровский:

— Мы с огромной любовью и уважением относимся к Константину Аркадьевичу Райкину и рады, что он приберег для Большого зала свою премьеру, которая пришлась на юбилейный сезон, когда филармония отмечает свое столетие. Вообще, проходных событий в афише «Музыкальной коллекции» нет. Двенадцатого июня мы повторим программу самого первого концерта, прошедшего в Петроградской государственной филармонии: Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии исполнит под управлением Николая Алексеева Шестую — «Патетическую» симфонию Чайковского, скрипичный концерт и фантазию «Франческа да Римини», солировать на скрипке будет Саяка Сёдзи. Для поклонников филармонии выступили и будут выступать дирижеры Владимир Юровский, Шарль Дютуа, Элиаху Инбал, Василий Синайский, пианисты Рудольф Бухбиндер, Мирослав Култышев, Питер Дуган, Елизавета Леонская, Лукас Генюшас, Барри Дуглас, Иван Бессонов, Борис Березовский, скрипач Джошуа Белл, виолончелист Борис Андрианов. Особым событием станет вокальный вечер американской меццо Джойс Дидонато — это тот концерт, который можно назвать подарком судьбы: он появился в афише спонтанно, по счастливому случаю, и пройдет в Малом зале. А еще мы возрождаем традицию первых десятилетий истории филармонии, когда проходили концерты-чествования, своеобразные бенефисы в честь наших музыкантов и сотрудников. Таких вечеров будет три, они посвящены музыкантам наших двух оркестров, а также административно-техническому персоналу.

Фотографии предоставлены Петербургской филармонией

Îáðàç ÷åëîâåêà ñêëàäûâàåòñÿ íå òîëüêî èç åãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ è êðóãà îáùåíèÿ. Ïîðîé î ïðèðîäå ñàìîãî ÷åëîâåêå ãîðàçäî áîëüøå ìîæåò ïîâåäàòü åãî óâëå÷åíèå. Íó èëè ÷åòâåðîíîãèé ïèòîìåö, ê êîòîðîìó òîò âûêàçûâàåò íàèáîëüøåå âíèìàíèå. Ðàññêàçûâàåì î äîìàøíèõ æèâîòíûõ, êîòîðûå ñòàëè ëþáèìöàìè èçâåñòíûõ ëþäåé, à òàêæå èñòîðèè, êîòîðûå ñ íèìè ïðèêëþ÷èëèñü.

Ìèõàèë Ðîìàíîâ áûë ìëàäøèì áðàòîì èìïåðàòîðà Ðîññèéñêîé èìïåðèè Íèêîëàÿ II, íî ñóìåë îñòàâèòü ñâîé ñëåä â èñòîðèè. Îí ïîñòðîèë áëåñòÿùóþ êàðüåðó âîåííîãî, ó÷àñòâîâàë â áîåâûõ äåéñòâèÿõ â Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå 1914 ãîäà. À åãî «Äèêàÿ äèâèçèÿ», êîòîðîé îí ðóêîâîäèë, îòëè÷àëàñü áåçìåðíîé ñìåëîñòüþ è ñïëî÷åííîñòüþ, ïðåäàííîñòüþ Ðîäèíå. Ìèõàèëà Ðîìàíîâà ñ÷èòàþò ïîñëåäíèì ðóññêèì èìïåðàòîðîì, êîòîðûé çàíÿë ïîñò ïîñëå îòðå÷åíèÿ åãî áðàòà Íèêîëàÿ îò ïðåñòîëà. Îí îòêàçàëñÿ îò âëàñòè, îäíàêî áûë ðàññòðåëÿí áîëüøåâèêàìè ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

Ïîðòðåò ïóøòóíñêîé äåâî÷êè, óêðàñèâøèé èþíüñêóþ îáëîæêó æóðíàëà National Geographic 1985 ãîäà, âîò óæå áîëåå äâàäöàòè ëåò ñ÷èòàåòñÿ ñèìâîëîì ñêîðáè àôãàíñêîãî íàðîäà. Ôîòîðåïîðò¸ð Ñòèâ Ìàêêàððè çàïå÷àòëåë íà ïë¸íêå çåëåíîãëàçóþ øêîëüíèöó, êîãäà ñîáèðàë ìàòåðèàëû î ñîáûòèÿõ ñîâåòñêî-àôãàíñêîãî âîåííîãî êîíôëèêòà.  ñäåëàííîì Ìàêêàððè ôîòî ÷àñòî íàõîäÿò ñõîäñòâî ñ «Äæîêîíäîé» Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, ïîýòîìó ìíîãèå ÑÌÈ îêðåñòèëè íåèçâåñòíóþ äåâî÷êó «àôãàíñêîé Ìîíîé Ëèçîé». Ëèøü â 2002 ãîäó èìÿ ïóøòóíêè óçíàë âåñü ìèð.

Ïåðâûå ñòðàíèöû «Ñêàçêè î öàðå Ñàëòàíå» ïåðåíîñÿò ÷èòàòåëåé â ñâåòëèöó, ãäå «ïîçäíî âå÷åðêîì» ïðÿäóò òðè ñåñòðû. Ïðîèñõîäèò âñå, êàê íåòðóäíî ïîäñ÷èòàòü, â êîíöå äåêàáðÿ. Ñâåòëèöà äåéñòâèòåëüíî áûëà ïîìåùåíèåì â äîìå, ãäå æåíùèíû çàíèìàëèñü ðóêîäåëèåì, ïîìåùåíèåì ñâåòëûì, ïîñêîëüêó îêíà ðàñïîëàãàëèñü ïî òðåì èëè äàæå ïî âñåì ÷åòûðåì ñòîðîíàì, à åùå õîëîäíûì, âåäü îáû÷íî ïå÷è â ñâåòëèöå íå áûëî. Ïîëó÷àåòñÿ, áóäóùàÿ öàðèöà ïðÿëà â ðàçãàð çèìû â íåòîïëåíîì ïîìåùåíèè? À âïðî÷åì, åñòü ê ýòîìó ïóøêèíñêîìó òåêñòó è åùå ïàðî÷êà âîïðîñîâ.

Ïðàâèâøàÿ Ðîññèåé Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ çà 34 ãîäà çíàòíî ðàñøèðèëà èìïåðñêèå òåððèòîðèè è óìíîæèëà íàñåëåíèå ñòðàíû. Áëàãîäàðÿ äèïëîìàòè÷åñêèì óñïåõàì, ðóññêèå âîçûìåëè ñåðüåçíûé âåñ â äåëàõ ìåæäóíàðîäíûõ, â òîì ÷èñëå íà ôîíå âåäóùèõ åâðîïåéñêèõ äåðæàâ. Íî âñå æå íàèáîëåå ÿðêàÿ è ñàìîáûòíàÿ ÷åðòà åêàòåðèíèíñêîé ýïîõè íàäåëåíèå äâîðÿí íåìûñëèìûìè ïðèâèëåãèÿìè. «Çîëîòîé âåê» äâîðÿíñòâà, êàê èñòîðèêè îçíàìåíîâàëè ïåðèîä ïðàâëåíèÿ èìïåðàòðèöû, íå èìåë àíàëîãîâ ñðåäè çàðóáåæíûõ ýëèò.

Ëþáîé, êòî íåìíîãî çíàêîì ñ èñòîðèåé ïðèíöåññû Äèàíû, íàâåðíÿêà çíàåò, ÷òî ñ åäîé ó íå¸ áûëè âåñüìà ñëîæíûå îòíîøåíèÿ. Ýòî ÷àñòî ïðåïîäíîñÿò, êàê ñåíñàöèþ, íî åù¸ ïðè æèçíè ëåäè Äè ÷àñòî ðàññêàçûâàëà â ðàçëè÷íûõ èíòåðâüþ î ñâîèõ ïðîáëåìàõ. Îíà îòêðûòî ïðèçíàâàëàñü, êàê îò÷àÿííî è äîëãî áîðîëàñü ñ áóëèìèåé. Ïîñëå ðàññòàâàíèÿ ñ ïðèíöåì ×àðëüçîì îíà ñòàðàëàñü ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ñâî¸ ïèòàíèå. Äèàíà ïðèáåãàëà ê ïîìîùè ñïåöèàëèñòîâ, ÷òîáû âçÿòü ïîä êîíòðîëü ðàññòðîéñòâî ïèùåâîãî ïîâåäåíèÿ. Ëè÷íûé ïîâàð ïðèíöåññû íåäàâíî îòêðîâåííî ïîâåäàë îáî âñåõ å¸ òàéíûõ ïèùåâûõ ïðèñòðàñòèÿõ.

Ñåðèàëû, ïîÿâèâøèåñÿ åù¸ â 30-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà, íàáðàëè ñâîþ ïîïóëÿðíîñòü ñòðåìèòåëüíî. È ñåãîäíÿ åäâà ëè ìîæíî âñòðåòèòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ïîñìîòðåë õîòÿ áû îäèí «äîëãîèãðàþùèé» êèíîïðîåêò. Êîãäà æå íà ýêðàíû âûõîäèò î÷åðåäíîé ìíîãîîáåùàþùèé è çàõâàòûâàþùèé ñåðèàë, åãî ñìîòðÿò ìèëëèîíû ëþäåé âî âñ¸ì ìèðå, äåìîíñòðèðóÿ çàâèäíîå òåðïåíèå. Ïîêëîííèêè ãîòîâû æäàòü ðàçâÿçêó äàæå íå ìåñÿöû, à ãîäû, íî èíîãäà êîíöîâêà îêàçûâàåòñÿ ñòîëü íåîæèäàííîé, ÷òî ïðîñòèòü å¸ ñîçäàòåëÿì ïðîñòî íåâîçìîæíî.

Ìåæðàñîâûå áðàêè óæå äàâíî íå ÿâëÿþòñÿ ýêçîòèêîé íà îòå÷åñòâåííûõ ïðîñòîðàõ. Ïðàâäà, ÷àùå âñ¸ æå íàøè äåâóøêè âûõîäÿò çàìóæ çà òåìíîêîæèõ ïàðíåé è çàòåì óåçæàþò âìåñòå ñ íèìè çà ãðàíèöó. Íî èñòîðèÿ íàøèõ ãåðîåâ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíàÿ: òåìíîêîæàÿ êðàñàâèöà Ðóò Òåòòå èç Íèãåðèè è ïðîñòîé ðóññêèé ïàðåíü Äìèòðèé Ìàêðûãèí èç ßêóòñêà äâà ãîäà íàçàä âñòóïèëè â áðàê.  èõ ÷óâñòâà íà ñàìîì äåëå âåðèëè íåìíîãèå, íî îíè íå ñîáèðàëèñü íè÷åãî íèêîìó äîêàçûâàòü.

30 äåêàáðÿ èñïîëíèëñÿ áû 51 ãîä àêòåðó ßíó Ïóçûðåâñêîìó, íî 25 ëåò íàçàä îí ñàì ïðèíÿë ðåøåíèå óéòè èç æèçíè. Êîãäà åìó áûëî 16, î íåì óçíàëà âñÿ ñòðàíà. Ïîñëå ðîëè Êàÿ â ôèëüìå «Òàéíà Ñíåæíîé êîðîëåâû» îí ñòàë îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïîäðîñòêîâ â ÑÑÑÐ, ýòîò ôèëüì äî ñèõ ïîð ÷àñòî ïîêàçûâàþò íà Íîâûé ãîä. Íî ðàííÿÿ ñëàâà àêòåðà ïðèâåëà ê êàòàñòðîôè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì. ×òî æå çàñòàâèëî åãî âçÿòü íà ðóêè ïîëóòîðàãîäîâàëîãî ñûíà è øàãíóòü èç îêíà 12-ãî ýòàæà?

Цели: обобщить и систематизировать знания обучающихся по разделу синтаксис, актуализировать знания по синтаксической стилистике; показать мастерство писателя в создании художественного образа, выявить особенности стиля А.С.Пушкина, способствовать формированию культуроведческой, языковой и коммуникативной компетенции, формировать профессиональную компетентность обучающихся, воспитывать внимательное отношение к языку и слову писателя, уважение к родной культуре.

Тип урока: интегрированный урок-исследование.

Технологии, применяемые на занятии: технология проблемного обучения, ИКТ.

Оборудование: текст повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка», презентация.

Используемая литература

- Земский А.М., Крючков С.Е., Светлаев М.Е. Русский язык. ч.2, М.: АльянС, 2020.

- Твардовский А.Т., Статьи и заметки о литературе. Речи и выступления (1933-1970). Собрание сочинений Т. 5 — 1980

Ход урока

Работа с эпиграфом

Сегодня мы с вами проведём необычный урок — урок русской словесности, а эпиграфом к нему предлагаю взять слова Александра Трифоновича Твардовского о Пушкине.

«У каждого из нас — свой Пушкин, остающийся одним для всех. Он входит в нашу жизнь в самом начале ее и уже не покидает нас до конца.

Я узнал и полюбил Пушкина в том возрасте, когда гораздо слаще слушать чтение, чем читать самому. Со слуха я знал его «Сказку о царе Салтане», «Полтавский бой» из «Полтавы», «Сон Татьяны» из «Евгения Онегина», «Жениха». Но «Капитанская дочка» явилась для меня первой в жизни самостоятельно прочитанной книгой. Я помню формат книги, ее запах, помню, как я был счастлив, что сам открыл эту неизвестную мне со слуха историю.

Я был захвачен ею и засиделся у окна избы дотемна, и когда дошел до бурана в Оренбургской степи, то увидел, что за окном пошел снег, и это стало неизгладимым до сих пор впечатлением как бы магической силы, изошедшей от пушкинской страницы. С того вечера я стал читателем книг, и мне бесконечно дорого, что этим я обязан Пушкину. А кто не обязан ему радостью приобщения на самой заре жизни к источнику, из которого потом пить всю жизнь!»

Создание проблемной ситуации

— Почему повесть А.С.Пушкина произвела на К.Г.Паустовского такое сильное впечатление? (на слайде)

— В этом нам предстоит разобраться.

Анализ текста

— Вспомните, как называется глава, в которой автор воссоздает картину снежной бури? («Вожатый»).

— Какой смысл заложен в ее названии?

Глава «Вожатый» связана со всей повестью. Пушкин дает понять, что вожатый — это не просто человек, который помог Петру Гриневу выйти из бури, он вожатый в широком смысле слова, Пушкин предвещает, что этот человек будет вождем, то есть самым главным в восстании.

— Вожатый неожиданно возникает в повествовании. В чем же необычность его появления?

Вожатый появляется как бы из бури, несшей смерть путникам; его появление кажется необыкновенным, символическим в снежной степи, когда кружит буран.

— Что такое «буран»? Подберите синоним к этому слову.

Снежная буря, метель в степи, вьюга (на слайде).

— Давайте прочитаем описание бурана и попытаемся понять, в чем заключается и как достигается сила воздействия пушкинского слова.

Выразительное чтение отрывка из текста.

— Каковы ваши впечатления от прочитанного?

— Каков стиль данного текста?

Художественный.

— На чем сосредоточено внимание автора? Что для него является главным в изображении?

Показано изменение состояния природы, главное здесь — действие, динамика.

— Слова, какой части речи преобладают в описании? Приведите примеры.

Глаголы (на слайде).

— Какое изобразительно-выразительное средство усиливает ощущение снежной стихии?

Метафора «небо смешалось со снежным морем».

— Найдите другие известные вам средства изобразительности: эпитеты, олицетворения, сравнения.

— Их мало. Тогда за счет чего создается столь выразительная картина?

За счет синтаксиса.

Пушкин использует сначала пространные, затем и короткие предложения, что создает эффект внезапности, стремительности происходящего.

— Посмотрите, каких предложений, простых или сложных, больше в прочитанном отрывке?

Простых (на слайде).

— Почему автор использует именно простые предложения, отрывистые фразы?

Для динамичности сюжета, для передачи быстроты изображаемых явлений.

— Приведите примеры, прочитайте.

— Но простые предложения Пушкин чередует со сложными. Давайте их найдем и прочитаем.

— Прочитайте предложение на слайде: «Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран». «Ветер завыл, сделалась метель».

— Какие это сложные предложения?

СПП, БСП.

— Вспомните, что называется логическим ударением?

Средство выделения важного в сообщении слова.

— Каким может быть порядок слов в предложении?

Прямым и обратным.

— Какова его роль?

Средство усиления выразительности речи.

— Какой порядок слов в предложениях, вынесенных на доску?

В первом — прямой: «Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран»; а во втором прямой порядок слов сменяется обратным: «Ветер завыл; сделалась метель»(на слайде).

— Заметьте, что со сменой порядка слов меняется и состояние природы. Если до этого описание лишь предвещает бурю, то после него буран изображён со всей силой, мощью. То есть изменение порядка слов способствует усилению выразительности речи, меняет картину изображаемого, а следовательно, и интонацию.

— Попробуем прочитать этот отрывок выразительно, так, чтобы обратный порядок слов отразился в вашей интонации при чтении.

Работа в группах

Первая группа

— Найдите в отрывке предложения с однородными членами. Какие однородные члены встречаются чаще? С какой целью их использует Пушкин?

Сказуемые — придают речи динамизм и напряженность.

Вторая группа

— Найдите и прочитайте предложения с деепричастными оборотами. Для какой речи характерны такие предложения? В чем их достоинство?

Для книжной. Краткость, лаконичность, энергичность.

— Также в данном отрывке вы видите прямую речь. Для чего Пушкину это нужно? Какова роль предложений с прямой речью?

Для передачи душевного состояния людей, попавших в буран.

Прочитаем.

— Но передача душевного состояния путников лишь дополняет картину, а что же придает картине законченность? Какая фраза? Она находится не в конце, а в середине отрывка.

(«Все было мрак и вихорь» на слайде). После этого Пушкин возвращается к своим героям.

Обобщение наблюдений. Выяснение роли описания в художественной структуре текста.

— Для чего же автору понадобилось столь подробное изображение бури? Каково значение описания? Зафиксируем это в таблице (на слайде).

1. Для создания фона, на котором разворачиваются события (в степи привычны бураны, это придает рассказу достоверность).

2. Композиционное (благодаря бурану встречаются Петруша Гринев и Пугачев и проникаются друг к другу симпатией).

3. Аллегорическое (буран — символ грядущих событий, разгула мятежа. Буря — не снежная, народная буря. Вожатый как бы сливается с природой, но в шуме стихии слышится его твердый голос: «Дорога-то здесь, стою на твердой полосе»).

— Вернемся к вопросу, который был поставлен в начале урока. Ощутили ли вы теперь магическую силу пушкинского слова? В чем эта сила?

Слово учителя: Сила воздействия пушкинского слова мы ощущаем всякий раз, когда обращаемся к его произведениям. А сегодня мы с вами провели небольшое исследование и попытались понять, как, за счет чего достигается это воздействие. Вы ответили на этот вопрос. Это простота, динамизм, лаконизм, мастерское владение словом, точность отбора языковых средств.

Творческая работа

— А теперь я предлагаю вам, используя полученный опыт, написать сочинение-миниатюру на тему «Бушует стихия» или изложение по тому отрывку, над которым мы сегодня работали, используя разнообразные синтаксические конструкции.

ß íå áóäó îïèñûâàòü æèçíü Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà, îíà âñåì õîðîøî èçâåñòíà.  ýòîé ãëàâå ìíå õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü î âçàèìîîòíîøåíèÿõ À. Ñ.Ïóøêèíà ñ Â. À. Æóêîâñêèì. Æóêîâñêèé ñäåëàë íåèçìåðèìî ìíîãî äëÿ Ïóøêèíà. Çàêîíîìåðåí âîïðîñ, à ñìîã áû ñòàòü âåëèêèì ðóññêèì ïîýòîì Ïóøêèí, åñëè áû íå òà îãðîìíàÿ è âñåñòîðîííÿÿ ïîääåðæêà, êîòîðóþ â òå÷åíèå æèçíè îí ïîñòîÿííî îùóùàë îò ñâîåãî «äîáðîãî àíãåëà» Æóêîâñêîãî.

19 ñåíòÿáðÿ 1815 ãîäà ñîñòîÿëîñü ñëó÷àéíîå çíàêîìñòâî Æóêîâñêîãî ñ ëèöåèñòîì Àëåêñàíäðîì Ïóøêèíûì, î ÷åì îí ñîîáùàë â ïèñüìå Âÿçåìñêîìó: «Ýòî íàäåæäà íàøåé ñëîâåñíîñòè. Áîþñü òîëüêî, ÷òîáû îí, âîîáðàçèâ ñåáÿ çðåëûì, íå ìåøàë ñåáå ñîçðåòü! Íàì âñåì íàäîáíî ñîåäèíèòüñÿ, ÷òîáû ïîìî÷ü âûðàñòè ýòîìó áóäóùåìó ãèãàíòó, êîòîðûé âñåõ íàñ ïåðåðàñòàåò. Åìó íàäîáíî íåïðåìåííî ó÷èòüñÿ, è ó÷èòüñÿ íå òàê, êàê ìû ó÷èëèñü!»

Ïóøêèí âìåñòå ñ Æóêîâñêèì ñòàë ïîñåùàòü ãîñòèíûå Êàðàìçèíà, Áàòþøêîâà è äðóãèõ èçâåñòíûõ ïèñàòåëåé. Âìåñòå ñî ñâîèì ñòàðøèì äðóãîì îí ñòàë ÷ëåíîì êðóæêà «Àðçàìàñ», ãäå çàíèìàëèñü èçó÷åíèåì ïîýçèè, ïèñàëè è äåêëàìèðîâàëè ñòèõè, ñîðåâíîâàëèñü â ëèòåðàòóðíîì ìàñòåðñòâå. Øóòî÷íûå ïðîçâèùà ó÷àñòíèêîâ «Àðçàìàñà» áûëè âçÿòû èç áàëëàä Â. À. Æóêîâñêîãî, ïðè÷åì ñàì Æóêîâñêèé ïîëó÷èë ïðîçâèùå Ñâåòëàíà, à þíûé À.Ñ. Ïóøêèí — Ñâåð÷îê. Îòíîøåíèÿ Æóêîâñêîãî è Ïóøêèíà ñòàíîâèëèñü âñå áîëåå òåïëûìè è äîâåðèòåëüíûìè. Ðàçíèöà â âîçðàñòå â 16 ëåò íå ìåøàëà ýòîé äðóæáå: ìóäðîñòü è æèçíåííûé îïûò îäíîãî ïîìîãàëè îõëàäèòü þíîøåñêèé ïûë äðóãîãî.

Ïóøêèí ñ÷èòàë ñåáÿ ó÷åíèêîì Âàñèëèÿ Àíäðååâè÷à, âåäü èìåííî åãî ñêàçêè âäîõíîâèëè ìîëîäîãî Àëåêñàíäðà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííûõ øåäåâðîâ.  1831 ãîäó, ïîñëå ññûëêè â Ìèõàéëîâñêîå, Ïóøêèí ïðåäñòàâèë ñâîåìó äðóãó «Ñêàçêó î ïîïå è ðàáîòíèêå åãî Áàëäå» è íåñêîëüêî äðóãèõ íàáðîñêîâ. Æóêîâñêèé âûñîêî îöåíèë ïðîèçâåäåíèÿ è ïðåäëîæèë âñòóïèòü â øóòî÷íîå ñîðåâíîâàíèå. Ñïîð Æóêîâñêîãî è Ïóøêèíà êàñàëñÿ íàïèñàíèÿ ñêàçîê â íàðîäíîì ñòèëå. Òàê ïîÿâèëèñü çíàìåíèòûå «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå è ñûíå åãî Ãâèäîíå…» è «Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå…» Ïóøêèíà, à òàêæå ñêàçêè Æóêîâñêîãî «Î öàðå Áåðåíäåå» è «Î ñïÿùåé öàðåâíå».

Ìíîãèå ñëûøàëè î òîì, êàê ñòàðåþùèé Æóêîâñêèé ïîäàðèë þíîìó Ïóøêèíó ñâîé ïîðòðåò ñ íàäïèñüþ: «Ïîáåäèòåëþ-ó÷åíèêó îò ïîáåæäåííîãî-ó÷èòåëÿ». Ïîíåâîëå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äðÿõëûé Æóêîâñêèé, êîòîðûé, óæå îäíîé íîãîé ñòîÿ â ìîãèëå, áëàãîñëîâëÿåò ñâîåãî ãåíèàëüíîãî ó÷åíèêà. Íî íà äåëå âñå áûëî ñîâñåì íå òàê.

íî÷ü ñ 25 íà 26 ìàðòà (ñ 6 íà 7 àïðåëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ) 1820 ãîäà Ïóøêèí çàêîí÷èë ïîýìó «Ðóñëàí è Ëþäìèëà». Óòðîì îí íåòåðïåëèâîé çàïèñêîé ñîîáùèë îá ýòîì Æóêîâñêîìó. Âàñèëèé Àíäðååâè÷ ïîñëàë îòâåòíóþ çàïèñêó, â êîòîðîé ïðèãëàñèë Ïóøêèíà ê ñåáå. Æóêîâñêèé â ýòî âðåìÿ æèë â Àíè÷êîâîì äâîðöå íà êàçåííîé êâàðòèðå, ïðåäîñòàâëåííîé åìó êàê ó÷èòåëþ âåëèêîé êíÿãèíè Àëåêñàíäðû Ôåäîðîâíû. È âîò âå÷åðîì 26 ìàðòà Ïóøêèí ïðî÷åë Æóêîâñêîìó øåñòóþ, ïîñëåäíþþ ÷àñòü ïîýìû, ïîñëå ÷åãî Âàñèëèé Àíäðååâè÷ ïîäàðèë Ïóøêèíó ñâåæèé îòòèñê ñâîåãî ëèòîãðàôñêîãî ïîðòðåòà, ñäåëàííîãî íåìåöêèì õóäîæíèêîì Îòòî Ãåðìàíîì Ýñòåððåéõîì.

Íàäïèñü íà ïîðòðåòå áûëà òîæå íå ñîâñåì òîé, î êîòîðîé ìíîãèå ñëûøàëè. Ýòî áûëà ëèøü ïåðâàÿ ñòðî÷êà íàäïèñè «Ïîáåäèòåëþ-ó÷åíèêó îò ïîáåæäåííîãî-ó÷èòåëÿ…». Äàëüíåéøèé òåêñò çíàþò íåìíîãèå: «…â òîò âûñîêîòîðæåñòâåííûé äåíü â êîòîðûé îí îêîí÷èë ñâîþ ïîýìó Ðóñëàí è Ëþäìèëà 1820 Ìàðòà 26 Âåëèêàÿ ïÿòíèöà. È íà ïîðòðåòå òîì áûë èçîáðàæåí ïðåêðàñíûé è åùå ìîëîäîé Æóêîâñêèé, êîòîðîìó áûëî â òó ïîðó âñåãî 37 ëåò.

Íåêîòîðûå îòíîñÿò ýòè ñòðîêè ê ñîâñåì äðóãîé âñòðå÷å, ê âûñòóïëåíèþ þíîãî Ïóøêèíà ïåðåä Ãàâðèèëîì Äåðæàâèíûì íà ëèöåéñêîì ýêçàìåíå â ÿíâàðå 1815 ãîäà. À âåäü ýòî áûëè äâà ñîâåðøåííî ðàçíûõ ñîáûòèÿ â æèçíè ãåíèàëüíîãî ïîýòà. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî òåì, ÷òî ìíîãèì ïðî÷íî âðåçàëàñü â ïàìÿòü êàðòèíà Ðåïèíà, íà êîòîðîé îí èçîáðàçèë 15-ëåòíåãî êóäðÿâîãî ëèöåèñòà Ñàøó Ïóøêèíà, êîòîðûé â ëåâîé ðóêå äåðæèò ðóêîïèñü, à ïðàâîé âîñòîðæåííî æåñòèêóëèðóåò. Òîãäà îí ÷èòàë ñâîå ñòèõîòâîðåíèå «Âîñïîìèíàíèå î Öàðñêîì ñåëå» ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ çðèòåëÿìè è âûñîêî÷òèìîé êîìèññèåé, âî ãëàâå êîòîðîé ñèäåë ïåðâûé ïîýò òîãî âðåìåíè, óæå ïîæèëîé, 72-ëåòíèé Äåðæàâèí. Ïî ñâèäåòåëüñòâàì î÷åâèäöåâ ìàñòèòûé ðóññêèé ïîýò áûë ïîä ñèëüíûì âïå÷àòëåíèåì îò òàëàíòà þíîãî Ïóøêèíà, ïîäíÿëñÿ, ÷òîáû åãî îáíÿòü, íî âçâîëíîâàííûé þíîøà âûáåæàë èç çàëà è åãî äîëãî íå óäàâàëîñü íàéòè.

Òà æå âñòðå÷à, î êîòîðîé ìû çäåñü ðàññêàçûâàåì, ïðîèçîøëà íà 5 ëåò ïîçäíåå, â 1820 ãîäó. Ýòà âñòðå÷à Ïóøêèíà ñ Æóêîâñêèì áûëà ñîâñåì íå òîðæåñòâåííîé, à êàìåðíîé, îáà ñèäåëè â ïîëóïóñòîé ãîñòèíîé äâîðöà, ãäå àêóñòèêà áûëà âåëèêîëåïíîé. Ïîäñâå÷íèê íà òðè ñâå÷è, äà ëàìïàäà ó èêîí — âîò è âñå îñâåùåíèå.

Ñëóøàë Æóêîâñêèé áåññìåðòíûå ñòðîêè èç «Ðóñëàíà è Ëþäìèëû»:

Ëåæèò îí ìåðòâûé â ÷èñòîì ïîëå;

Óæ êðîâü åãî íå ëüåòñÿ áîëå,

Íàä íèì ëåòàåò æàäíûé âðàí,

Áåçãëàñåí ðîã, íåäâèæíû ëàòû,

Íå øåâåëèòñÿ øëåì êîñìàòûé!

Âîêðóã Ðóñëàíà õîäèò êîíü,

Ïîíèêíóâ ãîðäîé ãîëîâîþ,

åãî ãëàçàõ èñ÷åç îãîíü!

Íå ìàøåò ãðèâîé çîëîòîþ,

Íå òåøèòñÿ, íå ñêà÷åò îí,

È æäåò, êîãäà Ðóñëàí âîñïðÿíåò

Íî êíÿçÿ êðåïîê õëàäíûé ñîí,

È äîëãî ùèò åãî íå ãðÿíåò.

è, íàâåðíîå, äóìàë î òîì, ÷òî âûðîñøèé íà åãî ãëàçàõ èç îòðîêà â 20-ëåòíåãî þíîøó Ïóøêèí óæå íå íóæäàåòñÿ â åãî óðîêàõ è íàñòàâëåíèÿõ. Åãî ïîäîïå÷íûé îáðåë êðûëüÿ. È ñåé÷àñ Ïóøêèíà íàäî òîëüêî ëþáèòü, çàùèùàòü è áåðå÷ü. Íà ýòîì Æóêîâñêèé è Ïóøêèí çàêîí÷èëè ñâîé ëèòåðàòóðíûé ïîåäèíîê. Èçäàíèå ïóøêèíñêîé ïîýìû «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» âçÿë íà ñåáÿ Æóêîâñêèé.

***

Ìíîãèå ãîäû ïîñëå çíàêîìñòâà è äî ñàìîé ñìåðòè Ïóøêèíà Æóêîâñêèé áûë äëÿ ñâîåãî þíîãî äðóãà ñâîåãî ðîäà ñïàñèòåëåì. Ê ñîæàëåíüþ, Ïóøêèí ñ ìîëîäûõ ëåò óæå ïîëó÷èë ñîìíèòåëüíóþ ñëàâó êàê öèíèê, áóçîòåð è àòåèñò. Åùå âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â ëèöåå ïðåïîäàâàòåëè îòìå÷àëè ãèáêèé îñòðûé óì þíîøè ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè ïðèëåæàíèÿ.

Ïóøêèí óäåëÿë âíèìàíèå òîëüêî òåì ïðåäìåòàì, êîòîðûå åìó íðàâèëèñü, ïîýòîìó ÷èñëèëñÿ ñðåäè ïëîõî óñïåâàþùèõ ëèöåèñòîâ. Åìó íðàâèëñÿ ôðàíöóçñêèé ÿçûê è çà åãî îòëè÷íîå çíàíèå îí ïîëó÷èë ïðîçâèùå «ôðàíöóç».

Ïðè âûïóñêå èç ëèöåÿ â 1817 ãîäó Ïóøêèí îêàçàëñÿ 26 ïî óñïåâàåìîñòè èç 29 âûïóñêíèêîâ. Ïî èòîãàì 15 ýêçàìåíîâ îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû áûëè òîëüêî ïî ôåõòîâàíèþ, ðîññèéñêîé è ôðàíöóçñêîé ñëîâåñíîñòè. Âñïûëü÷èâûé ïî íàòóðå, ïîýò ÷àñòî íà ïóñòîì ìåñòå çàòåâàë ññîðû, ïîñëå ÷åãî ãëóáîêî è èñêðåííå ðàñêàèâàëñÿ. Íåóìåñòíûå îñòðîòû çàäåâàëè äðóçåé. Ïîñëå îäíîé èç îñêîðáèòåëüíûõ ýïèãðàìì â àäðåñ Â.Êþõåëüáåêåðà ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ äóýëü, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ñîïåðíèê âûñòðåëèë â ñòîðîíó, à Ïóøêèí áðîñèë ïèñòîëåò â ñóãðîá. Äðóçüÿ îáíÿëèñü è ïîìèðèëèñü.

Äëÿ âëàñòåé ïîâçðîñëåâøèé Ïóøêèí áûë îïàñíûì ñìóòüÿíîì. Åãî äðóçüÿ — ñïëîøü ðåâîëþöèîíåðû, áóäóùèå äåêàáðèñòû. Àëåêñàíäð I ñåòîâàë, ÷òî Ïóøêèí íàâîäíèë Ðîññèþ âîçìóòèòåëüíûìè ñòèõàìè. Ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð Ïåòåðáóðãà ïî÷òè êàæäûé äåíü ïîëó÷àë äîíîñû íà Ïóøêèíà: …âûçâàë íà äóýëü… ïîäðàëñÿ ñ èíîñòðàíöàìè â çàãîðîäíîì ðåñòîðàíå… îòïóñêàë äåðçêèå øóòêè… äåêëàìèðîâàë íåäîçâîëåííûå ñòèõè… Ìîëîäîìó ïîýòó ãðîçÿò âñåâîçìîæíûìè êàðàìè. Æóêîâñêèé âñå ýòî çíàåò, íî íå ÷èòàåò ìîðàëü Ïóøêèíó, à âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàåò è áëàãîñëîâëÿåò. È Ñâåð÷îê óõîäèò ñ÷àñòëèâûé. ×åðåç ìíîãî ëåò Ïóøêèí íàïèøåò: «Íåñ÷àñòèå õîðîøàÿ øêîëà: ìîæåò áûòü. Íî ñ÷àñòüå åñòü ëó÷øèé óíèâåðñèòåò».

Êîãäà â 1820 ãîäó çà íåóãîäíûå öàðþ ñòðîêè ñòèõîòâîðåíèé è ðåçêèå ýïèãðàììû Ïóøêèíà ñîáèðàëèñü âûñëàòü â Ñèáèðü, òî Æóêîâñêèé, Êàðàìçèí è äðóãèå âëèÿòåëüíûå ëþäè äîáèëèñü, ÷òîáû òàêàÿ ñóðîâàÿ ìåðà áûëà çàìåíåíà ïåðåâîäîì íà þã ñòðàíû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó Àëåêñàíäðó óäàëîñü ñîõðàíèòü ñëóæáó è îáùåñòâåííîå ïîëîæåíèå.

Æóêîâñêèé áûë ðÿäîì è â íåëåãêèé 1824 ãîä, êîãäà êðóïíàÿ ññîðà ñ îòöîì ãðîçèëà ïîýòó ñóäåáíûì ðàçáèðàòåëüñòâîì, à ýòî åùå áîëåå óñóãóáèëî áû åãî è áåç òîãî íå ñàìîå âûãîäíîå ïîëîæåíèå. Áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó Æóêîâñêîãî, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ âíîâü ïî÷óâñòâîâàë áëàãîñêëîííîñòü öàðÿ è ñìîã âåðíóòüñÿ â âûñøåå îáùåñòâî.

Èìåííî Æóêîâñêèé â ÷èñëå íåìíîãèõ ñàìûõ âåðíûõ äðóçåé íå îñòàâëÿë Ïóøêèíà è âî âðåìÿ ññûëêè â Ìèõàéëîâñêîå è ñòàðàëñÿ ïîääåðæàòü è îáîäðèòü, õîòÿ áû ïèñüìàìè.

Èç ïèñåì Â.À. Æóêîâñêîãî À.Ñ. Ïóøêèíó:

1 èþíÿ 1824 ãîäà èç Ïåòåðáóðãà â Ìèõàéëîâñêîå: «Òû óâåðÿåøü ìåíÿ, Ñâåð÷îê ìîåãî ñåðäöà, ÷òî òû êî ìíå ïèñàë, ïèñàë è ïèñàë — íî ÿ íå ïîëó÷àë, íå ïîëó÷àë è íå ïîëó÷àë òâîèõ ïèñåì. Èòàê, Áîã ñóäüÿ òîìó, êòî íàñëàæäàëñÿ èìè.

…Êðûëüÿ ó äóøè åñòü! Âûøèíû îíà íå ïîáîèòñÿ, òàì íàñòîÿùèé åå ýëåìåíò! Äàé ñâîáîäó ýòèì êðûëüÿì, è íåáî òâîå. Âîò ìîÿ âåðà. Êîãäà ïîäóìàþ, êàêîå ìîæåøü ñîñòðÿïàòü äëÿ ñåáÿ áóäóùåå, òî ñåðäöå ðàçîãðååòñÿ íàäåæäîþ çà òåáÿ. Ïðîñòè, ÷åðòèê, áóäü àíãåëîì».

12 íîÿáðÿ 1824 ãîäà, èç Ïåòåðáóðãà â Ìèõàéëîâñêîå: «Òû èìååøü íå äàðîâàíèå, à ãåíèé. Òû áîãà÷, ó òåáÿ åñòü íåîòúåìëåìîå ñðåäñòâî áûòü âûøå íåçàñëóæåííîãî íåñ÷àñòüÿ è îáðàòèòü â äîáðî çàñëóæåííîå; òû áîëåå, íåæåëè êòî-íèáóäü, ìîæåøü è îáÿçàí èìåòü íðàâñòâåííîå äîñòîèíñòâî. Òû ðîæäåí áûòü âåëèêèì ïîýòîì; áóäü æå ýòîãî äîñòîèí… Îáñòîÿòåëüñòâà æèçíè, ñ÷àñòëèâûå èëè íåñ÷àñòëèâûå, — øåëóõà. Òû ñêàæåøü, ÷òî ÿ ïðîïîâåäàþ ñî ñïîêîéíîãî áåðåãà óòîïàþùåìó. Íåò! ß ñòîþ íà ïóñòîì áåðåãó, âèæó â âîëíàõ ñèëà÷à è çíàþ, ÷òî îí íå óòîíåò, åñëè óïîòðåáèò ñâîþ ñèëó, è òîëüêî ïîêàçûâàþ åìó ëó÷øèé áåðåã, ê êîòîðîìó îí íåïðåìåííî äîïëûâåò, åñëè çàõî÷åò ñàì. Ïëûâè, ñèëà÷. À ÿ îáíèìàþ òåáÿ».

×òî ìîæåò áûòü ëó÷øå â êà÷åñòâå áëàãîñëîâåíèÿ ìîëîäîìó ïîýòó?! Ñ íàñòàâíèêîì åìó íåîáûêíîâåííî ïîâåçëî!

1825 ãîäó áëàãîäàðÿ ñâîåìó âëèÿíèþ ïðè äâîðå Âàñèëèé Àíäðååâè÷ ïîìîã îïðàâäàòü Ïóøêèíà, îáâèíåííîãî â ïðè÷àñòíîñòè ê âîññòàíèþ äåêàáðèñòîâ. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ áûë ãëóáîêî áëàãîäàðåí è áîãîòâîðèë ñâîåãî ìóäðîãî äðóãà. Íåñìîòðÿ íà èõ íå ñîâñåì ñåðüåçíîå ñîïåðíè÷åñòâî, Ïóøêèí âñåãäà âèäåë â Æóêîâñêîì ó÷èòåëÿ è íàñòàâíèêà. Õðåñòîìàòèéíûìè ñòàëè ñòðîêè îäíîãî èç åãî ñòèõîòâîðåíèé, ïîñâÿùåííûõ Æóêîâñêîìó:

Åãî ñòèõîâ ïëåíèòåëüíàÿ ñëàäîñòü

Ïðîéäåò âåêîâ çàâèñòëèâóþ äàëü…

«Íåáåñíàÿ äóøà» — òàê òåïëî è ëàñêîâî íàçûâàë Àëåêñàíäð ñâîåãî ãîðÿ÷î ëþáèìîãî äðóãà, à â ïèñüìàõ íåðåäêî îáðàùàëñÿ ê íåìó íå èíà÷å êàê «àíãåë-õðàíèòåëü». Ñ ïîðòðåòîì Æóêîâñêîãî Ïóøêèí íå ðàññòàâàëñÿ äî ñàìîãî êîíöà.  ãîðüêèå ìèíóòû ïîäíèìàë ãëàçà è âèäåë îáîäðÿþùèé âçãëÿä ñâîåãî «ïîáåæäåííîãî ó÷èòåëÿ». Ïîðòðåò è ñåãîäíÿ âèñèò íàä ïèñüìåííûì ñòîëîì ïîýòà â åãî ìóçåå-êâàðòèðå íà Ìîéêå.

îòíîøåíèè Âàñèëèÿ Àíäðååâè÷à ê ñâîåìó þíîìó äðóãó íèêîãäà íå áûëî äàæå íîòêè ñíèñõîäèòåëüíîñòè, íåñìîòðÿ íà ðàçíèöó â âîçðàñòå è îáùåñòâåííîì ïîëîæåíèè. Ìîæíî ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî â ýòèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ âîçðàñò íå èãðàë íèêàêîé ðîëè — íàñòîëüêî äóøåâíî áëèçêèìè îêàçàëèñü ýòè äâà ÷åëîâåêà. Æóêîâñêèé âûñîêî öåíèë êàê ëè÷íûå êà÷åñòâà Àëåêñàíäðà, òàê è åãî ïîýòè÷åñêèé äàð.

***

Î÷åíü òÿæåëûìè äëÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà îêàçàëèñü 1836-1837 ãîäû. Ïîÿâëåíèå Æîðæà Äàíòåñà, êîòîðûé ïðåñëåäîâàë åãî æåíó, èíòðèãè âûñøåãî ñâåòà, êëåâåòà è óíèçèòåëüíûå ýïèãðàììû â àäðåñ ñåìüè Ïóøêèíûõ, ïîïûòêè çàùèòèòü ÷åñòü ñóïðóãè… Ñèòóàöèÿ íàêàëÿëàñü ñ êàæäûì äíåì. Áûëî ÿñíî, ÷òî öåëü îäíà — ñïðîâîöèðîâàòü âñïûëü÷èâîãî ïîýòà íà äóýëü. Æóêîâñêîãî î÷åíü áåñïîêîèë ýòîò ñêàíäàë, ñâÿçàííûé ñ æåíîé Ïóøêèíà è Äàíòåñîì; îí âûñòóïèë ïîñðåäíèêîì, ñòàðàÿñü ïðèìèðèòü ïîýòà ñ Äàíòåñîì, íî Ïóøêèí ðåøèòåëüíî îòêàçàëñÿ. Æóêîâñêèé óïðàøèâàë ïîýòà îäóìàòüñÿ, äîáèâàëñÿ ïðåêðàùåíèÿ íåïðèÿòíîãî äåëà è ìîë÷àíèÿ îáî âñ¸ì ñëó÷èâøåìñÿ. Îäíàêî Ïóøêèí êàòåãîðè÷åñêè îòêàçûâàëñÿ ñëåäîâàòü åãî ñîâåòàì.  ñåðäöàõ Âàñèëèé Àíäðååâè÷ ïèñàë: «Õîòÿ òû è ðàññåðäèë è äàæå îáèäåë ìåíÿ, íî ìåíÿ âñ¸ ê òåáå òÿíåò íå áðþõîì, êîòîðîå èìåþ óæå âåñüìà ïîðÿäî÷íîå, íî ñåðäöåì, êîòîðîå æèâî ðàçäåëÿåò òî, ÷òî äåëàåòñÿ â òâî¸ì

»

27 ÿíâàðÿ 1837 ãîäà Æóêîâñêèé óçíàë î ñìåðòåëüíîì ðàíåíèè Ïóøêèíà ñëó÷àéíî: íå çàñòàâ Âÿçåìñêèõ, îí çàø¸ë ê èõ çÿòþ. Äàëåå îí ïîåõàë ê ðàíåíîìó ïîýòó, è îò äîêòîðà Àðåíäòà óçíàë, ÷òî ñìåðòü íåìèíóåìà. Êîãäà íà ñëåäóþùèé äåíü Ïóøêèí ïðîùàëñÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè, Æóêîâñêèé ñìîã òîëüêî ïîöåëîâàòü åìó ðóêó, íå â ñèëàõ âûìîëâèòü íè ñëîâà.  ïîñëåäíþþ íî÷ü Ïóøêèíà ó åãî ïîñòåëè ñèäåë Â. È. Äàëü, à Âÿçåìñêèé, Æóêîâñêèé è Âèåëüãîðñêèé îæèäàëè â ñîñåäíåé êîìíàòå. Ïîñëå âûíîñà òåëà Æóêîâñêèé îïå÷àòàë êàáèíåò ïîýòà ñâîåé ïå÷àòüþ…

Ñóäüáà ñûãðàëà çëóþ øóòêó: äåíü ðîæäåíèÿ Â. À. Æóêîâñêîãî, 29 ÿíâàðÿ, ñòàë äíåì ñìåðòè åãî âåðíîãî è ëþáèìîãî äðóãà… È ïîñëå ñìåðòè ïîýòà, ñëîâíî àíãåë-õðàíèòåëü, Æóêîâñêèé âíîâü ïðèøåë íà ïîìîùü óæå ïîêîéíîìó äðóãó: ïîëó÷èâ ïðèêàç ïåðåñìîòðåòü è äîñòàâèòü ãîñóäàðþ âñå ïèñüìà Ïóøêèíà, îí âïåðâûå îñëóøàëñÿ è òàéíî âûíåñ èõ æåíå — Íàòàëüå Íèêîëàåâíå. Æóêîâñêèé ðàçîáðàë âåñü àðõèâ Ïóøêèíà, äàæå âûïëàòèë åãî êàðòî÷íûå äîëãè.

Æóêîâñêèé ñ äðóçüÿìè âçÿëè íà ñåáÿ ïðîäîëæåíèå èçäàíèÿ «Ñîâðåìåííèêà» â ïîëüçó äåòåé Ïóøêèíà. Âñêîðå ýòèì åäèíîëè÷íî çàíÿëñÿ Ïëåòí¸â; Æóêîâñêèé æå äîáèëñÿ ïå÷àòàíèÿ ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, êîòîðîå íà÷àëîñü â 1838 ãîäó. Ñ ôåâðàëÿ 1837 ãîäà ìíîãèå ñâîè ïèñüìà Æóêîâñêèé çàïå÷àòûâàë ïåðñòíåì Ïóøêèíà, ñíÿòûì ñ óæå ì¸ðòâîãî òåëà. Ýòîò ïåðñòåíü-ïå÷àòêà áûë âîñïåò â ñòèõîòâîðåíèè «Òàëèñìàí». Ïîñëå ñìåðòè Ïóøêèíà, êàê ñâèäåòåëüñòâîâàëè ñîâðåìåííèêè, Æóêîâñêèé ñòàë «ãðóñòíåå» è, êàê ñàì ãîâîðèë, «ñòàðåå».  äîñòàâøåéñÿ åìó íåçàïîëíåííîé çàïèñíîé êíèæêå À. Ñ. Ïóøêèíà îí ïåðåïèñàë ñòèõîòâîðíîå ââåäåíèå ê «Óíäèíå», à òàêæå ãåêçàìåòðè÷åñêîå îïèñàíèå ïîñëåäíèõ äíåé ïîýòà ïåðåëîæåíèå ñîáñòâåííîãî ïèñüìà Ñ. Ë. Ïóøêèíó.

Î ñóäüáå êîëüöà-òàëèñìàíà ñ ðóêè Ïóøêèíà íàïèñàë ïîçäíåå Èâàí Ñåðãååâè÷ Òóðãåíåâ: «Ïåðñòåíü ýòîò áûë ïîäàðåí Ïóøêèíó â Îäåññå êíÿãèíåé Âîðîíöîâîé. Îí íîñèë ïî÷òè ïîñòîÿííî ýòîò ïåðñòåíü (ïî ïîâîäó êîòîðîãî íàïèñàë ñâîå ñòèõîòâîðåíèå «òàëèñìàí») è ïîäàðèë åãî íà ñìåðòíîì îäðå ïîýòó Æóêîâñêîìó. Îò Æóêîâñêîãî ïåðñòåíü ïåðåøåë ê åãî ñûíó, Ïàâëó Âàñèëüåâè÷ó, êîòîðûé ïîäàðèë åãî ìíå». Ýòó çàïèñü Òóðãåíåâ ïîñòàâèë ïîä ïåðñòíåì, âûñòàâëåííûì èì â 1880 ãîäó â Ïåòåðáóðãå âî âðåìÿ Ïóøêèíñêèõ òîðæåñòâ. Ïîñëå ñìåðòè Òóðãåíåâà êîëüöî-òàëèñìàí ñ ðóêè Ïóøêèíà îêàçàëîñü ó ôðàíöóçñêîé ïåâèöû Ïîëèíû Âèàðäî. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî Èâàí Ñåðãååâè÷ ÿñíî âûñêàçàë ñâîþ ïîñëåäíþþ âîëþ î òîì, êîìó äîëæíî áûòü ïåðåäàíî êîëüöî ïîñëå åãî ñìåðòè â ïèñüìå ðóññêîìó âèöå-êîíñóëó: «ß î÷åíü ãîðæóñü îáëàäàíèåì ïóøêèíñêîãî ïåðñòíÿ è ïðèäàþ åìó òàê æå êàê è Ïóøêèí áîëüøîå çíà÷åíèå. Ïîñëå ìîåé ñìåðòè ÿ áû æåëàë, ÷òîáû ýòîò ïåðñòåíü áûë ïåðåäàí ãðàôó Ëüâó Íèêîëàåâè÷ó Òîëñòîìó Êîãäà íàñòàíåò è åãî ÷àñ, ãð. Òîëñòîé ïåðåäàë áû ìîé ïåðñòåíü ïî ñâîåìó âûáîðó äîñòîéíåéøåìó ïîñëåäîâàòåëþ ïóøêèíñêèõ òðàäèöèé ìåæäó íîâåéøèìè ïèñàòåëÿìè». Ðóññêèé ïîñëàííèê ïûòàëñÿ âîçâðàòèòü ïóøêèíñêîå êîëüöî â Ðîññèþ, íî áåçðåçóëüòàòíî, ìàäàì Âèàðäî íà ýòî íå ñîãëàøàëàñü. Âñå-òàêè, â 1887 ãîäó, î÷åâèäíî ïîä äàâëåíèåì îáùåñòâåííîñòè, Ïîëèíà Âèàðäî ïåðåäàëà êîëüöî-òàëèñìàí Ïóøêèíñêîìó ìóçåþ Àëåêñàíäðîâñêîãî ëèöåÿ.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû:

1.Àôàíàñüåâ Â. Â. Æóêîâñêèé. Ì. : Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 1986. 399 ñ.

2.Âàñèëèé Àíäðååâè÷ Æóêîâñêèé è Ïóøêèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷: èñòîðèÿ äðóæáû, ñðàâíåíèå ïðîèçâåäåíèé. https://fb.ru/article/222788/

3.Ãèëëåëüñîí Ì. È. Ìîëîäîé Ïóøêèí è àðçàìàññêîå áðàòñòâî. Ë., Íàóêà, 1974. 229 ñ.

4.Ðåáåíèíà Ï. Ìîé Òóðãåíåâ. 2021, Ñóïåðèçäàòåëüñòâî.

5.Øåâàðîâ Ä. Ïîëåò Ñâåð÷êà. 6 àïðåëÿ 2020 ã. Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà.