Что мы знаем о северном олене? У каждого человека свои представления об этом животном и свои ассоциации. Одни, услышав о нем, вспоминают песню «Мы поедем, мы помчимся…». Другие представляют рождественскую упряжку Санта-Клауса, во главе которой бежит красноносый Рудольф. А третьи помнят, что дикий северный олень — это персонаж новогодней сказки, который помогал Герде найти Кая. Одним словом, для большинства людей северный олень — символ радости, доброты и волшебства. Однако в реальности эти прекрасные животные находятся, можно сказать, в бедственном положении: экологи отмечают значительное сокращение популяции, в частности по вине браконьеров[1].

Между тем северный олень — это один из самых значимых видов арктических животных: он крайне важен как для экосистемы в целом, так и для жизни коренных народов Севера в частности. У ненцев, чукчей, саамов и других народностей быт и культура напрямую связаны с северными оленями. Как выглядят дикие северные олени, где они обитают, как оказались под угрозой исчезновения и что можно сделать, чтобы не допустить такого исхода, — об этом пойдет речь в статье.

Где живет северный олень?

Северный олень обитает в тундровой и таежной зонах Евразии и Северной Америки. Во многих странах Скандинавии его практически полностью истребили еще в XVIII–XIX веках. В большом количестве на евразийском континенте эти животные сохранились лишь на территории России.

На заметку

В нашей стране дикий олень обитает на севере Восточно-Европейской равнины, в горах Урала, в Сибирской тайге и на Дальнем Востоке. Он заселяет как равнинные, так и горные районы, живет в тундре, лесотундре, хвойных лесах.

Однако и в России популяция стремительно сокращается, в первую очередь из-за варварского браконьерства. Численность северных оленей в нашей стране оценивается приблизительно в 950 тысяч особей, что примерно на 23% ниже показателя 1999 года[2,3]. Наибольшая популяция — в центральной Арктике: на Таймыре, в Эвенкии, Якутии около 480 тысяч животных[4]. Это самая многочисленная мигрирующая популяция млекопитающих: в течение года животные проходят более трех тысяч километров[5].

При этом, по сравнению с 90-ми годами прошлого века, количество диких северных оленей на Таймыре уменьшилось в два раза[6]. В Мурманской области еще в начале 2000-х годов популяция составляла около семи тысяч особей, однако за последние 20 лет драматично сократилась более чем в два раза и на сегодня представляет собой лишь около трех тысяч животных[7].

Если негативная тенденция сохранится, то в недалеком будущем дикий северный олень может полностью исчезнуть на территории России.

Северный олень — арктический вездеход

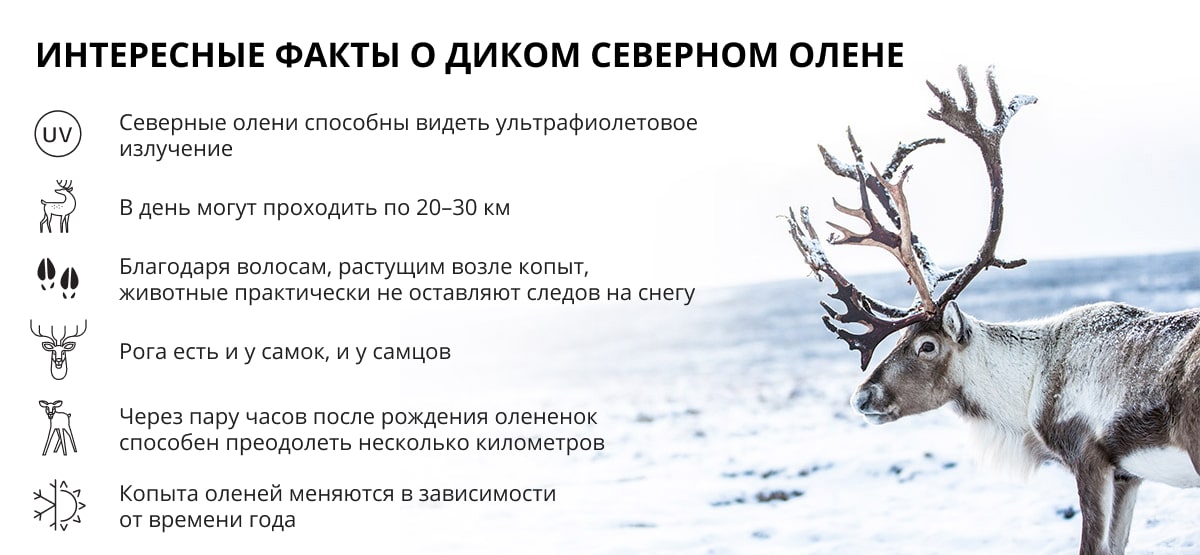

Дикий северный олень — настоящий специалист по выживанию. В ходе эволюции он отлично приспособился к жизни в суровом климате: научился переносить низкие температуры, добывать растительный корм из-под снега и спасаться от хищников. Неслучайно животное называют северным вездеходом или арктическим танком — оно способно проходить крайне сложные маршруты. А возможно это благодаря плоским и широким копытам-«снегоступам». При движении по глубокому снегу или болоту копыта расширяются — площадь опоры увеличивается. При подъеме ноги́ копыта, наоборот, сжимаются, чтобы можно было легко освободиться даже из вязкой топи. Щетка из жестких волос между пальцами препятствует скольжению. Широкие копыта оленя выглядят наподобие лопатки, удобной для разгребания снега и плавания, а их заостренные края помогают разбивать наст и защищаться от врагов.

Копыта животного подстраиваются под сезон. Так, к лету подошва становится губчатой. Зимой северный олень «меняет резину»: роговые образования на фалангах увеличиваются, а мягкие подушечки на подошве затягиваются, обнажая острый край копыта, — это увеличивает опорную площадь и позволяет не скользить на льду и легко раскапывать снег в поисках пищи.

Цифры и факты

В дикой природе северные олени живут обычно 10–15 лет; в неволе, при правильном уходе, доживают и до 30. Что касается размеров взрослой особи, в длину она может достигать двух метров, а в высоту — полутора. Вес животного может доходить до 200 кг.

Цвет шерсти у северных оленей также меняется в зависимости от времени года. «Летний» окрас включает разные оттенки коричневого. В холодное время олени седеют: «зимняя» шерсть светлее и лучше сохраняет тепло.

Из всех видов оленей только у северных рога растут и у самцов (быков), и у самок (важенок). Молодые рога покрыты кожей, которая со временем засыхает и отшелушивается. Чтобы ускорить этот процесс, олени трутся рогами о деревья[8].

Рога северные олени сбрасывают каждый год, а на следующий «отращивают» новые. Быки избавляются от рогов после гона, в начале зимы, а важенки — только весной, после отела, так как в этот период рога нужны им для борьбы за дефицитную пищу, а значит, и для выживания потомства.

Что угрожает дикому северному оленю?

Основная угроза для таймырской популяции дикого северного оленя — массовое браконьерство и ведется оно самым варварским способом. Так, например, весной 2017 года в ходе рейда, организованного при поддержке WWF России, было обнаружено более 800 мест незаконной добычи животного. Всего, по подсчетам специалистов, браконьеры уничтожили около 20 тысяч особей[9].

Это далеко не единичный случай. Зимой животных в большом количестве истребляют на пастбищах. В июне–июле наступает опасное время для взрослых самцов северных оленей: их отлавливают на водных переправах и срезают молодые растущие рога (ранты). Последние славятся своими лечебными свойствами и используются в медицине и косметологии. Именно поэтому неокостеневшие рога охотно покупают на черном рынке. По некоторым оценкам, после срезки рантов до 70% оленей умирает от потери крови или сепсиса[10]. Выжившие особи, как правило, теряют репродуктивную функцию.

Вторая наиболее серьезная угроза для существования дикого оленя — изменение климата. Как уже было сказано, животное склонно к миграции. В результате климатических метаморфоз сроки и пути перемещения вида сдвигаются. Например, олени не успевают добраться до обычных мест отела из-за раннего вскрытия рек, поэтому порой роды происходят прямо на берегу перед переправой. Тогда новорожденные телята вынуждены переплывать реку, что чревато их гибелью, а для беременных самок такой переход грозит переохлаждением.

Северный олень всегда был символом зимнего волшебства. Теперь настала и наша очередь совершить чудо для этих удивительных животных. Чтобы дикие северные олени остались не только в сказках, но и продолжали бродить по далеким просторам Арктики, как делали это на протяжении многих тысяч лет, нужно предотвратить их массовое истребление.

Time Out предлагает совместить приятное с полезным: выбраться в Подмосковье или в парки Москвы на природу, а заодно и узнать больше о жизни народов Севера и погладить оленей или хаски. Тем более что снежная зима 2021 года подарила нам отличную возможность покататься на санях, запряженных этим животными.

Актуальную для зимы 2021-2022 версию статью можно прочитать здесь.

Ферма «Северный олень»

Адрес: деревня Анциферово, Зеленая улица, вл.1

Познакомиться с жизнью северных народов и их удивительными друзьями предлагают хозяева фермы «Северный олень». В программу включены экскурсия, кормление животных, а за дополнительную плату при наличии достаточного количества снега посетители могут прокатиться на настоящей оленьей упряжке. На ферме обитают больше пятнадцати северных оленей, которые давно привыкли не только к местному климату, но и к контакту с людьми.

Оленья ферма в городе Дзержинский

Адрес: г. Дзержинский, ул. Лесная, 38

.png)

На Зооферме в городе Дзержинский посетители смогут совершить экскурсию на оленью ферму, покататься в нартах и сделать запоминающиеся фотографии. Помимо северных оленей там обитают ездовые собаки хаски, лисы, ослики, а также песцы и норки. Многие из этих животных оказались на ферме после вступления в силу закона, запрещающего работу контактных зоопарков. Условия их содержания на данный момент соответствуют всем необходимым требованиям — и это позволило спасти от гибели животных, которые привыкли к общению с человеком. В рамках экскурсии ведущий расскажет о том, где обитают эти животные и чем они питаются в естественной среде. Также посетители увидят традиционное жилище народов Севера, юрту и смогут примерить национальную одежду. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (495) 798-8858 (доб.1).

Этнопарк «Кочевник»

Адрес: Сергиево-Посадский район, г. Хотьково

«Кочевник» — этнографический проект под открытым небом, где можно познакомиться с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых народов разных стран. Например, изучить монгольские и тюркские юрты, посмотреть на чукотские яранги и ненецкие чумы, поесть буузы и выпить кумыс. В этнопарке есть и контактный зоодвор, где живут калмыцкие верблюды, монгольские яки, ослики, олени, барашки, овечки, козы и северные ездовые собаки — аляскинские маламуты. Все животные уже привыкли есть с руки, а по выходным можно еще и с ветерком прокатиться на верблюде, собачьей упряжке или ослике.

Хаски-парк «Большое приключение»

Адрес: 5-й Лучевой просек, вл. 16А. Автокемпинг «Сокольники» (100 метров от перекрестка с Ростокинским проездом)

В парке «Сокольники» работает хаски-парк «Большое приключение». Инструкторы проведут занимательную экскурсию по локации и познакомят с его обитателями. По предварительной заявке доступна анимационная программа для детской группы «В поисках неизведанной земли». В виде дополнительной услуги — катание на упряжке, а также походы с хаски в национальном парке «Лосиный остров», в рамках которых участники смогут вдоволь нагуляться с меховыми друзьями и по завершении обсудить путешествие у костра за чашкой горячего чая.

Для записи в поход необходима предварительная регистрация по телефону 8-901-725-93-56, билеты тоже нужно приобрести заранее на сайте.

Этнокультурный комплекс «Хаски парк»

Адрес: Раменский район, деревня Петровское

В этнокультурном комплексе «Хаски парк» можно поиграть и сфотографироваться с собаками, подержать на руках щенков, поиграть в национальные игры народов севера и посетить национальное жилище яранга. По выходным и праздничным дням доступно катание на собачьей упряжке. В заранее анонсированные даты проходит этнокультурная программа «В гостях у северного народа», куда входит тундровый чай, стрельба из лука и чукотские обряды. За анонсами можно следить в Instagram этнопарка. Телефоны для записи и брони групповых экскурсий: +7 (495) 201-18-60, +7 (495) 648-80-38.

Парк «Хаски Лэнд» в Крылатском

Адрес: ул. Крылатская, 18 (территория парка «Сказка»)

В парке «Хаски Лэнд» есть развлечения на любой вкус: ферма северных ездовых собак и контактное общение с оленем Мартином, этнодеревня с традиционными жилищами народов севера и домом шамана, а также площадка для прогулок и игр с собаками. Прокатиться с ветерком на собачьей упряжке можно в любое время года на специальной трассе. А если кто-то после посещения парка не захочет расставаться с собакой, то на мастер-классе можно сделать игрушечную копию пушистого друга и даже получить свидетельство о его рождении!

Хаскидеревня «Рузская Аляска»

Адрес: Рузский район, Дороховское сельское поселение, деревня Бараново

.png)

Если спокойная прогулка по парку развлечений с поглаживанием хаски не для вас, стоит обратить внимание на туры, организованные «Рузской Аляской». Это настоящее приключение, с помощью которого вы станете ближе к природе и отличная возможность подышать свежим воздухом и полюбоваться природой, не отправляясь поход. Зимний тур включает в себя экспедицию на собачьих упряжках по заповедной территории вдоль Москвы-реки. Центр не занимается короткими прокатами на упряжках — собаки много тренируются для преодоления длинных дистанций в 4, 17 и 40 км.

Этно парк «Хаски-Лэнд»

Адрес: территория рыболовной усадьбы «Остров», Московскаяобласть, Ленинский район, с. Остров

Этнопарк «Хаски-Лэнд» предлагает несколько развлекательных программ. До 31 января в рамках основной программы, которая включает в себя посещение шамана, знакомство с легендами Севера и чаепитие, можно посетить Деда Мороза и покататься на упряжках. Состоится и массовое загадывание желаний, записки с которыми будут привязаны к цветным шарикам и запущены в небо. А на программе «Хаски Лайф» посетители смогут увидеть обитателей мини-зоопарка, поучаствовать в мастер-классе по запряганию хаски в упряжку и поласкать четвероногих в вольере.

Победитель Премии Арсеньева в номинации «Детская проза» рассказала про жизнь среди северных людей и о планах на новую книгу

Нина Коледнева: сказки определили мою судьбу. Фото: Предоставлено автором

Создательница сказок про северные народы Нина Коледнева (Беломестнова) стала победителем общероссийской литературной Премии им. В. К. Арсеньева (12+). Как признается писательница, сказки определили ее судьбу — в детстве, сидя у костра, фантастические истории оленщиков запали в ее душу настолько, что теперь это стало ее профессией. О победной «Золотой нити» (6+) и планах на будущую книгу в материале ИА PrimaMedia.

— Нина Васильевна, расскажите, что сподвигло вас начать писать сказки?

— Я родилась и выросла в эвенкийском селении Тунгокочен на севере Забайкалья. Мое детство и отрочество прошло среди сверстников-эвенков. У нас были общие учебники, общие игры и забавы. Оленщики с караваном оленей, случалось, делали крюк в тайге, чтобы заглянуть к нам в село, проведать своих детей, живущих в пришкольном интернате. И тогда у ночного костра звучали фантастические истории — об одноглазых людоедах-великанах и об отважных охотниках, сумевших победить злобных нелюдей; о волках, что могут перевоплощаться в людей; о медведях, отвечающих добром на людское добро. Эти сказки запали мне в душу. И, по сути, подсказали мне будущую профессию, определили мою судьбу.

— Чтобы создавать такие фантастические истории, необходимо где-то черпать вдохновение, искать зацепки, приключения. Как вы ищите свою сказочную музу?

— За эти годы исколесила на машинах, облетела на самолетах, исходила пешком полмира. Сплавлялась по Витиму. Встречалась со звероловами и старыми оленщиками в эвенкийских селениях на севере Забайкалья и республики Бурятия, записывала их истории об охоте на диких зверей, о том, что случалось с ними на перекочёвках, их загадки, верования, шаманские табу. Побывала на Аляске, гостила в резервациях индейцев племени Пуэбло и племени Навахо в Америке. Дышала живительным воздухом Амура. Посетила деревню китайских орочон на Малом Хингане.

Слева Нина Коледнева. Фото: Предоставлено автором

Всё это стало питательной почвой для моих авторских сказок, герои которых — северяне, звероловы, оленщики и рыбаки. Они живут, согласуясь с циклами природы, и сами, по сути, ее часть. Они обитают на вечной мерзлоте, где, казалось бы, сложно выжить, но соорудили себе теплые чумы, пошили одежду из звериных шкур, и мороз им не страшен. Они умеют радоваться жизни — первому снегу, прилету птиц по весне, пению горного ручья. А чтобы не голодовать в зимнюю пору, когда не так-то просто добыть зверя, коренные северяне, эвенки, соблюдают нимат. Это неписанный закон звероловов, когда удачливый промысловик раздает часть своей добычи соплеменникам, тем, кому не повезло на охотничьей тропе.

— Расскажите, как была создана книга сказок «Золотая нить», с которой вы стали победителем на Премии Арсеньева?

— История уходит корнями в третью тунгусоведческую международную конференцию, что проходила в Благовещенске в 2018 году. Ученые-тунгусоведы из разных стран мира вместе с краеведами, журналистами, представителями северных коренных народов России искали наиболее действенные пути развития северного оленеводства. Печалились о том, что эвенки теряют свой родной язык (в наши дни общаются в быту на нем лишь старики), искали пути ревитализации языка. А самый эффективный способ дать второе дыхание языку, по мнению участников дискуссии, — через сказку.

Председатель родовой эвенкийской общины «Неут» Екатерина Шмонина из Хабаровского края загорелась идеей издать сказки о своем народе на эвенкийском языке. Я отозвалась на ее клич — у меня часть авторских сказок уже была издана, часть находилась в рукописи. Члены родовой общины «Неут» придирчиво прочитали сказки — в героях увидели себя и своих сородичей, узнали ушедших в мир иной предков, встретили своих эвенкийских богов. Они признали сказки — эвенкийскими, а после взялись за их перевод на родной язык.

Сборник сказок «Золотая нить». Фото: Предоставлено автором

В течение последующего года я, Екатерина Шмонина и эвенки — переводчики на эвенкийский язык, работали в тесном союзе: компоновали сборник сказок, привлекали к оформлению книги творчески одаренных детей. Иллюстрации к сказаниям готовили школьницы Диана Бондарь, жительница Забайкалья и старшеклассницы Наталья Волкова и Дарья Красинская из эвенкийского селения Тугур.

И в начале 2021 г книга сказок Нины Коледневой «Золотая нить», изданная на двух языках, увидела свет. Удалось также издать аудиоприложение к ней.

— А кому бы вы рекомендовали прочитать эти сказки?

— К сожалению, тираж книги небольшой — всего тысяча экземпляров. Все они разошлись по библиотекам Дальнего Востока и Восточной Сибири, в первую очередь северных сел, где живут аборигены. Сборник сказок «Золотая нить» мы подарили музеям, университетам и другим заведениям, где изучают эвенкийский язык.

Книга послужит прекрасным учебным материалом для детей эвенков, которые изучают родную речь в школах. Материал можно будет использовать для театральных постановок. Хабаровские эвенки уже осуществили постановку сказки «Женщина-радуга» (6+) в своем национальном эвенкийском кукольном театре. Спектакль был впервые показан на телемосте трех регионов — Забайкальского и Хабаровского краев, а также Амурской области, где был презентован сборник сказок «Золотая нить» и принят зрителями на «Ура».

Книга послужит прекрасным учебным материалом для детей эвенков, которые изучают родную речь в школах. Фото: Предоставлено автором

Но главное, сказка вхожа в каждый дом жителей северных селений, в каждый чум или палатку оленевода. И если зазвучит на родном языке потомков вечных кочевников, то поможет юным северянам понять и впитать ценности их предков, полюбить свой родной язык.

— Ваша миссия по сохранению эвенкийского языка понятна, а что побудило вас принять участие в Премии?

— Этот литературный конкурс близок мне, как близок по духу путешественник, исследователь, писатель Владимир Арсеньев, как близок и его проводник в дебрях Уссурийской тайги Дерсу Узала… Я встречала немало таких людей среди наших забайкальских эвенков, охотников и следопытов, знающих северную тайгу как свои пять пальцев. А подавая заявку на участие в конкурсе, всегда в душе надеешься на победу.

— Вы же не собираетесь на этом останавливаться? Есть ли в планах идея для новой книги?

— Я буду продолжать писать о Севере и северянах, о первопроходцах Дальнего Востока. И у меня есть конкретные герои — это мои родители. Они были врачами. Первыми в истории эвенкийского народа — у нас, на севере Забайкальского края. Отец возглавлял районный отдел здравоохранения в Тунгокоченском районе, а мама была главным и единственным в военные годы врачом в этом районе, по площади равном трем Франциям.

Совсем еще девчонка, выпускница Омского мединститута, моталась по глухой тайге верхом на лошади — часто одна, без сопровождения, без ружья, лишь с саквояжем с лекарствами и шприцем. А до Калакана было пять суток езды в одну сторону, до других эвенкийских селений, где ждали ее помощи, — по трое суток. Врач-педиатр по специальности, но ей пришлось овладеть смежными направлениями: принимать роды, оперировать неотложных пациентов, помятых медведем и истекающих кровью, спасать эвенков от инфекционных болезней.

Я очень хочу, чтобы о ее подвиге, о ее самоотверженном труде узнали наши современники. Узнали о судьбе моего отца, попавшего на Дальний Восток в молодости, и прикипевшему к этому суровому краю.