§ 1 Спряжение глаголов

Спряжение — это постоянный морфологический признак глагола. Знания о спряжении глагола позволяют нам правильно написать безударное окончание глагола. Вспомним, что в русском языке существует два спряжения глаголов: первое (I) и второе (II).

Определить спряжение можно различными способами. Для выбора способа определения спряжения в первую очередь необходимо обозначить ударение в слове и определить, ударным или безударным является окончание. Если окончание глагола ударное, то спряжение определяем по окончанию, воспользовавшись правилом:

К I спряжению относятся глаголы с личными окончаниями:

У, -ю, -ешь, -ёшь, -ет, -ёт, -ете, -ёте, -ем, -ём, -ут, -ют;

Ко II спряжению относятся глаголы с личными окончаниями:

У, -ю, -ишь, -им, -ит, -ите, -ат, -ят.

Если же окончание глагола безударное, определить спряжение можно следующими способами.

Поставьте глагол в форму 3 лица множественного числа. Если глагол в форме 3 лица множественного числа имеет окончания -ут-/-ют-, следовательно, это глагол первого спряжения, если глагол имеет окончание -ат-/-ят- — глагол второго спряжения.

Спряжение глагола можно определить и другим способом.

Необходимо поставить глагол в неопределенную форму (отвечает на вопрос — что сделать?). Выделить глагольный суффикс -ть- и суффикс глагола перед -ть-. Если глагол имеет в суффиксе перед -ть- гласную -и-, это глагол второго спряжения. Суффиксы -а-, -о-, -я-, -е-, -ы-, -у- принадлежат глаголам первого спряжения.

Рассмотрим несколько примеров.

Глагол «посеешь» имеет безударное окончание. Для того чтобы не ошибиться в написании окончания, поставим глагол в форму 3 лица множественного числа — они (что сделают?) «посеют». Окончание глагола -ют указывает на то, что это глагол первого спряжения.

Воспользуемся вторым способом. Поставим глагол «посеешь» в неопределенную форму (что сделать?) посеять. В слове «посеять» перед суффиксом -ть стоит суффикс -я-, который указывает на первое спряжение.

Определим спряжение глагола «шали́те». Обозначим ударение в слове, оно падает на гласную -и-. Окончание глагола -ите находится под ударением. Следовательно, это глагол второго спряжения.

§ 2 Глаголы-исключения

Определим спряжение глагола «смо́трите». Поставим ударение, оно падает на гласную о в корне слова. Окончание глагола безударное. Чтобы определить спряжение глагола поставим его в форму 3 лица множественного числа — (что делают?) они «смотрят». Окончание глагола -ят указывает нам на второе спряжение.

Воспользуемся другим способом определения спряжения глагола, для этого поставим глагол «смотрите» в неопределенную форму — (что делать?) «смотреть». Суффикс глагола перед -ть, -е- указывает нам на то, что глагол первого спряжения.

Рассмотрим ещё один пример. Определим спряжение глагола «де́ржите». Окончание глагола безударное. Поставим глагол «держите» в форму 3 лица множественного числа — (что делают?) они «держат». Окончание -ат указывает нам на второе спряжение глагола. А если поставить глагол держите в неопределенную форму — (что делать?) — держать, мы видим, что суффикс -а- перед -ть- указывает нам на первое спряжение.

Почему же у нас в двух последних случаях — для глаголов «смотреть» и «держать» — получились разные ответы? Ведь мы правильно воспользовались способом определения спряжения. Ответ прост. В русском языке существуют глаголы-исключения, они не подчиняются этим правилам, всего их 13.

Так, к первому спряжению относятся глаголы «брить», «стелить», имеющие в неопределенной форме суффикс -и- перед -ть. При изменении по лицам и числам названные глаголы принимают окончания I спряжения. Например:

В 1 лице — я стелю, мы стелем.

Во 2 лице — ты стелешь, вы стелете.

В 3 лице — он стелет, они стелют.

Глаголы-исключения смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть, вертеть, зависеть, дышать, слышать, держать и гнать (всего их 11) относятся ко второму спряжению, в неопределенной форме они имеют суффикс -а- или -е- перед -ть-. При изменении по лицам и числам названные глаголы принимают окончания II спряжения. Например:

В 1 лице — я смотрю, мы смотрим.

Во 2 лице — ты смотришь, вы смотрите.

В 3 лице — он смотрит, они смотрят.

Запомнить глаголы-исключения второго спряжения помогут «считалочки»:

Глаголы, образованные от глаголов-исключений приставочным способом или с помощью -ся-, относятся к тому же типу спряжения.

Например: гнать, гнаться, загнать, выгнать, перегнать и т.д. — глаголы II спряжения, также как глаголы смотреть, смотреться, высмотреть, пересмотреть, посмотреть, присмотреть и т. д. А глаголы стелить, застелить, настелить, выстелить, перестелить и т.д. являются глаголами I спряжения.

Список использованной литературы:

- Справочное пособие по русскому языку. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. ЗАО «Премьера»,1999.

- Поурочные разработки по русскому языку. О.Н. Крылова, Л.Ю. Самсонова. Экзамен, М.: 2008.

- Учимся играя. В. Волина. Новая школа, М.: 1994.

- Учим русский с увлечением. О.Е. Жирейко, Л.И. Гайдина, А.В. Кочергина. «5 за знания», М.: 2005.

- Русский язык. 4 класс. Книга для учителя. Т.Г. Рамзаева. «Дрофа», М.: 2000.

Спряжение — это изменение глаголов по лицам и числам.

Всего существует два типа спряжения: первое (I)

и второе (II)

.

Спряжение глагола определяется по его окончаниям при изменении по лицам.

| I спряжение | |

| Окончание | Пример |

| -У/-Ю | плыву |

| -ЕШЬ (-ЁШЬ) | плывёшь |

| -ЕТ | плывёт |

| -ЕМ | плывём |

| -ЕТЕ | плывёте |

| -УТ/-ЮТ | плывут |

| II спряжение | |

| -У/-Ю | говорю |

| -ИШЬ | говоришь |

| -ИТ | говорит |

| -ИМ | говорим |

| -ИТЕ | говорите |

| -АТ/-ЯТ | говорят |

Спряжение глагола можно определить по личному окончанию

, если оно ударное

.

| I спряжение | идти — идУ |

| II спряжение | стучать — стучУ , стучИ шь, стучИ т, стучИ м, стучИ те, стучА т |

Если окончание безударное

, то нужно поставить глагол в неопределённую форму и определить, какая гласная стоит перед -ть

.

Глаголы, оканчивающиеся на -еть

, -ать

, -уть

, -ять

, -оть

, -ыть

,относятся к I спряжению

.

Глаголы на -ить относятся ко II спряжению

, кроме брить

, стелить

, зиждиться

.

Есть 11 глаголов-исключений

, которые спрягаются по II типу

. Они легко запоминаются в таких стишках:

Ко второму же спряжению

Отнесём мы без сомнения

Все глаголы, что на -ИТЬ,

(Исключая БРИТЬ, СТЕЛИТЬ),

А также:

СЛЫШАТЬ, ВИДЕТЬ и ОБИДЕТЬ,

ГНАТЬ, ДЕРЖАТЬ и НЕНАВИДЕТЬ,

и ДЫШАТЬ, СМОТРЕТЬ, ВЕРТЕТЬ,

и ЗАВИСЕТЬ, и ТЕРПЕТЬ.

А еще есть разноспрягаемые глаголы,

изменение которых по лицам позволяет нам увидеть то окончания I

спряжения, то II

: хотеть, бежать, чтить

и все глаголы, образованные от приведенных.

Глагол хотеть

имеет окончания I спряжения во всех формах ед. числа и окончания II спряжения во всех формах мн. числа.

Глагол бежать

имеет окончания II спряжения во всех формах, кроме 3 лица мн. числа, где он имеет окончание I спряжения.

Глагол чтить

может либо быть разноспрягаемым, либо относиться ко II спряжению, что зависит от формы 3 лица мн. числа чтут/чтят

.

Кроме того, есть глаголы, часть личных окончаний которых не представлена ни в I, ни во II спряжениях. Такие глаголы имеют особое спряжение

. Это есть

и дать

и все образованные от них (съесть, передать

), а также глаголы, связанные с данными по происхождению (надоесть, создать

). У них представлены следующие окончания:

У большинства глаголов представлены все возможные формы лица и числа, но есть также глаголы, у которых отсутствуют вовсе или обычно не употребляются те или иные формы. Так, у глаголов победить, очутиться, чудить

отсутствует форма 1 лица ед. числа

. Нельзя сказать я победю

. Правильно: я смогу победить, я одержу победу

.

Задачи урока:

- Образовательные:

- отработка и закрепление общих понятий

(закрепление ранее изученного); - проговаривание изучаемых алгоритмов (умение

выбрать и доказать различными способами

написание безударных окончаний глаголов через

побуждающий диалог и продуктивное (творческое)

задание).

- отработка и закрепление общих понятий

- Развивающие:

- развивать познавательные и творческие

способности, умение работать в группах и

индивидуально.

- развивать познавательные и творческие

- Воспитательные:

- формирование интереса к урокам русского языка,

умение прогнозировать, организовывать и

оценивать свою деятельность.

- формирование интереса к урокам русского языка,

Оборудование:

план, доска, сигнальные

карточки (цветные и карточки спряжений)

,

стихотворные способы запоминания (зрительные

опоры)

, карточки с заданиями.

Доска:

– вид. т:

дело

лихо,

Бьётся

лебедь средь зыбей…

К морю лишь подхoд

.

т

он.

Вот и слыш .

т

, будто стон…

Неопр.форма 2 л. ед.ч. 3 л. множ.ч.

подходить

слышать

смотреть

видеть

ХОД УРОКА:

1. Организационный момент

2. Минутка чистописания

(ат, ят; ут, ют)

3. Словарная работа

– Кто о себе так заявляет?

Что без меня предметы?

Лишь названия. А я приду –

Всё в действие придёт – летит ракета,

Люди строят здания, цветут сады,

И хлеб в полях растёт.

– Запишите глагол. Вставьте пропущенную букву.

Проверьте ударением.

* Если буква гласная

Вызвала сомнение,

Ты её немедленно

Поставь под ударение.

отв .

рить – вaрка

отт .

чить – тoчит

отб. жать – бег

отн. сти – нёс

– Где находится безударные гласные? (В корне).

– К какой части речи относятся записанные

слова? (Глаголы).

– Что называется глаголом? (Обозначает

действие предмета; является главным членом в

предложении; отвечает на вопросы: “что сделал

”,

“что делает

”, “что будет делать

”).

– Чем похожи эти глаголы? (По структуре

словообразования)

. Перечисли их общие черты.

– А ещё? (Это глаголы в начальной форме – инфинитив

).

– Что это за форма глагола? Какова её роль?

1) инфинитив + “буду

” = будущее время;

2) выражает эмоции и чувства (любить,

негодовать, страдать, реветь)

;

3) при определении безударного личного

окончания глаголов можно перепутать -е

и

-и

: -ить

(II)

, -еть

(I)

.

4. Постановка проблемы

– Прочитаем стихотворение-шутку:

Чтобы курицу соседки

Чисто наголо побрить

,

Надо бы на табуретке

Две салфетки постелить

.

– В этом стихотворении опора сделана на

глаголы неопределённой формы.

(2 ученика работают у доски. Изменяют данные

глаголы по лицам. Остальные ученики работают в

тетрадях. Карандашом выделяют окончания

глаголов).

– Закончили? Проведём самопроверку по

правилам.

5. Открытие детьми темы урока

– Почему задание похоже на предыдущее, а ответы

разные? Почему вы сразу не справились? Вы же

пользовались ранее изученным алгоритмом. Значит,

это особые слова, особые глаголы, которые не

подчиняются этим правилам, т.е. это – исключения

из правил

.

– Возвращаемся к теме урока: Глаголы-исключения.

6. Знакомство с правилом

– Прочитаем отрывок из произведения А.С.

Пушкина “Сказка о царе Салтане”. Проверим

безударные окончания глаголов.

| К морю лишь подхoд . Вот и слыш . | Смотр. т Бьётся | ||||

| Неопределённая форма | 2 лицо, единственное число | 3 лицо, множественное число | Неопределённая форма | 2 лицо, единственное число | 3 лицо, множественное число |

| подходить | подхoдишь | подходят | смотреть | смотрешь | смотрят |

| -ишь | -ют | ||||

| слышать | слышет | слышут | видеть | Видешь | видят |

| -ит | -ат | -ишь | -ют | ||

– Проведём самопроверку по правилам.

– Закончили? Кто хочет высказаться? (Разброс

мнений)

.

– Как мы уже говорили, существует 11 глаголов

исключений II спряжения:

7. Физкультурная пауза

– Закрываем глаза, заучиваем.

(Заучивание. Работа в парах. Взаимопроверка –

1 и 2 варианты).

Помощь в стихах

Гнать, держать, смотреть и видеть,

дышать, слышать, ненавидеть,

и зависеть, и вертеть,

и обидеть, и терпеть.

Вы запомните, друзья,

Их на “-е

” – спрягать нельзя.

– В этих глаголах мы пишем лишь: “-и

”

(ты

видишь

, он видит

и видят они)

Весёлые рифмы

Как начнёшь меня ты гнать

,

Перестану я дышать

,

Перестанут уши слышать

,

Ну а руки – всё держать

.

На меня начнёшь смотреть

,

Будешь ты меня вертеть

–

Буду всё равно терпеть

,

Буду от тебя зависеть

,

Раз ты смог меня обидеть

.

Буду я тебя не видеть

,

А открыто ненавидеть

.

8. Первичное закрепление

Несмотря на красоту речи, русский язык признается всемирным сообществом наиболее трудным и сложным в освоении. Это связано с многообразием правил и исключений из них. Особого внимания требуют слова-исключения 1 и 2 спряжения среди .

Учебная программа любой средней общеобразовательной школы включает тему глаголов-исключений 1 и 2 спряжения. Ознакомление со спряжением глаголов в русском языке, а также исключениями происходит в рамках курса 4 класса

. С наступлением учебного года преподаватель подготавливает учеников к освоению навыка.

Спряжение глаголов в русском языке представляет собой видоизменение их формы. Спряжение является грамматическим признаком постоянного характера. Преображение осуществляется по признаку лица, числа, а также времени. Глагол изменяется с позиции настоящего и будущего времени.

Обратите внимание!

Во время спряжения изменяются окончания глаголов.

Чтобы не ошибиться в верном написании окончания, следует провести проверку. Используется правило со следующим алгоритмом действий:

- Слово, вызывающее сомнения в правописании, ставится в начальную форму. Цель – определение буквосочетаний, на которые оно заканчивается. Образуется инфинитив, или неопределенная (начальная) форма. Среди возможных вариантов буквосочетаний перед –ть принято выделять такие , как «а», «ы», «и», «у», «е», «я», «о». Исходя из выявленной буквы, осуществляется следующий этап проверки.

- В том случае, если перед буквосочетанием –ть находится «и», тогда определяется глагол, относящийся ко 2 спряжению. Иные варианты буквосочетаний определяют 1 спряжение.

Обратите внимание!

Вышеописанное правило проверки не применимо для глаголов в случае безударного окончания.

В результате их изменения получаем следующие варианты:

- 1 лицо – нарисую, прорасту; нарисуем, прорастем;

- 2 лицо – нарисуешь, прорастешь; нарисуете, прорастете;

- 3 лицо – нарисует, прорастет; нарисуют, прорастут.

В качестве примеров 2 спряжения возьмем глаголы «доготовить», «закупить», «придержать». В ходе их изменения получаем следующие варианты:

- 1 лицо – доготовлю, закуплю, придержу; доготовим, закупим, придержим;

- 2 лицо – доготовишь, закупишь, придержишь; доготовите, закупите, придержите;

- 3 лицо – доготовит, закупит, придержит; доготовят, закупят, придержат.

Результаты проверки временами связаны с возникновением трудностей. Суть проблемы заключается в наличии исключений. Их особенность состоит в неподчинении существующим законам русского языка. Вне зависимости от регламента проверки и основ правописания остается неясным, как правильно отображать в письменном варианте глагольные окончания.

Случаи противоречий

Вариативность глаголов целесообразно представить в следующем виде:

- Глаголы 1 спряжения. В инфинитивном варианте оканчиваются на –еть, –ать. Принимается во внимание факт наличия 4 глаголов-исключений на –ить. Представлены 3 глаголами, образующими группу исключений с подобным окончанием. К данной категории относятся: зиждиться, брить, стелить. Сюда же относятся слова на –оть, -ть, -уть. Допускаются прочие варианты окончаний. Примерами выступают: размолоть, прополоть, разуть.

- Глаголы 2 спряжения. Имеют суффиксальную часть –ить. Подразумевают наличие суффиксальной части –еть, характерной для 7 глаголов. К данной категории относятся: терпеть, ненавидеть, видеть, зависеть, вертеть, обидеть, смотреть. Среди исключений и 4 глагола на –ать: слышать, дышать, держать, гнать.

Существует глаголы с окончаниями, которые соответствуют особой системе определения. К данной категории относятся: дать, есть. Также допускается выделение в этой группе производных от них. Им присуще отсутствие принадлежности к какому-либо спряжению. Это позволяет их тоже относить к числу исключений из правил.

Варианты запоминания особых случаев

Для удобства учащихся, преподавателей и всех желающих освоить русский язык в совершенстве на предмет глаголов-исключений 1 и 2 спряжения существует специальный стишок.

Обратите внимание!

Выучив текста из набора исключений, можно облегчить процесс их запоминания.

Цель создания рифмованного текста – упрощение запоминания в первую очередь для учеников. Взрослые в состоянии создать собственные варианты запоминания. Допускается формирование не только уникальных текстов. Среди отдельных групп студентов присутствует заучивание исключений в виде рисунков.

На просторах интернет-пространства присутствует множество стихотворений. Основное их назначение — заучивание особых случаев.

Среди наиболее распространенных выделяются следующие:

- Ко второму вот спряженью отнесутся без сомненья все глаголы, что на –ить, исключая «брить, стелить». А еще запомни тоже: «И» в их окончаниях писать негоже!

- Гнать, дышать, держать, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, и зависеть, и терпеть, а еще смотреть, вертеть. А теперь запомните, пожалуйста, друзья, «е» в их окончаниях писать совсем нельзя.

Полезное видео

Подведем итоги

Знание русского языка в совершенстве — высшее мерило грамотного человека. Немаловажный навык — умение корректно определять спряжения. Для упрощения запоминания исключений из правил допускается заучивание текстов в виде стихотворений.

Вконтакте

Наибольшие трудности при изучении курса морфологии у учащихся вызывают 1 и 2 спряжения. Их очень часто путают друг с другом, забывают немаленький список исключений. Как же быстро и качественно изучить эту тему? Попробуем разобраться далее.

Глагол как часть речи

Прежде чем приступить изучению окончания необходимо разобраться в некоторых тонкостях.

Что заставляет нашу речь «двигаться», оживлять неодушевленные предметы, быть динамичной? Конечно же,

Без него наш язык просто невозможно представить. Трудно бы нам пришлось, если бы вдруг исчезла эта часть речи. Даже описывая статичный предмет, мы все равно ее используем. В художественной литературе глаголы используют как действенное средство художественной образности и выразительности.

Например, олицетворение, оживляющее предметы, никогда не обходится без глагола. Сравним: Стрелка часов перемещается по кругу. Часы идут.

В каком случае начинает играть наше воображение? Несомненно, во втором. Язык становится более «живым», ярким. Конечно, у часов нет ног, но, тем не менее, именно на сходстве движения и построено олицетворение. Сюда же можно отнести примеры: река несется, ветер воет, гроза бушует

.

Именно благодаря глаголам создается такое образное, выразительное ощущение.

Спряжение- это…

Приступая к изучению окончания глаголов 1 и 2 спряжения, нам необходимо выяснить, что означает этот термин.

Почти каждая часть речи по-своему умеет изменяться. Существительные, к примеру, — по падежам и числам. Прилагательные же, помимо этого, еще меняются и по родам. Как же обстоит дело с глаголом? Его можно менять по лицам, а также числам. Именно это и называется спряжением. Каждое из них имеет свой набор Зачастую их путают между собой. А мы выясним, как качественно запомнить эти нюансы и больше не совершать письменных и устных ошибок.

Стоит напомнить еще одно важное правило, к которому относится спряжение глаголов. 1, 2, 3 — бывает только склонение! А спряжений у глагола всего два. О них и поговорим подробнее.

1 спряжение

Самое большое количество вопросов в курсе изучения частей речи вызывают окончания спряжений глаголов. Определять их следует по инфинитиву. К первому принято относить такие, которые в начальной форме оканчиваются на -оть (пороть), -ать (ломать), -еть (болеть), -ять(гулять)

и другие.

Но, как в любом правиле, существуют глаголы-исключения 1 2 спряжения.

Так, к первому также относят еще два слова, оканчивающиеся на —ить: брить и стелить

. Это объясняется историческими изменениями этих форм.

Как мы будем определять спряжение? Очень просто: ставим слово в начальную форму. Она отвечает на вопрос «что делать?».

Например: Учащиеся делают уроки.

Глагол делают

приводим к начальной форме — делать.

Смотрим, на что он заканчивается. В данном случае, это -ать

. Соответственно, такое слово мы отнесем к первому спряжению.

2 спряжение

Окончания глаголов 1 и 2 спряжения очень сходны между собой. Но если знать, как правильно их отличать, трудностей не возникнет.

Ко второму спряжению принято относить такие, которые оканчиваются на -ить: говорить, строить, приходить.

Как уже было сказано выше, к этому списку не относятся слова брить,

а также стелить

.

В данном случае исключений гораздо больше, чем в первом спряжении. Ко второму мы отнесем еще целых одиннадцать слов-исключений.

Это семь глаголов на -еть: обидеть (котенка), вертеть (мяч), зависеть (от обстоятельств), видеть (красоту), ненавидеть (наглость), смотреть (фильм), терпеть (издевательства).

Также сюда отнесем четыре слова на -ать: гнать (в шею), держать (в руках), дышать (быстро), слышать (песню)

.

Определяя окончания глаголов 1 и 2 спряжения, необходимо заранее знать список исключений.

Выяснить, к какому из них относится слово, несложно.

Пример: Младенец очень зависит от матери.

Глагол зависит

ставим в начальную форму — зависеть

. Казалось бы, все просто, он оканчивается на -еть

, а потому должен быть 1 спр. Но, вспомнив исключения, мы изменим свою точку зрения: он, как раз-таки, состоит в этом списке и относится ко 2 спр.

Еще один пример: Рабочие строят новый дом.

В начальной форме глагол строить

оканчивается на -ить

. Он не является исключением, и поэтому мы смело отнесем его ко второму спряжению. Поэтому будьте внимательны, приступая к заданию.

Лучше поможет запомнить 1, 2 спряжение глаголов таблица.

С ее помощью информация становится более структурированной и лучше запоминается.

Изменение по лицам

Теперь мы знаем, Личные окончания глаголов — следующий этап, который необходимо изучить.

Как мы уже отмечали, эта часть речи имеет способность изменяться по лицам.

Напомним: что для того, чтобы определить, к 1-му, 2-му или 3-му лицу относится глагол, необходимо подставлять к нему соответствующие местоимения.

К первому лицу слово я (ед.ч.) или мы (мн.ч.): спрашиваю, пишем.

Ко второму нужно подставить ты (ед.ч.) или вы (мн.ч.): говоришь, посмотрите.

К третьему же — он(оно или она) либо они (мн.ч.).: светит, думают.

Те окончания, которые получились в результате такого и называют личными.

Спряжение глаголов по ударному окончанию

Далеко не во всех случаях мы будем сомневаться, как правильно писать заданное нам слово. Если в глаголе ударение падает на окончание, мы, не раздумывая, употребим его верно.

Например: говорЯт, летЯт, придЕшь.

В данной ситуации окончания находятся в сильной позиции, что не вызывает никаких трудностей.

Будьте осторожны, если слово стоит в инфинитиве. Иногда ударение может только ввести в заблуждение. Например, глагол «жить». Он оканчивается на -ить

, которое является ударным. Но при этом в личной форме во мн.числе слово имеет окончание -ут

(живут). А это означает, что его нужно отнести к первому спряжению. Поэтому следите за тем, чтобы ударение падало на окончание только тогда, когда слово находится только в личной форме.

Сложные случаи

А что делать, когда окончание является безударным? На такой случай существует специальный набор личных окончаний, по которым мы и узнаем о спряжении.

У первого спряжения в един.числе всегда присутствует буква «е»: стараЕшься, исчезаЕшь, болтаЕшь.

Во множественном всегда окончания либо -ут

, либо -ют

: борЮТся, покажУТся.

Их трудно определить в безударной позиции, но в таком случае придет на помощь инфинитив.

2 спряжения отличаются: в единственном мы напишем букву «и»: зависИт, гонИт

. Во множественном необходимо употреблять окончания -ат

или -ят

: строЯТ, держАТ.

Помните, что в безударной позиции окончание более уязвимо и вызывает трудности на письме. По этой причине необходимо ставить слово в начальную форму и по ней определять, к 1 или 2 спр. оно относится.

Вывод

Нам удалось справиться с трудной задачей и указать на тонкости определения окончаний у глаголов. Не торопитесь, когда какое-либо слово вызывает у вас трудности. Вспомните, что в инфинитиве 1 спр.имеет концовку -оть, -еть, -ять

и др., а во втором только -ить

. К этому правилу еще прибавьте немаленький список исключений. Для того, чтобы запомнить все эти слова, существует множество стихотворений, состоящих только из них.

Личные окончания просто выучите, это совсем несложно. Тогда вы не будете испытывать проблем в их правописании. В случае затруднений вы всегда сможете обратиться к нашей статье, чтобы освежить свои знания по этому вопросу.

Предмет: русский язык.

Класс: 4.

Тема урока: В королевстве Глагола

Цель:

— закреплять изученное о глаголе;

— развивать умение распознавать спряжение глаголов по неопределённой форме;

— формировать умение правильно писать безударные личные окончания глаголов;

— развивать внимание, наблюдательность, умение анализировать полученную информацию, делать выводы, обобщать материал;

— воспитывать коммуникативную культуру, уважение к окружающим, взаимопомощь.

Формируемые УУД: п. – самостоятельное выделение и формирование познавательной цели; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; к. – владение монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; р. – постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала; л. – нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.

Тип урока: урок-путешествие.

Оборудование и материалы: учебник «Русский язык» для 4 класса; карточки для индивидуальной работы, рисунки короля Глагола.

Девиз урока:

Мы пришли сюда учиться.

Не лениться, а трудиться.

Только тот, кто много знает

В жизни что-то достигает .

Ход урока

-

Организационный момент. Психологический настрой

Класс наш светлый и уютный,

Хорошо мы в нём живём.

Улыбнёмся же друг другу

И урок скорей начнём.

Учитель:

— Что возьмём с собой на урок?

Дети: Трудолюбие, дружбу, знания, старание.

— Какой частью речи являются эти слова? (Имя существительное). Что такое имя существительное? (Ответы).

Учитель:

— Девиз нашего урока:

(Хором):

Мы пришли сюда … (учиться).

Не лениться, а… (трудиться).

Только тот, кто много … (знает)

В жизни что-то … (достигает ).

Учитель:

— А эти слова какой частью речи являются? (Глагол).

II. Самоопределение к деятельности

Учитель:

— Ребята, сегодня мы проведем вместе волшебные 45 минут. Скажите, вы любите сказки? А ходить в гости? Тогда вперед! Мы отправляемся в страну, где живет король, который сам любит ходить в гости и любит принимать гостей. А зашедшие к нему на огонек никогда не будут скучать. Как вы думаете, почему?(Ответы).

— Кто же хозяин замка? Правильно. Король ГЛАГОЛ. У короля есть слуги , зовутся они Глаголики. Глаголики большие непоседы! Они очень разговорчивы. Они любят рассказывать, о том, что делают их друзья – Имена Существительные.

— Сформулируйте задачи урока.

— обобщить…;

— повторить…;

— закрепить…;

— развивать….

-

Работа по теме урока

Учитель:

— Возьмите в руки волшебные палочки и запишите число в тетради.

Учитель:

— Но вот беда! Дорогу к замку преграждает лабиринт. Чтобы его преодолеть нужно

составит слова.

1. Приставка как в слове призыв. Корень – многозначное слово, одно из значений которого «орган обоняния». Окончание глагола 2-го лица единственного числа II спряжения. (Приносишь).

2. Корень такой же, как приставка в слове вход. Окончание глагола 3-го лица множественного числа I спряжения. Между корнем и окончанием разделительный мягкий знак. (Вьют).

Минутка калиграфии

1. Запись составленных слов: приносишь, вьют.

2. Индивидуальная работа у доски. Записать под диктовку предложение:

Под ласковым взглядом теплого солнышка повеселела и заулыбалась природа.

-

Сделать синтаксический разбор предложения.

Учитель:

— Лабиринт мы преодолели. Но, смотрите на воротах замка стоят два стражника . Нужно ответить на их вопросы, быстро и без ошибок. Начинаем?!

Блиц-опрос

-

Что такое глагол?

-

Что такое неопределенная форма глагола?

-

Почему она так называется?

-

Замените фразеологизмы одним глаголом:

Бежать со всех ног – торопиться.

Водить за нос – обманывать.

Распускать руки – драться.

Зарубить себе на носу – запомнить.

Витать в облаках – мечтать.

Вставлять палки в колёса – мешать.

Обвести вокруг пальца — обмануть.

Клевать носом — дремать.

Ловить ворон — зевать.

Зарубить на носу — запомнить.

-

В какой форме стоят все эти глаголы?

-

Назовите три временные формы глагола (настоящее, прошедшее , будущее простое и будущее сложное).

-

Что такое спряжение? (Изменение глаголов по лицам и числам).

-

Каким членом предложения чаще всего бывает глагол?

-

С какой частью речи дружит глагол?

-

Как пишется частица НЕ с глаголами?

— Нас встречает король Глагол.

Глагол :

Я страшное дело какой деловой:

В любые дела ухожу с головой.

Задачи решаю, на скрипке играю,

Сынишку соседки в коляске катаю.

Я пряжу мотаю и хлеб покупаю,

И на стадионе голы забиваю.

Укроп поливаю, кусты подстригаю

И чисто-пречисто весь двор подметаю.

Дорожки песком я в саду посыпаю,

А после работы в тени отдыхаю.

Учитель:

— Давайте порадуем короля Глагола!

Ученик:

Интересная часть речи

В русском языке живет.

Кто что делает расскажет:

Чертит, пишет иль поёт,

Вышивает или пашет,

Или забивает гол,

Варит, жарит, моет, чистит –

Все расскажет нам… (глагол).

Ученик:

Сказка о глаголе

Жил да был Глагол. Он страшно ненавидел ленивых и спокойных, так как сам весь день что-то делал: бежал, плавал, читал, рисовал, мастерил, строил. Его везде можно было увидеть там, где УЧАТСЯ, где РАБОТАЮТ, где ПОМОГАЮТ. Глагол — великий труженик, потому что ДЕЛАЕТ и СДЕЛАЕТ все как надо всем в каждом предложении. А еще НЕ любит Глагол частицу НЕ, и поэтому стоит от нее поодаль, т.е. пишется РАЗДЕЛЬНО: не любит, не знает, не хочет. А ещё он часто смотрит телевизор, слышает музыку, держит себя в порядке, дышит свежим воздухом, вертит обруч, гонит лень, не обидит и мухи. Его настроение зависит от изменения по лицам и числам, то есть от спряжения.

А еще Глагол может такое, что никакая другая уважаемая часть речи сделать не сможет. Что же? А вот послушай: ЖИЛ, ЖИВЕТ, БУДЕТ ЖИТЬ. Правильно! Изменяться по временам.

Ученик:

А вы знаете, что глаголы очень частые гости русского языка. Если существительных – 40%, то глаголы почти не уступают, их – 35%. В описании или рассказе мы не можем не использовать глаголы.

Ученик:

По частоте употребления глагол занимает второе место после имён существительных. На 9 тысяч слов приходится 2,5 тысячи глаголов. Самыми частыми из них являются мочь, сказать, говорить, знать, стать, видеть, хотеть, пойти, дать, есть, стоять, жить, иметь, смотреть, казаться, взять, понимать, сделать, делать, значить.

Ученик:

Поскольку глагол по своей употребительности занимает 2-е место, известно, что 17605 слов в русском языке составляют глаголы с безударными личными окончаниями.

Учитель:

— Чтобы правильно писать личные окончания глаголов нужно знать признаки спряжения глаголов. Вот послушайте сказку!

СКАЗКА О ТОМ, КАК КОРОЛЬ СТРАНЫ ГЛАГОЛИИ СВОИХ ПОДДАННЫХ ДЕЛИЛ

В некотором царстве, в некотором государстве под названием Глаголия жил-был король. И было у него две дочери – принцесса Е и принцесса И. Состарился король и решил уйти на покой, а наследство свое поделить между дочерьми.

Вызвал король принцесс и говорит:

— Дочери мои милые, дочери любимые, отрекаюсь я от престола, а королевство свое делю между вами поровну. Своих подданных, глаголов 1 спряжения, я отдаю тебе, принцесса Е, а глаголы 2-го спряжения достанутся тебе, принцесса И.

— Но как же мы сумеет отличить их друг от друга? — заохали безутешные дочери, — ведь они же все на одно лицо!

— Мои глаголы — люди грамотные, сами разберутся, кому служить. Ты, моя младшая дочь, принцесса И, будешь владеть вторым королевством, тебе будут принадлежать глаголы с окончанием на -ИТЬ. А тебе, моя старшая дочь, принцесса Е, придется править глаголами, оканчивающимися на -АТЬ, -ЯТЬ, ОТЬ, ЁТЬ, УТЬ, ЮТЬ, ЫТЬ.

А чтобы не было путаницы между подданными моими, Глаголами издаю я такой Указ!

Высечь на камне вопрос: “ЧТО ДЕЛАТЬ?” и поставить этот камень между вашими королевствами. Увидит мой слуга надпись, задастся вопросом “что делать?”, и, встав в начальную форму, сразу поймет, в каком королевстве ему жить-поживать, да какое окончание пожизненно иметь во втором лице единственного числа. К примеру, бегут по дорожке глаголы «ПИШ…ШЬ», «ЧИТА…ШЬ» и «ЕД…ШЬ» и не ведают, в 1-м или 2-м королевстве живут?. С разбегу ударяются лбом о камень и каждый отвечают на вопрос «что делать?» — писАть, читАть, ехАть . Ага, думают, значит, мы – подданные принцессы Е, и как верные слуги всегда будем носить ее имя в сердце, как бы нас молва не спрягала по временам, числам, лицам и родам. Свернули на тропку, ведущую к королевству «1 спряжение», и с той поры уже не путали, чье имя надо ставить в окончаниях 2 лица: ты пишЕшь, читаЕшь, едЕшь.

А вот бредут по королевству другие глаголы: «ВОЗ…ШЬ», «ПИЛ…ШЬ» и «ТРАТ…ШЬ», подошли к камню и в три голоса ответили на вопрос «Что делать?» — возИть, пилИть, тратИть. И гордо пошли в другую сторону – в королевство 2-го спряжения к своей королеве И, твердо помня, что их имена пишутся с именем королевы: возИшь, пилИшь, тратИшь.

Вдруг раздались недовольные крики, топот, и к камню подбежала толпа бунтарей.

— А мы не хотим жить в королевстве «1-е спряжение», мы хотим служить принцессе И! – кричали они, и чтобы не случилась смута, для них сделали исключение, позволили всем 11 глаголам из 1-го королевства перейти во 2-е спряжение.

— А еще, дети, существует волшебное заклинание, которое поможет вам запомнить глаголы – исключения и правило определения спряжения у глаголов.

Давайте произнесем его хором, но негромко!

Гнать, держать, смотреть и видеть,

Дышать, слышать, ненавидеть,

И зависеть, и вертеть,

И обидеть, и терпеть –

Вы запомните, друзья,

Их на е спрягать нельзя.

Ко второму же спряженью

Отнесём мы без сомненья,

Все глаголы, что на –ить,

Исключая брить, стелить,

А ещё смотреть, обидеть,

Слышать, видеть, ненавидеть,

Гнать, дышать, держать, терпеть,

И зависеть, и вертеть.

Физминутка

-

Закрепление изученного материала

-

Выборочный диктант

Весна

Пришла радостная весна. Деревья, разогретые солнышком, пробуждаются от зимнего сна и наполняются соками. Почки начинают быстро наливаться и развёртываться в зелёные листья. Сначала зелень на деревьях кажется жидкою, но уже к маю всё вокруг зазеленеет. Рощи станут непроглядными, и на полях запестреют тысячи разных цветов.

Записать глаголы, определить время, лицо, число.

-

«Снежный ком».

Каждый день появляется что-нибудь новое: то проглянет нежный голубенький глазок незабудки, то заблестят в зелени беленькие цветочки земляники.

-

Определите спряжение глаголов. Запишите в два столбика.

Белеет, выводит, гонит, делает, тает, терпит, ищет, хватает, захватишь, увидишь, слушает, слышим.

-

Составить кластер на тему: ГЛАГОЛ.

-

Рефлексия

Тестовая работа

1. Спряжение — это:

а) изменение глаголов по родам и числам;

б) изменение глаголов по лицам и числам;

в) изменение глаголов по числам и временам;

г) изменение глаголов по временам и лицам.

2. Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы:

а) что делал? что сделал?;

б) что сделает? что будет делать?;

в) что делать? что сделать?;

г) что делает? что делают?

3. По лицам изменяются глаголы:

а) прошедшего времени;

б) неопределённой формы;

в) настоящего времени;

г) в любой форме.

4. Окончание –ешь, -ишь имеют глаголы:

а) 1-го лица;

б) 2-го лица;

в) 3-го лица;

г) множественного числа.

5. Глаголом-исключением является:

а) видишь;

б) писать;

в) косить;

г) сидеть.

(Взаимопроверка)

Учитель:

— Оцените свою работу на уроке.

(Выставление оценок).

-

Итог урока

Учитель:

— Вернёмся к цели урока.

— Каким глаголом вы можете выразить своё отношение к уроку?

Метод «Веночек». Что возьму с урока домой?

-

Домашнее задание

-

Выполнить задания на карточках

1 вариант

1.Прочитай текст. Вставь пропущенные буквы, объясни. Спиши. Укажи спряжение глаголов.

Ты вход..ш.. в весе..ий лес. Слыш..ш.. ро..кое пение птиц. Ты несразу зам..ча..ш.. первый весе..ий цв..ток – по..снежник. Идёш.. дальше и всюду чу..ству..ш.. пробуждение природы.

2 вариант

1. Прочитай текст, заменяя слова в скобках однокоренными глаголами. Изменённый текст запишите.

Весна идёт! В первых лучах солнца начали (блеск) сосульки. Днём солнечное тепло заставит их (плач). Вот-вот снег сползёт с крыши. Скоро начнут (зелень) деревья. Грачам нужно (починка) гнёзда.

2. Творческое задание – написать королю Глаголу письмо-отзыв о путешествии.

И. Лапшина, Л. Давидюк, А. Мельник

№ п/п

Содержание урока

Дата

Прим.

Взаимодействуем устно. Правила поведения в диалоге. Составляем диалог

Взаимодействуем письменно. Составление связного высказывания

Текст. Тема и основная мысль текста. Абзац. Связь предложений в тексте

Взаимодействуем устно. Создание устного монологического высказывания

Урок развития речи.

Типы текстов

Текст — повествование

Взаимодействуем письменно. Изложение текста повествовательного характера

Урок развития речи.

Текст — описание

Взаимодействуем устно. Пересказ с творческим заданием: дополнение текста описанием внешности персонажей

Урок развития речи.

Текст — рассуждение

Взаимодействуем устно. Самостоятельное построение высказывания-рассуждения с опорой на дополнительные материалы

Урок развития речи.

Стили речи: художественный и научный

Диагностическая работа № 1

Предложение. Типы предложений по цели высказывания и интонации

Главные и второстепенные члены предложения

Взаимодействуем устно. Пересказ текста повествовательного характера с творческим заданием: выражение оценки поступка героя. Связь слов в предложении

Урок развития речи.

Распространение предложений. Восстановление деформированных предложений

Взаимодействуем письменно. Составление рассказа по фотографии

Урок развития речи.

Обращение. Знаки препинания при обращении

Предложение с однородными членами

Знаки препинания при однородных членах предложения

Взаимодействуем устно. Пересказ текста по самостоятельно составленному плану и ключевым словам

Урок развития речи.

Предложения с прямой речью

Диагностическая работа №2

Лексическое значение слова

Однозначные и многозначные слова. Слова с прямым и переносным значением

Омонимы. Синонимы

Взаимодействуем письменно. Составление собственного письменного высказывания по картине

Урок развития речи.

Антонимы

Устойчивые сочетания слов

Диагностическая работа №3

Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные существительные

Род и число имен существительных

Взаимодействуем устно. Составление волшебной сказки

Урок развития речи.

Склонение имен существительных по падежам

Три склонения имен существительных

Падежные окончания имен существительных

Склонение имен существительных в множественном числе

Диагностическая работа №4

Имя прилагательное как часть речи

Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде и числе

Изменение имен прилагательных по падежам

Взаимодействуем письменно. Создание собственного письменного высказывания

Урок развития речи.

Изменение имен прилагательных по падежам (окончание)

Префиксы и суффиксы имен прилагательных

Диагностическая работа №5

Имя числительное как часть речи. Числительные порядковые и количественные

Изменение количественных числительных по падежам

Изменение порядковых числительных по падежам

Взаимодействуем устно. Создание собственного устного высказывания

Урок развития речи.

Диагностическая работа №6

Местоимение как часть речи

Личные местоимения

Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица

Изменение личных местоимений 3-го лица

Указательные местоимения этот, тот

Взаимодействуем устно. Составление рассказа по картине с элементами описания внешности персонажейй

Урок развития речи.

Диагностическая работа №7

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам. Изменение глаголов в прошедшем времени

Неопределенная форма глагола

Произношение и написание –ться, — тся в глаголах

Изменение глаголов настоящего и будущего времени. I и II спряжение глаголов

Правописание безударных личных окончаний глаголов

Взаимодействуем устно и письменно. Составление правил поведения в гостях. Изложение текста с творческим заданием

(уч. С. 136-138, с.143-144 как д/з)

Урок развития речи.

Диагностическая работа №8

Наречие как часть речи

Разнообразие лексического значения наречий. Взаимодействуем письменно и устно. Создание собственного высказывания. Проверка и редактирование текста

Урок развития речи.

Правописание наречий

Диагностическая работа №9

Подведение итогов за год

Четырнадцатое апреля

НЕ с глаголами

ПОВТОРЕНИЕ

«Рассказ-сообщение о глаголе».

1. Глагол — это ………….часть речи:

а) самостоятельная ; б) служебная

2. Глагол отвечает на вопросы:

а) какой? какая? какое?; б) кто? что?; в) что делал? что делает? что сделает?

3. Глагол обозначает:

а) предмет; б) действие предмета; в) признак предмета

4. У глагола есть три времени: ………………….., …………….. и …………………… .

ПОВТОРЕНИЕ

«Рассказ-сообщение о глаголе».

5. Спряжение глаголов — это:

а) изменение глаголов по лицам и числам; б) изменение глаголов по родам; в)изменение глаголов по временам

6. Только в прошедшем времени глаголы изменяются:

а) по падежам; б) по родам; в) по лицам и числам

7. Глаголы прошедшего времени образуются с помощью ………

8. В предложении чаще всего глагол бывает ……….. и образует с подлежащим ………….

Сверьте свои ответы

Глагол – это самостоятельная часть речи. 2. Глагол отвечает на вопросы: Что делать, что сделать, что делает, что сделает, что делал, что будет делать? И т.п. 3. Глагол обозначает: действие предмета 4. У глагола есть три времени: настоящее, прошедшее и будущее. 5. Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. 6. Только в прошедшем времени глаголы изменяются по родам 7. Глаголы прошедшего времени образуются с помощью суффикса Л. 8. В предложении чаще всего глагол бывает сказуемым и образует с подлежащим грамматическую основу предложения.

Небыл? Не был?

Как же пишутся глаголы с частицей НЕ? Слитно или раздельно?

Лингвистическая сказка про глагол

Жил-был дядюшка Глагол. И задумался он как-то о том, что он одинок. Пошел он к королеве Грамматике и попросил хоть какого-то друга или помощника. «Вот у Существительного есть и Прилагательное и Предлоги, а у меня никого нет!» – сокрушался Глагол. Долго думала королева, как помочь Глаголу, и придумала дать ему Частицу НЕ. «Ну вот еще! – запротестовал Глагол – Что мне с ней нянчится что ли, вон она какая маленькая, я ее за руку везде водить должен?» А Частица с гордостью ответила: «Я не маленькая, я абсолютно самостоятельная, та к что не надо меня за руку водить!» Так с тех пор и ходят рядом Глагол и Частица НЕ, за руки не держатся!

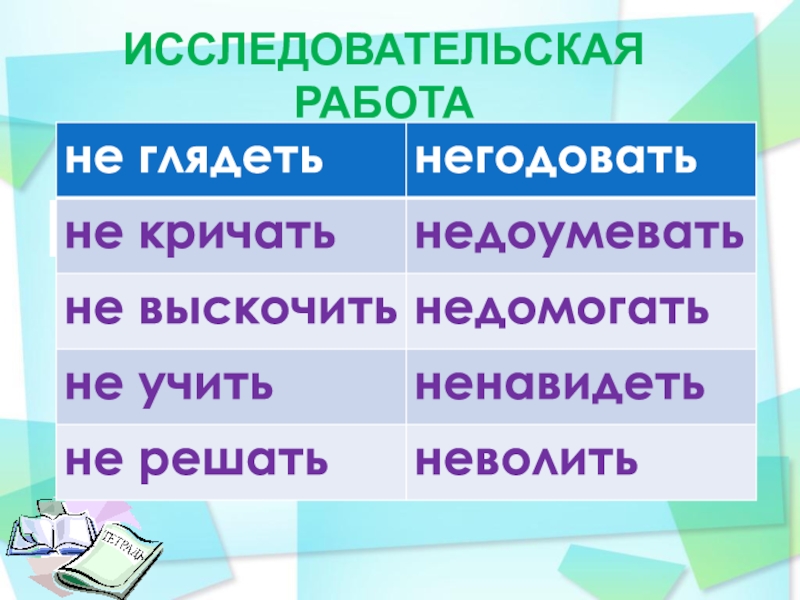

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Ребята, открывайте учебник на странице 99 и читайте правило!

Работа со словарём:

Недоумевать —

сомневаться, удивляться, не понимать.

Негодовать — возмущаться, выражать крайнее неудовольствие.

Неволить — принуждать, заставлять делать что-то против воли.

Недомогать – чувствовать себя не совсем хорошо.

ВЫВОД

1)Частица НЕ с глаголами пишется раздельно.

2)Некоторые глаголы без НЕ не употребляются, поэтому пишутся слитно.

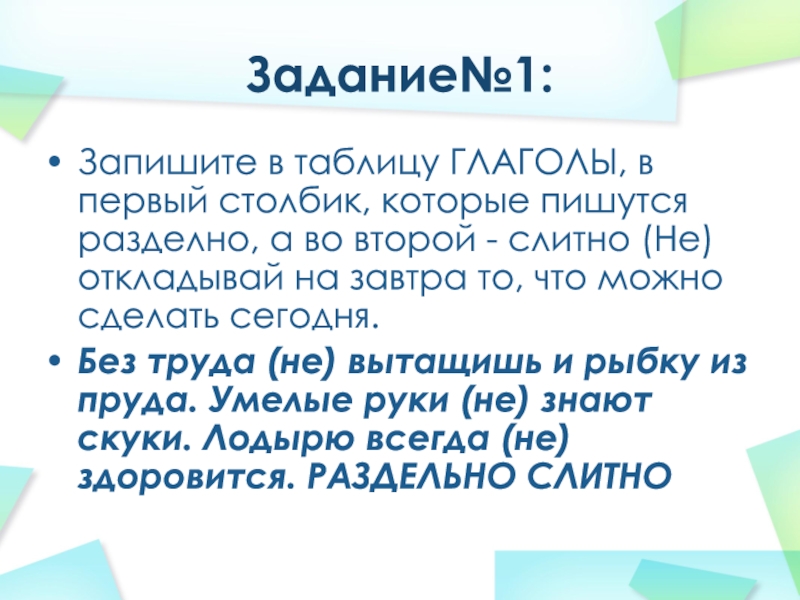

Задание№1:

Запишите в таблицу ГЛАГОЛЫ, в первый столбик, которые пишутся разделно, а во второй — слитно (Не) откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

Без труда (не) вытащишь и рыбку из пруда. Умелые руки (не) знают скуки. Лодырю всегда (не) здоровится. РАЗДЕЛЬНО СЛИТНО

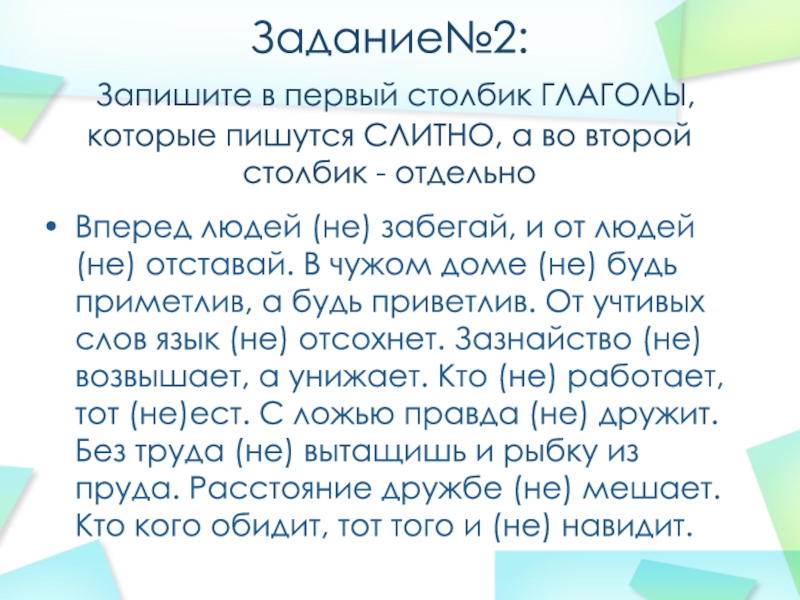

Задание№2:

Запишите в первый столбик ГЛАГОЛЫ, которые пишутся СЛИТНО, а во второй столбик — отдельно

Вперед людей (не) забегай, и от людей (не) отставай. В чужом доме (не) будь приметлив, а будь приветлив. От учтивых слов язык (не) отсохнет. Зазнайство (не) возвышает, а унижает. Кто (не) работает, тот (не)ест. С ложью правда (не) дружит. Без труда (не) вытащишь и рыбку из пруда. Расстояние дружбе (не) мешает. Кто кого обидит, тот того и (не) навидит.

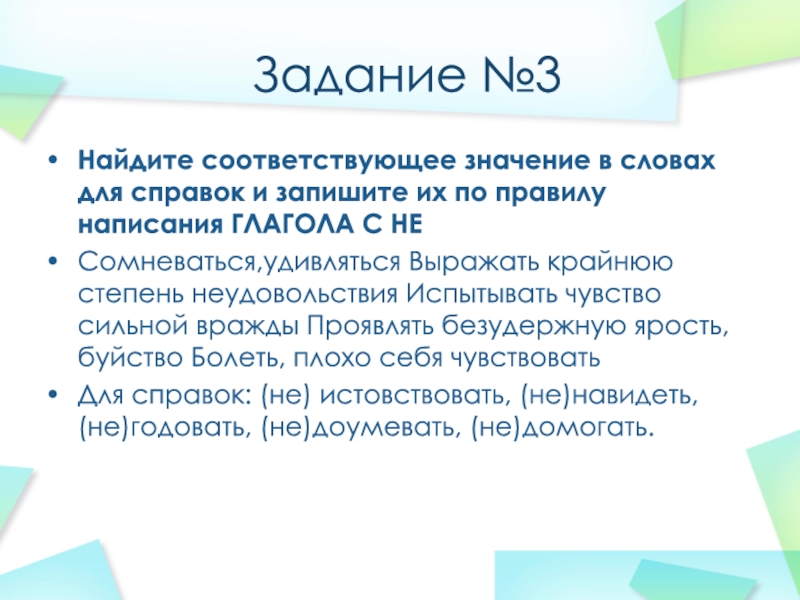

Задание №3

Найдите соответствующее значение в словах для справок и запишите их по правилу написания ГЛАГОЛА С НЕ

Сомневаться,удивляться Выражать крайнюю степень неудовольствия Испытывать чувство сильной вражды Проявлять безудержную ярость,буйство Болеть, плохо себя чувствовать

Для справок: (не) истовствовать, (не)навидеть, (не)годовать, (не)доумевать, (не)домогать.

Все задания выполняем в рабочей тетради по русскому языку. Пишем число, выполняем задания, затем фотографируем работу и отправляем в личные сообщения в ВК учителю

Глагол

Глагол – это часть речи, которая обозначает действие или состояние и отвечает на вопросы что делать?, что сделать?

Совершенные и несовершенные глаголы

Глаголы бывают:

- несовершенного

- совершенного вида

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать?, а совершенного – что сделать?Имеют суффиксы (по другой концепции – окончания) в неопределенной форме – -ть, -ти. После ч на конце пишется ь. (В глаголах на -чь один и тот же элемент относится к корню и одновременно выполняет роль суффикса; обозначать его следует так: стричь.)

Глаголы изменяются по временам: бывают в форме

- настоящего,

- прошедшего

- будущего времени.

Глаголы совершенного вида не имеют настоящего времени. В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и числам, а в прошедшем времени – по числам и родам (в единственном числе).

Изменение глаголов

Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. В русском языке два типа спряжения. В безударных окончаниях первого спряжения во 2-м лице и в ед. ч. 3-го лица пишется буква е, второго – буква и. 3-е лицо множественного числа первого спряжения имеет окончания -ут, -ют, второго – -ат, -ят. Если глаголы имеют безударные окончания, то спряжение определяется по неопределенной форме. Все глаголы на -ить (кроме брить, стелить) и 11 глаголов-исключений:

смотреть, видеть, ненавидеть, обидеть, терпеть, зависеть, вертеть; гнать, держать, дышать и слышать

– относятся ко второму спряжению, остальные – к первому.

Разноспрягаемые глаголы – хотеть, бежать. Особоеспряжение у глаголов дать, есть.

Переходные глаголы

Глаголы, которые сочетаются или могут сочетаться с существительным, числительным или местоимением в винительном падеже без предлога, называются переходными (действие переходит на предмет). Остальные (в том числе возвратные) являются непереходными.

В предложении глагол обычно бывает сказуемым.

Словообразование и орфография

Русский язык постоянно пополняется новыми словами. Основной путь обогащения словарного состава — образование слов различными способами от иных слов или основ.

Слово, от которого образованно другое слово, называется производящим, а образованное от него слово — производным: петь (производящее) – запеть (производное).

При последовательном образовании слов друг от друга получается словообразовательная цепочка однокоренных слов: зелёный – зеленеть – зазеленеть.

Слова могут образовываться с помощью приставок, суффиксов, а также сложением нескольких основ или слов.

Морфемные способы словообразования

- Суффиксальный — суффикс присоединяется к основе производящего слова: новый – новость, лес – лесок.

- Приставочный — приставка присоединяется к целому производящему слову: гулять – погулять, читать – прочитать.

- Приставочно-суффиксальный — приставка и суффикс одновременно присоединяются к основе производящего слова: сложный – усложнить, река – заречный.

- Бессуффиксный — этим способом образуются имена существительные:

• от прилагательных, в которых отбрасывается окончание,либо окончание и суффикс: зелёный – зелень, синий – синь, сухой – сушь

; • от глаголов, отсечением от начальной формы суффикса и окончания:

загорать – загар, переходить – переход, кричать – крик.

В процессе образования слов может происходить:

• чередование звуков: смех – смешной — х/ш, отопить – отопление — п/пл;

• усечение конечных суффиксов или их частей:

рубить – рубка

• одновременно чередование и усечение:

красить – крашение

Слова могут образовываться сложением основ, с помощью:

- Соединительных гласных или без них: ледокол – лёд, колоть, пешеход – пешком ходить.

- Сложением целых слов: кресло-кровать, плащ-палатка.

- Сложением основы слова с целым словом: светло-розовый – светлый, розовый; свежемороженый – свежий, мороженый.

- Слиянием (сращением) нескольких слов.

- Слово образуется путём слияния целых слов, составляющих словосочетание: труднодоступный – трудно доступный; долгоиграющий – долго играющий.

- Переходом одной части речи в другую: 1. Мне купили новое платье. 2. Я люблю всё новое.

Сложносокращённые слова

Сложносокращённые слова (или аббревиатуры) — это слова, образованные путём сложения сокращённых частей основ слова.

При образовании сложносокращённого слова у сокращаемых слов берутся:

1) части основ нескольких слов: сельмаг (сельский магазин);

2) начальные буквы: БГУ (Белорусский государственный университет), произносится [бэгэу];

3) начальные звуки: СМУ (строительное монтажное управление), произносится [сму];

4) часть основы и целое слово: турпоход (туристический поход), завскладом (заведующий складом).

Соединительные о и е в сложных словах

Сложными называют слова, состоящие из двух (реже трёх) корней. Сложные слова образуются из основ исходных слов: лес, возить – лесовоз.

При образовании сложных слов чаще всего используются соединительные гласные о и е

(соединительные морфемы): заготовки леса –

лесозаготовки, хранилище для овощей – овощехранилище.

В сложных словах после твёрдых согласных пишется соединительная о, а

после мягких согласных, шипящих и

ц

– соединительная е:

морозостойкий, путепровод, кашевар, овцеводство.

В отдельных случаях мягкий согласный звук первой основы отвердевает, и поэтому пишется соединительная гласная о

:

баснописец, зверолов.

Лексика

Лексика — это словарный состав языка.

Лексикология — это раздел языкознания, который занимается изучением лексики.

Слово — это основная структурно-семантическая единица языка, которая служит для именования предметов, явлений, их свойств и которая обладает совокупностью семантических, фонетических и грамматических признаков. Характерными чертами слова являются цельность, выделимость и цельная воспроизводимость в речи.

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.

Лексика русского языка пополняется двумя основными путями:

- слова образуются на основе словообразовательного материала (корней, суффиксов и окончаний),

- новые слова приходят в русский язык из других языков из-за политических, экономических и культурных связей русских людей с другими народами и странами.

Лексическое значение слова — закрепленная в сознании говорящего соотнесенность звукового оформления языковой единицы с тем или иным явлением действительности.

Однозначные и многозначные слова.

Слова бывают однозначными и многозначными. Однозначные слова — это слова, у которых есть только одно лексическое значение, не зависимо от того, в каком контексте они употреблены. Таких слов в русском языке немного, это

- научные термины (бинт, гастрит),

- имена собственные (Петров Николай),

- недавно возникшие слова, которые еще редко употребляются (пиццерия, поролон),

- слова с узкопредметным значением (бинокль, бидон, рюкзак).

Большинство слов в русском языке многозначны, т.е. они способны иметь несколько значений. В каждом отдельном контексте актуализируется какое-нибудь одно значение. У многозначного слова есть основное значение, и производи ые от него значения. Основное значение всегда дается в толковом словаре на первом месте, за ним — производные.

Прямое и переносное значение слова.

Прямое значение — это такое значение слова, которое непосредственно соотносится с явлениями объективной действительности. Это значение характеризуется устойчивостью, хотя со временем оно может изменяться. Например, слово «стол» имело в Древней Руси значение ‘княжение, столица’, а сейчас оно имеет значение ‘предмет мебели’.

Переносное значение — это такое значение слова, которое возникло в результате переноса название с одного объекта действительности на другой на основании какого-нибудь сходства.

ОМОНИМЫ — это слова, разные по значению, но одинаковые по произношению и написанию. Например, клуб — ‘шарообразная летучая дымчатая масса’ (клуб дыма) и клуб — ‘культурно-просветительское учреждение’ (клуб железнодорожников). Использование омонимов в тексте — это специальный стилистический прием.

СИНОНИМЫ — это слова, близкие друг другу по значению. Синонимы образуют синонимический ряд, например, предположение — гипотеза — догадка -допущение.

Синонимы могут слегка различаться по знамению или стилистически, иногда и то и другое. Синонимы, которые полностью совладают по значению, называются абсолютными синонимами. Их в языке немного, это или научные термины (например, орфография — правописание), или слова, образованные при помощи синонимичных морфем (например, сторожить — стеречь). Синонимы используются для того, чтобы сделать речь более разнообразной и избежать повторов, а также чтобы дать более точную характеристику того, о чем говорится.

АНТОНИМЫ — это слова, противоположные по значению. Антонимы — это слова, соотносительные по значению; нельзя ставить в антонимическую пару слова, характеризующие предмет или явление с разных сторон (рано — поздно, уснуть — проснуться, белый — чёрный.).

Разряды слов по происхождению.

Все слова в русском языке делятся на:

- Исконно русские, к которым относятся индоевро-пеизмы (дуб, волк, мать, сын), общеславянская пек-сика (береза, корова, друг), восточнославянская лексика (сапог, собака, деревня), собственно русская лексика (каменщик, листовка);

- Заимствованные слова, к которым относятся заимствования из славянских языков (перст, уста — старославянизмы, борщ — украинское заимствование, вензель — польское заимствование) и неславянских языков (скандинавские — якорь, крюк, Олег; тюркские — шалаш, сундук; латинские — аудитория, администрация; греческие — вишня, фонарь, история; немецкие — бутерброд, галстук; французские — батальон, буфет и т.д.)

Устаревшие слова и неологизмы.

Слова, которые больше не употребляются или употребляются очень редко, называются устаревшими (например, чадо, десница, уста, красноармеец, нарком.

Неологизмы — это новые слова, которые ещё не стали привычными и повседневными наименованиями. Состав неологизмов постоянно меняется, некоторые из них приживаются в языке, некоторые — нет. Например, в середине XX века слово «спутник» было неологизмом.

Со стилистической тоски зрения все слова русского языка делятся на две большие группы:

- Стилистически нейтральные или общеупотребительные (могут использоваться во всех стилях речи без ограничения);

- Стилистически окрашенные (они принадлежат к одному из стилей речи: книжным: научному, официально-деловому, публицистическому — или разговорному; их употребление «не в своем стиле» нарушает правильность, чистоту речи; нужно быть крайне осторожным в их употреблении); например, слово «помеха» принадлежит к разговорному стилю, а слово «изгнать» — к книжным.

В русском языке в зависимости от характера функционирования выделяют:

- общеупотребительную лексику (используется без каких-либо ограничений),

- лексику ограниченной сферы употребления.

Тексты для изложений

Текст №1

Хохломская роспись по дереву возникла в Заволжье, в деревнях, стоящих на реке Узоле, что впадает в Волгу. На карте Нижегородской губернии и сегодня можно найти Новопокровское, Кулигино, Воробьёво, Лебедево, Хохлому – всего более 50 сёл производили посуду с хохломской росписью. Хлеба, выросшего на здешних песчаных почвах, часто не хватало до следующего урожая, и местные крестьяне исстари выделывали на продажу деревянную посуду: долбили ковши, точили блюда и чаши, резали ложки. Впрочем, это ремесло бытовало во многих регионах России, но хохломские изделия легко можно было узнать по особой золотистой росписи. Замечательно, что создавалась она без применения золота. Её рождение местная легенда связывает с мастером-иконописцем, бежавшим после церковного раскола в заволжские леса.

Близость Волги обеспечивала хороший сбыт посуды. Ремесленники свозили свою продукцию в большое торговое село Хохлома, оттуда возы и баржи отправлялись на Макарьевскую, Нижегородскую ярмарки, а затем расходились по всей России, попадали даже в Среднюю Азию и Персию.

Вещи ранней хохломы до нас не дошли, ведь дерево менее долговечно, чем металл или керамика. Сохранились изделия конца XVIII — начала XIX века.

(168 слов)

Части речи

Все части речи в русском языке можно разделить на 3 группы:

- самостоятельные части речи

- служебные части речи

- междометия

Самостоятельные части характеризуются рядом признаков.Во-первых, самостоятельные части называют предметы, признаки, действия, количества. Во-вторых, самостоятельные части речи отвечают на определенные вопросы.В-третьих, самостоятельные части речи в предложении являются либо главными, либо второстепенными членами

Самостоятельные части речи в русском языке – это:

- имя существительное (мама, папа, книга, школа),

- имя прилагательное (добрый, веселый, радостный),

- имя числительное (пять, семь, второй, третий),

- местоимение (я, ты, мы, вы),

- глагол (читать, говорить, рисовать, думать),

- наречие (громко, слева, завтра, издалека),

- причастие (прилетевший, мечтающий),

- деепричастие (думая, прочитав).

Отличительные признаки частей речи.

Имя существительное – самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? или что?

Имя прилагательное – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи? Имена прилагательные похожи на разноцветные карандаши художника, делающие наш мир ярким и красочным.

Имя числительное – самостоятельная часть речи, которая обозначает количество предметов (одиннадцать, шестнадцать) или их порядок при счете (четырнадцатый,первый) и отвечает на вопросы сколько? какой по счету?Имя числительное похоже на калькулятор, при помощи которого можно сосчитать количество предметов.

Местоимение – самостоятельная часть речи, которая указывает на предмет, признак, но не называет их. Местоимения напоминают запасных игроков во время футбольного матча. Они выходят на поле только тогда, когда вынужденно освобождают игру – получают травму, чересчур устают – имена существительные и прилагательные.

Глагол– самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать? Это самая трудолюбивая часть, которая похожа на Золушку, потому что не может сидеть без дела и трудится 365 дней в году, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия (громко, тихо) или признак признака (очень, чересчур) и отвечает на вопросы где? куда?откуда? как? почему? зачем? когда?Наречие – это любопытная бабушка, которая любит мучить внуков вопросами: где был? куда идешь? откуда пришел? как зовут твоих друзей? когда вернешься? Именно по вопросам любопытной бабушки наречие без труда можно отыскать в предложении.

Деепричастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное действие, отвечает на вопросы что делая? что сделав? и объединяет признаки наречия и глагола. Деепричастие можно сравнить с букетом, который преподносят в дополнение к подарку.

Причастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета по действию, отвечает на вопросы что делающий? что сделавший?какой? и объединяет в себе свойства прилагательного и глагола. Причастие можно заменить сочетанием КОТОРЫЙ + глагол. Прилетевший -+ который прилетел.

Предлоги служат для связи слов в предложении и словосочетании. Союзы связывают между собой однородные члены или простые предложения в составе сложного. Частицы вносят в предложение эмоциональные оттенки (не, даже) или служат для образования форм слов (хотел бы). Междометия выражают чувства, но не называют их. Для выражения изумления мы используем междометие ах, для выражения страха или боли – ой, чувства холода – бр-р.

Раздел науки о языке, который изучает слово как часть речи, – это МОРФОЛОГИЯ.

Изложение как вид работы по развитию речи

Такой вид работы с текстом, как изложение, помогает развитию многих умений и навыков. Это понимание текста, фиксирование, запоминание и передача полученной информации, построение на основе этой информации собственного связного высказывания, редактирование созданного текста, применение знаний по орфографии и пунктуации во время написания изложения. Главной задачей, конечно же, является развитие речи учащихся, когда они создают своё речевое произведение на основе образца – текста изложения. От изложения мы движемся к сочинению, творческой работе, предполагающей высказывание собственных мыслей на определённую тему.

С 2014 года в школах России введено итоговое сочинение как условие допуска к выпускным экзаменам. Выпускное сочинение – это проверка умения письменно размышлять на заданную тему, которое формируется на любом уроке, и развивать это умение нужно на протяжении всего школьного курса. Конечно, особая ответственность здесь лежит на учителях-словесниках, потому что именно на уроках русского языка и литературы учащиеся получают знания о самом процессе, технике написания сочинения на заданную тему. Мышление выпускника, уровень развития и качество его письменной речи – это самое главное в оценивании. Следовательно, при организации работы по развитию речи во всех классах (а не только в выпускном!) мы в первую очередь стремимся к решению основной задачи: научить ребёнка думать, размышлять над темой и передать свои размышления и мысли в форме сочинения. Изложение в этой работе является необходимым и очень важным звеном.

Имя существительное

Разносклоняемые имена существительные

К разносклоняемым относятся десять существительных на -мя (бремя, время, семя, темя, пламя, стремя, знамя, племя, имя, вымя) и слово путь.

Существительные на -мя и слово путь в Р. Д. и П. падежах ед. ч. имеют окончание -и, как существительные III склонения, а в Т. падеже – -ем (-ём), как существительные II склонения.

Особенностью этой группы существительных является наличие перед окончанием во всех падежах, кроме И. и В. падежей ед. ч., суффикса -ен (-ён), а в формах семян, стремян – суффикса -ян.

Склонение разносклоняемых существительных

- Единственное число

- Множественное число

И. семя время путь семена времена пути Р. семени времени пути семян времён путей Д. семени времени пути семенам временам путям В. семя время путь семена времена пути Т. семенем временем путём семенами временами путями П. (о) семени (о) времени (о) пути (о) семенах (о) временах (о) путях

В безударном суффиксе -ен- существительных на -мя пишется буква е.

Некоторые существительные не изменяются по падежам (не склоняются). Они имеют для всех падежей одну и ту же форму слова: ехать по шоссе (Д. падеж) , не видно шоссе (Р. падеж). К несклоняемым существительным относятся:

• существительные иноязычного происхождения — собственные и нарицательные — с конечными гласными -о, -е, -и, -у, -ю и с конечным ударным -а :

• фамилии на -о, -ых (-их), -аго, -ово: • большинство сложносокращённых слов:

Если фамилия, оканчивающаяся на согласный, называет лицо женского пола, то она не изменяется: (кому?) Александру Коктышу, (кому?) Наталье Коктыш.

Несклоняемые имена существительные не имеют особых форм падежей. Значение падежа и числа у них выражается с помощью предлогов и зависимых слов:

(какими?) новыми пианино (Т.п., мн. ч.),

(какому?) остроумному конферансье (Д.п., ед. ч.).

Несклоняемые одушевлённые имена существительные относятся к мужскому роду, если обозначают:

а) лиц мужского пола: маэстро, месье;

б) лиц по профессии или социальному положению: конферансье, атташе;

в) животных, птиц: кенгуру, фламинго, коала. Однако если контекст указывает на самку животного, то соответствующие слова употребляются в форме женского рода: кенгуру кормила детёныша.

Несклоняемые одушевлённые имена существительные относятся к женскому роду, если обозначают лиц женского пола: фрау, миссис.

Несклоняемые неодушевлённые имена существительные относятся, как правило, к среднему роду: такси, пальто, бюро, шоссе. Род некоторых существительных зависит от их значения: кольраби (сорт капусты) – ж. р., пенальти (штрафной удар) – м. р., авеню (широкая улица) – ж. р.

Род несклоняемых имён существительных и сложносокращённых слов

Род несклоняемых собственных географических названий зависит от рода нарицательных существительных, обозначающих эти же географические объекты: Дели (город) – м. р., Конго (страна) – ж. р., Онтарио (озеро) – ср. р.

Род сложносокращённых слов обычно совпадает с родом опорного слова в расшифрованном названии:

- НИИ (научно-исследовательский институт) м. р.,

- СУ (строительное управление) – с. р.,

- ООН (Организация Объединённых Наций) – ж. р.

Некоторые сложносокращённые слова, оканчивающиеся на твёрдую согласную, являются существительными мужского рода, если они образованы из начальных звуков: вуз, МИД.

Имена существительные, характеризующие лиц то мужского, то женского пола, относят к общему роду: ябеда, задира, плакса, Саша, Величко, Черных.

Характерная особенность склоняемых имен существительных общего рода – окончания -а, -я.

Существительные, называющие лиц по профессии, должности, роду занятий, обозначающие как лиц мужского, так и лиц женского пола, относятся к мужскому роду:

Кондуктор (м. р.) Иванов проверил билет.

Кондуктор (м. р.) Иванова проверила билет.

Имя прилагательное

Имя прилага́тельное — самостоятельная часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета и отвечающая на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», «чей?» и так далее. В русском языке прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, могут иметь краткую форму. В предложении прилагательное чаще всего бывает определением, но может быть и сказуемым. Имеет тот же падеж, что и имя существительное, к которому оно относится. Качественные прилагательные Обозначают признак, который можно иметь в большей или меньшей степени.

Как правило, имеют следующие признаки:

- сочетаются с наречиями «очень» (и его синонимами) и «слишком» (очень большой, слишком красивый, чрезвычайно умный).

- из качественных прилагательных возможно образовать

- сложное прилагательное путём повтора (вкусный-вкусный, большой-большой).

- однокоренное прилагательное с приставкой не- (неглупый, некрасивый).

- имеют антоним (глупый — умный).

Некоторые качественные прилагательные не удовлетворяют всем вышеприведённым признакам.

Большинство качественных прилагательных, и только они, имеют две формы: полную (умный, вкусный) и краткую (умён, вкусен). Полная форма изменяется по числам, родам и падежам. Краткая форма — только по родам и числам. В предложении краткая форма употребляется как сказуемое, а полная — обычно как определение. Некоторые качественные прилагательные не имеют краткой формы (дружеский, разлюбезный). Другие, наоборот, не имеют полной формы (рад, горазд, должен, надобен)[2]

Существуют три степени сравнения качественных прилагательных:

- положительная (красивый),

- сравнительная (красивее) и

- превосходная (красивейший).

— положительная степень обозначает, что предмет (группа предметов) обладает неким признаком (красивый дом) — сравнительная степень обозначает, что признак у одного предмета (предметов) выражен сильнее, чем у другого предмета (предметов) (лев больше, чем волк) или же чем у того же предмета (предметов) в другое время («впредь буду умнее»). — превосходная степень обозначает, что предмет (набор предметов) обладает неким признаком в большей степени, чем все остальные предметы той же группы (сильнейший футболист в нашей команде; лучший хирург в стране). Степень сравнения может выражаться не одним словом, а несколькими (более умный, самый красивый). В таком случае говорят о составной или аналитической форме. Если степень сравнения выражается одним словом, как во всех примерах из предыдущего абзаца, форма называется простой, или синтетической.

Прилагательные, не являющиеся качественными, не имеют ни сравнительной, ни превосходной степени.

Относительные прилагательные

Обозначают признак, который нельзя иметь в большей или меньшей степени. Отвечают на вопрос «какой?».

Выражают отношение предмета к другому предмету (дверной), материалу (железный), свойству (стиральный), времени (январский), месту (московский), единице измерения (пятилетний, двухэтажный, килограммовый).[3] и т. д.

Не имеют краткой формы, степеней сравнения, не сочетаются с наречиями «очень» (и его синонимами) и «слишком», не имеют антонимов.

Притяжательные прилагательные

Обозначают принадлежность предмета живому существу или лицу (отцовский, сестрин, лисий). Отвечают на вопрос «чей?», «чьё?». Притяжательные прилагательные могут переходить в разряд относительных или качественных: заячья (притяжательн.) шерсть, заячья (качествен.) душа, заячий (относ.) след.

Не имеют краткой формы, степеней сравнения, не сочетаются с наречиями «очень» (и его синонимами) и «слишком», не имеют антонимов.

Склонение имён прилагательных

Прилагательные склоняются по падежам и изменяются по числам, в единственном числе изменяются также по родам. Исключение составляют краткие прилагательные и прилагательные в сравнительной степени: они не склоняются. Кроме того, есть некоторое количество несклоняемых прилагательных: коми народ, цвет хаки, вес брутто.

Род, падеж и число склоняемого прилагательного зависят от соответствующих характеристик существительного, с которым оно согласуется. Несклоняемые прилагательные обычно находятся после существительного, их род, число, и падеж определяются синтаксически по характеристикам соответствующего существительного: пиджаки беж.

Различают три типа склонения прилагательных в зависимости от основы:

- твёрдый: красный, красного, красному

- мягкий: синий, синего, синему

- смешанный: большой, большого, большим.

Образование прилагательных

Прилагательные чаще всего образуются суффиксальным способом: болото — болотный. Прилагательные также могут образовываться приставочным: небольшой, и приставочно-суффиксальным способами: подводный. Прилагательные также образуются сложносуффиксальным способом: льносемяочистительный. Прилагательные также могут образовываться путём словосложения двух основ: бледно-розовый, трёхлетний.

Морфологический разбор имени прилагательного

Начальная форма. Начальной формой у имени прилагательного считается форма единственного числа, именительного падежа, мужского рода (синий). Постоянные признаки: разряд (качественное, относительное или притяжательное).

Непостоянные признаки:

- употреблено в краткой/полной (только у качественных);

- степень сравнения (только у качественных);

- число, род, падеж (синий — употреблён в полной форме, единственном числе)

Синтаксическая роль — определение или сказуемое

Переход в другие части речи

Чаще всего в разряд прилагательных переходят причастия. В качестве прилагательных также могут выступать местоимения (Художник из него никакой).

Прилагательные, в свою очередь, могут субстантивироваться, то есть переходить в разряд существительных: русский, военный.

Последовательность работы над изложением

- Первое чтение текста, при котором ученики внимательно слушают и определяют для себя тему текста, основную информацию и её последовательность, структуру текста. Делать записи при первом чтении нежелательно. Если есть слова, значения которых непонятны, их нужно объяснить; названия, даты, собственные наименования можно записать на доске.

- Пауза в 5-7 минут, во время которой ученики записывают примерный план текста, фиксируют его структуру. План составляется в произвольной форме, в чистовик не записывается. Нужно порекомендовать детям делать записи через 2-3 строки, оставляя место для дополнения и уточнения материала при втором прослушивании.

- Второе прослушивание текста, при котором ученики делают записи опорных, ключевых слов, используя сокращения. При втором прослушивании они проверяют правильность определения структуры текста, уточняют основную информацию, о которой идёт речь в тексте.

- Работа по воспроизведению текста изложения. Ученики пишут текст изложения в черновике.

- Проверка написанного текста с точки зрения связности, последовательности, то есть с точки зрения содержания; затем – проверка правильности написания слов, постановки знаков препинания.

- Выполнение творческого задания: описание предмета, наглядно представленного на уроке. Оно должно быть небольшим, 3-5 предложений, с использованием рабочих материалов – словосочетаний, составленных перед уроком развития речи.

- Учащиеся ещё раз перечитывают и проверяют весь текст, переписывают его в чистовик.

На такую работу по развитию речи целесообразно отвести два урока, в течение которых дети успевают выполнить все задания.

Имя числительное

Значение и грамматические признаки имени числительного.

Имя числительное — часть речи, которая обозначает количество предметов, число, а также порядок предметов при счете. По значению и грамматическим признакам имена числительные делятся на количественные и порядковые.Количественные числительные обозначают количество или число и отвечают на вопрос сколько?Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете и отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?

Примечание.

Количество могут обозначать и другие часть речи. Числительные можно записать словами и цифрами, а другие части речи — только словами: три лошади — тройка лошадей.

Имена числительные изменяются по падежам.

Начальная форма числительного — именительный падеж.В предложении имена числительные бывают подлежащим, сказуемым, определением, обстоятельством времени.Имя числительное, обозначающее количество, в сочетании с существительными является одним членом предложения.

Простые и составные числительные.

По количеству слов числительные бывают простые и составные.

- Простые числительные состоят из одного слова, а составные из двух и более слов.

- Количественные числительные делятся на три разряда: целые числа, дробные числа и собирательные числительные.

- Порядковые числительные образуются, как правило, от числительных, обозначающих целые числа, обычно без суффиксов: пять — пятый, шесть — шестой.

Примечание.

Порядковые числительные первый, второй являются непроизводными (исходными слова).

Порядковые числительные, подобно прилагательные, изменяются по падежам, числам и родам. В составных порядковых числительных склоняется только последнее слово.

Морфологический разбор имени числительного.

I. Часть речи. Общее значение. II. Морфологические признаки: 1. Начальная форма(именительный падеж). 2. Постоянные признаки: а) простое или составное, б) количественное или порядковое, в) разряд (для количественных). 3. Непостоянные признаки: а) падеж, б) число (если есть), в) род (если есть). III. Синтаксическая роль.

Местоимение

Местоимение как часть речи