Игнорируя реальность, Киев продолжает усиленно разгонять общую истерию в стране, пугая население скорым «вторжением» России. В столице Украины уже проверяют бомбоубежища, а через пару недель собираются включать сирены и проводить учения, «чтобы люди без паники понимали, что делать», когда русские нападут.

В ближайших планах также — проведение информационной кампании, дабы киевляне были «морально и психологически» готовы к подобному сценарию.

Обо всем этом в интервью местным СМИ рассказал замглавы Киевской администрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко.

По его словам, проверка бомбоубежищ показала, что эти «старые, еще советские конструкции», которые были «в основном на каких-то крупных предприятиях», «хорошо укреплены и рассчитаны на большое количество людей». Относительно тех, что находятся в частной собственности (таких, как отметил чиновник, тоже много) выданы предписания о приведении их в порядок.

Ранее в подведомственном Крищенко департаменте подсчитали: в столице всего 514 убежишь, а также 4415 сооружений двойного назначения и прочих укрытий, вроде подземных паркингов, подвалов и метро, на случай «обстрела» ее российскими войсками.

Теперь городские власти намерены заняться разъяснительной работой среди населения, чтобы, как отметил замглавы Киевской администрации, «люди понимали, что нужно делать во время сигнала тревоги». Это же, как он выразился, «не как во Второй мировой войне, когда летали бомбардировщики, сейчас могут быть ракеты».

Чиновник посоветовал иметь «план действий» в голове, «чтобы победить кризисную ситуацию».

А именно, заранее поместить все документы в доступное место. Если есть авто, положить ключи так, чтобы можно было сразу схватить их и выбежать. Запомнить, где находится ближайшее укрытие. И иметь под рукой удобную одежду, чтобы быстро надеть ее и покинуть дом. Стоит также взять с собой минимальный набор воды и продуктов на первое время.

Таков, так сказать, «алгоритм выживания» индивида на фоне подогреваемого украинскими властями массового психоза.

Минобороны «незалежной», со своей стороны, решило тем временем взять под усиленное прикрытие с воздуха мосты, электростанции и другие объекты критической инфраструктуры страны.

Согласно заявлению замглавы ведомства Анны Маляр, теперь «дежурные подразделения Воздушных сил ВСУ круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1 000 военнослужащих, сотни единиц военной техники».

Проблема, оказывается, в том, что Россия со своей территории слишком «давит» якобы на власти Украины «для принуждения к диалогу по неудобным вопросам», с целью восстановить контроль и сорвать «евроатлантические стремления Киева».

В Кремле, между тем, уже не единожды за последнее время давали понять, что Россия ни для кого угрозы не представляет. А утверждения о «вторжении» на Украину являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

В этой связи украинский Телеграм-канал «Легитимный» вполне резонно задается вопросом: «Власть начала проверять бомбоубежище на седьмом году якобы русско-украинской войны. Вам не кажется это абсурдным? Такое ощущение, что нас снова хотят отвлечь от чего-то более важного, сместив акцент на информационную пустышку».

Бывший депутат Верховной Рады, политик Спиридон Килинкаров разделяет эту точку зрения:

— Во-первых, я сомневаюсь в том, что в Киеве хотя бы 10% бомбоубежищ, которые были построены при Советском Союзе, могут выполнять свой прямой функционал. Думаю, все они давно переданы в какие-то коммерческие структуры.

Что касается нагнетания ситуации, то все очевидно.

Экономическая политика провалена, тарифы взлетели непомерно (люди начали реально получать платежки, от которых плакать хочется) и, естественно, все это повышает социальную напряженность в государстве.

А как лучше всего перебить это недовольство в обществе? Военной повесткой, конечно.

Это власть и пытается делать, продолжая, скажем так, ту спецоперацию, которую по поводу возможной «агрессии» Российской Федерации затеяли американцы для достижения своих геополитических целей. Только украинская сторона продолжает эту игру, исходя из своих интересов.

Они пугают народ тем, что Россия ни сегодня завтра «нападет», а «вы тут со своими тарифами, недовольством, протестными акциями и всем прочим»… И это все в информационном поле нагнетается.

А реально, если бы речь шла о возможной «российской агрессии», первое, что они сделали бы, это попытались хотя бы те остатки экономики, которые есть, перевести на какие-то военные рельсы. Была бы какая-то мобилизационная экономика.

На самом деле ничего этого не происходит. Все, что они делают, касается исключительно информационного поля. И направлено на сознание людей, чтобы их запугать. Чтобы все сидели по домам, не думали о тарифах, о безработице, о том, что эта власть провалила всю экономическую политику. А переживали только по поводу того, что ни сегодня завтра Россия «нападет».

Вот, собственно говоря, чем они занимаются. Киев занимается информационной провокацией, исходя из своих внутренних проблем, которых накопилось очень и очень много.

«СП»: — Неужели, население Украины так легко запугать?

— Пока, во всяком случае, удается. Хотя люди, конечно, в шоке от происходящего.

Но, понимаете, все это было запущено на мировых площадках. О российской «агрессии» и «вторжении» возможном все последние недели писали все авторитетные мировые СМИ. Поэтому рядовые украинцы, обычные люди, так или иначе, воспринимают это за чистую монету. И реально считают, что такая угроза есть.

Исходя из того, что эта информация звучит из каждого утюга, какие у них основания не доверять?

Очень мало тех, которые сомневаются. Потому что они реально столько жути нагнали на обывателя, что народ действительно стал бояться. Бояться возможной войны.

Алексей Журавко, в прошлом также народный депутат Украины, вынужденный после Майдана покинуть страну, напротив, не считает ситуацию абсурдной:

— Тут не стоит расслабляться, потому что в любой истерии, любом нагнетании есть какой-то смысл. В данном случае «кураторы», так называемые, разработали определенную повестку для того, чтобы держать население Украины в напряжении и вечном страхе.

И, как мы видим, украинцы этой психологической обработке, к сожалению, поддаются. А дальше это все используется для того, чтобы никто из них сегодня не думал о своих проблемах — о холодных батареях в квартирах, о нищенских зарплатах и пенсиях, о грядущей безработице, поскольку производства многие закрываются. Короче, чтобы люди меньше шумели и не бунтовали.

Опять же, когда массово народ запугивают «российской агрессией», то его легче готовить к боевым действиям на Донбассе. Мол, «враг» уже там воюет.

Поэтому можно, конечно, сказать, что вся эта кампания информационная — дурь и шизофрения. Но не все так просто.

Нынешние власти Украины и американцы извлекают много полезного для себя в этой ситуации. Прежде всего, обманывают и подчиняют народ, а также настраивают украинцев против России.

«СП»: — Что же они такие послушные и доверчивые?

— Если из всех щелей с утра до вечера идет такая пропаганда, что вы хотите? Такова психология человека. Людям негде узнать правду или хотя бы просто получить альтернативную информацию — все доступные источники давно заблокированы. Поэтому лишь немногие, привыкшие мыслить критически и логично, эту правду стараются отыскать в Интернете. Остальные же идут по пути наименьшего сопротивления — смотрят то, что дают государственные телеканалы. И верят тому, что там втюхивают в головы населению.

Украина сегодня — это страна кривых зеркал. Поэтому нельзя во всем обвинять народ. Тем более что, несмотря обработку информационную, большинство людей, конечно же, не верит в страшные сказки о том, что Россия «нападет». Хотя, к сожалению, агрессивная пропаганда, уничтожение исторической памяти и националистический угар постепенно делают свое дело. Ведь если постоянно говорить человеку, что он свинья, он рано или поздно захрюкает.

Нормальные люди это понимают. Поэтому стараются уехать из этой страны. Навсегда. К примеру, в Херсоне на сегодняшний день об этом задумываются едва ли не все молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Те же, кто не может уехать, они каким-то образом приспосабливаются жить в этой среде, соглашаясь с той повесткой, которую им предлагают, чтобы просто выжить и сохранить свои семьи. Среди них есть, безусловно, и те, которые против власти и не поддерживают этот курс, но они запуганы и стараются оставаться в тени.

Монополия Лебедева

Сразу оговоримся, что БЭСМ-6 – большая машина, во всех смыслах этого слова. Потому написать о ней коротко – никак не получится. Из-за обилия материала пришлось разрезать огромную статью на три части, и каждая продолжает предыдущую, так что для полного погружения рекомендуется изучить все последовательно.

В 1958 году Лебедев запустил в серию одновременно две версии своей БЭСМ – военную, побыстрее, М-20, и гражданскую, помедленнее – БЭСМ-2. В этот момент он фактически занял легендарное место, аналогичное Калашникову, среди производителей ЭВМ.

Советский Союз любил монополии не хуже загнивающего капитализма, но у нас своеобразным аналогом корпораций были школы различных генеральных конструкторов, принадлежащих различным министерствам.

Машины ИТМиВТ были построены огромным тиражом по меркам СССР – суммарно несколько тысяч экземпляров, из них – несколько сотен суперкомпьютеров. Они стояли везде – в Дубне, в Арзамасе, в МГУ, в ЦУПе, в системе ПРО А-135, в С-300 – да проще перечислить, где их не было.

Школа Лебедева добилась такой монополии, что мы живем с их наследием до сих пор, как с вечным и бессменным АК.

Как ИТМиВТ пришел к такому положению?

К 1958 году у Лебедева было два любимых ученика и наследника – Владимир Андреевич Мельников и Всеволод Сергеевич Бурцев. Второй заслуживает отдельного разговора в связи с «Эльбрусом», пока же рассмотрим судьбу и работы Мельникова.

В 1951 году в МЭИ состоялся первый выпуск студентов по специальности «Математические и счетно-решающие приборы и устройства», причем кафедра была создана в том же году. Выпуск состоялся потому, что студенты уже по факту обучались проектированию аналоговых вычислителей в рамках специальности «Автоматика и телемеханика». О цифровых машинах тогда речи не шло, завкафдрой профессор Г.М. Жданов специализировался, как практически все ученые того поколения, только на аналоговых машинах, в 1956 году вышел его учебник «Математические машины и приборы непрерывного действия».

Несмотря на такой консерватизм, Жданов привлекал к преподаванию и экспертов по архитектуре ЭВМ, в частности, двух выпускников радиотехнического факультета МЭИ – наших старых знакомых Карцева и Матюхина. Прослышав про такое дело, в стороне не остались и многие другие – также известные нам Китов, Рамеев и, естественно, Лебедев, как раз начинавший свой путь к становлению гуру отечественного компьютеростроения.

Как мы уже упоминали, Лебедев был отличным электротехником, изначально он специализировался на задачах энергетики и даже построил в 1945 году аналоговую машину для упрощения расчетов сетей, работая на кафедре релейной защиты и автоматизации энергосистем в МЭИ.

Еще в 1939 году на оппонировании диссертации проф. А.В. Нетушила (будущего декана факультета автоматики и вычислительной техники) Лебедев изучил ее тему «Анализ триггерных элементов быстродействующих счетчиков импульсов» и задумался над довольно необычной архитектурой цифровой вычислительной ячейки.

Защита состоялась только после войны, и через 3 года Лебедев укатил в Киев строить МЭСМ (кстати, Первым секретарем ЦК КП(б) УССР тогда был Хрущев, с этого их дружба и началась). Когда его оттуда обратно в Москву вытащил Лаврентьев (собственно, до этого же он его туда и пригласил, на должность директора целого института, что было сложно достижимо в Москве), у Лебедева, как мы помним, были наброски архитектуры большой машины.

Параллельно с созданием БЭСМ он продолжил преподавать в МЭИ и там набрал среди первого выпуска свою изначальную команду – дипломников, которым раздал задания проектировать узлы своего нового компьютера (раньше дипломы у студентов были куда как интереснее: в качестве выпускной работы разработать узел одной из первых ЭВМ в Европе – это не трансформаторную будку для дачного поселка рассчитать).

Среди самых отличившихся в 1951 году и были В.А. Мельников и В.С. Бурцев, у последнего жизнь вообще была тяжелой, он лишился родителей в войну и относился к Лебедеву, как к отцу. Кроме этой пары, над БЭСМ трудились А.Г. Лаут, И.Д. Визун, А.С. Федоров и Л.А. Орлов.

Вообще, Лебедев имел две очень сильные стороны.

Во-первых, он был первоклассный организатор, сумевший в кратчайшие сроки обзавестись человеческим ресурсом и мастерски приспособить его к работе, в этом с ним мог сравниться разве что Брук.

Во-вторых, и тут с ним сравниться уже не мог никто, несмотря на внешнюю суровость, Лебедев был чрезвычайно обаятельным, спокойным, гибким и тактичным человеком – качества, которых недоставало поперечным Китову, Бруку, Рамееву, Карцеву, Юдицкому – да вообще практически всем отечественным конструкторам, проигравшим школе Лебедева.

Лебедев единственный, кто сумел превратить разработку компьютеров в своеобразный конвейер под своим чутким руководством. Сам он проектировал (как умел, в духе старой школы) базовые логические ячейки и придумывал систему команд (строго классическую в духе 1940-х, да и, по сути, придумал он их только две – одну, использовавшуюся в МЭСМ/БЭСМ/М-20, и вторую для БЭСМ-6), а все остальное делали его ученики, фактически строя машину.

Также он отвечал за чрезвычайно важную часть любой советской разработки – взаимодействие с партократами.

Лебедев был своеобразным Джоббсом СССР – он, как и Королев, умел продавить фактически что угодно, где угодно, на всех уровнях советской системы, но, в отличие от Королева, так красиво и тонко, что до самой смерти не нажил себе (в отличие от всех прочих конструкторов) ни одного кровника, и его любили и уважали даже те, кто проиграл его школе.

В результате к концу 1951 года основу лаборатории № 1 составили выпускники МЭИ, к 1953 году дособиравшие Лебедеву БЭСМ. Мельников занимался разработкой устройства управления и до того удачно, что, когда дошло до сборки БЭСМ-2, он стал ее де факто главным конструктором, равно как и конструктором БЭСМ-6.

О начальных этапах разработки БЭСМ-6 неизвестно почти ничего (непонятно даже почему 6 и куда дели 5), толковые упоминания встречаются только с 1964 года.

Пролить каплю света поможет изучение сравнимых западных архитектур.

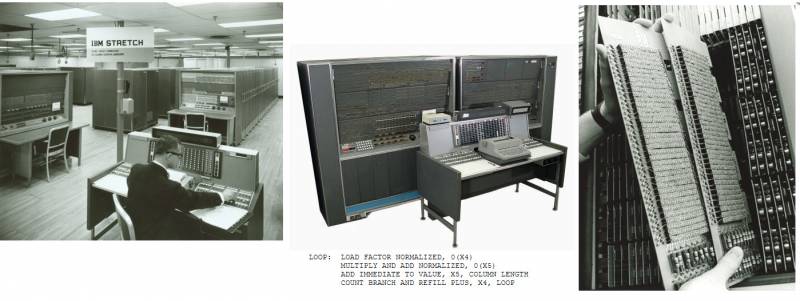

IBM 7030 Stretch

В 1959 году выходит чрезвычайно мощный серийный компьютер для научных расчетов IBM 7090 и появляются два первых настоящих суперкомпьютера – IBM 7030 Stretch и Remington Rand UNIVAC LARC. LARC особого следа в истории не оставил, а вот IBM 7030 стал настоящей иконой.

IBM 7030 The Stretch Data Processing System и то, что осталось от него сейчас в музее в Маунтин-Вью – две чудовищные инженерные консоли для управления и отладки и собственно консоль математика-программиста, управляющего машиной. Стандартные модульные карты, из которых собирался 7030 – в руках тройной ширины, в стойке – одинарной. Снизу – пример программы матричного умножения (фото – архивы https://www.ibm.com и музея https://www.computerhistory.org)

Прежде всего, он стал первым, достигшим производительности свыше миллиона операций в секунду – 1,2 MIPS на 1959 год сумасшедшая цифра; первым, использовавшим систему SMS – стандартных модульных карт; первым, при разработке которого были открыты и применены основные принципы иерархического проектирования аппаратного обеспечения, начиная от разработки оптимальной системы команд и заканчивая реализацией отдельных модулей на стандартных ячейках.

Stretch стал первым серийным компьютером, использовавшим стандартные модули ферритовой памяти, причем с охлаждением погружением в масло – еще одна инновация. Кроме этого, Stretch мог читать и писать в память в шесть параллельных потоков, что позволяло добиться скорости работы с ОЗУ на уровне 2 MIPS (да-да, в те далекие времена возможна была ситуация, когда память была быстрее процессора).

Восьмибитовый байт и разрядность машинных слов 8/32/64 бита, максимально удобная и ставшая стандартом до настоящего времени (в отличие от изуверских отечественных машинных слов разрядностью от 22 до 50 байт, зачастую еще и не кратных размерам адресуемых ячеек памяти), тоже появились именно в нем, причем процессор Stretch был полностью 64-битным задолго до Intel Core. Кроме этого, компьютер имел аппаратную поддержку работы с битовыми полями, что позволяло работать с типами данных переменной длины.

Stretch поддерживал вещественную арифметику, целочисленную арифметику и алфавитно-цифровые символы. Также в нем было впервые реализовано мультипрограммирование и в рамках этого защита памяти и стандартные прерывания.

Stretch первым в мире был собран на схемах эмиттерно-связной логики, сверхмощной и требующей хорошего охлаждения, но максимально быстрой, ECL-логика в разных ипостасях стала стандартом аппаратного обеспечения суперкомпьютеров вплоть до 1980-х годов.

Первое использование трехступенчатого стандартного конвейера в процессоре (классические шаги Fetch, Decode, Execute). О конвейере мы еще поговорим отдельно ниже. Впервые в мире применена максимально гибкая и эффективная (хоть и недешевая) универсальная реализация работы с периферийными устройствами, ставшая основной фишкой мэйнфреймов до настоящего времени.

Специализированный сопроцессор обмена данными (ESC – exchange specialized computer, да, тогда еще не было четкого терминологического разграничения, в LARC, например, каждый из двух процессоров назывался «компьютер», а I/O подсистема называлась «процессор») выполнял роль главного коммутатора, обеспечивая связь между 32 каналами ввода-вывода и ОЗУ, разгружая тем самым центральный процессор. Эта схема была настолько эффективной, что перекочевала в IBM S/360 и используется до сих пор в больших компьютерах.

Кроме того, ценность Stretch заключалась в том, что он был целиком совместим с колоссальным списком оборудования от IBM – от магнитных накопителей всех типов до печатных машинок и перфораторов, причем благодаря канальному сопроцессору все это хозяйство всегда работало параллельно на полной скорости, а подключалось простым втыканием нужного кабеля.

Советские инженеры, настрадавшиеся при попытках впихнуть невместимое (так как почти каждая нетривиальная коммутация большого компьютера с периферией требовала чудовищных костылей), заплакали бы от облегчения, случись им настраивать Stretch.

Система команд Stretch была невероятно прогрессивной, многие идеи, открытые в процессе разработки Джином Амдалом (Gene Amdahl), Стивом Данвиллом (Stephen Dunwell), Фредериком Бруксом (Fred Brooks) и Джоном Коком (John Cocke), буквально используются в современных микропроцессорах и стали стандартом с 1960-х годов: сначала для мощных систем, потом повсеместно. Среди них предварительное декодирование команд и предвыборка операндов (первая в истории форма спекулятивного выполнения на основе предсказания ветвлений), перезагрузка конвейера после ошибочных переходов, развитые индексные регистры и многое другое.

Блок декодирования и предсказания в процессоре Stretch фактически представлял собой отдельный компьютер с собственным конвейером. За счет этого, формально оставаясь однопроцессорным, Stretch требовал для матричного умножения всего 4 инструкции. Кроме всего прочего – машина получилась компактной, будучи в 35 раз мощнее, чем IBM 704, Stretch требовал такого же маш. зала в 185 кв. м. и потреблял примерно такое же количество энергии.

В общем, расписывать достоинства этой машины можно долго, самое главное – все это 1959 год, и все это описано в открытых источниках того времени, равно как и конструкция UNIVAC LARC.

Самая интересная часть истории

А теперь самая интересная часть истории – Лебедев в составе группы советских специалистов в августе 1959 года прибывает в США в компанию IBM для изучения передового опыта компьютеростроения. За две недели советская делегация посетила MIT и заводы IBM, ознакомилась с научным компьютером 7090 и в целом с организацией производства и взаимодействия «компьютерная фирма – заказчики из университетов». Скорее всего, именно в этот момент оформилась сверхидея – повторить такое же в СССР. Создать единую для научных центров архитектуру мощного компьютера.

Роль IBM должен был сыграть ИТМиВТ, а роль Амдалла и Брукса – Лебедев с Мельниковым. Осталось подобрать машину-прототип, роль которой должна была сыграть будущая БЭСМ-6.

Кстати, побывал Лебедев много где – и в Германии, и даже в 1965 году в Японии, а его протеже Мельников – в Индии и Китае, причем с Индией ничего не срослось, а вот в Китае он помогал осваивать в производстве китайский клон БЭСМ-2.

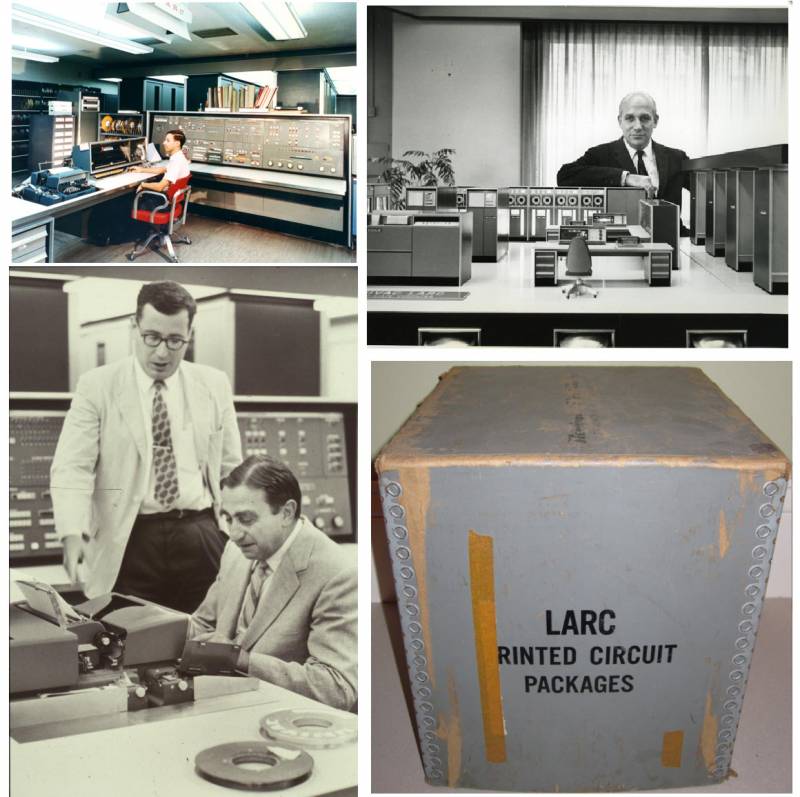

Ближайший конкурент IBM 7030 – UNIVAC Livermore Atomic Research Computer (LARC), на фото в Ливерморской лаборатории его макет с одним из отцов машины – Джоном Эккертом (John Adam Presper Eckert), Гарольд Браун (Harold Brown) и Эдвард Теллер (Edward Teller) работают над термоядерным оружием, одна из коробок, в которой доставляли детали машины, всего было 18 грузовиков таких, компьютер собирали прямо на месте в лаборатории. LARC был первым суперкомпьютером в мире в плане самой идеи, концепция создать сверхвычислитель появилась у IBM именно под его влиянием, но закончен он был позже, чем 7030, и был более медленным, порядка 1 MIPS, а также куда более дорогим, построено всего две машины. LARC был очень странным с архитектурной точки зрения, он использовал 60-битные команды, двоично-десятичное кодирование, при этом был прогрессивным регистровым (до 99 регистров общего назначения), должен был стать двухпроцессорным с общей ОЗУ (по факту нормально работал только в однопроцессорной конфигурации), имел отдельный процессор I/O и уникальную фишку – Electronic Page Recorder, позволявший выводить текст и графику на 35-мм фотопленку для создания слайдов. Для борьбы с паразитными токами весь корпус машины был покрыт изнутри золотом, а контакты на самом шасси – серебром. Фото из архивов Ливермора, http://www.vintchip.com/ и https://www.computerhistory.org

О клонировании Stretch речи не шло – машина была чудовищно сложной, такое советская промышленность не потянула бы. Кроме этого, многие детали реализации были скрыты, да и сама по себе она занимала немного не ту нишу, на которую нацелился Лебедев и которая реально была нужна Советам.

СССР отчаянно нуждался в мощном (сильно мощнее всего, что было в НИИ на тот момент), универсальном, недорогом (относительно) научном компьютере, который можно было бы массово воспроизводить. Точек его применения было множество – Институт Курчатова, МГУ, Бауманка, Дубна, Новосибирск, Арзамас и так далее, все, связанные с ядерными исследованиями. БЭСМ-2 и М-20 не тянули – все научные центры требовали аналог 7090, машину со скоростью не менее 200 KIPS.

Под это дело Лебедев и пробил командировку в США, все понимали, что нужно изучить передовой опыт.

С этой целью он, любимец Академии наук, министров и Хрущева, выбивал фонды и собирал команду. Настроение было радужное, все были на подъеме – вот-вот СССР узнает секреты эффективной разработки научных ЭВМ и создаст, наконец, свою такую же, вместо зоопарка «Минсков», «Наири», «Уралов» и прочих, несовместимых друг с другом, выпущенных малым тиражом и недостаточно мощных.

Лебедев в каком-то смысле действительно хотел стать Калашниковым от ЭВМ – создать эталонную реализацию, символ советской мощи, которую можно штамповать сотнями.

Справился ли он со своей задачей?

Не станет спойлером сказать, что не вполне.

Так почему же и в чем Лебедев провалился и откуда возник миф о БЭСМ-6?

Для ответа на это вопрос нужно для начала пойти еще дальше на Запад.

Итак, в 1959 году Лебедев вдохновился начать разработку собственной архитектуры – не просто большой машины, а научной супермашины, построенной совсем по иным принципам, нежели МЭСМ и БЭСМ, выглядевшие на фоне чудовищного 7030 калькуляторами из сельпо.

Кто возглавит разработку – сомнений не было, конечно, Мельников, отлично зарекомендовавший себя по БЭСМ и БЭСМ-2.

Кто будет разрабатывать узлы – было тоже очевидно, Мельниковская же группа.

Лебедев, как всегда, брал на себя организационные вопросы, выбивание фондов и общее сопровождение по партийной линии, а также изучение мировых образцов компьютеростроения и разработку системы команд новой машины. А изучать там было что – надо было определиться с прототипом для копирования.

В 1946 году ВМФ США создали небольшую компанию ERA (Engineering Research Associates) из инженеров, работавших в годы войны над дешифраторами японских морских кодов. Компания разработала несколько гражданских машин, включая ERA 1103, но Конгресс осудил Флот за коммерческую деятельность, и в 1952 году компания была продана Remington Rand. Затем Sperry (уже владевшая к тому моменту UNIVAC) в свою очередь купила Remington и выделила компьютерное подразделение Sperry UNIVAC, выпустив переделанную ERA как конкурента IBM 704 – UNIVAC 1103.

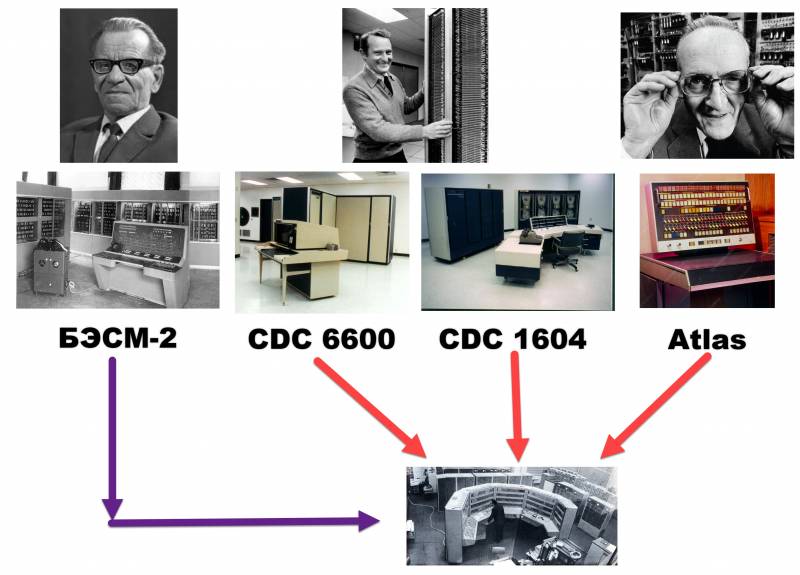

CDC 1604

Компания Sperry была, очевидно, нацелена на создание массовых коммерческих мэйнфреймов, твердо желая стать вторым после IBM игроком на этом рынке, и в 1957 году группе бывших военных инженеров это надоело. Уильям Норрис (William Norris), Роберт Перкинс (Robert Perkins), Уильям Кей (William R. Keye), Говард Шекелс (Howard Shekels), Роберт Киш (Robert Kisch) и Сеймур Роджер Крэй (Seymour Roger Cray) покинули Sperry, скинулись по 5 000 долларов и зарегистрировали свою компанию, ставшую легендой – Control Data Corporation.

Главным инженером стал Крэй – один из величайших компьютерных архитекторов в истории, человек, которого без иронии называют Father of all Supercomputers.

Впрочем, первой его работой была куда более простая машина – CDC 1604. Созданный как научный и коммерческий компьютер, в условиях безденежья (начинающая компания не имела средств даже на нормальные транзисторы, Крэй собирал прототип из бракованных, какие только мог приобрести по бросовой цене в местных магазинах радиодеталей), он сразу же обнажил всю невероятную силу гения Крэя.

CDC 1604, будучи в несколько раз дешевле монструозного научного IBM 7090, оказался быстрее его, на какое-то время став самым мощным компьютером общего назначения на планете с производительностью порядка 200 KIPS.

CDC 1604 имел типичную для мощных американских машин 1950-х архитектуру с сумматором, а не более прогрессивную регистрами общего назначения (были лишь собственно регистр-сумматор, или аккумулятор, как его иногда называют, 6 индексных регистров, программный счетчик и вспомогательный арифметический регистр) и, соответственно, был одноадресным, 48-битное машинное слово содержало две 24-битные инструкции. Машина имела целочисленную и вещественную арифметику.

Интересной особенностью была индикация работы. Старшие три бита аккумулятора могли считываться ЦАП и воспроизводиться через динамик, посредством лампового усилителя, встроенного в консоль. Эту схему можно было запрограммировать на разнообразные звуковые эффекты и предупреждения оператору машины. Тот, кто хорошо знал архитектуру CDC 1604 и исполняемую программу, мог сразу по звуку понять, в каком месте произошла ошибка.

Итак, прототип был найден.

CDC 1604 был дешевле и быстрее IBM 7090, его архитектура была проще, и за год он разошелся по американским лабораториям колоссальным тиражом. Это означало, что уже к 1961 году под него был написан огромный массив программ на Fortran, среди которых наиболее ценным признавался вожделенный софт для атомщиков.

Спереть программы куда проще, чем железо, поэтому цель – добиться бинарной совместимости с CDC 1604 стояла с самого начала.

Даже в СССР понимали, что софт важнее железа, компьютеры можно разработать, а вот где взять миллионы человеко-часов на написание ПО к ним?

В 1960-е должна была случиться революция – должен был появиться советский компьютер с количеством прикладных программ, не уступающим американским (и что с того, что их предполагалось спиратить).

В принципе, такой план имел бы шанс на успех, но Крэй подвел.

В разгар подготовки клонирования CDC 1604, 22 августа 1963 компания Control Data объявила о модели CDC 6600, одной из самых великих машин в истории.

IBM была посрамлена, они еще не закончили поставки своего Stretch всем клиентам, а компьютер Крэя уже отправил его в каменный век информатики. По традиции он был куда компактнее и дешевле монстра IBM и быстрее его в 3,5 раза – более 3 megaFLOPS.

Первый в истории суперскалярный процессор, 10 периферийных сопроцессоров, фреоновое охлаждение (тоже впервые в мире) компактнейших плат, собранных по фирменной технологии cordwood на новейших планарных кремниевых транзисторах (400 000 штук!), продвинутая многозадачная операционная система SIPROS (Simultaneous Processing Operating System) – вот лишь немногие из инноваций этой машины. Первым покупателем компьютера были Комиссия по атомной энергии и Бюро погоды, а к 1967 году 63 CDC 6600 находились в руках элитных клиентов и стали стержнем научных исследований того времени.

«Атлант»

Одновременно с этим в Великобритании появляется третий иконический суперкомпьютер того времени – знаменитый Atlas («Атлант»), разработанный и произведенный совместно Манчестерским университетом, колыбелью всех британских computer science, и компаниями Ferranti и Plessey по заказу правительства для использования в том же нелегком деле, что и CDС и БЭСМ – создании ядерного оружия.

Atlas был построен на довольно древних германиевых биполярных транзисторах, но имел невероятно прогрессивную архитектуру, став третьим столпом современных машин, наряду с IBM 7030 Stretch и CDC 6600. Всего было изготовлено 3 оригинальных Atlas и еще два модернизированных Atlas 2 Titan.

Atlas использовал 2-ю популярную схему машинных слов, которая применялась и в CDC – формат 12/24/48 бит, вместо стандарта IBM 8/16/32 бита (победил, как мы знаем, более удобный IBM). 48-битное машинное слово могло содержать одно число с плавающей точкой, одну инструкцию, два 24-битных адреса или целых числа со знаком, либо восемь 6-битных символов.

Среди инноваций Atlas был супервизор (три собственных регистра для счетчика команд) и виртуальная память (полноценная), работа с внешними устройствами была организована очень оригинально, через отдельные регистры для связи с I/O, машина имела невероятное по тем временам количество индексных регистров – аж 128. Кроме этого, процессор Atlas имел уникальный асинхронный конвейер, работающий по готовности, а не тактуемый, как обычно.

Из-за этого оценить его производительность было сложно, но по тестам она примерно соответствовала Stretch (Atlas складывал два числа с плавающей запятой примерно за 1,59 мкс, а Stretch за 1,38–1,5 мкс). Только в 1964 году, когда появился CDC 6600, Atlas был значительно превзойден, причем Крэй позже признал, что именно описание прототипа этой машины натолкнуло его на идеи, позволившие закончить 6600 намного раньше изначально задуманного срока.

Также уникальной частью архитектуры стали т. н. экстракоды – то, что сейчас назвали бы прошивкой, именно они позволили построить операционную систему, превосходящую по скорости работы и функционалу машины IBM. Экстракоды использовались для вызова математических процедур, которые было бы слишком неэффективно реализовывать аппаратно, например, синус, логарифм и квадратный корень, около 150 экстракодов отвечали за функции супервизора, что позволило значительно поднять производительность и безопасность работы с ОС.

Три источника и три составные части архитектуры БЭСМ-6 плюс уникальное видение Лебедевым деталей их реализации. На фото – суровый Лебедев и вечно улыбающиеся Сэймур Крэй и Том Килбурн (фото http://www.histoire.info.online.fr, http://www.besm-6.su, http://www.chilton-computing.org.uk).

Британские ученые оказались настолько дружелюбными, что сами посетили СССР в 1963 году и даже прочитали несколько закрытых лекций в ИТМиВТ по машине Atlas, по их результатам в том же году была выпущена небольшая брошюра. В результате работа над БЭСМ-6 пошла вразнос, как лебедь, рак и щука. Ее начали передирать с CDC 1604 с целью воспользоваться огромной библиотекой ПО, и доказательством этому служат многие архитектурные особенности изначального проекта, вошедшие в итоговую версию.

В обоих случаях элементная база представляла собой транзисторы (что нормально для 1960 года, но максимально странно для 1968), адресация была одноадресной, разрядность слова 48 бит, длина команды 24 бита, в слове упаковано 2 команды, разрядность сумматора тоже 48 бит, разрядность адреса 15 бит, регистров общего назначения 1 + 1 регистр-аккумулятор, аккумуляторная схема сложения, даже объем оперативной памяти совпадал до бита – 32.768 слов.

Естественно, все это не было случайным совпадением – архитектуру явно начинали проектировать, ориентируясь на CDC 1604. Что поразительно – размер монтажных плат БЭСМ-6 был дюймовым (конкретно 6х8 дюйма), и вообще, метрическими были только метизы. Сама архитектура ТЭЗ (типовой элемент замены, так у нас называли элементарные модули, из которых собиралась машина) тоже была разработана явно с оглядкой на cordwood-платы, хоть и с примерно в 6 раз меньшей плотностью монтажа. В СССР с транзисторами было сложно, поэтому сама логика была диодной, а транзисторы использовались только для усиления и инверсии сигнала. В результате их потребовалось всего 60 000, зато диодов – 180 000 (CDC был собран на 400 000 транзисторов).

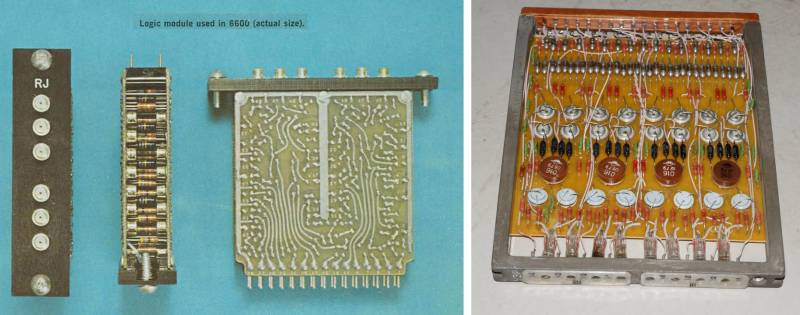

Дизайн модулей БЭСМ-6 был частично позаимствован у CDC 6600 при шестикратно меньшей плотности монтажа. Размер платы CDC 6600 – 3″ x 2,5″ x 0,75″, упаковка cordwood. Размер платы БЭСМ-6 6″ x 8″ x 0,5″. Фото из брошюры «CDC Brochure – The 6600 Supercomputer» и https://www.1500py470.livejournal.com)

Сеймур Крэй обладал удивительным талантом находить самые красивые из эффективных инженерных решений. Его машины были не только быстрыми, но и обладали очень мощной харизмой и эстетикой, при этом были невероятно компактны. Крест центрального процессора, устройства управления и ОЗУ CDC 6600 был всего 4 метра в размахе и 2 в высоту, удобно открывался, давая доступ ко всем платам, и еще и охлаждался фреоном! Космический же вид консоли с двумя глазками-мониторами вообще вошел в золотой фонд промышленного дизайна. Фото из брошюры «CDC Brochure – The 6600 Supercomputer» и https://ru.wikipedia.org

А дальше Лебедева понесло, виной чему были как его фантазия, так и Atlas и CDC 6600, появившиеся в процессе создания БЭСМ-6.

От первого он возжелал экстракоды и виртуальную память, от второго – суперскалярный конвейерный процессор с ортогональной системой команд. Многие технические решения были и отвергнуты – например, идея канальной работы с периферией, реально удачная в машинах IBM. С 1960 по 1963 годы шли метания – начнем одну машину, продолжим вторую, добавим фишки третьей.

В результате от изначального проекта CDC 1604 остались рожки да ножки.

Лебедев выкинул из машины целочисленную арифметику, так как не смог добиться стабильной работы целочисленно-вещественного АЛУ, изменил формат вещественных чисел (1 бит знак, 11 бит порядок, 36 бит мантисса у CDC 1604, 7 бит порядок, 1 бит знак, 40 бит мантисса у БЭСМ-6) и структуру команды (6 бит опкод, 3 бита индекс или условие перехода, 15 бит адрес или операнд у CDC 1604 и два возможных варианта: 4 бита индексный регистр, 6 бит опкод, 12 бит адрес/операнд либо 4 бита индексный регистр, 4 бита опкод, 15 бит адрес/операнд у БЭСМ-6). Из-за попытки организовать виртуальную память, было расширено количество индексных регистров с 6 до 15.

Была полностью изменена система команд.

У CDC 1604 были 11 целочисленных команд и 4 вещественных, 9 команд сдвига, 8 логических команд, 15 команд работы с памятью, 6 команд индексной арифметики, 4 команды переходов и 3 I/O команды, всего 57 штук. У БЭСМ-6 имелись 12 вещественных команд, 2 команды сдвига, 7 логических команд, 5 команд работы с памятью, 8 команд индексной арифметики, 7 команд переходов и одна (!) команда I/O, всего 41 штука.

Интересной особенностью БЭСМ-6 были специальные битовые команды в т. ч. «BЫЧИCЛEHИE ЧИCЛA EДИHИЦ» и «BЫЧИCЛEHИE HOMEPA CTAPШEЙ EДИHИЦЫ». Эти команды были напрямую содраны с CDC 6600 и представляют собой т. н. «NSA Instruction» – команды, добавленные по просьбе АНБ в процессоры суперкомпьютеров для удобства криптографов.

Например, вычисление числа единиц – это команда popcount, скажем, popcount (10100110) = 4. Впервые она появилась в процессоре IBM Stretch и затем была встроена во все старшие машины CDC и Cray до 1980-х годов и конца эпохи холодной войны и классических суперкомпьютеров.

Зачем она нужна?

Подсчитывать расстояние Хэмминга от нулевой строки в двоичной кодировке. АНБ проводило криптоанализ перехваченных сообщений, а поскольку CDC 6600 имел 60-битные слова, одного слова было достаточно для хранения большинства интересующих их алфавитов.

Криптоаналитики разделяли сообщение на строки, помечали единичным битом каждый уникальный символ в строке, с помощью popcount считали расстояние Хэмминга и использовали как хэш для дальнейшего криптоанализа. К сожалению, неизвестно, использовалась ли хоть одна БЭСМ-6 ГРУ или КГБ, автор в этом сильно сомневается и думает, что эти инструкции были передраны, скорее, в презентационных целях – типа смотрите, наша машина может и такое!

Инструкции «СБОРКА» и «РАЗБОРКА» – это выборка определенных битов по маске, прикрученные специально для организации хоть какого-то вменяемого ввода-вывода печатных символов, как упоминают старожилы, например, этими командами делалось транспонирование матриц 80х12 для работы с перфокартами. Преобразование же слова в текстовое восьмеричное представление делалась разборкой на группы из трех бит в каждый байт, в кодировке ГОСТ так сразу получались коды цифр. Сборкой же текстовое представление восьмеричных чисел преобразовывалось в собственно число.

Естественно, на советской элементной базе ни Atlas ни CDC собрать было нельзя, пришлось делать кучу заплаток и костылей. Об этом с гордостью (превозмогли!) рассказывает один из проектировщиков В.Н. Лаут:

…интегральных схем в то время еще не было.

[Здесь, к сожалению, Лаут лукавит, т. к. они тогда уже не просто были, но на них собирали серийные ЭВМ, в т. ч. и в СССР, просто Лебедев не счел нужным по каким-то своим философским причинам их использовать].

Промышленность выпускала дискретные германиевые диоды и триоды с весьма плохими характеристиками.

[Опять-таки, были и весьма приличные кремниевые, но…]

Можно ли на них было разработать элементы для высокопроизводительной машины? К этому времени в специальной литературе появилось много сообщений об использовании в качестве основы для схем быстродействующей логики туннельных диодов.

Эти диоды имели малые времена переключения, во много раз лучшие, чем у транзисторов. Однако элементы на туннельных диодах получились с плохой нагрузочной способностью, что приводило к усложнению схем машины, и довольно быстро мы от них отказались. Трудность с использованием транзисторов заключалась в том, что в режиме насыщения они работали очень медленно, а логические элементы с ненасыщенными триодами получались сложными из-за необходимости согласования уровней входных и выходных сигналов. И не только сложными, но и ненадежными. Некоторое время мы не видели выхода из тупика. Но тут возникла абсолютно новая идея, никогда и нигде ранее не описанная, по крайней мере, для элементов вычислительной техники.

По-моему, первым ее высказал А.А. Соколов. Суть идеи заключалась в том, чтобы в известный элемент «токовый переключатель» ввести автономный источник питания, гальванически не связанный с другими цепями питания. Например, для этой цели можно было бы использовать миниатюрную батарейку от электронных часов.

Включение батарейки между коллектором транзистора и коллекторной нагрузкой (резистором) делало переключатель элементом с согласованными уровнями входных и выходных сигналов, причем к автономному источнику питания не предъявлялось особенно сложных требований. Конечно, батарейку ставить было нельзя, так как она со временем разрядится, поэтому в реальной схеме ее заменил крошечный выпрямитель, состоящий из миниатюрного трансформатора на ферритовом кольце, двух полупроводниковых диодов и конденсатора.

Назвали эти выпрямители «подвешенными источниками питания» (ПИП). Парафазные выходы переключателей тока, снабженные эмиттерными повторителями, могли работать на входы логических схем «И», «ИЛИ». Вырисовывалась такая схемотехника: пассивная комбинаторная логика на диодно-резисторных компонентах

[Весь мир к тому времени перешел на TTL и ECL.]

подключалась к входам усилительных активных элементов, выходы которых, в свою очередь, соединялись с входами комбинаторных схем и т. д. Таким образом, электронное тело машины выглядело как слоеный пирог: слои диодных логических схем перемежались слоями усилителей на переключателях тока.

В общем, элементная база первой версии БЭСМ-6, как мы видим, была чудовищна даже по тем временам (и даже по меркам СССР, что поражает еще больше!), но тем не менее, как обычно, у нас есть хороший повод гордиться тем, как виртуозно мы преодолеваем нами самими же созданные трудности.

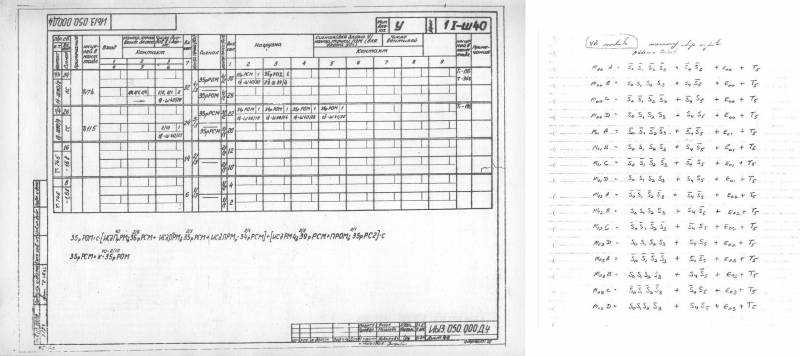

Китайская грамота Лебедева в описании структуры БЭСМ-6. Все схемы машины были выполнены в таком виде, собственными логическими мнемониками Лебедева. Приемка пыталась заставить его переписать это все в человеческом виде, но он категорически отказался. Справа – оригинальный листок из блокнота Крэя с описанием структуры Cray-1 (фото https://www.computerhistory.org)

Результат

Результатом всего этого стало появление настоящего мутанта, внешне (то есть по разрядности шин, длине машинного слова и т. п.) похожего на CDC 1604, но собранного с элементами Atlas и CDC 6600, приправленной щепоткой уникального видения самого Лебедева и положенного на аппаратную реализацию, извращенную даже по меркам СССР.

В 1963 студенты начинают макетировать узлы будущей БЭСМ-6, для начала отрабатывая технологию работы с транзисторами, о которой в ИТМиВТ тогда особо понятия не имели. Заканчивается все тем, что, по воспоминаниям младшего ученика Лебедева (калибром поменьше Мельникова) А.А. Грызлова, они просто реализовали на транзисторах узлы от М-20, называя получившееся творение БЭСМ-3.

На удивление, как мы уже говорили, его почин поддержал начальник группы и добился запуска в мини-серию, так появляется побочный росток на древе ИТМиВТ – БЭСМ-4, к которой Лебедев не имел отношения. По воспоминаниям, сам Лебедев был не очень доволен таким своеволием, на БЭСМ-4 ему было наплевать, все его внимание и силы поглощал проект БЭСМ-6, но мешать молодежи он не стал и даже нажал на пару рычагов в партии, позволивших запустить четверку в небольшую серию с рекордной скоростью.

В 1964 году в институте уже был собран макетный образец БЭСМ-6, имеющий всего один куб памяти, в логических элементах использовались более медленные транзисторы. В 1966 году опытный образец, имевший оперативную память половинной емкости (4 куба вместо 8), но на современных транзисторах и диодах, работающий на проектной частоте синхронизации, уже был в основном отлажен, и осенью на нем были проведены заводские испытания, а в мае 1967 года завершились государственные испытания.

БЭСМ-6 выпускалась серийно с 1968 по 1987 год, всего было выпущено 355 машин, машина в Дубне была выключена в 1992 году, предпоследняя (в КБ Микояна) была выключена и демонтирована в 1995 году, а вот самая последняя…

БЭСМ-6 № 345

БЭСМ-6 № 345 была изготовлена в 1980 году, в 1981 поставлена на учет в в/ч 87286 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), в 1982 году налажена бригадой московского специализированного шефмонтажного управления, в 1983 году введена в качестве центрального компьютера комплексного полномасштабного тренажера «Диана-Барс», разработанного специалистами НИТИ им. А.П. Александрова. До 1986 года продолжалась ее отладка.

Обратите внимание, кстати, на типично советский вальяжный подход к инсталляциям, многое говорящий о качестве архитектуры и комплектации. Установка машины заняла год, еще год заняла неспешная отладка софта (при том, что к 1980-м опыт и софт был уже наработаны 10 годами!), еще три года провозились с тренажером, в итоге машина смогла посчитать что-то полезное лишь через шесть (!) лет после своего выпуска.

И это считалось штатным режимом инсталляций! В то же самое время проклятый капитализм загнил до такой стадии, что объявление о задержке установки той или иной машины хотя бы на пару месяцев становилось поводом разорвать контракт с большими штрафами.

Показательна в этом плане судьба Cray-3, он должен был быть куплен Ливермором в 1991 году, но лаборатория сразу же отозвала контракт, как только узнала о задержке в поставке, причем неисполнение договора так ударило по репутации Крэя, что свой суперкомпьютер он смог продать только Национальному центру атмосферных исследований США (NCAR), военные и лаборатории отказались с ним работать, несмотря на прошлые заслуги.

В 1993 Cray-3 был установлен в NCAR, но за год так и не удалось добиться его стабильной работы, после чего он был демонтирован, а Cray Research разорилась.

В СССР же установка и отладка даже серийной и производящейся уже к тому моменту 13 лет ЭВМ спокойно могла занять лет пять неспешных допиливаний по месту, и это воспринималось как абсолютная норма – Союз, похоже, никуда не спешил.

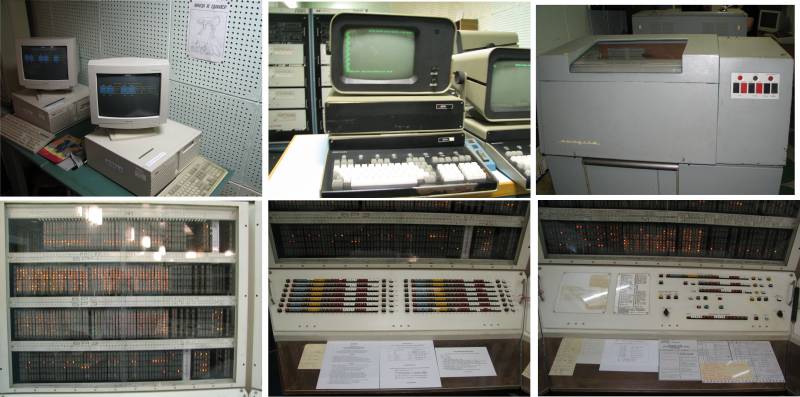

Из разряда «очевидное-невероятное». Уникальные фото последней полностью живой БЭСМ-6 № 345 в в/ч 87286 (фото https://ramlamyammambam.livejournal.com)

Возвращаясь к БЭСМ-6 № 345, запущенная таки в 1986 году она отработала… до 2008 года!

Это что-то за гранью добра, зла и здравого смысла. Она использовалась в качестве компьютера для тренажера экипажей подлодок, причем последние 10 лет работала буквально на честном непечатном слове, персонал всеми силами поддерживал музейную древность в рабочем состоянии далеко за пределами ее официального срока эксплуатации.

Дальнейшая судьба раритета неизвестна – возможно, БЭСМ-6 Политехнического музея это она, возможно, старушка закончила свой век в печи для металлолома.

При этом обратите внимание на магию Лебедева – от разработки самой БЭСМ-6 до серии прошло всего 3 года, причем чисто по объективным причинам, возня с документацией на машину, отладка и т. п., тогда как Карцева партийные чиновники гоняли из кабинета в кабинет шесть лет и довели его до инфаркта, а после его смерти сотрудникам потребовалось еще 1,5 года, чтобы додавить выпуск М-13!

Итог

Ну и наконец, животрепещущий вопрос, так получилось ли?

Получилось ли создать нишевый компьютер, закрывающий потребности советских НИИ? Эквивалент CDC 1604, на котором будут работать все нужные программы?

Увы, нет, тут Лебедев все запорол.

Попытка ориентироваться на три источника и три составные части архитектуры сразу, привела к неудаче – БЭСМ-6 потеряла совместимость с CDC 1604 достаточно, чтобы гордо считаться отдельной архитектурой и достаточно для того, чтобы на ней перестали запускаться вожделенные миллионы строк американского кода, ради которого все и затевалось.

Лебедев перемудрил, и в результате добиться бинарной совместимости не удалось – программы на Fortran, отлично компилировавшиеся и работавшие на CDC, выпадали на БЭСМ-6 в самых неожиданных местах. По исправлению их даже стали писать целые учебники и монографии (например, Боровин Г.К., Комаров М.М., Ярошевский В.С. «Ошибки-ловушки при программировании на Фортране»), но ценное время утекало, задачи стояли.

В итоге колоссальный проект закончился со смешанными чувствами, еще на этапе испытаний в 1966 году.

Остался вопрос – а что теперь делать?

Последствия были таковы.

Во-первых, было твердо решено более не извращаться, а просто и аккуратно копировать западные архитектуры целиком, дабы добиться бинарной совместимости. Сам Лебедев, к чести своей, осознал промах и более не рвался ничего проектировать и, более того, на заседании АН поддерживал идею заимствования S/360 (об этом нужно рассказывать отдельно).

Во-вторых, Мельникова к самостоятельным разработкам более не допускали. Проект БЭСМ-10 даже не начинался, сохранились только описания и черновики, а «Электроника СС БИС», за которую он отвечал до самой смерти, должна была стать клоном Cray-1.

В-третьих, в самый главный ядерный центр страны, Дубну, надо было срочно поставить что-то, работающее с американским софтом, в итоге подключилась дипломатия и пошли попытки купить или украсть, вывезя через нейтральные страны типа Швейцарии, настоящий CDC 1604, а еще лучше – CDC 6600. Попытки увенчались успехом лишь частично.

CDC 1604 использовался ВМФ США, а так же для управления пуском Minuteman I, поэтому был военной технологией, но к 1968 году он был снят с производства и устарел, поэтому Комиссия по контролю не возражала против его поставок. В 1968 году (одновременно с БЭСМ-6) в ОИЯИ поселился и CDC.

Отдельно интересно то, что сама компания CDC была не против продавать что угодно куда угодно, хоть в Северную Корею, и Уильям Норрис, ее директор, писал специальное письмо своему конгрессмену Ричарду Ганна (Richard T. Hanna), с просьбой отмазать корпорацию от обвинений в сотрудничестве с коммунистами:

My Dear Congressman Hanna: On Wednesday, December 5, 1973, testimony was given before the Subcommittee on International Cooperation in Science and Space of the House Science & Astronautics Committee by Mr. Benjamin Schemmer, Editor, Armed Forces Journal International. This testimony included the statement that Control Data Corporation had advanced the status of Soviet Computer technology by fifteen years with the sale of a Control Data 6200 computer. Such a statement regarding transfer of technology to the USSR is simply not factual and we are prepared to correct that misstatement as well as other incorrect and misleading references to Control Data’s activities with the USSR at the pleasure of your Committee. Meanwhile we respectfully request the consideration of the following. We have offered to the Socialist countries only standard commercial computers, and these offerings have been in full compliance with the export control and administrative directives of the Department of Commerce…

All countries including the Socialists have a substantial base of computer hardware technology on which to build further advances in the state of the art. The major strength of the U.S. in computer technology is its ability to market superior cost/performance computer systems for a wide range of applications. This does not mean that for any given application or group of applications, another country cannot build the equivalent as far as performance is concerned or even exceed what the United States has available. Also, there is no evidence to my knowledge that the USSR has ever been prevented from carrying out a military project because of the lack of adequate computer technology…

We respectfully request that your Committee review the above points and consider incorporating them into the record. We would be pleased to have the privilege of appearing before your Committee to give you our more detailed views on these potential relationships with the Socialist countries and in stating our reasons in support of Administration and Congressional trade initiatives and objectives.

Letter from William C. Norris, Chairman of

Control Data Corporation to Congressman

Richard T. Hanna, 1973.

В поставке с машиной шёл компилятор с Fortran, причём с исходными текстами, и команда программистов ОИЯИ под руководством Николая Николаевича Говоруна воодушевилась ими и попыталась написать аналог для БЭСМ-6, так как напрямую он работать отказался.

В итоге пришлось для начала написать ассемблер (автокод с мнемониками Лебедева был до того неудобным, что на практике его не использовали), потом загрузчик, поддержку библиотек, да и всю остальную операционную систему, которая получила логичное название «Дубна».

Естественно, это был заслуженный повод для гордости – сложная работа отдела профессиональных программистов была выполнена физиками и инженерами-любителями, результат в целом был удовлетворительным.

Прямое продолжение этой истории ждет нас в следующей статье.

Михаил Ростовский

Обозреватель газеты «Московский комсомолец»

Мир перевернулся вверх дном. Владимир Зеленский проиграл Петру Порошенко — правда, пока не на выборах, а в суде общественного мнения. По данным проведённого Киевским международным институтом социологии опроса граждан Украины об их электоральных предпочтениях, за партию Порошенко «Европейская солидарность» сегодня готовы отдать свои голоса 19,8% избирателей, а за партию Зеленского «Слуга народа» — 18,4%. Разрыв в 1,4% — это совсем немного. При желании эту цифру можно даже рассматривать не как разрыв, а как статистическую погрешность при опросе. Но эта статистическая погрешность вырастает до гигантского размера, если вспомнить, с каким счётом Зеленский разгромил Порошенко на последних президентских выборах.

Также по теме

Порошенко призвал США и ЕС подготовить адские санкции для Путина

Европейский союз и США должны назначить представителей, которые будут заниматься срочной разработкой списка санкций против России,…

Для тех, кто уже успел подзабыть результаты, которые Владимир Александрович выдал на гора в апреле 2019 года, напоминаю. Второй тур выборов главы украинского государства: Зеленский — 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%. Иными словами, всего два года и восемь месяцев тому назад один Зеленский был круче трёх Порошенко. А что мы имеем сегодня? Человек, который, если говорить об общественной поддержке, ещё совсем недавно казался политическим колоссом, сегодня сдулся до размеров своего поверженного противника. Если это не олицетворение политического лузерства, то тогда я не знаю, что может считаться таким олицетворением. Но то, что Владимир Зеленский постепенно превращается в политического пигмея, — это не главный вывод, который можно сделать из опроса Киевского института социологии. Главный вывод ещё более печален: украинские избиратели попали в заколдованный круг, выйти из которого им не дают.

В мемуарах сбежавшего за границу секретаря Сталина Бориса Бажанова среди прочих откровений можно найти и вот какой пассаж: «Я мало что могу вспомнить об этом XI съезде партии (1922 года), на котором я присутствовал, но ясно помню выступление Томского, члена политбюро и руководителя профсоюзов. Он говорил: «Нас упрекают за границей в том, что у нас режим одной партии. Это неверно. У нас много партий. Но, в отличие от заграницы, у нас одна партия — у власти, а остальные — в тюрьме». Зал ответил бурными аплодисментами».

Казалось бы, какое отношение эта история имеет к современной Украине? В парламенте этой страны, кроме «Слуги народа» Зеленского, представлены ещё «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Голос» Юлии Клименко и ещё несколько совсем мелких политических сил. Многопартийность в действии? Как бы не так! Выбор между Зеленским, Порошенко и Тимошенко равнозначен наличию альтернативы в виде трёх пакетов скисшего молока. Чисто формально выбор есть. Один пакет скис вчера, второй — позавчера, третий — неделю назад. Налетайте, граждане, выбирайте! Наслаждайтесь богатством нашего политического ассортимента! А если, судари мои, вас что-то не устраивает, то это уже не наша проблема.

В чём смысл этой аллюзии? В том, что единственную реальную альтернативу нынешнему политическому курсу официального Киева предлагает «Оппозиционная платформа — За жизнь». Впрочем, сразу поправлюсь: слово «предлагает» — это лишь фигура речи. Предлагать этой политической силе ничего не дают. О какой свободе действий «Оппозиционной платформы» можно говорить, если глава её политического совета Виктор Медведчук стал под откровенно надуманным предлогом объектом официальных обвинений в государственной измене и постоянно подвергается преследованиям?

Одного из самых опытных и авторитетных политиков Украины пытаются уничтожить, убрать с политического поля. Это та же самая формула Томского — пусть в её слегка припудренном варианте.

Но дело здесь, конечно, не только и не столько в личностях. Дело в том, что Украине наглухо закрывают выход из тупика. Нынешние проблемы страны только кажутся нерешаемыми. Можно их решить, очень даже можно. Для этого требуется всего-то ничего: перестать имитировать выполнение Минских соглашений и начать их выполнять по-серьёзному. Мне даже как-то неловко об этом писать. Уж слишком это напоминает известную шутку: ты уже десять лет подряд мечтаешь выиграть в лотерею — ну купи уж тогда, наконец, лотерейный билет!

Но не дают Украине купить лотерейный билет — даже несмотря на то, что это билет с гарантированным выигрышем. В это сложно поверить: политический алгоритм, который в случае своего неукоснительного выполнения позволит Украине осуществить реинтеграцию Донбасса, объявлен «дьявольскими происками». Возникает логичный вопрос: кто является настоящими врагами Украины? Может быть, те, кто заставляет её постоянно бегать по кругу?

Грустно всё это, очень грустно. Жалко Украину. Жалко украинских избирателей, которые, пожив при Порошенко, предпочли ему Зеленского, а пожив при Зеленском, поняли, что на фоне Владимира Александровича даже Пётр Алексеевич не представляется теперь таким уж ужасным. В теории эта проблема решается очень просто: все пакеты прокисшего молока надо списать и выбросить. Некондиционный товар на полках должно сменить свежее молоко. Но как же далека эта теория от практики украинской политики — дальше, чем от Земли до Юпитера.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Российские пограничники заметили решительное движение корабля ВМС Украины, направлявшегося в сторону Керченского пролива. Экипаж, следовавший под жовто-блакитным прапором, не отвечал на запросы наших погранцов, словно «Летучий Голландец». Ну никак не реагировал.

Его действия могли создавать угрозу безопасности мореплаванию. Ведь в тот момент в Керченском проливе — находилось около восьмидесяти различных гражданских судов. Так что странное движение «слепоглухонемого» украинского корабля — представляло опасность, сообщает ТАСС.

Впрочем, все это продолжалось недолго. Корабль ВМС Украины «Донбасс», двигавшийся по Азовскому морю, быстро лег на обратный курс, по-прежнему не реагируя ни на какие запросы любопытных пограничников. Так что не понятно, что это вообще было: недоразумение, провокация, а может быть разведка? Маловероятно, что украинский капитан решил просто покатать по морю знакомых девчат.

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков напоминает, что в прошлом уже случались инциденты, которые послужили формальным поводом для начала боевых действий:

— Таким инцидентом было убийство эрцгерцога Фердинанда перед Первой мировой, Глейвицкий инцидент в Польше перед началом Второй мировой. Сейчас подготовка к войне в полной мере происходит на Украине. Нужен только инцидент. Таким инцидентом могло бы быть столкновение украинского корабля с российскими пограничными кораблями, во время которого применили бы оружье. В этом и есть вся суть данного происшествия.

Украинские моряки получили приказ повернуть назад, по всей видимости, потому, что американский президент Джозеф Байден — после телефонного разговора с Владимиром Путиным — прекрасно понял, чем это может закончиться для Украины и соответственно для США военная авантюра Зеленского. Президент России во время этих телефонных переговоров дал понять своему американскому коллеге, что если на Донбассе случится катастрофа, Россия вмешается и уничтожит независимость Украины. Это будет конец нынешнего президента Зеленского как политика. Но это станет и печальным итогом президентства самого Байдена.

Посмотрите на действия президента Байдена — произошли корректировки относительно введения жестких санкций против России. Можно сделать такой вывод: Байден пошел на попятную. Соответственно на попятную пошел и украинский военный корабль. В момент, когда Зеленский вел телефонные переговоры с Байденом, корабль двигался в сторону Керченского пролива, а когда переговоры закончились, «Донбасс» повернул обратно. Зеленский тоже понял, что никакой поддержки от Запада не получит. Он получил указание не провоцировать Россию.

«СП»: — То есть в высшей степени странном небольшом инциденте, как в капле воды отражается большая политика?

— Совершенно верно. А говорить что какой-то «пароход куда-то поплыл» — это чепуха. Провокации происходят для достижения конкретных целей. Недаром еще президент Петр Порошенко устроил провокацию с катерами. Тоже было желание втянуть запад в войну против России. Тогда у него ничего не получилось. Для Порошенко это стало тяжелым политическим поражением возглавляемой им страны и одним из факторов, приведших к его падению…

Напоминаем, что поздней осенью 2018 года три украинских военно-морских корабля незаконно вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. Наши пограничники тогда арестовали эти суда и 24 членов их экипажей. Примерно через год украинские моряки благополучно вернулись по домам в рамках обмена пленными между странами.

Когда зимним утром 9 декабря корабль «Донбасс» выдвинулся из порта в Мариуполе в направлении Керченского пролива, никакой заявки на прохождение Керчь-Еникальского канала экипаж не подавал. Корабль не выполнял требований погранслужбы о смене курса. Только после того как сопровождающий его российский корабль береговой охраны направил «Донбассу» предупреждение о необходимости соблюдать российское законодательство по прохождению Керченского пролива, экипаж сообщил, что не планирует проходить под Крымским мостом.

Вскоре после этой провокации, пресс-служба украинских военных, в популярной социальной сети назвала заявления российских пограничников «фейком». Мол, корабль «Донбасс» выполняет задачи в своих территориальных водах и не заходил «в чувствительные зоны». Судно, дескать, возвращается на базу.

А в Госпогранслужбе Украины вообще не знают о случившемся. Министр обороны страны Алексей Резников назвал утверждения ФСБ России «манипуляцией и информационной атакой». По его мнению, очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна. На корабле «Донбасс» и оружия-то нет! Да и не корабль это вовсе, а мирное ни в чем не повинное судно. Это наоборот пограничные корабли России — постоянно находятся в паре километров от Мариуполя и Бердянска.

Политолог Андрей Марчуков считает, что нынешнее событие в Азовском море можно с полным основанием назвать провокацией:

— Она полностью аналогична той, что произошла при президенте Порошенко. Целью опять является провоцирование российских пограничных кораблей, или кораблей входящих в состав Черноморского флота России, Азовской военной флотилии — открыть огонь. В таком случае этот инцидент можно представить «нападением России на Украину». Об этом так долго и настойчиво говорят и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Европе. Это позволило бы наиболее агрессивным кругам в руководстве США, Евросоюза, европейских стран обвинить Россию в агрессии, в том, что мы, на самом деле совершенно справедливо требуя гарантий своей безопасности, невступления Украины в НАТО, тем не менее… вынашиваем агрессивные планы в отношении этой бывшей братской страны.

Им важно создать такой прецедент, сорвать переговорный процесс между Путиным и Байденом. Хотя эти переговоры и так имеют мало шансов привести к чему-то, удовлетворяющему интересам России — ввиду консолидированной и откровенно антироссийской политики западных стран. Тем не менее, любые переговоры — имеют положительное политическое значение. Своей провокационной акцией Украина попыталась свести его на нет.

К тому же, этой провокацией Украина — в очередной раз ставит под сомнение принадлежность Крыма к России, поскольку речь идет о территориальных водах, о режиме прохода через Керченский пролив. Поскольку Украина не признает Крым российским, то соответственно не признает и все те режимы, которые действуют в отношении акваторий Азовского и Черного морей.

Надо понимать, что подобные провокации на суше и на море — будут продолжаться и впредь. Эта украинская акция — далеко не последняя. Украину может остудить только военный разгром ее группировок. Лишь тогда эта соседняя страна станет — сговорчивее, в ней произойдут перемены. А до тех пор — будет продолжаться бесконечная «сказка про белого бычка»…

Конечно корабль управления «Донбасс» — не фрегат и не эсминец. Он был построен на Щецинской судоверфи в Польше в далеком 1969 году. Когда-то назывался «ПМ-9», потом его переименовали в «Краснодон», а двадцать лет назад назвали «Донбасс». На этой «старой калоше» неоднократно происходили разные неприятности, в том числе пожар. Почему его вообще не списали на металлолом — не понятно. В общем, пароходик не жалко. В 2010 году Министерство обороны Украины нашло средства на восстановление этого корабля. Весной 2014 года «Донбасс» потащили на буксире в Одессу. Через четыре года корабль на законных основаниях прошел под аркой Крымского моста в Азовское море. В его лице была создана военно-морская база в Бердянске. А база должна как-то действовать.

И действие корабля ВМС Украины рядом с Керченским проливом очень многие считают провокацией. Об этом, например, заявил глава комитета Крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, который считает случившееся посягательством на целостность границ России. По его мнению, это может очень плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве. Крымчане уверены, что у России достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокации у своих границ. А режим «злого клоуна» ждет неминуемый позорный крах.

Наверное, есть в этом большой смысл, что Международный день кино отмечают именно под Новый год: 28 декабря, в самые сказочные дни года. Потому что кино – это всегда сказка, выдумка или визуализация мечты, к какому бы жанру оно ни принадлежало.

Через несколько дней вступит в свои права новый 2022 год, и когда-то люди мечтали о том, каким он будет. Мечтали, писали об этом книги и, конечно, снимали фильмы. Интересно, каким они видели время, в котором мы с вами сейчас живем?

«Зелёный сойлент» (1973)

В 1973 году будущее, а конкретно 2022 год представлялся как время, когда в результате масштабной индустриализации проблемы, связанные с перенаселением, стали разрастаться угрожающими темпами:

парниковый эффект породил глобальное потепление, в результате чего многие формы жизни на планете просто погибли;

загрязнение окружающей среды приобрело катастрофические масштабы;

города полуразрушены, люди ютятся в развалинах, улицы наводняют бездомные, безработные.

По сюжету фильма, человечество способно хоть как-то выжить и не умереть с голоду благодаря тому рациону, который был разработан и производится корпорацией «Сойлент» — высококалорийный продукт Зелёный Сойлент выработан из планктона, и это третья ступень разработок (ранее был выведен Красный Сойлент и Желтый Сойлент, но они были хуже, хотя достать такое питание проще.

Главный герой находит в квартире убитого представителя элиты продукты, которые никогда не имел возможности попробовать: виски, говядину и прочее

О том, каковая была жизнь «до кризиса», люди могут узнать только по воспоминаниям стариков или из книг. Во время расследования убийства представителя элиты главный герой фильма детектив Фрэнк Торн находит в квартире убитого продукты, которые никогда не имел возможности попробовать: виски, говядину и прочее. А еще находит засекреченный обзорный доклад «Сойлент», исходя из которого следует, что рацион Зеленый Сойлент корпорация просто не могла производить из планктона, поскольку такого планктона в океане уже давно не осталось. Постепенно расследование приводит детектива в ужасающим открытиям.

Параллельно с основной линией сюжета накаляется социальная обстановка: на улицах из-за нехватки зеленого сойлента происходят массовые бунты. На протяжении всего фильма есть человек, который наблюдает за тем, каким стал мир, как бы со стороны: он помнит, каким был мир раньше, и то, что он видит в 2022 году, его ужасает.

«Джонни-мнемоник» (1995)

Этот замечательный фильм Роберта Лонго с Киану Ривзом в главной роли – экранизация рассказа Уильяма Гибсона по его же сценарию.

Информационная сеть пронизывает мир вдоль и поперек, ею контролируются все сферы жизни человека

Мозг главного героя Джонни используется в качестве контейнера для транспортировки важной информации, для чего в его мозг имплантируют специальное устройство. В 2022 году мир представляется автору полностью пронизанным всевозможными информационными технологиями и находящимся во власти всемогущих корпораций. Информационная сеть пронизывает мир вдоль и поперек, ею контролируются все сферы жизни человека. Даже личные воспоминания человека без специальных имплантов перестают быть доступными человеку. Но у мира, опутанного информационными технологиями как паутиной, появляются и новые, неведомые ранее болезни: синдром нервного истощения NAS, ‘Black Shakes’ или «чёрная трясучка». Не так уж далеко это представление от того, что мы в итоге имеем, не правда ли?

Социальное расслоение в сочетании с преступностью и нищетой делает 2022 год образца Уильяма Гибсона не таким уж приветливым местом.

«Sword Art Online» (2009)

Серия ранобэ или фэнтезийных романов японца Рэки Кавахары (псевдоним «abec») также посвящена событиям, которые происходят в 2022 году. По идее Рэки Кавахары, в 2022 году информационные технологии развились до такой степени, что была изобретена технология «Полного Погружения». Суть Полного Погружения в том, чтобы блокировать информацию, которая поступает с пяти органов чувств человека, перехватить эти сигналы и заменить их на фальшивые, то есть те, которые были сгенерированы компьютером. Такая технология была изначально разработана для индустрии компьютерных игр, но со временем стала проникать во все сферы человеческой жизни.

Технология замены настоящих чувств на фальшивые была разработана для компьютерных игр, но со временем стала проникать во все сферы человеческой жизни

Романы Рэки Кавахары были экранизированы: есть аниме, манга, компьютерные игры по этому сюжету. В аниме «Мастер меча онлайн», которое начали выпускать с 2021 года, главный герой по имени Кирито принимает участие в бета-тестировании новой игры на основе такой технологии. Но есть одна важная деталь: если вступаешь в игру, то не сможешь выйти из нее по собственной воле, только если пройдешь до конца все 100 уровней. И если погибнешь в игре, то и в реальной жизни погибнешь тоже.

А еще действие в 2022 году происходит в фильмах:

- «Превосходство» (2014), где ученые ведут разработку компьютера, способного превзойти разум всего человечества, достичь состояния технологической сингулярности и совместить в себе абсолютно все знания и опыт, накопленные человечеством за всю историю его существования;

- «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017), где раса трансформеров объявлена вне закона, существует «Служба ликвидации трансформеров», но трансформеры все равно прибывают на Планету Земля на звездолетах;

- «Война будущего» (2021), где человечеству предсказывают инопланетное вторжение в совсем уже недалеком будущем, и поэтому ученые придумывают технологию, благодаря которой становится возможным призвать из прошлого солдат, чтобы они помогли победить в войне будущего;

- в сериале «Последний человек на Земле» (2015), где всех людей на планете уничтожила пандемия нового неизвестного вируса и остался только Фил Миллер 42 лет из США, который отправляется в путешествие по стране в надежде найти еще хоть кого-то уцелевшего. Если учесть, что над сериалом была начата работа еще в 2014 году, то становится как-то немного не по себе от пророческого дара сценаристов;

- в сериале «Иеремия» (2002), где показывается жизнь после эпидемии «Большой смерти», тоже уничтожившей практически все население Земли, когда выжили после смертельного вируса только дети, то есть те, кто на момент пандемии не достиг половой зрелости.

Вот таким безрадостным и опасным представлялся раньше 2022 год. Надеемся, что таким он останется только в кинофантастике.

А какие вы знаете фильмы и сериалы, где действие происходит в 2022 году?

источник

Читайте также

Год: 2020 (2 сезона), РоссияЖанр: драмаРежиссер: Оксана Барковская, Ирина ГурьяноваПродюсер:…

17.10.2021, 19:55

—

11 773

просмотрa

Подробнее

Информация о сериале «Мне плевать, кто вы» (2022)Жанр: Комедия, драмаСтрана: РоссияДата выхода:…

позавчера, 02:14

—

73

просмотрa

Подробнее

В данной видео подборке собраны воедино великолепные кадры нашей прекрасной …

02.01.2022, 12:16

—

21

просмотр

Подробнее

Жанр: Комедии, ДрамаДата выхода в РФ: 10 декабря 2021Режиссёр: Майкл Патрик

22.12.2021, 17:20

—

120

просмотров

Подробнее

План «Ост»: если быГитлер победилВ 20-х годах Адольф Гитлер написал в «Майн …

21.12.2021, 14:31

—

85

просмотров

Подробнее

Анастасия Вертинская – прекрасная, тонкая, впечатляющая актриса. Ставшая звездой в совсем юном возрасте,…

18.12.2021, 13:41

—

58

просмотров

Подробнее

Пасхальные цветы, купленные заранее, пылились на шкафу уже пять месяцев. Что им, они искусственные,…

17.12.2021, 18:12

—

65

просмотров

Подробнее

Год: 2021 (1 сезон), РоссияЖанр: комедияРежиссер:

15.12.2021, 10:31

—

151

просмотр

Подробнее

Сериал «Чиновница» (2021), все 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 серии. Содержание, отзывы, смотреть онлайн в HD-1080 на Kion

Год: 2021Жанр: драма, детектив, мелодрамаРежиссер: Оксана КарасПродюсер: Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян,…

14.12.2021, 07:18

—

147

просмотров

Подробнее

«В клетке» (2 сезон) сериал 2021 г: все 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 серии. Содержание, отзывы зрителей, смотреть онлайн на Okko в HD1080

Премьера 2 сезона сериала «В клетке» на видеосервисе «Okko TV» состоялась 7 октября 2021 года.

12.12.2021, 15:57

—

326

просмотров

Подробнее

Жанр: Комедии, ДрамаДата выхода в РФ: 10 декабря 2021Режиссёр: Майкл Патрик КингМировая премьера:…

12.12.2021, 13:40

—

14 761

просмотр

Подробнее

11.12.2021, 00:30

—

312

просмотров

Подробнее

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде,…

05.12.2021, 17:31

—

78

просмотров

Подробнее