Сказки А.С. Пушкина, вошедшие в круг детского чтения

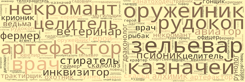

Содержание

Введение

. Как относился А.С. Пушкин к устному народному творчеству

. Фольклорность А.С. Пушкина, который «украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил незаменимым их смысл и силу»

. Народность и реализм сказок Пушкина, в которых «нашло выражение отрицательное отношение народа к угнетателям, присущее ему чувство справедливости, веры в торжество добра»

. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане». Их связь с устным народным творчеством. Система образов, характеры героев, богатство и глубина содержания

. Идейный смысл «Сказки о рыбаке и рыбке», её сатирический характер и социальная заостренность

. Поэтика сказок Пушкина в свете особенностей детской литературы

. Что привлекает в пушкинских сказках детей

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Устная народная поэзия сопровождала всю жизнь крестьянина, от рождения до смерти, от колыбельной песенки до похоронного причитания. Повсюду в народе пелись песни, рассказывались сказки. Пели ямщики в пути, песни звучали во время работы и в праздники, в хороводах и на свадьбах, пели и рассказывали на зимних посиделках. Весь быт народа, его страдания и радости, его борьба, его исторические воспоминания — все это получало выражение в народной поэзии, в песнях, былинах, сказках, преданиях, передававшихся от поколения к поколению, обновлявшихся или создававшихся впервые. А.С. Пушкин не просто проникся народной поэтикой, он ввел народную сказку в свое литературное творчество, дал ей новую жизнь, придал форму, которая стала доступна всем и даже детям. Это придает актуальность данному исследованию.

Цель исследования — выявить особенности сказок А.С. Пушкина, вошедших в круг детского чтения.

Объект исследования — сказки А.С. Пушкина.

Предмет исследования — сказки А.С. Пушкина, вошедшие в круг детского чтения.

Задачи исследования: выявить отношение А.С. Пушкина к устному народному творчеству; определить элементы фольклорности в сказках А.С. Пушкина; проанализироать идейное своеобразие, социальную заостренность, выраженные характеры героев и образный язык.

Методы исследования: историческое определение, аналитическое обобщение, психологическое осмывсление.

Исследование базировалось на трудах: В.И. Даля, Вл. Муравьёва, Е.Е. Зубаревой и др.

1. Как относился А.С. Пушкин к устному народному творчеству

Переход Пушкина в середине 20-х гг. к реализму сопровождался у него глубоким интересом к народу. Юношеский лирические сетования на судьбу крепостного крестьянина («Увижу ли, друзья, народ неугнетенный?»), романтический горькие жалобы на отсутствие революционных настроений в народе («Паситесь, мирные народы! // Вас не пробудит чести клич») заменяются теперь пристальным и проницательным изучением народа, его жизни и потребностей, его «души».

В отличие от декабристов Пушкин старается подойти ближе к народу, понять его интересы, мечты, идеалы. Как поэт, он знает, что все чувства и мысли народа выражаются в его поэтическом творчестве. И Пушкин принимается внимательно изучать народную поэзию. Он записывает песни и народные обряды, заставляет свою няню снова рассказывать ее сказки, знакомые ему еще с детства, — теперь он по-иному их воспринимает, ищет в них выражения «народного духа», вознаграждая тем «недостатки проклятого своего воспитания». Этому изучению содействовало пребывание поэта в ссылке в Михайловском в самом тесном общении с крестьянами, и дворовыми.

Живя в Михайловском, Пушкин близко познакомился с простым народом, с крестьянами. Там он с глубоким сочувствием и интересом изучал народные нравы, обычаи и поверья. Няня рассказывала ему, как и в детстве, сказки, пела народные песни, и Пушкин был восхищен их поэтичностью. В то время в деревне можно было услышать множество чудесных песен — и свадебных и похоронных, и грустных и веселых, и хороводных и колыбельных, и богатырских и «божественных». Рассказывалось множество интереснейших сказок, повторялось громадное количество поэтических загадок, пословиц и поговорок. Все это сочинялось народом, крестьянскими поэтами, которые грамоты не знали, своих рассказов, стихов и песен не записывали, а рассказывали и пели их, передавая друг другу с голоса. Пушкин не мог наслушаться всей этой чудесной поэзии. Он приглашал к себе простолюдинов, знающих много песен и сказок, и записывал то, что слышал от них.

На праздники ходил в соседний Святогорский монастырь, для того чтобы послушать пение слепых нищих и запомнить их песни. Соседние помещики, приехав как-то в воскресение в этот монастырь молиться Богу, с семьями, разряженные по-праздничному, были очень удивлены и даже обижены, увидев молодого соседа — Пушкина в полукрестьянской одежде, в красной рубахе и широких штанах, сидящего на церковной паперти и поющего вместе со слепыми нищими «Стих об Алексее, божьем человеке».

Пушкин в Михайловском начал учиться сам сочинять по-народному песни, сказки и, в конце концов, овладел этим умением.

2. Фольклорность А.С. Пушкина, который «украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил незаменимым их смысл и силу»

На каждом этапе своего творческого развития Пушкин создавал произведения в фольклорном стиле, всё глубже проникая в обширный и разнообразный мир народной поэзии. Сказки стали итогом многолетних стремлений поэта постичь образ мыслей и чувства народа, особенности его характера, устного народного творчества и языка. Основным источником всех сказок Пушкина послужил русский сказочный фольклор. Опираясь на идейно-эстетическое богатство фольклора, Пушкин творчески развил традиции народной поэзии. В сказочных поэмах Пушкина запечатлелись и народные взгляды, и обстоятельства жизни.

В пушкинских произведениях и биографии обнаруживаются многочисленные свидетельства его прекрасной осведомленности в области разнообразных форм народной поэзии — лирических и эпических форм, песен и сказок, народного юмора и причитаний, обрядовых представлений и пословиц. Он восхищался образцами русского фольклора и рассказывал о них в обществе, внимательно читал сборники произведений фольклора, записывал народные сказки и песни, даже готовил сборник русских исторических песен и подробное исследование по фольклору; в его сочинениях разбросано множество цитат, реминисценций и эпиграфов почти из всех жанров народной поэзии. Наконец, особое место в его поэтическом наследии занимают произведения с осознанным отпечатком народного творчества.

Пушкин не ограничивается задачей пассивного изучения народной поэзии: он стремится проникнуть в нее, творчески овладеть ее содержанием и формой, научиться самому создавать такие же песни и сказки, какие создавали безымянные народные поэты. И это ему удалось настолько, что до недавнего времени некоторые из его произведений в народном духе (например, «Песни о Стеньке Разине») исследователи принимали за записи подлинно народных песен. В отличие от всех предшественников, Пушкин в своих «подражаниях» касается, прежде всего, социальных и политических тем народной жизни. Серьезные социальные темы затрагивает он и в своих сказках.

С 1830 по 1834 г. Пушкиным было написано пять народных сказок в стихах, а одна («О медведихе») осталась незаконченной. Эти сказки впервые вводили в литературу подлинную, не приноровленную к интересам дворянского читателя народную поэзию, то есть не только занимательные, фантастические приключения героев или любовные переживания «красной девицы» и «доброго молодца». В пушкинских сказках затрагивается социальная тема (о жадном попе и батраке, наказавшем его, о мужике, которого тем больше угнетают, чем больше благ доставляет он своим угнетателям), говорится о моральных идеалах народа («Сказка о мертвой царевне») и т.п.

Самым существенным отступлением пушкинских сказок от типа народной сказки была стихотворная форма, которую придал поэт этому прозаическому народному жанру.

Пушкиным созданы сказки двух типов. В одних («Сказка о попе», «Сказка о медведихе» и «Сказка о рыбаке и рыбке») Пушкин стремится воспроизвести не только дух, сюжеты и образы народного творчества, но и народные формы стиха (песенного, поговорочного, раешного), языка и стиля. Сказки о попе и о медведихе написаны подлинно народным стихом, «Сказка о рыбаке и рыбке» — стихом, созданным самим Пушкиным и близким по своему строению к некоторым формам народного стиха. Поэт здесь как бы перевоплощается в народного сказителя. Мы не найдем в этих сказках ни одного слова, ни одного оборота, чуждого подлинно народной поэзии.

Остальные три сказки («О царе Салтане», «О мертвой царевне», «О золотом петушке») написаны более «литературно» — литературным, равномерным стихом (четырехстопный хорей с парными рифмами); Пушкин употребляет в них иной раз чисто литературные поэтические выражения и обороты, хотя по общему духу, мотивам и образам они полностью сохраняют свой народный характер.

Пушкин хорошо знал, что многие сказочные сюжеты или отдельные мотивы существуют в устном творчестве разных народов, переходят, видоизменяясь, от одного к другому. Поэтому он, подобно настоящему народному сказителю, брал, когда это было нужно, те или иные мотивы, детали сюжета из иноязычного фольклора, чудесным образом превращая их в подлинно русские. Немало вносил он в сказки и своего собственного: по-своему изменял народный сюжет, упрощал или усложнял его, вводил свои образы (золотой рыбки, царевны-Лебедь и т.п.).

В своих сказках Пушкин использовал элементы и других жанров народной поэзии — песен, заговоров, причитаний. Таковы, например, заклинание Гвидона, обращенное к волне, или королевича Елисея — к солнцу, месяцу и ветру, напоминающие плач Ярославны из «Слова о полку Игореве».

Сказки Пушкина — не простое переложение в стихи подлинных сказок, а сложный по своему составу жанр. Пушкин выступает в них и как реконструктор испорченной в устной народной передаче народной сказки, и как равноправный участник в ее создании.

Не понятые в их значении современниками, недооцененные позднейшей критикой, сказки Пушкина были приняты народом. Одна из сказок Пушкина («О рыбаке и рыбке») была записана со слов народного сказителя, как чисто народная сказка. «В зрелой словесности, — пишет Пушкин, — приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному».

Постепенно наряду с фольклорными формами развивались столь же зрелые литературные формы, но даже в 30-х годах Пушкин так высказывался по поводу отечественной художественной прозы: «… надо бы сделать, чтоб выучиться говорить по-русски и не в сказке… Да нет, трудно, нельзя еще!…».

3. Народность и реализм сказок Пушкина, в которых «нашло выражение отрицательное отношение народа к угнетателям, присущее ему чувство справедливости, веры в торжество добра»

Фольклорная поэтика становится в сказках Пушкин могучим средством реалистического изображения жизни, помогает поэту проникнуть в психологию героев. Удивительно легко, свободно и естественно совершается в сказках Пушкина переход от реального к волшебному и наоборот.

Пушкин сохраняет основной закон композиции народной сказки — её стремление излагать события так, как они совершаются в реальной жизни. Так же в сказках Пушкина отразился закон троекратного повторения с небольшими вариациями основных сюжетных эпизодов. Например, трижды отправляется к морю старик-рыбак; трижды обращается к стихиям королевич Елисей; трижды посылает свои войска против врагов царь Дадон и т.п.

Создавая на фольклорной основе новую литературную сказку, поэт стремился предельно приблизить её к стилю народной поэзии. Но сказки Пушкина стихотворные, а фольклорные сказки рассказываются прозой. Чтобы стихотворный стиль не создавал ощутимого отличия между его сказками и сказками народными, Пушкин использовал в них песенные и речитативные жанры устного народного творчества.

Враждебное отношение А.С. Пушкина к самодержавно-крепостнической власти ярко проявилось в том, что положительные герои всех его сказок — люди из народа: работник Балда («Сказка о попе и его работнике Балде»); труженик-старик («Сказка о рыбаке и рыбке»).

Сказки Пушкина оптимистичны, в них добро всегда побеждает тьму и злобу. Находчивость и трудолюбие Балды помогает ему победить попа; любовь и верность Елисея воскрешают его невесту; сыновняя преданность Гвидона, его борьба с завистью и клеветой способствуют торжеству правды. Чертами народности отмечена и поэтическая речь в сказках Пушкина. В них широко применяются народные поговорки, пословицы, слова и выражения, суффиксы:

Но жена не рукавица:

С белой ручки не стряхнешь

Да за пояс не заткнешь.

(«Сказка о царе Салтане».)

«… Впредь тебе, невежа, наука:

Не садися не в свои сани!»

(«Сказка о рыбаке и рыбке».)

«Дурачина ты, простофиля!

Выпросил, дурачина, корыто!

В корыте много ли корысти?..»

(«Сказка о рыбаке и рыбке»)

В сказках Пушкина много слов разговорного, иногда просторечного языка («и молва трезвонить стала», «не кручинься», «он стоял позадь забора», «инда плакал царь Дадон»). Пушкин использует изобразительные средства народной поэзии: сравнения, метафоры, гиперболы, постоянные эпитеты:

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря…

(«Сказка о царе Салтане».)

Царь скопца благодарит,

Горы золота сулит.

(«Сказка о золотом петушке».)

В его сказках широко применяется народно-поэтическая речь с ее своеобразной ритмикой и повторами («в путь-дорогу снарядился»; «свет наш солнышко»; «по морю, по океану к славному царю Салтану»).

4. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане». Их связь с устным народным творчеством. Система образов, характеры героев, богатство и глубина содержания

В 1833 г. написана «Сказка о рыбаке и рыбке». Сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» связан истоками со сказкой «Жадная старуха» и был подарен Пушкину собирателем фольклора писателем В.И. Далем. В «Сказке о рыбаке и рыбке» отразились мотивы, бытующие не только в русском языке, но и в зарубежном фольклоре. Так, в сборнике братьев Гримм есть похожая сказка. Но они ограничились моралистическим выводом: жадность вредна, довольствуйтесь тем, что у тебя есть. Сказка Гриммов лишена социальной окраски: оба действующих лица — старик и старуха — поровну пользуются почестями и богатствами, доставшимися им по милости золотой рыбки. Сказка Пушкина представляет собой сатиру на крепостничество. Это подчеркивается резким противопоставлением старика и старухи: он остается крестьянином, а она поднимается все выше по социальной лестнице.

В образе старика олицетворяется народное начало сказки. Он вынужден покоряться воле жадной старухи, он не испытывает к ней почтения, как бы высоко ни вознеслась она. Об этом свидетельствует его обращение к ней, когда она захотела стать царицей: «Что ты, баба, белены объелась?»

Сказки А.С. Пушкина — сюжетные произведения, в которых показан резкий конфликт между светлым и темным миром. Примером может служить «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Она была написана в 1831 г. и впервые напечатана в 1832г. в третьей части «Стихотворений А. С. Пушкина». «Сказка о царе Салтане» перекликается с народной сказкой «О чудесных детях». Обращаясь к устному народному творчеству, А.С. Пушкин видит в нем неисчерпаемые возможности для обновления литературы.

Далеко не все современники поняли новаторство Пушкина и увидели рождение нового поэтического жанра. Это произведение — не подражание и не переложение народной сказки, а прямой ее наследник не только по внешним признакам, но и по реалистической основе и глубокому социальному содержанию. В нем с самого начала дается тонкое сатирическое снижение образа царя: «Во все время разговора он стоял позадь забора…».

По цензурным условиям А.С. Пушкин не мог откровеннее высмеять высокородного любителя подслушивать. Но в черновой прозаической программе «Сказки о царе Салтане» поэт четко наметил черты его характера: «Царь имел привычку гулять поздно по городу и подслушивать речи своих подданных. Он с приятной улыбкой подошел к меньшой сестре, взял ее за руку и сказал: будь же царицей и роди мне царевича! Потом, обратясь к старшей и средней, сказал он: ты будь у меня при дворе ткачихой, а ты — кухаркой». В сказке отражены многообразные оттенки человеческих чувств:

В кухне злится повариха,

Плачет у станка ткачиха,

И завидуют оне

Государственной жене —

и раскрываются сложные взаимоотношения между людьми («А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой извести ее хотят…»).

«Сказка о царе Салтане» завершается не моралистическим выводом, как было у многих других писателей-сказочников, а веселым пиром славящим торжество добра. Положительные персонажи в длительной борьбе побеждают: князь Гвидон встречается с отцом; ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха посрамлены.

Читатели всем сердцем на стороне «светлого мира» сказки, олицетворенного в образах царицы-матери, князя Гвидона, царевны Лебеди. Только образ царя Салтана вызывает сомнения и раздумья. Вот как говорит об этом К.И. Чуковский в книге «От двух до пяти»: «Мальчишка с большим увлечением слушал сказку о царе Салтане. Но все время его тревожил вопрос: «Что же такое этот самый Салтан? С одной стороны, он как будто человек симпатичный, а с другой стороны, он уж слишком поддается влиянию злой Бабарихи и ее коварных подруг. Поэтому все время он перебивал рассказчика вопросами об этом непостижимом царе: А что он — правильный? А он хороший?» Подобные сомнения и раздумья — начало активной работы творческого сознания маленького слушателя. Это свидетельство большого воспитательного значения подобных произведений.

Сказки Пушкина отличаются богатством творческой фантазии, что особенно характерно для детской литературы. В них гармонично уживаются реалистические картины быта и нравов различных сословий русского общества с чудесами волшебного мира, возникшего под пером поэта. Таков целый город на острове Буяне — столица князя Гвидона:

…Город новый златоглавый…

…Стены с частыми зубцами,

И за белыми стенами

Блещут маковки церквей

И святых монастырей.

…В колымагах золотых

Пышный двор встречает их…

Поэтически совершенны такие персонажи, как царевна Лебедь, Золотая рыбка, тридцать три богатыря, белка-чудесница. Для сказок Пушкина, как и для народных, характерны чудесные превращения: старухи крестьянки — в царицу; лебедя — в прекрасную девушку; князя Гвидона — в комара, шмеля, муху. Волшебные превращения не только увлекательны, они помогают раскрыть гуманистические идеи сказок. Превращение старухи снова из царицы в крестьянку связано с наказанием ее за самодурство и алчность. Превращение лебедя в прекрасную девушку выражает победу любви над волшебными чарами. Действие развертывается динамично, без длительных описаний. Пушкин-сказочник выступил против монотонности поэзии, против стертых ритмико-синтаксических оборотов. Его стих подвижен, передает ритм движения и напряженность событий:

Едет с грамотой гонец,

И приехал, наконец.

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Обобрать его велят;

Допьяна гонца поят

И в суму его пустую

Суют грамоту другую…

Динамизм и быстрота смены событий свободно и легко уживаются с пейзажными картинками, лаконичными и зримо-красочными:

Ветер весело шумит,

Судно весело бежит…

В синем небе звезды блещут,

В синем море волны хлещут;

Туча по небу идет,

Бочка по морю плывет.

Ветер на море гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

Пушкин выступает в «Сказке о царе Салтане» как борец за народность языка, или «просторечье», как тогда говорили. Мягко, задушевно звучит речь героев, полная слов с ласкательными суффиксами, характерными для устного народного творчества:

…белочка при всех

Золотой грызет орех,

Изумрудец вынимает,

А скорлупку собирает…

Энергична и действенна у Пушкина-сказочника звуковая организация стиха. Значимостью у него обладает каждый звук, то передающий плеск морской волны, то воспроизводящий полет комара или шмеля:

Море вздуется бурливо.

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге…

Тут он в точку уменьшился,

Комаром оборотился,

Полетел и запищал…

Тут он очень уменьшился,

Шмелем князь оборотился,

Полетел и зажужжал…

С. Я. Маршак в «Заметках о сказках Пушкина» дает мудрый совет: «Я не думаю, что мы должны объяснять ребенку, какое значение имеют в этих стихах звуки «з» и «ж», характеризующие полет комара и шмеля. Пусть дети чувствуют звуковую окраску стихов, не занимаясь анализом. Но мы-то сами, прежде, чем прочесть стихи детям, должны хорошо услышать все эти «з», «ж», длинное, высокое «и» — в слове «злится» и низкое, гулкое «у» в словах «кружится» и «жужжит».

5. Идейный смысл «Сказки о рыбаке и рыбке», её сатирический характер и социальная заостренность

сказка пушкин фольклорность реализм

Эта сказка является своеобразным, чисто пушкинским вариантом широко распространенной в поэзии разных народов сказки о старухе, наказанной за ее стремление к богатству и власти. В русских сказках на этот сюжет старик и старуха живут в лесу, и желания старухи исполняет или чудесное дерево, или птичка, или святой и т.п. Пушкин воспользовался соответствующей немецкой сказкой, где действие происходит на берегу моря, старик — рыбак, а в роли исполнителя всех желаний выступает рыба камбала. Пушкин заменил этот малопоэтический образ золотой рыбкой, народным символом богатства, обилия, удачи.

Другое изменение, внесенное Пушкиным в сюжет, придает сказке совершенно новый идейный смысл. Во всех народных вариантах идея сказки — реакционная. Она отражает забитость, смиренность народа. В сказке осуждается стремление подняться выше своего убогого состояния. Старуха желает получить вместо землянки новый дом, затем стать из крестьянки барыней (а старик при этом становится барином), затем царицей (а старик — царем) и, наконец, самим богом. За это они оба наказываются: в одних вариантах они превращены в медведей (или в свиней), в других — возвращаются к прежней нищете. Смысл сказки в ее народных вариантах — «всяк сверчок знай свой шесток».

В пушкинской сказке судьба старика отделена от судьбы старухи; он так и остается простым крестьянином-рыбаком, и чем выше старуха поднимается по «социальной лестнице», тем тяжелее становится гнет, испытываемый стариком. Старуха у Пушкина наказана не за то, что она хочет жить барыней или царицей, а за то, что, ставши барыней, она бьет и «за чупрун таскает» своих слуг, мужа-крестьянина посылает служить на конюшню; ставши царицей, она окружена грозной стражей, которая чуть не изрубила топорами ее старика, владычицей морскою она хочет быть для того, чтобы рыбка золотая служила ей и была у ней на посылках. Это придает сказке Пушкина глубокий прогрессивный смысл.

6. Поэтика сказок Пушкина в свете особенностей детской литературы

Трудно переоценить значение пушкинских творений для формирующейся личности: они открывают маленькому читателю огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и богатству родного языка. Анна Ахматова в статье «Пушкин и дети» пишет: «Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, никогда больше не услышат и на котором не будут говорить, но который всё равно будет при них как вечная драгоценности».

Поэзия Пушкина пленяет детей не только простотой и ясностью языка, удивительной красочностью образов, эмоциональностью, энергичностью, динамикой. Пушкинские пейзажи, вошедшие в книги для детского чтения, передают подлинно русский взгляд на родную природу, воспевают её величие и красоту. Они воспитывают в нас с младенческих лет глубокое чувство, любовь к прекрасному.

Глубокий след в детском чтении в истории детской литературы оставили пленяющие красотой и умом сказки Пушкина. Сказки Пушкина пробуждают симпатии и антипатии читателей, формируют активное отношение к своим героям. В поэтике Пушкина, особенно родственной, оказалась выразительная динамика народно-сказочного повествования. У Пушкина каждый сказочный тип имеет свой неповторимый облик, он художественно индивидуален. В произведениях с потрясающей художественной силой воплотилась гуманистическая идея народной сказки о самозабвенной человеческой любви, способной совершить чудо, преодолеть смерть, торжествовать над силами зла и жестокости. Сказки Пушкина, не имея назидательной интонации, очень поучительны для детей. С народным шутливым акцентом он обращает их внимание на такие пороки, как жадность, леность, ложь, хитрость, вероломство. Но зло обязательно наказывается, а добро побеждает, лечит, воспитывает. В большинстве сказок мы встречаем активно действующего положительного героя, побеждающего злые силы. В тех же сказках, где положительного героя нет, Пушкин находит другой путь воплощения извечной оптимистической идеи народной сказки о неминуемой победе правды над ложью.

8. Что привлекает в пушкинских сказках детей

Как известно, Пушкин не писал специально для детей. Однако вошедшие в круг детского чтения пушкинские произведения оказывают на ребёнка глубокое и плодотворное воспитательное воздействие, раскрывают перед ним большие явления человеческой жизни и важные социальные и нравственные проблемы в простой, яркой и эмоциональной форме.

Сказки Пушкина пробуждают симпатии и антипатии читателей-детей, формируют их активное отношение к героям. Поэт искал свой путь освоения большой поэтической формы. Он пересмотрел все современные эстетические теории, считавшиеся неизменными. Так, сказку Пушкин рассматривает как большой эпический жанр литературы в отличие от многих современных ему писателей, считавших, что это жанр незначительный, мелкий. Создавая сказки, Пушкин обращается не к какому-то одному сюжету, как делали многие его современники, а собирает и обрабатывает наиболее яркие варианты русского и зарубежного фольклора.

Произведения А.С. Пушкина указали детской литературе новый путь. Они дали классические образцы детской литературы, вскрыли пустоту и надуманность моралистических книжек многих детских писателей.

Заключение

Глубокий след в детском чтении в истории детской литературы оставили пленяющие красотой и умом сказки Пушкина. На каждом этапе своего творческого развития Пушкин создавал сказочные произведения в фольклорном стиле, всё глубже проникая в обширный и разнообразный мир народной поэзии. Сказки стали итогом многолетних стремлений поэта постичь образ мыслей и чувства народа, особенности его характера, устного народного творчества и языка.

Фольклорная поэтика становится в сказках Пушкин могучим средством реалистического изображения жизни, помогает поэту проникнуть в психологию героев. Удивительно легко, свободно и естественно совершается в сказках Пушкина переход от реального к волшебному и наоборот.

Сказки А.С. Пушкина — сюжетные произведения, в которых показан резкий конфликт между светлым и темным миром. Примером может служить «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди, «Сказка о рыбаке и рыбке».

Трудно переоценить значение пушкинских творений для формирующейся личности: они открывают маленькому читателю огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и богатству родного языка. Произведения А.С. Пушкина указали детской литературе новый путь. Они дали классические образцы детской литературы.

Таким образом, в отличие от декабристов Пушкин старается подойти ближе к народу, понять его интересы, мечты, идеалы. Как поэт, он знает, что все чувства и мысли народа выражаются в его поэтическом творчестве. Сказка — это вершина народного фольклора в силу ее доступности в любом возрасте. Поэтому А.С. Пушкин хоть и не писал специально для детей становится любимым автором для каждого ребенка с самого малого возраста.

Список используемой литературы

1. «Благослови, поэт!…»: антология поэзии пушкинской поры. Книга 1. [Текст] / Прим. Вл. Муравьёва. — М.: Вече, 2003. — 432 с.

. Даль В.И. Воспоминания о Пушкине [Текст] / В.И. Даль // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. — Т.2. — М.: Вече, 2004. — С. 224.

. Детская литература (тексты лекций) [Электронный ресурс] // http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=225

. Детская литература [Текст] / Под ред. Е.Е. Зубаревой. — М.: Просвещение, 2005. — 346 с.

5. Мотивы сказки и былины в поэзии А.С. Пушкина [Электронный ресурс] // <http://soshinenie.ru/motivy-skazki-i-byliny-v-poezii-as-pushkina/>

. Пушкин, А.С. Избр. произв. [Текст] / А.С. Пушкин. — М.: Дет. лит., 2009. — 468 с.

. Пушкин, А.С. Собр. соч. в трех томах [Текст] / А.С. Пушкин. — Т.1. — М.: Худож. лит., 2004. — 486 с.

. Зуева, Т.В. Сказки А.С. Пушкина [Текст] / Т.В. Зуева. — М.: Просвещение, 1989. — 346 с.

. Маршак, С. О сказках Пушкина [Текст] / С.Маршак // Маршак С. Соч. в 4-х т. — Е.1. С. 344-356.

. Сапожков, С.В. Сказки А.С. Пушкина как поэтический цикл [Текст] / С.В. Сапожков // Детская литература. — 1991. — №3. — С.124-135.

Скачать архив (16.1 Kb)

Схожие материалы:

весь текст

556 864 зн., 13,92 а.л.

- Аннотация

- Оглавление

- Статистика

Алекс Граф принимает участие в XVIII чемпионате мира по футболу. Сможет ли Алекс со своим другом-одноклубником завоевать Кубок Мира ФИФА?

- Глава 1

- Глава 2

- Глава 3

- Глава 4

- Глава 5

- Глава 6

- Глава 7

- Глава 8

- Глава 9

- Глава 10

- Глава 11

- Глава 12

- Глава 13

- Глава 14

- Глава 15

- Глава 16

- Глава 17

Добавили в библиотеку

2 613

Начало и конец дня на графике считаются по московскому времени (UTC +03:00)

Сортировать по

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

Войдите, пожалуйста.

2022 год наступил, хочется спросить: когда ждать продолжение?

раскрыть ветвь

0

Уважаемый писатель. Прекрасный цикл книг. Остро, жёстко, временами очень правдиво. Когда продолжение?

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

Спасибо, интересно.

Но под конец как-то слишком слащаво стало.

раскрыть ветвь

0

За два дня проглотил четыре книги. Тут тот редкий случай, когда автор прибавляет от книги к книге, а не наоборот, деградирует. Если первую где то до середины книги вымучил в стиле «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус» чисто из любви к футболу, то дальше уже уровень книг явно вырос и читал с интересом. Сказка, конечно, но… Хоть в сказке чемпионами мира стали) В реале, боюсь, нам это ещё долго не грозит… А то поколение футболистов было действительно довольно сильное, что подтвердила бронза ЧЕ 2008. Автору спасибо!

раскрыть ветвь

1

раскрыть ветвь

0

Вы меня простите, а чему радуется, когда родила сестра ГГ. Ладно сам ГГ радуется, его племянник родился. Какой нахрен сын? Это личинка Ману. Андрей тут причем?

Очередной олень золотые рога, чужую днк всю оставшуюся жизнь содержать. Тьфу блин.

А еще умиляет женский вброс:

Отец не кто родил, а кто воспитал…

Да-да, конечно!

Беременная баба за любого мужчину вцепиться.

Оооолень золотые рога

раскрыть ветвь

0

Команда сборной России по футболу в то время была на достаточном уровне для игры с грандами. Не было у команды хорошего нападающего или даже среднего ( Кержаков стабильно мазал даже с 1м от ворот). Граф это воплощение желания миллионов российский любителей футбола иметь к команде такого игрока уровня месси.

раскрыть ветвь

0

Ну мне понравилось, в футболе ни бум бум, но после книг захотелось посмотреть на этого зверя футболом именуемым. Нравиться именно положительная эмоциональность книги, прям сама радуюсь с гг голам, победам и т.д. Редко когда читая книгу я так отдыхала душой. Так что спасибо автору. Думаю я еще буду перечитывать серию.

раскрыть ветвь

0

Господа если вам ненравится сказка, создайте сайт и критекуйте сказки Пушкина, вот где раздолье. Лично меня больше интересует когда продолжение.

раскрыть ветвь

0

жить предпочитает в Испании.

бред про выигрыш Россией чемпионата мира?

Жаль подобных интеллектуалов, слово «сказка » им не ведома.В детстве сразу начали читать Монтеня «Опыты» или труды Аристотеля. Грешен перед ними: до сих пор почитываю саги об Алисе Селезневой, и не скрываю,что люблю читать сказки,даже собираю, то есть коллекционирую. У каждого свои причуды. «Восторги ,диссонансы,лубочность….» Главное здесь плюнуть в нас ,читателей , и показать себя » вот мы какие умные- разумные». Зачем вы здесь , а не площади С…. Это оттуда…

раскрыть ветвь

0

раскрыть ветвь

0

раскрыть ветвь

1

Так автор же указал, что это жанр «сказка».

раскрыть ветвь

0

Купили себе право читать — читайте. Автору виднее. Торопыги, ждали бы окончательную редактуру:» нет, мы хотим сегодня- мы, хотим сейчас…» Хотюнчики… теперь терпите.Автор в своем праве.

раскрыть ветвь

0

В черновик убери книгу полностью отредач и выложи

раскрыть ветвь

0

раскрыть ветвь

0

если еще будут подвижки отпишусь наверное, заходишь на сайт видишь колокольчик 6 непрочитанных, ух ты как много написали, а там Лебедев туда сюда главы тасует, че за дурость?

раскрыть ветвь

0

Вроде знаков прибавилось. Значит что-то добавлено. Наверное надо заново книгу прочитать. Вдруг какие-то нюансы появились. Жалко не скачивал. Не сравнить.

раскрыть ветвь

1

Я заметил только сумму за дом в Рязани,урезали осетра вдвое.

раскрыть ветвь

0

Раздражает бесконечное удаление-возвращение глав. Это не дополнительная реклама, это антиреклама.

раскрыть ветвь

1

Поставь статус «прочитано», в чем проблема то?

раскрыть ветвь

0

Спасибо автору за работу. Показалось что последняя глава, концовка получилась сумбурной. Лозунги, которыми стал говорить ГГ в конце — для 2006 года были бы ещё актуальны, но в с высоты 2021 годы смотрятся наивно и фантастично. Собственно как раз для альтернативной истории. Автору дальнейших творческих успехов. Надеюсь что это финальная книга серии.

раскрыть ветвь

0

Удали из библиотеки, чтобы не отвлекаться на сообщения)

раскрыть ветвь

0

Автор за сутки глав отредактировал, аж на целую главу наберется :))

раскрыть ветвь

0

Написать комментарий

304K

1 524

9

10 сказок

Сказка о царе Салтане

Сказка о царе Салтане начинается с беседы трех сестер, которые представляют, что бы они сделали, став царицами. Царь Салтан подслушивает разговор и женится на сестре, которая обещала родить ему богатыря. Другие девушки становятся ткачихой и поварихой. Когда царь уехал на войну, жена родила ему сына – Гвидона. Из-за козней сестер и сватьи царицу с…

Сказка о царе Салтане начинается с беседы трех сестер, которые представляют, что бы они сделали, став царицами. Царь Салтан подслушивает разговор и женится на сестре, которая обещала родить ему богатыря. Другие девушки становятся ткачихой и поварихой. Когда царь уехал на войну, жена родила ему сына – Гвидона. Из-за козней сестер и сватьи царицу с…

волшебная про людей про царя

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 20 мин.)

Сказка о золотом петушке

Сказка о золотом петушке рассказывает о царе Дадоне. Соседи начали разорять его земли. Дадон попросил помощи у мудреца-звездочета, который посоветовал ему завести золотого в петушка, предупреждающего об опасности. В обмен Дадон поклялся исполнить любое желание мудреца. Два года длилось мирное время, но вдруг пришло войско с востока. Дадон потерял…

Сказка о золотом петушке рассказывает о царе Дадоне. Соседи начали разорять его земли. Дадон попросил помощи у мудреца-звездочета, который посоветовал ему завести золотого в петушка, предупреждающего об опасности. В обмен Дадон поклялся исполнить любое желание мудреца. Два года длилось мирное время, но вдруг пришло войско с востока. Дадон потерял…

про людей про царя

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 5 мин.)

Сказка о рыбаке и рыбке

В Сказке о рыбаке и рыбке старик и старуха живут на берегу синего моря. Однажды старик отправился на рыбалку и поймал золотую рыбку. Рыбка попросила старика отпустить ее в обмен на желание. Рыбак сжалился и отпустил ее просто так. Вернувшись домой, он рассказал об этом своей жене. Старуха обозвала его простофилей и отправила обратно, чтобы он…

В Сказке о рыбаке и рыбке старик и старуха живут на берегу синего моря. Однажды старик отправился на рыбалку и поймал золотую рыбку. Рыбка попросила старика отпустить ее в обмен на желание. Рыбак сжалился и отпустил ее просто так. Вернувшись домой, он рассказал об этом своей жене. Старуха обозвала его простофилей и отправила обратно, чтобы он…

волшебная про людей

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 6 мин.)

У лукоморья дуб зеленый

У лукоморья дуб зеленый – вступительный отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Он знакомит читателя с волшебным краем Лукоморьем. В тексте упоминаются различные сказочные существа, в том числе ученый кот, который якобы рассказал автору историю о Руслане и Людмиле. Отрывок не является самостоятельным произведением, он только погружает читателей в…

У лукоморья дуб зеленый – вступительный отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Он знакомит читателя с волшебным краем Лукоморьем. В тексте упоминаются различные сказочные существа, в том числе ученый кот, который якобы рассказал автору историю о Руслане и Людмиле. Отрывок не является самостоятельным произведением, он только погружает читателей в…

в стихах волшебная

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 1 мин.)

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях написана на основе популярного народного сюжета, похожего на прототип «Белоснежки» братьев Гримм. В начале истории царица родила красавицу-дочь, но вскоре умерла. Царь женился снова, но его новой супругой оказалась жестокая и завистливая женщина. С помощью волшебного зеркала она узнала, что молодая…

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях написана на основе популярного народного сюжета, похожего на прототип «Белоснежки» братьев Гримм. В начале истории царица родила красавицу-дочь, но вскоре умерла. Царь женился снова, но его новой супругой оказалась жестокая и завистливая женщина. С помощью волшебного зеркала она узнала, что молодая…

богатыри волшебная мачеха про людей

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 12 мин.)

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о попе и о работнике его Балде была напечатана уже после смерти А. С. Пушкина. В ней поп встречает на базаре Балду, который соглашает работать за «три щелчка тебе по лбу». Жадный поп соглашается. Когда приходит время оплаты, он начинает беспокоиться и дает Балде невыполнимое задание: отправляет его к чертям за оброком. В конце Балда сумел…

Сказка о попе и о работнике его Балде была напечатана уже после смерти А. С. Пушкина. В ней поп встречает на базаре Балду, который соглашает работать за «три щелчка тебе по лбу». Жадный поп соглашается. Когда приходит время оплаты, он начинает беспокоиться и дает Балде невыполнимое задание: отправляет его к чертям за оброком. В конце Балда сумел…

про людей

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 5 мин.)

Руслан и Людмила (поэма)

Первую поэму Руслан и Людмила А. С. Пушкин поэт сочинил на основе русских былин. Царевна Людмила должна была выйти за богатыря Руслана, однако в день свадьбы девушку похитил злой волшебник Черномор. Царь объявил, что спаситель девушки станет ее мужем. Три других претендента на ее сердце не справились с заданием, а Руслан сумел узнать секрет…

Первую поэму Руслан и Людмила А. С. Пушкин поэт сочинил на основе русских былин. Царевна Людмила должна была выйти за богатыря Руслана, однако в день свадьбы девушку похитил злой волшебник Черномор. Царь объявил, что спаситель девушки станет ее мужем. Три других претендента на ее сердце не справились с заданием, а Руслан сумел узнать секрет…

богатыри сказки с картинками

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 57 мин.)

Песнь о Вещем Олеге

Песнь о Вещем Олеге – баллада, основанная на летописи Н. Карамзина. В поэме князь Олег отправился на войну и встретил по пути волхва, поклоняющегося Перуну. Кудесник предсказал, что князь одолеет врагов, но примет смерть от своего коня. Олег поверил ему, оставил животное и поехал дальше. Годы спустя князь вспомнил о верном «товарище» и решил…

Песнь о Вещем Олеге – баллада, основанная на летописи Н. Карамзина. В поэме князь Олег отправился на войну и встретил по пути волхва, поклоняющегося Перуну. Кудесник предсказал, что князь одолеет врагов, но примет смерть от своего коня. Олег поверил ему, оставил животное и поехал дальше. Годы спустя князь вспомнил о верном «товарище» и решил…

богатыри героическая

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 3 мин.)

Сказка о медведихе

Сказка о медведихе не получила авторского называния, не была опубликована при жизни А. С. Пушкина и считается незаконченным черновиком. По сюжету медведица вышла с медвежатами на прогулку. Зверей увидел охотник. Медведица пыталась защитить детенышей, но не смогла. Медведь узнал о гибели своей семьи и стал горевать. Посочувствовать ему пришли…

Сказка о медведихе не получила авторского называния, не была опубликована при жизни А. С. Пушкина и считается незаконченным черновиком. По сюжету медведица вышла с медвежатами на прогулку. Зверей увидел охотник. Медведица пыталась защитить детенышей, но не смогла. Медведь узнал о гибели своей семьи и стал горевать. Посочувствовать ему пришли…

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 2 мин.)

Жених

Сказка «Жених» написана в стиле русской баллады. Главная героиня – дочь купца Наташа. Она пропадает из дома на 3 дня и случайно находит в лесу избушку, где двенадцать молодых мужчин жестоко убивают девушку. Главным среди убийц оказывает жених Наташи. Во время свадьбы Наташа всем рассказывает о преступлении. Сначала ей не верят, но она…

Сказка «Жених» написана в стиле русской баллады. Главная героиня – дочь купца Наташа. Она пропадает из дома на 3 дня и случайно находит в лесу избушку, где двенадцать молодых мужчин жестоко убивают девушку. Главным среди убийц оказывает жених Наташи. Во время свадьбы Наташа всем рассказывает о преступлении. Сначала ей не верят, но она…

Автор: Пушкин А. С.

(Время чтения: 4 мин.)

Раскрасить мир яркими красками, поднять настроение и полностью развить воображение ребенка можно с помощью сказок Александра Сергеевича Пушкина. Самая полная коллекция историй от всемирно известного поэта к вашим услугам на нашем сайте. Есть лучшие аудио версии с картинками и виртуальные книги, которые будет интересно читать взрослым и слушать малышам.

Читайте лучшие сказки Пушкина на ночь

Уникальный стихотворный стиль, легкость восприятия, народные и всем знакомые сюжеты в сочетании с красочными иллюстрациями сделают каждый сеанс чтения увлекательным и запоминающимся. Выбирайте и читайте те тексты, которые по душе сыну или дочке, и сами получайте радость от погружения в детство.

Все сказки бесплатны онлайн

Разнообразие историй открывает безграничные возможности для фантазирования, при этом каждое повествование развивает важные душевные качества: честность, доброту, сопереживание, ответственность. Авторские сказки Пушкина отлично подойдут для посиделок перед сном, развивающих занятий, и веселого времяпровождения. Здесь они доступны бесплатно 24/7!

Популярные сказки Пушкина

- О царе Салтане

- О золотом петушке

- О рыбаке и рыбке

- О мертвой царевне и о семи богатырях

- О попе и о работнике его Балде

- Краткие содержания

- Пушкин

- Жених

Купеческая дочь — Наташа, пропала. Девушка вернулась домой лишь к исходу третьего дня. Родители пытались узнать, что случилось, но будучи в состоянии сильного душевного волнения, их дочь ничего не смогла им объяснить.

Прошло время, и Наташа оправилась, вновь стала румяной, повеселела. Однако, опасаясь нарушить ее душевное равновесие, родители более не рискуют задавать ей вопросы.

Однажды девушка сидела у ворот своего дома с подружками. Мимо них проехал на богато убранной тройке молодой человек. Их взгляды встретились, и Наташа обмерла. Она вбежала в дом с криком. Родители задают вопросы пытаясь понять происходящее, но девушка опять замыкается в себе и ничего не говорит.

На следующий день дом Наташиных родителей посещает сваха. Женщина расхваливает Наташу и рассказывает, что на ней хочет жениться один юноша, богатый и умный. Отец одобряет этот брак, он считает, что обзаведясь собственным домом и детьми, Наташа быстрее забудет свои тревоги. Девушка понимает, кто ее жених, и это приводит ее в отчаяние, но идти против воли отца не считает для себя возможным. Она только просит, чтобы на свадебном пире присутствовал судья.

И вот наступает день свадьбы. Невеста за столом не в силах ни есть ни пить, и жених интересуется у нее причиной. В ответ Наташа рассказывает свой сон, который лишил ее покоя. В этом сне девушка зашла в глухой лес, сбившись с тропинки. В темноте она нашла дом, который внутри был полон дорогих вещей.

Далее она услышала шум и спряталась, а в дом вошли 12 мужчин и девушка. Они сели за стол, во главе которого расположились двое братьев и грустная девица. Старший брат, глядя на ее слезы, встает из-за стола и убивает девушку, потом отрезает ей руку, чтобы снять кольцо.

Наташин жених пытается убедить свою невесту, что сон пустой. Но девушка указывает на его руку и спрашивает, чье это у него кольцо. Все присутствующие понимают, что рассказанный сон — это события тех трех дней, когда Наташа исчезла. Разбойник схвачен и тут же предан суду.

Нет ничего тайного, что не стало бы явным, такова мораль этой сказки.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Пушкин. Все произведения

- Арап Петра Великого

- Барышня-крестьянка

- Бахчисарайский фонтан

- Борис Годунов

- Братья разбойники

- Выстрел

- Гаврилиада

- Граф Нулин

- Гробовщик

- Домик в Коломне

- Дубровский

- Дубровский по главам

- Евгений Онегин

- Евгений Онегин по главам

- Жених

- История Пугачёва

- Кавказский пленник

- Каменный гость

- Капитанская дочка

- Кирджали

- Маленькие трагедии

- Медведиха

- Медный всадник

- Метель

- Моцарт и Сальери

- Песнь о Вещем Олеге

- Пиковая дама

- Пиковая дама по главам

- Пир во время чумы

- Повести Белкина

- Полтава

- Русалка

- Руслан и Людмила

- Сказка о золотом петушке

- Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

- Сказка о попе и его работнике Балде

- Сказка о рыбаке и рыбке

- Сказка о царе Салтане

- Скупой рыцарь

- Станционный смотритель

- У Лукоморья дуб зелёный

- Цыганы

Евгений Онегин – краткое содержание

Глава первая

Евгений Онегин, молодой дворянин, едет из Петербурга в деревню к своему всерьез занемогшему дяде. В шутливой форме дается характеристика героя:

“Имел он счастливый талант Без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока. Хранить молчанье в важном споре И возбуждать улыбку дам

Огнем нежданных эпиграмм…”

В глазах света он был “ученый малый, но педант”:

“Он знал довольно по-латыне, Чтоб эпиграфы разбирать, Потолковать об Ювенале, В конце письма поставить vale, Да помнил, хоть не без греха,

Из Энеиды два стиха…”

“Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от хорея, Как мы ни бились, отличить. Бранил Гомера, Феокрита; Зато читал Адама Смита, И был глубокий эконом, То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет…”

Более всего Онегин преуспел в изучении “науки страсти нежной”:

“Как рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, Являться гордым и послушным,

Внимательным иль равнодушным!..”

Интересна манера одеваться у Онегина:

“Острижен по последней моде; Как dandy лондонский одет…”

Образ жизни героя типичен для всех молодых людей его круга. Поздно проснувшись, он отправляется на прогулку, далее в ресторан, из ресторана – в театр, затем на бал и, наконец, уже под утро возвращается домой. Однако:

“…рано чувства в нем остыли; Ему наскучил света шум; Красавицы недолго были Предмет его привычных дум; Измены утомить успели;

Друзья и дружба надоели…”

Молодой человек пытается заняться литературной деятельностью, но из этой затеи ничего не выходит, так как “труд упорный ему был тошен”. По словам повествователя, он знакомится с Онегиным именно в это время и собирается пуститься с ним в путешествие.

Но умирает отец Евгения, имущество которого достается полностью кредиторам. Вскоре Онегин получает известие о том, что при смерти находится его дядя, желающий оставить племяннику наследство.

Приехав в деревню, Онегин узнает, что дядя уже скончался, а он стал “заводов, вод, лесов, земель хозяин полный”.

Глава вторая

Онегин решает обосноваться в деревне и провести здесь некоторые преобразования: например, заменяет крестьянам барщину легким оброком. С ближайшими соседями отношений не поддерживает. Но вскоре в свою деревню приезжает помещик Владимир Ленский, романтик и неисправимый идеалист:

“Красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт”.

В семье соседей Лариных Ленский принят как жених дочери Ольги. Вскоре Онегин и Ленский становятся друзьями:

“Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой Они друг другу были скучны; Потом понравились; потом Съезжались каждый день верхом,

И скоро стали неразлучны.”

Ленский рассказывает Онегину о своей любви к Ольге Лариной. Автор описывает помещичий быт и жизнь семьи Лариных, дает портреты обеих сестер. Ольга была:

“Всегда скромна, всегда послушна, Всегда как утро весела, Как жизнь поэта простодушна, Как поцелуй любви мила, Глаза как небо голубые; Улыбка, локоны льняные, Движенья, голос, легкий стан Все в Ольге… Но любой роман Возьмите и найдете, верно,

Ее портрет…”

Старшая сестра “звалась Татьяной”:

“Ни красотой сестры своей, Ни свежестью ее румяной Не привлекла б она очей. Дика, печальна, молчалива, Как лань лесная боязлива, Она в семье своей родной

Казалась девочкой чужой”.

Оканчивается глава лирическим размышлением о смене поколений.

Глава третья

Ленский проводит все свободное время у Лариных. Онегин хочет быть представленным их семье, и Ленский обещает все устроить. Большое впечатление на Онегина производит Татьяна. Теперь Ларины прочат его в женихи старшей дочери. Татьяна влюбляется в молодого человека. Начитавшись французских романов, она действует как одна из их героинь – пишет письмо возлюбленному и передает его с няней:

“Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать. Но вы, к моей несчастной доле Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня.

Сначала я молчать хотела; Поверьте: моего стыда Вы не узнали б никогда, Когда б надежду я имела.

Жених — Пушкин А.С.

Баллада о купеческой дочери Наташе, которая пропала из дома на три дня. А после явилась в страхе и ужасе. Наташа не захотела делиться тем, что видела в лесу. А родители и не стали допытываться. Жизнь пошла своим чередом. И однажды мимо их двора проехал молодец на тройке. А на следующей день пришла сваха – просить Наташу в жены за того самого человека. Девушка была в смятении. Именно его она видела в лесу. Отец согласился отдать свою дочь за богатого молодца, а Наташа не смела перечить воле отца. Настал день свадьбы. Девушка сидела мрачнее ночи. Жених поинтересовался, в чем причина её грусти. И Наташа рассказала историю, которой была свидетелем: в лесу, в избушке жених погубил молодую девицу, отрубил ей руку и снял кольцо, которое и было в данный момент на его пальце. Жениха тут же схватили, а позже казнили…

Это совершенно верное утверждение ученого нуждается в конкретизации и уточнении. Как же все-таки происходит проникновение поэта в логику фольклорных образов и сюжетов и воплощение ее на уровне поэтики?

Как известно, А.С.Пушкин, создавая произведения в народном духе, обращался к различным жанрам русского фольклора: сказкам, преданиям, былинам, историческим и лирическим песням, другим фольклорным жанрам, в том числе и балладам. При этом А.С.Пушкин, как можно заметить, никогда не «исправлял» фольклорные мотивы и образы, не ломал сюжетный канон того или иного фольклорного образца, на который поэт опирался. Он просто виртуозно соединял разные жанровые каноны, мотивы и образы, достигая тем самым жизненной полноты и глубины изображения и утверждая иную, личностную, активную, творческую позицию человека.

Несомненный интерес в этом отношении представляет баллада А.С.Пушкина «Жених» (1825). Еще В.Г.Белинский назвал это произведение истинно народным и национальным. Великий критик писал: «Эта баллада и со стороны формы и со стороны содержания насквозь проникнута русским духом, и о ней в тысячу раз больше, чем о «Руслане и Людмиле», можно сказать «здесь русский дух, здесь Русью пахнет» (3, 75). Более того, пушкинский «Жених», по словам В.Г.Белинского, кажется едва ли не более народным, чем сами народные песни: «.. .в народных русских песнях, вместе взятых, не больше русской народности, сколько заключено ее в этой балладе» (3, 74). Это восторженное высказывание критика тем удивительнее, что, как известно, В.Г.Белинский не жаловал сказки Пушкина, усматривая в них «плод довольно ложного стремления к народности» (4, 636). «Жениха» же, «Утопленника», «Бесов» и «Зимний вечер» великий критик выделял, говоря, что «эти пьесы в тысячу раз лучше его же так называемых сказок.» (4, 415).

Пушкиноведение 20-го века расставило иные акценты на пушкинских произведениях. Сказки А.С.Пушкина были реабилитированы еще в 19-м веке и получили общенародное признание как величайшие творения пушкинского гения, как высокохудожественные, истинно народные, русские и в то же время истинно пушкинские произведения. К «Жениху» же отношение исследователей стало более сдержанным. В нем стали видеть по большей части произведение переходного, «промежуточного» характера, причем во всех отношениях. По жанровой принадлежности его определяли как «сказку-балладу» (Томашевский Б.В., Соймонов А.Д.), «сказочную балладу» (Леонова Т.Г.), балладу со сказочно-романтической основой с преобладанием в ней все-таки балладного начала (Томашевский Б.В., Слонимский А., Зуева Т.В., Сапожков С.).

По роли в художественном развитии самого А.С.Пушкина сказка-баллада «Жених» рассматривалась некоторыми исследователями как «промежуточное звено на пути к собственно литературной сказке» (5, 22), «своеобразный пролог к сказочному циклу Пушкина, предчувствие его будущих художественных открытий» (6, 23). Таким образом, пушкинское произведение предстало как некое неустойчивое художественное образование, в котором, по словам С.Сапожкова, «Пушкин еще не достигает органического сплава авторского и фольклорного начал» (6, 23) и, как считает Т.В.Зуева, «не смог «скрестить» литературную балладу с народной волшебной сказкой, обладающей принципиально иным соотношением с реальностью. В его балладу вошли новеллистическая сказка и фантастика несказочного плана» (7, 44). Думается, что оба эти утверждения требуют уточнений. И отправной точкой и руководящим принципом здесь могут послужить уже приведенные высказывания В.Г.Белинского, довольно общие по форме, но, на наш взгляд, абсолютно верные по существу.

Поэт сам указал главные фольклорные источники своего произведения. При первой публикации баллада имела подзаголовок «Простонародная сказка». Это один источник. Другой назван в последней строчке произведения:

«Прославилась Наташа!

И вся тут песня наша» (8, 443)

Итак, песня. Притом сюжетная, по содержанию и форме напоминающая народную балладу. Наконец, третий важнейший фольклорный источник, который угадывается в самом названии произведения и соответствующих ему основных звеньях сюжета, — свадебный обряд.

От сказки в пушкинском произведении предметные детали («лес дремучий», «изба»), формула «пир на весь мир», фольклорные числа «3», «12» («Три дня купеческая дочь / Наташа пропадала; / Она на двор на третью ночь / Без памяти вбежала»; «Взощли двенадцать молодцов, / И с ними голубица / Красавица-девица»), наконец, счастливый финал: злодей наказан, добро торжествует.

От баллады: драматизм, особенно в картине расправы над красавицей-девицей; «характернейшие особенности композиции баллады: одноконфликтность и сжатость, прерывистость изложения, обилие диалогов, повторения с нарастанием драматизма» (9, 8); «загадочность» и аллегоризм.

От свадебного обряда в балладе А.С.Пушкина -центральный мотив готовящейся свадьбы; свадебные «чины» — персонажи (жених, невеста, сваха, родители невесты, подружки невесты, «гости честные») и воспроизведение отдельных звеньев свадебного обряда (сватовства с его устойчивыми формулами диалога свахи и отца невесты: сваха — «У вас товар, у нас купец;

Собою парень молодец.»

Она сидит за пирогом,

Да речь ведет обиняком.» (10, 439-440)

отец — «Согласен, — говорит отец: -Ступай благополучно, Моя Наташа, под венец: Одной в светелке скучно.

Не век девицей вековать,

Не все касатке распевать.

Пора гнездо устроить,

Чтоб детушек покоить» (10, 440), начала свадебного пира с характерным для свадебных песен изображением предшествующего браку состязания девушки-невесты и молодца-жениха, что придает повествованию игровой характер.

Таким образом, Пушкин действительно опирается на разные фольклорные жанры. Но главный вопрос заключается в том, какие именно фольклорные элементы поэт отбирает для своего произведения, и как их соединяет, и с какой целью.

Отвечая на первый вопрос, можно сказать, что А.С.Пушкин в ключевых моментах повествования использует те фольклорные мотивы, которые являются общими для всех этих разных, даже противоположных по своему характеру жанров. Например, важнейшее звено -начало сюжетного повествования: «Три дня купеческая дочь / Наташа пропадала». Начинается, таким образом, с мотива таинственного исчезновения героини, сказочного и балладного одновременно. «Пропадала» (пропажа) — это похоже на сказку. Не случайно сразу приходят на память строчки из сказок А.С.Пушкина «О мертвой царевне и о семи богатырях» и «О золотом петушке», почти дословно повторяющие начальный мотив «пропажи» героини в балладе.

«И молва трезвонить стала: Дочка царская пропала!» (11, 230) -таким предстает этот мотив в «Сказке о мертвой царевне.» А вот его вариация в «Золотом петушке»: «А царица вдруг пропала, / Будто вовсе не бывало» (11, 247).

Но в «Женихе» А.С.Пушкина этот мотив не только сказочный, но и балладный, так как по-балладному дает понять о страшной тайне, загадке, которую долго не могли узнать от насмерть перепуганной дочери отец и мать.

Второе важное звено повествования — появление «загадочного» молодца на лихой тройке: «Он вихрем мимо пролетел, Наташа помертвела. Стремглав домой она бежит: «Он! он! узнала! — говорит, -Он, точно он! держите, Друзья мои, спасите!» (10, 439) Мотив узнавания явно сказочный. Он встречается во многих волшебных сказках. Но в отличие от них в «Женихе» загадка «переадресована»: она существует для всех, в том числе и для читателя-слушателя, — для всех, кроме героини. Но она по-прежнему молчит, оттягивая разгадку вплоть до финальной сцены произведения. А ее страшное, пугающее родителей поведение только усиливает таинственность и нагнетает напряжение. И это, несомненно, признак баллады.

Затем сватовство. Здесь вступает в свои права обрядовое действо. Сваха, заводя разговор о свадьбе с отцом Наташи, прибегает к устойчивым иносказательным выражениям, хвалит невесту, хвалит жениха. Это обрядовая игра. Но неожиданная реакция Наташи ломает обряд. Она (реакция) не просто «перебивает» традиционно-игровой тон и сам ход обрядового сватовства, но и обнаруживает истинное сильное чувство героини — испуг, смятение, ужас:

«Наташа к стенке уперлась И слово молвить хочет -Вдруг зарыдала, затряслась, И плачет, и хохочет» (10, 440) Такая напряженность переживания характерна для баллады.

Наконец, кульминационное звено сюжета -свадебный пир. В этой сцене, а именно в рассказе невесты о своем «недобром сне», «сошлись» традиции всех трех жанров. Так, мотив своеобразного поединка девицы и молодца, воспроизведенного в диалоге невесты и жениха, присущ не только свадебным песням и обрядам. Он встречается и в разрабатывающих тему сватовства волшебных сказках, и в некоторых семейно-бытовых балладах. Только разрешение конфликта в разных жанрах разное. В песнях свадебного характера, как и в самом обряде, девица всегда «проигрывает», вернее «проигрывается», теряя свою «волю девичью»; в балладах девица одерживает духовную победу, но ей грозит гибель; в сказках о мудрой деве тоже верх берет героиня, но это ведет не к трагедии, а к счастью — соединению влюбленных.

Таким образом, в результате использования Пушкиным типичных для разных жанров мотивов и образов, наложения их друг на друга снимается смысловая односторонность, однозначность, однофункциональность элементов каждого жанра в отдельности и получается как в жизни, где соседствуют и переплетаются предсказуемость, закономерность (как в обряде и отчасти — в сказке) и неожиданность, внезапность (как в балладе и тоже иногда в сказке); «пир на весь мир» (в сказке и свадебном обряде) и казнь, смерть (в балладе); радость и горе, веселая игра и трагедия. Тем более, что сам Пушкин, настраиваясь каждый раз в лад традиционным мотивам, дает им вполне жизненные, психологически точные, правда, чуть ироничные комментарии. Например, в начале произведения: «Наташа их не слышит, / Дрожит и еле дышит» (10, 438); в картине появления жениха: «В санях он стоя правит / И гонит всех и давит» (10, 439); особенно ясно в сцене сватовства:

«В смятеньи сваха к ней бежит,

Водой студеною поит

И льет остаток чаши На голову Наташи» (10, 440). Кроме того, в результате соединения в одном повествовании сюжетных канонов разных фольклорных жанров и сами главные герои произведения начинают выполнять разные функции: невеста — и послушная исполнительница воли родителей (по обряду), и возможная жертва происков злодея-жениха (как в балладе), и сказочная мудрая дева, уличающая в преступлении своего недруга. Она и пассивна, и активна. И жертва, и победительница.

Жених тоже выполняет разные роли: он и добрый молодец («богат, умен», как величает его сваха), и злодей-погубитель, похититель девицы и в прямом, и в переносном смысле; и жених-«боярин» (по свадебному обряду), и сказочный или балладный разбойник. Такое объединение ролей невозможно ни в одном из фольклорных жанров. Оно существует только в жизни и в литературном произведении, которое эту жизнь отражает. Вводя фольклорные каноны в реальное время и пространство, давая психологические комментарии поведению персонажей, Пушкин достигает жизненной полноты изображения героев и коллизии.

Однако А.С.Пушкин не только соединяет, но и определенным образом располагает фольклорные элементы в своем произведении, утверждая наперекор традициям активную форму отношения человека к жизни, ее оптимистическое, жизнеутверждающее начало. Так, в первом же звене сюжета это активное, жизнеутверждающее начало проявляется в том, что героиня после своего таинственного (сказочно-балладного) исчезновения находится сама. Это пушкинское решение вопроса: человек сильнее судьбы, он способен победить злую силу не только в сказке, но и в жизни.

Дальше эта идея утверждается всем ходом сюжета. Каждый из фольклорных жанров — источников пушкинской баллады — имеет свой сюжетный канон, свой сюжетный ход, опредметивший одну из форм поведения человека в жизни и ее закономерный результат.

Так, в свадебном обряде героиня сама не выбирает свою судьбу. Она абсолютно пассивна, подчиняется обстоятельствам и внешне, и внутренне, даже плачет и радуется в установленных для этого частях свадебного обряда.

Героиня баллады тоже внешне подчиняется воле рока, судьбы. Но в балладе конфликт трагический, неразрешимый. Героиня обречена на гибель, на страдание. Единственный выход, как в любой трагедии, ценой собственной жизни утвердить свою невиновность, свое достоинство, высшую справедливость. Это героиня баллады и делает. Она активна только духовно.

В сказке над героем тоже довлеют обстоятельства, но не в такой степени, как в балладе или свадебном обряде. Герой нередко и сам определяет свой путь (например, по какой из трех дорог, обозначенных на сказочном «указателе», пойти-поехать). И обстоятельства, и собственное решение заставляют героя действовать, преодолевать препятствия, делают его орудием в борьбе добра со злом и приводят к победе. Особенно это касается героини сказок о мудрой деве, на которые и опирается в своем произведении А.С.Пушкин. Ее внутренняя активность проявляется во внешней: героиня этих сказок действует сама и заставляет действовать своего избранника. Она испытывает его трудными загадками на ум и силу (истинность героя), выполняет за него «невыполнимые» задания ее отца или других персонажей, помогает ему убежать от погони и становится его женой.

Пушкин дает ход всем жанровым канонам, но располагает их элементы в такой последовательности, что героиня, испуганная и послушная воле родителей и рока в первой половине повествования (как в балладе и свадебном обряде), решительно берет судьбу в свои руки -во второй половине произведения, хитростью и умом предотвращает, казалось бы, неотвратимое и побеждает (как в сказке). Она соединяет в своем поведении и отношении к жизни те свойства человека, которые порознь заключены в героях разных жанров: способность воспринимать советы старших и в то же время принимать решение самой и реализовывать его в действии, приводящем к победе.

Особенно ясно эта мысль звучит в кульминации сказки-баллады — «недобром сне» героини и развязке произведения — казни злодея и торжестве Наташи. «Недобрый сон» — это, по сути дела, баллада в балладе или вернее — в сказке. Сон в балладах всегда вещий. Он предвещает несчастье. А.С.Пушкин формально не изменяет его постоянной балладной функции. Это якобы сон, а на самом деле страшная реальность, мог повториться в судьбе самой героини. И фактически уже начал осуществляться в свадебном обряде. Но у сна-были есть и другая, сказочная функция: он служит средством испытания мудрой девой своего суженого. Жених не выдерживает этого испытания. Он неправильно разгадывает сон, и в частях, и в целом, называя его «небылицей». Поэтому жених не настоящий герой, ложный. Он не «суженый», не сказочный принц, он -злодей, который должен быть разоблачен и наказан. Сказочно-балладный сюжетный ход, таким образом, синтезирует свадебную обрядность, балладный драматизм и собственно сказочный вымысел и финал. В результате кольцо из символа брака превращается в улику, доказательство преступления. Жених из доброго молодца -в разбойника. Наташа из предполагаемой жертвы — в грозного обвинителя и победителя в нелегкой борьбе с судьбой. Да, действительно, по мысли Пушкина, жизнь сложна. В ней есть все. Но человек при условии самостоятельного выбора и активного следования ему может поспорить с судьбой и одолеть ее.

Итак, результатом работы А.С.Пушкина над «Женихом» явилось создание новой синтетической жанровой формы сказки-баллады, овеществившей мысль об активной жизненной позиции человека в мире. Это отвечало синтетической природе художественного таланта самого Пушкина и его оптимистической вере в человека, в силу его разума и стойкость духа. Синтезирующее начало, угаданное поэтом в народной сказке, стало в его эстетической системе тем ферментом, который позволил создать из элементов различных народнопоэтических жанров новую синтетическую форму литературной сказки-баллады, опредметившей в себе идею активного отношения человека к жизни.

Последнее становится особенно важным в 1825-м году (год создания «Жениха»), когда Пушкин, как и все русское общество, был потрясен готовящимися и совершившимися событиями 14-го декабря и когда перед ним особенно остро стоял вопрос о выборе пути. Русский фольклор подсказывал решение этого вопроса. Может быть, в этом одна из причин того, что именно к нему, прежде всего к сказке, связанной с пушкинским творчеством не только своей синтетической природой, но и внутренним смыслом, обратился Пушкин в 1825-м году, чтобы почерпнуть из него и материал для решения своих художественных задач, и душевные силы перед лицом грядущих испытаний.

Литература:

1. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Л., 1984. — Т.26.

2. Аникин В.П. Фольклор в лирике А.С.Пушкина: методологические заметки // Филологические науки. — 1999. — № 3.

3. Белинский В.Г. Полн. собр. соч. — 1926. — Т.12.

4. Белинский В.Г. Собр. соч.: В 3 т. — М., 1948. — Т.З.

5. Леонова Т.Г. Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке (поэтическая система жанра в историческом развитии). — Томск, 1982.

6. Сапожков С. Сказки Пушкина как поэтический цикл // Детская литература. — 1991. — № 3.

7.Зуева Т.В. Сказки А.С.Пушкина: Книга для учителя. — М., 1989.

8. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 6 т. — М., 1949. — Т.1.

9. Балашов Д.М. Русская народная баллада / Народные баллады. -Библиотека поэта. Большая серия. — М.-Л., 1963.

10. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 6 т. — М., 1949. — Т.1.

11. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 6 т. — М., 1950. — Т.3.

Шибанова М.П. (ВГУ)

Твитнуть

Нравится

А.С. Пушкин. “Повести Белкина”: читать краткое содержание

Повести Белкина представляют собой сборник из пяти повестей, написанных А.С. Пушкиным. Несмотря на различие в стилях, все они, что называется, со счастливым концом. Все эти повести были якобы рассказаны Ивану Петровичу Белкину в разное время и разными людьми.

Выстрел

В этой повести применена сложная композиция повествования. Повесть была рассказана Белкину полковником И. Л. П.

Автор применил в ней сложную композицию. Сначала рассказ начинает полковник, в первой части молодой офицер, служивший в отдаленной от столицы части. Он знакомит читателя с главным героем повести, неким Сильвио. Это мужчина лет тридцати пяти и весьма романтической наружности.

Собираясь уезжать, Сильвио рассказывает о своей жизни и о самой главной цели своего бытия. Во время его службы в гусарском полку. Он поссорился с одним офицером, который на каждом шагу ухитрялся уязвлять его самолюбие. Этот офицер был из состоятельной графской семьи. Сам Сильвио чувствовал, что этот офицер во всем его превосходит.

Ссора дошла до драки и завершилась дуэлью. Сильвио понимал, что этот офицер был отменным стрелком, и легко мог убить его. Первый выстрел был за соперником. Офицер прострелил шляпу Сильвио. При этом держался настолько равнодушно, что Сильвио понял: этот человек не боится смерти, он безразличен своему бытию, и готов играть со смертью.

Он ел вишни, сплевывая косточки. Тогда Сильвио решил не делать свой выстрел, а отложил его на потом.

Вскоре Сильвио вышел в отставку. И поселился в этом местечке. Он несколько лет следил за жизнью своего должника, отточил в стрельбе свое мастерство до такой степени, что пулей мог муху вогнать в стену. И вот наступил день, когда он узнал о том, что его противник счастлив и женится. Это и послужило причиной его внезапного отъезда.

Через несколько лет вышел в отставку в чине полковника И. Л. П. Он поселился в родовом имении и вел образ жизни уездного помещика. Узнав о приезде нового соседа с женой, И. Л. П. решил нанести соседям визит вежливости и познакомиться с хозяином. Здесь он услышал продолжение этой истории.

Граф, сосед полковника, оказался тем самым противником Сильвио. Однажды Сильвио пришел к нему домой, чтобы получить свой выстрел. Он позволил сопернику выстрелить в себя еще раз.

Пуля попала в картину на стене. Граф нервничал. Он не хотел, чтобы молодая жена стала свидетельницей поединка.

Сильвио насладился произведенным впечатлением, выстрелил в картину, в том же месте, куда стрелял граф, и ушел.

Картина продолжала висеть на стене графа, как напоминание об этом ужасном происшествии. («Выстрел»: текст полностью).

Метель

Метель – это одна из трех повестей, рассказанных девицей К.И.Т. Дочь помещика Р., Марья Гавриловна была влюблена в армейского прапорщика Владимира Николаевича. Они вели переписку, встречались в лесу, и Владимир Николаевич уговаривал Марью Гавриловну бежать вместе с ним. Он даже сговорился со священником о том, чтобы тот их тайно обвенчал.

В тот день разыгралась сильная метель. Марья Гавриловна приехала в церковь, а Владимир Николаевич заблудился, словно его нечистая сила водила по полю. Он приехал в церковь только под утро.

В то же утро Марья Гавриловна вышла к столу, как обычно, но к ночи она занемогла. О том, что барышни не было ночью дома, ни кто так и не узнал.

Письма родителям Марья Гавриловна сожгла, все заговорщики держали языки за зубами, но в бреду, девушка часто называла имя Владимира Николаевича. И тогда отец, до сих пор отказывавший бедному помещику, решил согласиться на брак.

Но Владимир Николаевич написал полусумасшедшее письмо, из которого родители больной девушки ни чего не поняли, а вскоре, они узнали, что жених уехал на войну. Это был 1812 год.

На войне погиб Владимир Николаевич, умер и Гаврила Гаврилович. Марья Гавриловна осталась наследницей всех имений и заботилась о матери.

С войны возвращались герои, и там где появлялись военные, гражданские должны были смиренно отступить. Такой поклонник появился и у Марьи Гавриловны. Они полюбили друг друга, но…

В один прекрасный день Бурмин признался Марье Гавриловне, что женат, а на ком, и где успел жениться, не помнит. По счастливой случайности, это оказалась сама Марья Гавриловна. Когда в ночной непогоде Владимир Николаевич заблудился, в церковь заехал Бурмин.

Его позабавила сложившаяся ситуация, он не стал никого разуверять в том, что он не тот, кого ждали. Его обвенчали, а когда священник предложил мужу и жене поцеловаться, Марья Гавриловна увидела, что это – другой человек. Бурмин тогда сбежал из церкви, а Марья Гавриловна вернулась домой.

(«Метель»: текст полностью)

Гробовщик

Эта готическая повесть была рассказана Белкину приказчиком Б. В.

Гробовых дел мастер Адриан Прохоров купил на Никитской улице себе домик, который был просторнее его бывшего жилья. К нему пришел сосед, немец, и пригласил на серебряную свадьбу. Гробовщик приглашение принял. На следующий день он вместе со своим семейством отправился в гости.

Когда все изрядно выпили, настроение у всех было веселое, один из гостей, булочник, предложил выпить «За здоровье тех, на которых мы работаем».

Только бедный гробовщик не мог пить «за здоровье своих мертвецов». Поэтому реплика будочника Юрко показалась ему оскорбительной и обидной.

Вернувшись домой, он дал слово пригласить на новоселье не соседей, а своих мертвецов. Сам же мертвецки пьяный, завалился спать.

Но ночью его разбудили с известием, что купчиха Трюхина умерла. Управившись с делами, и вернувшись домой, он увидел, что по его комнатам ходят люди, которых он похоронил когда-то.

Среди гостей был отставной сержант Курилкин, которому гробовщик продал свой самый первый гроб, выдав при этом, сосновый гроб за дубовый. Адриан от страха оттолкнул скелет Курилкина, тот упал и рассыпался. Меж покойниками поднялось роптание.

Адриан сам грохнулся в обморок прямо на кости отставного сержанта.

Наутро, проснувшись в залитой солнцем комнате, и увидев свою жену с дочерьми, хлопотавшими на кухне, гробовщик понял, что все увиденное было лишь сном. Тут же выяснилось, Трюхина жива-здорова, и помирать не собирается.

Отзыв о произведении Пушкина «Жених»

Произведение С. А. Пушкина «Жених» прекрасно сочетает в себе фольклорные элементы и традиции западноевропейской литературы.

С одной стороны, автору удается детально воспроизвести русский свадебный обряд; с другой, наблюдается обращение к жанровым особенностям, которые можно проследить в балладах И. В. Гетте, Ф. Шиллера, В. Скотта.

Завязкой сюжета баллады стало загадочное исчезновение главной героини («Три дня купеческая дочь/ Наташа пропадала»).

Девушка не рассказывает родителям о том, где была, и что с ней произошло: эта тайна будет раскрыта только в финале произведения. И автор не дает разъяснений – о них читателю придется догадаться.

Именно такая композиция и подобное развитие сюжетной линии является каноническим для жанра.

Образ жениха-разбойника, жестокого убийцы, также не раскрывается до последнего момента. Перед нами «статный, и проворный, не вздорный, не задорный» молодец, который сватается к купеческой дочери.

Все рады такому жениху, только сама героиня понимает, кто он на самом деле и почему выбор пал именно на нее, богатую невесту, – она должна стать следующей жертвой шайки разбойников.

Тайна жениха раскрывается через традиционный для европейской литературы прием – через сон, якобы увиденный Наташей, хотя становится понятным, что все, рассказанное девушкой, происходило наяву.

Зловещее видение полно реалистических красок: героиня теряется в «дремучем лесу», находит пустую избу, полную серебра, злата, дорогих тканей и яств, она, как во многих сказках, прячется от хозяев, поступая при этом инстинктивно благоразумно, поскольку, воспитанная в православии, сразу замечает, что вошедшие в избу молодцы не кланяются, не молятся и не замечают икон.

Наташа видит, как губят девушку, которая пришла в дом вместе с разбойниками. Жених пытается отшучиваться, но купеческая дочь указывает на кольцо убитой в избушке девушки. Эта художественная деталь помогает разоблачить разбойника.

Тут же становится понятно, зачем Наташа просила пригласить на свадьбу суд.

Баллада Пушкина «Жених» — произведение, в котором прослеживаются фольклорные традиции. В основе сюжет лежит свадебный обряд, поэтапно, со всеми деталями и подробностями описанный Пушкиным.

В дом приходит сваха, нахваливая невесту и жениха, обещая девушке богатую жизнь, получает согласие от отца.

Никто не обращает внимания на тревожное состояние Наташи, ее пытаются успокоить – в русских семьях разрешение на брак спрашивали у отца невесты, и его же слово было окончательным.

Девушка не отступает от традиции, но решает именно на свадьбе рассказать о том, кем является ее жених.

Плач подружек невесты, свадебный пир, обращение к жениху – все соответствует русскому обряду.

Написанная в Михайловской ссылке баллада «Жених» — яркое воплощение самобытного гения Пушкина.