Как весенней теплою порою

Из-под утренней белой зорюшки,

Что из лесу, из лесу из дремучего

Выходила медведиха

Со милыми детушками медвежатами

Погулять, посмотреть, себя показать.

Села медведиха под белой березою;

Стали медвежата промеж собой играть,

По муравушке валятися,

Боротися, кувыркатися.

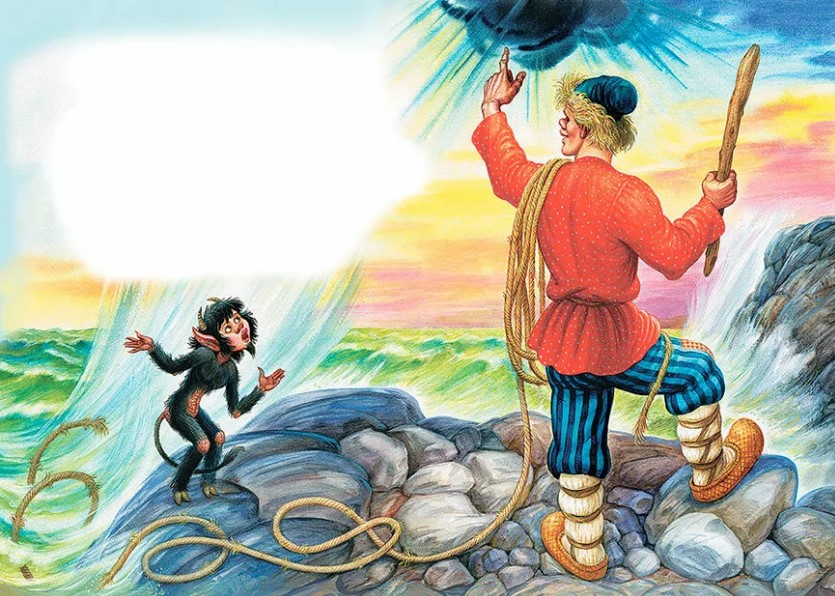

Отколь ни возьмись мужик идет,

Он во руках несет рогатину,

А нож-то у него за поясом,

А мешок-то у него за плечьми.

Как завидела медведиха

Мужика со рогатиной,

Заревела медведиха,

Стала кликать малых детушек,

Своих глупых медвежатушек.

Ах вы детушки, медвежатушки,

Перестаньте играть, валятися,

Боротися, кувыркатися.

Уж как знать на нас мужик идет.

Становитесь, хоронитесь за меня.

Уж как я вас мужику не выдам

И сама мужику …. выем.

Медвежатушки испугалися,

За медведиху бросалися,

А медведиха осержалася,

На дыбы подымалася.

А мужик-от он догадлив был,

Он пускался на медведиху,

Он сажал в нее рогатину

Что повыше пупа, пониже печени.

Грянулась медведиха о сыру землю,

А мужик-то ей брюхо порол,

Брюхо порол да шкуру сымал,

Малых медвежатушек в мешок поклал,

А поклавши-то домой пошел.

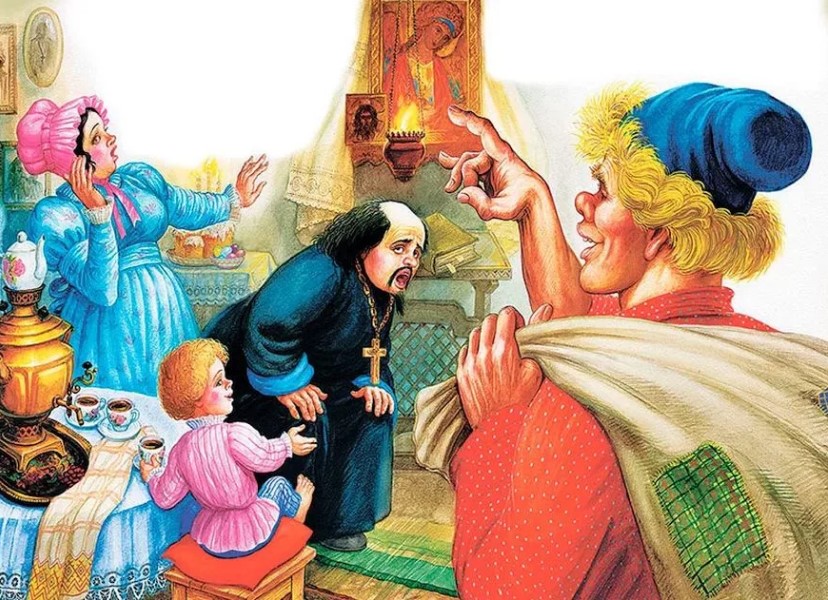

«Вот тебе, жена, подарочек,

Что медвежия шуба в пятьдесят рублев,

А что вот тебе другой подарочек,

Трои медвежата по пять рублев».

Не звоны пошли по городу,

Пошли вести по всему по лесу,

Дошли вести до медведя чернобурого,

Что убил мужик его медведиху,

Распорол ей брюхо белое,

Брюхо распорол да шкуру сымал,

Медвежатушек в мешок поклал.

В ту пору медведь запечалился,

Голову повесил, голосом завыл

Про свою ли сударушку,

Чернобурую медведиху.

— Ах ты свет моя медведиха,

На кого меня покинула,

Вдовца печального,

Вдовца горемычного?

Уж как мне с тобой, моей боярыней,

Веселой игры не игрывати,

Милых детушек не родити,

Медвежатушек не качати,

Не качати, не баюкати. —

В ту пору звери собиралися

Ко тому ли медведю, к боярину.

Приходили звери большие,

Прибегали тут зверишки меньшие.

Прибегал туто волк дворянин,

У него-то зубы закусливые,

У него-то глаза завистливые.

Приходил тут бобр, богатый гость,

У него-то бобра жирный хвост.

Приходила ласточка дворяночка,

Приходила белочка княгинечка,

Приходила лисица подьячиха,

Подьячиха, казначеиха,

Приходил скоморох горностаюшка,

Приходил байбак тут игумен,

Живет он байбак позадь гумен.

Прибегал тут зайка-смерд,

Зайка бедненькой, зайка серенькой.

Приходил целовальник еж,

Всё-то еж он ежится,

Всё-то он щетинится.

Анализ «Сказки о медведихе» Пушкина

Неоконченная «Сказка о медведихе» написана Александром Сергеевичем Пушкиным в 1830 году. Это черновой набросок очередной стилизации поэта под устное народное творчество. Мастерски сочетая народную интонацию и традиционный сказочный сюжет, поэт заставляет читателя и слушателя сочувствовать горю чернобурого медведя, потерявшего семью.

Произведение написано примерно в 1830 году, в ту пору, когда поэтом создавались и самые знаменитые его сказки. Название дано издателями, а не автором, поскольку стихотворение было напечатано только в 1855 году. Некоторое сходство сюжета можно усмотреть, например, с прозаической народной сказкой «Медведь-липовая нога». Эта стилизация не так выразительна, как, скажем, «Сказка о рыбаке и рыбке», потому что автор больше играет с формой и выстраиванием типичного сюжета, а не творчески переосмысляет фольклор, создавая собственное литературное произведение на его основе. Начинается все с прогулки медведихи с детушками, затем ее убивает охотник, а детушек сажает в мешок, наконец, о произошедшем узнает глава медвежьего семейства. В самом конце к нему собираются звери: то ли разделить его горе, то ли с планами отмщения мужику.

Много нерифмованных строк, есть смежные рифмы, часто используются глагольные рифмы с просторечным окончанием: кувыркатися, подымалася. Характерно употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов в словах: медвежатушки, дворяночка, серенькой. Этот прием очеловечивает зверей. Олицетворения в каждой строке, поскольку с самого начала звери заявлены не просто на равных с людьми, но и играют человеческие социальные роли: белочка княгинечка, скоморох горностаюшка. Даже сам медведь — вдовец. Это усиливает сопереживание героям. В сказке есть контраст прагматичной прямой речи мужика (он даже называет цену добычи) и причитаний убитого горем медведя, много устаревших слов, значение, которых, впрочем, почти всегда понятно из контекста. Требует пояснения разве что еж-целовальник (трактирщик) и байбак (сурок). Много повторов: дремучего, распорол, приходила, у него-то. Звери описаны как аллегории человеческих качеств и чувств: у волка завистливые глаза, зайка-смерд — бедненькой.

Сюжет «Сказки о медведихе» А. Пушкина остался незавершенным. Созданная в период его обращения к фольклору, она осталась лишь в его черновиках. Сказку опубликовали через 18 лет после смерти поэта.

- Следующий стих → Самое любимое, что есть у меня

- Предыдущий стих → Леонид Филатов — Песенка Клары Газуль

Читать стих поэта Александр Пушкин — Сказка о медведихе на сайте РуСтих: лучшие, красивые стихотворения русских и зарубежных поэтов классиков о любви, природе, жизни, Родине для детей и взрослых.

Конспект

урока для 2 класса на тему: «А.С. Пушкин « Сказка о рыбаке

и рыбке».

Цель: создать

образовательное пространство для знакомства и понимания учащимися стихотворения

А Пушкина «Зима! Крестьянин торжествуя..»

Задачи

урока: формирование умения к подробному анализу сказки через раскрытие

особенностей композиции, языка, характеристику образов героев литературного

произведения, формирование умения подкреплять цитатами из текста нарисованную

иллюстрацию, формирование навыка выразительного чтения.

Ход

урока

1.

Организационный момент.

2.Активизация

на познавательную деятельность.

О

чем-то скрипит половица,

И

спице опять не спится,

Присев

на кровати, подушки

Уже

навострили ушки.

И

сразу меняются лица,

Меняются

звуки и краски…

Тихонько

скрипит половица,

К

нам снова приходит сказка.

Учитель:

Сегодня мы познакомимся со сказкой А.С. Пушкина « Сказка о золотой рыбке».

Познакомимся с героями этой сказкой.

3.

Изучение нового

Чтение

сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

А)

Прочитайте название произведения.

—

Что можно узнать из заголовка?

—

Перелистайте страницы учебника, обратите внимание, что сказка не написана

сплошным текстом, а поделена на части.

Каждая

часть – это новая картина или рассказ о новых событиях.

Б)

Первая часть (читает учитель).

Словарная

работа до чтения.

Ветхая

землянка – дом, вырытый в земле, очень старый.

Невод –

рыболовная сеть.

Откуп –

плата.

Простофиля –

глупый, несообразительный человек.

В)

Вторая часть (читают хорошо читающие дети).

Словарная

работа до чтения.

Кликать –

звать.

Пуще –

больше.

Корысть –

выгода.

(

Работа со словарем в учебнике. Объяснение слов выделенных в тексте сказки).

Дворянка

— женщина, у которой много богатства, денег, много слуг.

Работа

над текстом.

—

Расскажите о жизни старика и старуху в начале сказке.

—

Расскажите как изменилась их жизнь после того как старик поймал золотую рыбку.

-Почему

старухе не понравилось, что старик отпустил рыбку.

—

Как вы думаете, хорошо быть жадной?

—

К чему приводит жадность.

-Обрадовалась

ли старуха новому корыту? Что она сказала?

Словарная

работа. Корысть – это когда хотят получить что-нибудь, не отдавая взамен

ничего, бесплатно. Хотят взять все только себе. Таких людей называют

«корыстолюбивые».

—

Можно ли сказать, что старуха корыстолюбива. Обоснуйте свое мнение.

—

Старуха получила корыто. Какое желание исполнила рыбка после этого.

—

Объясните, кто такая дворянка.

Работа

в паре.

—

Как выглядела старуха, после того как стала дворянка. Докажите словами из

текста.

—

Вы сделали вывод, что старуха красиво одета. Она в самой дорогой одежде.

В народе говорят: одежда красит человек. Всегда ли так?

—

Красит ли старуху ее одежда? Обоснуйте свое мнение.

—

Пушкин называет ее старухой. Почему старуха. А не старушка.

Физкультминутка

А сейчас мы

отдохнем,

По тропиночке

пойдем.

Между сосен и

березок,

В Лукоморье

попадем.

Мы глазами

миг-миг;

Мы плечами

чик-чик;

Мы руками

хлоп-хлоп;

Мы ногами топ-топ;

Раз – туда, два –

сюда,

А потом – вокруг

себя

Надо низко

поклониться,

Чтобы в сказке

очутиться

Чтение

«по цепочке».

Словарная

работа.

Чупрун –

чуб.

Е)

Чтение детьми вполголоса.

Работа

над текстом.

Кем

теперь захотела быть старуха?

—

Как старик пытался усовестить, успокоить свою старуху. Докажите словами из

текста. ( Работа в паре).

—

Как старуха относилась к старику и слугам, когда стала богатой?

—

О каких качествах личности старухи говорит ее отношение к старику и слугам?

—

Кто такая царица?

—

Какой должна быть царица?

—

Может ли старуха стать царицей? Обоснуйте свое мнение.

—

Почему рыбка не выполнила последнее желание старухи?

—

Почему народ над старичком насмеялся?

(

Не садись не в свои сани!»

—

Когда так говорят? ( Когда человек не соответствует месту, которое занимает).

—

Как вы думаете, за что золотая рыбка наказала старуху?

—

Если сходство у сказки Пушкина с народными сказками.

Обоснуйте

сой ответ, используя таблицу. (Работа в группах)

| Линия (на что обращаем внимание) | Народная сказка | Литературная (авторская) сказка |

| Автор (известен или неизвестен) | Автор неизвестен (было много авторов, каждый что-то изменял) | Автор известен |

| Время создания | Раньше, более древнее произведение | Позже, может быть современным произведением |

| Язык сказки: слова, выражения… | Старинные слова… | Может быть разным (в том числе и современным) |

| Вид сказки | Соответствует одному из трёх видов сказок | Может сочетать признаки нескольких видов |

| Композиция | Соответствует виду сказки | Иногда автор сохраняет композицию народной сказки, но может |

| Смысл сказки (главная мысль) | Добро побеждает зло | Чаще традиционно добро побеждает зло, но могут быть и другие |

—

Какая есть другая народная русская народная сказка, где рыба исполняет желание.

1. Каким в сказке показан старик, а

какой — старуха? Опиши их. Найди строки, которые подтверждают твой ответ.

Старик

робкий, трудолюбивый, добрый, скромный, простой, смирный.

«Отпустил

он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово»,

«Не посмел я взять с неё выкуп; так пустил её в синее море»,

«Смилуйся, государыня рыбка»,

«Ей старик с поклоном отвечает»,

«Как увидел старик, испугался, в ноги он старухе поклонился»,

«Не осмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить».

Старуха

скупая, злая, завистливая, жадная, жестокая.

«Старика

старуха забранила»,

«Еще пуще старуха бранится»,

«Дурачина ты, простофиля»,

«На чем свет стоит мужа ругает»,

«На него прикрикнула старуха, на конюшне служить его послала»,

«На него старуха не взглянула, лишь с очей прогнать его велела»,

«Еще пуще старуха вздурила»,

«Хочу быть владычицей морскою, чтоб служить мне рыбка золотая».

2. Подумай, на чьей стороне

симпатии автора. Как мы можем это понять? Обсудите с другом.

Симпатии

автора на стороне старика, автор уважает его скромность и доброту.

3. Можно ли рыбку назвать

благодарной, справедливой, доброй?

Да, можно.

Рыбка от души хотела отблагодарить старика, но ей пришлось наказать злую и

жадную старуху.

4. Сравни начало и конец сказки.

Старуха в

конце сказки осталась у разбитого корыта, как и в ее начале.

5. Какова основная (главная) мысль

сказки? Соотнеси её с пословицами. Какое выражение из сказки часто

употребляется?

Основная

мысль: всему есть предел, нужно уметь довольствоваться тем, что есть.

Пословицы: «Кто малым не доволен, тот большого не достоин»,

«Жадность — всякому горю начало».

Часто

употребляется выражение «Остаться у разбитого корыта».

6. Проследи, как постепенно

менялось море:

море слегка разыгралось;

помутилось синее море;

не спокойно синее море;

почернело синее море;

на море чёрная буря.

Почему так происходило?

С каждым

новым пожеланием старухи море становилось суровее. Старуха не знала меры и

на это реагировала морская стихия.

7. Что было в сказке сначала, что —

потом? Составь план, опираясь на текст. Перескажи.

План для

пересказа:

1. Старик

поймал золотую рыбку

2. Договор с рыбкой

3. Новое корыто

4. Столбовая дворянка

5. Царица

6. Желание быть владычицей морскою

7. Разбитое корыто.

Пересказ

сказки о рыбаке и рыбке

Жили

старик со старухой. Старик каждый день ходил на рыбалку. Однажды он поймал не

простую рыбку, а золотую. Попросила рыбка отпустить ее в море в обмен на

желание. Сжалился старик и выпустил ее просто так. Вернулся старик к

старухе и рассказал о рыбке. Старуха приказала попросить у рыбки новое корыто.

Старик послушался. Рыбка исполнила желание. Старуха захотела стать

столбовой дворянкой, а потом и вовсе царицей. Все выполнила рыбка.

Последним желанием старухи было стать владычицей морскою. Старик попросил это у

рыбки, на что та ничего не ответила и ушла в синее море. Когда рыбак вернулся

домой, то увидел старуху, сидящую у разбитого корыта.

8. Вспомни, как обычно

заканчиваются народные сказки. Что общего у них со сказками А. С. Пушкина?

Составь ответ, используя опорные слова из «Рабочей тетради».

Народные

сказки всегда заканчиваются победой добра над злом, такой конец имеют и сказки

Пушкина. Очень часто в конце народных сказок говорится о пире, пышной

свадьбе. У Пушкина есть и такие концовки.

Например

народная сказка «Белая уточка» заканчивается словами : «стали жить-поживать да

добра наживать», «Сивка-Бурка» имеет конец: «веселым пирком да за свадебку»,

«Василиса Прекрасная»: «там и свадебку сыграли», «Царевна-лягушка»: «Жили

вместе и долго и счастливо». В сказках «О мёртвой царевне и о семи богатырях»

и «О царе Салтане» в конце говорится: «Я там был, мёд, пиво пил, Да усы лишь

обмочил.»

9. Придумай небольшой рассказ,

смысл которого можно было бы выразить словами «Жадность всякому горю

начало».

Коля шел

по улице и вдруг увидел киоск с мороженым. Там проходила дегустация новых

сортов. Продавец предложил бесплатно попробовать мороженое. Коля с радостью

попробовал, а потом еще и еще, пока не попробовал все сорта мороженого по

несколько раз. Когда он пришел домой, у него сильно разболелось горло и

поднялась температура. Коля заболел. Вот так-то, жадность всякому горю

начало.

Рефлексия

учебной деятельности на уроке

Давайте вспомним,

какие цели мы ставили перед собой?

Достигли мы их?

Мы познакомились….

Мы узнали ….

Мы научились….

— На партах у вас

лежат листочки того волшебного дуба из Лукоморья

(жёлтый, зелёный,

коричневый).

-Возьмите листок,

цвет которого выражает ваше настроение и ваше

отношение к нашему

уроку.

Жёлтый цвет-

радостное, светлое, хорошее настроение.

Зелёный цвет —

спокойное, уравновешенное.

Коричневый —

грустное, печальное, тоскливое.

Жёлтый цвет-

радостное, светлое, хорошее настроение.

Зелёный цвет —

спокойное, уравновешенное.

Коричневый —

грустное, печальное, тоскливое.

Жёлтый цвет-

радостное, светлое, хорошее настроение.

Зелёный цвет —

спокойное, уравновешенное.

Коричневый —

грустное, печальное, тоскливое.

— Давайте

прикрепим наши листочки к макету дуба и посмотрим какое общее

настроение нашего

урока у нас складывается.

Литература. 5 класс.

А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

Противоборство добрых и злых сил в сказке.

Урок-исследование

Цели урока.

-

Содержательная – рассмотреть образы героев сказки в их сопоставлении.

-

Деятельностная – помочь учащимся научиться анализировать текст сказки. Развить навыки монологической, диалогической речи и выразительного чтения. Формировать умения сравнивать, обобщать. Формировать прочную нравственную позицию, положительные ориентации на распознавание истинной красоты. Определение проблематики сказки Пушкина в процессе ее анализа (характеристика героев, анализ эпизода, через авторское отношение к героям).

-

Развивающая – умение давать личностную оценку (интерпретацию) произведению в контексте развития творческих способностей, воображения у учащихся.

-

Воспитывающая – расширение представлений о духовной жизни Человека в процессе знакомства с произведениями искусства и литературы.

Задачи урока:

-

Образовательные задачи

Совершенствовать понятие о литературной сказке

Видеть противостояние добрых и злых сил в сказке

Дать понятие о гиперболе и антитезе.

-

Развивающие задачи

Совершенствовать навыки выразительного чтения

Развивать навыки критического мышления

Сопоставлять произведения разных видов искусства

-

Воспитательные задачи

Видеть красоту внутреннюю и внешнюю

Ценить человека по поступкам, совершаемым им

Планируемые результаты.

Предметные умения: знать содержание прочитанного произведения; уметь воспринимать и анализировать текст, формулировать идею, проблематику произведения, давать характеристику героям.

Метапредметные УУД.

Личностные: положительно относиться к учению, познавательной деятельности, имеет желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.

Познавательные: понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, использует знаково-символические средства для решения различных задач.

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.

Оборудование урока. Компьютер. Мультимедийный проектор. Презентация к уроку. Раздаточный материал. Портрет А.С.Пушкина.

Методика проведения: комбинированный урок-исследование (беседа с элементами развития речи: словесное рисование, словарная работа, выразительное чтение, пересказ эпизодов) .

Работа в группах (одна пара работает у доски)

Предлагаю поработать в парах. Перед вами карточки со словами, красным карандашом подчеркиваете слова, которые характеризуют черты положительного героя, синим – отрицательного.

Проверка.

Положительный герой Отрицательный герой

доброта зависть

любовь злоба

верность ревность

кротость эгоизм

отзывчивость предательство

Добавьте свои слова: милосердие ( к положительному герою); равнодушие (к отрицательному герою).

Обобщение

Положительный герой тот, который совершает героические поступки, творит добро на благо других людей.

Отрицательный герой всегда вредит, старается помешать, причинить зло другим.

Учитель. ВСЕГДА ЛИ СРАЗУ МОЖНО ПОНЯТЬ, КТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ, А КТО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ? В чем раскрывается характер героя?

Ученики. Характер героя раскрывается в его поступках, поведении.

Ход урока.

1-ый этап. Самоопределение к деятельности.

Вступительное слово учителя.

Добрый день, мои дорогие друзья. Мне очень приятно находиться в окружении настоящих читателей, обладающих не только умом, воображением, но и чутким сердцем.

Слайд 1.

Девиз нашего урока: « Наблюдать, слушать, думать, находить, доказывать, запоминать.»

Ход урока

I. Актуализация прошлых знаний.

1. Вступительное слово учителя.

Вам знакома такая пословица «Мир не без добрых людей».

— А как вы понимаете смысл этой пословицы?

— Ежедневно мы сталкиваемся с вами с добром и злом. Сегодня на уроке мы постараемся разобраться в этих человеческих качествах. А помогут нам в этом сказки А.С.Пушкина. Именно сказка может предостеречь нас от неверных шагов, рассказать, как жить в мире и взаимодействовать с ним, не нарушая и не разрушая его.

Запишем тему урока в тетради: «Добро и зло в нашей жизни».

2-ой этап. Постановка учебной задачи.

Учитель рассказывает притчу.

Когда-то давным-давно жил Человек на свете и не знал, что существует на земле Добро и Зло. Отправился человек в дорогу, встретилась ему на пути гора. На вершине горы стояли два сосуда. Один сосуд был наполнен Добром, другой – Злом. Заинтересовало Человека содержимое сосудов, решил он заглянуть внутрь и узнать, что же такое Добро и Зло. Разбил он кувшины, перемешалось всё их содержимое. Наполнило содержимое кувшинов душу человека. Живёт человек и не знает, так что же такое добро и зло, чего в его душе больше.

— Так о чём же пойдёт речь на сегодняшнем уроке?

Объект исследования — сказка А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

Тема исследования – ДОБРО И ЗЛО В СКАЗКАХ ПУШКИНА.

Гипотеза нашего исследования будет такой – Добро побеждает зло

Цель нашей работы – раскрыть значение терминов “добро” и “зло” на примере сказки. Мы будем учиться сравнивать образы героев, анализировать текст.

IV. Новая тема.

Слайд 1. Мы сделали с Вами первые шаги, и вот что появилось перед нами: что же мы здесь видим? (Ученики рассказывают о том, что видят на первом слайде: автор сказки А.С. Пушкин, 1933 – год написания «сказки о мёртвой царевне и семи богатырях»;

сказочный дворец, на балконе которого изображена счастливая пара: королевич и царевна — счастливый конец сказки).

Чтобы попасть на праздник в сказочный дворец, мы должны пройти долгий путь и найти на этом пути положительных и отрицательных героев. Слайд 2

Сделайте первую помету в своих путевых тетрадях: Добро и зло в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях».

Вспомним героев сказки, совершающих добрые дела! (Ученики рассказывают отрывки из сказки, где она заметили проявление добрых качеств героев).

Мы встретились в сказке не только с положительными, но и с отрицательными героями. Давайте назовем их всех, начиная с положительных. (Ученики называют положительных героев, затем отрицательных). Слайд 3

Ребята, а можем ли мы в Чернавке найти положительные качества?

Так может она совсем не отрицательный герой?

Нам всем знакомо выражение «В сказках Добро побеждает Зло». Что же такое Добро и Зло? Как Вы понимаете значение этих слов? (Ученики раскрывают своё понимание данных понятий).

Ребята, а я нашла определение этих понятий в разных словарях (слайд 4). Давайте прочитаем и сравним с тем, что сказали Вы.

-

Добро – всё положительное, хорошее, полезное.

(Словарь С.И. Ожегова)

-

Добро – нечто положительное, хорошее, полезное; добрый поступок.

(Большой толковый словарь русского языка)

-

Зло – нечто дурное, вредное.

(Словарь С.И. Ожегова)

-

Зло – действие, имеющее отрицательный смысл и всегда влекущее за собой беды, страдания, горе.

(Большой толковый словарь русского языка)

Можем ли мы добро и зло назвать противоположными понятиями?

(Ученики отвечают: Да, эти понятия являются противоположными)

Мы идём с Вами дальше. На нашем пути встречаются две героини сказки. Слайд5

Кто эти героини? (Ученики отвечают: Царица-мать и царица-мачеха).

3. Проверка домашнего задания.

Учитель:

-Нам всем хорошо знакомо выражение “В сказках Добро всегда побеждает Зло”. Что же это такое – Добро и Зло? Вам необходимо было найти в толковом словаре значение этих слов и записать в тетради.

(Обучающиеся зачитывают определения терминов из толкового словаря).

Учитель:

-Хорошо, ребята, молодцы. Я тоже поработала со словарем и приготовила толкование данных терминов.

(На экране при помощи проектора выводятся заранее подготовленные толкования терминов): «Добро-это то, что хорошо, полезно, нужно человеку, с чем связаны надежды людей, представления о свободе и счастье.

Зло всегда имеет отрицательный смысл и обозначает плохое, влекущее за собой беды, страдания, горе, несчастье». (Школьный философский словарь).

«Добро — в духовном значении благо, что честно и полезно, что требует от нас долг человека.

Учитель:

-Ребята, как вы думаете, можно ли утверждать, что добро и зло являются противоположными понятиями?

Ученики: Да, добро и зло – противоположные понятия.

Учитель:

-Мне хотелось бы, чтобы вы усвоили сегодня не только значения слов, данные в словаре, но и попытались увидеть, как А. С. Пушкин показывает добро и зло в “Сказке о мертвой царевне и семи богатырях”.

Цель нашей работы – раскрыть значение терминов “добро” и “зло” на примере сказки. Мы будем учиться сравнивать образы героев, анализировать текст.

Учитель:

-Ребята, как вы думаете, можно ли утверждать, что добро и зло являются противоположными понятиями?

Ученики: Да, добро и зло – противоположные понятия.

Учитель:

-Мне хотелось бы, чтобы вы усвоили сегодня не только значения слов, данные в словаре, но и попытались увидеть, как А. С. Пушкин показывает добро и зло в “Сказке о мертвой царевне и семи богатырях”.

-На прошлом уроке мы с вами сделали вывод, что «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» близка к народным( фольклорным). В народных сказках всех героев можно разделить на положительных и отрицательных. Назовите, пожалуйста, положительных героев народных сказок (они олицетворяют добро) и отрицательных (олицетворяют зло).

Учитель:

-Можем ли мы, ребята, так же четко разграничить положительных и отрицательных героев в “Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях”?

(Учащиеся перечисляют героев сказки и приходят к выводу, что в сказке больше положительных героев, предполагают, что образ Чернавки невозможно отнести ни к положительным, ни к отрицательным).

Учитель:

— Подумайте, в образах каких героев заметна наиболее яркая характеристика Добра и Зла?

Ученики: В персонажах Царевны и царицы.

Учитель:

— Для того чтобы представить образы Царевны-мачехи и Царицы, мы обратимся ко второй части вашего домашнего задания – устному словесному рисованию портретов Царевны и Царицы.

(Учащиеся представляют словесные портреты Царевны и Царицы, зачитывают из текста определения).

Учитель:

-Хорошо, ребята. А сейчас запишите в тетрадях определения, характеризующие героинь, в два столбика в виде таблицы. Посмотрим, что у вас получилось, и сравним с таблицей.

(Учащиеся зачитывают определения и сравнивают с таблицей, представленной в виде

— Ребята, как вы думаете, какие вопросы у нас могут возникнуть в течение урока?

Возможные варианты, предложенные детьми:

1.Как мы можем определить, какой человек – злой или добрый?

2.Кто в сказке совершает добрые, а кто злые поступки?

3.Как поступать с теми, кто делает зло другим?

4.Стоит ли мстить тем, кто причиняет зло людям?

5.А легко ли распознать добро и зло?

6.Что в итоге побеждает: добро или зло?

7.Почему добро часто бывает беззащитным?

— А что нам необходимо в первую очередь сделать, чтобы найти ответы на эти вопросы?

(Обратиться к тексту сказки, сделать наблюдения по тексту).

Учитель:

-Ребята, почему царица решила погубить царевну? В чем суть конфликта между ними?

Ученики: Царица-мачеха считает себя самой красивой, а царевна становится ее соперницей, потому что волшебное зеркало сообщает, что падчерица “милее и белее”, чем она.

Учитель:

-А какими словами мы можем выразить отношение царицы к царевне?

Ученики: Ненависть, зависть.

Учитель:

-Обладает ли добрый человек такими чувствами?

Ученики: Нет, эти чувства характерны для злых людей.

Учитель:

-А как относится царевна к царице, которая ее решила погубить, к Чернавке, которая уводит девушку в темный лес?

Ученики: Она даже к своим врагам относится хорошо, не держит на них зла, не пытается им отомстить.

Учитель:

-Ребята, и царица, и царевна – внешне красивы. Про какую из героинь мы можем сказать, что она обладает и внутренней, душевной красотой?

Ученики: Царица красивая, но злая, никого не любит. Она весела только с зеркальцем. Значит душа у нее черная. А царевна по-настоящему красива, она всех любит, творит добро, и все ей помогают.

— Кто ещё совершает злые поступки?

— Давайте разберемся, добро или зло несут такие персонажи сказки, как Зеркальце, Чернавка, богатыри?

— Умеет ли Зеркальце лгать? (нет, оно всегда говорит только правду)

— Есть ли на нем какая-нибудь вина?

Правдивое Зеркальце направило гнев и зависть царицы на ни в чём не повинную царевну, затем сообщило, что царевна живет в лесу у семи богатырей — и девушка оказалась беззащитной перед силой зла. Безусловно, Зеркало честно, но именно оно косвенно стало причиной смерти царевны.

Таким образом, есть в нем добрые свойства: говорит правду, не лжёт, верно служит своей хозяйке. Но с другой стороны, оно помогает царице, хотя и не ведает о коварстве злой мачехи.

— А какова Чернавка?

— Есть в ней добрые движения души? (Да, она пожалела царевну, отпустила её)

— Она тоже верно служит. Но кому?

— Чем продиктовано её верное служение царице( ( боится наказания и смерти)

— Вспомните, что означает её имя? (делает черную, грязную работу, помогает царице в её коварных замыслах)

Опять-таки и здесь мы видим и плохое, и хорошее. Чернавка способна пожалеть («не убила, не связала, отпустила и сказала…»), тоже верно служит своей хозяйке. Но служит обману, злу, коварству. Верность её основана на страхе.

— Вспомните, кто обладает настоящей верностью, светлой, лишённой зависти, чёрных замыслов?

Такая верность основана на любви.

Да, это Соколко, который съел отравленное яблоко. Так он рассказал богатырям, что случилось с царевной.

Конечно, это и Елисей. Он ищет любимую, обращается к силам природы, чтобы те помогли ему отыскать невесту.

Ученики отвечают, что мы будем говорить о добрых и злых героях в сказке А.С.Пушкина, о царевне и мачехе, будем сравнивать их.

— Правильно, молодцы. Вот вы и сформулировали цель нашей работы – раскрыть значение терминов «добро» и «зло» на примере анализа сказки А.С.Пушкина. Мы будем учиться сравнивать образы героев, анализировать текст.

Слайд 2

Работа с эпиграфом к уроку.

Лишь добро одно бессмертно.

Зло подолгу не живет.

Шота Руставели.

— Как вы думаете, так ли это?

— Отвечают.

— Сразу тяжело ответить на этот вопрос. Предлагаю проверить, анализируя сказку А.С.Пушкина.

3-ий этап. Актуализация знаний и пробного учебного действия.

Нам всем хорошо знакомо выражение: «В сказках Добро всегда побеждает Зло».

Работа в парах. Посоветуйтесь с соседом по парте и ответьте, что же такое Добро, а что такое Зло. Слушаем ответы.

— Хорошо, ребята, молодцы. Заглянем в словари и дадим определение этим понятиям.

II. Актуализация новых знаний.

1. Беседа по тексту А.С. Пушкина (выявление читательского восприятия)

— Вы уже прочитали эту сказку дома.

— Какое настроение вызвала у вас сказка Пушкина? («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» вызвала хорошее, радостное настроение. Но сначала возникло чувство грусти, тревоги за судьбу царевны, и только когда королевич Елисей спас царевну, грусть и печаль ушли).

— Назовите героев сказки. Мы видим, что среди них есть положительные и отрицательные герои. Хочется подробнее поговорить о них. Для этого нам предстоит поработать в группах.

Работа в группах (Класс делится на группы по 4 человека и получает карточки с заданием. На одной стороне карточки дается иллюстрация героя, на другой – задание).

Вопросы на осмысление содержания сказки.

(Задание для 1 группы)

Слайд 3

4-ый этап. Работа над темой урока. Построение проекта выхода из затруднения.

— Образы каких героев в сказке, по-вашему, самые яркие, самые запоминающиеся?

— Царевны и царицы. Слайд 4.

— Вспомним героев сказки, совершающих добрые дела.

(Царевна, Елисей, Соколко, ветер, месяц, солнце, зеркальце). Ученики рассказывают отрывки из сказки, где они заметили проявление добрых качеств героев.

— Мы встретились в сказке не только с положительными, но и с отрицательными героями. Кого отнесём к отрицательным героям? ( Царицу-мачеху).

Работа с иллюстрациями, на которых изображена царица – мать и царица – мачеха.

Слайд 5.

— А кто эти героини? Почему иллюстрация с изображением царицы – матери обведена жёлтым, а царицы – мачехи – чёрным. Как вы думаете, почему?

( Царица-мать – положительный герой, она олицетворяет нежное материнское начало. Царица-мачеха – отрицательный герой, олицетворяющий злые силы).

Работа с новыми литературными понятиями: противопоставление = антитеза.

Составление небольшого монологического высказывания.

— Как разворачиваются события дальше?

— Царица умирает. Царь женится на другой. Новая царица умна, красива, но очень злая и любит только себя. Проходит время, подрастает дочь царя. Она становится самой красивой девушкой. У неё появляется жених – Елисей.

5-ый этап. Первичное закрепление

Работа над образом царевны. Слайд 6 .

Работа в группах по заданному плану.

План.

-

Представление сказочного персонажа.

-

Описание внешности.

-

Черты характера.

-

Отношение к окружающим.

-

Отношение окружающих к героине

-

Кому героиня противопоставлена в сказке?

Учитель распределяет задания по группам. Учащиеся готовятся и выступают.

Работа над образом царицы-мачехи.

Ученик подготовил мини – проект по образу царицы – мачехи. Выступает только с выводами.

Составление сравнительной характеристики. Заполнение таблицы.

Слайд 7.

Отмечают сходства и различия. И только про царевну молодую мы можем сказать, что она обладает ещё и душевной красотой.

Чтение по ролям эпизода, в котором волшебное зеркало сообщает царице – мачехе о том, что падчерица «милее» и «белее», чем она.

Учащиеся делают выводы. Слайд 8

Снятие утомления с глаз. Слайд 9

Сверьте написанное: «Свет наш солнышко!»; «Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок!»; «Ветер, ветер! Ты могуч…»

— Как Елисей обращается в силам природы? (Ласково, уважительно, с почтением).

— Почему только ветер смог подсказать Елисею, где его невеста? (всюду веешь на просторе…»)

— Почему царевну смог спасти только королевич Елисей( Елисей означает спаситель).

Любил царевну, был преданным, верным, настойчивым в поисках своей невесты.

Учитель

В сказках у добра много помощников, а зло – одиноко. Мы видим, что даже явления природы помогают Елисею найти свою невесту.

— А что же происходит со злой царицей-мачехой?

— Найдите строки, в которых говорится о ней в конце сказки.

— Найдите риторические обращения в монологе Елисея. Выпишите их.

Сверьте написанное: «Свет наш солнышко!»; «Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок!»; «Ветер, ветер! Ты могуч…»

— Как Елисей обращается в силам природы? (Ласково, уважительно, с почтением).

— Почему только ветер смог подсказать Елисею, где его невеста? (всюду веешь на просторе…»)

— Почему царевну смог спасти только королевич Елисей( Елисей означает спаситель).

Любил царевну, был преданным, верным, настойчивым в поисках своей невесты.

Учитель

В сказках у добра много помощников, а зло – одиноко. Мы видим, что даже явления природы помогают Елисею найти свою невесту.

— А что же происходит со злой царицей-мачехой?

— Найдите строки, в которых говорится о ней в конце сказки.

Чтение (от слов «Злая мачеха, вскочив,.. до слов «И царица умерла».

И никто не пожалел, что царицы не стало.

Пять раз в сказке царица названа злой. Она действительно причиняет зло тем, кто рядом с ней. Но справедливость восстановлена. Добро торжествует. В сказке, как и в жизни, силы зла побеждает любовь, которая сильнее смерти.Истинная ценность человека – это красота внутренняя: кротость, трудолюбие, скромность, искренность, верность.

Зло может скрываться за внешне прекрасной формой. В таком случае ему легко обмануть доверчивость доброты, однако зло изначально обречено на поражение. Сказка предупреждает: жестокость, злоба, зависть, будут непременно наказаны.

Действительно, нельзя не согласиться с высказыванием грузинского поэта Шота Руставели — прочитать слова эпиграфа.

Но в жизни происходит всё гораздо сложнее, мы не можем разделить людей только на добрых и только на злых. В душе каждого человека наблюдается противостояние добра и зла. Мы ведь совершаем и добрые поступки, и не очень…добрые… Завидуем, обижаем тех, кто рядом с нами, обижаемся …

— Подумайте, чему научила вас сказка Пушкина?

6-ой этап. Самостоятельная работа с проверкой.

1.Анализ эпизода: «Царевна в тереме у семи богатырей».

Работа в парах. Составить вопросы по эпизоду и ответить на них.

2 Что предпринимает царица в очередной раз, чтобы избавиться от царевны?

Прослушивание фонограммы. Черница дарит царевне наливное отравленное яблочко.

Учащиеся делают выводы, что зло не может победить. В сказках у добра много помощников. Добро побеждает зло. Царица умирает.

— Мы поговорили о героях сказки, но не о всех. В сказке есть герой, который… «…между тем по свету скачет. Нет как нет! Он горько плачет, И кого ни спросит он, Всем вопрос его мудрён. К красну солнцу наконец Обратился молодец». (Королевич Елисей)

Мы поговорили о героях сказки, но не о всех. В сказке есть герой, который… «…между тем по свету скачет. Нет как нет! Он горько плачет, И кого ни спросит он, Всем вопрос его мудрён. К красну солнцу наконец Обратился молодец». (Королевич Елисей)

Последний этап нашего исследования. Я вновь открываю волшебную шкатулку. Достаю волшебные силы природы. Ветер, солнце и месяц. Пушкин наделяет их способностью говорить.

— Королевич Елисей, отчаявшись найти свою любимую, обращается к силам природы: к солнцу, месяцу, ветру. Ребята подготовили выразительное чтение наизусть этих монологов. Давайте послушаем их.

— Почему солнце, месяц и ветер помогают именно королевичу Елисею?

— А вы догадывались, что обозначает имя Елисей?

— Ребята, вы обратили внимание, как от одной встречи к другой растет волнение Елисея, его стремление найти невесту. Отметим волшебное число «три»: столько раз королевич обращается к силам природы. Какими словами обращается Елисей к солнцу, месяцу и ветру? В этих словах проявляется тревога, волнение, надежда и печаль королевича. Эти чувства проявляются в ласковости обращений, в вопросе: «Аль откажешь мне в ответе?», в настойчивом повторении вопроса: «Не видал ли где на свете Ты царевны молодой?»

— Что помогло королевичу пробудить от волшебного сна свою невесту? (Только верная, преданная любовь королевича Елисея спасает царевну, пробуждает ее от мертвого сна.)

— Нарисуем два символических дерева(слайд11)

дерево добра дерево зла

— Какие качества наших героинь мы можем поместить на ветвях этого дерева?

(как щедрость, милосердие, честность, порядочность, сочувствие, уважение, злость, жестокость, равнодушие, лживость, наглость)

ДОБРО, ЗЛО, ДОБРОТА, ВЕРНОСТЬ, ЛЮБОВЬ, КРОТОСТЬ, ЗАВИСТЬ, ЗЛОБА, ЭГОИЗМ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО). Распределите их по двум группам: положительные и отрицательные качества человека.

— Почему ветви дерева добра направлены вверх, а ветви дерева зла – вниз?

(Ветви первого дерева направлены вверх, они возвышают человека. Поступая по совести, мы подкармливаем дерево добра. Ветви второго дерева направлены вниз. Они разрушают, точат человека изнутри)

— Какие чувства владеют царицей, когда она совершает злые поступки? (зависть)

Те, кто может справиться с обидой и завистью, становятся на ступеньку выше, преодолевают себя.

Составление КЛАСТЕРА «Царевна и её помощники» из открыток – иллюстраций худ. Л.Присекиной.

7-ой этап. Рефлексия деятельности.

— Какой урок мы извлекли из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях?

Какими нельзя быть?

Итог урока. Слайд 10

Оцените свою работу на уроке по оценочной лестнице. Выставляют себе оценки, учитель контролирует.

Покажите мне смайлик, соответствующий вашему настроению в конце урока.

На «Золотых» рыбках, подаренных учителем учащимся, дети пишут добрые пожелания близким, одноклассникам, учителям … и озвучивают их.

Д/З На выбор: 1. Написать поздравление Королевичу и Царевне.

2 Выучить понравившийся отрывок наизусть.

В сказках добро всегда побеждает зло.

Выставление оценок

— Сегодня, вспомнив пушкинские сказки, мы поговорили о добре и зле. Что же все-таки важнее: Добро или Зло?

— В завершение нашего урока хочется сказать: Хоть зло сильно – всему вредит, Добро на свете победит!

Учитель:

-В произведениях литературы отражается жизнь. В сказках мы наблюдаем борьбу добра со злом. В жизни все происходит гораздо сложнее, мы не можем разделить людей на добрых и злых. В душе каждого человека наблюдается противостояние добра и зла. Ведь мы совершаем и добрые поступки, и злые. Любим, желаем добра, здоровья. И тут же завидуем, обижаемся и даже, бывает, ненавидим.

Подумайте, пожалуйста, чему научила вас сказка А. С. Пушкина, и считаете ли вы себя добрыми?

Слайд 21

Домашнее задание .

Наше исследование подходит к концу. Мы являемся с Вами свидетелями победы Добра над Злом, свидетелями счастливого события в жизни Королевича Елисея и Царевны. Мы попали с Вами на торжество и, конечно же, должны что-то подарить молодой и счастливой семье. Что можно подарить им?! Давайте подарим красивые слова о добре.

Каждому человеку приятно услышать о себе хорошие добрые слова. Вы сегодня очень хорошо работали, и мне хочется подарить каждому из вас волшебную золотую рыбку из сказки Пушкина. Я очень надеюсь, что эта рыбка исполнит все ваши желания, а ваши желания всегда будут только добрыми. Дома вам нужно будет записать свои пожелания на этой золотой рыбке. Мы с вами помним, что рыбка исполняет все желания. Поэтому все добрые слова, которые вы напишите, вернутся вам и вашим близким людям.

«Постоянная доброта может творить чудеса. Подобно тому как солнце может растопить лед, так и доброта изгоняет непонимание, недоверие и враждебность» — сказал мыслитель Альберт Швейцер.

V. Итоги урока.

Дорогие ребята, сегодня мы увидели на своём пути много плохого, но и много хорошего; наблюдали борьбу добра со злом; пришли к выводу, что быть добрым – это хорошо, а злым – плохо. Храните добро в себе, не давайте злым мыслям становиться сильнее Вас. Относитесь по-доброму к окружающим Вас людям. Поступая по-доброму с людьми, Вы увидите, что и они будут так же относиться к вам. Добро должно побеждать не только в сказках, но и в нашей реальной жизни.

Слайд 15

Правильно ли мы ответили?

(Ученики отвечают: Да, правильно).

Наш путь очень долгий. Поэтому нам нужно немного отдохнуть. Располагаемся на привал. Послушаем птичий щебет, как его слушала молодая царевна, блуждая по лесу, насладимся лесным покоем и тишиной.

Слайд 16

Отдохнув, двигаемся дальше.

Рефлексия. Составление коллективного синквейна.

Синквейн – это особое стихотворение, которое возникает в результате анализа и синтеза информации. Мысль, переведенная в образ, как раз и свидетельствует об уровне понимания ученика. Более 95% учащихся оценивают интерес к синквейну на «5». Это интересный способ проверить знания. Слово «синквейн» происходит от французского слова, которое означает пятистрочье. Таким образом, синквейн – это стихотворение из 5 строк, где:

-

Первая строка. 1 слово – понятие или тема (существительное).

-

Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия ( прилагательные).

-

Третья строка. 3 слова – действия ( глаголы).

-

Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к теме (афоризм)

-

Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы

Учитель. Для подведения итогов нашего урока предлагаю составит коллективный синквейн. ( На доске пишет учитель)

1. ЦАРЕВНА 1. ЦАРИЦА,

2. красивая, кроткая 2. жестокая, своенравная

3. расцвела, догадалась 3. ненавидит, завидует, просит, сквернословит

4. Обещает отблагодарить. 4. Готова на все, лишь бы быть лучше всех.

5. ЧУДО. АНГЕЛ. ЭЛЬФ 5. ЗЛО. МОНСТР. (1 слово)

План описания царевны

1. Описание внешности царевны и её внутренних качеств.

2. Отношение к ней других персонажей сказки:

А) Чернавки;

Б) пса Соколки;

В) семи богатырей,

Г) королевича Елисея.

3. Поведение царевны:

А) в тереме богатырей,

Б) по отношению к окружающим её людям.

4. Отношение автора к героине.

Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Зрители смогут посмотреть балет и послушать оперу, а также вспомнить любимые праздничные сказки.

В новогодние праздники взрослых и детей ждут в московских театрах. Гости смогут послушать шедевры итальянской и русской музыки, отправиться в сказочное путешествие и увидеть магические превращения.

Космическая музыка, балет и опера

Поход на балет «Щелкунчик» стал для многих новогодней традицией. В спектакле на музыку Петра Чайковского и либретто Мариуса Петипа исполняется хореография балетмейстера Василия Вайнонена. За рождественской сказкой можно отправиться 2 и 3 января в Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Там же 6 и 7 января в 14:00 можно посмотреть оперу по произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Всех персонажей в царстве Тмутаракани и на острове Буяне — от ангелов, рыб и коров до деревьев и самого города — играют артисты хора и миманса. Билеты можно купить по Пушкинской карте.

Отправиться в космическое путешествие можно с помощью постановки «Волшебный оркестр» 3 и 4 января в 12:00, 15:00 и 18:00 в концертном зале «Зарядье». Юных исследователей галактики приглашает театр «Странствующие куклы господина Пэжо» и Московский государственный симфонический оркестр под руководством пианиста и дирижера Ивана Рудина. Прозвучат фрагменты произведений Сергея Прокофьева, Йозефа Гайдна, Клода Дебюсси, Петра Чайковского и других композиторов. Постановку можно посетить по Пушкинской карте.

Кукольные театры: сказки Гофмана и Андерсена

Спектакль «Волшебный орех. История Щелкунчика» по сказке Эрнеста Теодора Амадея Гофмана покажут 4 и 8 января в 11:00, 13:30 и 16:00 в Московском театре кукол. Там же можно увидеть новогоднее представление по сказочным историям Андрея Усачева «Школа снеговиков» 6 и 9 января в 11:00, 13:30 и 16:00. Дети побывают в уютном домике Деда Мороза и узнают, где живет северное сияние.

А на сказку Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» можно пойти в Московский детский камерный театр кукол5 и 6 января. Одну из самых пронзительных историй писателя покажут в 12:00 и 15:00.

Мексика, фокусы и танцы

Любители фокусов могут посетить мистическое шоу лучших иллюзионистов России «Лига волшебников: Новый год — время чудес». Показы пройдут 3 и 5 января в 15:00 и 19:00 в московском театре «Школа современной пьесы».

Музыкально-танцевальную фантазию «Вредные советы» по стихам Григория Остера можно увидеть в этом же театре 8 января в 15:00. Хореографию создал Егор Дружинин, а костюмы и декорации — художница Мария Трегубова, обладательница театральной премии «Золотая маска».

Прекрасный подарок на Новый год — постановка «Двенадцать месяцев» в «Театриуме на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой. В основе сюжета — известная сказка Самуила Маршака о капризной принцессе, потребовавшей декабрьским днем подснежников. Постановку можно увидеть 5, 6 и 7 января в 12:00 и 15:00.

Отправиться из зимы в лето предлагают создатели постановки «Однажды в Мексике: Кукурузный человечек». Действие происходит в деревушке Маисета среди кукурузных полей. Главная героиня отмечает 15-летие, но праздник омрачен — ее младший брат попал в беду. Как ему помочь, можно узнать 3, 4, 8 и 9 января в 12:00 и 15:00.

Билеты на постановки можно приобрести по Пушкинской карте.

«Морозко», парижские страсти и русские сказки

Перенестись в Париж и окунуться в атмосферу творческой богемы можно в Московском театре оперетты. Постановку «Фиалка Монмартра» покажут 4 января в 13:00 и 19:00. Действующие лица самой романтичной оперетты венгерского композитора Имре Кальмана — актеры, художники и поэты. В мелодиях автора знаменитых оперетт «Сильва» и «Принцесса цирка» можно услышать и традиции французского мюзик-холла, и классические венские каноны.

За еще одной парижской историей можно отправиться на оперетту-мюзикл «Фанфан-тюльпан» 5 января в 13:00 и 19:00. В основе авантюрного сюжета — история о молодом парижском повесе Фанфане, который, спасаясь от преследования родственников соблазненной им девушки, записывается в армию.

Билеты на представления можно приобрести по Пушкинской карте.

Зимнюю сказку «Морозко» можно посмотреть в Московском новом драматическом театре. Музыкальную историю по мотивам сказки Владимира Одоевского «Мороз Иванович» покажут 7 января в 11:00 и 8 января в 12:00.

Героев русских сказок можно увидеть в музыкальном представлении «Бабкины сказки. Возвращение чудес». Артисты московского государственного академического театра «Русская песня» подготовили новогоднее интерактивное шоу.

Московский международный дом музыки: котики и козлики

Самых маленьких зрителей в праздники порадуют котики — в новогоднем спектакле Театра кошек Юрия Куклачева «Кошки против Барабаса» помимо Буратино и Мальвины они увидят и четвероногих актеров. Детей ждет разгадка тайны золотого ключика и интерактив с артистами. Постановка рассчитана на зрителей любого возраста и пройдет 3, 4, 5, 6, 7 января в 11:00, 14:00, 17:00, а также 8 января в 11:00 и 14:00.

Музыкальная сказка «Волк и семеро смелых» тоже понравится малышам. В постановке на музыку Алексея Рыбникова, автора киномюзиклов про Буратино и Красную Шапочку, детей ждут танцы и акробатические номера. Роли исполнят ведущие артисты театра, в том числе участники телевизионного проекта «Голос». Спектакль пройдет 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января в 11:00, 14:00, 17:00.

Скачать обзор:

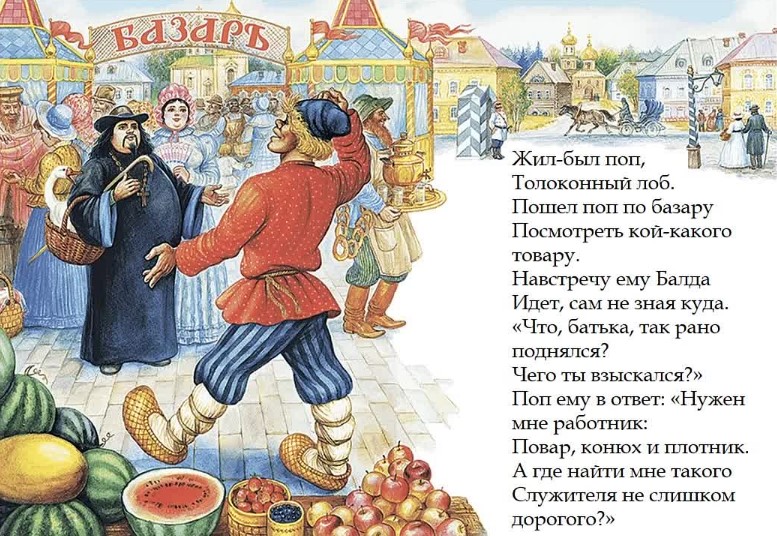

«Сказка о попе и работнике его Балде» — одно из самых известных детских произведений. На первый взгляд, оно простое, поучительное и смешное, но не так всё просто. Автор прибегает к иронии, создает яркие образы, смысл же сказки не так однозначен, как принято было воспринмать её до революции или после революции. При жизни Пушкина она не издавалась, после смерти поэта печаталась с изменениями по цензурным соображениям, а при советской власти авторский текст сказки пошёл на ура.

Ниже представлен краткий разбор произведения, анализ его сюжета, содержания, который можно использовать для читательского дневника.

Очень краткий пересказ

Поп хочет нанять себе работника за скромную плату. На рынке он встречается с Балдой. Тот идет на службу к попу, а в качестве платы требует раз в год давать «три щелка по лбу». Работает Балда исправно, поп и его семья не могут нарадоваться.

Приближается время расплаты, поп начинает переживать и ищет способ, как не рассчитаться с Балдой. Он решает дать работнику невыполнимое задание — собрать оброк с чертей, которые обязались платить его попу до самой его смерти, но «есть на них недоимки за три года». Черти не собираются просто так отдавать дань и придумывают Балде хитрые испытания. Если он выиграет – получит оброк, если проиграет – уйдет ни с чем.

Прибегая к хитрости, Балда побеждает во всех испытаниях и собирает полный оброк. Приносит его попу и дает ему три сильнейших щелчка в лоб, от которых поп сходит с ума. Так Балда проучил своего нанимателя.

Оброк – во времена Российской империи так именовалась одна из повинностей крестьян. Оброк мог выплачиваться деньгами или натурой, то есть продукцией.

Место и время действия событий в сказке

В тексте сказки нет прямых указаний ни на эпоху, когда разворачивается действие, ни на населенный пункт или географическую область. Сказка стилизована под стародавние времена, тем не менее, временем действия принято считать современную Пушкину эпоху.

Сюжет сказки актуален для любого времени: и для древней Руси, и для пушкинского периода, и для современности, поэтому время и место действия не имеют особого значения. Основные события разворачиваются на базаре, в доме попа и на берегу моря.

Персонажи сказки и их характеристика

Два главных героя отражены в названии произведения — это поп и Балда. В сказке есть ещё несколько второстепенных персонажей.

Поп

Поп — человек неразумный, скуповат (в одном лице хочет получить повара, конюха и плотника). Думает перехитрить Балду, получить себе хорошего работника даром, а в результате сам оказывается в дураках.

Герой Пушкина — служитель церкви, священник, который поддался меркантильному желанию жить безбедно, и вступил в сделку с чертями.

Поп — просторечное название священника. Главный герой сказки Пушкина — представитель духовенства, одного из привилегированных сословий.

Балда

Балда — работящий мужик, смекалистый, умный и хитрый, но, в отличие от попа, свою хитрость он направляет «во благо».

В этом образе видится олицетворение русского народа и сила народного характера.

Балда — имя собственное тюрского происхождения. В просторечии словом «балда» часто называют недалекого, несуразного человека, простофилю, иногда используется как синоним слова «дурак».

Герой Пушкина совсем не дурак и не простофиля, а как раз наоборот. В старину словом «балда» также называли орудие труда — большой молоток или кувалду. Это значение также важно для понимания сказки и образа героя, подчеркивает одну из граней пушкинского персонажа — его трудолюбие.

Через образ Балды и его имя показано, что обычный мужик из народа не так прост, как может показаться на первый взгляд. Он умен, хитер, и может приспособиться к разным жизненным обстоятельствам.

Попадья

Попадья – жена попа, хозяйка, в тексте характеризуется как сообразительная и хитрая женщина. «Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив». Женщина довольна работой Балды, поначалу хорошо к нему относится.

«Попадья Балдой не нахвалится». Но, желая спасти мужа от расплаты, она предлагает план, как извести Балду:

Закажи Балде службу, чтоб ему стало невмочь.

Также в тексте упоминаются другие члены семьи попа — поповна и попенок — дочь и младший сын. Попенок привязался к Балде, называет его «тятей».

Тятя – один из старорусских синонимов слова отец.

Старый бес и бесёнок

Бес и бесенок живут в море, не хотят отдавать Балде оброк для попа.

Старый бес — опытный, мудрый, но в силу возраста физически слабый, чтобы соревноваться с Балдой: «Где тебе тягаться со мною, с самим Балдою».

Бесенок — внук старого беса, юркий, энергичный, чересчур самоуверенный и недалекий. Дед призывает его на помощь.

Подробный пересказ сюжета сказки с цитатами

Жил был поп

Толоконный лоб .

Пошел поп до базару

Поискать кой-какого товару.

Словосочетание «Толоконный лоб», использованное Пушкиным для характеристики попа, стало фразеологизмом. Понимается и используется в нескольких значениях. «Толок» в старорусском языке — часть головы выше лба. В этом случае «толоконный лоб» означает всего-навсего то, что поп был лысоват. Определение «поп-толоконный лоб» также может указывать на традицию «бить челом», то есть прикладываться лбом к полу. Фразеологизм «толоконный лоб» означает глупого человека.

На рынке он встречает Балду. Простолюдин слоняется без дела. «Идет, сам не зная куда». Поп говорит ему, что хочет найти «работника не слишком дорогого». Балда соглашается работать на него и «служить исправно».

В год за три щелчка тебе по лбу,

Есть же мне давай вареную полбу.

Полба — крупа из крупных зерен пшеницы, вареная полба — каша, блюдо старорусской кухни. В полбе намного больше протеина, чем в бычной пшенице. Это свойство каши придавало сил работнику Балде.

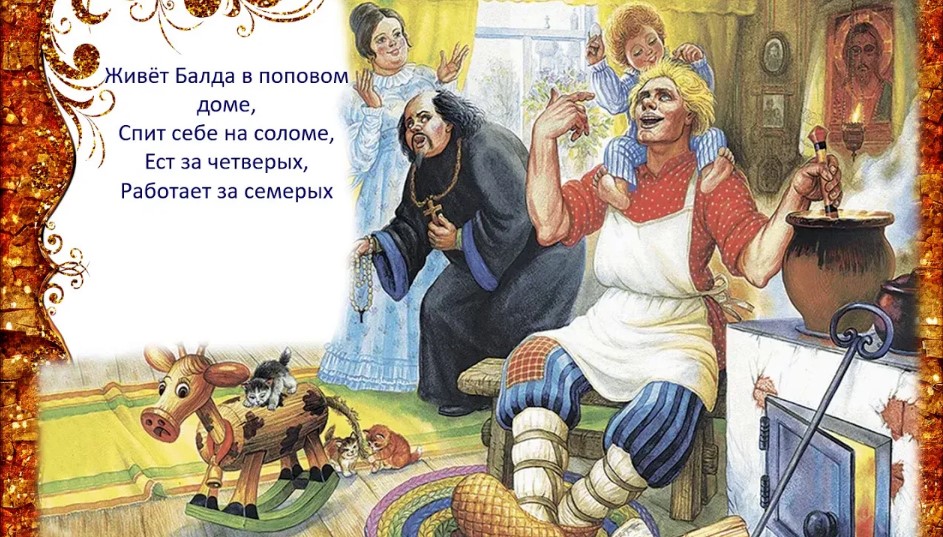

Балда поселяется у попа на подворье, спит на соломе, много и качественно работает, пашет землю, топит печь, готовит еду, нянчится с ребенком. Семья попа не может нарадоваться на такого работника.

Только поп его невзлюбил, и причиной тому — приближающийся срок расплаты. Поп боится, переживает за свой лоб.

Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:

Лоб у него заранее трещит.

Жена советует ему дать Балде такое задание, которое бы он не смог выполнить:

Тем ты и лоб от расправы избавишь,

И Балду без расплаты оставишь.

Поп зовет Балду и говорит, что черти обязались платить ему оброк и задолжали уже за три года. Он приказывает Балде пойти и забрать причитающееся.

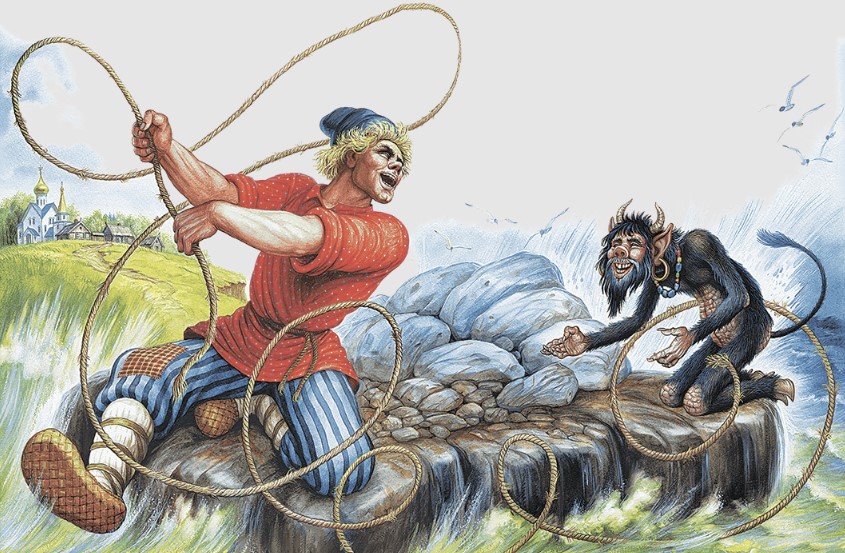

Балда не спорит с хозяином, отправляется к морскому берегу, начинает «крутить веревкой», нарушая покой чертей. Появляется Старый бес и спрашивает Балду, чего ему надобно. Балда говорит, что сжил бы со свету всех бесов, но в данном случае он пришел за оброком.

Бес обещает ему выплатить всю дань, если он выиграет в состязании — кто первый обежит вокруг берега моря, а в качестве соперника предлагает Балде бесенка. Герой смекнул, что его хотят обмануть. Он отправился в лес, изловил двух зайцев и выставил одного из них вместо себя на состязание против бесенка.

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.

Бесенок побежал вокруг моря, а заяц в лес. Тем временем Балда достал из мешка второго зайца, и когда бесенок вернулся, зайка был у него на руках. Так он хитростью беса одолел. Бесенок идет к деду «рассказать про Балдову победу».

Бесы придумывают Балде новое состязание — бросить палку. У кого она дальше полетит, тот и победит. Балда собирается забросить палку в приближающуюся тучу. И в этом состязании он оказывается хитрее.

Чего ты ждешь?” — “Да жду вон этой тучки;

Зашвырну туда твою палку,

Да и начну с вами, чертями, свалку”.

Третье состязание предлагает сам Балда. Дает бесенку задание поднять лошадь и пронести её полверсты.

Как ни старался бес, это ему не удалось.

Балда говорит ему:

Глупый ты бес,

Куда ж ты за нами полез?

И руками-то снести не смог,

А я, смотри, снесу промеж ног.

Балда сел на лошадь верхом да и поехал, проскакал целую версту.

В очередной раз оказался он хитрее чертей, и те выплатили ему оброк.

Вернулся Балда к попу и платы требовать стал. Попу ничего не оставалось, как подставить лоб.

От первого щелка подпрыгнул он до потолка, после второго — «лишился поп языка» (потерял дар речи), а «с третьего щелка вышибло ум у старика» (вовсе сошел с ума).

А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

История создания

Известно, что существенное влияние на Пушкина и его творчество оказала его няня Арина Родионовна, крепостная крестьянка, принадлежащая роду Ганнибалов. Ей Пушкин посвятил одно из своих известных стихотворений «Подруга дней моих суровых». Из уст няни он услышал многие фольклорные сюжеты. Один из них был положен в основу «Сказки о попе и работнике его Балде». Это произведение – авторская интерпретация Пушкина русской народной сказки «Поп и Балда». Она была записана им от Арины Родионовны во время пребывания в Михайловском. Краткое изложение сюжета в записях Пушкина датировано 1824 годом.

Авторское произведение на его основе создавалось в 1830–1831 годах, когда поэт находился в Болдино. Этот период в биографии Пушкина именуется «Болдинской осенью».

Сказке не было суждено выйти в печати при жизни автора. Она была опубликована в 1840 году В. А. Жуковским. В его редакции «поп» заменен «Кузьмой Остолопом». Оригинальный текст автора был издан в собрании сочинений Пушкина в 1880 году. Изначально сказка была длиннее. В фольклорном произведении, например, был эпизод о том, как Балда излечил царевну. В итоговую версию сказки Пушкина он не вошел, хотя присутствовал в первоначальных вариантах.

Поскольку в сказке Пушкина поп выставлен в неприглядном свете, его произведение в разные годы подвергалось критике со стороны церкви.

Анализ произведения

Художественные особенности

Сказка Пушкина имеет фольклорную основу, но характеризуется как литературная сказка. Связь с фольклором определяет её художественные особенности, сказка стилизована под народную традицию.

Начинается произведение с привычного для русских сказок зачина «Жил- был».

В сказке использованы просторечные старорусские слова «тятя», «полба» и т.д.

Сюжет о простом русском мужике, слуге, который выполняет прихоти хозяина, противопоставляется ему и оказывается умнее и хитрее, типичен для русских сказок.

Сказка преисполнена юмора. Пушкин прибегает к иронии и даже к сатире, то есть высмеиванию и обличению пороков. Образ попа нарочито комичный и контрастирует с образом Балды.

Какие темы поднимает?

Через простой сюжет Пушкин раскрывает свойства человеческого характера, пороки и их последствия.

Жадность — страсть, присущая многим людям. Она проявляется как скупость и желание наживы. И то, и другое демонстрирует пушкинский герой Поп. Страсть к наживе проявляется у него уже в том, что он соглашается на условия расплаты с Балдой, хотя до смерти боится его щелчков, предчувствуя неладное. Сельские попы жили скудно, и герой Пушкина не устоял перед соблазном : заключил уговор с чертями, которые должны платить ему оброк до его смерти. Автор подчёркивает, что этот порок связан с нечистой силой — миром тёмным.

Хитрость сама по себе — полезное качество, но только в том случае, когда она направлена во благо, а не для достижения корыстных целей. Поп и бесы пытаются прибегнуть к хитрости, чтобы не платить, и у них ничего не получается. Балда тоже хитер, но в его случае хитрость становится инструментом для достижения справедливости.

Честность и трудолюбие воплощены в образе Балды, который добросовестно выполняет работу, согласившись на «смехотворную плату» и тяжелые условия. Он не ищет уловок, чтобы отлынивать, он не обманывает попа, а лишь требует честно выполнить условия договора.

У Балды хитрость соседствует с честностью, а у попа и бесов — с глупостью.

Глупость — не порок, но может причинить немало бед, особенно когда глупый человек думает, что он умнее другого и пытается схитрить. Так это и произошло с попом. Обычный работяга, которого, на первый взгляд, легко принять за простофилю, оказался умнее и смекалистей попа.

Воздаяние за содеянное. Щелчки Балды, здорового молодца, которые выбивают ум у попа, — не слишком ли суровое наказание за желание сэкономить на дармовом работнике? Но дело-то здесь, оказывается, гораздо серьёзнее, как показывает литературовед Е. М. Неёлов в статье «Сказка А. Пушкина о попе и его работнике Балде». Поп совершил страшный грех, продав душу чертям за оброки», стал у них хозяином до конца своих дней, чем нарушил долг священника. Балда послан высшими силами, чтобы наказать отступника. Недаром после третьего щелчка поп назван просто стариком: он предал своё священство.

Чему учит?

Мораль «Сказки о попе и работнике его Балде» выражена в последней фразе: «Не гонялся бы ты поп за дешевизной». Выражение ушло в народ и стало крылатым. Есть близкая по смыслу поговорка – скупой платит дважды. Желание сэкономить в ущерб другому ни к чему хорошему не приводит. Любой труд должен быть оплачен, и за хорошую работу нужно хорошо платить.

На более глубоком уровне Пушкин говорит о расплате за нравственное падение, о большой ответственности духовного лица перед людьми и своей совестью, который, вместо того, чтобы заботиться о своей пастве, был одержим меркантильными интересами.

Аудиокнига

Экранизации

По мотивам сказки советские мультипликаторы в разные годы создали 4 мультфильма.

Первый — 1936 года — пострадал в пожаре во время Великой Отечественной войны, в 1940-м был создан черно-белый мультик режиссера Пантелеймона Сазонова, в 1956 году вышел кукольный мультфильм.

Поздний и самый известный музыкальный мультфильм вышел в 1973 году. Режиссер – Инесса Ковалевская. Сюжет немного отличается от оригинальной сказки: например, Балда выманивает чертей из моря, играя на балалайке, а не при помощи веревки, как в тексте Пушкина.

Визуальное воплощение «Сказка о попе и его работнике Балде» получила и в формате диафильма. По мотивам произведения ставились любительские и профессиональные театральные постановки, радио-спектакли.

Скачать обзор:

(11).jpg)