- Сочинения

- По литературе

- Носов

- Персонажи, герои сказки Незнайка

В сказочной стране живут необычные жители — коротышки. Они ростом с небольшой огурец. Все коротышки в свою очередь делятся на малышей и малышек. Имена сказочных героев соответствуют их внешности, характеру или виду деятельности.

В цветочном городе очень много цветов. Их именами названы улицы. Город стоит на берегу реки.

Незнайка — самый известный малыш в городе. Его так зовут, потому, что он ничего не знает. Незнайка любит яркую одежду. Все жители городка заняты делами. Только Незнайка не может выбрать себе занятие по душе. Он хотел бы научиться чему-нибудь, но для этого у него не хватает терпения и трудолюбия. Незнайка всё делает быстро и шиворот-навыворот, как попало. Зато он любит хвастаться и выдумывать разные истории, в которые и сам верит. Он постоянно обижает малышек. Однажды на воздушном шаре Незнайка с друзьями попадает в город Змеевку. Под воздействием новых друзей Незнайка осознает, что поступал неправильно и захочет измениться. У него это получится.

Знайка – полная противоположность главному герою. Это очень умный коротышка, потому что много читает, и всем интересуется. Все жители городка считаются с мнением Знайки и уважают его. Внешне он похож на профессора, потому что носит чёрный костюм и очки. Знайка придумал и создал воздушный шар, на котором коротышки отправятся путешествовать.

Механик Винтик со своим сподручником Шпунтиком – мастера своего дела. Внешне они очень похожи, только ростом отличаются. Механики носят кожаные куртки, из карманов которых торчат разные инструменты. Они целыми днями чинят в мастерской посуду и транспорт. Оказавшись в Зелёном городе и Змеевке, помогают отремонтировать машины местным жителям, чем заслуживают у них уважение.

Доктор Пилюлькин – лечит коротышек от всех болезней. Он всегда ходит в белом халате и в колпачке с кисточкой. Пилюлькин считает лучшими лекарствами йод и касторку и не согласен с другими методами лечения.

Сиропчик – очень любит газировку с сиропом, всегда носит клетчатый костюм и любит кататься на газированном автомобильчике.

Пончик любит костюмы с карманами, в которые прячет еду. Они с Сиропчиком — самые толстые жители Цветочного города.

Гунька – друг Незнайки. Они часто ссорятся, но быстро мирятся, потому что не могут жить друг без друга.

Поэт Пудик придумал себе псевдоним Цветик. Он сочиняет стихи и выступает с ними перед коротышками.

Художник Тюбик очень любит рисовать. В Зелёном городе он пишет портреты малышек. Чтобы ускорить работу, создаёт шаблоны.

В зелёном городе живут одни малышки. Они тщательно следят за чистотой в городе.

Синеглазка – добрая и мудрая малышка, которая заступилась за Незнайку и помогла ему исправиться.

Медуница — коллега Пилюлькина. Она сторонница лечения мёдом.

Семицветик – местная поэтесса.

В городе Змеевка живут только малыши. В нём много воздушных змеев. Жители города любят купаться и загорать, зимой – кататься на коньках; весной спасают друг друга от наводнения.

В сказочной стране есть другие города и ещё много разных необычных героев.

Характеристика героев

Эта сказка – одна из самых любимых несколькими поколениями детей и взрослых. Это неудивительно, ведь за простой историей скрываются интересные образы, которые актуальный и по сей день. В данном сочинении хотелось бы заострить внимание на персонажах культовой сказки.

Незнайка

На первый взгляд, он не кажется отрицательным персонажем. Но это только на первый взгляд, в ходе повествования мы узнаем, что он смог превратиться в настоящего героя и спасителя нации внеземного происхождения.

В Цветочным городе он был известен, как заядлый лентяй и пройдоха, превращающий в хаос все вокруг. Его безалаберность заставляла страдать всех вокруг. Из-за этой безалаберности он и отправляется на построенной общими усилиями ракете на Луну, а потом и в нее.

Как раз в Лунном городе и проявляются его лучшие качества. При его посильной помощи удается закрыть заводы местного богатея Спрутса. Эти заводы отравляли все вокруг своими загрязнениями.

Он проявил смекалку, стойкость невзгодам, вспомним, ведь он даже угодил в тюрьму. Все невзгоды ему нипочем и он всегда сохраняет веселое расположение духа.

Знайка

Это полная противоположность Незнайки. Все его действия продиктованы здравым смыслом. В его жизни нет места необдуманности. В нем живет талантливый изобретатель, не зря он строит гигантскую ракету, способную доставить коротышек за пределы планеты. Незнайка и Знайка прекрасно дополняют друг друга. У Незнайки есть предприимчивость, у Знайки – ум. Эти два персонажа, если надо, горы свернуть могут. К сожалению, в сказке они действуют в рознь. Можно сказать, что такие люди как Знайка всегда были двигателями прогресса в науке и технике.

Спрутс

Это самолюбивый богатей, владеющий огромными заводами на всей территории Луны. Его предприятия производили опасные для здоровья продукты, которые ни один житель цветочного города есть не стал бы. Он всесилен: может даже подкупить полицию и прессу.

В Незнайке и его товарищах он увидел опасных конкурентов для его бизнеса, ведь с появлением гигантских растений его продукты уже не будут нужны. Хорошо, что его империя в конце сказки рушится.

Пончик

Этот полненький паренек изначально представляется как обычный чревоугодник, любящий отлынивать от работы. К тому же он и не думал помогать Незнайке в беде. Но на Луне он проявил свои деловые качества, организовав собственное производство соли. Но все равно парнишка-то в целом он неплохой и сердобольный.

В сказке есть еще много персонажей. Все они описаны с любовью и следить за их похождениями очень занятно.

Кто такие Незнайка и его друзья

Аниматоры Незнайка и Кнопочка, а также целая компания их друзей, могут прийти к вам на день рождения или любой детский праздник.

«Приключения Незнайки и его друзей» — первая книга из трилогии Н. Н. Носова о приключениях Незнайки. Вторая и третья книги: «Приключения на луне» и «Незнайка в солнечном городе».

Итак, в одном городе, который носил название Цветочный город, жили коротышки — маленькие человечки, каждый из которых был ростом с небольшой огурец. Именно поэтому в сказке их попросту называют — малыши. Каждый из малышей занимается своим особым делом, иначе говоря, имеет свою профессию. В городе живет художник по имени Тюбик, малыш врач, по имени Пилюлькин, мастера по ремонту автомобилей и техники Винтик и Шпунтик и другие. И лишь один житель цветочного города, малыш по имени Незнайка, в относительно тихую и размеренную жизнь городка, с завидной регулярностью, вносит элемент хаоса. После чего ему влетает за его проделки и бездумное поведение от всех остальных. По своему характеру, Незнайка вполне веселый и добрый, но при этом довольно ленивый, несерьезный, невнимательный и уж точно неусидчивый. Он не может, да и не хочет учиться и достигать успехов, в какой либо области или профессии. Незнайка все время хватается не за свое дело, потому что думает, что все просто, и это постоянно приводит его к не самым приятным последствиям. И не только его, но и всех окружающих.

Главными героями нашей программы про Незнайку является сам Незнайка и его подруга Кнопочка. Мы выбрали эти образы, как наиболее подходящие для младшей детской аудитории. Вот как мы характеризуем нашу Кнопочку.

Кнопочка — также житель цветочного города. Она очень добрая и находчивая. Больше всего на свете, она желает, чтобы все жили дружно и никогда не грустили. Незнайка, также её друг, и она всегда очень переживает, когда Незнайка попадает в скверные ситуации и всегда старается ему помочь.

Не смотря на то, что приключениям Незнайки уже много лет, книга о его приключениях остается любимой у многих поколений детей. Чего только стоят изумительные несуразные стихи, которые сочиняет Незнайка в одном из своих порывов, когда решает стать поэтом. Именно поэтому с тех пор в нашей студии команда друзей Незнайки расширилась, теперь мы предлагает не только Незнайку и Кнопочку, но также Тюбика, Пилюлькина, Синеглазку, Знайку и Винтика.

Студия Art-happy

Наша статья оказалась для вас полезной, поделитесь с друзьями в соц.сетях.

По

Сюжет

Незнайка, увлёкшись сказками, пытается совершать добрые поступки, в надежде на то, что добрый волшебник вознаградит его за это волшебным предметом. Но Незнайка никак не может сделать хоть один добрый поступок бескорыстно (он помнит, почему он начал их совершать), и тут же портит дело каким-нибудь плохим поступком. Но наконец ему удалось бескорыстно совершить три добрых поступка. Волшебник появился и вручил Незнайке волшебную палочку. Тут же Незнайка вместе с подругой Кнопочкой принимают решение совершить путешествие. Получив при помощи волшебства автомобиль (точную копию автомобиля местных изобретателей Винтика и Шпунтика) и, также по мановению волшебной палочки, не учась сразу обретя водительские навыки, Незнайка готов поехать хоть на край света. К нему и Кнопочке присоединяется Пачкуля Пёстренький — странноватый малыш, пытающийся в жизни следовать двум принципам: ничему не удивляться и никогда не умываться. Втроём они отправляются на автомобиле в путешествие — и попадают в Солнечный город

, весьма развитый и цивилизованный. На самом деле, им было всё равно куда ехать, но их заинтересовало название города на указателе. Но прибыв в город, они узнают, что название довольно прозаично: просто местные коротышки научились разгонять тучи, и над городом всегда солнце. Тем не менее, в этом большом интересном городе есть что посмотреть. Путешественники останавливаются в гостинице под названием «Мальвазия».

Едва очутившись в городе, турист Незнайка, в силу своей вспыльчивости, сначала превращает местного коротышку Листика в осла, а затем, когда об исчезновении Листика напечатали в газете, пытаясь исправить положение и не разобравшись, вместо него, превращает в коротышек трёх ослов из зоопарка. Точнее, один из них был не чистокровным ослом, а лошаком, то есть его отцом был жеребец; поэтому коротышка из него получился высоким и мощным, в отличие от двух его приятелей. Все трое оказываются отъявленными хулиганами, или, как говорят в Солнечном городе, «ветрогонами». А ведь в этом высокодуховном и футуристическом городе хулиганство как явление практически исчезло. Поначалу троица туристов из Цветочного города не догадывается, какая щекотливая ситуация запущена их неформальным лидером — Незнайкой. Уверенный, что он исправил свой проступок, Незнайка не узнаёт бывшего осла (которого сам по ошибке «осчастливил» новой жизнью коротышки) и вступает с ним в драку, из-за чего арестовывается местной милицией. Не долго думая, и тут Незнайка пускает в ход волшебную палочку, обрушив стены милицейского отделения. Ему удаётся безнаказанно бежать, а один из двух арестовавших его милиционеров, Свистулькин, получает сотрясение мозга от удара упавшего кирпича. Очнувшийся Свистулькин идёт по улице к себе домой, но ошибается подъездом и засыпает в чужой квартире, а когда его обнаруживают хозяева, он уходит, надев чужую куртку. На улице он запинается о ловушку, подстроенную одним из ослов-ветрогонов, и ещё сильнее ударяется головой. В бессознательном состоянии он попадает в больницу, где не может назвать своего имени и по документу, найденному в надетой на нем чужой куртке, его записывают Коржиком, в то время как Свистулькин числится пропавшим без вести. А когда он уже может рассказывать, что с ним случилось, милиционеру не верят, считая историю про малыша с волшебной палочкой бредом от удара головой на улице.

Между тем, в Солнечном городе путешественники знакомятся с архитектурой, вращающимися домами и театрами, находят новых знакомых: архитектора Кубика, инженера Клёпку, театрального актёра и технолога с текстильной фабрики Карасика, художницу и шахматистку Ниточку.

Они совершают экскурсии на всевозможные фабрики и заводы, потом проводят время в Солнечном парке, состоящем из пяти городков:

- Спортивный городок

, где «проводились разные спортивные игры и состязания»; - Водяной городок

— «с плавательными бассейнами, вышками для ныряния и лодочными пристанями»; - Театральный городок

, в котором «находились разные театры, кино, а также цирк»; - Шахматный городок

, где «можно было играть в шашки и шахматы»; - Весёлый городок

— «с разными увеселительными аттракционами».

Тем временем в городе постепенно начинаются беспорядки (описание таких вещей в советской детской литературе было рискованным ходом, но Носов «загладил вину», облекая всё это в сатиру над пережитками мещанских общественных настроений), вызванные безобразными действиями всего трёх бывших ослов. Привычка жителей Солнечного города подражать всему новому и необычному оказала им медвежью услугу: подумав, что носить вычурную одежду и хулиганить на улице стало модно, они начали воспроизводить поведение ветрогонов. Всего за несколько недель город погрузился в хаос. Добропорядочные жители перестали по вечерам выходить на улицу, даже еду они стали заказывать на дом.

Путешественники поначалу этого не замечают, так как проводят много времени в Солнечном парке за городом. Но когда происходящее задевает уже непосредственно их (их друг Клёпка получает травмы из-за ветрогонов, а автомобиль Незнайки угоняют), туристы начинают серьёзно размышлять, что это за беда и как с ней быть. Осознав, благодаря статье профессора Козявкина в газете (местный ученый видел, как Незнайка превращает ослов в коротышек), и пытаясь поправить положение, Незнайка в неподходящий момент теряет в зоопарке волшебную палочку. На следующий день, когда Незнайка и Пачкуля, превозмогая ужасные опасности (связанные со сторожем зоопарка и львом) находят палочку, оказывается, что она потеряла волшебную силу: Незнайка совершил три плохих поступка[1]. И уже в самой безнадёжной ситуации на помощь приходит волшебник и возвращает всё на свои места.

Путешественники возвращаются в родной Цветочный город. Пачкуля Пёстренький, даже не поблагодарив, степенно уходит к себе домой, будто многодневного путешествия до Солнечного города и обратно не было. Незнайка хочет признаться в чувствах, но вместо этого говорит Кнопочке, что она, наверное, влюбилась в него. На это она отвечает резким и однозначным протестом, после чего уходит. Незнайка не может понять, что он такого сказал.

На других улицах

Указанными малышами город не ограничивается. Большинство остальных жителей появляются без имени и особых опознавательных знаков, у некоторых есть несколько фраз. Например, Ромашка и Микроша просто присутствовали при отлете воздушного шара, а Топик сомневался, что шар сможет подняться в воздух.

О некоторых главных героях «Незнайка и его друзья» стоит упомянуть:

- Гунька: лучший друг Незнайки, они постоянно ссорятся, но быстро мирятся.

- Цветик: псевдоним поэта Пудика. Взял себе более звучное имя, так как, по его мнению, поэты любят красивые названия. Незнайка обращался к нему, пытаясь научиться сочинять, но безуспешно.

- Стекляшкин: астроном. Стал одним из ключевых персонажей «Незнайки на Луне»: наблюдал за спутником и запуском ракеты, полетел в составе второй экспедиции. В начале третьей части был оппонентом Знайки, но в итоге они объединили усилия. В первой же книге Незнайка обращался к Стекляшкину, когда подумал, что от Солнца оторвался кусок и упал ему на голову.

- Кнопочка: подруга Гуньки. Получила имя из-за маленького (кнопочкой) носа. Из-за дружбы с малышкой Гунька поссорился с Незнайкой. Позднее Кнопочка с Незнайкой подружились из-за общего увлечения сказками и ездили в Солнечный город.

- Мушка: подруга Кнопочки и Гуньки.

Эти малыши живут вне улицы Колокольчиков, точный адрес указан только у Гуньки — это улица Маргариток. Место жительства других неизвестно.

История персонажа

Песенка о кузнечике-огуречике, который сидел в траве и не жаловался на жизнь, пока не пришла лягушка, вызывала слезы чуть ли не у каждого советского ребенка. Создателем этой «страдальческой баллады» стал Николай Носов, включивший припев в «Приключения Незнайки и его друзей». По мнению исследователей, эта повесть учит людей всех возрастов политэкономии, ведь из нее можно узнать, кого на самом деле защищает полиция, а также что такое рыночная экономика.

Николай Носов

Маленький человечек, который не появляется без шляпы с огромными полями, полюбился как маленьким, так и взрослым. И пусть этот герой не блещет умом, как Знайка, зато ценит дружбу и готов на подвиги ради близких людей. Любители сказок до сих пор с упоением читают про волшебный Цветочный город и его крошечных жителей. Примечательно, что в 1969 году за трилогию произведений о Незнайке Носов удостоился Государственной премии РСФСР имени Н. Крупской.

Краткое содержание сказочной повести Носова «Незнайка в солнечном городе» подробно по главам

Глава 1. Незнайка мечтает

С тех пор как малыши-коротыши вернулись из путешествия в Зелёный городок и Змеевку, жизнь в Цветочном городе закипела. Строительство водопровода, фонтанов, моста через реку… Даже Незнайка переменился. Он научился хорошо читать. Да вот только, как обычно, не очень-то на пользу. В основном он читал сказки и потом мечтал обладать всякими волшебными предметами вроде ковра-самолёта или волшебной палочки. На этой почве он сдружился с Кнопочкой, которая тоже очень любила сказки.

Глава 2. Как Незнайка совершал хорошие поступки

Незнайка больше всего на свете захотел обладать волшебной палочкой, с помощью которой можно было бы исполнять все желания. И вот Кнопочка заверила его, что если он совершит три хороших поступка подряд, то явится волшебник и дарует ему палочку. Однако совершать хорошие поступки оказалось ох как не просто. И волшебник так и не появился…

Глава 3. Незнайкина мечта исполняется

После сильного дождя Незнайка встретил самого настоящего волшебника. И он за то, что наш герой, сам не ведая совершил три хороших поступка подряд, подарил ему волшебную палочку.

Глава 4. Незнайка и Кнопочка встречаются с Пачкулей Пёстреньким

В этой главе Незнайку и Кнопочку ждут настоящие чудеса. Палочка оказалась и в правду волшебной. И Незнайка с Кнопкой наколдовали себе кучу мороженого и машину как у Винтика и Шпунтика, но которой друзья отправятся в путешествие. По пути они встречают хронического замарашку Пачкулю Пёстренького.

Глава 5. Как Незнайка, Кнопочка и Пачкуля Пестренький отправились путешествовать.

Отважные путешественники, особенно Незнайка, очень хотелибы добраться до края земли и поглядеть, что там видно внизу. Но даже мороженное в ящике прозапас почти закончилась, а земля все никак. Зато герои наткнулись на перекрёсток дорог, которые уводили в разные города: в Каменный, Земляной и Солнечный. Коротыши немного поспорили, но в конечном итоге поехали в сторону Солнечного города.

Глава 6. Приключения начинаются

Настоящие чудеса происходят с Кнопочкой, Незнайкой и главным любителем мороженного в мире коротышей Пачкулей по дороге в Солнечный город. Они встречают настоящий паровоз и поезд! И даже гоняют «наперегонки» с паровозом.

Глава 7. Путешествие продолжается

Как все же хорошо, когда есть волшебная палочка! Незнайка с помощью неё смог лететь на своём автомобиле по небу. Правда во время этого воздушного путешествия чуть не свалился Пачкуля, но друзья его спасли. А ещё герои узнали, что Солнечный город называется так, потому что там всегда хорошая погода.

Глава 8. Циркулина и Планетарка

Друзья всё ближе подбирались к Солнечному городу. В пригороде они увидели круглые поля и удивительные механизмы Циркулину и Планетарку. Эти чудесные машины одновременно пололи, боронили, сеяли и удобряли поле. Ребята также познакомились с коротышкой, который ими управлял. Малыш предложил подвезти друзей на своём гусеничном мотоцикле.

Глава 9. Радиолярия

Малыша на гусеничном тракторе звали Калачиком. Он охотно объяснил новым знакомым, что и как устроено в солнечном городе для достижения небывало высокой урожайности. Калачик показал коротышкам удивительную машину Радиолярию. Этим чудо-комбаином управлял коротышка прямо из города. И, когда Незнайка показал язык машине, сидящий где-то на Западной улице малыш пристыдил его через динамик за хулиганское поведение.

Глава 10. Как Незнайка, Пестренький и Кнопочка прибыли в Солнечный город

Солнечный город оказался самым настоящим мегаполисом. Незнайка, Кнопочка и Пачкуля увидели много непривычного, например, необычные легковые машины в форме лошадей и многоэтажные дома со «встроенными» кино, театрами и столовыми. По улицам города суетливо бегали малыши и малышки. Они часто сталкивались с разинувшим от удивления рот Незнайкой и вежливо говорили: «Извините!». Но для нашего героя вежливость — это порок. Он даже поругался с одним воспитанным коротышкой по имени Листик и превратил беднягу в осла.

Глава 11. Когда кончился день

В этой главе друзьям из цветочного города наконец-то удаётся выдохнуть. Они обустраиваются в гостинице, приводят себя в порядок (хоть и не без приключений) и ужинают.

Глава 12. Как Незнайка разговаривал со своей совестью

Ночью, когда все вокруг стихло, с Незнайкой заговорил внутренний голос. Оказалось и у него есть совесть. Голос этот укорял коротышку за то, что он превратил бедного Листика в осла, и теперь не ясно, где малыш и что с ним.

Глава 13. Листик и Буковка

Глава рассказывает о знакомстве и дружбе Листика и Буковки, обожавших книги. Именно Буковка подняла тревогу, когда Листик пропал. Новость дошла даже до газет.

Глава 14. Незнайка читает газету и узнаёт, где искать Листика

Утром коротышки из Цветочного города узнают из газеты о пропаже Листика. В том же издании Незнайка находит статью о бесхозном ослике, которого полиция изловила на улице и отправила в зоопарк на передержку.

Глава 15. В зоопарке

Наши коротышки с удовольствием прогуливаются по зоопарку, пьют вкусную газированную воду и рассматривают животных. Незнайка превращает трех ослов в коротышек, его совесть успокаивается.

Глава 16. Как Незнайка, Кнопочка и Пёстренький встретились с Пегасиком

К несчастью, ни один из превращённых Незнайкой ослов не оказывается Листиком. В газетах все напутали, найденного осла отправили в цирк, а вовсе не в зоопарк. Но это ещё не вся беда — по Солнечному городу теперь разгуливают малыши-ослы: Пегасик, Брыкун и Калигула. Случайная встреча Незнайки и его друзей С Пегасиком обернулась большим скандалом и безобразием. Наших друзей даже забрали в полицию.

Глава 17. Встреча с Кубиком

С помощью волшебной палочки Незнайка сбежал из полицейского участка. Затем вместе со своими друзьями он познакомился с архитектором Кубиком. Новый знакомый пригласил коротышек из Цветочного города на заседание архитектурного комитета.

Глава 18. В архитектурном комитете

Незнайка и его друзья знакомятся с ещё одним чудом техники — такси без водителя. Они немного опаздывают на чтение доклада о вращающихся домах. Научный язык докладчика для героев слишком сложен. Незнайка и Кнопочка ничего не могут понять, а Пестренький и вовсе засыпает. Чтобы привести товарища в чувства, наши герои выводят его на улицу.

Глава 19. В театре

В этой главе коротышки Цветочного города побывают в эстрадном театре.

Глава 20. Как Незнайка и его друзья встретились с инженером Клепкой

На следующее утро наши друзья вновь отправляются на прогулку с Кубиком и встречают инженера Клепку. Новый знакомый вызывается подвезти героев на своём необычайном авто, который не только едет по дороге, но ещё плавает и летает.

Глава 21. Незнайка и его спутники совершают экскурсию на одежную фабрику

Волшебный автомобиль Клепки привёз наших героев на фабрику одежды. Здесь все было ну очень интересно устроено и, к радости, проголодавшихся была столовая.

Глава 22. Приключения милиционера Свистулькина

После того как Незнайка бежал из полицейского участка, обрушив его стены с помощью волшебной палочки, в список потерявшихся был включен милиционер Свистулькин, получивший по голове падающим кирпичом. Сначала он мирно спал в чужой квартире, перепутав адреса. Затем, когда настоящие хозяева выставили оглушенного на улицу, он случайно надел куртку одного из них и попал в больницу под его именем.

Глава 23. Совесть снова тревожит Незнайку

В этой главе герои побывали на мебельной и книжной фабрике Солнечного городка и посетили Солнечный парк, состоящий из нескольких развлекательных городков: веселого, театрального, водяного и шахматного. А ещё Незнайку вновь мучили угрызения совести.

Глава 24. Как Незнайка заболел шахматной горячкой

Пока друзья Незнайки от души развлекались в Веселом городке, он застрял в Шахматном. Там герой встретил малышку Ниточку и она рассказала ему, как устроены шахматные автоматы.

Глава 25. Как отыскался Свистулькин

В этой главе выясняется, что Коржик — это потерянный милиционер Свистулькин. Об этом даже пишут в газете, только доктор считает, что его пациент не совсем здоров, так как утверждает, что видел волшебника с волшебной палочкой в жёлтых штанах. Но мы-то знаем — это было на самом деле, только видел милицейский Незнайку.

Глава 26. Важные события

Калигула, Прыгун и Пегасик вовсю развлекаются на улицах Солнечного города. Они обливали прохожих из шлангов, натягивали веревки, чтобы коротышки падали и расшибали лбы, и делали ещё много всяких пакостей. Так вели себя раньше ветрогоны, которых в Солнечном городке давно перевоспитали.

Глава 27. Во власти ветрогонов

Итак, в Солнечном городке возродилось племя ветрогонов. Ветрогоны — это коротышки, которые творят пакости другим коротышкам и всячески нарушают общественный порядок. В этой главе беспорядок в жизни жителей городка достиг небывалых масштабов.

Глава 28. Открытие профессора Козявкина

Незнайка и его друзья решают, что им пора возвращаться домой. В Солнечном городке с каждым часом всё сложнее оставаться. Милиция совсем не справляется с ветрогонами.

Пока Незнайка и Пестренький разыскивали свой автомобиль, Кнопочка изучала газету. В ней было описано открытие профессора Козявкина, объяснявшее возрождение племени ветрогонов в городке. Выходило, что в их появлении виноват Незнайка, который превратил ослов в коротышек. Кроме того малышка прочла, что бедный Листик всё ещё потерян, а значит он по-прежнему находится в шкуре осла. Когда друзья вновь собрались все вместе, мудрая Кнопочка заявила, что они никуда не уедут пока не исправят ситуацию.

Глава 29. Встреча со старыми друзьями

Ночью с Незнайкой опять говорил внутренний голос совести. Они договорились, что наш герой прямо с утра начнёт исправлять сотворённые безобразия. Утром в гостиницу к нашим друзьям пришел архитектор Кубик, которого они давно не видели. Оказалось малыш серьёзно простудился после того, как его облили из шланга ветрогоны. Затем в гости к Незнайке и его товарищам пришли Ниточка и Карасик в странных надувных пальто. Оказалось фабрика одежды начала выпускать защитные костюмы. Последним пришёл инженер Клепка, который недавно и тоже по вине ветрогонов попал в аварию и теперь расхаживал весь забинтованный. Старые друзья вместе выдвинулись на улицы города.

Глава 30. Как Незнайка потерял волшебную палочку

Лишь во второй половине дня наши герои добрались до зоопарка и там узнали, что осел, который им нужен находится в цирке. Незнайка решил подразнить обезьянку, а та отняла у него и утащила волшебную палочку. Кнопочка отправилась домой. А малыши хотели забраться в клетку с наступлением темноты и вернуть палочку, но Незнайка перепутал клетки и угодил во владения льва. Друзьям оставалось только одно — пуститься наутёк.

Глава 31. Встреча с волшебником

На следующий день Незнайка смог достать волшебную палочку, ему даже удалось найти ослика, но вот превратить его обратно в Листика — никак не получилось. Оказалось, что волшебная палочка потеряла свои свойства. А почему так произошло Незнайке объяснил Волшебник.

Глава 32. День рукавичек

В этой главе Волшебник исполнил все хорошие желания наших героев. В Солнечном городе восстановился порядок. Листик стал коротышкой, а превращенные ослы вернулись в зоопарк. После наши герои оказались на дне рукавичек и завели солнечных братьев и сестричек.

Глава 33. Незнайка, Кнопочка и Пёстренький становятся солнечными братьями

Незнайка и его друзья, наконец, отправились домой на маршрутном такси. По дороге они заметили, что могут поменяться рукавичками и стать солнечными братьями между собой.

А потом они все дружно уснули, а когда проснулись — узнали знакомые места. Наши герои вернулись в родной Цветочный городок, а все их невероятные приключения благополучно закончились.

Адаптации[править]

Упростили и опошлили. Нередко так делают с Незнайкой, когда он — персонаж какого-либо произведения, не связанного с творчеством Носова. От прежнего Незнайки зачастую остаётся только костюм. От тяги к приключениям при полном незнании матчасти, необходимой для этих приключений, тоже обычно не остаётся и следа, а вся жизненная позиция сводится к «я знаю, что ничего не знаю». Примерно так было в мультфильме «Ровно в три пятнадцать…» (СССР, 1959) и в фильме «Незнайка с нашего двора». Нередко в кроссоверных «утренниках» Незнайку превращают в ходульно-картонного кающегося грешника — перевоспитавшегося лоботряса.

- 2-серийный фильм «Незнайка с нашего двора» (1983 г.) — о детях, которые в своих играх перевоплощаются в образы героев книги «Приключения Незнайки и его друзей». Несносный всезнайка — Знайка. В отличие от книг, отрицательный пример здесь скорее он, чем Незнайка. С точки зрения читателей, таким Знайка может показаться и в книгах, но автор вряд ли позиционировал его таким.

- Также имеются мультфильмы «Ровно в три пятнадцать…», «Где я его видел?», «Весёлые картинки. Фантазия в стиле ретро».

- И продолжение в том же идейно-художественном стиле «Воздушное путешествие Незнайки и его товарищей» 1957 г.

- Некоторым персонажам Запаренко дал профессии, которые в каноне не были заявлены. Пончик у него повар, Торопыжка — трубочист, Авоська — почтальон (Небоськи в адаптации нет), Молчун — сапожник, а Незнайка, вот не поверите… милиционер. Который целыми днями шатается без работы и мечтает профессию сменить, но смена профессии и в каноне трудно осуществима. Мог бы следить, чтобы малыши не обижали малышек… когда бы сам этим не занимался.

Сеттинг[править]

Стиляжка

Незнайка — коротышка

. Коротышки — это такие маленькие человечки, ростом с небольшой огурец[2]. Они делятся на малышей (мужского пола) и малышек (женского), причём грань между детьми и взрослыми размыта. Живёт Незнайка в Цветочном городе, названном так за то, что там было много цветов. Даже улицы называются именами цветов. Есть и другие растения — по размерам такие же, как в нашем мире, поэтому коротышкам трудно их собирать.

Живут коротышки городами-государствами, а государственный строй у них — анархо-коммунизм, т. е. государственная власть отсутствует, а города слабо контактируют друг с другом.

Незнайку прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал. Он носит яркую голубую шляпу, жёлтые, канареечные, брюки и оранжевую рубашку с зелёным галстуком. Других головных уборов и штанов он не признаёт. А ещё он ленив, обижает малышек и любит приврать. И вообще трикстер.

У других героев тоже говорящие имена.

Автор: Гарченко Марина Николаевна

«Мама, папа, я — читающая семья»

1 часть: «Родительское собрание «Мама, папа, я — читающая семья».

2 часть: «Литературный праздник – игра для детей и их родителей: «Мама, папа, я — читающая семья».

Цель:

— духовно-нравственное формирование личности ребёнка через приобщение к чтению;

— стимулирование активной жизненной позиции школьников, формирование единого образовательного пространства для творческого взаимодействия школьников, педагогов, родителей.

Задачи:

— помочь осознать родителям и детям ценность семейного чтения как эффективного средства образования и духовно-нравственного воспитания детей;

— содействовать сближению школы, детей, родителей путем проведения совместного родительского собрания и литературного праздника-игры.

Автор: Гарченко Марина Николаевна

Название мероприятия:

Мама, папа, я — читающая семья

1 часть: Родительское собрание Мама, папа, я — читающая семья

2 часть: Литературный праздник – игра для детей и их родителей

Мама, папа, я — читающая семья

Возрастная категория: ученики 4 класса и их родители.

Автор: Гарченко Марина Николаевна,

учитель начальных классов

МОУ СШ № 100 Кировского района Волгограда

Мама, папа, я — читающая семья

1 часть: Родительское собрание Мама, папа, я — читающая семья.

2 часть: Литературный праздник – игра для детей и их родителей: Мама, папа, я — читающая семья.

Цель:

— духовно-нравственное формирование личности ребёнка через приобщение к чтению;

— стимулирование активной жизненной позиции школьников, формирование единого образовательного пространства для творческого взаимодействия школьников, педагогов, родителей.

Задачи:

— помочь осознать родителям и детям ценность семейного чтения как эффективного средства образования и духовно-нравственного воспитания детей;

— содействовать сближению школы, детей, родителей путем проведения совместного родительского собрания и литературного праздника-игры.

Оборудование.

Нарядно украшенный актовый зал:

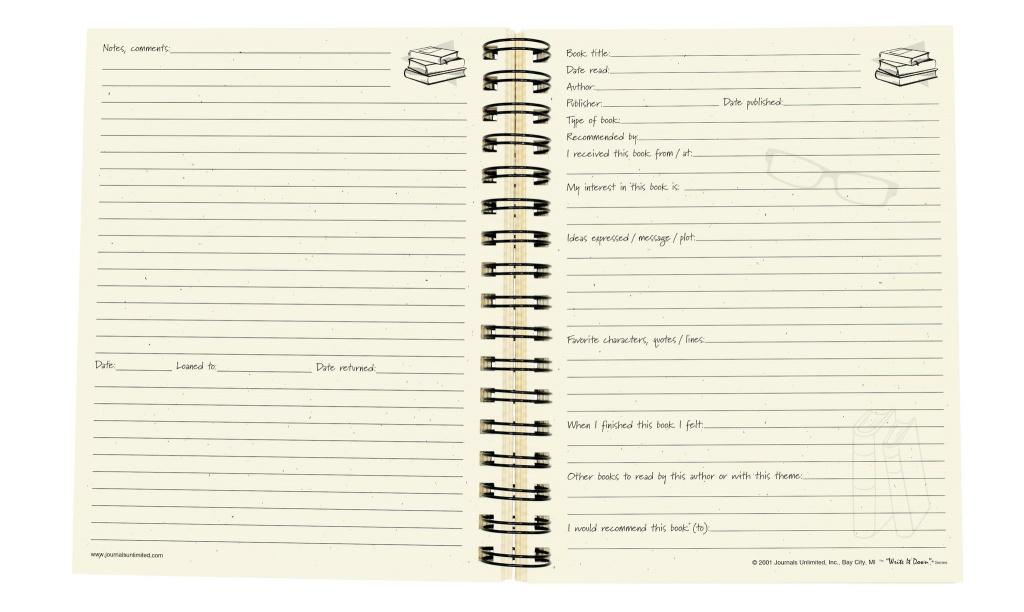

— выставка читательских дневников;

— выставка книжек-малышек;- плакаты с надписью: Обрати свое сердце к книгам – нет ничего выше книг, Чтение – вот лучшее учение!;– выставка книг для детского чтения;– портреты детских писателей;– проектор, слайды (практические советы по достижению оптимальной скорости чтения, правила гигиены чтения);– листы с заданием для игры Ромашка;– книжки – малышки для обозначения баллов.

Подготовительная работа

Конкурс Книжек-малышек (Приложение 1)

Конкурс Лучший читательский дневник (Приложение 2)

Конкурс фотографий Читать – это модно! (Приложение 3)

Поиск книг для выставки. Номинации:

— Самая большая книга

— Самая маленькая книга

— Самая старая книга

— Самая редкая книга

— Самая читаемая книга

— Самая любимая книга

Ожидаемые результаты:

Повысить интерес родителей к школьной жизни, к родительским собраниям.

Доставить детям радость общения с родителями в стенах школы, удовольствие от совместной игровой деятельности.

Взаимодействие семьи и школы в духовно-нравственном воспитании младших школьников через приобщение к чтению.

Поднять интерес к чтению, повысить статус книги в современном обществе.

Таким образом, в результате совместной работы учителя, учащихся и родителей формируется дружный, работоспособный коллектив. Каждый ребенок принимается как личность, неповторимая, творческая, заслуживающая уважения и равенства.

1 часть. Родительское собрание Мама, папа, я — читающая семья

Родительское собрание начинается в актовом зале. После прочтения лекции Привитие интереса к чтению у младших школьников родители идут в класс, где их ждут дети для проведения литературного праздника-игры

Мама, папа, я – читающая семья.

ПРИВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

История возникновения книги замысловата и увлекательна: узелковое письмо, иероглифы, книги-плитки, книги из папируса, воска, пергамента, бересты и, наконец, бумаги. На одной из египетских плит высечена замечательная мысль: Обрати свое сердце к книгам… нет ничего выше книг.

Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека к книге формируется в младшем школьном возрасте. Решается вопрос, будет ли отношение читателя к книге активным или пассивным. Отметим, что в наши дни, когда школа переориентируется с памяти на мышление, роль книги неизменно растет. А читают современные дети все меньше и меньше. Это связано с жесткой конкуренцией телевизора и компьютера, с тем, что новые современные книги не всегда доступны. Каждая книга должна прийти к ребенку в определенном возрасте, иначе дружба с ней не состоится. То, что знаешь в детстве, — писала Марина Цветаева,- знаешь на всю жизнь и что не знаешь в детстве,- не знаешь на всю жизнь.

Опыт показывает, что современные дети мало читают. Это ведет к низкой технике чтения. Нет необходимого оптимального чтения, нет скорочтения.

Скорочтение – это чтение более 300 слов в минуту. Интересно, что великие писатели, например А.М. Горький читал 600 слов в минуту. Наибольшая скорость чтения зафиксирована у американского президента Дж. Кеннеди – около 2000 слов в минуту. В некоторых зарубежных фирмах не берут на руководящую роль специалиста, если он читает менее 400 слов в минуту.

Ребенку-школьнику необходимо оптимальное чтение. Это чтение со скоростью разговорной речи, т.е. в темпе от 120 до 150 слов в минуту. Именно к такой скорости приспособился за многие столетия артикуляционный аппарат человека, именно при этой скорости достигается лучшее понимание текста.

По оценкам психологов, на успеваемость ребенка в школе влияет 200 факторов. И существует фактор номер один – скорость и осознанность чтения.

Опытные учителя отмечают: в 6–8 классе отличниками, в основном, были те, кто в конце начального обучения читал 130-170 слов в минуту, хорошистами – 100–40 слов в минуту, троечники – 80–90 слов в минуту.

При низкой скорости чтения ученику старшей школы и дня не хватит, чтобы прочитать все из домашнего задания. Таким образом, он обречен на неуспеваемость. Быстро читают обычно те ученики, которые читают много. В процессе чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей зависит умственная работоспособность.

Итак, школьнику необходима оптимальная скорость чтения. Как ее достичь? Нужно пробудить интерес к чтению. Здесь важна совместная работа учителя, родителей и библиотекаря. Книги, предлагаемые детям для дополнительного чтения, должны строго соответствовать возрасту ребенка. Для каждого возраста есть рекомендательные списки литературы Что читать детям?. Следя за чтением детей, надо стремиться к тому, чтобы книги были разнообразной тематики: приключения, сказки, рассказы о животных, исторические книги.

В воспитании любви к книге у детей младшего школьного возраста имеет значение наличие хороших детских книг дома. Это даст возможность обмениваться книгами с товарищами, обсуждать их.

По программе, в школе, на уроках чтения изучаются отрывки из детских произведений. Хорошо бы дома по вечерам читать эти произведения полностью вслух всей семьей по очереди.

Родители должны позаботиться о том, чтобы ребенок знал фамилию автора и название книги. Нужно поговорить о том, какие книги этого автора уже знакомы ребенку. Надо стараться, чтобы дети рассказывали о прочитанном, а взрослые живо интересовались сюжетом книги.

Для младших школьников большое воспитательное значение имеет рассматривание иллюстраций в книге. Иллюстрации помогают понять и запомнить прочитанное.

Продолжительность домашнего коллективного чтения не более 40 минут. Чтение вслух – полезная тренировка для детей, они привыкают читать громко, выразительно, четко.

Как же должен ребенок читать книгу?

Надо приучить детей начинать чтение с обложки и титульного листа книги. Приучить детей беречь книгу. Ее нельзя бросать, рвать, рисовать на ней, загибать углы страниц, вырезать из нее картинки. Особенно аккуратно относиться к библиотечной книге.

При чтении нужно соблюдать основные правила гигиены чтения:– глаза надо беречь, поэтому нельзя читать при слабом освещении;– лампа должна быть со стороны левой руки ребенка, и свет от нее не должен падать в глаза;– при чтении следует давать краткий отдых глазам;– нельзя читать лежа.

Как добиться оптимальной скорости чтения?

Несколько практических советов для родителей младших школьников.

1. Важна не длительность, а частота тренировочных упражнений. Память человека устроена, так, что запоминается не то, что постоянно, а то, что мелькает: то есть, то нет. Поэтому все тренировочные упражнения нужно проводить короткими порциями, но с большой частотой. Нельзя говорить: Пока не прочитаешь, из-за стола не выходи. Для первоклассника достаточно домашней тренировки тремя порциями по 5 минут.

2. Жужжащее чтение. Это такое чтение, когда ребенок читает вслух, вполголоса, со своей скоростью в течение 5 минут.

3. Хорошие результаты дает чтение перед сном. Последние события дня фиксируются эмоциональной памятью, и 8 часов сна человек находится под их впечатлением. Еще 200 лет назад говорилось: Студент, науками живущий, учи псалтырь на сон грядущий.

Часто мы советуем ребенку стихотворение прочитать на ночь и книгу положить под подушку. Эта рекомендация означает одно: последнее впечатление дня остается в памяти на всю ночь.

4. Если ребенок не любит читать, то ему необходим режим щадящего чтения: ребенок прочитает 1–2 страницы и получает кратковременный отдых. Такую возможность дают книги с картинками.

5. Развитие техники чтения тормозится из-за слабой оперативной памяти. Дочитав до четвертого слова, ученик уже не помнит первое.

Профессор И.Т. Федоренко рекомендует упражнения: многократное чтение, чтение любого текста в темпе скороговорки, выразительное чтение с переходом на незнакомую часть.

6. Упражнение Молния заключается в чередовании чтения в комфортном режиме с чтением на максимально доступной скорости. По команде “Молния” ребенок читает с ускорением в течение 20 сек. вначале, затем продолжительность увеличить до 2-х минут.

7. Упражнение Буксир. Взрослый читает со скоростью доступной детям, а дети стараются читать про себя, следить и поспеть за взрослым. Проверку проводить путем внезапной остановки.

8. Упражнение Кто быстрее?. На столе лежат карточки со статьей. Требуется найти данное предложение в одной из карточек, скользя по тексту.

9. Упражнение Губы используется в целях четкого разграничения детьми чтения про себя и чтения вслух, а также активного внешнего проговаривания при чтении. По команде Читать про себя дети прикладывают палец левой руки к плотно сжатым губам.

Таким образом, родители могут выбрать одну из форм или чередовать данные формы и методы работы, чтобы постоянно поддерживать читательский интерес младшего школьника.

Приведем несколько советов, как привить детям интерес к чтению.

1.Никогда не наказывайте за проступки чтением. Это грубая ошибка воспитания и лучший способ вызвать отвращение к книге.

2.Читайте сами. Если ребенок никогда не видел маму и папу с книгой в руках, то откуда же у него родится любовь к чтению?

3.Читайте вместе с ребенком. Обсуждайте прочитанное. Выясняйте значение трудных или незнакомых слов. Читайте попеременно, часть читает взрослый, часть – ребенок. Вспоминая позже детство, он непременно вспомнит часы совместного с вами чтения и задушевной беседы, и это согреет его сердце.

4.Берите для первых чтений только подходящие книги – яркие, с крупным шрифтом, где много картинок и сюжет, за которым интересно следить.

5.Очень хорош прием, когда взрослый начинает читать книгу вслух. На интересном месте останавливается, а дальше читает ребенок. Потому что всем хочется знать, что произойдет с героями дальше. Или такой. Вы моете посуду, готовите ужин, а ребенок читает вслух.

6.Устраивайте выставку рисунков по мотивам прочитанных книг.

7.Поощряйте ребенка в посещении библиотеки, ходите вместе с ним.

8.Не нужно насиловать детей в этой первой работе по грамотности, но не следует поощрять и некоторую лень, возникающую в борьбе с трудностями.

9.Покупая книгу в подарок, сделайте дарственную надпись добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, его традициях, дорогих и близких людях.

Каждому родителю дан список литературы для чтения в 4 классе и рекомендации по оформлению читательского дневника. (Приложение 4)

2 часть: Литературный праздник – игра для детей и их родителей:

Мама, папа, я — читающая семья.

Девиз праздника: Чтение – вот лучшее учение.

В литературном празднике – игре участвуют 3 команды: в составе каждой может быть разное количество учащихся и родителей, например, по 3–5 родителей и столько же детей. Остальные – болельщики. Книжки – малышки выдаются командам по количеству баллов. В жюри – библиотекарь, учитель русского языка и литературы, один родитель и один ученик.

1. Вступление.

Учитель: А.С. Пушкин сказал: Чтение – вот лучшее учение. Сегодня мы проводим литературный праздник вместе с нашими мамами и папами.

Я знаю клад. Там сундуков с богатствами не счесть.Из стран из всех, из всех веков все лучшее в них есть.Клад на виду, да только взять непросто все – гляди.Везде ряды замков висят снаружи и внутри.И связками ключей звеня, тут не помочь мечте.Один лишь ключ, что у меня, замки откроет те.Бери мой ключ! С ним можешь ты своим весь клад считать,Ведь сундуки те – книг ряды, мой ключ – уметь читать. (Е.Федорин)

2. Приветствие команд.

Команды говорят название, девиз. Защищают эмблему. Оценивание до 3 баллов.

3. Разминка.

Кто больше назовет пословиц и поговорок о чтении, о книге.

(Книга – зеркало души.

Книга для ума – что теплый дождик для всходов.

Книга поможет в труде, выручит в беде.

Кто много читает, тот много знает.

Прочел новую книгу – встретился с другом.

Грамоте учиться – вперед пригодится.

Кто грамоте горазд, тому не пропасть.

Хорошая книга – лучший друг.)

Оценивание команд – 1 балл за каждую пословицу. Условие – не повторять пословицы.

4. Конкурс Моя первая книжка.

Давайте вспомним, как вы читали первую книгу? Где вы ее взяли? Как она называлась?

На обдумывание дается 1–2 минуты. От каждой команды по 2 выступающих: взрослый и ребенок.

Учитывается последовательность изложения, правильность речи, эмоциональность.

5. Рубрика Это интересно.

Вопросы для болельщиков.

– Что означает слово библиотека?

– Что означает слово абонемент?

– Что означает слово формуляр?

Болельщик имеет право отдать 1 заработанный балл одной из команд. Ведущий зачитывает значение слов в толковом словаре.

6. Игра Ромашка.

На больших лепестках написаны названия произведений, на маленьких лепестках – их авторы. Нужно верно совместить лепестки. Первая ромашка дается родителям каждой команды:

1-я команда.

Н.М. Карамзин А.С. ГрибоедовА.С. Пушкин

История государства РоссийскогоГоре от умаЕвгений Онегин

2-я команда.

М.Ю. Лермонтов Н.В. Гоголь С.А. Есенин

Герой нашего времениМертвые душиОтговорила роща золотая

3-я команда.

А.П. Чехов А.С. Пушкин А.М. Горький

Человек в футляреЯ помню чудное мгновениеМать

Вторая ромашка дается детям каждой команды:

1-я команда.

А. Волков М. Лермонтов Ш. Перро

Волшебник изумрудного городаАшик-КерибКрасная шапочка

2-я команда.

Братья Гримм И.А. Крылов К.И. Чуковский

Бременские музыкантыВорона и лисицаМойдодыр

3-я команда.

Г.Х. АндерсенК.И. Чуковский М. Твен

Снежная королеваФедорино гореПриключения Тома Сойера

Полное выполнение задания оценивается в 3 балла.

7. Конкурс Чтение скороговоркой.

Каждому участнику дается литературный текст в 5 строчек. В течение 2-х минут идет подготовка к чтению. Затем в каждой команде читает 1 взрослый и 1 ученик.

Оценка конкурса ведется по трехбалльной системе. Подсчитываются баллы. Подводятся промежуточные итоги конкурса.

8. Игра Угадай цвет.

Командам даются кружки серо – черного, синего и красного цвета. Нужно верно разместить их в фразу.

1-я команда.

Сказка Ш. Перро …………. ШапочкаРассказ В. Осеевой ………….листья

2-я команда.

Сказка Ш. Перро ………….бородаВолшебная повесть А. Погорельского ………….курица

3-я команда.

Сказка М. Метерлинка ………….птицаРассказ Д. Мамина-Сибиряка “…………..шейка

Верное выполнение задания оценивается в 1 балл.

9. Конкурс “Угадай по рисунку”.

Командам выдаются рисунки. Какие русские пословицы и поговорки здесь изображены?Угаданная пословица приносит команде 1 балл.

10. Конкурс “Буриме”.

Каждой команде выдается листок с рифмой. Слова рифмы переставлять не разрешается.

…………………дело…………………класс…………………смело…………………раз

Оценивание конкурса по 3 бальной системе.

Блиц – опрос.

За 1 минуту нужно дать наибольшее количество ответов. Высказываются взрослые и дети.

Вопросы команде № 1.

Продолжи пословицу: Лучше синица в руках ,…

Главный герой произведения Н.Островского Как закалялась сталь. (П.Корчагин.)

Что можно попросить у солдата из сказки Г.Х.Андерсена? (Огниво.)

Кто говорил волшебные слова По щучьему веленью, по моему хотенью…? (Емеля.)

В кого превратились Юра Баранкин и Костя Малинин? (Воробьев, бабочек, муравьев.)

Что бы ты попросил у Элли? (Серебряные башмачки.)

Что означает слово бутафория?

На ком совершил путешествие по Швеции Нильс? (На гусе.)

Кто главная героиня в произведении Унесенные ветром? (Скарлет.)

Кто был другом Маугли? (Багира, Балу, Каа.)

Кто был другом Чипполино? (Вишенка, Редиска.)

В произведении Л.Н. Толстого Война и мир главный герой Андрей… (Балконский).

Продолжите стихотворные строки А.С. Пушкина Я Вам пишу… (…чего же боле…).

Главный герой произведения М.Ю. Лермонтова Герой нашего времени. (Печорин.)

Вопросы команде № 2.

Герой романа А.А. Фадеева Молодая гвардия (О.Кошевой.)

Продолжи пословицу: Делу время, ….

Что можно попросить у Буратино? (Золотой ключик.)

В кого превратилось чудище из сказки С. Аксакова Аленький цветочек? (В принца.)

На ком залетел на крышу Малыш? (На Карлсоне.)

В кого превращался князь Гвидон? (В комара, муху, шмеля.)

Что бы ты попросил у Алладина? (Волшебную лампу.)

Что означает слово Эрмитаж? (Уединенный уголок, музей, библиотека.)

Страна, где выращивается много тюльпанов разных видов (Голландия).

Кто был другом у крокодила Гены? (Чебурашка.)

Кто был другом у Герды? (Кай.)

Мойдодыр – это что за предмет? (Умывальник.)

Сказочная девочка, которая могла спать в ореховой скорлупе (Дюймовочка).

Кто 27 лет провел на необитаемом острове? (Робинзон Крузо.)

Продолжите строки А.С. Пушкина Я помню чудное мгновение… (…передо мной явилась ты…).

Вопросы команде № 3.

Главный герой произведения Н.В. Гоголя Мертвые души (Чичиков).

Продолжите пословицу: Чем дальше в лес,… (…тем больше дров).

Что потеряла Золушка? (Туфельку.)

В кого превращался Петя Зубов в сказке Е. Шварца Сказка о потерянном времени? (В старика.)

На чем совершили путешествие в Зеленый город Незнайка и его друзья? (На воздушном шаре.)

Кто говорил волшебные слова: Сивка-бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!? (Иванушка-дурачок.)

В кого превратился гадкий утенок? (В лебедя.)

Что означает слово коммуфляж? (Маскировка.)

На чем совершали путешествие с железнодорожной станции в деревню Простоквашино дядя Федор и его друзья? (На тракторе.)

Кто был другом Малыша? (Карлсон.)

Кто был другом Элли в сказке Волшебник изумрудного города? (Татошка, Страшила, Железный дровосек.)

Матроскин – это кто? (Кот.)

Продолжите строки А.С. Пушкина Мой дядя, самых честных правил,… (…Когда в не шутку занемог…).

Герой Дубровский был влюблен в девушку по имени… (Мария).

Из какого рассказа эти строки: Вдруг шляпа поползла прямо к Вадику…? (Живая шляпа” Н.Носова.)

Подведение итогов. Награждение победителей. Чаепитие.

Список литературы

Азбука нравственного воспитания. Под ред. Д. чл. АПН СССР И.А. Каирова и канд.пед.наук О.С. Богдановой. Изд.2-е, перераб. И доп.М, Просвещение, 1995.

Гарченко М.Н. Роль книги и чтения в жизни наших детей. [Электронный ресурс] http://festival.1september.ru/articles/522439

Тихомирова И.И. Зачем детям читать? По материалам статьи к. п.н., доцента кафедры детской литературы С-Пбгуки И. Тихомирова. [Электронный ресурс]

http://lib2.podelise.ru/docs/56631/index-10572.html

Чудинова В.П. Поддержка детского чтения – наша общая задача [Электронный ресурс] // http://teacher.fio.ru/news.php?n=28228&c=1441

усской истории

Бажов П.П. Сказы

Погорельский А. Чёрная курица, или Подземные жители

Пришвин М.М. Рассказы

Паустовский К.Г. Рассказы.

Скребицкий Г.К. Рассказы.

Некрасов А. Приключения капитана Врунгеля

Лагин Л.И. Старик Хоттабыч

Толстой Л.Н. Детство

Одоевский В.Ф. Городок в табакерке

Куприн А.И. Белый пудель

Грин А. Алые паруса

Шварц Е. Сказка о потерянном времени

Драгунский Ю. Рассказы

Голявкин В. Рассказы

Рыбаков А. Кортик

Ян Лари Необыкновенные приключения Карика и Вали

Носов Н. Повести Витя Малеев в школе и дома

Волков А. Волшебник Изумрудного города (с продолжением)

Успенский Э. Любые произведения

Х.К. Андерсен, Ш.Перро Сказки

В. Гауф Калиф-аист

С. Лагерлёф Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями

Марк Твен Приключения Тома Сойера

Дж. Лондон Белый клык и др. произведения.

Э. Сэтон-Томпсон Рассказы о животных

Р. Киплинг Маугли

Л. Кэрролл Алиса в стране чудес, Алиса в Зазеркалье

Дж. Родари Путешествие Голубой стрелы, Приключения Чипполино

А. Сент-Экзюпери Маленький Принц

Р аспэ Э. Путешествия барона Мюнхгаузена

Оформление читательского дневника

Автор

Название книги

Жанр (сказка, повесть, былина, рассказ, стихотворение и т.д.)

Главные герои

Основная мысль (Чему учит?)

Зарисовка

Твоё отношение к прочитанному произведению, героям

Скачать работу

comments powered by HyperComments

Обновлено: 20.06.2021 17:18:33

Ведение читательского дневника является одним из важных заданий на летние каникулы. Нередко дети выражают по этому поводу недовольство. Но, если правильно подойти к вопросу, попросить проявить ребенка творческие моменты, можно получить довольно занимательную тетрадь и сохранить ее на долгие годы.

Зачем нужен дневник читателя

Прежде всего читательский дневник является своеобразной шпаргалкой для ребенка. Она помогает ему вспомнить содержание книги, главных героев, основную мысль. Кроме того, с его помощью дети приучаются не только к систематическому чтению, но и приобретают начальные навыки написания сочинений.

Читательский дневник учит детей:

-

анализировать прочитанное;

-

делать выводы;

-

структурировать мысли;

-

запоминать ключевые моменты;

-

пересказывать.

Ведь нередко бывает, что ребенок прочитал книгу, а вот рассказать про что она не может. В этом случае чтение стает малополезным.

Как оформлять читательский дневник в 4 классе

В системе образования нет жестких требований по оформлению дневника читателя. Учитель имеет право предлагать свой вариант его ведения. На сегодняшний день имеются следующие способы оформления читательского дневника:

-

Готовый печатный дневник по классам в соответствии с ФГОС. Они оформлены очень красочно, с игровыми моментами.

-

Электронный читательский дневник. С его помощью можно не только дать информацию о прочитанных за лето книгах, но и приобрести навыки печатания. Можно в электронный вариант вставлять картинки, фотографии. Он позволяет исправить свои ошибки, увидеть их.

-

Готовые шаблоны дневника читателя. Ребенку остается только заполнить титульный лист.

-

Изготовленный своими руками. Ребенок берет обычную тетрадь, делает в ней подробный отчет по книге, описывает главных героев, высказывает свои мысли. На обратной стороне отчета можно сделать иллюстрацию прочитанного, обложку тетради – оформить героями прочитанных книг. Тогда эта тетрадь превращается в настоящее произведение искусства, другой такой уже нигде не будет.

Как заполнять дневник читателя

В 4 классе детям можно немного усложнить план работы над дневником читателя. Они в силах уже сделать своеобразную аннотацию на прочитанную книгу. План заполнения дневника:

-

Фамилия, Имя, Отчество автора произведения.

-

Название книги.

-

Год написания книги.

-

Жанр книги. Что это рассказ, басня, стихотворение, сказка, роман, поэма, сказ.

-

Главные герои и их характеристика.

-

Главная мысль книги.

-

Отзыв о книги. Здесь ребенок пишет, что ему понравилось или кто понравился, что не понравился или кто не понравился.

-

Словарь незнакомых слов с объяснением их значения.

-

Иллюстрация к прочитанному.

Не нужно подробно переписывать главы. Ребенку следует описать основные моменты, пометить важные детали. В дальнейшем, при работе в классе с этим произведением, дети могут активно пользоваться читательским дневником. Он поможет вспомнить детали произведения, те моменты, которые вспоминаются с трудом.

Общие советы по ведению дневника читателя

Педагоги дают советы детям, которые облегчат им ведение дневника читателя:

-

Начинайте заполнять дневник сразу после прочтения книги.

-

Задумайтесь сразу после прочтения, почему книга имеет такое название.

-

Укажите начальную и конечную дату чтения книги.

-

Если книга большая, то делите ее на части.

Произведения должны соответствовать возрасту детей.

Анализ основных произведений для 4 класса

Ниже мы предложим вариант ведения дневника читателя по основным произведениям 4 класса.

Аксаков «Аленький цветочек»

Автор: Аксаков Сергей Тимофеевич.

Название произведения: «Аленький цветочек».

Жанр: сказка.

Главные герои произведения:

-

Купец. Торговец. Имел трех дочерей.

-

Младшая дочь. Добрая девушка, которая не побоялась спасти отца и отправилась к чудищу.

-

Чудище. Страшиле, который на самом деле был заколдованным сыном короля.

-

Сестры. Старшие дочери купца, злые, завистливые.

Краткое содержание:

Купец как-то отправился по делам торговли и спросил у каждой дочери, какой им привести подарок. Старшие дочери спросили у него украшения, младшая – цветочек аленький. Окончив свои дела, купец купил старшим дочерям подарки, но не мог найти аленького цветочка.

После того, как на его караван напали разбойники, купец спасся чудом. Он оказался в волшебном замке с прекрасным садом, где обнаружил аленький цветочек и сорвал его. Это действие вызвало гнев у хозяина замка – страшного чудища. Он согласился отпустить купца домой, но вместо него должна прийти одна из его дочерей.

Когда младшая дочь узнала о беде, которая нависла над отцом, она ушла к чудищу и жила в его замке, как госпожа. Чудище было добрым, приветливым, исполняло все ее желания. Как-то она отпросилась домой, проведывать родных, должна была вернуться в определенное время. Но, завистливые сестры перевели часы. Из-за чего младшая дочь купца опоздала и нашла мертвым чудище. Девушка заплакала и сказала, что любит его. Вместо страшного чудища появился прекрасный королевич, который женился на ней.

Основная мысль сказки: часто внешность бывает обманчива. Страшное чудище может быть заботливым, любящим человеком.

Погорельский Антон «Черная курица, или Поземные жители»

Автор: Антоний Погорельский.

Название произведения: «Черная курица, или Подземные жители».

Жанр: сказка.

Главные герои:

-

Алеша. Одинокий, мечтательный мальчик, хороший товарищ.

-

Чернушка. Курица — в мире людей, министр – в подземном мире. Справедливый, мудрый.

-

Король. Мудрый, благодарный.

-

Учитель. Жесткий, строгий.

Краткое содержание:

Уже два года Алеша жил в пансионате, далеко от дома. Когда других детей забирали домой на выходные, мальчик ухаживал за курицами, среди которых ему особо полюбилась одна, Чернушка. Как-то кухарка решила зарезать ее на обед. Алеша узнал об этом и спас свою любимицу.

Следующей ночью к Алеше пришла Чернушка и привела его в подземный город. Там курица превратилась в министра, а король этого государства отблагодарил ребенка волшебным зернышком. С тех пор Алеша не тратил время на уроки, все знал на отлично. Но, мальчик должен был взамен все держать в тайне.

После этого Алеша изменился, потерял друзей, стал плохо себя вести. Однажды мальчика решили наказать, и от страха он все рассказал учителю. В ночь к нему пришла Чернушка, попрощалась с ним. Алеша заболел. После выздоровления стал прежним хорошим мальчиком, продолжил хорошо учиться и нашел себе друзей.

Основная мысль сказки: если человек получает все даром, не прилагая усилия, то это не приносит ему добра. Нужно уметь держать свое слово.

Павел Бажов «Малахитовая шкатулка»

Автор: Павел Бажов.

Название произведения: «Малахитовая шкатулка».

Жанр: сказ.

Главные герои:

-

Настасья. Строгая вдова, которая не понимала, что творится с ее дочерью.

-

Танюшка. Дочь. Добрая, хозяйственная, рукодельница.

-

Странница. Хозяйка медной горы, которая многому научила Танюшку.

-

Паротя. Жестокий управляющий.

Краткое содержание:

Настасья после смерти мужа осталась одна с тремя детьми. От супруга у нее была шкатулка с украшениями. Украшения никто не мог носить кроме Татьяны. Однажды к ним в дом пришла странница и научила девушку вышивать, подарила ей пуговицу, которую отдала ей в качестве советника.

В доме Настасьи случился пожар, и она решила продать украшения, которые купила жена Пароти, но носить их не смогла. Паротя заказал Татьяне вышить свой портрет, который увидел барин. Предложил Татьяне выйти за него замуж и показать царицу. Девушка согласилась, пришли они во дворец. Она там всех затмила своей красотой.

После того, как пришла в зал царица, Татьяна прошла в стену, а пуговица осталась на полу. Барин после этого пить стал, а люди видеть одновременно в одинаковых платьях двух Хозяек.

Основная мысль: нужно уметь ценить красоту души, а не внешнюю и золото в карманах.

Антон Чехов «Каштанка»

Автор: Антон Павлович Чехов.

Название произведения: «Каштанка».

Жанр: рассказ.

Главные герои:

-

Лука Александрыч – хозяин Каштанки.

-

Каштанка – умная собачка, веселая. Работала в цирке.

-

Мсьё Жорж – внимательный к животным дрессировщик, приютил Каштанку, назвал ее Теткой.

-

Иванович – важный гусь.

-

Федор Тимофеевич – вечно недовольный кот.

-

Хавронья Ивановна – добродушная свинья.

Краткое содержание:

Каштанка жила с Лукой Александрычем и его сыном. Однажды она потерялась и прибилась к хорошему человеку, который оказался дрессировщиком цирка. Он оценил собаку и стал готовить ее к выступлению. Однажды от несчастного случая умирает гусь, и дрессировщик выставляет на сцену Каштанку. В это время Лука Александрыч с сыном были на представлении, они узнают свою собаку, кричат ее. Каштанка бежит к ним.

Основная мысль: как бы собаке не было хорошо, она всегда бежит к своему хозяину. Собака – это лучший друг человека.

Евгений Шварц «Сказка о потерянном времени»

Автор: Евгений Шварц.

Название произведения: «Сказка о потерянном времени».

Жанр: сказка.

Главные герои:

-

Петя – неторопливый, ленивый мальчик.

-

Злые и коварные волшебники.

-

Маруся, Наденька, Вася – друзья Пети.

Краткое содержание:

Петя – ученик третьего класса, плохо учился, всегда опаздывал. Однажды он пришел в школу и увидел, что превратился в старичка, которого не узнала даже мама. Мальчик испугался и побежал куда глаза глядят. Забежал в лес, увидел там злых волшебников, нечаянно узнал, что это они забрали его время и у таких же еще троих ребят.

Петя пошел на поиски других детей, находит их. Мальчик всех ведет в дом к волшебникам. Там друзья прячутся и ночью отматывают часы назад, после чего превращаются обратно в детей и перестают тратить время зря.

Основная мысль: нельзя тратить время зря, нужно учиться, заниматься полезными делами.

Саша Черный «Игорь Робинзон»

Автор: Саша Черный.

Название: «Игорь Робинзон».

Жанр: рассказ.

Главные герои:

-

Игорь – мальчик-фантазер, добрый, смелый, непослушный, находчивый.

-

Цезарь – умная собака, пудель.

-

Настя – кухарка.

-

Жибер – садовник, добрый человек.

Краткое содержание:

Как-то Игорь остался дома один, ему стало скучно. Он отправился на лодке поиграть в адмирала. Лодка поплыла, ее прибило к острову, на котором жили кролики. Игорь воодушевился, представил себя Робинзоном и стал осматривать остров. За это время лодку унесло. Мальчик кричал, но его никто не слышал.

Ночью пришла крыса, мальчик отгонял ее. Он услышал лай. Это к нему приплыл Цезарь. Игорь отправил с ним записку, которую увидел садовник, но ничего не понял. Собака повела садовника к берегу пруда, и тот сообразил в чем дело, сел на лодку и спас мальчика. Игорь стал считать своим спасителем Цезаря и сделал ему медаль.

Основная мысль: нужно думать о последствиях своих действий. Если бы Игорь слушался маму и не стал играть на воде, то ему бы удалось избежать неприятностей.

Михаил Зощенко «Елка»

Автор: Михаил Михайлович Зощенко.

Название произведения: «Елка».

Жанр: рассказ.

Главные герои:

-

Минька – глупый, невоспитанный мальчик.

-

Леля – дерзкая, находчивая девочка.

-

Мама – добрая, гостеприимная. Защищает своих детей, когда те неправы.

-

Папа – умный, строгий, умеет настоять на своем.

Краткое содержание:

В канун Нового года Минька с Лелей пробрались в комнату с подарками. Ребята стали с елки снимать сладости и откусывать их. Минька залез на стул, чтобы сорвать высоко висящее яблоко, но сорвался, упал и разбил куклу. Брат с сестрой убежали, испугавшись.

Пришли гости, мама начала им раздавать подарки. Внезапно она обнаружила обкусанные сладости и поняла, чьих это рук дело. Тогда мама подарила паровозик, который предназначался Миньке, другому мальчику. Тот обиделся и ударил его. Мама девочки, которой предназначалась кукла, обиделась, что она со сломанной рукой.

Гости стали высказывать свое недовольство, а мама – заступаться за детей. После чего гости ушли, обидевшись. Папа на это сказал, что ни праздника, ни подарков не будет. Выключил свет. Все ушли спать.

Основная мысль: нельзя быть жадным и обижать людей. Если пригласили гостей, то нужно проявлять гостеприимство, иначе можно остаться одиноким.

Это только основные произведения в списке чтения для детей 4 класса. По предложенному примеру можно составить отзывы на другие, заданные книги.

Оцените статью | |

| Всего голосов: 1, рейтинг: 4 |

Название произведения: «Тараканище».

Число страниц: 9.

Жанр произведения: сказка в стихах.

Главные герои: Тараканище, Раки, Гиппопотам, Кенгуру, Воробей, звери.

Характеристика главных героев:

Таракан

— злой и страшный.

Его боялись все звери вокруг.

Считал себя самым могучим.

Воробей

— смелый и отважный.

Открыл зверям глаза.

Съел злого таракана.

Звери

— трусливые и боязливые.

Придумали, что таракан — страшное чудище.

Глупые и наивные.

Краткое содержание сказки «Тараканище» для читательского дневника

Однажды лесные звери испугались странного чудища.

На них шел страшный Таракан.

Звери так его испугались, что разбежались все по канавам и норкам.

Тут Гиппопотам решил, что тот, кто победит злого и страшного Тараканище получит самые лучшие вознаграждения.

Сперва крокодилы и киты вызвались прогнать Таракана, но сами испугались его и убежали.

Затем Гиппопотам стал звать быков и носорогов, только звери тоже боялись выходить, чтоб Таракан не повредил их кожу.

Так Тараканище стал непобедимым.

Он хотел, чтоб лесные звери принесли ему своих детей и он бы их съел.

Испугались животные и стали плакать — никто не хотел своих детей на гибель отводить.

Но тут появилась Кенгуру и пристыдила зверей.

Ведь Таракан был мелким, а звери огромные и зубастые.

Но лесные жители не хотели ее слушать, а только кричали, чтоб и она пряталась от злодея.

Вдруг прилетел Воробей и склевал Таракана.

Так злодея удалось победить.

Все животные обрадовались и стали восхвалять Воробья.

А слон так отплясывал на радостях, что свалил луну с неба.

План пересказа произведения «Тараканище» К. Чуковского

1. Лесные звери катаются на велосипедах и радуются.

2. Появление страшного Тараканище.

3. Таракан хочет проглотить зверей.

4. Раки пятятся назад.

5. Гиппопотам просит зверей прогнать Таракана.

6. Крокодилы и киты бросаются в бой, но сдаются.

7. Носороги и быки бояться шкуру повредить.

8. Таракан — повелитель зверей.

9. Таракан просит принести детей ему на ужин.

10. Кенгуру смеется над великаном.

11. Воробей клюет Таракана.

12. Звериная семья прославляет Воробья.

Детский рисунок-иллюстрация сказка «Тараканище»

Главная мысль стихотворения «Тараканище» К. Чуковского

Главную мысль сказки можно охарактеризовать пословицей «У страха глаза велики».

Звери так испугались важного вида Таракана, что даже не заметили, какой он маленький и бесстрашный против них.

Чему учит сказка «Тараканище» К. Чуковского

Сказка учит нас тому, что не стоит бояться, а нужно смело преодолевать все свои страхи.

Сказка учит тому, что не стоит верить мнению других, а лично разбираться в сложившейся ситуации.

Сказка учит нас быть бесстрашными, смелыми и сообразительными.

Краткий отзыв о сказке «Тараканище» для читательского дневника

Сказка «Тараканище» — забавное и поучительное произведение.

Лесные жители спокойно жили и радовались, пока не появилось странное и страшное чудище — Таракан.

Он так запугал всех зверей, что никто не решался дать ему отпор.

Поэтому Тараканище и стал повелителем всех животных.

Я считаю, что животные приняли Таракана за страшного злодея из-за того, что раньше его никогда не видели.

Для меня настоящими героями стали Кенгуру и Воробей.

Только они высмеяли Таракана и победили его.

Отрывок или эпизод, поразивший тебя больше всего:

И вскричал Гиппопотам: «Что за стыд, что за срам!

Эй, быки и носороги,

Выходите из берлоги

Поднимите-ка!»

Но быки и носороги

Отвечают из берлоги:

«Мы врага бы

На рога бы,

Только шкура дорога,

И рога нынче тоже не дёшевы».»

Какие пословицы подходят к сказке «Тараканище» К. Чуковского

«Не так страшен черт, как его малюют».

«У страха глаза велики».

«От страха глаза лезут».

«Где страх, там и стыд».

«Трус и таракана принимает за великана».

Неизвестные слова и их значения

Усач — рыба с длинными усами.

Стрекач — стремительно убегать.

Наутек — бегство.

Щеголиха — большая и богатая.

Кубарем — быстро скатиться.

В январе, «когда арабы удивили мир, восстав против своих дряхлеющих диктаторов, мы с двухлетним сыном читали классику русской детской литературы — «Тараканище», — пишет в своей статье в

Newsweek

Филип Шишкин, научный сотрудник Asia Society.

В те безумные дни, когда арабы удивляли мир, восставая против своих стареющих диктаторов, мы с моим двухлетним сыном читали классическую русскую детскую книгу «Тараканище». В ней рассказывается о том, как в королевстве, в котором счастливо живут и жуют пряники разные звери, появляется «страшный великан, рыжий и усатый таракан» и начинает запугивать намного более крупных зверей, требуя отдать ему зверят, чтобы он мог съесть их на ужин. Звери превращаются в рыдающее и дрожащее стадо. Волки от страха едят друг друга. Слониха так дрожит, что спотыкается и садиться на ежа.

Таракан безраздельно правит, пока смешливая кенгуру не указывает, что это никакой не великан, а обычное насекомое. Бегемоты просят наглое сумчатое замолчать —«как бы не было нам худа»,—но тут прилетает воробей и глотает таракана. Звери ликуют.

Трудно не воспринимать эту сказку как аллегорию взлета и падения диктаторов.

Деспоты выглядят непобедимыми, когда правят, и до смешного слабыми, когда их свергают. Стоит подданным открыто бросить вызов их фарсу, как диктаторы начинают смотреться крайне нелепо. Зачастую в ответ они принимаются убивать и бросать людей в тюрьму, чем покупают себе еще какое-то время у власти (сразу же вспоминаются Иран, Белоруссия и Узбекистан). Но не менее часто, столкнувшись с по-настоящему общенародными выступлениями, диктаторы быстро съеживаются до размеров своего внутреннего таракана. Тунис — лишь очередной пример этого. На момент публикации этой статьи с массовыми протестами и требованиями отставки сталкивается долговременный правитель Египта.

Корней Чуковский, автор такой веселой детской классики, как «Доктор Айболит» и «Крокодил», написал «Тараканище» в начале 1920-х годов. Имел ли он при этом в виду Сталина? Некоторым читателям тараканьи усы напоминают о знаменитых усах советского диктатора. Русский поэт Осип Мандельштам, арестованный и затравленный до смерти во время сталинских чисток, распространил эту метафору, написав в 1934 году: «Тараканьи смеются усища, и сияют его голенища».

Однако намерения самого автора были не столь очевидны. В 1921 году, когда Чуковский начал писать «Тараканище», Сталин был сравнительно малоизвестным грузинским головорезом, только начавшим пробиваться на вершину коммунистической иерархии. Лишь через много лет он заслужит ту кровавую славу, которая могла бы дать повод для сатиры. Сам Чуковский отрицал наличие в его сказке подобных намеков даже в то время, когда их существование уже можно было бы без опаски признать. Также остается вопрос о том, как «Тараканище» мог пройти через советскую цензуру, не пропускавшую намного более безобидные произведения? Согласно одной из теорий, сатира — если она действительно присутствовала—была настолько резкой, что признавать ее наличие значило бы порочить власть.

Сталин и сам использовал образ таракана для собственных политических целей. В 1930 году, выступая на съезде Коммунистической партии, он обрушился на инакомыслящих коммунистов. «Зашуршал где-либо таракан, не успев еще вылезти как следует из норы, — а они уже шарахаются назад, приходят в ужас и начинают вопить… о гибели Советской власти, — заявил Сталин делегатам съезда. — Мы успокаиваем их и стараемся убедить… что это всего-навсего таракан, которого не следует бояться». Через много лет Чуковский ворчал в своем дневнике о «плагиате» со стороны Сталина: «Он пересказал всю мою сказку и не сослался на автора».

В1990-е годы, когда Россия стала раскапывать сталинское прошлое, «Тараканище» начали так активно перетолковывать, что внучка автора сочла себя обязанной сказать свое слово. В своей газетной статье она процитировала жалобы Чуковского на людей, которые «выискивают тайный политический смысл» в его сказках, и напомнила читателям, что «Тараканище» вышел слишком рано, чтобы мог иметься в виду Сталин. Однако далее Елена Чуковская таинственно заметила: «Будущее бросает свою тень на настоящее. И искусство умеет проявить эту тень раньше, чем появился тот, кто ее отбрасывает». Так все же, Сталин это, или нет? ««Таракан» — такой же Сталин, как любой другой диктатор в мире», — считает она.

Филип Шишкин — приглашенный исследователь Asia Society.

Напомнило несколько вещей:

1) Отрывок из книги

Евгении Гинзбург, «Крутой маршрут» :

«Почти все эти сказки я помнила наизусть и часто читала детям в детском саду, где книг Чуковского совсем не было. Но сейчас, чтобы доставить Кривошею удовольствие, я тут же начала читать их вслух, перелистывая красивые лакированные страницы. И тут мы наткнулись на «Тараканище», которого, конечно, знали и прежде, но как-то не осмысливали. Я прочла: «Вот и стал Таракан победителем и лесов и морей повелителем. Покорилися звери усатому, чтоб ему провалиться, проклятому…» И вдруг всех нас поразил второй смысл стиха. Я засмеялась. Одновременно засмеялся и Антон. Зато Кривошей стал вдруг необычайно серьезен. Стекла его очков переблеснулись рассыпчатыми искрами.

— Что вы подумали? — с необычайным волнением воскликнул он. — Неужели… Неужели Чуковский осмелился?

Вместо ответа я многозначительно прочла дальше:

— «А он меж зверями похаживает, золоченое брюхо поглаживает… Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю…»

— Неужели Чуковский осмелился? — с каким-то просто невиданным возбуждением повторял Кривошей.

Я не замедлила ответить. (Птичка весело продолжала свой путь по тропинке бедствий!)

— Не знаю, хотел ли этого Чуковский. Наверно, нет. Но объективно только так и выходит! Вот послушайте, как реагировали звери: «И сидят и дрожат под кусточками, за зелеными прячутся кочками. Только и видно, как уши дрожат, только и слышно, как зубы стучат…» Или вот это: «Волки от испуга скушали друг друга…»

Кривошей, ни на минуту не останавливаясь, ходил по комнате. Он потирал руки, так крепко сжимая пальцы, что они побелели. — Блестящая политическая сатира! Не может быть, чтобы никто не заметил… Просто каждый боится сказать, что ему в голову могло прийти такое… Такое…

После ухода гостя Антон недовольно сказал:

— Какой-то осадок у меня остался. И чего он так взвинтился? Не надо бы про Тараканище-то… Не хватает нам еще дела об оскорблении величества. Да нет, Кривошей-то, конечно, никому не скажет, но вообще… Давай договоримся: больше никому про это ни слова.

Призывы к осторожности со стороны бесшабашного в смысле свободы высказываний Антона произвели на меня впечатление. И больше никому, ни одной душе, я не высказала соображений по поводу Тараканища.»

2) 9 марта 1956 года, вскоре после «Секретного доклада» Хрущева на ХХ съезде, К. Чуковский сделал в своем дневнике следующую запись: Когда я сказал Казакевичу, что я, несмотря ни на что, очень любил Сталина, но писал о нем меньше, чем другие, Казакевич сказал:

А «Тараканище»?! Оно целиком посвящено Сталину.

Напрасно я говорил, что писал «Тараканище» в 1921-м году, что оно отпочковалось у меня от «Крокодила», — он блестяще иллюстрировал свою мысль цитатами из «Т-ща».

И тут я вспомнил, что цитировал «Т-ще» он, И.В. Сталин, — кажется, на ХVI съезде. «Зашуршал где-то таракан» — так начинался его плагиат. Потом он пересказал всю мою сказку и не сослался на автора. Все «простые люди» потрясены разоблачениями Сталина, как бездарного полководца, свирепого администратора, нарушившего все пункты своей же Конституции. «Значит газета «Правда» была газетой «Ложь», сказал мне сегодня школьник 7-го класса»