ВАСИЛИЙ

БЕЛОВ КАК АВТОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Аннотация.

В статье рассматриваются произведения В.И.Белова о детях и предназначенные для

детской аудитории. Анализируются их жанровое свое- образие, сюжет, ключевые

образы, проблематика, авторское видение исто- рии, проблем духовного воспитания

подрастающего поколения. Произведе- ния В.И.Белова включены в контекст

литературы для детского чтения.

Ключевые

слова: воспитание, личность, нравственность, общество, по- весть, проблематика,

рассказ, сиротство, сказка, сюжет, традиция.

Талантливый

писатель, по мнению В.И.Белова, должен быть интересен чита- телям разных

поколений: «…настоящую дет- скую книжку с не меньшим удовольствием раскрывает и

немолодой человек» (3: 486). Однако детские произведения самого В.Бе- лова

практически не изучены и мало знако- мы читателям. Печатаются они чаще в со-

браниях сочинений, так и не доходя до дет- ской аудитории. Лишь «Рассказы о

всякой живности» издаются регулярно. А между

тем

сам писатель отмечал, что художествен- ная литература, художественное слово не

только будят фантазию, но и отражают жизнь, «по преимуществу духовную» (3:

426), тем самым формируя нравственное начало в маленьком человеке. Следуя этому

принципу, В.И.Белов серьёзно относится к сюжетам и образам своих детских

произве- дений, так как воспитание ребёнка — это закладывание базовых норм

поведения у будущего поколения.

Среди

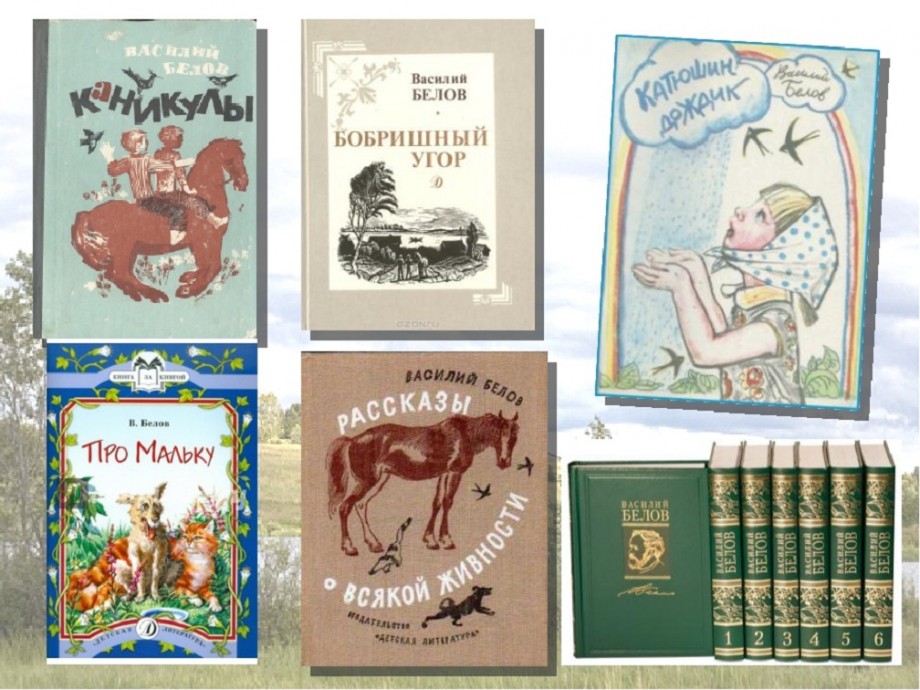

произведений В.И.Белова, во- шедших в круг детского чтения, сказка

«Мишук»,

сборник рассказов «Катюшин дождик», повесть «Каникулы». Сюда же можно отнести

рассказы, которые не вы- делялись автором как детские, но являют- ся такими по

сюжету и системе персона- жей: «Скворцы», «Даня», «Вовка-сатюк»,

«Мальчики»,

«Тёзки». События в них связа- ны с жизнью ребёнка, который предстаёт не только

как объект воздействия взрос-

лого

мира, но и как очевидец происходя- щего. Его глазами писатель пытается

взглянуть на ставшую привычной новую реальность.

Наделение

маленького героя собст- венным взглядом на мир, попытка пере- дать его чувства

и мысли, уловить все движения его сердца, пробуждённого со- знания связаны с

приёмом остранения, который позволяет привычные явления жизни увидеть с

неожиданной стороны, глазами ребёнка, заново осмыслив их значение. Яркий,

чистый детский взгляд подчас вскрывает самые глубинные про- блемы общественного

устройства. Ребё- нок острее воспринимает неправду и без- духовность мира

взрослых, дисгармонию во взаимоотношениях людей. В 1960— 1980-е годы эти

небольшие рассказы вы- ражали позицию автора не меньше, чем принёсшие ему славу

произведения для взрослых. Обладая интересной для детей фабулой, рассказы о

детях поднимали важные проблемы разного уровня. Они заставляли размышлять о

правильности социального устройства, о взаимоотно- шениях людей и поколений, о

необходи- мости сохранения культурной, эстетиче- ской и духовной традиции.

Первым

чтением для маленьког

века

становятся обычно сказки. По словам В.И.Белова, «сказки детства ни для кого не

проходят бесследно. Они пробуждают душу, задают тон и включают человека в

жизненный ритм» (3: 424). Жанр, сформи- ровавшийся в устном народном творчестве

и отразивший представления наших пред- ков не только об устройстве мира, но и о

главных нравственных принципах, особо интересен и понятен детям. Опираясь на

литературную традицию авторской сказки, созданной по фольклорным мотивам,

В.И.Белов пишет «Сказку для Анюты» —

«Мишук».

Сюжет

произведения прост: каприз- ный и своевольный медвежонок Мишук, обидевшись на

мать, убегает в лес, по- падает к Лисе Патрикеевне и мечтает о спасении из

«плена». Освобождает его Михайло Иванович, отец-медведь. Герои напоминают

персонажей сказки о живот- ных: медведь, лиса, ёж, заяц. Им присущи

традиционные черты: медведь — хозяин, глава семьи, лиса хитра и опасна, заяц

наивен и легкомыслен, ёж — помощник, советчик. Однако в сказке анализируется

психологическое состояние героев, они наделены индивидуальными характерами,

хотя и продиктованным народной тради- цией, быт героев представлен более де-

тально. Мишук — аллегорический образ ребёнка, избалованного, капризного, са-

монадеянного и эгоистичного. Всё это черты литературной сказки.

В

сказке «Мишук» соединяются фольк- лорные мотивы, знакомые ребёнку по на- родным

произведениям, и литературные образы, в которых читатель узнаёт реалии своего

времени. Сохраняет автор и тради-

ционные

нравственные установки, знако- мые малышам по русским сказкам. Сказка

показывает последствия нарушения пове- денческих норм.

Таким

образом, у читателя формиру- ется устойчивое понимание, что хорошо и что плохо.

«Разгильдяй» Мишук понёс за- служенное наказание за своеволие и не- послушание,

лиса наказана за обман, за то, что «про совесть забыла». Восприни- мая простой

и понятный сюжет, ребёнок усваивает традиционные нравственные ценности, среди

них семейный уклад, при котором отец — хозяин и защитник дома, а мать —

помощница и воспитательница малыша. Наконец, финал сказки: спасение Мишука и

Зайца, возвращение их домой, где так хорошо, несмотря на былые обиды, вселяет в

ребёнка веру в лучшее, в победу добра и справедливости над злом и под- лостью.

Ориентация

на фольклорные традиции, закономерные для всего творчества В.И.Белова как

автора «деревенской про- зы», знание народной жизни, понимание связи

художественной литературы с духов- ным наследием патриархальной культуры России

формирует особый мир в детских произведениях писателя.

Деревня

становится местом действия в сборнике «Катюшин дождик». Носителями традиционных

ценностей здесь выступают представители старшего поколения: ба- бушка и

дедушка. Именно они приобщают внуков, Катюшу и Антона, к труду на земле,

воспитывают в детских душах умение ви- деть прекрасное, ответственность за свои

поступки, взаимопомощь и сочувствие чу- жой беде, уважение к человеку.

Сюжетами

рассказов о Катюше и Анто- не становятся обыденные явления жизни: приезд детей

в деревню, игры, помощь по дому, сенокос, половодье, возвращение матери. За

привычными обязанностями и играми, однако, стоит открытие мира, по- стижение

ребёнком трудных и непонятных законов жизни. Мир детства, по словам пи- сателя,

«расширяется стремительно и еже- дневно», каждый день приносит что-то но- вое,

наполнен удивительными открытиями (2: 100). События рассказов о Катюше и Ан-

тоне развиваются динамично, не содержат никаких явных нотаций или поучений, то

есть построены по канонам детской лите- ратуры. Однако, несмотря на кажущуюся

простоту, рассказы несут в себе мощную воспитательную составляющую.

Проводниками

на трудном, но увлека- тельном пути постижения жизни являются для героев

бабушка и дедушка, они форми- руют мировоззрение ребёнка, дают нрав- ственные

ориентиры.

Традиционно

в России главной нянь- кой для ребёнка становится бабушка. В книге «Лад»

В.И.Белов подчеркивает её особую роль в воспитании: «Почти все чув- ства:

страх, радость, неприязнь, стыд, нежность — возникают уже во младенче- стве и

обычно в общении с бабушкой. Она же первая приучает к порядку, даёт житей- ские

навыки, знакомит с восторгом игры и с тем, что мир состоит не из одних только

радостей» (2: 97). Бабушка-воспитатель- ница мудра, строга и справедлива. По

за- конам народной педагогики она следует естественному ходу вещей,

ориентируясь на потребности ребёнка: загрустившую без матери Катюшу она

ласкает, поёт ей

колыбельные,

капризничающего Антона ставит в такое положение, что он сам де- лает всё как

надо: ест предложенную еду, набегавшись за радугой, начинает помо- гать бабушке

на сенокосе, увлекаясь новой работой. Бабушка включает детей в соци- альную

среду, прививает им навыки труда, общения с людьми.

Особую

роль играет дедушка. Он по- могает формированию у внуков чуткости и

восприимчивости: знакомит с миром природы, рассказывает сказки, где ожи- вают

птички-рукавички, реальный мышо- нок становится сказочным героем, жад- ный

петух наказан солнышком. Дед вклю- чает детей в игру, а игра помогает развитию

ребёнка. По словам В.И.Белова,

«в

шестилетнем возрасте человек живёт в состоянии игры (и это тоже труд)» и «в

свободном творческом подражании он учится жизни быстрее и легче» (3: 427).

Сказки деда напоминают притчи, они не содержат явного назидания, но исподволь

направляют детское сознание на един- ственно верный путь, формируют пра-

вильную оценку событий, воспитывают не- обходимые во взрослом мире качества.

Пример народной педагогики представ- лен в рассказе «Как воробья ворона оби-

дела». Не реагируя на слёзы возмущённо- го дразнилками внука, дед, дав

успокоить- ся ребёнку, будто для всех начинает рассказывать историю про воробья

и во- рону. Юмористический финал: «Антон больше не ревел, он боялся, что к нему

в рот залетит ворона», — отражает педаго- гический эффект притчи. Мальчик, в

силу возраста не осознав смысл рассказа деда, почувствовал нелепость поведения

оби- женного воробья и глупой вороны.

Наполнена

поэзией история деда о птичках-рукавичках. Маленькая девочка,

наделённая

чутким сердцем, способная на жалость и сострадание, погружается в сказочную

реальность: потерянная ею ру- кавичка превращается в снегиря и улетает вместе с

другими такими же несчастными птичками-рукавичками. Ребёнок через сказку учится

ответственности, бережно- му отношению ко всему; дед формирует умение видеть

прекрасное, чувствовать чужую душу.

Таким

образом, через включение фольклорных мотивов в ткань художе- ственного

повествования идёт формиро- вание у читателя народно-поэтического взгляда на

мир, который для детей оду- шевлён, в котором все живут в гармонии и любви.

Писатель наполняет свои произве- дения атмосферой тепла, участия, света.

Волшебством кажется в этом мире любое событие, главным чудом становится воз-

вращение матери, воссоединение семьи. Так, сочетая занимательность сюжета и поучение,

писатель помогает формиро- ванию в детской душе ключевых качеств: отзывчивости,

доброты, душевной щед- рости, трудолюбия.

В

рассказах «Вовка-сатюк», «Даня»,

«Скворцы»

деревня представлена местом постижения мира и его законов.

Рассказ

«Скворцы», опубликованный в 1963 году, положил начало детской теме в творчестве

писателя. В произведении ост- ро поставлены вопросы нравственного вы- бора,

ответственности за других. Павлуня, несмотря на физическую слабость, обла- дает

сильным характером, добрым и от- зывчивым сердцем, способным чувство- вать

чужую боль. В трагической ситуации ребёнка поддерживают мудрые и любящие

родители.

Кроме

нравственных вопросов, в рас- сказе «Скворцы» показаны социальные

проблемы.

Жизнь деревни в рассказе во- все не идеальна. Родители оставляют больного

ребёнка на целые дни одного; работают в колхозе, но не могут зарабо- тать денег

даже на лечение сына. Жизнь в деревне лишает мальчика и его семью полноценного

счастья.

Иной

образ деревни создан в рассказе

«Вовка-сатюк».

Деревенское лето меняет представление маленького горожанина о мире. Мальчик так

прижился здесь, что

«совсем

забыл, что живёт в общем-то в го- роде, что скоро в школу» (2: 520). Всё дере-

венское лето сливается для него «в один красочный, богатый день, который запом-

нит Вовка на всю жизнь» (2: 515). Ребёнок видит крестьянский труд, отношения

между людьми, чувствует безграничную любовь бабушки и деда. Деревня становится

для маленького героя символом счастья, дарит неизгладимые воспоминания: «…всё,

что происходило с ним в это лето, навсегда осядет в его безгрешном сердчишке»

(2: 520). Заканчивается рассказ размышлени- ем автора о будущем ребёнка, о его

воз- вращении в деревенский дом как возвра- щении к истокам.

Белов

убеждён, что главной силой, способной сохранить и воспитать детскую душу,

является семья: «Доброта и любовь к родственникам кровным становится обя-

зательным условием если не любви, то хотя бы глубокого уважения к родственни-

кам некровным. Как раз на этой меже и за- рождаются роднички высокого альтруиз-

ма, распространяющегося за пределы родного дома» (2: 91). Разрушение семей-

ного уклада русского человека становится ведущей проблемой прозы Белова. Си-

ротство, одиночество ребёнка — один из ключевых мотивов детской прозы писате-

ля. Одиноко сидит целыми днями дома Павлуня, отданы на целый год бабушке и деду

Катюша и Антон, Вовка-сатюк тоже живёт в деревне без родителей. Предста- вители

старшего поколения — единствен- ная связь этих детей с семьёй.

Сколько

страдания детской душе при- носит одиночество, Белов показал в не- большом

рассказе «Даня». В издании 1965 года это произведение названо авто- ром

«Новогодним этюдом». Позднее этот подзаголовок исчезает. Новогодний этюд

наполнен не только радостным ожиданием счастья, но и драматизмом. Даня слишком

мал, чтобы понимать и анализировать про- исходящее. Его чистая душа ждёт

волшеб- ства. Главной радостью стала встреча с мамой после недельной разлуки

(мальчик отдан на неделю в детский сад). Счастье дарят удивительные сны,

возвращение до- мой, ящик с игрушками, вытащенный из- за печки.

Однако,

оставшись один дома, Даня рыдает от страха, зовёт маму и засыпает обессиленный.

Возвращение родителей даёт ему утраченное счастье. Рассказ за- канчивается

монологом матери, за кото-

А.П.Ткачёв,

С.П.Ткачёв. Околица. 1980

рым

скрыт голос автора. В последних

строках

звучит нежность к малышу, вера в его счастливое будущее: «Когда-нибудь ты

пройдёшь по золотой лунной кромке так же, как сейчас Новый год идёт по большой

тревожной Земле. И синий гро- мадный шар этой Земли будет тебе све- тить

издалека» (2: 524). Испытания, через которые проходит ребёнок, сливаются в

рассказе с надеждой на обретение любви, дома, радости жизни. Именно эта надеж-

да должна, по мнению автора, давать силы человеку в его большой и трудной

жизни.

Чуткая

детская душа, которой наделяет Белов всех своих маленьких героев, помо- гает

отличать добро от зла, делает ребёнка подчас сильнее взрослых. Таковы персо-

нажи рассказов о ребятах-подростках:

«Тёзки»

(1965) и «Мальчики» (1973). Автора интересует становление человека, попытка

ребёнка противостоять злу мира, сохраняя в себе лучшие качества.

Как

в произведении «Скворцы», герой рассказа «Тёзки» проходит своеобразное

испытание на мужество и доброту. Толька Петров знакомится с соседом, Варнаком,

то есть каторжником, как его называют взрослые. Мальчик попадает под обаяние

необычного незнакомца. Прозаический мир, в котором воспитывается Толька, вдруг

сменяется ярким, поэтичным и за- гадочным миром Анатолия Семёновича.

Исторгнутый в силу жизненных обстоя- тельств из общества, этот человек сохра-

няет в себе чистоту и свет сердца. Его доброта и поэтическое видение мира при-

тягивают мальчика. Считающий себя взрослым, мальчишка начинает верить в жабу,

которая живёт в запущенном саду и ненавидит поющего дрозда и зеркального карпа.

Эта история — аллегория взросло- го мира, судьбы самого Анатолия Семё- новича.

Важным

мотивом рассказа является мотив дома. Домом, где происходит ду- ховное

преображение человека, можно считать дом Варнакова. Его участок нахо- дился

«почти за городом, в давнишнем доме у пруда, в старинном саду. В жару сад

безмолвствовал, только лопались и трещали стручки акаций, а в дождь там словно

что-то посапывало, и в тишине сильно пахло корнями. Это был неболь- шой сад,

очень таинственный, без всяких аллей, одни хитрые тропки ныряли под кроны и

терялись в зарослях» (2: 524). За- гадочный сад сродни загадочному хозяи- ну.

Усадьба кажется мальчику таинствен- ной и зловещей.

Изменения

в душе ребёнка от встречи со сказкой преображают дом: он уже не страшный, а

«словно игрушечный» (2: 528). В финале образ дома вызывает тревогу и

напряжение: всё заперто, нет занавесок на окнах, и сад «совсем не тихий».

Анатолий

Семёнович умирает, забы- тый и брошенный всеми. Для ребёнка это страшное

потрясение. Но ещё больше сбивает с толку поведение учительницы:

мальчик

вдруг понимает, что злая учи- тельница является женой Варнакова, но смерть мужа

её нисколько не трогает. Она выходит из подъезда «деловитая, с кра- шеными губами,

в белых перчатках» (2: 531). В смятении мальчик не понимает, но чувствует её

предательство, чёрствость и духовную пустоту. Тёзкой с Анатолием Се- мёновичем

маленький герой является не случайно. Они родственны по духу: откры- ты добру,

свету.

Детская

бескорыстная дружба, умение в самых суровых испытаниях оставаться ребёнком

показаны в рассказе «Мальчи- ки». События в нём происходят в годы Ве- ликой

Отечественной войны (время ста- новления и самого В.И.Белова). Его герои,

Лёнька Комлев и Ваня Серёгин, наравне со старшими переживают страшные со- бытия

военного времени. Несмотря на трудности, они воспринимают мир как дети: ищут

приключений, мечтают о по- двигах, не подозревая, что совершают свой подвиг

каждодневно. Два школьника, которых соединила война, помогают друг другу, своим

близким. В испытаниях про- исходит становление личности, форми- руются лучшие

качества характера: от- ветственность и стойкость, мужество и жертвенность.

Параллель с рассказом А.П.Чехова, обозначенная в названии, даёт В.Белову возможность

сопоставить мальчишек прошлого и настоящего. В обоих рассказах есть герой

сильный, ре- шительный, способный на великодушие: Чечевицын у Чехова, Лёнька

Комлев у Бе- лова. Однако слабый чеховский герой (из- неженный Володя Королёв)

не соотносит- ся с образом беловского Вани Серёгина: мальчик из блокадного

Ленинграда, он способен на решительный, мужественный поступок. Он первым,

несмотря на жуткий страх, идёт на укол, он отдаёт своему дру- гу единственное,

что осталось в память об отце, — рукавицы. Лёнька Комлев, воруя топливо,

подвергает себя опасности ради того, чтобы помочь дорогим для него лю- дям.

Ребёнок становится героем. Закон дружбы, взаимопомощь и умение верить в лучшее

помогают выжить детям в усло- виях военного времени, а в детской душе формируют

прочные и незыблемые нрав- ственные законы.

Одним

из наиболее светлых и радост- ных произведений Белова о детях является повесть

«Каникулы». Она строится по прин- ципам приключенческой литературы. Сю- жет —

побег ребят в лес и жизнь на воле — продолжает традиции робинзонады в ли-

тературе. Здесь проверяется выносли- вость, стойкость, верность дружбе и тер-

пимость к недостаткам другого. Повесть полна юмора, доброй иронии. Главным

«врагом»

для ребят становится вездесущая бабка Хомутова — Клювиха, она не только ругает

внука, но и постоянно мешает маль- чишкам в реализации планов.

Детская

жизнь полна фантазий. По- добно тургеневским героям «Бежина

луга»,

мальчики, оказавшись у омута, вспоминают страшную историю об утоп- леннике,

хозяине дегтярного завода Гри- гории, которого утащила на дно русалка. И

конечно, именно в этот момент кто-то шевелится в кустах и ужасно пугает Минь-

ку. Этим чудовищем оказалась сбежавшая корова Клювихи. Вторая страшная, почти

сказочная, история происходит во время грозы. Катька в маленькое окошко сарая в

свете молний видит Бабу-ягу и до смерти пугается её. Ягой оказалась все та же

бабка Хомутова, которая в непогоду про- биралась из лесу домой.

Интрига,

увлекательный сюжет, юмор делают повесть интересной для детей. Бы- товые подробности

жизни деревенских ре- бят знакомят современного читателя с ухо- дящим миром

русской деревни.

Таким

образом, В.И.Белов продолжа- ет традиции детской литературы. Обра- щаясь к теме

детства, он размышляет о становлении человека, о нравственных ос- новах жизни.

Дети воплощают в его рас- сказах лучшее начало. Они чутки сердцем, бескорыстны,

открыты. Вместе с тем ге- рои Белова ощущают своё внутреннее си- ротство, им

знакомо чувство безгранич- ного одиночества. Социальные проблемы хотя и не

являются у Белова ведущими, но отражают противоречия общественного устройства:

разрыв семейных отношений, проблемы урбанизации. В этих условиях деревенское

детство является прививкой от беспамятства, безнравственности и бездуховности.

Тем самым В.И.Белов утверждает главенство нравственного на- чала в человеке.

Обращение к народным традициям, к фольклору способствует формированию у

читателей поэтического взгляда на мир, открывает ребёнку богат- ство народной

речи, даёт образцы пове- дения, основанные на трудолюбии, ответ- ственности,

патриотизме, честности пе- ред самим собой. Совесть и стыд, ключевые качества

положительных героев во всех произведениях писателя, стано- вятся главным

мерилом и в жизни ма- леньких героев В.И.Белова.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАРАНОВ

С.Ю. О рассказах Василия Белова // Белов В.И. Душа бессмертна: Книга рассказов.

— М., 2010. — С. 5—17.

2. БЕЛОВ

В.И. Собр. соч.: В 7 т. — М., 2011. — Т. 5: Очерки. Произведения для детей.

3. БЕЛОВ

В.И. Собр. соч.: В 7 т. —

М.,

2011. — Т. 7: Статьи, очерки, воспомина- ния, рецензии, письма.

4. КОРЮКАЕВ

В. П. Самородок из Тимо- нихи. Жизнь и творчество Василия Бело- ва. — Вологда,

2006.

5. ЦИМБАЛОВА

Ю.А. Образ ребёнка в рассказах В.И.Белова // Филологические науки. Вопросы

теории и практики. — Там- бов: Грамота, 2015. — № 5 (47): В 2 ч. —

Ч.

I. — C. 209—213.

В масштабном форуме примут участие ведущие учреждения культуры и образования региона – Вологодский и Череповецкий государственные университеты, Вологодская ГМХА имени В. В. Верещагина, Вологодский институт развития образования и Вологодский научный центр РАН, колледжи, училища и школы, а также музеи, театры, культурные центры; областные, районные, городские и специальные библиотеки.

Торжественное открытие Беловских чтений состоится 18 октября в конференц-зале Вологодской областной универсальной научной библиотеки.

В программе Чтений – семинары и конференции, круглые столы, творческие встречи, литературно-музыкальные вечера, а также литературные гостиные, игры и многое другое. По традиции участники Чтений напишут Беловский диктант, а в ходе литературного марафона прочитают произведения В. И. Белова.

Центральным мероприятием форума станет научная конференция с международным участием «Творчество В. И. Белова в контексте традиций русской литературы и современного литературного процесса», на которой выступят ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Румынии, Узбекистана.

Не менее значимое событие – Всероссийский научный литературный семинар «Повесть В.И. Белова «Привычное дело» в современном прочтении». Модераторами семинара выступят кандидат филологических наук, заведующий кафедрой литературы Вологодского государственного университета С. Ю. Баранов, доктор филологических наук, директор Гуманитарного института ЧГУ А. В. Чернов и доктор филологических наук, заведующий кафедрой сравнительной истории литератур историко-филологического факультета РГГУ (Москва) И. О. Шайтанов.

Значительная часть мероприятий: круглый стол «Мысль семейная», встреча с кинорежиссером Валерием Татаровым, презентация книги «Северное ожерелье», литературно-музыкальный вечер «Земляки. Василий Белов и Валерий Гаврилин» и Беловский диктант – пройдет на площадках Вологодской областной научной библиотеки.

ПРОГРАММА VII ВСЕРОССИЙСКИХ БЕЛОВСКИХ ЧТЕНИЙ «БЕЛОВ. ВОЛОГДА. РОССИЯ»

Беловская неделя в учреждениях образования и культуры

18 – 23 октября. Уроки «Читаем Белова». Мастерские Белова. Дискуссионные площадки. Литературные гостиные. Литературные утренники. Учреждения образования и культуры муниципальных образований.

22 октября. Беловское педагогическое собрание: «Традиции региональной словесной культуры в науке и образовании». Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Вологодский институт развития образования.

Литературные онлайн-марафоны:

19 октября, 9:00. Музей истории Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина и масла вологодского. Трансляции: molochnoe.ru, cultinfo.ru.

20 октября, 10:00. Музей-квартира В.И. Белова. Трансляции: vk.com/belovmuseum, cultinfo.ru.

20 октября, 10:00. Средняя школа №41 г. Вологды.

22 октября, 9:00. Вологодский государственный университет. Трансляции: vogu35.ru, cultinfo.ru.

18 – 23 октября. Литературные гостиные. Интерактивные занятия «Читаю Василия Белова: познаю мир». Вологодская областная детская библиотека, образовательные учреждения г. Вологды. Трансляция: vodb.ru.

18 октября. Беловский диктант (для обучающихся). Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Вологодский институт развития образования.

21 октября. «Юный фермер» – игра-симуляция для старших школьников о грамотном управлении хозяйственно-финансовой деятельностью в заданных условиях. Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина, экономический факультет, г. Вологда, с. Молочное, ул. Панкратова, д. 9. Трансляция: molochnoe.ru.

22 октября. Литературная игра «Душа жива в слове», посвященная творчеству В.И. Белова, в рамках проекта «Эрудит» для людей с ограниченными возможностями здоровью по зрению. Вологодская областная специальная библиотека для слепых, г. Вологда ул. Чернышевского, д. 78

Всероссийские Беловские чтения

18 октября, 12:30. Торжественная церемония открытия VIII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия». Вологодская областная универсальная научная библиотека, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, конференц-зал. Трансляции: booksite.ru, cultinfo.ru.

19 октября. III Региональный конкурс молодежных социально-экономических проектов по развитию сельских территорий. Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина, экономический факультет, г. Вологда, с. Молочное, ул. Панкратова, д. 9. Трансляция: molochnoe.ru.

19 – 20 октября. Литературный семинар молодых авторов. Центр В. И. Белова, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 5. Трансляции: cbs-vologda.ru, centr-belova.ru.

19 октября, 10:00. Видеоконференция «Литературные музеи писателей второй половины ХХ века: проблемы изучения, сохранения и интерпретации рукописного наследия». Музей-квартира В.И. Белова, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 4. Трансляция: YouTube-канал Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

19 октября, 11:00. Круглый стол «Мысль семейная: слагаемые счастья Василия Белова». Областная универсальная научная библиотека, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, зал 14.

19 октября, 15:00. Круглый стол по проблемам социально-экономического развития сельских территорий «Современные технологии в агропромышленном комплексе», посвященный Году науки и технологий в Российской Федерации. Вологодский научный центр РАН, г. Вологда ул. Гоголя, д. 51, конференц-зал, 2 этаж. Трансляция: volnc.ru.

19 октября, 18:00. Творческая встреча с автором фильма «Человек из Тимонихи» Валерием Татаровым. Областная универсальная научная библиотека, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, конференц-зал. Трансляция: booksite.ru.

20 октября, 18:00. Презентация книги «Северное ожерелье», посвященной 60-летию со дня основания Вологодской писательской организации. Областная универсальная научная библиотека, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, конференц-зал.

21 октября, 10:00. Научная конференция «Творчество В. И. Белова в контексте традиций русской литературы и современного литературного процесса». Вологодский государственный университет, Череповецкий государственный университет, Областная универсальная научная библиотека. Трансляции: booksite.ru, chsu.ru, belovconf.vogu35.ru.

21 октября, 18:00. Литературно-музыкальный вечер «Земляки» (В.И. Белов и В.А. Гаврилин). Областная универсальная научная библиотека, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7, большой зал.

22 октября, 10:00. Всероссийский научный литературный семинар «Повесть В.И. Белова «Привычное дело» в современном прочтении». Областная универсальная научная библиотека, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, конференц-зал. Трансляция: booksite.ru.

22 октября, 15:00. Беловский диктант (18+). Областная универсальная научная библиотека, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, зал 14.

22 октября, 17:00. Творческий вечер «Вологодский лад». Вологодская областная картинная галерея, Музейно-творческий центр народного художника России В.Н. Корбакова, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 13.

До конца октября. Межмузейная выставка «Возвращение к себе», г. Вологда, ул. Пушкинская, напротив кинотеатра «Ленком».

Беловская суббота

23 октября, 14:00. Открытие выставки «Литературная фотолетопись Вологодчины». К 60-летию Вологодской писательской организации. Музей-квартира В.И. Белова, г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 4. Трансляция: vk.com/belovmuseum.

23 октября, 15:00. Просветительская встреча «О русском таланте». Музей «Литература. Искусство. Век ХХ», г. Вологда, ул. Герцена, д. 36.

23 октября. Открытый микрофон «Живое слово Белова». Харовский район.

23 октября. Презентация сельского филиала «Тихая моя родина» на базе Шапшинской библиотеки в рамках проекта «Сельская библиотека». Харовский район.

23 октября. Литературные экскурсии. Музей-квартира В.И. Белова, г. Вологда, г. Череповец, районы области.

23 октября. Спектакль «Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке». Вологодский областной театр кукол «Теремок», г. Вологда, ул. Ленина, д. 21.

23 октября. Спектакль «Душа бессмертна». Вологодский драматический театр, г. Вологда, Советский проспект, д. 1.

23 октября. Программа ансамбля народной музыки «Солнцеворот». Дом культуры, г. Харовск, ул. Энергетиков, д. 11.

Вход на мероприятия свободный. Количество мест ограничено. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно! Возрастная категория: 12+ Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8 (8172) 72-36-63, 76-95-33.

Учредителями Беловских чтений являются Правительство Вологодской области и Администрация города Вологды. Организаторами выступают Департамент культуры и туризма Вологодской области, управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды, Вологодский государственный университет. Ответственный исполнитель Чтений – Вологодская областная универсальная научная библиотека. Партнеры Чтений: Череповецкий государственный университет, Вологодская ГМХА, Вологодский научный центр РАН, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Союз писателей России.

По материалам cultinfo.ru

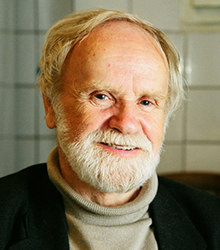

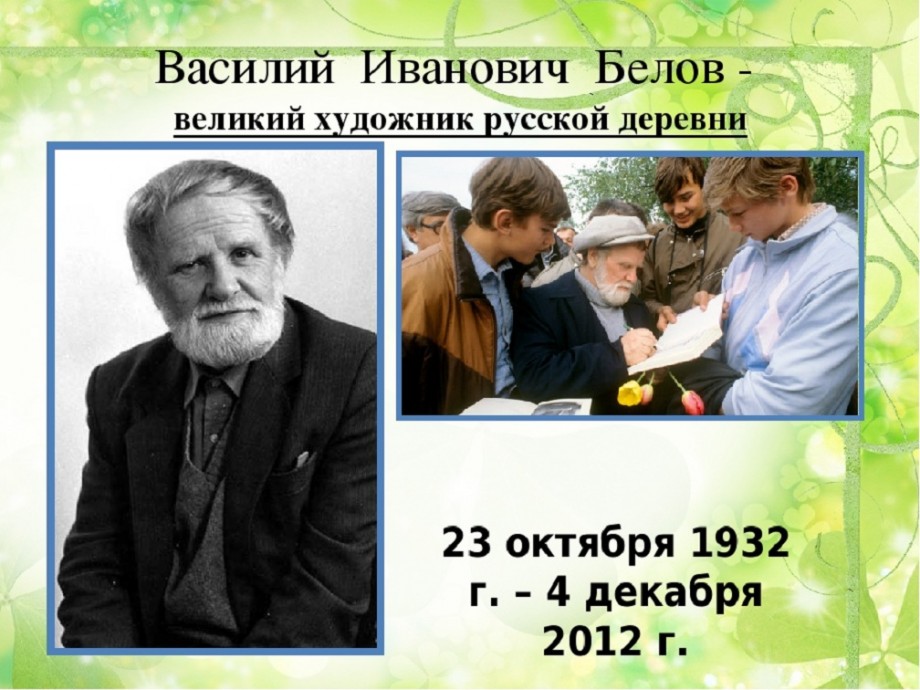

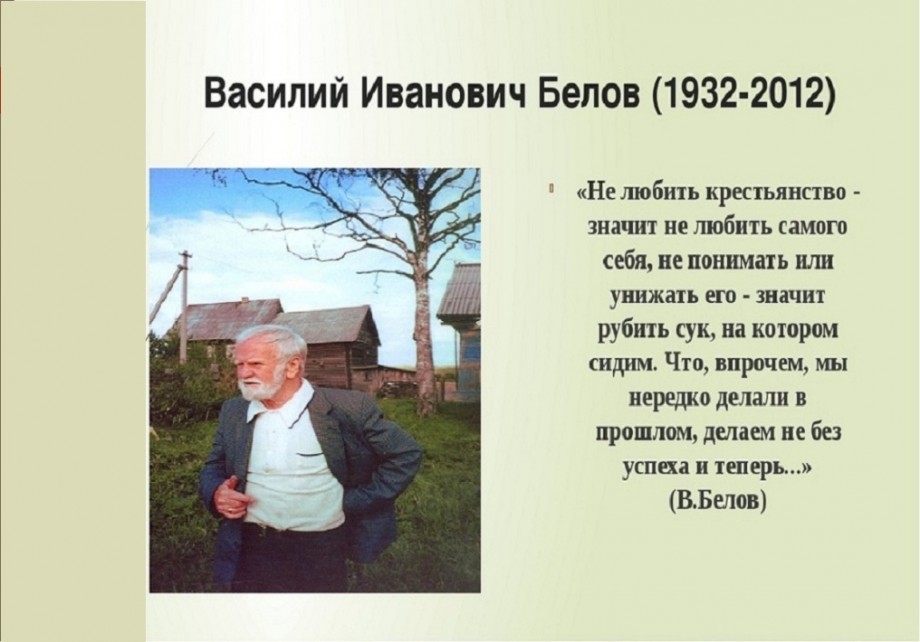

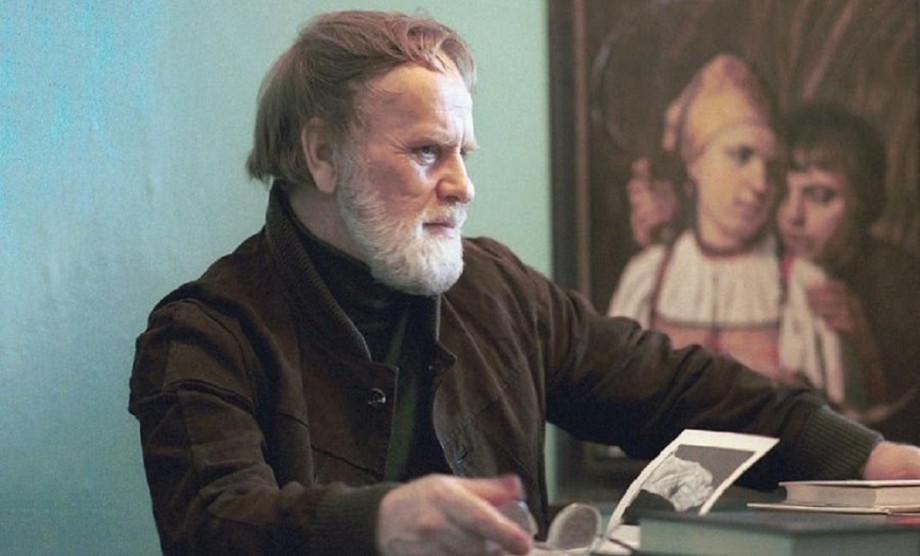

Белов Василий Иванович — краткая биография

| ФИО: | Белов Василий Иванович |

| Дата рождения: | 23.10.1932 |

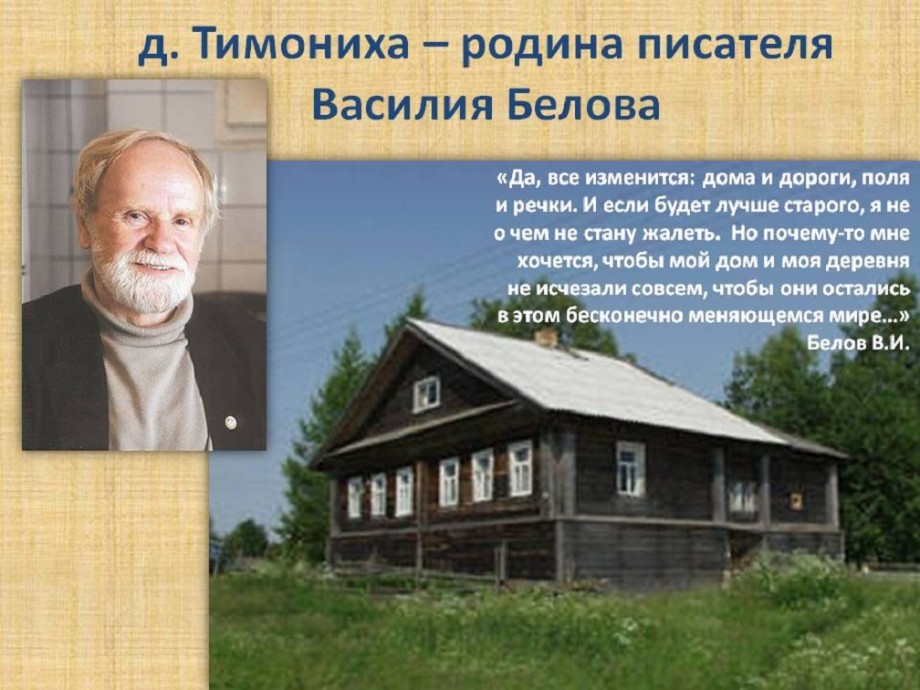

| Место рождения: | д. Тимониха, Вологодская область |

| Знак зодиака: | Скорпион |

| Деятельность: | Писатель, поэт, сценарист |

| Дата смерти: | 04.12.2012 (80 лет) |

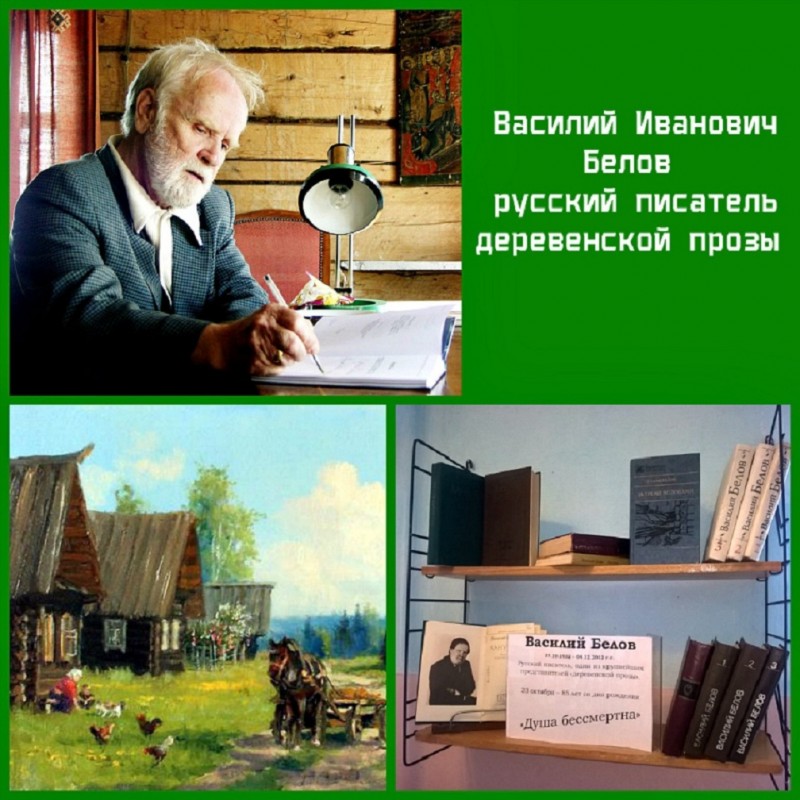

Белов Василий Иванович — талантливейший прозаик и сценарист, драматург и один из создателей «деревенской прозы». Великий творец, болеющий за целостность главного национального достояния — родного русского языка. При жизни вступил на путь защиты сёл, считал города местами, непригодными для спокойного, размеренного и полноценного проживания.

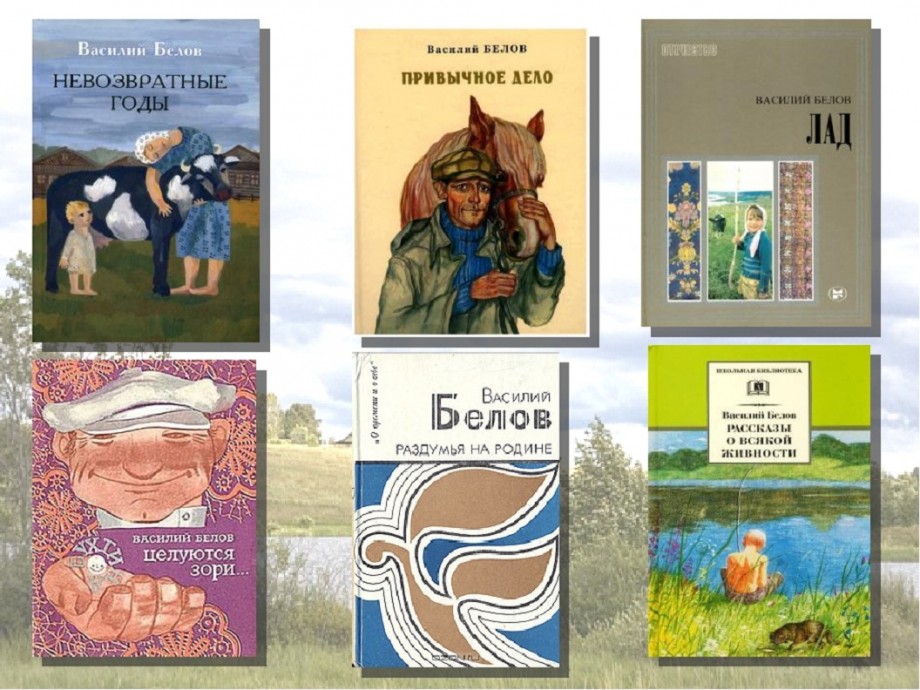

Он является издателем самых увлекательных сказок для детей, многочисленных рассказов, романов и очерков, а также повестей, описывающих как привычную жизнь деревенских семей, так и их нелёгкий быт. Василий Иванович старался как можно точнее рассказать о собранных им обычаях, творчестве жителей северных глубинок.

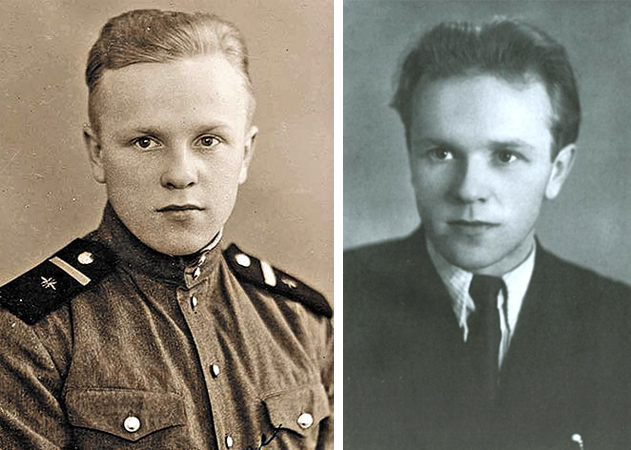

Ранние годы

Родился прозаик 23 октября 1932 года в семье крестьянина в маленькой деревне Тимониха (Вологодская область). Его отец погиб в ходе военных действий, когда ребёнку было 11 лет. Чтобы помочь матери с воспитанием четырёх младших детей, Белов, будучи ещё подростком, проводил всё своё свободное время за работой в колхозе. Сам автор утверждал, что единственными вещами, которые запомнились ему с юности — вечный голод и великая любовь к чтению. Помимо этого, он быстро освоил азы игры на гармошке, которую в детстве ему приобрела мать.

Окончив сельскую школу-семилетку, весной 1949 года писать отправился в город Сокол, где в заводской школе обучился на профессию плотника-столяра. Получил среднее специальное образование радиотелеграфиста во время службы в ленинградской армии. Именно здесь он решает, что его призвание — литература и поступает в Литературный институт. Свою литературную деятельность Белов решает начать как поэт. Его лирическая стихия находит выражение в стихотворениях, а в последующем сохраняется в прозаических произведениях.

Васили Белов в молодости

Хронологическая таблица жизни писателя

- 1952-1955 года — заканчивает службу в армии и приступает к работе на пермском заводе им. Дзержинского. Здесь же в местных газетах начинают публиковать его первые стихи и очерки.

- 1956 год — возвращается в Вологодскую область, устраивается на работу в районную газету «Коммунар». В это же время оканчивает вечернюю школу и получает аттестат.

- 1958 год — Василия избирают первым секретарём Грязовецкого райкома. Не проработав здесь и года, отправляется для дальнейшего обучения в Москву.

- 1961 год — пишет повесть «Деревня Бердяйка», выпускает сборник стихотворений «Деревенька моя лесная».

- 1963 год — в свет выходит книга рассказов «Знойное лето». Автора принимают в союз писателей СССР.

- В период с 1964 по 1967 пишет рассказы «На Росстанном холме», «Весна», «За тремя волоками».

- С 1964 живёт в Вологде и продолжает поддерживать связь с семьей и Родиной в целом. Благодаря этому, черпает всё новые силы и идеи для будущих произведений. Выпускает ещё один сборник — «Речные излуки».

- 1966 год — в местном журнале публикуется его повесть «Привычное дело», весть о которой разлетается по всей стране, принеся Василию Ивановичу широкую известность. После публикации очередного творения за писателем утверждают репутацию лидера «деревенской прозы», которая упрочняется после выхода в 1968 году повести «Плотницкие рассказы» в городском журнале «Новый мир».

- 1969 год — появление на публике повести «Бухтины Вологодские». Бухтиной жители Вологды привыкли называть различного рода шутки, побасёнки, а в некоторых посёлках даже поговорки. Творчество Белова начинают повсеместно обсуждать. Люди или яро отрицают его, или восторгаются гениальностью его идей и произведений.

- 1970-е годы — формируется цикл очерков «Воспитание по доктору Споку». Здесь автор детально описывает и противопоставляет между собой два уже известных читателям понятия — «деревня» и «город». Василий Иванович сравнивает уклады жизни, царившие в них. Городская жизнь кажется ему более неестественной и отвратительной.

- 1978 год — пишет роман «Кануны». Возвращается к прежним темам, рассказывает о жизни и традициях доколхозных северных деревень, посёлков.

- 1979-1981 года — в обществе появляется книга «Лад. Очерки о народной эстетике». В этот цикл входят маленькие истории-эссе, затрагивающие разные стороны крестьянского быта, а также дух русского человека.

- 1980-е — получает ордена Ленина и Трудового Красного знамени. Становится одним из членов Союза писателей РСФСР, продолжает работу секретарём.

- 1989-1991 года — пишет рассказы для детей. Публикуются повесть «Старый да малый» и сказка «Родничок». А через четыре года выпускается произведение «Медовый месяц». В 1990 становится депутатом (через год членом Верховного совета). Получает многочисленные литературные премии. Его произведения печатаются значительно реже и только в «патриотических» изданиях.

- 1997 год — Белову присваивается звание Почётного гражданина Вологды.

- 2003-2004 года — писатель получает ордена «За заслуги перед Отечеством» и Государственную премию РФ в областях: литература и история.

- 4 декабря 2012 года — умирает на 81 году жизни в родной деревне, в связи с развитием склероза сосудов конечностей и скорым инсультом.

Личная жизнь

Женой Василия и его единственной любовью стала Ольга Сергеевна. Её предки были зажиточными дворянами. Вышедшая из учительской семьи, она и сама выбрала профессию учителя. В школе женщина была преподавателем русского языка и литературы (как русской, так и зарубежной). Дочь Ольги утверждает, что финансовое положение семьи не вынуждало мать ежедневно отправляться на работу, но она делала это ради себя самой.

Друзья и знакомые Белова говорили, что с его взрывным нравом справиться сможет далеко не каждый, но жене удалось преодолеть эту преграду. Родные убеждены, что всё благодаря большой любви и полному взаимопониманию.

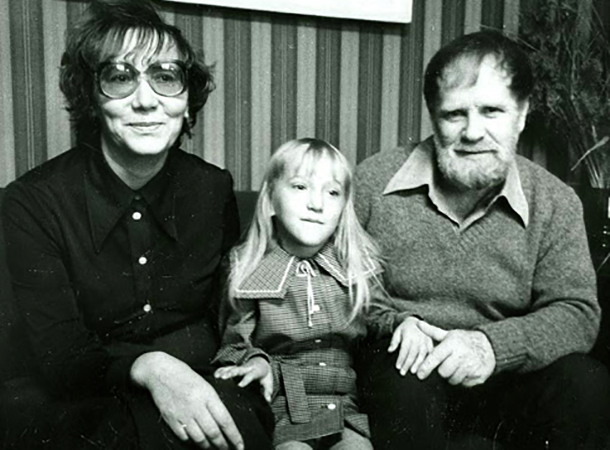

С женой и дочерью

В семье появился первенец, когда Василию Ивановичу было около 40 лет. Сегодня Анна — его дочь, проводит экскурсии в музеях Московского Кремля. Женщина рассказывает, что отец полностью посвящал себя работе, часто пропадал в командировках и уезжал заграницу. Папа мог годиться дочери в дедушки, именно поэтому они часто ссорились по пустякам. Не удивительно, что им пришлось столкнуться с проблемой отцов и детей.

Заключение

Белов не только страстно выступал в защиту сёл и деревень в своих творческих работах, но и ни разу не покидал увлечение публицистикой. Он ревностно относился к национальному достоянию родного края, слову и выразительности русского языка. За время его литературной деятельности им было выпущено более 60 книг, а написанные им произведения и по сей день продолжают переводить на многие языки мира. Этнографы разных поколений очень благодарны ему за столь кропотливый и важный для современного общества труд.

Василий Белов биография и творчество писателя для детей кратко

Василий Иванович Белов — писатель, сценарист, публицист и прозаик. Появился на свет 23 октября в 1932 году в селе Тимониха Волгоградской области в Российской империи. Имя отца было Иван Белов, он умер во время войны. Его мать Анфиса сама вырастила детей, в том числе и Василия Белова. Сценарист обучался в сельской школе на протяжении семи лет, работал столяром, также был сельским рабочим. Проходил службу в армии на период с 1952 до 1955 годов в городе Ленинград. Стал членом партии в 1956 году. Опубликовал свои произведения и стихотворения в газетах и журналах. С 1959 по 1964 годы обучался в Литературном институте имени А. Горького. В середине 1960 годов переехал в город Вологда.

Произведение «Деревня Бердяйка» было опубликовано в начале 1960 годов в журнале «Наш современник», его первое произведение, которое обратило заинтересованность критиков. В 1981 году он получил Государственную премию СССР за повествования «последних лет». Также с 1980 года входил в состав Союза писателей РСФСР, а с 1981 года был в составе СССР. В 1990 году был одним из секретарей Союза писателей. В 1997 году ему было удостоен титула Почетного гражданина города Вологды, за огромный вклад в развитие отечественной словесности.

Василий Белов рассказывает о простой жизни сельхозников. Писатель акцентирует внимание на колхознике как на личности, то есть с его муками и потехами, с трудностями в его жизни. Например, в повести «Привычное дело», которая принесла ему широкую известность, автор показывает крестьянина в образе Ивана Африканыча. Также он показал, что крестьяне стали привычными для русских произведений, эти колхозники принимают трудную жизнь и еле сводимые концы с концами как должное.

Бесполезную и нескончаемую дискуссию между соседями, автор показывает в «Плотницких сказках». Константин Зорин является основным героем в этих сказках. Он появляется не только в этой повести, но и в других более поздних произведениях Белова, он показывает различия между городской и деревенской жизнями. В произведении «Воспитание по доктору Споку» Белов рассказывает о грустном ребячестве ребенка в семье, где его отец и мать хладнокровны друг к другу. В книге «Лад. Очерки о народной эстетике» содержатся короткие записи, которые показывают все стороны обычной жизни крестьян. Эти заметки написаны автором, чтобы люди не забыли о потерянной житье-бытье крестьян, о ее присоединёности в природную гармоничность. Пьеса «Над светлой водой» рассказывает о гибели стареньких деревенек, с которыми связаны и хозяйственные, и человеческие потери. Автор осуждает равнодушную жизнь в городской среде в произведении «Все впереди».

Белов в своих произведениях показывает бездонную серьезность, коренную взаимосвязь с крестьянами, они содержат много элементов крестьянской психологии. Василий сохранил разговорный язык крестьян в диалогах и рассказе, используя слова и обороты этого стиля, которые необычны для литературного стиля. Умер 12 декабря в 2012 году в городе Вологда. На восьмидесятом году своей жизни.

Биография по датам и интересные факты. Самое главное.

Другие биографии:

Андрей Рублев русский иконописец, чье имя и работы дошли до наших дней. К сожалению, по его биографии мало что известно. Несколько раз он упоминается в летописях при монастырях, когда ему поручают расписать собор или храм.

Ван Гог родился в 1853 году, а умер в 1890. Он вдохновлялся такими велики художниками, как Миле и Сардо и ориентироваться на них в своём творчестве. Как художник Ван Гог начал с зарисовки различных сцен из жизни

Краткая биография Бориса Пастернака

Исаак Ильич Левитан (1860-1900), родился в небольшом литовском городе, в большой и бедной еврейской семье. Он был 4 ребёнком. Его еврейское происхождение впоследствии негативно повлияет на его жизнь и судьбу.

В 1154 г в семье у князя Юрия Долгорукого от второго брака появился на свет младший сын Всеволод. Впоследствии кончины папы, возглавлять Владимиро-Суздальскую державу стал старший сын Андрей Юрьевич.

Василий Белов

Биография писателя

Василий Иванович Белов родился 23 октября 1932 г. в деревне Тимониха Вологодской области в крестьянской семье. Его отец погиб в 1943 г. на войне. Еще мальчишкой, Белов начал работать в колхозе, помогая матери поднимать четверых младших детей. Из детства, отрочества и юности ему запомнились прежде всего постоянный голод – и любовь к чтению.

После окончания сельской школы-семилетки. Белов уехал в город Сокол, где в школе фабрично-заводского обучения получил специальность столяра и плотника. Работал столяром, мотористом в леспромхозе, электромонтером. После службы в армии работал на заводе в городе Молотове (теперь Пермь). В 1956 году вернулся на Вологодчину и стал сотрудником районной газеты «Коммунар». К этому времени относятся его первые публикации в различных районных изданиях – стихи, очерки, статьи. По совету писателя-земляка Александра Яшина Белов посылает свои стихи в Литературный институт и проходит творческий конкурс. Из-за вечной нужды, отсутствия постоянного жилья и места работы он только к этому времени смог окончить вечернюю школу и получить аттестат.

В 1958 году Белов был избран первым секретарем Грязовецкого райкома комсомола. Но не проработав и года, подал заявление об уходе в связи с вызовом на учебу в Москву. С 1959 по 1964 года он учится в Литературном институте. В 1961 году в журнале «Наш современник» опубликована повесть «Деревня Бердянка», тогда же появилась книга стихов «Деревенька моя лесная». В 1963 году Белов принят в Союз писателей СССР. Окончив институт, он возвращается в Вологду, где постоянно живет до сих пор.

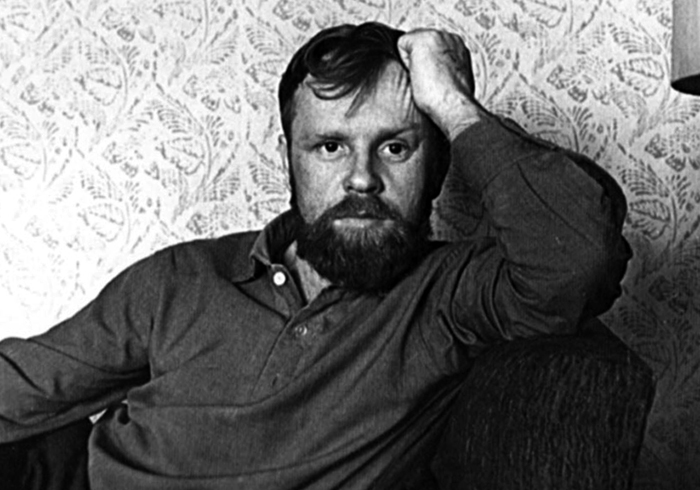

В 60-х годах публикуется ряд произведений Белова: «На Росстанном холме», «Весна», «За тремя волоками».

Ярким образцом русской «деревенской прозы», принесшим автору широкую известность и открывшим путь в центральную печать, стала повесть «Привычное дело». В 1968 году в журнале «Новый мир» появилась повесть «Плотницкие рассказы», а в 1969 – повесть «Бухтины вологодские» (бухтиной вологжане называют шутку, прибаутку, острое словцо, побасенку). Творчество Белова становится одним из самых дискутируемых. Амплитуда оценок – от восторженности до яростного отрицания. В 70-е гг. Белов публикует повести, составившие цикл «Воспитание по доктору Споку», в которых резко противопоставлены городской и деревенский жизненные уклады. Городскую жизнь Белов видит как неестественную и безнравственную.

В 1979–1981 года появляется книга «Лад. Очерки о народной эстетике», состоящая из небольших эссе, каждое из которых посвящено какой-то стороне крестьянского быта. Белов говорит о повседневных занятиях и обычаях, об особенностях восприятия различных времен года, о растениях и животных в крестьянском обиходе – в общем, о природной гармонии народной жизни.

Его повести, рассказы, детские книги широко издаются. Пьесы «Над светлой водой», «По 206-й», «Бессмертный Кощей» идут в театрах страны. Основные их темы – необходимость сохранения народных (в основном – деревенских) традиций, народной памяти, размышления о смене поколений, о том, с какими потерями происходит эта смена, как разграбление природных богатств, разрушение образа жизни связаны с разрушением нравственности.

В 1987 году выходит роман «Все впереди», где автор вновь обращается к своей любимой мысли о мнимости, неподлинности всей системы городской жизни. Очередной раз произведения Белова оказываются в центре полемики.

В 90-х годах публикуются продолжения романа «Кануны» – «Год великого перелома» и «Час шестый (хроника 1932 года)». Трилогия в целом – это взгляд писателя на коллективизацию, ее последовательное и яростное осуждение.

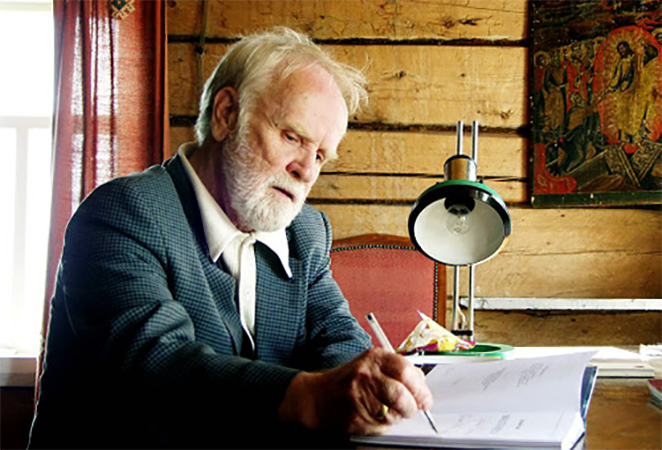

За годы своей литературной работы Белов выпустил более шести десятков книг, суммарный тираж которых – более 7 млн. экземпляров. Его произведения переведены на многие языки. Белов не оставляет публицистику, ратует за сохранение русского языка, русской природы, национального уклада жизни и национальных ценностей. Сегодняшние взгляды его достаточно радикальны.

Выходец из крестьянской среды русского Севера. Его отец Иван Федорович Белов погиб на войне, мать Анфиса Ивановна в одиночку растила детей (в своих воспоминаниях «Невозвратные годы» В.Белов подробно описывает всех деревенских родственников). После семи лет обучения в деревенской школе окончил ФЗО, где получил специальность слесаря 5-го разряда, освоил специальности моториста и электромонтера. Армейскую службу в 1952—1955 годах проходил в Ленинграде. В газете Ленинградского военного округа опубликовал первые стихи «На страже Родины», а затем поступил учиться в Литературный институт имени А. М. Горького. С 1964 постоянно живёт в Вологде, не порывая связь с «малой родиной» — Тимо́нихой, в которой черпает материал для своего творчества, начиная с повести «Деревня Бердяйка» и книги стихов «Деревенька моя лесная».

Белов Василий Иванович

2005

Василий Иванович Белов

Василий Иванович Белов родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Харовского района в семье колхозника. Отец, Белов Иван Федорович, погиб в 1943 году на фронте, мать, Анфиса Ивановна Белова, работала в колхозе. В 1945 году Василий Белов закончил Азлецкую семилетнюю школу. Учась в школе, в 1944 году вступил в комсомол. До 1949 года Василий Иванович работал в колхозе, затем учился в школе ФЗО №5 (г. Сокол), где получил специальность столяра 5-го разряда. Затем работал в Монзенском СМУ (ст. Вохтога). Там же получил специальность моториста-дизелиста. После этого Василий Белов работал на ЯРМЗ электромонтером.

С мая 1952 г. по декабрь 1955 г. служил в рядах Советской Армии. В 1956 году его приняли в члены КПСС. После демобилизации из армии Василий Иванович работал на заводе столяром в Перми. Затем переехал на родину в Вологодскую область и работал сотрудником Грязовецкой районной газеты, а также первым секретарем Грязовецкого РК ВЛКСМ.

Учился в вечерней школе и в 1959 г. получил аттестат зрелости. В том же году поступил учиться в Литинститут им. Горького, закончил его в 1964 году. С этого времени занимался литературной работой.

В 1963 году Василий Иванович был принят в Союз писателей СССР.

С начала 1980-х гг. входил в правление Союза писателей РСФСР, а затем СССР, работал секретарем правления Союза писателей РСФСР. Являлся членом Верховного Совета СССР (1990-1991), народным депутатом СССР (1989-1992). Его активная гражданская позиция патриота и государственника проявлялась по-разному. Всем памятны открытые публицистические выступления писателя по самым животрепещущим вопросам российской жизни 1980 — начала 1990 гг.: против поворота рек, загрязнения Байкала и Волги. Не многим известны, но от этого не менее значимы другие его поступки: восстановление храма на малой родине в Тимонихе, личное участие писателя в событиях на территории Приднестровья и Сербии.

Свою литературную деятельность Белов начинал как поэт. Его дебют состоялся на страницах журнала «Звезда» (1956), а первой книгой стал сборник стихов «Деревенька моя лесная» (1961). Свойственная писателю лирическая стихия первоначально нашла свое выражение в стихах, в дальнейшем она сохранилась и в его прозе. В том же 1961 году в журнале «Наш современник» появилась первая публикация прозы Белова – повесть «Деревня Бердяйка», обратившая на себя внимание критики.

В первой половине 1960-х гг. в журналах «Молодая гвардия», «Нева». печатаются рассказы писателя «На Росстанном холме», «Весна» (1964), повесть «За тремя волоками» (1965) и другие произведения. В 1964 г. в издательстве «Молодая гвардия» выходит книга «Речные излуки». Широкое признание и известность автору принесла повесть «Привычное дело» (1966). Из «Привычного дела» выросли тепло принятые читателями и критикой «Плотницкие рассказы», где противопоставление двух неординарных народных характеров обрело исторический смысл.

Уже в первых произведениях Белова наметилась основная линия его творчества – интерес к теме русской деревни, теме крестьянства. Следствием постепенного углубления в тему судеб русского крестьянства стала растянувшаяся на четверть столетия работа над трилогией, состоящей из романов-хроник «Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый» и получившей после завершения оглавление по последнему произведению.

В 70-е годы Василием Ивановичем был написан цикл рассказов «Воспитание по доктору Споку», посвященный нравственным проблемам городской жизни.

Как продолжение этого цикла может рассматриваться роман «Все впереди» (1985).

В отличие от романа, широкое признание выпало на долю книги Белова «Лад» (1981). Хотя автор в подзаголовке определил ее как «Очерки о народной эстетике», по своей сути она является глубоко прочувствованным, тщательно выстроенным описанием нравственного идеала северорусского крестьянства.

Василий Иванович также написал рассказы и повести для детей: «Рассказы о всякой живности», «Каникулы» и другие.

Василий Белов пробовал свои силы и как драматург. Из-под его пера вышли и обрели сценическую жизнь пьесы «Над светлой водой», «По 206-й». По его сценарию был снят фильм «Целуются зори».

Василий Иванович Белов нередко выступал как публицист по вопросам сельского хозяйства, экологии, социальной и культурной политики, образования. Часть его публицистических очерков и статей вошла в книги «Раздумья на родине», «Ремесло отчуждения», «Внемли себе».

Василий Иванович Белов – и как писатель, и как человек – явление неоднозначное, противоречивое, но, несомненно, примечательное для отечественной культуры второй половины 20 века. Заслуги его перед русской литературой и обществом общепризнанны.

Решением комитета районного самоуправления № 45 от 27. 07. 2005 г. за большой личный вклад в развитие района писателю Белову Василию Ивановичу присвоено звание «Почетный гражданин Харовского муниципального района».

Рубрика «Юбилей»:

Призыв. – 1997. – 12 ноября.

Белов Василий Иванович:

«Душой я чувствую себя, как и прежде. Изменения, безусловно, произошли: стал больше разбираться в жизни, лучше понимать окружающий мир, но оптимизм остался такой же, как и раньше. Хотя многие называют меня пессимистом…

…Мне жалко и грустно, что десятками, сотнями исчезают деревни. Куда, например, в нашем районе делся Низовский сельсовет? Вот так и Россия вся может исчезнуть. Это все ужасно…».

Библиография

В связи с большим объемом публикаций о жизни и творчестве В. И. Белова предлагаем обратиться к ресурсам Интернета на сайте www.booksite.ru, где размещен информресурс «Василий Белов» (1982 – 2007гг.)

Также мы рекомендуем посмотреть раздел «Биографии местных писателей. В. Белов» Краеведческого каталога, включающий всю библиографию писателя, в том числе самых последних лет (2008 — 2015 гг.)

Биография В. И. Белова

(23 октября 1932, д. Тимониха, Вологодская область — 4 декабря 2012, Вологда).

Русский писатель, один из крупнейших представителей «деревенской прозы». Член Союза писателей СССР.

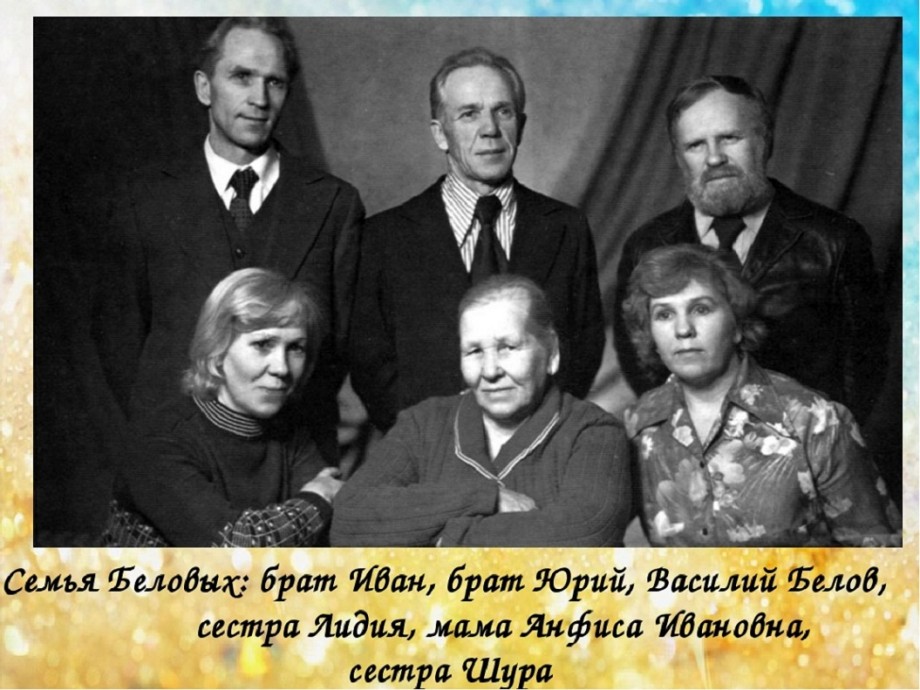

Родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Азлецкого сельсовета Харовского района Вологодской области. В семье колхозников: Ивана Федоровича Белова и Анфисы Ивановны Беловой (Коклюшкиной). Василий был вторым ребенком в семье: старший Юрий и младшие Александра, Иван, Лидия.

Во время Великой Отечественной войны отец, Иван Федорович, был призван в действующую армию и в 1943 году при штурме Духоввщинского укрепрайона под Смоленском погиб.

Учился Василий в Сохотской начальной школе, затем в Азлецкой семилетней школе, которую закончил в 1947 году. После окончания семи классов учиться было негде. Ближайшая школа находилась в 45 километрах от деревни.

Василий начал работать в колхозе, и каждый год пытался поступить учиться, но отказало Рижское мореходное училище, Вологодское музыкальное училище, в Велико-Устюгское речное училище опоздал на вступительные экзамены.

В 1949 году закончил школу ФЗО №5 г. Сокол, где получил специальность слесаря 5-го разряда, освоил специальности моториста и электромонтёра. В Соколе начал учиться в вечерней школе, но был отправлен на Монзенское СМУ, строить лесообрабатывающий комбинат. Летом 1951 года уехал в Ярославль и поступил на завод №3 Министерства путей сообщения.

С мая 1952 по декабрь 1955 года проходил службу в г. Красное Село Ленинградской области. К этому времени относятся первые публикации стихов в военной газете «На страже Родины», журнале «Звезда». В декабре 1955 года, мобилизовавшись, уехал в г. Молотов (Пермь) к старшему брату и начал работать столяром на заводе им. Дзержинского.

Летом 1956 года приехал в Вологду. Редактор грязовецкой газеты «Коммунар» оформил Белова литературным сотрудником редакции. Два года работал в районной газете, писал статьи, фельетоны, репортажи. Осенью 1958 года Василий Иванович был избран первым секретарем Грязовецкого РК ВЛКСМ. С 1959 по 1964 год учился в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве.

В 1961 году была издана книга стихов Белова «Деревенька моя лесная», а журнал «Наш современник» напечатал его повесть «Деревня Бердяйка». В 1963 году Белов стал членом Союза писателей СССР.

С 1964 года жил в Вологде, постоянно бывая в Москве и Тимонихе.

Публикация повести «Привычное дело» (1966) принесла Белову широкую известность, утвердила за ним репутацию одного из родоначальников и лидеров «деревенской прозы». Эта репутация была упрочнена выходом повести «Плотницкие рассказы» (1968).

В 1997 году за большой личный вклад в развитие отечественной литературы и отражение самобытности традиций Русского Севера Василию Ивановичу присвоено звание Почётного гражданина города Вологды.

Скончался 4 декабря 2012 года после продолжительной болезни. Похоронен на родине в Тимонихе рядом с матерью Анфисой Ивановной.

По поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина от 05 ноября 2014 года в Вологде открыт музей-квартира В. И. Белова.

СЕМЬЯ

5 февраля 1958 года был зарегистрирован брак начинающего писателя Василия Белова и студентки педагогического института Ольги Забродиной. Вместе они прожили 54 года. Дочь Анна.

СПИСОК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НАГРАД, ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ В. И. БЕЛОВА

Медаль «За трудовое отличие» (1967)

Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»

Победитель международного конкурса в Габрово, в Болгарии на лучшее юмористическое произведение мировой литературы (1977)

Лауреат Государственной премии СССР 1981 года – за произведения последних лет из книги «Повести и рассказы».

Лауреат премии журнала «Наш современник» 1981 года за очерки «Лад» Орден Трудового Красного Знамени (22.10.1982)

Орден Ленина (16 ноября 1984 года) — за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 50-летием образования Союза писателей СССР).

Орден русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени в 1992 году во внимание к плодотворной деятельности по восстановлению порушенных храмов и провозглашению идеалов гуманности и любви

Лауреат премии писателей России за лучшее литературное произведение (1992)

Лауреат премии имени Л.Н. Толстого в 1992 году за повесть «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы»

Действительный член Петровской Академии наук и искусств (Санкт — Петербург) с 1993 года

Почетный член международной Академии наук Евразии с 1995 года

Лауреат Всероссийской литературной премии имени С.Т. Аксакова в 1996 году за большие заслуги в развитии художественных и духовно-нравственных традиций российской литературы, утверждение в произведениях идеалов любви к родной земле и ее народам

Действительный член Академии Российской словесности (академик словесности) с 1997 году

Юбилейная медаль «Маршал Советского Союза Жуков» в 1997 году.

Почетный знак-медаль «За развитие русской мысли» имени Ивана Александровича Ильина общероссийского общественного движения «Россия православная» в 1998 году

Золотая пушкинская медаль, посвященная 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, за вклад и развитие, сохранение и приумножение традиции отечественной культуры, оказание постоянной помощи и поддержки творческой интеллигенции, развитие и становление новых стилей и направлений в искусстве деятелей искусства и культуры, граждан России и представителей зарубежных стран в номинации «Литература и публицистика» в 1999 году.

Лауреат Всероссийской литературной премии имени А.Н. Толстого в 2001 году за выдающийся вклад в развитие русской литературы («Кануны», «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Лад», «Тяжесть креста»)

Наградной знак-медаль «За жертвенное служение» общероссийского общественного движения «Россия православная» в 2002 году

Орден русской Православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени в 2002 году во внимание к трудам по возрождению Православия и патриотического воспитания

Почетный профессор Вологодского государственного педагогического университета с 2002 года.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (17 марта 2003) — за большие заслуги в развитии отечественной литературы

Награжден Почетным дипломом Всероссийского конкурса драматургов «Долг, честь и достоинство» за 2003 год

Орден Преподобного Сергия Радонежского III степени (2003)

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2003 года за трилогию «Час шестый»

Литературная премия «Ясная поляна» им. Л. Толстого за повесть «Привычное дело» 2006 год.

Орден Почёта (17 ноября 2008) — за большой вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность

Орден святителя Макария, митрополита Московского (2012)

Василий Белов

Главное

Писатель Василий Белов (1932-2012) является выдающимся представителем жанра «деревенской прозы». Его произведения «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», эпопея «Час шестый», очерки о народной эстетике «Лад», публицистика, пьесы рассказывают о жизни деревни так, как это мог видеть человек, вышедший из русской глубинки. В своем творчестве писатель выступает за сохранение русской самобытности: народного языка, простой северной природы, уклада деревенской жизни и православных ценностей.

История

Василий Белов (1932-2012) родился на Вологодчине, в деревне Тимониха Харовского района. Проживая в Вологде, он постоянно возвращался в родную Тимониху. Там он черпал вдохновение для написания своих произведений. Согласно завещанию, писатель похоронен на сельском кладбище у Николаевской церкви, которую сам и восстановил. В Тимонихе находится дом Белова, знаменитая на весь мир «литературная банька», чей целебный жар испытали на себе многие именитые гости Тимонихи: Василий Шукшин, Федор Абрамов, Валентин Распутин.

Состояние

Василий Иванович Белов жил в Вологде, где есть места, связанные с его именем. Музей-квартира Василия Белова была открыта в 2015 году. Центр писателя Василия Белова создан при Городской библиотеке г.Вологда.

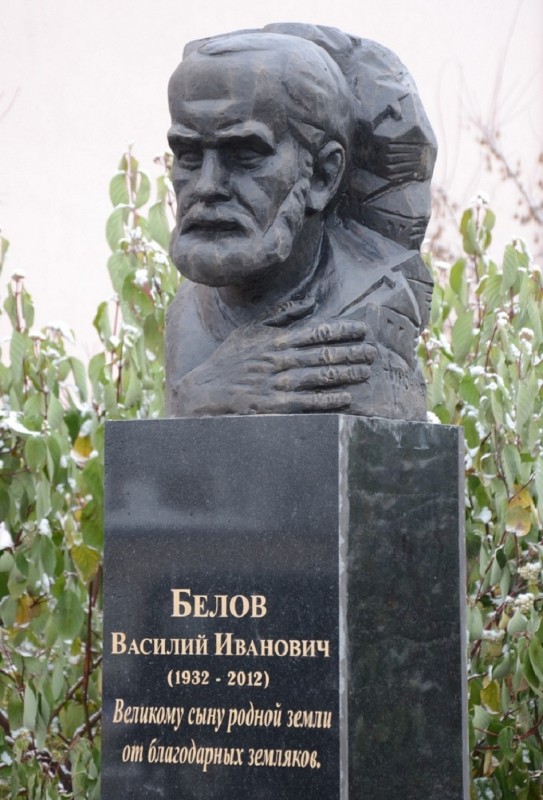

В 2015 году был установлен памятник на могиле писателя Василия Белова около Сохотской Николаевской церкви и проведено благоустройство места захоронения.

Харовской районной библиотеке в 2013 году присвоено имя В.Белова. Работают выставки «Писатель земли Харовской» и «Литературный путь Василия Белова», интерактивные экспозиции «Кабинет Василия Белова в Тимонихе» и «Лад деревенской жизни».

Около библиотеки в 2017 году на средства проекта «Народный бюджет» установлен бюст писателю Василию Ивановичу Белову (автор заслуженный художник России А. Шебунин).

В Тимонихе проводятся событийные мероприятия, например, народный фестиваль «Сенокос в Тимонихе». В июле 2020 года, во время Беловского субботника в Тимонихе были созданы новые арт-объекты — входная группа в деревню, колодец и др.

Традиционно на родине Белова проходит пленэр российских художников «Ольховая сторона», у истоков которого стоял народный художник России Михаил Абакумов.

В день рождения Василия Белова в Тимониху едут участники Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия».

Районные мероприятия «Звенит гармонь на родине Белова», литературно-музыкальный фестиваль «Притяжение», фестиваль народного юмора «Бухтины Вологодского края», районные Беловские чтения позволяют окунуться в атмосферу жизни деревенской глубинки.

Впечатления

Литературный маршрут «Дорога к Дому» разработан сотрудниками Харовской библиотеки и принимает туристов с 2007 года. В любую погоду стремятся почитатели творчества Василия Белова на «тихую родину» писателя, чтобы окунуться в атмосферу тайн и глубин русского крестьянского быта. Маршрут называется «Дорога к Дому», потому что этой дорогой писатель вышел на большую дорогу жизни, и по ней всегда возвращался обратно на свою «тихую родину».

Маршрут пролегает от города Харовска до деревни Тимонихи. На протяжении путешествия гостям предлагается литературная композиция из стихов Белова и его любимых музыкальных произведений. Встречи с героями повестей и рассказов писателя, прототипы которых он находил среди своих земляков, вернут нас в то время, когда деревня жила, сеяла, пахала. Особый колорит маршруту придают встречи с местными жителями: обсуждение их проблем, воспоминания о прежней жизни. На берегу озера можно попариться в баньке, посидеть у костра, испробовать наваристой ухи и душистого чая. На деревенской вечОре гостей угощают блюдами местной кухни и рассказывают о традициях края.

Маршрут «Дорога к Дому» создан с целью вовлечь людей в атмосферу, в которой писатель жил и творил, откуда получал неиссякаемый источник вдохновения. Организаторы маршрута настраивают путешествующих на особый лад знакомства с деревенским бытом, неброской природой севера, тишиной и умиротворенностью этого заповедного края. Эта эмоциональная составляющая маршрута очень важна, потому что люди едут в русскую глубинку, где плохие дороги, полуразрушенные деревеньки, мало жителей. Смысл путешествия – это приобщение к чему-то истинно русскому, народному, что Белов сохранил в своих произведениях, откуда пошли наши корни и что нам никак нельзя потерять в нынешнее непростое время.

2.Множество жителей читающей советской глубинки, особенно в малых городах, с 60-х годов ХХ века знали имя Василия Белова и зачитывались его «деревенской» прозой. Из-под пера писателя выходили увлекательные рассказы, романы и очерки о простом и одновременно сложном быте деревенских жителей.

3.Писателя и сценариста Василия Белова считают родоначальником «деревенской прозы» и часто называют великим художником деревенской прозы. И это звание вполне заслужено. Ведь Василий Иванович Белов является одним из самых заметных писателей, посвятивших своё творчество деревенскому быту и простым людям.

4.И сегодня литературные произведения русского писателя Василия Белова довольно широко известны. Они привлекают своей простотой, натуралистичностью и спокойствием.

5.И в литературных кругах считается, что жанр «деревенской прозы» получил свое развитие именно благодаря той деятельности, которую вел Белов Василий Иванович.

6. Этот писатель, как он сам говорил, вышел из народа, и всё им написанное пронизано любовью к деревне, к русской природе, такой родной и близкой. Читатели его произведений тоже испытывают эту нежность к колышущимся на ветру ветвям берёз, которую испытывал автор.

7. Будущий писатель родился 23 октября 1932 года в деревне, которая называлась Тимонихой, в Вологодской области. Его родителями были крестьяне.

8.Будущему писателю деревенской прозы была известна вся подноготная жизни маленького поселка. Особенности деревенского уклада, менталитет и обычаи он, как говорится, впитал с молоком матери.

9.Детство его выдалось тяжелым – отец погиб в огне Великой Отечественной, матери пришлось в одиночку поднимать на ноги детей.

10.Вася был старшим из пятерых ребятишек. Мальчишкой уже пошел он работать в колхоз. В мемуарах «Невозвратные годы» писатель вспоминал, что те времена навсегда остались в памяти как самые голодные. Единственное, что скрашивало в то время жизнь, так это книги – Василий читал запоем все, что попадалось в руки.

11. А также он научился играть на гармошке, которую мать «за полпуда ржи купила».

12.Белов Василий, когда закончил семилетнее обучение в сельской школе в 1949 году, не остался в родной деревне. Желая получить полезную профессию, он отправился в город Сокол.

13.В городе находилась фабрично-заводская школа, в которой обучали различным рабочим профессиям, многие из них были очень востребованы в послевоенное время. Здесь в заводской школе освоил Василий профессии столяра, моториста и электромонтера.

14.Когда пришло время, Василий отправился в армию. Служба проходила в Ленинграде. Здесь молодой человек начал делать первые шаги в творчестве. Василий Белов сочинил первые стихи из цикла «На страже Родины», которые опубликовала газета Ленинского военного округа.

15. После службы в армии, Василий устроился на завод в городе, который тогда назывался Молотов, а сейчас – Пермь.

16. В середине 50-х годов молодой человек вернулся на родину, где его приняли корреспондентом в районную газету «Коммунар». В это же время продолжается его литературная деятельность.

17. Белов Василий Иванович успешно публикует свои короткие произведения. Выходят в нескольких газетах районного значения стихи, очерки и статьи писателя.

18.Земляк Василия Александр Яшин посоветовал ему послать стихотворения в Литературный институт, что тот и сделал. К своему удивлению, Белов прошел творческий конкурс.

19. Через два года писателя избрали на пост первого секретаря Грязовецкого райкома комсомола. Однако политическая карьера его не прельщала, и Белов Василий Иванович уехал, так как из Литературного института ему пришел вызов на учебу, чему Василий был очень рад. Он поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.

20.Пять лет будущий писатель получал литературное образование. В это же время он написал сборник стихотворений «Деревенька моя лесная», а также повесть «Деревня бедняка».

21.Дебютной изданной книгой Василия Белова стал поэтический сборник «Деревенька моя лесная», которая вышла в свет в 1961 году. Однако поэта из него не вышло, Василия ждала блестящая судьба прозаика, умеющего правдиво и проникновенно писать о деревне.

22.Начинал писатель с рассказов. Первое произведение в прозе читатели получили в том же 1961 году, была опубликована повесть «Деревня Бердяйка». Вдохновение и бесценный материал писатель черпал с малой родины.

23.В 1963 году Белова Василия Ивановича приняли в Союз писателей СССР.

24. В 1964 году, когда институт был окончен, Василий Иванович поселился в родной Вологде, где и прожил почти всю жизнь, а Тимониху, родную деревеньку, превратил в подобие дачи, где проводил много времени.

25.60-е годы прошлого века были ознаменованы для писателя выходом нескольких произведений: «Весна», «На Росстанном холме» и «За тремя волоками», а также повестью, принесшая ему популярность, — «Привычное дело».

26.В это время Василий Иванович уже занимал почетное место в когорте ярких авторов, пишущих на сельскую тематику. Белова назвали основателем «деревенской прозы» за его повесть «Привычное дело». Эта повесть легла в основу мелодрамы «Африканыч» с Николаем Трофимовым в главной роли.

27.А чуть позднее лавров Белову добавили «Плотницкие рассказы» (1968 год). Это произведение тоже привлекло внимание представителей кинематографа. В одноименном телеспектакле о жизни колхозного плотника снялись Борис Бабочкин, Петр Константинов, Василий Бочкарев, Екатерина Калинина.

28.В золотое наследие кино вошла также картина «Целуются зори», снятая по мотивам рассказа вологодского писателя. Режиссер Сергей Никоненко отдал главные партии известным актерам: односельчан, приехавших в город, сыграли Борис Сабуров, Иван Рыжов и Андрей Смоляков.

29.В течение следующего десятилетия из-под пера Василия Белова выходит несколько повестей, составивших цикл. Василий Иванович назвал его «Воспитанием по доктору Споку». Основной идеей повестей стало бескомпромиссное противопоставление городского и деревенского жизненных укладов.

30.Писатель занимал позицию, с которой критиковал обычаи и нравы городской жизни, называя ее неестественной. Тема крестьянского быта и деревенской жизни продолжается в книгах, которые выходят в свет и в 80-х годах.

31.Большая часть произведений Василия Белова основана на его личных воспоминаниях и опыте. Во многих книгах описываются его родственники и знакомые.

32.Простота и одухотворенность образов трудового люда, точность картин повседневной жизни трогали сердце. Ценили писателя и за активную общественную защиту русской провинции, борьбу против поворота сибирских рек.

33.Также есть произведения у Белова Василия Ивановича, написанные для детей. Они стали широко известными и неоднократно издавались. Василий Иванович – автор «Рассказов о всякой живности», куда вошли забавные истории и сказки о животных, в том числе про злющую собачонку Мальку.

34. Наиболее значимые из его произведений стали частью школьной программы как средство воспитания в детях доброты, любви к людям и окружающей природе. Например, с его рассказом «Весенняя ночь» школьники знакомятся в 5 классе.

35.Кроме традиционных рассказов, написанных прозой, писатель создал несколько пьес, которые были прекрасно восприняты публикой и шли во многих театрах по всей стране.

36. Темой этих произведений Василия Белова становится призыв к сохранению забывающихся народных традиций. Кроме того, в них нередко звучит сожаление о том, какие потери терпит современное писателю общество, отдаляясь от своих культурных корней.

37.Большое значение Василий Белов придавал тому, как поступают промышленники с природными богатствами. Он связывал их небрежность по отношению к природе с разрушением образа жизни в целом и нравственности в том числе.

38.Помимо художественной литературы, Василий Белов написал несколько этнографических очерков, в основном освещающих быт, культуру и традиции русского Севера.

39.Значимым трудом Василия Белова признано собрание этнографических очерков «Лад». В книге объединились произведения о северной деревне. Она представляет собой настоящую поэму, в которой воспет русский человек.

40.На протяжении всей своей жизни писатель кропотливо собирал устные рассказы, были, песни, пословицы, предметы материальной культуры. Он долгие дни проводил в архивах, изучая находящиеся в них этнографические материалы. Также большое количество информации Белов получил от своей матери.

41.В этнографических очерках «Лад» Василий Иванович сплел неповторимую паутину из пословиц, бывальщин, рассказов, собранных на просторах Архангельской, Кировской и Вологодской областях. Рассказал он читателю о народных промыслах и традициях.

42.Точку в творчестве Белова поставил сборник этнографических очерков «Повседневная жизнь русского севера» (2000 год). Эти две работы сегодня – ценнейший материал для российских этнографов.

43. Эти очерки Белова следует воспринимать, в первую очередь, как авторские исследования, и только потом — в качестве художественных произведений. Современная этнография, занимающаяся изучением русского Севера, многое обрела благодаря такому ценному источнику, как произведения этого писателя.

44. Василий Иванович Белов был олицетворение русской одухотворенности и несгибаемости. В 1989 году все увидели В.И. Белова как принципиального политического борца, что проявилось после избрания его народным депутатом СССР.

45.Позиция В.И. Белова была конкретна: стране нужны глубокие реформы во всех сферах жизни, но её единство, как и братство народов, живущих в Советском Союзе, должны быть незыблемыми.

46.Если бы союзный Съезд прислушался весной 1989 года к В.И. Белову, знатоку не только русской души и русской деревни, но и сельской жизни вообще, у «переигравшего» его Съезда народных депутатов РСФСР не было бы необходимости осенью 1990 года вводить частную собственность и начинать аграрную реформу отдельно в РСФСР. Но услышать В.И. Белова руководство СССР не захотело.

47. На протяжении трех лет, от 1989 до 1992 года, Василий Белов занимал депутатский пост. Принципиально государственническую позицию В.И. Белов держал весь период своей работы в союзном парламенте.

48.В эти нелегкие для постсоветских стран времена он, наконец, в полной мере и со всей честностью мог писать о своем отношении к коллективизации 30-х годов.

49.В этот период публикуется трилогия писателя, ставшая своеобразной хроникой 1932 года. В этих книгах Белов последовательно и яростно осуждает проводившуюся политику.

50.В 90-е годы писатель был награжден несколькими литературными премиями и продолжал журналистскую деятельность, но публикаций стало гораздо меньше.

51.Жена Василия Белова, Ольга Сергеевна, имела дворянские корни, родилась в учительской семье. И сама выбрала путь учителя, преподавала в школе русский язык и литературу. По словам дочери, финансовое положение семьи позволяло не работать, однако Ольга Сергеевна учительствовала для себя, чтобы «не одичать».

52.На полвека женщина стала музой и главной сподвижницей талантливого мужа. Говорят, Белов слыл человеком со сложным характером, нелегко было терпеть его взрывной нрав. Для родных до сих пор загадка, как под одной крышей уживались две противоположности, уверены, что без большой любви явно не получилось бы совместной жизни.

53.Василий Иванович стал отцом поздно, только в 40 лет. Дочь Анна — искусствовед, работает экскурсоводом в музеях Московского Кремля. В интервью женщина рассказывала, что отец не спешил заниматься её воспитанием, все время отдавал работе – пропадал в командировках, в том числе часто входил в состав российских делегаций, ездивших за границу. Лишь когда дочь достигла подросткового возраста, взялся за воспитание.

54.По воспоминаниям Анны, отношения были сложные, не обошла их стороной проблема отцов и детей, ссорились и спорили по любому поводу. Дочь считает, что всему виной большая разница в возрасте. Только со временем стали друзьями.

55.В 1997 году Белов стал Почетным гражданином Вологды. Звание было присуждено писателю в качестве признания того большого личного вклада, который он внес в процесс развития отечественной литературы, а также за то, как отражена в его произведениях самобытность русских северных традиций.

56.Великий художник болел за сохранность национального достояния страны – русского языка. Василий Иванович сам старался сохранить чистоту русского языка, активно пользовался диалектными словами, способными лучше передать смысл и эмоции.

ШУКШИН И БЕЛОВ

57. С течением лет взгляды Белова остались неизменными: горячо болея за сохранность литературного русского языка и природных богатств России, он являлся приверженцем традиционного российского уклада жизни.

58.Близкими друзьями автора деревенской прозы были люди именитые. Лучшими товарищами были писатели Владимир Крупин и Валентин Распутин, а также Анатолий Заболоцкий, оператор Василия Шукшина.

59.Василий Иванович – человек увлекающийся, искусство любил в любом проявлении. Коллекционировал картины и собирал антиквариат.

60.В бога он не верил, только отпраздновав золотой юбилей, обратился к вере. Писатель на свои собственные деньги восстановил храм в родной деревне Тимониха.

61.Василий Иванович страдал от неприятной и опасной болезни – склероза сосудов конечностей. Этот недуг стал причиной инсульта. Писатель-мастер деревенской прозы умер после продолжительной болезни 4 декабря 2012 года в результате длительной болезни.

62.В последние годы жизни Василий Белов занимал довольно радикальную позицию.

63.Он не писал длинных романов — в его багаже числятся в основном рассказы и повести. Библиография Василия Ивановича Белова: 1961 — «Деревенька моя лесная». 1963 – «Знойное лето». 1964 – «Речные излуки». 1966 – «Привычное дело». 1968 – «Плотницкие рассказы». 1969 – «Бухтины вологодские». 1972-1987 – «Кануны». 1978 – «Бессмертный кощей». 1982 – «Лад. Очерки о народной эстетике». 1986 – «Все впереди». 1989-1991 – «Год великого перелома». 2000 – «Повседневная жизнь русского Севера».

64.За свой вклад в литературу В. И. Белов получил четыре ордена, а также множество медалей и премий.

65.Жизнь и личность Василия Ивановича Белова были теснейшим образом связаны с народом, ведь писатель воспел восприятие крестьянами перемен разных времен года, их повседневные занятия и обычаи, а также гармонию сельской жизни в целом.

ПАМЯТНИК В. И. БЕЛОВУ В ХАРОВСКЕ

фото из открытых источников

МОУ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14

г. Вологда

Тема

проекта

Создание

словаря диалектных слов по произведению

В.И.

Белова «Бухтины вологодские завиральные»

Автор проекта —

Мусс Никита, 9 б класс

Руководитель

проекта –