Какие сказки лучше читать на ночь детям.

Сказка на ночь — это своего рода пожелание спокойной ночи. Сказки можно и нужно включать в «мостик ко сну». Так называется спокойное бодрствование, расслабляющее ребенка и настраивающее на сон. Совместное чтение делает отношения между детьми и родителями более близкими, усиливает эмоциональную связь. Перед сном очень важно что-то делать вместе, ни на что не отвлекаясь, насыщать ребенка своей любовью.

Читаем ребенку сказки на ночь – учим жизни. Сказки помогают ребенку осознавать свой жизненный опыт и переживания, создавать собственный мир. Слушая сказки, малыш получает редкую возможность стать сильным, хитрым и ловким, добрым и великодушным, смелым и мужественным. То есть найти свое место в реальном мире.

Читаем ребенку – развиваем его речь и память. Словарный запас ребенка активно формируется в возрасте от 10 месяцев до 1,5 года. В 3 года, если родители занимались с малышом, его словарный запас должен составлять от тысячи слов и больше. Поэтому так важно в этот период читать ребенку, и не только на ночь.

Также очень полезно читать стихи. При чтении стихов у ребенка развивается чувство ритма. А если еще и попросить продолжить строчку, то тренироваться будет и память. Прочитанный убаюкивающим голосом стих способен, как колыбельная, усыпить ребенка.

Существуют определенные правила чтения сказок:

1.Показывайте ребенку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие.

2. Демонстрируйте уважение к книге. Приучите детей аккуратно обращаться с книгой. Брать чистыми руками, осторожно перелистывать страницы.

3. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. Взрослый должен стоять или сидеть лицом к детям так, чтобы они могли наблюдать за мимикой, выражением глаз, жестами, так эти формы проявления чувств дополняют и усиливают впечатления от прочтения.

4.Читайте детям неторопливо, старайтесь передать музыку ритмической речи. Все это чарует ребенка, он наслаждается напевностью повествования, ритмом стиха.

5. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо – в зависимости от содержания текста, стараясь голосом передать характер персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, но не «перебарщивать». Излишняя драматизация мешает ребенку воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.

6. Сокращайте текст, если он слишком затянут, так как ребенок все равно перестает воспринимать услышанное. Кратко перескажите окончание. Однако при пересказе важно не только передать замысел и сюжет, но и сохранить стиль произведения. В процессе рассказывания недопустимы пропуски, затянувшиеся паузы. Если вы читаете сказку на ночь, следите, чтобы у истории был счастливый конец.

7. Читайте сказки всегда, когда ребенок хочет их слушать.

8. Читайте вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный ритуал. Непременно продолжайте семейное чтение и тогда, когда ребенок научится читать.

9. Не уговаривайте послушать, а «соблазняйте» ребенка, позвольте ему самому выбирать книги.

Деткам от 1-3 лет подходят сказки простые народные. В них должно быть множество повторений: «бил, бил – не разбил», «тянут, потянут», «катится колобок, катится» и т. п.

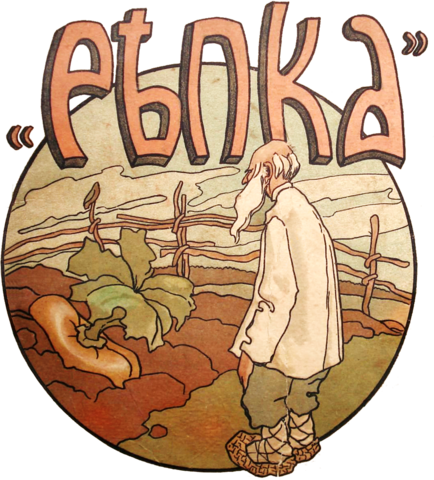

Лучшие сказки: «Колобок», «Курочка Ряба»; «Как коза избушку построила», (обр. М. Булатова); «Теремок», (обр. М. Булатова); «Маша и медведь», (обр. М. Булатова) ; «Репка», (обр. К. Ушинского); «Козлятки и волк», (обр. К. Ушинского).

Деткам от 3 до 4 лет подойдут сказки более сложные. Также отдавайте предпочтение книгам красочным, ярким, большого формата, с большим числом иллюстраций. Также надо подбирать сказки, где главными героями являются животные и люди.

Для этого возраста, подойдут сказки с более обширным запасом слов, со сложным сюжетом. Желательно читать сказки со счастливым концом, и, конечно же, несущие идеи, которые взрослый хочет донести до своего ребенка. Выбираем сказки, которые учат сочувствию, доброте, чтобы не происходило в сказке, в конце должно восторжествовать добро. Если вы чувствуете, что в сказке много негативных элементов, тогда воздержитесь от чтения.

— русские народные сказки: «Теремок» обр. Е. Чарушина; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «Колобок», обр. К. Ушинского; «Гуси-лебеди»; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Снегурушка и лиса», обр. м. Булатова. «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Снегурочка и лиса»; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской.

— сказки народов мира: «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова, «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Рукавичка»,.

— литературные сказки писателей России: «Яблоко», «Палочка-выручалочка», В. Сутеев; «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», Д. Мамин-Сибиряк; «Телефон», «Мойдодыр», «Айболит», К. Чуковский.

Средний дошкольный возраст (4 – 5лет).

В этом возрасте детям интересно выбрать персонажей, которые им близки по духу, и если они не находят таких героев, то сказки им не интересны. Девочкам интересны сказки о принцессах и о пушистых милых зверюшках, мальчикам же нравится слушать об отважных и смелых воинах, задорных лесных обитателях, также о машинках и разной технике в главных ролях.

— русский фольклор: Сказки. «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова; «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого.

— фольклор народов мира: Сказки. братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака.

— литературные сказки писателей России: Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»;.В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения»; В. Осеева. «Волшебная иголочка «Воробьишко»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; М. Горький. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги).

— литературные сказки писателей разных стран: «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт; А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера;Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной.

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет).

Детям старше пяти лет, читать можно почти любые сказки, главное, чтобы сюжет им нравился. Сказки должны развивать стороны личности: воображение, эмоции, мышление, приоритет поведения. Важно не только читать ребенку, но и просить сочинять сказки. Это развивает творческое начало и воображение, а также поможет отследить желания и проблемы вашего ребенка.

— русские народные сказки: «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», обр. М.Булатова Финист —Ясный сокол», обр. А. Платонова; «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.Карнауховой; «Докучные сказки»; «Заяц-хвастун», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы;«Хаврошечка», обр. А.Н. Толстого.

— сказки народов мира: «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена); «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярилина.

— литературные сказки поэтов и писателей России: Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»;Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Катаев. «Цветик-семицветик»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов»; Г. Сапгир. «Как лягушку продавали», «Смеянцы», Небылицы в лицах»; Н. Телешов. Крупеничка»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; В. Бианки. «Сова»; А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь».

— литературные сказки писателей разных стран: Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из «Сказок, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского; О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга» (главы), пер. с нем. Ю. Коринца; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы, в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде. «Шляпа волшебника» (глава), пер. В. Смирнова.

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет).

К семи годам дети способны осмысливать многие произведения на уровне установления связей между внешними фактами. Ребенок проникает в эмоциональный подтекст, во внутренний смысл повествования. Важно пополнять литературный запас интересными сказками, развивать к ним интерес, тем самым воспитывая ребенка, способного испытывать сочувствие, сострадание к героям, отожествлять себя с персонажем который полюбился, воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты. Необходимо побуждать ребенка рассказывать о своем отношении к конкретным поступкам сказочных персонажей, помогать понять скрытые мотивы героев. Воспитание должно происходить на добрых сказках, с хорошим финалом, без страшных событий.

— русский фольклор: Сказки и былины «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (но народным сюжетам); «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.

— фольклор народов мира: сказки. «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева, «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый своё получил», эстон., обр. М. Булатова; Из сказок Ш. Перо (франц.): «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон.

— литературные сказки поэтов и писателей России: А. Усачёв. «Про умную собачку Соню» (главы); А Ремизов, «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов, «Соль земли»; В. Даль, «Старик-годовик»; Г. Скребицкий, «Всяк по-своему»; Н. Носов, «Бобик в гостях у Барбоса»; А. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; П. Ершов, «Конёк-Горбунок»; К. Ушинский, «Слепая лошадь»; К. Драгунская, «Лекарство от послушности»; А. Ремизов, «Хлебный колосок»; К. Паустовский, «Тёплый хлеб»; Г. Фаллада, «Истории из Бедокурии» (главы), пер. с нем. Л. Цывьяна.

— литературные сказки поэтов и писателей разных стран: X.К. Андерсен, «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; С. Топелиус, «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; Ф. Зальтен, «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен, «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; М. Мацутани, «Приключения Таро в стране гор» (главы), пер. с япон. Г. Ронской.; М. Эме, «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой; Б. Поттер, «Сказка про Джемаймлу Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; X.К. Андерсен «Гадкий утёнок», пер. с дат. А. Ганзен.

Бесплатные мероприятия для детей и их родителей пройдут с 2 по 7 января в 160 городских библиотеках.

Столичные библиотеки приглашают детей и их родителей на специальную программу в новогодние праздники. Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, с 2 по 7 января в 160 читальнях пройдут сотни мероприятий — творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. На все события необходима предварительная регистрация.

«Новогодние мероприятия пройдут в 160 городских библиотеках. Программа ориентирована на горожан разных возрастов. Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления», — рассказала Наталья Сергунина.

Ознакомиться с полным расписанием новогодней программы и зарегистрироваться на понравившееся мероприятие можно на портале «Онлайн. Библиогород», а также на mos.ru в разделе «Афиша».

Дети до 14 лет могут посетить мероприятия только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест. Его вместе с документом, удостоверяющим личность, потребуется предъявить при входе. Ребята от 14 до 18 лет проходят без QR-кода и без сопровождения взрослого. О том, где получить QR-код, можно прочитать на сайте.

Узнать о новогодних традициях и посмотреть мюзикл

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2) 2 января приглашает москвичей на интерактивную программу «Новый год в разных странах». Гости смогут принять участие в творческих и познавательных занятиях. Например, сделать яркую рождественскую открытку, познакомиться с новогодними традициями народов мира, послушать сказочные истории со всего света и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой придумать и нарисовать иллюстрации к волшебной книге. Начало в 13:00. Посмотреть расписание всех мероприятий и зарегистрироваться на них можно по ссылке.

3 января в Центральной библиотеке № 52 (улица Коненкова, дом 23) состоится спектакль «Домовенок Кузя. Новогоднее приключение в одном действии». Главная героиня в канун Нового года находит у себя в комнате маленького домового. Вместе им предстоит справиться с домашними делами, подготовиться к празднику. Начало спектакля в 14:00, необходима предварительная регистрация.

В этот же день в 15:00 Центральная детская библиотека № 46 имени И.З. Сурикова (улица Михалковская, дом 15) ждет детей и взрослых на мюзикл «Две Бабы-яги». Вместе с артистами зрители перенесутся в тридевятое царство и помогут главному герою Федору-кузнецу победить Змея Горыныча, перехитрить Бабу-ягу, справиться с кознями Кощея Бессмертного и найти свое счастье. Представление подготовлено совместно с Пушкинским музыкальным театром, зарегистрироваться на его посещение можно здесь.

Выполнить задания Деда Мороза и подготовить подарки к Рождеству

Проявить смекалку и вспомнить лучшие произведения мировой литературы все желающие смогут на празднике в Центральной городской деловой библиотеке (улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1). Там 4 января пройдет квест «Новогодние приключения в стране литературных героев». Участникам игры предстоит посетить несколько тематических локаций и выполнить ряд заданий, например решить задачу, найти спрятанные вещи, ответить правильно на вопрос викторины, поучаствовать в конкурсе, угадать по описанию и костюму имя литературного героя. Игроки, которые справятся со всеми испытаниями, получат от Деда Мороза памятные призы. Квест пройдет по сеансам, начало в 12:00 и 14:30. Необходима предварительная регистрация.

В Доме А.Ф. Лосева (улица Арбат, дом 33) 4 января детям и взрослым помогут подготовить подарки родственникам и друзьям к Рождеству. Творческие занятия по фелтингу, или валянию из шерсти, проведет художник Александра Мошковская. Мастер объяснит основные принципы этого искусства и покажет, как свалять милую игрушку-снеговика или пингвина. Все материалы для творчества участникам выдадут на месте. Занятия пройдут в читальном зале на третьем этаже, присоединиться к ним можно будет с 12:00 до 16:00. Необходима предварительная регистрация.

В этот же день в 15:15 в Доме А.Ф. Лосева состоится выступление солистов ансамбля «Русская рапсодия», посвященное сказкам народов мира. Музыканты исполнят произведения композиторов Петра Чайковского, Игоря Красильникова, Габриэля Форе, Виктора Малярова и прочтут рождественские истории разных народов мира, например итальянскую сказку «Сны Гуальтьеро», ирландскую народную сказку «Семейная распря» и другие. А в 17:30 там же начнется показ советских новогодних мультфильмов и художественных кинокартин. Регистрация на оба мероприятия по ссылке.

Насладиться любимыми новогодними хитами Last Christmas, Jingle Bells, All I Want For Christmas Is You и другими приглашает всех желающих библиотека-читальня имени А.С. Пушкина (улица Спартаковская, дом 9, строение 3). Музыкальные композиции под аккомпанемент гитары, синтезатора и кахона (ударный музыкальный инструмент родом из Перу) исполнят выпускницы Московского губернского колледжа искусств и студентка Российской академии музыки имени Гнесиных. Концерт Let it snow состоится 4 января в 19:00, необходима регистрация.

Еще одно новогоднее представление состоится 7 января в библиотеке № 129 (улица Перерва, дом 56/2). Гостей ждет музыкальный моноспектакль по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик». Это история о том, как предпраздничный вечер для девочки Мари превращается в настоящее приключение. Деревянная игрушка оказывается заколдованным принцем, а дом захватывает мышиная армия. Начало представления в 16:00, необходима регистрация.

Есть интересная тема, на первый взгляд мало относящаяся к алгоритмам. Она «сказочная» с одной стороны, а со стороны другой в ней есть созвучие с насущными проблемами начинающего свой профессиональный путь программиста.

Давайте попробуем разобраться и немного развлечься, рассматривая эти стороны древней алгоритмической медали…

Задача

Вспоминая свой опыт знакомства со сказками, могу точно отметить, что это происходило почти заново три раза. Каждая хорошая книга растет вместе с читателем и обретает новые краски с увеличением его практического опыта. Но в отличие от многих книг сказка имеет особую историю взаимодействия с человеком. Первого знакомства со сказками думаю никто не избежал в своём детстве. Это было знакомство без чтения — на слух — очень часто с помощью наших родителей и в сопровождении с просмотром красочных иллюстраций детских книжек. Мало какие факты в содержании сказки оцениваются ребёнком при таком детском и игровом знакомстве. Но в памяти почти наверняка остаются часто повторяемые образцы: «я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл…».

Уже позже в сознательном возрасте происходит второе знакомство со сказкой. Часто это происходит в процессе чтения сказки своим детям. У меня же это знакомство случилось в старшей школе. Когда на уроках литературы нас старались научить после прочтения книги не только пересказать сюжет, но и задуматься, что и какими средствами хотел нам сказать автор в своём произведении. Те сказки, которые были выбраны для разбора в текущей статье, в большинстве не имеют известного автора. Их называют «народными». Так что́ «хотел сказать» народ своим растущим детям посредством сказки? Есть ли в сказке польза? Или сказка лишь развлечение, нужное для весёлого и красочного взаимодействия родителей со своим ребёнком?

Эти вопросы становятся еще острее, если попробовать задуматься: какой странный образец поведения демонстрируется многими сказками.

Мы учим ребёнка убегать от бабушки и дедушки? Или лежать на печи и ждать волшебной щуки, исполняющей желания? Конечно, нет. Ну, или очень странно, если — да.

Очень странно, когда в анализе цели и устройства сюжета рассказываемых детям сказок, появляется такое противоречие. А если так, то может стоит запретить такое навязывание вредных образцов поведения и привычек. Ведь цензура «замылила» процесс курения в «Ну, погоди…». Тут тоже есть место, где развернуться общественному фильтру содержания?

Нет! Конечно, пока рано бить тревогу. Польза сюжета сказок есть. И для оценки одной из несомненных составляющих этой пользы стоит начать наше третье и совместное знакомство со Сказкой, предлагаемое в качестве задачи текущей статьи.

Рассаживаемся поудобнее. Жили-были дед и баба…

Введение

Перед тем как вплотную приступить к разбору сказки все же позволим себе небольшое пояснение. Конечно, эта статья не является первым или даже редким обзором, посвященным оценке структуры сюжета сказок. Есть достаточно большое число работ на эту тему, самыми крупными из которых являются системы классификации сказочных сюжетов:

- классификация Аарне — Томпсона — Утера (англ. ATU Index) «Указатель сюжетов фольклорной сказки»,

- работа В.Я.Проппа «Морфология волшебной сказки»,

- статья Акименко Н.А. «Стилевые и текстообразующие характеристики английской народной сказки (диахронический аспект)»,

- статья Кретова А.А. «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика»,

- и множество других работ.

Из всего разнообразия анализа сказок выделяются общие части, обнаруживаемые разными исследователями в сказках разных народов мира. Одной из таких общих частей является цепочная сказка (альтернативное название — кумулятивная сказка), представляющая собой особый тип структуры сказочного сюжета. Этот тип сюжета является основой разбора, предлагаемого текущей статьёй. Докучные сказки, так же рассматриваемые в статье, являются подвидами цепочных сказок.

Где же тут будет о программировании? — спросите Вы.

А переход от сказки к написанию кода очень прост: все цепочные сказки самым простым из известных мне способов описывают структуру итерационных и рекурсивных алгоритмов. При этом описание выполнено предоставлением образца алгоритма, и в этом образце очень умело опускаются все не важные для описываемого типа алгоритма детали.

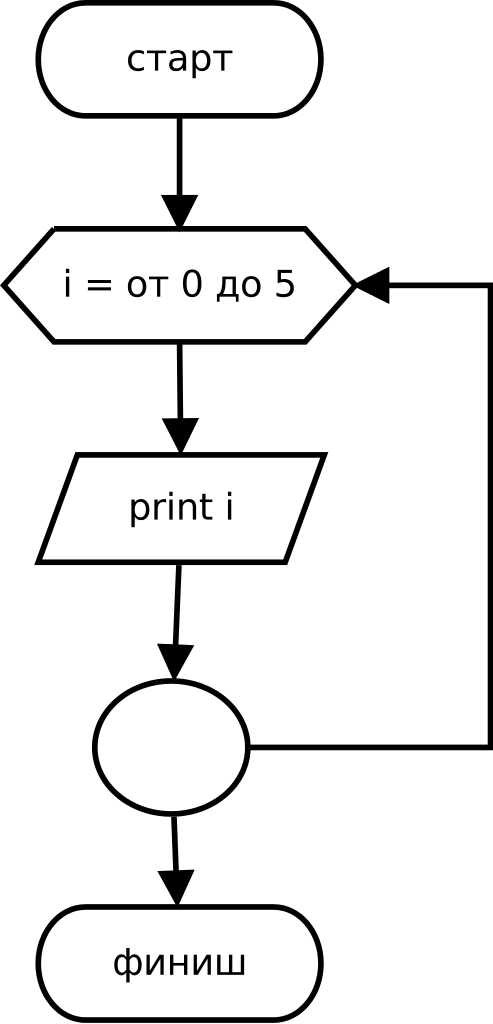

Но в сторону обзоры и общие слова. Начнем рассматривать примеры. Первым у нас на очереди — сказочное описание структуры итерационного процесса накопления с остановкой по изменению условия:

acc = []

while not condition:

v=next_item()

do_some(v)

acc.append(v)Итерационный процесс

Какая же сказка поможет нам в разборе обусловленного цикла?

Ответим первыми строками этого ценного учебника по программированию циклов:

Жил-был старик со старухою.

Просит старик:

— Испеки, старуха, колобок!Да, это сказка «Колобок». Давайте рассмотрим основные элементы сюжета этой сказки.

В завязке содержания идет инициализация самого важного элемента — выпекание колобка. Чем так важен это элемент? Ответ программисту: Колобок является главной накапливающей переменной, в которой благодаря хорошей «колобковой» памяти запоминается песенка. Ведь эта песенка является главным результатом сказки? Эту песенку мы в детстве запоминали лучше всего? Разберем посредством какого процесса формируется этот результат в выявленном сказочном аккумуляторе.

Этот процесс характеризуется несколькими повторениями сходных действий. Такое повторение является одним из важных признаков цепочной сказки. В «Колобке» повторяется последовательность следующих действий:

- убегание из предыдущей локации,

- встреча с каким-то персонажем,

- и исполнение этому персонажу песенки.

При каждом выполнении этой последовательности персонаж разный, и имя персонажа после исполнения песенки добавляется в эту песенку новой строчкой.

Результат всей сказки сводится к получению песенки, описывающей историю встреч колобка:

— Не ешь меня, лиса!

Я тебе песенку спою, — сказал

колобок и запел:

— Я Колобок, Колобок!

Я по коробу скребен,

По сусеку метен,

На сметане мешон,

Да в масле пряжон,

На окошке стужон;

Я от дедушки ушел,

Я от бабушки ушел,

Я от зайца ушел,

Я от волка ушел,

И от медведя ушел,

А от тебя, лиса, и подавно уйду!Цикл такого поведения Колобка никогда бы не закончился, если бы не оказалось условия его остановки. В русских сказках очень часто условием выхода из зацикленных ситуаций является Хитрость. Условием выхода из цикла «колобковых» приключений стала хитрость Лисицы, которая догадалась, что можно не только песенку послушать, но и голод утолить. Тем самым она получила полный набор, как хорошо сказано когда-то, из «хлеба и зрелищ».

Если приводить примеры подобных «Колобку» сюжетов, то сразу можно вспомнить тождественные истории в сказках других стран. Это, например, сказка «Пряничный человечек», у главного персонажа которой не было такой приметной шарообразной формы, но приключения были почти те же. В указателе Томпсона сюжет «Колобка» отнесен в группу Z33.1 «Сбежавший блин: Женщина печёт блин, который убегает. Его тщетно пытаются поймать разные животные. В конце концов его съедает лиса».

Есть сказки подобные сказке «Колобок», которые не полностью совпадают с ней по сюжету. Например, сказка «Зайкина избушка»: про ледяную избу Лисы и лубяную избу выселенного Зайца. В этой сказке Заяц накапливал рассказ о своих встречах с неудачливыми помощниками, а условием выхода из цикла была хитрость Петуха, напустившего на Лису страху своими боевыми песенкам-страшилками. Подробности сюжета иные, а его структура полностью аналогична. Это цикл накопления с условием выхода!

Вызов подфункций

Но продолжим изучение сказочного программирования. И следующим у нас на очереди — использование вызова подфункций и стека.

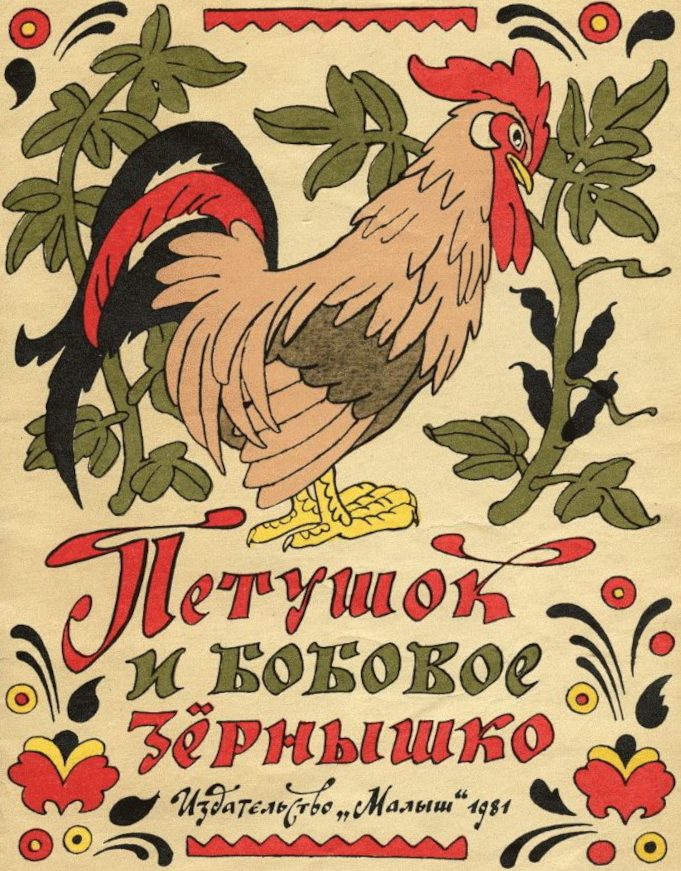

Нужна хорошая «функциональная» сказка. И такие тоже есть — это, например, сказка «Петушок и бобовое зернышко».

Жили-были петушок и курочка...

Клевал как-то петушок бобовые

зернышки, да второпях и подавился.

Задача ясна — нужно спасать Петушка. А вот решение этой задачи отличается от решения «Задачи колобка». В нём больше сходства с сюжетом «Зайкиной избушки».

Курочке так же как и Зайцу необходимо встретить несколько разных персонажей и попросить помощи, но в задаче «Спасти Петушка» (в отличие от действия «Прогнать Лису из лубяного домика») действие каждого помогающего персонажа, встреченного Курочкой, не может быть выполнено самостоятельно. Помощь и действия персонажа зависят от некоторых действий другого персонажа:

— Кузнец, кузнец, дай скорее

хозяину хорошую косу.

Хозяин даст коровушке травы,

коровушка даст молока,

хозяюшка даст мне маслица,

я смажу петушку горлышко:

подавился петушок

бобовым зернышком.Это верно почти для всех персонажей, кроме терминального (или «элементарного»), для которого не требуется использования сторонних действий. В этом случае действие может выполниться сразу. В сказке таким действием стало получение косы от Кузнеца: «Кузнец дал хозяину новую косу».

Так что́ есть зависимые действия? Какие есть элементарные действия? Каков способ организации этих действий с точки зрения программиста?

Вы уже догадались? Конечно, перед нами что-то очень похожее на функции. Есть образцы использования зависимыми функциями для своего исполнения вызовов других функций. Элементарные функции отличаются автономным выполнением. В итоге вся сказка становится руководством по решению задачи путем контроля процесса, состоящего из вызова нескольких таких зависимых функций и одной элементарной функции. В качестве способа контроля такого процесса в сказке предлагается использовать специально организованный набор фраз, часто повторяемый и формируемый Курочкой.

Значит, и в этой сказке есть переменная накопления. На этот раз она хранится в «курочкиной памяти». И способ пополнения данных отличается от «колобкового» способа. Посещенные персонажи перечисляются в тексте Курочки в обратном порядке. Последний посещенный персонаж упоминается первым. Это изменение неслучайно. Таким образом формируется список возвратов к предыдущим персонажам для решения всей задачи Курочки. Это же детское описание стекового способа (способ организации и манипулирования данными LIFO, методы обработки товарно-материальных ценностей FIFO и LIFO)!

Мы еще раз столкнулись со странным фактом, что в детской сказке описывается на наглядном примере не самая простая программная технология. Этот сказочный образец использования функций был случайно обнаружен мной в процессе чтения сказки детям. Думаю, что это произошло не без влияния профессиональной деформации, которой никак не избежать, если долгое время работаешь программистом.

Да, вызовы функций не являются самой сложной частью в программировании. Вот если бы найти сказочное описание, например, рекурсии. Это было бы действительно примечательно.

Рекурсивный процесс

И уже без большого удивления после небольшого перебора запомненных в детстве сказок был обнаружен и этот образец. Сказочное описание рекурсии существует!

Нужная нам сказка сразу начинается с задачи:

Посадил дед репку.

Выросла репка большая-пребольшая...Решение задачи в сказке «Репка» опять опирается на использование персонажей-помощников. Как и в предыдущей рассмотренной сказке каждый новый помощник использует действия другого персонажа, но в отличие от «Бобового зернышка» он использует помощь не следующего персонажа, а — предыдущего. Отличается также характер действий, выполняемых разными персонажами. В «Бобовом зернышке» все действия были разные, а в «Репке» каждый персонаж делает действия сходно с остальными участниками. Если действие так же как и в предыдущей сказке соотносится с вызовом и исполнением функции, то получается, что функция у каждого персонажа одна и та же?

Каждый персонаж выполняет следующее действие:

- Пробует решить задачу.

- Если не может решить, то зовёт другого персонажа.

- Помогает этому персонажу решить похожую задачу, которая с его помощью становится проще.

Это же точно рекурсия?! Почему каждый новый персонаж меньше предыдущего? В детстве отвечал на этот вопрос: потому что так удобнее тянуть. Но в свете рекурсивного объяснения — ответ другой. В сказке так описано, чтобы показать, что задача на каждом шаге упрощается, и в итоге решение становится доступно даже маленькой мышке.

Это же гораздо нагляднее, чем примеры в университете с числами Фибоначчи, где рекурсия применяется для вычисления рекурсивно заданных чисел? После «Репки» сразу понятно для чего рекурсия может быть полезна, и в чём её главная ценность — способность уменьшать размер задачи разделением на несколько зависимых и одинаковых действий.

Можно здесь вспомнить многие примеры рекурсивного программного решения задач на основе принципа «Разделяй и властвуй» («Уменьшай и властвуй») — та же быстрая сортировка или бинарный поиск в отсортированном списке. Но, уверен, не стоит пробовать рассказать это ребёнку в качестве полезного образца, чтобы научить поиску решения задач, которые встретятся ему в жизни.

С последней мыслью становится немного яснее, почему сказки так близки к программированию. Сказка — это способ подготовки ребенка к решению появляющихся перед ним задач. А решение задачи с использованием последовательности доступных действий — есть Алгоритм.

Да, очень похоже, что сказкой дети учатся создавать простейшие алгоритмы. Может такой способ обучения будет полезен или хотя бы интересен и программисту? Почти всегда это так. Но есть исключения. Способы создавать вредные алгоритмы тоже есть в детских сказках!

Вред бесконечных циклов

Во всех предыдущих сказках задача успешно решалась, или выполнение прерывалось по некоторому условию. Находилась хитрая Лиса или хитрый Петушок. Находился «автономный» Кузнец. Мышка вытягивала цепочку помощников с репкой на верхушке. А что если такого хитрого, автономного и терминального персонажа в сказке нет? Вдруг Кузнецу понадобится масло для изготовления косы? Ведь задача не будет решена и действия будут продолжаться бесконечно? «Это будет плохо спроектированная сказка» — скажете Вы. И будете правы. Но как это показать ребенку? Как указать ему на необходимость задать условие остановки попыток решения вставшей перед ним задачи?

Конечно, это надо сделать в сказке!

И такие поучительные сказки тоже есть. Их научная классификация — докучные сказки. Для программиста эти сказки — пояснение вреда бесконечного итерационного или рекурсивного решения задачи в детских условиях, когда еще негде искать диспетчер задач для снятия «зависшего» процесса:

while true:

passdef f():

f()def f():

g()

def g():

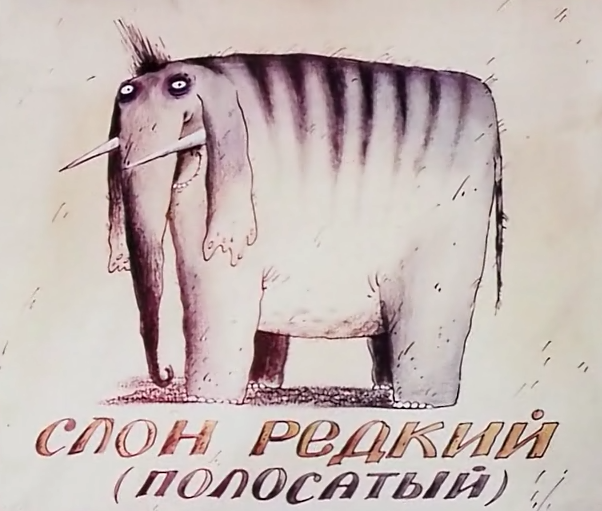

f()У всех докучных сказок разное содержание, но выбранный для текущей статьи образец начинается просто:

Купи слона...Вы говорите, что он Вам не нужен?

Все говорят,

что им слон не нужен.

А ты возьми и купи слона...Соглашаетесь купить?

Все соглашаются купить.

А ты возьми и купи слона...Окончания этой сказки не будет.

Все думают, что

окончания этой сказки не будет.

А ты возьми и купи слона...

Ну в целом понятно. Если попробовать вставить такую сказку целиком, то это будет очень вредно даже для текущей статьи. Поэтому killall fairytale_elephant.

Продолжая размышлять над задачами встающими перед ребенком и над способами обучить его их решать, подходим к самой страшной для программиста теме. А если алгоритма решения нет?

Неразрешимые задачи

Ведь существуют задачи, которые никак не решить? Например, некоторые задачи не решить из-за отсутствия в текущий момент соответствующих инструментов. Мы же не будем пробовать забить гвоздь в бетонную стену ладошкой?

Как показать ребенку, что́ ему делать при встрече с такой задачей?

Правильно. И это тоже проще всего сделать сказкой!

И в этом нам поможет самая «бесполезная» и «бессмысленная», как представлялось мне долгие годы, сказка. Начнём с первых строк:

Жили-были дед да баба

Была у них курочка ряба.

Снесла курочка яичко,

не простое - золотое...

У сказки «Курочка ряба» есть несколько вариантов. Некоторые варианты имеют структуру цепочной сказки с соответствующими несколькими повторами и множеством персонажей, которые подходят и сочувствуют деду и бабушке, расстроившимся из-за нечаянно разбитого яичка. Но самый известный вариант почти лишен итераций, зато в него добавлены самостоятельные попытки разбить яичко и хорошая концовка, в которой Курочка обещает снести другое «простое» яичко.

Варианты окончания сказки не так важны, как важна́ основа её содержания:

Дед бил, бил - не разбил.

Баба била, била - не разбила.Здесь у программиста тоже есть прямые аналогии. В программировании пока не говорят о совсем неразрешимых задачах. Но уделяют много внимания задачам, решение которых не получить за приемлемое время. То есть программист пытается оценить насколько сильно задача неразрешима (классы сложности). Это очень важно для взрослых задач. Но ребенку объяснять это пока рановато. А вот объяснить, что некоторые задачи в нашем мире не получается решить, необходимо.

Так же важно показать ребенку, что неразрешимая задача все же может быть легко выполнена, но с соответствующим инструментом, который может быть очень неожиданным. Например, в разбираемой сказке это хвостик мышки:

Мышка бежала, хвостиком задела,

яичко упало и разбилось.Этот малый инструмент для решения задачи очень важен. И его нахождение — самое важное в текущей сказке. А в работе программиста поиск и реализация такого способа — это основной профессиональный навык, за который платят.

Выполняя анализ сказки «Курочка ряба», можно вспомнить об еще одной проблеме в задачах программирования. Корни этой проблемы кроются в соотношении класса NP-полных задач и задач класса P. Для использования многих современных средств защиты данных важен ответ на вопрос: равны ли классы P и NP. На этом ответе основываются системы шифрования, в которых сложность расшифровать данные без ключа («мышкиного хвостика») должна намного превосходить сложность расшифровки с наличием этого ключевого инструмента.

Выводы

Сказка — ложь, да в ней намек…

Обзор сказок вышел не совсем полным, но дающим основание к следующим шагам в разборе этой темы. В текущей статье мы ограничились только самыми простыми сказками. Более сложные по структуре сказки чаще основываются на демонстрации устойчивых алгоритмов и признаков социального поведения в среде, с которой ребёнок столкнётся в своей жизни. Это отдельный и не менее интересный разговор, но он для другой статьи.

Основной вывод, формулируемый в результате выполненного нами рассмотрения детских сказок, прост. Сказки определенно полезны. Это не просто развлечение. Как минимум их можно использовать в качестве иллюстрационного материала при обучении программированию. Но это только на поверхности. А в глубине вопрос. Если сказки так близки к процессам обучения созданию алгоритмов, то имеют ли они эти процессы своей целью? Совсем иначе стоял бы этот вопрос, если бы автором проанализированных нами сказок был развлекающийся программист или математик, как это было, например, со сказками «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Но автор рассмотренных сказок — народ. Так может быть, обучение детей создавать алгоритмы для решения задач — это обычная, но скрытая от внимания часть человеческой жизни?

В заключении этой статьи хочется обратить внимание, что приведенный обзор сказок является лишь маленькой частью научной работы, которая посвящена формализации понятия Алгоритм. В контексте этой работы Сказка является доступным текущему поколению способом передать следующему поколению удачные приёмы синтеза алгоритмов поведения. В текущей статье не ставилось задачи полностью формализовать этот способ, но подчеркивается сам факт наличия этого способа в детской сказке.

Главной задачей, поставленной в научной работе, является поиск и развитие алгоритмов для синтеза алгоритмов. Эта задача из разряда «разбить золотое яичко от курочки рябы», но на текущий момент уже крепнет уверенность, что она не относится к совершенно неразрешимым. Необходимо лишь знать ключ-подход к ней. Если говорить в сказочных терминах: необходима мышка с соответствующим хвостиком…

Спасибо Вам за внимание.

Отзывы

Буду очень благодарен за отзывы, пожелания и предложения, так как они помогают мне скорректировать направление развития работы в этой области.

Отдельное волнение у меня есть по стилю повествования и форматированию, используемым в статье (кавычки, абзацы, цитаты). Напишите, пожалуйста, если у Вас есть замечания к ним. Можно личным сообщением.

Ссылки

- Главная страница работы (GitLab GPL): Проект «Общая теория алгоритмов»

- Вводная статья работы «Разрабатываем теорию алгоритмов как проект с открытым исходным кодом». Пожалуйста, не судите строго эту наивную публикацию «сверх-идеи» устаревшей версии 2019 года.

- Статьи серии «Что такое алгоритм?!»

- №1 «Действие»,

- №2 «Обусловленная и связная последовательность»,

- №3 «Синтез алгоритма запоминанием»

- №4 «Эволюция памяти»

- №5 «Копирование иерархии памяти»

- Для заглавной иллюстрации к статье взят рисунок с обложки книги «Репка. Лиса и журавль». Издание Кнебель, 1916

- Иллюстрация к сказке «Колобок» и «Репка» выполнены Елизаветой Меркурьевной Бём

- Иллюстрация к сказке «Петушок и бобовое зернышко» является титульной страницей одноименной книги издательства «Малыш» 1981 г.

- Иллюстрация к сказке «Курочка Ряба» является титульной страницей одноименной книги издательства Г.Ф. Мириманова 1926 г.

- Несколько иллюстраций сделаны на основе кадров мультфильма «Следствие ведут Колобки» (1987)

Добро пожаловать на сайт сказок народов мира тысяча и одна ночь — skazka-online.com, что же такое сказка?

В них, как и в сказках всех народов мира, жила дерзновенная мечта человека о счастье, о чудесных предметах и чудесах: ковре-самолете и тысячемильных туфлях, о дворцах, возникающих по волшебству, и о необыкновенных, огромных рисовых зернах.

Сказка — удивительное творение человеческого гения, она возвышает человека, радует его, дает веру в свои силы, в будущее, увлекает достижимостью того, что кажется вроде бы совершенно невозможным…

Наутро я прощался с дедом Тхыонгом, и еще долго слышались мне мелодичные и величавые звуки гонга, доносившиеся из его дома, где собрались люди по случаю отъезда советско-вьетнамской экспедиции фольклористов.

Но так было далеко не всегда, и Пушкин в 1824 году в своем письме из ссылки — села Михайловского — сетовал и восхищался: «Вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»

Разумеется, что сказки, оказавшись зафиксированными в книге, вышедшей многотысячным тиражом, сохранятся для грядущих поколений. Их прочтут и те, кто никогда в жизни не увидит сказочника или сказочницу. Но, не будучи свидетелями мастерского исполнения таких сказочников, как дед Тхыонг, мы многое потеряем. Ведь дед и напевно декламировал, и подражал гомону птиц, рокоту горных потоков, рычанию тигров и трубным звукам слонов. Он имитировал шум джунглей, крик обезьян, звон ручья. Словом, это был своеобразный театр одного актера, тем более что сказочник дополнял выразительность своего выступления еще и жестом. О том, сколь важную роль в жизни людей играло устное творчество, говорит тот факт, что в пантеоны местных культов разных народов входили боги или духи — покровители певцов, сказителей и сказочников.

Очень важно заметить, что сказочник основывается на традиции рассказывания и следует ей: попытайся он нарушить традицию, отойти от нее — слушатель тотчас уловит искусственность, фальшь.

Что же такое сказка? Чем она отличается от мифа, легенды, предания?

Мифами обычно считают сказания, в которых передаются представления людей первобытного общества и древности о происхождении мира и всего мироздания, всего живого на земле, о различных явлениях природы, о божествах, духах и обожествленных героях. Мифы дают объяснение — но объяснение фантастическое — происхождению элементов мироздания, Солнца, Луны и звезд, рассказывают, как появились на земле народы.

Таков миф африканских бушменов «Как девушка сделала звезды» об удивительных временах «первотворения» и удивительной девушке — видимо, духе, участвовавшем в сотворении Вселенной. «Взяла она однажды горсть золы из костра и забросила ее на небо. Зола рассыпалась там, и по небу пролегла звездная дорога». И далее от вопросов мироздания сказка поворачивается к бытовой ситуации: «С тех пор эта яркая звездная дорога ночью освещает землю мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в полной темноте и находили свой дом».

Надо сказать, что в данном сборнике, несколько упрощая и отступая от научной строгости, мы особо не выделяем мифы.

Очень близки к мифам многие из фольклорных произведений народов Африки, Австралии и Океании, коренного населения Америки, представленные в этой книге. Не просто мифология, ее образы, мотивы, но и самый ее дух пронизывает фольклор этих народов, свидетельствует о его архаичности, о том, что он находится на сравнительно ранних этапах развития, хотя его познавательная и художественная ценность несомненна. К тому же мифы у всех этих народов — явление живое: как их рассказывают, можно услышать и сейчас.

Время действия мифов обычно относят к далеким-далеким временам, когда, как думали люди, мир, Вселенная еще не сформировались. Поэтому мы встречаем такие зачины: «Когда мир был молодым, ночи не было, и индейцы племени мауэ никогда не спали…» Или из сказки аборигенов (коренных жителей) Австралии: «Когда мир был совсем юным, огня у людей не было…»

Так как мифы — прежде всего фантастические повествования о том, откуда появились небесные светила, явления природы, сама земля, человек, огонь, различные культурные блага: орудия труда, культурные растения, навыки, а также животные, насекомые, рыбы и т. д.,— то происхождение всего этого в мифе объясняется каким-нибудь случаем, каким-нибудь событием из далеких времен мифического «первотворения».

Так, в сказке бушменов говорится, что прежде солнце было человеком, старичком, который любил прилечь, и тогда светло становилось только вокруг его дома, а весь мир погружался во мрак. Поэтому одна женщина надумала послать своих детей к человеку-солнцу, чтобы они подняли его и забросили на небо. Или, например, вот как объясняют в мифе африканской народности сото тот факт, что у людей разных рас и народов кожа бывает разного цвета.

Оказывается, когда-то люди жили одной семьей в пещере первого человека по имени Лове. Но однажды они перессорились, затеяли драку и убили любимого сына Лове, тогда Лове прогнал их из своей пещеры. Люди вышли и побрели под жарким солнцем. Оно их опалило так, что некоторые стали темными, другие совсем черными. Кстати, мотив происхождения человека из земли, норы или пещеры — один из наиболее древних, так же как происхождение из термитника — гнезда муравьев-термитов. «Самые первые люди вышли из термитника,— рассказывают африканцы народности акамба,— это были мужчина и его жена и еще муж с женой».

Впрочем, в африканском фольклоре мифы о сотворении Вселенной, небесных светил, Земли занимают сравнительно скромное место. Гораздо больше мифов, устремленных к самому человеку, вроде только что рассказанного, о происхождении культурных благ, навыков и т. д.

Наиболее архаичными считаются мифы и фольклор аборигенов Австралии, которые еще недавно жили первобытнообщинным строем и до сих пор цепко держатся за свои установления, обычаи и привычки, то есть за свою культуру, в которую органически входят прежде всего мифы.

Это мифы, рассказывающие о потопе и землетрясении («Великая тряска и большая вода»), о Солнце, о том, как появилась на небе Луна, откуда взялись звери, птицы и рыбы, о том, откуда у австралийцев появился бумеранг — гениальное изобретение первобытных людей, умело изогнутая палка, которая возвращается к человеку, бросившему ее. Замечательно представление аборигенов Австралии о так называемом «времени сновидений» — этом мифическом времени, когда создавался мир. Интересно, что оно, по представлению аборигенов, способно возвратиться к людям во сне: на то оно и «время сновидений». Таковы для австралийцев влияние и сила мифа.

У африканских народов обращают на себя внимание мифические персонажи, которые представляют собой персонификацию — обожествление — небесных или атмосферных явлений. Африканцы рассказывают о могущественном боге Маву. Когда-то Маву жил среди людей и небо было так близко, что его можно было потрогать рукой. Но однажды женщина плеснула горячей кашей прямо в небо и попала Маву в лицо. С тех пор Маву ушел высоко и утащил за собой небо. Сходный миф имеется и у ряда народов Азии.

Но заметим, что, судя по другим мифам и сказкам, Маву еще и первопредок богов. А первопредком людей у ряда народов Африки считается божество дождя и грозы Леза, которого представляли небесным существом: голосом у него был гром, а глазами — звезды. Он же выполняет роль культурного героя, посылающего людям семена культурных растений.

Но в фольклоре разных народов в паре с серьезным и положительным культурным героем действует персонаж не очень серьезный, иногда плутоватый, любопытный или рассеянный, порой даже вороватый, который как бы подрывает усилия положительного культурного героя. Нечто похожее наблюдаем мы в сказке африканцев каонде «Три калебасы».

Первым на земле людям Леза отправил с птицей Мийимбу три плотно закрытые калебасы (полые сушеные тыквы, служившие сосудами) с наказом ни в коем случае их не открывать. Но по дороге птицу Мийимбу одолевает любопытство, она нарушает запрет, открывает калебасы, в двух обнаруживает семена, а из третьей посыпались болезни и смерть, хищные звери и опасные ядовитые змеи.

Персонажи, которые, подобно птице Мийимбу, из озорства или любопытства портят дело серьезному культурному герою, могут быть зверями или выступать в облике человека.

Непосредственно с мифологией связаны этиологические (говорящие о происхождении чего-либо) концовки сказок о животных. Например, сказка полинезийцев Гавайских островов «Похищение огня», в которой рассказывается, что курочка не сразу открыла полубогу по имени Мауи тайну добывания огня трением, заканчивается так: «Мауи был все-таки сердит на птицу: зачем она гоняла его… и он прижег огнем гребешок курочки. С тех пор гребешки у кур стали красными».

Впрочем, вся эта сказка целиком связана с мифологическим началом — говорит о происхождении навыка добывания огня трением с помощью деревянной палочки.

Мауи же отнюдь не эпизодический, а, скорее, один из центральных персонажей в полинезийском фольклоре: он культурный герой (то есть тот, кто добывает людям, как Прометей огонь, культурные блага и разные навыки) и участник мифического «первотворения». Вокруг культурного героя циклизуются мифы и сказки Полинезии — черта, характерная для архаического фольклора.

Это Мауи вылавливает удочкой острова из океана, поднимает небесный свод, добывает злаки и т. д. Заодно он, как мы уже знаем, украшает курочку кроваво-красным гребнем. Видимо, эта на первый взгляд неожиданная связь курочки с огнем восходит к представлению о петухе в качестве символа солнца. Ведь кто же, как не он, своим «кукареку» возвещает скорый рассвет и появление дневного светила, которое в Полинезии встает из пучин океана?

А в сказке африканцев «Почему обезьяна живет на деревьях» используется широко известный мотив вражды разных животных (здесь речь идет о лесном коте и обезьяне), для того чтобы в заключение дать «объяснение»: «Вот с тех самых пор обезьяна живет на деревьях и не любит ходить по земле. Это потому, что она очень боится лесного кота». Конечно, миф здесь уже уступает место поэтическому вымыслу.

В отличие от мифов, легенды и предания обращены к истории — основанию государств, городов, судьбе исторических лиц, сражений и т. п. Сказкой же принято называть устный рассказ волшебного, приключенческого или бытового характера с установкой на вымысел.

Сказка — это рассказ о заведомо невозможном. Последняя черта особенно важна — в сказке обязательно есть фантастическое, неправдоподобное: животные там разговаривают и часто помогают герою; обыкновенные на первый взгляд предметы, вроде старой лампы Аладдина, оказываются волшебными и т. п. Недаром известная русская присказка гласит, что «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Без фантастики не бывает сказки, а нередко она еще и поучительна, и «добрые молодцы» действительно могут извлечь из нее для себя жизненный урок — урок нравственности, доброты, честности, ума и иной раз хитроумия, без которого, бывает, никак не выпутаться из беды. Давно замечены черты большого сходства в сказках народов, живущих в разных уголках Азии, Европы, Африки. Иной раз это попросту недавние заимствования. Так, превратились в сказки и стали передаваться изустно некоторые басни Лафонтена на Мадагаскаре и во Вьетнаме, после того как их перевели на малагасийский и вьетнамский языки. Французский фольклорист Г. Ферран с удивлением сообщал, что на Мадагаскаре в конце прошлого века он записал сказку «Лягушки, захотевшие иметь правителя» от неграмотного старика, который никак не мог прочитать Лафонтена даже в переводе, хотя его сказка, ее персонажи, сюжетные ходы и мотивы поразительно напоминали басню Лафонтена «Лягушки, просившие, чтобы им дали короля». Конечно, некоторые подробности, чтобы приспособиться к пониманию жителей Мадагаскара, были изменены. Стихотворная басня Лафонтена перелагалась малагасийским сказочником в прозе. Но это случай относительно ясный и простой.

А вот весьма популярных сказок, напоминающих «Золушку» из знаменитого сборника французских сказок Шарля Перро (1628—1703), насчитывается по всему миру не менее трехсот пятидесяти, и во многих из них фигурирует потерянная туфелька. Есть она и в сказках этого типа, которые читатель найдет в данном сборнике — «Золотая туфелька» (Вьетнам) и «Кхончхи и Пхатчхи» (Корея). Правда, героиня корейской сказки, конечно же, обладательница не золотой туфельки, а котсин — обычной в Корее матерчатой туфли, расшитой цветными узорами. У некоторых народов Юго-Восточной Азии, которые не пользуются обувью, туфельки в сказке может и не быть, как нет ее в английской версии — сказке «Тростниковая Шапка», где фигурирует колечко. Но вообще-то туфелька в сказке появилась не случайно: сказка оканчивается женитьбой, а при свадебном обряде у ряда народов обязательно присутствовала туфелька (отсюда, вероятно, и выражение «муж-подкаблучник»). Кстати, и колечко у европейских народов — непременный атрибут на свадьбе.

Нам важно заметить, что при всем неоспоримом сходстве у сказок типа «Золушка» — и французской, и корейской — сюжеты не вполне совпадают, есть расхождения в содержании, обрисовке образов, что связано с особенностями общественных и семейных отношений, быта, фольклорных традиций каждого народа.

В сборнике мы приводим индийскую сказку «Золотая рыба», записанную в глухом уголке Центральной Индии. Каждый, кто читал или слышал чудную пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке», моментально уловит нечто хорошо известное. И безвольный, хотя и добрый, старик («муж-подкаблучник»), и сварливая, жадная до почестей и богатства старуха, и золотая рыба (а не пушкинская золотая рыбка), доставляющая блага и высокие титулы,— все это удивительно нам знакомо по сказке великого русского поэта. Более того, ученые утверждают, что сказка о золотой рыбке бытует чуть ли не повсюду в Европе, в Латинской Америке и Канаде, куда ее, наверное, принесли переселенцы из Европы, известна она также в Индонезии и Африке.

Те, кто читал немецкие сказки братьев Гримм, хорошо помнят трех чудо-мастеров, достигших невероятных успехов в своем мастерстве. Один из них, парикмахер, побрил на ходу бежавшего во всю прыть зайца, другой… Впрочем, не станем перелагать эту знаменитую историю, а только скажем, что она очень популярна в фольклоре народов Европы и Азии. Ее самая ранняя запись обнаружена в собрании древнеиндийских повествований «Двадцать пять рассказов Веталы». Русский фольклорист прошлого века В. Ф. Миллер (1848—1913), который записал сказку со сходным сюжетом у чеченцев, заметил, что она представилась ему «как бы затрепанным листом из старинной книги, занесенным в глухие ущелья Кавказского хребта».

В. Ф. Миллер не придавал значения различиям в содержании этих сказок.

Между тем, если мы возьмем вьетнамскую сказку «Трое умельцев», то увидим, что она отличается от древнеиндийской не только национальными чертами: в ней, например, мы находим мотив выбора зятя, распространенный в фольклоре Вьетнама (отец невесты подбирает для дочери жениха). В древнеиндийской же сказке говорится о желании невесты выбрать, в соответствии с сословными представлениями, «доблестного мужа». Но вьетнамская сказка утверждает иной идеал, а именно народный идеал искусного труженика. Отец красавицы рассуждает так: «Не к лицу моей дочери быть женой чиновного правителя или богатея. Она выйдет замуж за того, кто в своем ремесле непревзойденным мастером будет».

В древнеиндийской сказке фигурируют три героя: лучник (воин), ведун (прорицатель) и человек, сделавший колесницу, которая «в задуманном направлении по воздуху едет»; во вьетнамской — это меткий стрелок (охотник), ныряльщик (рыбак; рыболовство — исконное занятие вьетнамцев) и лекарь.

Как же объяснить замеченные сходства и различия? Над таким вопросом задумывались ученые давно и еще в прошлом столетии выдвинули несколько теорий.

Сначала появилась так называемая мифологическая школа, у истоков которой стояли знаменитые собиратели немецкого фольклора братья Гримм (Якоб, 1785—1863, и Вильгельм, 1786—1859); в России эту теорию разрабатывали А. Н. Афанасьев (1826—1871), известный собиратель русских сказок, и Ф. И. Буслаев (1818—1897). В те времена ученые сделали поразительное открытие: они установили родство большинства европейских языков и языков Индии и Ирана. Эту общность они назвали индоевропейской языковой семьей. Поэтому языковеды тогда ставили перед собой задачу восстановить доисторический «праязык», а фольклористы стремились реконструировать «пра-миф», общий исток мифологии всех индоевропейских народов. Этот «прамиф», как полагали ученые, поможет объяснить также и сходство сказок.

Мифологическая школа немало сделала в науке для сбора сравнительного материала, но многие ее отправные моменты оказались спорными, а идеи ложными. Сведение всего богатства фольклора к мифу, древнейшим религиозным представлениям, невнимание к жизни современного крестьянства, в среде которого развивался и бытовал фольклор,— все это подрывало основы мифологической школы.

Другая теория, теория заимствования, во многом основывалась на изучении путей распространения древнеиндийских сказочных сборников, особенно «Панчатантры» (III—IV вв.), попавшей в средние века через Переднюю Азию в Европу и на Русь. Наиболее видными сторонниками теории заимствования были немецкий индолог Т. Бенфей (1809—1881) на Западе, а в России А. Н. Пыпин (1833—1904) и В. Ф. Миллер. Знакомство с богатством индийских сказок навело ученых на мысль об Индии как о родине сказок, откуда сказки отправились в странствование по всему миру. Эта теория видела единственную причину сходства сюжетов и мотивов сказок разных народов в заимствовании. В этом была ее односторонность, так как факты говорили о том, что совпадения и сходства наблюдаются в сказках таких народов, которые, по всей вероятности, контактов между собой не имели.

И наконец, во второй половине прошлого века сходные явления в фольклоре разных народов некоторые ученые стали объяснять сходством условий жизни и психологии людей. Эта теория выросла из исследования духовной и материальной культуры, общественных отношений отсталых народов, находившихся на ранних ступенях развития. Эта теория получила название этнографической.

Советская наука о фольклоре — новый этап в развитии фольклористики. Советские ученые не только проводят сейчас поистине гигантскую работу по собиранию и публикации произведений фольклора народов России и зарубежных стран. Они стремятся осмыслить весь этот богатейший материал, вооружившись марксистским пониманием законов истории человеческого общества и истории его культуры.

Народы мира живут на одной планете, развиваются по общим законам истории, как бы ни были своеобразны пути и судьбы каждого из них, условия обитания, языки. В сходстве исторической народной жизни, очевидно, и следует искать ответ на вопрос о том, в чем же причины похожести, близости сказок народов, живущих на разных континентах, и в чем причины усвоения заимствованных сказок.

Важным условием заимствования можно считать «встречное течение», когда в фольклоре, который заимствует, уже есть нечто похожее, хотя и более элементарное и не столь выдающееся по художественным достоинствам.

Говоря о сказках разных народов со сходными сюжетами, необходимо отметить три основных случая. Во-первых, сказки формируются в среде какого-либо народа, а потом перемещаются в другие страны, впитывают воздействие местной фольклорной традиции (например, традиционные зачины, мотивы, манеру обрисовки сказочного образа и т. д.), приспосабливаются к местным обычаям, впитывают местный колорит. Во-вторых, есть сходные сказки, которые возникают независимо друг от друга в разных странах в силу общности быта, психологии, условий и законов социально-исторического развития народов. Эти сказки имеют черты сходства, но они не заимствованы, заимствованы лишь эпизоды и подробности. При этом следует иметь в виду, что, несомненно, прав выдающийся русский ученый академик А. Н. Ве-селовский (1838—1906), который считал, что сходством условий можно объяснить лишь сходство элементарных смысловых единиц содержания, но никак не сложных своеобразных построений, которые образуют сюжеты волшебных сказок. И наконец, в-третьих, сказки могут передаваться и через книгу, в пользу чего свидетельствуют факты, о которых говорилось выше, а именно то, что случилось с баснями Лафонтена на Мадагаскаре и во Вьетнаме.

Сказка ярче и показательнее, чем другие жанры устного народного поэтического творчества, одновременно демонстрирует национальное своеобразие фольклора и его единство во всемирном масштабе, открывает общие черты, присущие человеку и человечеству, в основе исторического развития которого лежат общие законы.

Сказка — поэтический вымысел, и ее герои часто живут и действуют в некоем особом «сказочном» времени, а то и в особом «сказочном» пространстве («тридевятом государстве»). Хотя «сказочное» время очень похоже на то, в котором живет сказочник, но все-таки оно особое, сказочное. Поэтому сказка нередко начинается с традиционных зачинов типа: «Во времена давние-стародавние…», «Давно это было…» и т. п., которые имеют очень важное значение для создания «сказочной» атмосферы. Чтобы указать на давность, на удаленность «сказочного» времени, сказочник прибегает к усложненным зачинам: «Это было в те далекие времена, когда тигр умел курить, а животные — говорить человеческим голосом». Зачины готовят нас к восприятию сказки и переносят в сказочный мир.

Сказки, как и другие произведения фольклора, передаются из уст в уста: нынешний слушатель, который сейчас напряженно внимает сказителю, завтра расскажет, быть может, это же, но в своем собственном толковании, в своем варианте. В Монголии мне довелось слышать сказание «Пламя в груди», которое рассказывал старый сказитель Чойнхор в присутствии другого, более молодого сказителя. Вскоре молодой сказитель, который впервые познакомился тогда с произведением, уже рассказывал сказание, а потом оно с его слов было записано монгольскими учеными.

Наиболее устойчивым при этих передачах остается сюжет сказки, обрисовка основных героев.

Национальные черты сказки определяются в немалой мере фольклорными традициями народа, присущим ему особым поэтическим взглядом. В русских сказках, как и в сказках ряда европейских народов, дракон (Змей Горыныч), например, предстает как злое безобразное чудовище, которое приносит горе, похищает людей и т. п., а у народов Дальнего Востока и Вьетнама он положительный персонаж и имеет величавый облик, внушающий всяческое почтение. Дело в том, что у народов Восточной Азии в основе этого образа, который стал впоследствии символом государя, верховного правителя, лежит божество, которое ведало дождем. Дождь же всегда был первейшей заботой земледельцев, земледельческих народов, благом для их полей, страдающих от засухи.

В сказках нашел отражение животный и растительный мир той страны, где эти сказки появились. Мы не удивляемся, встречая в сказках народов тропических стран таких персонажей, как тигр, обезьяна, крокодил, слон и прочие экзотические животные, а в сказках северных народов — зверей, которые обитают в умеренной или холодной климатической зоне. Впрочем, может случиться, что в сказке из Монголии, страны, в которой львы никогда не водились, читатель встретит именно этот персонаж. В таких случаях мы имеем дело с результатом контакта культур: в монгольскую сказку лев пришел из Индии и, вероятно, через книги.

В сказках мы найдем предметы национального быта, одежды, обнаружим обычаи народа и, самое главное, черты национальной психологии, национальные сословно-психологические типажи в сказочном варианте. Сказки Мадагаскара, например, не знают героических образов в силу того, что малагасийцы, островной народ, почти не воевали в своей истории и лишены воинственности. В сказках разных народов действуют короли и цари, вожди племен и визири (министры), янбаны (помещики) и хакимы (правители и судьи), представители образованного сословия времен средневековья и служители разных религий: попы, католические ксёндзы, муллы, шейхи, индийские брахманы и буддийские монахи. Впрочем, мы всегда должны помнить, что эти образы сказочные, и добрый, справедливый царь из сказки — сказочная идеализация, а не прямое отражение того, что существовало в действительности.

Впрочем, и животные — герои сказок — напоминают и своей речью, и поведением людей той страны, где бытуют эти сказки. Иначе и быть не может, так как сказка всегда была отражением народной жизни в ее динамике, своеобразным зеркалом народного сознания.

Принято выделять сказки о животных, волшебные и бытовые сказки.

Сказки о животных возникли в глубокой древности, и сначала они были связаны с хозяйственными заботами первобытного человека — рыболова и охотника, вся жизнь и судьба которого зависела от его охотничьей удачи. Герои в этих сказках — животные, а в самих сказках сохранились следы первобытных представлений, в частности тотемизма, который основывался на вере в родственные связи человека и животных. Первобытный человек одухотворял все окружающее, наделял своими способностями и свойствами, «очеловечивал» зверей. И они в сказках разговаривают друг с другом, понимают людскую речь.

Они представлялись первобытному сознанию перевоплотившимися духами, божествами.

Например, в сказке народности ма, живущей в Юго-Восточной Азии, «Влюбчивый павлин» главный герой — птица в ярком оперении — собственно, и есть такое перевоплотившееся божество. Правда, человек — охотник оказывается куда, сообразительнее божества — павлина, в конце концов попадающего в расставленную ему западню. Подобные сказки встречаются у народов, которые живут в глухих лесных уголках и жизнь которых связана с охотничьим промыслом, с дикой природой.

Сохранилось немало легендарных сказок, объясняющих, конечно, по-сказочному — ссорами и дружбой зверей, различными случайностями и приключениями,— почему у животных нет тех или иных частей тела, почему, к примеру, у их хвоста, носа такая форма, почему они так окрашены и т. п. В качестве примера можно назвать индонезийскую сказку «Почему у медведя короткий хвост», филиппинскую сказку «Цапля и буйвол», африканскую «Почему у свиньи рыло вытянутое» и др.

Сказки объясняют происхождение тех или иных повадок у зверей. В среде рыбаков и охотников возникают сказки о том, откуда пошли приемы добычи промысловых животных. Конечно, осьминог и крыса никогда в действительности не встречались. Но полинезийцы в сказке «Осьминог и крыса» рассказывают о фантастическом путешествии крысы по океану на голове осьминога, за которое крыса отплатила ему неблагодарностью. С тех пор, говорит сказка, рыбаки делают приманку для осьминога похожей на крысу: осьминог сразу же кидается на нее.

Во многих сказках рассказывается о ссорах и состязаниях между большими и сильными животными и маленькими, слабыми. Сказки эти, как правило, проникнуты стремлением к социальной справедливости: хотя в сказках говорится про животных, почти всегда, однако, подразумеваются люди, потому мы видим, что слабый, то есть социально обездоленный, с помощью ума и ловкости побеждает более сильного и важного зверя. Именно это мы найдем в китайской сказке «О том, как по животным счет годам вести стали», в которой из двенадцати животных самой хитроумной оказалась маленькая мышь, изловчившаяся доказать, что она самая большая даже по сравнению с волом или овцой. Поэтому именно с года мыши начинается двенадцатилетний цикл в странах Дальнего Востока: каждый год цикла носит название животного. Такой календарь очень пришелся по вкусу прорицателям, и они стали предсказывать судьбу, вычисляя по таблицам, например, что ждет юношу в жизни, если он родился в год дракона, а собирается жениться в год обезьяны.

На более высоком этапе развития сказки о животных превращаются в прозрачные иносказания, и, когда, например, в сказке у корейцев или китайцев появляется тигр, никто не усомнится в том, что он важный господин. В представлении многих народов Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии тигр не только символизировал силу и могущество. Тигру поклонялись как божеству. Изображения тигров стерегли двери при входе в храмы. Изображениями тигра военачальники украшали свои одежды, вышитые тигры красовались на боевых знаменах.

Но свирепому тигру в сказках этих народов отводится на редкость устойчивая роль глупца, которого обманывает слабое животное, обычно заяц, кролик — персонаж, отличающийся особой догадливостью, ловкостью, сметкой. Такие же качества свойственны кролику в сказках североамериканских индейцев и братцу Кролику афро-американцев США.

У индонезийцев хитроумным зверьком считалась карликовая лань — канчиль, у народов Тропической Африки — мелкий грызун, например тушканчик или мангуст. В сказках народов Европы в дураках обычно остается кровожадный волк. А в Индонезии народной фантазией на эту роль определен крокодил.

Сатирическое начало очень характерно для таких сказок: ведь слушатели, весело потешаясь над незадачливым тигром, по милости зайца попавшим в глубокую яму, над одураченным волком или крокодилом, понимали, что в сказке высмеиваются реальные притеснители и угнетатели — «сильные мира сего». Образы тех или иных животных тем самым обретают характер сословных типов классового общества. Одни животные постоянно выступают как положительные, другие — как отрицательные.

Тут надо заметить еще одну особенность: хотя во многих сказках о животных, как мы сказали, имеются в виду люди, все же рассказывается в них о зверях, с их повадками, свойствами, особенностями. Отсюда и пародирование — забавное звучание этих необычайных историй, их юмор.

Бывают сказки-шутки, в которых человек, как, например, в венгерской сказке «Самый сильный зверь», рассмотрен глазами животных. Звери принимают топор за блестящий хвост, пистолетный выстрел — за необыкновенный плевок и т. д.

Замечено, что у древних земледельческих народов сказок о животных сравнительно мало, а у многих народов Тропической Африки, Австралии и Океании, американских индейцев и эскимосов они чрезвычайно распространены и занимают важнейшее место в фольклоре этих народов.

Сказки о животных особенно привлекательны для ребятишек, в Корее их так и называют — тонхва, то есть детские рассказы.

Под волшебными сказками в обиходе обычно понимают такие устные рассказы, в которых положительному персонажу помогают сверхъестественные силы, волшебные предметы, чудесные помощники. Чудесными помощниками часто выступают кошка, собака, другие животные.

Известный фольклорист В. Я. Пропп (1895—1970) предложил схему анализа волшебной сказки по функциям, то есть по основным моментам развертывания сказочного действия. Таких ключевых функций в волшебных сказках В. Я. Пропп насчитал двадцать четыре. Он вывел формулу волшебной сказки и определил центральный ее тип.

Персонажи волшебной сказки В. Я. Проппом разделены на семь групп в зависимости от их функций в развитии действия. В. Я. Пропп дал им названия, которыми теперь широко пользуются фольклористы как научными терминами: вредитель (то есть тот персонаж, который наносит вред положительному герою, например чудовищная птица, похитившая его невесту), даритель (персонаж, который дарит герою волшебное средство или чудесного помощника), похищенный объект (им может быть человек, например царевна или невеста героя, либо какой-нибудь предмет — волшебный перстень и т. д.), отправитель (персонаж, который отправляет героя в дальний путь на подвиг, чтобы вернуть похищенное или похищенного человека — царевну, невесту), ложный герой (тот, кто хочет незаслуженно воспользоваться плодами подвига настоящего героя) и настоящий герой. Такое деление и определение персонажей в качестве рабочего инструмента может пригодиться и нашему читателю, когда он задумается о сказке.

Воспроизведем, чуть упрощая и опираясь на слова ученого, схему той волшебной сказки, которую В. Я. Пропп считал основной. Сказка начинается с того, что герою причиняется какой-то ущерб: у него (или у его отца, матери) что-то крадут, похищают невесту либо героя (героиню) изгоняют из родных мест, из родной страны. Словом, герою или героине приходится отправляться в дальний путь.

Побудительным моментом, чтобы тронуться в такой путь, может быть также сильное желание чего-то добиться, получить. Это не всегда желание самого героя: например, царю приходит в голову послать его за Жар-птицей. Но выполнить желание должен именно герой. В пути он встречает того, кто дарит ему волшебное средство или чудесного помощника. Или, например, герой спасает собаку, а та становится его чудесным помощником. Благодаря помощнику и волшебным средствам (волшебной палочке, чудодейственному зелью) герой достигает цели.

Он побеждает в поединке с противником, пустив в ход волшебные средства и воспользовавшись помощью чудесных помощников. После этого герой возвращается домой. Но его ждут новые осложнения (к примеру, его сбрасывают в пропасть). Все же герой благополучно выбирается и оттуда. Его могут подвергнуть испытаниям, задать трудные задачи и загадки, с которыми он справляется. Сказку венчает счастливый конец: герой воцаряется на троне.

В разных сказках функции представлены с различной полнотой, возможны повторения, а чаще бывают троения некоторых функций, варьирования.

Возьмем русскую сказку «Жар-птица и Василиса-царевна» (она хорошо известна по знаменитой стихотворной сказке П. П. Ершова «Конек-горбунок»), словацкую сказку «Золотая подкова, золотое перо, золотой волос» или вьетнамскую сказку «Тхать Сань» из данного сборника, и мы убедимся, что они все прекрасно подходят под эту схему.

При анализе некоторых других сказок сборника, например «Золотой туфельки», мы обнаружим не семь видов персонажей, выделяемых по функциям, а пять. Там присутствуют вредитель, даритель, помощник, ложная героиня и настоящая героиня.

Центральным в волшебной сказке является образ положительного героя или героини, весь интерес повествования сосредоточен на его судьбе. Он воплощает в себе народный идеал красоты, нравственной силы, доброты, народные представления о справедливости. Таков, например, смелый юноша Малёк из датской сказки, который отважно вступает в борьбу с троллем — горным духом.

Впрочем, часто у героев волшебной сказки мы замечаем черты пассивности. Такими эти персонажи делает активность сверхъестественных сил, чудесных помощников, волшебных предметов: ведь героям и героиням и особого труда не нужно, чтобы добиться исполнения своих желаний. Достаточно было бедному юноше, герою итальянской сказки «Волшебное кольцо», проявить участие и доброту к старушке, как он стал обладателем волшебного кольца, с помощью которого он женится на богатой красавице. Однако жена проявляет коварство, похищает кольцо и доставляет мужу немало горя.

Вернув себе в конце концов утраченное кольцо, юноша приходит к знаменательному выводу, что прибегать к помощи волшебных сил надо не часто, потому что «не годится человеку без труда получать все, чего он ни пожелает».

Ученые считают, что волшебная сказка зародилась при разложении первобытнообщинного строя и переходе к классовому обществу. Предполагают, что именно тогда появились сказки о невинно гонимом младшем брате, бедной падчерице, несчастной сиротке. Конфликт в таких сказках изображается как семейный: ссорятся между собой братья или мачеха и падчерица. Однако по существу в них отражаются широкие общественные и классовые отношения — старший брат в сказках обычно богат, а младший беден, трудолюбивая и добрая падчерица терпеливо сносит издевательства мачехи и ее дочери.

Таким образом, сказочная семья — это схематическое, обобщенное изображение общества, в котором уже прочно укоренилось социальное неравенство, а сказочный конфликт первоначально был отражением тех столкновений и коллизий, которые возникли при разложении родового строя. В прежнем своем виде род перестал существовать, появлялись малые семьи, появлялись угнетенные и угнетатели. И все распри, которые разыгрывались среди членов рода в драматический момент его упадка, получили отображение в виде коллизий в малой сказочной семье.

А героем волшебной сказки становится тот, кто больше всего пострадал от того, что родовые отношения взаимопомощи сменились отчуждением, ведь род распался на отдельные семьи. Это были младшие члены рода. Они лишились общественной поддержки и помощи, которая им была крайне необходима.

Отсюда и берет свое начало демократическая идеализация обездоленного человека в волшебных сказках. Сказочник именно ему отдает все свои симпатии, именно он становится воплощением в сказочном фольклоре угнетенного, притесняемого в классовом обществе человека, и, конечно, он становится обладателем самых лучших моральных качеств, нравственной и физической красоты.

Демократическая, народная идеализация угнетенного и обездоленного во многом объясняет то, почему излюбленным героем волшебной сказки становится, по выражению фольклориста Е. М. Мелетинского, герой, не подающий надежд. Сначала в повествовании такой герой или героиня предстает в виде, внешне весьма непривлекательном,— Золушка, замарашка. Но именно она станет красавицей и царицей.

Кстати, народное представление, которое мы находим в сказках о королевской, шахской, императорской, царской жизни как о верхе возможного на земле счастья,— тоже идеализация. Она основывается и на недостаточном знании у простого люда темных коридоров власти, дворцовых интриг и отравленной атмосферы придворной жизни, и на патриархальной идеализации правителя, которому приписывались положительные «государевы» свойства — справедливость, впрочем понимаемая своеобразно, непоколебимая вера в то, что его воля и желание есть благо для народа и страны.

Определяя сказку как жанр, известный фольклорист В. П. Аникин особо подчеркнул, что она складывалась на протяжении веков в связи со всем укладом народной жизни, в чем мы с вами уже убедились; вместе с тем сказка, особенно на ранних этапах развития, связана с мифологией.

В мифы люди верят, а в сказке, во всяком случае уже на более поздней стадии ее эволюции, видят вымысел. Фантастика волшебной сказки ведет свое происхождение от мифов и некоторых представлений первобытного общества. Здесь и одухотворение природы: звери, деревья, травы умеют говорить, думают и даже проявляют смекалку и мудрость. Здесь и тотемизм, древние запреты — табу: отсюда советы персонажам не делать того-то и того-то, иначе произойдет непоправимое. Здесь и различные обычаи и поверья. И конечно, в переработанном виде — вера в магию, волшебство, в том числе в магию слова, в заклинание; достаточно произнести нужное слово — и свершится чудо.

Несомненно, что наиболее древние образы и мотивы волшебной сказки в переосмысленном виде унаследованы от фольклора доклассового общества. Но сказка многослойна, она существовала сотни и тысячи лет, в ней сплелось и очень древнее, и относительно позднее. Благодаря искусству сказочника-мастера все это образовало единое, цельное произведение. А отдельные слои, которые его образуют, обнаруживаются лишь при анализе ученого-фольклориста. Возможно, такой подход к сказке будет интересен и тебе, читатель.