Ê 195-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Àôàíàñüåâà (1826-1871), ñîáèðàòåëÿ è èññëåäîâàòåëÿ ðóññêîãî ôîëüêëîðà, èñòîðèêà ðóññêîé ëèòåðàòóðû.

«×òî çà ïðåëåñòü ýòè ñêàçêè! Êàæäàÿ åñòü ïîýìà!» — ïèñàë Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí.

È ÷åãî òîëüêî íå áûâàåò â ñêàçêàõ! Ðóññêèé íàðîä ïðèäóìûâàë òàêèå öàðñòâà-ãîñóäàðñòâà, â êîòîðûõ òåêëè ìîëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíûìè áåðåãàìè, âîëøåáíûå ïå÷è ñàìè ïåêëè õëåáà è ïèðîãè, à ñëàäîñòè ðîñëè ïðÿìî íà äåðåâüÿõ. Òîëüêî â ñêàçêàõ êóðû íåñëè çîëîòûå ÿéöà, à äåâèöû áûëè òàê õîðîøè, ÷òî íè â ñêàçêå ñêàçàòü, íè ïåðîì îïèñàòü. !

Ñêàçêà ó÷èò, ÷òî ïî æèçíè íóæíî áûòü äîáðûì, ÷åñòíûì, ùåäðûì ÷åëîâåêîì.

Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè, ñîáðàííûå À.Í. Àôàíàñüåâûì, — ìóäðûå è ïîó÷èòåëüíûå, ñìåøíûå è ãðóñòíûå, íàèâíûå è ëóêàâûå, íî âñåãäà ÷àðóþùèå, óâëåêàþùèå â ñâîé âîëøåáíûé ìèð.

ýòîì ñêàçî÷íîì ìèðå ëÿãóøêà ìîæåò áûòü öàðåâíîé, à ëèñà — èñïîâåäíèöåé, ãäå æèâóò-ïîæèâàþò Êðîøå÷êà-Õàâðîøå÷êà, Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ è Êîùåé Áåññìåðòíûé, ãäå èãðàþò ãóñëè-ñàìîãóäû, à çîëîòàÿ ðûáêà èñïîëíÿåò ëþáûå çàâåòíûå æåëàíèÿ.

À ãëàâíûé íàø ñîáèðàòåëü îòå÷åñòâåííûõ ñêàçîê — Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ, öåíèòåëü ðóññêîãî ôîëüêëîðà, èññëåäîâàòåëü äóõîâíîé êóëüòóðû ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, èñòîðèê è ëèòåðàòóðîâåä, çà ñâîþ êîðîòêóþ æèçíü óñïåë ñêàçàòü ìèðó âñ¸, ÷òî õîòåë, è áëàãîäàðÿ åìó, ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ áîãàòûì ñêàçî÷íûì íàñëåäèåì ðóññêîãî íàðîäà.

«Â íåêîòîðîì öàðñòâå, â íåêîòîðîì ãîñóäàðñòâå… Æèëè-áûëè…» Ýòî âñå ïðèñêàçêè, çà÷èíû ê ñêàçêàì ìû ÷èòàëè è íå çàäóìûâàëèñü, îòêóäà æå âçÿëèñü âñå ýòè ñêàçêè, êòî èõ ïðèäóìàë, êòî ââåë â æèçíü, ïóñòèë ñòðàíñòâîâàòü ïî ñâåòó. Ëåøèå, âîäÿíûå, âåäüìû, ìà÷åõè, Èâàíû-äóðàêè èëè öàðåâè÷è, Âàñèëèñû Ïðåìóäðûå èëè Ïðåêðàñíûå, Ìàðüè Ìîðåâíû, êîðîëåâíû, öàðè, ðûöàðè, áðàâûå áîãàòûðè, Çìåè-Ãîðûíû÷è, Áàáû-ßãè è ðàçíîå-ðàçíîå çâåðü¸.

Íàðîäíûå ïîáàñåíêè ñîáèðàëèñü è èçäàâàëèñü è ïðè Ïóøêèíå, è äî íåãî. Íî ýòî áûëè ëþáèòåëüñêèå óïðàæíåíèÿ ñ÷àñòëèâöåâ ïðàçäíûõ, çàáàâû è äîñóãè ïðåñûùåííûõ ëèòåðàòîðîâ. Àôàíàñüåâ ñòàë ïåðâûì ñåðüåçíûì èññëåäîâàòåëåì, èçäàâøèì ðóññêèé ôîëüêëîð íå òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó íàó÷íî, íî è íàèáîëåå ïîëíî.

×òî æå êàñàåòñÿ ãëàâíîãî íàñëåäñòâà, êëàäà, äîáûòîãî èç êîëîäöà âðåìåíè, òî ýòèì áîãàòñòâîì, äàæå íå ñîçíàâàÿ òîãî, âëàäååì ìû âñå, ïîòîìó ÷òî «ñêàçêè Àôàíàñüåâà» âïëåëèñü â ñîçíàíèå Ðîññèè íå ìåíüøå, ÷åì ñòèõè Ïóøêèíà!

Íè îäíà äåòñêàÿ æèçíü íå îáõîäèòñÿ áåç ñêàçîê. È ñêàçêè Àôàíàñüåâà áûëè ñàìûå ðàçíûå: îò ñòðàøíûõ, ïðî âåäüì, óïûðåé è ìåðòâåöîâ, äî ñàìûõ äåòñêèõ — ïðî Êîëîáêà, Òåðåì-òåðåìîê, Çàþøêèíó èçáóøêó èëè Æàð-ïòèöó.

Íî êàê íàðîäíûå ñêàçêè ïîïàëè â íàøè ëþáèìûå êíèæêè, êîòîðûå ìû ÷èòàåì è ïî÷èòàåì ñ äåòñòâà, ðåäêî êòî çàäóìûâàëñÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ — íàø äîáðûé çíàêîìåö ñ ìëàäåí÷åñòâà, ìû ñ êîëûáåëè çíàåì åãî.

Âåäü âñå ðóññêèå ñêàçêè, êîòîðûå íàì ÷èòàëè ðîäèòåëè, äåäóøêè è áàáóøêè è êîòîðûå ìû ïðî÷ëè ñàìè, âñå îíè èçäàíû Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì. Ïî÷òè âñå ñáîðíèêè ôîëüêëîðà, âûøåäøèå â Ðîññèè çà ïîñëåäíèå ïîëòîðà ñòîëåòèÿ, îñíîâûâàþòñÿ íà «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçêàõ À.Í. Àôàíàñüåâà».

Ñþæåòû íåêîòîðûõ ñêàçîê èç íàðîäà ïîçæå áûëè ïåðåîñìûñëåíû, ïåðåðàáîòàíû è îáðåëè àâòîðñòâî ñ èìåíåì, êàê íàïðèìåð, ñêàçêà î Çîëîòîé ðûáêå èëè Âåðëèîêå.

Çà êàæäîé ñêàçêîé, äàæå åñëè îíà âåñüìà ïðîñòðàííî ïîäïèñàíà êàê «íàðîäíàÿ», åñòü áîëåå êîíêðåòíîå ëèöî.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ âîò òà êëþ÷åâàÿ ôèãóðà â ìèðå ñêàçîê ñêàçî÷íèê, õîòÿ è íå ïèñàòåëü.

Íî â ÷åì æå òîãäà åãî çàñëóãà? À â òîì, ÷òî îí ýòè ñêàçêè ñîáðàë èç ðàçðîçíåííûõ èñòî÷íèêîâ, îòðåäàêòèðîâàë, êëàññèôèöèðîâàë è íàïå÷àòàë. ×åðåç åãî ðóêè ïðîøëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëà, è îí ïðîäåëàë êîëîññàëüíóþ ðàáîòó.

êíèãå «À ðàññêàçàòü òåáå ñêàçêó», ïîñâÿùåííîé Àôàíàñüåâó, Âëàäèìèð Èëüè÷ Ïîðóäîìèíñêèé, ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ è áèîãðàôè÷åñêèõ êíèã íàïèñàë:

«Øåñòüñîò ñêàçîê íå ñî÷èíåííûõ íà ìàíåð íàðîäíûõ è íå ïåðåäåëàííûõ íà ëèòåðàòóðíûé ìàíåð, øåñòüñîò ïîäëèííûõ íàðîäíûõ ñêàçîê ïðèíåñ íàì â ñâîèõ ñóíäóêàõ Àôàíàñüåâ».

Ñîêðîâèùà, îòêðûòûå Àôàíàñüåâûì, áåñöåííû. Ìèð äî ñèõ ïîð íå çíàåò äðóãîãî ñîáðàíèÿ èñòèííî íàðîäíûõ, êîëîðèòíûõ ñêàçîê, êîòîðîå ïî áîãàòñòâó ìîæíî ñðàâíèòü ñ òåì, ÷òî ñîáðàë è ñèñòåìàòèçèðîâàë ñêðîìíûé ðàáîòíèê àðõèâà.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ áûë áëàãîðîäíûì è ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì. È æèçíü îí ïðîæèë áëàãîðîäíóþ, íî ñêðîìíóþ, ïîýòîìó ìû íå íàõîäèì íà åå ñòðàíèöàõ áîãàòûðñêèõ ïîäâèãîâ èëè ïûëêèõ ñòðàñòåé.

Ðîäèëñÿ Àôàíàñüåâ 23 èþëÿ 1826 ãîäà â óåçäíîì ãîðîäêå Áîãó÷àðå Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèè â íåáîãàòîé ïðîâèíöèàëüíîé äâîðÿíñêîé ñåìüå, â êîòîðîé âûñîêî öåíèëîñü îáðàçîâàíèå.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïèñàë: «Îòåö ìîé, õîòÿ ñàì áûë âîñïèòàí íà ìåäíûå äåíüãè, íî óâàæàë îáðàçîâàíèå â äðóãèõ. Îòåö ëþáèë ÷òåíèå è ïîñòîÿííî âûïèñûâàë ëó÷øèå æóðíàëû. Îí ñïðàâåäëèâî ïî÷èòàëñÿ çà ñàìîãî óìíîãî ÷åëîâåêà â óåçäå».

Ñ ðàííèõ ëåò ó Àëåêñàíäðà ïîÿâèëñÿ èíòåðåñ ê ÷òåíèþ, áëàãî äîìàøíÿÿ îáñòàíîâêà áûëà äîâîëüíî áëàãîïðèÿòíà, à îò äåäóøêè, ÷ëåíà Áèáëåéñêîãî îáùåñòâà, ñîõðàíèëàñü äîâîëüíî áîëüøàÿ áèáëèîòåêà.

11 ëåò îòåö îïðåäåëèë Àëåêñàíäðà Âîðîíåæñêóþ ãèìíàçèþ, êîòîðàÿ ñîäåðæàëà òèïè÷íûå ÷åðòû äîðåôîðìåííîé ñðåäíåé øêîëû: íàä ó÷åíèêàìè «âèñåë» ãèìíàçè÷åñêèé óñòàâ ñ ïðàâîì ñå÷ü ðîçãàìè äî 4 êëàññà è ñ ïîñòîÿííîé òåíäåíöèåé íà÷àëüñòâà ñå÷ü äî 5-ãî. Îäíàêî ðåçêîñòü óñòàâà ñìÿã÷àëàñü îòñóòñòâèåì ñòðîãîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè åãî èñïîëíåíèÿ. Ñåðüåçíûé è âïå÷àòëèòåëüíûé Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ âñåãäà áûë îäíèì èç ïåðâûõ ó÷åíèêîâ ãèìíàçèè, óäîâëåòâîðÿÿ ñâîþ ëþáîçíàòåëüíîñòü ÷òåíèåì êíèã íà êàíèêóëàõ.

Çàêîí÷èâ ñ îòëè÷íûìè óñïåõàìè ãèìíàçèþ, Àôàíàñüåâ ïîñòóïèë íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå áûëè çàëîæåíû òå âçãëÿäû, êîòîðûå â äàëüíåéøåì îòðàçèëèñü íà âñåõ ñòîðîíàõ åãî äåÿòåëüíîñòè.

Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ ñëóøàë ëåêöèè, ìíîãî ÷èòàë, íà÷àë ñîáèðàòü ñâîþ áèáëèîòåêó, âåñòè äíåâíèê, â êîòîðûé çàíîñèë îïèñàíèå ãëàâíûõ ñîáûòèé æèçíè òîãäàøíåãî îáùåñòâà.

Îñîáóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè âçãëÿäîâ Àôàíàñüåâà ñûãðàë Ê.Ä. Êàâåëèí, ïîä âîçäåéñòâèåì êîòîðîãî Àëåêñàíäð ñòàíîâèòñÿ ñòîðîííèêîì èñòîðèêî-þðèäè÷åñêîé øêîëû è ïèøåò ðÿä ñòàòåé.

Îäíàêî, â êîíöå îáó÷åíèÿ Àôàíàñüåâ ïîä âëèÿíèåì ëåêöèé Ô.È. Áóñëàåâà ïåðåõîäèò ê èçó÷åíèþ ôîëüêëîðà.

Îêîí÷èâ óíèâåðñèòåò â 1848 ãîäó, îí ïðåïîäàåò ñëîâåñíîñòü è ðóññêóþ èñòîðèþ, à ãîä ñïóñòÿ ïîñòóïàåò íà ñëóæáó â àðõèâ.

Ìíîãîëåòíÿÿ ðàáîòà â Ìîñêîâñêîì Ãëàâíîì Àðõèâå Ìèíèñòåðñòâà Èíîñòðàííûõ Äåë íà ïîñòó ïðàâèòåëÿ äåë Êîìèññèè ïå÷àòàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàìîò è äîãîâîðîâ îïðåäåëèëà îñíîâíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè Àôàíàñüåâà: ïîèñê, èññëåäîâàíèå è ïóáëèêàöèÿ íàèáîëåå èíòåðåñíûõ èñòîðè÷åñêèõ, ôîëüêëîðíûõ è ëèòåðàòóðíûõ ìàòåðèàëîâ.

öåëîì æå ïåðèîä ñëóæáû â àðõèâå áûë ñàìûì ïëîäîòâîðíûì è ñ÷àñòëèâûì äëÿ Àôàíàñüåâà, òàê êàê îí èìåë íå òîëüêî îáåñïå÷èâàþùåå åãî ìàòåðèàëüíî ìåñòî, íî è âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé ðàáîòîé, æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ñîáèðàíèåì áèáëèîòåêè, à òàêæå âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ ó÷åíûìè, çàíèìàþùèìèñÿ ðóññêîé èñòîðèåé.

Ìàòåðèàëû àðõèâà ñòàëè îñíîâîé äëÿ ìíîãèõ ñòàòåé Àôàíàñüåâà. Åãî ëèòåðàòóðíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âûðàçèëàñü â îãðîìíîì ÷èñëå (äî 70) êðèòè÷åñêèõ ñòàòåé þðèäè÷åñêîãî, èñòîðè÷åñêîãî è èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîãî ñîäåðæàíèÿ.

1850-60-å ãîäû Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ áûë àêòèâíûì ñîòðóäíèêîì æóðíàëîâ, è ñîõðàíèëîñü äîâîëüíî ìíîãî ïèñåì ê íåìó ðåäàêòîðîâ æóðíàëîâ.

Îíè, êàê âèäíî, î÷åíü äîðîæèëè åãî ñòàòüÿìè è ðåöåíçèÿìè, âñåãäà äåëüíûìè, ñåðüåçíûìè è âìåñòå ñ òåì æèâî è ëèòåðàòóðíî íàïèñàííûìè.

Íàó÷íûå èçûñêàíèÿ Àôàíàñüåâà âñå áîëüøå óõîäÿò â ñòîðîíó èçó÷åíèÿ âîïðîñîâ íàðîäíîãî ïîýòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà è ìèôîëîãèè.

Íå ïîñëåäíþþ ðîëü â æèçíè Àôàíàñüåâà ñûãðàëî åãî îêðóæåíèå. Ýòî ñåìüÿ âåëèêîãî ðóññêîãî àêòåðà Ìèõàèëà Ñåìåíîâè÷à Ùåïêèíà. À ÷åðåç íèõ Àôàíàñüåâ ïîçíàêîìèëñÿ è ñ äðóãèìè èçâåñòíûìè ëþäüìè, òàêèìè êàê Í.Â. Ãîãîëü, Ñ.Ò. Àêñàêîâ, Ò.Ã. Øåâ÷åíêî, È.Ñ. Òóðãåíåâ, Ò.Í. Ãðàíîâñêèé.

Ïåðâîé ðàáîòîé Àôàíàñüåâà â îáëàñòè ñëîâåñíîñòè áûëà ñòàòüÿ «Äîïîëíåíèÿ è ïðèáàâëåíèÿ ê ñîáðàíèþ «Ðóññêèõ íàðîäíûõ ïîñëîâèö è ïðèò÷åé», èçäàííîìó È. Ñíåãèðåâûì (1850).  èññëåäóåìûõ ïîñëîâèöàõ è ïîãîâîðêàõ Àôàíàñüåâ, ïðåæäå âñåãî, èçó÷àë ñëåäû ïîñòðîåíèÿ ðîäîâîãî áûòà ñëàâÿí.

Ñëåäóþùèå ñòàòüè âûõîäèëè îäíà çà äðóãîé â 1851-1855 ãîäàõ â ðàçëè÷íûõ ïîïóëÿðíûõ è ñïåöèàëüíûõ èçäàíèÿõ: «Îá àðõåîëîãè÷åñêîì çíà÷åíèè «Äîìîñòðîÿ», «Äåäóøêà äîìîâîé», «Âåäóí è âåäüìà», «Ðåëèãèîçíî-ÿçû÷åñêîå çíà÷åíèå èçáû ñëàâÿíèíà», «Êîëäîâñòâî íà Ðóñè â ñòàðèíó» è äð. Òàê ñîâåðøåííî ÷åòêî è îïðåäåëåííî Àôàíàñüåâ îáîçíà÷èë êðóã ñâîèõ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ ôîëüêëîðèñòèêà è ýòíîãðàôèÿ, «àðõåîëîãèÿ ðóññêîãî áûòà».

Æèâàÿ íàòóðà Àôàíàñüåâà è åãî îáùåñòâåííûé èíòåðåñ ïðîÿâëÿëèñü íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè, åãî èññëåäîâàíèÿ íå îò÷óæäàëè åãî îò ñîâðåìåííîé æèçíè — îí ãîðÿ÷î îòêëèêàëñÿ íà âñå ãëàâíûå âîïðîñû. Îäíàêî Àôàíàñüåâà íåëüçÿ îäíîçíà÷íî ïðè÷èñëèòü ê òîìó èëè èíîìó ñîîáùåñòâó, åìó êàê èññëåäîâàòåëþ è èçäàòåëþ ñëàâÿíñêîãî ôîëüêëîðà áûëè áëèçêè èäåè ñëàâÿíîôèëîâ.

Êðóã åãî áëèçêèõ çíàêîìûõ áûë íåâåëèê: Àôàíàñüåâ ñõîäèëñÿ ñ ëþäüìè íå î÷åíü ëåãêî.  öåëîì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êðóã åãî îáùåíèÿ ñîñòàâëÿëè ìîñêîâñêèå áèáëèîôèëû, ñîáèðàòåëè, èçäàòåëè, ëèòåðàòîðû, ïèñàòåëè, ïóáëèöèñòû, ó÷åíûå, ïåðåâîä÷èêè, àðõèâèñòû, ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.

êîíöå 1850-õ Àôàíàñüåâ ñ Íèêîëàåì Ùåïêèíûì, ñûíîì ïðîñëàâëåííîãî àêòåðà Ìèõàèëà Ùåïêèíà, íà÷èíàåò èçäàâàòü îäèí èç ïåðâûõ â Ðîññèè êíèãîâåä÷åñêèõ æóðíàëîâ «Áèáëèîãðàôè÷åñêèå çàïèñêè». Îôèöèàëüíûì ðåäàêòîðîì-èçäàòåëåì ÷èñëèëñÿ Ùåïêèí, õîòÿ íà äåëå äóøîé æóðíàëà áûë Àôàíàñüåâ.

1855 ãîäó Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïðèñòóïèë ê ïðåäïðèÿòèþ, êîòîðîå ñòàëî äåëîì âñåé åãî æèçíè, ê èçäàíèþ ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê. Ýòî áûë ïåðâûé îïûò íàó÷íîãî èçäàíèÿ ñêàçîê ñ êîììåíòàðèÿìè.

Ðàáîòà ïî ñáîðó, îòáîðó è ïðîñåèâàíèþ ôîëüêëîðíîãî ìàòåðèàëà âåëàñü äîëãîå âðåìÿ. Îíè âûõîäèëè ïîñòåïåííî, âîñåìüþ âûïóñêàìè, è ñðàçó æå ñíèñêàëè îäîáðåíèå ÷èòàòåëåé.

Èçâåñòíûé ó÷åíûé-ÿçûêîâåä Ñðåçíåâñêèé ïèñàë Àôàíàñüåâó: «Êòî èç ðóññêèõ ëþáèòåëåé ñâîåé íàðîäíîé ïîýçèè íå ñêàæåò Âàì ãðîìêî èëè ïðî ñåáÿ äóøåâíîãî ñïàñèáî çà íà÷àëî Âàøåãî ïðåêðàñíîãî òðóäà î ðóññêèõ ñêàçêàõ?  ýòî øèðîêîå ìîðå ïóñòèëèñü Âû â äîáðûé ÷àñ è â äîáðîé ëàäüå, çàïàñøèñü, êàê äëÿ Öàðüãðàäà, è ñíàñòÿìè, è áðàøíîì, è, âåðíî, âûâåçåòå èç-çà íåãî íå îäíó äîðîãóþ áàãðÿíèöó. Äàé Áîã Âàì âñåãî õîðîøåãî íà âñåì Âàøåì ïóòè».

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ æèë, ðàáîòàë è íå åçäèë ïî äàë¸êèì äåðåâíÿì, çàïèñûâàÿ ñáèâ÷èâûå ðàññêàçû ðóññêèõ áàáóøåê. Îí ñîçäàë óíèêàëüíîå ñîáðàíèå îòå÷åñòâåííîãî ôîëüêëîðà óñèëèåì çäðàâîé ìûñëè, âûíåñ íà ñâåò òî, ÷òî ïðåáûâàëî â íåáðåæåíèè.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñêàçî÷íûõ òåêñòîâ áûëà ïî÷åðïíóòà â àðõèâàõ; ñâîè çàïèñè, ñäåëàííûå â ïðîöåññå ðàáîòû íàä ñëîâàð¸ì, ïðåäîñòàâèë Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äàëü; ïðèãîäèëèñü ìàòåðèàëû äðóãèõ ñîáèðàòåëåé è îòäåëüíûå íåìíîãî÷èñëåííûå íàáëþäåíèÿ ñàìîãî Àôàíàñüåâà. Âåñü îãðîìíûé ìàòåðèàë íóæíî áûëî îñìûñëèòü, îáðàáîòàòü, êëàññèôèöèðîâàòü, ñòðóêòóðèðîâàòü ïðèâåñòè â ïîðÿäîê. È ýòà ðàáîòà áûëà ñäåëàíà.

Ïåðâîå èçäàíèå «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçîê» âûõîäèëî îòäåëüíûìè âûïóñêàìè ñ 1855 ïî 1863 ãîä, îíè íàïîëíÿëèñü åù¸ ïðîèçâîëüíî, ïðîñòî ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ òåêñòîâ, 600 ñêàçîê óìåñòèëèñü â 8 âûïóñêîâ ýòî áûëî ñàìîå ïîëíîå èçäàíèå ñêàçîê íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà åå ïðåäåëàìè.

Íàïðèìåð, áðàòüÿ Ãðèìì, âûïóñòèâøèå ñáîðíèê «Íåìåöêèõ ñêàçîê» íåñêîëüêî ðàíüøå, ïîìåñòèëè â íåãî ñêàçîê ïî÷òè âòðîå ìåíüøå. Ïåðâûé ñáîðíèê õàðàêòåðèçîâàëñÿ òåì, ÷òî â íåì íå áûëî äåëåíèÿ ñêàçîê ïî êàêèì-ëèáî ïðèçíàêàì.

Ïðè ïîäãîòîâêå âòîðîãî èçäàíèÿ «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçîê» Àôàíàñüåâ ïðîäóìàë è îñóùåñòâèë äåëåíèå «ñêàçî÷íîãî» ìàòåðèëà ïî ðàçäåëàì è ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé óæå ñòðîéíóþ ñèñòåìó ñ íàó÷íûì êîììåíòàðèåì àâòîðà.

Âîò íåáîëüøàÿ âûäåðæêà èç ïðåäèñëîâèÿ À.Í.Àôàíàñüåâà êî âòîðîìó èçäàíèþ: «Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè ðàñêðûâàþò ïðåä íàìè îáøèðíûé ìèð. Ïîâåðüÿ è ïðåäàíèÿ, âñòðå÷àåìûå â íèõ, ãîâîðÿò î ñòàðèííîì äîèñòîðè÷åñêîì áûòå ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí; îëèöåòâîðåííàÿ ñòèõèÿ, âåùèå ïòèöû è çâåðè, ÷àðû è îáðÿäû, òàèíñòâåííûå çàãàäêè, ñíû è ïðèìåòû âñå ïîñëóæèëî ìîòèâàìè, èç êîòîðûõ ðàçâèëñÿ ñêàçî÷íûé ýïîñ, ñòîëüêî ïëåíèòåëüíûé ñâîåþ ìëàäåí÷åñêîþ íàèâíîñòüþ, òåïëîþ ëþáîâüþ ê ïðèðîäå è îáàÿòåëüíîþ ñèëîþ ÷óäåñíîãî».

Àôàíàñüåâûì áûëè âûäåëåíû ñêàçêè î æèâîòíûõ, ìèôîëîãè÷åñêèå ñþæåòû, áûëèííûå è èñòîðè÷åñêèå ñþæåòû, ðàññêàçû î êîëäóíàõ è ìåðòâåöàõ, ñêàçêè ñ áûòîâîé è þìîðèñòè÷åñêîé îêðàñêîé.

×òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ýòî áûëî ïåðâîå èçäàíèå, â êîòîðîì ñêàçêè áûëè ñèñòåìàòèçèðîâàíû è ïðèíöèï ýòî áûë âûðàáîòàí À.Í. Àôàíàñüåâûì.

Çà ýòè ñêàçêè Àêàäåìèÿ íàóê ïðèñóäèëà Àôàíàñüåâó Äåìèäîâñêóþ ïðåìèþ, à Ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî — çîëîòóþ ìåäàëü.

Ëåòîì 1860 ãîäà èñïîëíèëàñü äàâíèøíÿÿ ìå÷òà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à: îí ïîáûâàë çà ãðàíèöåé. Ýòî åäâà ëè íå ñàìîå ÿðêîå ñîáûòèå â åãî æèçíè. Òðè ñ íåáîëüøèì ìåñÿöà ãåðîé íàø ïðîáûë â Ãåðìàíèè, Øâåéöàðèè, Èòàëèè è Àíãëèè, ïîñåòèë Ëîíäîí, Ïèçó, Íåàïîëü è Ôëîðåíöèþ.

Åâðîïå îí ïåðåäàë ðóêîïèñè äëÿ ïóáëèêàöèè â èçäàíèÿõ Âîëüíîé ðóññêîé òèïîãðàôèè ðÿä ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå èç-çà öåíçóðû íå ìîã íàïå÷àòàòü â Ðîññèè. Ìíîãèå èç íèõ îòíîñèëèñü ê áèîãðàôèè Ïóøêèíà: áîëüøàÿ ïîäáîðêà äîêóìåíòîâ î äóýëè è ñìåðòè Ïóøêèíà, ïðèìå÷àíèÿ ê «Èñòîðèè ïóãà÷åâñêîãî áóíòà» è äðóãèå.

Ïðèâåçåííûå Àôàíàñüåâûì äîêóìåíòû áûëè íàïå÷àòàíû â øåñòîé êíèãå àëüìàíàõà «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà».

«Òàì ÷óäåñà, òàì ëåøèé áðîäèò»

Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ èçâåñòåí åù¸ è êàê èçäàòåëü «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ëåãåíä», «Ðóññêèõ çàâåòíûõ ñêàçîê».

Ñêàçêà äëÿ Àôàíàñüåâà áåñöåííûé ïàìÿòíèê íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êîòîðûé îí ñòðåìèòñÿ â íåïðèêîñíîâåííîñòè ñáåðå÷ü äëÿ ïîòîìêîâ. Âñåãäà, äî êîíöà æèçíè Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ çàíèìàëñÿ âîçðîæäåíèåì ôîëüêëîðà. òàê êàê ñ÷èòàë, ÷òî òàì îòðàçèëèñü âñå ïåðåæèâàíèÿ, ÷àÿíèÿ è ìå÷òû íàðîäà, íàøà èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü, âîïëîùåííàÿ â êîíêðåòíûõ îáðàçàõ è ñþæåòàõ.

Ýòî è õîæäåíèå Õðèñòà è àïîñòîëîâ â íàðîä ñ öåëüþ èñïûòàòü ÷åëîâå÷åñêóþ íðàâñòâåííîñòü, è âàðèàöèè âåòõîçàâåòíûõ ëåãåíä î Ñîëîìîíå è Íîå, è øóòëèâûå ðàññêàçû î áåñàõ è ÷åðòÿõ, ïðèíèìàþùèõ ÷åëîâå÷åñêèé îáëèê è ïûòàþùèõñÿ óâëå÷ü ëþäåé âñÿ÷åñêèìè ñîáëàçíàìè, à òàêæå áûòîâûå ëåãåíäû, îáíàðóæèâàþùèå ÷óäåñà â ïîâñåäíåâíîé íàðîäíîé æèçíè.

Ñîñòàâëåíèå Àôàíàñüåâûì ñáîðíèêà «Ðóññêèå çàâåòíûå ñêàçêè» áûëî ñìåëûì äåëîì.

«Çäåñü ìíîãî þìîðó, è ôàíòàçèè äàí ïîëíûé ïðîñòîð» — ïèñàë îí. ×àñòü ñêàçîê áûëà ïîëó÷åíà îò Â.È. Äàëÿ, êîòîðûé, ïåðåäàâàÿ èõ Àôàíàñüåâó, ñîæàëåë, ÷òî èõ ïå÷àòàòü íåëüçÿ.

«À æàëü, ïðîäîëæàë Äàëü, îíè î÷åíü çàáàâíû».

Àôàíàñüåâ áûë èçâåñòåí òåì, ÷òî íå âìåøèâàëñÿ â ïîâåñòâîâàíèå ñêàçîê è ïå÷àòàë èõ â òîì âèäå, êàê îíè è áûëè çàïèñàíû. Ìíîãèå æå ñêàçêè îòëè÷àëèñü òåì, ÷òî èõ ñþæåò áûë ïðèïðàâëåí îñòðîé ñîöèàëüíîé ñàòèðîé. Èìåííî çà ýòî îíè íåùàäíî èçûìàëèñü öåíçóðîé.

Íàïðèìåð, ñáîðíèê «Íàðîäíûå ðóññêèå ëåãåíäû» áûë çàïðåù¸í îáåð-ïðîêóðîðîì Ñèíîäà è âûøåë â ñâåò òîëüêî ïîñëå ñìåðòè ñîñòàâèòåëÿ, â 1895 ãîäó â Áåðëèíå, à â Ðîññèè — â 1914 ãîäó.

Äàæå ê ïîñëåäíåé ðàáîòå «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó» ó öåíçóðû áûëè âñÿ÷åñêèå ïðåòåíçèè.

ñáîðíèê «Çàâåòíûå ñêàçêè» âîøëè ýðîòè÷åñêèå ñêàçêè, ðóêîïèñü À. Í. Àôàíàñüåâ òàéíî ïåðåïðàâèë â Åâðîïó, è ñáîðíèê áûë âïåðâûå èçäàí â Æåíåâå. Ñåé÷àñ ðóêîïèñè õðàíÿòñÿ â Èíñòèòóòå ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÐÀÍ.

Ôóíäàìåíòàëüíûì èññëåäîâàíèåì Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâà â îáëàñòè äóõîâíîé êóëüòóðû ñëàâÿí ñòàëà òðåõòîìíàÿ ìîíîãðàôèÿ «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó.

Îïûò ñðàâíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ñëàâÿíñêèõ ïðåäàíèé è âåðîâàíèé, â ñâÿçè ñ ìèôè÷åñêèìè ñêàçàíèÿìè äðóãèõ ðîäñòâåííûõ íàðîäîâ», ñîçäàííàÿ èì ñ öåëüþ ðåêîíñòðóèðîâàòü óòðà÷åííûå âåðîâàíèÿ è îáû÷àÿ äðåâíèõ ñëàâÿí.

Ïîäîáíîãî òðóäà äî Àôàíàñüåâà íå çíàëà íå òîëüêî ðóññêàÿ, íî è çàðóáåæíàÿ íàóêà. Àôàíàñüåâ ñêðîìíî íàçâàë ñâîå èññëåäîâàíèå îïûòîì, íî ýòîò îïûò äî ñèõ ïîð íèêåì íå ïðåâçîéäåí.

Ïî áîãàòñòâó ìàòåðèàëà è îðèãèíàëüíîñòè çàìûñëà ñ íèì íå ìîãóò ñîïåðíè÷àòü äàæå òàêèå ôóíäàìåíòàëüíûå è øèðîêî èçâåñòíûå â íàøåé ñòðàíå òðóäû, êàê «Çîëîòàÿ âåòâü» Äæ. Ôðýçåðà è «Ïåðâîáûòíàÿ êóëüòóðà» Ý. Òýéëîðà.

Ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó» ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç êëàññè÷åñêèõ ðàáîò íå òîëüêî ðóññêîé ìèôîëîãè÷åñêîé øêîëû XIX âåêà, íî è ìèðîâîé íàóêè î ôîëüêëîðå âîîáùå.

1862 ãîäó ïî äîíîñó ïðîâîêàòîðà À.Í. Àôàíàñüåâ áûë óâîëåí èç àðõèâà ñ ïîñëåäóþùèì çàïðåòîì âíîâü ïîñòóïèòü íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó. È, êàê ñëåäñòâèå, ìàòåðèàëüíûå ëèøåíèÿ, áîëåçíè, íåâîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì âî âñþ ìîùü, ðàñïðîäàæà íàêàïëèâàåìîé ãîäàìè áèáëèîòåêè.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî À.Í. Àôàíàñüåâ áûë âèäíûì ó÷åíûì, è åãî èìÿ áûëî èçâåñòíî íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà åå ïðåäåëàìè, óìåð îí â áåçûñõîäíîé áåäíîñòè, çàáîëåâ ÷àõîòêîé.

Òóðãåíåâ íàïèñàë Ôåòó: «Íåäàâíî À.Í. Àôàíàñüåâ óìåð áóêâàëüíî îò ãîëîäà, à åãî ëèòåðàòóðíûå çàñëóãè áóäóò ïîìíèòüñÿ, êîãäà íàøè ñ Âàìè, ëþáåçíûé äðóã, äàâíî óæå ïîêðîþòñÿ ìðàêîì çàáâåíèÿ».

Ìàòü-èñòîðèÿ ïîêà åùå íå ðàññóäèëà, êòî äëÿ íåå áîëåå öåíåí Ôåò, Òóðãåíåâ èëè Àôàíàñüåâ. Íî åå âåëèêîé ìèëîñòüþ ìîæíî ïî÷åñòü óæå òî, ÷òî íà ìîñêîâñêîì Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå ñîõðàíèëàñü ìîãèëà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à.

Çà ãîä äî åãî ñìåðòè, â 1870 ãîäó, âûøëà êíèãà «Ðóññêèõ äåòñêèõ ñêàçîê» ñàìîå ïîïóëÿðíîå èçäàíèå â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè, ñâîåãî ðîäà õðåñòîìàòèÿ äîìàøíåé ïåäàãîãèêè.

Ê ýòîìó èçäàíèþ Àôàíàñüåâ øåë äîëãèõ äâåíàäöàòü ëåò, èäåÿ ñîçäàíèÿ ñáîðíèêà ñêàçîê äëÿ äåòåé áûëà ïðåòâîðåíà â æèçíü òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê îí «ñîáðàë èõ ïîáîëåå è òùàòåëüíî ñëè÷èë ñî ñêàçêàìè äðóãèõ íàðîäîâ».  ýòîì è áûë âåñü Àôàíàñüåâ.

«Ñêàçî÷íûé ëàðåö Àôàíàñüåâà»

Çíàêîìÿñü ñî ñêàçêàìè, èçäàííûìè Àôàíàñüåâûì, ìû ñ îñîáîé ðàäîñòüþ çàìå÷àåì â íèõ âñå, ÷òî ïðÿìî è òåñíî ñâÿçàíî ñ òâîð÷åñòâîì âåëèêèõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé — Àêñàêîâà, Ïóøêèíà, Ãîãîëÿ, Åðøîâà.

àôàíàñüåâñêîé ñêàçêå «Æàð-ïòèöà è Âàñèëèñà-öàðåâíà» ìû áåç òðóäà óçíàåì «Êîíüêà-Ãîðáóíêà» Ïåòðà Åðøîâà: çäåñü âñå çíàêîìî è íàõîäêà ïåðà æàð-ïòèöû, è ìîòèâ ÷óäåñíîé ïîìîùè Êîíüêà, è îõîòà çà æàð-ïòèöåé, êîòîðóþ ïðèìàíèëè ðàññûïàííûì: çåðíîì, è ïîåçäêà çà öàðåâíîé íà êðàé ñâåòà, ãäå «êðàñíîå ñîëíûøêî èç ñèíÿ ìîðÿ âûõîäèò», è êóïàíüå â ìîëîêå, êîòîðîå ñäåëàëî ãåðîÿ êðàñàâöåì, à öàðÿ ïîãóáèëî.

Î òîì, ÷òî ñêàçêà Ñ. Ò. Àêñàêîâà «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» âûøëà èç íàðîäíûõ ñêàçîê, âåñüìà áëèçêèõ ê òîìó âàðèàíòó, êîòîðûé Àôàíàñüåâ ïîìåñòèë â ñâîåì ñáîðíèêå ïîä íàçâàíèåì «Ïåðûøêî Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà», íåâîçìîæíî óñîìíèòüñÿ, ñîâïàäåíèÿ íà êàæäîì øàãó.

Àôàíàñüåâñêàÿ ñêàçêà «Ïî êîëåíà íîãè â çîëîòå, ïî ëîêîòü ðóêè â ñåðåáðå» áëèçêà ê ñêàçêå Ïóøêèíà î öàðå Ñàëòàíå. Çäåñü è ýïèçîä ñ òðåìÿ äåâèöàìè, êîòîðûõ ïîäñëóøàë öàðü, è ìîòèâ çàâèñòè ñòàðøèõ ñåñòåð, è òå æå èõ çëûå äåëà.

Íå òîëüêî âåëèêèå ñîâðåìåííèêè Àôàíàñüåâà, — è òàêèå, êàê Ëåâ Òîëñòîé, à ðàâíî è çàìå÷àòåëüíûå õóäîæíèêè, ïðèøåäøèå â ëèòåðàòóðó äåñÿòèëåòèÿ ñïóñòÿ, ñðåäè íèõ: Ìàìèí-Ñèáèðÿê, Ì. Ãîðüêèé, È. À. Áóíèí, Ñ. ß. Ìàðøàê, äåðæàëè â ïàìÿòè îáðàçöû ñêàçîê èç ñáîðíèêà Àôàíàñüåâà.

Ðàáîòû Àôàíàñüåâà âëèëèñü â îáùèé ôîíä õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû Ðîññèè è îêàçàëè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà âîçðàñòàþùèé èíòåðåñ ê íàðîäíîìó ïðèêëàäíîìó òâîð÷åñòâó, ïèòàëè ñþæåòàìè è âäîõíîâëÿëè òîí÷àéøóþ ðîñïèñü ôåäîñêèíñêèõ, ïàëåõñêèõ ìàñòåðîâ ëàêîâîé ìèíèàòþðû, Èâàíà Áèëèáèíà, Çâîðûêèíà è ìíîãèõ äðóãèõ ðóññêèõ õóäîæíèêîâ.

«Æèâîå ñëîâî»

«Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè» À.Í. Àôàíàñüåâà íåîäíîêðàòíî ïåðåèçäàâàëèñü è äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ, ïîïóëÿðíûõ è ÷èòàåìûõ ñîáðàíèé ôîëüêëîðà.

Âûõîäèò, ÷òî æèâîå ñëîâî ÷åëîâå÷åñêîå ïðèøëî ê íàì ÷åðåç âåêà îò íàøèõ ïðåäêîâ, è äî ñèõ ïîð ñëóæèò íàì âåðîé è ïðàâäîé.

«Ñâîèì èçäàíèåì À. Í. Àôàíàñüåâ ñïàñ îò çàáâåíèÿ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé öåííåéøèå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà íàðîäà» — ñ÷èòàåò ó÷¸íûé-ôîëüêëîðèñò Âëàäèìèð Àíèêèí, — «Áåç íåãî ñîêðîâèùà ñêàçî÷íîãî ôîëüêëîðà ìîãëè çàòåðÿòüñÿ, ïîãèáíóòü. Ñêàçêè ñîõðàíèëè âñþ ãëóáèíó ñìûñëà, áîãàòñòâî âûìûñëà, ñâåæåñòü âûðàæåííîãî â íèõ íàðîäíîãî íðàâñòâåííîãî ÷óâñòâà, áëåñê ïîýòè÷åñêîãî ñòèëÿ».

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ ïðîæèë òàê ìàëî, âñåãî 45 ëåò è æèçíü åãî íå áûëà ëåãêîé è áåççàáîòíîé, íî åìó óäàëîñü ñîáðàòü áîãàòûé ìàòåðèàë è âîïëîòèòü åãî â çàêîí÷åííûå òðóäû. Îí ñëîâíî ÷óâñòâîâàë, ÷òî âðåìåíè è æèçíåííûõ ñèë åìó îòïóùåíî áóäåò ìàëî è ïîýòîìó ðàáîòàë íà èçíîñ è èñïîëüçîâàë âñþ ñâîþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è òàëàíò, ÷òîáû èññëåäîâàòü ðóññêóþ íàðîäíîñòü è ñòàðèíó. Ýòî è äîñòàâèëî Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó Àôàíàñüåâó íåïðåõîäÿùóþ ñëàâó â ïàìÿòè ïîêîëåíèé.

Ìàòåðèàëû îá Àëåêñàíäðå Àôàíàñüåâå

1 Â.Àíèêèí «Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ è åãî ôîëüêëîðíûå ñáîðíèêè» http://narodnye-russkie-skazki…

2 Ïîðóäîìèíñêèé, Â. ×òîáû âçãëÿíóòü íà ìèð ñâåòëûìè î÷àìè https://sovietime.ru/nauka-i-r…

3 Ñòàòüÿ îá Àëåêñàíäðå Àôàíàñüåâå â ýíöèêëîïåäèè «Êðóãîñâåò» https://www.krugosvet.ru/enc/k…

4 Æóðàâëåâ À. Ô. ßçûê è ìèô. Ëèíãâèñòè÷åñêèé êîììåíòàðèé ê òðóäó À. Í. Àôàíàñüåâà «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó»

5 Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ â ïðîåêòå «Õðîíîñ» http://www.hrono.ru/biograf/bi…

6 Á. À. Óñïåíñêèé «»Çàâåòíûå ñêàçêè» À. Í. Àôàíàñüåâà»

7 Æèâîå ñëîâî ÷åëîâå÷åñêîå. À.Í.Àôàíàñüåâ http://vokrugknig.blogspot.com/2016/07/blog-post_23.html

8 Â íåêîòîðîì öàðñòâå (ñòðàíèöû èç æèçíè À. Í. Àôàíàñüåâà) http://journal-shkolniku.ru/afanasyev.html

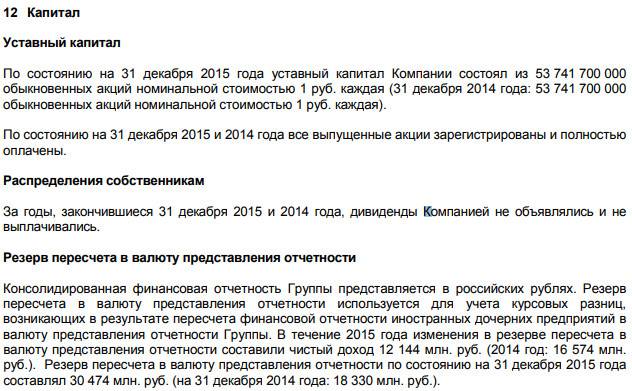

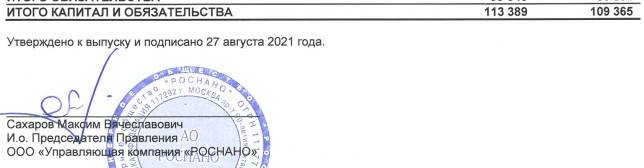

Аркадий Дворкович, в 2015–2021 годах возглавлявший совет директоров Роснано, в интервью РБК заявил, что финансовые проблемы компании — следствие дорогих кредитов.

Дворкович, как глава совета директоров на протяжении нескольких последних лет, несёт прямую ответственность за результаты деятельности Роснано. Итак, он заявил, что «отрицательный баланс компании во многом является только следствием модели финансирования, где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих». По его словам, к другой модели финансирования Минфин был не готов.

Формально Дворкович может ссылаться на отчётность за 2015 год. На начало 2015 года облигаций было на 53 млрд руб. и кредитов (в основном Сбербанка) на 75 млрд руб., а на конец года облигаций стало на 72 млрд руб. и кредитов на 76 млрд руб. Только вот даже кредиты Сбербанка были тогда на срок до 5 лет и под ставку от 8 до 12% годовых. Следует напомнить, что в самом конце 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 17% годовых, и для конечных заёмщиков ставки начинались от 20% годовых. При этом сформированный государством капитал составлял тогда по отчетности 53 млрд руб.

двойной клик — редактировать изображение

двойной клик — редактировать изображение

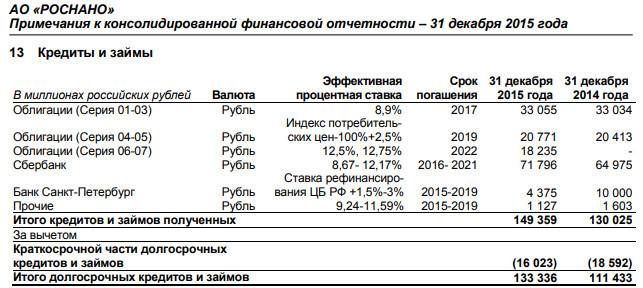

В отчётности за 2015 год по российским стандартам видно, что процентные расходы были, но за вычетом процентных доходов они были близки к управленческим расходам. Итак, управленческие расходы составили 5,2 млрд руб., а разница между процентами к уплате и процентами к получению была 7,9 млрд руб. Более того, в отчётности показана прибыль в размере без малого 10 млрд руб.

двойной клик — редактировать изображение

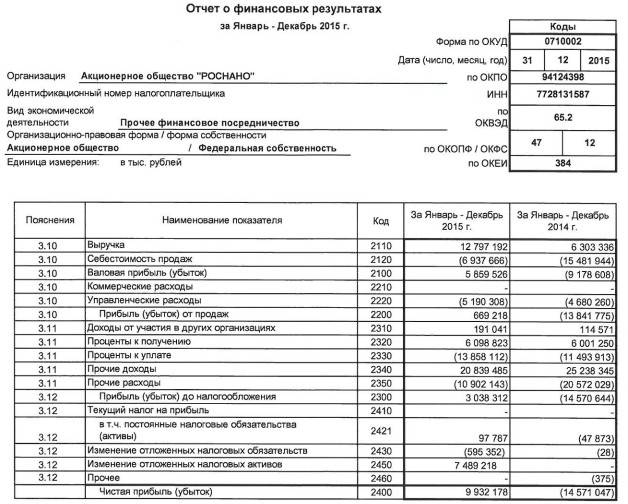

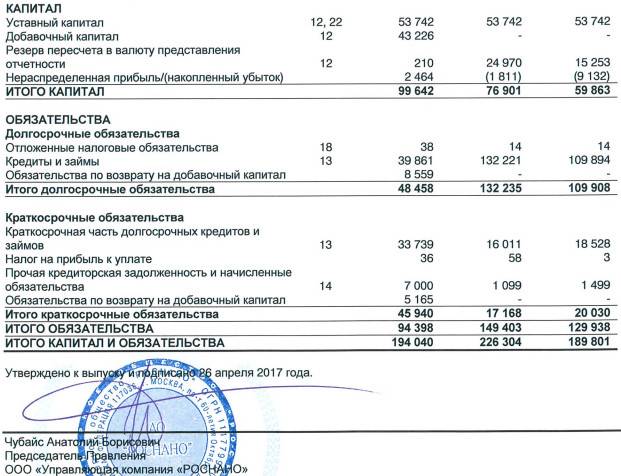

Уже по итогам 2016 года происходит сокращение долгов Роснано и увеличение её капитала. Плюсом к 53 млрд руб. уставного капитала появляется добавочный капитал в размере 43 млрд руб., показана приличная прибыль в размере 2 млрд руб., что суммарно дает капитал в 99 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы на 39,9 млрд руб. вместе с краткосрочной частью на 33,7 млрд руб. суммарно дают 73,6 млрд руб. долга и становятся очевидно меньше капитала.

двойной клик — редактировать изображение

двойной клик — редактировать изображение

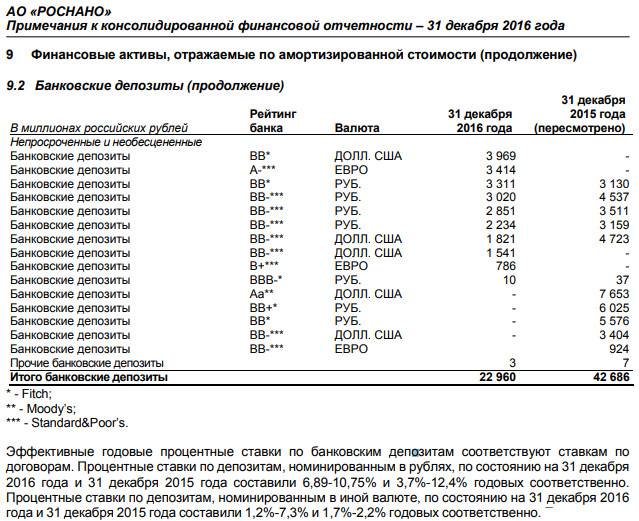

Отчётность за 2015 и 2016 год показывает огромные банковские депозиты под внушительные ставки. На конец 2015 года депозитов было на 43 млрд руб. и ставки по ним достигали 3,7% в долларах и 12,4% в рублях. На конец 2016 года депозиты сократились до 23 млрд руб., но ставки оставались вполне себе внушительные 7-11%. Т.е. Роснано вполне успешно размещала деньги на дорогие депозиты, проценты по которым вполне компенсировали приличную часть процентных выплат по кредитам. Сокращение депозитов совпало с сокращением кредитов на конец 2016 года.

двойной клик — редактировать изображение

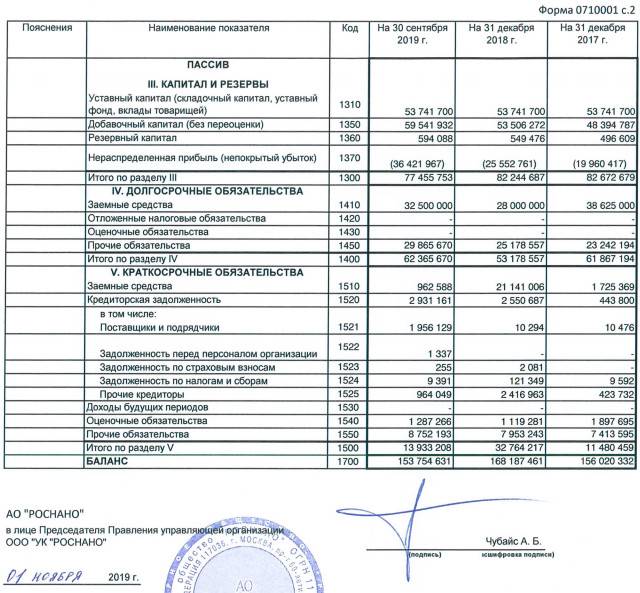

Наиболее спорные выпуски облигаций Роснано без государственной гарантии произошли в конце 2019 и начале 2020 года. До этих выпусков структура финансирования Роснано никак не была похожа на структуру с подавляющим и негативным влиянием дорогих кредитов. Видно, что на 30 сентября 2019 года капитал составлял всё ещё 77 млрд руб., долгосрочные обязательства были 62 млрд руб., т.е. меньше капитала, даже если закрыть глаза на «прочие» статьи.

двойной клик — редактировать изображение

В отчёте о финансовых результатах за январь — сентябрь 2019 года проценты к уплате составляли 4,4 млрд руб. и даже без вычета процентных доходов были меньше, чем управленческие расходы на 4,5 млрд рублей. Интересно было бы найди ещё один крупный инвестиционный банк или венчурный фонд, который бы тратил на своих управленцев больше денег, чем платил по якобы дорогим кредитам.

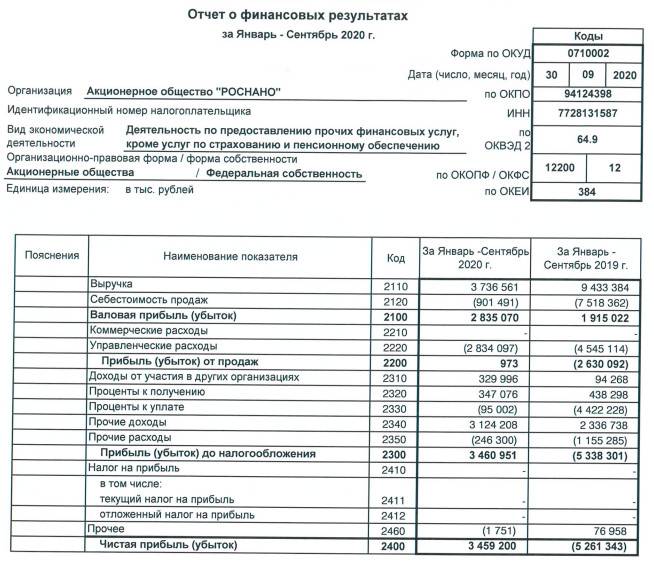

Финансовые результаты за январь-сентябрь 2020 года вообще показывают картину, категорически противоречащую словам Дворковича. Проценты к получению (0,3 млрд руб.) оказываются больше, чем проценты к уплате (0,09 млрд руб.), т.е. Роснано больше зарабатывало на размещении денег, чем платило за привлечение денег. Управленческие расходы заметно снизились до 2,8 млрд руб., а итоговая прибыль составила 3,4 млрд руб.

двойной клик — редактировать изображение

Если кредиты (точнее, облигации) якобы были дорогими и противоречили венчурному характеру деятельности Роснано, то почему Дворкович на посту председателя совета директоров одобрял привлечение этих денег? Почему нельзя было не спешить, дождаться окупаемости начатых проектов, возврата от них больших денег и лишь потом тиражировать успех? Он одобрял выпуск облигаций под принуждением? Он не мог тогда и сейчас отличить кредиты от акций и облигаций, дорогие деньги от дешёвых? Может, он был просто номинальным руководителем?

Отчётность Роснано по МСФО за 6 месяцев 2021 года подписал Сахаров Максим Вячеславович как и.о. председателя правления УК Роснано. Он же 8 ноября подписал бухгалтерскую отчётность Роснано за 9 месяцев 2021 года. До работы в Роснано Сахаров М.В. 15 лет проработал в Транспортной группе FESCO, в том числе на должностях вице-президента по финансам и президента группы. Крупнейшим акционером FESCO с долей 32,5% на многих интернет-ресурсах до сих пор значится Зиявутдин Магомедов. Многие СМИ неоднократно упоминали о том, что Магомедов и Дворкович учились вместе и поддерживали отношения. Дворкович вроде как с сентября 2021 года больше не возглавляет Совет директоров Роснано. Может, именно связь Дворкович-Магомедов-Феско-Сахаров объясняет неожиданную активизацию Дворковича в СМИ. Так кто реально продолжает управлять Роснано?

Ещё напоследок вишенка на торте: официальный вид экономической деятельности Роснано в заглавии её отчетности указан как «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг …». Никакой инновации или нано.

двойной клик — редактировать изображение

двойной клик — редактировать изображение

двойной клик — редактировать изображение

двойной клик — редактировать изображение

двойной клик — редактировать изображение

В британском праве председатель совета директоров несёт всю полноту персональной ответственности за деятельность корпорации, независимо от его понимания или непонимания особенностей этой деятельности или конкретных сделок.

И чем Дворкович отличается от прежних руководителей РКК «Энергия» с уголовными делами за растрату или членов совета директоров рухнувших банков с десятками миллиардов рублей субсидиарной ответственности?

Фото: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Главные персонажи

Морозко

Морозко — основное действующее лицо сказки, представляет силу добра и справедливости. Он следит за правильным течением времени года, может укрывать снегом елки в лесу, следить за зверушками, чтобы не замерзли и не были голодными, медведи вовремя легли в берлогу на зимнюю спячку, а птицы укрылись от непогоды и мороза. Любит трудолюбивых, уважительных и простых в общении людей. Стремится как-то их вознаградить за труды. Не любит лентяев и невоспитанных, пытается их перевоспитывать, ну а если не получается, может и наказать.

Дочь старика

Главная героиня сказки, дедова дочка, очень скромная, добрая, заботливая, уважительная и работящая девушка. Даже птицу и собаку приголубит и согреет. Работает одна за троих, топит печку, носит воду, готовит еду, убирает и ухаживает за домашними животными, прядет и вышивает. Все пожелания своей сводной сестры и старухи выполняет. Старуха относится к ней как к прислуге, не любит, даже ненавидит, и не знает как избавиться от нее. Девушка терпит все старухины капризы из-за своего отца, которого очень любит и боится, чтобы его не обидели. Учтиво разговаривает с Морозом, помогает ему в его доме убираться, не требует ничего, а только благодарит за то что приютил ее и получает в награду сундук камней самоцветных, жениха красивого и быструю тройку лошадей.

Дочь старухи

Второй женский образ, это дочь старухи. Невоспитанная грубиянка, обжора, лентяйка и капризная бездельница, любительница новых нарядов и сплетен. Старуха лелеет свою дочь, всячески балует и не дает работать. Старухина дочь всячески издевается над своей сводной сестрой и стариком. Она не понимает ни каких запретов и никаких слов, делает только то, что выгодно ей одной. Попадая в лес ради богатства и нарядов, и там проявляет свою неуважительность, лень и хамство, за что Морозко ее и наказывает, в одних вариантах замораживает до смерти, в других «награждает за труды» сундуком пепла и повозкой, запряженной парой свиней.

Психотерапевт

или аналитический психолог, разбирается с более серьезными вопросами и погружается гораздо глубже, иногда работая с бессознательным. Он может лечить психику при помощи специальных техник и терапии: психоанализ, символдрама, системная семейная психотерапия, психодрама, гештальт-терапия, когнитивная психотерапия.

Психотерапевт — это специалист с медицинским или психологическим образованием. Наряду с психотерапевтической работой он может назначать препараты, которые корректируют острые дисбалансы психики. Психотерапевты и аналитические психологи обычно работают в больницах, диспансерах, поликлиниках, активно ведут частную практику.

Именно к аналитическому психологу вы придете, когда осознаете, что жизненная проблема выходит за рамки простого беспокойства. Например, в ссоре с супругом вы совершенно не можете сдержать эмоций, что приводит к разрушительным последствиям и только усугубляет проблему. Или ваша бессонница затянулась настолько, что качество жизни сильно упало, а становиться рабом таблеток не очень-то хочется.

Психотерапевт установит проблему, причины ее появления и проведет вас по пути избавления от нее и работать он может с самыми разными случаями:

- неудовлетворенность собой, которая приводит к фрустрации;

- депрессия;

- отсутствие взаимопонимания с близкими людьми и невозможность наладить ситуацию;

- расставание или развод;

- острый конфликт на работе.

Чтобы скорректировать серьезные нарушения, которые выходят за рамки психологических проблем, и сбалансировать психические процессы, потребуется тяжелая артиллерия и это

Второстепенные персонажи

Старуха

Старуха, это второстепенный женский образ сказки. Хитрая и корыстная. Вышла замуж за старика только из-за наживы. Поедом ест его дочку, и всячески старается устроить получше свою. В конце концов, после неудачной попытки просватать свою дочь, решает сжить падчерицу со свету, заставляет отвезти ее в лес и оставить на растерзание волкам. Увидев, как вернулась дочь старика из леса, не жалея, отправляет в лютый холод свою дочь в лес.

Старик

Старик, добрый и совестливый человек, женившись второй раз получает много проблем и своенравную старуху, которая его ни капельки не уважает, а хочет завладеть его добром. Старик всячески пытается помогать своей дочери, но он безвольный, не может постоять за себя.

В итоге — Добро побеждает, а зло наказывается.

Краткое содержание

Повествование начинается в доме старика, где он проживает со своей старухой, у обоих персонажей по дочери. У него растет Настенька — очень милая, трудолюбивая и добрая девушка. Все хозяйские дела она держит на своих девичьих плечах:

- печку топит;

- еду готовит;

- скотину кормит;

- дом убирает;

- прядет и вышивает.

Но взбалмошная бабка все равно недовольна падчерицей, каждый раз ругает, обвиняет в лени, попрекает сироту, что хлеб свой ест не заслужено. Старухина дочка Марфуша — ленивая и глупая девка, которая только и занималась тем, что на печи лежала, мух считала и в окно глядела.

Приехали однажды в стариковский дом сваты, бабка обрадовалась, что наконец-то дочку замуж выдаст, но не тут-то было. Не захотел жених брать ленивицу, ему подавай хозяйственную, выбрал он Настеньку. Обозлилась старуха на падчерицу, приказала мужу отвезти ее в лес и оставить там под елью. Старик поплакал, но делать нечего повез дочурку в лес на погибель.

По лесу в это время Морозко с обходом ходил, увидел он девушку замерзшую, решил поинтересоваться, кто она, и как сюда попала. Чем ближе подходил дедушка, тем крепче мерзла девица. Он несколько раз спрашивал Настеньку, не замерзла ли она, но та, чтобы не расстраивать Морозко говорила, что тепло. А сама рук не чувствовала и насквозь промерзла.

Решил он пожалеть девушку, накрыл ее шубой соболиной, да еще целый сундук добра подарил. В это же время мачеха посылает старика обратно в лес, чтобы тот хоть косточки дочери домой привез. Тот отправляется в путь, но видит, что под деревом сидит красавица в богатой шубе и с приданным. Обрадовался отец, что дочка жива и здорова и повез ее домой.

Старуха, увидев приодетую падчерицу, разозлилась пуще прежнего. Одела родную дочку потеплее, собрала ей еды в корзинку и приказала отвезти на то же место. Морозко вновь с обходом по лесу идет, встречает Марфушу, задает девице те же вопросы. Но та нагрубила дедушке, обидела его, за что и была насмерть заморожена.

Старуха пекла пироги к приезду дочери, а под столом тявкала собака Жучка о том, что кости Марфушки в мешке везут.

Вскоре старик приехал за падчерицей, но увидел, что от нее остались только косточки. Их то и пришлось везти злой старухе, та долго горевала, голосила белугой, но сама виновата. Это краткое содержание «Морозко» для читательского дневника.

Вариант 2

Морозко – самый главный персонаж известной всем сказки с одноименным названием. Морозко олицетворяет в себе добродушие, щедрость, мудрость хозяина зимы. И в то же время, если кто придется ему не по душе – накажет со всей строгостью. Он следит за зимним лесом: чтоб вовремя улеглись на спячку медведи, ежи, сурки, прикрывает снегом деревья, чтобы не замёрзли в зимнюю стужу. Люди ему по душе добрые, честные, трудолюбивые. Таких он может наградить со всей своей щедростью, а злых, жадных и завистливых запросто может заморозить.

Старикова дочка – главная героиня сказки. Очень скромная, трудолюбивая и миловидная девушка. Живёт в доме с отцом, мачехой и сводной сестрицей. Мачеха не даёт ей никакого спуска, относится к падчерице как к служанке, а та выполняет беспрекословно все её приказы, потому что иначе злая старуха сживет со свету её отца. Бедная девушка всю домашнюю работу выполняет в одиночку: носит воду с колодца, топит печь, готовит еду, вяжет, шьёт, прядёт. И дурного слова от нее не услышишь, никого лаской не обойдет: будь то человек или собачка, да хоть и птичка. Старуха ненавидит падчерицу лютой ненавистью и спроваживает ее в зимний лес, но там девушка знакомится с Морозко. Она разговаривает с ним с огромным почтением и уважением, прибирает в его хоромах и то и дело благодарит за то, что добрый Морозко приютил её. За эти её качества Морозко одаривает ее сундуком с самоцветами, женихом – красавцем и отправляет домой на тройке резвых коней.

Старухина дочь – полная противоположность своей сводной сестры. Она целыми днями бездельничает, ест и собирает сплетни. Любит красивые наряды и то и дело их примеряет, любуясь собой. Падчерицу всяко оскорбляет и унижает, как и ее отца. Мать ее безмерно балует и выполняет все её желания. В лес она отправилась, надеясь, что Морозко ее также наградит, как и сестру, но по одному из вариантов сказки, тот морозит ее до смерти, а по второму – награждает сундуком с золой и отправляет домой на свиньях.

Старуха – второстепенный персонаж сказки. Злая, завистливая и лживая женщина. Поедом ест старика и его дочь, замуж за старого вышла только с корыстными побуждениями. Ей не удалось выгодно выдать замуж свою дочь и она, срывая злость на падчерице, отправляет её в лес, в надежде, что ту порвут волки. А когда девушка возвращается домой жива-здорова, да ещё и с дорогими подарками, она без раздумий снаряжает в зимний лес свою родную дочку.

Старик – добрый человек, но не имеющий характера. Он женился второй раз и полностью попал в зависимость к старухе. Свою дочь он очень жалеет, но и против старухи выступить не может, ввиду своей слабохарактерности.

Как бы то ни было добро в этой сказке восторжествовало, а зло было уничтожено.

Главные герои сказки «Морозко»

Главные герои сказки «Морозко» и их характеристика (падчерицы, мачехи, дочери, старика) помогут вспомнить о чем эта сказка.

Герои сказки «Морозко»

Падчерица — добрая и вежливая девушка, ее не пугают трудности, она трудолюбивая и ласковая. В родном доме девочка много работала, слова доброго не слыхала. Оттого, что не баловала ее жизнь, девочка была благодарна за малое. Она привыкла к трудностям, закалилась, смирилась.

Мачеха — злая, жадная и бессердечная, сварливая. Всю работу дает своей падчерице, а свою родную дочь жалеет и бережет.

Дочь мачехи — похожа на мать, ленивая и жадная, вредная

Морозко — волшебный персонаж, судит и наказывает по справедливости. Морозко не просто выдуманный герой, а олицетворение сил природы.

Старик — слабый и безвольный человек, когда жена сказала отвести его родную дочь на верную гибель, он предал свою дочь, испугался жену.

Характеристика героев сказки «Морозко»

Характеристика падчерицы со сказки «Морозко»

Главная героиня сказки – падчерица, девушка трудолюбивая, услужливая и кроткая – “социально ущемленный персонаж” в доме мачехи: “Все знают, как за мачехой жить: перевернешься — бита и недовернешься — бита…” Падчерица всю домашнюю работу делала, но так и не смогла угодить злобной жестокой мачехе.

По канону волшебных сказок героиня покидает дом, прежде чем найти свое счастье. Причина – выгоняет герой-вредитель (мачеха): “Вот мачеха и придумала падчерицу со свету сжить. — Вези, вези ее, старик, — говорит мужу, — куда хочешь, чтобы мои глаза ее не видали! Вези ее в лес, на трескучий мороз”. Характер падчерицы настолько кроткий, что она не спорит и не сопротивляется, когда родной отец оставляет ее в студеном зимнем лесу. И так же кротко она ведет себя, когда заглавный герой сказки – Морозко – испытывает ее характер, все усиливая и усиливая мороз. Ответы девушки приветливы, несмотря на жгучий мороз.

За это Морозко жалеет девушку и щедро одаривает. Богатства в награда – характерный прием народных сказок.

Характеристика мачехи со сказки «Морозко»

Мачеха, властная, завистливая и жадная, увидев падчерицу невредимой да с богатыми подарками, велит старику везти ее родную дочь на тоже место в лес. Основная причина такой зависти понятна из слов собачки: “Старикову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут”. Именно за приданым старуха и отправляет родную любимую дочь на мороз.

Ситуация в лесу повторяется: появляется Морозко и подвергает девушку троекратному испытанию холодом. Та, однако, не наделена ни добротой, ни кротостью и преисполнена гордыни. Ответы ее грубы и непочтительны, и Морозко жестоко наказывает эту героиню: она погибает от холода.

| родная дочь | «что ни сделает, за все ее хвалят» | лень и безделье порождает слабость |

| падчерица | «девочка была золото, а у мачехи каждый день слезами умывалась» «добро пожаловать, знать бог тебя принес» | покорность трудолюбие открытое сердце доброта мудрость |

| мачеха | «вези ее старик, чтоб глаза мои не видели» | злоба ненависть жестокость |

| старик | «затужил, но побоялся перечить; увез, а сам скорее домой» | безропотный забитый жалкий |

| морозко | «девушка, девушка, я – Мороз, Красный нос!» | олицетворение природы гармония с природой испытания |

| собачка | «старикову дочь женихи везут, а старухину дочь замуж не берут» | верность |

Психиатр

Определяет и лечит тяжелые психические заболевания. Он не только назначает медикаменты, но и направляет на стационарное лечение при необходимости. Кроме того, в психиатрии есть ограниченные профили деятельности, такие как наркология и сексология.

Несмотря на общность в названии, между психологом, психотерапевтом и психиатром разница есть, и немалая. Психиатр не владеет приемами психотерапии, и, в отличие от психологов, не применяет тестирования и опросы. А вот различие между психологом-консультантом и аналитическим психологом (психотерапевтом), помимо четкого разделения на уровне слияния психологии/медицины, может быть условным. Каждый из этих специалистов работает с душевной жизнью клиента и может дополнить свою квалификацию новыми терапевтическими методами.

Я аналитический психолог и владею приемами психотерапии, что позволяет глубоко прорабатывать психические проблемы клиентов. Само общение на сессиях — это не просто разговоры, а целительные сеансы. Потому что я задаю вопросы и слушаю вас, следуя методикам, а у каждой сессии есть цель: шаг за шагом избавить вас от проблемы, с которой вы ко мне обратились.

И поверьте, при помощи такой мощной терапевтической техники, как символдрама, мы быстро доберемся до самой сути вашей проблемы и искореним ее. Запишитесь на предварительную консультацию и узнайте, как мы можем справиться с вашим запросом.

Интерактивные презентации о сказках

Цель викторины: привить интерес к чтению произведений А.С.Пушкина, уметь давать чёткий и точный ответ на вопрос, учиться выбирать нужный ответ из имеющихся знаний.

«Лес загадок» — это дидактический материал, интерактивный кроссворд, который может быть использован в качестве проверочных работ на уроках литературы.

Цель: воспитывать любовь к фольклорному творчеству – любовь к сказке

Задачи: Прививать любовь к прочитанному. Обучать детей работе в команде, быстрому реагированию на вопросы, мобилизации сил и внимания для победы в команде.

Интерактивная книжка «Два жадных медвежонка» написана в стихотворной форме по мотивам венгерской народной сказки для лучшего запоминания текста учащимися 1-7 классов коррекционной школы.

Цель: обобщение и систематизация имеющихся у детей знаний о сказках.

Задачи: способствовать развитию у школьников речи, мышления и памяти; воспитывать интерес к чтению, к устному народному творчеству; создать атмосферу сказочности, развивать дух соревнования, способствовать эстетическому воспитанию детей.

Ресурс представляет собой дидактический материал, викторину — презентацию, выполненную с применением технологического приема «универсальный тренажер». Презентация содержит 14 вопросов, к каждому их которых 3 варианта ответа. При выборе правильного ответа появляется лягушка — переход к следующему заданию.

Ресурс представляет собой дидактический материал, викторину — презентацию, выполненную с применением нескольких технологических приемов для настройки анимации на слайдах.

Ресурс представляет собой дидактический материал, викторину с технологическим приёмом «Анимированная сорбонка в программе Microsoft Office Power Point».

«Путешествие по сказкам» — это дидактическая игра — презентация, выполненная с применением технологического приёма «Анимированная сорбонка». Ресурс предназначен для проверки знаний обучающихся, а также для использования во внеурочной работе.

Презентация с применением технологического приёма «Ромашка». Данный ресурс можно использовать на любом этапе урока, внеклассного занятия, для индивидуальной, фронтальной или групповой работы на усмотрение учителя. Работа с презентацией осуществляется по щелчку.

Ресурс представляет собой дидактический материал, интерактивный тренажёр с использованием технологического приема «пазлы». Данный ресурс можно использовать на любом этапе урока, внеклассного занятия, для индивидуальной, фронтальной или групповой работы на усмотрение учителя.

Этот кроссворд составлен по сказкам отечественных и зарубежных авторов. Он поможет детям в увлекательной игровой форме вспомнить героев полюбившихся книжек.

Интерактивная игра «Чёрный квадрат» составлена по юмористическим рассказам А.П. Чехова и может быть использована учителем на уроке внеклассного чтения в 5 классе.

Дидактический материал создан с использованием технологического приёма «Анимированная сорбонка». Данный ресурс можно использовать для индивидуальной и групповой работы на уроках внеклассного чтения на этапе закрепления.

Викторина по сказкам предполагает знание ребенком сказочных персонажей.

Эта интерактивная презентация в увлекательной игровой форме поможет закрепить знания детей о русских народных и авторских сказках (их название и автор).

Интерактивная игра «Его сказок радужные краски…» посвящена творчеству великого датского сказочника Х.К.Андерсена, которому 2 апреля 2015 года исполнилось 210 лет.

Интерактивная книжка «Русская народная сказка «Гуси-лебеди» выполнена в программе MS Office PowerPoint 2007 на основе технологического приема «Листание», который предложил С.Н. Лебедев.

«Страницы» книжки перелистываются при нажатии на них в обе стороны, что позволяет возвращаться к прочитанному тексту.

Выход по управляющим кнопкам.

УМК любой.

В ходе игры учащиеся должны ответить на вопросы из 3-х категорий заданий: «Сказки А.С. Пушкина», «Сказки Г-Х Андерсена, «Разные сказки».

Презентация «Сказочные объяснялки» построена по принципу — объяснение на заданную тему от более сложного и распространенного, к более точному и простому. Если дети угадали ответ с первой объяснялки, то они получают 3 очка, а остальные объяснялки просто прочитываются для проверки и подтверждения догадки.

Презентация «Русская народная сказка «Репка» — интерактивная книжка для учащихся 1-2 класса. В презентации использован технологический приём «Листание».

Материал предназначен для фронтальной работы на уроке или во внеурочное время, для проведения тематических внеклассных мероприятий — на усмотрение учителя.

Игра по сказкам Г.Х Андерсена сделает обучение интересным и увлекательным, стимулирует интерес к чтению. Вопросы предлагаются по категориям «Угадай сказку», «Узнай героя», «Что сделать, чтобы…», «Кто? Какой?»

Играть можно на уроке и во время проведения внеклассного мероприятия. Соревнование в игре может быть индивидуальным и командным.

Дана краткая биография писателя. Можно использовать на уроках литературного чтения и во внеклассной работе.

Презентация по русским народным сказкам для обучающихся 3-4 классов, с использованием гиперссылок, триггеров, управляющих кнопок. Главный герой презентации исправляет действия сказочного Хулигана, направленные на безобразные нарушения в сказках. При этом дети вспоминают известные русские народные сказки. Инструкция по работе с презентацией очень подробно объясняет необходимые шаги. Можно использовать после уроков или в летнем лагере.

Интерактивная игра (3 игры) «Кто хочет стать сказочником?» по произведениям Шарля Перро построена по такому же принципу, что и телевизионная игра «Кто хочет стать миллионером» (вопрос, варианты ответов, подсказки).

Игра представляет морское путешествие. Читаелю-игроку нужно попасть на правильный корабль, то есть верно ответить на предложенный вопрос. Если ответ правильный, появится веселый дельфин, если нет — можно попасть в зубы кровожадной акулы.

Обязательно ознакомиться с навигацией.

Виртуальная выставка книги В. Губарева «Королевство кривых зеркал» с

использованием триггеров и гиперссылок, с использованием

технологического приема Аствацатурова Г.О.

Цели использования презентации – подведение в игровой форме итогов летнего чтения.

Как ушёл солдат с царской службы, стал жить в своей деревне. Только сапоги на лапти переменил. Зажил вольной жизнью, не заводя ни семьи, ни хозяйства – словом, в своё безденежное удовольствие.

Ну а как помер царь Пётр Великий, так совсем худое житьё стало на Руси. Дворяне да бояре за власть дерутся, интриги плетут, друг дружку подсиживают. Крестьяне да холопья от этих распрей тяжелее прежнего мучаются, хозяев бранят, да и между собой при каждом случае собачатся.

Грустно стало смотреть на это весёлому солдату.

«Что за люди пошли – хуже диких зверей грызутся!»

Махнул на них на всех рукой да и отправился в лес – авось там от людских мерзостей душой отдохнуть удастся.

Пошёл он строевым шагом по лесной дороге. Только собрался в чащу свернуть, глядь – стоит посередь дороги высокий камень, а на нём письмена. Буквы хоть и русские, да солдат наш вовсе читать не умел – некогда было на военной службе грамоте учиться.

– Что, служивый, небось, охота узнать, что здесь прописано?

Оглянулся солдат – а позади него старичок седобородый верхом на лошадке сидит.

– Как же не охота, дедушка, – всё же к зверям диким жить ухожу, а тут, может, дельный совет изображён насчёт того, как мне с ними ловчее поладить!

– Никакого совета тут нет, – говорит старичок, – а то написано, что обычно на подобных столбах пишется: «Налево пойдёшь – назад не воротишься, на месте останешься – в землю уйдёшь, направо повернёшь – самое дорогое потеряешь».

– Что ж, – рассуждает солдат, – назад ворочаться я покуда не собираюсь, на месте только в карауле стоял, а что до самого дорогого – так у меня никогда и не было ничего дороже гроша ломаного… Вот только отчего на камне этом про прямой путь ни слова не говорится?

– А чего говорить, когда и так известно – прямая дорога всех иных трудней и опасней.

– Ну, так я и собрался прямо в лес идти.

– А коли так, то знай – у зверей тоже не райская жизнь, особливо в последние времена. Как у людей, так и у них. Заправляют нынче в лесу волки да козлы. Главный волчина – разбойник лютый, над всеми хищниками начальник, всех без разбору загрызает, и от пули он ведьмами заговорён. А верховный козлище – тот опять же с нечистью в сговоре, и она его дармовой кормёжкой потчует, а он только утробу свою тешит, да всем прочим зверям и скотам своим сытым и бездельным бытием поганый пример подаёт. Так что лес наш теперь вроде как заколдованный.

– Эх, беда, – огорчается наш солдат. – Может, мне тогда к морю податься?

– На море, – рассказывает старичок, – опять же дурной закон заведён. Нету больше воли китам да чайкам – поставлен над ними той же нечистой силой великан в человечьем обличье. Не пускает он китов вдоволь воздуха глотнуть, чуть что – на глубину загоняет. А чаек словно голубей или ворон шугает, не даёт досыта рыбки на волнах поклевать. И дан ему для той злодейской службы конь летучий, чтоб над морями носиться и всю морскую живность в страхе держать.

– Как же все прочие звери такое надругательство терпят? – вознегодовал солдат.

– Да есть тут весёлая троица – кот-певун, медведь-плясун да сокол-крикун, – отвечает старик. – Они и средства знают, как тех врагов извести…

– Где ж их найти?

– Искать их не надобно, кликни только – сразу явятся. Им ведь самим, без людской помощи, нечистую силу никак не одолеть…

– А ты-то на что?

– А я что – я так, старичок-лесовичок, – хихикнул дед, да и растаял в воздухе вместе со своей лошадёнкой.

«Эге, – смекает о себе солдат, – не иначе, как меня бесовское наваждение морочит. Кликну-ка я для пробы того, кто поздоровее, – медведя-плясуна!»

И кликнул.

Нет, не обманул старичок! В тот же миг явился перед солдатом медведь – шапка на нём смешная, а сам с виду грустный.

– Ну-ка, Топтыгин, расскажи – как здешнего волка-живодёра одолеть, еже-ли он от всякой пули заговорён?

– Заговорён, да не от всякой, – отвечает медведь. – Возьмёт его такая пуля, которая на предателя заготовлена, да не стреляна.

«Батюшки-светы! – ахнул про себя солдат. – Да у меня ж как раз такая пуля ещё с Полтавской баталии припасена! Берёг её для Мазепы-изменника, да только не успел в дело употребить – к туркам сбежал окаянный гетман вместе со шведским Карлой…»

Зарядил он не мешкая ружьё заветной пулей – и в лес. А медведь за ним следом по кустам пробирается, за деревьями прячется.

Долго ли, коротко – повстречался ему тот самый волчище. Вскинул солдат ружьецо.

– Что ж ты, дурья голова, – скалится зверь, – нешто не знаешь, что я от пули заговорён?

– А ты того не ведаешь ли, что у меня на твой заговор такая пуля имеется, что всякого изменщика наповал бьёт? Потому как ты и есть изменщик своего рода: вместо того, чтобы подобно собратьям своим только слабых да больных промышлять – ты, нечестивец, разбойным обычаем всех подряд режешь!

Взвыл волчище, на дыбы встал, да поздно – точнёхонько в грудь вошла ему мазепина пуля, и повалился серый разбойник навзничь.

«Славно начали! – думает солдат. – Теперь позову того, кто полегче». И кличет сокола-крикуна.

Прилетел пернатый.

– Что у вас тут за козёл бодучий завёлся? – спрашивает его солдат. – И какое против него средство, когда с ним нечистая сила заодно?

– Никакой силой, ни хитростью его не возьмёшь! – верещит сокол. – Одного только он, говорят, перенести не может – отражения собственного вида. Только где ж в лесу зеркало достать?

– Зеркала, пожалуй, и у меня не сыщется, – почесал в затылке солдат. – Но покумекать можно. А ну, веди меня к этому обжоре.

Полетел сокол, а солдат за ним идёт да на ходу кивер свой начищает. Пока шли, так его надраил, что зайчики солнечные по деревьям так и запрыгали.

Вскоре видят – на поляне изба, в избе стол, за столом – козлище, и ему из печи прямо в рот лепёшки да блины по воздуху заплывают.

Не говоря лишнего слова, сунул солдат свой зеркальный кивер в открытую дверь. Увидал козёл отражение гнусной своей образины, подавился блином и на пол замертво грохнулся.

– Видно, и впрямь своя мерзость даже нечистому глаза колет, – усмехается солдат. – Ну, теперь дело за котом-певуном!

Явился тут же котик в шляпе и в сапожках.

– Ну, рассказывай, усатый, – велит солдат, – как великана-надсмотрщика повалить, чтоб он подводную и надводную живность не мучил?

– Ох, нелёгкое это дело, – мяукает кот. – Ничем его, идола, не завалишь. Одно средство – зубы ему выбить. Без них он и силу потеряет, и над летучим конём власти лишится. Вот только до зубов его тебе нипочём не допрыгнуть и ночью не подобраться – он всегда только одним глазом спит.

– Да, мудрено, – крутит солдат свой ус. – Тут только хитростью… А что он, верзила этот, орехи грызть любит?

– А то как же, – отвечает кот. – Он своими зубами сильно гордится и беспрестанно орехи щёлкает.

– Тогда не робей, – потирает руки солдат. – Бери кошёлку и айда на море. По дороге будем в неё гостинцы складывать.

Пришли они к морю, и начал солдат круглые камни подбирать да в кошёлку класть. Только набрал с десяток – тут перед ними великан как из-под земли вырос.

– Кто такие? – гаркнул громовым голосом.

– Да кто б ни были, – не сморгнув, солдат отвечает, – а вот хотим твоё высочество орешками угостить. Не откажи, сделай милость!

– Что ж, орешки мы очень уважаем, – закивал верзила.

Ухватил целую горсть да как прикусит – хруст аж по всему морю прокатился. А великаньи зубы костяным дождём на берег посыпались. Все вывалились, один только остался – не иначе, как для боли.

Сел долговязый дуралей на землю, ни рукой, ни ногой пошевелить не может.

Подскочил тут к солдату конь летучий, ржёт от радости – нет больше над ним нечистой власти!

Оседлали его солдат с котом и назад понеслись.

Прилетели в лес – а там уже веселье в полном разгаре. Все пляшут, поют, и солдат вместе со зверьём в пляс пустился.

И тут откуда ни возьмись появляется тот же седой старичок на лошадке.

– Ну, служивый, с лесной да морской нечистью ты сладил. А не попробовать ли теперь с кем посильнее сразиться?

– Отчего бы и нет, – солдат отвечает. – У меня и помощники завелись, целых трое. Так что говори, дедушка, кто ещё в нашей помощи нужду имеет?

Отвечает тот:

– Стоит в лесной чаще с незапамятных времён заброшенное царство-государство. Веков пять назад околдовал его подданных неизвестный чудодей за лень да за распущенность. И как-то чудно́ околдовал – будто выпустил из них нутро, одну оболочку оставил.

– Где же оно, государство это?

– Иди прямо, а потом сворачивай туда, где кусты самые колючие. Дойдёшь до сухого дуба, за ним увидишь поляну. Там и стоит царство заколдованное.

Отправился солдат. Шёл, как старичок ему велел, царапался немало об колючие кусты, но добрался-таки до сухого дуба. Видит – и впрямь посреди поляны прозрачный город-царство высится.

Идёт солдат по городу, по сторонам дивится. Улицы годами не метены, окна в домах не чищены. Дошёл солдат до царского дворца – никто дверей не охраняет, навстречу не выходит.

Заглянул внутрь – вся царская челядь вдоль стен валяется – кто спит, еле сопит, кто жует, едва губами шевелит. Чувствует солдат – у самого глаза стекленеют и ноги вроде ватные сделались. Встряхнул он тогда головой, на месте попрыгал, размялся, кликнул на всякий случай кота, медведя и сокола, чтоб уснуть ему не давали, – и в царскую опочивальню двинулся. А там бедняга государь на лавке сидит, перед собой глядит.

– Что тут у вас стряслось-случилось? – спрашивает солдат.

Слабеньким голосом отвечает царь:

– Заглянул к нам в давние времена богатый гость иноземный и научил нас нехитрой премудрости: «Лучше идти, чем бежать, стоять, чем идти, сидеть, чем стоять, лежать, чем сидеть». С той самой поры мы все дела позабросили, в домах и на улицах мести перестали, о мытье позабыли, кормиться стали чем попало… А однажды колдун-чародей мимо проходил. Увидал такое безобразие – и наложил на нас колдовскую печать: стали мы все словно пустые изнутри, а снаружи прозрачные, чтоб пустоту лучше видать было.

– А не сказал ли колдун, чем заклятье снять?

– Да вроде и снять его – хитрость невелика, – вздыхает царь. – Всего-то и нужно – лентяев моих остекленелых развеселить-распотешить, чтоб они за дела свои принялись с прежним усердием и премудрость лентяйскую позабыли. Да только некому…

– Как так некому? – возмутился солдат. – Да у меня такие весельчаки имеются, что и мёртвого плясать заставят.

Как принялись они вчетвером вместе с котом, медведем и соколом петь, плясать да играть, как встрепенулось всё зачарованное царство – часу не прошло, как все до одного при деле оказались: кто косит, кто носит, кто прядёт, кто метёт – и всё-то с весельем, всё-то с песнею!

А в самый аккурат перед полуночью кончилось чародейское наказание: и люди, и живность, и дома – всё расцветилось, жизнью налилось. И все-все до самого утра при огнях да при кострах улицы чистили и мусор жгли, а после того избавленье своё праздновали.

Отплясали-отгуляли, а под утро солдат и говорит:

– Ну что ж, в лесу и на море порядок навели, царство остекленелое расколдовали. Не пора ли и в своём краю то же устраивать?

И отправился восвояси.

А там – в сёлах и городах – всё-то по-прежнему: за власть грызутся, промеж собою лаются! И как встарь – богатый бедного гнёт, знатный безродного травит, дурак умного учит… И конца тому безобразию не видать.

Поглядел солдат на всё это, вздохнул и молвит:

– Да, братцы, с людьми будет потруднее, чем со зверьём. Ладно, – говорит, – не бежать же снова в лес. Буду, как могу – в меру сил своих жизнь устраивать.

Сказано – сделано. Поставил солдат дом, завёл хозяйство, женился, народил с женою детей. И воспитывал их так, чтоб не выросли они ни волками злобными, ни козлами ненасытными, ни верзилами горделивыми, ни лодырями бесполезными.

А что из этого вышло – мы про то не ведаем.