ÏÓØÊÈÍ ÊÀÊ ×ÀÑÒÜ ËÀÍÄØÀÔÒÀ È ÔÎËÜÊËÎÐÀ

Ïóøêèí, êàê èçâåñòíî, íàøå âñå. Íàñëåäèå Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à èçó÷àåòñÿ ñ ñàìîãî þíîãî âîçðàñòà. Ñîçäàííûå èì îáðàçû ïðî÷íî âîøëè â íàðîäíûé áûò.  ÕIÕ âåêå ìíîãèå ïóøêèíñêèå ïðîèçâåäåíèÿ ñäåëàëèñü ïåñíÿìè, áûòîâàëè íàðÿäó ñ ôîëüêëîðíûìè. Ê ÷èñëó òàêîâûõ ñëåäóåò îòíåñòè «×åðíóþ øàëü», «Óçíèê», «Òàëèñìàí», «Çèìíèé âå÷åð», «Ðîìàíñ», «Âîðîòèëñÿ íî÷üþ ìåëüíèê»

È ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü, êîòîðûì îòíþäü íå îãðàíè÷èâàåòñÿ âëèÿíèå ïåâöà íà íàðîäíóþ ìûñëü.  äîðåâîëþöèîííîå âðåìÿ ñòèõîòâîðåíèÿ Ïóøêèíà ñòàíîâèëèñü äîñòîÿíèåì íåãðàìîòíûõ â ñâîåé ìàññå êðåñòüÿí áëàãîäàðÿ îòäåëüíûì «ãðàìîòåÿì», øêîëå, ëóáî÷íûì ïåñåíêàì è êàðòèíêàì. Ñòîèò ëè óäèâëÿòüñÿ, ÷òî íàðîäíîå òâîð÷åñòâî, êîòîðûì, íåñîìíåííî, ïîäïèòûâàëñÿ ïîýò, ïîëíèòñÿ åãî ñîáñòâåííûìè âåùàìè, òàê ÷òî òåïåðü óæå òðóäíî îòäåëèòü îäíî îò äðóãîãî.

Äîõîäèò (êàê è âñåãäà ñ Ïóøêèíûì) äî àíåêäîòîâ. Òàê, â 1899 ãîäó îò äâóõ ðàçíûõ èíôîðìàòîðîâ ðóññêèé ñëàâèñò À.È. ßöèìèðñêèé çàïèñàë â Ðóìûíèè äâà áëèçêèõ âàðèàíòà «×åðíîé øàëè». Ó÷åíûé ïîñ÷èòàë, ÷òî óñëûøàííûå è çàïèñàííûå èì ïåñíè ÿâëÿëèñü òåì îðèãèíàëîì, êîòîðûé áûë èñïîëüçîâàí Ïóøêèíûì ïðè íàïèñàíèè èçâåñòíîãî ðîìàíñà. Òîãäà êàê äåëî îáñòîÿëî ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò: îáà âàðèàíòà âîñõîäÿò ê ïåðâîìó ìîëäàâñêîìó ïåðåâîäó ïóøêèíñêîãî òåêñòà, îñóùåñòâëåííîìó Êîíñòàíòèíîì Íåãðóöè â 1837 ã.

Àâòîð ñòàòüè «Ôîëüêëîðèçàöèÿ ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà» Â.Ì. Ñèäåëüíèêîâ îòìå÷àåò: «Ëþáèò íàðîä è ñêàçêè Ïóøêèíà. Îñîáåííî ïîïóëÿðíà «Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå».  ñáîðíèêå À.Í. Àôàíàñüåâà «Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè», åñòü, íàïðèìåð, ñêàçêà, î÷åíü áëèçêàÿ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ ïóøêèíñêîìó òåêñòó. Òàêîé æå ïåðåñêàç ìû âñòðå÷àåì è â ñáîðíèêå «Ñêàçêè è ïðåäàíèÿ Ñåâåðíîãî êðàÿ».

Åñòü îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî íåêîòîðûå ñöåíû èç «Ãàâðèèëèàäû» è ïîýìû «Öûãàíû» âîñõîäÿò ê ìîëäàâñêîìó ôîëüêëîðó. Ñóùåñòâóþò ýòíîãðàôè÷åñêèå ïàðàëëåëè ê «Ñêàçêå î öàðå Ñàëòàíå, «Ñêàçêå î ìåðòâîé öàðåâíå è î ñåìè áîãàòûðÿõ», õîòÿ ïîäîáíûå ñþæåòû áûòîâàëè è íà Ðóñè.

Çàíèìàòüñÿ «àðõåîëîãèåé ïóøêèíñêèõ ñòðîê», äîïûòûâàòüñÿ, ÷òî èìåííî ïîñëóæèëî èñòî÷íèêîì, ïåðâîîñíîâîé, íåáëàãîäàðíîå äåëî. Ïóøêèí ïîèñòèíå óíèâåðñàëåí, áëèçîê ñåðäöó ðóññêèõ, ìîëäàâàí, íåíöåâ, ëàòûøåé èëè æå êàçàõñêèõ àêûíîâ, îõîòíî èñïîëíÿâøèõ åãî ïðîèçâåäåíèÿ íà ñâîé ìàíåð.

Âîò è äëÿ íàñ, ïðèäíåñòðîâöåâ, ïðåäñòàâëÿòü íà ñâîåé çåìëå Ïóøêèíà àáñîëþòíî åñòåñòâåííî. Òàê è âèäèøü ïîýòà â Òèðàñïîëå, Áåíäåðàõ, ðàçûñêèâàþùèì â Êàóøàíàõ ðàçâàëèíû ëåòíåé ðåçèäåíöèè áóäæàêñêèõ õàíîâ, ñëóøàþùèì äîéíó ñðåäè ìîëäàâàí, êî÷óþùèì ïî Áåññàðàáèè âìåñòå ñ öûãàíàìè.

Ñàì ïîýò àêòèâíî ïîäïèòûâàëñÿ ìåñòíûìè âïå÷àòëåíèÿìè, íàøåäøèìè îòðàæåíèå â åãî þæíîì öèêëå, â ïîýìå «Ïîëòàâà», ãäå ãîâîðèòñÿ î Áåíäåðàõ, â «Öûãàíàõ», «Êèðäæàëè» Âñå ýòè âåùè èìåþò ïîä ñîáîé ðåàëüíóþ îñíîâó. Òàê, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñóùåñòâîâàë èñòîðè÷åñêèé ïðîòîòèï, Ãåîðãèé Êèðäæàëè, ñ êîòîðûì Ïóøêèí ÿêîáû äàæå áûë çíàêîì. Êàê ïèñàë ïîëüñêèé àâòîð Ì. ×àéêîâñêèé: «Èìÿ Êèðäæàëè õîðîøî èçâåñòíî â ïðèäóíàéñêèõ êðàÿõ; åãî ðàçáîè è ïîäâèãè íàäîëãî îñòàëèñü â ïàìÿòè æèòåëåé». Òàêèì îáðàçîì, ïîýçèÿ Ïóøêèíà ñïîñîáñòâîâàëà ñîõðàíåíèþ òåõ èëè èíûõ èñòîðè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ ëèáî óñòíîãî òâîð÷åñòâà.

Áëàãîäàðÿ Ïóøêèíó ìû, â ÷àñòíîñòè, óçíàåì, ÷òî óæå â XVIII ñòîëåòèè, âî âðåìåíà Ïðóòñêîãî ïîõîäà Ïåòðà I, â ðåãèîíå áûòîâàëè ïðåäàíèÿ î êóðãàíàõ, î ïðîêëÿòîì çîëîòå. Îäíî èç òàêèõ ñêàçàíèé çàïèñàíî ôðàíöóçîì Ìîðî-äå-Áðàçå, ñî÷èíåíèå êîòîðîãî ïåðåâåë Ïóøêèí.  íåì ïîâåñòâóåòñÿ î ïîãðåáàëüíîé êàìåðå, óñûïàëüíèöå ñ ñîêðîâèùàìè, ñäåëàííîé â êóðãàíå «Õàí-Òàïåñè» èëè «Ìîâèëà Ðýáèÿ» (ïî-ìîëäàâñêè êóðãàí «ìîâèëà», ïî-òàòàðñêè òàïåñè). Âñå, êòî õîòåë ïðîíèêíóòü â ñîêðîâèùíèöó, «óìåðëè ïðåæäå, íåæåëè ìîãëè âûíóòü õîòü îäèí êàìåíü çàãðàæäåííîãî âõîäà».  ïðèäíåñòðîâñêèõ ñåëàõ äî ñèõ ïîð áûòóþò èñòîðèè î «çîëîòå ìåðòâåöîâ», ïðîêëÿòîì áîãàòñòâå, êîòîðîå ïðèíîñèò íàøåäøèì îäíè íåñ÷àñòüÿ, à òî è âîâñå íå äàåòñÿ â ðóêè.

Áåçóñëîâíî, ê òîìó, ÷òî îïèñûâàåò â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ âåëèêèé ïîýò, íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ ñëèøêîì áóêâàëüíî, êàê è ê íåìó ñàìîìó â íàðîäíîé èíòåðïðåòàöèè. Îáðàç Ïóøêèíà íàñòîëüêî îïîýòèçèðîâàí, ÷òî ìû ïîðîé äàæå íå çàäóìûâàåìñÿ, íàñêîëüêî îí óñëîâåí. Òàê è âèäèì ñîçäàòåëÿ «Ðóñëàíà è Ëþäìèëû» ñ âüþùèìèñÿ, ñìîëÿíûìè âîëîñàìè, ñ áàêåíáàðäàìè Íî âîò ÷òî ïèñàë îá ýòîì æå ïåðèîäå íàø ñòàðøèé êîëëåãà, Áîðèñ ×åëûøåâ, â íåáîëüøîé êíèãå «Ðóññêèå ïèñàòåëè â Ìîëäàâèè»: «Èíîãäà, íàäåâ òóðåöêóþ ôåñêó èëè êðàñíóþ åðìîëêó íà îáðèòóþ ãîëîâó (ïîáðèëè ïîñëå ïåðåíåñåííîé ãîðÿ÷êè), Ïóøêèí óõîäèë çà õîëì, â ñòåïü èëè áðîäèë ïî áåðåãó ðåêè Áûê. Âîçâðàùàëñÿ ñ ëèñòîì áóìàãè, èñïèñàííûì ñòðî÷êàìè ñòèõîâ».

Îïèðàÿñü íà èññëåäîâàíèÿ ïóøêèíèñòîâ, Á.Ä. ×åëûøåâ îïèñûâàåò è çíàêîìñòâî ïîýòà â Áåíäåðàõ ñ êàçàêîì Íèêîëàåì Èñêðîé. Îá Èñêðå Ïóøêèíó ðàññêàçàë È.Ï. Ëèïðàíäè, ÷òî îí, Èñêðà, ÿêîáû âèäåë Êàðëà ÕII. Ïîýò íàñòîÿë íà âñòðå÷å ñî ñòàðûì êàçàêîì. Èñêðà ïîâåäàë, ÷òî åãî åù¸ ìàëü÷èøêîé ìàòü ïîñûëàëà â Âàðíèöêèé ëàãåðü øâåäñêîãî êîðîëÿ îòâîçèòü íà òåëåæêå ìîëîêî, òâîðîã, ÿéöà. Ïîòîì ýòîò ëàãåðü ðàçîðèëè òàòàðû. «Ñòàðèê îïèñàë, êàê âûãëÿäåë Êàðë ÕII, ãäå è ÷òî íàõîäèëîñü òîãäà â Âàðíèöå. Ïîëó÷àëîñü, ÷òî Èñêðå îêîëî ñòà äâàäöàòè ïÿòè ëåò!».

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ïîñåùàë âî âðåìÿ þæíîé ññûëêè ìåñòà íàðîäíûõ ãóëÿíèé, áðîäèë ïî áàçàðàì, ñòàðàÿñü íå âûäåëÿòüñÿ èç òîëïû. Ïî ðàññêàçàì ñîâðåìåííèêîâ, ïîýò, ïåðåîäåòûé â ïðîñòîíàðîäíîå ïëàòüå, çàïèñûâàë íà ÿðìàðêàõ íàðîäíûå ïåñíè, çàñëóøèâàëñÿ ñêàçêàìè. «Ïóøêèí, ïèñàë Ãîðüêèé, áûë ïåðâûì ðóññêèì ïèñàòåëåì, êîòîðûé îáðàòèë âíèìàíèå íà íàðîäíîå òâîð÷åñòâî è ââåë åãî â ëèòåðàòóðó. Îí ñîáèðàë ïåñíè è â Îäåññå, è â Êèøèíåâå, èçó÷àÿ íàðîäíóþ æèçíü, íàðîäíóþ ðå÷ü».

Ãëóáîêî âçâîëíîâàëà Ïóøêèíà òåìà ãàéäó÷åñòâà, çàðîäèâøåãîñÿ â ïåðèîä áîðüáû ìîëäàâñêîãî íàðîäà ñ «ìàãîìåòàíñêèì èãîì», à ýòî è åñòü, êàê ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ãëàâíàÿ òåìà ïðåäàíèé ÕVII ÕVIII âåêîâ.  ëèöå ãàéäóêîâ ïîýò âèäåë íàðîäíûõ ìñòèòåëåé, áëàãîðîäíûõ ðàçáîéíèêîâ. Îòñþäà ïóøêèíñêèå «Áðàòüÿ-ðàçáîéíèêè».

Ïîêèíóâ íàøè êðàÿ, ïîýò åù¸ äîëãî âñïîìèíàë î âðåìåíàõ, êîãäà ó÷àñòâîâàë â õîðîâîäàõ â îêðåñòíîñòÿõ Áåíäåð èëè Êàóøàí, ïðîâîäèë íî÷è ó öûãàíñêèõ øàòðîâ

Æèòåëè èíûõ ñåë åù¸ â ïðîøëîì âåêå âñïîìèíàëè èñòîðèè, ñâÿçàííûå ñ âðåìåíåì, êîãäà ó íèõ ãîñòèë Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷. Âî âñåì ðåãèîíå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïóøêèíñêèõ ìåñò. Ê ïðèìåðó, æèòåëè ïðàâîáåðåæíîãî ñåëà Äîëíà ñâÿçûâàþò îäèí èç ðîäíèêîâ ñ èìåíåì öûãàíêè Çåìôèðû (ïîýìà «Öûãàíû»).

Òèðàñïîëå è òåïåðü âàì ñ ãîòîâíîñòüþ óêàæóò íà äîì, ãäå «îñòàíàâëèâàëñÿ íà íî÷ëåã Ïóøêèí». Íå áåäà, ÷òî òàêèõ äîìîâ îáíàðóæèòñÿ ñðàçó íåñêîëüêî (àâòîðó ýòèõ ñòðîê èçâåñòíî, êàê ìèíèìóì, òðè). Ãëàâíîå ëåãåíäà íå ïåðåñòàåò âîëíîâàòü âîîáðàæåíèå.

Íó è, êîíå÷íî, êàêîå ñåëî, êàêîé ãîðîä áåç «ïóøêèíñêîãî» äóáà? Îïÿòü-òàêè, åñëè ïåðåïèñàòü âñå äóáû, ñ êîòîðûìè íàðîäíàÿ ìîëâà çà äâà ñòîëåòèÿ ñâÿçàëà îáðàç ëþáèìöà ìóç, îêàæåòñÿ, ÷òî Ïóøêèí, íàõîäÿñü â ññûëêå, òîëüêî òåì è çàíèìàëñÿ, ÷òî ñèäåë ïîä äóáàìè.

Îäíàêî íå â ýòîì ëè ñåêðåò «ïóøêèíñêîãî àðõåòèïà»? Äóá ñèìâîë ìèðîâîãî äðåâà âîñïåò Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì â ãëàâíîì ïðîèçâåäåíèè, ñ êîòîðîãî, ñîáñòâåííî, è íà÷èíàåòñÿ âõîæäåíèå ðåáåíêà â ìèð ëèòåðàòóðû. «Ó ëóêîìîðüÿ äóá çåëåíûé » òàêîâà ïðèðîäà ñêàçêè, åå ìàòðè÷íàÿ îñíîâà, åñëè ìîæíî òàê âûðàçèòüñÿ, òàêîâ çà÷èí Çäåñü, ïîä ñåíüþ Ìèðîâîãî Äðåâà, à îòíþäü íå â ìóçåå, íå íà ïüåäåñòàëå, ëîãè÷íåå âñåãî èñêàòü âñòðå÷è ñ ïîýòîì ïîýòîâ.

Ïóøêèí, òàêèì îáðàçîì, íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ðåàëüíîãî è ïîýòè÷åñêîãî ëàíäøàôòîâ, êîòîðûå, êàê ìû âèäåëè, òåñíåéøèì îáðàçîì ïåðåïëåòåíû. Íàïèòàâøèñü ôîëüêëîðîì íàøåãî êðàÿ, ïîýò ñàì ïîðîæäàåò ëåãåíäû, îáîãàùàåò, ðàñöâå÷èâàåò æèçíü.

Ïóøêèí ÿâëåíèå âñåëåíñêîãî ìàñøòàáà. È âñå-òàêè èìåííî îí, êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, ñâÿçûâàåò íàñ ñ ðîäíîé çåìëåé.

Íèêîëàé Ôå÷.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ:

ãàçåòà «Ïðèäíåñòðîâüå» îò 21.08.2021 ã.,

Øêàòóëêà ñàìîöâåòîâ (ïðèäíåñòðîâñêèé ôîëüêëîð),

Сказки Александра Сергеевича Пушкина. Список произведений

Александр Сергеевич Пушкин внес неоценимый вклад в развитие русской литературы. Это величайший поэт всех времен. Произведения А.С.Пушкина – золотой фонд русской литературы, богатство и гордость русского народа. Название сказок Пушкина, поэм, стихов хорошо известны не только в России. Весь мир знаком с творчеством великого поэта, драматурга, писателя.

Пушкин Александр Сергеевич

/1799, Москва — 1837, Петербург/

Читаем сказки Пушкина. Полный список произведений

Руслан и Людмила

Сказка о рыбаке и рыбке

Сказка о попе и о работнике его Балде

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

Сказка о золотом петушке

Песнь о Вещем Олеге

У лукоморья дуб зелёный

Сказка о царе Салтане

Сказка о медведихе

Царь Никита и сорок его дочерей

Перейти в раздел «Народные сказки»

Пушкин. Жизнь

Александр Сергеевич родился в 1799 году. Обучение будущего поэта началось в домашних условиях, благодаря французским гувернерам Пушкин с юных лет отлично говорил по-французски и полюбил книги. Основное обучение проходило в Царскосельском лицее. Именно там начинается творчество великого Пушкина. Товарищи и учителя первыми знакомятся с его работами. В лицее Александр Сергеевич написал первые строки к поэме «Руслан и Людмила», а закончил её лишь спустя три года.

Несмотря на колкости юного Пушкина, которые испытывали на себе его товарищи, они хорошо отзывались нем. Самым близким другом с вступительных экзаменов и до конца жизни был Иван Иванович Пущин.

Все жизненные этапы, путешествия, мысли и эмоции поэт и драматург отразил в своих трудах. У Александра Сергеевича с его супругой было четверо детей. Потомки величайшего писателя сегодня живут в разных уголках мира.

Зимой 1837 года писатель был смертельно ранен. Поводом для дуэли стала жена Пушкина Наталья Николаевна, которая, по слухам завистников, имела роман с Ж. Дантесом.

Произведения Пушкина – великое наследство русского народа

С работами Александра Сергеевича знаком каждый человек нашей необъятной Родины. В школах посвящают занятия и творческие вечера. В педагогических университетах произведениям Пушкина уделяется особое внимание. В театрах ставятся спектакли, актеры часто со сцены читают стихи и цитируют Александра Сергеевича. Кино экранизирует свое видение творчества гения.

Герои его произведений стали любимыми для людей разных поколений. И практически каждый может вспомнить строки из поэмы «Руслан и Людмила» или бессмертного романа «Евгений Онегин». Эти огромные произведения в стихах читаются и запоминаются очень легко.

Читатели и книголюбы признаются, что перечитывают его произведения, каждый раз открывают что-то новое. Произведения, не вошедшие в обязательную школьную программу, вызывают не меньший интерес и любовь потомков. Название сказок Пушкина, его романов, поэм и стихов близки и знакомы русскому человеку.

Пушкин для детей

Если иностранцы думают, что творчество Александра Сергеевич входит в сердца русских с прочтением Евгения Онегина, они очень ошибаются. С ранних детских лет родители знакомят своих малышей со сказками Пушкина. Причем не только по книгам. В основу фильмов для детей и мультфильмов советского периода легли сказки Пушкина. Полные названия их оставались такими, какими их задумал автор.

И хотя сегодня детям представлен огромный выбор сказок, мультфильмов и книг, родители и педагоги не забывают о проверенных годами произведениях. Хорошо запоминаются, развивают фантазию и учат добру все сказки Пушкина. Список названий любимых произведений каждый определяет самостоятельно.

Сказки Пушкина

Как и положено автору сказок, Пушкин учит через них самым главным вещам: доброте, терпению и вере в чудеса. Каждая сказка – повод задуматься для взрослого человека.

Сказки Александра Сергеевича отличаются не только яркостью образов и характеров. Главная отличительная черта – гармоничность стихотворной формы. Название сказок Пушкина очень понятны и приоткрывают тайну содержания. Не все современные сказки придерживаются этого принципа, название некоторых остается непонятным даже после прочтения текста. Если читатель запамятовал, какие есть сказки Пушкина, названия их с удовольствием напомним:

«Жених».

«Сказка о медведихе».

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

«Сказка о попе и работнике его Балде».

«Сказка о рыбаке и рыбке».

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне-Лебеди».

«Сказка о золотом петушке».

«Царь Никита и сорок его дочерей».

«Амур и Гимней».

Вдохновение и сказки

Сказки относятся к расцвету творчества Пушкина. Смысл, закладываемый автором, описание борьбы добра и зла изначально были рассчитаны на взрослых. Но вскоре золотой петушок, золотая рыбка, прекрасная Лебедь, богатыри, белочка и остальные герои и персонажи сказок завоевали детские сердца и прочно обосновались в детской литературе.

Александр Сергеевич Пушкин очень точно подмечал быт, культуру, образы народа и переносил их в свои сказки. Фольклором дышит каждое его творение. В те годы основная передача народной мудрости шла по устному каналу, а писатель смог увековечить русский народный фольклор в своих произведениях. Название сказок Пушкина навсегда останется в сердцах русских людей.

———————————————-

Сказки Пушкина.

Читаем бесплатно онлайн

Читать сказки других известных авторов

Ê 195-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Àôàíàñüåâà (1826-1871), ñîáèðàòåëÿ è èññëåäîâàòåëÿ ðóññêîãî ôîëüêëîðà, èñòîðèêà ðóññêîé ëèòåðàòóðû.

«×òî çà ïðåëåñòü ýòè ñêàçêè! Êàæäàÿ åñòü ïîýìà!» — ïèñàë Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí.

È ÷åãî òîëüêî íå áûâàåò â ñêàçêàõ! Ðóññêèé íàðîä ïðèäóìûâàë òàêèå öàðñòâà-ãîñóäàðñòâà, â êîòîðûõ òåêëè ìîëî÷íûå ðåêè ñ êèñåëüíûìè áåðåãàìè, âîëøåáíûå ïå÷è ñàìè ïåêëè õëåáà è ïèðîãè, à ñëàäîñòè ðîñëè ïðÿìî íà äåðåâüÿõ. Òîëüêî â ñêàçêàõ êóðû íåñëè çîëîòûå ÿéöà, à äåâèöû áûëè òàê õîðîøè, ÷òî íè â ñêàçêå ñêàçàòü, íè ïåðîì îïèñàòü. !

Ñêàçêà ó÷èò, ÷òî ïî æèçíè íóæíî áûòü äîáðûì, ÷åñòíûì, ùåäðûì ÷åëîâåêîì.

Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè, ñîáðàííûå À.Í. Àôàíàñüåâûì, — ìóäðûå è ïîó÷èòåëüíûå, ñìåøíûå è ãðóñòíûå, íàèâíûå è ëóêàâûå, íî âñåãäà ÷àðóþùèå, óâëåêàþùèå â ñâîé âîëøåáíûé ìèð.

ýòîì ñêàçî÷íîì ìèðå ëÿãóøêà ìîæåò áûòü öàðåâíîé, à ëèñà — èñïîâåäíèöåé, ãäå æèâóò-ïîæèâàþò Êðîøå÷êà-Õàâðîøå÷êà, Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ è Êîùåé Áåññìåðòíûé, ãäå èãðàþò ãóñëè-ñàìîãóäû, à çîëîòàÿ ðûáêà èñïîëíÿåò ëþáûå çàâåòíûå æåëàíèÿ.

À ãëàâíûé íàø ñîáèðàòåëü îòå÷åñòâåííûõ ñêàçîê — Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ, öåíèòåëü ðóññêîãî ôîëüêëîðà, èññëåäîâàòåëü äóõîâíîé êóëüòóðû ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, èñòîðèê è ëèòåðàòóðîâåä, çà ñâîþ êîðîòêóþ æèçíü óñïåë ñêàçàòü ìèðó âñ¸, ÷òî õîòåë, è áëàãîäàðÿ åìó, ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ áîãàòûì ñêàçî÷íûì íàñëåäèåì ðóññêîãî íàðîäà.

«Â íåêîòîðîì öàðñòâå, â íåêîòîðîì ãîñóäàðñòâå… Æèëè-áûëè…» Ýòî âñå ïðèñêàçêè, çà÷èíû ê ñêàçêàì ìû ÷èòàëè è íå çàäóìûâàëèñü, îòêóäà æå âçÿëèñü âñå ýòè ñêàçêè, êòî èõ ïðèäóìàë, êòî ââåë â æèçíü, ïóñòèë ñòðàíñòâîâàòü ïî ñâåòó. Ëåøèå, âîäÿíûå, âåäüìû, ìà÷åõè, Èâàíû-äóðàêè èëè öàðåâè÷è, Âàñèëèñû Ïðåìóäðûå èëè Ïðåêðàñíûå, Ìàðüè Ìîðåâíû, êîðîëåâíû, öàðè, ðûöàðè, áðàâûå áîãàòûðè, Çìåè-Ãîðûíû÷è, Áàáû-ßãè è ðàçíîå-ðàçíîå çâåðü¸.

Íàðîäíûå ïîáàñåíêè ñîáèðàëèñü è èçäàâàëèñü è ïðè Ïóøêèíå, è äî íåãî. Íî ýòî áûëè ëþáèòåëüñêèå óïðàæíåíèÿ ñ÷àñòëèâöåâ ïðàçäíûõ, çàáàâû è äîñóãè ïðåñûùåííûõ ëèòåðàòîðîâ. Àôàíàñüåâ ñòàë ïåðâûì ñåðüåçíûì èññëåäîâàòåëåì, èçäàâøèì ðóññêèé ôîëüêëîð íå òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó íàó÷íî, íî è íàèáîëåå ïîëíî.

×òî æå êàñàåòñÿ ãëàâíîãî íàñëåäñòâà, êëàäà, äîáûòîãî èç êîëîäöà âðåìåíè, òî ýòèì áîãàòñòâîì, äàæå íå ñîçíàâàÿ òîãî, âëàäååì ìû âñå, ïîòîìó ÷òî «ñêàçêè Àôàíàñüåâà» âïëåëèñü â ñîçíàíèå Ðîññèè íå ìåíüøå, ÷åì ñòèõè Ïóøêèíà!

Íè îäíà äåòñêàÿ æèçíü íå îáõîäèòñÿ áåç ñêàçîê. È ñêàçêè Àôàíàñüåâà áûëè ñàìûå ðàçíûå: îò ñòðàøíûõ, ïðî âåäüì, óïûðåé è ìåðòâåöîâ, äî ñàìûõ äåòñêèõ — ïðî Êîëîáêà, Òåðåì-òåðåìîê, Çàþøêèíó èçáóøêó èëè Æàð-ïòèöó.

Íî êàê íàðîäíûå ñêàçêè ïîïàëè â íàøè ëþáèìûå êíèæêè, êîòîðûå ìû ÷èòàåì è ïî÷èòàåì ñ äåòñòâà, ðåäêî êòî çàäóìûâàëñÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ — íàø äîáðûé çíàêîìåö ñ ìëàäåí÷åñòâà, ìû ñ êîëûáåëè çíàåì åãî.

Âåäü âñå ðóññêèå ñêàçêè, êîòîðûå íàì ÷èòàëè ðîäèòåëè, äåäóøêè è áàáóøêè è êîòîðûå ìû ïðî÷ëè ñàìè, âñå îíè èçäàíû Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì. Ïî÷òè âñå ñáîðíèêè ôîëüêëîðà, âûøåäøèå â Ðîññèè çà ïîñëåäíèå ïîëòîðà ñòîëåòèÿ, îñíîâûâàþòñÿ íà «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçêàõ À.Í. Àôàíàñüåâà».

Ñþæåòû íåêîòîðûõ ñêàçîê èç íàðîäà ïîçæå áûëè ïåðåîñìûñëåíû, ïåðåðàáîòàíû è îáðåëè àâòîðñòâî ñ èìåíåì, êàê íàïðèìåð, ñêàçêà î Çîëîòîé ðûáêå èëè Âåðëèîêå.

Çà êàæäîé ñêàçêîé, äàæå åñëè îíà âåñüìà ïðîñòðàííî ïîäïèñàíà êàê «íàðîäíàÿ», åñòü áîëåå êîíêðåòíîå ëèöî.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ âîò òà êëþ÷åâàÿ ôèãóðà â ìèðå ñêàçîê ñêàçî÷íèê, õîòÿ è íå ïèñàòåëü.

Íî â ÷åì æå òîãäà åãî çàñëóãà? À â òîì, ÷òî îí ýòè ñêàçêè ñîáðàë èç ðàçðîçíåííûõ èñòî÷íèêîâ, îòðåäàêòèðîâàë, êëàññèôèöèðîâàë è íàïå÷àòàë. ×åðåç åãî ðóêè ïðîøëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëà, è îí ïðîäåëàë êîëîññàëüíóþ ðàáîòó.

êíèãå «À ðàññêàçàòü òåáå ñêàçêó», ïîñâÿùåííîé Àôàíàñüåâó, Âëàäèìèð Èëüè÷ Ïîðóäîìèíñêèé, ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ è áèîãðàôè÷åñêèõ êíèã íàïèñàë:

«Øåñòüñîò ñêàçîê íå ñî÷èíåííûõ íà ìàíåð íàðîäíûõ è íå ïåðåäåëàííûõ íà ëèòåðàòóðíûé ìàíåð, øåñòüñîò ïîäëèííûõ íàðîäíûõ ñêàçîê ïðèíåñ íàì â ñâîèõ ñóíäóêàõ Àôàíàñüåâ».

Ñîêðîâèùà, îòêðûòûå Àôàíàñüåâûì, áåñöåííû. Ìèð äî ñèõ ïîð íå çíàåò äðóãîãî ñîáðàíèÿ èñòèííî íàðîäíûõ, êîëîðèòíûõ ñêàçîê, êîòîðîå ïî áîãàòñòâó ìîæíî ñðàâíèòü ñ òåì, ÷òî ñîáðàë è ñèñòåìàòèçèðîâàë ñêðîìíûé ðàáîòíèê àðõèâà.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ áûë áëàãîðîäíûì è ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì. È æèçíü îí ïðîæèë áëàãîðîäíóþ, íî ñêðîìíóþ, ïîýòîìó ìû íå íàõîäèì íà åå ñòðàíèöàõ áîãàòûðñêèõ ïîäâèãîâ èëè ïûëêèõ ñòðàñòåé.

Ðîäèëñÿ Àôàíàñüåâ 23 èþëÿ 1826 ãîäà â óåçäíîì ãîðîäêå Áîãó÷àðå Âîðîíåæñêîé ãóáåðíèè â íåáîãàòîé ïðîâèíöèàëüíîé äâîðÿíñêîé ñåìüå, â êîòîðîé âûñîêî öåíèëîñü îáðàçîâàíèå.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïèñàë: «Îòåö ìîé, õîòÿ ñàì áûë âîñïèòàí íà ìåäíûå äåíüãè, íî óâàæàë îáðàçîâàíèå â äðóãèõ. Îòåö ëþáèë ÷òåíèå è ïîñòîÿííî âûïèñûâàë ëó÷øèå æóðíàëû. Îí ñïðàâåäëèâî ïî÷èòàëñÿ çà ñàìîãî óìíîãî ÷åëîâåêà â óåçäå».

Ñ ðàííèõ ëåò ó Àëåêñàíäðà ïîÿâèëñÿ èíòåðåñ ê ÷òåíèþ, áëàãî äîìàøíÿÿ îáñòàíîâêà áûëà äîâîëüíî áëàãîïðèÿòíà, à îò äåäóøêè, ÷ëåíà Áèáëåéñêîãî îáùåñòâà, ñîõðàíèëàñü äîâîëüíî áîëüøàÿ áèáëèîòåêà.

11 ëåò îòåö îïðåäåëèë Àëåêñàíäðà Âîðîíåæñêóþ ãèìíàçèþ, êîòîðàÿ ñîäåðæàëà òèïè÷íûå ÷åðòû äîðåôîðìåííîé ñðåäíåé øêîëû: íàä ó÷åíèêàìè «âèñåë» ãèìíàçè÷åñêèé óñòàâ ñ ïðàâîì ñå÷ü ðîçãàìè äî 4 êëàññà è ñ ïîñòîÿííîé òåíäåíöèåé íà÷àëüñòâà ñå÷ü äî 5-ãî. Îäíàêî ðåçêîñòü óñòàâà ñìÿã÷àëàñü îòñóòñòâèåì ñòðîãîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè åãî èñïîëíåíèÿ. Ñåðüåçíûé è âïå÷àòëèòåëüíûé Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ âñåãäà áûë îäíèì èç ïåðâûõ ó÷åíèêîâ ãèìíàçèè, óäîâëåòâîðÿÿ ñâîþ ëþáîçíàòåëüíîñòü ÷òåíèåì êíèã íà êàíèêóëàõ.

Çàêîí÷èâ ñ îòëè÷íûìè óñïåõàìè ãèìíàçèþ, Àôàíàñüåâ ïîñòóïèë íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå áûëè çàëîæåíû òå âçãëÿäû, êîòîðûå â äàëüíåéøåì îòðàçèëèñü íà âñåõ ñòîðîíàõ åãî äåÿòåëüíîñòè.

Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ ñëóøàë ëåêöèè, ìíîãî ÷èòàë, íà÷àë ñîáèðàòü ñâîþ áèáëèîòåêó, âåñòè äíåâíèê, â êîòîðûé çàíîñèë îïèñàíèå ãëàâíûõ ñîáûòèé æèçíè òîãäàøíåãî îáùåñòâà.

Îñîáóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè âçãëÿäîâ Àôàíàñüåâà ñûãðàë Ê.Ä. Êàâåëèí, ïîä âîçäåéñòâèåì êîòîðîãî Àëåêñàíäð ñòàíîâèòñÿ ñòîðîííèêîì èñòîðèêî-þðèäè÷åñêîé øêîëû è ïèøåò ðÿä ñòàòåé.

Îäíàêî, â êîíöå îáó÷åíèÿ Àôàíàñüåâ ïîä âëèÿíèåì ëåêöèé Ô.È. Áóñëàåâà ïåðåõîäèò ê èçó÷åíèþ ôîëüêëîðà.

Îêîí÷èâ óíèâåðñèòåò â 1848 ãîäó, îí ïðåïîäàåò ñëîâåñíîñòü è ðóññêóþ èñòîðèþ, à ãîä ñïóñòÿ ïîñòóïàåò íà ñëóæáó â àðõèâ.

Ìíîãîëåòíÿÿ ðàáîòà â Ìîñêîâñêîì Ãëàâíîì Àðõèâå Ìèíèñòåðñòâà Èíîñòðàííûõ Äåë íà ïîñòó ïðàâèòåëÿ äåë Êîìèññèè ïå÷àòàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàìîò è äîãîâîðîâ îïðåäåëèëà îñíîâíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè Àôàíàñüåâà: ïîèñê, èññëåäîâàíèå è ïóáëèêàöèÿ íàèáîëåå èíòåðåñíûõ èñòîðè÷åñêèõ, ôîëüêëîðíûõ è ëèòåðàòóðíûõ ìàòåðèàëîâ.

öåëîì æå ïåðèîä ñëóæáû â àðõèâå áûë ñàìûì ïëîäîòâîðíûì è ñ÷àñòëèâûì äëÿ Àôàíàñüåâà, òàê êàê îí èìåë íå òîëüêî îáåñïå÷èâàþùåå åãî ìàòåðèàëüíî ìåñòî, íî è âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé ðàáîòîé, æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ñîáèðàíèåì áèáëèîòåêè, à òàêæå âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ ó÷åíûìè, çàíèìàþùèìèñÿ ðóññêîé èñòîðèåé.

Ìàòåðèàëû àðõèâà ñòàëè îñíîâîé äëÿ ìíîãèõ ñòàòåé Àôàíàñüåâà. Åãî ëèòåðàòóðíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âûðàçèëàñü â îãðîìíîì ÷èñëå (äî 70) êðèòè÷åñêèõ ñòàòåé þðèäè÷åñêîãî, èñòîðè÷åñêîãî è èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîãî ñîäåðæàíèÿ.

1850-60-å ãîäû Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ áûë àêòèâíûì ñîòðóäíèêîì æóðíàëîâ, è ñîõðàíèëîñü äîâîëüíî ìíîãî ïèñåì ê íåìó ðåäàêòîðîâ æóðíàëîâ.

Îíè, êàê âèäíî, î÷åíü äîðîæèëè åãî ñòàòüÿìè è ðåöåíçèÿìè, âñåãäà äåëüíûìè, ñåðüåçíûìè è âìåñòå ñ òåì æèâî è ëèòåðàòóðíî íàïèñàííûìè.

Íàó÷íûå èçûñêàíèÿ Àôàíàñüåâà âñå áîëüøå óõîäÿò â ñòîðîíó èçó÷åíèÿ âîïðîñîâ íàðîäíîãî ïîýòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà è ìèôîëîãèè.

Íå ïîñëåäíþþ ðîëü â æèçíè Àôàíàñüåâà ñûãðàëî åãî îêðóæåíèå. Ýòî ñåìüÿ âåëèêîãî ðóññêîãî àêòåðà Ìèõàèëà Ñåìåíîâè÷à Ùåïêèíà. À ÷åðåç íèõ Àôàíàñüåâ ïîçíàêîìèëñÿ è ñ äðóãèìè èçâåñòíûìè ëþäüìè, òàêèìè êàê Í.Â. Ãîãîëü, Ñ.Ò. Àêñàêîâ, Ò.Ã. Øåâ÷åíêî, È.Ñ. Òóðãåíåâ, Ò.Í. Ãðàíîâñêèé.

Ïåðâîé ðàáîòîé Àôàíàñüåâà â îáëàñòè ñëîâåñíîñòè áûëà ñòàòüÿ «Äîïîëíåíèÿ è ïðèáàâëåíèÿ ê ñîáðàíèþ «Ðóññêèõ íàðîäíûõ ïîñëîâèö è ïðèò÷åé», èçäàííîìó È. Ñíåãèðåâûì (1850).  èññëåäóåìûõ ïîñëîâèöàõ è ïîãîâîðêàõ Àôàíàñüåâ, ïðåæäå âñåãî, èçó÷àë ñëåäû ïîñòðîåíèÿ ðîäîâîãî áûòà ñëàâÿí.

Ñëåäóþùèå ñòàòüè âûõîäèëè îäíà çà äðóãîé â 1851-1855 ãîäàõ â ðàçëè÷íûõ ïîïóëÿðíûõ è ñïåöèàëüíûõ èçäàíèÿõ: «Îá àðõåîëîãè÷åñêîì çíà÷åíèè «Äîìîñòðîÿ», «Äåäóøêà äîìîâîé», «Âåäóí è âåäüìà», «Ðåëèãèîçíî-ÿçû÷åñêîå çíà÷åíèå èçáû ñëàâÿíèíà», «Êîëäîâñòâî íà Ðóñè â ñòàðèíó» è äð. Òàê ñîâåðøåííî ÷åòêî è îïðåäåëåííî Àôàíàñüåâ îáîçíà÷èë êðóã ñâîèõ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ ôîëüêëîðèñòèêà è ýòíîãðàôèÿ, «àðõåîëîãèÿ ðóññêîãî áûòà».

Æèâàÿ íàòóðà Àôàíàñüåâà è åãî îáùåñòâåííûé èíòåðåñ ïðîÿâëÿëèñü íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè, åãî èññëåäîâàíèÿ íå îò÷óæäàëè åãî îò ñîâðåìåííîé æèçíè — îí ãîðÿ÷î îòêëèêàëñÿ íà âñå ãëàâíûå âîïðîñû. Îäíàêî Àôàíàñüåâà íåëüçÿ îäíîçíà÷íî ïðè÷èñëèòü ê òîìó èëè èíîìó ñîîáùåñòâó, åìó êàê èññëåäîâàòåëþ è èçäàòåëþ ñëàâÿíñêîãî ôîëüêëîðà áûëè áëèçêè èäåè ñëàâÿíîôèëîâ.

Êðóã åãî áëèçêèõ çíàêîìûõ áûë íåâåëèê: Àôàíàñüåâ ñõîäèëñÿ ñ ëþäüìè íå î÷åíü ëåãêî.  öåëîì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êðóã åãî îáùåíèÿ ñîñòàâëÿëè ìîñêîâñêèå áèáëèîôèëû, ñîáèðàòåëè, èçäàòåëè, ëèòåðàòîðû, ïèñàòåëè, ïóáëèöèñòû, ó÷åíûå, ïåðåâîä÷èêè, àðõèâèñòû, ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.

êîíöå 1850-õ Àôàíàñüåâ ñ Íèêîëàåì Ùåïêèíûì, ñûíîì ïðîñëàâëåííîãî àêòåðà Ìèõàèëà Ùåïêèíà, íà÷èíàåò èçäàâàòü îäèí èç ïåðâûõ â Ðîññèè êíèãîâåä÷åñêèõ æóðíàëîâ «Áèáëèîãðàôè÷åñêèå çàïèñêè». Îôèöèàëüíûì ðåäàêòîðîì-èçäàòåëåì ÷èñëèëñÿ Ùåïêèí, õîòÿ íà äåëå äóøîé æóðíàëà áûë Àôàíàñüåâ.

1855 ãîäó Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ïðèñòóïèë ê ïðåäïðèÿòèþ, êîòîðîå ñòàëî äåëîì âñåé åãî æèçíè, ê èçäàíèþ ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê. Ýòî áûë ïåðâûé îïûò íàó÷íîãî èçäàíèÿ ñêàçîê ñ êîììåíòàðèÿìè.

Ðàáîòà ïî ñáîðó, îòáîðó è ïðîñåèâàíèþ ôîëüêëîðíîãî ìàòåðèàëà âåëàñü äîëãîå âðåìÿ. Îíè âûõîäèëè ïîñòåïåííî, âîñåìüþ âûïóñêàìè, è ñðàçó æå ñíèñêàëè îäîáðåíèå ÷èòàòåëåé.

Èçâåñòíûé ó÷åíûé-ÿçûêîâåä Ñðåçíåâñêèé ïèñàë Àôàíàñüåâó: «Êòî èç ðóññêèõ ëþáèòåëåé ñâîåé íàðîäíîé ïîýçèè íå ñêàæåò Âàì ãðîìêî èëè ïðî ñåáÿ äóøåâíîãî ñïàñèáî çà íà÷àëî Âàøåãî ïðåêðàñíîãî òðóäà î ðóññêèõ ñêàçêàõ?  ýòî øèðîêîå ìîðå ïóñòèëèñü Âû â äîáðûé ÷àñ è â äîáðîé ëàäüå, çàïàñøèñü, êàê äëÿ Öàðüãðàäà, è ñíàñòÿìè, è áðàøíîì, è, âåðíî, âûâåçåòå èç-çà íåãî íå îäíó äîðîãóþ áàãðÿíèöó. Äàé Áîã Âàì âñåãî õîðîøåãî íà âñåì Âàøåì ïóòè».

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ æèë, ðàáîòàë è íå åçäèë ïî äàë¸êèì äåðåâíÿì, çàïèñûâàÿ ñáèâ÷èâûå ðàññêàçû ðóññêèõ áàáóøåê. Îí ñîçäàë óíèêàëüíîå ñîáðàíèå îòå÷åñòâåííîãî ôîëüêëîðà óñèëèåì çäðàâîé ìûñëè, âûíåñ íà ñâåò òî, ÷òî ïðåáûâàëî â íåáðåæåíèè.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñêàçî÷íûõ òåêñòîâ áûëà ïî÷åðïíóòà â àðõèâàõ; ñâîè çàïèñè, ñäåëàííûå â ïðîöåññå ðàáîòû íàä ñëîâàð¸ì, ïðåäîñòàâèë Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äàëü; ïðèãîäèëèñü ìàòåðèàëû äðóãèõ ñîáèðàòåëåé è îòäåëüíûå íåìíîãî÷èñëåííûå íàáëþäåíèÿ ñàìîãî Àôàíàñüåâà. Âåñü îãðîìíûé ìàòåðèàë íóæíî áûëî îñìûñëèòü, îáðàáîòàòü, êëàññèôèöèðîâàòü, ñòðóêòóðèðîâàòü ïðèâåñòè â ïîðÿäîê. È ýòà ðàáîòà áûëà ñäåëàíà.

Ïåðâîå èçäàíèå «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçîê» âûõîäèëî îòäåëüíûìè âûïóñêàìè ñ 1855 ïî 1863 ãîä, îíè íàïîëíÿëèñü åù¸ ïðîèçâîëüíî, ïðîñòî ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ òåêñòîâ, 600 ñêàçîê óìåñòèëèñü â 8 âûïóñêîâ ýòî áûëî ñàìîå ïîëíîå èçäàíèå ñêàçîê íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà åå ïðåäåëàìè.

Íàïðèìåð, áðàòüÿ Ãðèìì, âûïóñòèâøèå ñáîðíèê «Íåìåöêèõ ñêàçîê» íåñêîëüêî ðàíüøå, ïîìåñòèëè â íåãî ñêàçîê ïî÷òè âòðîå ìåíüøå. Ïåðâûé ñáîðíèê õàðàêòåðèçîâàëñÿ òåì, ÷òî â íåì íå áûëî äåëåíèÿ ñêàçîê ïî êàêèì-ëèáî ïðèçíàêàì.

Ïðè ïîäãîòîâêå âòîðîãî èçäàíèÿ «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ñêàçîê» Àôàíàñüåâ ïðîäóìàë è îñóùåñòâèë äåëåíèå «ñêàçî÷íîãî» ìàòåðèëà ïî ðàçäåëàì è ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé óæå ñòðîéíóþ ñèñòåìó ñ íàó÷íûì êîììåíòàðèåì àâòîðà.

Âîò íåáîëüøàÿ âûäåðæêà èç ïðåäèñëîâèÿ À.Í.Àôàíàñüåâà êî âòîðîìó èçäàíèþ: «Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè ðàñêðûâàþò ïðåä íàìè îáøèðíûé ìèð. Ïîâåðüÿ è ïðåäàíèÿ, âñòðå÷àåìûå â íèõ, ãîâîðÿò î ñòàðèííîì äîèñòîðè÷åñêîì áûòå ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí; îëèöåòâîðåííàÿ ñòèõèÿ, âåùèå ïòèöû è çâåðè, ÷àðû è îáðÿäû, òàèíñòâåííûå çàãàäêè, ñíû è ïðèìåòû âñå ïîñëóæèëî ìîòèâàìè, èç êîòîðûõ ðàçâèëñÿ ñêàçî÷íûé ýïîñ, ñòîëüêî ïëåíèòåëüíûé ñâîåþ ìëàäåí÷åñêîþ íàèâíîñòüþ, òåïëîþ ëþáîâüþ ê ïðèðîäå è îáàÿòåëüíîþ ñèëîþ ÷óäåñíîãî».

Àôàíàñüåâûì áûëè âûäåëåíû ñêàçêè î æèâîòíûõ, ìèôîëîãè÷åñêèå ñþæåòû, áûëèííûå è èñòîðè÷åñêèå ñþæåòû, ðàññêàçû î êîëäóíàõ è ìåðòâåöàõ, ñêàçêè ñ áûòîâîé è þìîðèñòè÷åñêîé îêðàñêîé.

×òî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ýòî áûëî ïåðâîå èçäàíèå, â êîòîðîì ñêàçêè áûëè ñèñòåìàòèçèðîâàíû è ïðèíöèï ýòî áûë âûðàáîòàí À.Í. Àôàíàñüåâûì.

Çà ýòè ñêàçêè Àêàäåìèÿ íàóê ïðèñóäèëà Àôàíàñüåâó Äåìèäîâñêóþ ïðåìèþ, à Ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî — çîëîòóþ ìåäàëü.

Ëåòîì 1860 ãîäà èñïîëíèëàñü äàâíèøíÿÿ ìå÷òà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à: îí ïîáûâàë çà ãðàíèöåé. Ýòî åäâà ëè íå ñàìîå ÿðêîå ñîáûòèå â åãî æèçíè. Òðè ñ íåáîëüøèì ìåñÿöà ãåðîé íàø ïðîáûë â Ãåðìàíèè, Øâåéöàðèè, Èòàëèè è Àíãëèè, ïîñåòèë Ëîíäîí, Ïèçó, Íåàïîëü è Ôëîðåíöèþ.

Åâðîïå îí ïåðåäàë ðóêîïèñè äëÿ ïóáëèêàöèè â èçäàíèÿõ Âîëüíîé ðóññêîé òèïîãðàôèè ðÿä ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå èç-çà öåíçóðû íå ìîã íàïå÷àòàòü â Ðîññèè. Ìíîãèå èç íèõ îòíîñèëèñü ê áèîãðàôèè Ïóøêèíà: áîëüøàÿ ïîäáîðêà äîêóìåíòîâ î äóýëè è ñìåðòè Ïóøêèíà, ïðèìå÷àíèÿ ê «Èñòîðèè ïóãà÷åâñêîãî áóíòà» è äðóãèå.

Ïðèâåçåííûå Àôàíàñüåâûì äîêóìåíòû áûëè íàïå÷àòàíû â øåñòîé êíèãå àëüìàíàõà «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà».

«Òàì ÷óäåñà, òàì ëåøèé áðîäèò»

Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ èçâåñòåí åù¸ è êàê èçäàòåëü «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ëåãåíä», «Ðóññêèõ çàâåòíûõ ñêàçîê».

Ñêàçêà äëÿ Àôàíàñüåâà áåñöåííûé ïàìÿòíèê íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êîòîðûé îí ñòðåìèòñÿ â íåïðèêîñíîâåííîñòè ñáåðå÷ü äëÿ ïîòîìêîâ. Âñåãäà, äî êîíöà æèçíè Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ çàíèìàëñÿ âîçðîæäåíèåì ôîëüêëîðà. òàê êàê ñ÷èòàë, ÷òî òàì îòðàçèëèñü âñå ïåðåæèâàíèÿ, ÷àÿíèÿ è ìå÷òû íàðîäà, íàøà èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü, âîïëîùåííàÿ â êîíêðåòíûõ îáðàçàõ è ñþæåòàõ.

Ýòî è õîæäåíèå Õðèñòà è àïîñòîëîâ â íàðîä ñ öåëüþ èñïûòàòü ÷åëîâå÷åñêóþ íðàâñòâåííîñòü, è âàðèàöèè âåòõîçàâåòíûõ ëåãåíä î Ñîëîìîíå è Íîå, è øóòëèâûå ðàññêàçû î áåñàõ è ÷åðòÿõ, ïðèíèìàþùèõ ÷åëîâå÷åñêèé îáëèê è ïûòàþùèõñÿ óâëå÷ü ëþäåé âñÿ÷åñêèìè ñîáëàçíàìè, à òàêæå áûòîâûå ëåãåíäû, îáíàðóæèâàþùèå ÷óäåñà â ïîâñåäíåâíîé íàðîäíîé æèçíè.

Ñîñòàâëåíèå Àôàíàñüåâûì ñáîðíèêà «Ðóññêèå çàâåòíûå ñêàçêè» áûëî ñìåëûì äåëîì.

«Çäåñü ìíîãî þìîðó, è ôàíòàçèè äàí ïîëíûé ïðîñòîð» — ïèñàë îí. ×àñòü ñêàçîê áûëà ïîëó÷åíà îò Â.È. Äàëÿ, êîòîðûé, ïåðåäàâàÿ èõ Àôàíàñüåâó, ñîæàëåë, ÷òî èõ ïå÷àòàòü íåëüçÿ.

«À æàëü, ïðîäîëæàë Äàëü, îíè î÷åíü çàáàâíû».

Àôàíàñüåâ áûë èçâåñòåí òåì, ÷òî íå âìåøèâàëñÿ â ïîâåñòâîâàíèå ñêàçîê è ïå÷àòàë èõ â òîì âèäå, êàê îíè è áûëè çàïèñàíû. Ìíîãèå æå ñêàçêè îòëè÷àëèñü òåì, ÷òî èõ ñþæåò áûë ïðèïðàâëåí îñòðîé ñîöèàëüíîé ñàòèðîé. Èìåííî çà ýòî îíè íåùàäíî èçûìàëèñü öåíçóðîé.

Íàïðèìåð, ñáîðíèê «Íàðîäíûå ðóññêèå ëåãåíäû» áûë çàïðåù¸í îáåð-ïðîêóðîðîì Ñèíîäà è âûøåë â ñâåò òîëüêî ïîñëå ñìåðòè ñîñòàâèòåëÿ, â 1895 ãîäó â Áåðëèíå, à â Ðîññèè — â 1914 ãîäó.

Äàæå ê ïîñëåäíåé ðàáîòå «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó» ó öåíçóðû áûëè âñÿ÷åñêèå ïðåòåíçèè.

ñáîðíèê «Çàâåòíûå ñêàçêè» âîøëè ýðîòè÷åñêèå ñêàçêè, ðóêîïèñü À. Í. Àôàíàñüåâ òàéíî ïåðåïðàâèë â Åâðîïó, è ñáîðíèê áûë âïåðâûå èçäàí â Æåíåâå. Ñåé÷àñ ðóêîïèñè õðàíÿòñÿ â Èíñòèòóòå ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÐÀÍ.

Ôóíäàìåíòàëüíûì èññëåäîâàíèåì Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâà â îáëàñòè äóõîâíîé êóëüòóðû ñëàâÿí ñòàëà òðåõòîìíàÿ ìîíîãðàôèÿ «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó.

Îïûò ñðàâíèòåëüíîãî èçó÷åíèÿ ñëàâÿíñêèõ ïðåäàíèé è âåðîâàíèé, â ñâÿçè ñ ìèôè÷åñêèìè ñêàçàíèÿìè äðóãèõ ðîäñòâåííûõ íàðîäîâ», ñîçäàííàÿ èì ñ öåëüþ ðåêîíñòðóèðîâàòü óòðà÷åííûå âåðîâàíèÿ è îáû÷àÿ äðåâíèõ ñëàâÿí.

Ïîäîáíîãî òðóäà äî Àôàíàñüåâà íå çíàëà íå òîëüêî ðóññêàÿ, íî è çàðóáåæíàÿ íàóêà. Àôàíàñüåâ ñêðîìíî íàçâàë ñâîå èññëåäîâàíèå îïûòîì, íî ýòîò îïûò äî ñèõ ïîð íèêåì íå ïðåâçîéäåí.

Ïî áîãàòñòâó ìàòåðèàëà è îðèãèíàëüíîñòè çàìûñëà ñ íèì íå ìîãóò ñîïåðíè÷àòü äàæå òàêèå ôóíäàìåíòàëüíûå è øèðîêî èçâåñòíûå â íàøåé ñòðàíå òðóäû, êàê «Çîëîòàÿ âåòâü» Äæ. Ôðýçåðà è «Ïåðâîáûòíàÿ êóëüòóðà» Ý. Òýéëîðà.

Ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó» ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç êëàññè÷åñêèõ ðàáîò íå òîëüêî ðóññêîé ìèôîëîãè÷åñêîé øêîëû XIX âåêà, íî è ìèðîâîé íàóêè î ôîëüêëîðå âîîáùå.

1862 ãîäó ïî äîíîñó ïðîâîêàòîðà À.Í. Àôàíàñüåâ áûë óâîëåí èç àðõèâà ñ ïîñëåäóþùèì çàïðåòîì âíîâü ïîñòóïèòü íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó. È, êàê ñëåäñòâèå, ìàòåðèàëüíûå ëèøåíèÿ, áîëåçíè, íåâîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì âî âñþ ìîùü, ðàñïðîäàæà íàêàïëèâàåìîé ãîäàìè áèáëèîòåêè.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî À.Í. Àôàíàñüåâ áûë âèäíûì ó÷åíûì, è åãî èìÿ áûëî èçâåñòíî íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà åå ïðåäåëàìè, óìåð îí â áåçûñõîäíîé áåäíîñòè, çàáîëåâ ÷àõîòêîé.

Òóðãåíåâ íàïèñàë Ôåòó: «Íåäàâíî À.Í. Àôàíàñüåâ óìåð áóêâàëüíî îò ãîëîäà, à åãî ëèòåðàòóðíûå çàñëóãè áóäóò ïîìíèòüñÿ, êîãäà íàøè ñ Âàìè, ëþáåçíûé äðóã, äàâíî óæå ïîêðîþòñÿ ìðàêîì çàáâåíèÿ».

Ìàòü-èñòîðèÿ ïîêà åùå íå ðàññóäèëà, êòî äëÿ íåå áîëåå öåíåí Ôåò, Òóðãåíåâ èëè Àôàíàñüåâ. Íî åå âåëèêîé ìèëîñòüþ ìîæíî ïî÷åñòü óæå òî, ÷òî íà ìîñêîâñêîì Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå ñîõðàíèëàñü ìîãèëà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à.

Çà ãîä äî åãî ñìåðòè, â 1870 ãîäó, âûøëà êíèãà «Ðóññêèõ äåòñêèõ ñêàçîê» ñàìîå ïîïóëÿðíîå èçäàíèå â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè, ñâîåãî ðîäà õðåñòîìàòèÿ äîìàøíåé ïåäàãîãèêè.

Ê ýòîìó èçäàíèþ Àôàíàñüåâ øåë äîëãèõ äâåíàäöàòü ëåò, èäåÿ ñîçäàíèÿ ñáîðíèêà ñêàçîê äëÿ äåòåé áûëà ïðåòâîðåíà â æèçíü òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê îí «ñîáðàë èõ ïîáîëåå è òùàòåëüíî ñëè÷èë ñî ñêàçêàìè äðóãèõ íàðîäîâ».  ýòîì è áûë âåñü Àôàíàñüåâ.

«Ñêàçî÷íûé ëàðåö Àôàíàñüåâà»

Çíàêîìÿñü ñî ñêàçêàìè, èçäàííûìè Àôàíàñüåâûì, ìû ñ îñîáîé ðàäîñòüþ çàìå÷àåì â íèõ âñå, ÷òî ïðÿìî è òåñíî ñâÿçàíî ñ òâîð÷åñòâîì âåëèêèõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé — Àêñàêîâà, Ïóøêèíà, Ãîãîëÿ, Åðøîâà.

àôàíàñüåâñêîé ñêàçêå «Æàð-ïòèöà è Âàñèëèñà-öàðåâíà» ìû áåç òðóäà óçíàåì «Êîíüêà-Ãîðáóíêà» Ïåòðà Åðøîâà: çäåñü âñå çíàêîìî è íàõîäêà ïåðà æàð-ïòèöû, è ìîòèâ ÷óäåñíîé ïîìîùè Êîíüêà, è îõîòà çà æàð-ïòèöåé, êîòîðóþ ïðèìàíèëè ðàññûïàííûì: çåðíîì, è ïîåçäêà çà öàðåâíîé íà êðàé ñâåòà, ãäå «êðàñíîå ñîëíûøêî èç ñèíÿ ìîðÿ âûõîäèò», è êóïàíüå â ìîëîêå, êîòîðîå ñäåëàëî ãåðîÿ êðàñàâöåì, à öàðÿ ïîãóáèëî.

Î òîì, ÷òî ñêàçêà Ñ. Ò. Àêñàêîâà «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» âûøëà èç íàðîäíûõ ñêàçîê, âåñüìà áëèçêèõ ê òîìó âàðèàíòó, êîòîðûé Àôàíàñüåâ ïîìåñòèë â ñâîåì ñáîðíèêå ïîä íàçâàíèåì «Ïåðûøêî Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà», íåâîçìîæíî óñîìíèòüñÿ, ñîâïàäåíèÿ íà êàæäîì øàãó.

Àôàíàñüåâñêàÿ ñêàçêà «Ïî êîëåíà íîãè â çîëîòå, ïî ëîêîòü ðóêè â ñåðåáðå» áëèçêà ê ñêàçêå Ïóøêèíà î öàðå Ñàëòàíå. Çäåñü è ýïèçîä ñ òðåìÿ äåâèöàìè, êîòîðûõ ïîäñëóøàë öàðü, è ìîòèâ çàâèñòè ñòàðøèõ ñåñòåð, è òå æå èõ çëûå äåëà.

Íå òîëüêî âåëèêèå ñîâðåìåííèêè Àôàíàñüåâà, — è òàêèå, êàê Ëåâ Òîëñòîé, à ðàâíî è çàìå÷àòåëüíûå õóäîæíèêè, ïðèøåäøèå â ëèòåðàòóðó äåñÿòèëåòèÿ ñïóñòÿ, ñðåäè íèõ: Ìàìèí-Ñèáèðÿê, Ì. Ãîðüêèé, È. À. Áóíèí, Ñ. ß. Ìàðøàê, äåðæàëè â ïàìÿòè îáðàçöû ñêàçîê èç ñáîðíèêà Àôàíàñüåâà.

Ðàáîòû Àôàíàñüåâà âëèëèñü â îáùèé ôîíä õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû Ðîññèè è îêàçàëè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà âîçðàñòàþùèé èíòåðåñ ê íàðîäíîìó ïðèêëàäíîìó òâîð÷åñòâó, ïèòàëè ñþæåòàìè è âäîõíîâëÿëè òîí÷àéøóþ ðîñïèñü ôåäîñêèíñêèõ, ïàëåõñêèõ ìàñòåðîâ ëàêîâîé ìèíèàòþðû, Èâàíà Áèëèáèíà, Çâîðûêèíà è ìíîãèõ äðóãèõ ðóññêèõ õóäîæíèêîâ.

«Æèâîå ñëîâî»

«Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè» À.Í. Àôàíàñüåâà íåîäíîêðàòíî ïåðåèçäàâàëèñü è äî ñèõ ïîð îñòàþòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ, ïîïóëÿðíûõ è ÷èòàåìûõ ñîáðàíèé ôîëüêëîðà.

Âûõîäèò, ÷òî æèâîå ñëîâî ÷åëîâå÷åñêîå ïðèøëî ê íàì ÷åðåç âåêà îò íàøèõ ïðåäêîâ, è äî ñèõ ïîð ñëóæèò íàì âåðîé è ïðàâäîé.

«Ñâîèì èçäàíèåì À. Í. Àôàíàñüåâ ñïàñ îò çàáâåíèÿ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé öåííåéøèå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà íàðîäà» — ñ÷èòàåò ó÷¸íûé-ôîëüêëîðèñò Âëàäèìèð Àíèêèí, — «Áåç íåãî ñîêðîâèùà ñêàçî÷íîãî ôîëüêëîðà ìîãëè çàòåðÿòüñÿ, ïîãèáíóòü. Ñêàçêè ñîõðàíèëè âñþ ãëóáèíó ñìûñëà, áîãàòñòâî âûìûñëà, ñâåæåñòü âûðàæåííîãî â íèõ íàðîäíîãî íðàâñòâåííîãî ÷óâñòâà, áëåñê ïîýòè÷åñêîãî ñòèëÿ».

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ ïðîæèë òàê ìàëî, âñåãî 45 ëåò è æèçíü åãî íå áûëà ëåãêîé è áåççàáîòíîé, íî åìó óäàëîñü ñîáðàòü áîãàòûé ìàòåðèàë è âîïëîòèòü åãî â çàêîí÷åííûå òðóäû. Îí ñëîâíî ÷óâñòâîâàë, ÷òî âðåìåíè è æèçíåííûõ ñèë åìó îòïóùåíî áóäåò ìàëî è ïîýòîìó ðàáîòàë íà èçíîñ è èñïîëüçîâàë âñþ ñâîþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è òàëàíò, ÷òîáû èññëåäîâàòü ðóññêóþ íàðîäíîñòü è ñòàðèíó. Ýòî è äîñòàâèëî Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó Àôàíàñüåâó íåïðåõîäÿùóþ ñëàâó â ïàìÿòè ïîêîëåíèé.

Ìàòåðèàëû îá Àëåêñàíäðå Àôàíàñüåâå

1 Â.Àíèêèí «Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ è åãî ôîëüêëîðíûå ñáîðíèêè» http://narodnye-russkie-skazki…

2 Ïîðóäîìèíñêèé, Â. ×òîáû âçãëÿíóòü íà ìèð ñâåòëûìè î÷àìè https://sovietime.ru/nauka-i-r…

3 Ñòàòüÿ îá Àëåêñàíäðå Àôàíàñüåâå â ýíöèêëîïåäèè «Êðóãîñâåò» https://www.krugosvet.ru/enc/k…

4 Æóðàâëåâ À. Ô. ßçûê è ìèô. Ëèíãâèñòè÷åñêèé êîììåíòàðèé ê òðóäó À. Í. Àôàíàñüåâà «Ïîýòè÷åñêèå âîççðåíèÿ ñëàâÿí íà ïðèðîäó»

5 Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâ â ïðîåêòå «Õðîíîñ» http://www.hrono.ru/biograf/bi…

6 Á. À. Óñïåíñêèé «»Çàâåòíûå ñêàçêè» À. Í. Àôàíàñüåâà»

7 Æèâîå ñëîâî ÷åëîâå÷åñêîå. À.Í.Àôàíàñüåâ http://vokrugknig.blogspot.com/2016/07/blog-post_23.html

8 Â íåêîòîðîì öàðñòâå (ñòðàíèöû èç æèçíè À. Í. Àôàíàñüåâà) http://journal-shkolniku.ru/afanasyev.html

Ваш ребёнок закончил 2 класс и отправился на долгожданные летние каникулы. Его ждут игры, отдых, приключения и куча положительных эмоций! Но это не повод забрасывать учёбу. Тем более, что можно совместить приятное с полезным — получать удовольствие и обучаться. Речь идёт, конечно же, о чтении книг.

В этом материале вы найдёте несколько списков литературы для внеклассного чтения после 2 класса.

Заставлять читать ребёнка все книги не нужно. Главное, чтобы он занимался регулярно — читал один раз в день по 40 минут, или дважды в день по полчаса. Для удобства научите юного ценителя литературы вести дневник чтения.

Cодержание:

Литература на лето, 2 класс. «Школа России»

Список «Школа России» учителя начальной школы рекомендуют чаще всего. Он считается основным, однако выбирать книги можно из любого списка, привtдённого ниже, или компоновать и дополнять списки литературы на лето между собой.

При выборе книг для внеклассного чтения учитывайте предпочтения ребёнка. Ведь наша цель — развить его навыки и привить любовь к литературе, а не заставить силком познакомиться со всеми произведениями ради галочки в читательском дневнике.

Русская литература

- А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

- Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка».

- Л. Н. Толстой «Три медведя», «Котёнок», «Булька», «Три товарища».

- Н. Носов «Живая шляпа», «Ступеньки», «Заплатка», «Затейники».

- М. М. Зощенко «Ёлка».

- В. Катаев «Дудочка и кувшинчик».

- М. Пришвин «Ёж», «Берестяная трубочка».

- В. Бианки «Как муравьишка домой спешил».

Зарубежная литература:

- Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Гадкий утёнок».

- Братья Гримм «Сладкая каша», «Золотой гусь».

- Ш. Пьерро «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Золушка», «Красная шапочка».

- Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Отчего у верблюда горб», «Слонёнок», «Откуда взялись броненосцы».

Стихи:

- Б. Заходер «Весёлые стихи», «Птичья школа».

- С. Михалков «Дремота и забота», «Про мимозу», «Дядя Стёпа», «Чистописание».

- С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Школьнику на память».

- К. Чуковский «Доктор Айболит».

- Г. Б. Остер «Вредные советы», «Зарядка для хвоста».

Запасная литература:

- А. Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне».

- А. Милн «Винни Пух и все-все-все».

Читайте также Сколько ребёнок должен читать слов в минуту?

Список литературы на лето «Перспектива»

- Т. Александров «Домовёнок Кузька».

- Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок», «Стойкий оловянный солдатик», «Оле-Лукойе», «Огниво».

- Б. Гримм «Бременские музыканты».

- В. Бианки «Лесная газета», «Лесные домишки».

- А. Волков «Волшебник Изумрудного города».

- А. Гайдар «Чук и Гек».

- В. Гаршин «Лягушка – путешественница».

- В. Гауф «Карлик Нос», «Маленький Мук».

- В. Драгунский В. «Он живой и светится», «Первый день», «Где это видано?», «Хитрый способ».

- В. Дуров «Мои звери». Рассказы.

- Б. Житков «Как я ловил человечков».

- В. Жуковский «Как мыши кота хоронили».

- Б. Заходер «Про всё на свете». Стихи и сказки.

- М. Зощенко «Учёная обезьянка».

- В. Катаев «Цветик-семицветик».

- Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».

- Н. Носов «Незнайка на Луне», «Ступеньки».

- В. Одоевский «Городок в табакерке».

- В. Осеева «До первого дождя», «Спасибо», «Печенье».

- К. Паустовский «Заячьи лапы». Рассказы и сказки.

- А. Платонов «Разноцветная бабочка».

- М. Пляцковский «Карусельные лошадки».

- С. Прокофьев Приключения жёлтого чемоданчика».

- А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

- Р. Киплинг «Рикки – Тикки – Тави».

- Русская народная сказка «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын».

- А. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино».

- Л. Толстой «Филиппок».

- К. Ушинский «Два плуга».

- Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса».

- Е. Чарушин «Никитка и его друзья».

- Ш. Перро «Спящая красавица».

- Е. Шварц «Сказка о потерянном времени», «Рассеянный волшебник», «Новые приключения кота в сапогах».

Список литературы на лето «21 век»

- В. Ф. Одоевский «Город в табакерке», «Бедный Гнедко».

- В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».

- П. П. Бажов «Серебряное копытце», «Голубая змейка».

- С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».

- Е. С. Велтистов «Приключения Электроника».

- К. Булычёв «Путешествие Алисы», «Девочка с планеты Земля».

- Д. Свифт «Путешествие Гулливера».

- Г. Х. Андерсен «Русалочка», «Улитка и розовый куст».

- М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Дик Бейкер и его кот».

- С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете», «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции».

- А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке».

- М. Ю. Лермонтов «Три пальмы».

- Л. Н. Толстой «Книга для детей: Рассказы, сказки, басни».

- Н. С. Лесков «Лев старца Герасима».

- И. С. Тургенев «Собака».

- А. П. Чехов «Беглец», «Детвора».

- В. И. Даль «Про мышь зубастую и про воробья богатого».

- К. Д. Ушинский «Сумка почтальона», «Слепая лошадь».

- М. Горький «Про Иванушку-дурачка».

- А. К. Толстой «Илья Муромец».

- С. Чёрный «Серебряная ёлка».

- К. Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Похождения жука-носорога».

- М. М. Зощенко «Галоши и мороженое», «Глупая история».

- В. Ю. Драгунский «На Садовой большое движение».

- А. П. Платонов «Солдат и царица», «Волшебное кольцо».

- М. М. Пришвин «Курица на столбах».

- В. П. Астафьев «Весенний остров», «Конь с розовой гривой».

- А. И. Солженицын «Утёнок», «Шарик», «Костёр и муравьи».

- С. А. Иванов «Зимняя девочка».

- С. Г. Георгиев «Домик солнечного зайца».

- Д. Толкиен «Фермер Джайлс из Хема», «Кузнец из Большого Бутона».

- Ф. Зальтен «Бемби».

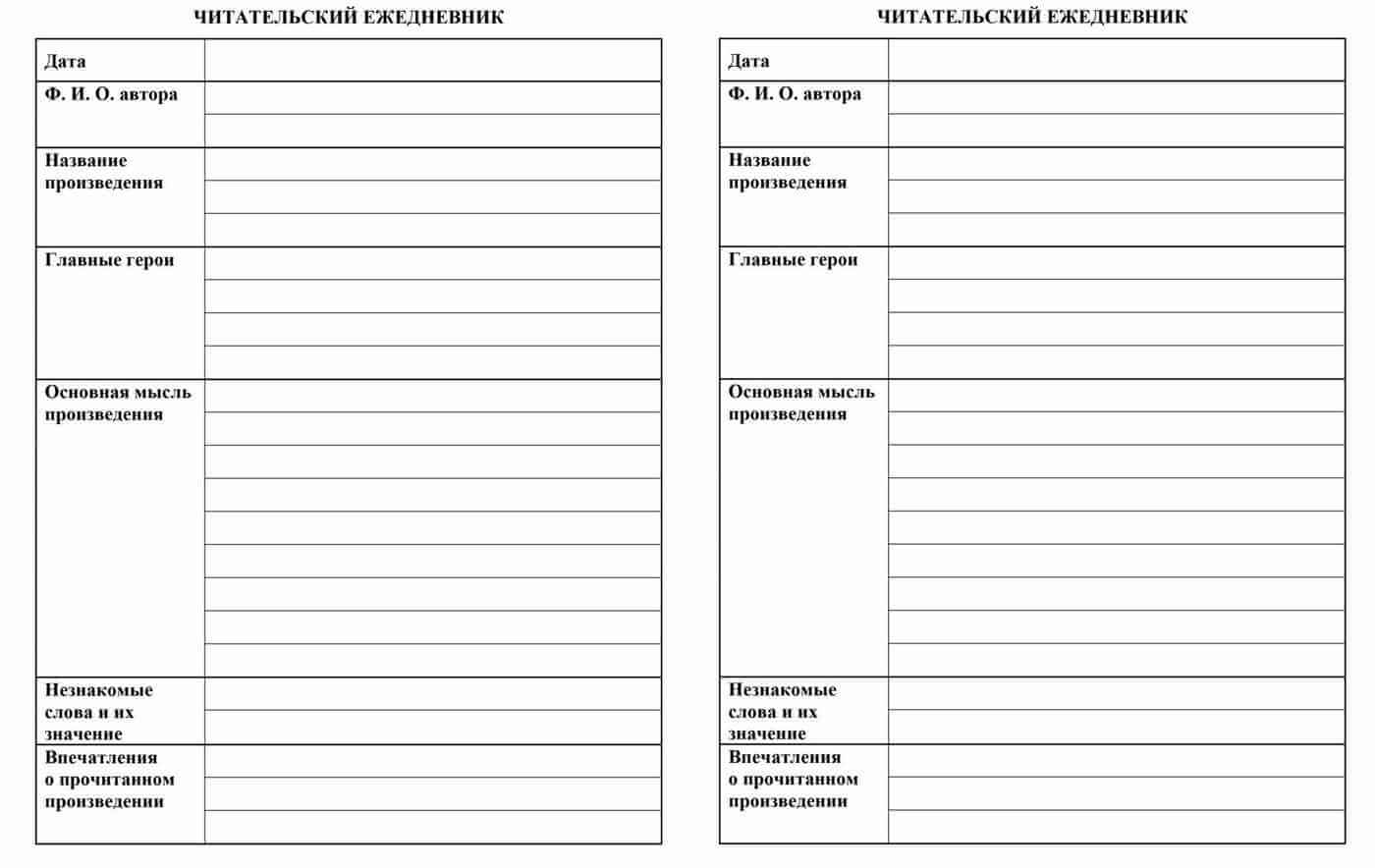

Как вести читательский дневник?

Чтобы лучше усвоить произведение, заведите ребёнку читательский дневник. Выделите под него отдельную тетрадку (или приобретите уже готовый вариант).

Можно оформить дневник в виде таблицы, заполнять его сплошным текстом или выделять под каждое новое произведение отдельную страничку.

В дневнике указывают:

- Автора произведения.

- Название.

- Жанр, главную тему и героев: о ком или о чём это произведение, какова его главная мысль.

- Понравилось ли это произведение или нет? Почему?

При желании можно оформить запись тематической иллюстрацией. Можно поставить цель школьнику: проиллюстрировать как минимум три наиболее понравившихся произведения.

Задания после 2 класса на лето

Статистика для родителей: за летние каникулы навыки чтения ухудшаются у половины школьников, письма — почти у 70%, вычисления — у 75% учеников. Поэтому так важно следить, чтобы ребёнок уделял время занятиям летом. Особенно это касается учеников начальной школы.

Чтобы сохранить умения на должном уровне, а ещё лучше — развить навыки и научиться новому — достаточно тренироваться по 20 минут ежедневно (не считая времени на чтение книг из списка литературы на лето).

Первым делом нужно довыполнить все задания в рабочих тетрадях по русскому языку и математике, которые ребёнок не успел или не смог сделать в течение учебного года.

Математика

- Выучить таблицу умножения. Познакомиться с делением.

- Повторить состав чисел, принципы сложения и вычитания. Решать простые примеры.

Мы подготовили подробные инструкции о том, как быстро и легко выучить таблицу умножения. Смотрите видео выше или читайте материал в блоге — Как быстро выучить таблицу умножения: проверенные способы.

Русский язык

- Работать с написанием словарных слов. Вести орфографический словарик, добавлять туда новые слова, стараться их запомнить.

- Переписывать небольшие тексты (например, из любимых книг) или писать их под диктовку. Подчёркивать в них гласные/согласные буквы, находить предлоги и главные члены предложения.

- Разбирать несложные слова на слоги.

- Повторять все изученные правила русского языка (это нужно делать в августе, непосредственно перед возвращением в школу с каникул).

Лайфхак для родителей: найдите правильную мотивацию к чтению для дошкольника или младшего школьника. Вместе придумайте желанную цель, на которую ребёнок будет копить, выполняя те или иные задания от родителя. Осуществить это помогает приложение «Где мои дети» и новая функция «Задания для ребёнка»!

Получите чек-лист подготовки к школе на свою почту

Письмо отправлено!

Проверьте электронный ящик

Скачайте бесплатно приложение на iOS или Android

Мобильное приложение «Где мои дети»

Смотрите передвижения ребёнка на карте, слушайте что происходит вокруг, когда вас нет рядом.

Отправляйте громкий сигнал, если ребёнок не слышит звонка от вас.

Скачайте бесплатно приложение на iOS или Android

Загрузить приложение

Подготовила:

Четайкина Т.Ф.,учитель начальных классов МОУ « Средняя школа №

36»

Урок литературного

чтения

(3 класс)

А.С. Пушкин «Сказка о царе

Салтане».

Эпиграф: «Сказка

ложь, да в ней намёк,

добрым молодцам урок!»

А.С.Пушкин

Тип урока: урок обобщения

Форма урока: урок-беседа

Цели урока: Обобщить

знания о «Сказке о царе Салтане» и сделать необходимые выводы; развивать умение

выразительно читать произведение, передавая интонацией настроение; находить

нужный отрывок в тексте по вопросам; отличать сказку от других произведений; учить

характеризовать героев и их поступки; учить

детей выделять главную мысль сказки; воспитывать доброту, милосердие. Воспитывать

интерес к творчеству А. С. Пушкина через умение толковать мысли и чувства

поэта.

Воспитание любви к чтению, к родному языку, интереса к

истории родного края.

Оборудование: портрет А.С. Пушкина, презентация,

учебник, тесты, рисунки детей.

Ход урока

1. Организационный

момент. Мотивация учебной деятельности.

Тихо сядьте, закройте глаза, опустите голову на

грудь и медленно за мной

повторяем:

– Я в школе на

уроке.

– Сейчас я начну

учиться.

– Я радуюсь этому

(пауза).

— Внимание моё

растёт. —

Память моя

крепка.

– Голова мыслит ясно (пауза). —

Я хочу

учиться.

– Я очень хочу учиться.

— Я готов к работе (глазки

открыли).

—

Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые!

2.Актуализация знаний. Введение в

тему.

Беседа -Иногда

вы можете услышать «Ты еще в сказки веришь?», «Ты сказки рассказываешь» —

Что такое сказка?

(Это произведение, где всегда рассказывается о чём-то необыкновенном,

волшебном)

Сказка–это богатейшая сокровищница

народной мудрости.

Послушайте, пожалуйста, начало народной

сказки «Некоторый царь

задумал жениться, но не нашёл по своему нраву никого. Подслушал он однажды

разговор трёх сестёр. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит,

вторая – что одним куском полотна оденет, третья — что родит 33 сына. После

девяти месяцев царица благополучно родила 33 обычных мальчика, а 34-й уродился

чудом — ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в

затылке месяц

— Вам ничего это сказка не напоминает?

( Сказку «О царе Салтане…»)

Эпиграф нашего урока «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым

молодцам урок!»

-Почему сказка ложь? ( В сказках выдуманные

сюжеты, персонажи)

— О каком тогда намёке говорится в сказке?

(Хорошие дела и поступки дороже лжи и клеветы)

— В чём сила сказок? ( Добро побеждает зло)

– О чём же сегодня пойдёт разговор на уроке? ( О сказке)

Да, сегодняшний урок мы посвящаем одной из пяти сказок, пяти

великих поэм, самой светлой, волшебно-счастливой сказке, которую можно назвать

«симфонией русской души». У

нас с вами заключительный урок и мы проведем его, в необычной форме. Это будет

путешествие по сказке. А от вас потребуется знание сказки, внимание и память.

— Подумайте, о

каких пяти сказках я вела разговор?

(«

Сказка о царе Салтане…», « Сказка о рыбаке и рыбке», « Сказка о золотом

петушке», « Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о мёртвой царевне и

семи богатырях».) –

Кто автор сказок? ( А.С. Пушкин)

— Как называются эти сказки? ( Авторские или литературные)

— Почему?

—

Что вы знаете об А.С.Пушкине?

Великий

русский поэт родился в Москве более двух веков назад.

Он

был любителем и ценителем сказок с детских лет. Эту любовь ему привили его

бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна. С раннего

детства он был окружён заботой и вниманием родителей.

Но

особенно заботилась о нём его няня – простая крестьянка, у которой был особый,

певучий голос, она была мастерица петь песни, рассказывать сказки. Маленький

Саша называл её ласково матушкой.

Когда — то няня поэта рассказала ему

сказку, из которой вы услышали отрывок и в ней не было никакой

белочки, вместо неё были две свиньи, которые грызлись (дрались), а между ними

сыпалось золото и серебро.

Переработав сюжет, Пушкин создает

поэтический рассказ о необычном рождении Гвидона, о его приключениях, об

истории любви к царевне Лебеди,о чудесной встречи отца царя Салтана со своей

семьей. Через 9

лет

в далёком 1831 году появилась сказка созданная Пушкиным «О

царе Салтане…»,

которую начал

писать поэт в 1822 году

3.Работа по теме урока.

1.Анализ сказки.

—В этой сказке отсутствует зачин. Как

вы думаете, почему?

( Герои, и события существуют, не где-то далеко, в тридевятом царстве, а

здесь, рядом с нами, на Русской

земле.) —

Что заметили вы необычного в начале

сказки?

( Начало, как бывает в русских народных сказках, – о трех сестрах или

трех братьях, но царь Салтан ведет себя необычно, подслушивает под окном

разговор трех девиц; стоит на улице один, без свиты; жену выбирает и тут же женится

в тот же вечер.) —

Похож ли он на царя в нашем представлении? (Нет)

— Почему? —

Как начинается действие сказки? (Три девицы

под

окном,

Пряли поздно вечерком.)

Послушайте отрывок из сказки в исполнение детей.

Три девицы под окном,

Пряли поздно вечерком.

·

1 девица: Кабы я была царица, (говорит одна девица)

·

То на весь крещёный мир,

приготовила б я пир

2 девица: Кабы я была царица, (говорит её сестрица)

·

То на весь бы мир одна,

наткала я полотна

·

3 девица: Кабы я была царица, (третья молвила сестрица)

·

Я б, для батюшки – царя,

родила богатыря.

·

Учитель: Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела

·

И в светлицу входит царь,

стороны той государь (кланяется третьей сестре)

·

Царь Салтан: Здравствуй, красная девица, (говорит он)

·

Будь царица и роди богатыря

·

Мне к исходу сентября.

·

Вы ж, голубушки-сестрицы,

выбирайтесь из светлицы,

·

Поезжайте вслед за мной, вслед

за мной и за сестрой.

·

Будь одна из вас ткачиха, а

другая повариха.

-Назовите, пожалуйста, полное название

сказки? («Сказка

о царе Салтане, о сыне его славном и

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о

прекрасной царевне Лебеди».) —

Что подсказывает название сказки?

(Все

перечисленные герои являются главными в сказочном повествовании

и герои не просто называются, им дается краткая

характеристика, отношение к ним автора). –

Вы слышали когда – нибудь имена героев в жизни? (

Большинство имен сказочные, редко встречающиеся в жизни. В словаре личных имен

Гвидон – это реальное имя, но мало употребительное. Салтан – взято из восточной

традиции. Лебедь – эта героиня в поэзии Пушкина. Она впервые появляется там,

где рождаются сказки, у лукоморья. В ней гармонично соединились черты белой

лебедушки-невесты из свадебных песен, девы-волшебницы и невесты-помощницы из

народных сказок.

2.Словарная работа

В сказке встречаются слова, которые мы не употребляем в речи

-Как они называются? (устаревшие или архаизмы)

— Давайте заменим некоторые устаревшие слова, современными слова, которые

объясняют их смысл:

Вымолвить

Светлица

Град

Грамота

Нарёкся

Тужить

Город

Сказать

Назвался

Горевать

Сообщение, письмо

Светлая комната

3.Выборочное

чтение. Работа по учебнику. А

теперь более подробно разберём сказку. Но отвечать на мои вопросы нужно словами

из текста, зачитывая их.

1. Почему царь

выбрал третью сестрицу? (с. 92)

2.Почему царю

пришлось проститься с женой? ( с. 94)

3. Что же стало причиной несчастий молодой

царицы? (с 94) 4.Кого

родила царица? (с.94)

5.Какой текст письма послали с гонцом царю? (с.94-95)

6.Какое указание дал гонцу царь? (с 95)

7 Как изменили настоящий приказ? (с.95) 8.Как

чувствовали мать и сын себя в неволе? (с.96)

9.О

чём просило дитя волну? (с.96)

10.Где оказались мать и сын, после спасения? (с.97)

11.О

чём подумал сын, выйдя на волю? (с. 97-98) 12.

Кого увидел царевич на море? (с.97-98)

13. Как наградила царевна Лебедь Гвидона за свое спасение? (с.99-100)

Скажите мне, пожалуйста, сколько раз и в кого превращался князь

Гвидон?

(

1- комар, 2 – муха, 3 – шмель)

14. Что же заставило Гвидона превращаться в эти облики? (с.102)

15.О каких трёх чудесах говорится в сказке? (с.105,111,117-118)

4.Физминутка

(имитирование

движений под музыку Н.А.Римского-Корсакова)

— Изобразите богатырей,

выходящих из моря.

— Изобразите волны,

набегающие на берег.

— Летящую царевну

Лебедь.

— Гвидона,

натягивающего лук.

— Танцующую белку,

поющую песенки.

Кто из вас

знает, что за музыка звучала?

— Это отрывок из

оперы «Сказка о царе Салтане» «Три чуда».

А написал её в 1889 г выдающийся

русский композитор Николай Андреевич Римский — Корсаков, восхищённый сказкой и

в честь 100-летия со дня рождения поэта.

К творчеству Пушкина

обращаются не только композиторы, но и художники. Особого блеска и

выдумки достигает в своих иллюстрациях выдающийся иллюстратор Иван Яковлевич Билибин.

Перед вами

репродукция картины русского художника М. А. Врубеля «Царевна Лебедь». Царевна

Лебедь изображена в момент волшебного превращения белоснежной птицы в девушку. —

А как вы думаете, что олицетворяет образ лебедя в сказке? (добро) —

А ещё мы с вами организовали чудесную выставку ваших рисунков, посмотрите

на неё, вы тоже выступили в роли художников — иллюстраторов.

5.Чтение понравившихся отрывков

6.Характеристика

героев.

Читая любое произведение, мы не

только знакомимся с героями, но

и невольно начинаем сопереживать одним из

них и испытывать антипатию к другим.

-А сейчас ребята

мы проведём работу в

группах

— На столе у вас карточки с именами героев, вы должны описать своего героя (характер,

действия и поступки героя, ваше отношение к нему)

Царь Салтан (добрый,

щедрый, властный, доверчивый, мудрый, храбрый, сильный, воинственный.)

Царь Салтан — добрый и справедливый, щедрый и очень

доверчивый. Он с лёгкостью верит письму гонца, однако мудро приказывает ничего

не решать до своего возвращения. Вновь обретя жену и сына, царь гневается на

ткачиху, повариху и сватью бабу Бабариху, но искренне прощает их и

отпускает домой.

Царица (верная, добрая,

мягкая, выносливая, душевная,

доверчивая,

мудрая.)

Князь Гвидон (храбрый,

выносливый, смелый, находчивый, благодарный, славный, могучий богатырь, умный, ловкий,

крепкий, сильный, мудрый, душевный, добрый.)

Князь Гвидон — сын царя Салтана , прекрасный, сильный,

смелый и отважный юноша. Он спас Царевну Лебедь от коршуна, справедливо правит

в городе на острове Буяне, гостеприимно встречает проплывающих мимо купцов. За

свои хорошие качества и добрые поступки он получает заслуженную награду:

чудесную белку, дружину из тридцати трёх богатырей и прекрасную невесту.

Царевна Лебедь (добрая, отзывчивая,

скромная, благодарная

)

Царевна Лебедь — прекрасная и мудрая волшебница. Спасённая

Гвидоном от злого коршуна, она помогает князю советом и волшебством, а затем

становится его женой.

Ткачиха, Повариха, сватья Баба

Бабариха

(жадные, завистливые, лживые, неблагодарные).

На какие группы можно разделить

героев?

(положительные и отрицательные герои) —

Каких героев вы отнесли бы в группу

положительных?

(Князь Гвидон, царица, царь Салтан.)

— Каких героев вы отнесли в

группу отрицательных героев?

(Ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха.

Действия, которые совершают положительные и отрицательные

персонажи помогают разобраться нам в том, что такое добро, а что на самом деле

зло, при этом осознавая, что зло всё равно будет наказано, а добро в любом

случае победит!

–Вспомните, как заканчивается сказка

— Как вы думаете, счастливый ли конец у сказки?

— Почему? (Семья воссоединилась и в сказке добро всегда побеждает

зло). —

Какой пословицей мы могли бы закончить

сказку? (

Вся семья вместе и душа на месте).

При чтении сказок мы можем сделать выводы о том, что добром воздается

тем, кто живет, следуя нравственным законам: «Не убивай», «Почитай отца твоего

и мать твою», «Не лжесвидетельствуй », «Не завидуй», а к тем, кто нарушает

заповеди, приходит возмездие.

-Какие

Божьи

заповеди были нарушены в сказке? ( «Не

желай зла ближнему», «Не завидуй», «Не убивай», «Не лжесвидетельствуй»

— Кто в сказке нарушил заповеди данные человеку Богом?

— Какая заповедь была

выполнена?

7. Тест по

сказке.

8. Рефлексия.

Для чего нужны нам сказки?

Что в них ищет человек?

Может быть, добро и ласку.

Может быть, забытый век.

В сказке радость побеждает,

Сказка учит нас любить.

В сказке звери оживают,

Начинают говорить.

Покидать нам сказку жалко,

Как уютный милый дом.

Сказка в жизни помогает, Принимать

людей с добром!

9. Подведение итогов урока

— Вот и подошёл к концу наш урок.

Мы не только вспомнили и проанализировали сказку А. С. Пушкина, но открыли для

себя что – то новое.

— Чему

же нас, современного читателя, научила сказка о царе Салтане?

Начните со слов: Меня эта сказка научила… (доброте,

терпению, мужеству, умению прощать и любить близких, не завидовать другим, а

учиться радоваться за других людей и следовать заповедям, данным человеку

Богом, жить в гармонии с собой и миром.)

— Как вы думаете, для чего нужны чудеса?

(чтобы исполнять желания, мечту) —

В жизни чудеса встречаются?

(Если мы хотим верить в чудеса, то тогда — да)

Настроены ли вы, на Чудо? –

Оно нас окружает всюду!

Его не разъять, не измерить –

В него нужно просто поверить!

И одно из чудес нашего урока, это подарок от белочки вам и нашим

гостям.

Спасибо вам, ребята, за работу на уроке. Все молодцы!