Ответы на вопросы учебника «Литература» 5 класс, 1 часть, Коровина, страницы 223-224

Смотрите также:

Рассуждение на тему «Почему Герасим ушёл в деревню».

Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму». Против чего он направлен».

Размышляем о прочитанном

1. Понравился ли вам рассказ? Над чем он заставил вас задуматься? Какие чувства испытали вы, читая его?

Мне понравился рассказ, хотя конец у него трагический.

Он заставил меня задуматься о том, что власть одного человека над другим всегда аморальна.

Я очень жалела собачку, сочувствовала Герасиму и возненавидела барыню.

2. Что рассказывается о барыне в начале рассказа? «День её нерадостный и ненастный…» Что хочет сказать нам автор этой фразой? Как можно объяснить приказания барыни (женить пьяницу, убрать собаку)? Что это самодурство или капризы изнывающей от скуки барыни?

Барыня была немолодой вдовой. Она жила одна, окружённая челядью. Она ничего не делала и скучала.

Говоря о нерадостном дне, автор подразумевает зрелые годы человека. У барыни жизнь прошла без радостей.

Говоря о вечере, автор подразумевает старость, закат человеческой жизни. Старость у барыни была ещё хуже, чем остальная жизнь.

Приказания барыни — это самодурство. Ведь самодурство — это склонность потакать своим прихотям, капризам, унижая других людей. Барыня унижала крепостных из прихоти.

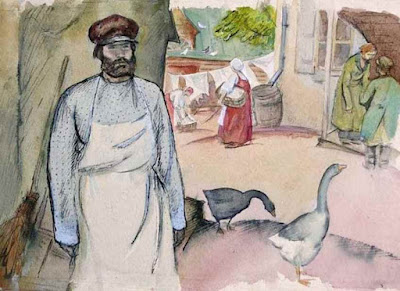

3. Каким описывает автор Герасима и можно ли по этому описанию судить об авторском отношении к герою? Как работал Герасим и почему новые его занятия казались ему шуткой? Писатель утверждает, что ко всему привыкает человек и Герасим привык к городскому житью. Как же привыкал Герасим к новому житью? Расскажите об этом близко к тексту. Какова была его каморка и зачем её так подробно описывает Тургенев?

Автор описывает Герасима богатырём. По его описанию, мы понимаем, что автору Герасим симпатичен, ведь у него «замечательное лицо«, за его работой смотреть «весело«. И вообще, «славный он был мужик«.

Герасим работал в деревне за четверых, не зная усталости и скуки. В городе он «скучал и недоумевал«, ведь всю работу на день делал за полчаса. Поэтому его новые обязанности казались Герасиму шуткой.

Герасим долго привыкал к новому житью. Он делал всё старательно, поддерживал вокруг чистоту и порядок, держал в строгости остальных крепостных.

Ему выделили каморку, которую Герасим устроил по себе. Он соорудил богатырскую кровать, столик, стул на трёх ножках. Уходя, Герасим запирал каморку на замок.

Подробное описание каморки потребовалось автору, чтобы лучше познакомить читателя с характером Герасима, его привычками, неприхотливостью в быту.

4. Чем интересны другие герои — Капитон (как сам он говорит о себе), Гаврила, Татьяна (почему красота скоро с неё соскочила)? Как относился Герасим к Татьяне? Расскажите историю её замужества. Какими предстают в ней герои?

Капитон Климов. Пьяница и башмачник. Сам считал себя недооценённым по достоинству, образованным. Интересен, как образ вечного неудачника, зря прожившего жизнь.

Гаврила. Дворецкий. Женат. Не смеет перечить барыне. Хитрый и изворотливый.

Татьяна. Прачка. 28 лет. Всю жизнь её держали в чёрном теле, запуганная. Из-за тяжёлой работы от её красоты не осталось следа. Интересна образом беззащитного, безвольного, всеми унижаемого существа.

Герасиму Татьяна приглянулась. Он стал её покровителем, дарил небольшие подарки, и даже собирался жениться.

История женитьбы Татьяны, кратко

Однажды барыня решила женить Татьяну на Капитоне и сказала об этом Гавриле. Тот, зная отношение к Татьяне Герасима, был озадачен. Капитон так и вовсе перепугался до потери пульса. Татьяна, узнав о приказе барыни, проявила обычное смирение. Её решили представить пьяницей и Герасим поверил, что Татьяна выпивает. Он разочаровался в девушке и позволил женить её на Капитоне. Через год Капитон спился, и его с женой отправили в деревню. Герасим простил Татьяну и подарил ей на прощание платок.

В этой истории барыня показала своё самодурство, Капитон — бесхарактерность, Гаврила — хитрость, а Герасим — великодушие и умение прощать.

5. Известно, что в основе рассказа лежит реальный случай, но дворник в Спасском остался верен хозяйке. Как вы думаете, правильно ли поступил писатель, придумав совсем другую концовку рассказа? Какую цель он преследовал, чего достиг?

Тургенев поступил правильно. Он сделал своего героя Герасима способным на поступок, на возмущение против крепостного права и несправедливости. Писатель хотел показать, что воля к свободе не умерла в людях, и когда-нибудь она заставит всех угнетённых побороться за свои права.

6. Подготовьте краткий пересказ всего текста и художественный пересказ любого эпизода.

Краткий пересказ рассказа «Муму» можно прочитать, перейдя по ссылке.

Художественный пересказ эпизода прощания Герасима с Муму в трактире

Герасим сам решил выполнить приказ барыни. Он надел праздничный кафтан и повёл Муму на верёвочке в трактир. Там он спросил щей с мясом. Муму спокойно стояла рядом, смотря на Герасима умными глазами. Шерсть на ней лоснилась: её недавно вычесали.

Герасиму принесли щи и он поставил тарелку на пол, накрошив в неё хлеба. Муму стала вежливо есть.

Герасим смотрел на собаку и вдруг тяжёлые слёзы выкатились из его глаз. Одна упала на лобик собаки, вторая — в щи.

Муму съела половину тарелки, облизнулась. Герасим заплатил за еду и вышел вон.

7. Понравились ли вам герои и их поступки? Расскажите об одном из героев рассказа.

Из героев мне понравился только Герасим. Остальные герои совершают поступки, которые мне не нравятся.

Например, Татьяна, бедная прачка, которая понравилась Герасиму. Она была несчастным забитым существом, которое не имело своего мнения. Она смиренно переносила все тяготы и невзгоды. Она безропотно согласилась стать женой Капитона, жалкого пьяницы, понимая, что в этом браке счастья не будет.

8. Почему рассказ назван «Муму»?

Рассказ назван по имени маленькой собачки, которая хоть и не является главным героем, но послужила зачином для описанных в рассказе событий.

9. Главный герой рассказа — немой Герасим. Каковы черты его характера? Расскажите об этом, подтвердив свои слова цитатами из произведения. Найдите примеры сравнений и гипербол в тексте. Какие черты характера Герасима они помогают подчеркнуть?

Черты характера Герасима:

Трудолюбие. Работал за четверых.

Ответственность. Ни щепок не валялось, ни сору.

Строгость, любовь к порядку. Даже петухи не смели драться.

Великодушие. Подарил Татьяне на память платок.

Любовь к животным. Заснул возле неё радостным сном. Любил её без памяти.

Умение держать слово. Утопил Муму.

Сравнения и гиперболы:

Работал за четверых. Подчёркивает трудолюбие.

Взрезывал упругую грудь земли, берёзовый лесок смахивать. Подчёркивает силу.

Как рычаг опускались мышцы. Подчёркивает силу.

Вырос могучий, как дерево. Подчёркивает силу.

Недоумевал, как молодой бык. Подчёркивает трудолюбие.

Ни одна мать не ухаживает за ребёнком, как Герасим за питомицей. Подчёркивает любовь к животным.

10. Тургенев в рассказе «Муму» изобразил человека, не сломленного крепостническим гнётом. Можно ли сказать, что Герасим сохранил духовные и нравственные качества? Подтвердите свой ответ примерами.

Герасим положительный герой рассказа, который сохранил в себе духовные и нравственные качества.

Он был трудолюбив и работал за четверых. Держал в порядке двор и свою каморку.

Он не любил пьяниц и, приняв Татьяну за алкоголичку, отказался от неё.

Он был добрым и жалостливым. Он спас Муму и привязался к ней всем сердцем.

Он был честным и исполнительным. Он не посмел обмануть барыню и утопил Муму.

Он не принимал несправедливости. И ушёл в деревню, с несокрушимой отвагой и отчаянной решительностью.

Тургенев Иван Сергеевич родился 28 октября (9 ноября) 1818 года.

Произведения И.С. Тургенева – одни из самых лиричных и поэтичных произведений в русской литературе.

В начале своего творческого пути Тургенев находился под влиянием романтизма. В 40-е годы, в результате сближения с В.Г. Белинским и редакцией журнала “Современник”, Тургенев переходит к реализму.

Этот поворот Тургенева уже отразился в его ранних поэмах “Параша” (1843), “Разговор”, “Помещик” (18456-1846), драматических произведениях “Неосторожность” (1843), “Безденежье” (1845).

В них Тургенев показал быт и нравы помещичьей усадьбы, чиновничий мир, трагедию “маленького человека”.

В цикле рассказов “Записки охотника” (1847-1852) Тургенев раскрыл высокие духовные качества и одаренность русского крестьянина, произвол крепостников и их управляющих, поэзию русской природы Курляндская Г.Б. Тургенев и русская литература. – М., 1999. .

Творчество великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева – это гимн высокой, вдохновенной, поэтической любви. Достаточно вспомнить романы “Рудин”, “Дворянское гнездо”, “Накануне”, “Ася”, “Первая любовь” и многие другие произведения.

Любовь, по мнению Тургенева, таинственна. “Есть такие мгновения в жизни, такие чувства. На них можно только указать – и пройти мимо”, – читаем в финале романа “Дворянское гнездо” Тургенев И.С. Дворянское гнездо. – М.: Издательство: Детская литература, 2002.

– 237 с..

Все тургеневские герои проходят “испытание любовью”, своего рода проверку на жизнеспособность. Любящий человек, по мнению Тургенева, прекрасен, душевно окрылен.

В романах Тургенева отражены противоречия и переломы исторического развития России, сложное движение общественного и художественного сознания.

Тургеневские повести говорят о важнейших нравственных ценностях, они побуждают задуматься о честности и порядочности, об ответственности за свои поступки и за те чувства, которые человек внушает окружающим, – и о проблемах более глобальных: о цели и смысле жизни, о формировании личности, о взаимосвязи человека и природы.

Любовная интрига составляет основу большинства произведений в русской классической литературе. Истории любви героев привлекали многих писателей. Особое значение они имели в творчестве Тургенева.

Сюжет произведения

Иван Сергеевич Тургенев обладал способностью ясно видеть и глубоко анализировать противоречия той психологии и той системы взглядов, которая была близка ему самому, а именно – либеральной. Эти качества Тургенева – художника и психолога – проявились в повести “Ася”, которая была напечатана в первом номере “Современника” за 1858 год.

Тургенев говорил, что писал эту вещь “горячо, чуть не со слезами” Тургенев И.С. Ася. – М.: Издательство: АСТ, 2002. – 271 с..

“Ася” – это повесть о любви. Герой полюбил девушку очень самобытную и смелую, с чистой душой, без тени искусственного жеманства светских барышень. Его любовь не осталась без ответа. Но в минуту, когда Ася ждала от него решительного слова, он стушевался, чего-то испугался, отступил.

На момент создания повести “Ася” (1859 год) И.С. Тургенева уже считали автором, оказывающим существенное влияние на общественную жизнь в России.

Общественная значимость творчества Тургенева объясняется тем, что автор облачал даром усматривать в заурядных событиях актуальные общественные и нравственные проблемы.

Такие проблемы затронуты писателем и в повести “Ася”. Повесть “Ася” писалась около пяти месяцев.

Сюжет “Аси” крайне прост. Некий господин знакомится с девушкой, влюбляется в неё, грезит о счастье, но сразу не решается предложить ей руку, а, решившись, узнает, что девушка уехала, навсегда исчезнув из его жизни.

Описанная в “Асе” история несостоявшейся любви начинается в Германии. Н.Н.

– молодой человек лет двадцати пяти, дворянин, привлекательный и богатый, путешествует по Европе “без всякой цели, без плана”, и в одном из германских городов он случайно слышит русскую речь на празднике.

Он знакомится с симпатичной молодой парой – Гагиным и его сестрой Асей, милой девушкой, лет семнадцати. Ася пленяет рассказчика своей детской непосредственностью, эмоциональностью.

В дальнейшем он становится частым гостем у Гагиных. Брат Аси вызывает у него симпатию: “Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая. ” Тургенев в современном мире. – М., 1997. .

Он пытается заниматься живописью, однако ни один из его этюдов не закончен (хотя в них “много жизни и правды”) – Гагин объясняет это отсутствием дисциплины, “проклятой славянской распущенностью”.

Но, подсказывает автор, возможно, причина в другом – в неспособности доводить начатое до конца, в некоторой лености, в склонности подменять дела разговорами.

Ася не похожа на Гагина. В отличие от брата, которому, по замечанию рассказчика, не хватало “цепкости и внутреннего жара”, у нее ни одно чувство не было “вполовину”. Характер девушки во многом объясняется се судьбой.

Ася – побочная дочь Гагина-старшего от горничной. После смерти матери девочка жила с отцом, а когда умер и он, перешла на попечение брата. Ася болезненно воспринимает свое ложное положение.

Она очень нервна, ранима, особенно в том, что может задеть ее гордость.

Если Ася, но характеру отличается от брата, то в рассказчике, напротив, есть черты сходства с Гагиным. В любви Н.Н. к Асе, с его колебаниями, сомнениями, страхом ответственности, как в незаконченных этюдах Гагина, видятся какие-то узнаваемые признаки “славянского” внутреннего хаоса.

Вначале героя, очарованного Асей, мучит подозрение, что она не сестра Гагину. Затем, когда он узнает историю Аси, ее образ озаряется для него “пленительным светом”. Однако его смущает и приводит в замешательство прямой вопрос Асиного брата: “Но. ведь вы не женитесь на ней?”. Героя пугает “неизбежность.

решения”, к тому же он не уверен в том, что готов связать с этой девушкой свою жизнь.

Кульминационный момент в повествовании – сцена свидания Н.Н. с Асей. Здравый смысл не позволяет г-ну Н.Н. сказать слова, которых ждет от него влюбленная девушка. Узнав наутро, что брат с сестрой покинули город 3., герой чувствует себя обманутым.

В решающий момент своей жизни герой оказался неспособным на нравственное усилие, обнаружил свою человеческую несостоятельность. В повести автор прямо не говорит об упадке русского дворянства, его неспособности взять па себя ответственность за будущее страны, но современники писателя почувствовали в рассказе звучание этой темы.

Однако содержание “Аси” не исчерпывается психологическим исследованием определенного социального явления. В повести затронуты также проблемы, имеющие вневременной, внесоциальный характер, и, прежде всего – проблема истинных и ложных ценностей.

Воспитание Аси имеет корни в русских традициях. Она мечтает пойти “куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг”. Образ Аси очень поэтичен. Некрасов после прочтения “Аси” написал Тургеневу: “…она прелесть как хороша.

От нее веет душевной молодостью, вся она – чистое золото поэзии. Без натяжки пришлась эта прекрасная обстановка к поэтическому сюжету, и вышло что-то небывалое у нас по красоте и чистоте” Тургенев в воспоминаниях современников. – М.

, 1983. Т.1-2. .

“Ася” могла бы быть названа повестью о первой любви. Эта любовь закончена для Аси печально.

Тургенева увлекла тема о том, как важно не пройти мимо своего счастья. Тургенев показывает, как зарождается прекрасная любовь у семнадцатилетней девушки, гордой, искренней и страстной. Показывает, как все оборвалось в одно мгновение.

Ася сомневается, за что ее можно полюбить, достойна ли она такого прекрасного юноши. Ася стремится подавить в себе зародившееся чувство. Она переживает, что дорогого ей брата любит меньше, меньше, чем человека, которого и видела-то всего один раз.

Причину несостоявшегося счастья Тургенев объясняет безволие дворянина, который в решительный момент пасует в любви.

Тема любви в повести “Ася”

Итак, повесть И.С. Тургенева “Ася” затрагивает любовно-психологические вопросы, которые волнуют читателей. Произведение позволит также поговорить о таких важнейших нравственных ценностях, как честность, порядочность, ответственность за свои поступки, о цели и смысле жизни, о выборе жизненного пути, о формировании личности, о взаимосвязи человека и природы.

В повести Тургенева “Ася” писатель выражает свои нравственные искания. Все произведение удивительно чистое и светлое, и читатель поневоле проникается его великолепием. Сам городок 3.

показан удивительно прекрасным, в нем царит праздничная атмосфера, Рейн кажется серебристо-золотым. Тургенев создает в своей повести удивительно яркий, насыщенный колорит.

Какое великолепное изобилие красок представлено в повести – “блестящий пурпуром воздух”, “девушка Ася, облитая солнечным лучом”.

Повесть внушает оптимизм и радостную надежду. Но развязка оказывается на удивление суровой. Влюбленные друг в друга господин Н.Н. и Ася молоды, свободны, но, как оказалось, судьба не может их соединить.

Судьба Аси очень сложна, и во многом причиной того является ее происхождение. Также характер девушки нельзя назвать заурядным, она, безусловно, очень сильная личность.

И вместе с тем Ася – девушка довольно странная.

любовь роман базаров тургенев

Любовь к странной, но очень привлекательной девушке немного пугает молодого человека. К тому же “ложное” положение Аси в обществе, ее воспитание и образование также кажутся ему слишком необычными. Переживания героев в повести показаны очень правдиво и ярко: “Неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня.

мне предстояло. исполнить трудную обязанность. мысль, что я безнравственный обманщик. так и звенела у меня в голове.” Юноша стремится взять свои эмоции под контроль, хотя это у него получается достаточно плохо. У Аси происходит в душе что-то невообразимое.

Любовь оказывается для нее настоящим потрясением, настигает ее, словно гроза.

Тургенев показывает чувство любви во всей красоте и силе, и человеческое чувство у него кажется похожим на природную стихию. Он говорит о любви: “Она не развивается постепенно, в ней нельзя сомневаться”. Действительно, любовь переворачивает всю жизнь. И человек не находит в себе сил, чтобы с ней бороться.

В результате всех сомнений и душевных терзаний Ася оказывается навсегда потерянной для главного героя. И только тогда он понял, насколько сильным было чувство любви, которое он испытывал к этой странной девушке. Но, увы, уже поздно, “у счастья нет завтрашнего дня.”.

Тема любви в повести Ася Тургенева сочинение

- Сочинения

- По литературе

- Тургенев

- Тема любви в повести Ася

Повесть Тургенева «Ася» — это одно из моих любимых произведений. Его не только интересно читать, но оно является ещё и очень поучительным. Оно учит тому, что не нужно бояться своего счастья, а нужно идти к нему навстречу, не раздумывая, иначе потом может быть поздно.

В этой прекрасной повести рассказывается о любви главного героя и девушки по имени Ася. События происходили в одном из маленьких городов на немецкой реке Рейн. К сожалению, господин Н., герой повести, не сразу осознал, что это была истинная любовь, а понял это только тогда, когда лишился её.

Почему же он не сразу узнал это прекрасное чувство? Возможно, он думал, что Ася ему нравится, потому что она отличается от всех остальных молодых девушек того времени. Он видит её настоящей, живой, не способной на обман и притворство. Его влечёт к ней на интуитивном уровне, душой, но он привык всегда жить умом, а не поддаваться чувствам.

Именно умом он понимает, что их брак не возможен в ближайшем будущем. А причина в юном возрасте героини и непростом характере, как ему кажется.

Асе же хватает смелости, чтобы раскрыть свои чувства и сделать признание, но к сожалению, она не слышит того же в ответ. Сделав это, произнеся такие короткие, но важные слова, герой мог обрести настоящее счастье и осчастливить юную героиню. Но он не сказал этих главных слов в нужный момент.

Да, через мгновение он понял, что испытывает ответные чувства, что совершил ошибку, и наивно полагает, что возможно исправление этой ошибки. Но, к сожалению, жизнь не прощает нам наших ошибок и редко даёт второй шанс. Герой приходит на следующий день в дом, где жила Ася, чтобы совершить признание в любви, но не находит там девушку.

Их встрече больше не суждено состояться. Никогда…

Пока Господин Н. , конечно, не осознаёт невозвратности ситуации, всей важности этой любви. Это поймёт он гораздо позже, по прошествии многих и многих лет, подводя итоги своей жизни. Настоящей семьи у него так и не получится. А воспоминания об Асе и маленькие символы любви он будет хранить всю жизнь.

Эта история также научила меня тому, что лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что мог сделать, но не сделал из-за внутренней слабости и трусости.

Любовь в произведении Ася

Этот рассказ показывает своему читателю о том, как важно обратить свое пристанное внимание на те чувства, которые он испытывает, как важно испытать первую любовь и сделать ей навстречу первый шаг.

Действия происходят на основе сюжета, который разворачивается вокруг одной пары, имена этих молодых людей, Ася и господин Н.Н. которые по счастливой случайности встретились в городе Рейне. После и встречи, господин Н.Н.

далеко не сразу понял что испытывает свои первые и самые искренние чувства, он был нерешителен, он просто не понимал от какого счастья сам себя отталкивал, возможно сам того не осознавая.

Но осознание пришло к нему у слишком поздно, а именно в ту самую минуту, когда осознал, что разрушил все, что потерял свою единственную возможность на счастье с любимой женщиной, на тот момент девушкой.

На тот самый момент Асе было всего лишь семнадцать лет, она была юна, полна сил и решимости. Но не только это манило господина, он испытывал влечение к ее искренности и естественности.

Ничего подобного он не испытывал ни к одной из тех барышень с которыми ранее был знаком, с теми которые когда-то танцевали с ним в высшем свете. Главным препятствием, была его осторожность, он считал единственно верным способом выбора, точный расчет, он привык полагаться на здравый рассудок.

Однако он не может понять, что в глубине своей души он очень любит эту юную девушку и готов даже жениться на ней.

Однако его останавливают некоторые мысли, он считает, что девушка все же юна, ведь ей всего лишь 17 лет, к тому же у девушки далеко не самый легкий характер, не сахар. От этих мыслей, он понимает, что не готов жениться.

В ту самую важную, роковую минуту, когда она раскрыла перед ним свои искренние чувства, у него не нашлось слов, однако от поистине большого счастья его разделяло одно слово.

Но не нашлось, этого слова он так и не смог произнести и рассказать ей о своих чувствах, он не расстроился, ведь было завтра, именно завтра он ей откроется и они обретут огромное счастье, они поженятся и станут мужем и женой.

Но не судьба, этого не случилось, в ту саму минуту, когда он упустил свой шанс, он потерял любовь всей своей жизни.

Несмотря ни на что Ася не стала терять времени и тут же убежала, но не просто сбежала, она уехала с Гагиным. Таким образом, господин Н.Н.

потерял свою любимую, и даже спустя много лет осознав какую он совершил ошибку он не смог себя простить, ведь имена эти чувства наложили отпечаток на всю его жизнь.

Тема любви в повести «Ася»

Как нам кажется, «Ася» — одна из самых лиричных повестей И. С. Тургенева. Часто ее издают вместе с повестями «Первая любовь» и «Вешние воды» под общим названием «Повести о любви».

«Ася» была написана в 1857 году, то есть почти полтора столетия назад, ее появление знаменовало собой выход Тургенева из глубокого душевного кризиса. Опубликованная впервые в 1858 году в журнале «Современник», она вызвала многочисленные отклики.

К этому произведению может быть применена характеристика Тургенева как художника, данная Добролюбовым: «Тургенев… рассказывает о своих героях, как о людях близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ними, сам страдает и радуется вместе с лицами, им созданными, сам увлекается той поэтической обстановкой, которой любит всегда окружать их… И это увлечение заразительно: оно неотразимо овладевает симпатией читателя, с первой страницы приковывает к рассказу мысль его и чувство, заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых являются перед ним тургеневские лица». С этими словами критика любопытно сопоставить признание самого Тургенева о его работе над «Асей»: «…Я писал ее очень горячо, чуть не слезами…»

Писатель действительно внес в повесть много своего, личного, им самим пережитого и перечувствованного. Замечательно в этом смысле одно место в конце четвертой главы, когда герой повести по пути домой внезапно останавливается, пораженный редким в Германии запахом конопли.

«Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле».

«Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стране, между чужими?» — спрашивает он себя, и читатель ясно различает в этих словах выражение чувств самого писателя, с его страстной, душевной любовью к родине, которой он посвятил всю свою жизнь.

Наибольшую известность приобрела статья Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». В школьной программе по литературе советского периода была зафиксирована именно точка зрения Чернышевского, который в полемике с либерализмом, актуальной для того времени, подчеркнул в тургеневском герое типические черты дворянского либерала: дряблость натуры, неспособность к решительной борьбе.

Статья проникнута мрачноватым пафосом разночинного интеллигента, отравленного глубокой неприязнью к «бездельникам» дворянам.

Чернышевский видит в слабохарактерности тургеневского Н. Н. знамение времени, черту целого ряда литературных героев (Рудина, Бельтова из романа Герцена «Кто виноват?», отчасти героя поэмы Некрасова «Саша»), а вслед за ними и всей либеральной дворянской интеллигенции.

Критик указывает на ее несостоятельность в той самой области, которую она издавна считала «своей» — в сфере любви, рыцарских отношений к даме. Чернышевский убежден, что рыцарство давно сменилось подлостью, трусостью, малодушием. Отчасти так оно и было.

Но Чернышевский намеренно сгущает краски, его оценка повести Тургенева — не только отклик на литературный текст, но и аргумент в идеологической борьбе времени.

Обратившись спустя почти полтора века к работе знаменитого критика, мы ясно видим, во-первых, тенденциозность (пристрастность, необъективность) произведенного Чернышевским разбора повести, во-вторых, эмоционально-оценочный характер эпитетов, направленных в адрес главных героев (господин Н. Н. — «дряннее отъявленного негодяя», Ася — «существо зависимое, существо оскорбляемое»). Но несмотря на свою отчетливую тенденциозность, статья содержит интересные и вполне справедливые наблюдения.

Отзывы других литераторов того времени тоже основаны на эмоциях. В. П. Боткин писал, что «Ася» далеко не всем нравится. По его мнению, лицо Аси не удалось. П. В. Анненков и Салтыков-Щедрин восторгались повестью, Некрасов тоже восхищался, но сцену свидания хотел изменить, «смягчить и поубавить» упреки Н. Н. в адрес Аси.

Приведенные сведения помогают нам понять, как воспринималась повесть современниками.

Некоторые исследователи творчества Тургенева (П. В. Анненков) пишут о «тайном» психологизме автора.

Они пишут: «Своеобразие и сила тургеневского анализа, его неповторимость и сохраняющееся очарование заключаются в том, что Тургенева более всего привлекали те зыбкие настроения и впечатления, которые, сливаясь, должны вызвать у человека ощущение полноты, насыщенности, радости от ощущения своей слиянности с окружающим миром».

Эта направленность тургеневского психологизма, обнаруживалась в его ранних повестях и отчетливо прослеживается на протяжении всего творческого пути писателя. В этой сфере психологии он проявил себя большим мастером, улавливавшим действительно тончайшие, зыбкие движения души, почти не переводимые в логические категории».

- Чтобы определить, о какой любви писал Тургенев, нужно еще раз внимательно вчитаться в текст повести, пытаясь понять, что же произошло между главными ее героями.

- Автобиографическая основа повести

- В основе повести «Ася» автобиографические сведения.

В 1842 году у Тургенева от крепостной крестьянки Авдотьи Ермолаевны родилась внебрачная дочь — Пелагея (Полина впоследствии). Долгое время девочка жила в имении Тургеневых, в Спасском. Положение ее было унизительное и жалкое. Мать Ивана Сергеевича сдала свою внучку на руки одной из крепостных прачек. Дворня называла Полю злорадно «барышней».

В 1859 году Иван Сергеевич вывез свою дочь в Париж, к Полине Виардо, которая воспитывала затем маленькую Полю вместе со своими детьми. То есть дочь Тургенева получила вполне приличное дворянское воспитание — словом точь-в-точь история Аси, история ее странной жизни, сотканной из противоречий.

Основная тема повести

Повесть «Ася» — о любви и только о любви, которая, по мнению Тургенева, «сильнее смерти и страха смерти» и которою «держится и движется жизнь». Эта повесть имеет необыкновенное поэтическое обаяние, красоту и чистоту.

Главная тема повести — любовь. Все о ней, о любви, о серьезном и строгом, о сокровенном и важном… В основе сюжета — история любви, закончившаяся разлукой не из-за каких-то внешних обстоятельств, а по внутренней несостоятельности героя, который не сумел взять на себя ответственность за судьбу и счастье полюбившей его девушки.

Любовь… Это, наверное, самое загадочное из всех человеческих чувств, а Тургенев, как, пожалуй, один из немногих писателей, с поэтическим трепетом воспринимающим рождение вечно юного чувства — любви.

Как справиться с сердечной болезнью? Как одолеть печаль? Безответная любовь — что это? Как первой сказать «люблю» человеку, в котором ты не совсем уверена? Как пережить страдания отвергнутой любви и оскорбленного чувства? И вообще, как совершается это таинство любви, как происходит чудо: мир волшебно меняется для того, кто полюбит! Краски становятся ярче, звуки отчетливее! Ведь полюбив, человек тоньше чувствует, острее видит, сердце его открывается для красоты, добра.

Вопросы и вопросы… Прямых ответов на них мы не найдем у Тургенева, но все тургеневские герои проходят испытание любовью, своего рода проверку на жизнеспособность. Один из исследователей творчества Тургенева П. Анненков писал, что повести и рассказы Тургенева объединяет одна черта — в каждой из них есть «психологическая загадка».

Вот нам и предстоит попытаться разгадать эту психологическую загадку, понять, какими средствами пользуется писатель для того, чтобы открыть нам тайны душевных переживаний; проследить, как знакомство Н. Н.

с Гагиными перерастает в историю любви, которая оказалась для героя источником как сладостных романтических волнений, так и горьких терзаний, которые потом, с годами, хоть и утратили вою остроту, обрекли героя на судьбу бобыля.

Будучи сосредоточенной на вопросах любовно-психологических, повесть эта не может не вызвать интереса.

Сочинение 4

В повести Тургенева «Ася» идет речь о внезапно вспыхнувших чувствах двух молодых людей. Их роман продлился не долго, тому виной является их нерешительность, боязнь последствий.

Ася или Анна в силу своей неопытности испугалась нового чувства, которое она испытала вскоре после знакомства с гражданином Н.Н.. Поведав об этом своему сводному брату, она разделила свой страх, но от этого ей не стало легче. Девушку терзали чувства сомнения по поводу ее происхождения. Она всячески занижала свои достоинства, ввиду заниженной самооценкой, заложенной с самого детства.

В обществе не признавали незаконнорожденных детей, поэтому Анну увезли за границу, где о ее происхождении никому не будет известно.

Брат Аси строго хранил тайну, тем не менее, когда он заметил возникшие чувства между молодыми людьми, поспешил признаться гражданину Н.Н. о том, кем приходится ему Ася.

Н.Н. никогда не задумывался о серьезных намерениях создать семью, поэтому для него было неожиданностью услышать утверждение Гагена о том, что он никогда не женится на Асе. Данное утверждение только прибавило сомнений Н.Н.

Именно сомнения в собственных чувствах тормозили развитие событий. Асе, молодой и наивной девушке, хотелось быстрого ответа, Н.Н., оценивая ситуацию, тянул с ответом.

Даже после неудавшегося романа Н.Н. не пожалел о расставании с Асей, он до сих пор думал, был бы счастлив в этом союзе. Возможно, нет. Проанализировав жизнь Н.Н., мы убеждаемся в том, что он не стремился к семейной жизни.

Вероятнее всего, жажда к путешествиям и свободной жизни, сделали свое дело. Он так и остался одиноким мужчиной. Высушенный цветок герани, подаренный однажды Асей, и так свято хранимый Н.Н.

,служит подтверждением того, что в его жизни любовь к Асе была единственной.

Влюбленные люди стали заложниками общества. Девушка никогда не получит признания на своей родине, где важнее родовое происхождение, нежели сам человек как личность. Молодой человек, понимая всю ответственность, решил отступить.

Я считаю, что главная причина расставания двух молодых людей, стала нерешительность молодого человека, страх перед осуждением. И Н.Н.в последнем разговоре с Асей, обвинял ее в поспешности и неумении хранить тайны.

По его словам, это она убила развивающуюся любовь. На самом деле это была лишь оборона и страх перед неизвестностью. Он решил использовать нападение.

Это ранило сердце девушки, и она приняла окончательное решение поставить точку в отношениях, которых в принципе не было.

Урок литературы в 8-м классе «История одной любви» (по повести И.С. Тургенева «Ася»)

Цели и задачи урока:

- формирование чувства прекрасного через поэтический текст повести, музыку;

- познакомить учащихся с литературным произведением 19 века, изучая с точки зрения понятия историзма в литературе;

- учить восьмиклассников текстуальному анализу повести и анализу эпизода произведения, видеть и понимать значение детали в литературном произведении;

- учить ребят понимать «психологизм» повести, разбираться в средствах выразительности языка.

Оборудование:

- портрет И.С.Тургенева;

- на доске записи: – тема урока; – эпиграф «А счастье было так возможно» (А.С.Пушкин);

– «У счастья нет завтрашнего дня…У него есть настоящее – и то не день – а мгновение» (И.С.Тургенев);

- «театральная декорация»: одна половина доски оформляется как окно с подоконником; на подоконнике – горшок с цветущей геранью, подсвечник, раскрытая книга, на ней засушенная веточка герани, рядом пожелтевшие листочки бумаги, свернутые записками.

Ход урока.

Любовь, любовь – загадочное слово. Кто мог бы до конца тебя понять? Всегда во всём старо ты или ново?

Томленье духа или благодать?

Урок, посвящённый повести И.С.Тургенева «Ася», я начала с этих стихотворных строк неслучайно. Как вы думаете, почему? Да, главное в повести – любовь. Всё о ней, о любви, о серьёзном и строгом, о сокровенном и важном…

Любовь… это, наверное, самое загадочное из всех человеческих чувств, а Тургенев, как пожалуй, один из немногих писателей, с поэтическим трепетом воспринимал рождение вечно юного чувства – любви.

Как справиться с сердечной болезнью, как одолеть печаль? Безответная любовь – что это? Как первой сказать «люблю» человеку, в котором ты не совсем уверена? Как перенести страдания отвергнутой любви и оскорблённого чувства? И вообще, как совершается это таинство любви, как происходит чудо: мир волшебно меняется для того, кто полюбит.

Краски становятся ярче, звуки отчётливее! Ведь полюбив, человек тоньше чувствует, острее видит, сердце его открывается для красоты, добра…

Вопросы, вопросы… прямых ответов мы не найдём у Тургенева, но все тургеневские герои проходят «испытание любовью», своего рода проверку на жизнеспособность. Любящий человек, по мнению Тургенева, прекрасен, духовно окрылён. Один из исследователей творчества И.С. Тургенева , П.

Анненков, писал, что повести и рассказы Тургенева объединяет одна черта – в каждой из них есть «психологическая загадка».

Вот нам и предстоит сегодня попытаться разгадать эту психологическую загадку, понять, какими средствами пользуется писатель для того, чтобы открыть нам тайну душевных переживаний; проследить, как знакомство Н.Н.

с Гагиными перерастает в историю любви, которая оказалась для героя источником как сладостных романтических томлений, так и горьких терзаний, которые потом, с годами, хоть и утратили свою остроту, обрекли героя на судьбу бобыля.

Итак, обратимся к тексту повести.

– Какую форму повествования выбирает автор?

Повесть написана в форме рассказа Н.Н. о том, как много лет назад он путешествовал по Европе и в небольшом немецком городке встретился и подружился с русскими: Гагиным и его сестрой Асей. Рассказчик сообщает не только о событиях, беседах, описывает обстановку, но, главное, воспроизводит историю своей любви, вновь переживает былое.

– Что вы можете сказать о Н.Н. , от лица которого ведётся рассказ? Как он воспринимал окружавший мир?

Н.Н. – богатый дворянин, художник в душе; он одержим стремлением наблюдать, особенно людей; он праздный путешественник, наблюдатель.

– Чем поразили Гагины Н.Н. при первом знакомстве?

Н.Н. воспринимает брата и сестру как людей разных психологических уровней, а портретные характеристики поражают читателя точностью и краткостью. Рассказчик отметил явное несходство и внутренний контраст Гагиных. Это ещё больше обострило его любопытство и восприимчивость.

Верный привычке наблюдать людей и читать в их душах по выражению их лиц, по непроизвольным жестам, рассказчик при первом же знакомстве с Асей отмечает что-то своё, особенное в чертах её смугловатого лица, в её причёске, в манерах держаться.

Он подробно описывает поведение Аси, целиком отдаётся наблюдению за её движениями, взглядом, улыбкой.

– Рассказ о первом дне знакомства с Гагиными завершается лирическим пейзажем; прочитайте его. (Чтение текста повести сопровождается вальсом Штрауса «Над голубым Дунаем»).

– Соответствует ли этот пейзаж настроению Н.Н.?

Пейзажная миниатюра становится средством выражения романтических возвышений героя. Встреча с Гагиными обострила его внимание к прекрасному. Поэтому он весь отдаётся созерцанию и возвышенному настроению.

– Каково состояние души Н.Н. после первого дня знакомства?

Г-н Н.Н. весь разнежен сладким томлением и ожиданием счастья.

– Где встретили Н.Н. с Гагиным Асю на второй день знакомства?

На уступе стены на развалинах феодального замка прямо над пропастью сидела Ася. Это говорит о романтическом характере героини.

– Какое чувство вызывает Ася у Н.Н.? Подтвердите текстом повести? (Неприязнь, досада.)

По словам брата, Ася «вольница, сумасшедшая». Н.Н. она представляется полу загадочным существом, «хамелеоном».

– Какие «роли» играет Ася? Почему она так поступает? Может ли Н.Н. ответить сейчас на этот вопрос?

Она сыграла роль солдата, марширующего с ружьём, и этим шокировала чопорных англичан; за столом она сыграла роль благовоспитанной барышни; на другой день представилась простой русской девушкой, чуть ли не горничной… Ответить на вопрос, почему Ася так себя ведёт, Н.Н. ещё не может, так как не понял ни Аси, ни самого себя.

– Как заканчивается второй день знакомства?

Герой не отдаёт себе отчёта в том, что с ним происходит. Он ощущает то какое-то смутное беспокойство, которое вырастает в непонятную ему тревогу, неприятную досаду; то ревнивое подозрение, что Гагины – не родственники.

– Как нравственно-психологическое состояние героя передаётся через пейзаж?

Какие то неясные тёмные силы врывались в сознание героя, оставаясь смутными, тревожными и даже раздражающими. Непонятная герою «мертвенная» тяжесть как первые всплески неосознанного чувства разрешилась в сознании героя в горькое жгучее волнение, в тоску по родине.

– Прошли две недели ежедневных встреч, Н.Н. всё более огорчался ревнивыми подозрениями и хотя в полной мере не догадывался о своей любви к Асе, но она постепенно овладевала его сердцем. Он оказался во власти этого чувства. Какое настроение было доминирующим в этот период?

Настойчивое любопытство и некоторая досада на загадочное поведение девушки, стремление понять её внутренний мир. (Зачитать начало 6 гл.)

– Каким образом подтверждается подозрение Н.Н. о том, что Гагин и Ася – не брат и сестра? (Подслушанный разговор в беседке)

– Какие чувства овладевают героем после этого?( конец 6 – начало 7 гл.)

Сам герой не находит определения своим чувствам. Но мы, читатели, понимаем, что его уже захватило глубокое и тревожное чувство любви. Именно от неё он уходит в горы, а когда возвращается, то, прочитав записку от Гагина, на другой день же отправляется к ним.

– Что же узнал Н.Н. об Асе из рассказа Гагина? (Выборочный пересказ истории Аси).

– Как меняется душевное состояние героя?

Он мгновенно обретает утраченное равновесие и так определяет своё состояние: « Я почувствовал какую-то сладость, – именно сладость на сердце: точно мне втихомолку мёду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.»

– После разговора об Асе последовала новая фаза любовных отношение тургеневских героев: теперь наступило взаимное доверие и сближение. Что же открыл Н.Н. для себя в Асе? Чем она ему нравилась?

Успокоенный, Н.Н. понял, что странная девочка привлекла его не одной толь полудикой прелестью, но её душа ему нравилась.

– Всё вокруг влюблённых освещается волшебным светом: «Я глядел на неё, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую.

Всё радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами – небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском». (9 гл.

) Ася говорит любимому: «Если бы мы с вами были птицы – как бы мы взвились, как бы полетели. Так бы и утонули в этой синеве…». Как понимать эти слова?

Любовь окрыляет человека, поднимает его гад обыденностью. Литературовед М.Гершензон писал: «Вот образ любви, по Тургеневу (он любил аллегорические сцены): любовь налетает на человека, как гроза в ясный день, и в ошеломляющем вихре её у души внезапно вырастают крылья, человек превращается в птицу, со стремительным полётом птиц, с их неукротимой волей».

– Что почувствовал Н.Н. в этот день после гагинского сообщения истории сестры, весёлого вальсирования с Асей и её призыва вообразить, что у них выросли крылья?

Н.Н. почувствовал, с одной стороны, тайное беспокойство на сердце, с другой, – упоение радостью сближения; в нём загорелась жажда счастья.

– Как Тургенев помогает нам, читателям, понять психологическое состояние героя в этот момент?

Через пейзажную зарисовку. (Художественное чтение отрывка из 10 гл. на фоне звуков вальса Штрауса) Пейзаж как бы вбирает в себя психологическое состояние человека, становясь «пейзажем» души.

Отравленный сладким ядом закипающего чувства, герой-романтик во всём находит тревожное ожидание, беспокойство: «в небе не было покоя», в « тёмной, холодной глубине» реки с тихим журчанием воды за кормою, в шёпоте ветра – повсюду чудилось тревожное оживление.

Именно в этот момент слияния с природой во внутреннем мире героя совершается новый скачок: то, что было смутным, тревожным, вдруг оборачивается несомненной и страстной жаждой счастья, которая связывается с личностью Аси, но которую герой ещё не смел назвать по имени.

Время как бы останавливается для героя, переполненного ожиданием счастья, и лишь после горького признания Аси, что «крылья у неё выросли, да лететь некуда» (а что скрыла под этими словами Ася, как их понять?), наш герой решается подумать над вопросом: «Неужели она меня любит?»

– А сам-то герой , что чувствует, что происходит в его душе?

Собственное чувство его развивалось « в полусне сознания», по его собственным воспоминаниям. Сладость на сердце, радость доверия и жажда счастья ещё оставляют героя в полусознательном созерцании.

Герой предпочитает безумно отдаваться набегающим впечатлениям: «Я не только о будущем, я о завтрашнем дне не думал, мне было очень хорошо».

Психология созерцателя, постигающего красоту, переживающего романтическую любовь, предполагает замедленный темп и внутреннюю остановку, углубление в себя, рефлексию.(размышление, полное сомнений, противоречий; анализ собственного психологического состояния).

А Ася? Близкая к «земле», страстно и цельно чувствующая, она не могла удовлетвориться беспредметными мечтаниями. И вот, без мысли о последствиях, без расчёта и осторожности, она назначает любимому свидание. «Другая бы умела всё скрыть и выждать, но не она,» – по верному пониманию брата (14 гл.)

– В каком состоянии шёл Н.Н. на свидание с Асей? (Сомнение, колебания)

– И вот она, самая волнующая сцена повести – сцена свидания. (Выборочное чтение сцены учителем).

Понравился ли вам Н.Н. в этой сцене?

- – Чем не понравился?

- – В чём он обвиняет Асю?

- В чём хочет оправдать себя?

Поведение героя в сцене свидания представлялось многим критикам – современникам Тургенева возмутительным. Однако, не оправдывая героя и не осуждая его, попробуем понять. Сцена свидания – образец тургеневского психологизма. Автор сосредоточивает внимание на развитии, изменении психологического состояния героя.

– Зачем Н.Н. пришёл на свидание?

Рассудив благоразумно, Н.Н. пришёл на свидание с тем, чтобы расстаться с Асей навсегда. «Я не могу на ней жениться. Она не узнает, что и я полюбил её.

» Однако что-то трогательное, беспомощное в робкой неподвижности Аси так трогает героя, что он отдаётся порыву естественного чувства и этим самым вступает в противоречие с принятым решением и с тем словом, которое он дал Гагину.

Подспудно он понимает, что решение расстаться с Асей не соответствует правде его чувств (помните, «я ещё сам не знал, чем свидание могло разрешиться»?). герою искренне казалось, что его чувство находится в стадии созревания, а ситуация требовала немедленного решения.

Отсюда его досада на откровенность и поспешность Аси и Гагина. Он осуждает в душе то, что говорит Асе при свидании, так как слова не соответствуют его чувствам. Одновременно герой вместе с автором пытается понять состояние другого человека, однако улавливает лишь внешние проявления чужого «я».

– Как ведёт себя Ася во время отповеди Н.Н.?

Н.Н. хотел терзать девушку выяснением своего отношения к ней. Ему, созерцателю, требовалось время, остановка и раздумья о своих переживаниях. И он был удивлён реакцией Аси на отповедь.

Итак, герой сам пришёл к своему несчастью: там, где требовался порыв самозабвенной любви, он отдаётся рефлексии ( 17 гл.).

– А когда же к герою приходит осознание того, что он любит?

Позже, после свидания, когда он ищет Асю, когда пугается, что возможно несчастье, что Ася может убить себя.(19 гл.).

– Почему Н.Н., услышав от Гагина, что Ася нашлась, не настоял на разговоре тут же? Как автор относится к такому поведению героя?

Тургенев осуждает своего героя. Да и сам Н.Н. с сарказмом говорит о своём решении быть счастливым – завтра ( 20 гл.).

– Но это слова человека на двадцать лет старше того, юного Н.Н., о котором мы говорим сейчас. А тогда, в каком состоянии возвращается Н.Н. домой? (конец 20 гл.)

– Что же произошло на следующий день? Понял ли Н.Н. свою ошибку, осудил ли себя? (конец 21 гл.).

– Почему же не состоялось счастье героев? Почему они разошлись?

Потому что душевная жизнь у Аси и Н.Н. протекала по-разному. Ася пережила кульминацию чувств при свидании, а Н.Н. в тот момент был готов только наслаждаться романтическим созерцанием, он тогда не чувствовал в себе того , что снимает благоразумие и осторожность. Осознание чувства любви пришло к нему позднее.

Причина жизненной драмы героев кроется в разности их психологического склада, их темпераментов. Н.Н.

– романтик с созерцательным отношением к миру; это в некоторых ситуациях не позволяет герою вовремя осмыслить отношение к людям и даже разобраться в себе; это же не позволяет ему и совершить верное действие. Ася живёт непосредственным движение сердца: в ней ни одно чувство не бывает наполовину.

Итак, мы проследили развитие чувств героя, пережили вместе с ним психологические изменения его души.

– Какими способами автор помогает нам открыть душу героя? (Выбор формы повествования от первого лица, портретные характеристики, «психологический» пейзаж.)

– Любовь – тайна. С ней пришлось столкнуться рассказчику, до конца осознавшему своё чувство у Асе лишь тогда, когда всё было потеряно, потеряно из-за несказанного вовремя слова. Но чувства не забылись: двадцать лет прошло, а Н.Н. помнит всё до мелочей, свято хранит «священные реликвии» любви. (Обращаемся к театральной декорации урока: засушенная веточка герани, записочки…)

Первой любви не сотрётся печать. Будем друг друга всю жизнь вспоминать; Общие сны будут сниться обоим; Разум обманем и сердце закроем – Но о прошедшем тоска не умрёт, А уж любовь не придёт, не придёт –

Нет, уж любовь не придёт! В.С.Курочкин

15.05.2011

Урок литературы в 7 классе

на тему «Мастерство И.С. Тургенева в раскрытии образа Бирюка (по

рассказу И.С.Тургенева «Бирюк»).

Цель

урока: смоделировать учебную ситуацию, при которой в результате

исследовательской деятельности учащиеся придут к решению проблемного вопроса: в

чём проявилось писательское мастерство И.С. Тургенева при создании

противоречивого образа Бирюка, героя одноимённого рассказа?

Задачи:

формирование исследовательских навыков обучающихся, умения работать с

информацией, представляя результаты в различных формах; развитие

интеллектуально-творческого и эмоционально-образного мышления.

Организационные

формы: самостоятельная групповая деятельность с опорой на результаты

перспективного домашнего задания; исследовательская работа. Главной формой

организации учебной деятельности учащихся является работа в малых группах,

преобладают активные и интерактивные методы и приемы обучения.

Ожидаемые

результаты:

Личностные:

• развитие

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;

воспитание доброты и милосердия, умения понять другого человека;

• формирование

толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому

человеку.

Метапредметные:

• умение

планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и

средств их достижения;

• формирование

умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия

одноклассников;

• умение

строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных

связей, делать умозаключения;

·

умение работать в группе — владение навыками самопрезентации,

умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;

умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение.

·

умение видеть культурологические связи

Предметные:

• понимание

литературы как особого способа познания жизни,

• формирование

потребности в диалоге с текстом, способности к сотворчеству с писателем в

процессе читательского восприятия, умения в процессе чтения вставать на позицию

другого;

• воспитание

квалифицированного читателя, владеющего основными стратегиями чтения,

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые монологические

(устные и письменные) высказывания аналитического и интерпретирующего

характера, участвовать в диалоге по поводу прочитанного

Тип

урока: урок- исследование.

Межпредметные

связи: история, мировая художественная культура, изобразительное

искусство.

Оборудование: портрет

И.С. Тургенева; раздаточный материал, электронная презентация; фрагмент

художественного фильма «Бирюк» (1977 г.), «Толковый словарь русского

языка» под редакцией С.И. Ожегова.

Ход урока

I.

Организация внимания учащихся

II.

Актуализация опорных знаний учащихся.

—

В 6 классе вы читали рассказ И.С. Тургенева … («Бежин луг»). Слайд

1.

— Прежде чем перейти к анализу рассказа «Бирюк», который вы

прочитали дома, мы напишем небольшую проверочную работу.

Приём

«Недописанный тезис».

Дети

получают листочки с текстом, в котором нужно заполнить пробелы — приложение

1.

В

1847 году Тургенев начинает работать над сборником ………….(«Записки

охотника«), который был опубликован в ………………(1852 г.)

. В сборник вошло ……….. (25) рассказов.

Во всех произведениях присутствует один и тот же герой — ……… (Петр

Петрович). Это дворянин из села Спасское. Он рассказывает о случаях,

произошедших с ним во время ……………….. (охоты). Поэтому

сборник назван «Записки охотника».

Создавая его, Тургенев опирался на собственные впечатления о жизни

……………… (крестьян) в …………………….. (Орловской)

губернии. Многие герои, упоминаемые в рассказах, были знакомы автору.

III.

Мотивация учебной деятельности учащихся.

Слово

учителя.

— Многие герои, упоминаемые в

рассказах, были знакомы автору. В том числе и герои рассказа «Бирюк».

Рассказ

«Бирюк» был написан в 1847 году, а напечатан во втором номере журнала

«Современник» в 1848 году. Создавая это произведение, как и весь цикл «Записки

охотника», Тургенев опирался на собственное впечатление от родных ему мест, от

жизни крестьян в Орловской губернии. Один из бывших крепостных Тургенева, а

впоследствии сельский учитель А.И. Замятин вспоминал: «Бабушка и мать говорили

мне, что почти все лица, упоминаемые в «Записках охотника», не выдуманные, а

списанные с живых людей, даже имена их настоящие: был Ермолай…, был Бирюк,

которого в лесу убили свои же крестьяне…»

IV.

Вопрос на восприятие прочитанного.

—

Ребята, какое впечатление произвел на вас рассказ И.С.Тургенева «Бирюк»? Что

удивило, а может быть, даже и поразило?

(Ответ: «Удивил

финал рассказа. Не ожидали, что Бирюк отпустит вора»)

Учитель:

—

Давайте ещё раз перелистаем страницы рассказа и постараемся понять мотивы

такого неожиданного для нас поступка.

V.

Изучение нового материала.

Беседа

с классом

Вопрос. В

каком жанре написано произведение, которое мы с вами сегодня будем

рассматривать?

(Ответ. «Это

рассказ. Слайд 2. Рассказ – небольшое

эпическое произведение, в котором повествуется только об одном поступке героя,

об одном событии. В рассказе минимальное количество героев: один, два, реже

три.)

Вопрос. Почему

книга, в которую включён рассказ, называется «Записки охотника»? Слайд

3.

(Ответ. «Во-первых,

в каждом из 25 рассказов появляется охотник-рассказчик, близкий самому

писателю. Во-вторых, мы знаем, как страстно любил Тургенев охоту, и образ

охотника, скитающегося с ружьём по Орловской губернии, позволяет ему наблюдать

жизнь этого уголка России. В своих героях-крестьянах писатель разглядел

личности с глубоким внутренним содержанием и смыслом.»)

Учитель.

— Правильно,

скитаясь с ружьём, Тургенев накапливал наблюдения за окружающей жизнью.

«Вы

ожидаете сейчас выстрела – ничуть не бывало! Успокойтесь… Вы этого выстрела

не дождётесь… охотник никуда не стреляет… Он следит не за полётом птицы, а

за… золотисто-серыми с белыми краями облаками, он смотрит на стальные

отблески воды… Ничто в природе не ускользает от его верного, поэтического и

пытливого взгляда», – писал современник.

А

сейчас, ребята, нам предстоит интересная работа! Мы будем учиться давать

характеристику литературному герою. О каком герое пойдет речь сегодня на уроке?

(О Бирюке). Формулируем тему урока: «Мастерство

И.С. Тургенева в раскрытии образа Бирюка (по

рассказу И.С.Тургенева «Бирюк» ) Слайд 4. —

запись в тетрадь. Мы заглянем в

творческую лабораторию Тургенева с тем, чтобы понять, какую роль играют

художественные описания в раскрытии характера героя.

-Чем

же мы будем заниматься сегодня на уроке? (Работать с текстом, анализировать

его, находить описание героя).

-А

благодаря каким деталям можно раскрыть характер героя рассказа «Бирюк?»

(Благодаря портретному описанию, описанию природы, описанию помещения,

отношению к людям, к своему делу, отношению людей к герою).

-Ребята,

а название произведения может охарактеризовать героя?

Как

вы понимаете значение слова «бирюк»? Нам поможет «Толковый

словарь русского языка» С.И. Ожегова.

2.

1.Волк-одиночка (обл.).

2. перен. Нелюдимый

и угрюмый человек (разг.) Смотреть ~бирюком.

исподлобья; жить бирюком, одиноко, ни с кем не знаться.

-Каким

вы представляете себе героя?

Может,

таким, как на картине И. Крамского «Полесовщик»? Слайд

5. Иван Николаевич Крамской (1837—1887) — русский

живописец, мастер жанровой, исторической и портретной живописи; художественный

критик. В картине «Полесовщик» (1874) художник обращается к теме русского

крестьянства, однако его интересуют «не глубины и сложности» народного

характера, а эмоциональные состояния и душевные движения. В «народной теме» он

остается портретистом, исследующим прежде всего человека. Посмотрите на этого

крестьянина. Каким изобразил его художник?

Работа

с картиной.

-Это

наше с вами представление о герое, а как нам показывает Тургенев своего героя,

мы проследим с вами по тексту. Мы поработаем сейчас как литературоведы,

рассмотрим все художественные описания в рассказе. Трудную задачу легче решать

сообща, поэтому работать будем в группах. Для того, чтобы мы смогли дать полную

характеристику герою, смогли полнее увидеть детали, при помощи которых Тургенев

раскрывает нам характер героя, я предлагаю вам поработать с эпизодами и

заданиями к ним, а потом, во время ответа, вы должны будете выделить главное,

чтобы занести в таблицу ключевые слова. В конце урока мы попробуем составить

полную характеристику героя.

Итак,

у вас на столах карточки с заданиями. Можете приступить к работе.

1 группа

1. Что

такое интерьер? Какую роль он играет в художественном произведении?

2. Найдите

в тексте и выразительно прочитайте описание избы лесника. Устно нарисуйте

картину, которая вам представилась во время чтения.(Художественный пересказ)

3. Как

это описание помогает понять характер главного героя? С каким чувством охотник-рассказчик

описывает место жительства Бирюка?

4. Какие

слова в описании являются ключевыми?

5. Сделайте

вывод, для чего нужно в этом рассказе описание избы?

6. Слайд

6.Разделяете ли вы чувства рассказчика, который с горечью отмечает:

«Я посмотрел кругом, — сердце во мне заныло»?

2

группа

1.Что

такое портрет? Какую роль он играет в художественном произведении?

2.

Найдите в тексте и прочитайте выразительно, что автор выделяет во внешности

Бирюка. Устно нарисуйте, каким вы его представляете.(Художественный пересказ)

3.

Что мы узнали о Бирюке благодаря этому портрету? Как портрет помогает понять

характер героя?

3

группа

1.

Что говорят в деревне о Бирюке?

2. Найдите и приготовьте чтение по ролям диалогов: лесник –

охотник, лесник – мужик-«вор».

3. Что такое диалог? Какую роль он играет в художественном произведении?

4. Что узнали о герое по его речи?

5. Какие поступки совершает Бирюк? Как в этом сказывается его характер

4

группа.

1.

Что такое пейзаж? Какое значение он имеет в художественном произведении?

2. Найдите и выразительно прочитайте описание природы. Какой

образ главный? Как он соотносится с образом главного героя?

3. Как пейзаж связан с развитием действия всего рассказа? Какие чувства и как

передаёт И.С.Тургенев через описание природы?

— Какая

сцена в рассказе является самой острой, кульминационной?

(Дождь

в этом рассказе помогает понять происходящее, особенно конфликт,

разворачивающийся между мужиком и лесником, и позицию рассказчика. Гроза и

дождь показывают не только явление природы, но и внутреннее состояние героев.

Гроза – символ конфликта. Пейзаж помогает понять нам характеры героев, проблемы

взаимоотношения людей).

Чтение

по ролям диалога Бирюка с пойманным в лесу мужиком. Обращаем

внимание на слова автора, сопровождающие реплики мужика: «заговорил

…голосом глухим и разбитым», «твердил», «повторял с унылым

отчаянием».

Беседа.

—

Чем объяснить перемену в поведении мужика: поначалу «бедняк

потупился», а некоторое время спустя «внезапно выпрямился»,

«глаза загорелись, и на лице выступила краска»? Почему меняется не

только тон, но и лексика: «душегубец окаянный», «азиат,

кровопийца», «зверь»? Конфликт достигает своей остроты.

(Озлобленность

мужика вызвана отчаянием положения, в котором он оказался).

—

Ожидали ли вы такой развязки?

Просмотр

фрагмента художественного фильма «Бирюк» (режиссёр

Роман Балаян, 1977 г.).

—

Почему ни жалкие и униженные просьбы мужика, ни заступничество барина не

тронули Бирюка? (Здесь ученики должны еще раз вспомнить о том, каким

замечательным работником зарекомендовал себя Фома).

— Почему

лишь гневный взрыв отчаяния мужика достиг цели?

(Бирюк

не может не пожалеть мужика, понимая, что эта озлобленность и отчаяние – от

нищеты и безысходности. «Пришиби — один конец; что с голоду, что так – все

едино». К крайнему изумлению рассказчика, Бирюк отпускает вора).

—

Какие лучшие человеческие качества русского крестьянина отразились в рассказе?

(Исправно

несущий свою службу («Я тоже человек подневольный; с меня взыщут«),

угрюмый и нелюдимый, Фома, оказывается, может и пожалеть, и посочувствовать, и

простить отчаявшегося мужика).

Вот

такой неоднозначный получился у нас персонаж, так как в образе этого героя

можно отметить черты, вызывающие симпатию, а также качества, за

которые его можно осудить.

С

одной стороны, Бирюк одинокий, бедный, несчастный, брошенный, понимающий,

мужественный, добросовестный работник.

Но

с другой стороны, жестокий, строгий, его хотят сжить со свету.

VI.

Рефлексия. Тестирование с последующей взаимопроверкой.

Ученики

выполняют тест на выявление уровня знания текста (взаимоконтроль).

1. Тема

произведения: а) жизнь Бирюка; б) взаимоотношения отца и дочери; в)

тяжелая жизнь русских крепостных людей.

2. Главным

героем произведения является: а) сам автор; Б) лесник; в) пойманный

крестьянин.

3. Что

висело на стене в избе лесника? А) ружье; б ) икона; в) сухие грибы;

г)

изорванный тулуп.

4.

Как звали дочь лесника? А) Ася, б) Улита, в) Анфиса,

г) Агафья.

5. По

какой причине мужик стал рубить дерево?

А)

на дрова; б) чтобы продать; в) мешало расти другим деревьям.

6. Что

попросил забрать мужик после того, как связал Бирюк?

А)

вилы, б) топор, в) сумку, г) грабли.

7.

Как во время сцены в лесу обращается к главному герою провинившийся мужик?

а)Бирюк;

б) кровопийца; в) Фома; г) Фома Кузьмич.

8. Кульминационная

сцена произведения: а) описание избы лесника;

б)

рассказ пойманного мужика о своей жизни; в) неожиданный гнев крестьянина.

9.

Суровый и нелюдимый характер Бирюка объясняется: а) отношением к нему

окружающих; б) обманом жены; в) пониманием истинных мотивов,

заставляющих мужиков воровать.

10.

Бирюк отпустил провинившегося мужика, так как: а) понял, что нищета и отчаяние

крестьянина достигли своего предела; б) испугался мести крестьян; в) ему стало

стыдно перед барином за свою жестокость.

Ключ

к тесту. 1 — в, 2 — б, 3 — г, 4 — б, 5 — б, 6 — б, 7 — г, 8 — в, 9 — в, 10 — а.

VII.

Заключение.

Слово

учителя

В

1852 году по приказу Николая 1 Тургенев был арестован в Петербурге и сослан в

имение Спасское-Лутовиново, перешедшее в его владение после смерти матери. Как

известно, поводом для ареста и ссылки послужила статья на смерть Н.В. Гоголя,

но в действительности, всероссийский самодержец разгневался на Тургенева из-за

антикрепостнического духа «Записок охотника».

Известно,

что в решении царя Александра II освободить крестьян, «Записки

охотника» сыграли большую роль. Сам И.С. Тургенев желал, чтобы после

смерти на его памятнике были написаны слова о том, что его книга «Записки

охотника» послужила делу освобождения крестьян.

—

Почему же такое влияние имела на умы, настроения в обществе эта книга? И какую

роль, по-вашему, сыграл рассказ «Бирюк» в деле отмены крепостного

права?

Рассказ

не содержит прямого протеста против крепостного права, однако он интересен тем,

что писатель сумел разглядеть и показать нам духовную силу русского мужика.

И.С.

Тургенев посвятил свой рассказ простому крестьянину. Слайд 8. «Но

что может быть интересного в грубом, необразованном человеке?» – спрашивал В.Г.

Белинский и сам же отвечал на этот вопрос: «Как что? Его душа, ум, сердце,

страсти, склонности, – словом, всё то же, что и в образованном человеке».

Слова

великого русского критика подсказывали прогрессивным русским писателям путь их

творчества. По этому пути шёл и И.С.Тургенев.

V.

Выставление оценок за урок

VI.

Домашнее задание. Слайд 9.

Написать

сочинение- рассуждение на тему: «Мое отношение к главному герою рассказа

«Бирюк».

Приложения.

Приложение

1. Приём «Недописанный тезис». Дети получают листочки с

текстом, в котором нужно заполнить пробелы.

В

1847 году Тургенев начинает работать над сборником

…………………………………………, который был опубликован в

…………….году. В сборник вошло ……….. рассказов.

Во всех произведениях присутствует один и тот же герой —

…………………………………….. Это дворянин из села Спасское. Он

рассказывает о случаях, произошедших с ним во время ……………….. .

Поэтому сборник назван «Записки охотника».

Создавая его, Тургенев опирался на собственные впечатления о жизни

……………………. в …………………………губернии. Многие

герои, упоминаемые в рассказах, были знакомы автору.

Приложение

2. Тест.

1. Тема

произведения: а) жизнь Бирюка; б) взаимоотношения отца и дочери; в)

тяжелая жизнь русских крепостных людей.

2. Главным

героем произведения является:

а)

сам автор; Б) лесник; в) пойманный крестьянин.

3. Что

висело на стене в избе лесника?

А)

ружье; б ) икона; в) сухие грибы; г) изорванный тулуп.

4.

Как звали дочь лесника? А) Ася, б) Улита, в) Анфиса,

г) Агафья.

5. По

какой причине мужик стал рубить дерево?

А)

на дрова; б) чтобы продать; в) мешало расти другим деревьям.

6. Что

попросил забрать мужик после того, как связал Бирюк?

А)

вилы; б) топор; в) сумку; г) грабли.

7.

Как во время сцены в лесу обращается к главному герою провинившийся мужик?

а)

Бирюк; б) кровопийца; в) Фома; г) Фома Кузьмич.

8. Кульминационная

сцена произведения: а) описание избы лесника;

б)

рассказ пойманного мужика о своей жизни; в) неожиданный гнев крестьянина.

9.

Суровый и нелюдимый характер Бирюка объясняется: а) отношением к нему

окружающих; б) обманом жены; в) пониманием истинных мотивов,

заставляющих мужиков воровать.

10.

Бирюк отпустил провинившегося мужика, так как: а) понял, что нищета и отчаяние

крестьянина достигли своего предела; б) испугался мести крестьян; в) ему стало

стыдно перед барином за свою жестокость.

1.в

2.б

3.г

4.б

5.б

6.б

7.г

8.в

9.в

10.а

Используемая

литература:

Диденко

Инна Валерьевна, ГБОУ СОШ № 451 Колпинский район. Конспект урока по рассказу И.

С. Тургенева «Бирюк»

2. Зайцева Л. А. Конспект урока литературы по рассказу И. С. Тургенева

«Бирюк» 7 класс.

3. Покровкова Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР Муниципальное

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.

Е. В. Камышева».

4. Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с

приложением на электронном носителе/В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И.

Коровин. – М.: Просвещение, 2014.

(346 слов) Произведения двух гениальных писателей Тургенева и Бунина являются примером настоящей классической литературы. Писатели показывают характер и душу русского человека с изяществом мастеров. Но особенно любопытно проследить, какой предстает женщина в их прозе, что она собой представляет?

Женские образы Тургенева воплощают в себе нравственных девушек, которые ради любви готовы пойти на подвиги. Одним из главных проявлений их характера считается честность. Некоторые героини могут показаться слабыми внешне, но при этом духовно они сильны.

Например, героиня произведения «Ася» — мечтательница, робкая, своенравная, по-детски искренняя. За эти добродетели она и была отвергнута своей любовью, несмотря на взаимность чувства. Мужчина не понял ее непосредственности и открытости, он испугался ее горячности, и потом сожалел об этом.

Но героини Тургенева никогда не возвращаются к былой любви. Следующая дама, Елена Стахова, из произведения «Накануне» — девушка сильная, готова идти на подвиги не только ради любимого, но и ради общества. В произведении говорится о взаимной, искренней любви, которая переплетается с общей целью, одним призванием на двоих.

Она готова идти за Инсаровым и его идеей, чего бы ей это не стоило. Это смелая, самоотверженная и верная спутница.

Женские образы Бунина проникнуты нежностью, драмой. Они не боятся испытаний и вопреки обстоятельствам любят своего избранника до конца своих дней. У них нет тургеневской гордости, зато есть страстность, порой доходящая до греховности.

К примеру, героиня из произведения «Темные аллели» — необыкновенно сильная дама, выдержавшая немало испытаний. Пройдя через годы одиночества и разочарований, она не погубила в себе чувство любви. Примечательно, что она не вышла замуж потому, что не хотела обманывать хорошего человека.

Такой любви, как к обманувшему ее Николаю, она больше ни к кому не может испытать. Другой пример описан в рассказе «Легкое дыхание». Оля щедро раздаривает свое внимание мужчинам, но в ее поступках столько наивного женского очарования, что их не получается осуждать.

Эта юная прелестница еще не определилась, чего она хочет, но ревнивый и злой мужчина эгоистично лишает ее жизни лишь за то, что она отказывается стать его женой.

Бунин и Тургенев в своих произведениях описали сильных, храбрых и преданных женщин. Но Иван Алексеевич сделал акцент на чувственности и страсти женской натуры, а Иван Сергеевич показал гордость и своенравие слабого пола.

Наталия Данилкина

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Женские образы в творчестве Тургенева и Бунина

В русской литературной классике женские образы неоднократно становились олицетворением разнообразных черт национального характера. На страницах своих произведений писатели старались показать то многообразие женских качеств и характеров, которыми обладали женщины на Руси в любое время и любых сословий.

Одними из таких писателей, которым это наглядно удалось отразить в своих романах, считаются Бунин Иван Алексеевич и Тургенев Иван Сергеевич.

Невзирая на абсолютные отличия в жизненных ситуациях, в которых оказываются героини обоих писателей, всех женщин объединяет одна закономерная черта – необыкновенная и самозабвенная любовь.

Тургеневские женщины являются олицетворением высокой нравственности, самопожертвовании ради любви и готовой ко всему на любой подвиг ради любимых. Проявлением их характера всегда выступает честность и искренность.

Его героини, по натуре своей могут быть и слабы внешне, но стойки и сильны по духу. У тургеневских девушек сильно развито чувство долга, нежели у героев, в которых они влюблены.

На их долю зачастую выпадает принятие непростых и сложных решений влияющих на их судьбу и судьбу окружающих их людей.

Они любят единожды, и не возвращаются к ней, будучи отвергнутой. Они очень нравственны и религиозно верующие. Гордость еще одна из черт, которая отличает их от бунинских представительниц.

Такими героинями стали: Ася, Елена Стахова, Лиза Калитина, Фенечка, Анна Сергевна Одинцова и другие.

Женские образы в лирических произведениях Бунина необычайно милы и нежны, но в тоже время смелы и решительны на любой подвиг. Они отличаются страстностью и в тоже время драматизмом. К примеру, они не станут калечить жизнь другому человеку, не желая его обманывать. Они философски подходят к жизни, заставляют задуматься о смысле жизни, Они способны преодолеть любые тяготы.

- В своих произведениях Бунин воспевает материнскую любовь, они очень женственны и милы.

- Героини произведений Бунина создали целую галерею, женских образов: Оля Мещерская, Клаша Смирнова, Руся, Галя Ганская, Таня из одноименного романа.

- Отличием обоих писателей стали такие черты русских женщин как:

- Бунинская чувствительность и страсть,

- Гордость и своенравие Тургенева.

Но в любом случае оба писателя отразили в своих образах такую сложную и непростую судьбу русских женщин, которая отражает и судьбу России каждая в свою эпоху.

← Анализ рассказа Что любит Мишка Драгунского

← Образ женщины в русской литературе↑ ДругиеГлавные герои романа 451 градус по Фаренгейту Брэдбери →

Главные герои произведения Что делать →

- Анализ повести Детство Горького

В известном произведении Максима горького «Детство» описываются трудные эпизоды юности автора. Настоящее имя Горького – Алексей Пешков, однако, в те времена необходимо было скрываться под чужим именем. - Сочинение Иван, не помнящий своего родства (как Вы понимаете поговорку)

Иванами, не помнящими своего родства, называют людей, которые забывают о своей родине, традициях своего народа. Таким людям не интересно прошлое родной страны. Докажем данное утверждение на примерах. - Сочинение по картине Нестерова Пустынник

Картина Михаила Васильевича Нестерова «Пустынник» была написана художником в 1888-1889 гг. Она принесла ему известность в широких кругах и позволила встать в один ряд с великими творцами той эпохи. - Сочинение География мой любимый предмет в школе

Еще с детства мне было интересно изучать наш мир и узнавать что-то новое. Какая самая длинная река, какое озеро самое глубокое и какая гора выше всех? На эти вопросы я мог ответить, не затрудняясь - Какие произведения становятся классическими? Итоговое сочинение 11 класс

Классическими становятся такие произведения, которые раскрывают главные темы в жизни людей. Из подобных повестей, рассказов, стихотворений и романов люди получают опыт по решению различных жизненных проблем

Женские образы в произведениях И. С. Тургенева и И. А. Бунина

Содержание

Введение……………………………………………………………………………… 3

1. Образ Лизы Калитиной в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»………………………………………………………………………………………4

2. Образ Оли Мещерской в рассказе И. А. Бунина «Легкое дыхание»………………………………………………………………………………8

Заключение……………………………………………………………………………10

Список использованных источников…………………………….. ……………….13

Введение

Цель моего проекта – проанализировать произведения И.А.Бунина и И.С.Тургенева, а также рассмотреть, как авторы раскрывают женские образы в своих произведениях, и отыскать схожесть этих образов путем сравнения.

Во все времена русские писатели поднимали в своем творчестве “вечные вопросы”: жизнь и смерть, любовь и разлука, истинное предназначение человека, уделяли пристальное внимание его внутреннему миру, его нравственным исканиям. Творческим кредо писателей ХІХ-ХХ веков было “углубленное и сущностное отражение жизни”. К познанию и осмыслению индивидуального и национального они шли от вечного, общечеловеческого.

Одной из таких вечных общечеловеческих ценностей является любовь — уникальное в своем роде состояние человека, когда в нем возникает ощущение целостности личности, согласия чувственного и духовного, тела и души, красоты и добра. И именно женщина, ощутив полноту бытия в любви, способна предъявить к жизни высокие требования и ожидания.

В русской классической литературе женские образы не раз становились воплощением лучших черт национального характера. Среди них галерея колоритных женских типов, созданная А. Н. Островским, Н. А. Некрасовым, Л. Н. Толстым; пленительные женские портреты И. А. Гончарова.

Достойное место в этом ряду занимают замечательные женские образы из рассказов И. А. Бунина и выразительные образы героинь многих произведений И. С. Тургенева. Несмотря на безусловные различия в жизненных обстоятельствах, героини произведений русских писателей обладают, несомненно, главной общей чертой.

Их отличает способность любить глубоко и самозабвенно, раскрываясь как личность с глубоким внутренним миром.

Произведения Тургенева и Бунина во многом являются ярким примером чёткого отражения традиций русской литературы. Изображение характера русского человека, манера показывать свободную, широкую душу, готовую идти на великие подвиги, прощать, узнавать новое, а самое главное – способную на самую настоящую любовь, искреннюю и не требующую ничего взамен.

1. Образ Лизы Калитиной в романе И.С.Тургенева «Дворянское гнездо»

Раскрывая образ героини романа “Дворянское гнездо” Лизы, мы начинаем понимать сущность всех Тургеневских девушек. Писарев указывал, что по свойствам своей личности Лиза «примыкает к лучшим людям нашего времени». Она такой же цельный и непоколебимый в своем духе характер, каким обладали героические девушки уже 60-70-х годов.

В судьбе Лизы Калитиной изображен нравственный конфликт — личного счастья и долга. Чудесный образ девушки нарисован с глубокой симпатией писателя и с той светлой пушкинской печалью, которой проникнуты многие произведения и образы Тургенева. Подобно пушкинской Татьяне, Лиза Калитина была «русской душою».