Время чтения: 25 мин.

Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

«Кабы я была царица,-

Говорит одна девица,-

То на весь крещеный мир

Приготовила б я пир».

— «Кабы я была царица,-

Говорит ее сестрица,-

То на весь бы мир одна

Наткала я полотна».

— «Кабы я была царица,-

Третья молвила сестрица,-

Я б для батюшки-царя

Родила богатыря».

Только вымолвить успела,

Дверь тихонько заскрипела,

И в светлицу входит царь,

Стороны той государь.

Во все время разговора

Он стоял позадь забора;

Речь последней по всему

Полюбилася ему.

«Здравствуй, красная девица,-

Говорит он,- будь царица

И роди богатыря

Мне к исходу сентября.

Вы ж, голубушки-сестрицы,

Выбирайтесь из светлицы.

Поезжайте вслед за мной,

Вслед за мной и за сестрой:

Будь одна из вас ткачиха,

А другая повариха».

В сени вышел царь-отец.

Все пустились во дворец.

Царь недолго собирался:

В тот же вечер обвенчался.

Царь Салтан за пир честной

Сел с царицей молодой;

А потом честные гости

На кровать слоновой кости

Положили молодых

И оставили одних.

В кухне злится повариха,

Плачет у станка ткачиха —

И завидуют оне

Государевой жене.

А царица молодая,

Дела вдаль не отлагая,

С первой ночи понесла.

В те поры война была.

Царь Салтан, с женой простяся,

На добра коня садяся,

Ей наказывал себя

Поберечь, его любя.

Между тем, как он далеко

Бьется долго и жестоко,

Наступает срок родин;

Сына бог им дал в аршин,

И царица над ребенком,

Как орлица над орленком;

Шлет с письмом она гонца,

Чтоб обрадовать отца.

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Извести ее хотят,

Перенять гонца велят;

Сами шлют гонца другого

Вот с чем от слова до слова:

«Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку».

Как услышал царь-отец,

Что донес ему гонец,

В гневе начал он чудесить

И гонца хотел повесить;

Но, смягчившись на сей раз,

Дал гонцу такой приказ:

«Ждать царева возвращенья

Для законного решенья».

Едет с грамотой гонец

И приехал наконец.

А ткачиха с поварихой

С сватьей бабой Бабарихой

Обобрать его велят;

Допьяна гонца поят

И в суму его пустую

Суют грамоту другую —

И привез гонец хмельной

В тот же день приказ такой:

«Царь велит своим боярам,

Времени не тратя даром,

И царицу и приплод

Тайно бросить в бездну вод».

Делать нечего: бояре,

Потужив о государе

И царице молодой,

В спальню к ней пришли толпой.

Объявили царску волю —

Ей и сыну злую долю,

Прочитали вслух указ

И царицу в тот же час

В бочку с сыном посадили,

Засмолили, покатили

И пустили в Окиян —

Так велел-де царь Салтан.

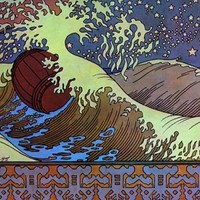

В синем небе звезды блещут,

В синем море волны хлещут;

Туча по небу идет,

Бочка по морю плывет.

Словно горькая вдовица,

Плачет, бьется в ней царица;

И растет ребенок там

Не по дням, а по часам.

День.прошел — царица вопит…

А дитя волну торопит:

«Ты, волна моя, волна?

Ты гульлива и вольна;

Плещешь ты, куда захочешь,

Ты морские камни точишь,

Топишь берег ты земли,

Подымаешь корабли —

Не губи ты нашу душу:

Выплесни ты нас на сушу!»

И послушалась волна:

Тут же на берег она

Бочку вынесла легонько

И отхлынула тихонько.

Мать с младенцем спасена;

Землю чувствует она.

Но из бочки кто их вынет?

Бог неужто их покинет?

Сын на ножки поднялся,

В дно головкой уперся,

Понатужился немножко:

«Как бы здесь на двор окошко

Нам проделать?» — молвил он,

Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле;

Видят холм в широком поле;

Море синее кругом,

Дуб зеленый над холмом.

Сын подумал: добрый ужин

Был бы нам, однако, нужен.

Ломит он у дуба сук

И в тугой сгибает лук,

Со креста снурок шелковый

Натянул на лук дубовый,

Тонку тросточку сломил,

Стрелкой легкой завострил

И пошел на край долины

У моря искать дичины.

К морю лишь подходит он,

Вот и слышит будто стон…

Видно, на море не тихо:

Смотрит — видит дело лихо:

Бьется лебедь средь зыбей,

Коршун носится над ней;

Та бедняжка так и плещет,

Воду вкруг мутит и хлещет…

Тот уж когти распустил,

Клев кровавый навострил…

Но как раз стрела запела —

В шею коршуна задела —

Коршун в море кровь пролил.

Лук царевич опустил;

Смотрит: коршун в море тонет

И не птичьим криком стонет,

Лебедь около плывет,

Злого коршуна клюет,

Гибель близкую торопит,

Бьет крылом и в море топит —

И царевичу потом

Молвит русским языком:

«Ты царевич, мой спаситель,

Мой могучий избавитель,

Не тужи, что за меня

Есть не будешь ты три дня,

Что стрела пропала в море;

Это горе — все не горе.

Отплачу тебе добром,

Сослужу тебе потом:

Ты не лебедь ведь избавил,

Девицу в живых оставил;

Ты не коршуна убил,

Чародея подстрелил.

Ввек тебя я не забуду:

Ты найдешь меня повсюду,

А теперь ты воротись,

Не горюй и спать ложись».

Улетела лебедь-птица,

А царевич и царица,

Целый день проведши так,

Лечь решились натощак.

Вот открыл царевич очи;

Отрясая грезы ночи

И дивясь, перед собой

Видит город он большой,

Стены с частыми зубцами,

И за белыми стенами

Блещут маковки церквей

И святых монастырей.

Он скорей царицу будит;

Та как ахнет!.. «То ли будет? —

Говорит он,- вижу я:

Лебедь тешится моя».

Мать и сын идут ко граду.

Лишь ступили за ограду,

Оглушительный трезвон

Поднялся со всех сторон:

К ним народ навстречу валит,

Хор церковный бога хвалит;

В колымагах золотых

Пышный двор встречает их;

Все их громко величают,

И царевича венчают

Княжей шапкой, и главой

Возглашают над собой;

И среди своей столицы,

С разрешения царицы,

В тот же день стал княжить он

И нарекся: князь Гвидон.

Ветер на море гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах.

Корабельщики дивятся,

На кораблике толпятся,

На знакомом острову

Чудо видят наяву:

Город новый златоглавый,

Пристань с крепкою заставой —

Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят.

Пристают к заставе гости

Князь Гвидон зовет их в гости,

Их он кормит и поит

И ответ держать велит:

«Чем вы, гости, торг ведете

И куда теперь плывете?»

Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет,

Торговали соболями,

Чорнобурьши лисами;

А теперь нам вышел срок,

Едем прямо на восток,

Мимо острова Буяна,

В царство славного Салтана…»

Князь им вымолвил тогда:

«Добрый путь вам, господа,

По морю по Окияну

К славному царю Салтану;

От меня ему поклон».

Гости в путь, а князь Гвидон

С берега душой печальной

Провожает бег их дальный;

Глядь — поверх текучих вод

Лебедь белая плывет.

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

Что ты тих, как день ненастный?

Опечалился чему?» —

Говорит она ему.

Князь печально отвечает:

«Грусть-тоска меня съедает,

Одолела молодца:

Видеть я б хотел отца».

Лебедь князю: «Вот в чем горе!

Ну послушай: хочешь в море

Полететь за кораблем?

Будь же, князь, ты комаром».

И крылами замахала,

Воду с шумом расплескала

И обрызгала его

С головы до ног всего.

Тут он в точку уменьшился,

Комаром оборотился,

Полетел и запищал,

Судно на море догнал,

Потихоньку опустился

На корабль — и в щель забился.

Ветер весело шумит,

Судно весело бежит

Мимо острова Буяна,

К царству славного Салтана,

И желанная страна

Вот уж издали видна.

Вот на берег вышли гости;

Царь Салтан зовет их в гости,

И за ними во дворец

Полетел наш удалец.

Видит: весь сияя в злате,

Царь Салтан сидит в палате

На престоле и в венце

С грустной думой на лице;

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Около царя сидят

И в глаза ему глядят.

Царь Салтан гостей сажает

За свой стол и вопрошает:

«Ой вы, гости-господа,

Долго ль ездили? куда?

Ладно ль за морем иль худо?

И какое в свете чудо?»

Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет;

За морем житье на худо,

В свете ж вот какое чудо:

В море остров был крутой,

Не привальный, не жилой;

Он лежал пустой равниной;

Рос на нем дубок единый;

А теперь стоит на нем

Новый город со дворцом,

С златоглавыми церквами,

С теремами и садами,

А сидит в нем князь Гвидон;

Он прислал тебе поклон».

Царь Салтан дивится чуду;

Молвит он: «Коль жив я буду,

Чудный остров навещу,

У Гвидона погощу».

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Не хотят его пустить

Чудный остров навестить.

«Уж диковинка, ну право,-

Подмигнув другим лукаво,

Повариха говорит,-

Город у моря стоит!

Знайте, вот что не безделка:

Ель в лесу, под елью белка,

Белка песенки поет

И орешки все грызет,

А орешки не простые,

Все скорлупки золотые,

Ядра — чистый изумруд;

Вот что чудом-то зовут».

Чуду царь Салтан дивится,

А комар-то злится, злится —

И впился комар как раз

Тетке прямо в правый глаз.

Повариха побледнела,

Обмерла и окривела.

Слуги, сватья и сестра

С криком ловят комара.

«Распроклятая ты мошка!

Мы тебя!..» А Он в окошко

Да спокойно в свой удел

Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,

С синя моря глаз не сводит;

Глядь — поверх текучих вод

Лебедь белая плывет.

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

Что ж ты тих, как день ненастный?

Опечалился чему?» —

Говорит она ему.

Князь Гвидон ей отвечает:

«Грусть-тоска меня съедает;

Чудо чудное завесть

Мне б хотелось. Где-то есть

Ель в лесу, под елью белка;

Диво, право, не безделка —

Белка песенки поет

Да орешки все грызет,

А орешки не простые,

Все скорлупки золотые,

Ядра — чистый изумруд;

Но, быть может, люди врут».

Князю лебедь отвечает:

«Свет о белке правду бает;

Это чудо знаю я;

Полно, князь, душа моя,

Не печалься; рада службу

Оказать тебе я в дружбу».

С ободренною душой

Князь пошел себе домой;

Лишь ступил на двор широкий —

Что ж? под елкою высокой,

Видит, белочка при всех

Золотой грызет орех,

Изумрудец вынимает,

А скорлупку собирает,

Кучки равные кладет,

И с присвисточкой поет

При честном при всем народе:

Во саду ли, в огороде.

Изумился князь Гвидон.

«Ну, спасибо,- молвил он,-

Ай да лебедь — дай ей боже,

Что и мне, веселье то же».

Князь для белочки потом

Выстроил хрустальный дом.

Караул к нему приставил

И притом дьяка заставил

Строгий счет орехам весть.

Князю прибыль, белке честь.

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На поднятых парусах

Мимо острова крутого,

Мимо города большого:

Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят.

Пристают к заставе гости;

Князь Гвидон зовет их в гости,

Их и кормит и поит

И ответ держать велит:

«Чем вы, гости, торг ведете

И куда теперь плывете?»

Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет,

Торговали мы конями,

Все донскими жеребцами,

А теперь нам вышел срок —

И лежит нам путь далек:

Мимо острова Буяна

В царство славного Салтана…»

Говорит им князь тогда:

«Добрый путь вам, господа,

По морю по Окияну

К славному царю Салтану;

Да скажите: князь Гвидон

Шлет царю-де свой поклон».

Гости князю поклонились,

Вышли вон и в путь пустились.

К морю князь — а лебедь там

Уж гуляет по волнам.

Молит князь: душа-де просит,

Так и тянет и уносит…

Вот опять она его

Вмиг обрызгала всего:

В муху князь оборотился,

Полетел и опустился

Между моря и небес

На корабль — и в щель залез.

Ветер весело шумит,

Судно весело бежит

Мимо острова Буяна,

В царство славного Салтана —

И желанная страна

Вот уж издали видна;

Вот на берег вышли гости;

Царь Салтан зовет их в гости,

И за ними во дворец

Полетел наш удалец.

Видит: весь сияя в злате,

Царь Салтан сидит в палате

На престоле и в венце,

С грустной думой на лице.

А ткачиха с Бабарихой

Да с кривою поварихой

Около царя сидят.

Злыми жабами глядят.

Царь Салтан гостей сажает

За свой стол и вопрошает:

«Ой вы, гости-господа,

Долго ль ездили? куда?

Ладно ль за морем иль худо?

И какое в свете чудо?»

Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет;

За морем житье не худо;

В свете ж вот какое чудо:

Остров на море лежит,

Град на острове стоит

С златоглавыми церквами,

С теремами да садами;

Ель растет перед дворцом,

А под ней хрустальный дом;

Белка там живет ручная,

Да затейница какая!

Белка песенки поет

Да орешки все грызет,

А орешки не простые,

Все скорлупки золотые,

Ядра — чистый изумруд;

Слуги белку стерегут,

Служат ей прислугой разной —

И приставлен дьяк приказный

Строгий счет орехам весть;

Отдает ей войско честь;

Из скорлупок льют монету

Да пускают в ход по свету;

Девки сыплют изумруд

В кладовые, да под спуд;

Все в том острове богаты,

Изоб нет, везде палаты;

А сидит в нем князь Гвидон;

Он прислал тебе поклон».

Царь Салтан дивится чуду.

«Если только жив я буду,

Чудный остров навещу,

У Гвидона погощу».

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Не хотят его пустить

Чудный остров навестить.

Усмехнувшись исподтиха,

Говорит царю ткачиха:

«Что тут дивного? ну,’вот!

Белка камушки грызет,

Мечет золото и в груды

Загребает изумруды;

Этим нас не удивишь,

Правду ль, нет ли говоришь.

В свете есть иное диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор.

Это диво, так уж диво,

Можно молвить справедливо!»

Гости умные молчат,

Спорить с нею не хотят.

Диву царь Салтан дивится,

А Гвидон-то злится, злится…

Зажужжал он и как раз

Тетке сел на левый глаз,

И ткачиха побледнела:

«Ай!» — и тут же окривела;

Все кричат: «Лови, лови,

Да дави ее, дави…

Вот ужо! постой немножко,

Погоди…» А князь в окошко,

Да спокойно в свой удел

Через море прилетел.

Князь у синя моря ходит,

С синя моря глаз не сводит;

Глядь — поверх текучих вод

Лебедь белая плывет.

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

Что ты тих, как день ненастный?

Опечалился чему?» —

Говорит она ему.

Князь Гвидон ей отвечает:

«Грусть-тоска меня съедает —

Диво б дивное хотел

Перенесть я в мой удел».

— «А какое ж это диво?»

— «Где-то вздуется бурливо

Окиян, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Расплеснется в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы молодые,

Великаны удалые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор».

Князю лебедь отвечает:

«Вот что, князь, тебя смущает?

Не тужи, душа моя,

Это чудо знаю я.

Эти витязи морские

Мне ведь братья все родные.

Не печалься же, ступай,

В гости братцев поджидай».

Князь пошел, забывши горе,

Сел на башню, и на море

Стал глядеть он; море вдруг

Всколыхалося вокруг,

Расплескалось в шумном беге

И оставило на бреге

Тридцать три богатыря;

В чешуе, как жар горя,

Идут витязи четами,

И, блистая сединами,

Дядька впереди идет

И ко граду их ведет.

С башни князь Гвидон сбегает,

Дорогих гостей встречает;

Второпях народ бежит;

Дядька князю говорит:

«Лебедь нас к тебе послала

И наказом наказала

Славный город твой хранить

И дозором обходить.

Мы отныне ежеденно

Вместе будем непременно

У высоких стен твоих

Выходить из вод морских,

Так увидимся мы вскоре,

А теперь пора нам в море;

Тяжек воздух нам земли».

Все потом домой ушли.

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На поднятых парусах

Мимо острова крутого,

Мимо города большого;

Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят.

Пристают к заставе гости;

Князь Гвидон зовет их в гости,

Их и кормит, и поит,

И ответ держать велит:

«Чем вы, гости, торг ведете?

И куда теперь плывете?»

Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет;

Торговали мы булатом,

Чистым серебром и златом,

И теперь нам вышел срок;

А лежит нам путь далек,

Мимо острова Буяна,

В царство славного Салтана».

Говорит им князь тогда:

«Добрый путь вам, господа,

По морю по Окияну

К славному царю Салтану.

Да скажите ж: князь Гвидон

Шлет-де свой царю поклон».

Гости князю поклонились,

Вышли вон и в путь пустились.

К морю князь, а лебедь там

Уж гуляет по волнам.

Князь опять: душа-де просит…

Так и тянет и уносит…

И опять она его

Вмиг обрызгала всего.

Тут он очень уменьшился,

Шмелем князь оборотился,

Полетел и зажужжал;

Судно на море догнал,

Потихоньку опустился

На корму — и в щель забился.

Ветер весело шумит,

Судно весело бежит

Мимо острова Буяна,

В царство славного Салтана,

И желанная страна

Вот уж издали видна.

Вот на берег вышли гости.

Царь Салтан зовет их в гости,

И за ними во дворец

Полетел наш удалец.

Видит, весь сияя в злате,

Царь Салтан сидит в палате

На престоле и в венце,

С грустной думой на лице.

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Около царя сидят —

Четырьмя все три глядят.

Царь Салтан гостей сажает

За свой стол и вопрошает:

«Ой вы, гости-господа,

Долго ль ездили? куда?

Ладно ль за морем иль худо?

И какое в свете чудо?»

Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет;

За морем житье не худо;

В свете ж вот какое чудо:

Остров на море лежит,

Град на острове стоит,

Каждый день идет там диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Расплеснется в скором беге —

И останутся на бреге

Тридцать три богатыря,

В чешуе златой горя,

Все красавцы молодые,

Великаны удалые,

Все равны, как на подбор;

Старый дядька Черномор

С ними из моря выходит

И попарно их выводит,

Чтобы остров тот хранить

И дозором обходить —

И той стражи нет надежней,

Ни храбрее, ни прилежней.

А сидит там князь Гвидон;

Он прислал тебе поклон».

Царь Салтан дивится чуду.

«Коли жив я только буду,

Чудный остров навещу

И у князя погощу».

Повариха и ткачиха

Ни гугу — но Бабариха,

Усмехнувшись, говорит:

«Кто нас этим удивит?

Люди из моря выходят

И себе дозором бродят!

Правду ль бают или лгут,

Дива я не вижу тут.

В свете есть такие ль дива?

Вот идет молва правдива:

За морем царевна есть,

Что не можно глаз отвесть:

Днем свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

А сама-то величава,

Выступает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

Молвить можно справедливо.

Это диво, так уж диво».

Гости умные молчат:

Спорить с бабой не хотят.

Чуду царь Салтан дивится —

А царевич хоть и злится,

Но жалеет он очей

Старой бабушки своей:

Он над ней жужжит, кружится —

Прямо на нос к ней садится,

Нос ужалил богатырь:

На носу вскочил волдырь.

И опять пошла тревога:

«Помогите, ради бога!

Караул! лови, лови,

Да дави его, дави…

Вот ужо! пожди немножко,

Погоди!..» А шмель в окошко,

Да спокойно в свой удел

Через море полетел.

Князь у синя моря ходит,

С синя моря глаз не сводит;

Глядь — поверх текучих вод

Лебедь белая плывет.

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!

Что ж ты тих, как день ненастный?

Опечалился чему?» —

Говорит она ему.

Князь Гвидон ей отвечает:

«Грусть-тоска меня съедает:

Люди женятся; гляжу,

Не женат лишь я хожу».

— «А кого же на примете

Ты имеешь?» — «Да на свете,

Говорят, царевна есть,

Что не можно глаз отвесть.

Днем свет божий затмевает,

Ночью землю освещает —

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

А сама-то величава,

Выступает, будто пава;

Сладку речь-то говорит,

Будто реченька журчит.

Только, полно, правда ль это?»

Князь со страхом ждет ответа.

Лебедь белая молчит

И, подумав, говорит:

«Да! такая есть девица.

Но жена не рукавица:

С белой ручки не стряхнешь

Да за пояс не заткнешь.

Услужу тебе советом —

Слушай: обо всем об этом

Пораздумай ты путем,

Не раскаяться б потом».

Князь пред нею стал божиться,

Что пора ему жениться,

Что об этом обо всем

Передумал он путем;

Что готов душою страстной

За царевною прекрасной

Он пешком идти отсель

Хоть за тридевять земель.

Лебедь тут, вздохнув глубоко,

Молвила: «Зачем далеко?

Знай, близка судьба твоя,

Ведь царевна эта — я».

Тут она, взмахнув крылами,

Полетела над волнами

И на берег с высоты

Опустилася в кусты,

Встрепенулась, отряхнулась

И царевной обернулась:

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит;

А сама-то величава,

Выступает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

Князь царевну обнимает,

К белой груди прижимает

И ведет ее скорей

К милой матушке своей.

Князь ей в ноги, умоляя:

» Государыня-родная!

Выбрал я жену себе,

Дочь послушную тебе.

Просим оба разрешенья,

Твоего благословенья:

Ты детей благослови

Жить в совете и любви».

Над главою их покорной

Мать с иконой чудотворной

Слезы льет и говорит:

«Бог вас, дети, наградит».

Князь не долго собирался,

На царевне обвенчался;

Стали жить да поживать,

Да приплода поджидать.

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах

Мимо острова крутого,

Мимо города большого;

Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят.

Пристают к заставе гости.

Князь Гвидон зовет их в гости.

Он их кормит, и поит,

И ответ держать велит:

«Чем вы, гости, торг ведете

И куда теперь плывете?»

Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет,

Торговали мы недаром

Неуказанным товаром;

А лежит нам путь далек:

Восвояси на восток,

Мимо острова Буяна,

В царство славного Салтана».

Князь им вымолвил тогда:

«Добрый путь вам, господа,

По морю по Окияну

К славному царю Салтану;

Да напомните ему,

Государю своему:

К нам он в гости обещался,

А доселе не собрался —

Шлю ему я свой поклон».

Гости в путь, а князь Гвидон

Дома на сей раз остался

И с женою не расстался.

Ветер весело шумит,

Судно весело бежит

Мимо острова Буяна,

К царству славного Салтана,

И знакомая страна

Вот уж издали видна.

Вот на берег вышли гости.

Царь Салтан зовет их в гости,

Гости видят: во дворце

Царь сидит в своем венце.

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Около царя сидят,

Четырьмя все три глядят.

Царь Салтан гостей сажает

За свой стол и вопрошает:

«Ой вы, гости-господа,

Долго ль ездили? куда?

Ладно ль за морем иль худо?

И какое в свете чудо?»

Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет;

За морем житье не худо,

В свете ж вот какое чудо:

Остров на море лежит,

Град на острове стоит,

С златоглавыми церквами,

С теремами и садами;

Ель растет перед дворцом,

А под ней хрустальный дом:

Белка в нем живет ручная,

Да чудесница какая!

Белка песенки поет

Да орешки все грызет;

А орешки не простые,

Скорлупы-то золотые.

Ядра — чистый изумруд;

Белку холят, берегут.

Там еще другое диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Расплеснется в скором беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны, как на подбор —

С ними дядька Черномор.

И той стражи нет надежней,

Ни храбрее, ни прилежней.

А у князя женка есть,

Что не можно глаз отвесть:

Днем свет божий затмевает,

Ночью землю освещает;

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

Князь Гвидон тот город правит,

Всяк его усердно славит;

Он прислал тебе поклон,

Да тебе пеняет он:

К нам-де в гости обещался,

А доселе не собрался».

Тут уж царь не утерпел,

Снарядить он флот велел.

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Не хотят царя пустить

Чудный остров навестить.

Но Салтан им не внимает

И как раз их унимает:

«Что я? царь или дитя? —

Говорит он не шутя.-

Нынче ж еду!» — Тут он топнул,

Вышел вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит,

Молча на море глядит:

Не шумит оно, не хлещет,

Лишь едва-едва трепещет.

И в лазоревой дали

Показались корабли:

По равнинам Окияна

Едет флот царя Салтана.

Князь Гвидон тогда вскочил,

Громогласно возопил:

«Матушка моя родная!

Ты, княгиня молодая!

Посмотрите вы туда:

Едет батюшка сюда».

Флот уж к острову подходит.

Князь Гвидон трубу наводит:

Царь на палубе стоит

И в трубу на них глядит;

С ним ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой;

Удивляются оне

Незнакомой стороне.

Разом пушки запалили;

В колокольнях зазвонили;

К морю сам идет Гвидон;

Там царя встречает он

С поварихой и ткачихой,

С сватьей бабой Бабарихой;

В город он повел царя,

Ничего не говоря.

Все теперь идут в палаты:

У ворот блистают латы,

И стоят в глазах царя

Тридцать три богатыря,

Все красавцы молодые,

Великаны удалые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор.

Царь ступил на двор широкий:

Там под елкою высокой

Белка песенку поет,

Золотой орех грызет,

Изумрудец вынимает

И в мешочек опускает;

И засеян двор большой

Золотою скорлупой.

Гости дале — торопливо

Смотрят — что ж? княгиня — диво:

Под косой луна блестит,

А во лбу звезда горит:

А сама-то величава,

Выступает, будто пава,

И свекровь свою ведет.

Царь глядит — и узнает…

В нем взыграло ретивое!

«Что я вижу? что такое?

Как!» — и дух в нем занялся…

Царь слезами залился,

Обнимает он царицу,

И сынка, и молодицу,

И садятся все за стол;

И веселый пир пошел.

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой

Разбежались по углам;

Их нашли насилу там.

Тут во всем они признались,

Повинились, разрыдались;

Царь для радости такой

Отпустил всех трех домой.

День прошел — царя Салтана

Уложили спать вполпьяна.

Я там был; мед, пиво пил —

И усы лишь обмочил.

Исследователи не раз предпринимали попытки приблизить «Сказку о царе Салтане» к историческим реалиям, стремились переложить ее действие на географическую карту. Но многие из них уже свыклись с мыслью, что это почти бесполезно — слишком иносказательным кажется на первый взгляд это пушкинское произведение! Литературовед М. К. Азадовский отмечал, что «очень труден вопрос об источниках «Сказки о царе Салтане»[i]. И сложность, конечно, состоит не только в том, чтобы выяснить, к каким источникам обращался непосредственно Пушкин. Важно понять, откуда берет начало сама сказочная традиция, увлекшая поэта.

Вряд ли перед нами просто «прелестная детская сказочка», как опрометчиво выразилась А. Сванидзе[ii]. Глубина и архаичность сюжета позволяют предположить, что в «Сказке о царе Салтане» нашло отражение какое-то древнее предание, услышанное Пушкиным. Попробуем еще раз внимательно обратиться к этому произведению.

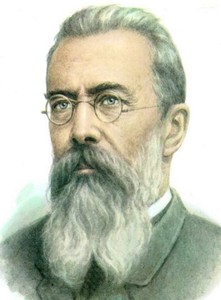

Осенью 1824 г. Пушкин был сослан в глухое поместье своей матери — в Михайловское. Местные жители, правда, называли его иначе. На вопрос где находится село Михайловское любой из них, скорее всего, недоуменно пожал бы плечами. Зато легко указал бы Зуево, которое и известно нам сейчас как то самое село, где проводил долгие месяцы ссылки Пушкин.

В Михайловском Пушкин обратился к фольклорным материалам, и неисчерпаемым источником народного вдохновения стала для него няня Арина Родионовна[iii]. Известно, что с ее слов Пушкин записал несколько сказочных сюжетов. Первым в его тетради был текст, положенный в основу «Сказки о царе Салтане», которая и открывала цикл пушкинских сказок. Пушкин выступил своеобразным проводником народной традиции, поэтически воплотив сказания русской древности. «Изучение старинных песен, сказок, — писал он, — необходимо для совершенного знания свойств русского языка»[iv]. Пушкин первым начал вводить в русский литературный язык живой народный говор. В этом смысле поэт выступил еще и превосходным мастером слова.

С ранних лет Пушкин проявлял живой интерес к истории. В набросках сохранилась его поэма «Вадим», задуманная как поэтическое осмысление легенды о варяжском призвании в Новгород. Его вдохновлял героический образ Олега Вещего, воевавшего и с хазарами, и с византийцами, и пригвоздившего в знак своей победы «щит на вратах Цареграда». В отрывках дошла до нас поэма на сюжет исторического предания о Бове-королевиче. И это только те мотивы, в которых поэтический талант Пушкина обращался к наследию Древней Руси.

В Михайловском Пушкин мучился от скуки, пил горькую («я пью один») и писал брату Льву о своем времяпрепровождении (начало ноября 1824 г.): «… Вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»[v] То же самое он позже написал и Вяземскому: «…Валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни. Стихи не лезут»[vi]. Арина Родионовна старалась всячески скрасить одиночество поэта, который неоднократно повторял, что «с нею только мне не скучно»[vii]. Однообразие и хандра убивали поэтическое вдохновение, зато Пушкин записывал древние северно-русские предания, послужившие в будущем началом для его поэтических сказок. Недаром сам Пушкин называл свои сказки «народными».

П. И. Бартенев писал: «Арина Родионовна мастерски рассказывала сказки, сыпала пословицами, поговорками, знала народные поверия и бесспорно имела большое влияние на своего питомца, неистребленное потом ни иностранцами гувернерами, ни воспитанием в Царскосельском лицее»[viii]. Однако сестра Пушкина Ольга Сергеевна как-то написала, что именно в Михайловском поэт по-настоящему оценил рассказчицкий дар няни.

Арина Родионовна передала Пушкину те сказки, которые бытовали у нее на родине. В этом смысле многое может объяснить ее происхождение. П. В. Анненков отмечал, что «весь сказочный русский мир был ей известен»[ix]. На русском Севере, откуда была родом Арина, веками сохранялась мифологическая традиция, восходившая к Древней Руси. Даже на рубеже XX в. в северно-русских селах еще помнили сказания и былины о Киевском княжестве и древнерусских богатырях. А в пушкинские времена в народной среде сохранялись и более ранние родовые предания о варяжских и вандальских предках[x].

Русский Север был исторически связан с областями, расположенными на южно-балтийском побережье. Культурные и этнические контакты Новгорода и Пскова с Прибалтикой были обусловлены географией и существовали с древнейших времен. Последние археологические изыскания позволяют считать, что Ладога была основана выходцами из балтийского региона в начале VIII в. (норманистские ученые считают их викингами-норманнами, что исторически не оправдано). Позднее эти колонизаторы проникали вглубь страны, и дошли вплоть до берегов Белого моря. Летописец писал о том, что новгородцы происходили «отъ рода варяжска».

Прочные связи между русскими регионами существовали до XII-XIII вв., когда Вагрия, родина варягов в окрестностях Любека и Ростока, попала под власть немецких завоевателей. Русские были вынуждены покидать Прибалтику. Они отступали через Пруссию в Псков и дальше в Новгород, где их называли «выезжими от Прус» или «от Немец». Многие из этих русских переселенцев стали родоначальниками прославленных дворянских родов, державших бразды правления и в Московским царстве, и позднее в Российской империи. Кстати от одного из них, «мужа честна» Ратши, вел свое происхождение и род Пушкиных.

Вместе с балтийскими переселенцами на русский Север приходили их мифы и сказания. В народе складывалась традиция, сохранявшаяся почти неизменной до времени Пушкина (да и позже она была заметна). Живой носительницей этой традиции и была няня поэта Арина Родионовна. Благодаря ее чуткому наставлению Пушкин смог окунуться в волшебный мир северно-русских сказок.

Согласно записи в церковной книге, Арина Родионовна родилась 10 апреля 1758 г. в деревне Лампово, расположенной в области, принадлежавшей некогда древнему Новгороду, потом Швеции и затем снова России. До Северной войны ближайшие предки Арины, как и многие русские из тех мест, были фактически шведскими подданными. Они жили в изоляции от остального русского мира, бережно храня свои традиции, которые не подвергались чужим влияниям и поэтому сохранили самобытность с того времени, когда вся южная и восточная Прибалтика была русской.

О самой Арине Родионовне и ее биографии написано немало. Ее настоящим именем было Иринья, что подчеркивало северно-русские, поморские корни. Архангельский историк и краевед И. И. Мосеев подсказал автору этих строк, что только поморы могли назвать Ирину Ириньей. Имя Арина было ее домашним. Мать Лукерья Кириллова и отец Родион Яковлев имели семерых детей. Ребенком Арина числилась крепостной графа Апраксина, но затем ее родную деревню вместе с людьми купил прадед Пушкина Абрам Ганнибал. И позднее Арина попала няней к будущему поэту. Она была грамотна, сохранилась ее позднейшая переписка с Пушкиным, который всю жизнь относился к своей няне с трепетным уважением.

Жизненный путь Арины Родионовны показал прекрасный пример жизни женщины в согласии с русской традицией. Происходя из большой семьи-рода, Арина и сама оставила большое потомство, прожив свои дни с чуткой любовью к детям, которых воспитывала по народным обычаям. Она умерла «от старости» летом 1828 г. Регистрацию ее похорон позднее нашли в списках Смоленского кладбища Санкт-Петербурга.

Пушкинские записи тех сказочных сюжетов, что были сделаны в Михайловском со слов Арины Родионовны, до поры до времени оставались неиспользованными, и только несколько лет спустя поэт воплотил их в своем творчестве.

В 1831 г. работа над «Сказкой о царе Салтане» была завершена. При ее написании Пушкин и обратился к своим конспективным заметкам, сделанным в ссылке. В основе сказки, вне сомнения, лежало древнее предание, повествовавшее об островном государстве, состоявшем из города-крепости, которое охранялось береговой стражей и вело международную торговлю. Сюжет этого пушкинского произведения находил параллели в европейском фольклоре, но не выпадал и из собственно русской традиции вопреки мнению некоторых литературоведов. Вариант Арины Родионовны, правда, содержал несколько оригинальных особенностей. В записях Пушкина читаем: «Некоторый царь задумал жениться, но не нашел по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит 33 сына. Царь женился на меньшой, и с первой ночи она понесла. Царь уехал воевать. Мачеха его, завидуя своей невестке, решилась ее погубить. После девяти месяцев царица благополучно разрешилась 33 мальчиками, а 34-й уродился чудом — ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволоке месяц; послали известить о том царя. Мачеха задержала гонца по дороге, напоила его пьяным, подменила письмо, в коем написала, что царица разрешилась не мышью, не лягушкой, неведомой зверюшкой. Царь весьма опечалился, но с тем же гонцом повелел дождаться приезда его для разрешения. Мачеха опять подменила приказ и написала повеление, чтоб заготовить две бочки; одну для 33 царевичей, а другую для царицы с чудесным сыном — и бросить их в море…»[xi]

Таким было начало сказки, послужившей основой для написания. Завязка сказочного сюжета в данном случае традиционна — три девушки спорят о том, что сделала бы каждая из них, став царицей. Царю полюбились слова третьей девушки — «кабы я была царица, я б для батюшки-царя родила богатыря». В них заметна реальная подоплека родового сказания, прославлявшего продолжение рода и деторождение, считавшихся приоритетными в традиционном обществе перед другими «ценностями», пиршествами и пышными нарядами. Царь взял в жены ту девушку, которая наиболее соответствовала родовому идеалу, представлениям о женщине, как о матери и верной супруге.

Как и полагалось, «в те поры война была», и царь отправился в поход, оставив молодую жену дома ожидать приплода. Но после успешных родов царица становится жертвой коварного заговора, обрекшего ее на смерть в морских волнах, будучи вместе с сыном заточенной в бочке (кстати, вполне обычный способ казни у северных народов). В записи этот сюжет представлен так: «Долго плавали царица с царевичем в засмоленой бочке — наконец, море выкинуло их на землю. Сын заметил это. «Матушка ты моя, благослови меня на то, чтоб рассыпались обручи, и вышли бы мы на свет». — Господь благослови тебя, дитятко. — Обручи лопнули, они вышли на остров. Сын избрал место и с благословения матери выстроил город и стал в оном жить да править»[xii].

Чудеса, которые в сказке творит царевна Лебедь, — поздний вымысел Пушкина. В первоначальном варианте их творил сам царевич. Любопытно, что ни в пушкинских записях, ни в русских фольклорных редакциях сюжета сказки нет образа царевны Лебеди[xiii].

Название острова Пушкин воспринял из русской народной традиции — Буян. В древнерусском языке так именовали высокое место, холм, бугор, а также возвышенное место для богослужения. В «Слове Даниила Заточника» Буян — это холм, гора («за буяномъ кони паствити»). Так могли называть и гору на острове, возвышавшуюся среди пучины в море. В северно-русских говорах Буян также связан с водой, морем. Напрашивается сравнение с современным словом «буй», которым обозначают сигнальный маячок, возвышающийся над водой. В. И. Даль указывал на то, что в древности словом Буян называли пристань, торг, возвышенность[xiv]. Сходный смысл слова выражен в раннем значении прилагательного «буйный» — выдающийся, которое приобретало личные эпитеты смелый, храбрый, дерзкий. Князь Всеволод, герой «Слова о полку Игореве», например, носил воинское прозвище «Буй тур». Выявление этих архаичных значений помогает разгадать глубинный смысл пушкинской мифологемы «остров Буян». Представляется город на горе посреди моря, с пристанью и торгом, святилищами и храмами, что подтверждается и строками Пушкина.

В русском фольклоре образ острова-Буяна широко распространен. Многие заговоры, отражавшие языческую картину мира, начинались со слов: «На море на Окияне, на острове на Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь…». Именем этого загадочного камня скреплялось заклинание.

Исследователи фольклора давно отмечали, что «камень Алатырь» связан с Балтийским регионом. Указывали и на то, что Балтийское море иногда называлось Алатырским морем. Но при этом считалось, что легенды о камне восходят к древним представлениям о янтаре[xv]. В. Даль также связывал слово «алатырь — алабор» с обозначением янтаря[xvi]. Однако можно предложить более близкую аналогию, которая напрашивается сама собой.

В немецкой земле Мекленбург лежит остров Рюген, самый крупный на Балтийском море. С древнего языка его название дословно переводится как «Ругский» (то есть «Русский»). Донемецким населением здесь были русы (в германоязычных документах их называли ругами), которых считали коренными жителями острова с древнейших времен. Например, готский историк Иордан писал о войне готов с ульмеругами, то есть с «островными ругами»[xvii], — так могли назвать только русов с Рюгена и соседних островов.

После того как в 1325 г. на Рюгене пресеклась русская правящая династия, остров попал в состав Померании, а в середине XVII в. отошел к Швеции. С 1815 г. по решению Венского конгресса Рюген стал принадлежать Пруссии[xviii]. Во времена Третьего Рейха остров был знаменит курортами нацистского общества «Сила через радость», а во времена ГДР там располагалась советская военная база.

Остров Рюген состоит из меловых пород, поросших буйной растительностью. Туристы, приезжающие сюда непременно отправляются на экскурсию к величественным белым утесам, нависающим над морем. «Немецкая волна» как-то процитировала слова художницы Гудрун Арнольд: «Эта щедрость, эта первозданная мощь ландшафта вдохновляет меня снова и снова! Я потому и живу здесь, в Заснице, чтобы меловые скалы были всегда рядом»[xix]. Природная красота Рюгена и в прошлом вдохновляла творцов. В начале XIX в. здесь работал замечательный живописец Каспар Давид Фридрих.

Особой достопримечательностью является меловая скала «Королевский трон» (Königstuhl), возвышающаяся над морем на 180 метров. По старой легенде, чтобы подтвердить свой титул и право на власть, будущий король должен был со стороны моря подняться от ее подножия к вершине. Священная белая скала как бы утверждала своим незыблемым величием священное право. Память о «белом камне Алатыре» сохранилась в русской традиции с тех времен.

Северная оконечность острова Рюген далеко выдается в море. Мыс с отвесными меловыми утесами еще в древности получил название Аркона, которое дословно означает «белая гора» (от инд-европ. ar, arya — белый, благородный и конъ — гора). В древности на Арконе находился храм Святовита, которому приносили дары правители соседних государств и жертвовали часть товаров купцы.

Датский хронист Саксон Грамматик писал: «Город Аркона лежит на вершине высокой скалы; с севера, востока и юга он огражден природной защитой… с западной стороны его защищает высокая насыпь в пятьдесят локтей… Посреди города лежит открытая площадь, на которой возвышается прекрасный деревянный храм, почитаемый не только благодаря великолепию своего зодчества, но и благодаря величию бога, которому здесь был воздвигнут идол»[xx].

Арконский вал высотой более десяти метров сохранился до наших дней. Можно представить, каким величественным казался город в древности! Гельмольд называл Аркону «главным городом», столицей острова[xxi]. Культ Святовита здесь был настолько силен, что даже после крещения пришлось подменить его вымышленным культом святого Вита. В 1168 г. Аркону разрушил датский король Вальдемар I.

Некогда остров носил другое название — Руян (или Ружан). На вендском языке и сегодня Рюген обозначается словом Rujan, а прилагательное рюгенский — rujansk. После немецкого завоевания и христианизации остатки древнего русского населения продолжали жить на острове. Б. Лисин писал об одной жительнице Рюгена, которая носила фамилию Голицына и умерла в 1402 г.[xxii] В разных источниках упоминаются и другие потомки древнерусского населения острова, которые долгое время сохраняли русские традиции. По сей день на Рюгене осталось много русских (не просто славянских, а именно русских!) названий — Бесин, Бобин, Грабов, Любков, Медов, Сударь, Тишов… Многие из них навсегда сохранили давнюю связь с культом Святовита — Витов, Витт, Витте[xxiii]. А. С. Фаминцын отмечал, что на острове Рюген с тех пор сохранилось и несколько «святых мест»: Swante grad, Swante kam, Swante gore (ныне Свантов) и так далее[xxiv]. Кстати торг в прибрежном местечке Витт близ Арконы изобразил на своей гравюре около 1840 г. Корнелиус в книге «Путешествия по Северному и Балтийскому морям».

Память о древнем русском острове — Руяне — сохранялась и после того, как он попал под датское и шведское, то есть «немецкое» господство. Она жила в северно-русской фольклорной традиции, в этнической среде, связанной с русской Прибалтикой. Имя Руян получило в народе поэтический эпитет Буян.

Сравнение сказочного Буяна с реальным Руяном-Рюгеном напрашивается и еще одной важной деталью, попавшей в пушкинский текст из сказания Арины Родионовны. Это сюжет о чудесных богатырях, выходящих из моря, чтобы оберегать покой города и его жителей. В записях Пушкина читаем: «Тужит царевна об остальных своих детях. Царевич с ее благословения берется их отыскать… Он идет к морю, море всколыхалося, и вышли 30 юношей и с ними старик». В этом отрывке содержится важное уточнение — остров охраняют не просто тридцать богатырей, а тридцать братьев Гвидона (снова указание на родовой характер предания!)[xxv].

В исторических источниках можно проследить любопытную параллель к этому сказочному сюжету. Упомянутый Саксон Грамматик писал: «Каждый житель острова [Рюген] обоих полов вносил монету для содержания храма [Святовита]. Ему также отдавали треть добычи и награбленного… В его распоряжении были триста лошадей и столько же всадников, которые все добываемое насилием и хитростью вручали верховному жрецу…»[xxvi].

Триста воинов Святовита были отборной гвардией, на плечах которой лежала священная обязанность охраны святилища и острова. Вообще дружина на Руси никогда не была многочисленной. Даже в крупных княжествах ее регулярная численность колебалась около тысячи человек, притом, что профессиональная дружина была разделена на «старшую» (бояре) и «младшую» («дети боярские»). Принадлежность к воинству была привилегией, сопряженной с личной ответственностью. Во время крупных войн созывали ополчение, которое значительно прибавляло войску численности.

Позднее в Новгороде были известны триста «золотых поясов» — боярская верхушка, в руках которой находилась реальная власть. Совету трехсот «золотых поясов» фактически подчинялся и князь, и посадник, и архиепископ. Они же решали все важнейшие вопросы жизни Новгорода, которые позже выносились на вече.

Непросто проследить по источникам, насколько историчны имена сказочных персонажей. Имя царя Пушкин воспринял у Арины Родионовны, превратив ее «Султана Султановича, турецкого государя» в сказочного Салтана. Это имя, конечно, является позднейшим вымыслом. Можно предположить, что в изначальном варианте древнего предания оно было другим (родовое сказание всегда носит генеалогический характер и обычно «помнит» имена). Но в устном переложении из поколения в поколение первоначальное, «историческое» имя было утрачено. Так появилось имя Султан Султанович (или Салтан в пушкинской обработке), которое хорошо сочеталось с многозначительной присказкой — «мимо острова Буяна в царство славного Салтана».

Эта присказка уникальна по своему историческому значению. «Мимо острова Буяна» на восток, «в царство славного Салтана», плывут сказочные купцы. А в действительности перед нами описание известного торгового пути «из Варяг в Греки», начинавшегося в варяжских землях в окрестностях Любека и ведшего до Константинополя. В образе «царства Салтана» можно почувствовать намек на Византийскую империю, находившуюся с 1453 г. под властью турецкого султана.

Салтану купцы рассказывают, что бывали «за морем» (указание, которое в летописях всегда сопутствует упоминанию варягов). А поэтическое «родство» царей (отец-сын) при этом подчеркивает связи острова Буяна (Руяна-Рюгена) с Константинополем. Находки римских и византийских вещей неоднократно делали на острове археологи.

Важно и то, чем торгуют сказочные купцы. Среди товаров меха («торговали соболями, черно-бурыми лисами»), кони («торговали конями, жеребцами»), булат и украшения, то есть те предметы, которые традиционно экспортировались из Руси. Со времен неолита Рюген был известен как важный торговый пункт[xxvii].

Имя Гвидон Пушкин заимствовал, по всей видимости, из Сказания о Бове-королевиче. Оно широко известно и в эпосе, обращение к которому позволяет восполнить образ. В России Бова-королевич был популярен как персонаж лубочных картинок[xxviii]. Однако еще Саксон Грамматик пересказывал предание о Бове, который был сыном русской королевы Ринды и правил на Балтике.

Легенда о Бове повествует о «добром короле Гвидоне», которого обманом умертвил коварный король Додон, захвативший власть в его стране. Этот Гвидон правил «в великом государстве, в славном городе Антоне»[xxix]. Поздние пересказчики уже не помнили древнего названия «Аркона» и подменили его более близким и понятным — Антон. Важно, что упоминания об Арконе-Антоне в Сказании о Бове-королевиче отнюдь не фрагментарны, как обычно бывает в сказках (мол, дело было в таком-то царстве, о котором больше ничего не сообщается). Антон — это стольный город королевства, вокруг которого кипит борьба за власть. Бова мстит убийце своего отца Додону и возвращает себе королевский престол.

Пушкинские «сказочные» имена удивительным образом соответствуют реальным именам, бытовавшим в средневековой Европе. В свое время была высказана версия, что имя Гвидон восходит к кельтскому друидическому Гвидд, Говидд[xxx]. Но более интересна лингвистическая связь имени Гвидон с именем Витт (от сев. Wit, Wiett — белый, светлый, светловолосый). Интересно, что французское Vitte происходит от древнегерманского Guitte («живущий в лесу»)[xxxi]. Вероятно, связано оно и с именем Святовит, раз после крещения имя заменившего его христианского святого писалось Saint Vitus.

Хронист второй половины X в. Рихер Реймский называл трех Гвидонов (Видонов), среди которых были два епископа и граф[xxxii]. Параллели с раннесредневековой Францией здесь вряд ли случайны. А. Г. Кузьмин прямо связывал название графства Реймс с именем «Русь», которое со времен Великого переселения народов было распространено по всей Европе[xxxiii]. Рассеянные группы русов (известные под названиями ругов, рутенов, рузов и т. д.) длительное время сохранялись в разных частях европейского континента — от Подунавья до французской Нормандии. Отмечалось, что во французском эпосе действует много «русских» герцогов и графов, которые либо воюют против Карла Великого, либо входят в его окружение[xxxiv].

К образу Додона Пушкин позже обратился в «Сказке о золотом петушке». В связи с этим, историк Е. Классен отмечал, что предания «о Бове-королевиче и царе Додоне заключают в себе историческое отношение»[xxxv]. Он считал Додона королем варягов, который воевал на стороне Карла Великого и погиб, вероятно, от руки подосланного убийцы. К сожалению, Классен не указал ссылки на конкретные генеалогические источники.

Приведенные свидетельства позволяют в полной мере переосмыслить то значение «Сказки о царе Салтане», которое она имеет для русской культуры. А оно несравненно велико! Пусть Пушкин и изменил некоторые детали, добавил долю поэтического вымысла, но он сохранил неизменной основу древнего русского предания. Увы, в наши дни вряд ли можно услышать и записать нечто подобное в вымирающих деревнях. Историческая память нашего народа угасает с каждым годом. И пушкинские сказки оживляют ее, возрождают гордость за родное прошлое.

Древнерусское наследие приходится восстанавливать почти по крупицам. Особенно если речь заходит о временах более древних, чем те, о которых сообщают летописи. И обращение к истокам непременно приводит нас на Балтику, где в древности правили могущественные русские короли. Там рождались наши мифы и сказания, там рождался сам русский народ.

* кандидат исторических наук, МГУ им. М. В. Ломоносова.

[i] Азадовский М. К. Источники сказок Пушкина // Временник пушкинской комиссии. 1936. Ч.1. С.150.

[ii] Сванидзе А. Сказка – ложь, да в ней намек… // Знание-сила. 2000 № 11. С.98.

[iii] Азадовский М. К. Пушкин и фольклор // Временник Пушкинской комиссии. № 3. М.-Л., 1937. С.154.

[iv] Пушкин А. С. Сочинения в трех томах. Т.III. М., 1986. С.467.

[v] Он же. Полное собрание сочинений в 10 томах. Т. X. М.-Л., 1949. С.108.

[vi] Там же. С.119.

[vii] Вересаев В. Пушкин в жизни. Т.1. М., 1936. С.258,259.

[viii] Бартенев П. И. Род и детство Пушкина // О Пушкине. М., 1992. С.57.

[ix] Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина // Соч. Пушкина. Т.I. СПб., 1855. С.4.

[x] Сказания Великого Новгорода, записанные Александром Артыновым. Сост. Ю.К. Бегунов. М., 2000.

[xi] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Т. III. С.456.

[xii] Там же. С.456-457.

[xiii] Азадовский М. К. Источники сказок Пушкина // Временник пушкинской комиссии. 1936. Ч.1. С.154.

[xiv] Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.I. М., 1994. С.138.

[xv] Мифологический словарь. М., 1992. С.28-29.

[xvi] Даль В. Указ. соч. С.9.

[xvii] Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 2001. Прим. 59,64.

[xviii] Wendler O. Geschichte Rügens. — Bergen u. Sassnitz auf Rügen, 1895.

[xix] См.: http://dw-world.de. Репортаж от 26.05.2002.

[xx] Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Copenhagen, 1931. P.466.

[xxi] Гельмольд. Славянская хроника. М., 1963. С.238.

[xxii] Лисин Б. Откуда родом Рюрик? // Литературная Россия, № 5 от 5 февраля 1988. С.22.

[xxiii] ADAC Reiseführer Rügen. Hiddensee Stralsund. München, 2003.

[xxiv] Фаминцын А.С. Божества древних славян. СПб., 1995. С.138.

[xxv] Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Т. III. С.457.

[xxvi] Saxo Grammaticus. Gesta Danorum. Copenhagen, 1931. P.467.

[xxvii] Шрадер О. Индоевропейцы. М., 2003. С.83.

[xxviii] См., напр.: Сказка о храбром, славном и могучем витязе и богатыре Бове. В кн.: Ровинский Д. Русские народные картинки. Кн.1. СПб., 1881. С.83.

[xxix] Сказка о Бове Королевиче / Переложение С. Сметанина. Сургут, 1999.

[xxx] Фадеева Т. М. Античные и кельтские истоки «Сказки о царе Салтане…» // Петербургский Рериховский сборник. Вып. IV. СПб., 2001. С.9,12. Статья, в целом, неубедительная и слабая.

[xxxi] Справочник личных имен народов РСФСР / Под ред. А.В. Суперанской. М., 1987.

[xxxii] Рихер Реймский. История. М., 1997. С.53,65,72,79,80,85,96,147,148,158,162,166.

[xxxiii] Кузьмин А.Г. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. М., 1988. С.130.

[xxxiv] Там же. С.144.

[xxxv] Классен Е. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов до рюриковского времени в особенности с легким очерком истории руссов до рождества Христова. М., 1854. С.17.

Базовый учебник и рабочая тетрадь: Литературное

чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А.

Виноградская. Учебник. 3 класс. Часть 1, 2.

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.

Цель урока: Познакомить с

содержанием «Сказки о царе Салтане»;

раскрыть идейно-художественное своеобразие

пушкинской сказки. Провести сопоставительный

анализ литературной сказки Пушкина с народной.

Задачи:

- Обучающая: познакомить с понятием

литературная сказка; сравнить сказку Пушкина и

русскую народную сказку «По колено ноги в

золоте»; показать детям, что «Пушкинская сказка

– прямая наследница сказки народной» (Самуил

Яковлевич Маршак). - Развивающая: развивать навыки

выразительного чтения (определять задачу чтения,

выбирать нужный тон и темп чтения, наблюдать за

употреблением знаков препинания, указывать

паузы и выделять логические ударения) - Воспитательная: воспитывать непримиримое

отношение к зависти, хитрости, злобе.

Способствовать воспитанию чувства любви к

ближнему, незлобливости, добросердечности и

умению прощать.

Тип урока: комбинированный.

Формы работы учащихся: фронтальная.

Необходимое техническое оборудование Книга

«Русские народные сказки», Сказки русских

писателей. Текст сказки А.С. Пушкина «Сказка о

царе Салтане…», портрет А.С. Пушкина, выставка

книг А.С.Пушкина, рисунки учащихся с любимыми

героями сказок А.С. Пушкина

Подготовительная работа: Чтение

сказок А.С. Пушкина; знакомство с отдельными

моментами жизни поэта; конкурсы рисунков:

«Остров Буян», «Чудеса князя Гвидона»;

Оформление доски:

ХОД УРОКА

1. Оргмомент

Прозвенел звонок. Встали красиво, спинки

прямые, с хорошим настроением начнём наш

урок. Жалею вам удачи.

2. Объявление темы урока

Учитель: Ребята, мы с вами прочитали

«Сказку о царе Салтане…» А.С. Пушкина. А сегодня я

предлагаю провести исследование, то есть

научную работу. В любом исследовании есть гипотеза

(слово ГИПОТЕЗА на доске)

3. Словарная работа

– Кто знает значение слова ГИПОТЕЗА? (Гипотеза

– предположение)

– Так вот, мы возьмём за гипотезу, то что

сказал Самуил Яковлевич Маршак.

Прочитайте

На доске:«Пушкинская сказка – прямая

наследница сказки народной».

4. Постановка цели урока

– Нам с вами нужно будет доказать , что это так,

или опровергнуть, то есть доказать, что это

высказывание не верно.

5. Основная часть урока

Учитель: Ни в одной стране мира за

столь короткий период времени не возникло такое

ярчайшее созвездие блистательных имён, как в

русской литературе 19 века. Но именно А.С. Пушкина

мы по праву считаем родоначальником нашей

классической литературы.

Докладчик выйдет к доске, и расскажет нам

немного о замечательнейшем поэте.

Прослушивание мини доклада о жизни Пушкина

Вывешиваю на доску портрет Пушкина и

табличку с датами жизни

Александр Сергеевич Пушкин – русский

поэт, родоначальник русской литературы

Родился 6 июня 1799 года в Москве. Здесь он

жил с отцом, Сергеем Львовичем, и матерью,

Надеждой Осиповной, с бабушкой, Марией

Алексеевной, и няней Ариной Родионовной, до того

времени, пока его не определили в

Царскосельский лицей в Петербурге. Будучи уже

известным поэтом, Пушкин за вольнолюбивые стихи

против царского самодержавия ссылался в

Молдавию, Крым, в село Михайловское – родовое

имение Пушкиных. В ссылке в Михайловском жил

вместе с няней. Много писал, по вечерам слушал

нянины сказки.

Погиб Александр Сергеевич Пушкин очень рано: в 37

лет. Он был убит на дуэли французом Дантесом.

Похоронили поэта в Святогорском монастыре

Псковской губернии, недалеко от

Михайловского.

Учитель: Пушкин был настолько

многогранным, что, практически во всех

существующих литературных жанрах сумел

создать замечательные классические

произведения, а в некоторых настоящие шедевры

(обращение к выставке книг.)

К которым мы по праву относим его сказки

– Сколько сказок написал Пушкин ? ( (5)

– Давайте перечислим их.

Дети:

- 1830 г. «Сказка о попе и работнике

его Балде» - 1831 г. «Сказка о царе Салтане, о

сыне его славном и могучем богатыре князе

Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди» - 1833 г. «Сказка о мертвой царевне

и о семи богатырях» - 1833 г. «Сказка о рыбаке и рыбке»

- 1834 г. «Сказка о золотом

петушке».

Учитель:Кстати сказать, «Сказка о Попе

и работнике его Балде» в этом году отметила

юбилей так как была написана ( 1830 году) С

момента написания прошло 180 лет!

Пушкин создал мир сказки, подобный существовал

на Руси лишь в устном народном творчестве.

– А теперь посмотрим, как хорошо вы знаете

сказки Пушкина.

Викторина

1. Сколько лет жил старик со своею старухой? (

33 года).

2. О ком написан отрывок?

«Что и жить в такой тревоге?

Вот он с просьбой о подмоге

Обратился к мудрецу,

Звездочету и скопцу». (О царе Дадоне «Сказка

о Золотом петушке»)

3. Кого испугался герой сказки Пушкина?

«Испугался бесёнок и к деду

Пошёл рассказать про такую беседу.

Черти стали в кружок,

Делать нечего – собрали полный оброк…»

(Балду. Из «Сказки о попе и

работнике его Балде»)

4. Послушайте отрывок и сказки:

« В дорогой собольей душегрейке,

Парчовая на маковке кичка,

Жемчуги огрузили шею,

На руках золотые перстни,

На ногах красные сапожки».

– О ком идёт речь? Из какой сказки? (О

Старухе из «Сказки о Рыбаке и Рыбке»)

5. Посмотрите на этот предмет и скажите, из

какой сказки? (Яблоко из «Сказки о

мёртвой царевне и семи богатырях)

6. Что грызла белочка под высокой елью? И в

какой сказке это происходило? (Золотой орех в

«Сказке о царе Салтане)

7. Рисунки КОМАРА, МУХИ, ШМЕЛЯ. Кто это? С какой

сказкой и как их можно соотнести? (Князь

Гвидон в «Сказке о царе Салтане…»

превращается в комара, муху, шмеля)

Учитель: Молодцы! Сказки Пушкина вы

знаете хорошо. А теперь начнём нашу исследовательскую

работу. Но прежде чем мы начнём говорить о

народных сказках, ответьте

– Кто рассказывал Пушкину сказки? (Его няня)

– Как звали няню Пушкина? (Яковлева Арина

Родионовна)

(Портрет появляется на доске)

– Любимая нянюшка – Арина Родионовна.

Простой русской женщине посвятил Пушкин

такие строки

Ученица рассказывает отрывок.

НЯНЕ

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждёшь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые вороты

На чёрный путь;

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь…

А.С. Пушкин

Учитель: Она знала великое множество

русских народных песен, сказок и была

замечательной рассказчицей. Именно от няни

Пушкин услышал много сказок.

Мы с вами говорили о русских народных сказках.

– Что характерно для них?

Троекратные

повторы

на доске

– Какие повторы встречаются в народных

сказках? (Три сына, дочери, три задания,

три чуда)

Учитель: А ещё об одинаковых ситуациях

в народных сказках говорят одними и теми

же словами.

- «Колобок» песенка всегда начинается одинаково,

- «Сивка Бурка» заклинание тоже повторяется

- Емеля «По щучьему велению, по моему

хотению»…

Учитель: Итак, для русской народной

сказки характерны всевозможные повторы. А ещё из

сказки в сказку повторяются устойчивые

выражения, помните

Устойчивые выражения

на доске

– Что такое устойчивые выражения ? (Это

выражения, которые встречаются , повторяются

во многих сказках)

- Близко ли, далёко ли

- Долго ли коротко

- Я там пил, мёд пиво пил

- Скоро сказка сказывается, да не скоро дело

делается - И стали они жить поживать да добра наживать

– Зачем использовались в сказках

устойчивые выражения? (Чтобы было лучше

запомнить текст сказки)

Учитель: В русских народных

сказках встречаются устойчивые эпитеты

Устойчивые

эпитеты

на доске

– Ответьте, что такое эпитеты? (Ответы детей)

Эпитеты – это образные

художественные определения, чаще всего

выраженные прилагательными.

– Приведите примеры эпитетов из сказок

русских народных

Учащиеся приводят примеры

- Терем высокий

- Сети шелковы

- Буйна голова

- Земля сыра

и т.д.

Учитель: А теперь будем работать со

сказкой Пушкина. Давайте прочитаем, каким

словами начинается сказка А.С. Пушкина.

(Дети читают)

Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком

Кабы я была царица

– Смотрите, как и в русских народных

сказках: «три девицы», «кабы я была царица».

Давайте сравним. Какие слова говорят

сестрицы в русской народной сказке «По колено в

золоте» (Дети читают)

«…Взял бы меня царь замуж, я бы весь мир

накормила одним караваем

А вторая говорит:

А меня бы царь замуж взял, я бы всё войско его

одним куском холста одела…»

– Похожи эти две сказки?

– Которая на ваш взгляд интереснее?

– Почему?

– А в сказке Пушкина есть повторы? Найдите.

– Гвидон три раза превращается в насекомое,

найдите это в тексте.

– В кого первый раз? (Комар)

– Второй раз (Муха)

– Третий раз (Шмель)

– Сто ещё неоднократно повторяется? (Царевна

Лебедь выполняет три раза по просьбе Гвидона

чудеса)

– Найдите и прочитайте.

Выборочное чтение.

1. Сначала появляется на острове белка

Белка песенки поёт

Да орешки всё грызёт.

2. В чешуе как жар горя тридцать три богатыря»

3. Третье чудо, когда лебедь превращается в

царевну.

«Встрепенулась, отряхнулась

и царевной обернулась,

Учитель: В народных сказках о сходных

ситуациях рассказывается одними и теми же

словами. Нашли ли вы такие эпизоды в сказке

Пушкина (троекратные повторы у

Пушкина)

– Корабельщики приплывают к князю, прочитаем

это.

Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На раздутых парусах»

Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят.

Князь Гвидон зовёт их в гости,

Их и кормит и поит,

И ответ держать велит»

– Да, одними и теми же словами Пушкин пишет о

прибытии корабельщиков, а ещё когда корабельщики

плывут к царю Салтану, фразы тоже начинаются

одинаково.

– А ещё когда Князь хотел увидеться с отцом , что

он говорит Лебеди? Найдите и прочитайте.

(Выборочное чтение)

Грусть, тоска меня съедает,

Одолела молодца:

Видеть я б хотел отца»

– Как вы думаете, почему же царевич Гвидон

попросил Лебедь исполнить все три чуда? (Он

хотел, чтобы отец к нему приехал на остров.)

– Ведь он тогда сразу бы узнал жену и сына, а

так царевичу приходится превращаться то в

комара, то в муху, то в шмеля. Ведь царь все равно

не узнал бы его и не поверил, что это его сын.

Ведь ему сообщили что царица родила кого? Найдите

и прочитайте (Выборочное чтение)

Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверушку.

– Князь старался, чтобы отец узнал, что у него

есть сын.

Нет, он хотел, чтобы мама

Его была счастлива.

Учитель: А теперь я предлагаю вам

ответить на вопрос: использовал ли Пушкин в своей

сказке устойчивые эпитеты. (Да)

– Приведите примеры. (Красная девица,

голубушка сестрица, царь-отец, князь прекрасный,

лебедь белая, небо синее, царь-батюшка)

Учитель: Пушкин использует в своей

сказке, троерактные повторы, устойчивые

выражения, эпитеты, так же как и народные

сказители. Ещё Пушкин ввел в сказку народную

речь.

Выборочное чтение в книге, когда дети

зачитывают на доске появляются записи.

На доске:

- Наступает срок родин

- В гневе начал он чудесить

- Глядь по верх текучих вод

- Лебедь белая плывёт

– Как вы понимаете смысл этих выражений

- Срок родин – значит, что царица должна

родить ребёнка. - Начал чудесить – разозлился,

разгневался - Плывёт по воде, а в народе говорили раньше «поверх

текучих вод»

– Приведите свои примеры простонародных

выражений:

1.«За морем житью не худо»

2.« Здравствуй, красная девица»

3.«И пустили в окиян»

Учитель: Народная сказка не знает

подробностей, она рисует всё общим планом. В

народной сказке обычно царевна такой красоты…

Что ни в сказке сказать.

Ни пером описать

– А у Пушкина как описывается царевна Лебедь?

(Ответы детей)

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит;

А сама то величава,

Выступает, будто пава…

– И он подробно описывает город, который

принадлежит Гвидону. Давайте прочитаем

(выборочное чтение)

Стены с частыми зубцами,

А за белыми стенами

Блещут маковки церквей

И святых монастырей.

– Давайте вспомним, чем похожи сказки

Пушкина и русская народная «По колено ноги в

золоте»

1. Три сестры

2.Третью взял в жёны царь

3. Первые две стали завидовать

4. Там тоже царевну посадили в бочку, которую

засмолили.

5. Царевна тоже плавал по морю, по океану, с

третьим сыном, который тоже рос не по годам, а по

часам.

6. Есть корабельщики

7. Есть три чуда и т.д.

Учитель: А какая сказка вам

понравилась больше? (Ответы детей)

– Почему? (Она интереснее, добрая, красивее,

глубже народной сказки, подробнее описания.

Пушкин воплотил в своих героях идеалы народа.)

– Каким был князь Гвидон? (Добрым, умным,

внимательным. Он очень любил своих

родителей и хотел, чтобы они были вместе. Находчивым,

придумал, как сделать так, чтобы отец приехал. Он

даже маме не говорил, что видел отца, что тот

скоро приедет.

Князь Гвидон гостеприимный.)

– А царевна лебедь ? (Она добрая, нежная,

отзывчивая. Она скромная, только в

последний момент Гвидон узнаёт, что Лебедь –

царевна, а не птица. Хоть она и сказочная

птица, она этим не гордится. Не показывает своего

превосходства над князем и его матушкой. Князь

Гвидон и царевна Лебедь – главные герои, на

которых стремились быть похожими люди.)

На доске: Сказка ложь, да в ней намёк –

добрым молодцам урок.

– Чему учит нас сказка? (Какими нам быть, как

себя вести и общаться с другими людьми.)

6. Итог урока

– Мы с вами провели большую исследовательскую

работу. К какому же выводу мы пришли? Мы

высказывали ГИПОТИЗУ

Дети сами формулируют вывод.

Вывод: Так как в сказке Пушкин

использует формы народного песенного стиха,

использует в сказке зачин, концовку, а также

элементы народного поэтического языка –

повторы, постоянные эпитеты, народную

разговорную лексику.

Мы можем сделать вывод, что сказка Пушкина –

прямая наследница сказки народной.

Учитель: Вы согласны с высказыванием

Самуила Яковлевича Маршака? .

Дети высказывают своё мнение

7. Выставление оценок

8. Домашнее задание

– Если хотите, перечитайте сказку ещё раз. А я

предлагаю написать вам в тетради небольшое

сочинение, которым вы попытаетесь ответить на

вопрос:

- Чему нас учит князь Гвидон?

- Чему нас учит царевна Лебедь?

Или выучить наизусть понравившийся отрывок

сказки,

9. Рефлексия

– Ребята по кругу высказываются одним

предложением, выбирая начало фразы из

ниже перечисленных:

- сегодня я узнал…

- было интересно…

- было трудно…

- я выполнял задания…

- я понял, что…

- теперь я могу…

- я почувствовал, что…

- я приобрел…

- я научился…

- у меня получилось …

- я смог…

- я попробую…

- меня удивило…

- урок дал мне для жизни…

- мне захотелось…

– Спасибо всем за работу! Молодцы!

КОНСПЕКТ УРОКА

Тема: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки.

Цель:

- а) показать элементы анализа сказки с точки зрения жанра, сюжета, композиции; б) отметить языковые особенности литературной сказки; в) отметить отличие литературной сказки от народной;

- работать над навыками выразительной речи;

- учить работе с текстом;

- закрепить литературные термины «жанр», «сюжет», «композиция»

Методы: анализ сказки по плану; работа с текстом, выразительное чтение.

Наглядность: иллюстрации по сказкам А.С.Пушкина, рисунки учащихся, музыка Глинки, инсценировка отрывка «Сказки о царе Салтане…» ,компьютер, интерактивная доска

Планируемые результаты

Личностные

-включение учащихся в деятельность на личностно значимом уровне;

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;

-эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;

-познавательная мотивация учения.

Познавательные

— расширять знания учащихся о жанрах; читать произведение данного жанра с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием; добиваться понимания содержания сказки.

Регулятивные

-определять цель учебной деятельности;

-контролировать выполнение задания

-определять степень успешности выполнения своей работы и работы других обучающихся.

Коммуникативные

-работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

-собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения;

-оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;

-владеть диалогической формой речи.

Ход урока:

1.Актуализация полученных ранее знаний и умений.

Постановка проблемного вопроса.

Сегодня займемся анализом сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…», отметим языковые особенности литературной сказки, закрепим понятие литературных терминов «жанр», «сюжет», «композиция».

Назовите общие особенности волшебных сказок (см.план)

- Есть волшебство

- Странствия, приключения героев

- Кто-то мешает или помогает

- Герой воюет с нечистой силой

- Эпизоды повторяются по 3раза

- Есть зачин, концовка

- Добро побеждает зло

А теперь назовите жанровые особенности сказки волшебной (см.план)

- Повторы

- Общие места

- Строй сказки плавный, напевный

- Сказочник рисует словами образы, как красками

А теперь непосредственно обратимся к сказке «О царе Салтане». Найдите памятку «Жанр». А теперь, пользуясь этим планом, расскажите все, что касается понятия «жанр» по сказке

Жанр – это вид литературы. Сказки бывают народные и литературные «Сказка о царе Салтане» — литературная, т.к. есть автор А.С.Пушкин.

Пушкин придумал характеры своим героям, побуждения, поступки

Приведите примеры героев, где был бы показан его характер

В кухне злится повариха (злость)

Плачет у станка ткачиха,

И завидуют оне

Государевой жене (зависть)

С ободренною душой князь пошел к себе домой (спокойный)

Определите характер героя, каким его изобразил Пушкин? (на листочке — письменно)

Тот (коршун) уж когти распустил, клев кровавый навострил

- Хищный

Что еще придумывает Пушкин для своих героев?

Мысли

Приведите примеры

Кабы я была царица, —

Говорит одна девица, —

То на весь крещенный мир

Приготовила б я пир…

Кабы я была царица, —

Третья молвила сестрица, —

Я б для батюшки царя

Родила б богатыря

А какие человеческие чувства вы знаете?

Любовь, ненависть, зависть, печаль, благодарность…

А теперь определите, какое чувство изобразил Пушкин в данном отрывке.(работа с интерактивной доской)

(Отметить на листе под цифрой 2 — письменно)

Век тебя я не забуду:

Отплачу тебе добром,

Сослужу тебе потом!

- Благодарность

Какая еще особенность литературной сказки отмечается?

Пушкин придумывает ход событий

Назовите основные события сказки «О царе Салтане…»

Разговор 3 девиц подслушан царем; свадьба; война; родился сын; зависть сестер и тетки; бочку бросили в море; Гвидон вырос; убил коршуна; избавил царевну-лебедь;

Та подарила Гвидону город; белку; 33 богатыря стали дозором город обходить. Гвидон женился на царевне. Встречи с корабельщиками; приезжает царь Салтан. Завистницы прощены. Радость.

Жуковский, прочитав две сказки Пушкина «О попе и его работнике Балде» и «Сказку о царе Салтане», написал «У Пушкина … сказки русские народные, …совершенно русские… Прелесть невообразимая» (слова написаны на доске)

Докажите, что Пушкин некоторыми элементами русских народных сказок воспользовался. Что взято автором из русских народных сказок?

Имена (Бабариха, царевна-лебедь, коршун-чародей, белка-искусница, завистливые сестры)

Костюмы (В чешуе, как жар горя, 33 богатыря; под косой луна блестит…)

Узнайте по костюму героя сказки (показ на ИД) и запишите на листе под цифрой 3 (письменно)

Весь сияя в злате он сидит в палате на престоле и в венце

- Салтан

Продолжаем работать над тем, что еще использовано А.С.Пушкиным из народных сказок

Приключения, странствия героев:

Бочка по морю плывет…

А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой извести ее хотят…