3.4 ÏÎÑËÅ «Ê-11». ÏÐÈÇÛ-ÊÍÈÃÈ. ÊÒÎ ÏÎËÓ×ÈË — ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÀß ÑÏÐÀÂÊÀ

Óâàæàåìûå êîëëåãè, â ýòîì ìàòåðèàëå ïðåäñòàâëåíà èíòåãðàëüíàÿ ñïðàâêà (ñâîäíàÿ òàáëè÷êà), èç êîòîðîé ñëåäóåò, êòî èç ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñîâ è Òåñòîâ íàãðàæä¸í êíèæêàìè (ïîñëå Êîíêóðñà-11*), ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíîãî ñîðåâíîâàíèÿ, â êîòîðîì áûë ïîëó÷åí ïðèç.

Ñïðàâêà âêëþ÷àåò ÊÎÍÊÓÐÑÛ ¹¹ 3-11, ÒÅÑÒÛ; ÇÀÙÈÒÓ ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÈ; ÏÐÈÇÛ ÀÁÑÎËÞÒÍÛÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ ÏßÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ; ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÃÍÎÇÎÂ; Ìèíè-êîíêóðñ î ñîâïàäåíèÿõ â äàòàõ ðîæäåíèÿ Âåëèêèõ ïèñàòåëåé, Ìèíè-êîíêóðñû ¹¹1-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ», Ìèíè-êîíêóðñ «Ôèëîñîôè÷åñêèå äðàááëû», Êîíêóðñ «Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ» è «ÌÊ-äðàááëû» ê «Ê-11».

Èç ïðåäñòàâëåííûõ íèæå äàííûõ ñëåäóåò, ÷òî Ëèäåðàìè â ýòîì Ñïèñêå ÿâëÿþòñÿ:

Ý.Òàòàðñêàÿ 14 êíèã.

Å.Êîçà÷îê è Ñâåòëàÿ Íî÷êà ïî 8 êíèã.

Â.Ðîøàëü 7 êíèã.

Ïî 6 êíèã ó Ë.Ìàé è Ç.Ñóëåéìàíîâà.

5 êíèã ó Â.Ïàñòåðíàêà.

Ïî 4 êíèãè âûèãðàëè Ë.Íåðîíîâ, Ë.Ñèåíà è Ò.×åáàòóðêèíà.

Òðåìÿ êíèãàìè íàãðàæäåíû Ò.Àâðàìåíêî, Ì.Áîðòíèêîâ, Ñ.Âåñåííÿÿ, À.Êîçëîâ 11, Â.Ìàëüöåâú, Å.Ñåðåíêî è Ð.Ôèëàòîâà.

Äâóìÿ êíèãàìè ïîïîëíèëè ñâîè Áèáëèîòåêè 19 àâòîðîâ.

*****

Îáëàäàòåëü Ïðèçà-êíèãè (ïî àëôàâèòó)/Íàçâàíèå êíèãè/ êàêîì ñîðåâíîâàíèè ïîëó÷åíû êíèãè/

Ò.ÀÂÐÀÌÅÍÊÎ (3 êíèãè)/

Ì.Ìîíòåíü («Îïûòû»/Êîíêóðñ-10;

Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10;

Ì.Öâåòàåâà «Ïîâåñòü î Ñîíå÷êå», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/

Ò.ÀËÅÊÑÅÅÂÀ 2/«Ðóññêàÿ æåíñêàÿ ëèðèêà» — (Ñáîðíèê Ïîýçèè)/Êîíêóðñ-4/

Í.ÁÀÁÅÍÊÎ/Ý.Áðîíòå, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4/

Ì.ÁÅËÓÕÈÍÀ/Â.Ìàÿêîâñêèé («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-3 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Ì.ÁÎÐÒÍÈÊÎÂ (3 êíèãè)

Ì.Øåëëè, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4;

Ì.Àâðåëèé («Íàåäèíå ñ ñîáîþ», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»/Êîíêóðñ-10;

Þ.Îëåøà «Íè äíÿ áåç ñòðî÷êè», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/ Êîíêóðñ-11/

Ì.ÁÓÒÁÀ/Ì.Øîëîõîâ (Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå)/Êîíêóðñ-9/

Ñ.ÂÅÑÅÍÍßß (3 êíèãè)/

Ô.Äîñòîåâñêèé («Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-5;

«Ñîâðåìåííèêè î Í.Ãóìèë¸âå (ìåìóàðû)»/Òåñò-22 Ñòèõè;

Å.Ãîâñèåâè÷ («Ñåðåáðÿíûé âåê ãëàçàìè î÷åâèäöåâ»)/Çàùèòà äèññåðòàöèè/

Ã.ÂÅÒÅÐ/Íèöøå («Òàê ãîâîðèë Çàðàòóñòðà», èç ñåð.«Ýêñêëþçèâíàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-10/

Â.ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ 3 (2 êíèãè)/

Ç.Ôðåéä («ß è Îíî», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»/Êîíêóðñ-10;

Í.Ìàêèàâåëëè («Ãîñóäàðü», èç ñåð. «100 Ãëàâíûõ êíèã»/Êîíêóðñ-10/

Ë.ÂÈÒÒ (2 êíèãè)/

Æ-Æ.Ðóññî («Èçáðàííîå»)/Êîíêóðñ-10;

Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10/

Â.Ï.ÃÀÂÐÈËÎÂ (2 êíèãè)/

Â.Áûêîâ («Ñîòíèêîâ», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9;

Ë.À.Ñåíåêà («Íðàâñòâåííûå ïèñüìà ê Ëóöèëèþ», èç ñåð. «Ýêñêëþçèâíàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-10/

Î.ÃÎÐÁÀ× (2 êíèãè)/

Äàíòå («Áîæåñòâåííàÿ êîìåäèÿ», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-5;

Äæ. Áàéðîí, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-6/

Ë.ÃÎÐÈØÍßß/À.Àõìàòîâà, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4/

Ã.ÃÎÑÒÅÂÀ/Â.Ëîìîâ («100 Âåëèêèõ çàðóáåæíûõ ïèñàòåëåé»)/Çàùèòà äèññåðòàöèè/

Ì.ÄÀÂÛÄÎÂÀ/«Ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé» Â.Õîäàñåâè÷à/Êîíêóðñ ïðîãíîçîâ/

Í.ÄÓÁÐÎÂÑÊÀß (2 êíèãè)/

Ì.Öâåòàåâà («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Ý.Ðîòòåðäàìñêèé («Ïîõâàëà ãëóïîñòè»)/Êîíêóðñ-10/

À.ÈÂÀÍÎÂ 4 (2 êíèãè)/

Â.Áðþñîâ «Èçáðàííîå»/ÌÊ-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

À.Òâàðäîâñêèé «Âàñèëèé Ò¸ðêèí» (èç ñåð.«Àçáóêà êëàññèêè»)/ÌÊ-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Å.ÈÃÍÀÒÎÂÀ/Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/ (êíèãà áóäåò íàïðàâëåíà ïîñëå ñîîáùåíèÿ àäðåñà)

ÊÀÌÛØÎÂÊÀ/Ç.Ôðåéä («Ìàëîå ñîáð-å ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-10/

Å.ÊÎÇÀ×ÎÊ (8 êíèã)/

Ì.Öâåòàåâà, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4;

À. Ïóøêèí («Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà

.è äð., èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-5;

Ñòåíäàëü («Êðàñíîå è ÷¸ðíîå», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-6;

À.Äþìà («Îæåðåëüå êîðåëåâû», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-8;

Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9;

Â.Íåêðàñîâ («Â îêîïàõ Ñòàëèíãðàäà», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9;

Âîëüòåð («Ôèëîñîôñêèå ïîâåñòè», èç ñåð.«Àçáóêà êëàññèêè»/Êîíêóðñ-10;

Ì.Çîùåíêî («Ïåðåä âîñõîäîì ñîëíöà», èç ñåð.«Àçáóêà êëàññèêè»/Ê-11-«ÌÊ-äðàááëû»/

À.ÊÎÇËÎÂ 11 (3 êíèãè)/

Ä.Äåôî («Ðîáèíçîí Êðóçî», èç ñåð. «Âñåìèðíàÿ ëèò-ðà»)/Êîíêóðñ-8;

Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9;

Æ-Æ.Ðóññî («Èñïîâåäü»)/Êîíêóðñ-10/

Ì.ÊÓÏ×ÈÍÎÂÀ (2 êíèãè)/

Â.Ãþãî («Ñîáîð Ïàðèæñêîé Áîãîìàòåðè», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-6;

Ì.Òâåí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7/

Ã.ËÅÎÍÎÂÀ/Þ.Îëåøà «Íè äíÿ áåç ñòðî÷êè», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/ Êîíêóðñ-11/

ËÞÄÌÈËËÀ 2/«Ñáîðíèê Ïîýçèè Ñåðåáðÿíîãî âåêà»/Êîíêóðñ ïðîãíîçîâ/

Ý.ËßÊÈØÅÂÀ/ Â.Õîäàñåâè÷ «Íåêðîïîëü. Ñòèõîòâîðåíèÿ», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/ Êîíêóðñ-11/

Ë.ÌÀÉ (6 êíèã)/

Ñ.Åñåíèí («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Ãîìåð («Èëèàäà» èç ñåð. «ÁÂË»)/Êîíêóðñ-5;

Ì.Æâàíåöêèé, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-7;

Æ.Âåðí («Ìàëîå ñîáð-å ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8;

Ï.Àáåëÿð («Èñòîðèÿ ìîèõ áåäñòâèé (Òðàêòàòû)»/Êîíêóðñ-10;

Ì.Öâåòàåâà «Ïîâåñòü î Ñîíå÷êå», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/

Ä.Ì.ÌÀÉÑÊÀß (2 êíèãè)/(êíèãè îòïðàâëåíû, íî íå ïîëó÷åíû èç-çà ñîîáùåíèÿ íåòî÷íîãî àäðåñà)

Â.Áûêîâ («Ñîòíèêîâ», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9/(îòïðàâëåíà);

«Ïîýçèÿ Åñåíèíà» èç ñåð. «ÐÊ»/ «Ãèìí ýðóäèòîâ» (îòïðàâëåíà)/

Â.ÌÀËÜÖÅÂÚ (3 êíèãè)/

À.Àõìàòîâà («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Òåñò-44 ïî Ëèòåðàòóðå;

Í.Ãóìèë¸â («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-2 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ô.Íèöøå («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-10/

Ç.ÌÀËÛÃÈÍÀ 2 (2 êíèãè)/

À.Áëîê («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

È.Â.øòå («Ôàóñò, èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-5/

Î.ÌÀËßÐÅÍÊÎ/×.Äèêêåíñ («Ïîñìåðòíûå çàïèñêè «Ïèêâèêñêîãî êëóáà», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-6/

Ì.ÌÀÍÊÈ/Á.Âàñèëüåâ («À çîðè çäåñü òèõèå», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9/

Í.ÌÀÐÇÀÍ (2 êíèãè)/

Í.Òýôôè («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7;

«Ëó÷øèå þìîðèñòè÷åñêèå ðàññêàçû», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-7/

Â.ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ/Ì.Çîùåíêî («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7/

Ë.ÌÈÍÎÓ/Å.Ãîâñèåâè÷ («Ôèëîñîôîâåäåíèå»)/ÌÊ «Ôèëîñîôè÷åñêèå äðàááëû»/(íå îòïðàâëåíà èç-çà îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè îá àäðåñå)/

Â.ÌßÑÍÈÊÎÂ/Î.Ãåíðè («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7/

Ò.ÍÅÏÅØÊÀ (2 êíèãè)/

Ì.Òâåí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8;

Ë.Òîëñòîé «Äåòñòâî. Îòðî÷åñòâî. Þíîñòü», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/

Ë.ÍÅÐÎÍÎÂ (4 êíèãè)/

À.Àõìàòîâà («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Òåñò-44 ïî Ëèòåðàòóðå;

À.Áëîê («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-1 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ì.Öâåòàåâà («Èçáðàííîå», èç ñåð.«ÐÊ»)/ÌÊ-4 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

À.Áåëûé, èç ñåð. «ÁÂË»/ÌÊ-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Â.ÍÅÓÄÀÕÈÍ/Á.Îêóäæàâà, èç ñåð. «ÁÂË»/ Êîíêóðñ-9/

ÎÐÄÈÍÀ/Äæ.Îñòåí, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4/

Í.ÏÀÂËÞÊ/Äæåðîì Ê Äæåðîì («Áèáë-êà UNIQUE TRAVEL»)/Êîíêóðñ-7/

Ñ.ÎÂÀÍÅÑßÍ (2 êíèãè)/

Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11;

Í.Òýôôè («Òîíêèå ïèñüìà», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/

Ë.ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ-ÔÎÊÈÍÀ (2 êíèãè)/

Ø.Áðîíòå, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4;

Â.Ëîìîâ («100 Âåëèêèõ çàðóáåæíûõ ïèñàòåëåé»)/Çàùèòà äèññåðòàöèè/

Â.ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ (5 êíèã)/

Á.Ïàñòåðíàê («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Ñ.׸ðíûé («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7;

Äæ.Ëîíäîí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8;

Â.Ãðîññìàí («Æèçíü è ñóäüáà», èç ñåð.«ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ/

Ý.ÏËÀÍÒ/Ì.Öâåòàåâà «Ïîâåñòü î Ñîíå÷êå», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)»/Ê-11-«ÌÊ-äðàááëû»/

Ã.ÏÎËÜÍßÊ/Ì.Ñåðâàíòåñ («Äîí Êèõîò» èç ñåð. «Ìàëûå øåäåâðû»)/Êîíêóðñ-5/

Ã.ÏÐÅÒÎÐÈÓÑ/Ïîýçèÿ Ñåðåáðÿíîãî âåêà (Ñáîðíèê Ïîýçèè)/Êîíêóðñ-3/

Â.ÏÐÓÒÑÊÈÉ/Ý.Ïî («Çîëîòîé æóê», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-6/

Ë.ÏÎËÎÂÎÄÎÂÀ/Ì.Çîùåíêî «Ïåðåä âîñõîäîì ñîëíöà», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/

Í.ÐÀÄÎÑÒÍÀß (2 êíèãè)/

Î.Ìàíäåëüøòàì («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Ì.Ëåðìîíòîâ («Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè, Ïîýìû; Ñòèõ-ÿ, èç ñåð. «ÁÂË»)/Êîíêóðñ-5/

Ñ.ÐÎËÅÄÅÐ (2 êíèãè)/(îòïðàâëåíû, íî íå ïîëó÷åíû, âåðíóëèñü íàçàä)

Æ-Ï.Ñàðòð («ÑÒÅÍÀ è äð. ìàëàÿ ïðîçà, èç ñåð. «Ýêñêëþçèâíàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-10;

Ä.Äèäðî («Íåñêðîìíûå ñîêðîâèùà»)/Êîíêóðñ-10/

Â.ÐÎØÀËÜ (7 êíèã)/

À.Àõìàòîâà («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

È.Îäîåâöåâà («Íà áåðåãàõ Íåâû, Íà áåðåãàõ Ñåíû»)/Êîíêóðñ-4;

Ë.Òîëñòîé («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè;

Ô.Øèëëåð, èç ñåð. «ÁÂË»)/Êîíêóðñ-6;

È.Èëüô è Å.Ïåòðîâ, èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-7;

Àâãóñòèí Àâðåëèé («Èñïîâåäü», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ/

Ã.ÑÀÍÎÐÎÂÀ/Â.Áîãîìîëîâ («Â àâãóñòå 1944 ã.», èç ñåð.«ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9/(íå îòïðàâëåíà èç-çà îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè îá àäðåñå)/

ÑÂÅÒËÀß ÍÎ×ÊÀ (8 êíèã)/

Â.Øåêñïèð («Òðàãåäèÿ, ñîíåòû», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-5;

Ô.Äîñòîåâñêèé («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè;

È.Â.øòå («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-6;

À.Àâåð÷åíêî («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7;

Ì.Òâåí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå») »)/Êîíêóðñ-8;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ;

Þ.Îëåøà «Íè äíÿ áåç âñòðî÷êè», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)»/Ê-11-«ÌÊ-äðàááëû»;

Í.Òýôôè («Òîíêèå ïèñüìà», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/

À.ÑÅÊÑÒÎËÅÒ (2 êíèãè)/

Ñ.Åñåíèí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-1 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ê.Äîéë («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8/

Å.ÑÅÐÅÍÊÎ (3 êíèãè)/

Äæ.Áàéðîí («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-5;

À.Ïóøêèí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»/Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ/

Ë.ÑÈÅÍÀ 4 êíèãè/

«Ñêàçêè ðóññêèõ ïèñàòåëåé»/ìèíè-êîíêóðñ «Äíè ðîæäåíèÿ çíàìåíèòûõ Ïèñàòåëåé»;

Ò.Äðàéçåð («Ôèíàíñèñò», èç ñåð.»ÇÊ»)/Òåñò-33 ïî Ëèòåðàòóðå;

Ì.Öâåòàåâà («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Òåñò-44 ïî Ëèòåðàòóðå

Â.Ìàÿêîâñêèé («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-1 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Ç.ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂ (6 êíèã)/

Ì.Òâåí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8;

Ì.Ðèä («Âñàäíèê áåç ãîëîâû», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-8;

Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9;

À.Êàìþ («Ñî÷èíåíèÿ»)/Êîíêóðñ-10;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ;

Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/

Ì.ÑÓÐÊÎÂÀ/Î.äå Áàëüçàê («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-6

Äæ.ÒÀÉ/Â.Áîãîìîëîâ («Â àâãóñòå 1944 ã.», èç ñåð.«ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9/

Á.ÒÀÌÀÐÈÍ/Â.Àñòàôüåâ («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-9/

Ý.ÒÀÒÀÐÑÊÀß (14 êíèã)/

Í.Ãóìèë¸â («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèè â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Á.Àõìàäóëèíà, èç ñåð. «ÁÂË»)/Êîíêóðñ-4;

Ý.Çîëÿ («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-6;

Ò.Ãîòüå («Èçáðàííîå»)/Òåñò-21 Ñòèõè;

À.Áåëûé («Íà÷àëî âåêà»)/Òåñò-22 Ñòèõè;

Ë.Òîëñòîé («Àííà Êàðåíèíà», èç ñåð. «ÐÊ»)/Òåñò-33 ïî Ëèòåðàòóðå;

Ñ.Åñåíèí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-1 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ð.Ë.Ñòèâåíñîí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8;

Äæ. Ñâèôò «Ïóòåøåñòâèå Ãóëëèâåðà», èç ñåð. «Ìèðîâàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-8;

Î.Ìàíäåëüøòàì («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-2 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ì.Öâåòàåâà («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-3 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

À.Àõìàòîâà («Èçáðàííîå», èç ñåð.«ÐÊ»)/ÌÊ-4 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Ò.Ìîð «Óòîïèÿ», èç ñåð.«Ýêñêëþçèâíàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-10;

À.Áëîê («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

ÒÀÒÜßÍÀ 23 (2 êíèãè)/

Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945» (èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9;

Í.Òýôôè («Òîíêèå ïèñüìà», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/

Í.ÒÓÐÈÖÛÍÀ/ß.Ãàøåê, èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-7/

Ð.ÔÈËÀÒÎÂÀ (3 êíèãè)/

Î.Ìàíäåëüøòàì («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-3 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

À.Àõìàòîâà («Èçáðàííîå», èç ñåð.«ÐÊ»)/ÌÊ-4 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Â.Ñêîòò «Àéâåíãî»/ ÌÊ-4 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Ñ.ÔÐÅÉÄËÈÍ/Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10/

È.ÕÐÈÑÒÞÊ/Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9/

Â.ÖÂÈÐÊÓÍ/Â.Ëîìîâ («110 Âåëèêèõ ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé»)/Çàùèòà äèññåðòàöèè/

Í.ÖÛÃÀÍÊÎÂÀ/Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9/

Ò.×ÅÁÀÒÓÐÊÈÍÀ (4 êíèãè)/

Â.Ïàíîâà («Ñïóòíèêè»)/ Êîíêóðñ-9;

Âîëüòåð («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-10;

Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10;

Ë.Òîëñòîé («Èñïîâåäü. Î æèçíè», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-11/

È.×ÅØÑÊÀß/Ë.Êýððîë («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8/

À.ØÀÌ/Ë.Òîëñòîé «Èñïîâåäü. Î æèçíè», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)»/Ê-11-«ÌÊ-äðàááëû»/

Ë.ØÎË (2 êíèãè)/

Ý.Ò.À Ãîôìàí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-6;

Ô.Êóïåð («Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» èç ñåð. «Ìèðîâàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-8/

À.ØÓÑÒÅÐÌÀÍ (2 êíèãè)/

À.Áëîê, èç ñåð. «ÁÂË»/Þáèëåéíûé Ñóïåð-Òåñò;

Á.Øîó, èç ñåð. «ÇÊ»/Êîíêóðñ-7/

ÝËÜ ÊÀ 3/Á.Ïàñòåðíàê («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-2 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

*****

ÂÑÅÃÎ ÏÎËÓ×ÈÂØÈÕ ÊÍÈÃÈ 73 Àâòîðà//

(òðîå Àâòîðîâ íå ñîîáùèëè àäðåñà êíèãè æäóò ñâîèõ ãåðîåâ è ïîñëå ñîîáùåíèÿ èíôî îá àäðåñå áóäóò îòïðàâëåíû; îäèí Àâòîð ñîîáùèë íåòî÷íûé àäðåñ è êíèãè çàòåðÿëèñü)

ÂÑÅÃÎ ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÕ ÊÍÈà 163//

*Ïðèçû-êíèãè ïîáåäèòåëÿì «Ê-11» íàïðàâëåíû 01.07.2021 ã.

29.06.2021 ã.

Ôîòî èç èíòåðíåòà.

3.1 Ïðèçû-êíèãè ê «Ê-11» http://proza.ru/2021/05/07/455

3.2 Ïåðåä Ê-11. Ïðèçû-êíèãè. Êòî ïîëó÷èë — èíòåãðàëüíàÿ ñïðàâêà

http://proza.ru/2021/05/07/479

3.4 Ïîñëå Ê-11. Ïðèçû-êíèãè. Êòî ïîëó÷èë èíòåãðàëüíàÿ ñïðàâêà http://proza.ru/2021/06/29/199

Псевдоним, под которым пишет политический деятель Владимир Ильич Ульянов. … В 1907 г. выступал без успеха кандидатом во 2-ю Государственную думу в Петербурге.

Алябьев, Александр Александрович , русский композитор-дилетант. … В романсах А. отразился дух времени. Как и тогдашняя русская литература, они сантиментальны, порою слащавы. Большая их часть написана в миноре. Они почти не отличаются от первых романсов Глинки, но последний шагнул далеко вперед, а А. остался на месте и теперь устарел.

Поганое Идолище (Одолище) — былинный богатырь…

Педрилло (Пьетро-Мира Pedrillo) — известный шут, неаполитанец, в начале царствования Анны Иоанновны прибывший в Петербург для пения ролей буффа и игры на скрипке в придворной итальянской опере.

Даль, Владимир Иванович

Многочисленные повести и рассказы его страдают отсутствием настоящего художественного творчества, глубокого чувства и широкого взгляда на народ и жизнь. Дальше бытовых картинок, схваченных на лету анекдотов, рассказанных своеобразным языком, бойко, живо, с известным юмором, иногда впадающим в манерность и прибауточность, Даль не пошел

Варламов, Александр Егорович

Над теорией музыкальной композиции Варламов, по-видимому, совсем не работал и остался при тех скудных познаниях, которые могли быть вынесены им из капеллы, в те времена совсем не заботившейся об общемузыкальном развитии своих питомцев.

Некрасов Николай Алексеевич

Ни у кого из больших поэтов наших нет такого количества прямо плохих со всех точек зрения стихов; многие стихотворения он сам завещал не включать в собрание его сочинений. Некрасов не выдержан даже в своих шедеврах: и в них вдруг резнет ухо прозаический, вялый стих.

Горький, Максим

По своему происхождению Горький отнюдь не принадлежит к тем отбросам общества, певцом которых он выступил в литературе.

Жихарев Степан Петрович

Его трагедия «Артабан» ни печати, ни сцены не увидела, так как, по мнению князя Шаховского и откровенному отзыву самого автора, была смесью чуши с галиматьей.

Шервуд-Верный Иван Васильевич

«Шервуд, — пишет один современник, — в обществе, даже петербургском, не назывался иначе, как Шервуд скверный… товарищи по военной службе чуждались его и прозвали его собачьим именем «фиделька».

Обольянинов Петр Хрисанфович

…фельдмаршал Каменский публично обозвал его «государственным вором, взяточником, дураком набитым».

Популярные биографии

Петр I Толстой Лев Николаевич Екатерина II Романовы Достоевский Федор Михайлович Ломоносов Михаил Васильевич Александр III Суворов Александр Васильевич

English:

Wikipedia is making the site more secure. You are using an old web browser that will not be able to connect to Wikipedia in the future. Please update your device or contact your IT administrator.

中文:

维基百科正在使网站更加安全。您正在使用旧的浏览器,这在将来无法连接维基百科。请更新您的设备或联络您的IT管理员。以下提供更长,更具技术性的更新(仅英语)。

Español:

Wikipedia está haciendo el sitio más seguro. Usted está utilizando un navegador web viejo que no será capaz de conectarse a Wikipedia en el futuro. Actualice su dispositivo o contacte a su administrador informático. Más abajo hay una actualización más larga y más técnica en inglés.

ﺎﻠﻋﺮﺒﻳﺓ:

ويكيبيديا تسعى لتأمين الموقع أكثر من ذي قبل. أنت تستخدم متصفح وب قديم لن يتمكن من الاتصال بموقع ويكيبيديا في المستقبل. يرجى تحديث جهازك أو الاتصال بغداري تقنية المعلومات الخاص بك. يوجد تحديث فني أطول ومغرق في التقنية باللغة الإنجليزية تاليا.

Français:

Wikipédia va bientôt augmenter la sécurité de son site. Vous utilisez actuellement un navigateur web ancien, qui ne pourra plus se connecter à Wikipédia lorsque ce sera fait. Merci de mettre à jour votre appareil ou de contacter votre administrateur informatique à cette fin. Des informations supplémentaires plus techniques et en anglais sont disponibles ci-dessous.

日本語:

ウィキペディアではサイトのセキュリティを高めています。ご利用のブラウザはバージョンが古く、今後、ウィキペディアに接続できなくなる可能性があります。デバイスを更新するか、IT管理者にご相談ください。技術面の詳しい更新情報は以下に英語で提供しています。

Deutsch:

Wikipedia erhöht die Sicherheit der Webseite. Du benutzt einen alten Webbrowser, der in Zukunft nicht mehr auf Wikipedia zugreifen können wird. Bitte aktualisiere dein Gerät oder sprich deinen IT-Administrator an. Ausführlichere (und technisch detailliertere) Hinweise findest Du unten in englischer Sprache.

Italiano:

Wikipedia sta rendendo il sito più sicuro. Stai usando un browser web che non sarà in grado di connettersi a Wikipedia in futuro. Per favore, aggiorna il tuo dispositivo o contatta il tuo amministratore informatico. Più in basso è disponibile un aggiornamento più dettagliato e tecnico in inglese.

Magyar:

Biztonságosabb lesz a Wikipédia. A böngésző, amit használsz, nem lesz képes kapcsolódni a jövőben. Használj modernebb szoftvert vagy jelezd a problémát a rendszergazdádnak. Alább olvashatod a részletesebb magyarázatot (angolul).

Svenska:

Wikipedia gör sidan mer säker. Du använder en äldre webbläsare som inte kommer att kunna läsa Wikipedia i framtiden. Uppdatera din enhet eller kontakta din IT-administratör. Det finns en längre och mer teknisk förklaring på engelska längre ned.

हिन्दी:

विकिपीडिया साइट को और अधिक सुरक्षित बना रहा है। आप एक पुराने वेब ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हैं जो भविष्य में विकिपीडिया से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कृपया अपना डिवाइस अपडेट करें या अपने आईटी व्यवस्थापक से संपर्क करें। नीचे अंग्रेजी में एक लंबा और अधिक तकनीकी अद्यतन है।

We are removing support for insecure TLS protocol versions, specifically TLSv1.0 and TLSv1.1, which your browser software relies on to connect to our sites. This is usually caused by outdated browsers, or older Android smartphones. Or it could be interference from corporate or personal «Web Security» software, which actually downgrades connection security.

You must upgrade your web browser or otherwise fix this issue to access our sites. This message will remain until Jan 1, 2020. After that date, your browser will not be able to establish a connection to our servers.

Измайлов Александр Ефимович

А. Е. Измайлов выходец из захудалой ветви рязанского рода Измайловых. Отец его владел всего семью душами.

Родился 14 (25) апреля 1779 г. в д. Волченки . Записанный по обы¬чаю того времени каптенармусом в лейб-гвардии Преображенский полк, он сумел устроиться в Горный кадетский корпус (1792), где и начал сочинять стихи. После окончания Горного кадетского корпуса (1797) поступил на службу. С августа 1797-1821 Александр Ефимович служит в экспедиции о государст-венных доходах. Затем он был начальником отделения в де¬партаменте государственного казначейства.

Измайлов Александр Ефимович

Литературную деятельность начал как прозаик, выпустил роман «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» » (1799-1801). Едва ли не первый в России роман воспитания, по характеристике Дмитрия Мирского, «описывает порок с таким реалистическим вкусом, что критики склонны были сомневаться в искренности его моралистических устремлений». Морализаторские повести «Ибрагим и Осман» и «Бедная Маша» (1801) типологически близки к повестям Беницкого.

Измайлов 3 мая 1802 г. Александр Ефимович стал членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, Измайлов деятельно участ¬вует в его изданиях, поместив в них ряд рассуждений о нищете, бедности, носив¬ших филантропический характер.

Затем стал баснописцем. Из 126 басен его только 39 переводными или подражательными. Для басен Измайлова характерен простой, «плебейский» строй оценок, нравоучений, житейских ситуаций. Он почти не касается тем, разрабатывавшихся дворянскими сатириками XVIII в. Мно¬гие строчки его басен трогают сочувствен¬ным изображением тягости подневольного положения крестьянина, хотя, конечно, в них преобладают элементы только мо¬рального осуждения и филантропического сочувствия. Отталкиваясь от дворянской сатирической публицистики XVIII в., И. в своих баснях более всего следовал те¬мам низовой демократической сатиры XVIII в., не принимая, однако, ее резко выраженного антикрепостнического духа, продолжал в басне традиции прозы Левшина и Чулкова. Но пойти дальше, про¬длить эту линию развития литературы ему не было дано.

Хорошо были известны читателям и многочисленные «были» и «анекдоты» Измайлова А. Е., его эпиграммы, шарады, песни, «разго¬воры» и послания. И. долго и с интересом занимался издательской деятельностью.

С 1805 года Измайлов публиковал свои грубоватые басни с плутовским оттенком. Зачастую они содержат жанровые зарисовки из быта чиновников, купцов и разночинцев. По оценке Виссариона Белинского, эти басни «…отличаются истинным талантом и пленяют какою-то мужиковатою оригинальностию». В число трудов Измайлова входит также теоретическая работа о басне — «О рассказе басни» и «Разбор басен». В 1814 г. издал книгу «Басни и сказки». Басням родственны стихотворные сказки «Шут в парике» (сатира на писателей-классицистов и «Беседу любителей русского слова»), «Утопленница», «Снежный ребёнок».

В 1809-1810 годах издавал со своим другом и единомышленником Александром Беницким журнал «Цветник». Затем участвовал в издании «Санкт-Петербургского вестника» (1812) и «Сына отечества» (1817).

В 1822-1824 годах председатель Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

В 1818-1826 гг. издавал и редактировал журнал «Благонамеренный», орган «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Находился в дружеских отношениях с Крыловым, Пушкиным и Дельвигом.

В ноябре 1826 г. Измайлов был послан вице-губер¬натором в Тверь, затем в той же должности был переведен в Архангельск, но оттуда попросту был изгнан после того, как стал продолжать начатую еще в Твери борьбу со служебными злоупотребления¬ми чиновников. Жизнь его стала крайне трудной, утешение он находил лишь в том, что «лучше быть отставлену за правду, нежели за участие и связь с плутами и во¬рами». Существовал он в последние годы жизни лишь на нищенское жалованье, получаемое за уроки словесности в Па¬жеском корпусе.

Роль Измайлова Александра Ефимовича в русской литературе была от-мечена Белинским, писавшим, что он «за¬служивает особенного внимания по своей оригинальности: он создал себе особый род басен, герои которых: отставные квар¬тальные, пьяные мужики и бабы, ерофе¬ич, сивуха, пиво, паюсная икра, лук, со¬леная севрюжина; место действия — изба, кабак и харчевня. Хотя многие из его басен возмущают эстетическое чувство своею тривиальностью, зато некоторые отличаются истинным талантом и пленяют какою-то мужиковатою оригинальностью» (Полное собрание сочинений, том IV, М., 1954, с. 148).

В 1878 году басня Измайлова «Осел и Конь» была переведена на азербайджанский язык. Перевод басни был сделан Гасаналиага ханом Карадагским и включён в учебник «Вэтэн дили».

Александр Ефимович Измайлов

(1779-1831)

Александр Ефимович

Измайлов — русский баснописец, прозаик, журналист.

Родился 14 (25)

апреля 1779 г. во Владимирской губернии в обедневшей помещичьей семье.

Учился в горном кадетском корпусе, по окончании которого в 1797 г.

поступил на службу в Министерство финансов. Большую часть жизни прожил в

Санкт-Петербурге.

В 1826 г. получил назначение на пост тверского вице-губернатора. Принять

должность А.Е. Измайлова вынудило трудное материальное положение. 5

ноября он прибыл в Тверь. По делам службы новый вице-губернатор посетил

многие уездные города и обнаружил многочисленные факты злоупотреблений

местной администрации. Преследовал взяточничество. Написал министру о

беспорядках в Тверской палате, чем восстановил против себя всё местное

начальство. Он и сам не скрывал неприятие тверского общества. Будучи

вице-губернатором, Измайлов не переставал быть писателем. Почти всё,

написанное им в Твери, изобилует язвительными насмешками над местными

дворянами, тверскими порядками, начальствующими лицами, учреждениями и

т.п. Он написал ряд сатирических “сказок” (“Бабушка и внучка”, “Дворянка-буянка”),

басни (“Волга в Твери”, “Тьмака”, “Собака на сене”), а стихотворение

“Инструкция жене моей, тверской вице-губернаторше” распространялось в

списках по всей России. Уязвлённые сатириком, тверские дворяне подали на

него жалобу, и вице-губернаторство Измайлова в Твери закончилось 31

марта 1828 г.

А.Е.Измайлов был переведён вице-губернатором в Архангельск, но, не

пробыв там и года, перевёлся в Санкт-Петербург чиновником по особым

поручениям при Министерстве финансов, а в 1830 г. вышел в отставку.

С 1802 г. А.Е.Измайлов — член “Вольного общества любителей словесности,

наук и художеств”, а в 1816-1825 гг. — его председатель. В 1809-1810 гг.

Измайлов издавал журнал “Цветник”, сотрудничая в критическом отделе, в

1812 г. — газету “Санкт-Петербургский вестник”. В 1817 г. редактировал

журнал “Сын Отечества”, а в 1818-1827 гг. издавал журнал “Благонамеренный”.

Издательская деятельность Измайлова была завершена альманахом “Календарь

Муз”.

На литературном поприще А.Е.Измайлов начинал как прозаик. В 1799 г. он

выпустил в свет роман “Евгений, или Пагубные плоды дурного воспитания”.

Немалой популярностью пользовались его повести “Бедная Маша”, “Ибрагим и

Осман”. Но наибольшую известность Измайлову принесли басни, печатавшиеся

с 1805 г. Состоящие из жанровых сцен чиновничьего, купеческого и

разночинного быта, басни А.Е. Измайлова написаны на русские темы с чисто

русским юмором. Особенностью писательского дарования Измайлова была

наклонность к реализму и добродушная грубость, которой баснописец обязан

характеристикой современников “писатель не для дам”. Наиболее известны

басни “Кулик-астроном”, “Пьяница”, “Лгун”, “Страсть к стихотворству”.

В.Г.Белинский отмечал, что басни Измайлова “…возмущают эстетическое

чувство своей тривиальностью, зато некоторые отличаются истинным

талантом и какою-то мужиковатою оригинальностью”. Первый сборник басен

А.Е.Измайлова вышел в 1814 г., а двухтомное собрание сочинений издал

А.Смирдин в 1849 г.

Библиография:

Измайлов А.Е. Сочинения. — Т.1-2. — СПб.: Изд. Смирдина, 1849.

Измайлов А.Е. Полное собрание сочинений. — Т. 1-3. – М., 1890.

Измайлов А.Е. Басни. Сказки: Полн. собр. — Ч. 1-2. — СПб., 1891-1892.

Измайлов А.Е. Избранные басни и сказки. — М., 1895.

А.Е. Измайлов — Н.Ф. Грамматину. 7 октября. С.-Петербург // К чести

России: Из частной переписки 1812 года. — М., 1988. — С.150.

Кубасов И.А., А.Е. Измайлов. — СПб., 1901.

Измайлов Александр Ефимович // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.

Брокгауз, И.А. Эфрон. — Репринт. 1890. — М., 1991. — Т. 24. — С.852.

Мазаев М. Измайлов Александр Ефимович // Венгеров С.А.

Критико-биографический словарь русских писателей и учёных. — СПб., 1904.

— Т. 6. — С.92-108.

Измайлов Александр Ефимович // Русские писатели. 1800-1917: Биогр.

словарь. — М., 1992. — Т. 2. — С.405-408: портр.

Измайлов Александр Ефимович // Большая советская энциклопедия. — 3-е изд.

— М., 1972. — Т.10. — С.207.

Измайлов Александр Ефимович // Краткая литературная энциклопедия. — М.,

1966. — Т.3. — С.74.

Измайлов Александр Ефимович // Тверская область: Энцикл. справ. — Тверь,

1994. — С.109.

Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. — М., 1953. — Т.3. —

С.161-163.

Вацуро В.Э. Писатель для мужчин и дам // Вацуро В.Э. С.Д.П. Из истории

литературного быта пушкинской поры. — М., 1989. — С.35-52.

Кубасов И.А. Вицегубернаторство баснописца Измайлова в Твери и

Архангельске (1827-1829) // Памяти Леонида Николаевича Майкова. — СПб.,

1902. — С.221-282.

Левкович Я.Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в

письмах А.Е. Измайлова к П.Л. Яковлеву // Пушкин. Исследования и

материалы. — Л., 1987. — Т.8. -С.191-194.

Линдеман И.К. О баснописце А.Е. Измайлове в период его

вицегубернаторства в Твери: Доклад // Журнал 86-го засеедания Тверской

учёной архивной комиссии 1 мая 1902 г. — Тверь, 1902. — С.17-18.

Павлов Н.П. А.Е. Измайлов // Павлов Н.П. Русские писатели в нашем крае.

— Калинин, 1956. — С.26-30.

Черейский Л.А. Измайлов Александр Ефимович (1779-1831) // Черейский Л.А.

Пушкин и Тверской край. — Калинин, 1985. — С.93-96.

Измайлов, Александр Ефимович

Баснописец и журналист, род. 14 апреля 1779 г., умер в январе 1831 г., погребен на Смоленском кладбище. Воспитывался в Горном кадетском корпусе. Записанный в военную службу еще ребенком, Измайлов уже в 1791 г. был произведен в сержанты, но по окончании курса в корпусе уволился от военной службы и поступил в Экспедицию о государственных доходах. Здесь ревностною службою он обратил на себя внимание императора Александра I-го и в 1806 г. был произведен в надворные советники. По преобразовании экспедиции в Департаменте государственного казначейства в 1821 г. Измайлов занял в нем место начальника отделения. В 1826 г. был назначен вице-губернатором в Тверь, а в 1828 г. переведен в Архангельск. В 1829 г. назначен чиновником особых поручений при министерстве финансов. В 1830 г. Измайлов по расстроенному здоровью оставил службу, но недостаток средств заставил его принять должность преподавателя словесности в Пажеском корпусе.

Литературная деятельность A. E. Измайлова началась рано; первыми произведениями его, появившимися в печати, были: стихотворение «Смерть», переведенное из Малерба (напечатано в мартовской книжке «С.-Петербургского журнала» 1798 г.) и повесть: «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества», (2 ч. СПб. 1799-1801 гг.), написанные, когда автору было, как он сам потом говорил, всего 18 лет. Живя с молодости в Петербурге, Измайлов вращался в кругу тех писателей, из которых составилось Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, Высочайше утвержденное 15 июля 1801 г. Измайлов был его членом, а с 1822 г. до конца существования этого общества (1824 г.) — его председателем. В 1816 г. Измайлов был избран в члены Общества любителей российской словесности при Московском университете и в то же время был членом Вольного общества любителей российской словесности, которое образовалось в Петербурге в десятых годах нынешнего столетия и издавало с 1818 г.

журнал: «Соревнователь просвещения и благотворения». Сам Измайлов издавал журналы: «Цветник», в 1809 г. в соредакторстве с А. П. Беницким, а в 1810 г. — с П. А. Никольским, и «Благонамеренный», (в 1818-1827 гг.). Кроме того, он редактировал в течение 1817 г. «Сын Отечества», во время поездки Н. И. Греча за границу; издал «Календарь Муз», две книги, на 1826 и 1827 гг. и, как друг Π. А. Никольского, издал по его смерти две последние книжки его «Пантеона русской поэзии» (1817 г.). Как писатель, А. Е. Измайлов должен быть отнесен к числу второстепенных. Талант его, по преимуществу сатирический, проявляется с наибольшею силою в изображении житейской пошлости, характеров низких и грубых; их Измайлов рисует с циническим реализмом. Его прозвали российским Теньером. Наибольший успех имели его басни, которые доставили ему почетное название «дружки Крылова» и выдержали много изданий (1-е в 1814 г., 8-е в 1891 г.). Грубый реализм и рассудочность, будучи существенными свойствами Измайлова, как писателя, спасли его от крайностей сентиментального направления, хотя он и был одним из первых последователей Карамзина. Лично уважая Жуковского, Измайлов, как критик, преследовал романтиков. При необширном образовании и неглубоком уме, он не любил философской отвлеченности и в области литературной критики ограничивался исключительно французскими теориями (Батте, Буало, Лагарп). — Как человек А. Е. Измайлов оставил по себе самую лучшую память своею честностию, правдивостью и добротою. Он отыскивал бедных, помогал им сам и своими статьями будил общественную благотворительность. — Сочинения его изданы впервые в Петербурге в 1826 г., вторично там же в 1849 г. и наконец в Москве в 1890-1891 гг.

Геннади, «Справочный словарь» и рецензия на него В. И. Саитова в «Жур, Мин. Нар. Пр.» 1880, октябрь: Письма Измайлова в «Славянине» 1828 г. ч. VII и VIII, «Сев. Пчеле» 1833 г. № 25, «Маяке» 1844, т. 15, кн. 29, «Библиограф. Записках» 1859 г. и «Русск. Старине» т. 66; Петухов, » Несколько новых данных из науч. и литер. деятельности Востокова», 1890 г.

А. Круглый.

{Половцов}

Измайлов, Александр Ефимович

(1779-1831) — баснописец и журналист. Происходил из дворян Владимирской губернии. Воспитание получил в горном кадетском корпусе, по окончании которого в 1797 г. поступил в министерство финансов. Всю свою жизнь почти безвыездно провел в СПб., и только в 1826 г., будучи назначен вице-губернатором, отправился в Тверь, а в 1828 г., на ту же должность — в Архангельск. Не пробыв там и года, И. перевелся опять в СПб. чиновником особых поручений при м-стве финансов, а в 1830 г. вышел в отставку. В 1799 г. он выпустил в свет роман: «Евгений или пагубные следствия дурного воспитания и сообщества». Сам автор называл свое произведение впоследствии «уродом», но тем не менее роман заслуживает внимания своим реализмом, правда, очень грубым. Вскоре он вошел в кружок молодых людей, основавших «Вольное общество любителей словесности наук и художеств» (см.). С членами этого общества, А. П. Бенитцким и П. А. Никольским, И. издавал в 1809-10 гг. журнал «Цветник», сотрудничая сам в критическом отделе. В 1817 г. он редактировал «Сын Отечества», а в 1818-27 г. издавал известный журнал «Благонамеренный» (см.). В 1826-27 г. издавал альманах «Календарь Муз». Талант Измайлова проявился, главным образом, в баснях, первое издание которых вышло в 1814 г. Кроме заимствованных и общих баснописцам всех народов, у И. есть ряд оригинальных басен с чисто русским юмором и на специально русские темы. В них и сказалась особенность его дарования — какая-то добродушная грубость, наклонность к реализму, что и заставило современников называть его «писателем не для дам» а критиков, искавших двойников русским писателям в западной литературе и западном искусстве, — российским Теньером 2-м (1-й Теньер — Наружный). Лучшие басни И. — «Кулик-астроном», «Пьяница», «Лгун», «Дворянка-буянка», «Страсть к стихотворству» и проч. Как журналист, И. известен в анекдотической летописи нашей литературы. И с читателями, и с авторами он был sans façon: печатно объяснялся с теми и другими стихами и прозой в своем «Благонамеренном», запаздывал выпуском книжек, потому что «на праздниках гулял забыл жену, детей, не только что журнал» — и, наконец, не додавал обещанного числа номеров. Но при всей беспечности и балагурстве, И. занимали и социальные вопросы; в своем журнале он завел отдел благотворительности и выпустил две брошюры: «Рассуждение о нищих» (СПб. 1804) и «Вчерашний день или некоторое размышление о жалованиях и пенсиях» (СПб. 1807). И. не примыкал тесно ни к какому направлению: он якшался и с «лицеистами» и с Гречем, и с «классиками», относясь ко всем добродушно и, по-видимому, равнодушно. Впрочем, в своих критических воззрениях он не шел дальше французов их теоретиков. Собр. соч. его изданы Смирдиным в СПб., в 1849 г. (2 ч.); новое издание вышло в 1891 г., в 3 ч.

{Брокгауз}

Измайлов, Александр Ефимович

{Половцов}

Измайлов, Александр Ефимович

Баснописец и романист начала XIX в., из дворянской семьи. Окончил горный кадетский корпус, служил вице-губернатором Твери и Архангельска, позднее преподавал словесность в пажеском корпусе. Был председателем Вольного общества любителей словесности, наук и художеств , участвовал в издании журналов «Цветник» , «Сын отечества» , «Благонамеренный» . В русскую литру И. входит гл. обр. как баснописец и отчасти романист; повесть его «Евгений или пагубные последствия дурного воспитания и сообщества» имела в свое время значительный успех; кроме нее следует указать повести «Ибрагим и Осман» и «Бедная Маша». Во всех этих произведениях И. выступает как писатель явно реалистического и даже бытового направления и насыщает их в значительной мере нравоучительными («Ибрагим и Осман») и обличительными («Евгений») элементами. Стихи его — «лирические, элегические, анакреонтические, вакхические» и др. — не имеют значения; басни И. характеризует снижение этого сатирико-дидактического жанра. Начинавшее терять свою социальную устойчивость мелкое дворянство, вначале ярко протестовавшее в своем творчестве против давления со стороны как крупного дворянства, так и развивавшейся буржуазии (напр. в сатире Крылова первого периода), постепенно мирилось со своим положением; социальный протест, насыщавший его творчество, мельчал. Басня И. отражает этот процесс; объект ее незначителен; язык — груб, ритм слабо организован. И. дал также теоретическую работу о басне — «О рассказе басни» и «Разбор басен».

Библиография:

І. Сочин. в прозе и стихах, 2 чч., СПб., 1826; Полное собр. сочин., 2 тт., изд. А. Смирдина, СПб., 1849; Полное собр. сочин., 3 тт., изд. «Русск. книжн. магазина», М., 1891 (самое полное; пропуски указаны С. А. Венгеровым — см.

ниже).

II. Булич Н., Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в., т. II, СПб., 1909; Сиповский В., Очерки из истории русского романа, т. I, вып. II, СПб., 1910 (в гл. VIII о романе «Евгений»).

III. Mезьер А. В., Русская словесность с XI по XIX ст. включительно, ч. 2, СПб., 1902; Венгеров С. А., Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. VI, СПб., 1897-1904; Его же, Источники словаря русских писателей, т. II, СПб., 1910.

Л. Тимофеев.

{Лит. энц.}

Большая биографическая энциклопедия

.

2009

.

Смотреть что такое «Измайлов, Александр Ефимович» в других словарях:

Измайлов (Александр Ефимович, 1779 1831) баснописец и журналист. Происходил из дворян Владимирской губернии. Воспитание получил в горном кадетском корпусе, по окончании которого, в 1797 г. поступил в министерство финансов. Всю свою жизнь почти… … Биографический словарь

Русский баснописец, прозаик, журналист. Из обедневшей помещичьей семьи. Окончил Горный кадетский корпус (1797). В 1826 28 был вице губернатором в Твери и Архангельске. С 1802 член… … Большая советская энциклопедия

— (1779 1831) русский писатель. Нравоописательно сатирический роман Евгений… (1799 1801), лирические стихи. Памфлетно заостренные басни из низкого быта … Большой Энциклопедический словарь

— (1779 1831), русский писатель, издатель. Нравоописательно сатирический роман «Евгений…» (1799 1801). Памфлетно заострённые басни из «низкого» быта. * * * ИЗМАЙЛОВ Александр Ефимович ИЗМАЙЛОВ Александр Ефимович (1779 1831), русский писатель.… … Энциклопедический словарь

Александр Ефимович Измайлов Дата рождения: 14 (25) апреля 1779(1779 04 25) Место рожден … Википедия

Александр Ефимович Измайлов (14(25) апреля 1779, Владимирская губерния, 16(28) января 1831, Петербург) баснописец и романист начала XIX века, выходец из дворянской семьи. Измайлов окончил горный кадетский корпус, служил вице губернатором Твери и… … Википедия

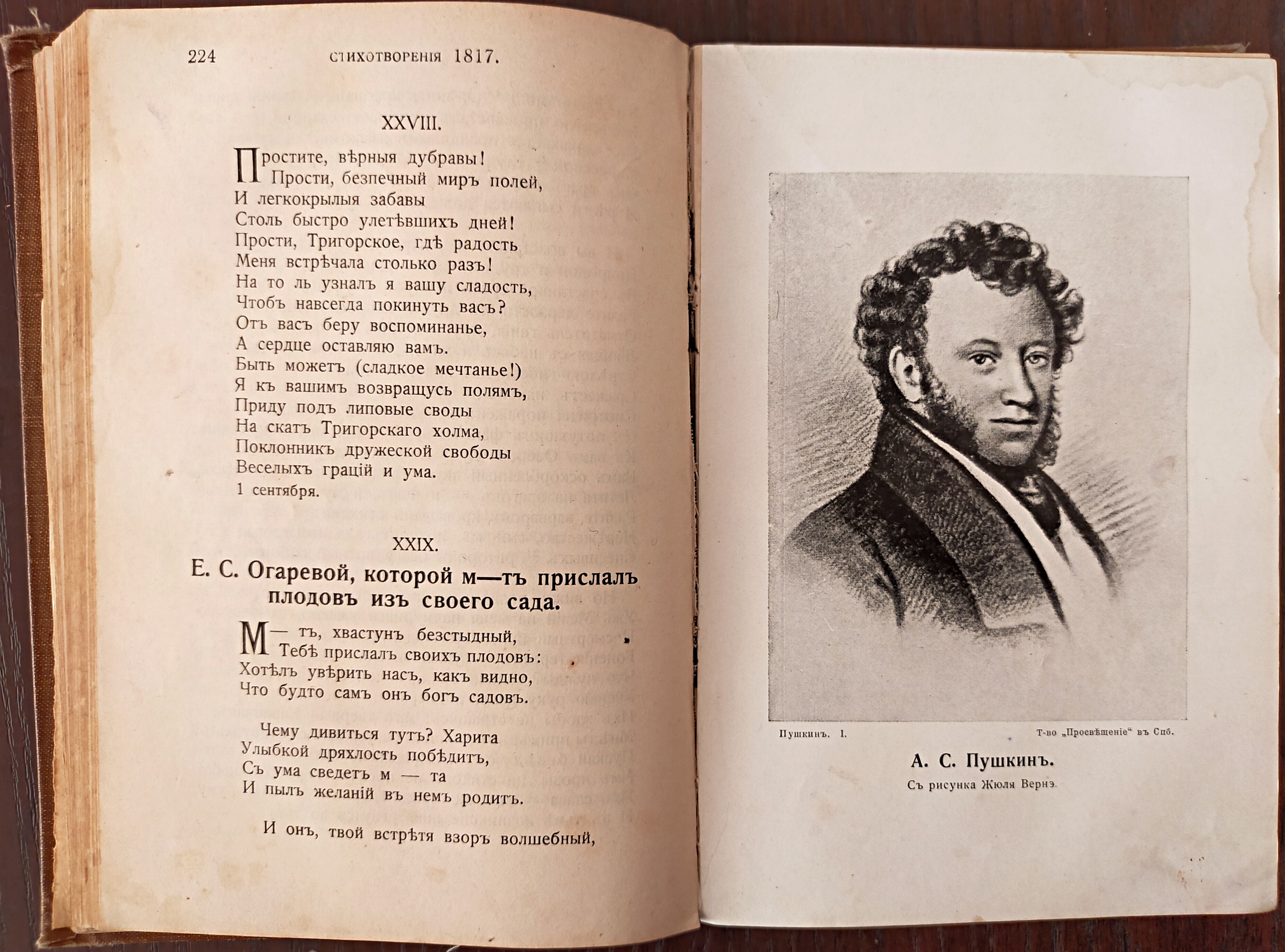

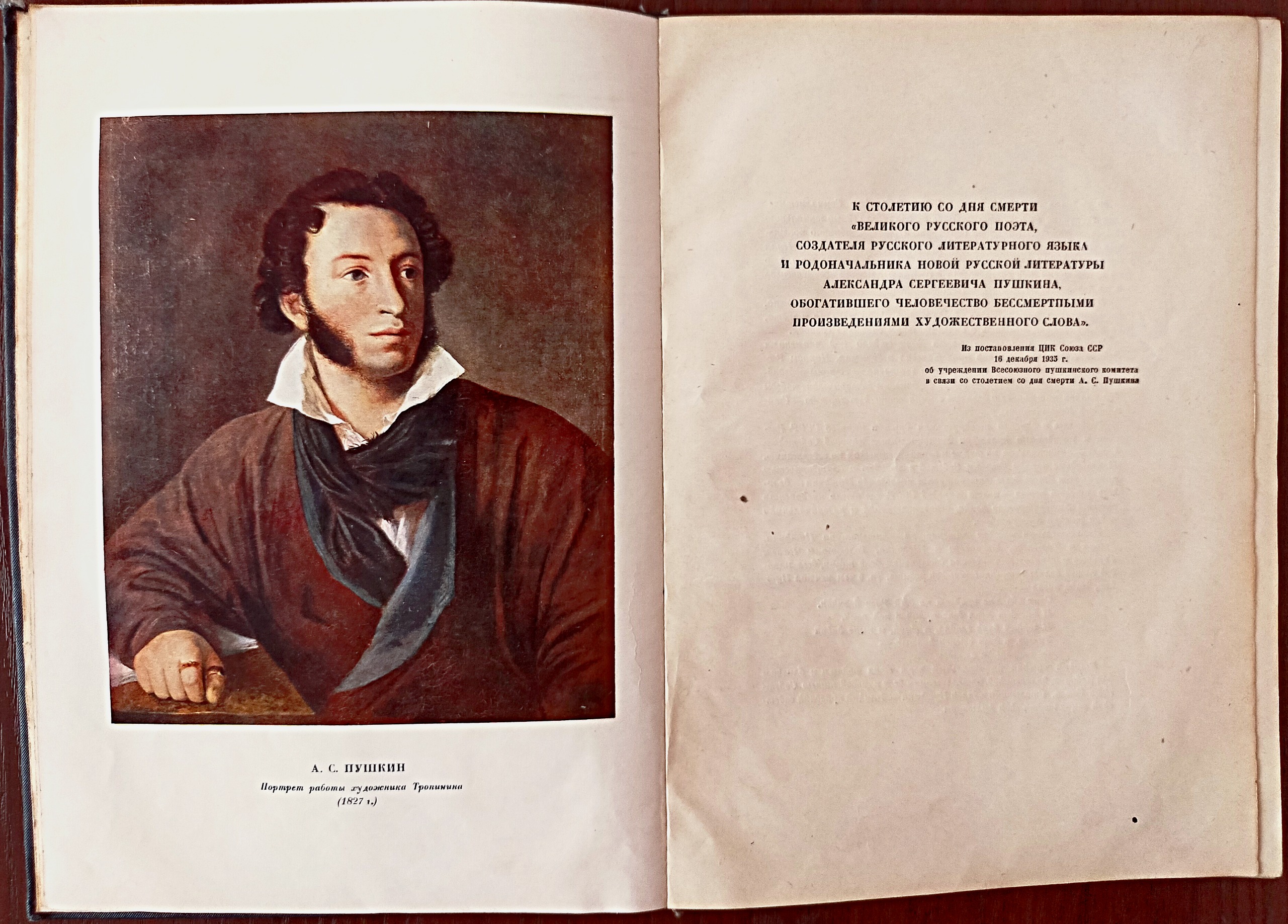

Вступительное слово

Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837) сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Его часто называют основоположником современного русского литературного языка.

Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта (по новому стилю), в России отмечается Пушкинский день. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже во времена сталинского террора сопровождалось пышными и торжественными мероприятиями. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно Указу президента РФ «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России». В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству этого великого поэта, литературе и русскому языку.

В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации». В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского языка отмечается и в ООН.

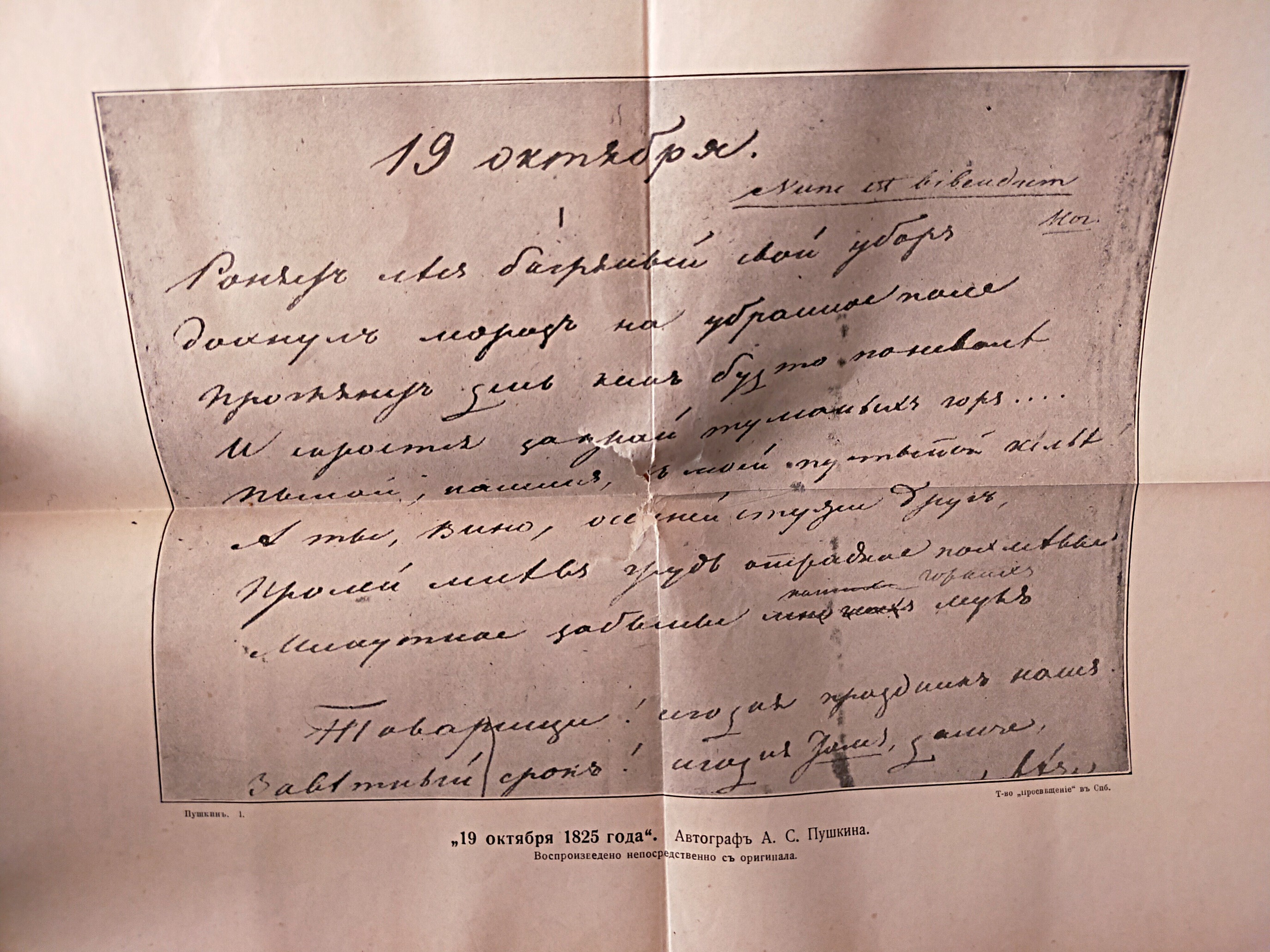

На выставке, подготовленной сотрудниками сектора редких книг научной библиотеки Челябинского государственного университета, представлены хранящиеся в фонде наиболее редкие и ценные публикации и издания произведений А. С. Пушкина, в том числе прижизненные, памятные издания и публикации о нем.

Первые прижизненные публикации произведений А. С. Пушкина

Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин.

А. Блок «О назначении поэта», 1921

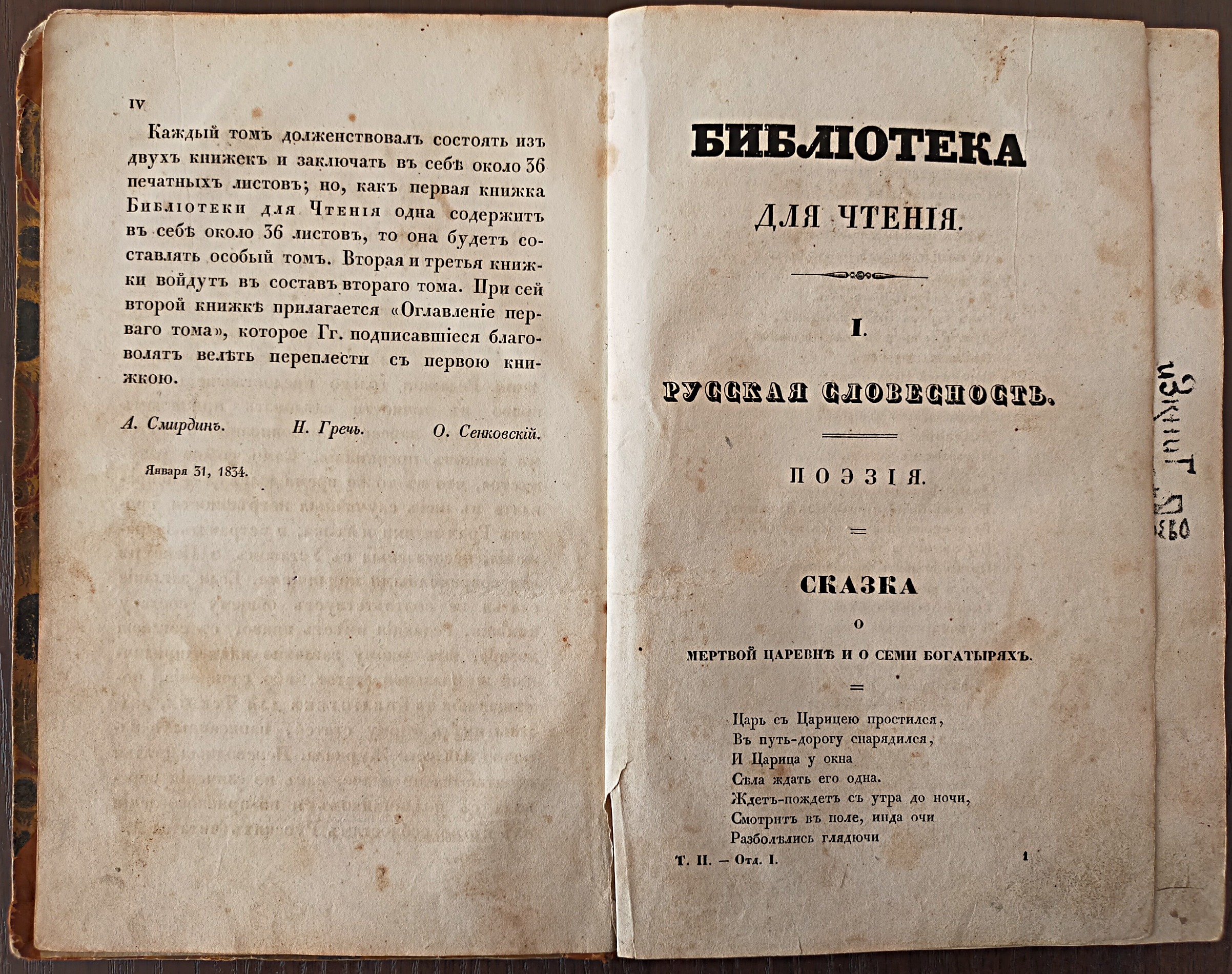

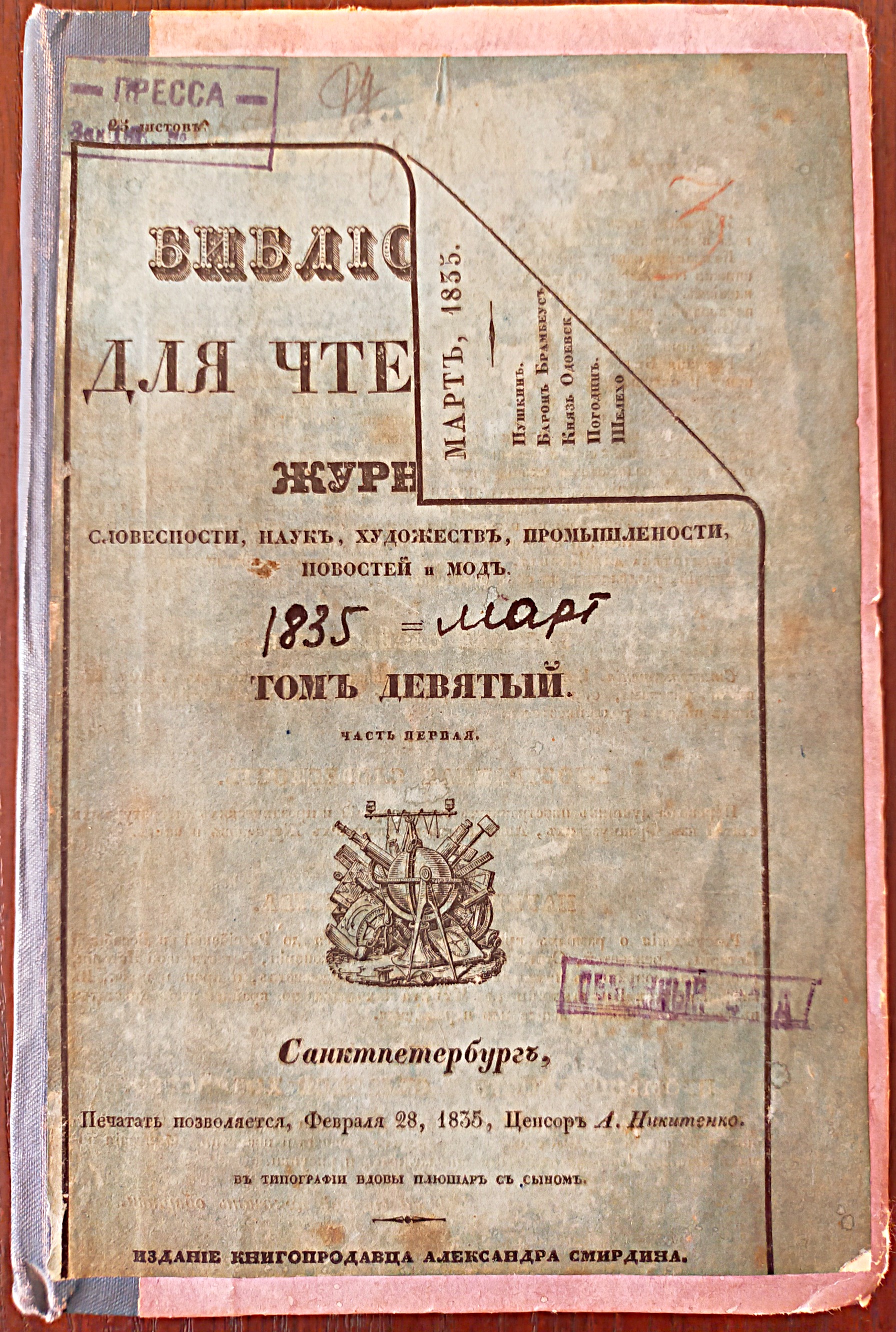

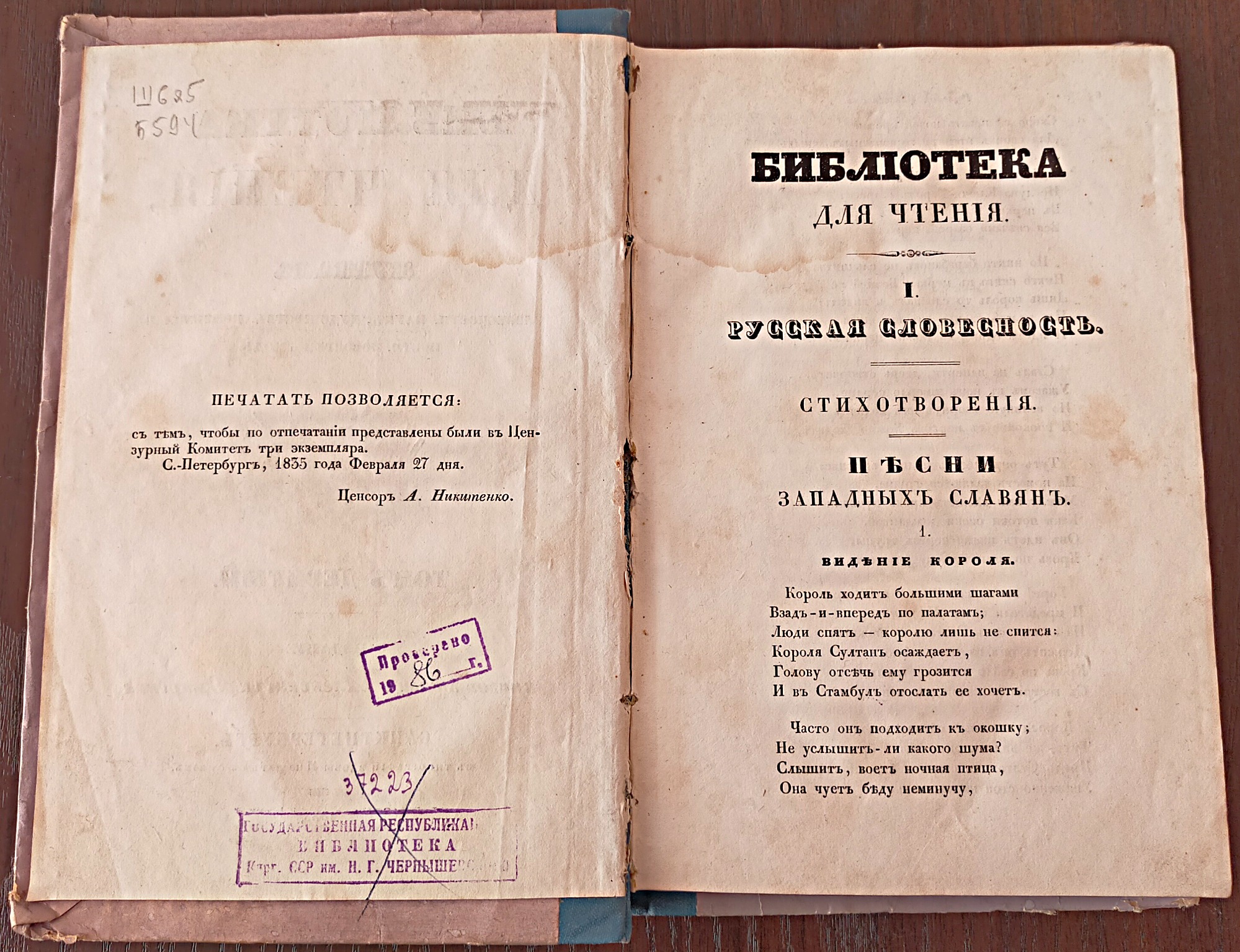

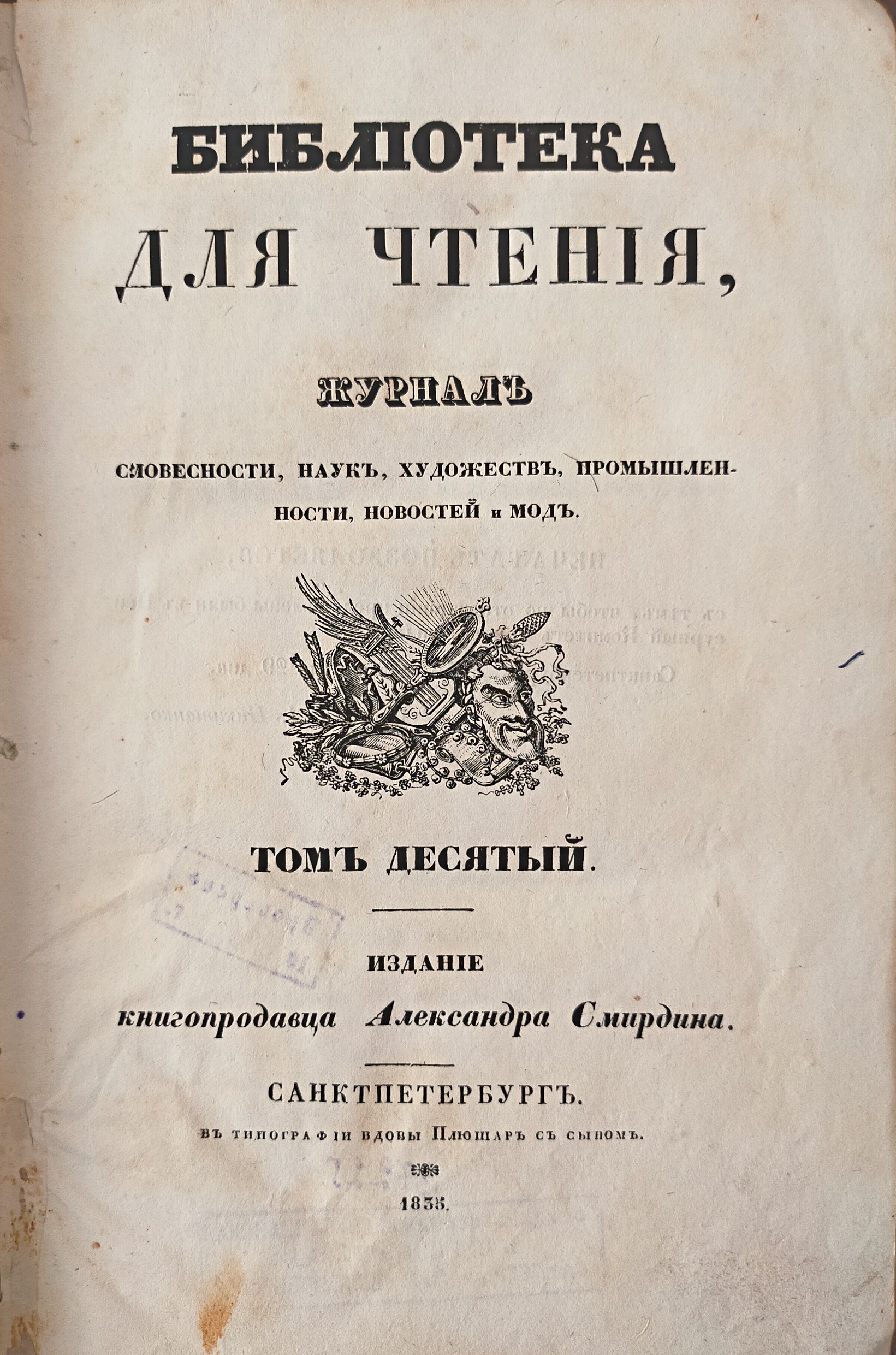

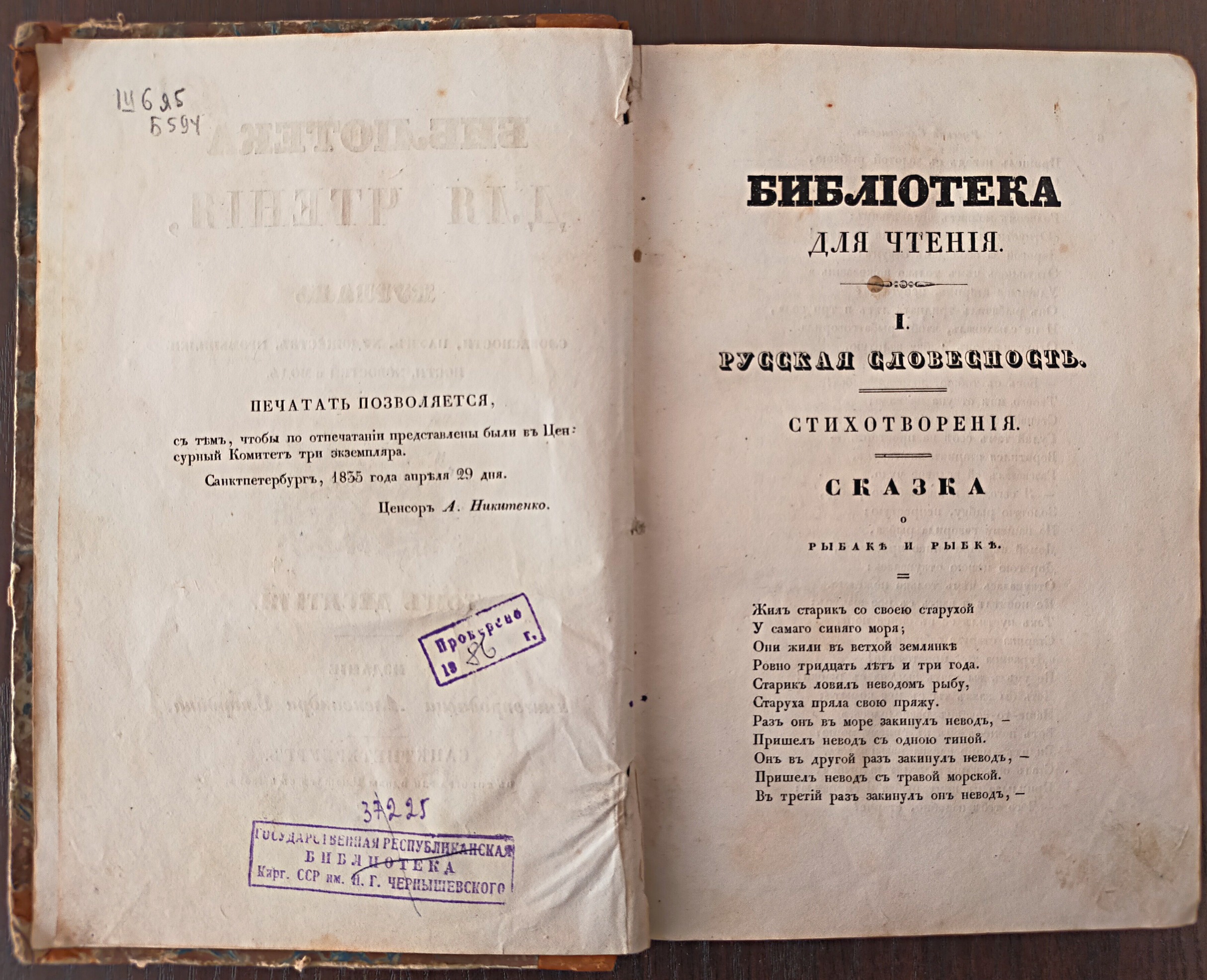

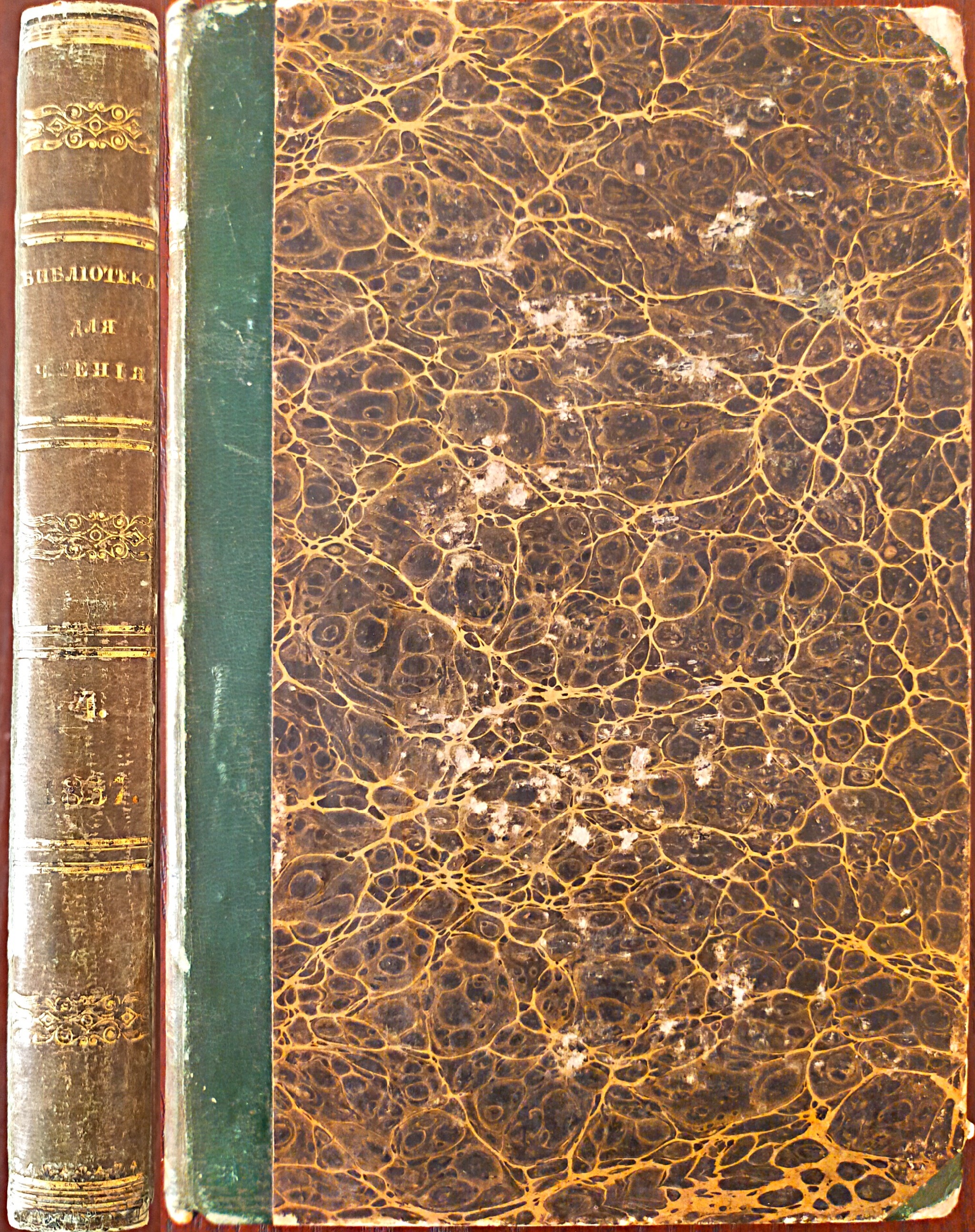

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Песни западных славян» А.С. Пушкина впервые были опубликованы в журнале «Библиотека для чтения» за 1834 – 1835 годы.

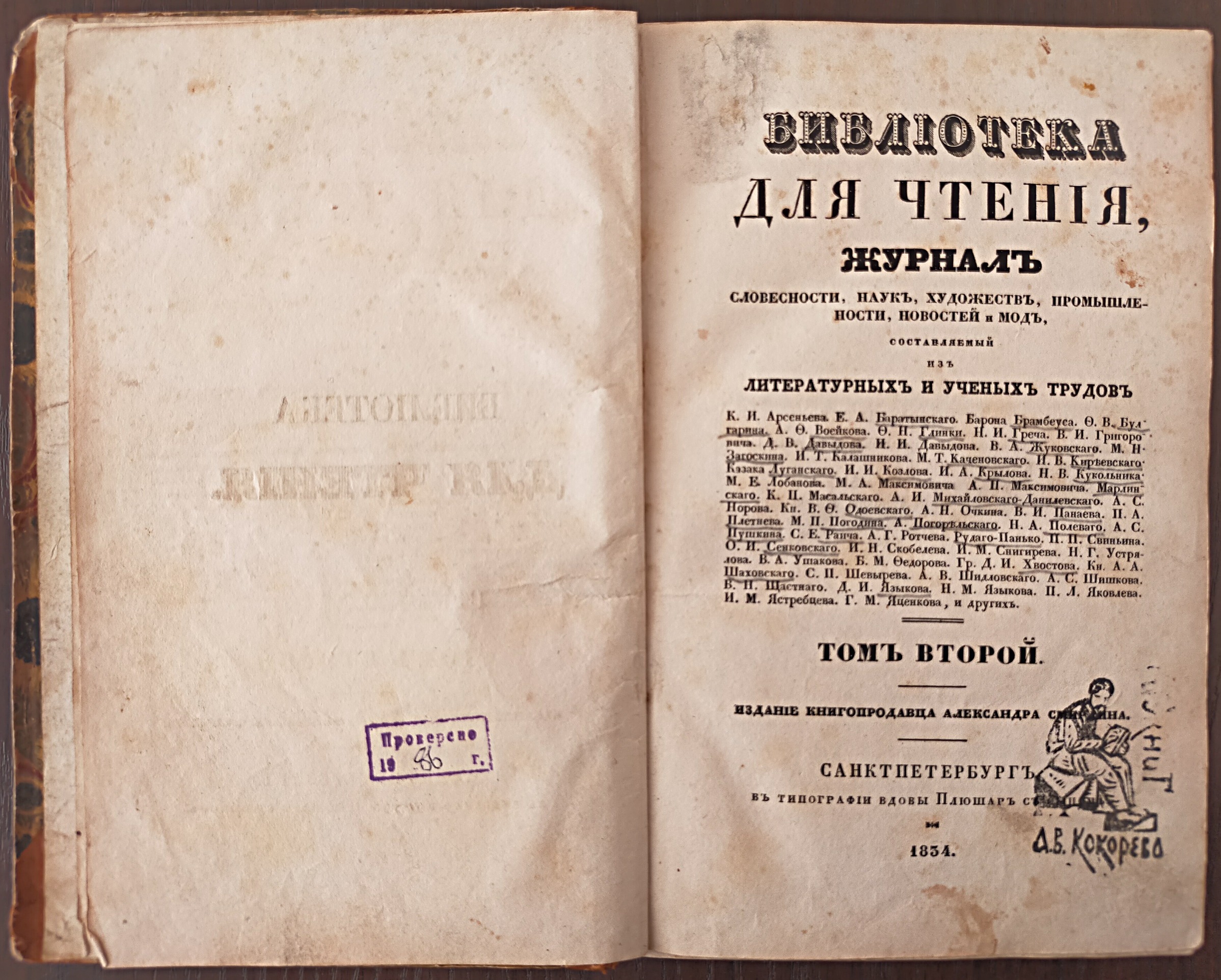

«Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод» — ежемесячный русский журнал универсального содержания, выходивший в Санкт-Петербурге в 1834 – 1865 годы, первый многотиражный журнал в России. Главными его редакторами в различное время были известнейшие русские литературные критики и журналисты О. И. Сенковский, А.В. Дружинин, А. Ф. Писемский, П. Д. Боборыкин.

1. Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и моды / изд. книгопродавца Александра Смирдина; под ред. Н. И. Греча и О. И. Сенковского. – Санктпетербург: Тип. вдовы Плюшар с сыном, 1834 – 1865.

Т. 2. – 1834. – IV, 36, 112, 8, 44, 12, 40 с.; 22 см.

В содерж.: Пушкин А. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и пр.

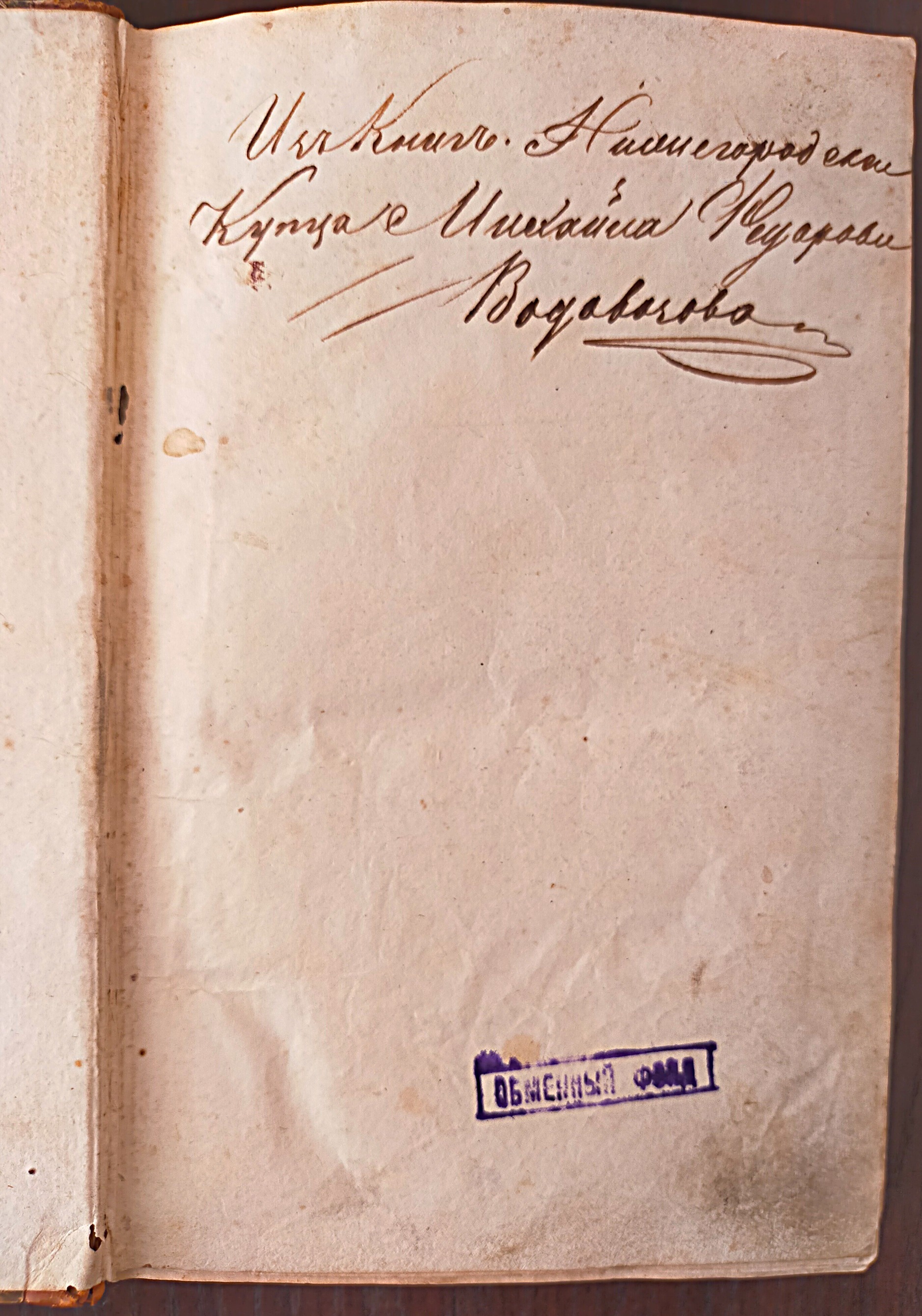

Переплет: картон, мраморированная бумага; разбит, передняя сторонка отделена, корешок поврежден. Книжный блок: заломы, выпадение отдельных листов, фоксинги. На форзаце владельческий автограф, черными чернилами, дореволюционная орфография: «Изъ книгъ Нижегородского купца Михайла Федаровича Водовозова»; на титульном листе экслибрис: штамп без рамки, иллюстративно-шрифтовой, черными чернилами «Из книг А. В. Кокорева» ; на нахзаце наклейка типографская шрифтовая: «Книжная лавка Литфонда С. С. С. Р. / Номер / Цена / Дата». На разных страницах владельческие маргиналии грифельным карандашом, орфография дореволюционная.

2. Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и моды / изд. книгопродавца Александра Смирдина; под ред. Н. И. Греча и О. И. Сенковского. – Санктпетербург: Тип. вдовы Плюшар с сыном, 1834 – 1865.

Т. 9. – 1835. – 110, 106, 44, 16, 32, 22, 54 с.; 22 см.

В содерж.: Пушкин А. «Песни западных славян» и пр.

Переплет: картон, бумага, коленкор; поздний, владельческий; в оформлении передней сторонки использован фрагмент оригинальной обложки. Книжный блок: следы воздействия влаги, заломы, фоксинги.

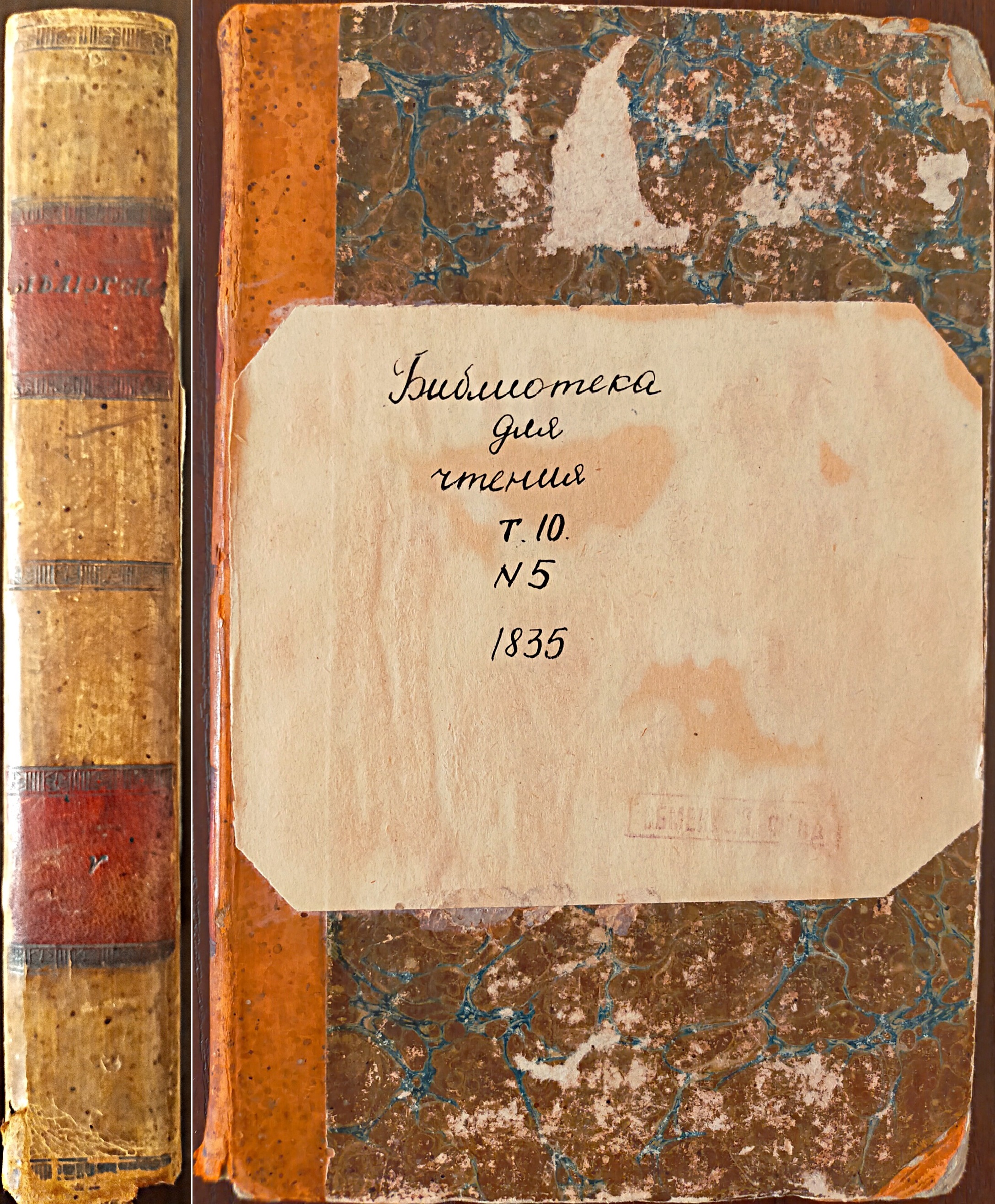

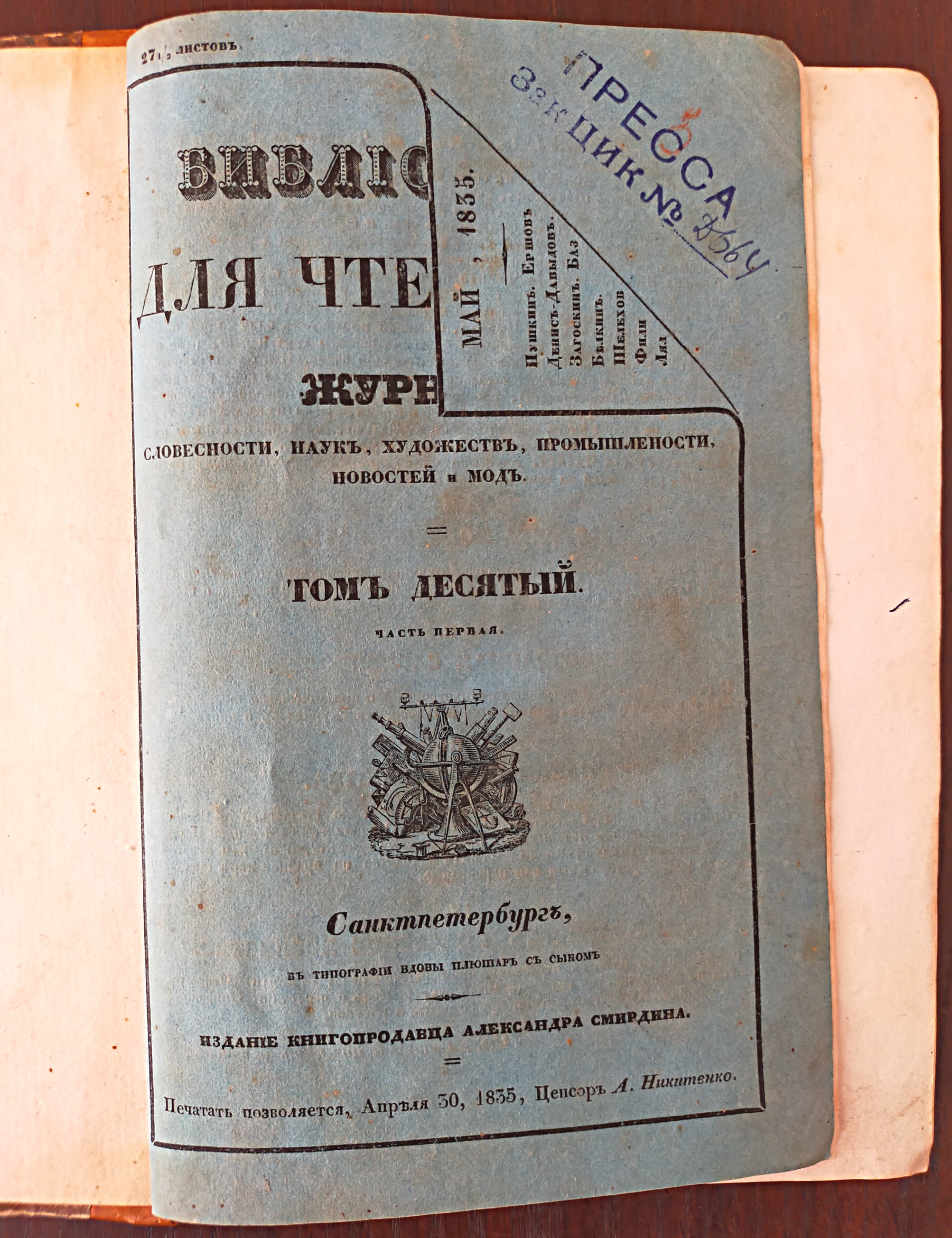

3. Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и моды / изд. книгопродавца Александра Смирдина; под ред. Н. И. Греча и О. И. Сенковского. – Санктпетербург: Тип. вдовы Плюшар с сыном, 1834 – 1865.

Т. 10. Ч. 1. – 1835. – 150, 66, 56, 56, 20, 28, 64 с.; 22 см.

В содерж.: Пушкин А. «Сказка о рыбаке и рыбке» и пр.

Переплет: картон, бумага, кожа; владельческий; оригинальная бумажная обложка сохранена; корешок надорван; форзац выполнен из бумаги верже с филигранью бумажной фабрики А. Ольхина (по С. А. Клепиков «Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII – XX вв. М.: Изд-во Всесоюзной Книжной палаты, 1959», с. 41, 166). Книжный блок: следы воздействия влаги, заломы, фоксинги. На оригинальной обложке штамп шрифтовой, синими чернилами «Пресса ЗакЦИК №» с указанием местоположения книги.

Дореволюционные и юбилейные издания произведений А. С. Пушкина (Полные собрания сочинений)

Пушкин был поистине солнцем русской поэзии, распространившим свои лучи на громадное расстояние и вызвавшим к жизни бесконечное количество больших и малых спутников.

К. Бальмонт «О русских поэтах», 1897

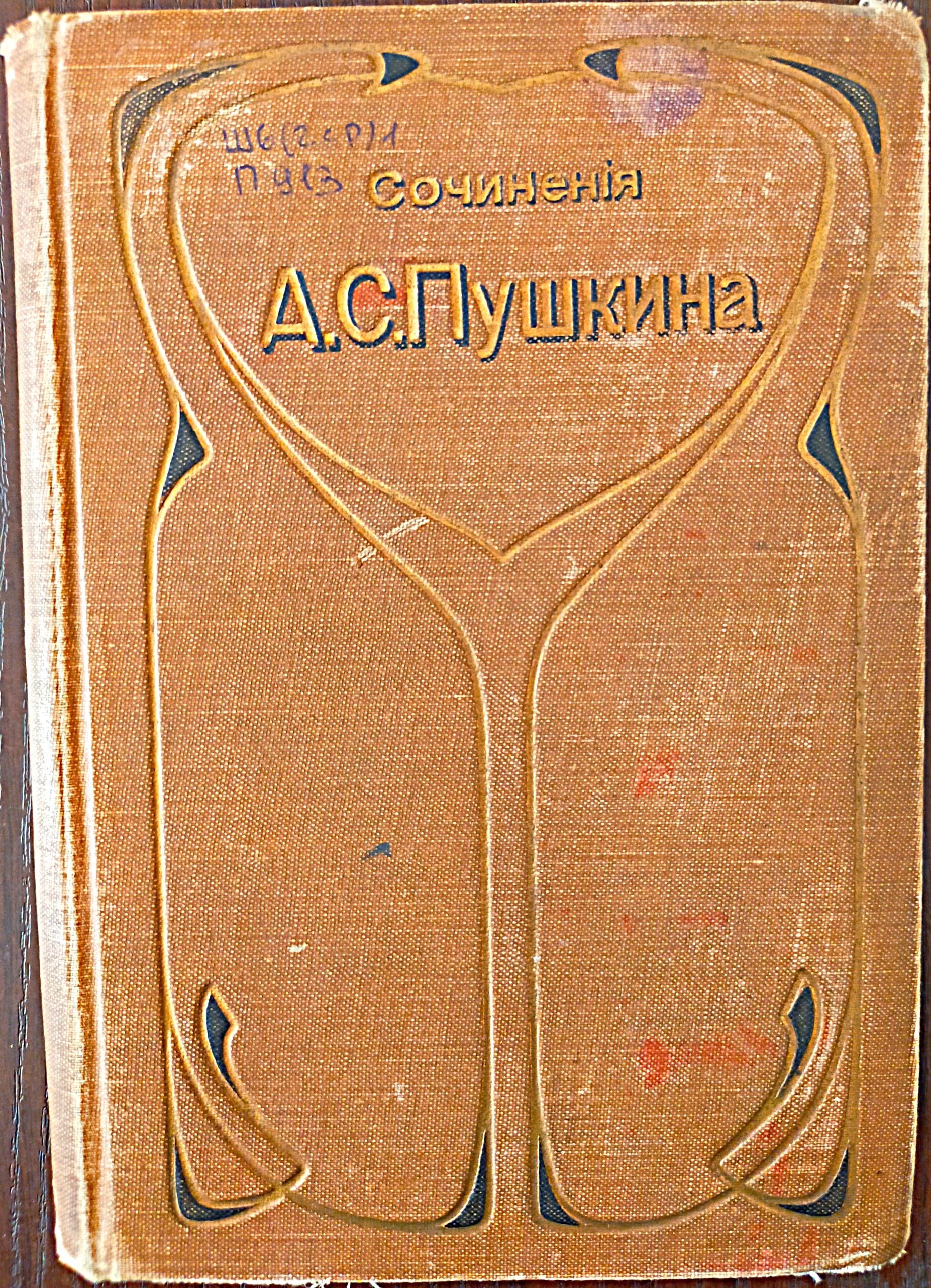

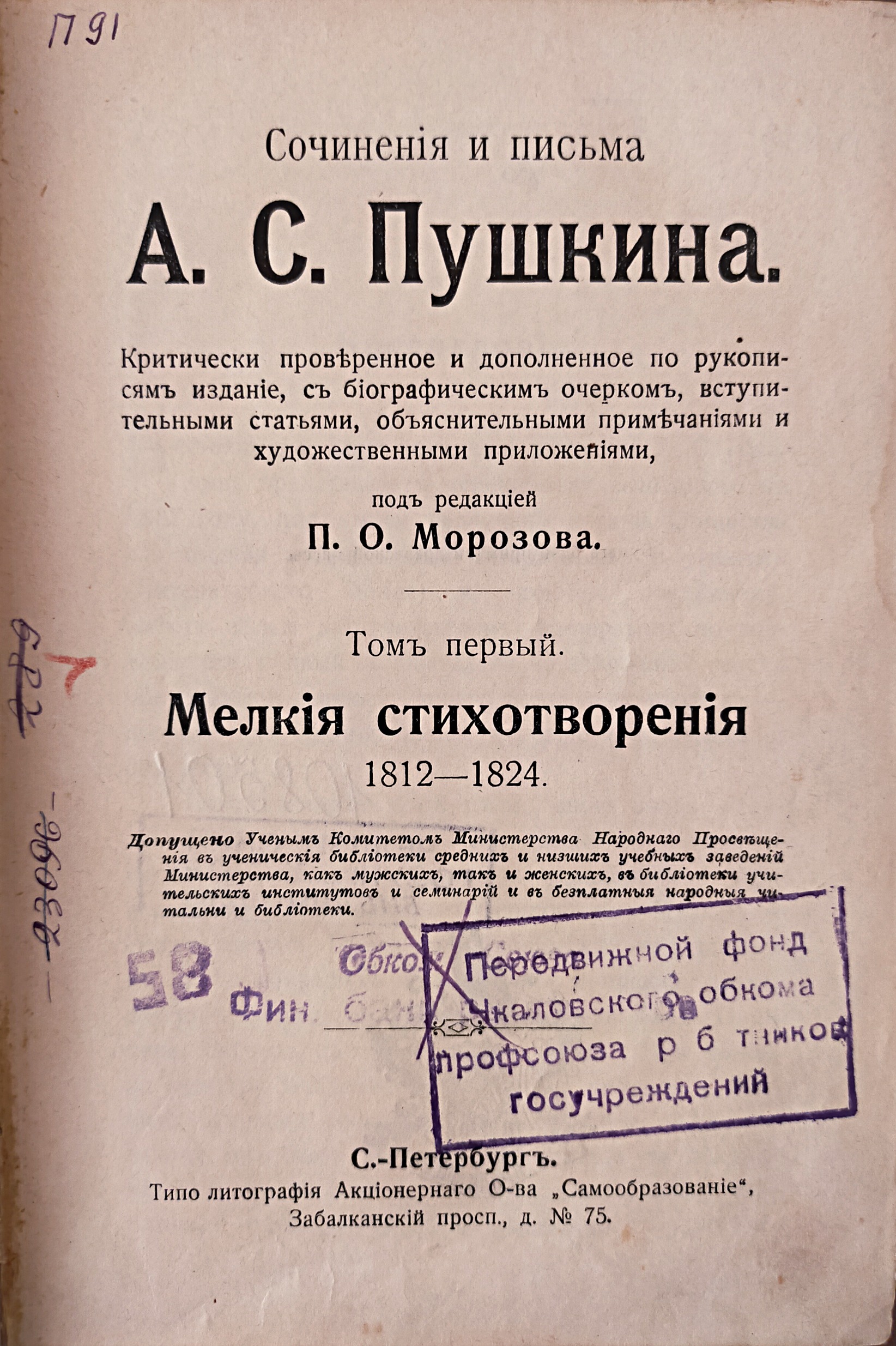

4. Пушкин, Александр Сергеевич. Сочинения и письма: критически проверенное и дополненное по рукописям издание, с биографическим очерком, вступительными статьями, объяснительными примечаниями и художественными приложениями / А. С. Пушкин; под ред. П. О. Морозова. – СПб: Книгоиздательское товарищество «Просвещение», 1903 – [1906]. – (Всемирная библиотека. Собрания сочинений известных русских и иностранных писателей).

Т. 1: Мелкие стихотворения 1812 – 1824. – 1903. – XXXIV с., 696 с., [6] л. ил.; 17,3 х 11,2 см.

Переплет: картон, коленкор, с тиснением; в стиле модерн; декорированный форзац; поврежден. Книжный блок: сост. удовл., выпадение отдельных листов, фоксинги. Штампы: на титульном листе прямоугольный, шрифтовой, синими чернилами «Передвижной фонд Чкаловского обкома Профсоюза работников госучреждений»; шрифтовой, без рамки синими чернилами «Обком Союза Фин. банк. работников».

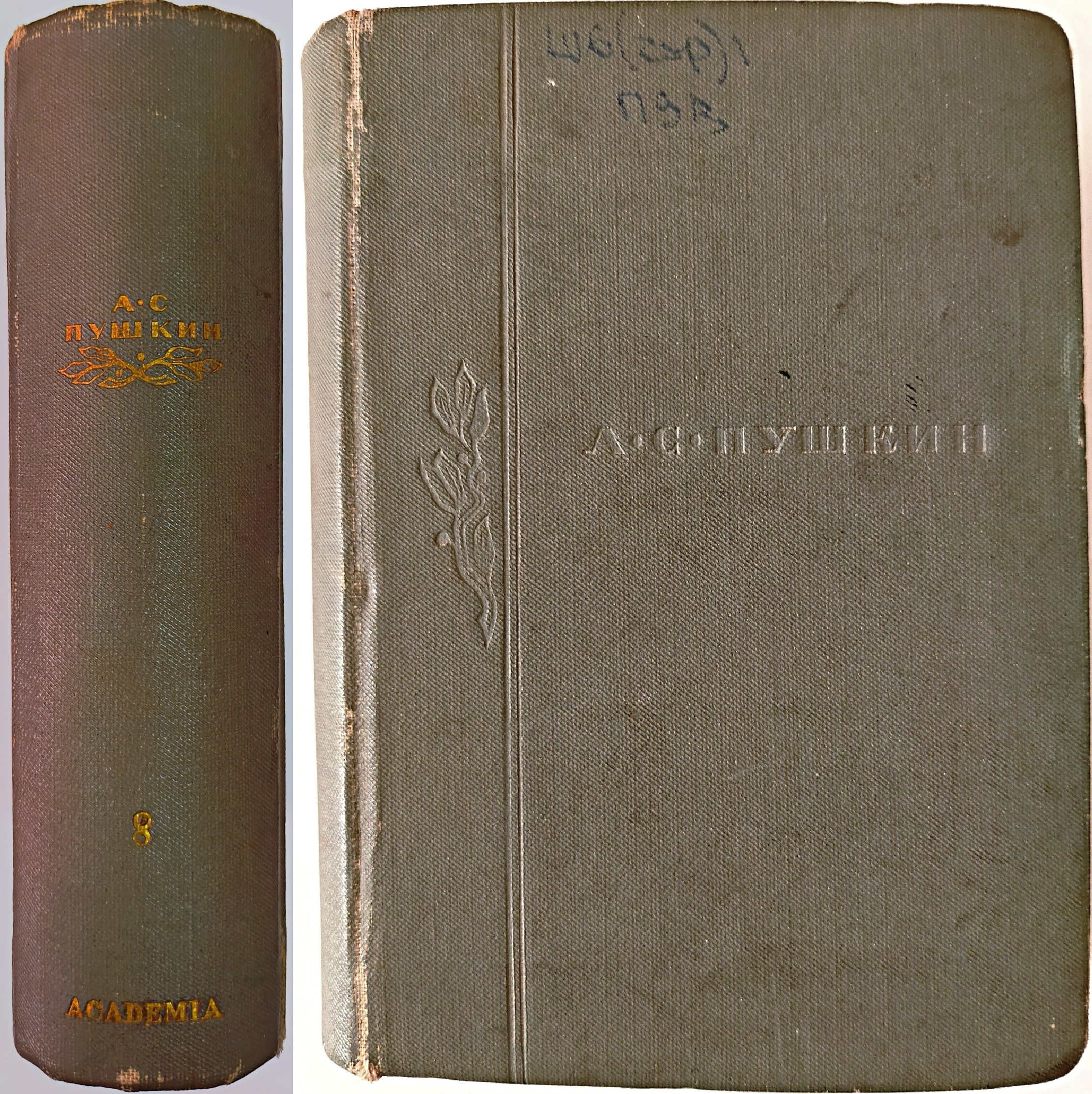

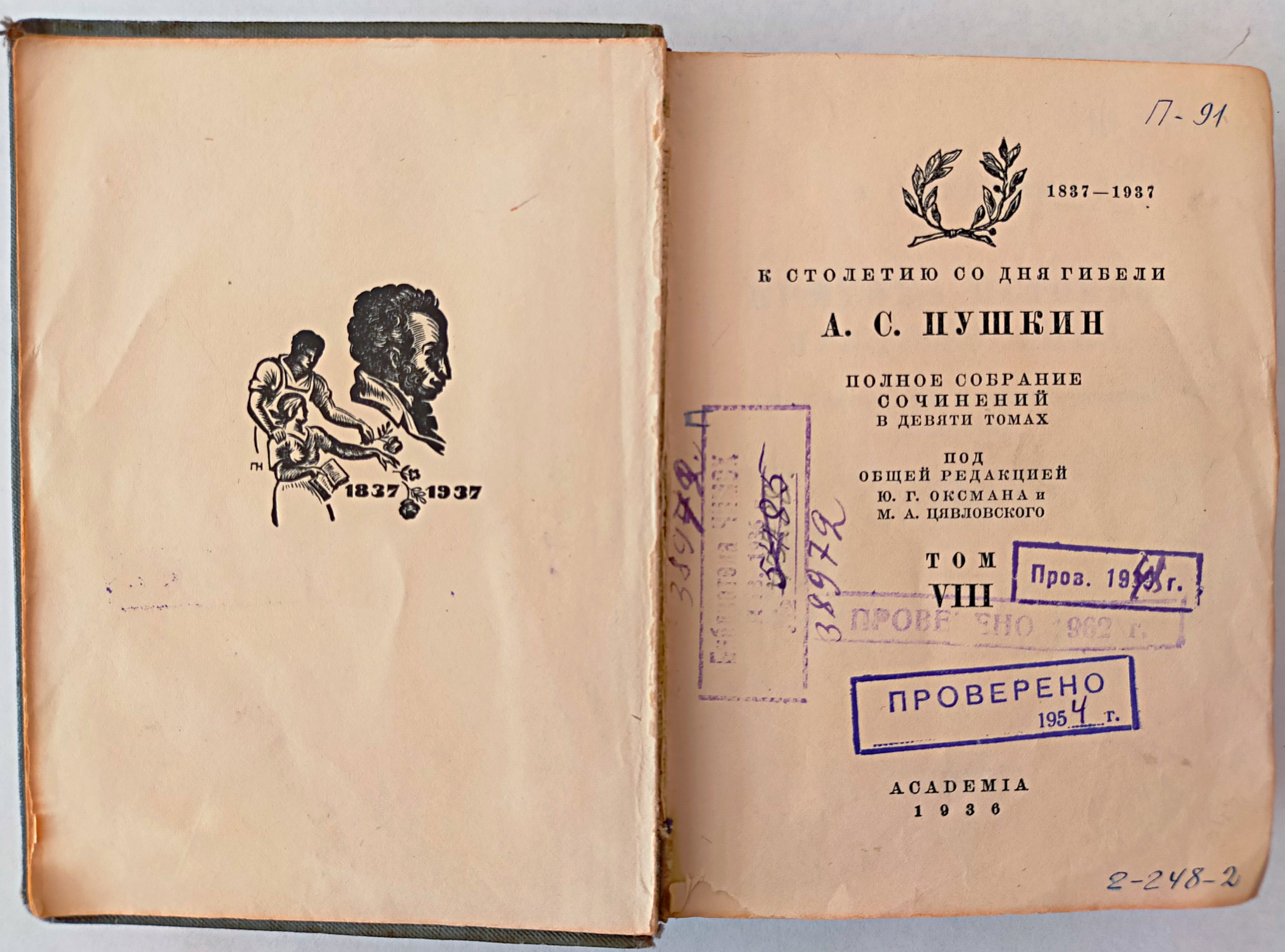

5. Пушкин, Александр Сергеевич. Полное собрание сочинений: в 9 томах / А. С. Пушкин; под общ. ред. Ю. Г. Оксмана, М. А. Цявловского. – Москва: Academia, 1935 – 1938.

Т. 8: Критика. История. Публицистика: (опубликованное и подготовленное к печати); подгот. текста и коммент. Ю. Г. Оксмана. – 1936. – 806, [1] с.; 12,5 х 10 см.

Переплет: картон, коленкор, с тиснением; поврежден. Книжный блок: сост. удовл.

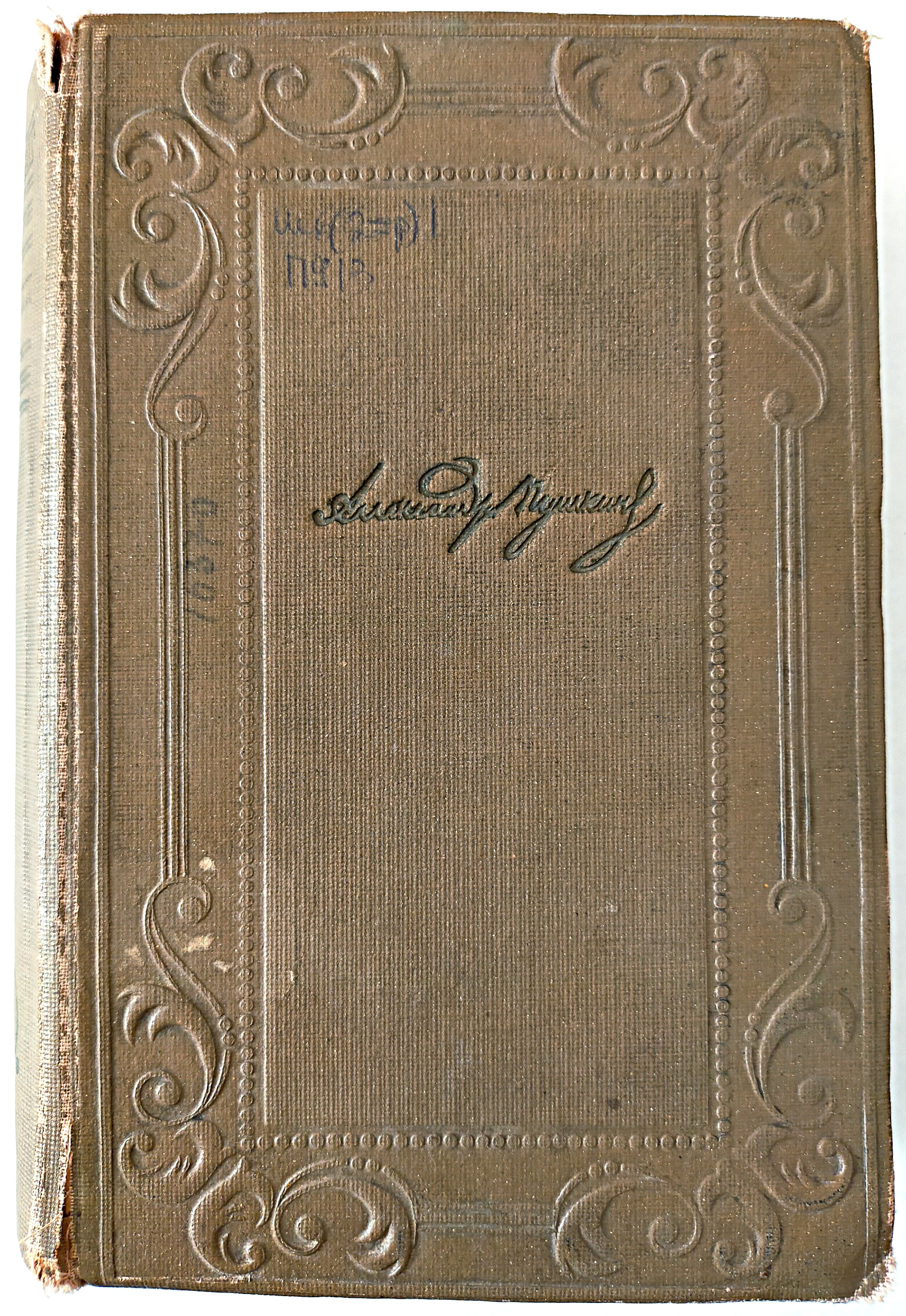

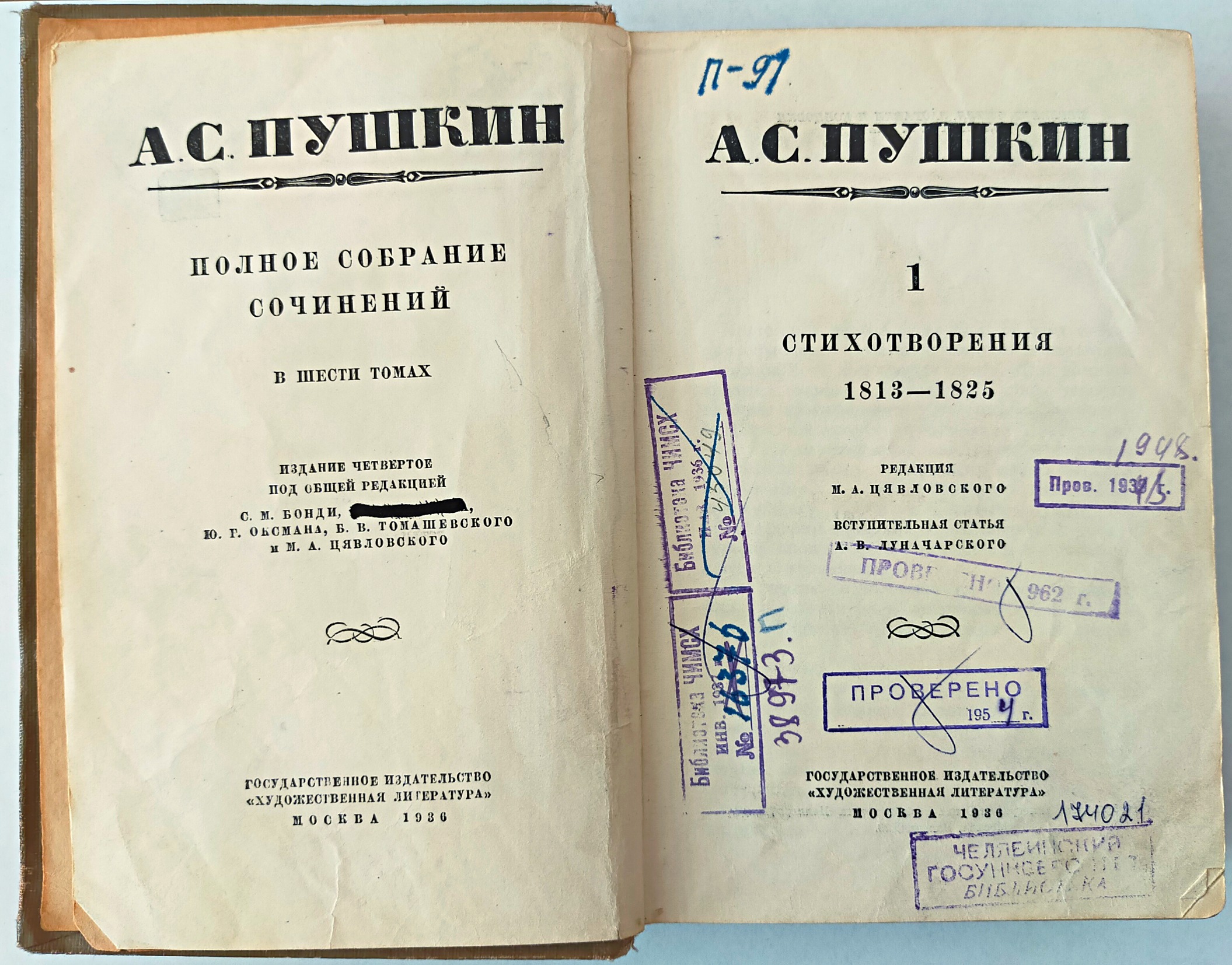

6. Пушкин, Александр Сергеевич. Полное собрание сочинений: в 6 томах / А. С. Пушкин; под общ. ред. С. М. Бонди, И. К. Луппола, Ю. Г. Оксмана, Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского. – Изд. 4-е. – Москва: Художественная литература, 1937 – 1947.

Т. 1: Стихотворения 1813 – 1825; ред. М. А. Цявловского; вступит. ст. А. В. Луначарского. – 1936. – 612, [1] с.; 17,5 х 11,5 см.

Переплет: картон, коленкор, с тиснением; поврежден. Книжный блок: сост. удовл. На авантитуле вымарана фамилия редактора [И. К. Луппола]. Штампы: на титульном листе прямоугольный, шрифтовой, синими чернилами «Библиотека ЧИМСХ / инв. 1937 г. / №»; библиотечные штампы проверки за 1939, 1948, 1954, 1962 гг.

Памятные издания и публикации о А. С. Пушкине

Придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство. Конечно, придет время, когда потомство воздвигнет ему вековечный памятник…

В. Белинский «Сочинения Александра Пушкина. Статья одиннадцатая и последняя», 1846

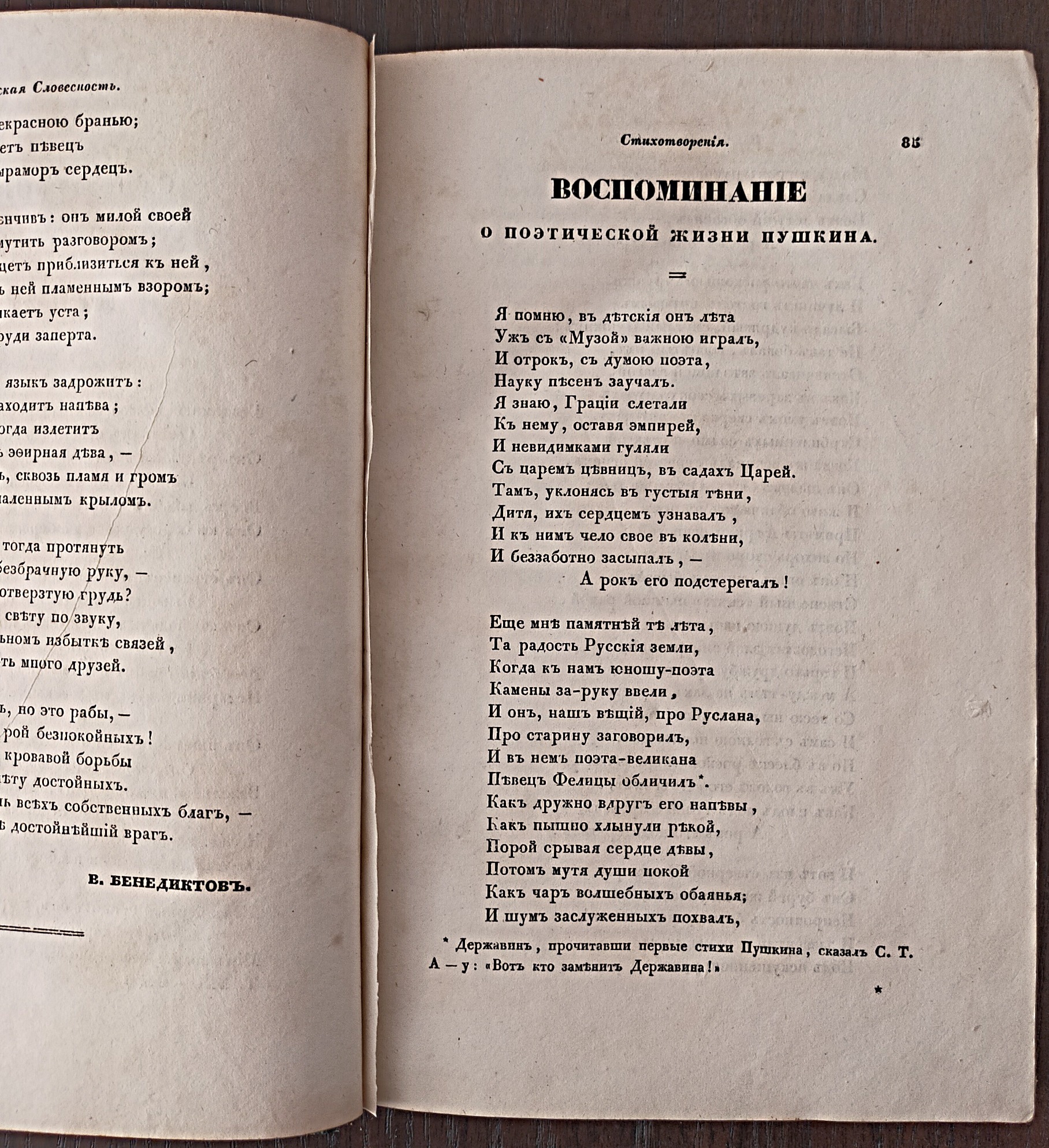

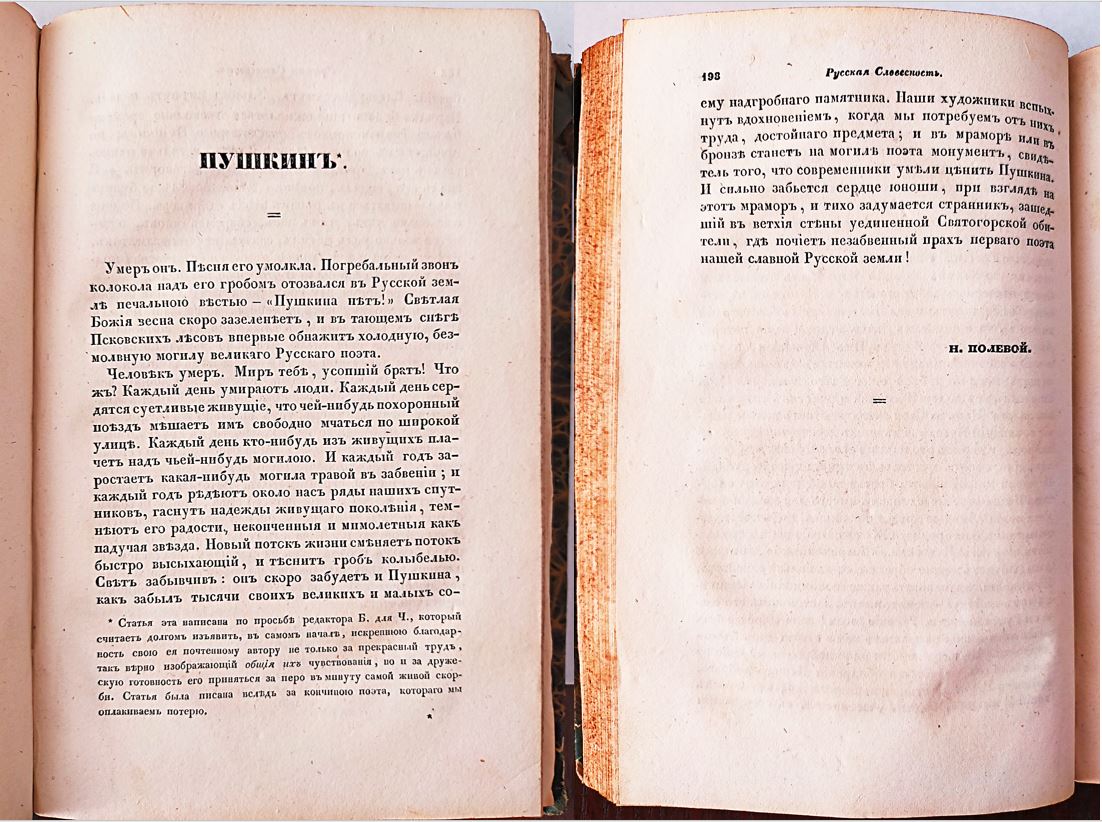

7. Библиотека для чтения: журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и моды / изд. книгопродавца Александра Смирдина; под ред. Н. И. Греча и О. И. Сенковского. – [Санктпетербург]: [Тип. вдовы Плюшар с сыном], 1834 – 1865.

[Т. 21, ч. 2]. – 1837. – 83 – 198, 85 – 148, 69 – 118, 17 – 26, 41 – 80, 33 – 64, 65 – 128, [6] с.; 22 см.

В содерж.: Ф. Глинка «Воспоминание о поэтической жизни Пушкина»; Н. Полевой «Пушкин» и пр.

Переплет: картон, бумага, кожа, корешок с тиснением; владельческий; оригинальная бумажная обложка отсутствует. Книжный блок: титульный лист утрачен, заломы, фоксинги.

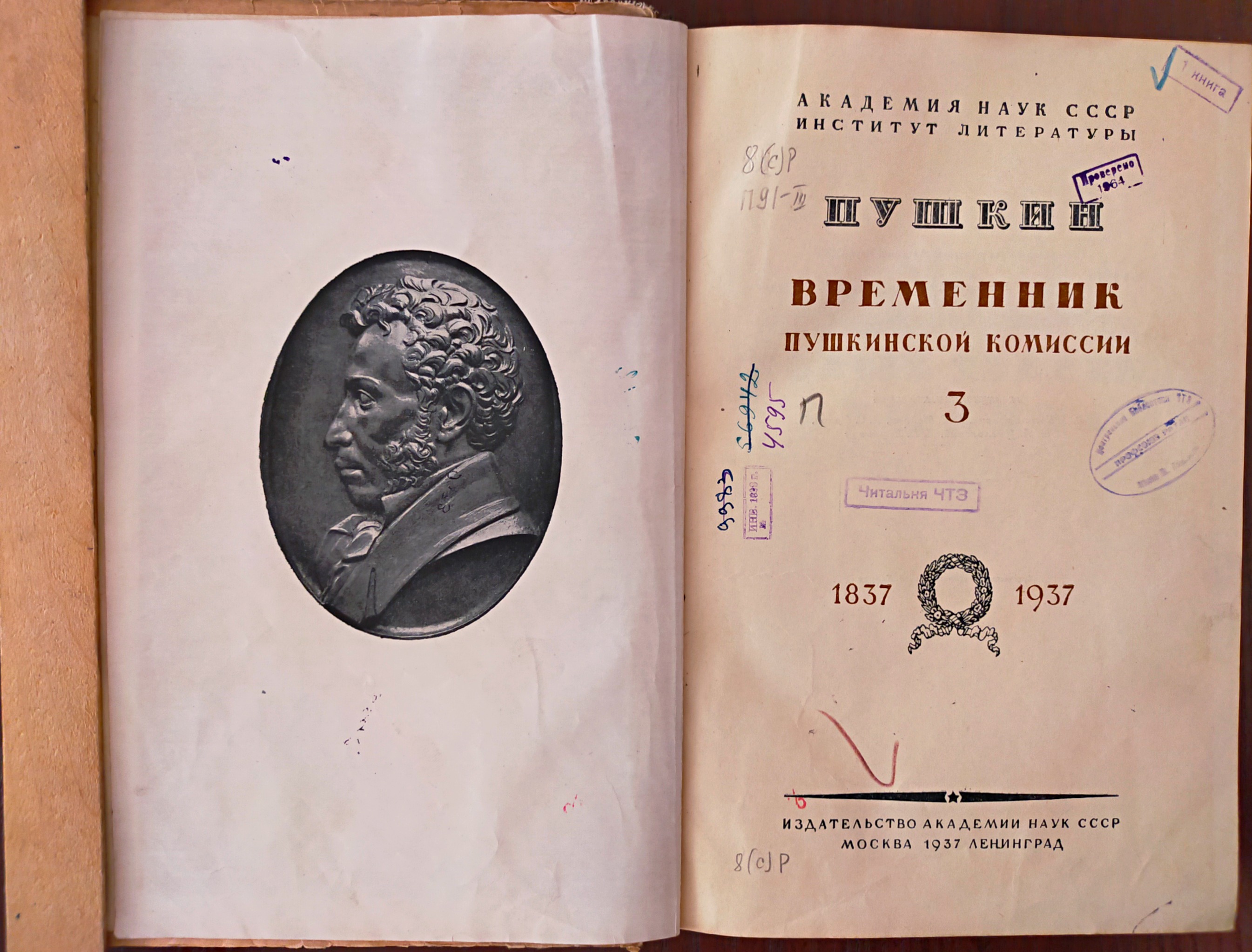

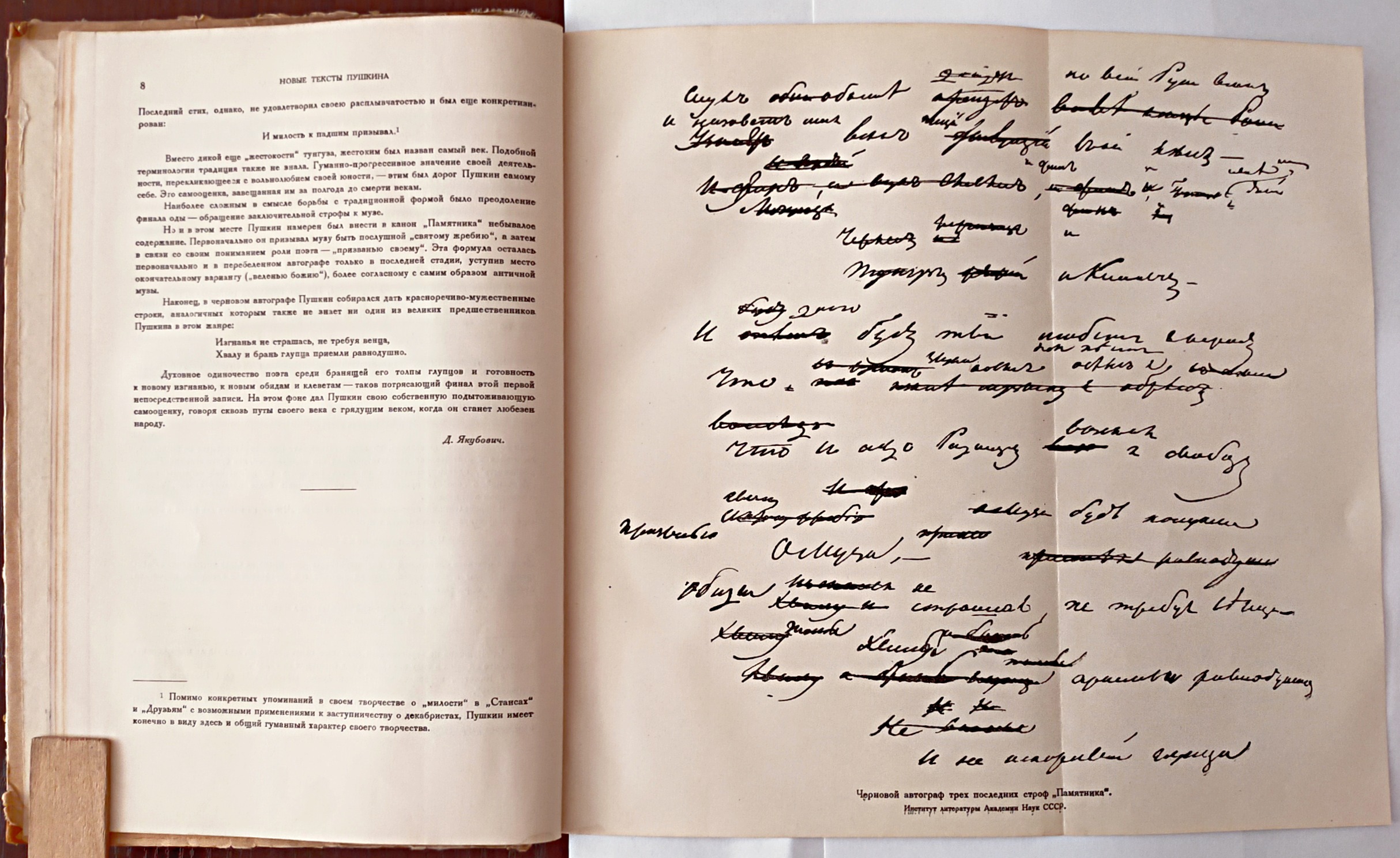

8. Пушкин: Временник Пушкинской комиссии: [сборник научных трудов] / редкол.: В. Д. Бонч-Бруевич, Б. С. Мейлах, А. С. Орлов и др. – Ленинград: Издательство Академии наук СССР; Москва. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т лит.

Вып. 3. – 1937. – 575 с.: портр., ил., факс.; 26 х 17.

Переплет: картон, бумага; поврежден. Книжный блок: сост. удовл. Штампы: на тит. л. овальный, с рамкой, шрифтовой, синими чернилами «Центральная библиотека ЧТЗ имени М. Горького профсоюз РАТАП»; прямоугольный, с рамкой, шрифтовой, синими чернилами «Читальня ЧТЗ».

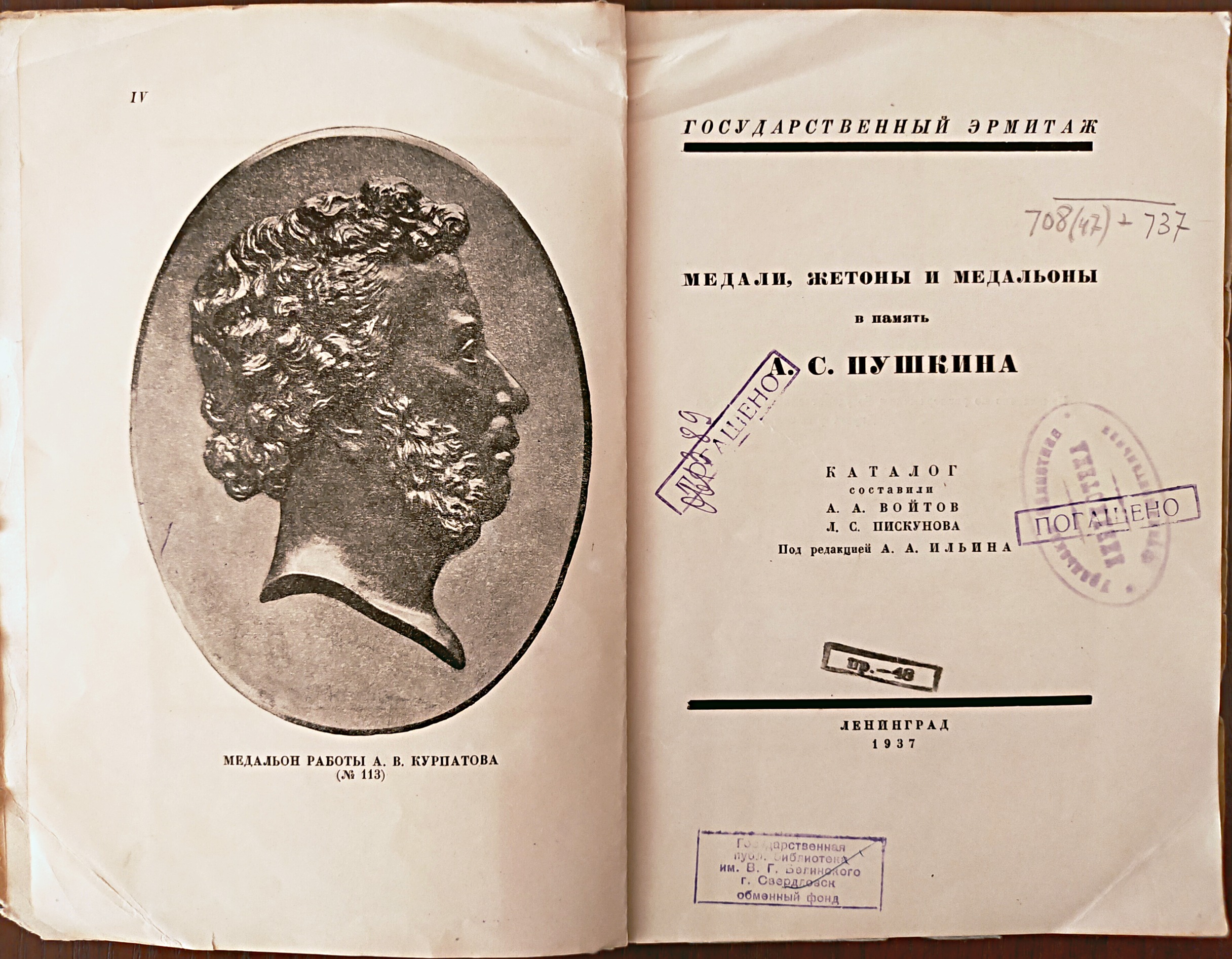

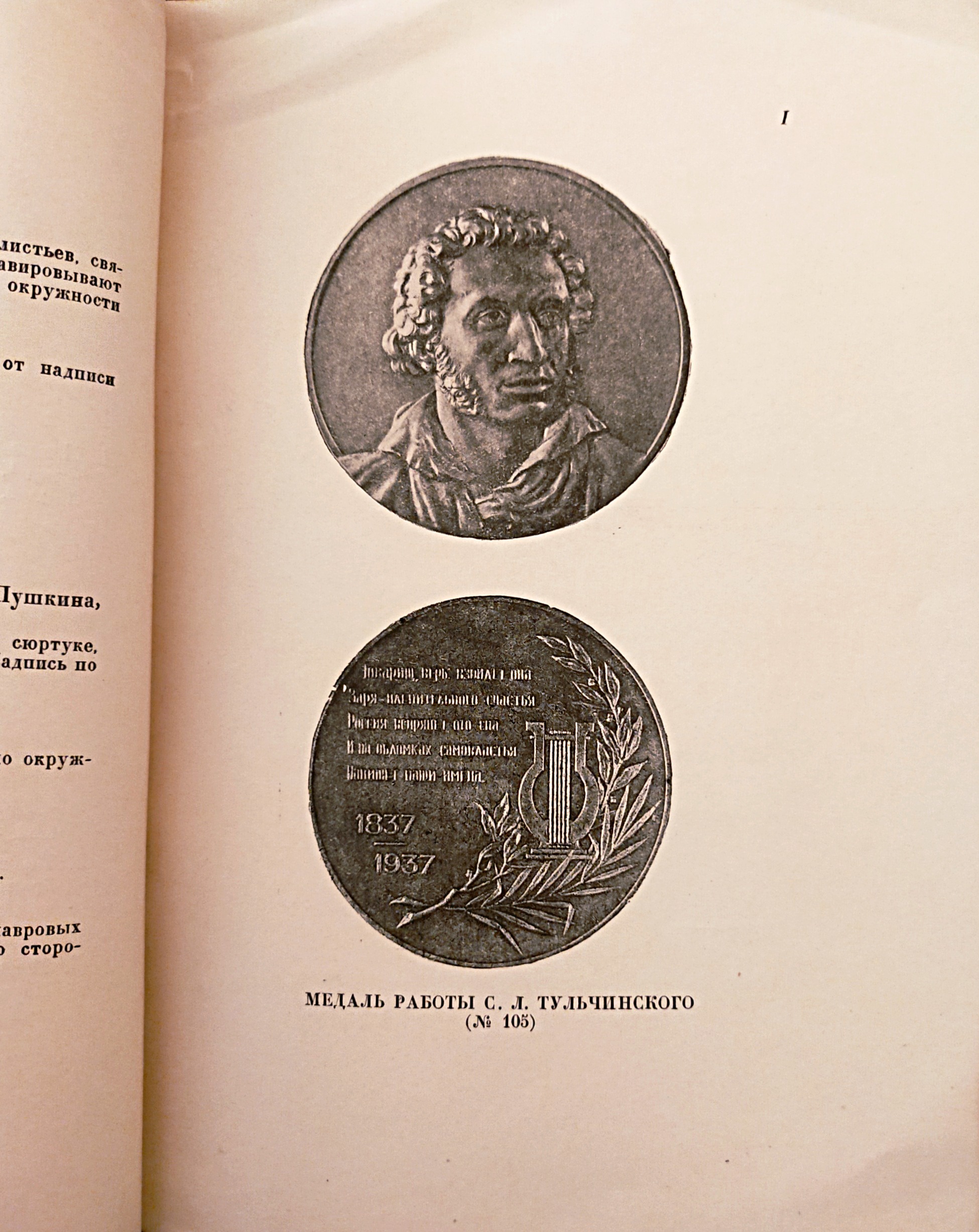

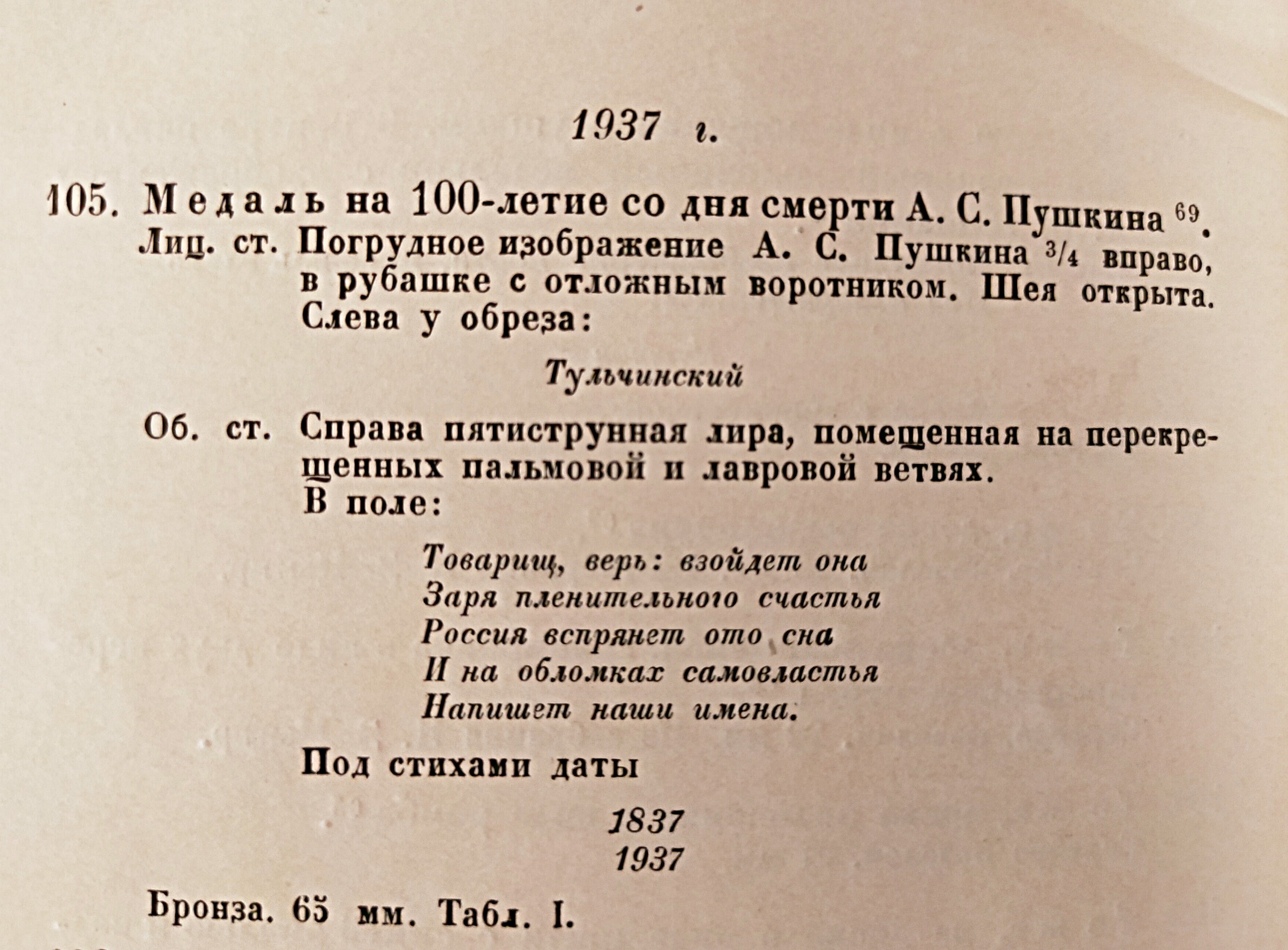

9. Медали, жетоны и медальоны в память А. С. Пушкина: каталог / сост. А. А. Войтов, Л. С. Пискунова; ред. А. А. Ильин. – Л.: Б. и., 1937. – 47 с.: ил.; 22 с. – Примеч.: с. 43 – 47.

Переплет: бумага, поврежден. Штампы: на титульном листе овальный, с рамкой, шрифтовой, синими чернилами «Уральская Областная Фундаментальная Библиотека»; прямоугольный, с рамкой, шрифтовой, синими чернилами «Государственная публ. библиотека им. В. Г. Белинского г. Свердловск обменный фонд».

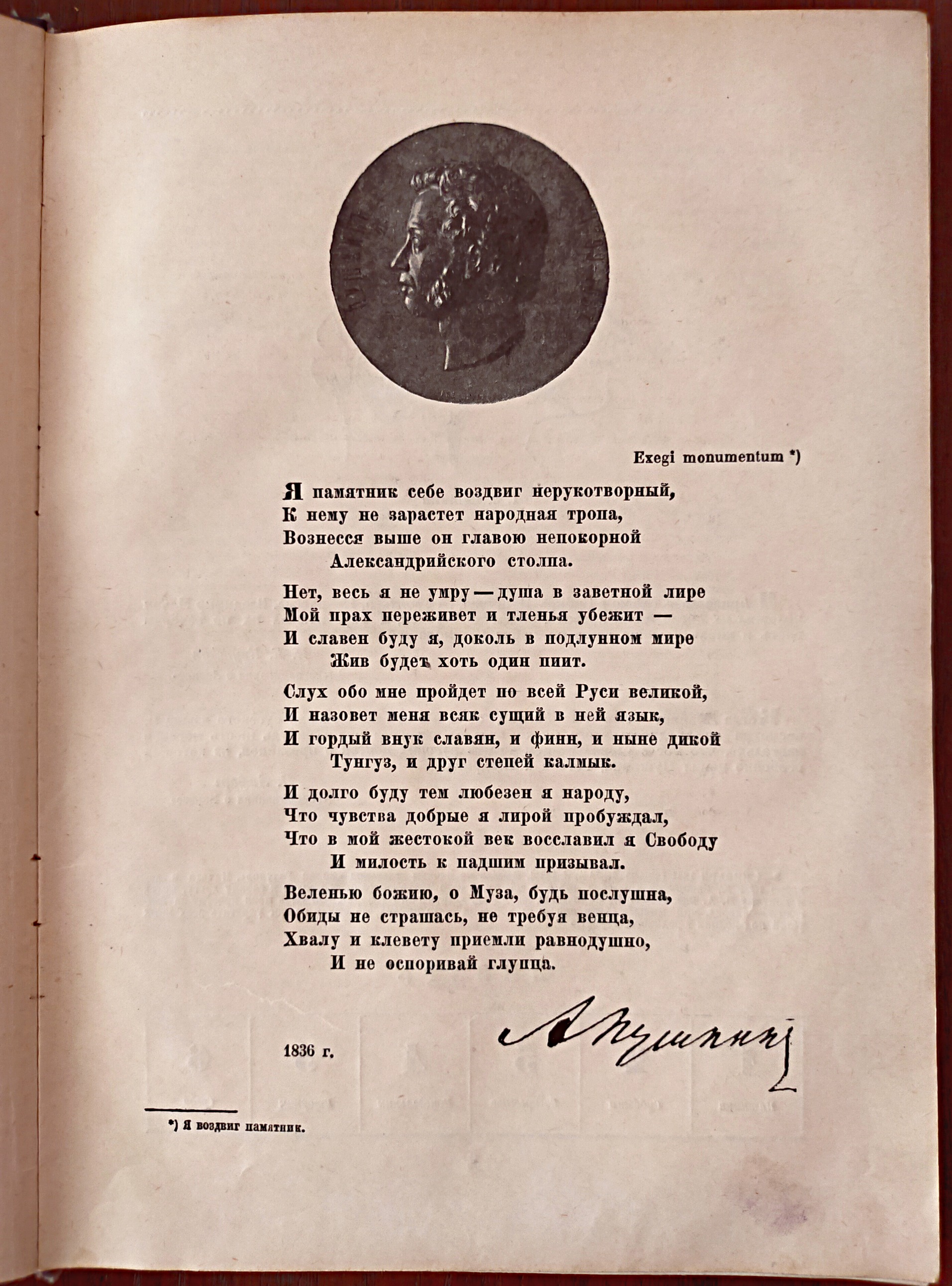

10. Пушкинский календарь : к столетию со дня гибели А. С. Пушкина, 1837-1937 / сост. : Н. С. Ашукин [и др.] ; под ред. В. С. Смирнова ; отв. ред. Б. М. Волин. — Ленинград: ОГИЗ: СОЦЭГИЗ, 1937. — 158 с.: ил.; 25 см.

Переплет: картон, коленкор, с тиснением (синий). Книжный блок: сост. удовл. Штампы: на тит. л. прямоугольный, с рамкой, шрифтовой, синими чернилами «Библиотека Челябинский рабочий»; овальный, с зубчатой рамкой, шрифтовой «Из-во Челябоблика библиотека Челяб. рабочий / Инв. №»; библиотечные пометы с указанием местоположения книги.

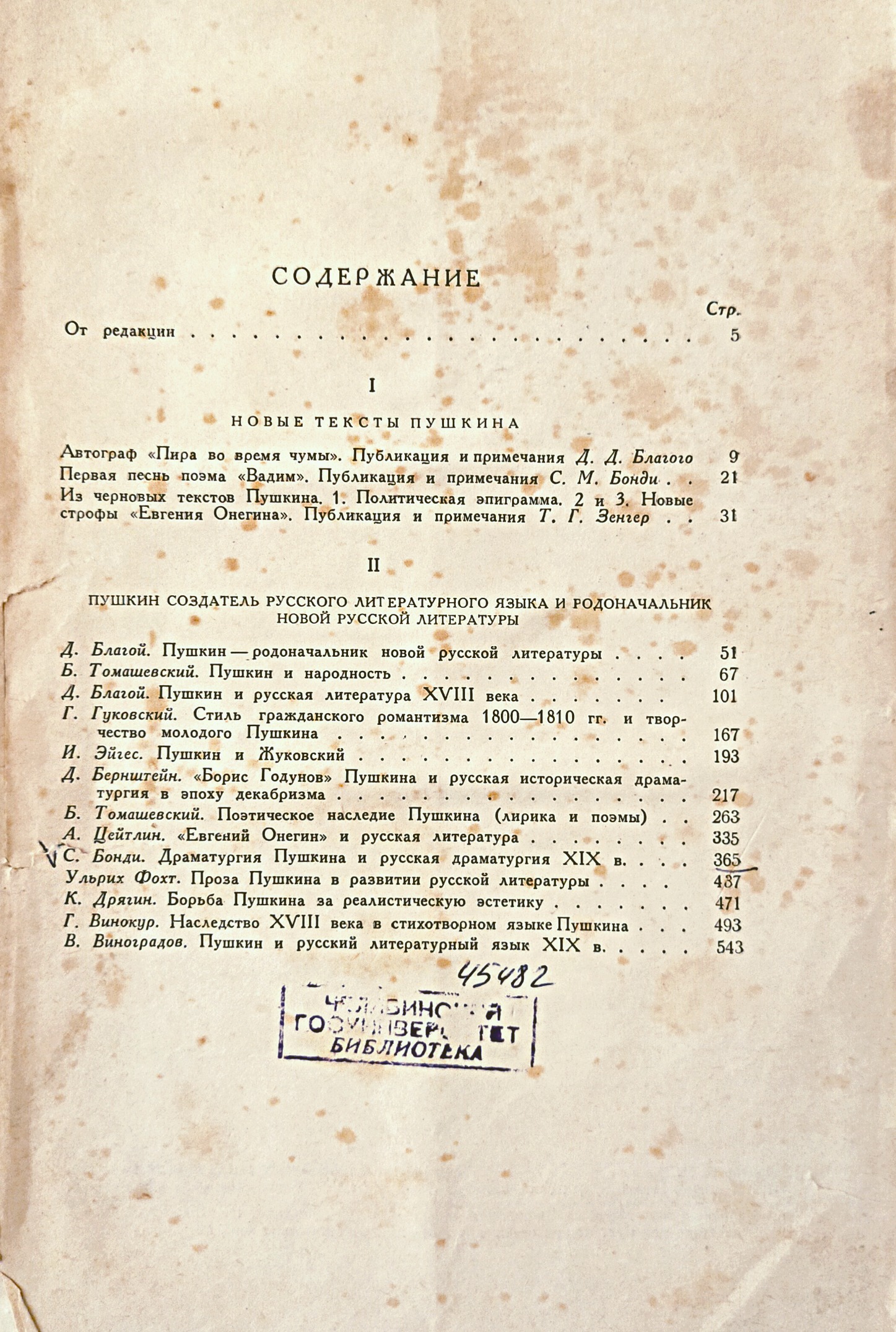

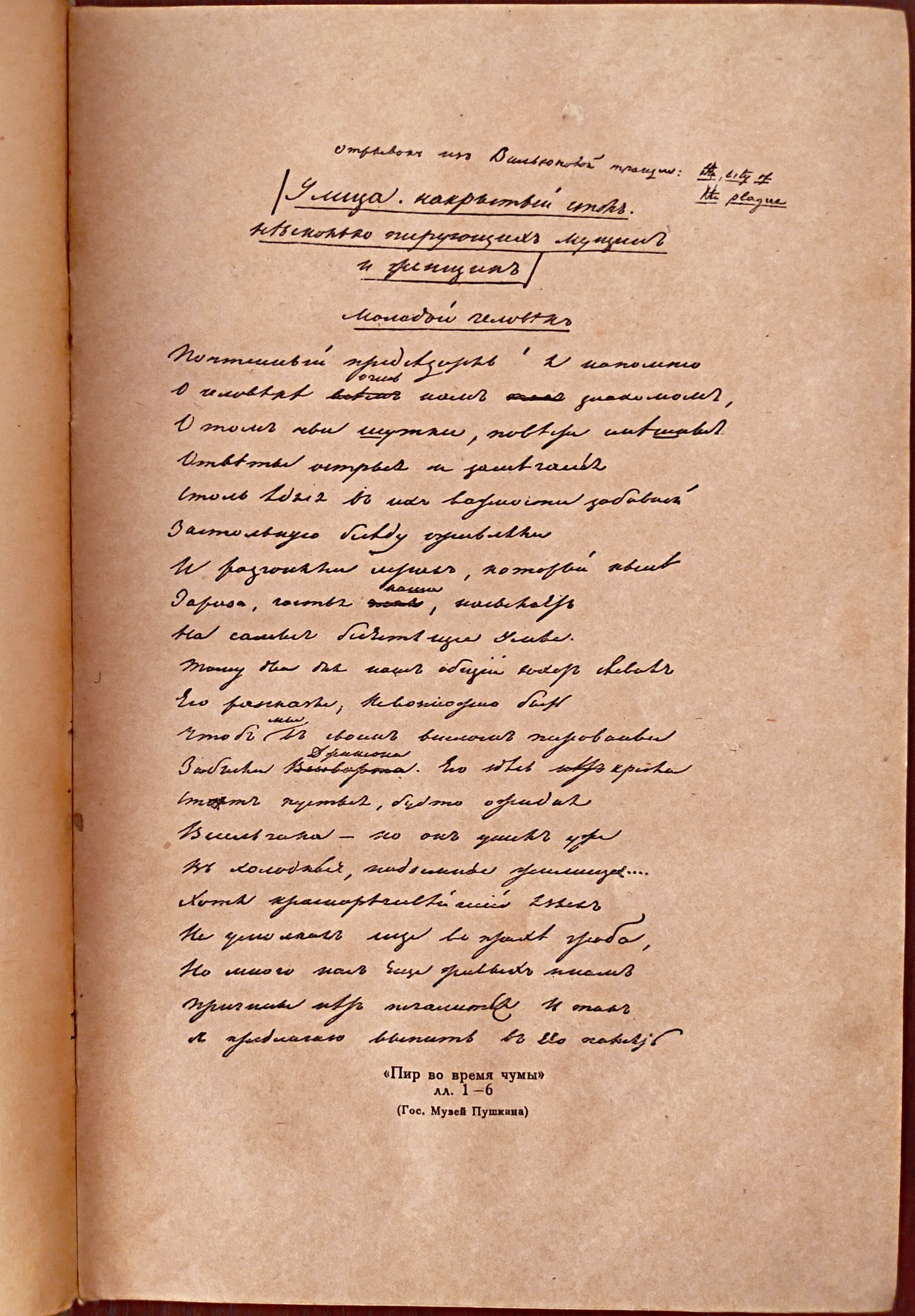

11. Пушкин: родоначальник новой русской литературы: сборник научно-исследовательских работ / под ред. Д. Д. Благого, В. Я. Кирпотина. – Москва: Издательство Академии наук СССР; Ленинград, 1941. – 605 с.: факс.; 26 х 16,5. – В надзаг.: Акад. наук СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького.

Переплет: картон, бумага, коленкор; поврежден. Книжный блок: сост. удовл., фоксинги. На форзаце владельческая маргиналия синими чернилами «[Юрий Иванов]»; на тит. л. владельческая маргиналия синими чернилами затерта.

12. Кондакова, Надежда Васильевна. Пушкинский календарь, 1799 – 1999 / Н. В. Кондакова, В. В. Чепкунов. – М.: Новости; Тольятти: Литературный центр, 1999. – 391 с.: ил., 33 см. – Указ.: с. 390 – 391.

Список литературы

Выставка подготовлена сектором редких книг научной библиотеки ЧелГУ.

Подбор материала, информационное сопровождение – Е. Свиридюк;

фото книг – А. Щербатова;

библиографические описания – И. Гордиевских, Ю. Мокрицкая, А. Щербатова.

3.2 ÏÅÐÅÄ «Ê-11». ÏÐÈÇÛ-ÊÍÈÃÈ. ÊÒÎ ÏÎËÓ×ÈË — ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÀß ÑÏÐÀÂÊÀ

Óâàæàåìûå êîëëåãè, â ýòîì ìàòåðèàëå ïðåäñòàâëåíà èíòåãðàëüíàÿ ñïðàâêà (ñâîäíàÿ òàáëè÷êà), èç êîòîðîé ñëåäóåò, êòî èç ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñîâ è Òåñòîâ íàãðàæä¸í êíèæêàìè (ïîñëå Êîíêóðñà-10), ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíîãî ñîðåâíîâàíèÿ, â êîòîðîì áûë ïîëó÷åí ïðèç.

Ñïðàâêà âêëþ÷àåò ÊÎÍÊÓÐÑÛ ¹¹ 3-10, ÒÅÑÒÛ; ÇÀÙÈÒÓ ÄÈÑÑÅÐÒÀÖÈÈ; ÏÐÈÇÛ ÀÁÑÎËÞÒÍÛÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ ÏßÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ; ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÃÍÎÇÎÂ; Ìèíè-êîíêóðñ î ñîâïàäåíèÿõ â äàòàõ ðîæäåíèÿ Âåëèêèõ ïèñàòåëåé, Ìèíè-êîíêóðñû ¹¹1-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ», Ìèíè-êîíêóðñ «Ôèëîñîôè÷åñêèå äðàááëû», Êîíêóðñ «Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ» è Ê-11 «ÌÊ-äðàááëû».

Èç ïðåäñòàâëåííûõ íèæå äàííûõ ñëåäóåò, ÷òî Ëèäåðàìè â ýòîì Ñïèñêå ÿâëÿþòñÿ:

Ý.Òàòàðñêàÿ 14 êíèã,

Å.Êîçà÷îê 8 êíèã,

Â.Ðîøàëü è Ñâåòëàÿ Íî÷êà ïî 7 êíèã,

ïî 5 êíèã ó Ë.Ìàé, Â.Ïàñòåðíàêà è Ç.Ñóëåéìàíîâà.

ïî 4 êíèãè âûèãðàëè Ë.Íåðîíîâ è Ë.Ñèåíà.

Òðåìÿ êíèãàìè íàãðàæäåíû Ñ.Âåñåííÿÿ, À.Êîçëîâ 11, Â.Ìàëüöåâú, Å.Ñåðåíêî, Ð.Ôèëàòîâà è Ò.×åáàòóðêèíà.

Äâóìÿ êíèãàìè ïîïîëíèëè ñâîè Áèáëèîòåêè 19 àâòîðîâ.

*****

Îáëàäàòåëü Ïðèçà-êíèãè (ïî àëôàâèòó)/Íàçâàíèå êíèãè/ êàêîì ñîðåâíîâàíèè ïîëó÷åíû êíèãè/

Ò.ÀÂÐÀÌÅÍÊÎ (2 êíèãè)/

Ì.Ìîíòåíü («Îïûòû»/Êîíêóðñ-10;

Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10/

Ò.ÀËÅÊÑÅÅÂÀ 2/«Ðóññêàÿ æåíñêàÿ ëèðèêà» — (Ñáîðíèê Ïîýçèè)/Êîíêóðñ-4/

Í.ÁÀÁÅÍÊÎ/Ý.Áðîíòå, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4/

Ì.ÁÅËÓÕÈÍÀ/Â.Ìàÿêîâñêèé («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-3 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Ì.ÁÎÐÒÍÈÊÎÂ (2 êíèãè)

Ì.Øåëëè, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4;

Ì.Àâðåëèé («Íàåäèíå ñ ñîáîþ», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»/Êîíêóðñ-10/

Ì.ÁÓÒÁÀ/Ì.Øîëîõîâ (Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå)/Êîíêóðñ-9/

Ñ.ÂÅÑÅÍÍßß (3 êíèãè)/

Ô.Äîñòîåâñêèé («Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-5;

«Ñîâðåìåííèêè î Í.Ãóìèë¸âå (ìåìóàðû)»/Òåñò-22 Ñòèõè;

Å.Ãîâñèåâè÷ («Ñåðåáðÿíûé âåê ãëàçàìè î÷åâèäöåâ»)/Çàùèòà äèññåðòàöèè/

Ã.ÂÅÒÅÐ/Íèöøå («Òàê ãîâîðèë Çàðàòóñòðà», èç ñåð.«Ýêñêëþçèâíàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-10/

Â.ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ 3 (2 êíèãè)/

Ç.Ôðåéä («ß è Îíî», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»/Êîíêóðñ-10;

Í.Ìàêèàâåëëè («Ãîñóäàðü», èç ñåð. «100 Ãëàâíûõ êíèã»/Êîíêóðñ-10/

Ë.ÂÈÒÒ (2 êíèãè)/

Æ-Æ.Ðóññî («Èçáðàííîå»)/Êîíêóðñ-10;

Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10/

Â.Ï.ÃÀÂÐÈËÎÂ (2 êíèãè)/

Â.Áûêîâ («Ñîòíèêîâ», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9;

Ë.À.Ñåíåêà («Íðàâñòâåííûå ïèñüìà ê Ëóöèëèþ», èç ñåð. «Ýêñêëþçèâíàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-10/

Î.ÃÎÐÁÀ× (2 êíèãè)/

Äàíòå («Áîæåñòâåííàÿ êîìåäèÿ», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-5;

Äæ. Áàéðîí, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-6/

Ë.ÃÎÐÈØÍßß/À.Àõìàòîâà, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4/

Ã.ÃÎÑÒÅÂÀ/Â.Ëîìîâ («100 Âåëèêèõ çàðóáåæíûõ ïèñàòåëåé»)/Çàùèòà äèññåðòàöèè/

Ì.ÄÀÂÛÄÎÂÀ/«Ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé» Â.Õîäàñåâè÷à/Êîíêóðñ ïðîãíîçîâ/

Í.ÄÓÁÐÎÂÑÊÀß (2 êíèãè)/

Ì.Öâåòàåâà («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Ý.Ðîòòåðäàìñêèé («Ïîõâàëà ãëóïîñòè»)/Êîíêóðñ-10/

À.ÈÂÀÍÎÂ 4 (2 êíèãè)/

Â.Áðþñîâ «Èçáðàííîå»/ÌÊ-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

À.Òâàðäîâñêèé «Âàñèëèé Ò¸ðêèí» (èç ñåð.«Àçáóêà êëàññèêè»)/ÌÊ-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

ÊÀÌÛØÎÂÊÀ/Ç.Ôðåéä («Ìàëîå ñîáð-å ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-10/

Å.ÊÎÇÀ×ÎÊ (8 êíèã)/

Ì.Öâåòàåâà, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4;

À. Ïóøêèí («Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà

.è äð., èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-5;

Ñòåíäàëü («Êðàñíîå è ÷¸ðíîå», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-6;

À.Äþìà («Îæåðåëüå êîðåëåâû», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-8;

Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9;

Â.Íåêðàñîâ («Â îêîïàõ Ñòàëèíãðàäà», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9;

Âîëüòåð («Ôèëîñîôñêèå ïîâåñòè», èç ñåð.«Àçáóêà êëàññèêè»/Êîíêóðñ-10;

Ì.Çîùåíêî («Ïåðåä âîñõîäîì ñîëíöà», èç ñåð.«Àçáóêà êëàññèêè»/Ê-11-«ÌÊ-äðàááëû»/

À.ÊÎÇËÎÂ 11 (3 êíèãè)/

Ä.Äåôî («Ðîáèíçîí Êðóçî», èç ñåð. «Âñåìèðíàÿ ëèò-ðà»)/Êîíêóðñ-8;

Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9;

Æ-Æ.Ðóññî («Èñïîâåäü»)/Êîíêóðñ-10/

Ì.ÊÓÏ×ÈÍÎÂÀ (2 êíèãè)/

Â.Ãþãî («Ñîáîð Ïàðèæñêîé Áîãîìàòåðè», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-6;

Ì.Òâåí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7/

ËÞÄÌÈËËÀ 2/«Ñáîðíèê Ïîýçèè Ñåðåáðÿíîãî âåêà»/Êîíêóðñ ïðîãíîçîâ/

Ë.ÌÀÉ (5 êíèã)/

Ñ.Åñåíèí («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Ãîìåð («Èëèàäà» èç ñåð. «ÁÂË»)/Êîíêóðñ-5;

Ì.Æâàíåöêèé, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-7;

Æ.Âåðí («Ìàëîå ñîáð-å ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8;

Ï.Àáåëÿð («Èñòîðèÿ ìîèõ áåäñòâèé (Òðàêòàòû)»/Êîíêóðñ-10/

Ä.Ì.ÌÀÉÑÊÀß (2 êíèãè)/

Â.Áûêîâ («Ñîòíèêîâ», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9/(îòïðàâëåíà);

«Ïîýçèÿ Åñåíèíà» èç ñåð. «ÐÊ»/ «Ãèìí ýðóäèòîâ» (îòïðàâëåíà)/

Â.ÌÀËÜÖÅÂÚ (3 êíèãè)/

À.Àõìàòîâà («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Òåñò-44 ïî Ëèòåðàòóðå;

Í.Ãóìèë¸â («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-2 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ô.Íèöøå («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-10/

Ç.ÌÀËÛÃÈÍÀ 2 (2 êíèãè)/

À.Áëîê («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

È.Â.øòå («Ôàóñò, èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-5/

Î.ÌÀËßÐÅÍÊÎ/×.Äèêêåíñ («Ïîñìåðòíûå çàïèñêè «Ïèêâèêñêîãî êëóáà», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-6/

Ì.ÌÀÍÊÈ/Á.Âàñèëüåâ («À çîðè çäåñü òèõèå», èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9/

Í.ÌÀÐÇÀÍ (2 êíèãè)/

Í.Òýôôè («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7;

«Ëó÷øèå þìîðèñòè÷åñêèå ðàññêàçû», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-7/

Â.ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ/Ì.Çîùåíêî («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7/

Ë.ÌÈÍÎÓ/Å.Ãîâñèåâè÷ («Ôèëîñîôîâåäåíèå»)/ÌÊ «Ôèëîñîôè÷åñêèå äðàááëû»/(íå îòïðàâëåíà èç-çà îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè îá àäðåñå)/

Â.ÌßÑÍÈÊÎÂ/Î.Ãåíðè («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7/

Ò.ÍÅÏÅØÊÀ/Ì.Òâåí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8/

Ë.ÍÅÐÎÍÎÂ (4 êíèãè)/

À.Àõìàòîâà («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Òåñò-44 ïî Ëèòåðàòóðå;

À.Áëîê («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-1 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ì.Öâåòàåâà («Èçáðàííîå», èç ñåð.«ÐÊ»)/ÌÊ-4 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

À.Áåëûé, èç ñåð. «ÁÂË»/ÌÊ-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Â.ÍÅÓÄÀÕÈÍ/Á.Îêóäæàâà, èç ñåð. «ÁÂË»/ Êîíêóðñ-9/

ÎÐÄÈÍÀ/Äæ.Îñòåí, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4/

Í.ÏÀÂËÞÊ/Äæåðîì Ê Äæåðîì («Áèáë-êà UNIQUE TRAVEL»)/Êîíêóðñ-7/

Ë.ÏÀÐÀÌÎÍÎÂÀ-ÔÎÊÈÍÀ (2 êíèãè)/

Ø.Áðîíòå, èç ñåð. «ÁÂË»/Êîíêóðñ-4;

Â.Ëîìîâ («100 Âåëèêèõ çàðóáåæíûõ ïèñàòåëåé»)/Çàùèòà äèññåðòàöèè/

Â.ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ (5 êíèã)/

Á.Ïàñòåðíàê («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Ñ.׸ðíûé («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7;

Äæ.Ëîíäîí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8;

Â.Ãðîññìàí («Æèçíü è ñóäüáà», èç ñåð.«ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ/

Ý.ÏËÀÍÒ/Ì.Öâåòàåâà «Ïîâåñòü î Ñîíå÷êå», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)»/Ê-11-«ÌÊ-äðàááëû»/

Ã.ÏÎËÜÍßÊ/Ì.Ñåðâàíòåñ («Äîí Êèõîò» èç ñåð. «Ìàëûå øåäåâðû»)/Êîíêóðñ-5/

Ã.ÏÐÅÒÎÐÈÓÑ/Ïîýçèÿ Ñåðåáðÿíîãî âåêà (Ñáîðíèê Ïîýçèè)/Êîíêóðñ-3/

Â.ÏÐÓÒÑÊÈÉ/Ý.Ïî («Çîëîòîé æóê», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-6/

Í.ÐÀÄÎÑÒÍÀß (2 êíèãè)/

Î.Ìàíäåëüøòàì («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Ì.Ëåðìîíòîâ («Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè, Ïîýìû; Ñòèõ-ÿ, èç ñåð. «ÁÂË»)/Êîíêóðñ-5/

Ñ.ÐÎËÅÄÅÐ (2 êíèãè)/

Æ-Ï.Ñàðòð («ÑÒÅÍÀ è äð. ìàëàÿ ïðîçà, èç ñåð. «Ýêñêëþçèâíàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-10;

Ä.Äèäðî («Íåñêðîìíûå ñîêðîâèùà»)/Êîíêóðñ-10/

Â.ÐÎØÀËÜ (7 êíèã)/

À.Àõìàòîâà («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

È.Îäîåâöåâà («Íà áåðåãàõ Íåâû, Íà áåðåãàõ Ñåíû»)/Êîíêóðñ-4;

Ë.Òîëñòîé («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè;

Ô.Øèëëåð, èç ñåð. «ÁÂË»)/Êîíêóðñ-6;

È.Èëüô è Å.Ïåòðîâ, èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-7;

Àâãóñòèí Àâðåëèé («Èñïîâåäü», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ/

Ã.ÑÀÍÎÐÎÂÀ/Â.Áîãîìîëîâ («Â àâãóñòå 1944 ã.», èç ñåð.«ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9/(íå îòïðàâëåíà èç-çà îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè îá àäðåñå)/

ÑÂÅÒËÀß ÍÎ×ÊÀ (7 êíèã)/

Â.Øåêñïèð («Òðàãåäèÿ, ñîíåòû», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-5;

Ô.Äîñòîåâñêèé («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè;

È.Â.øòå («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-6;

À.Àâåð÷åíêî («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-7;

Ì.Òâåí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå») »)/Êîíêóðñ-8;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ;

Þ.Îëåøà «Íè äíÿ áåç âñòðî÷êè», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)»/Ê-11-«ÌÊ-äðàááëû»/

À.ÑÅÊÑÒÎËÅÒ (2 êíèãè)/

Ñ.Åñåíèí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-1 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ê.Äîéë («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8/

Å.ÑÅÐÅÍÊÎ (3 êíèãè)/

Äæ.Áàéðîí («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-5;

À.Ïóøêèí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»/Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ/

Ë.ÑÈÅÍÀ 4 êíèãè/

«Ñêàçêè ðóññêèõ ïèñàòåëåé»/ìèíè-êîíêóðñ «Äíè ðîæäåíèÿ çíàìåíèòûõ Ïèñàòåëåé»;

Ò.Äðàéçåð («Ôèíàíñèñò», èç ñåð.»ÇÊ»)/Òåñò-33 ïî Ëèòåðàòóðå;

Ì.Öâåòàåâà («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Òåñò-44 ïî Ëèòåðàòóðå

Â.Ìàÿêîâñêèé («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-1 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Ç.ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂ (5 êíèã)/

Ì.Òâåí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8;

Ì.Ðèä («Âñàäíèê áåç ãîëîâû», èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-8;

Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9;

À.Êàìþ («Ñî÷èíåíèÿ»)/Êîíêóðñ-10;

Ïîýçèÿ «Ñåðåáðÿíîãî âåêà» /Àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëè 10 êîíêóðñîâ/

Ì.ÑÓÐÊÎÂÀ/Î.äå Áàëüçàê («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-6

Äæ.ÒÀÉ/Â.Áîãîìîëîâ («Â àâãóñòå 1944 ã.», èç ñåð.«ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9/

Á.ÒÀÌÀÐÈÍ/Â.Àñòàôüåâ («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-9/

Ý.ÒÀÒÀÐÑÊÀß (14 êíèã)/

Í.Ãóìèë¸â («Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèè â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-3;

Á.Àõìàäóëèíà, èç ñåð. «ÁÂË»)/Êîíêóðñ-4;

Ý.Çîëÿ («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-6;

Ò.Ãîòüå («Èçáðàííîå»)/Òåñò-21 Ñòèõè;

À.Áåëûé («Íà÷àëî âåêà»)/Òåñò-22 Ñòèõè;

Ë.Òîëñòîé («Àííà Êàðåíèíà», èç ñåð. «ÐÊ»)/Òåñò-33 ïî Ëèòåðàòóðå;

Ñ.Åñåíèí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-1 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ð.Ë.Ñòèâåíñîí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8;

Äæ. Ñâèôò «Ïóòåøåñòâèå Ãóëëèâåðà», èç ñåð. «Ìèðîâàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-8;

Î.Ìàíäåëüøòàì («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-2 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Ì.Öâåòàåâà («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-3 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

À.Àõìàòîâà («Èçáðàííîå», èç ñåð.«ÐÊ»)/ÌÊ-4 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Ò.Ìîð «Óòîïèÿ», èç ñåð.«Ýêñêëþçèâíàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-10;

À.Áëîê («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-5 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

ÒÀÒÜßÍÀ 23/Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945» (èç ñåð. «ÐÊ»)/Êîíêóðñ-9/

Í.ÒÓÐÈÖÛÍÀ/ß.Ãàøåê, èç ñåð. «ÇÊ»)/Êîíêóðñ-7/

Ð.ÔÈËÀÒÎÂÀ (3 êíèãè)/

Î.Ìàíäåëüøòàì («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-3 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

À.Àõìàòîâà («Èçáðàííîå», èç ñåð.«ÐÊ»)/ÌÊ-4 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»;

Â.Ñêîòò «Àéâåíãî»/ ÌÊ-4 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

Ñ.ÔÐÅÉÄËÈÍ/Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10/

È.ÕÐÈÑÒÞÊ/Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9/

Â.ÖÂÈÐÊÓÍ/Â.Ëîìîâ («110 Âåëèêèõ ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé»)/Çàùèòà äèññåðòàöèè/

Í.ÖÛÃÀÍÊÎÂÀ/Ñáîðíèê «Âîéíà 1941-1945», èç ñåð. «ÐÊ»/Êîíêóðñ-9/

Ò.×ÅÁÀÒÓÐÊÈÍÀ (3 êíèãè)/

Â.Ïàíîâà («Ñïóòíèêè»)/ Êîíêóðñ-9;

Âîëüòåð («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-10;

Ç.Ôðåéä («Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)/Êîíêóðñ-10/

È.×ÅØÑÊÀß/Ë.Êýððîë («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-8/

À.ØÀÌ/Ë.Òîëñòîé «Èñïîâåäü. Î æèçíè», èç ñåð. «Àçáóêà êëàññèêè»)»/Ê-11-«ÌÊ-äðàááëû»/

Ë.ØÎË (2 êíèãè)/

Ý.Ò.À Ãîôìàí («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/Êîíêóðñ-6;

Ô.Êóïåð («Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» èç ñåð. «Ìèðîâàÿ êëàññèêà»)/Êîíêóðñ-8/

À.ØÓÑÒÅÐÌÀÍ (2 êíèãè)/

À.Áëîê, èç ñåð. «ÁÂË»/Þáèëåéíûé Ñóïåð-Òåñò;

Á.Øîó, èç ñåð. «ÇÊ»/Êîíêóðñ-7/

ÝËÜ ÊÀ 3/Á.Ïàñòåðíàê («Ìàëîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 1 òîìå»)/ÌÊ-2 «Ëèòåðàòóðíàÿ ýðóäèöèÿ»/

*****

ÂÑÅÃÎ ÏÎËÓ×ÈÂØÈÕ ÊÍÈÃÈ 68 Àâòîðîâ//

Òðîå Àâòîðîâ íå ñîîáùèëè àäðåñà êíèãè æäóò ñâîèõ ãåðîåâ è ïîñëå èíôî îá àäðåñå, áóäóò îòïðàâëåíû//

ÂÑÅÃÎ ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÕ ÊÍÈà 149//

07.05.2021 ã.

Ôîòî èç èíòåðíåòà.

3.1 Ïðèçû-êíèãè ê «Ê-11» http://proza.ru/2021/05/07/455

3.4 Ïîñëå Ê-11 èíòåãðàëüíàÿ ñïðàâêà

Âëàäèìèð Èëüè÷ Ëåíèí

Áåñåäà ñ çàùèòíèêàìè ýêîíîìèçìà

«Ïèñüìî â ðóññêèå ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèå îðãàíû.

Ñåíòÿáðü 1901 ã.

Òîâàðèùè».

——