Правильный вариант написания слова: снимаешь

Правило

Мягкий знак в конце

Начнем с мягкого знака:

- в настоящем и будущем временах в окончании 2-го лица единственного числа глагола всегда в конце слова пишется буква «Ь». Если говорить проще, это глаголы, которые отвечают на вопросы: «Что делаешь?», «Что сделаешь?». Примеры: ты гонишь(ся), плачешь, смотришь, учишь(ся), следишь, пьешь.

Личные окончания глаголов на -ишь и -ешь

Теперь, определим правила, по которым будем правильно писать личные окончания глаголов 2-го лица под ударением и без ударения. Но для этого нам потребуется определять спряжения глаголов в самых сложных случаях.

Шаг 1. Определяем, куда падает ударение

Для начала стоит определить ударное или безударное окончание глагола. Используйте примеры ниже, чтобы точно обозначить ударный слог.

- Ударные окончания встречаются у слов: кричи’шь, молчи’шь, шуми’шь, сопи’шь, мычи’шь, стучи’шь, гори’шь, ворчи’шь.

- Безударные окончания у слов: ве’ртишь, сте’лешь, ви’дишь, хо’чешь, мо’жешь, сле’пишь.

Если в слове есть приставка вы-, при определении ударения ее убираем и проверяем ударный слог без нее. Например, в словах «вы’стучишь», «вы’растишь» (от слова «растить») ударение падает на приставку вы-, и это уводит нас от правильного варианта употребления слова. Следует убрать приставку и проверить ударение в слове без неё: «стучи’шь», «расти’шь». Иногда приставка вы- неотделима от слова, в этом случае окончание является безударным, например: вы’растешь (от слова «вырасти»).

После того, как мы правильно определили ударные и безударные окончания перейдем к следующему шагу.

Шаг 2. Вспоминаем спряжения глаголов

Напомним, в русском языке есть 2 спряжения глаголов: первое и второе. Если говорить обычным языком, то это правила, по которым меняются глаголы в зависимости от лиц, числа, времени и родов по аналогии с падежами у имен существительных.

Если слово относится к первому (I) спряжению, то его формы (личные окончания) будут -у, -ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют). Приведем пример:

стелИТЬ -> я стелЮ -> ты стелЕШЬ -> он стелЕТ -> мы стелЕМ -> вы стелЕТЕ -> они стелЮТ.

Если слово относится ко второму (II) спряжению, то его формы (личные окончания) будут -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят). Приведем пример:

носИТЬ -> я ношУ -> ты носИШЬ -> он носИТ -> мы носИМ -> вы носИТЕ -> они носЯТ

Также есть исключения, которые спрягаются не по стандартным правилам. Такие глаголы называют разноспрягаемыми (стоит запомнить):

хотЕТЬ -> я хочУ -> ты хочЕШЬ -> он хочЕТ -> мы хотИМ -> вы хотИТЕ -> они хотЯТ

бежАТЬ -> я бегУ -> ты бежИШЬ -> он бежИТ -> мы бежИМ -> вы бежИТЕ -> они бегУТ

чтИТЬ -> я чтУ -> ты чтИШЬ -> он чтИТ -> мы чтИМ -> вы чтИТЕ -> они чтУТ

есть -> я ем -> ты ешь -> он ест -> мы едим-> вы едите -> они едят

дать -> я даю -> ты дашь-> он даст -> мы дадим -> вы дадите -> они дадут

Осталось правильно определить спряжение. Идем дальше…

Шаг 3. Определяем спряжение глагола правильно

Если на Шаге 1 у нас вышло безударное окончание, тогда определим начальную форму глагола (инфинитив). Напомним, что это будет глагол, от которого образовано данное слово, отвечающий на вопросы: «Что делать?», «Что сделать?». Пример: пишешь — писать (что делать?). Попробуйте определить инфинитив самостоятельно, а для проверки смотрите ниже пункт «Морфологический разбор».

Определяем окончание глагола в начальной форме (инфинитиве). И в зависимости от окончания относим наш пример к первому или второму склонению и используем -ешь или -ишь, соответственно.

К первому спряжению относятся все глаголы кроме глаголов второго спряжения и разноспрягаемых.

К глаголам второго спряжения относятся:

- все, которые оканчиваются на -ить (исключения: брить, зиждиться и стелить).

- 4 слова-исключения на -ать: слышать, дышать, держать, гнать;

- 7 слов-исключений на —еть: смотреть, видеть, ненавидеть, обидеть, терпеть, зависеть, вертеть.

Для окончаний под ударением (кроме исключений, описанных выше) стоит использовать для проверки форму этого глагола в 3 лице множественного числа (они что делают?).

- Если окончание соответствует второму спряжению, а именно: -ат или -ят, глагол 2 лица в единственном числе будет заканчиваться на -ишь.

стучАТ — стучИШЬ, сопЯТ — сопИШЬ, кричАТ — кричИШЬ.

- Если окончание соответствует первому спряжению, а именно: -ут или -ют, глагол 2 лица в единственном числе будет заканчиваться на -ешь.

разобьЮТ — разобьЁШЬ, льЮТ — льЕШЬ, жгут — жжЁШЬ.

Морфологический разбор слова снимаешь

1. Часть речи — глагол

2. Морфологические признаки:

Начальная форма: снимать (инфинитив);

Постоянные признаки: 1-е спряжение, переходный, несовершенный вид;

Непостоянные признаки: изъявительное наклонение, единственное число, настоящее время, 2-е лицо.

3. Синтаксическая роль: обычно выступает в роли сказуемого, смотрите по контексту.

Примеры использования и цитаты

— Целые дни, — ворчал Обломов, надевая халат, — не снимаешь сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь! — продолжал он, ложась на диван. — Какая же тебе нравится? — спросил Штольц. — Не такая…

Обломов. Часть вторая. IV (Гончаров)

Думаешь себе: «Нет! ни ему, никому на свете не найти меня тут…», обеими руками направо и налево снимаешь с белых конических стебельков сочные ягоды и с наслаждением глотаешь одну за другою. Ноги, даже выше колен…

Юность. Глава XXXII. Юность (Толстой)

Похожие слова

пристегиваешь, сглаживаешь, мошенничаешь

Происхождение слова

Чтобы узнать, как правильно писать слово «съемка», необходимо определить, как именно оно образовалось. Однако для этого нужно взять предложение, в котором точно видно, какой частью речи является конструкция и какую роль выполняет. Ведь чтобы безошибочно определить корень и приставку, необходимо знать способ образования конструкции. Вот небольшое предложение: «Съемка велась с помощью профессионального фотоаппарата, чтобы точно передать все красоту окружающей местности».

Пожалуй, 95% людей скажет, что в слове пишется разделительный твердый знак, поскольку он стоит после приставки «с». Но так ли это на самом деле? Чтобы узнать наверняка, необходимо провести разбор предложения по составу и определить, в роли какой части речи она выступает. Достаточно будет просто найти главные члены, как становится понятно, что «съемка» является подлежащим, выраженным существительным в именительном падеже.

Однако все не так просто. Все дело в способе образования существительного «съемка». Если призадуматься, то оно произошло от глагола «снимать» или «снять». «Съемка» — профессиональный термин, который говорит о действиях, выполняемыми фотографом или оператором, который ведет фоторепортаж. По своей структуре это существительное очень схоже со следующими: «приемник», «проверка», «отправка». Все они произошли от тех или иных глаголов и также являются профессиональными терминами.

Морфемный разбор

Теперь необходимо провести разбор «съемки» по составу. Этого требуют правила правописания разделительного мягкого и твердого знаков в словах. Чтобы не ошибиться, важно подобрать несколько однокоренных слов и проверить, как именно изменяется конструкция:

- видеосъемка;

- киносъемка;

- фотосъемка;

- съемочный;

- снимать;

- съемщик.

Проведя морфемный разбор, можно заменить один интересный момент — чередование гласных и согласных. Пугаться этого не стоит. Кроме того, стоит обращать внимание именно на глаголы, поскольку от этой части речи образовалась конструкция. Большинство людей подумают, что «с» является в данном случае префиксом (приставкой). Однако орфографические словари говорят совершенно иное:

- корень — «съем»;

- суффикс — «к»;

- окончание — «а».

Никаких приставок в слове нет и быть не может — вот что сказано орфографических словарях. Однако даже некоторые учителя школы говорят своим ученикам то, что «с» является префиксом. Это делается, чтобы не забивать детям голову лишней информацией. Ведь будет не так страшно, если ребенок проведет неправильный морфологический разбор, чем если он начнет употреблять слова с неправильным разделительным знаком.

Правила правописания разделительных знаков

Чтобы понять, как правильно пишется слово «съемка», рекомендуется вспомнить правило написания разделительных твердых и мягких знаков в словах. Ведь если ученик не будет знать, почему в данном случае ставится та или иная буква, то он неизбежно совершит кучу ошибок и в будущем.

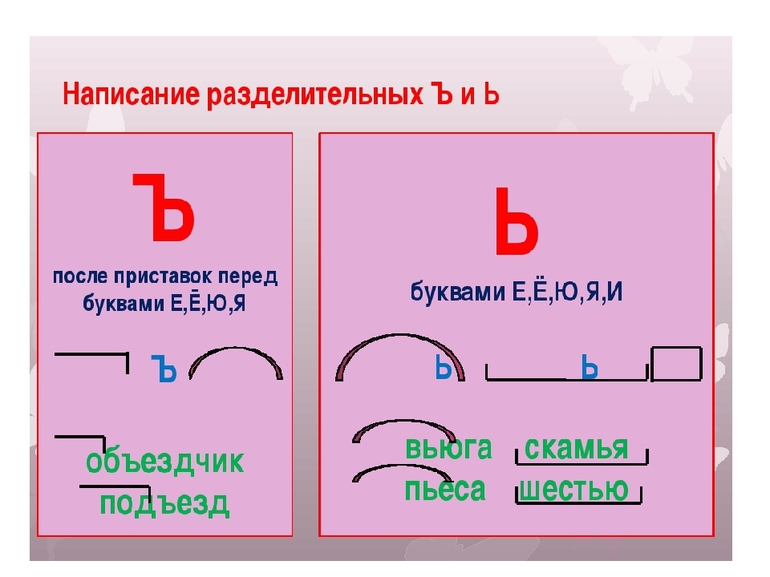

Правило гласит:

- Разделительный мягкий знак пишется в корне перед согласными «е», «ё», «я» и «ю». Также особенностью его употребления является тот факт, что он как бы разделяет собой слово на две части: мышьяк — так и хочется поставить между «мышь» и «як» пробел. Также разделительный мягкий знак принято использовать в словах, имеющих иноязычное происхождение: почтальон, бульон, батальон и так далее. Хоть он и стоит перед гласной «о», но все-таки писать необходимо «ь». Не стоит забывать о притяжательных прилагательных, в которых имеется буква «и», например: птичьи.

- Разделительный твердый знак, как правило, пишется в тех случаях, если находится между приставкой и корнем. При этом префикс должен оканчиваться на согласный звук, а корень начинаться на гласную «я», «ю», «е» или «ё»: подъезд, съедобный, предъявить и так далее. Также особого внимания заслуживают сложные слова, в которых первый корень состоит из слов «двух», «трех» или «четырех». Например: двухъярусная. Не стоит забывать о словах иноязычного происхождения, правописание которых следует запомнить: Хэнтъен (китайский город) или Ювястъярви (озеро в Финляндии).

Обычно объяснение правил на этом заканчивается в большинстве средних учебных заведений. Однако есть еще один нюанс, о котором говорить не принято. Так называемые трудные случаи, в которых по всем правилам должен писаться мягкий знак, но пишется твердый. Вот несколько примеров таких конструкций в предложениях:

- Изъян моего перевода заключался в том, что я не мог подобрать нормального синонима, который бы не содержал в себе дополнительное значение;

- Инструментальная съемка позволяет перенести изображение местности или автомобиля на экран компьютера с помощью фотографии;

- Подобрать проверочное слово к конструкции «адъютант» попросту невозможно — его необходимо написать с твердым знаком.

И если про адъютанта некоторые учителя еще упоминают, говоря о том, что конструкция является словарным словом и требует запоминания, то почему в «съемке» твердый знак, а не мягкий — рассказывают не всегда. Все дело в происхождении конструкции, о котором уже упоминалось.

Приставка или исключение

О том, как правильно объяснить ученикам случаи, которые являются сложными, задумывается практически каждый учитель русского языка. Большинство из них предпочитают сказать, что в словах «съемка» или «изъян» пишется твердый знак, потому что он находится после приставки, хотя опытный писатель сможет без труда определить, что ни о каком префиксе не может идти и речи. С этим согласны и большинство сайтов по орфограмме, например, один из наиболее популярных ресурсов gramota.ru.

Почему же этот корень настолько похож на приставку, что учителя разрешают ученикам намеренно совершать ошибки в морфемном разборе? Виной всему то, что некоторые существительные образованы от глаголов, в которых уже имеются префиксы «с», «под», «об» и так далее. Взять хотя бы в качестве примера «подъезд» и «объезд». Они были образованы от глаголов «объезжать» и «подъезжать», в которых уже имелась приставка. И хоть у «снимать» приставки и нет, существительное «съемка» очень сильно похоже на два этих примерах. Однако в любом орфографическом словаре будет написано, что корнем конструкции является «съем».

Именно поэтому у учителей остается выбор — сказать, что такие слова являются исключениями (однако в этом случае придется заставить учеников учить несколько десятков различных конструкций) или не заморачиваться над способом образования слова и намеренно дать детям ложную информацию. Большинство предпочитают прибегнуть ко второму варианту. Когда же в старшей школе или университете затрагивается тема об образовании слов, то все нюансы раскладываются по полочкам. Однако неведение никак не мешает большинству людей не совершать ошибку в правописании, пользуясь ошибочным правилом.

Важный момент

Чтобы не ошибиться в правописании знаков, стоит также вспомнить о роли, которую они выполняют. Эти буквы выполняют разделительную функцию. Твердый знак говорит о том, что после согласного должна идти буква, обозначающая два звука. Именно для этого в школах учеников обучают транскрипции: буква «я» обозначает звук [йа], «е» — [йэ], «ё» — [йо], «ю» — [йу]. Чтобы понять это было проще, следует разобрать несколько наглядных примеров: подъезд — [подйэзд] или объяснительная — [обйаснительная]. Разделительный знак пропадает, зато последующая буква приобретает сразу два звука.

Многие думают, что у мягкого знака присутствует та же функция, что и у твердого. Он также призван для разделения слова на несколько частей и не имеет звука. Кроме того, гласные после него (за исключением притяжательных прилагательных с «и» и иностранных слов с «о») будут также разделяться на два звука: вьюга — [в’йуга]. Однако только ленивый не заметит меленькую запятую над согласной, стоящей перед «ь». Этот знак обозначает мягкость звука и присутствует в транскрипции во всех словах с мягким знаком: лень — [лен’], тень — [тен’], пень — [пен’] и так далее.

В этом и заключается основное отличие разделительных знаков. Только «ь» будет давать мягкость той согласной, которая стоит перед ним. Однако чтобы определить мягкость звука, вовсе не обязательно составлять целую транскрипцию. Иногда достаточно просто произнести слово вслух по буквам и посмотреть, смягчается ли буква.

Если взглянуть на конструкцию «съемка», то никакой мягкости здесь нет. Мы говорим: [сйомка], а не [сьйомка]. Возможно, именно наш диалект и стал причиной, по которой в корне стал писаться твердый знак, а не мягкий. Ведь информация из орфографических словарей может меняться с течением времени в зависимости от того, как человек привыкает говорить. Не стоит забывать об этом важном нюансе, а также всегда перепроверять себя с помощью книг.

Обучение правилу

Чтобы не ошибиться в правописании разделительного твердого и мягкого знаков, придется разобрать большое количество различных примеров. Однако делать это необходимо правильно, следуя определенному алгоритму действий. В противном случае некоторые важные нюансы могут попросту быть забытыми и не станут учитываться. Небольшая инструкция, согласно которой необходимо проводить всю работу:

- Определить часть речи. Ведь в притяжательных прилагательных будет всегда писаться разделительный «ь» знак, а в существительных, образованных от глагола, — «ъ», даже если правило требует обратного. Определить часть речи можно по вопросу, задав его от главного слова к зависимому (необходимо провести синтаксический разбор предложения) или взглянув на роль, которую выполняет то или иное слово.

- Провести морфемный разбор. Очень важная процедура, которой ни в коем случае не следует пренебрегать. Для начала необходимо подобрать несколько однокоренных слов и определить, как именно изменяется слово. После этого важно вспомнить способ образования той или иной части речи, чтобы не забыть о трудных случаях. Лучше всего выписать слово на листок и разобрать его по составу карандашом.

- Вспомнить правила правописания разделительных знаков. Речь идет не только о том, в какой части слова какая буква должна писаться, но и все исключения, которые были упомянуты ранее. Само собой, запомнить все иноязычные слова будет довольно трудно, однако нужно постараться отложить в памяти хотя бы наиболее распространенные из них.

В завершение можно проверить себя с помощью транскрипции, медленно произнеся все звуки и посмотрев на мягкость согласной буквы. Если она отсутствует, нет причин сомневаться в том, что будет писаться разделительный «ъ».

Далеко не каждый профессиональный писатель знает о том, как писать конструкцию «съемка». Многие из них делают это правильно, поскольку им подсказывает интуиция. Однако если человек уже давно закончил школу и способен воспринять сложную информацию, то ему стоит знать, что в данном слове вовсе нет приставки «с», а твердый знак пишется, потому что он не несет мягкости предыдущему звуку.