Описание внешности человека — это описание лица человека, его фигуры, жестов, манеры, характерной позы, одежды. Главная задача такого описания — найти характерные особенности, главное во внешности человека и суметь передать их словами. Они могут быть связаны с особенностью манер, походки, его занятий и профессии, особенностями характера.

Источником сочинений-описаний внешности может быть все что угодно. Как и для других описаний, это может быть жизненный опыт, когда словесный портрет воссоздаётся по памяти (например, «Внешность человека, которого я видел однажды…»). Или воображение («Мой портрет через 10 лет»).

Примерный план сочинения:

1. Вступление.

2. Общее впечатление (фигура, рост).

3. Черты лица (овал лица, брови, глаза, нос, лоб, губы, подбородок, щёки). Волосы (цвет, длина и форма причёски). Уши.

4. Одежда.

5. Манеры поведения (походка, манера говорить, поза…).

6. Заключение.

Возможные определения:

Глаза – зелёные, серые, карие, синие, чёрные, голубые, небесные, серовато-голубые, лучистые, темные, выразительные, задумчивые, светлые, большие, маленькие, хитрые, бегающие, узкие, косые, раскосые, злые, добрые, со смешинкой, дикие, приветливые, недоверчивые, коварные…

Брови – красивые, прямые, густые, тонкие, соболиные, широкие, лохматые, вразлёт, сросшиеся, несимметричные…

Лоб – высокий, низкий, открытый, прямой, сократовский, широкий, морщинистый, покатый, плоский…

Взгляд – растерянный, внимательный, выразительный, умный, любопытный, иронический, кокетливый, любящий, смущённый, равнодушный, завистливый, удивленный, весёлый недоверчивый, открытый, грустный, восторженный, хитрый, доверчивый…

Нос – прямой, с горбинкой, вздёрнутый, широкий, узкий, курносый, длинный, короткий, некрасивый, красивый, маленький, картошкой, уточкой…

Волосы – короткие, длинные, каштановые, светлые, русые, соломенные, седые, с проседью, густые, пышные, кудрявые, блестящие, прямые, волнистые, торчащие как пакля, заплетенные в косы, убранные в хвост, зачесанные назад, всклокоченные, уложенные в прическу…

Фигура – хорошая, стройная, высокая, крупная, полная, худощавая, приземистая, мужская, женская…

Походка – быстрая, неторопливая, лёгкая, бесшумная, тяжёлая, собранная, вразвалку, странная, подпрыгивающая, смешная…

Поза – величественная, напряжённая, изящная, красивая, живописная, странная, непринуждённая, удобная, неудобная…

Пример описания внешности позаимствуем у М.Ю. Лермонтова (из романа «Герой нашего времени»):

«Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо.

Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость: он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтоб докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! — Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен».

Мой речевой портрет утилитарен, прост и беден фразами, словами, интонацией. Ведь я его не слышу, говоря свои слова. Они лишь отражение скупое полёта мысли. Который, я надеюсь, лучше, чем абстрактный речевой портрет меня. Не слыша слов своих, я уповаю, что правильно меня воспринимают люди. И часто их дела и поведение мне нравятся, особенно касаемо меня. Одно лишь замечание здесь следует учесть. Речь письменна и устна разделяет на две части портрет. И появляется к портрету устному такое ж дополнение, как “решка” на монете дополняет сторону “орла”. Уж если взять и погрузиться в визуальный образ, то письменный мой речевой портрет, казалось бы, начеркан с оборота. С той стороны, с которой не каждый, потрудясь, заглянет. Но уж поверьте, есть немало здесь людей таких, которые портрета устного ни разу не слыхали. Конечно, речь всего лишь о моём портрете.

А вот еще что интересно! Мой портрет хотя и мой, но очень даже много в себе содержит совершенно иногда совсем чужого. Кусочков речевых портретов окружающих меня людей. Вот потому-то мой портрет насыщен словами, которые и написать-то неприлично. Зато в произношении они комичны, иногда и энергичны. Особенно когда на ногу упадет …ну, скажем ключ рожковый на 48/50. Тогда, конечно, услышат, кто поблизости совсем уж даже не портрет. А комикс несколько порнографичный (речевой, конечно) .

А тот портрет, которым я пишу инструкции, как сделать то и это? Так это, по мне, и вовсе не портрет, а лозунг речевой для актового зала советской средней школы. А всё-то потому, что в школах все учились, а в институтах-вузах-пэтэушках точили зубы о гранит науки далеко не все.

Еще есть маленький портретик-марка речевая. При помощи которой мне удаётся строчить любовные короткие и длинные послания.

Ещё есть натюрморт. Поверьте, тоже речевой. Когда залезу в , открою сервис под названием . И начинаю крутить-вертеть забавные и непонятные вначале предложения, слова, на разных языках. Ну ничего, пусть глупо и не очень-то понятно, зато есть видение зрителя о том, что пытка их родного языка, моя попытка, состоялась.

Введение

Анализируя свою речь, мы должны опираться на теоретический материал. Культура речи понятие само по себе многозначное. По сути, культура речи занимается качественным анализом высказываний и рассматривает следующие вопросы:

– как использует человек речь в целях общения;

– какая у него речь (правильная, неправильная);

– как совершенствовать речь.

Кроме того, культура речи – это умение пользоваться языковыми средствами в разных ситуациях общения. Предметом изучения этой дисциплины является языковая структура речи в ее коммуникативном воздействии. Эта дисциплина носит теоретически прикладной характер. Теоретическая часть изучает структуру языка; практическая – опирается на стилистику и риторику. Задачи:

– охрана языка

– научить носителей языка грамотно применять предложенные нормы речи и правила её построения. Для культуры речи важно понятие речевой культуры. Основным аспектом культуры речи является нормативный языковой аспект (знание норм литературного языка). Центральное понятие культуры речи – это языковая норма.

Аспекты культуры речи:

1. Нормативный

2. Этический

3. Коммуникативный

Изучение текста точки зрения соответствия его языковой структуры, задачам общения в теории культуры речи получило название коммуникативного аспекта.

Этический аспект предусматривает знание и применение правил поведения в конкретных ситуациях. В 60-е годы прошлого столетия языковедом Головиным были определены коммуникативные качества хорошей речи. Эти качества выделялись на основе соотношения речи с отдельными,неречевыми,ситуациями:язык,речь,мышление,сознание,действительность, человек(как адресат речи), условия речи.

Данный комплекс неречевых структур требует от речи следующих качеств:

· Правильность(нормативность)

· Частота

· Логичность

· Точность

· Выразительность

· Образность

· Доступность

· Уместность

· Действительность

Каждая сфера общения в соответствии с теми коммуникативными задачами, которые ставятся в ней, требуют выбора языковых средств в соответствии с ситуацией общения.

Основная часть

Правильность речи, т.е. соблюдение норм литературного языка, – одно из главных коммуникативных свойств, поскольку именно правильность речи обуславливает ее понятность адресату, ее единство.

Орфоэпическая правильность речи – это соблюдение норм литературного произношения и ударения .

Правильное, литературное произношение – важный показатель общего культурного уровня человека. Чтобы устное выступление имело успех, оно должно быть выразительным, а выразительность достигается четким и ясным произношением, правильной интонацией. Важную роль при этом играют нормативное произношение и ударение. Ошибки произношения отвлекают слушателей от содержания выступления, затрудняя тем самым общение, уменьшая степень воздействия на слушателей.

Ударение – одно из средств звуковой организации слов и речи в целом. Это очень важное фонетическое средство, так как слово не существует без ударения.

На основе выше сказанного я могу проанализировать свою речь. Не буду скрывать, но у меня действительно возникают проблемы с расстановкой ударения в некоторых словах. Это действительно не так уж просто соблюдать нормы ударения. Именно уроки культуры речи, проходящие в нашей академии, помогают избавиться от этого изъяна моей речи. Преподаватель этой дисциплины дает нам специальные упражнения, чтобы научить расставлять ударения или же запомнить то, какой слог ударный. На самом деле такая работа помогает, и я стала правильней выделять ударением произносительные единицы.

Произносительные нормы русского языка определяются прежде всего следующими основными фонетическими законами:

1. Редукция безударных гласных, т.е. количественные и качественные изменения звуков в результате ослабления артикуляции;

2. Оглушение звонких согласных, стоящих перед глухими (уподобление им) на стыке морфем (ассимиляция);

3. Выпадение некоторых звуков в сочетаниях согласных (диэреза).

Говоря об этой норме речи, я хочу заметить, что так же возникают некоторые трудности с произношением, но со временем, когда начали преподавать предмет культуры речи, моя речь стала на много правильней м грамотней:я научилась произносить правильно иноязычные слова, согласные звуки (оглушение, озвончение и т.д.), правильно употреблять буквы «Е» и «Ё».

Так же, мне хотелось бы рассказать о том, как изменился мой словарный запас. Несомненно, он пополнился большим количеством новых слов. Многие из этих слов я услышала впервые, поэтому задания, выполняемые нами на уроках, включают в себя объяснение лексическое значения слова. Это делается для того, что бы мы могли использовать эти слова в своей речи. Другой способ совершенствования словарного запаса это чтение.

Пришло время проанализировать свою речь с точки зрения «загрязнений» (арго, диалектизмы и т.д.).

Арго? (от фр. argot) — язык какой-либо социально замкнутой группы лиц, характеризующийся специфичностью используемой лексики, своеобразием ее употребления, но не имеющий собственной фонетической и грамматической системы.

К сожалению, я иногда использую арго в речи. Это связано с тем, что в коллективе (в данном случае в группе) возникают специфичные названия обычных предметов, но они понятны только нам. Может использовать арго удобно в каких-то ситуациях, но нельзя забывать, что речь будущего менеджера должна быть грамотна и понятна всем, поэтому с этим я активно борюсь.

Другими загрязнителями являются диалектизмы.

Диалектизмы, характерные для территориальных диалектов языковые особенности, вкрапливаемые в литературную речь. Они выделяются в потоке литературной речи как отступления от нормы. Различаются диалектизмы фонетические: например, цоканье, то есть произношение “доцка”, “ноць”; яканье: “пятух”, “ряка”, “сястра”; “х” вместо “г” на конце слова: “снех”,”друх”, “врах”; грамматическое окончание “ть” в глаголах 3 лица: “идёть”, “сидить”, “беруть”; окончание “е” в формах родительного падежа типа: “у жене”, “от сестре”; особое употребление предлогов: “приехал с Москвы”, “по-за хлебом ушла”, “иди до хаты”; словообразовательные: например, “сбочь” — “сбоку”, “черница” — “черника”, “особливо” — “особенно”. Лексические диалектизмы могут быть нескольких типов: слова, называющие предметы, явления, характерные для быта, хозяйства данной местности и не имеющие параллелей в литературном языке: “понёва” — разновидность юбки, “туёс” — сосуд из бересты; слова-синонимы, соответствующие литературным: “кочет” — “петух”, “дюже” — “очень”; слова, имеющие иное, чем в литературном языке, значение: “худой” — “плохой”, “погода” — “ненастье”. Употребляются в языке художественной литературы как средство стилизации, речевой характеристики персонажей, создания местного колорита, могут встречаться также в речи лиц, не вполне овладевших нормами литературного языка.

В основном потоке моей речи диалектизмы отсутствуют, но все же иногда проскакивают слова, не соответствующие нормам литературного языка.

Коммуникативные способности – важный элемент в нашей речи.

Элементарная коммуникация основана на передаче какой-либо информации посредством речи, чтобы сделать это наиболее четко и понятно нужно уметь последовательно выражать свои мысли.

Развивать эту способность помогают мне уроки культуры речи. Мы выполняем разного рода задания, которые помогают в большей степени развить последовательность речи. Например, мы сочиняем похвальные слова какому-либо предмету, пишем сочинения на необычные темы с использованием конкретных слов – это напрямую связано с развитием умения последовательно выражать свои мысли.

Помимо всего этого, дисциплина культура речи вырабатывает умение правильного дыхания, что немало важно для человека, который хочет иметь правильную речь. Мы учим наизусть стихотворения и скороговорки, затем отвечаем их преподавателю с определенной точкой забора дыхания, и он контролирует правильность этого действия. Я считаю, очень полезным данное упражнение, т.к. оно совершенствует нашу речь еще больше.

Заключение

Проанализировав свою речь, я могу сказать, что осознаю полезность посещения мною уроков культуры речи. Упражнения, проходившие там, помогли мне во многом: усовершенствовать свой словарный запас, узнать лексическое значение многих слов, правильно расставлять ударении, правильно произносить трудные слова, выработать правильное дыхание, и, конечно же, найти изъяны в своей речи.

Я буду стараться грамотно выражать свои мысли, избавиться от слов – паразитов и других, загрязняющих мою речь слов, и преобразовать свою речь в идеальную. Имея ввиду то, что я будущий менеджер по управлению персоналом, мне жизненно необходимо иметь хорошо поставленную грамотную речь, ведь я должна быть примером для людей, которые будут у меня в подчинении.

Предмет культуры речи очень полезен, и я искренне сожалею, что он не преподается в учебных заведениях, дающих среднее образование.

В 2021 году ЕГЭ пройдет в юбилейный, двадцатый раз. За девятнадцать лет экзамен очень сильно изменился и сейчас значительно отличается от того, каким был раньше.

Рассказываем о том, как ЕГЭ превратился из эксперимента в обязательный этап для каждого школьника.

Как все начиналось

Провести ЕГЭ предложил Владимир Филиппов, который возглавлял Министерство образования в 1998–2004 годах. Он проводил масштабную реформу по присоединению России к Болонскому процессу (сближению систем высшего образования стран Европы). Необходимое условие для этого — введение новой системы оценивания знаний выпускников. Кроме того, ЕГЭ должен был уничтожить коррупцию в школах и обеспечить равные условия для всех абитуриентов. Если раньше результат экзамена во многом зависел от преподавателя, то теперь знания выпускников оценивает машина и независимые эксперты, которых трудно подкупить.

2001–2003: экспериментальный ЕГЭ

Впервые ЕГЭ прошел в 2001 году в пяти регионах: в республике Марий Эл, в Чувашии, в Якутии, в Ростовской и Самарской областях. Экзамен по восьми предметам сдали 30000 человек. Во всей стране было 50 вузов, в которые выпускники могли поступить по результатам ЕГЭ. С каждым годом экзамен становился все масштабнее, и в 2003 году прошел в 47 субъектах из 85.

Марина, 36 лет, сдавала ЕГЭ в 2001 году: «По желанию нам предложили сдать русский язык или математику. Двоек априори не ставили, даже если человек проваливал ЕГЭ. Хоть мы и были участниками эксперимента, не переживали: готовились к обычному экзамену. Писали в своей школе на тетрадных листах, даже бланков не было. Я сдавала математику, получила пятерку без натяжки. Экзамен помог мне поступить в вуз: работу зачли при поступлении».

2004–2008: первые изменения

Эксперимент прошел успешно, и в Министерстве образования задумались над тем, чтобы сделать ЕГЭ повсеместным и обязательным. Однако экзамен критиковали школьники, родители и учителя. Они утверждали, что тестирование не дает объективной оценки знаний и представляет колоссальную сложность для выпускников. Они подвергались двойной нагрузке: необходимо было сдавать и выпускные, и вступительные испытания. Тогда предложили совместить два экзамена и увеличить количество вузов, в которые абитуриент мог поступить с результатами ЕГЭ. В 2006 году продолжала действовать система «+1», благодаря которой ни один выпускник не оставался без аттестата, даже если сдавал экзамен неудачно.

Алина, 31 год, сдавала ЕГЭ в 2006 году: «Четыре минуты длился мой экзамен по математике. Я просто натыкала ответы наугад, так как знала, что ничего не решу, а тройка была обеспечена, и меня это устраивало».

В ходе дальнейших изменений обладатели медалей лишились льгот при поступлении и должны были сдавать ЕГЭ на равных условиях с остальными выпускниками. Кроме того, увеличили число олимпиад, по итогам которых абитуриента с минимальными баллами могли принять в вуз. В 2008 году участниками ЕГЭ стали свыше миллиона человек в 70 регионах страны, а прием на основании результатов экзамена вели 1650 вузов.

2009: обязательный ЕГЭ для всех

1 января 2009 года внесли поправки в закон «Об образовании» и ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников, вне зависимости от того, собираются ли они поступать в вуз или нет. Теперь экзамен официально засчитывали как вступительный, но вузам было предоставлено право введения дополнительных испытаний в случае большого конкурса. Кроме того, отменили перевод баллов ЕГЭ в оценки. Приемная кампания 2009 года насчитывает множество скандалов, связанных с тем, что подростки писали заявления в неограниченное число вузов. Одна девушка подала документы в один университет Москвы на 33 специальности, была зачислена на 22 из них, но не предоставила оригиналы документов. Недовольство вызывало и то, что многие абитуриенты проходили по олимпиадам вне конкурса.

Екатерина, 29 лет, сдавала ЕГЭ в 2009 году: «Не было ничего плохого в том, что нам пришлось сдавать эти экзамены. Введение обязательного ЕГЭ облегчило поступление: не надо было писать вступительные отдельно в каждом вузе. Неизвестность не пугала, я сразу пошла к репетитору, когда поняла, что буду сдавать физику. Сайта РешуЕГЭ еще не было, я разбирала то, что давал преподаватель. При подаче документов нужно было каждый раз стоять в очереди и писать заявления от руки. Эту процедуру не хотелось повторять, поэтому я подала документы только в три вуза».

2010–2013: изменение форматов КИМов

Прошлогодние ошибки учли и, начиная с 2010 года, абитуриент мог подать документы максимум в пять вузов на три направления подготовки в каждом. Поступление теперь проводилось не в три, а в две волны. Также изменили экзамен по математике: исключили блок с тестовыми заданиями.

Яна, 27 лет, сдавала экзамен в 2010 году: «У нас были сборники с частями A, B и C, а потом структуру экзамена изменили. Убрали блок с выбором ответа: считалось, что ЕГЭ — угадайка и его может сдать просто удачливый человек».

В 2012 году в ЕГЭ по истории ввели задание «Исторический портрет», подразумевающее написание мини-сочинения об одном историческом деятеле. В экзамен по математике включили блок заданий по разделу «Вероятность и статистика». 2013 год стал рекордным по количеству скандалов, связанных с утечкой КИМов. 27 мая в интернете появились фотографии тестовых заданий. Результаты экзаменов учеников, выложивших материалы в сеть, аннулировали.

2014: введение итогового сочинения

В 2014 году ввели допуск к ЕГЭ — итоговое сочинение. 3 декабря оно прошло впервые. Считалось, что появление сочинения как формы допуска к ЕГЭ подтолкнет школьников к изучению русского языка и литературы.

Александр, 23 года, писал итоговое сочинение в 2014 году: «Учителя нас запугивали и говорили, что будет сложно написать сочинение. Я был уверен в своих силах, потому что читал много книг и знал, что смогу раскрыть тему. В школе мы детально разбирали направления и потратили много времени на подготовку. Работа была несложная: за два часа я написал сочинение, которое оценили на высший балл».

2015–2017: многочисленные изменения структуры экзамена

В 2015 году добавили устную часть в задания по иностранному языку и убрали блок с вариантами ответов. Экзамен по математике разделили на базовый и профильный уровни. Появилась возможность пересдачи ЕГЭ в текущем году. В 2016 из экзамена по истории убрали все задания с вариантами ответов (1–21), а с 2017 тестовую часть исключили практически из всех экзаменов.

Евгений, 23 года, сдавал экзамен по английскому языку в 2015 году: «Я начал готовиться еще в 10 классе, повторил с репетитором всю грамматику и лексику, а про «говорение» даже не думал. Когда в начале 11 класса сказали, что мы будем сдавать устную часть, я был в шоке. Весь учебный год готовился к говорению: работал над произношением, учил клише, смотрел фильмы и читал книги на английском. Результат меня порадовал: я получил высокие баллы».

2019: введение экзамена по китайскому языку

В 2019 году впервые провели экзамен по китайскому языку. Его ввели потому, что ученики, изучавшие китайский, были вынуждены сдавать ЕГЭ по английскому, если иностранный язык был нужен для поступления в вуз. В первый год экзамен сдали 289 выпускников из 43 регионов РФ.

Олег, 19 лет, сдавал ЕГЭ по китайскому языку в 2019 году: «Я билингв, владею в совершенстве русским и китайским языками, потому что вырос в семье, где говорят на двух языках. ЕГЭ по китайскому сдавал ради интереса. К экзамену не готовился, за день до него просто повторил грамматику. ЕГЭ для меня был несложным, я допустил пару ошибок в аудировании из-за невнимательности».

2020–2021: изменения в связи с эпидемиологической обстановкой

Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки отменили досрочный период ЕГЭ. Выпускники, которые не планируют идти в вузы, будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Он пройдет в конце мая, а после него стартует ЕГЭ — ориентировочно с 31 мая по 2 июля. Экзамен по базовой математике отменили.

За двадцать лет ЕГЭ прошел путь от эксперимента, проведенного в пяти регионах, до обязательного экзамена, который сдают во всех 85 субъектах страны. Главная цель введения ЕГЭ достигнута: теперь выпускники не могут «купить» баллы у преподавателя.

Обновлено

Умение грамотно и доходчиво доносить свои мысли в формате сочинения проверяется у выпускников 11 класса два раза: сначала в декабре школьники пишут допуск ко всем экзаменам, затем в июне на ЕГЭ по русскому языку выполняют задание № 27. В чем разница между этими двумя сочинениями? Каким критериям должны соответствовать тексты? Есть ли разница в структуре и содержании итогового сочинения и экзаменационной работы на ЕГЭ по русскому? На многочисленные вопросы учеников ответила Валерия Геннадьевна Оксиенко, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Коалиция», призер заключительного этапа ВсОШ по русскому, эксперт ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Как писать итоговое сочинение

Ежегодное итоговое сочинение – это творческая работа по литературе, которую выпускники школы пишут в первую среду декабря. Она оценивается по системе «зачет/незачет». Положительный результат дает допуск к экзаменам по всем предметам ЕГЭ.

На работу отводится 3 часа 55 минут. Ограничений по максимальному объему для итогового сочинения нет, но лимитирован минимум: текст не должен быть меньше 250 слов. Если ученик не дотянет до нижнего порога, то получит за всю работу 0 – то есть незачет.

Композиция итогового сочинения (согласно требованиям ФИПИ):

- Вступление (2-3 предложения).

- Комментарий вступления (4–6 предложений).

- Аргумент из литературы № 1 (100 слов/6–8 предложений).

- Аргумент из литературы № 2 (100 слов/6–8 предложений).

- Заключение (75 слов/3–5 предложений).

Критерии оценивания итогового сочинения

Всего их пять, первые два критерия – главные. При несоответствии работы этим двум обязательным пунктам ставится «незачет», ученика отправляют на пересдачу.

1. Соответствие теме направления.

Писать необходимо строго по теме и не уходить в своих рассуждениях в сторону. Аргументы приводятся в подтверждение той цитаты или формулировки вопроса, которую вы выбрали.

Из документов ФИПИ (методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению и для проверяющих работы):

«Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия».

Читайте также:

2. Аргументация с привлечением литературного материала.

Смысл литературного сочинения состоит в том, чтобы подтверждать свои высказывания, используя как примеры сюжеты прочитанных книг, поступки их героев. Ни в коем случае нельзя искажать образы персонажей, додумывать их личные качества и поступки, которых не было в произведении, иначе можно получить «незачет» по итоговому сочинению.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен строить рассуждение по теме, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала».

3. Композиция и логика рассуждения.

Критерий подразумевает соблюдение смыслового деления на абзацы, логическую последовательность изложения мысли, а также конструктивное доказательство своего мнения.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами».

4. Качество письменной речи.

В итоговом сочинении нужно использовать разнообразные, но нормативные, то есть грамматически, синтаксически и лексически правильно выстроенные, речевые конструкции.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов».

Читайте также:

5. Грамотность

«Незачет» ставится, если в тексте итогового сочинения ученик допустил более 5 ошибок на каждые 100 слов.

При проверке подсчитывается не общее количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок, есть поблажки:

- две негрубые ошибки (написание фамилий авторов или героев произведений; заглавные/строчные буквы; дефисное/раздельное написание в словах, противоречащее школьным правилам) учитываются как одна;

- первые три однотипные ошибки (на одно правило, если написание слова зависит от его грамматической формы – например, окончания предложного падежа места – или от фонетических особенностей – к примеру, о/ё после шипящих) засчитываются как одна, следующие – уже по отдельности;

- две и больше ошибок в непроверяемых правилами (словарных) словах считаются одной.

Понятие однотипности не касается пунктуационных ошибок.

Из документов ФИПИ:

«Речевые ошибки в данном критерии не учитываются».

Зачет в целом за все итоговое сочинение ставится, если по двум первым обязательным критериям и хотя бы одному из трех остальных результат положительный.

Направления и темы итогового сочинения

Каждый год в конце августа или начале сентября утверждаются пять новых направлений. Они открыты и публикуются на сайте ФИПИ с разъяснениями, о чем писать по темам, которые будут предложены в рамках каждого из направлений. Список конкретных тем закрытый, его разрабатывает Рособрнадзор. Ученики получают их во время экзамена. Участник итогового сочинения может сделать выбор из пяти вариантов.

Тема может выглядеть по-разному:

- как высказывание, с которым надо согласиться или опровергнуть его;

- как вопрос, на который нужно ответить.

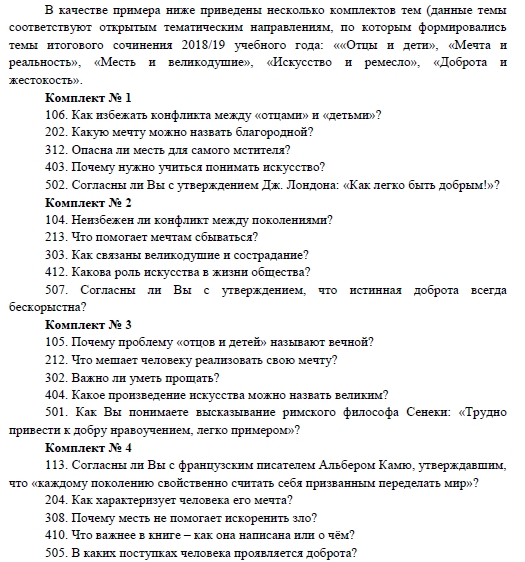

Примеры тем из «Методических рекомендаций для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 2019–2020 уч. г.»

Читайте также:

Несколько примеров тем в рамках направлений на итоговом сочинении 2020–2021 уч. года (в одном из регионов):

- Направление 1: «Забвению не подлежит»

Тема: «Согласны ли Вы с утверждением А. И. Герцена: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное»?

- Направление 2: «Я и другие».

Тема: «Что мешает доверию между людьми?»

- Направление 3: «Время перемен».

Тема: «Кому в литературе удалось, с Вашей точки зрения, наиболее ярко отразить эпоху перемен?»

- Направление 4: «Разговор с собой».

Тема: «Почему люди обманывают себя?»

- Направление 5: «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Тема: «Какие черты ваших сверстников Вы считаете типичными?»

В чем заключается разница между направлением и темой?

| Критерии сравнения | Направления | Темы |

|---|---|---|

| Когда становятся известны? | В начале учебного года | Во время экзамена |

| Вариативность | Общие для всех регионов | Разные комплекты для каждого часового пояса |

Тематические направления текущего учебного года с разъяснениями, о чем нужно писать в итоговых сочинениях, выкладываются на сайте ФИПИ.

Алгоритм написания итогового сочинения с соблюдением требований ФИПИ

- Читаем пять предложенных тем и выбираем одну из них, подчеркиваем ключевые слова.

- Сразу продумываем свою позицию и два примера из литературных произведений, которые раскрывают ключевые слова темы и аргументируют ваше мнение.

- Если вы выбрали не вопрос, а цитату, то можете переделать ее в вопрос, на который будет удобно отвечать (так мы пишем вступление).

- Объясняем ключевые понятия (так мы подводим вступление к раскрытию темы) и формулируем ответ на поставленный вопрос (свое мнение).

- Подбираем аргументы к своему мнению и пишем к каждому аргументу выводы.

- Пишем общий вывод по теме на основе всего вышеизложенного.

- Проверяем написанное сочинение на ошибки:

- орфографию (ошибки в написании слов);

- пунктуацию (знаки препинания);

- фактические ошибки (имена, даты, названия, сюжеты);

- лексические повторы (речь);

- остальные речевые ошибки;

- грамматические ошибки;

- Переписываем сочинение на чистовик.

Читайте также:

Структура итогового сочинения

- Вступление и раскрытие темы направления.

Раскладываем тему на ключевые слова, проблему и проблемный вопрос (чтобы лучше ее понять).

Например:

- Тема: «Может ли жестокий человек ранить другого?»

- Ключевые слова темы: «жестокий», «ранить другого».

- Проблема: проявление жестокости по отношению к другим людям.

Вступление может быть разным в зависимости от направления и темы:

- В виде вопроса:

«Может ли жестокий человек ранить другого? Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд…»

- В виде утверждения:

«Жестокий человек – враг народа», – утверждает <Ф. И. О.>. Трудно не согласиться с этим высказыванием. Действительно…»

- По ключевым словам темы:

«Наверное, каждый человек хотя бы раз задумывался о том, что такое жестокость и что значит быть жестоким. На мой взгляд…»

- Аргументация с привлечением литературного материала.

Аргументы – это доказательства вашей позиции и объяснение вашего тезиса, соответствующего направлению. Примеры из литературы – это иллюстрации вашего аргумента.

Любой пример из любой литературы должен сопровождаться вашими рассуждениями, которые подчеркнут связь приведенного примера с рассматриваемой темой.

Литературный материал – это не только произведения всех художественных жанров мировой и отечественной литературы, но и публицистика, мемуары, дневники, фольклор (кроме малых жанров: поговорок и пословиц, прибауток, считалок, потешек и т. д.). Согласно рекомендациям ФИПИ, при аргументации достаточно опираться на один текст.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРГУМЕНТ = ТЕЗИС + ПРИМЕР ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ + МИКРОВЫВОД.

- Тезис.

Тезис – это четкая фраза, передающая вашу позицию относительно вопроса или цитаты, которую вы будете подкреплять аргументом. Если нет четкого тезиса, то логическая связь с аргументами будет нарушена.

Пример тезиса:

- «Многие литературные примеры свидетельствуют о том, что жестокий человек не только несчастен сам по себе, но и делает несчастными других».

Читайте также:

- Логический переход.

Логический переход – это словесная подводка к литературной аргументации.

В примерах в пунктах 3 и 4 тезис и логический переход к аргументам из литературы совмещены в одном предложении.

Пример подводки:

- «Множество поэтов и писателей затрагивали похожую проблему в своих произведениях».

- Пример из литературы по теме – это иллюстрация в виде конкретного эпизода из произведения.

Здесь вы демонстрируете проверяющему, что действительно читали произведение, знаете эпизоды из произведения и можете их приводить в пример по назначению.

В примере из литературы желательно назвать Ф. И. О. автора и имена героев, а также постараться описать конкретный эпизод, а не пересказать всю книгу/рассказ целиком и в общих словах.

Пример из литературы – это не аргумент, он – иллюстрация к аргументу!

Что из произведения можно привести в пример в каждом направлении и теме:

- конкретную ситуацию;

- конфликт между героями;

- взгляды героя;

- характер героя и его поступки.

Клише к эпизодам:

- «Автор повествует о…»;

- «Автор описывает…»;

- «Писатель обращает наше внимание на…»;

- «Писатель осуждает/ставит в пример/заостряет наше внимание/размышляет…»

- Микровывод.

Микровывод к примеру – это ваш личный вывод по приведенному эпизоду. Он демонстрирует проверяющему, насколько хорошо вы поняли прочитанное произведение и сумели его грамотно встроить в контекст сочинения. В выводе мы пишем, почему именно этот эпизод подходит к теме, и доказывает тезис.

Клише к микровыводу:

- «Писатель считает, что…»;

- «Автор хочет донести до нас мысль о том, что…»;

- «Писатель подводит нас к мысли…»

Читайте также:

Пример полного аргумента итогового сочинения из литературы (с тезисом, примером и микровыводом):

- Часто жестокий человек не осознает границ допустимого, когда идет к своей цели, что может ранить окружающих. Примеры этого мы можем найти во многих произведениях художественной литературы, в частности в романе Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Главный герой – Егор Полушкин – пал жертвой браконьеров, которые перестреляли на Черном озере белых лебедей. Браконьеры не хотели смерти Егора, но, ослепленные жадностью и жестокостью, не соизмерили силы и избили его до смерти. Таким трагичным финалом автор хочет донести до нас мысль о том, что жестокость всегда слепа и может привести к непоправимым последствиям.

- Общий вывод

В конце сочинения мы пишем заключительный абзац – вывод. Он делается, исходя из всего, что вы изложили по теме. Не забудьте использовать вводные слова, так как они будут связкой.

Важно: вывод – это перефразированное вступление, поэтому в общем выводе нужно еще раз выразить свое отношение к проблеме, чтобы закольцевать композицию всего сочинения и темы.

Пример итогового сочинения

Тема: Герой романа «Отцы и дети» утверждал: «Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник». Хороший или плохой работник человек?

«Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник», – утверждал Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». С одной стороны, герой был прав: человек действительно оказывает значительное влияние на окружающий его мир, преобразует действительность и подчиняет себе стихии. С другой – хорошо ли это? На мой взгляд, в стремлении усовершенствовать природу человек порой заходит слишком далеко, что приводит к плачевным последствиям.

Подобную позицию разделяют многие русские классики, поднимая вопрос влияния человека на природу в своих произведениях. Так, еще в первой половине XX века М. А. Булгаков создает повесть «Собачье сердце», в которой главный герой – профессор Преображенский – пытается превратить собаку в человека. Наконец, операция проходит успешно, но так кажется только вначале: Шариков связывается не с теми людьми, начинает вести себя неподобающим образом и грубит своему создателю. Все это вынуждает профессора провести обратную операцию: эксперимент по преобразованию творения природы оказался неудачным. М. А. Булгаков будто предупреждает человечество: природа все равно сильнее, и мы не в состоянии взять над ней верх.

Еще более мрачные картины представляют нам авторы книг о будущем. В романе Е. И. Замятина «Мы» прогрессивное и достигшее высшего счастья человечество отгородилось от природы стеной в буквальном и переносном смысле: город-государство окружает купол «Зеленой стены», за которым бушует дикий лес, а сами люди взяли под контроль все, что есть в них живого, в том числе эмоции. Хотя главный герой романа и рассказчик Д-503 – сознательный гражданин, разделяющий идеи своего государства, читая его записи, мы не можем отделаться от ужаса: в мире без эмоций и связи с природой не хочется жить. Так автор доносит до нас мысль: человек не должен заходить слишком далеко в своей борьбе с природой, потому что тогда он перестанет быть человеком.

Подводя итог, хочу сказать, что человек может быть работником в мастерской природы, но он должен относиться к тому, что его окружает, с уважением. А это значит – ограничить свое вмешательство, рассматривать природу как союзника, иначе, как плохой работник, человек может нанести непоправимый вред в первую очередь себе.

Читайте также:

Как писать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

Сочинение ЕГЭ – это задание № 27 в КИМах единого государственного экзамена по русскому языку. На весь экзамен отводится 3,5 часа, сколько из этого времени выделять на сочинение – решать вам. Минимальный объем, установленный ФИПИ, – 150 слов.

Как оценивается сочинение ЕГЭ: критерии и баллы

- Формулировка проблемы – 1 б.

- Комментарий к проблеме – 6 б.

- Позиция автора по проблеме – 1 б.

- Отношение к позиции автора – 1 б.

- Логика и речевая связность сочинения – 2 б.

- Речевое оформление – 2 б.

- Грамотность – всего 10 б. (чтобы получить максимум баллов, можно допустить не более 1 речевой ошибки).

- Этика – 1 б.

- Фактическая точность – 1 б.

Всего – 25 баллов.

В переводе в 100-балльную систему это составит порядка 40 баллов ЕГЭ.

Структура сочинения

- Вступление (опционально).

- Формулировка проблемы по теме ЕГЭ.

- Комментарий к проблеме:

- пример из текста с пояснением 1;

- пример из текста с пояснением 2;

- связь между примерами.

- Позиция автора.

- Отношение к позиции автора и его обоснование.

- Заключение

Формулировка проблемы

- Проблема проходит через весь текст.

- Разбираем только одну проблему, а не несколько.

- Начинаем со слов «в данном тексте автор поднимает проблему…» либо через вопрос.

Комментарии к проблеме текста сочинения ЕГЭ

- Поясняем примерами из предложенного текста, не пересказываем часть произведения.

- Допустимо цитирование (краткое) и ссылки на номера предложений.

Читайте также:

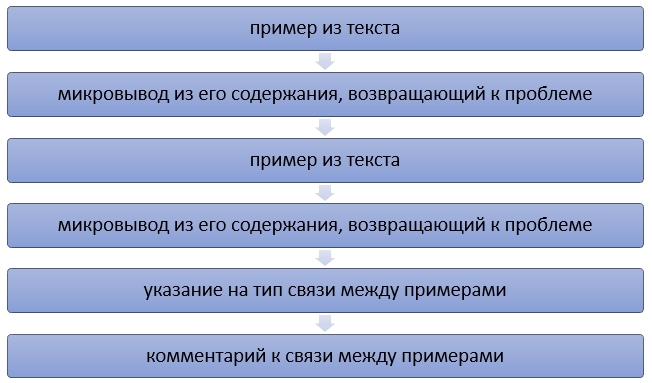

Структура комментария для сочинения на ЕГЭ:

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Указание на тип связи между примерами →

- Комментарий к связи между примерами.

Схема содержания комментария к исходному тексту в сочинении ЕГЭ по русскому языку

Пример, подходящий под стандарты ЕГЭ.

Проблема:

- В предложенном тексте автор поднимает проблему национальной розни.

Комментарий:

- Среди друзей рассказчика были люди разных национальностей, а теперь он вынужден наблюдать безумие ненависти, охватившее пространство нашей земли. «Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них?» – вопрошает автор. Он не понимает и осуждает людей, разжигающих рознь между народами, составляющими единое и неделимое население Земли.

Связка

В сочинении ЕГЭ связка – это предложение, создающее логический мостик между двумя примерами из текста.

Связка должна содержать:

- Отсылку к информации из первого примера.

- Отсылку к информации из второго примера.

- Указание на смысловую связь между примерами (дополнение, противопоставление, уточнение…)

Читайте также:

Позиция автора

В сочинении на ЕГЭ:

- формулируем одновременно с проблемой;

- отвечаем на вопрос: «Что думает автор по выбранной нами проблеме?»;

- часто не выражена явно, но подменять своими домыслами тоже не стоит;

- не высказываем собственное мнение.

Как сформулировать позицию автора:

- Автор считает…

- Цитата из текста.

Объем – 1-2 предложения.

Отношение к позиции автора и его обоснование

- Отношение именно к позиции автора, а не к проблеме.

- Можно начинать со слов: «Я согласен с мнением автора, потому что/действительно…»

- Обоснование не должно дублировать текст, но может быть общим рассуждением.

Лучше в качестве обоснования приводить примеры из общественной жизни, истории, кино, литературы и т. п.

Вывод

- Пересказ первого абзаца сочинения.

- Ответ на вопросы, если они были поставлены.

- В нем не должно быть новой информации.

- Служит для закольцовывания текста.

Читайте также:

Пример сочинения ЕГЭ по русскому языку. Задание№ 27 (по тексту Ю. М. Нагибина из демо-2022)

Юношеская любовь… Всегда ли она заметна с первого взгляда? Легко ли воскресить ее во взрослом возрасте? Именно проблему проявления юношеской любви поднимает в своем тексте Ю. М. Нагибин.

В центре повествования – выпускники школы Женя и Сережа. В последний учебный день в 10 классе девушка признается молодому человеку, что он много лет ей нравился. Сережа пытается вспомнить, что в своей прошлой школьной жизни он упустил из виду, почему всегда считал, что чувства чужды Жене, и не может вспомнить ничего, кроме крошечного эпизода знакомства. Так автор показывает нам, что юношеская любовь часто застенчива, незаметна, хотя может продолжаться очень долго.

Несмотря на позднее осознание, рассказчик рассчитывает исправить все в будущем: Сережа и Женя договариваются о встрече через 10 лет. Но судьба распоряжается иначе: майор авиации Евгения Румянцева погибает во время Великой Отечественной войны. Таким образом, юношеская любовь может так и остаться в отрочестве, оставив после себя только сожаления.

Дополняя друг друга, эти эпизоды показывают значимость юношеской любви в жизни человека, а также необходимость проживать ее своевременно.

По мнению автора, молодые люди часто не замечают юношескую любовь со стороны другого человека, но после жалеют о ней как о чем-то прекрасном и утраченном.

С мнением автора невозможно не согласиться: юношеская любовь часто практически незаметна, но всегда оставляет глубокий отпечаток на всей жизни человека. Так, в повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» между главными героями Таней, Филькой и Колей завязываются непростые отношения. В результате, когда Таня уезжает из города в конце повести, становится ясно, что и Коля, и Филька были влюблены в девочку и что вся история их взаимоотношений оставила глубокий след в памяти каждого из них. Но, к сожалению, время идет вперед, и время юношеской любви тоже рано или поздно заканчивается.

Подводя итог, хочу сказать, что юношеская любовь прекрасна. Каждому человеку стоит попытаться не упустить ее, если она еще впереди, и сохранить о ней самые теплые воспоминания, если все уже в прошлом.

Разница между сочинениями

| Критерии сравнения | Итоговое сочинение | Сочинение ЕГЭ |

| Время написания | 3 часа 55 минут только на сочинение | 3 часа 30 минут отводится на весь экзамен, сочинение – одно из 27 заданий |

| Период написания | Декабрь | Июнь |

| Объем (минимум) | 250 слов | 150 слов |

| Тема направления | На выбор | Предоставленная в тексте |

| Аргументация | Из литературы | Из текста |

| Количество критериев оценивания работы | 5 | 12 |

Читайте также:

Итоговое сочинение и сочинение на ЕГЭ по русскому – это два совершенно разных текста. В первом выпускник должен показать уровень развития речи, эрудиции, культуры и умение рассуждать и аргументировать свое мнение. Итоговое сочинение межпредметное, но считается литературоцентричным, потому что раскрывать тему, аргументировать свои мысли надо, опираясь на литературный материал. В отличие от 27-го задания на ЕГЭ по русскому языку декабрьское сочинение можно назвать свободным, потому что оно не привязано к определенному тексту.

Тем не менее написание любого сочинения предполагает знание литературного материала и отсутствие лишней «воды» в тексте. Повествование должно быть конкретным, без обтекаемых фраз. Для сдачи экзаменов и получения зачета требуется хорошо изучить структуру и отработать сочинения по разным направлениям на практике. А справиться со всем этим на отлично вам поможет онлайн-школа «Коалиция». Начните заниматься уже сейчас. Присоединяйтесь к бесплатному мини-курсу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку – 2022.

Урок развития речи «Рассказ по картине А.Н. Комарова «Наводнение»,

5 класс

Цели урока:

• Обучающая: вспомнить особенности построения рассказа на основе картины; закрепить умение по теме «Описание животного».

• Развивающая: развивать творческие способности, память и речь, обогащать словарный запас учащихся.

• Воспитательная: воспитывать любовь к природе, к животным, патриотизм.

Оборудование: репродукция картины А.Н.Комарова «Наводнение», флипчарт, карточки.

Ход урока

I. Проверка домашней работы.

Послушайте загадку и отгадайте:

Тает снежок,

Ожил лужок,

День прибывает.

Когда это бывает?

— Конечно, это бывает весной. Вот сегодня мы и поговорим об этом времени года. Постараемся выяснить, как изменяется весной природа.

Итак, начнем. Дома вы должны были написать мини-сочинение «Весенние приметы». Послушаем сочинения.

Чтение сочинений, 2-3 сочинения.

— Каким настроением проникнуты сочинения о весне?

— Если бы вам дали кисточку и краски, то какие цвета вы бы выбрали?

II. Работа по картине

1. Вступительное слово учителя

— Это время года бывает очень разным: солнечным и хмурым, ярким и серым, веселым и грозным. И художники изображают его по-разному. Сегодня мы познакомимся с картинами художника Алексея Никаноровича Комарова. (Слайд 1)

— Комаров Алексей Никанорович (1879-1977) родился в Тульской губернии. Раннее детство провел в деревне и еще в возрасте четырех-пяти лет рисовал и лепил из хлеба домашних животных. Закончил Школу живописи, ваяния и зодчества. Иллюстрировал детские журналы и книги.

Художник много путешествовал, участвовал в оформлении атласа «Промысловые птицы и звери СССР», проиллюстрировал большой труд «Птицы Советского Союза» и множество научных и популярных книг.

А. Н. Комаров известен как художник-анималист. Изучая животных, их поведение в природе, он делится с нами своими наблюдениями с помощью кисти и холста.

— Какие интересные моменты жизни художника вам запомнились?

— Какое слово вы услышали впервые?

2. Словарная работа

Комаров — художник-анималист. Кто такой анималист? В словаре дается такое объяснение. (Слайд 2)

АНИМАЛИСТ— а, м. Художник или скульптор, изображающий в своих произведениях преимущественно животных. [От лат. атта.1 — животное]… (Малый академический словарь)

Задание: Выпишите это слово и его лексическое значение в словарик и запомните.

— Алексей Никанорович Комаров не просто изображал животных, а стремился показать, что они тоже, как и люди, испытывают разные чувства. Вот, например, перед вами рисунки художника.

— Что мы на них видим? (Слайд 2) Лисичка, видимо, пытается добыть себе пропитание, раскапывая снег. (Слайд 3) Стайка птиц в тревоге вытянула шею, почувствовав какую-то опасность. Картина так и называется «Тревога».

Сегодня мы познакомились с художником Комаровым, запишем главное о нем. (Слайд 4) — —Задание: Спишите предложения, расставьте знаки препинания, объясните их постановку.

3. Беседа по картине

— Нам предстоит составить рассказ по картине Комарова «Наводнение». (Слайд 5).

— Что такое рассказ?

1. Какое время года изображено на картине? (Ранняя весна)

2. Почему картина так называется?

3. Какие синонимы можно подобрать к слову «наводнение»? (Слайд 6)

НАВОДНЕНИЕ (ср. род) — затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере или море, обычно являющееся стихийным бедствием.

НАВОДНЕНИЕ — половодье, разлив, паводок.

Работа в группах (Задания на карточках)

Подумайте над данными вопросами и ответьте устно.

1. Почему зайчик оказался на дереве?

2. Как он туда попал?

— Весна приносит лесным зверушкам не только радость теплых солнечных дней, но и неприятности, и даже настоящую беду.

Весеннее солнышко растопило снег, растаял и лед, сковывающий берега реки. Высоко поднялась вода, заливая кусты и корни высоких деревьев. Испуганные звери покидают затопленные норы и пытаются спастись от паводка на редких островках холмов, окруженных холодной водой. Но не все успевают добраться туда, не всем хватает места на земле. Вот заяц забрался на сучковатую ветку старого дерева. Ему очень страшно.

Описание животного. (Слайд 7)

— Каким художник изобразил зайчика? Опишите его: какие у него голова, глаза, уши, шерсть? Подберите полные прилагательные к данным словам и запишите их. Каким художник изобразил зайчика? Подберите полные прилагательные к этим словам и запишите их.

1. Голова у зайчика _______ __, _________. Вокруг глаз — ________ пятна. Глаза ________ _ _________, блестят от испуга.__________уши торчком, на их кончиках видны_________ пятна. У зайца _________ шерстка. На шее она _____________, сзади — __________. Спинка _________. хвостик поджат

(Голова у зайчика маленькая, коричневатая. Вокруг глаз — белые пятна. Глаза темные круглые, блестят от испуга. Длинные уши торчком, на их кончиках видны черные пятна. У зайца густая шерстка. На шее она желтовато-коричневая, сзади — серо-белая. Спинка темная. Маленький хвостик поджат.)

2. Какое состояние испытывает зайчик? (Слайд

Из данных прилагательных выберите те, которые описывают состояние зверька. Запишите их в краткой форме, согласуя со словом зайчик.

Грустный, веселый, тревожный, беззаботный, радостный, испуганный, равнодушный, робкий.

3. Как ведет себя зайчик? Подберите и запишите глаголы, описывающие действия зайчика.

(Бедненький зайчонок сидит на толстом сучке дерева, поджал под себя маленькие лапки. Он прижался спиной к стволу и внимательно смотрит на прибывающую воду. Очень жаль зверька, попавшего в беду.) (Слайд 7)

Физкультминутка. Карточка 3

— Подумайте, обсудите в паре и ответьте устно.

1. Что произойдет с зайцем дальше?

2. Как он может спастись?

— Какие чувства вызывает эта картина?

Задание: Спишите предложение, вставьте пропущенные буквы. (Слайд

Картина А. Н. Комарова «Наводнение» проникнута любовью к животному миру и всей природе.

Задание: Устный рассказ по картине

4. Подведение и тогов урока.

А теперь вспомним все, о чем говорили. Вот вопросы, которые мы с вами обсуждали, рассматривая картину Комарова «Наводнение». (Слайд 9) Эти вопросы и будут планом сочинения.

План сочинения

1. Кто такой А.Н. Комаров?

2. Какое время года изображено на картине?

3. Почему картина так называется?

4. Как зайчик оказался на дереве?

5. Каким художник изобразил зайчика?

6. Какое состояние испытывает зверек?

7. Как себя ведет?

8. Как он может спастись?

9. Какие чувства вызывает эта картина?

Домашнее задание

Написать рассказ по картине.

Речевой портрет личности

Автор: Administrator

21.02.2016 13:57

Сочинение «Речевой портрет личности»

Текст

Многие из нас испытывают тревожное ощущение катастрофической порчи языка. Дело в том, что мы живём в мире с очень широкой и притом агрессивной языковой средой: телевидение, радио, газеты, Интернет…Кто посещал хоть один чат или телеконференцию, не мог не поразиться вопиющей безграмотности. Происходит стирание границ между разными стилистическими пластами, очевидным стало терпимое отношение к «низкой» лексике.

Многие считают, что главное — «чтобы тебя понимали». Но действительно ли этого достаточно? Учёные утверждают, что огромное влияние на межличностные отношения оказывает так называемый речевой портрет личности. Надо признать: наши фотографии могут быть не такими выразительными, точно нас характеризующими, нежели наш собственный речевой портрет. И, что важно, его не спрячешь в альбоме. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь.

Не всё ли равно — кофе чёрный или чёрное? Тем более что вроде бы можно и так и этак. Действительно, если на рынке мы увидим ценник «Чёрное (натуральное, молотое и т. п.) кофе», то можем и не обратить внимания на него. А вот если мы услышим это от человека, которого считаем умным, интеллигентным, много знающим, то наш речевой слух сразу отметит несоответствие наших ожиданий и речи собеседника. И вот ведь «несправедливость»: ошибки оказываются сильнее всей речи, может и правильной, и уместной, и выразительной! Слушатели особенно запомнят именно ошибку.

Так что же делать? Как быть с собственным речевым портретом? Нет другого пути, кроме как бережно выращивать его, избегая примитивизма, избавляясь от слов-сорняков, ошибок и речевой небрежности, обогащая собственный арсенал выразительности.

Л. Пирожкова

Сочинение

Наверное, каждый хоть раз (Речь) задумывался о низком уровне грамотности современного общества. Именно эту тему затрагивает (Следует заменить, например, над этой проблемой размышляет) Л. Пирожкова. Автор считает, что речевой портрет личности характеризует уровень грамотности человека.

Я согласен с мнением автора о речевом портрете личности. Мы можем составить мнение о незнакомом человеке, прочитав его высказывания, посты, сообщения (повтор) на форумах, в соцсетях (лучше не употреблять сокращения. Социальных сетях).

Но мне кажется спорным утверждение Л. Пирожковой о том, что чаты и телеконференции «поражают вопиющей безграмотностью». В переписке с друзьями можно употреблять современные слова, разговорную лексику, сленг. Также можно сокращать слова, если собеседники знакомы (насколько близко знакомы?).

Таким образом, речевой портрет личности создает впечатление о человеке и о его уровне грамотности. (Желательно немного продолжить мысль).

Максим

Сочинение «Речевой портрет личности» (исправленный вариант)

Наверное, каждый задумывался о низком уровне грамотности современного общества. Именно над этой проблемой размышляет Л. Пирожкова. Автор считает, что речевой портрет личности характеризует уровень грамотности человека.

Я согласен с мнением автора о важности речевого портрета. Мы можем составить мнение о незнакомом человеке, прочитав его высказывания, сообщения на форумах и в социальных сетях, оценить его уровень грамотности и образованности.

Но мне кажется спорным утверждение Л. Пирожковой о том, что чаты и телеконференции «поражают вопиющей безграмотностью». На мой взгляд, в переписке с друзьями можно употреблять современные слова, разговорную лексику. Также можно сокращать слова, если собеседники хорошо знакомы.

Таким образом, речевой портрет личности создает впечатление о человеке. Ведь не зря считается, что «каков человек, такова и его речь» (Сократ).

Обновлено 21.02.2016 18:09