Тема одиночества в творчестве Лермонтова является основной. Она прослеживается в его произведениях самого разного масштаба, начиная от совсем небольших стихотворений и заканчивая внушительными поэмами. Интересно, что обратившись к биографии писателя, мы сможем увидеть, насколько тесно она связана с его творчеством. …

Больше всего впечатлений вынес Лермонтов из детства. Мальчик остался на воспитании у бабушки, которая потакала каждому его капризу и чрезмерно его опекала. Маленькому Мише неразрешено было видеться с отцом, которого ему так не хватало. Однако бабушка Елизавета Алексеевна считала, что родитель имеет негативное влияние на отпрыска, поэтому ребёнок провёл в одиночестве, без друзей и взрослых людей, которые его понимали бы, всё своё детство и юношество.

Это интересно: биография Пушкина кратко, основные даты и события.

Кроме того, М. Ю. Лермонтов был довольно болезненным, часто уезжал в горы и на воды в Петрозаводск. От постоянных проблем со здоровьем он не выходил в свет, не искал новых знакомств.

Сам поэт не раз говорил о том, что это уединение, отрешенность от яркой и насыщенной светской жизни, отсутствие близких людей, нисколько ему не мешает жить, а ,напротив, он свыкся с этим состоянием и рад ему. К тому же следует помнить, в какое время вырос Лермонтов: война с Наполеоном, восстание декабристов — всё это повлияло на формирование характера не только молодого Михаила, но и всего его поколения. Да и сам поэт считал, что души всех его сверстников пронизаны такими же настроениями.

Но несмотря на всё заверения Михаила о том, что он находится в абсолютной гармонии со своим внутренним я, лирический герой его стихотворений страдает. На него давит невыносимое одиночество, его пожирает тоска. Он устал от шумной толпы и даже в окружении множества людей не может не почувствовать себя одиноким. Это «лишний человек», идеи и взгляды которого отличаются от большинства, который привык мыслить свободно, не соглашаться с другими.

Лермонтова сильно беспокоил тот факт, что его поколение нисколько не развивалось. Всё вокруг будто застыло на месте: сознание людей, общественное движение. Всё меньше было новшеств, новаторских идей. Люди жили, не думая о будущем своих потомков, просто плыли по течению и оставались всем довольны.

Тема одиночества в лирике Лермонтова: стихи

Наиболее известными произведениями с темой одиночества считаются следующие:

- Стих «Отрывок»;

- Стих «Монолог»;

- Стих «И скучно, и грустно»;

- Стих «Узник»;

- Стих «Гляжу на будущность с боязнью»;

- Сочинение «Смерть»;

- Сочинение «На тёмной скале над шумящим Днепром»;

- Стих «Одиночество»;

- Сочинение «К друзьям».

Парус

Стихотворение «Парус», пожалуй, одно из самых известных произведений в лирике М. Ю. Лермонтова, главной темой и мотивом которого является одиночество. Его знает каждый школьник, и с первого взгляда оно очень простое, однако история сочинения «Паруса» довольно занятная.

Сотворил его Михаил Юрьевич ещё в подростковом возрасте, в семнадцать лет. В течение его учёбы в московском университета у молодого человека возникали определённые проблемы из-за сложного характера. И однажды между Лермонтовым и одним из профессоров произошёл серьёзный конфликт. По настоянию бабушки юноша покинул учебное заведение и перевёлся в школу для юнкеров, находящуюся в Санкт-Петербурге. Образ бушующего моря, огромных волн и сильного ветра оказали на Михаила Юрьевича большое впечатление. В стихотворении, пронизанном грустью, скорбью и одиночеством Лермонтов находит себя. Парус — и есть образ поэта. Такой же одинокий, мятежный, на протяжении всей жизни «ищущий бури».

Образ моря и паруса ещё появится в раннем творчестве поэта, как самая близкая его натуре ассоциация с душевными переживаниями, тоской и невозможностью найти себя в этой жизни.

Воспоминания из детства

Из впечатлений раннего детства Лермонтова запомнилось одно, связанное с чувством природы, с необычным представлением привычных вещей. В 1830 году Лермонтов писал, вспоминая, когда ему было лет восемь: «Я один раз ехал в грозу, куда-то; и помню облако, которое, небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу. Это так живо передо мною, как будто вижу». Не каждый ребенок, в 8 лет, сможет сравнить облако с плащом, точнее не просто облако, а именно тучу, которая превращается в черный плащ. У необычных детей всегда необычная судьба. Сейчас постараемся разобрать причины одиночества Лермонтова, которое привело к трагедии.

Одиночество длиною в жизнь

Лермонтов был довольно образованным и интеллигентным человеком. Его ум был живой, личность Михаила Юрьевича могла заинтересовать многих. Однако даже на светских мероприятиях в полных залах людей, поэт редко находил себе приятелей. И происходило это отнюдь не из-за умственной ограниченности окружавших его людей. Дело в том, что если верить воспоминаниям современников, Лермонтов был очень острым на язык, недобрым и едким человеком. Он мог обидеть, оскорбить, и люди начинали не просто недолюбливать поэта, но и ненавидеть его.

И, разумеется, всё это находило отражение в его поэзии. Например, в стихотворении «Как часто пёстрой толпой окружён» Михаил описывает толпу бездушную и ограниченную, каждый член которой выступает копией другого. Лирический герой произведения рисует в своём воображении прекрасную девушку, возлюбленную, которая отличалась бы от других, понимала его. Но прилив одиночества и грусти разрушает его мечтания, он снова оказывается в серой действительности и приходит в отчаяние.

Стихотворение, написанное совсем незадолго до гибели, имеет название «Выхожу один я на дорогу». В нём писатель не просто размышляет о жизни, но подводит итоги своего существования. «Жалею ли о чём?» — вопрошает поэт, и тут же говорит о том, что прошлого ему ничуть не жаль. Испытываемое одиночество всё ещё тяготит его, и единственной мечтой лирического героя становится упокоение на природе, под дубом, под песни любимой.

Кульминацией всей лирики Михаила Юрьевича становится стихотворение «Пророк», написанное за две недели до кончины. Оно преисполнено невыносимого отчаяния, чувства одиночества, тоски. И здесь Лермонтов сравнивает себя с «лишним человеком», которого общество не желает принимать. Он чужд всем и мысли его непонятны никому. Лирический герой, пророк, вынужден бесконечно скитаться по миру, недопонятый и одинокий.

Боль детства

Истоки темы одиночества в творчестве Лермонтова можно отследить с детского возраста. Воспитанный без родителей, лишенный их любви и ласки, проводил много времени один. Характер поэта сформировался также под воздействием военных сражений с Наполеоном, поражением восстания декабристов и явились причиной его тоски.

Молодежь его эпохи, непонятая и одинокая, слонялась на балах и развлечениях светского общества как призраки.

Лермонтов, как яркая творческая звезда, отразил свое одиночество и его поколения среди лживого, бессердечного, лицемерного общества.

Любовные мотивы

Лермонтов был не только едким и порой жестоким человеком, но и не особенно привлекательным. Маленький рост, небольшой горб вкупе с неприятным характером не сослужили хорошую службу поэту в нахождении возлюбленной. Он не пользовался популярностью у женщин и даже имел некоторые комплексы, связанные с этим.

Любовью Лермонтова, которая нашла отражение на страницах его произведений, была очаровательная девушка, ставшая чужой супругой. Однако образ Варвары Лопухиной оставался с Михаилом Юрьевичем до самой смерти, и именно её отражение он пытался выискать в других женщинах.

Тот факт, что в любовной поэзии так ярко прослеживается тема одиночества и тоски, ведь многим женщинам просто нравилась играть с его чувствами. Так поступала и красавица Наталья Иванова, и известная Екатерина Сушкова, вдохновившая Михаила Юрьевича на написание прекрасных стихотворений.

- Первое любовное стихотворение, посвящённое любви всей жизни М. Ю. Лермонтова, Варваре, называется «Мы случайно сведены судьбою». В нём автор осознаёт всю безнадёжность ситуации, невозможность взаимной любви. Он взывает к Лопухиной и просит стать единственной радостью в его жизни: «Будь, о, будь моими небесами, будь товарищ грозных бурь моих».

- В основу сочинения «Нищий» легли отношения Михаила Юрьевича с Сушковой. Поэт сравнивает камень, поданный нищему вместо милостыни, со своей безответной любовью к Екатерине, ведь также и она вместо взаимности одарила его лишь насмешками и презрением.

- А вот Наталье Ивановой Лермонтов сочинил целый цикл стихотворений. В них он рассказывает читателю о чувстве горького разочарования, которое настигло его после влюблённости в Иванову. «Болезнь груди моей» — так пишет поэт в своих строках. Казалось бы, какое светлое состояние — любовь! Однако в жизни Михаила Юрьевича ей всегда сопутствовали одиночество и тоска. «Я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить» — говорит Лермонтов в отчаянии и грусти.

Вариант 2

Слово «одиночество» — не что иное, как лейтмотив всей жизни М. Лермонтова. Начиная с самого раннего детства, поэт был одинок. Он рано остался без родителей и воспитывался бабушкой, которая не смогла их заменить. Слабое здоровье мешало юному Лермонтову играть со сверстниками и шалить как обычному мальчишке. Вынужденная изоляция и отсутствие общения не могли не сказаться на его характере. «Один среди людского шума возрос под сенью чуждой я…» – писал поэт.

Печорин, Мцыри, Арбенин, поэтические образы паруса и «одинокого утеса» – это далеко не полный список примеров противостояния окружающему миру. Все герои находятся в постоянной борьбе сами с собой. Мцыри – пленник монастыря, чуждый всем вокруг. Григорий Печорин борется с противоречиями не только в окружающей действительности, но и внутри себя.

Лермонтов не испытал счастья любви, тем самым усилив свое личное одиночество. В одном из самых своих известных стихотворений «Парус» состояние лирического героя – вечное одиночество, потерянность и безысходность.

«Увы, он счастия не ищет И не от счастия бежит!»

Совпадение лирического героя и автора встречается в творчестве Лермонтова постоянно. Все его герои очень трагичны, как и его одинокая творческая жизнь.

Мрачными красками прописано стихотворение «Утес». Игривая и веселая золотая тучка покидает старый «утес – великан». Он остается грустить совершенно один. Переживания, страдания и одиночество – все, что выпадает на долю лирического героя.

Бесконечную печаль, и грусть вызывают строки из стихотворения «На севере диком…». Казалось бы, простое описание природы России, но «одиноко», «на голой вершине» и даже в названии автор создает читателю мрачное настроение, тем самым усиливает картину одиночества. Сосне неуютно, холодно и печально. Она мечтает о теплых странах и солнце. Даже природа у поэта может грустить и плакать. Противостояние образов, это прием, который постоянно использует Лермонтов.

В стихотворениях, написанных в 30 – е годы жизни поэта, он много рассуждает о загробной жизни, слышит могильные звуки и видит гроб «уединенный». Лермонтов очень рано «постарел душой». Его дуэль и написание стихотворения «Смерть поэта» повлекли за собой ссылку на Кавказ. «Одинок я – нет отрады: Стены голые кругом» — пишет он в стихотворение «Узник». Практически в каждом третьем стихотворение Лермонтова легко встретить такие слова: гроб, смерть, могила, умереть. Читатель видит неудовлетворенность жизнью, иногда даже ожидание смерти: «Но я без страха жду довременный конец. Давно пора мне мир увидеть новый». Смерть и одиночество неразрывно связаны между собой и следуют из одного стихотворения в другое в последние годы жизни поэта. Он разочарован во всем: любви, дружбе, семье, государственном устройстве. Не находит поэт себе места и в небесном мире. Он обречен на одиночество и вечные блуждания.

Вся короткая жизнь поэта пронизана этими болезненными мотивами. Природа этого состояния автора важна для понимания всего творчества М. Лермонтова.

Мотив одиночества и свободы

Одиночество в лирике Лермонтова нередко связано со свободой. Лирические герои тоскуют по вольной жизни, пытаются вырваться из оков обыденной жизни. Кавказ и горы — главные олицетворения свободы в произведениях М. Ю. Лермонтова. Знаменитая поэма «Мцыри» повествует о мальчике, отданным на воспитание к монахам. Однако в нём течёт кровь свободолюбивых народов, и, не примиряясь со своей участью, Мцыри сбегает. Во время своего путешествия он сталкивается со многими опасностями, оказывается тяжело ранен. После того как его принесли обратно в монастырь, юноша умирает со словами о том, что эти три дня на свободе он не променял бы никогда на долгую жизнь.

Так и жил поэт, свободно, мысля широко и вольно, не боясь суждений общества. И несмотря на то что он был обречён на постоянную тоску, дух его не был сломлен, а мотив одиночества в поэзии М.Ю. Лермонтова сделал все его произведения вечными.

Композиция и конфликт

Стихотворение «Одиночество» можно разделить на 4 смысловые части в соответствии со строфами.

- Так, в первой строфе произведения лирический герой говорит о том, как мучительно для человека одинокое существование, и тут же даёт причину его неизбежности – окружающие кажутся герою столь поверхностными, что могут разделить лишь радость, но не печаль.

- В следующей строфе герой обращается к собственным переживаниям, к тому, как лично он ощущает состояние одиночества. Герой видит себя покинутым мечтателем, проводящим дни в мире фантазий, в которых, будто во сне, и проходят годы его жизни.

- Третья строфа наследует предыдущей мотив уходящих лет – герой осознаёт, что годы проходят, а его мечтам об искреннем понимании так и не суждено исполниться, и потому не видит больше смысла «медлить над землёй».

- В заключительной строфе лирический герой в очередной раз подчёркивает чёрствое безразличие окружающего мира к его персоне, утверждая, что его кончина будет встречена гораздо радушнее, нежели появление на свет.

Поскольку стихотворение Лермонтова «Одиночество» принадлежит романтическому направлению, в нём выражен основной конфликт романтических произведений – конфликт человека с миром. Личность лирического героя, его переживания, встают во главе угла. Он ощущает себя изгнанником, противопоставляя своё «я» всему свету, бунтуя против его порядков.

Тема одиночества в творчестве Лермонтова является основной. Она прослеживается в его произведениях самого разного масштаба, начиная от совсем небольших стихотворений и заканчивая внушительными поэмами. Интересно, что обратившись к биографии писателя, мы сможем увидеть, насколько тесно она связана с его творчеством. …

Больше всего впечатлений вынес Лермонтов из детства. Мальчик остался на воспитании у бабушки, которая потакала каждому его капризу и чрезмерно его опекала. Маленькому Мише неразрешено было видеться с отцом, которого ему так не хватало. Однако бабушка Елизавета Алексеевна считала, что родитель имеет негативное влияние на отпрыска, поэтому ребёнок провёл в одиночестве, без друзей и взрослых людей, которые его понимали бы, всё своё детство и юношество.

Это интересно: биография Пушкина кратко, основные даты и события.

Кроме того, М. Ю. Лермонтов был довольно болезненным, часто уезжал в горы и на воды в Петрозаводск. От постоянных проблем со здоровьем он не выходил в свет, не искал новых знакомств.

Сам поэт не раз говорил о том, что это уединение, отрешенность от яркой и насыщенной светской жизни, отсутствие близких людей, нисколько ему не мешает жить, а ,напротив, он свыкся с этим состоянием и рад ему. К тому же следует помнить, в какое время вырос Лермонтов: война с Наполеоном, восстание декабристов — всё это повлияло на формирование характера не только молодого Михаила, но и всего его поколения. Да и сам поэт считал, что души всех его сверстников пронизаны такими же настроениями.

Но несмотря на всё заверения Михаила о том, что он находится в абсолютной гармонии со своим внутренним я, лирический герой его стихотворений страдает. На него давит невыносимое одиночество, его пожирает тоска. Он устал от шумной толпы и даже в окружении множества людей не может не почувствовать себя одиноким. Это «лишний человек», идеи и взгляды которого отличаются от большинства, который привык мыслить свободно, не соглашаться с другими.

Лермонтова сильно беспокоил тот факт, что его поколение нисколько не развивалось. Всё вокруг будто застыло на месте: сознание людей, общественное движение. Всё меньше было новшеств, новаторских идей. Люди жили, не думая о будущем своих потомков, просто плыли по течению и оставались всем довольны.

Сочинение 2

В творчестве Лермонтова можно выделить несколько ключевых тем, как то: любовь, борьба, вольность, смерть и родина. Тем не менее, именно тему одиночества называют центральной, основополагающей. Именно ей автор уделил наибольшее внимание в своих произведениях прозы и поэзии.

Истоки

Лейтмотив одиночества появился в творчестве Лермонтова, прежде всего благодаря традициям литературного романтизма. Писателя едва ли назовешь абсолютным романтиком: на страницах его книг романтическая стезя зачастую переплетается и с реализмом. Однако, многие литературоведы уверенно называют его произведения вершинами русского романтизма. Равно как и выделяют и особый «Лермонтовский» романтизм. Начиная с развития романтических традиций русских классиков (Жуковского, Пушкина), подражания Байроновскому романтизму, Лермонтов постепенно приходит к своему видению этой темы.

Творческая реализация темы одиночества

Лермонтовский герой противопоставляет себя обществу, и потому рассматривает его сквозь призму недоверия и скепсиса. Если он и приближается к людям, стремясь «с шумною быть толпою», то лишь с целью увидеть в каждом «глупого льстеца», «Иуду». Подобное общество подталкивает лирического героя к резкой критике. Потому и не вызывает удивления тот факт, что практически во всем творчестве Лермонтова, посвященном противостоянию толпы и лирического героя, звучит осознание абсолютного собственного одиночества и горькое разочарование в людях. Нигде поэт не видит равного себе, и оттого «печально» глядит на собственное поколение.

Даже такая светлая тема лирики как любовь посвящена у Лермонтова, в основном, неудачам и разочарованиям. Образ женщины в авторской любовной лирике характеризуется равнодушием, сердечной пустотой. При таком взгляде на объект любви, конечно же, и сами чувства не способны избавить от одиночества, лишь усугубляя его.

Мотив одиночества прозвучал опосредовано и во многих творческих описаниях природы. Любимые пейзажи Лермонтова – буйство морской стихии, пустыня, гроза. В более поздней лирике писателя природа изображается нежной и спокойной. Однако, за внешней гармонией природы, ясно просматривается смятенная душа одинокого героя.

Мотив одиночества наполняет творчество Лермонтова особым авторским звучанием и смыслом. Романтическое противостояние героя с окружающим миром служит основой для самых разных произведений автора, воплощенных в широком жанровом разнообразии.

«Поэт совсем другой эпохи»

Так называл поэта Белинский, сравнивая с А.С. Пушкиным. Уже в ранней лирике Лермонтова появляются ведущие мотивы его творчества: поэтическое избранничество, влекущее за собой одинокое существование. Но он понимает, что не в силах что-либо изменить, поэтому своего рода изгнанничество принимает добровольно. «Я к одиночеству привык», — признается лирический герой, который так похож на самого Лермонтова.

На характер поэта повлияло и время, в которое он жил и творил. Война с Наполеоном, восстание декабристов – эти события отложились в памяти не только Лермонтова, но всех его современников. Так, в стихотворении «Дума» поэт приходит к выводу, что пессимистические настроения характерны для всего поколения. Лирический герой – уставший, окруженный толпой, но одинокий человек. Его беспокоит бездействие, безразличие людей к общественной жизни.

Сочинение Тема одиночества

Наверное, каждый человек, который хоть раз читал лирические произведения замечал, что в них проявляется тема одиночества, которая очень сильно перекликается с жизнью и судьбой главных героев.

Михаил Юрьевич Лермонтов считается не только известным автором, но и настоящим специалистом в области лирических произведений, у которых большой подтекст и смысл. Лермонтов всегда старался наполнить свои произведения глобальным смыслом, сделав их более интересными и полноценными.

Отметим, что тема одиночества хорошо знакома каждому человеку. Причем, в различных его проявлениях. Нет ни одного человека в мире, который хоть как-то не соприкасался с темой одиночества. Одиночество бывает разным, поэтому все зависит от того, как себя ощущает человек в этот момент времени.

Лермонтов показывал в своих произведениях героев, которые радовались своему одиночеству, а также тех, кто действительно испытывал от этого депрессию и негатив. В любом случае нужно понимать, что одиночество — это не есть хорошо, но порой именно оно позволяет человеку встать на истинный путь и добиваться всех поставленных целей.

Интересным моментом является тот факт, что все произведения Лермонтова начинаются с положительных моментов, описания природных пейзажей, дружеских отношений и даже любовных линий. Вот только постепенно все это сводится именно к теме одиночества, которая беспокоит автора.

По словам опытных людей, которые занимаются литературными направлениями, проблема в том, что Лермонтов сам был очень одиноким человеком, который мучался от того, что ему приходилось быть в этом состоянии. Состояние одиночества хорошо знакомо поэту, поэтому он хотел поделится им с окружающими.

Безусловно, одиночество бывает разным, поэтому для Михаила Юрьевича нужно было выговориться. Все его произведения разные, как и тема одиночества, задействованная в них. Это понятно, потому что человек не может долго испытывать одни и те же чувства, все постепенно меняется даже в самых сложных ситуациях, когда кажется, что выхода просто нет.

На самом деле, человеку свойственно создавать для себя определенные рамки того или иного состояния и пытаться в них существовать. Это конечно не есть хорошо, но это смысл, так как в этот момент времени человек так чувствует себя комфортно, а значит должен прожить это состояние. Это, пожалуй, главная мысль автора, которую он хотел донести своим читателям.

Тема одиночества в лирике Лермонтова: стихи

Наиболее известными произведениями с темой одиночества считаются следующие:

- Стих «Отрывок»;

- Стих «Монолог»;

- Стих «И скучно, и грустно»;

- Стих «Узник»;

- Стих «Гляжу на будущность с боязнью»;

- Сочинение «Смерть»;

- Сочинение «На тёмной скале над шумящим Днепром»;

- Стих «Одиночество»;

- Сочинение «К друзьям».

Парус

Стихотворение «Парус», пожалуй, одно из самых известных произведений в лирике М. Ю. Лермонтова, главной темой и мотивом которого является одиночество. Его знает каждый школьник, и с первого взгляда оно очень простое, однако история сочинения «Паруса» довольно занятная.

Сотворил его Михаил Юрьевич ещё в подростковом возрасте, в семнадцать лет. В течение его учёбы в московском университета у молодого человека возникали определённые проблемы из-за сложного характера. И однажды между Лермонтовым и одним из профессоров произошёл серьёзный конфликт. По настоянию бабушки юноша покинул учебное заведение и перевёлся в школу для юнкеров, находящуюся в Санкт-Петербурге. Образ бушующего моря, огромных волн и сильного ветра оказали на Михаила Юрьевича большое впечатление. В стихотворении, пронизанном грустью, скорбью и одиночеством Лермонтов находит себя. Парус — и есть образ поэта. Такой же одинокий, мятежный, на протяжении всей жизни «ищущий бури».

Образ моря и паруса ещё появится в раннем творчестве поэта, как самая близкая его натуре ассоциация с душевными переживаниями, тоской и невозможностью найти себя в этой жизни.

Средства художественной выразительности

Психологическое состояние лирического героя в момент наивысшего одиночества достигается благодаря средствам художественной выразительности. Данный стихотворный текст богат и разнообразен метафорами, сравнениями, эпитетами и т. д.

Инверсия в словах «жизни сей», «нам в одиночестве влачить (переносить, терпеть)», «грусть делить», «один я здесь» выделяет ключевые слова в каждой фразе.

Метафоры: «жизни оковы», «страданья в сердце стеснены» передают графическое изображение явлений.

Антонимы — «веселье – грусть», «смерть – рождение», «все готовы – никто не хочет», «уходят – приходят» рисуют статичность. Какие бы перемены не происходили, ничто не может отразиться на судьбе, настроении поэта.

По словам Лермонтова его чувства ничего не значат для других людей. Это показано в сравнениях: «я, как царь воздушный (невидимый, бесплотный)», «уходят, будто сны».

В тоже время такие эпитеты, как «воздушный царь», «позлащенная (позолоченная, видоизмененная, приукрашенная), но старая (прежняя) мечта», «гроб (в значении «могила») уединенный (одинокий)» зеркально отражают бессмысленность планирования будущего. Ведь жизнь его коротка и смерть не за горами.

Пафос

В стихотворении от начала до конца слышны ноты никому не нужности и полного одиночества. Стихотворение довольно мрачное, потому что поэт в нем намекает читателю о мыслях расстаться с жизнью. И это в 16 то лет! Лермонтов говорит, что его смерть принесёт всем только облегчение.

Поэт пишет, что он чувствует себя одиноким и никому не нужным. Он говорит, что тяжело жить в одиночестве, тяжело на себе нести жизненные тяготы.

В свои 16 лет поэт думает о смерти, считая, что когда он умрет, то все будут счастливы. Удивительно, что у столь юного человека такие мрачные мысли.

Как будто в бурях есть покой…

Лермонтов хотя и не совсем самостоятельно, но отказался от обучения в университете. Тем самым совершил довольно серьезный шаг. Он избавил себя от излишнего контроля, общения с неприятными для него людьми, жестких рамок, ненужных, на его взгляд, обязательств. Он стал свободен. Однако обратная сторона свободы – неопределенность, покинутость, одиночество. «Парус» – стих о человеке, покинувшем родной край и пребывающем, как сегодня сказали бы, в подвешенном состоянии.

Несмотря на то что в третьем четверостишии автор описывает наступившую природную гармонию и морскую тишину, нельзя сказать, что стихотворение завершается на оптимистической ноте. Разлад в душе и неслаженность в жизни – вот что мучает молодого поэта. Он сам словно парус, который просит бури, стремится к переменам. Но и в них нет покоя…

Художественное своеобразие произведения

Из художественных приёмов поэт использует синтаксический параллелизм «и вижу…, как уходят…», «И вновь приходят…», «и вижу гроб…», «и будут веселиться…».

За счёт этого достигается ощущение монотонности жизни. Никакие перемены в укладке жизни поэта не происходят. Такой обстановка скорее всего будет и после его смерти.

Также стоит отметить ряд оборотов. «Никто не покрутится» — никто не позаботится, не попытается нарушить ход событий и предотвратить фатальный исход, утешить. Оборот «медлить над землей» – подчеркивает идею о том, что нет смысла дальше продлевать земное существование.

Тема вольности в любовных произведениях

В основе любовной лирики классика — одиночество, неудачи в амурных делах, разочарование. В жизни Лермонтов был скептиком, а основным развлечением было влюбить в себя девушку, которая помолвлена, уговорить её отказаться от свадьбы, после чего хладнокровно бросал избранницу.

Лермонтову не везло в любовных отношениях. Самую большую привязанность автор испытывал к Вареньке Лопухиной. Её образ присутствует в его творчестве. Девушка вышла замуж за другого мужчину, но несмотря на это, именно её черты он искал в других женщинах. «Мы случайно сведены судьбой» — это первый стих, посвящённый Лопухиной. Мотив этого стихотворения Лермонтова — одиночество, невзаимная любовь, разлука, невозможность счастья.

Екатерина Сушкова — одна из муз поэта, которая, однако, изменила ему. Не удивительно, что мотив одиночества ярко прослеживается в творчестве Лермонтова. В произведении «Нищий» присутствует мотив неразделённой любви. Автор сравнивает себя с нищим, которому дали вместо подаяния камни. Именно такими, если кратко, были взаимоотношения поэта с Сушковой.

В любовных отношениях классик остаётся непонятным, это видно в стихотворении «Благодарю», где он в иронической форме благодарит избранницу за все причинённые ему обиды.

Лирический герой не привык демонстрировать свои желанья «В альбом», он обвиняет судьбу в том, что девушка ему изменила («Не ты, но судьба виновата была»), присутствует зависть по отношению к тем, кто нашёл свою половинку. Герой приходит к мысли, что никто ему не поможет справиться с одиночеством.

«На севере диком стоит одиноко…»

Лермонтов никогда не занимался переводами, однако зимой 1841 года, незадолго до гибели, сделал несколько переводов стихотворения немецкого поэта Генриха Гейне, которые вошли в «Лирический цикл». Нам это произведение известно как «На севере диком стоит одиноко…». В нем особенно явственно чувствуется мотив одиночества в лирике Лермонтова. Мы знаем, что из-за непростого характера поэта не понимали и не принимали. А ему так хотелось тепла, поддержки близкого человека.

Образ сосны, растущей на крайнем севере, олицетворяет мысли и настроения самого Лермонтова. В одиноком дереве поэт узнал себя. Однако он не терял надежды встретить настоящего друга – в стихотворении его прототипом стала пальма, растущая на юге и такая же одинокая, как и сосна.

Один в толпе

Умный и образованный Лермонтов тяжело сходился с людьми. Свою непохожесть на других он увидел еще в детстве. По воспоминаниям современников, он был прямым, едким, скрытным человеком, поэтому часто его недолюбливали и даже ненавидели. Лермонтов сильно страдал от невозможности быть понятым.

Так, в стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен…» он рисует общество бездушных людей, лишенных человеческого тепла. Фальшивая, ограниченная толпа угнетает лирического героя, он понимает, что ему здесь не место. Мечтательно он рисует образ возлюбленной. К сожалению, он осознает, что это все обман, а он все так же одинок.

Мотив одиночества в лирике Лермонтова звучит и в произведении «Выхожу один я на дорогу…», которое он написал за три месяца до своей гибели. В нем поэт философски подводит итоги своей жизни, размышляет о смерти. «Жду ль чего? / Жалею ли о чем?» — спрашивает у себя лирический герой. Он мечтает сладко заснуть под дубом, наслаждаясь пением возлюбленной.

Свою скорую трагическую гибель поэт предчувствует и в стихотворении «Пророк», написанном за несколько недель до смерти. Лермонтова не покидает чувство скорби, он полон отчаяния, он не верит в признание потомков, ценность своего труда. Он сравнивает себя с пророком, которому суждены гонения и непонимание окружающих.

Тема одиночества в творчестве Лермонтова является основной. Она прослеживается в его произведениях самого разного масштаба, начиная от совсем небольших стихотворений и заканчивая внушительными поэмами. Интересно, что обратившись к биографии писателя, мы сможем увидеть, насколько тесно она связана с его творчеством. …

Больше всего впечатлений вынес Лермонтов из детства. Мальчик остался на воспитании у бабушки, которая потакала каждому его капризу и чрезмерно его опекала. Маленькому Мише неразрешено было видеться с отцом, которого ему так не хватало. Однако бабушка Елизавета Алексеевна считала, что родитель имеет негативное влияние на отпрыска, поэтому ребёнок провёл в одиночестве, без друзей и взрослых людей, которые его понимали бы, всё своё детство и юношество.

Это интересно: биография Пушкина кратко, основные даты и события.

Кроме того, М. Ю. Лермонтов был довольно болезненным, часто уезжал в горы и на воды в Петрозаводск. От постоянных проблем со здоровьем он не выходил в свет, не искал новых знакомств.

Сам поэт не раз говорил о том, что это уединение, отрешенность от яркой и насыщенной светской жизни, отсутствие близких людей, нисколько ему не мешает жить, а ,напротив, он свыкся с этим состоянием и рад ему. К тому же следует помнить, в какое время вырос Лермонтов: война с Наполеоном, восстание декабристов — всё это повлияло на формирование характера не только молодого Михаила, но и всего его поколения. Да и сам поэт считал, что души всех его сверстников пронизаны такими же настроениями.

Но несмотря на всё заверения Михаила о том, что он находится в абсолютной гармонии со своим внутренним я, лирический герой его стихотворений страдает. На него давит невыносимое одиночество, его пожирает тоска. Он устал от шумной толпы и даже в окружении множества людей не может не почувствовать себя одиноким. Это «лишний человек», идеи и взгляды которого отличаются от большинства, который привык мыслить свободно, не соглашаться с другими.

Лермонтова сильно беспокоил тот факт, что его поколение нисколько не развивалось. Всё вокруг будто застыло на месте: сознание людей, общественное движение. Всё меньше было новшеств, новаторских идей. Люди жили, не думая о будущем своих потомков, просто плыли по течению и оставались всем довольны.

«Поэт совсем другой эпохи»

Так называл поэта Белинский, сравнивая с А.С. Пушкиным. Уже в ранней лирике Лермонтова появляются ведущие мотивы его творчества: поэтическое избранничество, влекущее за собой одинокое существование. Но он понимает, что не в силах что-либо изменить, поэтому своего рода изгнанничество принимает добровольно. «Я к одиночеству привык», — признается лирический герой, который так похож на самого Лермонтова.

На характер поэта повлияло и время, в которое он жил и творил. Война с Наполеоном, восстание декабристов – эти события отложились в памяти не только Лермонтова, но всех его современников. Так, в стихотворении «Дума» поэт приходит к выводу, что пессимистические настроения характерны для всего поколения. Лирический герой – уставший, окруженный толпой, но одинокий человек. Его беспокоит бездействие, безразличие людей к общественной жизни.

Сочинение на тему трагедия одиночества в лирике лермонтова

Тема одиночества является одной из ведущих в лирике Лермонтова. Это во многом объясняется методом, которым написаны его стихи и неповторимыми особенностями личности поэта, его мироощущения и творческого дара. Лермонтов – поэт-романтик, поэтому часто лирический герой его стихов — это одинокая, гордая личность, противопоставленная обществу, с которым она находится в неразрешимом конфликте. У него нет друга, способного поддержать его “в минуту душевной невзгоды”, нет возлюбленной. Он одинок в толпе, а временами его одиночество достигает вселенского масштаба. Уже в раннем творчестве эта тема декларируется поэтом как основная. В стихотворении “Одиночество”, написанном в 1830 году, лирический герой осознает, что весь свой жизненный путь от рождения до смерти ему предстоит пройти одному. Тоска по “родной душе” сопровождает героя лирических стихотворений Лермонтова на протяжении всей его жизни. Ему горестно осознавать, что утешения дружбы, поддержка близкого человека недоступны для него. В стихотворении “И скучно и грустно…” он одинок “в минуту душевной невзгоды”, некому подать руку, нет рядом того, кто выразит сочувствие и понимание, окажет дружескую поддержку. Лирический герой Лермонтова также несчастлив в любви, его преследуют измена и предательство. Любовь не приносит ему радости, не дарит счастья. В стихотворении “Я не унижусь пред тобою…” поэт изумлен коварством своей возлюбленной, которая казалась ему ангелом. В связи с мотивом одиночества и обмана в стихах Лермонтова появляется образ нищего, отверженного и презираемого всеми. В одноименном стихотворении жаждущий ответной любви лирический герой, сравнивает себя с бедняком, просящим подаяния, чтобы не умереть с голода. Но его надежда на помощь и сострадание людей не оправдалась: кто-то в насмешку положил камень в его протянутую руку. Так, лучшие чувства героя стихотворения были обмануты. Любовь, о которой он молил, оказалась ему недоступной, а сам он отвергнут своей возлюбленной. Одиночество героя лирических стихотворений Лермонтова распространяется не только на его личную жизнь, он одинок и в обществе, у него нет товарищей, нет единомышленников, разделяющих с ним одни и те же убеждения и жизненные принципы. В стихотворении “Как часто пестрою толпою окружен…” оказавшись на бале-маскараде, он чувствует себя чужим среди веселящейся равнодушной толпы. Ему тяжело оттого, что его окружают “образы бездушные людей, приличьем стянутые маски”, неспособные на проявление человеческого тепла, сочувствия, сострадания. Чтобы найти утешение в этой ситуации, лирический герой устремляется мечтой в мир детства, где сосредоточено для него все самое дорогое. Бегство в память, в мечту – любимый романтический мотив Лермонтова-поэта. Он вспоминает себя ребенком, воскрешает в своем воображении отрадные для него картины детства. Не имея возможности полюбить ни одну из светских красавиц, присутствующих на балу, он создает в своем воображении портрет прекрасной возлюбленной. Этот вымышленный образ целиком овладевает его сердцем. Но мечта – это не реальность, опомнившись, лирический герой узнает обман, и ему хочется бросить в лицо светскому обществу “железный стих, облитый горечью и злостью”. Поэт одинок не только в толпе на бале-маскараде, он чувствует себя одиноким и среди своего поколения. Сознавая себя на голову выше общества, его окружающего, он понимает, что пороки его поколения свойственны и ему. Однако он считает себя вправе судить своих современников. В стихотворении “Дума” противопоставляя себя своему поколению, он обвиняет его в отсутствии высоких жизненных идеалов и положительных ценностей. Мотив человеческой разобщенности и вечного одиночества появляется в стихотворении “На севере диком стоит одиноко…”, представляющем собой вольный перевод стихотворения Гейне. Допустив существенное отступления от смысла оригинала, Лермонтов изображает два существа одного рода, а не мужского и женского, как у Гейне. Вследствие этого стихотворение приобретает более общий смысл, поэтически выражая тоску по человеческому единству. Порой одиночество лирического героя приобретает космические масштабы, он чувствует себя одиноким во всем мире, подобно демону, с презрением взирающим на всю вселенную, сотворенную Богом. В стихотворении “Пусть я кого-нибудь люблю…”, герой уподобляет себя одинокому властелину неба, живущему в прекрасном мире, но в полном одиночестве, которое никто не может с ним разделить. Теме одиночества сопутствует мотив изгнания. В стихотворении “Нет, я не Байрон, я другой…” лирический герой осознает, что он избран, чтобы стать поэтом, но одновременно обречен быть странником, гонимым миром. Используя образы-символы, связанные с миром природы, Лермонтов продолжает эту тему в стихотворении “Дубовый листок”. Оторванный от родной ветки, засохший без тени, лишенный покоя дубовый листок не может найти себе пристанища ни в родном краю, ни в прохладной тени среди листьев чинары. В стихотворении “Тучи” лирический герой также изгнанник, он противопоставляет себя холодным и бесчувственным тучам, не испытывающим боли от разлуки с родиной, с “милым севером”. Преодолеть свою изолированность, обрести желанную гармонию, ощущение единения с окружающим миром поэту помогает общение с природой. Так, в стихотворении “Выхожу один я на дорогу…” внутренне состояние лирического героя, отмеченное душевным разладом, противопоставляется покою и благости, царящим во вселенной, наполненной общением и согласием. Размышляя, он пытается понять свое место в жизни мироздания, найти утешение, “свободу и покой” от опустошающих его желаний и стремлений. Однако минуты гармонии и покоя крайне редки, лишь на короткий миг ему удается достичь успокоения, преодолеть внутреннюю боль, обрести желанное единство с самим собой и с окружающим миром. Такое редкостное душевное состояние описано в стихотворении “Когда волнуется желтеющая нива…”: небесное и земное соединяютсясе же прекрасной возлюбленной, его сердцемпоколения. иовека, живущего бессознательной жизньюодвижность и отсутствие жизни. в сознании героя, он счастлив, переживая присутствие Бога на земле. Однако романтическое сознание Лермонтова-поэта не удовлетворяется одним покоем, в котором он видит неподвижность и отсутствие жизни. Поэтому поиск счастья в его поэзии часто связан с бегством от него. В своем раннем стихотворении “Парус”, написанном в 1832 году и ставшем поэтическим манифестом, Лермонтов проводит мысль о единстве противоположных начал. Здесь объединены буря и покой, поиск смысла жизни и вечная неудовлетворенность найденным. Мятежная душа лирического героя поэзии Лермонтова обречена на вечные одинокие скитания. Такое мироощущение отличает поэта от обычного заурядного человека толпы, живущего бессознательной жизнью. Именно оно стало источником конфликта поэта с обществом, конфликта который болезненно переживался Лермонтовым в течение всей его жизни и привел его к безвременной трагической смерти.

Мотив одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова (материал «Парус»)

Знаменитый «Парус» поэт написал в семнадцать лет. Почвой для него стали личные переживания юного Лермонтова. Из-за конфликта с профессором поэту пришлось бросить Московский университет и по настоянию бабушки переехать в Петербург для поступления в школу юнкеров. Переживания поэта о будущем легли в основу стихотворения. Образы моря, бури, паруса сопровождают мотивы скорби и одиночества в лирике Лермонтова, особенно в раннем творчестве. Лирического героя можно охарактеризовать как мятежного и одинокого. Именно таким и был сам поэт, всю жизнь «искавший бури».

Трагедия одиночества по произведениям М. Ю. Лермонтова

Мотив одиночества пронизывает всю лирику Лермонтова. Особенно отчетливо звучит он в романе “Герой нашего времени”. Образ Печорина — это одиночество и лирическое, и гражданское, и вселенское.

Печорин, как очень незаурядный человек, был неудовлетворен своим довольно унылым существованием на фоне, как ему казалось, не менее унылого существования всего общества. Спокойная и размеренная жизнь, заданность житейских ситуаций — все это давило на его неуемную, жаждущую действий душу, на его стремление к новым, более высоким отношениям между людьми в любви, в дружбе, в гражданском долге. В результате этих мечтаний Печорин сам начал создавать на своем жизненном пути препятствия, с тем чтобы их преодолевать. Такие игры с жизнью иногда могли оказаться для него роковыми. Но это его не останавливало.

В воздухе того времени уже витала проблема “лишнего человека”, и лучшие умы пытались найти ответы на вопросы: “Как надо жить?” и “Для чего мне жить?”. Печорин принадлежит одновременно и к типу “лишних людей”, и к тем, кто делает попытки как-то разрешить эту проблему.

Печорин помечен демоном одиночества, и это проявляется во всем. В своей жизни он любил только одну женщину — Веру. Любовь к ней принесла ему много страданий. Он страдал даже от того, что осознавал, что и Вера несчастна в любви к нему. Когда чувства постепенно стали угасать, демон одиночества вновь напомнил о себе и Печорин стал пытаться воскресить навсегда остывшие чувства и переживания. Конечно, у него ничего не вышло. Он приобрел только лишние страдания, которые постепенно иссушали его душу.

Печорин был достаточно тонким человеком, чтобы не понимать своей вины в том, что происходит с ним лично, а также с близкими ему людьми. Но читатель видит, что это не только вина Печорина, а скорее его беда.

В его жизни были еще две женщины — это Бэла и княжна Мери. Каждая из этих женщин могла подарить гармоничному мужчине любовь, отвлечь его от мрачных мыслей, словом, составить человеческое счастье. Но Печорин уже не мог не играть в жизнь, а точнее, в прятки с собственным одиночеством. В обоих случаях главную, роковую роль сыграло самолюбие. Он расчетливо пытался влюбить в себя Бэлу, но, когда достиг этого, потерял к ней интерес. Он специально подолгу был на охоте, видимо надеясь, что этот роман иссякнет сам собой. Но это оборачивалось лишь новыми страданиями женщины. Возможно, Печорин и пытался с помощью Бэлы найти свое место в жизни, но все безрезультатно. Роман Печорина с княжной Мери также завершился страданиями женщины. В эту трагическую игру в любовь был ввергнут и Грушницкий, который заплатил за свою страсть жизнью. Печорин, подталкиваемый демоном одиночества, вовлекал в свою игру все больше людей. Эти люди ссорились между собой, теряли ориентировку в жизни, совершали неблагородные поступки. Ведь Печорин сознательно, незаметно для самой Мери, настроил ее против Грушницкого. Далее, в дуэльном “спектакле” весь этот фарс с незаряженным пистолетом кончился трагически: один из участников дуэли стал убийцей, другой жертвой, третий бесчестным человеком.

Но как ни странно, образ Печорина все же вызывает симпатию у читателя. Наверное, потому, что в герое романа еще не совсем умерли благородство и жалость.

Печорин после очередного трагического витка в своей судьбе отправляется путешествовать, пытаясь снова найти ответы на мучащие его вопросы. Может быть, он решился на это в надежде реализовать свои благородные начала. Но на самом деле, как мне кажется, он лишь продолжал убегать от своего одиночества, с каждым новым шагом по жизни приближаясь к собственной трагедии.

Демоническое одиночество в русской литературе не кончилось на Печорине. На мой взгляд, в той или иной степени оно проявилось в таких литературных героях, как князь Андрей Болконский в романе Л. Н. Толстого “Война и мир” и других. Этих героев объединяет, на мой взгляд, стремление к яркой, наполненной благородными событиями жизни, но обстоятельства, а также черты их собственного характера (самолюбие, тщеславие) не дают им реализовать свои мечты.

Сам поэт М. Ю. Лермонтов был ранен этим одиночеством. Уже будучи зрелым художником, он пришел в своем творчестве к “Демону”, а может быть, не к “Демону”, а через “Демона” к могучей ненасытной жажде полнокровной жизни, к земному многоцветному бытию, разлитому во вселенной, и все-таки трагически отдаленному от него.

Один в толпе

Умный и образованный Лермонтов тяжело сходился с людьми. Свою непохожесть на других он увидел еще в детстве. По воспоминаниям современников, он был прямым, едким, скрытным человеком, поэтому часто его недолюбливали и даже ненавидели. Лермонтов сильно страдал от невозможности быть понятым.

Так, в стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен…» он рисует общество бездушных людей, лишенных человеческого тепла. Фальшивая, ограниченная толпа угнетает лирического героя, он понимает, что ему здесь не место. Мечтательно он рисует образ возлюбленной. К сожалению, он осознает, что это все обман, а он все так же одинок.

Мотив одиночества в лирике Лермонтова звучит и в произведении «Выхожу один я на дорогу…», которое он написал за три месяца до своей гибели. В нем поэт философски подводит итоги своей жизни, размышляет о смерти. «Жду ль чего? / Жалею ли о чем?» — спрашивает у себя лирический герой. Он мечтает сладко заснуть под дубом, наслаждаясь пением возлюбленной.

Свою скорую трагическую гибель поэт предчувствует и в стихотворении «Пророк», написанном за несколько недель до смерти. Лермонтова не покидает чувство скорби, он полон отчаяния, он не верит в признание потомков, ценность своего труда. Он сравнивает себя с пророком, которому суждены гонения и непонимание окружающих.

Истоки мотива одиночества

Мотив одиночества появляется в лирике Лермонтова прежде всего благодаря следованию романтическим традициям. Несмотря на то, что писателя нельзя назвать чистым романтиком: в его произведениях порою переплетаются романтическая и реалистическая традиция, исследователи все же уверенно причисляют его творчество к вершинам русской романтической литературы и даже, более того, говорят о новом, синтетическом, «лермонтовском» романтизме. Он представляет собою, с одной стороны, дальнейшее развитие романтических традиций Жуковского, Баратынского, Пушкина, а с другой стороны – подражание романтизму Байрона, (а позже и его преображение).

Именно от Байрона и появляется у Лермонтова романтический герой, воплощенный во многих стихотворениях. Как и любой романтический герой, он непременно одинок, не понят и отвергнут миром, он стремится к мятежу и единению с природой, а не с людьми:

«… всегда один, Высокой башни мрачный властелин, Он возвещает миру все, но сам – Сам чужд всему, земле и небесам» (1831).

Лирический герой Байрона наполнен презрением к сытой и бездушной толпе, он добровольно отгораживается от нее и не стремится ни к каким-либо материальным ценностям и, тем более, моральным компромиссам. Подражая ему, ранний Лермонтов выводит в своих стихотворениях похожего героя-изгнанника, мечтающего уединиться, отказаться от мира, поскольку для него «весь мир и пуст и скучен»:

«О! Если б дни мои текли На лоне сладостном покоя и забвенья, Свободно от сует земли И далеко от светского волненья…» (1829).

Позднее, однако, мотив одиночества начинает видоизменяться, отходя от подражательства и превращаясь в нечто, свойственное только Лермонтову. Осознание своей индивидуальности и исключительности, характерное в целом для романтизма, у него доводится до крайности, подчеркивается всеми возможными методами. Даже с Байроном, своим литературным учителем и, в какой-то мере, собратом по одиночеству, Лермонтов больше не желает видеть ничего общего. Приведем в пример общеизвестные стихотворения поэта «Подражание Байрону» и «Нет, я не Байрон».

Если в первом Лермонтов обращается к поэту так: «Не смейся, друг, над жертвою страстей, / Венец терновый я сужден влачить» (1830), то во втором уже отчетливо звучит мотив полной индивидуальности: Нет, я не Байрон, я другой,/ Еще неведомый избранник» (1832), и слышится мрачное предсказание собственной судьбы, судьбы, которая представляется его лирическому герою вполне закономерной: «Я раньше начал, кончу ране, / Мой ум немного совершит…» (1832).

Именно так и зарождался у Лермонтова мотив одиночества. Рассмотрим, как он реализуется в рамках всего его творчества, и первым делом отметим разнообразие воплощения этого мотива: он может появляться как в отдельных стихотворениях, где повествование ведется от лица романтического героя, так и переплетаться с другими мотивами: любви, природы, Родины.

Любовные страдания, нашедшие отражение в лирике поэта

Известно, что Лермонтову не везло в любви. Самая сильная привязанность поэта, образ которой остался жить на страницах произведений и в строчках стихотворений, — очаровательная Варенька Лопухина — стала чужой женой. Сложные взаимоотношения связывали их до самой смерти поэта, известие о которой окончательно сломило Варвару. Она пережила любимого всего на десять лет. Именно черты Лопухиной он искал в других женщинах.

Еще одна муза поэта – Екатерина Сушкова — лишь играла его чувствами, впрочем, как и Наталья Иванова, изменившая ему. Неудивительно, что тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова особенно ярко прослеживается в любовных стихотворениях.

«Мы случайно сведены судьбою» — первое произведение, адресованное Вареньке Лопухиной. Уже в нем звучит мотив разлуки, невозможности счастья и взаимной любви. В стихотворении «Нищий» мотив одиночества в лирике Лермонтова вызван неразделенными чувствами. Произведение было написано в 1830 году и имеет отношение к раннему творчеству поэта. В стихотворении Лермонтов сравнивает себя с нищим, которому вместо подаяния положили в руку камни. Такими были отношения поэта с Екатериной Сушковой, которые и легли в основу произведения.

Цикл стихотворений, посвященных Наташе Ивановой, – история неразделенной любви и горького разочарования. «Я недостоин, может быть, / Твоей любви», — обращается к ней автор. «Нет, не тебя так пылко я люблю…» — пишет поэт незадолго до гибели. Кому посвящено это стихотворение, до конца не установлено.

Увлечения юнкера

В начале тридцатых годов начали проявляться в лирике Лермонтова мотивы одиночества, неверности и измены. Что послужило этому причиной? Сперва происходит всем известная история с Екатериной Сушковой. Затем он знакомится с Натальей Ивановой, которой посвящает цикл стихотворений. Отношения складываются весьма радужно, затем наступает непонятная поэту перемена. Наталья предпочитает юному поэту опытного соперника.

Одиночество – основной мотив лирики Лермонтова. Присутствует он едва ли не в каждом стихотворении поэта. Он говорит о губительности любви, об изменчивости этого чувства. Но в качестве оправдания несостоявшихся возлюбленных юного поэта стоит привести слова Владимира Соловьёва, который утверждал, что, влюбляясь, Лермонтов испытывал чувство не столько к объекту воздыханий, сколько к собственному любовному состоянию, погружению в себя, сосредоточенности на своей личности.

Лермонтов стеснялся демонстрировать окружающим положительные черты своего характера. Ему казалось унизительным появляться перед ними добрым и любящим. А потому всё чаще он стремился быть беспощадным в словах и поступках. Биографы поэта рассказывают о его любовных похождениях, которые завершались не всегда прилично по понятиям того времени. Лермонтов словно мстил за измены, с которыми ему пришлось столкнуться в юности.

Юность, как известно, пора сладостных грёз. Но подобные чувства были незнакомы Лермонтову, о чём свидетельствует его поэтические произведения начала тридцатых годов, например, «Желание». В нем автор говорит о бесполезной мольбе и тщетных мечтах.

Одиночество или свобода?

Мотивы одиночества, тоски по свободе в лирике М. Ю. Лермонтова — центральные в стихотворении «Тучи». Оно было написано в 1840 году, накануне второй ссылки поэта на Кавказ. Образы туч, волн и облаков символизируют свободу, которой так не хватает лирическому герою. Он сравнивает себя с тучками, с иронией называет их «изгнанниками». Свобода и одиночество в творчестве поэта не могут существовать друг без друга. Так, в стихотворении «Желанье» герой жаждет временной свободы, а в «Узнике» она становится единственной целью.

Популярные сочинения

- Сочинение Тема России в творчестве Блока

Александр Александрович Блок относится к числу замечательных поэтов, творивших в период Серебряного века русской литературы. Он являлся поздним символистом. Его творчество продолжает цениться и читаться даже сегодня. - Сочинение по произведению Отцы и дети Тургенева

Книга «Отцы и дети» является самым выдающимся творением известного писателя Тургенева. Произведение является настоящей душераздирающей историей о жизни народа - Анализ комедии «Горе от ума» Грибоедов (9 класс)

Комедия «Горе от ума» держится каким-то особняком в литературе. Она как столетний старик, около которого все, отжив по очереди свою пору, умирают и валятся, а он ходит, бодрый и свежий, между могилами старых и колыбелями новых людей.

«На севере диком стоит одиноко…»

Лермонтов никогда не занимался переводами, однако зимой 1841 года, незадолго до гибели, сделал несколько переводов стихотворения немецкого поэта Генриха Гейне, которые вошли в «Лирический цикл». Нам это произведение известно как «На севере диком стоит одиноко…». В нем особенно явственно чувствуется мотив одиночества в лирике Лермонтова. Мы знаем, что из-за непростого характера поэта не понимали и не принимали. А ему так хотелось тепла, поддержки близкого человека.

Образ сосны, растущей на крайнем севере, олицетворяет мысли и настроения самого Лермонтова. В одиноком дереве поэт узнал себя. Однако он не терял надежды встретить настоящего друга – в стихотворении его прототипом стала пальма, растущая на юге и такая же одинокая, как и сосна.

В университете

Гордость и вольнолюбие были характерными качествами Михаила Лермонтова. В лирике мотиву одиночества он отдавал предпочтение не только потому, что был отвергнут возлюбленной и не понят товарищами. Дело в том, что поэт был человеком непростым. В университете он не пробыл и двух лет, оставив обучение после неприятной истории, приключившейся с одним из профессоров.

Лермонтов обнаруживал удивительную начитанность, при этом не знал лекционного материала. Однажды вступил в пререкания с преподавателем, после чего ему было рекомендовано покинуть стены университета.

Мне нравится проводить лермонтовские уроки в

шестом классе. Занятия по анализу лирического

произведения проходят интересно, живо, потому

что ребята этого возраста благодарные слушатели,

они прекрасно воспринимают лирику, а самое

важное, им нравится анализировать стихотворения,

думать, находить, творить.

Урок “Мотив одиночества в лирике М.Ю.

Лермонтова” является заключительным в серии

уроков по творчеству М.Ю. Лермонтова (третьим). На

предыдущих занятиях ребята знакомились с

биографией поэта, читали стихи, учились их

анализировать, то есть, накопили достаточно

большой опыт в умении работать над поэтическим

текстом, тем самым подготовившись к анализу не

только отдельно взятого произведения, а к

исследованию особенностей творчества поэта. На

данном уроке рассматривается

литературоведческое понятие “мотива”. Конечно,

пока это знакомство происходит на примере

творчества только одного поэта, в будущем эта

работа будет продолжаться на более высоком

уровне.

Цель урока: расширить представление о

творчестве русского поэта, М.Ю. Лермонтова.

Задачи урока: дать понятие о мотиве в лирике;

выявить лейтмотив лермонтовских стихотворений;

формировать навыки анализа поэтического текста

(стихотворения “Утёс”, “Листок”); развивать

у учащихся творческие способности, навыки

выразительного чтения стихотворений;

литературоведческий аппарат, аналитические

способности, наблюдательность; воспитывать

стремление к знаниям; прививать любовь к

классической поэзии, ценностное отношение к

своему культурному наследию.

Тип урока: комбинированный.

Оборудование: мультимедийная презентация,

учебники, рабочие тетради по литературе.

Ход урока

1. Организационный момент.

2. Повторение для усвоения нового материала.

Учащимся предлагается прослушать и прочитать

строки (слады) из лермонтовских стихотворений,

знакомых и незнакомых им.

1. На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна. (“На севере диком)

2. Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом. (“Парус”)

3. Но остался мокрый след в морщине

Старого утёса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко. (“Утёс”)

4. Выхожу один я на дорогу…

5. Один и без цели по свету ношуся давно я…

(“Листок”)

6. Как страшно жизни сей оковы

Нам в одиночестве влачить… (“Одиночество”)

3. Работа со словом.

— Найдите однокоренные слова в приведённых

строках. (Одиноко, одинокий, один, одиночество)

— Каким чувством пронизаны стихотворения поэта?

(Чувством одиночества)

— Каково значение существительного одиночество?

(Когда человек один, его никто не понимает, он

чувствует себя лишним среди людей, ненужным или

непонятым толпой, изгнанным или странствующим,

ищущим свободы)

Слайд:

Один чувство, которое

испытывает человек, ощущая себя лишним среди

других людей; оОдинок когда рядом нет тех, с кем

можно поделиться самым сокровенным.В одиночестве

Одиночество

Одинокий

4. Работа с эпиграфом.

И скучно, и грустно, и некому руку подать.

В минуту душевной невзгоды…

М.Ю.Лермонтов

— Эти строки М.Ю. Лермонтов написал в одном из

своих произведений. О чём они говорят? (Об

одиночестве)

— Эти слова станут эпиграфом к теме нашего

урока, которую мы попытаемся сформулировать.

5. Работа по теории литературы + проверка

домашнего задания.

— Чувством одиночества пронизаны многие

произведения М.Ю.Лермонтова. Такой

устойчивый образ в литературоведении

называется мотив. Дома вы посмотрели

значение этого слова в разных толковых словарях,

в том числе и в литературоведческих. (Учащиеся

зачитывают свои ответы. Формулируется общий

ответ: мотив – это ведущая идея стихотворения

или поэзии)

— Одиночество в поэзии выражает умонастроение

поэта. Ни у кого из русских поэтов этот мотив не

вырастал в такой всеобъемлющий образ, как у

Лермонтова. Какие поэтические образы помогают

создать это чувство в приведённых строчках

стихотворений? (Сосна на голой вершине; листок,

оторванный бурей, парус, утёс)

6. Формулируется тема урока.

— Сегодня у нас заключительный урок по

творчеству М.Ю.Лермонтова. Мы поговорим о

произведениях поэта, ещё раз вспомним, что нам

уже известно о нём и, возможно, откроем для себя

ещё что-то новое. Тема нашего урока — “Мотив

одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова”

7. Работа с поэтическими произведениями.

— Почему же одиноки лермонтовские герои? В чём

причина их одиночества? Попробуем разобраться

вместе.

1) Прослушивание аудиозаписи стихотворения

“Утёс”.

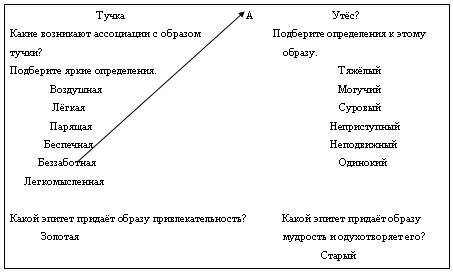

2) Анализ.

— Что почувствовали, когда слушали

стихотворение?

— О чём оно? (О неразделённой любви и непрочности

человеческих связей вообще)

— Какие центральные образы вы увидели в

произведении? (Тучка и Утёс)

— Какие качества они олицетворяют? (По ходу

анализа составляется схема)

— Похожи они или совсем разные? (Разные)

— Что определяет их различие? (Две

противоположные стихии; невозможность

соединения; одиночество утёса)

— Какой художественный приём использует поэт?

(Антитеза)

— Какие выразительные средства углубляют мотив

одиночества? Найдите их в стихотворении.

(Инверсия, эпитеты, олицетворение. Со всеми этими

понятиями учащиеся знакомились, когда работали

со стихотворением “Белеет парус одинокий…”)

3) Выразительное чтение стихотворения

“Листок” (Читает заранее подготовленный

учащийся)

4) Анализ стихотворения.

— О чём это произведение? Какие слова являются

снова ведущими? (О бесприютности и одиночестве

гонимого ветром листка)

— Как построено стихотворение? Каким приёмом

снова воспользовался поэт? (Антитеза – листок и

чинара)

— Как показаны бесприютность и одиночество

листка? Какие слова помогают увидеть это.

(Родимый, гонимый, докатился)

— Почему чинара не хочет приютить странника?

— Какой основной мотив стихотворения?

— С какими стихотворениями связаны стихи

“Утёс” и “Листок”? (“Белеет парус одинокий….”,

“Тучки небесные”, “На севере диком”)

8. Выводы.

— Почему именно мотив одиночества преобладает в

произведениях Лермонтова? Вспомните биографию

Лермонтова. (Это были ощущения поэта, он писал о

себе, как в стихотворении “Белеет парус

одинокий…” или “Тучи”)

— Как вы понимаете значение слова исповедь?

Подберите однокоренные слова. (Учащиеся дают

ответы: исповедать, исповедаться, исповедальный,

то есть, рассказать о том, о чём не всем

расскажешь, о самом сокровенном, о том, что у

человека в душе)

— Можно ли стихотворения поэта назвать

исповедью! (Да)

— Как всякий настоящий поэт, а тем более великий

поэт, Лермонтов исповедался в своих

произведениях, и, перелистывая томики его

сочинений, мы можем прочесть историю его души и

понять его и как поэта, и как человека.

9. Творческая работа (Синквейн)

— А как поняли его вы? Давайте попробуем

выразить это в своих творческих работах —

синквейнах. Напоминаю, синквейн — это

стихотворение, состоящее из пяти строк: 1-я строка

— одно существительное (тема или предмет); 2-я

строка-два прилагательных или причастия

(описание темы/предмета); 3-ястрока состоит из

трех глаголов, характеризующих действия

темы./предмета; 4-я строка представляет собой

фразу, обычно из четырех значимых слов,

выражающую отношение автора к теме/предмету; 5-я

строка — синоним, обобщающий или расширяющий

смысл темы/предмета (одно слово).

Так выглядят некоторые работы детей:

Одиночество

Вечное, горькое, страшное

Гнетёт, не отпускает, мучает.

Грустное ощущение —

Бесприютность

(Петроченко Анжела)

Тоска

Глубокая, неудержимая, непроходящая.

Гонит, мучает, губит.

И скучно, и грустно, и некому руку подать.

Одиночество

(Сайченко Настя)

(Способность резюмировать информацию, излагать

сложные идеи, чувства и представления в

нескольких словах — важное умение. Оно требует от

ученика вдумчивости и богатого понятийного

запаса. Для этой работы актуален прием синквейн —

стихотворение, представляющее собой синтез

информации в лаконичной форме, что позволяет

описывать суть понятия или осуществлять

рефлексию на основе полученных знаний. Подобная

работа обогащает словарный запас ученика,

подготавливает его к краткому пересказу, учит

формулировать идею произведения, позволяет

каждому ученику почувствовать себя хоть на

мгновение творцом, философом, так как написать

синквейн может каждый. Этот приём используется

на заключительных этапах урока, очень нравится

ребятам. Использовать можно в любом возрасте.

10. Заключительное слово

На протяжении всей жизни Лермонтова

преследовало непреодолимое чувство одиночества.

Ранняя смерть матери, трагедии в личной жизни –

всё это оставило неизгладимый след в душе поэта.

Кроме того, Лермонтов был поэтом-романтиком, а в

романтизме мотив одиночества является одним из

главных. Неудивительно, что тема одиночества в

творчестве Лермонтова считается одной из

основных. Её грустный мотив проходит почти через

все его произведения.

…Везде один природы сын,

Не знал он друга меж людей:

Так бури ток сухой листок

Мчит жертвой посреди степей!

Домашнее задание (совмещает в себе элементы

творческой и поисковой работы).

1) Подготовить страничку к будущему лирическому

сборнику “Стихи М.Ю.Лермонтова о душе” (или

“Стихи об одиночестве”)” Почитайте дома другие

стихи М.Ю.Лермонтова, выберите те, где бы ведущим

мотивом был мотив одиночества. Нарисуйте

иллюстрации к этим стихотворениям (формат А4) и на

этом же листе напишите отрывок из текста

стихотворения.

2) Подготовьте выразительное чтение наизусть

одного из стихотворений, прочитанных сегодня на

уроке. (На выбор)

Литература

- Петрова Т.С. Анализ художественного текста и

творческие работы в школе. Материалы для учителя.

6 класс – М.: Московский Лицей, 2001. С. 144. - Фадеева Т.М. Дидактические материалы по

литературе. 6 кл. к учебнику-хрестоматии В.П.

Полухиной и др. “Литература. 6 класс” — М.:

Экзамен, 2006. С. 92.