Наука всегда являлась двигателем прогресса. Такие предметы, которые облегчают жизнь человеку в настоящее время, как телефоны, различные гаджеты, техника, автомобили, все это создавалось на основе научных трудов. Но самое главное и ценное, что сделала наука, так это большой прогресс в области медицины. С помощью нее было создано множество вакцин от смертельно опасных заболеваний.

Еще во времена географических открытий, наука резко прогрессировала в развитии. С большой скоростью начало развиваться кораблестроение, а также такие науки, как астрономия, навигация, инженерия. Развивалась техника и различная промышленность. А в двадцатом веке большими темпами началась развиваться медицина, строительство, а также машиностроение и другие немаловажные отрасли науки.

В настоящее время наука очень важна и полезна. В любую минуту человек может поговорить с тем, кто от него находится очень далеко с помощью полезных гаджетов или может полностью продиагностировать свое здоровье. С помощью науки мы можем даже летать. Благодаря науке мы живем в комфортных условиях, любой человек может с комфортом передвигаться на большие расстояния, даже можно работать, не выходя из дома, используя гаджеты и интернет. Наука заметно облегчила жизнь всем людям. Поэтому хочется прокричать: «Слава науке!».

Посмотрите, насколько сильное развитие у науки. В древнейшие времена не было абсолютно ничего, люди добывали себе огонь и еду сами, а также создавали орудия труда для этого, даже не было одежды. А сейчас, достаточно сходить в магазин или даже просто позвонить по телефону, и еду Вам привезут домой.

Проще говоря, наука-это желание человека узнать и изучить что-то новое, создавать те вещи, которые будут полезны всем. Ведь каждый человек может внести свой большой и малый вклад в научный прогресс. Сначала люди учатся в школе, там получают первые знания, затем в институтах получают еще полезные навыки. Затем кто-то из этих людей может стать ученым и изобретет лекарства он неизлечимой болезни, а кто-то другой будет заниматься экологией и попытается ее сохранить, кто-то третий будет изобретать новую полезную технику.

Не он ли дал российской музе крылья,

Нашел слова, звучащие как медь!..

И. Рыленков

Русская литература XVIII века развивалась под влиянием тех больших изменений, которые внесли в общественно-политическую и культурную жизнь страны реформы Петра. У истоков новой русской художественной литературы того времени высится исполинская фигура М.В.Ломоносова. Ломоносов не только великий ученый, но и лучший поэт своего времени. Ему принадлежат произведения самых различных жанров: оды, трагедии, лирические и сатирические стихотворения, басни, эпиграммы.

С именем Михаила Васильевича Ломоносова связана реформа русского языка. Он явился создателем первой научной русской грамматики. Ему же принадлежит учение о трех стилях, суть которого заключается в том, что “обветшалая” система церковно-книжной речи тормозит развитие литературы.

Ломоносов призывает развивать живой, понятный, образный язык, а для этого надлежит учиться у народной речи и вносить ее здоровые элементы в литературные произведения. Этим призывом великий ученый сделал новый крупный шаг на пути национализации русского литературного языка. В “Письме о правилах российского стихотворства” (1739) Ломоносов пишет, что развитие языка должно покоиться “на природном его свойстве”: “того, что ему весьма не свойственно, из других языков не вносить”. Это замечание и в наше время очень актуально. Современный русский язык перенасыщен американизмами и англоязычными выражениями, которые все больше вытесняют из оборота живое русское слово.

Что касается стилей литературного языка, Ломоносов предлагает использовать писателям стиль высокий, посредственный и низкий. Высоким стилем “составляться должны героические поэмы, оды, праздничные речи о важных материях”, и здесь он рекомендует использовать церковно-книжный язык. Средним стилем рекомендуется писать “все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово”, также стихотворные дружеские письма, эклоги и элегии. Этот стиль должен состоять из слов, общих церковно-славянскому и русскому языкам. Низким же стилем пишутся комедии, увеселительные эпиграммы, песни, фамильярные дружеские письма, изложение обыкновенных дел. В этом стиле можно употреблять и просторечные слова, но не вульгарные. Таким образом, Ломоносов соединяет старину и новизну в одно гармоничное целое.

Велика роль Ломоносова в образовании русского научного языка. Всесторонее знание родного языка, обширные сведения в точных науках, прекрасное знакомство с латинским, греческим и западноевропейскими языками, литературный талант и природный гений позволили Ломоносову заложить правильные основания русской технической и научной терминологии. Его рекомендации в этой области имеют и сегодня большое значение: прежде всего, чужестранные слова и термины надо переводить на русский язык: оставлять непереведенными слова лишь тогда, когда невозможно подыскать равнозначное русское слово или же когда иностранное слово уже получило распространение, и в этом случае придать иностранному слову форму, наиболее близкую русскому языку.

Мы и не замечаем, что многие из научных выражений, применяемых нами всеми сегодня, составлены по этим правилам. Например, земная ось, законы движения, удельный вес, негашеная известь. Именно Ломоносов ввел в науку ряд русских слов, имевших бытовое значение, таких как: опыт, движение, явление, частица. В итоге ломоносовские научные и технические слова и выражения мало-помалу заменили собой прежние неуклюжие термины. Так великий ученый земли русской положил начало нашему точному научному языку, без которого теперь никто не может обходиться.

Ломоносов закончил реформу русского стихосложения и подкрепил ее своими поэтическими произведениями. Он содействовал созданию русского классицизма в литературе.

В своих одах писатель прославляет победы русских над врагами (“Ода на взятие Хотина”) или отмечает различные торжественные даты. Религиозные и научные темы также присутствуют в одах Ломоносова. Таковы “Утреннее размышление о божием величестве”, где автор дает научное описание физического строения солнца, и “Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния”, в котором писатель излагает свою теорию происхождения северного сияния.

По самому складу своей натуры и по своим взглядам Ломоносов был поэтом-гражданином. Его стихотворение “Разговор с Анакреоном” ярко демонстрирует отношение к поэзии и понимание им задач поэта.

Хоть нежности сердечной

В любви я не лишен,

Героев славой вечной

Я больше восхищен.

Здесь автор противопоставляет себя как певца героев певцу любви Анакреону.

Лучшим произведением этого жанра является ода “На день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года”. Автор приветствует Елизавету как поборницу просвещения, восхваляет мир и тишину как залог преуспевания наук. Он славит преобразования Петра. Автор рисует огромные пространства России с ее морями, реками, лесами и богатейшими земными недрами. Всеми этими богатствами державы должно овладеть и обратить их на пользу государства и народа. Сделать это могут люди науки, ученые. Глубокой верой в русский народ и твердым убеждением в его талантливости звучат слова Ломоносова о том,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

Восторженный гимн науке — важная и интересная тема в поэзии Ломоносова. По убеждению поэта, благо и слава Родины — в развитии “божественных” наук: механики, химии, астрономии, географии

Науки пользуют везде

Среди народов и в пустыне,

В градском шуму и наедине,

В покое сладком и в труде.

Ломоносов был великим ученым, и это также отразилось в его стихах. Когда он смотрел на солнце, то очень ясно представлял себе, что оно похоже на расплавленный океан, в котором огненные вихри налетают друг на друга, словно они борются один с другим…

Там огненные валы стремятся

И не находят берегов;

Там вихри пламенны крутятся,

Борющись множество веков,

Там камни, как вода, кипят,

Горящи там дожди шумят.

Тема Петра 1, “просвещенного монарха”, “отца Отечества”, “неустанного строителя, плавателя, в морях — героя” широко представлена в творчестве Ломоносова, который был горячим приверженцем петровских преобразований, а самого Петра видел как посланника Бога:

Ужасный чудными делами,

Зиждитель мира искони

Своими положил судьбами

Себя прославить в наши дни:

Послал в Россию Человека,

Какой не слыхан был от века.

Родина, ее необъятные просторы, неисчерпаемые природные богатства, ее сила и мощь, будущее величие и слава — одна из основных тем в поэзии Ломоносова.

Родина в одах Ломоносова воспроизводится не только как “держава царская”, как страна, одерживающая те или иные воинские победы. Для Ломоносова это также место, где человек сделал свои первые шаги, это беспредельные просторы земли, ее природные богатства, сам русский народ, к труду “избранный”, выдержавший во имя мира и добра “тьму сильных боев”. Именно с приходом в поэзию Ломоносова тема Отчизны, России наполнилась глубинным смыслом, стала ключевой в произведениях русской литературы, а само чувство к Родине уже рассматривается как важный шаг нравственной категории.

Вокруг тебя цветы пестреют,

И класы на полях желтеют;

Сокровищ полны корабли..

Воззри в поля твои широки,

Где Волга, Днепр, где Обь течет;

Богатство в оных потаенно…

Патриотическое чувство Ломоносова сказалось в его заботах о сохранении отечественных природных ресурсов. Он призывает не к хищничеству и бесхозяйственности, отчего сейчас гибнет природа, а к рачительности и любви по отношению к ней!

Поэт одухотворял природу. Для него она не только источник материальных благ, но и олицетворение сущности человека, который вышел из природы и может жить только в единении с ней. Рисуя картины природы, Ломоносов удивительно тонко передает живое дыхание, безграничность мира, его тайную невидимую связь с каждой клеточкой земного бытия:

Лицо свое скрывает день.

Поля покрыла мрачна ночь,

Взошла на горы чорна тень,

Лучи от нас склонились прочь.

Открылась бездна звезд полна:

Звездам числа нет, бездне дна.

В своей поэзии Ломоносов утверждал, что без понимания людьми самих себя как частицы целого не может быть ни духовного оздоровления человека, ни тем более его разумной деятельности. В его одах чувствуется та всемогущая, всепроникающая нить, которая скрепляет все и которая именуется жизнью. Вот как поэт изображает мир без войн, без вражды и политических стяжательств:

Кристальны горы окружают,

Струи прохладны обтекают

Усыпанный цветами лу.

Плоды румянцем испещренны,

И ветви, медом орошенны,

Весну являют с летом вдруг.

Мне кажется, это не просто идиллия, а мир, к которому должен стремиться человек, ведь именно от него зависит не разрушить, не уничтожить эту гармонию и красоту. Как необходимы эти слова сейчас нам, живущим в конце XX века, когда так хочется в душном, шумном городе воскликнуть.

Восторг все чувства восхищает,

Какая сладость льется в кровь!

В приятном жаре сердце тает!

Не тут ли царствует любовь?

И горлиц нежное вздыханье,

И чистых голубиц лобзанье

Любви являют тамо власть.

Древа листами помавают,

Друг друга ветвьми обнимают,

В бездушных зрю любовну страсть!

Таков он, богатый и разнообразный поэтический мир Михаила Васильевича Ломоносова.

И как ученый, и как поэт, Ломоносов все свои знания и силы отдал служению народу и родине. Русские люди восхищаются и гордятся своим великим предком, истинным сыном своей Родины.

Ответы на вопросы учебника «Литературное чтение» 4 класс, 1 часть, Климанова, Виноградская, страница 55.

УКМ «Перспектива»

Маленькие и большие секреты страны Литературии

Раздел «Истоки литературного творчества»

1. Перечислите истоки литературного творчества. С какими видами народного творчества вы были знакомы раньше? С какими познакомились в этом году?

Истоками литературного творчества оказывалось творчество народное, произведения фольклора.

В прошлых классах мы уже познакомились с такими истоками, как считалки, пословицы и поговорки, песни, загадки, приметы, народные сказки.

В этом году мы познакомились с такими истоками, как притчи, былины и мифы.

2. Перечитайте притчу царя Соломона о ленивцах и вспомните басню Крылова «Стрекоза и муравей». Можем ли мы сказать, что притча явилась истоком басни? Как в этом произведении проявилось творчество баснописца?

Положительным героем притчи и басни оказывается Муравей. Он трудолюбивый и заботиться о завтрашнем дне. Соломон предупреждает ленивца, что если тот не начнёт работать, то к нему придут бедность и нужда. В басне Крылова Стрекоза ленилась и к ней пришли бедность и нужда.

Мы можем сказать, что притча явилась истоком басни.

Но творчество баснописца Крылова превратило эту притчу в литературное произведение. В его басне Стрекоза и Муравей получили узнаваемые образы, характеры. Автор описал поведение героев, их поступки и сделал поучительный вывод для читателя.

3. Создайте свой текст о былинах и былинных героях. Начните так:

Рассказ о былинах и былинных героях для 4 класса

Былины славят русских богатырей, подчёркивая их удивительную силу, мужество, доброту, благородство. Былинные герои — воины, защитники Отечества, им присуще чувство долга.

До нас дошли множество былин, в которых говорится о различных подвигах богатырей во славу родной земли, родного народа. Богатыри служили князю, стерегли границы Родины на заставах, но при этом заботились о простом народе больше, чем о князе.

Князь в былинах зачастую комичен, он жаден и тщеславен, он обижает богатырей. Так, в одной из былин князь Владимир посадил Илью Муромца в подвал, где богатырь должен был погибнуть. Но в трудную для столицы минуту князь вспомнил о Муромце, выпустил его, а богатырь разгромил врагов.

В другой былине Илья Муромец находит огромное богатство. И он строит церкви и раздаёт деньги нищим. Он заботиться о народе. Он проявляет небывалое бескорыстие.

Богатыри в былинах разные. У каждого свой характер, свои достоинства и недостатки. Так, Алеша Попович был заносчив, а Садко — хвастлив. Но их объединяет одно — умение забыть о себе в трудную для страну минуту. И тогда богатыри бьются до конца, не щадя себя и своих врагов.

Я горжусь богатырями, этими былинными героями, которые верой и честью служили Отчизне в те далёкие времена.

4. В тематическом каталоге школьной библиотеки найдите книги о богатырях. Какие подвиги совершили Алёша Попович и Добрыня Никитич?

Алёша Попович победил Тугарина Змеевича, который захватил Киев и унижал князя и его жену.

Добрыня Никитич победил Змея, который похищал женщин.

Вместе они участвовали в битве с ратями царя Додона, где прославился Святогор.

5. Рассмотрите внимательно репродукцию картины «Богатыри» Васнецова». Кого из русских богатырей представил художник? Напишите текст «Былинные богатыри — защитники земли русской».

На этой картине художник изобразил Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича.

Текст «Былинные богатыри — защитники земли русской» для 4 класса

Во все времена у земли русской находились мужественные защитники, которые берегли её от врагов.

В очень отдалённое время такими защитниками были богатыри, о подвигах которых мы узнаём из былин. Богатыри всегда вставали на пути врагов, боролись с преступниками и обманщиками, защищали простой народ.

Одними из самых известных богатырей были Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Их образы легко представить, взглянув на картину Васнецова «Богатыри».

В центре изображён старый казак Илья Муромец, самый сильный, самый уважаемый в народе богатырь. Он совершил огромное количество подвигов и никогда не отступал перед врагом, даже многократно его превосходящим силами.

Это необычайно благородный богатырь, хозяин своего слова, честный и бескорыстный. Среди других богатырей слово Ильи Муромца было законом. Вот и на картине он стоит в центре, внимательно озирая из-под ладони границы родной земли.

По правую руку от Ильи, слева для зрителя, показан Добрыня. Это второй по силе богатырь. Он также прославился многими подвигами и заслужил уважение в народе. Он держит руку на мече, готовый выдернуть его и обрушить на опрометчивого врага.

По левую руку от Ильи расположился Алёша. Это тоже славный богатырь, не раз спасавший русскую землю. Но в отличии от старших товарищей, Алёша несдержан, тщеславен, может испугаться в сражении. Тем не менее, рядом с Ильёй и Добрыней, Алёша представляет собой такую же грозную силу.

Такие разные по характерам богатыри отлично сражались вместе ради общей цели. И это позволяло им хранить рубежи нашей родины в неприкосновенности.

6. Что такое миф? Каких мифологических героев вы знаете? Что о них можно рассказать?

Миф — это народное предание о богах и героях.

Я знаю многих героев древнегреческих мифов.

Это Геракл, очень сильный полубог, который совершил двенадцать подвигов.

Я знаю Ясона, который похитил в Колхиде золотое руно.

Я знаю Тесея, который победил Медузу Горгону и спас Андромеду.

Я знаю хитроумного Одиссея и многих других участников Троянской войны.

Всё это были сильные люди, которые сражались между собой и с чудовищами, и обыкновенно побеждали. В их подвигах героям помогали Боги.

7. Найдите в школьной или домашней библиотеке сборники сказок, загадок, пословиц и поговорок, былин. Сделайте выставку. Составьте аннотацию на один из сборников.

Аннотация на сборник «Русские пословицы и поговорки» для 4 класса.

Сборник «Русские пословицы и поговорки» был издан в серии «Классики и современники» издательством «Художественная литература» в 1988 году.

В его составлении принимали участие три автора, но сборник вышел под редакцией П. Аникина.

Начинается сборник предисловием, статьёй Аникина, в которой писатель рассказывает о том, что такое пословицы и поговорки.

В сборнике 332 страницы. Пословицы в нём расположены в алфавитном порядке.

В приложении к сборнику приведены некоторые статьи из книги В. Даля «Пословицы русского народа»: гадания, месяцеслов, приметы, присказки и прибаутки.

Это очень интересная и полезная книга, в которую я всем советую заглядывать как можно чаще.

Эта презентация поможет при изучении темы «Былины» узнать об Илье Муромце

Акулова Галина Александровна

Илья Муромец

Миф или

реальный человек

Актуальность темы:

- Современные школьники мало читают, увлекаясь компьютерными играми, просмотрами зарубежных кинофильмов, в большей степени знают зарубежных героев, нежели исконно русских.

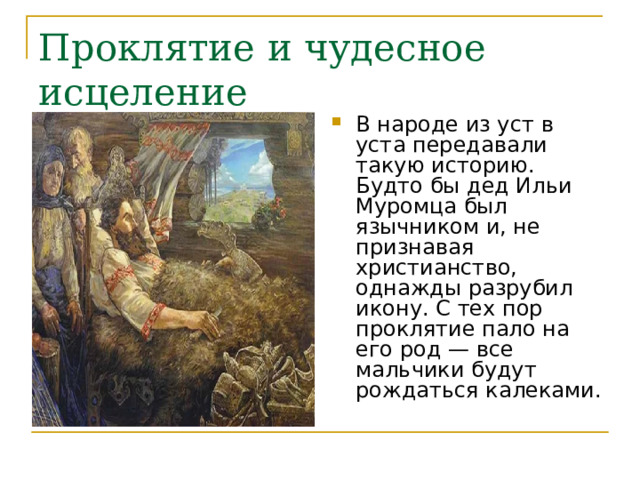

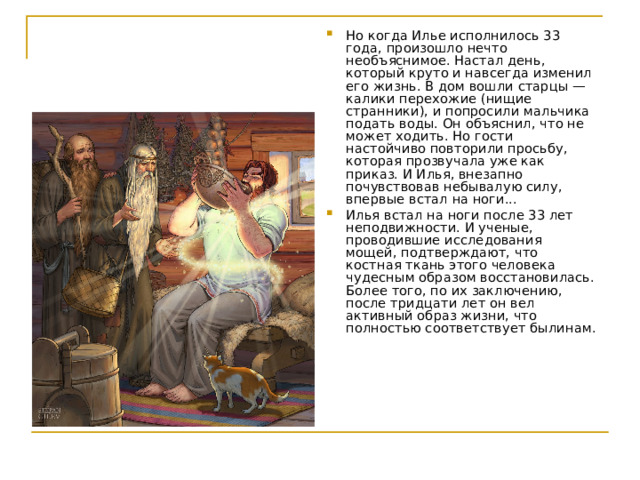

Проклятие и чудесное исцеление

- В народе из уст в уста передавали такую историю. Будто бы дед Ильи Муромца был язычником и, не признавая христианство, однажды разрубил икону. С тех пор проклятие пало на его род — все мальчики будут рождаться калеками.

- Через 10 лет родился Илья, и казалось, проклятие исполнилось: мальчик с детства не мог ходить. Все попытки вылечить его не увенчались успехом. Но Илья не сдавался, упорно тренировал руки, развивал мышцы, становясь все более сильным, но, увы, ходить по-прежнему не мог. Шли годы, и, наверное, не раз ему казалось, что нужно смириться с судьбой: он навсегда останется калекой.

- Но когда Илье исполнилось 33 года, произошло нечто необъяснимое. Настал день, который круто и навсегда изменил его жизнь. В дом вошли старцы — калики перехожие (нищие странники), и попросили мальчика подать воды. Он объяснил, что не может ходить. Но гости настойчиво повторили просьбу, которая прозвучала уже как приказ. И Илья, внезапно почувствовав небывалую силу, впервые встал на ноги…

- Илья встал на ноги после 33 лет неподвижности. И ученые, проводившие исследования мощей, подтверждают, что костная ткань этого человека чудесным образом восстановилась. Более того, по их заключению, после тридцати лет он вел активный образ жизни, что полностью соответствует былинам.

Муром или Моровск ?

- Муром или Моровск? По поводу места рождения Ильи также существуют разные версии. Самая распространенная — что происходит он из деревни Карачарово, близ города Мурома. Эта деревня, расположенная на берегу Оки, существует и сегодня

- Но некоторые исследователи утверждают, что Илья родился недалеко от Киева — в Моровске (Моровийске) под Черниговом, который в древности назывался Муромском. Поскольку в преданиях говорится, что до Киева Илья добрался очень быстро, за один день (что вряд ли возможно в случае города Мурома, который находится примерно в 1500 км от Киева), эта версия очень правдоподобна

- Согласно былинам, Илья происходил из села Карачарово? Оказывается, недалеко от Чернигова был древний город Карачев. Более того, недалеко от Карачева протекает река Смородинная, а на берегу её находится древнее село Девятидубье. Местные старожилы указывают на то место, где будто бы было расположено гнездо Соловья-разбойника. И теперь на берегу Смородинной находится огромных размеров пень, который по преданию, сохранился от девяти дубов.

Подвиги русского Геракла

- Подвиги русского Геракла После чудесного исцеления Илья Муромец, как и положено богатырям и героям, совершает многочисленные подвиги. Самый известный его подвиг — победа над Соловьем-разбойником.Исследователи считают, что Соловей-разбойник — не сказочное чудище, а тоже реальная историческая личность, разбойник, промышлявший в лесах по дороге к Киеву. А Соловьем этого разбойника прозвали за то, что он извещал о своем нападении свистом (или, возможно, давал свистом сигнал своей банде к нападению).

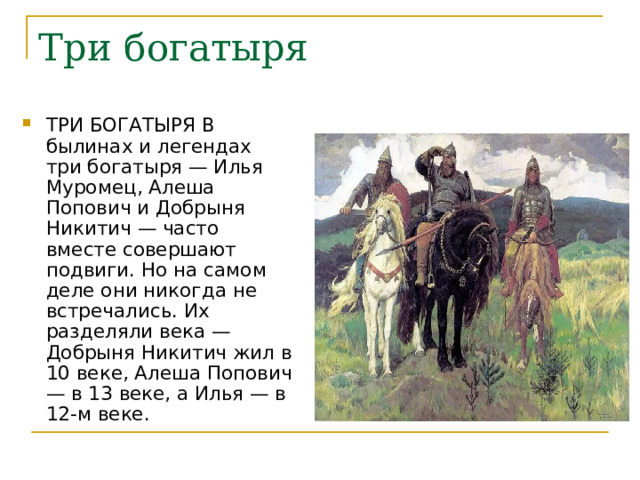

Три богатыря

- ТРИ БОГАТЫРЯ В былинах и легендах три богатыря — Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич — часто вместе совершают подвиги. Но на самом деле они никогда не встречались. Их разделяли века — Добрыня Никитич жил в 10 веке, Алеша Попович — в 13 веке, а Илья — в 12-м веке.

- Вопреки легендам, Илья Муромец никогда не служил князю Владимиру Великому. Они просто не могли встретиться, потому что жили в разные века. Илья служил князю Святославу, защищая Русь от половцев.

- Например, в германских эпических поэмах, записанных в ХIII веке, но основанных на более ранних сказаниях, упоминается великий богатырь Илья Русский. Легенда говорит о том, что в одном в жестоком сражении Илья чуть не погиб, но чудом остался жив и дал обет удалиться в монастырь, посвятить себя Богу и больше никогда не брать в руки меч. Илья пришел к стенам Лавры, снял с себя все воинские доспехи, но не смог бросить меч и взял его с собой. Он стал монахом Печерской Лавры и все свои дни проводил в своей келье в молитвах. Где после он был и похоронен.

- Но однажды враги подступили к стенам монастыря, и Илья своими глазами увидел гибель настоятеля Лавры, сраженного смертельным ударом. И тогда Илья, несмотря на обет, снова взял в руки меч. Но почувствовал, что ноги снова отказываются ему служить. Он еще успел заслониться рукой от смертельного удара копьем, но силы уже покидали его…

- Так ли это было на самом деле? Вряд ли мы когда-нибудь это узнаем. Но несомненно одно: ученые установили, что Илья действительно погиб в результате удара копьем в грудь и что он, видимо, пытался остановить копье на лету, и это немного ослабило удар. Но полученная рана так и не зажила и в конце концов стала причиной гибели Муромца.

- А и сильные, могучие богатыри на славной Руси!Не скакать врагам по нашей землеНе топтать их коням землю русскую.Не затмить им солнце наше красное!Век стоит Русь — не шатается!И века простоит — не шелохнется !

-75%

Сохранить у себя:

Для всех 11-классников России уже стартовала подготовка к ЕГЭ 2022 года и в этом материале мы предлагаем детально разобраться, как изменится структура КИМа по русскому языку, какими будут критерии оценивания 27-го задания от ФИПИ и как правильно составить план сочинения с учетом новых требований.

Изменения в ЕГЭ по русскому языку

Хорошая новость – изменения в ЕГЭ 2022 года по русскому языку будут не столь радикальными, как было изначально предложено в перспективной модели. Новость не очень хорошая – нововведения все-таки будут и по мнению экспертов экзамен в 2022 году станет несколько сложнее, чем был ранее.

В спецификациях, размещенных на сайте ФИПИ, указаны такие основные изменения в КИМах 2022 года по русскому языку:

- Изменено составное задание №1-3. Теперь вместо сжатой передачи прочитанного экзаменуемому необходимо будет выполнить стилистический анализ текста.

- Изменено задание №16. Новыми будут не только языковой материал и формулировка, но и критерии оценивания.

- В задании №19 расширены материалы, предоставляемые для анализа.

- Нормы оценивания сочинений (задание №27) объемом 70-150 слов уточнены.

Ввиду внесенных в систему оценивания изменений уменьшился с 59 до 58 максимальный балл, который может получить на ЕГЭ по русскому языку в 2022 году экзаменуемый за выполнение всех 27 заданий КИМа.

Неизменным останется время, отведенное на выполнение 27 заданий ЕГЭ по русскому языку в 2022 году – всего 210 минут, из которых эксперты рекомендуют выделить на написание сочинения не менее 70 минут.

Задание №27 – сочинение

В демонстрационной версии ЕГЭ 2022 года по русскому языку предложен такой формат задания:

Текст, который необходимо проанализировать, приведен в КИМе чуть раньше (перед заданием №22), так как его необходимо использовать при выполнении целого ряда заданий от 22 до 27 включительно.

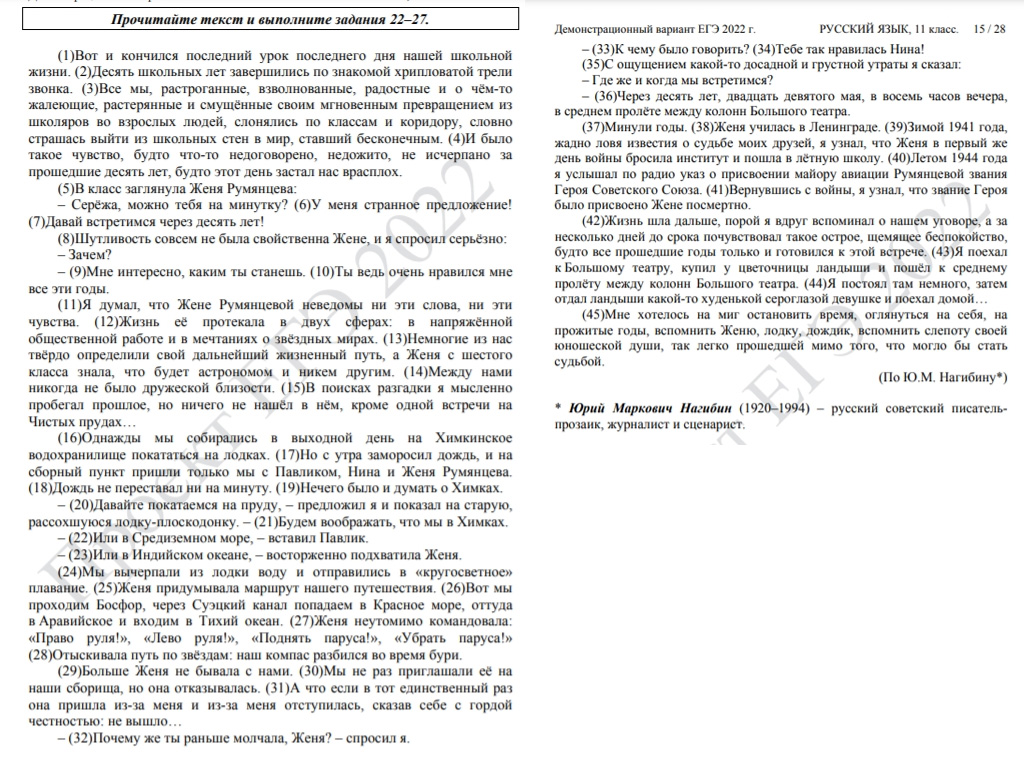

К данному тексту предложены такие варианты проблем, затрагиваемых автором:

Рекомендуем внимательно изучить демоверсию, спецификации и кодификатор к ЕГЭ 2022 года по русскому языку, размещенные на сайте ФИПИ, ведь в этих документах содержится много полезной информации, которая поможет правильно написать сочинение и организовать подготовку к заданию №27.

План сочинения

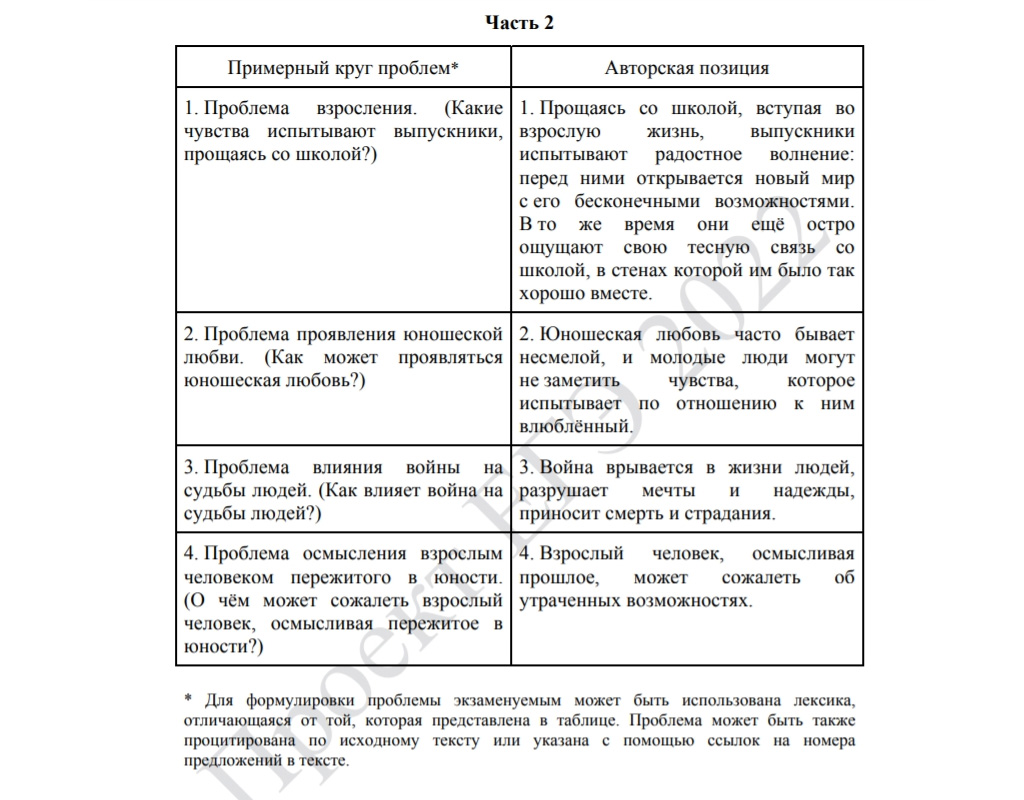

Проанализировав уже само задание, можно получить детальный план написания сочинения по русскому, который поможет справиться с поставленной на ЕГЭ 2022 задачей, независимо от темы и затронутых проблем.

Исходя из требований, указанных в тексте задания, ваше сочинение должно состоять из таких структурных блоков:

- Формулировка проблемы.

- Комментарий с привлечением примеров-иллюстраций и смысловых связей между нами.

- Позиция автора.

- Ваша позиция и отношение к позиции автора (согласие либо несогласие с аргументацией).

- Вывод (коротко).

Важно! При написании сочинения стоит ориентироваться на объем от 150 слов, а также избегать чрезмерного цитирования.

В помощь 11-классникам педагоги предлагают такие мини-шпаргалки с заготовками вводных фраз, которые можно применять в разных структурных частях сочинения.

Также в сети можно найти хороший пример сочинения по теме демоверсии ЕГЭ 2022 по русскому языку, который наглядно проиллюстрирует, как нужно писать текст и на каких моментах акцентировать внимание.

Предлагаем вашему вниманию короткий видео-урок по составлению плана и компоновке сочинения для ЕГЭ 2022 года::

Оценивание сочинения

За сочинение на ЕГЭ 2022 года по русскому языку можно получить 25 первичных баллов, что составляет 43% от максимально возможных 58 баллов (ранее за сочинение давали 24 балла).

Обратите внимание, что сочинение не оценивается (оценивается в 0 баллов), если:

- Объем текста менее 70 слов.

- Сочинение написано не по заданному тексту (не по заданной проблеме).

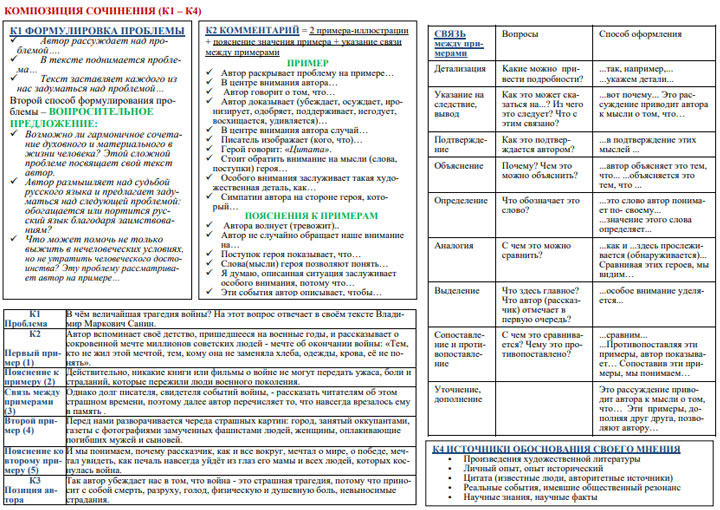

Для достижения максимально возможного результата объем текста должен быть в пределах 150-300 слов. Такие работы будут оценивать по 12 критериям:

| № | Критерий | Максимальный балл |

| К-1 | Формулировка проблемы | 1 |

| К-2 | Комментарий к проблеме | 6 |

| К-3 | Отражение позиции автора | 1 |

| К-4 | Отношение к позиции автора | 1 |

| К-5 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | 2 |

| К-6 | Точность и выразительность речи | 2 |

| К-7 | Орфографические нормы | 3 |

| К-8 | Пунктуационные нормы | 3 |

| К-9 | Грамматические нормы | 2 |

| К-10 | Речевые нормы | 2 |

| К-11 | Этические нормы | 1 |

| К-12 | Точность фактов в фоновом материале | 1 |

При этом, в 2022 году установлены новые нормы оценивания сочинения на ЕГЭ по русскому, если его объем находится в пределах 70-150 слов. Обратите внимание, что проверяющие могут не учесть при подсчете слов в сочинении полностью переписанные фрагменты исходного текста или биографии автора.

Важно! Тексты 70-150 слов не могут быть оценены на максимальный балл по критериям К7-К10.

| № | Критерий | Максимальный балл |

| К-7 | Орфографические нормы | 2 |

| К-8 | Пунктуационные нормы | 2 |

| К-9 | Грамматические нормы | 1 |

| К-10 | Речевые нормы | 1 |

Советы педагогов

Секрет высокого балла на ЕГЭ по русскому языку не в том, чтобы найти и запомнить готовые сочинения, а в том, чтобы научиться легко и быстро составлять рассуждения на любую из актуальных тем.

Среди основных проблем, поднимаемых в текстах ФИПИ 2022 года, представлены такие направления:

- Взаимоотношения поколений (отцы и дети).

- Историческая память поколений.

- Роль детства в становлении личности и нравственных ориентиров человека.

- Жертвенность материнской любви.

- Роль классической литературы в духовном развитии современного общества.

- Сложность и противоречивость поступков людей.

- Смысл жизни и ценности человека.

- Человеческое благородство.

- Честь и достоинство.

- Патриотизм.

- Очищающая сила искусства.

- Отношения человека с окружающими.

- Восприятие человека окружающими.

- Сострадание к окружающим.

- Одиночество.

- Человек и искусство.

- Отношение людей к войне.

- Человек и мир природы.

- Бережное отношение к языку.

- Человек и власть, которой он наделен.

Конечно, при желании в сети можно без труда найти готовые сочинения по русскому языку для разных тематик, ожидаемых на ЕГЭ 2022, но не стоит идти по такому на первый взгляд простому и легкому пути. Во-первых, никто не знает, какая именно проблема будет предложена вам на экзамене и всегда есть вероятность не угадать, что может в итоге лишить вас 43% итогового результата. Во-вторых, проверяющие тоже отлично знакомы с популярными интернет-сочинениями и без труда определят в вашем «шедевре» банальный плагиат, что также может очень негативно отразиться на результате.

Вместо поиска готовых вариантов, продумайте, какой должна быть структура сочинения ЕГЭ по русскому в 2022 году, а после уже как бусины на ниточку нанизывайте в нужном порядке клише, информацию из текста, иллюстрации и собственные мысли.

Естественно, для написания сочинения потребуется определенная база из прочитанных и детально разобранных произведений. Что делать, если вы не готовы или физически не успеваете прочитать все тексты из списка рекомендованной ФИПИ литературы? Ответ прост – сосредоточиться на универсальных произведениях, в которых можно найти множество примеров для разных проблем, которые могут встретится в сочинении на ЕГЭ 2022 года по русскому языку.

Читайте также:

- ЕГЭ по биологии в 2022 году

- ЕГЭ по истории в 2022 году

- Минимальные баллы ЕГЭ 2022 по всем предметам

Слава науке — нянюшке человечества.

Стремление человечества изучать и постигать новые границы двигает нашу жизнь вперед.

Всё начиналось с малого: люди изучали огонь, свойства растений, вкус животных. Веками позже уже строили теории о медицине, природе, звёздном небе и многом другом. Тысячелетиями позже мы летаем в космос, умеем искусственно выращивать камни, создаём новые виды животных. И ведь наука не стоит на месте. Представляете, что будет ещё лет через пятьсот?

Стремление постигать и понимать ведёт человечество к будущему. Пусть не всегда это понимание правильно (помните, плоскую Землю или убеждение, что все болезни от запаха?), Но методом проб и ошибок, человечество развивается, узнавая о себе, о своем мире новое.

Наука развивается вместе с нами, появляются новые теории, новые отрасли, новые темы для открытий, дискуссий, опытов. Подумать только, три тысячи лет назад никто не подумал бы, что можно изучать людей не только изнутри (медицина), но и в социокультурном аспекте, а сейчас сколько различных отраслей науки изучают малые народы, субкультуры, менталитет тех или иных народов…

С уверенностью можно сказать, что образование — бесконечный процесс, а наука — бесконечная область познания мира.