Уроженец Костромской области Иван Сусанин по сей день считается эталоном патриотизма. Ему установлен не один памятник и о его подвиге до сих пор спорят историки.

Биография

Точных данных о дате рождения Ивана Сусанина нет. Можно строить лишь догадки. Обычно, его изображают старцем, но историки предполагают, что в 1613 году ему было около 40 лет. К подобным заключениям ученые пришли из сведений о дочери мужчины, которой в то время было 16 лет и она уже была замужем. По своему происхождению Иван Осипович был крепостным из села Домнино и относился к помещикам Шестовым. Мать Михаила Романова была в девичестве Шестовой, то есть село было ее родиной. По некоторым источникам Иван Сусанин был деревенским старостой и пользовался большим уважением.

Версии подвига

Существует несколько версий как происходили события. Историки и сейчас не могут достичь одного мнения.

Версия №1

Официальная версия подвига крестьянина гласит о том, что в 1613 году после Земского Собора и официального избрания Михаила Романова на царствование, воспрепятствовать этому должны были поляки. Сам царь со своей матерью в это время как раз находились под Костромой. Ляхи, узнав об этом, отправились в деревню. Подойдя к Домнино они встретили Ивана Сусанина, которого заставили показать где прячется молодой Романов. Крестьянин согласился и повел поляков, но в противоположную сторону — к болотам и лесам. Зайдя в самую глубь леса поляки поняли, что идут в другую сторону и начали пытать Сусанина. Крестьянин принял мучительную смерть, но не рассказал, где прятался царь. Сам Михаил Романов со своей матерью в это время укрылся за стенами Ипатьевского монастыря.

Версия №2

Еще одна из распространенных версий называет место смерти не топи и леса Костромской губернии, а непосредственно саму деревню Домнино. О близком подходе поляков к деревне староста Сусанин узнал заранее и успел спрятать царя в овинной яме, предварительно забросав горелыми ветками и различным тряпьем. Ляхи, ворвались в дом к Ивану Осиповичу и провели обыск. Никого не найдя в доме они начали пытать крестьянина. Даже под страшными пытками Сусанин не выдал место, где спрятался молодой царь.

По официальной версии местом захоронения крестьянина изначально была сама деревня, а после прах перенесли в Ипатьевский монастырь. Но несмотря на это, археологами за все время были найдены несколько могил героя.

Признание подвига

О том, как происходили события точных версий нет. Существует лишь документальное подтверждение подвига. В 1619 году Михаил Федорович царским указом даровал зятю Ивана Сусанина Богдану Собинину половину деревни Деревнищ за подвиг его тестя. Этим Романовы признавали подвиг крестьянина и были благодарны ему за спасение царского рода и России.

Увековечивание подвига

В 1851 году был воздвигнут памятник Ивану Сусанину в Костроме, а центральная площадь стала носить его имя. Но в 1918 году с приходом к власти большевиков бюст был уничтожен. в 1967 году памятник был вновь воздвигнут, надпись на котором говорит о Сусанине, как о патриоте Русской земли.

О подвиге Ивана Сусанина рассказывается в известной опере М.И. Глинки “Жизнь за царя”.

Заключение

Иван Сусанин реальный человек, который ценой своей жизни спас первого Романова. Но до сих пор историки спорят о мотивах подвига и как же было на самом деле. Еще одна загадка истории, которая останется неразгаданной.

Источник: //istoriyakratko.ru

Дополнительная информация

Более 400 лет назад Иван Сусанин завершил своим подвигом так называемое «Смутное время» на Руси, положив начало трехвековому правлению династии Романовых. Подвиг этого крестьянина известен нам с детства, из школьной программы. Но где кончаются факты, и начинается вымысел?

Россия, 1612 год. Полыхает гражданская война. Московский престол делят бояре, Борис Годунов, Лжедмитрий I и польские интервенты. Наконец появляется надежда на стабильность: подрос Михаил Федорович, двоюродный племянник Федора Иоанновича, последнего царя из рода Рюриковичей.

Поляки понимают: легитимного наследника нужно как можно быстрее ликвидировать. На выполнение кровавой миссии отправляется отряд во главе с капитаном Пршездецким. Головорезы устремляются в село Домнино Костромского уезда, в коем, по их сведениям, и укрывается юный Михаил с матерью Марфой. От гибели наследника престола спасает Иван Сусанин. Он заводит поляков в непролазную чащу и объявляет, что царевич в безопасности, а пути назад он не покажет. Разъяренные интервенты рубят героя саблями…

Вот факты, известные всем. Так чего же мы не знаем? Оказывается, многого.

Первый вопрос, который приходит в голову: кем же был народный герой? Простым крепостным или старостой села Домнино? Царские документы той поры указывают на второй вариант. Сусанин хоть и числился крепостным, но занимал важный для поселения пост: исполнял приказы Марфы Ивановны, собирал подати, иногда вел суды.

Возможно, вам также будет интересна статья: Возникновение государственности у восточных славян

Хитрые и предусмотрительные поляки не могли довериться первому встречному мужику. Прибыв в заветное село Домнино, они сразу ринулись на поиски главы. Ведь кому еще надлежало знать, где находится царевич?

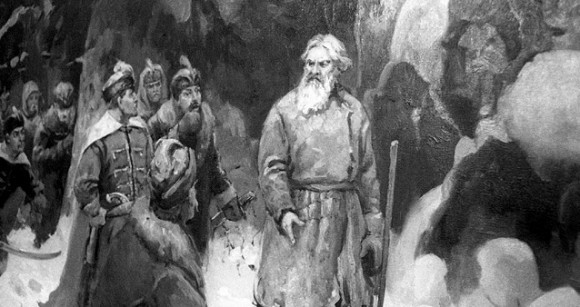

Мы привыкли думать, что Иван Сусанин — дряхлый старик. Таким он изображен на полотне художника Константина Маковского и выведен в опере Михаила Глинки «Жизнь за царя». Седые голова и брови, косматая борода…

Но обратимся к фактам. Доподлинно известно, что у героя была единственная дочь по имени Антонида. В 1612 году ей исполнилось 16 лет, и она уже была замужем. С женитьбой и детьми в те далекие времена на Руси не затягивали: жили люди относительно недолго. Следовательно, Сусанину было всего-навсего от 32 до 40 с небольшим лет.

• «Сусанин» — это прозвище?

Скорее всего, да. На Руси отсутствовала традиция давать фамилии крестьянам. Этой чести удостаивались только люди знатного рода. А простые холопы довольствовались лишь прозвищем по отцу. К примеру, если ты родился у Ивана, то ты Иванов, а если у Петра, то Петров. Мужского имени Сусан не было, но было в моде женское — Сусанна. Прозвище нашего героя по матери говорит об одном: Иван вырос без отца, который, очевидно, рано умер или погиб в годы Смуты.

Логично предположить, что отчество Осипович, указываемое в ряде источников, — лишь выдумка историков. Во-первых, отчеств у крестьян также не имелось. Во-вторых, в документах XVII века никаких упоминаний об отчестве Сусанина не встречается. И, наконец, будь Осип отцом Ивана, мы бы знали героя как Ивана Осипова.

• Подвиг не уникален?

В воспоминаниях Самуила Маскевича, жившего в ту эпоху, можно найти интересный эпизод: «На излете марта 1612-го года, близ Можайска мы пленили мужика, которого заставили показать дорогу к деревеньке Волок. После долгих блужданий по лесу проводник вывел нас… прямо к заставам казаков! Негодяю мы отсекли голову и лишь чудом спаслись!»

Как видим, подвиг Сусанина был повторен на Руси всего через месяц. Знал ли новый безымянный герой о поступке Ивана? Вряд ли: новости в те далекие годы распространялись крайне медленно.

• Убит не в лесу?

Современные историки склонны полагать, что Иван Сусанин мог быть убит не в лесу, а в одном из сел — либо Домнине, либо соседнем Исупове. Ведь поляки любили публичные допросы с пытками, к тому же еще и массовые. Возможно, Сусанина, как старосту, истязали первым — для большего устрашения остальных. А может, наоборот — заставляли смотреть на мучения невинных…

Более того, в самом начале нашего тысячелетия археологи обнаружили под Костромой останки человека, с большой долей вероятности, принадлежащие именно Ивану Сусанину. Для идентификации они вскрыли еще и могилы его родственников. Их ДНК и позволила провести генетическое сравнение.

Возможно, вам также будет интересна статья: Храм Василия Блаженного — история создания

Версия с жуткими лесными топями, якобы поглотившими интервентов, также кажется ученым сомнительной. Во-первых, Михаил Федорович был провозглашен царем Земским собором 21 февраля 1613 года. Стало быть, свой подвиг Сусанин совершил в середине зимы. Понятно, что в средней полосе России, к которой относится Костромская область, морозы в это время были нешуточные. Любые болота замерзают — утонуть в них невозможно. К тому же все топи близ села Исупово небольшие: в самом широком месте всего-то около пяти километров.

Во-вторых, Костромская область — это не Сибирь. Между селами здесь от силы десяток километров. А это максимум день пути, а то и меньше при сильном желании выбраться из чащи. Что поляки наверняка и сделали без лишней паники. Это для современного человека лес — неведомая стихия. А для воинов XVII века — привычная обстановка. Нет еды? Есть стрелы и дичь. Нет воды? Можно растопить снег. Нет огня? Есть порох и огниво.

И, наконец, главное: купол церкви села Домнино был виден за десятки верст — храмы на Руси строились на возвышенностях. Скорее всего, Сусанин сразу понял, что лес ему не поможет. И принял мученическую смерть близ родного дома, на глазах селян.

• А виноваты ли поляки?

Как бы плохо мы не думали о Смутном времени, в любом случае мы его недооценим. В начале XVII столетия русские пережили страшный голодомор, террор Василия Шуйского, польскую интервенцию, разрушение Костромы Лжедмитрием II, разграбление Ипатьевского монастыря, разгром Кинешмы.

• Герой остается героем

Все описанные противоречия не умаляют подвига Ивана Сусанина. Он действительно погиб от рук злодеев, не выдав им места нахождения царевича Михаила. Более того, подвиг Сусанина был повторен многократно. Лишь по самым скромным подсчетам историков, «Сусаниных» в истории нашей страны — около семи десятков.

Возможно, вам также будет интересна статья: Русь и Орда проблема взаимоотношений

Самых знаменитых героев два. 16 мая 1648 года Микита Галаган был послан Богданом Хмельницким на верную смерть, чтобы решить исход Корсунской битвы. Герой завел 25-тысячное войско поляков в лесные дебри, что позволило казакам атаковать врага с более выгодных позиций. Как и Сусанин, Галаган был до смерти замучен ляхами. Причем он изначально понимал, что будет убит.

В ходе Великой Отечественной войны подвиг Сусанина и Галагана повторил Матвей Кузьмин.

Памятник герою скульптора Н.А. Лавинского установлен в Костроме в 1967 году, на месте разрушенного монумента 1851 года Фашисты, захватив родную деревню 83-летнего крестьянина, приказали ему провести батальон знаменитой гитлеровской дивизии «Эдельвейс» в тыл Красной армии. Было это в районе Малкинских высот. За предательство Родины фрицы пообещали выдать старику керосин, муку, а также новое охотничье ружье. Кузьмин долго водил захватчиков по лесам и вывел в итоге под пулеметный огонь советских войск. Спастись герою не удалось: в последний момент его убил немецкий командир.

Об Иване Сусанине, его подвиге и значении этой истории для российской государственности рассказывает Арсений Замостянов.

Подвиг Ивана Сусанина

С царя Михаила Фёдоровича началось трёхсотлетнее правление династии Романовых – и случилось это после лихого, позорного десятилетия смуты.

«Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным», — это слова Гоголя.

М.И.Скотти «Подвиг Ивана Сусанина» (1851

Этот последний подданный – крестьянин Иван Осипович Сусанин, ключевая фигура самодержавной идеологии. Помните триаду графа Уварова — «Православие, самодержавие, народность»? Министр народного просвещения сформулировал её в 1840-е, но в исторической реальности эта идеология существовала веками. Без неё невозможно было бы одолеть смуту. Эту самую «народность» олицетворял Иван Сусанин – крестьянин села Домнина, что в семидесяти вёрстах от Костромы, крепостной дворян Шестовых. Инокиня Марфа Ивановна, она же – Ксения, жена боярина Фёдора Романова и мать царя Михаила Фёдоровича – в девичестве носила фамилию Шестова, и село Домнино было её вотчиной.

Имя Ивана Сусанина в России известно каждому, но о его жизни сохранились лишь отрывочные и туманные сведения. Православные – в особенности костромичи – почитают героя, но в ответ на извечный вопрос о канонизации звучит резонное: «Нужно изучать, исследовать биографию мученика. Мы должны побольше о нём узнать…».

Официальная версия

Как было дело? Обратимся к официальной версии – на которой воспитывали всех Романовых.

В феврале 1613-го польский отряд рыскал по костромскому краю в поисках Михаила Романова и его матери, инокини Марфы. Они намеревались пленить или уничтожить реального русского претендента на московский престол. А, может быть, хотели захватить его, чтобы требовать выкупа. По легенде, которая передавалась из поколения в поколение в домнинском приходе, будущий царь, узнав о приближении поляков, бежал из села Домнина и оказался на выселках, в доме Сусанина. Крестьянин попотчевал его хлебом и квасом и укрыл в овинной яме, забросав её головешками и горелой ветошью.

Поляки налетели на дом Сусанина и принялись пытать старика. Он Михаила не выдал. Найти его с собаками полякам не удалось: головешки перебивали человеческий запах. Охмелевшие враги изрубили Сусанина – и ускакали прочь. Михаил и выбрался из укрытия и, в сопровождении крестьян, отправился в Ипатьевский монастырь.

Более известна другая трактовка событий. Неподалёку от Домнина поляки встретили сельского старосту Ивана Сусанина и приказали ему показать дорогу до села. Сусанин успел послать в Домнино своего зятя – Богдана Сабинина – с указанием снаряжать Михаила Романова в Ипатьевский монастырь. А сам повёл поляков в противоположную сторону – на болота. Его пытали и казнили – но именно подвиг Сусанина позволил Михаилу невредимым добраться до Ипатьевского.

Читайте также — «За веру православную стою…» Козьма Минин

Похоронили Сусанина сначала в родном селе, а через несколько лет перенесли прах в Ипатьевский монастырь – который стал символом спасения династии. Правда, эту версию частенько подвергают сомнению – есть несколько предположительных могил Ивана Сусанина. А десять лет назад археологи (не в первый и, наверное, не в последний раз) обнаружили место гибели Сусанина…

Словом, тайна окутанная секретом. Даже день памяти героя не установлен. Наиболее вероятная дата подвига и гибели – февраль 1613-го, 400 лет назад… До революции почести спасителю первого царственного Романова приносили 11 сентября, в праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Совершалось особое заупокойное поминовение народного героя. Эта традиция возродилась в ХХI веке.

Покойный Святейший патриарх Алексий II обратился к землякам легендарного героя: «Кострома, на протяжении нескольких веков именуемая «колыбелью дома Романовых», осеняемая всероссийской святыней — чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери — имела особое значение в событиях 1613 года, положивших начало преодолению Смутного времени. Обращение к памяти Ивана Сусанина видится Нам добрым знамением духовного возрождения Костромского края и всей России. С любовью вспоминая состоявшееся в 1993 году посещение Нами мест жизни и подвига Ивана Сусанина, ныне со всей костромской паствой Мы возносим Свои Первосвятительские молитвы о блаженном упокоении раба Божиего Иоанна в селениях праведных, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

История символическая, притчевая, таинственная.

Почему же легенда об Иване Сусанине оказалась необходимой?

Дело не только в том, что сельский староста стал образцом жертвенной, самозабвенной преданности государю. Яркий (хотя и загадочный) эпизод расправы над крестьянином, заманившим польский отряд в непроходимые болота, стал последним проявлением смутного времени – таким и остался в народной памяти. Смута – это и гражданская война, и безвластие, и предательство правящих кругов, и озверение народа, и разгул самозванчества, и бесчинства завоевателей… Иван Сусанин отдал жизнь во имя прекращения этой беды.

Скептики всплеснут руками: да не мог он думать о таких материях, как спасение государственности или национальный суверенитет… В лучшем случае крестьянин проявил вассальную преданность.

Возможно, он неприязненно относился к иноверцам-католикам, но никаким сознательным государственником Сусанин не был и быть не мог… Да, Сусанин навряд ли был политически грамотным патриотом. Маловероятно, что он мыслил такими категориями, как «государство», «суверенитет», «освободительная война». Возможно, ему даже не довелось повидать великих русских городов. Но смысл любого деяния определяется с течением десятилетий…

Михаил Федорович Романов

В 1619-м году, во время паломнического путешествия, царь Михаил Фёдорович вспомнил зиму 1613-го. Скорее всего, именно тогда, по горячим следам событий, ему рассказали о погибшем крестьянине. Русские самодержцы часто совершали поездки по монастырям – но Михаил Фёдорович избрал для благодарственной молитвы Троице-Макарьевский монастырь, что на речке Унже. Эта обитель связана с трудами преподобного Макария Желтоводского. Святой старец жил 95 лет, умер в 1444-м – и побывал в татарском плену, в ещё не покорённой Казани. Ему (ещё до канонизации, которая прошла как раз в годы правления Михаила Фёдоровича) молились о спасении пленённых. Отец царя, патриарх Филарет, был освобождён из плена живым и невредимым – и Романовы видели в этом покровительство желтоводского старца. Есть версия, что и в феврале 1613-го, когда Иван Сусанин погубил польский отряд, Марфа и Михаил направлялись на Унжу, в Троице-Макарьевский монастырь.

Читайте также — Шипка, Плевна и Белый Генерал – 7 фактов о русско-турецкой войне

Троице-Макарьевский монастырь, что на речке Унже

Подвиг Сусанина предотвратил разграбление монастыря и пленение будущего царя. Царь, поклонившись мощам преподобного Макария, решил наградить родственников павшего героя. Тогда-то и составил государь жалованную грамоту зятю Ивана Сусанина – Богдану Собинину. Это единственный документ, свидетельствующий о подвиге! Не забудем: эти строки написаны через шесть лет после февральских событий 1613-го, когда память о них ещё не выветрилась:

“Божией милостью, мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович, всея Русии самодержец, по нашему царскому милосердию, а по совету и прошению матери нашея, государыни, великия старицы инокини Марфы Ивановны, пожаловали есма Костромского уезда, нашего села Домнина, крестьянина Богдашка Собинина, за службу к нам и за кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина: как мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси в прошлом 121 (то есть, в 1613-м от Рождества Христова!) году были на Костроме, и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина в те поры литовские люди изымали и его пытали великими, немерными пытками и пытали у него где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии были, и он Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, а польские и литовские люди замучили его до смерти.

И мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии пожаловали его, Богдашка, за тестя его Ивана Сусанина к нам службу и за кровь в Костромском уезде нашего дворцового села Домнина половину деревни Деревнищ, на чем он, Богдашка, ныне живет, полторы чети выти земли велели обелить с тое полу-деревни, с полторы чети выти на нем, на Богдашке, и на детях его, и на внучатах, и на правнучатах наших никаких податей и кормов, и подвод, и наметных всяких столовых и хлебных запасов, и в городовые поделки, и в мостовщину, и в иныя ни какия подати имати с них не велели; велели им тое полдеревни во всем обелить и детям их, и внучатам, и во весь род неподвижно. А будет то наше село Домнино в который монастырь и в отдаче будет, тое полдеревни Деревнищ, полторы чети выти земли ни в который монастырь с тем селом отдавать не велели, велели по нашему царскому жалованью владеть ему, Богдашке Собинину, и детям его, и внучатам, и в род их во веки неподвижно. Дана сия наша царская жалованная грамота в Москве лета 7128 (от Рождества Христова – 1619) ноября в 30 день”.

Обратим внимание: Сусанин назван не Ивашкой, а Иваном – с почтением. А его зять – Богдашкой. В те годы самодержцы редко оказывали «подлому люду» такую честь.

Иван Сусанин: мученический венец

С тех пор об Иване Сусанине Россия не забывала.

«Верный долгу христианскому, Сусанин принял мученический венец и благословлял, как древле праведный Симеон, Бога, сподобившего его, если не узреть, то умереть за спасение отрока, которого Бог помазал елеем святым и нарече его царем России», — в таком духе писали о Сусанине к началу XIX века. Таким узнавали героя школьники и гимназисты.

А разве можно забыть думу Кондратия Рылеева – которую и в советские годы изучали в школе. Правда, вместо «за царя и за Русь» в наших хрестоматиях значилось: «За родимую Русь». В советской традиции Сусанин – герой освободительной борьбы русского народа против интервентов, о монархических устремлениях умалчивалось.

Строки эти незабываемы:

«Куда ты завел нас?» — Лях старый вскричал.

— «Туда, куда нужно!» — Сусанин сказал.

— «Убейте! замучьте! — моя здесь могила!

Но знайте, и рвитесь: — я спас Михаила!

Предателя, мнили, во мне вы нашли:

Их нет и не будет на Русской земли!

В ней каждый отчизну с младенчества любит,

И душу изменой свою не погубит». —«Злодей !», закричали враги закипев:

«Умрешь под мечами !» — «Не страшен ваш гнев!

Кто русский по сердцу, то бодро и смело

И радостно гибнет за правое дело!

Ни казни, ни смерти и я не боюсь:

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» —

«Умри же!» Сарматы Герою вскричали —

И сабли над старцем, свистя, засверкали!

«Погибни, предатель! Конец твой настал!» —

И твердый Сусанин весь в язвах упал!

Снег чистый чистейшая кровь обагрила :

Она для России спасла Михаила!

С Ивана Сусанина началась и русская опера, в которой так впечатляюще заявил о себе крестьянин в тулупе, выводивший басом чудесные незаёмные напевы: «Чуют правду! Ты, заря, скорее заблести, скорее возвести, спасенья час возвести!». Великий оперный образ. Кстати, глинковская «Жизнь за царя» была не первой оперой о том подвиге. Ещё в 1815-м Катерино Кавос создал оперу «Иван Сусанин». Это сюжет воспринимался как государствообразующий. Но потом наступило время пересмотра привычных представлений об истории Руси. С монархических мифов слетала позолота. «Да разве это святыни? Сплошное враньё!».

«Могло быть, разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год», — писал историк Николай Костомаров, вечный возмутитель академического спокойствия и ниспровергатель идеалов.

Нет, подвиг Ивана Сусанина – не фальсификация, не чья-то фантазия, крестьянин действительно пал жертвой интервентов в костромских болотах. Но главное в этом подвиге – притча, легенда, исторический контекст. Если бы юный Михаил Романов не стал первым царём могущественной династии – вряд ли история сохранила бы имя благочестивого крестьянина. В те годы русские люди нередко становились жертвами бесчинств – и первыми погибали те, кто сохранял верность вере и законной власти. Сама история сплела лавровый венок для Ивана Осиповича – а посрамление благородных идеалов ещё никому не принесло счастья. Нам толкуют о рабской («собачьей») преданности крепостного Сусанина своим хозяевам. Но какие основания у скептиков для столь жестокого диагноза? По многим свидетельствам (в том числе – по свидетельствам зарубежных гостей Руси) у крестьян-московитов, несмотря на рабский статус, развито было чувство собственного достоинства. Не забрасывайте грязью верность, не относитесь к ней высокомерно.

Конечно, Сусанин не ведал, что в Москве принято соборное решение о призвании на царство Михаила Фёдоровича. Как ни трудно в это поверить, не было в те годы, ни радио, ни интернета. Но можно предположить, что до мудрого крестьянина дошли толки о том, что этот юный боярин – наш будущий самодержец. И он ощущал высокое значение подвига – спасти юношу, не пропустить в Домнино врага, с молитвой отдать жизнь за других…

Славна героями русская земля. У многих подвигов – крестьянские корни. А первым в народной памяти остался Сусанин – он был (надеюсь, что и остаётся!) примером для потомков. Он ещё послужит Отечеству: герои, павшие за Родину, не умирают. Не стоит село без праведника – и без легенд и мифов.

Читайте также:

- О смутном времени. «Разрешительная грамота» двух святых патриархов

- Уроки Смуты, или 400 лет спустя (Опрос экспертов)

- Смута. Была или будет?

- Доклады и сообщения

- Люди

- Сусанин Иван

Жизнеописание Сусанина – это предмет спора у историков. Жалованная грамота 1619 года, выданная Михаилом Федоровичем, является единственным документальным подтверждением того, что такой человек действительно был. В грамоте, выданной зятю Сусанина, о народном герое упоминается вскользь. Речь идет о жаловании Богдану Сабинину 50% деревни и избавлении от оброка. Прочие сведения о существовании героя считаются вымышленными.

Появился на свет Иван Сусанин в деревне Домнино. По информации из разных источников был то ли холопом у боярина Шестова, то ли находился на службе старостой в усадьбе. Имел дочь Антониду и зятя Богдана Сабинина.

В зимний период недавно избранный царь Михаил Романов и его мать Марфа жили в селе Домнино. Времена были смутные, и польские дворяне решили заполучить не так давно избранного царя Михаила. Для этого в деревню был снаряжена малочисленная группа, состоящая из литовских и польских подданных.

На своем пути захватчикам встретился крестьянин Иван Сусанин, они распорядились показать им дорогу к деревне. Однако провожатый повел группу в диаметрально противоположном направлении, а в деревню отослал зятя Богдана, оповестить царя и его матушку о грозящей им опасности. Сусанин долго водил за нос польско-литовский отряд, по лесам и болотам. За это подвергся мучительным пыткам и был умерщвлен. Был он уже не молод, чтобы дать отпор захватчикам. В непроходимых болотах сгинула и неприятельская группа. Пока отряд блуждал, царь успел укрыться в Ипатьевском монастыре.

Через 6 лет Михаил Романов поблагодарил семью селянина, спасшего его. Даровал им землю и освободил от податей. Подвиг Сусанина не терял актуальности и спустя время. Наследники храбреца еще не один раз награждались грамотами и льготными указами до 1837 года.

Доклад №2

Во все времена существовали люди, которые отличились какими-либо способностями, поступками. Их подвиги стали примером для будущих поколений. Напряженная политическая суета 17 века коснулась каждого. Но далеко не все смогли достойно справиться с нестабильностью положения.

Этот период является напоминанием о человеке, который стал легендой того времени. Обладатель одного из самых распространенных имен на Руси — Иван Сусанин, по некоторым данным, был сиротой. В настоящее время существует несколько версий, откуда он родом и какой поступок сделал его героем.

Несмотря на то, что сегодня существует немало предположений о личности Ивана Сусанина, достоверно одно – это человек из народа. Его родословная начинается в Костромской области. А любое действие не было спланированным или совершенным ради славы. Простой крестьянин был сторонником справедливости, наполнен патриотизмом. События польско-литовской войны стали доказательством этому.

В то непростое время бразды правления государством были в руках молодого русского царя Михаила Федоровича Романова. Оставшись на некоторое время с матерью в одной из Костромских деревень, он подвергся нападению вражеского отряда. Его жизнь была сохранена благодаря преданности и благородному поступку Ивана Сусанина, который мог совершить далеко не каждый. Польско-литовский отряд, зная из некоторых источников о местонахождении государя, направлялся к этому месту. О том, куда держали они путь, узнал Сусанин. Пообещав вывести их на верную дорогу, он завел, наоборот, в непроходимую чащу. Обманным путем встретившийся им по пути Иван Сусанин заманил в лес. Узнав об истинной задумке старосты, воины на протяжении долгого времени мучили его. В то время, когда Сусанин погибал мучительной смертью, Михаил благополучно добрался до своих покоев. Так обычный человек из народа, не отличавшийся ни чем особенным от остальных, проявил мужество, терпение, смекалку и необыкновенную преданность родине. Самозабвенность, проявленная таким образом жертвенность стали показательным примером всем, кто знал его.

Однако несколько веков спустя мнения исследователей в области истории, литературы и фольклора разделились. Не многие стали придерживаться мнения, что подобный поступок не столь поучительный, а человек не обладает особыми качествами, чтобы можно было говорить о нем, как о герое. Нашлись критики, которые утверждали, что на подобный поступок решился бы каждый.

Тем не менее, нет ни одного поколения, которое бы не знало имя Иван Сусанин. Страницы учебников по истории занимают подробные сведения о правлении Михаила Романова, а вместе с тем и есть упоминания о великом, бесстрашном подвиге И. Сусанина. Кроме того, фольклорный жанр нередко содержит информацию об этом человеке в форме песен или стихов, что не дает современному читателю забыть о героических действиях человека из народа.

Бессмертную славу он заслужил благодаря своим поступкам, которые получили популярность за счет простых людей, которые с гордостью передавали вести по свету.

3, 4, 5, 7 класс по истории

Глинка. Опера «Иван Сусанин»

Михаил Глинка. Опера «Иван Сусанин»

Сюжет на историческую русскую тему был подсказан композитору великим поэтом В. А. Жуковским. Новая опера живо обсуждалась на вечерах в доме поэта, где бывали А. С. Пушкин, князь П. А. Вяземский, Н. В. Гоголь, князь В. Ф. Одоевский, М. Виельгорский.

Работа над оперой проходила быстро. Закончив партитуру, Глинка отдал её в дирекцию императорских театров. Правда, автору пришлось выполнить два условия — отказаться от денежного вознаграждения и переименовать оперу. Композитор хотел назвать её «Иван Сусанин» (под этим названием мы и знаем её сегодня), но цензура заставила назвать произведение «Жизнь за царя».

Премьера состоялась 27 ноября 1836 года.

На ней присутствовал весь литературно-художественный цвет Петербурга. Передовая публика приняла оперу восторженно. Аристократическая — назвала «кучерской музыкой». На что композитор ответил в своих «Записках»: «Это хорошо и даже верно, ибо кучера, по-моему, дельнее господ!» Этот ярлык с творения Глинки так и не был снят. Зато друзья композитора устроили ему настоящее чествование.

13 декабря 1836 года на завтрак у А. Всеволожского в честь успеха оперы собрались друзья Глинки: Пушкин, Одоевский, Жуковский, Вяземский, братья Виельгорские, артисты оркестра и другие. Ими был исполнен канон с текстом, который написали друзья композитора.

Конечно, всех привлекала своеобразная фамилия Михаила Ивановича. С этой игрой слов и были связаны многие их стихи.

Пой в восторге, русский хор,Вышла новая новинка.Веселися, Русь! Наш Глинка -Уж не глинка, — а фарфор.

(М. Виельгорский)

За прекрасную новинкуСлавить будет глас молвыНашего Орфея – Глинку -От Неглинной до Невы.

(П. Вяземский)

Слушая сию новинку,Зависть, злобой омрачась,Пусть скрежещет, но уж ГлинкуЗатоптать не сможет в грязь.

(А. Пушкин)

Музыка, драматургия оперы оказались подлинно новаторскими и положили начало новому оперному жанру — народной музыкальной драме. Конечно, образ главного героя – простого русского мужика, — музыка, его рисующая, не могли быть поняты придворными кругами. И даже более того, идея Глинки объединить русскую песенность с европейскими приёмами композиции оказалась недоступной и для многих музыкантов той поры. Но значимость этого события признавали все.

«Что развивается в трагедии? Какая цель её?Человек и народ.Судьба человеческая, судьба народная…»

(А. С. Пушкин)

Итак, осенью 1836 года заново отделанный Большой театр в Петербурге было решено открывать оперой Глинки. Театр был переполнен.

Присутствие царя и его семьи привело на открытие сезона весь «высший свет» — собрались музыканты, литераторы, художники.

Ещё не поднялся занавес, оркестр только начал исполнять увертюру, и все почувствовали в ней нечто необычное. Необычна была сама музыка. Она была чем-то знакомым и близким и не походила на привычную музыку зарубежных опер. Она отличалась своей особой мелодичностью и звучностью. Это была русская музыка, основанная на русском музыкальном фольклоре.

Конечно, Глинка был высокообразованным музыкантом, и все темы и мелодии были обработаны по всем законам оперного искусства. Но то, что музыкальная основа явно была не иностранной, а русской, было потрясающе новым.

Новым было и то, что о судьбах крестьян в опере говорилось с такой же серьёзностью, с какой обычно в опере речь велась о царях, герцогах и принцессах. Перед слушателями были не привычные мужички комических опер или нарядно одетые крестьяне придворных балетов. Герои оперы Глинки были крупными личностями. Даже недоброжелатели были захвачены сценой героической гибели Сусанина.

Недаром в самом начале работы над оперой Глинка сделал для себя пометки: «Иван Сусанин (бас) — характер важный. Антонида, дочь его (сопрано) — характер нежно-грациозный. Сабинин, жених Антониды (тенор) — характер удалый. Сирота 13- или 14-летний мальчик (альт) — характер простосердечный». В этих определениях композитор выразил суть характеров и с помощью музыки сделал своих героев неповторимыми личностями.

Народный замысел всей оперы подчёркивается и особым пониманием партии хора. Глинка хорошо знал итальянские и французские оперы и роль в них хора. Он с иронией говорил: «Уж эти мне хоры! Придут неизвестно зачем, пропоют неизвестно что, а потом и уйдут с тем, с чем пришли». У Глинки впервые в истории мировой оперы хор показан как действенная сипа. Это народ, который активно участвует во всём происходящем, даже в личной жизни героев. Он становится действующим лицом и действенной силой, направляющей сам ход событий.

Глинка впервые в русской музыке отказался от оперы с разговорными диалогами, как было во всех операх в России в XVIII веке. Но самое главное, он создал метод симфоническою развития оперной формы. В его сочинениях устанавливается принцип слияния вокального и симфонического начал.

В опере описано подлинное историческое событие – подвиг крестьянина костромского села Домнина Ивана Осиповича Сусанина, который он совершил в 1613 году. Москва уже была освобождена от польской армии, но отряды шляхтичей ещё бродили по русской земле.

Один из таких отрядов должен был захватить в плен только что избранного русского царя Михаила Фёдоровича, который жил тогда возле Домнино. Враги пытались сделать Сусанина своим проводником. Но русский крестьянин завёл захватчиков в густой лес и погубил их, при этом сам погиб.

Патриотическая тема оперы решена композитором в трагедийном плане — главный герой, простой русский мужик, погибает, спасая Родину и молодого царя от иноземных захватчиков. Подвиг его вошёл в историю. Этот подвиг был воспет в русской литературе и музыке. Поэт-декабрист Рылеев создал на этот сюжет стихотворную думу в 1825 году. Композитор К. Кавос в 1815 году написал оперу «Иван Сусанин».

Основу драматургии оперы составляет противопоставление двух образных сфер. Главная из них — русская. Она показана композитором во всем многообразии душевных и духовных качеств человека. Она поднята до уровня трагедийности благодаря идее любви к Отечеству, и вся пронизана интонациями русской песенности. Ей противостоит польская сфера, показанная композитором обобщённо. Её воплощением являются польские танцы — мазурка, полонез, краковяк, вальс.

Важной особенностью драматургии оперы является её симфонизация. Всё развитие строится на системе тематических связей. С её помощью композитор не только проводит через всю оперу главную патриотическую мысль, выраженную в народно-песенных темах, но и воплощает идею борьбы двух сил – русских и поляков — посредством конфликтного развития.

Начинается опера увертюрой, в которой средствами музыки передаётся основной драматический конфликт между русскими и польской шляхтой. Медленное вступление выражает глубокую печаль о героях, погибших за народ. В увертюре совершается постепенный переход от сумрачного, печального вступления через столкновение противостоящих образов к торжествующей коде.

Темы, которые звучат в увертюре, потом будут использованы композитором в различных эпизодах оперы. Но уже здесь, в увертюре, последовательно развивается основная идея оперы — идея народности, патриотизма.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Увертюра.

1 действие

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Интродукция «Родина моя! Русская земля!»

За увертюрой следует хоровая интродукция – пролог «Родина моя! Русская земля!». (Интродукция — начальный эпизод музыкального произведения. Так называют также хоровые сцены или вокальные ансамбли, которыми начинаются некоторые оперы). Этот раздел оперы показывает русский народ как главную движущую силу и одновременно выражает главную идею оперы – любовь русского народа к своей Родине.

Действие первого акта переносит нас на улицу села Домнино, где живёт Иван Сусанин, в далёкий и грозный 1612 год, когда поляки захватили Москву и посадили на русский престол своего ставленника. Враги хозяйничали не только в столице, но и на окраинах Руси. Композитор показывает нам мирную жизнь поселян.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Ария Антониды «Ax, ты поле…»

Дочь Сусанина Антонида ожидает своего жениха Сабинина. Она готовится к свадьбе.

Антониде отвечает Сусанин. Скорбные думы о судьбе Родины омрачают душу Сусанина. «Что гадать о свадьбе? Горю нет конца», — поёт он. В этом первом высказывании Сусанина композитор использовал подлинный народный напев, услышанный им от лужского извозчика.

Происходит первый показ — экспозиция этого главного образа оперы. В «первоначальном плане» Глинки Сусанин обозначен как «характер важный». И его первые реплики действительно звучат «важно», то есть неторопливо, веско, с достоинством.

Сусанин не приемлет мысль о личном счастье в дни народного бедствия. Так сразу же утверждается связь героя с народом.

В конце первого акта приезжает Богдан Сабинин. В своём плане Глинка определил его характер как «удалой». Это отражается в его музыке, похожей на молодецкие солдатские песни времён войны 1812 года.

Сабинин рассказывает о победе русских ополченцев, об изгнании шляхтичей из Москвы. Хотя молодой ратник привёз добрые вести, Сусанин непреклонен — свадьбу играть рано. Тогда в ответ ему звучит прекрасное трио – «Не томи, родимый». Его начинает Сабинин, подхватывает Антонида, затем вступает Сусанин.

После того, как к просьбе присоединяются крестьяне, Сусанин уступает: «Врагов мы разобьём, и свадьбу мы споем». Так радостно завершается первый акт оперы.

Второе действие

Ярким контрастом является второй акт. Его называют «польским» актом. Действительно, русская улица сменяется здесь тронным залом в замке польского короля. Вместо крестьян на сцене пирующая шляхта. Музыкальным портретом поляков являются национальные польские танцы. И ни одной сольной арии и большого ансамбля. Это делает характеристику поляков обобщённой.

Во втором действии проходят четыре танца: полонез, краковяк, вальс и мазурка, которые образуют большую танцевальную сюиту. Все они (кроме вальса) являются национальными польскими танцами. Музыка сюиты пленяет красотой и изяществом (хотя и совсем иного типа, чем в первом действии). Эти качества особенно наглядно выступают в средних номерах: краковяке и вальсе.

Особенно важны здесь два танца — полонез и мазурка.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Полонез.

Полонез — торжественный и помпезный – служит вступлением ко всему акту. К нему присоединяется хор хвастливых врагов: «Мы — шляхта, и всех мы сильнее!»

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Вальс.

Очень своеобразен и изящен вальс, более интимный по своему настроению. Наличие синкоп на второй доле роднит его с мазуркой, придавая и ему польский колорит. Вальс отличается особой тонкостью и прозрачностью оркестровки. В целом он играет роль лирической интермедии среди других, бравурных, блестящих танцев.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Краковяк.

Краковяк написан с широким размахом и темпераментом. Его основная тема благодаря синкопированному ритму отличается особой упругостью. Далее появляется ещё ряд ярких и разнообразных тем, и жизнерадостная музыка краковяка приобретает то молодцеватый, то грациозный оттенок. Периодически возвращается основная тема (или основная тональность соль мажор). Это сближает форму танца с рондо.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Мазурка.

Особенно важна мазурка, завершающая акт. Она полна лихости и блеска, с размашистой мелодией и звонкими аккордами — ударениями на третьей доле, напоминающими сабельные удары. На интонациях и ритмах этого танца Глинка строит заключительную сцену второго действия. Здесь наиболее полно нарисован портрет польских захватчиков, за внешним блеском которых скрыты алчность, пустая самонадеянность и безрассудное тщеславие.

Вместе с тем танец перерастает в целую драматическую сцену, передаёт различные стадии развёртывающегося действия. Так, после прихода гонца, в музыке мазурки слышатся интонации тревоги, растерянности, а после решения шляхтичей отправиться в поход, музыка вновь принимает лихой, воинственный характер. Как сигнал к походу звучит соло трубы.

Получив известие о поражении своего войска, поляки решают послать на Русь ещё один отряд. Они все ещё надеются голыми руками победить русских мужиков.

Надо отметить, что до Глинки танцы в оперу вводились как вставной дивертисмент из отдельных балетных номеров. (Этим французским словом, означающим «развлечение», называют сценическое представление разнообразного характера. В операх и балетах так называют вставные номера или сцены, не связанные с сюжетом произведения). У Глинки же этим танцам придаётся большое драматургическое значение. Они становятся характеристикой действующих лиц. Более того, эти два танца — полонез и мазурка — станут своеобразными «лейтмотивами». Они будут сопровождать польских захватчиков и в русских сценах, но там они будут носить совсем другой характер.

«Польским актом» своей оперы Глинка положил начало русской классической балетной музыке. Так, в первых двух актах композитор показал нам две противоборствующие силы. Не просто русских и поляков, а мирных русских крестьян и польскую шляхту, мечтающую завоевать Россию.

3 действие

В третьем акте происходит их первое столкновение. Поэтому он состоит из двух разделов: первый — до прихода врагов, второй — с момента их появления. В первой половине господствуют спокойствие и светлое настроение. Сусанин показан здесь как любящий отец в кругу семьи, что раскрывает новые стороны характера героя.

Небольшое вступление воссоздаёт атмосферу того мрачного и тревожного времени. Оно как будто предсказывает последующие драматические события. Но начало акта — спокойно и мирно. Ничто ещё не предвещает страдания и гибель.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Антракт.

Спокойно звучит знаменитая песня Вани — приёмного сына Сусанина, ласковы обращения к нему Сусанина. Всё полно тихой и сердечной радости и тепла. Пришедшие односельчане, узнавшие о готовящейся свадьбе, хотят всем миром принять в ней участие. Все приступают к радостным хлопотам.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Песня Вани «Как мать убили у малого птенца».

И вдруг в эту светлую безоблачную музыку врываются интонации полонеза. Появляются поляки. Они требуют, чтобы Сусанин показал им дорогу на Москву. Решительно и с достоинством отвечает им крестьянин: «За Русь мы все стеной стоим, в Москву дороги нет чужим!» Когда шляхтичи начинают угрожать Сусанину, он отвечает: «Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за святую Русь».

Эта тема нам уже знакома. В начале хоровой интродукции её пел хор народа, а здесь она звучит в устах одного из его сынов. Так музыка объединяет образ отдельного человека — Сусанина — с обобщённым образом великого народа.

Потихоньку отправив Ваню предупредить ополченцев Минина, Сусанин делает вид, что соблазнился предложенными поляками деньгами, уходит вместе с ними.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Свадебный хор «Разгулялися, разливалися…»

Композитор с удивительным мастерством продолжает накалять драматическое напряжение. После полной отчаяния музыки Антониды из-за сцены раздаётся безмятежно-радостный хор девушек, пришедших поздравить невесту. Это одна из жемчужин русской классической хоровой музыки, очень близкая к обрядовым народным песням.

В ответ Антонида с глубокой скорбью поёт свой знаменитый романс.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Романс Антониды «Не о том скорблю подруженьки»

Эту музыку Глинка за семь лет до оперы написал для романса на стихи Дельвига «Не осенний частый дождичек». Но в ней так проникновенно выражено чувство печали и скорби, что она могла быть использована в этой сцене оперы.

Пришедшим гостям Антонида рассказывает о несчастье, и крестьяне принимают решение: «Выйти всем селом, вслед врагам погнаться, Смертным боем драться». И вот уже вооружённые кто чем может крестьяне во главе с Сабининым идут на бой. «Всех врагов земли родной покараем!» — клянутся они.

4 действие

Короткое оркестровое вступление к четвёртому акту переносит нас в зимний настороженный лес. И сразу — резкая смена настроения: слышен топот стремительной скачки, биение уставшего человеческого сердца.

Ваня прибегает ночью к небольшому посаду, чтобы предупредить о приближении врагов. Эту сцену Глинка написал уже после премьеры оперы по просьбе первой исполнительницы роли Вани замечательной русской певицы А. Я. Воробьёвой. И всё же эта сцена органично вошла в оперу. Слова Вани взволнованны и торопливы:

Бедный конь… в поле пал…Я бегом… добежал!Вот и наш посад…

Ваня настойчиво стучится в ворота, горько сетует на то, что он ещё не витязь, не богатырь и нет у него силушки одолеть врага. На его стук посад просыпается, и ополченцы торопятся в поход.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Песня Вани «Бедный конь в поле пал»

И снова картина заснеженного леса — дремучего, непроходимого. В истинно русскую музыку вдруг вторгаются интонации мазурки. Это враги, уставшие и продрогшие, бредут за Сусаниным. Их мазурка утратила свой былой блеск. Выбившиеся из сил шляхтичи устраивают привал и засыпают.

Сусанин остаётся один со своими мыслями. Его предсмертная ария не только кульминация развития его образа. Это драматическая кульминация всей оперы. В начале арии Иван Сусанин обращается к заре. Эта заря станет его последней зарей.

Музыка этой сцены с большой тонкостью передаёт разнообразные чувства героя, мельчайшие движения его души. Перед его мысленным взором проходит вся его жизнь, родные и дорогие сердцу образы. Он вспоминает недавнее счастье в кругу любимой семьи. В этой музыке такая трагедийная сила, страстность, что кажется — большее напряжение чувств уже невозможно. Но усилием воли эта боль приглушается: видя уснувших поляков, Сусанин и сам решает отдохнуть, собраться с силами: «Надо смерть достойно встретить…»

«Эту сцену в лесу я писал зимой, — вспоминал Глинка, — всю эту сцену, прежде чем я начал писать, я часто с чувством читал вслух и так живо переносился в положение моего героя, что волосы у меня самого становились дыбом и мороз подирал по коже».

Предчувствие гибели, смертная тоска Сусанина выражены прекрасной и высоко трагедийной музыкой, которая потрясает своей правдивостью.

Начинается метель, изображённая оркестром. Причём это не только образ беспокойной природы. Музыка передаёт и внутреннее состояние главного героя. Но вот шляхтичи проснулись. Они чувствуют беду и начинают допрашивать Сусанина: «Признайся сейчас — ты хитришь или нет!» На что русский крестьянин с достоинством отвечает: «Хитрить мне нужды нет». Эта мелодия уже звучала во вступлении к четвёртому акту. Её сопровождает мелодия русской народной песни «Вниз по матушке по Волге». Так Глинка утверждает нерасторжимость своего героя с народом, его русскую национальную природу, его типичность.

Последние мысли Сусанина о Родине. Последнее объяснение крестьянина с захватчиками трагично. На вопрос: «Куда завёл ты нас?» — он отвечает: «Туда завёл я вас, куда и серый волк не забегал, куда и чёрный враг костей не заносил». Победным торжеством звучат последние слова Сусанина: «Родной край спасён! О, Русь моя, живи вовек!» Так завершается сюжет оперы.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Речитатив и ария Сусанина «Чуют правду», «Ты взойдёшь моя заря…»

Но, чтобы подчеркнуть главную патриотическую линию оперы, композитор пишет ещё и эпилог. (Эпилог — раздел, завершающий какое-либо действие или музыкально-сценическое произведение в целом. В нём обычно уже нет сценического действия, а только вывод из всего произведения).

Эпилог

Эпилог — не просто завершение событий торжественным звучанием хора. Вместе с прологом эпилог образует как бы величественную раму, обрамляющую всю оперу.

Хор ликующего народа, пришедшего на Красную площадь, чтобы восславить победу, как будто наполнен ярким солнечным светом.

Слушание: М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Хор «Славься!»

Народ торжественно славит и погибших героев, память о которых не умрёт никогда, и живых — Минина и Пожарского. Хор сопровождается могучим перезвоном колоколов. Это производит непередаваемое впечатление.

«Этот гимн-марш не может быть отрешён от Красной площади, покрытой толпами народа, от трубного звука и колокольного звона, — писал современник Глинки А. Н. Серов. — …Во всех существующих до сих пор операх нет финального хора, который бы так тесно был сплочён с задачею музыкальной драмы и такой могучей кистью рисовал бы историческую картину данной страны в данную эпоху. Тут — Русь времён Минина и Пожарского в каждом звуке».

Очень высоко ценил эту музыку П. И. Чайковский. Он говорил, что благодаря ей Глинка «стал наряду (да, наряду!) с Моцартом, Бетховеном и с кем угодно».

Создание «Ивана Сусанина» стало поворотным пунктом в развитии русской оперы. Глинка ввёл в оперу новых народных героев. Он создал первую отечественную оперу, отличающуюся подлинной цельностью стиля, драматургическим и музыкальным единством. Поэтому день премьеры оперы — 27 ноября 1836 года — считают днём рождения русской оперы.

Вопросы для закрепления:

- Что нового внёс Глинка в оперу?

- Какое подлинное историческое событие легло в основу сюжета оперы?

- Как была названа опера при премьере? Почему?

- Раскрой основную идею произведения Глинки.

- Как можно определить жанр оперы?

- Как композитор трактует партию хора в своей опере? Почему?

- Назовите главных героев оперы. Какие певческие голоса исполняют их партии?

- Какова роль эпилога оперы?

Презентация

В комплекте:

1. Презентация — 30 слайдов, ppsx; 2. Звуки музыки: Глинка. Иван Сусанин: Увертюра 1 действие: Интродукция «Родина моя», mp3; Ария Антониды «Ax, Поле» (фрагмент), mp3; 2 действие: Полонез (фрагмент), mp3; Краковяк (фрагмент), mp3; Вальс, mp3; Мазурка, mp3; 3 действие: Антракт, mp3; Песня Вани «Как мать убили у малого птенца», mp3; Свадебный хор, mp3; Романс Антониды «Не о том скорблю подруженьки», mp3; 4 действие: Песня Вани «Бедный конь в поле пал» (фрагмент), mp3; Речитатив и ария Сусанина «Чуют правду», mp3; Эпилог. Хор «Славься», mp3; 3. Сопровождающая статья, docx.

Популярные темы сообщений

- Кострома: Золотое кольцо России

Россия – великая, прекрасная страна! Она богата разнообразием и красотой своей природы, несметными запасами полезных ископаемых, памятниками древней и современной архитектуры и искусства и незабываемыми туристическими маршрутами. - Носорог (интересные факты, виды, образ жизни, где обитают)

Носорог относится к пяти культовым африканским животным, это один из самых желанных охотничьих трофеев местных сафари. Характерной особенностью этого крупного для африканских саванн животного стал растущий прямо из носовой кости мощный рог. - Гепард

Сейчас в современное время всем известно, что гепард относится к семейству кошачьих, и к тому же является самой быстрой кошкой в мире. По десяткам измерениям ученых, гепард способен развить скорость в сто двадцать километров в час всего за каких-то три

«Иван Сусанин» очень краткое содержание

М. И. Глинка опера «Иван Сусанин» для детей, краткое содержание для читательского дневника:

Польские солдаты ищут наследника российского престола, Михаила, чтобы убить его. Крестьянин Иван Сусанин берется их провести, и заводит войско в непроходимую глушь на верную погибель.

Бушует непогода, повсюду лежат высокие сугробы. Отряд польских солдат ведет поиск Михаила Романова – законного наследника российского престола. Их проводник, крестьянин Иван Сусанин, приводит поляков к себе в дом, чтобы переночевать. Он накрывает щедрый стол, а когда солдаты засыпают, молится о спасении молодого царя.

Ночью у Сусанина появляется его сын, который хочет укрыть отца в безопасном месте. Он напоминает Ивану, что жизнь его дорога жене и детям. Старик отказывается от спасения, и умоляет сына предупредить царевича Михаила о грозящей опасности.

К утру буря стихает, и поляки вновь собираются в путь. Сусанин ведет их через лес, и заводит в непроходимую чащу, где деревья стоят сплошной стеной. Солдаты идут вслед за проводником целый день. В итоге они понимают, что Сусанин заманил их в ловушку. Они требуют, чтобы он немедленно вывел их из леса. Солдаты угрожают старику страшной расправой, но Сусанин спокоен. Его совесть чиста – он сделал все, чтобы уберечь юного наследника от страшной участи.

Перед смертью Сусанин произносит речь о том, что ему не жалко отдать собственную жизнь ради Отечества и царя. Герой погибает от рук врагов, но его смерть не напрасна. Вскоре на Красной площади народ празднует освобождение от захватчиков, и славит героев.

Вывод:

Опера учит истинному патриотизму, выражающемуся в приверженности родной земле и непримиримости к её захватчикам. Силу русский мужик и воин черпают в семейственных узах, которые крепки так же, как неразрывна связь русской души с Родиной.

Интересно: Опера «Кармен» Бизе была написана в 1875 году. Для лучшей подготовки к уроку литературы рекомендуем прочитать краткое содержание «Кармен». Либретто к музыкальному произведению было написано по мотивам одноименной новеллы Проспера Мериме, в центре которой была страстная, полная драматизма любовь Хосе к прекрасной цыганке.

Муниципальное образовательное учреждение

«Сусанинская средняя общеобразовательная школа»

Итоговый индивидуальный проект

История и подвиг Ивана Сусанина.

Выполнили: ученики 10 класса

Бобров Никита, Румянцева Анастасия, Маслов Егор

Руководитель проекта:

Смирнов Андрей Игоревич

Сусанино

2021-2022 учебный год

Содержание

Введение…………………………………………………………………..3

Подвиг Ивана Сусанина…..……………………………………………………4

Официальная версия………….………………………………………………5-8

Иван Сусанин: мученический венец………………………………………9-10

Часовня Ивана Сусанина………………………………………………………11

Деревня Домнино……………….………………………………………………12

Вывод…………………………………………………………………………….13

Источники……………………………………………………………………….14

Введение

Целью этой работы является анализ и изучение истории Ивана Сусанина.

Задачи:

-ознакомиться с подвигом Ивана Сусанина и официальной версии его

-ознакомить с его историей остальных

Актуальность данной работы обусловлена особым интересом к истории родного края сегодня

Подвиг Ивана Сусанина

С царя Михаила Фёдоровича началось трёхсотлетнее правление династии Романовых – и случилось это после лихого, позорного десятилетия смуты.

«Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным», — это слова Гоголя.

Этот последний подданный – крестьянин Иван Осипович Сусанин, ключевая фигура самодержавной идеологии. Помните триаду графа Уварова — «Православие, самодержавие, народность»? Министр народного просвещения сформулировал её в 1840-е, но в исторической реальности эта идеология существовала веками. Без неё невозможно было бы одолеть смуту. Эту самую «народность» олицетворял Иван Сусанин – крестьянин села Домнина, что в семидесяти вёрстах от Костромы, крепостной дворян Шестовых. Инокиня Марфа Ивановна, она же – Ксения, жена боярина Фёдора Романова и мать царя Михаила Фёдоровича – в девичестве носила фамилию Шестова, и село Домнино было её вотчиной.

Имя Ивана Сусанина в России известно каждому, но о его жизни сохранились лишь отрывочные и туманные сведения. Православные – в особенности костромичи – почитают героя, но в ответ на извечный вопрос о канонизации звучит резонное: «Нужно изучать, исследовать биографию мученика. Мы должны побольше о нём узнать…».

Официальная версия

Как было дело? Обратимся к официальной версии – на которой воспитывали всех Романовых.

В феврале 1613-го польский отряд рыскал по костромскому краю в поисках Михаила Романова и его матери, инокини Марфы. Они намеревались пленить или уничтожить реального русского претендента на московский престол. А, может быть, хотели захватить его, чтобы требовать выкупа. По легенде, которая передавалась из поколения в поколение в домнинском приходе, будущий царь, узнав о приближении поляков, бежал из села Домнина и оказался на выселках, в доме Сусанина. Крестьянин попотчевал его хлебом и квасом и укрыл в овинной яме, забросав её головешками и горелой ветошью.

Поляки налетели на дом Сусанина и принялись пытать старика. Он Михаила не выдал. Найти его с собаками полякам не удалось: головешки перебивали человеческий запах. Охмелевшие враги изрубили Сусанина – и ускакали прочь. Михаил и выбрался из укрытия и, в сопровождении крестьян, отправился в Ипатьевский монастырь.

Более известна другая трактовка событий. Неподалёку от Домнина поляки встретили сельского старосту Ивана Сусанина и приказали ему показать дорогу до села. Сусанин успел послать в Домнино своего зятя – Богдана Сабинина – с указанием снаряжать Михаила Романова в Ипатьевский монастырь. А сам повёл поляков в противоположную сторону – на болота. Его пытали и казнили – но именно подвиг Сусанина позволил Михаилу невредимым добраться до Ипатьевского.

Словом, тайна окутанная секретом. Даже день памяти героя не установлен. Наиболее вероятная дата подвига и гибели – февраль 1613-го, 408 лет назад… До революции почести спасителю первого царственного Романова приносили 11 сентября, в праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Совершалось особое заупокойное поминовение народного героя. Эта традиция возродилась в ХХI веке.

Покойный Святейший патриарх Алексий II обратился к землякам легендарного героя: «Кострома, на протяжении нескольких веков именуемая «колыбелью дома Романовых», осеняемая всероссийской святыней — чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери — имела особое значение в событиях 1613 года, положивших начало преодолению Смутного времени. Обращение к памяти Ивана Сусанина видится Нам добрым знамением духовного возрождения Костромского края и всей России. С любовью вспоминая состоявшееся в 1993 году посещение Нами мест жизни и подвига Ивана Сусанина, ныне со всей костромской паствой Мы возносим Свои Первосвятительские молитвы о блаженном упокоении раба Божиего Иоанна в селениях праведных, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»

История символическая, притчевая, таинственная.

Почему же легенда об Иване Сусанине оказалась необходимой?

Дело не только в том, что сельский староста стал образцом жертвенной, самозабвенной преданности государю. Яркий (хотя и загадочный) эпизод расправы над крестьянином, заманившим польский отряд в непроходимые болота, стал последним проявлением смутного времени – таким и остался в народной памяти. Смута – это и гражданская война, и безвластие, и предательство правящих кругов, и озверение народа, и разгул самозванчества, и бесчинства завоевателей… Иван Сусанин отдал жизнь во имя прекращения этой беды.

Скептики всплеснут руками: да не мог он думать о таких материях, как спасение государственности или национальный суверенитет… В лучшем случае крестьянин проявил вассальную преданность.

Возможно, он неприязненно относился к иноверцам-католикам, но никаким сознательным государственником Сусанин не был и быть не мог… Да, Сусанин навряд ли был политически грамотным патриотом. Маловероятно, что он мыслил такими категориями, как «государство», «суверенитет», «освободительная война». Возможно, ему даже не довелось повидать великих русских городов. Но смысл любого деяния определяется с течением десятилетий…

В 1619-м году, во время паломнического путешествия, царь Михаил Фёдорович вспомнил зиму 1613-го. Скорее всего, именно тогда, по горячим следам событий, ему рассказали о погибшем крестьянине. Русские самодержцы часто совершали поездки по монастырям – но Михаил Фёдорович избрал для благодарственной молитвы Троице-Макарьевский монастырь, что на речке Унже. Эта обитель связана с трудами преподобного Макария Желтоводского. Святой старец жил 95 лет, умер в 1444-м – и побывал в татарском плену, в ещё не покорённой Казани. Ему (ещё до канонизации, которая прошла как раз в годы правления Михаила Фёдоровича) молились о спасении пленённых. Отец царя, патриарх Филарет, был освобождён из плена живым и невредимым – и Романовы видели в этом покровительство желтоводского старца. Есть версия, что и в феврале 1613-го, когда Иван Сусанин погубил польский отряд, Марфа и Михаил направлялись на Унжу, в Троице-Макарьевский монастырь.

Подвиг Сусанина предотвратил разграбление монастыря и пленение будущего царя. Царь, поклонившись мощам преподобного Макария, решил наградить родственников павшего героя. Тогда-то и составил государь жалованную грамоту зятю Ивана Сусанина – Богдану Собинину. Это единственный документ, свидетельствующий о подвиге! Не забудем: эти строки написаны через шесть лет после февральских событий 1613-го, когда память о них ещё не выветрилась:

“Божией милостью, мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович, всея Русии самодержец, по нашему царскому милосердию, а по совету и прошению матери нашея, государыни, великия старицы инокини Марфы Ивановны, пожаловали есма Костромского уезда, нашего села Домнина, крестьянина Богдашка Собинина, за службу к нам и за кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина: как мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси в прошлом 121 (то есть, в 1613-м от Рождества Христова!) году были на Костроме, и в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина в те поры литовские люди изымали и его пытали великими, немерными пытками и пытали у него где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии были, и он Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, а польские и литовские люди замучили его до смерти.

И мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии пожаловали его, Богдашка, за тестя его Ивана Сусанина к нам службу и за кровь в Костромском уезде нашего дворцового села Домнина половину деревни Деревнищ, на чем он, Богдашка, ныне живет, полторы чети выти земли велели обелить с тое полу-деревни, с полторы чети выти на нем, на Богдашке, и на детях его, и на внучатах, и на правнучатах наших никаких податей и кормов, и подвод, и наметных всяких столовых и хлебных запасов, и в городовые поделки, и в мостовщину, и в иныя ни какия подати имати с них не велели; велели им тое полдеревни во всем обелить и детям их, и внучатам, и во весь род неподвижно. А будет то наше село Домнино в который монастырь и в отдаче будет, тое полдеревни Деревнищ, полторы чети выти земли ни в который монастырь с тем селом отдавать не велели, велели по нашему царскому жалованью владеть ему, Богдашке Собинину, и детям его, и внучатам, и в род их во веки неподвижно. Дана сия наша царская жалованная грамота в Москве лета 7128 (от Рождества Христова – 1619) ноября в 30 день”.

Обратим внимание: Сусанин назван не Ивашкой, а Иваном – с почтением. А его зять – Богдашкой. В те годы самодержцы редко оказывали «подлому люду» такую честь.

Иван Сусанин: мученический венец

С тех пор об Иване Сусанине Россия не забывала.

«Верный долгу христианскому, Сусанин принял мученический венец и благословлял, как древле праведный Симеон, Бога, сподобившего его, если не узреть, то умереть за спасение отрока, которого Бог помазал елеем святым и нарече его царем России», — в таком духе писали о Сусанине к началу XIX века. Таким узнавали героя школьники и гимназисты.

А разве можно забыть думу Кондратия Рылеева – которую и в советские годы изучали в школе. Правда, вместо «за царя и за Русь» в наших хрестоматиях значилось: «За родимую Русь». В советской традиции Сусанин – герой освободительной борьбы русского народа против интервентов, о монархических устремлениях умалчивалось.

Строки эти незабываемы:

«Куда ты завел нас?» — Лях старый вскричал.

— «Туда, куда нужно!» — Сусанин сказал.

— «Убейте! замучьте! — моя здесь могила!

Но знайте, и рвитесь: — я спас Михаила!

Предателя, мнили, во мне вы нашли:

Их нет и не будет на Русской земли!

В ней каждый отчизну с младенчества любит,

И душу изменой свою не погубит». —

«Злодей !», закричали враги закипев:

«Умрешь под мечами !» — «Не страшен ваш гнев!

Кто русский по сердцу, то бодро и смело

И радостно гибнет за правое дело!

Ни казни, ни смерти и я не боюсь:

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» —

«Умри же!» Сарматы Герою вскричали —

И сабли над старцем, свистя, засверкали!

«Погибни, предатель! Конец твой настал!» —

И твердый Сусанин весь в язвах упал!

Снег чистый чистейшая кровь обагрила :

Она для России спасла Михаила!

С Ивана Сусанина началась и русская опера, в которой так впечатляюще заявил о себе крестьянин в тулупе, выводивший басом чудесные незаёмные напевы: «Чуют правду! Ты, заря, скорее заблести, скорее возвести, спасенья час возвести!». Великий оперный образ. Кстати, глинковская «Жизнь за царя» была не первой оперой о том подвиге. Ещё в 1815-м Катерино Кавос создал оперу «Иван Сусанин». Это сюжет воспринимался как государствообразующий. Но потом наступило время пересмотра привычных представлений об истории Руси. С монархических мифов слетала позолота. «Да разве это святыни? Сплошное враньё!».

«Могло быть, разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год», — писал историк Николай Костомаров, вечный возмутитель академического спокойствия и ниспровергатель идеалов.

Нет, подвиг Ивана Сусанина – не фальсификация, не чья-то фантазия, крестьянин действительно пал жертвой интервентов в костромских болотах. Но главное в этом подвиге – притча, легенда, исторический контекст. Если бы юный Михаил Романов не стал первым царём могущественной династии – вряд ли история сохранила бы имя благочестивого крестьянина. В те годы русские люди нередко становились жертвами бесчинств – и первыми погибали те, кто сохранял верность вере и законной власти. Сама история сплела лавровый венок для Ивана Осиповича – а посрамление благородных идеалов ещё никому не принесло счастья. Нам толкуют о рабской («собачьей») преданности крепостного Сусанина своим хозяевам. Но какие основания у скептиков для столь жестокого диагноза? По многим свидетельствам (в том числе – по свидетельствам зарубежных гостей Руси) у крестьян-московитов, несмотря на рабский статус, развито было чувство собственного достоинства. Не забрасывайте грязью верность, не относитесь к ней высокомерно.

Конечно, Сусанин не ведал, что в Москве принято соборное решение о призвании на царство Михаила Фёдоровича. Как ни трудно в это поверить, не было в те годы, ни радио, ни интернета. Но можно предположить, что до мудрого крестьянина дошли толки о том, что этот юный боярин – наш будущий самодержец. И он ощущал высокое значение подвига – спасти юношу, не пропустить в Домнино врага, с молитвой отдать жизнь за других…

Славна героями русская земля. У многих подвигов – крестьянские корни. А первым в народной памяти остался Сусанин – он был (надеюсь, что и остаётся!) примером для потомков. Он ещё послужит Отечеству: герои, павшие за Родину, не умирают. Не стоит село без праведника – и без легенд и мифов.

Часовня Ивана Сусанина

Сперва едем к месту, на котором в XVII веке стояла небольшая, всего в несколько дворов, деревня Деревеньки, где по утверждениям историков, краеведов и археологов находился родовой дом Сусаниных. Чтобы туда добраться, нужно выехать из Сусанина и двигаться дальше по трассе примерно 5 километров, мимо поворота на Шипилово и Домнино. После чего свернуть на следующем повороте в сторону Сумароково. Тут главное не пропустить по дороге указатель:Наконец, добираемся и до сюда. Оказывается, что сегодня от былых времён ничего не осталось. Бывшая деревня ныне густо заросла лесом, а на её месте возвышается лишь невысокая часовня из красного кирпича, к которой с трассы спускается асфальтовая дорожкаСогласно источникам, здесь-то и проживал сам Иван Осипович Сусанин, его дочь Антонида с мужем Богданом Собининым, и воспитывавшийся у них мальчик-сирота Иван. Видимо, именно тут Сусанин и встретил польский отряд, рыскавший по костромской глубинке в поисках новоизбранного русского государя. Поняв, что поляки идут убить царя, он незаметно отправил в соседнее село Домнино с тревожной весточкой своего зятя, а сам, пообещав незваным гостям показать туда дорогу, повел их в ровно противоположную сторону. Но к версиям произошедшего мы ещё вернёмся…Что касается часовни, то её возвели лишь в 1913 году, в память 300-летия подвига, на средства местных крестьян. Вроде бы даже есть основания полагать, что фундамент часовни стоит ровно на старом фундаменте избы семейства Сусаниных

К приятному удивлению, створки дверей были настежь открыты (хотя многие до этого писали об обратном). Но смотреть внутри особенно не на что. Если и была какая-то роспись внутренних стен столетие назад, то до наших времён она не дожила. Привлекает внимание лишь небольшое возвышение по центру часовни, похожее на основание каменного аналоя.А вокруг, на месте бывшей деревни — непролазные дебри. Природа быстро берёт своё.

3

1

Деревня Домнино

Отсюда едем в следующий пункт, обязательный к осмотру — деревню Домнино, родовую вотчину бояр Шестовых. К этому семейству принадлежала мать избранного царя боярыня Марфа (в миру Ксения), пока не вышла замуж за Федора Романова, взяв его фамилию.

Как мы помним, именно сюда Иван Сусанин отправил с тревожной вестью своего зятя Богдана Собинова с целью предупредить о близости поляков. Велико ли было Домнино в 1612–1613 годах, нам неизвестно. Некоторые местные историки полагают, что в начале XVII века в самом Домнине крестьяне не жили вовсе, а стояла здесь лишь барская усадьба с церковью, да рядом жили дворовые с церковным причтом. Но одновременно с этим практически все исследователи единогласно утверждают, что в тот судьбоносный день Ксения с сыном была как раз там. Сегодня Домнино, в отличие от тех же Деревенек, вполне себе обитаема и может похвастаться весьма живописными деревянными домами, стоящими на высоком холме с пейзажными видами вокруг. Здесь приятно прогуляться, понаблюдать за настоящим деревенским бытом. Отовсюду так и дышит той самой деревней, которую уже не везде сейчас встретишь. Если бы не электрические провода, нависшие над домами, то и вовсе можно подумать, что провалился в столетнее прошлое. Или хотя бы в прошлое советское (как в случае с тракторами во дворе). Повсюду плодовые деревья с яблоками, сливами, грушами, смородиной. Всё такое аутентичное и настоящее, что прогуливаясь по тихим улочкам, забываешь даже основную цель своего визита сюда. А главная цель посещения Домнино — это, всё-таки, побывать на месте, где в XVII веке стояла усадьба бояр Шестовых. До наших дней усадьба, понятное дело, не дожила. На её основании в 1809–1817 годах возвели Успенский храм, а уже позже, в 2004 году, вокруг этого храма основали монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев — Николая II и его семьи. Как мы поняли, на территорию монастыря попасть крайне затруднительно, вход туда закрыт, а разрешение можно получить только у монахинь, которых заметить, к сожалению, никак не удавалось. Вообще, считается, что прямо рядом с домом Шестовых тогда стояла деревянная Воскресенская церковь, разрушенная со временем. И вот как раз именно в подклете этой старой церкви и был похоронен сам Иван Сусанин. То есть, возможно (по крайней мере, есть такая вероятность), что останки легендарного героя действительно находятся где-то тут.

Вывод:

После проведённого исследования мы можем сделать следующие выводы — героем может стать тот, кто совершает хорошие поступки от чистого сердца во имя добра и от души, а не для славы и денег, не для признания окружающих. Так кто же он — герой? Рождается человек героем или становится? Каждый ли может быть героем? Наверное, эти вопросы беспокоят не нас одних. И у каждого человека свой ответ на этот вопрос. Наша жизнь не стоит на месте, она меняется. Меняются и люди. Но, нам кажется, в каком бы времени ни жили люди, всегда в нем найдутся свои герои.

Источники

По местам Ивана Сусанина (alexfotoblog.ru)

https://www.pravmir.ru/ivan-susanin-podvig-i-legenda/

4

4

10

Краткая история подвига

Иван Сусанин появился на свет в 1568 году. Он был сельским старостой. Протоиерей Домнинский рассказывал, что национальный герой не числился в списках обычных крестьян. Ссылался он на предания, которые рассказывали, чем знаменит Иван Сусанин. Считалось, что он жил при дворе Шестовых, которые поселились в селе Домнино. О его супруге неизвестно совсем ничего, потому что ее имени нет ни в рассказах, ни в легендах. Точно известно, что у него была дочь Антонида, которая вышла замуж и родила детей.

Как гласит царский документ, изданный в ноябре 1619, за шесть лет до этого Михаил Романов с матерью инокиней Марфой «гостевал на Костроме». В то время царь уже был наречен Земским собором. Воины Речи Посполитой услышали об этом мероприятии и решили захватить юного правителя. Однако они не знали, как точно пробраться к деревне. Неподалеку от села Домнино навстречу им шел местный староста.

Польско-литовские войска схватили его и решили узнать местоположение Романова. Его жестоко пытали, но он не рассказал им ничего и был убит. Существует версия, якобы он стал сопровождать врага и завел его глубоко в болото. План сработал, и противники потеряли много времени и сил. Нападения не произошло.

О том, что староста совершил подвиг, доказывает грамота от царя Михаила Романова. В ней он дарит зятю Сусанина Собинину полдеревни и освобождает его от податей и повинностей. В последующие годы выходили грамоты и указы на имена родственников Сусанина:

- В 1633 и 1644 годах — «Вдове Собинина».

- В 1691 г. — «Потомкам героя».

- В 1723 и 1724 гг. — «Родственникам Собинина».

- В 1741 и 1767 годах — «Всем потомкам Ивана Сусанина».

В словаре Брокгауза и Ефрона была статья о патриоте, в которой говорилось, что о подвиге нет информации в письменных источниках, но предания передаются из поколения в поколение. Однако историк того времени Н. Н. Виноградов утверждал об обратном содержании.

О подобном подвиге рассказывается в мемуарах литовца Самуила Маскевича. Он рассказывал о русском, которого отряд встретил в марте 1613 года недалеко от Можайска. В одной из деревень они поймали старика, которого взяли проводником, чтобы не попасть в руки врага в Волоке. Сперва он вел отряд в миле от Волока, а с наступлением темноты повернул на него. Войско было в версте от поселения. Однако им повезло встретить Руцкого, который и рассказал, что старик предатель, а они идут прямо на Волок. Проводнику решено было отсечь голову.

Смутное время и его завершение

Вы наверняка слышали о том, что Иван Сусанин, будучи проводником для иноземцев, завел польское войско в непроходимые болота и этим спас жизнь русскому царю. Но не все знают, какому именно царю спас жизнь крестьянин. И почему царя спасал крестьянин, а не царское войско?

Что делали польские отряды в непосредственной близости от царской резиденции? Почему русский царь пребывал не в Кремле, а в лесном болотистом краю? Биография Сусанина для нас интересна, потому что связана с драматическими страницами русской истории.

Михаил Федорович – первый царь из династии Романовых. Его воцарение было знаменательным для России, потому что положило конец Смутному времени, во время которого Россия была погружена в хаос и междоусобицы. Причиной Смуты было безвластие. Преемственность власти была нарушена, когда царь Иван Грозный умер, не оставив наследников. Впоследствии, через несколько столетий, ученые обнаружили, что Иван и его сыновья были отравлены ядовитыми соединениями ртути.

Во времена монархии отсутствие законного наследника создает в государстве тяжелые проблемы. В России это вылилось в череду недолгих правлений.

Таинственная смерть маленького царского сына, царевича Димитрия, была использована самозванцами: на московский трон претендовали авантюристы, названные Лжедмитриями. Один из них на короткий срок занял престол, но вскоре был разоблачен и убит.

Правители времен Смуты – Борис Годунов, Лжедмитрий, боярин Шуйский, который был свергнут князем Мстиславским. После свержения Шуйского и его пострижения в монахи правление стало коллегиальным – «семибоярщина». Согласия между боярами не было, между тем ослабевшее государство грабили иноземцы – поляки, крымские татары, шведы.

Важно! Бояре не находили лучшего выхода, чем сдаться: они готовы были отдать российский престол или польскому королю, или шведскому.

С позорной сдачей страны не согласился народ. В Ярославле собралось ополчение из крестьян и горожан под руководством Минина и Пожарского и двинулось на Москву, изгнав польское войско и не допустив захвата столицы неприятелем.

Отстояв Москву, лидеры ополчения постановили избрать законного царя, и для этого был созван Земский Собор.