Обучение в семинарии

Любовные переживания

Козачество

Смерть

У главного героя повести, Тараса Бульбы, было двое сыновей – Остап и Андрий. Обоих старый полковник любил одинаково сильно, заботился и переживал за них. Однако после определённых событий его отношение к детям меняется. Главной причиной такого развития сюжета было то, что характеры у сыновей были разные. В тексте повести «Тарас Бульба» характеристики Остапа и Андрия даны достаточно объёмно. Читатель может узнать не только о жизни на Сечи, но и ненадолго окунуться в прошлое этих героев. Эти два героя, с одной стороны, невероятно отличаются друг от друга, а с другой – очень похожи. Именно поэтому интересной представляется сопоставление, сравнение Остапа и Андрия.

Автор знакомит нас с братьями, когда те приехали к отцу и матери после завершения обучения в киевской семинарии. На них нелепый наряд, что и подмечает отец. Старшего, Остапа, оскорбили такие слова, поэтому он хочет разрешить спор кулаками. Тарас Бульба охотно становится участником мелкой потасовки: он желает проверить, действительно ли сын не остановится ни перед чем, чтобы защитить собственную точку зрения.

Остап оправдывает ожидания отца, после чего «бой» завершается семейными объятиями. Андрий никак не проявляет себя в этой сцене. «А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?» – спрашивает его Тарас. Но в диалог вмешивается жена Бульбы, и разговор переходит в другое русло.

В беседе за столом речь заходит о времени в семинарии, а именно о наказаниях розгами. Остап не хочет говорить об этом, Андрий же полон решительности нанести ответный удар, если подобная ситуация повторится. В этих двух небольших эпизодах прослеживается важная вещь: Остап рассудительнее и спокойнее Андрия, младший сын, напротив, жаждет подвигов.

Обучение в семинарии

По пути в Запорожскую Сечь рассказывается о времени, когда Остап и Андрий были учениками в киевской семинарии. Старший сын не отличался поначалу особым усердием. Он сбегал четыре раза, сбежал бы и пятый, но вот Тарас припугнул сына тем, что за следующий побег отправит его в монастырь. Слова Бульбы сильно подействовали на Остапа. Через некоторое время благодаря своему упорству и силе воли он стал в один ряд с отличниками. Можно подумать: что тут такого – прочитал учебник и сделал пару заданий. Но в те времена обучение сильно отличалось от современной учёбы. Гоголь говорит, что полученные знания нигде невозможно было применить, а схоластические методы обучения оставляли желать лучшего.

Остап любил участвовать в заварушках и различных шутках. Его часто наказывали, но он никогда не выдавал своих «подельников». Остап был хорошим товарищем. Стойкость и жёсткость в юноше были воспитаны благодаря наказаниям в виде ударов розгами. Позже именно эти качества сделали Остапа славным козаком. Остап «был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки».

Андрию учёба давалась легче.

Можно сказать, что особых усилий он не прикладывал, хотя учился охотно. Так же, как и Остап, Андрий любил всякого рода авантюры, вот только наказания ему удавалось избежать благодаря своей изобретательности. Всякого рода подвиги были и в мечтах Андрия, но всё же большую часть мечтаний занимало чувство любви. Андрий рано открыл в себе потребность любить. Юноша старательно скрывал это от своих товарищей, «потому что в тот век стыдно думать козаку о женщине и любви» до того, как он отведает битвы.

Любовные переживания

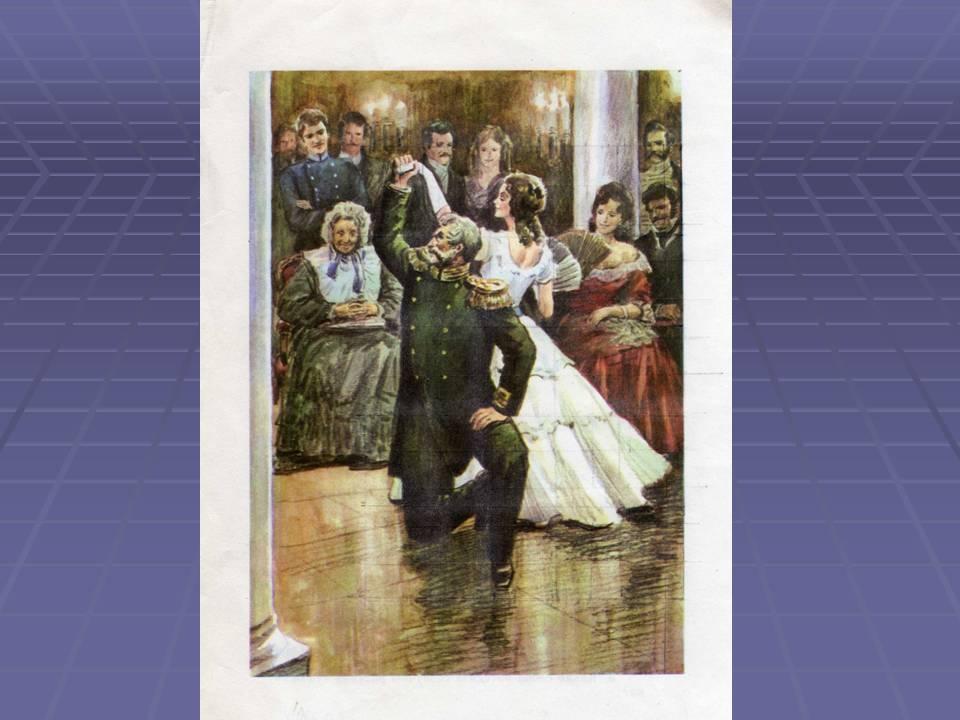

Андрий влюбляется в красавицу-панну, с которой случайно встречается на улице. Линия отношений между козаком и полячкой – единственная любовная линия в произведении. Андрий показывается не столько козаком, сколько рыцарем. Андрий хочет бросить всё к ногам девушки, отдать самого себя, сделать то, как она велит.

Под городом Дубно, где разместились козаки, решив взять город измором, Андрия находит татарка – служанка польской панны, той самой, в которую Андрий влюбился в Киеве. Зная, что воровство в козацкой среде считается серьёзным нарушением, юноша под страхом смерти вытаскивает мешок с продовольствием из-под уснувшего на нём Остапа. Это было сделано для того, чтобы не дать любимой и её семье умереть от голода.

Из-за чувств Андрий решается на невероятно сильный, возможно безрассудный, поступок. Юноша отрекается от всего козачества, от родной земли и христианской веры ради того, чтобы остаться с панной.

Козачество

Важно упомянуть о том, как проявили себя молодые люди на Сечи. Им обоим нравилась козацкая удаль и царившая атмосфера свободы. Прошло не так много времени, прежде чем сыновья Тараса Бульбы, недавно прибывшие на Сечь, начали сражаться наравне с опытными козаками. Остапу пригодились аналитические способности: он мог оценить уровень опасности, знал сильные и слабые стороны противника. В Андрие кипела кровь, он был очарован «музыкой пуль». Козак не раздумывая бросался в эпицентр событий и проделывал такое, чего у других бы попросту не получилось.

Их обоих ценили и уважали другие запорожцы.

Смерть

Смерть обоих героев показана через призму восприятия Бульбы. Он убивает Андрия, но не хоронит его по козацким обычаям: «похоронят и без нас… будут у него плакальщицы». За казнь Остапа Бульба мстит сожжённым городами и войной.

Из характеристик Остапа и Андрия видно, что эти персонажи отличаются между собой, однако тут нельзя говорить о том, что один был лучше, а другой хуже. У них обоих были ценности, которые козаки готовы были защищать. Переход Андрия на сторону поляков совсем не говорит о его слабости, а то, что Остап не пытался бежать из плена – о его безынициативности.

Благодаря проведенному анализу характеристик Остапа и Андрия из повести «Тарас Бульба» понятно, что эти молодые люди были достойными сыновьями своего отца. Это сравнение пригодится ученикам 6-7 классов при подготовке сочинения на тему «Сравнительная характеристика Остапа и Андрия из повести Гоголя «Тарас Бульба»»

Сравнительная характеристика Остапа и Андрия в повести «Тарас Бульба» для сочинения по теме | источник

(695 слов) Михаил Юрьевич Лермонтов является новатором в отечественной литературе. Ведь он создал психологический роман «Герой нашего времени», в котором перед читателем предстаёт совершенно новая композиционная структура, которую по достоинству оценили многие критики. Попробуем разобраться, почему писатель отказался от привычного расположения повестей в своём известном произведении.

Как признавался сам Лермонтов, создавая свой роман, он задумывался о каждой строчке. Работая над произведением, автор поставил перед собой задачу — продемонстрировать читателю многогранный портрет его современника. Он хотел показать реального человека с сильными и слабыми сторонами. Главный герой, наделенный многими талантами и добродетелями, под воздействием высокомерия и себялюбия смог воплотить в жизнь лишь одни порочные мысли, а достойные помыслы. Это весьма показательный итог для «потерянного поколения» — потомков декабристов, которые так и не смогли реализовать себя в условиях тирании.

В первую очередь, Михаил Юрьевич отказался от обычного расположения повестей потому, что хотел рассказать о жизни персонажа так, чтобы читателя заинтриговала личность героя. Объяснение дурных и хороших поступков Печорина он приберег на потом, чтобы публика сначала томилась, силясь разгадать загадку характера самостоятельно. Так, в первой главе произведения говорится о том, что Печорин похитил Бэлу. Вскоре она стала любовницей героя. А затем персонаж вовсе утратил интерес к героине. Также из первой главы читатель узнает, что Бэлу случайно убил Казбич, который был в нее влюблён. Похищение и охлаждение героя к бедной девушке сразу настраивают читателя на осуждение, но в то же время интригуют его: смельчак и гордец, романтический герой, чье сердце так непостоянно — вот что цепляет публику с первых же страниц.

Вторую часть писатель назвал «Максим Максимыч». Здесь повествуется о событиях, произошедших уже спустя несколько лет после гибели Бэлы. Листая страницы, читатель узнает, что Печорин погибает по пути в Персию. Также во второй главе упоминается о дневнике главного героя. Благодаря ему, читателю открываются события, произошедшие с Печориным до того момента, как он встретил Бэлу. Именно эти главы являются самыми интересными. Зная Печорина со стороны, мы вдруг получаем доступ к его душе. И вот читатель уже не может оторваться от книги…Так, в «Тамани» главный персонаж оказался в увлекательном приключении с контрбандистами. Авантюрный сюжет не только развлекает читателя, но и заставляет задуматься: почему герой видит свое предназначение лишь в том, чтобы быть слепым орудием судьбы? Мы нападаем на след истинного недуга Печорина — хандры. Глава «Княжна Мери» — это уже исповедь больного. В городе Кисловодск Печорин встретил Мери Лиговскую и нарочно играл на ее чувствах. Там же он он вновь встретил свою большую любовь — Веру, замужнюю даму. Также рассказывается о том, что герой убил Гришницкого в результате дуэли. Описывая эти события, герой дает себе беспощадную и предельно честную оценку. Мы узнаем немного о его биографии и понимаем, что его диагноз — проблема целого поколения дворян. В финальной главе произведения «Фаталист» писатель поднимает вечные вопросы смысла жизни человека. Автор пытается выяснить, способен ли человек обмануть судьбу и сам выбрать свой жизненный путь? Здесь Печорин предстаёт в образе борца за свои права на жизнь. Однако мы знаем, что именно борьба с судьбой приведёт героя к смерти.

Как мы видим, в романе «Герой нашего времени» фабула и сюжет не совпадают. Писатель хотел добиться того, чтобы читатель, в первую очередь, обращал внимание на внутреннее состояние главного героя. И это у него получилось. Композиция «Героя нашего времени» является уникальной. Описывая жизненные испытания персонажа, Лермонтов даёт психологическую характеристику своего героя. Как считают многие критики и литераторы, необычная композиция позволяет читателю детально рассмотреть образ главного героя.

Интересно, что писатель использует кольцевую композицию. Так, впервые персонаж предстаёт перед читателем, находясь в крепости. И в последний раз читатель наблюдает за героем, когда он находится в той же самой крепости, собираясь в Персию.

Еще одна особенность композиции — порядок рассказчиков в книге. В первой главе о Печорине читатель узнает благодаря Максиму Максимычу — человеку простодушному и невзыскательному. А вот во второй главе автор представил уже более подробную характеристику образа Печорина. Здесь рассказывается о внешности персонажа, а также о его поведении. Повествование ведётся от лица рассказчика — более искусного наблюдателя, чем капитан. В главах «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист» главный герой описывается сам себя в своём дневнике. Можно заметить, что в этих частях внутренний психологический накал острее: мы проникаем к жерлу души героя.

Таким образом, композиция в романе «Герой нашего времени» играет важную роль. С помощью нее писатель хотел детально раскрыть образ своего героя, образ поколения, а также показать неспособность человека подчинить свою судьбу.

Автор: Виктория Комарова

Конспект открытого урока

литературы в 8 классе

«Контраст как средство раскрытия идеи рассказа Л. Н.Толстого «После бала»

Цели урока:

1)Вспомнить содержание произведения, жанр, композиция, идея

2)Узнать о контрасте, как о литературном приеме, какова идея произведения

3)Понять какова роль контраста в раскрытии идеи рассказа

4)Уметь анализировать произведение, исследовать художественный текст; строить тексты, аргументировать свои суждения, работать в команде, слушать и слышать другого

Ожидаемые результаты:

Личностные:

— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

— формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку.

Метапредметные:

-умение строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, делать умозаключения;

— умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение.

Предметные:

-понимание литературы как особого способа познания жизни;

-воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных высказываниях в жанре рассуждения аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в диалоге по поводу прочитанного.

— формирование потребности в диалоге с текстом, способности к сотворчеству с писателем в процессе читательского восприятия.

Организационные формы: главной формой организации учебной деятельности учащихся является работа в группах, преобладают активные и интерактивные методы и приемы обучения.

Оборудование: компьютер, проектор, проекционный экран; мультимедийная презентация, задания для групп, высказывания Л.Н.Толстого, фрагменты фильма «После бала».

Ход урока

1. Этап – мобилизующий. Включение учащихся в активную интеллектуальную деятельность. Вступительное слово учителя. (Метод учебного диалога).

-Добрый день, ребята. Я рада приветствовать вас на уроке. В начале урока мне хотелось задать вам вопрос:

— Что влияет на душевное состояния человека?

(Примерные ответы: радость, победа, поражение, горе, беда , ситуация, в которую попадает человек.)

— Ситуации разные, а значит, и мы испытываем разные чувства, порой совершенно противоположные

— Что же ещё может влиять на душевное состояние человека? Может ли музыка, цвет, слово влиять на наше состояние?

— Послушайте следующие отрывки музыкальных произведений и оцените эмоциональное состояние, полученное от этой музыки.

(Слайд 2, 3)

— Слово учителя:

-Итак, вы получили совершенно противоположные эмоциональные ощущения. Мы говорим «душевное состояние». А что же такое душевное состояние?

(Слайд 4) (Душевное состояние человека – это то, что он чувствует в определенный момент, а чувства бывают противоречивы, противоположны, контрастны.)

— На предыдущих уроках мы изучали рассказ Л.Н.Толстого «После бала».Сегодня продолжим эту работу.

Предлагаю прослушать два отрывка из рассказа Л.Н. Толстого. Первый окунет нас в атмосферу бала середины XIX века. (Звучит отрывок из рассказа) (Слайд 5)

(Звучит отрывок из рассказа «Я стал смотреть туда же…» ) ( Слайд 6)

(Приложение 1)

— Что вы заметили? (Примерные ответы: изображенные картины в произведении Толстого резко противоположны, контрастны)

2 этап. 1)Формулирование темы самими учениками.

— Как бы вы сформулировали тему нашего урока? ( Для чего мы прослушали музыку, отрывки из рассказа, к какому выводу пришли. Важно, чтобы ученики вышли на ключевые слова темы: контраст, идея ,главная мысль произведения).

Тема урока: «Контраст как средство раскрытия идеи рассказа Л. Толстого «После бала».

( Слайд 7)

2) Целеполагание.

-Сформулируйте цели с помощью опорных глаголов. (Прием целеполагания.)

( Слайд

Вспомнить содержание произведения, жанр, что такое композиция, идея

Узнать, что такое контраст, как литературный прием, какова идея произведения Л.Н. Толстого

Понять, какова роль контраста в раскрытии идеи рассказа Л.Н.Толстого «После бала».

Уметь анализировать произведения, исследовать художественный текст,

Учиться построению текстов – ответов, аргументации своих суждений, работать в команде, уметь слушать и слышать позицию другого.

3.Этап актуализации знаний.

1) Слово учителя.

— Художественное произведение не хаотичное собрание эпизодов, описаний, монологов и диалогов.

Каждая часть, каждый эпизод произведения, их расположение, их связь друг с другом способствует раскрытию идей писателя.

— Попробуем это доказать знанием теории литературы: (стадия вызова)

Что такое композиция произведения? (Слайд 9)

Рассмотрим в чём особенности построения рассказа «После бала»

-

Что такое идея произведения?

-

Кто такой рассказчик?

-

Кто такой автор?

2)Работа с таблицей. ( Слайд 10)

— Сравните 1 и 2 части таблицы. Восстановите пропущенные слова в 5 строке Что вы заметили? (Части противоположны, контрастны. Герой испытывает противоречивые чувства).

| I часть «На балу» | II часть «После бала» | |

| 1. | Залитая огнями бальная зала (языковые средства) | Черный, грязный плац (языковые средства) |

| 2. | Обаятельная Варенька (образ) | Истерзанный экзекуцией солдат (образ) |

| 3. | Веселые танцы (композиция) | Избиение солдата шпицрутенами (композиция) |

| 4. | Внешняя красота и благородство полковника | Внутренняя непривлекательность, даже безобразие героя |

| 5. | Чувство …. (восхищения) | Чувство…. (разочарования) |

( Слайд 11)

Такая резкая противоположность называется контрастом

4.Этап. Работа в группах. (Слайд 12)

Слово учителя:

— Этот композиционный приём использует Толстой в рассказе, а с какой целью, мы должны выяснить сегодня на уроке. Исследуем на конкретных примерах роль контраста в рассказе, обратимся к тексту. (метод инсерта)

1 группа должна произвести наблюдения над композицией рассказа;

2 группа — сравнить образы полковника и наказываемого;

3 группа -= сопоставить языковые средства через сравнение цвета и звука.

— Результатом вашей работы будут заполненные таблицы, выводы, которые вы представите в виде готовых текстов и самопрезентации группы. (Приложения 2,3,4)

— Перед вами ещё одна таблица, которая поможет каждой группе увидеть свою часть в общей работе. (Слайд 13)

( Время работы 5-7 минут)

5 этап. Выступление групп. Самопрезентация.

Во время ответа одной группы две другие думают над заданием: «На какой вопрос вы получили ответ, слушая выступление группы»

Отвечает 1 группа «Композиция».

Примерный ответ: нашей группе было дано задание сопоставить две части рассказа «На балу» и «после бала». Кого мы видим на балу? Беззаботное веселье, радость, много света и белого цвета. Все это так воспринимает герой-рассказчик Иван Васильевич. Сопоставляемые части контрастны. Душевное состояние героя резко меняется во второй части рассказа.

Вопрос к слушающим: : «На какой вопрос вы получили ответ во время ответа группы?» (Примерный ответ: «Контрастны ли обе части рассказа по композиции?»).

Отвечает 2 группа «Система образов»

Примерный ответ: нашей группе необходимо было сравнить образы Полковника и Наказываемого по внешнему виду, походке и лицу. Соотнеся поля таблицы, мы пришли к следующим выводам. Изображение героев контрастно. Во-первых, контраст подчеркивает их социальное неравенство. Во-вторых, помогает понять, что полковник внешне не изменился, но проявляет злобу и жестокость по отношению к другому человеку. И это понимает читатель через восприятие героя-рассказчика.

Вопрос к слушающим: «На какой вопрос вы получили ответ во время ответа группы?» (Примерный ответ: « Контрастно ли изображение героев рассказа и в чем оно проявляется?»).

Отвечает 3 группа «Языковые средства»

Примерный ответ: наша группа сопоставляла языковые средства через сравнение цвета и звука в рассказе «на балу» и «после бала». Мы пришли к следующим выводам. Во – первых, отмечаем полную противоположность двух частей по «цвету и звуку» (доказывают примерами из таблицы); Во-вторых, звуки и краски в рассказе даны через восприятие героя-рассказчика – Ивана Васильевича, значит контраст и в душевном состоянии героя рассказа.

Вопрос к слушающим: «На какой вопрос вы получили ответ во время ответа группы?» (Примерный ответ: «Контрастны ли языковые средства в рассказе?»).

6 этап. Вывод по работе групп.

— Все группы, работая над своим заданием, пришли к общему выводу. Какому? Какой художественный прием лежит в основе рассказа? (Толстой использует прием контраста).

— Светлые, радостные краски бала, беззаботное веселье в первой части резко оттеняют мрачную картину, нарисованную во второй части рассказа

Общее в ответах всех групп – это изображение психологического, душевного состояния героя – рассказчика. Именно через понимание его образа мы выходим на художественную идею произведения.

7 этап. Образ рассказчика и его нравственный выбор. Выход на идею рассказа.

— Какую из двух частей вы считаете главной в рассказе? (вторая часть – именно после бала изменилась вся жизнь человека)

( Просмотр ролика . Слайд 14)

— В каком состоянии Иван Васильевич после увиденной им картины наказания солдата.

(Переживает мучительное чувство стыда. « мне было до такой степени стыдно, что , не зная, куда смотреть, как будто уличён в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился домой». Он не мог заснуть. На сердце была тоска

— Почему он не вмешался в происходящее?

(Он не может представить, чтобы дурное, злое, отвратительное дело вершилось с такой легкостью и уверенностью без серьезного основания: «…они знали что-то такое, чего я не знал».)

-Как изменилась жизнь героя после бала?

— Почему Иван Васильевич отказывается от службы? Какова его нравственная позиция? (Примерный ответ. Он выбирает для себя единственно верный путь – отказаться от зла. Если ты не в силах изменить мир, однако можешь не участвовать во всеобщем зле. Он принял решение не служить не только в армии, но и нигде. Иван Васильевич делает свой нравственный выбор. Он не хочет быть таким же жестоким, как полковник. Иван Васильевич, чтобы сохранить душу, делает свой выбор.

Неучастие во зле – нравственный выбор героя)

— Как выражена авторская оценка героя? ( Словами одного из слушателей : «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годитесь… Сколько бы людей никуда не годилось, кабы вас не было»

8 этап. Составление синквейна

Иван Васильевич

Красивый, молодой

Рассказывал, вспоминал, анализировал

Человек, разочаровавшийся в своей любви

Герой

9 этап .Формулирование художественной идеи произведения.

— Какова причина событий, изображенных в рассказе? (Вспомните сравнение образов полковника и татарина?) Социальные противоречия.

— Какова идея произведения?

(В основе рассказа идея единства нравственной и социальной справедливости. Неучастия во зле. Ответственность человека за все происходящее)

10 этап. Рефлексия. Оценки за урок.

-Что было интересным для вас на уроке

-Что нового узнали ?

— Каково ваше душевное состояние?

11 этап. Домашнее задание: написать сочинение на тему

«В чём я вижу смысл жизни?», используя высказывание Л.Н.Толстого и аргумент из рассказа « После бала».

12 этап. Заключительное слово учителя (Слайд 20)

— Ребята, давайте попробуем восстановить слова Л.Н.Толстого о смысле жизни, оставленные нам писателем как завещание. Посмотрим, какие мысли хотел своим рассказом донести до нас писатель?

«Смысл жизни в служении ______(людям). Жить для одного себя_____(нельзя).Это духовная______(смерть). Верю в то, что смысл жизни каждого человека в увеличении в себе_____(любви, добра)».

— Ребята, я надеюсь, что будете следовать словам великого Толстого.

Приложение 1

1 эпизод

Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду — танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. В этот вечер я видел только её, её высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, её сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

2 эпизод

Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте».

Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

Приложение2

1 группа

Композиция

| Полковник | Наказываемый | |||

| Фигура | На балу | После бала | ||

| Походка | ||||

| Лицо | ||||

Приложение3

2 группа

Языковые средства

| На балу | После бала | |

| Цветовая гамма , краска | ||

| Звуки, характер музыки |

Приложение3

1 группа

Система образов

| На балу | После бала | |

| Кого мы видим ? Что мы видим ? Душевное состояние Ивана Васильевича |

ШколеNET

Отношение автора к В 1842 году Н. В. Гоголь написал повесть «Тарас Бульба» , которая впоследствии вошла в его сборник «Миргород» . В повести Николай Васильевич показал в главном герое настоящего патриота, защитника родной земли. Тарас Бульба-истинный казак. Весь его облик был «создан для бранной тревоги» , он «отличался грубой прямотой своего нрава» и больше всего «любил простую жизнь казаков» , поэтому Запорожская Сечь является для него настоящим домом, поэтому большую часть своего времени он проводит там, не торопясь к жене, и именно поэтому тотчас решает ехать на Запорожье после приезда сыновей из Киева домой, чтобы проверить Остапа и Андрия в их верности казачьей службе. Тарас Бульба любит своих детей, как и жена, но не понимает её, поскольку для него главное- быть настоящим воином, защитником, товарищем, патриотом, а не семьянином, поэтому жена «видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нём не бывало слуха» . Старый казак считал себя истинным защитником православия и не терпел роскоши и богатства в любом виде. Относясь с недоверием ко всему новому, не любя учение, Тарас понимает необходимость образования в условиях нового времени. Именно с этой целью его сыновья были посланы в киевскую бурсу, где прошли обучение наукам. Одинаково сильно любя своих сыновей, старый казак лучше понимает старшего Остапа, для которого так же, как и для отца, главными являются узы товарищества. По мнению Тараса Бульбы: «Нет уз святее товарищества!… так как породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек» . Андрий предал узы товарищества и стал для отца врагом, а Остап до конца остался верен своему долгу, и поэтому Тарас чуть не погубил себя, пытаясь спасти не просто сына, а своего товарища. Жизнь старого казака заканчивается трагически, на костре, но и здесь он ведёт себя как истинный герой, заботясь не об облегчении своей участи, а о жизни других казаков «но не костёр глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались сжечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались казаки: ему с высоты всё было видно как на ладони» . По силе и мощи Тараса Бульбу можно сопоставить с былинным богатырём, старый казак – само воплощение русской силы, и «разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая пересилила русскую силу» . В повести «Тарас Бульба» Н. В. Гоголь охарактеризовал в образе главного персонажа настоящего национального героя. Для писателя самым важным явилась не историческая обоснованность событий, а исполинская сила, богатырство главного героя, желание Тараса Бульбы защищать родину до последней капли крови.

более месяца назад

Андрий – сын

Младший изобретателен, хитер и практичен одновременно. Он обретает лидерские черты уже с рождения. Ум помогает ему выстроить тактику так, чтобы избежать наказания, скрыть свои настоящие чувства. Он легко учится, восхищается музыкой. Для понимания учебных понятий ему не требуется стараться и напрягаться. Красавец – настоящий потомок семьи, перенявший и впитавший яркие черты личности главы дома и чувственность матери:

Гордость.

Парень не представляет ситуации, где он

«…отдастся в плен живым…».

Смелость.

Безумная смелость и храбрость:

«…Украйне не видать …храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее…».

Физическая сила.

Словами описать мощь казака невозможно. Автор предлагает понять, насколько он силен такими строчками:

«…с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу…».

Андрий перенял от матери черты доброго и способного сострадать другим человека (

«…движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб…»

— так ведет себя Андрий в осажденном городе врагов). Ему жалко мать, парень любит быть один, тишину и гармонию с собой.

Андрий Бульба – воин

Младший казачок бросается в битву, как в пучину моря. Война для парня, вступающего в жизнь Запорожской Сечи, – стихия, здесь можно разгуляться, показаться и раскрыть мощь характера. Хлопец не просчитывает действия, не выстраивает схему будущей схватки, не управляет событиями.

«…Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы…».

Старый Бульба, наблюдая, «не раз дивился…». Сын,

«…понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный…»

запорожец. Но судьба благоволила к молодому парню, «…бешеным натиском…» Андрий «…производил такие чудеса…», что изумляли опытных и много воевавших запорожцев, повидавших славу и смерть. Нерасчетливость и азарт увлекают, безумная схватка, благодаря смелой молодости, завершается победой.

Сочинение-рассуждение по речи Тараса Бульбы

Речь о товариществе казак Тарас Бульба произносит в одноименном произведении известного писателя Николая Васильевича Гоголя. Эта речь сыграла большую роль в сюжете данного произведения.

Тарас Бульба произносит свою речь для того, чтобы поднять у всех запорожцев боевой дух перед битвой под Дубно. Он, как казацкий полковник, мотивирует казаков отдать жизнь за Родину, не бросая при этом товарищей в бою. Основные понятия запорожских казаков — это, в первую очередь, взаимопомощь и взаимовыручка. Главная мысль его речи — истинная крепость мужской дружбы.

Тарас Бульба хочет, чтобы каждый из казаков принял свою смерть достойно, сражаясь за Отечество. Он понимает, что гибели не избежать, но при этом нельзя ни в коем случае унывать, падать духом. В смерти, по словам Тараса, и раскрывается превосходство русской души, и умирать нужно красиво.

В своей речи Тарас Бульба описывает народ, к которому он и все запорожцы относятся, как способный лучше других как воевать, так и оказывать любовь и веру. Тарас Бульба имеет в виду именно любовь, ради которой человек идёт на самопожертвование. «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!», — произносит он перед всеми своими товарищами. Россия, как он говорит, держится прежде всего на верности человеческих взаимоотношений, а символом её казачества является Запорожская Сечь.

В слова, произнесённые казачьим полковником перед сражением, вслушался каждый казак. Эти слова, как итог, оправдываются во время сражения. Во всех запорожцах действительно просыпается настоящий героизм. Они борются за свою Родину, проявляя то самое товарищество, о котором говорил Тарас Бульба. Воины сражаются с большой самоотверженностью, проявляя взаимовыручку по отношению друг к другу.

Произнеся свою речь, главный герой произведения Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» показывает себя как настоящий патриот, готовый защитить свою Родину и отстоять её честь, пожертвовав при этом собой.

Главный герой, естественно, сам не нарушает принципов казака. Его поступки по-настоящему полностью соответствуют всем действиям, предпринимаемым и совершаемым им как в битвах, так и между ними. Он не бросает своих товарищей в беде, идёт на верную смерть с целью защитить свою Отчизну.

Другие сочинения: ← Характеристика образов Чиновников в поэме Мертвые души↑ ГогольОбраз России в Мертвых душах →

Анализ

Произведение «Тарас Бульба» буквально источает героизм и любовь к народу. Все это отразилось и в весьма эмоциональной речи главного героя. Мало того, ее можно назвать своеобразным призывом, что трогает душу каждого, кому довелось это услышать.

Атаман говорит о том, что некогда земля родная была в чести, но после пришли бусурманы, желающие край родной заграбастать, подчинить себе. Он делает акцент на том, что товарищество – это единственное средство, которое позволит отстоять Родину и собственную жизнь, и его нет священней.

Что же касается родства, порой душевная связь куда важнее, нежели кровная. Тем не менее, оратор не умаляет достоинств своего народа – он утверждает, что именно в Русской земле самые верные побратимы, которые в силах бороться с неприятелем. Также никакой иной народ не способен так искренне любить, как его соотечественники.

Персонаж призывает избавиться от гнета, не давать в обиду язык родной и не уступать никому благодатные земли. А сплотиться и одержать победу над врагом. Мало того, за правое дело и умереть не жалко.

Вожак призывает своих братьев по оружию показать всем, что значит русское товарищество, какая это великая и несокрушимая сила.

Его убеждения вполне отвечают идеалам казачества. Ведь воля – это то, что воины Руси ценят больше всего. Да и сама по себе Сечь – это объединение, основанное целиком и полностью на братстве. Здесь нет солдат и офицеров – наоборот, царит равенство и единство. Именно это позволяет достигать победы. Что же касается власти, казаки пред нею не преклоняются. Они проявляют смекалку, взаимовыручку, доблесть и смелость и делят друг с другом не только военные победы. По сути, они все делают вместе – как воюют, так и гуляют, делят горести и радости.

И каждый новый казак, что принимается в это формирование, словно становится членом семьи – соответственно, он может рассчитывать не только на поддержку в бою, но и на человеческое отношение в иных вопросах.

Принципы и убеждения казаков проявляются в творении через их диалоги и мысли. Они очень ценят свою сплоченность, а также свободу действий и идей.

Что же касается Тараса, его авторитет не подлежит сомнению. Он идейный лидер и вдохновитель, верный товарищ, готовый погибнуть за свободу своего народа. Можно сказать, что ценность его речи не только в верных мыслях, но и в том, что ею он поднимает моральный дух воинов. А это в бою очень важно.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Начало июня. Вторая половина идеально ясного дня. Уголок городского

сада. Кругом — большие клумбы цветов. Пылающие астры и георгины

свидетельствуют о ярком расцвете деятельности горзеленхоза. Скамейка под

самым большим кустом черемухи. Место веселое и такое тенистое, что

отдыхающему при тридцати градусах тепла пожилому человеку невозможно пройти

мимо этой скамейки. Такой человек появляется. Это Лев Васильевич Потапов,

невысокого роста, пожилой, вытирающий пот со лба. Врачи находят Льва

Васильевича здоровым, но советуют употреблять меньше жирного и мучного.

ПОТАПОВ (усаживаясь с живостью, которая ему полезна). Отлично,

отлично… Пусть она там разговаривает, а я отдохну… Милое местечко, и

сколько цветов! (Замечает дощечки с надписями: «Цветы не рвать!», «К цветам

близко не подходить!», «Штраф!») Вот обязательно такие глупости. Эти райские

цветы хочется потрогать из любопытства. Интересно, на сколько оштрафуют,

если нарвать букет цветов, к которым нельзя подходить близко. (Задумывается,

потом осматривается.) Это место мне напоминает… Да, да… Здесь! Именно

здесь! Здесь меня оштрафовали на десять рублей! Конечно! Со мной была

Маша… Это двадцать лет назад! Черемуха разрослась, скамейка новая,

скамейка лучше, а цветы все те же… Так же много, такие же яркие, такие же

неприкосновенные. Ха-ха! Оштрафовали! Приятно вспомнить. (Еще больше

оживляется, что выражает яростным потиранием лысины.) Да, были и мы

рысаками! Помню, я такой молодой, застенчивый. Любить тогда для меня значило

говорить нежности и делать глупости. Любил, как могут любить только

поэты-лирики. Да, приятно вспомнить… Мне и тогда покраснеть ничего не

стоило. Прощались мы тогда, помню, как-то… со скрытой нежностью. А Маша,

Маша! Скромная была, прямо до изумления. И такая хорошенькая! В тот вечер я

в забывчивости сорвал что-то белое и благоухающее, выдал это за камелию — и

ей на грудь. Тут свисток и квитанция. Помню, милиционер откозырял, приятно

улыбнулся и сказал, как будто поздравил: «Прошу прощения. Служба!» С тех пор

я ничего подобного не видел. Маша сначала смутилась, а потом смеялась целый

вечер… А вот и она.

Появляется Мария Сергеевна Потапова — невысокая, с убывающей полнотой и

прибывающими морщинками женщина.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Ты здесь? Евдокия Степановна рассказывает, что Вихляев

уходит от жены к какой-то Чугиной, ты ее должен знать…

ПОТАПОВ. Знаю. Это сестра нашего бухгалтера.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Подожди… Это такая старая…

ПОТАПОВ. Твоих примерно лет.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. О! Такая юная!

ПОТАПОВ. Маша, садись. Посмотри, Маша, это место тебе ничего не

напоминает?

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА.

Нет, ничего. А что?

ПОТАПОВ (игриво). Не напоминает? Ну, так я напомню. (Рвет цветы с

клумбы.)

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (испуганно). Лева! Ты с ума сошел!

ПОТАПОВ. Вспомнила? (Подает ей цветы и смеется счастливым смехом.)

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Что с тобой? (Выхватывает у него цветы и, оглянувшись,

бросает их в кусты.)

ПОТАПОВ (с беспокойством). Неужели ты не вспоминаешь?

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (рассерженно). Что ты плетешь? Что это за выходка?

Штрафы платить? Деньги тебе девать некуда?

ПОТАПОВ. Маша!

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Это у тебя с жиру. Захотел дурачиться — ходил бы на

голове или играл в этот… в Гонконг, а то выдумал — цветы рвать!

ПОТАПОВ (грустно). Не Гонконг, а пинг-понг.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Неважно, все равно глупость.

ПОТАПОВ. Трудно представить, но когда-то ты была совсем другой, а

теперь даже не в состоянии об этом вспомнить…

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. А ты всегда был таким же.

ПОТАПОВ. Маша, нельзя же так…

Мимо проходит милиционер. Заметив его, Потапов издает торжествующее

восклицание и бросается к клумбе, рвет цветы, но милиционер, может быть, с

улыбкой уже прошел мимо и не заметил хулиганствующего Потапова. Мария

Сергеевна отбирает у Потапова сорванные им цветы и забрасывает их в кусты.

Потапов снова покушается на семью больших и ярких георгинов, но Мария

Сергеевна удерживает его.

ПОТАПОВ (в тисках у Марии Сергеевны). Товарищ милиционер!

Милиционер подходит.

МИЛИЦИОНЕР. Гражданка, отпустите товарища.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (сердито). Это мой муж. (Выпускает Потапова из объятий,

но удерживает за руку.)

ПОТАПОВ. Товарищ милиционер!

МИЛИЦИОНЕР. Чем обязан?

ПОТАПОВ. Видите! (Показывает на общипанную клумбу.)

МИЛИЦИОНЕР (растерянно). Ну?

ПОТАПОВ (хвастливо). Моя работа!

МИЛИЦИОНЕР. Ну и что же?

ПОТАПОВ. Как «что же»? Вы должны меня оштрафовать.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Он шутит. Вы не обращайте внимания. Извините, мы

пойдем… (Тянет мужа за руку, тот упирается.)

МИЛИЦИОНЕР (вдруг обретая обычную милицейскую строгость). Что значит

«шутит»?

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. То есть не совсем шутит. Он болен, знаете. Врачи

разрешили ему гулять, но, понимаете…

МИЛИЦИОНЕР. Вам помочь отвести его домой?

ПОТАПОВ. Нет. Не надо.

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА. Спасибо.

МИЛИЦИОНЕР. До свидания. Вы с ним поосторожнее в общественных местах.

(Уходит.)

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (с яростью). Что с тобой?

ПОТАПОВ (устало). Ничего. Я только хотел напомнить тебе, что здесь

<span>двадцать лет назад у нас с тобой было первое свидание.</span>

Вызывает чувство любви, нежности, ласки и долга перед няней

Ответ:

Роман не был *ЗАВЕРШЕН* автором.

Александр Сергеевич Пушкин работал над ним с *21 окт* по *6 фев 1833* года.

Незаконченный роман он не *ОПУБЛИКОВАЛ*.

Уже после *СМЕРТИ* писателя издатели выпустили роман сосед-2 название по фамилии главного героя — Дубровский

Чем смогла тем помогла я правда не знаю в каком году он работал над рукописью(

УДАЧИ!

Известный российский писатель В.Г. Короленко всегда становился на защиту бедных, обездоленных. В повести «Дети подземелья» он показал два мира детства: беззаботное — Васе, Сони и обездоленное — Валека, Маруси. Рассказывает читателям обо всех событиях Вася, сын судьи, мальчик из обеспеченной семьи. У него умерла мать, через горе отдалился от ребенка отец … Казалось бы, куда же еще хуже? Но Вася знакомится с детьми, которые имеют гораздо больше проблем, чем он. И самая главная — проблема питания. Маленькая Маруся оправдывает даже кражу, поскольку, благодаря украденном, может утолить голод. Вася сравнивает Соню с Марусей. Он видит, что девочки разные не только внешне, но есть разница и в их поведении, хотя они и сверстники. Соня полненькая, кругленькая, «как мячик», веселая, беззаботная. Маруся худая, изможденная, сама не может ходить, ее голосок как серебряный колокольчик, едва слышно. Соня и Вася живут в красивом доме, Валек и Маруся — в подземелье из камня. Вася понял, что есть на свете люди, которым живется хуже, чем ему самому. Дружба с Валеком и Марусей раскрыла глаза мальчику на жизнь. Став взрослыми, Вася и Соня клялись на могиле Маруси помогать бедным и обездоленным.

Ее внук Максим Горький-настоящее имя Алексей Пешков.Напишу цитату из книги.Она сутула,почти горбатая,очень полная,а двигалась легко и ловко,точно большая кошка,она и мягкая такая же,как этот ласковый зверь