Древняя литература представляет собой собрание великих исторических памятников, созданных в большинстве своем безымянными мастерами слова. Сведения об авторах древней литературы весьма скупы. Вот имена некоторых из них: Нестор, Даниил Заточник, Сафоний Рязанец, Ермолай Еразм и др.

Имена действующих лиц произведений в основном исторические: Феодосий Печерский, Борис и Глеб, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский. Эти люди сыграли значительную роль в истории Руси.

Принятие языческой Русью христианства в конце Х столетия было актом величайшего прогрессивного значения. Благодаря христианству Русь приобщилась к передовой культуре Византии и вошла в качестве равноправной христианской суверенной державы в семью европейских народов, стала “знаемой и ведомою” во всех концах земли, как говорил первый известный нам древнерусский ритор 4 и публицист 5 митрополит Иларион в “Слове о Законе и Благодати” (памятник середины XI века).

Большую роль в распространении христианской культуры сыграли возникавшие и растущие монастыри. В них создавались первые школы, воспитывалось уважение и любовь к книге, “книжному учению и почитанию”, создавались книгохранилища-библиотеки, велось летописание, переписывались переводные сборники нравоучительных, философских произведений. Здесь создавался и окружался ореолом благочестивой легенды идеал русского инока-подвижника, посвятившего себя служению Богу, нравственному совершенствованию, освобождению от низменных порочных страстей, служению высокой идее гражданского долга, добра, справедливости, общественного блага.

&#&658; Читайте также другие статьи раздела “Национальное своеобразие древней литературы, ее возникновение и развитие”:

Все материалы, опубликованные на сайте в любом виде, являются объектами авторского и имущественного права.

Никакие материалы этого сайта не являются публичной офертой.

Сочинение на тему человек и его духовные ценности древнерусской литературы

Изображение героя в древнерусской литературе

“Первые исторические произведения позволяют народу осознать себя в историческом процессе, задуматься над своей ролью в мировой истории, понять корни событий современности и свою ответственность перед будущим”.

Академик Д. С. Лихачев

Древнерусская литература, включающая в себя и былины, и сказки, и жития святых и, и (позднее) повести, являет собой не просто памятник культуры. Это уникальная возможность знакомства с жизнью, бытом, духовным миром и нравственными принципами наших далеких предков, своеобразный мостик, соединяющий современность и старину.

Итак, каков же он, древнерусский герой литературы?

Первое, что следует отметить: изображение человека вообще в древнерусской литературе весьма своеобразно. Автор умышленно избегает точности, определенности, детализации, указывающих на конкретный характер. Профессиональная деятельность или принадлежность к определенной социальной категории определяют личность. Если перед нами монах – важны его монашеские качества, если князь – княжеские, если богатырь – богатырские. Жизнь святых изображается специально вне времени и пространства, являясь эталоном этических норм.

Раскрытие характера героя повествования происходит через описание его поступков (деяний, подвигов). Автор не уделяет внимания причинам, побудившим героя к тому или иному поступку, мотивировка остается за кадром.

Древнерусский герой – цельная и бескомпромиссная личность, живущая по принципу: “цель вижу, препятствий не замечаю, в себя верю”. Его образ будто вырублен из гранитного монолита, поступки основаны на незыблемой уверенности в правоте своего дела. Деятельность его направлена на благо родной земли, на благо сограждан. Былинный богатырь, например, – собирательный образ защитника Родины, пусть и наделенный определенными сверхъестественными способностями, образец гражданского поведения.

Кем бы ни был герой – он мужественен, честен, добр, великодушен, предан своей Родине и народу, никогда не ищет собственной выгоды, православный христианин. Это человек сильный, гордый и необыкновенно упрямый. Очевидно, это фантастическое упрямство, столь великолепно описанное Н.В.Гоголем в повести “Тарас Бульба”, и позволяет человеку добиться выполнения задачи, определенной им самим для себя. Например, св. Сергий Радонежский наотрез отказывается стать митрополитом, Феврония, вопреки своему социальному статусу, становится княгиней, Илья Муромец, не просто обороняет Киев, а по своему разумению истребляет врагов земли русской.

Характерной чертой героя древнерусской литературы является отсутствие шовинизма, гуманное отношение к людям разных национальностей. При всем патриотизме отсутствует агрессивность. Так в “Слове о полку Игореве” борьба с половцами рассматривается как оборона русского народа от неожиданных грабительских набегов. В былине “Сказание о хождении киевских богатырей в Царьград” “…отпускают во Царьград молода Тугарина и учат заклинать, чтоб им на Русь не бывать век по веку.”

Святой Сергий Радонежский, благословляя князя Дмитрия на битву с Мамаем, говорит: “Иди против варваров, великое отвергши сомнение, и Бог поможет тебе. Врагов победишь и здоровым в свое отечество возвратишься.”

Женские образы древнерусской литературы несут в себе созидание, тепло семейного очага, любовь и верность. Это необычайно тонкие и умные представительницы прекрасной половины человечества, умеющие добиться своей цели не силой, а разумом.

Человек древней Руси неразрывно связан с окружающей его природой. И пусть в древнерусской литературе отсутствует описание пейзажа в привычном современному человеку понимании этого слова, но присутствие живых, одушевленных лесов и полей, рек и озер, цветов и трав, зверей и птиц создают впечатление неразрывной связи людей с живым окружающим миром.

Наиболее ярко выражено описание природы в “Слове…9quot;, где природные явления, животный мир сопереживают герою:

“…Ночь прошла, и кровяные зори

Возвещают бедствие с утра.

Туча надвигается от моря

На четыре княжеских шатра…..”

Во всех остальных произведениях пейзаж прорисован крайне слабо, иногда его вообще почти нет.

Однако, св. Сергий ищет уединения среди девственных лесов, а Феврония превращает обрубки деревьев в большие деревья с ветвями и листвой.

В общем и целом нам понятен язык, которым написаны древнерусские произведения литературы, ведь это, хоть и древний, но все же русский язык!

Там безусловно присутствуют устаревшие слова (гуни – верхняя одежда, елико – только, инок – монах, адамант – алмаз, пядь – мера длины, фимиам – благовоние), о смысле которых сложно догадаться сразу, но в контексте произведения можно понять их смысл (молебен – богослужение, зегзица – кукушка). В древнерусской литературе использован очень яркий, живой и образный язык. Присутствует много диалогической речи, соответственно используется разговорная лексика, делающая эти произведения необычайно народными. В древнерусской литературе присутствует множество эпитетов (серебряны берега, жемчужная душа) и сравнений (поскакал горностаем, плыл белым гоголем, полетел соколом, побежал волком, как кукушка, кличет на юру). Литературные произведения напевны, музыкальны и неспешны за счет большого количества гласных и сонорных звуков.

Стоит упомянуть, что автор не использует такую немаловажную вещь, как портрет, без которой мы не представляем современной литературы. Возможно, в те времена представление о том или ином герое было общим, и описывать его внешность было не нужно, т. к. оно (представление) было негласным.

Также средством художественной выразительности является эпическая гиперболизация и идеализация.

Прием гиперболизации широко используется в былинах, возможности многих героев и предметов преувеличиваются, оживляя и подчёркивая события. ( Например, описание Идола Скоропеевича в “Богатырском слове”:

“А ростом добре, не по обычаю,

Меж очима у него стрела ладится,

Меж плечми у него большая сажен,

Очи у него, как чаши,

А голова у него как пивной котёл.)

Прием идеализации – способ художественного обобщения, позволяет автору создать образ на основе своих представлений о том, каким он должны быть (святые – идеальны, семейные ценности незыблемы).

Все элементы композиции (Пролог => Завязка действия => Развитие действия => Кульминация =>Развязка => Эпилог) присутствуют только в “Слове о полку Игореве”, а в былинах, повестях и житиях пролог отсутствует, и стартовой точкой действия является завязка.

Духовные ценности, которые отстаивают герои древнерусской литературы, актуальны и в наши дни, спустя почти тысячу лет. Национальная независимость, сплоченность и единство нации, семейные ценности, христианские ценности (= общечеловеческие ценности) близки и понятны каждому гражданину России. Связь времен – налицо.

Первые нравственные сочинения, сочинения общественно-политические, уточняют социальные нормы поведения, позволяют шире распространять идеи ответственности каждого за судьбу народа и страны, воспитывают патриотизм и одновременно уважение к другим народам.

Богатство русского языка – итог почти тысячелетнего развития русской литературы.

В Древней Руси была красота нравственной глубины, нравственной тонкости и одновременно нравственной мощи.

Приобщиться к древней русской литературе – великое счастье и великая радость.

Б.А. Рыбаков “Мир истории” 1984г.

Д.С. Лихачев “Антология древнерусской литературы”

Внимание, только СЕГОДНЯ!

В основе национальных ценностей, духовных и нравственных ориентиров лежит наша тысячелетняя культура. Именно воплощением христианских идеалов наших предков являются величественные храмы, иконопись, древняя литература. В настоящее время особенно важно привлечь подрастающее поколение к отечественным духовным традициям.

Ответственная роль в этом отводится урокам литературы, где решается проблема “духовно-нравственного воспитания”, под которым понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него нравственных чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения. Всякая литература создает свой мир, воплощающий мир представлений современного ей общества. Попробуем восстановить мир древнерусской литературы. Что же это за единое и огромное здание, над построением которого трудились семьсот лет десятки поколений русских книжников – безвестных или известных нам только своими скромными именами и о которых почти не сохранилось биографических данных, и не осталось даже автографов?

Чувство значительности происходящего, значительности всего временного, значительности истории человеческого бытия не покидало древнерусского человека ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе. Человек, живя в мире, помнил о мире в целом как огромном единстве, ощущал свое место в этом мире. Его дом располагался красным углом на восток.

По смерти его клали в могилу головой на запад, чтобы лицом он встречал солнце. Его церкви были обращены алтарями навстречу возникающему дню. В храме росписи напоминали о событиях Ветхого и Нового Заветов, собирали вокруг него мир святости. Церковь была микромиром, и вместе с тем она была макро человеком. Большой мир и малый, вселенная и человек!

Все взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смысле его существования, о величии мира, значительности в нем судьбы человека. Не случайно в апокрифе о создании Адама рассказывается, что тело его было создано от земли, кости от камней, кровь от моря (не из воды, а именно от моря), очи от солнца, мысли от облаков, свет в очах от света вселенной, дыхание от ветра, тепло тела от огня. Человек – микрокосм, “малый мир”, как называют его некоторые древнерусские сочинения. Человек ощущал себя в большом мире ничтожной частицей и всё же участником мировой истории.

В основу современного искусства была положена древнерусская литература. Ее признаки: в отличие от фольклора, здесь уже известен автор и их может быть несколько, нет занимательного сюжета, вымысла, все персонажи исторические. Чувствуется забота о судьбе страны и патриотизм.

На уроках, посвященных древнерусской литературы изучаются былины. Былинами называют эпическое произведение, в котором воспеваются богатыри, а они воплощают лучшие качества народа. Былины зародились в 9 веке, а перестали их писать в 17 веке, основными образами былин были: Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Святогор, Вольга, Микула Селянович, Волхв Всеславович.

Следующий жанр житие, возник он в 11 веке, это произведение о святых или религиозных деятелях, чья жизнь и поступки были образцовыми. Жития имели религиозный поучительный смысл. Одним из ярких примеров этого жанра является «Житие Сергия Радонежского».

К древнерусской литературе также относится «Повесть о Петре и Февронии Муромских». В этой повести черты жития: герои здесь верующие, посещают церковь, они благоверные и блаженные. Это история любви, преданности и самоотверженности. Здесь любовь и верность утверждаются как главные чувства. Именно они стали символом любви и верности.

К жанрам древнерусской литературы относятся. Хроники (история мира), летописи (история Руси), повести ( важные события русской и мировой истории), хождения ( описания путешествий), жития (описание жизни и деяний святых людей), слово ( произведения подчеркивающие важность и особенность), плач (оплакивание и молитва) и слава (восславление князей и высокопоставленных лиц).

В центре древнерусской литературы личность человека, человек интересен не сам по себе, а как представитель социальной категории. Здесь изображали человека через его поступки, герои были либо положительными, либо отрицательными, противоречивых героев не было. Постепенно в литературе начинают изображать человеческий характер, открывают психологическую жизнь человека. Главная задача такой литературы воспитать человека и вложить нравственные основы, а также зафиксировать события и передать их.

Древнерусская литература

Общий подъем Руси в XI веке, создание центров письменности, грамотности, появление целой плеяды образованных людей своего времени в княжеско-боярской, церковно-монастырской среде определили развитие древнерусской литературы. Эта литература развивалась, складывалась вместе с развитием летописания, ростом общей образованности общества. У людей появилась потребность донести до читателей свои взгляды на жизнь, размышления о смысле власти и общества, роли религии, поделиться своим жизненным опытом. Литература вызывалась к жизни также потребностями времени: нуждами церкви, заказами княжеской верхушки. На этом общем благоприятном культурном фоне появлялись оригинально и независимо мыслящие писатели, средневековые публицисты, поэты.

Нам неведомы имена авторов сказаний о походах Олега, о крещении Ольги или войнах Святослава. Первым известным автором литературного произведения на Руси стал священник княжеской церкви в Берестове, впоследствии митрополит Иларион. В начале 40-х годов XI века он создал свое знаменитое “Слово о законе и благодати”. В нем говорится о церкви Благовещения на Золотых воротах, построенной в 1037 году, и упоминается Ирина (Ингигерда) – жена Ярослава Мудрого, умершая в 1050 году. Слово вводит нас в борьбу религиозных и политических идей XI века. Иларион говорит в нем о крещении Руси и восхваляет Владимира, крестившего Русскую землю: “Похвалим же нашего учителя и наставьника, великаго кагана нашея земля, Владимира, внука стараго Игоря, сына же славьнаго Святослава, иже в своя лета владычествую, мужьством и храбрьством прослуша в странах многих и победами и крепостью поминаются ныне и словуть. Не в худе бо и не в неведоме земля владычьствующе, но в Руськой, яже ведома и слышима есть вьсеми конци земля”. Иларион обращается к Владимиру с призывом взглянуть на величие Киева при Ярославе, который “славный град Кыев величьством яко веньцем обложил”. Эти слова, видимо, надо понимать как указание на вновь построенные и величественные укрепления, окружившие столицу киевских князей.

Во второй половине XI века появляются и другие яркие литературно-публицистические произведения: “Память и похвала Владимира” монаха Иакова, в котором идеи Илариона получают дальнейшее развитие и применяются к исторической фигуре Владимира I. В это же время создаются “Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси”, “Сказание о Борисе и Глебе”, святых покровителях и защитниках Русской земли.

В последней четверти XI века начинает работать над своими сочинениями монах Нестор. Летопись была его завершающей фундаментальной работой. До этого он создал знаменитое “Чтение о житии Бориса и Глеба”. В нем, как и в “Слове” Илариона, как позднее в “Повести временных лет”, звучат идеи единства Руси, воздается должное ее защитникам и радетелям. Уже в ту пору русских авторов беспокоит эта нарастающая политическая вражда в русских землях, в которой они угадывают предвестие будущей политической катастрофы.

Литература XII века продолжает традиции русских сочинений XI века. Создаются новые церковные и светские произведения, отмеченные яркой формой, богатством мыслей, широкими обобщениями; возникают новые жанры литературы.

На склоне лет Владимир Мономах пишет свое знаменитое “Поучение детям”, ставшее одним из любимых чтений русских людей раннего средневековья. Поучение рельефно рисует нам жизнь русских князей конца XI – начала XII в. Владимир Мономах рассказывает о своих походах и путешествиях. Вся его жизнь прошла в непрерывных войнах то с поляками, то с половцами, то с враждебными князьями. Он насчитывает 83 больших похода, которые совершил, не считая мелких, а также 19 мирных договоров с половцами. Для характеристики феодальной идеологии интересен образ идеального князя, рисуемого Мономахом. Князь должен следить за всем в доме, а не полагаться на тиуна или дружинника (“отрока”), чтобы не посмеялись над порядками в доме и на обеде. Во время военных походов надо избегать излишней пищи и питья, а также долгого спанья. К ночи сами назначайте сторожей, поучает Мономах, и все устроив около войска, ложитесь спать, а вставайте рано; и оружия с себя быстро не снимайте, не посмотрев по лености, “внезапу бо человек погибает”. Жизнь князя наполнена войнами и охотой, смерть ходит по пятам воина. И эту рыцарскую идеологию прекрасно выражают слова Мономаха, обращенные к его троюродному брату Олегу Святославичу Черниговскому. Мономах предлагает ему мир и дружбу и обещает не мстить за смерть сына, убитого в бою с Олегом: “Дивно ли, оже муж умерл в полку” (удивительно ли, что воин умер во время сражения). Поучение дает много исторических сведений, отсутствующих в летописи, оно является ценным историческим источником.

В начале XII века один из сподвижников Мономаха игумен Даниил создает свое, не менее знаменитое “Хождение игумена Даниила в святые места”.

Богомольный русский человек отправился к гробу Господню и проделал длинный и трудный путь – до Константинополя, потом через острова Эгейского моря на остров Крит, оттуда в Палестину и до Иерусалима, где в это время было основано первое государство крестоносцев во главе с королем Болдуином. Даниил подробно описал весь свой путь, рассказал о пребывании при дворе иерусалимского короля, о походе с ним против арабов. Даниил молился у гроба Господня, поставил там лампаду от всей Русской земли: около гроба Христа он отпел пятьдесят литургий “за князей русских и за всех христиан”.

И “Поучение”, и “Хождение” были первыми в своем роде жанрами русской литературы.

XII – начало XIII в. дали немало и других ярких религиозных и светских сочинений, которые пополнили сокровищницу русской культуры. Среди них “Слово” и “Моление” Даниила Заточника, который побывав в заточении, испытав ряд других житейских драм, размышляет о смысле жизни, о гармоничном человеке, об идеальном правителе. В “Слове” сам автор называет себя Даниилом заточником, т.е. заключенным, сосланным. Слово обращено к князю Ярославу Владимировичу. Послание (Моление) обращено к князю Ярославу Всеволодовичу.

Слово дает любопытную характеристику феодальных отношений XII века. Прежде всего бросается в глаза указание на значение личности князя как феодального государя, к которому в зависимости от его личных качеств собираются “слуги”-вассалы: “Гусли бо страяются персты, а тело основается жилами; дуб крепок множеством корениа; тако и град нашь твоею державою. Зане князь щедр отець есть слугам многим: мнозии бо оставляють отца и матерь, к нему прибегають. Доброму бо господину служа, дослужится слободы, а злу господину служа дослужится большей работы”. Князь славен теми, кто его окружает: “Паволока (дорогая ткань) бо испестрена многими шолкы и красно лице являеть: тако и ты, княже, многими людми честен и славен по всем странам”. Слово Даниила Заточника является ценнейшим источником для изучения классовой борьбы в древнерусском обществе. В нем неоднократно подчеркивается антагонизм богатых и бедных. Слово рельефно характеризует порядки вотчины периода феодальной раздробленности: не имей двора поблизости от царева двора, восклицает Даниил, и не держи села поблизости от княжеского села; тиун его, как огонь прикрытый, а “рядовичи” его, как искры. Если от огня устережешься, то от искр не можешь “устречься” и от сожжения одежды. Слово Даниила Заточника соткано из ряда афоризмов и поучений. Эта особенность именно и создала ему большую популярность в средневековой Руси.

В Слове мы встречаем и постоянную тему многих древнерусских сочинений – о злых женах. Аскетический характер церковной письменности способствовал взглядам на женщину, как на “сосуд дьявола”. Вот несколько выпадов Заточника против злонравных жен: если какой муж смотрит на красоту жены своей и на ее ласковые и льстивые словеса, а дел ее не проверяет, то дай бог ему лучше лихорадкой болеть. Или в другом месте: “Что есть жена зла – гостинница неуповаема, кощуница бесовская. Что есть жена злая? Мирский мятежь, ослепление уму, начальница всякой злобе” и т.д.

Не менее интересно второе произведение, связанное с Даниилом Заточником, так называемое Послание (Моление). Послание начинается обращением ко князю Ярославу Всеволодовичу, которым исследователи считают переяславского, а впоследствии великого князя Ярослава, сына Всеволода Большое Гнездо. Послание чрезвычайно интересно по своей социальной напрвленности. Автор рисует нам облик князя эпохи феодальной раздробленности, который хорошо гармонирует с биографией Ярослава Всеволодовича, воинственного, умного и в то же время жестокого князя: “Мудрых полцы крепки и грады тверды; храбрых же полцы силни и безумны: на тех бывает победа. Мнози бо ополчаются на большая грады и с своих, с менших, сседают”. В этой характеристике князя невольно чувствуются исторические черты. Таков был и Ярослав Всеволодович, гнавшийся за новгородским столом и нередко его терявший. В Послании читаем необычно резкий отзыв о монашеской жизни: “Или скажешь, княже: постригись в чернецы. Так я не видел мертвеца, ездящего на свинье, ни черта на бабе, не едал смоквы от дубов… Многие ведь, отойдя от мира сего в иночество, вновь возвращаются на мирское житье и на мирскую гонку, точно псы на свою блевотину: обходят села и дома славных мира сего, точно псы ласкающиеся. Где свадьбы и пиры, тут и чернецы и черницы и беззаконие. Ангельский образ носят на себе, а распутный нрав, святительский имеют на себе сан, а обычай похабный”.

Обращаясь к своему князю в “Молении”, Даниил говорит о том, что настоящий человек должен сочетать в себе силу Самсона, храбрость Александра Македонского, разум Иосифа, мудрость Соломона, хитрость Давида. Обращение к библейским сюжетам и древней истории помогает ему донести свои идеи до адресата. Человек, по мысли автора, должен укреплять сердце красотой и мудростью, помогать ближнему в печали, оказывать милость нуждающимся, противостоять злу. Гуманистическая линия древней русской литературы и здесь прочно утверждает себя.

Интересным памятником XII века является Послание митрополита Климента. Климент Смолятич родом из Смоленска в 1147 году был избран собором русских епископов в митрополиты всея Руси без поставления патриарха, в то время как другие митрополиты поставлялись патриархом в Константинополе. “Послание написано Климентом митрополитом русскым Фоме пресвитеру, истолковано Афанасием мнихом” сохранилось в рукописи XV века. Авторству Климента приписывают только две первые части, а последнюю – монаху Афонасию. Послание дает интересный материал для характеристики образованности Киевской Руси. Автор обращается к Фоме с ответом на его послание, обличавшее Климента в гордости своими философскими познаниями, так как Климент делал в своих сочинениях ссылки на Гомера, Аристотеля и Платона. Отводя от себя упреки в гордости, Климент в то же время нападает на тех епископов, которые прилагают “дом к дому, села к селам, изгон же и сябры, и бортии, и пожнии, ляда же и старины, от них же окаяный Клим зело свободен”.

В своей “Притче о человеческой душе” (конец XII века) епископ города Турова Кирилл, опираясь на христианское миропонимание, дает свое толкование смысла человеческого бытия, рассуждает о необходимости постоянной связи души и тела. В то же время он ставит в своей “Притче” вполне злободневные для русской действительности вопросы, размышляет о взаимоотношении церковной и светской власти, защищает национально-патриотическую идею единства Русской земли, которая была особенно важна в то время, как владимиро-суздальские князья начали осуществлять централизаторскую политику накануне монголо-татарского нашествия.

Одновременно с этими сочинениями, где религиозные и светские мотивы постоянно переплетались, переписчики в монастырях, церквах, в княжеских и боярских домах усердно переписывали церковные служебные книги, молитвы, сборники церковных преданий, жизнеописание святых, древнюю богословскую литературу. Все это богатство религиозной, богословской мысли также составляло неотъемлемую часть общей русской культуры.

Но, конечно, наиболее ярко синтез русской культуры, переплетение в ней языческих и христианских черт, религиозных и светских, общечеловеческих и национальных мотивов прозвучало в “Слове о полку Игореве”. В Слове рассказывается о походе северских князей в 1185 году во главе с путивльским князем Игорем Святославичем против половцев. Незадолго до этого северские князья отказались участвовать в походе против половцев, который был предпринят их родственником киевским князем Святославом Всеволодовичем. С самого начала участники похода были смущены плохими знамениями – произошло затмение солнца. Однако князья решили двигаться дальше. Первый бой был удачен для русских. Но вскоре дело приняло другой оборот. Половцы разбили русские войска, и Игорь Святославич попал в плен, из которого бежал с помощью некоего Овлура.

Слово о полку Игореве прекрасно рисует княжеские отношения конца XII века. В особенности выделяется могущество двух князей, которые по силе стоят наравне со Святославом Киевским или даже выше его. Это галицкий князь Ярослав Осмомысл и Всеволод Большое Гнездо. Ярослав высоко восседает на своем златокованном столе, он подпер Карпатские (Венгерские) горы своими железными полками, закрыв путь для венгерского короля и затворив для него Дунайские ворота, господствуя до самого Дуная. “Грозы твоя по землям текут… стреляеши с отня злата стола салтани за землями. Стреляй, господине, Кончака, поганаго кощея, за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святьславлича”. Эта похвала Ярославу Галицкому находит подтверждение в летописи. Был он князем мудрым, красноречивым, богобоящимся, почитаемым в других землях, славным в боях, читаем в летописи о Ярославе Галицком.

Не менее могущественным для певца Слова представляется владимиро-суздальский князь Всеволод Большое Гнездо. Он обращается к нему со словами: “Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Дон шеломами выльяти”. Если вспомнить, что Слово о полку Игореве составлялось в южной Руси, то такие княжеские характеристики получают для нас особое значение. Они показывают подлинное соотношение сил между князьями феодальной Руси в конце XII века, когда особенно усилились Галицко-Волынская и Владимиро-Суздальская земли.

Слово о полку Игореве имеет и еще одну замечательную особенность. Созданное в эпоху феодальной раздробленности, оно тем не менее свидетельствует о единстве русского народа. Все содержание Слова о полку Игореве держится на представлении о том, что Русская земля может бороться против набегов половцев лишь как единое целое. Постоянным припевом звучат патриотические, полные горячей любви к родине слова о Русской земле, скрывшейся за холмами (“О, Руськая земле, уже за шеломянем еси”).

Слово необыкновенно ярко рисует феодальные усобицы и раздоры князей, скорбя о том, что они ослабляют Русскую землю.

Огромный интерес представляет Слово о полку Игореве для изучения верований древней Руси. В плаче Ярославны олицетворяется природа: “о ветре-ветрило! – обращается Ярославна к ветру. – Чему, господине, насильно вееши? Чему мычеши хиновьскыя стрелкы на своею нетрудною крилцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшет горе под облакы веяти, лелючи корабли на сине море”. Таким же живым существом представляется в плаче Ярославны река Днепр. Она именует его даже с отчеством – Словутичем. В Слове упоминается и о древних славянских божествах. Боян назван внуком Велеса, бог скота и изобилия, покровителя певцов; русские — дети Даждь-бога, великого бога солнца.

В отличие от других памятников древнерусской литературы Слово о полку Игореве не отражает церковной идеологии. Только раз в нем упомянута церковь богородицы Пирогощей, к которой едет Игорь при возвращении в Киев.

Слово о полку Игореве включило в свой состав множество преданий, неизвестных нам по другим произведениям. Одним из источников для автора являлись песни Бояна, на которые он ссылается. Боян вспоминал “первых времен усобице”. Он пел песни о старом Ярославе, о храбром Мстиславе, который зарезал Редедю перед полками касожскими, о прекрасном Романе Святославиче.

Нам неизвестны источники Слова о полку Игореве. Но автор его, несомненно, пользовался больщим количеством устных преданий. Это подтверждают многие эпитеты, находящие себе аналогию в памятниках устной словесности: “злат стол”, “злат стремень”, “сизый орел”, “синее море”, “зелена трава”, “острые мечи”, “чистое поле”, “черный ворон”.

Замечательной особенностью Слова о полку Игореве является его направленность. В то время как летописи сохранили по преимуществу киевскую традицию, Слово о полку Игореве в основном отражает черниговские и полоцкие традиции. Симпатии певца на стороне черниговских князей. Он пишет об “обиде” черниговского князя Олега Святославича, молодого и храброго князя, выгнанного Владимиром Мономахом из своего княжества. Зато сам Владимир изображен в виде трусоватого князя, затыкающего себе уши от звона золотых стремян Олега. Прозвище “Гориславич”, которым певец наделяет Олега, — это эпитет, обозначающий человека, прославившегося своим горем и злоключениями.

Высокое художественное мастерство “Слова” опирается не только на народную традицию, но и известную автору русскую письменности. Нельзя не видеть, какие жемчужины отобраны автором в летописях и других известных ему произведениях! Все это ставит “Слово” рядом с величайшими памятниками русской культуры XII века.

Список литературы:

История России. С древнейших времен до конца XVII века. Под ред. А.Н. Сахарова, А.П. Новосельцева. М., 1996.

М.Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР. Выпуск I. М., 1962.

Введение в культурологию. Часть II. Под ред. В.А. Сапрыкина. М., 1995.

Древнерусская литература, включающая в себя и былины, и сказки, ижития святых и, и (позднее) повести, являет собой не просто памятниккультуры. Это уникальная возможность знакомства с жизнью, бытом,духовным миром и нравственными принципами наших далеких предков,своеобразный мостик, соединяющий современность и старину. Итак, каков жеон, древнерусский герой литературы?Первое, что следует отметить: изображение человека вообще вдревнерусской литературе весьма своеобразно. Автор умышленно избегаетточности, определенности, детализации, указывающих на конкретныйхарактер. Профессиональная деятельность или принадлежность копределенной социальной категории определяют личность.Если перед нами монах – важны его монашеские качества, если князь -княжеские, если богатырь – богатырские. Жизнь святых изображаетсяспециально вне времени и пространства, являясь эталоном этических норм.Раскрытие характера героя повествования происходит через описание егопоступков (деяний, подвигов). Автор не уделяет внимания причинам,побудившим героя к тому или иному поступку, мотивировка остается закадром. Древнерусский герой – цельная и бескомпромиссная личность,живущая по принципу: “цель вижу, препятствий не замечаю, в себя верю”.Его образ будто вырублен из гранитного монолита, поступки основаны нанезыблемой уверенности в правоте своего дела. Деятельность егонаправлена на благо родной земли, на благо сограждан. Былинный богатырь,например, – собирательный образ защитника Родины, пусть и наделенныйопределенными сверхъестественными способностями, образец гражданскогоповедения.Кем бы ни был герой – он мужественен, честен, добр, великодушен,предан своей Родине и народу, никогда не ищет собственной выгоды,православный христианин. Это человек сильный, гордый и необыкновенноупрямый.Очевидно, это фантастическое упрямство, столь великолепноописанное Н. В.Гоголем в повести “Тарас Бульба”, и позволяет человекудобиться выполнения задачи, определенной им самим для себя. Например,св. Сергий Радонежский наотрез отказывается стать митрополитом,Феврония, вопреки своему социальному статусу, становится княгиней, ИльяМуромец, не просто обороняет Киев, а по своему разумению истребляетврагов земли русской. Характерной чертой героя древнерусской литературыявляется отсутствие шовинизма, гуманное отношение к людям разныхнациональностей. При всем патриотизме отсутствует агрессивность.

В основе национальных ценностей, духовных и нравственных ориентиров лежит наша тысячелетняя культура. Именно воплощением христианских идеалов наших предков являются величественные храмы, иконопись, древняя литература. В настоящее время особенно важно привлечь подрастающее поколение к отечественным духовным традициям. Ответственная роль в этом отводится урокам литературы, где решается проблема “духовно-нравственного воспитания”, под которым понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него нравственных чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения. Всякая литература создает свой мир, воплощающий мир представлений современного ей общества. Попробуем восстановить мир древнерусской литературы. Что же это за единое и огромное здание, над построением которого трудились семьсот лет десятки поколений русских книжников – безвестных или известных нам только своими скромными именами и о которых почти не сохранилось биографических данных, и не осталось даже автографов?

Чувство значительности происходящего, значительности всего временного, значительности истории человеческого бытия не покидало древнерусского человека ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе.

Человек, живя в мире, помнил о мире в целом как огромном единстве, ощущал свое место в этом мире. Его дом располагался красным углом на восток. По смерти его клали в могилу головой на запад, чтобы лицом он встречал солнце. Его церкви были обращены алтарями навстречу возникающему дню. В храме росписи напоминали о событиях Ветхого и Нового Заветов, собирали вокруг него мир святости. Церковь была микромиром, и вместе с тем она была макро человеком.

Большой мир и малый, вселенная и человек! Все взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смысле его существования, о величии мира, значительности в нем судьбы человека.

Не случайно в апокрифе о создании Адама рассказывается, что тело его было создано от земли, кости от камней, кровь от моря (не из воды, а именно от моря) , очи от солнца, мысли от облаков, свет в очах от света вселенной, дыхание от ветра, тепло тела от огня.

Человек – микрокосм, “малый мир”, как называют его некоторые древнерусские сочинения.

Человек ощущал себя в большом мире ничтожной частицей и всё же участником мировой истории. В этом мире всё значительно, полно сокровенного смысла…

Древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет – мировая история, и эта тема – смысл человеческой жизни… Литература — не естественнонаучная теория, не учение и не идеология. Литература учит жить, изображая. Она учит видеть, видеть мир и человека. Значит, древнерусская литература учила видеть человека способным к добру, учила видеть мир как место приложения человеческой доброты, как мир, который может измениться к лучшему.

Сочинение на тему “Уроки древнерусской литературы”

7 класс.Помогите пожалуйста)

Ответы:

Древнерусская литература, включающая в себя и былины, и сказки, и жития святых и, и (позднее) повести, являет собой не просто памятник культуры. Это уникальная возможность знакомства с жизнью, бытом, духовным миром и нравственными принципами наших далеких предков, своеобразный мостик, соединяющий современность и старину. Итак, каков же он, древнерусский герой литературы? Первое, что следует отметить: изображение человека вообще в древнерусской литературе весьма своеобразно. Автор умышленно избегает точности, определенности, детализации, указывающих на конкретный характер. Профессиональная деятельность или принадлежность к определенной социальной категории определяют личность. Если перед нами монах – важны его монашеские качества, если князь – княжеские, если богатырь – богатырские. Жизнь святых изображается специально вне времени и пространства, являясь эталоном этических норм. Раскрытие характера героя повествования происходит через описание его поступков (деяний, подвигов). Автор не уделяет внимания причинам, побудившим героя к тому или иному поступку, мотивировка остается за кадром. Древнерусский герой – цельная и бескомпромиссная личность, живущая по принципу: “цель вижу, препятствий не замечаю, в себя верю”. Его образ будто вырублен из гранитного монолита, поступки основаны на незыблемой уверенности в правоте своего дела. Деятельность его направлена на благо родной земли, на благо сограждан. Былинный богатырь, например, – собирательный образ защитника Родины, пусть и наделенный определенными сверхъестественными способностями, образец гражданского поведения. Кем бы ни был герой – он мужественен, честен, добр, великодушен, предан своей Родине и народу, никогда не ищет собственной выгоды, православный христианин. Это человек сильный, гордый и необыкновенно упрямый. Очевидно, это фантастическое упрямство, столь великолепно описанное Н. В.Гоголем в повести “Тарас Бульба”, и позволяет человеку добиться выполнения задачи, определенной им самим для себя. Например, св. Сергий Радонежский наотрез отказывается стать митрополитом, Феврония, вопреки своему социальному статусу, становится княгиней, Илья Муромец, не просто обороняет Киев, а по своему разумению истребляет врагов земли русской. Характерной чертой героя древнерусской литературы является отсутствие шовинизма, гуманное отношение к людям разных национальностей. При всем патриотизме отсутствует агрессивность.

Древнерусская литература является поистине кладезем оригинальных произведений, которые стали достоянием русского народа. Среди них встречаются настоящие шедевры, которые остаются актуальными и в наши дни. Это “Поучение” Владимира Мономаха и “Повесть о Петре и Февронии Муромских”. Владимир Мономах был одним из самых выдающихся деятелей Киевской Руси. При всех своих способностях и умениях он обладал еще и литературным талантом. Наиболее ярким и значимым произведением Владимира Мономаха является его “Поучение”, написанное, по-видимому, не ранее 1117 г.”Поучение” Владимира Мономаха содержит как конкретно-исторические, так и автобиографические моменты. В своем произведении Владимир Мономах рисует образ идеального государственного деятеля, который ратует за единство родной земли. Сам Владимир Мономах предстает перед нами как мудрый правитель, отважный воин и человек, тонко чувствующий красоту окружающего мира.

В “Поучении” содержатся те нравственные заветы, которые были и остаются актуальными и по сей день. Это, прежде всего, вера в Бога, который “милостив и премило – стив”. Но в “Поучении” есть заветы, которые могли бы пригодиться не только верующим людям. Владимир Мономах советует не забывать убогих, сирот и вдов, не лениться в доме, делать всю работу самому. Воинам он рекомендует быть очень внимательными.

В мирной же жизни заветы Владимира Мономаха помогут избежать многих проблем. По его млению, следует избегать лжи, не злоупотреблять пьянством и блудом, уделять внимание гостям, невзирая на их социальное положение. Не стоит быть ленивым ни в мыслях, ни в делах. А вот мой самый любимый завет: “Старых чти, как отца, а молодых, как братьев”.

Я думаю, если б мы следовали данному завету, то, возможно, не было бы у нас сейчас столько бессмысленных кровопролитных конфликтов.”Поучение” Владимира Мономаха очень похоже на советы родителей, которые желают нам только счастья.

Русская литература – одна из самых древних литератур. Ее начало было положено во второй половине X века и более семисот лет из прошедшего с того времени тысячелетия называют древнерусской литературой. В своем сочинении я попыталась найти ответ на вопрос какое значение этот этап имеет для современности.

Мне кажется, что в первую очередь,значение древнерусской литературы состоит в том, что она помогает нам понять достижения великой русской литературы. Чтобы понять и почувствовать любое художественное произведение, надо знать кем, как и при каких обстоятельствах оно было создавано. Так же точно и литературу в целом мы поймем только, когда будем знать, как она создавалась, формировалась и участвовала в жизни народа.

Древнерусская литература – это часть истории страны. В древнерусской литературе не было вымыслов: её героями были исторические лица (князья, цари, герои-воины), а предметом описания были исторические события (битвы, сражения). Древнерусская литература помогает нам понять, какие были нравы и обычаи людей того времени, узнать, какие события происходили. Историки, благодаря информации из древнерусской литературы, составляют хронологию событий, оценку эпохи времён Древней Руси.

Древнерусская литература, неразрывно связанная с историей развития Русского государства, проникнута героическими и патриотическими чувствами. Она воспитыват в нас любовь к родине, русским традициям и обычаям. На героических примерах древнерусской литературы мы учимся быть правдивыми, смелыми, уважать старших.

Древнерусская литература передала современной литературе свою идейность, свой опыт и красноречие. Без древней русской литературы не могло быть творчества А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Тургенева И. С., Л. Н. Толстого. Она передала последующим поколениям литераторов свой богатейший опыт наблюдений и открытий, литературный язык.

В древнерусской литературе есть произведения, которыми русский народ может гордиться, это такие произведения как: “Повести временных лет”, – первая русская летопись, “Поучение Владимира Мономаха”, “Слова о полку Игореве”, “Хождение за три моря Афанасия Никитина”, и другие.

Я считаю, что изучение древнерусской литературы, памятников древнего искусства является важным и необходимым как с целью изучения русской литературы, понимания ее истории, традиций и достижений, так и с целью воспитания гражданской позиции современного читателя.

Категория: Сочинения для 8 класса | Метки: Л. Н. Толстого., Тургенева И. С., Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина

Популярность темы: 41381 | Оценка: 4.4 | Закладки:

Всего комментариев: 0

Инфоурок

›

История России

›Презентации›Презентация по истории на тему «Православная церковь в Древней Руси» (6 класс)

библиотека материалов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Описание слайда:

То, что я люблю и чему удивляюсь в русском народе, имеет не варварский, живописный или экзотический характер, но представляет собою нечто вечное, общезначимое и великое – именно его любовь к человеку и веру в Бога.

Русская душа полна человеческой христианской любви, более теплой, простой, искренней, чем я встречал у других народов».Беринг,

(из книги «Россия — это сама жизнь. Свидетельства иностранных путешественников, дипломатов, политиков, мыслителей о нашей Родине») -

2 слайд

Описание слайда:

Тема урока

Православная церковь в Древней Руси -

3 слайд

Описание слайда:

1) Как вы относитесь к языческим традициям?

2) Какой вывод можно сделать о положении православной церкви в обществе? -

4 слайд

Описание слайда:

Составьте в тетради схему «Организация Православной церкви в Древней Руси».

-

5 слайд

Описание слайда:

патриарх — митрополит — епископ — епархия —священники

-

6 слайд

Описание слайда:

Прочтите пункт 3 на стр. 80-81 и напишите определение понятий:

Десятина, Митрополит, Монастырь,Игумен. -

7 слайд

Описание слайда:

Киево-Печерский монастырь

-

8 слайд

Описание слайда:

Какова роль церкви в жизни человека, общества, государства?

-

9 слайд

Описание слайда:

Сегодня я узнал….

Было интересно…

Было трудно….

Мне хотелось…

На следующем уроке я хочу… -

10 слайд

Описание слайда:

Домашнее задание

§ 13 – читать, вопросы 1,2,3 — устно

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Пожаловаться на материал

- Сейчас обучается 930 человек из 80 регионов

- Сейчас обучается 230 человек из 57 регионов

- Сейчас обучается 1073 человека из 81 региона

Найдите материал к любому уроку,

указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

также Вы можете выбрать тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

Проверен экспертом

Общая информация

Учебник:

«История России с древнейших времён до начала XVI века», Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова Ю.А.

Тема:

§ 11. Православная церковь в Древней Руси

Похожие материалы

-

Презентация по истории на тему «Первые русские князья» (6 класс)

-

Презентация по истории на тему «Первобытная эпоха» (6 класс)

-

Презентация по истории на тему «Образование государства Русь» (6 класс)

-

Презентация по истории на тему «Натиск с Запада» (6 класс)

-

Презентация по истории на тему «Народы и государства нашей страны в Древности» (6 класс)

-

Разработка урока по истории 8 класс на тему «Опричнина»

-

Презентация по истории на тему «Литература Древней Руси» (6 класс)

-

Презентация по истории на тему «Искусство Древней Руси» (6 класс)

-

Не нашли то что искали?

Воспользуйтесь поиском по нашей базе из

5459521 материал.

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «История: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе»

-

Курс повышения квалификации «Анализ результатов образовательной деятельности в работе учителя истории»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»

-

Курс повышения квалификации «Основы духовно-нравственной культуры: история и теория русской культуры»

-

Курс повышения квалификации «Достижение эффективности в преподавании истории на основе осуществления положений историко-культурного стандарта»

-

Курс повышения квалификации «Изучение русской живописи второй половины XIX века на уроках МХК в свете ФГОС ООО»

-

Курс повышения квалификации «Моделирование современных уроков истории»

-

Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов истории в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Федеральный государственный образовательный стандарт ООО и СОО по истории: требования к современному уроку»

-

Курс повышения квалификации «Развитие ИКТ-компетенции обучающихся в процессе организации проектной деятельности при изучении курсов истории»

-

Курс повышения квалификации «Электронные образовательные ресурсы в работе учителя истории в контексте реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации»

21 августа 2021 г. 16:36

Александр Невский во все времена был примером для русских людей. Почитание святого благоверного князя началось сразу же после его кончины. Тогда же появилась «Повесть о житии Александра Невского». Однако отношение к святому менялось на протяжении веков. Постепенно из смиренного инока князь становится в общественном сознании святым воином и правителем. Как происходило прославление Александра Невского, какие предпосылки этому способствовали и почему возобладал внешнеполитический аспект личности святого князя, «Журналу Московской Патриархии» рассказал доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургской духовной академии и Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Сергей Фирсов. (№ 7, 2021, PDF-версия).

Сакрализация образа

Великий князь Александр Невский, и это следует подчеркнуть, был признан святым намного раньше его официальной общероссийской канонизации. Сакрализация образа началась уже в конце XIII века. «Центром памяти» стал Боголюбский Рождества Богородицы монастырь во Владимире, где святой Александр Невский был погребен 23 ноября 1263 года, перед кончиной приняв монашеский постриг. Уже тогда он почитался в народе святым.

Первая редакция Жития («Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Олександра»), как полагают исследователи, появилась спустя всего двадцать лет после его кончины1. Показательно, что в тексте хотя и не говорится о конкретных датах, когда произошло то или иное событие из жизни святого Александра Невского, все они привязаны к церковным праздникам. Упоминается борьба со Швецией, Тевтонским орденом, Литвой, говорится о приеме великим князем папской делегации из Рима, о княжеских поездках в Орду. Вместе с тем агиограф молчит как об устроенном монголами погроме Русских земель, так и о том, что великий князь активно сотрудничал с ордынцами.

Конечно, Житие — не биография, посему акцент делался не на исторических фактах как таковых, а на том общем, что характерно для признания христианина святым. Неслучайно поэтому подчеркивается благочестие великого князя, его почтение к духовенству, рассказывается об участии в закладке храмов и о принятии на смертном одре «ангельского образа» (иноческого пострига). Житие изображает его как копию первообраза святого правителя. О святом Александре Невском вспоминали прежде всего как о защитнике, надеясь на его теперь уже небесное заступничество. В тех условиях и в то время внешнеполитический аспект канонизации и почитания был явно вторичен.

Смена акцента

О внешнеполитическом аспекте можно говорить (да и то с достаточной долей условности) лишь начиная с XV века, когда постепенно формируется другой центр культа великого князя — в Новгороде. В то время Новгородская республика втягивается в противостояние с быстро растущим и набирающим силу Московским государством. Именно тогда новгородцы вновь вспомнили о заслугах великого князя, защищавшего независимость их земель от Швеции, Тевтонского ордена и Литвы. Неслучайно современные исследователи, занимающиеся изучением истории жизни святого Александра Невского, отмечают, что в сложившихся условиях почитание великого князя должно было «помочь укрепить оборонческое региональное самосознание», говорят о его «новгородизации»2.

Для нас, впрочем, важнее отметить иное обстоятельство: в Новгороде XV века впервые обращается внимание именно на внешнеполитические успехи святого Александра Невского (хотя само обращение было вызвано прежде всего и преимущественно противопоставлением «свободного Новгорода» экспансионистским притязаниям Москвы). Между 1430 и 1464 годом в Новгороде были созданы две редакции Жития великого князя, в которых он предстает в качестве символа борьбы с внешним врагом, а само его правление идеализируется. Как известно, при Иване III вечевая республика прекратила свое существование, подчинившись «государю всея Руси». Постепенно изменилась, трансформировавшись, и «линия памяти», связанная со святым Александром Невским. Формируется некий «московский» образ великого князя — основателя династии московских правителей Даниловичей. В его жизнеописании появляются так называемые общерусские черты, да и само жизнеописание постепенно, начиная с 1440-1450-х годов, все более ориентируется на институт великокняжеской власти.

Чем дальше, тем больше святой Александр Невский становится знаковой фигурой. В уникальной по охвату источников книге «Александр Невский в русской культурной памяти» немецкий историк Фритьоф Беньямин Шенк пишет, что «присвоение» Александра Невского московским или общерусским дискурсом говорит о трансформации местного святого в фигуру, почитаемую во всей стране. Исследователь убедительно доказывает, что собирание истории Руси с точки зрения московского взгляда на развитие событий привело к интеграции святого князя в такое повествование, которое представляло великое княжество Московское как конечную цель русской истории, а Даниловичей — как легитимную правящую династию. В XVI веке он уже воспринимается не как удельный князь, а как могущественный император, правитель всей Руси.

Общецерковное прославление великого князя состоялось на Соборе 1547 года, когда по благословению митрополита Московского Макария была составлена специальная служба и написано «Слово похвальное благоверному великому князю Александру, иже Невський именуется, новому чюдотворцу, в немже и о чюдесех его споведася». В «московский период» святой Александр Невский символизировал и святость Русской Церкви, и достоинство/легитимность правящего Дома Рюриковичей. Для Иоанна Грозного, в правление которого и произошло официальное причисление великого князя к сонму русских святых, святой Александр Невский был уже не только великим праведником, но и гениальным государственным деятелем, понимавшим и отстаивавшим (как оружием, так и словом) национальные интересы страны.

В очередной раз он становится важнейшим символом, в том числе и символом борьбы с католическим Западом, олицетворением «праведной борьбы». Он — «святой правитель», определивший стратегическое направление политики Руси-России. Вполне понятно, почему Иоанн Грозный, начиная войну с Ливонией (1558 г.), в оправдание своей политики ссылался именно на святого Александра Невского. Как утверждают современные исследователи, рассуждающие о «церковном» и о «династическом» дискурсах святого Александра Невского, именно династический фиксируется на нем как властителе3. Для Иоанна Грозного, решавшего задачу укрепления русского централизованного государства и претендовавшего на родство с «кесарем Августом», святой Александр Невский был важен и как политик, имевший не только обязанность, но и безусловное право бороться с Западом (в лице его представителей — тевтонов и других исполнителей воли Римского Первосвященника).

Символ Святой Троицы

Однако окончательно внешнеполитический аспект почитания святого Александра Невского проявился в эпоху Петра Великого. Именно царь-преобразователь избрал святого Александра Невского в качестве центрального исторического героя России, во время Северной войны обосновывая свои претензии на невские территории исторической границей, существовавшей между Новгородом и Швецией эпохи святого Александра Невского. Для Петра Великого святой Александр Невский — великий предшественник в деле борьбы со шведами. Характерно, что, чествуя царя (после покорения им Ингерманландии, Карелии, Эстонии и Ливонии), его апологеты не забывали указывать: «Се, идеже Александр святый посея малое семя, тебе превеликая угобзися нива. Где он трудился, да бы не безвестна была граница российская, ты престол российский тамо воздвигл еси»4. 23 ноября 1718 года в торжественной проповеди епископ Феофан (Прокопович) даже назвал Петра Великого «живым зерцалом» святого Александра Невского5. Получалось, что Петр, завоевав Остзейский край, восстановил справедливость, вернув России то, что ей принадлежало «исстари», по праву.

В этой связи становится вполне понятно и почему царь-реформатор, основав новую столицу на северо-восточной окраине своего государства, выбрал в качестве покровителя города именно святого Александра Невского. Санкт-Петербург, строившийся в тех местах, где в XIII веке святой князь одержал победу над шведами, стал городом, в котором Петр I правил как своеобразный его «наместник». Показательно и то, что «наместник» с самого начала (согласно имеющим место предположениям, уже в 1704 году) задумал основать монастырь в честь святого Александра Невского. Летом 1710 года Петр I лично отправился к устью Невы, дабы определить место для будущего монастыря в честь «Живоначальныя Троицы и святого благоверного великого князя Александра Невского». В результате монастырь (будущую Александро-Невскую лавру) основали на месте впадения Черной речки в Неву, где, по преданию, в 1240 году были разбиты шведские войска.

Обратим внимание, что монастырь был основан и в честь Святой Троицы. Случайным это назвать невозможно. Учение о Троице как священном первообразе любви и согласия, которые должны восторжествовать на земле, создал преподобный Сергий Радонежский (до того праздник Пятидесятницы в первую очередь был праздником Сошествия Святого Духа на апостолов и лишь через это событие — воспоминанием о Троице). Выпестованный преподобным Сергием троичный культ стал действенной социальной идеей, символом и знаменем национального сплочения, учением о переустройстве жизни на новых нравственных началах. Взирая на «Святую Троицу», соратники преподобного Сергия учились побеждать «страх ненавистной розни», учились единожитию и единомыслию6. Результатом этого «преодоления» можно считать и одержанную в 1380 году войском святого Димитрия Донского победу на Куликовом поле (примечательно, что в том же году произошло обретение мощей святого Александра Невского, оказавшихся нетленными).

В новых условиях строительства Российской империи воспоминание о Троице, купно с воспоминанием о святом Александре Невском, выглядело симптоматично и показательно (хотя, полагаю, Петр Великий вряд ли до конца понимал «богословскую составляющую» сей связи). В любом случае святой Александр Невский воспринимался как тот, кто боролся и побеждал врага не только силой оружия, но и силой веры. Таким образом, будучи небесным покровителем новой столицы, он выступал не только в роли защитника от внешних врагов, но и в качестве объединителя народа, на сей раз — символа преодоления розни и достижения национального сплочения в рамках многонациональной империи.

Это объясняет и перенос по повелению Петра Великого мощей святого Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург (в августе 1724 г.). То был своеобразный translatio religionis7, свидетельствующий, что в великом князе, прославленном в лике святых, видят не только православного праведника, но и православного «политика», способного отдать жизнь свою «за други своя».

1 Интересно, что автором «Повести» некоторые современные исследователи видят Митрополита Киевского и всея Руси Кирилла, скончавшегося в 1281 г. См. подр.: Ужанков А. Н. Проблемы историографии и текстологии древнерусских памятников XI-XIII веков. М., 2009. С. 287-356 и др.

2 См.: Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М., 2007. С. 67-68.

3 См.: Там же.

4 Цит. по: Там же. С. 131.

5 Прокопович Ф. Сочинения. М.; Л., 1961. С. 102.

6 См. подр.: Плугин В. Исихазм и герои Куликова поля // Наука и религия. 1989. № 12. С. 7-8.

7 Translatio religionis — речь идет о традиционном для Средних веков «переносе святости», осуществлявшемся путем перемещения реликвий (в том числе и мощей праведников) из одного места в другое.

«Церковный вестник»/Патриархия.ru

| Незавершённая статья Эта статья находится в процессе написания. Сюда следует добавить недостающий материал и устранить проблемы в оформлении и содержании. Вы можете помочь в доработке статьи. Добавьте сюда больше информации. |

Святой Александр Невский — известнейший полководец, дипломат и… образец смирения, которое с православной точки зрения заключается отнюдь не в пацифизме, а в том, чтобы никогда не давать власти гневу, а всегда действовать только трезвым умом и сердцем

Православие в России является наиболее распространённым вероисповеданием. Православная вера на протяжении более чем тысячи лет играла и играет ключевую роль в развитии русской культуры и русского государства. Федеральный закон № 125-ФЗ от 26.09.1997 г. «О свободе совести и о религиозных объединениях» в преамбуле содержит «признание особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».[1]

Крещение Руси в 988 году было произведено новгородским и киевским князем Владимиром Крестителем (Красное Солнышко) из династии Рюриковичей с целью формирования русского государства и его укрепления. В результате на русских землях распространилась славянская кириллическая письменность, книги и грамотность, новейшие на то время строительные технологии, иконопись и фресковая живопись. Православие серьёзно смягчило нравы и стало органичной частью народной жизни и государственного устройства, а также заложило основу для превращения разрозненных славянских, финских и тюркских племён в единую русскую нацию. После феодального распада страны и монгольского нашествия православие стало важнейшей силой в деле возрождения и объединения страны. Начавшееся со времён Сергия Радонежского и митрополита Алексия монастырское движение позволило окружить русские города монастырями-крепостями и провести хозяйственное освоение Русского Севера, где в прежде пустынных районах было основано множество новых монастырей. После падения Константинополя в 1453 г. Россия стала основным центром мирового православия.

Иван IV Грозный из династии Рюриковичей стал первым русским царём, импортировав с помощью родственников византийскую православную монархическую традицию. После падения династии началось Смутное время, приведшее к тяжелейшим последствиям для страны. С целью «спасти страну от гибели» лидеры русских общин и высшее православное духовенство собрали Земский Собор 1613 года, чему предшествовало вхождение ополчения Минина и Пожарского в занятую поляками Москву с Казанской иконой Божией матери. Земский собор призвал на царство новую династию Романовых, для чего, обратившись к Богу, дал ему от имени народа Соборную клятву, в которой обещал хранить верность династии. Первые цари из Романовых значительно увеличили российскую территорию.

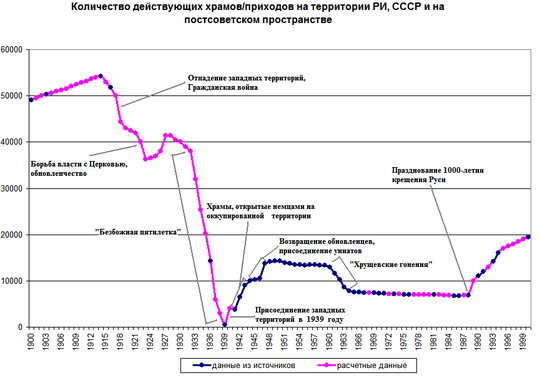

Династия Романовых царствовала до 1917 года. К этому времени Российская Империя вошла в кризис, а Священный Синод РПЦ констатировал «массовое отпадение от веры»[2]. В советский период православие, наряду с другими религиями, подверглось жестоким гонениям. Были разграблены и разрушены десятки тысяч храмов, включая многие шедевры культурного наследия. После распада СССР Русская Православная Церковь пережила второе рождение — Второе Крещение Руси. Количество верующих увеличилось многократно, открылось множество храмов и монастырей — более 20 000 за период 1990—2000, то есть более 1000 храмов в год, что является беспрецедентными темпами строительства и восстановления храмов в мировой истории. Русская Церковь занимает твёрдое первое место среди автокефальных православных церквей по количеству верующих — 164 млн человек.

Христианство — самая распространённая религия в мире, которую исповедуют 33 % населения планеты. [3] Православие является одной из трёх крупнейших ветвей христианства наряду с католицизмом и протестантизмом. Православие — миролюбивая религия, ревностно сохранившая свои традиции практически неизменными с момента возникновения христианства. В отличие от католицизма, православие почти не было замешано в религиозных войнах, крестовых походах, торговле индульгенциями, разгуле инквизиции. На Западе Православную Церковь называют Ортодоксальной Церковью. «The Eastern Orthodox Church», Официально: «the Orthodox Catholic Church» [4]. То есть самоназвание на английском у православия «Восточная Ортодоксальная Церковь», или просто «Ортодоксальная Церковь». А официальное самоназвание православия — «Ортодоксальная Католическая Церковь» или если перевести дальше «Православная Католическая Церковь».

История

Раннее христианство распространялось на территории Римской империи в первых веках нашей эры, берущей начало от Рождества Христова. На территории бывшей Римской империи было два центра христианства: на западе — Рим и на востоке — Константинополь (Византия). На Русь христианство пришло из Византии. Там приняла веру первая христианская правительница Киевской Руси — княгиня Ольга, причисленная позднее к лику святых. После Крещения Руси в 988 году русская церковь пять столетий была метрополией Константинопольского патриархата.

Благодаря православию книги и грамотность распространялись на Руси. Проповедники христианства Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и церковнославянский язык. Старославянская азбука стала основой для современных кириллических алфавитов, в том числе и русского.

В 1054 году произошёл великий раскол христианства на две ветви: Римскую католическую церковь и Православную с центром в Константинополе. Слово «православие» является переводом-калькой с греческого слова ὀρθοδοξία («ортодоксия») и означает «правильное славление», «правильное суждение», «правильное учение».

В 1438—1445 прошёл Ферраро-Флорентийский собор с участием западных и восточных иерархов с целью устранить разногласия между католицизмом и православием. После колебаний православные иерархи согласились признать нововведения Римской церкви. Была подписана Уния, воссоединяющая западную и восточную церкви. Однако уния была отвергнута духовенством и народом. В Византии по политическим соображениям сторонниками Унии стали только двор императора и патриарх, назначенный двором.

В 1441 году митрополит Киевский и всея Руси — Исидор был фактически свергнут, за то, что упомянул на литургии папу римского и зачитал документ о Флорентийской унии.

В 1448 году Московским Собором был избран митрополитом рязанский епископ Иона без согласования с Константинополем. Получив фактическую независимость, Русская Церковь оказалась в изоляции и попала под влияние светских властей.

В 1453 году Константинополь пал под напором турок-османов и Византийская империя прекратила существование.

Примерно в это время начала выкристаллизовываться великая религиозная и политическая идея «Третьего Рима», которая отчасти не потеряла значение и сегодня: «Первые два Рима погибли, третий не погибнет, а четвёртому не бывать». Для русских вторым Римом был Константинополь, и после его падения Москва была названа третьим Римом. Миссия России — сохранение истинной веры и борьба с её врагами. Стало устойчивым словосочетание «Святая Русь». Римские папы тоже пропагандировали мысль, что русские цари — законные наследники Византии и должно бороться с турками. Двуглавый орёл — герб Византии был унаследован Россией.

В 1589—1593 годах Русская Церковь получила формальное признание своей независимости. Первым русским патриархом стал Иов и вплоть до петровских времён Русская Церковь управлялась патриархами.

В 1650—1660-х гг. патриарх Никон провёл реформу русского православия с целью унификации его с греческой обрядовой традицией. Многие верующие не приняли реформу, их стали называть староверами или старообрядцами.

В 1700 году царь Пётр Первый запретил избрание очередного патриарха и провёл глубокую реформу церкви. Церковью стал управлять Святейший Синод, являющийся, по сути, государственным органом. Духовенство стало замкнутым сословием, доступ в которое из других сословий был затруднён. Роль церкви в жизни страны существенно уменьшилась. Большинство монастырей было закрыто, а монастырские владения отошли к государству. Духовенство перестало быть финансово независимым и содержалось из государственной казны. Лишь в 1917 году Всероссийским Поместным Собором было восстановлено патриаршество. [5]

При этом православие являлось государственной религией и активно использовалось в государственном управлении — при регистрации рождений и браков, в вопросах военной службы, медицины, образования и др. По мере расширения империи вводились нормы для представителей других религий и конфессий, которые делились на допустимые и «вредные» (секты). [6]

Количество действующих храмов/приходов на территории РИ, СССР и на постсоветском пространстве, 1900—2000

С приходом к власти большевиков Православная церковь подверглась жесточайшим репрессиям. Коммунисты ставили целью полное уничтожение религии. Основная часть духовенства была расстреляна или находилась в лагерях. Церкви закрывались, разрушались или приспосабливались под хозяйственные нужды. Единая церковная структура была полностью уничтожена. Однако остались так называемые подпольные «катакомбные церкви», никак не связанные между собой.

В период Великой Отечественной Войны репрессии против религии были ослаблены. Советская власть в трудный момент нуждалась в поддержке православия. Союзники по антигитлеровской коалиции были крайне обеспокоены положением верующих в СССР. На оккупированных территориях храмы восстанавливались, и уничтожать их сразу после освобождения было неблагоразумно. Существуют легенды о прибегании Сталина к молитвенной помощи Церкви во время войны, об облётах с иконами вокруг Москвы и Сталинграда. [7]

В советские времена русская церковь не была уничтожена полностью во многом благодаря сотрудничеству с властями.

Современное состояние

После распада СССР православная церковь пережила второе рождение. Количество верующих увеличилось многократно. Открылось множество храмов и монастырей. В 2007 году произошло объединение РПЦ с существовавшей с 1920-х гг. Русской православной церковью за границей (РПЦЗ).

В настоящее время под юрисдикцией Русской Православной Церкви находится Россия и многие другие страны: Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эстония, Япония, КНР.

По количеству верующих Русская Церковь занимает твёрдое первое место среди автокефальных православных церквей — 164 млн человек. [8] Следующие по численности Румынская и Элладская (греческая) церкви насчитывают 18,8 и 10 млн верующих соответственно.

Известные современные сторонники православия

- Владимир Путин

- Дмитрий Медведев

- Александр Проханов

- Александр Дугин

- Николай Стариков

- Игорь Стрелков

СМИ Русской Православной Церкви

- Печатные СМИ

- Журнал Московской Патриархии — официальное печатное издание Московского Патриархата; ежемесячный журнал, издаваемый с 1931 года с перерывами, а с сентября 1943 года — без перерывов (http://jmp.ru/ — cайт Журнала Московской Патриархии)

- Газета Церковный вестник (до февраля 2003 года — Московский церковный вестник) — официальное издание Московского Патриархата, издаваемый Издательством Московской Патриархии; выходит с 1989 года (http://e-vestnik.ru/ — сайт газеты «Церковный вестник»)

- Альманах Богословские труды (http://www.btrudy.ru/ — сайт альманаха)

- Сетевые СМИ

- http://www.patriarchia.ru/ — Патриархия. Ru, официальный сайт Московского Патриархата, поддерживается Синодальным информационным отделом

- http://mospat.ru/ — Mospat.Ru, официальный сайт Отдела внешних церковных связей

- http://www.bogoslov.ru/ — Богослов.Ru, богословский портал, создан в 2007 году.

- http://www.pravoslavie.ru/ — Православие.Ru, сайт создан 1 января 2000 года редакцией интернет-проектов московского Сретенского монастыря по благословению Патриарха Алексия II

- http://www.youtube.com/user/russianchurch — канал Русской Православной Церкви на Youtube (открыт 11 октября 2010 года)

- http://www.sedmitza.ru/ — Седмица.Ru, сайт церковно-научного центра «Православная Энциклопедия» Русской Православной Церкви

Цитаты о православии

Николай Иванович Костомаров

Историк (1817—1885)

Варварский склад общественной жизни изменяется с принятием христианской религии, с которой из Византии — самой образованной в те времена державы — перешли к нам как понятия юридические и государственные, так и начала умственной и литературной деятельности. Принятие христианства было переворотом, обновившим и оживотворившим Русь и указавшим ей историческую дорогу. [9]

Монастырь сделался школой для народа; монахи были его наставниками; в монастырях сосредоточивалось книжное учение, и значительная часть дошедшей до нас письменности носит на себе характер монашеский. [10]

Князь Владимир

Святой равноапостольный Великий князь (960—1015)

Благословен Господь Иисус Христос, который возлюбил новых людей Русскую землю и просветить её крещением святым. [11]

Митрополит Макарий (Булгаков)

Церковный историк (1816—1882)

Событие Крещения Руси, есть, без сомнения, важнейшее из всех, совершавшихся когда-либо на лице земли Русской. [12]

Иван Александрович Ильин

Философ (1883—1954)

В нравственной области это дало русскому народу живое и глубокое чувство совести, мечту о праведности и святости, верное осязание греха, дар обновляющего покаяния, идею аскетического очищения, острое чувство “правды” и “кривды”, добра и зла. [13]

Александр Невский

Святой благоверный князь (1220—1263)

Не в силе Бог, а в правде! [14]

Федор Михайлович Достоевский

Писатель (1821—1881)

Кто не понимает Православия — тому никогда не понять и Россию. [15]

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Духовное единство является настолько прочным, что не подвержено никаким действиям властей — ни государственных, ни, позволю себе даже себе сказать, церковных. Потому что, какая бы власть над людьми ни была, но крепче, чем власть Господа, ничего быть не может. [16]

Заветы Сергия Радонежского — это ключ к пониманию России. К познанию первооснов — ее исторических традиций, единства и сплоченности. Именно в этом единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях — сила России, ее великое прошлое, настоящее и будущее! [17]

Расширение и возвращение территорий Русской Палестины

Сергиевское подворье в Иерусалиме с флагом Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), 2010 г.

Храм Всех Святых в земле Российской просиявших на территории Горненского монастыря в Иерусалиме

Русская Палестина — расположенные на Ближнем Востоке владения и недвижимость РПЦ и Императорского Православного Палестинского Общества[1], приобретенные ими в рубеже XIX—XX вв. с целью организации инфраструктуры для паломников. В 1918 году ИППО было переименовано в Российское Палестинское Общество (РПО) при Академии наук, а в 1992 году вернуло себе старое название.

1964 год — «Апельсиновая сделка» СССР и Израиля. Следуя официальной политике по поддержке атеизма большая часть принадлежавшей РПО недвижимости в Палестине была продана Израилю за $4,5 млн. При этом Израиль заплатил натурой — яффскими апельсинами и текстилем, отчего данная сделка стала известна как «Апельсиновая». Не проданными остались здание Русской Духовной Миссии, Троицкий собор, Сергиевское подворье и некоторые другие объекты.

2008 год — переговоры главы ИППО Сергея Степашина с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, по которым обществу был передан участок земли в Вифлееме, где усилиями ИППО был построен российский центр культуры и науки. Также России были переданы:

- 3,5 га земли на святой горе Елеон. На Елеоне планируется постройка еще одного российского культурного центра.

- 3,5 га земли в городе Иерихон — местность Москобия и участок, на котором расположена христианская святыня (библейская смоковница, или дерево Закхея).

- Здание Сергиевского подворья в историческом центре Иерусалима. В «Апельсиновую сделку» оно не входило, а было незаконно присвоено Израилем в середине 1960-х гг. В 2012 году были начаты реставрационные работы.

Кроме ИППО в Израиле действует Русская Духовная Миссия в Иерусалиме (РДМ) как представитель РПЦ. Визит Патриарха Алексия II в Святую Землю в апреле 1991 года способствовал возрождению палестинского паломничества среди православных христиан из России, Украины, Белоруссии и прочих стран Русского мира. На объектах РДМ начали производится реставрационные работы.

В 1997 году патриарх Алексий II вновь прибыл в Иерусалим на юбилейные торжества по случаю 150-летия миссии, а правительство Палестинской Автономии передало миссии монастырь в Хевроне. В 2000 году патриарх Алексий снова посетил Святую Землю на празднование 2000-летия Рождества Христова — к этому времени был выкуплен и застроен русский участок в Вифлееме, а палестинские власти вернули РДМ подворье в Иерихоне. В 2004—2007 гг. в русском православном Горненском монастыре Иерусалима было завершено строительство собора Всех Святых в земле Российской просиявших. В начале 2007 года Иордания передала РДМ участок у места Крещения Господня на реке Иордан, где было построено паломническое подворье.

Примечания

- ↑ ИППО, старейшая в России международная благотворительная и научная организация, с XIX века занимающаяся палестиноведением, востоковедением и содействием православному паломничеству на Святую землю

См. также

- Русский язык

- Русский национальный характер

- Национальные символы России

- Неоязычество

Ссылки

- Официальный сайт Русской Православной Церкви

- Портал «Православие. Ру», содержащий, видимо, наиболее полный материал по теме

В основе национальных ценностей, духовных и нравственных ориентиров лежит наша тысячелетняя культура. Именно воплощением христианских идеалов наших предков являются величественные храмы, иконопись, древняя литература. В настоящее время особенно важно привлечь подрастающее поколение к отечественным духовным традициям.

Ответственная роль в этом отводится урокам литературы, где решается проблема “духовно-нравственного воспитания”, под которым понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него нравственных чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения. Всякая литература создает свой мир, воплощающий мир представлений современного ей общества. Попробуем восстановить мир древнерусской литературы. Что же это за единое и огромное здание, над построением которого трудились семьсот лет десятки поколений русских книжников – безвестных или известных нам только своими скромными именами и о которых почти не сохранилось биографических данных, и не осталось даже автографов?