Исса Плиев родился 25 ноября 1903 года в небольшом осетинском селении Старый Батако Северной Осетии, в многодетной семье крестьянина. С малых лет он познал нужду и тяготы сиротской жизни. Его отец, уехавший в 1908 году на заработки в Канаду, погиб в шахте. И если не встретилась бы на жизненном пути маленького мальчика русская учительница Елизавета Пахомова, то неизвестно, как бы сложилась его жизнь. Взяв его на свое попечение, она не раз говорила: «Учись, Исайка, и жизнь откроется перед тобой всей своей правдой».

Трудное детство и нелегкая юность, бесспорно, отразились на формировании таких черт характера великого полководца, как трудолюбие и чувство долга, забота о ближнем и собранность.

В 1918 году Исса окончил пять классов реального училища в г. Владикавказе. Можно ли удивляться тому, что после октября 1917 года, с приходом первых отрядов Красной Армии в Осетию, решение Исса Плиева созрело мгновенно и без колебаний. Так паренек из Старого Батакаюрта в 1922 году стал воином Красной Армии.

Смелого молодого бойца в 1923 году направили на учебу в Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу горских национальностей. В 1930-1933 годах Плиев курсант Военной академии им. М.В. Фрунзе. Потом куда только его не кидала жизнь! Житомир, Улан-Батор, Беларусь…

Понадобилось совсем немного времени, чтобы его непосредственное начальство разглядело в юноше способности, присущие воину, и направило его в кавалерийскую школу. Казалось бы, ну что особенного могла дать юноше кавалерийская школа? А вместе с тем именно она оставила неизгладимый след в жизни прославленного полководца. И если вдуматься, почему Исса Плиев придавал столь большое значение учебе в этой школе и тогда, когда за плечами была уже Военная Академия имени М.Фрунзе и Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил СССР им. К. Ворошилова, то парадоксальным это не покажется. Именно в кавалерийской школе он начал учиться систематически, именно здесь перед ним открылся неведомый мир, основы важнейших наук. И еще одно немаловажное обстоятельство — это любовь к животным вообще, а к лошади в особенности.

Жажда знаний и врожденный талант обусловили быстрое продвижение Исса Александровича по службе. Уже через три года бывший курсант кавалерийской школы назначается курсовым командиром Краснодарской кавалерийской школы.

Шел 1933 год, ему было только 30, а за плечами были учеба в академии и огромный практический опыт работы в воинских частях. С 1939 года вплоть до начала Великой Отечественной войны Исса Плиев командовал кавалерийским полком в звании полковника.

Великая Отечественная война застала полковника И. Плиева в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР и тогда же он был назначен командиром 50-й кавалерийской дивизии. Впрочем, самой дивизии не существовало, она значилась в списках соединений, надлежащих развертыванию в первые дни войны. И Исса Александрович лично формировал дивизию. Он подбирал командиров, руководил боевой подготовкой подразделений, укомплектованных казаками. И по кубанским степям потянулись длинные колонны эскадронов, артиллерийских батарей и пулеметных тачанок. Они торопились туда, где гремели бои.

Суровое лето было в тот год на Смоленщине. Заревом пожарищ дышали переходившие из рук в руки села и города. Здесь на подступах к Подмосковью советские войска преградили путь главной ударной группировке противника, насмерть стали на большаках, ведущих к столице. Но силы были неравны. Несмотря на большие потери, противник усиливал натиск, угрожая прорывом вдоль дороги на Москву.

Тогда дивизия полковника Плиева получила задание прорваться в тыл противника, дезорганизовать его коммуникации и отвлечь силы и внимание врага от активных наступательных действий на Московском направлении.

Один из участников этих событий вспоминает: «Командир дивизии предупредил о возможной встрече с вражескими механизированными частями. Приказал держать в полной боевой готовности противотанковые и зенитные средства. Офицеры отметили на картах тактические рубежи и сроки их прохождения, боевой порядок на случай встречи с крупными силами противника».

Выполняя приказ, кавалерийские части скрытно подошли по болотистой долине реки Межь к линии обороны противника и, смяв его передовые подразделения, стремительным броском вышли в тыл врага. В ту же ночь были разгромлены многие гарнизоны противника. Вражеские тылы залихорадила паника. Одиночными разъездами, эскадронами и полками врывались плиевцы в расположения штабов и тыловых учреждений врага. Громили на дорогах вражеский транспорт, взрывали мосты, выводили из строя связь.

Наступление плиевцев было столь напористым и разрушительным, что командование немецко-фашистских войск решило, что рейд по тылам совершает целая конная армия. Натиск плиевцев вынудил гитлеровцев снять с фронта значительные силы пехоты и танков и бросить их на борьбу с дивизиями кавалерийской группы, одной из которых командовал Плиев. Так была выполнена одна из важнейших задач, поставленных перед группой.

Мы описываем только один из сотен эпизодов, характеризующих действия конницы Плиева в тылу врага.

… В истории Великой Отечественной войны немало страниц посвящено тяжелым, кровопролитным боям за освобождение Венгрии. Очевидцы этих боев вспоминают: «… Началось преследование. Не раз противник огрызался мощными контратаками. И тогда командующий появлялся там, где из командиров положено было быть только взводному. Сколько раз выслушивал Плиев упреки и предупреждения из высших штабов: не положено командующему бросаться в рукопашную. На что Плиев неизменно отвечал: «Хорошо, когда командир видит свои войска перед собой, но иногда нужно, чтобы и солдаты видели впереди себя командира».

О мужестве, храбрости, боевой дерзости и великом искусстве побеждать генерал-лейтенанта Исса Плиева с гордостью говорили однополчане, воины всех фронтов, где он воевал. Плиев при жизни стал легендой, и трудно найти слова, которыми бы можно было в полной мере обрисовать образ этого уникального полководца.

«Нередко бывало так, — вспоминает бывший командующий Украинским фронтом Маршал Советского Союза Р.Малиновский, — пехотные части противника, отходившие от Трансильванских Альп к большой Венгерской равнине, рассчитывали, что теперь-то они находятся в безопасности, и спокойно продолжали движение к Дебрецену. И вдруг как снег на голову — мчавшиеся в их сторону советские конники со сверкающими лезвиями острых клинков. Немецким пехотинцам ничего не оставалось, как побросать на дороге все, что так или иначе обременяло в вынужденном отступлении, и поспешно искать спасительное пристанище… Тревожные, суровые были времена. Но и в те дни выпадали светлые минуты. Помнится, воины 2-го Украинского фронта от души порадовались известию о том, что 26 января 1945 года приказом Наркома обороны конно-механизированная группа под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И.А. Плиева за проявленное геройство и отвагу, умелое выполнение задач в боях за Родину была преобразована в первую гвардейскую конно-механизированную группу. Не одну тысячу километров опасных фронтовых дорог прошел мастер ошеломляющих врага рейдов, герой стремительного захвата Раздельной Исса Александрович Плиев со своими конниками.

Кстати сказать, конница, соединенная с танками, приобрела в период Великой Отечественной войны новое качество и сыграла большую роль в наступательных операциях, требовавших высокой мобильности и динамичности. Генерал Плиев одним из первых понял новые возможности конно-механизированной группы, и под его командованием эта группа вписала не одну славную страницу в историю войны. Конь шел и тогда, когда его почти не кормили, он шел по такой грязи, когда ни танк, ни одна самая «всюдуходная» машина не могла сдвинуться с места; конь был всегда там, куда проникал человек. Конница покинула центральные театры военных действий современной войны, заслужив большую признательность и славу».

Писать о полководце Исса Плиеве трудно, потому что уж очень велика многогранность его полководческого таланта, воплощавшегося в его дерзких, необычайно смелых, хорошо продуманных и организованных действиях. Именно это в своих воспоминаниях и подчеркивает маршал Малиновский, говоря о том, что Исса Александрович раньше других понял и осуществил в боях огромные преимущества соединения конницы с механизированными отрядами. Исса Александрович на многочисленных боевых операциях показал, в какой огромной степени реализуются возможности проходимости, динамичности и неожиданности для врага наступательные действия наших войск.

Освободительный поход на запад был завершен, однако для Плиева вторая мировая война не закончилась.

«Откровенная наглость и вероломство правящих кругов империалистической Японии достигли таких пределов, когда дипломатический корпус должен был уступить арену армейским корпусам», — писал в своей книге «Через Гоби и Хинган» Исса Плиев.

Летом 1945 года генерал-полковник Плиев прибыл в Монгольскую Народную Республику и приступил к формированию советско-монгольской конно-механизированной группы. На дальневосточном отрезке военных действий было много нового, своеобразного и крайне трудного.

Перед группой была поставлена небывалая по сложности задача. Обеспечивая правое крыло Забайкальского фронта от возможных контрударов противника и отсекая его квантунскую армию от войск, находившихся в Северном Китае, плиевцам предстояло за несколько дней пройти почти тысячу километров с боями, что само по себе дело архитрудное, и при этом мы не можем забывать, что километры эти простирались по безводной, солончаковой, выжженной солнцем пустыне и по узким горным тропам Большого Хингана.

Раскаленным зноем встретила бойцов бескрайняя пустыня Гоби, или как ее еще называют, — пустыня смерти. В тучах обжигавшего песка тяжело дышали люди и задыхались моторы. Пески засасывали колеса автомашин и гусеницы танков. И все же до рассвета в результате первого удара, осуществленного точно по плану, были уничтожены все пограничные заставы и разведывательные пункты японцев. Появились первые группы пленных. Однако это было только начало. Пустыня осталась позади . Впереди возвышались беспорядочные нагромождения гор, надежно прикрывавшие укрепленные районы Жэхэ и Калган. А между тем именно взятие Жэхэ было крайне важным. Дело в том, что все трудности переходов через Гоби и Хинган, весь смысл всей операции конницы и танков — все совершалось во имя овладения этим крупным и сильно укрепленным городом, являвшимся связующим звеном между Китаем и Маньчжурией. Овладение этим городом требовало срочных мер. Вот тогда Исса Александрович решил, не дожидаясь главных сил группы, направить на Жэхэ только передовой отряд и штабные машины, в одной из которых находился сам.

Об этом удивительном по своей смелости маневре рассказывал сам Исса Александрович:

— Штаб гарнизона находился в здании, увенчанной черепичной крышей с загнутыми вверх углами. У входа стоял часовой. Конечно, можно было ворваться в штаб, пленить офицеров и продиктовать условия капитуляции гарнизона. Но при этом непременно возникнет стрельба, которая может встревожить войска, находившиеся в городе и в крепости. Мне казалось, что лучше провести психологическую атаку против командования японского гарнизона.

И провел ее Плиев блестяще. Героический рейд был успешно завершен с крупными оперативными результатами в кратчайший срок и малыми силами.

В знак признания личных боевых заслуг в этом беспримерном походе генерал-полковник Плиев был награжден второй золотой медалью Героя Советского Союза.

Об Исса Александровиче написано огромное количество книг, очерков, статей. Не раз звучали приказы Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина о награждении Плиева, им восхищались полководцы не только Советского Союза, но и дружественных стран. О его огромном вкладе в дело Победы над врагом в годы Великой Отечественной войны убедительно свидетельствуют многочисленные самые высокие награды правительства. Он был награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова и орденом Кутузова. «И в грядущее, в мир просторный будет вечно, сражая зло, мчаться вихрем он в бурке черной с острой шашкою наголо!»

После войны Исса Александрович Плиев командовал армией, был 1-й заместителем а затем командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. В 1962 году И.Плиеву было присвоено воинское звание генерала армии. С 1968 года он состоял в группе генеральных инспекторов МО СССР. Перу Плиева принадлежат нескольких книг, в том числе «Конец Квантунской армии» и «Через Гоби и Хинган». Ушел из жизни 6 февраля 1979 года.

В июле-августе того же 1962-го велись переговоры о поставках советского оружия на Кубу. Американцам удалось установить, что к октябрю среди доставленного морем вооружения оказалось 42 ракеты, способные нанести ядерный удар по основным городам США. 22 октября в выступлении по ТВ президент Кеннеди раскрыл истинное положение вещей и предупредил о серьезности последствий. Он отдал приказ останавливать и досматривать все суда, идущие на Кубу. Американские и советские вооруженные силы опасно сблизились, мир оказался на грани термоядерной катастрофы — особенно после того, как над Кубой советской зенитной ракетой был сбит самолет-разведчик У-2. У генералов США чесались руки для нанесения мощного ответного удара по ракетным базам на Кубе. На этой основе возник Карибский кризис, мир оказался в волоске от третьей мировой войны, и малейшая ошибка с любой стороны могла уничтожить цивилизацию на Земле.

В это время И.А. Плиев, был направлен на Кубу, в качестве руководителя советской военной миссии с, почти неограниченными полномочиями в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Можно по-разному относиться к действиям тогдашних руководителей страны и причинам поставившим мир на грань катастрофы, но тот факт, что именно Плиеву было доверено стать ключевой фигурой в военном противостоянии двух сверхдержав в этот ответственный период, говорит о значимости этого человека в современной истории Отечества.

И.А.Плиев был великим сыном осетинского народа, который будет вечно хранить о нём благодарную память.

Подготовила З. КАБУЛОВА

*

ЖАЛОБЫ БУРКИ И КЛИНКА

Черная бурка, знакомая мне,

С клинком осетинским висят на стене.

Вынуть из ножен клинок не осмелюсь,

Бурки не трону полуночных крыл,

Словно доспехов законный владелец

Голову буйную в битве сложил.

Нет, не лежит он в солдатской могиле,

Сядет к столу и все пишет с утра.

Бурка вздыхает:

«Когда-то мы были

Этому горцу важнее пера.

Дым застилал и долины, и кручи,

Лихость сверкала в горячих очах,

Горец в атаку летел, и, как туча,

Я на его развевалась плечах.

Изо дня в день,

то прицельно, то бегло,

Пушки палили.

Сменялись бои,

Рвался хозяин мой в самое пекло:

Пулями крылья пробиты мои.

Плиева-бурка на красной подкладке

Не зазнается пускай предо мной,

Хоть вспоминаем мы разные схватки,

Сваляны обе из шерсти одной.

Ворс мой погладит хозяин порою,

На поседелую старость ворча.

Все я пойму и косматой полою

Нежно коснусь дорогого плеча».

В ножнах дремавший

клинок словно ожил:

«Помнит ли горец былые года?

Хоть бы затем меня вырвал из ножен,

Чтоб отточить карандаш иногда.

Или влюбился в покой безмятежный

Тот, кому честно служил я в бою?

Слишком заботливо салом медвежьим

Смазал он сталь боевую мою.

Книжная тихо взлетела страница,

Перышко скрипнуло…

Трудится он,

А ночью, наверно, бой ему снится,

И ты — словно птица, и я — обнажен!»

Нафи ДЖУСОЙТЫ

Перевод Я. КОЗЛОВСКОГО

Часто можно слышать не самые славные истории о судьбе кавалерии в годы Великой Отечественной. Дескать красные командиры не жалея бойцов пускали человеческую и лошадиную силу на убой против немецких машин. Однако так было не всегда. Легендарный кавалерийский командир Исса Плиев продлил славу своему роду войск в боях против немцев и японцев, а через 20 лет взял ядерную булаву под самым «брюхом» Соединенных Штатов Америки.

Осетинский Буденный.

Исса Александрович Плиев родился в 1903 году в селе Старый Батако, что ныне в Северной Осетии. Мальчику из крестьянской семьи с детства пришлось целыми днями батрачить. Как и полагает уроженцу Кавказа, Исса мечтал о собственном коне. А отец Плиева мечтал дать детям образование и в поисках лучшего заработка отправился в Америку. В далекой Канаде в 1912 году Александр Плиев погиб при обвале в шахте. Всего 9 лет было Иссе, когда он остался в семье «за старшего».

Плиев впервые достал кинжал в 15 лет, когда весной 1918-го бандитская группировка напала на его родное село. Сестры и мать Иссы сумели укрыться в горах, но бандиты взорвали местную церковь и сожгли дом Плиевых. Тогда же Исса и принял решение примкнуть к Красной Армии. Юный боец лихо держался в седле и хорошо проявил себя в отряде особого назначения, за что командование в 1923 году направило Плиева в Петроградское кавалерийское училище.

Под Москвой.

К началу войны Исса Плиев уже повидал Краснодар, Киев, Улан-Батор и Минск в качестве кавалерийского командира. Летом 1941 года полковника Плиева назначили командиром кавалерийской дивизии. Его подопечные устраивали успешные рейды по немецким тылам и проявляли смелость бою. Но командование ждало большего результата от кавдивизий. Вскоре дивизия Плиева вошла в отдельную кавалерийскую группу знаменитого Доватора. Плиев вместе со Львом Михайловичем разработали идею большого рейда в тыл вермахта. В ходе Смоленского сражения кавгруппе удалось прорваться на сотню километров в тыл, наводя ужас на немцев.

Кавалерийская дивизия под командованием Иссы Плиева отчаянно сражалась против немецких танков, когда те были в считанных километрах от Москвы. Примечательно, что они ни разу не отошли без приказа. За проявленную в боях доблесть 50-я кавдивизия под командованием генерала Плиева была преобразована в 3-ю гвардейскую в конце 1941 года. Во время контрнаступления под Москвой кавалеристы зашли в тыл 9-му армейскому корпуса вермахта. От неожиданности немцы побросали оружие и отступили. Но в том бою погиб Лев Доватор и Плиеву пришлось взять командование 2-м гвардейским кавалерийским корпусом.

У стен Сталинграда.

1942 год стал для генерал-майора Плиева не менее тяжелым. Неудачное наступление под Харьковом привело к тому, что его корпус был расформирован. Летом 1942 года Исса Александрович принял 3-й гвардейский кавалерийский корпус на Юго-Западном фронте. В одном из боев генерал Гордов приказал ему пустить кавалерию на немецкие позиции. Плиев, знавший о подоспевших танках вермахта, рискнул и отказался выполнять приказ командования. Это смелое решение спасло его бойцов. Вскоре немцы перешли в наступление на том участке Юго-Западного фронта, и лишь вовремя занятая оборона спасла 3-й корпус Плиева от неминуемого разгрома.

В августе 1942 года кавалеристы Иссы Плиева взяли высоту у хутора Калмыковский. Позже эти позиции помогут окружить войска вермахта под Сталинградом. В этом бою Исса Александрович применил небольшую военную хитрость. Оперативную информацию он передал по радио на осетинском языке. Такой «шифр» сломал немцев. Военачальник крупно проявил себя в Сталинградской битвы. Его войска с севера замкнули кольцо окружения армии Паулюса и деблокировали прорыв немцев к котлу. Плиев проводил активные маневры, создавая на своем участке фронта иллюзию целой конной армии. Но на самом деле немцам не давал прорваться наполовину обескровленный кавалерийский корпус.

Моторы и подковы.

В 1943 году Иссе Александровичу пришлось ненадолго оставить кавалерию. Его назначили замкомандующего танковой армией, а затем заместителем командующего Степного фронта. Но с родной конницей Плиев не расстался. Генерал обратился к командованию с предложением создать новую конно-механизированную группу. Необычное формирование включало в себя по 1 кавалерийскому и 1 механизированному корпусу. Пока «моторы» принимали на себя основной удар, конница прикрывала их с флангов и помогала развивать наступление на большую глубину.

Новоиспеченная конно-механизированная группа под командованием генерал-лейтенанта Плиева особо проявила себя в освобождении Одессы. По распутным весенним дорогам КМГ за 10 дней форсировала Южный Буг, прошла около 200 километров и неожиданно вошла в Одессу с запада. 10 апреля 1944 года «жемчужина у моря» была освобождена. А через несколько дней Иссе Александровичу было присвоено звание Героя Советского Союза за освобождение Одессы.

От Праги до Пекина.

Конно-механизированная группа доказала свою состоятельность. Со своими бойцами генерал-лейтенант Плиев участвовал в операции «Багратион», сокрушал немецкий тыл в Венгрии и тушил последние очаги фашизма в битве за Прагу. Со временем импровизированные войска КМГ переросли в штатную 1-ю конно-механизированную группу, которая за доблесть в бою получила в 1945 году звание гвардейской. После разгрома гитлеровцев Исса Александрович ненадолго заглянул домой. Увиделся с любимыми женой и дочкой, но вскоре вновь отправился в войска. Советский Союз только что разгромил Германию, но война была еще не закончена.

До 1945 года лишь Чингисхану удавалось перевести огромную армию через устрашающе засушливую пустыню Гоби. В таких условиях совместная советско-монгольская КМГ действовала молниеносно. Генерал-полковник Плиев, словно средневековый полководец, и сам не раз шел впереди войск. Однажды генерал, не дожидаясь подхода основных сил, первым ворвался в занятый врагом город Жэхэ. Плиев потребовал японский гарнизон сдаться. Японцы, опешив от решительной уверенности советского генерала, сложили оружие.

Войска Иссы Александровича буквально разрезали пустыню Гоби и остановились в шаге от Пекина. Самая смертоносная война в истории человечества подходила к концу. За операции по разгрому Квантунской армии Исса Плиев был удостоен второй звезды Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной никто из кавалеристов не получал две высшие награды страны.

Мог ударить ракетами по США.

Продолжительное время Исса Александрович работал на штабных должностях. Командовал войсками в Ставрополье, Румынии, Прикарпатье, на Кавказе. Мог ли уроженец осетинского села когда-нибудь представить, что его занесет и на Кубу? Однако новый «двуполярный» мир менялся стремительно. Американские ракеты, стоявшие под боком СССР в Турции, рисковали нанести удар по главным городам нашей страны. И тогда Никита Хрущев нашел свою «Турцию» под боком США — Кубу. В 1962 году на социалистический остров Свободы отправились корабли с лыжами, валенками, теплой одеждой и ядерными ракетами. Так началась операция «Анадырь».

Покидая родную Осетию в свой последний визит на малую родину, Исса Александрович попросил земляков поставить после смерти поставить ему памятник на коне. Что и было сделано. Белоснежный скакун на фоне заснеженных гор. А верхом на нем великий сын осетинского народа и славный защитник своего Отечества.

Презентация «Карибский кризис 1962 года»

Кари́бский кризис — исторический термин, определяющий чрезвычайно напряжённое политическое , дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года , которое было вызвано тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооружённых Сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие . Кризис мог привести к глобальной ядерной войне . Кубинцы называют его «Октябрьским кризисом» ( исп. Crisis de Octubre ), в США распространено название «Кубинский ракетный кризис» ( англ. Cuban missile crisis ).

Кризис вызвало предшествовавшее данным событиям размещение в 1961 году Соединёнными Штатами в Турции (стране-участнице НАТО ) ракет средней дальности « Юпитер », которые беспрепятственно (в силу малого подлётного времени ) могли достигнуть городов в западной части Советского Союза, включая Москву и главные промышленные центры СССР, что лишало СССР возможности нанести равноценный ответный удар. В качестве ответной меры на эти действия Советский Союз разместил кадровые военные части и подразделения (на вооружении у которых находилось как обычное, так и атомное оружие, включая баллистические и тактические ракеты наземного базирования) на острове Куба , в непосредственной близости от побережья США.

В состав группы советских войск на Кубе, насчитывающую в общей сложности около 50 тыс. военнослужащих, отправленных на операцию под кодовым названием «Анадырь», помимо баллистических ракет входили: 1 вертолётный полк Ми-4, 4 мотострелковых полка, два танковых батальона, эскадрилья МиГ-21, 42 лёгких бомбардировщика Ил-28, 2 подразделения крылатых ракет с ядерными боеголовками 12 Кт с радиусом действия 160 км, несколько батарей зенитных орудий, а также 12 установок С-75 (144 ракеты). Каждый мотострелковый полк насчитывал человек, танковые батальоны оснащались новейшими танками Т-55 Кроме того, на Кубу направлялась и внушительная группировка ВМФ: 2 крейсера, 4 эсминца, 12 ракетных катеров «Комар», 11 подводных лодок (из них 7 с ядерными ракетами)

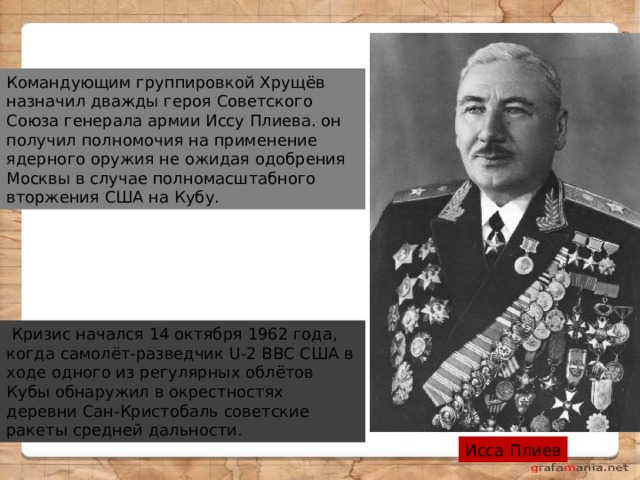

Командующим группировкой Хрущёв назначил дважды героя Советского Союза генерала армии Иссу Плиева. он получил полномочия на применение ядерного оружия не ожидая одобрения Москвы в случае полномасштабного вторжения США на Кубу.

Кризис начался 14 октября 1962 года, когда самолёт-разведчик U-2 ВВС США в ходе одного из регулярных облётов Кубы обнаружил в окрестностях деревни Сан-Кристобаль советские ракеты средней дальности.

Исса Плиев

Получив фотографии, свидетельствующие о советских ракетных базах на Кубе, президент Кеннеди собрал особую группу советников на секретное совещание в Белом Доме. Эта группа из 14 человек, ставшая позднее известной как «Исполнительный комитет», состояла из членов Совета национальной безопасности США и нескольких специально приглашенных советников. Вскоре комитет предложил президенту три возможных варианта разрешения ситуации: 1. Уничтожить ракеты точечными ударами 2. Провести полномасштабную военную операцию на Кубе или 3. Ввести морскую блокаду острова.

Немедленный бомбовый удар был отвергнут сразу же, так же как и обещавшее длительную задержку обращение в ООН. Реальными вариантами действий, рассматриваемыми комитетом, были только военные меры. Дипломатические, едва затронутые в первый день работы, были тут же и отвергнуты ещё до того, как началось основное обсуждение. В итоге выбор свели к военно-морской блокаде и ультиматуму, либо к полномасштабному вторжению. Идея вторжения подверглась критике президента. Кеннеди опасался, что «даже в том случае, если на Кубе советские войска не предпримут активных действий, ответ последует в Берлине», что приведет к эскалации конфликта. Поэтому, по предложению министра обороны Роберта Макнамара, было решено рассмотреть возможность военно- морской блокады Кубы.

Роберт Макнамара

18 октября президента США посетил министр иностранных дел СССР Андрей Громыко вместе с послом СССР в США Анатолием Добрыниным, который ничего не знал о планах Хрущёва. По некоторым данным Громыко категорически отрицал наличие любого «наступательного» вооружения на Кубе. В своих мемуарах же он писал, что разговор на той встрече шёл в основном о Берлине и других международных вопросах, а инициатором беседы о Кубе был он сам. Более того, по его словам, президент США не спрашивал Громыко о наличии на острове советских ракет и не строил вслух никаких предположений по этому поводу, пытаясь спровоцировать министра. Тем не менее, на следующий день очередной полёт U-2 выявил ещё несколько смонтированных ракетных позиций, эскадрилью Ил-28 у северного побережья Кубы и дивизион крылатых ракет, нацеленных на Флориду.

Андрей Громыко

25 октября на экстренном заседании Совет Безопасности ООН разыгралась одна из самых памятных сцен в истории ООН. Представитель США Адлай Стивенсон попытался заставить советского представителя Валериана Зорина (который, как и большинство советских дипломатов, не подозревал об операции «Анадырь») дать ответ относительно присутствия ракет на Кубе, высказывая известное требование: «Не ждите, пока Вам переведут!» Получив от Зорина отказ, Стивенсон продемонстрировал фотографии, сделанные разведывательными самолётами США и показывающие ракетные позиции на Кубе .

«Черная суббота» В субботу, 27 октября, над островом по приказу командующего ПВО группы советских войск на Кубе был сбит американский разведывательный самолет U-2. Его пилот Андерсон погиб. Обстановка в США накалилась до предела: тот день американцы называют черной субботой. Президент, подвергавшийся сильному нажиму ястребов, требовавших немедленного возмездия, расценил это событие как решимость СССР не отступать перед угрозами, даже с риском начала ядерной войны. Если до этого он придерживался арсенала традиционных военно-политических средств, то теперь понял, что только дипломатия, только равноправные переговоры и компромиссы могут стать эффективными средствами разрешения кризиса. Кстати, тогда был пущен слух, что самолет У-2 сбили кубинцы. Один эмигрант, называвший себя очевидцем, даже доказывал позднее в газетной публикации, что кнопку пускового устройства ракеты нажал сам Фидель Кастро. Президент США не поверил этим слухам, но он был убежден, что самолет сбит по приказу Советского правительства. На самом же деле, как уже стало известно, самолет сбили по приказу командующего советскими войсками И. А. Плиева.

28 октября, Воскресенье. На следующее утро в Кремль пришло сообщение от Кеннеди, где было указано: «1) Вы согласитесь вывести свои системы вооружения с Кубы под соответствующим наблюдением представителей ООН, а также предпринять, с соблюдением соответствующих мер безопасности, шаги по остановке поставок таких же систем вооружения на Кубу. 2) Мы же, со своей стороны, согласимся при условии создания с помощью ООН системы адекватных мер, обеспечивающих выполнение данных обязательств, — а) быстро отменить введённые в настоящий момент блокадные мероприятия и — б) дать гарантии ненападения на Кубу. Я уверен, что и остальные государства Западного полушария будут готовы поступить подобным образом». Одновременно, используя более конфиденциальные каналы, Кеннеди заверил Хрущева, что США уберут свои ракеты из Турции, но позднее, после ликвидации кризисной ситуации. В любом случае Кеннеди требовал немедленного прекращения всех работ по установке ракет на Кубе и удаления под наблюдением ООН всего наступательного оружия с острова.

Джон Кеннеди

В полдень Хрущёв собрал Президиум у себя на даче в Ново-Огарёво. На собрании шло обсуждение письма из Вашингтона, когда в зал вошёл человек и попросил помощника Хрущёва Олега Трояновского к телефону: звонил Добрынин из Вашингтона. Он передал Трояновскому суть его беседы с Робертом Кеннеди и выразил опасения, что президент США испытывает сильное давление со стороны чиновников из Пентагона. Добрынин передал дословно слова брата президента США: «Мы должны получить ответ из Кремля сегодня же, в воскресенье. Осталось очень мало времени для разрешения проблемы». Трояновский вернулся в зал и зачитал собравшимся то, что успел записать в своем блокноте, пока слушал доклад Добрынина. Хрущёв сразу же пригласил стенографистку и начал диктовать согласие.

Историческое значение Невозможно однозначно утверждать, стало ли удаление ракет с Кубы победой или поражением Советского Союза. С одной стороны план, задуманный Хрущёвым в мае 1962 года, не был доведён до конца, и советские ракеты уже не могли обеспечить безопасность Кубы. С другой Хрущёв добился от руководства США гарантий ненападения на Кубу, которые, несмотря на опасения Кастро, были соблюдены и соблюдаются по сей день. Через несколько месяцев американские ракеты в Турции, спровоцировавшие Хрущёва на размещение оружия на Кубе, были также демонтированы. В конце концов, благодаря техническому прогрессу в ракетостроении, отпала необходимость размещения ядерного оружия на Кубе и в западном полушарии вообще, поскольку через несколько лет Советский Союз создал ракеты, способные достичь любого города и военного объекта в США непосредственно с территории СССР. Кризис стал переломным моментом в ядерной гонке и «холодной войне». Было положено начало разрядки международной напряженности. В западных странах началось антивоенное движение, пик которого пришёлся на 1960-е-1970-е годы. В СССР также стали раздаваться голоса, призывающие к ограничению гонки ядерных вооружений и усилению роли общества в принятии политических решений

Всплывший впоследствии факт! 27 октября 1962 группа из 11 эсминцев ВМС США, возглавляемая авианосцем «Рэндольф», окружила около Кубы советскую подводную лодку Б ой бригады Северного флота; кроме того, лодка была обстреляна американским самолётом, а, по данным советской стороны, против лодки были применены и глубинные бомбы. командир подводной лодки, Валентин Григорьевич Савицкий, потерял выдержку и приготовился запустить ответную атомную торпеду. Однако Архипов проявил выдержку, обратил внимание на сигналы со стороны американских кораблей и остановил Савицкого. В результате лодка ответила сигналом «Прекратите провокацию», после чего самолёт был отозван и ситуация несколько разрядилась. В ходе конференции в Гаване 13 октября 2002 г., посвящённой 40-летней годовщине Карибского кризиса, Роберт Макнамара заявил, что ядерная война была значительно ближе к своему началу, чем считалось ранее. Один из организаторов конференции, Томас Блэнтон из Университета Джорджа Вашингтона, сказал, что «парень по фамилии Архипов спас мир».