Половая система классификации растений, или просто Система Линнея, или Половая система (лат. Systema sexuale), — система классификации растений, предложенная шведским учёным Карлом Линнеем (1707—1778); известна также под названиями Половая система растений, Половая система Линнея, Брачная система Линнея. Система построена на основе количественного и качественного учёта половых признаков растений — особенностях разделения полов, числе тычинок и пестиков, особенностях их срастания. Выделяются 24 класса растений, которые, в свою очередь, делятся на порядки (отряды).

Впервые описание системы было опубликовано в первом издании «Системы природы» (1735). Система активно использовалась с середины XVIII до середины XIX века, а в учебной и научно-популярной литературе — до конца XIX века. Несмотря на свой искусственный характер, выгодно отличалась от других систем ботанической классификации того времени, в том числе удобством при практическом использовании. Николай Вавилов назвал систему Линнея «хотя и искусственной, но гениальной», а историк науки Йозеф Шультес — «триумфом разума».

Предпосылки создания

Немецкий ботаник и врач Рудольф Камерариус (1665—1721) был первым, кто научно обосновал наличие половых различий у растений и разработал методику описания этих различий. Линней — один из немногих учёных XVIII века — оценил и развил это учение. При создании собственной системы классификации Линней использовал также идеи французского ботаника Себастьяна Вайяна (1669—1722), который на основании своих исследований высказывался об основополагающей роли в размножении растений тычинок и пестиков.

Курт Шпренгель в своей «Истории ботаники» (1817—1818) писал, что для создания половой системы растений имелись три предпосылки: достаточно высокое многообразие известных науке растений, некоторая унификация ботанической терминологии, а также опубликованные многими ботаниками работы на тему того, какие признаки в классификации растений являются существенными, а какие нет. Для обоснования существенности именно половых признаков важным было мнение немецкого философа Готфрида Лейбница (1646—1716), который считал, что целью растительного мира является сохранение как отдельной особи, так и вида в целом, из чего следует, что особую важность играют те органы растения, которые служат для реализации этой цели.

История создания

С идеями Себастьяна Вайяна об «истинном назначении» различных частей цветка Линней был, по всей видимости, знаком ещё в Векшё, в период обучения в гимназии: в библиотеке доктора Ротмана, готовившего Линнея к поступлению в университет, была книга Вайяна. В письменном виде основы будущей половой системы классификации появились в конце 1729 года, на втором году обучения Линнея в Уппсальском университете, в небольшом рукописном сочинении Praeludia sponsaliorum plantarum («Введение в половую жизнь растений», «Введение к помолвкам растений»), написанном на шведском языке. Первая часть сочинения представляла собой обзор мнений по вопросу о поле у растений, при этом Линней начинал с авторитетов древности, Теофраста и Плиния Старшего, и заканчивал ботаниками, исследовавшими этот вопрос в начале XVIII века, — Питтоном де Турнефором и Вайяном. Затем Линней излагал назначение различных частей цветка в соответствии с идеями Вайяна — он писал о вспомогательной роли лепестков, выступающих в качестве «брачного ложа», и об основополагающей роли в размножении растений тычинок («женихов») и пестиков («невест»).

Свою рукопись Линней преподнёс в качестве новогоднего подарка профессору Улофу Цельсию (1670—1756) — теологу и увлечённому ботанику-любителю. В предисловии Линней писал о «великой аналогии, которая должна быть обнаружена между растениями и животными в размножении их семей сходным образом». Сочинение вызвало большой интерес в академических кругах Уппсалы, его высоко оценил наиболее известный ботаник того времени в Уппсальском университете — профессор Улоф Рудбек-младший (1660—1740).

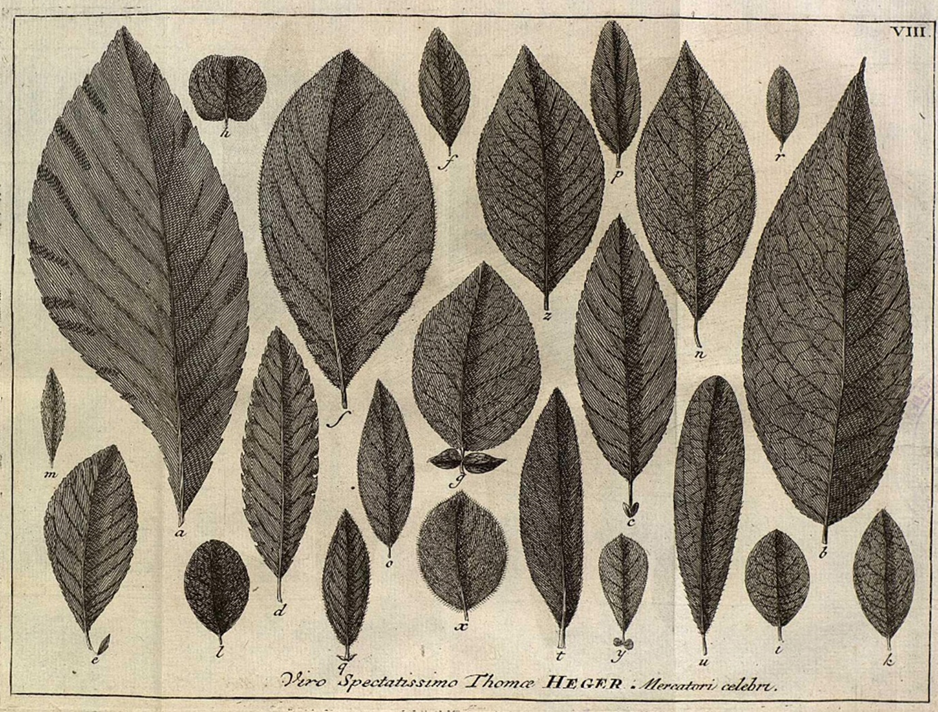

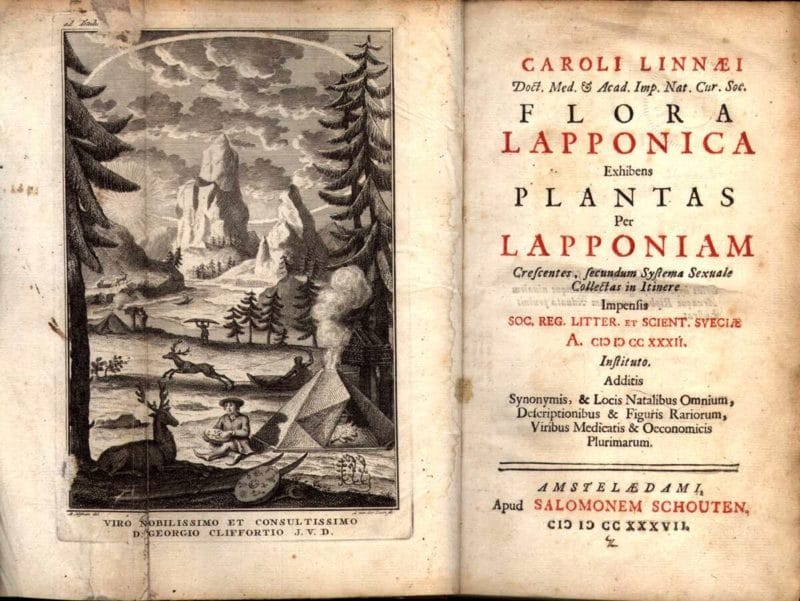

В 1731 году разработка половой системы классификации растений была Линнеем по существу завершена. В 1732 году в Acta Litteraria Sueciae («Трудах Уппсальского королевского научного общества») была опубликована первая работа, в которой использовалась новая система, — Florula Lapponica («Краткая Лапландская флора»): каталог растений, собранных Линнеем во время своей экспедиции в Лапландию.

Описание системы

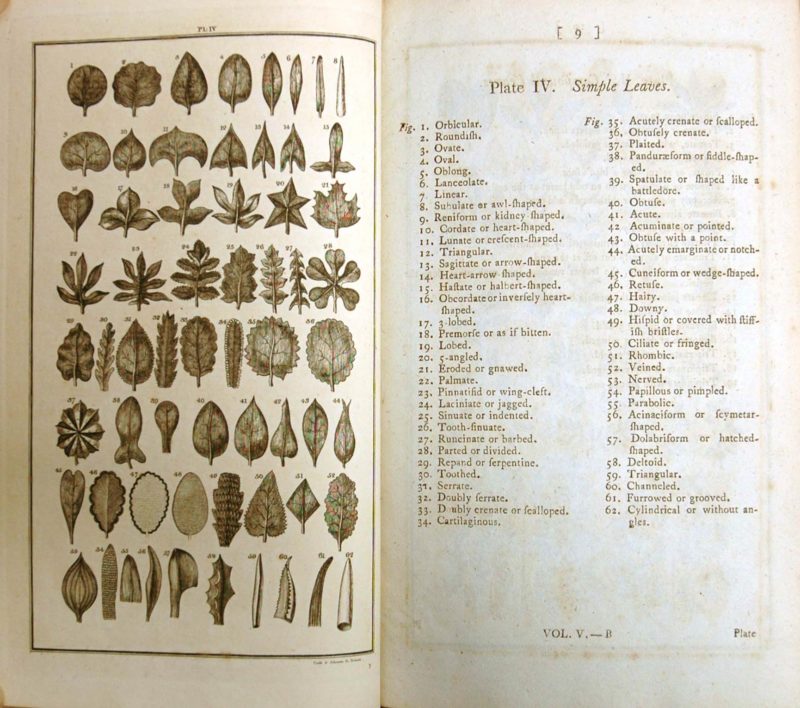

Описание системы классификации растений по половым признакам было опубликовано в первом издании «Системы природы», вышедшем в 1735 году в Лейдене. Издавна существовавшее разделение растительного царства на травы и деревья было им отвергнуто (в системе Турнефора, активно использовавшейся в то время, такое разделение имелось). Линней, как и Вайян, считал, что наиболее существенными и неизменяемыми (слабо зависящими от условий произрастания) частями растений являются их органы размножения. Исходя из этого, он построил свою классификацию на основании числа, размеров и расположения половых органов растений (пестиков и тычинок), а также на особенностях разделения полов (однодомность, двудомность и многодомность).

Система состоит из трёх частей: ключа, признаков классов, а также перечня родов, распределённых по классам.

Ключ системы

Ключ системы (являющийся по сути деревом Порфирия — древовидной структурой для иллюстрации шагов последовательного дедуктивного дихотомического деления понятий от высших к низшим) из второго тома 12-го издания «Системы природы» (1767):

Признаки классов

Всего Линнеем было выделено 24 класса растений. В первые 23 класса он поместил растения, которые имеют видимые цветки; в последний, XXIV класс, были помещены все растения, цветков не имеющие (как писал русский ботаник Иван Мартынов в изложении Системы Линнея в 1821 году, цветки «едва видимые и совсем сокрытые» или «заключающиеся в плоде») — так называемые тайнобрачные растения. Первые 23 класса Линнеем были разделены на две части: в классы с I по XX были помещены растения с обоеполыми (гермафродитными, одноложными — то есть имеющими одно «ложе для брака») цветками, то есть такими, у которых имеются как пестики, так и тычинки; следующие три класса включали растения с однополыми (двуложными — то есть имеющими два «ложе для брака») цветками — находящимися на одном растении (XXI), на разных растениях (XXII) или такие растения, у которых могут быть как однополые цветки, так и обоеполые (XXIII). Классы с I по XIII были основаны на числе тычинок, при этом все тычинки были раздельными и имели равную длину; следующие два класса (XIV, XV) выделялись по признаку неравной длины тычинок, следующие три (XVI, XVII, XVIII) — по признаку срастания тычинок. К XIX классу Линней отнёс растения, в цветках которых нити тычинок остались свободными, а пыльники срослись; к XX классу — растения, у которых нити тычинок срослись со столбиком пестика.

Список классов

Развитие системы

Со временем система Линнея менялась — небольшие изменения в неё вносил сам Линней в течение жизни, другие изменения были внесены в систему после его смерти. Так, в первой версии системы (1735) в XXIV классе имелся порядок Lithophyta, в который входили различные морские организмы, ведущие неподвижный образ жизни, однако довольно быстро этот порядок был из системы исключён.

Формулировки характеристик уточнялись Линнеем от издания к изданию. Текст, опубликованный во втором томе 12-го издания «Системы природы» (1767), считается наиболее совершенным. От издания к изданию увеличивалось также число родов, перечисленных в системе классификации растений — в указанном издании список «Роды классов» занимал 22 страницы.

Оценка системы

Недостатком системы, который осознавал и сам Линней, был её искусственный характер — таковыми, впрочем, являлись и все другие системы классификации, известные к тому времени, включая систему Чезальпино (основанную на признаках и строении плодов и семян), систему Рэя (учитывающую различные признаки растений, в том числе строение плодов и околоцветника, а также жизненную форму) и систему Турнефора (построенную на строении околоцветника). Во всех этих системах, включая систему Линнея, учёт ключевых для данной системы признаков оказывался недостаточным для того, чтобы установить естественные связи между систематическими группами растений. Однако ключевой признак системы Линнея — особенности половых органов растения — оказался более существенным по сравнению с ключевыми признаками предшествующих систем, а также более наглядным и удобным при практическом использовании, причём разобраться в терминологии и методологии её применения было доступно даже непрофессиональным натуралистам. В условиях имеющейся в XVIII веке острой надобности в описательных работах по инвентаризации объектов растительного мира такая система выгодно отличалась от предшествующих, особенно в условиях появившейся более точной терминологии и более простой (начиная со второй половины XVIII века) биноминальной ботанической номенклатуры.

Реформаторская деятельность Линнея была воспринята в ботаническом мире неоднозначно. Как писал Эмиль Винклер в своей «Истории ботаники» (1854) о периоде, предшествовавшем появлению системы, в то время о двух полах у растений говорили многие учёные, тем более, что после Себастьяна Вайяна имелось убеждение в правильности теории оплодотворения, «но чтобы ботаник, и притом такой молодой человек, каким был тогда Линней, осмелился со строгой последовательностью различать мужской и женский пол у растений и на этом различии строить новую систему — это было нечто совершено неслыханное». Споры вокруг системы Линнея продолжалась долгие годы и в них были вовлечены многие авторитетные учёные разных стран. Вызывало сомнения само учение о половом процессе у растений; кроме того, находились ботаники, которые высказывались относительно того, что новое учение безнравственно, а потому должно быть отброшено. Иоганн Сигизбек, директор Ботанического сада в Санкт-Петербурге, писал в 1737 году, что «Бог никогда не допустил бы в растительном царстве такого безнравственного факта, как то, что несколько мужей (тычинок) имеют одну жену (пестик). Не следует преподносить учащейся молодёжи подобной нецеломудренной системы». По мнению австрийского историка науки Йозефа Шультеса, наиболее основательным и, одновременно, наиболее грубым врагом Линнея был немецкий ботаник и медик Фридрих Медикус (1736—1808); работая над созданием собственной системы классификации растений, в которой одновременно были признаки и искусственной (как у Линнея), и естественной систем, Медикус, по мнению Шультеса, каждую возможность улучшить Линнея использовал для его порицания. Остро критиковал Линнея известный швейцарский ботаник, медик и поэт Альбрехт Галлер (1708—1777). Также критиковавший Линнея Кристиан Готтлиб Людвиг (1709—1773) занимался разработкой своей системы, в которой пытался соединить системы Линнея и Ривинуса. Другие ботаники высказывали различные соображения относительно того, как следует улучшить систему Линнея, свои варианты усовершенствования предлагали ученики и соратники Линнея — в частности, Карл Тунберг и Иоганн Гледич.

В целом новая система классификации растений быстро завоевала признание и распространилась во всём мире, став во второй половине XVIII века почти общепризнанной. По сравнению с теми классификациями, которые использовались до неё, система Линнея представляла собой существенный шаг вперёд; именно с её помощью в науке были преодолены хаос и неопределённость, царившие в систематике растений в начале XVIII века. Исследования Йозефа Кёльрейтера по гибридизации у растений, проводившиеся во второй половине XVIII века, казалось бы, окончательно закрыли вопрос о существовании пола у растений и значении для процесса размножения различных частей растительного организма, однако в начале XIX века снова стали появляться работы с критикой половой системы Линнея, при этом ставился под сомнение сам факт существования пола у растений. Немецкие ботаники Франц Шельфер (1778—1832) и Август Геншель (1790—1856) доказывали, что для образования семян в растениях требуется не пыльца, а различные природные силы, а потому нет никаких оснований говорить про сходство процессов размножения у растений и животных. Из факта существования растений, у которых имеются как цветки только с пестиками, так и цветки только с тычинками, Шефлер делал вывод о ненужности тычинок для плодоношения, причём преподносил эту идею как очевидную. По мнению советского ботаника Евгения Вульфа, идеи работы Шельфера «Критика учения о поле у растений» отбрасывали учение о поле у растений к началу XVII столетия. Николай Вавилов называл их критику легкомысленной, однако отмечал, что под их влияние попал даже великий Иоганн Вольфганг Гёте.

Сам Линней воспринимал свою систему в первую очередь как служебную, имеющую практическое значение, предназначенную «для диагноза». Стремление же к построению естественной системы (системы, построенной по «естественному методу») Линней считал «первым и последним, к чему стремится ботаника», объясняя это тем, что «природа не делает скачков», а все растения «проявляют друг к другу сродство». Линней выделял естественные группы в своих работах (например, 67 групп, приведённых в «Философии ботаники»), однако при этом замечал, что это лишь «фрагменты» естественного метода и они «требуют изучения». По мнению историка Доннемана, ученики и последователи Линнея стали, к сожалению, рассматривать систему классификации Линнея как венец естествознания, не учитывая мнения самого создателя этой системы и видя основной целью своей деятельности познание как можно большего числа видов. В результате система Линнея со временем стала служить тормозом на пути развития науки — и такое положение наблюдалось до момента признания научным миром естественной системы классификации растений, разработанной Огюстеном Декандолем в 1820-е и 1830-е годы на основе систем Бернара Жюссьё и Антуана Жюссьё.

Использование системы Линнея продолжалось и в первой половине XIX века, но к середине XIX века она уже стала пережитком. В России в научной ботанической литературе эта система применялась со второй половины XVIII века до 1830-х годов, а в учебной и научно-популярной литературе — до конца XIX века.

Ботаник Иван Мартынов в своём сочинении «Три ботаника», вышедшем в 1821 году, писал, что в растительном царстве «сияют, как три великие светила, три систематика — Турнефор, Линней и Жюссьё», — прочие же «озаряют таинства природы, заимствуя свет свой от лучей сих гениев». Без понимания системы каждого из них, по мнению Мартынова, невозможно увидеть «зачатия методического познания сего царства». Непосредственно о системе Линнея Мартынов писал: «одарённый от природы всеми талантами, потребными для произведения переворота в Ботанике; одушевляемый деятельным умом, не позволяющим себе никакого покоя, когда ему остаётся что-либо увидеть или открыть, сокращая труд разыскания тем быстрым и точным взором, который всегда представляет предмет под надлежащею точкою зрения, Линней, дознав из многих опытов, что тычинки и пестики были истинными, едиными половыми органами растений, с выгодою воспользовался признаками сих двух органов для создания остроумной Системы, в коей все прозябаемые [то есть растения] сами, так сказать, ставятся на приличное им место».

Карл Линней

Биография

Карл Линней – ученый, академик и профессор с мировым именем, который сделал огромный вклад в науку. Ботаники считают его создателем своей науки, но на самом деле научное творчество Линнея гораздо шире. Мужчину ценят и как создателя литературного шведского языка в его нынешнем виде. Кроме того, ученый поспособствовал введению преподавания естественных наук в систему университетского образования.

Детство и юность

Карл родился в 1707 году в небольшой швейцарской деревне Росхульт. Николаус Линнеус — отец мальчика, работал священником. Поскольку он был сыном крестьян, денег на его учебу у родителей не хватало. Некоторое время учился в Лундском университете, но так и не получив ученой степени, был вынужден вернуться домой. Там молодой человек устраивается помощником к местному пастору, а вскоре принимает духовный сан и работает помощником в церкви для прихожан.

Мать Карла — дочь священника. Карл стал первым ребенком пары, после него в семье родились еще четверо детей. Отец матери, пастор Бродерсониус, умирает в год рождения первого внука. А через 2 года Николауса назначают священником, и семья переезжает в дом, в котором жил дед.

Устраиваясь на новом месте, глава семейства разбивает вокруг дома сад, сажает овощи, фрукты и цветы. Карл с раннего детства был любознательным, интересовался окружающим миром, а в особенности растительностью. В 8 лет мальчик знал большинство растений своей местности. Николаус выделил сыну небольшой участок рядом с домом, где Карл высаживал различные семена, выращивал цветы и травы.

Начальные знания Карл получал в низшей грамматической школе в городе Векше, в той же, где учился и его отец, а через 8 лет поступил в гимназию. Поскольку этот город располагался далеко от дома, часто бывать с семьей у Карла не получалось, поэтому с отцом и матерью он виделся только на каникулах. В школе мальчик учился плохо, единственный предмет, с которым юноша справлялся – математика, но и биологией он не переставал увлекаться.

Учеба настолько не давалась юноше, что учителя даже предлагали родителям перевести сына обучаться ремеслу. В то время уроки по логике и медицинским предметам в школе преподавал врач, который убедил школьное руководство оставить ученика, чтобы тот выучился на доктора. Для этого Карлу пришлось поселиться у учителя, он индивидуально преподавал для мальчика. Помимо основных занятий, в программу входила и любимая будущим ученым ботаника.

Наука

Окончив школу, в 1727 году Линней поступает в университет в Лунде. Там он заводит знакомство с профессором Стобеусом. В дальнейшем мужчина помогает ему с жильем и поселяет в своем доме. Молодому человеку открывается доступ к библиотеке профессора. Вместе с тем он знакомится с личной коллекцией морских и речных жителей и гербарием растений, собранных преподавателем в Лунде. Лекции Стобеуса сыграли важную роль в становлении Линнея как ботаника.

В 1728 году Линней переходит в университет в Уппсале. Данный вуз предоставлял больше возможностей изучать медицину под началом талантливых профессоров. Студенты старались получить как можно больше знаний и в свободное от занятий время самостоятельно изучали интересующие науки.

Там Карл сдружился со студентом, его тоже интересовала биология, и вместе молодые люди стали работать над пересмотром естественноисторических классификаций, существовавших на тот момент. Карл сосредоточился на изучении растений. Немаловажным этапом в жизни Линнея стало знакомство с Улофом Цельсием, учителем теологии. Это произошло в конце 1720-х годов, мужчина предоставил юноше доступ к библиотеке и позволил жить у себя в доме, так как Карл пребывал в сложном финансовом положении.

Вскоре молодой человек написал первую научно-исследовательскую работу, в которую включил главные идеи будущей половой классификации растений. Среди университетских преподавателей публикация вызвала немалый интерес. Научную работу студента оценил и Рудбек-младший, являющийся профессором в университете, и позволил Карлу преподавать в качестве демонстратора в ботаническом саду университета.

Экспедиционная поезда в Лапландию состоялась у Линнея в 1732 году. Поскольку он не имел возможности самостоятельно финансировать ее, оплату экспедиции взял на себя университет. Мужчина отправился на Скандинавский полуостров, за 6 месяцев экспедиции изучил минералы, животных и растения, а также узнавал жизнь местных саамов. Чтобы не пропустить важных открытий, почти весь путь он шел пешком и только некоторые участки преодолевал на лошади. Помимо богатого собрания образцов естественной науки, мужчина привез в Швецию и предметы быта коренного народа этой страны.

Отчет об экспедиции Карл передает в Уппсальское королевское научное общество, рассчитывая на то, что его записи полностью опубликуют. Но этого не случилось, и в 1732 году в издании напечатали только короткий отчет о лапландской флоре. Это был каталог разных видов растений.

Статья под названием Florula Lapponica стала первой опубликованной работой ученого, где он рассказывает о половой системе классификации растений. Ученый их делил на классы, утверждал о наличии у растений пола, который определяется пестиками и тычинками. Также Карл делил классы на отряды, основываясь на особенностях строения пестиков. При изучении этой темы у Линнея нередко возникали ошибки, но, несмотря на это, созданная профессором система вызывала интерес и сыграла значимую роль в развитии науки.

Интересным фактом является то, что только в 1811 году впервые опубликовали записи из дневника мужчины, где он описывал свои наблюдения за жизнью саамов. Другой информации об образе жизни коренных народов той эпохи практически нет, поэтому для современников его записи представляют большую ценность в области этнографии.

В 1735 году Карл отправляется в Голландию, там он защищает диссертацию и получает медицинскую докторскую степень. Оттуда устремляется в Лейден, где публикует сочинение на тему «Система природы». За 2 года жизни в голландском городе у профессора рождаются много гениальных идей, которые тот описывает в изданных публикациях. Классы животных ученый делит на виды: это птицы и млекопитающие, амфибии и рыбы, черви и насекомые. Примечательно и то, что человека он относит к млекопитающим, известные в его время беспозвоночные попадают в класс червей, а земноводные и пресмыкающиеся к амфибиям.

За это время биолог описал и классифицировал огромную коллекцию растений, привозимых со всего мира. Одновременно с этим в биографии Линнея появляются публикации, впоследствии изменившие биологическую науку и прославившие мужчину среди ученых.

Годы, проведенные в этой стране, стали самыми продуктивными в научной карьере Карла. В этот период он публикует основные сочинения. Помимо научных работ, мужчина писал и автобиографию, где описывал жизнь и делился с читателями интересными фактами и историями из экспедиций.

После возвращения в Швецию Линней не покидал ее пределов, сначала мужчина жил в Стокгольме, а потом переехал в Уппсалу. Карл работал врачом, возглавлял кафедру ботаники, ездил в экспедиции и передавал свои знания молодому поколению.

Карл Линней сделал множество открытий в области биологии и ботаники. Количество опубликованных статей велико, сочинения издавали при жизни и уже после смерти ученого. Заслуги профессора признаны государством, а его достижения стали известны далеко за пределами родной страны.

Личная жизнь

С будущей женой Сарой Лизой Мореей Линней познакомился в Фалуне. На тот момент девушке было 18 лет, ее отцом являлся местный врач, мужчина был образован и имел внушительное состояние. Спустя 2 недели после знакомства Карл делает Лизе предложение, она сразу же соглашается, а на следующий день молодые получают благословение отца Лизы.

Свадьбу решили отложить на 3 года, уехали за границу, и сразу после возвращения пара обручилась официально. Правда, свадьбу сыграли только на следующий год, торжество прошло в фамильном хуторе девушки.

У Линнеев было 7 детей. Первый сын родился в 1741 году, мальчика тоже назвали Карлом, а уже будучи взрослым, мужчина получил известность как Карл Линней-младший. Двое детей семьи умерли еще в младенчестве.

Личная жизнь ученого сложилась успешно, он любил супругу, и чувства были взаимны. Мужчина даже назвал фамилией жены и ее отца красивые цветы из семейства ирисовых, растущих на юге Африки.

Смерть

С 1758 года Линней с женой и детьми жил в поместье в 10 км от Уппсалы, там он отдыхал и работал.

В 1774-м у Линнея случился удар (кровоизлияние в мозг). Тогда врачи спасли мужчину, но здоровье полностью не восстановилось. Его частично парализовало, и профессор прекратил читать лекции. Эту работу он поручил старшему сыну, а сам жил в поместье.

Следующий удар случился зимой, в период с 1776 по 1777 годы. После второго приступа Карл потерял память, не узнавал близких родственников и даже пытался уйти из дома. Умер мужчина в 1778 году в Уппсале в 71 год.

Поскольку при жизни ученого признали почетным гражданином города, его похоронили в Уппсальском кафедральном соборе.

После смерти Линней оставил огромную коллекцию, в которую в том числе входили гербарии, а также обширную библиотеку. Все это унаследовал его сын Карл-младший, но после того, как мужчина внезапно скончался от сердечного приступа, вдова Линнея решила продать коллекцию. Несмотря на возражения представителей научного мира родной страны ученого, собрание все-таки продали и вывезли. Швеция потеряла труды Линнея, которые имели ценность для развития науки.

Биография Карла Линнея

Карл Линней, знаменитый шведский естествоиспытатель, родился в Швеции, в деревеньке Розгульт, 23 мая 1707 года. Он был незнатного рода, предки его — простые крестьяне; отец, Нильс Линнеус, был бедным сельским священником. На следующий год после рождения сына он получил более выгодный приход в Стенброгульте, где и протекло все детство Карла Линнея до десятилетнего возраста.

Отец был большим любителем цветов и садоводства; в живописном Стенброгульте он развел сад, который вскоре сделался первым во всей провинции. Этот сад и занятия отца сыграли, конечно, немалую роль в душевном развитии будущего основателя научной ботаники. Мальчику отвели особый уголок в саду, несколько грядок, где он считался полным хозяином; их так и называли — «садиком Карла».

Когда мальчику минуло десять лет, его отдали в начальную школу в городке Вексис. Школьные занятия даровитого ребенка шли плохо; он продолжал с увлечением заниматься ботаникой, а приготовление уроков было для него утомительным. Отец собирался уже взять юношу из гимназии, но случай столкнул его с местным врачом Ротманом. Он был хорошим приятелем начальника той школы, где Линней начал свое учение, и от него знал об исключительных дарованиях мальчика. У Ротмана занятия «неуспевающего» гимназиста пошли лучше. Доктор начал его понемногу знакомить с медициной и даже — вопреки отзывам учителей — заставил полюбить латынь.

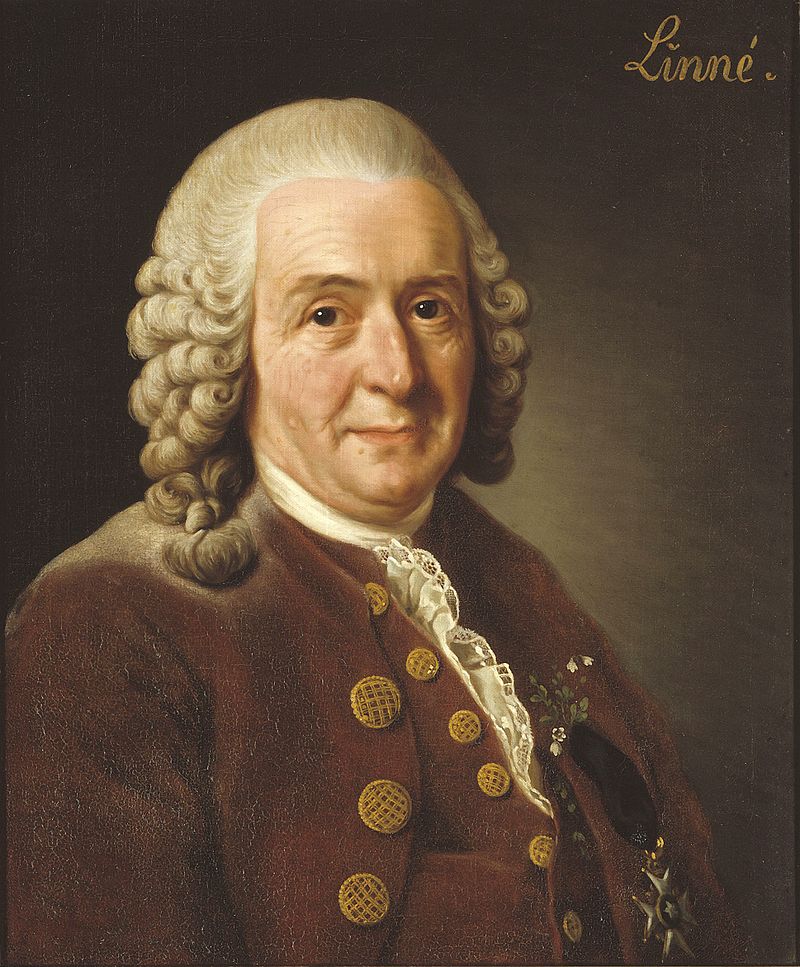

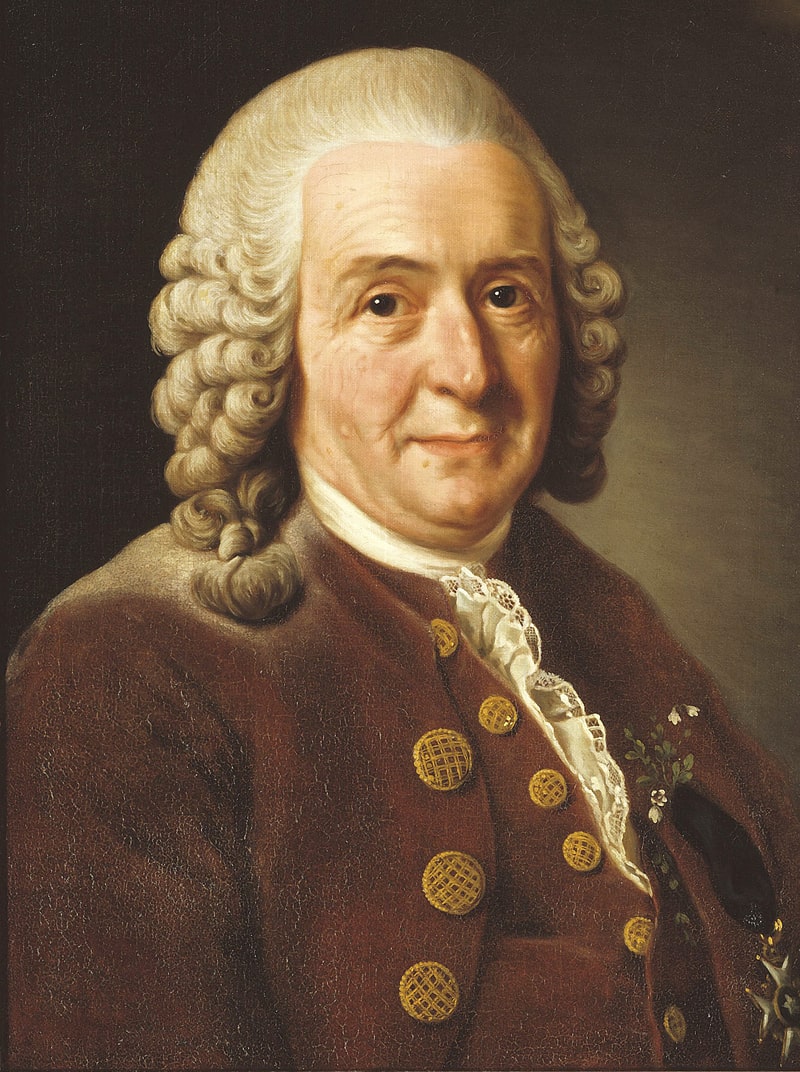

Портрет Карла Линнея работы Александра Рослина(1775)

По окончанию гимназии Карл поступает в Лундский университет, но вскоре переходит оттуда в один из самых престижных университетов Швеции — в Упсала. Линнею было всего 23 года, когда профессор ботаники Олуас Цельзий взял его к себе в помощники, после чего Карл сам, еще будучи студентом, начал преподавать в университете. Очень существенным для молодого ученого стало путешествие по Лапландии. Линней прошел пешком почти 700 километров, собрал значительные коллекции и в результате опубликовал свою первую книгу — «Флора Лапландии».

Весной 1735 года Линней прибыл в Голландию, в Амстердам. В маленьком университетском городке Гардервике он сдал экзамен и 24 июня защитил диссертацию на медицинскую тему — о лихорадке, написанную им еще в Швеции. Непосредственная цель его путешествия была достигнута, но Карл остался. Остался к счастью для себя и для науки богатая и высококультурная Голландия послужила колыбелью для его горячей творческой деятельности и его громкой славы.

Один из его новых друзей, доктор Гронов предложил ему издать какую-нибудь работу; тогда Линней составил и напечатал первый набросок своего знаменитого труда, положившего основание систематической зоологии и ботаники в современном смысле. Это было первое издание его «Systеma nаturае», заключавшее покамест всего 14 страниц огромного формата, на которых были сгруппированы в виде таблиц краткие описания минералов, растений и животных. С этого издания начинается ряд быстрых научных успехов Линнея.

Кристина Бродерсония и Нильс Линней, родители Карла Линнея

В новых его трудах, изданных в 1736–1737 годах, уже заключались в более или менее законченном виде его главные и наиболее плодотворные идеи система родовых и видовых названий, улучшенная терминология, искусственная система растительного царства.

В это время ему поступило блестящее предложение стать личным врачом Георга Клиффорта с жалованием в 1000 гульденов и полным содержанием. Клиффорт являлся одним из директоров Ост-Индской компании (процветавшей тогда и наполнявшей Голландию богатствами) и бургомистром города Амстердама. А главное, Клиффорт был страстным садоводом, любителем ботаники и вообще естественных наук. В его имении Гартекампе, около Гарлема, был знаменитый в Голландии сад, в котором он, не считаясь с издержками и не покладая рук занимался выращиванием и акклиматизацией чужеземных растений, — растений Южной Европы, Азии, Африки, Америки. При саде у него были и гербарии, и богатая ботаническая библиотека. Все это способствовало научной работе Линнея.

Несмотря на успехи, которые окружали Линнея в Голландии, его начало мало-помалу тянуть домой. В 1738 году он возвращается на родину и сталкивается с неожиданными проблемами. Он, привыкший за три года заграничной жизни к всеобщему уважению, дружбе и знакам внимания самых выдающихся и знаменитых людей — у себя дома, на родине, был просто врач без места, без практики и без денег, а до его учености никому не было никакого дела. Так Линней-ботаник уступил место Линнею-врачу, и любимые занятия были им на время оставлены.

Дом в Росхульте, в котором родился Карл Линней (реконструкция, подлинный дом сгорел примерно в 1730 году; фотография 2007 года)

Однако уже в 1739 году шведский сейм ассигновал ему сто дукатов ежегодного содержания с обязательством преподавать ботанику и минералогию. При этом ему был присвоен титул «королевского ботаника». В том же году он получил место адмиралтейского врача в Стокгольме эта должность открывала широкий простор его медицинской деятельности.

Наконец он нашел возможность жениться, и 26 июня 1739 года состоялась пять лет откладываемая свадьба. Увы, как это часто бывает у людей выдающихся дарований, его жена была полной противоположностью своего мужа. Невоспитанная, грубая и сварливая женщина, без умственных интересов, в блестящей деятельности мужа она ценила только материальную сторону; это была жена-хозяйка, жена-кухарка. В экономических вопросах она держала власть в доме и в этом отношении имела дурное влияние на мужа, развивая в нем наклонность к скупости.

В их отношениях в семье было много печального. У Линнея был один сын и несколько дочерей; мать любила дочерей, и они выросли под ее влиянием необразованными и мелочными девушками буржуазной семьи. К сыну же, даровитому мальчику, мать питала странную антипатию, всячески его преследовала и старалась восстановить отца против него. Последнее, впрочем, ей не удавалось Линней любил сына и со страстью развивал в нем те наклонности, за которые он сам столько страдал в детстве.

В короткий период своей стокгольмской жизни Линней принял участие в основании Стокгольмской академии наук. Она возникла как частное сообщество нескольких лиц, и первоначальное число ее действительных членов было всего шесть. На первом же ее заседании Линней был по жребию назначен президентом.

История жизни Карла Линнея

В 1742 году сбылась мечта Линнея он становится профессором ботаники в своем родном университете. Ботаническая кафедра в Упсале приобрела при Линнее необыкновенный блеск, которого она никогда не имела ни раньше, ни после. Вся его остальная жизнь прошла в этом городе почти безвыездно. Кафедру он занимал более тридцати лет и покинул ее лишь незадолго до смерти.

Материальное положение его становится крепким; он имеет счастье видеть полное торжество своих научных идей, быстрое распространение и повсеместное признание его учения. Имя Линнея считалось в числе первых имен того времени такие люди, как Руссо, относились к нему с почтением. Внешние успехи и почести сыпались на него со всех сторон. В тот век — век просвещенного абсолютизма и меценатов, — ученые были в моде, и Линней был из числа тех передовых умов прошлого столетия, на которых сыпались любезности государей.

Ученый купил себе около Упсалы небольшое имение Гаммарба, где и проводил лето в последние 15 лет своей жизни. Иностранцы, приезжавшие заниматься под его руководством, нанимали себе квартиры в соседней деревеньке.

Конечно, теперь Линней перестал заниматься врачебной практикой, занимался только научными исследованиями. Он описал все известные в то время лекарственные растения и изучил действие изготовленных из них лекарств. Интересно, что эти занятия, которые, казалось, заполняли все его время, Линней успешно совмещал с другими. Именно в это время он изобрел термометр, воспользовавшись температурной шкалой Цельсия.

Рукопись работы Линнея Praeludia sponsaliorum plantarum (декабрь 1729 года)

Но основным делом своей жизни Линней все же считал систематизацию растений. Главная работа «Система растений» заняла целых 25 лет, и только в 1753 году он опубликовал свой главный труд.

Ученый задумал систематизировать весь растительный мир Земли. В то время, когда Линней начинал свою деятельность, зоология находилась в периоде исключительного преобладания систематики. Задача, которую она тогда себе ставила, состояла в простом ознакомлении со всеми породами животных, обитающих на земном шаре, без отношения к их внутреннему строению и к связи отдельных форм между собой; предметом зоологических сочинений того времени было простое перечисление и описание всех известных животных.

Таким образом, зоология и ботаника того времени занимались в основном изучением и описанием видов, но в распознавании их царила безграничная путаница. Описания, которые автор давал новым животным или растениям, были обыкновенно так сбивчивы и неточны. Вторым основным недостатком тогдашней науки было отсутствие мало-мальски сносной и точной классификации.

Эти основные недостатки систематической зоологии и ботаники и были исправлены гением Линнея. Оставаясь на той же почве изучения природы, на которой стояли его предшественники и современники, он явился могущественным реформатором науки. Заслуга его — чисто методологическая. Он не открывал новых областей знания и неизвестных дотоле законов природы, но он создал новый метод, ясный, логический, и при помощи его внес свет и порядок туда, где до него царили хаос и сумятица, чем дал огромный толчок науке, могущественным образом проложив дорогу для дальнейшего исследования. Это был необходимый шаг в науке, без которого был бы невозможен дальнейший прогресс.

Ученый предложил бинарную номенклатуру — систему научного наименования растений и животных. Основываясь на особенностях строения, он разделил все растения на 24 класса, выделив также отдельные роды и виды. Каждое название, по его мнению, должно было состоять из двух слов — родового и видового обозначения.

Несмотря на то, что примененный им принцип был достаточно искусственным, он оказался очень удобным и стал общепринятым в научной классификации, сохранив свое значение и в наше время. Но для того чтобы новая номенклатура оказалась плодотворной, необходимо было, чтобы виды, получившие условное название, в то же время были настолько точно и подробно описаны, чтобы их невозможно было смешать с другими видами того же рода. Линней это и делал он первый ввел в науку строго определенный, точный язык и точное определение признаков. В его сочинении «Фундаментальная ботаника», изданном в Амстердаме во время его жизни у Клиффорта и представившем из себя результат семилетнего труда, изложены основания ботанической терминологии, которой он пользовался при описании растений.

Зоологическая система Линнея не сыграла в науке такой крупной роли, как ботаническая, хотя в некоторых отношениях стояла и выше ее, как менее искусственная, но она не представляла главных ее достоинств — удобства при определении. Линней был мало знаком с анатомией.

Работы Линнея дали огромный толчок систематической ботанике и зоологии. Выработанная терминология и удобная номенклатура облегчили возможность справиться с огромным материалом, в котором прежде так трудно было разобраться. Вскоре все классы растений и животного царства подверглись тщательному изучению в систематическом отношении, и количество описанных видов увеличивалось с часу на час.

Позже Линней применил свой принцип и к классификации всей природы, в частности, минералов и горных пород. Он также стал первым ученым, который отнес человека и обезьяну к одной группе животных — приматам. В результате своих наблюдений естествоиспытатель составил еще одну книгу — «Систему природы». Над ней он работал всю жизнь и время от времени переиздавал свой труд. Всего ученый подготовил 12 изданий этого труда, который из небольшой книги постепенно превратился в объемистое многотомное издание.

Последние годы жизни Линнея были омрачены старческой дряхлостью и болезнью. Он скончался 10 января 1778 года, на семьдесят первом году жизни.

После его смерти кафедру ботаники в Упсальском университете получил его сын, ревностно принявшийся за продолжение дела отца. Но в 1783 году он внезапно заболел и умер на сорок втором году жизни. Сын не был женат, и с его смертью род Линнея в мужском поколении прекратился.

Карл Линней

Карл Линней, реже Карл Линнеус (с 1761 г. – Карл фон Линней; 1707-1778) – шведский естествоиспытатель, ботаник, зоолог, минералог и медик. Автор ряда ботанических и общебиологических работ, принесших ему мировое признание. Создатель единой системы классификации растительного и животного мира.

К самым значительным заслугам Линнея относятся: введение точной терминологии при описании биологических объектов, внедрение в обиход бинарной номенклатуры, выделение биологического вида в качестве исходной категории в систематике и определение критериев отнесения природных объектов к одному виду.

В биографии Линнея есть много интересных фактов, о которых мы расскажем в данной статье.

Итак, перед вами краткая биография Карла Линнея.

Биография Линнея

Карл Линней появился на свет 23 мая 1707 года в шведской деревне Росхульт. Он рос и воспитывался в семье бедного лютеранского священнослужителя Николауса Ингемарссона. У него было 3 родных сестры и брат Самуэль.

Детство и юность

Еще в детские годы Карл начал проявлять живой интерес к растениям. Стоит отметить, что рядом с домом Линнеев был сад, за которым постоянно ухаживал глава семейства. Мальчик помогал отцу в уходе за садом и к 8 годам уже знал названия многих растений, произрастающих в данном регионе.

Видя любознательность сына, Линней-старший выделил ему участок для своего небольшого сада. Когда ребенку исполнилось 9 лет его отдали в школу, после чего он получал образование в гимназии. К тому времени биографии, старший брат Карла уже был пастором.

Родители хотели, чтобы их младший сын также стал священнослужителем. Однако юноша учился плохо, получая особенно низкие отметки по богословию и древним языкам. Единственным увлечением Карла были растения. Кроме этого, он проявлял способности в математике.

Линней нередко прогуливал уроки, предпочитая им времянахождение на природе. Вскоре преподаватели посоветовали его родителям отдать Карла обучаться какому-либо ремеслу заявляя, что их сын все равно не сможет достичь успехов в учебе.

Однако учитель по логике и медицинским предметам, уговорил родителей Линнея оставить юношу в школе. Преподаватель утверждал, что сможет выучить его на врача. В итоге Линней поселился в доме учителя и начал изучать вместе с ним медицину, ботанику и другие науки.

Наука

В возрасте 20 лет Карл Линней успешно сдал экзамены в Лундский университет. Здесь он знакомится с профессором Стобеусом, который в будущем поселит способного ученика в собственном доме. Благодаря этому, студент получит доступ к крупной библиотеке профессора.

Тогда же Линней ознакомился с личной коллекцией морских и речных жителей, и гербарием растений, собранных Стобеусом. В вузе он преимущественно изучал медицину и химию. Важное значение в биографии Карла сыграли лекции Стобеуса по естественным наукам.

Летом 1728 г. Линней переходит в университет в Уппсале, где преподавали известные профессоры медицины. Параллельно с этим, он продолжал заниматься самообразованием. Вскоре парень познакомился с сокурсником Петером Артеди, с которым занялся пересмотром устоявшихся естественноисторических классификаций.

В следующем году Карл познакомился в теологом Улофом Цельсием, который увлекался ботаникой. Улоф разрешил ему воспользоваться личной библиотекой и позволил жить в своем доме, поскольку студент испытывал крайнюю материальную нужду.

Вскоре Линней стал автором своей первой научной работы, в которой развил ключевые идеи будущей половой классификации растений. Данное сочинение вызвало большой интерес у всего преподавательского состава университета.

В частности, профессор Рудбек-младший позволил Карлу преподавать в вузе, в статусе демонстратора университетского ботанического сада. Его лекции имели большую популярность. Тогда же он переехал в дом профессора и стал служить репетитором в его семье.

В 1732 г. Карл Линней отправился в одиночное путешествие по Лапландии, которое финансировалось университетом. За полгода экспедиции он изучил множество минералов, животных, птиц и растений. Интересен факт, что его путь домой, пешком и на лошади, составил свыше 2000 км.

С собой Линней привез богатую коллекцию различных образцов естественной науки, наряду с предметами быта коренных народов. Работа «Florula Lapponica», оказалась его первой изданной статьей, в которой повествовалось о половой системе классификации растений.

Карл разделял их на классы, заявляя о наличии у растений пола, который определялся пестиками и тычинками. В свою очередь, классы он разделял на отряды. И хотя в его устремлениях были ошибки, созданная им система вызывала интерес в научном мире и сыграла большую роль в развитии ботаники.

В 1735 г. Линней уезжает в Голландию, где успешно защищает диссертацию и удостаивается медицинской докторской степени. Позднее он становится автором очередного труда под названием «Система природы».

Три года, проведенные Карлом в Голландии, стали одними из самых плодотворных периодов его биографии. Ему удалось издать более десятка книг, которые по сути заложили фундамент биологии, как полноценной науки. Классы животных он предлагает разделить на виды: птицы и млекопитающие, амфибии и рыбы, черви и насекомые.

Любопытно, что человека Линней относит к млекопитающим. Одновременно с этим, он успел описать и классифицировать крупную коллекцию растений, привозимых со всех уголков планеты. Кроме научных трудов, он занимался написанием автобиографии, в которой делился разными интересными фактами из путешествий.

Когда в 1738 г. Карл Линней покидал Голландию, он уже имел репутацию авторитетного ученого, которого называли – «главой ботаников». С ним стремились пообщаться натуралисты мирового уровня. По прибытию во Францию, его избрали иностранным членом-корреспондентом Французской академии наук, после чего он отправился в Швецию.

Возвратившись домой, Линней продолжал издавать новые работы и реформировать ботанику. Он совершил множество важных открытий в разных областях и еще при жизни стал живой легендой.

Личная жизнь

Женой Карла была Сара Лиза Морея, которая являлась дочерью богатого доктора. Сара понравилась ему с первого взгляда, вследствие чего он сделал предложение возлюбленной уже через 2 недели после знакомства.

В этом браке у пары родилось 2 сына и 5 дочерей, двое из которых (мальчик и девочка) умерли еще в младенчестве. Их первенец, Карл Линней-младший, в будущем станет известным натуралистом и ботаником. В честь супруги и тестя Линней назвал род многолетников из семейства Ирисовые – «Moraea».

Смерть

За 4 года до смерти у Линнея случилось кровоизлияние в мозг, что значительно ухудшило его здоровье. Ученого частично парализовало, вследствие чего он уже не мог выступать с лекциями. После этого с ним произошел очередной приступ, который привел к потере памяти и помутнению рассудка.

Профессор путал при написании буквы, не узнавал друзей и близких, а также пытался уйти из дома. Карл Линней умер 10 января 1778 года в возрасте 70 лет.

Карл фон Линней

Фото Все

Видео Все

Часы № 15 — Карл Линней

Простые истории. Шведский естествоиспытатель Карл Линней

Известные люди Карл Линней Док фильм

Карл Линней — биография

Достижения шведского ученого Карла Линнея трудно переоценить. Ботаники всего мира считают его создателем этой науки. Но он преуспел не только в данном направлении, ученый много сил и времени посвятил работе над литературным шведским языком. По сути, он является создателем литературного шведского языка в его нынешнем виде. Академик и профессор Линней считал, что в систему университетского образования обязательно должно войти преподавание естественных наук. Он много сделал для воплощения своей идеи в жизнь.

Детство

Карл Линней родился в шведском селении Росхульт 23 мая 1707 года в семье небогатого священника, Николауса Линнеуса. Отец будущего ученого происходил из крестьянского сословия. Но его родители сделали все возможное, чтобы Николаус получил образование. Молодому человеку удалось несколько лет проучиться в Лундском университете, но денег на завершение образования и получение ученой степени ему не хватило. Николаус возвратился в родную деревню, где стал служить помощником местного пастора. После он принял духовный сан, женился на дочери священника, пастора Бродерсониуса, под началом которого работал.

Карл был первенцем, всего же в семье Николауса Линнеуса было пятеро детей. Вскоре после рождения Карла его дедушка скончался. Через два года Николауса назначили священником взамен умершего тестя, и разрешили его семье занять дом, где жил дед Карла. Молодая семья очень радовалась улучшению своего материального положения, просторному дому. Пастор Николаус с воодушевлением взялся за благоустройство приусадебного участка. Он решил разбить возле дома большой сад, занялся огородом и цветниками. Карл с увлечением помогал отцу, занимался посадками, и уходом за растениями. Он был очень любознательным, трудолюбивым, имел прекрасную память.

К восьми годам мальчик знал название большинства растений, которые можно было увидеть в Росхульте.

Внимательный и мудрый отец заметил, что его старший сын испытывает неподдельный интерес к растениеводству, выделил для мальчика опытный участок. Этот небольшой клочок находился рядом с домом, Карл выращивал на нем цветы и травы. Он учился в той же низшей грамматической школе, которую когда-то окончил его отец. После 8-ми лет обучения юноша поступил в гимназию. Город Векше, где учился юный Линней, располагался далеко от родной деревни. Родители видели Карла только на каникулах, и не могли контролировать процесс его обучения.

Карл не был успешным гимназистом, имел весьма посредственные знания по многим предметам. Но зато он увлекался математикой и биологией. Педагоги были крайне недовольны успехами юного Линнея, и даже предлагали родителям прекратить обучение, рекомендуя занять подростка ремеслом. Но в дело вмешался доктор, преподававший в гимназии логику и медицину. Он предложил Карлу учиться на доктора. Линней поселился у этого врача для индивидуального обучения. Кроме основных занятий, доктор обучал его и любимому предмету Карла – ботанике.

Вклад в науку

В 1749 году после окончания гимназии Карл поступает в Лундский университет. В стенах этого учебного заведения Линней знакомится с профессором Стобеусом. Ученый муж помог студенту с жильем, поселил его в своем доме. Это принесло большую пользу Карлу, кроме удобного жилья он получил доступ к богатейшей библиотеке профессора. У преподавателя в доме была прекрасная коллекция морских, речных обитателей, замечательный гербарий. Лекции профессора тоже имели огромное значение для становления ботаника Линнея.

Через год Линней перешел учиться в Уппсальский университет. Это был осознанный выбор. Учебное заведение в Уппсале предоставляло гораздо больше возможностей для изучения медицины, здесь работала целая когорта талантливых профессоров. Студенты здешнего университета были чрезвычайно активными и знающими, в свободное от занятий время они самостоятельно изучали те предметы, которые их интересовало больше всего.

Линней подружился со студентом, который тоже живо интересовался ботаникой. Тандем увлеченных молодых людей вместе работал над пересмотром естественноисторических классификаций, которые существовали в то время. Линней занялся изучением растений. После знакомства с Уолофом Цельсием, преподавателем теологии, в жизни Линнея наступил новый этап. Финансовое положение Карла всегда оставляло желать лучшего, Цельсий поселил его в своем доме, предоставил доступ к собственной солидной библиотеке.

На досуге молодой человек занялся написанием научной работы, где были включены главные идеи его будущей половой классификации растений. Это научное исследование вызвало в университете большой интерес. Труд Линнея высоко оценил Рудбек-младший, университетский профессор. Он дал возможность Карлу стать преподавателем-демонстратором ботанического сада в Уппсальском университете.

В 1732 году Линней отправился в экспедиционную поездку по Лапландии. Его финансовые возможности были очень скромны, по этой причине учебное заведение полностью оплатило поездку. Карл посетил Скандинавский полуостров, где в течение шести месяцев изучал минералы, животный, растительный мир, условия жизни местных аборигенов-саамов. Он очень скрупулезно отнесся к своей миссии. Не желая пропустить ни единой детали, ученый шел пешком, и только самые трудные участки пути преодолевал с помощью лошади. Он привез в Швецию богатейшую коллекцию, состоящую из собранных образов естественной науки и предметов быта саамов.

Карл передал отчет о своей экспедиции в Уппсальское королевское научное общество. Он надеялся, что эти записи будут полностью опубликованы, однако дождался лишь короткого отчета о флоре Лапландии, представляющего собой каталог разных видов растений.

Первой опубликованной работой ученого стала статья Florula Lapponica, где он знакомит читателей с половой системой классификации растений. Он делит растения на классы, утверждая, что у них есть пол, который можно определить по принципу наличия пестиков или тычинок. Классы ученый делит на отряды в зависимости от особенностей строения пестиков. Иногда Линней допускал ошибки, но в целом его система вызвала большой интерес в среде ученых, послужила новым витком в развитии ботаники.

Наблюдения за жизнью саамов, подчерпнутые из дневника Линнея, впервые появились в печати только в 1811 году. Поскольку ни один из современников великого ботаника не занимался подобными трудами, дневник Линнея представляет собой огромную ценность для этнографов.

В 1735 году ученый отправляется в Голландию, где он защитил диссертацию по медицине. В Лейдене был опубликован научный труд Линнея под названием «Система природы». Карл жил в этом городе два года, время, проведенное в Голландии, было очень плодотворным для ученого. Он издал множество научных трудов. Классы животных Линней поделил на виды – птиц и млекопитающих, рыб и амфибий, червей и насекомых. Человека ученый относит к млекопитающим, беспозвоночных – к червям, земноводных и пресмыкающихся – к амфибиям.

За эти два года Линней успел описать и классифицировать большую коллекцию растений, которые были собраны в разных странах. В голландский период своей жизни он опубликовал основные труды, изменившие биологию, прославившую его среди других ученых мужей. Линней занимался не только научными трудами. Он написал автобиографию, поделился с читателями интересными фактами, историями, которые случались с ним во время экспедиций.

Вернувшись на родину, ученый поселился в Стокгольме, затем перебрался в Уппсалу. Профессор занимался врачебной практикой, был главой кафедры ботаники, участником многих экспедиций. Многочисленные открытия Линнея в области ботаники и биологии поражали современников. Еще при своей жизни он опубликовал целый ряд статей, некоторые труды были напечатаны после кончины большого ученого. В Швеции и во всем мире высоко ценили и ценят заслуги профессора.

Личная жизнь

Имя супруги великого ученого – Сара Лиза Мореей. Она была дочерью врача. Линней познакомился с ней в Фалуне, через две недели сделал предложение. Отец девушки благословил молодых. Их свадьба состоялась только через три года, до этого времени молодые люди побывали за границей. Торжественное бракосочетание проходило на хуторе, в фамильном имении Сары Лизы.

Первого сынишку молодожены назвали Карлом в честь его знаменитого отца. Он тоже стал известным ботаником, Карлом Линнеем-младшим. Кроме Карла, Сара Лиза подарила любимому супругу еще шестерых детей, двое из которых скончались во младенческом возрасте.

Жизнь ученого была настоящим примером для подражания. Он добился огромным успехов в научной деятельности, был счастливым семьянином. Фамилией своей супруги и ее отца знаменитый ученый назвал цветок из семейства ирисовых, растущий в Южной Африке. В 1758 году счастливое и дружное семейство Линнеев переехало в поместье, расположенное в десяти километрах от Уппсалы.

Причина смерти

В последние годы жизни Линней пережил два инсульта. Первый случился в 1774 году. После частичного паралича профессор уже не мог читать лекции, этим занялся его старший сын. Через два года ученый пережил второй удар, после которого потерял память. Он умер в 1778 году, перед этим доставив родным немало хлопот. Ученый уже не узнавал близких, делал попытки уйти из дома. Прах знаменитого профессора покоится в кафедральном соборе Уппсалы.

Своему старшему сыну ученый оставил огромную коллекцию книг и гербариев. Однако вдова профессора Сара Лиза настояла на продаже этих ценностей. И хотя научный мир Швеции протестовал против такого положения вещей, собрание было продано и вывезено за пределы государства. Так страна лишилась великого наследия, который собрал для нее знаменитый ученый.

Труды

- «Система природы»

- «Роды растений»

- «Флора Лапландии»

- «Виды растений»

Ссылки

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter .

Карл Линней (1707-1778) — вклад в биологию кратко, биография и жизнь ученого

Детство и образование

В городе Росхульте проживала семья пастора Николаса Ингемарсона. А 23 мая 1707 года в ней появился маленький Карл. Мальчик с детства увлекался ботаникой, хотя родители хотели видеть его священником. Он выращивал цветы и решил поменять свою фамилию на латинизированное слово Линнеус — по названию большой липы.

В двухлетнем возрасте Карл вместе с родителями переехал в Стенброхульт, но образование получил в Векше. Здесь он окончил грамматическую школу и гимназию. Богословие и древние языки мальчик учил неохотно, а математика и биология давались ему легко. Карл старался изучать растения в естественной среде, поэтому часто прогуливал уроки. Латинский язык он выучил только благодаря тому, что захотел прочитать труды Плиния в оригинале.

Доктор, который преподавал ему медицину и логику, посоветовал родителям позволить сыну получить специальность врача. И в 1727 году Карл поступил в Лундский университет, где сблизился с профессором Стобеусом. Преподаватель систематизировал знания Линнея, помог ему заполнить белые пятна в памяти. Юный ботаник продолжал изучать растения и в первый год студенческой жизни создал каталог редких представителей флоры.

Но в Лундском университете Карл не задержался — он перевелся в Упсальский. Хотя и здесь уровень образования его не устраивал, и парню пришлось учиться самостоятельно с помощью наблюдений и опытов. С 1730 году он начал работать демонстратором в ботаническом саду, пользовался успехом у слушателей.

Университет принес Линнею полезные знакомства: он начал общаться с О. Цельсием и У. Рудбеком-младшим. Первый помогал ему хорошими советами и деньгами, второй порекомендовал Карлу отправиться в научную экспедицию.

Путешествия биолога

В 1732 году студент побывал в Лапландии, где изучал три царства природы — животных, растения и минералы. Он собирал информацию об аборигенах и их культуре, а по возвращении домой написал краткую работу с обозрением своих исследований. Через пять лет он издал ее в полном объеме. В 1734 биолог отправился в Делекарлию, затем переехал в Фалун, где изучал минералы.

Через год Карл оказался на берегах Северного моря в качестве соискателя диплома доктора медицины. Настоял на этом путешествии его будущий тесть. Позже Линней побывал в разных местах:

- защитил диссертацию в университете Гардервейка;

- Лейден;

- Амстердам.

Он изучал кабинеты естествознания в Голландии, труды Карла Линнея публиковались в Лейдене. Здесь впервые узнали о классификации растений на 24 вида по расположению пестиков и тычинок, величине и количеству. При жизни ученый успел создать 12 изданий.

Систематика позволила без труда идентифицировать представителей флоры и фауны даже тем, кто совершенно не разбирается в зоологии и ботанике. Автор учений называл себя творцом, осознавал свое истинное предназначение, искал соответствующие знаки в собственной биографии. В Голландии Карл написал три работы:

- «Bibliotheca Botanica»;

- «Genera plantarum»;

- «Classes plantarum» .

В первом труде собрана литература о растениях, второй содержит описание родов, а в третьем классы флоры сопоставлены с системой природы Линнея.

После возвращения в Швецию Карл переехал в Стокгольм и быстро попал в королевский двор — он вылечил нескольких фрейлин травяными отварами. В медицине он постоянно использовал растения. Собственными усилиями Линней создал Королевскую академию наук, стал ее президентом.

В 1742 году ученый занял должность профессора в своем университете. Кафедра ботаники за 30 лет его работы стала уважаемой во всех учебных заведениях. Карл собрал растения для оформления Ботанического сада. Его труды были популярны среди современников, но после переезда в имение Гаммарба Линней отошел от медицинской практики. Он полностью посвятил себя науке, открыл новые виды лекарственных трав и сумел внести их в полноценный справочник. Двадцать пять лет Карл работал над трудом под названием «Система растений», который издал в 1753 году.

Вклад в биологию

Карл Линней стал основоположником современной биноминальной номенклатуры, что и стало его наибольшей заслугой. Каждое растение он обозначал двумя названиями — видовым и родовым. К его достижениям относится и распределение систематических категорий — класс, отряд, род, вид, вариация. Он изучил и описал более 1500 растений, разделил их на 24 класса.

Животные организмы также были для него интересными. Их Линней делил на шесть классов:

- насекомые;

- черви;

- рыбы;

- амфибии;

- птицы;

- млекопитающие.

Земноводных и пресмыкающихся он отнес к амфибиям, а всех беспозвоночных — к червям и насекомым. Человека Карл включил в класс млекопитающих наряду с приматами. С современной точки зрения такое разделение считается искусственным, так как не отражает реального родства между различными формами. Линней «Человека разумного» поместил в отряд приматов вместе с обезьянами, так как находил большое сходство в строении двух организмов.

Растения биолог систематизировал более детально. В первую очередь он обращал внимание на цветок и количество тычинок в нем. А все представители флоры, лишенные их, он отнес к последнему 24 классу. Назывались такие виды «тайнобрачными», это были грибы, папоротники, водоросли, хвощи.

Для своей системы он выделял только один-два основных признака, что тоже неверно с учетом современных научных взглядов. Именно поэтому в классификации Линнея ряска, ель, крапива и дуб были в одном отряде. Но все же его систематику многие последователи считали образцом изящной простоты и венцом искусственного разделения.

Но Карл не учел одного факта эволюции: чем ближе разные виды расположены друг к другу в системе, тем более общий предок у них. Это и называется естественной классификацией, более известной в истории. Изучением растений деятельность Линнея не ограничивалась. Он написал несколько сообщений о минералах и почвах, болезнях и человеческих расах. После него остались труды в области медицинской практики и теории, ботаники и зоологии.

Коллекции Линнея

После себя биолог оставил не только научные труды. Всю жизнь он собирал различные материалы, которые сохранились в его коллекции:

- гербарий;

- минералы;

- насекомые;

- раковины;

- огромная библиотека.

Вся его жизнедеятельность была направлена на изучение растений и животных. В своих письмах жене он просил ее опубликовать великую коллекцию после его смерти. А умер он неожиданно — 1 ноября 1783 года от инсульта. Согласно завещанию, все его собрания должны перейти к наследникам. Но жена хотела как можно быстрее избавиться от этого достояния, поэтому связалась с сэром Бэнксом, хотя и его коллекция больше не могла пополняться. И он предложил купить собрание Линнея Дж. Э. Смиту.

Но появились и другие желающие приобрести его, поэтому ученые из университета решили оставить коллекцию в Швеции. Хотя образцы и книги все же покинули страну в сентябре 1784 года, их перевезли в Англию. Из-за этого разразился скандал, научные сотрудники искали виновных в этой потере. Но в Швеции в то время не было короля — он находился в Италии, поэтому не смог запретить вывоз собрания Линнея.

Смит был удивлен многообразием коллекции, ведь он ожидал получить небольшой набор гербария и насекомых. Карл Линней успел за свою жизнь собрать множество артефактов:

- 19 000 гербарных растений;

- 1500 раковин;

- 3200 видов насекомых;

- 700 осколков кораллов;

- 2500 различных минералов;

- 3000 писем;

- 2500 книг.

Коллекционер основал Лондонское линнеевское общество, которое занималось развитием науки и истории Ирландии и Великобритании. Смит получил должность президента, позже его пожаловали в дворяне за активную общественную деятельность и высокое положение в кругах ученых. А после его кончины общество выкупило остатки коллекции у вдовы Карла за огромную сумму — 3 150 фунтов, супруга получила все деньги только к 1861 году. Но до сегодняшнего дня не сохранилась библиотека, кораллы и минералы, так как они были проданы другим коллекционерам еще при жизни Дж. Смита.

Потомки ученого

В 1734 году Карл познакомился с Сарой Лизой Морене, которая позже стала его законной супругой. Девушка была дочерью доктора Фалуна, настоявшего на поездке своего зятя в Лапландию. Отношения развивались стремительно, всего через две недели после знакомства биолог сделал своей избраннице предложение. Обручение произошло в 1735, а после Линней уехал в Амстердам, где защитил диссертацию.

Свадьбу пара сыграла только через четыре года. Это было скромное торжество в фамильном хуторе Сары. У супругов появилось семеро детей: два мальчика и пять девочек. Но 2 из них умерли еще в младенческом возрасте. В честь жены и ее фамилии Карл назвал род Ирисовых растений, которые растут в Южной Африке, Мореа.

Эволюционные открытия и труды Линнея того времени не отставали от развитых наук — математики, химии и физики. Бинарная номенклатура, которую он ввел, используется и до сих пор. А его классификация растений стала основой для современной систематизации. Биолог смог упорядочить всю хаотичную информацию о растениях и животных, что была собрана до него. Без его усилий и стараний, а также многочисленной коллекции современная биология не смогла бы так далеко продвинуться.

Портрет Карла Линнея, встречающий прибывающих в стокгольмском аэропорту Арланда. Фото автора (январь 2013 г.)

XVIII столетие – «Век Разума» – отличалось громадным уважением к науке и учёным. Именно в это столетие были сделаны выдающиеся открытия и технические изобретения, заложившие основу Индустриальной революции, а значит – и основы нашей современной цивилизации. Из нашего далёкого будущего кажется, что в XVIII веке великие открытия делались чуть ли не ежегодно. Кислород и азот, электричество и паровая машина, теория происхождения Солнечной Системы и планета Уран, регенерация животных и фотосинтез растений – всё это и многое другое было впервые описано, изучено и популяризировано именно в восемнадцатом веке. В естествознании того времени не было ни одной дисциплины, в которой не произошло бы нескольких эпохальных открытий. Пожалуй, это первый век в истории человечества, когда не только короли и полководцы или великие поэты и художники, но и учёные-естествоиспытатели стали пожинать плоды мирской славы. Авторы выдающихся открытий получали всеевропейскую известность, получали доступ в императорские и королевские дворцы, становились властителями дум целых поколений.

Если говорить о биологии (слово биология в XVIII веке ещё не было известно, но учёные-биологи, конечно, в ту эпоху уже существовали), то два с половиной века назад, не было в Европе более известного натуралиста, чем шведский ботаник, врач и зоолог Карл Линней (или, если использовать более архаичную транскрипцию, Каролюс Линнеус). Человек скромнейшего происхождения, сын бедного сельского священника в европейской глубинке (а Швеция в те годы не входила в число самых блистательных европейских наций; если смотреть из Лондона или Парижа, это были глухие задворки континента), к концу жизни стал европейским светилом, университетским профессором, к которому съезжались студенты со всех концов образованного мира (в том числе из России), постоянным гостем шведской королевской семьи, члены которой относились к Линнею с большим почтением. Шведская королева Ловиза Ульрика отзывалась о нём так:

«Это очень приятный человек, вполне придворный, хотя и без придворных манер, чем он мне особенно нравится… не проходит дня, чтобы он кого-нибудь не привёл в хорошее настроение».

«Отец таксономии»

Линней, безусловно, составляет и до сих пор славу и гордость Швеции. Пассажиров, прилетающих в стокгольмский аэропорт, встречает целая галерея портретов выдающихся шведов, развешанных по стенам аэровокзала. Почти все они – наши современники, певцы, спортсмены или политики. Среди них только один ученый муж (и единственный представитель восемнадцатого столетия) в старомодном парике – Каролюс Линнеус. Под его портретом написано: «Добро пожаловать в мой город. Карл Линней – Отец таксономии» (рис. 1). Город, который приглашает посетить Линней – это Уппсала, древняя столица Швеции, в котором он провел большую часть своей жизни и обрел, в 1778 году, своё последнее пристанище в тамошнем кафедральном соборе. А что значит «Отец таксономии»?

Таксономия (она же систематика) – раздел биологии, занимающийся классификацией живых организмов и их разделением на виды, роды и другие таксономические категории (семейство, отряд, класс и так далее, вплоть до царства). Очень важная, хотя и часто недооцениваемая в наши дни, наука, без которой невозможно было бы практически ни одно биологическое исследование, ведь перед тем как изучать какой-нибудь организм мы должны точно знать, как он называется и к какому классу-отряду относится. Вот учёные-систематики как раз и занимаются наименованием и классификацией живых существ, и их сверхзадача – полное описание всех организмов на свете, причём не только ныне живущих, но и вымерших. Задача эта до сих пор далека от завершения, но здесь не место вдаваться в подробности о том, почему это так. Важнее то, что основы современной систематики, а также основные правила, действующие до сих пор, по которым ведётся классификация, заложил именно Карл Линней. Этот человек обладал всеобъемлющим классификаторским умом и стремился упорядочить всё на свете – растения, животных, минералы, болезни и даже собственных коллег-натуралистов. Его труд «Система Природы (Systema Naturae)», в котором была изложена его классификация, при жизни автора выдержал двенадцать изданий и до сих пор остаётся краеугольным камнем биологической систематики.

Но, конечно, не только «Система Природы» составила прижизненную славу Линнея. Его перу принадлежат десятки учёных трактатов по ботанике, зоологии, минералогии, медицине, этнографии. Подобно большинству натуралистов того времени, это был эрудит и универсал, далёкий от привычной нам сегодня узкой научной специализации большинства исследователей. Но привычный историкам образ Линнея как почтенного университетского профессора, на лекции которого ломятся толпы восхищённых студентов, или как кабинетного учёного, поседевшего в работе над гербарием, соответствует второй половине жизни великого шведа – когда он остепенился, обрёл положение и авторитет в обществе и мог без хлопот о хлебе насущном отдаться написанию учёных трактатов. Но был и другой Линней – молодой, необеспеченный, полуголодный и не очень хорошо одетый. Линней – начинающий натуралист, которому только предстояло составить себе громкое всеевропейское имя. Этот молодой человек совсем не был домоседом, и однажды он решил совершить большое научное путешествие, выбрав для изучения совсем малоизвестный и дикий регион. Нет, он не поедет в тропики или в пустыни Центральной Азии, не станет пересекать экватор, чтобы описать природу южных морей. Линней задумал изучить северные районы своей собственной страны, известные под названием Лапландии. Как выразился один из первых биографов Линнея, в то время это была «шведская Канада», такая же дикая и негостеприимная (Stoever, 1794, p. 31).

Страна Лапландия

Он не был совершенным первопроходцем. Ещё в 1695 году путешествие в Лапландию совершил врач и ботаник Улоф Рудбек-старший, но, к сожалению, собранные им коллекции и материалы погибли в огне страшного пожара, случившегося в Уппсале в 1702 году и нанёсшего огромный ущерб местному университету. Натуралистам надо было начинать всё сначала. Линней хотел изучать природу Лапландии комплексно, как сказали бы мы сегодня, то есть не только животный и растительный мир, но и минералы, полезные ископаемые, а также и местное саамское (лопарское) население – их нравы и обычаи, лекарственные средства и питание.

По меркам того времени такой проект можно считать настоящим научным подвигом.

Если даже юг Швеции в первой половине XVIII века считался глухой провинцией Европы, то что же говорить о северной части этой страны, в которой обитали в основном туземные северные народности, было очень мало городов, дорог и других признаков цивилизации. Для Линнея, отправляющегося в своё путешествие, предстоящая поездка могла стать не менее опасным и трудным делом, чем путешествия его современников, направлявшихся в Тропическую Африку или в заселённые индейцами прерии и леса Северной Америки. У него не было спутников, а в кошельке лежало всего 400 талеров (скромная сумма для такого амбициозного путешествия). Линней мог рассчитывать только на самого себя, свою отвагу, неприхотливость в пище, крепкое здоровье и неистребимую страсть к познанию природы, которая провела его живым и невредимым через все трудности далёкого странствия. В самом деле, Линней был молод и холост, полон энтузиазма и амбиций, у него не было жены и детей, которые могли бы в случае его гибели оказаться в нищете. До наших дней дошёл путевой дневник Линнея, из которого любознательный читатель может узнать немало подробностей о путешествии.

“Я покинул город Уппсалу 12 мая 1732 г., это была пятница, в одиннадцать часов, когда мне было всего 25 лет <…> Моей одеждой был короткий кафтан из сукна, без складок, с небольшими обшлагами и воротником из тюленьей кожи, кожаные штаны, парик с косичкой, прочная зелёная шапка и высокие сапоги на ногах. Небольшой мешок <…> из дублёной кожи; на одной стороне в нём была плотная связка книг, на другой положены одна рубашка, две пары манжет, два ночных колпака, чернильница, ящичек для перьев, микроскоп, маленький телескоп и сетка для защиты от комаров, довольно много нарезанной бумаги для закладки растений в размер листа, гребёнка, орнитология, «Flora Uplandica» и «Characteres Generici» [две книги – пособия по ботанике – М.В.]. Кинжал висел на моём боку и маленькое охотничье ружьё у бедра на седле. У меня была ещё восьмигранная трость, на которой были вырезаны меры длины. В моём кармане лежал бумажник с паспортом от губернатора Уппсалы и открытое рекомендательное письмо от Королевского научного общества» (цит. по Бобров, 1957, с. 31–32).

Сначала наш герой ехал верхом по восточным провинциям Швеции, протянувшимся вдоль Ботнического залива. Когда он добрался до границы с гористой норвежской Лапландией, лошадь пришлось оставить, потому что в той стране попросту не было проезжих дорог. Линней путешествовал пешком и по шведской Лапландии, пробравшись к северу чуть дальше Полярного круга. Крайняя северная точка его маршрута находится в окрестностях современного шведского городка Виттанги с координатами 67°40′ с.ш., 21°37′ в.д. Назад он возвращался по территории современной Финляндии (с 1809 года вошедшей в состав Российской империи) и, добравшись до города Турку, отправился морем в Швецию.

Почти все авторы, писавшие позднее о лапландском путешествии Линнея, отдали дань привычным сюжетам и деталям, практически штампам, с помощью которых принято описывать тяготы и лишения, выпадавшие на долю бесстрашных полярных путешественников. Но даже если учитывать некую литературность подобных описаний, очевидно, что в основе своей они недалеки от истины. Всё так и было: голод, холод, бездорожье, бесприютность, риск для жизни. Вот как описывал путешествие Линнея автор конца XVIII века:

Ему пришлось убедиться на опыте, насколько правы были те, кто предвещал различные беды, связанные с его путешествием. Линней повстречался со всеми мыслимыми затруднениями. Он не раз рисковал жизнью, переправляясь через бурные, раздувшиеся от вешних вод реки, быстрые, словно горные потоки. Непроходимые леса и болота преграждали ему путь. Он боролся с суровостью климата, недостатком провизии, и нередко оказывался в пустынных местах, где негде было даже преклонить голову. Утомлённый тяготами дневных переходов, выбившийся из сил, он почитал себя счастливейшим из смертных, если удавалось найти ночлег в хижине какого-нибудь лопаря, где можно было немного утолить голод и дать отдых усталым ногам (Stoever, 1794, p. 31).

В таких суровых условиях Линнею надо было не только бороться за существование, но также: собирать и сушить растения (что во влажном климате представляет весьма нетривиальную задачу), коллекционировать животных, изготавливая из них чучела и тушки, отыскивать редкие и неизвестные минералы, а также вести этнографические наблюдения и не забывать заносить все собранные факты и впечатления в полевой дневник. Что мог — он старался не только описать, но и зарисовать, хотя, похоже, выдающимся художественным талантом не обладал.

Набросок из путевого дневника Карла Линнея, изображающий растение, названное им в честь мифологической Андромеды (из: Müller-Wille, 2003).

В таких заботах Каролюс Линнеус провёл почти полных четыре месяца и вернулся «на большую землю», то есть в Уппсалу, 10 сентября 1732 года («в час пополудни», как методично записано в его путевом дневнике).

Учёный в лопарском костюме

Само собой, что Линней возвратился из Лапландии не только с гербарными листами, хранившими в себе сотни, если не тысячи засушенных растений. Он привёз зоологические и этнографические коллекции, а также то, что мы сегодня назвали бы сувенирами путешественника. Самым известным из таких сувениров стал лапландский национальный костюм, в который, по воспоминаниями современников, Линней любил одеваться, особенно если ему предстояла встреча с важными и влиятельными людьми. В этом костюме учёный изображен на портрете, который часто воспроизводится в посвящённых ему книгах и статьях. Именно так, наряженный лопарём, он позднее появлялся в обществе учёных мужей в Голландии, Франции, Германии и Англии.

В таком саамском национальном костюме, держа в руке шаманский бубен, молодой Линней любил щегольнуть перед своими важными гостями (из: Harnesk, 2007).

Было бы странно утверждать, что Линнеем в его лапландском путешествии двигали только любовь к науке и самоотверженность первопроходца. Он был честолюбив и, конечно, мечтал не только о научных открытиях, но и о земной славе. В конце концов, он был бедный выходец из низов, без протекции влиятельных особ и состояния. Линнею предстояло своим трудом и усердием добиться достойного места под солнцем. Казалось, он должен был заслужить почёт у своих современников. Но, как свидетельствует история, по возвращении из трудного и далёкого пути молодой натуралист встретил не самый восторженный приём. Никто не торопился осыпать его золотом или издавать учёные труды, написанные по собранным в поездке материалам. Хуже того: завистники постарались опорочить его репутацию, и Линнею было отказано в праве чтения лекций в Уппсальском университете. Местное научное общество не стало публиковать его отчёт о поездке целиком; в 1732 году в трудах Общества появилась лишь небольшая выдержка из него, посвящённая краткому описанию растительного мира Лапландии. Хотя, наверное, руководители Общества считали, что оказывают начинающему натуралисту немалую честь: в конце концов, это была его первая печатная работа, впервые его имя появилось в числе авторов научных изданий. Его даже избрали в члены этого учёного общества. Но это явно было куда меньше того, на что рассчитывал Линней, прекрасно знавший цену своим талантам и явно уязвлённый столь прохладным приёмом.

Порой его охватывал ужас перед надвигающейся перспективой безденежья и неприкаянности. В минуты меланхолии он посылал друзьям письма, где признавался, что хотел бы лучше стать богатым крестьянином или хотя бы «богатым горным лопарём», а не влачащим жалкое существование и никому не нужным естествоиспытателем, без средств, связей, положения в обществе и обеспеченного будущего.

«Лапландская флора» покоряет Европу

Для такого странного невнимания, если не пренебрежения, была, однако, веская причина. Швеция, напомню, в те годы была задворками Европы, в том числе и в научном отношении. Чтобы достичь известности и авторитета у своих соотечественников, молодой и амбициозный швед – не только Линней, но любой другой – должен был сначала покорить учёный мир Европы и только потом уже, на белом коне и с гордо поднятой головой, вернуться на родину, чтобы никто не сомневался в его уме и таланте. Даже учёную степень доктора наук было принято получать за границей: доморощенные доктора котировались в Швеции невысоко.

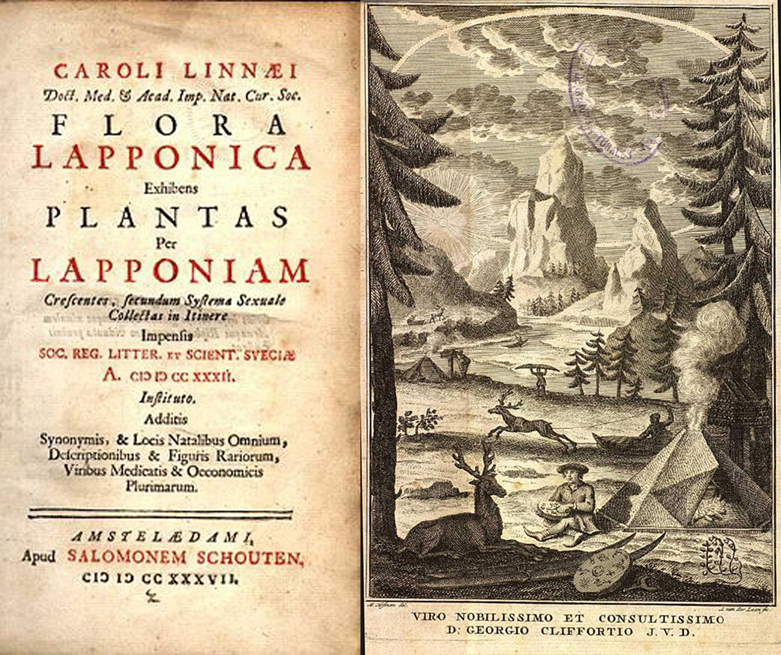

Линней так и поступил. Ему удалось раздобыть денег на поездку во Францию, Голландию и Англию, а уже там, благодаря своим недюжинным талантам, найти покровителей не только в академической среде, но и среди богатых меценатов, которые снабжали его не только средствами к существованию, но и оплачивали издание его научных трудов. Именно в Голландии в 1735 году было опубликовано первым изданием его главное сочинение, opus magnum, «Система природы». И именно в голландском Амстердаме, а не в родной Швеции в 1737 году увидела свет «Лапландская флора», написанная Линнеем на основе материалов его северного путешествия. На фронтисписе книги была помещена иллюстрация, изображающая дикий северный пейзаж Лапландии, со всеми полагающимися атрибутами: первобытным туземным жилищем и упряжкой северных оленей, которой управляет «дикарь»-лапландец. Здесь же можно увидеть и человека в саамском одеянии, держащего в руках шаманский бубен. Черты лица этой фигуры, однако, европейские — возможно, это и есть сам Линней или другой странствующий натуралист того времени.

Титульный лист и фронтиспис труда Линнея «Лапландская флора».