На данной странице представлено детальное решение задания § Стр. 228 по географии для учеников 9 классa автор(ы) Алексеев, Низовцев, Ким

§ Стр. 228

2. 1) Группировка городов по численности населения:

Города-миллионеры – Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа.

Города населением от 500 до 1000000 человек – Ижевск, Оренбург.

Закономерность их размещения прослеживается – все города крупные транспортные узлы, располагаются на крупных транспортных путях.

2) Города промышленные центры:

Химическая промышленность – Березники, Соликамск, Губаха, Пермь, Уфа, Ишимбай, Екатеринбург, Нижний Тагил.

Машиностроение – Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Челябинск, Курган, Миасс, Магнитогорск, Нижний Тагил.

Черная металлургия – Ижевск, Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Новотроицк, Каменск-Уральский.

Цветная металлургия – Березники, Орск, Челябинск, Каменск-Уральский, Карабаш, Медногорск.

Расположение городов обусловлено сырьевой и потребительской базой крупных промышленных центров.

3) Города по месторасположению:

Города Зауралья: Курган, Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск, Серов, Каменск-Уральский.

Города Предуралья: Пермь, Ижевск, Уфа, Оренбург, Соликамск, Березники, Нефтекамск, Салават.

Группировка городов выбрана по географическому месторасположению относительно Уральских гор.

3. Сравнение республики Удмуртия и Башкортостана. Удмуртия располагается на западе Уральского экономического района в междуречье Камы и Вятки. Башкортостан располагается на юге района в бассейне реки Белая. Удмуртия и Башкортостан располагаются в области умеренно континентального климата смешанных лесов. Южная часть республики Башкортостан лежит в лесостепной и степной зонах. Количество осадков на территории республик составляет 400-600 мм, на юге Башкирии количество осадков уменьшается до 400 и менее, а на востоке республики в горах составляет 600-800 мм. Удмуртия, расположенная северо-западнее Башкирии, относится к льно-животноводческому сельскохозяйственному району, где наибольшее развитие получили молочно-мясное скотоводство, а также посевы зерновых (ячмень, овёс, рожь), на юге республики развивается молочно-мясное скотоводство и свиноводство, активно высаживается яровая пшеница. В Башкортостане развитие получили различные отрасли сельского хозяйства. На севере располагается животноводческий (молочно-мясное скотоводство и свиноводство) район с посевами зерновых культур (просо, рожь, овёс, яровая пшеница), а на юге – зерновой сельскохозяйственный район (пшеница) с развитым мясо-молочным животноводством. Вблизи крупных городов развито выращивание овощей и картофеля. В горной части республики Башкортостан находится лесопромысловый район (охота, сбор плодов и ягод) с очагами выращивания овощей и животноводства. Также в Башкирии развито выращивание сахарной свёклы и пчеловодство. Хозяйственная специализация центра Удмуртии Ижевска – черная металлургия, машиностроение и автомобилестроение, город не является крупным транспортным узлом. Столица Башкортостана – Уфа является крупным центром машиностроения, пищевой, химической, нефтехимической и лесной промышленности. Через Уфу проходит южная историческая ветка Транссибирской магистрали, кроме того, город является крупным транспортным узлом трубопроводного транспорта и автотрасс.

4. Со старопромышленным характером связаны многие проблемы Урала. Во-первых, на Урале множество нереконструированных предприятий, которые используют старые технологии, вследствие чего на ближайших территориях к предприятию часто складывается неблагоприятная экологическая обстановка. Данная проблема должна решаться на государственном уровне, так как здоровье и благоприятная среда проживания человека должна обеспечиваться государством. Во-вторых, для старопромышленных районов часто характерно уменьшение ресурсной базы, которая приводит к нехватке собственного сырья и служит причиной закупок сырья из других регионов и даже стран. Данная проблема должна решаться на государственном и межгосударственном уровнях, так как Урал граничит с ресурсообеспеченными районами России, а также с обеспеченным ресурсами Казахстаном. Кроме того, проблемой старопромышленных районов бывают моногорода, благосостояние которых зависит от одного главного промышленного предприятия, которые в наше время зачастую имеют большие трудности. Все эти проблемы должны решаться на всех уровнях, так как государство может привлекать российский капитал и иностранный капитал для развития хозяйства таких моногородов.

Вопросы и задания для обобщения по теме

1. Европейская часть России – это ядро Российского государства, исторический и культурный центр, здесь расположена столица России – Москва. С физико-географической точки зрения – район практически полностью располагается в пределах Восточно-Европейской равнины, лишь часть Урала и Северного Кавказа лежит в горах, здесь наиболее многочисленный набор природных зон и высотных поясов в горах Кавказа. Территория выходит к Атлантическому и Северному Ледовитому океанам, по территории протекают крупные реки. Европейская часть страны является самой населенной частью страны, здесь располагаются самые экономически развитые районы и промышленные центры. Это главный промышленный и сельскохозяйственный район страны.

2. На большей территории европейской части страны, за исключением горных районов Кавказа и северных территорий, наблюдаются благоприятные природные условия, здесь значительна площадь земель с хорошими агроклиматическими ресурсами, кроме того, при всей неравномерности европейская часть страны хорошо обеспечена и водными ресурсами. Минеральные ресурсы европейской части страны богаты и разнообразны, даже с учетом того что на части месторождений приближается исчерпание минерального сырья. Все это способствовало развитию этой части страны, однако в последнее время частично используется сырье из европейской части страны, в особенности нефть и природный газ. Наиболее благоприятными природными условиями выделяются Центральная Россия, Европейский Северо-Запад, Поволжье, Северо-Кавказский экономический район и Крым. По богатству природными ресурсами лидируют Северный район, Поволжье и Урал.

3. Краткая характеристика Центральной России.

1) Центральная Россия располагается на западе страны, в центре европейской части России, имеет выход к государственной границе с Украиной и Белоруссией.

2) Наиболее интересные природные объекты: национальный парк Угра, Рыбинское водохранилище, Старицкие пещеры, озеро Селигер, Валдайский национальный парк.

3) Отрасли специализации района: машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая промышленность, развиты выпуск электроники, мясо-молочное животноводство, птицеводство.

4) Культурно-исторические объекты, памятники: Московский Кремль, Троице-Сергиева лавра, Смоленский Кремль, Ростовский кремль, Смоленский Успенский собор, Коломенский кремль, Собор Василия Блаженного.

5) Характерные города: Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Рязань, Липецк.

Краткая характеристика Северо-Западного района.

1) Располагается на северо-западе Русской равнины, имеет выход к государственной границе с Эстонией, Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей.

2) Наиболее интересные природные объекты: Ладожское озеро, Онежское озеро, озеро Ильмень, Чудское озеро, Псковское озеро, Куршская коса, Полистовский заповедник.

3) Отрасли специализации района: энергетическое и электротехническое машиностроение, приборостроение, станкостроение, судостроение, химическая промышленность, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, молочное и мясное скотоводство, льноводство.

4) Культурно-исторические объекты, памятники: исторический центр Санкт-Петербурга, исторический центр Пскова, Новгородский кремль, Псково-Печорский монастырь, Выборгский замок, историческая часть Калининграда (Старый Кёнигсберг).

5) Характерные города: Санкт-Петербург, Калининград, Великий Новгород, Псков.

Краткая характеристика Северного экономического района.

1) Северный экономический район располагается на севере Русской равнины, омывается водами Северного Ледовитого океана, граничит с Финляндией и Норвегией, соседствует с промышленно развитыми Центральной Россией, Уралом и Северо-Западным экономическим районом.

2) Наиболее интересные природные объекты: Малоземельская Тундра, Лапландский заповедник, Онежское озеро. Озеро Белое, Ладожское озеро, горы Хибины, водопад Кивач.

3) Отрасли специализации района: Черная и цветная металлургия, машиностроение (судостроение), лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность, добыча нефти, газа, железных, медно-никелевых руд, апатитов и фосфоритов, оленеводство, морской транспорт.

4) Культурно-исторические объекты, памятники: исторический центр Вологды, Соловецкий монастырь, историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова, Антониево-Сийский монастырь, исторический центры Каргополя, Кириллова и Белозерска.

5) Характерные города: Мурманск, Архангельск, Вологда, Череповец, Петрозаводск.

Краткая характеристика Северо-Кавказского экономического района и Крыма.

1) Северо-Кавказский экономический район расположен на юге Восточно-Европейской равнины, а также на северных склонах Кавказских гор, омывается водами Черного и Азовского морей, а также Каспийского моря, имеет выход к границе Грузии, Азербайджана, Украины, Абхазии и Южной Осетии.

2) Наиболее интересные природные объекты: гора Эльбрус, гора Казбек, Салтинский водопад, гора Машук, Джейрахское ущелье, бархан Сарыкум, курорт Кавказские минеральные воды, Южное побережье Крыма, Голубые озера, залив Сиваш.

3) Отрасли специализации района: рекреационное хозяйство, пищевая промышленность, животноводство и зерновое хозяйство, овцеводство и тонкорунное овцеводство, виноградарство, химическая промышленность, машиностроение (сельскохозяйственное), выращивание плодов и ягод.

4) Культурно-исторические объекты, памятники: историческая часть Дербента, крепость Нарын-кала, Даргавский некрополь, Херсонес Таврический, исторические памятники Севастополя, Мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова, Кавказские дольмены.

5) Характерные города: Севастополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Грозный, Симферополь, Махачкала.

Краткая характеристика Урала.

1) Урал располагается на востоке Русской равнины, на западе Западно-Сибирской равнине, в пределах Северного, Среднего и Южного Урала, в Предуралье и Зауралье. Район является транзитным между европейской и азиатской частью страны, является внутренним районом страны, но граничит с Казахстаном, а также соседствует с экономически развитыми районами страны (Поволжье, Центральная Россия), а также с ресурсообеспеченным Западно-Сибирским районом.

2) Наиболее интересные природные объекты: Кунгурская ледяная пещера, Капова Пещера, гора Конжаковский камель, национальный парк Башкирия, национальный парк Зюраткуль, Ильменский заповедник, Игнатовская пещера, гора Ямантау, Каменный город.

3) Отрасли специализации района: черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение (тяжелое, транспортное, энергетическое, автомобилестроение), оборонно-промышленный комплекс, зерновое хозяйство, коневодство, пчеловодство, молочное и мясное скотоводство.

4) Культурно-исторические объекты, памятники: Аркаим, Верхотурье, Северская домна, этнографический музей Хохловка, Невьянская башня, Белогорский монастырь, Свердловская киностудия, исторический центр Соликамска, Чердынь, Пермский театр оперы и балета, Храм на Крови.

5) Характерные города: Пермь, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Ижевск, Магнитогорск, Нижний Тагил.

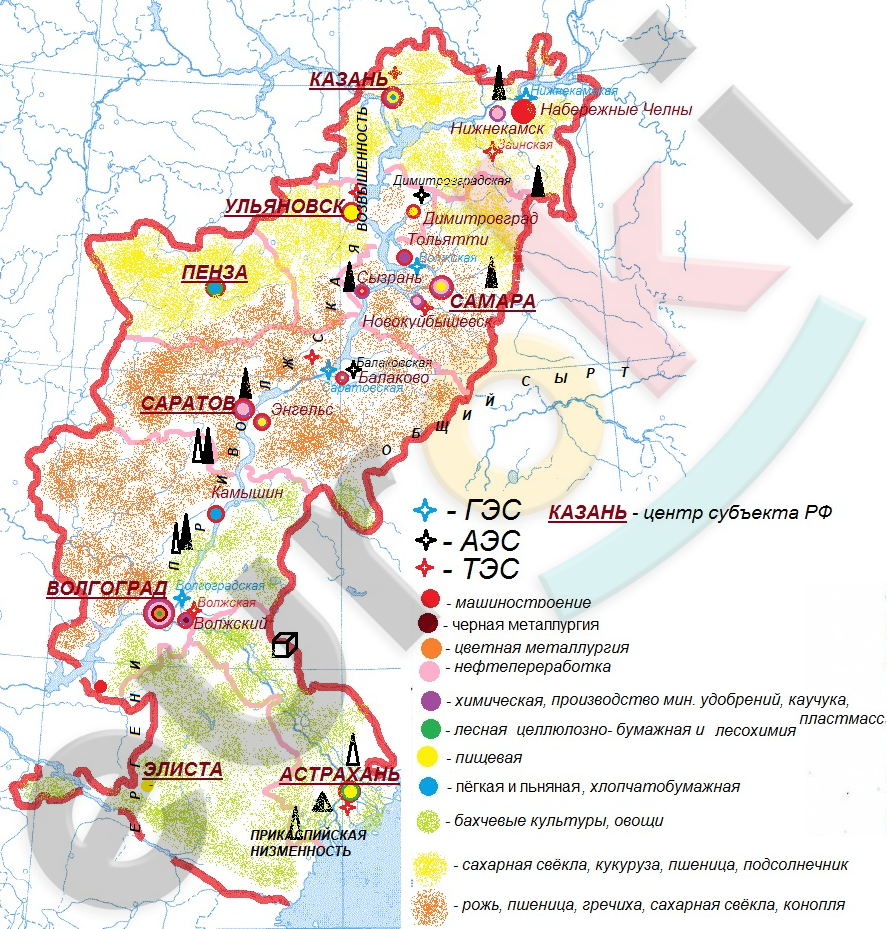

Краткая характеристика Поволжья.

1) Поволжье располагается на юге Русской равнины в Среднем и Нижнем течении реки Волга, район выходит к государственной границе с Казахстаном, а также к Каспийскому морю, район граничит с развитым Уралом, Центральной Россией и Северо-Кавказским районом.

2) Наиболее интересные природные объекты: Самарская Лука и Жигули, национальный парк Нижняя Кама, Волго-Ахтубинская пойма, озеро Эльтон, озеро Баскунчак, утёс Степана Разина, Арбугинская гора.

3) Отрасли специализации района: автомобилестроение, самолетостроение, химическая и нефтехимическая промышленность, цветная металлургия, легкая промышленность, электроэнергетика, зерновое хозяйство, овцеводство, верблюдоводство, выращивание бахчевых культур и овощей.

4) Культурно-исторические объекты, памятники: Свияжск, Казанский кремль, музей-панорама «Сталинградская битва», Мамаев Курган, Астраханский кремль, город Болгар, Елабужское городище, музей-заповедник Тарханы.

5) Характерные города: Казань, Самара, Волгоград, Саратов, Ульяновск, Набережные Челны, Астрахань.

4. Географический портрет территории на примере Поволжья

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ

Рис. 1. ГДЗ география 9 класс Алексеев, Низовцев, Ким Дрофа Задание: § Стр 228

Тульский Успенский собор. Фото Дениса Кабанова, 2000-х гг.

Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Тула

Тульской епархии, «

Черная церковь

,» бывший собор Тульского Успенского монастыря.

- Адрес: Россия, 300600, г. Тула, ул. Менделеевская, 13 (Литер «Л») — на площади перед зданием администрации Тульской области, близ стен Тульского кремля

- Тел

- На карте: Яндекс.Карта, Google-карта

В народе эту церковь из красного кирпича, расположенную на главной площади города и являющуюся его доминантой, прозвали «чёрной» — за цвет куполов. На стенах храма неплохо сохранилась роспись художников школ Нестерова и Васнецова начала века.

История

Изначально в Тульском кремле была возведена небольшая деревянная церковь – Архангельская, – появившаяся в 1626 году. Каменный храм на её месте построили в 70-80-е годы того же столетия, однако его «первая версия» быстро пришла в негодность. В мае 1762 года был заложен новый храм. Строительство благословил епископ Коломенский и Каширский Порфирий.

Спонсировали стройку Софрон Сиднев, Андрей Володимиров и купец Лукьян Коптельцев (после его смерти – бургомистр Тимофей Чечулин). Возведение прихода завершилось спустя два года, а уже в 1766 году прошло его освящение. Однако храм изначально не отапливался, поэтому выполнял функции «летней» церкви и открывал свои двери только с Пасхи по Покров.

Советский период в истории собора

В 1930-м году Советская власть закрыла храм. В нём хотели организовать музей атеизма, но создания так и не дошло. Иконы и облачения частично отошли Николочасовенской церкви.

В 1945 году храм стал памятном Всесоюзного значения. Через 15 лет здание поставлено на государственную охрану, однако это не помешало в следующем же году разместить в Успенском соборе склад промтоваров. Реставрация проходила в рамках восстановления тульского кремля и началась в 1965 году; иконостас реставрировался с 1975 года в плоть до 1986 года.

Огонь в разные периоды времени повредил стенопись. В 1988 году восстановить её взялись московские художники во главе с В. Л. Лагутиным.

Возрождение

Возрождение храма началось в 1991 году храм был передан Тульскому епархиальному управлению. Предполагалось совместное использование собора с краеведческим музеем, отвечавшим за архитектурное сооружение в целом. Но из-за отсутствия финансирования реставрационные работы постепенно сошли на нет и возобновились лишь в 2013 году, опять же в рамках общей реставрации кремля. До этого, в 2005 году, впервые включена была подсветка собора.

Торжественно открыли восстановленный храм в 2015 году, когда в городе праздновался день рождения.

Месторасположение церкви

Храм расположен в самом центре города на площади Ленина рядом со зданием городской администрации и совсем близко от Тульского кремля.

Исторический курьез: вождь мирового пролетариата В. И. Ленин, памятник которому установлен на площади, смотрит прямо на Успенский кафедральный собор, который так и не смогли взорвать большевики.

Рядом с храмом располагается Тульский кремль — комплекс сооружений, в состав которого входят:

- Успенский храм Тульского кремля;

- Богоявленский собор Тульского кремля;

- торговые ряды.

Как добраться

Адрес: 300600, г. Тула, ул. Менделеевская, 13 (литера «Л»).

Остановка общественного транспорта — «площадь Ленина»:

- автобус №№ 1, 11, 18, 25, 27а, 28, 28а, 117, 175;

- троллейбус №№ 1, 2, 11;

- маршрутное такси №№ 9, 17, 18к, 30, 33 34, 35, 37, 40к, 50, 51, 53, 58, 62, 114, 175, 280, 1117.

Архитектура

Светлый, нарядный, богатый деталями и разнообразным декором, собор представляет собой основную достопримечательность Тульского кремля. Имя зодчего, спроектировавшего это рукотворное чудо, осталось, увы, неизвестным. Однако история сохранила для нас имена мастеров, занятых при возведении, – это кирпичники Емельян Цыбин и Онисий Добрынин, кузнец Осип Журов с помощниками. Главы стали золотыми при участии купца из Тулы Лариона Сорокина.

Крепкий, устойчивый, почти кубический массив храма внезапно устремляется ввысь лёгкими луковичками глав, которых у него пять – по количеству «накрытых» ими световых барабанов. С востока к корпусу примыкает низки алтарь – решение, отсылающее к городским соборам XVI–XVII вв. С объёмом, выполненным без изысков, вступает в спор изобильный декор храма – влияние русского барокко. Формы и материалы украшений на стенах особенно разнообразны.

Два ряда окон обеспечивают церкви прекрасное освещение. Все три входа обрамлены порталами. Главный вход украшен двуглавым орлом – символом российской государственности.

Роспись

Ярославские живописцы периода расцвета своей школы показали на примере этого храма всё своё искусство. В тёплое время года в 1765–1766 гг. они работали без устали командой в 36 человек под руководством Афанасия Андреевича Шустова.

Изобразительное оформление стен, простенков, оконных откосов монументально, придаёт облику торжественности. Росписи расположены в соответствии с ярусами, сюжеты их традиционны для православных храмов. Особенностью живописи здесь является чёткая прорисовка даже незначительных деталей.

Иконостас

Иконы работы неизвестных мастеров – наёмных художников Л. Сорокина – и калужского священнослужителя Андрея Филиппова расположены в семь ярусов. Ещё три иконы написал оружейник Григорий Белоусов – признанный иконописец из Тулы. Изначально иконостас состоял из 66 икон, но до наших дней их дошло меньше на 10.

Богослужения

Настоятелем в Свято-Успенском приходе с 2003 года служит благочинный церквей города Тулы протоиерей Сергей Резухин.

Богослужения совершаются ежедневно, церковь открыта для верующих с 8.00 до 20.00 в субботу и воскресенье — с 7.30 до 20.00.

Расписание служб в будни:

- утренняя Божественная литургия — в 8.00;

- вечерняя литургия — в 17.00.

Расписание служб в праздники и выходные дни:

- ранняя обедня служится в 7.30;

- поздняя обедня — в 10.00;

- вечернее богослужение — в 17.00.

Престольный праздник — день Успения Пресвятой Богородицы, отмечается 28 августа (по новому стилю).

Фотографии

Мы подготовили несколько фотографий собора.

Успенский Собор в XX-XXI вв.

Фатальным для истории этого конкретного сооружения, а также монастыря стал 1917 г. Сначала их закрыли, а позже упразднили. Успенская церковь стояла пустой до 1930-х гг. – когда власти города решили ее взорвать. Здание выстояло, но было поддано жестокому осквернению: сняты кресты и снесены купола, вывезена утварь для богослужений. Приблизительно в тот же период уничтожены колокольня и ограда церкви – их восстановить не удалось. Здание передали во владение государственного архива, размещавшегося здесь до 2005 г. Власти города в 1980-х гг. провели небольшую внешнюю реставрацию бывшего сакрального здания. Тогда же установлены купола и кресты, укреплен фундамент, но для верующих здание открыли лишь в 2006 г. Переговоры об этом велись с конца 1990-х гг., руководство архива за это время решало, куда перевести все фонды и коллекции документов. В 2006 г. – когда православный храм освободили – начался ремонт внутри, восстановление освящения и отопления, приделов на первом этаже. Реконструкция второго этажа закончена только через шесть лет, хотя богослужения уже проводились. С 2006 г. церковь стала кафедральным собором, центром Тульской епархии.

Архитектура церкви

Над проектом будущего собора в конце XIX столетия работала группа инженеров и архитекторов, которыми руководил Э. Скавронский.

Он настаивал на том, что храм должен был иметь готическое декорирование – стрельчатые окна и деление фасада на три части с помощью оконных проемов. Выбор сделали в пользу псевдорусского стиля, сочетавшего архитектурные черты Византийской империи и Киевской Руси. Здания, построенные в таком стилистическом направлении, искусствоведы Советского Союза не признавали культурными и историческими памятниками. Как следствие, достаточно много построек XIX века снесли, а Успенская церковь сохранилась только из-за передачи ее под архив. Для архитектуры собора характерно наличие колонок, капителей, называющихся кубастыми, а также размещение над порталом гирек. Стены украшены рядами ширинок, а вход – аркой, заканчивающейся клином. Здание было выложено из красного профилированного кирпича с частичными вкраплениями белого камня. Внутреннюю конструкцию отличает превосходное сочетание света и акустики, достигнутое с помощью окон и дневного света. Он проникает через центральный барабан, что позволяет визуально увеличить пространство.

Забота матушки-императрицы

В 1791 году благочестивая императрица Екатерина II повелела выделить деньги на перестройку весьма обветшавшей к тому времени Успенской церкви одноименного женского монастыря славного города Тулы. Эти средства поступили как нельзя кстати, поскольку старое здание, невесть когда и построенное (документов о том не сохранилось), пришло в полную негодность. За многие года стены этого двухэтажного здания осели в землю настолько, что в дождливые осенние и весенние дни первый этаж нещадно заливало водой.

В 1792 году её разобрали и на том же месте возвели новую, тоже каменную, но одноэтажную и трёхпридельную. Руководил работами тульский гражданский губернатор Андрей Иванович Лопухин. Прослужила она людям и Богу до 1857 года, пока также не стала проявлять признаки обветшания, несколько странные для каменного сооружения, не простоявшего и семидесяти лет. Однако меры приняли: здание укрепили и расширили, отчего оно, как явствует из документов, пришло в ещё худшее состояние. Обычное дело – хотели как лучше, а вышло…

Стены и башни Тульского кремля

В плане Тульский кремль имеет форму почти правильного прямоугольника. Общая протяженность его стен составляет 1066,5 метров. Кремлевские стены стоят на мощном фундаменте, углубленном на 8,5 метров в землю, который покоится на дубовых сваях-лежнях. В настоящее время высота стен достигает 10 метров, а в прошлом была выше. Толщина стен от 2,8 метров на южном и западном участках до 3,2 метров на северном и восточном.

В цокольной части стены расширены и выложены белокаменными плитами из местного известняка. Дальше идет кирпичная кладка, завершающаяся двурогими зубцами — «ласточкиными хвостами». Между наклонной цокольной частью и кирпичными стенами с внешней стороны идет пояс из стесанного до полукруга каменного валика, который опоясывает кремлевские стены и башни по всему периметру. В цоколе прорезаны щелевидные «бойницы подошвенного боя», предназначавшиеся для ведения огня из пищалей.

Успенский собор и колокольня за кремлевской стеной

Нижняя часть стен внутри кремля расчленена широкими арочными нишами, разделенными простенками-столбами. На высоте около 6,5 метров идет уступ — «боевой ход», откуда защитники крепости вели огонь по противнику. В «ласточкиных хвостах» (через одну-две) устроены бойницы — всего их насчитывается 300.

Никитская башня и кремлевская стена с внутренней стороны

Башни кремля выступают за линию стен, благодаря чему обеспечивалось ведение фронтального и флангового огня. Дубовые настилы разделяют башни на ярусы, где стояли установленные на станках тяжелые пищали.

Проездные башни защищали тяжелые дубовые ворота и «герсы» — опускающиеся железные решетки. Каждая башня имеет обходные галереи с бойницами по всему периметру, благодаря чему она превращалась в самостоятельную крепость-цитадель, если враг прорвался внутрь кремля.

Всего в Тульском кремле насчитывается 9 башен. Против часовой стрелки идут следующие:

Спасская башня — построена напротив Спасской церкви. Другое её название — Вестовая. Первоначально в ней висел набатный колокол, извещавший о приближении врага. В прошлом под ней находился пороховой склад. Деревянный шатер над башней был возведен в ходе реставрации 1970-х годов.

Спасская башня

Башня Одоевских ворот, или Казанская башня. Прежде отсюда шла дорога на город Одоев. В нише над воротами находится икона Казанской Божией Матери, отсюда ее второе название.

Башня Одоевских ворот (Казанская башня)

Икона Казанской Божией Матери на башне Одоевских ворот

Башня Одоевских ворот

Следующая башня (угловая) — Никитская, названная так по району Никитский конец, по церкви Никиты Великомученика, некогда стоявшей здесь. Особенностью башни является то, что её нижний ярус перекрыт полусферическими сводами. Здесь хранился порох, а также находились пыточные, где пытали воров и разбойников.

Никитская башня

В центре юго-восточной стены — башня Ивановских ворот, ведущая в Кремлевский сад. Первоначально она так же, как и предыдущая, называлась Никитской.

Башня Ивановских ворот

Далее идет угловая Ивановская башня. Её первоначальное название — Тайницкая, т.к. под ней начинался подземный ход к реке Упе протяженностью около 70 метров. По нему доставляли воду в кремль во время осад. В XVII веке дубовый сруб, которым был обложен проход, сгнил. Восстанавливать его не стали за ненадобностью. Затем по названию построенного поблизости монастыря башня стала называться Предтеченской, а позднее получила свое нынешнее название — Ивановская.

Ивановская (Тайницкая) башня

Следующие башни, расположенные на северо-восточной стене — глухая башня На погребу, где был погреб с запасами пороха и оружия, и проездная башня Водяных ворот, через которую спускался к Упе крестный ход для водосвятия на Богоявление. В XVIII веке она называлась Воскресенской. На углу стоит Наугольная башня, ближайшая к реке Упа. В прошлом внутри неё размещался торговый склад. Её реставрация началась позднее всего — в 2013 году, поскольку до этого из-за построек отсутствовал доступ к ней.

Башня Водяных ворот

В центре северо-западной стены находится Пятницкая башня, названная по церкви Параскевой Пятницы. В XVI веке в небольших сводчатых камерах внутри башни хранили мушкеты, карабины, латы, пули и знамёна. 7 июня 1568 года во время пожара в Туле находившаяся на Пятницких воротах «казна с зелием» взорвалась, повредив башню. Позднее она была восстановлена. Этим объясняется отсутствие белокаменных деталей на ней.

Башня Пятницких ворот

Во второй половине XVI века Тула была обнесена деревянным острогом, площадь которого составляла около 60 гектаров, в 10 раз больше площади кремля.

Описание

Архитектура

Имя зодчего, автора проекта собора, неизвестно. Возведением храма занимались тульские мастера-кирпичники Емельян Цыбин и Онисий Васильев Добрынин. Тульские кузнецы Осип Журов с помощниками отковали металлические стропила четырёхскатной кровли, каркасы куполов и другие детали. Золотил главы собора тульский купец Ларион Сорокин.

Над мощным, почти кубическим объёмом храма возвышаются пять восьмигранных световых барабанов, увенчанных луковичными главами с простыми коваными крестами. С востока к основному объёму примыкает низкий алтарь. Такое решение не было характерно ни для клонящегося к закату барокко, ни для нарождающегося классицизма. Скорее оно напоминает типичные городские соборы XVI—XVII веков. С простым объемным построением храма контрастирует его богатое декоративное оформление в стиле русского барокко.

Для хорошего освещения большого внутреннего пространства окна выполнены в два ряда, что придаёт внешнему облику храма характер двухэтажного здания. Вертикальные декоративные полосы объединяют расположенные друг над другом окна первого и второго света в один архитектурный мотив. Декоративное убранство стен отличается разнообразием примененных форм и материалов: белокаменные резные детали (капители, раковины, розетки), элементы из фасонного кирпича, лепные украшения (растительный орнамент и другие). Три входа в собор обрамляют богато украшенные порталы. Над главным западным входом располагается резной белокаменный российский герб — двуглавый орёл. Первоначально пол в храме был выстлан чугунными плитами, впоследствии замененными на каменные.

Роспись

Успенский собор расписывали ярославские мастера, работавшие в лучших традициях ярославской школы периода её расцвета. Роспись продолжалась два года в течение летнего времени 1765 и 1766 года, а 36 живописцами руководил Афанасий Андреевич Шустов. В числе художников были представители знаменитых династий ярославских изографов — Сопляковы, Иконниковы, Горины.

В отличие от ярославских фресковых циклов, где господствует орнаментальная стихия и пестрая ковровость, где все ярко и празднично, монументальная живопись Успенского собора выполнена в крупном плане, в спокойном, торжественном ритме. При этом монументальность стенописи не вытесняет особого внимания при передаче бытового ряда. Четкая прорисовка архитектурных элементов, тончайших особенностей костюма, прически, украшений, текстуры ткани — отличительная черта росписей тульского собора. В соборе расписаны стены, простенки, оконные откосы. Стенописи алтаря включают в себя традиционные сюжеты: Троица Новозаветная, Распятие Христово, Деисус, Господь Саваоф и Тайная вечеря.

Росписи стен и сводов средней части храма расположены в определенном порядке, по ярусам. Нижний ярус — полотенечный — представляет собой изображение свитков ткани с растительным орнаментом. Здесь же — поясняющие надписи к монументальным картинам. Следующий ярус фресок северной и южной стен храма посвящён подлинным историческим событиям — семи Вселенским соборам. Выше сцен Вселенских соборов находятся изображения евангельских сюжетов — многих событий земной жизни Христа и чудес, совершенных им.

В Успенском соборе на западной стене находятся композиции, отражающие содержание книги Соломоновой «Песнь Песней». В люнетах — полукруглых нишах северного, южного и западного порталов — образы Божией Матери. Образы Пресвятой Богородицы (Донской, Смоленский, Иверский и другие) размещены также над окнами. Значительную часть западного свода занимает фреска Успение Пресвятой Богородицы. В восточном своде размещена композиция «Предста царица одесную тебе», в центре которой — Спаситель, восседающий на престоле, одетый в царские ризы; Христос предстаёт здесь как символ высшей справедливости, как Царь царствующих, как образ верховной власти над теми, кому дана земная власть над людьми. По сторонам от него — предстоящие Божия Матерь в одеянии царицы и Иоанн Предтеча.

На столбах собора изображена святая княгиня Ольги, святой князь Владимир и святой князь Александр Невский. Напротив алтаря, на восточной стороне западного столба — изображена великомученица Екатерина.

Колокольня

Четырёхъярусная колокольня Успенского собора строилась с 1772 по 1776 год при городском голове Илларионе Лугинине. Строителями были избраны купцы Софрон Сиднев и Иван Гурьев, а архитектором Праве. Металлический шпиль колокольни по заказу городского общества выполнил Иосиф Жуков. Шпиль позолотили в 1826 году. Кремлёвская колокольня стала одной из главных городских архитектурных доминант — на неё была ориентирована Киевская улица (ныне проспект Ленина). Высота колокольни от земли до креста составляла 70,4 метра. На ней было размещено 22 колокола, а над колоколами — часы с боем.

В январе 1792 года купеческий староста Андрей Максимович Лихвинцов заключил договор на изготовление часов с оружейником Иваном Кобылиным. В мае часы были готовы, их установили на колокольне на средства тульского купеческого общества. Четыре циферблата были обращены по четырём сторонам света. Вместо цифр на циферблате использовались буквы, и имелась всего одна стрелка — часовая (такими были все тогдашние часы, минутная стрелка появилась позже). Часы обозначали каждую четверть часа шестнадцатью ударами, а каждый час — трехминутной игрой курантов. Заводить их нужно было один раз в неделю.

Впоследствии — пока не установлено, когда именно — эти часы были заменены более современными, с двумя стрелками.

В нижнем ярусе колокольни в 1778 году был устроен теплый храм во имя Тихона Амафунтского. Иконостас в этом храме поставили в 1853 году старанием церковного соборного старосты Вукола Кузовлева. В южной части небольшого храма имелся придельный алтарь во имя Иоанна Златоуста — в память придела, который существовал в Успенском соборе до начала XIX века.

План-схема Тульского кремля

Для того, чтобы лучше представлять себе структуру и облик Тульского кремля, взглянем на эту схему.

Схема построек Тульского кремля

1. Башня Одоевских ворот, XVI в. 2. Спасская башня, XVI в. 3. Башня Пятницких ворот, XVI в. 4. Наугольная башня, XVI в. 5. Башня Водяных ворот, XVI в. 6. Башня На погребу, XVI в. 7. Ивановская башня, XVI в. 8. Башня Ивановских ворот, XVI в. 9. Никитская башня, XVI в. 10. Торговые ряды, 1837-1841 11. Богоявленский собор, 1855-1862 12. Колокольня Успенского собора, восстановлена в 2014 13. Успенский собор, 1762-1764 14. Музейно-выставочный комплекс 15. Государственный музей оружия

Панорама Тульского кремля с проспекта Ленина

Храм в наши дни

Сегодня этот великолепный памятник храмового зодчества начала XX века ежедневно посещается прихожанами храма и многочисленными туристами, которых во множестве принимает гостеприимная Тула. Кафедральный Успенский собор привлекает их не только своей удивительной архитектурой, но тем значением, которое он приобрёл в духовной жизни края.

Среди его святынь находятся частицы мощей многих святых, жизнью своей и смертью прославивших Господа. Здесь же можно поклониться и образу Успения Пресвятой Богородицы, снискавшему славу многими чудесами, явленными по молитвам перед ним, а также многим другим святым образам, которыми славен Успенский кафедральный собор в Туле. Расписание служб, проводимых в нём, можно видеть и на дверях храма, и на принадлежащих ему интернет-сайтах.

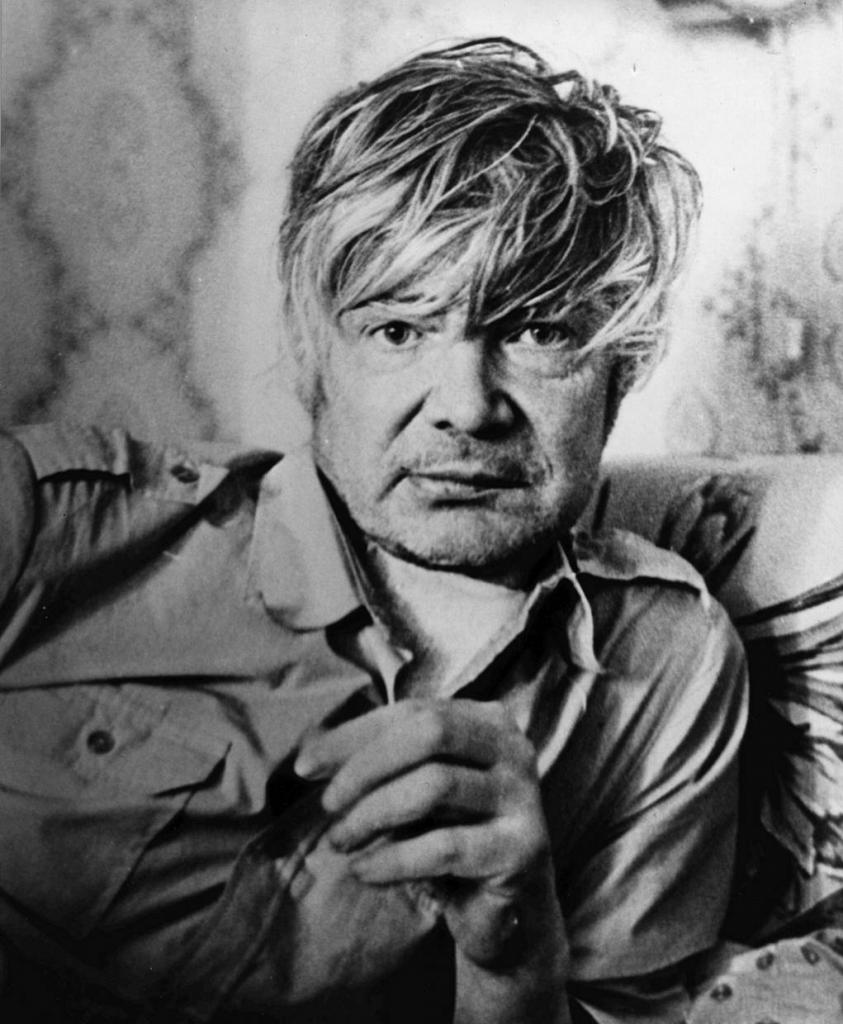

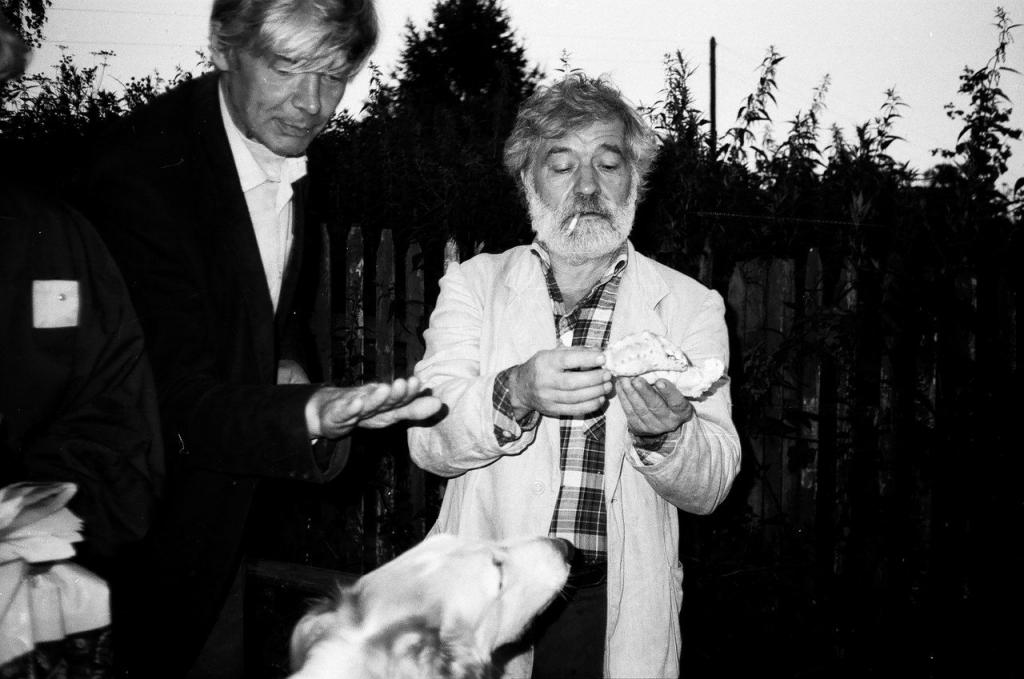

Венедикт Ерофеев родился на станции Пояконда Мурманской области. Отец — начальник железнодорожной станции, репрессированный и отбывавший лагерный срок в 1939—1954. Детство Веничка провел по большей части в детском доме в Кировске (Кольский полуостров).

Окончил школу с золотой медалью. В середине 1950-х — начале 1960-х учился сперва на филологическом факультете МГУ, потом в Орехово-Зуевском, Коломенском и Владимирском педагогических институтах, но отовсюду был отчислен. С 1958 по 1975 жил без прописки, работал магазинным грузчиком в Коломне, подсобником каменщика и приёмщиком винной посуды в Москве, истопником-кочегаром во Владимире, дежурным отделения милиции в Орехово-Зуеве, бурильщиком в геологической партии (Украина), библиотекарем (Брянск), монтажником кабельных линий связи в различных городах России, Литвы и Белоруссии (это нашло отражение в сюжете поэмы «Москва — Петушки»), лаборантом паразитологической экспедиции в Узбекистане, лаборантом ВНИИДиС «по борьбе с окрылённым кровососущим гнусом» в Таджикистане Смолоду Венедикт отличался незаурядной эрудицией и любовью к литературному слову. Ещё в 17-летнем возрасте во Владимире написал «Записки психопата». В 1970 Ерофеев заканчивает поэму в прозе «Москва — Петушки». Она была опубликована в израильском альманахе «Ами» в 1973 году. В СССР поэма впервые была напечатана в декабре 1988 — марте 1989 гг. в журнале «Трезвость и культура» (все матерные слова в публикации были заменены отточиями), в нецензурированном виде впервые вышла в альманахе «Весть» в 1989 г. В этом и других своих произведениях он тяготеет к традициям сюрреализма и литературной буффонады. Помимо «Записок психопата» и «Москвы — Петушков» Ерофеев написал пьесу «Вальпургиева ночь, или шаги командора», эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» и неподдающуюся жанровой классификации «Благую Весть», а так же подборку цитат из Ленина «Моя маленькая Лениниана». Пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась неоконченной. После смерти писателя были частично изданы его записные книжки. В 1992 году журнал «Театр» опубликовал письма Ерофеева к сестре Тамаре Гущиной. По словам Ерофеева, в 1972 году он написал роман «Шостакович», который у него украли в электричке, вместе с авоськой, где лежали две бутылки бормотухи. В 1994 году Владислав Лён объявил, что рукопись всё это время лежала у него и он вскоре её опубликует. Однако опубликован был лишь небольшой фрагмент якобы написанного Ерофеевым романа. Большинство критиков считает этот фрагмент фальшивкой. (По мнению Владимира Муравьёва, сама история с романом была вымышлена Ерофеевым, который был большим любителем мистификаций.) В 1985 г. Венедикт Ерофеев принял крещение в Католической Церкви, в единственном в то время в Москве действующем католическом храме св. Людовика. Крестным отцом был друг Ерофеева, филолог Владимир Муравьёв. В последние годы жизни Ерофеев страдал неизлечимой болезнью — раком горла (стоит вспомнить, что Веничка из поэмы «Москва — Петушки» убит ударом шила в горло). Писатель скончался в Москве 11 мая 1990. Похоронен на Кунцевском кладбище. В Москве на площади Борьбы ему поставлен памятник, во Владимире на здании пединститута в честь Ерофеева установлена мемориальная доска. Книги Ерофеева переведены более чем на 30 языков. О нем снят документальный фильм П. Павликовского «Москва — Петушки» (1989—1991).

Венедикт Ерофеев родом из Мурманской области (станция Пояконда). Его отца, железнодорожного начальника, репрессировали и отправили в лагеря. Детство Венички прошло в детдоме города Кировска. Школу окончил золотым медалистом и пошел учиться на филфак МГУ. Оттуда и еще с трех пединститутов его отчислили. Живет на протяжении 17 лет без прописки, работает, где придется и кем придется. Был грузчиком, кочегаром дежурным отделения милиции, геологом — бурильщиком, библиотекарем, монтажником кабельных линий связи, лаборантом в экспедиции и еще много других профессий освоил. Эрудированный и любящий литературу, Венедикт еще в 17 лет написал «Записки психопата». В 1970 завершил писать скандальную поэму в прозе «Москва–Петушки», напечатал ее в 1973 году в израильском издании. В Советском Союзе ее напечатал в 1989 году журнал « Трезвость и культура», правда, заменив всю ненормативную лексику отточиями. Без ценза произведение увидели читатели в альманахе «Весть» только в 1989 году. Еще Ерофеевым были написаны пьеса «Вальпургиева ночь», эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» и тяжело классифицирующаяся за жанром «Благая весть». Пьесу «Диссиденты, или Фанни Каплан» он так и не завершил.

Умер писатель в Москве 11 мая 1990 от рака горла. Могила Венедикта Ерофеева находится на Кунцевском кладбище. Записные книжки писателя были изданы уже после его смерти.

Венедикт Ерофеев — русский писатель.

Родился в посёлке Нива-2. Отец — начальник железнодорожной станции, репрессированный и отбывавший лагерный срок в 1939-1954. После окончания курсов путейцев Мурманской железной дороги Василий Васильевич Ерофеев был назначен дежурным по станции Пояконда.

Детство Веничка провёл по большей части в детском доме в Кировске (Кольский полуостров).

Окончил школу с золотой медалью. В середине 1950-х — начале 1960-х учился сначала на филологическом факультете МГУ, потом в Орехово-Зуевском, Коломенском и Владимирском педагогических институтах, но отовсюду был отчислен. С 1958 по 1975 жил без прописки, работал магазинным грузчиком в Коломне, подсобником каменщика и приёмщиком винной посуды в Москве, истопником-кочегаром во Владимире, дежурным отделения милиции в Орехово-Зуеве, бурильщиком в геологической партии в Украине, библиотекарем (Брянск), монтажником кабельных линий связи в различных городах СССР, лаборантом паразитологической экспедиции в Узбекистане, лаборантом ВНИИДиС «по борьбе с окрылённым кровососущим гнусом» в Таджикистане. В 1974 женитьба дала ему возможность прописаться в Москве.

Смолоду Венедикт отличался незаурядной эрудицией и любовью к литературному слову. Ещё в 17-летнем возрасте во Владимире написал «Записки психопата» (долгое время считались утерянными, впервые опубликованы в 1995). В 1970 Ерофеев закончил поэму в прозе «Москва — Петушки». Она была опубликована в израильском альманахе «Ами» в 1973. В СССР поэма впервые была напечатана в декабре 1988 — марте 1989 в журнале «Трезвость и культура»; в нецензурированном виде впервые вышла в альманахе «Весть» в 1989. В этом и других своих произведениях он тяготеет к традициям сюрреализма и литературной буффонады.

Помимо «Записок психопата» и «Москвы — Петушков» Ерофеев написал пьесу «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» и неподдающуюся жанровой классификации «Благую Весть», а также подборку цитат из Ленина «Моя маленькая Лениниана». Пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась неоконченной. После смерти писателя были частично изданы его записные книжки. В 1992 журнал «Театр» опубликовал письма Ерофеева к сестре Тамаре Гущиной.

По словам Ерофеева, в 1972 он написал роман «Шостакович», который у него украли в электричке вместе с авоськой, где лежали две бутылки бормотухи. В 1994 Владислав Лён объявил, что рукопись всё это время лежала у него и он вскоре её опубликует. Однако опубликован был лишь небольшой фрагмент якобы написанного Ерофеевым романа. Большинство критиков считает этот фрагмент фальшивкой.

В 1985 Венедикт Ерофеев принял крещение в Католической церкви, в единственном в то время в Москве действующем католическом храме св. Людовика Французского. Крёстным отцом был друг Ерофеева, филолог Владимир Муравьёв.

В последние годы жизни Ерофеев страдал неизлечимой болезнью — раком горла. Писатель скончался в Москве 11 мая 1990. Похоронен на Кунцевском кладбище.

1973 — Записки психопата

1989 — Москва — Петушки [поэма в прозе]

1989 — Вальпургиева ночь, или Шаги Командора [трагедия]

1989 — Василий Розанов глазами эксцентрика [эссе]

1991 — Моя маленькая лениниана [коллаж]

1992 — Бесполезное ископаемое

Первое исследование, посвящённое поэме «Москва — Петушки», появилось задолго до того, как она была опубликована в СССР. В 1981 в сборнике научных статей Slavica Hierosolymitana появилась статья Бориса Гаспарова и Ирины Паперно под названием «Встань и иди». Исследование посвящено соотношению текста поэмы с Библией и творчеством Ф. М. Достоевского.

Самой крупной работой, посвященной Ерофееву и написанной за рубежом, является диссертация Светланы Гайсер-Шнитман «Венедикт Ерофеев. „Москва — Петушки“, или The Rest Is Silence».

В России основные исследования творчества Ерофеева были также связаны с изучением его центрального произведения — поэмы «Москва — Петушки». Среди первых критических работ стоит отметить небольшую статью Андрея Зорина «Пригородный поезд дальнего следования» («Новый мир», 1989, № 5), где говорится о том, что появление «Москвы — Петушков» свидетельствует о «творческой свободе и непрерывности литературного процесса», несмотря ни на какие трудности.

«Москва — Петушки» традиционно вписывается исследователями в несколько контекстов, с помощью которых и анализируется поэма. В частности, «Москва — Петушки» воспринимается как пратекст русского постмодернизма и в контексте идеи М. М. Бахтина о карнавальности культуры. Активно изучаются связи лексического строя поэмы с Библией, советскими штампами, классической русской и мировой литературами.

Самый большой комментарий к поэме на сегодняшний день принадлежит Эдуарду Власову. Он был опубликован в приложении к «Москве — Петушкам» в 2000 издательством «Вагриус».

1991 — Москва — Петушки / Moskau — Petuschki

1991 — Москва-Петушки / From Moscow to Pietushki

| Страна: | Россия |

| Родился: | 24 октября 1938 г. |

| Умер: | 11 мая 1990 г. |

Венедикт Васильевич Ерофеев (24 октября 1938 — 11 мая 1990) — русский писатель, автор поэмы в прозе «Москва — Петушки».

Родился в г. Заполярный Мурманской области. Вырос в г. Кировске, на севере Кольского полуострова. В 1946 году его отец был арестован за «распространение антисоветской пропаганды» по печально известной 58 статье. Мать была не в состоянии в одиночку заботиться о трёх детях, и двое мальчиков жили в детском доме до 1954 года, когда их отец возвратился домой. Впервые в жизни Венедикт Ерофеев пересёк Полярный круг (с севера на юг, разумеется), когда по окончании школы с золотой медалью, на 17-м году жизни, поехал в столицу ради поступления в Московский университет.

Учился на филологическом факультете МГУ (1955—1957), но был исключён уже после первых трёх семестров — за «весьма неустойчивое и неуправляемое» поведение и за прогулы занятий по военной подготовке. Тем не менее, не захотев оставлять Московскую область, он переходил в другие ВУЗы, для того чтобы сохранить свой статус студента, учился в Орехово-Зуевском (1959—1960), Владимирском (1961—1962) и Коломенском (1962—1963) педагогических институтах, но отовсюду был отчислен.

Сменил множество «нелитературных» профессий: грузчик продовольственного магазина (Коломна), подсобник каменщика на строительстве Новых Черёмушек (Москва), истопник-кочегар (Владимир), дежурный отделения милиции (Орехово-Зуево), приёмщик винной посуды (Москва), бурильщик в геологической партии (Украина), стрелок военизированной охраны (Москва), библиотекарь (Брянск), коллектор в геофизической экспедиции (Заполярье), заведующий цементным складом на строительстве шоссе Москва — Пекин (Дзержинск, Горьковской области), монтажник кабельных линий связи (Тамбов, Мичуринск, Елец, Орёл, Липецк, Смоленск, Литва, Белоруссия — от Гомеля до Полоцка через Могилёв и пр., и пр.), с 1969 по 1974 год работал телефонным монтёром в Москве. А единственной работой, которая пришлась по сердцу, была работа в 1974 году в Голодной степи (Узбекистан, Янгиер) в качестве «лаборанта паразитологической экспедиции» и в Таджикистане в должности «лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрылённым кровососущим гнусом».

Сценарист Олег Осетинский, беря у Ерофеева интервью для фильма о нём, спросил: «Многие люди удивляются, почему вы, написав такую книгу как «Москва — Петушки», не побывали, к примеру, в Сибири?» Ерофеев ответил: «Я и сам до сих пор удивляюсь, что был избавлен от этого. Меня, видимо, никогда не вызывали в КГБ просто потому, что вызывать было неоткуда. У меня не было постоянного местожительства. А одного моего приятеля, который занимал довольно крупный пост, году в 73—74-м всё-таки вызвали и спросили: «Чем сейчас занят Ерофеев?» И он ответил: «Как чем? Просто, как всегда, пьёт и пьёт целыми днями». Они были настолько удивлены его ответом, что больше не трогали ни его, ни меня. Мол, человек занялся, наконец, делом».

Непонимание и досаду у Ерофеева вызывали поэты, не признающие, а то и просто «оплёвывающие» своих знаменитых предшественников: и Пушкина, и Лермонтова, и Цветаеву, и многих других. «Какой же русский не заплачет от их строк? — возмущался Ерофеев. — Ведь они должны быть благодарны тем, из кого вышли!» Перед Цветаевой он преклонялся: «Что бы они без неё все делали?» Как-то, говоря о стихах одной поэтессы, сказал: «После того, как Марина намылила петлю, женщинам в поэзии вообще делать больше нечего». Сказав это, он всё же назвал несколько достойных, по его мнению, имён.

Своими литературными учителями Ерофеев считал Салтыкова-Щедрина, раннего Достоевского, Гоголя и некоторых других. Про Гоголя, например, говорил: «Если бы не было Николая Васильевича, и меня бы как писателя тоже не было, и в этом не стыдно признаться». Современную отечественную прозу обсуждать не любил — мало кого в ней признавал и из тех немногих особенно выделял Василя Быкова и Алеся Адамовича. Преклонялся перед Василием Гроссманом — сказал: «Перед Гроссманом я встал бы на колени и поцеловал бы ему руку».

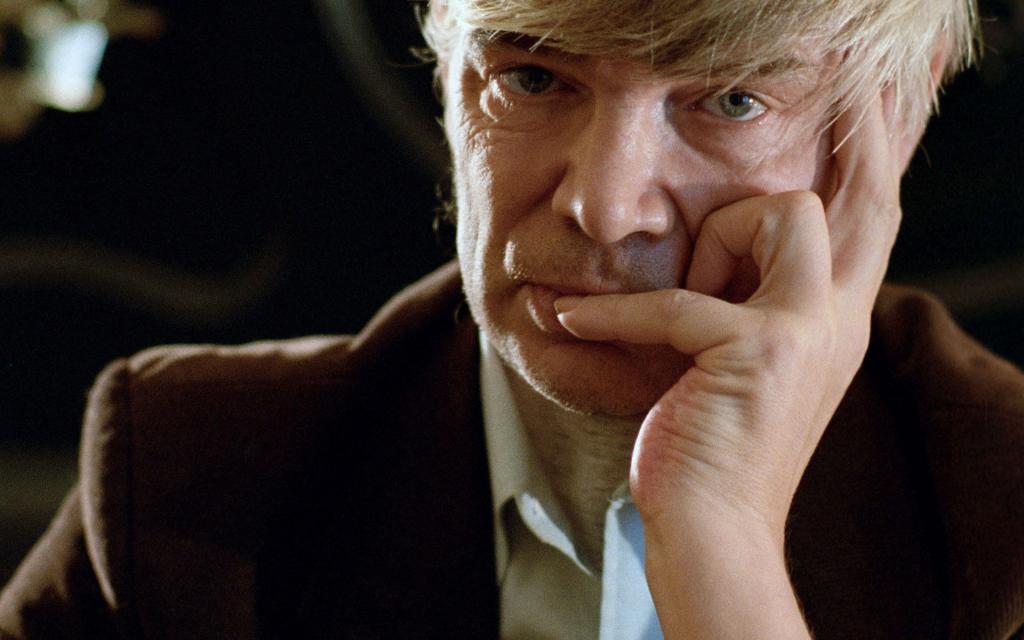

В середине 1980-х гг. у Ерофеева развился рак горла. После длительного лечения и нескольких операций Ерофеев потерял голос и имел возможность говорить только при помощи электронного звукового аппарата. Скончался Ерофеев в Москве 11 мая 1990 года. «Если б меня спросили: как ты вообще относишься к жизни, я примерно ответил: нерадиво» © В.Ерофеев

Литературное творчество

Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым заслуживающим внимания сочинением считаются «Заметки психопата» (1956—1958), начатые в 17-летнем возрасте. Глубокая эрудиция ещё совсем молодого Ерофеева очень хорошо просматривается в случайно сохранившемся его юношеском стихотворении «Гавр». В 1962 году написана «Благая весть», которую «знатоки» в столице расценили как вздорную попытку дать «Евангелие русского экзистенциализма» и «Ницше, наизнанку вывернутого».

В начале 60-х годов написано несколько статей о земляках-норвежцах (одна о Гамсуне, одна о Бьёрнсоне, две о поздних драмах Ибсена) — все были отвергнуты редакцией «Учёных записок Владимирского Государственного педагогического института» как «ужасающие в методологическом отношении». Осенью 1969 года, по его собственному определению, «добрался, наконец, до собственной манеры письма» и зимой 1970 года «нахрапом» создал «Москва — Петушки» (с 19 января до 6 марта 1970). В 1972 году за «Петушками» последовал «Дмитрий Шостакович», черновая рукопись которого (по словам Ерофеева) «была украдена в электричке, вместе с авоськой, где лежали две бутылки бормотухи», а все попытки восстановить её не увенчались ничем.

В последующие годы всё написанное складывалось в стол, в десятках тетрадей и толстых записных книжках. (Если не считать написанного под давлением журнала «Вече» эссе о Василии Розанове и кое-чего по мелочам.) Весной 1985 года появилась трагедия в пяти актах «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Начавшаяся летом этого же года болезнь практически поставила крест на осуществлении замысла двух других трагедий.

По различным воспоминаниям, Ерофеев владел феноменальной памятью и точной эрудицией (описывая ерофеевские «игры эрудиции», Лидия Любчикова вспоминает, что автор любил ссылаться на малоизвестные исторические фигуры, точно датируя цитируемый текст), — поэтому писал он легко и быстро, когда накатывало вдохновение. Потом мог подолгу молчать. В одном из интервью Ерофееву задали вопрос, удалось бы ему больше сделать при более благоприятных обстоятельствах? На что он ответил: «А здесь ничто ни от чего не зависит. У меня случалась очень сносная жизнь, и что же? Я молчал. Никто — ни цензор, ни деньги, ни голод — не способны продиктовать ни одной угодной им строчки, если ты, конечно, согласен писать прозу, а не диктант».

Фантастическое в творчестве автора

«По своей литературной сути «Москва — Петушки» — фантастический роман в его утопической разновидности» (Пётр Вайль, Александр Генис).

«Москва — Петушки» — мениппея, путевые заметки, мистерия, житие, предание, фантастический роман» (Л. Бераха, автор работ о романе Ерофеева).

«Москва — Петушки» Ерофеева обычно рассматривается как первое русское постмодернистское произведение. Собственно вся поэма — не что иное, как беспрерывный «мотив сна», во время которого лирический герой находится в постоянном пограничном изменённом состоянии сознания между посю- и потусторонней реальностью. И всё путешествие Венички происходит в таком сюрреальном пространстве, вызванном внешне алкогольным опьянением. Но оно — однородно сну, так как именно в таком ключе воспринимает его сам герой: «…через грёзы в Купавне…». Кроме того, отсутствие чётких границ между различными состояниями ведёт и к отсутствию вообще всей категории времени. И это позволяет автору постоянно использовать образовывающиеся пространственно–временные окна, через которые проникают всё новые и новые персонажи и, напротив, исчезает разыскиваемый Веничкой московский Кремль.

Различные имена, цитаты, понятия и предметы с их свойствами, составом и отношениями создают многомерное пространство «Москвы — Петушков». Инвентарные списки, наполняющие поэму, сродни «бесконечным реестрам» Мишеля Фуко, описывающим мир в его эпистеме доклассического периода. За примерами инвентарного списка далеко ходить не надо — первая же глава открывается целым набором перечислений и повторов: «Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец и как попало — и ни разу не видел Кремля». Причём, в этом предложении идёт как бы нарастание степени подробности перечислений: от нулевой в уточнении «тысячу раз» к минимальным для перечисления двум членам альтернативы «напившись или с похмелюги» и, наконец, к развёрнутому перечислению направлений. Бесконечно расширяется, обретая пространство и «вещность», Москва, — она выходит за пределы реального со сказочно-эпическим «из конца в конец» и утверждается в своей призрачности с неуловимостью Кремля (призрачность, цитирующая булгаковскую Москву).

Особенности стиля «Москвы — Петушков» в первую очередь отсылают нас к стилю Н.В. Гоголя (что дополняется сюжетным сходством с «Мёртвыми душами» и прямым намёком автора — подзаголовком «поэма»). Набоков в своём эссе о Гоголе постоянно отмечал «поразительное явление: словесные обороты создают живых людей». Как один из примеров, иллюстрирующий, как это делается: «день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням» — сравните это внезапно возникшее войско с фантомными пограничниками В. Ерофеева: «Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и говорят не по-русски! Там, может быть, и рады бы куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить. »

И особенно впечатляющий парад фантомов возникает в последних главах «Москвы — Петушков»: Сатана, Сфинкс, княгиня, камердинер Пётр (возможно, лакей Чичикова Петрушка — один из его «предков»), Эриннии, понтийский царь Митридат и т.д.

Биография Венедикта Ерофеева

Венеди́кт Васи́льевич Ерофе́ев родился 24 октября 1938 года в пригороде Кандалакши в посёлке гидростроителей Нива-3, однако в официальных документах местом рождения была записана станция Чупа Лоухского района Карельской АССР, где в то время жила семья. Был шестым ребёнком в семье. Отец — Василий Васильевич Ерофеев (ум. 1956), начальник железнодорожной станции, репрессированный и отбывавший лагерный срок в 1945—1951 за антисоветскую пропаганду. Мать — домохозяйка Анна Андреевна Ерофеева (ум. 1972), урождённая Гущина.

Детство Венечки прошло в голоде и холоде. К 6 годам мальчик умел читать и писать, он все время проводил, царапая что-то на обрывках бумаги. Когда спрашивали, что он пишет, отвечал: «Записки сумасшедшего».1 сентября 1945 года Борис и Венедикт Ерофеевы пошли в первый класс школы на станции Хибины, имея один портфель на двоих.

К 1947 году Анна Андреевна с детьми осталась без средств к существованию. Она поехала в Москву на заработки, а младших отдала в детский дом. Венечка хорошо учился, однажды его наградили поездкой в пионерский лагерь в Рыбинске. Детство Венедикт провёл по большей части в детском доме в Кировске на Кольском полуострове.

Венедикт Ерофеев окончил школу с золотой медалью и в 1955 году без экзаменов поступил в Московский государственный университет, на факультет филологии. Он жил в общежитии, где познакомился с интересными людьми, в их числе — советский филолог, литературовед и переводчик Владимир Муравьев, оказавший влияние на литературные взгляды будущего писателя.

В 1957 году Венечку отчислили из университета за неуспеваемость и систематические прогулы. Он устроился подсобником в строительное управление «Ремстройтрест». В общежитии будущий писатель организовал литературный кружок, где молодые рабочие читали стихи, а Венедикт — отрывки из классической литературы. Из-за этих собраний Ерофеева уволили с работы.

Следующие 2 года Веня провел на Украине, а в 1959 году вернулся в столицу и поступил на филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института, где начал выпускать литературный альманах. В 1960 году студента Ерофеева отчислили.

Осенью 1959 года Веня познакомился с Юлией Руновой, ухаживал за ней, предлагал вместе поехать на Кольский полуостров. В 1961 году они расстались, но чувства не прошли. х встречи возобновились в 1971 году, после того как Рунова вышла замуж и родила дочь.

Был дважды женат. Однако Ерофеев не разорвал отношений с Юлей Руновой.

Первая жена — Валентина Васильевна Зимакова (1942—2000). Брак был зарегистрирован только после рождения у них в 1966 году сына Венедикта Венедиктовича.

Вторая жена — Галина Павловна Носова (1941—1993). Брак был заключен 21 февраля 1976 года. Покончила с собой через три года после смерти мужа, выбросившись с 13 этажа, с балкона их квартиры на Флотской улице.

Пытался продолжить образование, поступал во Владимирский (1961—1962) и Коломенский (1962—1963) педагогические институты, хорошо учился, получал повышенную стипендию. Но дисциплина страдала, и его выгоняли.

В течение всех этих лет Венедикт менял работу как перчатки. Долгое время жил без прописки, был разнорабочим (Москва, 1957), грузчиком (Славянск, 1958—1959), бурильщиком в геологической партии (УССР, 1959), сторожем в вытрезвителе (Орехово-Зуево, 1960), снова грузчиком (Владимир, 1961), рабочим ЖКХ стройтреста (Владимир, 1962), монтажником кабельных линий связи в различных городах СССР (1963—1973), лаборантом паразитологической экспедиции ВНИИДиС по борьбе с окрылённым кровососущим гнусом (Средняя Азия, 1974), редактором и корректором студенческих рефератов в МГУ (1975), сезонным рабочим в аэрологической экспедиции (Кольский полуостров, 1976), стрелком ВОХР (Москва, 1977) . В 1976-м женитьба дала ему возможность прописаться в столице.

Смолоду Венедикт отличался незаурядной эрудицией и любовью к литературному слову. Ещё в 17-летнем возрасте он начал писать «Записки психопата» (долгое время считались утерянными, впервые опубликованы в 2000 году в сокращённом виде издательством «Вагриус», полностью — в 2004 году издательством «Захаров»).

С 1960 года Ерофеев работал над повестью «Благая весть», которая сохранилась отрывочно. Произведение пропитано духом немецкого философа Фридриха Ницше, которого увлеченно изучал Веня. У этого сочинения загадочная судьба. Рукопись, содержавшую 13 глав, писатель отдал на хранение друзьям.

Впоследствии ее вернули и снова потеряли вместе с частью архива. После смерти автора обнаружили 4 главы повести. Позже 5-я глава нашлась в Италии, а 6-я — в Болгарии. Сейчас «Благая весть» публикуется в записных книжках Ерофеева.

В 1970 году Ерофеев закончил поэму в прозе «Москва — Петушки». Она была опубликована в иерусалимском журнале «АМИ» в 1973 году тиражом триста экземпляров. В СССР поэма впервые напечатана в журнале «Трезвость и культура» (№ 12 за 1988 г., № 1—3 за 1989 г., все нецензурные слова в публикации были заменены отточиями); в нецензурированном виде впервые вышла в альманахе «Весть» в 1989 году. В этом и других своих произведениях Ерофеев тяготеет к традициям сюрреализма и литературной буффонады.

Помимо «Записок психопата» и «Москвы — Петушков», Ерофеев написал пьесу «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», эссе о Василии Розанове для журнала «Вече» (опубликовано под заглавием «Василий Розанов глазами эксцентрика»), неподдающуюся жанровой классификации «Благую Весть», а также подборку цитат из Ленина «Моя маленькая лениниана». Пьеса «Диссиденты, или Фанни Каплан» осталась неоконченной.

После смерти писателя частично изданы его записные книжки.

В 1992 году журнал «Театр» опубликовал письма Ерофеева к сестре Тамаре Гущиной.

По словам Ерофеева, в 1972 году он написал роман «Дмитрий Шостакович», который у него украли в электричке, вместе с авоськой, где лежали две бутылки бормотухи. В 1994 году Слава Лён объявил, что рукопись всё это время лежала у него и он вскоре её опубликует. Однако опубликован был лишь небольшой фрагмент, который большинство литературоведов считает фальшивкой. По мнению друга Ерофеева, филолога Владимира Муравьёва, сама история с романом была вымышлена Ерофеевым, большим любителем мистификаций. Эту точку зрения разделяет и сын писателя.

С 1985 года Ерофеев страдал раком гортани. После операции мог говорить лишь при помощи голосообразующего аппарата. Скончался в 7:45 11 мая 1990 года в Москве в отдельной палате на 23-м этаже Всесоюзного онкологического центра. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Книги Ерофеева переведены более чем на 30 языков. О нём снят документальный фильм Павла Павликовского «Москва — Петушки» (1989—1991).

В Москве в сквере на площади Борьбы находится скульптурная группа, посвящённая героям поэмы «Москва — Петушки». Во Владимире на здании пединститута в его честь установлена мемориальная доска. В Кировске в центральной городской библиотеке создан музей Ерофеева.

Краткая биография ерофеев в

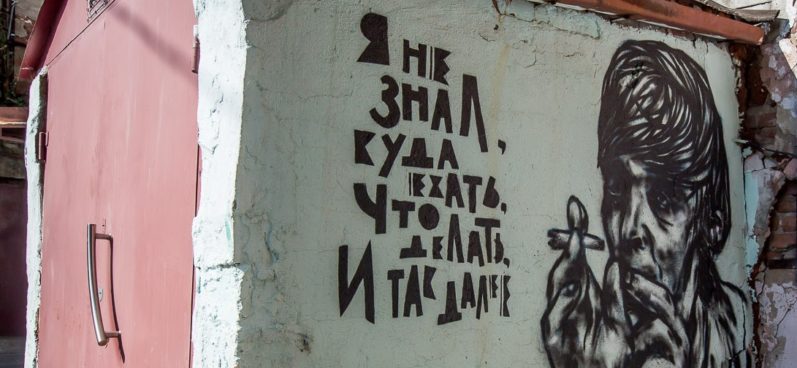

Граффити в подмосковной Коломне

Пятнадцать ультраважных цитат из псевдоавтобиографической поэмы «Москва — Петушки» и чуть-чуть (ир)реальной биографии советского постомодерниста Венедикта Ерофеева.

Будущий андеграундный советский писатель Венедикт Ерофеев (24 октября 1938 — 11 мая 1990) родился на Кольском полуострове в спецпоселке с антиутопическим названием Нива–3 и детство провел по большей части в детском доме. Школу окончил с золотой медалью. Много раз пытался учиться в разных вузах, но отовсюду его отчисляли. Долго жил в Москве без прописки, работал грузчиком, сторожем в вытрезвителе, лаборантом паразитологической экспедиции по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом, бурильщиком в геологической партии, редактором и корректором студенческих рефератов в МГУ и стрелком ВОХРа. С раннего возраста отличался незаурядной эрудицией и любовью к литературе: еще 17-летним начал писать «Записки психопата» — долгое время они считались утерянными и впервые были опубликованы лишь в 1995 году.

Еще Венедикт Ерофеев рассказывал, что в 1972 году написал роман «Дмитрий Шостакович», авоську с которым у него украли в электричке вместе с двумя бутылками бормотухи. В 1994 году русский поэт-квалитист, художник-нонконформист, философ-рецептуалист, доктор географических и философских наук, а также искусствоведения, профессор и вообще преудивительный человек Слава Лён объявил, что рукопись Ерофеева все время пролежала у него и он вот-вот ее опубликует. Опубликовал небольшой фрагмент, который большинство литературоведов сочли фальшивкой. Потому что стилизовать под Веничку с его коктейлем библеизмов-ленинизмов, скрытых и прямых литературных и совсем уж не литературных цитат, газетных штампов и трогательной алкофилософии, — дело не простое, даже если ты трижды доктор как Слава Лён. По мнению друга Венички, филолога Владимира Муравьева, история с романом была Ерофеевым, конечно же, вымышлена. Ерофеев был большим любителем мистификаций.

С 1985 года Венедикт Ерофеев страдал раком горла, после операции мог говорить только при помощи голосообразующего аппарата. В 1987 году принял крещение в Католической церкви в единственном в то время действующем в Москве католическом храме святого Людовика Французского.

Женат был дважды, вторая жена Галина Носова покончила с собой через три года после смерти мужа, выбросившись с балкона их квартиры на тринадцатом этаже. Об алкоголизме и прочих трудностях Ерофеева не будем, а вот книги его переведены более чем на 30 языков. Самая важная — это, конечно, постмодернистская поэма в прозе «Москва — Петушки» (кстати, в СССР ее впервые напечатали в журнале «Трезвость и культура» за 1988 год, все матерные слова целомудренно заменив отточиями), из которой приводим 15 ультраважных цитат. Без отточий.

1. Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись, или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец и как попало — и ни разу не видел Кремля.

2. И немедленно выпил…

3. Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальство он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины.

4. Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б.

5. А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрьским.

6. О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов!

7. Я бы согласился жить на земле вечно, если прежде мне показали бы уголок, где не всегда есть место подвигу…

8. Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах?

9. А кимвалы продолжали бряцать. А бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

10. Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты…

11. А бабушка моя, глухонемая, с печи мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего “я”!»

12. Нет, вот уж теперь — жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились, ничего не поделаешь — надо немножко пожить… «Жизнь прекрасна» — таково мое мнение.

13. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на самом себе?

14. Да. Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма.

15. И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтоб по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой.

Венедикт Ерофеев: биография, личная жизнь, книги и дата смерти

Биография Венедикта Ерофеева должна быть хорошо знакома всем без исключения знатокам отечественной литературы. Это известный советский и русский писатель. В историю он вошел как автор поэмы под названием «Москва — Петушки». В этой статье мы поведаем о судьбе творца, его личной жизни.

Детство и юность

Рассказывать биографию Венедикта Ерофеева начнем с 1938 года, когда он появился на свет в поселке Нива-2 в Мурманской области. Он был младшим в семье, где росли пятеро детей. Отец работал на железнодорожной станции, а мать вела хозяйство.

Когда началась Великая Отечественная война, Ерофеевы переехали на станцию Хибины, вскоре их эвакуировали в Архангельскую область. Однако из-за голода, с которым они столкнулись на новом месте, им пришлось вернуться обратно.

В 1941-м арестовали деда будущего писателя, он умер в тюрьме через три месяца. В 1945-м отца обвинили в антисоветской пропаганде и вредительстве.

В биографии Венедикта Ерофеева это было тяжелое время. При этом он к шести годам научился читать. В 1947 году семья осталась без средств к существованию. Чтобы добыть денег на пропитание, мать поехала в Москву на заработки, а детей сдала в детский дом. Венечка прилежно учился, его даже наградили поездкой в пионерлагерь.

Отец вернулся из колонии в 1951-м, мать приехала из столицы, семья воссоединилась. Правда, ненадолго. Василия Васильевича через два года снова арестовали. Три года он провел в тюрьме в Оленегорске из-за опоздания на работу. Когда он вышел на свободу, его здоровье было окончательно подорвано. В 1956-м он скончался.

Герой нашей статьи окончил школу с золотой медалью, без экзаменов его приняли на филологический факультет МГУ. В общежитии он познакомился с литературоведом и филологом Владимиром Муравьевым, который оказал значительное влияние на его взгляды.

Образование и первая работа

В биографии Венедикта Ерофеева было несколько вузов, так как окончить МГУ он не смог. В 1957-м его отчислили за неуспеваемость и систематические прогулы. После этого он пошел подсобным рабочим в строительное управление «Ремстройтрест».

В общежитии при предприятии организовал литературный кружок, в котором все желающие читали свои стихи, а сам Венедикт отрывки из классических произведений. Руководству эти собрания не понравились, его уволили.

Два года Ерофеев провел на Украине. Когда он вернулся в столицу, в 1959-м, то снова поступил на филфак, но уже Орехово-Зуевского педагогического института. В вузе он выпускал литературный альманах, но через год снова был отчислен.

За следующие несколько лет писатель сменил множество профессий, нигде надолго не задерживаясь. Он пытался еще окончить Коломенский и Владимирский педагогические институты, но из-за проблем с дисциплиной его постоянно отчисляли.

Творческая карьера

В биографии Венедикта Ерофеева произведений совсем немного. Окончить ему удалось только пять трудов. Еще в юности он начал писать «Записки психопата». В формате дневниковых записей излагал собственный поток сознания, в котором полный бред и низменные мысли сочетались с возвышенными идеями. Книга впервые была издана только в 2000 году.

Рассказывая кратко биографию Венедикта Ерофеева, нужно упомянуть о повести «Благая весть», над которой он работал с 1960 года. Она сохранилась не полностью. На произведение сильно повлиял Ницше, которого Ерофеев в то время изучал.

«Москва — Петушки»

В 1970 году герой нашей статьи окончил главное произведение своей жизни — поэму «Москва — Петушки». Биография и творчество Венедикта Ерофеева слились в этой книге, так как многое, что в ней описано, происходило с писателем в действительности.

Главного героя также зовут Веня, на электричке он едет к любовнице и ребенку. По дороге постоянно пьет. В результате выясняется, что он ошибся поездом, уехал в обратном направлении. Веня возвращается в столицу, где его убивают незнакомцы.

Поэма «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева составлена из глав, названия которых соответствуют названиям железнодорожных станций на маршруте главного героя. Произведение мгновенно разобрали на цитаты, оно стало невероятно популярным, хоть и не было официально опубликовано.

Интересный факт из биографии Венедикта Ерофеева связан с тем, что впервые поэма «Москва — Петушки» была напечатана в 1973 году в Израиле. Затем книга вышла в Париже и Лондоне. В СССР произведение увидело свет в журнале «Трезвость и культура» в сокращенном варианте в конце 80-х годов.

Произведения

Среди других произведений автора нужно отметить эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» и «Саша Черный и другие», пьесу «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», подборку цитат Ленина под названием «Моя маленькая Лениниана», неоконченную пьесу «Диссиденты, или Фанни Каплан».

Ерофеев утверждал, что им еще был написан роман «Шостакович», который он то ли потерял в электричке, то ли его украли. Многие критики подозревают, что это была одна из его мистификаций.

В 1994-м появилась информация, что роман найден и вскоре будет опубликован. Но в печати появился только отрывок, который большинство считают подделкой.

Личная жизнь

В биографии Венедикта Ерофеева личная жизнь сыграла большую роль. Свою первую любовь он встретил, когда жил в общежитии МГУ. Это была Антонина Музыкантская, с которой они встречались около года.

Осенью писатель познакомился с Юлией Руновой. Она его увлекла, Ерофеев настойчиво ухаживал за девушкой, предлагал отправиться с ним на Кольский полуостров. В 1961 году они расстались, но взаимные чувства между ними сохранились. Герой нашей статьи неоднократно пытался разыскать Рунову, но их встречи возобновились только в 1971 году, когда Юлия вышла замуж и родила дочь.

Известно, что в 1964-м у него был роман с Валентиной Зимаковой, которая жила как раз в Петушинском районе. В начале 1966-го у них родился сын, они расписались и поселились в деревне Мышлино во Владимирской области. Однако писатель с семьей практически не жил. Он ночевал у друзей и знакомых, много пил. Окончательно брак распался в 1975 году.

Второй официальной женой Ерофеева стала Галина Носова, на которой он женился в феврале 1976 года. Уже через год пара получила квартиру в Москве. Но все это время Венедикт постоянно встречается с Руновой, что значительно усложняет его семейную жизнь.

Злоупотребление алкоголем

Ерофеев много пил. В 1979 году, когда он с женой гостил у брата Юрия, его госпитализировали на Рождество с белой горячкой. В то время, если верить его дневниковым записям, он пил каждый день на протяжении долгого времени. В 1982-м писатель лег в столичную клинику, чтобы вылечиться от алкоголизма.

После выписки он отправился в плавание с другом Николаем Мельниковым по озерам и северным рекам к Белому морю. На протяжении всего путешествия писатель сильно скучал по Руновой, писал ей письма. При этом в его жизни были и другие женщины, после возвращение из плавания семья оказалась на грани развода.

В 1983-м Ерофеев вновь попал в клинику из-за алкоголизма. Весной жена перевела его в психиатрическую больницу.

Смерть

Считается, что предрасположенность к алкоголизму была у него генетической. Много пили его отец и брат. В юности Ерофеев вовсе не прикасался к спиртному. Он утверждает, что все началось внезапно. Он увидел в витрине бутылку водки, купил ее, выпил, с тех пор не мог остановиться.

В 1985 году у Венедикта обнаружили рак горла. Опухоль удалили, но писатель потерял голос. В Италии для него сделали специальный аппарат с микрофоном, который нужно было прикладывать к гортани.

Еще через год французские доктора пообещали голос восстановить, но советское правительство отказалось выпускать его из страны.

В последний год его жизни к Ерофееву пришла популярность после публикации поэмы «Москва — Петушки». Поклонники и многочисленные журналисты сильно досаждали писателю.

К тому же, ухудшилось состояние его здоровья, у него началась депрессия. В 1990-м врачи обнаружили, что рак снова прогрессирует. Писателя госпитализировали, назначили химиотерапию. Но вскоре были вынуждены отказаться от лечения, так как состояние было очень тяжелым.

11 мая 1990 года Венедикт Ерофеев умер в возрасте 51 года. Он похоронен на Кунцевском кладбище.

Ольга Уварова/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные с историей и биографией исторических личностей. Уверена вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Ольга Уварова.

Коломна — это настоящий арт-кластер со своим культурным кодом. Более 20 музеев на подмосковный город — это не шутка! Но в Коломне есть не только музеи, но и творческие места нового формата, открытые для перформеров и художников.

МУЗЕЙ ТРАМВАЕВ

Точка синтеза искусств: кроме 200 моделей трамваев, собранных со всех уголков мира, здесь выставлены уникальные фото с пленочных и цифровых аппаратов. Из разных стран, от Англии до Хорватии, но на всех — трамваи. Рядом — выставка акварели Михаила и Ольги Кученевых. Здесь тоже рогатые вагончики. Зал временных экспозиций «Арт-пакгауз» принципиально про другое — сейчас здесь выставлены миниатюры зарайского мастера В. Юркевича: здания Коломны, Зарайска и Москвы, которых больше нет.

Первый трамвай был создан на заводе Струве в 1891 году, но он не остался в Подмосковье, а отправился в Санкт-Петербург. Сегодня Коломна — единственный подмосковный город с живыми трамвайными путями.

— Отечественный трамвай родился здесь. Самый экологичный вид транспорта, самый лучший. 15 лет назад его хотели уничтожить, да вовремя остановились, — говорит Андрей Мясников, создатель и директор Музея трамвая в Коломне.

Трамвай Коломны — не только художественный объект, но и арт-площадка. Он стал местом действия проекта «Коломенский травелог», суть которого такова: участники садятся в трамвай и по пути рассматривают городские улицы на предмет «ужасного» и «прекрасного». Свои впечатления они превращают в тексты, которые размещают на сайте проекта.

Ведущие» Травелога» — кандидат филологических наук Алексей Михеев и Дмитрий Данилов, автор, прославивший другой город Подмосковья: пьеса «Человек из Подольска» принесла ему «Золотую маску-2018» и славу гениального постдраматурга. Он говорит, что в «Травелог» попал почти случайно, но не жалеет об этом: — Я когда делал этот проект, мне было хорошо. Хорошо не потому что я крутой и все сделал на отлично. А потому что в этом пространстве, в этом городе мне по-человечески хорошо.

Где: ул. Дмитрия Донского, д. 15, +7 (916) 955-01-47, http://trammuseum.ru/

«АРТКОММУНАЛКА»

Музей-резиденция, открытая 1 декабря 2011 года в самом центре города. У его истоков стояла Наталья Никитина — человек, который начал превращать Коломну в центр туризма и искусства. Сейчас директор пространства Екатерина Ойнас.

«Арткоммуналка» хранит черты СССР 60-х годов, реквизиты коммунального быта и диссидентский дух эпохи хрущевской оттепели. Но «Арткоммуналка» — это не только прошлое. Через советский шкаф посетители попадают в современный выставочный зал, а на стенах висят образцы искусства XXI века. Полотно, где стихотворные строчки выложены репейником. Картина, где главы поэмы «Москва-Петушки» изображены в виде цветовых полос. «Арткоммуналка» — это еще и мастерская. За год в арт-резиденции живут и работают, сменяя друг друга, пять художников и два писателя из России и Европы. Они все разные, но роднит их одно: каждый использует город как площадку, рабочий материал, средство и среду высказывания. Вероника Горелова, экскурсовод «Арткоммуналки», может много об этом рассказать:

— Городское искусство объединяет людей, это способ коммуникации. У нас был проект «Женские истории» с художницей Ириной Хауской, мы ткали из чулок и колготок огромное панно, которое потом повесили на стену снаружи дома. В его создании принимали участие самые разные люди — студенты и учителя, взрослые и дети. Они подружились в процессе работы. Полотно, которое они ткали, стало полотном новых отношений. Сейчас работу Хауски можно увидеть в нашей постоянной экспозиции.

Искусство — способ понять другого. Вероника рассказывает: одним из резидентов был Эрик Генгрих, художник из Германии. Он учился готовить варенье и солить огурцы на кухне музея — чтобы понять русскую душу. На презентации своего проекта «Консервированная память» он угощал коллег вареньем из крыжовника и малины, а после расспрашивал их о любимых местах в Коломне. Позже он посетил эти точки и включил их в список объектов для создания фотографий. Эрик также примерял на себя образы русских женщин — ради того, чтобы ощутить иной народ, пол, язык, обычай. Рамка с фото перформансов Эрика до сих пор висит на кухне «Арткоммуналки» — ее показывают гостям.

Иногда творцы выходят на улицы для проработки личной травмы. Проект Елены Скрипкиной «Невидимый отец» — о поколении 90-х, выросшем без отцов. Однако автор упоминает в нем Викторианскую эпоху Англии и военную Варшаву. Он обращался к викторианской Англии и военной Варшаве. Игра с пространством и временем — типична для Коломны.