История кремля

Тульский кремль заложили в 1507 году по указу великого князя Московского Василия III. Завершилось строительство Кремля в 1520 году. В отличие от многих крепостей, Кремль Тулы расположен на низком месте, на левом берегу реки Упы.

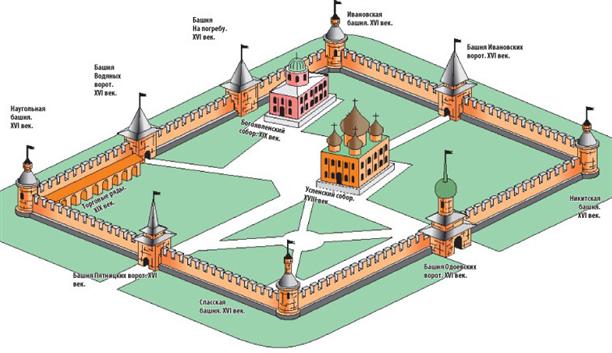

Огневая сила Кремля была сосредоточена в девяти башнях, вынесенных далеко за стены. Четыре круглые угловые башни — глухие (Никитская, Спасская, Тайницкая, Наугольная), и четыре прямоугольные по центру стен — проездные (Одоевская, Пятницкая, Ивановская, Водяная). Наверху большинства башен устроены навесные бойницы — машикули, которые предназначались для обстрела неприятеля у подножия стены.

Судя по Писцовым книгам 1587–1589 годов и 1685 года, территория Кремля была плотно застроена. Здесь находились все правительственные учреждения Тулы того времени: приказная изба воеводы, губная изба (полицейский орган того времени), острог, двор воеводы, двор Коломенского и Каширского архиерея. В Кремле же были размещены храмы: в XVI веке церковь во имя Архангела Гавриила и Успенский собор; в XVII веке — каменный собор во имя Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, в пределах крепости располагались и осадные дворы бояр, дворян и детей боярских, имевших вотчины и поместья в Тульском уезде. В мирное время в этих дворах проживали дворники — доверенные люди землевладельца, которые следили за имуществом господина.

Особенности Кремля

Тульская крепость стала одной из первых каменно-кирпичных фортификаций Русского государства. В ее строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. Крепость площадью в 6 гектаров, в плане имеет правильную прямоугольную форму с периметром стен около 1 километра. Она рассчитана на активное использование огнестрельного оружия. Усилению оборонительного потенциала крепости способствовали совершенная система «подошвенного» боя, веерообразное расположение башенных бойниц на разных уровнях, продуманный план расположения крепостных стрельниц. В архитектурном облике Кремля проявились и самобытные черты русского оборонного зодчества: башни и стены покрыты деревянным тесом, бойницы по форме отличаются от западноевропейских, декор тоже специфический.

За свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался. В 1552 году под стенами Кремля разгромили войска крымского хана Девлет-Гирея. Это обеспечило успех похода царя Ивана Грозного на Казань. В 1607 году в Туле больше четырех месяцев оборонялись восставшие крестьяне под предводительством Ивана Болотникова против царских войск. Город удалось захватить лишь после затопления.

В 1626 году в Кремле построили деревянный Архангельский собор. Первый каменный Успенский собор возвели только в 1766 году. Почти через 100 лет, в 1862 году, на территории Кремля построили Богоявленский собор, где сейчас располагается Тульский государственный музей оружия.

Тульский кремль сегодня

Сегодня Тульский кремль — один из самых посещаемых музеев страны. Ежегодно в него приезжают тысячи российских и зарубежных гостей. В архитектурный ансамбль Кремля, помимо древних стен и башен, входят Успенский собор XVIII века с уникальной монументальной росписью ярославских мастеров (1765−1766), соборная колокольня, воссозданная в 2013–2014 годах, Богоявленский собор XIX века, торговые ряды XIX столетия. В 2017 году после реконструкции на территории Кремля открылся Музейно-выставочный комплекс с современными мультимедийными экспозициями. Здесь располагаются четыре выставочных зала и временные экспозиции, где можно увидеть мушкеты, сабли, арбалеты, палаши и другие виды оружия. Кроме того, тут проводят форумы, встречи и конференции, а в плане экскурсионного маршрута предусмотрена прогулка по стенам и башням крепости.

Источник: www.culture.ru

Tula is situated in the central part of the Russian Federation, in about 200 km from Moscow. Tula is the administrative center of Tul’skaya oblast. – Тула находится в центральной части РФ, в около 200-ах км от Москвы. Тула – административный центр Тульской области.

In 1146 Tula was mentioned in historical documents for the first time. The exact date of its foundation is unknown. – Упоминание о Туле появляется впервые в исторических документах в 1146 году. Точная дата основания города неизвестна.

The population of the city is about 500 thousand citizens. Total area is almost 150 square kilometers. – Население города практически достигло 500 тыс. горожан. А общая площадь – почти 150 кв.кв.

Tula consists of 5 administrative districts: Central, Proletarskiy, Zarechenskiy, Privokzalniy and Sovetskiy. – Тула состоит из 5 административный округов: Центральный, Пролетарский, Зареченский, Привокзальный и Советский.

The central district is situated not only in the heart of Tula, but also occupies its Sothern-eastern part, almost all historical monuments are located here. Proletarsiy is the most populated region of the city. Zarechenskiy district is situated in the North-western part of Tula. Privokzalniy district is city suburb, Moscow railway station is situated here. Sovetskiy disctict is located in the central part of Tula.

Центральный округ находится не только в сердце Тулы, но также занимает ее юго-восточную часть, почти все исторические памятники находятся здесь. Пролетарский – самый густонаселенный район города. Зареченский находится на северо-западе Тулы. Привокзальный округ является уже окраиной города. Московский вокзал находится здесь. Советский район расположен в центральной части Тулы.

Tula is very famous for its sightseeing. This is one of the most ancient cities in central part of Russia. The heart of Tula is Kremlin. It is the only preserved masterpiece founded in the 16th century. Tula is also well known for its museums. The most popular of them are The Museum of Russian Samovar and the Museun of Tula’s Prianik (honey cake). There are also many ancient churches, among them Preobrazhenskiy Cathedral and Uspenskiy Cathedral, situated near the Kremlin. The most ancient church of Tula is Blagovesenskaya. Its exact date of foundation is unknown.

Тула знаменита своими достопримечательностями. Это один из самых древних городов центральной России. Сердце Тулы – Кремль. Это единственный сохранившийся памятник 16ого века. Тула также известна музеями. Одни из самых популярных – Музей Самоваров и Музей Тульского Пряника. В городе много древних церквей, среди них – Преображенский собор и Успенский собор, расположенные рядом с Кремлем. Самая древняя церковь Тулы – Благовещенская. Точная дата ее основания неизвестна.

There are four big parks and several smaller public gardens in Tula. In 1987 the first Zoo was founded in Tula. – В Туле 4 больших парка и несколько общественных садов поменьше. В 1987 году в Туле был открыт зоопарк.

One can get to Tula by railway or by bus. The transportation system involves 5 railways directions. Tula is situated at the highway from Moscow to Simpheropol, Crimea, and the highway from Kaluga to Riazan. – В Тулу можно приехать на поезде или на автобусе. Транспортная система состоит из пяти железнодорожных направлений. Тула находится рядом с трассами Москва – Симферополь (Крым) и Калуга – Рязань.

Источник: 150slov.com

Related posts:

- Тульский край Каждый уголок России прекрасен по-своему, но именно то место, где мы родились и выросли, кажется нам самым лучшим. Не все ощущают это в детстве, живя постоянно дома. Но стоит уехать надолго из родного города, как сразу начинаешь ценить его по-настоящему. Мне и многим моим одноклассникам предстоит понять это, когда, окончив школу, мы разлетимся кто куда. […]…

- Анализ стихотворения Толстого “Край ты мой, родимый край!…” В 1850-х годах Толстой создает большую часть своего стихотворного наследия. К этому периоду относится и известная миниатюра “Край ты мой, родимый край!..”. Удивительно, как при помощи всего восьми строк поэту удалось создать очень тонкий и емкий образ России. Причем взгляд Алексея Константиновича направлен будто в глубь истории. Прошлое родной страны вызывало неподдельный интерес графа. Перу […]…

- Любимый край родной У всех людей есть то место, о котором они все время думают, в которое они все время хотят вернуться. Это место – родной край. Почему же нас так манит туда? Наверное, потому что мы там родились и выросли. Именно там мы впервые сказали свое первое слово, сделали первый шаг, пошли в школу, познакомились со многими […]…

- Анализ стихотворения А. Толстого “Край ты мой, родимый край…” 1 вариант Стихотворение А. К. Толстого посвящено русской природе, Родине, ее образности, истории. О какой истории может идти речь, если перед нами просто описание степи? Первое предложение начинается и заканчивается словом “край”, как бы окольцовывается им. О каком крае пойдет речь, мы не знаем. Поэт обращается к нему, разговаривает с ним. Нет никаких указаний на […]…

- Сочинение на тему Башкортостан мой родной край Башкортостан – это республика, лежащая на стыке Европы и Азии. Край, где сошлись горы, леса и степи. В своих стихах поэты описывают Башкирию как ладонь, раскрытую для приветствия всем народам страны. Также Башкортостан можно сравнить с березовым листком по очертаниям его границ. Этот край можно представить сердцем России, которое мирно бьется, оплетенное автомобильными макистралями, трубопроводами […]…

- Сочинение по картине А. М. Васнецова “Северный край” Аполлинарий Михайлович Васнецов – выдающийся русский художник, которого вдохновляла природа родной страны. Объехав полстраны со своим этюдником, Васнецов обосновался в Москве, “Северный край” – один из пейзажей Аполлинария Васнецова, написанных по материалам уральских поездок в 1899 году. На Урале А. Васнецов был дважды. Пейзажи Урала напоминали ему родной Вятский край: “…те же хвойные леса, увалы, […]…

- Сочинение на тему: Мой любимый край Мой любимый край Всегда легко писать о том месте, которое ты любишь, потому что это приятно. Можно описать любимые места, запоминающиеся события, которые там произошли. Можно заново вспомнить и пережить все, что доставляло тебе удовольствие, и было ценно для тебя. Любимый край для каждого, скорее всего, это то место, где человек родился и вырос, где […]…

- Сочинение на тему “Дагестан – мой край родной” Я горжусь тем, что родился в Дагестане. Мой край расположился на самом юге России и занимает огромную площадь. Столица моей родины – замечательный город Махачкала. Вся республика – это невероятно красивая местность, изысканная культура и добрый, отзывчивый народ. В Дагестане издавна мирно живут более сотни народов. Именно из-за этого разнообразия наши люди говорят на множестве […]…

- Сочинение на тему: ДИВНЫЙ КРАЙ (К. Г. Паустовский. “Мещерская сторона”) С необыкновенной любовью и сыновней преданностью описывает К. Г. Паустовский свой любимый Мещерский край. Автор сразу предупреждает читателя, что в этом краю не заметишь ничего необычного и поражающего воображение. В нем “нет никаких особенных красот и богатств”, этот край “очень скромен”. И сразу становится понятно, что любовь автора – неподдельная, настоящая. Автор передает все увиденное […]…

- Сочинение на тему: “Мой родной край” Родной край! Сколько восхитительных воспоминаний всего в паре слов. Цветущие вишневые сады и душистые мятные ковры вдоль дорожек. Манящая синева голубого летнего неба, аромат золотистой липы, Уборка хлеба – ностальгия захлестывает при одном упоминании Родных просторов, где ты родился, вырос и сделал первые шаги в увлекательную и интересную Жизнь. Всегда с тобой будут сияющие мамины […]…

- “Край ты мой, родимый край…”(2) XIX век в русской литературе отмечен именами многих выдающихся поэтов и писателей. И. С. Никитина, А. Н. Майкова и А. К. Толстого по праву относят к числу тех великих русских поэтов, которыми, по словам И. А. Бунина, “создан весь своеобразный склад русской литературы, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее сильный простой язык, ее […]…

- Сочинение по картине В. М. Васнецова “Северный край” Северные края – это безграничные просторы, дикая природа и чистые реки. Это нетронутые людьми места. Такие места не могут не вызвать восторга, бурю эмоций и впечатлений. В. М. Васнецов нарисовал картину “Северный край” именно под впечатлением от здешних необычных красот. Я думаю, что такие пейзажи характерны для природы Сибири. Здесь изображена река, которая протекает между […]…

- Люблю тебя мой край родной Люблю тебя мой край родной. Родина моя прекрасная, Хлеборобная, хлебосольная Талантами полна, Морями и солнцем богата. (Л. Величко.) Живу я в станице Старощербиновской, почти что на берегу Азовского моря. Летом очень часто мы ездим купаться загорать. Вода в море теплая, как парное молоко. Когда смотришь вдаль, наступает умиротворение и на душе становится легко и светло. […]…

- Сочинение по картине Васнецова Северный край Сочинение для 5 класса Картина “Северный край” написана Айвазовским в 1899г. Вдохновленным путешествие по Уралу, и переполненный воспоминаниями о родном Вятском крае, мастер создает данное произведение. На картине изображен пейзаж сибирского леса. Река, протянувшаяся через все полотно, занимает основную часть картины, и своей недвижимостью вод создает иллюзию остановки времени, в изображенном месте. Гигантский кедр, у […]…

- Сочинение на тему: “Родной край” 5 сочинений “Для человека нет ничего ближе и дороже родного края… “ Сочинение на тему “Мой родной край” Родной край! Сколько восхитительных воспоминаний всего в паре слов. Цветущие вишневые сады и душистые мятные ковры вдоль дорожек. Манящая синева голубого летнего неба, аромат золотистой липы, уборка хлеба – ностальгия захлестывает при одном упоминании Родных просторов, где ты родился, […]…

- Мой край родной Каждый человек, скорее всего, любит то место, где он живет. Проще сказать любит свой край, свою дорогую сердцу сторону. Вот и я люблю мой край родной. Конечно, на земле много мест, и все они по-своему хороши. Но сердце прикипело к тому, где родился и вырос. Я иногда задумываюсь: почему это так? Может потому, что мне […]…

- Конспект урока на тему “Сердцу милый край родной” Конспект открытого занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе Акименко Ольга Николаевна Воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ “Детский сад №4 “Солнышко” Город Урюпинск Волгоградской области Тема занятия: “Сердцу милый край родной” Программное содержание: Закрепить знания детей о природе России, родного края, потешках, играх. Дать первоначальное представление о русском национальном костюме. Продолжать формировать умение […]…

- Край мой воронежский За что я люблю свой край Как он хорош, как весел, как скуласт, Как на лемех приятен жирный пласт, Как степь лежит в апрельском провороте, А небо, небо – твой Буонаротти… О. Мандельштам. Я должен жить, хотя я дважды умер… Я коренной житель Воронежа: родился и всю жизнь живу здесь, мои родители также родом из […]…

- За что я люблю свой край План 1. Чувство Родины. 2. Что значит Родину любить: А) воспоминания о детстве; Б) природа родного края; В) любовь к родному народу. 3. Будущее Родины – в наших руках. Привет тебе, мой край родной, С твоими темными лесами, С твоей великою рекой И неоглядными полями. С. Дрожжин Родной край – понятие очень широкое. Когда думаешь […]…

- Край, в котором я бывал (г. Санкт-Петербург) Я очень люблю путешествовать. Во время поездок ты неизбежно узнаешь много нового: знакомишься с новыми местами и узнаешь их историю, знакомишься с новыми людьми и заводишь друзей. Путешествия наполняют тебя новыми эмоциями, впечатлениями. Они дают возможность расширить свой кругозор, узнать про жизнь не только твоих современников, но и предков. Конечно, очень интересно побывать где-нибудь за […]…

- Мой родной край – Мордовия моя Всякий народ есть нечто целое, особенное частное и индивидуальное; у всякого народа своя жизнь, свой дух, свой характер, свой взгляд, своя манера понимать и действовать. В. Г. Белинский Мордовия – это замечательная Республика, которой в этом году исполняется семьдесят пять лет. Если посудить логически, срок не очень-то и большой, но это срок образования Мордовии как […]…

- Твір по картині А. М. Васнецова “Північний край” Картини Різне Твір по картині А. М. Васнецова “Північний край” Аполлінарій Михайлович Васнецов – видатний росіянин художник, якого надихала природа рідної країни. Об’їхавши полстрани зі своїм етюдником, Васнецов улаштувався в Москві, “Північний край” – один з пейзажів Аполлінарія Васнецова, написаних за матеріалами уральських поїздок в 1899 році. На Уралі А. Васнецов був двічі. Пейзажі Уралу нагадували йому […]…

- “Россия! Сердцу милый край!” (по лирике С. Есенина) “Моя лирика жива одной большой любовью к родине, чувство родины основное в моем творчестве”, – писал С. Есенин. Действительно, все его произведения проникнуты глубоким чувством к родной земле, сопричастностью ее трудной судьбе. “Рязанские поля, где мужики косили, где сеяли свой хлеб”, – страна его детства. Мир народных верований окружал его с […]…

- Анализ стихотворения Край любимый! Сердцу снятся (Есенин С. А.) Стихотворение С. А. Есенина “Край любимый! Сердцу снятся…” было написано в 1914 году и носит горьковатый философский оттенок, характерный для данного периода в творчестве поэта. Произведение пронизано бесконечной любовью к Родине. Лирический герой с нежностью оглядывает дорогие сердцу просторы, и размышления о красоте родной земли постепенно сменяются философскими мыслями. Последняя строфа стихотворения навевает грусть, заставляя […]…

- Анализ стихотворения Есенина Край ты мой заброшенный Родившись в эпоху колоссальных политических потрясений, Есенин имел нелегкую судьбу. Как любой творческий человек, он переживал происходящие события особенно остро. Он сильно и самоотверженно любил свою малую родину-село Константиново. Переживал за судьбу односельчан, хотел, чтобы их жизнь была лучше. Легче, радостней, беззаботней. Вместе с тем, как поэт, Есенин не имел будущего в умирающей деревне и […]…

- Край ты мой заброшенный… (Есенин Сергей Стихи) Край ты мой заброшенный, Край ты мой, пустырь, Сенокос некошеный, Лес да монастырь. Избы забоченились, А и всех-то пять. Крыши их запенились В заревую гать. Под соломой-ризою Выструги стропил, Ветер плесень сизую Солнцем окропил. В окна бьют без промаха Вороны крылом, Как метель, черемуха Машет рукавом. Уж не сказ ли в прутнике Жисть твоя и […]…

- Анализ стихотворения Есенина “Край любимый! Сердцу снятся…” Стихотворение “Край любимый! Сердцу снятся…”. Восприятие, толкование, оценка Стихотворение “Край любимый! Сердцу снятся…” было написано С.А. Есениным в 1914 году. Основная тема произведения – тема Родины. Мы можем отнести его к пейзажной и патриотической лирике, с элементом философского осмысления собственного существования. Композиционно в стихотворении мы можем выделить две условные части. Первая часть включает в себя […]…

- Сценарий праздника “Родной свой край, люби и знай” Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад №8 “Аленький цветочек” Г. Лермонтов Ставропольского края Сценарий праздника “Родной свой край, люби и знай” Подготовила Музыкальный руководитель Орлова Ольга Александровна Г. Лермонтов 2014г. Под музыку Дети заходят в зал и садятся на стульчики. Ведущая: Дорогие дети и уважаемые гости! Начинаем наш праздник “Родной свой край люби и знай”. […]…

- Анализ стихотворения Толстого “Ты знаешь край, где все обильем дышит…” В 1861 году Алексей Константинович Толстой переехал на постоянное жительство в имение Красный Рог, располагавшееся в Черниговской губернии (сейчас – территория Брянской области). С украинскими землями, с местной природой тесно связано и детство писателя. Рос он в имении, находившемся в селе Погорельцы и принадлежавшем его дяде, известному под псевдонимом Антон Погорельский. Кстати, именно для маленького […]…

- Спогади про рідний край у поезіях Богдана Лепкого “Заспів”, “Видиш, брате мій” Б. ЛепкоЙ Народився на хуторі Кривенькім на Тернопільщині в родині сільського священика. Навчався у Бережанській гімназії, в Академії мистецтв у Відні, у Віденському та Львівському університетах. Викладав у Бережанській гімназії, в Ягеллонському університеті м. Кракова. Був членом гуртка літераторів “Молода муза”. Під час Першої світової війни співпрацював із Союзом визволення України, допомагав Українським січовим стрільцям. […]…

- Анализ стихотворения Пушкина “Кто видел край, где роскошью природы…” Южная ссылка Пушкина длилась без малого два года, и за это время поэт успел побывать не только в Бесарабии и Таврии, но и познакомился с Крымом, о котором был так много наслышан. По долгу службы поэту приходилось довольно много путешествовать, и его поездка в Гурзуф стала поводом для написания стихотворения “Кто видел край, где роскошью […]…

- Анализ стихотворения Блока “Там неба осветленный край…” В 1909 году Блок переживает два трагических события. Его супруга, забеременевшая от своего очередного любовника, рожает сына, которого поэт готов признать своим, однако малыш вскоре умирает. Спустя некоторое время Блок получает известие о том, что скончался его отец, с которым мать поэта развелась много лет назад. Сломленный, уставший от душевных страданий и боли, Блок принимает […]…

- Розробка урока. рідний край на території України Мета: Дати відомості про розташування місцевості, де проживають учні, на карті України, особливості її рельєфу; навчити дітей визначати сторони горизонту за місцевими ознаками; розвивати спостережливість; виховувати любов до рідного краю. Обладнання: Карта України; контурні карти; карти області, де проживають учні. Хід уроку І. Підсумок фенологічних спостережень Іі. актуалізація опорних знань. Повідомлення теми і мети уроку […]…

- Рідний край + Я Він оживив історію у нашій пам’яті задля майбутніх поколінь Люби свій край. Всю душу солов’їну І серця жар йому віддай в піснях (В. Сосюра) Дуже часто кожен із нас задумується над відомими словами “Людина повинна пам’ятати свою історію”. Ці слова з дитинства нам нагадують батьки, бабусі та дідусі. Тому багато хто з нас ще в […]…

- Творческая работа учащегося. Мой край Творческая работа “Мой край ” – “Удивительный поход ” Летом со мной произошло удивительное событие. Я в первый раз ходила в поход. Кто не решается пойти в поход, не сомневайтесь – идите! И не столь важно, сколько вам лет – 15 или 50. Удовольствие получите в любом случае. Огромное количество новых ощущений, преодолеваемых препятствий и […]…

- Урок “Я і Україна” “Мій рідний край” Мета уроку: розширити і поглибити поняття громадянськості, формувати національну Свідомість, почуття гордості за історичне, культурне та духовне життя наших предків, виховувати гуманне ставлення до спадщини українського народу, викликати бажання вивчати, берегти і примножувати багатство рідного краю. Обладнання: фото листівки, буклети, презентація. Хід уроку І. Організація класу до уроку – Сьогодні у нас незвичайний урок. А […]…

- Край детства главного героя в романе И. А. Гончарова “Обломов” 1. Образ Обломовки. 2. Прозаичная реальность и сказочные мечты Обломова. 3. Последствия обломовского воспитания. В романе И. А. Гончарова “Обломов” детство главного героя достаточно полно описано в девятой главе. Интересен уже сам прием, который использовал автор, чтобы дать читателям возможность совершить виртуальное путешествие во времени и взглянуть на то, в какой обстановке рос и развивался […]…

- Путешествие на край ночи ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА Луи Фердинан Селин (Louis Ferdinand Celine) Путешествие на край ночи (Voyage au bout de la nuit) Роман (1932) Молодой француз, студент-медик Фердинан Бардамю, под влиянием пропаганды записывается добровольцем в армию. Для него начинается жизнь, полная лишений, ужаса и изнурительных переходов по Фландрии, на территории которой французские войска принимают участие в первой мировой войне. […]…

- “Квітка – Добра” Знай, люби, оберігай свій рідний край Родинне свято 2 клас Мета: Ознайомити учнів з природою рідного краю. Поглибити і розширити знання дітей про вплив людини на природу. Підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати і примножувати природні багатства, розвивати пізнавальний інтерес. Виховувати бережливе господарське ставлення до природи, як до рідного дому, бажання зберегти нашу планету Земля для нащадків. Обладнання: Декорації, телевізор, відеомагнітофон з відеозаписом. Задачі: – […]…

- “Путешествие на край ночи” Селина краткое содержание Молодой француз, студент-медик Фердинан Бардамю, под влиянием пропаганды записывается добровольцем в армию. Для него начинается жизнь, полная лишений, ужаса и изнурительных переходов по Фландрии, на территории которой французские войска принимают участие в первой мировой войне. Однажды Бардамю посылают в разведку. К этому времени он уже успел дойти до такой степени нервного и физического истощения, что […]…

Источник: lit.ukrtvory.ru

Региональный компонент по литературе

Сочинение ЭССЕ «Край наш Тульский» ученицы 9 кл Малаховой Натальи МКОУ «Баскаковская СОШ»

Хороших городов не счесть

Любой в отцы, друзья годится,

Но коль туляк — он век гордится,

Что среди них и Тула есть,

Где довелось ему родиться! И.Костин

Тульский край таит в себе неиссякаемый источник познаний. В истории России наш край сыграл очень важную роль.

Тульский край богат литературными памятниками. На Тульской земле трудились такие писатели: И.С.Толстой. Н.Лесков, А.П.Чехов и другие. Например, И.С.Тургенев, написав рассказ «Касьян с Красивой Мечи», сделал известной реку, обозначенную не на каждой карте . Все реки нашего края, кроме Оки, берут начало на его территории. Текут они медленно, спокойно петляя в чудесных по своей красоте берегах. Не напрасно одну из них назвали Красивая Меча. Красивая Меча берет начало в Тепло-Огаревском районе, недалеко от центральной усадьбы бывшего колхоза «Весна». Протекает она по узкой, сильно извилистой долине, среди высоких и крутых берегов по территории Воловского, Каменского и Ефремовского районов и за пределами Тульской области впадает в Дон. Места эти особенно живописны в среднем течении Красивомеченской Мечи. Не случайно их называют «Русской Швейцарией» .

«Река красивая, река живописная, очаровательная Мечь!»… В иную минуту ее небо принять за небо Швейцарии!» — так говорится о Красивой Мече в произведении писателя Н.Ф.Павлова «Ятоган».

Много в нашем крае источников минеральных вод, имеющих лечебное значение. имеются такие озера, которые невелики по размеру. Самые большие из них Иван- озеро, Шиловское и Журель. Небольших, проваленных озер в краю много.

Помимо природных богатств Тульская земля славится историческими местами, сооружениями. Например Куликово поле ,знаменитый Тульский Кремль, Тульский оружейный завод, славившийся своим оружием, выпускающий его по сей день.

Особая судьба у Тулы, оказавшейся на одном из важнейших перекрестков истории государства русского. С момента своего возникновения волей необходимости она стала городом – воином и на протяжении длительного времени надежно охраняла от набегов кочевников южные подступы к Москве.

Позже, когда границы государства значительно расширились, Тула потеряла значение сторожевой крепости. И воинские доспехи она сменила на фартук кузнеца. С упорством и прилежанием туляки осваивали «железное дело», ладили ружья, пики. Над жителями города иногда добродушно подшучивают: туляк — железная душа. Имеется в виду, конечно, то, что тульский мастеровой не мыслит своей жизни и работы без металла. Когда над страной гудел тревожный набат, туляки достойно встречали врагов. Город вновь становится непробиваемым щитом и неприступной крепостью. За всю свою историю Тула ни разу не покорилась захватчикам, ни разу не пропустили к сердцу страны – Москве.

Конечно, в Тульском крае и в самой Туле есть еще много знаменитых мест и памятников культуры, поэтому каждый человек, родившийся на земле Тульской, должен гордиться своей Родиной.

Источник: nsportal.ru

Галина Емшанова

Первая публикация о городе-герое Тула. Мое творческое эссе в прозе

Город Тула, каким его увидели белгородцы (сентябрь 2018)

(авторское монологическое повествование)

В нашем детском саду стало доброй традицией каждый год в день дошкольного работника совершать экскурсионные путешествия по интересным, историческим и удивительным местам нашей области, да и не только. Не стал исключением и настоящий год и, легендарный город-герой Тула встречал прекрасным солнечным утром нашу группу у стен своего древнейшего сооружения — кремля. Отсюда мы и начнем свое повествование, опираясь на исторические факты.

Сразу хочется сделать оговорку, что наше знакомство с городом не было бы таким интересным и запоминающимся, если бы нам не помогли в этом четверо компетентных и просто уникальных экскурсовода, каждый из которых помог нам лучше понять и запомнить город – герой Тулу, именно в своей области знаний.

Самым крупным притоком реки Оки в пределах Тульской области является река Упа и, пока мы ехали в конечный пункт нашего назначения, нам постоянно попадались ее разнообразные ответвления и протоки. Длина самой реки составляет 345 км, глубина местами до 2,5 м. Начиналось наше путешествие с приятного голоса экскурсовода, который, повествуя нам об истории возникновения города еще на рубеже X в., повествовал, что название «Тула» тесно связано с речкой Тулицей с тех далеких времен и толкуется как «скрытое, затулье, притулье для защиты». Так мы, убаюканные монотонным шумом движущегося автобуса, чуть приятным звуком дикторского микрофона и, предвкушающие последующие многообещающие впечатления, очень быстро и не заметно въехали на территорию крупного областного центра города Тула, когда чуть забрезжил рассвет…

Тульский кремль –это крепость на южных рубежах Московского царства и за свою долгую историю многое пережил: и кровопролитные, жестокие войны, и осады, смысл которых был в блокаде территории, и, немыслимые по своим масштабам, разрушения. По периметру вся площадь имеет почти правильную прямоугольную форму и составляет 6 га, длинна стен более 1 км, а толщина до 3-х м (как у Великой Китайской стены). Интересен тот факт, что камень для стен пилили только зимой (летом он крошился, вес одного кирпича составлял 8 кг. На территории кремля находится Успенский собор и Колокольня.

Безусловно, когда видишь эти, увенчанные «ласточкиными хвостами» стены, невольно вспоминается и Кремль московский. Тульский кремль имеет 9 башень, каждая из которых имеет свое название, форму, месторасположение, историческую принадлежность. И, только «впитав в себя» и «прочувствовав через себя» все то, что пытался донести до слушателей экскурсовод, ты как бы полностью попадаешь в то историческое время. Да, мы почувствовали себя участниками своеобразного квеста, как бы очутившись четыре сотни лет назад…

Хочется отметить, что город сам по себе кажется небольшим и новостроек, как у нас в Белгороде, практически не видно и, по большей части, проезжая по этому городу, а он оказывается составляет 500 000 тыс. жителей, видишь практически, только двух-трехэтажные, старинного вида, дома, причем отлично сохранившиеся до нашего времени и не утратившие своего уникального первоначального вида. Герб городавиден практически повсюду: и на банерах, плакатах, даже встречались нам цветочные клумбы и цветочные часы в виде герба. Он представляет собой вид прямоугольного щита – традиционная французская форма и пересеченные серебряные шпажные клинки, а также серебряный ствол ружья; внизу и вверху по одному золотому молоту. Все эти символы демонстрируют, что в Туле находится один из самых лучших оружейных заводов России.

Нам же повезло побывать в Тульском государственном в музее оружия «Шлем», одним из старейших музеев России. Фонд музея включает коллекции боевого и разного вида оружия, нумизматики и охватывает историю развития всего оружейного производства с XVI века. Кульминацией нашего просмотра было то, что мы увидели уникальные действующие модели огнестрельного и стрелкового оружия, которые имели вид прямо игрушечный. Мы просто восхитились в увеличительном глазке оружием на рисовом зерне!

Ну, а как же знаменитые тульские пряники, спросите вы? Да! Музей «Тульского пряника», одного из самых молодых музеев Тулы, нам тоже довелось увидеть!Только здесь в экспозиции музея представлены: и история уникального старинного лакомства, и разные его виды – от самого маленького, чуть больше полтинника, до самого гигантского пудового, единственного в стране! Во время посещения музея гости знакомятся с представленной на пряниках историей нашей страны и событиями, которые проходили за многие десятилетия и даже сотни лет. Всех туристов угощают чаем и предлагают дегустацию пряника. И, ни один человек, посетивший данный «вкусный и ароматный» музей не уехал домой без приобретенного сладкого сувенира.

Но, как и всегда это бывает, не обошлось и в нашей поездке без курьезов? График нашего путешествия был таким плотным, что не нашлось времени, чтобы посмотреть традиционные тульские самовары! А жаль! Сколько бы еще было у нас дополнительных впечатлений!

Но, зато, на обратном пути мы, как бы, невзначай, чудом посетили государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Вволю прогулявшись по красивейшим, умиротворенным, липово-березовым, яблоневым дорожкам и просекам, увидев, хоть и внешне (мы и тут не успели по времени к экскурсии, старинные здания и строения, трудом людей сохранившиеся до нашего времени, мы все равно, как и хотели, невольно прикоснулись к земле, где ступала нога великого писателя. Мы всей грудью вдохнули запах такой богатой, красивой и доброй нашей русской любимой родины России.

Таким мы увидели и запомнили город-герой Тулу с его насыщенной историей и богатым культурным наследием.

Источник: www.maam.ru

Тульский кремль

В 2013 году главная святыня Тулы – кремль – отмечает 506 лет. Давайте вместе с вами вернемся к истории создания этого памятника архитектуры.

Александра Федоровна Муравьева

В 2013 году главная святыня Тулы – кремль – отмечает 506 лет. Давайте вместе с вами вернемся к истории создания этого памятника архитектуры, прогуляемся вдоль его стен, заглянем в каждую башню и попробуем представить себя участником военных событий тех далеких лет. В нашем историческом путешествии нам поможет заведующая научно-экспозиционным отделом музея «Тульский кремль» Александра Федоровна Муравьева.

ТУЛА – ЦЕНТР ОБОРОНЫ

Кремль всегда был основой русских городов. Именно около него складывался посад (в Древней и средневековой Руси: торгово-промышленная часть города, обычно вне городской стены. – Прим. авт.). Посад окружался своими собственными укреплениями, которые составляли вторую линию обороны города.

…В 1480 году было свергнуто татарское иго. Но набеги крымских татар на Русь не прекратились. Татары грабили имущество и угоняли в плен людей. В ту пору на турецких рынках особенно ценились пленники из Руси как искусные и выносливые люди. Главной дорогой крымских татар на Москву был в те времена так называемый «Муравский шлях». Он шел от Перекопа до Тулы. На нашей земле он пролегал между речками Зуша и Красивая Меча и выходил к Упе. Именно поэтому Тула, расположенная на южной окраине Московского государства, вскоре приобрела большое значение как важный центр обороны его степных границ.

Пробить тульскую оборону врагам было непросто, практически невозможно. Ведь система ее состояла из искусственных рвов, валов и естественных преград – ручьев, рек, болот, озер, оврагов. Одним из мощных сооружений с укрепленными земляными бастионами и деревянными башнями был вал Завитай. На северо-востоке он тянулся от Щегловской засеки до реки Упы (у восточного крыла посада). Затем, огибая посад, шел строго на юг, до Крапивенской засеки. И вот в самом центре этой системы находились наш кремль и посад. До наших дней от оборонительных сооружений посада и других укреплений не сохранилось почти ничего. В 1730 году были разобраны дубовые стены посада, а к 1740 г. срыт вал земляного города.

КАК СОЗДАВАЛИ КРЕМЛЬ

Строительство велось в несколько этапов. Изначально, в 1507 году, было начато строительство каменного ансамбля. Но, как назло, в то же время активизировались крымские татары. Тянуть со строительством кремля дальше было невозможно, поэтому строительный материал поменялся на дерево. В 1509 году в Воскресенской летописи читаем, что в этом же году был «поставлен на Туле град деревян».

Именно повелением великого московского князя Василия III в Туле был поставлен кремль. Французская гравюра XVI века.

Кремль исправно служил свою службу. Но все понимали, что деревянная крепость недостаточно надежна. Тем более что обстановка в мире была очень тревожной: шла война с Литвой, ее союзник хан Менгли-Гирей собирался напасть на Московское княжество.

Ивановские ворота со стороны Кремлевского сада. Фото начала ХХ века.

В 1514-1520 годах «поставиша на Туле град камен» – тот кремль, который сохранился до наших дней. Так Тула наряду с кремлем Зарайска (1527-1531), Коломны (1529-1531) и Серпухова (1556) надежно прикрыла Русское государство от врагов.

СТЕНЫ И БАШНИ ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ

ОСОБЕННОСТИ ТУЛЬСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ

Тульский кремль, в отличие от большинства своих собратьев, расположен в низине, на болоте. Это место наши предки сочли самым удобным для расположения крепости. Со всех сторон кремль был окружен естественными преградами: с севера и северо-востока – полноводными в те времена Упой и Тулицей, с юго-востока – речкой Хомутовкой, с юго-запада – Ржавским болотом. К тому же кремль с трех сторон был окружен рвом, наполненным водой, через него к воротам были переброшены подъемные мосты. В случае опасности их убирали.

В плане кремль имеет форму почти правильного прямоугольника со сторонами примерно 200 и 300 метров. Периметр стен – около 1 км, площадь – около 6 гектаров. При том, что кремль расположен не на возвышенности, а в низине, на практически горизонтальном рельефе, такая форма обеспечила наилучшие оборонительные функции. До Тульского кремля геометрически правильные планы имели и некоторые другие кремли, но только в тульском геометрическая точность и симметрия нашли идеальное воплощение.

Что касается архитектуры и военно-инженерного отношения, то ни одна из девяти башен не получила главенствующего значения. Все они имеют высокие деревянные шатровые кровли. Высота стен также везде одинаковая: по документам конца XVII века она составляет 10,7 м. Конечно, сейчас высота стен намного ниже – наросший культурный слой составляет 1,5-2 метра. А вот толщина стен разная. У западной и южной стен – 2,8 м, у восточной и северной – 3,2 м.

Внешний вид кремля напоминает кладку древнеримских зданий. Роднит с римскими зданиями Тульский кремль и форма перекрытий башен, бойниц, и навесные бойницы (машикули), и завершение стен зубцами в виде ласточкиного хвоста. И хотя мы не знаем имен мастеров, возводивших этот ансамбль, можно смело утверждать, что они сочетали вековые традиции русской архитектуры с последними достижениями западно-европейского фортификационного искусства. В строительстве Тульского кремля безусловно принимали участие итальянские мастера – те, которые в конце XV века завершили строительство Московского Кремля.

Нижняя часть стен Тульского кремля выложена из белокаменных блоков местного известняка, а выше – из красного кирпича. Завершение стен зубцами в виде ласточкиного хвоста придумали итальянские архитекторы.

СЕКРЕТ ПРОЧНОСТИ

Толщина стен Тульского кремля состояла как бы из трех частей: двух стенок с пространством между ними. Пространство заполнялось крупной щебеночной белокаменной забутовкой (слой, заполняющий промежуток между внутренним и внешним облицованными слоями стены или пазухами свода. – Прим. авт.) на известковом растворе. Все это вместе составляло суперпрочный монолит.

Строительство стен и башен велось на цоколе (нижняя часть строений, лежащая непосредственно на почве), выложенном из блоков белого камня – местного строительного материала, который крестьяне доставляли «вместо иного оброка».

Фундаментом при строительстве служили крепкие дубовые сваи, глубоко вбитые в грунт. Выше цоколя стены и башни выкладывали из хорошо обожженного большемерного кирпича, который изготовлялся на месте. Камень добывался под Веневом, и крестьяне на своих лошадях доставляли его в город.

Строили кремль мастера и каменщики под руководством не известных нам русских зодчих. За 13 лет строительства бригады и мастера менялись. Вот почему у башен и стен кремля разная кладка, неодинаково выложены зубцы и бойницы.

КАК ТУЛЯКИ ДЕВЛЕТ-ГИРЕЯ РАЗБИЛИ

Для нашего края XVI век был временем непрерывной утомительной борьбы. Особенно опустошительным было нападение в 1552 году полчищ хана Девлет-Гирея. Цель захватчиков была – сорвать поход Ивана IV на Казань.

21 июня Девлет-Гирей внезапно появился под Тулой с большим, хорошо вооруженным войском и осадными орудиями. Путь татар отмечали огни пожарищ: горели села и деревни, вскоре запылали и домишки жителей Тулы. Население города укрылось в кремле и совместно с воинами мужественно оборонялось от войск хана.

22 июня татары несколько раз пытались приступом взять кремль. На туляков обрушился град стрел и огненных ядер из пушек. Деревянные постройки внутри кремля начали загораться. Но защитники стояли насмерть.

К концу дня 23 июня татарам удалось взломать одни из ворот кремля. Этот пролом они собирались использовать во время штурма и проникнуть в кремль. Мужчины-горожане и воины со стен кремля мужественно сражались с врагами, но они никак не могли заделать пролом. Тогда за это дело взялись женщины и подростки. Вот как об этом было написано в «Казанской истории»: «жены, яко мужи, охрабришася с малыми детцами и врата граду камением затвердиша».

Хан Гирей был вынужден отложить штурм до утра. В это время дозорные рассказали тулякам, что им на помощь спешат царские войска. Татары пытались спастись бегством, но горожане не позволили им этого сделать. Они вышли из кремля и напали на врагов. Много татар побили тогда наши предки, захватили все их тяжелое вооружение – «снаряд пушечный». А царские войска завершили разгром татарского войска на реке Шиворонь.

В итоге, героическое сопротивление горожан Тулы сорвало планы захватчиков и содействовало успеху Казанского похода.

Тульский кремль

Тульский кремль

Тульский кремль, расположенный в историческом центре Тулы, является одним из двенадцати сохранившихся в России кремлей. Он относится к числу самых известных среди них наряду с Московским Кремлем, а также Казанским, Новгородским, Астраханским, Зарайским и другими. Несмотря на то, что Тула отождествляется, в первую очередь, с самоварами и пряниками и в меньшей степени с оружием, немало туристов приезжает сюда ради этой каменной крепости – памятника архитектуры XVI века и старейшего сооружения в городе.

Сэкономь на путешествии!

Видео: Тульский кремль

Основные моменты

Интерес к Тульскому кремлю объясняется не только тем, что он представляет собой выдающийся образец русского оборонного зодчества. Это уникальный архитектурный ансамбль, в который, помимо собственно стен и башен, включены торговые ряды XIX века, два бывших кафедральных собора и даже здание первой в городе электростанции. Осматривая красоты крепости, знакомясь с ее внутренним убранством и расположенными на территории памятниками старины, возникает ощущение, будто листаешь живой учебник истории – настолько здесь всё реалистично, не тронуто временем.

Знакомство с Тульским кремлем позволяет прикоснуться к многочисленным тайнам, которые дошли до наших дней сквозь толщу веков. Вам наверняка интересно будет узнать, как с ним связаны судьбы многих людей – например, известного кладоискателя Стеллецкого и знаменитого итальянского архитектора Аристотеля Фьораванти, построившего, к слову, Успенский собор в Московском Кремле. Не меньший интерес вызывают у путешественников самые заповедные уголки крепости, а именно ее средневековый пыточный застенок и сакральный соборный крестец. И, конечно, обращает на себя внимание смешение стилей в ее архитектуре – то, что делает Тульский кремль по-своему уникальным.

История Тульского кремля

В начале XVI века Великое княжество Московское, правителем которого был Иван III Васильевич, расширило свои владения за счет рязанских городов, в том числе и Тулы. С того времени последняя не только стала собственностью Москвы, но и обрела стратегическое значение. Важность Тулы как оборонного форпоста возросла к 1507 году, когда Крымская Орда стала представлять всё большую опасность для русского государства.

В том же году преемник Ивана Великого князь Василий III приказал заложить в городе, на правобережье Упы, дубовую крепость. Если быть совсем точным, сооружение возвели на Муравском шляхе (или сакме), одном из главных путей набегов крымских татар и ногайцев на Великое княжество Московское. Тем самым была обозначена главная цель строительства – оборонительная. Острог, ставший ключевым звеном знаменитой Большой Засечной черты, находился на страже южных границ средневекового княжества. Сюда были поставлены московские и немецкие пищали, использовавшиеся для прицельной стрельбы по живой силе и укреплениям. Доставили в крепость и немалое количество пушек.

Поворотным в истории Тульского кремля стал 1514 год, когда Василий III повелел внутри деревянного сооружения заложить так называемый «каменный град», наподобие кремля в Москве. Строительство было завершено к 1520-1521 году, об его окончании пафосно сообщила Воскресенская летопись – хронологический свод XVI века, наиболее полно отражавший происходившие в княжестве события (с учетом, разумеется, интересов правящих кругов). С того времени Тульский кремль стал в прямом смысле слова несокрушимым: за весь период существования его не смог взять ни один неприятель, хотя осаждался он чужеземцами не единожды.

Одна из самых памятных осад случилась в 1552 году, когда царь Иван IV Грозный находился с войском в завоевательном походе на Казань. Этим моментом решил воспользоваться крымский хан Девлет I Герай, начавший наступление на Тулу. Горожане стойко держали оборону и бесстрашно сражались вплоть до прихода военного подкрепления из Коломны. Впоследствии в память об этом историческом событии в местном кремле был установлен закладной камень, он находится недалеко от Ивановских ворот.

Не можем не упомянуть еще об одной осаде крепости, имевшей место в 1608 году, когда шла крестьянская война. На этот раз обошлось без внешних врагов: в стенах сооружения нашли убежище предводители крестьян Иван Болотников и Илейко Муромец (последний называл себя «царевичем Петром»). Царь Василий Шуйский стремился их оттуда выбить, но поначалу безуспешно. Помогла хитрость, пришедшая на ум сыну одного боярина. Он посоветовал государю набить землей множество мешков и забросать ими Упу, чтобы получилась плотина. Так и сделали. В результате поднявшаяся речная вода затопила крепость, и повстанцы вынуждены были капитулировать. Это событие тоже увековечено – в память о нем здесь воздвигли обелиск.

Тульский кремль был для местного населения не просто фортификационным сооружением – он, по сути, стал для туляков родным домом. До наших дней дошли писцовые книги конца XVII века, в которых указано, что на его территории имелось 107 частных дворов, а общее количество проживающих составляло 197 человек. Даже первая улица Тулы, и то находилась здесь, о чем можно судить по ее названию – Большая Кремлевская. Однако со второй половины XVII века, когда земли Левобережной Украины вошли в состав России, он утратил свое прежнее военно-стратегическое значение. В петровские времена его даже перестали включать в официальный реестр крепостей.

Между тем, Тульский кремль, которому однажды довелось побыть и «столицей» Русского государства (это было еще в 1605 году, в правление Лжедмитрия I), продолжал жить и даже пользовался определенным вниманием со стороны властей. В конце XVIII и XIX веков в нем проводились ремонтно-восстановительные работы. В 30-х годах прошлого столетия крепость вновь обновили, разобрав все обветшавшие строения. Через двадцать лет был проведен небольшой ремонт, а еще через десять началась полномасштабная реставрация, имевшая целью восстановить первоначальный облик достопримечательности.

Созданный в 2012 году благотворительный фонд «Тульский кремль» собрал средства на проведение дренажных работ, охвативших участок от Одоевской башни до башни Водяных ворот. В последующие годы реставрационные работы продолжились: на Наугольной башне был установлен новый шатер, благоустроены торговые ряды, масштабной реконструкции подверглись стены, а также разрушенная в 30-е годы колокольня Успенского собора. В 2015-м начались работы по восстановлению Богоявленского собора.

В 2020 году Тульскому кремлю исполнится 500 лет. Подготовка к празднованию этой без преувеличения эпохальной даты ведется уже сегодня. Причем, согласно Указу Президента России Владимира Путина от 10 ноября 2016 года, торжества будут проходить в масштабах всей страны.

Архитектурные особенности

Тульский кремль занимает площадь около 6 гектаров и представляет собой прямоугольное сооружение с периметром стен около 1 км, расположенное в низком и, к тому же, заболоченном месте. Почему же его не построили на возвышении? Разве это не было бы разумнее и практичнее? Оказывается, этот момент уже не имел большого значения, поскольку в крепостях в то время начали активно использовать артиллерию, которая одинаково хорошо поражала цели как с «высоких», так и «низких» позиций.

Если быть более точным, Тульский кремль расположился в пойме реки Упы, являющейся правым притоком Оки. К большому сожалению, время не сохранило имена архитекторов, проектировавших и возводивших стены этого уникального памятника старины. Однако у исследователей есть основания утверждать, что в сооружении крепости принимали участие итальянские зодчие. Несмотря на то, что кремль построен в болотистой местности, надежность его фундамента – очень мощного, под которым, в свою очередь, установлена дубовая свайная решетка – подтверждена самим временем. Глубина каменного основания составляет примерно 5,5 метров. Для возведения почти 11-метровых крепостных стен, имеющих толщину около 4 м, использованы два материала – белый известняк и большемерный красный кирпич. Из первого сооружена их нижняя часть, а из второго – верхняя.

Об архитектурных особенностях Тульского кремля можно говорить много и долго. Эта тема, учитывая уникальное смешение стилей, которое прослеживается в облике его оборонительных башен и зубчатых стен, практически бесконечна, поэтому мы хотели бы отметить главное, подтверждающее участие иностранных архитекторов в проектировании и строительстве. Так, зубцы его стен напоминают ласточкин хвост, что придает крепости сходство со средневековыми дворцовыми комплексами Италии. «Итальянский след» обнаруживается и внутри Никитской башни: ее сферический купольный потолок несвойственен для русской архитектуры.

Обращает на себя внимание и архитектура собственно башен Тульского кремля, которых всего девять: Спасская, уже упомянутая Никитская, башни Ивановских, Пятницких, Одоевских и Водяных ворот, Ивановская, Наугольная, а также башня На погребу. Они тоже имеют свои интересные особенности. Первое, что бросается в глаза: башни находятся не на линии стен, а сильно вынесены за их пределы. Почему? Ответ очевиден: такое расположение давало возможность вести обстрел врага с фланга.

Нельзя не отметить и тот факт, что башни Тульского кремля изолированы друг от друга, и это обстоятельство фактически превращает каждую из них в самостоятельную крепость. Внутри же башни разделены на ярусы посредством мостов, которые связаны между собой каменными лестницами, ведущими в верхние помещения. А еще эти лестницы выводят на 2,5-метровой ширины боевой ход.

Соборы Тульского кремля

На территории уникальной крепости расположены два православных собора – Свято-Успенский и Богоявленский. Расскажем о них чуть подробнее.

Свято-Успенский собор возводился с 1762 по 1766 годы, его называют жемчужиной Тульского кремля и одним из красивейших во всем городе. Такое определение он, строившийся как холодный летний храм, заслужил благодаря простоте и одновременно торжественности архитектуры и поистине царственной монументальности своих интерьеров. Храмовый ансамбль отличается удивительной гармоничностью, венцом которого долгое время была 70-метровая колокольня – яркий образец московского барочного стиля. На ее верхних ярусах находились 22 колокола. К сожалению, об этом памятнике, считавшемся одной из доминант дореволюционной Тулы, приходится говорить в прошедшем времени: в 30-х годах прошлого века колокольня была безвозвратно утеряна.

Подлинным украшением Свято-Успенского храма являются также его монументальные росписи второй половины XVII века, выполненные ярославскими мастерами, и позолоченный иконостас в целых семь ярусов, который датируется второй половиной XVIII столетия. И еще: в этом соборе нашли последний покой архиепископ Тульский и Белевский Никандр (Покровский) и трое детей воеводы Г. Д. Скобельцына, умершие в малолетстве.

Богоявленский собор возведен значительно позже, в 1855-1862 годах. Его проект был разработан архитектором М. А. Михайловым, работавшим на Тульском оружейном заводе. Храм посвятили памяти земляков, отдавших свои жизни на полях сражений Отечественной войны 1812 года. В настоящее время он недействующий, в нем располагается Тульский государственный музей оружия. Закрыли собор постановлением президиума исполкома Московского облсовета от 16 февраля 1930 года. Власти планировали открыть в его стенах… Дворец физкультурников, однако проекту не суждено было воплотиться. По крайней мере, сразу: сначала здесь разместился аэроклуб и только в 50-х годах – спортклуб.

Храм, к сожалению, лишился своих четырех маленьких глав – их попросту снесли. Не сохранилось и завершение центральной главы, имевшее классическую луковичную форму. И хотя в 2015 году в здании собора стартовали реставрационные работы, восстановление прежнего пятиглавия – а его требуется воссоздать «с нуля» – в ближайшей перспективе не планируется.

Бывшие торговые ряды

На территории Тульского кремля, помимо упомянутых соборов, есть еще один памятник старины, на котором тоже стоит остановить свое внимание. Это торговые ряды первой половины XIX века, размещавшиеся в его северо-западной части. Всего лавок (они, к слову, были каменными) имелось сорок восемь, однако в конце того же столетия половину из них снесли, поэтому до наших дней дошли 24. Правда, первоначальный архитектурный облик торговых рядов был утерян, так как их в свое время приспособили под нужды первой городской электростанции.

Решение о строительстве электростанции было принято местной Тульской Думой еще 22 ноября 1899 года, а ее здание и сегодня представляет интерес. Возводила объект фирма «Сименс-Гальске», финансирование шло через городскую управу. Несмотря на завершение строительства уже в 1900-м, его сдали в эксплуатацию только через год. Одновременно в городе были построены первые линии уличного освещения, на столбы повесили фонари дуговой формы. Электричество пришло и в дома двадцати самых богатых тульских семей. Однако уже в 30-е годы станцию закрыли, все ее оборудование перевезли на полярный архипелаг Шпицберген в Северном Ледовитом океане.

Видео: Башни Тульского кремля

Тульский кремль

Тульский кремль — старейшее сооружение в Туле. Его называют древней цитаделью на границе «дикого поля», которая защищала южные рубежи Московского княжества от крымской орды. «Град камен» заложили в 1507 году по указу великого князя Василия III. В 2020 году Тульскому кремлю исполнится 500 лет.

История кремля

Тульский кремль заложили в 1507 году по указу великого князя Московского Василия III. Завершилось строительство Кремля в 1520 году. В отличие от многих крепостей, Кремль Тулы расположен на низком месте, на левом берегу реки Упы.

Огневая сила Кремля была сосредоточена в девяти башнях, вынесенных далеко за стены. Четыре круглые угловые башни — глухие (Никитская, Спасская, Тайницкая, Наугольная), и четыре прямоугольные по центру стен — проездные (Одоевская, Пятницкая, Ивановская, Водяная). Наверху большинства башен устроены навесные бойницы — машикули, которые предназначались для обстрела неприятеля у подножия стены.

Судя по Писцовым книгам 1587–1589 годов и 1685 года, территория Кремля была плотно застроена. Здесь находились все правительственные учреждения Тулы того времени: приказная изба воеводы, губная изба (полицейский орган того времени), острог, двор воеводы, двор Коломенского и Каширского архиерея. В Кремле же были размещены храмы: в XVI веке церковь во имя Архангела Гавриила и Успенский собор; в XVII веке — каменный собор во имя Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, в пределах крепости располагались и осадные дворы бояр, дворян и детей боярских, имевших вотчины и поместья в Тульском уезде. В мирное время в этих дворах проживали дворники — доверенные люди землевладельца, которые следили за имуществом господина.

Особенности Кремля

Тульская крепость стала одной из первых каменно-кирпичных фортификаций Русского государства. В ее строительстве, вероятно, участвовали иностранные зодчие. Крепость площадью в 6 гектаров, в плане имеет правильную прямоугольную форму с периметром стен около 1 километра. Она рассчитана на активное использование огнестрельного оружия. Усилению оборонительного потенциала крепости способствовали совершенная система «подошвенного» боя, веерообразное расположение башенных бойниц на разных уровнях, продуманный план расположения крепостных стрельниц. В архитектурном облике Кремля проявились и самобытные черты русского оборонного зодчества: башни и стены покрыты деревянным тесом, бойницы по форме отличаются от западноевропейских, декор тоже специфический.

За свою историю Тульский кремль ни разу не сдавался. В 1552 году под стенами Кремля разгромили войска крымского хана Девлет-Гирея. Это обеспечило успех похода царя Ивана Грозного на Казань. В 1607 году в Туле больше четырех месяцев оборонялись восставшие крестьяне под предводительством Ивана Болотникова против царских войск. Город удалось захватить лишь после затопления.

В 1626 году в Кремле построили деревянный Архангельский собор. Первый каменный Успенский собор возвели только в 1766 году. Почти через 100 лет, в 1862 году, на территории Кремля построили Богоявленский собор, где сейчас располагается Тульский государственный музей оружия.

Тульский кремль сегодня

Сегодня Тульский кремль — один из самых посещаемых музеев страны. Ежегодно в него приезжают тысячи российских и зарубежных гостей. В архитектурный ансамбль Кремля, помимо древних стен и башен, входят Успенский собор XVIII века с уникальной монументальной росписью ярославских мастеров (1765−1766), соборная колокольня, воссозданная в 2013–2014 годах, Богоявленский собор XIX века, торговые ряды XIX столетия. В 2017 году после реконструкции на территории Кремля открылся Музейно-выставочный комплекс с современными мультимедийными экспозициями. Здесь располагаются четыре выставочных зала и временные экспозиции, где можно увидеть мушкеты, сабли, арбалеты, палаши и другие виды оружия. Кроме того, тут проводят форумы, встречи и конференции, а в плане экскурсионного маршрута предусмотрена прогулка по стенам и башням крепости.

Тульский кремль :: История

В 1503 году великий князь Иоанн Васильевич получил во владение треть рязанских городов, в том числе и Тулу. С этого времени Тула навсегда осталась собственностью Московского княжества. Для того, чтобы обезопасить путь к Москве (в связи с возрастанием военной опасности со стороны Крымской орды), Василий Иоаннович в 1507 году повелел построить крепость на печально известном Муравском шляхе, главной дороге, по которой осуществлялись вторжения крымчаков.

Прежние укрепления при впадении Тулицы в Упу не были достаточно надёжными, в связи с чем новую крепость перенесли с правого берега Упы на левый, менее затопляемый в половодье. Низинные берега Упы, речки Хомутовки и топкой Ржевской гати не служили естественным препятствием для врага. Однако крепость срубили именно здесь, в месте пересечения единственной в этих местах крупной реки Упы с Муравским шляхом. Причём построили её не на северном берегу, под защитой реки, а на южном, на территории необжитого Дикого поля, что может свидетельствовать о далеко идущих планах Москвы по освоению степных просторов. Новая крепость должна была не просто вести пассивную оборону, но проводить активную наступательную борьбу под защитой крепких каменных стен.

Необычным для Московского государства был и порядок возведения кремля и города. Последний возник уже после строительства кремля, а не наоборот, как это было обычно.

Как установил В. В. Косточкин, первоначально в 1507-1509 годах срубили деревянную крепость. Одновременно приступили к созданию лесных завалов на опасных направлениях, положивших начало засечной черте. В Тульской крепости разместили пять полков для охраны пограничных земель. В 1514 году, во время похода Василия III на Смоленск, в Туле приступили к строительству каменной крепости, постепенно заменяя рубленые стены. Тяжёлым оброком легла на местных крестьян доставка зимой камня, который добывали в окрестностях Венева. Начав сначала возводить из белого камня северную и западную стены, градодельцы затем широко применяли большемерный кирпич, наладив его местное производство. Это позволило ускорить ход работ, и через шесть лет, летом 1520 года, строительство крепости было завершено. Целое десятилетие, до создания в 1531 году каменных кремлей в Зарайске и Коломне и в 1556 году в Серпухове, Тульская каменная крепость была единственным надёжным щитом, прикрывавшим Москву с юга.

В плане крепость (позднее ставшая кремлём) имеет форму правильного прямоугольника с периметром стен 1066,5 метров и площадью около 6 га. Подобная регулярная планировка и раньше применялась в русских крепостях (достаточно вспомнить Ивангород). Однако в Тульском кремле принципы симметрии и геометрической точности были доведены до совершенства.

Стены поставлены на белокаменный, расширяющийся к низу цоколь. По всему периметру кремля проходит белокаменный валик, отделяющий цоколь от отвесных стен. Прямолинейные, без каких-либо изгибов стены вместе с зубцами достигают в высоту (по описи) 10,26 м, в ширину 2,8 м у южной и западной сторон, до 3,2 м – у северной и восточной. С внутренней стороны крепости стена расчленена широкими арочными нишами глубиной 60-70 см. Боевой ход шириной около 2,5 метров защищён глухим парапетом с двурогими зубцами в виде ласточкина хвоста. В каждом втором или третьем зубце устроены бойницы. Всего их насчитывается около трёх сотен. Сверху боевой ход укрывала от непогоды двухскатная кровля. У подошвы крепостных стен были сооружены пушечные бойницы подошвенного боя, сводчатые, суживающиеся в западных стенах и прямоугольные в восточных.

Кремль Тулы насчитывает девять башен. По углам располагаются глухие круглые Спасская, Наугольная, Ивановская и Никитская башни. В центре западной, южной и восточной стен стоят прямоугольные проездные башни. На северной береговой стороне находятся две башни – проездная башня Водяных ворот и глухая Башня на погребу. Башни значительно выступают за линию стен, что обеспечивало ведение как фронтального, так и флангового огня. Каждая башня имела 3-4 яруса. Помимо обычных бойниц в зубцах имеются бойницы навесного, или косого боя. Проездные башни закрывались мощными дубовыми воротами и герсами. Для поражения ворвавшегося в башни противника имелись специальные бойницы для стрельбы вовнутрь.

Одной из самых главных башен являлась проездная Никитская (Ивановская). Её высота до шатровой кровли превышала 13 метров. В конце XVII века на башне был устроен деревянный раскат. К ней также была пристроена отводная стрельница.

Проезжая башня Одоевских ворот отличается от других башен надстройкой, напоминающей церковную главу, которая была сооружена позже – в 1781-1784 годах. В древности въездная арка в башню (так же, как и в случае с башней Пятницких ворот) располагалась вопреки логике так, что неприятель был обращён к стене крепости правым боком, защищённым щитом. Ответ прост: огнестрельное оружие сводило на «нет» всякую возможность защититься, а также коренным образом повлияло на организацию обороны крепостей и их архитектуру.

Глухая квадратная Башня на погребу лишена варовых бойниц. Около неё в стене существовал проход для выхода на берег Упы. Особенность восточной Ивановской (Тайницкой) башни – тайник длиной около 70 метров, обложенный дубовым срубом. Западная Спасская башня была самой высокой: её высота превышала 15 метров. Она имела четыре яруса и дозорную вышку с вестовым колоколом. Четырёхъярусной была и северная Наугольная башня.

Кремль окружал ров с подъёмными мостами у ворот. Территория вокруг кремля не застраивалась, согласно существовавшему распорядку, на расстоянии 202 метров. Нет сомнений в том, что тульский кремль возводили несколько артелей мастеров – уж слишком разнятся его стены.

В середине XVI века тульский кремль ждали серьёзные испытания. Тульская земля жила под постоянной угрозой татарских нападений. Только в 40-е годах XVI столетия крымчаки 14 раз нападали на неё. В 1552 году Иван Грозный выступил с войском в поход против Казанского ханства. Чтобы помешать этому, поддерживаемая Турцией Крымская орда во главе с ханом Девлет-Гиреем двинулась на Москву. Хан считал, что царь под Казанью, и надеялся безнаказанно разорить русские земли. Но русское войско стояло на Оке, а Иван Грозный расположился в Коломне. Узнав об этом, Девлет-Гирей решил ограничиться взятием Тулы и 21 июня «со всеми людьми и снарядом» внезапно появился под городом. 22 июня в первом часу дня противник начал обстрел крепости из пушек, а турецкие янычары раз за разом бросались на штурм. Воевода князь Григорий Темкин направил гонца к царю. Тула не имела для защиты воинов (они отправились на государеву службу), но защитники города тушили пожары и мужественно отражали натиск врага. Наступила ночь, едва не ставшая роковой. Крымчаки взломали одни из ворот. Тогда осаждённые, в том числе «жёны яко мужи. с малыми детцами» соорудили из камней завал и прикрыли ворота.

На рассвете подошли государевы полки. Горожане предприняли смелую вылазку. В бою они захватили татарский «снаряд пушечный», убили многих врагов, в том числе шурина ханского князя Камбирдея. Девлет-Гирей обратился в бегство: «Побеже царь нечестивый от города с великим срамом», – говорит летописец.

Так тульская крепость преградила степнякам путь к Москве. В 1555 году Девлет-Гирей опять двинулся к Туле, но снова был разбит русской ратью. Иван Грозный дорожил крепостью и назначал её воеводами самых опытных военачальников-князей – А. Курбского, И. Воротынского, П. Серебряного.

Мощная тульская крепость надёжно защищала город от врагов. Здесь постепенно развивались торговля и ремесло, рос посад. Самая ранняя из Писцовых книг (1587-1589 гг.) упоминает об остроге – дерево-земляных укреплениях протяженностью около 3,5 км. Он представлял собой частокол из заостренных вверху брёвен и ограждал территорию около 65 га, в десять раз большую, чем площадь кремля. Острог возник позже каменного кремля. Он полукольцом охватывал кремль, примыкая с одной стороны к его Наугольной, а с другой – к Ивановской башне. Частокол укрепляли 22 глухих квадратных в плане башни. Острог имел также семь проездных башен. Главная из них, Крапивенская защищала ворота на его южной стороне.

В 1607 году Тула вновь пережила драматические события, став местом «сидения» в осаде войска И. Болотникова. С 30 июня боярское войско В. Шуйского полностью блокировало укрывавшихся в городе восставших. Артиллерия обстреливала крепость с севера и с юга. В течение лета было предпринято до 22 частных штурмов. Войско Болотникова умело и стойко оборонялось, осуществляя ежедневно три-четыре вылазки. Осада затягивалась, и царь согласился с предложениями боярского сына Ивана Кровкова затопить Тулу, соорудив плотину на реке. Два месяца царское войско строило плотину длиной около полукилометра. В результате вода поднялась и затопила кремль и острог. Люди вынуждены были спасаться на крышах. К этому времени в городе наступил голод, и 10 октября «тульские сидельцы» сложили оружие.

В тяжёлые годы «Московского разоренья» Тула сильно пострадала. Её дубовый острог, неоднократно перестраивавшийся и обновлявшийся, тем не менее пережил Смутное время и упоминается в росписи 1629 года.

Переломной в судьбе Тулы стала середина XVII века. К этому времени граница Московского государства продвинулась далеко к югу, и роль передовых форпостов легла на другие крепости. Вражеские набеги теперь не грозили городу, жители которого всецело «кормились ремеслишком». В 1630 году последовал государев указ – быть тулякам «в государевых самопальных мастерах». Выросло население города. В 1636 году оно насчитывало две тысячи человек.

Экономический подъём позволил основательно усовершенствовать укрепления Тулы – русской кузницы оружия. Прежде всего значительной перестройке подверглась первая линия обороны – посадские укрепления. В 1641 году Никитскую и Троицкую слободы южной части посада прикрыл земляной вал протяжённостью 1483 метров, который являлся продолжением другого вала под названием Завитай. Последний был построен в 1635-1638 годах с помощью голландского инженера полковника Краферта. Он подходил к Туле с юго-запада, от Малиновых ворот Засечной черты. Как установил В. Косточкин, на земляном валу стояло несколько деревянных проездных башен – Дедиловская, Крапивенская, Троицкая и Валовая, оставшиеся от острога конца XVI – начала XVII века.

В 1673-1674 годах прежний частокольный острог был частично заменён деревянными укреплениями. С восточной стороны использовали земляной вал 1641 грда. Дубовые, рубленые в две стены укрепления состояли из городней. В ширину стены достигали почти 3 м, в высоту (до двухскатной кровли) превышали 4 м. В стенах были устроены две калитки и четыре пролаза.

Главной башней деревянных укреплений были Крапивенские ворота – шестигранная четырёхъярусная башня высотой 13,8 метров и диаметром 7,6 метров со смотровой дозорной вышкой на шатровой крыше. Другие проездные башни были прямоугольными в плане, трёхъярусными, высотой около 9 метров. Глухие башни также были прямоугольными в плане, без смотровых вышек и такой же высоты, как и проездные. Названий они не имели. К деревянным стенам примыкал ров шириной около 10 метров и глубиной около 2,5 метров.

Земляной вал высотой около 4,5 метров и шириной у основания более 8 метров включал в себя 5 остроугольных, сильно выступавших бастионов. В каждом из них в земляной толще были устроены по три-четыре рубленые бойницы. Проезды в валу защищали три рубленые квадратные в плане деревянные башни высотой 6,7 метров.

Посадские деревянные укрепления Тулы постоянно обновлялись и меняли свой облик. Они просуществовали до 1741 года, когда были разобраны за ветхостью, а земляные валы срыты.

Всё о Тульском кремле: описание, план, местонахождение (адрес и график работы), история появления, интересные факты (материалы для доклада, сообщения, сочинения, презентации или реферата)

Тульский кремль – что это такое? Определение русской крепости простыми словами.

Этимология слова «кремль»: почему Тульскую крепость назвали кремлём, откуда взялось слово и что оно означает (значение по толковому словарю).

Краткая история происхождения Тульского кремля: время появления, первые письменные упоминания, перестройка.

Как выглядит Тульский кремль? Фото Тульского кремля. Каким он был в Древней Руси? Описание конструкции.

Чем Тульский кремль отличается от прочих кремлей? В чём сходство и в чём разница?

Тульский кремль – старейший памятник города

Величественная древняя крепость стоит в центре Тулы с XVI века и имеет статус музея. Каменный кремль отлично сохранился. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться на мощные стены и башни, увидеть два красивых собора и посмотреть на интересные музейные коллекции, которые рассказывают об истории русского города.

Содержание:

- История

- Как выглядит крепость

- Что посмотреть в кремле

- Как добраться

- Источники информации

- Дополнительная информация

- Тульский кремль на карте

История

В 2020 году кремлю в Туле исполнилось пять столетий. Его история началась в 1503 году, когда великий князь Иоанн Васильевич стал владельцем Тулы и трети городов Рязанщины.

Тульский кремль с высоты птичьего полёта

Через 4 года его сын Василий III Иоаннович начал строить на берегу Упы деревянный острог – для защиты московского княжества от нашествия крымских татар. Прочная крепость из дубовых бревен была закончена в 1509 году и простояла больше 230 лет. Она была вооружена самым современным по тем временам оружием – пушками и пищалями. С 1514 по 1520 годы по воле великого московского князя внутри дубового острога туляки возвели крепость из камня.

На долю кремля в Туле выпало немало испытаний. В середине XVI века он был осажден войсками крымского хана. В 1605 году в Тулу приехал Лжедмитрий I, и на две недели она превратилась в столицу русского государства. Потом древняя крепость справилась с долгой осадой при большом крестьянском восстании, которым руководил Иван Болотников.

Вид на крепостные стены и башни (слева направо: Ивановская башня, башня На погребу, башня Водяных ворот, Наугольная башня) Тульского кремля

Все это время каменные укрепления служили домом для самих туляков. По данным писцовых книг, в XVII столетии в крепости насчитывалось 107 дворов, в которых жило 197 человек. Когда Россия воссоединилась с Украиной, кремль в Туле утратил свое оборонное значение. Городу больше ничего не угрожало, и постепенно древний форт превратился в исторический памятник.

Как выглядит крепость

Вид на Наугольную башню Тульского кремля

В наши дни старые укрепления полностью отреставрированы, поэтому выглядят великолепно. Территория в форме правильного прямоугольника занимает 6 га земли.

Двурогие зубцы в форме ласточкиного хвоста и другие архитектурные приемы говорят о том, что крепость возводили итальянские зодчие. По мнению ученых, иноземные архитекторы и мастера трудились в Туле сразу же после того, как был построен Московский кремль.

Вид на башню Пятницких ворот с территории Тульского кремля

Стены форта выложены из обожженного большемерного кирпича и известняковых плит, имеют длину 1066 м и достигают высоты 12,7 м. Они стоят на основательном фундаменте глубиной 8,5 м. На этом чудеса инженерной мысли средневековых строителей не заканчиваются. Под каменной кладкой назодятся массивные сваи-лежни из дуба.

В крепости сохранились девять башен и четверо ворот. Каменные цитадели с бойницами были прекрасно приспособлены для ведения ближнего боя. Из Ивановской башни существовал тайный ход, ведущий под землей к реке. При осаде защитники крепости пользовались им и никогда не нуждались в воде.

Вид на башню Ивановских ворот Тульского кремля

Что посмотреть в кремле

Крепость расположена в историческом центре города. В отличие от других кремлей России, тульский построен не на возвышенности, а в низинной пойме реки Упы.

Вид на башню Одоевских ворот Тульского кремля

Территория открыта с понедельника до четверга и по воскресеньям с 10:00 до 18:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 20:00. Для туристов проводят экскурсии. Билеты продаются на входе в кремль.

В крепости стоят два красивых старинных храма. Памятник русского барокко – Успенский собор с высокой четырехъярусной колокольней был построен во второй половине XVIII века. Сейчас он используется для церковных служб и реставрируется.

Вид на Успенский (слева) и Богоявленский (справа) соборы Тульского кремля

Богоявленский собор появился в середине XIX века. В советские годы эта церковь была закрыта и полностью переделана. Сегодня в здании выставлена часть экспозиции тульского музея оружия.

Подвал Спасской башни оборудован под выставку пыток XVII века. На верхних этажах экспонируется кованое средневековое оружие и амуниция.

Вид на Успенский собор Тульского кремля

В кремле можно увидеть уменьшенный 1:130 макет крепости XVII столетия с мощеными улицами, боярскими домами и красивым Успенским храмом. Кроме того, туристам показывают находки археологов – оружие, монеты, украшения, ремесленные инструменты, старинные игрушки и посуду.

Как добраться

Вид на Богоявленский собор Тульского кремля

От автовокзала и железнодорожного вокзала Тулы до кремля доезжают на автобусах №16, 18, 24 и троллейбусе №10. Выходить нужно на остановке «Площадь Ленина» или «Улица Советская». Рядом с этими остановками находится вход в старую крепость.

Тульский кремль фото история крепости в Туле

Содержание:

Тульский кремль — крепость на южных рубежах Московского царства

Тульский кремль — древнейшая крепость Тулы. За свою долгую историю он много чего пережил — осады, войны, разрушения.

Строительство тульского «каменного города», начатое в 1507 году повелением Василия III, было завершено к 1520 году. В 1552 году он получил боевое крещение, когда тулякам пришлось сдерживать рать Девлет-Гирея, решившего воспользоваться благоприятной ситуацией (главные силы русского войска в это время были стянуты к Казани). Немногочисленный тульский гарнизон четыре дня удерживал крепость, пока на помощь к нему не подошли отряды, посланные из Коломны.

В то время пространство кремля было организовано совсем по-другому, чем теперь. Все оно было плотно застроено, так что не оставалось и клочка свободного места. В XVI— XVII веках здесь кипела жизнь.

В настоящее время на территории кремля продолжается реставрация. Но уже сейчас он приведен в порядок и гулять по нему — одно удовольствие. Отреставрированы кремлевские стены и башни, возвращен первоначальный облик Успенскому собору, восстановлена колокольня. Внутри разбит парк, стоят скамеечки, старинная русская крепость сегодня превратилась в великолепную историческую достопримечательность России.

Город Тула расположен на севере Среднерусской возвышенности, на реке Упа (приток Оки), в 190 км к югу от Москвы. Впервые упоминается в 1146 г. Известно, что в первой половине XIV в. город принадлежал царице Золотой Орды Тайдулле, но позже был захвачен рязанским князем и вместе с окрестными поселениями входил в состав Рязанского княжества.

История строительства кремля в Туле

В конце XV в. Тула отошла к Московскому государству. Московские правители, осознавшие важную роль тульской крепости в противостоянии со степными татарами, неоднократно принимали меры для ее усиления. Так, например, закрывая путь крымским татарам на Москву, князь Василий Иванович в 1507 г. заложил в Туле каменный кремль — «поставлен город кеменной на Туле», а в 1509 г. по его повелению был «поставлен город на Туле деревян», что также было вызвано необходимостью срочного укрепления южной окраины. В тульской крепости разместили 5 полков для охраны пограничных земель.

Впрочем, тульские укрепления деревянными были недолго. Активизация крымчаков в начале XVI в. вынудила русское правительство уже в 1514 г. начать в городе строительство каменного кремля: «а на пятое лето поставлен город камен». Велось оно практически без перерывов и закончилось в 1520 г.: «свершиша город на Туле камен».

Могло показаться, что Тульский кремль был размещен «на весьма низком», невыгодном для обороны месте. Однако с северо-востока он прикрывался руслами рек Уны и Тулицы, с юго-востока — руслом Хомутовки, а с юго-запада — топкой Ржавской гатью.

Архитектура Тульского кремля