Íåêîòîðûå èñòîðèêè ïûòàþòñÿ îñïîðèòü ñòàâøèå òåïåðü èì î÷åíü íåïðèÿòíûìè ïðàâäèâûå óòâåðæäåíèÿ ðóññêèõ ëåòîïèñåé î Êóëèêîâñêîé áèòâå 1380 ã.  ÷åì æå äåëî? Ãäå æå áûëà Êóëèêîâñêàÿ áèòâà?  Òóëüñêîé îáëàñòè íà Êóëèêîâîì ïîëå? À ìîæåò â Ìîñêâå, íà Êóëè÷êàõ? Ñ 1993 ãîäà ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ, ïîäòâåðæäàþùèõ ýòî îòêðûòèå. È ñåãîäíÿ óæå ïî÷òè íå îñòàåòñÿ ñîìíåíèé, ÷òî îíà äåéñòâèòåëüíî ïðîèçîøëà â Ìîñêâå.

Êàê èçâåñòíî, òóëüñêèé ïîìåùèê Íå÷àåâ â XVIII âåêå óêàçàë íà ìåñòî, ãäå, ïî åãî ñëîâàì, è ïðîèçîøëà çíàìåíèòàÿ Êóëèêîâñêàÿ áèòâà Ñ 1981-82 ãîäîâ íà ìíèìîì Êóëèêîâîì ïîëå ïîä Òóëîé íà÷àëà òðóäèòüñÿ Âåðõíå-Äîíñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî Èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ, êîòîðóþ â 1995 ãîäó âîçãëàâèë Ì.È. Ãîíÿíûé. Ýêñïåäèöèÿ ðàáîòàåò òàì è ïî ñåé äåíü.

Íåñìîòðÿ íà íåèìîâåðíûå óñèëèÿ àðõåîëîãîâ è ïðèìåíåíèå ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ìåòàëëîèñêàòåëåé, íè îäíîãî ñóùåñòâåííîãî äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî çäåñü áûëî ïîëå áèòâû, òàê è íå îáíàðóæåíî.

Èòîãè ðàñêîïîê îêàçàëèñü ïîèñòèíå óäðó÷àþùèìè. Ïðîïàõàâ îêîëî 25 ãåêòàð çåìëè, àðõåîëîãè íàøëè âñåãî-òî íàâñåãî:

Íåñêîëüêî íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë, êîòîðûå íå îáÿçàòåëüíî îñòàëèñü îò áèòâû è ìîãëè ïðèíàäëåæàòü îáû÷íûì îõîòíèêàì.

Îäíî æåëåçíîå êîëå÷êî âîçìîæíî, îò êîëü÷óãè, à ìîæåò áûòü, è íåò.

Åùå îäíó-äâå ìàëåíüêèõ æåëåçêè, ïðåäïîëîæèòåëüíî ÷àñòè òÿæåëîãî äîñïåõà. À ìîæåò áûòü, âîâñå è íå äîñïåõà, à ñîõè, íàïðèìåð.

Âîò, ñîáñòâåííî, è âñå.

Ïîäîáíûå íàõîäêè, âîîðóæèâøèñü õîðîøèì ìåòàëëîèñêàòåëåì è îáûñêàâ ïëîùàäü â 25 ãåêòàð, ìîæíî îáðåñòè ïî÷òè â ëþáîì ìåñòå ìàòóøêè Ðîññèè. Äëÿ ýòîãî ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî åõàòü ïîä Òóëó. Íåò è êîñòåé ëþäåé, êîòîðûõ õîðîíèëè, ñóäÿ ïî ëåòîïèñÿì, íåñêîëüêî äíåé. Òàê ÷òî óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî áèòâà ïðîèçîøëà èìåííî çäåñü, íè÷åì íå ïîäòâåðæäàåòñÿ.

Ïîñëå ïåðâîãî ãîäà ðàáîòû ñàìè àðõåîëîãè áûëè íàñòîëüêî îáåñêóðàæåíû, ÷òî ãîòîâû áûëè ïðèçíàòü: äà, ïîëå ïîä Òóëîé íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê Êóëèêîâñêîé áèòâå íå èìååò. Êóëèêîâî ïîëå íàäî èñêàòü ãäå-òî ñîâñåì â äðóãîì ìåñòå. Íî ïîòîì, ïîðàçìûñëèâ, âåðîÿòíî, ðåøèëè, ÷òî äåëàþò êðóïíóþ îøèáêó. Âåäü ïåðåíîñ ìåñòà Êóëèêîâñêîé áèòâû äàëåêî íå áåçîáèäåí äëÿ îáùåïðèíÿòîé âåðñèè ðóññêîé èñòîðèè.

×òî, åñëè îêàæåòñÿ, ÷òî áèòâà áûëà â Ìîñêâå? Òîãäà ïðèâû÷íàÿ ñåãîäíÿ êàðòèíà ðóññêîé èñòîðèè ðàññûïàåòñÿ êàê êàðòî÷íûé äîìèê. Åñëè â XIV âåêå íà ìåñòå Ìîñêâû áûëî ÷èñòîå ïîëå, íà êîòîðîì áèëèñü Äìèòðèé Äîíñêîé ñ Ìàìàåì, òî ãäå æå íàõîäèëàñü â òî âðåìÿ ðóññêàÿ ñòîëèöà? È ïî÷åìó î åå äðóãîì ìåñòîïîëîæåíèè íè÷åãî íå ãîâîðÿò ëåòîïèñè? È ìîæíî ëè äîâåðÿòü òàêèì ëåòîïèñÿì, åñëè îíè äàæå ìåñòî ñòîëèöû óêàçûâàþò íåïðàâèëüíî?

Ïî ñóòè äåëà, íà âñå îñíîâíûå èñòî÷íèêè ïî ðóññêîé èñòîðèè ñðàçó æå ïàäàåò ïîäîçðåíèå â ïîçäíåé ïîääåëêå. Åñëè ïîòÿíóòü çà ýòó îïàñíóþ íèòî÷êó, òî ëîæíîå çäàíèå ðóññêîé èñòîðèè, ñîçäàííîå â ÕVIII âåêå çàåçæèìè ïðîôåññîðàìè-èñòîðèêàìè èç Ãåðìàíèè, è äî ñèõ çàáîòëèâî îáñëóæèâàåìîå îòå÷åñòâåííûìè èñòîðèêàìè, óäåðæàòüñÿ íå ñìîæåò.

Ãäå íàõîäèòñÿ Êóëèêîâî ïîëå?

Îáðàòèìñÿ ê èñòîðèè çíàìåíèòîé áèòâû íà Êóëèêîâîì ïîëå (1380 ãîä). Ñåãîäíÿ ñ÷èòàåòñÿ, áóäòî Êóëèêîâî ïîëå ðàñïîëîæåíî ìåæäó ðåêàìè Íåïðÿäâà è Äîí, íûíå Êóðêèíñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè. Ýòî ïðèìåðíî â 300 êèëîìåòðàõ ê þãó îò Ìîñêâû. ßêîáû èìåííî â ýòîì ìåñòå è ïðîèçîøëà ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ â ðóññêîé èñòîðèè áèòâà ìåæäó ðóññêèìè âîéñêàìè ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Äìèòðèÿ Äîíñêîãî ñ òàòàðî-ìîíãîëüñêèìè âîéñêàìè ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ìàìàÿ.

Îäíàêî èçâåñòíî, ÷òî íèêàêèõ ñëåäîâ çíàìåíèòîé áèòâû íà ýòîì Òóëüñêîì «Êóëèêîâîì ïîëå» ïî÷åìó-òî íå îáíàðóæåíî. Íåò íè ñòàðîãî îðóæèÿ, íè ñëåäîâ çàõîðîíåíèé ïîãèáøèõ âîèíîâ è ò. ï.

Êðîìå òîãî, ðàçìåð ýòîãî ïîëÿ ßÂÍÎ ÌÀË äëÿ òàêîé êðóïíîé áèòâû. Íà ýòî îáðàùàëè âíèìàíèå ìíîãèå èñòîðèêè. Ñòîèëî ëè åõàòü âäàëü íà òàêîå ìàëåíüêîå ïîëå è òîìó è äðóãîìó ãðîìàäíîìó âîéñêó?

Âîïðîñ: òàì ëè ìû èùåì Êóëèêîâî Ïîëå?

Íåêîòîðûå ëåòîïèñè ÏÐßÌÎ ÃÎÂÎÐßÒ î òîì, ÷òî ÊÓËÈÊÎÂÎ ÏÎËÅ ÍÀÕÎÄÈËÎÑÜ Â ÌÎÑÊÂÅ.

Íàïðèìåð, èçâåñòíûé Àðõàíãåëîãîðîäñêèé ëåòîïèñåö, îïèñûâàÿ âñòðå÷ó èêîíû Âëàäèìèðñêîé Áîæüåé Ìàòåðè â ÌÎÑÊÂÅ âî âðåìÿ íàøåñòâèÿ Òèìóðà â 1402 ãîäó, ñîîáùàåò, ÷òî èêîíó âñòðåòèëè  ÌÎÑÊÂÅ «ÍÀ ÏÎËÅ ÍÀ ÊÓËÈ×ÊÎÂÅ».

Âîò ïîëíàÿ öèòàòà: «È ïðèíåñîøà èêîíó è ñðåòîøà Êèïðèÿí ìèòðîïîëèò ñî ìíîæåñòâîì íàðîäó, ÍÀ ÏÎËÅ ÍÀ ÊÓËÈ×ÊÎÂÅ, èäå æå íûíå öåðêâè êàìåííà ñòîèò âî èìÿ Ñðåòåíüÿ Ïðå÷èñòàÿ, ìåñÿöà àâãóñòà, â 26 äåíü».

Óïîìÿíóòàÿ öåðêîâü ñòîèò, êàê èçâåñòíî, íà Ñðåòåíêå. À íåäàëåêî îò Ñðåòåíêè â Ìîñêâå åñòü ìåñòî, äî ñèõ ïîð èçâåñòíîå ïîä ñâîèì äðåâíèì íàçâàíèåì ÊÓËÈØÊÈ.

Ìíåíèå î òîì, ÷òî ìîñêîâñêîå íàçâàíèå Êóëèøêè ÿâëÿåòñÿ ñèíîíèìîì Êóëèêîâà ïîëÿ, áûòîâàëî â Ìîñêâà åùå è â XIX âåêå!

Íàïðèìåð, â ñáîðíèêå «Ñòàðàÿ Ìîñêâà», èçäàííîì Êîìèññèåé ïî èçó÷åíèþ ñòàðîé Ìîñêâû ïðè Èìïåðàòîðñêîì Ìîñêîâñêîì Àðõåîëîãè÷åñêîì Îáùåñòâå, óïîìèíàåòñÿ î ÿêîáû «íåïðàâèëüíîì ïðåäïîëîæåíèè», ñóùåñòâîâàâøåì â Ìîñêâå, áóäòî ìîñêîâñêèå «Êóëèøêè ïðîèçîøëè îò Êóëèêîâ èëè Êóëèêîâà ïîëÿ». Òàì îòìå÷åíî, êñòàòè, ÷òî «ÊÓËÈØÊÈ ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀËÈ ÏÐÅÆÄÅ ÌÎÑÊÂÛ».

ÈÌÅÍÍÎ ÍÀ ÊÓËÈØÊÀÕ äî ñèõ ïîð ñòîèò öåðêîâü Âñåõ ñâÿòûõ, êîòîðàÿ «ïî ñòàðîìó ïðåäàíèþ, áûëà ïîñòðîåíà Äìèòðèåì Äîíñêèì â ïàìÿòü âîèíîâ, óáèòûõ íà ÊÓËÈÊÎÂÎÌ ÏÎËÅ». «Êàìåííàÿ öåðêîâü Âñåõ Ñâÿòûõ íà Êóëèøêàõ, óïîìÿíóòàÿ â èçâåñòèè 1488 ãîäà.

ïåðåäåëàííîì âèäå öåðêîâü ñîõðàíèëàñü äî íàøåãî âðåìåíè». Äî ñèõ ïîð îíà òàê è íàçûâàåòñÿ: «Öåðêîâü Âñåõ Ñâÿòûõ íà Êóëèøêàõ».

Ñåãîäíÿ ïðÿìî îêîëî íåå íèæíèé âûõîä èç ñòàíöèè ìåòðî «Êèòàé-Ãîðîä».

Ïëîùàäü ñåãîäíÿ íàçûâàåòñÿ Ñëàâÿíñêîé. Íåäàâíî íà íåé ïîñòàâëåí ïàìÿòíèê Êèðèëëó è Ìåôîäèþ. ×óòü íèæå Ìîñêâà-ðåêà. Çäåñü æå óëèöà Ñîëÿíêà, íàçûâàâøàÿñÿ ðàíüøå òàêæå ÊÓËÈÆÊÈ, ò. å. Êóëèøêè.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî «Êóëèæêè òàêæå îáîçíà÷àëè áîëîòèñòóþ ìåñòíîñòü». Êðîìå òîãî, «êóëèæêà» âûðóáëåííûé, âûêîð÷åâàííûé, âûææåííûé ïîä ïàøíþ ëåñ (ñì. Òîëêîâûé Ñëîâàðü Â. Äàëÿ). À â Ìîñêâå «áîëüøóþ ÷àñòü ðàéîíà «ó Êóëèøåê» çàíèìàëè ñàäû».

Ìîñêîâñêèå Êóëèøêè çàõâàòûâàëè òàêæå ïëîùàäü Ïîêðîâñêèõ âîðîò, èìåâøèõ òðè-÷åòûðå ñòîëåòèÿ íàçàä è âòîðîå íàçâàíèå ÊÓËÈØÑÊÈÅ.

Ñîãëàñíî ãèïîòåçå, èìåííî â ýòîì áîëüøîì ðàéîíå Ìîñêâû è ïðîèçîøëà çíàìåíèòàÿ Êóëèêîâñêàÿ áèòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé êîñòðîìñêîé êíÿçü Äìèòðèé Äîíñêîé = Òîõòàìûø ïîáåäèë çàïàäíîðóññêèå, ðÿçàíñêèå è ïîëüñêèå âîéñêà Ìàìàÿ è ïðèñîåäèíèë ê ñâîèì âëàäåíèÿì îáëàñòü, â êîòîðîé âïîñëåäñòâèè âîçíèê áîëüøîé ãîðîä Ìîñêâà. Âîçìîæíî, ïðèñóòñòâèå ÏÎËÜÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ â «ìîíãîëüñêîì» âîéñêå Ìàìàÿ âûçîâåò óäèâëåíèå. Íî îá ýòîì ïðÿìî ãîâîðèò ðóññêàÿ ëåòîïèñü [ÏÑÐË, ò. 25, Ì. -Ë, 1949, ñ. 201].

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Ìàìàé áûë ðàçãðîìëåí ÄÂÀÆÄÛ â îäíîì è òîì æå 1380 ãîäó. «Ïåðâûé ðàç» Äìèòðèåì Äîíñêèì, à «âòîðîé ðàç» Òîõòàìûøåì. Íî ñîãëàñíî ãèïîòåçå, ýòî äâà îòðàæåíèÿ îäíîãî è òîãî æå ñîáûòèÿ, ïîñêîëüêó Äìèòðèé Äîíñêîé è Òîõòàìûø îäíî è òî æå ëèöî. Ïðè ýòîì, âî «âòîðîé ðàç» Ìàìàé áûë ðàçãðîìëåí «íà Êàëêàõ». «Êàëêè» (Êóëèêè) ýòî âàðèàíò âñå òîãî æå «Êóëèêîâà ïîëÿ», ò. å. ìîñêîâñêèõ Êóëèøåê («êóëà÷êè», «êóëà÷íûé áîé», «áîé íà êóëà÷êàõ», ìåñòî, ãäå ìåðÿëèñü ñèëàìè).

Êñòàòè (ìàëîèçâåñòíûé ôàêò), Ìàìàé ýòî ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÅ ÈÌß, äî ñèõ ïîð ïðèñóòñòâóþùåå â íàøèõ ñâÿòöàõ â ôîðìå Ìàìèé. Âèäèìî, ýòî ñëåãêà èñêàæåííîå «ìàìà», «ìàìèí», ò. å. «ñûí ìàòåðè». Âåðîÿòíî, ðàíüøå íà Ðóñè áûòîâàëà ïàðà èìåí ñõîäíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: Áàòûé îò «áàòüêà», «îòåö», à Ìàìèé (Ìàìàé) îò «ìàìû», «ìàòåðè».

Èòàê, Äìèòðèé Äîíñêîé âîþåò ñ ïîëêîâîäöåì, èìÿ êîòîðîãî õðèñòèàíñêîå!

çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî òàì, ãäå â ðóññêèõ ëåòîïèñÿõ íàïèñàíî «ïîëå Êóëè÷êîâî», èñòîðèêè ðîìàíîâñêîé øêîëû óïîðíî ÷èòàþò «ïîëå Êó÷êîâî»: «ÊÓ×ÊÎÂÎ ïîëå íàõîäèëîñü ó ñîâðåìåííûõ Ñðåòåíñêèõ âîðîò».

÷åì äåëî? ×òî ìåøàåò èì áóêâàëüíî ïðîöèòèðîâàòü ñòàðóþ ëåòîïèñü, ãäå ÷åòêî íàïèñàíî (ïîâòîðèì ýòî åùå ðàç) «ïîëå ÊÓËÈ×ÊÎÂλ? Âèäèìî òî, ÷òî òîãäà ó êîãî-òî ìîæåò âîçíèêíóòü ìûñëü î òîì, ÷òî ìîñêîâñêîå ïîëå Êóëè÷êîâî ýòî è åñòü çíàìåíèòîå Êóëèêîâî ïîëå, ìåñòî áèòâû Äìèòðèÿ Äîíñêîãî ñ Ìàìàåì. À ýòîãî îíè íå õîòÿò. Ìîæåò áûòü ïîäñîçíàòåëüíî. Íî ñêîðåå âñåãî ñîçíàòåëüíî, ïî êðàéíåé ìåðå â òî âðåìÿ, êîãäà îíè èçìåíÿëè îñâåùåíèå ðóññêîé èñòîðèè è â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîèçâåëè ãåîãðàôè÷åñêóþ ïåðåëîêàëèçàöèþ íåêîòîðûõ ñîáûòèé íàøåé èñòîðèè.

Íàäãðîáèå äëÿ Êóëèêîâà ïîëÿ

Ìîñêâè÷àì è ìíîãèì ãîñòÿì ñòîëèöû õîðîøî çíàêîìî êðàñèâîå çäàíèå, ïîñòðîåííîå â êëàññè÷åñêîì ñòèëå â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò Êðåìëÿ, âûõîäÿùåå ôàñàäîì íà Ìîñêâîðåöêóþ íàáåðåæíóþ è çàíèìàþùåå ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïðîñòðàíñòâî ìåæäó îñòàòêàìè Êèòàéñêîé ñòåíû, óëèöåé Ñîëÿíêà è âïàäåíèåì ßóçû â Ìîñêâó-ðåêó.

Ýòî çäàíèå äàæå ìîæíî áûëî óâèäåòü íà ïÿòèòûñÿ÷íûõ äåíåæíûõ êóïþðàõ 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.

Îäíàêî, ñ ýòèì, òàê ãàðìîíè÷íî âïèñûâàþùèìñÿ â îáëèê ñòàðîé Ìîñêâû àíñàìáëåì, ñâÿçàíî íåñêîëüêî ñòðàííîñòåé, êîòîðûå ñåãîäíÿ óæå äàëåêî íå î÷åâèäíû, íî êîòîðûå íàâîäÿò íà íåêîòîðûå âîïðîñû.

Íà ôîíå ãèãàíòñêèõ ñîñåäåé, òàêèõ êàê îäíà èç êðóïíåéøèõ â Åâðîïå ãîñòèíèöà «Ðîññèÿ» (â äàííûé ìîìåíò îíà ðàçîáðàíà) è îäíà èç «ñòàëèíñêèõ âûñîòîê», à òàêæå äðóãèõ êàìåííûõ ñîîðóæåíèé ïî îáå ñòîðîíû Ìîñêâû ðåêè, íàøå çäàíèå íå âûãëÿäèò ñåãîäíÿ îñîáåííî âïå÷àòëÿþùèì. Íî ýòî áûëî íå âñåãäà òàê.

Íà íàðóæíîé ñòåíå ñî ñòîðîíû Êèòàéñêîãî ïðîåçäà ìîæíî óâèäåòü ïàðó ñêóïûõ òàáëè÷åê, ñîîáùàþùèõ, ÷òî ýòî àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü 18 âåêà è ÷òî çäåñü áûâàë òîâ. Ëåíèí, âûñòóïàÿ ïåðåä ðåâîëþöèîííûìè òêà÷èõàìè.

Îäíàêî, ëþáîïûòíûé òóðèñò ñåãîäíÿ íè ïîä êàêèì ïðåäëîãîì íè ïîïàä¸ò âíóòðü ýòîãî àíñàìáëÿ.

Òóäà íåëüçÿ âîéòè, òàì íåëüçÿ ôîòîãðàôèðîâàòü. Âñå âõîäû îõðàíÿåò âîåííûé êàðàóë. Ñîáñòâåííî, ýòî ïðîèñõîäèò âîò óæå áåç ìàëîãî äâà ñ ïîëîâèíîé âåêà.

Êàçàëîñü áû, íó è ÷òî. Ìàëî ëè ó íàñ ðåæèìíûõ îáúåêòîâ. Âîçìîæíî, ÷òî òàêèõ äåéñòâèòåëüíî íå ìíîãî.

Ñëó÷àéíî ëè çäåñü îêàçàëîñü ýòî çäàíèå â âèäå íåïðèñòóïíîé êðåïîñòè èëè èçîëèðîâàííîãî îò âíåøíåãî ìèðà ìîíàñòûðÿ?

Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ â èñòîðèè. Ðàññìîòðèì êàðòó ñîâðåìåííîé Ìîñêâû.

Êðàñíîé òî÷êîé îáîçíà÷åíà Öåðêîâü Âñåõ Ñâÿòûõ íà Êóëèøêàõ, ïîñòðîåííàÿ Äìèòðèåì Äîíñêèì â ïàìÿòü ïàâøèõ íà Êóëèêîâñêîì ïîëå.

Ñàìîå-ñàìîå

Çäàíèå Âîñïèòàòåëüíîãî Äîìà â Ìîñêâå áûëî ïîñòðîåíî ïî ëè÷íîìó ðàñïîðÿæåíèþ èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II. Óêàç îá îñíîâàíèè ñåãî ó÷ðåæäåíèÿ âûøåë èç-ïîä ïåðà Åêàòåðèíû 1 ñåíòÿáðÿ 1763 ãîäà, à çäàíèå óæå áûëî çàëîæåíî â äåíü åÿ âåëè÷åñòâà ðîæäåíèÿ 21 àïðåëÿ 1764 ãîäà.

Èíèöèàòîðîì è ãîðÿ÷èì âäîõíîâèòåëåì ïðîåêòà áûë íåêòî È.È. Áåöêîé. Ëè÷íîñòü ñàìà ïî ñåáå ÷ðåçâû÷àéíî èíòåðåñíàÿ è çàñëóæèâàþùàÿ îòäåëüíîé ñòàòüè.

Åìó áûëî âûñî÷àéøå ïîðó÷åíî íè ìíîãî íè ìàëî ïåðåäåëàòü äèêèõ è íåâåæåñòâåííûõ ðîññèÿí â «íîðìàëüíûõ» ëþäåé.

Áåöêîé ïîëó÷èë â ñâî¸ ðàñïîðÿæåíèå êîëîññàëüíûå ôèíàíñîâûå ðåñóðñû è ðüÿíî âçÿëñÿ çà äåëî, â ÷¸ì âèäèìî ïðåóñïåë, ò.ê. â 1778 ã. Ñåíàò â òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè ïîäíåñ Áåöêîìó âûáèòóþ â ÅÃÎ ×ÅÑÒÜ áîëüøóþ çîëîòóþ ìåäàëü (áåñïðèìåðíûé ñëó÷àé), ñ íàäïèñüþ: «Çà ëþáîâü ê îòå÷åñòâó».

Òàê âîò, ãðàæäàíèí Áåöêîé, ïðîæèâàâøèé â ãîðîäå Ñ.-Ïåòåðáóðãå, ïåðâûì äåëîì çà÷åì-òî ðåøèë ïîëíîñòüþ è íà âåêà çàñòðîèòü ìîñêîâñêèå Êóëèøêè.  ïîëüçå ÷åãî êàêèì-òî îáðàçîì äîâîëüíî áûñòðî óáåäèë èìïåðàòðèöó è ïîëó÷èë «äîáðî», à âìåñòå ñ «äîáðîì» 100 000 ðóáëåé (ãèãàíòñêàÿ ñóììà ïî òåì âðåìåíàì) ëè÷íî îò Åêàòåðèíû.

Ïîñëå âûõîäà ðàñïîðÿäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñòðîéêà ïðèîáðåëà íåáûâàëûé ðàçìàõ è òåìïû. Íóæíî åù¸ ïîèñêàòü ïðèìåðû òàêîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ê äðóãèì ïðåäïðèÿòèÿì. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîèñõîäèëî èç ëè÷íûõ ñðåäñòâ Èìïåðàòðèöû, öàðåâè÷à, à òàê æå ñðåäñòâ òîãäàøíåé ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ýëèòû Èìïåðèè. Áûëî ñîçäàíî, ãîâîðÿ ñîâðåìåííûì ÿçûêîì, àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìîñêîâñêèé Âîñïèòàòåëüíûé Äîì».

Çà ïîæåðòâîâàíèÿ â ñòðîéêó äàâàëèñü âîëüíûå êðåñòüÿíàì, äëÿ çíàòè áûë ïðåäóñìîòðåí ãîñóäàðñòâåííûé ÷èí êàìåðãåðà îò êîëëåãèè è êîëëåæñêîãî êîìèññàðà, à ó êîãî âñ¸ ýòî è òàê áûëî, òîò ïîëó÷àë ñïåöèàëüíî ââåä¸ííûé (!) ãîñóäàðñòâåííûé îðäåí. Ýòî ïîçâîëèëî â êðàò÷àéøèå ñðîêè (âñåãî çà íåïîëíûå øåñòü ëåò) ñäàòü ýòîò îáúåêò, òàê ñêàçàòü, ãîñïðè¸ìêå. Îäíàêî, óæå íà íà÷àëüíîì ýòàïå ñóùåñòâîâàíèÿ îííîãî áîãîóãîäíîãî çàâåäåíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ íåêîòîðûå ñòðàííîñòè, êîòîðûå ìû ñåé÷àñ è îáîçíà÷èì.

Ñòðàííîñòü ïåðâàÿ

Çäàíèå, êîòîðîìó ïðèäà¸òñÿ ñòîëü âåëèêîå ãîñóäàðñòâåííîå çíà÷åíèå ñòðîèòñÿ â Ìîñêâå, à íå â ñòîëèöå, ãäå æèâ¸ò èìïåðàòîðñêàÿ ñåìüÿ, àâòîð çàòåè Áåöêîé è ãäå, êàçàëîñü áû, ïðîùå íàáëþäàòü çà ðàñõîäîì ñòîëü âûäàþùèõñÿ ñðåäñòâ è âîîáùå ðàçâèòèåì ïðîåêòà.

Íèãäå áîëüøå äî ýòîãî ìîìåíòà â Ðîññèè, âêëþ÷àÿ Ïèòåð, ïîäîáíûõ çàâåäåíèé íå áûëî. Ïî÷åìó íà÷àëè ñòðîèòü â Ìîñêâå?

Ñòðàííîñòü âòîðàÿ

Çäàíèå ñòðîèòñÿ íà ìåñòå, ãäå ñòðîèòü êðàéíå ñëîæíî, äîðîãî è îïàñíî. Ìåñòíîñòü íûíåøíåé Ìîñêâîðåöêîé íàáåðåæíîé áûëà î÷åíü çûáêîé â òî âðåìÿ. Êàæäóþ âåñíó çàòîïëÿëàñü. Äî ïîëîâèíû 18-îãî âåêà íà ýòîé çåìëå ïðîñòèðàëèñü ñàäû è ëóãà. Èç ñòðîåíèé áûëè ïðåèìóùåñòâåííî áàíè, êîòîðûå, êñòàòè, áûëè îäíèì èç íàèáîëåå ðåíòàáåëüíûõ âèäîâ áèçíåñà òîãî âðåìåíè, è ñíîñ êîòîðûõ ýêîíîìè÷åñêè áûë íåöåëåñîîáðàçåí. Ïðàêòè÷åñêè âñå àðõèòåêòîðû, êîòîðûì ïðåäëàãàëîñü âîçãëàâèòü ñòðîèòåëüñòâî, îòêàçàëèñü îò ïðîåêòèðîâàíèÿ íà ýòîì ó÷àñòêå. Òåì íå ìåíåå, õîòÿ íå áûëî íèêàêèõ âèäèìûõ âåñêèõ ïðè÷èí, èíèöèàòîðû ïðîåêòà (â ïåðâóþ î÷åðåäü Áåöêîé) ñ ìàíèàêàëüíûì óïîðñòâîì íàñòàèâàëè èìåííî íà ýòîé òåððèòîðèè.

Íàêîíåö, ïîñëå äîëãèõ íàñòîÿíèé 27 èþíÿ 1764 ã. áûë ïîëó÷åí «îðäåð» îò ãîôòèíòåíäàíòñêîé êîíòîðû «

î èìåíèè ïðè ñòðîåíèè Âîñïèòàòåëüíîãî äîìà ñìîòðåíèÿ è ïîêàçàíèÿ

». Êàê óïîìèíàëîñü âûøå, óêàçàííîå Áåöêèì ìåñòîïîëîæåíèå çäàíèÿ áûëî ïðèçíàíî íåöåëåñîîáðàçíûì è Áåöêîìó ïðåäëîæèëè çàíÿòü ìåñòî âîçëå Êðóòèöêîãî ïîäâîðüÿ (â ðàéîíå Òàãàíñêîé ïëîùàäè). «Çâîíîê ñâåðõó» ðåøèë äåëî íå â ïîëüçó ïðàãìàòè÷íûõ ïðîåêòèðîâùèêîâ. Óòâåðæäåíèå â Ïåòåðáóðãå ïîëó÷èëî èìåííî «íåóäîáíîå» ìåñòî, óêàçàííîå Áåöêèì, ãäå è íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî â 1764 ã.

Çà äåëî ñîãëàñèëñÿ âçÿòüñÿ àðõèòåêòîð Êàðë Áëàíê, àêòèâíî ó÷àñòâîâàâøèé â ïåðåñòðîéêå ñîâðåìåííîé åìó Ìîñêâû 18 âåêà (â îñíîâíîì ñòàðûõ öåðêâåé) è êàê ðàç çàâåðøèâøèé ê ýòîìó âðåìåíè ïåðåäåëêó Âîñêðåñåíñêîãî ñîáîðà Íîâîèåðóñàëèìñêîãî ìîíàñòûðÿ. Çàäàíèå åìó áûëî ïðîñòîå: ïîñòðîèòü íà áîëîòå ìåæäó ßóçîé è Ìîñêâîé ñîîðóæåíèå â «àíòè÷íîì ñòèëå». Ñåãîäíÿ ýòîò ñòèëü íàçûâàåòñÿ «ðàííèé êëàññèöèçì».

Âîïðîñ: ïî÷åìó áû íè ïîäíÿòüñÿ ÷óòü âûøå, ãäå ïîñóøå èëè âîîáùå íå âûáðàòü èíîå ìåñòî, ãäå íå íóæíû ñòîëü ãåðîè÷åñêèå óñèëèÿ ïî ìåëèîðàöèè? Äî ñèõ ïîð çäàíèå èìååò ñëîæíûå ñèñòåìû ïîäçåìíîãî äðåíàæà, çàëîæåííûå åù¸ â 18-îì âåêå.

Ñòðàííîñòü òðåòüÿ

Çäàíèå ñòðîèòñÿ êàìåííûì! Ñåé÷àñ ýòî ìîæåò íèêîãî è íå óäèâèò, íî â Ìîñêâå 18-îãî âåêà ýòî áûëî ñîáûòèå.  êàìåííûõ äîìàõ æèëè òîëüêî ñàìûå áîãàòûå è îëèãàðõè÷åñêèå ñåìüè òîé ýïîõè. Ïðàêòè÷åñêè âñÿ Ìîñêâà áûëà äåðåâÿííîé. Ýòî ñîâåðøåííî îïðàâäàíî. Ëåñà, â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà, áûëî «õîòü îòáàâëÿé». Äåðåâÿííûå ñîîðóæåíèÿ òåïëû, áûñòðîâîçâîäèìû, ðåìîíòîïðèãîäíû, îòíîñèòåëüíî íåäîðîãè.

Áûëî áû ëîãè÷íî ïîñòðîèòü êîìïëåêñ ñîîðóæåíèé èç äåðåâà, ÷òî áûëî áû ìíîãî äåøåâëå è, ïîâòîðþ, ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî äëÿ òîãî âðåìåíè. Íî íåò, âîçâîäèòñÿ çäàíèå ñ òàêîé òîëùèíîé êàìåííûõ ñòåí, ÷òî áåç âñÿêîãî ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïóøêîé íå ïðîøèá¸øü. Ïðîáëåìà ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà ðåøàåòñÿ î÷åíü ïðîñòî. Ðàçáèðàþò ñòåíó Áåëîãî ãîðîäà (!) è ïóñêàþò êàìåíü íà ñòðîèòåëüñòâî Âîñïèòàòåëüíîãî Äîìà. Ò.å. ýòîò îáúåêò ïðèçíà¸òñÿ áîëåå âàæíûì, ÷åì ãîðîäñêàÿ êðåïîñòü!  ëþáîì ñëó÷àå Âîñïèòàòåëüíûé Äîì ñòàíîâèòñÿ ïåðâûì îáùåñòâåííûì êàìåííûì ñîîðóæåíèåì Ìîñêâû.

Ñòðàííîñòü ÷åòâ¸ðòàÿ

Ðàçìåðû çäàíèÿ. Íîâîñòðîéêà áü¸ò ñðàçó ìíîãèå ðåêîðäû äëÿ ñîîðóæåíèé òîé ïîðû. Ïåðâîå ìíîãîýòàæíîå îáùåñòâåííîå

, ñàìîå âûñîêîå îáùåñòâåííîå

, ñàìîå áîëüøîå ïî ïëîùàäè îáùåñòâåííîå çäàíèå è ò.ä.

Çäàíèå ïðîòÿíóëîñü â äëèíó ïî íàáåðåæíîé Ìîñêâû-ðåêè îò Êèòàéñêîãî ïðîåçäà äî Óñòüèíñêîãî ìîñòà íà 456 ì. Åãî ñðåäíÿÿ âûñîòà 27 ì. Íàèâûñøàÿ òî÷êà øïèëü áåëüâåäåðà êîðäåëîæè âîçâûøàåòñÿ íàä óðîâíåì çåìëè íà 50 ì.

Óñàäüáà íàêðûâàåò ïëîùàäü 40 000 êâàäðàòíûõ ñàæåíåé. Àðõèòåêòóðà òàêîâà, ÷òî âñÿ ïëîùàäü íàõîäèòñÿ âíóòðè îãîðîæåííîé òåððèòîðèè, ñ óçêèìè àðêàìè-âîðîòàìè. Ò.å. ïðîéòè íà òåððèòîðèþ ïîñòîðîííåìó íåâîçìîæíî. Íà òàêèõ ïëîùàäÿõ ìîãëè ðàçìåñòèòüñÿ òûñÿ÷è ÷åëîâåê åäèíîâðåìåííî.

Íàïðèìåð, âî âðåìÿ îêêóïàöèè Ìîñêâû Íàïîëåîíîì â Äîìå ðàñïîëàãàëîñü ïîðÿäêà 8 000 ôðàíöóçîâ, íå ñ÷èòàÿ íåñêîëüêèõ ñîòåí íå ýâàêóèðîâàííûõ âîñïèòàííèêîâ. Äëÿ ÷åãî íóæíû òàêèå ïëîùàäè íå ÿñíî. Îíè áûëè çàíÿòû, ïî êðàéíåé ìåðå ïåðâûå ÷åòâåðòü âåêà ñóùåñòâîâàíèÿ Äîìà, íå áîëåå ÷åì íà 10%.  äðóãèõ ãîðîäàõ, âïîñëåäñòâèè òîæå îòêðûâàëèñü âîñïèòàòåëüíûå äîìà è ïðèþòû, íî íè÷åãî äàæå áëèçêî ïîõîæåãî òàì íå ñòðîèëè. Ëèáî ñòðîèëè íîðìàëüíûõ àäåêâàòíûõ ðàçìåðîâ ñîîðóæåíèÿ, ëèáî âîîáùå ïðèñïîñàáëèâàëè ñóùåñòâîâàâøèå íà ìåñòàõ çäàíèÿ. Êàê ïðàâèëî ïðè õðàìàõ. Íå ãîâîðÿ óæå î ñòîèìîñòè è ñëîæíîñòè îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ òàêîãî ìåãà-çäàíèÿ. Îíî îáõîäèëîñü «â êîïåå÷êó».

Ìàëî òîãî, ÷òî 50 000 ðóáëåé åæåãîäíî âûäåëÿëà èç ñâîèõ ëè÷íûõ ñðåäñòâ Åêàòåðèíà (ñóììà ñîèçìåðèìàÿ ñ íåêîòîðûìè ñòàòüÿìè òîãäàøíåãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà), à òàê æå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ öàðåâè÷ Ïàâåë, è ìíîãèå áîãàòûå òîé ïîðû (íàïðèìåð, ïðîìûøëåííèê Äåìèäîâ, ãðàô Áåñòóæåâ-Ðþìèí, ãðàôû Ìèíèõ è Ðàçóìîâñêèé, ìíîãèå äðóãèå, òàê äëÿ ñîäåðæàíèÿ Äîìà áûëè âûðàáîòàíû öåëûå ìåõàíèçìû ôèíàíñèðîâàíèÿ. Îäíèì èç òàêèõ ìåõàíèçìîâ áûëà ââåä¸ííàÿ íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè ìîíîïîëèÿ íà èçãîòîâëåíèå èãðàëüíûõ êàðò. Ýòà ìîíîïîëèÿ ïðèíîñèëà 600 000 ðóáëåé åæåãîäíîãî äîõîäà!

Êðîìå òîãî, áûëî ïîâåëåíî îò êîìåäèé, îïåð è «âñÿêèõ èãðèù çà äåíüãè» áðàòü ÷åòâåðòü äîõîäà â ïîëüçó Âîñïèòàòåëüíîãî äîìà. Ò.å. âåñü èãðîâîé áèçíåñ Ðîññèéñêîé èìïåðèè ðàáîòàë íà ñîäåðæàíèå ïðîåêòà Áåöêîãî. Áûëè è äðóãèå èñòî÷íèêè.

Ýòî ñòðàííî. Âñ¸ ìîãëî áû áûòü ïðîùå è äåøåâëå ïðè òîé æå ýôôåêòèâíîñòè (îá ýòîì ÷óòü íèæå). Íåàäåêâàòíîñòü çàòðàò ïîòðåáíîñòÿì âûçûâàåò íåäîóìåíèå. Çäàíèå ÿâíî âîçâîäèëîñü íà ìíîãèå âåêà âïåð¸ä, à íå äëÿ ðåøåíèÿ òåêóùèõ çàäà÷.

Âèäíî, ÷òî áûëà çàäà÷à îãîðîäèòü äàæå ïàðê ïåðåä êàðäåëîæåé äî ñàìîãî áåðåãà. Îãðàäà îõâàòûâàåò è îãðîìíóþ ïóñòóþùóþ òåððèòîðèþ ñçàäè è ïî áîêàì. Ñåãîäíÿ âíåøíÿÿ êàìåííàÿ ñòåíà óæå íå ñîõðàíåíà. Âìåñòî íå¸ ñòîèò ïðîçðà÷íûé çàáîð, à ïî íàáåðåæíîé ïðîõîäèò àâòîñòðàäà. Ïóñòóþùèå òåððèòîðèè íà çàäíåì ïëàíå ñåãîäíÿ çàíÿòû êàçàðìàìè, äâóìÿ ñòîëîâûìè (îôèöåðñêîé è ñîëäàòñêîé) è 4-ûì ëàáîðàòîðíûì êîðïóñîì.

Ïóñòàÿ òåððèòîðèÿ ñëåâà íà ðèñóíêå îñòà¸òñÿ íåçàñòðîåííîé. Íà íåé ñåãîäíÿ ðàñïîëàãàþòñÿ ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè è àâòîïàðê.

×àñòü òåððèòîðèé äî óëèöû Ñîëÿíêè îòíÿòû â 1976 ãîäó îò îáùåãî àíñàìáëÿ, ÷òî â êàêîé-òî ìåðå ïðèâåëî ê óòðàòå íåïîñðåäñòâåííîé ñâÿçè âúåçäíûõ ïèëîíîâ ñ êîìïëåêñîì çäàíèé áûâøåãî Âîñïèòàòåëüíîãî äîìà. Ñåé÷àñ îíè ñòîÿò îäèíîêî, ÿâëÿÿñü íà÷àëîì Âîñïèòàòåëüíîãî ïðîåçäà, â íàçâàíèè êîòîðîãî ñîõðàíÿåòñÿ ïåðâîíà÷àëüíàÿ èñòîðèÿ àðõèòåêòóðíîãî êîìïëåêñà, ê êîòîðîìó âåäåò ýòîò ïðîåçä.

öåëîì òåððèòîðèÿ ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ çàêðûòîé è íåäîñòóïíîé äëÿ ïîñòîðîííèõ. Çäàíèå ñ óñàäüáîé ïîêðûâàåò ïëîùàäü áîëåå 13 ãåêòàð, èìååò î÷åíü òîëñòûå ñòåíû, àðî÷íûå êîðèäîðû, ÷óãóííûå ëåñòíèöû, ìíîãî ýòàæåé è ìîùíûå ïîäâàëû. Íà òàêîå ñòðîèòåëüñòâî óøëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êàìíÿ è ïðî÷èõ ìàòåðèàëîâ.

Ñòðàííîñòü ïÿòàÿ

Ïîðàçèòåëüíàÿ îïåêà îá ýòîì çäàíèè âûñîêèõ ëèö. Óõîäÿ èç Ìîñêâû â êîíöå ëåòà 1812 ãîäà, ìîñêâè÷è, êàê íàì ãîâîðÿò, ñîæãëè ãîðîä, ÷òî áû òîò íå äîñòàëñÿ âðàãó. Ïîäæèãàåòñÿ âñ¸, êðîìå çäàíèÿ Âîñïèòàòåëüíîãî Äîìà. Åãî ïî÷åìó-òî æå÷ü íå ñòàëè, õîòÿ áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ýòî ïðåêðàñíûé õëåáî-ñîëüíûé ïîäàðîê îêêóïàíòàì. Íå ïîæàëåëè ñâîèõ ðîäíûõ äîìîâ, à ýòîò äîì îñòàâèëè. Ïîñëå ãðàíäèîçíîãî ïîæàðà ýòî ÷óòü ëè íå åäèíñòâåííîå óöåëåâøåå ïîìåùåíèå â Ìîñêâå.

Áîëåå òîãî, ïðîèñõîäèò âñåîáùàÿ ýâàêóàöèÿ æèòåëåé.  Ìîñêâå íå îñòà¸òñÿ íè îäíîãî ìàëî-ìàëüñêè çíà÷èìîãî ÷èíîâíèêà, êðîìå íàäçèðàòåëÿ Âîñïèòàòåëüíîãî Äîìà Èâàíà Àêèíôèåâè÷à Òóòîëìèíà. Òóòîëìèí, èìåÿ êàêèå-òî ïîëíîìî÷èÿ îò Àëåêñàíäðà, êàê òîëüêî â ãîðîä âõîäÿò ôðàíöóçû, èä¸ò â Êðåìëü è ïðîñèò àóäèåíöèè ó Íàïîëåîíà. Èõ ïðèíÿë ãðàô Äþðîíåëü, êîòîðîãî Íàïîëåîí íàçíà÷èë ãóáåðíàòîðîì Ìîñêâû. Òðóäíî ñóäèòü, êàêèå äîâîäû ïðèâîäèë Òóòîëìèí, íî â ðåçóëüòàòå âñòðå÷è Äþðîíåëü ïðèêàçàë âûäåëèòü äëÿ îõðàíû äîìà êîííûõ æàíäàðìîâ ñ îôèöåðîì. Áûëè äàæå âûñòàâëåíû òàáëè÷êè ñ íàäïèñÿìè íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå, ãîâîðÿùèå î íåïðèêîñíîâåííîñòè ýòîãî äîìà. Äàëüøå áîëüøå.

Óõîäÿ ÷åðåç ìåñÿö èç Ìîñêâû, âçáåø¸ííûé Íàïîëåîí ïðèêàçûâàåò âçîðâàòü âñ¸, ÷òî åù¸ óöåëåëî â ãîðîäå, âêëþ÷àÿ Êðåìëü. ×òî è äåëàåòñÿ.

Íî ÷óäî.  ñïèñîê ïîïàâøèõ ïîä óíè÷òîæåíèå çäàíèé íå ïîïàäàåò Âîñïèòàòåëüíûé Äîì. Åãî íå ìèíèðóþò è íå óíè÷òîæàþò. Îò ÷óäîâèùíîãî âçðûâà â Êðåìëå â Âîñïèòàòåëüíîì Äîìå âûáèâàåò ñò¸êëà. È âñ¸.

×òî ðóêîâîäèëî Íàïîëåîíîì, êîãäà îí ïðèíÿë òàêîå ðåøåíèå? Íåèçâåñòíî. Íàïîëåîíà, ðàññòðåëÿâøåãî èç ïóøåê åãèïåòñêèõ ñôèíêñîâ è âçðûâàâøåãî Êðåìëü òðóäíî çàïîäîçðèòü â ñåíòèìåíòàëüíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê àðõèòåêòóðíûì ïàìÿòíèêàì. Âîçìîæíî, åãî âåëà ëþáîâü ê áåñïðèçîðíûì äåòÿì Ðîññèè.

Ñòðàííîñòü øåñòàÿ

Âîçìîæíî, ãëàâíàÿ ñòðàííîñòü. Êîðîòêî íàçîâ¸ì å¸ òàê Áåñïîëåçíîñòü Âîñïèòàòåëüíîãî Äîìà.

Ïî ïîâîäó âûøåñêàçàííîãî ìíå ìîãóò âîçðàçèòü, ÷òî âñå ãèãàíòñêèå çàòðàòû, ìàñøòàáû ïðîåêòà, âíèìàíèå è çàáîòà î í¸ì è ò.ä. îáúÿñíÿþòñÿ áëàãîðîäíûìè äóøåâíûìè ïîðûâàìè ðîññèéñêîé ýëèòû òîé ýïîõè è âîîáùå ñòûäíî è öèíè÷íî ïîäõîäèòü ê òàêîìó áëàãîìó äåëó ñ êàëüêóëÿòîðîì è ëèíåéêîé. Âñå çàòðàòû åñòü íè÷òî â ñðàâíåíèè ñî ñ÷àñòüåì äåòåé, êîèõ ïðèþòèë è âçðàñòèë Âîñïèòàòåëüíûé Äîì. È Áåöêîé áûë ÷åëîâåêîì ÷èñòûõ ïîìûñëîâ, ïûòàâøèìñÿ ïðèóìíîæèòü ìîùü ãîñóäàðñòâà âîñïèòàíèåì (èëè, êàê òîãäà ãîâîðèëè, ïðèçðåíèåì) ïîêîëåíèé ãðàæäàí íîâîãî òèïà. È èìïåðàòðèöå ìû îáÿçàíû íèçêî ïîêëîíèòüñÿ çà òî áîãîóãîäíîå äåëî, êîòîðîìó îíà óäåëèëà ñòîëü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå.

Îäíàêî, îñòàíîâèìñÿ íà ìèíóòó è ïîçâîëèì ñåáå óñîìíèòüñÿ â òîì, ÷òî äåòè áûëè öåëüþ ïðîåêòà çàìå÷àòåëüíîãî åâðîïåéöà-ãóìàíèñòà È.Áåöêîãî.

Óïðÿìûå öèôðû ñòàòèñòèêè çàñòàâëÿþò íàñ íåñêîëüêî ïî èíîìó âçãëÿíóòü íà åãî äåÿòåëüíîñòü. Íåñìîòðÿ íà êîëîññàëüíûå ñðåäñòâà, çàòðà÷åííûå íà ñòðîèòåëüñòâî, îáóñòðîéñòâî è ñîäåðæàíèå Âîñïèòàòåëüíîãî Äîìà, ýòî áûëî äàëåêî íå ðàéñêîå ìåñòî. Ñìåðòíîñòü ñðåäè âîñïèòàííèêîâ â ïåðâóþ ÷åòâåðòü âåêà ñóùåñòâîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ (ò.å. êàê ðàç ïðè Áåöêîì), ñîñòàâëÿëà â ñðåäíåì îêîëî 100 %!

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êîëè÷åñòâî ïîñòóïàâøèõ äëÿ âîñïèòàíèÿ â Äîì â ëþáîé ïðîèçâîëüíûé ãîä ïðèìåðíî ðàâíÿëîñü êîëè÷åñòâó óìåðøèõ â Äîìå â ýòîì æå ãîäó. Ñàìûìè ñ÷àñòëèâûìè ñ÷èòàëèñü ðåäêèå ãîäû, êîãäà ñìåðòíîñòü îïóñêàëàñü äî 70%. Íî ÷àùå îíà äàæå ïðåâûøàëà 100%, îñòàâàÿñü â ñðåäíåì ðàâíîé ýòîìó ïîêàçàòåëþ.

Ìíîãèå àâòîðû, ïèøóùèå íà òåìó èñòîðèè áëàãîòâîðèòåëüíîñòè â Ðîññèè, ïîäõîäÿ ê èñòîðèè ñîçäàíèÿ Âîñïèòàòåëüíûõ Äîìîâ, ïîñëå ìíîãîñòðàíè÷íûõ ïàìôëåòîâ â àäðåñ Áåöêîãî è Åêàòåðèíû çà èõ õîðîøåå íà÷èíàíèå âåñüìà ñìóù¸ííî, êàê ïðàâèëî â êîíöå ñâîèõ îä åêàòåðèíèíñêîìó ìàíèôåñòó, ìåëüêîì ïðèâîäÿò ýòè öèôðû, êîòîðûå íåëüçÿ îáîéòè, óäåëÿÿ èì âñåãî ïàðó ñòðîê. Íåêîòîðûå íà÷èíàþò äàæå îïðàâäûâàòü ýòè öèôðû, óòâåðæäàÿ, ÷òî òàêîå, ìîë, áûëî âðåìÿ, è âî Ôðàíöèè óìèðàëè ìíîãî íå òîëüêî ó íàñ, è íàðîäåö áûë òîãäà õèëûé

, â îáùåì âñ¸ íîðìàëüíî. Îäíàêî, äàæå â áåäíûõ êðåñòüÿíñêèõ ñåìüÿõ òîé ïîðû èç 10-12 äåòåé (÷òî áûëî íîðìîé), äî çðåëîãî âîçðàñòà äîæèâàëè ïÿòü-øåñòü ÷åëîâåê. Ò.å. ñìåðòíîñòü íå ïðåâûøàëà 50%. Ïðè ýòîì íà ñîäåðæàíèå òàêèõ ñåìåé íå âûäåëÿëèñü ñîòíè òûñÿ÷ ðóáëåé.

Çäåñü æå óìåðëè äàæå «çíàêîâûå» ìëàäåíöû ñèìâîëû íîâîãî äåëà, ïåðâûå ïðèíåñ¸ííûå ìàëü÷èê è äåâî÷êà, êîòîðûì ñàìà èìïåðàòðèöà íà îòêðûòèè Äîìà ïîëîæèëà ïî ãîëëàíäñêîìó ÷åðâîíöó â ïåë¸íî÷êó, è êîòîðûõ íàðåêëè Êàòåíüêîé è Ïàâëèêîì, â ÷åñòü Åêàòåðèíû è öàðåâè÷à. Íå ìíîãèå ñ÷àñòëèâ÷èêè ìîãëè ïîõâàñòàòüñÿ, ÷òî ïîïàëè â Âîñïèòàòåëüíûé Äîì ïîä ïðèñìîòð Èâàíà Èâàíîâè÷à Áåöêîãî è îñòàëèñü æèâû. Äåñÿòêè òûñÿ÷ (!) äåòåé òàê è íå ñòàëè ëþäüìè íè íîâîãî íè ñòàðîãî òèïà, ñãèíóâ â ñòåíàõ, âîçâåä¸ííûõ Áåöêèì.

Èíòåðåñíî, ÷òî äî ïîñòðîéêè çäàíèÿ, ïîêà äåòè æèëè â îáû÷íûõ äîìàõ òîãî âðåìåíè, ñìåðòíîñòü áûëà âûñîêîé, íî íå óæàñíî âïå÷àòëÿþùåé.  1764 ãîäó (ïåðâûé ãîä ïðè¸ìà äåòåé) ïðèíÿòî 523 óìåðëî 424 (=81%), 1765 ãîä ïðèíÿòî 793 óìåðëî 597 (=75%), 1766 ãîä ïðèíÿòî 742 óìåðëî 494 (=67%). È âîò, íàêîíåö, íàñòà¸ò «äîëãîæäàííûé» 1767 ãîä (ãîä çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà îñíîâíîãî çäàíèÿ, êóäà ïåðååçæàþò äåòè) ïðèíÿòî 1089 óìåðëî 1073 (=99%!). Íàëèöî ðåçêèé ñêà÷îê ñìåðòíîñòè. Âûéäÿ íà ýòîò óðîâåíü (îêîëî 99%), ñðåäíÿÿ ñìåðòíîñòü óæå íå ïàäàëà äî êîíöà äíåé ãóìàíèñòà Áåöêîãî. Âïðî÷åì, äàæå â áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ, äî êîíöà 19-îãî âåêà, îíà ñîñòàâëÿëà 87.7%, ÿâëÿÿñü ñàìîé âûñîêîé â ãîñóäàðñòâå.

Êíÿçü Ùåðáàòîâ, â ñâîåì ñî÷èíåíèè «Î ïîâðåæäåíèè íðàâîâ Ðîññèè» îòçûâàåòñÿ î âîñïèòàòåëüíûõ äîìàõ âåñüìà íåëåñòíî; ïî åãî ñëîâàì, â íèõ «ìíîæåñòâî ìàëîëåòíèõ ïîìåðëî, à è ïîíûíå, ÷åðåç äâàäöàòü ñëèøêîì ëåò ìàëî, èëè ïî÷òè íèêîãî ðåìåñëåííèêîâ íå âûøëî». Íåäàðîì î ìîñêîâñêîì Âîñïèòàòåëüíîì äîìå øëà ìîëâà êàê î «äîìå àíãåëîâ ñìåðòè». Íå ïîìîãàëè ïîïûòêè îïåêóíñêîãî ñîâåòà îòäàâàòü ïðèíÿòûõ äåòåé äëÿ âñêàðìëèâàíèÿ â äåðåâíè êðåïîñòíûì æåíùèíàì êîðìèëèöàì, ýòî ïîðîæäàëî òîëüêî íîâûå íåðàçðåøèìûå ïðîáëåìû.  ðåçóëüòàòå: «Ìå÷òû ñîçäàòü íåäîñòàþùåãî «òðåòüåãî ÷èíà» è «íîâîãî ðîäà ëþäåé» áûëè ðàçâåÿíû ñàìûì áåñïîìîùíûì îáðàçîì».

Îäíàêî ýòî íå ñìóùàåò íè èìïåðàòðèöó, íè äðóãèõ ñïîíñîðîâ. Îðäåíà, äåíüãè è íàãðàäû ïðîäîëæàþò ñûïàòüñÿ íà ãîëîâó Áåöêîãî êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ. Íå áóäåì ïðèâîäèòü ïîëíûé èõ ïåðå÷åíü, ò.ê. îí ñëèøêîì âåëèê. Ëþáîé ñïîíñîð èëè èíâåñòîð âïðàâå áûë áû ñïðîñèòü: «à çà÷åì ÿ «çàêàïûâàþ» òàêèå ñóììû? Ãäå ïîëüçà?» Íî íèêòî íå ñïðàøèâàåò.

Âñ¸ ýòî íàâîäèò íà ðÿä ðàçìûøëåíèé. À áûëè ëè äåòè è èõ ïðèþò öåëüþ çàìûñëà îòöîâ-ñòðîèòåëåé Äîìà? Ìîæåò ýòî áûëà ëèøü øèðìà, à öåëüþ áûëî ÷òî-òî èíîå?

Âûâîä

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî öåëüþ ïîñòðîéêè ýòîãî çäàíèÿ áûëà

èìåííî ïîñòðîéêà ýòîãî çäàíèÿ.

È èìåííî íà ýòîé òåððèòîðèè, à íå íà êàêîé-íèáóäü äðóãîé. Âñïîìíèì, ÷òî êàê ðàç â ýòîò ïåðèîä ñîçäà¸òñÿ «íîâàÿ Ðîññèÿ», ñîâñåì äðóãàÿ, íåæåëè áûëà äî ýòîãî. Çàâåðøàåòñÿ äåëî, íà÷àòîå Ïåòðîì I ïî èçìåíåíèþ òðàäèöèé, âåðû, ÿçûêà è îáû÷àåâ ðóññêîãî íàðîäà.

ýòè ãîäû ðàñöâåòàåò òâîð÷åñòâî ãîñïîäèíà Ìèëëåðà, ÷åëîâåêà íàïèñàâøåãî (ïåðåïèñàâøåãî) èñòîðèþ Ðîññèè, êîòîðóþ ìû ñåãîäíÿ èçó÷àåì ñî øêîëüíîé ñêàìüè. Ëþäè ñî ñòàðèííûìè ðóññêèìè ôàìèëèÿìè Áëàíê, Æèëÿðäè, Âèòàëè, Øë¸öåð è äð. ïåðåñòðàèâàþò ìîñêîâñêèå õðàìû è ðåäàêòèðóþò ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè. Àêòèâíî íàâÿçûâàþòñÿ íîâûå îáùåñòâåííûå âçãëÿäû. Ïîíîñÿòñÿ è äèñêðåäèòèðóþòñÿ òàêèå ñãóñòêè òðàäèöèîííîé ðóññêîé ìîðàëè êàê, íàïðèìåð, Äîìîñòðîé. Ðóøèòñÿ óêëàä æèçíè. ×åãî òîëüêî ñòîèò ïðèâîäèìûé âûøå ãîñïîäèí Áåöêîé ñ åãî èäååé îòëó÷àòü ìîëîä¸æü îò ñòàðøèõ ïîêîëåíèé, ò.å. îòðûâà èõ îò òðàäèöèé è ñîáñòâåííîé èñòîðèè.

Âîçìîæíî, ÷òî ýòî áûëè ïîñëåäíèå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ äåéñòâèòåëüíî ñòàðûõ äîêóìåíòîâ, íåñóùèõ â ñåáå èíóþ, íåæåëè ïðèíÿòàÿ ñåãîäíÿ, èñòîðè÷åñêóþ êîíöåïöèþ. Ìîæåò áûòü, çíàêîìñòâî ñ ýòèìè äîêóìåíòàìè «äèêèõ ïðåäêîâ» è ïîáóäèëî íà âåêà âïåð¸ä çàñòðîèòü ìîñêîâñêèå Êóëèøêè íåïðèñòóïíûì ñîîðóæåíèåì, à ðàäåíèå î äåòÿõ ýòî ñâÿòîå. Ýòèì ïîâîäîì ìîæíî îïðàâäàòü ëþáûå çàòðàòû.

Òàê ÷òî æå ìîãëî ñïîäâèãíóòü ê òàêîìó ìíîãîòðóäíîìó ïðåäïðèÿòèþ.

Ñîãëàñíî ðàáîòàì ïî Íîâîé Õðîíîëîãèè àâòîðîâ À.Ò. Ôîìåíêî è Ã.Â. Íîñîâñêîãî, â ÷àñòíîñòè ðàáîòàì «Ìîñêâà â ñâåòå Íîâîé Õðîíîëîãèè», «Íîâàÿ õðîíîëîãèÿ Ðóñè», «Ðóñü è Ðèì» è äð., çíàìåíèòàÿ êðóïíåéøàÿ áèòâà ñðåäíåâåêîâüÿ, íàçûâàåìàÿ ñåãîäíÿ Êóëèêîâñêîé, ïðîèçîøëà íà Êóëèøêàõ, ÷òî íûíå â Ìîñêâå. Ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü ýòó èäåþ (êîòîðàÿ, êñòàòè, âåñüìà õîðîøî îáîñíîâàíà, íî âûçûâàåò áóðíûå ïðîòåñòû ñî ñòîðîíû ñîâðåìåííûõ ïðèâåðæåíöåâ Ìèëëåðîâñêîé âåðñèè) ìîæíî áûëî áû? ïðîâåäÿ ðàñêîïêè â ðàéîíå Êóëèøåê. È ýòî íå áûëî áû òðóäíîé çàäà÷åé.

Áîëåå òîãî, òàêèå ðàñêîïêè ïðîèçîøëè áû åñòåñòâåííûì îáðàçîì, äàæå ïîìèìî âîëè èññëåäîâàòåëåé, åñëè áû ýòà òåððèòîðèÿ áûëà çàñòðîåíà ðàçíîðîäíûìè çäàíèÿìè è ñîîðóæåíèÿìè. Çäàíèÿ áû ìåíÿëèñü, ïðèõîäèëè â íåãîäíîñòü, âåòøàëè, ñíîñèëèñü, äîñòðàèâàëèñü è ò.ä. Çåìëÿ ïåðåõîäèëà áû â ðóêè ðàçíûõ ñîáñòâåííèêîâ, êîòîðûå íåïðåìåííî ïðîâîäèëè áû ãðóíòîâûå ðàáîòû. Ïðîêëàäûâàëèñü áû íîâûå êîììóíèêàöèè, ðûëèñü êîëîäöû, âîçäåëûâàëèñü îãîðîäû, âêàïûâàëèñü è ðåìîíòèðîâàëèñü òðóáîïðîâîäû, êàíàëèçàöèÿ, çàêëàäûâàëèñü áû ôóíäàìåíòû íîâûõ ñîîðóæåíèé.

Êîðî÷å, â òå÷åíèå âðåìåíè ïåðåìåùàëèñü áû äîâîëüíî áîëüøèå îáú¸ìû ãðóíòà è ïîäçåìåëüå ýòèõ ìåñò áûëî áû íåïëîõî èçó÷åíî åñòåñòâåííûì îáðàçîì. Ïîïàäàëèñü áû êàêèå-òî àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè èëè áûëî áû èçâåñòíî î ïîëíîì îòñóòñòâèè òàêîâûõ.

Îäíàêî, òàêàÿ âîçìîæíîñòü íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 240 ëåò ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ èñêëþ÷åíà. Ñåãîäíÿ ïðåäïîëàãàåìàÿ òåððèòîðèÿ áèòâû ïîëíîñòüþ íàêðûòà ìîùíûì çäàíèåì áûâøåãî Âîñïèòàòåëüíîãî Äîìà.

Ïðè÷¸ì, âíèìàíèå ñïåöèàëèñòîâ îáðàùàåò íà ñåáÿ òî, ÷òî â ïðîåêòå áîëüøîå ìåñòî óäåëåíî èìåííî ïëàíèðîâêå âñåé óñàäüáû, çàìêíóòîé è èçîëèðîâàííîé îò âíåøíåãî ìèðà.

Ïðèâåä¸ííûå âûøå äîâîäû ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòî íå ñëó÷àéíî. Êîìàíäà, êîòîðîé áûëî ïîðó÷åíî â XVIII âåêå íàïèñàòü èñòîðèþ Ðîññèè, è â êîòîðóþ âõîäèë, âèäèìî, Áåöêîé, äîñòàòî÷íî áûñòðî è ñîâåðøåííî îáîñíîâàííî ñìåêíóëà, ÷òî åñëè ïåðåíåñòè Êóëèêîâñêóþ áèòâó â äàëü äàëüíþþ, òî âñ¸ ðàâíî, ðàíî èëè ïîçäíî ðåàëüíîå ïîëå âûäàñò ñâîè òàéíû. Ïîýòîìó íàäî íå ñêóïèòüñÿ è åãî (ýòî ïîëå) îò÷óæäèòü è îñíîâàòåëüíî çàñòðîèòü. È çàñòðîèòü íå ïðîñòî ðÿäîâûìè äåðåâÿííûìè ïîñòðîéêàìè, êîòîðûå âñêîðå áóäóò îáíîâëÿòü èëè êîòîðûå ñãîðÿò â î÷åðåäíîì ïîæàðå, à òàêèì ñîîðóæåíèåì, êîòîðîå ïðîñòîèò ñòîëåòèÿ, íàõîäÿñü ïîä ïîëíûì ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðîëåì, ïîêà óæ òî÷íî íîâàÿ èñòîðèÿ íå óêîðåíèòñÿ â óìàõ «ëþäåé íîâîãî òèïà».

Íå ïîñêóïèëèñü. Ïðîåêò ïðàêòè÷åñêè óäàëñÿ. Çäàíèå ñòîÿëî, ñòîèò è áóäåò ñòîÿòü åù¸ î÷åíü äîëãî. À ìíîãî÷èñëåííûå çàõîðîíåíèÿ íà åãî òåððèòîðèè, êîòîðûå, âîçìîæíî, ìîãëè áû äàòü íàóêå î ïðîøëîì öåííûå ñâåäåíèÿ, áóäóò ãðóçèòüñÿ ñîëäàòàìè â ìóñîðîâîçû è âûáðàñûâàòüñÿ íà ïîìîéêè.

Çàòî ñïîêîéíî è êðàñèâî.

Накануне Куликовской битвы Русь оказалась без митрополита. Алексий, так много сделавший для примирения русских княжеств, скончался в 1378 году. Продолжателем его дела становится не преемник кафедры, а игумен Радонежский — Сергий. Авторитет преподобного очень высок, кроме того, он духовник брата Дмитрия Донского — Владимира Серпуховского. Неудивительно, что великий князь Московский перед сражением отправился в Троицкий монастырь.

Но как мог ревнитель христианских идеалов Сергий Радонежский благословить русских воинов на битву? Давайте разберёмся вместе с доктором исторических наук, профессором Олегом Генриховичем Вронским.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Михаил Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

Автор публикации «Непрядва и неправда» Александр Меленберг анализирует памятники древнерусской письменности, в которых отражены события 1380 г. (т.н. особый блок «произведений куликовского цикла»):

Победа на Куликовом поле, безусловно, является одним из самых значительных событий в истории России. Как и всякое явление подобного масштаба, с годами ее стали сопровождать всевозможные домыслы, добавления, «новые подробности», присочиняемые, как правило, с благими намерениями. В какой-то момент такие виртуальные факты вдруг выходят на первый план, делаются не просто историческим штампом, а непреложной истиной. В истории Куликовской битвы такого рода «истины» тоже встречаются.

Первыми из них по времени написания являются статья 1380 г. рогожского летописца и аналогичная ей по содержанию статья 1380 г. Симоновской летописи. По мнению специалистов, оба этих источника вошли в летописный свод 1409 г., то есть их читали современники Куликовской битвы. В чем и ценность! Так вот, при описании подготовки к походу и самого сражения имя Сергия Радонежского там вообще не упоминается. Следовательно, ни о каком благословении им великого князя не идет и речи.

Второе по времени из сохранившихся свидетельств о событиях 1380 г. передает Новгородская 1-я летопись. Специалисты считают ее также восходящей к своду 1409 г. В том смысле, что он являлся первоисточником для новгородского автора летописи. Сама же Новгородская 1-я летопись появилась в летописном своде 1448 г., следовательно, была создана в 40-е гг. XV столетия. Со времени Куликовской битвы прошло уже более 6о лет. Живых свидетелей этого грандиозного события практически не осталось, по крайней мере, их можно было бы по пальцам пересчитать.

И здесь о Сергии Радонежском вообще не упоминается.

В то же время новгородский автор сообщает интересный факт, который никак бы не мог увидеть свет в предыдущих повествованиях московских авторов: перед самой битвой, когда русские вышли на Куликово поле и увидели против себя готовую к бою татарскую рать, первой их реакцией была паника, многие новобранцы из московских полков бросились бежать. Но далее летописец воздает должное великому князю Дмитрию Ивановичу и князю Владимиру Серпуховскому, которые резко прекратили панику в рядах своих воинов и быстро настроили их на боевой лад.

Третий по времени рассказ о Куликовском сражении нашел место на листах Софийской 1-й и (с почти аналогичным текстом) Новгородской 4-й летописей. Обе они восходят к общему протографу – Новгородско-Софийскому своду 30-х гг. XV в. Но при этом рукопись Софийской 1-й летописи датируется специалистами 1481 г. По крайней мере, в этот год она была закончена. Оригинал Новгородской 4-й еще позднее. Понятно, что ни о каких живых свидетелях битвы 1380 г. говорить не приходится.

Сто лет прошло, и в летописях впервые упомянуто имя Сергия Радонежского. Но совсем не в том контексте, в каком связывают его с Куликами нынешние апологеты: «И тогда приспе грамота от преподобного игумена Сергиа от святого старца, благословенаа». Но никакого столь трогательно сейчас многими описываемого посещения в августе 1380 г. великим князем Дмитрием, будущим Донским, Троице-Сергиева монастыря и получения им личного благословения и напутствия от настоятеля старца Сергия в летописном источнике не было. А было письменное пожелание удачи (если пошел, значит, иди до конца, и да помогут тебе. ), пришедшее на Дон 6 сентября 1380 г., за два дня до сражения.

Все вышеупомянутые произведения куликовского цикла относятся к предмету истории, а вот следующий по времени памятник цикла – это уже литература. «Задонщина» – поэтическое произведение на мотив и в стиле «Слова о полку Игореве». Авторство этого сочинения связывают с именем Софония Рязанца. Имя Сергия Радонежского там вообще не упоминается.

На самом древнем списке «Задонщины» имеются отметки либо автора, либо переписчика, даты: 1470, 1475, 1483 гг. и даже указание, что 8 сентября 6988 г. Куликовской битве «прешло лет 100». То есть для читателя сюжет покрыт если не дымкой тумана, то неким флером давно прошедшего времени. Как для нас русско-японская война. И читатели конца XV в. знали, конечно, о факте Куликовской битвы, но детали им были уже недоступны.

Прошел еще какой-то отрезок времени, и на основе «Задонщины» в начале XVI в. появился прозаический литературный текст «Сказание о Мамаевом побоище». Здесь автор уже подпускает в сюжет массу фантазий и новых коллизий, способствующих поддержанию интриги в его романе. Вот здесь-то Сергий Радонежский уже благословляет Дмитрия Донского по полной программе: и устно в Троицком монастыре, и письменно на Дону. Отсюда и черпают вдохновение все ныне с жаром говорящие о благословении великим старцем великого князя. Согласитесь, в обыденной жизни довольно странно и даже нелепо выглядят попытки принимать эпизоды литературного сюжета за чистую монету, да еще и истово убеждать в том окружающих.

С легкой руки Карамзина утвердился тезис о духовном участии Сергия Радонежского в подготовке похода на татар. Он написал буквально следующие строки: «. Димитрий, устроив полки к выступлению, желал с братом своим Владимиром Андреевичем, со всеми князьями и воеводами принять благословление Сергия, игумена далекой Троицкой обители. Летописцы говорят, что он предсказал Димитрию кровопролитие ужасное, но победу — смерть многих героев православных, но спасение великого князя; упросил его обедать в монастыре, окропил святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, Александра Пересвета и Ослябю, из коих первый был некогда боярином Брянским и витязем мужественным. Сергий вручил им знамение креста на схимах и сказал: «Вот оружие нетленное! Да служит оно вам вместо шлемов. «

Из вышеизложенного ясно, что отношения Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, сложившиеся перед Куликовской битвой, не были таковы, чтобы просить и получать благословение. В XIV в. это было всем ясно. Но XV и XVI вв. возникла необходимость подвести под действия светской власти священную санкцию. Было ли это связано с завершением собирания русских земель и развитием идеи «Москва — третий Рим» или с окончательным освобождением от власти татар — сейчас трудно сказать. Однако понятно, что возникновение легенды о благословении Дмитрия преподобным Сергием — это яркий пример большого государственного пиара, который и сегодня продолжает успешно работать.

Подробная биография и деяния монаха

Помните картину художника Нестерова «Видение отроку Варфоломею»? Это – о Сергие Радонежском, в миру, в раннем отрочестве – Варфоломее. О том самом отроке.

В 1337 году Варфоломей принял иночество и сменил мирское имя на Сергий – под которым прославил себя в веках.

Через несколько лет к Сергию стали присоединяться принявшие монашеский обет, образовалась обитель, где её основатель стал сначала вторым игуменом (первым был монах постарше по имени Митрофан), а затем, с 1354 года, пресвитером. Скромная жизнь, нестяжание мирских благ, рассудительность, способность давать разумные советы обратили на себя внимание высших церковных иерархов, патриарх Царьградский Филорей даже прислал Сергию с особым посольством схиму, крест, параманд и жалованную грамоту, где восхвалял святожитие схимника и давал советы о введении в монастыре строгого общиножития. Эти советы, воплощённые в жизнь игуменом Троице-Сергиевского монастыря, стали в дальнейшем основой монастырских уставов большинства монастырей Руси.

Благословляя князя на битву, Сергий предсказал ему победу в ней и отправил в войско двух своих иноков – Пересвета и Ослябю. А накануне перехода через Дон в ночь на 7 (20 по новому стилю) сентября Дмитрий, колебавшийся, стоит ли переправляться войском через реку, получил от настоятеля Радонежа грамоту со словами одобрения его действий и увещеваниям как можно скорее ударить первому.

Вся жизнь князя Дмитрия, до самой его кончины, была ознаменована постоянным общением и духовным наставничеством отца Сергия, недаром именно к нему обратился на склоне лет престарелый князь, с просьбой скрепить духовный наказ о престолонаследии в пользу старшего сына.

Сергий скончался в 1392 году, а к лику святых его причислили в 1452-м, при Великом князе Московском Василии II Тёмном.

8 октября 2018 года православная церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского. Это один из самых известных в России святых: он благословил на Куликовскую битву князя Дмитрия Донского , а его ученики основали около 40 монастырей. Сергия Радонежского зовут «игуменом земли Русской».

Житие Сергия Радонежского: кратко

Преподобный Сергий Радонежский родился в семье благочестивых бояр. По преданию , он с юности любил читать священные книги и стремился ко всему доброму.

После кончины родителей преподобный вместе со старшим братом поселились в глухом лесу и построили там келью и церковь. Брат вскоре ушел в московский монастырь , а 24-летний Варфоломей стал монахом с именем Сергий.

Постепенно вокруг него стали селиться люди , и появилась настоящая монастырская обитель. Преподобный Сергий стал ее игуменом ( настоятелем).

Еще при жизни он творил чудеса: по преданию , Сергий Радонежский воскресил единственного сына отчаявшегося отца. Он благословил князя Дмитрий Донского перед Куликовской битвой и дал ему в помощь монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

В житии Сергия Радонежского сказано , что однажды он удостоился чудесного видения: ему явилась Богородица в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова. Матерь Божья пообещала ему всегда покровительствовать Троице-Сергиеву монастырю.

Преподобный Сергий Радонежский умер в глубокой старости. Это произошло 8 октября ( 25 сентября по старому стилю). В 1452 году его причислили к лику святых , сообщает официальный сайт Московского Патриархата.

Дни памяти преподобного Сергия Радонежского

В честь святого Сергия Радонежского православная церковь установила несколько праздников:

Перед выходом на сечу отправился Дмитрий в Троицкую обитель. Жив еще был основатель этой святыни Московской земли Сергий Радонежский; его благословения и спрашивал Дмитрий. Преподобный устроил трапезу в своем монастыре для князя и для тех, кто прибыл тогда с ним. За трапезой стояла святая вода. Верный православному смирению, предпочитавший лучше золотом и серебром отделаться от врагов, чем отваживаться на кровопролитие, за столом Сергий сказал великому князю: «Почти дарами и честью нечестивого Мамая. Господь увидит твое смирение и вознесет тебя, а его неукротимую ярость низложит»

Дмитрий отвечал: «Я уже поступил так, отче, но он тем более несется на меня с гордостью».

Дмитрий посмотрел на двух монахов-братьев. Они были рослы, плечисты, крепко сложены, их черные волосы и бороды придавали мужества их виду. Один звался Пересвет, другой — Ослябя. Оба они были когда-то ратные люди, слыли богатырями, но отреклись от мирской суеты. Видно, жаль было ратным людям смотреть, что такие молодцы скрываются от поля битвы. Дмитрий сказал Сергию: «Дай мне, отче, на брань этих двух иноков! Мы знаем про них: они были великие ратники, крепкие богатыри, смышлены к воинскому делу и к наряду».

Преподобный сказал инокам: «Я велю вам готовиться на ратное дело».

Сергий ваял схимы (шапки) с нашитыми крестами, возложил им на головы: «Вот вам, носите это вместо шлемов. Это вам доспех нетленный вместо тленного. Возьми же их с собой, великий княже, — продолжал святой муж, обращаясь к Дмитрию, — это тебе мои оружники, твои извольники».

Обратившись снова к монахам, Сергий проговорил: «Мир вам, возлюбленные братья Пересвет и Ослябя; пострадайте как доблестные воины Христовы».

После трапезы Сергий благословил великого князя и бывших с ним крестом и окропил святой водой.

Старец исполнился вдохновением и пророчески сказал великому князю: «Господь Бог будет тебе помощник и заступник, Он победит и низложит супостатов твоих и прославит тебя».

Сергий Радонежский не благословлял Дмитрия Донского на битву с Мамаем

21 сентября исполняется 625 лет Куликовской битве. Победа на Куликовом поле, безусловно, является одним из самых значительных событий в истории России. Как и всякое явление подобного масштаба, с годами ее стали сопровождать всевозможные домыслы, добавления, «новые подробности», присочиняемые, как правило, с благими намерениями. В какой-то момент такие виртуальные факты вдруг выходят на первый план, делаются не просто историческим штампом, а непреложной истиной. В истории Куликовской битвы такого рода «истины» тоже встречаются.

Миниатюра из списка жития Сергия Радонежского

Тест текстологический

Известие о походе Мамая.

Миниатюра из лицевого

«Жития Сергия Радонежского». XVI в.

Дмитрий Донской у Сергия Радонежского.

Миниатюра из лицевого

«Жития Сергия Радонежского». XVI в.

Дмитрий Донской перед войском. Миниатюра из лицевого

«Жития Сергия Радонежского». XVI в.

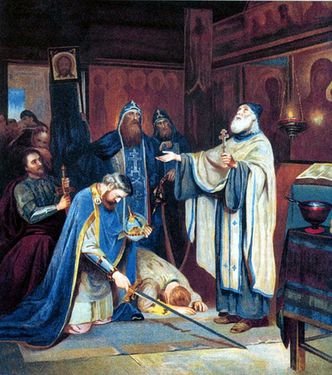

А.Намеровский. Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на ратный подвиг.

Тест агиографический

Автор «Сказания» жил все-таки в средние века, а посему вряд ли посмел бы так вольно обращаться с фактами из биографии преп. Сергия Радонежского. Он, конечно, мог придумывать детали, но фактура должна была оставаться канонической, иначе не миновать ему скорого на расправу церковного суда. И автор «Сказания» действительно почерпнул подоснову встречи преподобного старца с великим князем в житии Сергия Радонежского, составленном Пахомием Сербом.

Куликовская битва. Миниатюра из лицевого

«Жития преподобного Сергия Радонежского». XVI в.

Успенский Дубенский монастырь действительно существовал и располагался приблизительно в 50 км северо-восточнее Москвы, у села Стромынь, близ ныне широко известной Черноголовки.

В уже упоминавшейся Троицкой летописи под 6887 г. (то есть под 1379-м) значится: «Того же лета игумен Сергии, преподобный старець, постави церковь въ имя святыя Богородиця честнаго ея Успениа <.> на реце на Дубенке на Стромыне и мнихи совокупи. А свещена быстъ та церкви тое же осени месяца декабря в 1 день на память святаго пророка Наума. Сии же монастырь въздвиже Сергии повелением князя великого Дмитриа Ивановича».

Святой Сергий Радонежский благословляет Дмитрия на Куликовскую битву. 1904. В.П. Гурьянов

Здесь не указано, что Успенский Дубенский монастырь возведен именно в честь победы на Куликовом поле. Зато твердо указано время освящения его соборного храма – 1 декабря 1379 г. За десять месяцев до сражения на Куликах!

А между тем Троицкая летопись вошла в летописный свод 1409 г., иными словами, с этого времени была доступной для прочтения. То есть во время, когда живы были еще свидетели событий 1380 г. Понятно, что Пахомий Серб, ознакомившийся с ней через 20 лет, творчески переработал вышеуказанный текст в нужном ему направлении. Но не учел, что Куликовская битва произошла 8 сентября, в день праздника Рождества Богородицы. Ведь совершенно ясно, что обетный монастырь в этом случае должен быть посвящен Рождеству, а никак не Успению Богородицы, которое празднуется 15 августа. Например, Бобренев монастырь под Коломной, построенный на средства героя Куликовской битвы воеводы Дмитрия Боброка, наименован в честь Рождества Богородицы.

Следует еще попутно заметить, что Пересвет и Ослябя были похоронены в Симоновом монастыре в церкви, кстати, тоже в честь Рождества Богородицы. Опять же совершенно очевидно, если бы они были насельниками Троице-Сергиева монастыря, то их бы предали земле по месту жительства.

Тест церковно-исторический

Рождение Сергия Радонежского. Миниатюра из лицевого

«Жития Сергия Радонежского». XVI в.

Сергий Радонежский в школе. Миниатюра из лицевого

«Жития преподобного Сергия Радонежского». XVI в.

Нападение лесовиков на Сергия Радонежского. Миниатюра из лицевого

«Жития Сергия Радонежского». XVI в.

К 80-м годам XIV века Москва усилилась настолько, что великий князь Дмитрий Иванович (в будущем Донской) сумел вступить в открытую борьбу с ордой. Отразив в 1375 году очередные претензии тверского князя, он решает использовать усобицы в Золотой Орде, где за 20 лет сменилось 20 ханов. В конце 70-х годах темник Мамай, захвативший власть в Орде, заключил союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом Ивановичем.

По получении известия о выступлении Мамая в Москве был спешно организован сбор ратных сил. На требование прибывших в Москву послов Мамая об уплате повышенной дани князь Дмитрий Иванович ответил отказом. Духовный православный лидер Руси преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия на борьбу с Ордой и послал к нему монахов Пересвета и Ослябю — бывших воинов.

В ночь с 7 на 8 сентября 1380 году московское войско переправилось через Дон на Куликово поле. Битва была жестокой и кровопролитной. Тысячи убитых и раненых полегли на поле боя. Исход знаменитой битвы решили два обстоятельства: мужество и стойкость «большого» полка и своевременные действия полка засадного, который ударил во фланг ордынцев. последние не выдержали удара и бежали с поля боя, русские воины преследовали ордынцев. Мамай после этого был убит соперниками в Крыму.

Куликовская битва имела огромное историческое значение как в политическом, так и в психологическом плане. Она еще выше подняла значение Москвы как центра объединения русских земель, вернула народу веру в свои силы, ободрила его для дальнейшей борьбы. В то же время победа не означала освобождения от ордынского ига. Потери русских были велики.

Битва на Дону потребовала от Руси такого напряжения сил, что через два года она не сумела отразить нашествие ордынского хана Тохтамыша, который в 1382 году сжег Москву. Однако удар, нанесенный Орде русскими на Куликовском поле, был настолько силен, что она уже не могла от него оправиться и восстановить свою прежнюю власть над Русью. Москва смогла удержать за собой лидерство среди княжеств.

Дмитрий Донской впервые передал по завещанию своему сыну Василию I в качестве «отчины» (наследственного владения) великое княжество Московское.

Презентация на тему: » О благословении князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву Составила: Ярлыкова Анастасия, учащаяся 4 класса Филиала МБОУ СОШ 1 п. Лейпи 2014 год Проект.» — Транскрипт:

1 О благословении князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву Составила: Ярлыкова Анастасия, учащаяся 4 класса Филиала МБОУ СОШ 1 п. Лейпи 2014 год Проект по литературному чтению

2 План 1. Святой преподобный Сергий Радонежский. Пристрастие к церкви. 2. Уважение к Сергию Радонежскому. 3. Благословение Сергия Радонежского на Куликовскую битву князя Дмитрия Донского. 4. Художники о благословении князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. 5. Использованные ресурсы.

4 Сергий построил (ок г.) небольшую деревянную церковь во имя св. Троицы, на месте которой стоит теперь соборный храм также во имя св. Троицы. Вскоре он принял в 1337 г. иночество. Высоко уважавший радонежского игумена митрополит Алексей перед смертью уговаривал его быть ему преемником, но Сергий решительно отказался. По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца; очень часто примирял враждующих между собою князей, уговаривая их подчиняться великому князю московскому, благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича.

5 Отправляясь на битву, Дмитрий Иоанович в сопровождении князей, бояр и воевод поехал к Сергию, чтобы помолиться с ним и получить от него благословение. П. Рыженко. Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву

6 Благословляя его, Сергий предрек ему победу и спасение от смерти и отпустил в поход двух своих иноков, Пересвета и Ослябю. Приблизившись к Дону, Дмитрий Иоаннович колебался, переходить ли ему реку или нет, и только по получении от Сергия ободрительной грамоты, увещевавшей его как можно скорее напасть на татар, приступил к решительным действиям. Ю. Понтюхин. Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву

7 А. Немеровский. Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на ратный подвиг

8 А. Кившенко. Прп. Сергий Радонежский благословляет св. бл. великого кн. Димитрия Донского на Куликовскую битву

Перед выходом на сечу отправился Дмитрий в Троицкую обитель. Жив еще был основатель этой святыни Московской земли Сергий Радонежский; его благословения и спрашивал Дмитрий. Преподобный устроил трапезу в своем монастыре для князя и для тех, кто прибыл тогда с ним. За трапезой стояла святая вода. Верный православному смирению, предпочитавший лучше золотом и серебром отделаться от врагов, чем отваживаться на кровопролитие, за столом Сергий сказал великому князю: «Почти дарами и честью нечестивого Мамая. Господь увидит твое смирение и вознесет тебя, а его неукротимую ярость низложит».

Дмитрий отвечал: «Я уже поступил так, отче, но он тем более несется на меня с гордостью».

Дмитрий посмотрел на двух монахов-братьев. Они были рослы, плечисты, крепко сложены, их черные волосы и бороды придавали мужества их виду. Один звался Пересвет, другой — Ослябя. Оба они были когда-то ратные люди, слыли богатырями, но отреклись от мирской суеты. Видно, жаль было ратным людям смотреть, что такие молодцы скрываются от поля битвы. Дмитрий сказал Сергию: «Дай мне, отче, на брань этих двух иноков! Мы знаем про них: они были великие ратники, крепкие богатыри, смышлены к воинскому делу и к наряду».

Преподобный сказал инокам: «Я велю вам готовиться на ратное дело».

Сергий ваял схимы (шапки) с нашитыми крестами, возложил им на головы: «Вот вам, носите это вместо шлемов. Это вам доспех нетленный вместо тленного. Возьми же их с собой, великий княже, — продолжал святой муж, обращаясь к Дмитрию, — это тебе мои оружники, твои извольники».

Обратившись снова к монахам, Сергий проговорил: «Мир вам, возлюбленные братья Пересвет и Ослябя; пострадайте как доблестные воины Христовы».

После трапезы Сергий благословил великого князя и бывших с ним крестом и окропил святой водой.

Старец исполнился вдохновением и пророчески сказал великому князю: «Господь Бог будет тебе помощник и заступник, Он победит и низложит супостатов твоих и прославит тебя».

Многомудрый Литрекон представляет краткое сочинение-описание картины Ю. Ракши «Проводы ополчения» по плану. Здесь Вы найдете более подробный вариант и более краткий. Чтение эссе поможет Вам сформулировать собственное мнение о картине. Приятного просвещения!

Вариант 1: очень кратко

(436 слов) Юрий Ракша — известный советский художник, который, тем не менее, не получил признания при жизни на родине. Причина в том, что Юрий Мефодьевич почти не рисовал полотен «на потребу дня» и посвятил свое творчество не идее коммунизма, а своему видению мира. Поэтому многие известные картины мастера — это изображения народных вождей, а сюжетные полотна на исторические темы. Одной из самых знаменитых является работа «Проводы ополчения».

Мне очень понравилась картина Ю. Ракши «Проводы ополчения», потому что она написана мастерски. На полотне много деталей, эффектов света и тени, сложных переплетений красок. Такое четкое и точное изображение дано написать не каждому. Можно подивиться и богатству воображения живописца, ведь он придумал сам эти прекрасные наряды и строгие кольчуги. У него не было натуры, все это он создал силой фантазии и виртуозностью кисти.

План сочинения-описания по картине Юрия Ракши «Проводы ополчения»:

- Вступление: интересные факты о художнике;

- Основная часть: описание картины «Проводы ополчения»;

- Заключение: мое мнение о полотне.

Вариант 2: подробнее

(512 слов) Картина Ю. Ракши «Проводы ополчения» стала частью триптиха «Поле Куликовое». Это работа наполнена драматизмом и внутренней силой. И это связано не только с героической темой, но и с тем, что художник писал картину на пороге смерти, вложил в нее последние силы. Картина рассказывает о том, как войска княжеств отправляются в поход, на Куликовскую битву. Большинство русских людей объединяется, чтобы избавиться от татаро-монгольского ига, которое терзало страну на тот момент уже более ста лет. Их провожают возлюбленные, жены, дети, сестры, родители. Каждый понимает, что близкий человек может и не вернуться, но эта битва необходима для общего блага.

Мне понравилась картина, ведь она ярко показывает, почему состоялась Куликовская битва, за что боролись русские люди, какая благая у них была цель. Это красивая картина, от которой веет теплом родного дома. Она написана в теплых тонах, что отражает ее идейное содержание: воины пошли защищать родную землю, свои семьи, все то, что мило их сердцу. И на родине их ждут живыми и здоровыми. В этой картине нежно рисуется портрет Руси, за которую и боролись наши предки.

План сочинения-описания по картине Юрия Ракши «Проводы ополчения»:

- Вступление: исторический смысл полотна;

- Основная часть: описание картины «Проводы ополчения»;

- Заключение: мое мнение о полотне.

Автор: Мария Копусова

Список особенно будет полезен в свете изменений в задании № 25, один из вариантов которого теперь предполагает написание исторического сочинения о значимых исторических деятелях. Среди таких вполне могут оказаться и личности важные для истории РПЦ.

Список составлен в алфавитном порядке и охватывает период с XII по XVIII вв.

Авва́кум / Авваку́м (Петров)

Известен под прозвищем «неистовый протопоп».

Протопоп (старший священник), церковный и политический деятель, писатель. В 1640-х гг. в Москве входил в кружок близких к царю Алексею Михайловичу «ревнителей древнего благочестия».

Выступил против церковных реформ патриарха Никона, стал вождём церковного раскола и старообрядческого движения, за что в 1653 г. был арестован и сослан. Возвращён в 1664 г. в Москву, где при поддержке своих сторонников категорически отказался согласиться с церковной реформой.

В 1666 г. его лишили сана, вновь сослали. По указу уже царя Фёдора Алексеевича в 1682 г. Аввакум был казнён — сожжён заживо вместе с единомышленниками в г. Пустозёрске (сейчас не существует, находился на территории современного Ненецкого автономного округа).

Автор почти 100 известных на сегодняшний день работ. Главная из них – автобиографическая повесть «Житие», являющаяся первым произведением нового жанра – автобиографии-исповеди.

Персонаж картины П.Е. Мясоедова (не путать со знаменитым однофамильцем Г.Г. Мясоедовым!) «Сожжение протопопа Аввакума». Картина, однако, содержит, серьёзную фактическую ошибку – сожжение проходило не на костре, как изображает полотно, а в срубе (избе).

Во́лоцкий Иосиф

В миру — Иван Иванович Санин.

Церковный деятель, писатель. Из семьи небогатого волоколамского землевладельца. В 1460 г. был пострижен в монахи в Пафнутьево-Боровском монастыре, где провёл последующие 20 лет. После смерти Пафнутия был утверждён игуменом монастыря.

Основатель (1479 г.) и игумен Иосифо-Волоколамского (Волоцкого) монастыря.

В 1503 г. вступил в борьбу с нестяжателями по вопросу монастырского землевладения. Стоял у истоков особого направления русской общественной мысли конца XV – начала XVI в. – иосифлянства, связанного с защитой церковно-монастырского землевладения, незыблемостью религиозных догматов, укреплением государственности на Руси.

Канонизирован Русской православной церковью.

Морозова Феодо́сия Прокофьевна

Боярыня, деятельница русского раскола, сподвижница протопопа Аввакума.

В ноябре 1673 г. была арестована, состояние её конфисковано. Вместе с сестрой – княгиней Е.П. Урусовой – была подвергнута пыткам и уморена голодом в 1675 г.

Центральный персонаж картины художника В.И. Сурикова «Боярыня Морозова».

Не́стор

Древнерусский летописец XI – начала XII в., монах Киево-Печерского монастыря.

Автор жизнеописания князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского (одного из основателей Киево-Печёрской лавры), первой редакции «Повести временных лет» (ПВЛ), прим. 1113 г.

Его труды послужили основой для создания «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина и работ других историков.

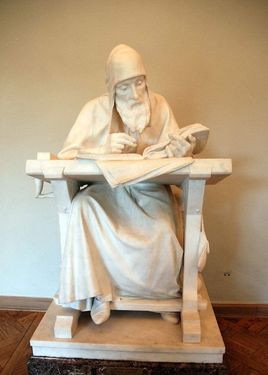

Наиболее известное изображение — скульптура М.М. Антокольского «Нестор-летописец».

Осля́бя* Андрей / Родион

Монах (и́нок) Троице-Сергиевой лавры, отправленный Сергием Радонежским вместе с князем Дмитрием Ивановичем для участия в Куликовской битве в 1380 г.

*Любопытно, что название «Ослябя» носил эскадренный броненосец, один из первых уничтоженный в Цусимском морском сражении 14-15 мая 1905 г. в ходе русско-японской войны (1904 – 1905 гг.).

Пересве́т Александр

Монах Троице-Сергиевой лавры, отправленный Сергием Радонежским вместе с московским князем Дмитрием Ивановичем для участия в Куликовской битве в 1380 г.

Поединок Пересвета с ордынским воином Челубеем (Темир-мурзой), в котором погибли оба бойца, стал началом сражения.

Поединок изображён на одноимённой картине М.И. Авилова «Бой Пересвета с Челубеем».

По́лоцкий Симео́н

Белорус по происхождению, принял монашеский постриг в Полоцком монастыре, откуда и возникло прозвище.

Воспитатель старших детей царя Алексея Михайловича (1645 – 1676 гг.) – Фёдора и Софьи. Один из первых придворных поэтов, автор произведения «Вертоград многоцветный».

В 1665 г. создал 1-е учебное заведение для подготовки государственных служащих – училище для подьячих при Заиконоспасском монастыре.

Автор «Академической привилегии» 1678 г., в которой предлагалось учредить первое высшее учебное заведение в России. Этот проект был воплощён в виде Славяно-греко-латинской академии в 1687 г., уже после смерти Симеона.

Прокопо́вич Феофан

Политический и церковный деятель, писатель, историк. Украинец.

С 1711 г. – ректор Киево-Могилянской духовной академии. В 1716 г. переехал в Санкт-Петербург и стал ближайшим помощником Петра I в проведении церковной реформы.

С 1721 г. – вице-президент Синода. В своих произведениях «Слово о власти и чести царской», «Правда воли монаршей» доказывал необходимость в России политики «просвещённого абсолютизма», дальнейшего укрепления крепостного права.

Автор «Истории императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии» и других произведений. Например, «Духовного регламента», регулировавшего деятельность церкви подобно «Генеральному регламенту» для гражданских чиновников. Принимал участие в создании Академии наук.

Ра́донежский Се́ргий (не СергЕй!)

Церковный и государственный деятель. В миру – Варфоломей*. Родился в семье ростовского боярина.

Вместе со старшим братом Стефаном около 1310–1340 гг. основал Троицкий монастырь (сейчас — Троице-Сергиева лавра), стал его игуменом. Ввёл в монастыре общежитийный устав, уничтожив существовавшее до него раздельное жительство монахов, что способствовало превращению монастырей в крупные феодальные объединения.

Сергий Радонежский активно влиял на церковные и политические дела своего времени. Часто выступал в качестве примирителя в конфликтах между русскими князьями. Например, в 1375 г. после похода московского князя Дмитрия Ивановича на Тверь способствовал подписанию тверским князем Борисом Александровичем грамоты. В ней тот признавал себя «младшим братом» московского князя и тем самым, по сути, отказывался, от дальнейшей борьбы за ярлык на великое владимирское княжение.

В 1380 г. Сергий благословил** князя Дмитрия Московского (будущего Донского), когда тот отправлялся на Куликовскую битву с ордынским темником Мамаем. Также вероятно послал вместе с князем 2-х монахов – Пересвета и Ослябю.

Канонизирован Русской православной церковью.

*Известно полотно М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею», отражающее один из эпизодов ранней биографии Сергия. Приведено в качестве иллюстрации в заголовке данного поста.

**Существует версия, что на самом деле эпизод с благословением мог иметь место двумя годами раньше, в 1378 г., перед битвой Дмитрия с войском ордынского полководца Бегича на р. Воже.

Так или иначе, существует картина А.Н. Новоскольцева «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем».

Сильвестр

Протопоп, политический деятель и писатель. Был священником в Новгороде, с 1540-х гг. — священник Благовещенского собора (домовой церкви русских монархов) Московского Кремля.

Оказал большое влияние на Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.), будучи его духовником (с 1547 г.). Член Избранной Рады (неофициального правительства России в конце 1540-х – начале 1560-х гг.).

Автор одной из редакций / первоначальный автор «Домостроя» — свода правил и советов по различным сферам жизни человека (семья, быт и хозяйство, религия и т.д.).

С 1560 г. в опале, постригся в монахи.

Изображён на картине П.Ф. Плешанова «Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 г.».

Со́рский Нил

Фамилия возникла от монастыря, где жил Нил, расположенного на р. Соре. В миру — Николай Майков.

Основатель и глава нестяжателей (главных оппонентов иосифлян) в России. Развивал идеи нравственного самосовершенствования и аскетизма. Противник церковного землевладения, выступал за реформу монастырей на началах скитской жизни и личного труда монашествующих.

Нестяжательство было разгромлено в начале XVI в. на церковных соборах 1503, 1504 гг. при великом князе Иване III (1462 – 1505 гг.), а затем в 1525, 1531 гг. при его сыне Василии III (1505 – 1533 гг.).

Филофе́й

Монах Псковского Елеазарова монастыря.

Предполагаемый автор посланий, написанных в 1510-е / 1520-е гг. великому князю Василию III и дьяку М.Г. Мисюрю-Мунехину, в которых развил идеологическую концепцию (теорию) «Москва – третий Рим».

Стоит отметить, что похожие идеи были изложены ещё в конце XV в. Зосимой, митрополитом Московским в 1490—1494 гг. В 1492 г. (соответствовавшем 7000 году «от сотворения мира»), Зосима составил пасхалию (методику расчёта даты Пасхи) на восьмое тысячелетие.

В предисловии к своему «Изложению Пасхалии» он также сформулировал теорию «Москва – новый Константинополь», ставшую основой для создания концепции монаха Филофея.

Яво́рский Стефан

Сын мелкого украинского шляхтича.

Своей проповедью на похоронах первого российского генералиссимуса – боярина А.С. Шеина в 1700 г. обратил на себя внимание Петра I. В течение года проделал путь от игумена Никольского Пустынного монастыря до митрополита Рязанского и Муромского.

С 1701 г. – местоблюститель патриаршего престола. С 1721 г. – президент Духовной коллегии (Святейшего Синода).

При этом, несмотря на своё высокое положение в церковной иерархии, достигнутое благодаря Петру I, Стефан Яворский был хотя и тайным, но противником преобразований царя. И иногда позволял себе высказывать суждения, не вызывавшие одобрения последнего.

Так, местоблюститель не одобрял насильственное пострижение первой супруги Петра Евдокии Лопухиной, его женитьбы на «безродной» прачке Марте Скавронской (будущей Екатерине I).

Но особенно обострились отношения между царем и местоблюстителем в 1712 г., когда Стефан Яворский в день ангела царевича Алексея назвал его «единой надеждой России» и обрушился на введенный Петром институт фискалов. Проповедь вызвала гнев царя. Он запретил местоблюстителю произносить проповеди в своем присутствии и потребовал от него письменного объяснения.

Использованная литература:

История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н. И. Павленко. М.: Высшая школа, 2001.

«История: Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов, И.М. Николаев, Б.Г. Рожков; под ред. проф. В.В. Барабанова»: АСТ, Астрель; Москва; 2016.

Ссылка: 15 известных личностей в истории Русской православной церкви для повышенного уровня

___

Подпишитесь и следите за выходом новых публикаций в моем сообществе Вконтакте «История ЕГЭ и кот Степан» vk.com/historystepa

Во всем творчестве Лермонтова прослеживается любовь к свободе. Не только в этой поэме, но и в других произведениях, например, в «Демоне» тема свободы является главной.

Именно она, по мнению поэта — основа жизни и даже существования любого человека. И речь не всегда идет о свободе внешней. Любая власть всегда может ограничить человека.

Лермонтов много пишет и о свободе внутренней, которую ограничить никто кроме нас самих не сможет и без нее не может быть свободы внешней.

Место действия поэмы «Мцыри» — Кавказ, о котором сам Лермонтов знал не по наслышке. Именно туда его сослали, как и многих других неугодных царскому правительству. Находясь вдали от городской суеты, напыщенного общества, видя свободолюбивых горцев, неиспорченную человеком природу, поэт восхищается этим. Поэтому можно сказать, что Кавказ — один из символов свободы в этой поэме.

Свобода человека неотделима от его личности. Наверное именно поэтому Лермонтов начинает поэму с короткого, но яркого описания жизни главного героя. Слово «мцыри», в переводе с грузинского, может означать «послушник» или «иноземец». Другого имени автор нам не дал.

Интересно, что на первый взгляд — ничто не должно было пробудить в Мцыри любовь к свободе. Попав в плен и оказавшись в монастыре, мальчик не видит почти ничего, кроме его стен и молитв. Главная ценность здесь — послушание. Из всех радостей, только взгляд с «высокой башни угловой» на окрестности монастыря.

Но Мцыри далёк до смирения.

Несмотря на возраст, он прекрасно запомнил и сестер, и отца, и даже его оружие.

Жизнь в монастыре безопасна и спокойна. Монахи хотят для юноши только добра. Но Мцыри воспринимает монастырь как тюрьму. Там, за его стенами, настоящая жизнь. Там родина, там любовь, там родственники и свобода. Но можно ли из-за свободы рисковать всем, даже жизнью? Можно, даже если цена настолько высока! И эта мысль прослеживается с самого начала поэмы.

Юноша не простой мечтатель-романтик, он готов действовать. Во время бури, которая напугала монахов, Мцыри совершает побег. Разразившаяся буря с грозой не испугала главного героя, а наоборот, обрадовала.

Но жизнь на свободе опасна. Он встречает на своем пути свирепого барса, испытал голод и жар солнца.

Судьба не благосклонна к юноше. На свободе ему суждено провести три дня. Стоят ли эти дни целой жизни? Этот вопрос автор ставит перед нами, читателями. Сам же Лермонтов считает что это того стоит. Главный герой его произведения так и говорит:

Жизнь без свободы, по Лермонтову, почти смерть. Отчего погибает Мцыри? Конечно, кто-то скажет, что от ран, полученных в схватке со зверем. Голод точно не успел его сильно ослабить. Но мне кажется, что юношу убивает само заточение.

Его опять вернули в монастырь, в тюрьму, из которой он бежал. И жизнь просто уходит из него.

Главный герой это понимает, но оказавшись впервые не в своих мечтах, а по настоящему, на свободе, он теперь не представляет как продолжать жить без воли.

Мцыри выбирает смерть, а не плен. Единственное о чем он сожалеет:

Рекомендуем прежде чем переписывать эту работу прочитать другие сочинения про Мцыри которые есть на нашем сайте)

VK.init({apiId: 3744931, onlyWidgets: true});

Тема свободы в поэме «Мцыри»

- …тот чудный мир тревог и битв,

- Где в тучах прячутся скалы,

- То есть родные горы, где находился аул.

В путевых заметках Александра Дюма о Кавказе есть запись, характеризующая нравы горцев того времени:

Жизнь в монастыре противоречила тому укладу жизни, в духе которого он воспитывался до шести лет. Горцы преимущественно – мусульмане. И Мцыри не мог не осознавать, что воспитывается в чуждой ему вере. Он подчинился крещению, но не ощущал себя истинным христианином. Смирение было чуждо ему с детства.

Вырвавшись из стен монастыря, он вдохнул воздух истинной свободы. Он волен! Он мог делать все, что хотел. Первое, чего он хотел – это вернуться домой.

Здесь тема свободы переплетается с любовью к родине, ограниченной для маленького мальчика границами аула, дома в котором он жил, улицей, на которой играл, будучи ребенком. Он бежал, не разбирая дороги. И в этом была его ошибка, его незнание жизни.

Незаметно для себя он три дня кружил по лесу и, в конце концов, вернулся к покинутому монастырю.

В эти три дня он испытал столько чувств, эмоций, сколько иной человек не переживает за целую жизнь: влечение к девушке-грузинке, готовое перерасти в любовь, битву с барсом, наслаждение свободой, голод, холод, наконец, отчаяние, сломившее его силы, когда он услышал звон колокола.

Люди не всегда правильно понимают, что значит быть свободным. Свобода – это не вседозволенность, не стремление противопоставить себя обществу, поскольку подобная свобода одного человека порождает несвободу для других.

Даже цари и власть имущие не могут похвастаться полной свободой. Они подчиняются протоколам, условностям, необходимости выполнять свои обязанности.

Лермонтов в своей поэме говорит о другой форме свободы – о праве распоряжаться своей судьбой, о праве жить на родной земле, любить и быть любимым близкими, друзьями, противоположным полом, жить в согласии с ними.

О праве занимать тем, к чему стремится душа, верить в те, идеалы, которые привиты с молоком матери и наставлениями отца.

Лермонтов был свидетелем освободительного движения горцев против царизма. Он сам участвовал в подавлении этих движений на территориях Северного Азербайджана, Дагестана и Чечни, хотя в глубине понимал эти народы. Бунт юноши-послушника против своей жизни олицетворяет собой борьбу кавказских горцев за право быть свободными и жить на своей земле.

Стремление к свободе было знакомо Лермонтову. Он сам чувствовал себя рабом сложившейся системы. Он хотел общения с отцом, но этому препятствовала его бабушка.

Он хотел заниматься литературным творчеством, а вместо этого вынужден был воевать с теми, кому симпатизировал. Это заметно по его произведениям. Он любил Кавказ, но хотел не воевать с людьми, его населявшими, а воспевать их.

Приезжать сюда не как воин, а как путешественник. И приезжать не тогда, когда это нужно кому-то, а когда его сюда влечет душа.

По законам романтического жанра Мцыри погибает. Это объяснимо и с медицинской точки зрения. Юноша, проводивший большую часть времени в помещениях, не развивался физически. Он был слаб и не приспособлен к длительным переходам.

Вырвавшись на свободу, он собрал все силы для того, чтобы уйти как можно дальше от монастыря, не рассчитал свои возможности. В эти дни у него не было нормального питания. Он буквально истощил ресурсы своего организма.

Наконец, находясь на улице и не будучи приспособленным к столь длительному времяпрепровождению на воздухе, мог получить воспаление легких. Мцыри погибает, но не покоряется той жизни, которую ему пытались навязать монахи.

Сочинение Тема свободы в поэме Мцыри Лермонтова 8 класс

- Сочинения

- По литературе

- Лермонтов

- Тема свободы в поэме Мцыри

Свобода – это то, о чем на протяжении многих веков писали «мастера слова».

Михаил Лермонтов один из русских поэтов, поднимающих в своих произведениях не только вопросы любви, одиночества и привязанности к Родине. Одной из ключевых тем в поэзии Михаила Юрьевича являлась свобода.

В 1840 году в единственном сборнике, изданном при жизни поэта, была опубликована поэма «Мцыри». Всё произведение, от начала до конца, пропитано стремлением к воле и жаждой свободы.

Мцыри – это и действие, и лицо, и рассказчик. Главный герой может совершать непосредственные поступки, жить для него – значит действовать.

В отличие от пушкинских персонажей, перед читателем возникает «естественный человек», который вынужден жить в стенах монастыря. Лермонтов описывает не только свободу физическую, но и внутреннюю свободу, свободу мысли.

Больше половины поэмы автор рассказывает о трехдневном пребывании молодого человека на воле, за стенами монастыря.

Чтобы точнее описать свободу, Михаил Юрьевич раскрывает не только образы людей, но и природы. В понимании автора, грузинские просторы – это тоже персонаж. Лермонтов олицетворяет природу, делает ее живой.

При этом поэт рисует картину того, как молодой юноша наслаждается каждой минутой проведенной с этой природой. Лермонтов доносит до читателя первую влюбленность главного героя и первую битву со зверем.

Герой близок автору. Это одинокая личность воплощающая тоску в безграничное томление самого поэта. Имя – это зеркало человеческого духа. Юноша лишен имени. Лермонтов создал антитезу двух культур: городской и христианской, восточной и европейской; автор показал их несовместимость.

В данном произведении мир естественного бытия связан со свободой и горной стройностью жизни. Христианский же мир описывается как неволя и плен. Юноша, вырвавшийся на волю, терпит неудачу, ибо найти идеал не возможно.

Выросший в монастыре, главный герой слаб телом, его жизненные силы не соответствуют могуществу духа, он не приспособлен жить в естественных условиях.

Одиночество и свобода – это две сестры. Без одного, не может быть и другого. Одиночество – это удел каждого современного человека. Но после воли, жить в «клетке» сравнительно смерти.

Именно по этой причине главный герой совершает свое последнее бегство – в «смерть».

Несмотря на то, что юноша выбрал для своей свободы именно такой, печальный, конец, в понимании каждого человека должны возникать свои собственные образы свободы.

Сочинение по картине Левитана Лесное озеро 3 класс описание

Свобода в произведении Мцыри

Михаил Юрьевич Лермонтов написал замечательную поэму «Мцыри», которая завоевала любовь и доверие большого количества читателей не только ушедшей эпохи, но и нынешней. Сюжет произведения очень прост и романтичен. Любой сможет понять в чём заключается суть вечного бегства мальчика.

Всю свою сознательную, да и не особо сознательную жизнь мальчик провёл в плену, но всегда хотел вырваться из оков. И понятно, ведь любой человек хочет быть свободным. Никому не нравится быть невольной птицей в клетке.

Всё начинается с того, что мальчик попал в плен к русскому офицеру, но ему помог монах, которой в дальнейшем и приютил мальчика. Вроде бы всё шло хорошо, но вдруг по наступлению юношеского возраста Мцыри сбежал из монастыря.

Конечно, его нашли спустя некоторое время умирающим. Но вопрос остаётся вопросом « Почему имея все необходимое для жизни он сбежал?» Видимо, для Мцыри понятие свобода не такое, как у других людей.

Он хотел быть свободным и независимым человеком.

Однако, мальчик поведал наставнику, причину побега. Мцыри сказал, что монастырь так и не стал ему домом, что родных душ здесь нет и это всё кажется добровольным пленом. Мальчик хотел увидеть место, где родился. Мальчик видел горы, безмятежное небо, солнце, реки,.

Он хотел увидеть вольную жизнь и увидел, но это стоило ему жизни. В схватке с барсом парень получил смертельные раны, которые ничем нельзя залечить.

Всё-таки человек рождённый на воле, на свободных просторах становится диким, даже если он прожил достаточное время в социальном обществе. Это ощущение свободы невозможно купить или продать. Никакие деньги не смогут вернуть её.

Мцыри умирает непобеждённым и это его главная заслуга. Быть стойким, целеустремлённым, верным, отважным, быть приверженцем одной идеологии и никогда не сдаваться.

Так же жаль что он умирает, а его мечта так и не сбывается. Для Мцыри свобода была всем. Ради неё он не побоялся рискнуть собственной жизнью. Это так похоже на Лермонтова, который на протяжении всей жизни боролся с бесправием, чем и заслужил нелюбовь высшего света.

Автор сам всегда мечтал стать свободным человеком, поэтому не только боролся в жизни за неё, но и на книжных страницах создавая неповторимые шедевры.

Он был свободным на деле, но всегда существовали и существуют предрассудки, преграды, барьеры, которые придумали сами люди. И чем дальше идут года, тем больше барьеров становятся.

Это в буквальном смысле сковывает человеческие действия, загоняя в определённые, ненужные рамки.

Подводя итог, можно сказать, что для Мцыри быть свободным и независимым было дороже, чем собственная жизнь. Свобода — это клад, который имеет не каждый человек, но каждый может иметь её, если только захочет. Сами люди определяют степень свободы для самих себя.

8 класс

Мцыри — тема свободы в поэме

Приемник знаменитого русского писателя Пушкина Александра Сергеевича, который сам смог добиться значительных успехов в данном деле, и так же стать знаменитым и не менее великим, Лермонтов Михаил Юрьевич очень часто не соглашался с высказываниями своего учителя, считая что счастье существует, но ощутить его можно лишь обретя чувство свободы и независимости.

Свобода и ощущение её полной грудью, вот что, для Лермонтова всю жизнь являлось первоосновой всей жизни. Он всегда старался и пытался сделать всё возможное, чтобы отразить это в своих произведениях. Именно в них возникают размышления о свободе, причем не только внешней, но и внутренней свободы души человека.

«Каждый человек должен искать свободу и покой, ведь только так он может обрести истинное счастье!» – вот так объяснял свой взгляд на эту тему данный автор.

Тема свободы очень отчетливо отображается в таких произведениях поэта, как поэма «Мцыри», «Демон», и многих других. Фактически она просто становиться их главным смыслом.