Два императора

В настоящее время Михайловский замок в Петербурге считается одной из самых интересных достопримечательностей. Он поражает и четырьмя фасадами, каждый из которых отделан по-особенному, и нетрадиционным для Петербурга оранжевым цветом.

Наряду с необычной архитектурой, внимание туристов привлекают скульптуры двух императоров, расположенные рядом с дворцом. Перед парадным входом на украшенном бронзовыми барельефами постаменте высится конная статуя Петра I в одеянии римских императоров

Этот памятник по модели Бартоломео Карло Растрелли был установлен еще при жизни Павла I. И надпись на постаменте гласит: «Правнук — прадеду».

Второй памятник самому Павлу — во внутреннем дворике. Он установлен в 2003 г., его авторами являются скульптор В.Э. Горев и архитектор В.И. Наливайко. Сидящий на троне Павел в императорской короне со скипетром и державой высокомерно взирает на проходящих мимо туристов.

Убийство Павла

Павел Первый связывал с новым замком мечты всей своей будущей жизни. Он мечтал там жить со своей семьей, проводить императорские мероприятия, принимать гостей, осуществлять церемонии мальтийского ордена, празднества и прочее. Увы, эти мечты не сбылись, хотя начало было более чем торжественным.

Император совершил почти триумфальное перемещение к новому местожительству первого февраля 1801 года. Данное мероприятие сопровождалось небывалой помпезностью и ритуальностью. Императорская семья, окруженная свитой, прошла пешком от Дворцовой площади к новому дворцу. Семейное шествие правящих Романовых сопровождалось пушечными залпами и звуками военных оркестров. Гвардейцы стояли вдоль всего маршрута передвижения.

Несмотря на то, что отделочные работы Михайловского замка не были закончены, не просохла до конца штукатурка, пахло сыростью, всюду был холод и неуют, Павла это не смущало – ведь он переехал, как он считал, в неприступную крепость. Он был счастлив. Уже на следующий день Михайловский замок встречал гостей, прибывающих на бал-маскарад, устроенный по поводу императорского новоселья. Чуть больше месяца удалось Павлу насладиться жизнью в замке своей мечты.

Всего месяц суждено было прожить Павлу Первому в замке своей мечты

10 марта проходил один из музыкальных концертов, которые так любил устраивать император, а уже следующая ночь стала последней в жизни Павла. Случилось все после полуночи. Несколько гвардейцев-заговорщиков, ворвавшись в императорскую спальню, стали требовать отказа Павла от престола. Встретив сопротивление, заговорщики избили Павла, а затем удушили шарфом. Хотя смерть могла быть вызвана и ударом золотой табакерки Н.Зубова в императорский висок, полученным во время потасовки (та табакерка хранится сегодня в коллекции Эрмитажа).

Сцена убийства Павла Первого (гравюра)

Официально было объявлено о кончине императора в результате внезапного апоплексического удара. А чтобы показать умершего войскам и народу, лицо Павла загримировали. В гробу даже загримированное лицо частично было закрыто шляпой, надвинутой на лоб.

Столовая зала Михайловского замка, где прошел последний ужин императора

Надо отметить, что нестабильность политического курса императора вызывала недовольство в дворянском и военном окружении Павла. Прибавив к этому негативные личностные черты его характера: подозрительность, неуравновешенность, нелогичность и жестокость — становятся понятны причины заговора. Количество заговорщиков, среди которых был и генерал-губернатор города, составляло от 200 до 300 человек. В саму же спальню ночью 11 марта вошло порядка десяти человек.

Самый мистический замок Петербурга хранит тайну смерти Павла

Убийство Павла, запланированное или случайное, было жестоким и безжалостным. Но исторически устранение императора от власти было оправдано и благотворно отразилось на настроении в обществе. Похоронен Павел Первый, как и все императоры, в Петропавловском соборе.

Всего 40 дней прожил Павел во дворце своей мечты (опять мистическая цифра), пробыв у власти в течение четырех лет, четырех месяцев и четырех дней! Насильственная смерть императора создала вокруг замка ареол мистической тайны, и породила истории о призраке убиенного императора, который светился в окнах спальни, стонал, играл на своем любимом музыкальном инструменте.

Призрак Павла Первого не может покинуть Михайловский замок

Печальная судьба убиенного императора нашла широкий отклик в отечественной литературе. В «Приведении в Инженерном замке» Н.Лескова, «Павле Первом» Мережковского, «Заговоре» М.Алданова, «Михайловском замке» О.Форш и многих других произведениях затрагивается трагическая судьба правнука Петра Первого.

Семья императора, сразу же после его кончины переехала опять в Зимний дворец. Детище Павла — Михайловский замок был оставлен на несколько лет.

Легенды замка

Одна из легенд гласит, что к императору явился монах. Он предрек ему рождение сына, которого нужно назвать Михаилом. После чего старец велел построить дворец и назвать его именем ребенка.

Следующая легенда повествует нам о необычном цвете стен замка. Будучи на балу, будущая фаворитка Императора случайно обронила свою перчатку, а галантный Император ее поднял. Перчатка была необычного желто-оранжевого цвета. Этот колер так понравился Павлу, что перчатка тут же была отослана архитектору Бренне, чтобы тот выкрасил сены замка именно в такой цвет.

То ли этот цвет так пришелся по душе подданным императора, то ли из чувства преданности, но многие из них поспешили выкрасить фасады своих домов в такой же цвет.

Легенда о юродивой повествует нам о предсказании ею смерти императора Павла І. Он должен был умереть в год жизни равный количеству букв в тексте изречения над главными воротами в Михайловский замок.

Следующее придание гласит, что Император предчувствовал свою судьбу, и за несколько дней до своей гибели, вставая из-за стола, произнес: «Чему быть, того не миновать».

После смерти Павла І, все покинули Михайловский замок. Стали говорить, что в замке по ночам слышны стоны, шаги, а порой можно заметить неяркий свет. Царской семьей было решила сделать из замка Главное инженерное училище.

Однажды, перевозящие имущество солдаты заночевали в замке. Получив разрешение от старшего офицера на осмотр здания солдаты стали ходить по комнатам. Через некоторое время один из солдат прибежал, бледный и перепуганный. Он утверждал, что увидел привидение держащее свечу в руке.

Следующая «солдатская» история повествует нам о ефрейторе Лямине, который после развода караула в замке, вышел на крыльцо «по малой нужде». Отойдя немного от здания он увидел в окне третьего этажа парящую в воздухе свечу, будто ее держала невидимая рука.

Все эти истории нашли отклик и у туристов, и у экскурсоводов. Специально для любителей приключений был организован ночной тур по музеям, который включал в себя посещение Михайловского замка. Войдя в замок, туристам рассказывают о жизни замка и о его мифах.

Создание архитектурной концепции

Своим появлением Михайловский замок обязан сыну Екатерины Великой императору Павлу I. Еще, будучи великим князем и наследником престола, будущий император высказал идею о создании собственного дворца. Реализация этой идеи осуществилась лишь спустя десятилетие.

Внешний облик Михайловского замка и его архитектурные особенности полностью отражают характер и мировосприятие императора Павла I. Воспитанный в восхищении к рыцарским идеалам и обладая врожденной подозрительностью, он с юности мечтал построить для себя неприступный замок-крепость.

Путешествуя по Европе в 1781-82 годах, великий князь посетил множество дворцов и особняков, возведенных в стиле замковой архитектуры, и его мечты начали приобретать реальные очертания.

Вернувшись в Петербург, он начинает создавать собственные эскизы будущего шедевра. В 1784 году к разработке проекта дворца-замка подключились профессиональные архитекторы.

Первоначально над проектом работал А. Ф. Виолье, но затем его сменил архитектор Василий Баженов. Он и стал автором законченного проекта, разработка которого длилась больше 10 лет.

Баженов учел все пожелания заказчика и в результате появился гигантский объект, окруженный со всех сторон водой, подъемными мостами и бастионами, на которых располагалось около 20 пушек. Всего насчитывалось больше десятка вариантов будущего сооружения.

История

Проектирование Михайловского замка началось задолго до его реального строительства — еще будучи великим князем и только мечтая о престоле, Павел I создал десятки вариантов своей будущей резиденции. Но в то время его шансы на престол были невелики. Когда же в результате переворота он все-таки занял трон, указ о возведении дворца был издан в первый же месяц правления.

Портрет императора Павла 1 — основателя Михайловского замка (18 век)

Согласно давней легенде место для резиденции было выбрано ввиду того, что именно здесь караульному солдату привиделся святой Михаил. Не исключено, что в честь этого события в нише у моста установлена небольшая фигурка солдата. Однако многие историки считают, что этот миф был создан самим царем, чтобы оправдать авральное строительство нового дворцового комплекса. Более того, для его возведения была разобрана другая царская резиденция — Летний дворец императрицы Екатерины II, матери Павла и его извечной соперницы.

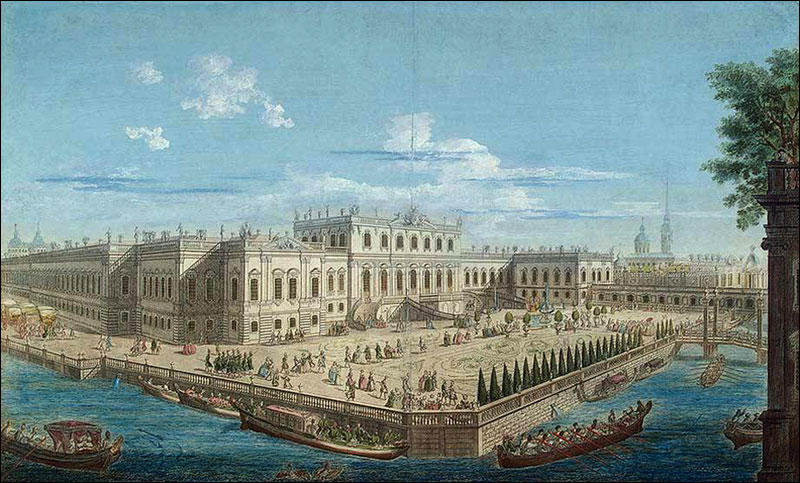

Новая резиденция строилась на месте Летнего дворца Екатерины 2 (картина Михаила Махаева, 1756 год)

Строительные работы стартовали в начале весны 1797 года, а в 1801 году император с семьей уже заселился в новые покои. Возведение Михайловского замка велось круглосуточно и потребовало участия до 6 000 рабочих в каждую смену. Автором проекта стал уже известный в то время зодчий Василий Баженов (он же строил и усадьбу Царицыно). Но сами работы велись под началом другого архитектора — Винченцо Бренна, который спроектировал также отделку интерьеров.

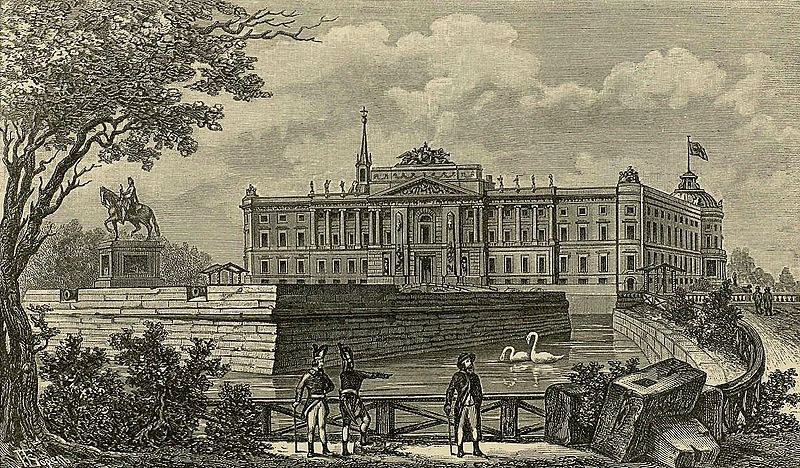

Гравюра «Вид Михайловского замка» (1801 год)

К сожалению, император, столь долго мечтавший о собственном дворце, успел прожить в нем лишь 40 дней — в начале весны 1801 года он был убит заговорщиками, ворвавшимися ночью прямо в спальню. Из-за этого убийства и ввиду противоречивой, неоднозначно воспринимаемой фигуры Павла I, замок приобрел плохую репутацию. Долгое время он был заброшен, и более того, часть материалов оттуда взяли на другие государственные нужды.

На картине изображено убийство императора Павла 1 в Михайловском замке (19 век)

Лишь в 1819 году дворец обрел второе рождение — в нем открыли Главное инженерное училище. Вместе с назначением частично изменился и внешний вид здания, а также его убранство: были закопаны рвы и убраны подъемные мосты, закрашены росписи на стенах, дворцовые залы превратились в учебные классы. Название «Инженерный» также появилось именно в те времена.

С 1819 года в замке функционировало Главное инженерное училище (картина 1850 годов, Иосиф Шарлемань)

Во Вторую мировую войну в Михайловском (Инженерном) замке некоторое время располагался госпиталь, а после эту территорию снова заняло Ленинградское инженерное училище и военно–морская библиотека. В 1990-х годах часть здания была передана Русскому музею, прошла реставрация с восстановлением интерьеров, реконструированы сохранившиеся под землей фрагменты мостов. Сегодня в дворцовых залах есть постоянная экспозиция и регулярно проходят выставки, а в замковом храме иногда ведутся службы.

В годы Второй мировой войны в стенах замка располагался госпиталь

Интересно: Павел I построил свою резиденцию в виде крепости с многочисленными тайными ходами и подземельями. Согласно легенде в одном из тайников скрыт ларец с сокровищами Мальтийского ордена, в части, со Святым Граалем. У этого мифа есть основание: император действительно был Великим магистром и хранителем ценностей ордена.

Архитектура и интерьеры

Если посмотреть на замок сверху, становится понятно, что назначение здания, в первую очередь, оборонительное. Это скорее крепость, чем резиденция венценосной семьи. Здание замка квадратное, со скругленными углами, внутренний двор представляет собой вписанный в квадрат восьмиугольник. Расположен дворец на слиянии рек Мойки и Фонтанки, во время строительства две оставшиеся стороны были отделены от суши специально прорытыми Церковным и Вознесенским каналами, создав тем самым искусственный остров. Соединяет замок с сушей похожий на трезубец гранитный Трехчастный мост.

Примечательны и фасады дворца – ни один из них не похож на другой, при этом каждый служит своей цели и гармонично вписывается в окружающее пространство. Северный фасад выходит на Летний сад и Марсово поле, то есть является парковым. Это отражено в богатстве украшения аттика, широкой лестнице, декорированной скульптурами, а также мраморной колоннадой. Противоположный ему Южный фасад является главным входом, чем обусловлена репрезентативность этой стороны здания. Центральная часть выложена серым мрамором, приподнятый портик украшают парные колонны из мрамора и обелиски в виде рыцарских доспехов. Одноименную площадь перед замком украшает памятник конному Петру I с надписью «Прадеду правнук». На фасаде можно прочесть «ДОМУ ТВОЕМУ ПОДОБАЕТЪ СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ ВЪ ДОЛГОТУ ДНЕЙ».

Этот немного переиначенный библейский текст породил легенду, о которой будет рассказано дальше. Восточный и Западный фасады являются второстепенными по отношению к двум главным фасадам Михайловского замка. Западная сторона является церковной, в центре ее вздымается купол и золотой шпиль церкви Архистратига Михаила. Наконец, самый скромный, Восточный фасад выходит на набережную Фонтанки и имеет симметричную апсиду с куполом и флагштоком, на котором поднимался штандарт во время нахождения в замке его владельца. В округлом выступе располагался Овальный зал.

Архитектурным стилем дворца принято считать романтический классицизм. Внутреннее убранство дворца было роскошным, как и подобает статусу его владельцев. В отделке использовано много мрамора, стены украшали картины и скульптуры известных мастеров. В комплекс Михайловского замка входит целый ряд строений, помимо самого дворца. Если повернуться спиной к его главному фасаду, перед нами окажется площадь, ранее служившая военным плацем и называвшаяся площадью Коннетабля, с памятником Петру I по центру. От суши ее также отделяли рвы, соединенные с сушей подвесными мостами, тщательно охранявшимися.

По периметру площадь была укреплена пушками и бастионами и представляла собой вторую линию фортификационных укреплений замка. Сразу у конца площади с двух сторон можно увидеть трехэтажные западный и восточный павильоны Кордегардий, в которых размещался охранный караул. Затем начинается Кленовая аллея, в длинных сооружениях с двух сторон которой ранее располагались конюшни и здание манежа, также авторства В. Бренна. Наконец, выход из комплекса и вход в него осуществлялся через трехпроходные ворота, центральная часть которых предназначалась для венценосной семьи, остальные для других посетителей. Они, к сожалению, не сохранились до нашего времени.

Представив полную картину замкового комплекса, становится понятно, насколько это здание необычно для Санкт-Петербурга и какую сложную задачу удалось выполнить его создателям, органично вписав замок в городской ландшафт.

Внешний вид и отделка фасадов

- То ли замок, то ли крепость.

- Отделка корпуса.

- Фасады замка.

- Дополнения к южному фасаду: памятник конному Петру Великому и Кленовая аллея.

С виду Михайловский замок выглядит как замкнутое сооружение с большим квадратным внутренним двором, с высоты птичьего полета похожее на крепость-бастион. Павел I боялся придворных заговоров (от одного из которых в итоге погиб) и сознательно или подсознательно хотел укрыться, спрятаться в надежной крепости. Безотчетный страх, усиленный мрачными предсказаниями (то тень Петра Великого являлась ему, то цыганка), заставил его покинуть Зимний дворец и поселиться в новой резиденции, выстроенной на месте Летнего дворца императрицы Елизаветы. В Летнем дворце и родился будущий император Павел.

Отделкой корпуса замка занимались видные скульпторы того времени – Тибо и П. Стаджи, художники – А. Виги и Д. Б. Скотти и другие. Дорогие материалы, применяемые для отделки фасадов, придали зданию торжественность. Мрамор, использованный при строительстве, был заготовлен для Исаакиевского собора.

Фасады Михайловского замка не похожи друг на друга. Восточный фасад, который виден с берегов Фонтанки, считается самым скромным, а южный – самым торжественным.

Северным фасадом, или главной, лицевой частью замок смотрит на Летний сад и Марсово поле. В пруду Летнего сада в безветренную погоду можно увидеть отражение верхних этажей и надстроек замка. Северный фасад гостеприимно приглашает посетителей на просторную террасу с мраморной колоннадой.

В центральной части западного фасада Михайловского замка, выходящего на Садовую улицу, выделяется зеленоватый купол с позолоченным шпилем церкви, в которой предполагалось совершение молебнов царского семейства. Храм был выстроен в честь Архистратига Михаила, давшего замку имя.

Восточным фасадом сооружение выходит на набережную реки Фонтанки. На фасаде присутствует выступ, расположенный по центру и строго напротив аналогичного выступа с западной стороны (где церковь). Это Овальный зал, относившийся к парадным императорским покоям. Как и церковь, выступ увенчан башенкой и шпилем – для симметрии.

Южный фасад одет в мрамор и содержит портик с колоннами, выделяющийся на фоне огромного замка как необычная, неожиданная деталь. Обелиски с рыцарскими доспехами эпохи Средневековья дополняют картину величия.

Южный фасад знаменит и заметен еще и тем, что перед ним установлен памятник Петру I. Это был первый в СПб и в России монумент, запечатлевший конного императора-реформатора. Его свинцовая модель была выполнена великим Б. К. Растрелли еще при жизни Петра Великого, в 1719 – начале 1720-х годов. Затем, сорок лет спустя, памятник отлили из бронзы, но после этого ему пришлось еще сорок лет ждать, когда он окончательно воцарится на постаменте. На пьедестале – отделка олонецкого мрамора (его можно встретить и в самом замке). Патриотические барельефы с изображением Полтавской битвы и легендарного сражения у мыса Гангут украшают его.

К южному фасаду ведет просторная и длинная Кленовая аллея. Всякий раз, когда в Питер приходит осень, кленовые листья, рыжие, как окраска стен, подчеркивают строгую красоту замка. Справа и слева от аллеи расположены павильоны, построенные в конце 1700-х – 1800 гг. Их создатели – архитектор В. И. Баженов и скульптор Ф. Г. Гордеев.

Замок после смерти Павла и в наше время

После смерти Павла с Михайловского замка были сняты почти все украшения. Внутренняя отделка была сохранена только в Тронном зале и в Круглой комнате, в некоторых помещениях на потолках сохранялись живописные плафоны. Внутри разместились различные учреждения: жандармский полуэскадрон лейб-гвардии, институт слепых, комитет по благотворительной части, канцелярия министра духовных дел и просвещения. В 1820 году по проекту архитектора Карла России территория вокруг замка была перепланирована, засыпаны рвы, убраны подъемные мосты. В 1822 году он был переименован в Инженерный замок. В 1823 году здесь разместилось Главное инженерное училище (ныне Военный инженерно-технический университет).

В советское время в замке размещались различные учреждения, в блокаду — госпиталь. В результате переделок роспись на стенах и потолках была замазана, залы перегорожены. В 1991 и 1995 годах Михайловский замок сначала частично, а потом полностью был передан Русскому музею. В ходе реконструкции были восстановлены интерьеры, надпись на фасаде, статуи со стороны Летнего сада, фрагменты Воскресенского канала и Трехпролетного моста. 27 мая 2003 года состоялось торжественное открытие Михайловского замка. Сейчас в залах размещены постоянные экспозиции: «Античные сюжеты в русском искусстве», «Эпоха Ренессанса в творчестве русских художников», «История замка и его обитателей», «Открытый фонд скульптуры», проводятся временные выставки.

Зал Антиков императрицы Марии ФедоровныГалерея РафаэляТронный и Предтронный залы императрицы Марии ФедоровныБывший большой столовый зал. 11 марта здесь состоялся последний ужин императора Павла IПарадная спальня императрицы Марии ФедоровныГалерея ЛаокоонаЛестница на 1 этажОвальный залМраморная галереяКоридорОдин из заловОдин из залов. Декор потолкаОдин из заловОдин из заловОдин из заловБывшие казармы Лейб-гвардии. Экспозиция «Лица России». Портрет графа В.А.Зубова.

Подборка текстов, которые были на итоговом собеседовании 10 февраля.

Текст используется в двух заданиях:

Задание 1. Чтение текста.

Задание 2. Пересказ текста.

Текст 1

Ви́ктор Соро́ка-Роси́нский родился в семье военного. Он мечтал стать офицером, как и его отец. Но, повзрослев, понял, что его истинное призвание – педагогика. Будучи студентом, он изучал психологию, вопросы особенностей памяти, воображения и внимания, слушал лекции знаменитого психиатра Бе́хтерева, публиковал статьи по педагогике и психологии.

Революция 1917 года и Гражданская война лишили дома тысячи детей и подростков, которые выживали, побираясь, воруя, участвуя в бандитских налётах. Директор открытой в 1920 году школы для сирот Виктор Николаевич Сорока-Росинский лично ходил по соцраспределителям и отбирал в свою школу самых трудных подростков.

Увлечённый новыми идеями в педагогике, Сорока-Росинский в своей Школе трудового воспитания имени Достоевского (ШКИД) в большей

степени уделял внимание не физическому труду, а творческой, познавательной деятельности. Оказавшись в ШКИДе, бывшие преступники

много учились, создавали журналы, вместе с педагогами ставили спектакли. Выпускники школы стали известными журналистами, писателями,

режиссёрами, инженерами, военными.

В 1927 году была издана повесть «Республика ШКИД», авторами которой были Пантеле́ ев и Белы́х – воспитанники Сороки-Росинского. Книга

сделала школу и её директора знаменитыми на всю страну. Позже по этому произведению был снят кинофильм, ставший очень популярным в Советском Союзе.

Текст 2

Па́вел Петро́вич Бажо́в – знаменитый писатель, автор известных многим уральских сказов. И взрослые, и дети любят мультфильм «Серебряное копытце», читали сборник рассказов «Малахитовая шкатулка», куда входят сказы «Каменный цветок», «Синю́шкин колодец» и многие

другие. Всего писателем создано более 50 сказов.

С 1907 года Павел Петрович стал заниматься преподавательской деятельностью: работал учителем в духовном училище Екатеринбурга, обучал студентов русскому языку и литературе. Бажова любили, каждая его лекция была подарком для слушателей: он читал произведения великих

классиков с душой, был одним из тех редких педагогов, которые могли заинтересовать даже заядлого двоечника и непоседу.

Главная тема бажовских сказов – простой человек: его труд, талант и мастерство. Связь с природой, с тайными основами жизни осуществляется

у его героев через могущественных представителей волшебного горного мира. Один из самых ярких образов такого рода – Хозяйка Медной горы, с которой встречается мастер Степан из сказа «Малахитовая шкатулка». Хозяйка помогает герою сказа «Каменный цветок» Даниле раскрыть свой талант и подарить его людям.

Писатель неповторимым языком рассказал о красоте Урала, о несметных богатствах его недр, о могучих, гордых, сильных духом мастеровых. Его сказы переведены на десятки языков мира. В 2013 году уральские сказы Бажова вошли в список 100 книг, рекомендованных школьникам для самостоятельного чтения.

Текст 3

Карл Павлович Брюллов — единственный русский художник, удостоенный при жизни лаврового венка и бриллиантового перстня из рук самого императора. Он создал более 200 парадных и камерных портретов и расписал купол Исаакиевского собора площадью 800 квадратных метров.

Творческая судьба Карла Павловича была предопределена с рождения: его отец был живописцем в третьем поколении, преподавал в Академии художеств, где учился Карл и четверо его братьев.

За картину «Последний день Помпеи» Карла Брюллова назвали «первой кистью государства». Брюллов писал это произведение почти шесть лет. Трагическая гибель людей во время извержения Везувия, поэтика чувств, величие человеческого духа перед грозной стихией иллюстрировали драматическое восприятие художником жизни. Результат превзошёл все ожидания: «Последний день Помпеи» ждал триумф не только в России, но и во всех странах Европы. Полотно художника получило первую премию в Париже в 1834 году. Картина, выставленная в Академии художеств в Санкт-Петербурге, привлекла много зрителей, посмотреть на неё выстраивались длинные очереди. В настоящее время она находится в Русском музее в Санкт-Петербурге и продолжает вызывать восхищение людей.

Творчество Карла Павловича Брюллова — одна из вершин русской живописи середины XIX века. Талант художника подарил миру такие уникальные произведения, как «Всадница», «Итальянский полдень», «Гадающая Светлана». Его полотнами восхищались Александр Пушкин, Николай Гоголь, Афанасий Фет. Брюллов оказал существенное влияние на развитие русской живописи: традицию брюлловских портретов можно проследить у многих русских мастеров.

Текст 4

Василий Иванович Баженов — первый русский зодчий, получивший профессиональное образование. Он является автором ансамбля усадьбы Царицыно и дома Пашкова в Москве, Михайловского замка в Петербурге, а также ряда других зданий. Баженов — новатор в отечественной архитектуре: его сооружения связаны с окружающим ландшафтом и городской средой.

Ещё в детстве он проявил любовь к искусству, срисовывая всякого рода здания в Москве В 1758 году его в числе лучших воспитанников Московского университета отправили в Санкт-Петербург для обучения в Академии художеств, а потом за выдающиеся успехи в учёбе — в Париж.

В 1776 году архитектор получил заказ от Екатерины 11: построить для неё подмосковную резиденцию в Царицыно. На возведение этого комплекса Баженов потратил 10 лет своей жизни. Он целыми днями пропадал на строительной площадке, разрабатывал единый дворцово-парковый ансамбль, в котором здания сочетались бы с холмистым ландшафтом и прудами, будто бы небрежно разбросанными по всей территории.

Из проектов, которые удалось реализовать Василию Баженову, сохранились только несколько построек в усадьбе Царицыно. Авторство остальных работ, которые приписывают архитектору, до сих пор остаётся под вопросом. Критики называли его «бумажным архитектором», потому что большинство проектов мастера так и остались невыполненными.

Текст 5

Александр Александрович Дейнека — художник, известный как создатель цикла работ о советских людях, которые занимаются спортом или трудятся на фабриках и заводах.

В 1930-х годах здоровый образ жизни и физкультура вошли в моду. Александр Александрович с детства занимался бегом, плаванием и гимнастикой, а в студенческие годы увлекался волейболом и боксом. Личный спортивный опыт помогал художнику отражать на холсте динамичность и пластику спортсменов. Наиболее ярко это запечатлено на картинах «Вратарь», «Юность», «Бегуны», «Баскетбол».

Страшное время Великой Отечественной войны открыло новую грань таланта художника. В этот период Дейнека живёт в Москве и создаёт не только плакаты для военно-оборонного издательства «Окна ТАСС», но и драматичные произведения. В картине «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» он выступает как лирик, с горечью показывая терпящий бедствие город. А в 1942 году художник создал наполненное героическим пафосом полотно «Оборона Севастополя», которое явилось своего рода гимном мужеству защитников города. Полная трагизма, ярости, героики картина по праву считается одним из лучших произведений, посвящённых войне советского народа с фашизмом.

Спускаясь в московское метро, обязательно задержитесь на станциях «Маяковская» и «Новокузнецкая», поднимите голову вверх — и вы увидите мозаики Александра Дейнеки: синее небо, парашютистов, парящие самолёты, дымящие трубы заводов и макушки цветущих деревьев.

Остальные тексты будут позже.

4 класс Кудрявцева Юлия

Моя поездка в Санкт-Петербург

Я давно мечтала поехать с классом в дальнюю поездку. Наконец,моя мечта осуществилась. Это была незабываемая ,замечательная поездка. В Санкт -Петербург поехали одиннадцать детей и два руководителя. Мы отправились скорым поездом «Оренбуржье» до Москвы. В поезде мы весело проводили время, познакомились с другими пассажирами из других городов. Время пролетело незаметно. И вот мы в Москве. Здесь мы пересели на поезд до Санкт-Петербурга.

В Питер наш поезд прибыл вечером. У поезда нас встретил наш гид и экскурсовод. Мы автобусом отправились в гостиницу «Пулковская». Вечерний Санкт-Петербург нас встретил яркой новогодней иллюминацией. Все вокруг сверкало яркими огнями и гирляндами.

Гостиница «Пулковская»-одна из красивейших гостиниц Питера. Нас разместили в удобные номера по два человека.

На следующий день мы отправились на экскурсию по городу. Посетили Петропавловскую Крепость на Заячьем острове. Здесь самое широкое место на Неве. Крепость- самое старое строение в городе. Высокий шпиль крепости был символом выхода России к берегам Балтики. Ежедневно со стен крепости стреляет пушка,оповещая,что наступил полдень. Мы видели и слышали,как это происходит. Нам показали Смольный Собор. Он лазуревого цвета,очень красивый . В этот же день мы посетили зоопарк. В зоопарке мы видели много животных и птиц. Особенно мне понравился тигр,он сильный красивый и очень хищный. Тигр безжалостно съел кролика на наших глазах. После зоопарка мы отправились в Планетарий. Около Планетария нас ждала обезьянка,которая ловко чистила мандарины, а затем бросала шкурки и выплевывала косточки, во всех желающих ее погладить В конце дня нас ждал ужин в кафе « Макдональдс».

Второй день нашего путешествия мы начали с посещения Эрмитажа. По дороге нам показали Собор Спаса-на Крови. На этом месте убили императора Александра II. Мы увидели Чесменскую Церковь,построенную в память о битве в проливе Чесма.

Эрмитаж-это крупнейший в мире музей,основан Екатериной II. Меня поразила красивая парадная лестница,праздничная и нарядная. Лестница выполнена из белого французского мрамора. Украшена лепниной,покрытой золотой краской, и хрусталем. Мы посмотрели много очень красивых картин,скульптур. Особенно, мне было интересно познакомиться с выставкой древнеегипетской культуры,где были представлены различные скульптуры из камня,саркофаги ,картины на папирусе,древние письмена. Очень интересен коридор,соединяющий первое здание музея со вторым. Стены,потолок и пол украшены изображениями библейских героев,причем рисунки в этом коридоре не повторяются.

После Эрмитажа мы отправились в Зоологический Музей,он один из самых крупных в мире. Его основал Петр Великий. Здесь представлены различные животные,птицы,рыбы со всего мира. Мне было интересно увидеть: мамонтенка Диму-это самый первый мамонтенок , найденный в России; крупного мамонта,у которого нет хобота,так как хобот оттаял первым и его съели собаки, которые должны были его охранять;группу пингвинят, которые умеют прыгать;императорского пингвина;огромное яйцо крупной птицы;группу акул;черепах с черепашками;группу змей;коллекцию крабов;голубого краба,размером до одного метра;коллекцию ящериц;пару белых медведей. Нам было все очень интересно,хотелось смотреть еще и еще,но ноги нас не слушались.

Третий день нашей экскурсионной программы в Санкт-Петербурге начался с поездки в пригород. Петергоф-музей заповедник,столица фонтанов. Петергоф-это летняя резиденция русских царей. Мы осмотрели второй этаж дворца. Посетили царскую столовую,здесь в интерьере использовано фиолетовое стекло,хрусталь,позолоченная бронза,белая кафельная плитка,паркет из различных редких пород дерева. В сервировке стола чаще всего используется белый фарфор с различными орнаментами,столовые приборы изготовлены из серебра или золота,подсвечники изготовлены из позолоченной бронзы. Мы осмотрели зал приемов,где проходили различные церемонии и приемы,которые длились от четырех до восьми часов. Сидеть в этом зале могла только императрица с императором и их дети,остальная свита и их дети стояли вокруг трона. Стены зала украшены лепниной,золотом,зеркалами. Потолок зала венчает картина,но это не оригинал,так как оригинал сгорел во время войны. Для воссоздания картины потребовалось тридцать лет. Во время войны немцы заминировали авиационными и танковыми бомбами дворец. Наши войска спасли дворец . Сегодня третий этаж дворца и фасад реставрируют. А первый этаж-восстанавливают заново,так как он сильно пострадал во время войны.

Наша экскурсия продолжилась в городе Пушкино в музее «Царское село». Мы посетили Екатерининский зимний дворец. Мне запомнились очень красивые чугунные ворота на территорию дворца. Они сохранились с тех давних времен. Во дворце мне понравился тронный зал. Здесь Екатерина II давала поручения своим слугам. В этом зале стоит оригинал трона изготовленного французским мастером, специально,для Екатерины II. Трон украшен серебрянным двуглавым орлом,увенчанного тремя Петровскими коронами:две маленькие,одна большая,соединенные лентой,которая исходит из большой короны. Ручки трона в виде львиных голов, а ножки – в виде лап льва. Сиденье трона оббито красным бархатом. Тронный зал украшает лепнина на стенах и потолке. Во дворце есть еще один тронный зал для приема важных особ и иностранных послов. Этот зал украшен белыми,мраморными фонтанами. За фонтанами находятся лестницы,которые ведут на импровизированный второй этаж. В тронном зале находятся огромные золотые часы. Они выполнены в виде дерева,на ветках которого находится белка. Рядом с деревом изображен гриб,на шляпке которого есть маленькие часы,над которыми летает золотая стрекоза. Перед деревом стоит павлин,который распускает свой длинный, красивый,золотой хвост,когда били часы .Белочка спрыгивала с дерева на грибок,стрекоза садилась на голову павлина,павлин поворачивался хвостом к зрителям и распускал свой дивный хвост. Длинное перо павлина состоит из мельчайших перышек,которые сделаны из золота. Эти часы для Екатерины II мастера делали сорок лет. На полу в центре тронного зала из стеклянной мозаики выложена большая картина,на которой изображены образы святых в раю. Во дворце в каждом зале положен паркет из натуральных редких пород дерева,с не повторяющимся рисунком; а потолки в залах повторяют рисунок паркета пола этого зала. Одной из самых красивейших комнат дворца является янтарная комната. Немецкий король подарил Екатерине II янтарную комнату. Она находилась во дворце до Великой Отечественной войны. Немцы вывезли янтарную комнату,ее не нашли до сих пор. Сейчас во дворце находится копия янтарной комнаты,воссоздано три стены из четырех,четвертая стена украшена картинами. Янтарь на стенах светится изнутри,так как под янтарем находится золотая пленка,которая в двадцать пять раз тоньше человеческого волоса. Янтарь наклеен поверх пленки на специальный клей,который не имеет цвета,запаха и вкуса. Одна из комнат дворца была любимым местом императрицы,здесь она занималась шитьем,вышиванием бисером и нитками. Дворец очень интересный и красивый.

Четвертый день нашего пребывания в Санкт-Петербурге начался с посещения Исаакиевского Собора. Над входом в собор установлен барельеф с изображением Святого Исаака, Иисуса Христа и Богоматери. В соборе четыре входа. Они соответствуют сторонам света. Входные двери чугунные. Каждая дверь не повторяет другую. Вес каждой двери десять тонн. На южных дверях изображены Иисус Христос вместе с его матерью и Александр Невский.. Купол храма имеет тройное строение. Первый купол-золотой,второй-деревянный,третий-внутренний,каменный. Внутренний купол храма украшает роспись,где изображены: Божья Матерь,сидящая на троне с Иисусом Христом, и его двенадцать учеников. В центре купола находится белый мраморный голубь, его вес пять тонн. От зрителя до птицы расстояние восемьдесят метров. Голубь смотрит на Божью Матерь. Когда смотришь вверх,то кажется ,что голубь светится и парит высоко в небе. Потолок храма украшает сусальное золото и роспись с фрагментами из Нового Завета. В Соборе очень красивый иконостас:он состоит из четырех рядов икон. Иконы оформлены сусальным золотом. Первый ряд иконостаса-герои Старого Завета;второй ряд-герои Нового Завета;третий ряд-изображения ангелов;четвертый ряд-изображения Святого Исаака. Вход в алтарь украшен изумрудными и аквамариновыми колоннами,а сами ворота покрыты тончайшим слоем сусального золота. Остальные иконы,кроме иконостаса,выполнены из мозаики различных цветов и оттенков. Это сделано так,потому,что в Санкт-Петербурге высокая влажность воздуха и краски могли испортиться. Колонны,находящиеся перед входом в Собор, выполнены из цельного черного гранита. Эти колонны не закреплены ни снизу ,ни сверху. Они стоят под собственным весом. В Соборе есть выставка,где показано , как эти колонны,в течении сорока пяти минут, поднимали на свое место. Собор меня поразил своим огромным размером и красотой.

После Собора наша экскурсия продолжилась. Мы посетили мост,который держится на вантузах-это такие канаты. Мост называется Аничков -мост. Мост украшают фигуры львов,за которые спрятаны крепления вантуза.

Затем у нас была прогулка по Невскому Проспекту. Мы увидели Храм Христа Спасителя. Посетили музей Шоколада. Мы посмотрели Мариинский Театр. Около театра проходила рождественская ярмарка,где мы увидели группу поющих Дед Морозов. Далее, на одном из домов мы увидели железную статую кошки,установленную на втором этаже дома. В кошку принято кидать монеты,чтобы денег становилось больше, и все потраченные в Санкт-Петербурге деньги, вернулись к их хозяевам. Затем мы побывали на набережной реки Фонтанка и покидали монетки в скульптуру Чижика-Пыжика.

Вечером мы побывали в цирке и сходили в кино в Торговом центре «Галерея». Поздно ночью мы поездом выехали в Москву.

В Москву наш поезд прибыл днем. Мы сдали вещи на хранение на Казанском вокзале и отправились в метро на Красную Площадь. Здесь мы обедали в кафе ГУМа,а потом отправились на обзорную экскурсию по Москве. Москва-это столица России. Очень большой,шумный,многолюдный город. В Москве много новостроек. Мы посетили Воробьевы горы,осмотрели город со смотровой площадки. Увидели спортивный комплекс Лужники;новый комплекс новостроек,напоминающих Нью-Йорк;здание Московского Университета. Нам показали Новодевичий Монастырь,южную стену Кремля,Храм Христа Спасителя,здание Государственной Думы,Собор Василия Блаженного,Большой театр,Башню с Курантами на Красной Площади. После экскурсии мы погуляли по Красной Площади и в метро отправились на вокзал. Так прошел наш день в Москве.

Вечером мы выехали поездом домой в Оренбург.

Мне очень понравилась наша поездка. Мы узнали много нового и интересного. Познакомились с историей. В Санкт-Петербурге каждое здание -это история. Очень красивая архитектура города. Много мостов и каналов. Кажется ,что город стоит на воде. Осталось много интересных мест,где бы мне хотелось еще побывать. Я бы хотела посмотреть Питер летом,когда работают многочисленные фонтаны. Я полюбила этот город и хотела бы вернуться сюда вновь.

Сочинение Город Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, на мой взгляд, является мистическим и таинственным городом. Этот город полон разнообразными легендами и преданиями, которые удивительным образом сочетаются с монументальностью и величием города. Не стану подробно перечислять разнообразные примеры «таинственности» и «мистичности» города, но жители города знают массу таковых от Ротонды до Обводного канала.

Мне хочется отметить нечто другое – ощущение волшебства и мистики в этом городе, которое уловимо в воздухе и пронизывает само пространство. Недаром этот город также называют городом сумасшедших и поэтов. Возможно, причиной тому является «водная» атмосфера.

Как известно, стихия воды является пленительной и манящей и более всего связана с эмоциональной сферой. Нередко многие писатели и поэты описывают эмоции именно через водную стихию. Даже есть характерные выражения такие как «буря эмоций» и подобные.

Пожалуй, атмосфера величественной Невы, множества каналов и рек навевает некоторый потусторонний флер. Отражения в воде выглядят сонными миражами и погружаясь в эти картины невольно оказываешься мыслями в каком-то потустороннем пространстве. Именно прогулки по набережным располагают к длительным раздумьям и рассуждениям, к поиску истины в самых глубоких темах.

Глубина. Этот город действительно глубок. Как Нева, как необъятные лабиринты дворов.

Также глубоки и личности его населяющие. Конечно, в некоторой степени интеллигентность жителей города может быть просто преувеличением и своеобразным городским трендом. Тем не менее, тут все-таки весьма часто наблюдаются именно глубокие вдумчивые люди, причем дело не только в образовании.

В Петербурге даже простой рабочий может быть художником или поэтом, наслаждаться тонким искусством. Наверное, подобная особенность обуславливается именно этой «водной», «мистической» атмосферой, которая заполняет город. Ведь у каждого города есть свой характер, который влияет на жителей, где-то он радостный и склонный к активности, немного простоватый, а Петербург имеет характер задумчивый и даже мрачноватый, одетый в гранит и погруженный мыслями в глубину вод Невы.

Сочинение 2

Санкт-Петербург, самый замечательный город на земле. Я там бывал всего лишь раз, но он мне сразу понравился. Этот город знаменит своей не простой историей. В нем много памятников и достопримечательностей.

Основан Санкт-Петербург первым российским императором Петром Первым. Изначально, он заложил Петропавловскую крепость, которая служила для защиты от врагов. В наше время крепость является историческим памятником, и привлекает туристов со всего мира.

Санкт-Петербург, или попросту Питер, очень гостеприимный город. Здесь живут хорошие и приветливые люди. Общая численность которых, составляет около 6 млн. человек. Петербуржцы рады гостям, и всегда придут на помощь, в случае чего.

Питер стоит на берегу реки Нева. В городе еще есть Невский проспект, улица, названная в честь этой реки. Этот проспект, самый главный в Питере. На эту улицу выходят фасады более 200 различных зданий. Мне здесь понравилось гулять. Очень интересно прикоснуться к истории, и увидеть уникальную архитектуру.

Еще я был на Сенатской площади. Там находится памятник основателю города Петру Первому, называется Медный всадник. Скульптура высотой 10 м. Там изображен император, верхом на коне. Этот памятник сделан из бронзы и гранита. Про Медный всадник, еще писал А. Пушкин, поэтому его так и назвали.

Во время войны, Петербургу, тогда еще Ленинграду, пришлось очень туго. Город взяли в осаду немцы, и жителям ничего не оставалось, как держать оборону и отбиваться от неприятеля. В Ленинграде не хватало продовольствия и боеприпасов, люди гибли прямо на улицах. По истечении почти трех лет, блокада была снята. Жители не сдали город. По этому случаю, в Петербурге очень много памятников. Еще, город имеет звание Героя.

Также, во время моей поездки в северный город, мне посчастливилось побывать в Кунсткамере. Это такой музей, в нем собраны различные редкости. Здесь много различных экспонатов, посвященных жизни наших предков. Еще здесь есть уникальная коллекция анатомических аномалий. Эти экспонаты особенно интересны.

Здесь описаны лишь немногие впечатления о моей поездке в Санкт-Петербург. В этом городе еще много чего интересного. С удовольствием сюда вернусь!

Также читают:

Картинка к сочинению Санкт-Петербург

Популярные сегодня темы

Несмотря на то, что душу русского человека зачастую невозможно понять, именно он способен показать истинные человеческие качества, которыми славятся подвиги нашего народа

Задумываются о том, что такое совесть не многие. Так как о ней вспоминают, только тогда когда она начинает тревожить. Ведь совесть мучает глубоко внутри нас за неправильные поступки и действия

Один из лучших романов «золотого» века является роман «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина. Главный герой Владимир Дубровский занимает место героя второстепенного плана — Дефоржа

Принося в литературу свой жизненный опыт, Шолохов обогатил традиции своих предшественников выявлением в «Тихом Доне» психологии трудящегося народа, участия и роста народных масс.

На картине А. Пластова Фашист пролетел изображен пейзаж начала осени. В это время в природе наблюдается разноцветье красок. Ещё не наступили холода, и природа использует последние теплые дни.

sochinyai.ru

Готовые сочинения на любую тему!

Сочинение про Санкт-Петербург

Я родился и живу в Петербурге. Хочу вам немного о нем рассказать. Я очень люблю свой город, не устаю любоваться его набережными и мостами, памятниками и дворцами, часто гуляю по Невскому проспекту – это главная и самая широкая улица. Мы называем его Питер.

Это бывшая столица Российской империи и второй по величине город в стране. Он расположен в Финском заливе и устье Невы. Имя Петра I неразрывно связано с историей нашего города. Именно он построил северную столицу, прорубил окно в Европу и вывел Российскую империю из отсталости. Петр был властным и мудрым правителем, он искренне любил свою страну и ее граждан, прививая им тягу к знаниям и развитию.

Основывался Петербург как крепость, а вокруг нее на Городском острове уже стал формироваться город. Сначала были возведены здания Монетного двора, Сената и Таможни. Это стало колыбелью нынешнего прекрасного города.

Кроме прочего, у Питера есть одна интересная особенность: в июне здесь наступает время белых ночей. Туристы очень любят приезжать к нам именно в эту пору.

Не секрет, что Петербург признан одним из самых красивых городов мира. Все здесь складывается в единую художественную композицию, и строгие величественные здания, и ровные улицы, и просторные площади. А чего стоят гранитные набережные, мосты и водные каналы! Увидев всю эту красоту однажды, уже не сможешь ее забыть. Более того, мало какой город сможет потом выдержать сравнение с Петербургом.

Я люблю весь наш город, но самое любимое место — Летний сад. Особенно красив он становится осенью, когда листья деревьев сочетаются с золочёными украшениями ограды, опадая, ложатся на мраморные плечи статуй, приятно шуршат под ногами и пляшут на аллеях вместе с ветром.

В Петербурге есть на что посмотреть. Приезжайте и не пожалеете!

Заказать сочинение

Мы можем написать 100% уникальное сочинение под любые ваши требования всего за 24 часа!

Статья написана по материалам сайтов: nsportal.ru, sochinimka.ru, sochinyai.ru.

»

Контрольное тестирование

Вариант 1.

Выберите правильный ответ.

1. Одно из самых крупных мероприятий Екатерины

II в духе «просвещенного абсолютизма»:

а) учреждение дворянского Вольного

экономического общества;

б) губернская реформа;

в) секуляризация церковных земель;

г) разработка нового свода

законов.

2. В 1785 г.:

а) первый раздел Речи Посполитой;

б) губернская реформа;

в) присоединение Крыма к России;

г) принятие «Жалованной грамоты

дворянству».

3. Развитие новых форм хозяйствования

тормозило:

а) сохранение

крепостнической системы;

б) господствующее положение в

экономике дворянства;

в) медленное освоение природных

богатств и земель;

г) слабое развитие внутренней

торговли.

4. Е. И. Пугачев объявил себя императором:

а) Петром II; в)

Петром III;

б) Иваном Антоновичем; г) Павлом I.

5. Сражения у рек Ларга, Кагул, в Чесменской бухте относятся к:

а) русско-турецкой войне 1735-1739 гг.;

б) русско-турецкой войне 1768-1774 гг.;

в)

русско-турецкой войне 1787-1791 гг.;

г) войне со

Швецией.

6.Укажите верные утверждения:

а) губернская реформа привела к усилению контроля

властей над населением страны;

б) внутренняя

политика Екатерины II проводилась в интересах всех слоев

населения;

в) крестьянская война под

предводительством Е. И. Пугачева — это первое крупное совместное выступление

крестьян, работных людей и представителей угнетенных национальных меньшинств;

г) успехи развития в сельском

хозяйстве были связаны с применением технических новшеств и новых форм труда;

д) Екатерине II

удалось лишь частично реализовать греческий проект;

е) «Ему мы обязаны Черным морем»,

— говорил А. С. Пушкин о Г. А. Потемкине;

ж) главным

событием заключительного этапа русско-турецкой войны 1787-1791 гг. стала осада

и взятие крепости Кинбурн;

з) В

царствование Екатерины II по инициативе Е. Р. Воронцовой-Дашковой

открывается Московский университет;

и) первый публичный театр был

основан Ф. Г. Волковым в Ярославле;

к) первым мероприятием Павла 1

стало изменение порядка престолонаследия.

7. Выберите правильные ответы.

Основные мероприятия Екатерины II в

русле политики «просвещенного абсолютизма»:

а) просвещение народа, распространение научных

знаний в обществе;

б) создание сословных судебных органов на

местах;

в) введение права на открытие предприятий без разрешения

правительства;

г) учреждение указа, по которому

при продаже помещиком земли все крепостные объявлялись свободными

при покупке ее новым владельцем;

д) отмена правила, запрещающего крестьянам жаловаться

на своего помещика;

е) секуляризация церковных земель;

ж) разрешение всем желающим заводить ткацкие станки

и заниматься промыслом;

з) ограничение барщины тремя днями

в неделю;

и) запрещение публичной продажи

крепостных крестьян за долги помещиков;

к) разрешение создания вольных типографий.

8. Установите правильное соответствие.

Архитекторы и их постройки в XVIII в.:

1) В. В. Растрелли; а)

реконструкция Александро-Невской лавры;

2) В. И. Баженов; б) здание

Московского университета;

3) М. Ф. Казаков; в) Зимний

дворец;

4) И. Е. Старов; г) Дом

Пашкова в Москве;

д) Смольный монастырь

е) здание Сената в Московском Кремле;

ж)

Царицынский дворцовый ансамбль под Москвой.

9. Вставьте вместо пропусков.

В 1774

г. в местечке________ был заключен договор между Россией и Турцией. По нему к

России отходила территория между Южным Бугом и Днепром с крепостью _________,

крепости Керчь и Еникале на ________ море, Кабарда на Северном Кавказе. Турция

была вынуждена признать независимость ________ __________.

10. Восстановите последовательность событий:

а) Ясский мирный договор;

б) изменение закона о порядке

престолонаследия;

в) открытие Московского университета;

г) бой в Чесменской бухте;

д) «Жалованная грамота городам».

11. О ком идет речь?

Когда увидит кто, что в царском пышном доме

По звучном громе Марс почиет на соломе,

Что шлем его и меч хоть в лаврах зеленеют,

Но гордость с роскошью повержены у ног,

И доблести затмить лучи богатств не смеют…

12. О чем идет речь?

«1. Дабы

губерня, или наместничество, порядочно могла быть управляема, полагается в

оной от 300 до 400 000 душ.

2. Для

управления же губернии или наместничества полагается государев наместник или

генерал-губернатор.

3. В

губернии или наместничестве учреждается правитель наместничества или

губернатор…

…16.

Наместничества (губернии) и области разделяются на уезды или округа…»

13. По какому принципу образован ряд?

1772

г., 1793 г., 1795 г.

14. Что является лишним в ряду?

М. В. Ломоносов, В. К.

Тредиаковский, Н. И. Новиков, Г. Р. Державин.

Контрольное тестирование

Вариант 2.

Выберите правильный ответ.

1. Уложенная комиссия:

а) разработала новый свод законов;

б) не приняла никаких решений и

была распущена в связи с русско-турецкой войной;

в) внесла поправки в

действующее Соборное уложение;

г) признала крайне

тяжелым положение крепостного крестьянства.

2. С критикой крепостнических порядков и пропагандой

свободолюбивых идей выступили просветители:

а) Г. Г. Орлов, Р. И. Воронцов;

б) А. Г. Орлов, Г. А. Спиридов;

в) Н. И. Новиков, А. Н. Радищев;

г) Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин.

3. «Жалованная грамота дворянству»:

а) подтвердила все привилегии, данные дворянству после

смерти Петра 1;

б) восстановила закон о единонаследии;

в) устанавливала четкую сословную структуру дворян;

г) устанавливала сроки обязательной службы дворян.

4. Событие 1773-1775 гг.:

а) русско-турецкая война;

б) крестьянская война под

предводительством Е. И. Пугачева;

в) война со Швецией;

г) правление Павла 1.

5. П. А. Румянцев командовал русскими войсками

в:

а) русско-турецкой войне 1768-1774 гг.;

б) русско-турецкой войне 1787-1791 гг.;

в) войне со Швецией;

г) Италии против французской армии;

6. Укажите верные утверждения:

а) внутренняя политика Екатерины II

носила противоречивый характер;

б) крестьянская война под

предводительством Е. И. Пугачева привела к ограничению крепостного права;

в) в 1775

г. была проведена губернская реформа;

г) по Ясскому мирному договору 1791

г. Турция признавала все завоевания России в Северном Причерноморье;

д) Россия не принимала участия в

первом разделе Речи Посполитой;

е) важным направлением внутренней

политики Павла 1 стало расширение дворянских прав и привилегий;

ж) в войне с Францией особенно

ярко проявился талант двух великих русских военачальников адмирала Ф. Ф.

Ушакова и генералиссимуса А. В. Суворова;

з) бунтовщиком хуже Пугачева сочла

Екатерина II А. Н. Радищева;

и) барокко был основным стилем,

утвердившемся в архитектуре конца XVIII в.;

к) перемены в быте и обычаях в XVIII в.

коснулись в основном лишь верхов российского общества.

7. Выберите правильные ответы.

Явления, свидетельствующие о развитии капиталистических

отношений в русской экономике:

а) рост помещичьего землевладения;

б) утрата натуральной замкнутости

помещичьего и крестьянского хозяйств;

в) быстрый рост промышленного производства;

г) усиление крепостного гнета;

д) рост числа мануфактур, на

которых использовался только наемный труд;

е) начало промышленного переворота;

ж) увеличение отходников,

крестьян, вынужденных уходить на заработки из родных мест;

з) появление крестьянского

предпринимательства;

и) объявление дворян

собственниками не только земли, но и ее недр;

к) усиление товарообмена между

городом и деревней.

8.Установите правильно е соответствие.

Архитекторы и их постройки XVIII в.:

1) В. В. Растрелли; а)

Таврический дворец;

2) В. И. Баженов; б) дом

князей Долгоруких в Москве;

в) Большой дворец в Петергофе;

г) Михайловский замок;

д) дворец Строгановых;

е) Голицынская и Павловская больницы

в Москве;

ж) Большой

Екатерининский дворец в Царском Селе.

9.Вставьте вместо пропусков.

Основные сражения русско-турецкой войны

_________, где А. В. Суворов одержал победы над неприятелем: Кинбурн, ________,

_________, _____________.

10. Восстановите последовательность событий:

а) третий раздел Польши;

б) присоединение Крыма;

в) губернская реформа;

г) победа эскадры под

командованием Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море;

д) начало крестьянской войны под

предводительством Е. И. Пугачева.

11. О ком идет речь?

Кому предназначался рескрипт Екатерины II?

«Знаменитая победа в конце последней кампании Черноморским

флотом нашим, вами предводительствуемым, над таковым же турецким одержанная в

самой близости столицы оттоманской, куда флот неприятельский из среды моря

загнан с великим его поражением, служит новым доказательством усердия к службе

нашей, особливо мужества и искусства

вашего, и приобретает вам монаршее наше благоволение. В Изъявлении оного всемилостивейше

пожаловали вас кавалером ордена нашего святого Александра Невского, которого

знаки, доставляя при сем, повелеваем вам возложить на себя и носить по

установлению… »

12. О чем идет речь?

«… Выступив из пределов Италии, к общему сожалению

всех тамошних жителей, где сие воинство оставило по себе славу избавителей,

переходило оно через цепи страшных гор. На каждом шагу в сем царстве ужаса

зияющие пропасти представляли отверстые и поглотить готовые гробы смерти:

дремучие мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, льющиеся дожди и густой

туман облаков при шумных водопадах с каменьями, с вершины низвергавшихся,

увеличивали сей трепет…»

13. По какому принципу образован ряд?

П. А. Румянцев, А. Г.

Орлов, Г. А. Спиридов

14. Что является лишним в ряду?

В 1770

г. произошло сражение: у реки Ларги, при Фокшанах, у реки Кагул, в Чесменской

бухте

Контрольное тестирование

Вариант 3.

Выберите правильный ответ.

1. Определите, к какому документу

относится данный отрывок:

«… 9.

Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его

особе власть не может действовати сходно с пространством столь великого

государства.

10. Пространное

государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным

правит…

11. Всякое

другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно»

а) «Наказ»;

б) «Жалованная грамота дворянству»;

в) Манифест о вольности дворянства;

г) «Жалованная грамота городам».

2. Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг. ХУIII в.

было связано с:

а) русско-турецкими войнами;

б) крестьянской войной под предводительством Е.

И. Пугачева;

в) расширением привилегий дворянству;

г) городскими восстаниями.

3. Утрата натуральной замкнутости помещичьего

и крестьянского хозяйства свидетельствовала:

а) о слабом развитии внутреннего рынка;

б) об успешном развитии сельского хозяйства;

в) о начале разложения

феодально-крепостнической системы;

г) о массовом разорении крестьянства.

4. Внешняя политика Екатерины II привела к:

а) потере выхода к Черному морю;

б) значительному росту территории страны;

в) обострению отношений с Англией;

г) превращению России в великую европейскую державу.

5. Ф. Ф. Ушаков командовал:

а) эскадрой Балтийского флота,

разгромившей турецкую эскадру в Чесменской бухте;

б) русскими войсками, разбившими

главные силы турецкой армии у реки Кагул;

в) обороной крепости Кинбурн от

турецкого десанта;

г) Черноморским флотом, разбившим

турецкую эскадру в Керченском проливе.

6. Выберите правильные ответы.

Мероприятия Екатерины II в интересах дворянства:

а) разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь и на каторгу;

б) право помещиков беспрепятственно расширять пашню за счет

крестьян;

в) подтверждение привилегий, данных дворянам после смерти Петра 1;

г) право дворянства участвовать в выборах губернатора;

д) значительное пожалование помещикам государственных крестьян;

е) ограничение срока дворянской службы 15 годами;

ж) запрет промышленникам покупать

крепостных крестьян для работы на предприятиях;

з) объявление дворян

собственниками не только земли, но и ее недр;

и) право дворян направлять

ходатайства в высшие органы власти и императрице;

к) передала в собственность дворян

значительную часть отобранных земель у церкви и монастырских крестьян.

7.Выберите правильные ответы.

Основные идеи французских просветителей:

а) критика феодального общества;

б) утверждение «естественных прав»

человека;

в) государственное управление осуществляет

«просвещенный» монарх;

г) провозглашение дворянства главной

опорой государства;

д) устранение средневековых форм эксплуатации;

е) реформирование церкви;

ж) установление всеобщего имущественного

равенства;

з) отстаивание теории «общественного договора»;

и) устранение деспотических форм государственного управления;

к) отрицательное отношение к роли церкви в

жизни общества.

8. Установите соответствие:

1) А. П. Сумароков; а) комедия

«Бригадир»;

2) Г. Р. Державин; б)

повесть «Бедная Лиза»;

3) Д. И. Фонвизин; в)

трагедия «Дмитрий Самозванец»;

4) А. Н. Радищев; г) ода

«Фелица»;

5) Н. М. Карамзин. д) комедия

«Недоросль»;

е)

«История государства Российского»;

ж)

«Путешествие из Петербурга в Москву».

9. Вставьте вместо пропусков.

За особые заслуги перед отечеством

ряд полководцев и государственных деятелей к дворянской фамилии и титулу

специальным указом Екатерины II получили почетное наименование: князь Г. А. Потемкин

— ________, граф А. Г. Орлов - __________, граф П. А. Румянцев — ________, граф

А. В. Суворов - __________.

10. Восстановите последовательность событий.

а) Кючук-Кайнарджийский мир;

б) подавление крестьянской войны

под предводительством Е. И. Пугачева;

в) созыв Уложенной комиссии;

г) «Жалованная грамота дворянству»;

д) Итальянский и Швейцарский

походы А. В. Суворова;

11. О ком идет речь?

Из сочинения историка В. О.

Ключевского: «… Он пытался заполнить дворянское выборное коронным

чиновничеством, ограничив право дворян замещать выборами известные губернские должности.

Этим обозначился основной мотив и в дальнейшем достижении управления —

торжество бюрократии, канцелярии…

Наконец (он) отменил важнейшее

личное преимущество, которым пользовались привилегированные сословия по

жалованным грамотам, — свободу от телесных наказаний…».

12. О чем идет речь?

Новый раздел страны стал причиной

освободительной войны, которую возглавил знаменитый генерал, герой борьбы за

независимость Североамериканских штатов. Восстание послужило поводом для

введения в страну войск России, Австрии и Пруссии. Моральный дух восставших

был высок, но вооружение и организация уступали закаленной в боях русской

армии под командованием А. В. Суворова. Выступление было подавлено, его

руководитель попал в плен. Было решено, что государство как источник «революционной

опасности» должно прекратить свое существование».

13. По какому принципу образован

ряд?

А. Н. Нартов, И. И.

Ползунов, И. П. Кулибин

14. Что является лишним в ряду?

Архитекторы, работавшие в стиле классицизма:

В. И. Баженов, В. В. Растрелли, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов

История и тайны Михайловского (Инженерного) замка

Михайловский Замок построен по приказу российского императора Павла Петровича. Опальный сын Екатерины II долго и терпеливо ожидал своего часа, когда ненавистная мать-императрица освободит для него престол. Она запретила ему даже показываться в столице, пока жива. Отдала ему Гатчину, тем он и довольствовался. Павел ждал. Он мечтал о том времени, когда переедет в столицу и построит себе особенный дворец. Даже приступил к разработке проекта нового сооружения. Остались наброски, сделанные рукой Павла. Он предусмотрел все — рвы, подъемные мосты, узкие окна, в плане четырехугольное сооружения напоминало парижскую Бастилию, замок должен был стать непреступным. Павел был Великим Магистром Католического Мальтийского ордена, он в этом замке воплотил то, чему поклонялся вся свою жизнь — мистике и романтизму.

Памятник Петру I перед Инженерным Замком

К тому же была еще одна идея — он хотел умереть на том самом месте, где родился. И действительно, молодая Екатерина родила своего первенца Павлушу в летнем дворце императрицы Елизаветы Петровны, который омывали воды рек Мойки, Фонтанки и Церковного канала (сейчас это ул. Садовая). Став императором, Павел сразу приказал разобрать летний дворец своей бабки императрицы Елизаветы Петровны и на этом месте начать строительство нового дворца.

История

Торжественная закладка нового дворца состоялась 26 февраля 1797 года. Замок возводили стремительно, работы велись днем и ночью. Павел выписал из Европы известного архитектора Винченцо Бренна, к работам привлекли Василия Баженова — выдающегося российского архитектора. До сих пор ведутся споры, чей же проект взят за основу строительства. Но бесспорно, что император Павел руководил строительством, он вникал во все вопросы. Замок был освещен 8 ноября 1800 года. Таких темпов строительства столица еще не знала.

В замок свозили все самые лучшие предметы искусства. Павел не щадил дворцы, которые принадлежали бывшим фаворитам Екатерины. Так из Таврического Дворца, который принадлежал князю Григорию Потемкину, был выломан паркет из ценных пород дерева и уложен в строящемся замке. Со строительства Исаакиевского собора были увезены мраморные колонны. Таких примеров было множество. Подводы с мебелью, вазами, статуями тянулись к новому дворцу со всех сторон Петербурга.Мистика Михайловского замка

Михайловским замок стали называть после того, как караульному солдату привиделся Архангел Михаил, который просил назвать замок в его честь. Павел, который сам был большим мистиком и верил в предзнаменования, сразу согласился. Так замок получил название в честь святого Архангела Михаила.

С замком связана одна мистическая история. Для украшения фасада замка привезли золоченую надпись «Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней». Первоначально надпись планировали установить на Исаакиевском соборе, но по желанию императора — закон. Городская юродивая предсказала, что император проживет в замке ровно столько дней, сколько букв в этой надписи. Надпись содержит 47 символов. Павел прожил 47 лет и был убит заговорщиками в своем замке. Его не спасли ни наполненные водой рвы, ни подъемные мосты, ни выставленные караулы. Недовольные его правлением дворяне составили заговор с целью смещения императора. Заговорщики пробрались в замок, напали на Павла. Платон Зубов, бывший фаворит его матери, во время драки табакеркой проломил императору череп.

«Вольность» — Александр Пушкин

«.. падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей», — писал А.С.Пушкин. С тех пор Михайловский замок имеет славу места трагического и страшного. После смерти императора в замке никто не жил. Осталось закончить внутреннюю отделку, но работы были приостановлены. Все ценности, которыми украшали замок, опять растащили по разным дворцам. Михайловский замок опустел, и долгое время только ветер гулял по его темным коридорам. Дурная слава закрепилась за этим местом.

Почему Михайловский замок называют Инженерным

В 1819 году помещение было отдано под учебное заведение — Главное Инженерное училище. С тех пор замок стали называть Инженерным. Помещения замка были перестроены. Ничего уже не напоминало о помпезном императорском замке. Весь 19 век в Михайловском замке учились и жили курсанты училища.

В 1991 году Михайловский замок стал филиалом русского музея. Были поведены реставрационные работы, восстановлены первоначальные интерьеры дворца. Сейчас на территории замка представлена постоянная экспозиция, организован лекторий, а так же проводятся временные выставки из фондов Русского музея. Проведены уникальные реставрационные работы, интерьеры замка поражают роскошью, изысканной красотой. Замок никого не оставляет равнодушным. Но, как говорят посетители, иногда нет-нет и мелькнет в проеме двери тень убиенного императора.

Рота юнкеров у Инженерного замка

Групповая экскурсия в мистический Михайловский замок

В самом сердце Северной столицы, окруженный со всех сторон темными водами двух рек, возвышается Михайловский замок. Невольно, он притягивает к себе любопытные взгляды, но крепкие стены замка уже несколько веков надежно охраняют его тайны. Десятки легенд и преданий сделали последнюю резиденцию Павла I настоящим подарком для любителей мистики. Что раньше было на месте дворца? В честь кого он назван ? Как с ним связана одна из фавориток императора? И главный вопрос: как же погиб один из Романовых? Чего он боялся, стремясь спрятаться здесь, в неприступном дворце-крепости, который, увы, не смог его уберечь? Хотите узнать ответы? Говорят, что призрак Павла I до сих пор неприкаянно бродит в стенах своей бывшей резиденции.

Мы предлагаем Вам посетить квест-экскурсию «Легенды и тайны Михайловского замка». На целых два часа истинные ценителей загадок перенесутся в интереснейшую эпоху дворцовых переворотов. Ощутите на себе дыхание этой исторической драмы! Ссылка на квест-экскурсию здесь.

Михайловский замок в Санкт-Петербурге – дворец императора Павла I

Михайловский (Инженерный) замок – одно из самых необычных мест Санкт-Петербурга, с которым связано множество легенд и преданий. На этом месте, в Летнем дворце Елизаветы Петровны, Павел Первый появился на свет. Здесь же, в своей спальне в Михайловском замке он был убит. Говорят, что его призрак до сих пор бродит в этих стенах.

Летний дворец Елизаветы Петровны

Прежде на месте Михайловского замка стоял Летний дворец императрицы Елизаветы Петровны, возведенный архитектором Бартоломео Франческо Растрелли (1700-1771) в 1741-1744 годах. Здесь 20 сентября 1754 родился будущий император Павел. Со временем Елизавета стала реже бывать в Летнем дворце, отдавая предпочтение Царскому Селу. Дворец постепенно ветшал. Сначала он был передан Григорию Орлову, потом Григорию Потемкину.

Легенда о начале строительства Михайловского замка

В 1796 году Летний дворец был сломан и на его месте началось строительство замка. Существует несколько легенд, почему было выбрано именно это место. Согласно одной из них, император, будучи человеком мистически настроенным и обладавшим определенным даром предвидения, пожелал умереть там, где был рожден. Согласно другой легенде, солдату, стоящему на карауле, явился архангел Михаил. М.И.Пыляев в своем сочинении «Старый Петербург» так описывает это явление (орфография сохранена):

Однажды солдату, стоявшему в карауле при Летнем дворце, явился в сиянии юноша и сказал оторопевшему часовому, что он, архангел Михаил, приказывает ему идти к императору и сказать, чтобы на месте этого старого Летнего дворца был построен храм во имя архистратига Михаила. Солдат донес о бывшем ему видении по начальству, и когда об этом доложили императору, он ответил: «Мне уже известно желание архангела Михаила; воля его будет исполнена». Вслед за этим он распорядился о постройке нового дворца, при котором должна быть построена и церковь во имя архистратига Михаила, и самый дворец было приказано называть Михайловским замком.

28 ноября 1796 года, в первый месяц своего восшествия на престол, император Павел издал указ: «для постоянного государева проживания строить с поспешанием новый неприступный дворец-замок. Стоять ему на месте обветшалого Летнего дома». Руководил строительством Винченцо Бренна (1745-1820), архитектором был Василий Иванович Баженов (1737 или 1738 – 1799). Павел набросал несколько рисунков будущего дворца.

Строительство Михайловского замка

Церемония торжественной закладки состоялась 26 февраля 1797 года. На закладном камне была высечена надпись: «В лето 1797-е, месяца февраля в 26 день, в начале царствования государя императора и всея России самодержца Павла Перваго, положено основание зданию Михайловского замка его императорским величеством и супругою его государынею императрицею Мариею Феодоровною».

Строительство велось с большой поспешностью, с тем, чтобы вчерне замок был готов в этом же, 1797 году. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. В темное время суток строительная площадка освещалась светом факелов и костров. Ежедневно на строительстве было занято от 2500 до 6000 человек, не считая надзирателей и мастеров. Было выделено 791.200 рублей единовременно и по 1.173.871,10 рублей в течение трех лет.

Ощущалась нехватка строительных материалов. Были разобраны каменные галереи дворца в Пелле. Кроме того, мрамор и камни строящегося в то время Исаакиевского собора также пошли на возведение Михайловского замка. По этому поводу известный в то время автор острот А.Д.Копьев написал об Исаакии:

Се памятник двух царств,

Обоим столь приличный:

Основа его мраморна,

А верх его кирпичный.

Облик Михайловского замка

Освящение Михайловского замка и церкви при нем состоялось 8 ноября 1800 года. Замок отличался великолепием. Он напоминал палаццо эпохи Возрождения. Его окружали рвы с перекинутыми через них подъемными мостами. Фасады были украшены мраморными статуями, позже перенесенными в Зимний дворец. В плане замок был четырехугольным, внутри было три двора: главный – восьмиугольный, выходящий к Фонтанке – пятиугольный, в сторону Царицына луга (Марсова поля) – треугольный. В главный двор через Воскресенские ворота дозволялось въезжать лишь членам императорской фамилии и посланникам.

Все фасады Михайловского замка разные. По преданию, красноватый цвет, в который выкрашены стены, выбран неслучайно. На одном из балов фрейлина, будущая фаворитка Анна Гагарина (Лопухина) выронила перчатку такого цвета, император поднял ее и, восхитившись колером, отправил составителю красок для образца. Кстати сказать, многие петербуржцы стали красить свои дома в такой же цвет. По другой версии, это цвет Мальтийского ордена (Павел был Великим магистром Мальтийского ордена, подробнее об этом можно прочитать в посте Приоратский дворец в Гатчине: землебитный замок для Великого магистра Мальтийского ордена).

На главном карнизе выбита надпись: «Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней». По легенде, императору было предсказано, что он проживет столько лет, сколько букв в этой надписи. Так оно и случилось – император погиб на 47-м году жизни.

Памятник Петру I

Прежде Михайловский замок окружала стена. Со стороны Большой Садовой улицы к замку вели три липовые и березовые аллеи, посаженные еще при жизни Анны Иоанновны. Перед замком был разбит большой плац — Коннетабльский. Здесь же, у Михайловского замка был установлен памятник Петру Первому. Внизу подпись: «Прадеду правнук 1800 г.».

У этого памятника долгая история. Первоначальная его идея принадлежала Анне Иоанновне. Предполагалось поставить его на Васильевском острове, в том месте, где сейчас находится университет. Отлит он был литейщиком Мартилли по проекту Растрелли в царствование Елизаветы Петровны. Во времена Екатерины Великой памятник находился под навесом на берегу Невы у Исаакиевского моста.

Если внимательно присмотреться к памятнику, то можно увидеть странность – одна из ног лошади, если смотреть на неё под определенным углом, немного напоминает человеческую. Барельефы на постаменте затерты до блеска — считается, что это приносит удачу.

Сырость в Михайловском замке. Гибель императора Павла

Отделка парадных покоев была великолепна, однако, по свидетельству современников, в замке было множество переходов, лестниц, проходов, что создавало большие неудобства. Кроме того, ввиду той поспешности, с которой велись работы, в Михайловском замке ощущалась сильная сырость. Так, Пыляев отмечает:

По рассказам современников, следы разрушающей сырости в большой зале, в которой висели картины, не смотря на постоянный огонь в каминах, виднелись в виде полос льда сверху до низу по углам и потолку. Настолько был сыр дворец, что в первый раз, когда император дал в нем бал, в комнатах стоял такой туман от зажженных восковых свечей, что везде была густая мгла, и тысячи свечей мерцали, как тусклые фонари на улице. Гостей можно было с большим трудом различить в конце каждой из зал; они как тени двигались в потемках. Все дамские наряды и уборы отсырели, и в полутьме казались одного цвета. Дворец для всех был крайне неудобен, беспрестанно было нужно проходить по коридорам, в которых дул сквозной ветер.

Павел буквально влюбился в свой замок. Когда императрица Мария Федоровна преподнесла ему в дар сервиз с видами Михайловского замка, он прослезился. Однако император прожил здесь совсем недолго – всего 40 дней. В ночь на 12 марта 1801 года он был убит заговорщиками, в своей спальне в Михайловском замке.

Замок после смерти Павла и в наше время

После смерти Павла с Михайловского замка были сняты почти все украшения. Внутренняя отделка была сохранена только в Тронном зале и в Круглой комнате, в некоторых помещениях на потолках сохранялись живописные плафоны. Внутри разместились различные учреждения: жандармский полуэскадрон лейб-гвардии, институт слепых, комитет по благотворительной части, канцелярия министра духовных дел и просвещения. В 1820 году по проекту архитектора Карла России территория вокруг замка была перепланирована, засыпаны рвы, убраны подъемные мосты. В 1822 году он был переименован в Инженерный замок. В 1823 году здесь разместилось Главное инженерное училище (ныне Военный инженерно-технический университет).

В советское время в замке размещались различные учреждения, в блокаду — госпиталь. В результате переделок роспись на стенах и потолках была замазана, залы перегорожены. В 1991 и 1995 годах Михайловский замок сначала частично, а потом полностью был передан Русскому музею. В ходе реконструкции были восстановлены интерьеры, надпись на фасаде, статуи со стороны Летнего сада, фрагменты Воскресенского канала и Трехпролетного моста. 27 мая 2003 года состоялось торжественное открытие Михайловского замка. Сейчас в залах размещены постоянные экспозиции: «Античные сюжеты в русском искусстве», «Эпоха Ренессанса в творчестве русских художников», «История замка и его обитателей», «Открытый фонд скульптуры», проводятся временные выставки.

Михайловский (Инженерный) замок

Участок, на котором находится Михайловский (Инженерный) замок, в начале XVIII века был частью Летнего сада — основанной Петром I царской усадьбы. Здесь, рядом с местом соединения Мойки и Фонтанки, в 1740-х годах был построен Летний дворец Елизаветы Петровны.

В первый же месяц царствования Павла I, 28 ноября 1796 года, вышел указ: «для постоянного государева проживания строить с поспешанием новый неприступный дворец-замок. Стоять ему на месте обветшалого Летнего дома«. Император не желал жить в Зимнем дворце. Он предпочёл жить на том месте, где родился. Для укрепления веры в необходимость данного шага был пущен слух. Будто солдату, стоявшему ночью на часах в Летнем дворце, явился юноша, окружённый сиянием. Юноша сказал часовому: «Иди к императору и передай мою волю — дабы на этом месте был воздвигнут храм и дом во имя архистратига Михаила«. Солдат, сменившись с поста, сообщил о происшествии начальству, потом императору. Так якобы и было принято решение о строительстве нового дворца, так было дано ему имя — Михайловский.

Проектирование нового здания Павел I поручил архитектору Василию Ивановичу Баженову, наставнику императора в архитектуре. Предварительный план будущего строения нарисовал сам Павел.