Обновлено: 2 месяца

Сегодня на очереди сообщение о России. Тема очень большая. Можно рассказать о границах России, кратко об истории России, о животном и растительном мире нашей Родины. И все это будут отдельные большие сообщения. Однако в этом докладе я соберу общую информацию о нашей стране, а если вам понадобится что-то более подробное — пишите, я дополню. Как всегда, в первую очередь надо составить план сообщения, а затем по нему пишем всё, что нужно. И да помогут нам Яндекс с Гуглом и великая Википедия. Поехали!

Сообщение о России: план

Первым делом подумаем, о чем можно рассказать в нашем сообщении. Возьмем самые общие темы.

- Общие сведения и географическое положение.

- Численность населения и самые большие города России.

- Климат

- Население России

- Москва — наша столица

- Государственная символика (флаг, герб и гимн)

Вот такой примерный план у нас получился.

Общие сведения и географическое положение нашей страны

Первое, с чего мы начнем наше краткое сообщение о России, это с рассказа о том, что мы живем в самой большой стране мира. Наше государство занимает огромную территорию. Одна восьмая заселенной человеком суши всей Земли — это всё наша страна. Площадь территории России 17 миллионов квадратных километров, а это составляет 11,46% территории всей Земли.

Географическое положение России неповторимо и уникально, здесь есть практически все, что видят путешественники по отдельности в разных странах. Множество природных зон: тундра, степи, полупустыня, бескрайние лесные просторы и другие. Россию омывают воды 12 морей и 3 океана: Северный Ледовитый — на севере, Атлантический — на западе и Тихий — на востоке. На территории нашей страны несколько тысяч рек и более 2 миллионов озер.

Каспийское море – это самое большое озеро в мире, а Байкал — это самое глубокое в мире озеро с кристально чистой водой.

Почти 40% территории России занято лесами. Открыто 35 национальных парков и 84 заповедника, в которых обитает множество разных животных. Кроме, уже привычных для нас зайцев, волков, лис и медведей, в России водятся тигры и леопарды. А на севере нашей страны можно встретить даже белых медведей и моржей.

Климат России

Наша страна столь велика, что вмещает в себя целых 4 климатических пояса: арктический, субарктический, умеренный и субтропический. Большая часть находится в умеренном климатическом поясе. Средняя температура в середине зимы колеблется от -50 C в самых северных, холодных регионах, до +6C в южном, а в летние месяцы от +1C на севере страны до +25C на юге. Осадки в виде дождя и снега от 150 мм в год в более засушливых местах до 2000 мм в самых дождливых.

Российское государство

Россия, это не только огромная территория с самыми большими в мире запасами пресной воды и полезных ископаемых. В первую очередь это Российское государство. Задолго до его образования, территорию нашей страны заселяло множество разных народов. Про историю Российского государства можно написать не то что сообщение, в целую диссертацию!

Все народы России занимали собственную географическую и историческую нишу, имели собственную культуру, несли на себе след самобытности и неповторимости. Государство российское позаимствовало многие культурные традиции и устои, сложившиеся за много веков на этой территории.

Самые большие города нашей страны имеют население более 1 миллиона человек. Это такие города как: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград Екатеринбург и другие. Всего на территории нашей страны более 1030 городов, 2153 поселков городского типа и огромное количество небольших сел и деревушек.

Население нашей страны

Население России 143,3 млн. человек. Большая часть людей проживает в европейской части, только 20% всего населения живет за Уралом. Наша страна занимает девятое место по численности населения в мире.

Москва — столица нашей Родины

Столица нашей родины — город Москва. Главной достопримечательностью столицы является Кремль и Красная площадь. Миллионы туристов едут в Россию с целью посетить эти места. Ведь Кремль это и крупнейшая, величественнейшая крепость, и место работы Президента.

Символика государства российского

Как вы понимаете, никакое сообщение о России не может обойтись без упоминания символики государства.

У России свой флаг, гимн и герб. Флаг России — прямоугольное полотно с горизонтальными полосами одинакового размера, вверху белая, посередине голубая и внизу красная.

Флаг и Герб России.

Герб России – это золотой двуглавый орел. Гимн России написан на стихи Сергея Михалкова, Габриэля Эль-Регистана и мелодию Александра Александрова.

Россия – федеративное государство, которое возглавляет Президент. Охраняют государство Вооруженные силы. Пять видов войск днем и ночью в воздухе, на земле, на воде и даже из космоса неусыпно следят за безопасностью и обороной страны.

Пока они с нами, мы в безопасности.

Основная задача Вооруженных сил – не пустить неприятеля. Самое главное, чтобы все жители России могли спать спокойным, мирным сном.

Основной закон в России – Конституция, в соответствии с которой государственным языком на территории страны является русский язык.

Конституция России.

На русском языке пишутся все законы, постановления и сама Конституция Российской Федерации.

Россия – это наша Родина, сильное государство и великая и могущественная держава. Здесь жили и работали наши предки. Многие из них защищали нашу Родину с оружием в руках. Военных конфликтов в истории нашей страны было много. Одним из самых значимых событий является победа наших войск во Второй мировой войне (1941-1945). Далеко не все тогда вернулись с полей сражений. Мы храним вечную память героям, павшим в боях за Отчизну, за нашу свободу, за нашу Россию!

Итог

Вот такое у меня получилось сообщение о России. Подойдет для 4 класса, да и для второго тоже. Это не окончательный вариант. Можно более подробно углубиться в историю нашего государства. Рассказать не только в Второй мировой, но вспомнить победу в войне 1812 года, сражение под Полтавой в 1709, Куликовскую битву в 1380 или знаменитое Ледовое побоище в 1242 году. Врагов у России всегда было много. Каждому хочется отщипнуть кусок от такой большой территории.

По каждому из этих исторических событий можно составить отдельное большое сообщение, доклад или написать реферат. История Государства Российского — предмет очень интересный и объемный. Описать все особенности и интересные факты о России за один раз вряд ли у кого получится, поэтому предлагаю считать эту работу — кратким сообщением.

Да, я все же добавлю 10 интересный фактов, которые вы тоже можете использовать в вашем сообщении о России:

- Самый большой из действующих вулканов в мире находится в России. Это Ключевская Сопка. Его высота 4 километра 850 метров

- Самое глубокое метро в мире находится в России, а точнее в Санкт-Петербурге. Его посетители опускаются на глубину в 100 метров.

- Все знают Венецию — город построенный на воде. Однако, в Санкт-Петербурге мостов и каналов в 3 раза больше, чем в Венеции.

- Самая длинная железная дорога в мире тоже находится в России. Это транссибирская магистраль. Её протяженность 9298 километров. Она пересекает 8 часовых поясов,

- проходит через 87 городов и населенных пунктов и пересекает 16 рек, включая Волгу.

- Самая большая в мире средневековая крепость — Московский Кремль.

- Самая низкая температура воздуха -71.2 градус по Цельсию, была зарегистрирована в российском городе Оймякон в 1924 году.

- Здание МГУ — самый высокий университет в мире.

- Не смотря на то, что некоторые страны считают Россию агрессором, именно российский император Николай II предложил идею полного разоружения в Гааге, на конференции глав государств Европы по ограничению вооружений в 1898 году.

- У России самые большие запасы природного газа, торфа, леса, соли, питьевой воды, крабов, осетра, олова, цинка, титана, ниобия, никеля, железных руд, алмазов, серебра.

- В Санкт-Петербурге самая большая в мире трамвайная сеть. Её протяжённость 690 километров.

Если вам будет интересно продолжение — пишите комментарии. Все, что знаю — расскажу. Заодно пишите новые темы для сообщений и докладов. Мне интересно работать в этом направлении.

В столице я бываю не часто. За все время мы с родителями ездили в Москву только пару раз, но этого хватило, чтобы побывать в самых интересных местах столицы, среди которых была и Красная площадь. Про Красную площадь и пойдет речь в моем сочинении-рассуждении, где я побывал не так давно, посетив столицу с родителями.

Красная площадь в Москве

Ели вы впервые попали в Москву, то место которое стоит посетить прежде всего — это Красная площадь. Туда отправились и мы с родителями, ведь это одна из главных достопримечательностей не только столицы, но и всей нашей страны.

Когда-то в давние времена у стен Кремля появилась торговая площадь, поэтому поначалу площадь называлась Торгом. После случившегося пожара, который сжег все торговые ряды, площадь переименовали в Пожар. Но уже со второй половины семнадцатого века площадь называют Красной, то есть, красивой. К тому же название Красной площади символично. Ведь ее окружают красные стены Кремля, и это самое сердце Москвы.

Свое сочинение про Красную площадь для 5 класса я пишу сразу после ее посещения, ведь по картинкам невозможно описать ту красоту, что донесла до нас история сквозь годы и столетия. Это место можно с уверенностью назвать свидетелем множества событий. Красная площадь была свидетельницей народных восстаний, жестоких расправ, отсюда солдаты отправлялись на войну.

Красная площадь очень оживленное место, ведь сюда приезжают туристы, чтобы посетить мавзолей Ленина, приходят паломники, чтобы побывать в главном соборе столицы — Василия Блаженного, а любители истории едут, чтобы посетить Исторический музей с его экспонатами и уникальными выставками. Каждый день под бой курантов Спасской башни народ спешит посмотреть на удивительное зрелище, на смену караула.

«Говорит и показывает Москва» – именно так на протяжении многих лет начинался телевизионный утренний эфир во время важных государственных праздников. А трансляция проводилась с одного из самых главных мест страны – Красной Площади. Побывать в Москве и не сфотографироваться на фоне Кремля, это почти то же, что съездить в Париж и не увидеть Эйфелеву башню.

Что такое Красная Площадь? Это широкая, выложенная каменной брусчаткой, площадь перед Кремлевской стеной, Спасской, Сенатской башнями с одной стороны и здания ГУМа с параллельной, Собором Василия Блаженного и Исторического музея спротивоположной стороны. Раньше, несколько столетий назад, площадь называлась Торгом, так как на ней располагались многочисленные палатки ремесленников и торговцев. Затем площадь называли Троицкой, по стоящей возле Троицкой церкви. Уже после возведения величественных по красоте Покровского Собора, более известного, как Храм Василия Блаженного, и здания Земского приказа, площадь стали называть Красной – значит красивой.

В конце XIX века на противоположной стороне от Кремлевской стены располагались торговые ряды. В современном варианте на этом месте стоит красивейшее здание ГУМа, построенном в 1921 году – универмаге, знаменитом на весь Советский Союз. Уже в то время тут располагалось множество магазинов. Сегодня здание стало современным торговым центром, тут могут совершать покупки одновременно более 20 тысяч посетителей, при этом во внешнем облике ГУМ не потерял своей привлекательности и исторической ценности.

Красная Площадь – это Храм Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Лобное место и Исторический музей. Площадь «хранит секреты» зодчих времен Ивана Грозного; «помнит» восстание русского народа против недругов-поляков; «знает тайны» казненных на лобном месте. Более трехсот лет назад тут привели в исполнение смертный приговор Стеньке Разину. Именно с Красной площади провожали советские войска на войну с фашистскими захватчиками. И здесь же встречали победителей, которые в 1945 году принесли к Мавзолею трофейные знамена поверженного врага.

И сегодня, 9 Мая, каждый год, когда страна отмечает День Победы, на Красной площади проводятся парады с участием представителей различных видов войск. А по каменной брусчатке проезжает современная военная техника. Десятки тысяч зрителей пребывают в это время не только на площади, но и у экранов телевизоров и в интернете, чтобы иметь возможность приобщиться к общему празднованию и поддержать российскую армию.

Пройдут года, а Красная площадь так и останется символом истории, победы и нерушимости духа.

Есть место в Москве, куда неудержимо стремится каждый приехавший в столицу. Это Красная площадь.

Красная площадь с одной стороны ограничена Кремлевской стеной, которая протянулась между Спасской и Никольской башнями. Здесь, у Кремлевской стены, стоит Мавзолей Ленина, у дверей которого – неподвижно застывшие фигуры почетного караула. Невольно любуешься, когда за две минуты 45 секунд до смены разводящий и два часовых появляются в воротах Спасской башни, чеканя шаг, проходят по Красной площади и под перезвон кремлевских курантов сменяют часовых и словно замирают.

Много лет прошло с тех пор, как не стало Ленина, а поток людей, идущих взглянуть на него, все нарастает, и нет конца и края людской реке. И когда Мавзолей закрыт, около него неизменно собирается народ – постоять, молча, посмотреть на святыню или подумать о чем-то большом.

Вокруг Мавзолея серебристые ели. За Мавзолеем находятся могилы, в которых покоится прах Свердлова, Дзержинского, Фрунзе, Калинина, Жданова. По обе стороны этих могил протянулись братские могилы. А в Кремлевской стене замурованы урны с прахом выдающихся деятелей партии и правительства, культуры и науки, героев – летчиков, аэронавтов. Когда идешь между Мавзолеем и Кремлевской стеной, на память приходят строки Владимира Маяковского:

Кто костьми, кто пеплом

Стенам под стопу улеглись…

А то и пепла нет.

От трудов, от каторг и от пуль,

и никто почти – от долгих лет.

Против Спасской башни, на спуске к Москве – реке, высится ценнейший памятник русской архитектуры – Покровский собор, или Храм Василия Блаженного, построенный при Иване Грозном в шестнадцатом веке, в память взятия Казани и Астрахани. Для русского народа Храм Василия Блаженного – то же, что для французского народа – Собор парижской Богоматери, для индийского народа – Тадж – Махал, для австрийского – собор Св. Стефана, для итальянского – собор Св. Петра….

У Покровского собора вырисовывается монументальный памятник, на гранитном постаменте которого бронзовыми буквами написано: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия, лета 1818». Главный мотив скульптурной группы – мужественный призыв Минина и Пожарского подняться на борьбу против недругов. На лицевой стороне – барельеф изображает сбор средств для народного ополчения, а на противоположной – русских воинов, изгоняющих польск. – шляхетских интервентов из столицы Русского государства.

Близ Храма Василия Блаженного находится лобное место, устроенное более 450 лет назад, но получившее современный облик лишь в конце 18 века. С него обращались с речами к народу. Впоследствии там совершали казни.

Напротив Храма Василия блаженного своеобразное здание с башенками, узорами. Это Исторический музей. Параллельно Кремлевской стене, на противоположной стороне, вытянулись бывшие Верхние торговые ряды. Сейчас здесь самый крупный в стране Государственный универсальный магазин (ГУМ), под сводами которого вмещается сразу более 20 тысяч покупателей.

Многие важные исторические события протекали и протекают на Красной площади. Она была очевидцем народных восстаний и жестоких расправ над их участниками. В 1671 году здесь был четвертован вождь крестьянского восстания Степан Разин. На Красной площади народ слушал пламенные речи вождей нашей страны. В ноябре 1941 года с парада, проходившего на Красной площади, советские полки ушли на фронт. В июне 1945 года во время парада Победы множество фашистских знамен были брошены к подножию Мавзолея.

Не изгладится в памяти весенний лучезарный день 14 апреля 1961 года, когда небывало бурлила и ликовала Красная площадь, а вместе с нею вся Москва и вся страна: трудящиеся столицы отметили великую победу советского народа – первый в мире космический полет Юрия Гагарина.

Незабываемо торжественна Красная площадь в праздники, во время военных парадов, вечерних салютов.

Это моя гордость – Красная площадь. Это символ моего прекрасного государства, под громким названием РФ.

Красная площадь (из сочинений учащихся)

Есть место в Москве, куда неудержимо стремится каждый приехавший в столицу. Это Красная площадь.

Красная площадь с одной стороны ограничена Кремлевской стеной, которая протянулась между Спасской и Никольской башнями. Здесь, у Кремлевской стены, стоит Мавзолей Ленина, у дверей которого – неподвижно застывшие фигуры почетного караула. Невольно любуешься, когда за две минуты 45 секунд до смены разводящий и два часовых появляются в воротах Спасской башни, чеканя шаг, проходят по Красной площади и под перезвон кремлевских курантов сменяют часовых и словно замирают.

Много лет прошло с тех пор, как не стало Ленина, а поток людей, идущих взглянуть на него, все нарастает, и нет конца и края людской реке. И когда Мавзолей закрыт, около него неизменно собирается народ – постоять, молча, посмотреть на святыню или подумать о чем-то большом.

Вокруг Мавзолея серебристые ели. За Мавзолеем находятся могилы, в которых покоится прах Свердлова, Дзержинского, Фрунзе, Калинина, Жданова. По обе стороны этих могил протянулись братские могилы. А в Кремлевской стене замурованы урны с прахом выдающихся деятелей партии и правительства, культуры и науки, героев – летчиков, аэронавтов. Когда идешь между Мавзолеем и Кремлевской стеной, на память приходят строки Владимира Маяковского:

Кто костьми, кто пеплом

Стенам под стопу улеглись…

А то и пепла нет.

От трудов, от каторг и от пуль,

и никто почти – от долгих лет.

Против Спасской башни, на спуске к Москве – реке, высится ценнейший памятник русской архитектуры – Покровский собор, или Храм Василия Блаженного, построенный при Иване Грозном в шестнадцатом веке, в память взятия Казани и Астрахани. Для русского народа Храм Василия Блаженного – то же, что для французского народа – Собор парижской Богоматери, для индийского народа – Тадж – Махал, для австрийского – собор Св. Стефана, для итальянского – собор Св. Петра….

У Покровского собора вырисовывается монументальный памятник, на гранитном постаменте которого бронзовыми буквами написано: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия, лета 1818». Главный мотив скульптурной группы – мужественный призыв Минина и Пожарского подняться на борьбу против недругов. На лицевой стороне – барельеф изображает сбор средств для народного ополчения, а на противоположной – русских воинов, изгоняющих польск. – шляхетских интервентов из столицы Русского государства.

Близ Храма Василия Блаженного находится лобное место, устроенное более 450 лет назад, но получившее современный облик лишь в конце 18 века. С него обращались с речами к народу. Впоследствии там совершали казни.

Напротив Храма Василия блаженного своеобразное здание с башенками, узорами. Это Исторический музей. Параллельно Кремлевской стене, на противоположной стороне, вытянулись бывшие Верхние торговые ряды. Сейчас здесь самый крупный в стране Государственный универсальный магазин (ГУМ), под сводами которого вмещается сразу более 20 тысяч покупателей.

Многие важные исторические события протекали и протекают на Красной площади. Она была очевидцем народных восстаний и жестоких расправ над их участниками. В 1671 году здесь был четвертован вождь крестьянского восстания Степан Разин. На Красной площади народ слушал пламенные речи вождей нашей страны. В ноябре 1941 года с парада, проходившего на Красной площади, советские полки ушли на фронт. В июне 1945 года во время парада Победы множество фашистских знамен были брошены к подножию Мавзолея.

Не изгладится в памяти весенний лучезарный день 14 апреля 1961 года, когда небывало бурлила и ликовала Красная площадь, а вместе с нею вся Москва и вся страна: трудящиеся столицы отметили великую победу советского народа – первый в мире космический полет Юрия Гагарина.

Незабываемо торжественна Красная площадь в праздники, во время военных парадов, вечерних салютов.

Это моя гордость – Красная площадь. Это символ моего прекрасного государства, под громким названием РФ.

Красная площадь – это место, которое стремятся посетить абсолютно все туристы, приезжающие в нашу страну. Но чем же она знаменита?

Место, где находится сейчас Красная площадь, было определено еще при русском царе. Было это во времена Ивана III. Это было время, когда начали перестраивать Кремль, и площадь расположилась вдоль него (это конец XV начало XVI веков). Это центральная площадь города Москва и всей Российской Федерации.

По размерам площадь не маленькая и она достигает 330 метров в длину и 70 метров в ширину.

На ее территории разместились такие знаменитые достопримечательности, как памятник Минину и Пожарскому, мавзолей, где спустя такое количество лет находится тело великого русского вождя – Ленина. Посмотрев только лишь на храм Василия Блаженного можно судить о величии и красоте самой площади.

В 80-х годах прошлого века площадь вошла в список наследия ЮНЕСКО. До этого момента, по площади передвигались автомобили, теперь здесь только пешеходная зона. Вся площадь выложена брусчаткой.

Центральное место на площади занимает мавзолей, где находится тело Ленина, именно сюда чаще всего ходят туристы. Но при посещении мавзолея есть ряд ограничений: в него нельзя заходить с сумками, с рюкзаками и пакетами. Сюда нельзя заходить даже с мобильным телефоном, на котором есть видео камера.

В южной части площади можно увидеть лобное место. Это место, находится на возвышенности, и обнесено оградой. Ранее было мнение о том, что на данном месте проводились казни, но по большому счету это ошибочно. В целом место считалось святым, на нем оглашали царские указы. При начале войны именно на этом месте стоял человек и объявлял об этом. Даже крестный ход совершался вокруг него, а не вокруг храма.

Красная площадь является действительно историческим местом, на котором проходили все важные события, связанные с историей нашей страны. И именно этим и определяется интерес к нему туристов.

?Краткий рассказ о Красной площади (вариант 2)???

Краткий рассказ о Красной площади (вариант 3)

Сочинение на тему «Красная площадь» на английском языке с переводом на русский язык

Red Square

Красная площадь

There are many famous architectural monuments in Russia: the amazing residence of Peter I – Peterhof Palace, poetic bridges of Saint Petersburg, the ancient Cathedral of Saint Sofia in Novgorod… However, it is impossible to compare any Russian place of interest with Moscow Red Square, one of the most important historical centers in our country. The Kremlin, the main symbol of Russia and the habitation of its state authority, is located on Red Square, so its traditional name is “the country’s heart”.

В России много знаменитых архитектурных памятников: потрясающая резиденция Петра I – Петергоф, поэтичные мосты Санкт-Петербурга, древний Софийский собор в Новгороде… Однако невозможно сравнить какую-либо российскую достопримечательность с московской Красной площадью, одним из самых важных исторических центров в нашей стране. Кремль, главный символ России и обитель её государственной власти, находится на Красной площади, поэтому её традиционно называют «сердцем страны».

The Kremlin has a rich and long history: an ancient fortress on its place existed already in the 12th century; in the 14th century Dmitry Donskoy, the prince of Moscow, founded there a white stone castle. Ivan III, the first great ruler of the united Rus, began large reconstruction of the Kremlin and created its modern ensemble with brick walls. The Kremlin, especially its majestic Spasskaya Tower, could impress everyone.

У Кремля богатая и долгая история: древняя крепость на его месте существовала уже в XII веке; в XIV веке Дмитрий Донской, князь Московский, основал там твердыню из белого камня. Иван III, первый великий государь объединённой Руси, начал масштабное переустройство Кремля и создал его современный ансамбль с кирпичными стенами. Кремль, особенно его величественная Спасская башня, способен впечатлить каждого.

Besides, visitors of Red Square can see other remarkable constructions: Saint Basil’s Cathedral with its brightness and particular beauty, the State Historical Museum of Russia, Kazan Cathedral founded in the 17th century. In front of Saint Basil’s Cathedral rises the monument to Minin and Pozharsky who saved Russia from Polish interventionists. A special part of Red Square is dedicated to the Soviet heritage: there are Lenin’s Mausoleum and Necropolis consisting of urns with Soviet Union statesmen ashes.

Кроме того, посетители Красной площади могут увидеть другие примечательные строения: Храм Василия Блаженного с его яркостью и необычной красотой, Государственный исторический музей России, Казанский собор, основанный в XVII

в. Перед Храмом Василия Блаженного возвышается памятник Минину и Пожарскому, которые спасли Россию от польских интервентов. Особая часть Красной площади посвящена советскому наследию: здесь находятся мавзолей Ленина и некрополь, где стоят урны с прахом государственных деятелей Советского Союза.

Of course, every day Red Square attracts plenty of Russian and foreign tourists. Several years ago I also visited Moscow and saw this place; the day spent there was actually unforgettable.

Конечно, ежедневно Красная площадь привлекает множество русских и зарубежных туристов. Несколько лет назад я тоже посетила Москву и видела это место; день, проведённый там, был действительно незабываемым.

Красная площадь и Московский Кремль образуют архитектурный ансамбль, который создавали русские строители на протяжении многих столетий.

800 лет назад вся Москва умещалась в стенах Кремля, которые были сделаны из толстых дубовых бревен. В XIV веке вокруг Кремля были возведены белые каменные стены. Москву стали называть белокаменной. Кремль в том виде, каким мы его знаем теперь, был построен из красного кирпича в конце XV — начале XVI века.

Красоту кремлевской архитектуры подчеркивает замечательная площадь, которую еще в XVII веке народ назвал Красной, то есть красивой. В русских народных песнях это слово в таком значении встречается очень часто, говорят: «красна девица», «красное солнышко», «весна-красна».

В старину Красная площадь была большим торговым центром. Там оглашались царские указы, а иногда и совершались казни. В 1671 году здесь был казнен руководитель народного восстания Степан Разин.

Красная площадь — свидетельница многих исторических событий в жизни нашего народа. В октябре 1917 года в Москве на Красной площади был первый бой. На рассвете 16 ноября революционные войска заняли Кремль, и это на многие годы определило судьбу России: большевики в ней укрепили свою власть. Для многих победа революции обернулась тяжелыми испытаниями. Сколько жизней унесла гражданская война в нашей стране! А сколько лучших людей России вынуждены были покинуть Родину и оказались в эмиграции… Среди них писатели, поэты, композиторы, артисты.

Россия жила своей жизнью, и на Красной площади эта жизнь била ключом. Здесь проходили демонстрации, митинги; на

Мавзолее можно было увидеть вождей в дни торжеств.

Не обошли Красную площадь и трагические события, связанные с Великой Отечественной войной.

Осенью 1941 отсюда уходили на фронт защитники столицы. Отстояв Москву, советские войска изгнали фашистов с родной земли. К Мавзолею Ленина были брошены знамена разбитых фашистских дивизий.

Многое видела эта площадь. Вся жизнь народа: и тяжелые испытания, и радости побед — все связано с Красной площадью столицы.

Тест по истории Объединение русских земель вокруг Москвы, Куликовская битва для учащихся 6 класса с ответами. Тест включает в себя 2 варианта, в каждом по 11 заданий.

1 вариант

1. Укажите даты правления московского князя Дмитрия Ивановича (Донского).

1) 1325-1340 гг.

2) 1340-1353 гг.

3) 1353-1359 гг.

4) 1359-1389 гг.

2. Кто возглавлял правительство Москвы в первые годы правления князя Дмитрия Ивановича?

1) ордынский хан Мамай

2) митрополит Киевский и всея Руси Алексей

3) Константинопольский патриарх

4) киевский князь Борис

3. В правление князя Дмитрия Ивановича в Москве был построен

1) белокаменный Кремль

2) краснокаменный Кремль

3) собор Василия Блаженного

4) Успенский собор Московского Кремля

4. Современником князя Дмитрия Ивановича был церковный деятель

1) патриарх Иов

2) патриарх Адриан

3) преподобный Сергий Радонежский

4) патриарх Никон

5. Правитель Орды Мамай по происхождению

1) был прямым потомком Чингисхана

2) был потомком князя Ивана Калиты

3) не имел прямых связей с семьёй хана

4) был родственником польских королей

6. До Куликовской битвы князь Дмитрий Иванович вступал в сражения с войсками Золотой Орды. Вспомните события, относящиеся к одной из таких битв.

1) В каком году произошло сражение князя Дмитрия Ивановича с Мамаем у реки Вожа?

2) Князь какого княжества, кроме правителя Великого Литовского княжества, стал союзником Мамая?

3) Кто победил в сражении у реки Вожа?

7. Куликовская битва произошла

1) 5 апреля 1366 г.

2) 4 мая 1378 г.

3) 8 сентября 1380 г.

4) 22 мая 1382 г.

8. Засадный полк русских войск, который решил исход Куликовской битвы, возглавили

1) князь Дмитрий Боброк и князь Владимир Андреевич

2) князь Дмитрий Иванович и монах Ослябя

3) митрополит Алексей и князь Дмитрий Иванович

4) князь рязанский Олег и польский король Ягайло

9. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельностью.

Исторические личности

А) Пересвет

Б) Челубей

В) Тохтамыш

Г) Сергий Радонежский

Деятельность

1) хан Золотой Орды, захвативший власть после гибели Мамая

2) монах, сразившийся, по преданию, в поединке перед Куликовской битвой

3) основатель Троицкого монастыря

4) ордынский богатырь, по преданию, сразившийся перед Куликовской битвой

10. Назовите произведение древнерусской литературы, входящее в цикл произведений о Куликовской битве.

«А вам, братья, князья, и бояре, и воеводы, и младшая дружина, русские сыны, суждено место между Доном и Непрядвой, на поле Куликове, на речке Непрядве».

11. Выберите из списка три последствия Куликовской битвы. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) усиление Москвы как политического центра русских земель

2) освобождение от ордынской зависимости

3) восстановление веры в силы русского народа, в возможность победы над врагом

4) осознание необходимости объединения Русской земли

5) усиление влияния католицизма в Московском княжестве

6) усиление влияния польских королей в Москве

2 вариант

1. В каком году князь Дмитрий Иванович (Донской) начал княжить в Москве?

1) 1340 г.

2) 1353 г.

3) 1359 г.

4) 1389 г.

2. Митрополит Киевский и всея Руси Алексей происходил из семьи

1) московского боярина

2) польского воеводы

3) ордынского хана

4) литовского правителя

3. Как изменилась архитектура Москвы в правление Дмитрия Ивановича (Донского)?

1) построены каменные крепостные стены, белокаменный Кремль

2) сократилось количество построек

3) построены соборы в стиле барокко

4) построен краснокаменный Кремль

4. Московскому князю Дмитрию Ивановичу оказывал идеологическую поддержку церковный деятель

1) митрополит Феогност

2) патриарх Иов

3) преподобный Сергий Радонежский

4) патриарх Адриан

5. Во второй половине XIV в. власть в Орде захватил

1) польский король Ягайло

2) военачальник Мамай

3) китайский император Цин

4) новгородский посадник Дмитр

6. До Куликовской битвы князь Дмитрий Иванович вступал в сражения с войсками Золотой Орды. Вспомните события, относящиеся к одной из таких битв.

1) Около какой реки произошло сражение Дмитрия Ивановича с ордынцами в 1378 г. на Рязанской земле?

2) Какое государство было союзником Орды, кроме Рязанского княжества?

3) Кто победил в сражении?

7. Отметьте дату Куликовского сражения.

1) 26 августа 1350 г.

2) 8 сентября 1380 г.

3) 5 августа 1389 г.

4) 14 октября 1410 г.

8. Героями Куликовской битвы, которые руководили Засадным полком, были

1) князь Дмитрий Боброк и князь Владимир Андреевич

2) князь Дмитрий Иванович и Сергий Радонежский

3) митрополит Алексей и папа римский Григорий

4) князь Александр Невский и воевода Дмитр

9. Установите соответствие между историческими личностями и событиями, в которых они участвовали.

Исторические личности

А) Мамай

Б) Пересвет

В) Алексей

Г) Сергий Радонежский

События, деятельность

1) митрополит, глава московского правительства в первые годы правления Дмитрия Ивановича

2) основатель Троицкого монастыря

3) монах, сразившийся, по преданию, перед Куликовской битвой с ордынским воином

4) командовал ордынским войском в Куликовской битве

10. О Куликовской битве говорится в произведении древне-русской литературы, повествующем о жизни святого Сергия Радонежского. Как назывались произведения такого жанра?

11. Выберите три последствия Куликовской битвы. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) полное поражение русских князей, окончательное признание власти Орды

2) освобождение от монгольской зависимости

3) возвышение Москвы, усиление политического влияния московского князя

4) народный подъём, воодушевление, развитие патриотизма

5) осознание необходимости объединения Русской земли

6) усиление влияния ислама в русских землях

Ответы на тест по истории Объединение русских земель вокруг Москвы, Куликовская битва

1 вариант

1-4

2-2

3-1

4-3

5-3

6.

1) 1378

2) Рязанского

3) Дмитрий Иванович Донской

7-3

8-1

9-2413

10. Сказание о Мамаевом побоище

11-134

2 вариант

1-3

2-1

3-1

4-3

5-2

6.

1) Вожа

2) Великое Литовское княжество

3) Дмитрий Иванович Донской

7-2

8-1

9-4312

10. Житие

11-345

Гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин и руководитель пресс-центра цирка Юрий Никулин — младший рассказали, как изменился юмор в России со времён Юрия Никулина, о несмешном, по их мнению, КВН, устаревших Евгении Петросяне, Гарике Харламове и Павле Воле, «животном смехе» Comedy Club, шутках про власть, отношении к акциям зоозащитников, протестующих против животных на арене, и вызове в прокуратуру из-за жалобы зрительницы, которую не пустили в зал без предъявления QR-кода. Большое интервью сына и внука народного артиста СССР Юрия Никулина доступно на .

«Попробуй пошути про нашу власть — через три минуты к тебе приедут»

— Как изменился юмор в России со времён Юрия Никулина?

Максим Никулин: Сейчас вообще мало смеются на самом деле. Не до смеха, что называется. Юмор поменялся, стал более упрощённым. Что грустно на самом деле. Раньше, если взять любой старый классический анекдот, это всегда была история. Причём не просто история, а с философским подтекстом. Отец всегда сравнивал старые анекдоты с морской галькой, которая шлифуется волнами и становится совершенной формы. Лишнее отпадает, и остаётся только суть, фабула. И естественно, очень многое зависит от рассказчика.

То, что я сегодня смотрю, читаю, слушаю, примитивнее. Гораздо больше стало юмора ниже пояса. Может, такая примета времени?

Если взять наши юмористические передачи по телевизору, которые я специально не смотрю, но иногда попадаю… Ну как-то всё это не так. Может, мне так кажется, может, я уже брюзжу. Но даже в Интернете 90% анекдотов — муть полная. В советские времена шутили над режимом, были анекдоты про вождей, партийных руководителей. Потом пошла серия анекдотов про Чапаева, про чукчей анекдоты рассказывали. Перестроечные анекдоты ходили про Михаила Сергеевича Горбачёва. Про новых русских было много анекдотов. А сейчас то ли какое-то безвременье, то ли нет точки отсчёта. Вот не над чем смеяться. Да, посмеиваются над ковидом — редко, но и не очень смешно. Штука несмешная на самом деле.

Юмор изменился в сторону упрощения и отсутствия темы. Он стал более плоским в массе своей. Бывают и смешные вещи. Даже я смеюсь иногда, а я к столькому привык. Ну это такие прорывы. А в основном, в целом, несмешно.

Юрий Никулин — младший: К сожалению, юмор уже не тот. Он отсутствующий. Я недавно смотрел популярную передачу из трёх букв: у них был очередной юбилей и трёхчасовой концерт, приглашали стариков, и молодняк (60-летие КВН. — NEWS.ru). За три часа концерта шутки три, над которыми я посмеялся. Всевозможные «Камеди» и стендапы — другое, здесь ты смеёшься над теми ситуациями, которые часто бывают юмористическими. Там же шутки как таковой нет.

Но у нас почему-то в стране к юмору относятся своеобразно. Попробуй пошути про нашу власть — через три минуты к тебе приедут, потом объясняй, что это шутка. Это как-то очень странно, на мой взгляд. В Интернете пост боишься написать — как на это будут реагировать. Не дай бог, чьи-то чувства затронешь — верующих, меньшинств, ещё кого-нибудь. Не со зла, но они же все странные.

— Под влиянием чего изменился юмор за последние десятилетия?

Максим Никулин: Вообще это сложная история. Давным-давно читал фантастический рассказ, как двое учёных решили выяснить, откуда берутся анекдоты. Ведь никто не скажет вам, что «я придумал анекдот» — я таких людей, например, не встречал. Рассказчики блестящие есть — это да. Отец в том числе. Он некоторые анекдоты адаптировал под свою манеру рассказа. Но это другое. А откуда всё это берётся? Учёные договорились до того, что анекдоты нам забрасывают представители внеземных цивилизаций, чтобы проверить психологическую стойкость населения Земли. Когда они всё поняли, то не смогли вспомнить ни одного анекдота.

Какова природа юмора? Ну, откуда же я знаю? Всё меняется, жизнь меняется. Я не могу сказать, что в худшую сторону. Но сегодня ушло больше, чем пришло. Кино, я считаю, изменилось в сторону худшего, к сожалению. Но, может быть, придут другие времена. И всё это вернётся. Или не вернётся, но возобновится в каком-то другом направлении.

— Кто из членов семьи Юрия Никулина унаследовал его чувство юмора?

Юрий Никулин — младший: В том объёме, который был у деда, — никто, конечно. Это невозможно. Это один на миллион. А так мы все хорошо относимся к юмору. Но анекдоты не рассказываем, потому что их сейчас нет. Я давно не слышал новых анекдотов, а чтобы смешные — вообще не помню, когда такое было в последний раз. Если говорить про моих детей, дочку брата, они начинают «дурковать». Конечно, это смешно, но по-детски.

— Вы встречали людей без чувства юмора?

Максим Никулин: Конечно, встречал. Грустно на них смотреть. У замечательного польского афориста Ежи Леца была такая фраза, что если у человека нет чувства юмора, то у него должно быть хотя бы чувство, что у него нет чувства юмора.

Есть люди несмешные. Таким был Леонид Гайдай (режиссёр комедий «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». — NEWS.ru). Он был мрачный человек, но чувство юмора у него было великолепное. Когда при нём рассказывали (скажем, мой отец рассказывал) какой-то анекдот, все вокруг смеялись, а Гайдай говорил: «Да, смешно». Так оценивал. Но какие фильмы снимал! Без чувства юмора такие снять нельзя. И без глубокого понимания юмора как такового.

«Отец никогда не жалел, что вступил в партию»

— Юрию Никулину разрешалось рассказывать политические анекдоты?

Максим Никулин: Что значит, разрешалось или не разрешалось? Тогда все вели себя достаточно осторожно. Отец никогда не противопоставлял себя режиму, он не был диссидентом. Хотя прекрасно понимал, что происходит, как человек разумный и даже мудрый. Они объездили с моей мамой полмира, он имел возможность сравнивать. Естественно, всё было понятно.

Но он себе никогда не позволял, даже в очень узком кругу, резкой критики режима, партии, постановлений. Он всегда был благодарен стране за то, что она для него сделала. Отец вступил в партию в 1941 году и не жалел об этом даже в перестроечные времена, потому что другие совершенно принципы были, другие посылы. И он вступил не потому, что все вступали. Я был членом партии, потому что это было необходимо, поскольку я работал в идеологической структуре и без этого было нельзя. Если я хотел дальше двигаться — не по карьере, а в творческом плане. Для отца же членство в партии было достаточно органично.

Политические анекдоты все рассказывали — на кухнях, за столом. Даже какие-то намёки позволялись некоторым со сцены, с экрана. Но отец… Да его на эти сцены-то и не звали.

Он ни разу не был приглашён, допустим, в Кремль. Его не звали на концерты, как других артистов. Потому что в нём была какая-то ненадёжность, с их точки зрения. Какая-то опаска была: чёрт его знает, ну клоун же. Что от него ждать, непонятно.

И меня туда (в Кремль. — NEWS.ru), кстати, тоже не приглашали. Даже когда я работал журналистом в программе «Время» и надо было срочно ехать на съёмки в Кремль, как у нас называлось, «на паркет». Спрашивали: «Кто дежурный?» — «Никулин». — «Не надо его, давайте этого пошлём, он чётко сделает по ТАССу». Хотя я был дисциплинированный и лишнего не позволял. Но подтекстик есть. Отца любили и уважали, он был для всех народный герой, народный артист. Но вот…

— Юрий Никулин был знаком с Брежневым, Ельциным?

Максим Никулин: С Брежневым нет. С тем правительством, по-моему, не был знаком. С Горбачёвым встречался, с Чубайсом, с Ельциным был знаком. А так он не сильно тяготел.

— С Горбачёвым ваш отец познакомился, когда власти перестали выделять финансирование цирку на питание животным и он пригрозил Горбачёву выпустить тигров на правительство?

Максим Никулин: Это, кстати, достаточно нетипичная история для отца. Он не очень любил эту свою силу, которая у него была за плечами, — силу славы, известности, популярности и влияния. Он никогда её старался не использовать, будучи человеком и скромным, и тактичным. А в какие-то моменты прорывалось, и это было неожиданно для очень многих. Но тут другое. Я недавно переслушал то его выступление в Моссовете. Обычно он ничего не репетировал — импровизировал. А тут он явно готовился. Это видно мне как человеку, который его хорошо знает. Он очень грамотно, чётко выстроил выступление. Юмора там было немного, ситуация была сложная.

И я использовал, кстати, этот приём не так давно. Когда нам выкатили сумасшедшие цены за аренду цирка, мы собрались и решили, что впору цирк закрывать — мы не потянем такие деньги. То есть мы их заработаем, но не останется ничего после оплаты такой аренды — ни на программу, ни на номера, ни на гастроли. И что мы будем делать, что будем показывать? В тот момент позвонили коллеги из РИА Новости, спросили про планы. И я абсолютно сознательно говорю: «Планы какие? Цирк закрывать к хренам собачьим». Ситуацию рассказал. Спрашивают, что буду делать.

«А я во Францию уеду — и во Франции будет московский цирк Никулина. Если это кого-то так устраивает», — ответил я. Через два часа из мэрии позвонили: «Мы вас ждём к шести часам. Приезжайте, пожалуйста, мы погорячились».

Вопрос решился за 10 минут. Иногда надо пугануть. Я понимаю, что люди на определённом посту эти вопросы не решают. Им докладывают — они подписывают. Наверное, с чьей-то точки зрения неправильно, что цирк занимает 18 тысяч квадратных метров в центре Москвы, а платит «копейки». Но у нас не супермаркет, не торговый центр, а совсем другая история, в которую нужно вникнуть. И индивидуально к этому подходить.

«Гроб Господень две тысячи лет стоит, а Никулин завтра уедет!»

— В последние годы ваш отец сохранял бойцовские качества или подустал?

Максим Никулин: Если усталость даже и была, он её не демонстрировал. Он мог прийти после спектакля вечером, сказать: «Публика была тяжёлая сегодня, зал тяжёлый, я просто без ног». Или со съёмочной площадки приезжал совершенно «перевёрнутый» от Тарковского. От жизни усталости не было.

А если говорить о ситуации, которая происходила за окном, то ему было совсем не интересно, что там происходит. За страну он сильно не болел. У него своя была страна, вот здесь — был цирк. Вот за него он болел. Была семья, за которую он переживал. Это был им созданный мир. Не то, чтобы он в нём замкнулся… Естественно, он общался, встречался, понимал, что происходит. Но это сильно его не задевало. Пусть мир идёт своим путём, а мы пойдем своим. Такая философская история.

— Почему сегодня в России нет артиста уровня Юрия Никулина, которого любили бы абсолютно все?

Юрий Никулин — младший: Юрий Никулин в своё время был популярнее, чем Ельцин. И если бы вдруг деду пришло в голову баллотироваться, он с легкостью в первом туре бы победил безоговорочно. Поэтому здесь — это магия человека. Да, таких сейчас, такого уровня, такого масштаба людей сейчас нет. Не знаю, будут ли когда-нибудь. Появление Никулина, Миронова, Вицина, Моргунова, этот ряд можно ещё долго перечислять… Так встали звёзды. Это были реальные глыбы в плане актёрского мастерства. Это люди, которые на экране не играли — они жили ролями.

Максим Никулин: Вы правы, такого уровня артистов сегодня нет. Почему? Я не знаю. Может, не рождаются просто. Скорее всего, не рождаются. Потому что надо родиться таким — с талантом, с даром, и потом ещё развить это всё. Почему люди идут в артисты? Первое — это осознанное: слава, автографы, деньги. А второе — неосознанное: когда человеку есть что сказать, есть чем поделиться с другими людьми, и это желание самовыражения он идёт и выполняет — на сцене, на манеже в цирке, в живописи, в музыке… Когда это всё просится наружу.

У каждого времени свои герои. Нет, есть прекрасные артисты, талантливые, интересные. Но калибр не тот: труба пониже, пар пожиже.

Кого вспоминает моё поколение? Жарова, Кторова, Прудкина, Баталова, Тихонова, Ефремова, Евстигнеева, Миронова, Папанова, Никулина. А дети мои кого смогут вспомнить в моём возрасте? Лёню Ярмольника? Я против Лёни ничего не имею, он хороший артист. Но знаковых фигур нет. Как говорил Семён Семёныч в «Бриллиантовой руке»: «Будем искать». Будем ждать.

— Что могло бы рассмешить Юрия Никулина сегодня?

Максим Никулин: Отец мог найти смешное в непонятных вещах и отреагировать, как он умел это делать. Как-то заболел, температура 37,5, сидел дома, а он не любил этого страшно. Я приехал его навестить. Делать было нечего, он смотрел телевизор (многие помнят, что показывали по телевизору в 1970-е годы — бред полный). Досмотрел какой-то кубинский фильм про революцию, выключил телевизор и сидит. Я говорю: «Ну как?» Он отвечает: «Мальчик, ну что тебе сказать? Бывает фильм — г… А это — г… в кубе». Вот такая непроизвольная реакция.

Разные ситуации бывали. Однажды мы приехали в Израиль с телепередачей «Белый попугай», которую вёл отец. И я присоседился. Там программа: Иерусалим, Стена Плача, Гроб Господень — очередь, как в мавзолей в советские времена. Надо стоять. Кто-то из сердобольных принёс стульчик: «Юрий Владимирович, посидите. А ваша очередь подойдёт, мы вас позовём». Женщина подошла: «Юрий Владимирович, можно с вами сфотографироваться?» — «Да, конечно». — «Сёма, Сёма, тут Никулин!» Второй подходит, третий… Один из сотрудников сделал замечание туристам: «Господа, Гроб Господень! Некрасиво». — «Что Гроб Господень! Тот две тысячи лет стоит, а этот завтра уедет!»

В жизни, какой бы она ни была, всегда есть весёлые моменты, которым можно радоваться.

«Не знаю, над чем смеётся зал КВН»

— Как Юрий Никулин относился к Евгению Петросяну, программе «Аншлаг»?

Максим Никулин: Не очень. Честно могу сказать, чтобы никого не обидеть, но не очень. Когда была ещё первая редакция «Вокруг смеха» (Александр Иванов вёл, Лёня Ярмольник там впервые «засветился»), это реально было смешно, свежо, потому что люди работали на энтузиазме. Любой долгосрочный проект в какой-то момент «садится», люди просто иссякают. Надо переключаться на что-то новое, нельзя всё время эксплуатировать одно и то же. Я восхищаюсь Славой Полуниным — человек придумал 30 лет назад «сНежное шоу», и больше уже можно ничего не придумывать. Это замечательно!

— Юмор Петросяна себя изжил?

Юрий Никулин — младший: Давно. Сейчас, на мой взгляд, Павел Воля и Гарик Харламов тоже уже устарели. Они на этой сцене уже сколько? Лет пятнадцать, наверное? И шутки-то у них тоже кардинально не поменялись. Меняются персоналии, над которыми они шутят-издеваются. А смысл-то остался прежний.

Максим Никулин: Он себя изжил давно. Понимаете, тот же Михаил Жванецкий, если проанализировать его творчество и сравнить поздние произведения с более ранними, менялся. Если первые сочинения совсем другие — гораздо глубже, менее ёрнические. Они мягче, с одной стороны. А с другой, острее. Потому что он рос со своим творчеством, какие-то вещи переоценивал и понимал по-другому. А в начале-то, в общем, была сатира. Потому что там очень многое писалось для Аркадия Райкина. Под его опыт, манеру, образ. А когда Жванецкий стал писать для себя, то, конечно, поменялся.

Если брать Петросяна, он не меняется совершенно, это всё то же самое. А это уже никому не интересно.

Прогресс интересен. Даже в литературном произведении интересно развитие, к чему и как герои придут. А здесь, когда всё на одном уровне идёт, это скучно. Ну, раз, два, три — ну и что?

— Юрию Владимировичу нравился КВН того времени? И что вы думаете о нынешнем КВН?

Максим Никулин: До запрета КВН был очень смешной. Смешные ребята, хороший юмор. Я помню последний выпуск КВН — тогда же все эфиры шли в прямом эфире. Играли команды из Москвы и Одессы. Их стали глушить уже на середине трансляции, потому что юмор пошёл на грани. После этого закрыли на довольно долгий период, а после возобновления КВН стал уже не тот.

Сейчас я вообще не смеюсь. Я не знаю, над чем зал смеётся. Или их заставляют, что ли, там?

Я честно говорю: не понимаю. Иногда попадаю — ну не смешно. Какие-то проблески там бывают, но крайне редко. И неожиданно. Скорее, вопреки, чем благодаря.

— Как бы Юрий Никулин сегодня оценил Comedy Club, стендап-шоу?

Максим Никулин: Это не его юмор совершенно, ниже пояса. Если сравнивать с миром цирка, то это балаган. Вот есть цирк — искусство. А есть балаган — на потребу. Для публики, которая хочет смеяться смехом животных. Не думая. Потому что там юмор чисто ассоциативный, глубины-то никакой нет, всё плоское. Нет, там есть замечательные ребята, тот же Светлаков, у которого очень хорошее чувство юмора, он смешной. Ваня Ургант мне нравится — ну дано человеку. Я у него пару раз был на передаче, одно удовольствие с ним разговаривать. Но всё-таки и образование, и воспитание, среда немножко другая.

— Вы «залипаете» на видео из TikTok?

Юрий Никулин — младший: Да, я могу именно «залипнуть». Но меня жена ругает периодически: мол, что «сидишь отупляешься». У меня это в этот момент идёт процесс обнуления. Когда ты приходишь домой после работы и тебе ничего не хочется делать, смотришь TikTok.

Сюр в цирке: «дура ковидная» и «нападение хищника» с «признаками ослюнявливания»

— Вы видите что-то смешное в современной жизни?

Максим Никулин: С какой точки зрения смотреть. С одной стороны, кошмар и ужас. С другой — обхохочешься. Нельзя же смотреть на всё через чёрные очки. Через розовые тоже не надо — надо что-то среднее. Я стараюсь более-менее позитивно относиться к жизни. Есть трагедии — болезни и смерти людей, катастрофы, в них ничего смешного нет. А вот такого рода случаи, когда идёт на грани сюра… Одна женщина как-то написала на цирк заявление в прокуратуру. Она пожаловалась, что на неё якобы набросился дикий хищник. А была просто экскурсия за кулисами, и мимо группы проводили пантеру — та зацепилась когтем за кофточку, вырвала нитку. Это посетительница и назвала в заявлении «нападением хищника». Проводили даже какую-то экспертизу кофточки и нашли «признаки ослюнявливания». Сюр, с одной стороны. С другой — заявление в прокуратуру, Следственный комитет этим занимался.

В общем, неприятностей море. Но смешно по большому счёту. Ну бред же!

— Недавняя жалоба в прокуратуру на цирк зрительницы, которую не пустили в зал из-за отсутствия у неё QR-кода, — тоже сюр?

Максим Никулин: Дура ковидная, которая написала заявление, она принципиальная: якобы нарушаются её права, поэтому она не прививается.

Она против прививок, но хочет в цирк. А в цирк без QR-кода нельзя. И начинается: «Вы твари ковидные, не пускаете нормального человека». И идёт в прокуратуру писать.

Прокуратура обязана принять заявление. Псих она, не псих — нет такого правила. И нужно ответить на заявление, такая процедура бюрократическая. Поэтому нужно прийти, написать бумагу-объяснение: почему, отчего, как и что.

Нам сказали (исполнять приказ мэра Москвы Сергея Собянина о введении обязательного использования QR-кодов и масок на массовых мероприятиях с одновременным присутствием более 500 человек. — NEWS.ru) — мы делаем. Вся Европа так делает, весь мир так делает. Но есть такие люди странные. В этом тоже присутствует юмористическое, сюрреалистическое. Поэтому можно улыбнуться, наплевать и забыть.

«На зоопротестах люди зарабатывают деньги и делают политическую карьеру»

— Вы считаете достаточным то внимание государства к цирку, что есть сейчас?

Максим Никулин: По моему убеждению, отношение власти к цирку сегодня невнятное. Цирк солнцеподобным вниманием обделён совершенно. И слово «цирк», как и «клоун», превратилось в несущее негативный характер: «Что здесь цирк устроили? Чего клоуна из себя строишь?»

Если мне придётся говорить слова в присутствии нашего гаранта — Владимира Владимировича, я скажу следующее: «Всегда в нашей жизни — и в советские времена, и сегодня — значимость того или иного события регулируется в основном наличием или отсутствием внимания со стороны властей. Чем больше внимания к чему-то, тем оно значимее для страны. И я понимаю, что если брать сегодняшнюю культуру, то самая главная вещь у нас сегодня в культуре — КВН».

Вот когда (если я доживу, а я очень постараюсь дожить до того времени) цирк будет во внимании властей, у нас всё будет хорошо. Постараюсь сделать для этого, что от меня зависит.

Но я же не могу, я не Юрий Владимирович, позвонить президенту. Он мог. И его бы соединили, кстати говоря. А я не могу даже премьер-министру позвонить, чтобы решить какой-то вопрос. Куча всяких проблем с гастролями внутри России, мы отказались от передвижек — потому что это нерентабельно, тяжело. Люди в некоторых городах только так и могут прийти в цирк, а мы сегодня не можем этого дать. Без поддержки государства такие вещи не решить.

Что Ленин сказал: «… важнейшим из искусств для нас является кино и цирк». Про цирк забыли, правда, со временем. Но была такая фраза исторически, которую он не сказал, а написал Луначарскому. А пока это барахтанье. Да, что-то получается. У нас получается чуть лучше других — потому что у нас есть имя, марка, бренд, традиции… А кто-то, кто этого не имеет, а хотел бы, тому вообще ничего не будет.

— Как вы относитесь к требованиям зоозащитников отказаться от использования животных в цирке?

Максим Никулин: Во-первых, есть абсолютный статистический момент — в зоопарке животное живёт дольше, чем на воле, а в цирке — дольше, чем в зоопарке. Потому что, кроме кормления, ветеринарки, есть физнагрузка. Животное нагружается, оно работает, работают мышцы. Этого никто в расчёт не берёт. Второе: в семье не без урода. Даже в цирке (хотя это редчайший случай, сегодня я об этом вообще не слышал) были люди, которые жёстко относились к дрессуре. Но это неумные люди, неумные дрессировщики, неумелые. Потому что животные для дрессировщика — партнёры.

Если животное лупцевать, оно в конце концов откажется работать. Животное можно заставить один, два, три раза, но дальше его можно будет списывать. А это большие деньги, и они, как правило, свои. Чистый расчёт.

Но на основании одного примера всех одним миром мазать — это неправильно. И всё равно продолжают это делать, потому что преследуют свои цели. Одни деньги зарабатывают на этом. Мы как-то пару раз мягко приглашали за кулисы побеседовать людей, пришедших к цирку с плакатами. Нет, никакого рукоприкладства — просто действительно поговорить. Оказалось, это были студенты, им дали по 500 рублей, чтоб они стояли там с плакатиком. Другие строят на зоопротестах политическую карьеру. «Зелёные» в бундестаг на этом въехали в своё время. Сколько их там сейчас? Чуть ли не большинство.

Есть Цирк дю Солей, который «проплачивает», потому что они цирк без животных, им конкуренции не нужно.

Очень много составляющих. Есть люди, которые искренне думают, что здесь пытают, мучают, уничтожают животных. Мы их пытаемся разубедить, показываем, и некоторые уходят задумчивые. А некоторые упёртые… Мне в людях очень нравится одержимость — у меня в цирке все одержимые (профессией. — NEWS.ru). И очень пугает фанатизм. Потому что есть люди, до которых никакими аргументами не достучишься. У них пелена перед глазами, безумные глаза: «Вы убийцы животных!» Всё, до свидания. Даже говорить не буду, убеждать бессмысленно.

5 декабря 1620 года родился протопоп Аввакум, один из главных идеологов старообрядчества, святой Русской православной старообрядческой церкви.

Личное дело

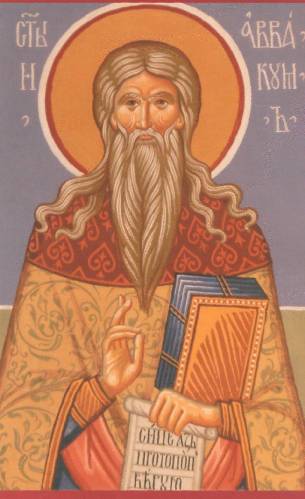

«Священномученик и исповедник Аввакум»

Фреска в Ильинском приделе Никольского храма (Москва)

Аввакум (1620 – 1682) родился в семье сельского священника Петра, сына Кондратьева, в селе Григорово под Нижним Новгородом. Отец его был привержен «питию хмельному», воспитанием детей, видимо, больше занималась мать – «постница и молитвенница», внушившая сыну глубокое религиозное чувство. В семнадцать лет Аввакум женился на четырнадцатилетней дочери кузнеца Анастасии Марковне. В 1642 году был рукоположен в дьяконы, два года спустя – в священники. Стал служить в церкви села Лопатицы. С первых же дней строгость Аввакума восстановила против него его паству. С одинаковой суровостью он изобличал грехи и нерадивость и крестьян, и дворян, и представителей духовенства. Бескомпромиссный священник постоянно вступал в конфликты с местным начальством, воеводами и дьяками, упрекая их в злоупотреблениях. Из-за этого Аввакума нередко избивали, а однажды сбросили в Волгу, так что он едва выплыл.

В 1647 году Аввакум с женой и новорожденным ребенком вынужден был бежать из Лопатиц в Москву.

В Москве Аввакум встретился с протопопом Благовещенского собора Кремля и царским духовником Стефаном Вонифатьевым. Аввакум вошел в объединившийся вокруг Вонифатьева круг представителей духовенства, стремившихся к исправлению церковной жизни и нравов Руси путем борьбы с пороками среди духовенства, проповеди христианской нравственности среди паствы, социальных мер (закрытие кабаков, устройство богаделен), а также исправления церковных обрядов и богослужебных книг. В истории это неформальное сообщество известно под названием «кружок ревнителей благочестия». Среди членов этого кружка был и архимандрит Новоспасского монастыря Никон – будущий патриарх.

В начале 1650-х годов Аввакум был назначен протопопом в Юрьевец-Повольский (современый Юрьевец Ивановской области). Но там повторилась история, ранее случившаяся в селе Лопатицы: строгость Аввакума оказалась столь велика, что уже через два месяца местные жители «среди улицы били батожьем и топтали его». Аввакум снова бежит в Москву. Он служит в Казанском соборе, настоятелем которого был его близкий друг Иоанн Неронов, а также участвует в организованной патриархом Иосифом работе по исправлению церковных книг, путем сверки их с наиболее древними образцами.

В 1652 году патриархом становится Никон, который резко ускоряет ход церковной реформы. Исправление богослужебных книг продолжается, но уже не по древнерусским, а по греческим образцам.

Стефан Вонифатьев, Иоанн Неронов и Аввакум становятся лидерами церковной оппозиции, противостоявшей реформам патриарха Никона. После заключения Неронова в Спасов-Каменный монастырь Аввакум отказался служить в Казанском соборе по новому обряду и демонстративно перенес службу во двор дома опального Неронова, приспособив для этой цели «сушило» (сеновал). Был схвачен прямо во время всенощной и заключен в подземелье Адроникова монастыря. Перенес избиения и пытку голодом, но отказался принять нововведения Никона.

17 сентября 1653 года Аввакум «за ево многое бесчинство» был сослан с семьей в Тобольск. Там он продолжал «укорять ересь Никонову», поэтому в 1655 году его приказали отправить в Енисейск. Затем Аввакуму предписали в качестве отрядного священника отправиться в Забайкалье с отрядом воеводы Афанасия Пашкова. С Пашковым Аввакум непрерывно конфликтовал и претерпел от него немало притеснений. В Братском остроге по приказу Пашкова Аввакум был бит кнутом и заключен в «студеной башне: там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья! Что собачка в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было: я их скуфьею бил — и батошка не дадут! Все на брюхе лежал: спина гнила». Перезимовав в Братском остроге отряд Пашкова отправился далее, через Байкал он проследовал по Селенге и Хилку до Иргень-озера, затем волоком до реки Ингоды, оттуда по Ингоде и Шилке, достигнув в начале июля 1658 года устья Нерчи. В обратный путь из Нерчинского острога Аввакум отправился весной 1661 года, снова пересек Байкал, зимовал в 1662 – 1663 году в Енисейске и в июне 1663 года очутился в Тобольске. Все эти годы он разделял труды казаков: тянул с ними суда, волок сани, валил строевой лес, охотился на зверя, ловил рыбу.

В 1663 году царь Алексей Михайлович вызвал Аввакума в Москву, надеясь привлечь на свою сторону популярного противника. Путь в Москву занял почти два года, при этом Аввакум «по всем городам и селам, во церквах и на торгах кричал», обличая никонианские реформы. Прибыв в столицу, Аввакум был окружен почетом. Алексей Михайлович всячески выказывал ему свое расположение. «Кланялся часто со мною, низенько таки, — рассказывал Аввакум, — а сам говорит: “благослови де меня и помолися о мне”; и шапку в иную пору мурманку снимаючи, с головы уронил, будучи верхом. Из кареты бывало высунется ко мне, и все бояре после царя челом, да челом: протопоп! благослови и молися о нас». Но Аввакум не уступил уговорам царя и бояр, не польстился на высокую должность царского духовника и предлагавшееся ему богатство и продолжил отстаивать свои взгляды. После того, как он подал царю гневную челобитную с требованием восстановить старые обряды, Алексей Михайлович отправил его в новую ссылку, на этот раз на север, в Пустозерск.

Иоанн Неронов, в то время уже смирившийся с церковными нововведениями, написал царю челобитную с просьбой смягчить участь Аввакума. Царь разрешил изменить место ссылки на Мезень. В марте 1666 года Аввакума привезли в Москву, где заседал специально собранный церковный собор. Аввакум содержался под стражей на Крутицком подворье, где его «увещевал» митрополит Павел, затем был послан «под начал» в Боровский Пафнутьев монастырь. 13 мая протопоп Аввакум и его соратник дьякон Федор после бурной полемики с участниками собора были расстрижены и преданы церковному проклятью в Успенском соборе Московского кремля. В ответ Аввакум сам проклял своих оппонентов.

После расстрижения Аввакум был привезен в Никольский монастырь на Угреши и помещен под церковью в отдельную «палатку студеную над ледником» под охраной стрельцов. Затем его вновь отправили в заключение в Боровск, а в августе 1666 года – в Пустозерск. Там он был заточен в земляной тюрьме, где провел пятнадцать лет.

14 апреля 1682 года Аввакум вместе с «соузниками» – попом Лазарем, иноком Епифанием и дьяконом Федором по указу царя Федора Алексеевича были сожжены в срубе в Пустозерске.

Чем знаменит

Виднейший лидер старообрядчества, идеолог и учитель. Во многом благодаря его трудам старообрядческая традиция сохранилась в годы гонений XVII века. Слава Аввакума стала распространяться по Руси еще во время его сибирской ссылки, а в дальнейшем его авторитет многократно усилился. Находясь в заключении, Аввакум написал множество посланий своим единоверцам. Когда не было письменных принадлежностей, писал лучиной. Через «верных людей» его письма передавались из Пустозерска в Мезень, оттуда в Москву, где во множестве переписывались и распространялись по всей Руси. В посланиях Аввакума отстаивалась правота старообрядцев и обличались пороки официальной церкви и властей.

Аввакум был духовным отцом другой знаменитой деятельницы старообрядчества – боярыни Феодосии Морозовой – и вел с ней переписку. Когда она, вместе с Евдокией Урусовой и Марией Даниловой, была уморена голодом в Боровске, Аввакум написал о них сочинение «О трех исповедницах слова плачевного».

Старообрядцы стали почитать протопопа Аввакума как святого сразу после его смерти. Официальная канонизация его старообрядцами Белокриницкого согласия состоялась на соборе 1917 года.

О чем надо знать

Аввакум был выдающимся писателем и публицистом. Неподдельная страсть, исповедальная искренность, сочетание красноречия с разговорным языком в его сочинениях не оставляют равнодушным даже современного читателя. Главный труд Аввакума – его собственное «Житие» – было написано им в Пустозерске около 1673 года. Оно стало первым в русской литературе автобиографическим произведением. «Житие» сохранилось в нескольких редакциях, среди списков есть два автографа самого Аввакума. Также он сочинил «Книгу бесед», направленную на «крестособорную ересь никонианскую», «Книгу толкований», представляющую собой размышления о священном писании, труд «Снискание и толкование о божестве и о твари, и како созда Бог человека», «Книгу всем нашим горемыкам миленьким», три слова против толкования догмата троичности диаконом Федором, многочисленные челобитные и послания.

Прямая речь

«Таже с Нерчи реки паки назад возвратилися к Русе. Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающеся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кользко гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на неё набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «матушка-государыня, прости! » А протопопица кричит: «что ты, батько, меня задавил? » Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: «долго ли муки сея, протопоп, будет? » И я говорю: «Марковна, до самыя смерти! » Она же, вздохня, отвещала: «добро, Петровичь, ино еще побредем»».

Из «Жития протопопа Аввакума»

«А егда еще был в попех, прииде ко мне исповедатися девица, многими грехми обременена, блудному делу и малакии всякой повинна, нача мне, плакавшеся, подробну

возвещати во церкви, пред Евангелием стоя. Аз же, треокаянный врач, слышавше от нея, сам разболевся, внутрь жгом огнем блудным, и горко мне бысть в той час. Зажег три свещи и прилепил к налою, и возложил правую руку на пламя, и держал, дондеже во мне угасло злое разжежение. И отпустя девицу, сложа с себя ризы, помолясь, пошел в дом свой зело скорбен».

Из «Жития протопопа Аввакума»

«… запечатлен в живом аде плотно гораздо; ни очию возвести на небо возможно, едина скважня, сиречь окошко. В него пищу подают, что собаке; в него же и ветхая измещем; тут же и отдыхаем. Сперва зело тяжко от дыму было: иногда на земли валяяся, удушисься, насилу отдохнешь. А на полу том воды по колени, — все беда. От печали великия и туги неначаяхомся и живы быти, многажды и дух в телеси займется, яко мертв — насилу отдохнешь. А сежу наг, нет на мне ни рубашки, лише крест з гойтаном: нельзя мне в грязи той сидя носить одежды. Я уж не жалея, когда ел, когда не ел, — не спрашиваю и не тужу о том многажды. Иногда седмь дней, иногда десять, а иногда и сорок не ел, да бог помогает и молитвы святых отец и братии поспешествуют. От масленицы до Вербнаго воскресения не ел, да как стал хлеб от есть, так меня мыть мучило недель с пять: умер было, да добро, нечево себя жалеть…»

Описание пустозерской темницы в «Житии протопопа Аввакума»

«И в нынешнем, государи, во 165 (1656)-м году сентября в 15 день, как я, холоп ваш, буду по Тунгуске реке, не дошед Братцково острогу, на Долгом пороге, и тот ссыльной роспопа Аввакумко, умысля воровски неведомо по чьему воровскому наученью, писал своею рукою воровскую составную память глухую безымянно, буттось, государи, везде в начальных людех, во всех чинех нет никакия правды. И иные, государи, многия непристойныя свои воровския речи в той своей подметной памяти написал, хотя в вашей государевой даурской службе в полку моем учинить смуту. И то, государи, знатно, что он, вор роспопа, тем своим воровским письмом хотел приводить служилых людей на то, чтоб оне вам, государем, изменили и вашево б государева указу не послушали и от меня б, холопа вашево государева, отказались и были б не под вашим государевым указом <…> И то, государи, ево роспопино воровское письмо, ево руки, по сыску принесено ко мне, холопу вашему, и по вашему государеву указу я, холоп ваш, велел ему, вору роспопу, учинить наказанье — бить кнутом на козле, чтоб, государи, на то смотря, иныя такия ж воры впредь в ваших государевых ратех нигде такими ж воровскими письмами смуты не чинили. И как, государи, ему, вору роспопе Аввакумку, по вашему государеву указу давано наказанье — бит кнутом на козле, и он, роспопа, своим же воровским умыслом хотя служилых людей со мною ссорить, говорил в то время: «Братцы казаки, не подайте!» — буттось он, вор, на них, служилых людей, в том своем воровстве надежен. И иныя, государи, многия неистовыя речи говорил он, вор, почасту».

Отписка воеводы Афанасия Пашкова о наказании протопопа Аввакума кнутом за «многие неистовые речи»

10 фактов о протопопе Аввакуме

- Протопопа Аввакума часто называют Аввакум Петров, но в этом случае следует помнить, что Петров – это не фамилия, а отчество.

- В современном русском и в церковнославянском языках ударение в имени Аввакум падает на второй слог, но в старообрядческой традиции ударение в нем падает на предпоследний слог.

- У Аввакума с женой Анастасией Марковной (1628–1710) было девять детей: Иван, Агриппина, Прокопий, Корнилий, Ографена, Ксения (Оксиньица), Афанасий. Имена еще двух сыновей не сохранились, поскольку они умерли маленькими – один по дороге в Тобольск и второй – на речке Нерче.

- Передавать послания своим единомышленникам пустозерские узники могли лишь тайно. Например, они использовали тайник, сделанный в древке бердыша, которым был вооружен один из стрельцов-охранников.

- Изобличая католическую церковь, Аввакум использовал и приемы «народной этимологии»: «Егда же соблудиша римстии людие и весь Запад над церковию, нарекоша имя ей костел, понеже стоит на костях апостола Петра».

- На решение царя Федора о казни Аввакума, возможно, повлияло то, что в январе 1681 года приверженцы старой веры, «тайно вкрадучися в соборныя церкви», обмазали дегтем гробницу царя Алексея Михайловича. Сообщается, что среди них был и сын протопопа Аввакума Афанасий. Власти не без оснований полагали, что сделано это было «наущением того же расколоначальника… Аввакума. Он же сам…на берестяных хартиях начертавал царския персоны и высокия духовныя предводители с хульными надписании».

- «Житие» протопопа Аввакума послужило источником для книг Д. Л. Мордовцева («Великий раскол», 1881), А. В. Амфитеатрова («Семик», 1921), А. Алтаева («Разоренные гнезда», 1928), А. П. Чапыгина («Гулящие люди», 1938), стихотворений и поэм Д. С. Мережковского (1888) и М. А. Волошина (1919), трагедии В. Ф. Боцяновского (1923).

- Сын Аввакума Прокопий скрылся из Мезени, где в ссылке жила семья. Он добрался до Урала, где, по местному преданию, основал деревню Мартьянов на реке Чусовой. Назывался он Прокопием Мезениным. Его потомки живут в Свердловской области и поныне.

- В Петрозаводске в 1982 году было организовано юбилейное заседание памяти протопопа Аввакума, но, чтобы не вызвать недовольства властей, в официальном названии мероприятия он был назван «русским писателем А. Петровым».

- На родине Аввакума в селе Григорово ему установлен памятник.

Материалы о протопопе Аввакуме

Протопоп Аввакум в фундаментальной электронной библиотеке «Русская литература и фольклор»

Житие протопопа Аввакума

Трусов В.А. Потомки протопопа Аввакума на Урале

Статья о протопопе Аввакуме в энциклопедии «Кругосвет»

Протопоп Аввакум в проекте «Хронос»

Статья о протопопе Аввакуме в русской Википедии