Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 августа 2021; проверки требуют 2 правки.

Отечественная война 1812 года оставила глубокий след в памяти российского общества, в его культуре, архитектуре, искусстве, национальных праздниках и торжествах. Отражение событий, связанных с походом Наполеона на Россию, можно найти не только в русской, но и в других европейских культурах, у народов, которые в 1812 году пришли в Россию с оружием в руках.

Память о войне 1812 года в Российской империи[править | править код]

Нарвские Триумфальные ворота

После победного разгрома армии Наполеона, русская армия возвращалась в Россию. В Петербурге к её встрече были сооружены Нарвские триумфальные ворота, через которые войска торжественным маршем прошествовали в северную столицу России для празднования победы. Ворота были выполнены по проекту архитектора Д. Кваренги из дерева. Уже к 20-летнему юбилею они были переделаны В. П. Стасовым в каменные, с сохранением первоначального замысла. Арку ворот увенчала колесница победы, запряжённая шестёркой боевых коней; по обеим сторонам самой арки — между её колонн — статуи русских витязей.

Также к 20-й годовщине победы, в 1834 году, на Дворцовой площади была воздвигнута величественная монументальная Александровская колонна. Она была выполнена по замыслу О. Монферрана из цельного колоссального гранитного монолита весом более 600 тонн. Фигура ангела, венчающая колонну, была исполнена Б. И. Орловским. Скульптор придал ангелу образ императора Александра I, и колонна получила название Александровской. Так как ангел с крестом находится на высоте 47,5 метров, черты лица его рассмотреть невозможно. В память об этом событии был отчеканен рубль с изображением колонны и с надписью — «Благодарная Россия 1834»[1].

В Москве в честь победы русского народа в Отечественной войне были сооружены в 1829—1834 годах Московские Триумфальные ворота по проекту архитектора О. И. Бове. Арка была сооружена на площади Тверской Заставы, которая после этого стала называться площадью Новых Триумфальных Ворот.

В 1839 году, в новую годовщину, на Бородинском поле был сооружён в честь знаменитой битвы под деревней Бородино Монумент героям Бородинского сражения. Это был чугунный памятник в виде пирамидальной колонны с рифлёным позолоченным куполом и венчающим его шестиконечным крестом. С западной стороны этого памятника, «…сияет икона Спаса Нерукотвореннаго» и под нею золотая надпись: «Тобою спасение наше». На других сторонах перечислены все воинские подразделения и даже неприятельские — французские, итальянские, баварские, вюртембергские, участвовавшие в этом кровавом сражении. Тут же, за оградой, находилась могила Багратиона. К открытию этого памятника были отчеканены памятные монеты крупного номинала достоинством в рубль и полтора рубля, на реверсе которых увековечено изображение «Бородинской колонны» (в 1932 году монумент был взорван вместе с могилой П. И. Багратиона)[2].

Тогда же, в 1839 году, был основан Бородинский музей по волеизъявлению императора Николая I, который за два года до этого выкупил село Бородино для цесаревича Александра. Село стало царским имением, и тогда же был заложен главный монумент. У подножия памятника, в небольшой сторожке, поселили двух инвалидов Отечественной войны 1812 года, которые ухаживали за памятником и хранили в специально отведённой комнате первые экспонаты музея: находки с поля сражения, военные карты, предметы солдатского быта. В 1839 году в селе Бородино появился дворцово-парковый ансамбль. В этом же году впервые праздновалась годовщина Бородинского сражения с грандиозными манёврами, на которые было собрано 120 тысяч регулярного войска. На торжествах присутствовал сам император, который в течение двух недель жил в своём дворце[3].

В 70-ю годовщину изгнания Наполеона из России, в Москве было завершено строительство грандиознейшего храма Христа Спасителя. Он был возведён по замыслу императора Александра I в память об избавлении Москвы от нашествия французов[1].

К 50-летию и 60-летию Бородинской битвы Военно-топографическим депо были проведены съёмки бородинского поля. В 1909 г. была проведена масштабная и очень репрезентативная выставка, посвящённая предстоящему 100-летнего юбилею, в рамках планировавшегося к созданию Музея 1812 года. С 1813 по 1913 гг. в России проводились ежегодные концерты оркестров императорской гвардии в пользу ветеранов войны 1812 г. В рамках этих концертов были и зарубежные выступления русских военных музыкантов за границей, в частности в Париже. И. Д. Сытин к юбилею приурочил многотомное издание «Отечественная война и русское общество. 1812—1912». О праздновании 100-летнего юбилея победы см. 100-летие Отечественной войны 1812 года.

Национальные праздники и торжества[править | править код]

30 августа 1814 года император Александр I издал следующий указ: «Декабря 25 день Рождества Христова да будет отныне и днём благодарственного празднества под наименованием в кругу церковном: Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления церкви и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык»[4]. Праздник Рождества Христова до 1917 года в Российской империи отмечался как национальный День Победы.

100-летие Отечественной войны

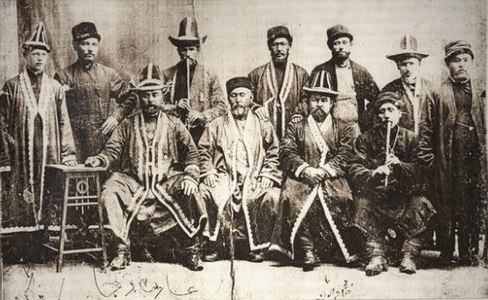

В 1912 году, в год столетия Отечественной войны 1812 года, правительство России решило разыскать живых участников войны. К августу 1912 года было выявлено 25 здравствующих очевидцев нашествия Наполеона на Россию, в том числе 14 участников боевых действий[5]. В окрестностях Тобольска был найден Павел Яковлевич Толстогузов (на илл.), предполагаемый участник Бородинского сражения, которому на тот момент исполнилось 117 лет[6]. Однако краевед Анатолий Звездин и доктор исторических наук Александр Ярков опровергают участие Толстогузова в Отечественной войне 1812 года, поскольку он, по их версии, родился 5 (17 ноября) 1817 года[7].

-

Бородино. Очевидцы Отечественной войны 1812 года (1912)

-

-

Башкиры в Оренбурге на праздновании 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года.

200-летие Отечественной войны

- 4 сентября 2012 года в Москве открыт Музей Отечественной войны 1812 года.

- Интернет-проект Российской государственной библиотеки. Отечественная война 1812 года: Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях.

- Интернет-проект РИА Новости «1812: Война и міръ» стал лауреатом Премии Рунета — 2012.

- С 12 августа по 19 октября 2012 года отряд донских казаков на лошадях донской породы повторил поход Платова «на Париж» («Поход „Москва — Париж“»). Целью похода также было поклонение могилам русских воинов по пути следования.

- 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года (монеты)

- Памятный знак «Хлеб нашей памяти»

Музеи[править | править код]

- Москва — музей Отечественной войны 1812 года

- Москва — музей-панорама «Бородинская битва»

- Бородино — Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник

- Малоярославец — военно-исторический музей 1812 года[8]

- Александровский зал Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

- Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи — в экспозиции музея представлено множество трофейных образцов артиллерийского вооружения, а также обмундирования и экипировки французских войск.

- Елабуга — единственный в России музей-усадьба кавалерист-девицы Надежды Дуровой[9][10]

Архитектура и скульптура[править | править код]

Архитектура[править | править код]

Обелиск 1-й лейб-гвардии конно-артиллерийской бригаде, 1912

Памятник 24-й пехотной дивизии (Лихачёва), 1912

Ковно. Памятник 1812 года. Фото 1900-х гг. (снесён)

Захваченная у французов пушка в Смоленске

- Триумфальные арки

- Александровские ворота (Рига) (1815—1817)

- Триумфальные арки в Новочеркасске (1817)

- Триумфальная арка (Диканька) (1820)

- Триумфальная арка Главного Штаба (1828)

- Нарвские триумфальные ворота (1827—1834)

- Триумфальная арка (Москва) (1829—1834)

- Памятные храмы

- Казанский собор (Санкт-Петербург) — в 1813—1814 годах в соборе были выставлены 107 трофейных французских знамён и штандартов разгромленных французских полков, 93 ключа от крепостей и городов взятых русской армией. В Казанском соборе находится гробница М. И. Кутузова, в 25-ю годовщину разгрома Наполеона на площади перед Казанским собором были торжественно открыты бронзовые памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли.

- Церковь Николая Чудотворца в Усолье (1813—1820) — построена в память победы в Отечественной войне 1812 года[11][12].

- Церковь Спаса-Нерукотворного (1818—1820) — храм основан вдовой погибшего генерала А. А. Тучкова[13]

- Михайловский собор Псково-Печерского монастыря (1815—1827) — церковь построена графом Витгенштейном в память о павших в боях в 1812 году[14].

- Спасо-Бородинский монастырь — основан в 1839 году на месте Бородинского сражения

- Николаевский Черноостровский монастырь — разрушен в 1812 году, после восстановления получил статус памятника Отечественной войны 1812 года г[15]

- Троицкий собор (1824—1841) — бывший кафедральный собор в Симбирске / Ульяновске, снесён в 1936 году.

- Воскресенский собор в Арзамасе (1814—1842)

- Александровская колокольня возле Успенского собора в Харькове (1844)

- Храм Христа Спасителя (1837—1860) — кафедральный собор Русской православной церкви недалеко от Кремля на левом берегу Москвы-реки.

- Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Вязьме — 18 апреля 1911 года комитет по увековечиванию памяти Отечественной войны, созданный к празднованию 100-летнего юбилея, постановил: «Богородицкую церковь, как находившуюся в центре боя 22 октября 1812 года, считать храмом памятником войны 1812 года и внутри её на колоннах поместить мраморные доски с именами павших в этом бою воинов»[16].

- Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Малоярославец) — с освящения церкви 11 октября 1912 года начались торжества, посвящённые 100-летию сражения за Малоярославец.

- Часовня памяти событий 1812 года в Павловском Посаде. Воздвигнута на пересечении Дубровской и Купеческой улиц, напротив Воскресенского собора в 1912 году. Разрушена в 1932 году и восстановлена в 2010 году.

- Храм святых бессребреников Космы и Дамиана Асийских в селе Кокрять Старомайнского района Ульяновской области[17].

- Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Дмитриево-Помряскино, восстанавливается[18].

- Колонны и обелиски

- Памятная колонна в Дорогобуже, установлена 26 октября 1812 года[19]

- Колонна победы (Рига), установлена в 1817 году и демонтирована в 1915.

- Обелиск братьям Броглио, установлен в 1827 году.

- Памятник Героям Отечественной войны 1812 года в с. Тарутино Калужской области (установлен в 1834 г., в 1855 г. отреставрирован)

- Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга (1834)

- Николай I в 1835 году издал указ о памятниках Отечественной войны 1812 года. Было решено поставить похожие колонны-часовни (трёх классов) на местах важнейших сражений Отечественной войны 1812 года. Всего планировали поставить 16 колонн-часовен, до революции 1917 года было сооружено семь, уцелел к началу XXI века один (в Смоленске, 2-го класса). Один 1-го класса (снесённый в 1932 году) восстановлен на Бородинском поле. Главный монумент героям Бородинского сражения на батарее Раевского был построен в 1839 году архитектором А. Адамини. В 1932 году он был снесён и вновь воссоздан в 1987 году. Рядом с монументом находится могила Багратиона.

- Памятник защитникам Смоленска 1812 года, колонна установлена в 1841, единственная уцелевшая из 7 оригинальных николаевских колонн-часовен.

- Памятники героям Отечественной войны 1812 года в г. Красном, установлены в 1847 и 1912 годах.

- Памятник героям Отечественной войны 1812 года (Полоцк), установлен в 1850 году.

- В 1912 году, к 100-летней годовщине победы в Отечественной войне 1812 года, в районе Бородинского поля установили 35 памятных обелисков, в честь воинских подразделений участвовавших в боях.[20]

- Обелиск на Каролинской площади в Мюнхене (в память о 28 тысячах баварских солдат, погибших во время Русского похода 1812 года)[21][22][23].

- Памятник Новгородскому ополчению 1812 года открыт в 2012 году.

- Памятник Павловским гренадерам на Бородинском поле.

- Памятник на могиле французов, павших в Москве (1812).

Здания и сооружения[править | править код]

- Манеж (Москва) (1817)

- В качестве памятника к 100-летию войны был оформлен Бородинский мост в Москве (1911—1912).

Скульптура[править | править код]

- Толстой, Фёдор Петрович. Серия медальонов на темы Отечественной войны 1812 года.

- 26 августа 1839 года, Бородино. Монумент в память доблестных защитников Отечества. Автор — А. Адамини[24]

- 8 сентября 1862, Великий Новгород — Памятник «Тысячелетие России»

- 1912, Вязьма. Памятник «Доблестным предкам» и Перновскому полку.

- 1912, Смоленск. Памятник Софийскому полку. Автор проекта — рядовой солдат 7 роты Софийского полка смолянин Б. Н. Цапенко.

- 1912, Витебск. Памятник героям Отечественной войны 1812 г. Автор проекта — архитектор И. А. Фомин[25]

- 10 сентября 1913, Смоленск. Памятник Героям 1812 года. Авторы — скульптор С. Р. Надольский и инженер Н. С. Шуцман[26]

- 1912, деревня Ляды (Дубровенский район). Гранитный обелиск с надписью «В 1812 году войска императора Наполеона перешли здесь границу старой России 2 августа, наступая победоносно на Москву; 6 ноября отступая после тяжёлого поражения»[27].

- 1912, Памятник русской славы

- Памятник русским воинам в городе Кобрин в честь победы в бою под Кобрином, открыт в 1913 году. Современный вид с 1951 года.

- Памятник Героям Отечественной войны 1812 года в Лефортово — открылся в 2013 году.

Памятники М. И. Кутузову[править | править код]

- 25 декабря 1837, Санкт-Петербург. У Казанского собора. Скульптор — Б. И. Орловский, литьё — В. П. Екимов, архитектор — К. А. Тон

- 26 августа 1912, Смоленск. Бюст Кутузова. Скульптор — М. М. Страховская

- 20 июня 1954, Смоленск. Памятник М. И. Кутузову. Скульптор — Г. И. Мотовилов[28] и архитектор Л. М. Поляков.

- 1958 Памятник-бюст Кутузову возле Кутузовской избы, скульптор — Н. В. Томский

- 1973 Москва. Памятник М. И. Кутузову и славным сынам русского народа. Скульптор — Н. В. Томский, архитектор — Л. Г. Голубовский.[29]

Памятники Барклаю де Толли[править | править код]

- Первый памятник Барклаю-де-Толли был сооружён в Германии в 1818 году над местом захоронения сердца полководца, в трехстах метрах от дома на мызе Штилитцен (недалеко от Инстербурга в Восточной Пруссии) по инициативе короля Фридриха Вильгельма III. Автор — К. Ф. Шинкель[30].

- 25 декабря 1837, Санкт-Петербург. У Казанского собора. Скульптор — Б. И. Орловский, литьё — В. П. Екимов, архитектор — К. А. Тон

- 1849, Тарту. Памятник Барклаю де Толли. Скульптор В. И. Демут-Малиновский, архитектор — А. Ф. Щедрин

- 1913, Рига. Памятник Барклаю-де-Толли. Автор В. Вандшнейдер-Шарлоттенбург[30]. Восстановлен 22 декабря 2001 года Евгением Гомбергом[31].

- 31 марта 2007, Черняховск, Калининградская область. Памятник Барклаю-де-Толли. Скульптор — Владимир Суровцев.

Памятники другим героям войны[править | править код]

- Бюст К. К. Сиверса в Цесисе

- Бюст и музей Я. П. Кульнева в Лудзе

- Бюсты в смоленском Сквере памяти героев

- 7 июля 1967 года на живописной поляне Ямского леса недалеко от села Успенское на участке Владимирского тракта из Богородска в Павловский Посад был установлен обелиск в честь Герасима Курина и партизан Отечественной войны 1812 года.

- Памятники генералу Д. П. Неверовскому.

- 1987 Смоленск. Аллея генералов участников обороны Смоленска в 1812 году[32]

- В 1990 году в Павловском Посаде установлен памятник Герасиму Курину.

- Памятник Багратиону (Москва) (1999 г.) и памятник Багратиону (Санкт-Петербург) (2012 г.)

Памятные знаки и доски[править | править код]

- Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца. В нишах и на стенах помещены мраморные доски, на которых золотыми буквами написаны названия прославленных воинских частей и имена георгиевских кавалеров.[33]

- 1912 Смоленск. Мемориальные доски полков участников обороны Смоленска в 1812 г.

- 1912, Москва. Мемориальные доски на пилонах Бородинского моста.

- 1987 Смоленск. Памятник партизанам 1812 г.

Надгробья[править | править код]

- 13 июня 1813 года в Казанском соборе похоронен М. И. Кутузов. Могила замурована гранитной плитой и обнесена тёмной бронзовой оградой, установленной в 1814 году по проекту А. Н. Воронихина.[34]

Над мемориальной доской — икона Смоленской богоматери, находившаяся у гроба Кутузова перед погребением. Над ней огромная картина художника Ф. Я. Алексеева, помещённая здесь в 1810 году — «Крестный ход на Красной площади в 1612 году по случаю освобождения Москвы от польских интервентов». На пилястрах — шесть трофейных французских знамен и штандартов и шесть связок ключей.[35]

- Йыгевесте, Эстония — Мавзолей Барклая-де-Толли. Скульптор В. И. Демут-Малиновский, архитектор — А. Ф. Щедрин[36]

Мавзолей, названный впоследствии «Великой гробницей Эстонии», стоит на правом берегу реки Эмбах, на высоком холме, где любил вечерами прогуливаться больной фельдмаршал и часто оставался в одиночестве, любуясь живописными далями. Здесь же, в кургане, по приказу Барклая-де-Толли был захоронен его боевой конь[30].

- Старое Новодевичье кладбище, Москва — могила Дениса Давыдова. Бюст на могиле — скульптор Е. А. Рудаков, 1955.

- Некрополь Донского монастыря[37].

- Семёновское военное кладбище — на кладбище погребали умерших от ранений в Московском военном госпитале и лазаретах солдат, офицеров и ветеранов Отечественной войны 1812 года.

- 5 августа 1912 Смоленск. Памятник на могиле генерала А. А. Скалона.

Живопись и графика[править | править код]

- Военная галерея

- Портреты многих героев войны 1812 года Соломона Карделли и им изданная коллекция (1813) двенадцати главных побед русских над французами, выгравированные им по картинкам Доменико Скотти при помощи русских мастеров Фёдорова и Беггрова (2-е изд., М. 1879).

- Альберт (Альбрехт) Адам. Рисунки и литографии

- В. В. Верещагин. Цикл полотен об Отечественной войне 1812 года

- Петер Гесс. Сражения 1812 года

- Франсиско Гойя. Офорты из серии «Бедствия войны»

- Франц Рубо. Фрагменты панорамы «Бородинская битва»

- Христиан Вильгельм Фабер дю Фор. Рисунки и литографии

- Александр Юрьевич Аверьянов. Диорама «Сражение при Малоярославце 12/24 октября 1812 года»

Литература[править | править код]

- Г. П. Данилевский. «Сожжённая Москва».

- М. Н. Загоскин. «Рославлев, или русские в 1812 году».

- Л. Н. Толстой. «Война и мир».

- М. Ю. Лермонтов. «Бородино».

- М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».

- Артуро Перес-Реверте. «Тень орла».

- Константин Батюшков. «К Дашкову» (поэма).

- П. А. Россиев «Сожжённая Москва», «Изгнание двадесяти язык»,»Русские освобождают Европу».

Музыка[править | править код]

- П. И. Чайковский — Увертюра «1812 год» (op. 49 1880, издана в издательстве Юргенсона в 1882).

На титульном листе партитуры Чайковский написал: «1812. Торжественная увертюра для большого оркестра. Сочинил по случаю освящения Храма Спасителя Петр Чайковский»[38]

По одним данным Премьера состоялась 8 августа 1882 года в Москве, во время Всероссийской промышленно-художественной выставки (дирижёр И. К. Альтани)[38]

По другим — 22 октября 1883 года в Москве (дирижёр — М. К. Эрдмансдёрфер)[39].

Исполнялась неоднократно и имела большой успех в Москве, Смоленске, Павловске, Тифлисе, Одессе, Харькове, Праге, Берлине, Брюсселе, в том числе под управлением самого автора.

- С. С. Прокофьев — опера «Война и мир». (op. 91, 1941—1943)

- 16 октября 1944, Москва — первый показ оперы (под фортепиано и Ансамбль советской оперы ВТО)

- 7 июня 1944, Москва — БЗК, Концертное исполнение. Дирижёр — Самуил Самосуд

- 12 июня 1946, Ленинград — 2-я редакция, Малый оперный театр. Дирижёр — Самуил Самосуд, постановка Бориса Покровского

- 15 декабря 1959, Москва — Большой театр. Дирижёр — А. Ш. Мелик-Пашаев, постановка Бориса Покровского

- Военные песни и марши (победные — на взятие городов и траурные — на смерть героев), а также произведения, воспевающие победу, — хоры, куплеты на возвращение войск и императора[40].

Театр[править | править код]

- 1941 — Александр Гладков «Давным-давно».

- август 1941, Москва — Радиопостановка (Шурочка Азарова — Мария Бабанова).

- 1942, Ташкент — Театр Революции (Шурочка Азарова — Мария Бабанова).

- 7 ноября 1941 — осаждённый Ленинград (под названием «Питомцы славы») Театр Николая Акимова (Шурочка Азарова — Елена Юнгер).

- эвакуация 1942, Свердловск — Театр Красной Армии режиссёр — Алексей Попов. Композитор — Тихон Хренников. Шурочка Азарова — Любовь Добржанская.

- 1964 — Театр Советской Армии Режиссёр — Алексей Попов. Композитор — Тихон Хренников (в гл роли — Лариса Голубкина).

- 3 апреля 1979, Ленинград — Балет «Гусарская баллада» состоялась Театре оперы и балета им. Киро, ва. (Хореографы — Олег Виноградов и Дмитрий Брянцев).

- 1980, Москва — Большой театр балет «Гусарская баллада» (Хореографы — Олег Виноградов и Дмитрий Брянцев)[41].

- 2005 — Театр Советской Армии Режиссёр-постановщик — Борис Морозов. Композитор — Тихон Хренников (в главной роли — Татьяна Морозова).

Кинематограф[править | править код]

- 1912 — «1812 год» (Отечественная война / Нашествие Наполеона / Бородинский бой), режиссёры — Василий Гончаров, Александр Уральский, Ганзен Кай. Фильм снят А. А. Ханжонковым[42][43]

- 1915 — «Война и мир», режиссёры — Яков Протазанов, Владимир Гардин[44]

- 1944 — «Кутузов», режиссёр — Владимир Петров

- 1956 — «Война и мир», режиссёр — Кинг Видор

- 1959 — «Тоже люди», режиссёр — Георгий Данелия

- 1962 — «Гусарская баллада», режиссёр — Эльдар Рязанов

- 1968 — «Война и мир», режиссёр — Сергей Бондарчук

- 1980 — «Эскадрон гусар летучих», режиссёр — Станислав Ростоцкий

- 2007 — «Война и мир», режиссёр — Роберт Дорнхельм

- 2013 — «Василиса», режиссёр — Антон Сиверс

Топонимика[править | править код]

- улицы 1812 года в различных городах России

- Бородинская улица

- Бородинская площадь (Тирасполь)

- Бородинский мост

- городские топонимы, носящие имена героев 1812 года:

- улица Кутузова,

- Кутузовский проспект,

- улица Барклая,

- Барклаевская улица,

- улица Генерала Ермолова,

- улица Багратиона,

- мост Багратиона,

- улица Дениса Давыдова,

- улица Василисы Кожиной,

- улица Надежды Дуровой,

- 228 улиц в городах России в честь героя или события войны 1812 г.[45]

- Бородино (город),

- Острова Бородино в Японском архипелаге,

- остров Бородино у Антарктиды,

- подводная возвышенность близ Антарктиды, подводные горы: Наполеон, Багратион, Кутузов; остров БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ (Рароиа), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 15°56′ ю. ш., 142°12’з. д.; остров Ермолова ЕРМОЛОВА (Таэнга), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°22′ ю. ш., 143°06′ з. д.; полуостров ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРАI. Антарктида, Антарктический п-ов. 71°30′ ю. ш., 71°00′ з. д.; остров КУТУЗОВА (Макемо), атолл. Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°37′ ю. ш., 143°35′ в. д.; остров КУТУЗОВА (Утирик), атолл. Тихий океан, Маршалловы о-ва. 11°20′ с. ш., 169°59′ в. д.; остров КУТУЗОВА (Сетана), бухта. Японское море, Япония, о-в Хоккайдо. 42°28′ с. ш., 139°50′ в. д.; мыс КУТУЗОВА (Моцута), Японское море, Япония, о-в Хоккайдо. 42°37′ с. ш., 139°43′ в. д.; остров КУТУЗОВА, мыс. Берингово море, Аляска, Бристольский залив. 56°18′ с. ш., 160°20′ з. д.; мыс КУТУЗОВА, Аляска; остров МАЛЫЙ ЯРОСЛАВЕЦ (Сноу), Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°45′ ю. ш., 61°20′ з. д.; атолл Милорадовича (Фааите), Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°45′ ю. ш., 145°15′ з. д.; бухта МУРАВЬЁВА, Каспийское море, Красноводский залив; атолл Остен-Сакена (Катиу), Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°25′ ю. ш., 144°20′ з. д.; остров Полоцк (Роберте), Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°25′ ю. ш., 59°30′ з. д.; острова Раевского, Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°45′ ю. ш., 144°20′ з. д.; атолл РИМСКОГО-КОРСАКОВА (Ронгелап), Тихий океан, Маршалловы о-ва. 11°20’с. ш.,166°55′ в. д.; остров Смоленск (Ливингстон), Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 62°34′ ю. ш., 60°30′ з. д.; атолл ЧИЧАГОВА (Таханеа), Тихий океан, о-ва Туамоту, о-ва Россиян. 16°50′ ю. ш., 144°45′ з. д.; атолл Чичагова (Эрикуб), Тихий океан, Маршалловы о-ва. 9°05′ с. ш., 170°00′ в. д.; залив ШЕВЧЕНКО (Паскевича), Аральское море, северное побережье; мыс Шишкова (Томамаэ), Японское море, Япония. 44°18′ с. ш., 141°38′ в. д.; мыс Шишкова (Кейв), Берингово море, Аляска, Бристольский залив. 54°47′ с. ш., 164°37′ з. д.; остров Шишкова(Кларенс), Антарктика, Южные Шетландские о-ва. 61°15′ ю. ш., 54°06′ з. д.;[46]

Каронимика (названия кораблей), как первые памятники подвигу россиян в войне 1812 года[править | править код]

На флотах не менее 22-х стран мира бороздили и ходят по океанам, морям и рекам корабли, названные в честь участников войны 1812 г. Только кораблей, названных в честь участников Бородинской битвы выявлено не менее 233 единиц. Первыми в мире памятниками подвигу россиян в войне 1812 года явились названия английских кораблей: Бородино, Князь Кутузов, Платов, Казак, Смоленск, Вильно, Москва, как объект нематериального наследия.[47][48][49][50][51] В мае 1813 г. российская пресса сообщала:

«из Лондона от 4 мая. Недавно спущены на воду многия корабли, коим даны имена: Бородино, Князь Кутузов, Платов, Козак, Вильна, Смоленск и Москва»

— «Северная почта, или, Новая Санктпетербургская Газета». № 42, Генварь-Декабрь 1813. С.40.

Монеты[править | править код]

1 рубль 1912 года

- Лицевая сторона — уменьшенная копия малой государственной печати Александра I, на которой изображён государственный герб — двуглавый орёл со скипетром, державой и большой Императорской короной в окружении гербов Великого Княжества Финляндского, Царства Казанского, Царства Сибирского, Киева, Новгорода и Астрахани и надпись: «АЛЕКСАНДРЪ I БОЖІИЮ МИЛОСТІЮ ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ BCEPOCCIИСКІЙ». На оборотной стороне — в обрамлении юбилейных дат «1812» и «1912» помещён текст, взятый из манифеста: «Славный годь сей минулъ, но не пройдутъ содъянные въ немъ подвиги». Автор штемпелей лицевой стороны монет М. А. Скуднов, штемпель оборотной стороны был исполнен резчиками Санкт-Петербургского Монетного двора с помощью пуансонов.

Монета была отчеканена в количестве 26 тыс. 500 штук и так же, как юбилейная нагрудная медаль в честь этого события, была предназначена для раздачи нижним чинам, участвовавшим в юбилейном параде в Москве.

1 рубль 1987 года

Монета достоинством 1 рубль в честь 175-летия Бородинского сражения

-

Монета СССР «175-летие со дня Бородинского сражения: Памятник Кутузову», 1 рубль, 1987 г.

Посвящён 175-летию со дня Бородинского сражения 1812 года. Монета выполнена из медно-никелевого сплава белого цвета. Диаметр 31 мм. С лицевой и оборотной сторон — выступающий кант по окружности. На лицевой стороне — государственный герб СССР, надписи: «СССР», «1 рубль», «1987». На оборотной стороне — рельефное изображение памятника фельдмаршалу М. И. Кутузову в районе его командного пункта на Бородинском поле, в верхней части по окружности — надпись: «175 ЛЕТ СО ДНЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ», внизу — дата: «1812».

1 рубль 1987 года

- Посвящён 175-летию со дня Бородинского сражения 1812 года. Монета выполнена из медно-никелевого сплава белого цвета. Диаметр 31 мм. С лицевой и оборотной сторон — выступающий кант по окружности. На лицевой стороне — государственный герб СССР, надписи: «СССР», «1 рубль», «1987». На оборотной стороне — барельеф на фоне облаков, являющийся частью комплекса на Бородинском поле. Барельеф с группой участников бородинского сражения «ополчение» является фрагментом памятника фельдмаршалу М. И. Кутузову в Москве. В верхней части по окружности — надпись: «175 ЛЕТ СО ДНЯ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ», внизу — дата: «1812».

Серия монет 2012 года

- В 2012 году ЦБ РФ выпустил серию монет, посвящённую победе России в войне 1812 года. Серия состоит из:

-

- семнадцати монет номиналом 2 рубля (одна монета — «Эмблема празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года»[52] и 16 монет — «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года»[53]);

- десяти монет номиналом 5 рублей («Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813—1814 годов»)[54][55][53];

- одной монеты номиналом 10 рублей (на реверсе монеты изображена Триумфальная арка)[53].

-

Монета Банка России 2018 г., Серия: На страже Отечества. Солдаты Отечественной войны 1812 года. 3 рубля, серебро, реверс, пруф.

Медали, жетоны и значки[править | править код]

- Настольная памятная медаль «В память Отечественной войны 1812 года», 1912 г.[56]

- Нагрудная медаль «В память столетия Отечественной войны 1812 года», 1912 г.[57]

- Настольная медаль «В память столетия Отечественной войны 1812 года», 1912 г.[58]

- Жетоны в память 100-летия Отечественной войны 1812 года, 1912 г.[59]

- Подмазо А. А. Каталог значков, посвящённых Отечественной войне 1812 г

Филателия[править | править код]

Марки[править | править код]

Почтовые марки выпущенные в 1912 году к 100-летней годовщине победы над Наполеоном.

В 1962 году была выпущена серия из четырёх почтовых марок СССР, посвящённых 150-летию Отечественной войны 1812 года[60]:

-

Марка России, 2018 г.

Конверты[править | править код]

Шахматы[править | править код]

- Бегство Наполеона из Москвы в Париж — шахматная задача, составленная А. Д. Петровым

Игры[править | править код]

В честь двухсотлетия Отечественной войны 1812 года российские разработчики из компании Adequate Worlds создали игру «1812»[61].

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Кузнецов А., Чепурнов Н. Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.». Ордена и медали России. Rusorden.ru (1992). Дата обращения: 15 декабря 2010.

- ↑ Петерс Д.И. МЕДАЛЬ «В ПАМЯТЬ 100-ЛЕТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 Г.» (1996). Дата обращения: 15 декабря 2010.

- ↑ Е.АЛИГОЖИНА. Музей, основанный Императором (недоступная ссылка). газ. «Новая жизнь» (2010). Дата обращения: 15 декабря 2010. Архивировано 17 августа 2012 года.

- ↑ О празднестве 25 декабря во воспоминание избавления от нашествия галлов. Указ императора Александра I от 30 августа 1814 года.

- ↑ 117-летний ветеран умер на праздновании юбилея победы над Наполеоном. Российская газета. Дата обращения: 8 августа 2021.

- ↑ Тобольчане увидят уникальный снимок участника Бородинского сражения. ФедералПресс. Дата обращения: 27 мая 2012.

- ↑ Как крестьянина Павла Толстогузова «сделали участником Бородинской битвы» (рус.), Российская газета (27 июля 2017). Дата обращения 17 июля 2018.

- ↑ Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года

- ↑ ОИРУ

- ↑ Культура и искусство в Татарстане

- ↑ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКАЯ (НИКОЛЬСКАЯ) ЦЕРКОВЬ, ГОРОД УСОЛЬЕ

- ↑ Церковь Николая Чудотворца в Усолье

- ↑ Церковь Спаса-Нерукотворного

- ↑ Михайловский собор Псково-Печерского монастыря

- ↑ Свято — Николаевский Черноостровский женский монастырь

- ↑ Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Вязьме

- ↑ Краткая историческая справка и нынешнее состояние храма | Храм святых бессребреников Космы и Дамиана Асийских. kosmaidamian-kok.cerkov.ru. Дата обращения: 14 октября 2020.

- ↑ Дмитриево-Помряскино|Церковь Казанской иконы Божией Матери. sobory.ru. Дата обращения: 14 октября 2020.

- ↑ Памятная колонна в честь победы в Отечественной войне 1812 года

- ↑ Памятники Бородинского поля / Музей-заповедник «Бородинское поле»

- ↑ Moutchnik, Alexander (2012): 1812 год в исторической памяти Мюнхена и Баварии. Обелиск на Каролинской площади в Мюнхене как место памяти. [Das Jahr 1812 im Gedächtnis Münchens und Bayerns. Der Obelisk auf dem Karolinenplatz in München als Erinnerungsort]. International Conference «After the Storm. The Historical Memory upon 1812 in Russia and Europe», Deutsches Historisches Institut, Moskau, 28.-30. Mai 2012.

- ↑ Гадалова Н. Международная конференция «После грозы. 1812 год в коллективной памяти России и Европы» (ГИИМ, Москва, 28—30 мая 2012 г.) / Наталья Гадалова // Новое литературное обозрение. — 2012. — № 6.

- ↑ Герасимова Г. Е. «Славный год сей минул…» : о юбилее Отечественной войны 1812 года / Г. И. Герасимова // Россия XXI. — 2013. — № 1. — С. 162–179.

- ↑ Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник

- ↑ Чернатов В. М. Сынам Отчизны: Мемор. сооружения воин. славы на территории Белоруссии. — Мн.: Вышэйшая школа, 1980. — 136 с. — 15 000 экз.

- ↑ Памятники Смоленска (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 октября 2009. Архивировано 25 июля 2009 года.

- ↑ Подлипский А. М. Памятные места Витебщины. — Мн.: Беларусь, 1987. — 48 с. — 40 000 экз.

- ↑ Выставка творчества художников Мотовиловых «ДИНАСТИЯ» (недоступная ссылка). Дата обращения: 20 октября 2009. Архивировано 26 декабря 2004 года.

- ↑ памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову и славным сынам русского народа, одержавшим победу в Отечественной войне 1812-го года

- ↑ 1 2 3 Георгий Таракановский Памятники фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли

- ↑ Барклай (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 октября 2009. Архивировано 12 февраля 2008 года.

- ↑ Аллея генералов участников обороны Смоленска в 1812 г.

- ↑ По Кремлю. Краткий путеводитель. М.: Московский рабочий, 1975

- ↑ фотография могилы Кутузова

- ↑ Государственный музей истории религии и атеизма

- ↑ Мавзолей Барклая-де-Толли в Йыгевесте, Эстония

- ↑ Александр Романов. Москва: память о войне 1812 года

- ↑ 1 2 Торжественная увертюра «1812» год

- ↑ Музыкальная энциклопедия, Т. 6, М.: «Советская энциклопедия», 1982

- ↑ Рыжкова Н. А. Музыка Отечественной войны 1812 года // старинная музыка 2002 № 3 (недоступная ссылка). Дата обращения: 22 февраля 2012. Архивировано 16 декабря 2007 года.

- ↑ Тихон Хренников (недоступная ссылка). Дата обращения: 19 октября 2009. Архивировано 31 июля 2009 года.

- ↑ «1812 год»

- ↑ О фильме «1812 год»

- ↑ Яков Протазанов

- ↑ Шульгина О. В., Шульгина Д. П. — Топонимика как объект нематериального наследия, связанного с Отечественной войной 1812 года в России // Genesis: исторические исследования. — 2012. — № 1. — С. 34 — 67.[1]

- ↑ Ельчанинов А. И. Память об Отечественной войне 1812 года на карте мирового океана как объект наследия: российские имена и события[2]

- ↑ Рычков С. Ю.[3] Прецедентные онимы в каронимике: память о Бородинском сражении в названиях кораблей// Лингвокультурология. УГПУ. Екатеринбург. № 14, 2020 г. С. 81-94

- ↑ Рычков С. Ю.Память о Бородинском сражении в названиях плавсредств

- ↑ Рычков С. Ю. Историческая память об участниках Бородинского сражения в названиях кораблей[4]. С. 302—328.//Отечественная война 1812 года и освободительные походы Русской Армии 1813—1814 годов. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы XXIII Международной конференции 3-5 сентября 2019 г. Бородино. 2020 г.

- ↑ Рычков С. Ю. «Invincible Napoleon»: память об участнике Бородинского сражения императоре Наполеоне I в названиях кораблей. К 200-летию со дня смерти императора французов. Научный доклад. // Отечественная война 1812 года. Источники, памятники, проблемы. XXIV Международная научная конференция, Бородино, 7—9 сентября 2020 года.[5]

- ↑ Рычков С. Ю. Тема казачества в традиции наименования кораблей[6]

- ↑ О выпуске в обращение монеты из недрагоценного металла

- ↑ 1 2 3 О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов

- ↑ О выпуске в обращение монеты из недрагоценного металла

- ↑ О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов

- ↑ Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях / Проект Российской государственной библиотеки

- ↑ Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях / Проект Российской государственной библиотеки

- ↑ Эпоха в документах, воспоминаниях, иллюстрациях / Проект Российской государственной библиотеки

- ↑ Монеты и медали

- ↑ Серия почтовых марок СССР «150-летие Отечественной войны 1812 года»

- ↑ Adequate Worlds

Библиография[править | править код]

- 1812 год в истории России и русской литературы: материалы Всероссийской научной конференции (Смоленск, 15-17 ноября 2010 г.) / сост. и ред. Л. В. Павлова, И. В. Романова. — Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2010.

Ссылки[править | править код]

- 100-летний юбилей. Столичные торжества. Бородинские торжества. Государственная историческая библиотека (недоступная ссылка)

- Герои Отечественной войны 1812 года

- Памятники Бородинского поля. — Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, Москва, 1972 г.

- Военно-историческая on-line викторина «От Москвы до Парижа с русской армией», посвящённая 200-летию торжественного вступления русской армии в Париж.

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня высказываются неоднозначные мнения о роли женщин-военнослужащих в армии. Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Споры о роли женщины в обществе, ее предназначении и социальном положении существовали во все времена. При этом вопрос о возможности прохождения женщинами военной службы был одним из наиболее острых. Столетиями женщины постепенно завоевывали свое право находиться в рядах вооруженных защитников своего Отечества.

Существует насущная необходимость в проведения тщательного исследования о вкладе женщин-военнослужащих для обоснованного обобщения исторических фактов.

Женщина в армейском строю. Явление не столь частое, хотя, впрочем, уж и не столь редкое в современных армиях. Представительницы прекрасного пола, избравшие военную карьеру, успешно справляются с обязанностями рядовых, сержантов, офицеров и даже генералов. Российские женщины в далеком и не очень далеком прошлом не раз демонстрировали образцы беззаветного служения Отчизне.

Война есть война. Русские женщины ни один раз плечом к плечу с мужчинами храбро сражались за свою Россию, своих родных, будущее своих детей.

И нет, видимо, смысла спорить хорошо ли, плохо ли, что женщины примерили военную форму. Это свершившийся факт. Женская часть нашего многонационального народа вместе с мужчинами, детьми и стариками вынесла на своих плечах все тяготы войны. Женщины вписали в летопись немало славных страниц. Так поговорим же об их бессмертных подвигах, о самоотверженной защите Родины…

Проблема: Существование неоднозначных мнений о роли женщин в армии

Цель: Доказать вклад женщин в армии на разных исторических этапах и в настоящее время.

Задачи:

-

Изучить литературные источники о вкладе женщин на различных исторических этапах;

-

Провести исследование на тему: «Роль женщины в современной армии».

Практическая значимость: Участие женщин в воинских формированиях различных государств имеет давнюю традицию. Высказываются достаточно полярные мнения по данному вопросу. Греческий мыслитель Платон утверждал, что представительницы прекрасной половины человечества необходимы на поле брани в качестве средства психологической поддержки воинов: на их глазах отступить, проявить малодушие или покинуть место битвы мужчина не сможет. И, продолжая свои размышления, ставил вопрос о равноправии мужчин и женщин в воинской сфере: «А разве иная женщина не имеет способностей… к военному делу, тогда как другая совсем не воинственна?» И приходил к однозначному выводу о том, что совместная воинская деятельность мужчин и женщин не только возможна, но и необходима, чтобы «они вместе стояли на страже государства, раз они на это способны».

1 Роль женщины в армии

1.1 Из истории вопроса

Участие женщин в воинских формированиях различных государств имеет давнюю традицию. В древнем Китае отряды женщин охраняли жизнь императора. Во времена Пелопонесской и Коринфской войн женщины впервые приняли участие в военных походах, а в IV в. до н. э. в Афинах и Спарте они наравне с мужчинами участвовали в вооруженных формированиях греческих войск. Греческий мыслитель Платон утверждал, что представительницы прекрасной половины человечества необходимы на поле брани в качестве средства психологической поддержки воинов: на их глазах отступить, проявить малодушие или покинуть место битвы мужчина не сможет. И, продолжая свои размышления, ставил вопрос о равноправии мужчин и женщин в воинской сфере: «А разве иная женщина не имеет способностей … к военному делу, тогда как другая совсем не воинственна?» И приходил к однозначному выводу о том, что совместная воинская деятельность мужчин и женщин не только возможна, но и необходима, чтобы «они вместе стояли на страже государства, раз они на это способны». В канадскую армию женщин, прошедших специальную медицинскую подготовку, стали набирать с 1885 г. В западноевропейских государствах военнослужащие женского пола появились в период Первой мировой войны. Одним из самых заметных формирований того времени был женский королевский вспомогательный корпус, созданный в Великобритании. Во Второй мировой войне число женщин в армии резко увеличилось, только в США их насчитывалось свыше 255 тыс.

Русские женщины заняли свое место в армейском строю намного раньше, чем это сумели сделать женщины в странах Западной Европы и Америки; с древних времен военному делу они были помощницы незаменимые во всех значениях.

Припомним мифическую Ладу, княжну Ольгу, Ярославну из легендарного эпоса «Слово о полку Игореве». Или существенно позже – знаменитую женщину-кавалериста Дурову Надежду, о которой сам Пушкин писал: «Кои причины вынудили молодую девушку, превосходной дворянской фамилии, оставить отцовский дом, отказаться от своего пола, взять на себя труды и повинности, которые страшат и мужчин, и появиться на поле сражений – и каких! Наполеоновских! Что заставило ее? Сокровенные семейные огорчения? Естественная, неукротимая тяга? Страсть? Вот вопросы, сейчас забытые, но кои в то время занимали общество».

Женщины на военной службе – явление необычное даже в настоящее время. А в былые времена тем более. Впервые женщины были привлечены к службе воинству российскому при Петре Первом в военных госпиталях, на хозяйственные и санитарные работы. Это было зафиксировано в Воинском уставе 1716 года (гл. 34), который предписывал женщинам нести службу воинству в военных госпиталях, на хозяйственных и санитарных работах в армии.

С древнейших времён женщины вставали в ряды защитников своего Отечества, однако ради этого им приходилось скрывать свой пол, переодеваться в мужскую одежду, называться мужским именем и быть наравне с мужчинами в бою. Например, в русско-японскую войну дочь солдата и вдова «Михаил Николаевич», надевшая шаровары и сапоги, черкеску и папаху, стала волонтёром в казачьем отряде. Прекрасно зная китайский язык, она приносила огромную пользу в разведке, при допросах, на переговорах с чиновниками, поставщиками. Свой след в истории оставили ещё три женщины, служившие в кавалерии. Это жёны командира 22-го полка Громова, офицера конно-горной батареи Щёголева, смотрителя дивизионного лазарета Макарова.

Татьяна Маркина, 20-летняя донская казачка из станицы Нагаевской, оставив на берегу реки свою одежду, переодевшись в мужское платье, поступила солдатом в пехотный полк в Новочеркасске. Волевая, энергичная, боевая, она дослужилась до чина капитана. Но её блестящей военной карьере помешало одно обстоятельство – по жалобе сослуживца ей грозил суд. Капитан Курочкин (так она называлась) вынужден был обратиться к императрице. Изумлённая Екатерина II потребовала расследования с привлечением медиков. Капитан женского полка был оправдан, но военной службе пришёл конец. Получив отставку и пенсию, Татьяна вернулась в свою станицу. К сожалению, записок о себе, как Дурова, она не оставила.

Впоследствии по повелению фаворита Екатерины II князя Григория Потемкина в Крыму была устроена «амазонская рота», сформированная из числа жен и дочерей офицеров. Они прекрасно держались в седле, метко стреляли из ружей, отличались отвагой. Екатерина II, посетившая в 1787 г. Крым, осталась довольна женской ротой. Однако вскоре роту расформировали, сочтя, что русская армия может выигрывать сражения, не прибегая к помощи женщин.

В военном мундире с саблей на коне сражалась с врагами ещё одна женщина Александра Тихомирова. Заменив умершего брата – офицера гвардии, очень похожего на неё, она командовала ротой. Около 15 лет прослужила она в армии. Погибла в 1807 году, только тогда её боевые товарищи и командиры узнали, что это была женщина.

Наиболее известна женщина-кавалерист Надежда Андреевна Дурова. Дочь гусарского ротмистра, она родилась в 1783 году в походе, росла и воспитывалась в полку под звуки труб, топот коней. Надежда выросла влюблённой в ратное дело и презирающей женский пол. Она не представляла себе жизни без коня, сабли и с детских лет мечтала уйти на военную службу. Однажды через город, где жила Надежда, проходил казачий полк, и Дурова, переодевшись в мужскую одежду и оставив на берегу реки своё платье (чтобы создать видимость, что утонула), ушла с казаками как юноша, желающий служить Родине на военном поприще.

В 19 веке военная служба была очень престижна, и многие юноши мечтали проявить себя в походах, сражениях, заслужить славу, почести, достичь чинов. Их привлекали блеск и красота мундира, романтика походной жизни, гусарская лихая удаль. Поэтому молодые горячие головы стремились в армейские ряды.

Дурова, наслышанная о благосклонном отношении армейских командиров к самовольно являвшимся в армию даже вопреки воле родителей, рассчитывала на снисходительное к себе отношение. Её надежды оправдались. Она достаточно легко поступила в конно-польский уланский полк рядовым, назвавшись мужским именем.

Хотя Надежда прекрасно ездила верхом, хорошо стреляла, имела навыки военного дела, ей с трудом давались приёмы боя, овладение тяжёлой пикой, саблей. Несмотря на тяготы походной жизни, юная девушка не только научилась держать в руках тяжёлое оружие, унимая дрожь от напряжения, но и искусно овладела им, уничтожая в бою врагов саблей, копьём, и даже, смело вступая в схватку с неприятелем, спасала жизнь товарищам. Она стала образцовым солдатом, которого ставили в пример другим.

Боевое крещение Дурова получила в 1807 году в сражении при Гутштадте, участвовала в боях при Гейльсберге, Фридланде, где, как и под Гутштадтом, она спасла раненого товарища. Во всех сражениях молоденький кавалерист проявлял бесстрашие и отвагу.

Страдая от мысли, что отец, которого она горячо любила, считает дочь утонувшей, Надежда написала ему письмо, умоляя простить и благословить на службу Отечеству. Отец рассказал об этом родственнику, и слух о том, что девица служит в кавалерии, дошёл до царя. Александр I, удивлённый столь необычным обстоятельством, потребовал её к себе. На аудиенции Дурова открылась государю и попросила разрешить ей носить мундир, иметь оружие и служить в сем виде Отечеству. Царь оставил её в армии и, наградив знаком отличия Военного ордена, деньгами, повелел называться его именем с условием, чтобы Александр Александров ничем не запятнал его чести.

Дурова была переведена в самый лучший Мариупольский гусарский полк. Прослужив некоторое время в нём, она попросилась в уланы, мотивируя просьбу тем, что жизнь в гусарском полку ей не по средствам. По другой версии, более романтичной, в смелого кавалериста влюбилась дочь командира и требовала жениться на ней. Гусар Александров, не имея желания открывать свой пол, перевёлся в другой полк.

Дурова участвовала в Отечественной войне 1812 года в боях под Смоленском, Колоцким монастырём, в Бородинском сражении. Здесь она была ранена в ногу, контужена и уехала лечиться в Сарапул. После выздоровления в мае 1813 года она снова в действующей армии и опять отличается под крепостью Модлина и городами Гарбургом и Гамбургом. В 1816 году, дослужившись до чина штабс-ротмистра, Георгиевский кавалер Надежда Андреевна Дурова вышла в отставку. Как и всем офицерам, ей была назначена пенсия. Последнее время она жила в Елабуге, где скончалась в 1866 году.

Женщин-воинов, сражавшихся в рядах русской армии, были единицы. Но патриотический порыв и пылкое сердце звали многих из них если не с оружием в руках, то теплотой души и состраданием участвовать в защите Отечества. В качестве сестёр милосердия они прибывали на войну, работали в госпиталях.

Впервые целенаправленная подготовка женщин для ухода за больными и ранеными начала осуществляться Крестовоздвиженской общиной сестёр попечения о больных и раненых воинах России, учреждённой в сентябре 1854 года в Петербурге. Здесь готовились сёстры милосердия именно для работы в военных госпиталях как в мирное, так и в военное время.

В Крымскую кампанию 1853 – 1856 годов, на театр военных действий в ноябре 1854 года прибыло 120 сестёр милосердия этой общины (17 сестёр умерли при исполнении служебных обязанностей, 4 получили ранения). В основном это были представительницы высших кругов и интеллигенции. Среди них Е. Хитрово, Е. Бакунина, М. Кутузова, В. Щедрина и многие другие. Хорошо подготовленные в профессиональном отношении, исключительно добросовестные, они работали под пулями, обстрелом, вызывая удивление и восхищение у врачей-мужчин и защитников Севастополя. В дни штурма сёстры не отдыхали по двое-трое суток. Их выдержка и самоотверженность достойны поклонения. Одна из лучших сестёр милосердия Бакунина писала сестре: «Если бы я рассказала все ужасы, раны и мучения, которые я видела в эту ночь, ты бы не спала несколько ночей».

Женщины-врачи обучались в основном за границей. Но в 1872 году открылись Петербургские женские врачебные курсы, где слушательницы получали высшее медицинское образование. В сербско-турецкую войну 1867 года они уже служили врачами госпиталей и лазаретов. В числе женщин-медиков были В.М. Дмитриева, М. А. Зибольд, Р.С. Святловская. В добровольческих санитарных отрядах «частной помощи» в Сербии работали слушательницы женских врачебных курсов С. И. Бальбот, В. П. Матвеева. От Московской Александровской общины прибыло 36 сестёр во главе с княгиней Н.Б. Шаховской, награждённой медалью на Георгиевской ленте.

Официально находиться в действующей армии на войне женщины получили право лишь в русско-турецкую войну 1877 – 1878 годов. Тогда около полутора тысяч сестёр милосердия выехали на фронт от общин Красного Креста и самостоятельно.

Хотя в середине 19 века и бытовало мнение о том, что пребывание женщин на войне не только зазорно и бесполезно, но и опасно, женщины постепенно своим самоотверженным, подвижническим трудом добились права наравне с мужчинами работать врачами. Они самостоятельно оперировали, ничуть не уступая мужчинам. Об этом свидетельствует их деятельность, например, в 47-м военно-временном госпитале. «Состоявшими при нём женщинами-врачами было произведено много операций, как то: г-жа Бантле произвела ампутацию бедра и экзартикуляцию всех пальцев, Соловьёва – ампутацию бедра… Матвеева – резекцию локтя, ампутацию голени, плеча, операцию Лисфранка, Остроградская – ампутацию голени», — писал участник тех событий П.А. Глинский.

По окончании войны Александр II признал за женщиной право на звание врача и наградил особой серебряной медалью «За храбрость» шесть сестёр милосердия, наиболее отличившихся при оказании помощи раненым на поле боя: Бойэ, Духонину, Ольхину, Полозову, Эндельгардт, Юханцеву.

Признание и награды давались нечеловеческим трудом, порой ценой жизни. Умерли от эпидемии тифа студентка Петербургских женских врачебных курсов В.С. Некрасова, сёстры милосердия баронесса Ю.П. Вревская, О.К. Мягкова, П.В. Местергази-Селенкена, М. А. Ячевская.

В письмах с фронта, дневниках, воспоминаниях сёстры милосердия писали об обстановке на полях сражений, атмосфере, царившей в войсках, о личном отношении к событиям, настроении. Интересны записки сестры милосердия Петриченко. Она писала: «Вся площадь холма буквально покрыта ранеными, то лежащими без движения с искажёнными от муки лицами, то корчащимися в предсмертных судорогах; приходилось лавировать, проходя, чтобы не задеть кого из них; отовсюду раздавались раздирающие душу стоны… Работали всю ночь, при свете фонарей, переходя от одного раненого к другому, ни останавливаясь ни минуты, но что же это могло значить при такой массе раненых. Нас было три, да ночью ещё прибыло четыре сестры Крестовоздвиженской общины, и только… а раненые всё прибывали… Обмываешь и перевязываешь какую-нибудь страшную рану, а тут рядом, кругом воспалёнными устами то просят пить, то мучаются в агонии… Руки дрожат, голова кружится, и то сознания своего бессилия, от невозможности помочь всем в сердце какая-то острая боль… Многие из офицеров, заходившие к нам на полчаса, находили, что быть в огне, т.е. в сражении, несравненно легче…»

О трудностях и титанических нагрузках сестёр милосердия говорят цифры: в боях на Шипке было огромное количество раненых и больных, при этом всего 4 сестры приходилось на 3000 раненых. Медикаментов, перевязочных средств не хватало. Сёстры рвали на бинты свои платья, бельё, отдавали сапоги, оставаясь босыми, пищу, не жалели ничего для выздоровления больных и раненых. Не может оставить равнодушным, например, поступок сестры Лебедевой, которая добровольно позволила вырезать у себя 18 кусочков кожи для заживления ран генерала Комарова.

19 февраля 1878 года учреждается знак отличия Красного Креста первой и второй степени с надписью «За попечение о раненых и больных воинах» на ленте ордена св. Александра Невского. В статуте его было записано, что лицам, пожалованным знаком отличия Красного Креста, дозволяется изображать его в гербах, если таковые имеются, и в печатях. Почти все сёстры – участницы русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов были награждены этим знаком.

В русско-японскую войну 1904 – 1905 гг. раненым и больным воинам медицинскую помощь оказывали уже около трех тысяч женщин. Известно также, что в русско-японской войне принимали участие женщина-разведчица, переодевшаяся мужчиной и три женщины, служившие в кавалерии. Женщины привлекались на военную службу в качестве медицинских работников, и участие их в боевых действиях было скорее исключением.

В годы Первой мировой войны в армиях воюющих государств, в том числе и России, появилось большое число женщин. В русской армии женщины уже не только служили медсестрами и врачами, но и принимали непосредственное участие в сражениях в составе пехотных и кавалерийских частей, разведывательных подразделений. Особую активность в создании таких подразделений проявила Мария Бочкарева – военная разведчица, младший унтер-офицер 28-го Полоцкого полка. Не без ее помощи, к тому времени кавалера Георгиевского креста и обладательницы трех медалей за личное мужество, к концу войны в Мариуполе при 24-м пехотном запасном полку был сформирован женский «батальон смерти». По обе стороны баррикад сражались женщины в Гражданскую войну: воевали в пулеметных командах и кавалерийских частях, несли службу в штабах и госпиталях.

Практика привлечения женщин на военную службу строилась на основе принципа добровольности. Однако в принятых V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. Конституции РСФСР (ст. 19) и постановлении «Об организации Красной Армии» была законодательно закреплена всеобщая воинская повинность трудящихся граждан.

Впоследствии положения Конституции РСФСР 1918 г. относительно привлечения женщин на военную службу в обязательном порядке нашли развитие в Законе СССР «Об обязательной военной службе» 1925 г., но только в военное время. Право привлекать трудящихся женщин для специальной службы в обязательном порядке в военное время предоставлялось Совету Народных Комиссаров Союза ССР по представлению Народного Комиссара по Военным и Морским Делам.

На основании Закона СССР «Об обязательной военной службе» 1925 г. в мирное время на началах добровольности могли приниматься на военную службу трудящиеся женщины не моложе 18 лет и не старше 34 лет. Не принимались на добровольную военную службу женщины, состоящие под судом и следствием, приговоренные по суду к поражению прав, до восстановления их в правах, а также негодные к службе по состоянию здоровья. Принятые на добровольную военную службу граждане обязаны были прослужить в кадровом составе частей Рабоче-крестьянской Красной Армии не менее одного года.

1.2 Женщины в годы Великой Отечественной войны

Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 1 сентября 1939 г. значительно сужает возможности поступления женщин на военную службу. Народному Комиссару Обороны и Народному Комиссару Военно-Морского Флота предоставляется право брать на учет и принимать на службу в армию и флот женщин, имеющих медицинскую, ветеринарную и специальную техническую подготовку, а также привлекать их на учебные сборы.

По отбытии срока действительной службы военнослужащие-женщины в возрасте от 19 до 50 лет зачислялись в запас. В военное время женщины, имеющие указанную подготовку, могли быть призваны в армию и на флот для несения вспомогательной и специальной службы.

С началом Великой Отечественной войны на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР началась мобилизация. Женщины СССР наравне с мужчинами сражались за независимость нашего государства. С учетом чрезвычайных обстоятельств, было принято решение о массовом наборе женщин в Красную Армию. На основе распоряжений ГКО от 25 марта и 13 апреля 1942 года стартовал массовый призыв среди представительниц слабого пола. Лишь по призыву комсомола в строй встали свыше 500 тыс. представительниц больше чем 100 национальностей СССР. 300 тыс. женщин сразу прибыли в Войска ПВО. Для фронта было подготовлено 300 тыс. медсестер, 300 тыс. санитарок, 222 тыс. снайперов, связисток и других специалистов. В Великой Отечественной войне принимали участие почти 800 тыс. женщин-военнослужащих. За мужество и героизм свыше 150 тыс. женщин награждены боевыми орденами и медалями, 90 из них стали Героями Советского Союза.

Из женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, Отдельная женская рота моряков.

Больше всего женщин, заслуживших на фронтах ВОВ высшее звание страны, оказалось среди летчиц. Именно женщины-летчицы были первыми, кто получил высшее звание еще до войны. В 1938 году экипаж самолета «Родина» — Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова — удостоился высшей награды за беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток.

Утром 24 сентября 1938 года известные в стране летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова вылетели в беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина». С первых часов полета самолет вступил в борьбу со стихией: после взлета машина вошла в облачность, на подходе к Новосибирску у самолета началось обледенение, на высоте 6500 метров начавшаяся болтанка вынудила поднять самолет еще выше, до высоты 7450 метров. Работать экипажу пришлось в кислородных масках и на сильном морозе.За Красноярском радиостанция «Родины» замолчала. По графику полета над Байкалом следовало изменить курс, чтобы выйти к Транссибирской магистрали. Но, не видя местности и не слыша радиомаяков, экипаж самолета рисковал пересечь китайскую границу. Командир принимает решение – только вперед! Облака раздвинулись лишь над Охотским морем в районе Шантарских островов. Далее «Родина» последовала на юг, к ближайшему аэродрому в Комсомольске-на-Амуре. В 10 часов по московскому времени 25 сентября внизу показались озера реки Амгунь, и тут же на приборной панели вспыхнула красная лампочка – горючее на исходе, а в разрыве облаков – тайга. Вскоре моторы начали глохнуть. Самолет пришлось сажать, смогли сесть на болоте. Он пробыл в воздухе 26 часов 29 минут. Маршрут поиска летчиц определили по последней пеленгации Расковой, взятой Читинской радиостанцией.Немедленно началась спасательная операция, на поиски были мобилизованы свыше 50 самолетов, сотни пеших отрядов, следопыты на лошадях и оленях, рыбаки на лодках и катерах. Нашел самолет 3 октября экипаж биплана-разведчика Р-5 во главе с командиром М.Сахаровым. 6 октября около 11 часов утра отряд спасателей и летчицы, оставив самолет до морозов на болоте, двинулись к реке Амгунь, через поселок Кербь в Комсомольск-на-Амуре, а затем в Хабаровск. Из Хабаровска в Москву следовали специальным поездом, увитым цветами, под гром оркестров.

За выполнение этого перелета и проявленные при этом мужество и героизм Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой 2 ноября 1938 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

В. Гризодубова в годы войны командовала 101-м авиаполком дальнего действия. 16 января 1986 г. единственной из женщин — Героев Советского Союза она была удостоена еще и звания Героя Социалистического Труда. К сожалению, остальные погибли в авиакатастрофах. Полина Осипенко – через год, а Марина Раскова в 1943 г., во время перелета на фронт во главе сформированного ею первого в мире женского авиационного полка.

После начала Великой Отечественной войны она, будучи уполномоченной особого отдела НКВД и старшим лейтенантом госбезопасности, использовала свое служебное положение, а также личное знакомство со Сталиным, и получила разрешение на формирование женских боевых частей. Уже в октябре 1941 года в городе Энгельс под ее началом появился 46-й гвардейский ночной бомбардировочный женский авиационный полк, более известный как «Ночные ведьмы». Кроме того, здесь же, в Энгельсе, были созданы два других женских полка, которые затем стали смешанными.

Уникальность «Ночных ведьм» заключается в том, что в его составе вплоть до конца войны находились лишь представительницы слабого пола. 27 мая 1942 года полк в количестве 115 человек, возраст которых составлял от 17 до 22-х лет, прибыли на фронт, а первый свой боевой вылет они совершили уже 12 июня.

Они летали на самолетах У-2 (По-2), которые изначально создавались, как тренировочные воздушные судна для обучения летчиков. Он был практически непригодным для боевых действий, но девушкам понравилась его легкость, маневренность и бесшумность. Поэтому в срочном порядке самолет оснастили всем необходимым оборудованием. В дальнейшем он так же модернизировался. Тем не менее, развивая скорость до 120 км/ч, этот легкий самолет был очень уязвим, его фактически можно было сбить выстрелом из пистолета-пулемета.

Изначально немцы презрительно называли У-2 «русской фанерой», однако налеты «Ночных ведьм» заставили их поменять свое мнение. Девушки, как известно, совершали свои боевые вылеты только ночью. За раз они брали на борт не более 300 килограммов бомб, причем многие сознательно отказывались от парашютов в пользу пары лишних снарядов. Каждая из летчиц только за одну ночь совершала 8-9 боевых вылетов, нанося ощутимый ущерб силам противника. Зимой, когда ночи были длиннее, количество вылетов могло увеличиться и до 18. После таких ночей хрупких, изможденных женщин относили в казармы на руках. Прибавьте к этому открытые кабины самолета и крепкий ночной мороз и представьте, как нелегко им приходилось.

Заметить У-2 на радаре было невозможно. Кроме того, самолет двигался практически бесшумно, поэтому заснувший ночью немец мог уже не проснуться утром… За все время войны полк лишился 32-х летчиц. Девушки часто гибли за линией фронта и сгорали заживо на глазах у своих боевых подруг.

Самой трагичной в истории «Ночных ведьм» считается ночь на 1 августа 1943 года. Немцы, решившие дать отпор бесстрашным советским девушкам, сформировали-таки собственную группу ночных истребителей. Для летчиц подобное стало полной неожиданностью. В тут ночь были потеряны 4 самолета, на борту которых находились 8 девушек: Анна Высоцкая, Галина Докутович, Евгения Крутова, Елена Саликова, Валентина Полунина, Глафира Каширина, Софья Рогова и Евгения Сухорукова.

Впрочем, не всегда потери были боевыми. Так, 10 апреля 1943 года один из самолетов, приземляясь в полной темноте, случайно сел прямо на другой. В итоге в ту ночь погибли три летчицы, а четвертая, Хиуаза Доспанова, сломавшая ноги, несколько месяцев провела в госпитале, но в строй вернуться так и не смогла из-за неправильно сросшихся костей.

Но тяжело приходилось не только летчицам и штурманам, но и техническому персоналу полка. Они не только латали дыры в самолетах после ночных вылетов, но и крепили к крыльям самолетов тяжеленные бомбы. И хорошо, если целью налета была живая сила противника – осколочные бомбы весили по 25 килограммов каждая и были самыми легкими. Гораздо труднее было крепить бомбы весом в 100 килограммов для удара по наземным стратегическим объектам. Как вспоминала мастер по вооружению Татьяна Щербина, хрупкие девушки вдвоем подымали тяжелые снаряды, которые нередко падали им под ноги. Зимой, в лютые морозы, закрепить бомбу на крыле в рукавицах – задача практически невыполнимая, поэтому работали без них, и довольно часто на снарядах оставались кусочки кожи нежных девичьих рук.

«Ночные ведьмы» за годы войны совершили более 23,5 тысяч боевых вылетов, сбросив на врага около 3 миллионов килограммов бомб. Они принимали участие в битвах за Кавказ, за освобождения Крыма, Польши и Белоруссии. Кроме того, девушки под покровом ночи снабжали боеприпасами и продовольствием советских солдат, находившихся в окружении немецких войск.

Из трех с лишним десятков женщин ― кавалеров высшего звания семь получили его посмертно. И среди них героями стали две летчицы – Екатерина Зеленко и Лидия Литвяк. Старший лейтенант Екатерина Зеленко 12 сентября 1941 г. на своем бомбардировщике Су-2 таранила немецкий истребитель Ме-109. Погибла, уничтожив вражеский самолет. Это был единственный таран в истории авиации, выполненный женщиной. Ей, кстати, это звание присвоили много лет спустя после окончания войны — в 1990 году. Младший лейтенант Литвяк – самая результативная женщина-истребитель, которая лично сбила 11 вражеских самолетов и погибла в воздушном бою 1 августа 1943 г. В авиации служила и одна из четырех женщин ― полных кавалеров ордена Славы: воздушный стрелок разведывательного авиаполка Надежда Журкина.

Стоит отметить, что многие награды нашли после войны. Так, указом от 15 мая 1946 г. шесть летчиц 46-го гвардейского Таманского авиационного полка получили «Золотые Звезды» Героев, а к 20-летию Победы были награждены сразу 14 женщин, правда, 12 из них посмертно.

Чуть меньше, чем женщин-летчиц, среди Героев Советского Союза женщин-подпольщиц и партизан — 28. Но тут, к сожалению, куда больше число героинь, получивших звание посмертно: 23 подпольщицы и партизанки совершили подвиги ценой своей жизни. Среди них и первая женщина ― Герой Советского Союза в годы войны Зоя Космодемьянская, высшей степени отличия она была удостоена указом от 16 февраля 1942 г. (посмертно), и пионер-герой Зина Портнова, и участницы «Молодой гвардии» Любовь Шевцова и Ульяна Громова… Всего в партизанских отрядах боролись свыше 100 тыс. девушек и женщин. За отличия в войне фашистами больше 150 тыс. представительниц слабого пола были удостоены боевых орденов и медалей. 200 наиболее отличившихся заполучили ордена Славы. Нина Петрова, Надежда Журкина, Матрена Нечепорчукова и Дануте Станилиене стали кавалерами этой высокой награды. Увы, «тихая война», как называли ее немецкие оккупанты, почти всегда велась до полного уничтожения, и выжить, активно действуя в подполье, удавалось немногим.

Из почти 700 тысяч врачей в действующей армии около 300 тысяч составляли женщины. А среди 2 миллионов среднего и младшего медперсонала это соотношение было еще выше: почти 1,3 миллиона! При этом очень многие девушки-санинструкторы постоянно находились на переднем крае, деля с солдатами-мужчинами все тяготы войны. Поэтому закономерно, что по числу Героев Советского Союза женщины-медики на третьем месте: 15 человек. Да и одна из полных кавалеров ордена Славы — тоже медик. Но и соотношение среди них живых и тех, кому высшее звание присвоено посмертно, тоже показательное: 7 из 15 героинь не дожили до мига своей славы. Как, например, санинструктор 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота матрос Мария Цуканова. Одна из девушек — «двадцатипятитысячниц», откликнувшихся на приказ призвать в военный флот 25 000 женщин-добровольцев, она служила в береговой артиллерии, а санинструктором стала незадолго до атаки десанта на берег, занятый японской армией. Санинструктор Мария Цуканова сумела спасти жизни 52 морякам, но сама погибла — это случилось 15 августа 1945 года…

Казалось бы, даже в годы войны женщина и пехота были трудно совместимы. Одно дело — летчицы или медики, но пехотинцы, рабочие лошадки войны, люди, которые, по сути, всегда и везде и начинают, и заканчивают любую битву и при этом переносят все тяготы военной жизни… Тем не менее, и в пехоте служили женщины, рискнувшие не просто разделить с мужчинами трудности пехотного быта, но и освоить ручное оружие, что требовало от них немалого мужества и сноровки. Среди женщин-пехотинцев — шесть Героев Советского Союза, пять из них получили это звание посмертно. Впрочем, и для мужчин-пехотинцев соотношение будет таким же. В пехоте служила и одна из полных кавалеров ордена Славы. Среди Героев — Герой Советского Союза Людмила Павличенко. Самая результативная женщина снайпер — 309 убитых (в т.ч. 36 снайперов). Последний раз в истории СССР звание Героя Советского Союза женщинам было присвоено 5 мая 1990 г. «Золотой Звездой» была награждена Екатерина Демина (Михайлова) – бывшая санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты. Что примечательно, среди героинь-пехотинцев — первая женщина из Казахстана, заслужившая столь высокое звание: пулеметчица Маншук Маметова. Во время освобождения Невеля она одна удерживала со своим пулеметом господствующую высоту и погибла, так и не пропустив немцев. История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за Родину, какое показали советские женщины в годы Великой Отечественной войны. Добившись зачисления в ряды воинов Краской Армии, женщины и девушки овладели почти всеми военными специальностями и вместе со своими мужьями, отцами и братьями несли военную службу во всех родах войск Советских Вооруженных Сил. Единственная среди Героев иностранка – стрелок роты автоматчиков 1-й Польской пехотной дивизии им. Т. Костюшко — Анеля Кживонь погибла 12 октября 1943 г., спасая раненых бойцов. 11 ноября 1943 г. ей посмертно было присвоено звание Героя.

Женщины в армии стали надежным подспорьем мужской половине населения СССР. Более половины всего советского тыла была доверена женщинам. В аграрном хозяйстве их количество составило 75% всех работников, в легкой промышленности ни много ни мало 92%. Женщины стали у руля в сферах здравоохранения, просвещения, науки, культуры и прочих отраслях коллективной жизни.

1.3 Наши дни

Сейчас уже даже и не верится теперь, что в дореволюционные времена в России увидеть женщину в военной форме было величайшей редкостью. Что женщинам можно было служить в армии только с позволения Его Превосходительства. И не потому, что он был так строг, просто в те времена считалось, что защищать Родину должен мужчина, а женский удел – смотреть за детьми.

С недавних пор военкоматы прекратили отказывать женщинам в их стремлении надеть погоны, и даже начали звать их на службу все энергичнее. Сейчас, например, девушки обучаются даже в знаменитом воздушно-десантном училище в Рязани!

Так рязанке Александре Юдановой выпала честь защищать воинские доблести прекрасной половины Воздушно-десантных войск России. За победу в международном конкурсе «Мировой парень» Александра Юданова получила медаль Министерства обороны «За укрепление боевого содружества» и памятные часы, изготовленные в единственном экземпляре для рязанской «красавицы в погонах».

Полным ходом идет прием женщин на разные должности как командные, так и технические. Российские чиновники гордо отмечают в своих сводках, что по этому показателю наша армия на уровне мировых – около 10% процентов всех военнослужащих – женщины. По данным Минобороны РФ, из общей численности вооруженных сил 1млн. 130 тыс. всего в армии и на флоте сейчас служат почти 50 тысяч женщин в погонах, и еще примерно столько же на гражданских должностях (всего около 115 тысяч).

Более двух тысяч человек служат в космических войсках, тысяча двести человек служат в ВДВ, около 3 тыс. женщин-офицеров, среди которых 28 — в звании «полковник»… Даже в мирное время 710 женщин принимали участие в боевых действиях.

Если женщины, проходящие службу в офицерском звании в медицинских и финансовых службах давно уже никого не удивляют, то женщина командир взвода явление достаточно редкое. Именно в этой должности проходит службу в батальоне связи гвардии лейтенант Екатерина Аникеева. Все ее подчиненные — мужчины.

В 76-ой дивизии ВДВ города Пскова на сегодняшний день проходят службу 383 женщины. Среди них 16 женщин носят офицерские погоны. Причем две из них — Ирина Федоровна Ходанович и Любовь Михайловна Курдюкова служат в звании подполковник.

В настоящее время в дивизии нет ни одного соединения, в котором бы не проходили службу женщины. Трудно представить себе без них службу тыла, финансовую службу, медицинские подразделения и подразделения связи.

Достигают женщины и командных высот. Единственная в российской армии женщина в звании генерал-майора Елена Князева, заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны России Елена Князева получила звание генерал-майора, став после длительного перерыва единственной женщиной в отечественном военном генералитете. Также заместитель министра обороны РФ по экономической работе действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса Татьяна Шевцова носит черные погоны с белым кантом и с четырьмя большими белыми вышитыми звёздами, что соответствует званию генерала-армии.

Российская федерация не первая в том, что пытается вызвать интерес к службе у лучшей половины человечества. В Штатах, к примеру, давным-давно не видят разницы между полами, если на них погоны. Но Россия это не Америка, включая вопросы эмансипации. Основная масса начальников полкового и более низкого звена, избирая между штанами и юбкой, первым значительно чаще отдают предпочтение. Утверждают, что забот с мужчинами меньше, тише и привычнее с ними, пусть даже как специалисты некоторые могут быть хуже. Уместно будет заметить, что о сугубо профессиональной пригодности женщин, их мастерстве выполнять назначенные задачи, командиры и руководители с редкостным единодушием утверждают: то, что надо!

За границей эта тенденция проявляется еще больше. В Штатах женщины насчитывают 11% от общего количества военных, в Италии – 10%, в Соединенном королевстве – 6,5%, в Испании – 4%. Дамы в морской форме показались на авианосцах, крейсерах и миноносцах. В Швеции в первый раз за 477 лет жизни подразделения королевской стражи честь сторожить дворец в Стокгольме была вверена женщинам. Недавно, в 2005 году, первая женщина была взята в особую часть, охраняющую королевский дворец. В Канаде, Финляндии и Японии посты министров обороны в разное время занимали именно женщины.

Совершенствование военного законодательства в послевоенный период характеризовалось развитием норм, касающихся прохождения военной службы женщинами. Это обусловлено рядом причин: развитием научно-технического прогресса, снизившего значение физических усилий, в связи с чем значительно сократилось число профессий, традиционно относившихся к «мужским»; расширением сферы участия женщин в социальной, политической и экономической жизни общества; влиянием «внешнего фактора», в частности опыта многих стран НАТО, где количество военнослужащих-женщин составляет значительный процент общей численности вооруженных сил. Впоследствии демографические и экономические причины, новые подходы к принципам комплектования вооруженных сил привели к установлению тенденции увеличения женщин на военной службе и заставили пересмотреть взгляды на роль женщины в армии.

Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 01.01.01 г. наряду с установлением всеобщей обязанности проходить действительную военную службу в рядах Вооруженных Сил СССР граждан СССР – мужчин устанавливал, что женщины – граждане СССР в возрасте от 19 до 40 лет, имеющие медицинскую или другую специальную подготовку, могли быть взяты в мирное время на воинский учет, привлечены на учебные сборы, а также приняты в добровольном порядке на действительную военную службу. На женщин, принятых в добровольном порядке на действительную военную службу в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин (а их было большинство, офицерские погоны носили единицы), распространялись права и обязанности, льготы и преимущества, предусмотренные действующим на тот период законодательством для военнослужащих сверхсрочной службы. В 1985 г., в связи с увеличением количества женщин, занимавших должности офицеров, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1985 г. основания увольнения с действительной военной службы лиц офицерского состава, не достигших предельного возраста состояния на действительной военной службе, дополнены таким основанием, как досрочное увольнение офицеров-женщин по семейным обстоятельствам.