Шутка скульптора

В центре Праги есть местная достопримечательность – памятник Святому Вацлаву на одноименной площади. Несколько лет назад в Праге появился его, так сказать, антипод. Скандально известный чешский скульптор Давид Черны сваял памятник Святому Вацлаву наоборот. Конь подвешен вверх ногами с высунутым языком, а святой король Вацлав сидит у него на брюхе. Сначала антипода установили неподалеку от оригинала – на другом конце Вацлавской площади. Но горожане возмутились кощунственным соседством, и скульптура переехала в один из центральных пассажей Праги, где теперь висит под потолком на радость туристам.

Памятник Александру III

Памятник императору Александру III был установлен в Санкт-Петербурге в 1909 году. Проект памятника создал скульптор П.П.Трубецкой (несмотря на фамилию, он был итальянцем). Зачем несуразно грузную фигуру императора посадили верхом на нелепого конного монстра? Теперь остается только гадать. В истории сохранились данные о том, что скульптура не понравилась членам царской семьи, прежде всего, брату Александра III великому князю Владимиру Александровичу – он усмотрел в проекте карикатуру на покойного императора. Памятник даже не хотели ставить в столице, а отправить «в ссылку» в Иркутск (на постаменте стоит надпись «Императору Александру III державному основателю великаго сибирскаго пути»). Когда же все-таки решили поставить в Санкт-Петербурге, скульптора на его открытие даже не пригласили. Вряд ли сам скульптор из-за этого расстроился – история донесла до нас, что Трубецкой сильно недолюбливал Александра III, и грубый давящий массив памятника был его сознательным воплощением образа императора.

Лошади, уплывающие от Шолохова

В 2007 году на Гоголевском бульваре открыли памятник Михаилу Шолохову, чтобы почтить некруглую 102-ю годовщину его рождения. Создал шедевр скульптор Александр Рукавишников. Почему он посадил «сухопутного» писателя в лодку, это другой вопрос, а вот зачем из-под лодки писателя в ужасе уплывает табун лошадиных голов? Неординарность памятника вызывает много толкований, но одно совершенно точно – отрубленные конские головы с очевидным и хорошо изображенным ужасом на мордах приводят в изумление и конников, и простых обывателей.

Жеребец Ярож

Только ленивый не удивлялся явлению гигантского коня у кафе «ЯР» на въезде в Воронеж. Скульптура прославила и этот участок трассы Дон, и придорожное кафе, у коего установлен трехтонный монстр с весьма упитанными пропорциями, агрессивно взирая на все вокруг и держа в зубах кусок рельса. Авторы творения – семья местных скульпторов. Зачем они это сделали? Видимо, в едином творческом порыве и желании добавить туристических достопримечательностей Воронежу. Им это удалось…

Памятник князю Святославу в Киеве

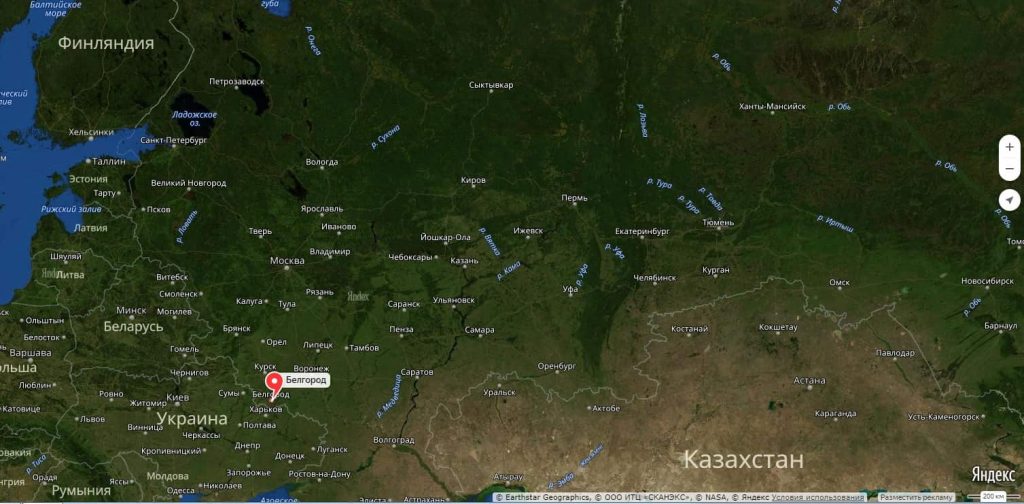

Могучие кони и всадники, видимо, в почете у скульпторов, иначе чем объяснить появление чудного памятника князю Святославу в Киеве. Вроде он и национальный герой, и, может, скульптор А. Пергаменщик хотел как лучше, но памятник сразу вошел в число самых нелепых в украинской столице. Удивляет в этом памятнике все – и чересчур «перекаченные» конь и всадник, и нелепая посадка князя на богатырском коне. В защиту памятника говорят, что он уникален – сделан целиком из камня, что нынче редкость. И что скульптор подарил его городу, то есть не взял за изваяние ни копейки. Да простит своих потомков князь Святослав! К счастью, памятник этот не единственный, посвященный Святославу, есть вполне традиционные по форме и содержанию (например, Памятник великому князю киевскому Святославу Храброму в Белгороде).

Деревянные лошади Хедер Дженс

Англичанка по имени Хедер Дженс уже 40 лет занимается необычным творчеством – создает конные скульптуры из дерева, а точнее коряг, найденных на побережье. При первой встрече ее скульптуры немного пугают – навевают мысли о препарированных мышцах, скелетах и прочих радостях некромантов. Однако все оказывается намного приятнее. Хедер собирает на морском берегу древесные коряги и, используя металлические каркасы, создает из них лошадей. Работа кропотливая и небыстрая, лошадей Хедер создает больших, в натуральную величину или чуть больше, хотя есть и миниатюры. На одну такую скульптуру может уйти не один год. В итоге рождаются авангардные элегантные скульптуры. Но деревянные лошади, к сожалению, не столь долговечные, как бронзовые. Свои творения Хедер Дженс продает все желающим.

Славные бойцы Первой конной

Памятник бойцам Первой Конной армии С.М.Буденного парит над трассой Львов-Киев в 70 км от Львова. Памятник был открыт в 1975 году в честь 55-летия Первой Конной. Его авторы – скульптор В.Н.Борисенко и архитектор А.Д.Консулов даже получили за него государственную премию. Две авангардные фигуры – первый – трубач, второй просто боец – имея в длину 27 метров, тем не менее вполне элегантно парят над землей. В советские времена скульптура имела подсветку и смотрелась еще более оригинально. Сейчас памятник в плохом состоянии, полуразрушен, не раз его пытались снести. Так что спешите увидеть.

Самые известные памятники в российских городах

В России всегда было много памятников. Но самыми известными, самыми культовыми произведениями искусства стали лишь некоторые.

1. Памятник Петру I — Москва

Официальное название — Памятник «В ознаменование 300-летия российского флота». Автором монумента стал Зураб Церетели. Грандиозная скульптурная композиция была установлена на искусственном острове на стрелке, в месте слияния Москвы-реки и Обводного канала, недалеко от знаменитой кондитерской фабрики Красный Октябрь. Открытие памятника приурочили к празднованию 850−летия Москвы. Общая высота монумента равняется 98 метрам, это самый высокий памятник в России, и один из самых высоких во всем мире.

2. Памятник «Рабочий И Колхозница» — Москва

«Рабочий и колхозница» — выдающийся памятник монументального искусства, «идеал и символ советской эпохи», представляющий собой динамичную скульптурную группу из двух фигур с поднятыми над головами серпом и молотом. Автор — Вера Мухина; концепция и композиционный замысел архитектора Бориса Иофана. Монумент выполнен из нержавеющей хромоникелевой стали. Высота около 25 м. Находится на Проспекте Мира, близ Северного входа ВДНХ.

Изначально памятник рабочий и колхозница разрабатывался для выставки в Париже, но получившийся результат всех ошеломил. Ведь были применены не только принципиально новые материалы для памятника (нержавеющая сталь до этого не применялась), но и новые принципы построения. Ведь до этого также не приходилось увеличивать с натуры в 15 раз, это был грандиозный эксперимент.

Примечательные факты памятника рабочий и колхозница:

· Доставлялся памятник рабочий и колхозница в Париж на 28 железнодорожных вагонах, но даже такого разделения оказалось не достаточно, т.к. некоторые детали не проходили в тоннели, и приходилось еще разрезать.

· Перед открытием памятника в Париже была вовремя замечена диверсия, кто-то подпилил тросы крана, что собирал памятник на выставке, после этого была выставлена круглосуточная охрана из добровольцев и сотрудников, что приехали собирать памятник.

· Первоначально памятник рабочий и колхозница был собран в течение 1 месяца, люди работали в три смены, спали только по три часа в рядом построенном сарае, где всегда горел в центре большой костер.

· В Париже памятник был собран за 11 дней, хотя планировалось 25 дней.

· Является символом киностудии «Мосфильм».

· Демонтаж, хранение и реставрация легендарной скульптурной композиции обошлись бюджету в 2,9 млрд рублей

3. Памятник Родина Мать Зовет — Волгоград

Скульптура «Родина-мать зовёт» в Волгограде является композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», расположенного на Мамаевом кургане. Эта статуя – одна из самых высоких в мире, занимающая 11−е место в книге рекордов Гиннесса. Ночью монумент освещается прожекторами. Общая высота памятника — 85—87 метров.

Её военное название – «Высота 102». В годы Сталинградской битвы здесь развернулись наиболее ожесточённые бои. И здесь же потом похоронили погибших защитников города. Их подвиг увековечен в уникальном памятнике-ансамбле «Героям Сталинградской битвы», возведённом в 1967 году по проекту известного советского скульптора Евгения Вучетича.

4. Памятник-обелиск «Покорителям космоса» — Москва

Монумент «Покорителям космоса» воздвигнут в Москве в 1964 году, в ознаменование достижений советского народа в освоении космического пространства. Это облицованный титановыми панелями обелиск высотой 107 м, изображающий оставляемый за собой ракетой шлейф, находящейся на вершине обелиска. На фасаде металлическими буквами выложены поэтические строки Николая Грибачева:

И наши тем награждены усилья,

Что, поборов бесправие и тьму,

Мы отковали пламенные крылья

Своей стране и веку своему!

Первоначально рассматривался вариант размещения монумента на Ленинских горах (сегодня Воробьёвых) между зданием МГУ им. М.В. Ломоносова и смотровой площадкой с видом на Лужники. Его предполагалось выполнить из дымчатого полупрозрачного стекла с ночной подсветкой изнутри. Высота монумента должна была составить 50 м. По личному предложению С. П. Королёва было решено облицевать монумент покрытием из «космического» металла – титана. Высота грандиозного памятника выросла в два раза и составила 100 м, а общий вес всей конструкции – 250 тонн. Окончательным местом строительства монумента был избран пустырь недалеко от входа на ВДНХ и одноимённой станции метро.

Монумент стал символом качественного технологического скачка своего времени: 4 октября 1957 года Советским Союзом был запущен первый Искусственный спутник Земли, 12 апреля 1961 года космос заговорил на языке человека – и этим языком был русских язык.

Вместе с обелиском родился на свет и новый тип строительной конструкции – наклонная башня. История хранит в своих скрижалях лишь одно подобное сооружение – знаменитую «Падающую башню».

5. Памятник «Тысячелетие России» — Великий Новгород

Памятник «Тысячелетие России» — монумент, воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея основания государства Российского. Памятник напоминает колокол. Его верхняя часть представляет собой шар, символизирующий державу — эмблему царской власти. Общая высота памятника — 15 метров. Это один из самых знаковых памятников в России, более подробно о нем читайте здесь.

6. Памятник Затопленным кораблям — Севастополь

Памятник затопленным кораблям является самым знаменитым воинским памятником Севастополя, был изображен на советском гербе города и считается одним из главных городских символов. Памятник находится в Севастопольской бухте, у набережной Приморского бульвара. Величественный и гордый памятник затопленным кораблям — один из любимейших жителями и гостями города. Он является символом и визитной карточкой Севастополя. Высота — 16.7 метров.

7. Памятник Георгию Победоносцу — Москва

Статуя Георгию Победоносцу находится на территории парка Победы Москвы и входит в состав мемориального комплекса на Поклонной горе. Расположена у подножия обелиска, посвященному 1418 дням и ночам Великой Отечественной войны. Святой Георгий Победоносец поражает копьем змею, являющуюся символом зла. Статуя Георгию Победоносцу — одна из центральных композиций мемориального комплекса.

8. Памятник «Медный Всадник» — Санкт-Петербург

Медный всадник — памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Открытие памятника состоялось в августе 1782 года. Является самым первым памятником в Санкт-Петербурге. Позднее получил своё название благодаря знаменитой одноимённой поэме А. С. Пушкина, хотя на самом деле изготовлен из бронзы.

9. Памятник мамонтам в Ханты-Мансийске

Скульптурная композиция «Мамонты» появилась в Ханты-Мансийске в 2007 году. Создание данного памятника было приурочено к 425−летию столицы Ханты-Мансийского автономного округа. Скульптура находится на территории знаменитого Археопарка. Скульптурная композиция состоит из 11 бронзовых памятников. Общий вес этих памятников превышает отметку в 70 тонн. Все памятники установлены в натуральную величину. Высота самого высокого мамонта превышает 8 метров, а самый маленький мамонт в высоту составляет всего лишь 3 метра.

10. Памятник «Алёша»

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» («Алёша») — мемориальный комплекс в Ленинском округе города Мурманска. Основной в мемориале является фигура солдата в плащ-палатке, с автоматом за плечом. Высота постамента памятника — 7 метров. Высота же самого монумента 35,5 метров, вес полой внутри скульптуры более 5 тысяч тонн. «Своим ростом» «Алёша» уступает лишь волгоградской статуе «Родина-мать». Тем не менее, он входит в число высочайших памятников в России.

Монумент раздора: пять скандальных памятников Москвы

Нередко новые памятники и монументы становятся причиной общественного резонанса. Один из громких случаев последних лет — это установка памятника князю Владимиру, который изначально планировали поместить на Воробьевых горах, но в итоге перенесли на Боровицкую площадь.

Редакция «РБК-Недвижимости» собрала еще несколько примеров памятников, установка которых вызвала бурную реакцию в обществе.

Скульптура Есенина (2020 год, скульптор — Григорий Потоцкий)

В сентябре в Москве была установлена скульптура Сергея Есенина. Она появилась на территории Московского государственного музея С. А. Есенина к 125-летию со дня рождения поэта. Автор скульптуры Григорий Потоцкий представил поэта в образе ангела со сломанными крыльями. Потоцкий назвал свою работу «Реквием по Есенину», или «Ангел русской поэзии». Он рассказал, что таким образом изобразил момент трагической гибели поэта.

Однако скульптура вызвала неоднозначную реакцию со стороны москвичей. В сети развернулась дискуссия: кому-то работа скульптора пришлась по душе, другие разочаровались, назвав работу безвкусной и бездарной.

На защиту работы Потоцкого встал скульптор Салават Щербаков. По его мнению, автор имеет право на свое творческое видение, а негативные отзывы зрителей он назвал частью неизбежно возникающей полемики.

В музее С. А. Есенина «РБК-Недвижимости» пояснили, что данную скульптурную композицию не устанавливали как памятник. По договору, она останется в музее до 1 ноября. «Временная выставка одной скульптуры Григория Потоцкого была открыта в рамках арт-перформанса, посвященного 125-летию со дня рождения С. А. Есенина. Выставка продлится до 1 ноября 2020 года. В дальнейшем скульптор планирует показать свою работу в других городах».

Памятник Маршаку (не установлен, скульптор — Георгий Франгулян)

Еще один из недавних примеров памятника, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе, — поэту и переводчику Самуилу Маршаку. Его планируется установить в ноябре этого года на Лялиной площади. Проект памятника создан по инициативе Российского еврейского конгресса (РЕК) совместно с внуком поэта и переводчика Александром Маршаком и был одобрен Мосгордумой в 2017 году.

Сам памятник представляет собой бронзовую фигуру поэта высотой 4 м. Лялину площадь выбрали неслучайно — недалеко от нее, на Земляном Валу, с 1938 по 1964 год жил Маршак. Автором монумента стал скульптор Георгий Франгулян.

Однако проект и в большей степени размеры памятника вызвали недовольство местных жителей. Они считают неуместным устанавливать памятник высотой 4 м на Лялиной площади, размер которой 55 кв. м. Местные активисты направили в мэрию письмо с просьбой перенести монумент или уменьшить его размеры.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сказал, что мнение жителей района учитывалось, когда еще только рассматривался вопрос о постановке памятника на Лялиной площади. Также при обсуждении учитывалось мнение специалистов Москомархитектуры, Москомнаследия, Комиссии по монументальному искусству Мосгордумы и Комиссии по культуре и массовым коммуникациям.

Пока окончательного решения по судьбе памятника Самуилу Маршаку не принято.

Памятник Петру I на стрелке Москвы-реки (1997 год, скульптор — Зураб Церетели)

Один из самых скандальных и противоречивых памятников столицы — монумент Петру I, открывшийся в сентябре 1997 года. Он является одним из самых высоких в стране и в мире. Его высота — 98 м. Ему даже уступает статуя Свободы в Нью-Йорке, высота которой 93 м. Памятник Петру еще является одним из самых тяжелых — его вес более 2 тыс. т. Каркас скульптуры выполнен из нержавеющей стали, а детали облицовки — из бронзы.

Памятник установлен на специально оборудованном помосте на Москве-реке и представляет собой фигуру Петра I, стоящего на палубе корабля. Корабль помещен на своеобразный постамент из нескольких фрегатов поменьше. Вокруг помоста установлены фонтаны.

По данным СМИ, изначально данная конструкция представляла собой памятник Колумбу, которую ее автор Зураб Церетели хотел продать Испании, США и странам Латинской Америки к 500-летию открытия Американского континента. Однако никто не принял предложение скульптора. Сам автор эти слухи постоянно опровергал.

После открытия памятник не пришелся по вкусу и самим москвичам. Жители столицы устраивали пикеты, митинги, акции протеста, расклеивали объявления со словами «Вас здесь не стояло» и с просьбами демонтировать 98-метровую скульптуру. Эксперты тоже раскритиковали памятник. По их мнению, автор допустил несколько неточностей. Например, ростры — трофеи с вражеских кораблей — установлены неправильно. На памятнике ростры увенчаны Андреевским флагом, поэтому получается, что царь Петр воевал против собственного флота. В 2008 году монумент вошел в список самых уродливых строений мира. Рейтинг был составлен по итогам голосования на сайте «Виртуальный турист».

В этом году памятнику исполнилось 23 года. «Петр I при всей его нелепости и понятном неприятии со стороны москвичей давно стал частью городской ткани. Его уже не замечаешь. Это шутка, аттракцион, гениальный памятник человеческому безвкусию — только так к нему и нужно относиться», — рассказывал «РБК-Недвижимости» архитектор Сергей Скуратов.

Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади (2016 год, скульптор — Салават Щербаков)

Еще один памятник, который привел к общественному резонансу до своего появления, — памятник Владимиру Великому. Монумент высотой 24 м и весом 330 т должны были установить рядом со смотровой площадкой на Воробьевых горах. Проект памятника поддержала Московская городская дума. Однако идея не понравилась москвичам. В итоге была создана специальная петиция против установки памятника на Воробьевых горах.

Кроме того, территория, где планировалось ставить монумент, относится к природному заказнику «Воробьевы горы» и имеет статус особо охраняемой природной территории, вести строительные работы там нельзя. В качестве доводов противники приводили и то, что не были проведены положенный по закону открытый конкурс проектов и экологическая экспертиза.

В итоге было принято решение найти новое место памятнику. Летом 2015 года в приложении «Активный гражданин» прошло голосование по выбору нового места. Победителем стала Боровицкая площадь. Но и здесь не обошлось без споров и дискуссий. Подготовительные работы на Боровицком холме начались в августе 2016 года. Газета «Коммерсантъ» писала, что работы по установке начались без одобрения ЮНЕСКО, хотя Боровицкая площадь входит в буферную зону объекта всемирного наследия «Кремль и Красная площадь».

Против памятника на Боровицкой площади выступил ряд общественных организаций, в том числе Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры и «Архнадзор», посчитавшие неуместным сооружение монумента у стен Кремля. По заявлению тогдашнего министра культуры России Владимира Мединского, отчеты по возведению памятника были направлены в ЮНЕСКО и полностью удовлетворили организацию.

Церемония открытия прошла в День народного единства, 4 ноября 2016 года. На церемонии открытия монумента присутствовали президент России Владимир Путин, бывший председатель правительства Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сам монумент в итоге уменьшили — вместо 24 м он стал 17,5 м в высоту. Князя Владимир изображен с крестом в руке. За памятником, образуя небольшую стену, расположены три горельефа — наиболее важные эпизоды жизни князя. К самому памятнику ведет лестница.

Некоторым горожанам и в таком виде, и на новом месте памятник пришелся все равно не по душе: его называли неуместным и слишком воинственным. «Наша студия реализовала проект благоустройства Боровицкой площади, где расположен монумент князю Владимиру. Мне представляется неудачным цветовое решение этого памятника, из-за его коричневого оттенка издалека не читается объем и визуально он воспринимается как бесформенная масса», — поделился своим впечатлением сооснователь и партнер архитектурной студии AI-architects Иван Колманок.

Памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере (2017 год, скульптор — Салават Щербаков)

Осенью 2017 года на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве был открыт памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Общая высота скульптурной композиции составляет 9,8 м: на четырехметровом постаменте стоит металлическая фигура оружейника, держащего АК-47. У подножия постамента расположена скульптурная композиция с фигурой Архангела Михаила.

На сторонах постамента изображены модели оружия, созданные под руководством Калашникова, его чертежи и инструменты, а также воспроизведена его фраза: «Я создавал орудие для защиты своего Отечества». Автором памятника стал скульптор Салават Щербаков, который также создал памятник князю Владимиру возле Кремля.

Однако не всем горожанам памятник пришелся по душе. Во время церемонии открытия полиция задержала участника одиночного пикета. Он стоял с плакатом «Конструктор оружия = смерти конструктор». Среди критиков памятников был музыкант Андрей Макаревич. Он назвал скульптуру «бездарной и уродливой». «Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?» — написал музыкант.

На это скульптор Щербаков ответил: «Если бы это была нормальная беседа с приведением аргументов, это одно, но когда человек просто гаркнул, как говорится, это неуважительно не только ко мне, но и к миллионам людей, которым это (памятник Калашникову) нравится».

Топ 20 необычных памятников в России.

Гигантская версия канцелярского набора – «Парк гигантских фигур», огороженный забором из карандашей, появился в южноуральском городе Миассе в мае 2010 года. Инициатором стала компания-производитель товаров для офиса. В «ассортимент» вошли ножницы, циркуль (по 4 м высотой), двухметровая в поперечнике канцелярская кнопка и линейка, с помощью которой желающие могут измерить свой рост. Другие «линейки-переростки» играют роль скамеек. Но главная достопримечательность парка – скульптура-скрепка. За высоту 9,28 м она попала в книгу рекордов Гиннеса, на несколько сантиметров опередив другого гиганта – скрепку из Норвегии.

Офисную тему развивает памятник рабочему инструменту программистов и офисных клерков – клавиатуре. «Клаву» из бетона создали по проекту Анатолия Вяткина в 2005 году в рамках фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга». Бетонная копия клавиатуры в масштабе 30:1 площадью 64 кв. м состоит из 104 клавиш в раскладке QWERTY с рельефными обозначениями букв и символов и украшает собой один из газонов города.

Не офисом единым жив человек. В 2012 году в центре Верхнеуральска по инициативе местного предпринимателя установили памятник гире. Весит она 1,638 т, то есть около ста пудов, что подтверждает надпись на памятнике: «Все будет 100 пудово!». Гиря попала в книгу рекордов России.

4. Ложка, терка, вилка

Ложка, как основной податель благ, вдохновила многих художников. В России известны памятник алюминиевой ложке на территории Государственного технического университета в Ульяновске (видимо, в память о голодных студенческих буднях) и памятник большой суповой ложке в Нижнем Новгороде (ложка окружена другими столовыми приборами). В Екатеринбурге недавно водрузили памятник кухонной терке с надписью «Самое удобное место для дискуссий». В чувстве юмора создателям не откажешь: намек на сленговое значение слова «терка» вполне понятен. Вилку россияне увековечили по меньшей мере дважды: в Ижевске это памятник вилке, на которую насажен пельмень (народное прозвище «Холостяцкая радость»), а под Старым Осколом Белгородской области с 2009 года на четырехметровой вилке красуется огурец весом 100 кг – символ местной агрофирмы «Металлург» работы художника Виктора Нечваля.

В Покрове по инициативе и на деньги местной шоколадной фабрики в 2009 году установили памятник плитке шоколада. Весит «лакомство» высотой 3 м целых 600 кг. Официальное название статуи – Шоколадная Фея, автор монумента – скульптор из Владимира Илья Шанин. У местных жителей и туристов уже появилась примета: если потереть шоколадку и загадать желание, оно сбудется. Памятник – центр ежегодного покровского праздника, Дня Шоколада, который отмечается в последнюю субботу июня.

Садовые плоды у нас популярны не меньше огурцов. Арт-объект Жанны Кадыровой «Яблоко», установленный в Перми у библиотеки имени Горького, даже удостоился премии имени Сергея Курехина за достижения в области современного искусства в номинации «Искусство в общественном пространстве».

Легендарная закуска малообеспеченных граждан с 2005 года украшает территорию московского завода «Карат», где «Дружбу» делают почти полвека. Авторы проекта — профессор Алексей Семенов и художница Марина Лескова, скульпторы — отец и сын Щербаковы. Бронзовый сырок размером метр на полтора и весом 200 кг в классической цветной «обертке» держат в лапах обнявшиеся персонажи басни Ивана Крылова «Ворона и Лисица» — видимо, даже в их вечном конфликте победила «Дружба».

Анахронизм отечественного алфавита получил свой памятник в 2005 году, в честь 205-летия появления буквы в русской грамматике. Призматическая стела красного гранита с огромной литерой «Ё» работы скульптора Александра Зинина украшает собой бульвар «Венец» в Ульяновске.

Железноводский санаторий «Машук Аква-Терм» в 2008 году обзавелся настоящим шедевром китча – 350-килограммовой клизмой высотой в метр. Медицинский девайс тащат на плечах «хранители здоровья» — три ангелочка. Ввиду того, что изображенная скульптором модификация клизмы скорее подпадает под понятие спринцовки, а последняя, в свою очередь, используется в гинекологии для экстренной контрацепции, сочетание спринцовки и ангелочков вызывает у некоторых зрителей забавные аллюзии.

Но подлинный лидер по глубокомысленности вызываемых ассоциаций и небанальности авторского замысла – это памятник человеку как предмету, открытый в 2007 году в наукограде Троицке памятник Младшему Научному Сотруднику (МНС). Проект создан архитекторами Сергеем Михеевым, Галиной Булатовой и Натальей Мартовицкой. Это гранитный куб размером метр на метр в другом кубе – из стальных балок, увенчанном гигантской оправой для очков. Видимо, архитекторы вспомнили известную поговорку про гранит науки – если студент просто его грызет, то МНС грызет в кубе. Из-за круглой формы оправы в Троицке сооружение прозвали «Памятник Гарри Поттеру».

11.Корова

«Повешенный» памятник – скульптура работы Девида Черного. А висит это чудо в столице Чехии – Праге. Как утверждают очевидцы – это Ленин. Может быть, может быть..

13.

Российские памятники тоже бывают с изюминкой (не только ж Ленина в кепке делать, правда?) На картинке изображен Чехов – глазами Томичей.

14. Легендарный Сантехник Степаныч, которого можно найти в Омске на Любинском проспекте.. осторожно, не провалитесь в колодец!

Любовь, в различных ее проявлениях, тоже зачастую проскакивает в теме памятников. Ведь прогулки по городу очень часто совершаются влюбленными парочками, а им только повод дай, чтобы поцеловаться. Скульпторы дают повод не только поцеловаться..

19.Что означает этот палец в районе «La Defense» в Париже, мне не очень понятно, и не совсем ясно, где найти справочную литературу по нему.

Памятники выдающимся личностям России и СССР за рубежом (20 фото)

Памятники известным российским деятелям культуры, правителям и первопроходцам в различных областях можно встретить не только в странах бывшего Советского Союза, но и в далеком зарубежье. Этот пост поведает о памятниках известным россиянам, установленным в различных уголках нашей планеты.

Европейские памятники Петру І

Мудрый российский правитель заслужил огромное уважение не только у себя на родине, но и за рубежом, а потому в европейских городах, которые при жизни посещал Петр І, чтобы перенимать опыт западных держав, можно встретить следующие памятники:

Петр І, его слуга-карлик и кресло-трон с российским гербом: оригинальный памятник императору в Лондоне

Царь – корабельный плотник: памятник российскому императору в Заандаме (Нидерланды)

Памятник Петру І в бельгийском Антверпене

Памятники поэту Александру Пушкину

За свою недолгую жизнь великий поэт покорил своим творчеством не только Россию, но многие другие страны. Памятники Пушкину можно встретить по всей Европе, а также в Мексике, Китае и даже Эфиопии, именно здесь, согласно одной из версий, родился прадед поэта Абрам Петрович Ганнибал.

Памятник Александру Пушкину в Эфиопии

Памятник Александру Пушкину в Лимассоле (Кипр)

Бронзовый памятник, установленный в Пекине

Памятник великому поэту в немецком Хемере

Монумент в бельгийском Брюсселе

Реквием по Александру Пушкину. Лос-Анджелес

Памятный бюст в Софии (Болгария)

Памятник Александру Пушкинув китайском городе Хэйхэ

Памятники писателю и поэту Ивану Тургеневу

Тургенев сумел прославиться в России и за рубежом. Он часто бывал во Франции, где завел хороших друзей, в числе которых был и великий Ги де Мопассан.

Одинокая Му-Му уже давно стала символом французского города Онфлер

Памятник Ивану Тургеневу в Баден-Бадене

Памятник Федору Достоевскому

Писатель часто ездил в Европу и именно здесь в рекордные сроки им был написан роман «Игрок», который Достоевский написал для того, чтобы погасить свой долг перед кредитором-издателем.

Бюст Достоевского в курортном парке Ниццы

Памятник Николаю Гоголю

В Риме, где писатель и поэт прожил около 5 лет, памятник ему открыли в 2002 году. Сам Гоголь говорил: «Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь».

Памятник Николаю Гоголю в Риме

Подарок американцев и канадцев советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову

Чкалов и его команда совершила первый в истории беспосадочный полет Москва — Ванкувер через Северный полюс. Спустя 37 лет после этого события на средства простых жителей Ванкувера был установлен памятник легендарному летчику.

Монумент экипажу Чкалова в Ванкувере

Бюст Валерия Чкалова возле завода Boeing в Сиэтле

Памятники первому человеку в космосе Юрию Гагарину

Советский космонавт стал настоящей легендой для всего человечества. Его первый полет в космос помнят и чтят во всем мире.

Памятник Юрию Гагарину в Гринвиче

Церемония открытия памятника Юрию Гагарину в Хьюстоне

Памятник Гагарину в Уругвае и постаревший Юриус в Риге

клоун то Вы с вашими рассуждениями.

в Советстком Союзе в каждом городе был установлен памятник Ленину как основателю государства, Российская Федерация стала преемником Советского Союза (территориально в первую очередь), соответственно в каждом российском городе есть памятник Ленину, по-моему проще рассуждения нет, притом что и в городах бывшего Советского Союза, которые не являются российскими, тоже есть памятники Ленину, где-то их сносят, где-то они продолжают стоять, и любовь к Ленину тут вообще ни при чем, просто сносить памятники — это дикость и вандализм, типа как ИГИЛ сносят памятники древности на своей территории, либо как талибы изображения Будды взорвали и т.п.

да, и кстати, в моем городе есть памятная доска, посвященная Пушкину, хотя он никогда у нас не был, но наверное знал о существовании города, т.к. его друзья — декабристы тут каторгу отбывали

Игра 94% Памятники Москвы, какие ответы?

Правильные ответы к русской версии игры.

Кто его посадит? Он же памятник! (с)

На самом деле в Москве памятников не счесть, в том числе и памятников архитектуры.

Тем не менее большинство делают упор именно на людские фигуры. И ответы получились такими.

Ленин — вождь мирового пролетариата 26%

Минин и Пожарский — 12%

Юрий Долгорукий — 6%

Рабочий и колхозница — 3%

Ленин — памятник Владимиру Ильичу занял первый квадрат и добавляет 26 процентов;

Пушкин — поэту Александру Сергеевичу во втором квадрате и получаем 22 процента;

Кремль — на Красной площади отметился в квадрате дальше и прибавляет 17 процентов;

Минин и Пожарский — памятник стоит у Покровского собора и откроется в квадрате ниже и приносит 12 процентов;

Петр 1 — памятник Петру в следующем квадрате начисляет 8 процентов;

Юрий Долгорукий — установлен на Тверской площади отгадаем далее и заработаем 6 процентов;

Рабочий и колхозница — в завершающем квадрате памятник у Северного входа ВДНХ присуждает 3 процента.

Памятник этому человеку есть наверное в каждом городе — Ленин

Второй памятник знаменитому поэту — Пушкин

Один из самых известных в мире памятников столицы — Кремль

На следующем памятнике запечатлены — Минин и Пожарский

В пятом квадрате памятник — Петру Первому

В игре названы не все памятники Москвы, следующий — Юрию Долгорукову

Многим знаком известный памятник, посвящённый — Рабочему и колхознице

1)- (26 %) — этот человек стал великим и его имя бессмертно, хотя изначально, ехал из Германии, практически как предатель — Ленин.

2)- (22 %) — считается что именно он, из французскх слов, создал наш великий и могучий русский язык -Пушкин.

3)- (17 %) — это самое древнее строение в Москве и туристов там, поэтому всегда как правило много — Кремль.

4) — (12 %) — эти люди, браи на себя ответственность и руководили народными массами, во время смуты — Минин и Пожарский.

5) — (8 %) — очень многие технологии с запада, перенял этот человек и за счет него, Русь Матушка действительно развилась до небывалых высот — Пётр I.

6) — (6 %) — Его отцом был известный князь Владимир Мономах, а сам Юрий, царствовал в Киеве — Юрий Долгорукий.

7) — (3 %) — это символ и аграрной и индустриальной эпох прошлых лет и всего социализма — Рабочий и Колхозница.

Больше всего рассказать о памятниках Москвы сможет, скорее всего, приезжий, посетивший столицу с целью экскурсии — наиболее известные и посещаемые монументы и композиции таковы:

4 (12 %) — Минин и Пожарский;

6 (6 %) — Юрий Долгорукий;

7 (3 %) — Рабочий и Колхозница.

- Лидирует в игре вождь мирового пролетариата и оппозиоционер царизма Ленин — 26%

- На втором месте — наше всё Пушкин, любимое место назначенных свиданий и одиночных протестов, — 22%

- Архитектурный и исторический памятник Кремль, символ страны и дислокация власти — на третьем месте — 17%

- Национальные герои времён борьбы с польским вторжением, Минин и Пожарский — -12%

- Великий Пётр Первый, странноватый колосс Церетели, — -8%

- Князь Юрий Долгорукий — 6%

- Замыкает рейтинг символ ВДНХ, творение скульптора Мухиной — Рабочий и Колхозница -3%

А вот интересно, что новодел -памятник Князю Владимиру — в список главных памятников так и не вошёл. Видать не глянулся москвичам.

Памятников в Москве великое множество, самые красивые, знаменитые и древние всегда стремятся увидеть туристы из иностранцев и свои, из других городов.

Есть места очень притягательные, у памятника Пушкину часто читают стихи.

Вот какая последовательность в игре :

Верные ответы на данный вопрос следующие:

- Ленин — 26 процентов, первая строчка

- Пушкин — 22 процента на второй строчке

- Кремль — 17 процентов, это третья строчка

- Минин и Пожарский — 12 процентов, четвёртая строчка

- Петр 1 — 8 процентов, пятая строка

- Юрий Долгорукий — 6 процентов на шестой строчке

- Рабочий и колхозница — 3 процента, это седьмая строчка

Верные ответы на данный вопрос следующие:

первый ответ — Ленин — набирает 26 процентов;

второй ответ — Пушкин — набирает 22 процента;

третий ответ — Кремль — набирает 17 процентов;

четвертый ответ — Минин и Пожарский — набирает 12 процентов;

пятый ответ — Петр 1 — набирает 8 процентов;

шестой ответ — Юрий Долгорукий — набирает 6 процентов;

седьмой ответ — Рабочий и колхозница — набирает 3 процента.

Москва богата памятниками, всех не перечислить. Но самые запоминающиеся, которые большинству людей пришли в голову и стали самыми популярными ответами в игре стали следующие:

4) Минин и Пожарский

6) Юрий Долгорукий

7) Рабочий и колхозница.

7 памятников и вы проходите этот уровень игры!

Самым популярным вариантом является — Ленин (двадцать шесть процентов),

На второй строчке — Пушкин (двадцать два процента),

Третью позицию занимает — Кремль (семнадцать процентов),

На четвертой строчке — Минин и Пожарский (двенадцать процентов),

На пятом месте — Петр 1 (восемь процентов),

Шестая строка — Юрий Долгорукий (шесть процентов),

И, наконец, самым непопулярным вариантом оказался — Рабочий и колхозница (три процента).

Первое обещание перед праздником — Похудеть 24

Многие дают обещание и главное сами верят в это — Бросить курить 18

Третью сумму прибавит обещание — Не пить 18

Четвертый квадратик откроет обещание — Учиться 11

Следом за ним идет обещание — Найти работу 10

Шестое квадратик с обещанием — Заняться спортом 8

Ну и последний ответ — Слушаться 5

Парочка в джакузи вызвала у игроков такие ассоциации:

- На первом месте оказалась ассоциация «джакузи», и это 33 %.

- На второй позиции ответ «расслабление» с 22 %.

- На третьей строчке ассоциация «пара», и она заработала 17 %.

- На четвертой позиции — «вода», и это 16 %.

- На пятом месте — «СПА» с 6 %.

Конечно, сразу вспоминается Михаил Боярский и его кино-герой — мушкетер. А больше мне и вспомнить некого — сейчас посмотрела варианты ответов людей, мне все эти киногерои неинтересны, кроме разве что Кота в сапогах, поэтому я их и не вспомнила, а Шерлока Холмса я вообще со шляпой не ассоциирую.

1) Д-Артаньян, как раз я про него и писала — 27 %;

2) Шерлок Холмс — 24 %;

3) Кот в сапогах — помню, был старый советский фильм — 12 %;

4) Зорро — вот как раз один из совершенно не интересных для меня киногероев — 11 %;

5) Индиана Джонс — не смогла посмотреть больше 10 минут — поэтому не помню тоже — 11 %;

6) Джек Воробей — вообще неприятное и неинтересное кино, худшая роль Джонни Деппа — 9 %.

Как же мне нравятся такие длиннющие уровни. когда от 6 до 8, а иногда и поболее ответов надо найти, тем паче, что лекарственных растений такое огромное количество, что можно полночи над уровнем просидеть. Но, попробуем угадать нужные нам 8 (восемь) лекарственных растений, итак:

- 33% — ромашка

- 17% — кровоостанавливающий подорожник

- 13% — лечащий насморк алоэ

- 7% — ответ мята

- 7% — ароматный шалфей

- 6% — кусающаяся крапива

- 6% — неприхотливая календула

- 5% — зверобой

Подобная картинка вызывает много разных ассоциаций, это смотря у кого об этом спрашивать. Молодые люди — ответят одно, а зрелые — совсем другое.

Нам нужны верный ответы для игры 94%, и они будут следующие:

брейк (название стиля танца) получает 42%

танцор на второй строчке и получает он 28%

на третьей позиции будет улица, она набрала 15%

на четвертой строчке — асфальт (на нем танцевать удобнее всего), это добавит еще 6%

последним ответом будут кеды, наиболее подходящая обувь для такого танца, они получают 3%

Известный памятник 94

OBZ===organizacuia bor bu so zlom////////////////////////////// PROISXODIT NAGLAIA KOLONIZATSUIA UKRAINU===IMPERIALISTU USA GERMANII I ROSSII ZAXVATILI RUNOK UKRAINU VKLIUCHAIA BANKOVSKII SEKTOR.POSMOTRITE===VSE TOVARU V UKRAINE IMPORTNUE A UKRAINSKIE PROIZVODITELI TOTAL NO PODAVLIAIUTSIA.VLASTI USA GERMANII I ROSSII PARAZITIRUIUT ZA SCHET UKRAINSKOGO POTREBLENIIA===ZASHUTOCHNUE SLOI UKRAINSKOGO OBSHESTVA 20 PROTSENTOV PODNIMAIUT EKONOMIKU ROSSII USA I GERMANII.POSMOTRITE NA UKRAINSKIE DOROGI===KAKIE DOROGIE DSHUPU I INOMARKI A ZARPLATU V UKRAINE 4.500 GRIVEN V MESIATS.RABOTNIK KUSHAET V STOLOVOI I PLATIT ZA SUP I KUSOK XLEBA 20=AT GRIVEN===ETO MINUS 500==600 GRIVEN IZ =ZARERPLATU= V MESIATS NA PITANIE NA RABOTE.UKRAINSKIE BARUGI===ETO REDKIE BEZBOSHNUE TVARI SODERSHASHIE UKRAINSKIX BIUTSHETNIKOV I NAEMNUX RABOTNIKOV NA SUXOM NISHENSKOM OPLATNOM .

- Ответить

Игра 94% Известный памятник (русская версия) Какие ответы?

Если речь в вопросе идет о русской версии, то у нас ЛЕНИН самый известный, 38.

Не менее популярен и ПУШКИН , это еще 31.

В ответы попала и СТАТУЯ американская СВОБОДЫ — набираем 8.

снова возвращаемся к родным памятникам и называем ПЕТР I, получаем 7.

Еще меньше у МЕДНого ВСАДНИКа, это 5, столько же — 5- у РОДИНЫ-МАТЬ.

Вот какие памятники самые известные в нашей стране:

Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру ЛЕНИНУ 38%;

А также великому поэту ПУШКИНУ 31%;

Находящаяся в Нью Йорке СТАТУЯ СВОБОДЫ 8%;

МЕДНЫЙ ВСАДНИК 5%;

38 процентов сможем получить за памятник Владимиру — ЛЕНИНу

31 процент поможет выиграть памятник Александру — ПУШКИН

8 процентов достанется ответу — СТАТУЯ СВОБОДЫ

7 процентов вознаграждается памятник — ПЕТР 1

5 процентов добавит памятник — МЕДНЫЙ ВСАДНИК

5 процентов принадлежит памятнику в заключительном квадрате — РОДИНА МАТЬ.

Много памятников, которые стали довольно известными. Ассоциации возникают следующие:

памятник Ленину В.И. — 38 процентов;

памятник Пушкину А.С. — 31 процент;

Статуя Свободы — 8 процентов;

Петр — 7 процентов;

по 5 процентов получают — Медный всадник и Родина — Мать.

Всего 94 процента.

Наверное самый популярный — это памятник Ленину, который есть в каждом городе.

Теперь к игре, которая называется 94 %. Ответы будут такими:

Ленин (я был прав) — большие 38 процентов

Пушкин — тоже неплохие 31 процент

Статуя Свободы — этот ответ составляет уде всего 8 процентов

Петр 1 — тоже немного, всего 7 процентов

Медный Всадник — составляет этот ответ 5 процентов

Родина Мать — те же 5 процентов.

Правильные ответы на данный вопрос получились такие:

первый ответ это quot;Ленинуquot;, за него получаем 38 процентов,

второй ответ это quot;Пушкинуquot;, за него получаем 31 процент,

третий ответ это quot;Статуя Свободыquot;, за него получаем 8 процентов,

четвертый ответ это quot;Петр 1quot;, за него получаем 7 процентов,

пятый ответ это quot;Медный всадникquot;, за него получаем 5 процентов,

последний правильный ответ это quot;Родина-матьquot;, этот ответ приносит 5 процентов голосов.

С известными памятниками в игре 94 % такие ассоциации :

Самый первый вариант Ленин и 38 %,

Затем идт ответ Пушкин и 31 %,

Далее расположен вариант Статуя Свобода и 8 %,

Ещ в этом списке есть вариант Петр 1 и 5 %,

У последних двух ответах Медный всдадник и Родина Мать по 5 %.

Ленину — были по всему СССР, вплоть до сел (38%);

Пушкину — были в культурных столицах (31%;

Статуя Свободы — один из символов США (8%);

Петр Первый — прекрасный памятник в Санкт — Петербурге (7%);

Медный всадник (5%);

Родина Мать — есть во многих городах (5%).

В нашей игре 94% на тему quot;известный памятникquot;, получаются следующие правильные ассоциации:

- Самый популярный у нас ответ — ЛЕНИН — 38 %

- Великий русский поэт А.С. — ПУШКИН — 31 %

- Один из главных американских символов — СТАТУЯ СВОБОДЫ — 8 %

- Российский император — ПЕРТ ПЕРВЫЙ — 7 %

- Памятник Петру Первому — МЕДНЫЙ ВСАДНИК — 5 %

- И последняя у нас ассоциация — РОДИНА МАТЬ — 5 %

Удачной вам игры!

Первый памятник названный в игре- Ленину 38

Второй квадрат откроет памятник- Пушкину 31

Продолжит игру дальше- Статуя Свободы 8

Четвертую сумму прибавляет памятник- Петру Первому 7

Еще один квадрат помог открыть- Медный всадник 5

Последний знаменитый памятник в списке- Родина Мать 3

В мире существует немалое количество памятников, многие из них представляют собой достопримечательности того или иного города или даже страны — вот самые популярные памятники, отмеченные игроками в quot;94 %quot;:

3 (8 %) — Статуя Свободы;

4 (7 %) — Петр Первый;

5 (5 %) — Медный всадник;

6 (5 %) — Родина Мать.

В игре 94% на вопрос: quot;Известный памятник?quot; Верные следующие варианты ответов:

На первой позиции Ленин — 38%

На второй позиции Пушкин — 31%

На третьей позиции Статуя Свободы — 8%

На четвертой позиции Петр I — 7%

На пятой позиции Медный Всадник — 5%

На шестой позиции Родина Мать — 5%

На первом месте самый популярный ответ Ленин 38

на втором месте ответ Пушкин 31

третий квадратик и там Статуя Свободы — 8

Четвертый квадрат и ответ Петр 1 — 7

и два ответа по пять процентов это Медный всадник и Родина мать

Ïðîãóëêè ïî Áåë Ãîðîäó. Çàêëþ÷èòåëüíàÿ

/ïî ìàòåðèàëàì Àëåêñàíäðà Êðóïåíêîâà/

×àñòü XVI

Ìû çàêîí÷èëè îáçîð êíèãè «Ïðîéä¸ìñÿ ïî ñòàðîìó Áåëãîðîäó» (2006 ã.) èçâåñòíîãî íàøåãî èñòîðèêà è êðàåâåäà, íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Ïóøêèíñêîé áèáëèîòåêè-ìóçåÿ, ïðåäñåäàòåëÿ Ïóøêèíñêîãî êëóáà À.Í. Êðóïåíêîâà (1951-2013) îá èñ÷åçíóâøåì è èñ÷åçàþùåì Áåëãîðîäå, èëè Áåë Ãîðîäå, òàê íàçûâàþò åãî â XVI , XVII è XVIII âåêàõ.

Âûñêàçûâàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü Àëåêñàíäðó Êðóïåíêîâó çà áîëüøîé òðóä, ñîáðàííûé èì ìàòåðèàë ïî èñòîðèè Áåëãîðîäà, äðóãîãî òàêîãî, ïîæàëóé, è íåò, â òî æå âðåìÿ, áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ÷òî êíèãà åãî íå âèäåëà ðóêè ðåäàêòîðà. Îíà íå ðàçáèòà íà ãëàâû, íåò ïîäçàãîëîâêîâ, èä¸ò «ñïëîøíÿêîì», ìûñëü èíîãäà «ïðûãàåò», ÷òî äåëàåò å¸ ñëîæíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ, íà ÷òî îáðàòèëà âíèìàíèå Í.Ï.Êàðìàçèíà, è ÷òî ïîäâèãëî ìåíÿ íà å¸ «îáîçðåíèå» è íåêîòîðûå êîììåíòàðèè. Ê òîìó æå òèðàæ êíèãè âñåãî 100 ýêçåìïëÿðîâ!

Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî Áåëãîðîä, ñèëüíî ïîñòðàäàâøèé â âîéíó, íå èíòåðåñåí â àðõèòåêòóðíîì ïëàíå, íå÷åãî íàì ïîêàçàòü ãîñòÿì ãîðîäà. Ýòî íå òàê, åñòü ó íàñ, ÷òî ïîêàçàòü ãîñòÿì ãîðîäà, íóæíî òîëüêî çíàòü, ãäå ÷òî íàõîäèòñÿ.

Öåðêîâíûå õðàìû

Áîëüøèíñòâî õðàìîâ â Áåëãîðîäå áûëî ðàçðóøåíî ïîñëå ðåâîëþöèè, íî, êàê ÷óäî, ñîõðàíèëèñü äâà ñàìûõ ñòàðèííûõ: Óñïåíñêî-Íèêîëàåâñêèé è Ñìîëåíñêèé , ïðè÷¸ì ïðèíàäëåæàùèå äîïåòðîâñêîé ýïîõå çîä÷åñòâà.

Èñòîðèÿ ñâÿçûâàåò Óñïåíñêî-Íèêîëàåâñêèé ñîáîð (1701) ñ èìåíåì Ïåòðà I , ïîæåðòâîâàâøèì íà åãî ñòðîèòåëüñòâî êðóïíóþ, ïî òåì âðåìåíàì, ñóììó â «100 ðóáëåâ». Äî 1920-õ ãîäîâ íàä åãî çàïàäíûìè âîðîòàìè áûëà íàäïèñü: «Ñîáîð îñíîâàí Ïåòðîì Âåëèêèì â 1701 ãîäó». Â õðàìå êàê ðåëèêâèÿ õðàíèëàñü ñòàðèííàÿ ãðàìîòà: «Â 1701 ãîäó â 15 äåíü èþíÿ âåëèêèé Ãîñóäàðü, Öàðü è âåëèêèé êíÿçü Ïåòð Àëåêñååâè÷, âñåÿ âåëèêèÿ è ìûëûÿ è áåëûÿ Ðîññèè ñàìîäåðæåö, ïîæàëîâàë íà ñâîå öàðñêîå áîãîìîëåíèå íà ñòðîåíèå êàìåííûÿ öåðêâè Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû äà âåëèêîãî ÷óäîòâîðöà Íèêîëû, ÷òî ñòðîèòöà â Áåëåãîðîäå â ñàëäàòñêîé ñëîáîäå, âêëàäó ñòî ðóáëåâ äåíåã». Çàìåòèì, ÷òî õðàì ñòðîèòñÿ â «Áåëåãîðîäå», òî åñòü â Áåëîì ãîðîäå, Áåë Ãîðîäå.

Î Ñìîëåíñêîì ñîáîðå (1737) åñòü óäèâèòåëüíàÿ ëåãåíäà. Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, â ïîëíî÷ü ñ 1 íà 2 îêòÿáðÿ 1703 ãîäà êàðàóëüíûé Áåëãîðîäñêîãî ïîëêà Ìåôîäèé Èâàíîâ óâèäåë íåîáûêíîâåííîå çðåëèùå: íà ãîðîäñêèõ âîðîòàõ îò îáðàçà Ñìîëåíñêîé Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû áëåñíóë íåîáû÷íûé ñâåò, à îò íåãî ñàìà ñîáîé çàæãëàñü, ÿâèâøàÿñÿ íåâåñòü îòêóäà, âîñêîâàÿ ñâå÷à. ×àñîâîé òðèæäû òóøèë ñâå÷ó, íî îíà çàãîðàëàñü ñíîâà è ñíîâà. Íàóòðî âåñü ãîðîä çíàë îá ýòîì ÷óäåñíîì ïðîèñøåñòâèè.

Íà ìåñòå ýòîãî ÷óäà â òîì æå 1703 ãîäó áûëà ïîñòàâëåíà ÷àñîâíÿ, â 1705 ãîäó ðÿäîì ñ íåé áûëà âîçäâèãíóòà äåðåâÿííàÿ Ñìîëåíñêàÿ öåðêîâü, à â 1737 ãîäó ïðè àðõèåïèñêîïå Áåëãîðîäñêîì è Îáîÿíñêîì Ïåòðå (Ñìåëè÷å) áûë çàëîæåí âåëèêîëåïíûé äâóõýòàæíûé êàìåííûé ñîáîð.

Îáà õðàìà èìåþò íèçêèå ñâîä÷àòûå ìàññèâíûå ïîòîëêè, ãîâîðÿùèå îá èõ äðåâíîñòè, ÷òî èõ ðîäíèò è ïðîèçâîäèò ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå. Ýòè äâå èñòîðè÷åñêèå àðõèòåêòóðíûå æåì÷óæèíû íà÷àëà XVIII âåêà ñîñòàâèëè áû ÷åñòü ëþáîìó ãîðîäó, äðóãîå äåëî, ÷òî íåò èì åù¸ äîñòîéíîé èõ «îïðàâû», îïèñàíèÿ èõ äðåâíåé êðàñîòû, åù¸ íå ïîñòàâëåíû îíè íà ñâî¸ çàêîííîå ìåñòî â èñòîðè÷åñêèõ ýêñêóðñàõ.

Ñòàðîå ãîðîäñêîå êëàäáèùå ñ âåñüìà ïðèìå÷àòåëüíîé ñòàðèííîé Íèêîëàåâêîé öåðêîâüþ 1779 ãîäà ïîñòðîéêè. Ñàìûå ðàííèå çàõîðîíåíèÿ, ñîõðàíèâøèåñÿ â öåðêîâíûõ ìåòðè÷åñêèõ êíèãàõ, äàòèðóþòñÿ 1775 ãîäîì, çà ïî÷òè äâà âåêà ñóùåñòâîâàíèÿ êëàäáèùà çäåñü ïîõîðîíåíî íå ìåíåå 75 òûñÿ÷è ãîðîæàí: äâîðÿí è êóïöîâ, äóõîâåíñòâà è âîåííûõ, êðåñòüÿí è ìåùàí, ëþäåé âñåõ ñîñëîâèé è ÷èíîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü åãî íàäãðîáèé áûëà óíè÷òîæåíà, íî ñîõðàíèëîñü îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ìîãèë ñ ïàìÿòíèêàìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè èñòîðè÷åñêèé èíòåðåñ. Áåëãîðîäñêèé íåêðîïîëü ñ âåêîâîé èñòîðèåé è âñ¸-òàêè ñîõðàíèâøèìèñÿ ñòàðèííûìè íàäãðîáèÿìè èìååò áîëüøóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü, çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ î áðåííîñòè íàøåé æèçíè.

Èñòîðè÷åñêèå äîìà

Íà íàø âçãëÿä, ñàìûé èíòåðåñíûé èç íèõ — äîì êóïöà Âàñèëèÿ Ñåëèâàíîâà (1782), ñòàâøèé ñåãîäíÿ Ëèòåðàòóðíûì ìóçååì. Ýòî âåäü íåáîëüøîé äâîðåö â àíòè÷íîì ñòèëå, ñ êîëîííàìè, ïîñòðîåííûé áåëãîðîäñêèì êóïöîì!  ñâî¸ âðåìÿ äîì-äâîðåö óòîïàë â âåëèêîëåïíîì Ñåëèâàíîâñêîì æå ñàäó-ïàðêå, ñî âñåìè ïðèñóùèìè òîìó âðåìåíè çàâåäåíèÿìè (ïðîîáðàç ñîâðåìåííûõ ïàðêîâ?), ÷òî ãîâîðèò î íàñûùåííîé êóëüòóðíîé æèçíè òîãî âðåìåíè. Àíàëîãîâ òàêèõ äîìîâ-äâîðöîâ ñ ñàäàìè-ïàðêàìè ñåãîäíÿ íåò.

Åêàòåðèíèíñêèé äîì

Ðÿäîì ñî Ñìîëåíñêèì ñîáîðîì ñòîèò âåñüìà ïðèìå÷àòåëüíîå èçÿùíîå çäàíèå, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ Áåëãîðîäñêîå è Ñòàðîîñêîëüñêîå åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå. Êðàåâåäû ñ÷èòàþò, ÷òî äîì ïîñòðîåí â XVIII âåêå, ñòàðîæèëû ãîðîäà èçäàâíà íàçûâàëè åãî «Åêàòåðèíèíñêèì äîìîì». Âîçìîæíî, ýòîò äîì ïîñåùàëà, èëè äàæå îñòàíàâëèâàëàñü â í¸ì íà íî÷ëåã, Åêàòåðèíà II , êîãäà âîçâðàùàëàñü â 1787 ãîäó èç Êðûìà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

Ìóæñêàÿ êëàññè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ

Ñïåöèàëüíî äëÿ ìóæñêîé ãèìíàçèè â 1874 ãîäó áûëî ïîñòðîåíî çäàíèå, ñî÷åòàâøåå ðàçëè÷íûå àðõèòåêòóðíûå ñòèëè è ñòàâøåå îäíèì èç ñàìûõ êðàñèâûõ è ïðåäñòàâèòåëüíûõ â ñòàðîì Áåëãîðîäå. Ïî õîäàòàéñòâó Áåëãîðîäñêîãî Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ ãèìíàçèè áûëî ïðèñâîåíî èìÿ ãåðöîãà Àëüôðåäà Ýäèíáóðãñêîãî, «ñäåëàâøåãîñÿ äðàãîöåííûì ðóññêîìó íàðîäó ïî ñîþçó ñ äîðîãèì Àâãóñòåéøèì Èìïåðàòîðñêèì Äîìîì».

1911 ãîäó â ãèìíàçèè îáó÷àëîñü îêîëî 400 ÷åëîâåê. Ëó÷øèå ãèìíàçèñòû ïîëó÷àëè ñòèïåíäèè, ó÷ðåæä¸ííûå â ïàìÿòü èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà III è äèðåêòîðà ãèìíàçèè Ôóêñà, èç å¸ ñòåí âûøëî ìíîãî ëþäåé ñî âñåðîññèéñêèìè èìåíàìè: ó÷¸íûé-ýëåêòðîòåõíèê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà Ì.Ï. Êîñòåíêî, åãî áðàò êîðàáëåñòðîèòåëü, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Â.Ï. Êîñòåíêî, àâèàòîð è êèíåìàòîãðàôèñò Í.Ä.Àíîùåíêî, âîåíà÷àëüíèê Â.À.Êàíãåëàðè, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê À.Ô. Íèêèòèí è äðóãèå. Ñåãîäíÿ çäåñü ðàñïîëàãàåòñÿ òåîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÁåëÃÓ.

Æåíñêàÿ ãèìíàçèÿ

Ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå 2-ãî ðàçðÿäà áûëî îòêðûòî â Áåëãîðîäå â 1860 ãîäó ïî õîäàòàéñòâó ìåñòíîãî äâîðÿíñòâà è åãî ïðåäâîäèòåëÿ À.À. Ñàëòûêîâà-Ãîëîâêèíà, áûëî ïåðâûì æåíñêèì ó÷åáíûì çàâåäåíèåì âî âñåé Êóðñêîé ãóáåðíèè, ê êîòîðîé îòíîñèëñÿ òîãäà Áåëãîðîä. Îá îòêðûòèè æåíñêîé ãèìíàçèè â Áåëãîðîäå, êàê èìåþùåì âñåðîññèéñêîå çíà÷åíèå ñîáûòèè, ïèñàëè «Ìîñêîâñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè».  1904 ãîäó ïî ïðîåêòó áåëãîðîäñêîãî àðõèòåêòîðà À.À. Íîâèêîâà äëÿ æåíñêîé ãèìíàçèè áûëî ïîñòðîåíî íîâîå, âïå÷àòëÿþùåå ñâîèì âèäîì òð¸õýòàæíîå çäàíèå.  1911 ãîäó â ãèìíàçèè îáó÷àëîñü îêîëî 600 äåâóøåê.  1912 ãîäó, â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ 300-ëåòèÿ Äîìà Ðîìàíîâûõ, ãèìíàçèè ïðèñâàèâàåòñÿ èìÿ Öàðñòâóþùåãî Äîìà Ðîìàíîâûõ. È ñåãîäíÿ çäåñü øêîëà.

«Äîì Âåéíáàóìà» — ýòîò èìåâøèé âåñüìà áîãàòóþ èñòîðèþ áûâøèé äîõîäíûé äîì êóï÷èõè ßêîâëåâîé ïî Êîðî÷àíñêîé («êóïå÷åñêîé» àðõèòåêòóðû), ñòîèò íàïðîòèâ Ñìîëåíñêîãî ñîáîðà. Äî 1917 ãîäà çäåñü áûëè ãîñòèíûå íîìåðà, ìàãàçèí è ëó÷øàÿ â ãîðîäå òèïîãðàôèÿ èçâåñòíîãî êóïöà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Âåéíáàóìà, è àïòåêàðñêèé ìàãàçèí ïðîâèçîðà Êîãàíà.

Íåêòî À. Ôèðñîâ â î÷åðêå «Áåëãîðîä è åãî ñâÿòûíè», îïóáëèêîâàííîì â 1910 ãîäó â «Èñòîðè÷åñêîì âåñòíèêå», à ïîòîì èçäàííûé îòäåëüíîé áðîøþðîé ñàìèì Âåéíáàóìîì, ïèøåò: «Îñîáåííî õîðîø êíèæíûé, ïèñ÷åáóìàæíûé, èãðóøå÷íûé è ìóçûêàëüíûé ìàãàçèí À.À. Âåéíáàóìà, ïîìåùàþùèéñÿ íà ãëàâíîé óëèöå ïîä ãîñòèíèöåþ, ïðèíàäëåæàùåé òîìó æå õîçÿèíó. Ïîñëåäíÿÿ, íîñÿùàÿ íàçâàíèå «Íîìåðà äëÿ ïðèåçæàþùèõ», èìååò 11 î÷åíü âûñîêèõ, çàìå÷àòåëüíî ÷èñòûõ, ïðèëè÷íî ìåáëèðîâàííûõ, ñ îòëè÷íûìè êðîâàòÿìè íîìåðîâ, ñ öåíîþ îò 50 êîï. äî 2 ðóá. â ñóòêè; èìååòñÿ çäåñü è ïðåêðàñíàÿ âàííà è òåëåôîí.  ãîñòèíèöå ìîæíî ïîëó÷èòü îáåä èç äâóõ áëþä çà 60 êîï., à èç òð¸õ çà 75 êîï. Åñòü â ãîðîäå íåñêîëüêî è äðóãèõ «íîìåðîâ», íî îíè õóæå îïèñàííûõ».

Âåéíáàóì èçäàâàë ðåêëàìíóþ ãàçåòó «Áåëãîðîäñêèé ëèñòîê» è îòêðûòêè ñ âèäàìè Áåëãîðîäà, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû çíàåì, êàê âûãëÿäåë êîãäà-òî íàø Áåëãîðîä. Ïîñëå ðåâîëþöèè â äåêàáðå 1919 ãîäà Âåéíáàóì ñêðûâàåòñÿ â Õàðüêîâå, ãäå áûë àðåñòîâàí è ðàññòðåëÿí êàê êîíòððåâîëþöèîííûé ýëåìåíò.

Ïîñëå Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè â òèïîãðàôèè Âåéíáàóìà ñ èþëÿ ïî íîÿáðü 1917 ãîäà ïå÷àòàåòñÿ áîëüøåâèñòñêàÿ ãàçåòà «Èçâåñòèÿ Áåëãîðîäñêîãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ», ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè òèïîãðàôèÿ áûëà íàöèîíàëèçèðîâàíà è ïîëó÷èëà íàçâàíèå «1-ÿ Ñîâåòñêàÿ òèïîãðàôèÿ».  ýòîì çäàíèè â íîÿáðå-äåêàáðå 1917 ãîäà íàõîäèëñÿ øòàá ñâîäíîãî îòðÿäà ðåâîëþöèîííûõ ìàòðîñîâ, ñîëäàò è êðàñíîàðìåéöåâ âî ãëàâå ñ ÷ëåíîì Ïåòðîãðàäñêîãî Âîåíðåâêîìà È.Ï. Ïàâëóíîâñêèì, ðàçãðîìèâøèé ïîä Áåëãîðîäîì áàòàëüîíû êîðíèëîâöåâ. Ñåãîäíÿ â «íîìåðàõ Âåéíáàóìà» — îáëàñòíîå óïðàâëåíèå êóëüòóðû.

Çäàíèå Ãîðîäñêîé óïðàâû — ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îðãàíà äîðåâîëþöèîííîãî Áåëãîðîäà, ãäå çàñåäàëà Ãîðîäñêàÿ äóìà, íàõîäèëîñü óåçäíîå êàçíà÷åéñòâî, àðõèâ, ðàáîòàëà îáùåñòâåííàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà. Ñåãîäíÿ áûâøàÿ Ãîðîäñêàÿ óïðàâà — îñíîâíàÿ ÷àñòü êîìïëåêñà Ñòðîèòåëüíîãî êîëëåäæà, îäíàêî, åñëè ïðèñìîòðåòüñÿ, ñòåíû ñîáñòâåííî áûâøåé Ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà âûäåëÿþòñÿ íà ôîíå ïîçäíèõ ñîâåòñêèõ ïðèñòðîåâ ñâîåé êëàññè÷åñêîé àðõèòåêòóðîé. Èñòîðèÿ ýòîãî çäàíèÿ íàïîëíåíà èñòîðè÷åñêèìè è äðàìàòè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè.

Âòîðîé ýòàæ Ãîðîäñêîé óïðàâû çàíèìàë Îáùåñòâåííûé áàíê èìåíè Í.È.×óìè÷åâà, ó÷ðåæä¸ííûé â 1862 ãîäó è ïðîðàáîòàâøèé äî 1917. Îñíîâíîé êàïèòàë â 100 òûñ. ðóáëåé áàíêó ïîæåðòâîâàë êóïåö Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ×óìè÷åâ, áåëãîðîäöû íàçûâàëè åãî òîãäà «×óìè÷åâñêèì áàíêîì»: ñ áëàãîñëîâåíèÿ ñâîåãî ïàòðîíà îí çàíèìàëñÿ áîëüøîé áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Òðåòèé òîì èçäàíèÿ «Ãîðîäñêèå ïîñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè» ñîîáùàåò: « Èç ÷èñòûõ ãîäîâûõ ïðèáûëåé, çà îò÷èñëåíèåì äî 1.200 ðóá. íà ñîñòàâëåíèå ðåçåðâíîãî êàïèòàëà è óäîâëåòâîðåíèå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå áàíêà, äî 3.000 ðóá. îò÷èñëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå ×óìè÷¸âñêîé áîãàäåëüíè â Áåëãîðîäå, äî 400 ðóá. íà ðàçäà÷ó áåäíåéøèì áåëãîðîäñêèì ãðàæäàíàì â äíè Ðîæäåñòâà è Ïàñõè, äî 400 ðóá. íà âûäà÷ó ÷åòûð¸ì áåäíåéøèì äåâèöàì áåëãîðîäñêîãî êóïå÷åñêîãî èëè ìåùàíñêîãî îáùåñòâà, ïðåèìóùåñòâåííî èç êðóãëûõ ñèðîò…»

23 èþíÿ 1917 ãîäà Ñîâåò ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ ÿâî÷íûì ïîðÿäêîì çàíèìàåò çäàíèå Óïðàâû ãîðîäà, â í¸ì ðàçìåùàåòñÿ êîìèòåò ÐÑÄÐÏ(á), 26 îêòÿáðÿ (8 íîÿáðÿ) çäåñü ïðîâîçãëàøàåòñÿ Ñîâåòñêàÿ âëàñòü â Áåëãîðîäå è â óåçäå.

ãîäû ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè Áåëãîðîäà íåìöû îòêðûâàþò áûâøåé Óïðàâå êàçèíî, ïðè àâèàíàë¸òå ñîâåòñêîé àâèàöèè â ýòî êàçèíî ïîïàäàåò êðóïíàÿ áîìáà, âèäèìî, íå ñëó÷àéíî, ïîãèáàåò ìíîãî íåìåöêèõ îôèöåðîâ.

Ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â îêòÿáðå 1951 ãîäà â âîññòàíîâëåííîì çäàíèè ðàçìåùàåòñÿ Áåëãîðîäñêèé ãîðêîì ÂÊÏ(á).  ÿíâàðå 1954 ãîäà çäåñü ðàñïîëàãàåòñÿ îáëàñòíîé êîìèòåò ÊÏÑÑ, íà âòîðîì ýòàæå â óãëîâîé êîìíàòå íàõîäèëñÿ êàáèíåò ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ îáêîìà ïàðòèè Ì.Ê. Êðàõìàë¸âà, ñòàâøåãî ïåðâûì ãëàâîé âíîâü îáðàçîâàííîé Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

1959 ãîäó çäàíèå áûâøåé Óïðàâû ãîðîäà ïåðåäà¸òñÿ Ñòðîèòåëüíîìó òåõíèêóìó, îáêîì ÊÏÑÑ ïåðååçæàåò â òîëüêî ÷òî ïîñòðîåííûé Äîì Ñîâåòîâ íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè.  êîíöå 50-õ ãîäîâ çäàíèþ áûë íàäñòðîåí òðåòèé ýòàæ, â ñåðåäèíå 60-õ ãîäîâ ñäåëàíà ïðèñòðîéêà ñî ñòîðîíû ïðîñïåêòà èìåíè Ëåíèíà, çàòåì — ïðèñòðîéêà ïî óë. Êðàñèíà.

Äîì Çåìñêîé óïðàâû ïðèìåð äîðåâîëþöèîííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ XIX âåêà, âîøåäøèé â íîâåéøóþ èñòîðèþ: 5 àâãóñòà 1943 ãîäà íàä íèì âîäðóçèëè Êðàñíîå çíàìÿ îñâîáîäèâøèå Áåëãîðîä áîéöû 89-é ãâàðäåéñêîé äèâèçèè. È ñåãîäíÿ ýòî àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íàõîäèòñÿ íà óëèöå ×óìè÷åâà.

Òåàòð «Îðèîí» — õîðîøî îòðåñòàâðèðîâàííîå ñòàðèííîå çäàíèå, ïîñòðîåííîå, ñêîðåå âñåãî, íàêàíóíå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû íà áûâøåé Êîðî÷àíñêîé — Èìïåðàòîðñêîé Ëåíèíà, íûíå Ãðàæäàíñêîì ïðîñïåêòå, êîòîðûé àâòîð «Ïóòåâîäèòåëÿ ïî Áåëãîðîäó» íà÷àëå ÕÕ âåêà Í.Êóëåãàåâ íàçûâàë «Íåâñêèì ïðîñïåêòîì». Ñåãîäíÿ â í¸ì ðàçìåùàþòñÿ Ìóçåé íàðîäíîé êóëüòóðû è êàôå «Îðèîí».

Òåàòð «Îðèîí» — ýòî èñòîðèÿ áåëãîðîäñêîãî òåàòðà, êèíåìàòîãðàôà è ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé íà÷àëà ÕÕ âåêà. Äî Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè âëàäåëüöåì òåàòðà «Îðèîí» áûë êóïåö Ïèâîâàðîâ, ÷àñòü ïîìåùåíèé îí ñäàâàë ïîä æèëü¸ è ìàãàçèíû, áèëüÿðäíóþ. 12 ìàðòà 1917 ãîäà â çäàíèè «Îðèîíà» èçáèðàåòñÿ ïåðâûé Áåëãîðîäñêèé Ñîâåò ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìåíüøåâèêà-èíòåðíàöèîíàëèñòà Ëåîíèäà Àíäðååâè÷à Ìåðàíâèëÿ.

àïðåëå 1919 ãîäà «Îðèîí» íàöèîíàëèçèðîâàí, ïåðåäàí â ðàñïîðÿæåíèå Áåëãîðîäñêîãî óåçäíîãî êîìèòåòà ÐÊÏ(á), êîòîðûé â òîò æå äåíü âûíåñ ïîñòàíîâëåíèå: «Òåàòð «Îðèîí» íàçâàòü Êîììóíèñòè÷åñêèì îáúåäèí¸ííûì äëÿ êðàñíîàðìåéöåâ è ðàáî÷èõ Âñå çäàíèÿ, ãäå íàõîäèòñÿ òåàòð «Îðèîí», î÷èñòèòü îò æèëüöîâ è ìàãàçèíåðîâ è ïðåäëîæèòü êâàðòèðíîìó îòäåëó íàéòè ïîìåùåíèÿ äëÿ âûñåëÿåìûõ». Âñêîðå òåàòð áûë íàçâàí Äîìîì èñêóññòâ èì. À.Â. Ëóíà÷àðñêîãî, èçìåíèëñÿ åãî ðåïåðòóàð, òåïåðü çäåñü ñòàâÿòñÿ ðåâîëþöèîííî-àãèòàöèîííûå ñïåêòàêëè, óñïåõîì ó çðèòåëåé ïîëüçóåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïîñòàíîâêà «Ñìåðòü çà ñâîáîäó». 6 ìàðòà 1920 ãîäà â áîëüøîì çàëå òåàòðà âûñòóïàåò ïðåäñåäàòåëü ÂÖÈÊ Ì.È. Êàëèíèí, ïðèáûâøèé â Áåëãîðîä íà àãèòïîåçäå «Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ».

«Îðèîí» èìåë ñàìûé ëó÷øèé è áîëüøîé òåàòðàëüíûé çàë â ãîðîäå, ïîñëå ðåâîëþöèè ÷óòü ëè íå êàæäûé äåíü â ýòîì çàëå ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ñúåçäû, ïëåíóìû, ñîâåùàíèÿ, äàæå «ñîáðàíèÿ ñàïîæíèêîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñà î ñîçäàíèè êîîïåðàòèâà äëÿ ðàáîò íà Êðàñíóþ Àðìèþ».  ñâÿçè ñ ýòèì ïðåçèäèóì óåçäíîãî èñïîëêîìà âûïóñêàåò òåëåôîíîãðàììó: «Òàê êàê â ïîñëåäíåå âðåìÿ òåàòð áûâøèé «Îðèîí» ïðåâðàòèëñÿ â ïîìåùåíèå äëÿ âñÿêîãî ðîäà ñîáðàíèé è çàñåäàíèé, ÷åì ïîñòåïåííî òåðÿåò ñâî¸ ïðÿìîå íàçíà÷åíèå, ïðåçèäèóì óèñïîëêîìà ðàçúÿñíÿåò, ÷òî 1-é Ñîâåòñêèé òåàòð äîëæåí áûòü èñïîëüçîâàí òîëüêî ïî ïðÿìîìó íàçíà÷åíèþ è òîëüêî â ñàìûõ èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ äëÿ äðóãîé öåëè ñ ïîëíîãî ñîãëàñèÿ óíàðîáðàçà».

Ïîñëå ñïåêòàêëåé â áûâøåì «Îðèîíå» â âå÷åðíåå âðåìÿ óñòðàèâàþòñÿ òàíöû äëÿ ìîëîä¸æè, íà ýòè «ïåðåæèòêè ïðîøëîãî» 25 äåêàáðÿ 1921 ãîäà íàëàãàåò çàïðåò ïðåçèäèóì Áåëãîðîäñêîãî óèñïîëêîìà â ëèöå Ïîëîñêîâà, Êîñòþêîâà è Êîëÿäèíà: «Ïðèçíàâàÿ, ÷òî òàíöû, óñòðàèâàåìûå íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ñïåêòàêëåé, ñîçäàþò îáñòàíîâêó õàëòóðíè÷åñòâà è ñïîñîáñòâóþò ïðîÿâëåíèþ øàðëàòàíñòâà, äàâàÿ âîçìîæíîñòü îòäåëüíûì ëèöàì, ïðèìàíèâàÿ ïóáëèêó òàíöàìè, èçâëåêàòü âûãîäó èç ïîñòàíîâêè àíòèõóäîæåñòâåííîé äðåáåäåíè, òåì ñàìûì ïîíèæàÿ õóäîæåñòâåííóþ öåííîñòü òåàòðà, çàïðåòèòü óñòðîéñòâî òàíöåâ ïîñëå ñïåêòàêëåé, äîïóñòèòü âîçìîæíîñòü óñòðîéñòâà òàíöåâ èñêëþ÷èòåëüíî îðãàíèçàöèÿì â âèäå ñåìåéíûõ òàíöåâàëüíûõ âå÷åðîâ, íî îòíþäü íå ïîñëå ñïåêòàêëåé, âìåñòî ïîñëåäíèõ ìîæíî óñòðàèâàòü íåñëîæíûå äèâåðòèñìåíòû.

Äîïóñêàòü òàíöåâàëüíûå âå÷åðà èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ ñ öåëüþ áëàãîòâîðèòåëüíîé. Âñåì âîèíñêèì ÷àñòÿì, êðîìå âûøåóêàçàííîãî, ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òåëåãðàììîé Îðëîâñêîãî âîåííîãî îêðóãà. Âèíîâíûõ â íàðóøåíèè ñåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå ÷åðåç îòäåë óïðàâëåíèÿ».

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Áåëãîðîäà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè óæå â àïðåëå 1944 ãîäà òåàòð «Îðèîí» âîçîáíîâëÿåò ñâîþ ðàáîòó, â 1948 ãîäó ïîëíîñòüþ îáíîâëÿåòñÿ åãî òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ: íîâàÿ òðóïïà òåàòðà íàáèðàåòñÿ èç ìîëîäûõ àêò¸ðîâ, îêîí÷èâøèõ Òóëüñêóþ òåàòðàëüíóþ ñòóäèþ ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.Â. Êîðîëåâè÷à.  1954 ãîäó òåàòð ðàáîòàåò óæå êàê îáëàñòíîé.

Âñåãî áåëãîðîäñêèé òåàòð, ñ ìîìåíòà åãî âîçíèêíîâåíèÿ è â ðàçíûõ èïîñòàñÿõ, íàõîäèòñÿ â «Îðèîíå» îêîëî 40 ëåò, äî 1962 ãîäà, êîãäà îí ïåðååçæàåò â íîâîå çäàíèå íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè. Íà ñöåíå «Îðèîíà» âûñòóïàëè ìíîãèå èçâåñòíûå àðòèñòû, â ÷àñòíîñòè, È.Â.Èëüèíñêèé, Ð.Â. Çåë¸íàÿ, Â.Ï. Ìàðåöêàÿ, Â.ß. Ñòàíèöûí, À.Ê. Òàðàñîâà, Ì.È.Æàðîâ, Ê.È.Øóëüæåíêî è äðóãèå.

Ãîðîäñêîé ñàä ñ «äîðåâîëþöèîííûì» ôîíòàíîì

Ïðè òåàòðå «Îðèîí» èìåëñÿ ñàä, áûâøèé âñåãäà îäíèì èç ëþáèìûõ ìåñò îòäûõà áåëãîðîäöåâ. Ïîñëå ðåâîëþöèè îí íàçûâàåòñÿ Ïèîíåðñêèì, ïîñëå âîéíû ñàä îòêðûâàåòñÿ â 1948 ãîäó, â 1961 ãîäó åìó ïðèñâàèâàåòñÿ èìÿ ïåðâîãî êîñìîíàâòà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à Ãàãàðèíà, íî áåëãîðîäöû ïðîäîëæàþò íàçûâàòü åãî â îáèõîäå è «ãîðñàäîì». Ñòàðèííûé ôîíòàí áûë ïåðåíåñ¸í â ãîðñàä â ñîâåòñêîå óæå âðåìÿ èç Íîâîãî ñêâåðà (íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè).

Äîì Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè è ãîñòèíèöà «Áåëãîðîä» íà Ñîáîðíîé ïëîùàäè ýòî íàø, ìîæíî ñêàçàòü, «ïèòåðñêèé óãîëîê» — îíè ïîñòðîåíû ïî ïðîåêòó àðõèòåêòîðà Ëåíèíãðàäñêîãî èíñòèòóòà «Ãèïðîêîììóíñòðîé» Â.Â. Âàñèëüåâà â 1950-õ ãîäàõ, ïîñëå òîãî êàê â 1954 ãîäó Áåëãîðîäó áûë âîçâðàù¸í «ãóáåðíñêèé ñòàòóñ».

Äîì Ïðàâèòåëüñòâà òèïè÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé «äâîðåö» ñòàëèíñêîé ýïîõè, à ãîñòèíèöà «Áåëãîðîä» ïîñòðîåíà â õîðîøî óçíàâàåìîì «ïèòåðñêîì ñòèëå» ñ õàðàêòåðíûì êóïîëîì è «àäìèðàëòåéñêèì øïèëåì», îíè ïðèäàþò ïëîùàäè íåêèé êëàññè÷åñêèé âèä.

Îáëàñòíîé äðàìòåàòð (1962) òàêæå òèïè÷íûé ïðåäñòàâèòåëü èìïåðñêîãî ñòàëèíñêîãî ñòèëÿ, íî ïîñòðîåííûé ïî ïðîåêòó áåëãîðîäñêîãî àðõèòåêòîðà Â.Ì.Ëèìàðåíêî, èìååò äðàìàòè÷åñêóþ èñòîðèþ: îí ñòîèò íà ìåñòå áûâøåãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, î ÷¸ì íàïîìèíàåò ñåãîäíÿ áåëîêàìåííàÿ ÷àñîâåíêà ðÿäîì ñ òåàòðîì. Âûäåëÿþòñÿ ñâîèì âèäîì «ñòàëèíñêèå» æèëûå äîìà 1950-õ ãîäîâ ïîñòðîéêè âîêðóã Ñîáîðíîé ïëîùàäè, áûâøåé ïëîùàäè Ðåâîëþöèè.

Ïàìÿòíèê ãåíåðàëó àðìèè Èîñèôó Ðîäèîíîâè÷ó Àïàíàñåíêî , çàìêîìàíäóþùåãî Âîðîíåæñêèì ôðîíòîì, ïîãèáøåãî 5 àâãóñòà 1943 ãîäà ïîä Òîìàðîâêîé, áûë òîðæåñòâåííî îòêðûò 4 íîÿáðÿ 1949 ãîäà â ñêâåðå íà Âîêçàëüíîé ïëîùàäè â ïðèñóòñòâèè æåíû ãåíåðàëà Îëüãè Àëåêñååâíû è ñûíà Èâàíà Èîñèôîâè÷à Àïàíàñåíêî. Áðîíçîâûé ïàìÿòíèê Àïàíàñåíêî, ðàáîòû èçâåñòíîãî ñêóëüïòîðà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Òîìñêîãî îòëèò íà ëåíèíãðàäñêîì çàâîäå «Ìîíóìåíòàëüíàÿ ñêóëüïòóðà», åãî îáùàÿ âûñîòà 7 ìåòðîâ.  1950 ãîäó Í.Â.Òîìñêèé çà ýòîò ïàìÿòíèê è äðóãèå ñâîè ðàáîòû áûë óäîñòîåí Ñòàëèíñêîé ïðåìèè.

Ãåíåðàë àðìèè È.Ð. Àïàíàñåíêî áûë ïîõîðîíåí íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè 7 àâãóñòà 1943 ãîäà. Ãðîá ñ òåëîì ïîêîéíîãî áûë óñòàíîâëåí â ÄÊ æåëåçíîäîðîæíèêîâ (íà óãëó óëèö Ïîïîâà è Ëåíèíà), äâà äíÿ ñ ãåíåðàëîì ïðîùàëèñü âîèíû è âîåíà÷àëüíèêè Êðàñíîé àðìèè, ìåñòíûå æèòåëè. Àïàíàñåíêî áûë ëåãåíäàðíûì ãåíåðàëîì, êîìàíäîâàë â íà÷àëå âîéíû Äàëüíåâîñòî÷íûì îêðóãîì, îí îäèí èç íåìíîãèõ íà ðàâíûõ ðàçãîâàðèâàë ñî Ñòàëèíûì.  Áåëãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå õðàíèòñÿ ðåäêàÿ ôîòîãðàôèÿ: ó ìîãèëû ãåíåðàëà Àïàíàñåíêî ñ ïðîñòåíüêèì ïàìÿòíèêîì â ñêîðáíîì ìîë÷àíèè ñòîèò Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Æóêîâ.

Ñîãëàñíî çàâåùàíèþ È.Ð. Àïàíàñåíêî, îí áûë ïåðåçàõîðîíåí íà ðîäèíå íà Ñòàâðîïîëüå: ÷åðåç 10 äíåé, 17 àâãóñòà 1943 ãîäà, îñòàíêè ãåíåðàëà ñî âñåìè âîèíñêèìè ïî÷åñòÿìè áûëè ïåðåïðàâëåíû íà âîåííîì ñàìîë¸òå â Ñòàâðîïîëü.  1944 ãîäó, âî èñïîëíåíèå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè ãåíåðàëà àðìèè È.Ð.Àïàíàñåíêî, â Áåëãîðîäå â Ëåíèíñêîì (áûâøåì Íîâîì) ñêâåðå íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè, íà ìåñòå ïðåæíåãî çàõîðîíåíèÿ ãåíåðàëà Àïàíàñåíêî, óñòàíàâëèâàåòñÿ âðåìåííûé ïàìÿòíèê ñî çâåçäîé è äâóìÿ çíàì¸íàìè íàâåðõó, äî 1949 ãîäà, êîãäà íà Âîêçàëüíîé ïëîùàäè áûë îòêðûò ïàìÿòíèê ãåíåðàëó Àïàíàñåíêî ðàáîòû ñêóëüïòîðà Òîìñêîãî.

Ïàìÿòíèê êíÿçþ Âëàäèìèðó Êðàñíî Ñîëíûøêî, êðåñòèòåëþ Ðóñè ñêóëüïòîðà Âÿ÷åñëàâà Êëûêîâà, àðõèòåêòîð Âèòàëèé Ïåðöåâ, ñòîèò íà ñêëîíå èñòîðè÷åñêîé Òàâðîâîé (Õàðüêîâñêîé) ãîðû, îòêðûò 4 àâãóñòà 1998 ãîäà íàêàíóíå 55-ëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ Áåëãîðîäà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè è â ïðåääâåðèè 2000-ëåòèÿ Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Ýòî êðóïíåéøèé â ìèðå ïàìÿòíèê êíÿçþ Âëàäèìèðó Ñâÿòîñëàâè÷ó, êíÿçþ Íîâãîðîäñêîìó (969-978) è êíÿçþ Êèåâñêîìó (978-1015).

Ïàìÿòíèê êíÿçþ Âëàäèìèðó ñòàë îäíèì èç ãëàâíûõ ñèìâîëîâ ñîâðåìåííîãî Áåëãîðîäà: îáùàÿ âûñîòà ïàìÿòíèêà 22,5 ìåòðà (15 ïîñòàìåíò è 7,5 ñêóëüïòóðà Âëàäèìèðà), ôèãóðà êíÿçÿ âîáðàëà â ñåáÿ 1,5 òîííû ìåäè. Âëàäèìèð ñòîèò íà ëàâðîâîì âåíêå, â ïðàâîé ðóêå äåðæèò êðåñò íàä ãîëîâîé, áëàãîñëîâëÿÿ ëåæàùèé ïåðåä íèì Áåëãîðîä, à ëåâîé ðóêîé îïèðàåòñÿ íà ùèò, çàùèùàÿ åãî.

1990-å ãîäû ìåñòíûå âëàñòè ðåøàþò íà ÷àñòíûå ñðåäñòâà ïîñòðîèòü ýòîò èñòîðè÷åñêè çíà÷èòåëüíûé è ñèìâîëè÷åñêèé ïàìÿòíèê êíÿçþ Âëàäèìèðó, ñòàâøèé ïðèìåðîì óäà÷íîãî ìîíóìåíòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ñ÷àñòëèâîãî âëèÿíèÿ èçûñêàíèé êðàåâåäà Þðèÿ Øìåë¸âà î íàøåì èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì.  1995 ãîäó âûõîäèò êíèãà Øìåë¸âà «Òàéíû Áåëãîðîäñêîãî òðåóãîëüíèêà», â êîòîðîé îí ïîäíèìàåò âîïðîñ îá îñíîâàíèè Áåëãîðîäà. Âîçíèêøàÿ â ãîðîäå äèñêóññèÿ âûëèëàñü âî ìíåíèå î «1000-ëåòèè Áåëãîðîäà», êîòîðîå â èòîãå áëàãîòâîðíî ïîâëèÿëî íà åãî àðõèòåêòóðíûé îáëèê. Êàê ãîâîðèòñÿ, íå áûëî ñ÷àñòüÿ îò èñòîðèêîâ, äà êðàåâåäû ïîìîãëè.

Áåëãîðîäñêèé êðàåâåä Þðèé Íèêîëàåâè÷ Øìåë¸â âçÿë íà ñåáÿ ñìåëîñòü âûäâèíóòü ãèïîòåçó, ÷òî Áåëãîðîä áûë îñíîâàí â 993 ãîäó êíÿçåì Âëàäèìèðîì Êðàñíî Ñîëíûøêî; îíà íå ïîëó÷àåò îôèöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ äàòîé îñíîâàíèÿ Áåëãîðîäà îñòà¸òñÿ 1596 ãîä, êîãäà áûëà ïîñòàíîâëåíà êðåïîñòü íà Áåëîé ãîðå íî êíÿçü Âëàäèìèð ñòàíîâèòñÿ ëåãåíäàðíûì îñíîâàòåëåì Áåëãîðîäà. Åñëè æå âäóìàòüñÿ â íàøó èñòîðèþ, ïðàâû ìîãóò îêàçàòüñÿ îáå äèñêóòèðóþùèå äî ñèõ ïîð ïî ýòîìó ïîâîäó ñòîðîíû.

Èçâåñòíî ìíåíèå îá ýòîì èñòîðè÷åñêîì ñïîðå àêàäåìèêà Äìèòðèÿ Ëèõà÷¸âà, çíàòîêà «Ñëîâà î ïîëêó Èãîðåâå»: «Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà î Áåëãîðîäå êðàåâåäà-èñòîðèêà Þ.Í.Øìåë¸âà ïðåäñòàâëÿåò ñåðü¸çíûé èíòåðåñ íå ïðåäñòàâëÿåò ñîìíåíèé ññûëêà íà Èïàòüåâñêóþ ëåòîïèñü: « Âú ëåòî 6500 Âîëîäèìåðú çàëîæèë ãðàä Áåëú ». Ñ÷èòàòü äàòîé îñíîâàíèÿ Áåëãîðîäà 993 ãîä åñòü âñå îñíîâàíèÿ». Ñîáñòâåííî, ìíåíèå àêàäåìèêà Ëèõà÷¸âà, ïðèçíàííîãî ýêñïåðòà ïî Äðåâíåé Ðóñè, ñòàëî ðåøàþùèì ïðè óñòàíîâêå ïàìÿòíèêà Êíÿçþ Âëàäèìèðó â Áåëãîðîäå.

Ìíåíèå àêàäåìèêà Ëèõà÷åâà ðàçäåëÿþò áåëãîðîäñêèå èñòîðèêè, ê.è.í. Â.Îâ÷èííèêîâ è È.Ïàðõîìåíêî. Âñå îíè, áåçóñëîâíî, çíàþò è î ñåëå Áåëîãîðîäêà ïîä Êèåâîì, êîòîðîå òàêæå ïðåòåíäóåò íà çâàíèå ãîðîäà Áåëú, è î Áåëãîðîäå-Äíåñòðîâñêîì. Ïî÷åìó æå îíè ïîääåðæèâàþò êðàåâåäà Øìåë¸âà?

Îòâåò ïðîñò: èñòîðèÿ çíàåò, íàïðèìåð, ìíîæåñòâî äðåâíèõ «Íîâãîðîäîâ» — «íîâûõ ãîðîäîâ», ýòî ñåãîäíÿ èõ îñòàëèñü åäèíèöû, òàêàÿ æå êàðòèíà ìîæåò áûòü è ñ «áåëûìè ãîðîäàìè», èõ òîæå ìîãëî áûòü ìíîãî, íàçâàííûõ òàê ïî îáñòîÿòåëüñòâàì, â íàøåì ñëó÷àå ïî ìåëîâûì ãîðàì. Òî åñòü â Äðåâíåé Ðóñè ìîãëî áûòü íåñêîëüêî ãîðîäîâ Áåëú Ïîíÿòíî, ÷òî «íàø» ãîðîä Áåëú îò 993 ãîäà ïîãèá â ïëàìåíè âîéí, è Ãîðîä Áåëú, îñíîâàííûé â 1596 ãîäó íà Áåëîé ãîðå, ìîæåò íàñëåäîâàòü åìó òîëüêî ñèìâîëè÷åñêè. Ìåæäó ïðî÷èì, îñíîâàíèÿ äëÿ ýòîãî äàþò ìîñêîâñêèå èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû.

«Ðàçðÿäíîé êíèãå 1475 1598» (îïóáëèêîâàíà â Ìîñêâå â 1966 ãîäó è ïîëîæèëà êîíåö ñïîðàì îá îñíîâàíèè Áåëãîðîäà) åñòü çàïèñü, ÷òî «â 1596 ãîäó èþíÿ â 16 äåíü ãîñóäàðü öàðü è âåëèêèé êíÿçü Ô¸äîð Èâàíîâè÷ âñåÿ Ðóñèè ïîñûëàë íà ïîëå íà Äîíåö íà Ñåâåðñêèé ×óãóåâà ãîðîäèùà è èíûõ ãîðîäîâûõ ìåñò ïî Äîíöó è ïî èíûì ðåêàì ñìîòðåòü, ãäå ãîñóäàðþ ãîðîäû ïîñòàâèòü, ãîëîâ Èâàíà Ëîäûæåíñêîâî, äà Òðåòüÿêà ßêóøêèíà, äà ïîäúÿ÷åâî Íèêèôîðà Ñïèðèäîíîâà.

È, ïðèåõàâ ñ ïîëÿ, ãîëîâû Èâàí Ëîäûæåíñêèé, äà Òðåòüÿê ßêóøêèí, äà ïîäúÿ÷åé Ìèêèôîð Ñïèðèäîíîâ ñêàçàëè ãîñóäàðþ ÷òî îíè íàåõàëè ìåñòî íà ïîëå íà Äîíöå íà Ñåâåðñêîì, ñîëîâåò Áåëîãîðîäüå, è òî ìåñòî êðåïêî, ãîðà âåëèêà, è ëåñà ïðèøëè âåëèêèå, è çåìëÿ äîáðà, ìî÷íî áûòü íà òîì ìåñòå ãîðîäó. À â äðóãîì ìåñòå íàøëè íà ïîëå íà ðåêå íà Îñêîëå óñòü Îñêîëüöà ìåñòî êðåïêî è óãîäíî, ìî÷íî íà òîì ìåñòå ãîðîäó áûòü, à ×óãóåâî ãîðîäèùå ñêàçàëè íåêðåïêî è íåóãîäíî.

È íà Äîíåö íà Ñåâåðñêèé íà Áåëîãîðîäüå ïîñëàíû ãîðîäà ñòàâèòü âîåâîäû êíÿçü Ìèõàéëî Íîçäðîâàòîé, äà êíÿçü Îíäðåé Âîëêîíñêîé, äà ïîäúÿ÷åé Ìèêèôîð Ñïèðèäîíîâ. À íà Îñêîë ïîñëàíû ãîðîäà ñòàâèòü âîåâîäà êíÿçü Èâàí Ñîëíöîâ, äà ãîëîâà Èâàí Ìÿñíîé, äà ïîäúÿ÷åé Ìèõàéëî Íå÷àåâ. Íà Ñåìü íà Êóðñêîå ãîðîäèùå ïîñëàíû ãîðîäà ñòàâèòü âîåâîäà Èâàí Ïîëåâ, äà ãîëîâà Íåëþá Îãàðåâ, äà ïîäúÿ÷åé ßêîâ Îêàòüåâ. È ïî ãîñóäàðñòâó öàð¸âó óêàçó òå âîåâîäû è ãîëîâû ïîñòàâèëè íà ïîëå òðè ãîðîäû: íà Äîíöå íà Ñåâåðñêîì Áåëú Ãîðîä, äà íà Îñêîëå Îñêîëüñêèé ãîðîäîê, äà íà Ñåìè ãîðîä Êóðåñê òîé æå îñåíè».

Îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî â 1596 ãîäó Áåëú Ãîðîä ñòàâèòñÿ íà «Áåëîãîðîäüå», Êóðåñê ñòàâèòñÿ íà «Êóðñêîì ãîðîäèùå», «×óãóåâî ãîðîäèùå» îòâåðãàåòñÿ, à âîò êðåïîñòü Îñêîë ñòàâèòñÿ íå íà «ãîðîäèùå», à «íà ðåêå Îñêîë óñòü Îñêîëüöà». Èç ýòîãî ÿâíî ñëåäóåò, ÷òî «Áåëîãîðîäüå» è äðóãèå «ãîðîäèùà» — ýòî ìåñòà, ãäå ðàíåå ñòîÿëè ãîðîäà, — íà êóðñêîì ãîðîäèùå òî÷íî áûë äðåâíèé Êóðñê — à âîò íà ðåêå Îñêîë «ãîðîäèùà» íå áûëî, è êðåïîñòü ñòàâèòñÿ «íà ðåêå Îñêîë». Åñëè íà «êóðñêîì ãîðîäèùå» áûë äðåâíèé Êóðñê, òî íà «Áåëîãîðîäüå» áûë â äðåâíîñòè ãîðîä Áåëú! Àðãóìåíò î ëåãåíäàðíûõ «300-õ íàëîæíèöàõ» åù¸ ÿçû÷åñêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà â ãîðîäå Áåëú, ÿêîáû ãîâîðÿùèé îá àáñóðäå íàõîæäåíèÿ ãîðîäà íà Áåëîãîðîäüå, îòíîñèòñÿ ïðîñòî ê åãî êèåâñêîìó ò¸çêå.

Êîñâåííî î ñóùåñòâîâàíèè â Õ âåêå Áåëú Ãîðîäà íà Áåëîãîðîäüå ãîâîðÿò äðóãèå äðåâíåðóññêèå ãîðîäà: ãîðîä Ëèâíû, íàõîäÿùèéñÿ íà ïðèòîêå Äîíå ðåêå Ñîñíà, èçâåñòíûé ñ êîíöà XII âåêà, è Ìöåíñê íà ïðèòîêå Îêè ðåêå Çóøà, óïîìèíàåìûé â Èïàòüåâñêîé ëåòîïèñè îò 1146 ãîäà â ñîñòàâå ×åðíèãîâñêîãî êíÿæåñòâà, íûíå îáà ãîðîäà â Îðëîâñêîé îáëàñòè. Íî Ëèâíû è Ìöåíñê íàõîäÿòñÿ ñåâåðî-âîñòî÷íåå Áåëîãîðîäüÿ è ñîâðåìåííîãî Áåëãîðîäà! Åñëè ýòè «÷åðíèãîâñêèå» ãîðîäà óæå ñòîÿò â äîìîíãîëüñêèé ïåðèîä, òî äîëæåí ñòîÿòü è Áåëú Ãîðîä íà Áåëîãîðîäüå, òàê ïóòü èç Êèåâà è ×åðíèãîâà â Ëèâíû è Ìöåíñê ëåæèò ÷åðåç íàøè ìåëîâûå êðó÷è.

Ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî àðõåîëîãàìè ïîä Áåëãîðîäîì îòêðûò ðÿä äðåâíèõ ãîðîäèù, îäíèì èç êîòîðûõ âïîëíå ìîæåò áûòü äðåâíèé Áåëú Ãîðîä.

Äìèòðèåâñêîå ãîðîäèùå àðõåîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ èç êðåïîñòè è «ñåëèùà» ñàëòîâî-ìàÿöêîé êóëüòóðû íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè Êîðî÷à (ïðåäïîëîæèòåëüíî VIII âåê), Êðàïèâåíñêîå ãîðîäèùå àðõåîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê íà âûñîêîì ìûñó ðåêè Êîðåíü, ñîõðàíèâøèé ñëåäû êóëüòóð îò ñêèôñêîãî âðåìåíè äî äðåâíåðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè ( XII XIII âåê). Îáà ýòèõ äðåâíèõ ãîðîäèùà ðàñïîëîæåíû íà ìåëîâûõ êðó÷àõ, ñ êîòîðûõ îòêðûâàåòñÿ ïðåêðàñíûé îáçîð ìåñòíîñòè, ñ Êðàïèâåíñêîãî â õîðîøóþ ïîãîäó âèäåí äàæå Áåëãîðîä, ñàìîé ïðèðîäîé îíè õîðîøî çàùèùåíû îò íåïðèÿòåëÿ, ýòî âûãîäíûå ìåñòà äëÿ ïîñòàíîâêè ñòîðîæåâûõ êðåïîñòåé, ñòåðåãóùèõ òîãäàøíþþ âîñòî÷íóþ ãðàíèöó Ðóñè.

Îäíàêî â 1596 ãîäó Áåëú Ãîðîä ñòàâèòñÿ Ìîñêâîé íà íîâîì ìåñòå, íà Ñåâåðñêîì Äîíöå ðÿäîì ñ óñòüåì Âåçåíèöû. Ýòî íå ñëó÷àéíî, â XVI âåêå ìåíÿåòñÿ ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ: îñíîâíûì ïðîòèâíèêîì Ìîñêâû ñòàíîâèòñÿ Êðûìñêîå õàíñòâî. È Áåëú Ãîðîä ñòàâèòñÿ â óäîáíîì äëÿ îáîðîíû ñ þãà ìåñòå, ðÿäîì ñ Ìóðàâñêèì øëÿõîì, îñíîâíîé êðûìñêî-òàòàðñêîé äîðîãîé íà Ìîñêâó, ðÿäîì ñ Âåçåíèöåé, ïî êîòîðîé ïðîõîäèò «ñòàðàÿ ïîñîëüñêàÿ äîðîãà» â Êðûì, à ñàì Ñåâåðñêèé Äîíåö ÿâëÿåòñÿ ïðÿìîé äîðîãîé íà Äîí, ãäå îáðåòàþòñÿ äîíñêèå êàçàêè. Òåïåðü Áåëú Ãîðîä âûïîëíÿåò ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è íà Áåëîãîðîäüå ïî îáîðîíå Ìîñêâû ñ þãà ñî ñòîðîíû Êðûìñêîãî õàíñòâà.

*****

Âîò ìû ëåãêî íàáðàëè áîëüøå äåñÿòêà ïðèìå÷àòåëüíûõ àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ ñ èíòåðåñíåéøåé èñòîðèåé è àóðîé, åñëè äîáàâèòü ê íèì íàøè ïàðêè è ñêâåðû ïîëó÷èì ïðåêðàñíóþ ýêñêóðñèþ äëÿ ãîñòåé íàøåãî ãîðîäà.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Âèêòîð Êàìåíåâ

26.03.2021

Карта Белгорода подробная — улицы, номера домов, районы и маршруты

Белгород на карте — спутник и схема

На странице изображена интерактивная карта города Белгород с улицами и домами. Расположенный в 20 км от Белгородского водохранилища, в семистах км от столицы России — Белгород, в течение многих лет остается административным центром Белгородского региона и при этом одним из наиболее благоустроенных и успешных муниципальных образований южного направления европейской части РФ. Для масштабирования географической карты используйте кнопки (+) и (-) в левой части. На карте города Белгород можно смотреть станции метро, магазины, аптеки, заправки, маршруты.

Территориальное устройство на карте

Город Белгород является административным центром Белгородской области

Белгород разделен на 2 административных округа :

- Восточный (Свердловский);

- Западный (Октябрьский).

Кроме того, существует разделение на планировочные районы:

- Южный;

- Центральный;

- Восточный;

- Восточная и Западная промзоны.

Появление данных районов связано с особенностями городского ландшафта и историей города. Они «нарезаны» в зависимости от вектора улиц:

- Магистральной – Красноармейской;

- Волчанской;;

- Щорса;

- Корочанской;

- Пр. Богдана Хмельницкого.

- Макаренко;

- Губкина;

- Сумской;

- Заслонова;

- Михайловским шоссе.

Вдоль этих улиц расположены объекты усадебной застройки (ранее хуторов и слободок).

Справочная информация

| Дата образования: | 1596 г. |

| Площадь кв. км.: | 153,1 |

| Население: | 384 425 |

| Индекс: | 308000-309000 |

| Телефонный код: | +7 4722 |

| Автомобильный код: | 31 |

| Код ОКАТО: | 14 401 |

Белгород — вокзалы

| № | Адрес вокзала | Вид |

|---|---|---|

| 1 | г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 166 | Аэропорт |

| 2 | г. Белгород, ул. Вокзальная, 1 | ЖД вокзал |

| 3 | г. Белгород, Б. Хмельницкого проспект, дом 160 | Автовокзал |

Характеристика города Белгород Белгородской области

Расположенный в 20 км от Белгородского водохранилища, в семистах км от столицы России — Белгород, в течение многих лет остается административным центром Белгородской области и при этом одним из наиболее благоустроенных и успешных муниципальных образований южного направления европейской части РФ.

В городе отлично развиты аграрная и бизнес — индустрия, при этом, на территории Белгорода также работают комплексы по производству стройматериалов, деревообрабатывающие комбинаты, предприятия пищевой, химической, фармацевтической, легкой промышленности, машиностроения. Из них более полусотни выпускают продукцию не только для реализации на территории страны, но и на экспорт.

Одна из особенностей Белгорода, с населением более 0,391 млн чел., заключается в активном развитии местной агломерации (с населением свыше 0,5 млн чел.), образовавшейся на расстоянии до 30 км от города и включающей территории таких районов, как Шебекинский, Корочанский, Белгородский, Яковлевский, Борисовский. Она образовалась, как следствие выделения горожанам участков для индивидуального жилищного строительства. Таким образом, ближний пригород фактически превратился в территорию белгородских спальных районов, обитатели которых активно участвуют в развитии экономического и индустриального потенциала города (более 40% от общего потенциала области). При этом скорость ежегодного прироста белгородской агломерации составляет более 8 тыс. чел.

Исторические факты города

На месте, где сегодня находится Белгород, в VIII веке появились первые поселения восточных славян, однако вскоре северяне вынуждены были покинуть свои земли, не выдержав напора кочевников печенегов. Далее события развивались следующим образом:

- 884 г. — Войны киевского князя Олега освобождают от печенегов земли нынешнего Белгорода.

- 965 г. — Территория входит в состав Переяславльского княжества.

- 1593-1596 гг. — Предполагаемые годы возведения Белгородского разряда.

- Второе десятилетие ХVII в. — Крепость уничтожена после вторжения польско-литовских войск, но вскоре восстановлена. Для этого выбран левый берег Северского Донца.

- 1646 г. — После нападения запорожских казаков, крепость перенесена на противоположный берег – ближе к руслу речки Везелки.

- 1658 г. — Белгород становится основным городом так называемой Белгородской черты.

- 1708-1765 гг. — Является главным в Белгородской губернии, но вскоре становится уездным городом в Курской губернии.

- 1918 г. — После того, как был заключен Брестский мир, Белгород сначала оказывается в составе объявленной гетманом Скоропадским Украинской державы, а затем – в составе РСФСР, а с 1919 по 1920 гг он – один из оплотов белого движения.

- 1922 г. — Входит в состав образованного СССР.

- С 1941 по 1943 гг. — Переживает две оккупации немецкой армией.

- 1954 г. — На карте страны появляется Белгородский регион, а Белгород становится его административным центром.

Белгород на карте России: география, природа и климат

Площадь Белгорода более 150 кв. км. Белгород на карте России, легко найти – он находится на юге Среднерусской возвышенности у Белгородского водохранилища в 40 км от украинской границы. Он разместился на трех крупных склонах, по его территории протекают река Северский Донец и ее притоки: речки Нежеголь, Разумная и Везелка. С запада по городской границе проходит федеральная трасса «Крым».

Город находится в полосе лесостепи, в зоне умеренно-континентального климата, чем объясняется сухое и жаркое лето с температурой до +26 о С – (+35) о С и умеренно холодные зимы (с температурами до 20 о С мороза).

Эти места отличаются разнообразием растительности, при этом на каждого жителя Белгорода приходится чуть менее 20 кв. м зеленых насаждений. Зелеными легкими города остаются лесные массивы. В том числе речь идет о «Сосновке», «Массиве», «Песках», с их дубравами, с сосновыми и смешанными лесами.

Маршруты на карте Белгорода. Транспортная инфраструктура

Современный Белгород является крупным транспортным узлом, расположенным всего в нескольких десятках километров от украинской границы. Карта Белгорода со спутника помогает путешественникам быстро сориентироваться на местности. По городу проходят:

- трасса федерального значения М2 «Крым»;

- автодорога регионального значения Р186 Белгород — Грайворон — граница Украины;

- автодорога Р185 Белгород — Россошь;

- железнодорожная ветка в направлении Москвы, Харькова и Крымского полуострова.

В юго-восточной части города по адресу Вокзальная площадь 1 расположен Ж/Д Вокзал Белгород. От вокзала отправляются пригородные электрички и поезда дальнего следования в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Днепра, Воронежа и Россоши.

В северной части города, рядом с международным аэропортом по адресу проспект Б. Хмельницкого 160 расположен Автовокзал. От автовокзала отправляются автобусы в пригородных, междугородних и международных направлениях. Автовокзал имеет 15 посадочных платформ, комфортный зал ожидания, точки продажи.

В городе есть второй Автовокзал на Привокзальной площади. Количество рейсов значительно меньше, в основном выполняются экспресс рейсы в Москву.

В четырех километрах к северу от центра города на проспекте Б. Хмельницкого расположен Международный аэропорт Белгород, выполняющий внутренние и международные рейсы.