В каждом крае есть место, где можно познакомиться с его историей, узнать о достопримечательностях, обычаях и быте, увидеть интересные и удивительные вещи, узнать его выдающихся людей. Таким местом является краеведческий музей.

В экспозицию музея входят несколько залов, посвященных разным периодам в жизни нашего края. Но экскурсия в краеведческий музей всегда начинается с самой древней части его экспозиции – историко-археологической. Здесь мы знакомимся с историей развития всего человечества на примере своего края. Мы можем осмотреть найденные на территории края древние орудия труда наших далеких предков. Здесь же находятся остатки их оружия, глиняные осколки их посуды. Особа интересно смотреть на сцены из жизни древних людей. В этих сценах хорошо видно образ жизни древних людей и детали их быта.

Очень много интересных экспонатов в зале, посвященной средним векам нашей истории. Здесь собрано много произведений искусства того времени, портретов, мужской и женской одежды, оружия.

Но особенно интересно было познакомиться с природой и культурой нашего края. Как богат наш край своим животным и растительным миром! Чучела животных и птиц, гербарии, коллекции камней заняли свои места под стеклами. А в соседнем, этнографическом зале можно увидеть нашу национальную одежду и украшения, услышать песни нашего края, познакомиться с бытом наших предшественников. Здесь же можно узнать о людях, которые стали гордостью нашего края.

Каждая страна имеет свое культурное и историческое наследие. Такая традиция существует и в России. В нашей стране также храниться много различных экспонатов и реликвий. А знание своего прошлого гарантирует светлое будущее. Все экспонаты, картины и исторические ценности хранятся в музеях. Музеи имеют свой праздник, и раз в году открывают свои двери с особой торжественностью. Происходит это в день музеев и музейных работников.

Сердцем культуры страны являются музеи. Главное, чтобы они занимали важное место в сердце каждого гражданина. Раньше мне не нравилось посещать музеи. Это действие для меня было скучным и не интересным. Но, однажды к нам в музей приехали восковые фигуры значимых личностей нашей страны и с тех пор у меня другое отношение к музеям. Так как выставка фигур мне очень понравилась и оставила у меня в памяти след. И история училась легче, благодаря тому, что в голове у меня уже были сформированы образы.

Сотрудники музеев всегда стараются удивить своих посетителей интересными фактами подкрепленными, доказательствами, хранящимися в музее. Так же я считаю, что работники музеев проводят образовательно – воспитательную работу, что идет на пользу всем посетителям музеев, особенно учащимся школ и высших учебных заведений. Ведь зачастую мы не знаем важных исторических фактов, которые могли происходить в нашем городе.

Однажды мне пришлось побывать в день музеев в музее. Его сотрудники подготовили интересную программу о нашем крае, об историческом и культурном наследии региона. Посещение музея в этот день было абсолютно бесплатным. Так же мне удалось узнать о том, что существует «ночь музеев», которая очень популярна во всех странах мира. Происходит эта ночь с субботы на воскресенье. И мне очень хочется побывать на таком мероприятии.

4 класс Возьмите 7-8 предложений

Как-то раз мама решила заняться расширением моего и папиного кругозора. Она сказала, что в ближайшие выходные мы пойдём в музей. В нашем славном городе много музеев, но этот музей необычный. Он расположен на борту подводной лодки С-56, которая застыла на вечной стоянке, на Корабельной набережной города Владивостока.

Мама у нас интересуется всем, что имеет отношение к славному российскому флоту. И история подводного флота её интересует большего всего. Вот мы и отправились смотреть лодку-музей. Она очень большая, верхняя часть покрашена в серый цвет, чтобы быть не заметной среди волн. Дальше идёт белая полоса – она называется «ватерлиния». А нижняя часть окрашена в зеленый цвет.

На рубке красная звезда и написано крупными буквами «С-56». Пока мы шли к лодке, мама рассказывала, что она читала книгу, которую написал командир этой лодки. Конечно, в лодку мы не залазили через верхний люк. Сделана обычная стеклянная дверь, как в любой музей. Билеты мы купили в кассе на улице, рядом с лодкой.

Когда мы зашли вовнутрь, то увидели что там всё покрыто ковровыми дорожками, поэтому нам выдали специальные матерчатые тапочки на завязках. Их надевают на уличную обувь, чтобы не нанести грязи. Когда мы все были готовы, пришёл экскурсовод – офицер в военно-морской форме. Половина лодки – как обычный музей, другая половина сделана под настоящую лодку.

Наш экскурсовод начал рассказ с истории создания подводного флота в России. Это было в конце 19 века. Он рассказал, как первые подводные лодки были доставлены во Владивосток по железной дороге в разобранном виде. Их собирали на местном судоремонтном заводе.

Потом он рассказывал про дальнейшее развитие подводного флота в России. Это было так интересно. Мама вообще не сводила с военного глаз. Во время Великой отечественной войны подводные лодки топили немецкие субмарины. Кроме того, они сопровождали суда наших союзников, которые приходили в Мурманск и Архангельск с грузами.

На одной из стен висел огромный портрет легендарного командира С-56. В витрине выставлены личные вещи командира, судовой журнал. Экскурсовод рассказал про подвиги этой лодки, сколько она потопила фашистских кораблей. В каких походах участвовала.

Дальше началось самое интересное. Мы пошли по узкому коридору. Вот за стеклом в крошечной радиорубке сидел радист в наушниках. Конечно, не настоящий. Но сделан, как живой. Далее кают-компания. Там стоял обычный металлический стол, прикрученный к полу. На стене портрет Сталина и Ленина.

Далее жилое помещение, которое называется «кубриком». Матросские узкие кровати в два ряда. Каюта командира, на столе карты, компас, секундомер, секстант, логарифмическая линейка.

В носовой части лодки – торпедный отсек. Там лежали две торпеды. Конечно, не боевые. Внутри пустые, только корпус от них. Как жаль, что это ничего нельзя потрогать!

Мы поблагодарили офицера за очень познавательную экскурсию, сняли тапочки, вышли на улицу. Все были под впечатлением от увиденного. Папа сказал, что жалко, что он служил не на подводной лодке.

Каждому любознательному человеку хочется побольше узнать о прошлом, таком далеком и загадочном. Исторический музей — как раз то место, где можно перенестись в удивительный мир прошлого.

Недавно мы с одноклассниками побывали в нашем Историческом музее.

Сначала я обратила внимание на бивни мамонта, я даже представить себе не могла, какими они могут быть огромными. Не меньшее впечатление производят клыки саблезубого тигра, С интересом рассматривала я и разнообразные орудия труда древних людей.

Войдя в следующий зал, я увидела множество разнообразных икон и старинных книг, пожелтевших от времени. Особенно запомнилась Библия больших размеров, в металлическом окладе, который весит двадцать семь килограммов.

Еще мне очень понравилась диорама «Харьковская крепость в XVII столетии». Картина как живая! Аккуратные маленькие домики, в центре видны купола церкви. Вокруг крепости прорыт глубокий ров, через него перекинут мост из бревен и веревок. По небу плывут легкие белые облачка. Я долго не могла оторваться от этой картины, рассматривала мельчайшие детали и восхищалась людьми, сотворившими такое чудо.

А рядом не менее интересный экспонат — челн, выдолбленный из цельного куска дуба. Его выловили на дне реки Северский Донец, возле Изюма. Представляю, как на нем когда-то плавали люди, а теперь челн «отдыхает» в музее.

В экспозиции представлены также интерьеры квартир XIX — начала XX века: спальная комната, стулья из ценного дерева, ковер с изображением льва, прекрасные портреты.

Но особенно поразила меня выставка «Золото скифов». Она расположена в небольшом помещении, стены которого затянуты черной тканью, а освещаются только экспонаты: оружие, монеты, украшения, парчовая одежда. Экскурсовод рассказала нам, что они найдены недалеко от Песочина при раскопках богатого скифского могильника. С любопытством и каким-то страхом рассматриваю я женщину, одетую в кожаный костюм с золотыми украшениями; на золотых пластинах изображены разные животные.

А вот сосуд, сделанный еще в V веке до нашей эры. Он покрыт красным и черным лаком, секрет приготовления которого до сих пор не раскрыт. Позолоченная чашка Екатерины II и оловянные солдатики, которыми играл сам Николай I.

Я покидала музей с мыслью о том, что приду сюда еще не раз, чтобы ощутить дыхание старины, побывать в мире прошлого.

У нас большая база и мы ее постоянно пополняем, и поэтому если вы не нашли, то пользуйтесь поиском

В нашей базе свыше 15 тысяч сочинений

Сохранить сочинение:

Каждому любознательному человеку хочется побольше узнать о прошлом, таком далеком и загадочном. Исторический музей — как раз то место, где можно перенестись в удивительный мир прошлого.

Недавно мы с одноклассниками побывали в нашем Историческом музее.

Сначала я обратила внимание на бивни мамонта, я даже представить себе не могла, какими они могут быть огромными. Не меньшее впечатление производят клыки саблезубого тигра, С интересом рассматривала я и разнообразные орудия труда древних людей.

Войдя в следующий зал, я увидела множество разнообразных икон и старинных книг, пожелтевших от времени. Особенно запомнилась Библия больших размеров, в металлическом окладе, который весит двадцать семь килограммов.

Еще мне очень понравилась диорама «Харьковская крепость в XVII столетии». Картина как живая! Аккуратные маленькие домики, в центре видны купола церкви. Вокруг крепости прорыт глубокий ров, через него перекинут мост из бревен и веревок. По небу плывут легкие белые облачка. Я долго не могла оторваться от этой картины, рассматривала мельчайшие детали и восхищалась людьми, сотворившими такое чудо.

А рядом не менее интересный экспонат — челн, выдолбленный из цельного куска дуба. Его выловили на дне реки Северский Донец, возле Изюма. Представляю, как на нем когда-то плавали люди, а теперь челн «отдыхает» в музее.

сочинение про исторический музей

Ответы:

Каждому любознательному человеку хочется побольше узнать о прошлом, таком далеком и загадочном. Исторический музей — как раз то место, где можно перенестись в удивительный мир прошлого. Недавно мы с одноклассниками побывали в нашем Историческом музее. Сначала я обратила внимание на бивни мамонта, я даже представить себе не могла, какими они могут быть огромными. Не меньшее впечатление производят клыки саблезубого тигра, С интересом рассматривала я и разнообразные орудия труда древних людей. Войдя в следующий зал, я увидела множество разнообразных икон и старинных книг, пожелтевших от времени. Особенно запомнилась Библия больших размеров, в металлическом окладе, который весит двадцать семь килограммов. Еще мне очень понравилась диорама «Харьковская крепость в XVII столетии». Картина как живая! Аккуратные маленькие домики, в центре видны купола церкви. Вокруг крепости прорыт глубокий ров, через него перекинут мост из бревен и веревок. По небу плывут легкие белые облачка. Я долго не могла оторваться от этой картины, рассматривала мельчайшие детали и восхищалась людьми, сотворившими такое чудо. А рядом не менее интересный экспонат — челн, выдолбленный из цельного куска дуба. Его выловили на дне реки Северский Донец, возле Изюма. Представляю, как на нем когда-то плавали люди, а теперь челн «отдыхает» в музее. В экспозиции представлены также интерьеры квартир XIX — начала XX века: спальная комната, стулья из ценного дерева, ковер с изображением льва, прекрасные портреты. Но особенно поразила меня выставка «Золото скифов». Она расположена в небольшом помещении, стены которого затянуты черной тканью, а освещаются только экспонаты: оружие, монеты, украшения, парчовая одежда. Экскурсовод рассказала нам, что они найдены недалеко от Песочина при раскопках богатого скифского могильника. С любопытством и каким-то страхом рассматриваю я женщину, одетую в кожаный костюм с золотыми украшениями; на золотых пластинах изображены разные животные. А вот сосуд, сделанный еще в V веке до нашей эры. Он покрыт красным и черным лаком, секрет приготовления которого до сих пор не раскрыт. Позолоченная чашка Екатерины II и оловянные солдатики, которыми играл сам Николай I. Я покидала музей с мыслью о том, что приду сюда еще не раз

Категория: Культура и искусство

Исторический музей построен в 1875-1881 гг. архитектором В.О.Шервудом. Стены Исторического музея выложены из красного обожжённого кирпича, как и стены Кремля. Над зданием музея поднялись башни, и они напоминают кремлёвские. Открылся музей в 1883 г. Русские учёные, историки, археологи писали: “События великого прошлого, деяния предков наших предстанут как бы воотчию перед тысячами людей, разнесутся молвою по всему обширному Отечеству нашему, перейдут к детям и внукам нашим”. Исторический музей хранит более четырёх миллионов экспонатов. На том месте, где выстроен Исторический музей, прежде находилось здание, где располагался в первые годы после его основания Московский университет.

В одном из залов Исторического музея хранится немало уникальных исторических экспонатов, принадлежавших жителям древнерусского государства. Все они были найдены в разных местах нашей Родины и относятся в основном к IX-XIII векам.

На витрине под общим названием “Внутренняя политика древнерусского государства” выставлены такие интересные вещи, как Радзивиловская летопись XV века (копия миниатюры) с изображением Владимира Мономаха, вручающего своему сыну Андрею Владимировичу княжеский меч, Русская Правда XI в., берестяная грамота с упоминанием о Руси, найденная на Новогородских землях и относящаяся к XII в., привеевка со знаком Рюриковичей XI в., русские великокняжеские печати, перстень с изображением княжеского знака и др. Наиболее понравившимися мне экспонатами на этой витрине являются отлично сохранившиеся первые русские монеты конца IX – начала X вв. и десятки монет XI в. Также интересен и Изборник киевского князя Святослава Ярославовича 1073 года с рукописным текстом-письмом и рисунками-знаками зодиака.

Переходя к следующей витрине, мы от государственных и княжеских вещей переносимся в окружение предметов, использовавшихся на Руси в быту крестьянами. На витрине “Русская деревня в IX-XIII вв.” выставленные экспонаты разделены на несколько экспозиций. Наральник, сошники, топоры, косы-горбуши, оковка лопаты, серны, жернов, глиняные “хлебцы” и горшки относятся к “Земледелию”. К “Рыболовству и охоте” принадлежат крючки, грузила, блесны, остроги, наконечники охотничьих стрел. В разделе “Ремесло” представлены фрагменты болотной руды, инструменты для обработки металла, дерева, кости, керамическая посуда. Такие вещи, как шерстяные шпаки, спица для кудели, костяной кочедык, игла, пряслица для веретена, фрагменты воска, вязаные изделия, относятся к разделу “Домашние промыслы”. Из бытовых предметов здесь есть костяные гребни, ножницы, ножи, кресало, светец, замки и ключи. И еще один раздел – “Животноводство”, включающий в себя ботало, глиняные фигурки баранов, берестяную грамоту о покупке коровы.

На других двух витринах располагаются не менее интересные экспонаты – ювелирные изделия и украшения. На витринах “Восточнославянские племена XI-XIII вв.” нашему вниманию представлены комплексы украшений Вятичей, Радимичей, Северян и Кривичей, а также предметы мужского костюма Кривичей, Новогородских Славян и Дреговичей. Все изделия немного отличаются друг от друга материалами, из которых они сделаны: у одних это серебро, у других – полудрагоценные камни. Так как у разных племен были свои традиции и обряды, то и украшения, принадлежавшие разным народам, тоже имеют в себе какие-то особенные, неповторяющиеся детали. Чаще всего можно видеть бусы или украшения, носившиеся на шее, хотя иногда попадаются и кольца или перстни.

Ну и, наконец, последняя витрина – “Язычество на Руси – Христианство в Византии”. Здесь экспонаты подобраны таким образом, что сразу видна разница между двумя непохожими друг на друга вероисповеданиями. К язычеству тут относятся всевозможные амулеты, всегда носившиеся славянами, верящими в их помощь, с собой, идолы с изображениями языческих богов, выточенными из камня, от совсем маленьких до больших по размеру. Переходя к предметам, относящимся к христианству, стоит затронуть еще один интересный экспонат – Радзивиловскую летопись XV века, состоящую из нескольких фрагментов и изображающую присягу Игоря и его воинов-язычников, крещение Ольги в Царьграде царем и патриархом, совет Владимира Святославовича с боярами и дружиной о месте принятия христианства Русью. Следующий раздел этой же витрины, “Культовые предметы из византийских провинций”, включает в себя предметы византийской церкви: керамические иконы с изображениями святой Елизаветы, святого Георгия, архангела Михаила на коне, кресты, кадило, лампадофор. При осмотре данной витрины хорошо видна разница не только между двумя разными религиями, но и государствами.

Подводя итог, следует сказать, что посещение Государственного Исторического музея произвело на меня незабываемое впечатление. Как же все-таки хорошо, что в Москве есть такое место, где разом можно оказаться в нескольких эпохах нынешнего и предыдущих тысячелетий, посмотреть и окунуться глубоко в богатейшую историю нашей Родины. Хочется, чтобы таких мест, как Исторический музей, было больше.Сейчас смотрят:{module Сейчас смотрят:}

Если вы хотите познакомиться с историей своего родного края и узнать о своей малой родине что-то интересное, вам надо обязательно пойти на экскурсию в краеведческий музей. Именно в таком музее собраны коллекции всего, что помогает познакомиться со своей малой родиной.

В музее есть несколько залов. Часть из них посвящена истории. В таких залах есть экспонаты, которые относятся и к истории первобытного общества (каменные топоры и каменные наконечники стрел, черепки глиняной посуды, реконструкции сцен из жизни древних людей), отельное место занимает коллекция вещей и документов, которые относятся к истории средних веков. Мне особенно нравиться рассматривать средневековое оружие и доспехи. В отдельном зале можно познакомиться с историей нашего края во время Великой отечественной войны. Здесь есть и оружие, и форма, и карты сражений, и солдатская посуда, и письма с фронта и военные и послевоенные фотографии.

Отдельная часть экспозиции посвящена нашим самым известным землякам, ее очень полезно посетить, чтобы узнать о том, какой вклад в развитие науки, искусства сделали наши земляки.

Еще в музее можно посмотреть на чучела животных и птиц, которые обитали и обитают на территории нашей малой родины.

В отдельном зале собраны произведения искусства, которые создавали наши мастера. Здесь можно увидеть и предметы старины, и современные работы. Особенно интересно в этом зале рассматривать украшения и предметы одежды.

Мне очень нравится ходить в краеведческий музей, ведь в нем история оживает и становится ближе и понятней.

Недавно мы с одноклассниками побывали в нашем Историческом музее. Сначала я обратила внимание на бивни мамонта, я даже представить себе не могла, какими они могут быть огромными. Не меньшее впечатление производят клыки саблезубого тигра. С интересом рассматривала я и разнообразные орудия труда древних людей.

Войдя в следующий зал, я увидела много разных икон и старинных книг, пожелтевших от времени. Особенно запомнилась Библия больших размеров в металлическом окладе, который весит двадцать семь килограммов. Еще мне очень понравилась диорама «Харьковская крепость в XVII столетии». Картина как живая! Аккуратные маленькие домики, в центре видны купола церкви. Вокруг крепости прорыт глубокий ров, через него перекинут мост из бревен и веревок. По небу плывут легкие белые облачка. Я долго не могла оторваться от этой картины, рассматривала мельчайшие детали и восхищалась людьми, сотворившими такое чудо. А рядом не менее интересный экспонат — челн, выдолбленный из цельного куска дуба. Его нашли на дне реки Северский Донец, возле Изюма. Представляю, как на нем когда-то плавали люди, а теперь челн «отдыхает» в музее.

Особенно поразила меня выставка «Золото скифов». Все это найдено недалеко от Песочина при раскопках богатого скифского могильника. С любопытством и каким-то страхом рассматриваю я женщину, одетую в кожаный костюм с золотыми украшениями; на золотых пластинах изображены разные животные.

А вот сосуд, сделанный еще в V веке до нашей эры. Он покрыт красным и черным лаком, секрет приготовления которого до сих пор не раскрыт.

Я покидала музей с мыслью о том, что приду сюда еще не раз.

по теме:

Наша квартира

Пришла осень

Поступок или проступок

Прав ли мой друг?

Право на ошибку

категория: сочинения по русскому языку / сочинение на тему: “Экскурсия в исторический музей”

В музее была интересная экспозиция от древних времен, когда жили еще пещерные люди до наших современных дней. Проводила ее интеллигентная и умная экскурсовод. Она отвечала на все наши вопросы, а их было довольно много. При этом ее ответы были очень развернуты и исчерпывающи. Без нее экскурсия бы не прошла так живо, активно и интересно. Потому что совсем одно постоять у витрины и прочитать, что за экспонаты находятся за стеклом, какой они эпохи, как называются. И совсем другое услышать из уст знающего человека, что именно этим копьем воевали наши предки, которые проживали на той же территории, что и сейчас мы живем, но много-много столетий назад. Или, например, что именно в таких платьях девушки на Руси выходили замуж, что обязательно у них должен был быть широкий красный пояс от сглаза и многие другие приметы и обряды. Между прочим часть из них мы совершенно неосознанно совершаем.

Но не так многие готовы с уверенностью сказать, почему мы плюем через левое плечо, когда нам дорогу перебежала черная кошка и тому подобное. А ведь все это идет из глубины лет, от наших далеких предков, которые предавали этим действием особый смысл. Со временем он утратился и узнать о нем теперь можно разве что только в музеях у хороших экскурсоводов.

Особенно мне понравился зал, в котором была представлена эпоха восемнадцатого-девятнадцатого века. Там было все очень красиво сделано и получается что ты буквально погружаешь в эти столетия и проникаешься их очарованием и уникальности. Там было довольно много исторических костюмов. Особенно элегантными были женские платья. Они были в пастельных красивых тонах, расшиты вышивками и кружевом. Их дополняли ажурные зонтики и перчатки. Посмотришь на такую красоту и хочется самой примерить и побывать в восемнадцатом веке. Единственное что мне не совсем понятно было в этих нарядах, так это тугой корсаж.

Он плотно опоясывал талию дам, делаю их очень-очень узкими. Экскурсовод рассказала, что талии некоторых мадмуазелей могли достигать тридцати-сорока сантиметров в обхвате, буквально осиная талия была благодаря корсетам. Я почти уверена, что смотрелось это очень не обычно и красиво. Но здоровью при этом наносился непоправимый вред. Как говориться, красота требует жертв. И только в музее начинаешь понимать, какую плату платили девушки и женщины, чтобы соответствовать представлениям о прекрасном в разные эпохи.

И пусть некоторые считают, что в музеях не очень интересно, но я думаю, что совсем наоборот. Когда посещаешь музей, то перед тобой открываются врата в храм памяти и искусства. Он хранит такое количество самой разной информации, что просто невозможно вообразить. Музей откроет вам тайны давно минувших дней, поэтому в них стоит сходить и узнать много нового и интересного.

Дополнительные сочинения по данной теме

Экскурсия в Исторический музей (сочинение-рассказ) (Первый вариант)

Недавно мы всем классом посетили Исторический музей. Это двухэтажное здание старинной постройки находится в центре города. У входа его стоят танк и пушка – как боевые символы воинской доблести наших дедов-прадедов, которые защитили нашу землю от фашистских захватчиков. Понятно, что танк и пушка были на полях сражений, но давно превратились в памятники.

После обозрения этих символов входишь в музей с настроением особой торжественности. Его залы посвящены истории города со времен его

Дни, когда музеи Москвы работают бесплатно Где, и в какие дни, можно

Дни, когда музеи Москвы работают бесплатно

Где, и в какие дни, можно приблизиться к прекрасному совершенно бесплатно

1.Третьяковская галерея

Работает бесплатно первое и второе воскресенье каждого месяца

Адрс: Лаврушинский переулок, 10

2.Государственный исторический музей

Открыт для бесплатного посещения последнее воскресенье каждого месяца

Адрес: Красная площадь, 1

3.Народный музей истории Московского метрополитена

Бесплатный вход для всех

Адрес: Хамовнический вал, дом 36

4.Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана РАН

По средам можно зайти абсолютно бесплатно

Адрес: Ленинский проспект, д.18/2

5.Государственный Дарвиновский музей

Третье

Музей-квартира Ф. М. Достоевского

Мемориальный музей-квартира Ф. М. Достоевского в Петербурге, на углу Кузнечного переулка и улицы Достоевского, рассказывает о двух последних годах жизни писателя (точнее, о двух годах и четырёх месяцах).

Комнаты в квартире на Кузнечном расположены словно вокруг какой-то оси, так что в любую из них можно войти с двух сторон. Только кабинет будто отделён от остальных комнат.

После смерти Фёдора Михайловича Анна Григорьевна решила выехать из квартиры. Но перед отъездом попросила популярного фотографа

Музей М. А. Булгакова

В Москве по адресу улица Большая Садовая, д. 10, кв. 50 в 2007 году был открыт первый в России Музей М. А. Булгакова. По этому адресу осенью 1921 года поселился М. А. Булгаков с женой, заняв комнату в огромной коммунальной квартире.

“На Большой Садовой стоит дом здоровый.Живет в доме наш брат – организованный пролетариат.И я затерялся между пролетариатом,Как какой-нибудь, извините за выражение, атом…”

– так в 1921 году Булгаков описывал свой

Літературний музей

30 травня наш класс відвідав літературний музей.. Незважаючи на те, що для мене українська література є рідною – екскурсія була не дуже емоційною та цікавою. Музей складається з двох поверхів, його архітектура заворожує, навколо будинку літератури великий садок, який гармонійно виглядає на фоні прекрасного будинку…. В музеї мі побачили багатсько старих книжок, зокрема твори таких видатних українських митців як Ольга Кобилянська, Олександра Олеся, Спиридона Черкасенка, Лесі Українки та багато інших…На

Барселона

Столица Каталонии, второй город Испании, столица Средиземноморского союза, город-музей.

Набережная Барселоны со стороны Олимпийского порта вид на Отель W Barselona

Памятник Колумбу

Гуляя по городу…

Строения Гауди и его современников

В парке Гуэля

Мозаичная саламандра Гауди из парка – тоже стала символом Барселоны

На каждом шагу произведения известных… то Портрет Барселоны Роя Лихтенштейна, то Золотая рыбка Барселоны Фрэнка Гери, то Донна Жоана Миро….

Мэрия города – музей открытый для посещений

Площадь Испании и поющий фонтан Жузеп-Марии Жужоля

По выходным барселонцы

Музей-квартира Ф. М. Достоевского в Москве

Музей-квартира Ф. М. Достоевского находится в левом флигеле бывшей Мариинской больницы, расположенной рядом с площадью Суворова и Театром Российской Армии. Ныне это центр Москвы, а двести лет назад — глухая окраина города, относившаяся к урочищу на “Убогом дому” с кладбищем для отверженцев общества — нищих, бродяг, преступников.

В 1803–1806 годах попечением вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны здесь строится больница для бедных, получившая её имя. Проект больничного комплекса в стиле позднего русского классицизма

В селе работает хорошая школа, оснащенная современным оборудованием, что дает возможность детям получать качественные знания. Крестьяне всегда могут рассчитывать на своевременную помощь в местной больнице. Также для их потребностей всегда открыты почта, клуб, местный музей, библиотека, аптека и магазины.

Власти села организует различные массовые культурные мероприятия, в которых крестьяне также принимают активное участие. Мне очень нравятся наши народные концерты, здесь можно познакомиться с местным фольклором. По моему мнению, именно в селе особенно почтительно оберегают и продолжают древние обычаи и традиции.

Радуют глаза прекрасные природные пейзажи, которые окружают родное село со всех сторон. С одной стороны его омывают воды величественной реки, в которой купают свои ветви изящные ивы. Полюбили это место и белые лебеди, каждый год они радуют своим визитом местных жителей. С другой стороны села раскинулись фруктовые сады и живописный парк. Здесь любят проводить свой досуг и взрослые, и дети. Дальше виднеются бескрайние поля, они здороваются с селом шелестом золотого колосья пшеницы, ячменя или поклоном приветливых подсолнухов. Независимо от поры года моя малая родина всегда прекрасна, милая и родная сердцу своими неповторимыми местами, добрыми, приветливыми людьми и незабываемыми воспоминаниями.

Как-то раз мама решила заняться расширением моего и папиного кругозора. Она сказала, что в ближайшие выходные мы пойдём в музей. В нашем славном городе много музеев, но этот музей необычный. Он расположен на борту подводной лодки С-56, которая застыла на вечной стоянке, на Корабельной набережной города Владивостока.

Мама у нас интересуется всем, что имеет отношение к славному российскому флоту. И история подводного флота её интересует большего всего. Вот мы и отправились смотреть лодку-музей. Она очень большая, верхняя часть покрашена в серый цвет, чтобы быть не заметной среди волн. Дальше идёт белая полоса – она называется «ватерлиния». А нижняя часть окрашена в зеленый цвет.

На рубке красная звезда и написано крупными буквами «С-56». Пока мы шли к лодке, мама рассказывала, что она читала книгу, которую написал командир этой лодки. Конечно, в лодку мы не залазили через верхний люк. Сделана обычная стеклянная дверь, как в любой музей. Билеты мы купили в кассе на улице, рядом с лодкой.

Когда мы зашли вовнутрь, то увидели что там всё покрыто ковровыми дорожками, поэтому нам выдали специальные матерчатые тапочки на завязках. Их надевают на уличную обувь, чтобы не нанести грязи. Когда мы все были готовы, пришёл экскурсовод – офицер в военно-морской форме. Половина лодки – как обычный музей, другая половина сделана под настоящую лодку.

Наш экскурсовод начал рассказ с истории создания подводного флота в России. Это было в конце 19 века. Он рассказал, как первые подводные лодки были доставлены во Владивосток по железной дороге в разобранном виде. Их собирали на местном судоремонтном заводе.

Потом он рассказывал про дальнейшее развитие подводного флота в России. Это было так интересно. Мама вообще не сводила с военного глаз. Во время Великой отечественной войны подводные лодки топили немецкие субмарины. Кроме того, они сопровождали суда наших союзников, которые приходили в Мурманск и Архангельск с грузами.

На одной из стен висел огромный портрет легендарного командира С-56. В витрине выставлены личные вещи командира, судовой журнал. Экскурсовод рассказал про подвиги этой лодки, сколько она потопила фашистских кораблей. В каких походах участвовала.

Дальше началось самое интересное. Мы пошли по узкому коридору. Вот за стеклом в крошечной радиорубке сидел радист в наушниках. Конечно, не настоящий. Но сделан, как живой. Далее кают-компания. Там стоял обычный металлический стол, прикрученный к полу. На стене портрет Сталина и Ленина.

Далее жилое помещение, которое называется «кубриком». Матросские узкие кровати в два ряда. Каюта командира, на столе карты, компас, секундомер, секстант, логарифмическая линейка.

В носовой части лодки – торпедный отсек. Там лежали две торпеды. Конечно, не боевые. Внутри пустые, только корпус от них. Как жаль, что это ничего нельзя потрогать!

Мы поблагодарили офицера за очень познавательную экскурсию, сняли тапочки, вышли на улицу. Все были под впечатлением от увиденного. Папа сказал, что жалко, что он служил не на подводной лодке.

Мое родное село – небольшое, по сравнению с городом, прекрасное, живописное. Называется мое село Васильевка, мне очень нравится его название. Его назвали в честь одного местного земледельца Василия, который впервые в селе построил дом, и так сказать начал здесь жизнь.

Наше селе богатое на степи, склоны и холмы. Степь весной весь разукрашенный, он настолько хорош, что даже городские, не местные, приезжают там фотографироваться, и даже те кто ехали мимо села.

А за степью протекает наша гордость села – река! Река – о, какая же она прекрасная и красивая, а еще на удивление, чистая. Летом там все дети и взрослые, Купаются, загорают и просто отдыхают семьями. Также, там есть и немало животных, гуси, которые там любят купаться и коровы, которые пасутся на берегу. А еще в реке водятся выдры, я их очень боюсь, белые цапли и даже ласки.

В степи у нас живут кролики и суслики, а однажды, когда была очень холодная и лютая зима люди видели там даже волка.

Хоть у нас и не город, но край наш достаточно цивилизованный. У нас есть горячая вода, отопление, электричество, свет. Наше село даже делится на части, так называемые «райончики». Самое главное у нас есть детские сады, школа, дом культуры, и магазины. Также у нас есть небольшая церковь и часовня.

Крестьяне живут преимущественно в усадьбах, дачи и людей из города и все они имеют большие огороды, сады, хорошо оборудованные дворы. У сельсовета есть даже несколько двухэтажных домов.

Когда я вырасту я хочу пожить несколько лет в городе, но потом обязательно вернуться в родное село, мне гораздо больше нравится жить среди природы.

Вот такое у нас славное село.

У нас в школе часто организовывают многочисленные экскурсии в различные музеи. Я считаю, что это очень правильно, так как у учеников появляется замечательная возможность познакомиться с уникальными экспонатами музея, а также узнать много удивительных историй, связанных с той, или иной вещью, выставленной в музее. Я люблю посещать разные музеи, как в родной стране, так и в иностранных государствах, ведь это всегда увлекательно и познавательно. Вместе с родителями я уже был в Лувре, в Париже. В нашем родном городе мы в последний раз со школьной экскурсией были в краеведческом музее. Краеведческий музей – это такой музей, в котором можно узнать о жизни наших далеких предков, которые проживали именно в этом регионе. Именно в таких краеведческих музеях находится душа определенной местности, хранит в себе историю предков. В таких музеях выставляются экспонаты, рассказывающие о жизни людей, живших в данном регионе, предметы личного обихода, одежда и домашняя утварь. Посетив краеведческий музей, я открыл для себя историю родной местности совершенно с другой стороны! Ранее я и представить себе не мог, что у наших предков были так развиты ремесла и народные промыслы. В те далекие времена без народных промыслов и владением ремеслом, трудно было прожить, поэтому хороший ремесленник, – был на вес золота! С чем-то мы с нашими предками похожи, даже в настоящее время, узкие специалисты определенных профессий, а также хорошие мастера своего дела, высоко ценятся! В краеведческом музее для тебя открывается полная картина развития твоего народа, а именно, как с течением времени изменялись обычаи, верования и быт народа. Лично я заметил, что с изменением использования ручных орудий труда, а также от перехода от ручных орудий труда к машинному производству, качественно изменялась и жизнь самих людей! Все это отражалось и на здоровье, и на образовании, а также изменялись сами дома людей, появились развитые коммуникации и инфраструктура. От посещения краеведческого музея у меня остались только самые лучшие воспоминания, и я еще долго находился под впечатлением. Считаю экскурсии в такие музеи очень полезными для учеников, с их помощью лучше усваивается материал, а также разыгрывается воображение, когда пытаешься додумать пробелы в истории, добавляя свои «кирпичики» в цепочку исторических событий.

Сочинение на тему,,заочная экскурсия по улицам,, СРОЧНО!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Ответы:

Цель:расширить знания учащихся по истории «малой родины»; познакомить с названиями улиц села Новоселье и узнать их прошлое и настоящее; воспитание чувства гражданственности, гордости, патриотизма и любви к Родине. Оформление зала: выставка книг «Край родной мой», рисунки на тему «Любимый уголок природы», «У дома моего», карта-схема села Новоселье с выделенными улицами.. Эпиграф: «Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу» Академик Д.С.Лихачев. На мероприятие приглашены гости: учитель истории, ветеран педагогического труда Михайлова Евгения Павловна, председатель первичной ветеранской организации Лукина Таисия Ивановна, Нефедова Людмила Георгиевна, бывший председатель Новосельского Сельского Совета. Ход мероприятия: В начале мероприятия звучит музыка из цикла «Одинокий пастух». Библиотекарь: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы снова прикоснуться сердцем к истории своей «малой родины» – селу Новоселье. Что вы знаете об истории названия села?(ответы детей) Библиотекарь: Нашему Новоселью немало лет – официальное название – Новоселье появилось в 1883 году, с тех пор во всех документах и по сей день оно так и называется. А какой наш поселок? (ответы детей). Библиотекарь: правильно, наш поселок цветущий, утопает в зелени, поблескивает зеркалом пруда в центре, гудит приближающимися поездами, шуршит шинами проезжающих машин, звенит смехом и радостью ребят около стадиона, поражает красотой церкви Покрова Пресвятой Богородицы на самой высокой отметке нашего села. Но наряду со всем этим, наверное, каждому из нас вспоминаются и родные улицы, с которыми связано наше детство. Давайте вспомним названия улиц нашего села (ответы детей). Библиотекарь: У каждого из нас есть родная улица, где стоят знакомые дома, растут деревья и кусты, которые хранят наши детские тайны. Оказывается, улицы, как и люди, имеют свою биографию, свою жизнь, свою судьбу. История нашего села Новоселья, его прошлое, настоящее и будущее, память о его людях и делах, знаменитых событиях отразились в названиях и биографии наших улиц. Итак, сегодня мы отправляемся на заочную экскурсию по улицам села Новоселье. Ученица 8 класса. Разговор наш начнется с прошлого, я предлагаю вам окунуться в историю, и мы оказываемся в далеком 1919 году! Годы гражданской войны, в селе Новоселье хозяйничает банда Булак-Балаховича, но наш поселок освобождает отряд бойцов Красной Армии под командованием комиссара Давыдова. В неравном бою белогвардейцы ранили комиссара, схватили его и повесили на водокачке. Схоронили Давыдова в районе молокозавода… В память о нем, его делах, улица, где был ранен комиссар, стала называться улицей Давыдова. В настоящее время на этой улице находится двухэтажное здание социального дома- интерната, хозяйственный магазин. По этой улице мы замедляем шаг 9 мая к братскому захоронению. Библиотекарь: В нашем поселке есть еще одна улица, которая носит название по сегодняшний день с далекого 1917 года – это улица Советская. Ученик 7 класса. Улица Советская имеет очень интересную историю, которой может гордиться каждый житель нашего села. После Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года у помещиков и кулаков стали отбирать земли и дома. У Бурой горы в огромном имении и великолепном доме жил князь Шталь. Новые порядки коснулись и семьи Шталя, князь поспешно уехал за границу, а в доме были образованы первые советы. Дом Шталя стал Домом Советов, в который приходили крестьяне за помощью, советом. «Куда вы?», – спрашивали у крестьян. «На советскую…». Улица стала Советской, до 1917 года улица не имела никакого названия. На улице Советской находилась здание льняного склада купца Болотова, это дом – памятник архитектуры местного значения начала XX века (проживает Гусева Е.Ф.учитель), и Михеева Т.А.,после войны в этом помещении располагалась заготконтора «Заготлен». На улице Советской проходили большие ярмарки, на эти ярмарки привозили товары даже китайцы! Примечательно, что улица Советская была выложена особым камнем, остатки которого сохранились до сих пор. Библиотекарь. Каждому из нас знакомы названия: школьный сад, школьный двор, итак, проулок улицы Советской – это улица Школьная… Ученик 6 класса. Улица Школьная образовалась в 1935 году. На ней было всего четыре дома. В 1935 году стали люди переселяться с хуторов, улица стала расти. На месте, где сейчас находится школьный участок, была построена двухэтажная деревянная школа. В 1937 году был первый выпуск 10-х классов.

Школа была недалеко от улицы, поэтому и улицу назвали Школьной. Во время войны эта улица была полностью сожжена, но жители села возвращались, и улица вновь застроилась. Библиотекарь: Называя улицы нашего села, вы вспомнили такие названия как Старое Страхоново и Новое Страхоново.

МБОУ «Водоватовская средняя школа»

села Водоватова Арзамасского района Нижегородской области

Сочинение на тему:

«Достопримечательности моего села»

«Памятник погибшим воинам»

ученика 9 класса

Безроднова Дмитрия

Руководитель:

учитель русского языка и литературы

Безроднова Елена Ивановна

2016 год

Великая Отечественная война – это самая страшная, самая кровопролитная война за всю историю человечества. Это одна из самых горьких страниц истории нашей страны. Люди погибали в боях на передовой, умирали в госпиталях от ран и в глубоком тылу от голода и холода. 3 года 10 месяцев 18 дней длилась война, унёсшая более 26 миллионов жизней мужчин и женщин, стариков и детей.

…1945 год. 9 мая. День Победы. Со слезами на глазах слушали советские люди сообщение об окончании войны. Это были слёзы радости, потому что всем миром, всем народом одержали победу над фашизмом. Это были слёзы горечи, потому что не было такой семьи, куда бы война не принесла горя. Многие семьи получили похоронки на отца или сына, брата или мужа, мать, дочь или сестру. И теперь каждый понимал, что погибшие никогда не вернутся домой.

В память о всех погибших, в память о всех прошедших эту войну, но оставшихся в живых, были установлены памятники.

Памятники солдатам-освободителям стоят по всей России и за её пределами. Вскоре после победы над гитлеровской Германией Вечный огонь и большие мемориалы появились и в городах-героях: Москве, Волгограде, Новороссийске, Севастополе…- и в городах, куда не дошла линия фронта. И только после 1964 года , когда 9 Мая был официально признан праздником Победы, такие памятники стали появляться во всех тех населённых пунктах, откуда уходили на фронт красноармейцы. По всей стране: в каждом селе, каждой деревне – стоят скромные памятники односельчанам, не вернувшимся с войны.

В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных досок, названиях улиц и площадей народ увековечил память о славных воинах, ставших нашей гордостью. Памятники! Памятники! По всей стране памятники! Как много людей погибло, чтобы мы жили, чтобы мы были!

В память о тех, кто не дожил до торжества Победы, и у нас в селе Водоватове установлен скромный памятник. Он расположен в центре населённого пункта.

Памятник был открыт под оружейный салют 9 мая 1968 года. На торжественном открытии были те, кто прошел по дорогам войны до Берлина, те, кто, оставаясь в тылу, ковал грозное оружие, и те, кто, родившись после войны, никогда не слышал грома пушек. Отдать честь героям-водоватовцам прибыли представители Арзамасского горкома КПСС, работники Арзамасского горвоенкомата, воины Арзамасского гарнизона.

Солдат, стоящий на высоком постаменте, склонил голову к земле. В левой руке он держит венок, а в правой – знамя Победы. За плечами воина находиться скрутка. Наверное, скульптор хотел показать этим, что солдат только что вернулся с фронта. Опустив голову и держа в руке венок, воин чтит память погибших в боях за Родину жителей нашего села, с первых дней войны вставших на защиту Отчизны. Они геройски сражались на всех фронтах: на море, на суше и в воздухе, ковали Победу в тылу, выполняя и перевыполняя в те грозные годы задания по хлебозаготовкам, по поставке животноводческой продукции, активно участвуя в сборе средств на строительство танков и самолётов.

Постамент нежно-зелёного цвета оформлен в виде ступенек. Здесь всегда лежат венки и живые цветы. Впереди на постаменте изображён орден Победы – символ победы нашего народа над фашизмом – и надпись «Вечная слава погибшим за Родину». Но с особой печалью каждый смотрит на таблички, на которых золотыми буквами выбиты имена и фамилии односельчан, не вернувшихся с той войны в родное село.

Перед постаментом находится мраморная плита, Мне кажется, что форма плиты напоминает одну большую братскую могилу, в которой мирно покоятся наши героические односельчане, отдавшие, ни минуты не колеблясь, свою жизнь за мирное небо и солнце над головой.

На плите надпись: «Под мирным небом спите спокойно» и вечный огонь . Я считаю, что он символизирует память обо всех солдатах, погибших и пропавших без вести на войне. Ведь и само слово «памятник» происходит от слова «память».

Территория памятника огорожена чугунным забором. От ворот к памятнику ведёт неширокая асфальтированная дорожка, вдоль которой пестреют цветы

Рядом посажены самые русские деревья: берёзы и рябины. Они, как верная стража, охраняют покой солдат и своими раскидистыми ветками прикрывают памятник от слишком яркого солнечного света, проливных дождей и обильного снегопада. Повсюду на территории памятника зелёная трава, клумбы. Ведь именно зелень символизирует мир, жизнь, надежду. Надежду на то, что такая война никогда больше не повторится.

Памятник удачно вписывается в окружающий ландшафт и привлекает к себе внимание. Каждый житель в любое время может прийти сюда, чтобы почтить память своего родственника или односельчанина. Каждый гость может здесь остановиться и вспомнить своих близких, не пришедших с войны. Проходя мимо, обязательно сдержишь шаг, посмотришь на фигуру воина и вспомнишь слова Михаила Исаковского:

Куда б ни шел, ни ехал ты,

Но здесь остановись!

Могиле этой дорогой

Всем сердцем поклонись!

И для меня, и для тебя

Он сделал все что мог:

Себя в бою не пожалел,

А Родину сберег.

Два раза в год: в День Победы и в день начала войны – у памятника собираются жители села Водоватова, с трудом приходят ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, в живых их осталось только четыре человека. У памятника громко звучит музыка, читают стихи и поют песни учащиеся школы, чтят погибших минутой молчания. Люди считают своим долгом в эти священные дни вспомнить тех, кто отстоял мир на Земле.

Я тоже каждый год бываю у памятника, хотя мои прадеды не погибли на войне. Они умерли гораздо позже. Но они были солдатами и защищали землю, на которой сейчас живу я.

Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на Земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните – какой ценой досталась Победа! Берегите Мир! Берегите Память!

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1»

Село моё родное

Выполнил: Кошлаков Александр

ученик 9 «А» класса

Проверила: Мокроусова Надежда Алексеевна

учитель русского языка и литературы

г. Губкин

2013 г.

Я люблю город, в котором живу. Здесь всё для меня знакомо, все знают меня. Но каждого человека в жизни привлекает деревня. Хочется, чтобы тебя окружала красивая природа, вокруг был свежий воздух. По утрам, когда проснёшься в тишине и покое на мягкой пуховой подушке, за окном голосил петух, мычала корова и ждали на заветном месте друзья-подружки.

Я счастливый человек. Родина моих родителей – деревня Сапрыкино. Село когда- то было центром колхоза имени Тимирязева, славилось не совсем обычным для нашей местности делом – разведением овец. В каком-то смысле образ села собирательный. Дубенка, Копцево, Рябиновка, Малахово, Успенка – неотъемлемые спутники Сапрыкино. Ну а центром села, конечно, всегда был клуб. Название села и фамилия Сапрыкин привычны нам. Они кажутся родными и близкими. В России существуют всего лишь три села с таким именем. В Смоленской, Тверской и Липецкой областях. Тем интереснее узнать, откуда произошло это название. Сапрыка – форма имени Сапрон (Софроний). По-гречески оно означает «здравомыслящий, благоразумный». Трудно не согласиться с тем, что именно так и воспринимается наше село Сапрыкино: спокойное, неспешное, благоразумное.

Как известно, люди делятся на городских и деревенских. Или, по крайней мере, так считается. Одним нужен шум, постоянное ощущение того, что жизнь бурлит, даже если при этом человек сидит день-деньской в квартире перед телевизором и компьютером. И о состоянии погоды за окном узнает из новостей. А другим подавай луга, поля, коров, запах навоза и утренние крики сорок. Вот городские жители и мечтают перебраться в деревню. На природу. Купить там собственный дом или коттедж. Деревенские же не прочь переехать и в город. Поближе к цивилизации. В начале 90-х молодежь стремилась уехать из родных деревень. И все, кто могли уехать, уехали. Остались либо пожилые, либо те, кому поздно что-то менять. Но вот уже несколько последних лет все происходит с точностью до наоборот. Огромное количество молодых семей перебирается из опасных городских джунглей в безмятежные деревенские просторы. Люди, которые достигли определенных высот в карьере, стремятся уехать от городской суеты в деревенскую глушь. Как говорится, каждый человек должен сделать свой выбор. Каждый архитектор своей судьбы, и должен решать сам, где жить лучше – в деревне или в городе. Я бы хотел жить в деревне Сапрыкино. Учиться в большой школе, рассчитанной на 190 учеников, но пока её посещают 35 мальчишек и девчонок. Есть в селе и детский садик «Малыш» с 17 воспитанниками. Видно желание местных жителей жить и работать в родном селе.

В селе закончен капитальный ремонт Дома культуры. Жители села довольны и благодарны администрации округа: сделано все добротно и красиво. Приятно наблюдать, как по брусчатым дорожкам не спеша, с достоинством идут на праздник села бабушки и дедушки, молодые родители с колясками и непоседливыми малышами на руках. Забавно видеть, как юные сапрыкинские школьницы толпятся у русской печи, отбирая друг у друга ухваты, норовя половчей захватить чугунок. Другие тем временем осваивают прялку. А третьим по душе балалайка и трещотка. Тут и видно, кто тянется к хозяйству, а у кого душа больше лежит к песне, к искусству. У села Сапрыкина есть свое лицо, своя душа. И в них есть частичка каждого жителя. Он пожелал, чтобы каждый будущий день был наполнен надеждой, чтобы сбывались не только конкретные планы, но и самые необыкновенные мечты.

28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы, освятили вновь построенную надкладезную часовню и воды местного родника в честь иконы Пресвятой Богородицы “Живоносный источник”. Часовня на каменном фундаменте получилась на редкость красивой и органично вписалась в этом месте. А все благодаря местным мастерам, которые потрудились на славу. Крест, установленный внутри часовни, вырублен топором.

На всю жизнь запомнил я 19 января прошлого года, когда мы окунались в этом источнике. Хотя на улице мороз 17 градусов, но к источнику была очередь. И действительно, вода оказалась тёплой, организм принял благодать целебной воды в святую Крещенскую ночь. Мы набрали с собой святой воды, и пили её в течение года.

Люди в селе живут настоящим, а не будущим. Вообще счастливые люди не живут будущим или прошлым, они живут настоящим. У них с утра до вечера множество интересных забот, игр, развлечений. Работа, выращивание овощей на огороде. У каждого свой участок, скотина. У сапрыкинцев насыщенная жизнь. У них нет проблем: что они будут делать в будущем. Мои земляки сейчас живут полноценной жизнью изо дня в день. И если Бог даст, так будет продолжаться и дальше. Хочется сказать словами поэта:

Какое счастье жить в деревне,

Вокруг вода, леса, луга, поля,

И возле домика фруктовые деревья,

А чуть подальше к лесу тополя.

Здесь летом очень мило и красиво.

И летний воздух очень чист,

Деревья шелестят листвой игриво,

В сирени слышен соловьиный свист.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НИКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА РЕССПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

СОЧИНЕНИЕ- ЭКСКУРСИЯ:

« ЖИВАЯ ПАМЯТЬ…»

(НОМИНАЦИЯ «КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ» НА ТЕМУ:

«ИСТОРИЯ РАЙОНА В ЕЕ ЛИЦАХ»)

ВЫПОЛНИЛА:

Волкова Алиса Сергеевна,

ученица 9 класса.

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Макарова Светлана Семеновна,

учитель русского языка и

литературы, высшей

квалификационной категории

С. НИКОЛЬСКОЕ – 2012

Цель экскурсии: собирание краеведческого материала о тружениках тыла Никольского Сельского Поселения, ровесниках Лаишевского района, об ихвкладе в историю нашего края в годы Великой Отечественной войны

Маршрут: С.Никольское – МБОУ «Никольская СОШ» – Никольское СП – Правление СПК «Волжский» – Тарлаши – Пиголи – Кунтечи – с.Никольское

Продолжительность: 2 месяца (с 1 декабря2011г. по 1 февраля 2012)

Вступление

Мне старики расскажут о войне,

О голоде, о смерти, о разлуке,

О том, как люди в тяжкий час стране,

Своей земле протягивали руки…

Русский человек всегда был мирным жителем. Просторна и прекрасна его родная земля. На ней он всегда добросовестно трудился, растил детей, радовался солнцу. В грозные годы Великой Отечественной войны он мужественно защищал свою землю, свою семью, свой дом от захватчиков.

Навсегда останется в памяти народа героизм работников тыла, не жалевших сил для фронта. Основной рабочей силой на селе стали женщины, старики, дети. Труженики тыла стояли в одном ряду с доблестными солдатами Советской армии и ковали Победу для фронта. Это были герои трудового фронта, достойные восхищения. К сожалению, их осталось совсем немного. Даже самые молодые, кому тогда было по 13-15 лет, сейчас – люди преклонного возраста. Им досталась нелегкая доля. Война, готовая в любой момент прервать молодую жизнь, потери родных и близких, разруха, голод и постоянная, до изнеможения, до седьмого пота работа. На фронте, для фронта, во имя Победы, во имя будущего великой страны. Они умели жертвовать своим благополучием ради радости и счастья других. Они умели прощать, ждать, любить. Они – настоящие патриоты! И потому их жизнь уже подвиг! Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость. Но не только помнить, но и быть достойными их подвига. Для нас важно не просто послушать их рассказы, а записать их как важные свидетельства людей, живших в военное время, людей, творящих ИСТОРИЮ…

Рубила, возила, копала, –

Да разве же все перечтешь?

А в письмах на фронт уверяла,

Что будто б отлично живешь…

М.Исаковский

Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком, кто-то был на пороге юности. Война застала их в столичных городах и маленьких деревушках, на переднем крае и в глубоком тылу. Они не знали, как сложится их жизнь через год, месяц, день, через час. Но храбрость до срока возмужавших сердец, недетская сила мозолистых рук были в едином порыве, принесшем нам Победу.

Разиной Марии Васильевне

было тогда 10 лет. Жила она с матерью и бабушкой в селе Тарлаши Лаишевского района . В самом начале войны отца забрали на войну, и больше с ним не увиделись. Не получили от него ни письма, ни похоронки.

С детских лет Мария Васильевна работала на колхозном поле, собирала колоски, крючила горох, вязала снопы. Вязать снопы без привычки было не просто: нужна была ловкость и сноровка. Потом на двух шестах, как на носилках, снопы сносили к одному месту, ставили для просушки. «Идешь с такой ношей – руки от тяжести обрываются, а в спине – боль… только никому об этом не говорила, ведь не мне одной тяжело, а всем», – вспоминает Мария Васильевна. Мать работала день и ночь, вместе с другими женщинами на подводах возила зерно в Казань.

Около села Тарлаши находилась тюрьма, ее охраняли милиционеры. В деревню заезжали военные машины и танки, в поле, около леса, у них по- видимому, проходили учения.

О Победе Мария Васильевна узнала, когда пахали огород. Из Казани шла женщина и сообщила, что война кончилась. Тут же бросили работать и побежали к оврагу смотреть, кто же первый вернется. «А мы ждали отца, но он так и не вернулся. Пропал без вести.»

Свою трудовую жизнь посвятила родному колхозу «Прожектор», а потом совхозу «Волжский»: работала дояркой, телятницей, также пришлось ухаживать за зверями в зверсовхозе.

За добросовестный труд имеет Похвальные грамоты, юбилейные медали, присвоено звание «Ветеран труда».

Сегодня мы сил не жалеем своих,

И Родина-мать говорит, патриоты:

На фронте дерется боец за троих,

А ты за троих налегай на работу!

В годы Великой Отечественной войны наша Республика стала важнейшей тыловой базой страны. Народное хозяйство перестроилось на военный лад. «Все для фронта, все для Победы!» – стало лозунгом тружеников тыла. Они стремились к тому, чтобы дать как можно больше продукции фронту и стране. В тылу тысячи людей работали геройски, по-фронтовому. Среди них –

Козина Клавдия Александровна

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет. В то время в колхозе был увеличен минимум трудодней в 1,5 раза, он устанавливался и для подростков с 12 лет. Потому Клавдии Александровне пришлось наравне с женщинами работать в поле: полоть просо, горох, косить гречу.

В начале 1943 года 16-тилетнюю девушку отправили на распиловку. Зиму она провела в Гарях. Работа была очень тяжелая – срубали сучья, грузили бревна. Ранней весной проводили на «большую» дорогу, ее надо было строить: приходилось носить на себе бут, песок. 19 мая 1943 года направили работать на оборонный завод «Серго» в город Зеленодольск. Поселилась у земляков, недалеко от завода. Клавдия Александровна работала в 3 цехе, где выпускали снаряды для фронта, точили гильзы. В цехе одновременно работало триста человек. Рабочий день длился 12 часов, с 8 утра до 8 вечера, после смены оставались вручную носить гильзы на склад. Работали неделю в день, неделю в ночь. Особенно трудно было работать ночью, уставали руки, хотелось спать и есть. Условия в цехе были плохие, летом было невыносимо жарко, а зимой нетерпимо холодно, даже замерзала вода в стаканах.

С едой было очень трудно, кормили один раз в обед жидким супом, хлеб выкупали сами на продовольственные карточки. К концу войны стало немного полегче: стали выдавать продпаек и работали уже по 8-9 часов, иногда давали выходные.

Встретив Победу, Клавдия Александровна продолжила работать на этом заводе. Лишь в1947 году она вернулась в родное село Никольское.

Указом Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года Клавдия Александровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В послевоенное время трудилась в животноводстве. В 1973 году было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Клавдия Александровна награждалась юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне .

Память Клавдии Александровны хранит в самых горьких подробностях сотни дней, бесконечные цепи событий, которые коснулись ее судьбы. Клавдия Александровна трудилась смело, по-солдатски мужественно, шла дорогой правды жизни. Но нет горечи, ни сожаления, ни жалости на судьбу, которая гнула ее, как железо.

Да разве ж об этом расскажешь,

В какие ты годы жила,

Какая безмерная тяжесть

На женские плечи легла!

Мишукова Елизавета Ивановна

Родилась 29 октября 1928 года в селе Никольское.

Известие о начале войны в семью принес отец, и оно изменило всю их жизнь. Старшая сестра Анна, 14-ти лет, стала работать почтальоном, но долго не выдержала: стали приходить похоронки, было очень тяжело приносить страшное известие хорошо знакомым и родным односельчанам, и Анна ушла работать туда, где тяжелее физически – в поле. Елизавета в это время закончила 5 классов, училась в соседней деревне Тарлаши. Когда началась война, учителей – мужчин взяли на фронт, а учителя – женщины рыли окопы – и школа закрылась на год. Елизавета тоже пошла работать. Она рассказывает:

– Самая тяжелая работа для молоденьких девчонок – на молотьбе. Молотилку обслуживали 5 девчат: двое крутили ручку, приводя ее в движение, двое подтаскивали снопы и одна держала мешок. Я была повыше остальных, мне было полегче, а некоторым, невысоким, чтобы дотянуться до ручки и крутить ее, надо было подставлять ящик или чурбачок. Заканчивали работу у одной скирды, впрягались в молотилку (лошадей не хватало) и на себе тащили к другой скирде.

Работали с 6 утра до 6 вечера, в 12 часов – перерыв на обед: ели там же, в поле, что принесут из дома. От голода было одно спасение – корова-кормилица. Хлеб давали по карточкам, пайками, и только тем, кто работал. Иногда уставали так, что едва добирались до кровати. А иногда и собиралась молодежь у дома на завалинке – на посиделки – молодость брала свое, хотелось пообщаться.

Так тяжело Елизавета Ивановна работала всю войну: жала серпом рожь и пшеницу, возила снопы, под лопату сажали и убирали картофель в поле и многое-многое другое.

Радостную весть о Победе услышала по радио, по словам Елизаветы Ивановны, больше плакали по погибшему отцу (погиб в 1943 году), чем радовались.

Нет, не забыть мне той работы, Которой были мы сильны,

До исступленья, до ломоты,

До ста потоков вдоль спины…

Котелова Екатерина Павловна

1926 года рождения. С горечью вспоминает суровое время Великой Отечественной войны: «Помню, как отец, уходя на фронт, говорил нам : «Вы уже большие, я надеюсь на вас. Следите за домом, помогайте матери, ей теперь тяжело будет». Потом он замолчал. Было прощание с домом, с семьей». И начались мытарства. Подошло время сенокоса, с раннего утра и до позднего вечера работали. Падали от усталости на подсыхавшую траву, но приятно было услышать похвалу от старших. Только свалили сенокос, накатила жатва. Вместе с другими девчонками лишь успевали складывать рожь охапками и перевязывать в снопы. А где хлеба полегли от ветров и дождей, там убирали серпами. Таскали снопы на гумна, а зимой обмолачивали их, лущили горох. Лошадей в деревне почти не осталось, а пахать землю надо было. Запрягались человек пять, а шестой шел за плугом. Так вот пахали землю, боронили ее, засеивали зерном. И хоть не слышно нам было в деревне грохота боев, но, как осколки от снарядов, одна за другой стали приходить похоронки. Не обошла страшная весть и дом Екатерины Павловны, пришла похоронка на отца. Мать согнулась от горя. Кормить детей было нечем. Из семенной картошки вырезали «глазки» для посадки, а рстальное с кожурой шло в еду, собирали оставшуюся прошлогоднюю мерзлую картошку в поле, пекли из нее блины, варили похлебку. Но выстояли, выдержали все тяготы.

Екатерину Павловну Бог наградил прекрасным голосом. В тяжелые минуты работы она вместе с девчонками не поддавалась усталости, а запевала песни своих предков. И до сих пор Екатерина Павловна запевала в фольклорном ансамбле «Каравон». Екатерина Павловна награждена юбилейными медалями, имеет звание «ветеран труда».

Заключение

Победой кончилась война, те годы позади,

Горят медали, ордена у многих на груди.

Кто носит орден боевой за подвиги в бою,

А кто за подвиг трудовой в Лаишевском краю…

Подводя итог своей небольшой экскурсии, я хочу сказать, что без знания прошлого своей страны, своего края, своего села нельзя ни понять, ни оценить по достоинству наш сегодняшний день, представить себе будущее.

Память – великая сила. Нынешнее поколение должно продолжать замечательную традицию уважения к нашему прошлому, знать ИСТОРИЮ родного края в лицах!

В каждом крае есть место, где можно познакомиться с его историей, узнать о достопримечательностях, обычаях и быте, увидеть интересные и удивительные вещи, узнать его выдающихся людей. Таким местом является краеведческий музей.

В экспозицию музея входят несколько залов, посвященных разным периодам в жизни нашего края. Но экскурсия в краеведческий музей всегда начинается с самой древней части его экспозиции – историко-археологической. Здесь мы знакомимся с историей развития всего человечества на примере своего края. Мы можем осмотреть найденные на территории края древние орудия труда наших далеких предков. Здесь же находятся остатки их оружия, глиняные осколки их посуды. Особа интересно смотреть на сцены из жизни древних людей. В этих сценах хорошо видно образ жизни древних людей и детали их быта.

Очень много интересных экспонатов в зале, посвященной средним векам нашей истории. Здесь собрано много произведений искусства того времени, портретов, мужской и женской одежды, оружия.

Но особенно интересно было познакомиться с природой и культурой нашего края. Как богат наш край своим животным и растительным миром! Чучела животных и птиц, гербарии, коллекции камней заняли свои места под стеклами. А в соседнем, этнографическом зале можно увидеть нашу национальную одежду и украшения, услышать песни нашего края, познакомиться с бытом наших предшественников. Здесь же можно узнать о людях, которые стали гордостью нашего края.

Село моё родное

Родина прекрасная и неповторимая, для каждого человека она одна. И поэтому единственная и дорогая. Для меня это родное село Бушмено и её окрестности. О нём я знаю лишь немного, из рассказов от взрослых.

Село расположено в живописном месте, рядом луга, лес, река Рыбинка, которая так названы из-за многообразия рыбы, которая в ней водилась. Рыбинка несёт свои воды в реку Псёл. Раньше река была многоводной, с быстрым течением, чистой, пригодный для питья водой.

Так вот, название села Бушмено, в архивных документах встречается с 1780. Этот год считается родом рождения села. Название села образовано от фамилии первых поселенцев, потомки которых до настоящего времени-Бушуевы. Также бытует мнение второй версии названия села: крутой, бурный нрав реки, особенно в период разлива – бушевать.

Но более правдоподобная вторая версия. Да, бушевала наша реченька, имела быстрое течение. Только вдоль села имелось пять водяных мельниц: Дулина, Сколова, Редина, Слубских и Соничкина.

Кстати, были две ветряные мельницы: одна в районе сегодняшнего кладбища, вторая в районе водонапорной башни. Кроме этого у села была своя крупорушня (просо-пшено), маслобойня-Акима Кимщика. Время неумолимо, последние несколько лет исчезли на реке последние свидетельства существования мельниц.

Да, видно, наши предки были настоящими тружениками-земледельцами, да и умельцами тоже хоть куда: лапотники, сапожники, бочкари, кузнецы, была своя воляльня. В свободное от работы время ходили на реку Рыбинку за рыбкой. А в ней она водилась в изобилии: сомы, лещи, щуки, налимы и др. То есть, река оправдывала своё название Рыбинка. Но всё же основное занятие население-это земледелие и скотоводство.

Но, а в праздничный день святое дело в церковь пойти. Красавица деревянная собирала под свои своды и малых и старых. Только не устояла она до дней наших. В конце сентября 1941 года её сожгли.

Вот такая коротенькая история нашего села Бушмено.

Село у нас не броское такое

Ему от силы двести лет

Стоит оно всегда в покое

И люди в нём – счастливей нет

Любого спутника с улыбкой встретят

За стол усадят: пей и ешь

Свои достоинства отметят

Да спросят: «Ты куда бредёшь»

Похвалятся теплом в их доме

Зимой в лютые холода.

Отметят, что на небосклоне

Хранит их Божия звезда

В выходные дни мы с папой любим совершать прогулки по городу. Мы не просто любуемся архитектурой красивых старинных зданий, скверами, цветниками. Мы спешим на встречу с представителями фауны, которые обитают в нашем городе.

В гидропарке, например, можно увидеть бобра. Идем вдоль речного берега, поросшего ивняком, густым камышом. Здесь бобры чувствуют себя в безопасности, но увидеть их непросто. Мы усаживаемся на ствол упавшего дерева и ждем. Сильный всплеск. Но это явно не рыба. Вдоль берега, в воде, почти сливаясь с ней, плывет бобер почти метровой длины. Он, как торпеда, рассекает воду, неожиданно подныривает и исчезает из виду. Отсюда наш маршрут лежит в другой уголок города. Там, неподалеку от автотранспортного предприятия, болотистая местность. Здесь живет лунь болотный. Это хищная птица, с серовато-белым оперением. Папа говорит, что лунь питается грызунами, насекомыми. Место тут безлюдное, почти нет жилых домов, вот и чувствует себя птица в безопасности. Место обитания луня считается заповедной зоной.

На проспект, где мы живем, выходит большой парк. Не надо далеко углубляться в него, чтобы увидеть белок. Мы приносим им семечки, орешки. Говорят, что белки могут брать угощение прямо из рук, но нас они пока боятся. Мы кладем орешки на пенек в одном и том же месте и отходим. И вот в несколько прыжков белка достигает пенька, хватает орешек и взлетает на ближнюю березу. Затем появляется другая белка — и повторяется то же самое. Однажды мы стали свидетелями ссоры белки с сороками. Это не было связано с принесенным угощением. Просто зверек и птицы выясняли что-то свое.

Во время одной из прогулок по городу нам посчастливилось увидеть журавлей. Это было осенью. Неожиданно с большой высоты мы услышали необычное птичье многоголосье, непривычное для уха горожанина. Это курлыкали журавли. Они летели клином, будто плыли в небе.

А дятел перестал быть диковинкой наших дворов.

Мы с отцом побывали и в Ботаническом саду. Хотим узнать каждый сквер и парк. Там ждет нас немало интересных открытий.

У нас большая база и мы ее постоянно пополняем, и поэтому если вы не нашли, то пользуйтесь поиском

В нашей базе свыше 15 тысяч сочинений

Сохранить сочинение:

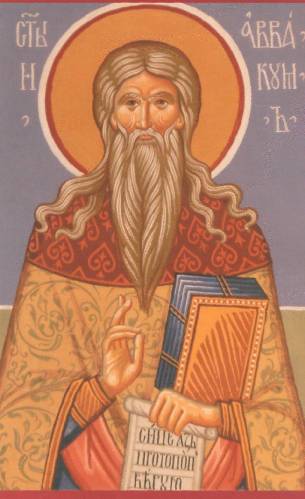

5 декабря 1620 года родился протопоп Аввакум, один из главных идеологов старообрядчества, святой Русской православной старообрядческой церкви.

Личное дело

«Священномученик и исповедник Аввакум»

Фреска в Ильинском приделе Никольского храма (Москва)

Аввакум (1620 – 1682) родился в семье сельского священника Петра, сына Кондратьева, в селе Григорово под Нижним Новгородом. Отец его был привержен «питию хмельному», воспитанием детей, видимо, больше занималась мать – «постница и молитвенница», внушившая сыну глубокое религиозное чувство. В семнадцать лет Аввакум женился на четырнадцатилетней дочери кузнеца Анастасии Марковне. В 1642 году был рукоположен в дьяконы, два года спустя – в священники. Стал служить в церкви села Лопатицы. С первых же дней строгость Аввакума восстановила против него его паству. С одинаковой суровостью он изобличал грехи и нерадивость и крестьян, и дворян, и представителей духовенства. Бескомпромиссный священник постоянно вступал в конфликты с местным начальством, воеводами и дьяками, упрекая их в злоупотреблениях. Из-за этого Аввакума нередко избивали, а однажды сбросили в Волгу, так что он едва выплыл.

В 1647 году Аввакум с женой и новорожденным ребенком вынужден был бежать из Лопатиц в Москву.

В Москве Аввакум встретился с протопопом Благовещенского собора Кремля и царским духовником Стефаном Вонифатьевым. Аввакум вошел в объединившийся вокруг Вонифатьева круг представителей духовенства, стремившихся к исправлению церковной жизни и нравов Руси путем борьбы с пороками среди духовенства, проповеди христианской нравственности среди паствы, социальных мер (закрытие кабаков, устройство богаделен), а также исправления церковных обрядов и богослужебных книг. В истории это неформальное сообщество известно под названием «кружок ревнителей благочестия». Среди членов этого кружка был и архимандрит Новоспасского монастыря Никон – будущий патриарх.

В начале 1650-х годов Аввакум был назначен протопопом в Юрьевец-Повольский (современый Юрьевец Ивановской области). Но там повторилась история, ранее случившаяся в селе Лопатицы: строгость Аввакума оказалась столь велика, что уже через два месяца местные жители «среди улицы били батожьем и топтали его». Аввакум снова бежит в Москву. Он служит в Казанском соборе, настоятелем которого был его близкий друг Иоанн Неронов, а также участвует в организованной патриархом Иосифом работе по исправлению церковных книг, путем сверки их с наиболее древними образцами.

В 1652 году патриархом становится Никон, который резко ускоряет ход церковной реформы. Исправление богослужебных книг продолжается, но уже не по древнерусским, а по греческим образцам.

Стефан Вонифатьев, Иоанн Неронов и Аввакум становятся лидерами церковной оппозиции, противостоявшей реформам патриарха Никона. После заключения Неронова в Спасов-Каменный монастырь Аввакум отказался служить в Казанском соборе по новому обряду и демонстративно перенес службу во двор дома опального Неронова, приспособив для этой цели «сушило» (сеновал). Был схвачен прямо во время всенощной и заключен в подземелье Адроникова монастыря. Перенес избиения и пытку голодом, но отказался принять нововведения Никона.

17 сентября 1653 года Аввакум «за ево многое бесчинство» был сослан с семьей в Тобольск. Там он продолжал «укорять ересь Никонову», поэтому в 1655 году его приказали отправить в Енисейск. Затем Аввакуму предписали в качестве отрядного священника отправиться в Забайкалье с отрядом воеводы Афанасия Пашкова. С Пашковым Аввакум непрерывно конфликтовал и претерпел от него немало притеснений. В Братском остроге по приказу Пашкова Аввакум был бит кнутом и заключен в «студеной башне: там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья! Что собачка в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было: я их скуфьею бил — и батошка не дадут! Все на брюхе лежал: спина гнила». Перезимовав в Братском остроге отряд Пашкова отправился далее, через Байкал он проследовал по Селенге и Хилку до Иргень-озера, затем волоком до реки Ингоды, оттуда по Ингоде и Шилке, достигнув в начале июля 1658 года устья Нерчи. В обратный путь из Нерчинского острога Аввакум отправился весной 1661 года, снова пересек Байкал, зимовал в 1662 – 1663 году в Енисейске и в июне 1663 года очутился в Тобольске. Все эти годы он разделял труды казаков: тянул с ними суда, волок сани, валил строевой лес, охотился на зверя, ловил рыбу.

В 1663 году царь Алексей Михайлович вызвал Аввакума в Москву, надеясь привлечь на свою сторону популярного противника. Путь в Москву занял почти два года, при этом Аввакум «по всем городам и селам, во церквах и на торгах кричал», обличая никонианские реформы. Прибыв в столицу, Аввакум был окружен почетом. Алексей Михайлович всячески выказывал ему свое расположение. «Кланялся часто со мною, низенько таки, — рассказывал Аввакум, — а сам говорит: “благослови де меня и помолися о мне”; и шапку в иную пору мурманку снимаючи, с головы уронил, будучи верхом. Из кареты бывало высунется ко мне, и все бояре после царя челом, да челом: протопоп! благослови и молися о нас». Но Аввакум не уступил уговорам царя и бояр, не польстился на высокую должность царского духовника и предлагавшееся ему богатство и продолжил отстаивать свои взгляды. После того, как он подал царю гневную челобитную с требованием восстановить старые обряды, Алексей Михайлович отправил его в новую ссылку, на этот раз на север, в Пустозерск.

Иоанн Неронов, в то время уже смирившийся с церковными нововведениями, написал царю челобитную с просьбой смягчить участь Аввакума. Царь разрешил изменить место ссылки на Мезень. В марте 1666 года Аввакума привезли в Москву, где заседал специально собранный церковный собор. Аввакум содержался под стражей на Крутицком подворье, где его «увещевал» митрополит Павел, затем был послан «под начал» в Боровский Пафнутьев монастырь. 13 мая протопоп Аввакум и его соратник дьякон Федор после бурной полемики с участниками собора были расстрижены и преданы церковному проклятью в Успенском соборе Московского кремля. В ответ Аввакум сам проклял своих оппонентов.

После расстрижения Аввакум был привезен в Никольский монастырь на Угреши и помещен под церковью в отдельную «палатку студеную над ледником» под охраной стрельцов. Затем его вновь отправили в заключение в Боровск, а в августе 1666 года – в Пустозерск. Там он был заточен в земляной тюрьме, где провел пятнадцать лет.

14 апреля 1682 года Аввакум вместе с «соузниками» – попом Лазарем, иноком Епифанием и дьяконом Федором по указу царя Федора Алексеевича были сожжены в срубе в Пустозерске.

Чем знаменит

Виднейший лидер старообрядчества, идеолог и учитель. Во многом благодаря его трудам старообрядческая традиция сохранилась в годы гонений XVII века. Слава Аввакума стала распространяться по Руси еще во время его сибирской ссылки, а в дальнейшем его авторитет многократно усилился. Находясь в заключении, Аввакум написал множество посланий своим единоверцам. Когда не было письменных принадлежностей, писал лучиной. Через «верных людей» его письма передавались из Пустозерска в Мезень, оттуда в Москву, где во множестве переписывались и распространялись по всей Руси. В посланиях Аввакума отстаивалась правота старообрядцев и обличались пороки официальной церкви и властей.

Аввакум был духовным отцом другой знаменитой деятельницы старообрядчества – боярыни Феодосии Морозовой – и вел с ней переписку. Когда она, вместе с Евдокией Урусовой и Марией Даниловой, была уморена голодом в Боровске, Аввакум написал о них сочинение «О трех исповедницах слова плачевного».

Старообрядцы стали почитать протопопа Аввакума как святого сразу после его смерти. Официальная канонизация его старообрядцами Белокриницкого согласия состоялась на соборе 1917 года.

О чем надо знать

Аввакум был выдающимся писателем и публицистом. Неподдельная страсть, исповедальная искренность, сочетание красноречия с разговорным языком в его сочинениях не оставляют равнодушным даже современного читателя. Главный труд Аввакума – его собственное «Житие» – было написано им в Пустозерске около 1673 года. Оно стало первым в русской литературе автобиографическим произведением. «Житие» сохранилось в нескольких редакциях, среди списков есть два автографа самого Аввакума. Также он сочинил «Книгу бесед», направленную на «крестособорную ересь никонианскую», «Книгу толкований», представляющую собой размышления о священном писании, труд «Снискание и толкование о божестве и о твари, и како созда Бог человека», «Книгу всем нашим горемыкам миленьким», три слова против толкования догмата троичности диаконом Федором, многочисленные челобитные и послания.

Прямая речь

«Таже с Нерчи реки паки назад возвратилися к Русе. Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающеся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кользко гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на неё набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «матушка-государыня, прости! » А протопопица кричит: «что ты, батько, меня задавил? » Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: «долго ли муки сея, протопоп, будет? » И я говорю: «Марковна, до самыя смерти! » Она же, вздохня, отвещала: «добро, Петровичь, ино еще побредем»».

Из «Жития протопопа Аввакума»