Краткое содержание Повесть о Петре и Февронии Муромских

В городе Муроме правил князь Павел. К его жене дьявол прислал летающего змия на блуд. Ей он являлся в своем виде, а другим людям казался князем Павлом. Княгиня во всем призналась своему мужу, но тот не знал, что делать. Он велел жене выспросить у змия, от чего тому смерть может прийти. Змий рассказал княгине, что смерть его будет «от Петрова плеча, от Агриковамеча».

У князя был брат по имени Петр. Он начал думать, как убить змия, но не знал, где взять Агриков меч. Один раз в церкви Воздвиженского монастыря ребенок показал ему Агриков меч, который лежал в щели между камней алтарной стены. Князь взял меч. Однажды Петр пришел к брату. Тот был дома, в своей комнате. Потом Петр пошел к снохе и увидел, что брат уже сидит у нее. Павел объяснил, что змий умеет принимать его облик. Тогда Петр велел брату никуда не уходить, взял Агриков меч, пришел к снохе и убил змия. Змий явился в своем естестве и, умирая, обрызгал Петра кровью.

Тело Петра покрылось язвами, он тяжело заболел, и никто не мог его вылечить. Больного привезли в Рязанскую землю и стали там искать врачей. Его слуга пришел в Ласково. Зайдя в один дом, он увидел девицу, ткущую полотно. Это была Феврония, дочь древолаза, добывающего мед. Юноша, видя мудрость девицы, поведал ей о беде, постигшей его господина.

Феврония ответила, что знает врача, который сможет вылечить князя, и предложила привезти Петра к ней в дом. Когда это было исполнено, Феврония вызвалась сама взяться за лечение, если Петр возьмет ее в жены. Князь не принял всерьез ее слов, ибо не считал возможным жениться на дочери древолаза, но пообещал сделать это в случае исцеления.

Она дала ему сосуд своей хлебной закваски и велела идти в баню, помазать там закваскою все язвы, кроме одной. Петр, желая испытать ее мудрость, послал ей пучок льна и приказал соткать из него рубашку, порты и полотенце за то время, пока он будет в бане. В ответ Феврония послала ему обрубок полена, чтобы князь сделал из него за это время ткацкий станок. Петр сказал ей, что это невозможно. А Феврония ответила, что так же невозможно выполнить и его повеление. Петр подивился ее мудрости.

Наутро он проснулся здоровым — на теле была лишь одна язва, — но не выполнил обещания жениться на Февронии, а послал ей подарки. Она их не приняла. Князь уехал в город Муром, но язвы его умножились и он вынужден был со стыдом вернуться к Февронии. Девушка исцелила князя, и он взял ее в жены.

Павел умер, и Петр стал править Муромом. Бояре не любили княгиню Февронию из-за ее происхождения и наговаривали на нее Петру. Один человек рассказал, например, что Феврония, вставая из-за стола, собирает в руку крошки, как голодная. Князь велел жене пообедать вместе с ним. После обеда княгиня собрала со стола крошки. Петр разжал ее руку и увидел в ней благовония.

Потом бояре прямо сказали князю, что не желают видеть Февронию княгиней: пусть возьмет себе какое хочет богатство и уходит из Мурома. То же самое они повторили на пиру самой Февронии. Она согласилась, но захотела взять с собой только супруга. Князь следовал Божиим заповедям и потому не расстался с женой, хоть и пришлось при этом отказаться от княжества. А бояре были довольны таким решением, ибо каждый из них сам хотел быть правителем.

Петр и Феврония уплыли из города по Оке. На том судне, где была Феврония, находился еще один человек с женой. Он взглянул на Февронию с неким помыслом. А она велела ему зачерпнуть воды по правую и по левую сторону лодки и отпить. И потом спросила, какая вода вкуснее. Услышав, что одинаковая, Феврония пояснила: одинаково и естество женское, поэтому нечего помышлять о чужой жене.

На берегу приготовили еду, и повар подрубил маленькие деревца, чтобы повесить на них котлы. А Феврония благословила эти деревца, и наутро они сделались большими деревьями. Петр и Феврония собирались ехать дальше. Но тут пришли вельможи из Мурома и стали просить князя и княгиню вернуться, чтобы править городом. Петр и Феврония, возвратившись, правили кротко и справедливо.

Супруги умоляли Бога о том, чтобы умереть одновременно. Они хотели быть похороненными вместе и велели высечь в одном камне два гроба, которые имели между собою лишь перегородку. Одновременно князь и княгиня приняли монашество. Петр получил во иночестве имя Давид, а Феврония стала Ефросинией.

Ефросиния вышивала воздух для храма. А Давид прислал к ней письмо: он ждал ее, чтобы вместе умереть. Монахиня просила его подождать, пока она закончит вышивать воздух. Во втором письме Давид писал, что может ждать недолго, а в третьем — что ждать больше не может. Тогда Ефросиния, закончив вышивать лицо последнего святого, одежды же не закончив, послала сказать Давиду, что готова к смерти. И, помолясь, они оба умерли 25 июня.

Тела их положили в разных местах: Давида — у соборной церкви Богородицы, а Ефросинию — в Воздвиженском женском монастыре. А общий их гроб, который они сами повелели себе вытесать, поставили в церкви Богородицы.

Наутро их отдельные гробы были пусты, а тела святых покоились «в едином гробе». Люди перехоронили их по-прежнему. А наутро снова нашли их в общем гробу. Тогда люди не посмели больше касаться тел святых и, исполнив их волю, похоронили вместе, в соборной церкви Рождества Богородицы. Те, кто с верою приходят к их мощам, получают исцеление.

Петр — муромский князь, один из главных героев «Повести». Имя героя является вымышленным, так как «Повесть» создавалась Ермолаем-Еразмом на основе местной народной легенды. В научной литературе принято считать, что в легенде за вымышленными именами муромских князей следует видеть реальных исторических; лиц. Чаще всего имена П. и его брата Павла (также один из героев «Повести») соотносят с двумя братьями — Владимиром и Давидом, правившими в Муроме после смерти их отца князя Георгия с 1175 по 1203 г. С 1203 (после смерти Владимира) по 1228 г. на княжеском престоле был младший брат Давид, а затем княжество перешло к его сыну Юрию. Согласно другой точке зрения, князя П. из «Повести» отождествляют с князем Петром, жившим в начале XVI в., который являлся родоначальником бояр Овцыных. Имя этой исторической личности известно только по родословной, составленной не ранее конца XVI в.

«Повесть» делится на четыре части. П. является действующим лицом во всех четырех частях. В первой части рассказывается история о том, как к невестке П. (жене его брата Павла) стал ходить змей в образе ее мужа. П., достав Агриков меч, убил змея, но его кровь, попав на тело П., вызвала тяжелую болезнь. П. покрылся язвами и струпьями. Этот эпизод «Повести» основан на фольклорном сюжете змееборчества Но наряду со сходством между князем П. и героями волшебных сказок можно обнаружить и различия. Например, князь П. не проходит предварительного испытания, а Агриков меч находит в церкви благодаря ангелу, явившемуся к наму в виде отрока. Главный герой «Повести» не проявляет своих черт (храбрость, ловкость, доброта). Напротив, является чудо, что, разумеется, ближе к житийным, нежели сказочным канонам. Другое отличие: герой сказки не колеблется, вступая в борьбу. П. же сомневается, так как змей принимает облик любимого брата. Поэтому герою «Повести» приходится сначала точно выяснить, где в это время находится князь Павел. И наконец, вместо вознаграждения, положенного герою волшебной сказки, князь П. получает болезнь. Такое завершение первой части мотивирует дальнейший ход повествование.

Во второй части главным действующим лицом является Феврония. Князь П. отправляется на поиски лекаря, и его слуга, случайно попав в деревню Ласково (сохранилась в Рязанской обл. до настоящего времени), встречается там с крестьянской девушкой Февронией. Феврония задает мудрые загадки слуге князя и остроумно отвечает на невыполнимые просьбы князя П. Затем Феврония соглашается вылечить П. с условием, что он возьмет ее в жены после выздоровления. Князь П., вылечившись, забывает о своем обещании и поэтому заболевает снова. Он вынужден опять обратиться к Февронии, и та окончательно вылечивает его, после чего главные герои женятся. Эта часть «Повести» также сопоставима с некоторыми сказочными сюжетами (в частности, с сюжетом о мудрой деве). Но при написании «Повести» автор, очевидно, использовал и местную легенду, которая до сих пор сохранилась в Рязанской обл., о том, как крестьянка деревни Ласково вышла замуж за муромского князя.

Муромские бояре, недовольные тем, что крестьянка стала княгиней, выгоняют Февронию из города. Получив разрешение взять «самое дорогое», Феврония уводит с собой мужа. Оставшись без князя, бояре не могут справиться с управлением княжеством и просят Февронию вернуться.

Последняя часть «Повести» связана со смертью князя и княгини. Постригшись и поселившись в монастыре, супруги договорились умереть в один день и завещали похоронить их в одном гробу. Чувствуя, что умирает, П. послал к Февронии сказать, что время пришло. Его жена вышивала воздух (покров на сосуд со святыми дарами на престоле в церкви) и попросила мужа не умирать, пока она не закончит дело. П. еще раз послал сказать, что ждать больше не в силах. Тогда Феврония, не дошив воздух (т. е. отложив богоугодное дело), умерла вместе с мужем, в один час. Их похоронили раздельно, в мужском и женском монастырях, но на следующее утро обнаружили, что тела их лежат в одном гробу. Люди несколько раз пытались положить их отдельно, но затем поняли, что это Божественное чудо, и похоронили П. и Февронию вместе. В последнем рассказе подводится итог взаимоотношений между П. и Февронией. Благодаря мудрости, такту, благородству Февронии супруги прожили счастливую жизнь и в конце ее пришли к полному согласию. Здесь ведущим персонажем является Феврония, а П. как бы в очередной раз подвергает ее испытанию: она должна выбрать между прямым служением Богу (вышивание воздуха) и любовью к земному человеку, верностью своему слову. И в целом в «Повести» П. как герой не отличается активностью, а лишь совершает ошибки, которые исправляются благодаря мудрости Февронии.

Феврония — главная героиня «Повести». Необычность ее заключается прежде всего в том, что она, являясь героиней жития, сама действует исключительно активно. На первый план выдвигаются ее личные достоинства: ум, благородство, кротость, благодаря которым она самостоятельно с честью выходит из различных жизненных коллизий и конфликтов. Ф. — один из немногих персонажей др.-русск. литературы, которые поднимаются вверх по социальной лестнице (опять же только благодаря личным достоинствам, и прежде всего уму), нарушая при этом средневековые представления об иерархии: дочь древолаза (собирателя дикого меда) становится женой князя (в подобные ситуации достаточно часто попадают герои фольклора, но не литературы). Но странным образом изменение общественного положения героини не нарушает общей гармонии в мире людей. Напротив, сама Ф. создает эту гармонию вокруг себя.

В первой части «Повести» Ф. не участвует в действии. Сюжет второй части можно сопоставить с сюжетом сказки о мудрой деве. Обычно в этой сказке повествование построено на том, что человек высокого социального статуса (царь, князь, барин) вынужден решать какую-либо трудную задачу. Неожиданно эту загадку решает девушка-крестьянка. Царь или барин состязаются с ней в мудрости, мужчина в итоге признает превосходство женщины над собой и берет ее себе в жены. На сюжетном уровне «Повесть» и сказка похожи, но в «Повести» речь идет о состязании не только в сообразительности, но и в благородстве: Ф. держит свое слово и исцеляет князя, а тот нарушает его, заранее решив обмануть дочь древолаза. Желая откупиться от Ф., князь Петр посылает ей дары, но Ф. отвергает их. После этого следуют повторная болезнь Петра и его полное исцеление. Таким образом, высокомерие Петра оказывается побежденным кротостью и благородством Ф. В «Повести» обращает на себя внимание не только сам факт исцеления, но и то, каким образом оно совершается: Ф. лечит Петра специальной мазью (исцеление наступает в результате использования мази, а не благодаря Провидению, что нетипично для средневековой литературы и, видимо, отражает новый взгляд на самостоятельность личности человека), т. е. она не только мудра, но и обнаруживает знахарские знания и способности.

В третьей части «Повести» описывается конфликт между муромскими боярами и Ф. Здесь можно провести фольклорную сюжетную параллель: мудрая дева, выйдя замуж, нарушает запрет мужа не вмешиваться в его дела, за что тот выгоняет ее, разрешив взять самое дорогое. Героиня уводит с собой мужа и объясняет, что поступила так, как он ей разрешил. Таким образом, она еще раз доказывает свою мудрость, и конфликт между супругами мирно разрешается. В сказке напряженность создается тем, что героиня должна остроумно переиграть своего партнера. Конфликт же.Ф. с боярами возникает из-за того, что они недовольны крестьянскими привычками Ф. Князь Петр самоустраняется от решения этого конфликта, предоставив жене решать их дальнейшую судьбу. Правда, он вскоре начинает сомневаться в правильности своего поступка — оставления княжества ради жены. Ф., в отличие от героини сказки, должна не перехитрить мужа, а убедить его преодолеть сомнения. Следовательно, повествование держится на описании взаимоотношений между главными героями, где Петр всегда проявляет отрицательные качества или пассивность, а Ф. разрешает любую ситуацию самостоятельно.

В четвертой части, когда герои умирают, Ф. опять делает правильный выбор, теперь уже между богоугодным делом (вышивание воздуха) и любовью к мужу (Ф. держит свое обещание умереть в одно время с Петром). Правильность выбора подтверждается чудом: тела князя и княгини оказывались по воле Бога в одном гробу вопреки стараниям людей, которые пытались похоронить их по отдельности. Этим актом подтверждается правильность поступков героев и их святость.

Герои «Повести» и сюжет ее в несколько искаженном виде упоминаются, например, в рассказе И. А. Бунина «Чистый понедельник».

Открытый урок литературы в 7 классе

«Повесть о Петре и Февронии Муромских»

Ход урока.

СЛАЙД 1

1. Оргмомент:

приветствие, позитивный настрой на работу.

Ребята,

я хочу пожелать, чтобы наш урок был творческим и продуктивным, и подарил вам

только положительные эмоции!

2. Интригующее начало:

— Многие из Вас, ребята, были в церкви. Давайте еще

раз окунемся в эту святую тишину и всмотримся в лики святых.

Начнем мы его с просмотра видеосюжета.

СЛАЙД 2

(Видео) Образы древнерусской иконописи

-Чем необычны картины? Как называются такие картины?

(это иконы)

-Кто изображён на иконах?

-Как вы думаете, на иконах изображены вымышленные

герои или простых людей, которые жили в прошлые времена?

(Это обычные люди, но они стали святыми).

-Почему же они стали святыми? (Люди причислили их

к лику святых, потому что они посвятили себя служению Богу и людям)

-Кто такой святой? (Святой – это человек,

посвятивший себя богу.)

-Правильно, ребята. Святой – это человек, который посвятил свою жизнь

служению Богу, не нарушал заповедей, жил честно и праведно, помогал

нуждающимся. Часто такой люди имели особый дар – могли предсказывать будущее,

исцелять неизлечимо больных.

3. Сообщение темы

урока.

— В истории христианства остались имена множества людей, которые

прославились своей добротой, честностью, патриотизмом, твердостью в вере, мужеством

в перенесённых страданиях. Посмотрите на иконы. Кто изображён (уверена, что

имена вам известны)? Это Дмитрий Донской, Александр Невский, былинный герой –

Илья Муромец, князь Владимир Киевский.

СЛАЙД 3

И среди них

святые Петр и Феврония – героя дренерусского произведения «Повесть о Петре и

Февронии».

За что же этих

обычных людей причислили к лику святых? Каковы их добродетели? С их

удивительной историей мы познакомимся в ходе работы на уроке. Уверена,

определить тему урока вам поможет эпиграф. Высказывание принадлежит известному

лингвисту Д.С. Лихачеву.

«Святые, прославившиеся несколько столетий назад, князья

Петр и Феврония Муромские явили для всего мира красоту и высоту православной

семьи, став идеалом христианского супружества».

СЛАЙД 4

Попробуйте определить тему урока.

Прославление любви и верности в «Повести о Петре и

Февронии Муромских».

Цели урока:

Это необыкновенное трогательное произведение

древнерусской литературы расскажет нам об отношениях между людьми, о

человеческих качествах, которые ценились на Руси во все времена. Жизнь

семейной четы, описанная в данной повести — это история отношений мужчины и

женщины, сумевших преодолеть все сложности долгого и трудного земного пути,

явив идеал христианской семьи.

Сегодня мы будем работать в группах,

которые выполнили к уроку опережающее задание: дома прочитали повесть, провели

словарную работу.

СЛАЙД 5

Давайте мы с вами перенесемся

в древнерусское государство, в далекий ХVI век.

Ребята первой группы, сегодня они выступают в роли «Летописцев»,

поведают нам историю создания произведения.

ХVI век — время образования единого Русского

государства. За объединением Руси последовало объединение русской культуры.

Под руководством митрополита Макария по порядку месяцев и дней составляется

сборник житий всех святых православной церкви – 12 огромных томов! Он

назывался «Великие Четьи-Минеи» (В ПЕРЕВОДЕ С ГРЕЧЕСКОГО –

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЧТЕНИЯ). И Макарий поручает священникам собирать по русским

землям предания о прославившихся своими благочестивыми подвигами

праведных людях.

СЛАЙД 6

Особенно славился легендами старый г. Муром.

Здесь родились, жили и княжили 23 православных святых. Таким достижением не

может похвастаться ни один город в мире. Но самой поэтичной из муромских легенд

явилось сказание о мудрой деве, ставшей доброй и справедливой княгиней. Оно и послужило основой для

повести. Псковский Священник Ермолай- Еразм литературно

обработал местные предания и создал повесть о Петре и Февронии Муромских.

СЛАЙД 7

Петр и Феврония – реальные исторические личности. Князь Петр

правил в Муроме в начале 13 века. Он женился на крестьянке Февронии в

благодарность за то, что она излечила его от болезни, от которой никто не мог

излечить. Много злобы претерпели они со стороны бояр,

но прожили счастливо до конца своих дней.

Состарившись, они оба приняли монашество и умерли в один день и час

25 июня 1228 года.

«Повесть о

Петре и Февронии» стала любимым чтением средневековых русичей. Она была написана после канонизации Петра и Февронии

на Московском церковном соборе в 1547 году.

СЛАЙД 8

Ребята, так как произведение

создано в 16 веке, при чтении вам встретилось много устаревших слов. Вторая

группа сегодня предстанет в роли «Писцов» и поможет нам определить их

значение.

Лексическая

работа

| Устаревшие и незнакомые слова | Лексическое значение |

| лукавый | коварный, |

| милостивый | Проявляющий, |

| навет | Клевета, |

| благочестивый | Соблюдающий |

| праведный | благочестивый, |

| сирый | Ставший |

| благовонный | Ароматный |

| ладан | Ароматическая |

| блаженный | То же , |

| благословить | Напутствовать, желая удачи, благополучия. |

| чадолюбивый | Любящий |

| напасть | Беда, |

| преставиться | То же, |

СЛАЙД 9

— Ну а теперь обратимся к главным героям произведения. Какова

наша цель? (выяснить, за какие добродетели их причислили к лику святых).

— Даётся ли описание внешности героев? Почему? (Автору

больше важен внутренний мир героя.)

Поэтому мы с вами попробуем составить духовный портрет

героев. Представители 1 группы составят духовный портрет Петра, представители 2

группы – духовный портрет Февронии.

Духовный портрет – это внутренний

потенциал человека, его сила и воля, с помощью чего он может достичь наибольших

высот в своем духовном развитии

— Характеры героев раскрываются в поступках, в отношении к другим

людям.

На партах у вас таблицы, в

которой уже перечислены добродетели Петра и Февронии. Давайте вспомним эпизоды

из произведения, которые подтверждают эти качества.

Петр

– в переводе с греч. блаженный, благоверный, святой, прославленный,

преподобный, смиренный, чистосердечный.

| Верность заповедям Божьим , вера в Бога (благочестие, религиозность) | Петр молится в церкви. «Была же Принимает монашество. «Сами же в |

| Мудрость | Догадался, что змей –не его брат |

| Любовь и верность близким | Ради брата своего думает как бы Был верен Февронии. «Блаженный |

| Умение прощать | Прощает вельмож и возвращается «Оставшиеся в живых все мы, хоть и |

| Справедливый правитель | «И княжили они во граде том, как |

— Ребята, всегда ли князь Пётр

поступал по совести? Были ли у этого героя отрицательные качества?

(Поступил подло, нечестно, обманув Февронию, так как не сдержал обещание

жениться на ней, ведь она по происхождению простая крестьянка, хотел откупиться

дарами).

— Смог ли он избавиться от зла в

себе? Кто ему помог?

(Мы считаем, что у читателей к Петру

складывается двоякое отношение: с одной стороны, он побеждает змея – оборотня,

услышав от старшего брата, что змей назвал Петром человека, от которого он

примет смерть, он готов стать именно этим Петром, даже не имея Агрикова меча,

ходит в церковь, молится, терпит болезнь, но с другой стороны, решается на

обман: не сразу женился на Февронии, хотя дал слово. Гордыня – вот один из

грехов, который не позволяет Петру поступить иначе. Кто же помогает исцелится

герою от этого недуга? Феврония помогает Петру одержать победу над злом в себе,

а точнее, сила любви Февронии.)

СЛАЙД 10

—

Обратимся к духовному портрету Февронии. Посмотрим значение необычного русского

имени — Феврония — святая, мудрая, блаженная, преподобная.

(Феврония

– дочь древолазов, ищущих по деревьям дупла с медом диких пчел, живет в деревне

Ласково. В повести на первый план выдвигается необычайная мудрость девушки. На

мудрость девушки обращает внимание гонец, который ищет врача для своего князя)

| Характеристика Февронии | Подтверждение из текста |

| Благочестивость (верность заповедям | Успокаивает Петра. Укрепляет в нем |

| Чудесный дар | Дар исцеления больных и дар |

| Верность | Уходя из Мурома Берет с собой не золото, |

| Кротость, смирение | Прощает бояр, изгнавших их из |

— Какие качества сближают Петра и Февронию?

— Ребята, давайте сделаем вывод, как герои прожили свою жизнь?

(Честно, праведно, помогали ближним, соблюдали заповеди Божьи, любили друг

друга и уважали, поддерживали в трудных обстоятельствах)

СЛАЙД 11

— Ребята, а

теперь давайте попытаемся представить жизненный путь героев в виде

предметов-символов. Перед нами три предмета: лестница, тропа и круг.

-Что такое лестница? (Это

приспособление, придуманное людьми для того, чтобы подниматься вверх ступенька

за ступенькой.)

-Как вы думаете,

жизнь какого человека можно сравнить с подъемом по лестнице? (Человека,

который преодолевает трудности, преграды, но все-таки добирается к вершине, чтобы

достичь вершины — совершенства.

-А что

такое тропа? (Тропа́ (тропи́нка) — узкая протоптанная

дорожка )Какую жизнь она символизирует?

— Тропа

символизирует сравнительно спокойную, ровную жизнь человека, в которой

встречаются незначительные препятствия, заставляющие человека сворачивать то в

одну, то в другую сторону.

-А вот круг –это

очень важный символ. Круг не имеет ни начала, ни конца. Он означает вечность,

неизменность, постоянство, верность своим идеям, чистоту помыслов.

— С помощью

какого из этих предметов мы с вами можем представить жизненный путь Петра? Аргументируйте

ответ. (Его жизненный путь можно представить в виде лестницы. 1 ступень

— борьба с внешним злом в обличии змея – искусителя 2 ступень

— болезнь Петра и испытания 3 ступень

— борьба с внутренним злом – над гордыней 4 ступень

— кротость и верность заповедям Божьим, святость.)

— А каким

предметом может быть представлен жизненный путь Февронии? (Круг. На

протяжении повествования образ святой остается неизменным: Феврония обладает

нравственной чистотой, чистотой помыслов, ее вера в Бога непоколебима )

СЛАЙД 12

— Как закончилась

праведная жизнь Петра и Февронии? Чем необычна их смерть?

— Чем Петр и

Феврония заслужили звание святых? (Своей любовью и верностью . Они

так любили друг друга, что просили Бога, чтобы умереть в один день.

— Петр и

Феврония были образцом семейной жизни, любви и верности. Даже смерть их

не разлучила. Спустя 300 лет после смерти Петра Муромского и его

жену Февронию причислили к лику святых. Православная церковь провозгласила

их покровителями семьи и внесла в православный календарь

8 июля как день их памяти.

Мы живём с вами в 21

веке. Ребята, а как связана эта повесть, написанная в 16 веке, с нашим

временем?

СЛАЙД 13

(В России в 2008 году

Указом президента В. В. Путиным объявлен праздник День семьи, любви и верности)

Верно! Он отмечается 8

июля и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра

и его жены Февронии.

Символом праздника —

ромашка, простой, но благородный цветок. Также бытует мнение, что

ромашка — цветок примирения.

СЛАЙД 14

Вскоре специально для

этого праздника выпустили медаль, на одной стороне которой изображены

святые Петр и Феврония, а на другой — ромашка.

По традиции медаль вручают семьям, отпраздновавшим золотую или

бриллиантовую свадьбу, многодетным семьям, родители которых достойно

воспитывают своих детей. День семьи, любви и верности отмечают

в 40 странах.

СЛАЙД 15

В 2008 году у здания

ЗАГСа в Муроме появился первый памятник Петру и Февронии — «Союз

любви — мудрый брак». А с 2009 года скульптурные композиции

стали устанавливаться во многих городах России. В настоящее время таких

городов более шестидесяти. Мощи святых Петра и Февронии в едином

гробу — в Свято-Троицком женском монастыре в городе Муроме.

Множество богомольцев притекают к ним, чтобы поклониться и попросить

заступничества, исцеления.

СЛАЙД 16

Выступление Ермакова

Данила.

Данил. Если бы у меня

была возможность, я вручил бы своей семье медаль «За любовь и верность».

Рефлексия

Ребята, если бы у

вас была возможность, кому бы вы вручили эту медаль?

СЛАЙД 18

— Ребята, вот и

закончился наш урок. Я хочу поблагодарить вас за работу и сказать напоследок

очень важные слова:

Своей жизнью Петр

и Феврония показали, какими качествами должны обладать люди, чтобы

достойно прожить свою жизнь. Давайте и мы будем постараемся хоть

немножечко стать похожими на этих святых людей.

А замечательный

православный праздник, который они нам подарили – это ещё один повод собраться

всей семьей, сказать много хороших и добрых слов своим близким, поблагодарить их

заботу и внимание. Но, наверное, не обязательно ждать праздника. Можно сегодня

прийти домой и сказать маме, папе, брату, сестрёнке, бабушке и дедушке, как

сильно вы их любите!

А в заключении

нашего урока прозвучит «Гимн семьи , любви и верности». Звучит

гимн «Петр и Феврония»

Слайд 19

Домашнее задание

Выставление оценок.

Лексическая

работа

| Устаревшие и незнакомые | Лексическое значение |

| лукавый | Говорить прямо, открыто |

| ненароком | Клевета,ложное обвинение |

| Говорить без обиняков | Проявляющий, выражающий |

| порты | Воздать благодарность |

| чурка | Короткий обрубок дерева |

| благочестивый | Соблюдающий предписания |

| праведный | Ароматный, душистый |

| навет | Ставший сиротой, |

| благовонный | Беда, непрятность |

| ладан | То же , что и штаны |

| блаженный | То же , что и умереть |

| милостивый | Ароматическая смоло, |

| благословить | Любящий детей |

| сирый | Ненамеренно, случайно |

| чадолюбивый | То же , что и святой |

| напасть | Союз «чтобы» |

| преставиться | 1)благочестивый, |

| дабы | 1)коварный, хитрый; «) |

— Какими

нравственными качествами обладает Петр?

| Мужество |

| Добросердечие |

| Кротость |

| Смирение |

| Верность |

| Мудрость |

| Любовь и |

| Умение |

— А какими

нравственными качествами обладает Феврония?

| Мудрость |

| Добросердечие |

| Трудолюбие |

| Милосердие |

| Способность |

| Благочестивость |

| Чудесный |

| Верность |

| Кротость, |

Список особенно будет полезен в свете изменений в задании № 25, один из вариантов которого теперь предполагает написание исторического сочинения о значимых исторических деятелях. Среди таких вполне могут оказаться и личности важные для истории РПЦ.

Список составлен в алфавитном порядке и охватывает период с XII по XVIII вв.

Авва́кум / Авваку́м (Петров)

Известен под прозвищем «неистовый протопоп».

Протопоп (старший священник), церковный и политический деятель, писатель. В 1640-х гг. в Москве входил в кружок близких к царю Алексею Михайловичу «ревнителей древнего благочестия».

Выступил против церковных реформ патриарха Никона, стал вождём церковного раскола и старообрядческого движения, за что в 1653 г. был арестован и сослан. Возвращён в 1664 г. в Москву, где при поддержке своих сторонников категорически отказался согласиться с церковной реформой.

В 1666 г. его лишили сана, вновь сослали. По указу уже царя Фёдора Алексеевича в 1682 г. Аввакум был казнён — сожжён заживо вместе с единомышленниками в г. Пустозёрске (сейчас не существует, находился на территории современного Ненецкого автономного округа).

Автор почти 100 известных на сегодняшний день работ. Главная из них – автобиографическая повесть «Житие», являющаяся первым произведением нового жанра – автобиографии-исповеди.

Персонаж картины П.Е. Мясоедова (не путать со знаменитым однофамильцем Г.Г. Мясоедовым!) «Сожжение протопопа Аввакума». Картина, однако, содержит, серьёзную фактическую ошибку – сожжение проходило не на костре, как изображает полотно, а в срубе (избе).

Во́лоцкий Иосиф

В миру — Иван Иванович Санин.

Церковный деятель, писатель. Из семьи небогатого волоколамского землевладельца. В 1460 г. был пострижен в монахи в Пафнутьево-Боровском монастыре, где провёл последующие 20 лет. После смерти Пафнутия был утверждён игуменом монастыря.

Основатель (1479 г.) и игумен Иосифо-Волоколамского (Волоцкого) монастыря.

В 1503 г. вступил в борьбу с нестяжателями по вопросу монастырского землевладения. Стоял у истоков особого направления русской общественной мысли конца XV – начала XVI в. – иосифлянства, связанного с защитой церковно-монастырского землевладения, незыблемостью религиозных догматов, укреплением государственности на Руси.

Канонизирован Русской православной церковью.

Морозова Феодо́сия Прокофьевна

Боярыня, деятельница русского раскола, сподвижница протопопа Аввакума.

В ноябре 1673 г. была арестована, состояние её конфисковано. Вместе с сестрой – княгиней Е.П. Урусовой – была подвергнута пыткам и уморена голодом в 1675 г.

Центральный персонаж картины художника В.И. Сурикова «Боярыня Морозова».

Не́стор

Древнерусский летописец XI – начала XII в., монах Киево-Печерского монастыря.

Автор жизнеописания князей Бориса и Глеба, Феодосия Печерского (одного из основателей Киево-Печёрской лавры), первой редакции «Повести временных лет» (ПВЛ), прим. 1113 г.

Его труды послужили основой для создания «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина и работ других историков.

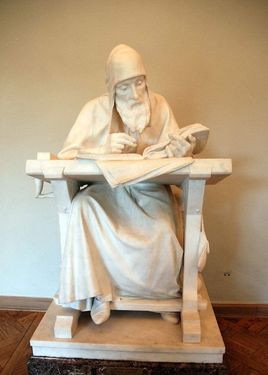

Наиболее известное изображение — скульптура М.М. Антокольского «Нестор-летописец».

Осля́бя* Андрей / Родион

Монах (и́нок) Троице-Сергиевой лавры, отправленный Сергием Радонежским вместе с князем Дмитрием Ивановичем для участия в Куликовской битве в 1380 г.

*Любопытно, что название «Ослябя» носил эскадренный броненосец, один из первых уничтоженный в Цусимском морском сражении 14-15 мая 1905 г. в ходе русско-японской войны (1904 – 1905 гг.).

Пересве́т Александр

Монах Троице-Сергиевой лавры, отправленный Сергием Радонежским вместе с московским князем Дмитрием Ивановичем для участия в Куликовской битве в 1380 г.

Поединок Пересвета с ордынским воином Челубеем (Темир-мурзой), в котором погибли оба бойца, стал началом сражения.

Поединок изображён на одноимённой картине М.И. Авилова «Бой Пересвета с Челубеем».

По́лоцкий Симео́н

Белорус по происхождению, принял монашеский постриг в Полоцком монастыре, откуда и возникло прозвище.

Воспитатель старших детей царя Алексея Михайловича (1645 – 1676 гг.) – Фёдора и Софьи. Один из первых придворных поэтов, автор произведения «Вертоград многоцветный».

В 1665 г. создал 1-е учебное заведение для подготовки государственных служащих – училище для подьячих при Заиконоспасском монастыре.

Автор «Академической привилегии» 1678 г., в которой предлагалось учредить первое высшее учебное заведение в России. Этот проект был воплощён в виде Славяно-греко-латинской академии в 1687 г., уже после смерти Симеона.

Прокопо́вич Феофан

Политический и церковный деятель, писатель, историк. Украинец.

С 1711 г. – ректор Киево-Могилянской духовной академии. В 1716 г. переехал в Санкт-Петербург и стал ближайшим помощником Петра I в проведении церковной реформы.

С 1721 г. – вице-президент Синода. В своих произведениях «Слово о власти и чести царской», «Правда воли монаршей» доказывал необходимость в России политики «просвещённого абсолютизма», дальнейшего укрепления крепостного права.

Автор «Истории императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии» и других произведений. Например, «Духовного регламента», регулировавшего деятельность церкви подобно «Генеральному регламенту» для гражданских чиновников. Принимал участие в создании Академии наук.

Ра́донежский Се́ргий (не СергЕй!)

Церковный и государственный деятель. В миру – Варфоломей*. Родился в семье ростовского боярина.

Вместе со старшим братом Стефаном около 1310–1340 гг. основал Троицкий монастырь (сейчас — Троице-Сергиева лавра), стал его игуменом. Ввёл в монастыре общежитийный устав, уничтожив существовавшее до него раздельное жительство монахов, что способствовало превращению монастырей в крупные феодальные объединения.

Сергий Радонежский активно влиял на церковные и политические дела своего времени. Часто выступал в качестве примирителя в конфликтах между русскими князьями. Например, в 1375 г. после похода московского князя Дмитрия Ивановича на Тверь способствовал подписанию тверским князем Борисом Александровичем грамоты. В ней тот признавал себя «младшим братом» московского князя и тем самым, по сути, отказывался, от дальнейшей борьбы за ярлык на великое владимирское княжение.

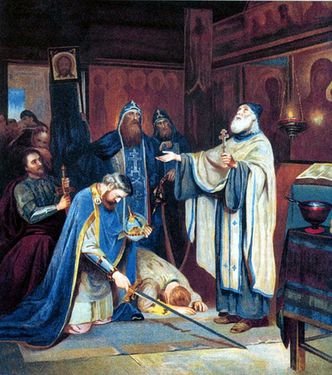

В 1380 г. Сергий благословил** князя Дмитрия Московского (будущего Донского), когда тот отправлялся на Куликовскую битву с ордынским темником Мамаем. Также вероятно послал вместе с князем 2-х монахов – Пересвета и Ослябю.

Канонизирован Русской православной церковью.

*Известно полотно М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею», отражающее один из эпизодов ранней биографии Сергия. Приведено в качестве иллюстрации в заголовке данного поста.

**Существует версия, что на самом деле эпизод с благословением мог иметь место двумя годами раньше, в 1378 г., перед битвой Дмитрия с войском ордынского полководца Бегича на р. Воже.

Так или иначе, существует картина А.Н. Новоскольцева «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем».

Сильвестр

Протопоп, политический деятель и писатель. Был священником в Новгороде, с 1540-х гг. — священник Благовещенского собора (домовой церкви русских монархов) Московского Кремля.

Оказал большое влияние на Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.), будучи его духовником (с 1547 г.). Член Избранной Рады (неофициального правительства России в конце 1540-х – начале 1560-х гг.).

Автор одной из редакций / первоначальный автор «Домостроя» — свода правил и советов по различным сферам жизни человека (семья, быт и хозяйство, религия и т.д.).

С 1560 г. в опале, постригся в монахи.

Изображён на картине П.Ф. Плешанова «Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 г.».

Со́рский Нил

Фамилия возникла от монастыря, где жил Нил, расположенного на р. Соре. В миру — Николай Майков.

Основатель и глава нестяжателей (главных оппонентов иосифлян) в России. Развивал идеи нравственного самосовершенствования и аскетизма. Противник церковного землевладения, выступал за реформу монастырей на началах скитской жизни и личного труда монашествующих.

Нестяжательство было разгромлено в начале XVI в. на церковных соборах 1503, 1504 гг. при великом князе Иване III (1462 – 1505 гг.), а затем в 1525, 1531 гг. при его сыне Василии III (1505 – 1533 гг.).

Филофе́й

Монах Псковского Елеазарова монастыря.

Предполагаемый автор посланий, написанных в 1510-е / 1520-е гг. великому князю Василию III и дьяку М.Г. Мисюрю-Мунехину, в которых развил идеологическую концепцию (теорию) «Москва – третий Рим».

Стоит отметить, что похожие идеи были изложены ещё в конце XV в. Зосимой, митрополитом Московским в 1490—1494 гг. В 1492 г. (соответствовавшем 7000 году «от сотворения мира»), Зосима составил пасхалию (методику расчёта даты Пасхи) на восьмое тысячелетие.

В предисловии к своему «Изложению Пасхалии» он также сформулировал теорию «Москва – новый Константинополь», ставшую основой для создания концепции монаха Филофея.

Яво́рский Стефан

Сын мелкого украинского шляхтича.

Своей проповедью на похоронах первого российского генералиссимуса – боярина А.С. Шеина в 1700 г. обратил на себя внимание Петра I. В течение года проделал путь от игумена Никольского Пустынного монастыря до митрополита Рязанского и Муромского.

С 1701 г. – местоблюститель патриаршего престола. С 1721 г. – президент Духовной коллегии (Святейшего Синода).

При этом, несмотря на своё высокое положение в церковной иерархии, достигнутое благодаря Петру I, Стефан Яворский был хотя и тайным, но противником преобразований царя. И иногда позволял себе высказывать суждения, не вызывавшие одобрения последнего.

Так, местоблюститель не одобрял насильственное пострижение первой супруги Петра Евдокии Лопухиной, его женитьбы на «безродной» прачке Марте Скавронской (будущей Екатерине I).

Но особенно обострились отношения между царем и местоблюстителем в 1712 г., когда Стефан Яворский в день ангела царевича Алексея назвал его «единой надеждой России» и обрушился на введенный Петром институт фискалов. Проповедь вызвала гнев царя. Он запретил местоблюстителю произносить проповеди в своем присутствии и потребовал от него письменного объяснения.

Использованная литература:

История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов / Под ред. Н. И. Павленко. М.: Высшая школа, 2001.

«История: Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов, И.М. Николаев, Б.Г. Рожков; под ред. проф. В.В. Барабанова»: АСТ, Астрель; Москва; 2016.

Ссылка: 15 известных личностей в истории Русской православной церкви для повышенного уровня

___

Подпишитесь и следите за выходом новых публикаций в моем сообществе Вконтакте «История ЕГЭ и кот Степан» vk.com/historystepa

Проект по истории России

на тему «Развитие литературы в XVI веках»

Работу выполнил учение 6 класса

Базовой школы Филиала СГПИ

в г. Железноводске

Орищенко Валерий

Руководитель: Юртеева Е.С.

пос. Иноземцево

2016 г.

Содержание

стр.

Введение…………………………………………………………………………

1. Начало развития литературы на Руси в XVI веке……………………………

2.В то же время история не стояла на месте…………………………..……….

4.После информацию и мифы стали записывать и в книги.……………………

5.Литература началась не сразу…………………….……………………………..

6.Произведение уже как литература……………………………………….…….

Введение

В этой работе я обозначил попытку славян открыть для себя сложности литературы. Я опишу какие литературные произведения они создали и что их на это подвигло.

Я смотрел на просторах интернета, что в то время было довольно много авторов, как их называют сейчас, и множество произведений некоторые из них вымысел, некоторые реальные события, только слегка приукрашены.

- Начало развития литературы на Руси в XVI веке

В XV – XVI веках меняется житийный жанр в русской литературе. Создаются первые жития юродивых: Прокопия Устюжского, Василия Блаженного и др. составляются также многочисленные жития, полные легендарных или полулегендарных событий и героев. Вероятно, таково и житие муромского князя Константина и его сыновей Михаила и Федора, в которых рассказывается о крещении Муромской земли – об этих князьях известно только из их жития. Сюда можно и отнести повесь о Меркурии Смоленском – юноше, обладателе чуда меча, спасшего Смоленск от войска хана Батыя и в итоге, принёсшем себя в жертву.

В середине XVI века священник Ермолай-Еразм пишет житие двух полулегендарных героев – князя Петра и княгини Февроньи Муромских – эти герои лежат в основе Дня любви и семейного благополучия, который отмечаем сейчас в России. В середине XVI века, по поручению митрополита Московского Макария создается объемистый сборник религиозных сочинений, расположенных по дням церковного года – Великие Четьи – Минеи, составлявший 12 томов, 27 000 рукописных страниц с орнаментом, основная часть, которого жития.

Литература XV века, в большинстве своем состояла из посланий духовных лиц к великому князю, к целым городам и даже сословиям. По замечанию историка С. М. Соловьева, первое место здесь занимает послание Вассиана Рыло, ростовского архиепископа, на Угру. Это послание, пронизанное духом патриотизма, призывало уничтожить Орду в решающем сражении. В XVI веке это послание стало образцом для посланий церковных деятелей царям. Заслуживают внимания и труды Иосифа Волоцкого, главы иосифлян, основателя Иосифо-Волоколамского монастыря. Основное произведение Иосифа Волоцкого «Просветитель» , в котором он обнаруживает глубокое знание Святого Писания выступая против еретиков. От Иосифа Волоцкого к до нас также дошло более двадцати посланий к разным лицам, краткая и пространная редакции монастырского «Устава.

- В то же время история не стояла на месте.

Рост национального самосознания в связи с созданием и укреплением единого Русского государства вызвал усиленный интерес к историческому прошлому, а также стремление понять историю Русского государства в рамках всемирной истории.

Своеобразной энциклопедией исторических знаний эпохи явился Лицевой свод. Это сочинение, насчитывавшее около 20 тыс. страниц, подробно излагало историю человечества от «сотворения мира» до середины XVI в. Свод получил наименование «лицевого», так как был украшен 16 тыс. превосходных миниатюр. Некоторые из этих иллюстраций написаны лёгкой прозрачной акварелью и являются выдающимися образцами изобразительного искусства.

- Как мифы стали записывать в книги

В то время когда люди начали заниматься литературой они начали думать куда записывать свои произведения. Позже, они додумались что нужно придумать книгу. Я не знаю почему её назвали именно так, но это понятие сохранилось до сей поры. В начале 1560-х годов была создана «Степенная книга». В ней освещалась история русского самодержавия не по годам, а в виде восхождения по степеням (т. е. по великим княжениям); вершину (17-ю степень) являло собой самодержавие Ивана Грозного, деятельность которого безмерно восхвалялась.

- Как появилась литература на Руси в XVI веке

Если верить тому, что говорит интернет то, люди считали записи из истории тоже литературой. Ведь они записывали мифы которые иногда происходили на самом деле. После они начали и сказания представлять как литературу.

1564—1566-х годах неизвестным русским автором была написана «История о Казанском царстве» от его основания.

Особенно подробно описывался последний период существования ханства и взятие Казани русскими войсками, которое изображалось как великая победа. Автор, отличавшийся наблюдательностью и литературным талантом, с большой художественной силой отобразил жизнь казанских феодалов, быт и нравы местного населения, положение русских пленных в Казани и т. п.

6.Произведение уже как литература

Вот такие произведения стали после мифов, сказаний и легенд

Валера, это не пункт!!!!!! Ты просто перечислил названия!!! Так не делают!

«Повесть о старом муже и молодой девице».

«Сказания о птицах»

«Повести об Андрее Критском».

«Повести о грешной матери».

«Повести о происхождении винокурения».

Литература

1( http://www.history-at-russia.ru/xvi-vek/literatura.html )

—

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 ) –

3 –

4 –

5 —

С 2008 года повсеместно в России проходят торжества, посвящённые Дню семьи, любви и верности. Этот праздник учреждён в память о Муромских благоверных князьях. Пётр и Феврония – пример любви, верности и добропорядочности, настоящих христианских отношений между супругами. Наверное, нет человека, который бы не знал бы красивую историю жизни благоверных князей.

Нам не ведомо то, что уготовлено Богом

Нам неведомо то, что уготовлено Богом. Молодой Муромский князь Пётр после тяжёлого боя с нечистой силой оказался забрызган кровью врага. Те места, куда попала вражеская кровь, покрылись язвами. Боль была невыносимой, ни один знахарь не мог помочь князю. И вот однажды ночью Петру снится сон. Он видит прекрасную девушку из простого сословия по имени Феврония, которая может его излечить.

Сон благоверного князя Петра Муромского

В отличие от Петра, она жила в рязанской глубинке. С юных лет она изучала травы, помогала людям. Господь наделил её удивительной добротой и даром целительства. Понравилась красавица Петру, и он пообещал жениться, как только выздоровеет. Обещать, не значит сделать. Испугавшись придворных пересудов, он не сдержал обещания. Вскоре болезнь вернулась, но уже с новой силой. Вот тут-то и понял князь, что его избавительница была послана ему Богом. Положившись на волю Всевышнего, он женился на той, которая дважды его спасла от проказы.

После вступления на княжеский престол, недовольство бояр стало расти, как снежный ком. Не хотела Муромская знать принимать княгиню из простого народа. И вот наступил момент, когда Петра поставили перед выбором – власть или семья. Он отрёкся от престола и вместе с супругой уехал из Мурома.

Изгнание – тяжёлое испытание, но они стойко несли все тяготы этого выбора. Феврония всячески поддерживала супруга, находила выход из всех сложных ситуаций. А в это время в Муроме начались беспорядки, грозившие переворотом. Испугавшись бунта, бояре вынуждены были просить княжескую чету вернуться в город.

Возвращение Петра и Февронии

По возвращении, они долгие годы управляли городом, мудро и по-христиански относились ко всем, над кем имели власть. Кормили, одевали, избавляли от напастей всех нуждающихся. Как истинные пастыри своего народа, они с одинаковой любовью относились ко всем, за всех молились.

Пётр и Феврония – пример любви и верности, настоящей христианской семьи. Прожили они в любви и согласии долгие годы, когда состарились, приняли монашество с именами Ефросиния и Давид. Поселившись в разных обителях, они не теряли связи друг с другом, вели переписку и молились, чтобы отойти ко Господу в один день и час. Их молитвы были услышаны, они одновременно покинули наш мир.

С особой любовью весь православный мир чтит день памяти Муромских святых

С особой любовью весь православный мир чтит день памяти Муромских святых. Для многих, это не просто семейная чета, почившая в один день и погребенная в одном гробу. Для множества людей святые Пётр и Феврония стали ангелами-хранителями семейного благополучия. Им молятся о создании семьи, о благополучии в супружеских отношениях. К ним обращаются с просьбой о рождении ребёнка. У них просят ходатайства перед Богом в решении насущных проблем.

Благоверные князья Петр (в иночестве Давид) и Феврония (в иночестве Евфросиния) Муромские

Они всех слышат, всем помогают, чудеса происходят не только у их святых мощей. Люди едут из разных уголков России, чтобы поклониться великим русским святым. В Свято-Троицкую обитель, где покоятся их мощи, приезжает много иностранцев. Это и не удивительно, ведь почитают благоверных князей более чем в сорока странах мира.

Православная Церковь провозгласила Петра и Февронию покровителями семьи

Через триста лет после их смерти, Православная Церковь провозгласила Петра и Февронию покровителями семьи. Они были канонизированы, а день 8 июля (по новому стилю) внесён в православный календарь, как день их памяти. С 2008 года в этот день отмечают и светский праздник – День семьи, любви и верности. А в городе Муром в этот день проходит и ещё одно празднество – День города.

По случаю светского праздника была выпущена медаль с изображением на одной стороне Петра и Февронии, а на другой – ромашки, символа праздника. Этой медалью награждаются супруги, прожившие более четверти века в любви и согласии, воспитавших детей в православных традициях достойными гражданами страны.

Медаль «За любовь и верность»

В этот день повсеместно проходит большое количество свадеб, хоть Православная Церковь это и не приветствует. Священники рекомендуют перенести судьбоносное торжество на сентябрь, когда пост закончится, а Церковь празднует день обретения святых мощей равноапостольных князей Петра и Февронии.

Пётр и Феврония – пример любви для каждого из нас. Именно так должны строиться отношения между супругами, чтобы до глубокой старости сохранить уважение и почитание друг к другу. К сожалению, очень редко можно увидеть возрастные супружеские пары, неспешно идущие по улице. Сколько трепета и нежности в их взглядах, сколько чуткости и заботы. Очень хочется пожелать всем нам крепких семей, любви и уважения, душевного тепла в доме. Это именно те ценности, которые не купишь с лотка распродаж. Их по крупицам стяжают и берегут, как самое дорогое на свете. Умение любить – это дар, который даётся Богом.

Святые Пётр и Феврония, молите Бога о нас! Научите нас мудрости, такту, смирению и прозорливости!