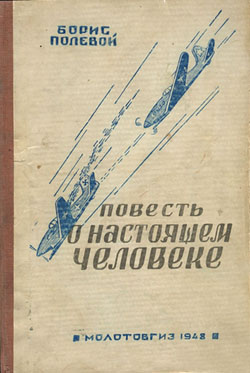

повесть Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке»

Издание 1947 г.

«Повесть о настоящем человеке» — произведение Бориса Николаевича Полевого (настоящая фамилия Камов, 1908 -1981 гг.), посвящённое подвигу военного лётчика, героя Советского Союза А.П. Маресьева.

В годы Великой Отечественной войны уже признанный советский писатель Б.Н.Полевой находился в действующей армии в качестве корреспондента газеты «Правда». Он первым написал о подвиге 83-летнего крестьянина Матвея Кузьмича Кузьмина, повторившего, по мнению писателя, подвиг Ивана Сусанина, опубликовал целый ряд фронтовых репортажей. После войны вышли четыре книги его военных мемуаров «Эти четыре года». Менее известны материалы о присутствии Б.Полевого на Нюрнбергском процессе в качестве корреспондента газеты «Правда» — «В конце концов» (1969).

Истинную славу Б.Полевому принесла опубликованная в 1946 году «Повесть о настоящем человеке», в которой автор рассказал о лётчике Алексее Маресьеве (в повести – Мересьев). 4 апреля 1942 года его самолёт был подбит в бою. Оказавшись в заснеженном лесу, в тылу врага, раненный лётчик 18 суток полз к своим. Он отморозил ноги, и их пришлось ампутировать. Однако инвалид Алексей Маресьев сумел не просто вернуться к нормальной жизни – он встал в строй и продолжил бить врага в качестве военного лётчика-истребителя, совершая боевые вылеты и уничтожая самолёты противника.

История создания книги

Борис Полевой

В «послесловии» к «Повести о настоящем человеке» её автор, писатель Б. Н. Полевой, сообщает, что всё, рассказанное им, основано на реальных событиях.

Во время Великой Отечественной войны на одном из участков Брянского фронта военный корреспондент «Правды» Б.Полевой познакомился с лётчиком-истребителем Алексеем Маресьевым, о котором ему сказали, что это лучший лётчик полка. Тот пригласил писателя переночевать в его землянке. И вот здесь-то, когда они ложились спать, произошло то, что страшно поразило писателя:

«Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и увидел такое, чему сам не поверил. Он оставил на полу свои ноги. Безногий лётчик! Лётчик-истребитель! Лётчик, только сегодня совершивший шесть боевых вылетов и сбивший два самолёта! Это казалось совершенно невероятным».

В ответ на изумление писателя лётчик сказал: «…Хотите я расскажу вам всю эту историю с моими ногами?»

И он начал свой рассказ. «Удивительная повесть этого человека так захватила меня, — пишет автор, — что я старался записывать её как можно подробнее… Алексей Маресьев довёл свой рассказ до того дня, когда, сбив три немецких самолёта… он снова ощутил себя полноправным и полноценным лётчиком».

А.П. Маресьев

«…Неожиданная исповедь,- говорит писатель,- потрясла меня своей простотой и величием…

…С тех пор я не встречал Алексея Маресьева, но повсюду, куда ни бросала меня военная судьба, возил я с собой две ученические тетрадки, на которых ещё под Орлом записал необыкновенную одиссею (историю) этого лётчика».

История безногого лётчика не могла быть написана и опубликована автором во время войны. Гитлеровская пропаганда тут же взяла бы на вооружение этот факт и растиражировала информацию, что в Советской Армии дела совсем плохи, раз против асов «Люфтваффе» посылают воевать инвалидов.

По словам самого Алексея Маресьева, в него, как полноценного пилота-истребителя, долго никто не верил. После госпиталя и санатория его направили в Ибресинскую лётную школу (Чувашская АССР) – подальше от Москвы, чтобы легче было скрыть от высокого начальства, если бы с безногим пилотом что-то случилось. Потом, уже после назначения в 63-й Гвардейский истребительный авиационный полк, командир полка не выпускал лётчика Маресьева на боевые задания, пока тот, поднявшись в небо в качестве ведомого, не совершил настоящий подвиг – спас двух своих товарищей и уничтожил два самолёта противника.

Только после окончания войны, весной 1946 года, когда все военные инвалиды стали штатскими, пришло время обработать записанное со слов Маресьева.

«Многое в своё время я не успел записать,- признаётся автор в «послесловии»,- многое за четыре года потерялось в памяти. Многого, по скромности своей, не рассказал тогда Алексей Маресьев. Пришлось додумывать, дополнять. Стёрлись в памяти портреты его друзей, о которых тепло и ярко рассказывал он в ту ночь. Их пришлось создавать заново. Не имея здесь возможности строго придерживаться фактов, я слегка изменил фамилию героя и дал новые имена тем, кто сопутствовал ему, кто помогал ему на трудном пути его подвига.

Я назвал книгу «Повестью о настоящем человеке», потому что Алексей Маресьев и есть настоящий советский человек».

Через несколько лет после смерти Алексея Маресьева, его сын Виктор Маресьев сказал в одном из интервью российской прессе:

«Борис Николаевич Полевой рассказывал мне, что после войны поначалу не собирался писать книгу об отце. Но в 1946 году попал на Нюрнбергский процесс. Гуляя вечером по парку, вдруг в кустах заметил лису. Водителем у него был немец — бывший пилот «Люфтваффе», который чем-то напомнил ему безногого летчика и деталь из его рассказа: когда Маресьев полз на восток, за ним несколько дней следовала голодная лиса, ожидавшая его смерти.

А последним толчком, побудившим писателя сесть за «Повесть о настоящем человеке», стало признание на суде рейхсмаршала, нациста номер два Германа Геринга. Он заявил, что нападение Германии на Советский Союз было не преступлением, а ошибкой нацистской верхушки, знавшей численность Красной Армии, количество танков и самолетов и мощь советских военных заводов, но не знавшей советского народа…»

Сбитый лётчик Алексей Маресьев 18 суток только полз по лесу, пробираясь к своим, а писателю Б.Полевому понадобилось примерно столько же времени, чтобы создать действительно талантливое произведение о его подвиге. «Повесть о настоящем человеке» была написана за 19 дней, сразу же вышла в печать и вскоре была удостоена Сталинской премии. Только до 1954 года общий тираж её изданий составил 2,34 млн. экземпляров. Более восьмидесяти раз она издавалась на русском языке, сорок девять — на языках народов СССР, тридцать девять — за рубежом.

«Повесть о настоящем человеке» как орудие советской пропаганды

Кадр из фильма «Повесть о настоящем человеке», Мосфильм, 1948

После окончания войны историю лётчика Алексея Маресьева подхватили уже советские пропагандисты. Книгу Бориса Полевого знал каждый школьник, она прославила единственного героя на весь мир.

Уже в 1948 году по «Повести о настоящем человеке» режиссёром А. Столпером был снят одноимённый художественный фильм с П.П. Кадочниковым в главной роли. Столпер предлагал играть главную роль самому Маресьеву, но тот отказался.

В 1960 году поставлена опера Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке».

Сегодня совершенно очевидно, что если бы журналист Б.Полевой не встретил во время войны Алексея Маресьева и не написал о нём книгу, то фронтовой лётчик вряд ли стал бы столь знаменитым. Во время Великой Отечественной войны были и другие пилоты, воевавшие без ног, но их имена совершенно неизвестны широкой общественности. Зачем стране столько героев? Для воспитания подрастающего поколения одного положительного примера вполне достаточно.

Кадр из фильма «Повесть о настоящем человеке», Мосфильм, 1948

Не для кого не секрет, что сразу же после окончания войны советское руководство быстро поделило всех военных инвалидов на «настоящих» и «ненастоящих» людей. Обилие военных калек на улицах крупных городов не устраивало ни власти, ни то самое общество, которое пытались воспитывать на героическом примере сбитого лётчика.

В 1949 году Москва, Ленинград, столицы союзных республик и другие крупные города в одночасье оказались «закрытыми» для проживания военных инвалидов – тех, кто ещё вчера воевал за их освобождение от немецких захватчиков. От калек-попрошаек были вычищены улицы, их отлавливали по вокзалам и пригородным поездам. Тех, кто не имел родственников, которые бы ухаживали за ними, не смог найти в себе сил, чтобы встать на протезы, совершить, подобно Маресьеву, подвиг духовной и физической реабилитации, объявляли вне закона. Безногих, безруких, безглазых калек высылали туда, где, по мнению властей, следовало находиться людям «ненастоящим»: распределяли по закрытым домам инвалидов в глухой провинции, вывозили в отдалённые районы страны.

Кадр из фильма «Повесть о настоящем человеке», Мосфильм, 1948

Так относилась сталинская власть к истинным героям войны, которые пожертвовали в ней слишком многим. А народ? Народ безмолвствовал. Он видел на экране бравого лётчика Алексея Мересьева в блестящем исполнении своего любимца Кадочникова. Киношный Мересьев отплясывал «барыню» перед медицинской комиссией, дабы завоевать себе право, не попрошайничать в поездах, не ехать на 101-й километр, а бить врага и называться «настоящим человеком». В тот момент это казалось единственно верным и правильным.

Вот доклад министра МВД Круглова за 1954 год (почти десять лет после войны), в котором приводится печальная статистика о нищих – инвалидах Великой Отечественной:

Доклад МВД СССР в Президиум ЦК КПСС

о мерах по предупреждению и ликвидации нищенства

20.02.1954

Секретно

В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС

товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М.

товарищу ХРУЩЕВУ Н.С.

МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство.

За время действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1951 года «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» органами милиции в городах, на железнодорожном и водном транспорте было задержано нищих:

- во 2-м полугодии 1951 года — 107 766 человек

- в 1952 году — 156 817 человек

- в 1953 году — 182 342 человека

Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70%, лица, впавшие во временную нужду, — 20%, профессиональные нищие — 10% и в их числе трудоспособные граждане — 3%.

Приведенные данные не свидетельствуют о действительном количестве нищенствующих в стране, так как многие из них задерживались органами милиции по нескольку раз. Так, по городу Ленинграду до 5 раз задерживалось 2160 нищих, до 30 раз — более 100 человек, по гор. Горькому свыше двух раз задерживалось 1060 человек, по Сталинабаду — 50 человек и т.д.

Органы социального обеспечения и местные Советы депутатов трудящихся не уделяют должного внимания работе по предупреждению и ликвидации нищенства, плохо занимаются устройством нищих в дома инвалидов и престарелых, их трудоустройством, а также делом определения им пенсий и патронирования.

Так, из числа задерживаемых нищих по г.г. Москве, Ленинграду и Ростову трудоустраивается и помещается в дома инвалидов и престарелых не более 2–3 %.

Одной из основных причин неудовлетворительного устройства нищих является отсутствие достаточного количества домов для инвалидов и престарелых и интернатов для слепых инвалидов, строительство которых, предусмотренное Постановлением Совета Министров Союза ССР № 2590–1264с от 19 июля 1951 года, идет крайне медленно, а ассигнуемые на это средства ежегодно не осваиваются. Из 35 домов инвалидов и интернатов, строительство которых должно было быть закончено в 1952 году, на 1 января 1954 года построено всего лишь 4 дома.

В связи с этим органы милиции вынуждены подавляющее большинство задерживаемых нищих освобождать.

Борьба с нищенством затрудняется также и тем, что некоторая часть нищенствующих инвалидов и престарелых отказывается от направления их в дома инвалидов, а устроенные нередко самовольно оставляют их и продолжают нищенствовать.

Закона о принудительном содержании таких лиц в домах инвалидов нет.

Тем не менее, полная беспомощность и нежелание властей решать проблемы инвалидов заставила вчерашних фронтовиков становиться не только нищими попрошайками, но и настоящими героями уже в мирной жизни. Наполненная добротой и оптимизмом, книга Бориса Полевого вселяла надежду в тех, у кого ещё был шанс на спасение, давала им веру в себя. Многие военные инвалиды овладевали новыми профессиями, самостоятельно реабилитировались и социально адаптировались, постепенно превращаясь из обузы в кормильцев своих семей.

Не слишком высокие литературные достоинства не помешали «Повести о настоящем человеке» на долгие годы войти в обязательную школьную программу по литературе. Она стала настоящим бестселлером для мальчишек и девчонок, учила любить жизнь и не пасовать перед трудностями.

Судьба героя

Практически каждый школьник, прочитав повесть Б.Полевого, неизбежно задавался вопросом: а что же дальше? Как сложилась судьба этого «настоящего человека», практически супермена, живой легенды?..

Алексей Петрович Маресьев

За время войны лётчик, герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до ранения и семь — после ранения.

В 1944 году А. Маресьев согласился с предложением стать инспектором-лётчиком и перейти из боевого полка в управление Вузов ВВС. В 1945 году он служил инструктором штаба ВВС Московского военного округа, находился под началом В.И.Сталина. С 1946 года – в отставке.

В наше время это выглядит нелепо и неправдоподобно, но писатель Борис Полевой, как выяснилось, даже не получил от Алексея Маресьева специального согласия на написание книги о нём.

Как уже было сказано, до выхода «Повести» автор более не интервьюировал своего героя. Он создавал произведение, руководствуясь исключительно материалами единственной встречи с лётчиком в 1943 году и своей собственной фантазией. Для Маресьева появление «Повести о настоящем человеке» в печати стало почти сюрпризом.

В 1946 году герой и автор встретились, чтобы уже постфактум обсудить только что вышедшую книгу. В одном из последних интервью журналистам бывший лётчик признавался, что далеко не всё ему понравилось в произведении Полевого. Например, Алексей Петрович всегда оставлял на совести писателя полностью выдуманный им эпизод с поеданием ёжика. Во время своего путешествия по зимнему лесу Алексей Маресьев никаких ёжиков не ел и даже их не видел. Впрочем, боевой лётчик не был большим знатоком в области литературы, а потому лишь слегка пожурил автора за его «писательские вольности»:

«Почти все, что ты написал, говорю, правда. Ну а привираешь зачем?» А он: «Прости, Петрович, это не документальная повесть, а художественное произведение. Видишь, даже фамилию твою хоть на одну букву, но изменил — Мересьев. И это дает автору право на домысел». Я тогда в литературных тонкостях не разбирался. Мыслил себе так: автор боялся, что вдруг запью и книгу запретят. Вот писатель и подстраховался. Ой, да я на него не в обиде! У каждого свой нелегкий хлеб.»

Действительно, «обижаться» на Б. Полевого Алексею Петровичу было не за что. Во многом благодаря его хрестоматийной «Повести», бывший лётчик после войны стал очень известен. Его постоянно приглашали на многие празднования, организовывались встречи со школьниками. В отличие от многих вчерашних героев-ветеранов, о подвигах которых забыли уже в 1950-е, Алексей Маресьев не запил, не опустился. Напротив, он стал публичным человеком, известным всему миру.

В 1949 году он был участником Первого Всемирного конгресса сторонников мира, проходившего в Париже. В 1952 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1956 году – аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил кандидатскую диссертацию по истории. С сентября 1956 года Алексей Маресьев стал ответственным секретарём Советского комитета ветеранов войны, в 1983 году – первым заместителем председателя комитета. В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни.

Полковник в отставке А.П. Маресьев награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды, Знак Почёта, «За заслуги перед Отечеством» 3 степени, медалями, иностранными орденами. Был почётным солдатом воинской части, почётным гражданином городов Комсомольск-на-Амуре, Камышин, Орёл. Его именем названы малая планета Солнечной системы, общественный фонд, молодёжные патриотические клубы. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Автор книги «На Курской дуге» (М., 1960).

Интересно, что после войны лётчику-инвалиду, отлично проявившему себя в воздушных боях, не хотели выдавать права на управление автомобилем. Помогла не столько его всесоюзная известность, сколько незаурядная настойчивость в достижении цели. Позднее, когда появились машины с ручным управлением (так называемые «инвалидки»), Маресьев продолжал «по особому разрешению» ездить на обычном автомобиле.

В 1989 году А.П. Маресьев был избран народным депутатом СССР.

18 мая 2001 года в Театре Российской армии намечался торжественный вечер по случаю 85-летия Маресьева, но за час до начала у Алексея Петровича случился сердечный приступ. Его доставили в реанимацию одной из московских клиник, где он скончался, не приходя в сознание. Торжественный вечер всё же состоялся, но начался он с минуты молчания. Похоронен А.П. Маресьев в Москве на Новодевичьем кладбище.

Вне сомнения, идеологическая растиражированность подвига Алексея Маресьева в советское время и хрестоматийный глянец, покрывший страницы «Повести о настоящем человеке», сыграли злую шутку с произведением Б. Н. Полевого.

В постперестроечное время «великих разоблачений и отречений» книга о советском лётчике Маресьеве была практически забыта молодым поколением читателей. В 1990-е годы, когда её герой был ещё жив, «Повесть» уже не переиздавалась. Многие самостоятельные государственные образования, возникшие на пространстве бывшего СССР, поспешили тут же выбросить это произведение из школьных программ, объявив истинную историю советского лётчика «наследием проклятого прошлого».

Сегодня невозможно и даже нелепо было бы отрицать значение этого произведения для нескольких поколений читателей. И те из современных российских школьников, кто ещё не разучился читать и воспринимать что-либо, кроме рекламных роликов и дозированной информации в СМИ, оценят её по достоинству. Ведь настоящий подвиг всегда остаётся подвигом, в какие бы идеологические рамки он не был втиснут, а мужеству и доблести победителей фашизма в нашей памяти нет ни границ, ни преград.

Елена Широкова

https://ria.ru/20210520/maresev-1732928217.html

Биография Алексея Маресьева

Биография Алексея Маресьева — РИА Новости, 20.05.2021

Биография Алексея Маресьева

Официально считается, что Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая (7 мая по старому стилю) 1916 года в городе Камышине Саратовской… РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:43

2021-05-20T00:43

2021-05-20T00:43

справки

камышин

алексей маресьев

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143689/00/1436890003_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f7fe1aeb181f72ebe79d1cc9fc5a4eab.jpg

Официально считается, что Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая (7 мая по старому стилю) 1916 года в городе Камышине Саратовской губернии (ныне находится в Волгоградской области). Настоящим днем его рождения является 29 мая (16 мая по старому стилю) 1916 года. Это подтверждает архивная справка от 4 августа 2006 года, выданная учреждением «Государственный архив Волгоградской области» на основании актовой записи N 40 от 1916 года, произведенной в метрической книге Камышина служителем Свято-Троицкой церкви. Позже, при оформлении военных документов, в них была ошибочно отмечена другая дата – 20 мая 1916 года. С тех пор Маресьев указывал именно ее и свой день рождения праздновал 20 мая. Его отец умер в феврале 1917 года от ран, полученных на фронтах Первой мировой войны (1914-1918). Мать одна воспитывала троих сыновей. Окончив шесть классов школы, Алексей Маресьев пошел работать на лесопильный завод и вскоре поступил учиться в школу ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) при заводе. В 1932 году он ее окончил, получив специальность токаря по металлу. Мечтая стать летчиком, Маресьев пробовал поступить в летное училище, но по состоянию здоровья его не приняли. Он пошел учиться на вечерние курсы Камышинского рабочего факультета при Саратовском сельхозинституте. Маресьев освоил программу трех курсов и успешно сдал выпускные экзамены.В 1934 году по направлению Камышинского райкома комсомола он уехал на строительство Комсомольска-на-Амуре. Работал сначала лесорубом, а в 1935-1937 годах – механиком-дизелистом на катере. Алексей Маресьев стал одним из инициаторов создания аэроклуба в Комсомольске-на-Амуре. Занимаясь в нем, сделал первый самостоятельный вылет.В 1937 году Маресьева призвали в армию, он был отправлен для несения службы в 12-й авиапогранотряд на остров Сахалин, где занимался обслуживанием самолетов многоцелевого назначения Р-5. В дальнейшем командование направило Маресьева в Читинскую авиационную школу пилотов. В октябре 1939 года курсантов этой школы перевели в Батайскую военную авиационную школу. После окончания в 1940 году авиашколы, Маресьев служил в ней летчиком-инструктором. Когда началась Великая Отечественная война (1941-1945), он подал рапорт с просьбой отправить его на фронт. В августе 1941 года Алексея Маресьева направили на Юго-Западный фронт. Первый боевой вылет совершил 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога, а в начале 1942 года сбил первый вражеский самолет. В марте 1942 года летчик был направлен на Северо-Западный фронт. К этому моменту на его счету числилось четыре сбитых немецких самолета. 5 апреля 1942 года в воздушном бою в районе Демянского плацдарма (Новгородская область) самолет Алексея Маресьева был подбит и упал на лес в тылу врага. При падении с высоты у летчика были повреждены ноги. 18 суток Маресьев сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта. Еле живого летчика обнаружили жители из деревни Плав Валдайского района Новгородской области. Больше недели они ухаживали за Маресьевым, но разбитые и отмороженные ноги у него воспалились, нужна была срочная операция. В первых числах мая за раненым прилетел самолет, который доставил его в Москву в военный госпиталь. После ампутации голеней обеих ног, проявив необычайную силу воли, Маресьев освоил протезы и начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с ними. Тренировки продолжались и в санатории, куда он был направлен в сентябре 1942 года. В начале 1943 года Маресьев прошел медкомиссию и, получив разрешение летать, был направлен управлением кадров Военно-воздушных сил СССР в 3-ю авиационную школу первоначального (тренировочного) обучения, располагавшуюся в поселке Ибреси Чувашской АССР (ныне Чувашская Республика). Свыше пяти месяцев он учился летать и управлять самолетом, используя протезы. В июне 1943 года, после успешной сдачи зачетного полета, старший лейтенант Маресьев был направлен в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк на Брянский фронт. 6 июля 1943 года он открыл новый счет воздушным победам – сбил немецкий истребитель.Участвовал в боях на Курской дуге и в Прибалтике. Был сначала заместителем командира эскадрильи, затем помощником командира и штурманом полка. Всего в годы войны совершил 86 боевых вылетов, провел 26 воздушных боев, в которых лично сбил 11 самолетов противника, в том числе семь после ампутации ног. В июне 1944 года Маресьев был назначен летчиком-инспектором Управления высших учебных заведений Военно-воздушных сил (ВВС). В 1946 году он был уволен в запас в звании майора. 1 марта 1948 года его назначили начальником авиационной подготовки 1-й Московской спецшколы ВВС, созданной по примеру суворовских училищ. Свои последние вылеты на учебном самолете По-2 летчик совершил в начале 1950-х годов в качестве инструктора спецшколы ВВС в Москве. В 1952 году Алексей Маресьев окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), в 1956 году – аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, кандидат исторических наук. Учебу он сочетал с активной общественной работой, с докладами, выступлениями на митингах и собраниях.В 1956 году Маресьев стал ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны, в 1983 году – первым заместителем председателя Советского комитета ветеранов войны (с 1992 года Российского комитета ветеранов войны и военной службы). В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни. В 1998 году Маресьев создал и возглавил региональный общественный фонд «Инвалиды Великой Отечественной войны». Был вице-президентом Международной федерации борцов Сопротивления. Автор книги «На Курской дуге» (1960). Алексей Маресьев – Герой Советского Союза (1943), полковник (1978). Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды, Почета, двумя орденами Российской Федерации – «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (1996) и Дружбы (2000), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств. Маресьев был женат, воспитал двоих сыновей. Легендарный летчик скончался 18 мая 2001 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Подвиг Алексея Маресьева описан в книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (1946). По ней был снят одноименный художественный фильм, премьера которого состоялась в 1948 году, а Сергей Прокофьев написал оперу. Именем Алексея Маресьева названа малая планета Солнечной системы, улицы в Москве, в Камышине, Горно-Алтайске (РФ), в поселке Ибреси Чувашской Республики, Актюбинске (Актобе; Казахстан), Ташкенте (Узбекистан). Его имя присвоено школам в Москве, Орле и городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области. В Комсомольске-на-Амуре в 2005 году установили бюст героя, в Камышине в 2006 году – памятник летчику. В 2010 году в этом же городе на Аллее героев был открыт его бюст. Мемориальные доски Маресьеву установлены в Москве – на доме, где летчик жил после войны, в поселке Ибреси – на здании бывшей летной школы и на часовне св. Николая Чудотворца в городе Батайске. В 2004 году при поддержке правительства Москвы учреждена международная премия имени А.П. Маресьева «За волю к жизни». Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

камышин

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143689/00/1436890003_0:0:2647:1985_1920x0_80_0_0_faac4f64ccb4ad07e9247d0740e59c5b.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, камышин, алексей маресьев

Официально считается, что Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая (7 мая по старому стилю) 1916 года в городе Камышине Саратовской губернии (ныне находится в Волгоградской области).

Настоящим днем его рождения является 29 мая (16 мая по старому стилю) 1916 года. Это подтверждает архивная справка от 4 августа 2006 года, выданная учреждением «Государственный архив Волгоградской области» на основании актовой записи N 40 от 1916 года, произведенной в метрической книге Камышина служителем Свято-Троицкой церкви.

Позже, при оформлении военных документов, в них была ошибочно отмечена другая дата – 20 мая 1916 года. С тех пор Маресьев указывал именно ее и свой день рождения праздновал 20 мая.

Его отец умер в феврале 1917 года от ран, полученных на фронтах Первой мировой войны (1914-1918). Мать одна воспитывала троих сыновей.

Окончив шесть классов школы, Алексей Маресьев пошел работать на лесопильный завод и вскоре поступил учиться в школу ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) при заводе. В 1932 году он ее окончил, получив специальность токаря по металлу.

Мечтая стать летчиком, Маресьев пробовал поступить в летное училище, но по состоянию здоровья его не приняли. Он пошел учиться на вечерние курсы Камышинского рабочего факультета при Саратовском сельхозинституте. Маресьев освоил программу трех курсов и успешно сдал выпускные экзамены.

В 1934 году по направлению Камышинского райкома комсомола он уехал на строительство Комсомольска-на-Амуре. Работал сначала лесорубом, а в 1935-1937 годах – механиком-дизелистом на катере. Алексей Маресьев стал одним из инициаторов создания аэроклуба в Комсомольске-на-Амуре. Занимаясь в нем, сделал первый самостоятельный вылет.

В 1937 году Маресьева призвали в армию, он был отправлен для несения службы в 12-й авиапогранотряд на остров Сахалин, где занимался обслуживанием самолетов многоцелевого назначения Р-5. В дальнейшем командование направило Маресьева в Читинскую авиационную школу пилотов. В октябре 1939 года курсантов этой школы перевели в Батайскую военную авиационную школу.

После окончания в 1940 году авиашколы, Маресьев служил в ней летчиком-инструктором.

Когда началась Великая Отечественная война (1941-1945), он подал рапорт с просьбой отправить его на фронт. В августе 1941 года Алексея Маресьева направили на Юго-Западный фронт. Первый боевой вылет совершил 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога, а в начале 1942 года сбил первый вражеский самолет. В марте 1942 года летчик был направлен на Северо-Западный фронт. К этому моменту на его счету числилось четыре сбитых немецких самолета.

5 апреля 1942 года в воздушном бою в районе Демянского плацдарма (Новгородская область) самолет Алексея Маресьева был подбит и упал на лес в тылу врага. При падении с высоты у летчика были повреждены ноги. 18 суток Маресьев сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта. Еле живого летчика обнаружили жители из деревни Плав Валдайского района Новгородской области. Больше недели они ухаживали за Маресьевым, но разбитые и отмороженные ноги у него воспалились, нужна была срочная операция. В первых числах мая за раненым прилетел самолет, который доставил его в Москву в военный госпиталь.

После ампутации голеней обеих ног, проявив необычайную силу воли, Маресьев освоил протезы и начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с ними. Тренировки продолжались и в санатории, куда он был направлен в сентябре 1942 года.

В начале 1943 года Маресьев прошел медкомиссию и, получив разрешение летать, был направлен управлением кадров Военно-воздушных сил СССР в 3-ю авиационную школу первоначального (тренировочного) обучения, располагавшуюся в поселке Ибреси Чувашской АССР (ныне Чувашская Республика). Свыше пяти месяцев он учился летать и управлять самолетом, используя протезы. В июне 1943 года, после успешной сдачи зачетного полета, старший лейтенант Маресьев был направлен в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк на Брянский фронт. 6 июля 1943 года он открыл новый счет воздушным победам – сбил немецкий истребитель.

Участвовал в боях на Курской дуге и в Прибалтике. Был сначала заместителем командира эскадрильи, затем помощником командира и штурманом полка. Всего в годы войны совершил 86 боевых вылетов, провел 26 воздушных боев, в которых лично сбил 11 самолетов противника, в том числе семь после ампутации ног.

В июне 1944 года Маресьев был назначен летчиком-инспектором Управления высших учебных заведений Военно-воздушных сил (ВВС). В 1946 году он был уволен в запас в звании майора.

1 марта 1948 года его назначили начальником авиационной подготовки 1-й Московской спецшколы ВВС, созданной по примеру суворовских училищ. Свои последние вылеты на учебном самолете По-2 летчик совершил в начале 1950-х годов в качестве инструктора спецшколы ВВС в Москве.

В 1952 году Алексей Маресьев окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), в 1956 году – аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, кандидат исторических наук.

Учебу он сочетал с активной общественной работой, с докладами, выступлениями на митингах и собраниях.

В 1956 году Маресьев стал ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны, в 1983 году – первым заместителем председателя Советского комитета ветеранов войны (с 1992 года Российского комитета ветеранов войны и военной службы). В этой должности он проработал до последнего дня своей жизни.

В 1998 году Маресьев создал и возглавил региональный общественный фонд «Инвалиды Великой Отечественной войны». Был вице-президентом Международной федерации борцов Сопротивления.

Автор книги «На Курской дуге» (1960).

Алексей Маресьев – Герой Советского Союза (1943), полковник (1978).

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды, Почета, двумя орденами Российской Федерации – «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (1996) и Дружбы (2000), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств.

Маресьев был женат, воспитал двоих сыновей.

Легендарный летчик скончался 18 мая 2001 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Подвиг Алексея Маресьева описан в книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (1946). По ней был снят одноименный художественный фильм, премьера которого состоялась в 1948 году, а Сергей Прокофьев написал оперу.

Именем Алексея Маресьева названа малая планета Солнечной системы, улицы в Москве, в Камышине, Горно-Алтайске (РФ), в поселке Ибреси Чувашской Республики, Актюбинске (Актобе; Казахстан), Ташкенте (Узбекистан). Его имя присвоено школам в Москве, Орле и городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области.

В Комсомольске-на-Амуре в 2005 году установили бюст героя, в Камышине в 2006 году – памятник летчику. В 2010 году в этом же городе на Аллее героев был открыт его бюст.

Мемориальные доски Маресьеву установлены в Москве – на доме, где летчик жил после войны, в поселке Ибреси – на здании бывшей летной школы и на часовне св. Николая Чудотворца в городе Батайске.

В 2004 году при поддержке правительства Москвы учреждена международная премия имени А.П. Маресьева «За волю к жизни».

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Подвиг маресьева краткое содержание для детей». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Маресьев Алексей Петрович, подвиг которого лег в основу школьного курса советской литературы, родился 20 мая 1916 года в г. Камышине. Отец мальчика умер, когда ему было всего три года и мать – уборщица на заводе, осталась одна с тремя детьми. Получив среднее образование, Алексей Маресьев стал токарем по металлу на лесозаводе, хотя все его мечты были о небе. Молодой парень два раза подавал документы с просьбой о зачислении в летное училище и оба раза получал отказ из-за проблем со здоровьем. В детстве Алексей Петрович перенес тяжелую форму малярии, которая привела к ревматизму.

В 1934 году по заданию райкома комсомола Алексей Маресьев отправился на возведение Комсомольска-на–Амуре, параллельно посещая занятия в местном аэроклубе. После службы в армии, в которую Маресьева Алексея Петровича призвали в 1937 г, он наконец-то был отправлен в авиационное училище имени А.К.Серова в г. Батайске, которое успешно окончил в 1940 г. в звании младшего лейтенанта. Так началась его летная биография — а дальше была Великая Отечественная война… Первый боевой вылет Маресьева Алексея Петровича состоялся 23 августа 1941 г недалеко от города Кривой Рог. В то время будущий герой СССР уже состоял в 296-м авиационном истребительном полку. К 1942 г, когда Алексея перебросили на Северо-западный фронт, биография лейтенанта уже насчитывала четыре подвига в виде четырех сбытых вражеских самолета.

«Подвиг Маресьева» краткое содержание для детей. Кто такой Маресьев?

Но свой наиболее известный подвиг, легший в основу произведения Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» Маресьев Алексей Петрович совершил в апреле 1942 г. Истребитель Маресьева был сбит в одном из лесных районов Новгородской области, когда тот прикрывал советские бомбардировщики. Летчика тяжело ранило в обе ноги, но он смог совершить посадку. Территория вокруг была занята немцами и ему, раненому, сначала на ногах, а потом и ползком пришлось осторожно продвигаться в сторону линии фронта.

Покалеченные ноги болели, а питаться приходилось шишками, ягодами и корой деревьев. Через 18 суток обессилевшего Алексея встретили отец и сын из деревни Плав, приняли его за немца и поспешили уйти. После этого, уже еле живого мужчину обнаружили мальчики из той же деревни. Один из них позвал отца, который отвез раненого домой. Деревенские жители ухаживали за ним больше недели, но срочно была нужна профессиональная помощь, и вскоре тяжелобольного Маресьева отправили воздухом в московский госпиталь. Как позднее вспоминал эти факты из биографии отца сын Маресьева – Виктор, выходить раненого в госпитале не получилось и Алексея Петровича, практически полуживого, уже готовили к отправке в морг – началась гангрена и заражение крови. Случайно мимо умирающего проходил профессор Теребинский, который и спас ему жизнь, ампутировав обе ноги.

Казалось бы, конец всем подвигам и карьере летчика, но Маресьев Алексей Петрович и тут не позволил судьбе взять над ним верх. Еще в госпитале, а потом и в санатории этот волевой мужчина начал понемногу тренироваться для того, чтобы летать с протезами вместо ног. И чудо свершилось! В 1943 г. Маресьев прошел медкомиссию и был командирован в Ибресинскую летную школу в Чувашии, а в том же году совершил свой первый пробный вылет без ног. Все закончилось благополучно, поэтому Маресьев Алексей Петрович стал просить об отправке на фронт. В ответ поступило разрешение на службу в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк, хотя на боевые задания инвалида долго не пускали. Переживания Алексея заметил командир эскадрильи А. Числов и взял его с собой на боевое задание. Затем еще и еще, пока, наконец, доверие со стороны высшего начальства не возросло и его стали пускать в небо наравне с другими.

Будущий Герой Советского Союза легендарный летчик Маресьев (подвиг его знает каждый школьник) в детстве особым здоровьем не блистал, скорее наоборот. Про себя говорил, что был похож на китайца, а не на русского пацана, потому как из года в год болел малярией. В юности у Алексея были серьезные проблемы с суставами, они доставляли ему немало страданий, боли были настолько сильными, что он не мог передвигаться. Мучили его и постоянные мигрени. Точный диагноз так и никто не установил. С таким слабым здоровьем ни о каком летном военном училище даже и думать не приходилось, но он думал и мечтал.

Маресьев Алексей Петрович… Подвиг его никогда не забудут потомки, но как бы сложилась его жизнь, не отправься он на Дальний Восток? Стал бы он летчиком? Перед отъездом Алексей проходил медкомиссию, к нему обратилась женщина-врач, по-матерински, сказав, что он может и не ехать, но если ступит на ту землю, то все его болезни пройдут. Тогда Алексей подумал, что если выздоровеет, то и летчиком станет. Как в воду глядела… После приезда на Дальний Восток его здоровье пошло на поправку. Помог климат, как говорил сам Алексей Петрович.

Первые уроки он получил на Амуре, затем, после призыва в 1937 году в армию, был направлен в 12-й авиапогранотряд на остров Сахалин, но там ему еще не удалось полетать. Это случилось, только когда он был принят в Батайское авиационное училище имени А. Серова. В 1940 году он его оканчивает в звании младшего лейтенанта и остается там работать инструктором. В Батайске же он получает весть о войне.

Алексей Маресьев и его подвиг. Лётчик, который летал и воевал без ног

Врачи знали, какой подвиг совершил Маресьев, что значит для него профессия. Тем сложнее им было объявить ему свое заключение: к полету непригоден. Молодой, крепкий духом мужчина был сильно подавлен, но железная воля и жажда полноценной жизни не дали свыкнуться с мыслью об инвалидности и своей профессиональной непригодности. Он не мог поставить на себе крест и отказаться от военной деятельности. Мотивами к действию служили не стремление сделать карьеру или стать знаменитым, он, наоборот, сожалел о своей навязчивой известности, которая его обременяла — так он высказывался о ней в многочисленных интервью. Не мог в тяжелое время для страны стать инвалидом и обузой, уж таков был Маресьев Алексей Петрович. Подвиг от каждого нужен был Отечеству в это трудное время, и он чувствовал в себе огромные неистраченные силы. Кроме того, Алексей Петрович страстно любил небо, а заключение медиков становилось приговором.

На Курской дуге в кровавом сражении Алексей Маресьев доказал свое право на звание одного из лучших советских летчиков-истребителей. После ампутации ног он сбил еще 7 самолетов неприятеля и спас жизни двух советских летчиков в борьбе с превосходящими силами противника.

После завершения сражений на Курской дуге Маресьев был отправлен в лучший санаторий ВВС. Здесь же его застал указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Командир полка Н. Иванов писал, что Алексей Маресьев, подвиг которого заключался в истинном патриотизме, не жалея себя, своей крови и жизни сражался против неприятеля, добиваясь отличных результатов в бою, несмотря на физический недостаток.

Я не мог себя представить на тележке, просящим милостыню на вокзале.

А. Маресьев

Алексей Маресьев родился в приволжском городе Камышине в рабочей семье и по окончании семилетки стал работать токарем на одном из местных заводов. Но вскоре вместе с другими молодыми людьми он отправился на комсомольскую стройку, чтобы строить на Дальнем Востоке новый город — Комсомольск-на-Амуре. Там Маресьев начал заниматься в аэроклубе. После чего почти вся его жизнь стала связана с авиацией.

В 1937 г. по комсомольскому призыву Алексей вступил в Красную Армию и получил направление в Батайскую военно-авиационную школу, а в 1940 г., закончив обучение, начал служить в истребительном полку, где прошел путь от летчика до штурмана.

Конечно, с самого начала Великой Отечественной войны Маресьев находился на фронте. Он постоянно совершал боевые вылеты и к концу 1941 г. уже имел на личном счету четыре сбитых вражеских самолета. В марте 1942 г. во время тяжелых боев в районе Демянского плацдарма, расположенного в Новгородской области, самолет Маресьева был подбит, а сам он получил ранение. Ценой невероятных усилий он сумел совершить посадку в тылу противника, а затем в течение 18 суток, преодолевая невероятные трудности, пробирался к линии фронта. Когда летчик добрался до прифронтовой полосы, местные жители помогли ему укрыться, а при первой возможности сообщили о нем командованию.

Друзья-летчики вывезли Маресьева и добились его отправки в Москву в главный военный госпиталь. Отважному пилоту сделали несколько операций, но ноги сохранить не смогли, так как развилась газовая гангрена. Врачи, естественно, предупредили его, что летать он теперь уже никогда не сможет. Однако Маресьев не смирился с приговором и начал тренировки по собственной системе. Он сумел не только освоить протезы, но и доказать, что может свободно владеть ими.

Трудно сказать, когда и при каких обстоятельствах Маресьев принял твердое решение вернуться в строй. В книге «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и в одноименном фильме рассказывается о некоем комиссаре, который лежал в палате рядом с А. Маресьевым и пробудил у него жажду жизни и желание летать, приведя в пример поступок другого раненого летчика времен Первой мировой войны — Карповича. Был ли такой летчик на самом деле?

Никто из историков авиации о летчике Карповиче не слышал, зато хорошо известен Александр Прокофьев-Северский, выдающийся «ас» Первой мировой. Ему ампутировали ступню, но он снова стал летать по личному разрешению Николая II. Имя Прокофьева-Северского в советской России было под запретом, так как после октября 1917 г. он эмигрировал в Америку. Там он продолжал летать, стал авиаконструктором. На заводах Северского создавались истребители, стоявшие на вооружении армии США. Во время Второй мировой войны Северский консультировал Белый дом по вопросам авиационной стратегии, за что получил престижную награду от президента Трумэна. Но в 1946 г., когда появилась повесть о Маресьеве, эмигрант не мог стать примером для советского летчика по политическим мотивам. Как бы там ни было, Алексей решил вернуться в авиацию.

Его первые протезы были сделаны по проекту, разработанному еще Н.И. Пироговым для солдат-инвалидов царской армии. Со временем эту простейшую кожаную конструкцию он освоил очень хорошо. Каких усилий это стоило и через какую боль пришлось пройти, знал только сам Маресьев.

- Отец — Петр Авдеевич Маресьев, солдат Первой мировой войны, умер от туберкулеза, когда Алексею было три года.

- Мать — Екатерина Никитична Маресьева, работала уборщицей на заводе. Алексей был младшим из четырех ее сыновей.

- Алексей Маресьев был женат на Галине Викторовне Маресьевой (урожденная Третьякова, скончалась в 2002 г.), сотруднице Управления вузов ВВС.

- Старший сын — Виктор (род. 1946), инженер-автомобилист, ныне президент Регионального общественного фонда А.П. Маресьева «Инвалиды ВОВ».

- Младший сын — Алексей (1958–2002).

- В 1930 г. в Камышине окончил шесть (по другим данным — семь) классов школы, в 1930–1932 гг. в Камышинской школе фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) освоил профессию токаря.

- В 1933–1934 гг. без отрыва от производства учился на Камышинском рабочем факультете им. М.Горького Саратовского сельскохозяйственного института (ныне Саратовский государственный аграрный университет).

- В 1940 г. окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов имени А.К. Серова (ныне Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков), в 1952 г. — Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1956 г. — аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук (1956).

Летчик Алексей Петрович Маресьев

- В 1933–1934 гг. работал на камышинском лесозаводе масленщиком, токарем.

- В 1934 г. был направлен на строительство Комсомольска-на-Амуре, где с марта 1935 г. по август 1937 г. работал лесорубом, затем механиком-дизелистом на катере «Партизан». Занимался в аэроклубе.

- Осенью 1937 г. призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), до 1938 г. служил в 12-м авиационном пограничном отряде на острове Сахалин.

- В 1939 г. направлен в Читинскую авиационную школу.

- С 1940 г. — летчик-инструктор Батайской военной авиационной школы пилотов.

- С началом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. направлен на Юго-Западный фронт (первый боевой вылет — 23 августа 1941 г. в районе Кривого Рога).

- Был летчиком, командиром звена 296-го истребительного авиаполка, затем 580-го истребительного авиаполка на Северо-Западном фронте.

- 4 апреля (согласно списку безвозвратных потерь начальствующего состава 6-й ударной авиагруппы Ставки Верховного Главнокомандования — 5 апреля) 1942 г. в ходе боевого вылета истребитель Як-1 Маресьева был подбит в районе так называемого демянского котла (Демянский, Валдайский районы Новгородской области) и совершил вынужденную посадку в тылу нацистских войск.

- В течение 18 суток тяжело раненный в ноги пилот пробирался ползком к линии фронта. Его нашли жители деревни Плав Кисловского сельсовета Валдайского района.

В то время деревня Плав находилась в тылу советской линии фронта, где-то за 13 км. Сергей и Сашка были единственными почти взрослыми мужиками. Какая-то женщина, а потом и мужчина принесли в деревню слух, что слышали в лесу стоны о помощи, но к месту не приблизились. Тогда все боялись фашистских провокаций, фронт рядом, кто там — русский или немец? Поэтому и старый отец Александра, дед Михайла Вихров, идти ребят отговаривал, но те не послушались, тем самым Алексею Петровичу Маресьеву, а ему тогда, к слову, было всего 26 лет, жизнь и спасли. Парни нашли летчика в лесу за болотом, подтащили его к дороге, а чуть позже тот же дед Вихров вывез его на подводе в деревню, откуда раненого переправили в военную санчастьНиколай МалинСын Сергея Малина (житель деревни, который уберег от гибели Маресьева)

В начале мая 1942 г. Маресьев был переправлен в московский госпиталь, где из-за развившейся гангрены врачам пришлось ампутировать летчику обе голени. Он освоил протезы и попросил вернуть его в действующую армию. В начале 43-го он прошел медкомиссию и был направлен на тренировки в 3-ю авиационную школу первоначального обучения (поселок Ибреси и село Климово Чувашской АССР, ныне Чувашия).

- С июня 1943 г. — в составе 63-го гвардейского истребительного авиаполка (в дальнейшем эта воинская часть неоднократно меняла номера и названия, расформирована в 2009 г.).

- В должности замкомандира эскадрильи, затем помощника командира и штурмана полка участвовал на истребителе Ла-5ФН в боях на Курской дуге и в Прибалтике.

- 20 июля 1943 г. в воздушном бою с превосходящими силами противника спас самолет ведомого и самолет командира соседней авиачасти, за что Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Всего в годы войны совершил 86 боевых вылетов, провел 26 воздушных боев, в которых лично сбил 11 самолетов противника, в том числе семь — после ампутации.

- В 1944–1946 гг. — инспектор-летчик в Управлении высших учебных заведений Военно-воздушных сил (ВВС) РККА.

- В июле 1946 г. уволен в запас в звании майора.

- В 1948–1949 гг. — начальник авиационной подготовки 1-й Московской спецшколы ВВС (ликвидирована в 1955 г.).

- В период с 1956 по 1983 г. — ответственный секретарь, а с 1983 г. — 1-й заместитель председателя Советского (с 1991 г. — Российского) комитета ветеранов войны. C 1958 г. — первый вице-президент Международной федерации борцов Сопротивления (Federation Internationale des Resistantes, FIR).

- 8 мая 1967 г. участвовал в церемонии зажжения Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

- В 1997–2001 гг. — руководитель Регионального общественного фонда А.П. Маресьева «Инвалиды Великой Отечественной войны».

- Маресьев скончался 18 мая 2001 г. в Москве в результате инфаркта. Похоронен на московском Новодевичьем кладбище.

Алексей Маресьев: подвиг, вошедший в историю

О. И. Жидкова, В. С. Алексеев, Н. В. Ткаченко Безопасность жизнедеятельности Шпаргалки О. И. Жидкова, В. С. Алексеев, Н. В. Ткаченко Безопасность жизнедеятельности Шпаргалки

Издание содержит информативные ответы на все вопросы курса «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с Государственным образовательным стандартом….

Улица имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева исследовательская работа «Пройдём по улице Героя»

Часто бывает так: мы хорошо знаем о других материках, странах, но плохо — о месте, где мы живём, о своей малой Родине. Название улиц — это своеобразный памятник того времени,в которое оно возникло, св…

- «Нас немного, а враг силён, но Бог не в силе, а в правде»

- Адмирал возвращается

- В стиле a la russe. В Брянске возрождают наследие княгини Тенишевой

- «Крузенштерн начал путь, который позволил России стать великой морской державой»

- Александр Рар: «Над Советским Союзом никто не смеялся»

Родился Алексей Петрович Маресьев 20.05.1916 года. Его отца звали Петр Авдеевич, он умер, когда мальчику было три года. Отец принимал участие в Первой мировой, на которой получил множество ранений. Они и послужили причиной ранней смерти. Мать звали Екатерина Никитична. Женщина работала уборщицей на заводе по деревообработке, воспитывала троих сыновей.

Всегда считалось, что местом его рождения был Камышин. Маресьев был зарегистрирован в книге церкви, расположенной в городе Веревкин. Относился населенный пункт к Камышинскому уезду.

После окончания школы он учился на токаря по металлу. Учебное заведение располагалось при лесозаводе, на котором и началась его трудовая деятельность. Но мечтал молодой человек совсем о другом.

Весной Алексея Петровича перебросили на другой фронт, который располагался в районе «Демянского котла». В апреле того же года Маресьев (подвиг связан с этим временем) участвовал в операции. Она заключалась в том, чтобы прикрывать бомбардировщики, которые атаковали немецкие позиции.

Самолет Алексея Петровича «Як-1» сбили. Ему пришлось совершить посадку в глухом лесу. Он упал с тридцатиметровой высоты. Эту территорию контролировали немцы, а у летчика были многочисленные травмы.

Подвиг Маресьева заключается не только в том, что он сумел выбраться из густого леса и выжить после заражения крови. Алексей Петрович принял решение о возвращении в авиацию.

В послеоперационный период летчику кололи сильнейшее обезболивающее. Понять, что от него следует отвыкать, помог один из пациентов госпиталя. Летчик Маресьев взял себя в руки и стал бороться за возвращение в небо.

К сентябрю 1942 года он был выписан из госпиталя и отправлен в санаторий для реабилитации. Для возвращения к полетам ему необходимо было доказать, что он на это способен. Он решил доказать свою возможность хорошо управлять своим телом. Для этого Алексей Петрович решил научиться танцевать на протезах. Его тренировочным партнером по танцам был сосед по палате. Овладев нужными навыками, Маресьев стал танцевать с медсестрами. Это убедило комиссию, которая признала его годным к службе.

В 1943 году началась его переподготовка в школе для летчиков, расположенной в Чувашии. Летом он смог добиться отправки на фронт. Алексея Петровича зачислили в шестьдесят третий Гвардейский авиационный полк. Первое время ему пришлось коротать время на аэродроме, поскольку командование не решалось отправлять в полет человека без обеих ног.

Презентация к классному часу «Подвиг А. П. Маресьева»

Часть Маресьева хорошо показала себя в битве на Курской дуге, поэтому ее стали посещать военные корреспонденты. Одним из них был Борис Полевой. Он смог пообщаться с отважным летчиком, и тот поведал ему свою судьбу.

Так был описан подвиг Маресьева. Полевой понимал, что такой удивительный рассказ должен быть описан отдельной книгой. Так и случилось. После войны вышла книга об Алексее Маресьеве — «Повесть о настоящем человеке».

Художественное произведение предполагает вымысел, поэтому повесть имеет свои отличия от реальной истории:

- герой повести носил фамилию Мересьев;

- литературный персонаж ел ежа;

- в повести летчик без ног стал сразу летать после возвращения на фронт;

- любовный роман с Олей был выдумкой Полевого.

Повесть до сих пор служит прекрасным образцом для воспитания молодого поколения.

В 2001 году готовился торжественный вечер, посвященный восьмидесятипятилетию Алексея Маресьева. Биография закончилась в день концерта, то есть 18.05.2001 года. Знаменитый летчик собирался в Театр российской армии, когда ему неожиданно стало плохо. В этот вечер он умер от инфаркта. Зрителям, которые собрались в зале, сообщили об утрате. Концерт начался с минуты молчания.

Похоронили его в столице на Новодевичьем кладбище.

Но ведущий Олег Марусев, выйдя к полному залу, сказал тихим голосом: «Алексей Петрович скончался». «Ох», — раздался в ответ не вскрик, а выдох горя и боли. Это была эмоция не кого-то конкретно — все, кто пришел, испытали потрясение от утраты. А потом, выходя на сцену, люди клали на крылья самолета цветы, предназначавшиеся ему, Маресьеву…

Майским днем 2001-го ушел от нас человек, но осталась память, осталась легенда. Но нужен ли российскому обществу настоящий советский человек?

В 1934 году по комсомольской путёвке Маресьев отправился на строительство Комсомольска-на-Амуре. Там он начал заниматься в аэроклубе. Когда в 1937 году его призвали в Красную армию, мечта стала реальностью. Вначале он служил в 12-м авиапогранотряде на Сахалине, затем был направлен в 30-ю Читинскую школу военных пилотов, которую в 1938 году перевели в Батайск. В 1940 году Маресьев окончил Батайское авиационное училище, получив звание младшего лейтенанта. После окончания училища он был оставлен там инструктором.

Книга писателя Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» начинается с этого момента.

Фронтовой корреспондент узнал о летчике-истребителе, потерявшем ноги, но вернувшемся в строй, практически случайно. Приехал в августе 1943 года писать статью об отличившемся в боях подразделении и, разговаривая с пилотами, выяснил, что один из них ходит на протезах. Маресьев, который к тому времени убедился, что действительно способен полноценно воевать, записавший на свой счет сбитые вражеские машины, хотел выговориться, рассказать о том, что долго держал в себе.

А Полевой, записав этот поразительный рассказ, на время отложит его в сторону и вернется к нему, по признанию писателя, только в Нюрнберге, услышав от подсудимого Геринга: «Мы не знали советских русских. Человек Востока всегда был загадкой для Запада». Это настолько зацепило Полевого, что, подняв записи о «безногом летчике», он написал книгу за 19 дней. И уже летом 1946 года она была напечатана в журнале «Октябрь».

В годы перестройки критики советского строя рассматривали «Повесть…» чуть ли не под лупой, пытаясь найти искажения реальных фактов. Но сегодня понятно, что прав был Маресьев, сказавший, что книга соответствует правде «на 99 процентов». Были и 18 дней борьбы в лесу, о которых и спустя десятилетия не любил вспоминать герой, и деревенские мальчишки, обнаружившие его, и отчаяние и опустошение после ампутации, и комиссар, заставивший его поверить в себя, и обучение танцам с медсестрами, и залихватская пляска, после которой врачи дали добро на возвращение в строй…

Книга Полевого, как бы сказали сейчас, имела колоссальный мотивационный потенциал. То, что сделал Маресьев, заставляло сотни тысяч людей, попавших в сложные жизненные ситуации, собраться и бороться. Читая «Повесть о настоящем человеке», ты стыдился своих слабостей, ибо на фоне того, что преодолел Маресьев, все трудности казались сущей мелочью.

Алексею Петровичу часто предлагали написать воспоминания, на что он отвечал, что даром сочинительства обделен. А если бы был такой, как говорил летчик, то писал бы не о себе, а о тех, кто так же, как и он, вернулся в строй после потери ног: «Воевали многие, но не на всех нашелся свой Полевой».

Когда советские подвиги стали ставить под сомнение, Маресьев не давал интервью и не пытался никому ничего доказывать. Да и не должен был он, человек, прошедший через страшные испытания, опускаться до препирательств. Защитить героя от нападок должны были те, кто вырос на книгах о нем. Но они молча смотрели, как «Повесть о настоящем человеке» исчезает из школьной программы, а образ Маресьева перестает быть ориентиром для новых поколений.

В августе 1941 года был направлен на Юго-Западный фронт и 23 августа 1941 года совершил свой первый боевой вылет в районе Кривого Рога. В марте 1942 года vбыл переброшен на Северо-Западный фронт. К этому моменту у него на счету числилось 4 сбитых немецких самолёта. 4 апреля 1942 года его самолёт был подбит, а сам лётчик тяжело ранен в ноги. Совершил вынужденную посадку на занятой немцами территории и восемнадцать суток сначала на покалеченных ногах, а потом ползком пробирался к линии фронта. Еле живого Алексей Маресьева обнаружили мальчишки из деревни Плав, Серёжа Малин и Саша Вихров. Отец Саши отвёз Алексея Маресьева на подводе в свой дом. Больше недели колхозники ухаживали за лётчиком, в селе не было врача, а ему нужна была квалифицированная медицинская помощь. В первых числах мая на окраине села приземлился самолёт и он был отправлен в Москву. Врачи вынуждены были ампутировать ему обе ноги.

Маресьев Алексей Петрович. Биография кратко для детей

Когда вглядываешься в фотографии легендарного советского персонажа, поневоле считаешь его чем-то вымышленным, мифическим. Где же здесь прячется печать необычности? Те самые черты, которые выделяют его среди общей массы? О летчике, чье имя навсегда высечено в памяти Войны, было написано сотни статей и книг, постановочных сцен, опера. Но только один писатель смог сделать из Маресьева культ советского человека. Речь идет о книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Произведение выхватило только три года жизни легендарного летчика. Но именно эти три года являются ключевыми в судьбе русского летчика.

В Камышине практически не было развлечений. Все, чем можно было заняться в городке, так это прогуливаться по тихим улочкам или посещать кинотеатр. Именно там, на большом черно-белом экране Алексей впервые увидел, а потом и горячо полюбил «Сталинских соколов». С тех пор Маресьев стал мечтать о небе, но путевку дали на стройку авиационного завода в Комсомольске-на –Амуре. Но Алексей отказывался. За это его даже хотели исключить из комсомола, что, естественно, означало крах всем надеждам молодого человека. На медкомиссии врач вынес вердикт, что в тайге у юноши пройдут все хвори и здоровье поправится. Эти слова способствовали принятию решения – ехать в тайгу. Алексей в течение нескольких месяцев проработал на стройке. Все свое свободное время молодой человек посвящал занятиям в аэроклубе. Несколько раз Алексей подавал документы в летное училище, но по причине того, что юноша имел серьезные проблемы со здоровьем (в детстве мальчик переболел малярией и заработал ревматизм), документы возвращали. Однако Алексей Петрович не из тех, кто привык отступать. В силу своего напористого характера, он вновь и вновь пробовал силы в поступлении в летное училище. Подходящий случай (трагический!) не заставил себя долго ждать…

В 1937 году Маресьев был призван в ряды Советской армии. Именно в армии его места о небе стала реальностью. Нести службу молодой солдат начал в 12-м авиационном погранотряде Тихоокеанского пограничного округа на Сахалине. Через несколько месяц молодого человека перевели в Читинскую школу военных пилотов, которую в 38- году перенесли в Балтайск. Занимался молодой человек, как и все остальные на авиасимуляторе. В 1940-м году он успешно закончил Балтайское авиационное училище имени А.К.Серова, получив звание младшего лейтенанта. После окончания учебы, Алексей остался в стенах училища в качестве инструктора. Там он проработал до начала Великой Отечественной войны.

Первые месяцы войны Маресьев воевал на Юго-Западном фронте в составе 296—го истребительного авиаполка. Впервые боевой вылет был осуществлен 26 августа рядом с Кривым Рогом. В первые годы Великой Отечественной преимущество было, однозначно, на стороне немцев. Наши несли огромные потери не только на земле, но и в небе. Сказалось то, что немцы были отлично подготовлены и оснащены. Большая часть советских летчиков, которые поднимались в небо, не вернулась назад. Их без преувеличения можно назвать смертниками. В ход шли «фанерные» бипланы, которые были бессильны перед немецкими истребителями. Лейтенант Маресьев летом 1941-го летал на устаревшем, еле живом И-16. Эти агрегаты рассыпались при первой же вражеской бомбардировке. Единственный шанс уцелеть на таком самолете – жесткий и быстры маневр, делать который умели единицы. Маресьев умел это делать. К началу войны он уже был опытным летчиком, а потому за десятки боевых вылетов ни разу не попал под огонь и остался жив. К концу марта 1942 года на его счету было три сбитых вражеских самолета (по другим сведениям летчик сбил четыре самолета). Не каждый летчик мог похвастать такой статистикой.

Лишенный радиосвязи, воды и еды, Маресьев 18 суток добирался до ближайшей деревни, расположенной на востоке, ориентируясь по солнцу. Все это время солдат питался корой деревьев, случайно обнаруженными подмерзшими травами. Так как идти он не мог, пробирался сквозь сугробы и оттаявшие болота мужчина ползком. Человек сильной воли и железного характера, он ни на минуту не оставался без веры, что его рано или поздно все-таки обнаружат.

В личном деле Маресьева хранится его боевая характеристика. В ней всего лишь несколько слов о тех днях: «Будучи на Северо-западном фронте был сбит. 18 дней находился в лесу без пищи и общения с людьми. Отморозил обе ноги, которые были ампутированы».

Мало кто сможет понять истинные чувства человека, который так скупо говорит о самых тяжелых днях в его жизни. Алексей Петрович впоследствии не любил вспоминать этот эпизод его жизни. Слишком больными казались ему эти воспоминания, когда он, ценитель жизни, неба, свободы, едва не умер в бескрайнем лесу. Все, что происходило в том лесу можно узнать лишь только из произведений – книги Полевого и фильма «Повесть о настоящем человеке». Образ летчика передал актер Павел Кадочников. Он постарался передать ту боль и страх, что испытывал покалеченный солдат, будучи почти три недели в зимнем лесу…

Из фильма «Повесть о настоящем человеке»:

«Сначала он считает шаги, отдыхая после каждой тысячи. Когда не остается сил даже ползти, он перекатывается с боку на бок. И только на восемнадцатые сутки его наконец замечают…»

И вот, наконец, случилось чудо. Жители деревни Плав (находится на Валдайской возвышенности) Кисловского сельсовета обнаружили полумертвого летчика с кровоточащими конечностями. Однако из-за боязни, что это может оказаться немец, они не поспешили помочь умирающему человеку Тем не менее, о случившемся сообщили председателю колхоза Михаилу Вихрову. Вихров вместе со своим сыном Сашей и его другом Сережей Малиным поехали проверить немец или нет тот мужчина. Не испугавшись чудовищного вида израненного мужчины, притащили солдата в деревню. Теплые товарищеские отношения с ребятами, которые спасли ему жизнь, Маресьев сохранит после войны. Одна из встреч со спасителями произойдет в 60-е годы. В объективы кинокамер попадут теплые объятия и застолье, во время которого Маресьев и его значительно повзрослевшие гости будут вспоминать весну 42-го… В деревне Плав десятилетия вспоминали советского летчика, которого нашли полумертвым на опушке леса. То место в народе называли «тропой Маресьева». Именно там была установлена мемориальная плита в честь подвига, совершенного Алексеем Петровичем. Долгое время этот мемориал был единственным памятником героизму Маресьева. Однако сам Маресьев после войны так сюда ни разу и не приехал – скорее всего не хотел вспоминать страшные дни…

И даже в это время Маресьеву, возможно, можно было помочь. Однако в богом забытой деревеньке не было врача, а потому «лечили» Алексея по-старинке – отпаивали травами, прикладывали компрессы. В начале мая Маресьева удалось переправить на самолете в Московский госпиталь…умирать. В переполненной больнице к летчику подошли лишь раз. Врачи, наспех осмотревшие мужчину, вынесли вердикт – покойник. Дело в том, что у Алексея констатировали заражение крови и гангрену – поражения смертельные. И так как в госпитале были еще больные, которых еще можно было спасти, то было принято решение оставить советского летчика умирать на каталке по дороге в морг.

Доклад Маресьева Алексея Петровича 5 класс сообщение

Так случилось, что мимо умирающего Маресьева шёл профессор Теребинский. Он спросил: «А этот что тут лежит?» С отца сняли простыню и говорят: «А это лейтенант молодой с гангреной». Теребинский приказал: «Ну-ка на операционный стол его живо!»

Заплатил за жизнь Маресьев ампутацией обеих ног в районе голени – гангрена развивалась в области стоп и икр.

Казалось бы, что может быть хуже для летчика, чем потерять ноги? Большинство в таком случае поставило бы жирную точку на своей карьере, да и просто пережить такое – дано не всем. Однако Маресьев, еще раз повторимся, был человеком совсем не похожим на большинство. Он довольно быстро принял сложившуюся ситуацию со всеми вытекающими последствиями. С хладнокровностью, присущей только сильным личностям, Маресьев, как только позволили силы, принялся осваивать протезы. Его первые протезы делались по проекту, разработанному еще Пироговым для солдат-инвалидов царской армии.Со временем эту простейшую кожаную конструкцию он освоил очень хорошо. Хотя мало кто знает, через какую боль и какие мучения он прошел . Он во что бы то ни стало решил вернуться в небо. И чем быстрее, тем лучше. Алексей Петрович не мог слышать военные сводки, в которых ежедневно озвучивались новости о сбитых советских самолетах. Он мечтал снова попасть в небо и бомбить, бомбить и еще раз бомбить фашистов! Тренироваться ходить, бегать и даже танцевать с протезами Маресьев начал еще в госпитале. Именно там он находился, когда ему была присвоена награда «Орден Красного Знамени». После госпиталя летчик направился на реабилитацию в санаторий. Там он пробыл до конца 1942 года. А уже в январе 43-го добился прохождения медицинской комиссии. Успешно пройдя ее, Маресьев направился в эскадрилью под командованием Александра Числова.

« Я не мог представить себя на тележке, просящего милостыню на вокзале…»

Поначалу во всех дивизиях ему отказывали, так как никто не хотел брать на себя ответственность за жизнь инвалида. Но Числов усмотрел в нем борца. Он принял решение, что Маресьев будет летать у него в эскадрильи. Хотя с этим решением долго не соглашалось начальство. Пришлось дважды ходить «на поклон» к руководству и просить за Маресьева. Позже Алексей Петрович назовет Числова своим крестным отцом. Истребители всегда вылетали на задания парами. Один прикрывал другого. Командир полка долго не мог найти пару для полетов с Алексеем. Все отказывались, боялись, что Маресьев не сможет защитить их в небе. Маресьев эту ситуацию переживал тяжело. Особенно тяжело далась ситуация, когда комбат спросил у солдат: «Кто желает летать вместе с безногим летчиком?» В ответ – молчание. Тогда Числов лично назначил в пару Маресьеву лейтенанта Петрова. У Петрова поначалу возникли сомнения, а сможет ли защитить его безногий летчик в небе?

Все сомнения отпали в бою, развернувшему летом 43-го на Курской дуге. На прикрытие войск в район Орла вылетело 12 истребителей. Атаковать их прибыли новейшие вражеские истребители и бомбардировщики. Завязалась ожесточенная борьба, на авиационном жаргоне именуемая «собачьей свалкой». В какой-то момент самолет Петрова оказался подбитым. Немецкий «Фокке-вульф» уже зашел на второй круг, чтобы добить машину летчика, но не успел – взорвался в воздухе. Вражеский самолет начисто разгромил Леша Маресьев. Петров успешно сажает машину. Он благодарен своему товарищу за спасение. На этом эпизоде заканчивается «Повесть о настоящем человеке», а вот карьера лейтенанта Маресьева только началась. Боевая слава о Маресьеве тут же разнеслась по всей 15-й воздушной армии и по всему фронту. В скором времени о мужественном летчике узнал маршал Александр Новиков во время своего визита в полк. Узнав все подробности поступков Маресьева, Новиков остался недовольным работой комбата, мол, не ценит он своих солдат. Маршал распорядился дать звания командиру полка и лейтенанту Маресьеву. В сентябре 1943 года Числову и Маресьеву в торжественной обстановке вручили Золотые звезды. Героев О такой громкой славе скромный парень из города Камышино никогда не мечтал. Момент вручения Звезды запечатлен на кадрах кинохроники. И вопреки расхожему мнению, что Маресьеву «дали» Звезду после выхода «Повести», летчик поучил наивысшую награду именно за свои реальные боевые подвиги. Ничего выдуманного в его военной биографии не было.

Тогда же в полк зачастили корреспонденты полевых газет, в числе которых оказался и Борис Полевой, сотрудник газеты «Правда». Он написал почерк о Маресьеве, однако напечатан он не был, так как не прошел цензуру Сталина. Вождь, видимо, боялся, что народ решит, будто армии сражаться больше некому, как только инвалидам.

Начало войны Маресьев встретил на Юго-Западном фронте, где он числился в составе 296-го истребительного полка. Для советской армии первые месяцы войны были очень непростым временем. Фашистские летчики превосходили их и в уровне владения техникой, и в накопленном опыте. Маресьев к тому времени уже был опытным летчиком. Это его и спасло.

Просьба лётчика была удовлетворена в июле 1943 года. Но командующий 63-го Гвардейского истребительного авиационного полка поначалу боялся отпускать его на задания. Однако после того, как командир его эскадрильи Александр Числов, посочувствовавший Маресьеву, стал брать его с собой на боевые вылеты, которые оказывались удачными, доверие к возможностям лётчика возросло.

После того как Маресьев поднялся в воздух на протезах, до окончания войны им было сбито ещё семь самолётов врага. В скором времени слава про подвиг Маресьева разнеслась по всему фронту.

Примерно в это время произошла первая встреча Алексея Петровича с фронтовым корреспондентом газеты «Правда» Борисом Полевым. Подвиг лётчика Маресьева вдохновил Полевого на создание его знаменитой книги «Повесть о настоящем человеке». В ней Маресьев выступил прообразом главного героя.

В 1943 году Маресьев получил звание Героя Советского Союза.

Краткий курс истории. Алексей Маресьев

В 2001 году готовился торжественный вечер, посвященный восьмидесятипятилетию Алексея Маресьева. Биография закончилась в день концерта, то есть 18.05.2001 года. Знаменитый летчик собирался в Театр российской армии, когда ему неожиданно стало плохо. В этот вечер он умер от инфаркта. Зрителям, которые собрались в зале, сообщили об утрате. Концерт начался с минуты молчания.

Похоронили его в столице на Новодевичьем кладбище.

В память о легендарном летчике названо множество учебных заведений, улиц. Существует даже планета, которая носит имя Алексея Петровича. Памятники Маресьеву открыты в следующих городах:

- Камышин.

- Комсомольск-на-Амуре.

- Краснодар.

В родном городе героя функционирует музей А. П. Маресьева. Его открыли в сотый юбилей летчика.

Остается загадкой, что случилось с самолетом Алексея Петровича. Были неоднократные попытки отыскать его, но все безуспешные. Самолеты если и обнаруживались, то внутри находились мертвые пилоты. Трудность поисков состоит в том, что летчик так и не смог вспомнить, где он был. Связано это с многочисленными травмами. Сам Маресьев не хотел возвращаться в тот лес и будить в себе те жуткие воспоминания.

Родился Алексей Петрович Маресьев 20.05.1916 года. Его отца звали Петр Авдеевич, он умер, когда мальчику было три года. Отец принимал участие в Первой мировой, на которой получил множество ранений. Они и послужили причиной ранней смерти. Мать звали Екатерина Никитична. Женщина работала уборщицей на заводе по деревообработке, воспитывала троих сыновей.

Всегда считалось, что местом его рождения был Камышин. Маресьев был зарегистрирован в книге церкви, расположенной в городе Веревкин. Относился населенный пункт к Камышинскому уезду.

После окончания школы он учился на токаря по металлу. Учебное заведение располагалось при лесозаводе, на котором и началась его трудовая деятельность. Но мечтал молодой человек совсем о другом.

Лишенный радиосвязи, воды и еды, Маресьев 18 суток добирался до ближайшей деревни, расположенной на востоке, ориентируясь по солнцу. Все это время солдат питался корой деревьев, случайно обнаруженными подмерзшими травами. Так как идти он не мог, пробирался сквозь сугробы и оттаявшие болота мужчина ползком. Человек сильной воли и железного характера, он ни на минуту не оставался без веры, что его рано или поздно все-таки обнаружат.

Алексей Маресьев, подвиг которого вошел в историю, появился на свет на земле города Камышина, что на реке Волге, 20 мая 1916 года последним, четвертым ребенком. Характеризуя своих братьев, он говорил, что старшие были умные, а он в летчики пошел. В три года Алексей остался без отца, он погиб от ран, едва вернувшись с Первой мировой войны, работая окопным солдатом. Воспитанием мальчиков занималась одна мать. Скромный доход уборщицы деревообрабатывающего завода и волевой характер женщины, воспитывающей четверых детей в одиночку, позволили мальчикам приучиться к труду, а также понять, что значит жить честной жизнью. На закате своей жизни Алексей Маресьев, подвиг которого является примером для подражания, назовет главное положительное качество человека — это добросовестное отношение к труду.

По окончании школы Алексей учится на токаря по металлу в училище при деревообрабатывающем заводе, где и начинает свою трудовую деятельность. Затем он отправляет документы в авиационный институт (МАИ). Мечта должна была уже осуществиться, он так близок к ней, но вдруг райком комсомола родного города направляет его на строительство города Комсомольска-на-Амуре. Крепко разозлившись, сгоряча отвечал, что не поедет, документы отправил в МАИ. На что ему предложили сдать комсомольский билет. Но Алексей был не из робкого десятка, взял и выложил его на стол. Но вернувшись домой, пришлось все рассказать матери, она была идейная, долго плакала и причитала. Но все обошлось, к счастью, Алексей успокоил мать и отправился в комсомольскую ячейку.

Маресьев Алексей Петрович. Краткая биография и подвиг для детей

Маресьев Алексей Петрович… Подвиг его никогда не забудут потомки, но как бы сложилась его жизнь, не отправься он на Дальний Восток? Стал бы он летчиком? Перед отъездом Алексей проходил медкомиссию, к нему обратилась женщина-врач, по-матерински, сказав, что он может и не ехать, но если ступит на ту землю, то все его болезни пройдут. Тогда Алексей подумал, что если выздоровеет, то и летчиком станет. Как в воду глядела… После приезда на Дальний Восток его здоровье пошло на поправку. Помог климат, как говорил сам Алексей Петрович.

Доклад ученика 5 «В»

Нозарева Юрия

Летчик

Алексей Петрович Маресьев

Биография Алексея Маресьева

Маресьев Алексей Петрович, подвиг которого лег в основу школьного курса советской литературы, родился 20 мая 1916 года в г. Камышине. Отец мальчика умер, когда ему было всего три года и мать – уборщица на заводе, осталась одна с тремя детьми. Получив среднее образование, Алексей Маресьев стал токарем по металлу на лесозаводе, хотя все его мечты были о небе. Молодой парень два раза подавал документы с просьбой о зачислении в летное училище и оба раза получал отказ из-за проблем со здоровьем. В детстве Алексей Петрович перенес тяжелую форму малярии, которая привела к ревматизму.

В 1934 году по заданию райкома комсомола Алексей Маресьев отправился на возведение Комсомольска-на–Амуре, параллельно посещая занятия в местном аэроклубе. После службы в армии, в которую Маресьева Алексея Петровича призвали в 1937 г, он наконец-то был отправлен в авиационное училище имени А.К.Серова в г. Батайске, которое успешно окончил в 1940 г. в звании младшего лейтенанта. Так началась его летная биография — а дальше была Великая Отечественная война… Первый боевой вылет Маресьева Алексея Петровича состоялся 23 августа 1941 г недалеко от города Кривой Рог. В то время будущий герой СССР уже состоял в 296-м авиационном истребительном полку. К 1942 г, когда Алексея перебросили на Северо-западный фронт, биография лейтенанта уже насчитывала четыре подвига в виде четырех сбытых вражеских самолета.

Легендарный подвиг Алексея Петровича Маресьева