МОУ «Пензятская средняя

общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района РМ

Районный

конкурс

«Никто

не забыт, ничто не забыто»,

посвященный

76-ой годовщине

Победы

в Великой Отечественной войне

Сочинение на тему:

«Мой прадедушка-участник Великой Отечественной войны»

Выполнила:

Кадикина К.Р.,

ученица 4 класса

Руководитель:

Бакирова Р.К.,

учитель

начальных классов.

Пензятка 2021 г.

Ранним утром в воскресенье 22

июня 1941 г. Фашистская Германия и ее союзники обрушили на нашу страну удар

невиданной в истории армии вторжения. Началась Великая Отечественная война

нашего народа против немецко-фашистских захватчиков. Она длилась 1418 дней и

ночей.

Почти 76 лет

отделяет нашу Родину от тех страшных дней. Мы, сегодняшнее поколение, знаем о

войне по книгам, фильмам и воспоминаниям родственников. Родину защищали наши

прадеды. Нет семьи, которую бы не затронула Великая

Отечественная война, семьи, которая не ощутила бы на себе ужас войны, слезы

горя и потерь родных и близких.

Я раньше никогда не

задумывалась о войне. Мы родились и выросли в мирное время, радуемся теплому

солнцу, над нами не летают вражеские самолеты, мы не слышим взрывов и стрельбы.

На Юбилейной улице села Пензятка,

напротив нашей школы, стоит памятник Неизвестному солдату. Он напоминает нам о

войне, о гибели – своих близких, о Великой Победе. Каждый год 9 Мая памятник

как бы оживает: к его подножию возлагают венки, цветы.

В мае 2018 года,

когда я училась в 1 классе, я с родителями стала

участницей всероссийской акции, посвященной Дню Победы «Бессмертный полк». Мы

шли в колонне, и меня окружало множество людей с портретами своих

родственников, принимавших участие в войне. В моих руках был портрет моего прадедушки, Кадикина

Хариса Хамзеевича.

Я посмотрела фотографии из

семейного альбома, то фото, которое было в моих руках во время акции

«Бессмертный полк» и стала расспрашивать прабабушку, дедушку, родителей о

родных, кто воевали или работали в тылу. Вот тогда я узнала очень много о своем

прадедушке.

Выяснилось, что среди

тех 442 солдат, моих земляков, жителей села Пензятка, ушедших защищать Родину,

был и мой прадедушка – Кадикин Харис Хамзеевич. Память о нем и сегодня живет,

бережно хранится в нашей семье, в нашем селе.

Кадикин Харис Хамзеевич, родился в 1925 году 18 апреля в селе Пензятка

Лямбирского района в семье крестьянина – середняка. Семья была многодетной. В

семье было девять детей, где он был вторым ребенком. Изба

была небольшая пятистенная, т.е. две комнаты, но места хватало. Дети спали на

палатях. Жили дружно, помогали друг другу во всём. В

1932 году поступил в 1-й класс Пензятской семилетней школы и в 1939 году

окончил ее только на одни пятерки.

По

стопам своей старшей сестры, Харис Хамзеевич после окончания седьмого класса, без

экзаменов из-за отличной учебы был принят на первый курс Лямбирского татарского

педагогического училища. Училище прадед окончил в 1942 году тоже с отличием С

15 августа 1942 года по 11 ноября Харис Хамзеевич работал учителем математике и

физической культуры в Пензятской школе.

Когда

началась война, прадеду было 16 лет. Он учился в в Лямбирском педагогическом

училище. В 1943 году, как только ему исполнилось 18 лет, он добровольно ушел на

войну защищать родину от фашистских захватчиков. С 12 ноября 1943

года по май 1944 года он был курсантом в взводе разведчиков – вычислителей в

77-м артиллерийском полку.

По документам

прадеда и по рассказам родных я узнала, что 20 мая 1944 года Харис Хамзеевич

был отправлен на фронт.

После окончания

училища ему присваивается звание лейтенанта, и его вновь отправляют на фронт. Харис

Хамзеевич учавствовал в освобождении города Шапрон на территории Венгрии, за

что был награжден боевой медалью «За отвагу». Он также учавствовал в

освобождении столицы Австрии города Вены, за что имеет благодарность от

командования. При освобождении Австрии его наградили второй боевой медалью «За

отвагу». Он участвовал в боях под Варшавой в составе 3-го Украинского фронта.

Харис Хамзеевич освобождал Венгрию, Корнейбург,

Флоридсдорф, Будапешт, Вену.

По словам

прабабушки Няими Гаязетдиновны, несмотря на его возраст, он был командиром

взвода. Прадедушка рассказывал, что видел смерть своими глазами. Он видел, как

умирали его друзья. Но это его не сломило. Мой прадед дошел до Кенингсберга и

там встретил победу. У Хариса Хамзеевича очень много наград, которые он

заслужил, защищая свою родину:

— Медаль «За

Победу над Германией в Великой Отечественной войне

1941 — 1945 гг.»;

—

Медаль

«За отвагу»;

— Орден Отечественной войны II степени;

—

Благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза

товарища Сталина протокол № 007 от 15 апреля 1945 года за отличные боевые

действия в боях при разгроме окруженных немецких войск севернее Вены и

овладении городами Корнейбург и Флоридсдорф ;

—

Благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза

товарища Сталина Приказом № 324 от 1 апреля 1945 года за участие в овладении

городом Шипрон ;

—

Благодарность от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза

товарища Сталина Приказом № 334 от 13 апреля 1945 года за участие в овладении

городом Вена.

После

победы была установлена новая граница СССР, и Харис Хамзеевич остался служить

на границе. В январе 1946 года по указу правительства был демобилизован как

учитель.

Прадедушке

посчастливилось вернуться домой невредимым. Солдата — победителя уволили в

запас только 26 марта 1946 года, и он вернулся в родное село. Его вызвал

Саранский военкомат, так как в то время не хватало учителей. Сразу после

службы он вновь продолжил работать учителем в Пензятской средней школе. В этом

же году он женился на моей прабабушке.

Харис Хамзеевич и

Няимя Гаязетдиновна долго работали в Пензятской школе, обучали и воспитали не

одно поколение детей, активно участвовали в жизни села.

Они вырастили троих сыновей, двоих дочерей. Все они уважаемые, воспитанные.

До 1955 года трудился в родной школе. С 1955 по 1971-й год он работал председателем

Пензятского сельского совета и секретарем парткома колхоза имени Жданова, находящегося

на территории села Пензятка. И здесь он показал себя активистом, что

доказывается Почетной Грамотой.

С 1971 года по 1984 год — он вновь учитель в Пензятской средней школе.

Мой прадед, Кадикин, был

очень уважаемым человеком в селе, примером для всех. По словам моей учительницы, даже будучи на пенсии, всегда

выступал в школе, активно участвовал во всех мероприятиях нашего села. Он был

человеком сильной воли. Поэтому, даже пережитое в этой страшной войне,

так и не зажившие раны не помешали моему прадедушке прожить долгую жизнь. Он

умер 20 марта 2007 году, когда ему было 82 года.

Хоть я и родилась задолго после его смерти, я рада, что у меня был такой

родственник – ветеран Великой Отечественной войны. Я никогда не

видела прадедушку живым, но по фотографиям, рассказам близких: прабабушки,

дедушки, папы я представляю его сильным, красивым, мужественным. Я горжусь, что

у меня был такой прадедушка. Он выстоял, победил в этой страшной войне. Спасибо

тебе, родной, за жизнь, за чистое, мирное небо над нашими головами. Я всегда

буду помнить о нем, и детям своим расскажу, чтобы помнили, как о примере, о его

подвигах во имя Родины. 9 мая 2021 года весь мир

будет отмечать 76-летие Великой Победы. Мы не должны забывать тех людей, которые

приближали эту Победу, благодаря которым мы можем жить, радоваться каждому дню.

Я горжусь своим прадедом и с гордостью ношу его фамилию.

сімейні реліквії твір 4 клас

Сочинение про реликвию. Реликвия – некий предмет, который передаётся в вашей семье из поколения в поколение и имеет для членов семьи сакральное значение.

Очень часто семейной реликвией становится личная вещь какого — то предка, который добился чего — то поистине великого или же просто помог обществу, и потому в вашей семье решили сохранить память о нём таким способом, сохранением реликвии. Так или иначе, практически во всех семьях есть реликвии, вещи, которые так или иначе будут напоминать вам о подвигах вашего деда, прадеда, или далёкого предка. Очень важно хранить такие вещи, чтобы не забывать о подвигах. Картинка к сочинению семейная реликвия (описание реликвии). Популярные сегодня темы. Сочинение по картине кот ученый мавриной. Первое впечатление, которое я получила от увиденного кота – это заинтересованность. Картина достаточно яркая и веселая. В самом названии упомянуто, что животное ученое и, следовательно, художница изобразила его именно так. Роль учительницы в жизни мальчика (уроки французского) сочинение.

Образ лидии михайловны, молодой учительницы французского языка, занимает в произведении наиболее важное место. Вероятно, по убеждению михаила лермонтова, автора рассказа, наиболее часто. Сочинение по рассказу анна на шее чехова рассуждение.

Ведь издавна повелось так, что каждое поколение обязано было знать свою родословную. Как правило, родители передают по наследству не только знания, но и самые дорогие вещи, имеющие значение для той или иной фамилии. Необязательно почитаемая вещь, переданная детям, представляет высокую материальную ценность. В большинстве случаев она имеет исторический или религиозный характер. Все зависит от того, с каким жизненным событием в прошлом она связана. Значимость ячейки общества. Семья — это величайший дар, принадлежащий человеку, он дарован природой. Сочинение о семейных фотографиях, которые бережно храняться в семье.

Предварительный просмотр. Межрегиональный конкурс школьных сочинений. 301600 тульская область. Выполнила ученица 4 б класса. Дыкина елизавета сергеевна. Семейная реликвия (описание реликвии). В каждой семье существуют памятные и дорогие сердцу вещи, доставшиеся от предыдущих поколений. Это могут быть старые фотографии, письма, открытки и другие памятные предметы. Они не дают нам забыть наших предков, сохраняют историю семью, переходят порой из поколения в поколение.

Это не обязательно материально ценные вещи, главная их ценность — это память о родных и близких людях, способ не забыть их. В моей семье также есть вещи, которые нам дороги и мы бережно храним их — это наши семейные реликвии. Семья – фундаментальное понятие в развитии всего человеческого общества, так как если бы не было семей не было бы и самого общества, и потому следует очень тщательно относиться, как и к своей семье, так и к реликвиям вашей семьи, которые передавались из поколения в поколение 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класс. Данная презентация была создана учеником 4 класса в рамках урока по русскому языку на тему.

Для создания презентации ученик занимался подбором информации, созданием фотографий по тематике и в сопутствие материала было написано сочинение о своей семье, что семья бережет память о своих близких. В нашей семье есть много интересных вещей, которые хранятся в бабушкиной ракушечной шкатулке.

Чего там только не найдешь. Арсентьева елена владимировна кулигина ксения. Учитель начальных классов, константиновна. Телефон 8 — 903 — 241 — 71 — 14 ученица 4 – б класса. В нашей семье есть реликвия. Семейная реликвия сочинение 3 класс план1. Снимок с секретом у нас в семье есть старый альбом. Он большой, обшитый красным бархатом, с черно — белыми фотографиями. 1 семейная реликвия сочинение 3 класс. 2 семейная реликвия сочинение 5 класс. 3 семейная реликвия сочинение 8 класс. 4 семейная реликвия сочинение 10 класс. Семейная реликвия сочинение 3 класс. 4класс небольшой пжжжжжжж срочно. Войди чтобы добавить комментарий. Сочинение семейная реликвия (описание реликвии). Florianmanteyw и 19 других пользователей посчитали ответ полезным. Это связано с тем, что во многих семьях есть какая — нибудь вещица, которую называют семейной реликвией. С ней связано много хороших событий, из поколения в поколение передаются родственниками разные и интересные истории, связанные с ней. Поэтому в школе часто задают писать на такую тему сочинение.

Семейные реликвии – это дорогие и близкие сердцу вещи, передающиеся в роду по наследству.

Рассмотрим интересные истории, советы и само сочинение о реликвии в этой статье.

Что может быть реликвией. Принято считать, что семейной реликвией может быть любая вещь, которая связана с вашей семьей. Муниципальное казенное образовательное учреждение.

Литвинова александра викторовна. Литвинова татьяна вячеславовна. Учитель начальных классов. «одной мы связаны судьбой, одной судьбой, единой кровью. Потомки станут нам с тобой надеждой, верой и любовью. Живая память потомков. Конкурсное сочинение на тему.

Память — основа нравственности, беречь. Память — это наш нравственный долг перед. Что такое семейная реликвия. Это любая вещь, имеющая особое значение для членов семьи, передающаяся на протяжении долгих лет от поколения к поколению. Реликвии некоторых родов насчитывают не один век. Какие — то из них имеют историческую ценность и немалую стоимость, а другие ценны только для членов семьи. Это может быть что угодно. От маленькой брошки до целого дома. Семейной реликвией может стать даже простое письмо, написанное когда — то предком своей возлюбленной и положившее начало этого рода. Главное – чтобы этот предмет нес в себе особый смысл, хранил важные воспоминания. Совсем недавно писали такое сочинение с ребенком. Вот что у нас получилось. В нашей семье семейной реликвией являются старинные фотографии. У нас много родственников, проживающих в разных уголка. Сочинение на тему семейная реликвия, что писать. Школьное сочинение про семейную реликвию. Написать сочинение, русский язык, сочинение, школьная программа, школьные знания. У нас много родственников, проживающих в разных уголках страны. У каждого из них хранятся дома фотографии. В прошлом она связана. Значимость ячейки общества семья это величайший дар, принадлежащий человеку, он дарован природой. Каждая семья по праву может считаться уникальной.

Введение

Война… как много в этом слове

Невыносимой страшной боли,

Как много горя в этом слове,

Непобедимой русской воли!

Какое счастье, что войны не знаем мы,

Но помним о героях той войны…

Великая отечественная война явилась крупнейшим событием 20-го века, и нет, пожалуй, ни одной семьи, живущей на территории нашей огромной страны, которой бы она не затронула…

Для меня, человека родившегося несколько десятилетий спустя и, чей прадед, прошёл через Варшаву и брал Берлин, Великая Отечественная Война является особой эпохой…

Война – это кровь, боль и потери… Война – это горе и слёзы. Война – страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Солдаты служили честно, без корысти. Они защищали Отечество, родных и близких. Война – это смерть каждый час, каждую минуту, но тогда они об этом не думали, для всех было главным остановить врага. Огромное количество солдат осталось лежать в чужой земле, сколько пропало без вести, сколько вернулось домой искалеченными на всю жизнь. Сколько людей побывало в плену, пережило унижение на оккупированной фашистами территории. А сколько невинных стариков, женщин, детей было замучено в лагерях смерти.

Оттого долгожданный День Победы – это «…праздник со слезами на глазах»!

2. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

День Победы, как он был от нас далек…

Отгремели бои в далёком прошлом… Но живы воспоминания о тех, кто спас мир на нашей земле. Именно благодаря подвигам воинов, прошедших через весь этот ужас, сегодня мы живём!

И, несомненно, мы БЛАГОДАРИМ ЗА ЖИЗНЬ, ЗА ДЕТСТВО И ВЕСНУ, ЗА ТИШИНУ, ЗА МИРНЫЙ ДОМ, ЗА МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ!

Семейный альбом – это традиция с многолетней историей, это книга памяти, история семьи, рассказывающая обо всех ее значимых и важных событиях.

Листая семейный альбом, можно увидеть историю жизни семьи, ее традиции и самые памятные мгновения.

В каждой семье есть свой семейный альбом, в котором есть фотографии родственников-фронтовиков…

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Семейный альбом, это летопись жизни.В нем те, с кем когда-то прожил человек.Вся долгая жизнь, от рожденья до тризны,Кто рядом с ним был, с кем прошёл его век.В нём бабушка, мать, в нём отец, дети, внуки,Все те, с кем дружил и кого он любил.Вот сядешь порой, полистаешь от скукиИ будто бы снова родных навестил.На каждой странице знакомые лица.Родные улыбки, родные глаза.Как будто хотят все с тобой поделиться,

Как будто бы что-то хотят рассказать.

Семейный альбом выполняет функции хранения фамильной памяти, идентификации семьи, её сплочения. Зачастую семейные снимки остаются практически единственным, что связывает разросшуюся семью. Я это вижу на примере моей собственной семьи.

История семейной фотографии такая же длинная, как история самой фотографии. Изначально семейная фотография служила своего рода кирпичиком в семейной летописи. Перебирая старые семейные архивы, практически невозможно найти в них случайные снимки. С пожелтевших фотографий на нас смотрят сосредоточенные, преисполненные важностью момента, люди. Никакой небрежности ни одежде, ни в прическах, ни в постановке кадра – каждым снимком писалась история. И фронтовые снимки красноречиво указывают нам на историю нашей Родины, не позволяя нам забывать о подвигах наших прадедов, подаривших нам мирную жизнь.

Мы бережно храним фотографии военных лет, письма, которые теперь уже приобрели ценность архивных документов. Моя семья – не исключение. Мне всегда интересно слушать рассказы о прошлом от своих родственников, а особенно, когда это рассказы о войне.

Кем бы ни были наши деды и прадеды, кем бы ни работали они – учителями и колхозниками, строителями, врачами или представителями какой-то другой мирной профессии – страницы этого альбома откроют вам и портреты людей в военной форме. Все они становились солдатами, учились обращаться с автоматом или винтовкой.

9 мая 2017 года исполнилось уже 72 года со дня Великой Победы и мне захотелось сделать проект, рассказать о подвиге моего прадеда и ударном труде моей прабабушки, которых, к большому сожалению, уже нет в живых, но тем ценнее мне эта работа…

Это дань уважения и памяти.

3. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой

Моя бабушка, Елена Семеновна, бережно хранит боевые и трудовые награды, фотографии, ветхие от времени письма и документы своего отца, моего прадеда Лисинского Семена Федоровича, воевавшего на фронтах нашей Родины с 1942 по 1945 год. Когда накануне очередной годовщины со дня Великой Победы, я попросил ее показать воинские награды прадеда из нашего семейного архива, его фронтовые фотографии, бабушка с удовольствием и не без гордости за своих родителей, достала из шкафа небольшой чемоданчик и мы долго их вместе перебирали, рассматривая каждый документ, каждую фотокарточку, пожелтевшую от времени. Рассказ бабушки о моих прадедушке и прабабушке потряс меня до глубины души. Я уверен, со мной солидарны многие жители нашей необъятной Родины, т.к. нет в России семьи такой, где не памятен свой герой…

Мой прадедушка Лисинский Семён Фёдорович родился 11 марта 1926 года в деревне Вяловская Линдовского района тогда еще Горьковской (а сейчас Нижегородской) области.

Будучи учеником 10 класса, в октябре 1943 года Лисинский Семен Федорович, мой прадедушка, добровольно ушел на фронт.

Глядя на фотографию совсем еще юного парня, трудно представить, могла бы сейчас с такой же отвагой и патриотизмом встать на защиту своей Родины сегодняшняя молодежь?

Благодаря отличным математическим знаниям, мой прадедушка был зачислен наводчиком орудия в 16-йот дельный мотоциклетный батальон 2-й гвардейской танковой армии.

Историческая справка:

Наводчик — это специалист, входящий в состав артиллерийского расчета и занимающий должность заместителя командира орудия. Благодаря его работе орудийные выстрелы достигают намеченных целей.

Обязанности наводчика, проходящего службу в артиллерии:

Отлично знать орудие. Вовремя и хорошо осуществлять его подготовку. Помимо того, он должен готовить боеприпасы и прицельные устройства.

Своевременно находить и исключать все повреждения и поломки.

Уметь правильно оценивать расстояние до цели. Подбирать установку прицельной шкалы, а также точность прицеливания. Осуществлять меткий огонь;

Наводчик должен обладать несколькими профессиональными качествами. Прежде всего, он должен быстро и точно считать в уме. Он обязан иметь самообладание, выдержку, находчивость и др.

75 лет назад, 12 февраля 1942 года, постановлением Государственного комитета обороны СССР на вооружение Красной Армии было принято самое массовое орудие Второй мировой войны – 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, ставшая грозой бронетанковых войск и пехоты противника. Наводчиком именно такой пушки и был мой прадедушка.

Прадедушка не любил вспоминать о войне, но от близких он никогда не скрывал, что в первый бой идти было очень страшно: рассказывал, как шел в наступление со слезами на глазах, и под залпы орудия он кричал слово “Мама”… Ему тогда было всего 16 лет.

Сколько их было, таких совсем юных мальчишек, стремящихся пойти добровольцами прямо со школьной скамьи на фронт? Что им тогда известно было о войне?

Сколько из них вернулось обратно домой?

4. Мой герой, его подвиги и награды

Мой прадедушка Лисинский Семен Федорович во время Великой Отечественной Войны прошел длинный путь, побывав в самом пекле войны сражаясь на Курской дуге, на территории Польши, защищая наших братьев-славян, дошел до самого Берлина, не прячась от опасности за чужие спины. Он был счастлив, что смог вложить частицу себя в завоевание победы над фашизмом.

Наверное, именно благодаря неистребимой воле к Победе, сильнейшему чувству патриотизма и желанию поскорее вернуться к родным, мой прадедушка смог выстоять и уцелеть в то страшное время.

О героизме и отваге моего прадеда Лисинского Семена Федоровича, красноречиво говорят его боевые награды.

За участие в боевых операциях мой прадедушка Лисинский Семен Федорович был награжден:

Орденом Славы 3-й степени

– из наградного листа:

В боях за город Массов, орудийному расчету, где наводчику, гвардии младшему сержанту, Лисинскому С.Ф. была поставлена задача: подавить огневые точки противника, которые мешали продвижению нашей пехоты вперед. Выкатив орудие на открытую огневую позицию, гвардии младший сержантЛисинский С.Ф., точной наводкой подавил пять пулеметных точек противника. Но в этот момент противник пустил в обход нашей Р.Г. свою пехоту, которая отчаянно рвалась вперед. Товарищ Лисинский открыл шквальный огонь из орудия, немцы падали от разрывов снарядов, но продолжали наступать. В это время у нас кончились снаряды. Командир приказал орудийному расчету залечь. Когда немцы подошли уже совсем близко, товарищ Лисинский давал одну за одной меткие очереди из автомата. На этот участок было подброшено еще одно орудие батареи и подвезены боеприпасы. Тогда наводчик Лисинский вновь стал к своей пушке и открыл огонь. Тогда немцы не выдержали и повернули обратно. Благодаря действиям наводчика ЛисинскогоС.Ф. задача была выполнена.

Достоин представления к правительственной награде – Ордену Славы 3-й степени.)

Орденом Отечественной войны II степени

им награждаются те:

– кто лично артиллерийским огнём уничтожил 1 тяжёлый или средний, или 2 лёгких танка (бронемашины) противника, или в составе орудийного расчёта — 2 тяжёлых или средних, или 3 лёгких танка (бронемашины) противника;

– кто уничтожил огневые средства противника огнем артиллерии или миномётов, обеспечив успешные действия наших войск;

– кто подавил огнем артиллерии или миномётов не менее 3 батарей противника;

Медалью «За освобождение Варшавы»

Получить эту награду могли только участники битв в польской столице и ее окрестностях в определенный период (14–17 января 1945 года)

Медаль «За взятие Берлина»

Получить медаль «За взятие Берлина» вправе были военнослужащие, которые лично штурмовали столицу Германии.

«Прадедушка»

На фотографии бравый солдат: На серой шинели награды висят,Винтовка в руках прижата к груди,Звездочка в шапке блестит посреди. Взгляд его строгий, и даже суров,Красное знамя висит за спиной.Стоят полевые цветы на окне,И солнечный зайчик на белой стене.Прадед был сильным и смелым бойцом.Любим мы слушать рассказы о нем : Как Родину – Мать от врага защитил,Мирное небо он нам подарил.На фотографии дед написал: «Победу над злом наш народ одержал!Помните, дети и внуки мои,Не забывайте героев войны».Прадед, мы все благодарны тебе:За Мир, за Победу, Свободу в стране,За то, что в счастливое время живём,И только счастливые песни поём.Прадедушка был советский солдат,Путь фронтовой удостоен наград,Нам завещал – дух боевой.Прадедушка наш – мы гордимся тобой!

К счастью всех близких и родных, с войны мой прадедушка вернулся живым и почти невредимым. Сказать, что совсем невредимым нельзя, мне кажется, ни об одном участнике Великой Отечественной Войны, так как даже, если и не было ранений физических, то душевную и сердечную боль испытал уж точно абсолютно каждый.

По возвращении с фронта, мой дедушка пошел учиться, окончил Горьковский университет и всю свою жизнь посвятил работе в школе, сначала устроившись учителем начальных классов в сельскую школу по месту жительства, затем много лет преподавал математику старшим классам, а на пенсию уходил уже с должности директора школы. По рассказам моих мамы и бабушки, ученики, жившие рядом, не забывали о своем Учителе и всегда относились к нему с уважением.

К моему огромному сожалению, мне не довелось застать прадеда в живых.

Лисинский Семен Федорович умер 10 октября 2008г. Вечная ему память!

5. «Всё для фронта, всё для Победы!!!»

– под таким девизом работали, не жалея сил, труженики тыла.

В связи с этим, я не могу не рассказать о героическом труде моей прабабушки Лисинской Александры Петровны, которая в тяжелые годы Великой Отечественной войны трудилась на Горьковском автозаводе.

В те страшные годы Горьковский автозавод, в кратчайшие сроки перестроился и начал давать фронту военную технику и боеприпасы.

На место ушедших на поле битвы мужчин встали женщины и подростки, среди которых была моя прабабушка.

За годы войны завод стал настоящей кузницей оружия: производили танки, самоходные установки, бронеавтомобили, боеприпасы, даже легендарные Катюши и многое другое вооружение рождалось в цехах.

Моя прабабушка Лисинская Александра Петровна (девичья фамилия Рожина) родилась 24 февраля 1925г. в Горьковской области, Ветлужского района, в деревне Мясиха.

Несмотря на юный возраст (шестнадцать лет), моя прабабушка Лисинская Александра Петровна работала в цехе по производству мин.

Было страшно, так как автозавод часто подвергался обстрелу – тысячи автозаводцев, погибли на своих рабочих местах во время налётов фашистской авиации.

Однажды моя прабабушка, возвращаясь со смены домой, услышала рев самолетов и, как и многие ее коллеги, попыталась спрятаться в укрытии в овраге, мысленно уже попрощалась с жизнью, как вдруг самолет, после долгого обстрела, развернулся и улетел обратно. Чудом моя прабабушка осталась жива!

После этого случая, моей прабабушке еще больше хотелось помочь нашим солдатам, поэтому она старалась, увеличивая производительность труда, поскорее обеспечить фронт вооружением. Чувство причастности к общему вкладу в великое дело Победы вытесняло чувство страха.

Думаю, что таким людям, как моя прабабушка, помогали оптимизм и русский дух, сильный характер и стремление к Победе, способствовали преодолению самых сложных жизненных поворотов.

.

9 МАЯ

Праздничный флаг в небеса поднимая,Входит на площадь Девятое мая.Город в парадную форму одет,Даже у солнца торжественный цвет.

Этот святой, героический праздникПоровну делят прадед и правнук.Воинов хочет обнять вся страна,С гордостью глядя на их ордена.

И марширует в шеренгах парадаМужество Бреста и Сталинграда.Ратная доблесть наших полковНе потускнеет во веки веков!

Прадеды-деды, солдаты Победы,В бронзе отлиты, в песнях воспеты!Слава погибшим! Слава живым!Всем полководцам и всем рядовым!

Не прервать бы памяти связующую нить…

Говорят, что достаточно нескольких десятков лет, чтобы событии истории, казавшиеся такими важными их очевидцам и участникам, для новых поколений стали всего лишь страницами в школьном учебнике. Якобы после этого срока уже можно «переформатировать» сознание людей по-новому, но только не в случае с Россией, с нашим Днем Победы подобного не происходит. Наверное, потому, что память наша крепка.

Каждый человек вправе гордиться своей семьей, частичкой которой он является. Семейный альбом, фотографии даже спустя десятки лет помогут ощутить неразрывную связь родных людей, понять и почувствовать, что это самое дорогое, и останется с нами на всю жизнь.

7. Заключение

9 мая – праздник особый, общий для всех и в то же время очень личный.

Через Великую Войну и Великую Победу прошла практически каждая семья. И у каждой – своя история, свои подвиги или даже потери…

Фронтовиков с каждым годом становится все меньше и меньше. Они не любят вспоминать войну по «первому запросу» собеседника, пусть даже он близкий человек. Потому что война – дело очень личное и болезненное. Для воспоминаний нужна особая обстановка, в том числе и документы, и фотографии, напоминающие о тех страшных годах войны.

Именно поэтому необходимо помнить об участниках и Героях Великой Отечественной Войны, чтить их память, знать историю своей семьи и события ее героического прошлого, тем самым развивая чувство патриотизма и любви к Родине.

Мы живем в мирное время. Над нами мирное небо и ласковое солнце! Мы не вправе забывать тех, кто ценой своей жизни подарил нам все это!

Как же мне промолчать,

не писать о войне?

Если болью она остается во мне.

Горькой памятью

невозмещённых потерь

Мы в далеком жестоком году,

и теперь…

Как же мне позабыть,

не писать о войне?

Если золотом буквы на белой стене

Повторяют бессчётно солдат имена

Тех, которых навеки украла война!

Как же мне не писать

про жестокость войны?

Если слышу –

Из той нежилой глубины.

Над которой, как память,

огонь не угас,

Голос наших дедов: – Не забудьте о нас!

Недавно, при прочтении очередной книги о Великой Отечественной Войне из серии “Венок Славы”, мне в память врезалась замечательная фраза «напрасно хвастаешь ты своими предками, если твои потомки не смогут гордиться тобой»! Я подумал тогда, что эти слова очень много значат, ведь изучая историю своей страны, своей семьи, мы передаем эту самую историю из поколения в поколение, не забывая тех, кто подарил нам жизнь и мирное небо над головой! Очень важно бережно относиться к семейным архивам, документам, фотоальбомам и тем более наградам наших предков, чтобы было, что передать своим потомкам, чтобы не разорвать бы памяти связующую нить.

Используемые источники:

Серия книг “Венок славы” (12 томов)

Альманах «О тех, кто воевал. Воспоминания о войне», Издательство “Фридгельм”, Калуга, 2015 г.

Рассказы родственников

Подлинники фотографий и документов родственников

Сайт https://pamyat-naroda.ru

Приложения:

Приложение 1. Выдержка из приказа о награждении

Приложение 2. Наградной лист Лисинского С.Ф.

Приложение 3. Благодарственное письмо Главнокомандующего Сталина И.В.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Фотография из семейного альбома

Семейный альбом, пожалуй, есть в каждой семье. Либо традиционный, либо, как принято сейчас, электронный. Правда, моя бабушка не признаёт новшеств, хотя фото, заложенные в память моего компьютера, рассматривает с большим интересом, обязательно при этом приговаривая: «Это же надо, до чего техника дошла». Мне, конечно, несколько странно это слышать, ведь всю свою жизнь бабушка проработала инженером и с техникой знакома не понаслышке. А вот перед электроникой, тем не менее, она благоговеет.

Свой альбом в синей потёртой обложке бабушка достаёт из шкафа нечасто. Я заметила: она обращается к нему только в минуты душевных волнений или в особо торжественных случаях, которые, случаются в её пенсионерской жизни нечасто. Листать страницы альбома она любит в одиночестве и очень редко, когда мы остаёмся вдвоём. Наверное, потому, что воспоминания о прошлом, навеваемые старыми пожелтевшими снимками, заставляют сильно сжиматься сердце… Ведь жизнь моей любимой бабули не была выстлана ковром из роз.

Вот со снимка смотрит юноша с большими выразительными глазами. Он в белой тенниске и широких брюках, каких сейчас никто не носит. Да это и неудивительно, ведь снимку более шестидесяти лет. На его обороте надпись:

Когда-нибудь среди бумаг

Под толстым слоем пыли

Найдёшь ты карточку мою

И вспомнишь, как дружили.

И многоговорящая дата: «Июнь 1941 г.»

Это всё, что осталось у бабушки от атлетически сложенного юноши, занимавшегося в аэроклубе, мечтавшего стать лётчиком, но ставшего, когда Родина приказала, танкистом.

Он был другом её старшего брата. И своё фото подарил ему, а не его маленькой сестрёнке. Но именно эта маленькая девчушка, которой Иван всегда приносил гостинцы: конфету, печенюшку или просто кусочек сахара – сохранила это фото и память о человеке, снятом на нём. Именно она, умудрённая жизненным опытом женщина, с белой как лунь головою, каждый год в День Победы зажигает поминальную свечу о нём и о своём брате, не вернувшихся с той проклятой войны. Иван сгорел в танке в страшном сражении под Прохоровкой на Курской дуге. А брат? Он дошёл до Берлина. И тоже погиб. За пять дней до окончания войны…

Много лет прошло с тех пор. Но всякий раз при виде этой фотографии из семейного альбома бабушкины глаза покрываются поволокой. И я хорошо понимаю, почему, когда в нашем доме случаются торжества, бабушка непременно поднимает бокал за то, чтобы не было войны.

Рыкова Марина, ученица 9А класса МБОУ «СОШ № 35»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Кудиновская средняя общеобразовательная школа № 35

Московская область, Ногинский район

с. Кудиново, ул. Центральная, д. 22

тел. 8 (49651) 621-66

Муниципальный конкурс сочинений, журналистских произведений учащихся « Война глазами школьника».

Номинация «Фотография из семейного альбома»

Автор: Ермашев Владимир

Владимирович,

учащийся 2-в класса

Руководитель: Игизбаева Наталья

Евгеньевна,

учитель начальных классов

Семейный альбом – он есть в каждой семье. Семья бережно собирает и хранит фотографии своих родных. Вот весёлое свадебное торжество, а вот молодые родители держат на руках своего первенца. На этом снимке карапуз делает первые шаги, а вот он уже с красивым букетом в новенькой форме идёт в первый класс. Свадьба, милый малыш в коляске, первые шаги, первый класс, последний звонок, выпускной вечер и опять свадьба- в каждой семье из года в год семейный архив пополняется новыми снимками. Очень жаль только, что не в каждой семье сохранились старые фотографии. Фотографии, на которых изображены наши предки- прабабушки и прадедушки. У нас в семье есть старый альбом. Я очень люблю его рассматривать. Бабушка его бережно хранила ( сейчас моя бабушка, к сожалению, умерла). Я очень любил рассматривать вместе с ней старые пожелтевшие снимки и слушать рассказы моей бабушки о моих родных, живших много лет назад.

Этот снимок бабушка особенно бережно хранила. На этой фотографии моя бабушка совсем ещё маленькая девочка. Рядом с ней на фотографии её родители и младший братишка. Это одна единственная сохранившаяся фотография, на которой вся семья моей бабушки вместе. Бабушка рассказала мне о нелёгкой судьбе своей матери ( моей прабабушки). Она рассказала мне, что в годы Великой Отечественной войны, когда на страну обрушилась беда, все жители нашего села Кудиново были готовы встать на защиту своей родины. Десятки молодых мужчин обняли своих жён, поцеловали своих деток в последний раз, поклонились родителям и отчему дому и ушли на фронт. Ушли защищать счастье и будущее своих детей. Каждый воин мечтал поскорее разбить ненавистного врага и вернуться к своей семье. Вернуться в свой отчий дом, растить детей, пахать землю. Не знали солдаты, что их ждут почти четыре года изнурительных боёв. Ждут их голод и холод, смерть товарищей и долгая разлука с семьёй. Но бойцы не думали о себе. Они шли на смерть, не задумываясь. Шли с надеждой на скорейшую победу, шли с верой, что смогут быстро одолеть жестокого врага.

Моя прабабушка, Карпенкова Нина Петровна, тоже была участницей Великой Отечественной войны. Она с 1942 года и до окончания войны была санинструктором.

Моя прабабушка Карпенкова Нина Петровна родилась 17 октября 1921 года в селе Красная Нива Плавского района Тульской области. Прабабушка была из многодетной семьи. Она, как могла помогала родителям- топила печь, носила воду, помогала матери по хозяйству, ухаживала за младшими братьями и сёстрами. Закончив школу, прабабушка работала в колхозе. Нина, как и тысячи других молодых девчат мечтала выйти замуж, родить детей, но в их планы вмешалась война. Когда началась война, Нина работала в колхозе. Как только была объявлена мобилизация, все молодые здоровые мужчины ушли на фронт. В колхозе остались старики, женщины и дети. На их хрупкие плечи лёг тяжёлый труд. Как вспоминала моя прабабушка, им приходилось нелегко. Тракторов почти не было, лошадей тоже. Приходилось самим тащить тяжёлые плуги, чтобы вспахать землю и посеять семена. Люди работали от зари до зари. Зачастую спали прямо в поле по несколько часов в день. Почти весь урожай отдавали фронту, чтобы кормить наших бойцов. Спустя много лет, прабабушка моя, узнавшая, что такое голод, учила своих детей и внуков беречь хлеб.

Голодная, падавшая в обморок от усталости, моя прабабушка считала, что она недостаточно приносит пользы на благо Победы. Ей хотелось на фронт, чтобы лицом к лицу встретиться с врагом. Прабабушка вместе с двумя своими подружками окончила курсы санинструкторов и вот молодые девушки уже на фронте. Прабабушка вспоминала, как было тяжело выносить раненых с поля боя. Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. И первую помощь, истекающим кровью бойцам, оказывали чаще всего под обстрелом.

В одном из боёв, когда прабабушка оказывала помощь раненому бойцу, она сама была ранена. Несколько недель она провела в госпитале. После выздоровления она осталась в госпитале.

Не зная ни сна, ни отдыха день и ночь дежурила она около раненых. Тяжёлым был труд медсестёр в госпиталях. Юным девушкам доводилось разгружать прибывшие с вокзалов автомашины с ранеными, таскать беспомощных людей на перевязки, на рентген, мыть, скоблить полы в палатах, топить печи, стирать и сушить бинты, простыни, солдатское бельё. Помимо этого- уход за ранеными, помощь в операциях, перевязки, уколы, раздача лекарств, бессонные дежурства. Сёстрам милосердия удавалось выхаживать самых, казалось, безнадёжных солдат. До конца войны прабабушка оставалась в госпитале, спасая раненых.

В год 40- летия великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года моя прабабушка, Карпенкова Нина Петровна, за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками была награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Карпенкова Нина Петровна

Год рождения: 17.10.1921

место рождения: Тульская обл., Плавский р-н, с. Красная Нива

№ наградного документа: 069280

Дата наградного документа: 11.03.1985

№ ордена: 2581480

Орден Отечественной войны II степени

Прабабушка моя умерла в 1993 году. Меня ещё тогда не было на свете. Но этот орден в нашей семье я постараюсь сохранить. И обязательно я сохраню

Наш старый семейный альбом, в котором хранится «память» нашей семьи.

Сочинение.

Листая семейный альбом.

“Майский праздник-

День Победы

Отмечает вся страна.

Надевают наши деды

Боевые ордена.”

(День Победы.Тимофей Белозёров)

С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем ,что люди пережили в войну. Это было очень трудное время.

Я родилась в мирное время, но много слышала войне. Моя бабушка часто рассказывала о своём отце, моём прадедушке, Буленкове Фёдоре Поликарповиче.

Родился он 2 июля 1918 года в Тамбовской области Старо-Юрьевского района в селе Шушпан – Ольшанка. Образование прадеушки было всего 3 класса, закончил школу в 1932 году.

10 октября 1938 года его призвали в армию. Проходил службу прадедушка в Ленинградско – Краснознамённом артиллерийском училище .В декабре 1939 был переведён во 2-ой артиллерийский полк в должности ветсанитара.20 октября 1940 года уволен в запас. На войну прадедушка ушёл 4 июля 1941 года в должности коневода. Службу он начал в 791

артиллерийском полку.

Во время войны мой прадедушка совершил подвиг, за который получил

медаль “За боевые заслуги”.

Вот как это было. Разведчик штабной батареи рядовой Буленков Фёдор Поликарпович, будучи связным полка при штабе Артиллерии дивизии, всегда умело и своевременно доставляет секретные и срочные пакеты. В боях за деревни Крещатик и Свидорок по несколько раз в сутки под огнём противника переправлялся через Днепр, доставляя на наблюдательный пункт боевые распоряжения командира полка. 3 декабря 1943 года при налёте авиации противника на город Черкассы было сбито нашей зенитной артиллерией 4 вражеских самолёта. С одного, охваченного пламенем самолёта, в районе деревни Сосновки, в лес на парашюте спустился немецкий лётчик, которого рядовой Буленков один сумел взять в плен.

В декабре 1945 года он получил звание командира 76-тимилиметрового орудия. С войны прадедушка вернулся в родное село 4 июня 1946 года.

Медаль “За боевые заслуги” не единственная награда моего прадедушки. У него ещё четыре награды: «Орден Отечественной Войны 2-ой степени», медаль “Сорок лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг”.

В декабре 1945 года он получил звание командира 76-тимилиметрового орудия. С войны прадедушка вернулся в родное село 4 июня 1946 года.

Женился он в 1947 году.

Его жену звали Ольгой, она была труженицей тыла. Ёе возили из Тамбовской области в Москву копать окопы.

В 1951году Фёдор Поликарпович был принят на работу в Чураковский МТС Тамбовской области Старо-Юрьевского района в качестве тракториста и работал до 1963 года. В этом же году он с семьёй переехал в деревню Киреевка Каширского района, а затем и в посёлок Богатищево, и стал работать на Богатищевской птицефабрике трактористом.

В мирное время мой прадедушка тоже отлично трудился. Он награждён медалями “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина” и “Ветеран труда”.

В 1978 году ушёл на пенсию.

У моего прадедушки четверо детей: Лидия (1948 г.р.),Татьяна (1949 г.р.), Мария (1951г.р) и Василий (1955 г.р.), 7 внуков и 7 правнуков.

Умер Фёдор Поликарпович 8 июля 1986 года.

Уже 70 лет прошло со Дня Победы. Но мы всегда помним о тех, кто отдал свою жизнь за наше счастливое детство. Я горжусь своим прадедушкой! Когда я вырасту, обязательно расскажу о нём своим детям.

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда,

Об этом не забудем!

Родительское собрание “О чем расскажет семейный альбом”

Цель собрания: развивать у детей интерес к истории происхождения своей семьи.

Оформление: на доске пословицы и поговорки о семье. (Семья сила, когда над ней крыша одна. Земля без воды мертва, человек без семьи пустоцвет. Семья человеку первую путевку в жизнь дает. В хорошей семье хорошие дети растут. Согласную семью горе не берет.)

Столы расставлены для каждой команды отдельно.

Выставка альбомов и фотографий разных лет.

Ход собрания

Начало: песня Э. Пьеха “Семейный альбом”

“Чтобы вспомнить, какими

Мы были, загляните в

Семейный альбом”

-Добрый день, здравствуйте!

Семья – совсем как маленькая Вселенная; создать хорошую семью нередко бывает труднее, чем, скажем, написать книгу, сделать открытие. Раз семья – Вселенная, пусть маленькая, должны существовать и загадки Вселенной. И они действительно существуют. На каждую загадку есть разгадка.

Время неумолимо. Человек рождается, растет, взрослеет, стареет и в свой срок уходит из жизни. И никому еще не удавалось разорвать этот круг. Человек уходит, а дети его остаются. У детей рождаются свои дети, у тех – свои. И если человек, даже не совершал никаких открытий, а просто достойно прожил свою жизнь, он заслуживает того, чтобы о нем помнили его дети, внуки, правнуки.

Вспомнить о прошлом, присмотреться к настоящему помогут фотографии из семейного альбома. Каждая фотография в нем – это кусочек жизни, это возможность вернуться назад в прошлое.

Давайте обратимся к словарю и найдем значение слов: альбом, семья, фотография.

Альбом

Тетрадь или книга с чистыми листами для стихов, рисунков, фотографий, открыток.

Объединенное по теме собрание иллюстраций, рисунков, фотографий.

Семья – группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих вместе.

Фотография – способ получения видимого изображения предметов на светочувствительных материалах с помощью специального аппарата.

Семейный альбом – тематическое собрание фотографий близких родственников.

Давайте не надолго заглянем в историю. Оказывается, что у фотографии два дня рождения. Случилось это более 150 лет тому назад 7 января 1839 года. Именно в этот день французский ученый Франсуга Араго сообщил об изобретении фотографии. Но дело в том, что открытие фотографии во Франции принадлежит не одному, а двум изобретателям. Поэтому Лук Дагером тоже заявил о своих правах на открытие. И 19 августа 1839 года спустя 8 месяцев после первого заявления фотография на заседании академии наук получила “свидетельство о рождении”. С тех пор в каждой семье появились фотографии.

Фотографии используются не только для семейных альбомов, но и для развития науки и техники, широко используется в криминалистике, исторических исследованиях

Каждый человек старается упорядочить свои фотографии и создать альбом. Альбомы могут быть различных видов. Например: свадебные альбомы, армейские альбомы, альбомы отражающие детство, школьные годы, семейные альбомы нескольких поколений и т. д.(показ альбомов)

Глядя на фотографию можно много узнать о том времени, когда была сделана фотография.

Конкурсная программа.

В нашем семейном альбоме есть одна очень ценная фотография. С неё, улыбаясь, смотрит девушка в военной форме. Это моя прабабушка. Она фронтовик. Весной в 1941 году она только окончила школу, начавшаяся война поломала все её планы. Осенью она была мобилизована на войну. Более 300 девушек, целый эшелон, отправляли в пункт назначения. На станции в день отправки стоял такой плач, слышно было далеко от станции. Тоня Белова – так звали мою прабабушку, попала в Саратов, в школу радистов. По окончании которой была отправлена на фронт. Радистом в составе группы неоднократно ходила в тыл врага. В белорусских лесах на задании находилась более полугода. Писем не было, моя прапрабабушка – мама Тони Беловой – делала запрос в часть, на что получила ответ: Тоня Белова выполняет правительское задание. Это письмо хранится в семье по сей день. Однажды, возвращаясь с задания, группа была окружена немцами, ребята отстреливались, а Тоня, плача, передавала сведения. После она рассказывала: «хоть передавай – убьют, хоть не передавай – убьют, так лучше передать». В тот раз их отбили свои, Тоня получила медаль за отвагу. Это была не первая её медаль. Были ещё медали и ордена. Она воевала на Курской дуге, дошла до немецкого города Бреслау. Войну Тоня закончила в Праге. Оттуда, демобилизовавшись, в декабре 1945 года вернулась домой. Было ей 22 года. Совсем молоденькая девочка, лейтенант, а за спиной страшная война. Вот такая у меня героическая была прабабушка. Моя семья помнит и гордится ею.

Сегодня в газете «Советская Россия» опубликовано интервью лидера «Российского детского фонда» Альберта Анатольевича Лиханова. Темой беседы стал приближающийся шестидесятилетний юбилей первого полета человека в космос, а также Всероссийский конкурс сочинений «Сын России», который посвящен этой знаменательной дате.

«Сын России»

«Сын России»

Есть, есть в нашем сознании день, событие, личность, которые не просто можно, но должно назвать святыми как для верующих всех конфессий сразу, так и для вовсе ни во что не верующих, а, может, и ни на что не надеющихся!

И это событие – полёт Человека в космос 12 апреля 1961 года. И имя этого «гражданского» святого – Юрий Алексеевич Гагарин. Именно с такой высокой ноты начался разговор «Советской России»» с писателем и академиком РАО Альбертом ЛИХАНОВЫМ, который возглавляет «Российский детский фонд» и новую общероссийскую общественно-государственную организацию «Фонд защиты детей».

Альберт ЛИХАНОВ: Это событие, которому исполняется 60 лет, сравнимо по своей всеобщности, по эмоциональной, возвышающей не отдельного человека, а весь наш народ, духовной радости только с великой Победой 9 мая 1945 года! И нельзя допустить, чтобы это чувство истаивало по мере естественной смены поколений!

Я уверен, что эмоции могут и способны передаваться по наследству, оказывая влияние на человека и его судьбу. И ведь из судеб складывается не только общество, государство, но и его, если хотите, духовная память, историческое достоинство. Вот почему героика прорыва, свершения необыкновенного должна быть рядом с нами. Да, чувство незабвения способно остывать, но подобная остуда сродни неверности.

Память – это слово и смысл его в нашей стране наиболее почтенны и понятны. Но вот ведь, оказывается, что может совершаться – и для многих неожиданно: память «отшибают» осмысленно, внушая ложную подозрительность к добру, к благому – не событию, а к народному свершению. Например, иной раз слышатся голоса и возникают личности, не стыдящиеся объявить, что наша истинно народная Победа в Отечественной войне – ошибка, и поражение, а НЕПОБЕДА! могла бы принести больше благ – гляньте, мол, на побеждённую Германию, ведь люди там живут лучше, чем мы!

И это не борьба добра и зла, это что-то пострашнее и поупорнее, потому что на практике добро и очевидность никак не могут победить навязчивое упорство тайно или явно враждебных России сил. И, мне кажется, испытывая этот явный прессинг, катящийся на нас нынче со всех сторон, разумные, искренне любящие Отечество силы должны сплачиваться, быть ближе друг к другу, добиваться единства, особенно когда речь идёт о наших явных ценностях.

Здесь я хочу повернуть наш разговор к Юрию Гагарину и его подвигу. Мне довольно часто приходится, в силу своих забот, общаться с подростками и детьми в разных обстоятельствах: и когда они отдыхают, дурят, учатся, приходят на встречи с незнакомыми им людьми разного возраста или общаются с близкими своими предками. Детская расслабленность делает их откровеннее и искреннее, а разговоры один на один вообще представляют собой некий, шутливый чаще всего, социальный опрос. До чего же горько чувствовал я себя, когда, казалось бы, «народные» дети говорили мне, споткнувшись, что первый космонавт, наверное, американский… Это случалось не раз и не два. И всю вину за это незнание следует возложить, конечно же, на бесчувственных взрослых, неважно – родителей или учителей. Как ни стараюсь, не могу понять, какое же внутреннее устройство надо иметь взрослому рядом с ребёнком, чтобы не дать ему это простейшее, элементарное знание. Наше противостояние выразилось в инициативе очень простой, но встреченной детским миром довольно энергично и радостно. О чём идёт речь?

О всероссийском конкурсе школьных сочинений «Сын России», посвящённом 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Идею поддержало Министерство просвещения РФ. Одновременно его включили в «Аэрокосмический фестиваль», который проводят Минпрос и «Роскосмос». Однако всю «рабочую» часть дела взяла на себя Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей» при поддержке «Российского детского фонда».

Почему нам так дорог этот конкурс? Да потому, что стыдно незнания, которое, пусть пока точечно, по недомыслию и невниманию, но ещё и по фальшивому неумению, а затем и по умышленному умолчанию, как минимум, затушёвывают не что-нибудь, а память о подвиге народа и личности. Самая что ни на есть вредоносная диффамация, подтасовка, шулерство. Ведь за умы новых людей, пусть и наполненные пока неосновательно, наши оппоненты разного свойства готовы бороться хотя бы во имя снижения «зловредного» единства этой так досаждающей кому-то России – и если не сейчас, так в скором будущем использовать их незнание против них же самих.

Добавлю: мы верим в этот простой замысел – всего-то-навсего сочинение школьников 5-11-х классов всей страны. Он уже в самом разгаре. Почти в каждом регионе – десятки тысяч участников. Каждый день читаю некоторые из них, и сердце радуется: искренность и сердечный патриотизм, любовь и уважение к Гагаринскому подвигу, как биографическая строка из жизни их бабушек и дедушек, а, значит, родственная верность чувств сохранились. И дорогого стоят! Ещё один штрих. Наша новая организация – «Фонд защиты детства» – учредила одной из своих ведущих программ слоган «Духовная защита».

Сочинение «Сын России» входит в «Духовную защиту» как некое противостояние тому, что произошло в стране несколько недель назад – уже забываемые «протесты» и столкновения на улицах некоторых городов якобы в защиту политпротестанта – лгуна. Были там и возбуждённые Тик-Током подростки, вызвавшие естественную озабоченность, в том числе президента страны. Я эту озабоченность разделяю. Детей, подзапущенных семьями, где они растут, становится всё больше. Ведь их родители гонятся за деньгой, чтобы выжить, и тут уж не до семейного просвещения да воспитания. А привычный в руках подростка гаджет воспитывает отроков не по школьным программам, иные из которых бессильны и немощны. Пустота по законам физики заполняется другим, а этого «другого» предостаточно. И это «другое» вытесняет нужное растущему человеку, совершенно ему ненужным. Вредным ему. Вот вам и баррикада, на которой сражаются духовное нападение и духовная защита. Не будем упрощать. Сочинение про Гагарина положение не изменит, но ему поможет. Именно так – противопоставляя смысл бессмысленности следует действовать школе, семье и обществу, думая о моральных смыслах новых поколений, которых ещё никто и никак не испытал.

Теперь несколько слов о прекрасном портрете Юрия Гагарина в красной рубахе. Это работа палехских мастеров, народных художников России, супругов Калерии и Бориса Кукулиевых. Лаковая миниатюра. Но слово «миниатюра» на сей раз звучит условно, потому что это скорее лаковая пластина довольно серьёзного размера. И этот портрет сделан как обложка к моей книге «Сын России», впервые изданной в 1981 году, а в эти дни переизданной, с некоторыми поправками, к 60-летию полёта Юрия Алексеевича Гагарина. Переиздана она «издательским, образовательным и культурным центром «Детство. Отрочество. Юность» в двух версиях – в мягком переплёте, по замыслу издателей, для школьников, тиражом в 20 000 экземпляров, и в виде подарочного альбома, который не зазорно вручить многим и многим достойным людям, помнящим и любящим Гагарина и его улыбку.

Хочу обратить внимание на такую деталь: по сто школьников каждого региона, написавших лучшие сочинения, получат книгу в мягкой обложке и диплом «Лидера» конкурса, а пять абсолютных победителей, опять же каждого региона, альбом в твёрдом переплёте и диплом «Лауреата».

Ещё одна подробность: сопредседателями всероссийского конкурса сочинений «Сын России» стали дочь Юрия Алексеевича – генеральный директор Музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Юрьевна Гагарина, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, академик РАН Виктор Петрович Савиных, и я.

Известно, что конкурс сочинений получает широкую поддержку у самих школьников: до 10 тысяч работ уже собрано в Белгородской области, более 50 тысяч – в Орловской… «Советская Россия» будет знакомить своих читателей с тем, что думают, как воспринимают современные дети великого сына России.

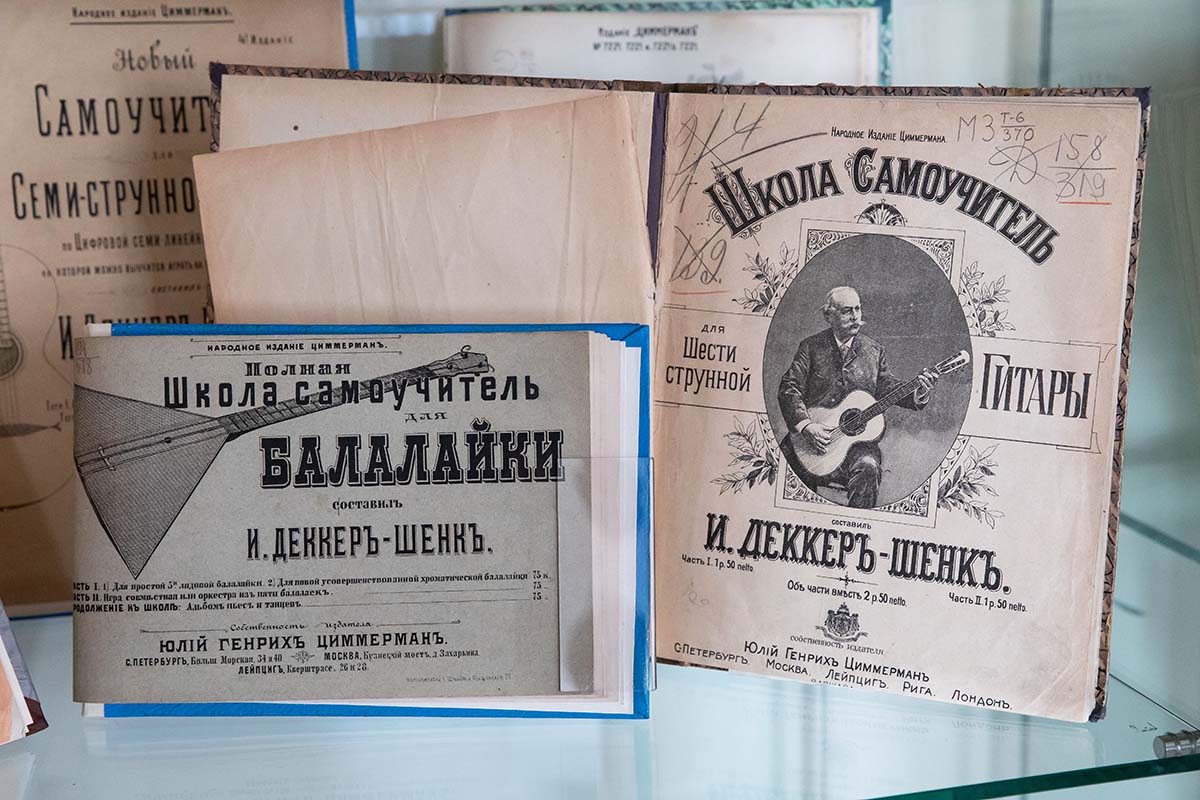

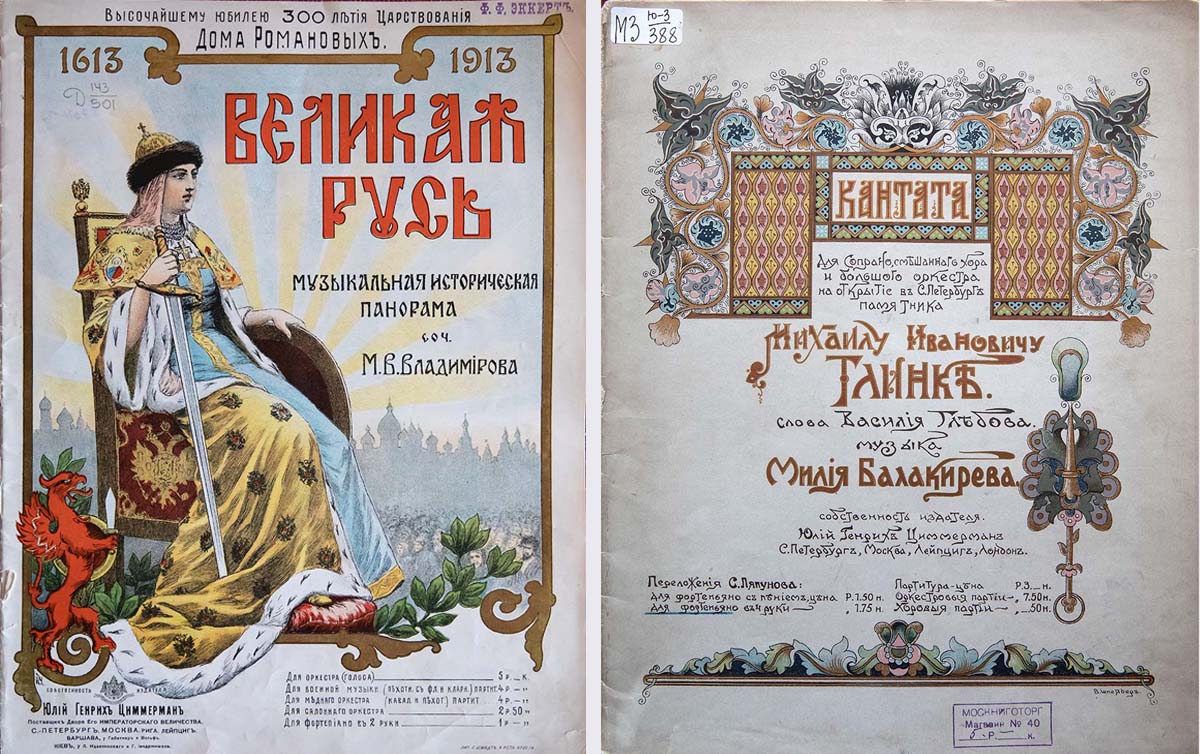

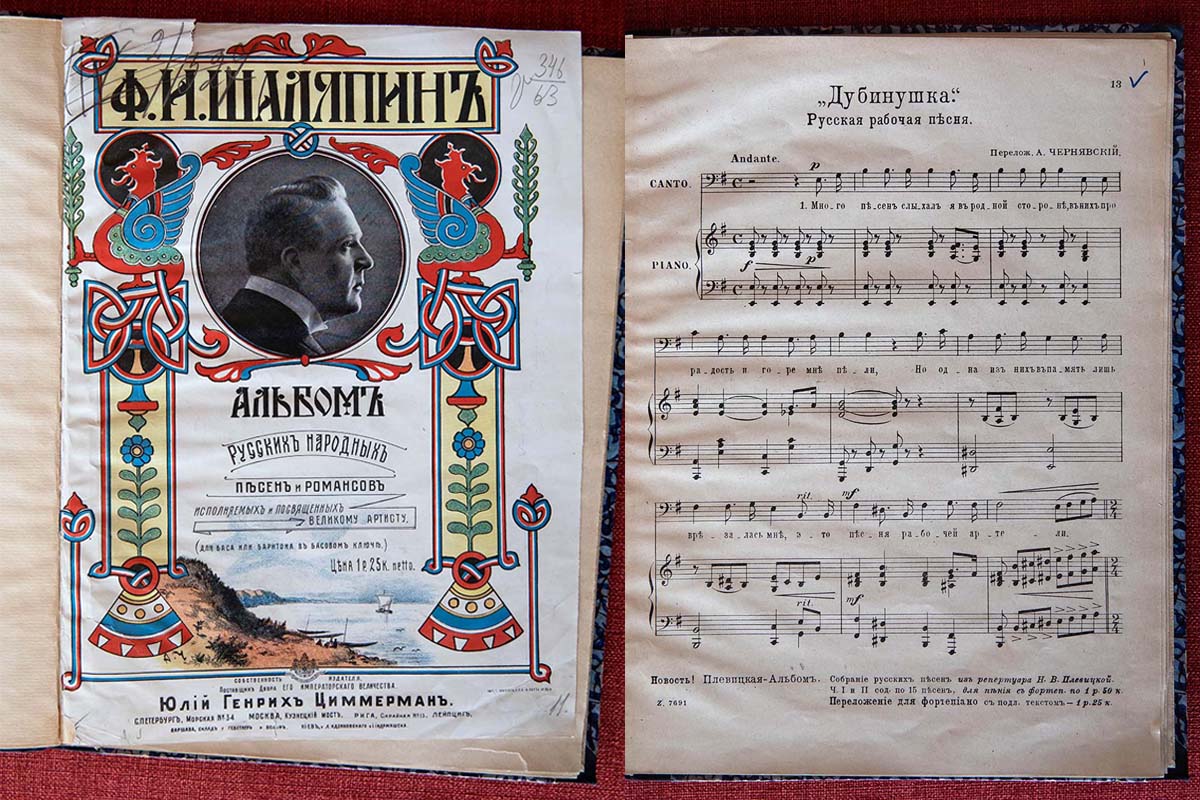

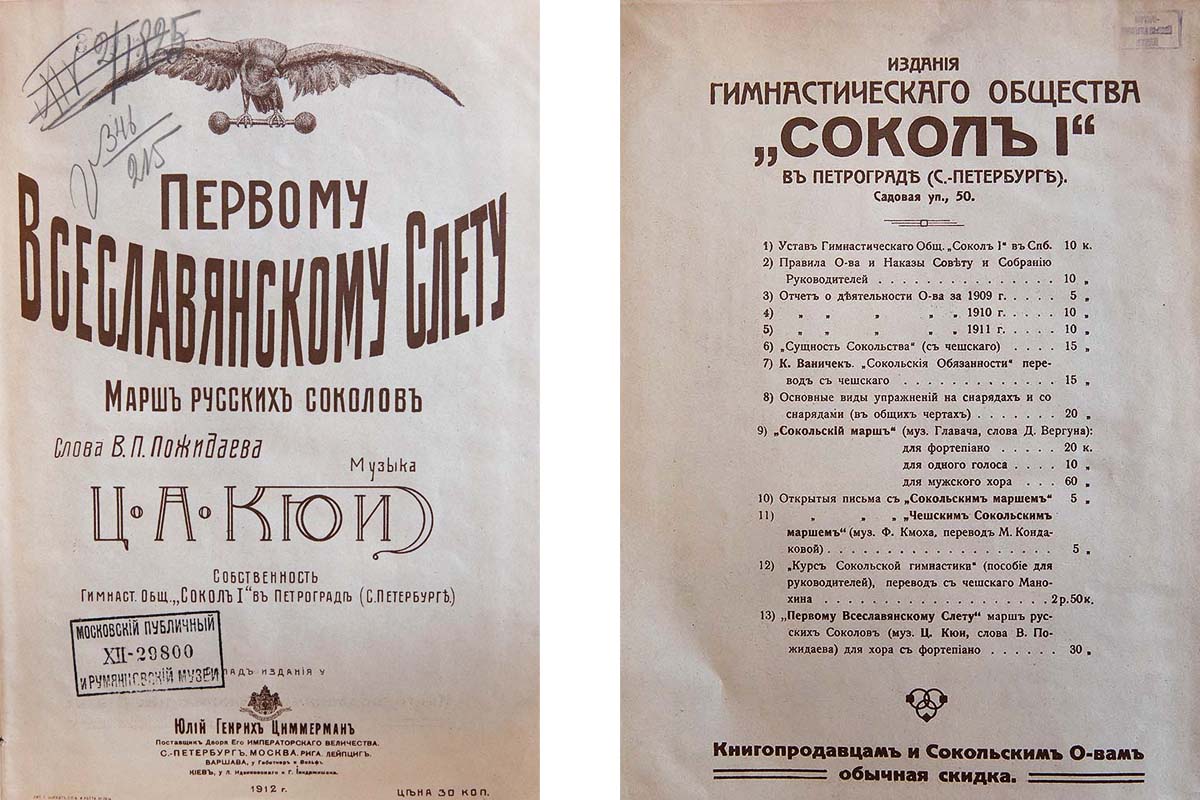

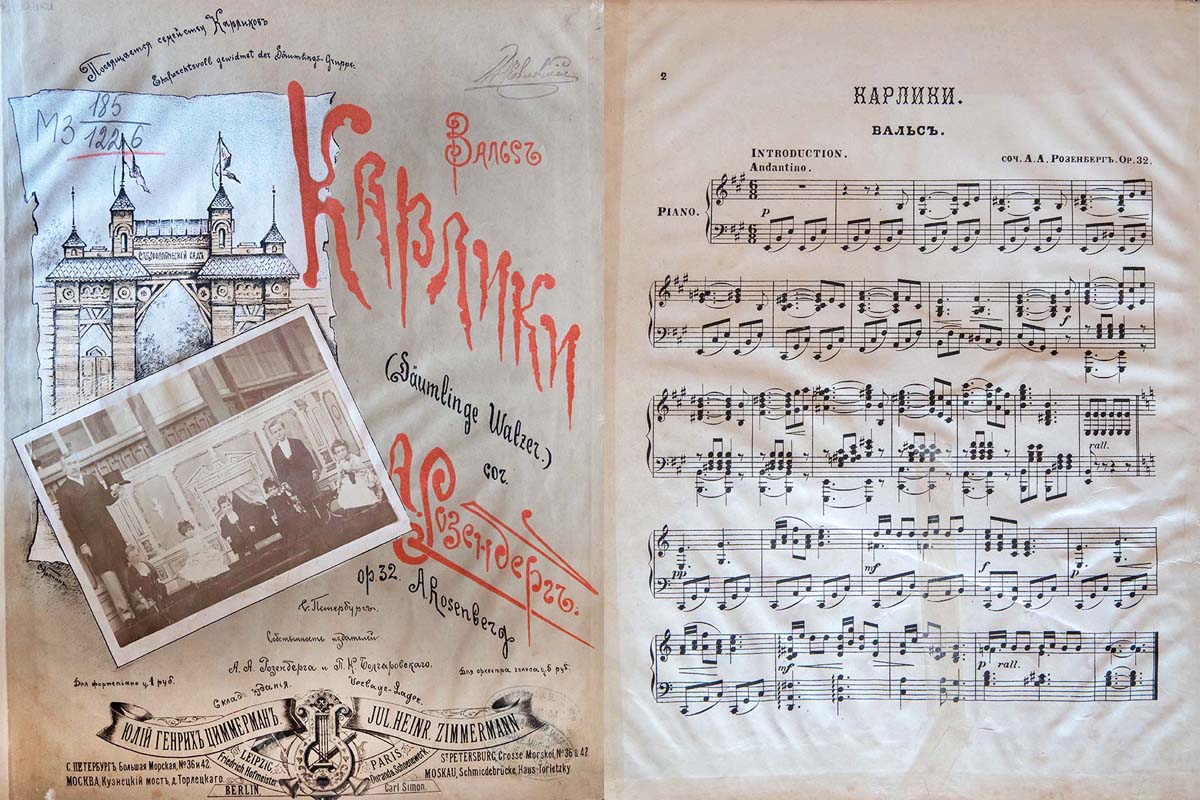

В отделе нотных изданий и звукозаписей открылась выставка, посвящённая 145-летию нотно-музыкального магазина и издательства в Санкт-Петербурге Ю. Г. Циммермана. На ней представлены классические произведения, народные песни, романсы и другие издания фирмы Циммермана.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Юлиус Генрих Циммерман (1851—1922) родился в семье немецких фортепианных мастеров. Его коммерческий талант проявился довольно рано, по окончании школы он работал продавцом колониальных товаров в городе Ростоке в Германии, продолжая коммерческое образование. Его быстрый карьерный рост позволил ему занять высокие должности: финансист, а затем налоговый консультант. Перебравшись из Берлина в Санкт-Петербург, он воплощает свой издательский проект, используя типографские мощности как в Лейпциге, так и в России. Надо отметить, что несколькими годами раньше Циммерман создал собственное производство музыкальных инструментов, пользующихся большим спросом.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Как дополнение к музыкальным инструментам предлагались самоучители, хрестоматии и другая учебно-педагогическая литература для самой разной аудитории. Такой комбинированный, универсальный проект был по тем временам новаторским, особенно для России. Постоянные посетители, интересующиеся нотными новинками и музыкальными инструментами, постепенно превращали магазин в культурный центр, где формировался музыкальный вкус городской публики.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

В издательской фирме Циммермана печаталось множество популярных классических произведений в переложениях. Внимание привлекали названия, портреты кумиров и красочное оформление. Это был «ходовой товар», ориентированный на скромные возможности исполнителей. Недорогие ноты пользовались большой популярностью: их могли позволить себе купить широкие слои населения. Такова была финансовая политика издательства.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Фирма Циммермана была поставщиком двора его императорского величества. С одной стороны, это было престижно и ответственно, с другой — бренд императорского двора делал отличную рекламу издательству. Продукция фирмы (музыкальные инструменты и нотные издания) была представлена на Всемирной Колумбовой выставке в Чикаго в 1893 году. Циммерман гордился тем, что среди более чем 30 фирм из России на этом форуме он один демонстрировал товары нескольких групп. Это был международный успех!

Значительное место в издательской деятельности занимала учебная литература. Предполагается, что самая ранняя публикация «Самоучитель. Полная и усовершенствованная практическая школа для ручной гармоники по нотно-циферной системе, по которой каждому доступно без помощи учителя в 10 уроков выучиться правильно играть» вышла в свет в 1880 году.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Большая популярность гитары также привлекла внимание Циммермана: он готовит к изданию и выпускает «Школу-самоучитель для шестиструнной гитары» Иоганна Деккер-Шенка (1892). Циммерман неслучайно выбрал этого автора — он знал, что его имя гарантировало успех: знаменитый романс венского музыканта, виртуозного гитариста и композитора Деккер-Шенка на слова графа Владимира Александровича Соллогуба «Москва», изданный у Циммермана в 1895 году, сразу получил признание публики и зазвучал повсюду. Учебный материал Циммермана пользовался большим спросом, многие пособия переиздавались по нескольку раз (включая и советский период), являясь на протяжении многих лет основным авторитетным методическим пособием по специальности.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

С некоторыми композиторами Циммерман тесно сотрудничал. В 1904 году он издаёт Кантату для сопрано, смешанного хора и большого оркестра Милия Алексеевича Балакирева в честь открытия в Петербурге памятника Михаилу Ивановичу Глинке. Обложка кантаты была оформлена Варварой Петровной Шнейдер, известной художницей, директором женской Школы народного искусства императрицы Александры Фёдоровны. Эту художницу рекомендовал Балакиреву сам Владимир Васильевич Стасов.

У Циммермана был также издан сборник «Ф. И. Шаляпин. Альбом русских народных песен и романсов, исполняемых и посвящённых великому артисту». Здесь и знаменитая «Дубинушка», и «Есть на Волге утёс». Обложка красочно оформлена орнаментом, волжским пейзажем и портретом самого Шаляпина.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

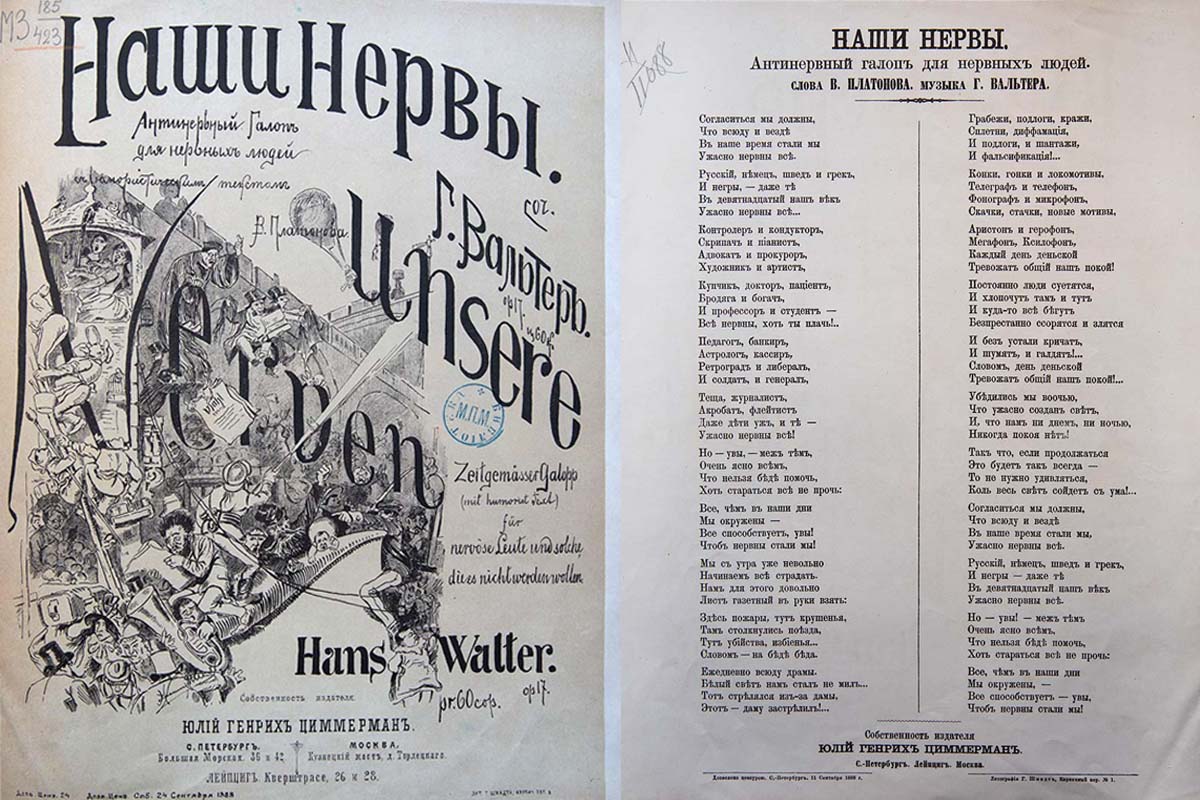

Художественное оформление нот во многом зависело от значимости того или иного произведения, а также от исторического события, связанного с ним. Наиболее яркие примеры — это «На Нижегородской ярмарке» Бориса Фёдоровича Кейля, большое попурри из новейших и популярных мотивов, приуроченное к открытию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, и его же «Электрическая шнель-полька», посвящённая электрификации в Санкт-Петербурге. На обложке «Электрической шнель-польки» в свете фонаря изображён магазин Циммермана на Большой Морской. Не менее интересно оформлен «Новый франко-русский марш» Георга Трауготта по случаю официального визита президента Франции Феликса Фора в Россию в 1897 году. К сожалению, неизвестны имена художников.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

В богатом ассортименте продукции Циммермана заметное место занимали издания патриотической тематики. Так, в связи с празднованием 100-летия Отечественной войны 1812 года Циммерман выпускает сочинения капельмейстера оркестра лейб-гвардии Егерского и Кавалергардского полков Ивана Ивановича Армсгеймера «Наполеон и Репнин при Аустерлице. Героический эпизод из истории подвигов Кавалергардского полка» (1912), «Двенадцатый год. Юбилейные сцены в ознаменование великих событий 1812 года с пением и световыми картинами» (1912). Также у Циммермана был издан «Марш русских соколов» для хора с фортепиано с музыкой Цезаря Антоновича Кюи специально к Первому всеславянскому слёту 1912 года. На последней странице размещена реклама изданий Гимнастического общества «Соколы» в Петрограде, где можно найти интересную информацию о разнообразной деятельности этого общества.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Циммерман проявлял интерес к сценической музыке. В его издательстве выходит в свет клавир раннего балета Бориса Владимировича Асафьева «Белая лилия». Композитор начинал работу над этим балетом в подмосковной Немчиновке летом 1910 года. Окружающая природа настолько впечатлила Асафьева, что в первой редакции сочинение называлось «Сказка о немчиновской подмосковной природе». Отдельные сцены одноактного балета представляют цветотональные зарисовки, в таком же стиле выполнена и обложка издания.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

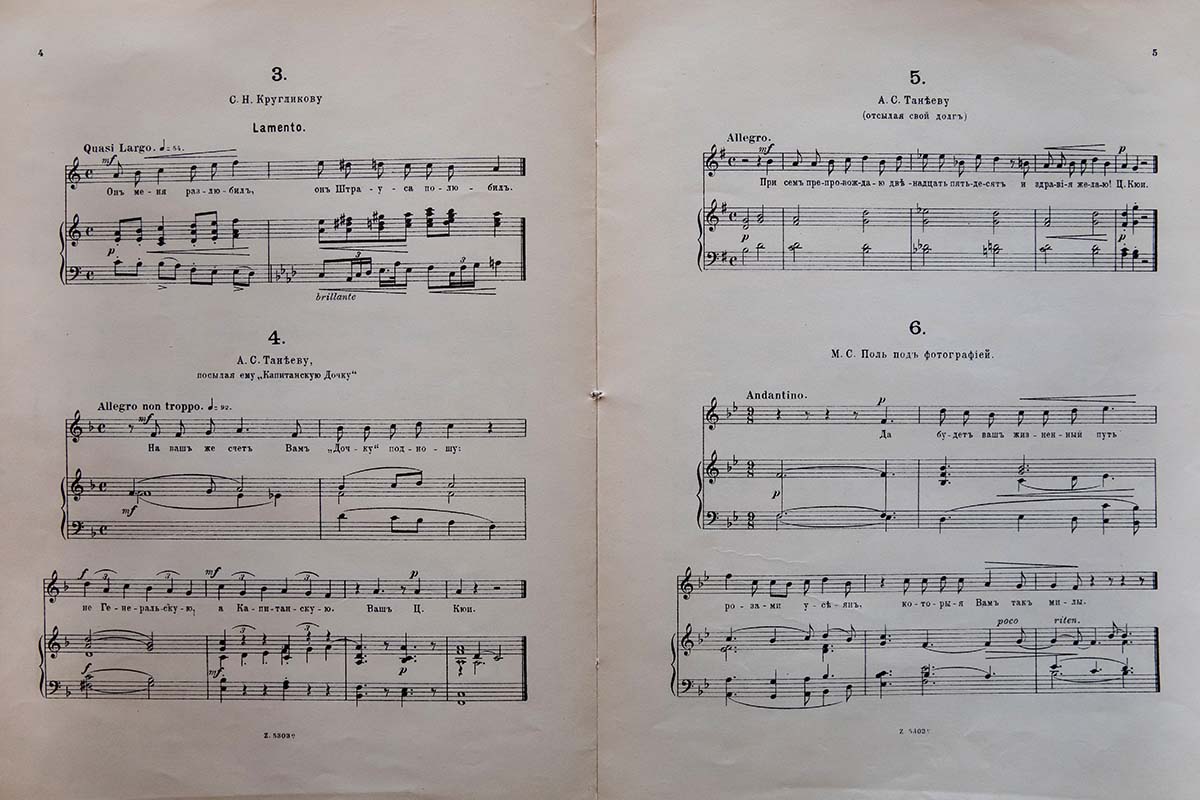

На выставке представлен сборник Цезаря Кюи «Музыкальные миниатюры, юморески, письма: для пения с сопровождением фортепиано». Жанр музыкальных писем был популярен у композиторов конца XIX века и раскрывал взаимоотношения композитора и его окружения. На приглашение певицы Александры Николаевны Молас Кюи отвечает: «И рад бы в рай, да грехи не пускают. Хворь! Приходится дома сидеть. Ц. Кюи». Отсылая долг Александру Сергеевичу Танееву, Кюи пишет музыкальное письмо: «При сём препровождаю двенадцать пятьдесят и здравия желаю! Ц. Кюи». Музыкальные письма — это не только страницы личной жизни композитора, но и эмоциональная атмосфера тех лет во всей её искренности, доброжелательности, с чувством юмора и глубокого уважения к персонам и удивительному таланту и креативности людей этой эпохи.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

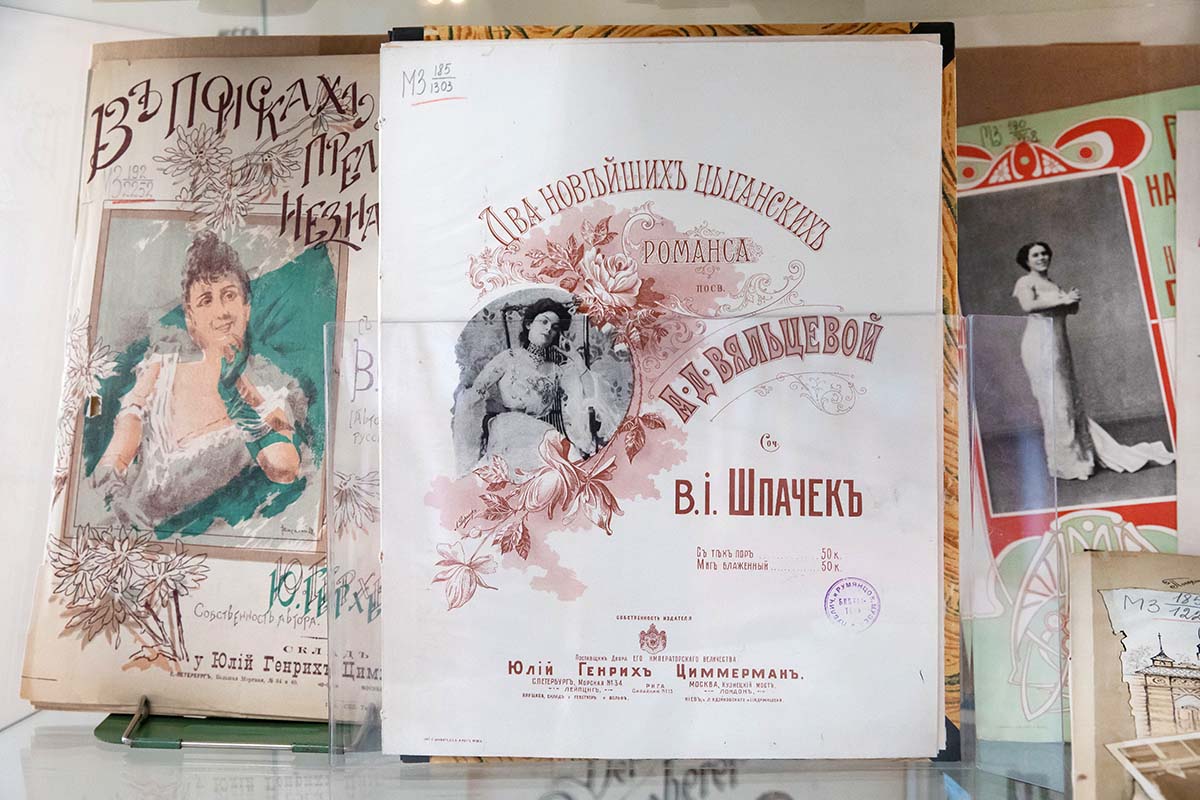

В самом конце XIX — начале ХХ века большим спросом пользуются досуговые жанры. Циммерман издаёт много романсов, песен, танцев. Появляются мегапопулярные исполнители со своим самобытным репертуаром. Сборники и альбомы с портретами звёзд отечественной эстрады, издававшиеся огромными тиражами, «разлетались» очень быстро. Появляются именные репертуарные сборники — «Вяльцева-альбом», «Плевицкая-альбом». Эти знаковые имена русского романса никого не оставляли равнодушным.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

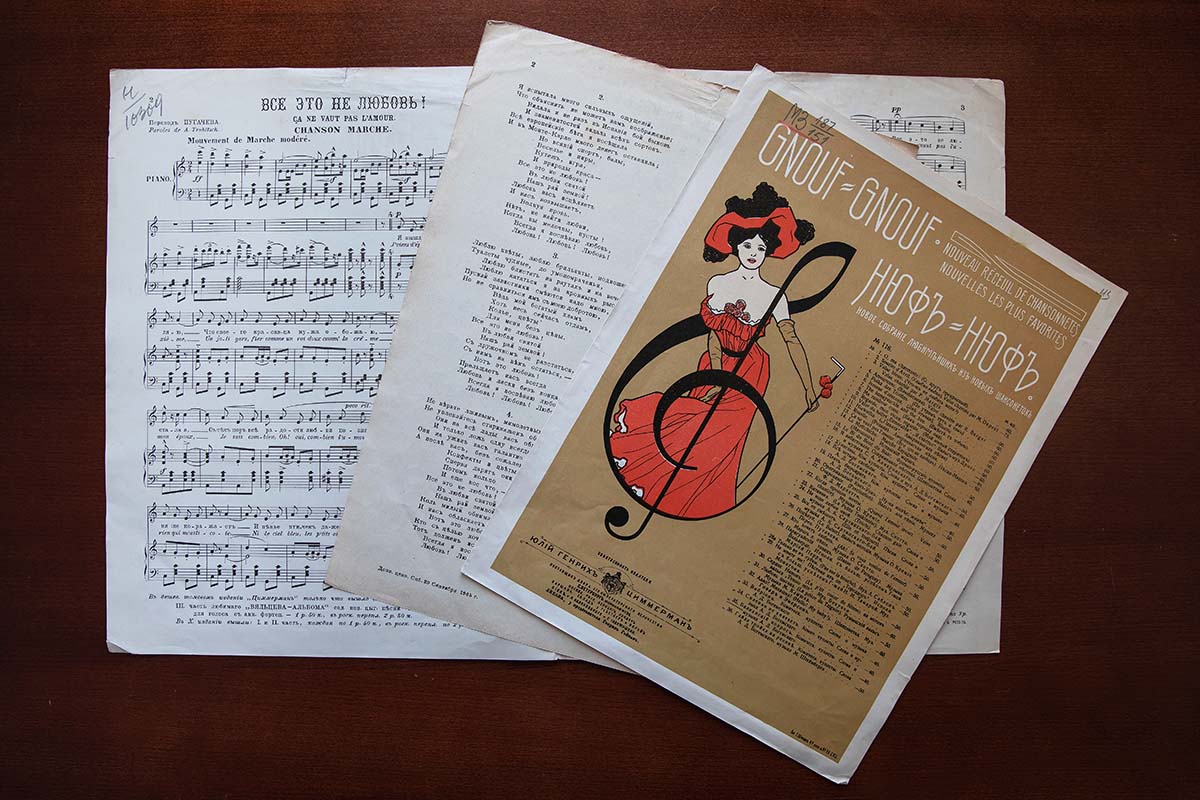

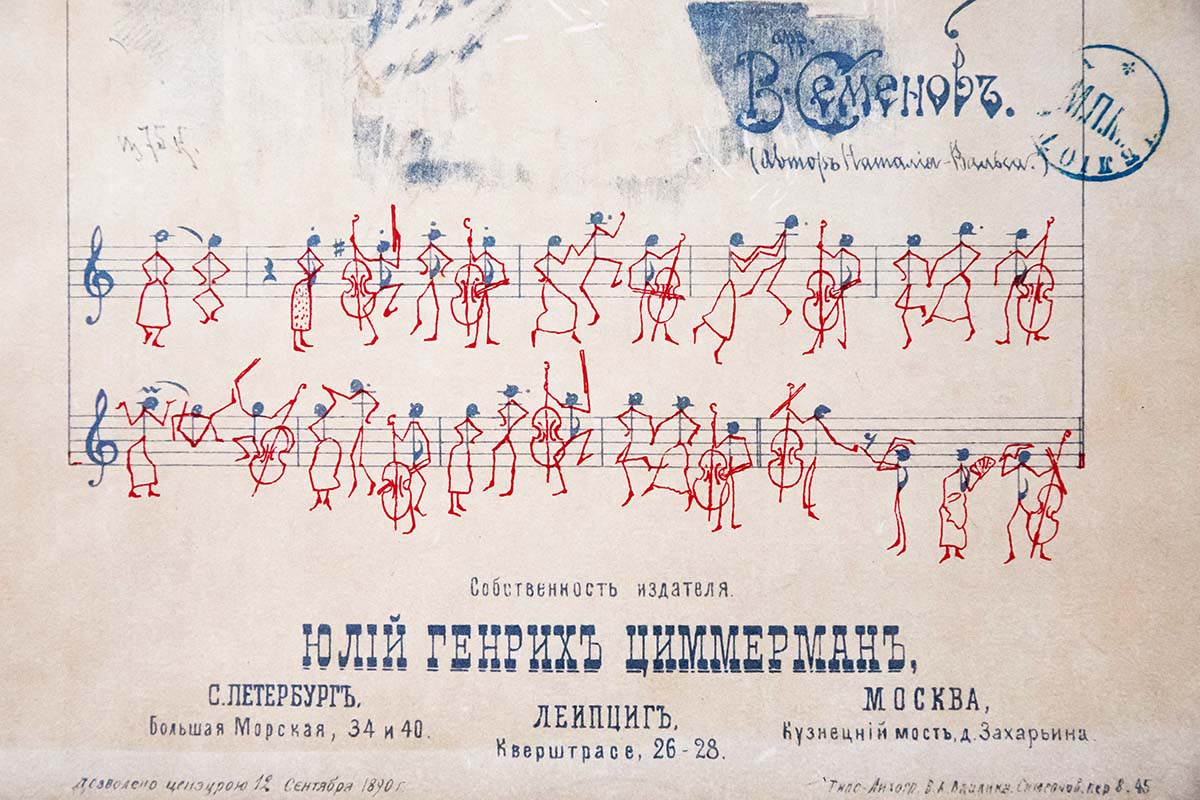

В это же время большим спросом начинает пользоваться развлекательная музыка с юмористическими и сатирическими оттенками. Не обошла эта тенденция и Циммермана. Он издаёт серию с оригинальным названием

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Особым направлением в издательских проектах Циммермана были цыганские песни. У него издаются цыганские романсы Михаила Карловича Штейнберга (он же автор и текстов). Это имя сегодня мало кому известно, хотя его сочинения исполняли почти все вокалисты того времени и выходили десятки грампластинок с его песнями. Особой популярностью пользовался романс «Гайда, тройка! Снег пушистый», который входил в репертуар многих знаменитостей: он исполнялся в музыкальных салонах, звучал в ресторанах, на эстрадах. На текст этого романса (а он написан самим композитором) было несколько комических пародий, одна из них издана у Циммермана — «Гайда, тройка на резине» на слова Дмитрия Богемского, русского мелодекламатора, пародиста, издателя журнала «Граммофонный мир».

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Многие романсы имеют посвящения, раскрывающие имена исполнителей, которые были знамениты в своё время и, к сожалению, забыты в наши дни. Одним из них, например, был Николай Северский (настоящая фамилия Прокофьев), поручик, певец, композитор, лётчик-любитель, чьё имя как исполнителя цыганских романсов вошло в моду с конца 90-х годов XIX века.

На обложках нотных сборников можно увидеть портреты композиторов, певцов, знаменитых людей того времени: выдающегося русского певца Леонида Собинова; Маргариты Шарпантье, коллекционера произведений искусств, французской хозяйки знаменитого салона, где собирались художники-импрессионисты. А на обложке издания «Вальс „Карлики“» напечатан фотопортрет семейства карликов.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Свою историческую и художественную задачу Циммерман достойно выполнил, подчеркнув все особенности уходящей эпохи.

Первая мировая война и немецкие погромы нанесли значительный урон фирме Циммермана. Его деятельность в России была прекращена и продолжена в Германии, с 1922 года фирму возглавили его сыновья Август (1877—1952) и Вильгельм (1891—1946).

Фото: Мария Говтвань, РГБ

В фонде Российской государственной библиотеки сохранилось более тысячи изданий фирмы Циммермана, раскрывающих одну из ярких страниц отечественной музыкальной культуры.

Познакомиться с нотами музыкального издательства «Zimmermann» можно в читальном зале отдела нотных изданий и звукозаписей, а посмотреть оцифрованные издания — в электронной библиотеке.

Куратор выставки — Людмила Лейченко, главный библиотекарь отдела нотных изданий и звукозаписей.

Фото: Мария Говтвань, РГБ

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ватутинская средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов

имени Д.В. Рябинкина

142793, Московская область, Ленинский муниципальный район,

п. Ватутинки – 1,

телефон 8-(498)-540-59-19

Номинация

Семейная реликвия

Тема сочинения

Семейный альбом

Учитель: Автор:

Моисеенкова Шевцов

Елена Олеговна, Дмитрий Александрович

учитель русского языка учащийся 10-а класса

и литературы, (07.07.1995 года рождения)

телефон 8-(916)-341-40-90

Для каждого человека слово «семья» имеет свой особый смысл. Для кого-то это милые родители, для кого-то долгожданные дети, для кого-то любимая работа… В толковом словаре Ожегова слово «семья» обозначается как группа живущих вместе близких родственников. А что такое семья для меня? Сегодня я впервые задумался об этом.

Конечно, семья – это мама, папа и младшая сестренка. Ещё это дедушки, бабушки, тети, дяди, двоюродные братья и сёстры и многие поколения тех, кого я даже не знал. Кажется, что со страниц семейного альбома с нами говорит сама история.

Мы с сестрой очень любим листать семейный альбом, разглядывать старые фотографии, вглядываться в такие знакомые и, вместе с тем, очень далекие от нас лица. В нашем доме альбом с фотографиями – настоящая семейная реликвия. Вся история нашей семьи отражена на его страницах.

Вот на фотографии бравый военный с завитыми усами. Это мамин дед Иван Васильевич. В 1903 году он служил на Кавказе, отличился на стрельбах, и о нем написали в газете «Нива». С этой газетой он и сфотографировался на память. Стоит офицер, опершись на тумбу, такой молодой, весёлый, гордый своими успехами, готовый сложить голову за царя и Отечество.

А следующая фотография уже семейная. На ней Иван Васильевич со своей женой Марией Семеновной и старшими детьми. Родители сидят на стульях, а дети толпятся вокруг. Фигуры словно окаменели, ожидая сигнала фотографа. На маминой бабушке длинное платье с высоким воротником и множеством оборок, дед в парадном кителе, мальчики в матросских костюмчиках, а девочки в пышных платьицах. На лицах спокойствие и торжественность.

Перелистываю страницу и вижу другого маминого деда, Якова Степановича. Когда-то он создавал комсомол на Украине, потом строил первый Кубанский сахарный завод и долгое время был его директором. На фотографии он в тулупе и «кубанке» стоит у ворот родного завода и улыбается. А рядом с ним в смешной шляпке его жена Людмила Николаевна, директор Усть-Лабинской школы, моя прабабушка. В её честь назвали мою младшую сестру Людмилу, и мне иногда кажется, что у Люды такая же лукавая улыбка, как и у неё.

Следующая страница запечатлела папиных дедушку и бабушку. Алексей Иванович и Валентина Карловна познакомились на строительстве Красноярской ГЭС. Молодые и энергичные, они приехали на эту комсомольскую стройку. Там и поженились. Сфотографировались вскоре после свадьбы, на фоне станции.

А на этих фотографиях другой папин дед, Дмитрий Ефремович, со своими шестью братьями и сестрой. Фото сделано перед самой войной, 1 мая 1941 года. Все нарядные, весёлые, счастливые… Не знают они, что скоро начнется долгая и кровопролитная война, что все они уйдут на фронт и что трое из них домой уже никогда не вернутся. А Дмитрий Ефремович прошел всю войну и дошел до Берлина без единой царапины. После войны восстанавливал колхоз, сеял хлеб и растил сыновей. Именно в его честь меня назвали Дмитрием.

Рассматриваю следующую фотографию. На ней маминому отцу, моему деду Александру Ивановичу вручают орден. Дед был участником войны. На фронт попал совсем мальчишкой. Участвовал в боях под Сталинградом, сражался в окружении, был ранен, участвовал в форсировании Днепра. Я очень горжусь своим дедом! У нас хранятся его боевые награды и большая библиотека его жены, Галины Яковлевны, моей бабушки. Она была учителем русского языка и литературы. На многих фотографиях бабушка окружена учениками. Меняются выпуски, одежда, прически… Только неизменны любовь и доброта, которые излучают её глаза.

Перелистываю страницу семейного альбома и вижу папиных родителей, Николая Дмитриевича и Ольгу Алексеевну. На этих фотографиях они совсем не такие, какими я знаю их сейчас. Там молодой лейтенант нежно обнимает маленькую и очень худенькую девушку в белом платьице. Такими были мои дедушка с бабушкой пятьдесят лет назад.

Обитатели последних страниц альбома мне очень хорошо знакомы. На этой фотографии свадьба родителей. А здесь мы уже втроём на фоне Владикавказской мечети. Потом идут фотографии, сделанные папой в командировках, наши с Людой детские и школьные снимки… Каждая фотокарточка хранит частицу нашей жизни, будит воспоминания. Пройдут годы и, показывая нашу семейную реликвию своим детям, я ещё и ещё раз с величайшим волнением буду вглядываться в лица тех, кого с гордостью называю: «Моя семья»!