См. смелый … Словарь синонимов

МУЖЕСТВЕННЫЙ, мужественная, мужественное; мужествен, мужественна, мужественно (книжн.). 1. Стойкий, энергичный, храбрый. Мужественный характер. Мужественное поведение. Мужественная женщина. Мужественный человек. 2. Выражающий мужество, силу.… … Толковый словарь Ушакова

МУЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен, венна. Обладающий мужеством, выражающий мужество. М. характер. М. вид. | сущ. мужественность, и, жен. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

мужественный

— мужественный, кратк. ф. мужествен и мужественен, мужественна, мужественно, мужественны … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

мужественный

— очень мужественный … Словарь русской идиоматики

мужественный

— храбрый, смелый, отважный, мужественный, бесстрашный, неустрашимый Стр. 1263 Стр. 1264 Стр. 1265 Стр. 1266 Стр. 1267 Стр. 1268 … Новый объяснительный словарь синонимов русского языка

Прил. 1. Отличающийся мужеством; стойкий, энергичный, храбрый. 2. Выражающий мужество, силу. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Мужественный, мужественная, мужественное, мужественные, мужественного, мужественной, мужественного, мужественных, мужественному, мужественной, мужественному, мужественным, мужественный, мужественную, мужественное, мужественные, мужественного,… … Формы слов

Женственный трусливый трусливый женственный малодушный трусливый … Словарь антонимов

Книги

- Мужественный всадник , Иван Цюпа. Роман «Мужественный всадник» посвящен героической жизни и творческой деятельности Николая Островского. Он также построен на строго документальной основе, удачно сочетающейся с художественным…

- Ирландский воин , Крис Кеннеди. Мужественный ирландский воин Финниан О»Мэлглин помог прелестной Сенне де Валери бежать из замка жестокого лорда Рэрдова. Теперь им остается рассчитывать лишь другна друга — помощи ждать…

Сочинение “Что такое мужество?” — это работа, которую задают преимущественно ученикам старших классов. У детей 16-17 лет уже сформировалось осознание, понимание многих вещей, они способны к более глубоким рассуждениям, чем учащиеся средних и начальных классов. Так что для них это задание особых трудностей представлять не должно. Однако для многих написание эссе или сочинения — настоящая проблема. Не все знают, как лучше начать сочинение “Что такое мужество?”, как именно развить мысль, оформить заключение. Что же, стоит об этом рассказать.

Вступление

Сочинение на тему “Что такое мужество?” можно начать по-разному. Кто-то во вступлении обозначает тему и ставит вопрос перед читателем, на который потом дает ответ. Кто-то начинает с рассуждения, тем самым обращая внимание на текст. Способов имеется масса. Неплохим вступлением могут стать следующие слова: “Порой мы можем услышать, как кто-то призывает другого человека быть более мужественным. Это случается нередко. Многие слова люди понимают такими, какими они являются, то есть по умолчанию. Не все пытаются разглядеть в каком-либо привычном выражении глубокий смысл. Вроде бы, это естественно. С другой стороны, каждый из нас должен знать истинное значение слов, которые он употребляет в речи. У слова “мужество” тоже есть свое глубокое значение. И о нем следует рассказать”.

Такого рода вступление хорошо тем, что в нем сразу прослеживается тема сочинения, а также становится понятно, о чем планируется говорить дальше. Прием размышления является одним из самых популярных в этом плане и, надо сказать, действенным.

Разбор термина

Многие решают подойти к вопросу буквально. То есть не философствовать, а дать изначально точное определение слову. Подобный прием можно встретить и в такой работе, как сочинение “Что такое мужество?” Но дать определение тоже трудно. Можно, конечно, переписать его из словаря, однако надо помнить, что эссе — это художественное произведение по своей сути, предназначенное для легкого, иногда развлекательного чтения. Оно не должно напрягать читателя. Так что и термин должен быть описан не в официальном стиле, а в обычном, разговорном.

Можно написать следующее: “Мужественность — это качество, связанное с мужчинами. И понять данную истину можно лишь взглянув на корень слова. Быть мужественным — это значит вести себя так, как это делают А дальше уже каждый сам для себя дополняет термин. Одни считают, что мужчина должен быть сильным, уверенным в себе, целеустремленным. Другие — что у него должны быть определенные манеры, высокие нравы, порядочность. Третьи же поддерживают и то, и другое мнение”. Такого рода описание термина вполне подходит для Оно предельно понятное, краткое и, что самое главное, дано без лишних сложных слов.

Аргументированное рассуждение

Сочинение “Что такое мужество?” должно быть не только интересным, но еще и обоснованным. Всем известно, что в эссе нередко встречаются элементы рассуждения. Собственно говоря, это основа любого текста. Но здесь важно, чтобы рассуждение основывалось на чем-то. Факты, аргументы, примеры из жизни — всё это подходит. Главное, чтобы у автора получилось убедить своего читателя в том, что его мнение — верное.

В пример можно привести такой вариант: “Мужественность может иметь несколько проявлений. Во-первых, это отсутствие трусости. Но речь идет не о жертвенности и о бескрайнем бесстрашии. Мужественный человек идет на смелые поступки только тогда, когда всё обдумано, и любые риски, а также их вероятность, предварительно известны, как и способы справиться с ними”. На этом небольшом примере можно видеть, что здесь есть как утверждение, так и рассуждение, основанное на мыслях и убеждениях. Такой прием вполне подходит для эссе “Мужество и героизм”.

Сочинение и его главная мысль

То, о чем следует писать, это уже дело каждого автора. Одни решают заняться работой над эссе под названием “Мужество на войне”. Сочинение такого рода написать нелегко. Тема волнительная. Но, тем не менее, “Мужество на войне” — сочинение, которое может получиться очень красочным, впечатляющим и ярким, поскольку в основу положены события, происходившие совсем недавно, и у многих в семье есть свой Герой, способный рассказать о тех страхах, с которыми приходилось сталкиваться мужественным бойцам.

Другие же решают посвятить сочинение на тему “Мужество” девушкам и разрушению стереотипов. Потому что в нашем обществе, которое стало уже намного современнее, всё-таки остались предрассудки, касающиеся того, что женщины — это слабый пол. Но мы реально можем видеть на примерах, что это не так. в одиночку воспитавшие пятерых прекрасных детей, железные бизнес-леди, которые самостоятельно добились многомиллионного состояния, бесстрашные спасительницы — разве этих девушек можно назвать слабыми? В общем, тема мужества может разветвляться в самых разных направлениях. И здесь каждый уже сам выбирает, что его волнует, о чем следует рассказать.

Мнение автора

Структура

Ученики, уже не раз писавшие эссе, знают, какая у него структура. На самом деле тут нет ничего сложного. “Истинное мужество немногоречиво” — сочинение, которое имеет три основные части. Это вступление, основная мысль и заключение. Начало обозначает тему и подводит к ней читателя. В содержании она наиболее полно раскрывается и подкрепляется интересными сведениями, фактами, примерами и мыслями. А заключение будто бы подводит черту и ставит точку в истории. Нет ничего сложного — по такому принципу выстраиваются любые художественные тексты, будь то эссе, статья или книга. В том числе и сочинение на тему «Мужество».

Заключение

Перед многими школьникам стоит вопрос о том, каким должно быть завершение эссе. Сочинение “Мужество и стойкость” допустимо закончить по-разному. Точно так же, как и в случае со вступлением. Но наиболее популярным способом считается цитатное завершение. Это пара фраз от автора, которые подводят черту всему вышесказанному и иногда выражают его собственное мнение, дополненное красивой цитатой. Афоризм обязательно должен быть по теме. К счастью, цитат на обсуждаемую тему существует масса. Примером логического заключения можно стать что-то подобное: “Смелые и отважные люди всегда были в цене. Ведь, как говорил Аристотель, мужество — это добродетель, в силу которой люди, находясь в опасности, совершают прекрасные дела”.

Мужество – одно из волевых и моральных качеств, включающее в себя самообладание, смелость, терпеливость, стойкость и способность дерзать.

В античные времена мужество считалось одной из четырех основных, фундаментальных добродетелей.

Под этой чертой подразумевался не только бравый характер, но и умение владеть собой в трудных ситуациях.

Виды мужества и их особенности

Мужественный – не значит совершенно бесстрашный: ничего не боится только глупец.

Волевой человек должен быть наделен мудростью, спокойствием духа, рациональной предусмотрительностью и достоинством. Нравственная сила помогает индивиду преодолеть самый жуткий страх и начать действовать вопреки ему.

Формы, в которых проявляется мужество, бывают самыми разными:

1. Готовность противодействовать внешним вражеским силам, желание бороться с противником, невзирая на его численный перевес и силу.

2. Мужественно (то есть – стойко, терпеливо) можно переносить боль, страдания, утрату, нищету, болезнь.

3. Церковь полагает мужество важной составляющей веры.

4. Способность отречься от своих интересов ради блага многих

. Человек, ухаживающий за родственником-инвалидом, обладает несомненным мужеством.

5. Определенное мужество требуется детям, чтобы переносить унижения и едкие шутки в школе. Взрослым – чтобы справляться с враждебным настроем окружения.

Мужественный человек не станет разводить панику в опасной и страшной ситуации: вместо криков и заламывания рук, он будет трезво мыслить и действовать.

История мужества: от чести к самопожертвованию

Во все временя мужество как добродетель было тесно связано с классом стражей, воинов и рыцарей. Проводилась явная параллель между этой чертой и понятиями чести, достоинства, крепости духа и нравственной твердости.

Разумеется, героическое качество было присуще лишь сильному полу и неоднократно демонстрировалось (читайте – отстаивалось) на турнирах, соревнованиях и поединках.

Американский оратор и военный Роберт Ингерсолл полагал, что для мужества самым суровым испытанием является поражение.

Если человек после того, как упадет на дно и познает самое сильное унижение, не потеряет своего достоинства – его можно считать по праву мужественным.

Аристотель утверждал, что мужество выражается в готовности рискнуть своей жизнью (и даже добровольно отдать ее) ради совершения добра. При этом герой не должен страшиться смерти и обязан верить в силу добродетели.

Именно с древнегреческого философа пошла ассоциация мужественности с доблестным поведением во время боя и исключительно с сильным полом.

Современные рыцари: мужчины и женщины

Ницше считал, что в новейшее время, когда обществом завладели промышленные ценности, а аристократические порывы ушли на второй план.

Понимание мужества «побледнело», его значимость нивелировалась. Нравственная стойкость стала необязательной для большинства граждан.

Но Ницше до последнего надеялся, что со временем этический смысл мужества возродится.

Сегодня, несмотря на «брутальный» корень слова, мужественной может считаться и дама, и никаких языковых противоречий филологи не отмечают.

Да и незачем: достаточно вспомнить, какой силой характера во времена войны обладали медсестры и сотрудницы госпиталей. С каким самоотверженным старанием они выхаживали раненых и вытаскивали тех из-под обстрела.

Представьте, с какой смелостью жены уезжали вслед за сосланными в Сибирь неугодными государству мужьями. С какой гордостью и честью переносили они невзгоды военного времени, голод и бедноту.

Возможно, для современного мира это и есть демонстрация мужества в его первоначальном, добродетельном смысле?

В наше время нередко можно слышать про мужество. При том иногда таким качеством наделяют даже представительниц прекрасного пола. У каждого из нас будет свое мнение относительно того, правильно это или нет. Что такое мужество, как выглядит мужественный мужчина предлагаем узнать сейчас.

Мужество — что это?

Принято считать, что обладающий таким качеством характера человек действительно сильный и волевой. Мужество – это одна из положительных черт каждого , проявляющаяся в готовности прийти на помощь не только себе и своим близким, а и даже посторонним людям. Такое благородное качество характера может проявляться в любой сфере жизни:

- в коллективе;

- на работе;

- в общественной жизни;

- на войне.

В чем проявляется мужество? У каждого из нас свое понимание того, какой поступок можно считать мужским. Однако большинство мужчин и женщин склоняются к тому, что мужественный поступок проявляется в смелости и готовности пожертвовать собственной жизнью для блага других людей. Примером такого поступка может быть спасение человека во время пожара или же какого-либо стихийного бедствия. Хотя для кого-то такое проявление храбрости может показаться нормальным человеческим шагом, то для других это действительно достойный уважения подвиг.

Для чего нужно мужество?

Кто-то хорошо живет без этого , а для кого-то это уже стало жизненным принципом. Такие мужественные люди встречаются везде:

- Во время стихийного бедствия. Иногда можно наблюдать, когда не очень физически сильные, но действительно храбрые люди спасают тех, кто оказался в беде.

- На войне. Даже здесь можно различить сильных смелых людей и трусов, которые готовы предать друга в трудную минуту.

- В повседневной жизни. Порой случается так, что человеку угрожает опасность, но только единицы могут прийти на помощь и помочь пострадавшему. Таких смелых людей вполне заслуженно можно назвать мужественными.

Какое бывает мужество?

Выделяют такие виды мужества:

- Психологическое

– способность человека увидеть себя не таким каким он есть на самом деле, признавая свои достоинства и недостатки. Такое мужество человека позволяет очертить стратегию своего развития и жизни. - Гражданское

– способность защитить себя, а также собственные права в обществе, на работе, в коллективе. Такие люди не боятся казаться не такими как все и отстаивать собственные права. - Боевое или инстинктивное

– готовность человека вступить в драку. Это, прежде всего, психологическая способность. Такое мужество может быть врожденным, но часто корректируется при воспитании. Здесь многое зависит от родителей и всех тех людей, которые принимают участие в .

Как стать мужественным?

Бывает и так, что человек не обладает такими качествами характера, но у него есть желание узнать что такое мужество, став храбрее и смелее. Можно развить в себе такие черты и стать действительно сильной и волевой личностью. Для этого необходимо:

- Повысить самооценку.

Понятно, что неуверенный в себе человек вряд ли сможет кого-то защитить и доказать окружающим, что он мужественный человек. - Обучиться боевым искусствам.

Особенно это будет актуально для мальчиков. Так если ребенок с ранних лет будет расти сильным и сумеет постоять за себя, то для него не будет проблемой защитить других. - Научиться быть неравнодушным к окружающим и происходящему вокруг.

Такие люди не могут оставаться позади, если кто-то оказался в беде.

Мужество в наше время

Встретить человека, который действительно готов прийти на помощь тому, кто в беде, можно и сейчас. Проявляется мужество в наши дни не только во время военных действий, а и в повседневной жизни. Мужественный человек никто не откажет, если его попросят про помощь. При том порой такие люди помогают окружающим без просьбы, а просто видя такую необходимость.

Каждый из нас может назвать массу примеров того, как не обладающий особой физической силой человек спасает ребенка во время пожара или же защищает пострадавшего на улице. Помимо того, мужественные поступки очень часто можно наблюдать на войне, когда человек способен доказать, что он готов ценой собственной жизни защитить другого. Мужество – это качество характера человека, который ежедневно преодолевает сложности в жизни для блага своих близких.

Что такое мужество в православии?

Положительно говорит про такие качества как мужество и благородство православие. Под такими качествами религия понимает жертвенность, способность человека прийти на помощь в трудную минуту. При этом под данными терминами понимают не дерзость и не лихость. Так мужественным можно назвать человека, готового жертвовать многим для своей семьи. Когда человек готов прийти на помощь тем, кто оказался в беде, его тоже можно назвать мужественным и даже героем. Под мужеством православие понимает благодетель, которая заключается в проявлении любви к окружающим.

Добавить в избранное

Мужество — это особое качество личности человека и способность проявлять Волю, твердость, действовать решительно и уверенно в экстремальных ситуациях

Проявление и свойства Мужества

Само по себе Мужество это характеристика объединяющая достаточно большое количество положительных качеств характера.

Человек с таким ярко проявленным качеством личности Мужество, имеет в составе этого качества следующие неотъемлемые свойства — Самообладание, Стойкость, Выдержка, Самоотверженность и зрелое чувство собственного Достоинства.

Формула мужества выглядит следующим образом:

Мужество = Самообладание+ Выдержка+ Стойкость+ Самоотверженность + Достоинство+ Ответственность — Трусость(минус)

Мужество основано на жизненном опыте, устоявшихся ценностях в обществе. Мужество необходимо всегда, везде и во всем. Первое о чем вспоминают при слове Мужество это, выполнение своих прямых обязанностей защиты Родины и государства, однако это не всегда так. Понятие Мужество распространяется и на другие, более простые жизненные ситуации. К Мужеству относится способность преодолевать собственный Страх, переносить Страдания, включая и физическую боль.

Мужественным может быть только разумный, волевой, зрелый и целостный человек

Истинное мужество выражается в спокойном самообладании и в невозмутимом выполнении своего долга, невзирая ни на какие бедствия и опасности.

Мужество считает: «Предотвращенный бой – выигранный бой»

Однажды полководец спросил воина: — Что нужнее всего в бою? Тот ответил: — Нужней всего мужество! — А сила, а оружие? Или ты о них забыл? — спросил полководец. — Если в сердце воина нет мужества, не помогут ему ни сила его, ни оружие, — ответил тот.

Отличие Мужества от Смелости

Мужественный человек не только смел, но и благоразумен. В отличие от смелости, мужество предполагает ответственность и разумность. Мужество идет от разума и осознанности, а не от чувств. В отличии от импульсивной Смелости, Мужество отключает свои собственные чувства.

Смелость импульсивна

Мужественный человек на уровне подсознания, приучил себя качественно выполнять свои обязанности в любых экстремальных условиях, он не оставил чувствам ни единого шанса бояться, переживать, сомневаться и спокойно делает то, что необходимо.

Смелость может быть импульсивной, может происходить из страха. Как пример, смелым может быть и ребенок, а в упрямстве ребенка тоже есть воля, но каково ее качество? Такую смелость называют защитной реакцией. Эту запись о ложной Смелости — сделали наши предыдущие поколения, для самозащиты детей.

В Мужестве проявляется качество накопленной воли

Развив в себе ответственный, позитивный и конструктивный взгляд на мир, мужество уверенно утверждает: «Я отвечаю за все, что происходит в моей жизни»

Мужественный человек берет ответственность за свои действия на себя. Перекладывать вину на других людей, обстоятельства, злой рок, карму, наследственность или невезение, он не будет.

Благодаря непреклонной Воле, настойчивости, Мужественный человек способен преодолеть все трудности, усвоить все уроки, которые предлагает мне жизнь, и принимать любой вызов судьбы.

Мужественность воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям. Мужественный человек знает, что у любой задачи есть решение. Мужеству важны только два критерия, плохой вариант развития событий и хороший вариант. Мужество делает анализ, принимает решение, делает шаги.

Мужество и антагонист Трусость, тесно соседствуют друг с другом. Их разделяет их Решительность, находящаяся в пространстве между страхом перед опасностью и реакцией на него.

И мужеству и трусости бывает страшно, первое перед лицом опасной неизвестности. Мужество принуждает себя само делать, что должно и поэтому называется мужеством.

Трусость либо не успела, либо не смогла или не захотела сделать сама. Спустя секунды все то, что должна была сделать Трусость, принудят это сделать другие люди. Поэтому это состояние, нерешительности и страха — называется Трусостью.

Именно эти мгновения, короткие мгновения жизни, расставляют все по местам, именно эти мгновения раздают кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие.

Мужеству присущи качества характера — Мягкость, Милосердие, Великодушие.

Мужество это не каменная бесчувственная глыба, обыкновенно оно идет рядом с мягкостью характера, особой чуткостью к трудностям и бедам других людей и великодушием.

22 ноября родился русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора Владимир Иванович Даль. Он известен в основном как составитель «Толкового словаря живого великорусского языка», но кроме этой работы в его жизни было еще много интересного.

1. Не был русским по происхождению

Владимир Даль родился в посёлке Луганский завод (теперь это Луганск) в семье лингвиста и лекаря из Дании Иоганна Кристиана Даля и немки, происходящей из рода французских гугенотов, Марии Христофоровны Фрейтаг. В будущем писатель возьмет в честь родного города псевдоним «Казак Луганский». Своей родиной он всегда будет считать не Данию, а Россию.

«Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, моё отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество моё Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков«, — писал в 1817 году во время учебного плавания кадет Даль.

2. Был военным лекарем

Будущий писатель учился на медицинском факультете в Дерптском университете (Тартуский университет в Эстонии). В 1829 году армейским лекарем он принимал участие в Турецкой кампании года. В то время Даль продолжал делать начатые еще в кадетском училище записи.

«Бывало, на днёвке где-нибудь соберёшь вокруг себя солдат из разных мест, да и начнёшь расспрашивать, как такой-то предмет в той губернии зовётся, как в другой, в третьей; взглянешь в книжку, а там уж целая вереница областных речений…«, — писал он.

Позднее Даль стал ординатором в Петербургском военно-сухопутном госпитале, где прославился как талантливый хирург.

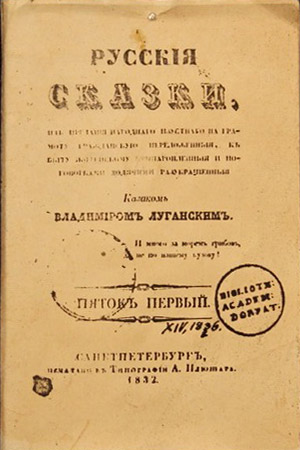

3. Первое издание его «Русских сказок…» было уничтожено

«Не сказки сами по себе мне важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя показаться в люди без особого предлога и повода — сказка послужила поводом. Я задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком и говором, которому раскрывался такой вольный разгул и широкий простор в народной сказке«, — писал он.

Однако министр просвещения посчитал «Русские сказки» неблагонадёжными. В них увидели «насмешки над правительством, жалобу на горестное положение солдат и пр».

Осенью 1832 года Даля арестовали. От репрессий его спасло заступничество поэта Василия Жуковского. Обвинения сняли, но нераспроданный тираж «Русских сказок» был уничтожен. Кстати, в 2017 году уцелевший экземпляр продали почти за миллион рублей.

4. Дружил с Пушкиным

В 1832 году Даль самостоятельно представил ему один из немногих сохранившихся экземпляров «Сказок…». «Взяв мою книгу, Пушкин открывал её и читал сначала, с конца, где придётся, и, смеясь, приговаривал «Очень хорошо«, — записал он реакцию известного писателя. Именно под влиянием этого издания Пушкин написал свою сказку «О рыбаке и рыбке».

Через год Даль сопровождал Пушкина по пугачёвским местам Оренбургского края, где служил в то время чиновником особых поручений. В благодарность поэт прислал ему в 1835 году подарочный экземпляр своей «Истории Пугачёва».

Даль также участвовал в лечении поэта от смертельной раны, полученной на последней дуэли. Умирающий передал ему свой золотой перстень-талисман с изумрудом. Позже вдова Пушкина подарила ему и пробитый пулей сюртук Александра Сергеевича.

5. Знал по меньшей мере 12 языков

Даль знал немецкий, французский, английский языки, читал и писал по латыни, владел украинским (малороссийским), белорусским, польским, казахским, татарским, башкирским языками, изучал болгарский и сербский языки. Во время службы в Оренбурге он собирал тюркские рукописи, благодаря чему считается одним из первых в России тюркологов.

6. Одним из первых исследовал «феню»

Собирая материалы для словаря, Даль одним из первых исследовал тайные языки, которые использовали бродячие торговцы-офени или ремесленники-шерстобиты. Он также записывал слова из тайного языка петербургских мошенников XIX века. Со временем этот шифр трансформировался в современный уголовный жаргон — «феню». Именно из этого языка к нам пришло слово «бабки» в значении «деньги».

Первые слова для своего «Толкового словаря…» Даль записал в 1819 году, путешествуя по России. Последние — незадолго до собственной смерти, в 1872 году. В издание вошло 200 тысяч слов, 30 тысяч пословиц, поговорок и загадок, приводимых для наиболее точного разъяснения значений слов.

«Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски». В. И. Даль

Тэги

История праздника

Ежегодно 22 ноября отмечается День Словарей и Энциклопедий. Памятный день был учрежден в 2010 году по инициативе Общества любителей русской словесности и музея В. И. Даля. По замыслу инициаторов проведения праздника он должен отмечаться ежегодно во всех учебных заведениях, библиотеках, музеях, культурных центрах, книжных магазинах. Главная задача праздника – повысить общую культуру пользования справочной литературой.

Идея празднования Дня словарей и энциклопедий принадлежит филологу, философу, культурологу, профессору русской литературы университета Эмори (США), члену Российского Пен-клуба и Академии российской современной словесности Михаилу Наумовичу Эпштейну. Идею проведения праздника он высказал еще в 2007 году:

«Словарь – это не просто книга, он собой завершает и одновременно предвосхищает множество книг, он подводит итог развитию языка и прокладывает ему пути в будущее. Словари заслуживают своего праздника, и в России нет для этого более подходящей даты, чем день рождения Даля».

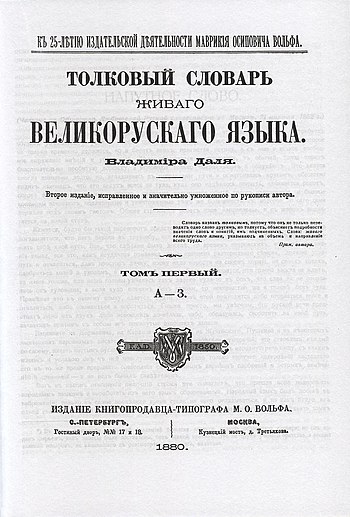

22 ноября выбрано не случайно. Именно в этот день родился великий российский лексикограф Владимир Иванович Даль (1801-1872) — автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Большие академические словари выходили и раньше, но Даль создал уникальный словарь. В этом словаре представлен как наличный состав языка, так способы его лексического обогащения.

22 ноября выбрано не случайно. Именно в этот день родился великий российский лексикограф Владимир Иванович Даль (1801-1872) — автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Большие академические словари выходили и раньше, но Даль создал уникальный словарь. В этом словаре представлен как наличный состав языка, так способы его лексического обогащения.

Ни один из академических словарей не раскрывает словообразовательные возможности русского языка как это делает словарь В. Даля. Не случайно им пользовались и вдохновлялись столь разные писатели, как А. Белый и В. Хлебников, С. Есенин и А. Солженицын.

В Центре открытого доступа в Интернет к этой дате оформлена выставка. Книги, представленные на ней познакомят с истории издания словарей в России. Среди изданий выставки — словари, выходившие в нашей стране с XVIII по XXI век.

История словарей

Предшественниками современных словарей были рукописные, а затем и печатные словари эпохи средневековья.

Самым древним из дошедших до наших дней отечественных словарей было приложение к новгородской Кормчей книге 1282 г. Оно включало 174 греческих, древнееврейских и церковно-славянских слова, а также некоторые библейские имена собственные.

Словари XVI-XVII веков

В XVI-XVIII вв. появились азбуковники достаточно большего объема. Слова в них располагались в алфавитном порядке — отсюда пошло их название. Среди широко распространившихся азбуковников (сохранилось более 200 списков) были сборники учебного, нравоучительного и энциклопедического характера.

Первым печатным азбуковником был «Лексис, сиречь речения вкраце собранныя и из словенского языка на просты русский диялект истолкованы». Его написал философ и священник Лаврентий Иванович Зизаний. Азбуковник помещен в приложении к «Славянской грамматике» (1596 г.). В нем в алфавитном порядке приводятся и объясняются старославянские или славянизированные слова. Всего азбуковник Зизания содержит 1061 слово.

Следующий по времени печатный словарь «Лексикон славеноросский» появился в 1627 г. Его составил украинский филолог Памва Берында. Автор поставил цель — объяснить книжные старославянские слова. Этот словарь выделялся не только своим большим количеством слов (6982), точностью их объяснений, но и критическим отношением к источникам. Составлению словаря Берында посвятил 30 лет. Словник «Лексикона» стал источником для других словарей XVII в., в том числе и двуязычных.

Словари XVIII-XIX веков

В 1704 г. появился «Лексикон треязычный, еллиногреческих и латинских сокровище, из древних и новых книг собранное и по славенскому алфавиту в чин расположенное». Автор этого словаря — Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов. Это первый трехъязычный переводческий словарь, напечатанный кириллицей в России. Русские слова толкуются в нем на латинском и греческом языках. Слова располагаются в алфавитном порядке. При их расположении учитываются первые три буквы. Словарь отражает состояние языка на рубеже XVII-XVIII веков. Он содержит прежде всего книжную и церковно-славянскую лексику. Всего в словаре приведено 17328 слова.

В Петровскую эпоху был составлен «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Он был первый словарь иностранных терминов и содержал 503 слова.

В XVIII в. возник интерес к истории происхождения слов. Как ответ на запрос общества появились этимологические заметки Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова, Татищева и других писателей и ученых. Был издан ряд лексиконов церковнославянского языка (конец XVIII — начало XIX веков).

Одним из ценнейших памятников отечественной культуры XVIII в. является «Церковный словарь» протоиерея П. А. Алексеева. Это первое в истории русской лексикографии сочинение, наиболее полно описывающее церковную лексику . «Церковный словарь» и «Дополнение» к нему содержали объяснение более 20 тысяч слов. Этот лексикографический труд, по словам И. И. Срезневского, представляет собой

«краткую Энциклопедию ученых и церковных терминов. В полноте своей отражая основной состав православной лексики, сложившейся в языке к тому времени, он является одним из ценнейших источников по ее лингвистическому изучению и, вместе с тем, «самым замечательным и важнымъ трудомъ протоиерея Алексеева».

Толковые словари

Первым собственно толковым словарем стал изданный в 1789-1794 гг. «Словарь Академии Российской» в 6-ти томах. Он содержит 43257 слова, взятых составителями из современных им светских и духовных книг и памятников древнерусской письменности.

Словарь был нормативным — он устанавливал нормы русского литературного языка второй половины XVIII в. В русской филологической науке словарь считается первым академическим словарем русского языка. «Словарь Академии Российской» стал основным пособием для составления последующих словарей.

Словари XIX века

В 1806-1822 гг. вышел «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный». Это второе издание предыдущего словаря. Оно отличается расположением материала и его увеличившимся объемом. В нем насчитывается 51338 слов. Данное издание представлено на выставке. Третьим изданием словаря был вышедший в 1847 г. четырехтомный «Словарь церковнославянского и русского языка». В нем содержится уже 114749 слов. Он был переиздан в 1867 г.

В XIX веке лексикография продолжает интенсивно развиваться. Создаются разные типы словарей – исторические, областные, этимологические, а также словари жаргонных, профессиональных, иностранных слов.

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля

«Толковый словарь…» получил самый большой общественный резонанс среди словарей своего времени. Это четырехтомное издание вышло в 1863-1866 гг. Петербургская Академия наук присудила автору Ломоносовскую премию и избрала почетным академиком. В. И. Даль стремился отразить в нем все лексическое богатство русского языка. В основу словаря положена народная речь. включена также общеупотребительная, диалектная, книжная лексика. Словарь В. И. Даля с 200000 словами и 30000 пословицами и поговорками представляет собой сокровищницу меткого народного слова. С первым изданием словаря можно познакомиться на выставке.

«Толковый словарь…» получил самый большой общественный резонанс среди словарей своего времени. Это четырехтомное издание вышло в 1863-1866 гг. Петербургская Академия наук присудила автору Ломоносовскую премию и избрала почетным академиком. В. И. Даль стремился отразить в нем все лексическое богатство русского языка. В основу словаря положена народная речь. включена также общеупотребительная, диалектная, книжная лексика. Словарь В. И. Даля с 200000 словами и 30000 пословицами и поговорками представляет собой сокровищницу меткого народного слова. С первым изданием словаря можно познакомиться на выставке.

Также, представлено более современное издание словаря 1998 г. — репринтное воспроизведение издания 1955 г., напечатанное со второго издания (1880-1882 гг.) и «Иллюстрированный Даль. Дополнительный том Толкового словаря живого великорусского языка». Книга состоит из иллюстрированных материалов и приложений:

- Русские меры и денежные единицы 11-20 веков

- Русские народные загадки

- Крылатые слова русской литературы и истории.

В 1895 г. вышел I том нового академического словаря «Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии», под редакцией Я. К. Грота. Здесь не только приводится богатый иллюстративный материал из произведений писателей, но и хорошо продумана cистема грамматических и стилистических помет.

«Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии», под редакцией Я. К. Грота. Здесь не только приводится богатый иллюстративный материал из произведений писателей, но и хорошо продумана cистема грамматических и стилистических помет.

После смерти Грота в 1893 г. изданием руководил А. А. Шахматов (до 1920 г.). Он отказался от принципа нормативности словаря, стилистических помет и оценочных указаний. Под его редакцией вышел II том словаря. Дальнейшие выпуски осуществлялись по его плану. Словарь выходил до 1929 г.

Словари первой трети XX века

Основу современных словарей составили толковые словари русского литературного языка. Слово «толковый» в этом новом значении впервые употребил В. Даль в названии своего «Толкового словаря». В 1920-30-х гг. словарное дело в России развивалось очень активно. В тот период были изданы четыре толковых словаря, ставшие огромным вкладом в русскую и национальную лексикографию.

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова стал одним из важнейших толковых словарей русского языка. Он выходил с 1935 г. по 1940 г. Его четыре тома содержат более 85 тысяч словарных статей. Новый словарь восполнил существенный пробел в описании развития русского языка первой трети XX века. Словарь строится на лексике художественных произведений, публицистики, научных работ. Он широко отражает слова советской эпохи. Значения слов даются с возможной полнотой и точностью. Диалектизмы и узкоспециальные термины включены в словарь в ограниченном количестве. Словарь неоднократно переиздавался. Представлены первое издание и более современное издание 2000 года.

«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова стал одним из важнейших толковых словарей русского языка. Он выходил с 1935 г. по 1940 г. Его четыре тома содержат более 85 тысяч словарных статей. Новый словарь восполнил существенный пробел в описании развития русского языка первой трети XX века. Словарь строится на лексике художественных произведений, публицистики, научных работ. Он широко отражает слова советской эпохи. Значения слов даются с возможной полнотой и точностью. Диалектизмы и узкоспециальные термины включены в словарь в ограниченном количестве. Словарь неоднократно переиздавался. Представлены первое издание и более современное издание 2000 года.

Первое издание «Словаря русского языка» Ожегова С. Н. вышло под редакцией С. П. Обнорского в 1949 г. Однотомник включает 50 тысяч наиболее употребительных слов. В словарь входят новые слова и выражения, пришедшие в литературный язык из областных русских говоров и городского просторечия. Автор уточнил толкования многих слов, упорядочил стилистические характеристики. Иллюстрации значений даны в виде лаконичных выразительных толкований. Общедоступность, удобство пользования обеспечили словарю заслуженную популярность. Он получил высокую оценку специалистов. При жизни Ожегова вышло шесть изданий «Словаря». Всего словарь выдержал 28 изданий.

Первое издание «Словаря русского языка» Ожегова С. Н. вышло под редакцией С. П. Обнорского в 1949 г. Однотомник включает 50 тысяч наиболее употребительных слов. В словарь входят новые слова и выражения, пришедшие в литературный язык из областных русских говоров и городского просторечия. Автор уточнил толкования многих слов, упорядочил стилистические характеристики. Иллюстрации значений даны в виде лаконичных выразительных толкований. Общедоступность, удобство пользования обеспечили словарю заслуженную популярность. Он получил высокую оценку специалистов. При жизни Ожегова вышло шесть изданий «Словаря». Всего словарь выдержал 28 изданий.

Большой академический словарь русского языка

В 1937 году прекратилась работа над над «Словарем русского языка» под редакцией А. А. Шахматова. Поэтому было принято решение начать подготовку нового словаря. Первый том должен был выйти в конце 1941 года, однако появился лишь в 1950 г. «Словарь современного русского литературного языка» публиковался с 1950 по 1965 годы под редакцией В. И. Чернышева. Он является крупнейшим академическим нормативным толково-историческим словарем русского литературного языка. Словарь отражает лексическое богатство русского языка со времен А. С. Пушкина. Он содержит большое количество значений слов, их оттенков и фразеологизмов. Помимо «академической» литературной лексики в словарную базу включены разговорно-просторечные слова и выражения. В 1970 году словарь был удостоен Ленинской премии.

Словарь переиздавался 3 раза. Третье издание словаря вышло под названием «Большой академический словарь русского языка» в 30 томах. Главный редактор третьего издания — К. С. Горбачевич. Словарь начал выходить в 2004 году. До настоящего времени вышло 26 томов. Третье издание основано на тех же принципах, которые что предыдущие издания Академического словаря. По сравнению с первым изданием из «Большого академического словаря» удалена устаревшая политическая лексика советского периода. Заявленный объем — 150 000 слов.

Малый академический словарь

На базе картотеки «Словаря современного русского литературного языка» в 1957-1961 годах был издан четырехтомный «Словарь русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой. Он так же известен как Малый академический словарь. Этот словарь является наиболее авторитетным нормативным словарем современного русского литературного языка. Он охватывает общеупотребительную лексику и фразеологию литературного языка на время выхода издания. Словарь включает часть наиболее употребительной лексики русского литературного языка от пушкинской эпохи до наших дней. Она необходима для понимания произведений художественной, публицистической и научной литературы XIX–XX вв. Словарь содержит в первом издании около 80 тысяч, во втором издании — около 90 тысяч словарных единиц. При слове даются толкования его значений, основные грамматические формы и стилистические пометы. Каждое слово снабжено нормативным ударением. Кроме того, словарные статьи содержат литературные и общеязыковые примеры. Выставка знакомит вас с первым и четвертым (последним) изданием словаря.

четырехтомный «Словарь русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой. Он так же известен как Малый академический словарь. Этот словарь является наиболее авторитетным нормативным словарем современного русского литературного языка. Он охватывает общеупотребительную лексику и фразеологию литературного языка на время выхода издания. Словарь включает часть наиболее употребительной лексики русского литературного языка от пушкинской эпохи до наших дней. Она необходима для понимания произведений художественной, публицистической и научной литературы XIX–XX вв. Словарь содержит в первом издании около 80 тысяч, во втором издании — около 90 тысяч словарных единиц. При слове даются толкования его значений, основные грамматические формы и стилистические пометы. Каждое слово снабжено нормативным ударением. Кроме того, словарные статьи содержат литературные и общеязыковые примеры. Выставка знакомит вас с первым и четвертым (последним) изданием словаря.

Диалектные словари

Особый интерес к диалектным словарям появился в русском обществе в конце XVIII – начале XIX в. Это был период зарождения национального самосознания. В части образованного общества сформировалась неприязнь к иноязычным словам и выражениям, пришедшим в русский язык в Петровскую эпоху.

Особый интерес к диалектным словарям появился в русском обществе в конце XVIII – начале XIX в. Это был период зарождения национального самосознания. В части образованного общества сформировалась неприязнь к иноязычным словам и выражениям, пришедшим в русский язык в Петровскую эпоху.

Учитывая эти веяния, Петербургская Академия наук по инициативе И. И. Срезневского начала подготовку диалектного словаря. В 1852-м и 1858 гг. под редакцией А. Х. Востокова вышел в свет «Опыт областного великорусского словаря». Он включал более 18 тысяч слов, а с учетом «Дополнения» к нему — более 20 тысяч слов. Издание являлось первым сводным словарем областных говоров всей России. С этого момента началось научное изучение русских народных говоров. В течение XIX и XX вв. издавалось много разных областных словарей – общих и региональных. Есть даже словари говора одной деревни, села и уезда (архангельские, вятские, московские, псковские, рязанские, сибирские, смоленские, уральские и др.). На выставке представлено издание «Областного великорусского языка» 1852 года.

С 1965 г. выходит «Словарь русских народных говоров». Над его созданием работает коллектив словарников-диалектологов Института лингвистических исследований РАН (Петербург). Это крупнейший дифференциальный полидиалектный словарь русского языка. Он включает зафиксированную в разных источниках диалектную лексику и фразеологию XIX-XX веков. Словарь выходит отдельными выпусками на протяжении более 50 лет, начиная с 1965 года. К настоящему времени выпущено 52 тома и издание словаря еще не закончено.

Историческое словари

Исторический словарь как жанр лексикографии появился на рубеже XIX-XX вв. Из этого типа словарей наиболее известен труд И. И. Срезневского «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам». Над этим словарем Срезневский работал в течение всей своей научной жизни. В его создании приняли участие и многие из учеников Срезневского. Это уникальное собрание лексического материала из 2700 письменных источников – древнейших русских памятников письменности. Составители учли почти все известные источники до XIV века включительно, а также и более поздние известные на середину XIX века. Словарные статьи сопровождаются ссылками на упоминание слова в источнике, переводом на латынь и русский язык периода XIX века. Также указывается древнегреческое слово-источник для переводных слов. Выставка знакомит с изданием словаря 1958 г.

Исторический словарь как жанр лексикографии появился на рубеже XIX-XX вв. Из этого типа словарей наиболее известен труд И. И. Срезневского «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам». Над этим словарем Срезневский работал в течение всей своей научной жизни. В его создании приняли участие и многие из учеников Срезневского. Это уникальное собрание лексического материала из 2700 письменных источников – древнейших русских памятников письменности. Составители учли почти все известные источники до XIV века включительно, а также и более поздние известные на середину XIX века. Словарные статьи сопровождаются ссылками на упоминание слова в источнике, переводом на латынь и русский язык периода XIX века. Также указывается древнегреческое слово-источник для переводных слов. Выставка знакомит с изданием словаря 1958 г.

«Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.» включает около 30000 слов из памятников древнерусской письменности XI-XIV вв. Словарь задуман и теоретически обоснован членом-корреспондентом АН СССР Р. И. Аванесовым. Всего вышло 10 томов этого словаря. От известных исторических словарей он отличается более строгим отбором источников. В качестве источника берутся древнерусские памятники как оригинальные так и переработанные, созданные не позднее первой половины XV в. Издание широко отражает русскую фразеологию XI-XIV вв.

«Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.» включает около 30000 слов из памятников древнерусской письменности XI-XIV вв. Словарь задуман и теоретически обоснован членом-корреспондентом АН СССР Р. И. Аванесовым. Всего вышло 10 томов этого словаря. От известных исторических словарей он отличается более строгим отбором источников. В качестве источника берутся древнерусские памятники как оригинальные так и переработанные, созданные не позднее первой половины XV в. Издание широко отражает русскую фразеологию XI-XIV вв.

С 1975 года издается «Словарь русского языка XI-XVII вв.». Предположительно, многотомник будет включать 100 тысяч статей, при этом значительная часть лексики описывается в нем впервые. К настоящему времени опубликовано 29 выпусков. Первоначально «Словарь» представлял собой популярное научное издание. Однако сейчас это современный академический словарь, в котором дается глубокое, исчерпывающее описание слов.

С 1975 года издается «Словарь русского языка XI-XVII вв.». Предположительно, многотомник будет включать 100 тысяч статей, при этом значительная часть лексики описывается в нем впервые. К настоящему времени опубликовано 29 выпусков. Первоначально «Словарь» представлял собой популярное научное издание. Однако сейчас это современный академический словарь, в котором дается глубокое, исчерпывающее описание слов.

«Словарь русского языка XVIII века» издается с 1984 года. Главный редактор – доктор филологических наук Ю. С. Сорокин. По сравнению со «Словарем Академии Российской», вышедшим еще в конце XVIII в. и также описывающим лексику этого столетия, данное издание значительно расширяет объем описываемой лексики. По предварительным данным на момент завершения словаря он будет составлять ок. 100000 слов. На данный момент выпущено 22 выпуска и словарь продолжает выходить.

Этимологические словари

В 1974 г. в издательстве «Наука» выходит «Этимологический словарь славянских языков». Словарь содержит описания древнейших слов из 15 живых и мертвых славянских языков. Значительная часть материала представлена русским языком. Задачей составителей было восстановление живого праславянского языка, на котором говорили предки славянских народов. К настоящему моменту издание словаря еще не завершено. К сожалению, в фонде библиотеки есть не все выпуски словаря. Выставка познакомит с одним из выпусков издания.

С выставкой можно познакомиться на 3 этаже

в Информационно-библиографическом отделе с 15 ноября по 7 декабря.

Обзор подготовлен информационно-библиографическим отделом

Владимирской областной научной библиотеки

г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 3

E-mail: ibo@lib33.ru, Тел. (4922) 32-26-08