5 ÔÅÂÐÀËß 2013 ÃÎÄÀ — 70 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÑÒÀÐÎÃÎ ÎÑÊÎËÀ ÎÒ ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÎÂ. ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÇÅÌËßÊÎÂ È ÂÑÅÕ, ÂÎÅÂÀÂØÈÕ ÇÀ ÍÀØ ÃÎÐÎÄ, Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Ïî ìåñòàì, ïðèëåãàþùèì íûíå ê ãîðîäó, êîòîðûå íîñèëè íàçâàíèå «Äèêîãî ïîëÿ», èçäàâíà ñòîÿëè ñòîðîæåâûå ïîñòû äëÿ íàáëþäåíèÿ çà äâèæåíèåì òàòàð. Ïî ïðèêàçó öàðÿ Ôåäîðà Èîàííîâè÷à (ñûíà Èâàíà Ãðîçíîãî) ãîðîä áûë ïîñòðîåí, êàê êðåïîñòü, îõðàíÿþùàÿ þæíûå ðóáåæè Ðóñè îò íàáåãîâ ïîëîâöåâ è êðûìñêèõ òàòàð. Êðåïîñòü ðàñïîëîæåíà íà ìåëîâîé ãîðå è ñ äâóõ ñòîðîí îìûâàåòñÿ ðåêàìè Îñêîë è Îñêîëåö. (Ðåêà Îñêîë âïàäàåò â Äîíåö). Ñòàðûì Îñêîëîì ãîðîä ñòàë íàçûâàòüñÿ â 1655 ãîäó, êîãäà ãîðîä Öàð¸â-Àëåêñååâ, ðàñïîëîæåííûé íèæå ïî ðåêå, áûë ïåðåèìåíîâàí â Íîâûé Îñêîë.

Áîëüøóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿëè äåòè áîÿðñêèå (ñëóæèëûå ëþäè ïî îòå÷åñòâó) è ñëóæèëûå ëþäè «ïî ïðèáîðó»: ñòðåëüöû, ïóøêàðè, äðàãóíû, ñîëäàòû. Ïîñàä íàõîäèëñÿ â áîëüøîì îñòðîãå è ñîñòîÿë èç ñëîáîä Êàçàöêîé, Ïóøêàðñêîé, Ñòðåëåöêîé, Åçäîöêîé, ßìñêîé. Ìåñòíîå íàñåëåíèå è ïîíûíå áåðåæíî õðàíèò è óïîòðåáëÿåò ýòè íàçâàíèÿ â îáîçíà÷åíèè ÷àñòåé ãîðîäà.

Ìåæäó ïðî÷èì, íà áåðåãàõ ðåêè Îñêîë âñòðå÷àëñÿ ïåðåä ïîõîäîì ñ êíÿçåì Âñåâîëîäîì êíÿçü Èãîðü. Äà-äà, òîò ñàìûé. Èç «Ñëîâà î ïîëêó Èãîðåâå». Îá ýòîì äîñòîâåðíî ðàññêàçûâàåò ëåòîïèñü.

.  1616-ì, êîãäà ïîñëå çàòÿíóâøåãîñÿ Ñìóòíîãî âðåìåíè, íà Ðóñè òîëüêî-òîëüêî ñòàë íàëàæèâàòüñÿ îòíîñèòåëüíûé ïîðÿäîê, ê ãîðîäó ïîäñòóïèëè ïîëüñêèå è ëèòîâñêèå âîéñêà. Çàõâàò÷èêîâ áûëî îêîëî 20 òûñÿ÷, çàùèòíèêîâ êðåïîñòè — â äåñÿòü ðàç ìåíüøå. Íî, óêðûâøèñü çà êðåïêèìè âîðîòàìè è äóáîâûìè ñòåíàìè, îíè íàîòðåç îòêàçàëèñü ñäàâàòüñÿ. Òðèæäû ïîëÿêè áðîñàëèñü íà øòóðì, è òðèæäû îòêàòûâàëèñü îáðàòíî. Ñ ÷åòâåðòîé ïîïûòêè ëèòîâöû è ïîëÿêè âñå-òàêè âçÿëè ãîðîä è ïåðåáèëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ åãî çàùèòíèêîâ.

1658 ã. áûë ñôîðìèðîâàí Áåëãîðîäñêèé ïîëê, êîòîðûé ñòàë êðóïíîé ïîñòîÿííîé âîèíñêîé ÷àñòüþ, âêëþ÷àâøåé â ñåáÿ âñå âîîðóæåííûå ñèëû íà Áåëãîðîäñêîé ÷åðòå è ïîä÷èíÿâøåéñÿ áåëãîðîäñêîìó âîåâîäå. Áåëãîðîäñêèé ïîëê ïðîñëàâèëñÿ íå òîëüêî â Ïîëòàâñêîé áèòâå, íî è âî ìíîãèõ ñðàæåíèÿõ ñ òàòàðàìè, â âîéíå ñ Ïîëüøåé, â Àçîâñêèõ ïîõîäàõ Ïåòðà I. Ìíîãîêðàòíî ïîëê ïîëó÷àë áëàãîäàðñòâåííîå ñëîâî îò öàðåé Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à è Ïåòðà I, à åãî âîèíû ëè÷íûå íàãðàäû çîëîòûìè, çåìåëüíûìè è äåíåæíûìè ïîæàëîâàíèÿìè. Áåëãîðîäñêèå ñîëäàòû ó÷àñòâîâàëè â ëåãåíäàðíûõ ñóâîðîâñêèõ ïîõîäàõ ÷åðåç Àëüïû, îòñòàèâàëè íåçàâèñèìîñòü ñòðàíû â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ã., ñðàæàëèñü íà ñåâàñòîïîëüñêèõ áàñòèîíàõ â õîäå Êðûìñêîé âîéíû.

5 äåêàáðÿ 1919 ãîäà â çäàíèè íà ïåðåñå÷åíèè íûíåøíèõ óëèöû Ïðîëåòàðñêîé è ïðîñïåêòà Êîìñîìîëüñêèé áûë ðàçìåùåí øòàá 1-é Êîííîé àðìèè Ñåì¸íà Ìèõàéëîâè÷à Áóäåííîãî. Äàæå â íà÷àëå øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ ÕÕ âåêà â ãîðîäå ðåãóëÿðíî ïðîõîäèë ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé 1-é Êîííîé àðìèè. ß ïîìíþ, êàê â äåòñòâå ìû æäàëè ýòîãî êðàñî÷íîãî ïðàçäíèêà, êàê îäíàæäû ïðèì÷àëèñü ê íàì íà íàñòîÿùåé òà÷àíêå Áóäåííûé âìåñòå ñ Âîðîøèëîâûì

Ïðàçäíèê ýòîò â òó ïîðó ÷åì-òî íàïîìèíàë íûíåøíèé äåíü ãîðîäà.

Î âîéíå ñ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé íàñåëåíèå Ñòàðîãî Îñêîëà óçíàëî â ïîëäåíü 22èþíÿ 1941ãîäà, à óæå ê 15.00 ñîòíè þíîøåé è ìóæ÷èí íàõîäèëèñü íà ïóíêòàõ ôîðìèðîâàíèÿ.  17.00 Âàñèëèé Ñåì¸íîâè÷ Àáåëüäÿåâ, ãëàâíûé âðà÷ îáëàñòíîé òóáåðêóë¸çíîé áîëüíèöû, íà÷àë ôîðìèðîâàíèå øòàáà ãîñïèòàëÿ

19 26. Ãîñïèòàëü íàõîäèëñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ â çäàíèè ãåîëîãîðàçâåäî÷íîãî òåõíèêóìà, î ÷¸ì íàïîìèíàåò ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà ñòåíå.  èþíå â Ñòàðîì Îñêîëå áûëà ñôîðìèðîâàíà 267äèâèçèÿ, êîòîðàÿ çàòåì áûëà ñïåøíî ïåðåáðîøåíà â ðàéîí Ëåíèíãðàäà íà Âîëõîâñêèé ôðîíò. Áîëüøèíñòâî áîéöîâ ýòîé äèâèçèè áûëè ñòàðîîñêîëüöàìè.

Âåñíîé 1942 ãîäà ôàøèñòñêàÿ àðìèÿ, ãîòîâÿñü îâëàäåòü Êàâêàçîì, ñîñðåäîòî÷èëà íà þæíîì ó÷àñòêå Âîñòî÷íîãî ôðîíòà äî 50% òàíêîâûõ è ìîòîðèçîâàííûõ ñèë, è äî 40% êàâàëåðèéñêèõ è ïåõîòíûõ ÷àñòåé. 28 èþíÿ 1942 ãîäà âîéñêà ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè íà÷àëè ïåðâóþ ôàçó íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè «Áëàó». Íåìåöêèå òàíêîâûå êëèíüÿ, ïðîðâàâøèåñÿ èç ðàéîíà Âîë÷àíñêà, ÷òî þæíåå Øåáåêèíî, è èç ðàéîíà Òèìà (Êóðñêîé îáëàñòè) îêðóæèëè þæíåå Ñòàðîãî Îñêîëà ÷àñòè 21 è 40 àðìèé.  êîòëå îêàçàëîñü ÷àñòè 12 ñîâåòñêèõ äèâèçèé è îòäåëüíûå çåíèòíûå, ñàïåðíûå áàòàëüîíû è áàòàëüîíû ñâÿçè.

Î æåñòîêîñòè áîåâ ãîâîðÿò öèôðû äî íåäàâíåãî âðåìåíè íàõîäèâøèåñÿ ïîä ãðèôîì «Ñåêðåòíî». Ñðåäíåñóòî÷íûå ïîòåðè ñîâåòñêèõ âîéñê â òåõ áîÿõ ñîñòàâëÿëè 21 òûñÿ÷ó ÷åëîâåê. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ÷èñëåííîñòü æèòåëåé Ñòàðîãî Îñêîëà ïî ïðåäâîåííîé ïåðåïèñè — 12 òûñÿ÷.  íàøèõ ëåñàõ, îò ßìñêîãî ëåñà äî ñåëà Çàâàëèøèíî íà ïîëîñå çåìëè äëèíîé 50 êèëîìåòðîâ ñðàæàëèñü â îêðóæåíèè îêîëî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íà êàæäûé êèëîìåòð ïî òûñÿ÷å. Íà êàæäûé ìåòð ïî ÷åëîâåêó. Ñðàæàÿñü, îíè ñòîÿëè íàñìåðòü. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò íåìåöêèé âîåííûé âðà÷ Îòòî Ðþëëå. Òàê îí îïèñûâàåò ñîáûòèÿ òåõ äíåé â ñâîåé êíèãå «Èñöåëåíèå ïîä Åëàáóãîé»: «Áûëî ýòî â èþëå 1942 ãîäà ïîä Îñêîëîì. Íå òî 4 íå òî 5 íåìåöêèõ ÷àñòåé ñêîïèëîñü ïåðåä îäíèì ìîñòîì. Ðóññêàÿ àðòèëëåðèÿ è ìèíîìåòû îòêðûëè óðàãàííûé îãîíü ïî ñêîïëåíèþ âîéñê, ëîøàäåé è áîåâîé òåõíèêè. Ñîçäàëîñü òàêîå ïîëîæåíèå, ÷òî ëþäÿì íåãäå áûëî óêðûòüñÿ îò îãíÿ. À ïîä âå÷åð íàëåòåëè ðóññêèå øòóðìîâèêè è íà÷àëè áðîñàòü áîìáû ñ íåáîëüøîé âûñîòû

Êëàäáèùå â Îñêîëå áûëî ñàìûì áîëüøèì êëàäáèùåì, êîòîðîå îñòàâèëà íàøà ñàíèòàðíàÿ ðîòà ïîñëå íàïàäåíèÿ íà Ñîâåòñêèé Ñîþç».

3 èþëÿ 1942 ãîäà ãîðîä áûë îêêóïèðîâàí ôàøèñòàìè. À ïîä ãîðîäîì ïðîäîëæàëàñü ãåðîè÷åñêàÿ áîðüáà âîèíîâ 40 è 21 àðìèé, êîòîðûå ñ áîÿìè îòõîäèëè íà âîñòîê. Áîëüøèíñòâî áîéöîâ ýòèõ ÷àñòåé áûëè ó÷àñòíèêàìè áî¸â íà Õàëêèíãîëå è íà Õàñàíå, ó÷àñòíèêàìè èíòåðíàöèîíàëüíûõ áðèãàä â Èñïàíèè. Áîëüøå íåäåëè ãðåìåëè áîè ïîä Ñòàðûì Îñêîëîì. Áëàãîäàðÿ èõ óïîðñòâó âðàã íå ñìîã îòâëå÷ü ÷àñòè äëÿ âçÿòèÿ Âîðîíåæà è ôîðñèðîâàíèÿ Äîíà. Ñâîèìè æèçíÿìè âîèíû ýòèõ àðìèé ñäåðæèâàëè íàñòóïëåíèå âðàãà. Ñîâåòñêèå áîéöû äîðîæèëè ñâîåé ÷åñòüþ. Íè îäíî çíàìÿ, ñðàæàâøèõñÿ ïîä Ñòàðûì Îñêîëîì âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé íå ïîïàëî â ðóêè ôàøèñòîâ. Ðåøåíî áûëî ïðîðûâàòüñÿ ìàëûìè ãðóïïàìè â ðàçíîå âðåìÿ. Òàê áóäóùèé äâàæäû ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, òîãäà åù¸ ñòàðøèé ëåéòåíàíò Âàñèëèé Ïåòðîâ ïîä îãí¸ì ïðîòèâíèêà ïåðåïðàâèë íà òðîñàõ ñâîþ áàòàðåþ ÷åðåç ðåêó Îñêîë è ïðîáèëñÿ ê ðåãóëÿðíûì ÷àñòÿì íàøåé àðìèè. Íî ìíîãèì âûðâàòüñÿ íå óäàëîñü.

Èç âîñïîìèíàíèé âåòåðàíîâ è æèòåëåé áëèçëåæàùèõ äåðåâåíü èçâåñòíî, ÷òî íåìöû, íå â ñèëàõ ñëîìèòü ñîïðîòèâëåíèå ðóññêèõ, ïðèìåíèëè íà ýòîì ó÷àñòêå ôðîíòà õèìè÷åñêîå îðóæèå ñíàðÿäû íåðâíî-ïàðàëèòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ.  êíèãå Äàíèýëà Ãåðãåíè «Îäèí èç ïåðâûõ» (â òî âðåìÿ îí áûë êîìàíäèðîì ñàïåðíîãî áàòàëüîíà Âåíãåðñêîé àðìèè, ðàñêâàðòèðîâàííîé â Ñòàðîì Îñêîëå) ãîâîðèòñÿ î ïðèìåíåíèè ôàøèñòàìè ýòèõ ñíàðÿäîâ. Îí âèäåë òðóïû íàøèõ ñîëäàò â ñêðþ÷åííîì ñîñòîÿíèè ïî âñåìó ßìñêîìó ëåñó. Êîìàíäû âåíãðîâ, ñîáèðàÿ èõ, ðàáîòàëè â ïðîòèâîãàçàõ. Äîðîãî äîñòàëñÿ ôàøèñòàì íàø êðàé è ìàëåíüêèé ãîðîäîê.

Ñ 3 èþëÿ 1942 ãîäà ïî 5 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà òåððèòîðèÿ ãîðîäà è ðàéîíà íàõîäèëàñü â çîíå îêêóïàöèè. Çà ýòè 7 ìåñÿöåâ íàøåìó êðàþ áûë íàíåñ¸í áîëüøîé óðîí. Áîëüøèíñòâî ïðîìûøëåííûõ çäàíèé è ïðåäïðèÿòèé áûëî óíè÷òîæåíî âðàæåñêîé àâèàöèåé âî âðåìÿ îáîðîíèòåëüíûõ áî¸â. Áîëåå 2òûñÿ÷ þíîøåé è äåâóøåê áûëè óãíàíû â Ãåðìàíèþ. Ñâûøå 300 æèòåëåé áûëè ïîâåøåíû è ðàññòðåëÿíû. Îêîëî 200 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè óâå÷üÿ.

Âî âðåìÿ îêêóïàöèè äåéñòâîâàë ïàðòèçàíñêèé îòðÿä, è â ãîðîäå áûëà ðàçâåäûâàòåëüíàÿ ãðóïïà. Çà ïåðèîä ñ ìàðòà 1942 ãîäà ïî ìàðò 1943 ãîäà îòðÿäîì â 29 ÷åëîâåê áûëî óíè÷òîæåíî 256 ñîëäàò, 24 îôèöåðà, 28 ìàøèí, 23 ïîäâîäû, 3 òÿãà÷à, âçîðâàíû ìîñò è 52 êì ïóòåé. Êîìàíäèðîì îòðÿäà áûë Ã.Ï. Êîæåäóáîâ. Çà ýòî âðåìÿ ïîãèáëî 14 ïàðòèçàí.

Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, ïàìÿòíèê ñêîðáÿùåé ìàòåðè óñòàíîâëåí íà ìåñòå, ãäå ôàøèñòû êàçíèëè (÷åðåç ïîâåøåíèå) ïàðòèçàí è äðóãèõ çàùèòíèêîâ íàøåé Ðîäèíû.

Îñâîáîæäåíèå Ñòàðîîñêîëüÿ íà÷àëîñü ñî âòîðîé ïîëîâèíû ÿíâàðÿ 1943 ã

Ïîäâèã 17 ãåðîåâ, ïîâòîðèâøèõ ïîäâèã Ïàíôèëîâöåâ

Èç êíèãè Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ê.Ñ.Ìîñêàëåíêî «Íà þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè»:

«Ýòî ïðîèçîøëî 31 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà Ãàðíèçîí ïðîòèâíèêà â ãîðîäå Ñòàðûé Îñêîë, íàñ÷èòûâàâøèé ñâûøå äâóõ ïîëêîâ 26-é íåìåöêîé ïåõîòíîé äèâèçèè, óñèëåííûõ àðòèëëåðèåé, óïîðíî îáîðîíÿëñÿ, ñòðåìÿñü ñêîâûâàíèåì íàøèõ ñèë ñîäåéñòâîâàòü ïðîðûâó íà çàïàä îêðóæåííîé âîñòî÷íîå Ãîðøå÷íîå ãðóïïèðîâêè. Ñ ýòîé æå öåëüþ âðàæåñêîå êîìàíäîâàíèå ïîñëàëî ãàðíèçîíó ãîðîäà êðóïíîå ïîäêðåïëåíèå, êîòîðîå äîëæíî áûëî áûëî ïðîðâàòüñÿ â ãîðîä ñî ñòîðîíû æåëåçíîäîðîæíîãî ðàçúåçäà Íàáîêèíî. Îñóùåñòâëåíèå ýòîãî çàìûñëà ïðèâåëî áû ê çíà÷èòåëüíîìó óñèëåíèþ îáîðîíû ïðîòèâíèêà, çàòÿæêå áîåâ çà Ñòàðûé Îñêîë. Ýòî ïîíèìàëè 15 áîéöîâ è 2 êîìàíäèðà èç 409-ãî îòäåëüíîãî èñòðåáèòåëüíî-ïðîòèâîòàíêîâîãî äèâèçèîíà, çàíèìàâøèå ðóáåæ ó ðàçúåçäà Íàáîêèíî. Ðåøèâ ñîðâàòü çàìûñåë âðàãà, îíè îêîïàëèñü ó áóäêè ïóòåâîãî îáõîä÷èêà Ìàéñþêà, ïîçæå íàçâàííîé Ìàéñþêîâîé áóäêîé, è â ñìåðòåëüíîé ñõâàòêå îòñòîÿëè ðóáåæ. Îòðÿä ïðîòèâíèêà ÷èñëåííîñòüþ 500 ÷åëîâåê ñ ïóëåìåòàìè è ìèíîìåòàìè íà ñàíÿõ íå ñìîã ïðîðâàòüñÿ â ãîðîä è âñêîðå áûë ðàçãðîìëåí ïîäîñïåâøèì ïîäêðåïëåíèåì.  ýòîì áîþ èç ñåìíàäöàòè ñìåëü÷àêîâ îñòàëèñü â æèâûõ ÷åòâåðî Ò.Ï.Áàáêîâ, À.Áóòáàåâ, Â.È.Êóêóøêèí è Ï.Å.Ðÿáóøêèí. Òðèíàäöàòü çàì.êîìàíäèðà âçâîäà ìëàäøèé ëåéòåíàíò Â.À.Ïëîòíèêîâ, êîìàíäèð âçâîäà ìëàäøèé ëåéòåíàíò Â.Ë.Áîíäàðåíêî, ñîëäàòû Ñ.À.Áàøåâ, Ï.È.Âèíîãðàäîâ, Ì.Ô.Äðîçäîâ, À.Å.Çîëîòàðåâ, Í.Ì.Ëèòâèíîâ, Ï.Â.Íèêîëàåâ, Ã.Å.Îïàðèí, Ò.À.Ñàââèí, Ï.Ï.Òîëìà÷åâ, Ó.×àæàáàåâ, Ì.Ñ.ßáëîêîâ ïàëè ñìåðòüþ õðàáðûõ. Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Ñòàðîãî Îñêîëà îò ãèòëèðîâöåâ îíè áûëè ïîõîðîíåíû ñ âîèíñêèìè ïî÷åñòÿìè íà Ñîâåòñêîé ïëîùàäè.  ïîñëåäíèé ïóòü èõ ïðîâîæàëè ìíîãèå òûñÿ÷è æèòåëåé ãîðîäà. Âñå ñåìíàäöàòü áûëè îòìå÷åíû âûñîêîé ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäîé. Ðîäèíà âûñîêî îöåíèëà ïîäâèã ãåðîåâ, çàùèùàâøèõ ãîðîä: ïÿòåðî èç íèõ óäîñòîåíû îðäåíà Áîåâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, îñòàëüíûå îðäåíà Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. À â Ñòàðîì Îñêîëå åñòü óëèöû, íàçâàííûå â ÷åñòü îñâîáîäèòåëåé óëèöû Ïëîòíèêîâà, Áîíäàðåíêî, Ëèòâèíîâà, óëèöà 17-òè ãåðîåâ. Ãåðîåâ, æèâóùèõ â íàøåé ïàìÿòè. Èõ áðàòñêóþ ìîãèëó è ïîíûíå ñâÿòî ÷òóò æèòåëè ãîðîäà. Ñòàðûé Îñêîë áûë îñâîáîæäåí ÷àñòÿìè 107-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè ïîëêîâíèêà Ï.Ì.Áåæêî. Ïðîèçîøëî ýòî 5 ôåâðàëÿ, êîãäà ãëàâíûå ñèëû 40-é àðìèè â ñîñòàâå âîéñê Âîðîíåæñêîãî ôðîíòà îñóùåñòâëÿëè óæå ñëåäóþùóþ íàñòóïàòåëüíóþ îïåðàöèþ íà Õàðüêîâñêîì íàïðàâëåíèè»

êîíöå óëèöû Ëåíèíà íàõîäèòñÿ ìàëåíüêîå ñòàðîå êëàäáèùå.

Íà ýòîì êëàäáèùå ïîõîðîíåí Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷ Àáåëüäÿåâ. Íà öåíòðàëüíîé àëëåå åñòü ìîãèëà ìîëîäîãî ñîëäàòà ïîãðàíè÷íèêà, ïîãèáøåãî ïðè çàäåðæàíèè íàðóøèòåëÿ ãðàíèöû (êîãäà-òî åãî õîðîíèëè âñåì ãîðîäîì) è ò.ä. Çäåñü ïîõîðîíåíû ìíîãèå, ðàíî óøåäøèå îò ðàí, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãîäîâ. Íå ñëó÷àéíî çà îãðàäîé ýòîãî ìàëåíüêîãî êëàäáèùà íàõîäèòñÿ áðàòñêàÿ ìîãèëà ó÷àñòíèêîâ áî¸â çà Ñòàðûé Îñêîë, ãäå ïîõîðîíåíû íåñêîëüêî ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, â òîì ÷èñëå ë¸ò÷èê Êàëà÷¸â, èìåíåì êîòîðîãî íàçâàíà îäíà èç óëèö íàøåãî ãîðîäà. Áóäó÷è ïèîíåðêîé è ó÷àñòâóÿ â ðàáîòå îòðÿäîâ êðàñíûõ ñëåäîïûòîâ, ÿ áûëà îäíîé èç òåõ, êòî íàø¸ë îñòàíêè ýòîãî ë¸ò÷èêà, à ïîòîì è åãî ðîäñòâåííèêîâ. Äî ñèõ ïîð õîæó ïî ýòîé óëèöå ñ ãîðäîñòüþ. È äî ñèõ ïîð ïðèíîøó ê ïàìÿòíèêó ãåðîþ öâåòû. Êëàäáèùå íåáîëüøîå, ñòàðîå, íàïîëîâèíó çàáðîøåííîå, ò.ê. ðîäñòâåííèêè ìíîãèõ èç ëåæàùèõ íà í¸ì, ñàìè óæå äàâíî â ìîãèëàõ. È î÷åíü æàëü, ÷òî ó ãîðîäñêèõ âëàñòåé íå íàõîäèòñÿ âðåìåíè è ñðåäñòâ ïðèâåñòè åãî õîòÿ áû â îòíîñèòåëüíûé ïîðÿäîê.

Êîãäà ìû óñëûøèì ãîëîñ Ïóøêèíà: «ëþáîâü ê ðîäíîìó ïåïåëèùó, ëþáîâü ê îòå÷åñêèì ãðîáàì»?

îæåñòî÷åííûõ áîÿõ íà òåððèòîðèè íàøåãî êðàÿ ïîãèáëî îêîëî 7òûñ. ÷åëîâåê. Èç 40 òûñÿ÷ óøåäøèõ íà ôðîíò ñòàðîîñêîëüöåâ, 11 òûñÿ÷ íå óâèäåëè áîëüøå ðîäíîãî êðàÿ.

2005 ãîäó ê 60-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â ãîðîäå áûë îòêðûò ïàìÿòíèê ìàðøàëó Æóêîâó, à ñðàçó çà íèì Àëëåÿ ñëàâû Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñòàðîîñêîëüöåâ.  òîì ÷èñëå îòöó îäíîé ìîåé îäíîêëàññíèöû.

Ñòàðîîñêîëüñêîì ðàéîíå 30 áðàòñêèõ ìîãèë. Ñàìàÿ ìîëîäàÿ èç íèõ Ìåìîðèàë ó Àòàìàíñêîãî ëåñà èìååò èíòåðåñíóþ èñòîðèþ. Åùå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò íàçàä â ñòàðîîñêîëüñêèõ ëåñàõ ÷àñòî ìîæíî áûëî íàòêíóòüñÿ íà îáíàæèâøèåñÿ îñòàíêè âîèíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.  1975 ãîäó Ýäóàðä Èâàíîâè÷ Ãðèãîðüåâ, âîçãëàâëÿâøèé òîãäà îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Ïîèñê», ñîáðàë øêîëüíèêîâ, ïýòýóøíèêîâ è ïðåäëîæèë èì ñîáðàòü îñòàíêè ïàâøèõ è çàõîðîíèòü. Âñå ëåòî â Àòàìàíñêîì, ßìñêîì ëåñó è â ïåðåëåñêàõ äî ñàìîãî ñåëà Øìàðíîå ïîèñêîâèêè ñîáèðàëè òå îñòàíêè, êîòîðûå ëåæàëè íà ïîâåðõíîñòè. Êîãäà ïîñ÷èòàëè èõ ïî ÷åðåïàì — ïîëó÷èëîñü 89 ÷åëîâåê. Äëÿ áðàòñêîé ìîãèëû âûáðàëè êðàñèâîå, âîçâûøåííîå íàä ãîðîäîì ìåñòî è óñòàíîâèëè íà íåì, ñâàðåííûé íà ìåõàíè÷åñêîì çàâîäå, íåáîëüøîé æåëåçíûé îáåëèñê.  ïîñëåäóþùèå ãîäû èç ëåñîâ â áðàòñêóþ ìîãèëó ïåðåíîñèëè âñå íîâûå è íîâûå îñòàíêè áîéöîâ. Èìåíà, êîòîðûå óäàâàëîñü âîññòàíîâèòü, ïèñàëè ïðÿìî íà ïàìÿòíèêå. Ñî âðåìåíåì è õîëìèê âûðîñ, è êîëè÷åñòâî ôàìèëèé óâåëè÷èëîñü íà ñòîëüêî, ÷òî îáåëèñê áûë èñïèñàí ïî âñåìó ïåðèìåòðó. È îäíàæäû èç Êèåâà ïðèåõàëà âäîâà âîåíâðà÷à Êîçëîâà, îñòàíêè êîòîðîãî îáíàðóæèëè è ïåðåçàõîðîíèëè ðåáÿòà èç «Ïîèñêà». Åé ïîêàçàëè ìîãèëó ìóæà, âîò òîëüêî äëÿ ôàìèëèè íå íàøëîñü ìåñòà íà ïàìÿòíèêå. È òîãäà âäîâà íàïèñàëà ïèñüìî Áðåæíåâó ñ ïðîñüáîé ïîñòðîèòü ìåìîðèàë â Ñòàðîì Îñêîëå. Ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå íå ïðèøëîñü äîëãî æäàòü. Çà ïðàâî âîçâîäèòü ìåìîðèàë áîðîëèñü ëó÷øèå áðèãàäû ñòðîèòåëåé ÎÝÌÊ, à îòêðûëè åãî â 1980 ãîäó.

È åù¸ îäíî ñîáûòèå â íàøåì ãîðîäå òåñíî ñâÿçàíî ñ æåëåçíîé äîðîãîé.

1943 ãîäó ïðè ïîäãîòîâêå ê íàñòóïëåíèþ íàøèõ âîéñê íà Êóðñêîé äóãå òðåáîâàëîñü ïîñòðîèòü íîâóþ æåëåçíîäîðîæíóþ âåòêó Ñòàðûé Îñêîë Ðæàâà. Ïîñòðîèòü å¸ íóæíî áûëî ñðî÷íî, â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ. Ïðåäñòîÿëî âûïîëíèòü îãðîìíûé îáú¸ì ðàáîòû: ïîñòðîèòü 10 ìîñòîâ, óëîæèòü 95êì æåëåçíîäîðîæíîãî ïîëîòíà. Íà ñòðîèòåëüñòâî âûøëè æåíùèíû, äåâóøêè, äåâî÷êè íàøåãî ãîðîäà è îêðåñòíîñòåé, âñåãî 25òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ áûëà è ìîÿ ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè Ïðîòîð÷èíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà, êîòîðîé â òî âðåìÿ áûëî âñåãî 16 ëåò. È ñîñåäêà ìîÿ ïî äîìó ×åðêàññêèíà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå ýòîé äîðîãè. Åé òîæå áûëî â òó ïîðó 16 ëåò. Êîìñîìîëüñêî-ìîëîä¸æíûé îòðÿä âîçãëàâëÿëà èíñòðóêòîð ðàéêîìà êîìñîìîëà Ëèäà Øóãàåâà. Êîìñîìîëüñêàÿ áðèãàäà Çèíàèäû Ïîëÿêîâîé çà ñìåíó îòãðóæàëà îò 100 äî 130 ìàøèí ïðè íîðìå 40ìàøèí. Íî ïåðâåíñòâî â ñîðåâíîâàíèè çàâîåâàëà áðèãàäà Òàìàðû Ñåì¸íîâîé.  íåé òðóäèëèñü 48 äåâóøåê, ðåãóëÿðíî âûïîëíÿâøèõ íîðìó íà 280-300%. Ýòî áûëà ñàìàÿ âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà çà âñþ èñòîðèþ ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíûõ äîðîã â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Äí¸ì è íî÷üþ ïðè ñâåòå ôàêåëîâ âðó÷íóþ òðóäèëèñü æåíùèíû. È äîðîãà áûëà ïîñòðîåíà ìåíüøå, ÷åì çà 2ìåñÿöà. Îíà ñûãðàëà áîëüøóþ ðîëü â ïîáåäå íà Êóðñêîé äóãå.  ïàìÿòü îá ýòîì ñîáûòèè è âî ñëàâó òåõ äåâî÷åê è æåíùèí ó íàñ â ãîðîäå áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê ýòèì æåíùèíàì ñòðîèòåëÿì æåëåçíîäîðîæíîé âåòêè Ñòàðûé Îñêîë Ðæàâà. Íà ïàìÿòíèêå òðè äåâóøêè çàíÿòû ñòðîèòåëüñòâîì äîðîãè. Îäíà èç íèõ ñìîòðèò â íåáî, ïðèêðûâøèñü ðóêîé.  íàðîäå ýòîò ïàìÿòíèê ñðàçó æå íàçâàëè «Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü»

Âû çäåñü äîðîãó ñòðîèëè íà Ðæàâó,

ïîäîëàõ ïîë-Çåìëè ïåðåíåñëè,

Ê ñðàæåíüþ ïîäãîòîâèëè Äåðæàâó

È ñ âîèíàìè Ðîäèíó ñïàñëè !

Âèêòîð Áåëîâ.

íàøåì ãîðîäå óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê çåìëÿêó ãåíåðàëó Âàòóòèíó (ðîäèëñÿ îí â Êóðñêîé îáëàñòè, êîòîðîé â òî âðåìÿ ïðèíàäëåæàë è Ñòàðûé Îñêîë).  èþëå-îêòÿáðå 1942 è ìàðòå îêòÿáðå 1943ã Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ êîìàíäîâàë Âîðîíåæñêèì ôðîíòîì.

Çíàìåíèòîå Ïðîõîðîâñêîå ïîëå (Êóðñêàÿ áèòâà) íàõîäèòñÿ â 100 êì îò íàøåãî ãîðîäà

Íåáåñíûì ïîêðîâèòåëåì íàøåãî ãîðîäà ñ÷èòàåòñÿ Ñâÿòîé Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Êíÿçü-âîèí, çàùèòíèê Îòå÷åñòâà. Êàôåäðàëüíûé ñîáîð íàøåãî ãîðîäà íîñèò èìÿ ýòîãî ñâÿòîãî. À íå òàê äàâíî áûë óñòàíîâëåí â öåíòðå è ïàìÿòíèê Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó.

Ñòàðûé Îñêîë îäèí èç ãîðîäîâ Êóðñêîé ìàãíèòíîé àíîìàëèè (ÊÌÀ). Îòêðûëè çàëåæè æåëåçíîé ðóäû â íàøåì êðàå ãäå-òî â 20-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà Îòêðûëè ñëó÷àéíî, ò.ê. ñòðåëêà êîìïàñà íà àýðîïëàíàõ íà÷èíàëà ïëÿñàòü. Ýòî âñ¸ ïîòîìó, ÷òî ðóäíûå çàëåæè î÷åíü áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè. Ïîýòîìó ó íàñ ðóäó äîáûâàþò îòêðûòûì ñïîñîáîì.  1931 ãîäó áûëî ñîçäàíî ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå ÊÌÀ-ðóäñòðîé, îáíàðóæåíû çàëåæè íà Êîðîáêîâñêîì ó÷àñòêå. 27 àïðåëÿ 1933 ãîäà áûëà äîáûòà ïåðâàÿ ðóäà íà øàõòå ¹1, êîòîðàÿ òåïåðü íîñèò èìÿ àêàäåìèêà Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Ãóáêèíà.

Íûíå Ñòàðûé Îñêîë (221òûñ. æèòåëåé) ãîðîä ãîðíÿêîâ, ìåòàëëóðãîâ (Îñêîëüñêèé ýëåêòðî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò), ñòðîèòåëåé, ñòóäåíòîâ.

Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, êíèã ìåñòíûõ êðàåâåäîâ, ìàòåðèàëû ãîðîäñêèõ ãàçåò è íàøåãî ãîðîäñêîãî ñàéòà.

Старый Оскол

Малая моя родина

г. Старый Оскол 2017 год

История возникновения города

Старый Оскол

Старый Оскол – административный центр Старооскольского городского округа Белгородской области, расположен на берегах реки Оскол и ее правового притока – реки Осколец, в 134 км от Белгорода

Годом основания Старого Оскола принято считать 1593. Тогда по указу царя Федора Иоанновича для защиты южных рубежей государства от крымских и ногайских татар были заложены военные поселения, в том числе и у слияния рек Оскол и Осколец. Однако история города, история людей населявших этот край начинается задолго до этого события.

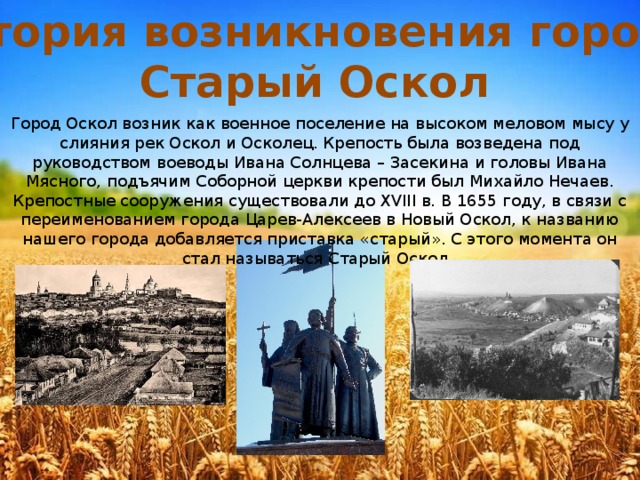

История возникновения города

Старый Оскол

Город Оскол возник как военное поселение на высоком меловом мысу у слияния рек Оскол и Осколец. Крепость была возведена под руководством воеводы Ивана Солнцева – Засекина и головы Ивана Мясного, подъячим Соборной церкви крепости был Михайло Нечаев. Крепостные сооружения существовали до XVIII в. В 1655 году, в связи с переименованием города Царев-Алексеев в Новый Оскол, к названию нашего города добавляется приставка «старый». С этого момента он стал называться Старый Оскол.

Логотип Старого Оскола

Форма логотипа представляет собой букву «С» с вписанной в неё буквой «О», выполненной ижицей. Слоган: «Созидать, объединяя!». Сочетание «СО» является, как аббревиатурой наименования Старый Оскол, так и олицетворяет составные части территории: Старый Оскол и Округ, кроме этого является отсылкой к слогану «Созидать, Объединяя!»

На букве «О» (округе) точками отмечены 19 сельских территорий.

Логотип выполнен в цветах, присутствующих на гербе Старооскольского городского округа: красном, желтом, зеленом.

Цветовая триада в логотипе несет в себе также идею о трех частях Старого Оскола. Красный — юго-западная часть — называемая старооскольцами «микро» получила своё развитие с началом ударных комсомольских строек.

Желтый цвет — центральная часть города — «улица Ленина». Это историческая части города, где сосредоточено и административное управление округом, и объекты культуры.

Зеленый цвет — северо-восточная часть Старого Оскола — «Новый город». Этот район города основан в семидесятых годах двадцатого века, как жилой квартал для работников ОЭМК. Именно металлурги заложили фундамент экономического благополучия Старооскольской земли.

Культурная жизнь Старого Оскола

МКУК «Старооскольский краеведческий музей»

Старооскольский

Старооскольский театр

художественный музей

для детей и молодежи

Кинотеатр «Быль» в городе Старый Оскол расположен по адресу микрорайон Жукова, 38.

Открытие кинотеатра прошло в 1982 году, но весной 2004 года он пережил полную реконструкцию. Мультиплекс располагает двумя залами:

«Синий зал» — он помещает в себя – 500 посадочных мест, здесь установлено цифровое оборудования для просмотра фильмы в 3Dформате.

«Красный зал»- вмещает в себя – 170 посадочных мест, в нем часто демонстрируют фильмы в 3D формате и собираются любители спорта. Такие спортивные события, как: чемпионаты мира и лига чемпионов, собирают в зале множество фанатов.

В холле кинотеатра для посетителей открыт кино-бар, в нем продается традиционная для просмотра кино закуска и напитки.

Основной репертуар, это новинки зарубежного и отечественного кино.

На территории мультиплекса есть автомобильная парковка.

Более 35-ти лет насчитывает творческая деятельность Дворца культуры «Комсомолец». На его сцене проходит большинство городских мероприятий и концертов. ДК «Комсомолец» располагает специализированным концертным залом на 1 тыс. мест, просторным фойе и вспомогательными помещениями, большой площадью перед учреждением,Активную творческую деятельность ведут 46 коллективов самодеятельного народного творчества разнообразных жанров: музыкального, вокального, хореографического, театрального, в которых занимаются около 1000 участников.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский Центр культуры и искусств» является ведущим учреждением культуры Старооскольского городского округа. Это одно из старейших учреждений культуры, которое основано в 1918 году. Более 20 лет учреждение возглавляла Заслуженный работник культуры РФ Анна Павловна Головко. Для реализации творческих возможностей и организации свободного времени людей в в Старооскольском Центре культуры и искусств функционирует 86 клубных формирований с охватом 2669 участников. Из них: 49 — клубные формирования самодеятельного народного творчества и 37 любительских объединений и клубов по интересам.

Официально летопись Старооскольского театра для детей и молодежи берёт своё начало с 1 февраля 1996 года. этим числом было датировано решение главы города о создании театра.

27 января 1997 года при театре открылась и постоянно действует детская театральная студия, многие из выпускников которой связали свою жизнь с Театром

Старооскольский краеведческий музей — одно из старейших учреждений культуры Белгородской области. Его история неразрывно связана с историей города. В конце февраля 1923 года в Старом Осколе был открыт Пролетарский клуб, при котором работали различные кружки, в том числе и краеведения. При клубе было организовано старооскольское отделение губернского общества краеведения, а 11 апреля было принято решение о создании в Старом Осколе музея краеведения.

Старооскольский художественный музей расположен на месте родового дома почётного гражданина города Старый Оскол, городского головы, представителя купеческого сословия — Иллариона Илларионовича Симонова, который жил здесь в конце ХIХ в.

В конце 1980-х здание передают художественному музею.

С 1989 г. первым заведующим Старооскольского художественного музея, изначально — филиала Государственного Белгородского художественного музея, был Александр Федорович Йост.

С 1998 года по настоящее время музеем руководит Елена Михайловна Маркова

Основная цель работы МАУК ДК «Молодежный» заключается в организации культурного досуга различных возрастных и социальных групп населения Старооскольского городского округа, а также в поддержке и развитии профессионального искусства, традиционных форм самодеятельного художественного творчества.

Во Дворце культуры работают 63 любительских объединения, из которых 43 – творческих коллектива и 20 – клубов по интересам, с общим числом участников 4316 человек.

На базе Дворца культуры работают 4 профессиональных коллектива.

Дворец культуры «Молодежный»

БЫЛЬ Кинотеатр в Старом Осколе

Старооскольский Центр культуры и искусств

Комсомолец Дворец культуры

Спортивная жизнь Старого Оскола

Теннисные клубы и корты в Старом Осколе

Гольф-клуб в городе Старый Оскол.

бассейна завода ОЭМК г. Старый Оскол

Дворец спорта Аркада

Дворец спорта имени

Святого князя Александра Невского

Стадион ПромАгро

6

Храмы, Соборы и Церкви в Старом Осколе

Церковь Троицы Живоначальной — Старый Оскол

Церковь Воздвижения Креста Господня — Старый Оскол

Старый Оскол. Церковь Ольги равноапостольной и Анастасии княжны

Старый Оскол. Церковь Сергия Радонежского.

Храм во имя преподобного Сергия, игумена Радонежского

Старый Оскол. Церковь Вознесения Господня

Старый Оскол. Церковь Илии Пророка

Памятник «Детям войны»

Памятник отцам-основателям города

Стела «Город Старый Оскол— город воинской славы»

Памятники архитектуры Старого Оскола

особый вид культурного наследия

Памятник «Детям войны» находится в микрорайоне Макаренко города Старый Оскол, Белгородской области. Его открытие состоялось в июле 2014 года. Проект, по которому будет построен памятник, выбирался по результатам конкурса, в котором победил творческий коллектив из города Жуковского (Московская область). Памятник из бронзы представлен в виде качелей, которые привязаны к дулу искореженной пушки. На качелях сидим маленький мальчик, а рядом с ним находится его старшая сестра, в не по размеру большой и ветхой одежде. Памятник посвящен детям, жившим в непростые годы Великой Отечественной войны

Скульптор А. А. Шишков. Открыт 9 июля 2008 года. Памятник-мемориал посвящен подвигу женщин – строителей железной дороги Старый Оскол – Ржава. В рекордно короткие сроки, всего за 32 дня, с 15 июня по 15 июля 1943 года они проложили 95 км железнодорожного пути, во многом обеспечив победу советских войск на Огненной дуге летом 1943 года. Они перенесли на своих хрупких плечах тонны земли и щебёнки, изо всех сил помогая приблизить день Победы.

12 сентября 2009 года возле кинотеатра «Октябрь» установили памятник отцам-основателям города — воеводе князю Ивану Солнцеву-Засекину, голове Ивану Мясному и подьячему Михаилу Нечаеву.

Памятник воздвигнут на историческом месте, где в 1647 году была заложена крепость Оскол. Впоследствии здесь сформировалась площадь, которая столетиями носила имя Красная (Нижняя).

Звание города воинской славы:

В 2011 году городу Старый Оскол было присвоено почётное звание «Город воинской славы» (указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2011 №588).

Стела воинской славы:

Стела «Город Старый Оскол— город воинской славы» установлена 10 сентября 2011 года на площади Победы.

Памятник строителям железной дороги

«Старый Оскол – Ржава».

8

Парки, скверы, аллеи в Старом Осколе

У каждого человека есть свой любимый город. Чаще всего любимым называют тот город, где промчалось детство человека, ведь именно с детством связаны самые дорогие сердцу воспоминания. Предлагаем несколько вариантов сочинений на тему «Мой любимый город» для всех классов.

Короткие сочинения про Любимый город

Вариант 1

Я люблю свой город. Я здесь родилась, отсюда родом мои мама и дедушка. Здесь живут мои родственники и любимые друзья.

Особенно хорош мой город весной. Нежная зелень листьев, мягкая молодая травка на газонах делают его молодым, веселым и каким-то блестящим. Солнце заливает чистые широкие улицы, отражается в разноцветных витринах, сверкает в окнах стройных многоэтажек.

Город расцветает. По-весеннему звучат в маршрутных такси и автобусах названия микрорайонов: Цветочный, Голубой, Широкий… Яркие пестрые вывески магазинов, бутиков, салонов не дают скучать прохожим.

Город строится. Каждый день можно увидеть что-нибудь новенькое. Строятся дома и церкви, реставрируются памятники архитектуры. Город меняется с каждым годом. Сегодня он уже совсем не похож на город моего раннего детства — он растет вместе со мной, но все равно остается таким же родным, близким, как друг, которого знаешь много-много лет. Мой город любит меня.

Вариант 2

Я живу в городе в красивом городе. Мой город не очень большой. В нем живет около 450 тысяч человек.

У нас чистый город. Красивее всего летом в ясную погоду. В нашем городе много университетов и техникумов. Есть у нас и музеи. В них можно узнать историю нашей республики. Также приезжают выставки из других городов. Недавно приезжала кунсткамера из Петербурга.

В последние годы во дворах установили новые детские площадки. А еще построили много новых больниц.

Мой город стоит на берегу реки Волга. И летом горожане любят в ней купаться и загорать на ее берегу. На Волге несколько пляжей, где отдыхают люди. Летом на другой берег ходит паромчик. И можно отправиться, на нем на другой берег.

Зимой тоже красиво. Можно кататься на санках. В разных районах есть лыжные базы. И любители этого вида спорта могут вдоволь накататься.

В моем городе много церквей. Есть несколько мечетей. У меня спокойный, тихий город. Мне здесь очень нравится.

Вариант 3

Город, в котором, я живу, не найти на географической карте. Он стоит на берегу тихого синего озера. Сколько в нем жителей? Вечером больше, чем утром, летом больше, чем зимой.

Центральная улица с обеих сторон обсажена высокими пальмами. Когда горожане гуляют по ней, листья пальм шелестят, навевая прохладу. Если поднять голову, вдалеке можно увидеть снежные горы, окутанные сизой дымкой.

Даже в самый жаркий летний день солнце не жжет — оно ласково греет. Проезд автомобилей в центре запрещен, и поэтому воздух здесь очень свежий. Самое замечательное в моем городе — это здания. Жилые дома можно отличить по ярким крышам: они зеленые, синие, красные, желтые.

Перед зданием мэрии бьет кристально чистый фонтан. Белоснежный городской театр стоит в начале аллеи. Здесь горожане назначают встречи, отсюда начинаются все туристические маршруты.

Самый популярный — вокруг нашего знаменитого озера. Гости из далеких стран удивляются тому, что даже в самый пасмурный день сквозь зеленоватую воду видно каменистое дно. Некоторые туристы предпочитают поездку в горы.

Недаром наш город называют «жемчужиной». Если город может быть добрым, то наш Синоган именно добрый город: и старожил, и иностранец чувствуют себя в нем, как дома. Мы, синоганцы, умеем веселиться, но и работа спорится в наших умелых руках. Многие горожане могут сказать: «Мы счастливы, потому что живем в самом прекрасном городе на Земле».

Вот такой город создала моя фантазия. Замечательный, правда?..

Мой любимый город – сочинение

У каждого есть свой друг. Друзья разные. Есть друзья — книги или здания в любимом городе.

Вариант 1 – Санкт-Петербург

Наш город! Он красив, поэтичен, он волшебный ночью, он прекрасный утром. Мой город — это мой друг, я люблю его, как человека. Когда мне очень, очень плохо, я иду на улицы моего города… Петербурга…

Мой Петербург — это ажурный кленовый лист, трепещущий на согретом осенним солнцем граните Фонтанки; это старые ступени Михайловского замка, сквозь глубокие трещины которых пробиваются опаленные солнцем травинки; это еле слышный отзвук каблучков на светлой, стремящейся к солнцу (такой нарядной!) улице Зодчего России…

Мой Петербург — это первая блестящая лужица на темной ладони площади, вода в ней отражает золотистые искорки доброго Исакия… Он возносит свои темные колонны над площадью — большой, красивый… Сквозь узорные решетки его высоких окон сверкает синими волнами река.

Под воркотню голубей и неслышный плеск Невы я медленно, задумчиво обхожу площадь… Когда я иду по твоим прямым улицам, мой город, когда я окунаюсь в золото твоих парков и скверов, мой город, я всем своим существом ощущаю, как ты дорог мне, мой самый верный друг, мой город…

И эти серые дома с лепными балконами, и старенькие фонари на маленьких мостах через каналы, и солнечные пятна на булыжниках тихих улиц, и полутемные арки старых домов; а там, если войти в пахучий сумрак двора и поднять голову, увидишь высоко-высоко падающий на тебя ярко-синий квадрат осеннего неба; и последние тугие бутоны гвоздик в рыжих корзинках на чистом от дождя асфальте, и холодный чугун кружевной решетки моста — все такое тоскливо-любимое, все такое щемяще близкое…

Мой Петербург — это мерцающие блики последних ласковых лучей на руке Пушкина у Русского музея, это сдержанный шум голосов, дыхание духов и шуршание платьев в опере, когда еще мгновенье трепещущего ожидания — и гаснут торжественно люстры, звучат звуки увертюры…

Как и все хорошее, спектакль быстро кончается, последние зрители расходятся, большие фонари над входом в сказочный мир гаснут, площадь пустеет, уже очень поздно… На пустынных улицах слышны шаги лишь одного человека.

Я подхожу к нему ближе и при неясном свете вижу устало-тоскливый взгляд его глаз, пряди его коричнево-янтарных кудрей ветер разметал по высокому красивому лбу, губы его медленно шевелятся в такт шагам, произнося певучие фразы: «Средь этой пошлости таинственной, скажи, что делать мне с тобой.

Непостижимый и единственный, как веер дымно- голубой». Я люблю свой город за то, что он хранит тепло его руки на своих гранитных стенах.

Мой Петербург — это томик стихов Блока на скамейке самой отдаленной аллеи парка, любимые стихи там заложены пожелтевшими ажурными листочками клёна, которые Пахнут Петербургом…

Вариант 2 – Ростов-на-Дону

Мой любимый город — Ростов-на-Дону. Он расположен на правом берегу реки Дон. Мой город еще часто называют “ворота Кавказа” ибо через него идут торговые пути на Кавказ.

В городе проживают более миллиона жителей. Он состоит из восьми территориальных единиц — районов. Мой город теплый и ласковый летом и снежный и морозный зимой. Городу присвоено звание “город воинской славы”.

К особенным местам моего города можно отнести театральную площадь. На ней расположено самое большое на Юге России обзорное колесо. Там же стоит театр имени Максима Горького, он выполнен в виде гусеничного трактора, за что прославился на весь мир, и его уменьшенная копия хранится в Лондонском музее мировой архитектуры.

Также в городе особым спросом пользуется древняя армянская церковь “Сурб-Хач”. Ей более 200 лет. У ее подножия бьет родник, в котором люди купаются круглый год.

В 2018 году на левом берегу Дона прошли шесть матчей чемпионата мира по футболу ФИФА на новом 45000 стадионе “Ростов Арена”. Сюда приезжали бразильцы, швейцарцы, хорваты, исландцы, мексиканцы, корейцы, бельгийцы и японцы. Это был настоящий праздник футбола.

Я люблю свой город, потому, что я тут вырос, я знаю каждую улицу, каждый переулок своего города. С тем или иным местом у меня связаны теплые воспоминания из детства. Он очень красивый и дружелюбный. Он многонациональный. Он культурный и завораживающий. Это мой любимый город!

Вариант 3 – Севастополь

Город, в котором я живу, имеет очень давнюю, богатую и героическую историю. Это город кораблей и якорей, город соленого ветра и просторных набережных.

Я живу в городе, прославленном во многих замечательных песнях, воспетом в книгах таких знаменитых писателей, как Александр Грин, Константин Паустовский. Много писал о нем и мой любимый писатель Владислав Крапивин.

Часто, гуляя по знакомым улицам, я представляю себя героем очередной крапивинской книжки. Ведь я такой же загоревший мальчишка с поцарапанными коленками и выгоревшими на солнце волосами, как и многие сорванцы, сошедшие со страниц произведений Крапивина.

Мой город очень красивый. У него есть свой характер. На первый взгляд он кажется серьезным и неприступным, словно заслуженный воин в парадном мундире, чья грудь увешана звенящими орденами и медалями.

Но на самом деле, как и все настоящие солдаты, мой город веселый и очень добрый, потому что в нем живут хорошие и отзывчивые люди. Очень, очень много хороших людей!

Вы, наверное, догадались, где я живу? Мой город носит славное имя Севастополь. И я очень люблю его.

Сочинение на тему Мой любимый город

Дедушка говорит, что когда я был маленьким, мой родной город был таким же чистым, цветущим и радужным, люди улыбались друг другу, вместе ходили на демонстрации, убирали двор и сажали на клумбах красивые цветы. Я верю ему, потому что тоже люблю свой город.

С ним связаны самые радостные воспоминания детства, начиная от копания в песочнице с другими малышами, и заканчивая воскресными походами в кино вместе с родителями.

В моем любимом городе много замечательных памятников, и говорят, что некоторые из них изваял известный архитектор, которому посвящено немало интересных статей в прессе.

Старинных зданий на городских улицах немного, зато есть несколько просторных скверов и зеленых парков, где прогуливаются молодые пары и бегает забавная ребятня. Я тоже люблю проводить время в одном из таких парков, где стоят мраморные скамейки, летом искрятся радужные фонтаны, а зимой под ногами шелестит опадающая листва.

Я люблю свой город за широкие тротуары и белые бордюры, клумбы с цветочными композициями и особенно за гордый характер народа, передающийся из поколения в поколение.

Здесь улицы и памятники названы в честь национальных героев, в центре по вечерам играют джазовые группы и выступают уличные музыканты. В одном из моих любимых скверов в теплое время года прогуливаются «живые» скульптуры, радующие детей и взрослых, а когда приезжает цирк – то воцаряется настоящее веселье.

Здесь я чувствую себя защищенным рядом с родственниками и друзьями, знаю каждый закоулок и, кажется, могу прочитать мысли любого человека. В темное время суток мы с друзьями часто садимся в троллейбус и едем вдоль тихих улочек навстречу приключениям.

А по выходным собираемся во дворе, развлекаемся и общаемся друг с другом или посещаем местные музеи и картинные галереи.

А зимой, особенно, если вечером идёт снегопад, мой город превращается в зимнюю сказку. В такие вечера город как будто затихает, вместо шума становится слышно как падает снег, пушистыми хлопьями обрисовывая белыми контурами дома, припаркованные автомобили, скамейки и вывески городских магазинов.

Если бы мне предложили переехать в какое-то другое место, то я бы не согласился. Потому что мой родной город — самый лучший на земле, в нем выросли мои родители, начинаю взрослеть я, и когда-нибудь с удовольствием буду рассказывать своим детям о самом лучшем времени, перебирая детские воспоминания и памятные даты.

Эссе о любимом городе

У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Есть любимый город не потому, что они счастливые, а счастливые, потому что у них он есть.

Чаще всего любимым городом, поселком, краем является то место, где человек родился или провел много времени.

Часто любимым городом называют тот, где промчалось детство человека, ведь именно с детством, если оно, конечно же, не было трудным, у большинства людей возникают самые добрые воспоминания.

Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где они происходили, то есть в любимом городе.

Причем этому городу вовсе не обязательно быть столицей, городом-миллионером или еще какой-нибудь «шишкой». Он может быть тихим, заброшенным городком и в то же время являться самым любимым городом, так как с ним связано много приятных впечатлений.

У каждого любовь к городу проявляется по-разному. Например, поэты сочиняют стихотворения о любимом городе, композиторы пишут музыку, художники рисунок картины, тем самым прославляя город и увековечивая память о нем на многие годы.

Читайте также: Как написать письмо маме – примеры работ для 2–11 классов.

Любимый город… Этому городу вовсе не обязательно быть столицей, он может быть маленьким тихим, но очень родным. Города, как и люди, — у каждого своя судьба, своё лицо и свой характер.