_________________________________________________________________________________________________

Сочинение.

Рецензия на повесть В. Г. Распутина «Последний срок»

Валентин Григорьевич Распутин родился в 1937 году в поселке Усть-Уда, что стоит на Ангаре, почти на полпути между Иркутском и Братском. После школы в 1959 году окончил историко-филологическое отделение Иркутского университета, затем занялся журналистикой. Первые очерки и рассказы Распутина были написаны в итоге корреспондентской работы, поездок по близкой его сердцу Сибири: в них отложились наблюдения и впечатления, которые стали опорой для размышлений писателя о судьбе родного края. Распутин любит родину. Он не представляет себе жизни без Сибири, без этих трескучих морозов, без этого слепящего глаза солнца. Именно поэтому в своих произведениях писатель раскрывает таежную романтику, единство людей с природой, изображает характеры, завораживающие своей силой, первозданностью, естественностью. Такие характеры Распутин открыл в сибирских селениях. На материале сибирской деревни написаны такие повести, как “Последний срок” (1970), “Деньги для Марии” (1967), “Вверх и вниз по течению”. Здесь автор поднимает выс окие нравственные проблемы добра и справедливости, чуткости и щедрости человеческого сердца, чистоты и откровенности в отношениях между людьми. Однако Распутина интересовала не только личность с ее духовным миром, но и будущее этой личности. И я бы хотела рассказать именно о таком произведении, в котором ставится проблема бытия человека на Земле, проблема жизни поколений, которые, сменяя друг друга, не должны потерять связи. Это повесть “Прощание с Матерой”. Хотелось бы заметить, что Распутин попытался возвратить интерес к старинному русскому повествовательному жанру-повести. “Прощание с Матерой” — своеобразная драма народной жизни — была написана в 1976 году. Здесь речь идет о человеческой памяти и верности роду своему. Действие повести происходит в деревне Матера, которая вот-вот должна погибнуть: на реке возводят плотину для постройки электростанции, поэтому “вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит…”, конечно, Матеру. Судьба деревни решена. Молодежь без раздумий уезжает в город. У нового поколения нет тяги к земле, к Родине, она все стремится “перейти на новую жизнь”. Безусловно, то, что жизнь — это постоянное движение, изменение, что нельзя оставаться неподвижно на одном месте столетия, что прогресс необходим. Но люди, вступившие в эпоху НТР, не должны терять связи со своими корнями, разрушать и забывать вековые традиции, перечеркивать тысячи лет истории, на ошибках которой им бы следовало учиться, а не совершать свои, иногда непоправимые. Всех героев повести условно можно разделить на “отцов” и “детей”. “Отцы” — это люди, для которых разрыв с землей смертелен, они выросли на ней и любовь к ней впитали с молоком матери. Это и Богодул, и дед Егор, и Настасья, и Сима, и Катерина. “Дети” — это та молодежь, которая так легко оставила на произвол судьбы деревню, деревню с историей в триста лет. Это и Андрей, и Петруха, и Клавка Стригунова. Как мы знаем, взгляды “отцов” резко отличаются от взглядов “детей”, поэтому конфликт между ними вечен и неизбежен. И если в романе Тургенева “Отцы и дети” правда была на стороне “детей”, на стороне нового поколения, которое стремилось искоренить морально разлагающееся дворянство, то в повести “Прощание с Матерой” ситуация совершенно противоположная: молодежь губит то единственное, что делает возможным сохранение жизни на земле (обычаи, традиции, национальные корни). Главный идейный персонаж повести — старуха Дарья. Это тот человек, который до конца жизни, до последней ее минуты остался предан своей родине. Дарья формулирует главную мысль произведения, которую сам автор хочет донести до читателя: “Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни”. Эта женщина является некой хранительницей вечности. Дарья — истинный национальный характер. Писателю самому близки мысли этой милой старушки. Распутин наделяет ее лишь положительными чертами, простой и незатейливой речью. Надо сказать, что все старожилы Матеры описаны автором с теплотой. Как искусно изображает Распутин сцены расставания людей с деревней. Прочтем еще раз, как снова и снова откладывают свой отъезд Егор и Настасья, как не хотят уезжать они из родной стороны, как отчаянно борется Богодул за сохранение кладбища, ведь оно свято для жителей Матеры: “…А старухи до последней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно кресты, устанавливали тумбочки”. Все это лишний раз доказывает то, что отрывать народ от земли, от его корней нельзя, что такие действия можно приравнять к жестокому убийству. Автор очень глубоко осмыслил проблему, вставшую перед обществом в эпоху НТР, — проблему утраты национальной культуры. Из всей повести понятно, что эта тема волновала Распутина и была актуальна и у него на родине: недаром он располагает Матеру на берегу Ангары.

Матера — символ жизни. Да, ее затопило, но память о ней осталась, она будет жить вечно.

…

Как написать студенческую работу, чтобы её 100% приняли?

Возникают ситуации, когда очень сложно сделать работу, когда совершенно не понятно каков должен быть конечный результат. В таких случаях лучше не тратить лишние время и нервы, а обращаться к знающим людям.

Помощь в написании учебных работ

Автор Андрей Измаилов На чтение 5 мин. Просмотров 3 Опубликовано

Что такое Малая Родина? – рассуждение

Родина… Как часто я слышу это слово из уст окружающих. По закону общества, это то слово, которое должно заставлять трепетать сердце истинного патриота.

Это чувство воспитывается дома, прививается детям в школе, но по-настоящему всю силу магической связи между человеком и Родиной можно осознать, не смотря телевизор, не участвуя в патриотических мероприятиях, а живя в родном крае, милом городке или деревушке, где ты родился. Называть это дорогое сердцу место принято малой Родиной.

Малая Родина, что я о ней знаю? Может быть, пока не так много, из того, о чём рассказывают в краеведческих музеях, эти мои открытия ещё впереди, и мне нужно время, чтобы их совершить. Но однозначно я большой знаток своего городка: знаю здесь каждый уголок, каждую улочку, настолько хорошо, что с закрытыми глазами готова рассказать о мелких деталях архитектуры.

Малая Родина – это то место, где человеку хорошо, где бы он ни жил, и сколько бы лет ему ни было. Он рвётся «полечиться» родным краем, когда ему плохо, и мгновенно исцеляется, как только ступает на родную землю. Он бродит по родным улочкам, воскрешая в памяти дорогие воспоминания, и ему становится всё лучше и лучше, в груди от волнения колотится сердце.

Да, многие из нас, вырастая, покидают отчий дом, родной город. Создают семьи в дальних городах, чужеземных странах, но кровное родство со своей малой Родиной остаётся на всю жизнь.

В новых городах мы невольно начинаем искать своих земляков, общаться с ними, мы вздрагиваем, когда по телевизору или радио, а может быть, в социальных сетях встречаем упоминание родного города, деревни.

И если раньше, будучи детьми, мы не понимали крепкой связи со своим городом и рвались осваивать другие территории и покорять большие города, то теперь, наоборот, ищем повода отправиться в отпуск в ту самую, пульсирующую воспоминаниями точку на карте.

Мы трепетно ждём этой желанной встречи, считаем дни, строим планы, и как же нам хочется, чтобы там, в родном городке или деревушке, нас тоже очень-очень ждали и были рады встрече!

Малая Родина – это любовь навсегда. В истории немало примеров, когда прославленные на весь мир учёные и деятели культуры завещают похоронить себя в тех местах, где они родились и провели лучшее в жизни время – детство.

Моя жизнь ещё впереди, но я уже осознаю, что никогда не предам свою малую Родину, даже если не буду здесь жить, но я буду часто приезжать, а ещё – с гордостью рассказывать своим друзьям и знакомым о самом лучшем, самом светлом и замечательном, самом дорогом месте на планете Земля!

Популярные стихи про родину

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Сочинение-рассуждение «Моя малая Родина»

Моя малая родина – это то, что я люблю и берегу. Место, в котором проходит детство человека, близкие и родные люди, которые занимаются воспитанием ребенка, воспоминания, связанные со счастливым детством, – это немного из того, что можно назвать малой родиной, что так дорого каждому человеку.

На тему Родины писали многие русские писатели и поэты. Малая родина – это место, в котором человек родился. С самого рождения окружающая обстановка становится родной и близкой. Деревья, реки и озера, птицы и растения – все это является частью жизни каждого человека, и все это – малая родина.

Если человек уедет жить в другой город или даже в другую страну, он всегда будет помнить о том, что видел в том месте, где прошло его детство. Так, например, С. А. Есенин в стихотворении «Береза» (изучается в 5 классе) описывает зимнюю природу: белую березу, которая находилась под окном автора.

Ее ветки, которые постепенно становятся белоснежными, являются символом авторских воспоминаний о счастливой детской поре. Для поэта малая родина – это природа со всеми ее красками. Спустя время он вспоминает зимнюю картину, обращается к ней и мысленно любуется тем, что видел раньше.

Малая родина начинается с любви к семье. Мама и папа, братья и сестры, бабушки и дедушки – это люди, которые своей заботой, теплотой и любовью встречают ребенка при рождении. Когда взрослый человек вспоминает о малой родине, он думает не о конкретном месте или помещении, а о тех людях, которые его окружали и учили чему-то новому.

Малая родина тесно связана с детством человека. Именно здесь он растет и набирается опыта, развивается и становится личностью и индивидуальностью. Поэтому когда человек взрослеет, о малой родине он вспоминает с душевной теплотой, потому что с этим местом связаны самые лучшие воспоминания человека.

Это и первый шаг, и первое сказанное слово, и школа, где прошло все детство, и улица, где человек нашел близких друзей. Когда человек уезжает из родных мест, он все равно постоянно думает о них, вспоминает и скучает по тому времени.

Малая родина – это кладезь человеческих воспоминаний, проникнутых добротой и светлой ностальгией.

Лучшие стихи про Россию

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Родные края

Здесь опубликованы лучшие Лучшие стихи о Родине, России. Они вложили в нас самые сильные чувства. Как это необходимо — с самого юного возраста прививать любовь к окружающей нас среде. Это обширная и проникновенная проблема для любого человека. Родина — это душа русского народа. Это любимая природа, родная деревня, дом в конце улицы. Здесь мы появились на свет, здесь мы впервые зашагали и испытали настоящий восторг, сказав свое первое слово. Я вспоминаю, как в детстве отдыхал в деревне у бабушки, как помогал сажать ей деревья. Родина — это душа. Это часть жизни человечества.

Текст: Ольга Лапенкова

Вся наша жизнь — дорога в неведомое: это утверждение старо как мир, но спорить с ним не приходится. Мы понятия не имеем, что произойдёт не то что через несколько лет — часов. Сколько раз ваши планы отменялись из-за непредвиденных обстоятельств? Торопились в кино или на концерт — застряли в пробке, мечтали о воскресной поездке в парк развлечений — с утра плохо себя почувствовали, ждали выхода новой серии любимого сериала — отрубилось электричество.

К сожалению, мелкими проблемами этот список не исчерпывается. Мы разочаровываемся в друзьях — или разочаровываем их сами; выбираем профессию — а затем, увлекшись чем-то другим, «уходим» в новую сферу; прочитав хорошую книгу или увидев впечатляющий фильм, отказываемся от прошлых убеждений. С одной стороны, изменение — признак прогресса; если чего-то и стоит бояться, так это «закостенеть», на долгие годы остаться таким же, каким был. С другой стороны, не слишком ли часто мы, увлекшись каким-то человеком или учением, отрекаемся от прошлого и обещаем начать новую жизнь? И не слишком ли часто нам приходится раскаиваться в поспешных решениях?

Именно такие вопросы зададут одиннадцатиклассникам в декабре 2021-го — но и о дороге в прямом, а не в переносном, смысле слова забыть не велят. Правда ли, что домосед и заядлый путешественник никогда не найдут общего языка? Первый скажет, что в гостях хорошо, а дома лучше; второй только усмехнётся и покажет фотографии из самых невероятных уголков планеты, и собеседник, против воли, завистливо вздохнёт… Но где гарантия, что человек, готовый всю жизнь провести в странствиях, не пытается «сбежать» от самого себя? Как здесь не вспомнить стихи А. С. Пушкина:

- Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,

- Куда б ни вздумали, готов за вами я

- Повсюду следовать, надменной убегая:

- К подножию ль стены далёкого Китая,

- В кипящий ли Париж, туда ли наконец,

- Где Тасса не поёт уже ночной гребец,

- Где древних городов под пеплом дремлют мощи,

- Где кипарисные благоухают рощи,

- Повсюду я готов. Поедем… но, друзья,

- Скажите: в странствиях умрёт ли страсть моя?

- Забуду ль гордую, мучительную деву,

- Или к её ногам, её младому гневу,

- Как дань привычную, любовь я принесу?

- 1829

Темы, предложенные в рамках этого направления, будут звучать как-то так:

- • Зачем люди путешествуют?

- • Моя самая запоминающаяся поездка.

- • Что теряет человек, который всю жизнь сидит дома?

- • Какую достопримечательность мне хотелось бы увидеть — и почему?

- • Как найти призвание и реализоваться в профессии?

- • Что важнее для взрослого человека: семья, карьера, богатство, известность?

- • Выбирая жизненный путь, нужно прислушиваться к советам старших — или жить своим умом?

- • Что теряет и что приобретает человек, когда делает первый шаг из детства во взрослую жизнь?

- • Как понять, что идёшь по жизни с правильным человеком?

- • Как поступить, если в поисках себя «свернул не туда»?

А вот восемь цитат, которые пригодятся, если вы захотите украсить свою работу эпиграфом:

- • Уедем, бросим край докучный

- И каменные города,

- Где вам и холодно, и скучно,

- И даже страшно иногда.

- (Н. С. Гумилёв)

- • Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну её страницу. (Аврелий Августин)

- • Люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается: куда бы ты ни переехал, ты берёшь с собой себя.

- (Нил Гейман)

- • Дорогу осилит идущий.

- (Туркменская пословица)

- • Иди против ветра, на месте не стой,

- Пойми, не бывает дороги простой.

- (Песня из к/ф «Приключения Электроника», стихи Ю.Энтин)

- • Выезжайте за ворота и не бойтесь поворота, пусть добрым будет путь!

- (А. Макаревич)

- • Не существует пути к счастью. Счастье — это и есть путь.

- (Уэйн Дайер)

- • Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!

- (Н. В. Гоголь)

Если направление «Человек путешествующий» понравилось вам больше всего и вы уверены, что на итоговом сочинении возьмётесь именно за него, предлагаем освежить в памяти два произведения отечественных классиков — и посмотреть один современный фильм.

КНИГИ

И. А. Гончаров. «Обломов» (1859)

Программное произведение Ивана Александровича Гончарова, которое проходят в десятом классе, отлично подходит в качестве иллюстрации к размышлениям о дороге. И дело не только в том, что, раз выехав из родной деревни — Обломовки, главный герой намертво «застрял» в Петербурге, никуда не ходит и не ездит, по углам его съёмной квартиры разрослась паутина, а единственный человек, который может хоть ненадолго привести Илью Ильича в чувство, — его школьный друг Штольц, неутомимый делец и заядлый путешественник. Вопрос в другом: почему Обломов выбрал оседлое существование — и выбирал ли он его вообще? Или всё происходящее — на совести родителей, которые окружили маленького Илюшу удушающей заботой и ужасно его избаловали?

С другой стороны, может, Обломов в чём-то прав? Его давние приятели — Волков, Судьбинский и Пенкин — посвятили себя кто светским развлечениям, кто служебным свершениям, кто литературной славе. Но в их исполнении все эти занятия не несут никакой пользы — а то и наносят вред. Так не честнее ли, решает Обломов, сидеть дома — так он по крайней мере никому не доставляет неудобств? Но когда Штольц знакомит друга с прекрасной Ольгой Ильинской, главный герой начинает сомневаться в справедливости своей философии…

Современным школьникам роман И. А. Гончарова, из-за внушительного объёма и неторопливого повествования, обычно кажется скучноватым. Однако внимательный читатель непременно уловит, что в том и замысел автора: душевные трагедии не разыгрываются в одно мгновение. Поначалу житьё-бьтьё Ильи Ильича вызывает смех: всё это напоминает серию, в которой Винни-Пух застрял в норе, пытаясь выбраться из жилища Кролика. Но чем дальше, тем большее сочувствие у нас вызывает лентяй с золотым сердцем — и тем больше вопросов вызывает вечно жизнерадостный Штольц.

А. П. Чехов. «Дуэль» (1891)

Ещё одно замечательное произведение, созданное русским классиком: в школьную программу оно не входит, но даёт чуть ли не исчерпывающую картину нравов, царивших на рубеже XIX и ХХ веков — сто с небольшим лет назад.

В небольшом городке на Кавказе живёт 28-летний Иван Андреевич Лаевский — мелкий служащий, переехавший сюда после знакомства с Надеждой Фёдоровной. Эта женщина ради Лаевского ушла от мужа — и, поскольку в Российской Империи разводы были запрещены, поселилась с ним на правах «сожительницы» и «грешницы». Пару лет назад Иван Андреевич и Надежда Фёдоровна мечтали начать новую жизнь, приобрести землю, построить домик, разбить сад и заняться хозяйством. Но Лаевский быстро разочаровался в идеалах — и, вместо того чтобы взяться за дело, целыми днями ходит по гостям, играет в карты, выпивает и отбивается от кредиторов. Что до возлюбленной, видеть её он больше не хочет: всё в Надежде Фёдорвне кажется ему «пошлым», искусственным. Но как объявить о разрыве — и где искать нового счастья? Может, уехать в Петербург? Там-то бьёт ключом настоящая культурная жизнь!..

Иван Андреевич изливает душу давнему приятелю — военному доктору Самойленко, гостеприимному хозяину и всеобщему любимцу. Доктор осуждает Лаевского: тот уже совершил страшную ошибку — увёл замужнюю женщину из семьи, — а значит, несёт за Надежду Фёдоровну полную ответственность. Но как мучается этот беспутный Иван Андреевич! Да и его возлюбленная — не такая уж невинная страдалица, какой хочет казаться… А тут ещё молодой самоуверенный учёный-натуралист фон Корен, который объявил войну «сладкой парочке». Мелкие стычки между зоологом и Лаевским поначалу не заканчиваются ничем опасным, но читатель уже догадывается, что Чехов не просто так дал название повести…

На первый взгляд кажется, что проблемы, с которыми сталкиваются герои «Дуэли», уже не актуальны: развестись с неугодным мужем или женой теперь легче лёгкого, да и на дуэль никто никого не вызывает. Но остаются «проклятые вопросы»: какому делу посвятить жизнь? что такое честь? как найти любовь — а найдя, убедиться, что с тобой не случайный, а предназначенный тебе судьбой человек? В этой повести А. П. Чехов изменяет своей манере оставлять читателя в полном замешательстве — и даёт-таки некоторые «рецепты», как жить, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

ФИЛЬМ

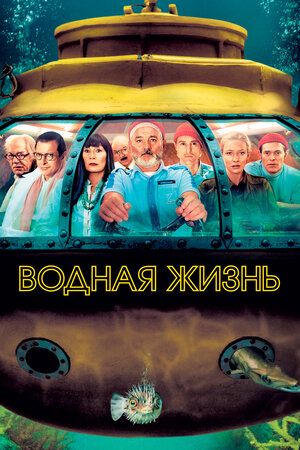

«Водная жизнь» (2005), реж. У. Андерсон

Стив Зиссу полжизни провёл в путешествиях, да ещё в каких! Отучившись на океанографа, он собрал команду энтузиастов и принялся колесить по миру, снимая захватывающие документальные фильмы. Поначалу Зиссу вызывает у отечественного зрителя ассоциации с такими известными кочевниками, как ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов — или пятикратно отправлявшийся в кругосветное путешествие Фёдор Конюхов. Но вскоре мы понимаем: каким бы смельчаком ни был главный герой У. Андерсона, кое-чего он боится до потери сознания, а именно — брать на себя ответственность.

Стив Зиссу взял в жёны женщину из богатейшей аристократической семьи, но лишь для того, чтобы она оплачивала его экспедиции; кода же встретил настоящую любовь, испугался известия, что скоро станет отцом, и прекратил общение с той девушкой. Но вот через двадцать с лишним лет Стива Зиссу разыскивает сын. Молодой человек вырос настоящим молодцом: добрый, умный и, кстати, очень ответственный, он выучился на пилота и, кажется, уже обеспечил себе безбедную жизнь. Но согласится ли он на спонтанное предложение отца отправиться в очередную экспедицию — на поиски жуткой рыбины, из-за которой погиб лучший друг Стива Зиссу?

Ироничный тон Андерсона с первых кадров настраивает нас на хэппи-энд, однако режиссёр цинично обманывает ожидания зрителя. С другой стороны, важные уроки Стив Зиссу всё-таки получает — но какой ценой?.. История вымышленного исследователя оставляет горьковатый осадок и показывает, что исправить некоторые ошибки — как бы того ни хотелось — невозможно.

Танец — это тот очаг жизни, к которому всегда будут тянуться люди, и насильно заставлять учиться этому нельзя. Желание танцевать должно литься из души, убеждена педагог с 30-летним стажем. Историю ее творческого пути публикуем в рубрике БНК «Так и живем» на основе материала усть-цилемской районной газеты «Красная Печора».

Фото из личного архива Валентины Соколовой

В этом году вместе с Республикой Коми 100-летний юбилей отмечает Усть-Цилемский культурный центр. Ежегодно на базе центра проводится более 200 различных культурно-массовых и праздничных мероприятий, и ни одно из них не проходит без танцевальных постановок. В районе знают и уважают талантливого хореографа, создателя трех образцовых танцевальных коллективов Валентину Соколову. Она 30 лет посвятила обучению детей танцам.

Валентина Ивановна Соколова (Дуркина) — коренная устьцилёмка. На вопрос, когда в её жизни появилась страсть к танцам, отвечает: «Это из детства». После восьмого класса пришла в танцевальный кружок, организованный в доме культуры, которым руководила Елена Степановна Черевко из села Ижма. В школьные годы девушка была активным участником художественной самодеятельности, с улыбкой вспоминает, как с танцевальными номерами и постановками ездили по району и республике. По окончанию школы у Валентины долгих раздумий о будущей профессии не возникало: душа рвалась к танцам и только к ним.

В 1979 году молодая устьцилёмка поступила в Коми республиканское культурно-просветительное училище Сыктывкара на хореографическое отделение (сегодня Колледж культуры им. В. Т. Чисталёва). Получив профессиональное образование, вернулась в родное село. Вскоре Валентина Ивановна вышла замуж, потом родились сын и дочь. Далее началась бурная трудовая деятельность.

Как рассказала Валентина Ивановна, отучившись заочно в республиканском педагогическом колледже, пришла работать в детский сад воспитателем. Ко дню празднования 450-летия Усть-Цильмы, по замыслу режиссёра Татьяны Гавриловны Шишеловой, был поставлен знаменитый танец «Горка Усть-Цилёмская», в подготовке которого и была задействована В. И. Соколова. Она вспоминает, что именно с того момента и начался её длинный профессиональный путь хореографа. С 1992 года и на протяжении 20 лет она упорно трудилась, совмещая работу с малышами и обучение танцам в Усть-Цилемском доме культуры.

В 1995 году, набрав группу из 20 человек, создала танцевальный коллектив народных танцев «Озорники». Его участниками были местные школьники — девушки и юноши от 10 до 17 лет.

На сегодня в коллективе Валентины Ивановны насчитывается шесть выпусков. Также с 2004 по 2013 годы существовал ещё один – «Солнышко», его посещали дети начальных классов.

Под её руководством созданы танцевальные коллективы: «Северяночка» (2001 год) и «Улыбка» (2014 год). В «Северяночке» занимаются мужчины и женщины от 20 лет. Здесь приоритетное направление — народные танцы, но исполняют и современную хореографию, латиноамериканские танго, ча-ча-ча. В «Улыбке» танцуют устьцилёма зрелого возраста от 55 лет.

Танцевальные коллективы не раз были награждены грамотами и дипломами муниципального и республиканского уровней. «Северяночка» в 2017 году стал лауреатом первой степени в пятом республиканском фестивале-конкурсе немецкой культуры BLITZER. Сама Валентина Соколова была удостоена почётной грамоты ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» и другими.

В своей работе Валентина Ивановна тактичный и мудрый человек, ведь необходимо не только научить владеть своим телом, выполнять определённые движения и слышать музыку, но и организовать команду с общей целью и задачами.

Валентина Ивановна в обучении детей использует свою, выработанную за многие годы методику. Главное, что она отмечает: «Танцоров нужно поддерживать, хвалить и ни в коем случае не выделять кого-то одного в коллективе!»

В итоге дети с одухотворёнными лицами в едином порыве повторяют движения педагога, а потом отрабатывают рисунок танца индивидуально. В процессе такой кропотливой работы и создаётся завершённая танцевальная композиция. В постановке номера для неё нет мелочей: даже в костюме всё – от макушки до пят должно соответствовать танцевальному жанру, стилю и направлению, которые задаёт режиссёр.

Богатый педагогический опыт позволяет Валентине Ивановне сразу оценить потенциал новичка. Она убеждена, что насильно заставлять учиться танцам не стоит, желание танцевать должно литься из души.

Супруг Валентины Ивановны – Владимир Ильич Соколов тоже работал в районном Доме культуры с 1977 по 2009 годы звукорежиссёром музыкально-звукового сектора, руководителем вокально-инструментального ансамбля «Гармония». Как вспоминает Валентина Ивановна: «Муж часто помогал мне с подготовкой танцевальных номеров, подбирал музыкальное сопровождение, подготавливал сцену для репетиций, одним словом, заряжал коллектив и меня позитивом. Самым сложным в его работе было найти нужную фонограмму, ведь тогда ещё не было интернета, поэтому приходилось прослушивать большое количество пластинок и дисков».

Не один десяток устьцилём прошли через уроки танцев Валентины Ивановны, детьми раскрывают свои таланты в «Озорниках», а повзрослев, танцуют в «Северяночке». С особым чувством она вспоминает своих выпускников: «Это были такие звёздочки!». К сожалению, никто из них не связал свою жизнь с танцами, но некоторые продолжили танцевать, пусть даже за стенами родного дома культуры, отмечает автор публикации.

Мария Носова

Þëèÿ Äîìîøîíêèíà

ðîìàíå È.Ñ. Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè» çâó÷èò òåìà ëþáâè.  ïðîèçâåäåíèè 4 ëèíèè, ðàñêðûâàþùèå ïðîáëåìó ëþáâè ñ ðàçíûõ ñòîðîí.

Åâãåíèé Áàçàðîâ è Àííà Îäèíöîâà (öåíòðàëüíàÿ ëþáîâíàÿ ëèíèÿ). Íèãèëèñò Áàçàðîâ, îòðèöàþùèé ëþáîâü, âëþáëÿåòñÿ â Àííó Îäèíöîâó, íî îíà íå ìîæåò îòêàçàòüñÿ îò êîìôîðòà è ðàçìåðåííîé æèçíè, ïîýòîìó èõ îòíîøåíèÿ òðàãè÷íû. Äàííàÿ ëèíèÿ äåìîíñòðèðóåò «ëþáîâü-ñòðàñòü».

Àðêàäèé Êèðñàíîâ è Êàòÿ Ëîêòåâà. Äàííàÿ ëèíèÿ äåìîíñòðèðóåò «ëþáîâü-äðóæáó». Ýòî ò¸ïëûå è èñêðåííèå îòíîøåíèÿ, ïîñòðîåííûå íà ïîääåðæêå è çàáîòå äðóã î äðóãå.

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Êèðñàíîâ è Ôåíå÷êà. Ãåðîè íå îáðàùàþò âíèìàíèå íà ðàçíîå ïðîèñõîæäåíèå è ïîëîæåíèå â îáùåñòâå, îíè òåïëî îòíîñÿòñÿ äðóã ê äðóãó è óâàæàþò äðóã äðóãà. Äàííàÿ ëèíèÿ äåìîíñòðèðóåò «ëþáîâü-ñåìüþ».

Ïàâåë Ïåòðîâè÷ Êèðñàíîâ è êíÿãèíÿ Ð. Çäåñü àâòîð äåìîíñòðèðóåò «ëþáîâü-íàâàæäåíèå», ïîëíîñòüþ ìåíÿþùàÿ æèçíü Ïàâëà Ïåòðîâè÷à.

Ëþáîâü â ðîìàíå îñîáàÿ ñèëà. Êàæäûé ïåðñîíàæ, âûïîëíÿþùèé â ïðîèçâåäåíèè âàæíóþ ôóíêöèþ, ïðîõîäèò èñïûòàíèå ëþáîâüþ.

(Ìàòåðèàë èç Èíòåðíåò-ñàéòà).

Ñî÷èíåíèå íà òåìó «Ëþáîâü â ðîìàíå È.Ñ. Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè».

Ðîìàí È.Ñ. Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè» ðîìàí àêòóàëüíûé äëÿ ñâîåãî âðåìåíè. Îí çàòðàãèâàë âîïðîñû, âîëíîâàâøèå ðóññêóþ îáùåñòâåííîñòü â 60-å ãîäû 19 âåêà. Òóðãåíåâ ïîêàçàë äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè íîâîãî òå÷åíèÿ, âëàäåâøåãî óìàìè ìîëîäûõ ëþäåé òîãî âðåìåíè. Íî ðîìàí ýòîãî âåëèêîãî ïèñàòåëÿ íå âîøåë áû â çîëîòîé ôîíä ðóññêîé êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, åñëè áû îãðàíè÷èëñÿ òîëüêî âîïðîñàìè ñîâðåìåííîñòè. Ñêà÷àòü ïðèìåð Íàïèñàíèå ñî÷èíåíèÿ çà 4 ÷àñàÇàêàçàòü ñî÷èíåíèå  «Îòöàõ è äåòÿõ» Òóðãåíåâ ðåøàë âå÷íûå ïðîáëåìû: ïðîáëåìó âçàèìîîòíîøåíèé ðàçëè÷íûõ ïîêîëåíèé, ïðîáëåìó ñ÷àñòüÿ, ïðîáëåìó ëþáâè. Ëþáîâíàÿ òåìà î÷åíü øèðîêî ðàçâ¸ðíóòà â ðîìàíå. Îíà ÿâëÿåòñÿ ìåðèëîì æèçíåííîñòè ãåðîåâ. Ýòî ÷óâñòâî ïðîâåðÿåò èõ «íà ïðî÷íîñòü», îáíàæàåò èñòèííóþ ñóùíîñòü ÷åëîâåêà. Ïî ìíåíèþ Òóðãåíåâà, ëþáîâü â æèçíè èãðàåò êîëîññàëüíóþ ðîëü. Ýòî ÷óâñòâî ñîñòàâëÿåò ñìûñë æèçíè, áåç íåãî æèçíü áåññìûñëåííà. Ñïîñîáíîñòü ãåðîåâ èñïûòûâàòü ëþáîâü ýòî äëÿ ïèñàòåëÿ îäíî èç îñíîâíûõ êà÷åñòâ â ÷åëîâåêå è â åãî ãåðîÿõ. Îñíîâíàÿ ëþáîâíàÿ ëèíèÿ ðîìàíà ñâÿçàíà ñ îáðàçàìè Åâãåíèÿ Áàçàðîâà è Àííû Ñåðãååâíû Îäèíöîâîé. Íèãèëèñò Áàçàðîâ îòðèöàë ëþáîâü êàê îòíîøåíèå äóø. Îí èñêðåííå ñ÷èòàë, ÷òî ëþáîâü âûäóìêè ðîìàíòèêîâ. Ìåæäó ëþäüìè ñóùåñòâóåò ëèøü ïðèâû÷êà, âçàèìíàÿ ñèìïàòèÿ è îòíîøåíèÿ òåë. Íà ìîé âçãëÿä, òàêîå îòíîøåíèå ãëàâíîãî ãåðîÿ ê ëþáâè ñâÿçàíî ñ åãî îòíîøåíèåì ê æåíùèíàì. Âñþ ñâîþ æèçíü Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ ñ÷èòàë, ÷òî æåíùèíà ñóùåñòâî âòîðîãî ïîðÿäêà. Îíà ñîçäàíà äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ ìóæ÷èí. È õîòÿ ãåðîé ïðîïîâåäîâàë, íàðÿäó ñ äðóãèìè, è èäåè æåíñêîãî ôåìèíèçìà, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî âñå æå îí íå âîñïðèíèìàë æåíùèí âñåðüåç. Òàêèì îáðàçîì, æèçíü Áàçàðîâà áûëà ïîä÷èíåíà ðàññóäêó, ðàöèîíàëèçìó. Íî âñå â åãî æèçíè èçìåíèëîñü â îäèí ìèã. ×òîáû èñïûòàòü ñâîåãî ãåðîÿ è ïîêàçàòü âñþ àáñóðäíîñòü åãî óáåæäåíèé, Òóðãåíåâ ñòàâèò íà æèçíåííîì ïóòè ãåðîÿ ïðåãðàäó ëþáîâü. Áàçàðîâ, óáåæäåííûé â ñèëå ñâîåé íàòóðû, â ñâîåì îòëè÷èå îò äðóãèõ, âäðóã

âëþáèëñÿ. Âëþáèëñÿ ñòðàñòíî è íåèñòîâî, êàê ñòðàñòíà è íåèñòîâà áûëà åãî íàòóðà: «Îäèíöîâà ïðîòÿíóëà âïåð¸ä îáå ðóêè, à Áàçàðîâ óï¸ðñÿ ëáîì â ñòåêëî îêíà. Îí çàäûõàëñÿ; âñ¸ òåëî åãî âèäèìî òðåïåòàëî. Íî ýòî áûëî íå òðåïåòàíèå þíîøåñêîé ðîáîñòè, íå ñëàäêèé óæàñ ïåðâîãî ïðèçíàíèÿ îâëàäåë èì: ýòî ñòðàñòü â í¸ì áèëàñü, ñèëüíàÿ è òÿæ¸ëàÿ ñòðàñòü, ïîõîæàÿ íà çëîáó è, áûòü ìîæåò, ñðîäíè åé

»

Êàê âèäèì, ëþáîâü Áàçàðîâà ïðîòèâîðå÷èâà. Îíà ñìåøàíà ñî çëîáîé íà ñåáÿ: âëþáèëñÿ, êàê äóðàê, êàê ïðîñòîé ÷åëîâå÷èøêà! Íî ãåðîé íè÷åãî íå ìîæåò ñ ñîáîé ïîäåëàòü. Ñâî¸ ÷óâñòâî ê Îäèíöîâîé îí ïðîíåñ¸ò äî êîíöà æèçíè è ïåðåä ñìåðòíûì îäðîì çàõî÷åò óâèäåòü äîðîãóþ åìó Àííó Ñåðãååâíó:

«Ïðîùàéòå, ïðîãîâîðèë îí ñ âíåçàïíîé ñèëîé, è ãëàçà åãî áëåñíóëè ïîñëåäíèì áëåñêîì. Ïðîùàéòå

Ïîñëóøàéòå

âåäü ÿ âàñ íå ïîöåëîâàë òîãäà

Äóíüòå íà óìèðàþùóþ ëàìïàäó, è ïóñòü îíà ïîãàñíåò

»

Èíòåðåñíî, êàê âåä¸ò ñåáÿ ïðè ïîñëåäíåé âñòðå÷å ñ Áàçàðîâûì åãî âîçëþáëåííàÿ Àííà Ñåðãååâíà Îäèíöîâà. Îíà áîèòñÿ çàðàçèòüñÿ îò Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à, è òîëüêî ÷óâñòâî ïðèëè÷èÿ çàñòàâëÿåò åå ïîäîéòè ê íåìó áëèæå. ×òî æå, ýòà æåíùèíà íå ëþáèëà Áàçàðîâà? À âåäü ìîãëî ïîêàçàòüñÿ, ÷òî èìåííî îíà ïåðâàÿ íà÷àëà âûêàçûâàòü çíàêè âíèìàíèÿ ãåðîþ. Äà, äåéñòâèòåëüíî, ýòî òàê. Íî ñíà÷àëà Îäèíöîâà çàèíòåðåñîâàëàñü Áàçàðîâûì êàê èíòåðåñíûì è óìíûì ÷åëîâåêîì. Çàòåì, ïî÷óâñòâîâàâ ê íåìó áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ñèìïàòèþ, Àííà Ñåðãååâíà èñïóãàëàñü. Îíà íå çàõîòåëà ïðîìåíÿòü ñâîå ñïîêîéñòâèå è àâòîðèòåò â îáùåñòâå íà ñèëüíûå, íî íåâåäîìûå åé ÷óâñòâà. Ñåðäöåì Îäèíöîâà ïîíèìàåò, ÷òî õî÷åò ëþáâè, íî å¸ õîëîäíûé è áåññòðàñòíûé óì îñòàíàâëèâàåò ãåðîèíþ. Ïîýòîìó Îäèíöîâà òàê íåñ÷àñòíà.  ýïèëîãå ìû óçíà¸ì, ÷òî ýòà ãåðîèíÿ âíîâü âûøëà çàìóæ, íî îïÿòü ïî ðàñ÷¸òó, à íå ïî ëþáâè. ×òî æ, Îäèíöîâà ñäåëàëà ñâîé âûáîð â æèçíè. Íåñ÷àñòåí â ëþáâè è àíòèïîä, à âî ìíîãîì, äâîéíèê Áàçàðîâà Ïàâåë Ïåòðîâè÷ Êèðñàíîâ. Âñÿ åãî æèçíü ïîøëà ïðàõîì èç-çà íåñ÷àñòíîé, ðîêîâîé ëþáâè, êîòîðóþ Êèðñàíîâ òàê è íå ìîæåò çàáûòü. Áåçîòâåòíàÿ ñòðàñòü èññóøèëà ãåðîÿ, ïðåâðàòèëà åãî â ìåðòâåöà, çàïîëíÿþùåãî ñâîþ æèçíü «ïðèíñèïàìè» è äîãìàòàìè. Äðóãîé òèï îòíîøåíèé ïðåäñòàâëÿåò â ðîìàíå ïàðà Àðêàäèé Êàòÿ. Àðêàäèé, êàê «ó÷åíèê Áàçàðîâà» è «íèãèëèñò», äîëæåí áûë áû òîæå îòðèöàòü ëþáîâü. Íî åãî íàòóðà è âîñïèòàíèå áåðóò ñâî¸. Àðêàäèé ïðîñòîé ÷åëîâåê, âèäÿùèé ñâîé èäåàë â ñåìüå, äåòÿõ, õîçÿéñòâå. Îí íåìíîãî ìÿãêîòåë, ëåãêî ïîääàåòñÿ âëèÿíèþ. Èç-ïîä îäíîé òâ¸ðäîé ðóêè (Áàçàðîâà) Àðêàäèé îïàäàåò â äðóãèå (Êàòÿ). Íî ãåðîé ñ÷àñòëèâ, âïðî÷åì, êàê è åãî ñóïðóãà. Ïðåêðàñíà ñöåíà èõ îáúÿñíåíèÿ â ëþáâè. Òóðãåíåâ õî÷åò íàì ñêàçàòü: âîò ìîìåíòû, ðàäè êîòîðûõ ñòîèò æèòü. È ãîðå òåì, êòî èõ íèêîãäà íå èñïûòûâàë:

«Îí ñõâàòèë åå áîëüøèå, ïðåêðàñíûå ðóêè è, çàäûõàÿñü îò âîñòîðãà, ïðèæàë èõ ê ñâîåìó ñåðäöó. Îí åäâà ñòîÿë íà íîãàõ è òîëüêî òâåðäèë: «Êàòÿ, Êàòÿ

», à îíà êàê-òî íåâèííî çàïëàêàëà, ñàìà òèõî ñìåÿñü ñâîèì ñëåçàì. Êòî íå âèäàë òàêèõ ñë¸ç â ãëàçàõ ëþáèìîãî ñóùåñòâà, òîò åùå íå èñïûòàë, äî êàêîé ñòåïåíè, çàìèðàÿ âåñü îò áëàãîäàðíîñòè è îò ñòûäà, ìîæåò áûòü ñ÷àñòëèâ íà çåìëå ÷åëîâåê».

Ñ÷àñòëèâ â ñåìåéíîé æèçíè è îòåö Àðêàäèÿ, Íèêîëàé Ïåòðîâè÷. Îí îáîæàë ñâîþ ïåðâóþ æåíó, à ïîñëå å¸ ñìåðòè âñòðåòèë Ôåíå÷êó è ïîëþáèë äåâóøêó âñåé äóøîé. Òóðãåíåâ ïîêàçûâàåò, ÷òî íàñòîÿùàÿ ëþáîâü âûøå âñåõ ïðåäðàññóäêîâ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ôåíå÷êà ïðîñòîëþäèíêà è íàìíîãî ìîëîæå Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à, ýòè ãåðîè ñ÷àñòëèâû âìåñòå. È òîìó åñòü ïðÿìîå äîêàçàòåëüñòâî èõ ñûí Ìèòåíüêà. Òóðãåíåâ ðèñóåò â ñâî¸ì ðîìàíå íå òîëüêî íåñ÷àñòëèâûõ â ëþáâè ìóæ÷èí, íî è æåíùèí. Åñëè ìóæ÷èíà áåç ëþáâè «çàñûõàåò», óõîäèò â îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü èëè íàóêó, òî æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ íåñ÷àñòíîé è ñìåøíîé. Îíà ïðîæèâàåò ñâîþ æèçíü çðÿ, íå âûïîëíÿÿ ïðèðîäíîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ. Ïðèìåð òîìó îáðàç ôåìèíèñòêè Êóêøèíîé â ðîìàíå. Ýòó íåêðàñèâóþ è íåëåïóþ æåíùèíó áðîñèë ìóæ. Îíà «áëèñòàåò» ñâîèìè ïðîãðåññèâíûìè âçãëÿäàìè, à íà ñàìîì äåëå èùåò ëþáâè, êîòîðîé åé òàê íå õâàòàåò. Ëþáîâíàÿ òåìà îäíà èç âåäóùèõ òåì ðîìàíà È.Ñ. Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè». Âñå ãåðîè ïèñàòåëÿ èñïûòûâàþò ýòî ÷óâñòâî â òîé èëè èíîé ñòåïåíè, òàê, êàê ìîãóò èëè óìåþò. Èìåííî ëþáîâü ñòàíîâèòñÿ äëÿ íèõ òåì ìåðèëîì, âûÿâëÿþùèì èñòèííóþ ñóùíîñòü ãåðîåâ, ïðèäà¸ò èì ñìûñë æèçíè èëè äåëàåò íåñ÷àñòíûìè.

(Ìàòåðèàë èç Èíòåðíåò-ñàéòà).