Михаил Шолохов написал поистине гениальное произведение о таком сословии в России, как казачество. Это роман «Тихий Дон». Герои книги – простые люди со своими трудностями и проблемами. Женские образы в этом произведении раскрываются на основе традиционных представлений о том, в чем состоит предназначение казачки, которая должна быть хорошей матерю и хранительницей очага. Женский образ в романе «Тихий Дон» помогает раскрыться личности главного героя, Григория Мелехова. Прежде чем перейти к анализу женских образов этого знаменитого романа, скажем несколько слов о том, как он создавался.

История создания: «Тихий Дон»

Идея написания романа о революции и простых людях появилась у Шолохова в середине 20-х годов прошлого века.

С осени 1925 года автор начал работать над романом «Донщина». Первоначально писатель не предполагал, что его произведение развернется так широко.

Шолохов озадачился необходимостью написать роман так, чтобы объяснить исторические условия, которые привели к революции. Автор пишет о жизни людей, их быте, сложностях, стараясь показать рост революционных настроений. Перемена замысла привела к тому, что роман получил новое название – «Тихий Дон».

Жизнь действующих лиц произведения олицетворяет, по авторскому замыслу, быт разных слоев населения во время войны и революции.

Кроме того, Шолохов ставит перед собой задачу рассказать о трагической судьбе людей, которые попали в водоворот событий периода с 1914 по 1921 год.

Замысел романа «Тихий Дон», который, как теперь видно, отличался от первоначальной идеи автора, созрел в последние дни 1926 года. Начался сбор материала для произведения.

С этой целью писатель перебрался в Вешенскую станицу, совершая поездки по близлежащим хуторам и беседуя с участниками войны и революции. Чтобы хорошо изучить фольклор казачества, автор посещает архивы Ростова и Москвы.

По мере написания Шолохов публиковал части своего романа. Отзывы об этом произведении не сходили со страниц прессы. Работа над четвертой книгой шла не очень быстро, что побуждало читателей, переживавших за судьбу героев, писать Шолохову многочисленные письма.

Известно, что в среде литераторов распространился слух о том, что роман написал не Шолохов, а некий убитый офицер, из сумки которого была изъята рукопись. Автор был вынужден отправиться в Ростов и собрать комиссию для опровержения клеветы.

Однако роман, написанный Шолоховым, выдержал испытание временем. Его продолжают читать многие поколения людей, восхищаясь самобытными характерами главных героев и переживая вместе с ними трудности жизни.

Итак, теперь нам известна история создания «Тихий Дон». Перейдем к рассмотрению главных женских образов романа.

Главные герои и их характеристика

Система образов в романе невероятно многоранна и богата: в повествовании упоминаются более 700 героев. Поэтому здесь Многомудрый Литрекон перечислил только основных персонажей книги, но если Вам кого-то не хватило, напишите об этом в комментариях, и он пополнит список героев.

- Григорий Мелехов

— справедливый, умный и сильный донской казак. Правдоискатель, смельчак, но в душе стремится к мирной и простой жизни хлебороба. Мягкосердечный, но отважный и умелый воин. Являет собой живую демонстрацию разрушительной силы войны. По ходу повествования теряет всё самое дорогое, превращаясь в бледную тень самого себя. - Наталья Мелехова

— сильная и гордая, но робкая и слишком эмоциональная жена Григория по договорённости между родителями. Символ семьи в романе. Красивая девушка, верная жена и любящая мать. В первых главах романа одерживает победу над символом любви в романе — Аксиньей. Однако с началом гражданской войны семейные узы распадаются, и Григорий снова отдаляется от неё. Озлобившаяся Наталья делает аборт и мучительно умирает. - Аксинья Астахова

— находчивая, бойкая и волевая любовница Григория. Самая красивая женщина станицы. Претерпела изнасилование в детстве и несчастливый договорной брак с жестоким и мстительным Степаном Астаховым. Пытается заполнить внутреннюю пустоту любовью, страстной и разрушительной. Символ первобытной страсти. Искренне любит Григория. Погибает в конце романа на пороге своего счастья, в последний раз отправляясь за Мелеховым. - Ильинична

— терпеливая и мудрая мать Григория. Символизирует собой материнство. Сильная старая казачка. Несмотря на тяжёлую жизнь, сохранила в себе доброту и любовь к детям. Теряет почти всех своих детей и мужа. Перед смертью мечтала в последний раз увидеть сына, но так и не дождалась его. Подробнее об этом образе написано в эссе, посвященном судьбам казачек. - Дуня Мелехова

— упрямая и смелая сестра Григория. Влюблена в убийцу своего брата — красного казака Михаила Кошевого. В конце романа выходит за него замуж, что символизирует окончательную смерть дореволюционных порядков и победу нового мира. Подробнее о ее образе Многомудрый Литрекон написал в эссе, раскрывающем образы казачек в романе. - Пантелей Прокофьевич

— хозяйственный, но грубый и невежественный казак старой закалки. В мирное время предстаёт перед нами авторитарным лидером семьи Мелеховых. Символизирует консервативную часть казачества. Ярый противник советской власти. С началом войны теряет контроль над членами семьи. Деградирует, как личность, превращаясь в жадного мародёра, одержимого страхом потерять своё богатство. Бежит от красной армии и умирает от тифа вдали от дома. - Петр

— брат Григория, белый офицер, получивший награды не за риск и смелость на фронте, а за умение угодить начальнику. Он пошел в отца и тоже стремится нажиться на войне. Всегда действовал осторожно и умеренно, подстраивался к любой власти и весьма символично погиб от руки принципиального Кошевого. - Дарья

— жена Петра. Это один из немногих негативных женских образов среди казачек, добродетель и стойкость которых автор ставит очень высоко. Дарья — «баба порченная, с ленцой». Циничная и грубая женщина изменяла мужу, но после его смерти распоясалась окончательно и заболела сифилисом, которым был заражен офицер, гулявший с ней. Она убила себя сама, чтобы слухи по хутору не поползли. - Михаил Кошевой

— «красный» казак, который еще до войны стал большевиком и посещал кружок Штокмана. Это сильный и волевой человек, который твердо стоял на своей позиции и не сомневался в том, во что верил. Он предан партии и ее делу, его типаж отличен от того, которые распространен в среде казаков. Михаил не хочет наживать и копить, его предназначение — служба во благо общества. - Митька Коршунов

— брат Натальи, служил в белогвардейских карательных отрядах. Является антиподом Кошевого. Митька развращен с отрочества: он совратил дочь Мохова и даже приставал к родной сестре. Потом он воевал, а в гражданскую войну присоединился к движению казачества против большевиков. Он, жестокий и беспринципный, примкнул к отряду палачей и убивал мирных жителей. - Прохор Зыков

— верный ординарец Григория, который полюбил его как брата и следовал по пятам, куда бы он не пошел. Это антипод Григория: мягкий и трусоватый, ограниченный и лишенный амбиций, робкий и покорный, он сдается раньше Григория и находит свое место при советской власти, однако до конца с нежностью вспоминает о друге и даже плачет, жалея его. - Евгений Листницкий

— сын крупного помещика и военного. Офицер, доблестно служивший на фронте, честный, храбрый, но слабовольный и испорченный средой дворянин. Он до последнего стремится противостоять революции, но критически относится к руководству и тактике Белой Гвардии. Получив инвалидность, женится на вдове друга и хочет найти покой дома, но Ольга изменяет ему с генералом, чего он не может пережить, как и гибели той России, которую он любил. Заканчивает жизнь самоубийством.

Характер и судьба героини

Жизнь Аксиньи была непроста. Связь с Григорием, о которой болтал весь хутор, стала известна ее мужу, Степану Астахову. На его вопрос о том, правда ли это, Аксинья призналась ему без колебаний. Ее готовность нести ответственность за свои поступки выдает в ней сильную личность. Произошедшее между ней и Мелеховым для Аксиньи не простая интрижка, а глубокое чувство.

Она, как и Григорий, не лгала, не притворялась. Оба были твердо уверены, что связь между ними — не случайная интрижка. Подобное поведение жители хутора восприняли как безнравственное.

Слабости и пороки

Герои романа «Тихий Дон», как любые люди, обладают своими недостатками. Аксинья – женщина, которая способна на сильные чувства, ее жизнью управляют страсти, что приносит немало горя окружающим и ей самой. Ее любовь к Мелехову во многом стала причиной его разлада с женой Натальей. Аксинья не отступает даже тогда, когда у Григория и Натальи появляются дети. Темперамент этой женщины также стал причиной ее измены Мелехову с Листницким. Тем не менее стоит признать, что неверность Аксиньи еще больше показывает ее сильное чувство к Григорию.

Наталья

В отличие от Аксиньи, совсем другим характером обладает Наталья. «Тихий Дон» в образах этих двух женщин показывает разные типы казачек. Если Аксинья свободолюбива, чувственна, сильна, то Наталья совершенно иная. Она — верная жена, хорошая хозяйка, мать, хранительница очага. Эта женщина красива, добра, трудолюбива, но при этом глубоко несчастна. Она – мечта любого казака, но чего-то в ее характере не достает мужу, который по-своему, конечно, любит ее.

Любовь Натальи к Григорию

Наталья до свадьбы была сильно влюблена в Григория. Узнав о том, что к ней должны посвататься Мелеховы, девушка заявляет, что больше ни за кого замуж идти не желает.

После свадьбы для нее, как для образцовой жены, единственным счастьем становятся муж и дети. Ее любовь к Григорию покорна и высоконравственна.

Таков образ Натальи. «Тихий Дон» олицетворяет в этой героине идеал высшей женской добродетели.

Темы

- Любовь

. Автор показывает, как иррациональная страсть приносит людям одни несчастья: «ненавидящей» любовью отравлен Степан, ревнивым и жадным влечением околдована Наталья, жалостью и лаской обманута Аксинья в доме Листницкого, да и сам сын пана становится жертвой игры страстей. В то же время с разрушением семьи и всех основ старого общества именно любовь может поддержать человека и спасти его от отчаяния: любовь к Григорию становится смыслом жизни загнанной в угол Аксиньи, а он связывает с ней все надежды на будущее. - Казачество

. Вырисовывая перед нами казачество во всём его противоречии, писатель думает о том, сможет ли это сословие пережить грядущую бурю. Ближе к концу он сам даёт ответ на этот вопрос. Казаки – неотъемлема часть старой царской России, и с её гибелью исчезают и казаки со своими традициями и бытом. - Поиск правды

. Григорий Мелехов пытался построить лучший мир, в котором не будет несправедливости и горя. Однако, будучи идеалистом, он отвергает путь кровавой междоусобицы. По его мнению, нельзя бороться за правду руками, измазанными в крови. В итоге Григорий становится чужим для всех сторон конфликта и увязает в крови по пояс. - Семья

. Семья, по мнению Шолохова — самая важная часть жизни человека. Большой трагедией для него становится распад семьи Мелеховых с началом гражданской войны. Два брата стоят по разные стороны конфликта; отец придерживается консервативной позиции, а дочь влюбляется в революционера; Григорий не может выбрать между двумя женщинами. Все эти противоречия разрушают семью. - Человек и природа.

В романе природа становится отражением души человека. Все герои связаны с окружающим миром. Так, автор всех своих героев сравнивает с растениями, природными явлениями и животными: Лиза и Володя Моховы росли «как кусты дикой волчьей ягоды», любовь Аксиньи «цвела придорожным дурнопьяном», волосы Петра были «пшеничного» цвета, Наталья была как месяц — «не холодит и не греет». В финале жизнь Григория писатель не единожды называет «волчьей». Сам герой тоже не скупится на сравнения и ассоциирует себя со зверем. - Быт

. С особой нежностью изображён быт простых людей, который способствует объединению людей и созданию гармонии. Казаки работали и любили свое дело. Так, когда Григорий нанялся в работники в Ягодное, он постарел, потолстел и стал ленивым, на себя не похожим, потому что тосковал по работе в поле. На войне он с тоской вспоминал о том, что не убран хлеб. Именно в этом он видел свое призвание. - Традиции и жизнь казаков.

Писатель описывает казачью жизнь, ка нечто жестокое и архаичное. В этой среде есть место инцестам, нравственному и физическому насилию над женщинами и детьми, пьянству, разврату, венерическим болезням, воровству, кровной вражды. Но в то же время он симпатизирует этим людям и отстаивает их право жить так, как завещали им их предки. Он понимает, что казаки не могут измениться в одночасье, это трудный и болезненный процесс, который смогут пройти не все. - Пейзаж

. Детальное описание донских степей погружает нас в атмосферу тех краёв и того времени. Зачастую пейзаж отображает внутренний мир героев или наоборот контрастирует с ним. Тема природы связана с темой любви. Так, Аксинья и Григорий сблизились во время бури, именно ей уподобляются их страстные отношения. - Труд

. Идеал человеческой жизни Шолохов видит в честном труде на своей земле. Именно к этому стремится главный герой. За трудовой народ выступают и большевики, которым явно симпатизирует автор.

Соперницы

Итак, роман-эпопея «Тихий Дон» рассказывает нам о любви двух женщин, которые соперничали между собой.

Различие в их характерах очень ярко проявляется во время их встреч друг с другом.

При первой встрече Наталья молит Аксинью оставить Григория. Возлюбленная Григория выказывает презрение к законной жене. Наталья побеждена.

Вторая встреча между женщинами происходит спустя пять лет. Наталья становится сильнее, она защищает сына и дочку. Обе соперницы повзрослели: в них больше чувства собственного достоинства, они не опускаются до брани и ругани, предоставляя Григорию возможность выбора.

Сочинение на тему: «Женские образы в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»

Литеровед предлагает краткое сочинение на тему «Женские образы в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон», в котором рассматриваются образы казачек в контексте эпохи и их роль в судьбе главного героя романа Григория Мелехова.

Роман-эпопея Шолохова провозглашает мирный труд как основу человеческой жизни. Он показывает жестокость и бессмысленность войны, которая осиротила детей, сделала вдовами жен. Проведя своего героя через боль, горе, страдания, он приводит его к порогу родного дома. Здесь ждет Мелехова сын, продолжение его на этой планете. Хранительницами домашнего очага являются женщины: жены, сестры, матери.

Женские образы «Тихого Дона» отличаются яркостью, неординарностью и нравственной силой. Шолохов с большой любовью создает женские характеры, связывая их с традиционным миром казачьего быта. Нелегка судьба казачек, но они стойко переносят все тяготы жизни, выпавшие на их долю. Женские образы воплощены в героинях нескольких поколений. Всех их объединяет способность преданно любить, готовность пожертвовать жизнью ради родных людей.

Старшее поколение представляет Ильинична, жена Пантелея Мелехова. Она настоящая опора семьи, семья – смысл ее жизни. В ее образ Шолохов вкладывает понятие матери. Она пытается сохранить мир в семье, решает бытовые и моральные проблемы. Ильинична любит своих сыновей, умеет утихомирить разбушевавшегося супруга. От нее никто не слышал грубого слова. Своим снохам она стала доброй матерью. Ильинична считает себя в ответе за все, что происходит с ее детьми. Григорий на всю жизнь запомнил слова матери: «Бога, сынок, не забывай!» Ильиничне досталось пережить смерть сына, невесток. Когда пропал на фронте Григорий, она со слезами молилась за него. Верила, что не может бог отнять у нее еще и этого сына. Кто знает, может быть, ее молитвами остался жив Григорий. Спокойная, домовитая, душевная, она, бесспорно, является идеалом казачьей жены.

Главными и запоминающимися образами стали любимые женщины главного героя Григория Мелехова. Страстная, красивая, смелая Аксинья запала в душу Григория с юношеских лет. Она жила по соседству с Мелеховыми. Они часто виделись, но только, повзрослев, Григорий увидел в ней не только соседку, но и красивую женщину. Колдовскую красоту и страстность Аксиньи Шолохов отмечает не раз. Даже женщины высоко ценили внешность Аксиньи, настолько она была хороша. Где уж было устоять Григорию.

Она ничего специально не делала, чтобы привлечь внимание казака. Григорию пришло время любить, рядом оказалась Аксинья, не знавшая любви. У нее не было родных, детей со Степаном тоже родить не получилось, мужа она не любила, жила с ним по привычке, иногда жалела. Страстная натура Аксиньи давно созрела для любви и материнства. Хорошая хозяйка, подвижная, умелая, она подходит под некрасовское описание русской женщины, что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Аксинья с головой бросается в грешную свою любовь. Хотя сама она не осознает ее греховности. Ее любовь словно возвышает ее над грехом. Кто виноват, что ее выдали замуж за нелюбимого Степана до встречи с Григорием? И теперь, открыв для себя это чувство, заполнившее все ее существо, она бы никому не позволила оскорбить ее. Конечно, она понимает, что опорочила честь мужа, но не хочет и не может остановиться. Она стойко переносит побои супруга, осуждение и насмешки людей. Только, когда Григория отец решил женить на Наталье Коршуновой, Аксинья делает попытку забыть Григория. Она обращается к бабке-знахарке, чтобы та помогла ей расстаться с мыслями о чужом муже. Да, видно, настоящей любви не страшны никакие заговоры. Не смогла Аксинья забыть Гришку, как ни пыталась. Когда же он, поругавшись с отцом, предложил ей уйти с хутора, она, не раздумывая ни секунды, согласилась. Быстро собрала она вещи, и в тот же вечер они с Григорием ушли в имение Листницких и нанялись к ним в работники.

Спустя время Аксинья родила дочь от Мелехова. Григорий ушел на военную службу, она осталась ждать его. Дочь заболела скарлатиной и умерла, когда Григория не было рядом. Аксинью утешил сын хозяина Евгений. Колдовская красота Аксиньи покорила и его.

Оскорбленный изменой Григорий уходит от Аксиньи к законной жене. Наталья олицетворяет семейные ценности в романе. Красивая, тихая, скромная, она не выдерживает конкуренции с Аксиньей, которая заполняет собой всю жизнь Григория. Он признается жене, что не любит ее, она кажется ему холодной, чужой. Может быть, ему просто не хватило терпения, чтобы дождаться, когда Наталья станет близкой, своей. Семья это – труд. Григорий ушел от душевного труда, не постарался разглядеть Наталью, понять ее. Аксинья заслонила ему все. С ней ему было проще, понятнее.

Обе женщины рядом с Григорием счастливы своей любовью к нему, и каждая по-своему несчастна. Когда Наталья просит Аксинью отпустить мужа, та отказывается, объяснив, что это единственный дорогой человек, который остался у нее. У Натальи есть родители, родственники, дети, у Аксиньи не осталось никого. По-человечески жаль и ту, и другую.

Наталья действительно очень отличается от Аксиньи. Она другая, более тонкая, нежная, в ней нет такой силы и стремления к жизни, как у Аксиньи. Это можно объяснить. Наталья была любимой дочерью в богатой семье. Аксинья не помнила родных, она привыкла выживать, бороться за себя, что сделало ее сильнее. Наталья любит Григория всем сердцем. Его безразличие, измены больно ранят ее. Ей не хватает душевных сил и житейской мудрости справиться с этой бедой. Сначала она попыталась свести счеты с жизнью, но попытка не удалась. Наталья порезала косой шею и осталась кривой на всю жизнь. Она уходит от Мелеховых к родителям, но потом возвращается и ждет, когда Григорий одумается. Ильинична молит бога, чтобы сын вернулся к жене.

Наталья выступает хранительницей семейных казачьих традиций. Она дождалась Григория, познала радость материнства, но очередная измена Григория выбила почву из-под ног. Беременная Наталья в отчаянии пытается избавиться от ребенка. Этот великий грех не остался без расплаты. За отнятую у ребенка жизнь Наталья заплатила своей. Пытаясь отомстить Григорию, наказать его, она убивает его не рожденного ребенка и умирает сама.

Сын Григория Мишатка передает отцу последнее послание от матери. Когда еще Наталья была жива, она попросила, чтобы Мишатка поцеловал отца за нее, когда тот вернется. Она просила, чтобы он жалел детей и еще о чем-то, но Мишатка забыл о чем. Сын выполнил последнюю волю матери. Видимо, перед лицом смерти к Наталье пришло раскаяние. Она поняла, что дети остаются совсем одни. Григория после этих слов сына охватила тоска от запоздавшего понимания своей ошибки, от того, что ничего уже нельзя вернуть, исправить. Мать говорит, что Наталья перед смертью простила его, но чувство вины терзает Григория.

Жестоко наказан Григорий: потеряв жену, он вскоре теряет и Аксинью. Она погибает от случайного выстрела. Страстная любовь сродни эгоизму, наверное, поэтому Шолохов не одобряет отношений Григория и Аксиньи, которые принесли несчастье другим людям.

Смерть Натальи была большим горем для двух семей. Ее родители потеряли единственную дочь, но и в семье Мелеховых ее любили, как родную. По сравнению с другой снохой Дарьей, она была образцом чистоты, семейственности.

Веселая, озорная Дарья была далека от семьи. Она гуляла от Петра, а после того, как Петра не стало, она словно обезумела. Свекор пытался наставить ее на путь, но она так ему ответила, что старик растерялся. В итоге Дарья заболела плохой болезнью и утопилась в Доне. Страшная смерть стала следствием ее непутевой жизни и легкомыслия.

Еще один женский образ, о котором нельзя не упомянуть, Дуняша, младшая сестра Григория. В начале романа мы видим ее тринадцатилетней девочкой. Постепенно она превращается в красивую, домовитую казачку, под стать матери. Ее любовь тоже не лишена препятствий. Она влюбилась в Михаила Кошевого, который во время гражданской войны убил ее старшего брата Петра. Он ненавидит и Григория. Дуняша мечется между братом и любимым. Она остается хозяйкой дома Мелеховых, выходит замуж за Михаила, после смерти Натальи берет на себя заботу о детях Григория. Потеряв всех родных, она не может потерять единственного брата. Она спасает его от расправы Кошевого, предупреждает об опасности. Дуняша унаследовала от матери умение заботиться о близких, хозяйственность, домовитость, умение преданно и беззаветно любить.

Женские судьбы, описанные в романе-эпопее Шолохова, не похожи одна на другую. Каждая из женщин имеет свою индивидуальность, свой характер, свою судьбу. У каждой из них большая душа, вмещающая любовь к своему избраннику, детям, родной земле. В этом величие и красота шолоховских героинь.

Смерть Натальи и Аксиньи

Роман «Тихий Дон», герои которого образовали такой типичный для произведений данного типа любовный треугольник, описывает смерть множества героев. Во время гражданской войны на самом деле гибли люди в бесчисленном количестве.

Очень тяжелой оказалась судьба Григория Мелехова, который потерял любимых женщин: Аксинью, которую он любил страстно, и Наталью. Ее он тоже по-своему любил, хоть и не признавался в этом.

Что касается Натальи, то этот женский образ в романе «Тихий Дон» помогает нашему воображению представить себе красивую, богобоязненную, но нервную казачку. Неверность мужа довела ее до попытки самоубийства, после чего на ее шее навсегда остался шрам.

Задолго до смерти Наталья думала уйти от Мелеховых в родительский дом, чтобы дать мужу возможность жить с Аксиньей, но мать Григория отговорила ее от этого.

Позднее Наталья убила ребенка Григория, которого вынашивала. Это стало причиной гибели женщины. После смерти Натальи Аксинья заботится о ее детях, они даже называют ее мамой.

Григорий тяжело переживает смерть жены. При виде телеграммы, известившей его об этом, он чувствует боль в сердце. Еще больнее ему стало, когда он узнал, что на такой страшный шаг Наталью подтолкнул разговор с Аксиньей, женский образ в романе «Тихий Дон» которой олицетворяет самоотверженную пылкую любовь. Однако ее чувство подчинено разуму, у Аксиньи хватает сил бороться за Григория. Его жена, Наталья, любила его лишь сердцем, она была слишком чиста, ее представления об отношениях людей были слишком возвышенными. Аксинья рассказала жене Григория о своей связи с ним, после чего Наталья решается на роковой шаг. Неизвестно, предполагала ли возлюбленная Мелехова, чем это обернется для ее соперницы.

Узнав правду, Григорий на какое-то время испытывает неприязнь к Аксинье. Он вспоминает Наталью, долго гладит и ласкает детей, представляя, как она целовала и крестила их перед смертью. Еще больнее ему становится, когда он узнает от Ильиничны, что Наталья простила его за все, любя до последней минуты своей несчастливой жизни.

Смерть Аксиньи тоже вызывает в душе Григория глубокие страдания. Любимая погибает прямо у Мелехова на руках. Кровь течет у нее изо рта, клокоча в горле. Этот сильный казак понимает, что в его жизни случилось самое страшное.

Второстепенные персонажи

Степан Астахов | Степан Астахов – молодой казак, сосед Григория Мелехова. Степан мужчина физически развитый. Автор описывает его как обладателя железных рук и свинцовых кулаков. Герой женат на Аксинье. После свадьбы у них родился ребенок, но умер, не дожив до года. |

Пантелей Прокофьевич Мелехов | По материнской линии он турок. Отец Григория Мелехова. В молодые годы поколачивал свою жену и изменял ей. К старости одумался. По характеру мужик горячий и своенравный, но также энергичный и трудолюбивый человек. Является безоговорочным главой семьи. |

Василиса Ильинична Мелехова | Казачка в возрасте, мать семейства Мелеховых. Она работящая и гостеприимная хозяйка. Ей пришлось испытать много оскорблений и предательств от мужа. После смерти супруга и сына Петра она теряет веру в жизнь и вскоре умирает, не дождавшись Григория с фронта. |

Петр Мелехов | Старший брат Григория. Он с любовью и теплотой относится к своим племянникам. Когда Петр попадает на войну, его жена Дарья изменяет ему со Степаном Астаховым. Он характеризуется как покладистый и располагающий к себе человек. Даже на войне он старается извлечь выгоду для себя. |

Дарья Мелехова | Жена Петра Мелехова. Дерзкая, острая на язык и охочая до мужчин баба. Заразившись сифилисом, кончает жизнь самоубийством, утопившись в Доне. |

Дуняша | Младшая сестра Григория и Петра Мелеховых. Вышла замуж за Мишку Кошевого, несмотря на протесты семьи. |

Мирон Коршунов | Тесть Григория Мелехова. Имеет четверых детей и жену. Семья Коршуновых самая зажиточная на хуторе. Мирон Коршунов гордится своим богатством. Он не всегда исполняет обещанное. С приходом советской власти Мирона арестовывают, и он теряет большую часть нажитого добра на момент гражданской войны. |

Марья Лукинична | Жена Мирона Коршунова, мать Натальи. Ласковая и нежная мать, послушная жена. Она понимает, что Наталья будет несчастна с Григорием, поэтому пытается робко отговорить ее от замужества, но Наталья утверждает, что только Григорий ей мил. Марья Лукинична понимает дочь, потому что понимает, что такое любовь. |

Дед Гришака | Отец Мирона Коршунова, старейший член семьи Коршуновых. Дед – участник русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. |

Дмитрий Коршунов | Митька друг детства Григория. Вырос в богатой семье, но труд для него дело привычное. По характеру человек строптивый и задиристый. Гордость и непокорность характеризуют его как нельзя лучше. Он человек жестокий. За работу в карательном отряде получает прозвище «дракон». |

Евгений Листницкий | Дворянин, казак. Служит сотником Атаманского полка. Соблазняет Аксинью, которая искала утешения после смерти их с Григорием ребенка. В доме Листницких Аксинья и Григорий находились в услужении, когда решили бежать с хутора, чтобы жить вместе, оставив свои семьи. |

Николай Алексеевич Листницкий | Отец Евгения. Владелец имения Ягодное, куда поступили на работу Аксинья и Григорий. Николай Алексеевич – казачий генерал. |

Мишка Кошевой | Герой является главным кормильцем в семье. В период гражданской войны становится рьяным большевиком. Мишка убивает Петра Мелехова. Семейство Мелеховых против его свадьбы с Дуняшей. Но они женятся, не смотря ни на что. Дуняша знает, что Мишка виновен в смерти ее брата. |

Хрисанф Токин (Христоня) | Большой, неуклюжий казак, который служил в Атаманском полку. Входит в ближний круг общения Григория. Старший из всех казаков. |

Иван Авдеевич Синилин | Старый казак по прозвищу “Брех”. Страстный рассказчик, любящий для “красоты” приврать в рассказываемых историях. |

Сергей Платонович Мохов | Богатый купец. В хуторе Татарском – человек пришлый, иногородний. Мохов является хозяином магазина и паровой мельнице на хуторе. |

Герои второго плана значатся только по прозвищам как старичок с хутора Татарского Сморчок – человек склочный и Семак – участник вешенского возмущения, по сути своей грабитель. Эти персонажи обозначаются в перечне только прозвищами. Роман Шолохова – краткое, но полное описание человеческих судеб. Все образы взяты из народа. Концепция обрела в эпопее глубокое художественное отображение: в подлинной иллюстрации жизни народа, его быта и труда, в кратком описании участия народных масс в событиях истории. Список главных героев «Тихого Дона» – история взаимодействия людей в разных жизненных ситуациях.

Одиночество Григория Мелехова

Гибель Аксиньи привела к тому, что жизнь Григория практически потеряла смысл. Он сам хоронит ее, думая, что их расставание будет недолгим.

Смерть отняла у Григория Мелехова самых близких и дорогих его сердцу людей. К финалу произведения он остается лишь с сыном Мишаткой.

Смерть дорогих его сердцу женщин, по замыслу автора, углубляет одиночество главного героя.

Женский образ в романе «Тихий Дон», будь то Наталья, Аксинья или другие героини романа, это нечто, дающее силу. Лишившись такой поддержки, главный герой перестает понимать смысл своего существования.

Популярные сочинения

- Жизненный путь духовных исканий Пьера Безухова в романе Война и мир сочинение

Один из главных героев романа – Пьер Безухов. Он незаконнорожденный сын одного из богатых людей в России. Внешне не очень привлекателен из-за своей полноты и очков. Но как только он получает огромное наследство - Сочинение Дядя Хвост из рассказа Муму Тургенева

В рассказе И.С. Тургенева «Муму» несколько главных героев. Это прежде всего Герасим – глухонемой дворник и барыня. Кроме того есть немало значительных персонажей - Сочинения по творчеству Карамзина

Сочинения по произведениям Карамзина

- Сочинения

- Свободная тема

- Урожай

Осенью, как правило, наступает время собирать последний долгожданный урожай. То, что сажали весной и летом, наконец-то начинает приносить свои дары. Люди в деревнях и на фермах трудятся, не покладая рук, ведь им нужно успеть сделать множество работы за это время.

Урожай нужно собрать как можно скорее, ведь никто не может предугадать, когда начнутся первые ночные заморозки, поэтому во всех садах в это время всегда начинается массовый сбор урожая. Ни в коем случае нельзя пропустить нужное время сбора таких овощей, как огурцы, кабачки, капуста и свекла, так как они могут перезреть. В деревнях в эту пору работы валом. Нужно собирать пшеницу и виноград, сливы, морковь, репку, лук, мёд из ульев. А в лесу множество своих богатых плодов. Там настаёт пора собирать корзины ягод, орехов и грибов.

Я очень люблю наблюдать за тем, как мама с папой возвращаются из леса с полными корзинками плодов. На душе сразу становится так радостно, ведь это значит, что совсем скоро я смогу отведать мой любимый грибной суп. Но больше всего я люблю время сбора яблочного урожая. От высоких и стройных яблонь невозможно оторвать взгляд, а только что собранные яблоки всегда очень сочные и ароматные. Стоит просто потрясти яблоню, как с неё тут же, словно град, падают на землю вкуснейшие плоды.

Мама каждый год варит из вкусных красных яблок варенье, которого хватает, чтобы пережить целую зиму. Сборка урожая приносит только удовольствие, целый год я жду наступления осени, чтобы испробовать урожай, которым нас щедро угощает природа и которого нам хватит на очень долгое время.

Осень считается очень красивой порой, а в особенности ранняя осень, ведь это время года дарит нам столько красивых насыщенных красок, на улице ещё тепло, как летом, и светит солнце, но с деревьев уже опадают листья различных цветов: жёлтые, красные, оранжевые. Ранняя осень прелестна.

Во время осени мы наблюдаем с сентября по ноябрь цветение прекрасных осенних цветов: георгинов, астр, хризантем, соцветия флоксов и так далее. Начинают краснеть ягоды рябины, что выглядит поистине прекрасно. Природа осенью просто волшебна. Но разнообразие красок – это далеко не всё, чем может порадовать человечество осень.

Вариант 2

Урожай – слово, которое в корне своём имеет –род-, то есть, то, что родилось, появилось на земле. Чтобы получить урожай чего-либо нужно много трудиться. Иногда урожаем мы называем плоды нашего труда, не обязательно сельскохозяйственного.

Весна в этом году была тёплой, даже жаркой. Поэтому нужно было торопиться, чтобы посадить всё, что задумано. Когда трудная работа была закончена, можно было передохнуть. Всходы были разные. Однако, времени на размышление уже не было. В поле, в огороде, в саду — всюду начиналась горячая пора. Сорняки росли быстрее, чем всё остальное, особенно после полива и дождя. Лето выдалось сухим, жарким. Сотни насекомых трудились в саду, и огороде. На полях они летали утром и ближе к вечеру, когда зной немного спадал. Однако от хрущей, гусениц, бабочек-белянок, слизней спасения не было. Им не мешала жара, сухая погода и даже опрыскивания жгучим перцем и горчицей не помогали. Малина спела очень быстро, ягоды были некрупные, но очень душистые и сладкие. Они привлекали пчёл, ос, других насекомых. Юленька ходила каждое утро в сад, к кустам малины и собирала горстями ягодки. Она ела их сразу, едва помыв водой под краном возле черешни. Там было прохладно, дерево надёжно укрывало от зноя. На нём висели спелые тёмные плоды, которые были сочные и сладкие. Девочка уже их не ела, потому что черешня поспела неделю назад, и её было так много, что не успевали снимать с веток. Самые первые черешенки казались такими вкусными и ароматными, что лучше не бывает. Сварили компот, ели свежую, заморозили, варили варенье, снова компоты. Уже не хочется. Угостили соседей, а черешня всё спеет. Наливается её глянцевый бочок! Скоро лакомились фруктами только воробьи. Правда, остались они на самом верху высокого дерева с широкой кроной. Отдыхай до следующего года, черешня, спасибо тебе!

Настало время других ягод: клубника , малина, смородина. В этом году их было немного. Затем стали поспевать яблочки. Румяные, крепкие, сочные висели они на ветках, привлекая соседских ребят. Юля старалась угостить друзей и себя не забывала. Вот уже и конец июля. Что ещё спеет в саду? Висят на ветках груши, они ещё небольшие, только стали наливаться. Орехи тоже ещё нескоро поспеют, и виноградные кисточки подрастают чуть-чуть. Это всё поздние сорта и сладкими они станут только осенью.

В этом году у нас разный урожай, но мы рады тому, что выросло. Это наш труд, наша забота о матери-земле. Она и отдаёт нам то, что мы в неё вложили.

Сочинение Наш урожай

Осень пришла в этом году незаметно, еще в конце августа. Именно тогда с деревьев начали опадать первые листья. Это и стало нам знаком к сбору осеннего урожая.

Огород встретил нас тишиной, прерываемой щебетом птиц, которые еще не успели улететь в теплые края. Я медленно оглянулась вокруг. Как же тут красиво! Наш огород находился за городом, прямо около леса. Достаточно было пройти полкилометра, чтобы увидеть верхушки сосен и услышать крик филина.

В лесу деревья были все еще зеленые, а вот у нас в огороде некоторые листья уже успели пожелтеть. Под ногами еще не хрустела листва, но трава уже понемногу начинала увядать.

Я еще раз оглянулась вокруг. Все — таки природа осенью волшебна. Многочисленные желто — зеленые деревья создавали золотой перелив, который весело сверкал на солнце. А свежие плоды заставляли меня облизнуться.

Вот, например, с правой стороны у нас росли яблони. Высокие, стройные и красивые они радовали глаз. Даже не приближаясь, можно было увидеть очертания сочных желтых яблок. Я уже представляла, как приехав домой, буду варить из них варенье. Рядом с яблоками росли груши и сливы. Я не любила их, но все же деревья были красивыми. Зеленоватые груши резко контрастировали с темно — фиолетовыми сливами.

А вот слева были кусты с всевозможными ягодами: малина, смородина, черника и ежевика. Больше всего я любила ежевику. Хоть она и колючая, но чтобы собрать ее, не нужно ползать по земле, как с малиной.

Где — то вдалеке виднелось поле с кукурузой, которое тоже принадлежало нам. Ее мы уже успели собрать неделю назад, я сама лично обрывала с нее стебли.

А вот впереди росли овощи. Огурцы, помидоры, капуста и лук. Мама ужасно гордилась своим огородом. Недавно мы даже построили теплицу.

А урожай в этом году выдался славный. Целый день мы провели в работе. Рвали ежевику и смородину, искали малину, выкапывали лук и капусту, собирали фрукты. Но даже от такой работы мы получали удовольствие. Ведь мы еще долго будем есть тот урожай, которым нас так щедро наградила природа.

Также читают:

Картинка к сочинению Урожай

Популярные сегодня темы

- Сочинение по поэме Василий Теркин Твардовского (8 класс рассуждение)

Твардовский показывает в своей поэме простого человека на фронте. Человек этот весельчак и балагур, какие часто попадаются в любых коллективах

- Смысл эпиграфа к поэме Мцыри сочинение (как вы понимаете)

Эпиграф – какая-либо краткая фраза, помещённая автором в начале произведения и описывающая его сюжет. Обычно в качестве эпиграфа писатель берёт пословицу, либо цитату из другого творения, а бывает

- Сочинение на тему Интернет

Современная жизнь уже с трудом представляется нам без интернета. С помощью него люди узнают новости, находят полезную информацию, общаются, создают бизнес, изучают что-то новое

- Анализ повести Мещерская сторона Паустовского

В анализируемом произведении «Мещерская сторона» писатель Паустовский затрагивает тему любви к природе родной земли. Создатель повести пытается показать читателям всю многогранность, величие удивительного окружающего мира

- Сравнительная характеристика Дубровского и Троекурова 6 класс сочинение

Кирила Петрович Троекуров был очень эгоистичным и лицемерным человеком. Ему приносило удовольствие издеваться над слабыми, его насмешки очень обижали людей. Кирила Петрович богатый человек

Муса Джалиль – татарский поэт, воспевший свободу и мужество. Он страстно любил жизнь и Родину, до последнего вздоха боролся за свои идеалы.

Автор: Кавтаева Елена Михайловна.

Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия «Муса Джалиль – поэт, герой»

для обучающихся 9–11-х классов

Вариант проведения занятия [PDF] [DOCX]

Презентация [PDF] [PPTX]

Задания для обучающихся (рабочий лист) [PDF] [DOCX]

Цель: формирование ценностного отношения к людям, чьи имена вписаны в историю Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Задачи:

- воспитание у обучающихся благодарной памяти о людях, внесших большой вклад в Победу;

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гражданской ответственности;

- формирование гуманистических качеств личности;

- развитие умения аргументированно высказывать свою точку зрения.

Методический материал носит рекомендательный характер. Учитель, принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать задания, их количество, менять этапы урока.

Один из самых узнаваемых символов города Казани – памятник Мусе Джалилю у стен Казанского кремля. Это монументальный комплекс, установленный в 1966 году на площади 1 Мая в Казани в память о Герое Советского Союза, татарском поэте-патриоте Мусе Джалиле, участнике антифашистского подполья, казнённого в нацистской тюрьме Плётцензее в 1944 году.

Задание 1 (рабочий лист). Рассмотрите изображение на слайде и выполните задание.

1. Кому посвящён один из самых узнаваемых символов города Казани?

2. Используя материалы занятия, укажите на карте города место, где установлен памятник, изображенный на слайде. Объясните, почему именно в этом месте города был установлен памятник поэту.

3. Что представляет собой этот памятник? (Монументальный комплекс, состоящий из трёх основных частей: площадки – стилобата, скульптуры и гранитной стенки.)

4. В чём состоит идейно-образный замысел динамичной композиции? (Муса Джалиль дан в неукротимом порыве. Поэт как бы разрывает сковывающие его путы колючей проволоки.)

5. Что выражают обнаженная по пояс фигура, гордо поднятая голова и непреклонный решительный взгляд? (Мужество, стойкость, нравственную силу и героизм.)

Муса Залилов родился в деревне Мустафино близ Оренбурга, учился в Оренбурге, затем в Казани, в Московском университете. Перед войной Муса Джалиль – уже известный поэт, председатель правления Союза писателей Татарии. В 1934 году вышли два сборника Джалиля «Стихи и поэмы» и «Орденоносные миллионы» (посвящён теме комсомола). Очень много он работал с поэтической молодёжью.

Задание 2 (рабочий лист). Проанализируйте отрывки стихов Мусы Джалиля и выполните задания.

1. Что вы можете сказать об авторе этих строк?

2. Что автор говорит о молодости, жизни и Родине?

Татарскому писателю исполнилось тридцать пять, когда грянула Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Он отправляется на фронт в первых рядах добровольцев. На фронте сначала его распределяют в конную разведку, но когда командование узнало, что Джалиль – писатель, то направило его военным корреспондентом и политруком во Вторую Ударную армию. На Волховском фронте Джалиль работает в армейской газете «Отвага». В годы войны творчество Мусы Джалиля поднялось на новую ступень. Он активно работал над стихами, быстро их переписывал, обычно в двух экземплярах, и отправлял в тыл, подлинники просил беречь.

Задание 3 (рабочий лист). Прочитайте письма Мусы Джалиля с фронта, рассмотрите изображение на слайде, выполните задание.

1. Что общего в представленных фрагментах писем?

2. Изучите названия стихотворений, упомянутых автором в письмах. Расскажите, о чём писал поэт М. Джалиль на фронте. Что волновало поэта?

3. Изучите почтовую карточку, изображённую в рабочем листе. Используя изображение на слайде, установите, кому оно адресовано. Каким предстает автор письма вне боевой обстановки?

4. В чём состоит ценность писем Мусы Джалиля, отправленных с фронта?

В конце июня 1942 года тяжелораненый писатель попал в плен.

Муса Джалиль, как и тысячи попавших в плен солдат, оказался на территории Польши. Будучи в плену, он продолжает писать стихи о войне, о зверствах, свидетелем которых стал, о трагизме положения и свободе, передавая их на волю при любой удобной возможности. Одним из таких стало стихотворение «Варварство».

Задание 4 (рабочий лист). Рассмотрите изображение на слайде, послушайте стихотворение «Варварство», выполните задание.

1. Какому событию посвящено это произведение? Объясните, почему стихотворение имеет такое название?

2. Какой смысл вложил автор стихотворения в эти строки?

3. Какие чувства и эмоции вызывают у вас стихотворение «Варварство» и изображение на слайде?

В концлагере под польским городом Радом Муса вступил в легион «Идель-Урал». Гитлеровцы собирали в отряды высокообразованных представителей неславянских наций с целью вырастить сторонников и распространителей фашистской идеологии. Там же в неволе Муса Джалиль вел широкую подпольную деятельность. Эффективность подпольщиков была невероятной. Легион «Идель-Урал» так и не стал полноценной боевой единицей. Его батальоны поднимали восстания и уходили к партизанам, легионеры группами и поодиночке дезертировали, пытаясь добраться до расположения частей Красной Армии. Там, где гитлеровцам удалось не допустить прямого мятежа, дела шли также неважно – немецкие командиры докладывали, что бойцы легиона не в состоянии вести боевые действия. В итоге легионеров с Восточного фронта перебрасывали на Запад, где они тоже себя толком не проявили. (Источник: газета «Стерлитамакский рабочий», август 2014 года)

Задание 5 (рабочий лист). Рассмотрите изображение на слайде, выполните задание.

1. В чём заключалась сложность подпольной работы Мусы Джалиля?

2. Считаете ли вы, что своими действиями подпольная группа М. Джалиля приближала Великую Победу?

Однако гестапо вычислило подпольщиков, и в августе 1943 года все руководители подпольной организации, включая Мусу Джалиля, были арестованы. Это произошло всего за несколько дней до начала общего восстания легиона «Идель-Урал». За участие в подпольной организации Муса был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в военной тюрьме Плётцензее в Берлине.

Задание 6 (рабочий лист). Послушайте стихотворение «Палачу», рассмотрите картину на слайде, выполните задание.

1. В чём основной смысл стихотворения «Палачу»?

2. Какими чувствами проникнуто это стихотворение? В чём заключается «живая» сила строк этого произведения?

3. Согласны ли вы, что поэты-фронтовики точнее передают смысл строк стихотворения военного корреспондента М. Джалиля?

4. Опишите, каким изобразил художник Харис Якупов поэта Мусу Джалиля на своей картине «Перед приговором»? Какой момент запечатлел художник? Согласны ли вы с утверждением, что образ поэта на картине созвучен его бессмертным строкам: «Не преклоню колен, палач, перед тобою, Не преклоню колен, палач, перед тобою, Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей. Придет мой час – умру. Но знай, умру я стоя, хотя ты голову отрубишь мне, злодей»?

В гитлеровских застенках Муса Джалиль написал сотни стихов. Вершиной его поэтического творчества стала «Моабитская тетрадь». Муса Джалиль оставил после себя несколько тетрадей. Известно о существовании по меньшей мере трёх. Написаны они были латинским, арабским и русским шрифтами. Первая моабитская самодельная записная книжка размером 9,5х7,5 см содержит 60 стихотворений. Второй моабитский блокнот – тоже самодельная записная книжка – размером 10,7х7,5 см содержит 50 стихотворений. Третья рукопись исчезла.

Задание 7 (рабочий лист). Изучите отрывки воспоминаний, изображение на слайде, выполните задание.

1. Какие факты говорят о высоком авторитете Мусы Джалиля в неволе?

2. Что помогало М. Джалилю жить и оставаться человеком в тюрьме?

3. Согласны ли вы с утверждением, что в неволе оружием Мусы Джалиля стало слово? Поясните свой ответ.

Цикл стихов, написанный им в плену – тетрадь, которая сыграла главную роль в «открытии» поэтического подвига Мусы Джалиля и его товарищей, была сохранена участником антифашистского сопротивления, бельгийцем Андре Тиммермансом, который сидел в одной камере с Джалилем в Моабитской тюрьме. В их последнюю встречу Муса сказал, что его и группу его товарищей-татар скоро казнят, и отдал тетрадь А. Тиммермансу, попросив передать её на родину. После окончания войны и выхода из тюрьмы А. Тиммерманс отнёс тетрадь в советское посольство. Позднее тетрадь попала в руки поэту К. М. Симонову, который организовал перевод стихов Джалиля на русский язык, снял клеветнические наветы с поэта и доказал патриотическую деятельность его подпольной группы. Статья К. М. Симонова о Мусе Джалиле была напечатана в одной из центральных газет в 1953 году. В 1956 году поэт посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза, в 1957 году стал лауреатом Ленинской премии за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь».

Задание 8 (рабочий лист). Рассмотрите изображение на слайде, изучите указ, размещённый на сайте Государственной публичной исторической библиотеки России, выполните задание.

1. Благодаря кому имя Мусы Джалиля стало символом преданности Родине? Для ответа воспользуйтесь материалами занятия.

2. Используя текст указа, перечислите основания для присвоения звания Героя Советского Союза поэту Мусе Джалилю. Предположите, почему указ вышел в 1956 году.

3. Используя изображение на слайде и материалы задания, расскажите, как Родина оценила заслуги Мусы Джалиля.

Имя поэта-героя знает сегодня весь мир.

Задание 9 (рабочий лист). Изучите изображения на слайде, прочитайте высказывание руководителя Татарстана, выполните задание.

1. Объясните, какой смысл вложил автор в свое высказывание.

2. Используя изображение на слайде, объясните, как современные поколения чтут память о легендарном поэте.

3. Используя материалы сайта, опишите проведение Дня «Моабитских тетрадей». Чем примечателен этот день для современной истории?

4. Известно, что в Москве почитают имя поэта-героя. В городе установлен памятник поэту. Назовите места столицы, связанные с именем Мусы Джалиля. (ГБОУ города Москвы № 1186 имени Мусы Джалиля. В ЮВАО. Улица Мусы Джалиля в ЮАО города Москвы.)

Дополнительное задание

Задание 10. Используя материалы сайта Национального музея Республики Татарстан, побывайте в Музее-квартире Мусы Джалиля и изучите подлинные экспонаты, рассказывающие о казанском периоде жизни поэта-героя. Какие из них вызвали у вас наибольший интерес?

История СССР и других стран с тоталитарным и авторитарным режимом правления свидетельствует, что тяжкие преступления может совершить не только оккупант или агрессор, но и власть своей страны. Российская и международная организация «Мемориал», деятельность которой запретил российский суд, возвращает жителям всего бывшего СССР память о жертвах коммунистической власти. И напоминает о преступлениях, которые никогда не должны повториться.

Чтобы залечить болезненные раны прошлого и во избежание новых страданий, есть надежный рецепт.

Во-первых, граждане должны иметь безоговорочное право знать всю правду о прошлом своей страны и о преступлениях против своих сограждан. И государственная власть должна способствовать этому праву, а не мешать ему.

Во-вторых, все тяжкие преступления должны быть документированы и расследованы органами правопорядка. Виновные должны понести ответственность, если не физическую, то историческую. А прощение бывает полным только при условии, когда мы точно знаем, что именно прощаем. В этом смысл расследования преступления депортации крымских татар, которое начала прокуратура АР Крым.

В-третьих, жертвы преступлений и их близкие должны получить право на моральную сатисфакцию и репарацию имущества, которого их лишили неправовым способом, и другие компенсации за причиненный ущерб. Все имущественные права, которые могут быть восстановлены, должны быть восстановлены. А жертвы и их страдания должны получить право быть услышанными. Это одно из важных условий примирения.

Четвертой составляющей рецепта является реформа и создание таких институтов, государственных и гражданских, которые делают невозможным появление новой преступной власти. В этом важная роль органов правосудия, которые должны выявлять, преследовать и нейтрализовать любые незаконные действия. Чтобы эта деятельность была успешной, доверие общества к правосудию должно быть бесспорным.

Пятая составляющая – это люстрация всех причастных к противоправной деятельности режима. Государственная и политическая система таким образом очищается от пагубных традиций и искаженных стандартов, когда бесчеловечное обращение и преступления являются нормой работы, а не наказуемым деянием. Особенно это должно касаться правоохранительных и безопасностных учреждений.

Расследование и справедливый суд прошлых преступлений, если они совершаются, – это памятники не хуже бронзовых. Ведь это памятники не сомнительным героям, а событиям, которые никогда не должны повториться. Эти памятники предстают в наших душах и умах. Памятники в душах ценнее каменных фигур на площадях. Они мешают тоталитарным и авторитарным лидерам найти исполнителей для своих бесноватых замыслов, мешают получить молчаливое согласие большинства. Так, преступления тоталитаризма совершались по указанию политической верхушки СССР. Однако десятки тысяч «обычных граждан» были их непосредственными исполнителями. Без рядовых исполнителей невозможна ни одна преступная власть.

Решение российского суда о запрете «Мемориалов» должно напоминать нам, украинцам, что каждый неправовой поступок органов правопорядка и судопроизводства подрывает доверие ко всей правоохранительной системе и лишает нас нормального, мирного будущего, создавая непрерывный круг ошибок и преступлений.

Решение суда о запрете деятельности «Мемориалов» – неправовое по своей сути, опасное с точки зрения будущего. Ведь это решение – знак того, что действующая российская власть пытается строить Россию на замалчивании правды, на фундаменте из костей и крови миллионов жертв преступной коммунистической власти. Следовательно, прошлое будет повторяться. Это прямая угроза мирному будущему Украины и остальным соседям России, и это прямая угроза для будущего всех российских граждан.

Впереди у Украины – восстановление мира и доверия на территориях, которые сейчас временно находятся под оккупацией. У нас уже возникли и наверняка еще возникнут многочисленные общества для содействия расследованию преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта. К счастью, мы стараемся сформировать доверие между общественными объединениями и государством. Один из примеров – создание виртуального музея агрессии России как пример синергии многочисленных общественных организаций, Института национальной памяти, правоохранителей и других лиц в процессе документирования оккупации Крыма. Украинская власть должна будет сделать все возможное для установления и беспристрастной правовой оценки всех тяжких преступлений в ходе войны и оккупации, чтобы защитить права всех жертв этого конфликта. Это одно из обязательных условий для восстановления крепкого и искреннего мира на нашей земле.

В исследовании истории вооруженных конфликтов наибольшим доверием населения пользуется информация негосударственных организаций. Поэтому для государства важна кооперация с неправительственными организациями, а не уничтожение их по примеру России. Могу сказать, что с 2016 года мы внедрили постоянное сотрудничество прокуратуры АР Крым с общественными правозащитными организациями по установлению всех военных преступлений и преступлений против человечности на территории оккупированного Крыма. Далее эта практика была продолжена и в отношении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Уникальный опыт взаимодействия негосударственных организаций и власти в вопросах памяти о войне – это то, что отличает Украину от России и дает нам надежду на примирение и на то, чтобы остаться государством с человеческим лицом и душой. Это доверие важно ценить и сохранять.

Источник: «Крым.Реалии»

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

«Мы сами не возвеличиваем и не пишем о выдающихся татарах», — уверена руководитель общественной организации по поддержке женщин, семьи и детей «Сириус» Сурия Усманова. Она считает, что ее малая родина достойна открытия музеев, посвященных выдающимся деятелям татарского народа. В своем интервью «БИЗНЕС Online» Усманова, соавтор книги «Звезды-просветительницы Чистопольского уезда: историко-документальный и библиографический сборник», изданной при содействии благотворительного фонда «Татнефть», рассказала о том, почему до сих пор не нашла в соответствующем вопросе поддержки властей.

Фото: Андрей Титов

«А как же татарское наследие этих мест?»

— Сурия-ханум, вы известный в Татарстане общественный деятель, были депутатом Госсовета РТ. Что вас подвигло к изучению биографий и вклада выдающихся татарских деятелей Чистополя и Чистопольского уезда?

— Да, я врач, юрист, с 1995 по 2000 год была депутатом Государственного Совета Республики Татарстан. При этом родилась в деревне Кутлушкино Чистопольского района РТ. Вплотную изучать жизнь и творчество знаменитых людей Чистопольского уезда стала в последние годы после появления информации о новых музеях, которые планируют открыть в городе Чистополе.

— Как эти два факта связаны между собой?

— В Чистополе есть музеи, посвященные ярким личностям нашей страны, например музей знаменитого писателя Бориса Пастернака, есть и краеведческий музей. Но нет ни одного посвященного татарам, внесшим вклад в развитие этих территорий! Я начала писать письма куда только возможно — президенту РТ, в министерство культуры, другие органы власти… И везде удивлялись: «А разве есть у нас выдающиеся татары в Чистопольском уезде? Покажите их». Затем я начала исследование, оно заняло около двух лет. В результате нашла около сотни таких личностей! Я систематизировала информацию и подсчитала, что можно создать не один, а 10 подобных музеев.

Фото предоставлено Общественной организацией при поддержке женщин, семьи и детей «Сириус»

— Сразу 10? Не слишком ли много? Кому-то может не понравиться и выпячивание в этом вопросе национальной темы.

— Все очень просто. В 2018 году Чистополь выиграл грант, выделенный Новым банком развития (НБР) стран БРИКС. Основой проекта развития Чистополя как малого города стала концепция создания и развития Чистопольского государственного музея-заповедника. В данное время в городе имеются музей уездного города, мемориальный музей Бориса Пастернака, литературно-мемориальный музей «Дом учителя». На средства гранта планируют создать мемориальный музей драматурга Леонида Леонова и поэта Ильи Сельвинского, музей купца Подуруева, музей Александра Бутлерова. Это как раз 10 музеев. В рамках деятельности перечисленных музеев Чистополь представляется как русский купеческий город.

А как же татарское наследие этих мест? Его влияние на здешнюю жизнь было ничуть не меньшим. И, на мой взгляд, заслуживает тех же 10 музеев.

— То есть вы считаете, что сейчас наследие знаменитых татар в Чистополе не охраняется?

— В данное время в Чистополе никто на государственном уровне не изучает, не охраняет наследие выдающихся татар. Обратите внимание — на государственном уровне! Привожу конкретные факты. Чтобы открыть музей Бориса Пастернака, даже расселяли жильцов дома, где он жил, а затем капитально отремонтировали здание. А на доме, который известный богослов Закир Камалов построил сам, нет даже его фамилии. На здании школы, которую построил Нажиб Амирхан, тоже нет таблички с его фамилией. Дом, в котором жила муза Габдуллы Тукая Зайтуна Мавлюдова, никак не отмечен. То же самое касается и драматурга Мирсая Амира — автора книги «Вечная любовь».

Яркая жизнь, которой было отмерено 25 лет

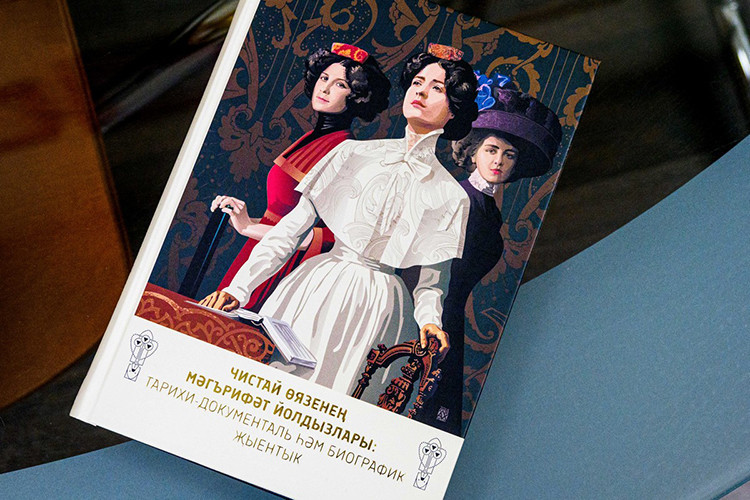

— Вместе с кандидатом исторических наук Таминой Биктимировой вы написали книгу «Чистай өязенең мәгърифәт йолдызлары: тарихи-документаль һәм библиографик җыентык» («Звезды-просветительницы Чистопольского уезда: историко-документальный и библиографический сборник»), которую презентовали на прошлой неделе. Расскажите о ее героинях.

— Прежде всего я хотела бы поблагодарить благотворительный фонд «Татнефть» за оказанную помощь при издании книги, посвященной просветительницам. Что касается музея, его открыла бы под названием «Выдающиеся татарские просветительницы города Чистополь и Чистопольского уезда — феномен татарского просвещения начала ХХ века».

Это и Фатима-Фарида Вагапова — публицист, автор статей о положении и правах женщин, публиковалась в газетах «Вакыт», «Казан мухбире» и так далее, получила широкую известность и являлась большим авторитетом в татарской среде. При этом одна из первых татарских учительниц и публицисток прожила совсем немного — она умерла от туберкулеза в возрасте 25 лет. Но уже к этому времени была известна в широких слоях татарского и русского общества как страстная противница бесправия женщин.

Далее. Лэбибэ Хусаинов основала в 1904 году в Казани свою новометодную начальную женскую профессиональную школу. Или возьмем ту же Илхамию Туктарову-Богданович — участницу I съезда женщин-мусульманок, в советское время работавшую в комиссариате просвещения.

Фото предоставлено общественной организацией при поддержке женщин, семьи и детей «Сириус»

Наверное, немногие знают имя Абруй Сайфи, а она была одним из организаторов журнала «Азатхатын» (ныне «Сөембикә»), которая в 1937 году попала в жернова репрессий.

Причем таких ярких личностей было очень много, и о них широкая публика практически не знает.

Хотя в начале 90-х годов о просветительнице Фатиме Аитовой или первом в мире шариатском судье – женщине Мухлисе Буби знали тоже только ученые, благодаря стараниям Розы Туфитуловой, Тамины Биктимировой, Туфана Миннуллина в Казани была открыта женская гимназия имени Фатимы Аитовой, а затем в здании самой школы — посвященный ей музей. А о судьбе Мухлисы Буби театр имени Камала поставил спектакль «Любовь бессмертная» по сценарию Ркаила Зайдуллы. Таким образом, Фатима Аитова и Мухлиса Буби получили то признание и уважение народа, которое они заслужили.

— Но наверняка в числе просветителей, связанных с Чистополем, были не только представительницы прекрасного пола.

— Да, не только. Габдрахим Утыз-Имяни аль Булгари (1752–1836), а также другие поэты, теологи XVIII и XIX веков должны быть представлены в отдельном музее. Сохранились около 60 произведений Утыз-Имяни, из них более половины относятся к поэзии, а другие являются научными работами по лингвистике, философии и теологии. Среди остальных деятелей можно назвать Габдрахима Усмана, одного из авторов «Таварих-и Булгария» («История Булгарии») Хисамуддина ибн Шарафуддин аль-Муслими. Вспомним и просветителей, писавших в жанре «таварих» («историческая хроника»): поэты Сахибгарай бин Ахмад аль-Булгари ас-Салмани, Ибрагим Хаккыя, Кашшаф Тарджеманов и другие.

Я считаю, что не только выдающиеся деятели прошлого, но и те, кто был нашими современниками, достойны увековечения. Скажем, именитые ученые, Сайид Вахидов — историк, нашедший тарханный ярлык казанского хана Сахиб-Гирея, или Альфред Халиков, имя которого сейчас носит Институт археологии АН РТ, скончавшийся не так давно востоковед Джамиль Зайнуллин. Всех и не перечислишь.

— Да, чистопольская земля очень богата на таланты. Одно имя вашего односельчанина Гаяза Исхаки чего стоит.

— Да, вы правильно подметили. Кроме Исхаки, если продолжать разговор о деятелях культуры, это и династия Амирхановых, композитор Джаудат Файзи, основатель татарского профессионального театра Габдулла Кариев. Разве можно о них забыть?

Фото предоставлено общественной организацией при поддержке женщин, семьи и детей «Сириус»

«Мы сами не возвеличиваем и не пишем о выдающихся татарах»

— Как же так получилось, что о чистопольской земле стали говорить как о месте, не рождавшем татарских талантов?

— Прежде всего, население города Чистополя и Чистопольского уезда — сокровище татарской нации. Здесь можно показывать тысячелетнюю историю татарского народа и рассказывать о ней. На территории Чистопольского уезда расположено два памятника археологии федерального значения — столица Волжско-Камской Булгарии, великий город Биляр. Также в пределах Чистополя расположен памятник археологии федерального значения — городище Джукетау.

Кроме того, на территории уезда выявлено огромное количество памятников археологии: в Чистопольском районе — 250, в Алькеевском — 160, в Алексеевском — 700. Город Чистополь и Чистопольский уезд — это родина великих деятелей татарской культуры, о чем мы с вами уже говорили.

Фото предоставлено общественной организацией при поддержке женщин, семьи и детей «Сириус»

— Выходит, Чистопольский уезд был намного больше современного Чистопольского района?

— Чистополь являлся уездным центром, в состав которого входила 21 волость. Чистопольский уезд — это Чистопольский, Новошешминский, Аксубаевский, Нурлатский, Алексеевский, Алькеевский и Черемшанский районы РТ. В 1917 году в уезде проживали 400 тысяч человек, а в городе Чистополе — 30 тысяч человек. До Октябрьской революции Чистополь был по значимости вторым после Казани городом Казанской губернии. К концу XIX века город стал значимым в масштабах всей Российской империи центром торговли зерном.

— Есть ли какие-то подвижки в вопросе создания новых музея в Чистополе, связанных с татарской историей?

— Лед тронулся: через две недели вместе с вице-президентом Академии наук Татарстана Данией Загидуллиной и директором Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандером Гилязовым собираемся провести круглый стол в АН РТ. Там и поднимем тему упоминавшихся нами личностей. Ведь на слуху в основном лишь наши поэты — Тукай и Джалиль. А почему так? Потому что мы сами не возвеличиваем и не пишем о других выдающихся татарах.