Главная / Русский язык / «Сочинение- рассуждение на лингвистическую тему в 9 классе»

Презентация на тему: «Сочинение- рассуждение на лингвистическую тему в 9 классе»

Скачать эту презентацию

Скачать эту презентацию

№ слайда 1

№ слайда 2

Описание слайда:

Ознакомьтесь с мнением Ильи и Романа о роли орфографии в письменной речи. Ознакомьтесь с мнением Ильи и Романа о роли орфографии в письменной речи. Илья: «В письменной речи нельзя обойтись без правил русской орфографии». Роман: «Правил орфографии очень много. Все их запомнить трудно. Можно писать с орфографическими ошибками, все равно смысл сказанного будет понятен». Помогите Илье доказать свою точку зрения. Напишите сочинение-рассуждение «Зачем нужна орфография?». Обдумывая ответ на вопрос, прочитайте данный ниже текст М. Пришвина. Найдите и приведите два примера из прочитанного текста, иллюстрирующие разные принципы русской орфографии. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование (избегайте чрезмерного цитирования). Начать сочинение вы можете как фразой, принадлежащей Илье, так и собственным высказыванием. Вы можете писать работу от своего имени или от имени Ильи. Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.

№ слайда 3

Описание слайда:

Дедушкин валенок Дедушкин валенок (1) Хорошо помню — дед Михей в своих валенках проходил лет десять. (2) А сколько лет в них он до меня ходил, сказать не могу. (3) Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет: — (4) Валенки опять проходились, надо подшить. И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет, и опять валенки идут, как новенькие. Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает и только дедушкины валенки вечные. (7) Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах. (8) Никогда дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера. (9) Это у тебя от холодной воды, — сказал фельдшер, — тебе надо бросить рыбу ловить. (10) Я только и живу рыбой, — ответил дед, — ногу в воде мне никак нельзя не мочить. (11) Нельзя не мочить, — посоветовал фельдшер, — надевай, когда в воду лезешь, валенки. (12) Этот совет вышел деду на пользу, ломота в ногах прошла. (13) Но только потом дед избаловался, в реку стал лазить только в валенках и, конечно, тер их беспощадно о придонные камешки. (14) Сильно подались от этого валенки, и не только в подошвах, а и выше, на месте изгиба подошвы, показались трещинки. «Верно, это правда, — подумал я, — что всему на свете конец бывает, не могут и валенки деду служить без конца: валенкам приходит конец». Люди стали деду указывать на валенки: — (17) Пора, дед, валенкам твоим дать покой, пора их отдать воронам на гнезда.

№ слайда 4

Описание слайда:

(18) Не тут-то было! (19) Дед Михей, чтобы снег в трещинки не забивался, окунул валенки в воду — и на мороз. (20) Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла, и лед заделал трещинки. (21) А дед после того валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. (22) Вот какие валенки после этого стали теплые и прочные… (18) Не тут-то было! (19) Дед Михей, чтобы снег в трещинки не забивался, окунул валенки в воду — и на мороз. (20) Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла, и лед заделал трещинки. (21) А дед после того валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. (22) Вот какие валенки после этого стали теплые и прочные… (23) И опять я вернулся к той мысли, что. пожалуй, дедушкиным валенкам никогда не будет конца.(24) Но вскоре весна пришла, валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись. — (25) Верно, правда. — сказал дед в сердцах, — пришла пора отдыхать в вороньих гнездах. (26) И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейники… — (27) Почему ж валенки только воронам? — сказал я. — (28) Всякая птичка весною тащит в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку… (29) Тут вскоре началась птичья пора. (30) Вниз, к реке, на репейники, полетели всякие весенние птички и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. (31) Каждая птичка его заметила, и когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи птицы стали разбирать на клочки дедушкин валенок… (32) Много в моей жизни походил я по лесам и, когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал, как маленький: (33) «Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные». (По М. Пришвину).

№ слайда 5

Описание слайда:

1) создать текст типа рассуждения: 1) создать текст типа рассуждения: выдвинуть тезис, обосновать тезис и привести примеры, — сделать вывод, подтверждающий тезис; показать знание русского языка, в частности русской орфографии и ее принципов: найти два примера, иллюстрирующие два разных принципа русской орфографии, в тексте для чтения (текст «Дедушкин валенок» М. Пришвина) и использовать их в собственном сочинении-рассуждении; создать текст в соответствии с его основными признаками и заданной композицией (текст типа рассуждения).

№ слайда 6

Описание слайда:

I. Формулировка тезиса, связанного с темой сочинения и основной мыслью. I. Формулировка тезиса, связанного с темой сочинения и основной мыслью. II. Теоретически обоснованный и подтвержденный лингвистическими примерами из текста для чтения ответ на поставленный в теме вопрос. Ш. Вывод (подтверждение тезиса).

№ слайда 7

Описание слайда:

-словами Ильи: В письменной речи нельзя обойтись без правил русской орфографии; -собственным высказыванием; -словами Ильи: В письменной речи нельзя обойтись без правил русской орфографии; -собственным высказыванием; 1) с помощью предложения: В наше время особенно остро стоит проблема орфографической грамотности. Или: Проблема орфографической грамотности является актуальной в наши дни; 2)с использованием стилистических фигур: -именительного темы: Русская орфография. Принципы русской орфографии. Что означают эти понятия’?; -парного соединения однородных членов: Звуки и буквы, орфоэпия и орфография. Как связаны между собой эти понятия?; -антитезы: Орфограмма и орфографическая ошибка — понятия, противопоставленные друг другу и тесно связанные между собой; -умолчания: Орфографическая ошибка… Что стоит за ней?; -вопроса и ответа на него: Нужно ли знать правила русской орфографии? Безусловно, нужно; -риторического восклицания: Какая же она трудная, русская орфография; -с помощью пословиц и поговорок: Всем известна поговорка «Что написано пером, не вырубишь топором»-. В ней скрывается глубокий смысл: нужно быть требовательным к письменной речи; -в виде небольшого отступления, которое может подвести к проблеме текста: Каждый человек хочет, чтобы его считали образованным. Одним из признаков хорошего образования является орфографическая грамотность.

№ слайда 8

Описание слайда:

1. Отобрать необходимые для раскрытия темы термины-понятия и раскрыть их содержание. 1. Отобрать необходимые для раскрытия темы термины-понятия и раскрыть их содержание. Орфография (от греч. orthos «правильный» и grapho «пишу») — 1) исторически сложившаяся система единообразных написаний, которая используется в письменной речи; 2) раздел языкознания, изучающий и разрабатывающий систему правил, обеспечивающих единообразие написаний. Орфограмма — правильное написание на месте затруднения. Орфографическая ошибка — нарушение орфографической нормы. Принципы русской орфографии — теоретические положения, определяющие выбор одного написания там, где есть орфограммы, т.е. там, где возможны два или более разных написания. Фонетический принцип — требование соответствия звука и буквы. Морфологический принцип — требование графического единообразия морфем в слабой и сильной позициях. Традиционный принцип — требование написания в соответствии с этимологией (происхождением) и традицией (историей) слова.

№ слайда 9

Описание слайда:

2. Ответить на вопросы. 2. Ответить на вопросы. Для чего нужна орфография? (Орфография обеспечивает процесс письменного общения людей, устанавливая нормы правописания и единые правила использования русской графики.) Какие принципы лежат в основе русской орфографии? (Морфологический, фонетический, традиционный.) Какие правила регулирует фонетический принцип? (Правописание приставок на -з(-с); правописание приставок раз-(рас-) — роз-(рос-); правописание и(ы) после приставок, оканчивающихся на согласный. Какие правила регулирует морфологический принцип? (Правописание звонких и глухих согласных в корнях слов; правописание безударных гласных в корнях слов, проверяемых ударением; правописание безударных гласных в падежных окончаниях существительных и др.) Какие правила регулирует традиционный принцип? (Правописание и после твердых шипящих ж, ш; написание окончания -ого прилагательного ед.ч. Р.п. и др.)

№ слайда 10

Описание слайда:

3. Найти в тексте для чтения примеры (в скобках указать номера предложений) написаний, основанные на 3. Найти в тексте для чтения примеры (в скобках указать номера предложений) написаний, основанные на фонетическом принципе (правописание приставок на -з/-с): избаловался (13), беспощадно (13); правописание приставки рас-: растаяли (24), расползлись (24); морфологическом принципе (правописание безударных гласных в корнях слов, проверяемых ударением): проходил (1), (в) ногах (7), воронам (17); правописание звонких согласных в корнях на конце слов: дед (1); традиционном принципе (правописание и после твердых шипящих ж, ш): подшить (4), живу (10), служить (15), пушинку (28); написание окончания -ого прилагательного ед.ч. Р.п.: (с) высокого (26).

№ слайда 11

Описание слайда:

4. Отобрать языковые средства связи частей текста: тезиса и доказательств; доказательств и примеров друг с другом: доказательств и вывода. 4. Отобрать языковые средства связи частей текста: тезиса и доказательств; доказательств и примеров друг с другом: доказательств и вывода. Связь тезиса и доказательств оформляется с помощью определенных языковых средств: глаголов 1-го лица мн. числа (докажем, найдем, подтвердим, приведем, определим и др.); союзов и союзных слов (так как, так что, потому, поэтому, в результате чего, если, чтобы, для того чтобы и др.); вводных слов (например, следовательно и др.); синтаксических конст-рукций (это подтверждается тем…; это объясняется тем…; это обусловлено тем…; причина состоит в следующем…: отсюда вытекает…; из этого следует, что…; из этого вытекает, что…; это позволяет предположить, что… и др.). Можно использовать предложения с вводными словами, указывающими последовательность доводов, примеров: Я согласен с Ильей. Во-первых, …; во- вторых, …; в-третьих Частотно употребление сложноподчиненных предложений с придаточными причины: Я разделяю точку зрения Ильи, потому что… Уместно использовать вопрос и ответ на него: Разве можно не согласиться с Ильей! Конечно, нет.

№ слайда 12

Описание слайда:

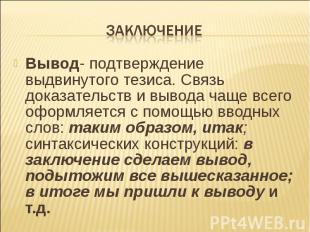

Вывод- подтверждение выдвинутого тезиса. Связь доказательств и вывода чаще всего оформляется с помощью вводных слов: таким образом, итак; синтаксических конструкций: в заключение сделаем вывод, подытожим все вышесказанное; в итоге мы пришли к выводу и т.д. Вывод- подтверждение выдвинутого тезиса. Связь доказательств и вывода чаще всего оформляется с помощью вводных слов: таким образом, итак; синтаксических конструкций: в заключение сделаем вывод, подытожим все вышесказанное; в итоге мы пришли к выводу и т.д.

№ слайда 13

Описание слайда:

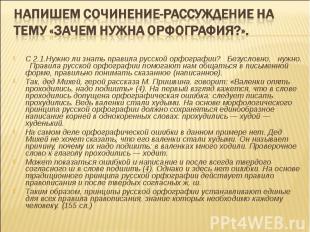

С 2.1.Нужно ли знать правила русской орфографии? Безусловно, нужно. Правила русской орфографии помогают нам общаться в письменной форме, правильно понимать сказанное (написанное). С 2.1.Нужно ли знать правила русской орфографии? Безусловно, нужно. Правила русской орфографии помогают нам общаться в письменной форме, правильно понимать сказанное (написанное). Так, дед Михей, герой рассказа М. Пришвина. говорит: «Валенки опять проходились, надо подшить» (4). На первый взгляд кажется, что в слове проходились допущена орфографическая ошибка: следует писать прохудились. Ведь валенки стали худыми. На основе морфологического принципа русской орфографии должно сохраняться единообразное написание корней в однокоренных словах: прохудились — худой — худенький. На самом деле орфографической ошибки в данном примере нет. Дед Михей не хочет сказать, что его валенки стали худыми. Он называет причину, почему их надо подшить: в валенках много ходили. Проверочное слово к глаголу проходились — ходит. Может показаться ошибкой и написание и после всегда твердого согласного ш в слове подшить (4). Однако и здесь нет ошибки. На основе традиционного принципа русской орфографии действует правило правописания и после твердых согласных ж, ш. Таким образом, принципы русской орфографии устанавливают единые для всех правила правописания, знание которых необходимо каждому человеку. (155 сл.)

№ слайда 14

Описание слайда:

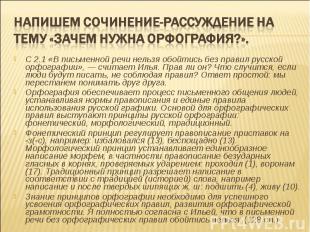

С 2.1 «В письменной речи нельзя обойтись без правил русской орфографии», — считает Илья. Прав ли он? Что случится, если люди будут писать, не соблюдая правил? Ответ простой: мы перестанем понимать друг друга. С 2.1 «В письменной речи нельзя обойтись без правил русской орфографии», — считает Илья. Прав ли он? Что случится, если люди будут писать, не соблюдая правил? Ответ простой: мы перестанем понимать друг друга. Орфография обеспечивает процесс письменного общения людей, устанавливая нормы правописания и единые правила использования русской графики. Основой для орфографических правил выступают принципы русской орфографии: фонетический, морфологический, традиционный. Фонетический принцип регулирует правописание приставок на -з(-с), например: избаловался (13), беспощадно (13). Морфологический принцип устанавливает единообразное написание морфем, в частности правописание безударных гласных в корнях, проверяемых ударением: проходил (1), воронам (17). Традиционный принцип разрешает написание в соответствии с традицией (историей) слова, например написание и после твердых шипящих ж, ш: подшить (4), живу (10). Знание принципов орфографии необходимо для успешного усвоения орфографических правил, развития орфографической грамотности. Я полностью согласна с Ильей, что в письменной речи без орфографических правил обойтись нельзя. (128 сл.)

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

Сочинение на лингвистическую тему.

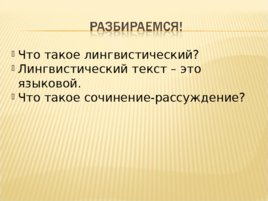

Слайд 2

Что такое лингвистический? Лингвистический текст – это языковой. Что такое сочинение-рассуждение?

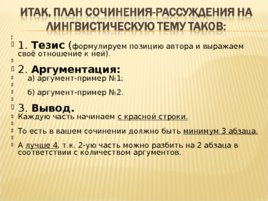

Слайд 3

1. Тезис ( формулируем позицию автора и выражаем своё отношение к ней). 2. Аргументация: а) аргумент-пример №1; б) аргумент-пример №2. 3. Вывод. Каждую часть начинаем с красной строки. То есть в вашем сочинении должно быть минимум 3 абзаца. А лучше 4 , т.к. 2-ую часть можно разбить на 2 абзаца в соответствии с количеством аргументов.

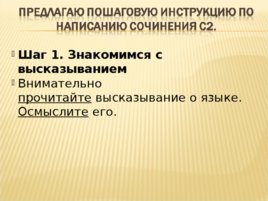

Слайд 4

Шаг 1. Знакомимся с высказыванием Внимательно прочитайте высказывание о языке. Осмыслите его.

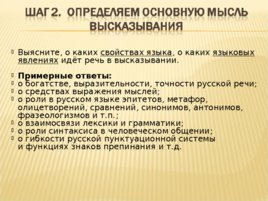

Слайд 5

Выясните, о каких свойствах языка , о каких языковых явлениях идёт речь в высказывании. Примерные ответы: о богатстве, выразительности, точности русской речи; о средствах выражения мыслей; о роли в русском языке эпитетов, метафор, олицетворений, сравнений, синонимов, антонимов, фразеологизмов и т.п.; о взаимосвязи лексики и грамматики; о роли синтаксиса в человеческом общении; о гибкости русской пунктуационной системы и функциях знаков препинания и т.д.

Слайд 6

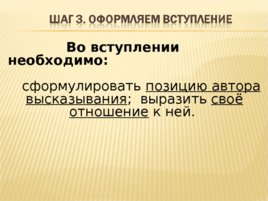

Во вступлении необходимо: сформулировать позицию автора высказывания ; выразить своё отношение к ней.

Слайд 7

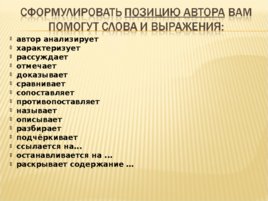

автор анализирует характеризует рассуждает отмечает доказывает сравнивает сопоставляет противопоставляет называет описывает разбирает подчёркивает ссылается на… останавливается на … раскрывает содержание

Слайд 8

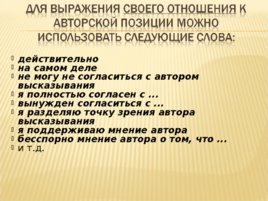

действительно на самом деле не могу не согласиться с автором высказывания я полностью согласен с … вынужден согласиться с … я разделяю точку зрения автора высказывания я поддерживаю мнение автора бесспорно мнение автора о том, что … и т.д.

Слайд 9

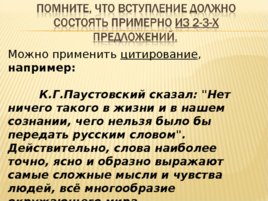

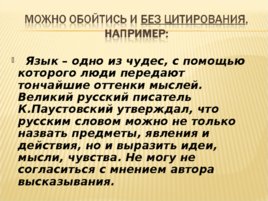

Можно применить цитирование , например:

К. Г. Паустовский сказал: «Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом». Действительно, слова наиболее точно, ясно и образно выражают самые сложные мысли и чувства людей, всё многообразие окружающего мира.

Слайд 10

Язык – одно из чудес, с помощью которого люди передают тончайшие оттенки мыслей. Великий русский писатель К. Паустовский утверждал, что русским словом можно не только назвать предметы, явления и действия, но и выразить идеи, мысли, чувства. Не могу не согласиться с мнением автора высказывания.

Слайд 11

или:

Высказывание К. Г. Паустовского я понимаю так: нет предмета во вселенной, для которого бы не придумал слова человек. При помощи слова мы называем не только предметы, но и всякое действие и состояние. Особенно богато для обозначения явлений русское слово. Я разделяю точку зрения русского писателя.

или:

В высказывании К. Г. Паустовского моё внимание привлекла мысль о том, что в богатом русском языке можно найти слова для выражения всего многообразия окружающего мира и внутреннего мира человека.

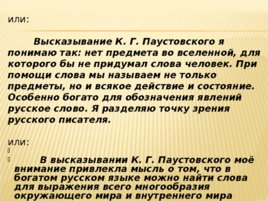

Слайд 12

Основную часть можно начать следующими фразами: Присмотримся повнимательнее к словам в тексте … (называем фамилию автора текста)

Обратимся к тексту русского писателя … (фамилия автора текста)

Докажем эту мысль на примерах из текста…

Попытаемся раскрыть значение тезиса на примерах, взятых из текста … Далее приводим примеры , подтверждающие слова писателя и ваши рассуждения.

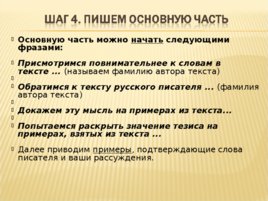

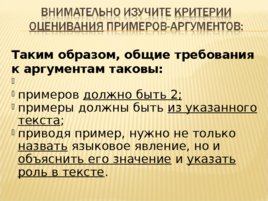

Слайд 13

Таким образом, общие требования к аргументам таковы:

примеров должно быть 2; примеры должны быть из указанного текста ; приводя пример, нужно не только назвать языковое явление, но и объяснить его значение и указать роль в тексте .

Слайд 14

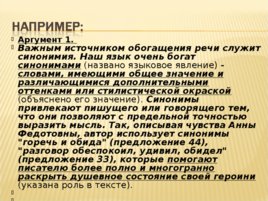

Аргумент 1. Важным источником обогащения речи служит синонимия. Наш язык очень богат синонимами (названо языковое явление) — словами, имеющими общее значение и различающимися дополнительными оттенками или стилистической окраской (объяснено его значение). Синонимы привлекают пишущего или говорящего тем, что они позволяют с предельной точностью выразить мысль. Так, описывая чувства Анны Федотовны, автор использует синонимы «горечь и обида» (предложение 44), «разговор обеспокоил, удивил, обидел» (предложение 33), которые помогают писателю более полно и многогранно раскрыть душевное состояние своей героини (указана роль в тексте).

Слайд 15

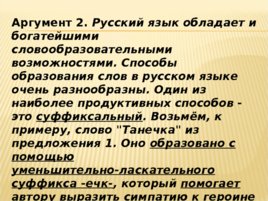

Аргумент 2. Русский язык обладает и богатейшими словообразовательными возможностями. Способы образования слов в русском языке очень разнообразны. Один из наиболее продуктивных способов — это суффиксальный . Возьмём, к примеру, слово «Танечка» из предложения 1. Оно образовано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -ечк- , который помогает автору выразить симпатию к героине своего произведения.

Слайд 16

При оформлении примеров можно использовать вводные слова » во-первых «, » во-вторых » и т.д. Не забывайте, что они отделяются запятой.

Слайд 17

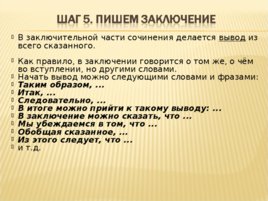

В заключительной части сочинения делается вывод из всего сказанного. Как правило, в заключении говорится о том же, о чём во вступлении, но другими словами. Начать вывод можно следующими словами и фразами: Таким образом, … Итак, … Следовательно, … В итоге можно прийти к такому выводу: … В заключение можно сказать, что … Мы убеждаемся в том, что … Обобщая сказанное, … Из этого следует, что … и т.д.

Слайд 18

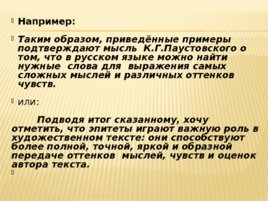

Например: Таким образом, приведённые примеры подтверждают мысль К. Г. Паустовского о том, что в русском языке можно найти нужные слова для выражения самых сложных мыслей и различных оттенков чувств. или: Подводя итог сказанному, хочу отметить, что эпитеты играют важную роль в художественном тексте: они способствуют более полной, точной, яркой и образной передаче оттенков мыслей, чувств и оценок автора текста.

Слайд 19

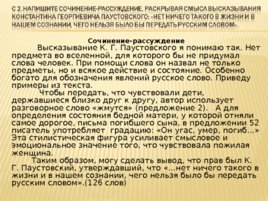

Сочинение-рассуждение Высказывание К. Г. Паустовского я понимаю так. Нет предмета во вселенной, для которого бы не придумал слова человек. При помощи слова он назвал не только предметы, но и всякое действие и состояние. Особенно богато для обозначения явлений русское слово. Приведу примеры из текста. Чтобы передать, что чувствовали дети, державшиеся близко друг к другу, автор использует разговорное слово «жмутся» (предложение 2). А для определения состояния бедной матери, у которой отняли самое дорогое, письма погибшего сына, в предложении 52 писатель употребляет градацию: «Он угас, умер, погиб » Эта стилистическая фигура усиливает смысловое и эмоциональное значение того, что чувствовала пожилая женщина. Таким образом, могу сделать вывод, что прав был К. Г. Паустовский, утверждавший, что « нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом».(126 слов)

Слайд 20

Сочинение-рассуждение

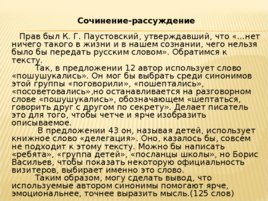

Прав был К. Г. Паустовский, утверждавший, что « нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом». Обратимся к тексту. Так, в предложении 12 автор использует слово «пошушукались». Он мог бы выбрать среди синонимов этой группы «поговорили», «пошептались», «посоветовались»,но останавливается на разговорном слове «пошушукались», обозначающем «шептаться, говорить друг с другом по секрету». Делает писатель это для того, чтобы четче и ярче изобразить описываемое. В предложении 43 он, называя детей, использует книжное слово «делегация». Оно, казалось бы, совсем не подходит к этому тексту. Можно бы написать «ребята», «группа детей», «посланцы школы», но Борис Васильев, чтобы показать некоторую официальность визитеров, выбирает именно это слово. Таким образом, могу сделать вывод, что используемые автором синонимы помогают ярче, эмоциональнее, точнее выразить мысль.(125 слов)

Слайд 21

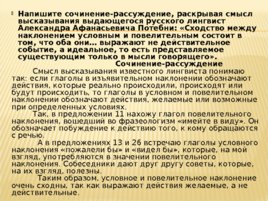

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося русского лингвист Александра Афанасьевича Потебни: «Сходство между наклонением условным и повелительным состоит в том, что оба они выражают не действительное событие, а идеальное, то есть представляемое существующим только в мысли говорящего». Сочинение-рассуждение Смысл высказывания известного лингвиста понимаю так: если глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые реально происходили, происходят или будут происходить, то глаголы в условном и повелительном наклонении обозначают действия, желаемые или возможные при определенных условиях. Так, в предложении 11 нахожу глагол повелительного наклонения, вошедший во фразеологизм «имейте в виду». Он обозначает побуждение к действию того, к кому обращаются с речью. А в предложениях 13 и 26 встречаю глаголы условного наклонения «пожалели бы» и «видел бы», которые, на мой взгляд, употребляются в значении повелительного наклонения. Собеседники дают друг другу советы, которые, на их взгляд, полезны. Таким образом, условное и повелительное наклонение очень сходны, так как выражают действия желаемые, а не действительные.

-

Скачать презентацию (0.51 Мб)

-

0 загрузок -

0.0 оценка

Ваша оценка презентации

Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме «Сочинение — рассуждение на лингвистическую тему» по русскому языку, включающую в себя 14 слайдов. Скачать файл презентации 0.51 Мб. Для учеников 9 класса. Большой выбор учебных powerpoint презентаций по русскому языку

-

Формат

pptx (powerpoint)

-

Количество слайдов

14

-

Аудитория

-

Слова

-

Конспект

Отсутствует

Содержание

-

Слайд 1

ГОТОВИМСЯ К ГИА

Задание С2.1.Сочинение – рассуждение на лингвистическую тему

-

Слайд 2

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему

ЗАДАНИЕ С2.1: Напишите сочинение-рассуждение, приняв в качестве тезиса слова известного лингвиста Г. Степанова:

«Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика – как они думают». Аргументируя свой ответ, приведите по 1 примеру из прочитанного текста, иллюстрирующему лексические и грамматические явления (всего 2 примера). Приводя примеры, указывайте номер нужных предложений или применяйте цитирование.

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Г.Степанова.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. -

Слайд 3

Композиция сочинения-рассуждения

тезис

вывод

Аргументы

1 2

Слова Г. Степанова

1 — Словарь2 — Грамматика

Подтверждение либо опровержение тезиса (слов Г. Степанова) -

Слайд 4

(1)Мама точно знала, кто, в какой квартире и чем болен. (2)Казалось, она получила задание отвечать за здоровье всех жильцов нашего дома. (3)«От кого получила?» — размышлял я. (4)И лишь повзрослев, понял, что это задание дала маме её совесть.

(5)Больных она определяла сразу: по цвету лица, по воспалённому блеску глаз, по движению и походке. (6)Она не могла пройти мимо человека, который недомогал.

— (7)Это уж моя болезнь, — говорила мама.

— (8)У-у, как вы дышите! — обращалась она к одному. — (9)Не помогать сердцу — это варварство, бескультурье.

— (10)Зачем вы стараетесь превозмочь болезнь на ногах? — обращалась к другому. — (11)Имейте в виду: конфликт с организмом не кончится в вашу пользу!

(12)Людей, пренебрегавших здоровьем, мама считала жестокими:

—(13)Себя не жалеют, так пожалели бы близких!

(14)«Ваш вид мне не нравится!» — говорила мама, и, вытягиваясь на носках, как во время гимнастики, она ощупывала чей-нибудь лоб. (15)Ладонь её определяла температуру с точностью до десятых.

(16)Постепенно, сама того не желая, мама приучила соседей обращаться к ней не только по медицинским вопросам, но и с другими просьбами. (17)«Бюро добрых услуг» — так прозвали нашу квартиру.

— (18)Необидное прозвище, — сказала мама. — (19)Но в бюро не может работать один человек. (20)Должно быть минимум два. (21)Ты понял?

— (22)Живёте на износ, бесценная наша, — сокрушался Гнедков.

— (23)А те, ради кого вы изнашиваете себя, захотят ли вас ремонтировать в случае какой-либо жизненной аварии? (24)Ведь врачи, я догадываюсь, не только лечат, но и болеют.

(25)Порождать неверие в окружающий мир было болезненной страстью соседа с нижнего этажа.

— (26)Видел бы ваш покойный супруг! (27)Он-то ведь до этой своей болезни… нежил и баловал вас, как дитя!

(28)Нежность, однако, не изнежила маму, а баловство не избаловало. (29)Она жила на износ так, будто износа быть не могло: она прятала усталость, а поступки не выдавала за подвиги.

— (30)Врач — не только профессия, но и образ жизни, — уверяла она.(31)И бюро добрых услуг продолжало действовать.

(По А. Алексину)* -

Слайд 5

Вступление 1

1. Известный лингвист Г. Степанов утверждает: «Словарь языка свидетельствует, о чем думают люди, а грамматика – как они думают».Действительно, язык – это сложная многоуровневая, но в то же время взаимосвязанная система. Так, «словарь» (лексика, словарный запас языка) отображает представление человека о явлениях действительности, то есть образ его мыслей. Но как выразить свои мысли в речи? Без знания грамматических правил невозможно создать связное высказывание, то есть построить предложение, текст. Связь грамматики и лексики очевидна. Объясним данное утверждение с помощью конкретных примеров из текста (назвать автора анализируемого текста).

-

Слайд 6

Вступление 2

2. Известный лингвист Г. Степанов считает: «Словарь языка свидетельствует, о чем думают люди, а грамматика – как они думают». Прежде чем поразмышлять над этим тезисом, определим его ключевые лингвистические понятия: «словарь» и «грамматика». «Словарь» здесь – словарный запас человека, его лексикон. Грамматика – то, как этот «словарь» оформляется с точки зрения словообразования, морфологии, синтаксиса. Обратимся к тексту ( назвать автора текста)

-

Слайд 7

3. Известный лингвист Г.Степанов утверждал: «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика – как они думают». Попробуем разобраться в смысле этого афоризма.

Когда мы говорим «словарь языка», мы, скорее всего, подразумеваем лексику. Вспомним это понятие. Лексика — совокупность слов, словарный состав языка. Запас слов конкретного человека (лексикон) характеризует, насколько богата его речь. Изучая лексику, мы знакомимся и с лексическим значением слов, с синонимами, антонимами, омонимами, с другими понятиями лексики.

Грамматика изучает строй языка, его законы. В ней объединены словообразование, морфология и синтаксис. Это очень древняя наука. Она возникла у древних греков, получив свое название от слова «грамма», то есть буква. Вот почему в старину всякий письменный документ называли грамотой, а человека, умеющего читать и писать, до сих пор называют грамотным.

Вступление 3 -

Слайд 8

Работаем над аргументами

Чтобы не заблудиться в «море» слов анализируемого текста, в качестве компаса постоянно «держим на руке» фразу-тезис: «Словарь языка свидетельствует, о чем думают люди, а грамматика – как они думают».

СЛОВАРЬО ЧЕМ? (ЧТО?)

ГРАММАТИКА КАК? -

Слайд 9

О ЧЕМ ДУМАЮТ ЛЮДИ?

1. Находим ключевые слова. Определяем их роль в раскрытии идеи текста. Кому они принадлежат (чью речь характеризуют — автора или кого-то из героев повествования)? Как характеризуют (о чем думает автор (герой повествования), произнося эти слова?

2. Находим в тексте (если есть) слова в переносном значении. Кому они принадлежат (чью речь характеризуют — автора или кого-то из героев повествования)? С какой целью человек, употребляющий их, придает им переносный смысл? О чем думает он? Что нового, необычного вносит в его мысли переносный смысл этих слов?

3. Находим в тексте (если есть) синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, устаревшие слова, диалектизмы, профессионализмы и др. . Кому они принадлежат (чью речь характеризуют — автора или кого-то из героев повествования)? Какую функцию выполняют слова данной лексической группы?

Анализ текста на лексическом уровне -

Слайд 10

Анализируем грамматикуКАК ДУМАЮТ ЛЮДИ?

Какую роль в данном тексте играет диалог?

Охарактеризуйте предложения-реплики с точки зрения структуры Каким образом это «рассказывает» о том, «как думают люди»?

О чем «рассказывают» знаки препинания (восклицательные и вопросительные знаки, двоеточие)?

Найдите в тексте предложение с обращением? Кому принадлежит данная реплика? Как характеризует обращение того, к кому обращаются, и того, кто обращается?

Найдите в тексте предложения с вводными словами. Какую роль играют вводные слова? Каким образом они свидетельствуют о том, «как думают» произносящие их люди?

Найдите предложения с однородными членами. Какова их роль?

Найдите предложения с обособленными членами. Определите их функцию. -

Слайд 11

Иллюстрируем лексические явления

1. Произведения А.Г. Алексина (отрывок одного из них представлен для анализа) подкупают своей душевной искренностью, яркостью созданных характеров и глубиной нравственной проблематики. «Бюро добрых услуг»(предложение17) – так прозвали квартиру главных героев повествования их соседи. И мы прекрасно понимаем, о чем думают соседи, какой смысл вкладывают они в это точное и довольно емкое метафорическое название, которое, наверное, можно посчитать фразеологизмом. А думают они о доброте матери героя-повествователя, о ее готовности в любое время и по любому поводу прийти на помощь, что и подтверждено в предложении 16. (Инга Г.)

-

Слайд 12

Иллюстрируем лексические и грамматические явления

Давайте посмотрим, о чем и как думает мама, героиня произведения А. Алексина, отрывок из которого предложен для анализа. Людей , пренебрегавших здоровьем, главная героиня повествования считала «жестокими». Но ведь жестокость – это чувство, проявляющееся по отношению к другим. Почему же именно этим эпитетом наделяет мама повествователя не берегущих свое здоровье? Все объясняется в предложении 13: «Себя не жалеют, так пожалели бы близких!» – восклицает она. А ведь и правда, когда человек заболевает, он приносит страдания не только себе, но и своим родным, которые переживают за его здоровье, которые вынуждены ухаживать за ним, бегать в аптеку за лекарством. А это значит, что, доводя дело до такой ситуации, человек действительно не жалеет своих близких, т.е. поступает как эгоист и проявляет к своим родным самую настоящую жестокость. Об этом и думает мама. А вот как она об этом думает, рассказывает нам грамматика, в частности, синтаксис и пунктуация. И предложение 13, и много других , произнесенных мамой (8,11,14), заканчиваются восклицательными знаками. Это говорит об ее эмоциях, о неравнодушном отношении к окружающим, об ее волнении и тревоге за них. Лена Е.

-

Слайд 13

Иллюстрируем лексические и грамматические явления

Обратимся к предложенному для анализа тексту, узнаем, о чем думают герои произведения Анатолия Алексина. Вчитаемся внимательно в слова «соседа с нижнего этажа: «А те, ради кого вы изнашиваете себя, захотят ли вас ремонтировать в случае какой-либо жизненной аварии?» (предложение23) . В этом предложении слова «изнашиваете», «ремонтировать», «аварии» использованы в переносном значении, к тому же связаны они, как я думаю, с профессией или хобби соседа. Скорее всего, он либо водитель, либо автолюбитель, а потому, о чем бы он ни говорил, главные его мысли все же о машинах, с ними он и живых людей сравнивает, о них постоянно думает. И как он думает, мы тоже можем легко определить, опираясь на построение его фраз, т.е обращаясь к грамматике. Автор — повествователь сообщает нам, что «порождать неверие в окружающий мир было болезненной страстью соседа с нижнего этажа» (25). Грамматика высказываний соседа – тому подтверждение. Это и частица ли в процитированном выше 23-м предложении-вопросе, которая вносит оттенок сомнения, неуверенности, и выполняющее ту же функцию вводное предложение «я догадываюсь» (24). Действительно, сомневающийся во всем сосед и в других порождает сомнение. Настя Ф.

-

Слайд 14

Пишем заключение-вывод

Напишите заключение-вывод, используя кольцевую композицию.

тезисвывод

Аргументы

1 2

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке

Спасибо, что оценили презентацию.

Мы будем благодарны если вы поможете сделать сайт лучше и оставите отзыв или предложение по улучшению.

Добавить отзыв о сайте

Цели: научить детей писать сочинение

– рассуждение на лингвистическую тему

Задачи:

Образовательные:

- давать обоснованный ответ на поставленный

вопрос - находить аргументы

- делать вывод

- повторить ранее изученный материал

- научить оценивать свою работу

Развивающие:

- развивать у детей умение строить логическую

цепочку, добиваясь смысловой цельности и

последовательности. - развивать навыки самооценивания и самоанализа

- развивать уровень самоподготовки

- развивать речь, мышление, память

Воспитательные:

- воспитывать бережное отношение к слову

- любовь к русскому языку и литературе

- любовь к своей стране и культуре

Тип урока: Комбинированный урок —

обучение сочинению-рассуждению с использованием

современных информационных технологий.

Оборудование:

- презентация “ Подготовка к ГИА. Сочинение-рассуждение

на лингвистическую тему” - книга — С. В. Драбкина и Д.И. Субботина “Русский

язык. 2014. Успешная подготовка. Разбор зданий”

Ход урока

1. Организационный момент

— Здравствуйте, ребята. Скоро закончится

учебный год. Наступит пора экзаменов.

2. Постановка темы и цели урока

— Сегодня на уроке мы будем учиться писать

сочинение-рассуждение на лингвистическую

тему(слайд 1), т.к. эта работа входит в экзамен и

считается “ уровнем повышенной сложности”. Весь

материал при подготовке к ГИА мы будем собирать в

отдельную папку, т.к. это пригодится нам в

дальнейшем.

3. Изучение новой темы.

Прежде чем начать объяснять новую тему,

обратимся к формулировке задания ( слайд 2)

Каковы же темы сочинений? Их можно разделить на

группы. (слайд 3)

А теперь обратимся к таблице “ Критериев

оценивания” сочинения-рассуждения. Знание

критериев поможет вам овладеть умением

самостоятельно оценивать свои знания (слайд 4 –

7). В книге – это страница 139-140.

Ещё необходимо помнить об ошибках, которые

учитываются в написании сочинения – страница 142

– 145. Разберём их.

Как же строится сочинение-рассуждение?

Композиция (слайд 8 – 9). Книга – страница 137

Теперь мы с вами разберём каждую часть

сочинения отдельно.

- Вступление сочинения (слайд 10)

- Переход от вступления к основной части (слайд 11)

- Основная часть ( из чего состоит(слайд 12)),

примеры из текста (слайд 13) и способы включения

примеров (слайд14) - Заключение (слайд 15) и клише к заключению (слайд

16)

Итак, с чего же начать написание сочинения?

Пошаговая инструкция (слайд 17)

4. Практическое занятие

Теперь мы все вместе попробуем написать

сочинение-рассуждение по тексту теста № 1 из

книги – страница 147-151. Формулировка задания на

странице 151.

!!! Во время практического задания слайд № 17

остаётся на доске!!!

1. Прочитайте высказывание.

К. Г. Паустовский: «Нет ничего такого в

жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы

передать русским словом».(слайд 18)

Выделите ключевые слова.

О каких свойствах языка, языковых явлениях идёт

речь в высказывании?

(Примерные ответы:

- о богатстве, выразительности, точности русской

речи; - о средствах выражения мыслей;

- о роли в русском языке эпитетов, метафор,

олицетворений, сравнений, синонимов, антонимов,

фразеологизмов и т.п..

2. Прочитаем внимательно текст.

3. Напишите тезис (вступление)- 2 – 3

предложения.

Что надо раскрыть во вступлении? (смысл

высказывания)

(Затем проверка – чтение нескольких работ)

Обратимся к моим образцам. (слайд 19)

Посмотрите на критерии. Выполнили ли вы первый

критерий?

4. Переходим ко второй части сочинения.

Надо привести два разных аргумента из текста.

Но надо помнить, что у нас есть определённые

требования к аргументам. (слайд 20)

Можно начать своё рассуждение с определённых

фраз (клише). (слайд 21)

Пишем, затем проверяем. Не забываем критерии.

5. Пишем заключение.

В заключительной части делаем вывод из всего

сказанного. Как правило, в заключении говорится о

том же, о чём говорилось во вступлении, но другими

словами.

В выводе тоже можно использовать традиционные

слова и фразы. (слайд 22)

Пишем. Затем проверяем.

Посмотрим на мои образцы. (слайд 23)

6. Соблюдение двух последних критериев.

Обратимся с вами к двум последним критериям.

Смысловая цельность работы, речевая связность

и последовательность сочинения (логические

ошибки и членение на абзацы)

Композиционная стройность работы (правильно ли

построено сочинение-рассуждение, завершённость

работы)

Выполнили ли мы эти критерии?

(слайд 24)

Я вас попрошу теперь откорректировать ваше

сочинение и его прочитать.

5. Итог урока.

- Чему же научились вы сегодня на уроке?

- По какому плану пишется сочинение-рассуждение?

- Что такое тезис?

- Что такое аргументы?

- Что такое вывод?

6. Домашнее задание

Написать сочинение-рассуждение по

предложенному тексту.

Урок подготовки к ГИА в 9 классе

- Обучение сочинению-рассуждению на лингвистическую тему

- Урок подготовлен учителем

- русского языка и литературы

- МОУ Заволжского лицея

- Голубевой Е.А.

Цели урока:

- Повторить алгоритм написания сочинения на лингвистическую тему.

- Развивать навыки написания сочинений на лингвистическую тему

- Усвоить способы и приемы редакторской правки

Напишите сочинение-рассуждение: «Зачем нужен вопросительный знак?»

- Напишите сочинение-рассуждение: «Зачем нужен вопросительный знак?»

- Обдумывая ответ на вопрос, прочитайте ещё раз текст В.И.Белова

- Найдите и приведите 2 примера из прочитанного текста, иллюстрирующие разные функции вопросительного знака.

- Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.

- Начать сочинение вы можете как фразой, принадлежащей Антону, так и собственным высказыванием.

- Вы можете писать работу от своего имени или от имени Антона.

- Объём сочинения должен составлять не менее 50 слов.

- Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

- Внимательно перечитаем

- задание С1

- (1)На свой родной дом я стараюсь не глядеть и обхожу его стороной. (2) Я думаю: зачем бередить прошлое? (3)Для чего вспоминать то, что забыто даже моими земляками? (4)Все ушло навсегда – хорошее и плохое, — плохое не жалко, а хорошего не вернешь. (5)Я вытравлю из сердца это прошлое, никогда больше не вернусь к нему.

- (6)Но однажды я комкаю в кулаке свою писанину и бросаю ее в угол. (7)Бегу по лестнице. (8)В заулке озираюсь по сторонам. (9)Никого нет. (10)Мама ушла за морошкой, все на покосе.

- (11)Дом выдался из посада вниз, к реке. (12)Как во сне подхожу к нашей березе. (13)Здравствуй. (14) Не узнала меня? (15)Высокая стала. (16)Кора лопнула во многих местах. (17)Муравьи бегают по стволу. (18)Нижние ветки обрублены, чтобы не заслонять окошки зимней избы. (19)Вершина стала выше трубы. (20) Не бели, пожалуйста, пиджак. (21)Помню, была весна и твои листочки уже проклюнулись. (22)Их можно было сосчитать, так мала ты тогда была. (23)Оборвали мы тогда у тебя два больших корня. (24)Несли через лавы, а брат предположил, что ты, вероятно, засохнешь, не приживешься под зимним окном. (25)Правда ведь, ты еле выжила, два лета листочки были мелкие, бледные. (26)Брата уже не было дома, когда ты окрепла и набрала силу. (27)А где ты взяла эту силу под зимним окном? (28)Надо же так вымахать! (29)Уже выше отцовского дома.

- (30)Надо быть современным. (31)И я отталкиваюсь от березы, как от ядовитого дерева.

- (32)Скоро надо уезжать из Тимонихи. (33)А так хорош этот неоглядный зеленый мир моей родины!

- (34)Почему-то мне хочется, чтобы мой дом и деревня моя не исчезали совсем, чтобы они остались в этом бесконечно меняющемся мире.

- (По В.И. Белову)

Найти предложения с нужным знаком

- Найти предложения с нужным знаком

- Определить две-три

- разные роли

- поиск

- анализ

- Алгоритм действий

- построение

- тезис

- доказательства

- вывод

- 1

- 2

- 2) Я думаю: зачем бередить прошлое?

- 14) Не узнала меня?

- 27) А где ты взяла эту силу под зимним окном?

- поиск

2) Я думаю: зачем бередить прошлое?

- 2) Я думаю: зачем бередить прошлое?

- Какова роль вопросительного знака?

- — Подчеркнуть размышления автора, передать интонацию вопросительной речи (интонационная функция)

- анализ

14) Не узнала меня ?

- 14) Не узнала меня ?

- Какова роль вопросительного знака?

- Если мы в конце поставим восклицательный знак, характер предложения станет утвердительным. (Не узнала меня!)

- (смысловая функция)

- анализ

- Мастерская

- творческого

- письма

Редактирование черновика

- Знаки препинания играют важную роль в письменной речи. Так например, с помощью вопросительного знака можно передать свои размышления (в тексте В.Белова предложение 2).

- Еще одна роль вопросительного знака задать вопрос. Например, предложения 14, 27.

- Таким образом, без вопросительного знака в предложении необойтись.

- (44 слова)

Критерии оценки содержания сочинения

- К1 Содержание (2 балла – 2 функции)

- К2 Наличие примеров на каждую функцию (2 балла)

- К3 Логика изложения мыслей (2 балла)

- К4 Цельность, речевая связность (1 балл)

- Всего – 7 баллов

- Соблюдение орфографических норм

- Соблюдение пунктуационных норм

- Соблюдение речевых норм

- Соблюдение грамматических норм

- Соблюдение фактической точности речи

- Критерии грамотности и фактической точности речи

- Физминутка для глаз

Задание группам:

Проверить сочинение по следующим критериям:

- 1 – содержание (2+2)

- 2 – логика (2+1)

- 3 – речевые ошибки

- 4 – грамматические

- 5 – орфографические ошибки

- 6 – пунктуационные

Проверка:

- 1 – содержание (1 балл – 1 функция +2 балла — примеры)

- 2 – логика (1 нарушение абзаца – 1 балл, композиция выдержана + 1 балл)

- 3 – речевые ошибки (1 ошибка)

- 4 – грамматические (ошибок нет)

- 5 – орфографические ошибки (1 ошибка)

- 6 – пунктуационные (1 ошибка)

Коррекция

- Знаки препинания играют важную роль в письменной речи.

- Так, с помощью вопросительного знака можно передать свои размышления (в тексте В.Белова предложение 2).

- Еще одна роль вопросительного знака – указать на вопросительный характер предложения. Если мы в конце 14 предложения поставим восклицательный знак, предложение станет утвердительным. (Не узнала меня!)

- Таким образом, без вопросительного знака в предложении не обойтись.

Подведение итогов урока. Рефлексия

- — Оцените свое состояние на уроке

- Спокойное рабочее

- Безразличное

- Тревожное

Интернет-ресурсы

- http://aida.ucoz.ru/load/shablony_prezentacij_powerpoint_nabor_4/7-1-0-101 — фон

- http://www.lenagold.ru/ — клипарт

- http://www.it-n.ru/ — физминутка для глаз