Сочинение по русскому языку 8 класс рассуждение – Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему в 8 классе

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему в 8 классе

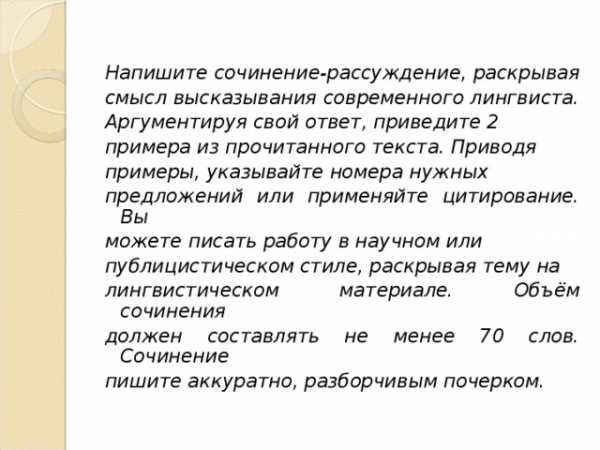

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая

смысл высказывания современного лингвиста.

Аргументируя свой ответ, приведите 2

примера из прочитанного текста. Приводя

примеры, указывайте номера нужных

предложений или применяйте цитирование. Вы

можете писать работу в научном или

публицистическом стиле, раскрывая тему на

лингвистическом материале. Объём сочинения

должен составлять не менее 70 слов. Сочинение

пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Одиннадцатое февраля.

Классная работа.

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.

Схема сочинения-рассуждения

-Тезис

-Аргументация

-Вывод

«Лингвистический» —

произошло от слова

«лингвистика».

«Лингвистика» (языкозна́ние,

языкове́дение) — наука,

изучающая языки.

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом содержания текста

Понимание смысла фрагмента текста

Наличие примеров-аргументов

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения

Композиционная стройность

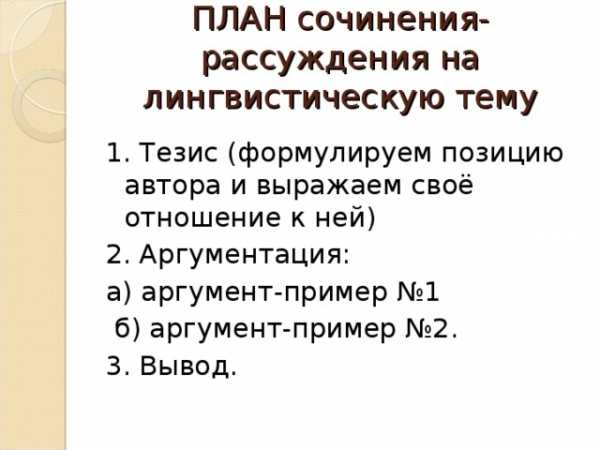

ПЛАН сочинения-рассуждения на лингвистическую тему

1. Тезис (формулируем позицию автора и выражаем своё отношение к ней)

2. Аргументация:

а) аргумент-пример №1

б) аргумент-пример №2.

3. Вывод.

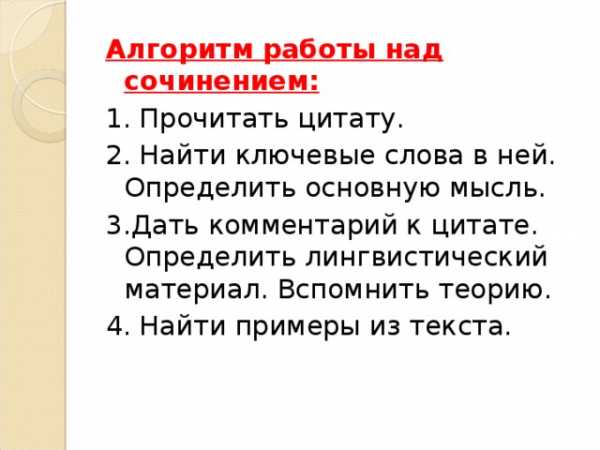

Алгоритм работы над сочинением:

1. Прочитать цитату.

2. Найти ключевые слова в ней. Определить основную мысль.

3.Дать комментарий к цитате. Определить лингвистический материал. Вспомнить теорию.

4. Найти примеры из текста.

«Русский язык обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли».

В. Г. Короленко.

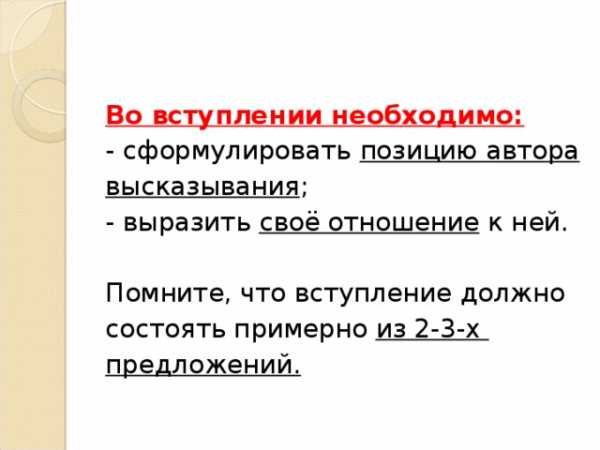

Во вступлении необходимо:

— сформулировать позицию автора

высказывания ;

— выразить своё отношение к ней.

Помните, что вступление должно

состоять примерно из 2-3-х

предложений.

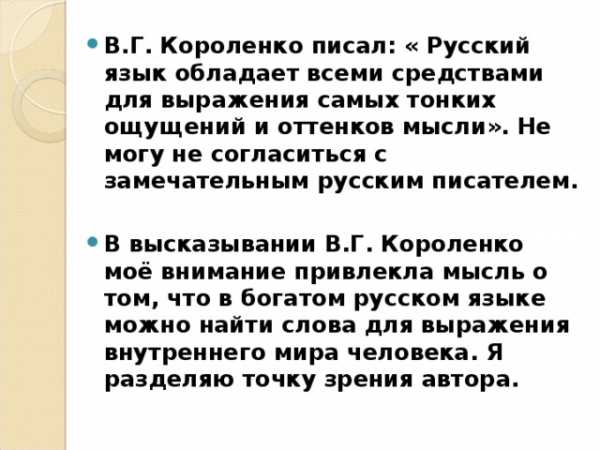

- В.Г. Короленко писал: « Русский язык обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли». Не могу не согласиться с замечательным русским писателем.

- В высказывании В.Г. Короленко моё внимание привлекла мысль о том, что в богатом русском языке можно найти слова для выражения внутреннего мира человека. Я разделяю точку зрения автора.

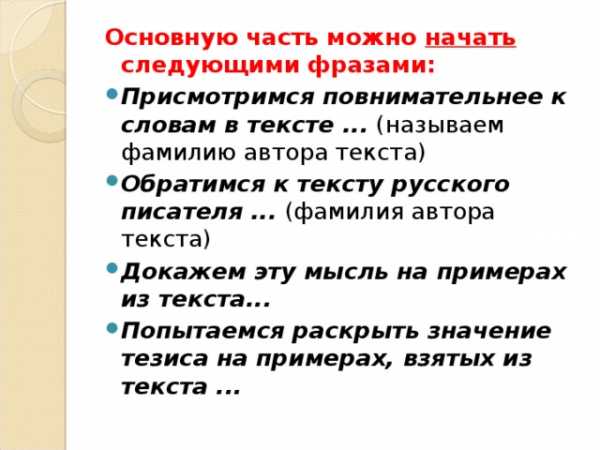

Основную часть можно начать следующими фразами:

- Присмотримся повнимательнее к словам в тексте …

(называем фамилию автора текста) - Обратимся к тексту русского писателя … (фамилия автора текста)

- Докажем эту мысль на примерах из текста…

- Попытаемся раскрыть значение тезиса на примерах, взятых из текста …

Найдите в тексте лексические

средства: эпитеты, метафоры,

фразеологизмы, сравнения,

антонимы, разговорные слова,

повторы.

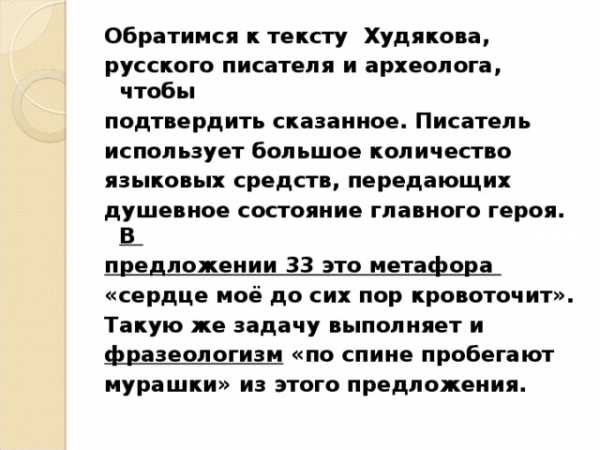

Обратимся к тексту Худякова,

русского писателя и археолога, чтобы

подтвердить сказанное. Писатель

использует большое количество

языковых средств, передающих

душевное состояние главного героя. В

предложении 33 это метафора

«сердце моё до сих пор кровоточит».

Такую же задачу выполняет и

фразеологизм «по спине пробегают

мурашки» из этого предложения.

В заключительной части сочинения

делается вывод из всего сказанного.

Как правило, в заключении говорится о

том же, о чём во вступлении, но другими

словами.

Таким образом, чтобы точно

передать внутреннее состояние

человека, выразить его мысли, можно

подобрать в русском языке

множество языковых средств,

грамотное употребление которых

делают речь эмоциональной и

выразительной.

multiurok.ru

Урок развития речи в 8 классе. Подготовка к сочинению-рассуждению на морально-этическую тему.

Тема: Урок развития речи. Подготовка к сочинению-рассуждению на морально-этическую тему.

Класс: 8

Цели: Расширить словарный запас; продолжить работу над четырьмя видами речевой деятельности: чтением, слушанием, говорением, письмом. Развивать внимание к слову и его лексическому значению, обучить умению связно излагать свои мысли в устной и письменной речи. Формировать общечеловеческие нравственные ценности; развивать операции логического мышления.

Ход урока

1. Организационный момент:

2. Целеполагание.

— Что такое сочинение?

Сочинение- это самостоятельная творческая работа, предполагающая изложение своих мыслей на заданную тему, где процесс письма – это создание, изобретение и творение.

— Какие две самые важные задачи каждый должен решить, приступая к сочинению?

Что, о чем писать? (содержание)

Как писать? (форма)

3. Работа над содержанием.

— Определимся в первую очередь с содержанием.

Частично тема уже задана.

а) Проведём словарную работу.

(по ходу урока дети самостоятельно делают записи в тетрадях)

— Как понимаете слова мораль, этика? (карточки со словами вывешиваются на доску)

— К какому аспекту жизни человека отнесем эти понятия? (духовно- нравственному)

— Как вы понимаете значение слова «нравственность»?

— вот какое толкование дает словарь Ожегова (на доску):

Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. Человек безупречной нравственности.

б) Подбор синонимов.

— Какие качества характера человека отнесем к нравственности? (опрос)

— Как можем назвать эти слова во взаимосвязи со словом «нравственность» (синонимы)

в) Работа с текстом (пересказ с изменением лица)

— Сегодня мы поговорим об одном из главных в наше время, на мой взгляд, нравственных понятий.

Из очерка «О милосердии»

В прошлом году со мной приключилась беда. Шел по улице, поскользнулся и упал… Упал неудачно, хуже и некуда: сломал себе нос, рука выскочила в плече, повисла плетью. Было это примерно в семь часов вечера. В центре города, на Кировском проспекте, недалеко от дома, где живу.

С большим трудом поднялся, забрел в ближайший подъезд, пытался платком унять кровь. Куда там, я чувствовал, что держусь шоковым состоянием, боль накатывает все сильнее и надо быстро что-то сделать. И говорить-то не могу — рот разбит.

Решил повернуть назад, домой.

Я шел по улице, думаю, что не шатаясь. Хорошо помню этот путь метров примерно четыреста. Народу на улице было много. Навстречу прошли женщина с девочкой, какая-то парочка, пожилая женщина, мужчина, молодые ребята, все они вначале с любопытством взглядывали на меня, а потом отводили глаза, отворачивались. Хоть бы кто на этом пути подошел ко мне, спросил, что со мной, не нужно ли помочь. Я запомнил лица многих людей, — видимо, безотчетным вниманием, обостренным ожиданием помощи…

Боль путала сознание, но я понимал, что, если лягу сейчас на тротуаре, преспокойно будут перешагивать через меня, обходить. Надо добираться до дома. Так никто мне и не помог.

Позже я раздумывал над этой историей. Могли ли люди принять меня за пьяного? Вроде бы нет, вряд ли и производил такое впечатление. Но даже если и принимали за пьяного — они же видели, что я весь в крови, что-то случилось — упал, ударили, — почему же не помогли, не спросили хотя бы, в чем дело? Значит, пройти мимо, не ввязываться, не тратить времени, сил, • меня это не касается» стало чувством привычным?

С горечью вспоминая этих людей, поначалу злился, обвинял, недоумевал, потом стал вспоминать самого себя. Нечто подобное — желание отойти, уклониться, не ввязываться — и ее? мной было. Уличая себя, понимал, насколько в нашей жизни привычно стало это чувство, как оно пригрелось, незаметно укоренилось.

Я не собираюсь оглашать очередные жалобы на порчу нравов. Уровень снижения нашей отзывчивости заставил, однако» призадуматься. Персонально виноватых нет.

Кого винить? Оглянулся — и причин видимых не нашел.

Раздумывая, вспоминал фронтовое время, когда в голодной окопной вахней жизни исключено было, чтобы при виде раненого пройти мимо него. Из твоей части, из другой — было невозможно, чтобы кто-то отвернулся, сделал вид, что не заметил. Помогали, тащили на себе, перевязывали, подвозили… Кое-кто, может, и нарушал этот закон фронтовой жизни, так ведь были и дезертиры, и самострелы. Но не о них речь, мы сейчас — о главных жизненных правилах той поры.

Я не знаю рецептов для проявления необходимого всем нам взаимопонимания, но уверен, что только из общего нашего понимания проблемы могут возникнуть какие-то конкретные выходы. Один человек — я, например, — может только бить в этот колокол тревоги и просить всех проникнуться ею и подумать, что же сделать, чтобы милосердие согревало нашу жизнь. (439 слов)

(По Д. А. Гранину. Из очерка «О милосердии»)

г) Беседа по содержанию.

— Какую проблему поднимает Д. Гранин?

— По какому поводу собирается он «бить тревогу»?

— Об отсутствии какого нравственного начала в человеке тревожится? (милосердие)

— Как вы понимаете значение этого слова? (несколько ответов)

Милосердие – готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия. Проявить милосердие.

— Где мы найдем синонимы к слову «милосердие» (см. «нравственность»)

д) Подбор антонимов.

— А сейчас я попрошу вас подобрать антонимы к слову «милосердие».

Тетрадь: Милосердие. Антонимы: равнодушие, эгоизм, черствость, бездушие,

Злость, зависть, высокомерие, жадность, жестокость, безжалостность.

-Стенд (подбор картинок: дети-беспризорники, сироты, пенсионеры, Беслан…)

4. Планирование дальнейшей деятельности.

— Каких же слов больше получилось синонимов или антонимов?

— Каких людей больше в нашей жизни? Отзывчивых или равнодушных?

— Какие вопросы вы можете еще задать, чтобы ответить на них в основной части нашего будущего сочинения? (листочки- гипотезы с вопросами):

— Нужно ли милосердие в наше время?

— В чем оно проявляется? Примеры.

— В чем причины людского равнодушия и невнимания?

— Можно ли воспитать милосердие в себе?

5. Индивидуальная работа.

— Чтобы ответить на некоторые из этих вопросов и наметить пути своих рассуждений, проработаем дополнительный материал, приготовленный мной и некоторыми вашими одноклассниками.

Задание: (в конвертах-тексты), (самостоятельная работа сопровождается музыкой)

1 уч.– Вспомните притчи о блудном сыне и добром самарянине.

— Какой нравоучительный смысл несет каждая? Чему учит?

— Как можем их использовать в своем сочинении?

Библейская притча «Добрый самаритянин».

Один законник встал и, искушая Иисуса, сказал:

— Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Он же сказал ему:

— В законе что написано? Как читаешь?

Он сказал в ответ:

— Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.

Иисус сказал ему:

— Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:

— А кто мой ближний?

На это сказал Иисус:

— Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шёл той дорогою и, увидев его, прошёл мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?

Он сказал:

— Оказавший ему милость.

Тогда Иисус сказал ему:

— Иди, и ты поступай так же.

-Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь?

( стараемся помочь, позвать взрослых, вызвать скорую помощь. )

Вывод: Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем внимательны к любому человеку, будь то случайный попутчик, бродяга, друг – это и будет проявление доброты.

6. Работа с памяткой. – Составьте памятку, жизненные правила, которые помогут нам жить так, чтобы милосердие согревало жизнь.

Памятка «Жизненных правил».

1. Любите окружающих вас людей: родных, близких, друзей.

2. Умейте видеть достоинства людей, цените их.

3. Научитесь прощать людям их слабости, умейте повиниться и прощать обиды.

4. Учитесь ставить себя на место оказавшихся в трудной ситуации.

5. Не стесняйтесь проявить свое сочувствие, сопереживание окружающим.

6. Старайтесь прийти на помощь в нужный момент.

7. Не пытайтесь осчастливить всех, начните со своих близких.

8. Работа с цитатами.

– Прочитайте цитаты.

Обдумайте их. Объясните значение.

— Как сможем использовать в работе?

Цитаты:

1.Законы природы начертаны в сердце каждого человека-ответ о причинах

людских поступков скрывается только в человеческом сердце.

Де Сад

2.Человек, который не умеет понять другого, обедняет свою жизнь и мешает жить другим.

Д.С.Лихачёв

3.И от огня любви

житейское страданье уносится,

как мимолётный дым…

Вл. Соловьёв

4.Милосердие начинается дома. Если для проявления милосердия нужно куда-то ехать, то это едва ли милосердие.

Л.Н.Толстой

5.Тревожьтесь обо мне

Пристрастно и глубоко.

Не стойте в стороне,

Когда мне одиноко.

Желайте мне добра

И рядом и не рядом…

Е.Евтушенко

6.Разберёмся во всем, что видели,

Что случилось, что сталось в стране,

И простим, где нас горько обидели

По чужой и по нашей вине.

С.Есенин

7.Нам не дано предугадать,

Как наше слово отзовётся,-

И нам сочувствие даётся,

Как нам даётся благодать…

Ф.И.Тютчев

9. Рефлексия.

(тетрадь -запись примеров, какие сможем использовать).

Повторение схемы сочинения-рассуждения.

Вспомните композицию такого сочинения.

I. Основная мысль (тезис).

II. Доказательства:

а)…

б)…

в)…

III. Вывод.

10. Оценивание.

Обратите внимание на следующих авторов и их произведения.

1) В. П. Астафьев

— «Конь с розовой гривой».

— «Фотография, на которой меня нет».

2) К. Т. Паустовский

— «Телеграмма»

3) В. Г. Короленко

— «Парадокс»

4) А. Алексин (любое произведение)

5) И другие авторы и их произведения…

— разбор и ответы на вопросы учащихся

12. Итог урока.

— Стихотворение Э. Асадова «Падает снег».

Падает снег, падает снег –

Тысячи белых ежат…

А по дороге идет человек,

И губы его дрожат.

Мороз под шагами хрустит, как соль.

Лицо человека — обида и боль.

В зрачках два черных тревожных

Флажка

Выбросила тоска.

Измена? Мечты ли разбитой звон?

Друг ли с подлой душой?

Знает об этом только он

Да кто-то еще другой.

Случись катастрофа, пожар, беда –

Звонки тишину встревожат.

У нас милиция есть всегда

И «Скорая помощь» тоже.

А если просто падает снег

И тормоза не визжат,

А если просто идет человек

И губы его дрожат?

А если в глазах у него тоска-

Два горьких черных флажка?

Какие звонки и сигналы есть,

Чтоб подали людям весть?!

И разве тут может в расчет идти

Какой-то там этикет,

Удобно иль нет к нему подойти,

Знаком ты с ним или нет?

Падает снег, падает снег,

По стеклам шуршит узорным.

А сквозь метель идет человек,

И снег ему кажется черным…

И если встретишь его в пути,

Пусть вздрогнет в душе звонок,

Рванись к нему сквозь людской поток.

Останови! Подойди!

infourok.ru

Урок в 8 классе «Сочинение-рассуждение на публицистическую тему»

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Класс: 8б. Дата проведения:

Класс: 8в. Дата проведения:

Тема: «Сочинение-рассуждение на публицистическую тему»

Тип урока: урок развития речи.

УУД:

мотивация к учению (Л),

планирование последовательности действий (Р),

поиск информации (П),

владение письменной речью (К).

Ход урока

1. Организационный момент.

2. Анализ выполнения домашнего задания.

3. Повторение ранее изученного.

Перечисление особенностей публицистического стиля.

4. Работа с текстом

Чтение статьи Юрия Истомина (Приложение 1).

Составление плана сочинения-рассуждения по тексту.

5. Развитие правописных умений.

Оформление прямой и косвенной речи на письме. Для того чтобы включение аргументов в текст сочинения было грамматически и пунктуационно грамотно, повторяем правила оформления прямой и косвенной речи на письме.

Косвенная речь может присоединяться к главной части предложения с помощью союзов что, будто, чтобы, местоимений и наречий кто, что, какой, где, когда, почему и др., а также частицы ли. Выбор этих слов зависит от цели высказывания в косвенной речи.

Если цель высказывания в косвенной речи – повествовательное предложение, то косвенная речь присоединяется с помощью союзов что, будто.

Для передачи в косвенной речи вопросительных предложений следует использовать местоимения и наречия кто, что, какой, где, когда, почему и др. или частицу ли.

6. Домашнее задание

Завершить работу над сочинением.

Земля – космическое тело, а мы – космонавты, совершающие длительный полёт по бесконечной Вселенной.

Если на космическом корабле космонавты начнут перерезать проводочки, просверливать дырочки в обшивке, то это будет самоубийство. А мы свою систему легкомысленно выводим из строя, отравляя реки, вырубая леса, портя Мировой океан.

Человечество, по-моему, – это своеобразная болезнь планеты. Завелись, размножаются микроскопические во вселенском масштабе существа – люди. Скапливаются они в одном месте, и появляются на теле Земли глубокие язвы и раны. Человечество продолжает делать своё дело, выедая недра, истощая плодородные почвы, отравляя ядами своими реки и океаны, саму атмосферу Земли.

Беззащитным под напором технического прогресса оказывается также наслаждение человека природой, красотой Земли.

Чем кончится для планеты болезнь, называемая человечеством? Успеет ли Земля выработать противоядие?

(Ю. Истомин)

Напишите сочинение-рассуждение по публицистической статье Юрия Истомина, используя план:

-

Озаглавьте статью.

-

Определите тему статьи (В статье Юрия Истомина затронута(освещена) тема(проблема)… ).

-

Определите идею статьи (Автор (Юрий Истомин) утверждает(считает)…).

-

Определите свою точку зрения на проблему, поставленную в статье (Я согласен/не согласен с позицией(точкой зрения) автора статьи(Юрия Истомина), так как(потому что)…).

-

Обоснуйте (докажите) свою точку зрения – приведите два аргумента (примера) из художественной литературы или из жизни:

А) Во-первых, …

Б) Во-вторых, …

6. Сделайте вывод (Таким образом(в конечном итоге) можно сказать(сделать вывод)… ).

Примечание: в сочинении можно использовать цитаты из статьи (если это необходимо). Не забудьте использованные цитаты заключать в кавычки.

—————————————————————————————————————————————————

Земля – космическое тело, а мы – космонавты, совершающие длительный полёт по бесконечной Вселенной.

Если на космическом корабле космонавты начнут перерезать проводочки, просверливать дырочки в обшивке, то это будет самоубийство. А мы свою систему легкомысленно выводим из строя, отравляя реки, вырубая леса, портя Мировой океан.

Человечество, по-моему, – это своеобразная болезнь планеты. Завелись, размножаются микроскопические во вселенском масштабе существа – люди. Скапливаются они в одном месте, и появляются на теле Земли глубокие язвы и раны. Человечество продолжает делать своё дело, выедая недра, истощая плодородные почвы, отравляя ядами своими реки и океаны, саму атмосферу Земли.

Беззащитным под напором технического прогресса оказывается также наслаждение человека природой, красотой Земли.

Чем кончится для планеты болезнь, называемая человечеством? Успеет ли Земля выработать противоядие?

(Ю. Истомин)

Напишите сочинение-рассуждение по публицистической статье Юрия Истомина, используя план:

-

Озаглавьте статью.

-

Определите тему статьи (В статье Юрия Истомина затронута(освещена) тема(проблема)… ).

-

Определите идею статьи (Автор (Юрий Истомин) утверждает(считает)…).

-

Определите свою точку зрения на проблему, поставленную в статье (Я согласен/не согласен с позицией автора статьи(Юрия Истомина), так как(потому что)…).

-

Обоснуйте (докажите) свою точку зрения – приведите два аргумента (примера) из художественной литературы или из жизни:

А) Во-первых, …

Б) Во-вторых, …

6. Сделайте вывод (Таким образом(в конечном итоге) можно сказать(сделать вывод)… ).

Примечание: в сочинении можно использовать цитаты из статьи (если это необходимо). Не забудьте использованные цитаты заключать в кавычки.

В статье Юрия Истомина затронута проблема негативного влияния человека на окружающую среду.

Автор считает, что «человечество… – это своеобразная болезнь планеты».

Полностью согласиться с позицией Ю. Истомина сложно, потому что человечество отчётливо осознаёт всю серьёзность сложившейся на данный момент экологической обстановки на планете Земля и пытается решить эту проблему.

Действительно, за «прелести» комфортной жизни приходится платить высокую цену: в заповедных лесах вырастают мегаполисы, космические корабли разрушают озоновый слой, неосторожное обращение с атомом приводит к экологическим катастрофам на АЭС, в результате смелых экспериментов с климатом высохло огромное озеро Арал, заводы и фабрики отравляют реки, воду из которых мы пьём…

Но человечество прекрасно понимает, что планета Земля – его дом, и другого не будет, поэтому необходимо его спасти во что бы то ни стало. По всему миру работают тысячи экологических организаций: «Зелёный мир», «Дронт», «Экос», «Зелёный крест», «Экологический набат»… Их основная задача – спасти планету Земля для будущих поколений.

Всем известный проект «Красная книга», существующий в каждой стране, – ещё одно свидетельство того, что человечеству далеко не безразлично его будущее.

Я считаю, что называть род людской «вирусом» оскорбительно. Да, мы часто ведём себя по отношению к нашей планете равнодушно, халатно, жестоко, порой преступно. Но мы отчаянно стремимся исправить последствия своих экологических преступлений и успешно исправляем их, понимая, что от этого зависит наша жизнь и жизнь наших детей.

infourok.ru

8 класс сочинения / Сочинения на свободную тему

Поиск по сочинениям: Найти

Сочинения › Сочинения на свободную тему › 8 класс Готовые Домашние Задания

- «Настоящая дружба»

- «Делу время, потехе час»

- «Жить в сфере добра.»

- Благодарная природа

- В чём красота и мудрость русских обрядов

- Великий Русский язык живет и развивается

- Весна

- Волшебство сказок

- День в экваториальном лесу

- Если бы я был учителем (сочинение-рассуждение)

- Заменит ли компьютер книгу?

- Зимний вечер во дворе (сочинение-описание)

- История семьи в истории моего города

- К каким людям относится пословица «Моя хата с краю?»

- Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое! (размышления об одном поступке)

- Как я писала свое первое сочинение

- Как я провела лето

- Какую роль играет зависть в наше время?

- Книга в моей жизни

- Книга в моей жизни

- Кого я считаю настоящим другом (сочинение-рассуждение)

- Кошачий инстинкт

- Легко ли быть учеником?

- Мама меня ругает, потому что любит

- Мои школьные товарищи (сочинение-рассуждение)

- Мой любимый уголок

- Мой любимый учитель (сочинение-миниатюра)

- Моя безопасность в нашем городе

- Моя домашняя библиотека

- Моя малая родина — Кубань

- Моя профессия

- Моя семья — часть моей малой родины, интернациональный союз родных и близких людей

- О чем рассказала бабушка (сочинение-рассказ с обрамлением)

- Осень (сочинение-описание)

- Памятник Кобзарю в Харькове (сочинение-описание)

- Переходный возраст

- Письмо другу в англию.

- Последний звонок (сочинение-этюд)

- Прежде, чем закурить — подумай

- Природа и человек

- Природа и человек

- Природа и человек

- Роль книги в жизни человека (рассуждение)

- Самые уязвимые в нашем мире- это дети

- Свободное время — это прекрасное время

- Сочинение-описание трудовых процессов. Как получают сахар.

- Традиции моей семьи

- Человек, который мне нравится

- Экология в нашей жизни

- Юность в годы Брежнева

- Юность моей мамы в годы Брежнева

- Я — гражданин России

- Яркие впечатления лета.

1soch.ru

Разработка урока по русскому языку в 8 классе Сочинение-рассуждение на тему «Что такое счастье?»

Урок № 97.

Тема: Р.р. № 12. Сочинение-рассуждение по материалам упражнений 318-319.

Цель: Обучающая: Написать сочинение-рассуждение по теме «Что такое счастье?»; повторить структуру текста-рассуждения, познакомится со словами-связками.

Развивающая: Развивать речь обучающихся, расширять словарный запас детей.

Воспитательная: Воспитывать лучшие нравственные качества и стремление быть счастливым.

Оборудование: учебник, дидактический материал, притча, цветик-семицветик, иллюстративно-дидактический материал, афоризмы о счастье.

Тип урока: урок формирования практических умений и навыков.

Ход урока:

I. Организационный момент.

ІІ. Актуализация опорных знаний учащихся.

1. Проверка домашнего задания.

2. Орфографическая минутка.

Счастливый, чувство, любовь, равнодушие, ненависть, радостный, долгожданный, стремится, нравственность, мораль, притча.

ІІІ. Мотивация учебной деятельности.

1. Слово учителя.

Сегодняшний урок я хотела бы начать с притчи. Знаете ли вы что такое притча? (При́тча — это малый поучительный рассказ заключающий в себе моральное или религиозное поучение (премудрость).

2. Чтение учителем притчи (с. 116-117 поурочных разработок).

— Прослушайте внимательно притчу, постарайтесь определить, о чём эта притча.

3. Беседа с классом.

— Как вы думаете, о чём эта притча? (Эта притча о счастье.)

— На какой вопрос нам предстоит найти ответ? (На вопрос «Что такое счастье?»)

— Сегодня на уроке мы попробуем найти ответ на вопрос «Что такое счастье?», а наши размышления оформим в виде сочинения.

4. Постановка проблемы.

— Что такое счастье? Может, вы уже сейчас готовы ответить на этот вопрос?

— Все ли смогли дать определение «счастью»? (Нет, не все.)

— В конце урока у вас будет возможность ещё раз ответить на этот вопрос.

ІV. Сообщение темы и цели урока.

V. Работа по теме урока.

1. Сбор материала для сочинения.

— А сейчас посмотрите, что я принесла на урок? (Это цветик-семицветик.)

Цветик-семицветик – волшебный цветок. Он поможет нам узнать, что такое счастье. На каждом лепестке этого цветочка записано слово, которое и является определением к счастью, но посмотреть это слово мы сможем только тогда, когда сами его разгадаем.

— А из какого произведения этот цветок? Кто его автор? (Валентин Катаев «Цветик-Семицветик»).

1) Счастье – это здоровье.

2) Счастье — мамино имя, мама, семья.

3) Счастье – это труд, дружба, любовь.

— Последний лепесток остался неразгаданным. Я открою вам секрет — этот лепесток пустой.

— Почему? Слово для этого лепестка вы придумаете сами, ведь у каждого человека своё счастье.

2. Подготовка к написанию сочинения.

— Вспомните цель нашего урока. (Написать сочинение.)

— Какой тип текста будем использовать для сочинения? (Рассуждение.)

— Почему рассуждение? Что значит рассуждать? (Это значит искать ответ на какой-то вопрос, что-то объяснять, доказывать.)

— Давайте вспомним структуру текста рассуждения.

3. Работа с учебником (упражнения 318-319) (устно, чтение и обсуждение прочитанного).

Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися (чтение, комментирование прочитанного).

4. Слова-связки.

Я считаю, что счастье – это…., потому что (так как) … .

… — это настоящее счастье, так как (потому что)… .

— Из скольких частей они состоят? (Из двух).

— Связаны ли части между собой? (Да).

— Какие слова используются, чтобы связать части между собой? (Потому что, так как).

Слова потому что, так как, вот почему, поэтому — слова-связки, они помогают связать предложения, части предложений между собой.

— Как вы считаете, что же является настоящим счастьем для человека? Объясните, почему. Вы можете использовать слова на лепестках и фразы.

— Чтобы ваши высказывания были более полными, красивыми, вы можете использовать в качестве аргументов «опорные» слова.

Помогают, поддерживают, заботятся, значимость, радость, совет, общение, удовлетворение, успешность, добиться цели.

— Попробуйте теперь порассуждать о том, что такое счастье.

5. Индивидуальное составление плана.

6. Написание сочинения.

Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися (составление плана, предложений, оформление сочинения в тетради).

— Прежде чем вы приступите к написанию, вспомните, как пишется каждая часть текста? (С нового абзаца, с красной строки.)

— Обратите внимание на то, как пишутся слова-связки. (Слова потому что, так как пишутся в два слова, через запятую).

— Если при написании сочинения вам встретится трудное слово, и вы не знаете, как его писать, подойдите, я с удовольствием вам помогу.

— А теперь закройте глаза. Вспомните всё, о чём мы говорили на уроке, загляните в свои сердца, постарайтесь ответить на вопрос «Что такое счастье?». Вашими помощниками будут фразы, опорные слова.

6. Зачитываются 2 сочинения.

VІ. Рефлексия. Подведение итога урока. Выставление оценок за урок.

VІІ. Домашнее задание.

Завершить работу над сочинением.

МОУ «АЗОВСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ»

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Урок русского языка в 8 классе

Сочинение-рассуждение

на тему

«Что такое счастье?»

Учитель: Григоренко О. Н.

2015-2016 учебный год

infourok.ru

Урок русского языка в 8 классе «Подготовка к сочинению — рассуждению на морально – нравственную тему на основе анализа текста»

Урок русского языка в 8 классе

Тема: Подготовка к сочинению — рассуждению на морально – нравственную тему на основе анализа текста.

Цель для учителя: создать условия для подготовки к сочинению – рассуждению на морально –нравственную тему на основе анализа текста.

Цель для учащихся: учиться анализировать текст и отбирать материал для написания сочинения.

Задачи.

Личностные УУД:

— развивать эмоциональную сферу учащихся через отношение к окружающему миру,

— воспитывать внимательное отношение, сострадание, доброту,

— создавать внутреннюю мотивацию к учению.

Познавательные УУД:

— способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, их материально-творческих способностей,

— формировать умение строить речевое высказывание,

— формировать умение составить сочинение – рассуждение с указанием проблемы, позиции автора.

Метапредметные УУД:

— искать и выделять информацию в соответствии с поставленной целью,

— формирование информационной компетенции работы с текстом.

Коммуникативные УУД:

— формировать навыки работы в группе, умение слушать товарищей, принимать коллективное решение.

Регулятивные УУД:

— учить постановке цели работы,

— учить самостоятельно работать с материалом, планировать свою работу, корректировать и оценивать.

Тип урока: урок развития речи.

Оборудование: эпиграф, компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, видеоролик, раздаточный материал, тексты для анализа.

Пока мы боль чужую

чувствуем,

Пока живёт в нас

сострадание,

Пока мечтаем мы и буйствуем

Есть нашей жизни

оправдание.

Юрий Гридасов.

Ход урока:

-

Организационный момент. Создание ситуации общения.

Здравствуйте, ребята! Садитесь. Я рада видеть вас на уроке. Обычно тему урока я называла сама. А сегодня поступлю иначе: попробуйте определить, о чём мы сегодня будем говорить.

Сейчас я расскажу вам одну притчу «Осколки доброты», а вы подумайте над её содержанием. (Приложение № 1).

Вопросы классу:

-

В чем смысл притчи?

-

Почему она так называется?

-

О каких людях идёт речь?

(Одни заботятся о том, чтобы не случилось беды, а другие равнодушны к ним).

Учитель

— Теперь обратите внимание на эпиграф .

— Как он отражает смысл притчи?

— Какие слова в нём являются ключевыми, самыми важными?

— Значит, о каких нравственных качествах мы будем говорить?

(о равнодушии и сострадании)

— Переходим к основной работе нашего урока. Перед вами на столах лежит распечатанные тексты и бланки для ответов.

— Скажите, какую работу нам предстоит сделать? (проанализировать текст, т.е определить его стиль и тип речи, озаглавить, определить тему, выявить проблему и позицию автора).

— Молодцы! Вот вы и определили цели и задачи нашего урока. А что же явится следствием такой работы? Какое задание вас ожидает дома? (написать сочинение по проблеме данного текста).

(Учитель открывает записи на доске, где сформулирована тема урока, цели и задачи).

Учитель: Работать мы будем с отрывком из повести Альберта Лиханова «Голгофа».

Сейчас Анна расскажет вам немного об этом писателе и его творчестве.

-

Презентация о писателе А. Лиханове (Приложение № 2)

III. Работа над анализом текста

Учитель

Теперь переходим непосредственно к тексту (учитель читает текст)

Вопросы для анализа текста.

— Определим тему текста. О чём говорится в нём? Определить это нам помогут ключевые слова и словосочетания

— Как вы думаете, почему тетя Груня по вечерам не уходила домой, а оставалась в госпитале?

— В чём заключалась её помощь? Почему автор так подробно описывает её действия?

— Подумайте и скажите, а какие слова могла произносить тетя Груня?

— А что значит бедолага? (бедняга, несчастный. страдалец).

— А какое сравнение приводит автор, характеризуя слова тети Груни? (слова мягкие, как хорошая повязка).

— Что это значит это сравнение? (слова помогали человеку выздороветь не меньше, чем лекарства и повязки).

— Почему тетя Груня выделила Алексея и стала за ним ухаживать?

— И вот мы видим, что Пряхин победил свою боль благодаря тете Груни.

Скажите, а вот если бы не её внимание и забота, выжил бы Пряхин? (Может, и выжил бы, но прошло бы больше времени).

— Итак, что же больше необходимо человеку в госпитале: холодное суконное одеяльце (суффикс- то какой!)

или внимание, сочувствие, помощь?

— Вот и подошли мы к определению проблемы текста. Что такое проблема?

— Какая же проблема волнует автора? (Нужны ли людям сострадание и доброта? В чем заключается сострадание? Должны ли люди помогать друг другу? Что значит быть бескорыстным человеком?)

— Запишите себе эти вопросы.

— Теперь попробуем определить позицию автора. Что такое позиция автора?

(основная мысль, идея, ответ автора на поставленные вопросы).

— Как же автор отвечает на поставленные вопросы?

(Добро должно быть без корысти. А если люди за всё друг с дружкой рассчитываться станут, то мир превращается в огромный магазин. Когда война, люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе).

— Запишите позицию автора в бланке ответов.

— Как тогда озаглавим текст? (О сострадании. Добро без корысти)

— Следующее задание: определяем стиль текста и тип речи.

(Стиль художественный, п.ч. автор рисует правдоподобный, но вымышленный мир. Автор мог придумать ситуацию, чтобы вызвать наши чувства.

А какие изобразительные–выразительные средства использует автор? (Эпитеты – бешенный приступ боли, неживая рука, холодное одеяло – холодная рука, легкие слёзы.

Олицетворение – добро изничтожится, взбила подушку, победил боль.

Метафоры — жаром пышущие лбы, приступ боли.

Сравнения – слова мягкие, как повязка.

Фразеологический оборот – злато – серебро (деньги, плата).

Лексические повторы – приговаривала, гладила.

Ряды однородных членов (предл. 4,6).

Риторические вопросы (предл. 3,12).

— Осталось определить тип речи (Этот отрывок представляет собой повествование с элементом рассуждения, потому что есть завязка (Пряхин оказался в госпитале), развитие действия (тетя Груня ухаживает за ним), кульминация (Пряхин победил свою боль) и развязка (она приютила его у себя).

Много глаголов, обозначающих последовательность действий героев .

— В чём проявляется элемент рассуждения? (Герои рассуждают о том, есть ли плата за доброту (предл. 16-25).

IV. Работа с синонимами (работа в парах)

Учитель – Ребята, вы встретились в тексте со словами сострадание, добро без корысти. О лексическом значении этих слов и их синонимах расскажут

Чуркина Инна и Катя Кузнецова. Им слово (1 ученица выступает с сообщением «Работа со словами по словарю синонимов», другая на доске выписывает эти слова и выделяет приставки).

1 сообщение. В словаре синонимов представлен большой синонимический ряд к слову сострадание.

-

Сострадание – проявление чувства жалости к другому человеку, желание ему помочь. Это чувство проявляется по отношению к чужому герою. Это слово имеет более сильную эмоциональную окраску, чем сожаление.

-

Сожаление – чувство печали, огорчения, вызванные утратой, сознанием невозможности что – либо изменить.

-

Сочувствие – отзывчивое отношение к чужому чувству.

-

Соболезнование – чаще официальная форма при выражении сочувствия кому-то.

-

Жалость – доброе, хорошее чувство, вызывающее при виде чужого несчастья.

-

Сопереживание – совместное переживание по поводу какой – либо неудачи.

Как видим, в большинстве слов можно выделить приставку со, которая имеет значение «общее участие в чем-нибудь, совместность действий»: сострадание – вместе страдать, сопереживание – вместе переживать, сочувствие — чувствовать то же самое.

Таким образом, эти синонимы объединяются общим значением — участие к чужим страданиям, неудачам.

Учитель: Спасибо, Катя! Слово Инне Чуркиной (девочки меняются местами)

Сообщение второй ученицы.

Синонимический ряд можно продолжить словами :

-

Милосердие – готовность из сострадания оказать помощь, не требуя награды. Это слово образовано путём сложения основ.

-

Доброта – отзывчивость, стремление делать добро другим. Слово образовано суффиксальным способом.

-

Бескорыстие – отзывчивое отношение к человеку, помощь без всякой выгоды, пользы для себя. Образовано от слова бескорыстный суффиксальным способом.

-

Альтруизм – (слово заимствовано из французского языка) — бескорыстная забота о ком-либо, готовность бескорыстно приносить пользу другим, жертвуя своими интересами. Образовано суффиксальным способом.

-

Гуманность — человеколюбие, доброе, отзывчивое отношение к людям. Образовано суффиксальным способом.

-

Человеколюбие – любовь к людям, гуманность. Образовано путём сложения.

Таким образом, всё перечисленное слова обозначают общечеловеческие нравственные ценности.

Учитель: Спасибо, девочки! Действительно, в языке есть очень много хороших слов, которые определяют добрые отношения между людьми.

Стихотворение « Нужна ли людям доброта?»

-

Работа с пословицами и поговорками. (Приложение № 3)

Учитель: Мы продолжаем наш разговор о доброте и сострадании. Дома Амирбек подбирал пословицы и поговорки на эту тему. Прочитай те, которые ярче всего отражают характер наших героев из текста А. Лиханова. Объясни их смысл. (Доброму человеку и чужая боль к сердцу. С добрым жить хорошо. Мир не без добрых людей).

Учитель: Ребята, запишите 1-2 пословицы.

-

Работа с высказываниями. (Приложение № 4)

Учитель: Проверяем следующее задание: высказывания известных людей о сострадании, милосердии и доброте.

Сам Альберт Анатольевич Лиханов говорил: «Каждый человек явился на этот свет не на миг случайный, а чтобы творить добрые дела, чтобы и в самой тяжелой ситуации помочь друг другу»

— Алла, зачитай самые интересные высказывания и объясни их смысл. А вы, ребята, запишите их в свои бланки.

(1. Ничего не обходится нам так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость и доброта.

Сервантес

2. Спешите делать добрые дела.

А. Яшин

3. Делай добрые дела, не требуя награды, не упоминай о них, не хвастай ими.

Л. Толстой)

Учитель: Ребята, как вы думаете, в сочинении в качестве чего вам могут понадобиться эти мудрые мысли? ( в качестве эпиграфа или аргументов). Если вы не успели записать что-то вам понравившееся, можете обращаться к консультантам.

А теперь вспоминаем произведения художественной литературы, в которых поднимается проблема сострадания, милосердия и доброты. (Дети называют произведение А.С. Пушкина «Капитанская дочка», В.Г. Распутина « Уроки французского», В.Г. Короленко « В дурном обществе» и др.)

-

Беседа о ситуациях в реальной жизни.

Учитель. Ребята мы говорим такие хорошие слова: доброта, милосердие. Часто ли вы в жизни наблюдаете проявление милосердия и доброты? Что замечаете вокруг? (Бездомные, бродяги, старики и дети с протянутой рукой, переполненные детские дома; люди, проходящие мимо лежащего на улице человека; собаки, нападающие от голода на людей; брошенные котята и т.д.)

Да, эпидемия бездуховности охватила сегодня наше общество.

А можем ли мы что-то изменить? Если можем, то как это сделать? Попробуем?

-

Групповая работа (4-5 мин.) и выступления учащихся.

Задания группам:

1 группа – Составить синквейн о доброте, сострадании, бескорыстии

2 группа – Что можешь сделать ты, чтобы мир стал добрее? Составь правила доброты.

3 группа — Дана ситуация. Оцените её. Если бы ты был на месте героя, как бы ты поступил?

4 группа — Творческий проект «Солнце». Задание: заменить существительные антонимами и выразить свои мысли (1-2 предложения). (учащимся предлагают бумагу, фломастеры, клей, ножницы)

По истечении времени 1 человек от каждой группы отчитывается о работе

Учитель. В жизни по – разному

можно жить –

Можно в беде, а можно –

в радости

Вовремя есть, вовремя жить,

Вовремя делать гадости.

А можно так:

На рассвете встать –

И, помышляя о чуде,

Рукой обнаженною

Солнце достать

И подарить его людям!

IX. Рефлексия

Учитель: Пришло время подвести итоги.

— Что взяли для себя полезного?

— Что понравилось? Что не понравилось?

— С помощью смайликов оцените своё внутреннее состояние на конец урока:

понравилось –

не понравилось –

остались равнодушны –

-

Видеоролик. «Спишите делать добрые дела» (песня В.. Мигули )

Пусть эта добрая песня послужит вам напутствием в каждом вашем деле и начинании.

-

Д/З: Напишите сочинение-рассуждение на тему: «О милосердии и сострадании»

9

doc4web.ru

Урок-развития речи в 8 классе: «Сочинение-рассуждение по текстуОГЭ»

Конспект урока русского языка в 8 классе

Тема: «Развитие речи. Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему по упр.290, 291»

Лопина Алла Петровна –учитель русского языка и литературы

Статья отнесена к разделу: Преподавание русского языка

Цели:

-знать структуру рассуждения как типа речи;

-развивать навыки анализа текста;

-готовить учащихся к применению знаний при подготовке к ГИА.

Ход урока:

I.Оргмомент . Настроенность на урок.

II. Проверка домашнего задания:

а) рассказать правила об однородных членах с обобщающими словами;

б) начертить схемы предложений с обобщающими словами (упражнение 283 — 1,2 предложения).

III. Сообщение темы урока, целей .

-

Работа с упражнением 290:

Учитель:

— Определите основную мысль текста.

( Слово – дело великое, то есть имеет большое значение).

—Какие доводы приводит писатель для доказательства этой мысли?

Л.Толстой приводит для доказательства этой мысли следующие доводы: словом можно соединять людей; можно и их разъединять; словом можно служить любви; словом можно служить вражде и ненависти.

—Какая смысловая связь существует между основной мыслью и доводами?

Между основной мыслью и доводами существует связь, раскрывающая понятия «великое». Большие возможности слова: оно и соединяет людей, и разъединяет их; оно поддержит в любви, доведет людей до вражды и ненависти.

У В. Шефнера есть стихотворение:

Словом можно убить,

Словом можно спасти,

Словом можно полки

За собой повести.

Словом можно предать,

И продать, и купить.

Слово можно

В разящий свинец перелить.

-Какова основная мысль этого стихотворения?

(оно соответствует высказыванию Л.Толстого)

А вот стихотворение Э.Асадова

Слово может согреть, окрылить и спасти,

Осчастливить и льды протаранить.

Слово может нам тысячи бед принести,

Оскорбить и безжалостно ранить.

А поэтому скажем себе сурово:

«Чтобы не было в жизни ненужных бед,

Надо думать, ребята, над каждым словом,

Ибо слов невесомых на свете нет!»

(оно тоже о слове)

—Какой мы вывод можем сделать?

( многих поэтов и писателей волнует, как мы сохраним родную речь и как мы пользуемся словом)

— Какой тип речи представляет текст?

(текст-рассуждение)

—Вспомните, какие типы речи мы знаем?

(повествование, описание, рассуждение).

— Поскольку работа наша с текстом-рассуждением, то давайте вспомним структуру рассуждения:

-тезис – мысль, которую надо обосновать,

-аргументы или доказательства (возможно опровержение),

-вывод, т.е. что из этого следует)

-

Работа с упражнением.291.

(подобрать доводы к тезисам упражнения)

а) «Речь красна слушанием»

-

Самое удивительное, что создало человечество,- это язык. Каждое слово языка, каждая его форма есть результат мысли и чувства человека.

-

По тому, как говорит человек, можно сказать о его мышлении и о нем самом. Когда говорящего внимательно слушают, его речь поневоле делается ярче, образнее. Поэтому очень важно, чтобы слушали, а иначе, зачем говорить.

б) « Наш язык — это важнейшая часть нашего общего поведения».

Д.С.Лихачев

1) По манере разговора можно многое сказать о человеке. Озвучивая свое мнение, мы показываем, что важно в этом мире для нас. Слова отражают мысли людей. По тому, что и как говорит человек, можно сделать вывод о его мышлении, о нем самом, его поведении.

2)Язык есть образ всего внутреннего состояния человека, умственных и нравственных сил. Разговаривая, мы как бы рассказываем о себе, тематикой и манерой речи характеризуем себя:

1. Бывают разные слова:

Те, прозвучав, как в воду канут,

От тех кружится голова,

Ну а от многих уши вянут.

Э. Севрус

Дмитрий Сергеевич Лихачев – известный общественный деятель, публицист, академик, недавно ушедший из жизни. Его называют совестью нации.

IV. Итак, мы сегодня пишем сочинение-рассуждение по упр.290 и 291

Дополнительный материал:

Слово – основная единица языка. В языке выражение внутренней жизни, мысли, чувства человека. Русская речь славится метким и образным словом. Родной язык – это мир слов, который открывает окружающую среду во всем ее многообразии. Слова рождают в нашем воображении зримые картины. Лексика отображает представления человека о явлениях действительности (образ мыслей), а при помощи грамматики мысли оформляются в предложения, фразы, текст. Умению правильно строить текст помогает грамматика.

Структура сочинения-рассуждения о языке:

1.Вступление:

Я полностью согласен с высказыванием Д.С.Лихачева: «Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения». Эту фразу я понимаю так. При помощи языка мы можем не только общаться, но и представлять образ всякого человека. Приведу примеры.

2.Основная часть:

(первый аргумент) Текст, предложенный нам, представляет диалог, из которого мы получаем представление о героях. Так, (кто?) в предложении №… очень мудрый. Ему принадлежат фразы «…», «…». И мы можем сделать вывод:

(второй аргумент). Другой персонаж (кто?) из предложения №… очень (какой?). Но он хочет (чего?). Об этом говорит его реплика из их диалога: «…»

Вывод: Таким образом, мы доказали, что «наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения».

V. Черновик сочинения-рассуждения по тексту.

VI. Дома закончить.

infourok.ru

Тренировочные задания

Подготовила учитель русского языка и литературы

Севостьянова В.Н.

Лексика и фразеология. Синонимы

Обычно в задании требуется заменить какое-либо слово или фразеологический оборот синонимом. Поэтому вспомним, что обозначают эти термины.

Фразеологизм

– это несвободные сочетания слов, которые имеют устойчивую форму и значение и воспроизводятся в речи как нечто целое: попасть впросак, бить баклуши, водить за нос и др.

Синонимы

– это слова, которые тождественны по значению, но имеют все же различия или в оттенках значения, или в стилистической окраске, например: плясунья (разговорное) – танцовщица (нейтральное).

Вариант 1 (практическое задание)

1. Замените разговорное слово

«приметить»

синонимом.

Напишите этот синоним.

Несколько дней назад юные защитники природы приметили в лесу дуб, на котором внизу узкой, почти незаметной полоской была снята кора.

Ответ: _____________________

2. Из приведенных ниже предложений выпишите

устаревшее

слово.

Видите? Весь как отлитый из красного золота. И весь сквозной. Своего рода золотая узорчатая стена. Или вроде как протянули по горизонту плат, что вышили наши тихвинские мастерицы. Теперь смотрите ближе, на полосу елей.

(К. Паустовский)

Ответ: ___________________

3. Замените стилистически окрашенный фразеологизм «

скользнуть взглядом»

в предложении стилистически нейтральным

словом-синонимом.

Напишите этот синоним.

Мальчик с какой-то безнадёжной, недетской тоской скользнул взглядом по моей амуниции.

Ответ:__________________

4. Замените книжное слово

«взывать»

синонимом

. Напишите это слово.

Пора! – взываю к ней;

Брожу над морем, жду погоды,

Маню ветрила кораблей…

(А. Пушкин)

Ответ: ________________

5. Замените устаревшее слово

«нежели»

в следующем предложении современным

синонимом

. Напишите этот синоним.

Советские воины предпочли погибнуть в огне, нежели сдаться в плен.

(Ю. Нагибин)

Ответ: ___________________

6. Замените книжное слово

«меж»

в следующем предложении стилистически нейтральным

синонимом.

Напишите этот синоним.

Только родная река их одна убегала всё дальше к восходу, струилась меж тёмных гор.

(Р. Фраерман)

Ответ:_____________________

7. Замените разговорное слово

«хилый»

в следующем предложении стилистически нейтральным

синонимом.

Напишите этот синоним.

Когда я тебя

[берёзку]

искал с братом Юркой, ты была хилая, тоненькая.

(В. Белов)

Ответ: __________________

8. Замените разговорное слово

«замешкаться»

в следующем предложении стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот

синоним.

Врач на миг растерялась, замешкалась.

(А. Алексин)

Ответ: ___________________

9. Замените устаревшее разговорное слово

«толика»

в следующем предложении стилистически нейтральным

синонимом.

Напишите этот синоним.

Корочка хлеба обжигала губы, соль пощипывала язык, ноздри раздувались, боясь упустить толику вкусного запаха.

(Ю. Яковлев)

Ответ: ____________________

10. Замените разговорное слово

«будет»

в следующем предложении стилистически нейтральным

синонимом.

Напишите этот синоним.

Будет плакать-то! – раздался надо мной громкий бас.

Ответ: _____________________

11. Замените разговорное слово

«заскорузлый»

в следующем предложении стилистически нейтральным

синонимом

. Напишите этот синоним.

Одеты и накрашены они были с той щедростью, которая с первого взгляда выдаёт заскорузлую провинцию, тужащуюся утереть нос столице, и не одной, а сразу всем.

(В. Астафьев)

Ответ: ___________________

12. Замените разговорный фразеологизм

«как свои пять пальцев»

в следующем предложении стилистически нейтральным

словом-синонимом.

Напишите это слово.

Надо знать природу как свои пять пальцев, чтобы писать пейзажи.

(О. Туберовская)

Ответ: __________________

Словосочетание и его типы

В задании предлагается заменить словосочетание с заданным типом связи синонимичным словосочетанием с другим типом связи.

Словосочетание –

это сочетание нескольких знаменательных слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически (подчинительной связью, т.е. одно слово зависит от другого). Подчинительная связь бывает трёх типов: согласование, управление, примыкание.

Вариант 2 (практическое)

1. Замените словосочетание «

сказал с восторгом»,

примыкание

.

Ответ: ________________

2. Замените словосочетание

«от гнева народа»,

построенное на основе подчинительной связи управление, синонимичным словосочетанием со связью

согласование.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

3. Замените словосочетание

«в морской дали»,

управление.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

4. Замените словосочетание

«беззвучно оборвалась»,

построенное на основе примыкание, синонимичным словосочетанием со связью

управление.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

5. Замените словосочетание

«к Пашкиной парте»,

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью

управление.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

6. Замените словосочетание

«папин рассказ»,

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью

управление.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

7. Замените словосочетание

«до отцовской руки»,

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью

управление.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

8. Замените словосочетание

«со злостью кивнул»,

примыкание.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

9. Замените словосочетание

«на осенних перелётах»,

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью

примыкание.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

10. Из следующего предложения выпишите словосочетание со связью

примыкание.

Идём, дружище, весну встречать.

Ответ: ________________

11. Из следующего предложения выпишите словосочетание со связью

примыкание.

Однажды в этом лесу мастера выбирали древесину, чтобы делать музыкальные инструменты для королевского оркестра.

12. Замените словосочетание

«снежной белизной»,

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью

управление.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

13. Замените словосочетание

«под деревянной террасой»,

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью

управление.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

14. Замените словосочетание

«на портрет женщины»,

построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью

согласование.

Напишите получившееся словосочетание.

Ответ: ________________

Предложение. Грамматическая основа предложения

Чаще всего в задании вам предлагают выписать из заданного предложения грамматическую основу.

Предложение,

как основная единица языка, состоит из членов предложения, которые выражены словами определённых частей речи. Члены предложения –

главные и второстепенные

. Главные –

подлежащее и сказуемое

, которые и образуют

грамматическую основу предложения

. По наличию или отсутствию главных членов все предложения делятся на

двусоставные

(с двумя главными членами – подлежащим и сказуемым) и

односоставные

(с каким-либо одним главным членом, чаще всего со сказуемым)

Способы выражения подлежащего

Книга

(им. сущ.) – источник знаний.

Сытый

(им. прил.) голодного не разумеет.

Я

(мест.) грамотей и стихотворец.

(А. Пушкин)

Семеро

(числит.) одного не ждут.

Готовиться

(инфинитив)

к экзамену не так-то просто.

Побеждают только

верящие

(причаст. в значении сущ.)

(М. Горький)

Наконец пришло и

послезавтра

(нареч. в значении сущ.)

В воздухе прокатилось

«ура»

(междометие.)

Отец с сыном

(словосочетание.: сущ. в Им. п. + сущ. в Твор. п) шли вперёд.

Кое-кто из учеников

(мест. + сущ. в Род. п.) не был на презентации проектов.

Мы с ним

сидели (мест.+ мест.) за одной партой.

У костра сидели

три мальчика

(числ. +сущ. в Род. п.)

Неопределенно-качественное слово (много, мало, несколько, большинство)+сущ. в Род. п. или мест. в Род. п.

Большинство учащихся

справились с тестами успешно.

Как

мало нас

от битвы уцелело!

(А. Пушкин)

Сказуемое

Простое глагольное = глагол в спрягаемой форме

Составное глагольное = вспомогательная часть + инфинитив, например:

Хочу учиться

Могу петь

Желаю знать

Составное именное сказуемое = связка + именная часть, например:

Был учителем

Была в шляпе

Казался умным

Стал героем

Жил недорослем

Пришла усталая

Вариант 3

1. Из путаного рассказа стало ясно следующее.

Ответ: ________________________

2. Тучу передёргивало вспышками молний.

3. Он продолжал водить Анну Васильевну по своему мирку.

Ответ: _______________________

4. Однажды мы с Васькой поехали за грибами.

Ответ: _________________________

5. Вероятно, у берега лёд был крепче.

6. Скажите ему, Татьяна Николаевна!

Ответ: ______________________

7. Над вершиной ближней ели замахала крыльями кедровка и улетела, оставив за собой в тёмном воздухе смутный след.

Ответ: _____________________________

8. Козыреву протянули листок.

9. Ты будешь большой, Ассоль.

Ответ: _______________________

10. Надо поспеть за нею, ничего не упустить в её чародействе.

Ответ: __________________________

11. Было это примерно в семь часов вечера.

Ответ: ____________________________

12. На одной со мною скамье вольно расположились три девицы, бравшие впереди меня билеты.

Ответ: _______________________________

13. Плавать я тогда ещё не умел.

14. Большинство таких рассказов беспочвенны.

Ответ: __________________________________

На официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) опубликованы демонстрационные варианты ОГЭ по русскому языку (9 класс) за 2009 — 2018 годы

.

Демонстрационные варианты ОГЭ по русскому языку

состоят из трех частей.

Первая часть представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение).

Вторая и третья части содержат задания, которые выполняются на основе одного и того же прочитанного текста. Вторая часть содержит задания двух типов: задания, где нужно выбрать один из предложенных ответов, и задания, где нужно самому дать краткий ответ.

В третьей части нужно выбрать одно из трех заданий и дать на него развернутый аргументированный ответ (необходимо написать сочинение-рассуждение).

К заданиям второй части даны правильные ответы, а к заданиям первой и третьей частей приведены критерии оценивания.

В демострационном варианте ОГЭ 2018 года по русскому языку

по сравнению с демонстрационным вариантом 2017 года изменений нет.

Демонстрационные варианты ОГЭ по русскому языку

Отметим, что демонстрационные варианты ОГЭ по русскому языку

представлены в формате pdf, и для их просмотра необходимо, чтобы на Вашем компьютере был установлен, например, свободно распространяемый программный пакет Adobe Reader.

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2009 год | |

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2010 год | |

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2011 год | |

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2012 год | |

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2013 год | |

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2014 год | |

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2015 год | |

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2016 год | |

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2017 год | |

| Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку за 2018 год |

Шкала пересчёта первичного балла

- за выполнение экзаменационной работы 2018 года

в отметку по пятибалльной шкале , - шкалу пересчёта первичного балла

за выполнение экзаменационной работы 2017 года

в отметку по пятибалльной шкале , - шкалу пересчёта первичного балла

за выполнение экзаменационной работы 2016 года

в отметку по пятибалльной шкале , - шкалу пересчёта первичного балла

за выполнение экзаменационной работы 2015 года

в отметку по пятибалльной шкале , - шкалу пересчёта первичного балла

за выполнение экзаменационной работы 2014 года

в отметку по пятибалльной шкале , - шкалу пересчёта первичного балла

за выполнение экзаменационной работы 2013 года

в отметку по пятибалльной шкале .

Изменения в демонстрационных вариантах по русскому языку

В демонстрационном варианте ОГЭ по русскому языку 2009 года

подверглись изменениям критерии оценивания.

В 2013 году в демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку

были внесены следующие изменения

:

- было изменено задание С2

, - было исключено альтернативное задание (С2.2)

В 2014 году в демонстрационном варианте ОГЭ по русскому языку

принципиальных изменений по сравнению с демонстрационным вариантом 2013 года не было.

В 2015 году в демострационный вариант ОГЭ по русскому яыку

были внесены следующие изменения:

- Количество заданий в работе было сокращено

с 18

до 15

. - Максимальный балл за выполнение работы был уменьшен

с 42

до 39

. - Нумерация

заданий стала сквозной

по всему варианту без буквенных обозначений А, В, С. - Была изменена форма записи ответа в заданиях с выбором ответа: ответ стало нужно записывать цифрой с номером правильного ответа

(а не обводить кружком). - Были добавлены два альтернативных задания

15.2 и 15.3 (сочинение-рассуждение)

В демострационных вариантах ОГЭ 2016-2018 годов по русскому языку

по сравнению с демонстрационным вариантом 2015 года изменений не было.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) —

это экзамен для выпускников 9 классов в средней школе РФ. Сдача ОГЭ необходима для перехода в 10 класс. ОГЭ по русскому — это обязательный экзамен. По большому счету, ОГЭ можно считать генеральной репетицией перед сдачей ЕГЭ.

ОГЭ по русскому языку состоит из:

— Письменной части

— Устной части

Письменная часть ОГЭ

При работе с билетом школьникам предстоит продемонстрировать свои умения в использовании письменной речи, а также языковые навыки лингвистического, аналитического и классификационного характера, понимание правил грамматики, стилистики, пунктуации и орфографии, умение осуществлять коммуникации с окружающими через письмо. Билет состоит из трех частей, в которых содержатся 15 заданий разного уровня сложности:

- Часть 1. Изложение.

Одно задание (1), написание сжатого изложения по прочитанному тексту. Максимум — 7 баллов;

- Часть 2. Вопросы-ответы.

13 заданий (2-14) с выбором одного варианта из предложенных или написанием краткого ответа — числа, последовательности цифр, слова, словосочетания. Максимум — 13 баллов;

- Часть 3. Сочинение-рассуждение.

Одно задание (15), написание развернутого аргументированного ответа на один из вопросов. Максимум — 9 баллов.

Устная часть ОГЭ (говорение)

Говорение направлено на выявление коммуникативных навыков школьников. Оно проверит умение вести монолог и диалог, способность читать тексты с интонацией и эмоциональной окраской, а также пересказывать прочитанное, обосновывая свои высказывания.

Устная часть состоит из четырех частей, каждая из которых является отдельным заданием:

- Часть 1. Чтение.

Чтение научно-публицистического фрагмента. За данную часть можно набрать 2 балла;

- Часть 2. Пересказ.

Ученику предстоит пересказать прочитанное, привлекая дополнительную информацию и комментируя свои высказывания. Это задание также может принести 2 балла в вашу копилку;

- Часть 3. Монолог.

Монолог на выбранную тему. Он может быть оценен максимум в 2 балла;

- Часть 4. Диалог.

Диалог с экзаменатором, который может поставить за ответ до 3 баллов.

Отдельно оценивается соблюдение литературных языковых норм при выполнении первого и второго задания — тут можно заработать до 2 баллов. Речевое оформление ответа при работе с заданиями номер три и четыре оценивается еще в 3 балла. Максимум первичных баллов за говорение равен 14.

Шкала, по которой производится пересчет баллов за письменную часть экзамена в аттестационные отметки, выглядит следующим образом:

- от 0 до 14 баллов — твердая «двойка»;

- от 15 до 24 баллов — оценка «три»;

- от 25 до 33 баллов — оценка «четыре». При этом хотя бы 4 балла нужно получить за грамотность. В случае, если за грамотность набрано менее 4 баллов, ученику ставится оценка «удовлетворительно»;

- от 34 до 39 баллов — отметка «пять». Однако получение пятерки также требует соблюдения определенного условия: если за грамотность ученику было выставлено менее 6 баллов, он получает «четверку».

При распределении учеников в профильные лингвистические классы преимущество будет у ребят, которые наберут за письменную часть работы 31 балл и выше.

На ОГЭ ученики смогут использовать предоставленный им в аудитории орфографический словарь. На этом перечень предметов, разрешенных на экзамене по русскому языку, заканчивается. Не берите с собой смартфоны, заметки с правилами и исключениями, не пытайтесь пронести гарнитуру или мини-наушники, надеясь обмануть наблюдателей и списать. Любые противоправные действия приведут лишь к одному итогу — удалению из класса и двойке за ОГЭ.

При подготовке к ОГЭ по русскому языку:

- Повторите и отработайте все правила и исключения, встречающиеся в школьной программе русского языка;

- Отточите применение языковых норм путем регулярного написания диктантов и изложений. При написании изложений засекайте время, чтобы научить себя в отведенное время выбирать тезисы и кратко их записывать на черновике;

- Напишите 10-15 сочинений на темы, предлагаемые в КИМах прошлых лет. Помните — комиссия в первую очередь оценивает понимание темы и умение писать, не отвлекаясь от авторской мысли;

- Посмотрите интересные программы, почитайте публикации о жизни и деятельности Юрия Гагарина, Циолковского, Пирогова, а также других знаменитых художников, писателей и ученых. Пересказывайте прочитанное родителям и друзьям, чтобы отработать навык красивой и грамотной устной речи;

- Регулярно читайте художественные и публицистические тексты вслух, работая с интонацией и ударениями.

Для подготовки к экзамену, мы рекомендуем занятия с репетиторами онлайн

у себя дома! Все выгоды очевидны! Пробный урок бесплатно!

Желаем Вам успешной сдачи экзамена!

Если Вам понравилось — поделитесь с друзьями

:

Присоединяйтесь к нам в

Facebook

!

Смотрите также:

Самое необходимое из теории:

Предлагаем пройти тесты онлайн:

ОГЭ-2015

Вариант 1.

одно

Желаем успеха!

Часть 1

Часть 2

Как проявить любовь и доброту?

(1)Любовь – это одна из самых величайших тайн человечества. (2)Ей посвящают великое множество произведений. (3)Каждому хочется понять магическую природу любви. (4) И большинство желают ощутить вкус этой прекрасной чаровницы.

(5) Каков самый ценный подарок для любого человека? (6)Конечно, это любовь и доброта. (7)Они всегда идут рядом, они словно одно целое. (8) Любовь и доброту можно дарить бескорыстно и с самыми добрыми намерениями.

(9)Как это сделать? (10)Легко и просто. (11)Особых усилий не потребуется. (12)Мелочи, на которые мы порой не обращаем внимания, могут поднять настроение до небес. (13)И именно в наших силах сделать день радостным и счастливым для других. (14)А значит, и для себя.

(15)Простая отзывчивость к людям уже означает добро.

(16)Вы можете улыбнуться, и вам обязательно будет гарантирована улыбка в ответ! (17)Попробуйте сделать это в общественном транспорте.(18) Можете начать с малыша. (19) Это самый благодарный человечек. (20) Он не подумает ни о чем плохом, он просто улыбнется в ответ, показывая пару своих зубиков.

(21)Поддержите своего коллегу. (22)Помогите ему выполнить сложную работу или сделайте искренний комплимент.

(23)Мужчины могут подать руку молодой маме с ребенком или пожилой старушке (старику), выходящим из автобуса.

(24)Быть может, ждет внимания больной друг или родственник. (25)Если нет возможности навестить лично, можно отправить открытку, подписанную собственноручно, или букетик цветов с коробочкой вкусных конфет.

(26)Возможно, соседка-старушка ждет — не дождется, чтобы кто-то купил ей булочку свежего хлеба. (27)И не важно, что у нее есть дети, которые очень любят её. (28)Возможно, именно сейчас они не могут быть рядом. (29)А вы можете доставить радость пожилому человеку.

(30) А главное, не забывайте о самых близких – родителях! (31) Они не меньше других нуждаются в нашей любви и доброте. (32)Именно им достается меньше всего приятных слов от нас. (33)Потому что чаще всего наша любовь существует как факт, как что-то, само собой разумеющееся. (34) Однако родители тоже имеют право на нашу любовь и благодарность. (35) Позвоните, скажите им об этом! (36) Или напишите.

(37)А может, кого-то просто надо выслушать. (38) Даже если это совсем чужой человек.

(39)Возможно, именно сейчас ему это очень необходимо. (40)Подарить любовь и доброту легко. (41)Надо просто начать.(42) Пройдёт немного времени, и вы не заметите, как добрые дела охватят всю вашу жизнь.

*(Из статьи Виктории Бессоновой “Как проявить любовь и доброту?”. Интернет-журнал “Школа жизни.ру”)

2.

обоснования

ответа на вопрос: “Как проявить любовь и доброту?”.

1) Родителям необязательно говорить о своей любви, они и так об этом знают.

2) Соседке-старушке необходимо помочь, если у неё рядом нет близких людей.

3) Принято улыбаться только знакомым людям.

4)

Можно собственноручно подписать открытку или подарить цветы.

3.

эпитет.

1)

Они не меньше других нуждаются в нашей любви и доброте.

2)

Попробуйте сделать это в общественном транспорте.

3)

Любовь и доброту можно дарить бескорыстно и с самыми добрыми намерениями.

4)

А главное, не забывайте о самых близких – родителях!

Ответ: ________________________________.

4.

Из предложений 5 – 12 выпишите слово, правописание приставки

в котором определяется правилом «На конце приставки пишется – С, если после неё следует глухой согласный».

Ответ: ________________________________.

5.

Из предложений 1 – 8 выпишите слово, в котором правописание –Н- (-НН-)

подчиняется правилу «В прилагательном, образованном с помощью суффикса –Н-

от существительного с основой на –Н-,

пишется –НН-».

Ответ: ________________________________.

6.

Замените книжное слово «чаровница»

в предложении 4 стилистически нейтральным синонимом.

Напишите этот синоним.

Ответ: ________________________________.

7.

Замените в предложении 22 словосочетание «

искренний комплимент

»

, управление

.

8.

Выпишите грамматическую основу

предложения 35.

Ответ: __________________________________________.

9.

Среди предложений 15 – 22 найдите предложение

Ответ: __________________________________________.

10.

обозначающую запятую при

вводном слове.

Мелочи,(1) на которые мы порой не обращаем внимания,(2) могут поднять настроение до небес.

Возможно,(3) именно сейчас они не могут быть рядом.

Ответ: __________________________________________.

11.

Укажите количество грамматических основ

в предложении 12. Ответ запишите цифрой.

Ответ: __________________________________________.

12.

сочинительной

связью.

Возможно,(1) соседка-старушка ждет — не дождется,(2) чтобы кто-то купил ей булочку свежего хлеба.

Вы можете улыбнуться, (3) и вам обязательно будет гарантирована улыбка в ответ!

Ответ: __________________________________________.

13.

Среди предложений 25 – 30 найдите сложноподчиненное предложение с последовательным

Ответ: __________________________________________.

14.

Среди предложений 33 – 42 найдите сложное предложение с сочинительной и подчинительной

связью

Ответ: __________________________________________.

Часть 3

15.1

.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания, взятого из Словаря русского языка С.И.Ожегова: «Вводное слово или предложение – в грамматике: интонационно обособленное слово или предложение внутри другого предложения, выражающее разные виды отношения говорящего к тому, о чём он говорит».

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами из Словаря русского языка С.И.Ожегова.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

15.2

.

Напишите по материалу этой статьи сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл предложений текста: “Подарить любовь и доброту легко. Надо просто начать”.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

15.3

.

доброта?

нное Вами определение.

«Что такое доброта?»,

один пример

– аргумент приведите из проч

итанного текста, а второй

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ОГЭ-2015

Вариант 2.

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из 3-х частей, включающих в себя 15 заданий.

На выполнение диагностической работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из 3 частей.

Часть 1 включает одно задание и представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза. Это задание записывается в бланке ответов №2.

Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 14 заданий (2– 14).

Ответы к заданиям 2–14 записываются в виде слова (словосочетания), числа, последовательности цифр в поле ответа в тексте работы.

В случае записи неверного ответа на задания части 2 зачеркните его и запишите рядом новый.

Приступая к части 3 работы, выберите одно

из трёх предложенных заданий (15.1, 15.2 или 15.3) и дайте письменный развёрнутый аргументированный ответ. Это задание выполняется на отдельном листе (бланк ответов №2).

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.

Желаем успеха!

Часть 1

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом.

Объём изложения – не менее 70 слов.

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком

Часть 2

Прочитайте текст и выполните задания 2 – 14.

(1) Люди хотят быть счастливыми — это их естественная потребность.

(2) Но где кроется самая сердцевина счастья?(3) Замечу сразу, я только размышляю, а не изрекаю истины, к которым сам только стремлюсь.(4)Кроется ли она в удобной квартире, хорошей еде, нарядной одежде? (5) И да, и нет.(6) Нет – по той причине, что, имея все эти недостатки, человек может мучиться различными душевными невзгодами.(7) Кроется ли она в здоровье?(8) Конечно, да, но в то же время и нет.