М.: 2018. — 312 с.

Авторы заданий — ведущие специалисты,

принимающие непосредственное участие в разработке контрольных

измерительных материалов (Васильевых И.П., Гостева Ю.Н.) и

разработке методических материалов для подготовки к выполнению

контрольных измерительных материалов Основного государственного

экзамена (Егораева Г.Т.). Пособие содержит 36 вариантов типовых

тестовых заданий Основного государственного экзамена по русскому

языку, а также практикум по подготовке к выполнению задания 15.3 —

написанию сочинения. Назначение пособия — предоставить возможность

обучающимся отработать навыки выполнения тестовых заданий,

аналогичных заданиям, предоставленным в демонстрационной версии ОГЭ

по русскому языку. Пособие адресовано учителям для подготовки

учащихся к Основному государственному экзамену, а

учащимся-девятиклассникам для самоподготовки и самоконтроля.

Формат:

pdf

Размер:

5 Мб

Смотреть, скачать:

drive.google

СОДЕРЖАНИЕ

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Инструкция по выполнению работы 5

Вариант 1 6

Вариант 2 11

Вариант 3 16

Вариант 4 21

Вариант 5 26

Вариант 6 31

Вариант 7 36

Вариант 8 41

Вариант 9 46

Вариант 10 51

Вариант 11 56

Вариант 12 61

Вариант 13 66

Вариант 14 72

Вариант 15 77

Вариант 16 82

Вариант 17 87

Вариант 18 92

Вариант 19 97

Вариант 20 102

Вариант 21 108

Вариант 22 114

Вариант 23 119

Вариант 24 124

Вариант 25 130

Вариант 26 136

Вариант 27 141

Вариант 28 146

Вариант 29 151

Вариант 30 156

Вариант 31 161

Вариант 32 166

Вариант 33 172

Вариант 34 177

Вариант 35 182

Вариант 36 187

Ответы 192

Разбор варианта 26 200

Разбор варианта 28 206

Тексты для сжатого изложения 213

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 15.3. ПРАКТИКУМ

Вариант 1 219

Вариант 2 228

Вариант 3 236

Вариант 4 244

Вариант 5 251

Вариант 6 259

Вариант 7 270

Вариант 8 278

Вариант 9 285

Вариант 10 291

Ответы к заданиям 298

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 302

Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя 15 заданий.

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут

(235 минут).

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную

работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для сжатого

изложения прослушивается 2 раза.

Это задание выполняется на бланке ответов № 2.

Часть 2 состоит из 13 заданий (2-14). Задания части 2 выполняются на основе

прочитанного текста.

Ответ к заданиям 2 и 3 запишите в бланк ответов № 1 в виде одной цифры, которая

соответствует номеру правильного ответа.

Ответами к заданиям 4-14 являются слово (словосочетание), число или

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем

перенесите в бланк ответов №1.

Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, работая

над заданиями части 2.

Ответы к сборнику 36 вариантов «Типовые экзаменационные варианты» ОГЭ-2020 под редакцией И.П. Цыбулько.

Вариант 1

2. 12

3. 12345679

4. кожанаясумка

5. 12 (или) 21

6. 25 (или) 52

7. 35 (или) 53

8. низачто

Вариант 2

2. 124

3. 568

4. ласковоговорил

5. 14 (или) 41

6. 15 (или) 51

7. 12 (или) 21

8. титул

Вариант 3

2. 24 (или) 42

3. 2345678

4. шепталсиспугом (или) сиспугомшептал

5. 125

6. 35 (или) 53

7. 13 (или) 31

8. вовесьрост

Вариант 4

2. 12 (или) 21

3. 267

4. усилиеволи

5. 34 (или) 43

6. 25 (или) 52

7. 34 (или) 43

8. фарватеру (или) фарватер

Вариант 5

2. 135

3. 56 (или) 65

4. вошёлулыбаясь

5. 15 (или) 51

6. 23 (или) 32

7. 34 (или) 43

8. ехидный

Вариант 6

2. 23 (или) 32

3. 123458

4. жилбеззаботно (или) беззаботножил

5. 345

6. 45 (или) 54

7. 14 (или) 41

8. каксобака

Вариант 7

2. 12 (или) 21

3. 45 (или) 54

4. полевойцветок

5. 14 (или) 41

6. 234

7. 35 (или) 53

8. какветромсдуло

Вариант 8

2. 45 (или) 54

3. 1234679

4. сказалнасмешливо

5. 125

6. 35 (или) 53

7. 35 (или) 53

8. напротив

Вариант 9

2. 125

3. 1569

4. сильнотолкнул (или) толкнулсильно

5. 35 (или) 53

6. 135

7. 45 (или) 54

8. днёмночью (или) ночьюднём

Вариант 10

2. 123

3. 345689

4. ночьбезсна

5. 45 (или) 54

6. 24 (или) 42

7. 45 (или) 54

8. доходяг (или) доходяга

Вариант 11

2. 13 (или) 31

3. 156

4. кричатьсвосторгом

5. 24 (или) 42

6. 134

7. 24 (или) 42

8. стараяветхого

Вариант 12

2. 124

3. 37 (или) 73

4. задачапогео-метрии

5. 234

6. 23 (или) 32

7. 14 (или) 41

8. доблестный

Вариант 13

2. 12 (или) 21

3. 345678

4. говорилтревожно

5. 34 (или) 43

6. 135 (или)

7. 14 (или) 41

8. посмотрел

Вариант 14

2. 14 (или) 41

3. 134567

4. смотретьсулыбкой

5. 25 (или) 52

6. 234

7. 245

8. пунцовую

Вариант 15

2. 245

3. 48 (или) 84

4. хлопотывпуетую

5. 45 (или) 54

6. 234

7. 125

8. кандидата

Вариант 16

2. 34 (или) 43

3. 12456

4. плакалбеззвука

5. 12 (или) 21

6. 145

7. 24

8. врезину (или) резина

Вариант 17

2. 24 (или) 42

3. 37 (или) 73

4. душевнаякрасота

5. 234

6. 34 (или) 43

7. 12 (или) 21

8. стопа

Вариант 18

2. 13 (или)> 31

3. 47 (или) 74

4. тревожношептал

5. 24 (или) 42

6. 25 (или) 52

7. 13 (или) 31

8. сбитень

Вариант 19

2. 125

3. 12578

4. нашёлбезошибки

5. 123

6. 125

7. 234

8. суднокорабль (или) корабльсудно

Вариант 20

2. 24 (или) 42

3. 345678

4. рассказалподробно

5. 34 (или) 43

6. 125

7. 14 (или) 41

8. врунобманщик (или) обманщикврун

Вариант 21

2. 35 (или) 53

3. 157

4. легкосправился

5. 12 (или) 21

6. 12

7. 25

8. земноенебесное

Вариант 22

2. 235

3. 23456789

4. любитьбезответно

5. 35 (или) 53

6. 125

7. 12

8. какналадони

Вариант 23

2. 24 (или) 42

3. 1578

4. человекбезсовести

5. 14 (или) 41

6. 12 (или) 21

7. 25 (или) 52

8. чистое (или) чистый

Вариант 24

2. 14 (или) 41

3. 1234579

4. идтибезостановки

5. 134

6. 134

7. 35 (или) 53

8. нечаяннонарочно (или) нарочнонечаянно

Вариант 25

2. 35 (или) 53

3. 259

4. посмотрелнежно

5. 25 (или) 52

6. 45 (или) 54

7. 14 (или) 41

8. идтивлюди

Вариант 26

2. 34 (или) 43

3. 13458

4. говорилсосмехом

5. 124

6. 125

7. 14 (или) 41

8. щеголять

Вариант 27

2. 34 (или) 43

3. 167

4. клетчатаяткань

5. 35 (или) 53

6. 25 (или) 52

7. 24 (или) 42

8. шарманкой (или) шарманка

Вариант 28

2. 123

3. 14 (или)41

4. безвольныйчеловек

5. 45 (или) 54

6. 234

7. 35 (или) 53

8. скинул

Вариант 29

2. 45 (или) 54

3. 2346789

4. недоумённоспросил

5. 124

6. 15 (или) 51

7. 34 (или) 43

8. бравировать

Вариант 30

2. 12 (или) 21

3. 145

4. дощатыйзабор

5. 34 (или) 43

6. 25 (или) 52

7. 23 (или) 32

8. стеллаж

Вариант 31

2. 45 (или) 54

3. 12345689

4. следилсвниманием

5. 25 (или) 52

6. 25 (или) 52

7. 23 (или) 32

8. подниметсяляжет

Вариант 32

2. 135

3. 2468

4. посмеятьсябеззлобы

5. 24 (или) 42

6. 13 (или) 31

7. 12 (или) 21

8. изпоследнихсил

Вариант 33

2. 15 (или) 51

3. 1256789

4. кивнулсучтивостью

5. 15 (или) 51

6. 24 (или) 42

7. 12 (или) 21

8. наногипоставила

Вариант 34

2. 35 (или) 53

3. 48 (или) 84

4. родительскийдом

5. 235

6. 25 (или) 52

7. 25 (или) 52

8. лачуга (или) лачуг

Вариант 35

2. 35 (или) 53

3. 6789

4. училсприлежанием

5. 24 (или) 42

6. 24(или)42

7. 15(или)51

8. депешей (или) депеша

Вариант 36

2. 125

3. 12 (или) 21

4. выгналбезжалостно

5. 145

6. 134

7. 24 (или) 42

8. ударить

Сочинения к сборнику «ОГЭ – 2018. Цыбулько. 36 вариантов»

Сочинение на тему «Был мальчишка высок и худ, непомерно длинные руки держал глубоко в карманах» (Вариант 1)

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Валентины Даниловны Черняк: «К эмоционально-оценочным относятся слова, которые связаны с выражением какого-либо чувства, отношения к человеку, оценки предмета речи, ситуаций и общения»

Известный лингвист В. Д. Черняк пишет об эмоционально-оценочных словах, что они связаны с чувствами, отношением или оценкой. Я думаю, что такие слова помогают нам понять героев и авторский замысел. Например, в тексте Р. П. Погодина используется много таких слов. Допустим, в предложении 13 Мишка говорит о Симе, что он «вылез». Это слово показывает нам презрительное отношение Мишки к другому герою. В предложении 16 он обращается к Симе не по имени, а очень грубо: личным местоимением «ты». Далее он обзывает Симу подхалимом, говорит, что он подлизывается, — это тоже показывает нам его грубость и презрительность.

Эмоциональные и экспрессивные слова делают литературное произведение более выразительным.

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл предложений 55-56 текста: «Мишка поднялся и стал отбирать картинки у ребят. Он собрал все листы, вложил их обратно в альбом»

В отрывке из произведения Р. П. Погодина мы читаем о взаимоотношениях ребят из одного двора. Им не нравился один из мальчиков, поэтому они подозревали его в разных гадостях: например, в том, что он подхалим. Не разобравшись, они отбирают у Симы альбом и разбирают картинки. Только спустя некоторое время их «главарь» Мишка вдруг понимает, что альбом предназначался старенькой учительнице, которая уже не работает в школе (об этом говорится в предложении 52). А из предложений 53 и 54 становится ясно, почему Сима хотел ее отблагодарить: она помогала ему занимается во время тяжелой болезни. Когда Миша это понял, ему стало стыдно, и он стал отбирать картинки у ребят, сложил их обратно в альбом. Из предложений 67-75 мы понимаем, что ребята передали Марии Алексеевне рисунки, которые сделал для нее Сима.

Эти слова значат, что Миша умел признавать свои ошибки и исправлять их.

15.3 Как вы понимаете значение слова СОВЕСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое совесть?»,взяв в качестве тезиса данное вами определение.

Совесть — это способность человека осознавать свою неправоту; она удерживает от дурного поступка или упрекает, если человек уже поступил неправильно.

В отрывке из произведения Р. П. Погодина Мишка отобрал у Симы альбом с рисунками, которые тот сделал для учительницы, но потом Мишка понял, что был не прав. Совесть упрекал его, и он решил исправить свою ошибку. Забрал рисунки у приятелей и все-таки передал учительнице.

И в жизни, и в литературе мы часто встречаем такие ситуации, в которых человек испытывает муки совести. Например, в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» главный герой сурово судит самого себя за малодушие. Опасаясь общественного осуждения, Евгений пошел на дуэль с другом и случайно убил его. Онегин наказывает самого себя — отправляет в изгнание.

Каждый человек должен поступать в соответствии с требованиями своей совести.

Сочинение на тему «По-весеннему радостно звучало тихое птичье щебетание…» (Вариант 2)

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Дитмара Эльяшевича Розенталя: «Наша грамматическая система предоставляет множество вариантов для выражения одной и той же мысли».

Грамматическая система русского языка предлагает говорящему различные синтаксические структуры для выражения одного и того же. Они являются синонимичными.

Например, синонимичны предложения с деепричастными оборотами и придаточными предложениями. Правда, не всегда можно заменить придаточное предложение деепричастным оборотом, но зато если можно, то текст становится живее и энергичнее. Наверное, поэтому такие конструкции предпочитает В. О. Богомолов, с отрывком из книги которого я познакомился. В этом тексте было очень много деепричастных оборотов и единичных деепричастий. Например, в предложениях 3, 5, 7, 12, 13 мы встречаем такие конструкции.

Однако иногда писатель предпочитает придаточные: в предложениях 21, 23 и некоторых других. Это делает текст более выразительным и красивым.

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл последних предложений текста: «- Плана нет, — со свойственной ему прямотой без обиняков сказал Витька угрюмо. — И боевого обеспечения тоже. Это безответственность и мой недосмотр. Я за это отвечаю.»

Герой-рассказчик после тяжелых боев забыл о том, что ему было приказано выставить охранение и набросать план действий при нападении противника (предложение 21). Это было и в самом деле необходимо, однако рассказчик пренебрег этим, хотя и ненамеренно, а из-за его забывчивости пострадал его друг — комбат Витька. Но командир взял всю вину на себя, понимая, что комбриг может его наказать и во всяком случае будет ругать. Слова «Это безответственность и мой недосмотр. Я за это отвечаю» говорят о том, что комбат честный человек, не способный подвести друга, кроме того, он готов отвечать за все, что происходит в его подразделении. Рассказчик был уверен в своем друге, об этом говорится в предложении 24, ему было очень стыдно, что по его вине пострадает друг.

Иногда друзьям приходится исправлять ошибки друг друга.

15.3 Как вы понимаете значение слова СОВЕСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое совесть?», взяв в качестве тезиса данное вами определение.

Совесть – это особенность личности человека. Тот, у кого есть совесть, постарается ни в коем случае не совершить плохого поступка. Если он случайно сделает что-то плохое, то совесть мучает его и заставляет исправить причиненное зло.

В отрывке из произведения В. О. Богомолова герой-рассказчик забыл выполнить поручение своего друга комбата, а из-за этого комбриг выругал Витьку. Но друг не выдал своего друга, а взял вину на себя. Рассказчику было от этого очень стыдно.

Мы часто встречаем примеры мук совести в литературе и жизни. Например, в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» один мальчик, Илюша, поддавшись на уговоры злого студента Ракитина, угостил бездомную собаку куском хлеба с булавкой. Собака завизжала и убежала. Мальчик думал, что Жучка умерла, и это его ужасно мучало, он даже тяжело заболел. Но, к счастью, потом выяснилось, что собака выжила.

Совесть очень нужна каждому человеку.

Сочинение на тему «В школе под названием «Республика ШКИД» одновременно с новичком Пантелеевым появилась дряхлая старуха, мать директора…» (ВАРИАНТ 3)

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Дмитрия Николаевича Шмелёва: «Переносное значение слова обогащает наш язык, развивает и преображает его».

В русском языке, наряду с однозначными словами, существует огромное множество таких слов, которые имеют не одно, а два и более значений. Если заглянуть в Толковый словарь, то можно убедиться, что таких слов даже больше, чем однозначных. Конечно, это неслучайно. Многозначные слова придают речи выразительность. На использовании разных значений одного многозначного слова основана такая шутка, как каламбур; переносное значение слова позволяет сделать свое высказывание ярче.

Например, в тексте Л. Пантелеева в предложении 11 мы читаем о том, как груда лепешек «таяла». Это слово употреблено в переносном значении «уменьшалась в размерах», и мы легко можем представить эту картину: кучка лепешек делается все меньше, а потом они и вовсе исчезают.

В предложении 20 автор пишет про мальчика, что губы у него «запрыгали». Это тоже слово в переносном значении. Читая, мы сразу понимаем, что новенький чуть не плачет от гнева и обиды, до такой степени он потрясен поступком ребят.

Слова в переносном значении часто используются в художественной литературе как средство выразительности.

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл предложений 47-49 текста: «-Знаешь, Лёнька, ты – молодец, — проговорил Японец, краснея и шмыгая носом. – Прости нас, ожалуйста. Это я не только от себя, я от всего класса говорю».

Действие книги «Республика ШКИД» происходит в колонии. Ребята, которые туда попали, это, конечно, не ангелы. Большинство из них на улице воровали, чтобы не умереть с голоду, и некоторые привычки у них так и остались в тот момент, который описан в эпизоде с украденными лепешками.

Но новенький Пантелеев был честнее других: ему казалось непорядочным красть у слепой старухи, поэтому другие колонисты избили его, а директор, не разобравшись, Пантелеева и наказал, ведь он не отрицал своей вины.

Другим колонистам стало стыдно. Именно поэтому Японец краснел, когда просил прощения у Лёньки. Ребята вдруг осознали, что можно жить честнее, чем они: не обижать немощных, не перекладывать вину на других. Об этом говорится в словах Японца (в предложениях 40 – 42). Но пойти к директору и признаться – это еще пока слишком героический поступок для ребят, не привыкших жить честно. Вследствие этого предложение Японца никто не поддерживает, но все же ребята чувствовали вину и были согласны с извинениями. Поэтому Лёнька помирился с ребятами (предложение 51-52).

15.3 Как вы понимаете значение слова СОВЕСТЬ?

Совесть – это то, что позволяет человеку быть человеком, такое ощущение правильности или неправильности поступка, своего рода компас. Тот, у кого есть совесть, понимает, как можно поступать, а как нельзя, причем он старается избегать дурных поступков и в том случае, если о них наверняка никто не узнает.

Совесть помогает нам оценивать самого себя. К сожалению, совесть есть не у всех. Некоторые считают, что от нее одни проблемы: она упрекает, не дает покоя, а ведь человек стремится к счастью и покою. А еще бывает, что у кого-то совесть еще как следует не сформировалась. Например, в этом тексте мы как раз и видим ребят, которые не прислушивались к своей совести, ведь она им скорее мешала, когда они жили на улице и были вынуждены воровать и обманывать, чтобы не умереть с голоду. Но честный поступок Лёньки сначала потряс их и вызвал агрессию, а потом заставил пробудиться их лучшие чувства. Им стало стыдно, а это значит, что они стали немножко лучше, чем были до этого.

Совесть заставляет человека стыдиться и за других, если они совершают что-то нехорошее. Такой пример я встречал в литературе – в рассказе Е. Носова «Кукла». Герою этого рассказа Акимычу стыдно за тех людей, которые проходят мимо изуродованной куклы и не обращают внимания на это безобразие. Он хоронит куклу и говорит: «Всего не закопаешь». Я думаю, он имеет в виду, что бессовестные люди с молчаливого попустительства остальных уже совершили много зла, его уже трудно исправить. Автор призывает тех, в ком жива еще совесть, не привыкать к плохому, а стараться его исправить.

Совесть – это стержень в душе человека.

Сочинение на тему «Я стоял в полутемной холодной цирковой конюшне…» (Вариант 5)

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного русского лингвиста Людмилы Алексеевны Введенской: «Любые отклонения от нормы должны быть ситуативно и стилистически оправданы»

У известного лингвиста Л. А. Введенской есть высказывание: «Любые отклонения от нормы должны быть ситуативно и стилистически оправданы».

Русский язык – это богатая и идеально построенная система, этот язык в состоянии глубоко и живо описать всю гамму человеческих эмоций. У человека, пользующегося русским языком, в запасе есть целый арсенал фразеологизмов, поговорок, бесчестное количество синонимов, сравнений, метафор и т. п.

Но все же у каждого человека бывают ситуации, радостные или горькие, когда ему подчас не хватает общепринятых норм, чтобы выразить свои чувства. Но для того чтобы уклониться от общих правил языка, у говорящего или пишущего должны быть мотивы. Эти мотивы объясняются конкретной ситуацией, согласно высказыванию Введенской. Например, в предложении «Я стоял в полутемной холодной конюшне подле моего больного друга и всем сердцем хотел ей помочь». Автор здесь говорит о друге, а затем, что он хотел помочь «ей». В тексте речь идёт о цирковой слонихе Ляльке. Почему же автор называет её другом, а не подругой? Ведь если «она», значит «подруга». Дело в том, что автор от души переживает за слониху и очень боится, что она не поправится, ведь она очень дорога ему. Слово «друг» вбирает в себя гораздо больше смысла, чем «подруга». Друг – это близкий человек, он поддержит и успокоит, всегда будет рядом. В данном случае, учитывая, как автор болеет душой за Ляльку, можно оправдать употребление слова «друг».

Он обращается к Ляльке, которая уже поправилась. Автор говорит с животным так, как будто оно может понять его слова. Из этого восклицания видно, как искренне рад автор тому, что слониха поправилась и съела корм. Здесь обращение с этими словами к животному оправдывается неподдельной радостью автора.

15.2. Объясните, как вы понимаете смысл фрагмента текста: «Мы всегда идём впереди со своими хлопушками и свистульками, мы, клоуны, паяцы и увеселители, и рядом с нами, конечно же, прекрасные, весёлые слоны»

В рассказе «Слониха Лялька» повествуется о том, как автор сильно переживает за своего друга, слониху по имени Лялька. Она тяжело заболела, отказывалась есть. Автору всю ночь мерещилось, как зябнет, дрожит Лялька, но наутро оказалось, что она уже поправилась. О хорошем настроении слонихи говорило то, как она задорно трубила. Автору на радостях пришла в голову мысль «Мы всегда идём впереди со своими хлопушками и свистульками, мы, клоуны, паяцы и увеселители, и рядом с нами, конечно же, прекрасные, весёлые слоны». Это означает, что в любом случае побеждает жизнь, любовь к этой жизни и труду. Несмотря на грозившую болезнь, Лялька победила и готова дальше радовать детишек своими выступлениями.

Из предложения «Увидев меня и сразу признав, Лялька торжествующе трубанула» мы видим, что слониха очень рада своему другу и хочет показать ему, что болезнь отступила и она снова готова встать в строй.

Автор так счастлив настрою Ляльки, он горд тем, что именно они устраивают праздник людям, что клоуны и паяцы позволяют им снова окунуться в беззаботное детство. Лялька полностью поддерживает в этом автора и будто бы говорит: «Пусть всегда пляшет удивительная кавалькада радости и счастья жизни!»

Доброта – это умение сопереживать и ставить себя на место другого человека.

Существует много определений слова «доброта», но я остановлюсь на том, что это, в первую очередь, сопереживание, сочувствие. Чтобы творить добро, нужно уметь примерять на себя горе и неприятности других, а затем поступить так, как хотелось бы, чтобы поступили с тобой.

Если человек или животное попали в беду, нужно проявить свои благородство и готовность помочь, ведь именно эти черты и характеризуют настоящего Человека.

Доброта видна в поведении автора рассказа «Слониха Лялька». Он всей душой переживает за животное. Автор приготовил для Ляльки лекарство, потом не спал всю ночь, думая о ней, как ей плохо. Утром, ничего не видя, он побежал к ней, накормил. Автор делает добро для слонихи, как для настоящего друга.

Что движет нами, когда мы даём деньги на лечение незнакомого нам ребенка, помогаем немощным старикам, уступаем место в автобусе, подбираем голодную бездомную кошку? Конечно же, доброта. Именно она помогает нам сохранить этот мир и все лучшее, что в нем есть.

Сочинение на тему «Стояли последние дни июня…» (Вариант 6)

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного русского писателя Владимира Владимировича Набокова: «Многоточие- это следы на цыпочках ушедших слов»

Несмотря на все богатство русского языка, каждый человек в определенные моменты жизни сталкивается с ситуацией, когда он не может подобрать нужных слов; когда кажется: вот они, вертятся на языке, но произнести их он не в состоянии, хотя они явно подразумеваются в речи.

Это явление подтверждается высказыванием русского писателя В. В. Набокова: « Многоточие – это следы на цыпочках ушедших слов». Если в разговоре мы по поведению человека можем понять, что он чего-то не договаривает, то в письменной речи эту функцию выполняет многоточие.

В предложении «Ну, Гришук, поправляйся без меня…– говорил на прощание Емеля внуку, который тяжело болел. – А я за оленёнком схожу» мы явно видим, как тяжело деду оставлять одного больного мальчика, но другого выхода у него нет. В многоточии в этом предложении явно проскальзывает тревога, грусть, переживание Емели за внука.

Можно сказать, многоточие используется для экономии языковых средств.

Далее, после возвращения с охоты с пустыми руками и после вопросов внука, подстрелил ли дед олененка, Емеля говорит: «Нет, Гришук…видел его…Жёлтенький сам, а мордочка чёрная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает…Я прицелился…»

Здесь под многоточиями хорошо видно желание дела утешить Гришу, объяснить ему, что у него рука не поднялась подстрелить беззащитного олененка.

Многоточие – это недосказанность, которую вполне можно разгадать по контексту и поведению персонажа.

15.2. Объясните, как вы понимаете смысл финала текста: «Гриша так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью, а старик спал на печке и тоже улыбался во сне»

Текст заканчивается предложением «Гриша так и уснул и всю ночь видел маленького желтого олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью, а старик спал на печке и тоже улыбался во сне».

Дед Емеля отправился в лес, надеясь добыть олененка, и именно такого, которого так хотел его Гришутка. Но видя, как олениха смело защищает своего детеныша, рискуя своей жизнью, он не смог выстрелить, хотя животные были в считаных шагах от него.

На вопрос внука он ответил: «Как свистнул, а он, телёнок-то, как стреканет в чащу – только его и видели. Убежал, пострел этакий…»

Гришутка обрадовался, что жёлтенький оленёнок остался жив и с удовольствием слушал рассказы дела. Искреннюю детскую радость можно увидеть в следующих предложениях: «Старик долго рассказывал мальчику, как он искал телёнка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе со старым дедом».

15.3. Как вы понимаете значение слова ДОБРОТА?

Наш мир держится на доброте, отзывчивости, готовности помочь другим. Доброта – это то, на чем держится всё прекрасное в нашей жизни. Не проявляй мы доброты и сострадания к любому живому существу, мы бы просто исчезли с лица земли. Проявляя добро и принимая его от других, мы знаем, что все ещё хорошо в нашей жизни, ещё не все потеряно.

Данный текст как нельзя лучше показывает акт милосердия и доброты. Старый охотник потерял три дня, его дома ждал больной внук. Удача была прямо перед стариком. Но, увидев, как самоотверженно олениха защищает своего детеныша, он пожалел их обоих. Вместо того, чтобы вернуться домой с богатой добычей, он предпочёл подарить жизнь беззащитным животным. Что же это, как не проявление доброты? Старик вспомнил, кто его внучок точно так же чудом остался жив при нападении волков, правда, ценой жизни своей матери.

Это все показано в предложениях «Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружьё. Охотник быстро поднялся и свистнул – маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии».

В реальной жизни очень много случаев, когда люди, рискуя своей жизнью и здоровьем, спасали попавших в беду детей, вытаскивали из горящих домов, спасали из воды, от нападений животных.

Все эти случаи дают нам надежду, что мы не останемся без руки помощи, попав в беду.

Сочинение на тему «Теперь Колька, Вовка и Оля редко встречались: каникулы…» (Вариант 7)

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного русского лингвиста Ирины Борисовны Голуб: «Художественной речи использование однородных членов предложения является излюбленным средством усиления ее выразительности»

У русского лингвиста И. Б. Голуб есть высказывание: «В художественной речи использование однородных членов предложения является излюбленным средством усиления её выразительности».

Зачастую говорящему недостаточно бывает высказать свои мысли, используя только одно слово, один синоним или описание. Для того чтобы придать убедительность и выразительность своей речи, человек может использовать однородные члены предложения, как, например, в предложении «Но так рассказывал, будто и был, и видел, а Олины глазки ещё шире раскрывались».

Здесь однородные члены предложения – это слова «был» и «видел». Для того, чтобы понять смысл предложения, достаточно было бы использовать только одно из них, но употребление их обоих придало динамизм и яркость предложению.

Чувства и тоску главного героя можно увидеть в предложении «Глядел, как стрелка вертится, как дрожит она, куда указывает». Было бы достаточно сказать, что мальчик смотрел на компас, но слова «вертится», «дрожит», «указывает» передают то, как дорог мальчику его компас.

Сострадание Кольки показывает то, что он даже не рассчитывает получить щенка за компас. Ему достаточно хотя бы того, что собачка будет жить. Он готов лишиться того, что ему так дорого, просто за то, чтобы знать, что щенка не утопят: «Я не насовсем, – вздохнул Колька. – Пусть у тебя живёт, если хочешь. Я за то, чтоб ты не топил».

15.3. Как вы понимаете значение слова ДОБРОТА?

Извечный вопрос – что такое доброта? Каждый человек ответит на него по-своему, исходя из собственного жизненного опыта. Для кого-то доброта – это готовность помогать более слабым и беспомощным, чем ты сам, для другого – умение сострадать, разделить боль и горе ближнего.

Я считаю, что доброта подразумевает готовность пойти на любые жертвы ради того, чтобы не пострадало невинное живое существо, неважно, человек или животное. Ты проявляешь добро, если останавливаешь жестокость и несправедливость, не думая о том, чем для тебя это обернётся. И напротив, ты потворствуешь злу, если молча за ним наблюдаешь, даже не участвуя в нем.

Доброта – это когда человек не проходит мимо чужой беды или неприятности, считая, что его это не касается. В тексте мальчик Колька готов безвозмездно пожертвовать дорогой для него вещью ради спасения щенка, которого он не получит: «На том и порешили. Вовка щенка домой отволок, Олька убежала, а Колька с компасом пошёл прощаться. Глядел, как стрелка вертится, как дрожит она, куда указывает».

Мне пришлось однажды наблюдать один случай. На оживлённой дороге лежала больная собака в ошейнике, тяжело дыша. Люди проходили мимо, брезгливо поглядывая на животное. Лишь одна девушка отважилась подойти к ней, не боясь людского осуждения и мнения. Она дала собаке воды и отодвинула её подальше от дороги на траву.

В этом случае человеку было важнее помочь, проявить добро, чем то, что могут подумать остальные.

Сочинение на тему «В ту ночь шли долгие холодные дожди…» (ВАРИАНТ

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного русского лингвиста Ирины Борисовны Голуб: «Определенно-личные предложения в сравнении с двусоставными придают речи динамизм, лаконичность».

У известного лингвиста И. Б. Голуб есть высказывание: «Определённо-личные предложения в сравнении с двусоставными придают речи динамизм, лаконичность».

Носители языка, и не только, могут для экономии языковых средств и времени выражать свои мысли без использования личных местоимений. Они, конечно, придают предложению бóльшую конкретность, но все же их можно опустить ради лаконичности без потери смысла предложения. Например, в предложении «Кашу сварим!» солдаты могли бы сказать: «Мы кашу сварим!», но использовали определенно-личное предложение. Исключение местоимения «мы» придало предложению краткость и ощущение сплоченности солдат, их общую радость.

15.2. Объясните, как вы понимаете смысл финала текста: «Санитар тоже улыбнулся и, погладив ближнюю собаку, ответил: – Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок».

Текст заканчивается предложением «Санитар тоже улыбнулся и, погладив ближнюю собаку, ответил: – Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок».

В рассказе повествуется о времени тяжелом, военном. Холод, голод, продовольствия нет, солдаты питаются лишь водой с сухарями. И какое же было счастье, когда солдат Лукашук нашёл вдруг мешок овсянки, который показался бедным солдатам настоящим сокровищем. Они уже предвкушали, как поедят вдоволь сытной каши. Но внезапно объявился хозяин этого мешка и унёс его.

Спустя время, когда дела с продуктами пошли лучше, солдата Лукашука спас тот самый человек, который забрал у них тогда их последнюю надежду – мешок овсянки. Он оказался военным санитаром.

Кажется, этот санитар как бы оправдывается перед Лукашуком за то, что случилось тогда. Он даёт понять раненому: благодаря тому, что он отдал овсянку собакам, им удалось вывезти его на санках и тем самым спасти. Ведь не сделай этого санитар, животные бы ослабели с голоду и, может, благодаря именно этому случаю, Лукашук остался жив, ведь собаки вовремя его довезли. Так и бывает в жизни: то, что на первый взгляд кажется погибелью, на самом деле неожиданно становится спасением.

15.3. Как вы понимаете значение слова ДОБРОТА?

Доброта – это такое жизненное явление, когда человек помогает другим, несмотря на то, что для него это чревато какими-то неудобствами, потерей времени и т. д. Это значит дарить другому частичку своего тепла, не боясь при этом самому замерзнуть.

Знать, что за сегодняшний день ты сделал лучше жизнь для кого-то, осознавать, что ты кому-то сделал добро, – это ли не счастье? Радость и удовлетворение от отдачи намного сильнее, чем они же в ситуации, когда что-то получаешь сам. Доброта делает жизнь каждого из нас лучше и светлее. Если ты сделал добро кому-то, этот кто-то по цепочке сделает добро другому.

В тексте есть пример проявления доброты и сострадания. Санитар, который забрал мешок овсянки у солдат, отдал её всю голодным собакам, хотя сам мог ею насытиться, ведь время было очень голодное, военное. Благодаря тому, что санитар, в ущерб себе, накормил животных, они смогли набраться сил и привозить на саночках раненых и пострадавших. Об этом и говорится в предложении « – Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок».

Есть много людей, которые, несмотря на занятость, ограниченность в финансах, навещают детей-сирот в детдомах и беспомощных стариков, оставшихся одних. Эти люди делятся с ними не только материальными ценностями, но и душевным теплом, а значит, жизнь для кого становится ярче.

Сочинение на тему «В сумерках Биденко и Горбунов вышли в разведку, взяв с собой Ваню Солнцева…» (ВАРИАНТ 9)

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания, взятого из Литературной энциклопедии: ««Заставляя героев говорить друг с другом, вместо того, чтобы передать их разговор от себя, автор может внести соответствующие оттенки в такой диалог. Тематикой и манерой речи он характеризует своих героев».

Каждый любитель книг знает, как хорошо монологи или диалоги персонажей характеризуют их, ярко высвечивают их грамотность, воспитанность и иные индивидуальные особенности.

Автор для удобства мог бы просто кратко передать суть беседы двух или более книжных персонажей, но именно расписание подробного их диалога позволяет читателю составить мнение о каждом из них. Из предложения «Ну какого черта ты здесь шляешься ночью, мерзавец! – крикнул немецкий грубый, простуженный голос» нам ясно, что эти слова принадлежат человеку жестокому и не знающему пощады. Даже нет необходимости в более подробном описании этого персонажа – читателю и так ясно, что ничего хорошего от него ждать не стоит.

Следующий пример: «Ой, дяденька, не бейте! – жалобно захныкал он. – Я коня своего искал. Насилу нашёл. Целый день и целую ночь мотался. Заплутал… – закричал он, замахиваясь кнутом на Серко». Здесь автор мог просто написать, что мальчишка притворился пастухом и попросил пощады. Но эта фраза Вани помогает читателю ярко представить себе образ жалкого пастушка, который выбился из сил и молит отпустить его с миром.

Фразы героев, их неповторимая манера говорить помогают читателю глубже погрузиться в произведение и создают эффект того, что он словно бы сам присутствует на месте описываемых событий.

15.2. Объясните, как вы понимаете смысл предложений 31-32 текста: «Он знал, что рядом – друзья его, верные боевые товарищи. По первому крику они бросятся на выручку и уложат фашистов всех до одного».

На мальчика Ваню возложена очень важная миссия – быть проводником для разведчиков, ввести их во вражеский стан и предупреждать об опасности. Ради этой цели для него продуман образ дурачка-пастушка. Ваня прекрасно осознает, насколько важна эта цель и как много зависит от него.

В тексте есть предложение: «Он знал, что рядом друзья его, верные боевые товарищи. По первому крику они бросятся на выручку и уложат фашистов всех до одного».

Когда Ваня показывал дорогу Биденко и Горбунову, он наткнулся на двух немцев и его обуял настоящий ужас. Он боялся даже не за себя, а за то, что весь их план рухнет. Он знал, что в любом случае его товарищи не дадут его в обиду, защитят от фашистов. Когда один из немцев унизительно ударил его, Ваня был в ярости: «Как! Его, солдата Красной армии, разведчика знаменитой батареи капитана Енакиева, посмела ударить сапогом какая-то фашистская рванина!» Но он вовремя взял себя в руки. Если он даст волю гневу, конец их плану. Несмотря на то, что позади него были люди, которые защитили бы его, Ваня отодвинул на задний план личную обиду и поставил на первое место своё важное задание: «Но мальчик также твёрдо помнил, что он находится в глубокой разведке, где малейший шум может обнаружить группу и сорвать выполнение боевого задания».

Мальчик Ваня в образе пастушка с честью справился со своим заданием и не подвёл разведчиков, которые полностью полагались на него.

В тексте описано страшное время для великой страны – Великая Отечественная война. Это были годы, когда от каждого гражданина нашей страны требовалось бесстрашие, готовность пожертвовать всем во имя победы и свободы. Это было время, когда простыми советскими людьми совершались подвиги ради своей Родины.

Подвиг в моем понимании – это когда человек на первое место ставит благополучие своего народа и страны, а потом уже заботится о личном благе. Подвиг – это то, ради чего человек готов пожертвовать своей жизнью.

Во время войны миллионы людей потеряли семьи, кров, они объединились ради победы над врагом, отбросив в сторону свои личные заботы.

Простой русский мальчик Ваня стоически перенёс издевательства фашистов, отбросил свою гордость. Это было для него невероятно тяжело, но он знал, что просто не имеет права подвести боевых товарищей: «Тогда он могучим усилием воли подавил в себе ярость и гордость». Он справился с ужасом, который охватил его от встречи с врагами, и повёл разведчиков дальше.

Мы со школы слышим невероятные истории о героизме и подвигах советских людей во время войны. Несмотря на нацию и вероисповедание, они все как один встали на защиту своей страны, не испугались тяжелых испытаний. Люди смело пробирались во вражеский стан, освобождали пленных, спасали раненых. Все это и есть подвиги, благодаря которым у нас сегодня есть возможность жить и любить, наслаждаться мирным небом над головой.

Сочинение на тему «Однажды, когда бабушка стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом…» (ВАРИАНТ 10)

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного русского лингвиста Евгения Николаевича Ширяева «Вся организация языковых средств в художественной литературе подчинена не просто передаче содержания, а передаче художественными средствами».

Художественный стиль отличается от научного, официального и публицистического богатством средств выражения. Если в научных трудах и газетных статьях присутствуют лишь сухие факты, то художественная литература даёт неограниченный простор для фантазии. Художественные романы, рассказы, повести изобилуют такими художественными средствами, как метафора, сравнение, описание, гипербола, олицетворение и многими другими.

Яркий пример использования художественных средств показан в следующих предложениях: «В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскалёнными кривыми гвоздями».

В тексте описывается героизм бабушки, которая бесстрашно и с завидным самообладанием раздаёт указания: » — Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, — наше все дотла сгорит и ваше займётся! Рубите крышу, сено — в сад! Батюшки-соседи, беритесь дружней, — Бог вам на помощь». Автор показывает простой говор, свойственный этой женщине, эти фразы характеризуют её как человека мужественного и не теряющего самообладание.

15.2. Объясните, как вы понимаете смысл предложения текста: «Нельзя было не послушать ее в этот час».

В тексте описывается пожар, случившийся во двое посреди ночи и всполошивший всех обитателей дома и соседей. Слуги и даже дед, хозяин дома, беспорядочно метались в растерянности, пока огонь пожирал все на своём пути. И лишь бабушка сумела сохранить хладнокровие, действовать разумно и раздавать указания, чтобы спасти хозяйство и всю семью. Даже забежавшим соседям она советует, как спасти амбары и сено.

Маленький внук, от лица которого ведётся повествование, подробно описывает события этой страшной ночи: «Она была так же интересна, как и пожар; освещаемая огнём, который словно ловил её, чёрную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, всё видя».

Мальчик замечает, как бабушка бесстрашно вбежала в горящую мастерскую и вынесла взрывоопасный купорос. Она даже сумела успокоить испуганного, взвившегося коня. Называет его ласково «мышонок». Бабушка приняла на себя всю тяжесть и ответственность: » — Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл: — И-и-ы». Поэтому и сразу понял внук: «Нельзя было не послушать её в этот час».

15.3. Как вы понимаете значение слова ПОДВИГ?

И в художественных произведениях, и в реальной жизни были и есть многочисленные примеры подвигов, которые совершали как мужчины, так и женщины. Подвиг – это самоотверженный поступок, который совершается во имя спасения Родины, семьи, незнакомых людей, даже ценой собственной жизни. На такой поступок способен только Человек с большой буквы, благородный и готовый помочь. Человек-герой бежит на помощь тем, кто попал в тяжелое положение, и он в последнюю очередь думает о себе.

В тексте таким Человеком является бабушка, она единственная, рискуя своей жизнью, ворвалась в объятую огнём постройку, чтобы спасти остальных, спасти амбары и сено, не только свои, но и соседские. Она не поддаётся панике, а успокаивает остальных. Даже бегущего в страхе коня она сумела утихомирить: «- А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставлю с страхе этом? Ох ты, мышонок…»

Про таких женщин говорят: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».

На таких людях-героях держится мир, они дают шанс на выживание, когда кажется, что уже все, конец. Подвиг не зависит от возраста. Я помню случай, когда пятнадцатилетний мальчик спас из загоревшегося дома семерых соседских детей, в то время как остальные поддались панике и потеряли надежду.

ОГЭ для учеников 9-х классов – такое же серьезное испытание, как и ЕГЭ для старшеклассников. По большому счету, данную экзаменацию можно считать генеральной репетицией перед сдачей выпускных испытаний и поступлением в ВУЗ, так что без серьезной подготовки тут не обойтись. ОГЭ по русскому – это обязательный экзамен, который определяет для школьника его аттестационную отметку и позволяет поступить в профильный гуманитарный класс.

Впрочем, среди учеников есть и такие, которые считают русский не слишком сложным предметом. Они полагают, что язык, на котором происходит ежедневное общение, переписка в социальных сетях, просмотр фильмов и передач, можно сдать без особых трудностей. Такое мнение подвело многих девятиклассников – ОГЭ по данному предмету включает множество разнообразных заданий, выявляющих умение пользоваться литературными языковыми нормами, а также понимание правил лексики, грамматики, синтаксиса и пунктуации.

Еще одно новшество в ОГЭ – говорение, которое вызывает сложности у ребят, не привыкших грамотно выражать свои мысли. Давайте разберемся, на что стоит обратить внимание при подготовке к данному экзамену, в какие даты он пройдет, и какие изменения могут быть внедрены в КИМы 2018 года.

Демонстрационный вариант ОГЭ-2018

- Демо-вариант ОГЭ по русскому языку

- Демо-версия задания по аудированию (аудио-файл)

- Кодификатор требований

Даты ОГЭ по русскому языку

Согласно предварительному расписанию экзаменации, русский язык нужно будет сдавать в такие даты:

- досрочная экзаменация – 25.04.2018. Резервный день – 4.05.2018;

- основная дата ОГЭ – 29.05.2018. Резервом станет 19.06.2018;

- дополнительный экзамен – 4.09.2018. В качестве резерва указана дата 17.09.2018.

Регламент и особенности проведения экзамена

Профильная комиссия, отвечающая за разработку КИМов по русскому языку, сообщила, что в 2018 году в билетах не будет никаких изменений.

Работать с КИМом ученик сможет на протяжении 235 минут. На данном ОГЭ ученики смогут использовать предоставленный им в аудитории орфографический словарь. На этом перечень предметов, разрешенных на экзамене по русскому языку, заканчивается. Не берите с собой смартфоны, заметки с правилами и исключениями, не пытайтесь пронести гарнитуру или мини-наушники, надеясь обмануть наблюдателей и списать. Любые противоправные действия приведут лишь к одному итогу – удалению из класса и двойке за ОГЭ.

Структурная и содержательная часть билета

КИМы по данному предмету разработаны так, чтобы оценить подготовку выпускников 9-х классов во всем, что касается русского языка. На основании результатов данного ОГЭ комиссия делает выводы о том, стоит ли зачислить конкретного школьника в профильный лингвистический класс и выдать ему аттестат об окончании средней школы. Начиная с 2017 года, ОГЭ включает в себя письменную и устную части, о каждой из которых стоит поговорить отдельно.

Начинайте подготовку к ОГЭ осенью, чтобы успеть проработать весь материал

Письменная часть экзаменации

При работе с билетом школьникам предстоит продемонстрировать свои умения в использовании письменной речи, а также языковые навыки лингвистического, аналитического и классификационного характера, понимание правил грамматики, стилистики, пунктуации и орфографии, умение осуществлять коммуникации с окружающими через письмо. Билет состоит из трех частей, в которых содержатся 15 заданий разного уровня сложности:

- первая часть – одно задание в форме изложения по прослушанному тексту. Максимум баллов, которые можно получить за эту часть, равен 7. Аудиофайл с текстом будет прокручиваться два раза. Во время первого прослушивания ученики могут делать пометки на черновом бланке. Затем школьникам предоставят 3 минуты, чтобы они смогли осмыслить свои записи и понять, какие аспекты ускользнули от них при прослушивании текста. После этого запись ставится повторно. После этого девятиклассники будут иметь возможность переписать свои мысли на чистовой бланк;

- вторая часть – задания под номерами с 2 по 14, предусматривающие краткий ответ ученика. В данной части школьникам предстоит самостоятельно формулировать ответ или же выбирать и записывать его из предлагаемого в КИМе списка. Работа проводится на основании выданного с билетом текста. Правильный ответ на каждое задание принесет вам 1 балл, максимальное число баллов за вторую часть КИМа исчисляется 13 баллами;

- третья часть – задание под номером 15. Ученикам предоставят 3 темы, среди которых нужно выбрать одну и написать сочинение. Максимум баллов за третью часть – 9.

Отметим, что в данном ОГЭ отдельно выставляются баллы за грамотную и точную речь ученика в изложении и сочинении (максимум – 10 баллов). Всего за КИМ можно набрать 39 первичных баллов.

Устная часть экзамена по русскому языку (говорение)

Ученикам 9-х классов, которые будут проходить ОГЭ в 2018 году, предстоит сдавать не только письменный, но и устный экзамен по русскому языку. По некоторым сведениям, говорение будет проходить первым, и именно оно определит допуск ученика к письменной части ОГЭ. Говорение направлено на выявление коммуникативных навыков школьников. Оно проверит умение вести монолог и диалог, способность читать тексты с интонацией и эмоциональной окраской, а также пересказывать прочитанное, обосновывая свои высказывания.

В 2018 году девятиклассники не смогут отделаться одним только письменным экзаменом. Помимо сочинения и тестов им придется сдавать говорение!

Структурно КИМ состоит из четырех частей, каждая из которых является отдельным заданием:

- первое задание – чтение научно-публицистического фрагмента. За данную часть можно набрать 2 балла;

- второе задание – ученику предстоит пересказать прочитанное, привлекая дополнительную информацию и комментируя свои высказывания. Это задание также может принести 2 балла в вашу копилку;

- третье задание – монолог на выбранную тему. Он может быть оценен максимум в 2 балла;

- четвертое задание – диалог с экзаменатором, который может поставить за ответ до 3 баллов.

Отдельно оценивается соблюдение литературных языковых норм при выполнении первого и второго задания – тут можно заработать до 2 баллов. Речевое оформление ответа при работе с заданиями номер три и четыре оценивается еще в 3 балла. Максимум первичных баллов за говорение равен 14.

Скорее всего, в говорении будут предложены тексты, рассказывающие о жизни выдающихся российских деятелей, ученых, космонавтов, литераторов. Баллы за устный экзамен в отметки переводиться не будут – ученик получает либо «зачет», либо «незачет». Для успешной сдачи говорения, по предварительной информации, придется набрать хотя бы 50% первичных баллов.

Перевод баллов в отметки для аттестата

Шкала, по которой производится пересчет баллов за письменную часть экзамена в аттестационные отметки, выглядит следующим образом:

- от 0 до 14 баллов – твердая «двойка»;

- от 15 до 24 баллов – оценка «три»;

- от 25 до 33 баллов – оценка «четыре». При этом хотя бы 4 балла нужно получить за грамотность. В случае, если за грамотность набрано менее 4 баллов, ученику ставится оценка «удовлетворительно»;

- от 34 до 39 баллов – отметка «пять». Однако получение пятерки также требует соблюдения определенного условия: если за грамотность ученику было выставлено менее 6 баллов, он получает «четверку».

При распределении учеников в профильные лингвистические классы преимущество будет у ребят, которые наберут за письменную часть работы 31 балл и выше.

Как подготовиться к ОГЭ по русскому языку?

Приучите себя писать сочинения, и тогда сдача ОГЭ не вызовет у вас проблем

Наличие устной и письменной части экзамена говорит о том, что ученикам придется хорошенько попотеть, чтобы освоить все виды языковой деятельности. Специалисты профильных комиссий рекомендуют школьникам уделить внимание таким моментам:

- повторить и отработать все правила и исключения, встречающиеся в школьной программе русского языка;

- отточить применение языковых норм путем регулярного написания диктантов и изложений. При написании изложений засекайте время, чтобы научить себя в отведенное время выбирать тезисы и кратко их записывать на черновике;

- написать хотя бы 10-15 сочинений на темы, предлагаемые в КИМах прошлых лет. Вам придется выделить главную проблему, прокомментировать ее, показать свои навыки в проведении аналогий и знание подходящих цитат, передает сайт. Помните – комиссия в первую очередь оценивает понимание темы и умение писать, не отвлекаясь от авторской мысли. Если уйдете в сторону или попытаетесь выехать на общих фразах, то рискуете получить за сочинение 0. Хорошее сочинение можно написать только в том случае, если вы в течение года будете читать классиков мировой и российской литературы и критические статьи по основным произведениям из школьной программы;

- устная часть, как правило, касается обсуждения выдающихся российских деятелей. Посмотрите интересные программы, почитайте публикации о жизни и деятельности Юрия Гагарина, Циолковского, Пирогова, а также других знаменитых художников, писателей и ученых. Пересказывайте прочитанное родителям и друзьям, чтобы отработать навык красивой и грамотной устной речи;

- регулярно читайте художественные и публицистические тексты вслух, работая с интонацией и ударениями.

Ответы ОГЭ по русскому языку 2018. И. П. Цыбулько

Ответы к вариантам пособия ОГЭ-2018 по русскому языку 36 вариантов. Типовые экзаменационные варианты. Под редакцией И. П. Цыбулько…

Блок 1. Варианты 1-4.

| Номер задания | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |

| 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |

| 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |

| 4 | растолкать | взглядом | искривила | всплеском |

| 5 | испорчена | (не) выставлено | одновременно | распространены |

| 6 | уходи | надел | украсть | странность несуразность глупость |

| 7 | стоял с гордостью | раскрыл ловко | дверные косяки | пары лебедей |

| 8 | пойдем | я отвечаю | старуха была (почти) слепа | стало стыдно |

| 9 | 48 | 13 | 15 | 5964 или 6459 |

| 10 | 34 или 43 | 12 или 21 | ||

| 11 | 3 | 3 | 4 | 4 |

| 12 | 145 или любая комбинация этих цифр | 168 или любая комбинация этих цифр | 3 | 1 |

| 13 | 42 | 21 | 24 | 12 |

| 14 | 19 | 25 | 1721 или 2117 | 7910 или любая комбинация этих цифр |

Блок 2. Варианты 5-8.

| Номер задания | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 |

| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |

| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |

| 4 | приподнятым | рассказывал | вздохнул | привалился |

| 5 | медленно | испуганно | заброшенный | привязаны |

| 6 | носить | побежит | сразу | удивил |

| 7 | конюшне цирка | нетерпеливо ждал | заорал с радостью | саночки из фанеры |

| 8 | съела | принесёшь | он нужен | стало плохо |

| 9 | 54 | 29 | 68 | 46 |

| 10 | 56 или 65 | 24 или 42 | 6 | |

| 11 | 4 | 3 | 2 | 2 |

| 12 | 25 или 52 | 34 или 43 | 3 | 126 или любая комбинация этих цифр |

| 13 | 16 | 48 | 78 | 11 |

| 14 | 46 или 64 | 32 | 5 | 40 |

Блок 3. Варианты 9-12.

| Номер задания | Вариант 9 | Вариант 10 | Вариант 11 | Вариант 12 |

| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |

| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

| 4 | рассвету | распахнув | всплёскивает | бескозырка |

| 5 | придумана | раскалёнными | спрятана | лиственным |

| 6 | заблудился | вышел | тяжело несносно мучительно тоскливо невыносимо | сегодня сейчас |

| 7 | волевым усилием | дворовый угол | на берегу справа | фашистские ряды |

| 8 | не придумаешь | снимай | кажется | они погибли |

| 9 | 27 | 35 | 14 | 12 |

| 10 | 34 43 | 126 любая комбинация этих цифр | 456 любая комбинация этих цифр | 56 65 |

| 11 | 2 | 3 | 3 | 3 |

| 12 | 23 32 | 13 31 | 27 72 | 56 65 |

| 13 | 6 | 10 | 38 | 17 |

| 14 | 15 | 41 | 6 | 30 |

Блок 4. Варианты 13-16.

| Номер задания | Вариант 13 | Вариант 14 | Вариант 15 | Вариант 16 |

| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |

| 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |

| 4 | разбрасываюсь | прикрыть | бесконечные | раскинулось |

| 5 | мысленно | спутанных | обведено | таинственных |

| 6 | трогал | лицо | летишь едешь передвигаешься | учил |

| 7 | школу для лётчиков | радостным чувством | душевные силы | материнские черты |

| 8 | решение было тайной | сжёг сожгёт | удалось добиться | поражаешься |

| 9 | 29 | 6 | 1 | 7 |

| 10 | 124 или любая комбинация этих цифр | 23 или 32 | 34 или 43 | 34 или 43 |

| 11 | 3 | 4 | 4 | 2 |

| 12 | 12368 или любая комбинация этих цифр | 356 или любая комбинация этих цифр | 24 или 42 | 67 или 76 |

| 13 | 29 | 15 | 12 | 22 |

| 14 | 2 | 20 | 26 | 10 |

Блок 5. Варианты 17-20.

| Номер задания | Вариант 17 | Вариант 18 | Вариант 19 | Вариант 20 |

| 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |

| 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |

| 4 | приподнялся | расчищенной | преодолеть | измученным |

| 5 | связанным | медленно | форменных | деревянных |

| 6 | украл | отказ | сразу или мгновенно | подождите |

| 7 | уверенно сказал | сад в снегу | паренёк из деревни | сказала с насмешкой |

| 8 | ты украл бы | помните | почта повезёт | тянуло |

| 9 | 30 | 31 | 6 | 49 |

| 10 | 45 или 54 | 23 или 32 | 910 или 109 | 346 или любая комбинация этих цифр |

| 11 | 2 | 1 | 2 | 3 |

| 12 | 2 | 1234 или любая комбинация этих цифр | 13 или 31 | |

| 13 | 28 | 4 | 18 | 67 |

| 14 | 32 | 46 | 2 | 69 |

Блок 6. Варианты 21-24.

| Номер задания | Вариант 21 | Вариант 22 | Вариант 23 | Вариант 24 |

| 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |

| 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |

| 4 | пригвоздила | принести | приподнялся | прекрасный |

| 5 | раненное | смущенно | винными | оловянной |

| 6 | страх или ужас | тяжёлая или грузная | заболела | небрежно или плохо |

| 7 | скрипку Васи | яблоневая ветвь | отцовскую просьбу | смотрел восхищенно |

| 8 | нет | я послал | скажите | не чистили |

| 9 | 30 | 18 | 123 или любая комбинация этих цифр | 10 |

| 10 | 2 | 7 | 45 или 54 | 34 или 43 |

| 11 | 2 | 3 | 3 | 2 |

| 12 | 8 | 1710 или любая комбинация этих цифр | 24 или 42 | 13 или 31 |

| 13 | 20 | 9 | 21 | 51 |

| 14 | 38 | 1920 или 2019 | 49 | 10 |

Новости партнеров

Новости партнеров

Сочинение о значении союзов

Прочитав предложенный текст, я убедился в справедливости слов известного лингвиста И.Г. Милославского, который писал: «Союзы, будучи служебными словами, т.е. не употребляясь ни самостоятельно, ни в составе словосочетания, остаются все же словами, т.е. имеют не только форму, но и значение». Попробуем разобраться в смысле этой фразы.

Союз — служебная часть речи, использующаяся для связи между собой однородных членов предложения, частей сложного предложения и самостоятельных предложений. Союзы подразделяются на группы по значению, по характеру выражаемых ими отношений.

Например, в предложении 20 встречаю союз «но», передающий значение противопоставления. А в предложении 8 нахожу подчинительный союз «когда», придающий придаточной части сложноподчинённого предложения временное значение.

Таким образом, могу сделать вывод: утверждение лингвиста И.Г. Милославского верно.

Сочинение о местоимении

(Текст по книге М.Н. Ботвинника и др. «Жизнеописания знаменитых греков и римлян» о Демосфене.)

Известный лингвист А.А. Реформатский утверждал: «Местоименные слова — слова вторичные, слова-заместители. Золотым фондом для местоимений являются знаменательные слова, без наличия которых существование местоимений „обесценено“». Попробуем доказать истинность данного суждения.

Местоимения, действительно, являются словами-заместителями самостоятельных слов. Например, в предложениях 2, 3, 8, 20, 22, 23, 24, 26 местоимения он, его замещают существительное Демосфен, в предложении 10 (мальчик — он), 15 (он и его друг — они).

Местоимения не имеют своего лексического значения, а приобретают в речи значение того слова, вместо которого употребляются. Конкретное значение местоимения становится понятным из контекста. Без самостоятельных слов местоимения ничего не значат, они обесцениваются. (В высказывании А.А. Реформатского опущена та часть, где местоимения сравниваются с бумажными деньгами, существование которых оправдано только при наличии золотого запаса).

Местоимения служат для связи предложений в тексте (указанные выше примеры). Они помогают избежать ненужных повторов. Однако необоснованное употребление местоимений может породить двусмысленность. Важно, чтобы было совершенно ясно, какое слово замещено. Поэтому не стоит замещать местоимением, если рядом два существительных одного рода или во множественном числе. Следует учитывать, что возвратное местоимение относится ко всем трём лицам.

Относительные местоимения служат средством связи частей в сложноподчинённом предложении. Например, в предложении 9 (красноречия — которое), 28 (упорство — с которым), что также помогает избежать повторов в речи.

В научной грамматике местоимения не рассматриваются как отдельная часть речи, а соотносятся с самостоятельными частями речи и называются местоименными словами (местоимения-существительные: он, она, оно, они, вы…; местоимения-прилагательные: мой, твой, чей…).

Таким образом, местоимения являются действительно вторичными словами.

Сочинение о богатстве русского языка

Не могу не согласиться с высказыванием К.Г. Паустовского, который посвятил нашему родному языку эти строки: «Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом». Действительно, русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и богатейших языков мира. В чем же заключается его богатство?

Богатство любого языка определяется прежде всего богатством словаря. Известный русский учёный В.И. Даль включил в «Словарь живого великорусского языка» более 200 тысяч слов. Важным источником обогащения речи служит синонимия. Наш язык очень богат синонимами — словами, имеющими общее значение и различающимися дополнительными оттенками или стилистической ок­раской. Синонимы привлекают пишущего или говоряще­го тем, что они по­зволяют с предельной точностью выразить мысль. Так, описывая чувства Анны Федотовны, автор использует синонимы «горечь и обида» (предложение № 44), «разговор обеспокоил, удивил, обидел» (предложение № 33), которые помогают писателю более полно и многогранно раскрыть душевное состояние своей героини.

Русский язык обладает и богатейшими словообра­зовательными возможностями. Способы образования слов в русском языке очень разнообразны. Один из наиболее продуктивных способов — это суффиксальный. Возьмём, к примеру, слово «Танечка» из предложения 1. Оно образовано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -ечк-, который помогает автору выразить симпатию к героине своего произведения.

Таким образом, русским словом можно не только назвать предметы, явления и действия, но и выразить чувства.

Сочинение о повелительном и условном наклонениях глагола

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося русского лингвист Александра Афанасьевича Потебни: «Сходство между наклонением условным и повелительным состоит в том, что оба они… выражают не действительное событие, а идеальное, то есть представляемое существующим только в мысли говорящего».

Сочинение-рассуждение

Смысл высказывания известного лингвиста понимаю так. Если глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые реально происходили, происходят или будут происходить, то глаголы в условном и повелительном наклонении обозначают действия, желаемые или возможные при определенных условиях.

Так, в предложении 11 нахожу глагол повелительного наклонения, вошедший во фразеологизм «имейте в виду». Он обозначает побуждение к действию того, к кому обращаются с речью.

А в предложениях 13 и 26 встречаю глаголы условного наклонения «пожалели бы» и «видел бы», которые, на мой взгляд, употребляются в значении повелительного наклонения. Собеседники дают друг другу советы, которые, на их взгляд, полезны.

Таким образом, сослагательное и повелительное наклонение очень сходны, так как выражают действия желаемые, а не действительные.

Сочинения о связи лексики и грамматики

1. Известный языковед, доктор филологических наук Г. Степанов писал: «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Попробуем порассуждать на эту тему.

Словарь, словарный состав языка иначе называется лексикой. Каждое слово называет либо предмет, либо действие, либо признак и т.д. Русский язык очень богатый, яркий и образный. Одним из средств выразительности является метафора. Метафора — это употребление слова в переносном значении. Например, в предложении 2 есть метафора «декабристы — сердце русской истории». Благодаря использованию этого изобразительно-выразительного языкового средства автор создаёт яркий, запоминающийся образ.

Грамматика — раздел науки о языке, который включает морфологию и синтаксис. Предметом изучения синтаксиса являются словосочетания, предложения, слова, грамматически, не связанные с членами предложения. Одним из таких грамматических явлений является обращение. Например, в предложении 20 употреблено обращение «Саня». С помощью именно такой формы не просто называется человек по имени, но и выражается отношение к нему — приятельское, дружелюбное, близкое. Обращение на письме выделяется запятой или восклицательным знаком.

Таким образом, мы доказали, что с помощью слов человек выражает свои мысли, то, о чём он думает, с помощью грамматики — как он относится к этому, как он думает.

2. «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают», — утверждал известный лингвист Г. Степанов. Я разделяю его мнение и попробую доказать правоту данного высказывания.

Под словарём языка Г. Степанов имел в виду лексику. В разделе лексика изучается словарный состав языка, с помощью которого люди называют предметы, явления, действия, выражают своё мнение, отношение к окружающему. Чем больше слов знает человек, тем богаче его речь, тем точнее он может выразить свои мысли, то есть «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди». Например, в предложении 4 автор с помощью сравнения показывает, как учитель любит русскую классику, как он старается передать это своим ученикам, с какой интонацией он постоянно произносил слова: «Мы изучаем литературу!»

Грамматика — это раздел науки о языке, в котором изучаются свойства слов, их изменение, соединение в словосочетания и предложения. Грамматика объединяет морфологию и синтаксис. Знание грамматических правил помогает человеку правильно и ясно излагать мысли. Например, в предложении 48 с помощью тире присоединяется распространённое приложение — расшифровка аббревиатуры ЛЮРС («Любители русской словесности»).

Таким образом, большой словарный запас и знание грамматических правил, а также лексических значений слов помогают человеку точно и ясно выражать свои мысли, делают его речь богаче и ярче. Это подтверждает истинность тезиса Г. Степанова.

Автор: Татьяна Моржева

СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

9 класс

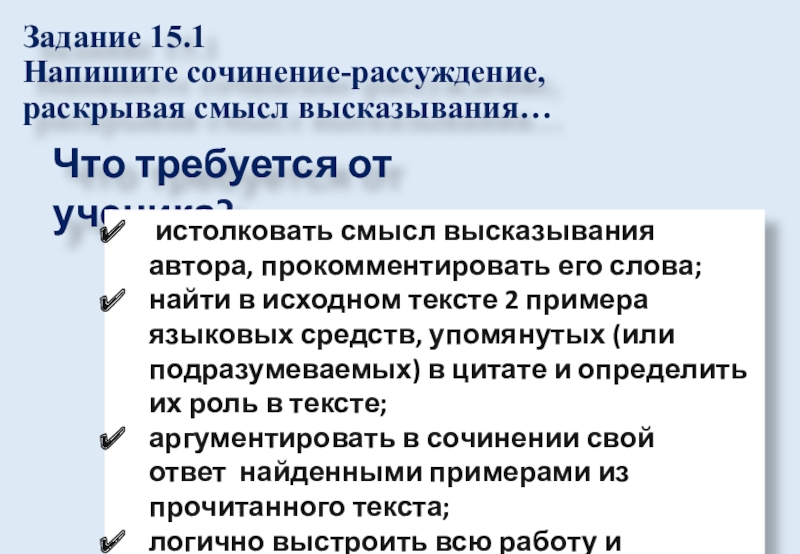

Задание 15.1

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания…

Что требуется от ученика?

истолковать смысл высказывания автора, прокомментировать его слова;

найти в исходном тексте 2 примера языковых средств, упомянутых (или подразумеваемых) в цитате и определить их роль в тексте;

аргументировать в сочинении свой ответ найденными примерами из прочитанного текста;

логично выстроить всю работу и грамотно её написать.

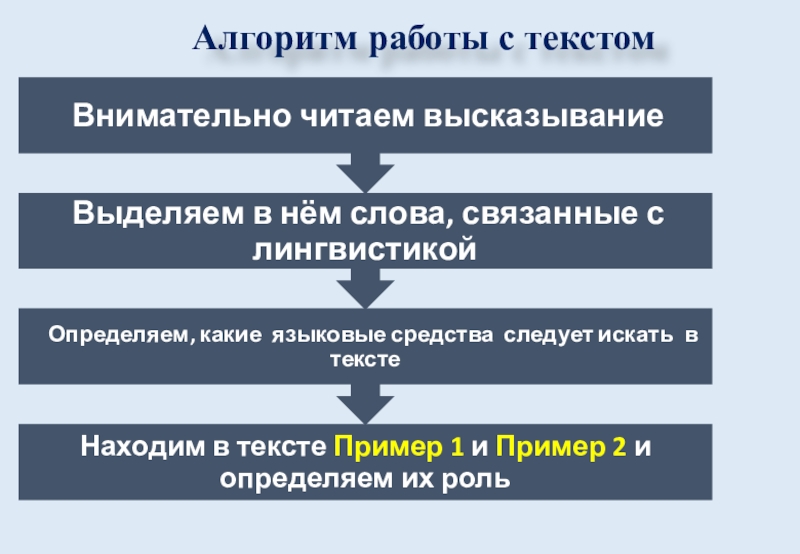

Алгоритм работы с текстом

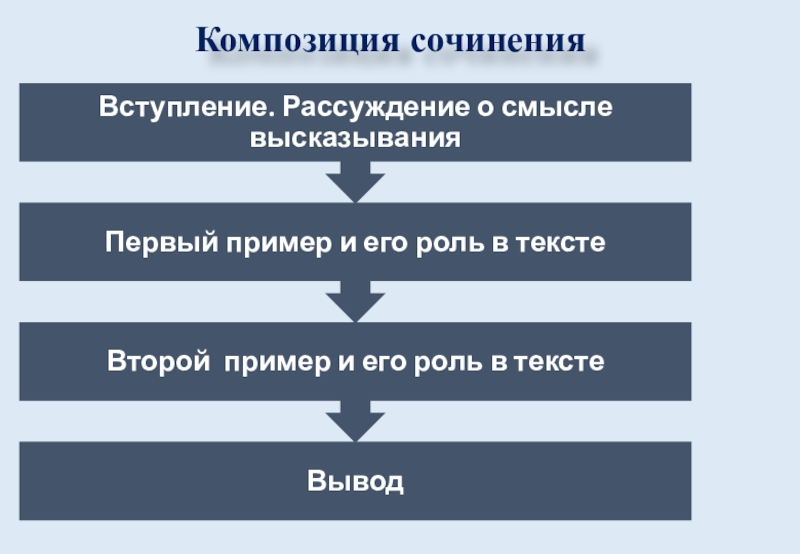

Композиция сочинения

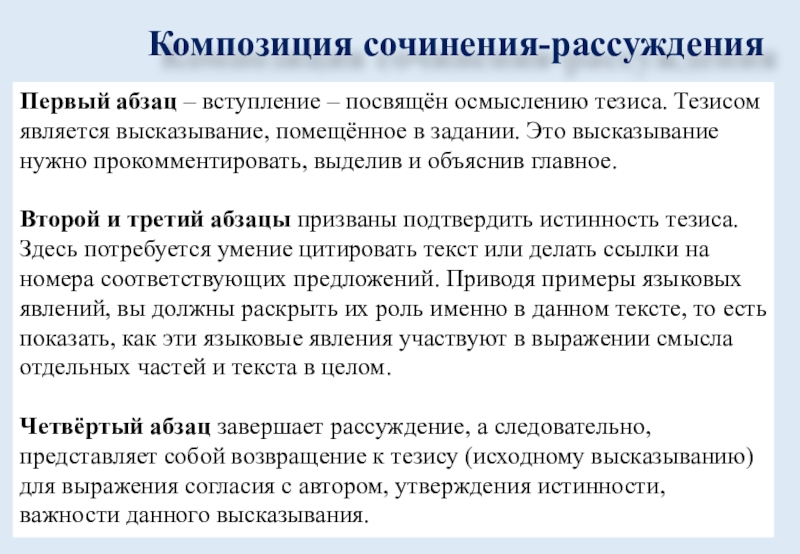

Композиция сочинения-рассуждения

Первый абзац – вступление – посвящён осмыслению тезиса. Тезисом является высказывание, помещённое в задании. Это высказывание нужно прокомментировать, выделив и объяснив главное.

Второй и третий абзацы призваны подтвердить истинность тезиса. Здесь потребуется умение цитировать текст или делать ссылки на номера соответствующих предложений. Приводя примеры языковых явлений, вы должны раскрыть их роль именно в данном тексте, то есть показать, как эти языковые явления участвуют в выражении смысла отдельных частей и текста в целом.

Четвёртый абзац завершает рассуждение, а следовательно, представляет собой возвращение к тезису (исходному высказыванию) для выражения согласия с автором, утверждения истинности, важности данного высказывания.

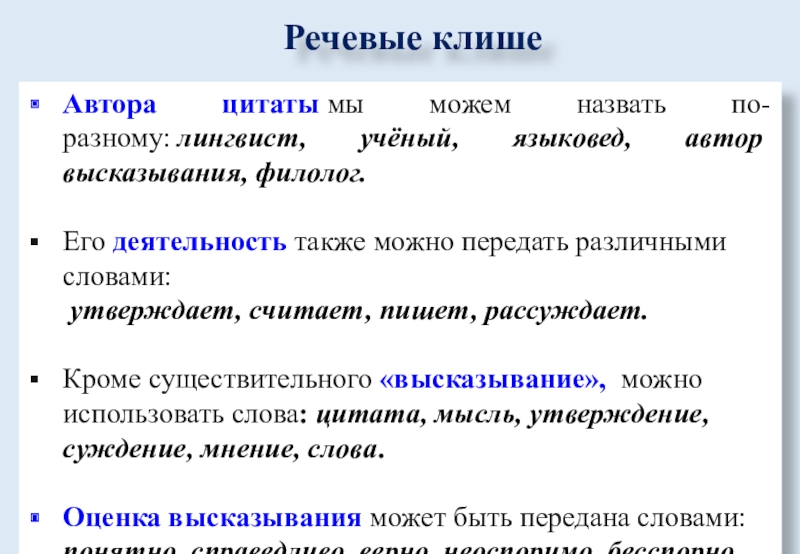

Речевые клише

Автора цитаты мы можем назвать по-разному: лингвист, учёный, языковед, автор высказывания, филолог.

Его деятельность также можно передать различными словами:

утверждает, считает, пишет, рассуждает.

Кроме существительного «высказывание», можно использовать слова: цитата, мысль, утверждение, суждение, мнение, слова.

Оценка высказывания может быть передана словами:

понятно, справедливо, верно, неоспоримо, бесспорно.

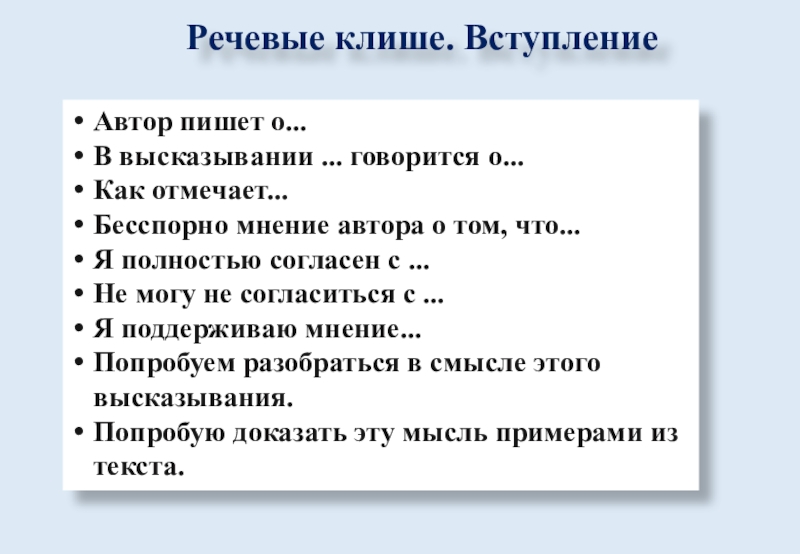

Речевые клише. Вступление

Автор пишет о…

В высказывании … говорится о…

Как отмечает…

Бесспорно мнение автора о том, что…

Я полностью согласен с …

Не могу не согласиться с …

Я поддерживаю мнение…

Попробуем разобраться в смысле этого высказывания.

Попробую доказать эту мысль примерами из текста.

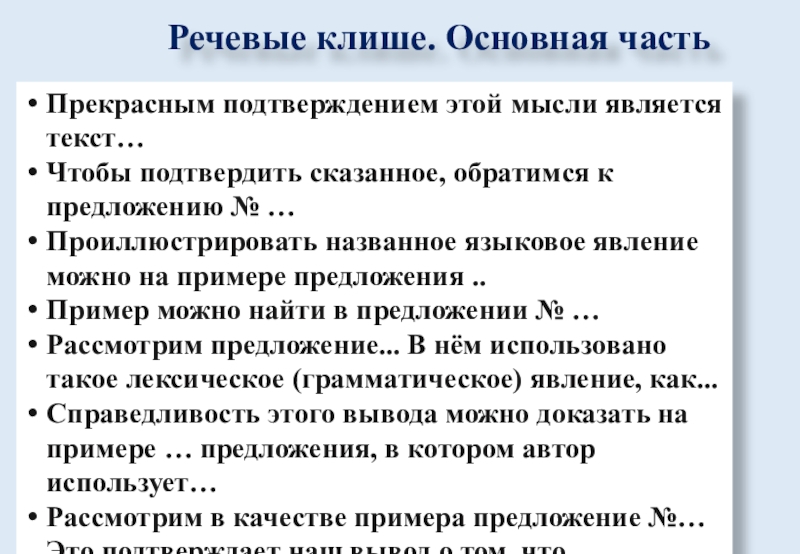

Речевые клише. Основная часть

Прекрасным подтверждением этой мысли является текст…

Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к предложению № …

Проиллюстрировать названное языковое явление можно на примере предложения ..

Пример можно найти в предложении № …

Рассмотрим предложение… В нём использовано такое лексическое (грамматическое) явление, как…

Справедливость этого вывода можно доказать на примере … предложения, в котором автор использует…

Рассмотрим в качестве примера предложение №… Это подтверждает наш вывод о том, что…

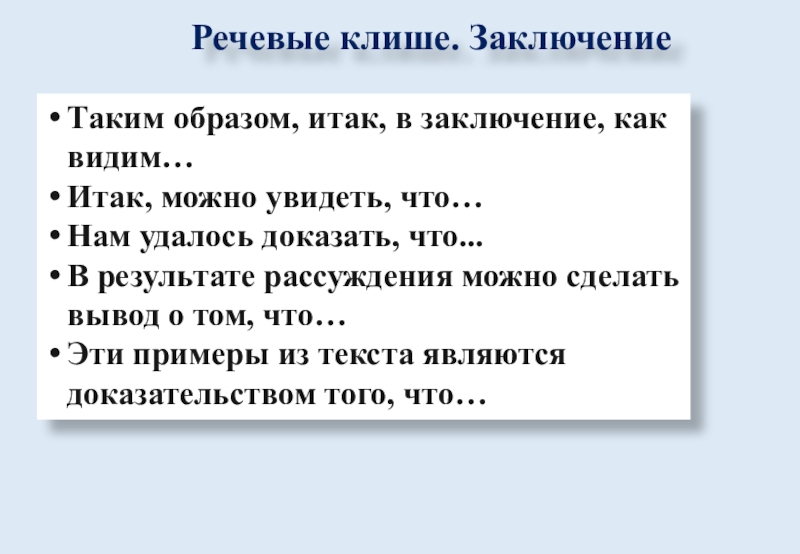

Речевые клише. Заключение

Таким образом, итак, в заключение, как видим…

Итак, можно увидеть, что…

Нам удалось доказать, что…

В результате рассуждения можно сделать вывод о том, что…

Эти примеры из текста являются доказательством того, что…

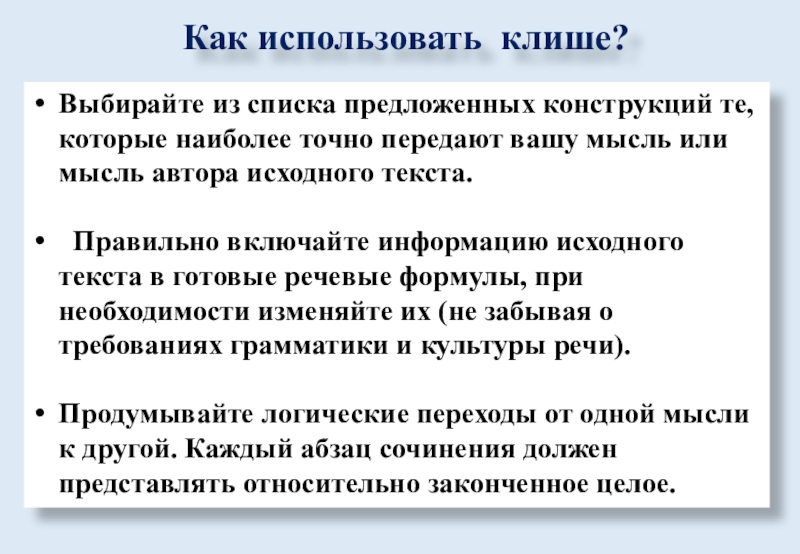

Как использовать клише?

Выбирайте из списка предложенных конструкций те, которые наиболее точно передают вашу мысль или мысль автора исходного текста.

Правильно включайте информацию исходного текста в готовые речевые формулы, при необходимости изменяйте их (не забывая о требованиях грамматики и культуры речи).

Продумывайте логические переходы от одной мысли к другой. Каждый абзац сочинения должен представлять относительно законченное целое.

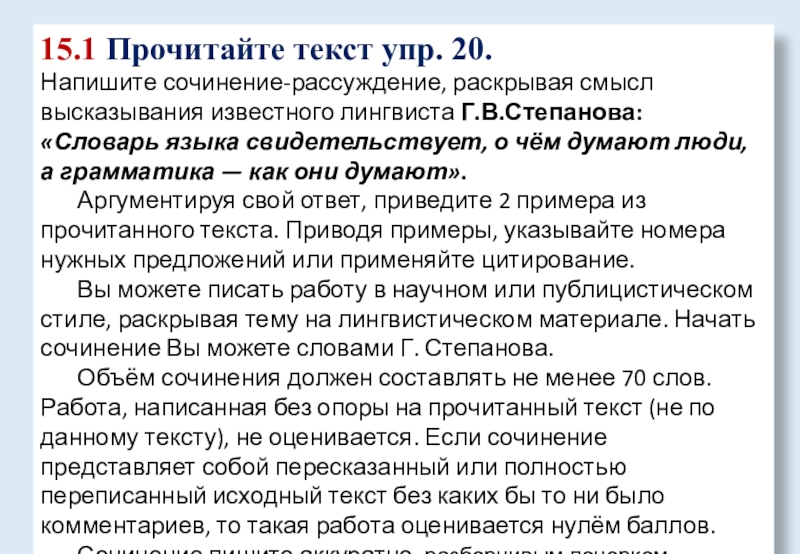

15.1 Прочитайте текст упр. 20.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Г.В.Степанова: «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают».

Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Г. Степанова.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

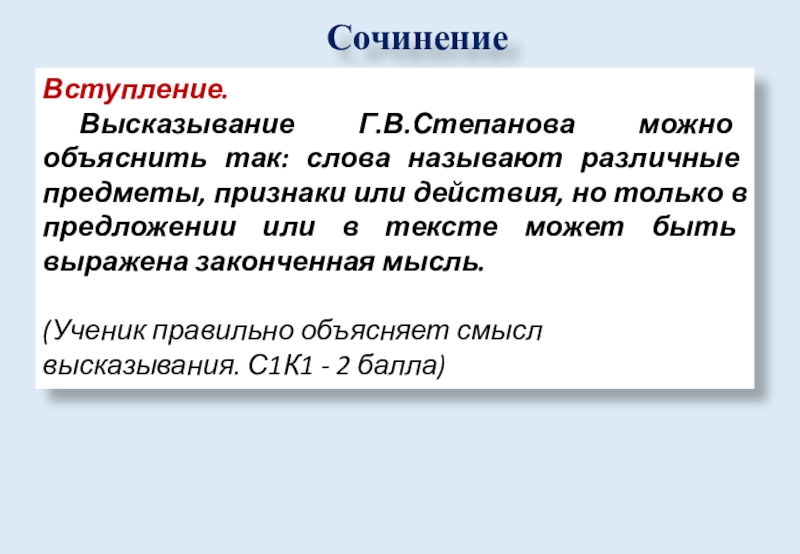

Сочинение

Вступление.

Высказывание Г.В.Степанова можно объяснить так: слова называют различные предметы, признаки или действия, но только в предложении или в тексте может быть выражена законченная мысль.

(Ученик правильно объясняет смысл высказывания. С1К1 — 2 балла)

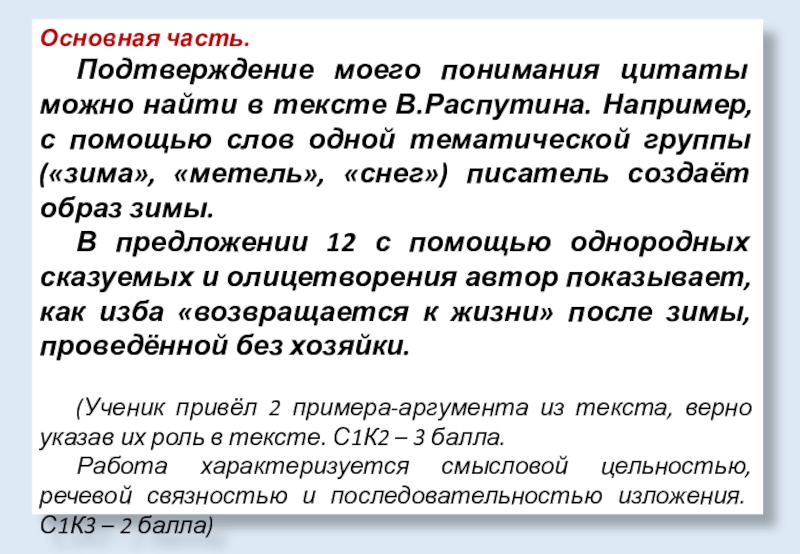

Основная часть.

Подтверждение моего понимания цитаты можно найти в тексте В.Распутина. Например, с помощью слов одной тематической группы («зима», «метель», «снег») писатель создаёт образ зимы.

В предложении 12 с помощью однородных сказуемых и олицетворения автор показывает, как изба «возвращается к жизни» после зимы, проведённой без хозяйки.

(Ученик привёл 2 примера-аргумента из текста, верно указав их роль в тексте. С1К2 – 3 балла.

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. С1К3 – 2 балла)

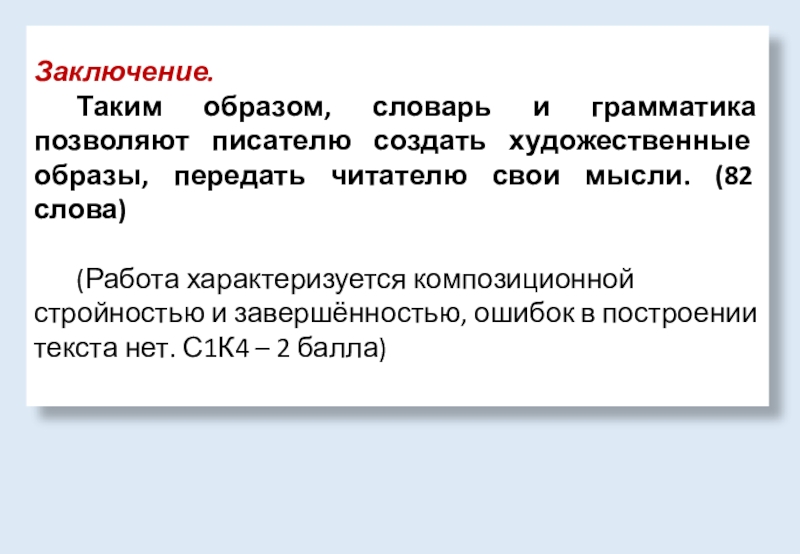

Заключение.

Таким образом, словарь и грамматика позволяют писателю создать художественные образы, передать читателю свои мысли. (82 слова)

(Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в построении текста нет. С1К4 – 2 балла)

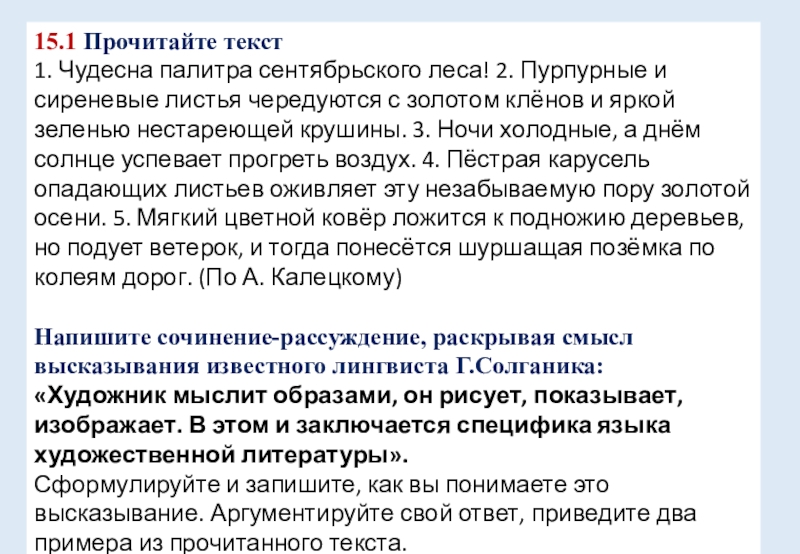

15.1 Прочитайте текст

1. Чудесна палитра сентябрьского леса! 2. Пурпурные и сиреневые листья чередуются с золотом клёнов и яркой зеленью нестареющей крушины. 3. Ночи холодные, а днём солнце успевает прогреть воздух. 4. Пёстрая карусель опадающих листьев оживляет эту незабываемую пору золотой осени. 5. Мягкий цветной ковёр ложится к подножию деревьев, но подует ветерок, и тогда понесётся шуршащая позёмка по колеям дорог. (По А. Калецкому)

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Г.Солганика:

«Художник мыслит образами, он рисует, показывает, изображает. В этом и заключается специфика языка художественной литературы».

Сформулируйте и запишите, как вы понимаете это высказывание. Аргументируйте свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

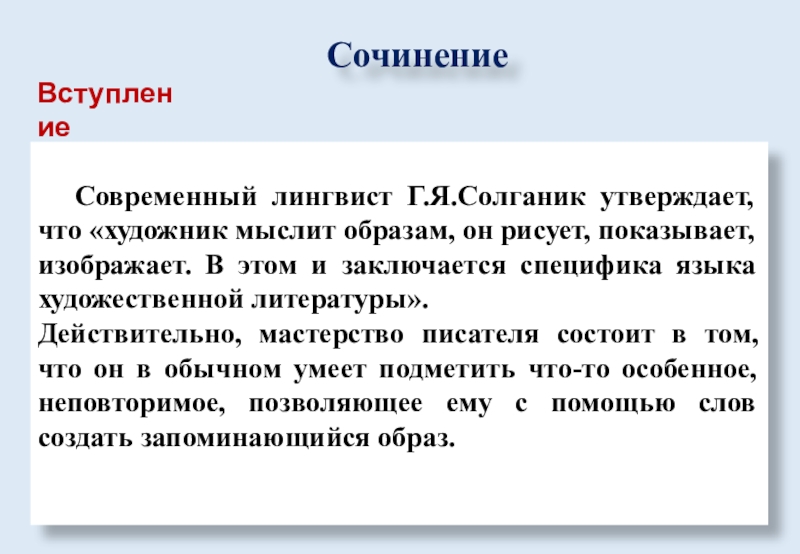

Сочинение

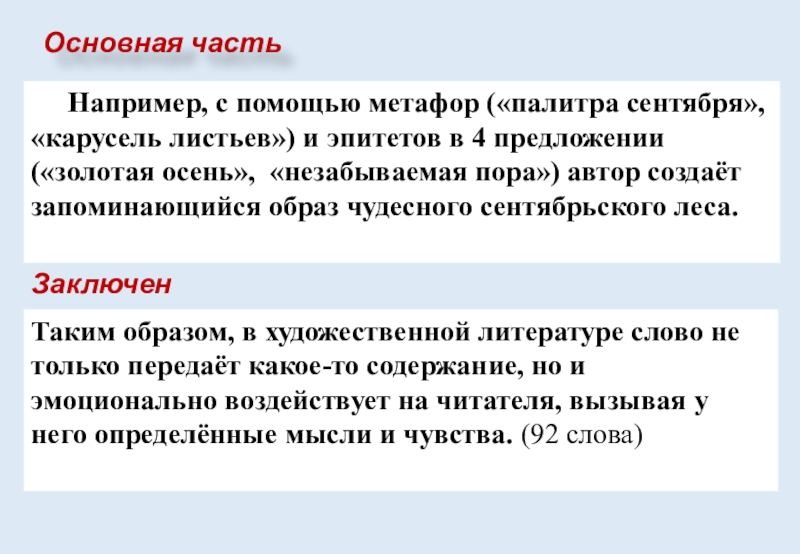

Современный лингвист Г.Я.Солганик утверждает, что «художник мыслит образам, он рисует, показывает, изображает. В этом и заключается специфика языка художественной литературы».

Действительно, мастерство писателя состоит в том, что он в обычном умеет подметить что-то особенное, неповторимое, позволяющее ему с помощью слов создать запоминающийся образ.

Вступление

Основная часть

Например, с помощью метафор («палитра сентября», «карусель листьев») и эпитетов в 4 предложении («золотая осень», «незабываемая пора») автор создаёт запоминающийся образ чудесного сентябрьского леса.

Заключение

Таким образом, в художественной литературе слово не только передаёт какое-то содержание, но и эмоционально воздействует на читателя, вызывая у него определённые мысли и чувства. (92 слова)

Домашнее задание: упр.20 (задания 1-3)

Требования к оформлению сочинения-рассуждения

Основные требования, которые нужно соблюдать при написании сочинения:

- Так как речь идет о серьезной работе, в тексте не должно присутствовать никаких смайлов, фривольностей, юмора, просторечий и сленговых оборотов (кроме случаев цитирования).

- Постарайтесь не использовать штампы и обязательно следите за читабельностью текста.

- Следует максимально исключить наличие ошибок в тексте работы. Речь идет не только об орфографии, но и пунктуации, речевых оборотах и стилистике.

Из каких частей состоит сочинение-рассуждение

Каждое сочинение имеет свою структуру. Это первое, что нужно знать практически о любом труде – его структуру, базовые понятия и основы. На ЕГЭ ученики придерживаются следующей:

- Введение — необходимо подвести читателя к проблеме, сделать это можно путем рассуждений об эпохе, глобально поднятой теме и фактов из биографии писателя.

- Описание проблемы и комментарий к ней — четко определитесь с проблемой, к которой вы с легкостью найдете аргументы.

- Изложение позиции автора — поведайте читетелю об авторском отношении к заявленной проблеме, обязательно подкрепляя примерами.

- Изложение вашей собственной позиции — сформулируйте свои тезисы и аргументы по отношению к позиции автора.

- Аргументы — на них строится все сочинение-рассуждение, воспользуйтесь примерами из литературы, науки или собственной жизни.

- Заключение — обобщайте все, что было до и склоняйте читателя к размышлениям.

Характеристика видов

Рассмотрим типы сочинений-рассуждений более подробно. Каждый подвид характеризуется своими особенностями и выполняет разные роли.

Виды сочинений. Особенности каждого типа

В школе встречаются различные виды сочинений. Их нужно уметь различать между собой и знать средства выразительности, которые уместно употребить в том или ином случае.

Виды сочинений таблица

Слова из последнего столбика можно использовать в своей работе. Главное подбирать их для нужных случаев и не путаться в разновидностях сочинений-рассуждений. В основном рассуждение предстает сочинением в виде эссе, где есть тезис и необходимо самостоятельно подобрать аргументы.

Примеры сочинений. Способы их отличия друг от друга

Чтобы верно написать сочинение, нужно следовать определенным алгоритмам. Рассмотрим на конкретных примерах, как сделать это грамотно.

Пошаговый алгоритм написания сочинения-доказательства:

- выяснить предмет доказательства;

- само тело сочинения: доказательства, тезис и несколько аргументов;

- подведение итогов и выводы, согласие или несогласие с доказательством.

Пример задания:

«Раскольников – заложник времени или аморальная личность?»

Данный тезис необходимо раскрыть со всех сторон и доказать свою точку зрения. Нужно привести аргументы либо в сторону того, что герой – заложник времени, либо, что он аморальная личность. Доказательства в данном случае необходимо искать в самом тексте произведения или же в истории его создания.

Краткое построение сочинения:

Тезис: Раскольников – заложник времени.

Первый аргумент: произведение написано в трудный исторический период для России, в котором было много социальных проблем.

Второй аргумент: Раскольников не знал, как поступить иначе, хотя в нем был большой потенциал.

Вывод: Раскольников, действительно, заложник времени.

Пошаговый алгоритм написания сочинения-объяснения

- выявить предмет объяснения;

- ответить на вопросы «Зачем он?» «Как появился?» «Почему это произошло?» и на многие другие, которые наводят на основные мысли в сочинении;

- объяснить тезис и сделать вывод.

Пример задания:

«Объясните, почему предложение считают единицей языка».

Здесь необходимо на основе теоретических знаний по этой теме подкрепить аргументами данный тезис. Очень важно ссылаться на определения и общепринятые правила. Цель – доступно и развернуто объяснить предлагаемую тему.

Краткое построение сочинения:

Тезис: предложение – единица языка.

Первый аргумент: предложение является целостным и связанным по смыслу субъектом языка.